Diplomarbeit an der Universität Wien, Diplomstudium Pädagogik, angestrebter akademischer Grad: Magister der Philosophie (Mag.phil.) Betreuerin: Univ.-Ass. Mag. Dr. Helga Fasching

Inhaltsverzeichnis

- Danksagung

- Erklärung

- Einleitung

- I Theoretischer Teil

- 1. Inklusion und Exklusion

- 2. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)

- 3. Teilhabe als neue Entscheidungsdimension

- 4 Barrieren bei der berufliche Teilhabe

- 5. Unterstützung bei der beruflichen Teilhabe

- 6. Überlegungen zur Nachhaltigkeit

- II Empirischer Teil

- 7. Ausweisung der konkreten Fragestellungen

-

8. Methodisches Vorgehen

- 8.1 Methodisches Vorgehen bei der Datenerhebung

- 8.2 Methodisches Vorgehen bei der Auswertung

- 8.3 Kommunikative Validierung

-

8.4 Vorstellung der Interviewpartnerinnen und -partner mittels Falldarstellung

- 8.4.1 Interview I: Herr Atter

- 8.4.2 Interview II: Fr. Berger

- 8.4.3 Interview III: Fr. Cyrer

- 8.4.4 Interview IV: Fr. Dietmaier

- 8.4.5 Interview V: Herr Erber

- 8.4.6 Interview VI: Fr. Fink

- 8.4.7 Interview VII: Fr. Gartner

- 8.4.8 Interview VIII: Fr. Händel

- 8.4.9 Interview IX: Fr. Inner

- 8.4.10 Interview X: Herr Jarmer

- 9. Darstellung der Untersuchungsergebnisse

- 10. Diskussion der Ergebnisse

-

11. Zusammenfassung und Ausblick

- 11.1 Welche beruflichen Teilhabeerfahrungen haben junge Frauen und Männer mit Lernbehinderung in den ersten 3 Jahren nach ihrer betrieblichen Ersteingliederung gemacht?

- 11.2 Wie nachhaltig ist eine Vermittlung junger Menschen mit Lernbehinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt?

- 11.3 Welche (pädagogischen) Unterstützungsmaßnahmen erhielten bzw. erhalten die jungen Frauen und Männer?

- 11.4 Wo zeigt sich zusätzlicher Bedarf an Unterstützung für diese Zielgruppe?

- 11.5 Welchen besonderen Unterstützungsbedarf weisen junge Frauen im Vergleich zu jungen Männern mit Lernbehinderung auf?

- 11.6 Ausblick

- III Literaturverzeichnis

- IV. Abbildungsverzeichnis

- V. Anhang zur Diplomarbeit

- 12. Kurzfassung der Diplomarbeit

- 13. Abstract

- 14. Interviewleitfaden für die Befragung der jungen Frauen und Männer

- 15. Kurzfragebogen

- 16. Behindertenrechtliche Aspekte in Österreich

- 17. Lebenslauf

- 18. Zuordnungstabellen nach Mayring

Ich möchte mich bei folgenden Personen, welche am Zustandekommen dieser Diplomarbeit direkt oder indirekt beteiligt waren, bedanken:

Bei Univ.-Ass. Mag.a Dr.in Helga Fasching für ihre kompetente und äußerst engagierte Betreuung und Begleitung dieser Diplomarbeit.

Bei Mag.a Petra Pinetz, welche mir im Zuge einer Lehrveranstaltung bzw. eines wissenschaftlichen Praktikums die Auswertungsmethode der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring, kompetent und verständlich näher gebracht hat.

Bei meiner Familie und meinem Lebensgefährten Alexander für die moralische Unterstützung, für ihr Verständnis, ihre Geduld und ihre Liebe.

Bei Karina Schwarzbauer und Katja Karlovits für den gedanklichen Austausch, fürs Besprechen von Problemen und fürs Korrekturlesen dieser Arbeit.

Bei Sandra Surböck für die wertvollste Freundschaft, die ich mir vorstellen kann, sowie fürs Korrekturlesen dieser Diplomarbeit.

Ich versichere, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig verfasst, andere als die angeführten Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und mich auch sonst keiner unerlaubten Hilfe bedient habe.

Ich versichere darüber hinaus, dass ich diese Diplomarbeit bisher weder im In- oder Ausland in irgendeiner Form als Prüfungsarbeit vorgelegt habe.

Datum Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit den beruflichen Teilhabeerfahrungen junger Menschen mit Behinderung sowie den Unterstützungsleistungen, die oftmals benötigt werden, um die Nachhaltigkeit beruflicher Teilhabe von Menschen mit Behinderung sicher zu stellen. Dadurch sowie durch den Fokus auf das subjektiv Erlebte trägt diese Diplomarbeit der derzeit hochaktuellen Nachhaltigkeitsdiskussion im Sozialbereich Rechnung und leistet eben durch den Einbezug der Nutzer- und Nutzerinnensichtweise sozialer Angebote und Leistungen einen Beitrag zur Qualitätsdiskussion.

War es früher eine Demonstration von Macht, Ansehen und Vorrangstellung, nicht arbeiten zu müssen, so "ist es heute zum Privileg geworden, Arbeit zu haben" (Doose 2007, S. 66). Dabei befriedigt die Tatsache, einen Job zu haben bzw. arbeiten zu können / dürfen nicht nur das Bedürfnis des Menschen nach materieller Existenzsicherung, wie dies Doose (2007, S. 65) festhält. Erwerbsarbeit hat auch viele andere Funktionen (vgl. ebd.) wie die Gewährleistung sozialer Sicherheit oder die Sicherstellung sozialer Einbindung. Dies ist besonders für Menschen mit Behinderung von zentraler Bedeutung. Deshalb hat die Möglichkeit zu arbeiten für Menschen mit Behinderung vielleicht sogar noch größere Gewichtung als für nicht-behinderte Menschen (vgl. Spiess 2004, S. 52-55). Es ist bspw. feststellbar, "daß behinderte Menschen die Ausübung einer Arbeitstätigkeit als höheren Statusgewinn empfinden als Menschen ohne Behinderung" (Schubert 1996, S. 511, zit. n. Spiess 2004, S. 53). Durch die vermehrten Ausschlusserfahrungen, welche die meisten Menschen mit Behinderung im Laufe ihres Lebens sammeln, bedeutet das Eingebunden-Sein in die Arbeitswelt, in einen Betrieb, in ein Kollegium von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen einer Firma für sie nicht nur ein fixes Einkommen und einen gewissen beruflichen Status, sondern auch die Erfahrung des Einschlusses und der Integration in die Gesellschaft, anstatt des ewigen Ausschlusses. Es bedeutet für sie eine Teilhabe am Erwerbsleben, welche jedoch in vielen Fällen einer Unterstützung durch unterschiedliche Stellen bedarf, um diese dauerhaft, d.h. nachhaltig zu sichern. Die Nachhaltigkeit einer solchen beruflichen Integration bzw. die konkreten beruflichen Teilhabeerfahrungen, gerade von jungen Menschen mit Lernbehinderung stehen als Forschungsfeld innerhalb der Beruflichen Rehabilitation jedoch, besonders auch in Österreich, nach wie vor weitgehend offen.

Zwar veröffentlichte Spiess (vgl. 2004) im Rahmen ihrer Dissertation ihre Forschungen zu den beruflichen Lebensverläufen und Entwicklungsperspektiven behinderter Personen, welche aus einer Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) den Schritt in den allgemeinen Arbeitsmarkt gewagt haben. Sie führte dazu 36 Interviews mit Betroffenen, welche mindestens drei bis vier Jahre zuvor eine WfbM verlassen hatten. Jedoch war auch hierbei der Fokus auf Erwachsene gelegt, welche bereits Arbeitserfahrungen innerhalb eines WfbM sammeln konnten.

Auch Doose (vgl. 2007) beschäftigte sich im Rahmen seiner Dissertation mit der nachhaltigen beruflichen Integration von Menschen mit Lernschwierigkeiten. Er untersuchte im Rahmen einer Verbleibs- und Verlaufsstudie, wie das berufliche Leben seiner Probandinnen und Probanden innerhalb der letzten fünf bis sechs Jahre verlaufen ist. Dabei legte er sein Hauptaugenmerk sowohl auf Menschen mit Werkstättenerfahrung, als auch auf solche, die durch Integrationsfachdienste in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis vermittelt werden konnten. Er stellte u. a. Vergleiche zwischen diesen beiden Gruppen an und interessierte sich vor allem für die Nachhaltigkeit der vermittelten Arbeitsverhältnisse. Sein Vorgehen muss jedoch als quantitativ bezeichnet werden, da er seine Daten mittels Fragebögen erhoben und quantitativ ausgewertet hat. Dabei standen jedoch ebenfalls nicht Jugendliche, sondern allgemein Menschen mit Lernbehinderung im Mittelpunkt seiner Forschungsintention.

Neben diesen sehr aktuellen Studien wäre im thematischen Zusammenhang noch die Arbeit von Plath / König / Jungkunst aus dem Jahr 1996 zu nennen. In Form einer Fragebogenerhebung mit anschließender quantitativer Auswertung ist es die Intention der Autoren aufzuzeigen, wie es mit der beruflichen Konsolidierung junger Frauen und Männer mit Behinderung vier bis fünf Jahre nach erfolgreich abgeschlossener beruflicher Erstausbildung aussieht. Dabei wurde nach dem Verbleib der Jugendlichen sowie nach weiteren Aspekten ihrer beruflichen und sozialen Integration gefragt. Außerdem wurde der Fokus darauf gelegt, quasi eine Definition für den Erfolg beruflicher und sozialer Integration bzw. Kriterien zu finden, welche diesen beeinflussen können. Die subjektive Sichtweise der jugendlichen Probanden und Probandinnen, ihre konkreten Teilhabeerfahrungen, konnten dabei aufgrund des quantitativen Forschungsdesigns jedoch nur wenig bis gar nicht berücksichtigt werden.

Im Rahmen eines Forschungsprojektes[1] der Universität Wien unter der Leitung von Univ.-Ass. Mag.a Dr.in Helga Fasching kam es zur Verfassung der vorliegenden Diplomarbeit. Dabei wird im theoretischen Teil die oben erwähnte Thematik genauer nachgezeichnet und um den Aspekt der Bedeutung der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) für die Teilhabe von Menschen mit Behinderung bzw. um mögliche Barrieren für die Erlangung einer solchen Partizipation ergänzt. Im empirischen Teil werden, bezugnehmend auf die zentrale Forschungsfrage dieser Diplomarbeit:

Welche beruflichen Teilhabeerfahrungen haben junge Frauen und Männer mit Lernbehinderung in den ersten 3 Jahren nach ihrer betrieblichen Ersteingliederung gemacht?

zehn Problemzentrierte Interviews mit jungen Menschen mit Lernbehinderung nach der Methode der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2007a) ausgewertet. Dabei werden die subjektiven Erfahrungen der Zielgruppe in den Vordergrund gerückt. Durch eben diesen Einbezug der Nutzer- und Nutzerinnensichtweise leistet diese Diplomarbeit einen eigenständigen Beitrag zur aktuellen Qualitätssicherung.

Grundsätzlich lässt sich die vorliegende Diplomarbeit in einen theoretischen sowie einen empirischen Teil gliedern, denen ein größer angelegter Anhang mit den für die Interviews notwendigen Mitteln (Interviewleitfaden, Kurzfragebogen) sowie mit weiterführenden kurzen Kapiteln zu in der Diplomarbeit zwar angeschnittenen, jedoch nicht ausgeführten Theorieimputs folgt.

Im ersten Kapitel des theoretischen Teils wird zunächst vom Verhältnis von Inklusion und Exklusion bzw. später im speziellen von unterschiedlichen Exklusionsmomenten nach Wansing (vgl. 2005a) ausgegangen, um die Bedeutung der Inklusion bzw. Teilhabe von Menschen mit Behinderung allgemein zu betonen.

Als eines der bedeutsamsten Dokumente der Teilhabe bzw. als Initiationspunkt eines Perspektiven- bzw. Paradigmenwechsels innerhalb der Behindertenarbeit wird im zweiten Kapitel die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) vorgestellt. Diese stellt den zentralen Bezugspunkt dieser Diplomarbeit dar, welchem alle weiteren Kapitel Folge leisten.

So wird im dritten Kapitel die Bedeutung der Teilhabe, respektive der beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung Rechnung getragen, bevor es im vierten Kapitel um mögliche Barrieren einer beruflichen Teilhabe von jungen Menschen mit Behinderung geht. Dabei wird in Anlehnung an die ICF zwischen umwelt- und personbezogenen Faktoren, welche die Teilhabe beeinflussen können, unterschieden. Besonders die Geschlechtsproblematik wird hierbei hervorgehoben, um dadurch einer der Unterfragestellungen dieses Forschungsvorhabens zu genügen.

Im fünften Kapitel geht es dann um Unterstützungsleistungen, welche sowohl innerbetrieblich, als auch außerbetrieblich dazu beitragen können, die zuvor erwähnten Barrieren abzubauen und berufliche Teilhabe für Menschen mit Behinderung zu ermöglichen bzw. zu sichern.

Im sechsten und letzten Kapitel des Theorieteils schließlich folgen einige Überlegungen zur Nachhaltigkeit, wobei zunächst das Konzept der Nachhaltigkeit, danach die Bedeutung der subjektiven und qualitativen Komponente dieses Konzeptes vorgestellt wird.

Der empirische Teil dieser Diplomarbeit stellt zunächst im siebten Kapitel die zugrunde liegenden Forschungsfragen sowie die Forschungsmethodik vor (achtes Kapitel), mit der an die Beantwortung dieser Fragestellungen herangegangen wurde. Dabei wird auch auf aufgetretene Probleme im Forschungsprozess sowie auf die Validierung der empirischen Daten eingegangen. Danach werden die zehn Interviewpartnerinnen und -partner kurz und formlos mittels Falldarstellungen narrativ vorgestellt, um ein besseres Verständnis ihrer derzeitigen beruflichen Situation und ihres Werdegangs geben zu können.

Den Hauptaspekt des empirischen Teils macht daran anschließend im neunten Kapitel die Darstellung der konkreten Untersuchungsergebnisse bzw. deren Diskussion und Interpretation (zehntes Kapitel) aus. Das elfte und letzte Kapitel schließlich geht auf die konkreten Fragestellungen der Diplomarbeit in Form einer Zusammenführung des bisher Gesagten sowie mittels eines Ausblicks ein.

Behinderung ist nicht gleich Behinderung. Der Wahrheitsgehalt dieser Aussage kann sowohl im täglichen Leben, als auch bspw. in der österreichischen Gesetzgebung überprüft werden[2].

Je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das Phänomen "Behinderung betrachtet, erhält man mehr oder weniger ausdifferenzierte Unterscheidungsmerkmale. Generell wird "Behinderung" meist zu allererst aus medizinischer Perspektive untersucht. Dabei wird die Art der Behinderung, d.h. die Art und Weise, in welcher eine negative Veränderung einer körperlichen Struktur oder Funktion vorliegt, sowie ihre Schwere, d.h. das Ausmaß, in welchem die jeweilige Körperfunktion beeinträchtigt ist, festgestellt. Danach wird versucht, die Behinderung der einzelnen Person einer bestimmten Kategorie zuzuordnen, diese also zu klassifizieren. Auch hierbei spielen die verschiedensten Gesichtspunkte, wie die Entstehungsfaktoren (vgl. hierzu nachfolgendes Kapitel zur ICF) oder die Konsequenzen der Behinderung eine Rolle. Es werden pränatal von peri- oder postnatal entstandenen Behinderungen unterschieden, ebenso wie leichte von schwereren oder schwersten.

Im Laufe des Lebens eines Menschen mit Behinderung wird dieser immer wieder medizinisch getestet, diagnostiziert und klassifiziert. Oftmals ergeben sich deshalb unterschiedliche Diagnosen. Allen jedoch gemein, ist im Regelfall das Etikett der "Behinderung". Dieses kann sich zum einen negativ auf das Leben der betroffenen Person auswirken, bspw. durch damit verbundene Diskriminierungs- und Ausschlusserfahrungen, welche die meisten Menschen mit Behinderung im Laufe ihres Lebens machen (siehe dazu späteres Kapitel). Zum anderen ist das Etikett der "Behinderung" jedoch auch notwendig, um den Betroffenen die notwendigen Unterstützungsmaßnahmen zusprechen zu können, welche es ihnen ermöglichen sollen, bestmöglich am Leben der Gesellschaft partizipieren zu können.

Da das österreichische Behindertenrecht eine so genannte "Querschnittsmaterie" darstellt, d.h. verschiedene Ministerien für die unterschiedlichen Belange behinderter Menschen zuständig sind, existieren in Österreich auch mehrere, neben einander bestehende Behindertendefinitionen, je nachdem, um welchen Gesetzestext bzw. um welche Materie es sich jeweils handelt (vgl. BMASK 2009, S. 4).

Die hier vorliegende Diplomarbeit orientiert sich an der seit 1.1.2006 gültigen Behindertendefinition des Behinderteneinstellungsgesetzes, da dieses für den Arbeitsbereich, um welchen es in dieser Arbeit geht, die meiste Bedeutung hat (vgl. hierzu das entsprechende Kapitel im Anhang dieser Diplomarbeit):

"Behinderung im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die Auswirkung einer nicht nur vorübergehenden körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen, die geeignet ist, die Teilnahme am Arbeitsleben zu erschweren. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als voraussichtlich sechs Monaten" (BMASK 2009, S. 4).

Wie bereits angedeutet und auch in der Behinderungsdefinition des BEinstG ersichtlich, können Funktionsbeeinträchtigungen eines Menschen unterschiedlicher Natur sein. So werden zunächst körperliche, geistige, psychische sowie Beeinträchtigungen der Sinnesorgane von einander unterschieden. Doch auch innerhalb dieser Differenzierung existieren Verschiedenheiten. Generell gesehen, leben in Österreich 1,7 Mio. Menschen, welche eine wie auch immer geartete dauerhafte Beeinträchtigung aufweisen (vgl. BMASK 2009, S. 21). In vielen Fällen würde man jedoch im Alltag nicht von einer "Behinderung" sprechen, da in dieser Zahl bspw. auch Menschen mit leichten Seh- oder Hörbeeinträchtigungen enthalten sind.

Wird diese Gesamtanzahl nun nach unterschiedlichen Behinderungsarten differenziert, ergibt sich für den Bereich der geistigen Behinderung bzw. der Menschen mit Lernproblemen ein Prozentwert von rund 1,0 % der Gesamtbevölkerung (vgl. ebd., S. 24). Das bedeutet, dass rund 85.000 Menschen in Österreich von "geistigen Problemen oder Lernproblemen [...] dauerhaft betroffen" (BMASK 2009, S. 24) sind, wobei sich deren Anzahl jeweils ungefähr zur Hälfte aus Frauen und Männern zusammensetzt[3].

Wie allerdings aus den Angaben des Bundesministeriums ersichtlich, wird in der Anzahl der Menschen mit geistiger Behinderung nicht zwischen "geistigen Problemen" und "Lernproblemen" unterschieden. Tatsächlich stellt die genaue Definition bzw. Unterscheidung von geistiger Behinderung und Lernbehinderung nach wie vor einen Graubereich innerhalb der Diagnostik dar, wie dies auch schon Spiess (2004, S. 34-40) in ihrer Dissertation darstellte:

"Geistig behindert zu sein, kann sich niemand vorstellen. Die Denkweise eines anderen Menschen können wir nicht beobachten. Viele körperliche Behinderungen können durch bauliche Maßnahmen und durch den Einsatz von Hilfsmitteln in ihrer Funktionsfähigkeit weitgehend kompensiert werden, aber für geistige Behinderung gilt dies nicht" (Spiess 2004, S. 35).

"Verglichen mit anderen Behinderungsarten spielen medizinische Aspekte für die Diagnose Lernbehinderung eine untergeordnete Rolle. Lernbehinderung wird dann diagnostiziert, wenn Schüler/innen in ihrem schulischen Leben soweit im Rückstand sind, dass es in der allgemeinen Schule des deutschen Bildungssystems nicht mehr kompensierbar und tolerierbar erscheint" (ebd., S. 36).

"Auch die Begriffe geistige Behinderung und Lernbehinderung und ihre Abgrenzungen erfahren aktuell heftige Kritik wegen ihrer diskriminierenden Wirkung und der Ungenauigkeit, die ihre Verwendung beinhaltet. [...] Personen, bei denen die Lernbehinderung als besonders schwerwiegend oder die geistige Behinderung als relativ leicht eingeschätzt wird, ‚sind als Grenzfälle dem Überlappungsbereich von Lernbehinderung und geistiger Behinderung zuzurechnen' " (ebd., S. 38).

Wie aus diesen drei Zitaten ersichtlich, sind die Begriffe "geistige Behinderung" und "Lernbehinderung" schwer definier- und unterscheidbar. Immer wieder kommt es zu Überschneidungen und Ungenauigkeiten aufgrund der kaum nachvollziehbaren Funktionsbeeinträchtigung der betroffenen Personen. Gerade deshalb und aufgrund der Tatsache, dass zunehmend auch erwachsene Menschen, d.h. Personen außerhalb des Schulbereiches, im Zuge der Weiterbildungsbestrebungen der modernen Leistungsgesellschaft als "lernbehindert" bezeichnet werden, stellt diese Personengruppe eine bislang fast vernachlässigte Forschungszielgruppe dar.

Als noch weniger erforscht kann die Gruppe der jungen Frauen und Männer mit Lernbehinderung angesehen werden, welche ihre Schulzeit bereits abgeschlossen haben und nun ins Erwerbsleben einsteigen möchten bzw. diesen Einstieg bereits geschafft haben. Fasching (vgl. 2004a) beschäftigte sich im Zuge ihrer Dissertation mit dieser Zielgruppe und den Unterstützungsleistungen, welche die Maßnahme der Arbeitsassistenz für sie beim Berufseinstieg bereitstellen kann. In diesem Zusammenhang verweist die Autorin auch auf die 2002 von Kanter / Scharff geprägte Definition von Lernbehinderung im nachschulischen Bereich, welche auch als Verständnisgrundlage dieser Diplomarbeit gelten soll:

"Jugendliche sind dann als lernbehindert anzusehen und in besondere Rehabilitationsmaßnahmen einzubeziehen, wenn sie

-

umfänglich und lang andauernd in ihrem schulischen und berufsbezogenen Lernen beeinträchtigt sind,

-

deutlich von der Altersnorm abweichende Leistungs- und Verhaltensformen aufweisen

-

und trotz des Angebots besonderer vorbereitender Maßnahmen in anerkannten Ausbildungsberufen auf dem üblichen Weg keinen qualifizierten Abschluss erreichen können" (Kanter / Scharff 2002, S. 159; zit. n. Fasching 2004a, S. 33).

Der dritte und letzte Punkt der Definition ist im Hinblick auf die Interviewpersonen des empirischen Teils dieser Diplomarbeit zu überdenken, da es hier sehr wohl junge Menschen gibt, welche trotz ihrer Lernbehinderung einen beruflichen Abschluss erlangen konnten. Allerdings waren hierzu zumeist mehr oder weniger ausgeprägte Unterstützungsleistungen notwendig (vgl. empirischer Teil dieser Diplomarbeit).

[1] Titel des Forschungsprojektes: "Berufliche Teilhabe von jungen Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen", Auftraggeber: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz; Dauer: 2008 - 2009.

[2] Die vorliegende Diplomarbeit verwendet eine respektvolle und geschlechtsspezifische Sprache, sodass mit Ausnahme von Zitaten durchgängig von "Menschen mit Behinderung" gesprochen wird bzw. bei Hauptworten beide Geschlechter genannt werden.

[3] Diese Zielgruppe ist für die hier vorliegende Diplomarbeit besonders von Bedeutung, da alle interviewten Personen eine Lernbehinderung aufweisen, auch wenn hier in einigen Fällen bspw. eine körperliche Behinderung hinzukommt (vgl. Kapitel 8.4. - Vorstellung der Interviewpartnerinnen und -partner mittels Falldarstellungen).

Inhaltsverzeichnis

Bevor in der hier vorliegenden Diplomarbeit von der Exklusion von Menschen mit Behinderung ausgegangen wird, um später auf die Bedeutung deren Inklusion bzw. Teilhabe am Erwerbsleben und deren Teilhabeerfahrungen hinzuweisen, scheint es ratsam zu klären, was unter den Begriffen "Inklusion" und "Exklusion" zu verstehen ist, wie diese miteinander in Verbindung stehen und aus welchen Perspektiven diese betrachtet werden können.

Die Begriffe der "Inklusion" und "Exklusion" wurden erstmals durch die sog. "Salamanca-Konferenz" von 1994 für den Bereich der sonderpädagogischen Erziehung bedeutsam. Dort wurde in der englischsprachigen Originalfassung durchgehend von "inclusion" und "inclusive education" gesprochen. In der deutschsprachigen Übersetzung von 1996 jedoch wurden diese Begriffe nicht aufgegriffen, sondern mit "Integration" und "integrative Bildung" übersetzt, was zu einer Begriffsverwirrung und einer verspäteten Rezeption der deutschsprachigen Begriffe "Inklusion" und "Exklusion" geführt hat (vgl. Sander 2002; ders. 2006, S. 1).

Dabei stellt die Übernahme des Inklusionsbegriffes - wie innerhalb der Literatur proklamiert - den Beginn einer neuen Epoche sonderpädagogischen Denkens und Handelns dar (vgl. Bürli 1997; zit. n. ebd.). Der Schweizer Heilpädagoge Bürli gliederte die Geschichte der Sonderpädagogik in vier Epochen und zollt dadurch dem Begriff der "Inklusion" die notwendige Anerkennung: Exklusion - Separation - Integration - Inklusion. Während in der Phase der Exklusion Kinder und Jugendliche mit Behinderung von jeglichem Schulbesuch ausgeschlossen waren, wurden sie in der zweiten Phase ausgesondert und in Sondereinrichtungen unterrichtet. In der dritten Phase wurde begonnen, Schülerinnen und Schüler mit Behinderung in das Regelschulsystem einzugliedern, zu integrieren und sie gemeinsam mit nicht-behinderten Kindern und Jugendlichen zu unterrichten.

Inklusion als vierte und größtenteils zukünftige Epoche stellt "eine optimierte und umfassend erweiterte Integration (Sander 2006, S. 2) dar. Ihr geht es

"nicht [um] eine bloße Addition eines behinderten Kindes oder Jugendlichen mit persönlicher sonderpädagogischer Unterstützung in eine Regelschulklasse, sondern [um] die prinzipielle Berücksichtigung der Verschiedenheiten der Kinder im gemeinsamen Unterricht, [um] die Akzeptanz der natürlichen Vielfalt in der Klasse. [...] Weil die Unterschiedlichkeit des Kindes nicht mehr als störend empfunden wird, sondern als natürliche Ausgangslage und auch als Ziel der pädagogischen Arbeit gilt" (ebd., S. 3).

Legt man das hier Gesagte nun auf den gesellschaftlichen Bereich um, so bedeutet Inklusion von Menschen mit Behinderung schlichtweg, dass diese Gruppe von Menschen nicht mehr als Randgruppe bzw. als besondere Gruppe gesehen wird, sondern als Teil der natürlichen Vielfalt des menschlichen Lebens einfach gar nicht mehr besonders beachtet wird. Bei Inklusion geht es darum, die Besonderung von Menschen mit Behinderung aufzuheben, und sie als nur eine mögliche Ausprägung menschlichen Daseins anzusehen. Dasselbe gibt Hinz (vgl. 2006, o. S.) zu bedenken, wenn er als Kernpunkte von Inklusion u. a. auflistet, dass diese alle Ausprägungen von Heterogenität erfasse, Menschen mit Behinderung eben nur als "eine von vielen Minderheiten" (ebd.) verstehe und die derzeit vorherrschende dichotome Einteilung der Bevölkerung in männlich / weiblich, behindert / nicht behindert etc, "zugunsten eines ununterteilbaren Kontinuums" (ebd.) auflösen möchte.

Was aus heilpädagogischer Sicht ein entferntes Ziel der Zukunft darstellt, da wir uns - wie Sander (vgl. 2006, S. 2) dies feststellte - derzeit irgendwo zwischen der Phase der Separation und der Integration befinden, ist aus soziologischer bzw. systemtheoretischer Perspektive längst Realität. So schreibt Exner (vgl. 2007, S. 170) in Anlehnung an diverse Vorarbeiten, dass sich Menschen gar nicht außerhalb der Gesellschaft befinden können, da es dort nichts Gesellschaftliches gebe.

"Daran ändert auch der Tatbestand nichts, daß [sic!] etliche behinderte Menschen tatsächlich eingeschränkte und/oder keine Teilnahmemöglichkeiten im Hinblick auf verschiedene Sozialitäten haben und stattdessen in Sondereinrichtungen eingebunden sind. [...] auch derartige Einrichtungen gehören zur ‚sozialen Welt' (Exner 2007, S. 171).

In diesem Verständnis, welches vor allem durch die Systemtheorie Luhmanns geprägt ist, existiert demnach keine Exklusion von der Gesellschaft, sodass Menschen mit Behinderung folglich auch nicht in diese inkludiert werden müssen. Jeder / jede von uns ist beständiger Teil der Gesellschaft und kann auf gar keinen Fall aus dieser ausscheiden bzw. exkludiert werden, da es nichts gibt, was außerhalb der Gesellschaft existieren würde. Gesellschaft bildet damit sozusagen das Hauptsystem menschlichen Lebens, welches sich in viele Teil- oder Subsysteme gliedert. Der Autor gibt in dieser Hinsicht jedoch zu bedenken, dass es für "behinderte Menschen durchaus auch zur ‚Aussonderung' kommen [kann]. Entsprechende Aussonderungen und Ausschlüsse können sich jedoch nie auf die ganze Gesellschaft beziehen, sondern immer nur auf konkrete Teilbereiche oder Sozialsysteme der Gesellschaft" (ebd., S. 174). Eben solche Teilbereiche, aus denen Menschen mit Behinderung tagtäglich exkludiert, d.h. ausgeschlossen werden, beschreibt die Soziologin Wansing (vgl. 2005a; 2005b). Diese Ausschlussmomente sollen den Ausgangspunkt für die Überlegungen der hier vorliegenden Diplomarbeit darstellen und werden deshalb im Folgenden beschrieben.

Menschen mit Behinderung sind im Allgemeinen stark von Ausgrenzung betroffen. Diese Ausschlusserfahrungen beschränken sich dabei nicht auf einen konkreten Lebensbereich, sondern lassen sich in allen Lebensbereichen feststellen. Barton (2008, o. S.) postuliert ebendies folgender Maßen:

"The nature of exclusion and discrimination is complex and varied, including for example, being treated - as - [sic!] less than human; being viewed exclusively as objects of charity; being seen as in need of protection and control; being excluded from the work force; living on or below poverty line; being unable to experience the entitlements of citizenship resulting in a lack of real participation in social encounters and decisions over issues affecting their lives; being voiceless and thus seen as passive recipients of actions and intentions by those constituted as experts."

Wansing (vgl. 2005a, S. 83-99) nennt in diesem Zusammenhang ebenfalls verschiedene Ausschlussmomente für Menschen mit Behinderung und spricht in weiterer Folge von einer "Exklusionskarriere Behinderung" (Wansing 2005a, S. 99; dies. 2005b, S. 26), welche "an den institutionalisierten Nahtstellen von Schule, Ausbildung, Erwerbstätigkeit und Rente [sogar beschleunigt wird]" (ebd.). Diese Ausschlussmomente lassen sich in den Bereichen "ökonomische Ausgrenzung", "Ausgrenzung im Bildungssystem", "soziale Isolation und Diskriminierung" sowie "Barrieren im Zugang zur Umwelt und zu Dienstleistungen" feststellen:

Unter "ökonomischer Ausgrenzung" subsumiert Wansing (vgl. 2005a, S. 83-89) sowohl den Bereich der Beschäftigung, als auch den damit verbundenen finanziellen Aspekt. Bezug nehmend auf die allgemein schlechte Arbeitsmarktlage, gibt die Autorin zu bedenken, dass

"sowohl die niedrige Erwerbsbeteiligung als auch die hohe und lang anhaltende Arbeitslosigkeit behinderter Menschen [...] deutliche Zeichen eines erhöhten Exklusionsrisikos [sind], das aufgrund der zentralen Beurteilung von Arbeit die Inklusionschancen auch anderer gesellschaftlicher Bereiche nachhaltig senkt" (ebd., S. 84).

Hier verweist Wansing auf die unterschiedlichen Funktionen, welche Erwerbsarbeit innehaben und erfüllen kann (vgl. Kapitel "Funktionen von Erwerbsarbeit" im Anhang). Ein Ausschluss vom Erwerbsleben bewirkt nicht nur ein Sinken des Lebensstandards einer Person aufgrund des niedrigeren Einkommens, sondern korreliert auch mit dem Fehlen sozialer Kontakte bzw. der Verschlechterung des eigenen Selbstwertgefühls (vgl. Spiess 2004; Doose 2007).

Besonders bei Menschen mit Behinderung, welche ohnehin einen zumeist eng begrenzten Bekanntschaftskreis aufweisen, spielt die soziale Komponente ihrer Erwerbsbeteiligung eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Die "Ausgrenzung im Bildungssystem" bezieht sich (vgl. Wansing 2005a, S. 89) nicht auf einen Ausschluss von der Schulpflicht bzw. gar einem Absprechen von Bildungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung, wie dies in früheren Zeiten üblich war. Hierunter werden vielmehr die verminderten Bildungschancen verstanden, mit welchen Menschen mit Behinderung im Vergleich zu nicht-behinderten Menschen konfrontiert sind. Besonders für Absolventinnen und Absolventen von Sonderschuleinrichtungen stellen sich die Erfolgschancen im weiteren Lebensverlauf als stark minimiert dar. In einem anderen Textbeitrag aus dem Jahr 2005 verweist die Autorin unter Bezugnahme auf die Vorarbeiten von Schüller explizit auf diesen Umstand:

"Auch nach dem Schulabschluss bleibt [...] die Lebensführung für Jugendliche mit Behinderung risikoreich und mündet vor allem für Abgänger der Schule für Geistigbehinderte in eine Fortsetzung der organisationalen Ausgrenzung in Berufsbildungs- und -förderungswerke bzw. in den Arbeitsbereich der Werkstätten. Häufig sind die Werkstätten für sie das einzige Instrument zur beruflichen Bildung und zur Beschäftigung, Regelarbeitsplätze hingegen spielen für diesen Personenkreis immer noch eine marginale Rolle" (vgl. Schüller 2003; zit. n. Wansing 2005b, S. 26).

Eine Ausgrenzung im Bildungsbereich führt, so die Aussage des Zitats, unweigerlich zu einem weiterführenden Ausschluss im Erwerbsleben. Ohne ausreichende Bildung stehen heutzutage nur noch wenige Berufssparten offen. Auch Fasching (2004a) verweist auf diesen Umstand und die verminderte Teilhabe behinderter Jugendlicher aufgrund ihrer schlechteren Ausbildungslage.

"Bevor Jugendliche ihren Platz im Arbeitsleben suchen können, müssen sie zunächst den Übergang dorthin bewältigen. Dies gilt in gleichem Maße für Jugendliche mit und ohne Behinderung. Für Jugendliche mit Behinderung scheint sich der Übergang ins Arbeitsleben jedoch schwieriger zu gestalten. Zum einen haben sie die schlechteren Ausgangschancen aufgrund eines geringerwertigen oder gar fehlenden Schulabschlusses. Zum anderen stehen ihnen bei weitem nicht so viele Möglichkeiten nach der Schule offen wie für Jugendliche ohne Behinderung" (Fasching 2004a, S. 34).

Jedoch ist auch im Bereich der Erwachsenenbildung die Lage für Menschen mit Behinderung als schlecht zu bezeichnen (vgl. Wansing 2005a, S. 90f.). Nicht nur, dass für diesen Personenkreis zu wenig Angebote existieren. Betrachtet man die wenigen angebotenen Inhalte, wird deutlich, dass diese, besonders für Menschen mit intellektuellen Einschränkungen, vor allem in den Bereichen der Freizeitgestaltung liegen und wenig Bezug zur beruflichen Weiterbildung aufweisen. Dadurch wird auch hier die Teilhabe behinderter Menschen am Erwerbsleben erschwert.

"Soziale Isolation und Diskriminierung" subsumiert ausschließende Erfahrungen, die Menschen mit Behinderung im Allgemeinen innerhalb ihrer Sozialstruktur sammeln. Es sind dies Erfahrungen des häufigen Fehlens intimer Beziehungen, enger Freundschaften und Bekanntschaften, sowie grundsätzlich "diskriminierende Erfahrungen im alltäglichen Umgang mit anderen Menschen" (Wansing 2005a, S. 93). So wurden zwei Drittel der Probandinnen (nur weibliche Befragte) einer im Jahr 2000 durchgeführten Befragung "ungefragt geduzt oder angefasst, ignoriert oder einfach nicht für ‚voll' genommen, unverhohlen angestarrt oder gar direkt beschimpft" (Eiermann et al. 2000, S. 120, zit. n. ebd.). Besonders im Sozialleben tritt demnach die einschränkende und beeinträchtigende Komponente einer Behinderung besonders deutlich zum Vorschein. Auch dieser Aspekt wird, wie bereits dargelegt wurde, durch einen Ausschluss aus dem Lebensbereich der Erwerbsarbeit begünstigt und gefördert. Durch den Wegfall der sozialen Kontakte, welche zu Kolleginnen und Kollegen an der jeweiligen Arbeitsstelle bestehen, wird der Bekanntenkreis behinderter Menschen zumeist auf einige wenige, häufig Mitglieder der eigenen Herkunftsfamilie, beschränkt. Das Sozialverhalten dieser Menschen wird aufgrund des Fehlens sozialer Kontakte oft nur unzureichend ausgebildet, wodurch in weiterer Folge wiederum Auffälligkeiten in diesem Bereich entstehen. Diese führen in einer Art "Teufelskreis" wiederum zu einem Ausschluss der Betroffenen, da sie als nicht sozial verträglich erscheinen und von weiten Teilen der Bevölkerung gemieden werden. Einer Diskriminierung folgt somit eine weitere, sie reproduziert sich de facto selbst.

Auch Cloerkes (2007) kommt in dieser Hinsicht zu ähnlichen Ergebnissen. Er geht nämlich davon aus, dass soziale Kontakte nicht-behinderter Menschen ihre Einstellungen ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern mit Behinderung gegenüber beeinflussen können. "Zwischen Kontakt mit behinderten Menschen und den Einstellungen gegenüber Behinderten existiert eine Kausalbeziehung" (Cloerkes 2007, S. 151), formuliert der Autor seine These. Um eine positive Einstellungsänderung hervorzurufen, sei jedoch nicht die bloße Tatsache des Kontakts entscheidend, sondern dessen Qualität und vor allem die freiwillige Bereitschaft beider Seiten, diesen Kontakt einzugehen. Ohne eine solche Bereitwilligkeit kann der soziale Kontakt zu Menschen mit Behinderung sogar zu einer Verschlechterung der Einstellungen ihnen gegenüber führen (vgl. Cloerkes 2007, S. 145-151).

Der soziale Kontakt zwischen Menschen mit und ohne Behinderung kann es demnach begünstigen, dass Vorurteile abgebaut und sich negative Einstellungen behinderten Menschen gegenüber positiv verändern. Dadurch kann eine Diskriminierung behinderter Menschen gemildert werden, sodass die betroffenen Personen Einschlusserfahrungen machen und sich als Teil der Gesellschaft fühlen können. Wird dieser soziale Kontakt jedoch be- oder sogar verhindert, drohen Menschen mit Behinderung Ausschlusserfahrungen zu machen (vgl. Wansing 2005a, S. 93).

Unter "Barrieren im Zugang zur Umwelt und zu Dienstleistungen" werden sowohl Zugangsschwierigkeiten von Menschen mit Behinderung zu Gebäuden des öffentlichen Lebens, als auch Ausgrenzungs- und Diskriminierungstendenzen bei sozialen Dienstleistungen und innerhalb "der modernen Informationsgesellschaft" (Wansing 2005a, S. 96) verstanden, welchen Männer und Frauen mit Behinderung ausgesetzt sind. Im Sinne der baulichen Gegebenheiten werden die Zugangsbedingungen zu öffentlichen Gebäuden zwar zunehmend verbessert, sodass auch Menschen mit Behinderung diese barrierefrei nutzen können (vgl. hierzu § 6 Abs. 5 BGStG im Anhang dieser Arbeit). Dennoch bestehen immer noch unzählige Beispiele baulicher Ausgrenzungen. Auch der Mangel an persönlichen Kompetenzen behinderter Frauen und Männer, ihre eigene Mobilität betreffend, verstärkt die hier wirksamen ausschließenden Gegebenheiten.

In Bezug auf die sozialen Dienstleistungen, welche ein weiteres Exklusionsrisiko für Menschen mit Behinderung beinhalten, ist bspw. ein Kompetenzmangel der Medizinerinnen und Mediziner bei der Behandlung von und im Umgang mit Patientinnen und Patienten mit Behinderung festzustellen (vgl. Wansing 2005a, S. 94). Hierin stimmen die Autorin und der Bundesverband evangelischer Behindertenhilfe e.V. (BeB) überein:

"Das System der medizinischen Regelversorgung (...) ist häufig nur ungenügend mit den gesundheitlichen Besonderheiten von Menschen mit [...] Behinderung vertraut und/oder nicht in der Lage, unter den bestehenden Erfordernissen und Besonderheiten ihrer gesundheitlichen Versorgung Rechnung zu tragen" (BeB 2001, S. 66; zit. n. ebd.; runde Klammern i. O.).

Besonders ältere Menschen mit Behinderung finden in unserem derzeitigen medizinischen Versorgungssystem wenige für sie passende Angebote, sodass sich hier eine starke Ausschlusstendenz behinderter Menschen zeigt (vgl. Wansing 2005a, S. 94).

Auch im Bereich der Daten- und Informationsvermittlung bzw. der Kommunikation stellt die Autorin Mängel in Bezug auf deren Nutzbarkeit seitens Frauen und Männern mit Behinderung fest. So sind viele moderne Technologien nicht an die besonderen Bedürfnisse dieser Zielgruppe angepasst, sodass eine Teilhabe an der heutigen Informationsgesellschaft erschwert, in vielen Fällen sogar verhindert wird (vgl. ebd., S. 96-97).

In Anbetracht der von Wansing im Jahr 2005 zusammengetragenen Faktoren des sozialen Ausschlusses von Menschen mit Behinderung[4] kann festgehalten werden, dass dieser Personenkreis immer noch als zu den am stärksten Exklusion bedrohten bzw. betroffenen Personengruppen zählend angesehen werden kann. Die Autorin stellt dies wie folgt fest:

"In der internationalen Auseinandersetzung mit sozialer Exklusion wird Behinderung als einer der Hauptrisikofaktoren hervorgehoben; Menschen mit Behinderung werden deutlich als Bevölkerungsgruppe definiert, die potentiell von gesellschaftlicher Ausgrenzung bedroht ist" (Wansing 2005a, S. 78).

Weiters kann jedoch mit der Autorin ausgewiesen werden, dass Behinderung nicht länger als rein individuumsbezogenes Problem angesehen werden kann und darf. Die symptomatischen Gegebenheiten einer Person sind nicht allein ausschlaggebend dafür, ob diese Person als "behindert" gilt oder nicht. Behinderung ist vielmehr ein gesellschaftliches Produkt, welches sich aus soziologischer Sichtweise aufgrund zahlreicher sozialer, ökonomischer und gesellschaftlicher Barrieren (vgl. die zuvor behandelten Ausschlussmomente) ergibt. Hier stimmt auch Cloerkes (2007) zu, wenn er davon spricht, dass "Behinderung [...] nichts Absolutes, sondern erst als soziale Kategorie begreifbar [ist]. Nicht der Defekt, nicht die Schädigung, ist ausschlaggebend, sondern die Folgen für das einzelne Individuum" (Cloerkes 2007, S. 9). Somit kann Behinderung als relative Größe verstanden werden.

Dieses Verständnis von Behinderung wurde bereits 2001 in der ICF, der International Classification of Functioning, Disability and Health, vertreten und festgehalten, welche als neue Denk- und Handlungsvorgabe der WHO die bis dahin gültige ICIDH (International Classification of Impairment, Disability and Health) abgelöst hat. Ausgehend von der Vielzahl der Exklusionsrisiken für Menschen mit Behinderung soll dieses richtungweisende Dokument mit seinen Konsequenzen sowohl für die theoretische und praktische Arbeit im Sozialbereich, als auch bspw. für die Politik nun im Anschluss dargestellt werden.

[4] Natürlich haben sich auch andere Autorinnen und Autoren mit dem Ausschluss behinderter Menschen intensiv befasst (vgl. Barton 2008). Die hier aufgezeigte Auflistung von Wansing (2005a) gibt jedoch in den Augen des Autors dieser Diplomarbeit eine sehr gute Übersicht über die Vielfalt der Ausschlussmomente, welchen sich Menschen mit Behinderung gegenüber gestellt sehen. Deshalb wurde die soziologische Arbeit von Wansing hier herangezogen, um den Ausgangspunkt dieser Diplomarbeit darzustellen.

Inhaltsverzeichnis

Klassifikationen sind seit jeher sowohl notwendig, als auch umstritten. Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, kurz: ICF, stellt dabei keine Ausnahme dar. Sie wurde 2001 von der Weltgesundheitsorganisation WHO beschlossen und gilt als eine Reformierung der seit 1980 gültigen ICIDH (International Classification of Impairment, Disability and Handicap). Diese definierte Behinderung als Dreiklang aus der körperlichen Schädigung (impairment), der sich daraus ergebenden Funktionsbeeinträchtigung (disability) sowie den damit einhergehenden sozialen Benachteiligungen (handicap) (vgl. Puschke 2005).

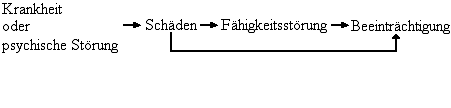

Bei der veralteten Klassifikation stand demnach die im Individuum angesiedelte körperliche Schädigung der einzelnen Person im Vordergrund. Durch diese war die Person in ihrer Funktionsfähigkeit bzw. in ihrem sozialen Leben beeinträchtigt. Dadurch bestand über lange Zeit hinweg der Eindruck, dass Menschen eben aufgrund ihrer körperlichen "Mängel" und "Defekte" als behindert anzusehen sein. Hollenweger (2006, S. 51) schrieb dazu: "[...] Die ICIDH [implizierte] einen direkten kausalen Zusammenhang: Aus einer Krankheit oder einem Gesundheitsproblem ergab sich eine Schädigung, die zu einer Leistungsminderung und deshalb auch zu einem Problem bezüglich der gesellschaftlichen Teilnahme führte." Folgende Grafik stellt dies optisch dar:

Abb.1: Krankheitsfolgemodell der ICIDH (vgl. Steingruber 2000)

Mit dem neuen Jahrtausend kam die Wende in der Behindertenarbeit. Wacker / Wansing / Hölscher (2003, S. 108) berichten von einem "Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe oder zumindest [von] einem Perspektivenwechsel", welcher durch den Beschluss der ICF im Mai 2001 durch die Vollversammlung der WHO eingeleitet wurde.

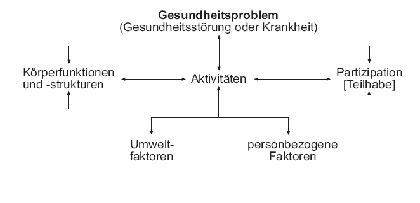

Auch die ICF geht, wie ihre Vorgängerin, von einem dreidimensionalen Verständnis von Behinderung aus. Die drei Komponenten sind jedoch nicht mehr Schädigung, Beeinträchtigung und Benachteiligung, sondern Körper, Aktivität und Partizipation. Diese drei Begriffe scheinen dabei nicht nur rein optisch einen positiveren Eindruck zu machen. Auch inhaltlich geht die neue Klassifikation nicht mehr von einem defizitären, individuumbezogenen Verständnis von Behinderung aus (dies war bei der ICIDH der Fall), sondern begünstigt eine ressourcen- und umweltorientierte Sichtweise. Dieser neuen Perspektive liegt das bio-psycho-soziale Modell der WHO zugrunde, welches die Soziologin Wansing mit folgenden Worten erklärt:

"Der ICF liegt ein bio-psycho-soziales Verständnis von Behinderung zugrunde, wonach Behinderung ein Oberbegriff ist für Schädigungen oder Beeinträchtigungen auf den Ebenen der Körperstrukturen [...] und Körperfunktionen [...], der Ebene der Aktivitäten [...] und der Ebene der Teilhabe [...]. Diese drei Bereiche beeinflussen sich wechselseitig und stehen in Abhängigkeit von Kontextfaktoren, womit der gesamte Lebenshintergrund eines Menschen gemeint ist" (Wansing 2005a, S. 79; Hervorhebung i. O.).

Es werden also sowohl die biologischen, als auch die psychischen und sozialen Aspekte der körperlichen Schädigung mit einbezogen. Diese stehen in Wechselwirkung mit den Komponenten der Aktivität und der Teilhabe sowie mit den Kontextfaktoren, welche zusätzlichen Einfluss auf alle anderen Aspekte des Modells ausüben. Im Zentrum dieser Klassifikation steht dabei der Begriff der "Funktionsfähigkeit", welcher über die funktionale Gesundheit eines Menschen Auskunft gibt. Dabei gilt:

"Eine Person ist funktional gesund, wenn - vor dem Hintergrund ihrer Kontextfaktoren -

-

ihre körperlichen Funktionen (einschließlich des mentalen Bereichs) und Körper-strukturen denen eines gesunden Menschen entsprechen (Konzepte der Körperfunktionen und -strukturen),

-

sie all das tut oder tun kann, was von einem Menschen ohne Gesundheitsproblem (ICD) erwartet wird (Konzept der Aktivitäten),

-

sie ihr Dasein in allen Lebensbereichen, die ihr wichtig sind, in der Weise und dem Umfang entfalten kann, wie es von einem Menschen ohne gesundheitsbedingte Beeinträchtigung der Körperfunktionen oder -strukturen oder der Aktivitäten erwartet wird (Konzept der Partizipation [Teilhabe] an Lebensbereichen)" (DIMDI 2005, S. 4; Hervorhebung i. O.).

Die drei Faktoren, Körperfunktionen und -strukturen, Aktivität und Partizipation, stehen demnach in einem reziproken Verhältnis zueinander und bedingen einander. Nur in ihrem Zusammenwirken definieren sie Behinderung, sodass davon ausgegangen werden muss, dass Behinderung nicht allein durch eine körperliche Schädigung zustande kommt. Es muss immer auch deren potentiell beeinträchtigende Wirkung auf die Aktivitäten der jeweiligen Person und somit auf die Teilhabe dieses Menschen an einem bestimmten Lebensbereich berücksichtigt werden.

Die ICF stellt demzufolge den Körper eines Menschen mit seinen anatomischen Bestandteilen (Strukturen) und seinen Funktionen wie Wahrnehmen, Stoffwechsel etc. auf eine Ebene mit der Aktivität eines Menschen und seiner daraus resultierenden Partizipation. Diese Konstellation von Körper, Aktivität und Partizipation wird in der folgenden graphischen Darstellung sichtbar:

Abb. 2. Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (vgl. DIMDI 2005, S. 23)

Zusätzlich zu dem im Zentrum dieser Grafik stehenden Dreiklang werden innerhalb die ICF auch Kontextfaktoren in die Diskussion von Behinderung mit einbezogen. Diese stellen auf der einen Seite jene Faktoren der Umwelt einer Person dar, welche auf das Zustandekommen sowie die Auswirkungen einer Behinderung Einfluss nehmen können (wie bspw. Medikamente, technische Hilfsmittel, Unterstützung durch Freunde oder Familie etc.). Auf der anderen Seite werden unter dem Begriff "Kontextfaktoren" auch personbezogene Aspekte wie das Alter, das Geschlecht, die kulturelle und soziale Herkunft oder der Bildungsstand eines Menschen subsumiert (vgl. DIMDI 2005, S. 14). All diese Faktoren wirken zusätzlich in reziproker Weise auf das Dreigestirn aus Körper, Aktivität und Partizipation ein und umgekehrt, sodass Behinderung de-individualisiert und auf einer gesellschaftlichen Ebene gesehen wird. Nicht das Individuum mit seinen symptomatischen Gegebenheiten, sondern seine Aktivität und seine gesellschaftliche Teilhabe oder Nicht-Teilhabe bestimmen darüber, ob jemand als "behindert" gilt oder nicht. "Behinderung entsteht folglich immer dann, wenn eine unzureichende Passung zwischen einer Person und den Umweltfaktoren vorliegt" (Wansing 2005a, S. 79).

Hier ist einer der großen Gegensätze zwischen ICIDH (1980) und ICF (2001) zu bemerken, welcher mitunter den Perspektivenwechsel innerhalb der Behindertenarbeit ausgemacht hat. Nicht mehr das Individuum mit seinen medizinischen und / oder psychiatrischen Symptomen zeichnet sich für seine Behinderung verantwortlich. Viel eher wird der Umwelt wesentliche Bedeutung beim Zustandekommen derselben beigemessen, wodurch sich Behinderung vom Individuum entfernt und ein "soziales Problem"[5] (Cloerkes 2007, S. 18) wird. Dabei lässt sich feststellen, dass soziale Probleme immer einem sozialen Wandel unterliegen, demnach nichts Statisches sind, sondern sich verändern können. Behinderung per se ist zu den alten, traditionellen sozialen Problemen wie Armut, Alkoholismus etc. zu zählen. Dennoch ist es nach Cloerkes hier zu "beachtliche[n] Entwicklungen im Problembewußtsein" (2007, S. 19) gekommen. Hollenweger (2006, S. 55) formulierte dieses neue Bewusstsein wie folgt: "Behinderungen werden zwar von Personen erfahren, aber sie sind ein durch soziale Prozesse bedingtes Phänomen".

Dieses neue Problembewusstsein, von welchem die Autorinnen und Autoren hier ausgehen, ist mitunter durch die Formulierung der ICF als neue Grundlage der Behindertenarbeit zustande gekommen, da durch sie Behinderung vom einzelnen Individuum weg und zur gesellschaftlichen Dimension hingeführt wurde.

"Heute können viele durch Körperfunktionen bedingte Einschränkungen der Aktivitäten so kompensiert werden, dass eine volle Partizipation [...] ermöglicht wird. Die individuellen Schädigungen und Funktionsbeeinträchtigungen wirken dort auf die soziale Teilhabe, wo die Gesellschaft trotz Anstrengungen keine volle Partizipation gewährleisten kann" (Hollenweger 2006, S. 52).

Es geht demnach darum, dass die notwendigen und hinreichenden Unterstützungsleistungen für Menschen mit Behinderung bereitgestellt werden, um ihnen eine Teilhabe an den verschiedenen Lebensbereichen zu ermöglichen. Dabei jedoch muss immer gemeinsam mit den Betroffenen agiert werden. Es muss zu einer Passung zwischen einer Person mit ihren persönlichen Faktoren und den Umweltfaktoren kommen.

Nicht die Defizite allein treten also in den Vordergrund, sondern die Möglichkeiten zur Aktivität und Teilhabe, welche die betroffene Person trotz oder sogar aufgrund ihrer Schädigungen wahrnehmen kann. Wenn die Aktivitäten bzw. die Partizipation dieses Menschen in einem oder mehreren Aspekten eingeschränkt sind, spricht die ICF in diesen Bereichen von einer Beeinträchtigung oder Behinderung. Doose (2003, o. S.) beschreibt diese neuen Möglichkeiten der ICF folgender Maßen:

"Die Behinderung einer Person in einer Situation ist bestimmt einerseits durch die Schädigung der Körperfunktionen und -strukturen und andererseits die Beeinträchtigung der Aktivität und Partizipation (Teilhabe) der Person, die von wichtigen Kontextfaktoren wie z.B. Barrieren und Hindernissen in der Umwelt und personbezogenen Faktoren maßgeblich beeinflusst werden. So können beispielsweise positive personbezogene Faktoren wie eine hohe Motivation des behinderten Arbeitnehmers oder Umweltfaktoren, wie eine wirkungsvolle Antidiskriminierungsgesetzgebung und das Angebot von Unterstützter Beschäftigung, die Beeinträchtigung einer Person zur Teilhabe am Arbeitsleben beeinflussen und damit zwar nicht ihre Schädigung, aber insgesamt ihre Behinderung reduzieren. Die neue Definition der WHO ermöglicht also sehr differenziert, Bereiche zu definieren in denen Behinderung auftritt und wo Funktionsfähigkeit vorliegt und welche positiven und negativen Aspekte die Behinderung beeinflussen" (Doose 2003, o. S.).

Durch diese Beschreibung wird klar gelegt, welche Vorteile die neue Klassifikation der WHO innerhalb der Behindertenarbeit bieten kann: eine differenzierte Sichtweise auf von Behinderung bedrohte Lebensbereiche, eine genauere Darstellung von für die Aktivität und Teilhabe förderlichen und hemmenden Aspekten sowie ein Weggang vom Individuum hin zur sozialen Umwelt der betroffenen Personen. Diesen Leistungen und Forderungen der ICF kann in vielerlei Hinsicht Rechnung getragen werden, so auch im Bereich der Politik. Hier kam die entscheidende Veränderung unter anderem durch ein Dokument, welches für Menschen mit Behinderung erst vor kurzem unterzeichnet wurde.

Auf politischer Ebene wurden die Forderungen der ICF nach Teilhabe 2007 in der in New York unterzeichneten und bereits seit Jahren von Fachleuten geforderten[6] UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung festgehalten. Diese Übereinkunft der Vereinten Nationen stellt eine massive Veränderung für viele Staaten in Bezug auf deren Behindertenpolitik dar und zielt auf eine entscheidende Verbesserung der Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderung ab. So wurde angesichts der Vorgaben der ICF vor allem die Teilhabe behinderter Menschen bzw. deren Inklusion eingefordert:

"States Parties shall take effective and appropriate measures, including through peer support, to enable persons with disabilities to attain and maintain maximum independence, full physical, mental, social and vocational ability, and full inclusion and participation in all aspects of life. To that end, States Parties shall organize, strengthen and extend comprehensive habilitation and rehabilitation services and programmes, particularly in the areas of health, employment, education and social services" (UN 2007, Artikel 26, S. 20).

Durch eben diese Forderungen nach voller Inklusion und Partizipation, welche alle Lebensbereiche mit einschließen soll, wird deutlich, dass dieses Dokument, durch den derzeitigen Zeitgeist bedingt, durch Vorarbeiten wie die ICF oder die Salamanca-Erklärung bestimmt ist. Unter anderem wird auch die Bedeutung und das Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderung herausgestrichen, welche für das Thema dieser Diplomarbeit am wichtigsten ist:

"States Parties recognize the right of persons with disabilities to work, on an equal basis with others; this includes the right to the opportunity to gain a living by work freely chosen or accepted in a labour market and work environment that is open, inclusive and accessible to persons with disabilities. States Parties shall safeguard and promote the realization of the right to work" (ebd., Artikel 27)

Um Teilhabe zu erlangen bzw. sich selbst als partizipierenden Menschen zu sehen, ist Erwerbsarbeit am ersten, allgemeinen Arbeitsplatz sehr wichtig. Sie ermöglicht es Menschen mit Behinderung, selbst aktiv zu werden und sich selbst und der Umwelt zu beweisen, was sie zu leisten im Stande sind. Zwar wird politisch hier lediglich das Recht auf Arbeit anerkannt (was nicht bedeutet, dass diesem Recht nachgekommen werden muss), allerdings verpflichten sich die unterzeichnenden Staaten auch dazu, dieses Recht sicher zu stellen und deren Einhaltung zu fördern, was einen großen Schritt in Richtung Teilhabe behinderter Menschen am Erwerbsleben bedeutet.

Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit brachte demnach den Wandel von einer defizitorientierten, medizinischen zu einer ressourcen- und unterstützungsorientierten Sichtweise von Behinderung, sowohl im Denken, als auch im Handeln der in diesem Bereich Tätigen und Forschenden. Sie kann mit Wacker / Wansing / Hölscher (2003, S. 108) als "Paradigmenwechsel" verstanden werden und begünstigte eine neue Perspektive auf das Thema Behinderung sowie eine Reihe neuer Entwicklungen. "Statt Selbstsorge Fürsorge zu planen und zu gestalten, war über viele Jahre das Ziel der ‚Sorge für behinderte Menschen', die - angemessene - Reaktion sozial verantwortungsvoll Handelnder auf erkannte Defizite" (Wacker 2005, S. 12). Dies scheint mit der ICF ein Ende gefunden zu haben. Aktivität und damit verbunden vor allem Teilhabe sind die neuen Richtschnüre, nach denen sich Behindertenarbeit ausrichtet. Nicht mehr die passive Abhängigkeit von Hilfeleistungen sollen das Leben von Menschen mit Behinderung bestimmen, sondern die Betroffenen selbst sollen als Experten in eigener Sache ihr Leben in die Hand nehmen und mit Hilfe der geeigneten Unterstützungsangebote selbstbestimmt ihr Leben gestalten bzw. am Leben der Gesellschaft aktiv teilhaben. Diesen Forderungen tragen auch Dokumente wie die neue UN-Konvention für Menschen mit Behinderung Rechnung.

[5] Solche "sozialen Probleme" sind "gesellschaftliche Erscheinungen, denen immer eine Diskrepanz zwischen sozialen Standards oder Wertvorstellungen und der Realität bzw. den tatsächlichen Abläufen zugrunde [... liegen]" (Cloerkes 2007, S. 18, Hervorhebung i. O.).

[6] Degener (vgl. 2003, o. S.) forderte bereits seit einigen Jahren eine eigene UN-Menschenrechtskonvention für Menschen mit Behinderung, da die vorliegenden Konventionen nicht genügend Schutz für diese Zielgruppen bieten könnten.

Inhaltsverzeichnis

Wie bereits im vergangenen Kapitel dargestellt, nimmt der Aspekt der Teilhabe oder Partizipation seit der Verabschiedung der ICF durch die WHO im Jahr 2001 einen sehr prominenten Stellenwert im Denken und Handeln der im Bereich der Behindertenhilfe Tätigen und Forschenden ein. In der ICF wird Teilhabe als das "Einbezogensein in eine Lebenssituation" (DIMDI 2005, S. 95) definiert. Sie entspricht demnach genau dem Gegenteil des Ausschluss-Phänomens, welches in einem der vorherigen Kapitel in Anlehnung an die Ausschlussmomente nach Wansing (vgl. 2005a, S. 83-99) diskutiert wurde. Teilhabe von Menschen mit Behinderung lässt sich - eben wie deren Ausschluss - auf vielerlei Ebenen feststellen, untersuchen bzw. fordern.

Grundlage dieser Forderung nach Teilhabe stellt das "Selbstbestimmungsparadigma" - wie Wacker (2005, S. 11) es bezeichnet - dar. Dieses Paradigma geht auf die US-amerikanische "Independent living" - Bewegung aus den 1960er Jahren zurück, welche für Menschen mit Behinderung mit der Durchsetzung verschiedener gesetzlicher und politischer Veränderungen wie bspw. Antidiskriminierungsgesetzen, eine Verbesserung der Lebenssituation erreichte (vgl. Ommerle 1999). Die betroffenen Menschen sollten durch die gesetzliche Verankerung ihrer Rechte und Pflichten gestärkt werden um ihr Leben selbstbewusst und selbstbestimmt leben bzw. an der Gesellschaft in all ihren Ausprägungsstufen partizipieren zu können. Dieser Prozess der Emanzipation hatte jedoch nicht nur Konsequenzen für die "behinderungserfahrenen Menschen" (Wacker 2005, S. 11), sondern auch für diejenigen, die sie unterstützten bzw. auch für die Unterstützungsmaßnahmen per se. "Das neue Ziel der Unterstützungsmaßnahmen wurde Selbstverwirklichung: Selbstbestimmung auch unter den Bedingungen eingeschränkter Selbstständigkeit" (ebd., S. 12). Diese Selbstbestimmung sollte jedoch nicht bei der eigenständigen Auswahl von Speisen oder Kleidung enden, sondern in allen Lebens- und Gesellschaftsbereichen gelten. Die Forderung nach Selbstbestimmung wurde auf der Grundlage der Leitidee des Menschen mit Behinderung als Experte / Expertin in eigener Sache formuliert. Ommerle (1999, o. S.) formulierte dies folgendermaßen:

"Behinderte Menschen wissen selber am besten, was sie brauchen. Dienstleistungsangebote wie z.B. Beförderung oder Assistenz werden meist von nichtbehinderten Fachleuten konzipiert, kontrolliert und verwaltet. Wenngleich dies in guter Absicht geschieht, haben nichtbehinderte Menschen meist eine andere Vorstellung über die Bedürfnisse, den Lebensstil und die Ziele behinderter Menschen. So müssen sich dann behinderte Menschen in der Rolle des ‚Klienten' oder ‚Patienten' den vorgegebenen Strukturen der Dienstleistungen anpassen, obwohl diese vielleicht gar nicht ihren Bedürfnissen entsprechen."

Um eben solche Umstände in Zukunft vermeiden zu können, wurde in den letzten Jahren, besonders durch die Verabschiedung der ICF oder der neuen UN-Konvention, sowohl gesellschaftlich, als auch politisch die Forderung nach Teilhabe für Menschen mit Behinderung formuliert. Diese soll es nicht nur ermöglichen, dass die betroffenen Personen am gesellschaftlichen Leben in all seinen Ausprägungen teilnehmen dürfen, sondern dass sie auf Grundlage ihrer eigenen freien Entscheidung und ihrer Stärken und Kompetenzen auch tatsächlich partizipieren können. Aus dem mehr oder weniger passiven TeilNEHMEN wurde demnach ein aktives, selbstbestimmtes TeilHABEN. Wacker (2005, S. 13) schreibt hierzu:

"Teilhabe ist das Recht aller Bürger(innen), und Teilhabe ist zugleich der Weg dorthin. [...] Es [geht] darum, nach den individuellen Bedarfen und Bedürfnissen passende Unterstützungen bereitzustellen, um so Chancengleichheit zur gesellschaftlichen Teilhabe bei Verschiedenheit der Kompetenzen und Intentionen zu ermöglichen".

Dem Teilhabe-Konzept wohnt nämlich ein Aktivitätsgrundsatz inne, wie dies auch innerhalb der ICF durch die über lange Zeit hinweg "diffus gebliebene Unterscheidung zwischen einer Klassifikation der Aktivitäten und der Partizipation" (Hollenweger 2006, S. 65) deutlich wird. Obwohl diese beiden Konstrukte mittlerweile eindeutig voneinander getrennt und als "zwei verschiedene Perspektiven verstanden [werden], die zur Analyse menschlicher Tätigkeiten verwendet werden können" (Hollenweger 2006, S. 65), lässt sich ihre konzeptionelle Verbindung nach wie vor nicht leugnen. Teilhabe ist bestimmt durch Aktivität und umgekehrt. Dieses reziproke Verhältnis stellt Menschen mit Behinderung vor die Tatsache, dass sie selbst aktiv werden müssen, um an der Gesellschaft partizipieren zu können. Eben dies war auch die Intention der "Independent living" - Bewegung. Dennoch kann und darf nicht die ganze Verantwortung in den Händen der Betroffenen liegen. Damit Teilhabe behinderter Menschen tatsächlich gelingen kann, muss auch die Gesellschaft selbst ihren Beitrag dazu leisten. So können bspw., um nochmals auf die ICF zurück zu kommen, "viele durch Körperfunktionen bedingte Einschränkungen der Aktivitäten so kompensiert werden, dass eine volle Partizipation [...] ermöglicht wird" (Hollenweger 2006, S. 52). Die Umweltfaktoren bestimmen demnach maßgeblich - wie bereits verdeutlicht - darüber, ob ein Mensch mit einer Schädigung seiner Körperstrukturen und -funktionen fertig werden und damit mehr oder weniger unbehindert leben kann, oder ob er als "behindert" gilt. "Die individuellen Schädigungen und Funktionsbeeinträchtigungen wirken dort auf die soziale Teilhabe, wo die Gesellschaft trotz Anstrengungen keine volle Partizipation gewährleisten kann" (ebd.).

Auch Wansing (vgl. 2005b, S. 27) argumentiert in diese Richtung, wenn sie zu bedenken gibt, dass es bei der gesellschaftlichen Teilhabe vor allem darauf ankommt, mittels einer geeigneten Dienstleistungsstruktur den Einbezug von Menschen mit Behinderung in die unterschiedlichen Gesellschaftssysteme zu fördern. Vor allem die Paradoxie der "Gleichzeitigkeit des gesellschaftlichen ‚Drinnen' und ‚Draußen' von Menschen mit Behinderung" (ebd., S. 29) müsse verstanden und darauf adäquat reagiert werden. Diese stellt sich wie folgt dar:

"Einerseits sind der Rechtsanspruch auf bzw. die Inanspruchnahme von Maßnahmen der Eingliederungshilfe und die soziale Bearbeitung ihrer [der Menschen mit Behinderung, Anm. F. S.] Exklusionsrisiken im Hilfesystem selbst Ausdruck ihrer Teilhabe an wohlfahrtsstaatlichen Leistungen und Standards (=Inklusion). Andererseits begrenzt aber die separierende Leistungserbringung in Einrichtungen und die auf Behinderung und Hilfebedarf spezialisierte Kommunikation die Erwartbarkeit ihres Einbezogenseins in den verschiedenen (anderen) gesellschaftlichen Systemen nachhaltig - und zwar in doppelter Weise: Zum einen bleiben durch die pauschale Rund-um-Versorgung Zugänge und Gelegenheiten zur Übernahme gesellschaftlich relevanter Inklusionsrollen verschlossen. Zum anderen können nicht jene Fähigkeiten und Ressourcen erworben werden, welche Lebenssouveränität und Partizipation ermöglichen" (Wansing 2005b, S. 29f.; runde Klammern i. O.).

Noch heute ist die Meinung, dass Menschen mit Behinderung vor allem in Einrichtungen wie Wohnheimen oder Tagesstätten adäquat unterstützt werden können, seitens Professionistinnen und Professionisten nicht gänzlich abgelegt. Das damit zusammenhängende, immer noch großflächig angelegte Netz an solchen Institutionen dient auf der einen Seite somit der Integration und Teilhabe von Menschen mit Behinderung bspw. am Erwerbsleben. Auf der anderen Seite werden diese Personen aufgrund des Sonderstatus dieser Einrichtungen von der restlichen Gesellschaft exkludiert. Einerseits partizipieren Menschen mit Behinderung also durch die Möglichkeit von Sonderinstitutionen am allgemeinen Versorgungsrecht. Jeder Mensch hat bspw. Anspruch auf adäquate medizinische Betreuung und Behandlung in der "Sondereinrichtung" Krankenhaus. Andererseits wird diesen Menschen durch die Endgültigkeit und Ausschließlichkeit dieser Besonderung das Etikett "Anderssein" aufgedrückt, von welchem sie sich zumeist Zeit ihres Lebens nicht mehr lösen können. Wie Wansing (vgl. 2005b, S. 29 f.) es im obigen Zitat ausdrückt, sind Menschen mit Behinderung dadurch oftmals gleichzeitig drinnen, das heißt sie partizipieren an gewissen Gesellschaftssystemen wie dem Wohlfahrtssystem, und draußen, da sie durch ihre ständige Teilhabe an diesem System von anderen gesellschaftlichen Systemen ausgeschlossen werden. Hieran wird die oftmalige Verquickung von Inklusion und Exklusion deutlich, sodass in diesem Fall quasi von einer Exklusion in der Inklusion gesprochen werden kann. Dies drückte auch Exner (vgl. 2007, S. 174) aus, wenn er aus systemtheoretischer Sicht schreibt, dass Menschen mit Behinderung immer als Teil der Gesellschaft in dieselbe inkludiert sein werden, dass es jedoch in einzelnen Lebensbereichen trotzdem zur Exklusion kommen könne.

Begünstigt wird ein Exklusionsrisiko oder gar eine "Exklusionskarriere Behinderung" (Wansing 2005a, S. 99; dies. 2005b, S. 26) demnach dadurch, dass gesellschaftliche Institutionen und Funktionssysteme selbst Ausgrenzungsrisiken produzieren. Diese verdichten sich besonders in den Übergangssituationen von Schule in Ausbildung und Beruf oder vom Erwerbsleben in den Ruhestand und können zu Ausgrenzungen führen (vgl. Wansing 2005b, S. 26). Junge Frauen und Männer mit Behinderung können durch "institutionelle Selektionen" (ebd.) nicht aus den Sonderwelten ausbrechen, welche für sie in Form von Sonderschulen oder Werkstätten als Ersatzarbeitsmarkt geschaffen werden. Dadurch verbleiben sie oft ihr ganzes Leben lang in diesem von der nicht-behinderten Gesellschaft abgesonderten Raum, ohne eine Chance zu haben, daraus ausbrechen zu können, wie folgendes Beispiel illustriert:

"Auch nach dem Schulabschluss bleibt [...] die Lebensführung für Jugendliche mit Behinderung risikoreich und mündet vor allem für Abgänger der Schule für Geistigbehinderte in eine Fortsetzung der organisationalen Ausgrenzung in Berufsbildungs- und -förderungswerke bzw. in den Arbeitsbereich der Werkstätten. Häufig sind die Werkstätten für sie das einzige Instrument zur beruflichen Bildung und zur Beschäftigung, Regelarbeitsplätze hingegen spielen für diesen Personenkreis immer noch eine marginale Rolle" (vgl. Schüller 2003, zit. n. Wansing 2005b, S. 26).

Ausgehend von diesen Exklusionsrisiken (vgl. Wansing 2005a; 2005b) und dem gleichzeitigen sowohl gesellschaftlichen, als auch politischen Bekenntnis zum Recht der Menschen mit Behinderung auf Teilhabe (vgl. UN 2007), ist es erforderlich, Unterstützungsmaßnahmen neu zu denken. Diese müssen individuell auf die Unterstützungsbedarfe des einzelnen Menschen zugeschnitten sein. Die Bedürfnisse können jedoch nur in Zusammenarbeit mit den Betroffenen als Nutzerinnen und Nutzer eruiert werden, sodass diese aktiv in den Umdenkprozess einzubeziehen sind.

"Behindertenhilfe und Menschen mit Behinderungserfahrungen stehen an dieser Schwelle zum neuen Zusammenspiel. Als Darsteller und Gestalter sind nicht mehr alleine diejenigen berechtigt, die bisher ihre Rolle als Akteure, als Macher, als Unterstützer, als Helfer mit großem Engagement und Erfolg gespielt haben. Neue Spieler(innen) betreten die Bühne, sie mischen sich ein, wollen nicht mehr nur die passive Rolle der Beobachtung gesellschaftlichen Lebens übernehmen. Sie fordern, mehr als nur dabei zu sein" (Wacker 2005, S. 17).

Ein solches Umdenken und Zulassen von "neuen Spieler(innen)" (ebd.) ist notwendig, um gemeinsam mit Menschen mit Behinderung als Nutzerinnen und Nutzer von Unterstützungsleistungen und in Anlehnung an das Konzept der Kontextfaktoren der ICF, die Möglichkeiten zu einer Teilhabe an den unterschiedlichen gesellschaftlichen Ebenen zu schaffen. "Erst das passende Zusammenspiel aller Beteiligten kann zum Gelingen des Zukunftsprojektes einer ‚inklusiven Gesellschaft' beitragen und Menschen mit Behinderung aus ihrer paradoxen Lage der Gleichzeitigkeit von Teilhabe und Ausgrenzung befreien" (Wansing 2005b, S. 32) [7]. Ein Lebensbereich, in welchem ein solches Umdenken und damit Teilhabe für Menschen mit Behinderung von besonderer Bedeutung zu sein scheint, ist der der Erwerbstätigkeit. Die Möglichkeit, arbeiten zu können, ist nämlich für jeden Menschen, egal ob behindert oder nicht, etwas ganz Entscheidendes.

Besonders die berufliche Teilhabe ist für Menschen mit Behinderung bedeutsam, da mit Erwerbsarbeit eine Vielzahl unterschiedlicher Funktionen des täglichen Lebens verbunden sind (vgl. Stadler 1996; Beisteiner 1997; Feuser 2001; Spiess 2004; Bieker 2005b; Hinz 2006; Doose 2007). Diese Faktoren wiederum zeichnen sich über weite Strecken hinweg verantwortlich für eine gelungene Partizipation an der Gesellschaft und deshalb soll die Bedeutung von Erwerbsarbeit für Menschen mit Behinderung im folgenden Unterkapitel zusammengefasst dargestellt und erläutert werden.

Grundsätzlich gilt die hohe Bedeutung von Erwerbsarbeit sowohl für Menschen mit, als auch ohne Behinderung in gleichem Maße. "Unterschiede sind aber in der individuellen Gewichtung einzelner Funktionen von Erwerbsarbeit zu erwarten" (Spiess 2004, S. 53). So ist davon auszugehen, "daß behinderte Menschen die Ausübung einer Arbeitstätigkeit als höheren Statusgewinn empfinden als Menschen ohne Behinderung" (ebd.). Das bedeutet also, dass bei Menschen mit Behinderung die Status gebende Funktion einer Erwerbstätigkeit besonders ausschlaggebend zu sein scheint. Dies wird auch in einer Untersuchung von Klicpera / Schabmann aus dem Jahr 1998 bestätigt. Hier wurden u. a. Beweggründe behinderter Menschen für einen Arbeitsversuch am ersten Arbeitsmarkt herausgearbeitet. Dabei waren die Faktoren der persönlichen Freiheit, welche Erwerbsarbeit und der neu gewonnene Status mit sich bringen, sowie die positiven Auswirkungen der Erwerbstätigkeit auf das eigene Selbstbild, die eigene Identität besonders markant ausgeprägte Aspekte. Aber auch andere Funktionen wie die der sozialen Kontaktmöglichkeiten oder die des Erwirtschaften des eigenen Lebensunterhalts waren unter den Antworten der befragten Personen häufig vertreten und schienen diesen wichtig zu sein (vgl. Klicpera / Schabmann 1998, Abb. 1.). Beisteiner (1997, S. 29) schreibt in diesem Zusammenhang:

"Ebenso wichtig ist es aber durch Arbeit die Akzeptanz und die Aufmerksamkeit der Umgebung zu spüren, stolz auf die eigene Leistung, das eigene Produkt sein zu können, sich dadurch als Mitglied der Gesellschaft zu fühlen und den marginalen Status des Allmosenempfängers [sic!] loszuwerden."

Hinz (2006, o. S.) argumentiert ähnlich, wenn er schreibt, dass Menschen mit Behinderung durch Erwerbsarbeit die Chance haben "angesichts der drohenden gesellschaftlichen Marginalisierung [...], ihr Können in den Mittelpunkt zu stellen und damit der drohenden Dominanz der gesellschaftlichen Wahrnehmung über Defizite entgegenzutreten". Menschen mit Behinderung gelingt es durch Erwerbsarbeit demnach, sich selbst und ihre Fähigkeiten einer breiten gesellschaftlichen Öffentlichkeit zu präsentieren und dadurch das Etikett der Passivität und des Nichts-Könnens abzulegen. Dies trägt maßgeblich zur Konstituierung ihres eigenen Selbstbildes und Selbstwertgefühls bei, wie dies zuvor schon dargelegt wurde.

Besonders der Faktor der Integration, des Eingebunden-Seins scheint für Menschen mit Behinderung im Hinblick auf Erwerbsarbeit ein entscheidender Faktor zu sein. Während nicht-behinderte Menschen für gewöhnlich über einen mehr oder weniger großen Freundes- und Bekanntenkreis verfügen, sind die Möglichkeiten für soziale Kontakte für Menschen mit Behinderung zumeist eher begrenzt. Da viele Menschen behinderte Männer und Frauen immer noch meiden bzw. ihnen wenig Aufmerksamkeit schenken, beschränken sich die Freund- und Bekanntschaften von Menschen mit Behinderung zumeist auf ihre eigene Familie, auf Gleichgesinnte und auf den Kreis der sie professionell unterstützenden Personen. Deshalb und aufgrund anderer für gewöhnlich vielfach erlebter Ausschlussprozesse (vgl. Wansing 2005a) hat die soziale und gesellschaftlich integrierende Funktion von Erwerbsarbeit einen besonders hohen Stellenwert für Menschen mit Behinderung. Auch Hinz (2006, o. S.) betont dies in seiner Auseinandersetzung mit dem Thema Arbeit, indem er zu bedenken gibt, dass "Arbeit eine große Bedeutung haben [kann]: indem sie über tagtägliche Kontakte der Gefahr sozialer Isolation entgegenwirkt". Dabei kommt es jedoch entscheidend darauf an, welche Tätigkeit ein Mensch mit Behinderung verrichtet bzw. auf welchem Arbeitsmarkt diese zu lokalisieren ist.

Im Allgemeinen wird zwischen fünf verschiedenen Arbeitsmärkten unterschieden (vgl. Stadler 1996, S. 275 f.). Auf der einen Seite steht dabei der sog. erste oder allgemeine Arbeitsmarkt, welcher alle regulären sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse umfasst. Ihm gegenüber steht auf der anderen Seite der geschützte Arbeitsmarkt, auch dritter Arbeitsmarkt, Sonder- oder Ersatzarbeitsmarkt genannt. Dieser "beinhaltet Formen institutionalisierter Arbeitsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderung, nämlich ‚Integrative Betriebe' und ‚Beschäftigungswerkstätten'" (Fasching 2004a, S. 65). Zwischen diesen beiden Arbeitsmärkten steht der sog. zweite Arbeitsmarkt als Zusammenfassung all jener Menschen, welche sich in nicht-sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen und arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen befinden, seien es Qualifizierungs-, Weiterbildungs- oder Umschulungsmaßnahmen. Darüber hinaus existieren noch ein vierter und fünfter Arbeitsmarkt. Der vierte oder graue Arbeitsmarkt "erfaßt die nicht sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Schwarzarbeit als Form der illegalen Schattenökonomie" (Stadler 1996, S. 276). Dieser Sektor ist in behinderungsrelevanten Angelegenheiten zumeist nur soweit von Bedeutung, als dass es immer wieder vorkommt, dass Arbeitergeberinnen und Arbeitgeber ihre behinderten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht anmelden, um sich dadurch die Kosten der Sozialversicherung zu ersparen. Dies fällt jedoch in den Bereich der Illegalität, sodass dieser Arbeitsmarktsektor kaum Bedeutung in der wissenschaftlichen Literatur findet. Der fünfte Arbeitsmarkt schließlich umfasst die sog. "Reservearmee" (ebd.), welche aus Langzeitarbeitslosen und Nichtbeschäftigten besteht. Dieser Bereich ist insofern von Relevanz, als Menschen mit Behinderung einem vielfach höheren Risiko ausgesetzt sind, über lange Zeit hinweg arbeitslos zu sein, als nicht-behinderte Menschen.

Rauch (2005, S. 28) skizziert die Lage behinderter Frauen und Männer auf dem deutschen Arbeitsmarkt wie folgt:

"Von den vier Millionen Behinderten im erwerbsfähigen Alter zählen laut Mikrozensus nur knapp zwei Millionen zu den Erwerbspersonen, also zu denjenigen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder sie suchen. [...] Die Erwerbsquote der Schwerbehinderten sank in den letzten Jahren. Lag sie 1995 für 15- bis unter 65-Jährige in der Bundesrepublik noch bei 36 Prozent, war sie im Jahr 2001 auf 33 Prozent gesunken. Damit zeigt sie sich gegenläufig zur allgemeinen Erwerbsquote in der Bundesrepublik, die im Zeitverlauf stetig ansteigt. Alles in allem liegt die Erwerbsquote der Schwerbehinderten nicht einmal halb so hoch wie die der Gesamtbevölkerung im erwerbsfähigen Alter" (Rauch 2005, S. 28).

Auch auf dem österreichischen Arbeitsmarkt verhält es sich ähnlich. Im Bericht der Bundesregierung zur Lage der behinderten Menschen in Österreich aus dem Jahr 2008 wird festgestellt, dass "die Beschäftigungsquote der behinderten Menschen im engeren Sinn [...] um die Hälfte niedriger [ist] als die der Nichtbehinderten" (BMASK 2009, S. 20). Darüber hinaus sind "bei den behinderten Männern und Frauen zwischen 16 und 64 Jahren [...] die Anteile der PensionsbezieherInnen zwischen 2 und 4 Mal höher als bei den nicht behinderten Personen" (ebd.). Der fünfte Arbeitsmarkt erscheint demnach für Menschen mit Behinderung von sehr großer Bedeutung[8].

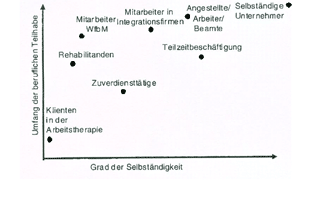

Betrachtet man allein diese Vielzahl unterschiedlicher Arbeitsmarktausprägungen, wird klar, dass Teilhabe nicht nur in ihrem Umfang, sondern auch ihrer Ausprägung und ihren individuellen Folgen für die / den Einzelne(n) variiert (vgl. Stöpel 2005, S. 18). Je nach Teilhabe an einem der potentiellen Arbeitsmärkte, ergeben sich demnach unterschiedliche Chancen für eine vollständige berufliche Partizipation. Menschen, welche am dritten Arbeitsmarkt integriert sind, erhalten für ihre Arbeit für gewöhnlich lediglich eine kleine Aufwandsentschädigung in Form von Taschen- oder Belohnungsgeld, sodass diese Form der Arbeit keinesfalls die Funktion der Existenzsicherung erfüllen kann, was sich wiederum negativ auf die Identitätsbildung der meisten betroffenen Menschen auswirkt. Auch die Absonderung vom allgemeinen, nicht-behinderten Arbeitsmarkt kann negative Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl, aber auch auf den Bereich der sozialen Kontakte von Menschen mit Behinderung haben.

Wenn man sich die unterschiedlichen Formen der beruflichen Teilhabe grafisch verdeutlichen will, kann dies bspw. in folgender Art und Weise geschehen:

Abb. 3: Formen der beruflichen Teilhabe (in: Stöpel 2005, S. 20; bearbeitet durch F.S.)

Wie Stöpel (vgl. 2005, S. 20f.) schon andeutet, kann berufliche Teilhabe in vielerlei Ausprägung, je nach Grad der Selbstständigkeit und Umfang der beruflichen Teilhabe betrachtet werden. So sind Klientinnen und Klienten in der Arbeitstherapie, d.h. bspw. einer tagesstrukturierenden Maßnahme am wenigsten in den beruflichen Alltag integriert und auch am wenigsten selbstständig. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einer Werkstatt für behinderte Menschen hingegen haben bereits in weitaus größerem Maße am Berufsleben Anteil, und sind auch schon ein wenig selbstständiger. Menschen in einer regulären Teilzeitbeschäftigung sind noch selbstständiger, partizipieren jedoch wiederum durch ihre begrenzten Arbeitsstunden weniger am Erwerbsleben. Die größte berufliche Teilhabe genießen selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer, wie dies an der Spitze der Grafik von Stöpel (vgl. 2005, S. 20) angezeigt wird. Sie sind jedoch weitgehend auf sich allein gestellt und erhalten die wenigste Unterstützung, während alle anderen genannten Gruppen auf mehr oder weniger ausgeprägte Unterstützungsleistungen zurückgreifen können. Auch in Bezug auf den Arbeitsumfang existieren - wie aus der grafischen Darstellung ersichtlich - Unterschiede. "Menschen, die einer Teilzeitbeschäftigung auf dem allgemeinen oder rehabilitativen Arbeitsmarkt nachgehen, haben eine geringere Teilhabe als Vollzeitbeschäftigte. [...] Die Abbildung soll illustrieren, dass Teilhabe kein absolutes, sondern ein relatives Konstrukt ist" (ebd.).