Behinderung als soziale Konstruktion

Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades einer Magistra der Philosophie am Institut für Erziehungswissenschaften der bildungswissenschaftlichen Fakultät der Leopold - Franzens - Universität Innsbruck. Eingereicht bei: A. Univ.-Prof. Dr. Volker Schönwiese. Innsbruck, April 2008

Inhaltsverzeichnis

- Vorwort

- 1. Wissenschaftliche Ausgangspositionen

- 2. Die Betrachtung des Menschen aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive - eine Herausforderung für die Pädagogik

- 3. Wie wird ‚Behinderung' konstruiert? Vom Wandel eines Begriffs und seinen Auswirkungen auf die Bezeichneten.

- 4. Enthinderung der Begegnung - wir alle können lernen

- 5. Abschließende Gedanken

- 6. Literatur

Den Gedankenspuren in dieser Arbeit ging eine Erfahrung voraus. Genauer gesagt eine Tanzerfahrung, die mich nachhaltig ‚verstörte'. Am Anfang war also der Tanz. Vielleicht, weil Tanz seit Jahren für mich einen Zugang bietet, neue Räume und Möglichkeiten zu erforschen. Innen wie außen. Ich nahm an einem zweistündigen Dance Ability-Workshop teil. Zuvor kannte ich kaum ‚behinderte' Menschen und interessierte mich auch nicht besonders für sie. Mich interessierte aber Tanz mit unterschiedlichsten Menschen. Ich erinnere mich an meine anfängliche Unsicherheit und Zurückhaltung, bis ich im wahrsten Sinne des Wortes ‚an der Hand genommen wurde' von einem ‚Behinderten'. Ich war angekommen in der Begegnung. Die ‚Behinderungen' der Menschen, auch meine eigenen Ängste traten völlig in den Hintergrund. In der je individuellen Bewegungssprache teilten wir, was uns verband - das Interesse und den Spaß an den vielfältigen Ausdrucksweisen und den daraus entstehenden Begegnungsbildern. In diesem kurzen Workshop geschah etwas, das ich kognitiv nicht ganz zu fassen vermag. Das ist nichts Ungewöhnliches im Tanz. Die Folge dieser Tanzbegegnungen und -erfahrungen waren jedenfalls Irritation und Interesse. Ich war gezwungen, mein Bild über ‚behinderte' Menschen zu hinterfragen - Bewegung also auch im Kopf - und ich wollte mehr erfahren. Zwei Jahre darauf begann ich selbst eine Tanzgruppe mit sog. ‚geistig behinderten' Menschen zu leiten. Eine Grenzerfahrung. Ich musste meinen Fundus an Tanzerfahrungsangeboten erweitern, weil vieles nicht ‚funktionierte'. Mit einer sehr begabten, jungen Frau erarbeitete ich für eine Ausstellungseröffnung eine kurze Performance. Ich hatte Angst. Kann ich ihr das zutrauen? Wird sie sich den Ablauf merken können? Wie wird sie sich vor Publikum verhalten? (Wie wir sehen werden typische Vorstellungen einer ‚Nichtbehinderten' über eine ‚Behinderte'.) Es wurde ein Erfolg. Nicht, weil es so spektakulär war, sondern weil wir einfach spürbar waren in unserer eigenen Körpersprache und in unserer Beziehung zueinander.

Mit diesen Interaktionserfahrungen begann mein Interesse am Austausch mit ‚behinderten' Menschen; dabei entstand auch die Motivation und die Dringlichkeit, mich mit dem Phänomen Behinderung auch theoretisch auseinanderzusetzen. Nicht zuletzt auch, um meine eigenen Erfahrungen und Ängste besser zu verstehen. Die vorliegende Arbeit ist Ausdruck dieser Auseinandersetzung.

Mit Gstettner teile ich die Ansicht, dass es irgendwie paradox ist, über Behinderung zu schreiben, "insbesondere dann, wenn einen selbst die gesellschaftliche Klassifikationslotterie so aussortiert hat, dass man zu den sogenannten Nichtbehinderten (...) zählt; paradox auch, wenn man nicht glaubt, selbst alle zugedachten (Leistungs-) Normen optimal erfüllen zu können (...). (Gstettner 1982)

Aufschlussreicher ist es, die Umgangsformen zu analysieren, durch welche Behinderung organisiert wird. (vgl. ebd.) Diese Umgangsformen sind, wie ich aufzeigen werde, zutiefst verknüpft mit dem Bild, das wir von den jeweiligen Menschen haben, die wir ‚umgehen'. Und dieses Bild wiederum hängt mit unserem impliziten Wissen über ‚Mensch sein' zusammen; mit dem Menschenbild, von dem unsere Betrachtungen und unsere Handlungsweisen ausgehen.

Der Ausgangspunkt, von welchem ich mich dem Phänomen ‚Behinderung' annähern werde, ist die systemisch-konstruktivistische Perspektive. Da es mir für den Begründungszusammenhang wichtig erschien, wird dieser Blickwinkel durch neurobiologische Erkenntnisse und psychoanalytische Perspektiven erweitert.

In diesem ersten Abschnitt geht es um die Frage, wie wir wahrnehmen und Begriffe bilden und dadurch versuchen der Welt, in der wir leben, eine Ordnung abzuringen. Einer Welt, zu der es keinen direkten Zugang gibt. Aus dieser erkenntnistheoretischen Position heraus ist jede Wahrnehmung ‚richtig', auch wenn sie für andere schwer nachvollziehbar ist. Das heißt, es gibt kein ‚Falschnehmen', wie es manchen Menschen durch Etikettierungen wie ‚Wahrnehmungsstörung', ‚geistige Behinderung' usw. unterstellt wird.

Der Aufbau interner Strukturen geschieht eigengesetzlich. Wir lernen unaufhörlich, sind aber gleichzeitig von außen nicht direkt steuerbar. Wie Informationen auf Menschen einwirken, lässt sich nicht beobachten oder voraussagen.

Von diesem herangezoomten, wahrnehmenden Subjekt nehme ich dann im Weitwinkel das Subjekt im sozialen Umfeld in den Blick, ohne das es gar keine Subjektwerdung gibt. Die Anerkennung durch andere ist also existentiell; das Soziale ist konstitutiv für uns Menschen. Ein Paradoxon: wir sind autonom und gleichzeitig angewiesen auf andere.

Im nächsten Schritt kehre ich die Blickrichtung um. Habe ich im Vorangegangenen das Subjekt im sozialen Umfeld betrachtet, frage ich jetzt im Sinne der Komplexitätssteigerung nach der Dynamik sozialer Systeme, deren kleinste Einheit die einzelnen Subjekte sind.

Diese theoretischen Ausführungen werden im zweiten Abschnitt zu einem Menschenbild zusammengefasst, das meines Erachtens eine Herausforderung für die Pädagogik darstellt. Hier setze ich mich weiters mit der Frage auseinander, wie die theoretischen Erkenntnisse für pädagogisches Handeln nutzbar gemacht werden können.

Gleichzeitig bilden diese im dritten Abschnitt den Ausgangspunkt für die Argumentation, dass Behinderung kein individuelles Problem per se ist, sondern eine soziale Konstruktion, die durch eine normative Setzung des Menschen zustande kommt. Da diese Setzungen je nach Gesellschaftsform (kulturelle, ökonomische und soziale Kontexte) variieren, wird Behinderung als eine historisch wandelbare Kategorie betrachtet.

Es wird hier auch um die Frage gehen, wem diese Dichotomie ‚behindert' vs. ‚nichtbehindert' nützt und weshalb sie fortwährend rekonstruiert wird. Was trennt uns da? Weiters wird die Bezeichnung ‚geistige Behinderung' in Frage gestellt.

Davon ausgehend, dass Behinderung ein interaktives Geschehen ist, das stattfindet, geht es mir im vierten Abschnitt um Enthinderung als Ziel und Perspektive. In diesem Zusammenhang wird Dance Ability als Modell vorgestellt, das durch seine offene Struktur enthinderte Begegnungen möglich macht.

Formale Anmerkungen

Da es meines Erachtens die Lesbarkeit der Arbeit nicht beeinträchtigt, habe ich mich für eine gleichberechtigte Schreibweise entschieden. Davon ausgenommen ist der von Maturana geprägte Terminus "der Beobachter", den ich beibehalte.

Wenn der Begriff Behinderung auf Menschen zugreift, setze ich ihn in Anführungszeichen, da es sich um eine Zuschreibung von außen handelt, z.B. Menschen ‚mit Behinderung'.

Dank an

-

die unterschiedlichsten Menschen ‚mit Behinderung', denen ich begegnet bin, für den Austausch, für eure Kritik, für eure Geduld, für eure Wut, für eure Hartnäckigkeit, für euren Mut, für euren Humor, für euren Tanz...

-

Prof. Schönwiese und Prof. Ziemen für das theoretische Fundament und neue Sichtweisen

-

Prof. Schönwiese für die geduldige und kritisch anregende Begleitung dieser Arbeit

-

Alito Alessi für die Öffnung des Tanzes für alle Menschen

-

meinen Lebensgefährten Andi für sein Verständnis und seine ‚stille' Unterstützung

-

meine Eltern für die gute Basis und ihre Akzeptanz für meinen Weg

Inhaltsverzeichnis

"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind."

Albert Einstein

In diesem Abschnitt gebe ich einen Einblick in den Konstruktivismus, die Systemtheorie und die Erkenntnisse der Hirnforschung als Basis und Argumentationsgrundlage für die weiteren Ausführungen.

"Niemand vermag einen privilegierten Zugang zu einer externen Wirklichkeit oder Wahrheit zu beanspruchen."

Humberto Maturana in Maturana/Pörksen 2002, 24

Die Grundannahme konstruktivistischer Theorien liegt darin, dass allem Erkennen und Wissen ein Konstruktionsprozess vorausgeht und wir somit keinen voraussetzungsfreien, unmittelbaren Zugang zur Realität haben. Die von uns erfahrene, also über die Wahrnehmung vermittelte Wirklichkeit bildet die Welt nicht ab, wie sie ‚an sich ist', sondern ist Ergebnis dieses Prozesses.

Begründet wird diese Position u.a. damit, dass unsere Sinnesorgane und das Gehirn weder darauf ausgerichtet noch in der Lage sind, die Welt in ihrer ureigentlichen Gestalt zu erkennen. Denn der einzig mögliche Zugang zur Welt beruht auf zwei bedeutenden Schnittstellen. Unsere Erfahrungsschnittstelle zur Außenwelt sind die Sinnesorgane. Aufgrund der Beschaffenheit der Sinnesorgane und der Ereignisselektion gibt es nur wenige Umweltereignisse, die die Sinnesorgane überhaupt wahrnehmen. (vgl. Roth in Pörksen, 2002, 140/141)

Da das Gehirn keinen direkten Umweltkontakt hat, besteht eine weitere Schnittstelle zwischen Sinnesorganen und Gehirn. Wahrgenommene Ereignisse müssen ‚übersetzt' werden, indem die zum Gehirn gelangenden neuronalen Impulse interpretiert und in Begriffe gefasst werden. Diese Interpretation ist wiederum von subjektiven Erfahrungen abhängig.

"Wahrnehmen und Interpretieren fallen in einem Prozess zusammen; es ist unmöglich sie im Erleben voneinander zu trennen." (Lindemann/Vossler 1999, 3)

Die ‚Aneignung' von Wissen über die Welt ist in diesem Sinne wörtlich zu nehmen. Sie kann nicht als passive Informationsaufnahme verstanden werden, sondern stellt eine aktive, kreative Tätigkeit dar. Wir machen uns die Welt ‚zu eigen', indem wir sie aufgrund subjektiver, interner Kriterien konstruieren.

Da nun all unsere Erfahrungen mit der Welt und die daraus entstandenen Vorstellungen über sie auf Wahrnehmung und Interpretation zurückgehen, ist die Frage nach einer Korrespondenz zwischen einer wahrnehmungsunabhängigen, objektiven Realität und erlebter Wirklichkeit letztlich unentscheidbar. Denn dazu müssten wir das Original (Realität/Welt) mit unseren Konstruktionen vergleichen können, ohne auf die Wahrnehmung zurückgreifen zu müssen. Dies ist jedoch nicht möglich, da Wahrnehmung unser einziger, unhintergehbarer Zugang zur Welt ist. (vgl. ebd., 3/4)

Ernst von Glasersfeld, der Begründer des radikalen Konstruktivismus, weist darauf hin,

"dass sich niemals feststellen lässt, ob sich jemand ein völlig richtiges Bild von der Realität macht - denn es ist unmöglich, diese Richtigkeit, selbst wenn sie gegeben sein sollte, zu verifizieren: Man kann ja zu keinem Zeitpunkt aus seinen Wahrnehmungs - und Begriffsfunktionen heraus; alle Überprüfungen und Versuche, das Bild des Wirklichen mit der Wirklichkeit selbst zu vergleichen, werden in jedem Fall durch unsere Erlebensinstrumente geprägt." (Glasersfeld in Pörksen 2002, 48)

In Anlehnung an die Skeptiker der griechischen Antike, die das unauflösbare Paradoxon dieser Rückbezüglichkeit bereits erkannten, versucht der radikale Konstruktivismus die Begriffe Erkenntnis, Wissen und Wahrheit von ihrer Verknüpfung mit der Ontologie zu lösen. (vgl. Glasersfeld in Gumin/Mahler Hg. 1992, 38)

Aufgrund der konstatierten Unentscheidbarkeit einer Übereinstimung zwischen Welt und erfahrener Wirklichkeit lässt Glasersfeld die Frage nach dem Sein (Ontologie) außen vor und entwickelt eine Erkenntnistheorie (Epistemologie), die sich mit der Entstehung von Wissen auseinandersetzt; also eine Epistemologie (griech.: episteme = Wissen) ohne Ontologie.

Damit verabschiedet er sich von einer Erkenntnislehre, die nach einem ikonischen Abbild der Realität sucht und auch von einem absoluten, objektiven Wahrheitsanspruch jeglicher Erkenntnis. Gäbe es nämlich einen unmittelbaren Zugang zur Realität, so könnte es auch nur eine richtige Abbildung von ihr geben. Im Gegensatz zum Realismus, der von einer objektiven Erkennbarkeit der Realität ausgeht, verzichtet die konstruktivistische Epistemologie auf den Objektivitätsanspruch.

"Der radikale Konstruktivismus ist also vor allem deswegen radikal, weil er mit der Konvention bricht und eine Erkenntnistheorie entwickelt, in der die Erkenntnis nicht mehr eine ‚objektive', ontologische Wirklichkeit betrifft, sondern ausschließlich die Ordnung und Organisation von Erfahrungen in der Welt unseres Erlebens." (Glasersfeld 1987, 203)

Die "Existenz einer ontischen Realität" kann bei "konsequenter Selbstanwendung" im Konstruktivismus weder bestritten (wie im Solipsismus) noch bestätigt werden, sie ist vielmehr unentscheidbar. Deshalb wird auch nicht mehr versucht, die Welt zu erklären, wie sie an sich ist, sondern "was kognitiv und kommunikativ geschieht, wenn wir wahrnehmen, erkennen, interagieren und kommunizieren". (Lindemann /Vossler 1999, 6/7)

Ausgangspunkt ist also die Frage danach, wie unser Wissen über die Welt entsteht. Es geht darum, die Operationen zu verstehen, die unsere Wirklichkeit hervorbringen, also zu erkennen, wie wir erkennen.

Der Konstruktivismus ist keine einheitliche Theorie, sondern eher ein heterogener interdisziplinärer Diskurs, in dem erkenntnistheoretische Fragen sowohl aus natur- wie aus geisteswissenschaftlicher Perspektive diskutiert werden. Für meine Ausführungen sind neben Glasersfeld als weitere Mitbegründer bzw. Vertreter der Physiker und Kybernetiker Heinz von Foerster, die Biologen Humberto R. Maturana und Francisco J. Varela, der Hirnforscher Gerhard Roth, der Kommunikationswissenschaftler Siegfried J. Schmidt, der Sozialwissenschaftler Peter M. Hejl und der Erziehungswissenschaftler Kersten Reich von Bedeutung.

Zum Status der ontischen Wirklichkeit sowie zum Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft in Bezug auf die Entstehung von Wirklichkeitskonstruktionen sind konstruktivistische Autoren unterschiedlicher Auffassung.

Einigkeit besteht jedoch in der steten "Rückbindung des Erkennens an den Erkennenden" (Pörksen 2002, 12), also in der Beobachterabhängigkeit allen Erkennens. Der Begriff des ‚Beobachters', der auf Humberto Maturana zurückgeht, ist im Konstruktivismus zentral.

"Alles Gesagte ist von jemandem gesagt." (Maturana/Varela 1987, 32)

Dieser Schlüsselsatz des Konstruktivismus mag im ersten Moment trivial klingen. Er ist jedoch deshalb von besonderer Tragweite, weil er das unhintergehbare Einbezogen sein der/des Erkennenden (als historisch und kulturell verortete Persönlichkeit mit einer bestimmten Intentionalität) in das Phänomen des Erkennens beschreibt und damit die Zirkularität von Erkenntnisprozessen unterstreicht. Der Beobachter ist die Quelle aller Beschreibungen.

"Nicht die Ontologie steht am Anfang, sondern die Erfahrung." (Maturana in Pörksen 2002, 74) "Sie (die Erfahrung, Anm. der Verf.) handelt von dem, was man zu einem bestimmten Zeitpunkt als wahrnehmbares Geschehen erfährt und genau in diesem Moment unterscheidet." (Maturana/Pörksen 2002, 32)

Konsequent in dieser Zirkularität zu verbleiben und das Erkennen durch das Beobachten des Erkennens, ohne Rückgriff auf die Ontologie zu erklären, ist das Anliegen konstruktivistischer Autoren. (vgl. Maturana/Varela 1987, 7ff; Glasersfeld 1992, 22; Maturana/Pörksen 2002, 13/26)

Die Beobachterabhängigkeit allen Erkennens kann auch als "Aufhebung der Subjekt-Objekt-Spaltung" (Pörksen 2002, 109) und als Aufhebung der "Trennung von Naturwissenschaft und Philosophie" (Maturana/Pörksen 2002, 19) interpretiert werden und bedingt die Verabschiedung vom Anspruch auf Objektivität. Denn Objektivität fordert ja die Unabhängigkeit des Beobachteten von den Eigenschaften des Beobachters.

An dieser Stelle möchte ich noch bemerken, dass manche Autoren zur Verdeutlichung eine begriffliche Trennung zwischen Realität (= wahrnehmungsunabhängige Welt, über die keine gesicherte Aussage getroffen werden kann) und Wirklichkeit (= das auf Wahrnehmung und Erfahrung zurückgehende subjektive Bild der Welt) empfehlen. (vgl. Lindemann/Vossler 1999, 8; Wagner 2000, 57/58) Andere wiederum finden solche Unterscheidungen wenig sinnvoll, da sie wiederum in einen Dualismus münden, der eigentlich überwunden werden wollte. (vgl. Varela und Schmidt in Pörksen 2002, 119/169)

Wie ist es nun aber erklärbar, dass wir eine relativ stabile und verlässliche Welt erleben, wenn wir jene Ordnung, die Glasersfeld beschreibt, nicht einer, außerhalb von uns selbst gelegenen Realität zuschreiben können?

In der Auseinandersetzung mit dieser Hauptfrage des Konstruktivismus werde ich mich zunächst mit den erkenntnistheoretischen Ausführungen von Glasersfeld beschäftigen, der sich wiederum zu großen Teilen auf die entwicklungspsychologischen Arbeiten von Jean Piaget bezieht. Daraufhin erweitere ich diese Sichtweise durch systemtheoretische und neurobiologische Grundlagen.

1.1.1.1. Unterscheidung und Begriffsbildung

Alles Wissen entspringt Handlungen. "Entweder physischen Handlungen oder mentalen Operationen". Auf der mentalen Ebene der Begriffsbildung "entsteht Wissen durch Reflexion und Abstraktion." (Glasersfeld 1998, 31) Im physischen Bereich bilden sich Handlungsmuster heraus.

Menschen haben aufgrund des ähnlichen Aufbaus der Sinnesorgane und des Nervensystems potentiell die gleichen Wahrnehmungsmöglichkeiten. Die Ausdifferenzierung der Wahrnehmung geschieht jedoch in Wechselwirkung mit der jeweils erfahrenen Umwelt. Durch wiederholte Handlungen, die wir zueinander in Beziehung setzen, werden Vergleiche und damit Unterscheidungen und Bewertungen möglich. Diese Unterscheidungen haben funktionellen Charakter, d.h. sie müssen im jeweiligen Erfahrungsbereich sinnvoll erscheinen und für das subjektive Leben von Bedeutung sein. Die Identität von etwas ist demnach die Folge von Differenzwahrnehmung und Bedeutungszuschreibung.

Hier ist wichtig festzuhalten, dass wir diese Unterscheidungen infolge wiederholter subjektiver und intersubjektiver Erfahrungen in die Welt hineinschreiben, um sie zu ordnen und uns zu orientieren. (vgl. Pörksen und von Foerster 2002, 37) Ob sie sich wirklich in der Welt befinden, können wir nicht entscheiden. Gemachte Unterscheidungen eröffnen Sinn-/Bedeutungs-Räume und wirken wieder zurück auf die Wahrnehmung. "Das Wahre ist dasselbe wie das Gemachte." (Glasersfeld 2000, 26) Glasersfeld bezieht sich hier auf Giambattista Vico, einen Vordenker konstruktivistischer Theorien. Vico stellte heraus, dass ‚Tatsache' (factum) von ‚tun' (facere = komponieren, zusammenfügen) kommt, somit als ein durch Handeln geformtes Wissen zu verstehen ist.

Unterschiedliche Lebens - und Erfahrungsbereiche führen zu unterschiedlich differenzierter Wahrnehmung und bringen demnach auch verschiedene Unterscheidungen und Begriffe hervor. (vgl. Glasersfeld 1998, 13-15) Angehörige indigener Völker verfügen beispielsweise nach wie vor über eine sehr differenzierte Wahrnehmung in der Interaktion mit ihrem Lebensraum, weil sie für ihr Überleben von Bedeutung ist, während Angehörige westlicher Kulturen diese Unterscheidungen kaum mehr wahrnehmen können (z.B. zahlreiche Begriffe für Schnee bei den Inuit oder für Grünschattierungen bei Urwaldvölkern). Diese Differenzierungen in der Wahrnehmung und Begriffsbildung sind somit Bestandteil der Erfahrungswirklichkeit von Menschen und erhalten Sinn und Gültigkeit im jeweiligen Lebensraum und gesellschaftlichen Kontext. Es gibt also nicht eine richtige Wahrnehmung und Begriffsbildung, sondern eine Vielzahl von Möglichkeiten. Begriffe und Bedeutungen existieren nicht an sich. Wahr ist, was wahrgenommen wird und für die Subjekte im jeweiligen Kontext Sinn macht.

Wiederholte Erfahrungen, die aufeinander bezogen und verglichen werden können, "liefern Unterscheidungen oder Gleichheiten und Invarianten; (...) Wiederholung ist der grundlegende Baustein der erlebten Wirklichkeit." (Glasersfeld 1992, 32) Erst wiederholtes Erleben lässt Vergleich, Unterscheidung, Bewertung und Konstanzerfahrung zu. Bedeutsam in diesem Konstruktionsprozess ist dabei nicht nur die Konsistenz der aktuellen Wahrnehmung mit früheren Erfahrungen, sondern auch die Konsistenz zwischen den verschiedenen Sinneswahrnehmungen. D.h. kombinierte, aus verschiedenen Sinnesorganen gespeiste Erlebnisse wirken nachhaltiger (z.B. gleichzeitiges Sehen und Hören).

Wiederholbare Erlebnisse erwecken den Eindruck kohärenter Wirklichkeit.

"Die Erlebenswelt erhält Struktur und Organisation einzig und allein durch die Regelmäßigkeiten und Invarianten, die es dem Erlebenden im Fluß seines Erlebens zu abstrahieren gelingt." (ebd., 34)

Nach konstruktivistischem Verständnis geschieht dieser Aufbau von Struktur und Konstanz in der Erlebniswelt "fast ausschließlich unwillkürlich", sodass uns die wahrgenommenen Regelmäßigkeiten nicht als interne, kognitive Operationen, sondern "als Gegebenheit einer unabhängigen, selbständig ‚existierenden' Welt" erscheinen. (Glasersfeld 1987, 211)

Mit anderen Worten - aufgrund wiederholter intern erlebter Sinneswahrnehmungen schließen wir auf außerhalb liegende Ursachen. Diesen Prozess nennt Glasersfeld Externalisierung. (vgl. Glasersfeld 1987, 209) Hier wird die Parallele zu Piaget`s entwicklungspsychologischem Terminus der Objektpermanenz deutlich. (vgl. Wagner 2000, 61)

Glasersfeld geht also davon aus, dass die erlebte Wirklichkeit ausschließlich das Resultat subjektiver Konstruktionsleistung ist. Was wir aus unseren Erfahrungen folgern (Induktion), bezieht sich auf unsere Erfahrungen und nicht auf eine, von unserer Erfahrung unabhängige Welt. Er bezeichnet "dies als eine rekursive Anwendung der Induktion: Die Induktion beruht darauf, dass man aus dem jeweiligen Erleben gewisse Regelmäßigkeiten abstrahiert." (Glasersfeld in Pörksen 2002, 56; vgl. auch Glasersfeld 1987, 208)

1.1.1.2. Viabilität als Konstruktionskriterium

Gleichzeitig hält Glasersfeld fest, dass die Konstruktionsprozesse keineswegs der Gestaltungsfreiheit oder Willkür des Subjekts unterliegen, was der Begriff der Konstruktion nahe legen könnte. Um dies deutlich zu machen, hat er als tragendes Kriterium und Bedingung von Wirklichkeitskonstruktionen deren Brauchbarkeit oder Viabilität vorgeschlagen. Der Begriff der Viabilität stellt weder auf Objektivität noch auf Beliebigkeit ab, sondern setzt den Akzent auf Gangbarkeit, Brauchbarkeit oder Durchhaltbarkeit. Er bezeichnet das Funktionieren einer bestimmten Vorgehensweise. ‚Wahr' ist, was sich ‚bewährt'.

Viabilität steht für Glasersfeld in direktem Zusammenhang mit dem evolutionstheoretischen Begriff der Anpassung. (vgl. Glasersfeld in Pörksen 2002, 52) Auf der biologischen Ebene bezieht sich Viabilität darauf, dass es einem Organismus gelingt, unter den einschränkenden Bedingungen und Hindernissen seiner Umwelt sein Gleichgewicht zu erhalten, d.h. zu überleben.

Mit ‚passen' meint Glasersfeld jedoch nicht ein Angleichen an die Umwelt, sondern ein ‚Durchkommen' (Glasersfeld in Pörksen 2002, 51), also mit den einschränkenden Bedingungen fertig zu werden. Darwins Ausdruck ‚survival of the fittest' hat jedoch zu Missverständnissen geführt.[1] Er suggeriert fälschlicherweise, dass es eine Exklusivität im Sinne einer Steigerung der fitness geben könnte. Die ‚natürliche Auslese' der Arten funktioniert jedoch nicht positiv, im Sinne der Tüchtigsten oder am besten Angepassten (Konkurrenzmetapher), sondern negativ. "Entweder passt eine Art in ihre Umwelt, oder sie passt nicht; d.h. sie überlebt oder sie stirbt aus." (Glasersfeld 1987, 201) Es gibt in der Natur nicht eine richtige Art des Durchkommens, sondern viele mögliche, viable Lebensweisen. Für Glasersfeld stellt dies eine "wertvolle Analogie" (ebd.) zum Aufbau kognitiver Strukturen dar, der ebenfalls negativ funktioniere.

Auf der kognitiven Ebene geht es um die Erzeugung eines Gleichgewichts durch viable Verhaltensweisen.

Ausgehend von der bisherigen Erfahrung und der aktuellen Wahrnehmung überprüfen wir fortwährend den Erfolg unserer Handlungen und Denkweisen. Sind diese erfolgreich, so werden sie als passender, viabler Weg erfahren und beibehalten. Wirklichkeitskonstruktionen sind also solange viabel, als sie unsere Erwartungen erfüllen und im Einklang mit dem aktuellen Erleben stehen. Geraten sie jedoch mit wahrgenommenen Beschränkungen der Welt in Konflikt, indem das erwartete Resultat ausbleibt, so veranlasst uns dies zu handeln und eine Änderung der Wirklichkeitskonstruktionen vorzunehmen. In Anlehnung an Piaget nennt Glasersfeld diesen Ausgleichsprozess ‚Äquilibration'. Im Laufe der kognitiven Entwicklung dient dieser Prozess dazu, "Widersprüche zwischen neuen und schon gemachten Erfahrungen aufzulösen und somit ein Gleichgewicht (Äquilibrium) herzustellen." (Lindemann/Vossler 1999, 191) Diesen "Vorgang der Korrektur und der Erweiterung" von Wirklichkeitskonstruktionen leisten wir in den Begrifflichkeiten Piaget`s durch "'Assimilation' und ‚Akkommodation'." (Glasersfeld 1992, 35) Mit diesen Begriffen wird die Fähigkeit beschrieben, auf der Grundlage subjektiver Erfahrungen zu lernen und dadurch letztlich handlungsfähig zu sein.

Die Assimilation bezeichnet dabei die Anschlussfähigkeit von neuen Erfahrungen an die bisher vom Subjekt aufgebauten, begrifflichen Strukturen und Handlungsschemata. Die subjektiv entstandenen Strukturen bestimmen jeweils alle weiteren Wahrnehmungen, Handlungs- und Denkweisen.

Wirklichkeitskonstruktionen werden als viabel empfunden, wenn sie sich im gegenwärtigen Handeln und Denken bewähren, indem das Erreichen erstrebter Ziele gelingt und Neues an schon Bekanntes assimiliert werden kann. (vgl. Lindemann/Vossler 1999, 66f)

Wenn das erwartete Ziel nicht erreicht wird, also eine Differenz zwischen Erwartung und Ergebnis der Handlung wahrgenommen wird, so wird das als Irritation oder Störung empfunden. Diese Störung kann das Subjekt zu einer Abwandlung oder Erweiterung (Akkommodation) seiner bisherigen Konzepte veranlassen, um das Gleichgewicht wieder herzustellen. "Die Änderung kann die Zuteilung des fraglichen Dings zu einer anderen Kategorie sein oder die Schaffung einer neuen Kategorie." (Glasersfeld 1992, 35)

Assimilation und Akkommodation bedingen einander wechselseitig.

"Jede Akkomodation geht auf eine gescheiterte Assimilation zurück, und ohne Akkommodation werden keine Schemata angelegt oder verändert, die wiederum Grundlage der Assimilation sind." (Lindemann/Vossler 1999, 69)

Entscheidend in diesem Prozess ist, dass die Bewertung über Gelingen oder Scheitern der Ziele allein auf subjektive Wahrnehmungen und Erfahrungen zurückgeht.

"Die Erfahrung dient nicht nur als Grundlage zur Überprüfung der Vereinbarkeit des aktuellen Erlebens mit den momentanen Konstruktionen des Subjekts, sondern bestimmt auch, was und wie es überhaupt wahrnimmt oder erlebt." (ebd., 67)

Unser Wissen ist

"brauchbar, relevant, lebensfähig (...), wenn es der Erfahrungswelt standhält und uns befähigt Vorhersagen zu machen (...). Logisch betrachtet, heißt das aber keineswegs, dass wir nun wissen, wie die objektive Welt beschaffen ist; es heißt lediglich, dass wir einen gangbaren Weg zu einem Ziel wissen, das wir unter von uns bestimmten Umständen in unserer Erlebenswelt gewählt haben. (...) Was wir von jener ‚absoluten' Wirklichkeit erleben, sind bestenfalls ihre Schranken (...)." (Glasersfeld 1987, 202/203)

Hier wird verständlich, was Glasersfeld mit dem ‚negativen Funktionieren' in der Gegenüberstellung von biologisch-organischen und kognitiven Strukturen meint. Auch Handlungs- und Denkweisen werden nur losgelassen bzw. verändert, wenn sie der Erfahrungswelt nicht standhalten.

Auf kognitiver Ebene gilt es aber festzuhalten, dass wir selbst diese Schranken bzw. das Scheitern von Konstruktionen nur von innen erleben, "da wir das Scheitern (...) immer nur in eben jenen Begriffen beschreiben und erklären können, die wir zum Bau der scheiternden Strukturen verwendet haben." (ebd., 212) "Die Schranken der Welt, an denen unsere Unternehmen scheitern, bekommen wir nie zu Gesicht." (ebd., 211) Denn auch in Bezug auf die Schranken reagiert der Organismus "ausschließlich auf Wahrnehmungen, die mit seinen inneren Referenzwerten nicht im Einklang sind." (Glasersfeld 1998, 33) D.h. der Organismus reagiert nicht auf die Umwelt, sondern ausschließlich auf seine Wahrnehmung der Umwelt. Auf eine Kausalbeziehung zwischen Welt und erlebter Wirklichkeit kann also nicht geschlossen werden.

Vom funktionalen, pragmatischen Standpunkt aus ist es auch völlig irrelevant, ob unsere Vorstellungen von der Welt ‚wahr' sind oder nicht. Sie müssen nur ihren Dienst leisten und uns zu erfolgreichem Handeln befähigen. (vgl. Glasersfeld 1992, 22)

Viabilität könnte also als Navigationssystem verstanden werden; ein Weg, der durch Beschränkungen und Hindernisse hindurch führt.

Der Begriff der Viabilität legt nahe, dass es durchaus unterschiedliche Möglichkeiten von Wirklichkeitskonstruktionen geben kann und die eigene Konstruktion nur eine gangbare, auf unseren Erfahrungen beruhende Möglichkeit ist, die sich bisher als viabel erwiesen hat. Er sagt nichts aus über mögliche andere Wege jenseits unserer Erfahrung.

Der Begriff der Viabilität ersetzt somit den herkömmlichen Wahrheitsbegriff, der mit objektiver Gültigkeit verknüpft war und von einer Korrespondenz zwischen erfahrbarer Wirklichkeit und Ontologie ausging.

1.1.1.3. Intersubjektivität - zum Verhältnis des ‚Ich' und der ‚Anderen'

Glasersfeld hebt hervor, dass "der Konstruktivismus eine Wissenstheorie des einzelnen ist" (Glasersfeld 1998, 37) und wir Begriffsstrukturen selbst aufbauen müssen. Es finden sich bei ihm nur wenige Hinweise bezüglich des Einflusses der sozialen Komponente auf unsere Wirklichkeitskonstruktion. Und auch dort bleibt er konsequent bei der subjektiven Erfahrung. "Es geht also um das Phänomen des ‚Anderen' in der subjektiven Erlebenswelt, nicht um seinen ontologischen Status als ‚Ding an sich'." (Glasersfeld 1992, 34)

Sowohl das ‚Ich' als auch der/die ‚Andere' sind Konstrukte und werden im Laufe der kognitiven Entwicklung als permanente, voneinander unterschiedene Objekte aus der Erfahrung abstrahiert. Identität ist demnach auch hier die Folge von Differenzwahrnehmung. Während wir ein Bild von uns selbst aufbauen, uns also bestimmte Eigenschaften, Fähigkeiten und Funktionen zuschreiben, beginnen wir auch aufgrund unserer Erfahrungen in Interaktionen mit anderen Menschen ihnen ähnliche Verhaltenweisen zuzuschreiben oder ‚unterzuschieben'. (vgl. ebd.) Diese Externalisierung muss sich wiederum als viabel erweisen und wird infolge weiterer Interaktionserfahrungen durch den oben beschriebenen Prozess der Assimilation und Akkommodation fortlaufend modifiziert.

Ein wesentliches Moment in der Interaktion mit anderen Menschen ist die Sprache. "Sprache ist nicht monologisch, sondern immer dialogisch" (Foerster in Pörksen 2002, 32), in ihrer Funktion greift sie nach den Anderen. Als menschliche Wesen leben wir ‚in der Sprache' und bringen die Welt durch das In-der-Sprache-sein (Begriffsbildung) hervor. (vgl. Maturana/Varela 1987, 253)

Sprache dient uns "als Bezeichnungssystem zum Aufbau begrifflicher Strukturen" (Lindemann/Vossler 1999, 77) und zur Verständigung über diese.

Begriffsbildung sowie Bedeutung/Sinn entstehen durch sprachliche Unterscheidungen und sind "das Ergebnis von Erfahrungen, die jemand in interaktiven Situationen mit anderen Sprechern macht." (Glasersfeld in Pörksen 2002, 61) "Von der Position eines Subjekts aus betrachtet kann Sprache nur solche Elemente bezeichnen, die das Subjekt in seiner Erfahrung als eigenständig isoliert hat." (Lindemann/Vossler 1999, 75) Differenzwahrnehmung geht der Sprache also voraus. Sprache und deren Semantik stehen gleichzeitig in unmittelbarem Zusammenhang mit unseren Erfahrungen und den daraus entstandenen, individuellen Wirklichkeitskonstruktionen.

Wenn sich unsere Konstruktionen, Begriffsbildungen und Bedeutungen in der sprachlichen Interaktion mit anderen bewähren, wir ihnen also ähnliche Sinnstrukturen ‚unterschieben' können, erfahren wir dies als "Steigerung der Viabilität", im Sinne einer intersubjektiven Gültigkeit und Plausibilität. (Glasersfeld 1992, 37)

"Die Notwendigkeit der Verständigung in den sozialen Interaktionen, auf die wir ja schon als kleines Kind angewiesen sind, sorgt dafür, dass unsere Begriffe und somit die Bedeutungen, die wir Wörtern zuteilen, sich in der Praxis weitgehend an jene der anderen anpassen." (Glasersfeld 1998, 38)

Diese weitgehende Vereinbarkeit von Bedeutungen innerhalb einer Sprachgemeinschaft ist eine wirksame Bestätigung für unser subjektives Erleben, jedoch kein Beweis für die Widerspiegelung der äußeren Welt.

Auch die Einschränkung, die Glasersfeld bezüglich der Intersubjektivität macht, ist von Bedeutung. ‚Weitgehend' meint eben nicht ganz, denn wir können die eigenen Bedeutungen mit denen der anderen nicht vergleichen. Selbst innerhalb einer Sprache gibt es "verschiedene gruppenspezifische Semantiken. (...) Kommunikation ist nie Transport" (Glasersfeld in Pörksen 2002, 64) oder Übertragung von Information. Welche Bedeutung eine Äußerung in einem anderen Menschen erweckt, hängt mit seinen eigenen Erfahrungen zusammen. Selbst wenn die "Unschärfe der Wortbedeutungen" (ebd.) durch eine gemeinsame Sprache und Kultur reduziert wird, können wir nie sicher sein, ob wir uns verstehen.

Für Glasersfeld ist Begriffsbildung also das Ergebnis interaktiver Erfahrungen. Dennoch scheinen mir andere Autoren die Bedeutung des Zusammenwirkens von Menschen mehr herauszuheben. Zudem bezieht sich Glasersfeld in seinen Ausführungen zur Erkenntnis ausschließlich auf die Vernunft (vgl. Glasersfeld 2000, 27) und lässt Emotionen und unbewusste Anteile an den Wirklichkeitskonstruktionen unberücksichtigt.

Heinz von Foerster meint beispielsweise, dass wir durch die Eingebundenheit in ein soziales Netzwerk "Wirklichkeit in der Gemeinsamkeit konstruieren." (Foerster in Pörksen 2002, 40) In Anlehnung an die Aussage des Dialogphilosophen Martin Buber: "Der Mensch wird am Du zum Ich" (Buber 1992, 32) hält er fest: "Der Mensch ist der Mensch mit dem anderen Menschen (...). Ich bin durch das Du, ich sehe mich selbst durch die Augen des anderen (...)." (von Foerster in Pörksen, 33) Wörtlich genommen würde diese Position der konstruktivistischen Sichtweise widersprechen. Doch von Foerster meint eine ‚erlebte Gemeinsamkeit', die die ‚Separierung' zwischen dem Ich und der/dem Anderen als ‚getrenntes Gegenüber' aufhebt (vgl. ebd.). Die Interaktionen mit anderen Menschen wirken auf uns zurück; natürlich in der Weise, wie wir sie erfahren. Durch die Augen der anderen können wir nie blicken.

"Es geht um den Dialog zwischen mir und dem anderen, der auf die Referenzen nach außen verzichtet." (ebd., 26) Bei gegenseitiger Anerkennung wird ein Rückgriff auf eine objektive Wirklichkeit unnötig.

Diese Wechselwirkung gegenseitiger Anerkennung kommt bei Glasersfeld zu wenig oder nur implizit zum Ausdruck. Sowohl auf diesen Aspekt als auch auf die von Maturana hervorgehobene fundamentale Bedeutung der Emotionen im Hinblick auf unsere Entscheidungen werde ich in den folgenden Kapiteln noch eingehen.

Während Glasersfeld die Subjektseite stark betont, schlägt Varela einen "mittleren Weg" (Varela in Pörksen 2002, 118) vor, der die Extrempositionen Subjekt und Objekt aufhebt. "Beide existieren in wechselseitiger Abhängigkeit und in gegenseitiger Bestimmung." (ebd., 119) Aus diesem dialogischen Raum der Koexistenz geht Wirklichkeit als "emergierendes Muster" hervor. Varela ist der Ansicht, dass es sich beim ‚Ich' nicht um eine "wesenhafte, sondern um eine relationale Identität" (ebd., 127/128) handelt:

"Neuere Untersuchungen von Kleinkindern zeigen, dass die ersten kindlichen Handlungen nicht primär darauf abzielen, die eigene Persönlichkeit zu festigen, sondern konstant dazu dienen, eine Beziehung zu anderen Menschen aufzubauen. Man bildet das eigene Selbst in dem Maße aus, in dem andere Menschen bereits ein solches Ich oder Selbst ausgebildet haben; die Spiegelung im anderen macht das Bewusstsein dieses anderen zum eigenen Bewusstsein. (...) Es existiert eine wechselseitige Bestimmung; man kann nicht sagen, wer oder was am Anfang stand." (ebd., 129)

Zu einer ähnlichen Auffassung kam Martin Buber: "Das Beziehungsstreben ist das erste (...)." (Buber 1992, 31) Hier klingt wieder jene Eingebundenheit und Wechselwirkung an, die eine Separierung nicht mehr zulässt.

An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass auch die Ergebnisse der entwicklungspsychologischen Säuglingsforschung in diese Richtung weisen: Die Psychoanalytiker Bowlby und Stern verstehen die Fähigkeit und Bereitschaft von Säuglingen aktiv an der Interaktion mit Bezugspersonen teilzunehmen als primäres Verhaltensphänomen. (vgl. Benjamin 1996, 19-22)

Die sozialpsychologischen Theorien von G.H. Mead und C.H. Cooley betonen "die zentrale Bedeutung der Beziehung zum Anderen bei der Entstehung des Selbst (...)." (ebd., 222)

Und Varela weiter:

"In einem hoch interessanten Sinn ist das Bewusstsein, das wir einem Einzelnen zuschreiben, bereits kollektiver, intersubjektiver Natur: Was wir sind, (...) ist in gleichem Ausmaß individuell und nichtindividuell. Es gehört in die Sphäre der Intersubjektivität." (Varela in Pörksen 2002, 130)

Auch Schmidt spricht sich bezüglich der Einflüsse auf unsere Wirklichkeitskonstruktionen für einen "integrativen Konstruktivismus" aus. Statt einer erneuten Polarisierung sei eine "Gesamtschau notwendig, die das Individuum und die Gesellschaft in einem vollständig prozessual orientierten Zugriff aufeinander bezieht." (Schmidt in Pörksen 2002, 172)

"Wir beginnen nie am Anfang und kommen immer schon zu spät. Alles, was bewusst wird, setzt neuronale Aktivitäten voraus, die vom Bewusstsein unabhängig sind; alles, was gesagt wird, setzt voraus, dass man eine Sprache beherrscht. Wirklichkeitskonstruktion ist zahlreichen biologischen, kognitiven, sozialen und kulturellen Bedingungen unterworfen, über die man überhaupt nicht frei verfügen kann; sie widerfährt uns mehr, als dass wir sie bewusst vollziehen." (ebd., 179/180)

Obwohl es also letztlich "kaum Willkürchancen" (ebd., 179) gibt, wurde der Konstruktionsbegriff oft dahingehend missverstanden, dass Konstruktionen willkürlich, planvoll und gezielt aufgebaut werden könnten. Aus diesem Grund überlegt Schmidt, auf den Begriff der Konstruktion zu verzichten und Wirklichkeit eher als etwas zu sehen, das "emergiert, sich allmählich und auf der Basis von Geschichten und Traditionen herausbildet. Natürlich ist der Emergenzbegriff ähnlich vage, aber ihm fehlt - das ist entscheidend - das intentionalistische und voluntaristische Moment." (ebd., 180)

Die Positionen von Varela und Schmidt erscheinen mir nicht als Widerspruch zu den Ausführungen von Glasersfeld, sie nehmen aber den Einfluss soziokultureller Eingebundenheit für die ‚Herausbildung' subjektiver Wirklichkeit mehr in den Blick. In den nächsten Kapiteln führe ich diese Sichtweise noch weiter aus.

"(...) Jedes Individuum wird schon in eine sinnhaft konstituierte Umwelt hineingeboren und auf sie hin sozialisiert und geht nie mit ‚der Realität als solcher' um." (Schmidt, zit. nach Lindemann/Vossler 2002, 12)

Gleichwohl gilt, dass die sozialen Sinnkonstruktionen für das Individuum nur in dem Maße verbindlich sind, als sie mit den eigenen Erfahrungen in Einklang gebracht werden können, sich also als viabler Weg erweisen.

In diesem Sinn schlägt Reich drei Perspektiven vor (vgl. Reich 2005, XI):

-

die Konstruktion, als Basis allen Lernens, d.h. Sinnstrukturen müssen immer selbst aufgebaut werden;

-

die Rekonstruktion, als aktive Übernahme bereits vorhandener Konstruktionen von anderen, d.h., wir sind immer schon eingebunden in eine soziokulturelle Gemeinschaft, was sich auf unsere Konstruktionen (= aktive Rekonstruktion) auswirkt;

-

die Dekonstruktion, als Potential kritischer Neuorientierungen, d.h., es könnte auch anders sein; Dekonstruktion setzt weitere, nicht bedachte Perspektiven von Konstruktionen frei; Dekonstruktion wird meist durch Störung bisheriger Konstruktionen ausgelöst und führt zu Abwandlung, Erweiterung oder neuen Konstruktion, was eine Parallele zu Piaget`s Begriff der Akkomodation nahelegt. (vgl. Kap. 1.1.1.2 i.d.A.)

Der Konstruktivismus ist eine Denkrichtung, die jeglichen Dogmatismus sowie überzeitliche absolute und endgültige Wahrheiten ablehnt und Erkenntnis jeweils rückbezieht auf den Entstehungsprozess, d.h. auf die Erkennenden und deren Kontext und Intention.

Die konstruktivistische Sichtweise verunsichert in zweifacher Weise. Zum einen erklärt sie, weshalb ein unmittelbarer Zugang zur Realität und damit ein Rückgriff auf eine objektive Wahrheit nicht zu haben ist. Zum anderen weist sie auf die Unsicherheit hinsichtlich gegenseitigen Verstehens hin.

In Anlehnung an Freud spricht Reich in diesem Zusammenhang von "Kränkungsbewegungen". (Reich 2005, 169) Eine Kränkung liege eben in der Relativierung universeller Werte und Wahrheiten, die nunmehr in unterschiedliche Konstruktionen von Wirklichkeiten zerfallen. Für das Zusammenleben von Menschen bleiben sie dennoch bedeutsam: "als Ausdruck der Einigung einer Verständigungsgemeinschaft auf Zeit" (ebd., 170), wie beispielsweise Sprache, Traditionen, Lebensformen etc. Sie wurden aber als soziale Konstruktionen und somit als veränderbar enttarnt.

Eine weitere Kränkung werde im Verhältnis von Individuum und anderen erkennbar. Die Behauptung eines unabhängigen Subjekts, eines freien Ichs relativiere sich dadurch, "dass dieses Ich eine Konstruktion ist, die ohne gleichzeitige Konstruktion von Anderen nicht gelingen kann. Behaupten wir ein Selbst, so müssen wir einen Anderen schon mitdenken." (ebd.) Mit diesem "Paradoxon der Anerkennung" (Benjamin 1996, 34) werde ich mich im nächsten Kapitel ausführlicher auseinandersetzen.

Die Einsicht, dass niemand einen absoluten Wahrheitsanspruch erheben kann, ist aber auch eine Einladung, Selbstverständliches und scheinbar Gültiges wieder in Bewegung zu bringen. Gewissheiten sind zwar attraktiv, Alternativen werden dadurch aber unsichtbar, denn eine ‚objektive Gegebenheit' wird meist nicht mehr diskutiert oder in Frage gestellt. Der Entstehungszusammenhang tritt in den Hintergrund und sie verliert damit ihren Charakter als menschliches Produkt oder Konstrukt. Wer in seinen Verhaltens- oder Denkweisen davon abweicht, muss sich begründen oder wird ausgeschlossen.

Maturana weist darauf hin, dass Gewissheiten nicht nur hemmend auf weiteres Nachdenken, Reflexion und die Offenheit für andere Sichtweisen wirken, sondern dass Begriffe wie ‚Wahrheit' und ‚Realität', die mit objektiver Gültigkeit verknüpft sind, auch viel mit Macht zu tun haben und die Gefahr bergen, Gewalt über Andersdenkende auszuüben. Die Vorstellung einer von uns unabhängigen Realität und die daraus abgeleiteten, allgemein gültigen Aussagen lassen sich zur Diskreditierung, Negierung und Unterwerfung von jenen, die dieser nicht zustimmen, benutzen. (vgl. Maturana in Pörksen 2002, 79)

Der Hinweis auf die Relativität eigener Wirklichkeitskonstruktionen, geschichtet aus individuellen Erfahrungen und verortet in einem spezifischen sozialen und kulturellen Umfeld, hebt die Verantwortung für die eigenen Denk- und Handlungsweisen hervor. Anstelle einer für alle geltenden Definitionsmacht tritt die Öffnung für eine Vielfalt vonMöglichkeiten, die Respekt und Akzeptanz anderer, auch widersprüchlicher Sichtweisen nahe legt. Anstelle der Unterwerfung unter eine allgemein gültige, objektive Wahrheit tritt der Dialog als Raum und Brücke der Verständigung über unterschiedliche ‚Weltsichten', in dem auf die Autonomie der anderen und die Autonomie der eigenen Person Wert gelegt wird und der Konsensbildungsprozesse und Meinungsvielfalt gleichermaßen ermöglicht.

Diese Haltung hat dem Konstruktivismus allerdings auch den Vorwurf eingebracht, alles zu legitimieren, kulturgeschichtliche Kontexte zu vernachlässigen und die Ungleichverteilung von Macht zu verschleiern bzw. ihr unpolitisch gegenüber zu stehen. Es stellt sich die Frage, wie mit einem Missbrauch von Pluralität und Toleranz umzugehen ist und ob der Konstruktivismus notwendig einem moralischen Relativismus verpflichtet ist. (vgl. Schmidt in Pörksen 2002, 176)

Schmidt meint dazu, dass es wichtig sei, die verschiedenen Ebenen der Beobachtung nicht zu vermischen. In konkreten Situationen des Alltags, also auf der Ebene der Beobachtung erster Ordnung, handeln und entscheiden wir alle als Realisten "in der Kontinuität aller bisher getroffenen Entscheidungen" (ebd., 177) und auf der Basis eigener Überzeugungen, für die wir die Verantwortung tragen. Diese sind wiederum beeinflusst von Geschichten, Diskursen, Normen und moralischen Haltungen als Ergebnis komplexen Zusammenwirkens und historischer Entwicklung. Wenn wir auf dieser Ebene zweifeln würden, wären wir nicht handlungsfähig. Ein Relativismus ist hier ausgeschlossen.

Er versteht den Konstruktivismus jedoch "konsequent als eine Beobachtertheorie der zweiten Ordnung, als eine Beobachtung von Beobachtern (...)." (ebd., 178) Erst auf dieser Ebene kann reflektiert und zum Thema gemacht werden, weshalb bzw. unter welchen Bedingungen sich bestimmte Ideologien und Normen durchgesetzt haben und kann auch festgestellt werden, "dass es in moralischen Fragen alternative Entscheidungsmöglichkeiten gibt." (ebd., 177)

Eine weitere Konsequenz der konstruktivistischen Perspektive ist, dass die postulierte Unentscheidbarkeit einer Korrespondenz zwischen wahrgenommener Wirklichkeit und Ontologie nicht nur für subjektive Konstruktionen gilt, sondern auch für wissenschaftlicheTheorien. Nichts, was sich beschreiben lässt, ist unabhängig von der Wahrnehmung und dem Blickwinkel der/des Beschreibenden. Ohne ‚Beobachter' gibt es keine Beobachtungen, er kann also aus keinem Prozess des Erkennens herausgekürzt werden. "Jedes Experiment (enthält, d.Verf.) eine besondere Weltbetrachtung (...), eine ganze Epistemologie oder Kosmologie, ein Bündel von Erwartungen und Prämissen, die das Vorgehen leiten." (Maturana/Pörksen 2002, 59)

"Jede Beobachtung (...) setzt mit einem Akt des Unterscheidens ein. (...) Die Wahl der Unterscheidung bestimmt, was überhaupt gesehen werden kann." (Pörksen 2002, 34)

Wie Albert Einstein schon sagte, bauen sich Theorien nicht auf Beobachtungen auf, sondern die Theorie bestimmt, was wir beobachten können. (vgl. Watzlawick in Pörksen 2002, 213; Lindemann/ Vossler 1999, 12/13)

Das bedeutet, dass auch wissenschaftliche Erkenntnisse und ‚Wahrheiten' sich aus konstruktivistischer Sicht nicht direkt "von der Natur ablauschen" (Reich 2005, 4) lassen. Die eigene Beteiligung an Behauptungen und Aussagen von WissenschaftlerInnen muss reflektiert werden. (ebd., 14)

Von Foerster hält die Berufung auf Objektivität für einen "beliebten Kunstgriff (...), um der Verantwortung zu entgehen." (von Foerster 1990) Auch Maturana weist darauf hin, dass Wissenschaft nicht wertneutral ist und Wissenschaftler sich mit den Konsequenzen ihrer Arbeit beschäftigen und sich der Verantwortung für ihre Aussagen bewusst sein sollten. (vgl. Maturana/Pörksen 2002, 208) Diese Verantwortlichkeit für die eigenen Aussagen würde auch in einer wissenschaftlichen Sprache zum Ausdruck kommen, die das tabuisierte Personalpronomen ‚Ich' wieder verwendet, das bislang den Darstellungsregeln der Objektivität zum Opfer gefallen ist. (vgl. Schmidt in Pörksen 2002, 185)

Die Aufgabe der Wissenschaft sei nicht Wahrheitserkenntnis im Sinne einer Korrespondenz zwischen Theorie und Ontologie. Welchen Stellenwert hat Wissenschaft aber, wenn sie den Anspruch, objektiv zu sein, nicht erfüllen kann?

Für Glasersfeld gilt auch hier das Kriterium der Viabilität und der intersubjektiven Plausibilität. (vgl. Glasersfeld in Pörksen 2002, 52, 55) Eine Theorie muss brauchbar sein, indem sie einen bestimmten Sachverhalt in einer Weise erklärt, der in sich stimmig und widerspruchsfrei und auch für andere nachvollziehbar ist. Empirisch gut begründbare Annahmen, Viabilität und Intersubjektivität reichen jedoch nicht an die Ontologie heran. Auch empirisches Wissen ist nur Wissen von der Welt, wie sie von uns erfahren und formuliert wird.

Konstruktivistische Methodologie unterscheidet sich nicht total von anderen. Es handelt sich auch hier um eine "kontrollierte Herstellung von Fakten" unter Einhaltung bestimmter Verfahrensschritte. "Allein die Ausgangsvoraussetzungen und die Bewertungen sind entschieden anders." (Schmidt in Pörksen 2002, 183)

Nachdem jede Theorie auf sich selbst anwendbar sein muss, kann auch der Konstruktivismus keinen Anspruch auf Wahrheit erheben, sondern ist lediglich eine Konstruktion und ein mögliches Erklärungsmodell für das Phänomen der Erkenntnis. (vgl. Glasersfeld 2000, 37)

Die bisher beschriebenen konstruktivistischen Annahmen über Wahrnehmung und Wissen stehen in engem Zusammenhang mit systemtheoretischen und neurobiologischen Erkenntnissen, mit denen ich mich in diesem Abschnitt auseinandersetze.

Maturana und Varela spannen in ihren Ausführungen zur Biologie der Erkenntnis einen weiten Bogen von der Zellbiologie über die Arbeitsweise des Nervensystems bis zu sozialen Phänomenen.

Ein ‚System' lässt sich vereinfacht "als ein Netzwerk von Beziehungen" (Maturana/Pörksen 2002, 124) definieren. Es ist immer ein Beobachterkonstrukt, das 3 Komponenten aufweist:

-

Grenze (der Beobachter unterscheidet dadurch das System von seinem Hintergrund, seiner Umgebung)

-

Inhalt (der Beobachter definiert die Bestandteile, die zum System gehören),

-

Beziehungen (der Beobachter stellt die Beziehungen zwischen den Bestandteilen fest).

Die Klasse der lebenden Systeme zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich in ihrer geschlossenen Dynamik durch interne Prozesse "andauernd selbst erzeugen" (Maturana/ Varela 1987, 50) und erhalten. Das gemeinsame Merkmal aller Lebewesen, vom Einzeller bis zum Menschen, ist deren "autopoietische Organisation." (ebd.) Mit dem von Maturana kreierten Begriff der Autopoiese (griech: autos = selbst; poein = machen, produzieren) als Grundprinzip des Lebens wird die Fähigkeit lebender Systeme zur Selbststeuerung und Selbstorganisation herausgestellt. Sie sind eigenständige, abgrenzbare Einheiten, die durch interne, zirkulär verwobene Produktionsprozesse jene Bestandteile immer wieder hervorbringen, aus denen sie selbst bestehen. Es ist

"Lebewesen eigentümlich, dass das einzige Produkt ihrer Organisation sie selbst sind, das heißt, es gibt keine Trennung zwischen Erzeuger und Erzeugnis." (ebd., 56)

In diesem Zusammenhang unterscheidet Maturana zwischen Organisation und Struktur eines lebenden Systems. Bei der Organisation handelt es sich "um die Relationen zwischen den Bestandteilen, die erkennbar machen, dass (...) ein System einer bestimmten Klasse zugehörig ist." (Maturan/Pörksen 2002, 74) Sie ist invariant.

"Die Struktur, die sich ändern kann und deren Modifikation mit der Bewahrung oder der Zerstörung der Organisation einhergeht, bezeichnet die konkret gegebenen Bestandteile und die Relationen dieser Bestandteile, die eine zusammengesetzte Einheit als eine Einheit besonderer Art konstituieren. Die Struktur einer Einheit macht sie zu einem Einzelfall einer Klasse von Einheiten."(ebd.)

Alle Lebewesen sind autopoietisch organisiert, unterscheiden sich jedoch durch ihre Struktur, was die Vielfalt an Existenzmöglichkeiten erklärt.

Autopoietische Systeme sind selbstreferentiell und operational geschlossen, d.h. sie beziehen sich in ihren internen Prozessen zur Aufrechterhaltung ihrer Organisation ausschließlich auf sich selbst.

Gleichzeitig sind sie energetisch offen, stehen also in Energie- bzw. Materieaustausch mit ihrer Umwelt. Die "implizite konstitutive Bedingung der Autopoiese" ist, dass autopoietische Systeme immer in einem "physikalischen Raum" oder "Medium" (Maturana zit. nach Wagner 2000, 73) leben, das jene "Elemente bereitstellt, die dem Lebewesen die Produktion seiner Bestandteile ermöglicht." (Wagner, ebd.) Die Maßstäbe der Verarbeitung setzt es jedoch selbst.

Zum Verständnis dieser notwendigen Interaktion zwischen Lebewesen und Medium / Milieu sind die Begriffe Perturbation, Determiniertheit, Strukturkoppelung und Plastizität von Bedeutung, die ich im Folgenden erkläre.

Wie schon erwähnt kann sich die Struktur eines lebenden Systems verändern, sie ist plastisch. Jeder strukturelle Wandel ist jedoch der Aufrechterhaltung der Autopoiese untergeordnet bzw. durch sie eingeschränkt, denn der Verlust der Organisation würde zur Auflösung der Einheit führen.

Die "Geschichte des strukturellen Wandels einer Einheit ohne Verlust ihrer Organisation" ist ihre "Ontogenese." (Maturana/Varela 1987, 84) Dieser Wandlungsprozess, das Pulsieren des Lebens findet unaufhörlich statt und kann durch die innere Dynamik des Systems oder durch die Interaktion mit der Umwelt ausgelöst werden. Strukturveränderungen, die mit Interaktionen zusammenhängen, nennen die Autoren Perturbationen. Lebewesen und Umwelt perturbieren sich wechselseitig, wobei diese Perturbationen die jeweiligen Strukturveränderungen nur auslösen, nicht aber instruieren oder die darauffolgenden Effekte vorschreiben. "Es ist vielmehr die Struktur des Lebewesens, die determiniert, zu welchem Wandel es infolge der Perturbation in ihm kommt." (ebd., 106)

Dabei beginnt jedes Lebewesen mit einer spezifischen "Anfangsstruktur, welche den Verlauf seiner Interaktionen bedingt und zugleich die Möglichkeit der strukturellen Veränderungen einschränkt, die durch diese Interaktionen in ihm ausgelöst werden." (ebd. 105) Die gegebene Strukturdeterminiert also die möglichen Interaktionen und die Veränderung durch sie! So bestimmt beispielsweise die Struktur eines Lebewesens den Lebensraum, mit dem es interagieren kann (z.B. Wasser, Land), d.h. die Strukturen müssen verträglich bzw. kompatibel sein.

Wenn diese Interaktionen "einen stabilen Charakter erlangt haben", sprechen die Autoren von "struktureller Koppelung" (ebd., 85). Die Folge der Strukturkoppelung ist die ontogenetische Anpassung. Ähnlich wie bei Glaserfeld bedeutet Anpassung auch in der Begrifflichkeit von Maturana/Varela nicht eine einseitige Anpassung des Organismus an das Milieu, sondern beschreibt ein reziprokes Verhältnis, einen Prozess wechselseitiger Perturbationen, der zu strukturellen Koppelungen führt.

"Die Strukturkoppelung ist immer gegenseitig; beide - Organismus und Milieu - erfahren Veränderungen.

Wenn wir vor dem Hintergrund der Strukturkoppelung zwischen Organismus und Milieu, die wir als operational unabhängige Systeme ansehen, unser Augenmerk auf das Fortbestehen der Organismen als dynamische Systeme im Milieu richten, dann erscheint uns die Grundlage dieses Fortbestehens die strukturelle Verträglichkeit des Organismus mit dem Milieu zu sein, also das, was wir Anpassung nennen. (...) Die Anpassung einer Einheit an ihr Milieu ist deshalb eine notwendige Folge der strukturellen Koppelung dieser Einheit mit ihrem Milieu." (ebd., 113)

Wie verhält sich aber die Strukturkoppelung zwischen lebenden Systemen?

Für das autopoietische System sind andere lebende Systeme ebenfalls eine "Quelle von Interaktionen", die es im Sinne seiner "eigenen Struktur betrachtet" (ebd., 85). Durch fortlaufende Interaktionen, die wechselseitige Strukturveränderungen auslösen, kreieren interagierende lebende Systeme gemeinsam einen "konsensuellen Bereich". Das ist ein Verhaltensbereich "ineinander verzahnter und aufeinander abgestimmter Interaktionen von zwei strukturell plastischen Organismen." (Maturana/Pörksen 2002, 89)

Die Basis einer Beziehungsgeschichte ist die strukturelle Kongruenz der interagierenden Systeme. Der Strukturwandel im Fluss dieser Interaktionen wird jedoch durch die aktuelle interne Struktur des autopoietischen Systems festgelegt. Eine Perturbation kann also nie Instruktion sein.

"Nur auf der Ebene ihrer Struktur vermögen sich zwei Systeme zu begegnen; und ihre besondere Struktur - die Bestandteile und die Beziehungen zwischen diesen Bestandteilen - bestimmen, was in dem jeweiligen System in der Folge einer solchen Begegnung vor sich geht." (ebd., 76)

Dass lebende Systeme strukturdeterminiert sind, meint also, dass sie sich zwar verändern können, die mögliche Veränderung aber durch die momentane Struktur, also durch die eigenen Bedingungen determiniert ist. "Das lebende Wesen (...) funktioniert deshalb immer in seiner strukturellen Gegenwart." (Maturana/Varela 1987, 136)

Die Interaktionsgeschichte eines Organismus ist eine Geschichte von Strukturveränderungen, die die Ausgangsstruktur "transformiert" und "den Bereich der möglichen Zustände ausweitet." (ebd., 139)

Lebewesen mit einem Nervensystem schreiben die Autoren aufgrund der strukturellen Plastizität des Nervensystems einen sehr reichen und flexiblen Verhaltensbereich zu.

"Was das Vorhandensein eines Nervensystems bewirkt, ist, den Bereich möglicher Verhaltensweisen zu erweitern, in dem es den Organismus mit einer ungeheuer vielfältigen und plastischen Struktur ausstattet." (Maturana/Varela 1987, 151)

Das im Organismus eingebettete Nervensystem besteht aus einer Vielzahl von Neuronen, die wiederum miteinander und mit anderen Zellen des Organismus in vielfältigen Verbindungen stehen. An diesen Verbindungsstellen, den Synapsen, geschieht die gegenseitige Beeinflussung. Die Organisation dieses neuronalen Netzwerkes ist bei allen Lebewesen mit einem Nervensystem gleich, variiert aber in seiner Struktur. Beim Menschen beispielsweise gibt es allein im Gehirn "mehr als 1010 (...) Neuronen." (ebd., 173) Denkt man deren Verbindungen untereinander mit (jede Nervenzelle ist mit bis zu 10 000 Synapsen mit anderen Nervenzellen verschaltet), so kommt man auf eine astronomische Zahl möglicher Kombinationen.

Die Erweiterung im Interaktionsbereich ist also durch diese unermessliche Vielfalt an möglichen Verkoppelungen bedingt. Die permanenten Strukturveränderungen geschehen nämlich im Allgemeinen nicht an den großen Hauptverbindungsbahnen, die bei allen Menschen gleich sind, sondern sie finden an den Endverzweigungen und Synapsen statt.

Die strukturellen Veränderungen, ausgelöst durch Interaktionen mit der Umgebung auf der Basis von Strukturkoppelung, kann man als Lernen bezeichnen. Die Perturbationen werden vom Nervensystem im Lichte der gegenwärtigen Struktur bewertet.

Jede Erfahrung hat eine Wirkung auf das Nervensystem. "Insbesondere wir Menschen werden durch jede Erfahrung modifiziert, obwohl diese Veränderungen zuweilen nicht vollständig sichtbar sind." (ebd., 184) Welche Erfahrungen uns jedoch in welcher Art modifizieren, hängt aufgrund der Geschlossenheit und Strukturdeterminiertheit eben davon ab, ob und wie sie anschlussfähig sind. (vgl. Kap. 1.1.1.3 i.d.A.)

"Das Nervensystem ‚empfängt' keine ‚Information', wie man häufig sagt. Es bringt vielmehr eine Welt hervor, indem es bestimmt, welche Konfigurationen des Milieus Perturbationen darstellen und welche Veränderungen diese im Organismus auslösen." (ebd., 185)

Aufgrund dieser Selbststeuerung, die mit den Systemeigenschaften der operationalen Geschlossenheit, Strukturdeterminiertheit und Selbstreferentialität (Selbstbezüglichkeit) veranschaulicht wurde, lässt sich folgern, dass autopoietische Systeme autonom sind.

Unter Autonomie versteht Maturana "Eigengesetzlichkeit" und nicht Unabhängigkeit, wie der Begriff auch häufig konnotiert ist, denn Lebewesen existieren nur in einer Umwelt, mit der sie interagieren. "Was immer dieses System jedoch beeinflusst, wird von einer internen Dynamik bestimmt, die diesen Einflüssen erst ihre besondere Prägung verleiht." (Maturana/Pörksen 2002, 77) Strukturveränderungen, die durch Perturbationen ausgelöst sind, werden in ihrer Ausformung durch das System gesteuert und sind somit lediglich der eigenen Gesetzlichkeit unterworfen.

"Das heißt, ein System ist autonom, wenn es dazu fähig ist, seine eigene Gesetzlichkeit beziehungsweise das ihm Eigene zu spezifizieren." (Maturana/Varela 1987, 55)

Diese Autonomie ist unteilbar. Sie lässt "keine Zwischenstadien oder qualitative Unterscheidungen" zu. "Ein lebendes System ist solange autopoietisch bzw. autonom, wie es seine Organisation aufrecht erhalten kann." (Lindemann/Vossler 1999, 23) Erst wenn das System stirbt, hat es seine Selbstorganisation und somit seine Autonomie verloren.

Maturana weist darauf hin, dass sich der Begriff der Autopoiese ausschließlich auf biologische Phänomene bezieht. Die autopoietische Organisation zur Beschreibung von Gesellschaften (wie beim Soziologen Niklas Luhmann) zu verwenden, erweise sich als problematisch und stehe im Widerspruch zu seiner Definition. (vgl. Maturana/Pörksen 2002, 109-115)

Wie schon erwähnt, ist der Beobachter ein Schlüsselbegriff Maturanas. Durch Unterscheidungen verleihen Beobachter den unterschiedenen Einheiten Existenz (vgl. Maturana/Varela 1987, 13). Damit wird auf den Konstruktionscharakter von Unterscheidungen hingewiesen, denn sie existieren nicht an sich. So sind auch die Termini ‚System', ‚Medium', ‚Interaktionsbereich' etc. Beobachterkonstrukte.

Vom lebenden System aus gesehen, gibt es kein Innen und Außen, "sondern nur einen endlosen Tanz interner Korrelationen" (Maturana/Pörksen 2002, 62) und Veränderungen, die vom System selbst erzeugt werden. Maturana veranschaulicht das am Phänomen der Farbwahrnehmung. Die Farbe, die wir sehen, "ist nichts Externes, sondern etwas, das in einem Organismus - lediglich durch eine äußere Lichtquelle ausgelöst - geschieht." Die "Aktivitäten der Retina" korrelieren dabei mit der internen "spezifischen Erfahrung, für die der Farbname steht." (ebd., 60/61)

Innen und Außen existieren nur für den Beobachter. Feststellungen wie ‚Interaktionen zwischen System und Umwelt' und damit in Zusammenhang gebrachte wechselseitige Strukturveränderungen sind das Resultat eines beobachtenden "doppelten Blicks" (ebd., 65).

Es gilt jedoch, diese zwei Beobachterperspektiven auseinander zu halten. Ereignisse im Bereich der Beziehungen lassen sich nicht direkt mit der geschlossenen, internen Dynamik verknüpfen, wenngleich sie auch nicht unabhängig voneinander sind. (vgl. ebd., 86-88)

Ein System kann einerseits aus der Innenperspektive betrachtet werden, "also im Bereich seiner inneren Zustände und seiner Strukturveränderungen" (Maturana/Varela 1987, 148), wobei die Umgebung irrelevant ist. Andererseits kann ein Beobachter die Außenperspektive einnehmen und Interaktionen zwischen System und Umgebung beschreiben, indem er "Beziehungen zwischen bestimmten Eigenschaften des Milieus und dem Verhalten der Einheit" (ebd.) feststellt. Dabei ist die innere Dynamik irrelevant.

Beide Perspektiven sind zum Verständnis lebender Systeme notwendig, überlappen sich jedoch nicht und dürfen deshalb nicht vermischt werden.

Beobachterkonstrukte wie die Begriffe ‚Reiz und Reaktion' oder ‚Input und Output', bei denen der Beobachter die Operationsweise des Systems "in Abhängigkeit von einem Input interpretiert", sind nach Maturana irreführend. (Maturana/Pörksen 2002, 66)

"Das, was er (der Beobachter, Anm. d. Verf.) in der Außenwelt als einen externen Reiz erkennt, bekommt eine enorme Wichtigkeit und führt ihn dazu, die Eigendynamik des Systems zu übersehen und den Bereich seiner Beschreibungen mit dem Bereich der internen Dynamik des Systems zu vermengen." (ebd.)

In Abgrenzung dazu und zur sorgfältigen Trennung dieser beiden Bereiche, verwenden Maturana und Varela die Termini ‚Perturbation' und ‚Verhalten', die konsequent der Außenperspektive zugeordnet sind. Wie beschrieben, bezieht sich der Begriff Perturbation immer auf die Beobachtung eines äußeren Ereignisses (Interaktion), das der Beobachter als Auslöser einer Veränderung (Strukturveränderung) im System betrachtet. Ebenso ist Verhalten nicht etwas, das ein Lebewesen an sich tut, ist nicht seine tatsächliche innere Operation, sondern eine Korrelation, die ein Beobachter zwischen Milieu und Einheit konstatiert! (vgl. Maturana/Varela 1987, 148-151)

"Unter ‚Verhalten' verstehen wir die Haltungs- und Standortveränderungen eines Lebewesens, die ein Beobachter als Bewegungen oder Handlungen in Bezug auf eine bestimmte Umgebung (Milieu) beschreibt." (ebd. 150)

Lindemann und Vossler führen weiter aus:

"Der Begriff ‚Verhalten' bezieht sich immer auf die (äußere) Beobachtung eines Systems, also auf die Beschreibung durch einen Beobachter. Aus der Perspektive des Systems selbst kann daher nicht von Verhalten gesprochen werden. Bezieht sich eine Beschreibung auf diese innere Perspektive, so sprechen wir von ‚Handeln'. Während Handeln für das System immer Motive und Beweggründe hat, die aus seiner inneren Dynamik hervorgehen, können Motive oder Beweggründe für das Verhalten eines Systems immer nur von einem Beobachter unterstellt werden." (Lindemann/Vossler 1999, 19)

Wenn Beobachter mit dem doppelten Blick spielen, können sie den inneren und äußeren Phänomenbereich zwar in Zusammenhang bringen, die Grenzen bleiben jedoch erhalten.

"Der Phänomenbereich der Physiologie bzw. der internen Dynamik und der des Verhaltens bzw. der beobachtbaren Bewegungen in einer Umgebung überlappen sich nicht (..). Man kann die Phänomene des einen Bereichs nicht aus denen des anderen ableiten." (Maturana/Pörksen 2002, 64)

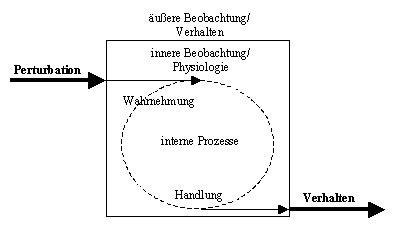

Die folgende Grafik verdeutlicht die beiden getrennten Bereiche:

Abbildung 1: Innere und äußere Beobachtung (entnommen aus Lindemann/Vossler 1999, 20)

Beobachter sind nicht imstande, alle Variablen der internen Dynamik eines lebenden Systems zu erkennen und zu verstehen. Zudem gibt es Systeme, "die ihren Zustand verändern, wenn sie beobachtet werden." (Maturana/Varela 1987, 135) Deshalb ist es wesentlich, im Blick zu behalten, dass alle Beschreibungen, Aussagen und Voraussagen bzgl. der Beziehung eines Systems und seiner Umgebung immer auf einen Beobachter zurückgehen.

"Es gibt nicht Existenz, es gibt nur Ko-Existenz. Der Mensch alleine ist nicht zu denken."

H. Maturana

Während Maturana und Varela im Nervensystem eine Erweiterung der Interaktionsmöglichkeiten eines Systems sehen, empfiehlt Gerhard Roth, es gesondert zu behandeln.

Er begründet dies damit, dass das Nervensystem zwar Teil des autopoietischen Systems, in seiner internen Dynamik der Verarbeitung jedoch vollständig abgeschlossen ist. Autopoietische Systeme sind in ihrer Selbsterhaltung auf eine Wechselwirkung mit der Umwelt angewiesen und somit eingeschränkt. Im Gegensatz dazu zeichne sich das Nervensystem gerade durch die hohe Variabilität und Unspezifität seiner Zustände aus, weil es sich nicht selbst erhalten muss. (vgl. Roth, zit. nach Wagner 2000, 92)

In seiner Abgeschlossenheit und Variabilität ist es deshalb a ls funktional eigenständiges und selbstreferentielles System zu bezeichnen, dessen Zustände zyklisch miteinander interagieren. Das bedeutet, "dass jeder Zustand des Systems an der Hervorbringung des jeweils nächsten Zustandes konstitutiv beteiligt ist. Selbstreferentielle Systeme sind daher intern zustandsdeterminiert." (Roth, zit. nach Lindemann/Vossler 1999, 22) Sie sind durch Ereignisse in der Umwelt zwar modulierbar, aber nicht steuerbar.

Zum Verständnis soll hier nochmals der Zusammenhang von Wahrnehmung und Konstruktion (vgl. dazu Kap. 1.1 i.d.A.) aufgegriffen und erweitert werden. Wie erwähnt, beginnt die Subjektivität der Wirklichkeit aufgrund des Relevanzproblems und der Beschaffenheit der Sinnesorgane bereits bei der Wahrnehmung. Wahrnehmung dient in erster Linie dem Überleben und muss deshalb nur ausreichend, aber nicht umfassend sein.

Das Gehirn hat keinen direkten Umweltkontakt. Die verschiedenen Sinnesreize (sehen, hören riechen etc.) werden in relativ gleichartige, neuronale Impulse umgewandelt. Durch diese Transduktion in die neutrale, unspezifische neuronale Einheitssprache geht die Spezifität der sensorischen Erregung verloren; sie stellt einen radikalen Bruch dar. (vgl. Wagner 2000, 94/95)

Wie ist es dann aber möglich, dass wir dennoch eine bunte, vielfältige Welt konstruieren können, wenn für das Gehirn weder die Sinnesorgane noch die Umwelt existieren, sondern lediglich diese neuronalen Botschaften, die zu ihm gelangen?

Das Geheimnis liegt darin, dass das Gehirn strikt nach einem topologischen Prinzip arbeitet. Je nachdem, an welchem Ort ein an sich neutraler und bedeutungsfreier Impuls im Gehirn eintritt, erhält er seine modale Bedeutungszuweisung. Ein Impuls, der beispielsweise im Sehcortex eintrifft, wird als Seheindruck bewertet, und zwar unabhängig davon, ob er von der Retina oder von einer elektrischen Stimulation (z.B. Imagination, Träume) kommt. Dies gilt für alle Sinnesmodalitäten. Unterschiedliche Sinneseindrücke werden also parallel und räumlich verteilt in den verschiedenen Zentren gesondert verarbeitet und bewertet. Da diese Verarbeitungszentren untereinander in Verbindung stehen und Informationen austauschen, kann ein Gesamteindruck entstehen. Dieser Integrationsprozess des Kombinierens und Vergleichens wird von Gerhard Roth als parallel, konvergent, divergente Erregungsverarbeitung bezeichnet.

"Bereits bestehende Informationen werden zusammengefügt (Konvergenz), so daß neue Information entsteht, die dann auf weitere informationserzeugende Zentren verteilt wird (Divergenz). Jede einmal erzeugte Information muß jedoch, wenn sie nicht wieder durch Konvergenz vernichtet werden soll, gesondert weitergeführt werden (Parallelverarbeitung)." (Roth, zit. nach Lindemann/Vossler 1999,36).

Ein wichtiges Moment hinsichtlich der Konstruktivität ist, dass, im Gegensatz zu Säuglingen und Kleinkindern, die Wahrnehmung erwachsener Menschen vorwiegend aus der Erinnerung gespeist wird.

"Man weiß heute, dass die unser Bewusstsein produzierende Großhirnrinde sich in ihren Verdrahtungen wesentlich mit sich selbst beschäftigt. Auf eine Erregung, die erkennbar von außen kommt, folgen 100 000 Erregungen im Innern des Gehirns (...). Wahrnehmungen beruhen bei erwachsenen Menschen nur noch zum geringen Teil überhaupt auf äußeren Sinnesreizen, sie werden zunehmend dem Gedächtnis entnommen." (Roth in Pörksen 2002, 153)

Unsere Wahrnehmung hängt also wesentlich von unseren Vorerfahrungen und deren Bewertungen ab und kann schon deshalb nicht eine objektive Abbildung der Welt sein.

Wirklichkeit konstruiert sich demnach aufgrund zweierlei Konsistenzprüfungen: dem Vergleich zwischen Informationen der interagierenden Verarbeitungszentren und dem Vergleich aktueller Wahrnehmung mit früherer Erfahrung und Bedeutungszuweisung. Wir sind Erinnerung. In dieser sind wesentlich auch unsere emotionalen Erfahrungen gespeichert, die wiederum aufs Engste mit Erfahrungen in zwischenmenschlichen Beziehungen verknüpft sind.

Die neuere Hirnforschung widerspricht der traditionellen Auffassung von der Dominanz der Großhirnrinde, der alle bewussten Prozesse, die ‚höheren' Wahrnehmungs- und Steuerungsfunktionen, unsere intellektuelle Intelligenz zugeordnet wird. Hirnforscher wie Gerhard Roth und Wolf Singer bestätigen, was spätestens seit Freud bekannt ist, nämlich, dass unser Denken und Handeln vorwiegend von unbewussten Motiven und Emotionen bestimmt wird und die Rationalisierung der Entscheidungen erst im Nachhinein vom Cortex erfolgt. Lediglich "Ergebnisse von Rechenoperationen", die "zu etwas Kohärentem und Konsistentem"[2] geführt haben, werden uns bewusst, erreichen also die Großhirnrinde.

Ebenso weist Maturana darauf hin, dass Emotionen die eigentlich bestimmende Kraft sind, die uns leiten. Sie sind die Basis sämtlicher Handlungen und das Fundament, auf dem unsere rationalen Entscheidungen beruhen. (vgl. Maturana/Pörksen 2002, 218)

Laut Jantzen hat auch Vygotskij (Vertreter der kulturhistorischen Schule der sowjetischen Psychologie) schon diese dialektische Einheit von Emotion und Kognition, von Affekt und Intellekt hervorgehoben; sie könne nicht zerlegt und die Elemente gesondert betrachtet werden, weil dadurch die Eigenheit des Zusammenwirkens des Ganzen verloren geht. Handlungen und Denken sind von dynamischen Prozessen, wie Bedürfnisse, affektive Antriebe usw., motiviert. (vgl. Jantzen 2001, 236)

Das bedeutet, dass unsere Wirklichkeitskonstruktionen und die daraus resultierenden Entscheidungen und Handlungen zu einem großen Teil von Instanzen in unserem Gehirn beeinflusst werden, die dem Bewusstsein gar nicht zugänglich und somit präreflexiv sind. Aufgrund der Möglichkeit, die Aktivität von Hirnarealen durch nicht invasive bildgebende Verfahren feststellen zu können, konnte heute gerade die Bedeutung der tieferen, großteils nicht bewusstseinsfähigen Hirnregionen für Entscheidungsprozesse nachgewiesen werden.

Mit der Hirnrinde aufs Engste verbunden ist das limbische System, das für unsere Gefühle zuständig ist und wiederum in Kontakt mit Hirnzentren steht, die ihm Informationen über das Körperbefinden ‚liefern'. (vgl. Bauer 2004, 52).

Der Mandelkern (Amygdala), ein Teilorgan des limbischen Systems, speichert Erfahrungen in Bezug darauf, ob sie für den Organismus angenehm oder unangenehm waren. Schädliche oder angstbesetzte Erfahrungen werden dabei besonders intensiv eingeprägt. Die Amygdala unterliegt nicht der Kontrolle des Bewusstseins, beeinflusst aber durch ihr implizites Wissen "und der Fähigkeit, bei Bedarf tiefer gelegene Hirnzentren zu alarmieren" (ebd., 52), entscheidend die Bewertung neuer Situationen. Ein weiterer Teil des limbischen Systems ist die Gürtelwindung, der das Selbstgefühl zugeordnet wird. Hier findet auch die "Zusammenführung von Signalen aus der Körper-Innensphäre und der Welt der äußeren Situationen" (ebd., 55) statt.

Die Verarbeitung von Ereignissen geschieht in verschiedenen Hirnarealen, die jedoch durch die Verbindungsarchitektur des Gehirns miteinander interagieren.

Wahrnehmung und Bewertung einer neuen Situation werden von der Großhirnrinde und dem limbischen System geleistet, wo in Sekundenbruchteilen ein "Abgleich der aktuellen Lage mit abgespeicherten Erinnerungen an ähnliche Situationen" (ebd., 37) vollzogen wird.

Die Repräsentation von Objekten oder Ereignissen findet bei allen Menschen in vergleichbaren Arealen statt, weil wir ähnliche Hirnstrukturen haben. Die präzise Ausformung der neuronalen Erregungsmuster bei der Wahrnehmung ist aber aufgrund unterschiedlicher individueller Vorerfahrungen, die dort gespeichert sind, von Mensch zu Mensch verschieden.

Bedeutung ist demnach individuell; aufgrund der Koexistenz mit anderen Menschen aber auch gleichzeitig überindividuell. Nach Jantzen weist auch Vygotskij auf diese Wechselwirkung hin. Er führt aus, dass

"durch die Einwirkungen des Sozialen, vermittelt über die Eigentätigkeit des Gehirns (...), das Gehirn sich neu organisiert, indem es sich einen Inhalt schafft, der nicht ihm selbst angehört, sondern der Welt. Dies geschieht, wie wir wissen, in Form von sozialen (Wort-) Bedeutungen, die, vermittelt über das Erleben der Person, es dieser ermöglichen, zu werden, was sie von Anfang an ist." (Jantzen 2001, 236/237; eigene Hervorh.)

Weshalb sich Eigengesetzlichkeit und Angewiesensein auf andere nicht widersprechen erklärt Gerhard Roth folgendermaßen:

"Alles, was unsere Weltkonstruktion betrifft - so lautet das erste Axiom - geht durch unser individuelles Gehirn. Das zweite Axiom heißt aber: Das individuelle Gehirn eines Primaten würde niemals in der ‚normalen' Weise außerhalb einer Gruppe von anderen Primaten ausreifen. Damit wir überhaupt zum Menschen werden, benötigen wir (...) die unmittelbare Nähe und Schlüsselreize anderer Primaten. Deshalb muss man Individuum und Sozialverband zusammen sehen. Das individuelle Gehirn braucht die Gegenwart der Gruppe unbedingt und existenziell." (Roth in Pörksen 2002, 157; vgl. dazu Varela, Kap. 1.1.1.3 i.d.A.)

Maturana und Varela veranschaulichen dies am dramatischen Beispiel der zwei indischen Mädchen, die völlig isoliert von jeglichem menschlichen Kontakt in einer Wolfsfamilie aufwuchsen. "Obwohl sie in ihrer genetischen Ausstattung und in ihrer Anatomie und Physiologie menschlich waren", haben sie "sich nie ganz dem menschlichen Kontext angekoppelt." (Maturana/Varela 1987, 143)

Das soziale Phänomen ist also konstitutiv für das, was uns Menschen ausmacht. Das Schicksal der indischen Mädchen macht deutlich, welche Auswirkung Isolation bzw. Ausschluss aus der sozialen Gemeinschaft hat. Wir sind vor allem soziale Wesen und auf die Anwesenheit anderer angewiesen, um uns selbst zu entwickeln.

Nach Maturana und Varela entsteht durch Strukturkoppelung jener konsensuelle Bereich, in dem Interaktionen einen rekursiven Charakter annehmen, also zu gegenseitigen Strukturveränderungen führen; durch diese rekursiven Interaktionen wird eine soziale Koppelung erzeugt, eine Ko-Ontogenese aller Mitglieder. Ontogenese und Ko-Ontogenese hängen in dem Sinne zusammen, als die Interaktionen die Strukturveränderungen selektieren, jedoch immer auf der Basis der gegenwärtigen Struktur!

"Wir Menschen existieren als Menschen im Netzwerk von Strukturkoppelungen (...)." (ebd., 253) "Ohne eine geeignete Geschichte von Interaktionen ist es unmöglich, an diesem menschlichen Bereich teilzuhaben (...)." (ebd., 252)

"Was die Biologie uns zeigt, ist, dass die Einzigartigkeit des Menschseins ausschließlich in einer sozialen Koppelung besteht, die durch das In-der-Sprache-Sein zustande kommt. Dadurch werden (...) die Regelmäßigkeiten erzeugt, die der menschlichen sozialen Dynamik eigen sind, wie zum Beispiel individuelle Identität und Selbstbewußtsein." (ebd., 265)

Identität entwickelt sich also wesentlich im zwischenmenschlichen Bereich, ist individuell und relational. (vgl. Kap. 1.1.1.3 i.d.A.)

Wie schon erwähnt, ist eine wesentliche Eigenschaft unseres Nervensystems seine unglaubliche Plastizität; d.h. die Mikrostruktur ist nicht fix verdrahtet, sondern verändert und entwickelt sich ständig im Verlauf unserer Interaktionsgeschichte und Umweltbedingungen.

Dabei beginnen wir mit einer bestimmten Anfangsstruktur, unserer neurobiologischen Grundausstattung an Nervenzellen und Synapsen.[3] Welche der vorhandenen Verknüpfungen jedoch aufrecht erhalten und stabilisiert werden, hängt von deren Gebrauch ab, was in der Fachsprache "use-dependent-plasticity"[4] genannt wird.

"Die grundlegende Fähigkeit des Gehirns, durch sein Tätigwerden seine synaptischen Verschaltungen zu verändern und damit seine eigene Feinstruktur umzubauen, wird als ‚synaptische Plastizität' bezeichnet." (Bauer 2004, 59)