Historische Wurzeln von Einstellungen gegenüber Behinderten Erstmals in geringfügig anderer Form erschienen in: Beiträge zur historischen Sozialkunde 12, 1982, Heft 1, S.9-18.

erschienen in: Forster, Rudolf/ Schönwiese, Volker (Hrsg.): BEHINDERTENALLTAG - wie man behindert wird, Jugend und Volk, Wien 1982, S. 111 - 130

Inhaltsverzeichnis

- Einleitung (Überschrift von bidok)

- Einstellungen gegenüber Behinderten

- Abwertung, Isolation, Tötung .... bei Naturvölkern ....

- .... in der Antike ....

- .... in der alteuropäischen Gesellschaft ....

- .... im industriellen Zeitalter.

- Verehrung

- Belustigung und Kuriosität - mit einem Exkurs über "khunigliche Majestäts-Zwerge"

- Integration

- Motive der ersten Anstaltsgründungen

- Funktionen und Effizienz von Behindertenanstalten

- Aussonderung "Unbildsamer"

- Grenzen beruflicher Rehabilitationsbemühungen

- Alternativen zu Sonderschulen für Behinderte

- Frühförderung und Betreuung in der Familie

- Gemeinschaftlicher Schulunterricht

- Literaturverzeichnis

In zeitgenössischen Veröffentlichungen aus den Bereichen der Sozial- und Sonderpädagogik sowie der Psychologie wird mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß "Behinderung" in vieler Hinsicht das Ergebnis gesellschaftlicher Bewertung darstellt. Wohl werden Menschen bereits mit körperlichen, geistigen oder seelischen Schädigungen geboren. Doch erst den vorherrschenden Vorstellungen von Normalität widersprechende Merkmale oder Verhaltensweisen stempeln sie in den Augen ihrer Umwelt zu "Behinderten" (KLEE 1980a).

Verschiedene Gesellschaftsformen haben im Verlauf der historischen Entwicklung unterschiedliche Haltungen gegenüber Blinden, Taubstummen, körperlich, geistig oder mehrfach Behinderten entwickelt. Sie prägen in gewissem Ausmaß bis heute Denken und Einstellung von Nichtbehinderten sowie das Selbstverständnis der Behindertenpädagogik. Ein historischer Rückblick kann daher zahlreiche Anstöße geben, Unbefriedigendes an der Situation der Behinderten neu zu überdenken und Veränderungen einzuleiten.

Vier Fragestellungen sind es, die bei der Analyse der spärlichen historischen Literatur zu diesem Thema im Vordergrund stehen sollen (vgl. auch BUCH & NEINECKE 1980, S.172ff). Inhaltlich liegt der Schwerpunkt bei Behinderungen wie Blindheit und Taubstummheit:

-

Welche Einstellungen gegenüber Behinderten nahmen frühere Gesellschaftsformen und andere Kulturen ein?

-

Zu welchem Zeitpunkt und aus welchen Motiven heraus setzten Rehabilitationsmaßnahmen in Sonderanstalten für Behinderte ein?

-

In welchem Ausmaß sind gegenwärtig Einschätzungen sowie das Wirken mancher Behinderteninstitutionen von Auffassungen geprägt, die in einer bestimmten geschichtlichen Periode entstanden sind?

-

Wo ergeben sich aus Erfahrungen und Anregungen früherer Generationen Denkanstöße für eine Überprüfung verbreiteter Haltungen?

Innerhalb einzelner Kulturkreise lassen sich unterschiedliche Verhaltensmuster zwischen "Normalen" und "Behinderten" feststellen. Stigmatisierung in Form von Ausschließung oder Verehrung, Tabuisierung, Betreuung und Integrationsbemühungen sind in vielfachen Überschneidungen und Verschränkungen anzutreffen. Eine einheitliche Einschätzung sämtlicher Formen von Behinderung ist nicht gegeben.

Ein wichtiger Schlüssel für das Überwiegen einer bestimmten Haltung scheint in der jeweiligen Wirtschafts- und Gesellschaftsform zu liegen. Ein zweiter entscheidender Erklärungsansatz ist im jeweiligen Wissen um die Ursachen menschlicher Behinderung zu suchen: Magisch-religiöse Vorstellungen etwa bestimmten entsprechend positiver oder negativer Interpretation entscheidend den sozialen Status des Betroffenen. Und schließlich sind noch Gründe und Ausmaß von Toleranzspielräumen der Umwelt zu berücksichtigen: Der Grad von Bereitschaft, ein "Anderssein" zu akzeptieren, Menschen mit ungewohnten Verhaltens- und Bewußtseinsformen ihre Persönlichkeit entwickeln zu lassen.

Zahlreiche ethnologische Studien aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts befaßten sich mit Randgruppen von Stammesgemeinschaften. Dabei wurde übereinstimmend festgestellt, daß bei den Naturvölkern die Ausschließung von Behinderten aus dem Gemeinschaftsleben überall dort erfolgte, wo Behinderung als Zeichen des Zorns der Götter gewertet wurde. Strafe für frühere Vergehen, Bruch von Tabus oder Eingreifen eines Dämons oder Totengeistes galten z.B. als Ursachen von Taubstummheit.

"Auf Flores glaubte man , daß schwere Gebrechen, wie Blindheit oder Taubheit die von höchsten Wesen gesandte Strafe sind, weil die Mutter früher derartige Krüppel verlacht hat. - Von den Admiralitätsinseln wird berichtet, daß alle Mißbildungen und auch Taubheit auf die Unvorsichtigkeit eines Elternteils zurückzuführen seien, welcher eines der Tabus zum Schutz des Eigentums gebrochen hätte. - Bei den südamerikanischen Jibaro galten Kinder mit sichtbaren Geburtsfehlern als behext. Sie wurden "netsi" bzw. "pauma" (verkrüppelt, ungeheuerlich) oder "iguanchi uchi" (Sohn eines Dämonen) genannt. - In Zentral-Neu-Guinea vertrat man die Meinung, daß Menschen, die einem Totengeist begegneten, taub würden." (TÜLLMANN 1958, S.52)

Die Ausstoßungsreaktion hing von verschiedenen Faktoren ab: dem Grad der Integration in den Sozialverband; den Möglichkeiten zur Erfüllung bestimmter Funktionen; der sozialen Stellung des Betroffenen.

Diese Komponenten waren - nicht nur bei den sogenannten Primitiven, sondern auch in den Hochkulturen des vorderasiatischen und europäischen Raumes von Bedeutung. Aussetzung und Tötung traf im besonderen Kinder, deren Gebrechen - wie Blindheit oder Verkrüppelung - unmittelbar nach der Geburt feststellbar war. Einschlägige Bestimmungen finden sich im Perserreich unter Cyrus und Dareius, in der griechischen Antike, in den Gesetzen von Sparta und Athen. Auch Philosophen wie Aristoteles und Platon befürworteten ein derartiges Vorgehen im Interesse einer Erhaltung der Wehrkraft.

"Hinsichtlich der Aussetzung und Auferziehung der Geborenen gelte das Gesetz, daß keine verkrüppelte Geburt aufgezogen werde." (Aristoteles, Politik 7/14,1335 b/l9ff)

"Wenn nun jeweils Kinder zur Welt kommen, so übernimmt sie die dazu bestellte Behörde, die aus Frauen oder aus Männern oder aus beiden bestehen mag .... Diese übernehmen also die Kinder der Tüchtigsten, denke ich, und bringen sie in eine Anstalt zu Pflegerinnen, die abseits in einem bestimmten Stadtteil wohnen. Die der Schlechteren aber, oder wenn etwa eines von den anderen gebrechlich zur Welt kommt, werden sie im Geheimen und Dunkeln verbergen, wie es sich gehört. - Wenn wenigstens das Geschlecht der Wächter rein erhalten bleiben soll." (Plato, Der Staat, V, 460c)

Ähnlich lagen die Verhältnisse im Römischen Reich. Dionysos von Halikarnass erzählt, daß in Rom blindgeborene Kinder häufig in den Tiber geworfen wurden, sofern man sie nicht als Spekulationsobjekte zu Sklavendiensten aufzog (GUTTENBERG 1968). Erst unter Kaiser Konstantin wurde die Kindesaussetzung untersagt. Aber selbst christlicher Einfluß konnte keine schlagartige Änderung der bisherigen Gepflogenheiten herbeiführen. Mochten körperlich behinderte Mitglieder begüterter Familien auch ihre traditionellen Positionen halten - der Behinderte aus den unteren Gesellschaftsschichten führte stets ein Schattendasein als Bettler.

Dieser marginalen Existenz im Alltagsleben entsprach eine geminderte Eigenberechtigung im Rechtsbereich. Das ältere römische Recht kannte keine Schutz- und Ausnahmebestimmungen für Behinderte. Erst der Corpus iuris civilis und der Codex Justinianus milderten die Abwertung von Erblindeten (Möglichkeit der Weiterführung von Vormundschaften, Testierfähigkeit in Anwesenheit eines Notars). Taube und Stumme hingegen blieben ähnlich den geistig Behinderten rechts- und geschäftsunfähig.

Der Einfluß des römischen Rechts auf die abendländische Rechtsentwicklung verlieh diesen Verfügungen große Langzeitwirkung. Auch das germanische Zivilrecht - wie etwa der Sachsenspiegel - kannte für die verschiedenen Behindertengruppen zahlreiche Einschränkungen. Ähnliche Bestimmungen gingen auch in die Reichs- und Landesordnungen der Neuzeit ein. Erst unter dem Einfluß der Aufklärung und des französischen "Droit commun" wurde das überlieferte Recht aufgeweicht.

Die Desintegration von Behinderten aufgrund des geltenden Rechts traf sich mit jener aufgrund tiefverwurzelten Aberglaubens. Der Glaube an den dämonischen Ursprung von Krankheiten hielt sich auch im christlichen Europa zum Teil bis ins 20. Jahrhundert. Zahlreiche deutsche Sagen erzählen von Frevlern, die als Strafe für Grausamkeiten oder wegen der Beschimpfung von Heiligenbildern ihr Augenlicht verloren. Blindheit galt auch als Strafe für Neugier, welche zum Belauschen von Waldgeistern oder sprechenden Tieren verleitet hatte. Vielleicht ist auch die bekannte Redensart "Ein Auge riskieren" darauf zurückzuführen. Auch Lahmheit, Taubheit und Geisteskrankheit wurden vielfach auf Hexerei oder Verfluchung zurückgeführt (zahlreiche Beispiele im HANDWÖRTERBUCH DES DEUTSCHEN ABERGLAUBENS 1927ff).

Nach solch animistischer Auffassung strahlte die dämonische Kraft solcher Menschen aber auch in die Umgebung aus. Man denke nur an die vielfältigen Wirkungen, welche dem "bösen Blick" zugeschrieben wurden. Aus diesem Grund waren die meisten Hausgemeinschaften der alteuropäischen Gesellschaft bestrebt, behinderte Mitglieder von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Im Adel war die Einweisung in ein Kloster ein beliebter Ausweg; reiche Bürgerfamilien konnten für behinderte Angehörige Pflegepersonal halten, sie in ein Hospital einkaufen oder zu ärmeren Leuten in Pflege geben.

Die Probleme steigerten sich jedoch im Zuge von Urbanisierung und Verkehrserschließung. Der Wechsel der gewohnten Umgebung und neue Anforderungen des Alltags erschwerten eine Orientierung der Behinderten. Viele blieben daher innerhalb der Haushalte, abgeschlossen, wie asyliert.

Neue Schwierigkeiten ergaben sich überall dort, wo solche Menschen familialen Schutz und Versorgung verloren. Sie fristeten meist ein kümmerliches Dasein als Bettler, ehe Anstalten für einen Teil von ihnen ein erstes Auffangnetz schufen. Doch besonders diese frühen Spezialanstalten entwickelten ihrerseits wieder einen gesellschaftlichen Ausschließungseffekt: Der "Narrenturm" im Wien Josephs II. ist z.B. zu einem abschreckenden Symbol einer solchen Isolation von Geisteskranken geworden.

Eine derart extreme Ausschließung wie die "Tobenden" und "Rasenden" erfuhren andere Behindertengruppen nicht. Doch waren auch hier Unsicherheit, Unbehagen und Ablehnung der "Normalen" unverkennbar. Viele aus der Behinderung erwachsende Lebensäußerungen gaben bis zum Ende des 19. Jahrhunderts und darüber hinaus Anlaß für abwertende Pauschalurteile. Den Taubstummen etwa schrieb man folgende negative Charaktereigenschaften zu: Mißtrauen und Verschlossenheit (die aus Verständigungsproblemen resultierten), Unbeständigkeit und Flatterhaftigkeit, (Taubstumme pflegen alle Gegenstände rasch und genau zu betrachten), Heftigkeit und Zorn (oft ein Produkt von jahrelanger Lieblosigkeit, von Mißhandlungen und Unverständnis der Umwelt). Die Sonderpädagogik war seit dem späten 19. Jahrhundert bemüht, derartige Vorurteile abzubauen und das Verhalten der Behinderten als Ergebnis von Sozialisationsprozessen verständlich zu machen.

Völlig andersgeartete Beweggründe indessen führten zur Degradierung und Beseitigung von Behinderten durch das NS-Regime. Offiziell wurde zwar an der Fürsorgepflicht der öffentlichen Hand festgehalten, gleichzeitig aber ein "Rationalisierungsprozeß" aus "volksbiologischen Notwendigkeiten" befürwortet. Von hier aus war es nur ein kleiner Schritt zur Ausmerzung von "unbrauchbarem Menschenmaterial". Auch in offiziellen Erklärungen traten diese Motive ungeschminkt zutage. So betonte Staatssekretär Zschintsch anläßlich der 150-Jahr-Feier der staatlichen Gehörlosenschule in Berlin-Neukölln 1940:

"Der nationalsozialistische Staat erkennt die Berechtigung der Taubstummenbildung an und hält sich zu ihrer Durchführung verpflichtet. Wer etwas anderes behauptet, verkennt sein Streben durchaus. Gewiß erstreben wir aus unserer nationalsozialistischen Grundhaltung heraus ein gesundes Volk und führen deshalb den Kampf gegen alles Erbleiden, also auch gegen die Taubheit. Wir haben kein Verständnis dafür, wenn ein Staat das lawinenhafte Anwachsen körperlich oder geistig minderwertigen Menschenrums zuläßt oder sogar begünstigt..... Deshalb hat das Deutsche Reich das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses erlassen, in dessen Dienst auch die Gehörlosenschulen stehen ..."(SCHUMANN 1940, S.609)

Unter nationalsozialistischer Herrschaft fielen 200.000 bis 275.000 Personen der "Sonderbehandlung der unheilbar Kranken" zum Opfer (BUCH & HEINECKE 1980, S.176).

Weit weniger verbreitet als die Aussonderung durch Geringschätzung oder Verachtung war die Stigmatisierung durch Verehrung. Schon in der Antike genossen manche Blinde als Seher und Propheten hohes Ansehen (z.B. Teiresias). Dieses Sozialprestige beruhte offenbar auf dem Glauben, der Verlust der Sehkraft sei dem Anblick einer Gottheit zuzuschreiben. Eine ähnliche Überhöhung bewirkte weiters eine Auffassung, welche auch Aristoteles wiedergibt: Bei der Erblindung würden die visuellen Ausfallstore der Psyche versperrt, die "verwirrenden Seheindrücke" ausgeschaltet, die "Gedächtniskraft" vermehrt. Daher blieben den Propheten die Augen verschlossen - das helle Licht, das aus dem Inneren ströme, vertrage nicht das des profanen Tages (ESSER 1939).

Ähnliche Vorstellungen waren auch in anderen Kulturen lebendig. Im Orient galten geistig Behinderte als heilig und unverletzlich, in Ägypten und Teilen Asiens wurden Taubstumme für von Göttern geweihte und geliebte Menschen gehalten. Man verlieh so der Überzeugung Ausdruck, Krankheiten und Gebrechen sollten als Gaben der Gottheit den Gesunden

zu Vorbild und Erziehung dienen (SCHUMANN 1940).

Eine derart abergläubische Scheu, welche zu einem hohen Grad mangelndem Wissen um die Ursachen von Behinderung entsprang, schrieb auch im deutschen Sprachraum besonders Sehbehinderten ungewöhnliche und zauberähnliche Leistungen zu: Bei Einäugigen, Schielenden und an Augenentzündung leidenden Menschen vermutete man außerordentliche Sehkraft. Auch Krüppeln und Bresthaften begegnete man verschiedentlich nicht unfreundlich, da man ihren Bosheitszauber fürchtete. Was immer die Motive sein mochten - alle diese Haltungen waren jedoch von einem steten Distanzverhalten geprägt, das die Behinderten zwar in bevorzugter Stellung, aber dennoch außerhalb der Gesellschaft beließ.

Die Rolle von Behinderten als Unterhalter ist bereits in vorchristlicher Zeit belegt. Vor allem unter den Blinden war es Teil einer Überlebensstrategie, vorhandene Fähigkeiten im musikalischen Bereich weiterzuentwickeln. Aus Ägypten (ca. 1500 v.Chr.), aus dem antiken Hellas, aus dem keltischen Bereich sowie aus dem Mittelalter wird von blinden Sängern oder Rhapsoden berichtet. Ähnliches haben auch Ethnologen von verschiedensten Naturvölkern überliefert.

Eine solche Nähe zum fahrenden Volk hatten auch viele körperlich Behinderte. Das Vorzeigen von Abnormitäten und Monstrositäten gegen Entgelt bildete für Menschen, die weder dauerhafte Bindungen an einen festen Sozialverband noch Arbeitsmöglichkeiten hatten, eine unverzichtbare Einnahmequelle. Ein derartiger Exhibitionismus wurde in vielen Fällen auch von den Eltern behinderter Kinder gefördert, wobei sich freilich die Grenze zur Schwindelei nicht immer klar ziehen läßt. Eine ähnliche Bereitschaft zur bewußten Zurschaustellung hat sich etwa bei "Liliputanern" als Zirkusclowns bis in die Gegenwart erhalten.

Die Position als Spaßmacher gab allerdings häufig zu Verspottung Anlaß. Wie ein roter Faden ziehen sich Anekdoten von mitunter grausamen Späßen, die mit Behinderten getrieben wurden, quer durch Länder und Jahrhunderte. Dabei handelte es sich keineswegs um ein Fehlverhalten von Unterschichtangehörigen oder um geschmacklose Gags geschäftstüchtiger Veranstalter, sondern auch um durchaus gängige Vergnügungen gesellschaftlicher Eliten.

Nach dem Journal de Paris vom August 1425 wurden in der Zeit der Regierung Karls VI. und Karls VII. im Hof des Hotels d'Armagnac Turniere mit Blinden und Schweinen veranstaltet. Dabei wurden die Blinden mit alten rostigen Rüstungen bekleidet; als Turnierwaffe gab man ihnen dicke Holzstöcke. Der Blinde, dem es gelang, mit seinem Stock ein Schwein totzuschlagen, durfte dieses für sich behalten. Es war aber unvermeidlich, daß bei dem allgemeinen Durcheinander dieser wüsten Schlägerei Blinde nicht nur Schweinen, sondern auch den anderen Blinden Stockhiebe versetzten und sie gelegentlich, zum Gaudium der höfischen Zuschauer, tödlich verletzten. (Nach P.A.Dufau, Les Aveugles, 2.Aufl., Paris 1850, zit.nach SCHULTHEISS,1969, S.36)

Die Aufklärung trachtete, jedenfalls in gebildeten Kreisen, derartigen Brutalitäten ein Ende zu machen. Das wissenschaftliche Interesse an den Formen und Ursachen verschiedener Behinderungen drängte die Betroffenen aber erneut in die Rolle präsentierter Kuriositäten. Schon das Werk "Opthalmodouleia, d.h. Augendienst des Okulisten, Schnitt- und Wundarztes Bartsch" (Dresden 1583) berichtet von Star-Operationen, die vor einer großen Zuschauermenge auf Marktplätzen vorgenommen wurden. Doch nicht nur Scharlatane, sondern auch medizinische Forschungen und therapeutische Einrichtungen stellten laufend solche "Sonderfälle" vor: Mochte es sich nun um Dokumentationen in verschiedenen Veröffentlichungen (deren Wert nicht bestritten werden soll) oder um öffentliche Prüfungen an Blinden- und Taubstummenanstalten handeln (die auch aus finanziellen Gründen wie Legitimationsrücksichten so abgehalten wurden).

Eine eigenartige Sonderstellung innerhalb der Behinderten nahmen die Hofnarren und Hofzwerge an den geistlichen und weltlichen Höfen ein. Bei den Hofnarren, über deren Entstehung es verschiedene Theorien gibt, dürfte es sich in den seltensten Fällen um Behinderte gehandelt haben. In der Regel waren dies kluge Köpfe, die ein ordentliches Hofamt bekleideten, durch ihre Schlagfertigkeit zur Belustigung der Hofgesellschaft beitrugen, sich so manche Freiheit herausnehmen durften, oft aber auch zum Gegenstand derber Scherze wurden.

Ebenso waren auch zwergwüchsige Menschen besonders vom 16. bis zum 18. Jahrhundert fester Bestandteil der europäischen Herrscherhöfe. Sie wohnten in speziell eingerichteten Gemächern, wie sie noch heute etwa in Schloß Mantua gezeigt werden; man hielt für sie einen eigenen "Kammerzwerg-Präzeptor" sowie eigenes Dienstpersonal und stattete sie mit kostbaren Kleidern aus. Wie die Narren hatten sie die Aufgabe, die Herrscherfamilie zu begleiten und zu amüsieren. Vielfältige Belege weisen indessen darauf hin, daß einige dieser Hofzwerge in echte Vertrauenspositionen aufstiegen: In Österreich verwendete sie die kaiserliche Familie zu Kammerdiensten, beauftragte sie bei wichtigen, repräsentativen Ereignissen mit Botengängen und vertraute ihnen wichtige Geschäfte an (SCHLAGER 1866). Daß bei offiziellen Anlässen ihr Platz stets "unter Ihrer Majestäten Ellenbogen" war, unterstreicht die Bedeutung ihrer Position.

Verschiedene Hinweise belegen, daß neben den "Zwergen" gelegentlich auch großwüchsige "Riesen" oder Stumme unter der Hofdienerschaft zu finden waren. In Österreich ging man, wahrscheinlich unter dem wachsenden Einfluß der Jesuiten, von der Bestellung eigener Hofzwerge ab. An anderen Höfen lassen sie sich, teilweise als Experimentierobjekt von Medizin und Naturwissenschaften, bis über die Mitte des 18. Jahrhunderts hinaus nachweisen.

Das Beispiel der Hofzwerge zeigt trotz aller Entwürdigung einer Behindertengruppe doch gewisse Integrationsansätze. Aber auch aus dem Kreis anderer Behinderter wurden meist nur Einzelpersonen akzeptiert. Die Meinung von Aristoteles, daß Taube bildungsunfähig seien, hat über Jahrhunderte hinaus die Zusammenhänge zwischen Taubheit und Stummheit verschüttet und jegliche Beschäftigung mit dieser Personengruppe fast völlig verhindert. Nur vereinzelt kannte man Ausnahmen: Taube Dienerschaft soll z.B. im Römischen Reich in gewissen Kreisen durchaus geschätzt worden sein. Erst im 16. Jahrhundert setzten Unterrichtsversuche mit Fingeralphabet bzw. Lautsprache ein, die jedoch vorwiegend Kinder aus wohlhabenden Kreisen erfaßten (SCHUMANN 1940).

Nur geringfügig anders gestaltete sich die Lage der Blinden. Recht günstig dürfte sie wohl in den buddhistischen Glaubensgebieten gewesen sein, wo eine Isolation von Blinden unüblich war. In Japan z.B. blieb - als Voraussetzung gesellschaftlicher Integration - der Beruf eines Masseurs gleichsam für sie reserviert. In anderen Kulturkreisen hingegen war die gesellschaftliche Eingliederung entweder von der Schichtzugehörigkeit und/oder den persönlichen Initiativen der Blinden abhängig. Wir wissen zwar von einem hohen Wissenstand der Ägypter auf dem Gebiet der Augenheilkunde, welcher über Arabien und Griechenland (Hippokrates beschreibt 30 Augenkrankheiten) auch nach Europa kam; im Laufe der Zeit wurde dieses Wissen aber verschüttet. Da jedoch Blindheit unter christlichem Einfluß vielfach als ein von Gott gegebenes Schicksal gewertet wurde, bildete sich zunehmend eine passive Grundhaltung der Betroffenen heraus.

Nur wenige vermochten dieser schier ausweglosen Situation zu entkommen. Obwohl Tastbuchstaben bereits zu Anfang des 4. Jahrhunderts bekannt waren und auch Reliefschriften im 16. Jahrhundert eine gewisse Verbreitung besaßen, bedurfte es der Erfolge von Autodidakten als Musiker, Lehrer, Erzieher und Gelehrte, um ein gewisses Verständnis für Bildungsfähigkeiten und Bildungsmöglichkeiten von Blinden zu schaffen (zahlreiche Beispiele bei SCHULTHEISS 1969). Doch erst Diderots "Lettre sur les aveugles" (1749) blieb es vorbehalten, eine breite Öffentlichkeit auf die intellektuellen Fähigkeiten Blinder aufmerksam zu machen. Die Phase einer vorbereitenden Salondiskussion bildete eine günstige Voraussetzung für die Gründung von Spezialanstalten.

Als weit weniger gesichert erwies sich die Position geistig und körperlich behinderter Menschen. Im bäuerlichen Haushalt war für sie noch am ehesten Platz. Mochten die Schädigungen eine Folge von Geburtsschäden oder zu frühem Arbeitseinsatz sein, mochten sie geistige Beeinträchtigungen (u.a. durch Beruhigungsmitel im Kleinkindalter, etwa die sogenannten "Mohnzuzeln") darstellen - die ländliche Arbeitswelt bot auch für diese Menschen stets gewisse Beschäftigungsmöglichkeiten. Nach mündlicher Überlieferung sollen in einigen Gebieten Östrreichs im ausgehenden 19. Jahrhundert geistig Behinderte wegen ihrer Anspruchslosigkeit und Leistungsfähigkeit durchaus gefragte Arbeitskräfte gewesen sein.

Mit besonderer Deutlichkeit sind - allerdings aus verschiedensten Motiven - die Sonderanstalten für eine gesellschaftliche Eingliederung von Blinden, Taubstummen und Körperbehinderten eingetreten. Neue medizinische Erkenntnisse boten dazu Hilfestellung. So hat z.B. die Ohrenheilkunde als allgemein anerkannter Wissenschaftszweig seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wesentlich zur positiven Einschätzung des Intellekts von Taubstummen und zur Erschließung neuer Wege der Geistes- und Sprachbildung beigetragen. Auch verschiedene Rechtsreformen (Wegfall von Heiratsbeschränkungen, Billigung einer gewissen Rechts- und Handlungsfähigkeit) sollten den Abbau von Vorurteilen ermöglichen. Seit 1870 kam es zur Gründung zahlreicher Selbsthilfeverbände von Behinderten, die gegen ihre diskriminierte gesellschaftliche Stellung ankämpften. Auch für die Standesorganisationen der Sonderpädagogen, die zum Teil international zusammenarbeiteten, war die Aufklärung über Vorurteile ein zentraler programmatischer Punkt. Den idealistisch begründeten Appellen an die Humanität der Umwelt entsprachen jedoch immer schon auch die eigenen Standes- und Prestigeinteressen (s.u.).

Daß sich die Erfolge dennoch in Grenzen hielten, mögen einige exemplarische Aussagen über das Schicksal von Blinden belegen. Nach einer Erhebung in drei Gerichtsbezirken des Kronlandes Schlesien waren 1885 knapp 80 % der dortigen Blinden "ohne jede Beschäftigung und Bettler". 1910 betonte S. Heller, der Direktor des Israelitischen Blindeninstituts in Wien, daß die Gesellschaft mit den Blinden bestenfalls Mitleid empfinde, im Verhalten aber noch immer Abwertung, Zurücksetzung und Ausschließung vorherrschten. Und 1930 klagen mehrere Veröffentlichungen, Armut sei die ständige Begleiterin der Mehrzahl der blinden Menschen geblieben.

Auch in der Gegenwart bemühen sich Verbände, Behörden und Politiker um eine "Rehabilitation" von Behinderten, die ein Leben außerhalb von Sondereinrichtungen ermöglichen soll. Es darf jedoch nicht übersehen werden, daß es sich dabei vielfach um ein Akzeptiert-Werden mit Vorbehalten handelt. Demut, Verzicht, Unterwerfung sind verbreitete Verhaltenserwartungen, die die Umwelt an Behinderte richtet (ausführlich dazu: KLEE 1980b).

Inhaltsverzeichnis

Es ist kein Zufall, daß die Schaffung der ersten Sonderanstalten für Behinderte in die Zeit der Aufklärung fällt. Die Ideale der allgemeinen Wohlfahrt und umfassenden Menschheitserziehung erfaßten nunmehr auch bislang vernachlässigte Gruppen. Diese Bildungsbegeisterung drückte auch Kaiser Joseph II. aus, als er während seines Aufenthaltes in Paris die Taubstummenanstalt unter Abbe l'Epée besuchte:

Seine Reisetagebücher vermerken darüber: Am 7. Mai "gieng ich zum Abbe 1'Epée genannt, welcher die Stummen und Thörischen instruiert. Dieses ist eine außerordentliche Kunst, so dieser Mann besitzet, und die Miehe, die er sich giebt. Er hat die ganze Grammaire von Zeichen gemacht, und schreiben diese stummen Personen, was man ihnen vorlegt. Es ist sicher, daß dieses ein wundersames Werk ist, und daß der Eifer dieses Mannes nicht genugsam Belobet werden kann, wie auch dessen weitere Erstreckung sehr erwünschlich wäre." (WAGNER 1965, S.231)

Rasch wurde das französische Vorbild nach Österreich übertragen. Noch 1777 sandte Joseph II. den Priester Johann Storck zu einem Lehraufenthalt nach Paris, 1779 wurde das erste österreichische Taubstummeninstitut im Wiener Bürgerspital eingerichtet. Derartige Maßnahmen erhielten eine zusätzliche Legitimation durch Erfolge, mit denen meist aus Oberschichten stammende Behinderte als Autodidakten ihr Schicksal bewältigten.

Der Utilitarismus der Aufklärung strebte die Verbindung von bürgerlichen Bildungsinhalten und Arbeitserziehung an. Der Versuch, auch Behinderte langfristig zu brauchbaren Arbeitskräften zu machen, verfolgte mehrere, meist aufeinander abgestimmte Ziele: Verhinderung des Abstieges in die Verwahrlosung und Kriminalität; Einordnung in das bestehende politischökonomische System; Senkung des Armenaufwands. Da derartige Zielvorstellungen auch dem entstehenden Industriekapitalismus entsprachen, lassen sie sich in unterschiedlicher Gewichtung in den Anstaltsprogrammen bis ins 20. Jahrhundert verfolgen (siehe Kasten).

Unter den Motiven für die Gründung der frühen Sonderanstalten müssen auch humanitäre Motive hoch veranschlagt werden. Bei Valentin Hauy soll die entwürdigende Verspottung einiger Blinder wesentlich zu seiner Anstaltsgründung (Paris 1784) beigetragen haben. In Wien (1804) wiederum kamen wesentliche Impulse vom Engagement für die Armenpflege: Johann Wilhelm Klein begegneten während seiner Tätigkeit als Wiener Armenbezirksdirektor zahlreiche blinde Kinder, die völlig vernachlässigt aufwuchsen. Die beginnende Industrialisierung und der Funktionsverlust traditioneller Versorgungseinheiten ließen offenbar die Zahl von Behinderten innerhalb gesellschaftlicher Randgruppen deutlich ansteigen; ihr Schicksal wurde als soziales Problem thematisiert und zum Gegenstand philanthropischer Initiativen. In diesem Kampf gegen Vorurteile und Fehleinschätzungen standen die frühen Sonderpädagogen oft allein; ihr Sendungsbewußtsein und ihr Engagement entwickelten nicht selten eine Eigendynamik, die nicht nur das Wohl der Behinderten im Auge hatte.

Der erste Bericht über die Tätigkeit des Wiener Taubstummeninstituts betonte, es würden "Knaben und Mädchen, welche vorhin in der Religion unwissend, dem Staate unbrauchbar, ja der Menschheit selbst zur Last waren, so gut als Hörende und Redende nicht allein in der Schrift- und Tonsprache, sondern auch in den zur zeitlichen und ewigen Glückseligkeit erforderlichen Kenntnissen unterrichtet; dann werden sie angeführt, eine ihrem Stande angemessene und broterwerbende Handarbeit zu lernen, um beim Eintritt in die Welt sich selbst, ihren Mitmenschen und dem Staate zu nützen:' (Nachricht von der Entstehung, Aufnahme und jetzigen Verfassung des kaiserl. königl. Taubstummeninstituts in Wien, Wien 1787, S.5f.)

Bei den Diskussionen um die Umwandlung des privaten Wiener Blindeninstituts in eine Staatsanstalt gab der damalige Vizepräsident der NÖ. Regierung, Frh. v. Reichmann, folgende Stellungnahme ab:

"Kann das traurige Schicksal blinder Kinder .... besonders wenn sie, wie meistens der Fall ist, sich selbst und der gänzlichen Roheit auch der moralischen Blindheit überlassen bleiben, einer so ungemein humanen Staatsverwaltung, wie die unsrige ist, nicht anders als zu Herzen gehn; so wird, und muß es ihr auch äußerst am Herzen liegen, das höchst betrübliche Schicksal blinder Kinder für die Lebenszeit nach Möglichkeit zu erleichtern, indem sie zu moralisch guten Menschen erzogen - einen ehrbaren Lebensunterhalt zu erwerben angeleitet werden." (Nach Alexander Mell, Geschichte des kaiserl.königl. BlindenErziehungs-Institutes in Wien 1804-1904, Wien 1904, S.40)

Julia Howe sah rückblickend das Werk ihres Mannes Samuel, des Pioniers der amerikanischen Blindenschulen, im Bemühen:

"that the Blind, as a class, should become self-supporting ... that they should live not by charity, but by well-earned wages". (Julia W.Howe, Memoirs of Samuel Gridley Howe, Boston 1876, S. 35 )

In einer amtlichen Erklärung des Direktors der Königl. Blindenanstalt Berlin-Steglitz hieß es 1909:

"Die Königliche Blindenanstalt ist eine Erziehungs- und Bewahranstalt für bildungsfähige blinde Kinder vom zurückgelegten fünften Lebensjahre ab bis zur Vollendung ihrer schulmäßigen und gewerblichen Ausbildung .... Demgemäß gewährt diese Anstalt ihren Zöglingen Pflege, Unterricht und Berufsvorbereitung und hat dabei die besondere Pflicht, ihre Schützlinge vor Schaden an Leib und Seele nach Möglichkeit zu bewahren." (Deutsche Blindenanstalten in Wort und Bild, hrsg. von Immanuel Mathies, Halle/Saale 1913, S.28)

Inhaltsverzeichnis

Bürgerliche Philanthropen sind jüngst mit "Abenteurern im Dschungel der Hilflosigkeit" verglichen worden (DIESSENBACHER 1981). Diese Einschätzung trifft in besonderem Maß auf die ersten Sonderpädagogen zu, die sich in einem langwierigen Prozeß gegenüber rivalisierenden Kollegen und gegenüber einer oft verständnislosen Umwelt und schließlich gegenüber ihren eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten laufend bestätigen mußten. Engagement, Risiko- und Einsatzbereitschaft, Erfindungsgeist und Vielseitigkeit waren positive, Erwartung von Unterwerfung, Bereitschaft zur Disziplinierung, Engstirnigkeit, Bevormundung und Geltungssucht negative Begleiterscheinungen dieser Entwicklung. Sie äußerten sich z.B. in den zahlreichen Methodenstreitigkeiten, welche aus der Geschichte der Sonderpädagogik nicht wegzudenken sind. Jeder dieser Lehrer oder Erzieher fühlte sich gewiß als Pionier, der in der Begegnung mit völlig fremdartigen Menschen neue Dimensionen seines Daseins erschloß. Im Totaleinsatz, der dabei entwickelt wurde, ist Selbstbefriedigung und Selbstentwicklung oft nur noch schwer vom karitativen Einsatz zu trennen.

Eine derartige Einstellung läßt sich bereits bei Samuel Heinicke, dem Begründer der ersten deutschen Taubstummenanstalt in Leipzig (1777) feststellen:

"Es ist kein kleines Vergnügen, Menschen aus einem fast tierischen Zustand herauszuziehen und eine Seele in der Nähe zu betrachten, die noch entblößt, sich mit Anreihung ihrer Begriffe beschäftigt; wie sie Nahrung für sich ergreift, sie, wenn ich so sagen darf, verdaut, und wie sie damit webt." (HEINICKE 1912, S.103)

Auch österreichische Sonderpädagogen entdeckten mit wahrer Begeisterung menschliches "Neuland":

"Der Fortgang des Schülers ist ganz das Werk, ganz das Verdienst des Lehrers; er ist der alleinige Schöpfer dessen, was aus seinem Schüler wird. Daher gewährt ihm auch schon beim Unterrichte, der allmälig, wenn auch noch so langsam, wachsende Fortgang des taubstummen Schülers einen im Verhältnisse zu seinem Verdienst stehenden, hohen Genuß, welcher der größte, ja der einzige Ersatz für seine verdienstlichen Bestrebungen ist." (CZECH 1837, S.20).

Wenn Sonderpädagogen ihre Methoden perfektionierten, um ständige Weiterbildung bemüht waren, sich zu Verbänden zusammenschlossen, so hatte dies für die Behinderten auch unleugbar positive Konsequenzen, z.B. optimale Behandlung oder Erleichterung der Lernprozesse. Doch die vielzitierte Betreuung "von der Wiege bis zur Bahre" war keineswegs die beste Lösung, ebensowenig die Bevormundung durch (auch von Behindertenlehrern unterstützte) Vereine, die sich allein berufen fühlten, über die sozialen, wirtschaftlichen und geistigen Interessen z.B. von Blinden zu befinden. Das zeigen bereits im 19. Jahrhundert sowohl die Gründung von Behindertenvereinigungen als auch Äußerungen von Behinderten selbst (SCHUMANN 1940). Auch heute klagen Therapeuten über Kollegen, die in Selbstüberschätzung ihre Rolle völlig verkennen, etwa bei der Festlegung von Leistungsnormen nach "objektiven" Maßstäben und der Bewertung des Betreuten unabhängig von dessen Persönlichkeit (MANN 1981).

Die Entwicklung und das Anwachsen des Expertentums, der Glaube an die technische Machbarkeit verleiht der Frage nach dem Nutzen verschiedener "Errungenschaften" für das alltägliche Leben der Behinderten eine neue und dringende Aktualität (z.B. ALY u.a.1981).

Die Aspekte "Brauchbarkeit" und "Bildungsfähigkeit", die in Anstaltsstatuten und in pädagogischem Schrifttum wiederholt faßbar wurden, bildeten ein wichtiges Kriterium für oft rigorose Selektionsvorgänge. Schon Heinicke beschrieb im 18. Jahrhundert Schülertypen, die in der Folge nicht mehr in die Anstalten aufgenommen wurden: Zöglinge, die "nach zu reichend angestellten Unterrichtsversuchen als moralisch unbildsam oder blödsinnig sich ausweisen" (MEISSNER 1856). Es waren dies vielfach Jugendliche, die bislang mehr schlecht als recht in Familien oder unterstützt von der Gemeindefürsorge ihr Dasein gefristet hatten und erst verhältnismäßig spät (nach dem 12. Lebensjahr) in die Anstalten gekommen waren. Die "Beschäftigungs-Anstalt für Erwachsene Blinde" in Wien (gegründet 1829) wiederum nahm aus Rentabilitätsgründen nur Personen auf, "die zur Arbeit verwendet werden können und sich noch nicht an den Bettel gewöhnt haben" (KLEIN 1837). Ihr Arbeitserlös sollte die Verwahrungskosten möglichst niedrig halten.

Hier setzte also ein Ausgrenzungsprozeß von "schlechtem Material", "Schwererziehbaren" und "Unangepaßten" ein. Man glaubte, ein solches Vorgehen auch mit dem Hinweis auf die beschränkten Anstaltskapazitäten rechtfertigen zu können:1880 nahmen z.B. die österreichischen Taubstummenanstalten bloß ein Viertel dieser Behindertengruppe auf. Die Polarisierung zwischen verschiedenen Graden von Behinderung und zwischen diesen "Schwerstbehinderten" und Nichtbehinderten nahm man damit jedenfalls in Kauf.

Erst knapp vor der Jahrhundertwende wandte man sich auch diesen "Schwachbegabten" zu. Die damals entstehenden Taubblindenheime zählen ebenso zu diesen Initiativen wie ein Ausbau der Frühförderung in Kindergärten oder der Ausbau des Anstaltennetzes. Die Schaffung zusätzlicher Schonräume war in der konkreten historischen Situation für die Betroffenen jedenfalls mit bedeutenden Vorteilen verbunden. Damit wurde allerdings auch ein Prozeß eingeleitet, der in der Anstaltspflege und in der Allmacht von Therapeuten die einzige Lösung von Behindertenproblemen erblickt - eine Hypothek, an der die Behindertenarbeit in der Gegenwart noch schwer zu tragen hat.

Die österreichische Sozialpolitik hat erst in jüngster Vergangenheit neben der sozialen auch der beruflichen Integration von Behinderten Priorität eingeräumt. Dabei sollte der Behinderte als "soziokulturelle Persönlichkeit" gesehen werden, die sich über "Arbeitstätigkeit und die daraus ergebenden sozialen Beziehungen realisiert oder stabilisiert" (TROJAN 1981, S.XV). Dieses System hat für den Behinderten drei Aspekte: Einleitung von Lernprozessen hinsichtlich Wissensgrundlage sowie technischen und sozialen Fertigkeiten; Ausführung betrieblich oder gesellschaftlich anerkannter Tätigkeiten; Herausbildung einer Arbeits- oder Berufsrolle.

"Arbeit" und "Beruf" lassen sich als wichtige Dimensionen für den Rehabilitierungserfolg historisch weit zurückverfolgen. Es ist bereits wiederholt darauf hingewiesen worden, daß die Verbesserung des Produktionsfaktors Arbeit sowohl im Interesse der Kameralistik als auch des entstehenden liberal-kapitalistischen Systems lag. Selbstverwirklichung der Behinderten glaubte man ganz wesentlich über Arbeitstätigkeit und Chancen auf weitgehend eigenständige Subsistenzsicherung erreichen zu können.

Grenzen ergaben sich einerseits aus der Form der Behinderung (zur Vermeidung von Verletzungsgefahr waren Arbeiten mit Feuer für Blinde unausführbar), aus den finanziellen Möglichkeiten und der Raumstruktur der Anstalten andererseits (was z.B. die Aufstellung auch einfacher Maschinen verhinderte). Bei Blinden konzentrierte man sich daher vorwiegend auf leicht erlernbare handwerkliche Tätigkeiten: Korb- und Rohrsesselflechten, Bürstenbinden, Seilerei, Schuhmacherei, Klavierstimmen, Orgelspiel. Auch bei den Taubstummen griff man auf ähnliche Arbeiten zurück.

Die Berufsvorbildung wurde gewöhnlich innerhalb der Anstalten vorgenommen. In der Alltagsroutine bildeten sich verschiedenste Hemmfaktoren heraus: So der Arbeitsentzug als Strafe oder der Zwang zu bestimmten Tätigkeiten ohne Rücksichtnahme auf individuelle Eignung. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ging die berufliche Weiterbildung vereinzelt auf Sonntagsschulen über. Trotz wiederholter Forderungen ist es aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg zur Einrichtung geregelter und öffentlich anerkannter Ausbildungsgänge auf breiterer Basis gekommen.

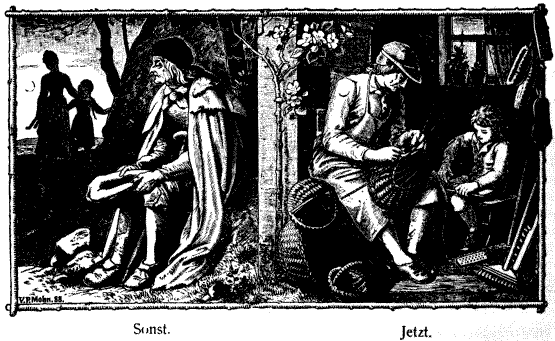

Abbildung: Gegenüberstellung eines blinden, unproduktiven Bettlers und eines arbeitenden Blinden in Immanuel Matthies (Hrsg.), Deutsche Blindenanstalten in Wort und Bild, 1913, S.29. Derartige Darstellungen klammerten jedoch die Tatsache völlig aus, daß die meisten Blindenberufe kaum entsprechende Verdienstmöglichkeiten boten.

Die Eingliederung von Behinderten in ein Lohnarbeitsverhältnis wurde schon im 19. Jahrhundert als eine Hauptschwierigkeit angesehen. Man bediente sich dabei überall eines breiten Spektrums von Hilfsmitteln, das von Prämien für Lehrherren bis zu Absatzorganisationen auf Vereinsbasis reichte. Diesen Aktivitäten blieb jedoch insgesamt beschränkter Erfolg beschieden. Die einst typischen Blindenberufe wurden mit fortschreitender Industrialisierung obsolet. Immer mehr erwiesen sich traditionelle, aber überalterte Berufe mehr als Beschäftigungstherapie denn als Beitrag zur Steigerung des Sozialprodukts. Das Fehlen von Alternativen sah man sowohl in der geringen Flexibilität der Fürsorgebürokratie als auch in der ablehnenden Haltung von Unternehmungen begründet.

"Man haftet am Typischen, man generalisiert und normalisiert, obwohl man erkannt hat, daß diese Berufe (Körbe- und Mattenflechten, Bürsten- und Besenbinden) dem Blinden wohl kaum das notdürftigste Brot geben, und auf jene da draußen, denen es gelingt, sich schlecht und recht durchs Leben zu schlagen, hört man selten oder kaum." (STREHL 1921, 5.44)

"Es wäre wünschenswert, wenn die Vorurteile, die auch heute noch an vielen Stellen gegen die Beschäftigung des blinden Geistesarbeiters bestehen, überwunden würden und öffentliche Behörden sowie private Betriebe Verständnis hätten, dem blinden Geistesarbeiter Möglichkeiten zu geben, seine Arbeitskraft in den Dienst der Volksgemeinschaft stellen zu können." (GEISLER 1935, S.35)

Den Anstalten ist es jedenfalls nicht gelungen, befriedigende Möglichkeiten einer Berufsausbildung anzubieten. Nur wenigen von den nicht geistig Behinderten gelang der Sprung in höher qualifizierte Berufe, so etwa Absolventen der ersten deutschen höheren Blindenbildungsanstalt in Marburg (1915). Auch in Österreich ist diesbezüglich kaum eine Besserung zu registrieren. Die Beschränkung auf bestimmte Spezialbereiche (heute z.B. Masseur oder Telefonist bei Blinden, Handwerker oder Hilfsarbeiter bei Taubstummen) kann nur langsam abgebaut werden (FORSTER u.a.1981).

Nicht so selten wird heutzutage an Stelle des Umwegs über eine "Restaurations-Werkstatt" (BUCH & HEINECKE 1980) eine direkte gesellschaftliche Integration von Behinderten angeregt. Diese Forderungen gründen sich zu einem guten Teil auf gewachsenes Mißtrauen gegen die Allmacht von Behandlungsmöglichkeiten. Sie hoffen aber auch, die Kontaktschwierigkeiten durch Begegnungen zwischen Gesunden und Behinderten zu beseitigen. Derartige Konzepte mögen manchen utopisch, manchen revolutionär erscheinen. Sie sind es aber nicht. Die Alternativen zu (geschlossenen) Anstalten für Behinderte sind untrennbar mit deren Geschichte verbunden. Vielfältige Motivationen (humanitäres Anliegen, pädagogisches Interesse, therapeutische Ziele, Einsparungsrücksichten) sind dabei eng verflochten.

Gegenwärtig bildet der Ausbau der Hausfrühförderung einen wichtigen Bestandteil von Initiativen zur Verbesserung der Situation geistig behinderter Österreicher. Derartige Maßnahmen waren aber - speziell für Taubstumme - schon im frühen 19. Jahrhundert vorgeschlagen worden. 1821 veröffentlichte A.L.Ille eine "Anleitung, taubstumme Kinder im Schreiben, Lesen, Rechnen und Reden zu unterrichten". Dieses Buch entstand angesichts der unzureichenden Kapazität der Württembergischen Anstalten und im Hinblick auf die hohen Betreuungskosten (SCHUMANN 1940).

Ein breiteres, von Pestalozzi beeinflußtes Konzept legte der bayerische Regierungs- und Kreisschulrat Johann Graser 1828 vor. Ihm schienen Taubstummenanstalten eine "wohlgemeinte Mangelhaftigkeit", die es durch "häusliche Vorbildung" zu unterstützen galt. Dies setzte freilich eine gründliche Information der Eltern voraus. Sie wollte Graser den Normalschullehrern übertragen sehen, denen im Rahmen ihrer ordentlichen Ausbildung auch Grundbegriffe des Taubstummenunterrichts vermittelt werden sollten. Priester wiederum hätten die erste religiöse Unterweisung sowie seelische Hilfe zu leisten, Nähe und Hinwendung an Stelle von Scham und Isolierung zu setzen.

Graser war sich darüber im klaren, daß ein derartiges Vorhaben namentlich innerhalb der Unterschichten bei zwei berufstätigen Elternteilen kaum zu verwirklichen war. In solchen Fällen hielt er die Abgabe des Kindes an Pflegeeltern für zielführend. Gerade mit solchen "Kostgebern" machte man - auch bei externen Anstaltszöglingen - keineswegs die besten Erfahrungen; für viele bildeten die Kinder nur eine zusätzliche Einnahmequelle. Eine zweite Voraussetzung schien Graser die finanzielle Unterstützung durch Gemeinden und Staat. Doch mußte dieses Konzept eines ununterbrochenen Unterrichtsganges an den organisatorischen Möglichkeiten der Zeit scheitern.

Dennoch tauchten in der Folge wiederholt ähnliche Vorschläge auf - für Blinde allerdings erst verhältnismäßig spät. Solche Programme von Therapeuten oder Experimentalpsychologen stießen lange auf den Widerstand professioneller Erzieher, die eine Einflußnahme von Eltern und Angehörigen als störend und die Behandlungserfolge gefährdend ablehnten. Frühförderung blieb so auf die seit der Jahrhundertwende entstandenen Kindergärten konzentriert.

In Österreich ist durch eine empirische Studie über das Schicksal von Sonderschulabgängern und damit verbundene kritische Analysen der Funktion der Sonderschulen die Diskussion um diesen Schultyp neu aufgeflammt (FORSTER 1981): Die Sonderschule hat nicht den Charakter einer flexiblen Begleitinstitution der Regelschule, sie ist zu einem verselbständigten System geworden, das den Interessen von Gesellschaft und "Leistungsschule", aber auch administrativen und professionellen Interessen der Sonderpädagogen entgegenkommt. Die Strategie der "Integration durch Segregation" verfestigt häufig den Zustand, den zu lösen sie vorgibt.

Derartiges hatte unter völlig andersgearteten historischen Bedingungen Johann Graser schon um 1830 erkannt:

"Ist durch diese Anstalten den unglücklichen Taubstummen das erwünschte Heil gewährt? Reichen dazu einige Institute und einige Schulen hin? Und wenn auch diese armen Menschen den herkömmlichen Unterricht erhalten, sind sie dadurch ihren anderen Mitmenschen gleichgestellt? Diese Fragen .... mußte ich mit: Nein beantworten. Denn .... dahin muß es kommen, daß jeder Schullehrer auch Taubstumme zu unterrichten vermag und folglich jeder Taubstumme in seinem Orte und im Kreise seiner Familie seine Bildung erhalte ...." (GRASER 1834, S.IVf)

Er knüpfte damit an Gedanken an, welche der Direktor des Lehrerseminars Breslau, Wilhelm Harnisch, schon um 1810 entwickelt hatte. Ihm ging es bei einem gemeinsamen Unterricht von Gesunden und Behinderten um die Erprobung der didaktischen Kunst des Lehrers, um Mittel gegen die Vereinsamung von Behinderten und um die Chance auf gleiche Ausbildung (SCHUMANN 1940). In Österreich wieder waren es Wilhelm Klein und Franz Czech, die ähnliche Ideen verfolgten. Ihre Beweggründe waren verstärkte Solidarisierung und besseres Verständnis innerhalb gleicher Altersgruppen; Erkenntnisse über die Bedürfnisse der Behinderten; Möglichkeiten für Kleingruppenunterricht; Aufrechterhaltung familialer Bindungen; leichtere wirtschaftliche Integration durch flankierende Arbeitserziehung am Wohnort.

In Österreich wurde 1865 zwar der Volksschulbesuch für Taubstumme verpflichtend, doch verhinderten zahlreiche Argumente eine dauerhafte Lösung in dieser Richtung: Hinweise auf die großen Klassenschülerzahlen und auf unzureichende individuelle Betreuung; Bedenken hinsichtlich einer Senkung der Leistungsnormen; Schwierigkeiten durch Änderung der Prüfungsordnungen; Einwände der Lehrerbildungsanstalten wegen der Übernahme zusätzlicher Aufgaben. Nicht viel anders verlief die schulpolitische Diskussion hinsichtlich einer Integration blinder Kinder (SCHULTHEISS 1969). Obwohl man inzwischen die psychischen Reaktionen von Internatskindern genau kennt und obwohl die beschränkten Erfolgsquoten von Sonderschulen schon im 19. Jahrhundert offen zugegeben wurden, hat man bis heute jegliche Alternative gescheut (SCHULE UND BEHINDERTE 1981). Noch immer gilt, was der durch einen Unfall erblindete Carl Strehl bereits 1925 schrieb:

"Jede Absonderung ist geeignet, das Gebrechen in den Augen der Welt weit stärker in den Vordergrund treten zu lassen. Getrennt von den vollsinnigen Kindern fehlt dem Blinden jede Berührung mit der Außenwelt, die er im Interesse seiner Erziehung und zum Verständnis seiner Blindheit bitter benötigt. Je früher man die Blinden unter die Sehenden bringt, je eher bahnen sich Beziehungen an, bilden sich Freundschaften, die dem heranwachsenden Blinden Zeit seines Lebens förderlich sein können." (STREHL 1925, S.87f.)

ALY, M., G. ALY, M. TUMLER, Kopfkorrektur - oder der Zwang gesund zu sein, Rotbuch, Berlin 1981.

BUCH A., B. HEINECKE, u.a., An den Rand gedrängt. Was Behinderte daran hindert, normal zu leben, rororo-Tb 4642, Reinbek 1980.

CZECH, F. H., Notwendigkeit der allgemein einzuführenden Elementar-Bildung der Taubstummen, Wien 1837.

DIESSENBACHER, H., Altruismus als Abenteuer. Vier biographische Skizzen bürgerlicher Altruisten des 19. Jahrhunderts, in: Jahrbuch der Sozialarbeit 4, hrsg. von C. SACHSSE und F. TENNSTEDT, rororo-Tb 7458, Reinbek 1981, S.272-298.

ESSER, M., Das Antlitz der Blindheit in der Antike, Enke, Stuttgart 1939.

FORSTER, R., u.a., Normalisierung oder Ausschließung - über die Berufsfindung und das Lebensschicksal von Sonderschulabgängern, Sonderpublikation des Instituts für Höhere Studien, Wien 1981.

FORSTER, R., Wem nützt die Sonderschule? in: Schulheft 24: Dumm und frech, Jugend & Volk, Wien-München 1981, S.14-38.

GEISLER, B., Die Erwerbsfähigkeit der Blinden, ihre Grenzen und Hemmungen, Hagen 1935.

GRASER, J., Der durch Gerichts- und Fachsprache der Menschheit wiedergegebene Taubstumme, 2.Aufl., Bayreuth 1834.

GUTTENBERG, A.C.v., Der blinde Mensch. Einführung in die kulturgeschichtlichen und pädagogischen Grundlagen des Blindenwesens, Beltz, Weinheim-Berlin 1968.

HANDWÖRTERBUCH DES DEUTSCHEN ABERGLAUBENS, hrsg. von H. BÄCHTOLD-STÄUBLI, 10 Bände, de Gruyter, Berlin 1927-1942.

HEINICKE, S., Gesammelte Schriften, hrsg. von G.und P. SCHUMANN, Leipzig 1912.

KLEE, E., Behindert - Ein kritisches Handbuch, S.Fischer, Frankfurt 1980 (a).

KLEE, E., Behinderten-Report II. "Wir lassen uns nicht abschieben". Bewußtwerdung und Befreiung der Behinderten, Fischer-Tb. 1747, Frankfurt 1980 (4.Auflage) (b).

KLEIN, J., Geschichte des Blinden-Unterrichts, Wien 1837.

MANN, I., Aus der Behinderung ins Leben. Sorgenkinder entfalten ihre Fähigkeiten, rororo Tb-7433, Reinbek 1981.

MEISSNER, L., Taubstummheit und Taubstummenbildung, Stuttgart 1856.

SCHLAGER, J., Die Kammerzwerge und Zwerginnen am römischen Kaiserhofe vom Jahre 1543-1715; in: Blätter für die Landeskunde von Niederösterreich 2 (1866), 213ff., 229ff.

SCHULE UND BEHINDERTE. Lehrerseminar der Österreichischen UNESCO-Kommission zum Internationalen Jahr der Behinderten, 27.April 1981, Europahaus Wien, Schlußbericht, Wien 1981.

SCHULTHEISS, R., Die Integration der Blinden in historischer und systematischer Hinsicht, Phil.Diss., Marburg/Lahn 1969.

SCHUMANN, P., Geschichte des Taubstummenwesens, Diesterweg, Frankfurt 1940.

STREHL, C., Die Kriegsblindenfürsorge. Ein Ausschnitt aus der Sozialpolitik, Diss., Berlin 1921.

STREHL, C., Vorschläge zur Unterbringung erwerbsfähiger Blinder, in: Bericht über den Kongreß für Blindenwohlfahrt, 4.-7. August 1924 in Stuttgart, Stuttgart 1925, S. 86-93.

TROJAN, N., Berufliche Rehabilitation, in: Wien Aktuell 1981, Heft 1; S.XV-XVII.

TÜLLMANN, A., Lebensmöglichkeit der Taubstummen bei Naturvölkern und Kulturvölkern, Phil.Diss., Berlin 1958.

WAGNER, H., Die Reise Joseph II. nach Frankreich 1777 und die Reformen in Österreich, in: Österreich und Europa, Festgabe Hugo Hantsch zum 70. Geburtstag, Styria, Graz-Wien-Köln 1965, S. 221-246.

Quelle

Gertha Hofmüller, Hannes Stekl: Ausschliessung, Förderung, Integration

Erschienen in: Forster, Rudolf/ Schönwiese, Volker (Hrsg.): BEHINDERTENALLTAG - wie man behindert wird, Jugend und Volk, Wien 1982, S. 111 - 130

bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet

Stand: 23.08.2006