oder: Zur Fortgesetzten Abwertung von Abweichenden

Erschienen in: Forster, Rudolf/ Schönwiese, Volker (Hrsg.): BEHINDERTENALLTAG - wie man behindert wird, Jugend und Volk, Wien 1982, S. 131 - 152

Inhaltsverzeichnis

Über Behinderung zu schreiben ist in gewisser Weise paradox; insbesondere dann, wenn einen selbst die gesellschaftliche Klassifikationslotterie so aussortiert hat, daß man zu den sogenannten Nichtbehinderten - und noch dazu zu den privilegierten "Experten" - zählt; paradox auch, wenn man nicht glaubt, selbst alle zugedachten (Leistungs-)Normen optimal erfüllen zu können, und wenn man schon gar nicht daran glaubt, daß schreibende Experten irgendetwas ausrichten können, das in Richtung grundlegender praktischer Veränderung eben dieser Normen geht. Insofern ist es in der Tat viel aufschlußreicher zu analysieren, in welcher Weise Nichtbehinderte für den Umgang mit Behinderten "Begegnungen" organisieren, oder anders gesagt: wie die Einen die Anderen durch besondere Umgangsformen zu Behinderten abstempeln. Dieses aufschlußreiche Forschungsfeld ist aber kaum einer Analyse zugänglich. Auch die inszenierte Begegnung findet kaum statt. Und wo haben schon die Experten einen alltäglichen - also keinen wissenschaftlich vermittelten - Kontakt mit Behinderten? Diese Begegnung findet in der Regel überhaupt nie statt, weil sich wissenschaftliche Methoden und Forderungen nach strenger Objektivität zwischen die Menschen schieben, weil Definitionen und Apparate den Blick auf die Alltagsrealität von Behinderten verstellen.

Diese "Trennungsstrategie" im Dienste strenger Wissenschaftlichkeit hat Tradition, nicht nur im klinischen sondern auch im sozialwissenschaftlichen Bereich: Die Idee, daß die Erhaltung unserer nichtbehinderten Expertenidentität auch ein "Abgrenzungsproblem" ist, hat sich in unserem Bewußtsein so festgesetzt, daß wir sie nicht mehr missen wollen. Da nehmen wir schon in Kauf, hin und wieder einmal etwas ü b e r Behinderung schreiben zu müssen, denn so können wir wenigstens am gemeinsamen Definitionsproblem der Fachwelt teilhaben. Ob und wie wir dabei mit der Alltagsrealität von Behinderten verfahren, das hätten wir gerne nicht im selben "Kapitel" behandelt; das zählen wir zur "Privatsache": "Das gehört nicht hierher"; "Was kann ich dafür, daß Behinderte sich privat so zurückziehen?"; "Immerhin habe ich über einen guten Bekannten, der einen Behinderten aus der Nachbarschaft kennt, auch Kontakt zur Lebenswelt von Behinderten"; "Und schließlich habe ich beruflich mit Behinderten zu tun, da bin ich schon froh, wenn ich in meiner Freizeit einmal keinen Rollstuhl seh" usw.

Es ist daran zu erinnern, daß wir in Österreich im "Jahr des Behinderten" (ein international veranstaltetes Jahr der "Begegnung") auch noch ein anderes (Jubiläums-)Fest feiern durften: 60 Jahre "Hilfsschule", d.h. sechzig Jahre Aussonderungsbemühung für alle jene, die in die Normalschule nicht hineinpassen. Blicken wir zurück: 1921 war in Wien, dem damaligen Zentrum der sozialdemokratischen Schulreform, die Diskussion um den Ausbau von Hilfs- und Sonderschulen in vollem Gange. Da wird uns z.B. berichtet, daß der Wiener Gemeinderat Karl Richter in der Sitzung vom 21. April 1921 u.a. folgendes ausgeführt hat:

"Ich hatte bereits vor einigen Wochen die Ehre, im Gemeinderate zu berichten, daß eine Regelung des Sonderschulwesens geplant ist, daß wir das Sonderschulwesen mit einem selbständigen Lehrkörper und einem selbständigen Schulinspektorate organisieren werden, so daß diese Sonderschulen, die in den Bezirken verstreut sind und nur anderen Schulen angeschlossen waren, einen eigenen Körper im Schulwesen darstellen sollen. (...) Es wird diesen Schulen bedeutend mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden können, wenn sie einen selbständigen Körper bilden. Das ist notwendig, damit der Kampf ums Dasein auch von jenen Menschen, die weniger schnell begreifen und auch von jenen Kindern, die kleine Fehler haben, leichter bestanden werden kann und damit sie sich andererseits nicht zurückgesetzt und von den anderen ausgestoßen fühlen" (zit. nach LEITER 1971, S.20f.).

Die Kinder, eingespannt in einen sozialdarwinistischen "Kampf ums Dasein" (in einem sich verschärfenden Konkurrenzkapitalismus), werden also von nun an "zum Schulbesuche verhalten", und zwar in einem gesonderten "Schulkörper". Weshalb die bisherige Schule, der Sonderschulklassen zum Teil an- und eingegliedert waren, nicht mehr für funktional gehalten wurde, geht aus der weiteren Schilderung des Gemeinderates Gabriele Walter in derselben Sitzung hervor. Die Situation wird uns so berichtet, als würden die Kinder "jahrelang in ein und derselben Klasse der Volksschule sitzen und dort einfach das 14. Lebensjahr ersitzen, ohne den geringsten Nutzen davon zu haben". Schuld daran sind eigentlich die Eltern, weil sie sich "heftig wehren", ihre "schwachbefähigten Kinder" in die Sonderschule zu schicken. Und noch dazu - welche Frechheit - gehen manche Eltern so weit, "und bezeichnen diese Schulen nicht anders als 'Trottelschulen'". In Anbetracht solch eines Innovationswiderstandes, der als reines Unverständnis für die wahren Bedürfnisse der Kinder erscheinen muß, sind die Experten der Resignation nahe:

"Wir können durch Belehrung, Vorträge und Elternkonferenzen gewiß etwas tun, um diese Animosität gegen diese Schulkategorie zu beseitigen und zu vermindern. Aber wir können nicht alles tun, immer wieder wird sich eine bedeutende Anzahl von Eltern finden, die sich weigert, ihre Kinder in diese Schule zu schicken. Die Kinder verkommen aber darunter und wenn sie herangewachsen sind, ist mit ihnen nichts anzufangen. Sie sind für jeden Beruf untauglich und fallen den Verwandten und, wenn sie keine haben, der Gemeinde zur Last und sind auf jeden Fall unglückliche Menschen" (zit. nach LEITER 1971, S.21).

Wenden wir uns nochmals dem Gemeinderat Karl Richter zu, der in dieser Sitzung den Vorschlag unterbreitete, die Fachkompetenz der medizinischen Wissenschaft zu befragen und mit ihr den Widerstand und Unverstand der Eltern aufzulösen. Der "kalkulierende Blick des Arztes" (FOUCAULT 1976, S.103) soll die zwingenden Kriterien für eine Zu- und Aufteilung der Schüler liefern. Selbstverständlich liegt es auch in diesem Falle ganz im Interesse der Schulkinder, ja sogar der gesamten Menschheit, daß ein solcher Sachzwang "statuiert" werde:

"Es ist daher eine Beratung der Eltern notwendig und es wird dann erst Besserung in diesen Dingen möglich sein, wenn eine obligatorische Untersuchung der Kinder durch Schulärzte und die Pflicht der ärztlichen Aufsicht eingeführt sein werden. Dann wird vielleicht auf die Mütter anders eingewirkt werden können, wenn ein Arzt auseinandersetzt, daß es zweckmäßiger für ihre Kinder wäre, wenn sie ein oder zwei Jahre in die Hilfsschule geschickt werden, damit sie überhaupt erst dahin kommen, dem ordentlichen Unterrichte folgen zu können. Es ist auch nicht ausgeschlossen, daß bei manchen Kindern später eine Besserung eintritt und daß auf diese Art durch die Institution der Schulärzte Nützliches geleistet wird. Es wird nichts unterlassen werden, dahin zu wirken, daß ein solcher Zwang zum Besuche der Hilfs- oder Sonderschule statuiert werde. Jeder Zwang hat zwar einen üblen Beigeschmack, et liegt aber in diesem Falle im Interesse der Schulkinder und ist dadurch auch für die ganze menschliche Gesellschaft notwendig" (zit. nach LEITER 1971, S.22).

Bereits vier Jahre später stellt man zufrieden fest, daß das Sonderschulwesen in Wien "ein Bild aufsteigender Entwicklung" zeigt: "Wenn auch noch eine Reihe Fragen der Lösung harren, so kann man doch mit Befriedigung konstatieren: Es geht nun auch in Wien vorwärts!" (Gnam, zit. nach LEITER 1971, S.60). Man scheut deshalb auch nicht die Öffentlichkeit. Bevölkerung, Behörden und Eltern sind aufgefordert, sich im Rahmen einer "Sonderschulausstellung" (Mai 1925) selbst davon zu überzeugen, daß die ökonomische und menschliche Rechnung aufgegangen ist. Die sozialdemokratische Schulreform hat der launenhaften Natur wie auch dem "Elend der Kreatur" die Stirn geboten - ein Zeitungsbericht aus der Vergangenheit wie ihn der Gegenwartsjournalismus nicht besser hervorbringen könnte:

"Die Sonderschulausstellung soll der Bevölkerung und den Behörden Zeugnis geben, was die Sonderschulen leisten und geleistet haben. Sie soll den Eltern der unglücklichen Kinder, der Sorgenkinder, Trost und Erhebung geben, indem sie zeigt, daß auch diese Stiefkinder der Natur nützliche Glieder der Gesellschaft werden können, daß sie nicht Bettler, Vaganten oder Insassen von Siechenhäusern werden müssen. Die Sonderschulausstellung soll zeigen, daß das für die Sonderschulen aufgewendete Geld fruchtbar angelegt wurde" ("Neue Freie Presse" vom 28.5.1925, zit. nach LEITER 1971, S.61).

Hier haben wir den verächtlichen Diskurs der Fachleute auf den populären "Begriff" gebracht: Der "Sonderschulkörper" soll sich der gesellschaftlichen Investition würdig erweisen und Zeugnis dafür geben, daß seine Erschaffung ökonomisch gerechtfertigt war. Die nützlichen Glieder der Gesellschaft, die er zeugt und entläßt, werden dem Staat nicht zur Last fallen, weil sie dem Los der lebenslänglichen Einsperrung, Überwachung und Versorgung entkommen. Sind diese Glieder des Gesellschaftskörpers zwar nach wie vor "Stiefkinder der Natur" und folglich notwendigerweise unglückliche Geschöpfe, so können sie letzlich doch der "Erhebung" des Gemütes dienen: Als gesellschaftlich nützliche Sorgenkinder spenden sie den Eltern Trost. Zur Eröffnung dieser "Sonderschulausstellung" sprach auch der große Schulreformer Otto Glöckel:

"Wir geben heute dem Blinden die Schrift, dem Taubstummen die Lautsprache, dem Sehschwachen und Schwerhörigen die planvolle Ausnützung der Gesichts- und Gehörreste, dem Körperbehinderten die Betätigungsmöglichkeit, wir befreien den Sprachgestörten von seinem quälenden Leiden, wir bringen den geistig Zurückgebliebenen zum einfachen Denken und zweckbewußten Handeln, wir überwinden moralische Entartung. Fünfundsiebzig Prozent der Hilfsschüler werden erwerbs- und gesellschaftsfähig, das ist ein Erfolg, der uns mit Stolz erfüllt, den sorgenbeschwerten Eltern solch unglücklicher Wesen heißersehnte Hoffnung bietet.(...) So hat die Schulreform im Verein mit ärztlicher Kunst nicht haltgemacht vor dem Elend der Kreatur. Die Ausstellung ist ein Beweis dafür, daß mit Planmäßigkeit, mit Verantwortungsgefühl, mit heißer Liebe zur Jugend wohl Außerordentliches geleistet werden kann" (zit. nach LEITER 1971, S.60).

Diese Worte sind nicht nur vollkommener Ausdruck des von oben auf die "unglücklichen Wesen" herabkommenden Reformheils, sie sind nicht nur die zu einem erhebenden Bericht zusammengefaßte menschliche Schöpfungs-, Korrektur- und Aussonderungsgeschichte, sie markieren vor allem ein "humanistisches" Denken, das vor lauter Sendungsbewußtsein, vor lauter "heißer Liebe zur Jugend", Teile eben dieser Jugend degradiert und verächtlich macht. Was muß es für ein Gewinn - nicht zuletzt auch Lustgewinn - sein, die auf diese Weise abgestempelten "geistig Zurückgebliebenen" und "moralisch Entarteten" wieder erwerbsfähig machen zu können? Was muß es für eine persönliche Genugtuung verschaffen, so weit "herabsteigen" zu können, um dann stolz verkünden zu können, die elende und leidende Kreatur wieder gesellschaftsfähig gemacht zu haben? Schulreform und ärztliche Kunst, sie haben in der Tat vor nichts halt gemacht und gemeinsam jene typisch "deutsche Sonderentwicklung" (SCHEFER 1977) eingeleitet, die unser Land heute an die Spitze jener Staaten gebracht hat, die durch ein besonders streng gegliedertes, unflexibles, nichtintegriertes und obrigkeitsstaatliches Schulsystem auffallen. Und dabei war das Schulreformprogramm von Otto Glöckel ein durchaus liberales. In Anbetracht der heute stagnierenden Reformbewegung, des festgefahrenen Hauptschulversuchsprogramms und des immer lauter werdenden Rufes nach noch mehr und noch strengerer Leistungsgruppierung, nach noch "objektiveren" Tests zur Umgruppierung, werden die sozialdemokratischen Reformen der Zwanzigerjahre sogar als Fortschritt gefeiert. In dem Auf und Ab der von oben verordneten Reformen war das Glöckelsche Programm in der Tat "richtungsweisend" (MENDE u.a. 1980).

Verweilen wir noch einen Augenblick bei dem Beitrag der "ärztlichen Kunst". FOUCAULT hat uns gezeigt, daß es ein Charakteristikum des "ärztlichen Blicks" ist, Anormalitäten und Abweichungen als "Varianten der Natur" zu klassifizieren und zu behandeln. Es liegt also vermutlich auch in der Tradition der Medizin, daß sie mit einer "fortschrittlichen" Pädagogik gut kooperieren kann, weil diese ihrerseits das Anormale als einen pädagogischen Sonderfall ansieht, der nicht integriert werden darf, weil er Sonderbehandlung und Spezialisierung herausfordert. Auch die Medizin hat immer versucht, aus der Klassifizierung und Ausgrenzung für das Image der eigenen Disziplin das Beste herauszuholen. FOUCAULT führt diesbezüglich als Beleg u.a. ein Zitat an, das aus einem Dokument von 1811 stammt: "Das Studium der Monstren oder der Monstrositäten der menschlichen Art gibt uns eine Idee von den reichen Quellen der Natur und von den Abweichungen, denen sie sich überlasen kann." (Double, zit. nach FOUCAULT 1976, S.116) Dies klänge ja noch vielleicht einigermaßen tolerant, wenn man nicht wüßte, daß das "Studium der Monstren" zur Voraussetzung macht, daß es solche Monstren, die aus der "reichen Quelle der Natur" heraussteigen, tatsächlich gibt. Wenn man aber glaubt, daß solche Monstren nicht nach irgendwelchen Launen der Schöpfung bzw. nach einen Zufallsprinzip in die Gesellschaft hineingeboren werden, stellt sich die Frage nach den Wünschen und Zwängen in den Köpfen derer, die unter dem Deckmantel der Wissenschaft die "Monstren" erst erfinden. Welche Konstruktionspläne und Projektionsmechanismen sind da eigentlich wirksam, und wie lange mußten sie verstärkt, verdrängt, verändert und schließlich wieder verstärkt werden, damit zuguterletzt so eine gewalttätige Konstruktion entstehen konnte, eine Konstruktion, die abweichende Menschen lediglich als Auswuchs der "menschlichen Art" kennt und sie auch nur so in die wissenschaftliche Klassifikation und sonderpädagogische Behandlung hineinläßt?

Dieser soziale Prozeß realer Entmenschlichung findet heute immer noch statt, ich behaupte sogar, daß er in vielen Fällen gegenüber früher kaum seine Qualität verändert hat. Schauen wir uns doch um in den Lehrbüchern moderner Sonder- und Heilpädagogen. Dort können wir genau verfolgen, wie ihre "Monstrosität" aufgebaut wird, um sie schließlich sonderpädagogisch kleinzuarbeiten und stillzulegen! Wieder wähle ich zur Demonstration ganz bewußt einen "extremen Fall". (Auch die Zitate von Glöckel u.a. sind nicht in dem Sinn "repräsentativ", daß der "Durchschnittsmensch" von damals in jedem Fall so gedacht und gesprochen hätte.) In dem Lehrbuch "Sonderpädagogik" von Fritz HOLZINGER (1978 im Österreichischen Bundesverlag Wien erschienen; Schriften zur Lehrerbildung und Lehrerfortbildung) geht es nach Aussagen des Autors um den Versuch, "medizinische, psychologische und pädagogische Erkenntnisse zu vereinen und für die Therapie des Behinderten fruchtbar zu machen. Es (das Buch; P.G.) soll damit beitragen, die Kluft zwischen der Theorie und der täglichen Auseinandersetzung mit dem behinderten Kind zu verringern." (a.a.O., S.5) Indem wir also davon ausgehen können, daß wir es hier mit einem seriösen Werk zu tun haben ("In den den Kapiteln angefügten Literaturverzeichnissen sind die wichtigsten deutschsprachigen, aber auch einige fremdsprachige Publikationen zum jeweiligen Thema zusammengestellt"), wollen wir uns einen kleinen Ausschnitt aus dem Kapitel "Das hirnorganische Syndrom" herausgreifen. Es geht hier offenbar um Kinder, bei denen aus irgendwelchen Gründen "organische Schäden in der Zeit vom 6. Schwangerschaftsmonat bis zum Ende des 1. Lebensjahres" auftreten und "auf ein unausgereiftes Gehirn treffen" (a.a.O., S.178). Uns sollen hier aber weniger die körperlichen Symptome interessieren, sondern die Aussagen, die über die Affekt- und Trieblage dieser Kinder gemacht werden. Da wird zunächst einmal von der "Stimmungslage der Organiker" ausgesagt, daß sie in starkem Maße vom körperlichen Wohlbefinden, von Witterungseinflüssen und von der Umgebung abhängig ist. Dementsprechend ist die Grundstimmung auch sehr schwankend:

"Bei einem Teil der organisch Geschädigten, vor allem bei geistig Behinderten, zeigt sich eine lustige, unbekümmerte Grundstimmung, die mit übertriebener Heiterkeit (Euphorie), unverbesserlichem Optimismus, Selbstgefälligkeit einhergeht. Die Kinder sind immer zu dummdreisten Späßen aufgelegt, können übermäßig lachen, haben ein überhöhtes Äußerungsbedürfnis, sind in ausgelassener Stimmung, ohne dabei die geringste Rücksicht auf die Umgebung zu nehmen." (a.a.O. S.180)

Von dieser Unberechenbarkeit wird gesagt, daß sie auch bei den Affekten vorliegt. Diese "Affekte" müssen auf uns noch bedrohlicher wirken, weil sie nicht nur dauernd vorhanden sind ("Störungen im Bereich des Frontallappens"), sondern ganz elementar und unkontrollierbar hervorbrechen können:

"Hirnorganiker befinden sich in einem Zustand dauernder Erregung (arousal reaction). Affekte treten bei ihnen häufiger, elementarer und fast unabhängig von äußeren Reizen auf." (a.a.O., S.180)

Auf der Ebene, wo die "Triebe" herrschen, müssen solche behinderten Kinder schließlich als wahre Monstren dargestellt werden, d.h. ihnen werden all jene Eigenschaften in übersteigerter Form zugeschrieben, die der "normale Mensch" (vermutlich in Folge "normaler kortikaler Reizkontrolle") bei sich selbst erfolgreich unterdrückt und minimalisiert hat. So ist z.B. nach HOLZINGER der "Selbsterhaltungstrieb" bei Behinderten entweder aufgrund "verminderter Reaktivität" unterentwickelt oder aber zu einem Macht- und Geltungsbetrieb übersteigert, dem jede so "natürliche Anpassungsweise" fehlt. Daß die Bändigung solcher Triebwesen für die Sonderpädagogik eine schier unlösbare Aufgabe ist, scheint evident. Zudem muß man sich vorstellen, daß es ja nicht bei dem launenhaften "Tyrannisieren und Beherrschen" durch diese Kinder bleibt. Solche Monstren sind sogar in der Lage, durch ihren übersteigerten "Freßtrieb" (a.a.O., S.181) angestachelt, auf nächtliche Raubzüge auszugehen, um des Erwachsenen liebsten Einrichtungsgegenstand auszuplündern:

"Der Freßtrieb ist bei Behinderten oft nicht spezifiziert, sie essen alles, was sie erreichen können, und geistig Behinderte nehmen auch Gras, Kot, Würmer u.a.m. zu sich (Pica). Mit zunehmendem Alter steigt das Nahrungsbedürfnis ins Unermeßliche: Kinder räumen in der Nacht Kühlschränke aus, nehmen Essen vom Teller des Nachbarn, horten Nahrungsmittel in ihren Taschen usw." (a.a.O., S.181)

Hier ist die Phantasie-Schwelle erreicht, wo das vielleicht noch tolerierbare Unappetitliche ins Unermessliche, Gewalttätige und Kriminelle geht. Die Gewalttätigkeit dieser projektiven "Delikte" und phantasierten Verhaltensweisen setzt sich unmittelbar in sonderpädagogische Maßnahmen um. Erster Angriffspunkt dieser Maßnahmen ist immer der Körper und die in ihm schlummernden Kräfte. Oberflächlich besehen scheint eine solche Pädagogik nichts anderes als Korrekturmaßnahmen zum Zwecke abstrakter Leistungssteigerung anzustreben; etwa dort, wo sie die Selbstbefriedigung einschränken will:

"Jeder Lustgewinn wirkt verstärkend und kann zum Onaniezwang werden. Häufiges Onanieren führt zur Herabsetzung der Leistungsfähigkeit, zu Reizbarkeit und Abkapselung." (a.a.O., S.292)

Was dahinter steht, ist die alte Vorstellung, daß hier im Dienste der Befriedigung monströser und zivilisationsbedrohender Triebhaftigkeit ein Kampf mit dem behinderten Kind ausgefochten werden muß. Die Linien auf diesem (keineswegs fiktiven) Schlachtfeld verlaufen zwischen Gut und Böse, Gesund und Krankhaft, Normal und Anormal. Pädagogisch hergestellte Situation ("hartes Lager") und medizinisch motivierter Eingriff ("medikamentöse Bekämpfung") werden gleichsam zu einer therapeutischen Einheit:

"Der Aufbau einer Schlafhygiene (medikamentöse Bekämpfung von Einschlafstörungen, hartes Lager, Vermeidung sexuell erregender Erlebnisse vor dem Einschlafen) wirkt der Onanie am Abend entgegen; durch ständige Beschäftigung und medikamentöse Reduktion der sexuellen Spannungen wird diese während des Tages erreicht." (a.a.O., S. 292)

Am Ende dieser pädagogischen Orgie der Machtentfaltung steht die Forderung nach totaler Überwachung, nach wirksamer physischer und psychischer Abtötung des triebhaften Individuums:

"Nur bei lückenloser Beaufsichtigung läßt sich der Mißbrauch behinderter Mädchen durch gesunde Erwachsene vermeiden. Die Sterilisation (gemeint ist hier sicher die der behinderten Mädchen - P.G.) ist der einzige Weg der Empfängnisverhütung, da andere Mittel wegen Indolenz oder Mangel an Verständnis kaum zielführend sind". (a.a.O., S.292)

Mit dieser ausführlichen Darstellung möchte ich nicht nur auf den äußerst verhängnisvollen Prozeß medizinischer Legitimation, pädagogischer Konstruktion und projektiver Triebbekämpfung hinweisen (vgl. dazu auch GSTETTNER 1981), ich möchte vor allem einen Teil unserer Erziehungsrealität verständlich machen. Wie sonst wäre zu verstehen, daß wir heute auf der einen Seite ständig von "Humanisierung" reden und auf der anderen Seite Ausschließung praktizieren? Denn das ist wohl Realität, daß wir Behinderte (und nicht nur sie) vom gesellschaftlichen Leben ausschließen und in Heime einsperren, daß wir dort, in den Heimen, unsere eigene Unfähigkeit zur Integration medizinisch an den Körpern und Seelen der Eingesperrten bekämpfen, daß wir dort planmäßig (wenn auch vielfach ungewollt) Persönlichkeiten kaputt machen. Es läßt sich nicht verleugnen, daß wir unter dem Stichwort "Rehabilitation" im großen Stile versuchen, Behinderte auf unser eigenes Mittelmaß zurecht zu biegen, daß wir (mit dem Stock oder der Spritze in der Hand) über Menschen Herrschaft ausüben, deren einzige "Schuld" darin besteht, daß sie unseren monströsen Normalitäts- und Fortschrittsvorstellungen nicht nachkommen können.

Wie sonst, außer durch Aufweis der wahren Grundlagen unseres falschen Verhaltens und Selbstverständnisses wäre zu verstehen, daß das Wort "Integration" nur als Beschwörungsformel für die "Grenzen der Integration" Eingang in unseren offiziellen Sprachgebrauch gefunden hat?

"Wir machen uns auf die Dauer dem Behinderten gegenüber, seinen Eltern gegenüber, unglaubhaft, wenn wir die G r e n z e n nicht erkennen und wir die G r e n z e n nicht aufzeigen. Denn nur dann, wenn wir die G r e n z e n kennen und wissen, wann stößt dieses Kind an die G r e n z e n seiner Möglichkeit an, dann haben wir ja auch die geistigen Voraussetzungen, diese G r e n z e rechtzeitig zu definieren, rechtzeitig abzustecken und zu sagen: 'Wie kann ich es verhindern, daß es vor dieser Grenze stehenbleibt und nicht mit dem Kopf an diese G r e n z e anstößt, und dann in einer Resignation, in einem extremen Minderwertigkeitsgefühl nun eine riesige M a u e r vor sich sieht, über die es nicht mehr darüber kann'? Wir müssen ja versuchen, daß wir um diese M a u e r herumkommen. Oft geht es nur mit kompliziertesten psychologischen Methoden, diese M a u e r und dieses Anstoßen an die M a u e r zu verhindern"[1].

Wie deutlich entschleiert sich doch in solchen Worten die Ausschließungs-Trennungsstrategie als ein abgerungenes Lippenbekenntnis zur "Integration"! Was für ein verbaler Aufwand wird hier betrieben, um den einfachsten Sachverhalt zu beschreiben: Wir haben Mauern aufgerichtet und Grenzen gezogen. Diese Trennungslinien sollen nicht fallen. Das "Problem" stellt sich folglich so dar, daß es uns irgendwie gelingen muß (unter Einsatz kompliziertester Methoden), die riesigen Mauern und unverrückbaren Grenzen in die "Behinderten" selbst hineinzuverlegen. Die Trennungslinie existiert dann nur mehr als "innere Mauer", als psychische Minderwertigkeit dessen, der sie nicht überwinden kann.

[1] A. RETT in einem Referat am 25.11.1978; abgedruckt im Protokoll über die Behindertenenquete 1978 der Jungen Generation in der SPÖ Niederösterreich (Wien 5.8.1980), S.12.

Inhaltsverzeichnis

"Welch ein Schauspiel! Die ins unendliche fortgehende Teilung der Gesellschaft in die mannigfaltigsten Rassen, welche mit kleinen Antipathien, schlechtem Gewissen und brutaler Mittelmäßigkeit sich gegenüberstehen, welche eben um ihrer wechselseitigen zweideutigen und argwöhnischen Stellung willen alle ohne Unterschied, wenn auch mit verschiedenen Formalitäten, als konzessionierte Existenzen von ihren Herren behandelt werden. Und selbst dies, daß sie beherrscht, regiert, besessen sind, müssen sie als eine Konzession des Himmels anerkennen und bekennen! Andererseits jene Herrscher selbst, deren Größe im umgekehrten Verhältnis zu ihrer Zahl steht!" (MARX 1927/1966, S. 19f.)

Wenn zu den zahlreichen Schriften, die in den letzten Jahren von Sozialwissenschaftlern zu Themen wie "Randgruppen", "Außenseiter", "Behinderung", "Stigmatisierung" publiziert wurden, und die die Flut sogenannter "humanwissenschaftlicher" Fachliteratur bereichert haben, noch etwas Neues beizutragen ist, so muß man wohl zu so alten Gedanken zurückkehren, wie sie hier im obigen Zitat zum Ausdruck kommen: Es soll an das fatale "Schauspiel" erinnert werden, innerhalb dessen sich die Gesellschaft vielfach geteilt und atomisiert hat, wobei die Teilung bis in das Innerste der Individuen vorangetrieben wurde, ihr Bewußtsein gespalten und ihr Beziehungsgefüge neurotisiert hat. Vor dieser Szenerie entstanden nicht nur Rassen und soziale Klassen, sondern auch jene Gruppen, die sich heute mit argwöhnischer und brutaler Mittelmäßigkeit gegenüberstehen: Etablierte und Randständige, Normale und Deformierte, Nichtbehinderte und Behinderte.

Ein Blick soll auch auf jene Gesellschaftsmaschinerie geworfen werden, deren mittelmäßiges Funktionieren den reibungslosen Ablauf des Schauspiels garantiert: Sie produziert ständig neue Randpositionen und sorgt für die massenhafte Verbreitung von "falschem Bewußtsein". So hat sie beispielsweise nicht nur "Behinderte" als ausgemusterte und randständige Existenzen geschaffen, sondern auch "Behinderten-Bewußtsein" als real existierendes, unterdrücktes Bewußtsein, als "konzessioniertes Bewußtsein". Die Maschinerie scheint also immer gerade so gut zu funktionieren, daß sie nicht nur Deformationen hervorbringt, sondern den "Betroffenen" auch noch ein Bewußtsein aufherrscht, das sie dankbar für alles macht, was ihnen zu ihrem "Schicksal" hinzugefügt wird: Dankbar für Almosen, Fürsorge, Mitgefühl, aber auch für Aussonderung, Unterdrückung und Ausbeutung. Wer hat das Schauspiel inszeniert und wer hält die Maschine in Gang? Wer hat ihre Technik so perfektioniert, daß nicht nur der ganze Prozeß der gesellschaftlichen Aussonderung als "Fügung" hingenommen, sondern auch noch jede Hinzu-Fügung (von Bevormundung, Demütigung, Isolierung usw.) als eine "Konzession des Himmels" angenommen und bedankt wird?

Bei der Beantwortung dieser Fragen werde ich mich darauf beschränken, einige Elemente zu einer theoriegeleiteten Aufarbeitung vorzulegen, die den materiellen und gewaltsamen Prozeß der Bearbeitung des Körpers ins Zentrum der Betrachtung schiebt [2]. Dieses Vorgehen wähle ich aus einem einfachen Grund: Neuere Studien, die sich mit der gesellschaftlichen Konstitution des Wahnsinns sowie mit den entsprechenden Produktionsstätten, den psychiatrischen Anstalten, beschäftigen, haben gezeigt, daß der Körper für die versuchte Wiederherstellung moralischer oder geistiger "Normalität" stets erste und letzte Instanz war, an der der "Heilungsversuch" ansetzte, gelang oder mißlang. Es war lange Zeit - und z.T. reicht dies weit in die heutige Psychiatrie hinein - nicht anders denkbar, als daß jeder Abweichung in den psychischen Erscheinungen "eine Störung im Ablaufe der körperlichen Functionen parallel gehen muß" (KRAEPELIN 1889, S.6). Logischerweise galt dies auch im umgekehrten Fall, worauf sich etwa die Organ-Minderwertigkeitstheorie von Alfred Adler stützte.

Es gibt noch einen weiteren, praktischen Grund, weshalb ich die hier gewählte Thematik vom Gesichtspunkt "körperbezogener Sozialisation" aus betrachten möchte. Als Mitinitiator der Innsbrucker "Initiativgruppe Behinderter und Nichtbehinderter" war ich schon seit längerer Zeit in Kontakt mit Körperbehinderten. Die von der Initiativgruppe geleistete Arbeit, die sowohl im "internen Bereich" (der wechselseitigen sozialen Lernprozesse) als auch im "externen Bereich" (der Erkundung und Überwindung von gesellschaftlichen Barrieren und Isolierungsstrategien) angesiedelt ist, stellt den konkreten Erfahrungshintergrund dar, von dem ein Großteil meiner Überlegungen ausgeht. Die von mir versuchte Aufarbeitung von Elementen konkreter Praxiserfahrung und sozialwissenschaftlicher Theoriebildung soll letztlich dem Ziel dienen, mehr Klarheit darüber zu gewinnen, wie die Linie der aktuellen Auseinandersetzungen zwischen den sozialen Klassen und gesellschaftlich deklassierten Gruppen verlaufen, wo wir stehen und was wir eigentlich tun, um auf der "richtigen" Seite zu stehen.

Es ist eine alte Erfahrung, daß sich die Menschen in vielen Verhaltensmustern nach dem Körperschema orientierten bzw. das Körperschema als Interpretationsmuster zur Strukturierung sozialer Realitäten heranziehen. Die Konstruktion einer "Geometrie der sinnlichen Welt" fußt auf einfachen Bewegungen und Zuständen des menschlichen Körpers, beispielsweise auf dem Hineingehen und Hinausgehen, auf dem Vorwärts- und Rückwärtsgehen, auf Krankheit und Gesundheit, auf Leben und Tod usw. Allerdings hat erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts eine kognitive Orientierung eingesetzt, die den Körper, seine Organe, Muskeln, Nerven, Gesten usw. unter ökonomisch-herstellungstechnischen und strategisch-verwertungstechnischen Gesichtspunkten zu sehen begann. Die Phantasien der Mächtigen, die Interessen der Herrschenden, richteten sich nun darauf, Körper zu fabrizieren, Körper für funktionstüchtigere Heere und Fabriken. Man ging daran, eine der Ideen, die den Kulturmenschen immer schon faszinierten, in die Tat umzusetzen:

"Aus einem formlosen Teig, aus einem untauglichen Körper macht man die Maschine, deren man bedarf: Schritt für Schritt hat man die Haltungen zurechtgerichtet, bis ein kalkulierter Zwang jeden Körperteil durchzieht und bemeistert, den gesamten Körper zusammenhält und verfügbar macht und sich insgeheim bis in die Automatik der Gewohnheiten durchsetzt." (FOUCAULT 1977, S.173)

Die Idee der Zerstückelung des menschlichen Körpers, der optimalen Ausrichtung seiner Glieder nach den neuen gesellschaftlichen Erfordernissen sowie der Wiederzusammensetzung nach dem Prinzip maximaler Verfügbarkeit gab im Laufe der Zeit ihre politischen Implikationen immer weniger preis. Aus der klar erkennbaren "politischen Anatomie" des Körpers, die z.B. in den Kasernen die Ausbildung von Soldaten bestimmte, wurde eine "Mechanik der Macht" (FOUCAULT), die als "pädagogische Praxeologie" Institutionen zu beherrschen begann, um allen Orts taugliche und disziplinierte Untertanen herzustellen. Nicht ohne Grund wurde die Forderung nach Disziplin ins Zentrum der pädagogischen Bemühungen gerückt. Mit ihrer Hilfe sollte in erster Linie der Körper verfügbar werden; denn die Disziplin spaltet die originäre Kraft des Körpers, damit er die gesellschaftlichen Ansprüche aufnehmen und sie in sich versöhnen kann. Die Disziplin entwickelt "Fähigkeiten" und steigert die "Tauglichkeiten", andererseits "polt sie die Energie, die Mächtigkeit, die daraus resultieren könnte, zu einem Verhältnis strikter Unterwerfung um. Wenn die ökonomische Ausbeutung die Arbeitskraft vom Produkt trennt, so können wir sagen, daß der Disziplinzwang eine gesteigerte Tauglichkeit und eine vertiefte Unterwerfung im Körper miteinander verkettet." (FOUCAULT 1977, S.177)

Die "Mechanik der Macht" kann auf eine Vielzahl von Techniken zurückgreifen, die als pädagogische Arrangements in den Bewahr- und Ausbildungsinstitutionen aller Art fest eingeführt sind. Staatliche und kirchliche Institutionen haben es trefflich verstanden, ihre Arrangements zur Zurichtung und Disziplinierung von Individuen als humane und soziale Regelungen zum Wohle des Sozialisanden auszugeben: Gleichwohl operieren die Disziplinartechniken heute mit den alten Prinzipien, die - wie FOUCAULT gezeigt hat - schon bei der Einrichtung der ersten Klöster, Schulen, Kasernen, Fabriken und Gefängnisse Pate gestanden haben. Die wichtigsten dieser Prinzipien, die für die Individuen den Raum und die Zeit so zerteilt haben, daß die Körper in ein geregeltes Netz von jederzeit kontrollierbaren und objektivierbaren Aktivitäten eingespannt sind, sollen hier zumindest angesprochen werden:

-

die Klausur, d.h, die Unterbringung von Individuen an abgesonderten Orten, um sie dort lernen und arbeiten zu lassen, um sie zu "bessern" oder zu bestrafen;

-

die Parzellierung, d.h. die weitgehende Untergliederung des Klausurraumes (in Klassenräume, Arbeitsplätze, Zellen usw.), um Kommunikationskanäle und Flußrichtungen besser unter Kontrolle halten zu können;

-

die Rangordnung, d.h. die Zuweisung von klassifikatorisch geordneten Funktionsplätzen, so daß jedes Individuum weiß, welchen Platz es in der sozialen und ökonomischen Hierarchie einnimmt;

-

die Zeitplanung, d.h, die stringente und fremdbestimme Durchstrukturierung von Zeiträumen (z.B. durch Pausenrhythmen, die Monotonie in "Wiederholung" umwandeln sollen);

-

die Zeitmessung, d.h. die möglichst exakte Festlegung von "zeitlichen Imperativen", an denen Individuen ihr "anatomisch-chronologisches Verhaltensschema" ausrichten müssen.

Alle diese Prinzipien organisieren und behandeln Menschen nach der Frage, "Wie läßt sich die Zeit der Individuen kapitalisieren? Wie läßt sich in jedem von ihnen, in ihren Körpern, ihren Kräften und Fähigkeiten ihre Zeit auf nutzbringende und kontrollierbare Weise kumulieren? Wie lassen sich profitable Dauerhaftigkeiten organisieren?" (FOUCAULT 1977, S.202) Die Fragestellung läßt erkennen, daß das vorherrschende Interesse nicht auf platte ökonomische Ausbeutung gerichtet war. Es ging um die Schaffung von unausweichlichen Sozialisationsmustern, die die Menschen dazu disponieren sollten, der Kapitalisierung aller Lebensbereiche physisch und psychisch voll zu entsprechen. Damit ist nicht gesagt, daß die so sozialisierten Individuen in den Institutionen tatsächlich diszipliniert wurden und im Sinne der kumulativen Organisation von Zeit optimal funktionierten oder in den Disziplinarräumen stets gesellschaftlich sinnvolle Arbeit verrichteten. Im Gegenteil: diese Art von "Produktivität" spielte in den Schulen, Asylen, Gefängnissen zunehmend eine untergeordnete Rolle. Wichtig war allein die praktische Frage, ob es in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens gelingen kann, den Menschen unter Preisgabe seiner ursprünglichen zyklischen Lebensform einer neuen, durchwegs formalen "Rationalität" zu unterwerfen (GSTETTNER 1981). Es läßt sich unschwer begreifen, daß bei diesem Prozeß der "Rationalisierung" Körper und Geist des Menschen ständig von Zeichen und Signalen umgeben werden müssen, die allesamt vom "öffentlichen Leben", von der politischen und ökonomischen Praxis diktiert werden. Signalisiert werden so auch die "Grenzen", Standards und Normen, die jeweils "Normalität" festlegen, "Abweichung" kennzeichnen, die das Etikett der "Behinderung" schaffen und zu einem dauerhaften Merkmal machen.

In unserer Gesellschaft ist die Nichterreichung e i n e s Standards meistens schon ausreichend, um Menschen mit dem Etikett "behindert" zu versehen: Wer sich nicht in irgend einer Weise in das sogenannte Berufsleben eingliedern kann, gilt als randständig und "behindert". Dahinter steht die Forderung, daß jeder Mensch, sofern er ein bestimmtes Alterslimit erreicht hat, selbsterhaltend und (mehr-)wertschaffend tätig sein soll. Wenn das zutrifft, spricht man von einer "vollwertigen Arbeitskraft" im gleichen Sinn, wie man jemanden als "vollwertigen Menschen" bezeichnet. Die Möglichkeit bzw. Unmöglichkeit der "Eingliederung in das Berufsleben" stellt auch innerhalb eines kapitalistischen Gesellschaftssystems keine statische Größe dar. Unter dem Druck der sich verschärfenden Bedingungen, unter denen Arbeitskraft als "vollwertige" zur Anwendung kommt (Konkurrenzkampf, Streß, Spezialisierung etc.), Bedingungen die weit in die Schule und Familie rückwirken, werden ständig neue "Behinderungen" produziert. Gleichzeitig, also parallel zu den sich verschärfenden Verwertungsbedingungen, verringern sich tendenziell die Eingliederungschancen für die bereits "Behinderten". Die "Rehabilitationschancen" sind in Zeiten stagnierenden Wirtschaftswachstums und drohender Arbeitslosigkeit objektiv verringert, d.h. daß die Behinderten immer weniger die Möglichkeit haben, einen "normalen" Arbeitsplatz zu erhalten, bzw. in ein entsprechendes Anstellungsverhältnis zu kommen. An dieser prekären Situation ändern auch die angestrengten Bemühungen der öffentlichen Hand und der Rehabilitationsträger nichts, Umschulungs- und Ausbildungszentren - als neue soziale Ghettos - in die Landschaft zu stellen. Was auf der einen Seite bleibt, sind Arbeitslosigkeit und Resignation, was auf der anderen Seite hinzukommt, nennt sich Einstieg in das Geschäft der "Rehabilitation" (JANTZEN 1977, KLEE 1980).

Die wenigsten von Rehabilitationsmaßnahmen erfaßten Behinderten leben unter sozialen Bedingungen, auf die sie selbst einen Einfluß haben. Sie leben in einer vorfabrizierten Welt, die nach Regeln funktioniert, die von ihnen weder gesetzt noch gewollt werden. Entweder ist es die Familie, die den Behinderten auf Schritt und Tritt befürsorgt, ihn so lange in Unmündigkeit hält und ihn vor der Welt "draußen" bewahrt, bis sie ihn schließlich einschließen und verstecken muß, weil das Gegenteil von dem erreicht wurde, was ursprünglich als "Erziehungsziel" vorschwebte; oder es ist das Heim, das vermutlich nie etwas anders erreichen konnte und wollte, als der Disziplinarkarriere von Randständigen zu dienen. In Gesprächen mit behinderten Jugendlichen, die in Heimen untergebracht sind, haben wir erfahren, wie die "Geometrie der Einkerkerung" konkret aussieht und was sie an "konzessioniertem Bewußtsein" produziert. Dazu können hier allerdings nicht mehr als ein paar Stichworte und szenische Verweise vorgebracht werden.

Wir können davon ausgehen, daß alle schwerwiegenden Probleme, die von den Eingeschlossenen als "existentielle" Fragen behandelt werden, Probleme des Hinauskommens, des Ausgangs sind. Leben scheint es überhaupt nur "draußen" zu geben, während einem die Institution - bis zum nächsten Ausgang - jeden selbstbestimmten Lebenssinn abspricht. Ein Heimbewohner drückte das so aus: "Wenn Du von Montag bis Freitag hinter vier Wänden bis, dann hast Du genug" [3] - das heißt, daß man dann zu allen Konzessionen bereit ist, um für einige Stunden "draußen" leben zu können. Andere Stichwörter umschreiben folgende Probleme.

Die Jugendlichen dürfen das Heim nur in Begleitung verlassen - auch wenn sie allein dazu in der Lage wären - und müssen um 22 Uhr wieder in der Anstalt sein. Eine Begleitung zu organisieren ist nur dann relativ leicht, wenn man auf die entsprechenden Möglichkeiten des Heims eingeht: jemanden von dort um Begleitung bittet oder die Heimleitung um ein Telefongespräch nach "außen" ersucht, damit man abgeholt wird; - denn "wenn Du jetzt einfach zu einer Telephonzelle gehst, dann brauchst Du auch eine Begleitperson; wenn Du allein gehst und fliegst auf der Straße hin, dann hat die Verantwortung natürlich das Heim."

Die große Verantwortung für den Körper hat das Heim übernommen. Der Preis für diese Fürsorge ist das Schweigen und die Unterdrückung jeglichen Aufbegehrens; "... dafür, daß Du die Betreuung kriegst, darfst Du den Mund nimmer aufmachen, wenn es um Deine Interessen geht". Daran muß man sich also gewöhnen und die Vorstellung, daß es auch einmal anders sein könnte, ist bedrohlich; "... da wär' ich gar nicht glücklich, das sag' ich Euch gleich; ja, wenn ich gesund wäre, dann ginge es vielleicht gut; aber so müßte ich mich ja um alles kümmern und hab' dann nebenbei noch Schwierigkeiten." Selbst wenn man einmal den Mund aufmacht, Entscheidungen trifft, Verantwortung übernimmt, wird man entweder bestraft ("dann führt's zur Ausgangssperre") oder für "nicht ganz hell" erklärt: "... also, wenn wir etwas sagen, eine Entscheidung treffen, dann wird sowieso nie das getan, was wir gesagt haben, das ist ganz klar, nicht? Sie nehmen uns nicht immer für ernst, oder so. Sie nehmen uns nicht für ganz die hellsten Köpfe, das ist wohl klar!"

Es scheint folglich nur eine Möglichkeit des Hinauskommens zu geben, ohne den Zorn der Mächtigen zu erregen: Man "akzeptiert" seine Behinderung dadurch, daß man erkennt, wie unfähig und hilfsbedüftig man selbst ist. Man "internalisiert" die Regeln der Anstalt so, als würde man sie nicht nur akzeptieren, sondern kraft eigener Einsicht selbst danach verlangt haben. Zum Beispiel: "... ich hab' am Mittwoch gefragt: Kann ich zum Behindertentreffen gehen? Er (der Heimleiter - P.G.) hat keine Einwendung gemacht. Er hat nicht gesagt: Ihr müßt um 10 Uhr daheim sein. Wir wissen das ja selber. Wir sind ja keine kleinen dreijährigen Kinder mehr, sondern erwachsene Jugendliche." Die Einschränkungen, die gar nicht mehr ausgesprochen werden müssen, aber dennoch jedesmal erfragt werden wollen, treten als "Begünstigungen" auf, denn nur wer "richtig" fragt, darf hinaus. Wer sich beim Heimleiter mit einem kurzen und formlosen "Ich geh' " abmeldet, erhält statt des erhofften Ausganges ein Verbot. "Na, du gehst nicht!"

Zusätzlich zur Demonstration personaler Macht an der Spitze der Institution ist der Disziplinarraum so organisiert, daß Individuen auch in ihrer Abwesenheit für die Heimleitung stets öffentlich und präsent sind. Wenn sich Jugendliche eine Betreuung verschaffen können, müssen sie ihren Ausgang schriftlich deklarieren und über ihn Bericht erstatten: "... das wird in so einem Heft dann eingetragen. Das ist neben dem Büro vom Heimleiter. So wie wir die Arbeitsberichte eintragen (über die Tätigkeit in der geschützten Werkstätte - P.G.), so werden die Freizeitberichte auch ein bißchen vervielfältigt. Ohne dem geht's ja nicht."

Das Heim bietet keine Alternative zur isolierten Stellung von Behinderten. Das Heim löst Isolation nicht auf, sondern stellt sie stets aufs neue her. Als Disziplinarraum ist es eine "totale Institution", die von den Internierten als Entscheidungsmacht - letztlich über Leben und Tod wahrgenommen wird. Erst der Blick nach "draußen" gibt dem Leben "drinnen" einen Sinn. Da Identität und Selbstwertgefühl durch Isolation systematisch zerstört werden, bedarf es des ständigen Kampfes gegen die spaltungs- und isolierungswütige Macht, die Körper und Geist vollständig besetzen und unter ihr disziplinierendes Diktat zwingen will. Daß für diesen Widerstand der kommunikative solidarische Austausch Voraussetzung ist, zeigt eindrucksvoll die abschließende Gesprächssequenz: Eine Behinderte, die gerade darüber berichtet, daß sie das letzte Mal wegen "Ausgangssperre" nicht zum Treffen kommen konnte, erfährt von einem anderen behinderten Heimbewohner auf eine Weise freundschaftliche Solidarität, die - frei von jeder Koketterie - erahnen läßt, wie es um jene bestellt ist, die Jahr für Jahr die Macht der Isolation zu spüren bekommen haben:

A: (erklärt, daß sie Ausgangssperre erhalten hat, weil sie zu schnippisch und "ungezogen" den Heimleiter gefragt hat), "... ja mei, deswegen hab' ich mich auch nicht aufgehängt."

B: "Du wärst auch viel zu schade dazu".

A: "Aso? Das weiß ich gar nicht. Das sagt mir der erste!"

B: "Das müßtest aber schon wissen!"

A: "Nein, das weiß ich aber nicht."

[2] Eine etwas erweiterte Fassung der folgenden Ausführungen ist abgedruckt in: Österreichische Zeitschrift für Soziologie 3, 1978, Heft 2, S.85-92 und ebd. 5,1980, Heft l, S.36-41.

[3] Sämtliche in diesem Kapitel angeführten Zitate sind Ausschnitte aus Gesprächen, die im Rahmen unserer Initiativgruppe Behinderter und Nichtbehinderter geführt wurden.

In diesem abschließenden Kapitel möchte ich nochmals die Erklärungsebene wechseln. Bisher habe ich durch eine soziologisch-historische Skizze jene Strukturen aufzuzeigen versucht, die "Behinderung" als gesellschaftliches Stigma produzieren. Nun geht es eher um einen sozialpsychologisch-interaktionstheoretischen Erklärungsversuch: Es sollen jene alltagspraktisch gebildeten Reaktionsmuster näher betrachtet werden, mit denen wir Behinderten "begegnen" bzw. ihnen auf eine Art ausweichen, die das Phänomen "Behinderung" in seiner mehrfachen Widersprüchlichkeit aktuell und immer neu produziert.

Während ich in dem vorangegangenen Kapitel gezeigt habe, wie sich unter dem Gesichtspunkt "körperbezogener Sozialisation" Milieubedingungen strukturell durchsetzen, die die Individuen von der sozialen und gegenständlichen Welt gewaltsam isolieren, möchte ich nun den (im Grunde identischen) Isolierungsprozeß auf einer etwas anderen Ebene untersuchen, nämlich auf der Ebene der alltäglichen Herstellungspraxis von isolierenden Interaktionsfiguren. Solche Interaktionsfiguren bezeichne ich als "Reaktionsmuster", weil sie in der Konfrontation mit gesellschaftlichen Auffälligkeiten konstante und situationsübergreifende Handlungsabfolgen zur Darstellung bringen, d.h. die Interaktionen erscheinen wie vertraute Alltagshandlungen. Die Existenz von Reaktionsmustern läßt auf das Bedürfnis schließen, neue Situationen, die uns wegen ihrer offensichtlichen "Defizitstruktur" peinlich, aber nicht fremd sind, als "vertraute" zu definieren, um so im zwischenmenschlichen Kontakt Sicherheit zeigen zu können. Es ist anzunehmen, daß dieses Sicherheitsbedürfnis "aufgesetzt" ist, d.h. zu jenem Set gesellschaftlicher Anforderungen gehört, das den Subjekten hilft, sich mit einem Schein von Handlungskompetenz und -rationalität unbefragt zu umgeben. Als Verarbeitungsform von latent vorhandenen, ungelösten Konflikten und chaotischen Gefühlen, muß das Sicherheitsbedürfnis zu einer weitgehenden Gleichgültigkeit gegenüber den Verunsicherungsmomenten, dem konkreten Leiden, führen.

Zur Illustration dieses Phänomens referiere ich eine Begebenheit, die von einem Mitglied unserer Initiativgruppe erzählt wurde:

Eine gehbehinderte Frau parkt ihr Auto am Gehsteigrand. Sie bittet einen Passanten, den schweren, zusammengeklappten Rollstuhl aus dem Kofferraum zu holen. Der hilfsbereite Mann stellt den Rollstuhl auf den Gehsteig - und damit vor die falsche Autotüre. Nach einem vergeblichen Versuch der Behinderten, an den Rollstuhl heranzukommen, bittet sie eine Passantin, ihr den Rollstuhl zum Fahrersitz herüber zu bringen. Die Frau ist dazu gerne bereit, legt zwei Papiertaschentücher über die Griffe und schiebt den Rollstuhl auf die richtige Seite des Autos.

Ohne eine ausführliche Interpretation dieser Begebenheit hier bieten zu wollen, lassen sich die Grundtendenzen der Handlungsabläufe leicht angeben: Die behinderte Frau durchbricht in einer doppelten Weise das den Behinderten zugeschrieben Verhaltensmuster. Sie bewegt sich entsprechend ihren Möglichkeiten selbständig in der Öffentlichkeit und ergreift die Interaktionsinitiative, indem sie eine Hilfeleistung erbittet. Damit macht sie von sich aus deutlich, daß sie in diesem Bereich ein "Defizit" hat. Die Nichtbehinderten agieren in dieser Szene insofern "typisch", als sie zwar zur Hilfe bereit sind, diese jedoch unter Wahrung von Distanz zur Behinderten leisten. Der Umgang mit dem Gegenstand, dem Symbol des Defizits (dem Rollstuhl), zeugt nicht nur von der Unfähigkeit (infolge Ungeübtheit), die Perspektive einer Gehbehinderten wahrzunehmen, sondern auch von dem eigenartigen Zwang, die "Isolierung" - im letzten Fall als unbewußt ausagierte Angst vor "Ansteckung" zur Darstellung zu bringen. Umgangssprachlich könnte man sagen, daß die nichtbehinderten Passanten "kopflos" reagierten. Diese Alltagsinterpretation wäre eine richtige Umkehrung (Rückprojektion) jener Einstellung, mit der Nichtbehinderte den Umgang mit Behinderten strukturieren.

Dazu noch ein Beispiel: Behinderte berichten vielfach von einer "Generalisierungstendenz": Wahrnehmbare Defizite werden von den Nichtbehinderten vorurteilsvoll auf die gesamte Persönlichkeit des Behinderten ausgeweitet. Von einem körperlichen Schaden wird z.B. auf ein geistiges Defizit geschlossen. Eine behinderte Studentin erzählt von so einem Vorfall: "... die haben dann über mich hinweg meine Mutter gefragt: 'Wie geht's ihr denn?' - also: keine Füße, dann auch kein Kopf mehr; nicht mehr gehen (können) ist gleichzeitig Schwachsinn ..." (zit. nach SCHÖNWIESE 1978, S.89).

Obwohl alle einschlägigen Untersuchungen und Befragungen nachweisen, daß reale Begegnungen mit Behinderten im Alltag kaum stattfinden, gehen wir mit Behinderung routiniert um. Daraus kann man auf einen tiefgreifenden Konflikt schließen, bei dessen "Bewältigung" (oder was wir dafür halten) Unsicherheit und Angst zu Routine und Sicherheit umgearbeitet werden. Mit VINNAI (1977, S.180) könnte man sagen, daß jene als "Behinderte" ausgegrenzt werden, die in irgend einer Weise das offen verkörpern, was die übrigen Gesellschaftsmitglieder an sich nicht wahrnehmen dürfen, wenn sie unter den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen angepaßt funktionieren wollen. Die gesellschaftlichen Verhältnisse produzieren nicht nur bestimmte Behinderungsformen als Stigma, sondern sie produzieren auch die kollektiven Abwehrmechanismen, die die Ausgrenzung besorgen. Für den Bereich der Behindertenarbeit dürfte (zumindest unter den bei uns herrschenden gesellschaftlichen Normen) uneingeschränkt das gelten, was VINNAI vom psychiatrischen Bereich feststellt: "Es gibt keinen psychisch Gesunden, der psychisch Kranke nicht offen oder versteckt diskriminiert" (ebd., S.180).

Wir haben Routine darin gewonnen, Behinderung nicht zu sehen, weder die fremde noch unsere eigene. Behinderung existiert für uns Nichtbehinderte bestenfalls als ein Phänomen, das wir losgelöst von uns - also isoliert - zu betrachten gewohnt sind. Behinderung ist gleichbedeutend mit Nicht-Ich, mit Isolation, mit Ausgrenzung vom eigentlichen Mensch-Sein. Erst durch diese Ausgrenzung, die sowohl historisches als auch tagespolitisches Resultat ist, wird Behinderung für uns überhaupt soziale Realität: Behinderte werden als Individuen wahrgenommen, wenn man für sie "auch-MenschrSein" fordern und einklagen kann. Beispielhaft dafür ist etwa der Slogan, den die deutsche "Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung" in Köln (1977) propagierte: "Jeder Behinderte ist ein Mensch wie ich." Auch der Name der österreichischen Vereinigung "Lebenswertes Leben", die für Belange von Behinderten eintritt, gibt hier einigen Aufschluß, noch dazu, wo diese Organisation erst kürzlich eines der größten Ghettos für Schwerbehinderte feierlich eröffnet hat: das Behindertendorf Altenhof im Hausruck/Oberösterreich.

Behinderung ist trotz ihrer permanenten Anwesenheit im Alltag nicht durch uns anwesend, sondern stets nur für uns. Die widersprüchliche Art und Weise, wie wir mit dem Phänomen "Behinderung" umgehen, läßt den Schluß zu, daß wir es hier nicht mit einem neutralen, offenen Erfahrungsfeld zu tun haben, das jeder für sich, sozusagen "privat", nach Belieben strukturieren kann. Wahrscheinlich ist es angemessener, den gesamten Bereich der auf Behinderte bezogenen Reaktionsmuster als ein gesellschaftliches, also öffentliches Feld anzusehen, in dem immer schon zumindest seit es die institutionelle Trennung in Behinderte und Nichtbehinderte gibt - Angst und Schuld in spezifische Reaktionsmuster umgelenkt und durch sie abgewehrt wurden.

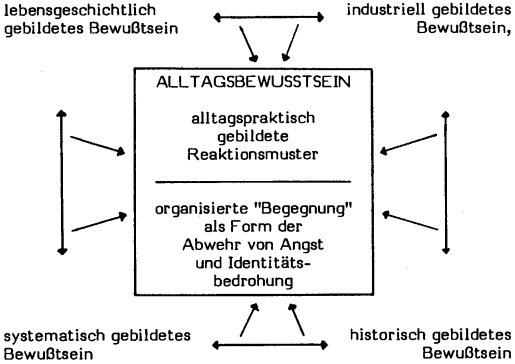

Ich gehe im folgenden von der These aus, daß die allgemein verbreiteten, öffentlich wirksamen Reaktionsmuster auf Behinderung erklärbar werden, wenn man jene Bedingungen analytisch betrachtet, die das herrschende Bewußtsein in seiner speziellen Vergesellschaftungsform hervorgebracht haben. Dieses "herrschende Bewußtsein" werde ich im Anschluß an Untersuchungen von LEITHÄUSER u.a. (1977, 1979) dem Alltagsbewußtsein gleichstellen, weil es alle typischen sozialen Lebenssituationen mitgestaltet. Alltagsbewußtsein geht aus diesen Situationen hervor, um für diese Situationen Regeln auszubilden, die festlegen, ob und wie etwas als Thema in den Bewußtseinshorizont zu dringen hat. Das Alltagsbewußtsein strukturiert soziale Situationen zwar nach einfachen Mustern, ist selbst aber aus einem komplexen Zusammenhang hervorgegangen. Für unsere Diskussion sollen - grob vereinfacht - folgende Einflußgrößen von Interesse sein (Abbildung 1):

Abbildung 1: Einflußgrößen auf das Alltagsbewußtsein

Im Zentrum stehen die alltagspraktisch gebildeten Reaktionsmuster, die wie ich schon angedeutet habe - den Kontakt mit Behinderten so strukturieren, als handle es sich um routinierten Umgang mit "bekannten Dingen". Diese Reaktionsmuster werden von Individuen bzw. Gruppen situativ je neu und dennoch in unveränderter Grundform hervorgebracht. Die Funktion solcher Reaktionsmuster besteht darin, daß über das Routinehandeln das Individuum seine Identität, die durch die Wahrnehmung von Behinderung bedroht wird, stabilisieren kann und die Gruppe ihre rituellen Umgangsformen auch auf neue und unbekannte Kontakte ausdehnen kann. Das Ergebnis dieser Mechanismen besteht in der Abwehr von Unsicherheit und Angst und zeigt sich in vielerlei Formen (Kontaktvermeidung, Kontaktvorurteile wie "Behinderte klammern sich an", "Behinderte sind anspruchsvoll" usw.).

Das Alltagsbewußtsein, das die Reaktionsmuster begründet, setzt sich aus mehreren Komponenten zusammen. Ich nenne hier lediglich vier:

1) Das lebensgeschichtlich gebildete Bewußtsein: Es wird in erster Linie von den Erfahrungen geprägt, die das Individuum in der Familie und in der außerfamiliären Umwelt macht (Erfahrungen mit Autoritätspersonen, Leistungsnormen, Einstellungen gegenüber Ästhetik, Religion, Sexualität usw.). In diesem Bereich wird das personale Gewissen ausgebildet, dessen Ansprüche zum Teil individuell abgewehrt und verdrängt werden. Schuldgefühle sind zumeist das Resultat. Der persönliche Kontakt zu Behinderten ist stark von solchen Gefühlen belastet, deren Verdrängung und Abwehr zur Kontaktvermeidung (Isolierungstendenz) bei gleichzeitigem emotionalen Engagement (Mitgefühl) führen.

Die Erfahrungen in der Initiativ-Gruppe zeigen, daß nur kontinuierliche persönliche Kontaktnahme die Basis schaffen kann, damit das individuell, lebensgeschichtlich entstandene Bild vom "Behinderten" eine Modifizierung in Richtung "Normalisierung" erfährt. Wie schwer Erwachsene solche Einstellungsänderungen vollziehen und auch in ihrem Verhalten realisieren, wird besonders augenscheinlich, wenn man demgegenüber etwa das Verhalten von Vorschulkindern in integrierten Einrichtungen beobachtet. Die erste Einrichtung dieser Art in Österreich ist vor einigen Jahren in Innsbruck eröffnet worden (Integrierter Ganztageskindergarten Sonnenburgstraße). Die dort gemachten Erfahrungen geben Anlaß zur Hoffnung, daß sich unter günstigen institutionellen Bedingungen lebensgeschichtlich wichtige Erfahrungen im direkten Umgang mit Behinderten machen lassen.

2) Das industriell gebildete Bewußtsein: Es wird von den Massenmedien produziert, die effekthaschend oder aus falsch verstandenem Aufklärungsstreben) das Thema "Behinderung" als spektakulären Einzelfall, als Schicksalsschlag oder als selbstverschuldetes Mißgeschick aufgreifen. Die medial organisierten Klischees vom selbstverschuldeten Krüppel, vom siechenden Behinderten, dem unser Mitgefühl gehört, vom armen, mißgestalteten, aber dennoch "glücklichen" Contergan-Kind, das unsere Bewunderung hervorruft, weil es so tapfer sein Schicksal trägt (während wir meist weder glücklich noch tapfer sind), diese Klischees unterstützen und verbreiten die herrschenden Vorurteile und alltagspraktischen Reaktionsmuster. Zusätzlich verstärken sie auch die individuellen Schuldgefühle (z.B. durch Aufrufe wie "Behinderte wollen unsere Freundschaft'; aus der Aktion "Menschen wie wir" der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln 1977).

3) Das systematisch gebildete Bewußtsein: Die Disziplinen der verschiedenen Wissenschaften Medizin, Psychologie, Soziologie, Anthropologie usw.) arbeiten schon seit Jahrzehnten mit unterschiedlichen Ansätzen und Erfolgen im Bereich der sogenannten "Rehabilitationsforschung". Sie erfüllen dort eine doppelte Funktion: Einerseits sorgen sie dafür, daß sich das systematische Wissen über "abweichende Phänomene" wie Anfälle, Krankheit, Selbstmord, Süchtigkeit usw. stets vermehrt. Andererseits arbeiten sie unablässig an der Normierung des gesellschaftlichen Lebens mit: Sie legen fest, wer krank und wer gesund, wer normal und wer verrückt ist, wer interniert gehört und wer frei herumlaufen darf. Die Wissenschaftsdisziplinen haben die "geschlossenen Anstalten" mitgeschaffen, Orte, an denen sie ihr Wissen ungestört und in "Reinheit" gewinnen können (Kliniken, psychiatrische Anstalten, Rehabilitationszentren usw.). Jede dieser Anstalten ist gleichzeitig Asyl, das Behinderte und Stigmatisierte aufnimmt, und Asyl, das neue Behinderungen schafft, Stigmatisierte produziert.

Wie schwer es ist, diesen Teufelskreis von innen her, von der Institution aus, zu durchbrechen, geht z.B. aus dem Bericht von GUNZ über das Behindertenzentrum in Gallneukirchen hervor (1978). Aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich aus der einer betroffenen Mutter, erzählt HÄUSLER von ihrer Konfrontation mit dem institutionellen "systematisch gebildeten Bewußtsein". Wie viele Eltern behinderter Kinder fühlt sie sich von der menschlichen Seite der medizinischen Wissenschaft, aber auch von der helfenden völlig im Stich gelassen. Die Ärzte haben sie nicht oder nur sehr unzureichend über die Behinderung ihres Kindes informiert. So interpretierte sie die Verhaltensauffälligkeiten des Kindes - einschließlich der Auffälligkeiten, die sie selbst zu zeigen begann (Schuldkomplexe u.a.) - als ihre ganz persönlichen Unzulänglichkeiten: ".... der daraus resultierende Selbsthaß führt nur zu leicht dazu, daß man gegenüber dem Kind aggressiv wird. Wie oft habe ich Frank aus lauter Verzweiflung darüber, daß ich an seinem Zustand schuld sein könnte, angeschrien!" (HÄUSLER 1979, S.10)

4) Das historisch gebildete Bewußtsein: Die Verhältnisse, unter denen sich Arbeit vollzieht, haben Anteil an der Formung von Alltagsbewußtsein. Die heutigen Formen der Arbeitsteilung, der Trennung von Produzent und Arbeitsmittel, der Scheidung von notwendiger Arbeit und mehrwertschaffender Arbeit sind Produkte der bürgerlichen Gesellschaft, einer Gesellschaft, die gleichzeitig eine tendenziell gegenläufige Ideologie entwickelt hat: die Idee der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.

Die historischen Bewußtseinsreste strukturieren daher soziale Kontakte auf eine zweifache Weise: Sie erinnern daran, daß die Menschen menschlich behandelt und gleichberechtigt sein wollen, und daß in den Produktionsverhältnissen jene Faktoren zusammenlaufen, die Unfreiheit, Ungleichheit und Unmenschlichkeit faktisch bewirken. So wird verständlich, weshalb im Kontext der Behinderung auf der einen Seite marktgesetzliche Verkehrsformen geltend gemacht werden (z.B. Einschätzung von Behinderten nach dem Wert ihrer Arbeitskraft, nach dem Tauschwert ihrer ästhetischen Erscheinung usw.) und auf der anderen Seite daran erinnert wird, daß die menschliche Gesellschaft eigentlich unmenschlich ist, wenn sie in verschiedene Klassen und Gruppen zerfällt, und zahllose Gesellschaftsmitglieder ständig Entmenschlichung und Ausbeutung erfahren.

Als wichtiges Ergebnis unserer Analyse muß festgestellt werden, daß der alltagspraktische Kontakt mit Behinderten von einem Hof objektiver gesellschaftlicher Zwangsmomente umgeben ist, die alle mit einer grundsätzlichen Widersprüchlichkeit einwirken: Sie fördern Vereinzelung, produzieren Isolation und schaffen das sogenannte "autistische Milieu", unter dem wir alle leiden und von dem wir alle bedroht sind. Sie tragen aber auch progressive Möglichkeiten in sich, die auf Veränderung hinweisen: auf neue Sozialisationsnormen, die Mitmenschen nicht gleich zu Außenseitern machen, wenn sie anders sind, auf einen veränderten Einsatz von Medien und Wissenschaften, damit sich ein befreiendes Aufklärungs- und Handlungswissen verbreiten kann, und schließlich auf eine andere Ökonomie, die Arbeit, Leistung und Identität nach neuen, qualitativen Kriterien wertet.

Die Realisierung dieser Alternativen und "Gegenmöglichkeiten" kann aber nur in Angriff genommen werden, wenn gleichzeitig Integration zu einer gesellschaftstragenden wechselseitigen Perspektive wird, wenn sie kollektiv gewollt und angestrebt wird.

FOUCAULT, M., Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blicks, Ullstein, Frankfurt 1976.

FOUCAULT, M., Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Suhrkamp, Frankfurt 1977.

GSTETTNER, P., Die Eroberung des Kindes durch die Wissenschaft. Aus der Geschichte der Disziplinierung, Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1981.

GUNZ, J., Behindertenzentrum Gallneukirchen, in: Österreichische Zeitschrift für Soziologie 3, 1978, Heft 2, S.92-94.

HÄUSLER, I., Kein Kind zum Vorzeigen? Bericht über eine Behinderung, Rowohlt, Reinbek 1979.

HOLZINGER, F., Sonderpädagogik. Schriften zur Lehrerbildung und Lehrerfortbildung, Band 16, Österreichischer Bundesverlag, Wien 1978.

JANTZEN, W., Konstitutionsprobleme materialistischer Behindertenpädagogik, Andreas Achenbach, Lollar 1977.

KLEE, E., Behindert. Über die Enteignung von Körper und Bewußtsein. Ein kritisches Handbuch, S. Fischer, Frankfurt 1980.

KRAEPELIN, E., Psychiatrie. Ein kurzes Lehrbuch für Studierende und Ärzte, Ambr. Abel, Leipzig 1889 (3.A).

LEITER, J., Die Wiener Hilfsschule 1920-1970, Jugend und Volk, Wien 1971.

LEITHÄUSER, Th., u.a., Entwurf zu einer Empirie des Alltagsbewußtseins, Suhrkamp, Frankfurt 1977.

LEITHÄUSER, Th., B. VOLMERG, Anleitung zur empirischen Hermeneutik. Psychoanalytische Textinterpretation als sozialwissenschaftliches Verfahren, Suhrkamp, Frankfurt 1979.

MARX K., Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, Einleitung. orig. 1927, in: MARX, ENGELS - Studienausgabe I, Fischer, Frankfurt 1966, S.19/20.

MENDE, J., E. STARITZ, I. TOMSCHITZ, Schule und Gesellschaft. Entwicklung und Probleme des Österreichischen Bildungssystems, Facultas, Wien 1980.

SCHEFER, G., Tendenzen deutscher pädagogischer Sonderentwicklung, in: Demokratische Erziehung 3, 1977, Heft 3, S.644-651.

SCHÖNWIESE, V., Untersuchung sozialer Beziehungen zwischen körperlich behinderten und nichtbehinderten Studierenden, Projektendbericht 1978, unveröffentlicht.

VINNAI, G., Das Elend der Männlichkeit. Heterosexualität, Homosexualität und ökonomische Struktur. Elemente einer materialistischen Psychologie, Rowohlt, Reinbek 1977.

Quelle:

Peter Gstettner: Die nicht stattgefundene "Begegnung" oder: Zur fortgesetzten Abwertung von Abweichenden

Erschienen in: Forster, Rudolf/ Schönwiese, Volker (Hrsg.): BEHINDERTENALLTAG - wie man behindert wird, Jugend und Volk, Wien 1982, S. 131 - 152

bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet

Stand: 09.03.2006