erschienen in: Beltz GmbH, Julius, ISBN: 3-407-56162-8

Inhaltsverzeichnis

-

1. Ambulantes Arbeitstraining, Integrationspraktikum und das System der beruflichen Rehabilitation

- 1.1 Das System der beruflichen Rehabilitation

- 1.2 Paradigmenwechsel in Behindertenhilfe und -politik

- 1.3 Supported Employment - Unterstützte Beschäftigung

- 1.4 Arbeit, Krise der Arbeit und Umbruchssituation in der Landschaft der beruflichen Rehabilitation

- 1.5 Lokalisierung des Ambulanten Arbeitstrainings und Integrationspraktikums

- 1.6 Die Arbeit der Hamburger Arbeitsassistenz

- 2. Anlage der Evaluation

- 3.Befragung der TeilnehmerInnen

-

4. Intensivbefragung zur Situation von TeilnehmerInnen

- 4.1 Anliegen und Fragestellung

- 4.2 Methodische Überlegungen

- 4.3 Stichprobe

-

4.4 Ergebnisse

- 4.4.1 Frau A: »Das macht voll Bock!«

- 4.4.2 Herr B: »Ich muss das alles besser in Griff kriegen«

- 4.4.3 Frau C: »Dass ich jetzt in dem Call-Center sitze, das finde ich richtig gut«

- 4.4.4 Herr D: »Ich bin auch bereit, meinen Traum so in Wirklichkeit umzusetzen«

- 4.4.5 Herr E: »Wie mich jemand reingeschoben hat - hab' ich richtig Horror gehabt«

- 4.4.6 Frau F: »Also eigentlich allgemein bin ich ja zufrieden ... und irgendwann werd' ich auch versuchen, hier rauszugehen«

- 4.4.7 Herr G: »Ich weiß gar nicht, was ich will - entweder ich bleib' in der Töpferei oder ich werd' draußen arbeiten«

- 4.4.8 Herr H: »Ich hab' mir eigentlich was anderes gewünscht«

- 4.4.9 Frau I: »Ich bin an der richtigen Stelle eigentlich«

- 4.4.10 Frau J: »Letztendlich bin ich nicht unzufrieden, aber ... wenn es für mich die Möglichkeit gäbe, dann würde ich auch gern was anderes machen, und auch gern außerhalb der Werkstatt«

- 4.5 Zusammenfassende Bemerkungen

-

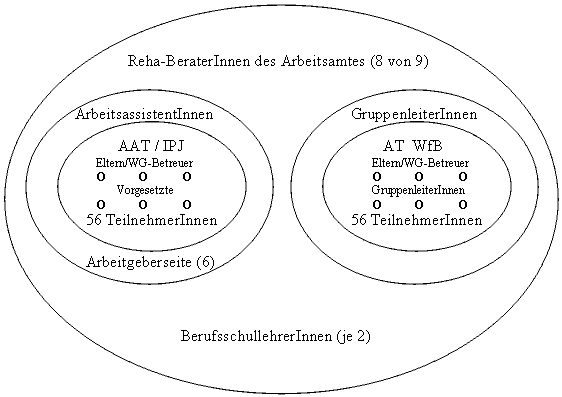

5. Befragung der AssistentInnen und GruppenleiterInnen

- 5.1 Anliegen und Fragestellung

- 5.2 Stichprobe und methodische Überlegungen

-

5.3 Ergebnisse

- 5.3.1 Konzept und Praxis der Maßnahmen

- 5.3.2 Eigene Tätigkeit und Rolle

- 5.3.3 Personenkreis der BewerberInnen

- 5.3.4 Einbindung in Kooperationsstrukturen

- 5.3.5 Vermutete Sichtweisen von ArbeitgeberInnen und die Situation in den Betrieben

- 5.3.6 Berufsberatung durch das Arbeitsamt

- 5.3.7 Berufsschulunterricht

- 5.3.8 Perspektiven

- 5.3.9 Resümees

- 5.4 Zusammenfassung

-

6. Befragung von Vorgesetzten in Betrieben des ersten Arbeitsmarktes

- 6.1 Anliegen und Fragestellung

- 6.2 Methodische Überlegungen und Stichprobenbildung

-

6.3 Ergebnisse

- 6.3.1 Chefin A: »Ich habe in der Anfangsphase auch jeden Tag gemerkt, wie wir lernen, sensibler zu werden«

- 6.3.2 Chef B: »Ich tue es eigentlich gerne, auch wenn ich deswegen Schwierigkeiten habe«

- 6.3.3 Chefin C: »Für mich ist es ein schönes Gefühl, sie ist hier, und ich weiß, dass es auch anderen so geht - und das ist es halt«

- 6.3.4 Chef D: »Er ist ein fester Bestandteil durch das, was er kann«

- 6.3.5 Chef E: »Das sehe ich auch als wirkliche Hilfe an, nicht nur als kleine soziale Gefälligkeit, sondern als echte Hilfe für uns«

- 6.3.6 Chefin F: »Sie ist so mit im Team integriert, das macht keinen Unterschied«

- 6.3.7 Chefs G: »Der eine hat vielleicht geistig nicht so viel drauf, aber bringt tolle Arbeit, und den kann man besser integrieren als jemanden, der vielleicht viel mehr drauf hat, aber nichts leistet«

- 6.4 Zusammenfassung

- 7. Befragung der Reha-BeraterInnen des Arbeitsamtes

-

8. Befragung der BerufsschullehrerInnen

- 8.1 Anliegen und Fragestellung

- 8.2 Methodische Überlegungen

-

8.3 Ergebnisse

- 8.3.1 Zugänge zur Tätigkeit

- 8.3.2 Konzeptmerkmale und Profile des Berufsschultages und Passung mit dem Konzept des Ambulanten Arbeitstrainings

- 8.3.3 Kooperationsbeziehungen

- 8.3.4 Blick auf die SchülerInnen und Effekte von Unterricht und Arbeitstraining

- 8.3.5 Kritische Stellungnahmen und Würdigungen

- 8.3.6 Zusammenfassung

-

9. Gesamtbetrachtung der Untersuchungsergebnisse

-

9.1 Wesentliche Ergebnisse

- 9.1.1 Langfristige Orientierungen der TeilnehmerInnen und ihres Umfeldes

- 9.1.2 Prozesse in Arbeitstraining und Integrationspraktikum und Effekte

- 9.1.3 Rolle und Arbeitssituation von ArbeitsassistentInnen und GruppenleiterInnen

- 9.1.4 Erfolgsfaktoren und Erfolgshemmnisse

- 9.1.5 Berufsberatung aus der Perspektive des Ambulanten Arbeitstrainings

- 9.1.6 Berufsschulunterricht aus der Perspektive des Ambulanten Arbeitstrainings

- 9.1.7 Individualorientierung versus Gruppenorientierung

- 9.1.8 Entwicklungslogik versus Zuweisungslogik

- 9.2 Positionen zum Ambulanten Arbeitstraining und Integrationspraktikum

- 9.3 Diskussion unter theoretischen Perspektiven

- 9.4 Handlungsbedarfe und offene Fragen

- 9.5 Schluss

-

9.1 Wesentliche Ergebnisse

- Literatur

- 11. Anhang I

- 12. Anhang II

Inhaltsverzeichnis

- 1.1 Das System der beruflichen Rehabilitation

- 1.2 Paradigmenwechsel in Behindertenhilfe und -politik

- 1.3 Supported Employment - Unterstützte Beschäftigung

- 1.4 Arbeit, Krise der Arbeit und Umbruchssituation in der Landschaft der beruflichen Rehabilitation

- 1.5 Lokalisierung des Ambulanten Arbeitstrainings und Integrationspraktikums

- 1.6 Die Arbeit der Hamburger Arbeitsassistenz

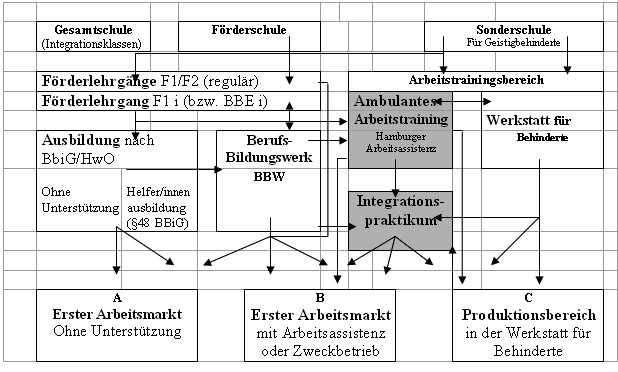

Im einleitenden Kapitel dieser Untersuchung wird zunächst dargestellt, innerhalb welchen Systems mit welchem Aufbau sich die beiden zu evaluierenden Maßnahmen befinden. Dabei ist von hoher Bedeutung, dass sich in den letzten Jahren in diesem Feld beachtliche Veränderungen ereignet haben; nicht zuletzt durch neue Projekte zur beruflichen Integration mit einer veränderten Sichtweise und einem unterschiedlichen Vorgehen in Relation zum Bisherigen haben offensichtlich neue Möglichkeiten geschaffen. Dies hat sich innerhalb von nur zehn Jahren bis in die gesetzliche Ebene hinein ausgewirkt und ist etwa an der Neufassung des Schwerbehindertengesetzes vom Jahr 2000 abzulesen (vgl. ARBEITSGEMEINSCHAFT DER DEUTSCHEN HAUPTFÜRSORGESTELLEN 2000).

Mit diesen Veränderungen zeigt sich nun auch im System der beruflichen Rehabilitation eine grundlegende Umbruchssituation, wie sie schon seit längerer Zeit im Bereich von Frühförderung, Schule und Wohnen zu sehen ist. Zurückgeführt werden kann sie auf einen - seit langem diskutierten - Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe (vgl. hierzu u.a. GRUBMÜL-LER, HINZ, LOEKEN & MOSER 1999, ALBRECHT, HINZ & MOSER 2000). Eine besondere Bedeutung hat dabei für den Bereich der Arbeit der Ansatz der Unterstützten Beschäftigung, der als ›Supported Employment‹ in Nordamerika schon seit längerer Zeit praktiziert wird (vgl. PERABO 1993, BARLSEN & BUNGART 1995, SCHARTMANN 1995b, DOOSE 1997b, FEHRE 1997, JUNKER 1997).

Im folgenden wird daher zunächst in das System der beruflichen Rehabilitation eingeführt, im zweiten Schritt auf den Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe eingegangen, zum dritten der Ansatz von Supported Employment als wesentlichem Anstoß im Bereich der Beschäftigung nachgezeichnet, viertens die Umbruchssituation in der Landschaft der beruflichen Rehabilitation umrissen, fünftens der Lokalisierung der beiden Maßnahmen nachgegangen, die in der vorliegenden Studie evaluiert werden, und schließlich sechstens die Arbeit der Hamburger Arbeitsassistenz skizziert.

Berufliche Rehabilitation ist Teil des umfassenden Systems der Rehabilitation, das Prozesse der Wiederherstellung körperlichen und seelischen Wohlbefindens und weitestgehender sozialer Reintegration zum Ziel hat. Dabei stehen personale und soziale Anteile gleichwertig nebeneinander: Ein »Leben nach ihren Neigungen und Fähigkeiten gestalten« (BMA 2000, 17) zu können, ist ebenso wichtig wie das Ziel der »vollen sozialen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben« (ebd.). Innerhalb dieses Gesamtprozesses wird zwischen medizinischen, beruflichen, schulischen und sozialen Anteilen unterschieden (vgl. CLOERKES 1997, 34).

Das System der Rehabilitation stellt vielfältige Hilfen und Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen bereit. Dabei handelt es sich entsprechend den juristischen Festlegungen der Bundesanstalt für Arbeit (BA) bei »Behinderten im Sinne der A Reha (Anordnung Reha der BA, § 2; d. Verf.) um körperlich, geistig oder seelisch behinderte Personen, deren Aussichten, beruflich eingegliedert zu werden oder zu bleiben, infolge der Behinderung nicht nur vorübergehend wesentlich gemindert sind, und die deshalb besonderer Hilfe bedürfen. Gleichgestellt sind Menschen, denen eine Behinderung mit den genannten Folgen droht« (BA 1997, 43). Als benachteiligt gelten ausländische Auszubildende, lernbeeinträchtigte deutsche Auszubildende, sozial benachteiligte deutsche Auszubildende, junge Spätaussiedler mit Sprachschwierigkeiten und im Ausnahmefall auch weitere Personen, »wenn sich eine soziale Benachteiligung stichhaltig begründen lässt« (BA 1997, 79).

Die Maßnahmen und Hilfen für Menschen mit Behinderungen werden im folgenden den administrativen Regelungen und Begrifflichkeiten entsprechend überblickartig dargestellt (vgl. BA 1997 sowie FORSTER 1998, Kap. 4). Damit wird das Nachvollziehen der Wege der TeilnehmerInnen am Ambulanten Arbeitstraining und Integrationspraktikum erleichtert.

Menschen mit Behinderungen stehen im Prinzip alle Ausbildungs-, Umschulungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten offen. Um ein Ausbildungsverhältnis einzugehen, ist jedoch in der Regel ein anerkannter Schulabschluss notwendig (Haupt- oder Realschulabschluss, z.T. auch fachgebundene oder allgemeine Hochschulreife). Da die Abschlüsse der Schulen für Lern- und Geistigbehinderte keine anerkannten Schulabschlüsse sind, erfüllen ihre AbgängerInnen diese Zugangsvoraussetzung nicht. Spezielle berufsvorbereitende Maßnahmen sollen daher Jugendlichen mit Behinderungen den Einstieg in berufliche Bildung und Beschäftigung er-leichtern; dabei wird zwischen der schulischen Berufsvorbereitung und den berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen unterschieden.

Zur schulischen Berufsvorbereitung gehören das überwiegend an Berufsschulen angebotene Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) und Berufsgrundbildungsjahr (BGJ), die sich jedoch in den Bundesländern in ihren Regelungen, Bezeichnungen und Formen unterscheiden. Zielgruppen sind in der Regel SchülerInnen ohne Hauptschulabschluss oder AbgängerInnen der Förderschule. Darüber hinaus gibt es auch schulische Vollzeitlehrgänge im elften und zwölften Schuljahr nach Ablauf der Pflichtschulzeit (vgl. BA 1997, 108, 119 sowie GINNOLD 2000, 139).

Als berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen werden verschiedene Möglichkeiten angeboten:

-

Förderlehrgang (F): Der F-Lehrgang dient der intensiven Vorbereitung auf Ausbildung und Beruf. Er ist in verschiedene Formen ausgestaltet, um dem differenzierten Förderbedarf des Personenkreises Rechnung zu tragen, auch in zeitlicher Hinsicht:

-F1 für Menschen mit Behinderung, für die eine Berufsausbildung in Betracht kommt, die jedoch wegen ihrer in einer nicht nur vorübergehenden Behinderung begründeten Lernerschwernis einer besonderen Förderung bedürfen (bis 12 Monate),

-F2 für Menschen mit Behinderung, die aufgrund deren Art und Schwere für eine Berufsausbildung nicht in Betracht kommen (bis 24 Monate),

-F3 für Menschen mit Behinderung, die durch die Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte unterfordert wären (bis 36 Monate) und

-F4: für Menschen mit Behinderung, die wegen ihrer medizinischen Rehabilitation nicht mehr wettbewerbsfähig sind (bis 6 Monate) (vgl. BA 1997, 168)

-

Lehrgang zur Verbesserung beruflicher Bildungs- und Eingliederungschancen (BBE)

-

tip-Lehrgang (testen, informieren, probieren)

-

Grundausbildungslehrgang (G)

-

Maßnahmen im Eignungsverfahren und Arbeitstrainingsbereich der Werkstatt für Behinderte; dabei wird der Arbeitstrainingsbereich der Werkstatt für Behinderte seitens der Berufsberatung denjenigen angeboten, »die wegen Art und Schwere einer Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können.« Dies betrifft in der Regel vor allem Menschen mit geistiger, psychischer oder umfänglicher Lernbehinderung. Das Ziel ist dabei, nach dem Durchlaufen eines Grund- und Aufbaukurses von insgesamt maximal zwei Jahren Dauer eine Beschäftigung im Arbeitsbereich der Werkstatt für Behinderte oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erreichen (vgl. BAG UB 1999, 56).

-

Blindentechnische und vergleichbare Grundausbildung

Für die Berufsvorbereitung junger Erwachsener mit Behinderung stehen meist nur die F2- und F3-Lehrgänge und der Arbeitstrainingsbereich der Werkstatt für Behinderte offen (vgl. auch GINNOLD 2000, 118). Berufliche Trainingszentren (BTZ) bieten darüber hinaus Berufsvorbereitungsmaßnahmen für Menschen mit psychischen Behinderungen an (vgl. ebd.).

Für Berufsausbildung und Umschulung stehen Menschen mit Behinderungen unter-schiedliche Wege offen:

-

betriebliche Berufsausbildung im dualen System;

-

Berufsausbildung für SchulabgängerInnen in Berufsbildungswerken (BBW); Zielgruppe sind Jugendliche mit Lernbehinderungen, aber auch körperlichen, neurologischen, sensorischen oder psychischen Behinderungen, die in dieser Ausbildungsstätte eine Erstausbildung in unterschiedlichen Berufsbereichen absolvieren;

-

Fortbildung und Umschulung in Berufsförderungswerken (BFW); dies sind Einrichtungen zur beruflichen Wiedereingliederung, also für Menschen mit Behinderungen, die aufgrund des Eintritts einer Behinderung bzw. einer zunehmenden Einschränkung durch eine Behinderung nicht mehr in der Lage sind, den erlernten Beruf auszuüben; in begründeten Einzelfällen kann auch eine berufliche Erstausbildung in einem BFW bewilligt werden;

-

Berufsausbildung in anderen überbetrieblichen Einrichtungen (BüE); die Zielgruppe sind benachteiligte Auszubildende, der die Aufnahme einer Berufsausbildung im Sinne des dualen Systems und deren Fortsetzung in einem Ausbildungsbetrieb ermöglicht werden soll;

-

Berufsausbildung an Berufsschulen, z.B. für Pflege- und Erziehungsberufe (vgl. BA 1997, 82, 85, 90, 100, 105 sowie BAG UB 1999, 57-59).

An die Berufsvorbereitung und Berufsausbildung soll sich möglichst die Aufnahme einer Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt anschließen. Die staatliche Gesetzgebung hält eine Vielzahl von Eingliederungshilfen bereit, die dies erleichtern sollen. Grundsätzlich sind die folgenden Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen zu unterscheiden: Aufnahme einer Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, Beschäftigung in Integrationsfirmen oder Integrationsabteilungen, Beschäftigung in Werkstätten für Behinderte und Betreuung in Tagesförderstätten.

Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt

Mit der Aufnahme einer Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt stehen den Menschen mit Behinderungen verschiedene Eingliederungshilfen zur Verfügung. Zunächst einmal sind dies finanzielle Hilfen (vgl. GINNOLD 2000, 126f.): Zuschüsse an ArbeitgeberInnen für Probebeschäftigungen von Menschen mit Behinderungen, auf maximal drei Jahre befristete Lohnkostenzuschüsse, Übernahme der Kosten für die Einrichtung behindertengerechter Arbeitsplätze und Finanzierung von Maßnahmen zur Fortbildung und Umschulung (vgl. BMA 2000).

Die berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt wird von Integrationsfachdiensten vorbereitet und begleitet (vgl. Kap. 1.4). Diese Dienste unterscheiden sich in ihrer Ausstattung und Arbeitsweise (Personalschlüssel und Dauer der Begleitung), in ihrer Einbindung in das regionale Rehabilitationssystem und in der Qualifikation der MitarbeiterInnen. Auch ihre Zielgruppen sind mitunter sehr verschieden; während einige Dienste sich auf einzelne Formen von Behinderungen konzentrieren (müssen), stehen andere für alle Menschen mit Behinderungen offen.

Beschäftigung in Integrationsfirmen und Integrationsabteilungen

Als Integrationsfirmen werden Betriebe des allgemeinen Arbeitsmarktes bezeichnet, in denen Menschen mit und ohne Behinderungen zusammenarbeiten, »wobei der Anteil der Menschen mit Behinderung je nach Branche und Größe des Betriebes zwischen 40 und 80 Prozent liegt« (GINNOLD 2000, 129). Neben der Bezeichnung ›Integrationsfirmen‹ werden auch die Begriffe ›integrative Zweckbetriebe‹, ›Selbsthilfefirmen‹ oder ›soziale Betriebe‹ (vgl. CHRISTE 1997) verwandt. Ziel ist es, durch den Absatz von Dienstleistungen und Produkten unter Einbeziehung von zur Verfügung gestellten Zuschüssen wirtschaftlich zu arbeiten. Im Vordergrund steht dabei nicht die Gewinnmaximierung, sondern die Schaffung von Arbeitsplätzen für Menschen mit und ohne Behinderung. Häufig halten diese Betriebe spezifische »Angebote in Marktnischen« (HINZ & LÜTTENSEE 1997, 2) bereit. Üblicherweise werden reguläre Arbeitsverhältnisse unter den Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes eingegangen, es gibt eine ortsübliche Tarifentlohnung und es bestehen sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse. Integrationsfirmen sind seit den 70er Jahren als Folge der Psychiatriereform zu-erst vor allem für Menschen mit psychischen Behinderungen gegründet worden und später auch auf andere Personenkreise ausgeweitet worden (vgl. GRAUMANN 1998). Ein bekanntes Beispiel für einen Integrationsbetrieb ist das rollstuhlgerechte ›Stadthaus-Hotel‹ in Hamburg, das von einer Elterninitiative 1993 gegründet wurde und Arbeitsplätze für Menschen mit (geistiger) Behinderung bietet (vgl. BOBAN & HINZ 1995, BOBAN, HINZ, LÜTTENSEE & POKO-JEWSKI 1997) und seit 2000 im Rahmen eines größeren Trägers auch ein Café gemeinsam mit suchtkranken Menschen betreibt.

Weitere Arbeitsformen im Bereich der Integrationsfirmen stellen Zuverdienstarbeitsplätze, also Arbeitsangebot im Rahmen der geringfügigen Beschäftigung oder Teilzeitarbeit, und gemeinnützige Leiharbeit dar, deren Intention es ist, Hemmschwellen für ArbeitgeberInnen zur Einstellung von Menschen mit Behinderungen zu senken, indem sie das ›Risiko‹ bei eingeschränkter Leistungsfähigkeit, Krankheiten etc. übernehmen. Ziel ist dabei die Übernahme in eine Daueranstellung.

Von den Integrationsfirmen sind die Integrationsabteilungen zu unterscheiden. Bei ihnen handelt es sich um geschützte Abteilungen in Betrieben, »in denen Menschen mit Behinderungen unter besonderer Anleitung im Rahmen regulärer Arbeitsverhältnisse arbeiten« (BAG UB 1999, 62). In der DDR stellten Integrationsabteilungen eine weit verbreitete Form von ›geschützter Arbeit‹ dar, nach dem Beitritt zur Bundesrepublik wird ein Großteil dieser Abteilungen geschlossen, im Gegenzug dazu werden die Werkstätten für Behinderte in großem Maße ausgebaut. Nach Angabe des BMA gibt es im Jahre 1996 in Deutschland lediglich 25 solcher Integrationsabteilungen (vgl. ebd.).

Beschäftigung in Werkstätten für Behinderte

Für Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung nicht mehr oder noch nicht eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ausüben können, ist die berufliche Rehabilitation in einer Werkstatt für Behinderte vorgesehen. Dabei müssen die behinderten MitarbeiterInnen »gemeinschaftsfähig,« und sie dürfen »nicht außerordentlich pflegebedürftig« sein (SEYL 1996, 538). Zunächst wird ein bis zu zwei Jahre dauernder Förderungsprozess, der Arbeitstrainingsbereich, durchlaufen mit dem Ziel, »ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung im Arbeitsbereich der Werkstatt zu erbringen« (BMA 1998, 76f.). Der Arbeitstrainingsbereich soll darüber hinaus berufliche Bildung vermitteln. Die MitarbeiterInnen haben einen Rechtsanspruch auf »Hilfe zur Erlangung eines geeigneten Platzes am Arbeitsleben, insbesondere in einer anerkannten Werkstatt für Behinderte« (BSHG §40, 41) mit der entsprechenden Betreuung und Begleitung durch qualifiziertes Personal. Die Werkstatt für Behinderte muss, da sie nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen organisiert ist und ein unter-nehmerisches Profil aufweist, wirtschaftliche Arbeitsergebnisse erzielen. Ihre Wirtschaftlichkeit ist Voraussetzung, um den »behinderten Beschäftigten im Arbeitsbereich ein ihren Leistungsvoraussetzungen möglichst angemessenes Entgelt zahlen zu können« (BA 1997, 411). Dabei stützen sich die Werkstätten für Behinderte auf drei ökonomische Standbeine: Auftragsarbeiten, Eigenproduktionen und Dienstleistungen. Ihre typischen Arbeitsfelder liegen in den Bereichen Verpackung, Montage, Versand, Druck, Holzverarbeitung, aber auch Garten- und Landschaftspflege sowie Küchenservice und Wäscherei (vgl. ebd.).

Für die behinderten Beschäftigten in der Werkstatt für Behinderte werden Sozialversicherungsbeiträge gezahlt, nicht jedoch Arbeitslosenversicherung, da davon ausgegangen wird, dass sie nicht arbeitslos werden können. Sie haben keinen Arbeitnehmerstatus, seit 1996 befinden sie sich in einem »arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis« (SchwbG § 54b). Gesetzliche Aufgabe der Werkstatt für Behinderte ist es, behinderte oder gesundheitlich eingeschränkte Menschen für einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vorzubereiten (SchwbG § 52) und dorthin zu vermitteln (SchwbG § 54). Damit ist das Ziel der Werkstatt für Behinderte, »Menschen mit Behinderungen ins Arbeitsleben einzugliedern, ihnen die Möglichkeiten zu bieten, ihre Leistungsfähigkeit zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen« (BA 1997, 408). Die Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt kann auch durch die Einrichtung ausgelagerter Arbeitsplätze vorbereitet werden. So wird als Erfolg angesehen, dass im Jahr 1994 »mehr als 2.300 Werkstattbeschäftigte auf Außenarbeitsplätze vermittelt werden konnten, auf Arbeitsplätze also, die die Erwerbswirtschaft den Werkstätten zeitweise zur Verfügung stellt« (ANDERS 1996, 558). Einigen Werkstätten sind Vermittlungsdienste angegliedert, die die behinderten MitarbeiterInnen bei der Suche nach einem regulären, tarifentlohnten Arbeitsplatz außerhalb der Werkstatt für Behinderte durch eine entsprechende Fachkraft unterstützen (vgl. KRATZER-MÜLLER 1997, perspektivisch auch HANNEMANN 2001).

Betreuung in Tagesförderstätten

In Tagesförderstätten werden Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen betreut, die nicht im Arbeitsbereich einer Werkstatt für Behinderte beschäftigt werden: »Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein außerordentlicher Pflegebedarf besteht und ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung nicht erbracht werden kann. Vielfach sind die Förderstätten der WfB angegliedert« (BA 1997, 382). Tagesförderstätten haben vor allem die soziale Integration von Menschen mit Behinderungen als Aufgabe, sie bieten eine feste Tagesstruktur im Sinne des Normalisierungsprinzips. Menschen, die in Tagesförderstätten betreut werden, haben keinen Anspruch auf Arbeitsentgeld, sie besitzen auch keinen arbeitnehmerähnlichen Status und sind somit auch nicht in das System der Sozialversicherung einbezogen. Nach Möglichkeit sollen sie auf eine Beschäftigung in der Werkstatt für Behinderte, z.B. eine Maßnahme im Arbeitstrainingsbereich, vorbereitet werden. Die Angliederung an die Werkstatt für Behinderte soll diese Möglichkeiten erleichtern.

Die berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen ist entsprechend dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMA) Ausgangspunkt für die gesellschaftliche Integration, da die Arbeit Menschen mit Behinderungen ermöglicht, »entsprechend ihrer Fähigkeiten zum Wohl der Gemeinschaft beizutragen« (BMA 1998, 74). Dennoch hat sich, wie von mancher Seite kritisiert wird, das System der beruflichen Rehabilitation für Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Beschäftigungssystems zu einem eigenständigen, abgegrenzten Bereich entwickelt. Ausgehend vom Prinzip ›erst qualifizieren, dann platzieren‹ findet die Ausbildung von Menschen mit Behinderungen, so diese Kritik, zumeist in speziellen Institutionen, wie Berufsbildungswerken, Berufsförderungswerken oder Werkstätten für Behinderte, getrennt vom realen Arbeitsleben statt. Von diesen verschiedenen besonderen Institutionen aus sind zwar prinzipiell Möglichkeiten zur Integration vorgesehen (vgl. ZINK & DIERY 1996) und es gibt vielfältige Bemühungen um integrative Anschlüsse (vgl. ELLGER-RÜTTGART & BLUMENTHAL 1997), jedoch in der Realität mit eher zweifelhaftem Erfolg. Zudem wird an den Arbeitsfeldern, die z.B. von Werkstätten für Behinderte angeboten werden, kritisiert, dass sie auf einige wenige ›behinderungsspezifische‹ Bereiche beschränkt sind und in der überwiegenden Zahl einseitige und wenig komplexe Arbeitstätigkeiten, z.B. Montage-, Verpackungs-, Tischler- und Näharbeiten bieten. Diese standardisierten Beschäftigungsmöglichkeiten erscheinen KritikerInnen jedoch kaum geeignet, die Lern- und Entwicklungsfähigkeiten der dort arbeitenden Menschen anzuregen und zu fördern, geschweige denn, sie auf eine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vorzubereiten (vgl. TROST & SCHÜLLER 1992, 46).

Zudem wird kritisch gesehen, dass der Lohn, den die Beschäftigten in der Werkstatt für Behinderte erhalten, sehr gering ist, denn er entspricht »eher einem Taschengeld als einem Beitrag zur Sicherung der Existenzgrundlage« (JACOBS 1988, 193). Für Jugendliche mit einer geistigen Behinderung führt der Weg der beruflichen Rehabilitation fast alternativlos in die Werkstatt für Behinderte: »Ganz gleichgültig, welche individuellen Eigenheiten und Entfaltungsmöglichkeiten eine Persönlichkeitsstruktur mit besonderen Lebenserschwernissen hat, wirkt die institutionelle Zwangsläufigkeit und trägt gleichzeitig die Rehabilitationslogik in sich: Schülerschaft auf der Schule für Geistigbehinderte zieht Mitarbeiterschaft in der WfB nach sich« (ebd., 183; vgl. auch empirische Belege bei TROST 1997).

Die Werkstätten für Behinderte sind innerhalb des Arbeitsmarktes ein eigener »geschlossener Arbeitsmarkt« geworden (WAGNER 1993, 269, vgl. auch TROST & SCHÜLLER 1992, 46). Das Ausbilden von individuellen Fähigkeitsprofilen und dementsprechende Arbeitsplätze wird, so die Kritik, weitgehend verfehlt. Damit ist der Übergang in Arbeitsverhältnisse auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nur schwer möglich, und die angestrebte berufliche Eingliederungsmaßnahme führt real in die gesellschaftliche Ausgliederung - mit einer Übergangsquote aus der Werkstatt für Behinderte auf den allgemeinen Arbeitsmarkt von unter einem Prozent (vgl. DÜRR 1996, 209, JÄHNERT 1997a). Seit die Werkstatt für Behinderte betriebswirtschaftlich orientiert arbeiten soll (vgl. JACOBS 1988, 184), gerät sie zunehmend in einen Interessenkonflikt, denn gerade »leistungsfähige Beschäftigte, die fähig wären, auf dem freien Arbeitsmarkt eingegliedert zu werden, erhöhen die Wirtschaftlichkeit der WfB« (ebd., 193).

Die etablierten Angebote des Systems der beruflichen Rehabilitation, so die Kritik zusammenfassend, könnten lediglich in dem Sinne als integrativ bezeichnet werden, als sie ein entsprechendes Ziel formulieren; sie gehen jedoch nicht einen integrativen Weg, sondern wählen in der Regel den Weg durch spezielle Institutionen mit je unterschiedlichen Eingangsvoraussetzungen und Anschlüssen. Dies geschieht in Abhängigkeit von der jeweiligen Schädigung der RehabilitandInnen, und es geschieht mit eher geringem Erfolg, wenn man die Arbeit auf dem ersten Arbeitsmarkt zum Ziel erklärt. Zudem stellt sich die Problematik, dass konkrete Personen nicht immer in die institutionell vorgegebenen Kategorien ›passen‹, sondern als »schwer vermittelbar« (SPECK 1992) in einer »Grauzone« (ebd., 11) oder als ›Grenzfälle‹ zwischen die Stufen des differenzierten - man könnte auch sagen: separierten - Systems beruflicher Rehabilitation geraten. Dieser Weg und seine Gestaltung auf der Grundlage eines ›Defizit-Modells‹ von Behinderung tragen KritikerInnen zufolge sogar eher dazu bei, das Erreichen dieses Ziels zu verhindern: »Das in der institutionalisierten Heil- und Sonderpädagogik und für den Sonderarbeitsmarkt typische leitende Bemühen, ›Defekte‹ zu kompensieren, schafft und konserviert durch die Bedingungen und Art und Weise, wie dies geschieht, genau das, was zu bessern oder gar aufzuheben vorgegeben wird« (FEUSER 2000b, 7f.). So wird von KritikerInnen die von EBERWEIN auf die Schule bezogene Feststellung auf die berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen übertragen: »Die Auffassung, soziale Integration durch schulische Separation bewirken zu können, wurde empirisch widerlegt. Eingliederung kann nicht durch Ausgliederung erreicht werden« (1999b, 54). Gleichzeitig wird auch der - gerade für den hier diskutierten Bereich - »z.T. zum nichtssagenden Schlagwort verkommene Begriff der Integration« kritisch beleuchtet (FORSTER 1998, 348). Solche Begriffsunklarheiten und -verwirrungen können u.a. auch Ausdruck einer Umbruchssituation sein, um die es im folgenden Abschnitt geht.

Seit etwa 25 Jahren wird in Behindertenhilfe und -politik darüber diskutiert, ob es einen Paradigmenwechsel gebe, er sich schon vollzogen habe oder notwendig sei. Dies scheint Ausdruck eines tiefgreifenden Wandels zu sein, der von Krisenphänomenen und Verunsicherung begleitet ist (vgl. SPECK 1996, BLEIDICK 1999); von anderen wird dagegen vermutet, es könnte sich eher um ›Krisengerede‹ handeln (vgl. FEUSER 2000a).

Worum geht es dabei? Ein Paradigma besteht nach KUHN (1973), der in der Regel zu dieser Frage herangezogen wird, in einem grundlegenden gemeinsamen Verständnis, das eine wissenschaftliche Gemeinschaft hat und das für eine gewisse Zeit nicht mehr diskutiert werden muss. Es handelt sich also quasi um ein gemeinsames, geklärtes Grundverständnis über die wissenschaftliche Sicht einer Disziplin. Wissenschaft entwickelt sich nicht durch ein kontinuierliches additives Mehr an Erkenntnis, sondern durch grundsätzliche Revisionen, also durch »wissenschaftliche Revolutionen« (KUHN 1973), also jene »Wendepunkte in der wissenschaftlichen Entwicklung, die mit den Namen Kopernikus, Newton, Lavoisier und Einstein verbunden sind« (ebd., 23). Diese Beispiele machen deutlich, dass die Ablösung eines Paradigmas nur über den Entwurf eines neuen erfolgen kann (ebd., 90).

Ein Paradigma ist also etwas weitaus Grundlegenderes als eine Theorie; insofern ist die auf BLEIDICK zurückgehende, zunehmende Inflationierung des Paradigmabegriffs in der Sonderpädagogik als zunehmend sinnentleerte Übernahme einer Begriffshülse zu sehen, mit der anscheinend für jeden neuen Ansatz Bedeutung erlangt werden soll (vgl. auch FEUSER 2000a). Vor dem KUHNschen Hintergrund erscheinen die Plädoyers verschiedener AutorInnen für Paradigmenpluralismus (SPECK 1996, 32) und Paradigmenverknüpfung (BLEIDICK 1999, 67) wenig überzeugend.

Ein Blick in die Geschichte der Heil-/Sonder-/Behinderten- oder Rehabilitationspädagogik zeigt, dass sie sich seit ihrer Entstehung auf ein Paradigma bezieht: die Spezifik ihrer Klientel und die Spezifität ihrer Institutionen (vgl. GRUBMÜLLER, HINZ, LOEKEN & MOSER 1999). Der Begriff der Behinderung bzw. seine Vorläuferbegriffe wie ›Seelenschwäche‹ oder der ›innere Halt‹ bilden die individuumsbezogene Dimension und die Sonderinstitution wie die Hilfsschule die institutionelle Dimension des sonderpädagogischen Paradigmas, das sich in erster Linie aus dem Bereich der Schule herleitet. Dieses individuums- und institutionsbezogene Paradigma ist seit den 70er Jahren zunehmend irritiert worden, vor allem durch die Integrationsbewegung und die sich entwickelnde Integrationspädagogik. Das institutionelle Paradigma ist spätestens mit den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz »zur sonderpädagogischen Förderung von Kindern und Jugendlichen in Schulen der Bundesrepublik Deutschland« (KMK 1994) stark verunsichert, mit der das institutionelle Monopol der Sonderschulen für die spezielle Förderung der Klientel auch administrativ gebrochen wurde; lediglich durch die modernisierte Institution des sonderpädagogischen Förderzentrums kann es möglicherweise weitergeführt werden. Ob die Ablösung des Begriffs der Sonderschulbedürftigkeit durch den des sonderpädagogischen Förderbedarfs und die Ablösung des Begriffs der Behinderungs- bzw. Sonderschulart durch den des Förderschwerpunktes eher als paradigmatische Modernisierung oder als Veränderungen zu sehen sind, wird sich zeigen müssen.

Wesentliche Impulse für das Aufweichen bisher selbstverständlicher Orientierungen verbinden sich nicht nur mit den zunehmenden institutionellen Veränderungen im Zuge der Gemeinsamen Erziehung, sondern auch mit den zunehmenden Diskussionen um Dekategorisierung und Nichtetikettierung, also um die individuumsbezogene Dimension (vgl. BENKMANN 1994, WOCKEN 1996). Es geht dabei um die Kritik an den bisherigen Kategoriensystemen in Fachrichtungen bzw. Behinderungsarten und ihrer Orientierung an tradierten medizinischen Vorstellungen, meist verbunden mit einer deutlichen Defizit- und Defektorientierung. Hierbei stehen weniger die Probleme der Zuordnung im Zentrum der Diskussion, sondern vielmehr die Frage nach ihrer Sinnhaftigkeit.

Wie sich indessen ein neues, konkurrierendes Paradigma gestalten könnte, ob es angesichts der Diskussionen im englischsprachigen Raum um ›Integration‹ und ›Inclusive Education‹ (vgl. HINZ 2000a) in der institutionellen Dimension als ›Schule für alle‹ bzw. als allgemeine, d.h. für alle offene Institution und in ihrer individuumsbezogenen Dimension als ›Sicherung von Heterogenität‹ beschrieben werden kann, es demnach also als Integrations- bzw. Heterogenitätsparadigma zu verstehen ist, erscheint eher noch als Option (vgl. GRUBMÜLLER, HINZ, LOEKEN & MOSER 1999, 292).

Es scheint jedoch in der Literatur eine deutliche Tendenz zu geben, von einer Paradigmenkonkurrenz bzw. einem Paradigmenwechsel zwischen zwei unterschiedlich bezeichneten Paradigmata auszugehen: von der selektierenden und segregierenden Behindertenarbeit zur bio-graphisch und subjektwissenschaftlich orientierten Behindertenpädagogik (FEUSER 2000b, 14), von einer defektologischen zur dialogischen Haltung (BOBAN & HINZ 1993, HINZ 1996a) oder vom sonderpädagogisch-rehabilitativen zum Integrationsparadigma (vgl. BARLSEN & HOHMEIER 1997). Diese beiden abgrenzbaren Grundverständnisse werden immer wieder in Gegenüberstellungen beschrieben, sie implizieren auch unterschiedliche Verständnisse von Behinderung und Integration (vgl. etwa BOBAN & HINZ 1993, HINZ 1996a). Gleichwohl sind beide Grundverständnisse in der Regel in widersprüchlichen alltagstheoretischen Anteilen in einer Person vorhanden. Das Polaritätenmodell mit rehabilitativ-sonderpädagogischem und integrativem Paradigma (Tab. 1.1) schließt an die genannten Gegenüberstellungen an.

Tab. 1.1: Sonderpädagogisch-rehabilitatives und integratives Paradigma

|

Rehabilitativ-sonderpädagogisches Paradigma |

Integratives Paradigma |

|

|

Grundlage |

-Theorie der Andersartigkeit |

dialektische Theorie von Gleichheit und Verschiedenheit |

|

Menschenbild |

-Anderswertigkeit -Primat v. Defizit und Passivität -›behindert‹ sein (und bleiben) -(Hirnorganischer) Defekt, Schaden, ('IQ'-) Mangel, (Entwicklungs-)Defizit -ganz andere Bedürfnisse -Fürsorge, Stellvertretung, Abhängigkeit |

-Gleichwertigkeit -Primat v. Kompetenz und Aktivität -(in der Entwicklung) ›behindert‹ werden -auf sich wechselseitig beeinflussenden inneren und äußeren Bedingungen basierende Entwicklung -gleiche und verschiedene Bedürfnisse -Selbstbestimmung und Abhängigkeit (bei allen) |

|

Lernen und Entwicklung |

-Primat der Förderbedürftigkeit -pädagogische Führung und Betreuung -pädagogische Aggressivität -Lernen nur von spezialisierten Erwachsenen -Arbeit an Problemen, Therapie -Ticks, Stereotypien |

-Balance von Akzeptanz und Entwicklungspotential -pädagogische Assistenz und Begleitung -pädagogische Zurückhaltung -Anregung durch Gleichaltrige und Erwachsene -Unterstützung von Entwicklung, evtl. auch durch Therapie -sinnvolle, logische (Re-)Aktion |

|

Folgen für Bildung und Erziehung |

-Schutz in der Gruppe Gleicher -möglichst homogene Lerngruppen -Verpflichtung zu zielgleichem Lernen -gezielte, individuelle optimale Förderung -Wissen, was das Beste ist -didaktische Reduzierung, ›Prinzip der kleinen Schritte‹ -Maßnahmen und Regelungen durch andere |

-Reibung in der Gruppe Verschiedener -möglichst heterogene Lerngruppen -Offenheit für zielgleiches und zieldifferentes Lernen -gemeinsame Lernsituationen mit individualisierten Angeboten -Beobachten, auf der Welle mitgehen -Offenheit für gemeinsame Situationen und Erfahrungen -individuelle Maßstäbe, individuelle Schritte |

|

Folgen für das Bildungssystem |

-(differenzierte) Integration von Behinderten in die allgemeine Schule -Sonderpädagogische Förderzentren mit stationären und ambulanten Aufgaben -sonderpädagogischer Förderbedarf als individueller Begriff -Zuweisung von Ressourcen zu Personen -Sonderpädagogik als spezielle, ausdifferenzierte Pädagogik |

-gemeinsames Leben und Lernen für alle in heterogenen Lerngruppen -Sonderpädagogische Förderzentren als ambulanter integrationsunterstützender Dienst -sonderpädagogischer Förderbedarf als systemischer Begriff -Zuweisung von Ressourcen zu Institutionen -Sonderpädagogik als spezielle, komplementäre und subsidiäre Pädagogik |

|

Folgen für Interaktion |

-klare Machtverteilung -Denken und Arbeiten für... -Entscheidungen durch Fachleute -Stellvertretung, Fremdbestimmung -Tabuisierung des Themas ›Behinderung‹ -Elternarbeit |

-Empathie und Dialog -Reflexion und Gespräch mit... -gemeinsame Entscheidungen -Unterstützung bei Selbstbestimmung -Zeugenschaft für Bearbeitung des Themas ›Behinderung‹ -Kooperation mit Eltern |

|

Folgen für Diagnostik |

-Feststellung objektiver Gegebenheiten -Status klären -Entwicklung erfassen -hierarchische Testsituation -Planung von Maßnahmen Plazierungsentscheidungen |

-Einigung über Erfahrungen -Zugang finden -Logik verstehen -Einschätzung des Unterstützungsbedarfs -Planung von Aktivitäten -persönliche Zukunftsplanung |

Auf die jeweils grundlegende Theorie der Andersartigkeit von Menschen mit Behinderungen oder eine dialektischen Theorie von Gleichheit und Verschiedenheit aller Menschen bauen unterschiedliche Orientierungen und Rollenvorstellungen in vielen Bereichen auf. So finden sich auch unterschiedliche Behinderungsbegriffe: auf der einen Seite ein - wissenschaftlich veralteter - psychiatrisch-medizinischer, der sich ausschließlich an der Person selbst festmacht, auf der anderen Seite ein ökosystemischer Begriff, der nicht nur die Person und ihre inneren Voraussetzungen, sondern ebenso die Beziehungen zwischen Person und Umwelt in die Betrachtung einbezieht (vgl. SANDER 1999). Dies führt zu Folgen für Erziehung und Bildung, auch für die Struktur des Bildungswesens im Spannungsfeld von Generalisierung und Differenzierung, und das jeweilige Verständnis hat auch unmittelbare Folgen für Interaktion und Diagnostik. Zentral ist dabei jeweils eine unterschiedliche Gestaltung von Prozessen: im ersten Fall hierarchische Strukturen, die Menschen mit Behinderungen zum Objekt von Förderung, Therapie, Zuweisungen und Förderplänen machen, im zweiten Fall der Versuch, zu gleichberechtigter, kooperativer Beratung mit Unterstützung, Assistenz und Begleitung zu kommen.

Aufschlussreich ist bei der Paradigmendiskussion, dass über die institutionelle Dimension vehement gestritten wird - etwa am Beispiel der sonderpädagogischen Förderzentren und ihres weiten konzeptionellen Spektrums - und auf dieser Ebene Veränderungen deutlich sichtbar sind (vgl. z.B. WOCKEN 1996). Man könnte fast sagen, dass auf dieser Ebene paradigmatische Veränderungen in Gang gekommen sind. Auf der individuumsbezogenen Ebene dagegen stehen Veränderungen - wenn man über die allseitigen Lippenbekenntnisse, natürlich nicht mehr defektologisch und defizitorientiert zu denken und zu handeln, sondern zu dialogischem Denken und Handeln überzugehen (vgl. BOBAN & HINZ 1993) hinaussieht - bestenfalls am Beginn. Die Diskussion erscheint mitunter in einem Licht, als ob man sich über die individuumsbezogene Dimension so lange wenig Gedanken machen zu müssen glaubt, wie man über institutionelle Gegebenheiten und Strukturen hoch engagiert streiten kann.

Die Paradigmendiskussion im Bereich der Disziplin Sonderpädagogik hat eine hohe Bedeutung für die Behindertenhilfe und -politik insgesamt, denn auch für sie geht es um Fragen grundsätzlicher Orientierungen: Wie werden Menschen mit Behinderungen gesehen - als primär aktive Subjekte ihrer Entwicklung, die eigene Interessen und Wünsche einbringen, oder eher als passive Objekte der Zuweisungsmechanismen von nichtbehinderten ExpertInnen, die vor allem mit Blick auf ihre Schädigung entsprechenden Maßnahmen zugewiesen werden? Wie gestaltet sich die Rolle der nichtbehinderten Professionellen - eher als fördernde und betreuende Instanz oder eher als assistierende und begleitende Unterstützung? Dies sind Fragen, die auch für die vorliegende Evaluation von zentralem Interesse sind.

Kontroversen darüber, welche Unterstützungsleistungen konkrete Menschen mit Behinderungen brauchen, sind auch immer vor diesem Hintergrund des Wandels grundsätzlicher Orientierungen zu sehen. Ein wesentlicher Impuls für die berufliche Rehabilitation ist im amerikanischen Ansatz des ›Supported Employment‹ zu sehen, das - neben allgemeinen krisenhaften Entwicklungen in der Arbeitsgesellschaft - maßgeblich zu einer Umbruchssituation im Feld der beruflichen Rehabilitation beigetragen hat. Deshalb beschäftigen sich die beiden nächsten Abschnitte mit diesen beiden Fragen.

Im folgenden Abschnitt wird zunächst auf die Entstehung des Ansatzes Unterstützter Beschäftigung eingegangen, bevor seine Grundprinzipien und Erfahrungen in Deutschland dargestellt werden.

Unterstützte Beschäftigung ist die deutsche Übersetzung für den amerikanischen Begriff ›Supported Employment‹. Dieser Begriff bezeichnet ein Konzept, das in den USA in der Folge von Bürgerrechtsbewegungen für Menschen mit Lernschwierigkeiten entwickelt wurde. Dabei ist dieser Begriff nicht mit der Lernbehinderung im deutschen Sprachraum gleichzusetzen, sondern umfasst darüber hinaus auch Menschen, die hier als geistig behindert bezeichnet werden - was in den USA als diskriminierender Begriff abgelehnt wird. Supported Employment ist dort nach einer Reihe von Modellprojekten seit 1984 gesetzlich verankert (vgl. hierzu DOOSE 1997b, 266f.). Es ist

-

bezahlte Beschäftigung für Menschen mit Lernschwierigkeiten (developmental disabilities), für die eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt für oder oberhalb des Mindestlohnes unwahrscheinlich ist, und die langfristige Unterstützung benötigen, um arbeiten zu können,

-

in einer Vielzahl von Konstellationen möglich, in denen Menschen ohne Behinderung beschäftigt sind,

-

Unterstützung durch alle Aktivitäten, die dazu beitragen, bezahlte Arbeit zu erhalten, einschließlich Anleitung, Qualifizierung und die Fahrt von und zur Arbeit« (Developmental Disabilities Assistance and Bill of Rights Act of 1984, Public Law 98-527; zit. in BAG UB 1999, 70).

Das Konzept des Supported Employments wird inzwischen in vielen anderen Ländern rezipiert (etwa in Kanada, Australien, Großbritannien, Norwegen, Holland, Italien, Spanien, Österreich; vgl. SCHÖLER 1996, LEICHSENRING & STRÜMPEL 1997, WETZEL & WETZEL 2001 sowie IMPULSE 1999). So wurden die World Association of Supported Employment (WASE), die European Union of Supported Employment (EUSE) und in Deutschland 1994 die Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung (BAG UB) gegründet. Ihr gehören vor allem jene Integrationsfachdienste an, die sich um die Fortsetzung »integrativer Prinzipien und Prozesse aus der Schule in das Arbeitsleben« bemühen (GINNOLD 2000, 154).

Das Konzept der Unterstützten Beschäftigung wird als Teil der Bewegung für Integration und gegen Aussonderung von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen verstanden: »Unterstützte Beschäftigung basiert auf der Überzeugung, dass Arbeit ein wesentlicher Teil unseres Lebens und unseres sozialen Status ist. Gleichwertige, gleichberechtigte Teilhabe an den zentralen Lebensbereichen setzt ein kommunikatives, zwischenmenschliches Miteinander voraus. Ausgrenzung, egal in welchem Lebensbereich, macht diese Kommunikation unmöglich. Menschen mit Behinderung dürfen daher nicht gegen ihren Willen von diesem wichtigen Lebensbereich ausgeschlossen werden« (DOOSE 1997b, 264).

Ähnlich wie in den USA, wo die Unterstützung von Menschen mit Lernschwierigkeiten den Ausgangspunkt von Supported Employment bildet, wendet sich das Konzept der Unterstützten Beschäftigung insbesondere an Menschen mit Behinderungen, die im gängigen Rehabilitationssystem bisher als nicht vermittlungsfähig gelten. »Die Möglichkeit, Menschen mit einer Behinderung durch individuelle Unterstützung und Begleitung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren, ist aber nicht auf eine Behinderungsart beschränkt« (DOOSE 1997b, 275). Als Zielgruppen von erfolgreicher Unterstützter Beschäftigung werden mittlerweile folgende Personengruppen genannt:

-

Menschen mit einer Lern- oder geistigen Behinderung, einschließlich Menschen mit einer schweren geistigen Behinderung,

-

Menschen mit psychischen Behinderungen,

-

Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung,

-

Menschen mit Autismus,

-

Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen (vgl. BAG UB 1999, 73).

Durch die erfolgreiche Vermittlung von Menschen mit schweren Behinderungen in integrative Arbeitsverhältnisse soll auch die berufliche Integration von Menschen mit leichteren Behinderungen bedeutende Impulse erhalten (vgl. DOOSE 1997b, 275f.).

Für die Aufnahme und Weiterentwicklung des amerikanischen Ansatzes des ›Supported Employments‹ als deutsches Modell der Unterstützten Beschäftigung lassen sich mit DOOSE vier verschiedene Herkunftsbereiche unterscheiden (vgl. BAG UB 1999, 77f.):

-

Die Entwicklung im Bereich der beruflichen Integration ist auf das Engagement der Elternbewegung für Integration zurückzuführen, die sich für ihre Kinder für Möglichkeiten zur Fortsetzung der schulischen Integration im Arbeitsleben einsetzt. Diese Elternbewegung findet im Supported Employment in den USA und im Projekt ›Open Road‹ in Irland ihre Vorbilder. Dies gilt etwa für die Hamburger Arbeitsassistenz (vgl. BEHNCKE, CIOLEK & KÖRNER 1993) und den Verein ›Cooperative Beschützende Arbeitsstätten‹ (CBA) in München.

-

Eine weitere Bewegung kommt aus dem Bereich der Sonderschulen, die die Situation ihrer Schüler im Hinblick auf das Leben und den Übergang in die Arbeitswelt verbessern wollen (so Projekte in Donaueschingen und Pforzheim; vgl. TROST 1994, BÖHRINGER 2000).

-

Eine dritte Herkunftsrichtung leitet sich von engagierten Trägern aus dem Bildungsbereich ab, die nach alternativen Beschäftigungsmöglichkeiten außerhalb der Werkstatt für Behinderte suchen, wie etwa das Modellprojekt der Evangelischen Fachhochschule in Reutlingen, Arbeit und Bildung in Marburg und die Gesellschaft für Integration, Sozialforschung und Betriebspädagogik (ISB) in Berlin (vgl. SCHUMANN 1995, 1998, GEHRMANN 1998).

-

Eine vierte Bewegung kommt von den Psychosozialen Diensten (PSD), die seit Mitte der 80er Jahre im Auftrag der Hauptfürsorgestellen zur Betreuung und Begleitung von Menschen mit zumeist psychischen Behinderungen gegründet werden.

Von daher ist festzustellen, dass es »kein einheitliches Konzept und keine einheitliche Praxis der hier tätigen Integrationsfachdienste« gibt (GINNOLD 2000, 156, vgl. auch BUNGART 1997). Darüber hinaus unterscheiden sie sich auch im Hinblick auf ihre Trägerschaft. Neben den Diensten, die den etablierten Einrichtungen der Behindertenhilfe angehören, insbesondere der Werkstatt für Behinderte, gibt es Integrationsfachdienste in unabhängiger Trägerschaft, die sich, wie GINNOLD (2000, 157) betont, in bewusster Abgrenzung von etablierten Sondereinrichtungen gründen - so auch die Hamburger Arbeitsassistenz, die von dem Verein ›Eltern für Integration‹ 1992 initiiert wird.

Unterstützte Beschäftigung ist ein Synonym für »integrierte Arbeitsplätze in regulären Betrieben geworden, in denen Menschen mit Behinderung mit Menschen ohne Behinderung zusammenarbeiten und die notwendige individuelle Unterstützung erhalten, um dauerhaft er-folgreich arbeiten zu können« (BAG UB 1999, 71). Diesem Konzept folgend verläuft die berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen in einem Prozess, der sich in fünf Phasen teilen lässt (BEHNCKE & CIOLEK 1997, 223, vgl. auch HORIZON-ARBEITSGRUPPE 1995, BARLSEN & HOHMEIER 1997, DOOSE 1997b):

1. Erstellen eines Fähigkeitsprofils als individuelle Berufsplanung,

2. Akquisition eines Arbeitsplatzes auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt,

3. Arbeitsplatzanalyse,

4. Arbeitsbegleitung und Qualifizierung und

5. Krisenintervention, Nachsorge und dauerhafte Begleitung

In allen Phasen werden die Menschen mit Behinderungen von ArbeitsassistentInnen beraten und unterstützt.

Darüber hinaus lassen sich folgende Prinzipien der Unterstützten Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen nennen (vgl. BAG UB 1999, 97f.):

Integration

Unterstützte Beschäftigung ist nicht nur auf die Vermittlung eines Beschäftigungsverhältnisses auf den allgemeinen Arbeitsmarkt begrenzt, sie bemüht sich darüber hinaus um die Integration von Menschen mit Behinderungen in innerbetriebliche Abläufe und das Zustandekommen persönlicher Beziehungen zu ArbeitskollegInnen, d.h. um die Teilhabe der unterstützten ArbeitnehmerInnen an Pausen, Betriebsfeiern und -ausflügen und außerbetrieblichen Unternehmungen sowie um die Bewältigung gemeinsamer Arbeitswege. Intendiert ist somit auch ihre soziale Integration (vgl. GINNOLD 2000, 158). Dabei ist wichtig, dass Unterstützte Beschäftigung allen Menschen mit Behinderungen offen stehen soll.

Bezahlte und reguläre Arbeit

Im Unterschied zu den Beschäftigungsverhältnissen in der Werkstatt für Behinderte und den Tagesförderstätten wird bei Unterstützter Beschäftigung versucht, eine tarifliche Entlohnung - häufig in Teilzeitform - in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes zu ermöglichen. Etwaige Minderleistungen können dabei durch Lohnkostenzuschüsse oder durch Angleichung der Löhne an die reale Arbeitskraft ausgeglichen werden.

Training on the Job - ›erst platzieren, dann qualifizieren‹

Dieses Prinzip steht im Gegensatz zum gängigen Ansatz der Rehabilitationspraxis, die die Menschen mit Behinderungen ›erst qualifizieren, dann platzieren‹ will; in einer langfristigen Vorbereitungsphase außerhalb der realen Situation von Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes, auf deren Anforderungen hin qualifiziert werden soll, können Sinn und Bedeutung der Qualifizierungsmaßnahme kaum vermittelt werden. Bei Unterstützter Beschäftigung wird dagegen im Prozess der Arbeitsplatzanalyse nicht der Arbeitnehmer an den Arbeitsplatz, sondern der Arbeitsplatz an dessen Bedürfnisse und Fähigkeiten angepasst und entsprechend modifiziert. Gemäß des ›Trainings on the job‹ setzen sich Menschen mit Behinderungen mit den Anforderungen eines Arbeitsplatzes in der betrieblichen Realität auseinander und lernen dabei direkt in ihrer Arbeitstätigkeit. Es werden dabei verschiedene Organisationsformen von Unterstützter Beschäftigung unterschieden:

-

Beschäftigung in Integrationsfirmen oder Integrationsabteilungen, wobei die Anzahl nicht mehr als acht Personen mit Behinderungen umfassen darf, um als Unterstützte Beschäftigung zu gelten. Die Begrenzung der Gruppengröße ist für den Erfolg der beruflichen Integration von entscheidender Bedeutung, um innerbetriebliche Separierung zu vermeiden.

-

Beschäftigung in mobilen Dienstleistungsgruppen, die bestimmte Arbeiten in Regionen anbieten, etwa Gartenarbeiten oder das Reinigen von Sammelcontainern.

-

Unterstützte Einzelarbeitsplätze als häufigste Form Unterstützter Beschäftigung (80% der unterstützten Arbeitsplätze in den USA); dies sind Arbeitsplätze in regulären Betrieben, an denen Arbeitnehmer mit Behinderungen durch ArbeitsassistentInnen (›job coaches‹) oder KollegInnen (›natural support‹, vgl. SCHARTMANN 1995a) unterstützt werden (vgl. DOOSE 1997b, 276-278).

Flexible, individuelle und zeitlich unbegrenzte Unterstützung

Menschen mit Behinderungen haben unterschiedliche Bedarfe nach individuellen Hilfen und Unterstützungen. Diese individuelle und flexible Unterstützung beinhaltet »alle Hilfen, die für eine erfolgreiche Arbeit im Betrieb notwendig erscheinen« (GINNOLD 2000, 159). Dabei muss die zeitliche Unbegrenztheit dieser Unterstützung gewährleistet sein.

Wahlmöglichkeiten und Förderung der Selbstbestimmung

Das Konzept der Unterstützten Beschäftigung versucht, Menschen mit Behinderungen ein breites Spektrum alternativer Arbeitsmöglichkeiten anzubieten und so Wahlmöglichkeiten bei der Aufnahme einer Beschäftigung zu schaffen. Sie tragen bei zur Förderung der Selbstbestimmung, der zufolge die Menschen mit Behinderungen selbst in den beruflichen Integrationsprozess aktiv mit einbezogen werden; dabei spielen die Partizipation an der Entscheidung über die Verwendung von Eingliederungshilfen und die Berücksichtigung persönlicher Interessen und Neigungen durch individuelle Berufsplanung und »persönliche Zukunftskonferenzen« (BOBAN & HINZ 1999, vgl. auch VAN KAN & DOOSE 1999) eine zentrale Rolle. »In diesem Sinne eröffnet das Konzept Unterstützte Beschäftigung Menschen mit Beeinträchtigungen die Selbstbestimmung und steht in engem Zusammenhang mit den Forderungen nach Integration und Gleichberechtigung« (TROST 1997, 45).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass das Konzept der Unterstützten Beschäftigung Menschen mit Behinderungen Alternativen vor allem zur Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte bieten will, indem es ihnen Perspektiven der beruflichen Integration auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt eröffnet. Das ist nach dem Verständnis seiner VertreterInnen »mehr als eine neue Rehabilitationsmaßnahme. Es ist eine veränderte Sichtweise, die zu einer veränderten Praxis führt. Gemeinsames Leben und Arbeiten von Menschen mit und ohne Behinderungen als Ziel, die Fähigkeiten und Wünsche eines Menschen als Ausgangspunkt, echte Wahlmöglichkeiten, Selbstbestimmung und Kontrolle des Menschen mit Behinderung als Wegweiser und ambulante, individuelle, flexible Unterstützung als Methode sind Eckpfeiler von Unterstützter Beschäftigung« (DOOSE 1997a, 88). Dezidiert wird die Veränderung der grundsätzlichen Orientierung betont: »Ohne eine derart veränderte Perspektive werden auch Integrationsfachdienste nur eine Fortsetzung des alten Maßnahmeparadigmas mittels einer neuen Maßnahme sein« (DOOSE 1997b, 286). Hierauf gilt es die Evaluation des Ambulanten Arbeitstrainings und des Integrationspraktikums zuzuschneiden.

Eine erste übergreifende Untersuchung in Deutschland von 80 Menschen mit Lernschwierigkeiten auf unterstützten Arbeitsplätzen, die von fünf Integrationsfachdiensten unterstützt werden, fördert folgende Ergebnisse zutage (vgl. DOOSE 1996, 1997b, 282-285):

-

»Die in die Untersuchung einbezogenen unterstützten Arbeitnehmer haben zu über 80% eine Lern- oder geistige Behinderung.

-

Für zwei Drittel der unterstützten Beschäftigten ist dies das erste reguläre Arbeitsverhältnis.

-

Die Hälfte der unterstützten Arbeitnehmer wird mindestens einmal wöchentlich am Arbeitsplatz direkt vom Fachdienst unterstützt. Meist ist die direkte Unterstützung am Arbeitsplatz am Anfang stärker und lässt im Laufe der Zeit nach.

-

Die Arbeitsplätze werden am häufigsten im Produktions- und Montagebereich, im Gastronomie- und Küchenbereich und im Lagerbereich gefunden.

-

Die unterstützten Arbeitsplätze werden überwiegend in kleineren Betrieben gefunden. So haben 72% der Betriebe weniger als 50 Beschäftigte und 46% sogar weniger als 15 Angestellte« (DOOSE 1997b, 282).

Seiner Untersuchung zufolge sieht DOOSE folgende wesentliche Barrieren für die berufliche Integration in Deutschland:

-

»Wirtschaftliche Situation mit hoher Arbeitslosigkeit,

-

mangelndes Interesse von Arbeitgebern, Menschen mit einer erheblichen Behinderung einzustellen,

-

geringe Qualifikation der Bewerber mit Behinderungen (Lücke zwischen der benötigten Qualifikation und der in der Schule und WfB erhaltenen),

-

inflexibles Förderungsrecht,

-

keine Unterstützung von Werkstätten für Behinderte« (1997b, 283).

Als Erfolgsfaktoren für berufliche Integration erscheinen demgegenüber:

-

»Individuelle Unterstützung am Arbeitsplatz durch den Arbeitsbegleiter,

-

Lohnkostenzuschüsse,

-

gute regionale Kontakte der Fachdienstmitarbeiter,

-

hohe Motivation der Menschen mit Behinderung,

-

positive Einstellung von Arbeitgebern« (DOOSE 1997b, 284).

In Deutschland wird Unterstützte Beschäftigung von vielen als ein Konzept zur Ergänzung des klassischen Systems der beruflichen Rehabilitation betrachtet, nicht aber »als grundlegende Veränderung dieses Systems begriffen« (GINNOLD 2000, 167). Dies macht einen wichtigen Unterschied zu den USA aus, wo die rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen als notwendige Voraussetzung für eine erfolgreiche berufliche Integration von Menschen mit geistiger Behinderung geschaffen worden sind (vgl. SCHARTMANN 1995b, 73). VertreterInnen des Konzepts der Unterstützten Beschäftigung monieren, dass seine Umsetzung sich nicht auf systemimmanente Bemühungen im Sinne einer Weiterentwicklung bereits bestehender organisatorischer und methodischer Formen der Rehabilitation beschränken darf. Sie fordern dagegen, dass es vielmehr eine »selbstverständliche und wählbare Alternative für alle Menschen mit Behinderungen werden sowie gesetzlich verankert sein« muss (GINNOLD 2000, 168, vgl. auch BARLSEN & HOHMEIER 1997, 56). Dabei werden über bisherige konzeptionelle Entwicklungen hinaus im Berliner Projekt »SprungBRETT« die Konzepte der Unterstützten Beschäftigung und der Alltagsbegleitung (HILLER) kombiniert, so dass die berufliche und die soziale Seite des Erwachsenenlebens für junge Menschen mit Behinderungen zusammengeführt werden (vgl. GINNOLD & RADATZ 2000).

Mit dem Verständnis Unterstützter Beschäftigung als grundlegend neuem Weg zur beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen und in Anlehnung an die Entwicklung in den USA wird für Deutschland eine Reihe konkreter Maßnahmen gefordert:

-

Gesetzliche Förderbestimmungen müssen flexibler gestaltet werden.

-

Finanzielle Mittel für eine lebenslange Beschäftigung innerhalb einer Werkstatt für Behinderte müssen auch im Rahmen Unterstützter Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.

-

Eine Absicherung des Lebensunterhaltes von Arbeitnehmern mit Behinderung durch Sozialhilfe oder Erwerbsunfähigkeitsrente ist sicherzustellen (vgl. GINNOLD 2000, 168).

-

Finanzierung darf nicht zeitlich begrenzt werden, nur weil sie nicht an eine bestimmte Institution gebunden ist.

-

Sämtliche Hilfen müssen Menschen mit Behinderungen, die im Rahmen Unterstützter Beschäftigung tätig sind, direkt zugute kommen, um ihnen volle Selbstbestimmung in Bezug auf ihre Arbeitsplatzwahl zu ermöglichen.

Abschließend ist somit aus der Perspektive der VertreterInnen Unterstützter Beschäftigung festzuhalten: Mit diesem Konzept scheint »das integrative Leitbild nun auch den Bereich der beruflichen Eingliederung und Rehabilitation erreicht zu haben, insofern es hier nicht mehr ausschließlich um die Ausdifferenzierung des vorhandenen Systems geht, sondern eher um die Suche nach alternativen Lösungswegen für gewiss nicht neue Probleme« (BARLSEN & HOHMEIER 1997, 57). Damit können die Forderungen von VertreterInnen des Konzepts Unterstützter Beschäftigung als Forderungen nach einem Paradigmenwechsel im System der beruflichen Rehabilitation begriffen werden. Das Ambulante Arbeitstraining und das Integrationspraktikum müssen in diesem Zusammenhang betrachtet werden.

Um einen weiteren allgemeinen Hintergrund zumindest andeutungsweise zu beleuchten, widmet sich der folgende Abschnitt der Frage nach der Bedeutung von Arbeit, die diesbezüglichen Entwicklungen der letzten Jahre, die mit dem Begriff der Krise der Arbeitsgesellschaft verbunden werden, und dem Zusammenhang mit Veränderungen im Feld der beruflichen Rehabilitation und seiner Widersprüchlichkeit.

Unter dem Begriff ›Arbeit‹ wird heute die Lohn- und Erwerbsarbeit in Form von Berufen verstanden. Erwerbsarbeit ist dabei eine auf die Einkommenserzielung gerichtete Tätigkeit, sei es in einem abhängigen Arbeitsverhältnis als monetäre Erwerbsarbeit oder in selbständiger Tätigkeit. Erwerbsarbeit bzw. Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt hat in unserer Gesellschaft große Bedeutung gewonnen. Als ›arbeitslos‹ bezeichnet man gewöhnlich nur denjenigen, der keiner Erwerbsarbeit nachgeht, auch wenn er stattdessen noch so viel unentgeltliche Arbeit erbringt. Diese Formen von Arbeit, die vor allem in Familien oder als ehrenamtliche Tätigkeit erbracht wird, können auch im Rahmen von Erwerbsarbeit durchgeführt werden, so kann etwa die Pflege eines Kranken zu Hause von einem Familienangehörigen (unentgeltliche Arbeit) oder von bezahltem Pflegepersonal (Erwerbsarbeit) durchgeführt werden.

Der Motivation, eine Arbeit aufzunehmen und auszuüben, liegen Bedürfnisse zugrunde, die in der Arbeit zu befriedigen versucht werden und die Arbeit einen individuellen Sinn verleihen. ZWIERLEIN (1997, 20) stellt im Anschluss an das bedürfnistheoretische Modell der ›MASLOW-Pyramide‹ für die Arbeit fünf Motiv- und Sinndimensionen heraus, die verschiedenen Bedürfnissen zugeordnet sind:

-

Physiologische Bedürfnisse: Auf dieser Ebene entspricht Arbeit dem Bedürfnis nach materieller Existenzsicherung, d.h. Arbeit dient zur Befriedigung der körperlichen Bedürfnisse.

-

Sicherheitsbedürfnisse: In Bezug auf Bedürfnisse nach Schutz, Ordnung, Stabilität, Vorsorge und Angstfreiheit soll Arbeit zur Sicherung des Lebens beitragen. Aber erst ein gesicherter Arbeitsplatz wird dieses Bedürfnis erfüllen.

-

Bedürfnisse nach Kommunikation und Kooperation: Die Arbeit konstituiert und strukturiert zwischenmenschliche Kontakte und Begegnungen.

-

Bedürfnisse nach Anerkennung und Geltung: Durch Möglichkeiten von Leistungserfolgen und Leistungsachtung ergeben sich Chancen zur Steigerung der Selbstachtung.

-

Bedürfnisse nach Selbstverwirklichung: Der Mensch hat das Verlangen, seine potentiellen Fähigkeiten und Möglichkeiten entfalten zu können. Er kann sich durch Arbeit in dem Produkt widerspiegeln, das er durch seine Anstrengung und persönliche Auseinandersetzung mit sich und der Umwelt hervorgebracht hat.

Aus den genannten Motiv- und Sinndimensionen ergeben sich die Bedeutungs- und Erlebnisinhalte von Arbeit, die für den Menschen durch das alltägliche Nachgehen einer Arbeit relevant sind. JAHODA beschreibt diese Bedeutungs- und Erlebnisinhalte in fünf Kategorien, un-abhängig von der Qualität und Art der Arbeitserfahrung (1984, 11ff.):

-

Arbeit konstituiert ein für sie charakteristisches Zeiterlebnis, sie teilt die Zeit und das Leben in Perioden von Freizeit und Arbeitszeit ein.

-

Arbeit erweitert den sozialen Horizont über Familie, Nachbarschaft und Freunde hinaus.

-

Da Arbeit kollektiv organisiert ist, bringt sie den Menschen dazu, sich als soziales Wesen zu erleben, in Kooperation mit anderen tätig zu sein, in Arbeitsabläufe eingebunden zu sein und Zusammenhänge zu erkennen.

-

Arbeit beeinflusst maßgeblich die Identität und den Status eines Menschen in der Gesellschaft. Zwischen der im Arbeitsleben eingenommen Position und der gesellschaftlichen Position besteht eine enge Korrelation.

-

Erwerbsarbeit ermöglicht dem Menschen eine »regelmäßige, systematische Tätigkeit, deren Zweck über persönliche Zwecke hinausgeht und den Arbeitenden an die soziale Realität bindet« (JAHODA 1984, 13).

Dabei ist zu berücksichtigen, dass den verschiedenen Erlebnisinhalten und Funktionsbereichen von Arbeit prinzipiell sowohl positive als auch negative Qualitäten zueigen sein können (hoch und niedrig bezahlte Arbeit, erfreuliche und unerfreuliche soziale Kontakte). Diese »Ambivalenz, die Zwiespältigkeit und Janusköpfigkeit« (ZWIERLEIN 1997, 18) der Arbeit ist immer in jeder Erwerbsarbeit enthalten.

Aus den bisher genannten Bedeutungen von Arbeit ergibt sich, dass dem Wert der Arbeit eine zentrale Stellung in der heutigen Gesellschaft zukommt und sie zu Recht als ›Arbeitsgesellschaft‹ bezeichnet wird. Dabei hat sich im Laufe der Zeit ihre Bedeutung gewandelt: »Früher galt es häufig als Privileg, nicht arbeiten zu müssen, heute gilt es eher als Privileg, arbeiten zu dürfen« (ZWIERLEIN 1997, 18). Erwerbsarbeit wird zunehmend zum knappen Gut, und immer mehr Menschen, die nicht den sich rasant ändernden Anforderungen der Arbeitswelt entsprechen, werden aus ihr hinausgedrängt. Aufgrund von Automatisierung und Computerisierung wird eine geringere Arbeitsmenge für die gleiche Produktionsmenge gebraucht, Konsumbedürfnisse sind im Vergleich zur Nachkriegszeit zu weiten Teilen befriedigt, die Nachfrage ist nicht mehr unbegrenzt steigerbar. Jedoch gehört der Mechanismus, immer mehr zu produzieren, um mehr zu arbeiten, zur Basis der Arbeitsgesellschaft, um Vollbeschäftigung für alle zu ermöglichen (vgl. GORZ 1989, 308). Die Arbeitsgesellschaft steckt in einer Krise: Nach STORZs ›These von der Einfünftelgesellschaft‹ kommt das globale Wirtschaftssystem mittelfristig mit einem Fünftel aller Arbeitssuchenden aus, »um alle Waren zu produzieren und die hochwertigen Dienstleistungen zu erbringen, die die Weltgesellschaft benötigt. (...) Die Ausgrenzungsbewegungen richten sich schon jetzt gegen die wirtschaftlich schwachen Gruppen: Ausländer, Sozialhilfeempfänger, Arbeitslose, Behinderte, Jugendliche ohne Ausbildung und Frauen« (STORZ 1997, 400).

Diese Krise bewirkt eine Veränderung der Bedeutung und des Wertes der Arbeit in der Gesellschaft. Bereits BECK (1986, 220ff.) weist darauf hin, dass durch den Mangel an klassischer Erwerbsarbeit Normen aufgebrochen und die Formen der Erwerbsarbeit vielfältiger werden (müssen). Die herkömmliche Form der Erwerbsbiographie ändert sich zunehmend, und eine immer größer werdende Menge an Menschen ist von partieller Arbeits- bzw. Erwerbslosigkeit in ihren Biographien betroffen. Diese Prozesse werden durch neoliberale Tendenzen der Deregulierung maßgeblich verstärkt. Auch wenn GORZ betont, dass die Krise der Arbeitsgesellschaft dazu zwinge, »woanders als in der Arbeit Quellen für persönliche Identität und soziale Zugehörigkeit zu suchen« (1989, 147), treten heute bestenfalls schemenhaft »Konturen einer neuen Tätigkeitsgesellschaft« (STORZ 1999, 39) hervor, die »als Tätigkeitsgemisch marktentlohnter und nicht marktvermittelter Arbeit, aus formeller und informeller Arbeit, aus Erwerbs-, Bürger- und Eigenarbeit« (ebd.) gedacht wird.

Die Situation auf dem bundesdeutschen Arbeitsmarkt verschärft sich seit Beginn der 90er Jahre alarmierend. Immer mehr Menschen sind - vorübergehend oder dauerhaft - von Arbeitslosigkeit betroffen. Die wichtigsten Verursachungsdimensionen sind die schnell wachsende Internationalisierung der Wirtschafts- und Wettbewerbsverflechtungen (Globalisierung) sowie die sich dadurch verschärfende Standortkonkurrenz einerseits und die durch den Einsatz neuer Technologien bewirkten Rationalisierungsmaßnahmen und Freisetzungseffekte andererseits: »Überall in der westlichen Welt wurde Arbeit in den letzten Jahrzehnten zu einem unsicheren Faktor, da die alten Arbeitsstrukturen zerfielen: Vollzeit-Arbeitsplätze werden abgebaut, es gibt ein dramatisches Anwachsen von (schein-)selbständiger Arbeit und Teilzeitarbeit; viele Unternehmen bieten zeitlich begrenzte Verträge an« (WILKINSON 1997, 104, zit. in JÄHNERT 1997b, 34).

Dabei ist eine Verschiebung der Arbeit in den ökonomischen Sektoren und zwischen Betriebsgrößen festzustellen: »Industrielle Großunternehmen im produzierenden Gewerbe haben rapide Arbeitsplätze abgebaut, während Klein- und Mittelbetriebe ihr Arbeitsplatzangebot im wesentlichen aufrechterhalten haben. Im Dienstleistungsbereich hat es ein mildes Wachstum gegeben, das vor allem von der positiven Entwicklung im Gesundheitswesen ..., in der Rechts- und Wirtschaftsberatung ... und bei den sonstigen Dienstleistungen getragen wird« (SEYD 1997, 18). Auf der Basis dieser Situation sind prognostische Aussagen über weitere Perspektiven höchst unsicher, da einerseits eine Verlagerung von Arbeit in den tertiären und quartären Sektor angenommen wird, andererseits auch in jenen Bereichen zumindest in Großunternehmen massive Rationalisierungswellen zu beobachten sind (vgl. SEYD 1997, 20-22).

In Deutschland gibt es fast vier Millionen Arbeitslose, die Arbeitslosenquote beträgt im Dezember 2000 bundesweit 9,3%. Unter diesen schwierigen Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt erscheint es beinahe aussichtslos, eine Gruppe von Menschen auf dem ersten Arbeitsmarkt integrieren zu wollen, die anscheinend in einer schlechten Ausgangslage sind und somit wenig Chancen haben: Menschen mit Behinderungen. Ende 1996 gibt es in Deutschland etwa 6,6 Millionen anerkannte Schwerbehinderte, d.h. acht Prozent der Bevölkerung. Davon sind 5,5 Millionen aufgrund ihres hohen Alters nicht mehr im Arbeitsleben. Im Oktober 1997 liegt die Arbeitslosenquote der Schwerbehinderten bei 17,9 Prozent, rund 196.260 Menschen sind arbeitslos gemeldet (BMA 1998, 69f.). Die Arbeitslosenquote Schwerbehinderter übersteigt damit deutlich die der allgemeinen Arbeitslosigkeit von Menschen ohne Behinderungen (ebd., 70). In Hamburg etwa liegt 1996 die Vermittlungschance für schwerbehinderte Arbeitslose nur bei etwa einem Sechstel der allgemeinen Vermittlungschancen; diese Differenz ist lang-jährig zu beobachten (vgl. RITZ 1997, 50f.).

Eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden, wird immer schwieriger, »weil Nischenarbeitsplätze, einfache und ungelernte Tätigkeiten wegfallen. Es findet ein Verdrängungswettbewerb von oben nach unten statt. Die Verlierer sind die ›Schwächsten der Gesellschaft‹: niedrig qualifizierte und ungelernte Menschen sowie sogenannte Randgruppen ohne Lobby. Das trifft gerade auch Menschen mit Behinderungen« (GINNOLD 2000, 17).

Angesichts dieser schwierigen Situation versucht der Staat über eine Reihe von Maßnahmen, die Integration von Menschen mit Behinderungen in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes zu fördern, insbesondere über Regelungen des bisherigen Schwerbehindertengesetzes. Nach MONTADA (1997, 4f.) gehören dazu

-

die Beschäftigungspflicht von Menschen mit Behinderungen, d.h. 6% der Arbeitsplätze in Betrieben über 16 MitarbeiterInnen müssen mit Schwerbehinderten besetzt sein. Ist dies nicht der Fall, müssen die Betriebe eine monatliche Ausgleichsabgabe von 200 DM pro unbesetzter Stelle zahlen;

-

der besondere Kündigungsschutz, d.h. der Arbeitgeber darf nur mit vorheriger Zustimmung der Hauptfürsorgestelle eine Kündigung aussprechen, sowie eine Reihe weiterer Schutzvorschriften (Zusatzurlaub, Befreiung von Mehrarbeit); entstehende Kosten hat der Arbeitgeber zu tragen;

-

die Förderung von Einstellung und Beschäftigung Schwerbehinderter durch finanzielle Zuschüsse oder in Form von Leistungen der begleitenden Hilfe;

-

die besondere Interessenvertretung der Schwerbehinderten im Betrieb (vgl. BMA 1998, 69ff.).

Trotz dieser Regelungen und Maßnahmen sinkt die Beschäftigungsquote von Schwerbehinderten kontinuierlich von 5 % im Jahr 1982 auf 3,9 % im Jahr 1986 (TROST & SCHÜLLER 1992, 40; vgl. auch ECKERT 1996). Der private Sektor erfüllt im Oktober 1996 die Quote mit 3,5 % noch weniger als der öffentliche Sektor mit 5,2 % (BMA 1998, 69ff.). Lediglich der öffentliche Dienst des Bundes erfüllt 1996 mit 6,9 % seine Beschäftigungspflicht und nimmt im öffentlichen Sektor eine Vorbildfunktion ein.

Die Zahlen und Quoten zur Beschäftigungspflicht relativieren sich weiter, wenn man berücksichtigt, dass 80% der beschäftigten Schwerbehinderten nicht als Schwerbehinderte neu eingestellt werden, sondern während eines bereits bestehenden Arbeitsverhältnisses einen Antrag auf Anerkennung einer Schwerbehinderung stellen, zumeist mit dem Einverständnis ihrer Arbeitgeber, die damit Ausgleichszahlungen vermeiden wollen. »So entsteht eine große Gruppe beschäftigter Schwerbehinderter - ›intern rekrutierte Schwerbehinderte‹ oder auch ›schwerbehinderte Insider‹ genannt - , ohne dass viele Menschen von außen eine Chance auf Einstellung bekommen« (GINNOLD 2000, 19). Offensichtlich können weder finanzielle Anreize noch gesetzliche Auflagen wie die Ausgleichsabgabe, die eigentlich der Unterstützung der Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt dienen sollen, dazu beitragen, in nennenswertem Maße schwerbehinderte Menschen einzustellen. Zu diesem Bild steht die Feststellung von FRICK & SADOWSKI mit Blick auf die ›intern rekrutierten Schwerbehinderten‹ in einem eigentümlichen Kontrast, es könne nicht von einer systematischen Benachteiligung gesprochen werden, sondern es sei vielmehr so, »dass eine erfolgreiche Integration nicht nur möglich, sondern auch bereits in großem Umfang realisiert ist« (1996, 477).

Im Oktober 2000 kommt es zu einer Novellierung des Schwerbehindertengesetzes, demzufolge die Pflichtquote befristet auf 5 % abgesenkt und die Ausgleichsabgabe gestaffelt wird (vgl. BMA 2000, 78):

-

200 DM monatlich bei einer Beschäftigungsquote von 3% bis unter 5%,

-

350 DM monatlich bei einer Beschäftigungsquote von 2% bis unter 3%,

-

500 DM monatlich bei einer Beschäftigungsquote von 0% bis unter 2%.

Es bleibt abzuwarten, ob mit diesen Neuregelungen das ehrgeizige Ziel von 50.000 neuen Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte erreicht werden kann.

Im Schwerbehindertengesetz von 2000 werden erstmalig auch Integrationsfachdienste gesetzlich verankert (vgl. AG DER DEUTSCHEN HAUPTFÜRSORGESTELLEN 2000). Nach §37a sollen sie im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit mit Mitteln der Ausgleichsabgabe vor allem für Schwerbehinderte tätig werden. So sollen sie nach § 37b (1) »die Schwerbehinderten beraten, unterstützen und auf geeignete Arbeitsplätze vermitteln und die Arbeitgeber informieren, beraten und Hilfe leisten.« Zu ihren weiteren Aufgaben nach § 37b (2) »gehört es,

-

die Fähigkeiten der zugewiesenen Schwerbehinderten zu bewerten und einzuschätzen und dabei ein individuelles Fähigkeits-, Leistungs- und Interessenprofil zur Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt in enger Kooperation mit dem Schwerbehinderten, dem Auftraggeber und der abgebenden Einrichtung der schulischen oder beruflichen Bildung, Rehabilitation oder Eingliederung zu erarbeiten,

-

geeignete Arbeitsplätze ... auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erschließen,

-

die Schwerbehinderten auf die vorgesehenen Arbeitsplätze vorzubereiten,

-

die Schwerbehinderten solange erforderlich am Arbeitsplatz oder beim Training der berufspraktischen Fähigkeiten am konkreten Arbeitsplatz zu begleiten,

-

die Mitarbeiter im Betrieb oder in der Dienststelle über Art und Auswirkung der Behinderung und über entsprechende Verhaltensregeln zu informieren und zu beraten,

-

eine Nachbetreuung, Krisenintervention oder psychosoziale Betreuung durchzuführen sowie

-

als Ansprechpartner für die Arbeitgeber zur Verfügung zu stehen« (AG DER DEUTSCHEN HAUPTFÜRSORGESTELLEN 2000, 70f.).

Weiterhin werden Beauftragung und Verantwortlichkeit, fachliche Anforderungen, finanzielle Leistungen und Ergebnisbeobachtung geregelt. Wie die zitierten Passagen deutlich machen, finden sich im neuen SchwbG Begrifflichkeiten und konzeptionelle Merkmale der Unterstützten Beschäftigung wieder. Letztlich werden für die Praxis vor allem die finanziellen Bedingungen darüber entscheiden, welcher Personenkreis in welchem Umfang und mit welchen Rahmenbedingungen auf dieser Rechtsgrundlage unterstützt werden kann.

Gleichwohl gibt es keinen Konsens darüber, auf welcher konzeptionellen Grundlage und mit welchem Selbstverständnis Integrationsfachdienste tätig werden sollen. Vielmehr scheinen sich zwei recht unterschiedliche Modelle abzuzeichnen, wie mehrfach in der Literatur gezeigt wird (vgl. DEUSCH 1998, BURTSCHER 2001, 40-45). So stellt BURTSCHER zwei Arbeitsassistenz-Modelle in Österreich gegenüber (vgl. Tab. 1.2).

Tab. 1.2: Zwei Modelle von Arbeitsassistenz (BURTSCHER 2001, 40)

|

Modell A |

Modell B |

|

Fürsorgeeinrichtung; Anlehnung an Versorgungseinrichtungen |

Anbieten von Dienstleistungen; Anlehnung an Selbstbestimmt-Leben-Grundsätze |

|

Begünstigte bzw. begünstigbare Behinderte; Eingegrenzte Zielgruppe |

Menschen mit besonderen Bedürfnissen; keine Einschränkung |

|

Pflicht zur Arbeit |

Recht auf Arbeit |

|

Mindestleistungspotentiale beim Behinderten |

gemeinsam 100 % Leistungsfähigkeit |

|

Beratung primär im Bereich Erwerbsarbeit |

erweitertes Beratungsverständnis |

|

Diagnostik - Vergangenheit: Was konnte bisher geleistet werden? Anpassung an vorhandene Leistungen/Erfahrungen |

Schwerpunkt Zukunft: Welche Wünsche hat der/die Betroffene? Entwicklung von neuen Perspektiven/Utopien |

|

Qualifizierung ergibt Arbeit |

erst plazieren, dann qualifizieren |

|

Ergänzung zu bestehenden Einrichtungen (z.B. Geschützte Werkstätten) |

Alternative zu Geschützten Werkstätten |

|

unpolitisch |

aktiv politische Arbeit |

|

Erfolgsmessung: quantitativ |

Erfolgsmessung: qualitativ |

|

Vermittlungsdruck |

Bedürfnisorientiert; Versuch eines flexiblen Zeitrahmens, auch längerfristig |