Menschen mit geistiger Behinderung auf dem Weg in die Arbeitswelt

Beiträge und Ergebnisse der Tagung INTEGRATION 2000 am 30./31. Mai 1996 in Hamburg, Für die BIDOK-Veröffentlichung im Internet wurden leichte Änderung vorgenommen z. B. Zwischenüberschriften eingefügt und Photographien nicht berücksichtigt. BIDOK empfiehlt das "handfeste" Exemplar zu kaufen, wer sich intensiver mit dem Gesamtwerk beschäftigen möchte.

Inhaltsverzeichnis

- Die Herausgeber

- Dank

- Die Herausgeber

- Vorwort

- Kapitel I: Konsens Integration - aber wie?

- Hier ist viel geschehen - mehr als anderswo!

- Gedanken aus arbeitsmarktpolitischer Sicht

- Neue Wege zur Integration geistig Behinderter

- "Geht das denn überhaupt?"

- Radikale Umsteuerung in der Zielsetzung

- Ehrliche Integration durch Differenzierung

- Arbeitgeberverbände als Katalysatoren in den Betrieben

- Betriebliche Integration

- Lücke zwischen Reden und betrieblichem Alltag

- Das Schulwesen nach dem Grundsatz der Integration gestalten

- Gemeinsam lernen und leben - für eine Schule, die sich verändert

-

Es ist normal, verschieden zu sein

- Vorbemerkung

- Erheblicher Nachholbedarf.

- Ernst, aber nicht perspektivlos

- Gewerkschaftliches Engagement hat Tradition

- Recht auf Arbeit für alle - Behinderte nicht isolieren

- Benachteiligungen bei der Berufsausbildung abbauen

- Arbeitgeberbarrieren überwinden

- Gesellschaftliches Bewußtsein schärfen

- Bündnis schaffen

- Ausblick: Licht am Ende des Tunnels

- Quellen

- Literaturangaben

- Kapitel II: Qualifikation in Schulen und Betrieben

- II A) Berufsorientierung in Gesamtschulen

- Berufsorientierung in Hamburg: Geschwister-Scholl-Gesamtschule

- Das Holzprojekt

-

Berufsorientierung in Köln: IGS Köln Holweide

- 1. Der Integrationsversuch in der Sek I der IGS Köln Holweide

- 2. Das Berufsorientierungskonzept an der IGS und seine Veränderungen im gemeinsamen Unterricht

- 3. Betriebsprojekte als ganzheitlicher lebens- und zukunftsorientierter Ansatz

- 4. Der Schulstraßen - Kiosk

- 5. Die Druckerei

- 6. Betriebsprojekte sind ein Schritt in die richtige Richtung

- Berufsorientierung in Frankfurt: Ernst-Reuter-Schule II

- Ziele des Schulversuchs

- Berufspraktika in der Gesamtschule

- II B) Berufsqualifikation in Berufsschulen

- Wege in die Arbeitswelt - Der Integrative Förderungslehrgang F1-i / BBE-i

- Interview: Praktikum Mövenpick

- Integration im F1-i - ein neuer Weg

- Praxisbericht: Erfahrungen einer Schülerin

- Integratives Berufsvorbereitungsjahr

-

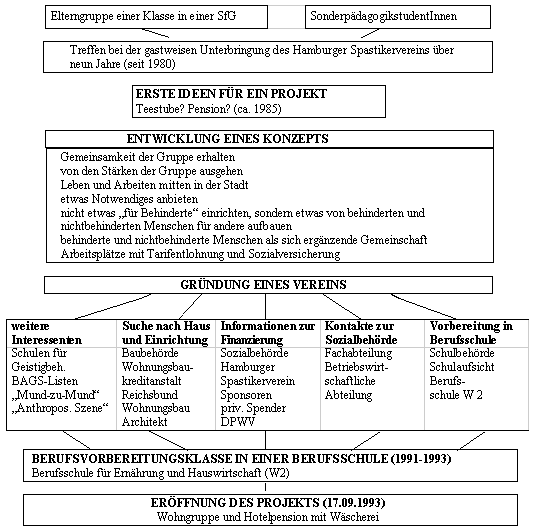

Berufliche Qualifizierung für Menschen mit geistiger Behinderung an der W2

- Was kommt nach der Schule?

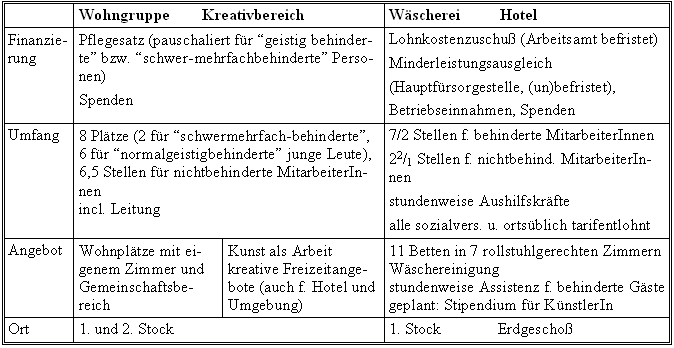

- Das Pilotprojekt: STADTHAUS-HOTEL - HAMBURG

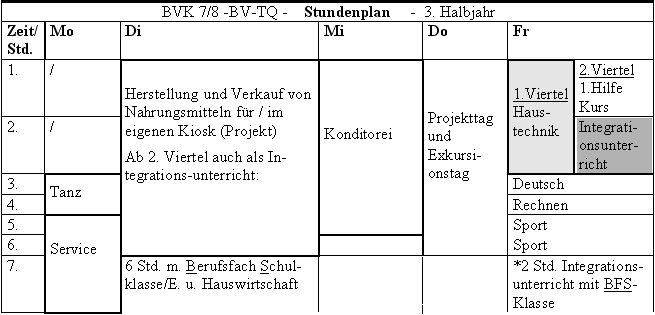

- Berufsvorbereitung und Teilqualifikation

- Eine neue Schulform konkretisiert sich

- Perspektive: Arbeitsplatz

- Die SchülerInnen

- Die LehrerInnen

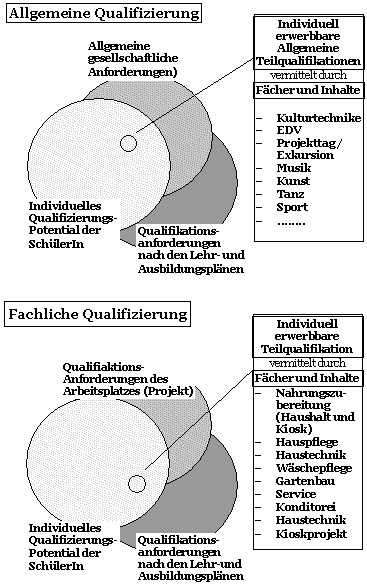

- Ziele der Berufsvorbereitungs- und Qualifizierungsmaßnahme

- Festlegung der Unterrichtsinhalte und Fächer

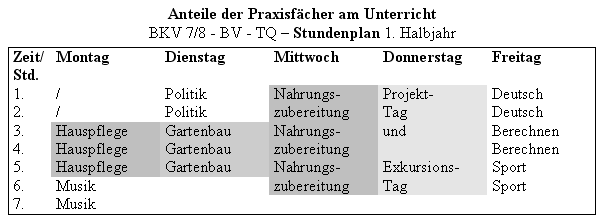

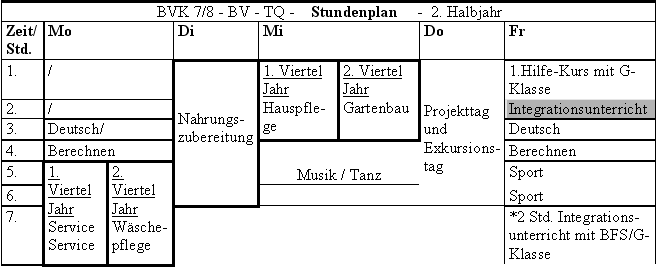

- Unterricht

- Lernen in der Ernstsituation des Kiosk-Projekts

- Der Projekttag

- Integration

- Kapitel III: Integration in den Betrieben

-

Arbeiten außerhalb der Werkstatt

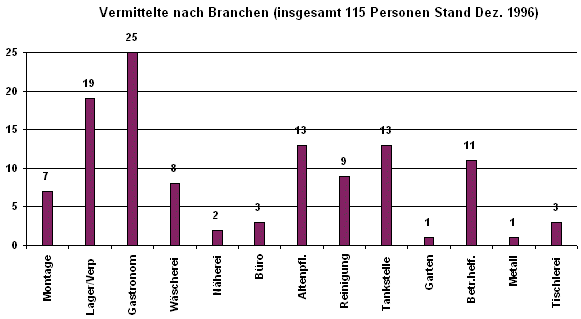

Die Hamburger Arbeitsassistenz - ein Fachdienst zur beruflichen Integration für Menschen mit geistiger Behinderung

- Grundgedanken und Arbeitsweise der Hamburger Arbeitsassistenz

- "Ich suche Arbeit, ich brauche Eure Unterstützung!" - die Erstellung des Fähigkeitsprofils

- Arbeitsplatzakquisition - die Achillesferse beruflicher Integration

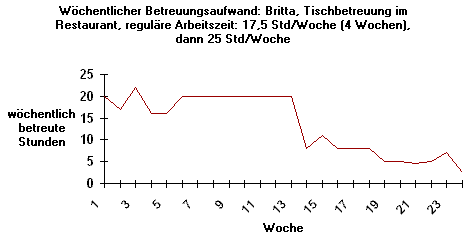

- Qualifizierung am Arbeitsplatz

- Verlauf und Dauer der Qualifikation

- Nachsorge und langfristige Betreuung

- Der Übergang von der Schule in den Beruf - das Ambulante Arbeitstraining

- Finanzierungsstrukturen der Hamburger Arbeitsassistenz

- Individuelle Arbeitsbegleitung des Rauhen Hauses

- Das Stadthaus-Hotel Hamburg - ein Integrationsbetrieb

-

Unterstützte Beschäftigung -

Ein neuer Weg der Integration im Arbeitsleben im internationalen Vergleich

- Einleitung

-

Der Kampf für Integration und gegen Aussonderung als Wurzel der Unterstützten Beschäftigung

- Unterstützte Beschäftigung als Teil der Bewegung für gleichberechtigte Teilhabe und Integration von Menschen mit Behinderung in allen Lebensbereichen

- Der sich abzeichnende Paradigmawechsel in der Behindertenpolitik von wohlfahrtsstaatlicher Fürsorge zu bürgerrechtlichem Schutz vor Diskriminierung

- Das amerikanische Antidiskriminierungsgesetz

- Entwicklungen auf europäischer Ebene

- Das Benachteiligungsverbot im Grundgesetz

- People First - Eintreten für eigene Rechte und Selbstbestimmung

- Unterstützte Beschäftigung als neue Perspektive

- Das Konzept der Unterstützten Beschäftigung

- Die internationale Entwicklung von Unterstützter Beschäftigung

- Unterschiede zwischen Unterstützter Beschäftigung in den USA und Deutschland

- Ergebnisse von Unterstützter Beschäftigung

- FAZIT: Unterstützte Beschäftigung erschließt neue Perspektiven der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen

- Literatur

- Integration auf dem Weg ins Jahr 2000

Hartmut Schulze, Dipl. Handelslehrer, Schulleiter der Staatlichen Berufsschule Eidelstedt für Auszubildende des Berufsbildungswerkes Hamburg (G 12)

Hartmut Sturm, Sonderpädagoge in einer Integrationsklasse der Gesamtschule Geschwister Scholl und im integrativen Förderungslehrgang (F1-i) der G 12

Uta Glüsing, Lehrerin in einer Integrationsklasse an der Geschwister Scholl Gesamtschule in Hamburg

Frank Rogal, Sonderpädagoge in einer Integrationsklasse der Gesamtschule Geschwister Scholl und in der Arbeit mit behinderten Menschen im ambulanten Arbeitstraining an der G 12

Monika Schlorf, Sozialpädagogin in einer Integrationsklasse an der Gesamtschule Hamburg-Bergedorf

ISBN 3-00-002804-8

Die Verantwortung für den Inhalt der Beiträge liegt bei den Autoren.

Vertrieb des Buches über:

GEW Hamburg, Rothenbaumchaussee 15,

20148 Hamburg

Umschlaggestaltung: Andreas Mohrmann

Druck: Druckerei-Kollektiv Zollenspieker, 21037 Hamburg

© Die Herausgeber, Hamburg 1997

Dieser Reader wurde durch die Beiträge auf der am 30./31. Mai 1996 durchgeführten Tagung "Integration 2000" ermög-licht. Auf dieser Tagung kamen im Curio-Haus in Hamburg 63 Referenten und 350 Teilnehmer und Teilnehmerinnen zusammen und diskutierten zwei Tage lang über Erfahrungen und Perspektiven der Integration von Menschen mit geistiger Behinderung in die Arbeitswelt. Auf den Podien fanden erste Diskussionen und Begegnungen mit Vertretern der Wirtschaft und der Betriebe statt.

Dieser Reader ist keine Dokumentation im herkömmlichen Sinne, sondern er faßt diejenigen Beiträge und Ergebnisse der Tagung zusammen, die dazu beitrugen, eine Antwort auf die Frage nach den Formen und Möglichkeiten der betrieblichen Integration zu geben. Unter dieser Fragestellung konnten somit viele interessante, wichtige Beiträge und Diskussionen in angrenzenden Themenstellungen leider nicht aufgenommen werden. An dieser Stelle sei deshalb allen Referenten der Diskussionsveranstaltungen und der Foren herzlich gedankt. Ebenso danken wir den engagierten TeilnehmerInnen, die uns für diesen Reader durch ihre Diskussionsbeiträge viele wichtige Impulse gegeben haben.

Neben der Dokumentation von ausgewählten Tagungsbeiträgen wird im Reader dargestellt, wie in Hamburg infolge der Tagung wesentliche Hemmnisse für die Eingliederung von Menschen mit geistiger Behinderung in den Arbeitsmarkt abgebaut wurden. Dies gelang in erster Linie durch die auf der Veranstaltung eingeleitete Kooperation von Arbeitsamt, Amt für Arbeit und Sozialordnung und Betrieben. Allen, die daran mitgewirkt haben, gilt unserer Dank. Die Herausgeber möchten an dieser Stelle auch denjenigen Personen und Institutionen danken, die für die Tagung verantwortlich zeichneten und durch deren Unterstützung dieser Reader ermöglicht wurde:

-

Teilnehmer des Kurses "Berufliche Integration" am Beratungszentrum Integration (BZI)

-

Beratungszentrum Integration (BZI) des Instituts für Lehrerfortbildung in Hamburg

-

Geschäftsstelle der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Hamburg

-

Abteilung Schulgestaltung der Behörde für Schule, Jugend und Berufsausbildung (BSJB Hamburg

-

Landesarbeitsgemeinschaft Eltern für Integration e.V.

Ingrid Körner, Landesarbeitsgemeinschaft Eltern für Integration e. V.

Peter Pape, Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung, Hamburg

Hartmut Schulze, Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft, Hamburg

Seit nunmehr 14 Jahren bestehen in Hamburg Integrationsklassen, in denen nichtbehinderte und behinderte Kinder und Jugendliche gemeinsam lernen. Für den Grundschulbereich haben Integrationsklassen durch das 1997 in Kraft getretene neue Hamburger Schulgesetz nunmehr den Status eines Regelangebotes erhalten. Mit dem "Durchwachsen" dieser Integrationsklassen entstanden bis zum Jahr 1997 in Hamburg an 40 Schulen 187 Integrationsklassen - davon werden 99 Klassen an 19 Schulen der Sekundarstufe I geführt.

So ergab sich nach 10 Jahren für die Berufsschulen, die Träger der beruflichen Bildung und die Betriebe die Aufgabe, die Bemühungen um die gesellschaftliche Integration von Menschen - insbesondere mit geistiger Behinderung - fortzuführen und letztlich mit einer dauerhaften Eingliederung in das Arbeitsleben abzuschließen.

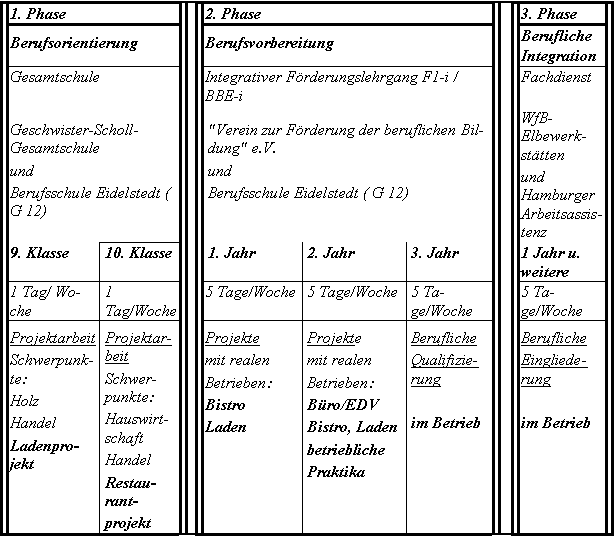

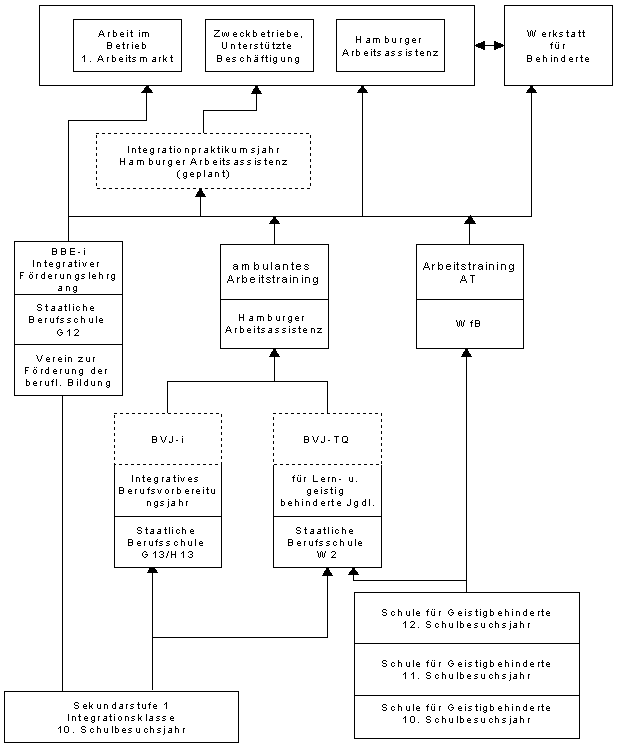

In Hamburg entstanden daraufhin für Menschen mit geistiger Behinderung vier verschiedene integrative Wege in das Arbeitsleben:

-

Integrative Berufsvorbereitungsklassen (BVK-i/BVJ-i) als zweijährige berufsschulische Vollzeitmaßnahme

-

Berufsvorbereitungsklassen teilqualifizierend (BV-TQ) als zweijährige berufsschulische Vollzeitmaßnahme für behinderte Jugendliche mit einem anschließenden Jahr Teilzeitunterricht in Kooperation mit einem betrieblichen Projekt

-

Das zweijährige ambulante Arbeitstraining der Hamburger Arbeitsassistenz in Betrieben und in Kooperation mit Berufsschulen

-

Die zweijährigen integrativen Förderungslehrgänge (Fl-i/BBE-i) als Arbeitsamtmaßnahme eines Trägers in Kooperation mit einer Berufsschule und anschließendem begleiteten Praktikumsjahr in Betrieben.

Die konzeptionelle Weiterentwicklung des integrativen Bildungsangebotes für Abgänger mit geistiger Behinderung aus Integrationsklassen der Sekundarstufe I, d. h. ihrer beruflichen Vorbereitung und Qualifizierung, wurde in Hamburg 1992 durch eine Arbeitsgruppe eingeleitet. Daran wirkten u. a. Vertreter der Handwerks- und Handelskammer, der Arbeitsverwaltung, der Ämter für Schule, Jugend und Berufsbildung sowie Vereine und Gewerkschaften mit. Von der Arbeit dieser Gruppe gingen wichtige Impulse für die in diesem Reader dargestellten Hamburger Konzepte aus. Die Arbeitsgruppe formulierte wesentliche Rahmenbedingungen und pädagogisch strukturelleAnforderungen an die berufliche Integration, so daß Maßnahmen der Berufsorientierung, Berufsvorbereitung, Berufsausbildung und Eingliederung verwirklicht werden konnten, die auf die Interessen und Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung zugeschnitten sind.

Ausgehend von den positiven Erfahrungen, die in diesen Maß-nahmen gemacht wurden, veranstalteten die GEW, die Schulbehörde Hamburg und der Verein Eltern für Integration die Tagung

"INTEGRATION 2000 - Integration von Menschen mit geistiger Behinderung in Ausbildung und Beruf".

Hamburg eignete sich als Tagungsort deshalb, weil hier die Integration bundesweit am konsequentesten entwickelt wurde und heute für geistig behinderte Menschen integrative Bildungsgänge bis hin zur begleiteten beruflichen Eingliederung entstanden sind. Dieses konnte nur gelingen, weil Eltern, Politik, Schulen, Träger und die Arbeitsverwaltung in einem kontinuierlichen Diskussionsprozeß stehen und gemeinsam Rahmenbedingungen geschaffen wurden, die letztlich zu ersten Beispielen gelungener Integration in das Arbeitsleben führten.

In 6 Hauptveranstaltungen und 24 Foren mit 63 Moderatoren und Referenten diskutierten 350 Teilnehmer mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Schulen und Gewerkschaften über die unterschiedlichen Konzepte, Erfahrungen und offenen Fragen - insbesondere auch über die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen für betriebliche Integration. Neben Hamburger Projekten wurden Erfahrungen aus der Gesamtschularbeit in Köln und Frankfurt präsentiert sowie über Modellversuche unterstützter Beschäftigung in den USA berichtet.

Die in diesem Reader dokumentierten Beiträge der Tagungsteilnehmer machen einerseits den Konsens in der Frage der Integration von Menschen mit geistiger Behinderung in das Arbeitsleben deutlich und zeigen andererseits:

-

Behinderte Menschen stellen spezielle Anforderungen an betriebliche Ausbildungs- und Arbeitsplätze,

-

Betriebe stellen spezielle Anforderungen an die Integration,

-

Spielräume für die Finanzierung von Leistungen für behinderte Menschen werden enger.

Dies paßt auf den ersten Blick nicht zusammen - und dennoch gibt es Beispiele dafür, daß bei konstruktiver Herangehensweise aller Beteiligten Wege gefunden werden können, um das einvernehmlich formulierte gesellschaftliche Ziel der Integration zu verwirklichen. Solche Erfahrung macht Mut, und wir hoffen, daß dieser Reader einen Beitrag dazu leistet, auch in komplizierten Zeiten die große Aufgabe der Integration weiter voranzubringen.

Die Dokumentation wichtiger Beiträge der Tagung und die Darstellung der Entwicklung nach der Tagung in Hamburg - bis August 1997 - soll nunmehr dazu beitragen,

-

erfolgreiche Hamburger Integrationsmaßnahmen zu dokumentieren und die Rahmenbedingungen zu institutionalisieren,

-

Erfahrungen landesweit zu publizieren, um Initiativen und Institutionen Anregungen und Unterstützung zu bieten,

-

Informationsmaterialien und Diskussionsanstöße zusammenzustellen, um den Dialog und die Zusammenarbeit mit Betrieben zu vertiefen.

Gert Hinnerk Behlmer, Staatsrat in der Senatskanzlei der Freien und Hansestadt Hamburg

Die Veranstalter haben mir in der Einladung die Rolle des Vertreters von Politik und Gesellschaft zugedacht, der Erfahrungen und Perspektiven zum Thema "Integration 2000" in dieser Eröffnungsrunde einbringen soll.

Meine ganz persönlichen Erfahrungen und mein Bezug zum Thema liegen 18 Jahre zurück. Ich habe damals im Versorgungsamt Hamburg gearbeitet und den schweren Weg miterlebt, den die sogenannten "zivilen Behinderten" zurückgelegt haben, bis sie die Anerkennung erreicht hatten, die für die sogenannten "Kriegsbeschädigten" galt.

Auf dem Weg hierher im Schnellbus habe ich gesehen, wie sich der Bus an der Straßenkante neigte, und ein Rollstuhlfahrer wie selbstverständlich, ohne jede Hilfe in diesen Bus hineinfahren und hier herkommen konnte. Das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen, als Menschen mit Behinderungen auch im Verkehr eben nicht integriert, sondern wie in vielen anderen Lebensbereichen durch Extratransporte ausgegrenzt wurden. Insofern kann ich mit einem gewissen Selbstbewußtsein für die Stadt sagen: Hier ist viel geschehen, mehr als anderswo.

Ganz aktuell kann ich in die Tagung eine gute und eine für Sie eher problematische Nachricht aus dem Rathaus einbringen. Die gute Nachricht werden Sie wohl schon in den Zeitungen gelesen haben. Der Senat hat vorgestern einen Entwurf eines Schulgesetzes beraten und beschlossen und der Bürgerschaft zugeleitet, in dem die Integration in der Schule ausdrücklich als Ziel festgeschrieben worden ist. Natürlich ist das letzte Wort darüber noch nicht gesprochen, die Bürgerschaft hat zu entscheiden. Die Zeitungen haben auch berichtet, daß es dabei Stimmen gegeben hat, die den Leistungsgedanken im Schulgesetz stärker betonen wollen. Dies ist aber nicht als Gegensatz zur völlig unstrittigen Zielsetzung der Integration von behinderten Menschen diskutiert worden.

In derselben Senatssitzung hat der Finanzsenator vorgetragen, daß nach der neuesten Steuerschätzung im Mai dieses Jahres in Hamburg 350 Millionen DM Einnahmen fehlen und im nächsten Jahr voraussichtlich über 800 Millionen DM weniger eingenommen werden als geplant. Ich will diese schlechte Nachricht nicht ungebührlich dramatisieren, aber die Dimension dieser Korrektur gegenüber den Zahlen, die wir noch im Oktober oder Mai letzten Jahres erwartet haben, ist bedrohlich. Und darin liegt ein Kern unseres Problems:

Sehr hohen Erwartungen können sehr tiefe Enttäuschungen folgen, selbst dann, wenn objektiv die Lage durchaus noch besser wird. Im Klartext heißt das, daß trotz dieser Korrekturen auch in diesem und im nächsten Jahr voraussichtlich mehr Geld ausgegeben wird in Hamburg für alle Politikbereiche, mit Sicherheit auch für den Bereich der Behindertenpolitik. Aber es wird voraussichtlich weniger sein, als wir noch vor einem halben Jahr gehofft haben, ausgeben zu können. Damit müssen wir und Sie politisch bei unseren Planungen umgehen lernen, denn in den nächsten Jahren wird die Situation nicht nur in Hamburg, sondern auch im Bund, in anderen Ländern und Gemeinden von zwei Themen bestimmt sein: der Krise des Beschäftigungssystems und der Sorge um die Zukunft der Arbeit, und - damit in Ursache und Wirkung vielfältig verbunden - die Notwendigkeit zur Konsolidierung der Staatsfinanzen, verbunden mit massiven Spareingriffen in vielen Politikbereichen.

Zur Lage auf dem Arbeitsmarkt kann ich mich auf wenige Worte beschränken, ich nehme an, daß Herr Koglin dazu noch nähere Ausführungen machen wird. Sie alle wissen, daß wesentlich mehr Arbeitsplätze fehlen, als die registrierte Arbeitslosigkeit ausweist. Pessimistische Schätzungen besagen, daß eher 7 - 8 als 4 -5 Millionen Arbeitsplätze in Deutschland fehlen. Eine wirkliche Verbesserung der Situation ist derzeit nicht zu erkennen. Mit der Verschärfung des Wettbewerbs weltweit wächst der Konkurrenzdruck, der alle Bereiche von Industrie über Dienstleistungen und auch das Handwerk erfaßt und die Betriebe ständig zu Rationalisierungen zwingt. Dabei wird auf allen Ebenen rationalisiert, schwerpunktmäßig aber genau dort, wo es in Zusammenhang mit dem heutigen Thema besonders wehtut, mit dem Abbau von Stellen für einfachere Beschäftigung und nicht so hohen Qualifikations-Anforderungen. Während 1980 noch etwa jeder vierte Beschäftigte als An- oder Ungelernter tätig war, wird es nach plausiblen Schätzungen im Jahre 2000 nur noch jeder zehnte sein. Diese Entwicklung wird, für sich genommen, die Integration von Menschen mit Behinderungen mit Sicherheit nicht erleichtern, sondern eher schwerer machen. Wir müssen diesem Problem aber ins Auge sehen und Wege finden, um das gemeinsame Ziel dennoch zu erreichen.

Auch die Dimension und Härte des zweiten Problemkomplexes, der Krise der öffentlichen Finanzen, wird diese Aufgabe nicht erleichtern. Der wohlfeile Rat, durch Umschichtung und Setzen der richtigen Prioritäten in den öffentlichen Haushalten müßten die Mittel eben freigeschaufelt werden, zieht nicht mehr. Ich will das nicht vertiefen, ich bitte Sie aber zu bedenken, was für Aufgaben von der sozialen Sicherung über die innere Sicherheit bis zum Anspruch der Menschen auf Wohnung, gesunde Umwelt und Arbeitsplatz mit den begrenzten öffentlichen Finanzen zu bewältigen sind. Die Haushaltslücke wird nach der neuen Schätzung nicht eine 3/4 sondern eher 1,5 Milliarden im nächsten Jahr sein. Dabei haben wir uns daran gewöhnt, daß wir alle Zukunftsinvestitionen schon lange nicht mehr aus unseren laufenden Einnahmen finanzieren können, sondern voll durch Kredite - auf Pump. Das führt dazu - lassen Sie mich Ihnen dies als Zahl noch zumuten - daß in Hamburg inzwischen 16 % der laufenden Einnahmen für Zinszahlungen ausgegeben werden müssen. Da ist es auch kein Trost, daß diese sogenannte Zinssteuerquote beim Bund inzwischen sogar schon 25 % beträgt. Verschärft werden unsere Probleme schließlich dadurch, daß die Krise des Beschäftigungssystems auch die entscheidende Ursache nicht nur für fehlende Einnahmen im Staatshaushalt, sondern auch für die Krise der sozialen Sicherungssysteme ist.

Mit diesen Bemerkungen möchte ich Sie zu Beginn dieser Tagung auf keinen Fall mutlos machen und den Eindruck erwecken, daß unsere Aufgaben unlösbar wären. Ich meine aber, daß wir uns alle klar machen müssen, daß nur unter diesen geschilderten Rahmenbedingungen Erfolge wirklich erreichbar sein werden. Hinsichtlich der Integration von Menschen mit Behinderungen in die Betriebe wird das nur gelingen, wenn für diese Betriebe verläßliche Rahmenbedingungen für die Beschäftigung von Behinderten, gerade auch geistig behinderten Menschen, geschaffen werden. Die dürfen weder zu kompliziert sein, so daß sie keiner versteht und sich der einfache Handwerker nicht auf sie einlassen wird, noch dürfen es unrealistische Patentrezepte sein. Unternehmen sind Wirtschaftseinheiten, bei denen nicht auf Dauer damit gerechnet werden kann, daß Wohltaten verteilt werden. Motivation für das Unternehmen muß ein betriebswirtschaftlicher Nutzen sein. Dieser Nutzen braucht nicht in Mark und Pfennig aus der Beschäftigung des einzelnen Behinderten zu erfolgen. Wenn durch das Zusammenarbeiten mit behinderten Mitarbeitern das Betriebsklima und letztlich auch die Arbeitsproduktivität aller Beschäftigten positiv beeinflußt wird, dann wird sich Integration rechnen. Unternehmenskultur wird immer mehr Teil der Unternehmensführung, bei der das Miteinander der Belegschaft wichtig ist und nicht Ellenbogen- und Konkurrenzmentalität im Betrieb als das allein selig machende Verhalten dominieren.

Wir werden in Zukunft die vorhandenen Ressourcen noch effektiver nutzen müssen. Das gilt auch für die finanziellen Ressourcen, und der Ruf nach mehr Geld wird nicht gehört werden können. Beispiele aber, die Sie auf diesem Kongreß behandeln, zeigen, wie durch Innovation in den Institutionen und durch Veränderung der Instrumente vorhandene Mittel noch besser zur Erreichung ihrer Ziele genutzt werden können. Ich weiß, daß dies im Einzelfall meist sehr schwierig ist. Ich glaube aber, daß die enorme Schubkraft, die die Pioniere der Integration in der Schule in den letzten Jahren entwickelt haben, auch bei der Integration von behinderten Menschen in der Wirtschaft helfen wird, Lösungen zu finden, die trotz der Beschäftigungs- und Finanzprobleme der nächsten Jahre Erfolg bringen. Daß sich dabei dann auch die vorhandene Landschaft der Behinderteneinrichtungen verändern wird und muß, ist für mich ein Beispiel für konstruktive Unruhe und wünschenswerte Erneuerung.

Dr. Olaf Koglin, Direktor des Arbeitsamtes Hamburg

Die Frage, wie man behinderte Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren könne und solle, galt lange Zeit als beantwortet. Betriebe wurden zur Beschäftigung von Schwerbehinderten verpflichtet, eine Ausgleichsabgabe wurde eingeführt. Die Rehabilitation Behinderter wurde geregelt, speziell auf die Bedürfnisse Behinderter zugeschnittene Bildungsstätten eingerichtet. In Zeiten hoher Arbeitskräftenachfrage wurden damit auch die meisten Behinderten integriert. Für die, die dennoch nicht in der Lage waren, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, entstanden die Werkstätten für Behinderte. Aber auch diese wurden mit der Erwartung verbunden, daß durch Trainingsmaßnahmen in den Werkstätten arbeitende Behinderte befähigt werden könnten, wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt vermittelt zu werden. Damit stand - aus damaliger Sicht und zu den Arbeitsmarktbedingungen der sechziger und siebziger Jahre - ein geschlossenes Integrationssystem zur Verfügung.

Die Realität war auch damals schon eine andere. Der Gruppe der psychisch Behinderten konnte nur sehr begrenzt Rechnung getragen werden, Übergänge aus der Werkstatt für Behinderte auf den allgemeinen Arbeitsmarkt waren selten und Abgrenzungsprobleme (z. B. was ist eine wirtschaftlich verwertbare Arbeitsleistung?) begleiteten die Entwicklung.

Diese Systeme, auf deren Schaffung wir als Gesellschaft sehr stolz waren, geraten heute zunehmend in die Kritik. Dafür sind aus meiner Sicht in erster Linie drei Faktoren ursächlich:

Der Arbeitsmarkt ist seit Jahren nicht mehr durch Vollbeschäftigung, sondern durch hohe Arbeitslosigkeit geprägt. In der Vermittlung beeinträchtigt sind nicht nur Behinderte, sondern auch Nichtbehinderte. Nicht behinderungsbedingte, vermittlungshemmende Merkmale haben zum Teil mehr Gewicht als Behinderungen. Unterschiedliche Lösungsansätze für Behinderte und Nichtbehinderte werden nicht selten als ungerecht empfunden.

Die Aufnahme in eine Werkstatt für Behinderte verliert an Akzeptanz bei den Betroffenen. Die kleinen Übergangsraten aus der Werkstatt auf den allgemeinen Arbeitsmarkt lassen diese nicht mehr als Durchgangsstation, sondern eher als Endstation erscheinen.

Die schwierige Finanzsituation der Kostenträger läßt alle Beteiligten nach neuen Wegen suchen. Will man geringeren Finanzmitteln nicht schlicht durch Kapazitätsabbau begegnen, müssen neue Wege in der Integration gesucht werden.

Bei allen Integrationsüberlegungen in der Vergangenheit war ein Grundsatz beherrschend: Der Behinderte sollte in die Lage versetzt werden, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt konkurrenzfähig seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Eine Bezuschussung des Lohnes kam nur vorübergehend in Betracht, um Probleme der Einarbeitung oder des Arbeitstrainings auf dem Arbeitsplatz auszugleichen. Die Möglichkeit, einen behinderungsbedingten Nachteil im Wettbewerb um einen Arbeitsplatz dauerhaft - notfalls ein Arbeitsleben lang - durch Lohnsubvention auszugleichen, wurde nicht eingeräumt. Durch die Konstruktion von Förderketten in Einzelfällen konnten zwar Grenzfälle über einen längeren Zeitraum im allgemeinen Arbeitsmarkt gehalten werden, ohne eine wettbewerbsfähige Arbeitsleistung zu erbringen, nach dem Auslaufen der Förderketten stand dann aber erneut Arbeitslosigkeit oder die Rückkehr in eine Werkstatt für Behinderte.

Diese Fälle haben gezeigt, daß geistig behinderte Menschen in wettbewerbsorientierte Betriebe integriert werden können, wenn die Notwendigkeit zur Erwirtschaftung des Lohnes nicht oder zumindest nicht in vollem Umfang gegeben ist. Verzichtet man beim Integrationsbegriff auf die eigene Erwirtschaftung des Lohnes, eröffnen sich damit völlig neue Möglichkeiten zur Teilhabe am Arbeitsleben. Ohne die Beachtung notwendiger betrieblicher Rentabilitätsüberlegungen sind neue Formen der Arbeitsteilung denkbar, können einfache Tätigkeiten isoliert angeboten werden, die auch von schwerer behinderten Menschen verrichtet werden könnten.

Die Zahl der Versuche, schwerer behinderte Menschen in wirtschaftlich arbeitende Betriebe zu integrieren hat in den letzten Jahren spürbar zugenommen. Neben den Eingangs- und Trainingsbereich der Werkstätten für Behinderte sind Förderungslehrgänge mit integrativem Charakter getreten, Integrationsklassen haben Vorarbeit geleistet. Der Wunsch der Behinderten und ihrer Angehörigen nach Fortsetzung dieser Integration im allgemeinen Arbeitsmarkt wird zunehmend stärker. Integration in diesen Maßnahmen bedeutete aber nicht Leistungsgleichheit mit den Nichtbehinderten, sondern eine sich menschlich befruchtende Leistungsungleichheit.

Die vorübergehende Integration auch schwer behinderter Menschen in Betriebe hat bewiesen, daß Betriebe in der Lage sind, Arbeitsplätze und Arbeitsinhalte zur Verfügung zu stellen, die der Leistungsfähigkeit der Behinderten Rechnung tragen. Diese Betriebe konnten auch schwerer behinderte Menschen betreuen, wenn sich die übrigen Mitarbeiter des Betriebes mit dem Problem auseinandersetzten, zur Betreuung bereit waren und Beratung durch erfahrene Kräfte in der ersten Zeit bekamen. Gleicht dann die vom Behinderten erbrachte Arbeitsleistung die Betreuungsleistung aus, bedarf es einer Erstattung der Betreuungsleistung durch die öffentliche Hand nicht. Die Sicherstellung des Lebensunterhalts durch eine angemessene Entlohnung bedeutet dann gleichzeitig eine deutliche Kostenersparnis durch die fehlende Notwendigkeit zur Finanzierung der Infrastruktur eines Arbeitsplatzes.

Auf Vergütung der Betreuungsleistung sollte auch solange verzichtet werden, bis nicht eine grundsätzliche Entscheidung zur Privatisierung dieser Dienstleistung getroffen worden ist. Die Stellung dieser Frage bedeutet an sich schon das Zulassen neuer Denkstrukturen bei der beruflichen Integration von Behinderten.

Es bleibt dann die Frage im Raum, wovon der Behinderte seinen Lebensunterhalt bestreitet. Diese Frage stellt sich aber nicht neu. Auch wenn der Behinderte in einer Werkstatt für Behinderte arbeitet, kann er von dem dort erzielten Lohn nicht seinen Lebensunterhalt bestreiten. Sofern er nicht mehr von seinen Familienangehörigen unterhalten wird, müssen die Kosten vom Sozialhilfeträger erbracht werden. Dessen Leistungen wiederum sind gegenüber eigenem Arbeitseinkommen subsidiär. Könnte ein System geschaffen werden, bei dem der Behinderte einen "Lohn" für seine Arbeit im Betrieb bekäme, würde dieser den Sozialhilfeaufwand mindern. Gleichzeitig würde dies aber auch die Integration in die Sozialversicherungssysteme sichern wie dies mittelbar heute auch in den Werkstätten geschieht. Die Mehrbelastung der öffentlichen Hand durch das Lohnprinzip dürfte sich in Grenzen halten. Dies gilt insbesondere, wenn man die Kosten der Werkstatt für Behinderte mitberücksichtigt. Der vom Betrieb übernommene Betreuungsaufwand wird durch die Arbeitsleistung des Behinderten selbst verdient

Werkstätten für Behinderte werden damit nicht überflüssig. Die in ihnen arbeitenden Behinderten werden allerdings nicht mehr das bisherige Leistungsbild besitzen, die Leistungsträger werden die Werkstatt verlassen. Sollte eine Integration in großer Zahl in die Betriebe durch Veränderung der Rahmenbedingungen für die Zahlung des Lebensunterhaltes möglich sein, muß der Leistungsbereich der Werkstatt für Behinderte neu beschrieben werden. Sie sind aber als Grundversorgung unverzichtbar.

Die in diesem Zusammenhang immer wieder gehörten Bedenken - subventionierte Arbeit könne den Wettbewerb verzerren - müssen meiner Ansicht nach zurücktreten. Nennenswerte wirtschaftliche Vorteile sind für einen Betrieb nicht erzielbar, wenn die Übernahme der Lohnkosten an die Aufnahmekriterien für eine Werkstatt für Behinderte gekoppelt ist. Auch ist vorstellbar, daß die Übernahme der Lohnkosten nur teilweise erfolgt, wenn nach einer angemessenen Trainingszeit die Leistungsfähigkeit und damit der wirtschaftliche Vorteil der Arbeit für den Betrieb beschrieben werden kann. Ich würde aber dringend davor warnen, zu früh zu viel Gegenleistung seitens des Betriebes zu erwarten. Dies würde den Behinderten erneut in eine Wettbewerbssituation mit Nichtbehinderten bringen und die Sache für den Betrieb unkalkulierbar machen. Bei wirtschaftlichen Veränderungen steht der behinderte Mitarbeiter sofort zur Disposition oder gerät in einen Leistungsdruck, dem er nicht gewachsen ist. Wer in dem möglichen wirtschaftlichen Vorteil für den Betrieb ein Problem sieht, mag gegenrechnen, wieviel mehr es kostet, ohne die Mitwirkung des Betriebes die Infrastruktur eines weiteren Platzes in einer Werkstatt für Behinderte vorzuenthalten.

Will man diesen Weg gehen, bleiben noch Fragen offen. In welchem Umfang gilt das Arbeitsrecht für diese Mitarbeiter? Sollte man über Formen der Arbeitnehmerüberlassung nachdenken, auch um bei Problemen in einem Betrieb die Arbeitslosigkeit des Behinderten zu vermeiden? Der Wechsel von einem Betrieb zu einem anderen könnte dadurch erleichtert werden. Ist eine Zusammenarbeit mit den Werkstätten für Behinderte denkbar, so daß in Zeiten, in denen eine Mitarbeit in einem Betrieb nicht möglich ist, der Behinderte in der Werkstatt mitarbeiten kann? Kann die öffentliche Verwaltung beteiligt werden? Planstellen werden dort mit immer engeren Haushalten auch immer größerem Produktivitätsdruck ausgesetzt. Fragen, deren konkrete Beantwortung ich erst erwarte, wenn vorher die integrationspolitische Entscheidung getroffen worden ist. Die Lösung der Detailprobleme könnte sich für die Akteure als so schwierig darstellen, daß man die grundsätzliche Entscheidung erst gar nicht sucht.

Würde man einen solchen Weg gehen, könnten mehr Behinderte in das Erwerbsleben integriert werden als heute, und das bei konstanten, wahrscheinlich eher in Zukunft weiter sinkenden Ausgaben für diesen Bereich. Gleichzeitig würden Erfahrungen gesammelt mit langfristig subventionierter Arbeit. Erfahrungen, die direkt die Frage aufwerfen, ob für leistungsgeminderte Nichtbehinderte nicht ähnliche Wege beschritten werden können. Die Integrationspolitik für Behinderte hätte dann Signalfunktion für die Arbeitsmarktpolitik generell.

Uwe Riez, Leiter des Amtes für Sozialordnung in der Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales

In Hamburg sind viele Integrationsansätze im Bildungsbereich geschaffen worden; Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. Das verbessert die Teilhabe der Behinderten an allgemeiner und beruflicher Bildung, ohne die Belange Nichtbehinderter zu beeinträchtigen. Wenn wir diese verbesserten Bildungsmöglichkeiten nicht nur theoretisch, sondern real in größere Chancen für die berufliche Eingliederung umsetzen wollen, dann müssen konsequent auch hier die Instrumente integrativ gestaltet bzw. fortentwickelt werden. Grundsätzlich heißt das: Weg von Sondereinrichtungen - rein in das normale Arbeitsleben.

Mit den einschlägigen Erfahrungen, die wir im Rahmen der Werkstätten für Behinderte schon länger und mit der Hamburger Arbeitsassistenz in den letzten Jahren gewonnen haben, verfügen wir über eine Grundlage, auf der man aufbauen kann. Das sollte uns ermutigen, diesen Beschäftigungsbereich auszubauen. Unser Mut als Behörde reicht jedenfalls so weit, daß wir bei uns hausinterne Konsequenzen gezogen haben: Wir haben uns entschlossen, innerhalb unserer Behörde alle Kompetenzen für den Bereich Beschäftigungsförderung organisatorisch zusammenzufassen und verfolgen damit das Ziel, aus der Eindimensionalität der Förderinstrumente herauszukommen.

Wir sehen, daß wir in vielen Bereichen gute Instrumente haben, die aber eindimensional organisiert sind und oft einen Eingang, aber keinen Ausgang haben. Hier wollen wir für mehr Bewegung sorgen, indem wir die grundsätzlich vorhandenen Übergangswege in den allgemeinen Arbeitsmarkt verbessern. Das bedeutet, daß der gesamte Instrumentenkasten, den wir zur Beschäftigungsförderung haben, flexibilisiert wird. Die einzelnen Instrumente wollen wir miteinander verbinden und effizienter gestalten, damit sie quasi multifunktional nutzbar sind. Die allgemeinen Integrationsinstrumente sollen umfassend geöffnet werden, also auch dort, wo geistig Behinderte wegen der Eindimensionalität von Behördenorganisation und von Einrichtungen per se erstmal gar keinen Zugang hatten.

Dabei wird möglicherweise zunächst einmal an den zweiten Arbeitsmarkt gedacht, weil gegenwärtig die Instrumente der Arbeitsmarktpolitik überwiegend hier angesiedelt sind. Dieser Bereich soll durchaus mit ins Auge gefaßt werden. Der Schlüssel für dauerhafte Beschäftigungschancen liegt jedoch nach wie vor im ersten Arbeitsmarkt, und hier müssen wir prüfen, wie weit wir in der Lage sind, im Rahmen unserer Ressourcen Wege zu eröffnen, die Beschäftigung - und zwar möglichst dauerhafte Beschäftigung - im ersten Arbeitsmarkt ermöglichen.

Wenn man das will, braucht man nicht nur die Bereitschaft von Betrieben des ersten Arbeitsmarktes für eine unterstützte Beschäftigung von Behinderten; die ist - wenngleich vereinzelt - durchaus vorhanden. Man muß den Betrieben auch das Know-how erschließen, ohne das solche Beschäftigungsverhältnisse zum Scheitern verurteilt sind. Da sind wir mit der Arbeitsassistenz, glaube ich, auch auf dem richtigen Weg. Allerdings darf man nicht verkennen: Insgesamt ist die Arbeitsmarktlage für ein solches Unterfangen außerordentlich ungünstig. Selbst wenn die Arbeitsassistenz in unbegrenztem Umfang Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätte, bekäme man es nicht hin, daß ein Betrieb über einen geistig Behinderten sagen wird: "Von dem habe ich genauso viel wie von jemandem, der nicht behindert ist". Das Problem und die dahinter steckende Erwartungshaltung werden wir lösen müssen.

Wir beabsichtigen, eine Expertenkommission für das gesamte Feld der Lohnkostenförderung einzusetzen, die auch den Bereich der Behindertenbeschäftigung diskutieren wird. Wir wollen prüfen, welche Form von Förderung wir auch aus städtischen Mitteln leisten können, um zu dauerhafter Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt zu kommen. Ich will nun die Erwartungshaltung nicht gleich in ungeahnte Höhen wachsen lassen. Das muß sich in den Rahmen unserer finanziellen Handlungsmöglichkeiten fügen. Aber da sind meines Erachtens durchaus mobilisierbare Ressourcen vorhanden, die wir zielgerichteter und effektiver einsetzen können, so daß ich eigentlich doch recht optimistisch bin, daß wir Schritt für Schritt die Beschäftigungsmöglichkeiten verbreitern können. Ich denke, wir brauchen viele Beispiele. Wenn wir ein überzeugendes Beispiel gelungener Beschäftigung haben im Betrieb A, dann können wir am Ende auch den Betrieb B und Betrieb C dazu bringen, sich damit anzufreunden, d. h. wir müssen versuchen, das Netz solcher Beispiele langsam, aber kontinuierlich dichter zu knüpfen. Genau diesen Weg wollen wir jetzt gehen.

Um nicht mißverstanden zu werden, betone ich, daß damit nicht die Absicht verbunden ist, alle Werkstätten für Behinderte zu schließen, weil der erste Arbeitsmarkt besser ist als der zweite. Da würden wir das Kind mit dem Bade ausschütten. Aus heutiger Sicht ist es eine Illusion zu glauben, daß man ohne die Werkstätten auskäme; ganz abgesehen von der Unmöglichkeit, in überschaubarer Zeit solch ein Ergebnis zu erreichen. Aber es darf nicht verboten sein, mit der Utopie - "es ist allemal besser, Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu haben als beschützende Werkstattplätze" - im Kopf einen Prozeß zu organisieren, bei dem gezielt und systematisch Alternativen zur Werkstattbeschäftigung aufgebaut werden. Für die Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales heißt das, die Mittel aus der Ausgleichsabgabe, aus der Eingliederungsbeihilfe flexibler zu handhaben, um schrittweise mehr Arbeitsverhältnisse im geförderten Bereich des allgemeinen Arbeitsmarktes zu erreichen.

Deutlich ist: Überall, wo jetzt Erfahrungen mit dieser Form der Beschäftigung gesammelt wurden, sind es in der Regel gute Erfahrungen, und daran müssen wir anknüpfen. Die Maxime lautet daher: "Jede gute Erfahrung muß möglichst zwei weitere nach sich ziehen." Es wird vieltausendfach Überzeugungsarbeit zu leisten sein. Das ist zwar ein ziemlich langer und mühsamer Weg, aber ich sehe dazu keine Alternative.

Dieter Horchler, Präses der Handwerkskammer Hamburg

Ich bin den Veranstaltern dankbar dafür, daß sie durch diese Tagung eine Plattform schaffen für die intensive Auseinandersetzung mit der Aufgabe: "Integration von Menschen mit geistiger Behinderung in Ausbildung und Beruf."

Für viele löst dieses Thema fast automatisch die Frage aus: "Geht das denn überhaupt?" Oder: "Wieso Integration? Es gibt doch die beschützenden Werkstätten! Und nur dort können geistig behinderte Menschen ihren Möglichkeiten entsprechend betreut werden und arbeiten." Und damit hat man dann das Thema abgehakt und ist beruhigt, daß so gut für die Behinderten gesorgt wird.

Denn völlig unbefangen können die wenigsten von uns mit Behinderungen - und mit geistiger Behinderung schon gar nicht - umgehen. Daß die Versorgung in Spezialwerkstätten zugleich auch etwas mit Ausgrenzung zu tun hat, dieser Gedanke wird gern verdrängt. Wir sind es in unserer Gesellschaft mittlerweile gewohnt, Sondergruppen zu bilden, Programme für sie zu entwickeln und die Betroffenen dann meist dauerhaft in diese "Schubladen" zu stecken und zum einen beruhigt zu sein und zum anderen auch einmal verärgert, weil dieses natürlich Geld kostet und die Abgabenlast erhöht.

Mir hat vor diesem Hintergrund deshalb an der Einladung zu dieser Tagung und an der Aufmachung des Prospektes spontan gefallen, wie aus der Reihung der ganz normalen Lebensstationen eines Menschen das Wort "Integration" entsteht und wie diese Reihe sehr deutlich und zwingend die Aufgabenschritte für die Integration vom "Kindergarten" bis zur "Persönlichkeitsentwicklung"(!) beschreibt.

Und mir hat gefallen, daß das Tagungsprogramm zum Lernen einlädt, zum Erfahrungsaustausch und zur Information.

Das Motto des Gesamtprogrammes der "Initiative Bildung" hat mich zusätzlich motiviert, an dieser Tagung teilzunehmen. Ich will es ausdrücklich zitieren, weil es hervorragend beschreibt, worum es gerade bei der Integration von geistig Behinderten geht:

"Nicht fertige Antworten sollen dabei verkauft, sondern Fragen gestellt, Herausforderungen benannt, in der Auseinandersetzung mit anderen die beste Antwort gesucht werden." Dieses Leitwort beschreibt meine eigene Position zum Thema: Ich habe mehr Fragen als Antworten. Deshalb will ich auch diese Tagung zur Information nutzen.

-

Was können wir lernen?

-

Wo müssen wir umdenken?

-

Wie geht Integration in das normale Arbeitsleben praktisch?

-

Welche Erfahrungen liegen vor?

-

Sind sie auf die Struktur der Handwerksbetriebe zu übertragen?

-

Gelingt Integration in kleinen Betrieben besser?

-

Setzt Integration eine bestimmte Betriebsgröße und Arbeitsteiligkeit voraus?

-

Können Arbeitsplätze für geistig Behinderte nur bei werkstattgebundener Produktion geschaffen werden?

-

Ist ein direkter Einsatz vor Ort beim Kunden möglich?

-

Welche Barrieren gibt es? - Existieren sie in unseren Köpfen? - Oder in der jetzigen betrieblichen Situation?

-

Was können wir verändern?

-

Welche Unterstützung gibt es?

-

Wo liegen Grenzen?

Das Handwerk ist Vorbild für soziale Integration. Im Handwerk arbeiten die unterschiedlichen sozialen Gruppen, Geschlechter und Nationalitäten direkt, unkompliziert und selbstverständlich miteinander. Die persönliche Arbeitsatmosphäre ist die beste Voraussetzung für eine humane Arbeitswelt.

Das Handwerk bietet umfangreiche Möglichkeiten, den immateriellen Defiziten im Arbeitsleben, die durch starke Arbeitsteilung mit einseitiger geistiger oder körperlicher Beanspruchung entstehen und auf andere Lebensbereiche ausstrahlen, entgegenzuwirken.

Bietet das Handwerk auch einen vernünftigen Rahmen und guten Boden für die Integration von geistig Behinderten?

In der Einladung ist von "ersten Vorüberlegungen über eine Eingliederung in Betriebe" zu lesen. Diese und die aufgeführten Themen der Foren machen Mut, sich offen mit der Frage der Integration von geistig Behinderten in das Arbeitsleben zu befassen.

Ich hoffe, daß wir in diesen zwei Tagen Antworten dafür finden oder Fragen stellen, die weiterhelfen.

Inge Bornemann, Leiterin der Abteilung Berufsbildung in der Handwerkskammer Hamburg

Ich glaube, wir sind uns fast einig, was getan werden muß: Wir brauchen eine radikale Umsteuerung in der Zielsetzung, einen ganz klaren Entschluß zur Integration. Es müssen vernünftige Rahmenbedingungen gesetzt werden, und man muß dieses Ziel in kleinen Schritten gemeinsam erreichen.

Das Hamburger Handwerk plädiert seit Jahren dafür, die Politik der Ausgrenzung zu verlassen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die es wieder ermöglichen, daß wir alle Personengruppen, die wir im Laufe unserer gesellschaftlichen Entwicklung zu Problemgruppen gemacht haben, sie gut versorgt haben, für sie Programme entwickelt haben, daß wir sie aus diesen Schubladen rausholen und ihnen wieder ein normales Leben in normalen Bezügen ermöglichen. Und wir können uns auch vorstellen, daß das Ganze kostenneutral für die Gesellschaft ist, aber für die einzelnen Menschen ein Gewinn. Insofern ist so eine Tagung ein Signal, denn ich kann mir vorstellen, daß nicht jeder Handwerksbetrieb sofort das, was ich sage, unterschreibt und sagt: "Prima, das ist gut so, und das geht auch!"

Wir brauchen die Rahmenbedingungen, wir brauchen die guten Beispiele und müssen dann in kleinen Schritten dieses Ziel erreichen. Aber die grundsätzliche Bereitschaft, etwas zu tun, ist da, und ich finde gut, daß es eine Entwicklung gibt, den Weg der Integration konsequent weiterzugehen und nicht bei der schwierigen Aufgabe, der Integration in den Arbeitsmarkt, haltzumachen.

Man muß allerdings sehen, daß eine problemlose, normale Beschäftigung in den kleinen und mittleren Betrieben des Handwerks in den wenigsten Fällen zu erreichen ist. Hier muß eine ganze Menge geleistet werden. Das fängt beim subventionierten Lohn an, das endet bei der Vorbereitung der Menschen bis hin zur Ansprache der Kunden, die einfach darauf vorbereitet sein müßten, daß ein Mensch in ihrer Wohnung erscheint, mit dem sie zunächst mal nicht gerechnet haben. Ich glaube, daß das "Stadthaus-Hotel" so sehr erfolgreich ist, weil alle Menschen wissen, wenn sie da hingehen, wer sie erwartet, wer dort arbeitet, und daß das dann auch eine bewußte Entscheidung ist.

Das Akzeptanzproblem muß auf zweifache Weise angegangen werden:

-

Wir setzen grundsätzlich auf Integration und:

-

Hier ist ein Betrieb, der dies bereits vollzogen hat.

Vor diesem Publikum muß man das zwar nicht sagen, aber denken Sie an ganz normale Kunden, die vielleicht doch nicht so völlig unbefangen, oder zumindest erst einmal hilflos reagieren, wenn sie mit einem Menschen zu tun haben, mit dem sie nicht gelernt haben zu kommunizieren.

Hubert Grimm, Leiter des Geschäftsbereichs Berufsbildung der Handelskammer Hamburg

Es ist tatsächlich so, daß wir uns im Ziel einig sind, das liegt auf der Hand, alles andere wäre verwunderlich, will doch niemand das Gegenteil behaupten. Der Weg aber, der zu diesem Ziel führt, liegt doch noch streckenweise im Dunkeln.

Wenn in meinem Statement das Wort "Differenzierung" vorkommt, dann werden viele von Ihnen denken: "Hoppla! Das widerspricht doch dem Ziel dieser beiden Tage, nämlich der Integration." Ich bin der Meinung, das widerspricht nicht der Integration. Es geht mir darum, keine unnatürlichen Strukturen zu schaffen, die ziemlich teuer und deshalb nicht lange haltbar sind. Das fängt schon in den Schulen an. Da kann es nicht darum gehen, daß man eine Orientierung nach unten startet, daß man eine Anpassung versucht, indem man die Zielsetzungen an den Möglichkeiten der Schwächsten orientiert.

Ein gutes Beispiel ist die Qualifikation zum "Qualitätsfachmann". Auf diesem Wege, in dem die Leistungspotientiale erkannt, benannt und dann auch gefördert werden, läßt sich wahre Integration verwirklichen. Es besteht allerdings die Gefahr, daß Menschen, die mit weniger Einschränkungen zu kämpfen haben, in solche Qualifikationen und Beschäftigungen drängen, die für die Beeinträchtigten entwickelt wurden. Das muß verhindert werden! Der Schutz nach oben muß gewährleistet werden. Der richtige Weg führt also über das klare Aufzeigen der Potientiale, das differenzierte Fördern und die Entwicklung von Angeboten der beruflichen Bildung in nach oben geschützten Maßnahmen.

Reinhard Wenzek, Landesvereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg e. V.

Ich kann nahtlos an das anknüpfen, was Dr. Koglin eingangs gesagt hat zum Vorgehen bei dem, was hier als Zielsetzung oder als Thema genannt worden ist. Der politische Willensbildungsprozeß ist die entscheidende Weichenstellung, um zu Ergebnissen zu kommen, die allen Behinderten - wie auch das Potential beim Einzelnen ist - eine Integration in den Arbeitsmarkt ermöglicht.

Dieser politische Willensbildungsprozeß ist, meine ich, auf allen politischen Ebenen auch vorhanden. Er ist von den Vorrednern ja auch bekräftigt worden. Ich kann das für die Arbeitgeberverbände bestätigen, was sich darin dokumentiert, daß wir auf verschiedenen Ebenen, z. B. mit den Kammern, mit den Gewerkschaften, der Arbeitsverwaltung und der öffentlichen Verwaltung tätig sind.

Das Problem, das sich grundsätzlich bei dieser Angelegenheit stellt, ist, daß wir verschiedene Zielgruppen ausmachen, die förderungs-würdig sind und auch integriert werden müssen, daß aber der Wettbewerb unter den Gruppen, die zu nennen wären, sehr viel größer geworden ist. Herr Grimm hat das an einigen Beispielen darzustellen versucht, daß bei der Erarbeitung von Konzepten auch die Rahmenbedingungen (er nannte das "Schutz nach oben") gewährleistet sein müssen. Dabei haben wir grundsätzlich das Problem, daß natürlich sehr viele Gruppen gefördert werden wollen und müssen, wir aber im Rahmen der knapper werdenden Ressourcen dies nicht immer gewährleisten können.

Wir verstehen uns als Arbeitgeberverbände - ähnlich wie die Kammern - hier im Wesentlichen als Katalysatoren, um auch im Rahmen der Willensbildungsprozesse die Bereitschaft in den Betrieben und Unternehmen zu schaffen, an einem Strang mitzuziehen.

Um auf das Problem der politischen Willensbildung zurück-zukommen: Die Zielsetzung von Rahmenbedingungen in der Integration, die wir zu schaffen haben, muß meines Erachtens immer sein, den Weg in den ersten Arbeitsmarkt zu eröffnen und keine Strukturen zu schaffen, die das Problem nur für eine bestimmte Zeit verschleiern, und nach Abschluß bestimmter Maßnahmen die Betroffenen an derselben Stelle wie zu Beginn einer Maßnahme stehen.

Von daher ziehen wir meines Erachtens am selben Strang und auch am selben Ende des Strangs. Die Umsetzung im einzelnen ist sehr schwierig; Konzepte liegen in genügendem Maße vor. Was jetzt teilweise noch fehlt, sind die Rahmenbedingungen, die die Politik schaffen muß, z. B. auch im Rahmen des Arbeitsförderungsgesetzes, und daß dort auch weitere Förderungsmöglichkeiten eröffnet werden!

Inhaltsverzeichnis

Ulrike Schürmann, Stellv. Direktorin des Novotel-West, Hotel in Hamburg

Können wir Menschen mit geistiger Behinderung auf dem ersten Arbeitsmarkt integrieren?

Im Novotel Hamburg-West machen seit 1994 Menschen mit geistiger Behinderung Praktika. Nach drei vierwöchigen Berufspraktika haben wir einer Praktikantin ein Jahrespraktikum angeboten. Im folgenden sollen die wichtigsten Erfahrungen nach nunmehr zehn Monaten zusammenfassend dargestellt werden.

-

Frau G. hat sich sehr gut in unserem Team eingelebt.

-

Es ist eine Bereicherung für das alltägliche Leben, den Umgang mit behinderten Menschen zu erfahren. In der Freizeit reagiert man schon jetzt wohlwollender auf behinderte Menschen als vorher.

-

Frau G. ist immer hilfsbereit und nett, nie unfreundlich, weder zu Gästen noch zu Vorgesetzen und Kollegen.

-

Sie hat Spaß an der Arbeit.

-

Frau G. nimmt kleine Routinearbeiten ab.

-

Sie ist sehr mitteilungsbedürftig.

-

Die Behinderung ist nicht sofort erkennbar für die Menschen, somit wird sie häufig überschätzt und als "ganze Kraft" von den Kollegen eingeplant; durch diese Vorfälle kommt Frau G. an ihre Leistungsgrenzen, oder sie werden überschritten. Das Ergebnis ist dann negativ.

-

Ein flexibler Arbeitseinsatz ist schwierig. Frau G. muß Zeit haben, sich auf ihre bevorstehenden Arbeiten zu konzentrieren.

-

Eine Einarbeitung in neue Arbeitsabschnitte erfordert einen großen zeitlichen Arbeitsaufwand für die Mitarbeiter.

-

Durch andere (jüngere) Schulpraktikantinnen, meistens 3 Wochen im Hotel, läßt sich Frau G. sehr leicht ablenken und wird teilweise albern. Die Unterhaltung mit den 15/16-jährigen Mädchen ist häufig interessanter als die Arbeit, die erledigt werden soll.

-

Frau G. hat viel Zeit benötigt, um ihren Platz in unserem Hotel zu finden und dann später auch damit zurechtzukommen. Seit langem jedoch schon wird sie eher als Mitarbeiterin des Hauses und nicht als Praktikantin angesehen.

-

Für Frau G. wurde von Anfang an die Hotelgarderobe zur Verfügung gestellt, damit Sie sich hier gegenüber unseren Gästen nicht von unseren anderen Mitarbeitern unterscheidet.

-

Anfangs ist Frau G. vor schwierigen Situationen davongelaufen, meldete sich kurzfristig krank. Durch viele Gespräche mit ihr, überwiegend mit ihrem Betreuer, wurden die Probleme aufgedeckt, besprochen und gemeinsam nach Lösungswegen gesucht.

-

Frau G. wurde manchmal von Ihrem Umfeld überschätzt und teilweise mit zu großen Aufgaben konfrontiert. Das Ergebnis war dann nicht positiv für Frau G. und das Hotel.

-

Sie benötigt im Betrieb auch sehr viel persönliche Zuwendung. Dafür ist häufig kaum Zeit, eine Situation, die Frau G. noch akzeptieren lernen muß.

-

Pünktliches Erscheinen war bei Frau G. noch nie ein Thema

-

Leider ist Frau G. nicht immer zuverlässig und konzentriert bei der Arbeit; sie läßt sich leicht ablenken von ihrem Umfeld.

Eine zukünftige Zusammenarbeit mit Frau G. ist für uns durchaus vorstellbar, da sie sich mit ihrem Wesen und ihrer Art sehr gut bei uns eingelebt hat und die Mitarbeiter des Hotels keine Akzeptanzschwierigkeiten haben. Auch von unseren Gästen kam nie eine negative Rückmeldung.

Bei einer weiteren Beschäftigung in unserem Haus ist besonders wichtig, daß auch weiterhin eine pädagogische Betreuung gewährleistet wird. Schwerpunkt könnte hier die Beschäftigung auch im Arbeitsalltag sein, so daß das Hotelteam eine Hilfestellung erfährt.

Darüber hinaus sind Fragen nach der Art des Beschäftigungsverhältnisses, der Arbeitszeit etc. weiterhin klärungsbedürftig.

Uwe Grund, Landesvorsitzender der DAG Hamburg

Offen gesagt: Ich glaube, daß in dieser wie in vielen anderen Fragen zwischen den Sonntagsreden und dem, was in den Betrieben abläuft, doch eine große Lücke klafft. Und ich will auch sehr selbstkritisch feststellen: Ich bin der festen Überzeugung, daß viele Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter und viele Betriebsräte es noch nicht als einen eigenständigen Auftrag ansehen, viel für die Integration von Behinderten, geschweige denn für die Integration von geistig Behinderten in den Betrieben zu tun. Es gibt eine große Lücke, die geschlossen werden muß.

Zweite Aussage: Wenn wir da was erreichen wollen, ist es wichtig, daß sich nicht nur so eine Willensbildung ergibt, sondern daß sich der aktuelle Trend wieder grundsätzlich ändert. Gegenwärtig haben wir eine Lage, die heißt, die Betriebe müssen von "Sozial-Klim-Bim" und allem Ballast befreit werden. Das ist die wahre Lage. Der Sozialstaat, sagen die Gewerkschaften, ich unterstreiche dies, ist in Gefahr. Davor darf man nicht die Augen verschließen. Wenn dieser Dammbruch stattfinden wird, ist jetzt schon sicher, meine Damen und Herren, wird das die Behinderten am ersten treffen.

Dritter Punkt: Wenn wir anerkennen, daß es eine gesellschaftliche Verpflichtung gibt, Behinderte zu integrieren in den verschiedenen Lebensformen vom Kindergarten, über die Schule bis in den Arbeitsprozeß hinein, dann kann es meiner Ansicht nach nicht angehen, daß man am Ende sich von dieser Verpflichtung billig freikaufen kann. Es reicht nicht aus, was in diesem Zusammenhang geschieht. Die Akzeptanz in Zusammenhang mit einer deutlich höheren Abgabe wird nur dann steigen, wenn wir parallel dazu - nächste These von mir - den Unternehmen erklären - wir werden allen, die Behinderte integrieren, dabei Unterstützung zukommen lassen. Ich bin der festen Überzeugung: Ohne Lohnkostenzuschüsse, die den Teil der Minderleistung oder wie auch immer man das bezeichnen will, dauerhaft abfangen, wird es nicht möglich sein, in einem marktwirtschaftlichen System Integration in großem Umfange zu realisieren. Das ist aber ein Problem, und das muß man den Betrieben dann auch deutlich sagen, daß das geht.

Letzte These: Es ist nicht in Ordnung, finde ich, wie innovative Einrichtungen, wie z. B. die Hamburger Arbeitsassistenz, ringen müssen, welche Verdrehungen und Verquerungen notwendig sind, um am Ende ein solches Projekt überhaupt einigermaßen funktionsfähig am Leben halten zu können. Das ist für mich nicht akzeptabel, weil ich der festen Überzeugung bin, ohne solche unterstützenden Aktivitäten in den Betrieben wird es nicht möglich sein, das gewünschte Ziel zu erreichen.

Peter Daschner, Landesschulrat der Freien und Hansestadt Hamburg

Ich freue mich sehr, daß es zu dieser gemeinsamen Veranstaltung gekommen ist und daß wir drei, der Verein "Eltern für Integration", die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und die Schulbehörde uns einig sind - es soll ja auch hin und wieder Situationen geben, wo wir uns nicht ganz einig sind, insbesondere, wenn's um das geht, wozu mein Vater immer gesagt hat: "Das Geld, das ist bei uns das Wenigste!" -, daß wir uns aber einig sind, was den gesellschaftspolitischen und den pädagogischen Stellenwert von Integration ausmacht, die sich auch zeigt bei der Integration von Menschen mit geistiger Behinderung in den Bereichen Berufsorientierung, Berufsvor-bereitung und Berufsqualifizierung.

Herr Staatsrat Behlmer hat es schon angesprochen, aber ich möchte es noch mal wiederholen, weil wir schon etwas stolz darauf sind als Schulbehörde, daß wir die erste große Hürde genommen haben, was das neue Schulgesetz angeht, nämlich vor zwei Tagen im Senat. Zu beiden Kernthemen dieser Tagung, nämlich zu Integration und zu Berufsorientierung, sagt das neue Schulgesetz an prominenter Stelle etwas aus: In Paragraph 3 heißt es, bezogen auf die Grundsätze für die Verwirklichung des allgemeinen Bildungs- und Erziehungsauftrags:

"Das Schulwesen ist nach dem Grundsatz der Integration so zu gestalten, daß die gemeinsame Erziehung und das gemeinsame Lernen von Kindern und Jugendlichen in größtmöglichem Ausmaß verwirklicht werden können. Jede Form äußerer Differenzierung soll ausschließlich der Förderung der einzelnen Schüler und Schülerinnen dienen. Unterricht und Erziehung sind auf den Ausgleich jeder Form von Benachteiligung und auf die Verwirklichung von Chancengleichheit auszurichten."

Dieses ist eine Verdeutlichung des Auftrages, der bisher auch schon im Hamburger Schulgesetz verankert war, gleichzeitig eine große Herausforderung für uns und für diejenigen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die daran schon an vielen Stellen arbeiten, natürlich auch eine Unterstützung. Denn dieser Gesetzestext ist ja nicht nur geschrieben, damit er laut und feierlich vorgelesen wird, sondern er erhebt auch einen Anspruch. Darauf kann man sich auch beziehen, und deshalb bin ich sehr froh, daß dieses an dieser Stelle ins Gesetz kommen soll. In Paragraph 12 ist dann die Rede von der Integration von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, - Sie wissen, zur Zeit sind Integrationsklassen und integrative Regelklassen Schulversuch, und da heißt es: "Mit der Einrichtung von Integrationsklassen, integrativen Regelklassen und individuellen Integrationsmaßnahmen werden die organisatorischen und pädagogischen Rahmenbedingungen für eine integrative Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf geschaffen. Die zuständige Behörde richtet auf Antrag der Schulkonferenz einer Grundschule Integrationsklassen zur Aufnahme von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf als Regelangebot ein". Jetzt kommt allerdings noch ein Nebensatz, der das thematisiert, worauf Herr Staatsrat Behlmer schon hingewiesen hat: "...wenn dafür die örtlichen, räumlichen, organisatorischen und personellen Voraussetzungen gegeben sind." Aber das weiß nun jeder, daß bestimme Voraussetzungen gegeben sein müssen, und wir sorgen uns alle darum und versuchen dazu beizutragen, daß diese Voraussetzungen geschaffen werden können. Aber nicht alles können wir aus eigenem Willen schaffen, das konnte nur Schopenhauer mit seiner Idee von der "Welt als Wille und Vorstellung".

Es kommt noch ein Zweites in das Schulgesetz, was mit der Thematik dieser Tagung zu tun hat. Ich zitiere aus dem Paragraphen 2, in dem die allgemeinen Bildungs- und Erziehungsziele stehen: "Auf allen Schulstufen und in allen Schulformen der allgemeinbildenden Schule ist in altersgemäßer Form in die Arbeits- und Berufswelt einzuführen und eine umfassende berufliche Orientierung zu gewährleisten". Das versuchen viele Kolleginnen und Kollegen natürlich heute auch, und zwar in allen Schulformen, aber es hat hier wiederum eine Verdeutlichung erfahren, der wir auch nachkommen werden.

Die Bildungspolitik ist derzeit von Gegensätzlichkeiten und Ungleichzeitigkeiten geprägt. Vielleicht geht der Vorsitzende, Kollege Wunder, noch darauf ein. Die Sparzwänge brauche ich nur noch anzudeuten, Staatsrat Behlmer hat es ausgeführt. Arbeitszeitverdichtungen finden statt in der Wirtschaft, aber auch in der Schule, auch in der Schulbehörde. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, daß es seit Jahren wieder eine Reihe von Initiativen gibt, die Aufbruch, Mobilität und Kraft signalisieren. Die GEW nennt es "Initiative Bildung". Neue Schulgesetze mit den Ansprüchen, die ich eben zitiert habe, formulieren Ähnliches. Die inzwischen berühmte Denkschrift aus Nordrhein-Westfalen enthält die Aufforderung, Schulen im Sinne von größerer Selbständigkeit und Verantwortung zu entwickeln, Schulprogramme zu erarbeiten, das eigene Profil zu schärfen. Was stattfindet, ist - neben den in der Tat schwieriger gewordenen Rahmenbedingungen - eine Verknüpfung von Reformen von unten, die es immer schon gab, und Reformen von oben oder dem Willen jedenfalls, diese Reformen aufzugreifen. Das ist für manche eine unbequeme Sache, weil die alte Orientierung nicht mehr stimmt. Plötzlich wird "von oben" etwas propagiert, was man eigentlich "von unten" bisher vergeblich gefordert hat. Ich denke, das ist eher eine gute Position, um gemeinsam weiterzukommen.

Selbstverständlich steht vieles auf dem Prüfstand. Das Argument, bisher habe es doch das und das gegeben, bisher sei doch nach vier Klassenstufen Integration in der Grundschule die Integration in Gesamtschulen oder in Haupt- und Realschulen weitergegangen, dieses Argument löst keinen Automatismus mehr aus. Es ist nichts mehr wie bisher, und deshalb folgt auch nichts mehr wie bisher. Bei einem gedeckelten Budget ist jede Maßnahme einzeln zu bewerten und ggf., wenn man sie für wichtig genug hält, ist dafür zu sorgen, daß sie ermöglicht werden kann, indem man an anderer Stelle etwas nimmt und umschichtet.

Wir als Schulbehörde können nur das Geld ausgeben, was uns die Bürgerschaft gibt, und die hat das, was sie von den Bürgern kriegt bzw. was sie auf dem Kapitalmarkt aufnimmt und wofür sie Zinsen zahlt - derzeit ca. 2 Mrd. DM pro Jahr, fast soviel wie der gesamte Schulhaushalt dieser Stadt. Das muß insgesamt - ich singe natürlich kein Trübsinnslied für Sie - das muß nicht schlecht sein. Wir werden an Tugenden verwiesen, die wir in letzter Zeit nicht so im Vordergrund hatten, wie zum Beispiel der resümierende Blick auf die Ergebnisse der Dinge, für die wir uns anstrengen. Was ist eigentlich - in einer Schule etwa - aus der und der Initiative geworden? Was ist aus den Kindern geworden, die wir unter den und den Bedingungen gefördert haben? Evaluation und Qualitätssicherung sind in dem Zusammenhang Stichworte, die nicht etwas Schlechtes ausdrücken, sondern eher etwas Richtiges und Gutes.

Daß der Wandel in der Lebens- und insbesondere der Arbeitswelt hohe Anforderungen an die Schule stellt, das ist selbstverständlich. Die Realität an Schulen, was Berufsvorbereitung angeht, - nicht nur an Hamburger Schulen - , ist auf diese Anforderungen nur unzureichend bzw. erst in Ansätzen vorbereitet. Wenn man Schülerbefragungen ernst nimmt, dann findet man dort, daß am weitesten das Urteil der Jugendlichen auseinanderklafft zwischen der Bedeutung, die sie selbst der Vorbereitung auf das Berufsleben beimessen, und dem, was die Schule dazu beiträgt.

Relevante Untersuchungen kommen zu dem Ergebnis: Unabhängig von der Schulform wird die als zu gering empfundene berufliche Orientierung von Schule bemängelt. Dabei ist es allemal bedeutsam, wie Jugendliche auf die wohl schwierigste Entscheidung ihres bisherigen Lebens, nämlich die Berufs- und Studienwahl, vorbereitet werden. Daß Berufsorientierung in der Schule aber alles andere sein kann als berufliche Zurichtung und sich nicht auf ein Fach oder ein Praktikum beschränken muß, zeigen viele Beispiele, die wir in Hamburg hier haben und die es auch anderswo gibt, und auch die Projekte, die Sie auf dieser Tagung kennenlernen werden. Ich wünsche sehr, daß diese Projekte Strahl- und Ansteckungskraft erhalten.

Was tun wir in Hamburg konkret? In diesem Bereich arbeiten wir an einem umfassenden Konzept von Berufsorientierung und wir versuchen unsere kostbarste Ressource, nämlich die pädagogische Arbeitskraft der Lehrerinnen und Lehrer so einzusetzen, daß z. B. Berufsschullehrerinnen und Berufsschullehrer auch in der allgemeinbildenden Schule arbeiten, daß wir einen Berufsschultag machen, an dem die Klassen - angefangen haben wir mit Förderschulen, aber jetzt auch mit Haupt- und Realschulen - in die Berufsschule gehen und dort einen "Werkstatt-Tag" unter der Leitung eines Berufsschulkollegen absolvieren.

Zur Integration in Hamburg einige Stichworte, denn es ist darauf hinzuweisen, daß die beruflichen Integrationsmodelle in Hamburg auf einem Fundament stehen, einen Unterbau haben, und der sieht derzeit so aus: Im laufenden Schuljahr nehmen 158 Klassen an 32 Schulen am Noch-Schulversuch "Integrationsklassen" teil, davon sind bereits 79 Klassen in der Sekundarstufe I. Die Zahl der integrativen Regelklassen in der Grundschule beläuft sich inzwischen auf 304, und dies an 35 Grundschulen. Um das ein bißchen für die auswärtigen Gäste zu übersetzen oder eine Anschauung zu liefern: Man kann sagen, 13% aller Schüler und Schülerinnen in Hamburg mit sonderpädagogischem Förderbedarf werden in Integrationsmaßnahmen beschult. 16% aller Grundschulen haben Integrationsklassen und integrative Regelklassen. Und 19%, also fast jede fünfte 1. Klasse in Hamburg ist entweder eine Integrationsklasse oder eine integrative Regelklasse. D. h., wir haben in über 10 Jahren in Hamburg, vielfach auf Initiative und Druck der Eltern, von denen viele hier sind, etwas entwickelt, was nicht nur im Gesetz einen Stellenwert hat, sondern auch in der Realität.

Da seit drei Jahren nun geistig behinderte Jugendliche aus den 10. Klassen der Integrationsklassen abgehen, denn vor drei Jahren sind wir mit der Integration in Klasse 10 angelangt, wurde in Hamburg nach neuen Möglichkeiten der beruflichen Integration für diese Gruppe gesucht, die bisher in den Arbeitstrainingsbereich der Werkstätten für Behinderte und anschließend in die Werkstätten für Behinderte übergingen. Es wurde das System der "integrativen Berufsvorbereitungsklassen" entwickelt, die von der Schulbehörde finanziert werden, und das System der integrativen Förderlehrgänge, die gemeinsam vom Arbeitsamt und von der Schulbehörde finanziert werden. In diesen bundesweit einmaligen Modellprojekten bereiten sich behinderte und nicht behinderte Jugendliche gemeinsam auf die Arbeitswelt bzw. auf eine Berufsausbildung vor. Nach Abschluß der jeweils 2- oder 3jährigen Maßnahmen wird die Beschäftigung, auch der geistig behinderten Jugendlichen, auf dem ersten Arbeitsmarkt angestrebt - Herr Koglin hat ja einige gute Hinweise dafür gegeben. Auch dieses Projekt wird Ihnen im Rahmen der Präsentation der Hamburger Arbeitsassistenz morgen vorgestellt. Im Rahmen der beiden integrierten Förderlehrgänge, also Arbeitsamt plus Schulbehörde, konnten im vergangenen Jahr Ladenprojekte und der Betrieb eines Bistros, was wir ja von den Schülern schon erfahren haben, verwirklicht werden.

An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich den Kolleginnen und Kollegen, den beteiligten Schulen, dem Arbeitsamt, den Mitarbeitern der Behörde und dem Verein zur Förderung der beruflichen Bildung danken, die hier ein beispielhaftes Aktionsbündnis zu Wege gebracht haben, denn eine Institution alleine kann es nicht schaffen. Ich hoffe sehr, und wünsche, daß die erfolgreiche Arbeit in diesen Projekten fortgesetzt wird und daß es gelingt, weitere Kooperationsvorhaben dieser Art zu stiften. Die Schulbehörde wird sich bemühen, daß wir auch bei enger Haushaltslage Initiativen aus Schulen oder von Eltern in diesem Bereich Unterstützung verschaffen, und daß wir die Kooperation mit anderen Behörden zu Wege bringen, um integrative Projekte der beruflichen Orientierung und Ausbildung weiterzuentwickeln und auszubauen.

Abschließend möchte ich auf die Begrüßungsworte der GEW-Vorsitzenden, Frau Ammon, eingehen: Es mehren sich in dieser Gesellschaft Zeichen der Segregation, der Trennung, der Ausgrenzung, auch durch bestimmte Weichenstellungen in der Sozialpolitik, aber es gibt auch ermutigende Zeichen der Integration, des Zusammenführens und der Solidarität - und, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Kongreß hat neben dem Kontakte Knüpfen und dem Informationserhalt auch die Funktion, denen, die das bisher betrieben haben, zu danken und ihnen ein Ansporn zu sein.

Dieter Wunder, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

Die GEW tritt dafür ein, daß alle Kinder und Jugendliche gemeinsam lernen und leben können, gleich, ob es sich um Ausländer handelt oder um Menschen mit körperlichen oder geistigen Benachteiligungen. Wir möchten erreichen, daß das Bildungswesen so umgestaltet wird, daß tatsächlich alle in denselben Bildungseinrichtungen unterrichtet und erzogen werden. Dabei spielt die Integration Behinderter eine wesentliche Rolle. Die Idee zur Integration von Behinderten ist mindestens ebenso stark von den Eltern ausgegangen wie von Lehrerinnen und Lehrern. Viele Kolleginnen und Kollegen in der GEW, die anfangs etwas zögerlich, später sehr bereitwillig waren, haben sich dann als Vorkämpfer für die Integration Behinderter eingesetzt. Überall dort, wo wir in den letzten 15 Jahren deutliche Fortschritte gemacht haben, war die GEW dabei. Ich finde das erstaunlich für unsere Gewerkschaft, denn sie ist die größte Organisation von Sonderschullehrerinnen und Sonderschullehrern. Diese Lehrergruppe ist groß geworden in dem traditionellen und oft sehr gut ausgebauten Sonderschulsystem. Dieses gute deutsche Sonderschulsystem ist wesentlich ein Ergebnis der Arbeit der GEW. Trotzdem ist es gelungen, daß die GEW sich an vielen Orten stark gemacht hat für Integration, daß wir große Fortschritte gemacht haben, ohne das Vertrauen unserer Kolleginnen und Kollegen in den Sonderschulen zu verlieren.

In der Auseinandersetzung mit denen, die Integration bekämpfen, gibt es das Argument: "Das mag ja für einen Teil von Behinderten richtig sein. Das mag ja für Blinde, Hörgeschädigte möglich sein, das mag ja für einen Teil von Körperbehinderten möglich sein, aber ist es denn für alle möglich?" Ich glaube nicht, daß man darauf eine endgültige Antwort heute geben kann, aber ich denke, als pädagogisches Prinzip sollten wir sagen: "Solange die Grenzen von Integration nicht ausprobiert worden sind, solange in vielen Fällen die Kreativität und die Phantasie von Lehrerinnen und Lehrern, von Eltern nicht zusammengebracht wurde, so lange wird man auf jeden Fall sagen können: Wir müssen weitere Versuche machen, wir müssen mehr Menschen als bisher einbeziehen".

Ein großes Problem ist die Frage der Rahmenbedingungen, abhängig von finanzpolitischen Voraussetzungen. Integration bedarf zusätzlicher Maßnahmen und ist nur dort gerechtfertigt, wo man den Besonderheiten behinderter Kinder und Jugendlicher wirklich gerecht werden kann. Für diese finanzpolitischen Rahmenbedingungen haben wir zu arbeiten. Wir können uns als Pädagoginnen und Pädagogen nicht ohne weiteres mit dem abfinden, was an finanzpolitischen Rahmenbedingungen von der Politik gerade festgesetzt wird. Es gibt einen echten Konflikt zwischen dem, was aus pädagogischen Gründen wünschenswert und notwendig ist, und den mitunter doch recht zufälligen Entwicklungen finanzpolitischer Prioritäten. Wir können und wir wollen uns diesen finanzpolitischen Bedingungen nicht ohne weiteres unterwerfen. Ich will in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam machen, daß wir in einem der reichsten Länder dieser Erde leben und manche Länder, die weniger reich sind als wir, mehr für Behinderte tun, einen größeren Teil des Sozialproduktes für sie aufwenden als wir. Wir fordern deshalb vom Hamburger Senat wie von anderen Landesregierungen, daß sie die Integrationsbemühungen fortsetzen und daß sie auch bereit sind, dafür zusätzlich Gelder bereitzustellen.

Ich habe schon darauf hingewiesen, daß Integration vor allem den außerordentlichen Bemühungen von Eltern wie auch Lehrerinnen und Lehrern zu verdanken ist. Deshalb muß man an dieser Stelle auch einmal gegenüber denjenigen, die sich kritisch und negativ über das Engagement von Lehrern äußern, sagen, daß dies alles nicht möglich gewesen wäre, wenn nicht Lehrerinnen und Lehrer sehr viel mehr getan hätten, als man eigentlich von ihnen verlangen kann.

Integration von Behinderten heißt auch, daß eine Schule sich verändert. Eine Integrative Schule, eine Integrative Klasse kann nicht Pädagogik im traditionellen Sinne machen. Lehrerinnen und Lehrer müssen sich völlig umstellen und müssen eine sehr viel individualistischere, eine sehr viel mehr auf das einzelne Individuum eingehende Pädagogik entwickeln, müssen wirklich zeigen, daß sie in der Lage sind, auf die Vielfalt der Schülerinnen und Schüler einzugehen. Dabei entdecken Lehrerinnen und Lehrer, daß die Pädagogik der Vielfalt eigentlich die beste Pädagogik ist für alle Kinder und Jugendlichen, daß also Vielfalt als Reichtum, als Bereicherung von Pädagogik angesehen wird und nicht als Verarmung oder gar als zusätzliche Erschwernis.

Die heutige Tagung wird unterstützt und finanziell gefördert von der "Initiative Bildung" der GEW. Was hat es damit eigentlich auf sich? Ausgangspunkt der "Initiative Bildung" ist die Tatsache, daß wir festgestellt haben, daß Bildung in unserer Gesellschaft einen zu geringen Stellenwert hat. Wir haben uns gefragt: Was können wir eigentlich als Gewerkschaft tun, um Bildung in dieser Gesellschaft wieder einen anderen Stellenwert zu geben? Dabei haben wir drei Wege eingeschlagen.

Der erste Weg: Wir haben Kolleginnen und Kollegen in Bildungseinrichtungen aufgefordert, Beispiele zu nennen für das, was sie dafür tun, daß sich die Praxis verändert. Viele dieser Projekte haben wir finanziell gefördert und sie auf Veranstaltungen und in Publikationen der GEW vorgestellt. Wir dürfen nicht nur Forderungen stellen, wir dürfen nicht nur reden über das, was getan wird, sondern wir müssen gute Beispiele zeigen zum Nachahmen und zum Ermutigen.

Der zweite Weg: Wir haben uns vorgenommen, den bildungspolitischen Dialog mit den unterschiedlichsten Gruppen dieser Gesellschaft zu führen.

Der dritte Weg: Wir möchten in Diskussionsveranstaltungen zu den unterschiedlichsten Fragen die bildungspolitische Diskussion in der Bundesrepublik insgesamt voran bringen. Ein Schwerpunkt in diesem Jahr werden Veranstaltungen zum Thema Bildungsfinanzierung sein.

Diese Überlegungen der GEW stehen im Einklang mit internationalen Diskussionen und sprechen gegen die Bescheidenheit, die uns zur Zeit von vielen Politikern, insbesondere von Finanzpolitikern in der Bildungspolitik gepredigt wird. Es hat in den letzten Monaten eine Reihe von interessanten internationalen Gutachten gegeben, die alle auf dasselbe hinauslaufen: Für die Zukunft unserer Gesellschaften ist das Bildungswesen einer der wichtigsten Bereiche, wenn nicht der wichtigste Bereich, und es ist notwendig, daß Regierungen dem Bildungswesen mehr Aufmerksamkeit widmen und daß das Bildungswesen besser als bisher ausgestattet wird.

Interessant ist bei diesen Untersuchungen - ich beziehe mich z. B. auf den Bericht der Weltbank und auf den Bericht des ehemaligen Präsidenten der Europäischen Kommission Delors -, daß als ein Schwerpunkt von Bildungspolitik die Berücksichtigung von Benachteiligten besonders hervorgehoben wird. Es wird darauf hingewiesen, daß es unbedingt notwendig ist, daß sich das Bildungswesen nicht nur um diejenigen kümmert, die angeblich oder tatsächlich leistungsstark sind, die ohne Schwierigkeiten die Bildungseinrichtungen durchlaufen, sondern daß wir uns mehr um benachteiligte Kinder und Jugendliche kümmern.

Dabei sind Fragen der Bildungspolitik nicht von Fragen der allgemeinen Gesellschaftspolitik zu trennen. Wollen wir den Weg weitergehen, der zu einer Gesellschaft der Starken und Leistungsfähigen führt, alle anderen aber auf der Strecke bleiben läßt? Oder wollen wir eine Gesellschaft, die alle Menschen der unterschiedlichsten Art zusammenfaßt und in der es eine Solidarität dieser unterschiedlichen Menschen zueinander gibt? Die Grundfrage, die sich stellt, ist: Wollen wir eine Gesellschaft, in der Solidarität ein grundlegender Wert ist? Was derzeit in der Politik passiert und wie z. B. die Bundesregierung ihre Finanzpolitik entwickelt, geht offenbar von einem Gesellschaftsbild aus, das die Schwachen in unserer Gesellschaft diskriminiert. Man muß sich nur mal ansehen, wie über Arbeitslose, wie über Sozialhilfeempfänger gesprochen wird, wie gerechtfertigt wird, warum Kürzungen dort ohne weiteres möglich sind.

Heute morgen ist in der Süddeutschen Zeitung mit sympathischen Worten ausführlich dargestellt worden, wie der BDI-Chef Henkel sich erfolgreich um die Erneuerung der Industriegesellschaft in Europa kümmert und viele kluge Überlegungen anstellt. Aber eines wird auch deutlich: seine Verlegenheit, wenn die Sprache auf die Verlierer dieser Entwicklung kommt. Solche gesellschaftliche Härte kann von uns weder aus bildungspolitisch-pädagogischer Sicht noch aus gewerkschaftlicher Sicht akzeptiert werden. Wir setzen gegen diese Politik der Ausgrenzung die Politik der Integration.

In diesem Zusammenhang will ich noch einmal auf den Bericht der Delors-Kommission zurückkommen. Eine der Hauptsorgen, die darin zum Ausdruck kommt, ist, daß die Gesellschaften innerlich zerfallen, daß es keine Verpflichtung der Menschen mehr zueinander gibt. Wenn wir nicht eine gesellschaftliche Vision entwickeln, wie die Menschen wieder zueinander finden und zueinander halten, gehen wir Entwicklungen entgegen, wie wir sie aus amerikanischen und englischen Großstädten kennen. Wir sollten die Frage der Integration von Behinderten vor dem Hintergrund solcher gesellschaftspolitischen und bildungspolitischen Überlegungen sehen. Wenn wir Behinderte integrieren, wenn wir dafür bereit sind, alles aufzubringen, dann ist das ein Zeichen dafür, wie diese Gesellschaft sich entwickelt und ein Zeichen gegen die Gesellschaft des Egoismus. Als GEW-Vorsitzender fordere ich Integration als Grundprinzip für Bildungs- und Gesellschaftspolitik.

Inhaltsverzeichnis

- Vorbemerkung

- Erheblicher Nachholbedarf.

- Ernst, aber nicht perspektivlos

- Gewerkschaftliches Engagement hat Tradition

- Recht auf Arbeit für alle - Behinderte nicht isolieren

- Benachteiligungen bei der Berufsausbildung abbauen

- Arbeitgeberbarrieren überwinden