erschienen in: Gemeinsam leben - Zeitschrift für integrative Erziehung Nr. 3-00, S.112-120 Gemeinsam leben (3/2000)

Inhaltsverzeichnis

Die Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder und der gemeinsame Unterricht in einer demokratischen und humanen Schule für alle soll eine umfassende soziale Integration (Markowetz 1997) erzeugen. Von der Sozialisation unter integrativen Bedingungen (vgl. Markowetz 1999a) erhofft man sich eine »soziale Kohäsion, d.h. die gleichberechtigte Interaktion von Mehrheit und Minderheit« (Preuss-Lausitz 1998, 223). Von der so genannten »Integrationspädagogik« (vgl. Eberwein 1990) wird erwartet, dass sie gesellschaftliche und soziale Probleme glättet und löst. Konkrete und wissenschaftlich evaluierte Hinweise darauf, wie die Interaktions- und Kommunikationsfähigkeit zwischen den bisweilen sehr unterschiedlichen Menschen pädagogisch hergestellt und didaktisch gestaltet wird, fehlen weitgehend.

Die Untersuchungen der Integrationsforschung konzentrierten sich bisher im Wesentlichen auf die Entwicklung der Schulleistungen und der sozial-emotionalen Befindlichkeiten der Schüler/-innen in Integrationsklassen. Zu den sozialen Beziehungen im gemeinsamen Unterricht liegt eine umfangreiche Literatur vor. Forschungsstrategisch lassen sie sich einteilen in soziometrische Untersuchungen (z.B. Feuser/Meyer 1987, Wocken 1993a und b; Wocken 1987, Haeberlin et al. 1991, Preuss-Lausitz 1990, Dumke/Schäfer 1993), Einstellungsbefragungen (z.B. Haeberlin et al. 1991, Tent et al. 1991, Dumke/Schäfer 1993, Wocken 1993a und b, Wocken 1993, Preuss-Lausitz 1997) und direkte Unterrichtsbeobachtungen zu sozialen Kontakten (z.B. Dumke 1991, Dumke/Mergenschröer 1991, Schäfer 1991, Sucharowski et al. 1988). Insgesamt bestätigen die Studien, dass die Kontakte im Handlungs- und Erfahrungsfeld Integration zu einer Zunahme der Akzeptanz von »Andersartigkeit« führen, soziale Distanzen abbauen und Einstellungen positiv verändern. Einen zusammenfassenden Überblick hierzu bieten Bless (1995) und Markowetz (1997, 218ff.).

Während sich offensichtlich unter integrativen Verhältnissen das soziale Klima positiv verändert, verschärft sich das Problem an unseren Regelschulen in geradezu kontraproduktiver Weise. Die Berichte über den Beziehungsalltag in den Schulen, in die wir behinderte Schüler/-innen (noch) schicken wollen, stimmen nachdenklich. Es ist die Rede von Kränkungen, Abwertungen, stigmatisierenden Ausgrenzungen, Drohungen, verbalen Belästigungen, ordinären Beschimpfungen, perversen Obszönitäten, sexuellen Beleidigungen, respektloser Anmache, Distanzlosigkeiten, Erpressungen, Streit und Prügel um Nichtigkeiten, dramatischen Konflikten und psychischer wie physischer Gewalt unter Schüler/-innen. Die Angst geht um und Hilflosigkeit macht sich breit. Die Schulen scheinen angeschlagen und machen krank! Lehrer/-innen fühlen sich maßlos überfordert, schauen weg, schweigen, schikanieren zurück, kränken und verletzen ihre Schüler/-innen (vgl. Singer 1998). Es fehlt an Konzepten und effektiven Bewältigungstrategien. Ein achtungsvoller Umgang miteinander scheint nicht mehr möglich. Behinderten Schüler/-innen könnte in solchen Schulen viel zugemutet werden. Es verwundert nicht, dass neben den Eltern behinderter Kinder viele Lehrer/-innen für den Erhalt des Schonraums »Sonderschule« votieren. Manche von Ihnen sogar deshalb, weil sie dorthin ihre größten »Störenfriede« abschieben können, im Gegenzug dafür aber ein paar friedliche, nette behinderte Schüler/-innen aufnehmen. Echte Lösungen sind das nicht. Integration durch Aussonderung ist und darf kein Weg zu einer Schule für alle Kinder sein!

Wenn Integration also nicht zu sozial-romantischen »Sonder«-Veranstaltungen verkommen soll, muss die Integrationspädagogik solche Unterrichtsstörungen, Beziehungsprobleme und Identitätsbelastungen umfassend bewältigen und ihnen didaktisch begegnen können. Die »Soziologie der Behinderten« (vgl. Cloerkes 1997 und Markowetz 1999b) zeigt deshalb ein großes Interesse an den Beziehungen und an den Prozessen der sozialen Interaktion unter den Schüler/-innen. In der Denktradition der Theorie des Symbolischen Interaktionismus (vgl. McCall/Simmons 1974, Mead 1973, Brumlik 1973, Treibel 1997, Cloerkes 1997) geht es ihr dabei vorrangig um die Frage, welche Auswirkungen die Kontakte zwischen behinderten und nichtbehinderten Menschen auf deren Identität haben und wie die Interaktionsteilnehmer/-innen über ihre identitätsrelevanten Erfahrungen kommunizieren, damit gegenseitige Vorbehalte und Vorurteile abgebaut werden und soziale Nähe wie Kohäsion entstehen können.

Ein Vorurteil ist eine unkritische, ungeprüfte oder nur durch Minimalinformationen abgesicherte, affektiv geladene und irrationale Übernahme bzw. Produktion einer Meinung, Erwartung oder Auffassung gegenüber einzelnen Personen, Gruppen, Verhältnissen, Institutionen, Produkten, Ereignissen oder Objekten, die sich schnell zu einem stabilen, nur schwer veränderbarem Urteil verfestigt. Während allgemein betont wird, dass solche Voraus-Urteile positiv und negativ sein können, definiert die Soziologie der Behinderten (Cloerkes 1997, 77) Vorurteile als extrem starre, negative Einstellungen, die sich weitgehend einer Beeinflussung widersetzen. Synonym werden oft die Termini Einstellung, Stigma, Stigmatisierung, Stereotyp, Etikett und Etikettierung verwendet (vgl. Markowetz 1999c). Sie alle spiegeln die soziale Reaktion auf behinderte Menschen wider und sind Ausdruck von sozialer Nähe und sozialer Distanz.

Auf der Verhaltensebene lassen sich typische Formen der sozialen Reaktion auf Behinderte ausmachen. Im Bereich der Interaktion wären zu nennen: Anstarren, Ansprechen, diskriminiernde Äußerungen, Witze, Spott, Hänseleien, Aggressivität und deutlich extremere Reaktionen (Behindertenfeindlichkeit mit Vernichtungstendenzen). Demgegenüber wirken Äußerungen von Mitleid, aufgedrängte und unpersönliche Hilfen, Spenden und Scheinakzeptierung positiver, dienen letztlich aber auch der Abgrenzung und Abwertung. Zwischen Behinderten und Nichtbehinderten existieren Interaktionsspannungen und -störungen. Auffällige, unästhetische und bedrohlich wirkende Behinde- rungen sowie behinderungsbedingte Einschränkungen kommunikativer Fähigkeiten lösen psycho-physische Reaktionen (Angst, Ekel, Abscheu, Gefühle des Erregt- und Erschüttertseins, Rat- und Hilflosigkeit) aus. Deshalb brechen Nichtbehinderte den Kontakt zu Behinderten ab und versuchen zukünftige Interaktionen zu vermeiden. Drei Reaktionsformen sind von Bedeutung: originäre Reaktionen, offiziell erwünschte Reaktionen und überformte Reaktionen. Originäre Reaktionen und offiziell erwünschte Reaktion stehen im Widerspruch zueinander. Überformte Reaktionen scheinen ein Ausweg aus diesem Dilemma zu sein. Originäre Reaktionen sind urmenschlich, spontan und affektiv. Aus ihnen erwächst Angst oder Neugierde. Die Folge von Angst ist Agressivität, aus der sehr schnell direkt oder über den Umweg des Aufkommens von Schuldangst und Schuldgefühlen eine ablehnende Haltung und Isolation entsteht. Neugierde führt letztlich zum gleichen Ergebnis, beinhaltet aber durch exploratives Verhalten (anstarren, ansprechen oder anfassen) eine ernst zu nehmende Chance der Normalisierung. Im Laufe der Sozialisation (vgl. Markowetz 1999a) müssen originäre Reaktionen nach und nach den sozial vorgeschriebenen Akzeptanzvorstellungen weichen. Im Sinne der sozialen Erwünschtheit werden originäre Reaktionen maskiert und kulturell überformt. Hier beginnt der permanente Ambivalenzkonflikt für Nichtbehinderte. Die Folgen sind bekannt: Verhaltensunsicherheit, Interaktionsspannung, Schuldgefühle, Schuldangst und Scheinakzeptanz. Letztlich stützen also offiziell erwünschte und überformte Reaktionen genauso wie die originären Reaktionen die Ablehnung und Isolation behinderter Menschen. Eine vollständige Akzeptanz und Gleichstellung behinderter Menschen ist außerordentlich selten anzutreffen. Der interkulturelle Vergleich der Reaktionen auf behinderte Menschen (vgl. Neubert/Cloerkes 1994) bestätigt, dass Behinderung überall unerwünscht ist. Die grundsätzliche Ablehnung ist aber nicht einheitlich und beliebig, sondern variabel. Universell negative Reaktionstendenzen beschränken sich weitgehend auf sichtbar schwerst- und mehrfachbehinderte Menschen.

Zur Erklärung solcher Verhaltensunsicherheiten und Reaktionen auf Behinderte gibt es verschiedene theoretische Ansätze. Die Psychologie geht davon aus, dass die Angst vor dem Behinderten und vorm selbst Behindertwerden entscheidend ist. Da Behinderte eigentlich nicht abgelehnt werden sollen, kommt es zu Gewissenskonflikten und Schuldängsten. Bei der Begegnung mit Behinderten werden Ängste ausgelöst, die die Unversehrtheit des eigenen Körpers bedrohen. Aus Angst vor der ›Ansteckung‹ kommt es zu Kontaktvermeidung. Wahrgenommene Abweichungen führen zu kognitiven Dissonanzen (vgl. Festinger 1978), die der Mensch z.B. durch Scheinkontakte, Mitleidsäußerungen oder Spenden auszugleichen versucht. Soziologische Erklärungsansätze machen die widersprüchlichen Normen und das Fehlen eindeutiger Verhaltensregeln verantwortlich. Behinderten Interaktionspartnern soll zwar eine nichtwertende Aufmerksamkeit entgegengebracht und behinderungsbedingte Merkmale sollen für irrelevant deklariert werden (Irrelevanzregel), doch führt diese künstlich-rationale Ausblendung relevanter Tatsachen bestenfalls zu einer Scheinakzeptanz.

Für die Heilpädagogik stellt sich die Frage nach Möglichkeiten der Veränderung der sozialen Reaktion auf behinderte Menschen. Informationsstrategien in Form von öffentlichkeitswirksamen Informations- und Aufklärungskampagnen sind wichtig, werden aber in ihrer Wirkung überschätzt. Immer wieder wird die Notwendigkeit der Veränderung des normativen Kontextes (z. B. durch Gesetzgebungsmaßnahmen, Neuorientierung auf gesellschaftliche Werte) betont. Eine Erfolg versprechende Strategie ist der Kontakt zu Behinderten, vor allem wenn diese mit weiteren Strategien kombiniert wird. Besonders geeignet sind Informationen, Simulation von Behindertsein und Rollenspiele. Auch heilpädagogisch-therapeutische Maßnahmen, die die Identität und die Persönlichkeit behinderter Menschen stärken, zeigen gute Wirkungen, da Behinderte im Umgang mit nichtbehinderten Menschen handlungskompetenter und erfolgreicher bei der Durchsetzung ihrer eigenen Interessen werden. Gezielt einsetzbare und erfolgssichere Strategien zur Veränderung von Einstellungen, des Abbaus von Vorurteilen und der Entstigmatisierung gibt es noch nicht. Von einer konsequenten und sorgfältig realisierten sozialen Integration behinderter Menschen verspricht man sich langfristig die besten Möglichkeiten.

Zur Bestimmung der Auswirkungen von Stigmatisierungen auf die Identität eines Individuums wäre zunächst einmal zu klären:

• Welche Erfahrungen sind für das Subjekt überhaupt identitätsrelevant?

• Wie werden diese Erfahrungen vom Subjekt wahrgenommen, bewertet und beeinflusst?

• Wie deutet das Subjekt die Summe seiner Erfahrungen auf der innerpsychischen Meta-Ebene?

Identitätsrelevant

• sind situative Erfahrungen, die einem Menschen subjektiv wichtig sind und bedeutsam erscheinen, die ihn subjektiv betroffen machen und beschäftigen;

• sind die Einflüsse und Rückmeldungen, die ein Mensch durch den »sozialen Spiegel«, also die Widerspiegelung des eigenen Handelns und So-Seins in den Re-Aktionen der anderen erfährt, sowie die eigene Auseinandersetzung mit diesen Reaktionen.

Analog zu den Komponenten einer Einstellung (vgl. Cloerkes 1997, 76) ist davon auszugehen, dass auch für die Identität der Menschen drei miteinander verflochtene, sich wechselseitig bedingende und auszubalancierende Komponenten maßgeblich sind:

|

IDENTITÄT |

||

|

hat 3 Komponenten, die miteinander in Beziehung stehen, sich wechselseitig bedingen und von jedem Subjekt trianguliert und ausbalanciert werden müssen: |

entsteht aus situativer Erfahrung: |

situative Erfahrungen werden transsituativ generalisiert a) über die Zeit (Kontinuität) b) über Lebensbereiche (Konsistenz) |

|

kognitive Komponente (denken) |

Selbstwahrnehmung => |

Selbstkonzept |

|

affektive Komponente (wahrnehmen, fühlen, empfindne) |

Selbstbewertung => |

Selbstwertgefühl |

|

konative Komponente (handeln, antizipieren, Einfluß nehmen) |

personale Kontrolle => |

Kontrollüberzeugung |

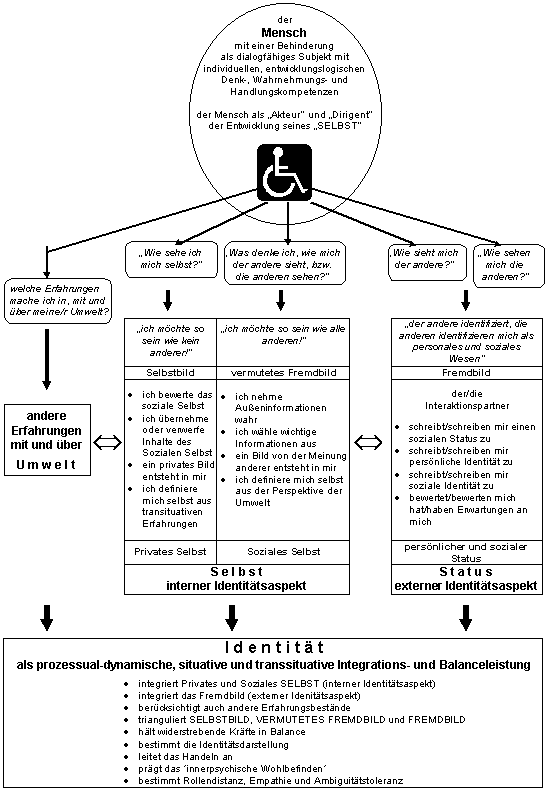

In der Abbildung 2 werden die Begriffe aus dem Frey-Modell (vgl. hierzu Frey 1983 und 1987 sowie den Beitrag von Cloerkes in diesem Heft) mit denen aus der behindertenspezifischen Selbst- und Fremdbildforschung in Verbindung gebracht:

• Wie geht ein behinderter Mensch mit den Zuschreibungen um?

• Wie entsteht Identität?

Auf der Grundlage der bisherigen Überlegungen ergibt sich die zentrale These der Entstigmatierung durch Integration: »Eine gelungene soziale Integration behinderter Menschen trägt ganz entscheidend zur Identitätsentwicklung bei, verhindert »beschädigte Identität« und führt zu Entstigmatisierung.«

Im Handlungs- und Erfahrungsfeld Integration (vgl. Markowetz 1997) haben alle Beteiligten ›verlässlichen Kontakt‹ und damit reichhaltig Gelegenheit, miteinander zu kooperieren, sich selbst, den Interaktionspartner und das Kollektiv kennen zu lernen und sich zu entfalten. Integration wird hier deshalb als ein Prozess aufgefasst, der in besonders günstiger Weise kognitive, affektive und konative Komponenten von Einstellungen trianguliert und soziale Vorurteile vermeiden hilft. Integration ist ein essenzieller Beitrag zur Entstigmatisierung von Menschen mit Behinderungen, der sich in den Identitätskonzepten der Interaktionspartner niederschlägt. Eine gelungene personale Integration fördert die Entfaltung eines positiven sozialen Selbst (Selbstbildes). Eine gelungene soziale Integration fördert die Entfaltung eines positiven sozialen Selbst (vermutetes Fremdbild). Beide zusammen konstituieren ein Selbst, das via transkanaler Kommunikation Einfluss und Widerstand auf das Fremdbild ausübt und dieses im Sinne real erlebter Verhältnisse verändern und fortschreiben kann. So genannte 'beschädigte Identitäten' sind unter integrativen Bedingungen reversibel. Die Identitätsentwicklung behinderter Menschen verläuft bei Integration insgesamt günstiger. Integration löst die alten Bilder von Menschen mit Behinderungen zu Gunsten der Etablierung von egalisierenden Menschenbildern auf. Das Fremdbild bleibt nicht länger hypothetisches Konstrukt, sondern wird im Handlungs- und Erfahrungsfeld Integration prinzipiell praktisch nachvollziehbar und überprüfbar. Das Bild vom Behinderten wird insgesamt realitätsgerechter. Es muss zwischen den Polen Nähe und Distanz ausbalanciert und gegebenenfalls täglich immer wieder neu hergestellt werden. Integration nimmt alle Interaktionspartner in die Pflicht, in ökosystemischer Weise über sich selbst, über den anderen und über die beide umgebende dingliche Welt zu reflektieren. Integration bietet keine Garantie für durchgängig vorurteilsfreie Meinungen und das völlige Ausbleiben von Stigmatisierungen, aber sie trägt ganz entscheidend dazu bei, sich ungünstigen Einflüssen zu widersetzen und die eigene psychische Integrität zu bewahren. Langfristig ist zu erwarten, dass von Integration mehr Toleranz für andere Menschen, eine größere Angstfreiheit aller und eine geringere Neigung zu identitätsstabilisierenden Stigmatisierungsstrategien ausgehen wird. Ein zentraler Aspekt im Prozess der Integration ist die dialogische Validierung identitätsrelevanter Erfahrungen.

Abb. 2: Selbstbild, vermutetes Fremdbild und Fremdbild werden miteinander in Beziehung gesetzt und zur IDENTITÄT trianguliert

Im Kontext meines Konzeptes zur Entstigmatisierung (vgl. Markowetz 1998 und 2000) ist mit Validierung jener Prozess gemeint, der insbesondere bereits internalisierte Haltungen, Bewertungen, Zuschreibungen, Einstellungen, Vorurteile und Stigmata gegenüber einem sozialen Objekt auf deren Richtigkeit und damit auf ihre Haltbarkeit und Langlebigkeit hin zu überprüfen hat. Dazu ist es notwendig, sein Bild vom anderen, seine Meinung über den anderen, bereits vorgenommene Einordnungen, kategoriale Zuordnungen, fixierte Zuschreibungen und statische Bewertungen im Dialog mit der betroffenen Person selbst auf ihre Glaubwürdigkeit hin zu hinterfragen. Validierung in diesem Sinne hat insofern immer auch eine pragmatische Dimension, weil die Wirksamkeit der Überzeugung im konkreten Handeln in Form von Nähe und Distanz zu Subjekten wie Objekten der sozialen Wirklichkeit wiederzuerkennen ist. Eine so verstandene Validierung zieht Verhaltensänderungen nach sich. Sie hilft Handlungen in die Wege zu leiten, die zu den gewünschten Zielen führen.

Dialogische Validierung ist ein Ansatz des Sinnverstehens, um sich in der sozialen Umwelt orientieren und diese mitgestalten zu können. Aus menschlichen Aktivitäten wie wahrnehmen, denken, fühlen, sich verhalten, handeln, reflektieren, fantasieren etc. werden Erkenntnisse über real fassbare und existente Dinge und Personen zielgerichtet und mit allen Sinnen reflexiv abgeleitet. Die dabei divergierenden Perspektiven gilt es dialogisch zu kommentieren, zu beschreiben, zu interpretieren und zu validieren, d.h. seine Sichtweise und die Sichtweise des anderen auf interaktionistischem Wege zu einer gemeinsamen Sichtweise zu verdichten, in der sich als kleinstes gemeinsame Vielfache jeder Interaktionspartner in Anerkennung des gemeinsam Herausgearbeiteten, universell Gültigen, wieder findet und die sich deshalb von allen Beteiligten in einem dynamischen Prozess differenziert, den sich verändernden Verhältnissen folgend, fortschreiben und weiterentwickeln lässt. Der Dialog ist also eine Form des sozialen Handelns und eine Methode des sozialen Aushandelns.

Wenn wir uns also ein Bild vom Behinderten machen wollen, würden wir gut daran tun, mit ihnen selbst in Kontakt zu kommen und sich im Dialog mit ihnen zu bilden. Integration bietet per se verlässliche Kontakte zum Behinderten, zum Du, zum Fremden, Neuen, Andersartigen und Widersprüchlichen. Die Antworten auf die dialogische Frage können dadurch grundlegend anders ausfallen. Wir können den Bereich der hypothetischen Konstruktionen, Vermutungen und mystischen Spekulationen über den Behinderten und die Behinderten verlassen und uns direkt im Zusammenleben mit der Wirklichkeit auseinander setzen.

Während der »still geführte« Dialog dazu dient, sich selbst aus der Perspektive anderer zu identifizieren und zu definieren, ohne mit diesen direkt in Kontakt stehen zu müssen, geht es im »laut geführten« Dialog mehr um die Evaluation des Wissens und der Erfahrungsbestände über sich, den anderen bzw. die anderen, die sich innerhalb eines gemeinsamen Handlungs- und Erfahrungsfeldes, (z. B. in einer Integrationsklasse) sammeln. Identitätsrelevante Erfahrungen stehen hierbei natürlich besonders im Vordergrund.

Die Dialogische Validierung können wir als einen Sonderfall zur Erfassung real existenter sozialer Wirklichkeiten und zur Gewinnung von Erkenntnissen und Einsichten über Personen auffassen, die miteinander in mehr oder weniger qualitativem Kontakt stehen und weitgehend auf Erfahrungen aus erster Hand beruhen. Dialogische Validierung ist ein Prozess, der unterschiedliche Auffassungen von Subjekten zur Gültigkeit des Wissens über individuelle und soziale Sachverhalte offen legt, zur Sprache bringt, reflexiv überprüft und zu bilanzieren versucht. Von Interesse sind subjektiv gefärbte qualitative Deutungen identitätsrelevanter Dimensionen. Man fragt, ob das, was man aktuell über sich und den anderen denkt, richtig und wahr ist. Lassen sich solche zwischenbilanzierte Urteile aufrechterhalten oder haben wir durch die selektive Auswahl den Blick auf andere wichtige Variablen vernachlässigt? Intern für valide erklärte Sachverhalte dürfen externen Validitätskontrollen nicht diametral widersprechen. Dialogisch eruierte Erkenntnisse führen zu einem hohen Maß an Übereinstimmung, selbst wenn diese unmittelbar unter den komplexen Interaktionsbedingungen der sozialen Alltagswelt noch nicht bestehen können. Aus flächendeckend praktizierter Dialogischer Validierung wird eine ökologische Validierung, die es vermag, immer mehr Systeme zu Revisionen und Relativierungen zu veranlassen.

Validierung kann aber kein absolut sicheres Wissen und keine endgültige Wahrheit hervorbringen. Dialogische Validierung hat die Aufgabe, zwischen konkurrierenden widersprüchlichen und falsifizierbaren Interpretationen real existierender Phänomene, Einstellungen, Bewertungen und Zuschreibungen zu vermitteln und maximale Übereinstimmung herzustellen. Die Wahrheit stellt sich im Dialog unter den beteiligten Subjekten selbst her. Geltungsansprüche müssen grundsätzlich prozessual zwischen den Subjekten ausgehandelt werden. Dialogische Validierung beinhaltet die dialogische Überprüfung der Validität von Erkenntnisansprüchen. Erkenntnis wird hier als Dialog zwischen Personen verstanden. Erkenntnisse sind das Resultat der vorläufig letzten kontextuellen Bezugspunkte, über die sich die Dialogpartner via transkanaler Konversation verständigen und einigen konnten. Dialogische Validierung ist demnach kein einseitiger Anpassungs- oder Überzeugungsprozess, sondern ein dynamisches Geschehen, bei dem die Geltung einer Interpretation im Dialog erarbeitet wird. Es kann also auch nicht darum gehen, jemanden narrativ im Monolog zu überreden, mit rationalen und in sich höchst logischen Argumenten im kritischen Diskurs zu schlagen, in juristischer Art und Weise maßzuregeln oder einem bloßen Konsensualismus zwischen den Subjekten zu verfallen. Ziel der dialogischen Validierung ist es, neue Ideen, neue Differenzierungen und neue Diskursregeln zu erzeugen.

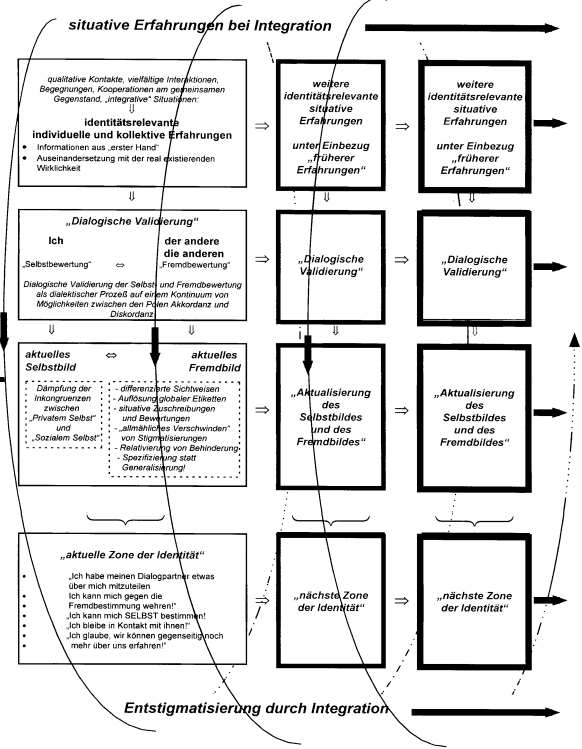

Die dialogische Validierung ist also eine Form interaktiver Erkenntnisgewinnung. So gewonnene Erkenntnisse dienen der Identitätsfindung, der Identitätspolitik, dem Stigmamanagement, der aktiven, kreativen nicht-reaktiven Auseinandersetzung mit Identitätsdiffusion und Identitätserstarrung. Das Ergebnis dialogisch validierter identitätsrelevanter Erfahrungen führt zu »aktuellen Zonen« der Identität, die fortlaufend zu »neuen Zonen« der Identität erweitert werden. Das Subjekt wird zum kreativen Akteur seiner Identitätsentwicklung und -gestaltung. Identität ist das Produkt fortlaufend dialogisch validierter Identitäten. Die Dialogische Validierung ist insofern auch ein innovativer methodischer Weg der Identitätsfindung, auf dem nicht mehr ausschließlich reflexiv auf kognitivem Wege über Identität befunden wird, sondern die emotionale, affektive und motivationale Befindlichkeit bei der Selbstwahrnehmung als entscheidende Einflussgrößen beachtet und umfassend mit einbezogen wird. Die Zusammenhänge lassen sich in der Abbildung 3 zusammenfassen und darstellen.

Der Vorgang der Dialogischen Validierung verlangt von beiden Dialogpartnern einen vorsichtigen Umgang mit Bewertungen und Zuschreibungen, nicht aber den Verzicht. Schließlich bringen sie zum Ausdruck, was uns am anderen befremdet und beschäftigt. In der Hinwendung zum Subjekt werden wir zu erweiterten Kenntnisse kommen können, die uns vor Verurteilungen, Pathologisierungen und Entwertungen schützen. Je mehr wir vom Gegenüber in Erfahrung bringen werden, desto realistischer und umfassender wird unser Bild. Dialogische Validierung bietet keine Garantie für durchgängig vorurteilsfreie Meinungen und das völlige Ausbleiben von Stigmatisierungen, aber trägt entscheidend dazu bei, sich ungünstigen Einflüssen zu widersetzen und die eigene Integrität zu bewahren. Langfristig ist zu erwarten, dass durch den Prozess der Dialogischen Validierung im Handlungs- und Erfahrungsfeld Integration mehr Toleranz für andere Menschen, eine größere Angstfreiheit aller und eine geringere Neigung zu identitätsstabilisierenden Stigmatisierungsstrategien ausgehen wird.

Abb. 3: Dialogische Validierung identitätsrelevanter Erfahrungen als Entstigmatisierungsprozess und Voraussetzung für die Entfaltung »unbeschädigter Identitäten«

Dialogische Validierung ist ein überaus komplexes Geschehen. Der dynamische Prozess bleibt nicht auf situativ erlebte Situationen und Ereignisse beschränkt. Neue kommen hinzu, die in das gerade mal eben hergestellte soziale Beziehungsnetz schon wieder Löcher reissen, die den Frieden stören. Dialogische Validierung ist damit immer auch ein Wechsel von Klarheit, Sicherheit und Gewissheit zu Undurchsichtigkeit, Unsicherheit und Ungewissheit, Akkordanzen und Diskordanzen, ein phasenhaftes Geschehen des in Kontakt-Kommens, des Aneinander-Geratens und des Nach-Arbeitens, das auf den Erhalt der sozialen Kontakte und den qualitativen Ausbau der zwischenmenschlichen Beziehungen gerichtet ist. Im Einzelnen lassen sich hypothetisch folgende sieben Phasen ausmachen und anhand von einigen Merkmale charakterisieren:

Abb. 4: Dynamischer Phasenverlauf der Dialogischen Validierung

|

Phase |

Merkmale |

|

Contacting (zueinander kommen) |

Konfrontation im Rahmen eines verlässlichen Handlungs- und Erfahrungsraumes, z.B. in Familie, Kindergarten, Schule, Freizeit etc. |

|

Discovering (sich selbst und gegenseitig entdecken) |

Selbsterforschung; Fremderforschung; authentische Begegnung von Mensch zu Mensch; Sich-Einlassen auf die Welt des Gegenüber; kognitive und emotionale Selbst- und Fremdwahrnehmung |

|

Storming (aneinander geraten) |

Gegensätze, Verschiedenartiges, Abweichungen, Bedürftigkeit, Hilflosigkeit, Schwäche ausmachen; an seinem Image arbeiten; taktisch Vorgehen; Oberhandtechniken und Identitätsstrategien anwenden; Involviert-Sein; subjektiv Betroffen-Sein; innere und äußere Abstoßung empfinden; bisweilen schmerzhaftes, nicht angenehmes Austragen und Durchstehen von Turbulenzen; Stören der trügerischen Stille zwischen menschlicher Harmonie; streiten, verletzen, diskreditieren, stigmatisie; Ausleben der kognitiv-emotional angeeigneten Selbst- und Fremdwahrnehmungen |

|

Grounding (nachspüren) |

Phase der Nachbearbeitung, Beweisführung, Rechtfertigung, Begründung; Überwindung der Verschlossenheit und rechthaberischen Redseligkeit in Richtung einer dialogischen Partnerbezogenheit; Abbröckeln Fassadenhaftigkeit und Zementieren der Echtheit; positive Umdeutung; Rückbiegung zum Subjekt; mit den Selbst- und Fremdbildern angemessen umgehen |

|

Equalizing (balancieren und feinabstimmen) |

Kein Prozess der Gleichmacherei und einseitigen Anpassung; Entdeckung von Nähe und Distanz, keine symbiotische Verschmelzungen; vorläufige Zufriedenheit herstellen; differenzierte Sichtweise von sich und anderen entfachen; Wahrnehmung positiver wie negativer Eigenschaften von sich und den anderen; dialektisches Verständnis von Kompetenzen und Mängeln aufbauen; Herstellen einer dyamischen prozessualen Beziehungsdynamik im Spannungsfeld von Individualis und Kollektivismus; produktives Deuten der Selbst- und Fremdbilder |

|

Living (gemeinsam leben - gemeinsam handeln) |

Qualitativer Ausbau der Kontakte; Intensivierung kooperativer Tätigkeiten; Bestehen im Miteinander und im Gegeneinander; Aufgeben und Reduktion von Bevormundungen, Lenkung, Gängelung, Direktiven, verbalen und nonverbalen Stigmatisierungen; Schaffen und Gewähren von Freiräume für selbstbestimmte Initiativen; Abbau von Herrschafts- und Machtinteressen und -strukturen; Befreiung von Zwängen und Abhängigkeiten; Relativierung und (Neu-) Einordnung von Normen und ; Abstand nehmen - Nähe suchen; produktiver Umgang mit den Selbst- und Fremdbildern; sie leben und danach handeln |

|

Doubting (zweifeln - in Frage stellen) |

Neue Krisen, Probleme und Konflikte ausmachen; sich vor neuen Unklarheiten über die eigene Rolle und die Rollenbeziehungen nicht wegdrehen, sondern die Beziehungen aktualisieren und dort die Wahrheiten entdecken; in Kontakt bleiben (vom Primärkontakt über Sekundär- und Tertiärkontakt zu verlässlichen Kontakten = soziale Integration); Wir-Gefühl als Ausdruck für eines besseren Bewusstseins von sich selbst und den anderen, das sich in neuen Fähigkeiten zur Empathie, Fürsorge für sich und den anderen, zu Kooperation und sozialer Bindung ausdrückt; impulsive Entfaltung und Gestaltung einer solidarischen Kultur |

Nach diesen theoretischen Betrachtungen wage ich einen Ausblick. Wer sich Rezepte erhofft hatte, wie man identitätsrelevanten Problemen pädagogisch begegnet und diese bei sachkundiger Anwendung »bequem und sicher« aus der Welt schaffen kann, wird enttäuscht sein. Sie gibt es nicht! Identitätsprobleme sind individuell höchst verschieden und vom jeweiligen sozialen Kontext abhängig. Auf nur reaktivem Weg lassen sich Identitätsprobleme nicht bewältigen. Sie bedürfen interaktiver Lösungswege, die oft nicht leicht zu gehen sind und uns allen als den beteiligten Interaktionspartnern Zeit, Geduld, Mut und Zuversicht abverlangen. Wir müssen für identitätsbedeutsame Szenen empfindlich werden, wenn wir aufmerksamer und handlungskompetenter im Umgang mit derartigen Problemen und Krisen werden wollen. Dazu müssen wir sie zulassen, denn »das An- und Austesten von Identitäten in neuen, fremden, irritierenden oder faszinierenden Beziehungen ist vielleicht die normale und alltägliche Provokation, etwas zu lernen« (Rumpf 1986, 165).

Dafür ist es notwendig, die separierenden Lebenswelten aufzulösen, sodass die behinderten Kinder im Handlungsfeld Integration umfassende Erfahrungen mit nichtbehinderten Kindern machen können. Natürlich sind die Kinder auch auf Hilfe, Anregungen und vorbildhaftes Handeln erwachsener Bezugspersonen angewiesen, die die Grundbegriffe einer »Grammatik des sozialen Umgangs« (vgl. Kobi 1993, 414ff) beherrschen und weitervermitteln können.

Was wir also brauchen, sind weniger spezielle Therapien, sondern eine Pädagogik, die just diesen Anforderungen gerecht wird. Die gegenwärtige Integrationspädagogik sollte aus behindertensoziologischer Sicht zukünftig mehr auf die Zusammenhänge zwischen Integration und Identität achten. Eine identitätsstiftende Pädagogik halte ich deshalb auch für einen unverzichtbaren Baustein. Im Kontext einer identitätsstiftenden Pädagogik sollten behinderte und nichtbehinderte Menschen die Möglichkeit haben, die »Dialogische Validierung identitätsrelevanter Erfahrungen« als Verfahren und Methode, ähnlich dem Verfahren des Runden Tisches zur Lösung moralischer Konflikt (vgl. Oser 1997), erlernen zu können. Denn die Dialogische Validierung ist für »Stigmatisierte« eine offensive Identitätsstrategie zur Vermeidung »beschädigter Identitäten« und für jene, die »stigmatisieren«, eine Chance, ihre Einstellungen, Erwartungen, Zuschreibungen und Bewertungen an der Realität zu überprüfen und zu differenzieren.

Solange also Dialogische Validierung stattfindet, findet auch keine Aussonderung statt! Gelingt uns das tatsächlich in der integrativen Praxis, dann sind wir bei unseren Bemühungen um »eine gelungene soziale Integration behinderter Menschen« einen großen Schritt weitergekommen. Schließen möchte ich meine Überlegungen mit zehn Empfehlungen für eine »offensive, dialogorientierte Identitätsstrategie«:

|

1. Nehme Zuschreibungen und Bewertungen deiner Interaktionspartner ernst! 2. Situative Bewertungen, die dich betroffen machen, bedeuten dir etwas. Sie sind für dich identitätsrelevant. Vernachlässige sie deshalb nicht! 3. Trete in den Dialog mit jenen, die dich bewerten! 4. Vergiss nicht, dass es viele Wege und Möglichkeiten gibt sich mitzuteilen. Es gibt niemanden, der nicht »NICHT KOMMUNIZIEREN« (vgl. Watzlawick/Beaven/Jackson 1982) kann. Laut- und Schriftsprache sind zwar zwei wichtige und besonders geschätzte Kommunikationsmittel, doch nicht die einzigen. Sei sensibel und entdecke andere, dir bislang fremde Formen des Miteinander-in-Beziehung-Tretens! 5. Lasse deine Dialogpartner spüren und wissen, was du wahrnimmst, fühlst und denkst! Löse dich vom kopflastigen Repertoire, entdecke deine emotionale Fähigkeiten und wende sie an! 6. Höre zu, fühle mit und nimm wahr, was dir deine Dialogpartner zu sagen haben! Entdecke das DU, das dir, mit vielleicht noch so fremden und ungerechtfertigten Bewertungen, gegenüber steht! 7. Verhandle mit deinen Dialogpartnern! Versuche nicht von vorn herein Recht zu behalten! Wägt eure Ansichten, Argumente und Begründungszusammenhänge ab! Strebt keine Lösungen an, sondern Annäherungen und Übereinstimmungen, die tolerante Abweichungen zulassen! 8. Lerne mit vorläufigen Nicht-Übereinstimmungen umzugehen! 9. Freue dich über Übereinstimmungen! 10.Überlege dir nach dem Dialog, was du, dein Dialogpartner und ihr zusammen erreicht hat/habt und wie ihr eure Beziehung leben und ausbauen könnt! |

BLESS, G.: Zur Wirksamkeit der Integration. Forschungsüberblick, praktische Umsetzung und integrative Schulreform, Untersuchungen zum Lernfortschritt. Bern/Stuttgart/Wien 1995

BRUMLIK, M.: Der symbolische Interaktionismus und seine pädagogische Bedeutung. Frankfurt am Main 1973

CLOERKES, G.: Die Kontakthypothese in der Diskussion um eine Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabechancen Behinderter. Zeitschrift für Heilpädagogik 33 (1982) 561-568

CLOERKES, G.: Soziologie der Behinderten. Eine Einführung. Unter Mitwirkung von Reinhard MARKOWETZ. Heidelberg 1997

DUMKE, D. (Hrsg.): Integrativer Unterricht. Gemeinsames Lernen von Behinderten und Nichtbehinderten. Weinheim 1993

DUMKE, D./MERGENSCHRöER, M.: Schülerverhalten in Integrationsklassen. In: DUMKE, D. (Hrsg.), Integrativer Unterricht. Gemeinsames Lernen von Behinderten und Nichtbehinderten. Weinheim 1993, 161-198

DUMKE, D./SCHäFER, G.: Entwicklung behinderter und nichtbehinderter Schüler in Integrationsklassen. Einstellungen, soziale Beziehungen, Persönlichkeitsmerkmale, Schulleistungen. Weinheim 1993

EBERWEIN, H.: Integrationspädagogik als Weiterentwicklung (sonder-) pädagogischen Denkens und Handelns. In: Eberwein, H. (Hrsg.), Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. Handbuch der Integrationspädagogik. Weinheim/ Basel 1990, 45-53

FESTINGER, L.: Theorie der kognitiven Dissonanz. Bern 1978 (Orig. 1957)

FEUSER, G./MEYER, H.: Integrativer Unterricht in der Grundschule. Solms 1987

FREY, H. P.: Stigma und Identität. Eine empirische Untersuchung zur Genese und Änderung krimineller Identität bei Jugendlichen. Weinheim/Basel 1983

FREY, H. P.: Die Änderungsdynamik abweichender Identitäten bei Jugendlichen. In: FREY, H.P./HAUßER, K.(Hrsg.), Identität. Entwicklungen psychologischer und soziologischer Forschung. Stuttgart 1987, 179-192

HAEBERLIN, U./MOSER, U./BLESS, G./KLAGHOFER, R.: Die Integration von Lernbehinderten. Versuche, Theorien, Forschungen, Enttäuschungen, Hoffnungen. Bern/Stuttgart 1991

KOBI, E. E.: Grundfragen der Heilpädagogik. Eine Einführung in heilpädagogisches Denken. 5., bearbeitete und ergänzte Auflage. Bern/Stuttgart/Wien 1993

MARKOWETZ, R.: Integration von Menschen mit Behinderungen. In: CLOERKES, G.: Soziologie der Behinderten. Ein einführendes Lehrbuch. Heidelberg 1997, 187-237

MARKOWETZ, R.: Dialogische Validierung identitätsrelevanter Erfahrungen. Ein interaktionistisches, beziehungsförderndes und identitätsstiftendes Konzept zur Entstigmatisierung von Menschen mit Behinderungen. In: DATLER, W. et al. (Hrsg.), Zur Analyse heilpädagogischer Beziehungsprozesse. Luzern 1998, 65-71

MARKOWETZ, R.: Sozialisation. In: BUNDSCHUH, K./HEIMLICH, U./KRAWITZ, R. (Hrsg), Wörterbuch Heilpädagogik. Bad Heilbrunn/Obb. (Klinkhardt) 1999a, 265-270

MARKOWETZ, R.: Heilpädagogische Soziologie. In: BUNDSCHUH, K./HEIMLICH, U./KRAWITZ, R. (Hrsg), Wörterbuch Heilpädagogik. Bad Heilbrunn/Obb. (Klinkhardt) 1999b, 273-275.

MARKOWETZ, R.: Vorurteil. In: BUNDSCHUH, K./HEIMLICH, U./KRAWITZ, R. (Hrsg), Wörterbuch Heilpädagogik. Bad Heilbrunn/Obb. (Klinkhardt) 1999c, 311-316

MARKOWETZ, R.: Identitätsentwicklung und Pubertät - über den Umgang mit Krisen und identitätsrelevanten Erfahrungen von Jugendlichen mit einer Behinderung. In: Behindertenpädagogik 39 (2) 2000, 136-174

MCCALL, G.J/SIMMONS J. L.: Identität und Interaktion. Untersuchungen über zwischenmenschliche Beziehungen im Alltagsleben. Düsseldorf 1974

MEAD, G.H.: Geist, Identität und Gesellschaft. Aus der Sicht des Sozialbehavorismus. Frankfurt am Main 1973 (zuerst 1934)

NEUBERT, D./CLOERKES, G.: Behinderung und Behinderte in verschiedenen Kulturen. Eine vergleichende Analyse ethnologischer Studien (2. Aufl.) Heidelberg 1994

OSER, F.: Abschied von der Heldenmoral. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete 66 (1997) 2, 225-246

PREUSS-LAUSITZ, U.: Soziale Beziehungen in Schule und Wohnumfeld. In: HEYER, P./PREUSS-LAUSITZ, U./ZIELKE, G.(Hrsg.), Wohnortnahe Integration. Gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder in der Uckermarck-Grundschule in Berlin. Weinheim/München 1990

PREUSS-LAUSITZ, U.: Integration und Toleranz. Erfahrungen und Meinungen von Kindern innerhalb und außerhalb von Integrationsklassen. In: HEYER, P./PREUSS-LAUSITZ, U./SCHöLER, J. (Hrsg.), »Behinderte sind doch Kinder wie wir!« Gemeinsame Erziehung in einem neuen Bundesland. Berlin 1997.

PREUSS-LAUSITZ, U.: Bewältigung von Vielfalt - Untersuchungen zu Transfereffekten gemeinsamer Erziehung. In: HILDESCHMIDT, A./SCHNELL, I. (Hrsg.): Integrationspädagogik. Auf dem Weg zu einer Schule für alle. Weinheim und München 1998, 223-240

REISER, H./KLEIN, G./KREIE, G./KRON, M.: Integration als Prozeß. Sonderpädagogik 16 (1986) 115-122 und 154-160

RUMPF, H.: Unterricht und Identität. Perspektiven für ein humanes Lernen. Weinheim und München 19863

SCHäFER, G.: Die Entwicklung systematischer Beobachtungsverfahren für den integrativen Unterricht. In: DUMKE, D. (Hrsg.), Integrativer Unterricht. Gemeinsames Lernen von Behinderten und Nichtbehinderten. Weinheim 1993, 57-108

SCHULZ VON THUN, F.: Miteinander Reden 2. Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklung. Differentielle Psychologie der Kommunikation. Reinbek bei Hamburg 1992

SINGER, K.: Die Würde des Schülers ist antastbar. Vom Alltag in unseren Schulen - und wie wir ihn verändern können. Reinbek bei Hamburg 1998

SUCHAROWSKI, W./LIEB, B./KAAK, S./NEHLSEN, L.: Verhalten zwischen Verständigung und Verstehen. Kommunikationsanalysen zum gemeinsamen Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Kindern in der Grundschule. Kiel 1988

TENT, L./WITT, M./ZSCHOCKE-LIEBERUM, C./BüRGER, W.: Über die pädagogische Wirksamkeit der Schule für Lernbehinderte. Zeitschrift für Heilpädagogik 42 (1991) 289-320

TREIBEL, A.: Einführung in die soziologische Theorien der Gegenwart. Opladen 1997.

WATZLAWICK, P./BEAVEN, J. H./JACKSON, D. D.: Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien. Bern/Stuttgart/Wien 1982

WOCKEN, H.: Soziale Integration behinderter Kinder. In: WOCKEN, H./ANTOR, G. (Hrsg.), Integrationsklassen in Hamburg. Solms 1987, 203-275

WOCKEN, H.: Bewältigung von Andersartigkeit. In: GEHRMANN, P./HüWE, B. (Hrsg.), Forschungsprofile der Integration von Behinderten. Bochumer Symposion 1992. Essen 1993, 86-106

WOCKEN, H.: Am Rande der Normalität. Untersuchungen zum Selbst- und Gesellschaftsbild von Sonderschülern. Heidelberg 1983 (a)

WOCKEN, H.: Untersuchungen zur sozialen Distanz zwischen Hauptschülern und Sonderschülern. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete (VHN) 52 (1983) (b), 467-490

Dipl.Päd. Reinhard Markowetz,

Pädagogische Hochschule Heidelberg, Fakultät I - Institut für Sonderpädagogik, Keplerstraße 87, 69120 Heidelberg

Quelle

Reinhard Markowetz: Identität, soziale Integration und Entstigmatisierung

Erschienen in: Gemeinsam leben - Zeitschrift für integrative Erziehung Nr. 3-00, S.112-120

Hermann Luchterhand Verlag, Neuwied 2000

bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet

Stand: 23.08.2006