Integration - Interkulturelle Erziehung - Koedukation

Inhaltsverzeichnis

- Kommentar (aus dem Klappentext)

- Vorwort

- 1 Einleitung

- 2 Darstellung des Untersuchungsvorhabens

-

3 Aussagen der Integrationspädagogik zur Bewältigung von Heterogenität

- 3.1 Aussagen zur Person-Ebene

- 3.2 Aussagen zur Interaktion-Ebene

-

3.3 Aussagen zur Handlungsebene

- 3.3.1 Integration und Komplexitätsreduzierung: Kooperation von PädagogInnen statt Homogenisierung von Lerngruppen

- 3.3.2 Integrative Kooperation als zentrales Problem der Integrationspädagogik

- 3.3.3 Grundlagen und Elemente eines integrativen Unterrichts

- 3.3.4. Zur Aus- und Weiterbildung, Beratung und Begleitung

- 3.4 Aussagen zur Institution-Ebene

- 3.5 Aussagen zur Gesellschaft-Ebene

- 3.6 Zusammenfassung wesentlicher Aussagen der Integrationspädagogik zur Bewältigung der Heterogenität

-

4. Aussagen der Interkulturellen Erziehung zur Bewältigung von Heterogenität

- 4.1 Zur Heterogenität der Kulturen

- 4.2 Aussagen zur Person-Ebene

- 4.3 Aussagen zur Interaktion-Ebene

- 4.4 Aussagen zur Handlungsebene

- 4.5 Aussagen zur Institution-Ebene

-

4.6 Aussagen zur Gesellschaft-Ebene

- 4.6.1 Zur begrifflichen Bestimmung von Ausländerpädagogik und Interkultureller Erziehung im Verhältnis zur Allgemeinen Pädagogik

- 4.6.2 Kritik an Förderansatz und Bikultureller Bildung

- 4.6.3 Auseinandersetzung mit Antirassistischer Erziehung

- 4.6.4 Kritik an Ethno- und Eurozentrismus sowie Rassismus

- 4.6.5 Kritik von Betroffenen

- 4.7 Zusammenfassung wesentlicher Aussagen der Interkulturellen Erziehung zur Bewältigung der Heterogenität der Kulturen

-

5. Aussagen der Feministischen Pädagogik zur Bewältigung von Heterogenität

- 5.1 Zur Heterogenität der Geschlechter

- 5.2 Aussagen zur Person-Ebene

- 5.3 Aussagen zur Interaktion-Ebene

- 5.4 Aussagen zur Handlungsebene

- 5.5 Aussagen zur Institution-Ebene

-

5.6 Aussagen zur Gesellschaft-Ebene

- 5.6.1 Feministische und allgemeine Pädagogik - Kritik am androzentristischen Universalismus

- 5.6.2 Kritik am Sexismus

- 5.6.3 Kritik an sexistischen Darstellungen in Schulbüchern und Richtlinien

- 5.6.4 Zur Ambivalenz von kompensatorischen Ansätzen - die Gefahr der 'Sonderpädagogisierung' der Koedukationsfrage

- 5.6.5 Kritik von Betroffenen an der Reproduktionstechnologie

- 5.7 Zusammenfassung wesentlicher Aussagen der Feministischen Pädagogik zur Bewältigung der Heterogenität der Geschlechter

- 6. Heterogenität der Begabungen, der Kulturen und der Geschlechter - ein neues Paradigma der allgemeinen Pädagogik?

- 7 Perspektiven für eine Allgemeine Pädagogik und eine gemeinsame und vielfältige Schule für alle

- 8. Literatur

- Zum Autor

Interkulturelle Erziehung, Integration von Behinderten und Nichtbehinderten und Koedukation von Jungen und Mädchen sind Brennpunkte der aktuellen pädagogischen Diskussion. Auf den ersten Blick handelt es sich um 'eigenständige' Themen der Erziehungswissenschaft, die keinerlei verbindende Gemeinsamkeiten von allgemeinpädagogischer Qualität aufweisen.

Andreas Hinz hat mit der vorliegenden Arbeit die theoretische Anstrengung aufgebracht, diese scheinbar disparaten Arbeitsfelder auf einen allgemeinpädagogischen Generalnenner zu bringen. Den gemeinsamen Nenner von integrativer, interkultureller und koedukativer Pädagogik definiert er als Bewältigung von Heterogenität. Denn diese drei 'Pädagogiken' haben im Kern das gleiche Thema zum Inhalt: Hier wie dort geht es um die Bewältigung von Verschiedenheit, nämlich der Verschiedenheit der Begabungen, der Verschiedenheit der Kulturen und der Verschiedenheit der Geschlechter.

Die Arbeit ist ein überzeugendes Plädoyer für Gemeinsamkeit in der Schule. Insofern ist sie auch ein überfälliges Memorandum an die Allgemeine Pädagogik, die in ihrer gesamten Theoriegeschichte überwiegend eine Theorie für den normalen Durchschnittsschüler gewesen ist und sich der Heterogenität durch die Konzipierung von Sonderpädagogiken entledigt hat. Die konkrete Schlußfolgerung, die sich aus den Studien ergibt, lautet unmißverständlich, eine demokratische Schule für alle aufzubauen. Eine allgemeine Schule, die diesen Namen verdient, verwirklicht die 'Gemeinsamkeit der Verschiedenen' (ADORNO). Eine demokratische Schule für alle Kinder bewältigt Heterogenität durch eine spannungsvolle, lebendige Balance von Gleichheit und Verschiedenheit.

Hans Wocken

"Es ist ein Glück des Menschen, ein

anderer unter Gleichen zu sein."

(PLATO)

Interkulturelle Erziehung, Integration von Behinderten und Nichtbehinderten und Koedukation von Jungen und Mädchen sind Brennpunkte der aktuellen pädagogischen Diskussion. Auf den ersten Blick handelt es sich um 'eigenständige' Themen der Erziehungswissenschaft, die keinerlei verbindende Gemeinsamkeiten von allgemeinpädagogischer Qualität aufweisen.

Andreas Hinz hat mit der vorliegenden Arbeit die theoretische Anstrengung aufgebracht, diese scheinbar disparaten Arbeitsfelder auf einen allgemeinpädagogischen Generalnenner zu bringen. Den gemeinsamen Nenner von integrativer, interkultureller und koedukativer Pädagogik definiert er als Bewältigung von Heterogenität. Denn diese drei 'Pädagogiken' haben im Kern das gleiche Thema zum Inhalt: Hier wie dort geht es um die Bewältigung von Verschiedenheit, nämlich der Verschiedenheit der Begabungen, der Verschiedenheit der Kulturen und der Verschiedenheit der Geschlechter.

Andreas Hinz durchforstet diese drei Heterogenitätsdimensionen nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Erkenntnisleitendes Interesse ist dabei die Fragestellung, wie die Institution Schule mit der Verschiedenheit der Kinder so zurechtkommen kann, daß eine gemeinsame und vielfältige Schule, eine Schule ohne Aussonderungszwänge und ohne Anpassungsdruck möglich wird.

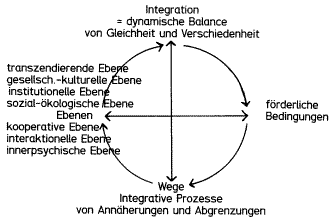

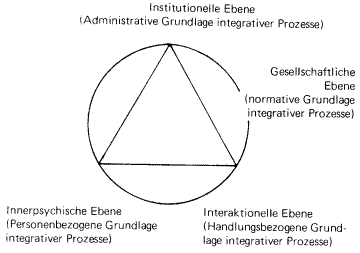

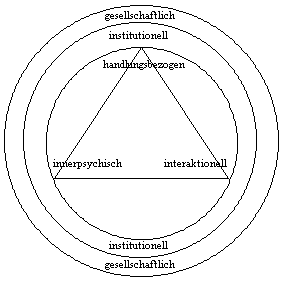

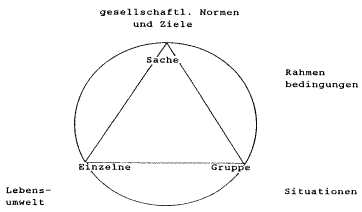

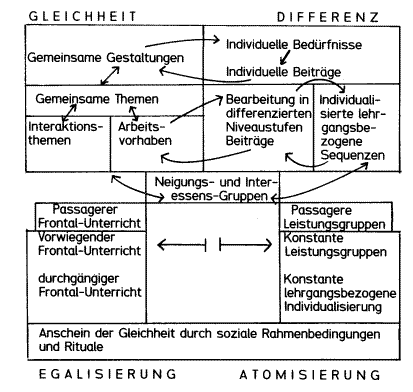

Zur systematisierenden Ordnung und analytischen Durchdringung wird die 'Theorie integrativer Prozesse' herangezogen, die von einer dialektischen Spannung von Gleichheit und Verschiedenheit ausgeht.

Das vorgelegte Werk kann in mehrfacher Hinsicht beeindrucken. Da ist vorab die systematische Leistung zu nennen. Alles, was Integrationspädagogik, Feministische Pädagogik und Ausländerpädagogik an Problemen, Erfahrungen, Einsichten, Grundsätzen, Ergebnissen und Konzepten zu Tage gefördert haben, wird lückenlos gesichtet, gerafft beschrieben und kritisch abgewogen. Die Bandbreite der angesprochenen Themen ist unüberschaubar, die Fülle des verarbeiteten Materials schier erdrückend. Das Werk gleicht hierin einem Kompendium der Pädagogik.

Gewichtiger ist indes die theoretische Leistung. Die Analyse der feministischen, integrativen und interkulturellen Pädagogik führt zu erstaunlichen Parallelen. Die Bewältigungsmuster in den verschiedenen Heterogenitätsdimensionen sind in einem so hohen Maße ähnlich, daß gelegentlich die Wörter Frauen, Behinderte und Ausländer schlichtweg ausgetauscht werden könnten und der übrige rahmende Text doch weiterhin Gültigkeit hätte.

Die Theorie integrativer Prozesse vermag dabei in den untersuchten Heterogenitätsfeldern eine hohe produktive, klärende analytische Kraft zu entfalten. Sie erfährt durch diese Arbeit eine begriffliche Präzisierung und inhaltliche Anreicherung, in einem solchen Maße, daß ihr paradigmatische Qualitäten für die Allgemeine Pädagogik zuerkannt werden können.

Die Arbeit ist im Ergebnis ein überzeugendes Plädoyer für Gemeinsamkeit in der Schule. Insofern ist sie auch ein überfälliges Memorandum an die Allgemeine Pädagogik, die in ihrer gesamten Theoriegeschichte überwiegend eine Theorie für den normalen Durchschnittsschüler gewesen ist und sich der Heterogenität durch die Konzipierung von Sonderpädagogiken entledigt hat.

Die konkrete Schlußfolgerung, die sich aus den Studien ergibt, lautet unmißverständlich, eine demokratische Schule für alle aufzubauen. Eine allgemeine Schule, die diesen Namen verdient, verwirklicht die 'Gemeinsamkeit der Verschiedenen' (ADORNO). Eine demokratische Schule für alle Kinder bewältigt Heterogenität durch eine spannungsvolle, lebendige Balance von Gleichheit und Verschiedenheit. Oder mit den Worten der italienischen Integrationsbewegung: Tutti uguali, tutti diversi - alle sind gleich, alle sind verschieden. Das "Glück des Menschen, ein Anderer unter Gleichen zu sein" (PLATO), bedarf der Ergänzung durch das Glück, ein Gleicher mitten unter Anderen zu sein.

|

Lieber Lehrer. Ich bin Überlebender eines Konzentrationslagers. Meine Augen haben gesehen, was niemand je sehen sollte. Gaskammern, gebaut von gelernten Ingenieuren. Kinder, vergiftet von ausgebildeten Ärzten. Säuglinge, getötet von geschulten Krankenschwestern. Frauen und Babies, erschossen und verbrannt von Hochschulabsolventen. Deshalb bin ich mißtrauisch gegenüber Erziehung. Meine Forderung ist, daß Lehrer ihren Schülern helfen, menschlich zu werden. Ihre Anstrengungen dürfen niemals führen zu gelernten Ungeheuern, ausgebildeten Psychopathen, studierten Eichmanns. Lesen, Schreiben, Rechnen sind nur wichtig, wenn sie dazu dienen, unsere Kinder menschlicher werden zu lassen. |

Die schulische Pädagogik steht überall vor der Herausforderung, daß sich in jeder Lerngruppe unterschiedliche Kinder befinden und somit eine Heterogenität gegeben ist, die möglichst in der Weise bewältigt werden muß, daß jedes Kind angemessene, förderliche Angebote erhält. Diese Heterogenität bezieht sich auf unterschiedliche Dimensionen: Bedeutsam sind z.B. die kognitive Leistungsfähigkeit, die Emotionalität, psycho-soziale Fähigkeiten, das Alter, das Geschlecht, die sprachlich-kulturelle Herkunft und die soziale Schicht.

In Vergangenheit und Gegenwart des deutschen Schulwesens dominiert eine Strategie der Bewältigung von Heterogenität durch die Bildung von Lerngruppen mit möglichst 'gleichen' Kindern, also eine Strategie der Homogenisierung durch Gliederung und äußere Differenzierung. Vielfältige Strukturen dienen dieser Strategie: die Jahrgangsklasse, die Gliederung des Schulwesens in unterschiedliche, hierarchisch geordnete Schultypen vom Gymnasium bis zur Schule für Geistigbehinderte und eine Vielzahl von Sonderformen und -maßnahmen für Kinder mit spezifischen Problemlagen.

Diese Strategie der Homogenisierung ermöglicht es, für die möglichst homogenen Lerngruppen gleiche Anforderungen zu formulieren und gleiche Ziele auf gleichem Niveau zu setzen. Da jedoch Kinder nicht nur verschieden sind, sondern sich auch unterschiedlich entwikeln, sind Regelungen und Verfahren notwendig, die diese Logik der Homogenisierung aufrechtzuerhalten helfen: Bestimmungen über Versetzungen bzw. Klassenwiederholungen, über die Abschulung auf einen Schultyp mit niedrigeren Anforderungen, bis hin zum Sonderschulüberweisungsverfahren. Diese Mechanismen sind Ausdruck des grundlegenden Spannungsverhältnisses, in dem sich die Schule befindet: Auf der einen Seite ist die individuelle Verschiedenheit jedes Kindes vorhanden, auf der anderen Seite wird die Lerngruppe der Gleichheitsforderung einheitlicher Anforderungen und Ziele unterworfen. Die Strategie der Homogenisierung ist zumindest seit dem pädagogischen Optimismus von COMENIUS, der die Kunst postulierte, allen Kindern - und nicht nur den Kindern des Adels - alles zu lehren, das grundlegende Prinzip der Schule.

Dieses Spannungsverhältnis spiegelt sich auch in den beiden grundlegenden Strukturelementen des Schulsystems wider, um deren Gewichtung sich die bildungspolitische Diskussion seit mindestens 70 Jahren dreht: auf der einen Seite die vertikale Struktur des Schulsystems mit dem Anspruch auf Gliederung und Differenzierung als Entsprechung zu einer vertikal gegliederten Gesellschaft, auf der anderen Seite die strukturelle Horizontalisierung des Systems mit dem Anspruch von Chancengleichheit und Demokratisierung (vgl. FURCK 1990). Selbst jene Schule, die seit den Postulaten in der Weimarer Verfassung eine Schule für alle Kinder des Volkes sein soll, die allgemeine Grundschule, ist - ebenso wie die Integrierte Gesamtschule - trotz gegenteiliger Programmatik bisher keine Schule für alle Kinder, denn sie hat Kindern mit Behinderungen weithin die Aufnahme verweigert und Kinder mit größeren Schwierigkeiten in die Grundstufen der Sonderschulen ausgesondert. Vereinfacht läßt sich feststellen: Überall wird davon ausgegangen, daß Kinder entweder gleich bzw. in Maßen durch Zuweisung zu Klassen und Kursen anzugleichen sind. Wenn diese Homogenisierungsprozesse nicht möglich und Kinder also zu verschieden sind, werden sie separiert. Bei zu großer Abweichung von einem imaginären Durchschnitt, von einer allgemeinen Norm ist mit Anpassungsdruck und/oder Separierungsdrohung zu rechnen (vgl. HINZ 1989a). Dies sind die zwei Seiten des bisher herrschenden Homogenisierungs-Denkens.

Diese Strategie der Bewältigung von Heterogenität durch Homogenisierung ist immer wieder heftig kritisiert worden. Mehrfach gab es Ansätze, ihr andere Strategien entgegenzusetzen. Als Beispiele können die von Peter PETERSEN entwickelten Jena-Plan-Schulen gelten, die die Heterogenität des Alters in gemischten Gruppen produktiv zu nutzen versuchten, aber auch die Gesamtschule, die die Mischung der sozialen Schichten in einer gemeinsamen Schule für alle statt ihrer Trennung im gegliederten Schulwesen postuliert. Als beispielhaft für die kritische Einschätzung der Homogenisierungsstrategie mit der Folge eines hierarchisch gestuften Systems mag die Stellungnahme von VIERLINGER zur österreichischen Hauptschule gelten, die er unter der Überschrift "das pädagogische Defizit der Schülersortierung" (1988, 547) u.a. in den folgenden Thesen zusammenfaßt: "Ein gestuftes Schulsystem macht die Schule stets mehr zu einer Stätte der Diagnose, des Richtens und des Aburteilens, des Aussortierens und der Auslese als zu einer Stätte des Helfens, der bildenden Begegnung und der Förderung" (1988, 547). Dies hat nach VIERLINGER negative Konsequenzen für die sozial-emotionale Entwicklung der SchülerInnen und ihre Fähigkeiten zu Kooperation und Hilfe. "Die homogene Schülerzusammensetzung liefert dem Lehrer ein Alibi, für Individualisierung und Differenzierung nicht weiter Sorge tragen zu müssen. Jedes gestufte System perfektioniert den Lehrer zu einem Spezialisten für Aussonderung, während er doch ein Spezialist für das Entwerfen von Lehrstrategien sein sollte!" (1988, 549). Dies hat für die LehrerInnen negative Konsequenzen für ihre Rollendefinition und ihre Aufgabenwahrnehmung. Schließlich klagt VIERLINGER die pädagogische Behinderung von Lernmöglichkeiten in homogenisierten Lerngruppen an: "Der wichtigste Lernvorgang aber, das Lernen am Vorbild, wurde und wird mißachtet" (1988, 550). Angesichts diese negativen Folgen für die Entwicklung von SchülerInnen, für das Selbstverständnis von LehrerInnen und für die pädagogischen Chancen fordert VIERLINGER eine Schule, die sich von der äußeren Differenzierung ab- und ausschließlich der inneren Differenzierung zuwendet (1988, 551). Damit würde der Homogenisierungsstrategie abgeschworen und eine bewußte Kultur der Heterogenität gepflegt.

In den 70er, stärker aber noch in den 80er Jahren ist wiederum Bewegung in die Diskussion um die Frage der Bewältigung von Heterogenität in der Schule, oder, plakativ ausgedrückt, in die Frage des Mischens oder Aufteilens von Kindern gekommen. Die Anstöße dazu kamen im wesentlichen nicht aus der Schule und der Pädagogik, sondern gingen von einer Elternbewegung aus: Eltern fordern für ihre behinderten und nichtbehinderten Kinder einen gemeinsamen, integrativen Unterricht in einer gemeinsamen 'Schule für alle Kinder'. Kinder mit Behinderungen sollen dem Willen dieser Eltern nach nicht mehr in den für sie gedachten Formen des Sonderschulwesens, sondern gemeinsam mit den nichtbehinderten Kindern der Umgebung in der Grundschule des Bezirks unterrichtet werden. Das Motto: 'Gemeinsam leben - gemeinsam lernen' faßt das Programm dieser Elternbewegung für Integration und gegen Aussonderung zusammen.

Die Genehmigung der ersten Integrationsversuche war von den zuständigen Kultusbehörden zunächst als Beruhigungs- und Befriedungsaktion für kleine, privilegierte Gruppen von Eltern geplant, die sich quasi konspirativ in Initiativen organisierten und öffentlichen Druck erzeugten. Inzwischen zeichnet sich jedoch eine Tendenz grundlegender Veränderung ab, und dieses am deutlichsten im Grundschulbereich. Deutlich wird dieser veränderte Elternwille z.B. in der Repräsentativumfrage des Instituts für Schulentwicklung von 1989, nach der 75 % der Befragten der Meinung zustimmen und lediglich 8 % verneinen, daß die Eltern eines behinderten Kindes selbst entscheiden können sollen, welche Schule ihr Kind besuchen soll (IFS 1990, 42). Diese neue Entwicklung hat zunächst vor allem in den alten Bundesländern mit sozialdemokratisch geführten Regierungen begonnen. Sie hat sich jedoch inzwischen auf fast alle alten Bundesländer ausgeweitet und auch in den neuen Bundesländern zu ersten Initiativen und Versuchen geführt. Eine Reihe integrativer Versuche sind bereits in die Sekundarstufe I, meist in Gesamtschulen, hineingewachsen, die ältesten Klassen haben schon die Sekundarstufe I durchlaufen, und die SchülerInnen mit und ohne Behinderungen sind in die verschiedenen Zweige der Sekundarstufe II übergegangen. Die Tendenz zu grundlegenden Veränderungen läßt sich auch durch die Tatsache belegen, daß seit Beginn der 90er Jahre in einer Reihe von Bundesländern Schulgesetzänderungen in Kraft treten, die die Erziehungsaufgabe der allgemeinen Schule ausdrücklich auch auf SchülerInnen mit Behinderungen beziehen - und dieses ohne prinzipiellen Ausschluß nach Art oder Schwere der Behinderung, wenn auch im Rahmen vorhandener Mittel. Damit scheint die Dominanz des Ausschlusses von SchülerInnen mit Behinderung aus der allgemeinen Schule überwindbar und eine andere Strategie der Bewältigung von Heterogenität möglich zu werden.

Die pädagogische Bedeutung dieser Entwicklung liegt nun nicht einfach darin, daß einige bisher in Sonderschulen unterrichtete Kinder mit Behinderungen die Grundschule des Umfelds bzw. eine der allgemeinen Sekundarschulen besuchen. Die Integrationsbewegung stellt die bisherige schulstrukturelle Dominanz von Differenzierung und Ausgrenzung im Schulsystem in neuer Radikalität in Frage und fordert im Gegensatz zu ihr die Dominanz der Gemeinsamkeit und Demokratisierung. Bewältigung von Heterogenität vollzieht sich innerhalb dieser neuen Entwicklung in einer neuen Weise, bei der offensichtlich die Gemeinsamkeit höchst unterschiedlicher Kinder nicht mehr als zu minimierendes Problem, sondern als Chance gesehen wird. Insofern handelt es sich bei der Integration im Sinne eines gemeinsamen Unterrichts für alle Kinder in der Tat um eine "ideelle Revolution" (WOKEN 1987b, 76) innerhalb der Pädagogik, mit der die Schule nach über 300 Jahren über COMENIUS hinauszugehen verspricht. Die Grundschule könnte mit der unbeschränkten Aufnahme aller Kinder ihrem in der Weimarer Verfassung verankerten Postulat einer 'Schule für alle Kinder des Volkes' einen gewichtigen Schritt näherkommen und sich somit tatsächlich zu einer demokratischen Schule entwikeln (vgl. SCHWARZ 1991, 16).

Der erste Teil der Fragestellung dieser Arbeit richtet sich auf die praktischen und theoretischen Strategien der Bewältigung von Heterogenität im Bereich der integrativen Erziehung.

Zunächst sollte sich die vorliegende Arbeit der Praxis der integrativen Erziehung in der Primarstufe zuwenden. Auf der Basis mehrjähriger Wissenschaftlicher Begleitungsarbeit in den Hamburger Integrationsklassen sollte sie beschrieben und analysiert werden. Das Untersuchungsvorhaben dieser Arbeit nahm jedoch eine andere Wendung: Im integrativen Unterricht waren immer wieder Situationen zu beobachten, in denen sich Auseinandersetzungen nicht auf die Heterogenität der Begabungen bezogen, sondern auf andere Dimensionen von Heterogenität: Häufig waren dies Auseinandersetzungen zwischen Mädchen und Jungen, bei denen die Geschlechter eine große Rolle spielten, oder Auseinandersetzungen, bei denen der unterschiedliche kulturelle Hintergrund der Kinder von Bedeutung war. Auf dieser Grundlage weitete sich der Interessen- und Aufmerksamkeitshorizont für andere Dimensionen der Heterogenität von Kindern in der Schule. Es wurde eine neue Problematik deutlicher, die darin besteht, daß in der Praxis der Integrationsklassen anderen Dimensionen der Heterogenität möglicherweise nicht hinreichend Aufmerksamkeit geschenkt wird, so daß dort traditionelle 'heimliche Lehrpläne' trotz aller Bemühungen um Integration von behinderten und nichtbehinderten Kindern weiterhin unreflektiert und um so effektiver wirken können. PädagogInnen sind demnach in der Praxis auf alle Dimensionen der Heterogenität bezogen herausgefordert und stehen unter unmittelbarem Handlungsdruck. Eine Folge dieser Überlegungen war die intensivere Beschäftigung mit den Diskussionen um die Verschiedenheit von Kindern in der Literatur der Schulpädagogik (vgl. HINZ 1989a). Ermutigt und angeregt wurden diese Überlegungen durch ähnliche Gedanken in den Arbeiten von Annedore PRENGEL (1988b, 1989a, 1990c).

Bei der theoretischen Beschäftigung mit diesem ausgeweiteten Fragenhorizont zeigte sich schnell, daß die Frage einer veränderten Bewältigung von Heterogenität in der Schule sich nicht allein im Hinblick auf die Dimension der Begabung im Sinne des gemeinsamen oder getrennten Unterrichts von Kindern mit und ohne Behinderung stellt. Sie wird zumindest in zwei weiteren Feldern diskutiert:

-

Bei der Frage der gemeinsamen oder getrennten schulischen Erziehung von Kindern mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrund geht es ebenfalls um die Bewältigung von Heterogenität, und zwar ihrer kulturellen Dimension. Hier versprechen Ansätze der Interkulturellen Erziehung über jenes Homogenisierungsdenken hinauszuführen, das für Kinder von MigrantInnen und Flüchtlingen nur die Alternative zwischen der Anpassung an das Deutsche und der subkulturellen Isolation im Kreis der Herkunftskultur läßt.

-

Auch die Frage der gemeinsamen oder getrennten schulischen Erziehung von Mädchen und Jungen wird seit einigen Jahren kontrovers diskutiert. Die feministische Schulkritik betont, daß die geschlechtliche Heterogenität in der Schule bisher weitgehend im Sinne der Homogenisierung durch die Anpassung oder das Ignorieren des Weiblichen bewältigt wurde. Ansätze der Feministischen Pädagogik versuchen hier alternative Bewältigungsstrategien aufzuzeigen.

Der zweite Teil der Fragestellung dieser Arbeit bezieht sich dementsprechend auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser drei bisher weitgehend getrennt geführten pädagogischen Diskussionen. In allen drei Diskussionen geht es um die Frage einer Balance zwischen Gleichheit und Gemeinsamkeit einerseits und Verschiedenheit und Differenzierung andererseits. Wenngleich die Ausgangssituationen unterschiedlich sind, so kreist die Suche in allen drei Feldern um die gleiche Fragestellung, nämlich die Frage, wie sich Gemeinsamkeit ohne Uniformitätsdruck und ohne Ausgrenzungsdrohung entwickeln kann, oder, um es in einem Kernbegriff zu fassen, wie ein "Miteinander des Verschiedenen" (ADORNO 1980, 153) ermöglicht werden kann. Ansätzen der Integrationspädagogik, der Interkulturellen Erziehung und der Feministischen Pädagogik ist dieses zentrale Anliegen gemeinsam, auch wenn dies innerhalb der einzelnen Diskussionsfelder meist nicht bewußt ist.

Die Fragestellung der Arbeit lautet also in einem Satz zusammengefaßt: Wie kann Heterogenität in der Schule so bewältigt werden, daß nicht mehr die Homogenisierung mit den problematischen Konsequenzen der Anpassungsforderung und Aussonderungsdrohung dominiert, sondern eine Strategie des 'Miteinander des Verschiedenen' Platz greift, die zu einer gemeinsamen, vielfältigen Schule für alle Kinder beiträgt?

Inhaltsverzeichnis

Das Untersuchungsvorhaben dieser Arbeit gliedert sich in zwei Schritte auf. Im ersten Schritt geht es um eine Analyse der Integrationspädagogik und ihrer bisherigen Praxis- und Theorieentwicklung. Hier steht die Frage im Zentrum, wie die Integrationspädagogik das gleichzeitige Vorhandensein von Gleichheit und Verschiedenheit von Kindern theoretisch formuliert (Kap. 2) und wie sie es praktisch zu bewältigen in der Lage ist (Kap. 3).

Im zweiten Schritt richtet sich die Fragestellung auf die Übertragbarkeit des integrationspädagogischen Vorverständnisses eines dialektischen Verständnisses von Gleichheit und Verschiedenheit auf andere Bereiche der allgemeinen Pädagogik. Hier steht im Zentrum, ob ein solches dialektisches Verständnis für die Bereiche der Heterogenität der Kulturen (Interkulturelle Erziehung) und die Heterogenität der Geschlechter (Feministische Pädagogik) Gültigkeit besitzt und weiter, wie es in Praxis und Theorie beschrieben und eingelöst wird (Kap. 4 und 5).

Die Beantwortung dieser beiden Fragen erfolgt wiederum in zwei Schritten: Zunächst werden hierzu die theoretischen und praktischen Aussagen der drei Bereiche, der Heterogenität der Begabungen, der Kulturen und der Geschlechter, in einer synoptischen Zusammenfassung verglichen. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet (Kap. 6). Schließlich wird ausgelotet, welche Bedeutung diese Ergebnisse auf unterschiedlichen Ebenen haben: die Bedeutung für die Institution Schule, für den Unterricht, für die LehrerInnenausbildung, auch die Bedeutung für die Erziehungswissenschaft (Kap. 7).

In diesem Abschnitt erfolgt eine Analyse der integrationspädagogischen Entwicklung. Dabei wird zwischen den Ebenen der Praxisentwicklung (Kap. 2.1.1) und der Theorieentwicklung (Kap. 2.1.2) unterschieden. Die Praxisebene steht hier am Anfang, da sie auch in der realen Entwicklung selbst als 'Entwicklung von unten' voranging und erst theoretische Aussagen nach sich zog.

Bei der Betrachtung der Praxisentwicklung geht es um drei Schwerpunkte: Zunächst wird das historische Vorfeld und gesellschaftliche Umfeld umrissen, es werden also jene pädagogischen und gesellschaftlichen Entwicklungen dargestellt, in die die Integrationsentwicklung eingebettet ist. Daran schließt sich eine zusammenfassende Darstellung der in der Praxis vorzufindenden konzeptionellen Entwicklungslinien an. Den Abschluß bildet eine Charakterisierung der beiden wesentlichen aktuellen bildungspolitischen Kontroversen, die Einbeziehung von Kindern, die sonst Schulen für Geistigbehinderte besuchen würden, und die Weiterführung integrativer Erziehung im Sekundarbereich.

Die praktische und theoretische Entwicklung der Integrationspädagogik hat historische Vorläufer und unterschiedliche Wurzeln, auf denen sie aufbaut und durch die sie angeregt wurde. Mit ihrer Betrachtung kann das Vor- und Umfeld erhellt werden, in dem sich die Integrationspädagogik hat entwickeln können.

Bereits in der Weimarer Reichsverfassung 1919 wird für die allgemeine Grundschule gemäß Artikel 146 als Ziel proklamiert: "Die Grundschule ist eine Schule für alle Kinder des Volkes". Ziel und Anspruch sind jedoch der Praxis weit voraus. So wird auf der Reichsschulkonferenz 1920 von SonderschulvertreterInnen für eine eigenständige Sonderbeschulung argumentiert, "damit die normalbegabten einen ruhigen und ungehemmten Fortschritt in der Grundschule und den weiteren Zweigen der Einheitsschule erfahren können" (zit. in PRENGEL 1989a, 188). In § 5 des Reichsgesetzes über die Grundschule, die eine vierjährige gemeinsame Beschulung für (fast) alle Kinder festlegt, wird der Ausschluß von Kindern mit Behinderungen festgeschrieben: "Auf die Unterrichtung und Erziehung blinder, taubstummer, schwerhöriger, sprachleidender, krankhaft veranlagter, sittlich gefährdeter oder verkrüppelter Kinder sowie auf die dem Unterricht und der Erziehung dieser Kinder bestimmten Anstalten und Schulen finden die Vorschriften dieses Gesetzes keine Anwendung" (nach PREUSS-LAUSITZ 1986a, 104).

Im Gegensatz zu anderen Ländern wird nach dem zweiten Weltkrieg in der BRD keine "grundlegende Erneuerung der Gesellschaft" (DEPPE-WOLFINGER 1990a, 11) eingeleitet, sondern im Bildungsbereich "die Restauration des viergliedrigen Schulwesens" (1990a, 12) betrieben. Bis zur Mitte der 70er Jahre ist die pädagogische Förderung behinderter Kinder, so weit sie überhaupt beschult wurden, nahezu die ausschließliche Angelegenheit, das Monopol der Sonderschulen. Zwar gibt es immer wieder einzelne Kinder mit Behinderungen, die in der allgemeinen Schule 'nebenbei mitlaufen' oder 'mitgezogen' werden; doch übernehmen die Sonderschulen in immer größerem Maße eine Entlastungsfunktion für die allgemeine Schule, indem sie ihr Kinder mit größeren Schwierigkeiten abnehmen und so die Heterogenität der Lerngruppen begrenzen. Der rapide Ausbau des Sonderschulwesens seit dem Ende des zweiten Weltkriegs und vor allem in den 60er Jahren ist u.a. dessen Ausdruck (MUTH 1982, PREUSS-LAUSITZ 1986a).

Erst Ende der 60er Jahre kommt im Zusammenhang mit der Erklärung des "Bildungsnotstandes" (PICHT 1964) stärkere Bewegung in die Bildungslandschaft, die zur ersten Welle von Gesamtschulgründungen führt. Damit beginnt nach EBERWEIN "die erste Phase der Integrationsdiskussion" (1988b, 51), innerhalb der Sonderpädagogik vorwiegend als theoretische Diskussion um die Einbeziehung von 'SonderschülerInnen' in Gesamtschulen.

Mit der Empfehlung der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates "Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher" von 1973 ist eine Wendemarke der sonderpädagogischen Bildungsplanung und ihrer theoretischen Grundlagen sowie eine zweite Phase der Integrationsdiskussion wie der Realisierung integrativer Schulen (EBERWEIN 1988b, 51) erreicht. "In ihm ist das erste offizielle Dokument zu sehen, das in der Bundesrepublik die Gemeinsamkeit von Behinderten und Nichtbehinderten im allgemeinen Schulwesen empfiehlt" (MUTH 1988a, 14). Die Empfehlung des Bildungsrates markiert gleichzeitig die Verlagerung der Integrationsdiskussion vom Sekundar- in den Primarbereich und von der Integration der sozialen Schichten (in der Gesamtschule), bei der die Einbeziehung von Kindern mit Behinderungen einen marginalen Stellenwert hat, zu der von 'unterschiedlichen Begabungen' (HINZ 1989a). Wie MUTH 1983, zehn Jahre später, jedoch feststellt, sind die konkreten Wirkungen der Empfehlungen der Bildungskommission eher enttäuschend. In den offiziellen Curricula wie in der offiziellen Schul- und Hochschulpolitik hat sich seiner Einschätzung nach "nichts, nichts, nichts getan" (1984, 19).

Immerhin aber kommt es zu Beginn der 80er Jahre - vorwiegend im Bereich der Behindertenpädagogik - zu einer Phase intensiver, auch ideologisch geführter Diskussionen. Der Aufsatztitel "... man kann sich das einfach nicht vorstellen" (BOBAN & WOCKEN 1983) gibt die Situation jener Zeit wieder, als noch keine breiteren Erfahrungen mit schulischer Integration vorliegen. In dieser Zeit intensiver ideologischer Auseinandersetzungen werden Sonderschulen als 'Institutionen der Gewalt' bezeichnet und demokratisierende Konsequenzen gefordert: "Schafft die Sonderschule ab!" (JANTZEN 1981). Gleichzeitig fühlen sich andere durch die "italienische Seuche" (PRäNDL 1981), mit der sie die Anregungen aus der italienischen Psychiatrie- und Schulreformbewegung benennen zu müssen glauben, verfolgt und bedroht.

Die harten ideologischen Auseinandersetzungen treten in den Folgejahren jedoch zurück zugunsten der Diskussion über die Entwicklung praktischer Versuche und theoretischer Konzepte. Gleichwohl kommen auch Ende der 80er Jahre ideologische Entgleisungen vor wie die von SPECK, der auf einer Tagung des Berliner Senats 1987 das Vorhaben einer "totalisierten Integration als Endziel" kritisiert (was dann in der schriftlichen Fassung des Vortrags nicht mehr enthalten ist; vgl. PREUSS-LAUSITZ 1988f, 35, SPECK 1989). An diesem Vortrag lassen sich auch in seiner schriftlichen Fassung ideologische Momente in der Begriffsbildung finden: SPECK stellt einem als positiv verstandenen "Konzept der differenzierten und kooperativen Integration" (1989, 18) das von ihm schon im Vortrag heftiger kritisierte "Konzept der totalen Integration" (1989, 20) gegenüber - die ideologische Wertung ist eindeutig; sie könnte indessen umgekehrt werden durch die ebenso tauglichen Begriffe 'unbeschränkte Integration' und 'beschränkte Integration'.

In der Folge der Bildungsratsempfehlung gehen in der Praxis nicht nur die Schülerzahlen im Sonderschulbereich zurück, sondern es entstehen auch zahlreiche Integrationsprojekte, die in ihren inhaltlichen Grundlagen deutlich mit der Bildungsratsempfehlung verbunden sind und sich auf sie berufen (z.B. PROJEKTGRUPPE 1988, WOCKEN 1988e). Seit der Empfehlung des Bildungsrates breitet sich die integrative Erziehung im Sinne einer "Gemeinsamkeit im Bildungswesen" (MUTH 1986) von behinderten und nichtbehinderten Kindern immer stärker aus. Mittlerweile hat die Integrationsbewegung nicht nur "das Monopol der bisherigen Sonderbeschulung gebrochen" (BLEIDICK 1989a, 37), sondern mit dem Aufbau von Möglichkeiten des gemeinsamen Lebens und Lernens von Kindern mit und ohne Behinderung in der Schule ein "Patt der konkurrierenden Systeme" (1989a, 37) hergestellt.

Die Integrationsentwicklung hat ihre Wurzeln jedoch nicht nur in der Sonderpädagogik, sondern auch in der Allgemeinen Pädagogik. In der Tradition der anfangs zitierten Weimarer Verfassung nähert sich die allgemeine Schule, insbesondere die Grundschule mit den Reformbestrebungen in den 70er Jahren und deutlich verbesserten Rahmenbedingungen dem Anspruch an, eine Schule für alle Kinder zu sein. Hier bildet das vom Grundschulkongreß 1989 beschlossene Grundschulmanifest einen wichtigen Meilenstein. Dort heißt es, die Grundschule müsse aus den tiefgreifenden Veränderungen in den Lebensbedingungen von Kindern Konsequenzen ziehen. Unter anderem wird unter Punkt 4 gefordert: "Kinder heute haben einen Anspruch auf eine für alle gemeinsame Grundschule, wie sie schon der Artikel 146 der Weimarer Verfassung forderte. Solange behinderte Kinder außerhalb der Grundschule bleiben, ist der Verfassungsauftrag nicht erfüllt. Grundschule heute muß deshalb die Integration von Behinderten als humane Aufgabe einlösen" (GRUNDSCHULMANIFEST 1989, 3). Mit dem Grundschulmanifest erklärt sich die Grundschule explizit für die Unterrichtung behinderter Kinder in der allgemeinen Schule für zuständig. Diese Qualität der Aussage ist neu: Es geht nicht mehr um die Frage der Machbarkeit von Integration oder um das Erfahrungen-Sammeln in Modell- und Schulversuchen, sondern um eine Verankerung der Integrationsaufgabe als substantiellem Teil grundschulpädagogischer Arbeit.

Integrationspädagogik ist jedoch nicht als modernisierte Form und schon gar nicht als 'Erfindung' der Schul- oder Sonderschulpädagogik anzusehen, sondern primär das Ergebnis einer Elternbewegung. Die professionelle Pädagogik in Schulpraxis, Schulverwaltung und Wissenschaft hat zunächst ablehnend und zögernd, später nur teilweise unterstützend auf Anforderungen von außen reagiert. Eltern waren und sind die "Integrations-Antreiber vom Dienst" (METTKE 1982). "Wenn es in der Frage der Integration ein Verdienst zu reklamieren gibt, dann ist es ein Verdienst der Mütter und Väter, die den Weg zur gemeinsamen Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern mit dem Mut, der Berge versetzt, gebahnt haben" (GROLLE 1987, 42). Vor allem Eltern waren in der Lage, "produktive Unruhe in die Schulen zu tragen und damit 'vor Ort' Reformdiskussionen anzustoßen" (DEPPE-WOLFINGER 1990a, 15). Sie stehen nach wie vor zu diesem Reformprojekt und bilden prinzipiell wie konkret die wichtigsten UnterstützerInnen, im Primar- wie im Sekundarbereich (MUNDER 1983, 1988, DUMKE & SCHäFER 1987, WOCKEN 1987d, BOBAN 1989c, DUMKE, KRIEGER & SCHäFER 1989, PREUSS-LAUSITZ 1990c, COWLAN U.A. 1991b, für Österreich REICHER 1991).

Dieses Verdienst hat jedoch gleichzeitig seine Schattenseiten: Eltern waren und sind es auch, die sich immer wieder von 'realistischen' ExpertInnen die Unmöglichkeit ihres Anliegens entgegenhalten lassen und für jede einzelne Integrationsklasse und -maßnahme kämpfen müssen. Nach wie vor bleibt es ihnen überlassen und zugemutet, sich für die Ausweitung integrativer Erziehung stark zu machen. Ein zweischneidiges Unterfangen: Wo bildungspolitische Einflußmöglichkeiten gegeben sind, kann von Eltern viel bewirkt werden, wo dies nicht zugelassen wird, kann immer argumentiert werden, es habe sich in anderen Bundesländern um priviligierte Eltern gehandelt; somit seien die dort gemachten Erfahrungen nicht repräsentativ und nicht übertragbar. Damit vollzieht sich "Weiterentwicklung und Reform von Schule unter massiver Mitwirkung, aber eben auch auf dem Rücken von Eltern" (HINZ 1989b, 77).

Viele Elterngruppen haben sich zusammengefunden, um eine gemeinsame Kindergartenzeit zu erreichen, häufig unterstützt von privaten Trägern. So entstehen in vielen kirchlichen und Einrichtungen der Behindertenverbände integrierte (im Sinne eines gemeinsamen Hauses von separierten Gruppen für behinderte und nichtbehinderte Kinder) und integrative, also gemischte Gruppen. Weiter wird eine große Zahl von Kindern mit Behinderungen in Regeleinrichtungen betreut (HöSSL 1988a, 1988b, 1988c, zusammenfassend HUNDERTMARCK 1990). Daß die integrative Entwicklung nicht vor den Toren der Grundschule enden soll und viele Elterninitiativen für die Fortsetzung streiten, ist nicht verwunderlich. So haben viele Integrationsprojekte im Schulbereich ihre Vorläufer in integrativen Kindergärten.

Eine zweite wichtige Initiativbewegung neben der der Eltern geht von der LehrerInnenschaft aus, die insbesondere im Rahmen gewerkschaftlicher Aktivitäten ihren Teil zur Initiierung und Unterstützung von Integrationsprojekten im Schulbereich beigetragen hat (GEW 1982, 1986a, GEW LüNEBURG 1986, GEW LV SCHLESWIG-HOLSTEIN 1986, HEYER 1988b, GGG 1989, GEW LV HAMBURG 1990). Auch der Arbeitskreis Grundschule unterstützt die Integrationsentwicklung: Die Verleihung des Grundschulpreises 1988 an die Hamburger Eltern für Integration ist hierfür ein deutliches Zeichen (BRUNNERT 1988, RAMSEGER 1988), ebenso wie die Verleihung des Grundschulpreises 1992 an die Uckermark-Grundschule als erste staatliche Integrationsschule in der Bundesrepublik. Weiter sind auch Einzelinitiativen aus dem Bereich der Hochschulen (TU Berlin; SCHöLER 1988a, 1988b, KRISCHOCK 1989) zu nennen sowie Querverbindungen zwischen Hochschule und LehrerInnengewerkschaft, die bei entsprechenden politischen Veränderungen großes Potential entwickeln konnten, so z.B. im Saarland.

Förderlich für die Integrationsentwicklung in der Bundesrepublik sind weiter auch Anregungen aus dem Ausland. Seit den 70er Jahren kommt es geradezu zu einem "Integrationstourismus" (DEPPE-WOLFINGER 1990a, 18), aus dem eine Vielzahl von Reise- und Tagungsberichten erwächst (vgl. u.a. KASZTANTOWICZ 1982, BüRLI 1985, 1988, HINZ & WOCKEN 1987, SCHöLER 1990).

Die Aufmerksamkeit richtet sich zunächst auf die skandinavischen Länder. Maßgebliche Wirkung erzielt das von BANK-MIKKELSEN formulierte Normalisierungsprinzip, nach dem Menschen mit Behinderungen Hilfen bekommen sollen, mit denen sie ein Leben so normal wie möglich führen können und nicht in die Isolation separierender Institutionen geraten. Im schulischen Bereich wird ein System der Unterstützung für SchülerInnen mit Behinderungen bereitgehalten, das ihren stufenweisen Einbezug in die neunjährige Einheitsschule gewährleisten soll (THIMM U.A. 1985, BUNDESVEREINIGUNG 1986).

Zum zweiten gewinnt Italien seit dem radikalen Schritt der Auflösung von Sonderschulen in der Folge der Anti-Psychiatrie-Bewegung für bundesdeutsche Eltern und PädagogInnen eine besondere Anziehungskraft (SCHöLER 1983, 1984, 1987a, 1987b, INNERHOFER & KLICPERA 1986, 1988, BOBAN U.A. 1987). Dort gibt es kein gestuftes System der Integration wie in Skandinavien, sondern alle Kinder besuchen die Schule des Wohnbereichs, ggf. mit der Unterstützung durch StützlehrerInnen. 1977 wird diese Regelung mit dem Gesetz 517 festgeschrieben und seither nicht grundsätzlich kontrovers diskutiert (RITTMEYER 1990). Konzeptionell bedeutsam ist die italienische Weiterentwicklung des Normalisierungsprinzips in der Medizin der Gesundheit (ROSER & MILANI-COMPARETTI 1982, ROSER 1983a, 1983b, MILANI-COMPARETTI 1987, ROSER 1987a, 1987b; vgl. Kap. 3.5.3).

Weiterhin ist auch Großbritannien von Interesse, sowohl was die Entwicklung schulischer Integration selbst angeht, aber auch auf konzeptioneller Ebene mit dem WARNOCK-Report und dem darin enthaltenen Begriff der "special education needs" (KLEBER 1982, 1984). Zwischenzeitlich wird dort jedoch hinterfragt, ob es sich tatsächlich um "special needs" oder nicht vielmehr um bisher "unmet needs" handelt, das segregierte System wird als "system of educational apartheid" scharf kritisiert, durch das Kinder depriviert würden (HALL 1992, 8).

Neben den Initiativgruppen und Anregungen aus dem Ausland trägt ein weiteres Moment zur Dynamik der Integrationsentwicklung bei: Die Anknüpfung an die Reformbewegungen in den 70er Jahren, die außen-, innen- und bildungspolitisch eine grundsätzliche Demokratisierung forderten. Ihnen ging es u.a. um "eine Neuordnung des Bildungswesens vom Kindergarten bis zur Universität mit dem Ziel von Chancengleichheit, Emanzipation und Mündigkeit" (DEPPE-WOLFINGER 1990a, 12). Dies war wesentlich die Phase intensiver Diskussionen um Gesamtschulen und der ersten Welle ihrer Gründungen.

Diese Modernisierung schlägt sich u.a. in veränderten Schulstrukturen nieder. Die dahinterstehenden Interessen sind gleichwohl sehr unterschiedlich, das Spektrum erstreckt sich von der Forderung nach demokratischeren Strukturen bis zu einer effektiveren "Ausschöpfung der Begabungsreserven" (vgl. KLEMM, ROLFF & TILLMANN 1985). Die sich in der Folge wachsender ökonomischer und individueller Mobilität zunehmend entwikelnde Individualisierung der Lebenslagen und Lebensstile (BECK 1986, 1988, BECK & BECK-GERNSHEIM 1990) verändert auch die Struktur familiärer Sozialisation und führt zu einem tendenziellen Funktionsverlust der Familie. Familien können ihre bisherigen Sozialisationsaufgaben nicht mehr in der bisherigen Weise wahrnehmen und verändern die Bedingungen von Kindheit fundamental. Die bisherige Klarheit von gesellschaftlichen Normen wird immer verschwommener: Die alten Ideale von Fortschritt und Wachstum durch Differenzierung und Spezialisierung werden angesichts der atomaren und ökologischen Weltbedrohung unglaubwürdig, und damit werden auch Maximen bisheriger Bildungsbegriffe und des Bildungssystems insgesamt fragwürdig (vgl. PREUSS-LAUSITZ 1986a, 1988d, SCHLEY 1989a, DEPPE-WOLFINGER 1990b).

Daher muß die Schule - und zumal die Grundschule, wie im GRUNDSCHULMANIFEST 1989 festgestellt wird - vermehrt Sozialisationsaufgaben übernehmen, die weit über das bisherige Verständnis der Schule als Ort der Wissensvermittlung und der Vorbereitung auf die Zukunft hinausgehen (vgl. FöLLING-ALBERS 1989, FAUST-SIEHL, SCHMITT & VALTIN 1990). Schule - und besonders Grundschule - muß sich stärker zu einem Ort jetzigen Lebens und Lernens weiterentwickeln. Integrationsversuche kommen dieser Notwendigkeit insofern entgegen, als sie z.B. mit einem veränderten Lernbegriff, der nicht nur die kognitive Dimension, sondern auch emotionale und soziale Dimensionen verstärkt in den Blick bekommen und damit alten Postulaten wie PESTALOZZIs 'Lernen mit Kopf, Herz und Hand' neue Aktualität verleihen (WOKEN 1987a, 1987b; vgl. Kap. 3.5.1). Insofern können sie evtl. einen Beitrag leisten auf dem "Weg aus der Krise des Bildungssystems" (PREUSS-LAUSITZ 1988c, 1988e, vgl. DEPPE-WOLFINGER 1990b).

Im Rückblick lassen sich verschiedene konzeptionelle Linien ausmachen, die teilweise zeitlich aufeinander folgen, teils sich parallel entwickeln. Sie sollen im folgenden charakterisiert werden (vgl. hierzu PREUSS-LAUSITZ 1981, HAUPT 1985, MUTH 1988B, MUTH & HüWE 1988 SOWIE DEPPE-WOLFINGER, PRENGEL & REISER 1990). Zahlreiche Erfahrungsberichte zu den verschiedenen Ansätzen finden sich in den Publikationen von MUTH, KNIEL & TOPSCH (1976), WEIGT (1977), SCHINDELE (1977), REINARTZ & SANDER (1978 BZW. 1982), GEW (1982, 1983, 1986A), KLEIN, MöCKEL & THALHAMMER (1982), VALTIN, SANDER & REINARTZ (1984), PREUSS (1985).

Schon lange gibt es in allgemeinen Schulen Integrationsversuche mit Kindern einer Behinderungsart. Dabei handelt es sich durchweg um Integration mit gleichen Lernanforderungen für alle, es wird jedoch durch Mitarbeit von SonderpädagogInnen und didaktische, therapeutische und apparative Hilfen zusätzliche Unterstützung gegeben. Solche Versuche, denen unzweifelhaft das Verdienst zukommt, Kindern mit bestimmten Behinderungsarten höhere Schulabschlüsse ermöglicht zu haben, beziehen sich zumeist auf Kinder mit Sehschädigungen, Hörschädigungen und mit Körperbehinderungen.

Dabei wird meistens einseitig von einer "Regelschulfähigkeit" bzw. "Sonderschulbedürftigkeit" von Kindern ausgegangen (z.B. HAUPT 1983, 141), die sich nach vorhandenen Schulstrukturen richten müssen. Die Reichweite solcher Versuche ist bezüglich des Personenkreises begrenzt: Es können vor allem solche Kinder mit Behinderungen aufgenommen werden, die einen im wesentlichen unveränderten Unterricht verkraften können. Jene Kinder mit Behinderungen, auf die im Unterricht der allgemeinen Schule in höherem Maße Rücksicht genommen werden müßte, drohen in derartigen Versuchen eher an Vorhandenes angepaßt zu werden (HINZ 1989a), als daß es zu einer Veränderung des Unterrichts im Sinne einer verstärkten Individualisierung für alle Kinder kommt.

Im Zusammenhang mit der Empfehlung des Deutschen Bildungsrates "Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher" (DEUTSCHER BILDUNGSRAT 1973a) entstehen in der zweiten Hälfte der 70er Jahre zahlreiche Versuche mit einer "differenzierten Grundschule", die auf die Verschiedenartigkeit der SchulanfängerInnen besser Rücksicht nehmen wollen. Dazu werden in vielen Projekten Eingangsstufen eingerichtet, die den Übergang vom Elementarbereich zur Grundschule fließend gestalten (vgl. REINARTZ & SANDER 1978/1982, BUSCHBECK, ERNST & REBITZKI 1982, VALTIN, SANDER & REINARTZ 1984).

Ihr pädagogischer Schwerpunkt liegt in der Veränderung des Grundschulunterrichts durch binnendifferenzierende Maßnahmen (KLAFKI & STöCKER 1976) und durch die Öffnung des Unterrichts (BENNER & RAMSEGER 1981, RAMSEGER 1985, SCHWARZ 1987, WALLRABENSTEIN 1988, 1991), so daß an alle (aufgenommenen) Kinder angemessene Anforderungen gestellt werden können. Auch wenn an eine Integration von Kindern mit Behinderungen im ganzen Spektrum von Begabungen hierbei noch nicht gedacht wird, so bildet die innere Differenzierung des Unterrichts eine unabdingbare Voraussetzung für einen angemessenen Unterricht jeder heterogenen Lerngruppe - und erst recht für bewußt heterogene Gruppen innerhalb von Integrationsversuchen (vgl. BOBAN 1984).

Parallel entstehen - wiederum mit engem inhaltlichen Bezug zur Bildungsratsempfehlung - zahlreiche von der Sonderpädagogik initiierte Versuche mit der integrierten Förderung von lernbehinderten und verhaltensgestörten Kindern (Prävention). Sie beabsichtigen, die Überweisungsquote von SchülerInnen auf Sonderschulen während der Grundschulzeit zu senken und diese Kinder in der Grundschule so weit zu fördern, daß dem Unterricht wieder folgen können. Bei diesen "integrierten Förderversuchen" (REISER 1988, 249) geht es vorwiegend um Kinder mit Problemen im Bereich des Lernens und Verhaltens. Zur Bewältigung dieser Aufgabe werden SonderschullehrerInnen an die Regelschulen abgeordnet, die ihre spezifischen Qualifikationen für diese Kinder einbringen sollen (vgl. GOETZE 1987, REISER 1988 sowie BACH 1989).

REISER vertritt in seinem zusammenfassenden Bericht die Auffassung, daß solche integrierten Förderversuche der Mehrheit leistungsschwacher Kinder eine Leistungssteigerung ermöglichen, daß aber die Hoffnung, alle SchülerInnen zum Ziel der Grundschule führen zu können, unrealistisch sei (1988, 249). Die Vermeidung von Aussonderung solcher Kinder werde hingegen erst im Rahmen von Integrationsversuchen mit unterschiedlichen Curricula ermöglicht (1988, 254). Gleiches gelte auch für Kinder mit Verhaltensproblemen, bei denen über die Erfolge integrierter Förderversuche angesichts der Bedeutung außerschulischer Faktoren Aussagen schwer zu treffen seien (1988, 254).

Trotz konzeptioneller Überschneidungen von Integrationsversuchen mit Kindern mit einer Behinderungsart sind hier auch Versuche mit sprachbehinderten Kindern einzuordnen, geht es doch weitgehend darum, Verfestigungen von Sprachauffälligkeiten zu manifesten Sprachbehinderungen und eine Umschulung in die entsprechende Schule zu vermeiden.

Mit der Einrichtung der ersten Vorklasse an der Berliner Fläming-Grundschule 1975 beginnt eine neue Phase der Integrationsentwicklung im staatlichen Schulwesen, die Phase der Integrationsklassen (vgl. NOWAK 1980, 1988, KINDERHAUS 1988, S. MüLLER 1988). Am Modell der Fläming-Grundschule (STOELLGER 1981, 1982a, 1982b, 1983a, HöNTSCH U.A. 1984, HETZNER & STOELLGER 1985b, PROJEKTGRUPPE 1988) orientieren sich mehr oder weniger deutlich alle nachfolgenden Integrationsprojekte. Bleibt es zunächst bei diesem einzigen staatlichen Versuch mit Integrationsklassen, so folgen ihr schließlich in den 80er Jahren weitere Schulen:

-

1981 die Evangelische Grundschule Bonn-Friesdorf (BRABECK 1983, BODE U.A. 1984, HELLER 1986, BODE 1991) und

-

1981 die (ohne Nachfolgeklasse gebliebene) Integrationsklasse Schenefeld (KöHLING, HAARMANN & ROEDER 1984),

-

1982 die Peter-Petersen-Schule Köln (PETER-PETERSEN-SCHULE 1982, BRAASCH 1985, KLINKE 1986),

-

seit 1983 die Hamburger Integrationsklassen (WOCKEN & ANTOR 1987, WOKKEN, ANTOR & HINZ 1988) und

-

1983 die Hartenberg-Grundschule in Mainz (KROPPENBERG 1986, KROPPENBERG & SCHRODIN 1991),

-

1984 die Grundschule an der Robinsbalje Bremen (FEUSER & MEYER 1987, ELLROTT U.A. 1989),

-

1985 die Integrative Schule Frankfurt (COWLAN U.A. 1991a, 1991b), vier Grundschulen in Schleswig-Holstein (SUCHAROWSKI U.A. 1988),

-

1985 die Keune-Grundschule Trier (KROPPENBERG 1986, KROPPENBERG & SCHRODIN 1991) und

-

die Montessorischule Borken (INTEGRATIVE MONTESSORI-SCHULE MüNSTERLAND 1984).

Trotz gewisser Abweichungen ist auch das seit 1982 bestehende Projekt in Rüsselsheim zu den Integrationsklassen zurechnen. Dort werden in Kooperation der unmittelbarer nebeneinander liegenden Grundschule (mit Eingangsstufe) und der Schule für praktisch Bildbare Integrationsklassen gebildet (KLEIN 1987). Dieses gilt ebenso für die private Montessori-Schule der Aktion Sonnenschein in München, die schon seit 1970 im Grundschulbereich als Integrationsschule, im Sekundarbereich als kooperative Sonderschule arbeitet (HELLBRüGGE 1977, 1988, HELLBRüGGE U.A. 1976, 1984, OCKEL 1976, 1977, 1982). Ab 1986 ist die Einrichtung von Integrationsklassen im Grundschulbereich kaum mehr überschaubar (vgl. GEW 1986b, DEMMER-DIECKMANN 1989, PRENGEL 1990a).

Die integrativen Grundschulversuche finden teilweise ihre Fortsetzung in entsprechenden Gesamtschulen (vgl. GGG 1989), so in Bonn ab 1985 in der Gesamtschule Bonn-Beuel (WAHL 1991), in Köln ab 1986 in der Gesamtschule Köln-Holweide (AFFELDT o.J., HARTH o.J.), in Hamburg ab 1987 an der Gesamtschule Bergedorf und in den Nachfolgejahren an mehreren Sekundarschulen (SCHLEY, BOBAN & HINZ 1989, SCHLEY U.A. 1990, BöCKER U.A. 1991), in Bremen ab 1988 in der schulformübergreifende Orientierungsstufe (in GGG 1989, MEUER U.A. 1991) und in Frankfurt ab 1989 in der Ernst-Reuter-Gesamtschule II (KAISER & NIEMEYER-WAGNER 1990). Einige Versuche scheitern bei den Bemühungen um die Weiterführung in der Sekundarschule am Widerstand der Schulverwaltungen, so der Versuch in Rüsselsheim und die Versuche in Mainz und Trier.

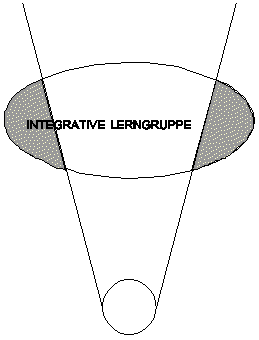

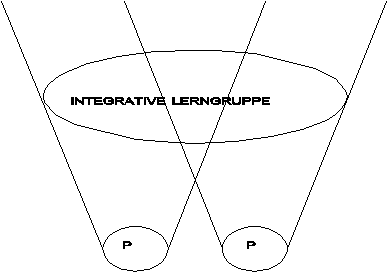

Gemeinsam ist all diesen Projekten, daß Integrationsklassen als besondere Klassen mit besonderen Rahmenbedingungen als Angebot an allgemeinen Schulen eingerichtet werden: Bei einer verminderten Klassenfrequenz (in der Regel zwischen 15 und 20 Kinder) arbeitet hier ein multiprofessionelles PädagogInnenteam, in den meisten Projekten sind kontinuierlich zwei PädagogInnen anwesend (vgl. Kap. 3.4.2). So entsteht im Laufe der Zeit ein 'integrativer Zug' neben der Mehrzahl 'normaler' Klassen (auf die daraus entstehenden Probleme innerhalb der Kollegien ist wiederholt hingewiesen worden; vgl. HöHN 1990, pragmatische Perspektiven zeigt hierzu BOBAN 1989a auf).

In Integrationsklassen werden (im Unterschied zu Präventionsansätzen) auch Kinder aufgenommen, die bereits zum Zeitpunkt der Einschulung voraussehbar nicht das Niveau der allgemeinverbindlichen Lernziele der Grundschule erreichen können, sondern sie auf eigenen Niveaus anstreben. Hier werden "die Homogenität der Schülergruppe und die Lehr- und Lernzielgleichheit ... aufgegeben" (DEPPE-WOLFINGER 1990a, 17, vgl. DEPPE-WOLFINGER 1985b). Bei dieser Form der Integration verbietet sich prinzipiell jegliche Aussonderung von Kindern aus diesen Klassen in Sonderschulen.

Entstanden sind Integrationsklassen in der Anfangszeit meist aus Elterninitiativen von integrativen Kindergartengruppen. Als Angebotsschule mit einem größeren Einzugsbereich konzipiert, weisen sie meistens einen höheren Anteil von offiziell behinderten Kindern auf als es deren Anteil an der gesamten Schülerzahl entspricht (z.B. Fläming-Grundschule Berlin, Integrative Schule Frankfurt, Klassen in Schleswig-Holstein, z.T. Hamburg). Die Behinderungsarten sind ebenfalls nicht repräsentativ vertreten. Meist müssen in einem Aufnahmeverfahren entgegen dem Anliegen der Integration Kinder aufgrund der geringen Zahl von vorhandenen Plätzen ausgewählt werden. Dieses Dilemma versucht die Konzeption der Nachbarschaftsschule zu vermeiden, indem dort nach dem Regionalitätsprinzip nur die Kinder des Einzugsbereichs aufgenommen werden (z.B. Schule An der Robinsbalje Bremen, z.T. Integrationsklassen Hamburg).

Mit der Uckermark-Schule in Berlin wird 1982 nach gründlichen konzeptionellen Vorplanungen und Analysen des Stadtteils (HEYER & PREUSS-LAUSITZ 1990) ein weiteres integratives Konzept, die Integrationsschule in die Praxis umgesetzt (ECK U.A. 1984, EBERWEIN 1984, HEYER, PREUSS-LAUSITZ & ZIELKE 1990, HEYER U.A. 1993). Auf der Grundlage einer Initiative von PädagogInnen und Wissenschaftlern arbeitet dort eine ganze Schule integrativ, d.h. in alle Klassen werden auch Kinder aufgenommen, die sonst auf Sonderschulen verwiesen worden wären. Leitende Grundsätze dieses Konzeptes sind die Wohnortnähe aller Kinder, die Annäherung der Klassenzusammensetzung und der Arbeitsbedingungen an die gesellschaftliche Normalität zum Zwecke einer besseren Übertragbarkeit auf andere Schulen, die Individualisierung der Förderung und die soziale Integration auch über die Schule hinaus (HEYER & PREUSS-LAUSITZ 1990, 18f.). Ziel ist also eine wohnortnahe "Schule ohne Aussonderung" (PREUSS-LAUSITZ 1982), die alle Kinder des Einzugsbereiches aufnimmt wie sie sind. Diesem Leitziel konnte jedoch aufgrund des Verbotes der Senatsschulverwaltung zur Aufnahme von Kindern mit geistiger Behinderung nur eingeschränkt entsprochen werden (HEYER & PREUSS-LAUSITZ 1990, 21). Nach dem Modell der Uckermark-Grundschule arbeiten mittlerweile mehrere Berliner Grundschulen. Die Aufnahmebeschränkung für Kinder mit geistiger Behinderung ist mit dem Schuljahr 1989/90 aufgehoben worden.

Neben Integrationsklassen und -schulen ist ein weiterer wichtiger Ansatz zu betrachten, der seit langer Zeit vor und außerhalb von Modell- und Schulversuchen integrative Möglichkeiten zu verwirklichen trachtet: die Einzelintegration. Zum einen kann damit eine ergänzende Möglichkeit außerhalb begrenzter Modell- und Schulversuche angeboten werden, die solche Kinder (bzw. ihre Eltern) nutzen können, die nicht das Glück hatten, in diese Versuche 'hineinzugeraten' und/oder schon in Sonderschulen eingeschult waren. Damit weist die Einzelintegration einen höheren Grad von Normalität auf und vollzieht sich weniger spektakulär (und evtl. elitär) als institutionalisierte Versuche, die leicht für bildungspolitische Alibifunktionen mißbraucht werden können. Hier sind in erster Linie die Bemühungen von SCHöLER seit 1982 mit dem an der Technischen Universität angesiedelten Projekt in Berlin-Spandau zu nennen (SCHöLER 1988a, 1988b, KRISCHOCK 1989), das keinen Status als Schulversuch besitzt (HöHN 1990, 47f.).

Zum anderen bietet der Ansatz der Einzelintegration bessere Möglichkeiten auf dem Lande, wo es kaum zu integrativen und gleichzeitig wohnortnahen Kindergartengruppen kommen kann. So ging das Saarland mit einem von vornherein flächendeckenden, öko-systemisch orientierten Ansatz den Weg der auf einzelne Kinder bezogenen "Integrationsmaßnahme", der sich prinzipiell auf alle Behinderungsarten, -grade und Altersstufen bezieht (CHRIST 1987, SANDER U.A. 1987, 1988, 1989, 1990, HILDESCHMIDT & SANDER 1988). Dabei wird ein gestuftes System organisatorischer Maßnahmen vorgesehen, beginnend bei der Arbeit eines Zwei-Lehrer-Teams in einer Integrationsklasse, bis hin zur separierten Förderung in einer Sonderschule (kritisch hierzu PREUSS-LAUSITZ 1989 und HINZ 1990a).

Ein entsprechender konzeptioneller Weg ist auch bei dem Versuch der Stadt Bonn im Stadtteil Beuel zu sehen. In der Nachfolge des Friesdorfer Versuchs mit seinem überproportional hohen Anteils von Kindern mit Behinderungen wird dort seit dem Schuljahr 1986/87 ein flächendeckender Grundschulversuch durchführt, bei dem - unter Zulassung zieldifferenten Unterrichts - eine stärkere Normalisierung der Klassenzusammensetzung und eine größere Wohnortnähe angestrebt wird (KOCH-GOMBERT & BRABECK 1986, BRABECK 1988, DUMKE & BRABECK 1988, HERBSLEB-BIALAS 1991).

Eine lange Tradition weist die dezentralisierte Sonderpädagogik mit den 'AmbulanzlehrerInnen' auf. Ihr liegt der Gedanke zugrunde, daß nicht die Kinder zu den sonderpädagogischen Spezialisten kommen sollen, sondern umgekehrt jene zu den Kindern, dorthin wo sie leben. Dies kann in letzter Konsequenz die Umwandlung von Sonderschulen in 'Schulen ohne Schüler' bedeuten, d.h. Zentren sonderpädagogischer Kompetenz, die lediglich aus einem dezentral arbeitenden Kollegium mit einem Reservoir apparativer Hilfen, Literatur etc. bestehen. Das bekannteste Beispiel hierfür ist die Schule für Sehbehinderte in Schleswig. Solche Ansätze sind insbesondere aus der ambulanten Förderung für Kinder mit Sinnesbehinderungen bekannt, werden aber auch als ambulante Sprachförderung (z.B. in MUTH & HüWE 1988) und bei Kindern mit Körperbehinderungen (DIEDERLEY 1986) praktiziert.

Bislang ging es bei solchen ambulanten Unterstützungssystemen um apparative, didaktische und therapeutische Hilfen, bezogen auf solche Kinder, die den Zielen der allgemeinen Schule ohne größere Einschränkungen folgen können (kritisch hierzu EBERWEIN 1988d, der hier die Gefahr einer Überlebensstrategie für eine separierte Sonderpädagogik sieht). Der Konsens bezüglich solcher Maßnahmen dezentralisierter Sonderpädagogik endet z.B. bei der Frage, ob es hier um eine "Erweiterung des Aufgabenfeldes Sonderpädagogik" (PREUSS U.A. 1989, 89) geht oder um deren Veränderung im Sinne einer "Neuorientierung" sonderpädagogischer Arbeit, bei der "präventive und integrative Arbeitsformen als Wege aus der Krise" (SCHLEY 1989f) einer separierten Sonderschulpädagogik helfen könnten.

In der Tradition dezentralisierter Sonderpädagogik liegt auch die deutliche Tendenz, Sonderschulen, die ja ohnehin schon in unterschiedlichem Ausmaß ambulante Aufgaben in der allgemeinen Schule wahrnehmen, in "Sonderpädagogische Förderzentren" umzubenennen und so diesen ambulanten Aufgabenbereich offiziell anzuerkennen (vgl. z.B. VDS 1989, SANDER 1990, WOCKEN 1991b, GERS 1991). Kontrovers wird jedoch diskutiert, ob diese Förderzentren auch eigene SchülerInnen beherbergen und damit die Funktion von Sonderschulen beibehalten oder ob sie ausschließliche Unterstützungsfunktionen für allgemeine Schulen ausüben sollen. Schleswig-Holstein hat mit dem Schulgesetz von 1990 alle Sonderschulen in Sonderpädagogische Förderzentren umgewandelt. Ungeklärt bleibt dabei jedoch, wie und woher es zu den notwendigen Veränderungen von Selbstverständnis und Rollendefinition kommen soll. Es besteht vielmehr die Gefahr, daß lediglich - wieder einmal - das Eingangsschild gewechselt wird: Von der Hilfsschule zur Schule für Lernbehinderte, dann zur Förderschule, nun zum Sonderpädagogischen Förderzentrum.

Eine andere Bedeutung kommt diesen ambulanten Diensten im Rahmen der integrativen Beschulung in folgendem Sinne zu: Integrationsprojekte werden auf Dauer nicht auskommen ohne derartige Unterstützungssysteme auch für solche Kinder, die nicht dem allgemeinen Lernzielniveau entsprechen (HINZ 1990a). Zur Zeit wird über mögliche Konzepte sog. Ambulatorien, Förderzentren oder Beratungszentren diskutiert (PREUSS-LAUSITZ 1987, WOCKEN 1990, 1991b), sie werden in mehreren Ländern schulgesetzlich abgesichert (vgl. Kap. 3.4.1).

Die vorgestellten konzeptionellen Linien sollen nun in einer Zusammenfassung und Diskussion gegenübergestellt werden. Ihnen allen ist gemeinsam, daß sie zu einer schülergerechteren Schule beitragen wollen. Gemeinsames Ziel ist ein verbessertes Eingehen auf die Verschiedenheit von Kindern, die Vermeidung von Aussonderung und mehr Gemeinsamkeit von Kindern mit und ohne Behinderung.

Unterschiede gibt es bezüglich des Zugangs, der Reichweite und der konkreten Zielsetzungen. Sie lassen sich in einer Übersicht zusammenfassen (Tab. 2.1).

Bei Versuchen mit der differenzierten Grundschule und mit der Prävention geht es um das Eingehen auf die Heterogenität der Lerngruppe, wobei jedoch gleichzeitig am Prinzip der Leistungshomogenisierung festgehalten wird. Jene Kinder, die das vorgeschriebenen Lernzielniveau der allgemeinen Schule nicht erreichen, müssen demnach ausgesondert werden. Dabei liegt bei Versuchen mit einer differenzierten Grundschule der Schwerpunkt deutlich auf der Veränderung des Unterrichts für alle Kinder, während Präventionsversuche eher die individuelle Förderung einzelner Kinder zum Gegenstand haben. Demgegenüber zielen zwar die Versuche mit der (Teil-) Integration von Kindern einer Behinderungsart - ein zeitlicher Vorläufer der anderen Konzeptionslinien - auf das Ermöglichen bisher im Sonderschulwesen nicht zugänglicher Bildungsabschlüsse, unterliegen jedoch wiederum der Grenze allgemeinverbindlicher Leistungsanforderungen. Gleiches gilt für die bisherige Praxis der Versuche mit dezentralisierter Sonderpädagogik.

Diese konzeptionell bedingte und administrativ festgelegte Grenze der Verpflichtung zur Lernzielniveaugleichheit wird erst mit den Versuchen mit Integrationsklassen und -schulen überschritten (vgl. SANDER & HILDESCHMIDT 1988, 120). Sie kommen insofern auf dem - schon von der Weimarer Verfassung von 1919 geforderten - Weg zu 'einer Schule für alle Kinder' einen wichtigen Schritt vorwärts, als sie sich einer unausgelesenen Schülerschaft in bewußt heterogenen Lerngruppen stellen.

|

VERSUCHE |

SCHWERPUNKTE, ZIEL |

"GEFAHREN", PROBLEME |

|---|---|---|

|

VERSUCHE MIT EINER BEHINDERUNGSART |

Zugang zu höheren Schulabschlüssen; mehr soziale Kontakte; Spezialisierung auf Probleme einer Behinderungsart |

Gefahr der Anpassung; nur eingeschränkte Kontakte; Entfernung aus dem sozialen Umfeld |

|

VERSUCHE MIT EINER "DIFFERENZIERTEN GRUNDSCHULE" |

Eingehen auf die Heterogenität der Lerngruppe, bes. am Schulanfang; Veränderung des Unterrichts (Öffnung, Individualisierung) |

eingeschränkte Schülerschaft (Aussonderung vor Einschulung); gleiche Anforderungen für alle (wenn auch mit Modifikationen) |

|

PRÄVENTIONSVERSUCHE |

Vermeidung von Aussonderung; zusätzliche Hilfen für Kinder, Eltern und PädagogInnen |

wenig Notwendigkeit zur Veränderung des Unterrichts, geringes Innovationspotential; keine Aufgabe der gleichen Anforderungen für alle; eingeschränkte Schülerschaft, institutionelle Begrenzungen |

|

INTEGRATIONSKLASSEN |

"eine Schule für alle" mit unausgelesener Schülerschaft; Aufgeben gleicher Anforderungsniveaus für alle (zieldifferentes Lernen); stärkere Entwicklungsanreize in bewußt heterogener Lerngruppe |

Auslese bei Aufnahme; schiefe Repräsentanz der Anteile von Kindern mit Behinderung und Behinderungsarten; soziale Selektivität (bes. bei Elterninitiativen); Zweiteilung von Schule und Kollegium (integrative und normale Klassen); enge Kooperation d. PädagogInnen |

|

INTEGRATIONSSCHULEN |

s. Integrationsklassen; angemessene Berücksichtigung der Behinderungsarten und der Schichten; Wohnortnähe für alle; keine Zweiteilung der Schule |

Probleme der Heranziehung spezifischer Hilfen; enge Kooperation der PädagogInnen; Verteilung von SonderpädagogInnen auf den ganzen Jahrgang |

|

EINZEL- INTEGRATION |

soziale Bezüge im Umfeld, Wohnortnähe, Normalität des Stadtteils bzw. ländl. Umfelds; stärkere Entwicklungsanreize außerhalb der Sonderschule; Integrationsmöglichkeit außerhalb elitärer Schulversuche |

Gefahr der Anpassung an unveränderten Unterricht, Tendenz von der Integration zur Addition; Gefahr der Vereinzelung von Kindern mit Behinderung; Gefahr der Selektivität mit einer "integrierbaren" Schülerschaft |

|

DEZENTRALISIERTE SONDERPÄDAGOGIK |

Prinzip: SpezialistInnen zu Kindern, nicht umgekehrt; Unterstützung wohnortnaher Integration durch apparative, didaktische und therapeutische Hilfen |

Gefahr der Anpassung an unveränderten Unterricht; Gefahr der Vereinzelung von Kindern mit Behinderung |

Zum Problem kann die notwendige, enge Kooperation mehrerer PädagogInnen werden, denn bislang sind LehrerInnen es gewohnt, allein in 'ihrer Klasse' zu arbeiten. Bei Integrationsklassen kommt es zu zwei weiteren Problemen: Zum einen ergibt sich eine überproportionale Häufung von Kindern mit Behinderungen (mit einer quantitativen Auslese am Schulanfang angesichts geringer zur Verfügung stehender Plätze), zudem noch in einer nicht repräsentativen Verteilung der Behinderungsarten, zum zweiten gibt es auf der Schulebene das Problem einer Zweiteilung von Klassen und KollegInnen, das trotz gemeinsamer Beschlüsse zur Einführung der Integration nicht ohne Gegenreaktionen bleibt (Neidprobleme, Zwei-Klassen-Gefühl etc.). Diesen Problemen versucht man z.B. mit dem Prinzip der Wohnortnähe und der Ausdehnung der integrativen Arbeit auf die ganze Schule zu begegnen.

Eine spezifische Zugangsweise verbindet sich mit Versuchen der Einzelintegration. Sie ermöglichen mehr Wohnortnähe und stärkere soziale Bezüge gegenüber der Isolation in Sonderschulen, bilden wie Integrationsklassen und -schulen eine Strategie zum Erreichen einer 'Schule für alle' und stehen als Möglichkeit außerhalb tendenziell elitärer offizieller Schulversuche insbesondere auf dem Land zur Verfügung. Gleichzeitig bergen sie jedoch ebenso wie Versuche der dezentralisierten Sonderpädagogik und der Prävention die Gefahr einer Anpassung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen an die weiterbestehenden administrativen Vorgaben und an einen ansonsten nicht wesentlich veränderten Unterricht (vgl. KOBI 1988, 59) und zudem mit dem Status dieser einzelnen Kinder die Gefahr von deren Vereinzelung.

Es muß deutlich gesehen werden, daß es zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Form integrativer Erziehung gibt, die alle Vorteile in sich vereinigen würde und keinerlei Gefahren aufsitzen könnte. Es geht hier auch nicht um eine Hierarchie integrativer Erziehungsformen. Was es zum gegenwärtigen Zeitpunkt zu konstatieren gilt, ist ein Nebeneinander unterschiedlicher Formen und Ansätze auf dem Weg zu mehr Gemeinsamkeit von unterschiedlichen Kindern.

Die Praxisentwicklung integrativer Pädagogik vollzieht sich in bildungspolitisch unterschiedlich gesteuerter Weise: Während sozialdemokratisch regierte Länder in der Genehmigung von Integrationsversuchen deutlich aufgeschlossener sind, halten sich christlich-demokratisch geführte Regierungen mit solchen Genehmigungen zurück. Dies wird auch gegen den erklärten Willen aller direkt Beteiligten durchgesetzt (vgl. LAU 1987, MUTH 1989, HINZ 1989b, REMPT 1990). Integration soll dem christlich-demokratischen Verständnis nach nur mit gleicher Zielvorgabe zugelassen werden. Kinder, die nicht das allgemein herrschende kognitive Niveau erreichen, werden als 'nicht integrationsfähig' von integrativer Erziehung ausgeschlossen und auf Sonderschulen verwiesen (vgl. HINZ 1990b).

Dementsprechend verändert sich auch das Entwicklungstempo der schulischen Integration nach einem Regierungswechsel: War in Hessen eine deutliche Stagnation bei der Regierungsübernahme durch die CDU-geführte Regierung 1987 zu verzeichnen (HöHN 1990, 108) und ein neuer Standort in Soden-Allendorf nur durch bundesweite Öffentlichkeitsaktionen durchzusetzen (BATTON & GUNDLACH 1990), so zeigt sich beim Regierungswechsel 1985 im Saarland (WELZEL 1988) wie auch 1988 in Schleswig-Holstein, 1989 in Berlin und 1991 wiederum in Hessen (BATTON & GUNDLACH 1991) eine rasante Temposteigerung. Daß diese Prozesse trotzdem nicht ohne Konflikte und Enttäuschungen ablaufen, zumal auf Elternseite (vgl. BRUNS 1989, BATTON & GUNDLACH 1991), ist ein schmerzlicher, aber logischer Bestandteil von Innovationsprozessen.

In der bildungspolitischen Diskussion sind im wesentlichen zwei Kontroversen im Bereich integrativer Erziehung festzustellen. Wie bereits angedeutet, geht es zum einen um die Einbeziehung von Kindern, die nicht dem Bildungsgang der allgemeinen Schule folgen können, schwerpunktmäßig also Kinder mit geistiger Behinderung und schweren Mehrfachbehinderungen. Zum zweiten dreht sich die Kontroverse um die Weiterführung integrativer Erziehung in der Sekundarstufe I.

Die Ablehnung der Einbeziehung von Kindern mit geistiger Behinderung gründet sich auf Argumentationen (vgl. MAIKOWSKI & PODLESCH 1988d, MöCKEL 1991) wie die, daß die Bildungsbedürfnisse dieser Kinder derart speziell und von 'normalen' Kindern so verschieden seien, daß sich beide Gruppen in ihren Lernprozessen gegenseitig stören würden: "Ein überwiegend gemeinsamer Unterricht von Kindern mit und ohne geistige Behinderung läuft auf eine Benachteiligung einer dieser Gruppen bezüglich ihrer Förderungsmöglichkeiten hinaus" (BACH 1982, 144). Insbesondere auf die Notwendigkeit einer lebenspraktischen Erziehung könne eine Grundschule nicht hinreichend eingehen; gleichzeitig würden Kinder mit geistiger Behinderung durch viele Situationen in ihrer Wahrnehmungsfähigkeit überfordert (LAURIEN 1986, 31). Zusätzlich sei auch der Übergang in die Sekundarstufe I mit dem notwendigen Schulwechsel eine belastende Hürde. Hier seien insgesamt Grenzen der Integration erreicht, die respektiert werden müßten. Das Bayerische Kultusministerium argumentiert ebenfalls in der Weise, "daß ein Verständnis von Integration, das nicht zum gemeinsamen Unterricht führt, beim behinderten Kind eine dauerhafte Überforderung und damit fortschreitende Isolierung zur Folge habe" (zit. in KöRNER 1989, vgl. auch AKADEMIE 1991). Stattdessen sei es sinnvoller, Begegnungsmöglichkeiten im Sinne kooperativer Modelle zu schaffen und an einer separierten Beschulung dieser Kinder festzuhalten (vgl. SPECK 1989; als Praxisberichte z.B. FRUCK U.A. 1985, BöS & SCHOLTES 1990). Den defensiven Charakter kooperativer Ansätze demonstriert die Bayerische Akademie für Lehrerfortbildung, in deren Bericht über "Kooperation zwischen Schulen für Behinderte und anderen Schulen" der grundlegende Beitrag mit dem bezeichnenden Satz beginnt: "Kooperation darf nicht mit Integration verwechselt werden!" (AKADEMIE 1991, 7) - damit erfolgt die für dieses Anliegen wesentliche Botschaft gleich am Beginn des Berichts und macht den Charakter der Integrationsabwehr von konservativer Seite deutlich.

Zum Fazit der Unmöglichkeit der Integration bei Kindern mit geistiger Behinderung kommt auch der Geistigbehindertenpädagoge MüHL. Er stellt fest, "daß die schulische Integration der Schüler mit geistiger Behinderung ein komplexes und schwieriges Unterfangen darstellt, das kaum lösbar erscheint" (1987, 93). Seiner Meinung nach "sind erhebliche Bedenken anzumelden, ob die Regelschule mit der Überbewertung kognitiver Inhalte und des Leistungsprinzips den Lernansprüchen von Schülern mit geistiger Behinderung entsprechen kann" (1984, 116). Ein ganzes Bündel von Hindernissen, das große (integrative) Schritte nahezu unmöglich macht und folglich zu kleinen (kooperativen) Schritten leitet, wird angeführt: "die derzeitigen Strukturen des Regelschulsystems, die Vorurteile in der Gesellschaft und ihr Wertesystem, das auch die Schule prägt und das nicht kurzfristig 'umgekrempelt' werden kann, da sind die Bedenken und Zweifel der Beteiligten, angefangen von den Eltern der behinderten wie der nichtbehinderten Schüler über die Regelschul- und Sonderschullehrer bis hin zur Schulverwaltung, die in ihre Gesetze, Erlasse und Verordnungen eingebunden ist, nicht zu vergessen die nichtbehinderten Schüler, die nicht alle von vornherein auf die Akzeptanz der behinderten Schüler eingestellt sind" (1984, 116) - ein Szenario, das von den Schwierigkeiten von Veränderungen in der allgemeinen Schule ausgeht und die Unverträglichkeit einer Anpassungsstrategie (statt einer integrativen) bei SchülerInnen mit geistiger Behinderung herausstellt (vgl. hierzu Kap. 3.5.1).

Solchen Einwänden stehen erste praktische Erfahrungen in Integrationsklassen gegenüber, die z.T. einen überproportional hohen Anteil an Kindern aufweisen, die sonst Schulen für Geistigbehinderte besuchten. PraktikerInnen und Wissenschaftliche BegleiterInnen berichten darüber, welche überraschenden Entwicklungen diese Kinder nehmen, und weisen auf sehr gute Möglichkeiten hin, im Rahmen eines individualisierenden Unterrichts auch gemeinsame Situationen mit diesen Kindern herzustellen (POPPE 1986a, 1986b, 1989, WILKEN 1987, 1991, BOBAN 1989b, HETZNER & STOELLGER 1985a, MAIKOWSKI & PODLESCH 1988a, 1988d; vgl. Kap. 3.1.1). Auch der Übergang auf Schulen der Sekundarstufe erweist sich nicht als das erwartete Problem; die gerade für Kinder mit geistiger Behinderung befürchtete "Krise findet nicht statt" (BOBAN 1989c).

Selbst die Einbeziehung von Kindern mit schwersten Behinderungen, die sich sonst häufig in der extremen Isolation spezieller Klassen für Schwerst- und Mehrfachbehinderte befinden und "eine entscheidende Bewährungsprobe" der Integration darstellen (HINZ 1987, 307), wird nicht nur von ExpertInnen für möglich (FRöHLICH 1986) oder notwendig (FEUSER 1985) gehalten, sondern auch - nach Überzeugung der Beteiligten - mit Erfolg praktiziert (DIETRICH U.A. 1988, HINZ 1989d, H. SCHOLZ 1990, GäNS & SCHNEIDER 1991, HINZ 1991a, HINZ & WöLFERT-AHRENS 1991, HINZ U.A. 1992). Sie setzen damit die Bemühungen im Elementarbereich (vgl. ROTHMAYR 1988, 1989) fort.

Die Kontroverse um die Fortführung in der Sekundarstufe I geht von dem Widerspruch zwischen ethisch-moralischem Wollen und pragmatisch-realistischem Nicht-Können aus. Nach SCHLEY (1989a, 14) sind es drei Thesen, die den Kern pessimistischer Positionen ausmachen:

Die Pubertätsthese geht davon aus, daß das soziale Miteinander behinderter und nichtbehinderter SchülerInnen im Alter der Pubertät nicht mehr tragfähig ist, weil alle SchülerInnen mit ihren je eigenen Problemstellungen und Sinnfragen beschäftigt sind. So geraten dieser These nach SchülerInnen mit Behinderungen in die soziale Isolation, denn insbesondere sie spielen für ihre MitschülerInnen als attraktive KommunikationspartnerInnen keine Rolle mehr.

Die Systemthese schließt an die unterschiedliche Struktur dieser Stufe gegenüber dem Primarbereich an. War dort die Schule noch eine - von Privat- und Alternativschulen abgesehen - konkurrenzlose 'Schule für die meisten Kinder' und die Zustimmung zumindest sozialdemokratischer Bildungspolitik zur Integration einigermaßen sicher, so gestaltet sie sich nun als ein System miteinander konkurrierender und SchülerInnen selektierender Sekundarschultypen. In Bildungspolitik und Wissenschaft herrscht "verbreitete Unsicherheit" (HINZ 1989b, 76), ob Integration und ein hierarchisches System miteinander verträglich sind. Allenfalls bliebe hier die Gesamtschule als Schulform der Wahl.

Die Belastungsthese hält die ethisch-moralische Verpflichtung der Integration für eine Belastung für jedes System, das seine Konkurrenzsituation erschwert. Insofern muß Integration im Sinne einer gerechten Belastung auf alle Schultypen verteilt und nicht nur der Gesamtschule zugemutet werden.

Mit Pubertät, selektiver Konkurrenzsituation und Abschlußorientierung im Sekundarbereich sehen SkeptikerInnen wiederum die Grenzen der Integration erreicht. Wo es um kognitive Leistungsentwicklung, höheres Abstraktionsniveau und Spezialisierung geht, hat das soziale Miteinander in der heterogenen Lerngruppe kaum mehr eine Chance. Nun hat der 'Ernst des schulischen Lebens' begonnen, die Zeiten, in denen vielfältige soziale Erfahrungen in unbegrenzter Kindervielfalt gesammelt werden konnten, sind vorbei.

Zumindest sollten daher Kinder mit 'schwereren' Behinderungen nicht in die Sekundarstufe mitgenommen werden; ihnen diene die spezielle Förderung ihrer Sonderschule mehr als die Situation des Verlorenseins in einem für sie unüberschaubaren System. Weiter erscheint Integration im Sekundarschulbereich innerhalb des vorhandenen, vertikal gegliederten Schulsystems als ein schlechterdings unmögliches - zumindest aber nicht verantwortbares - Vorhaben; sollte es zum Gelingen gebracht werden, müßte zunächst das Schulsystem völlig neu gegliedert werden (BLEIDICK 1988, 1989a). Erst dann wären verantwortbare Bedingungen für praktische Versuche gegeben - dies genau das Bild, das das Spannungsfeld der Integration "zwischen Utopie und Realität" (SCHLEY 1989a) wiedergibt. In dieser Situation systemimmanenter und bildungspolitischer Widersprüche obliegt es wiederum den Eltern, bildungspolitischen Druck für vielfältige Veränderungen der Schule zu entwickeln (vgl. z.B. AG ELTERN FüR INTEGRATION 1989).

Solchen skeptischen Positionen gegenüber vertreten ProtagonistInnen der Weiterführung der Integration in der Sekundarstufe I ein Leitbild, "das die Verschiedenheit von Kindern nicht als Rechtfertigung für die Existenz eines hierarchisch gegliederten oder separierenden Schulsystems mißbraucht" (GEW LV HAMBURG 1990, 51). Demzufolge halten sie die Fortführung integrativer Erziehung in der Gesamtschule für logisch und konsequent (zur Diskussion über die in Frage kommenden Schulformen vgl. HINZ 1989b). Entsprechende - von SkeptikerInnen für unrealistisch gehaltene - Praxiserfahrungen werden in einigen Versuchen in der Sekundarstufe I gemacht, zum größten Teil in Gesamtschulen (z.B. AFFELDT o.J., HARTH o.J., BöCKER U.A. 1991). Auch liegen bereits einige Publikationen zur Integrationspädagogik in der Sekundarstufe I vor (MAIKOWSKI 1988a, 1988b, STOELLGER 1988, GGG 1989, SCHLEY, BOBAN & HINZ 1989, SCHLEY U.A. 1990, HILDESCHMIDT 1990, 1991, BOBAN & KöBBERLING 1991, DUMKE 1991a, IFL 1991, ASI & BZI 1991, KöBBERLING 1991).