Dargestellt an einem Vergleich zwischen Integrationsfachdiensten in Deutschland und der Arbeitsassistenz in Österreich.

Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades der "Philosophie" an der Fakultät für Philosophie und Bildungswissenschaft am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien, im April 2005

Inhaltsverzeichnis

- Danksagung

- Einleitung

- I Vorwort

- II. Relevanz des Themas

- III. Beschreibung des Forschungsvorhabens

- IV. Aufbau der Arbeit

- A. Theoretischer Teil

- 1. Unterstützte Beschäftigung

-

2. Rahmenbedingungen für die berufliche Integration von Menschen mit Behinderung

- 2.1.Die Sozial- und Beschäftigungspolitik der Europäischen Union

- 2.2. Die Sozial- und Behindertenpolitik in Österreich und Deutschland

- 2.3. Das System der beruflichen Rehabilitation und Integration in Österreich und Deutschland

- 2.4. Rechtliche Grundlagen der Arbeitsassistenz in Österreich und der Integrationsfachdienste in Deutschland

- 2.5.Arbeitsmarktsituation für Menschen mit Behinderung in Österreich und Deutschland: Daten und Fakten

- 2.6. Zusammenfassung

-

3. Typologie und Arbeitsweise der Arbeitsassistenz und der Integrationsfachdienste

- 3.1.Rollen und Aufgaben der Fachkräfte

- 3.2. Typologien und Selbstverständnisse von Fachdiensten

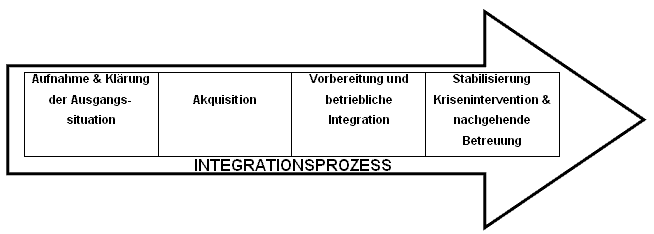

- 3.3. Phasen- oder Prozessverlauf der beruflichen Integration

- 3.4. Erste Phase: Klärung der Ausgangssituation, Berufsorientierung und Fähigkeitsanalyse

- 3.5. Zweite Phase: Akquisition von Betrieben mit geeigneten Arbeitsplätzen

- 3.6. Dritte Phase: Vorbereitung auf die Arbeitsaufnahme und Vermittlung sowie betriebliche Qualifizierung

- 3.7.Vierte Phase: Nachbetreuung - Arbeitsplatzbezogene und Arbeitsbegleitende Unterstützung, Krisenintervention

- 3.8. Zusammenfassung

-

4. Evaluationsstudien und Forschungsarbeiten

- 4.1.Erfolgsbestimmung in der beruflichen Integration

- 4.2. Methodische Grundlagen der Evaluation von Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation

- 4.3. Vergleich zentraler Forschungsergebnisse aus Evaluationsstudien - Forschungsstand

-

4.4. Forschungsarbeiten zum Thema Qualität und Qualitätskriterien

- 4.4.1. Fasching (2003): "Qualitätskriterien in der beruflichen Integrationsmaßnahme Arbeitsassistenz unter besonderer Berücksichtigung von Jugendlichen mit Lernbehinderung"

- 4.4.2. Giedenbacher, Stadler-Vida, Strümpel (2003): QUIP - Quality in Practice: "Die Qualität von Unterstützter Beschäftigung aus der Sicht der Beteiligten".

- 4.4.3. Bungart, Supe, Willems (2000): "Qualitätssicherung und -entwicklung in Integrationsfachdiensten".

- 4.5. Nachhaltigkeit von Maßnahmen der beruflichen Integration

- 4.6. Zusammenfassung

-

5. Die Qualitätsforschung und -diskussion in Behindertenhilfe und sozialer Arbeit

- 5.1. Ursprung und Begründungszusammenhänge der aktuellen Qualitäts-diskussion in der Behindertenhilfe

- 5.2. Der Qualitätsbegriff - unterschiedliche Sichtweisen

- 5.3 Pädagogische Dimensionen von Qualität - normative Grundlagen und Leitbildprinzipien

- 5.4. Zur Rolle der relevanten Anspruchsgruppen: NutzerInnen, Kostenträger und Leistungsanbieter

- 5.5. Qualitätssicherung und Erfolgsmessung in der Behindertenhilfe - Begründung und Methoden

- 5.6. Anforderungen an ein QM - System in sozialen Handlungsfeldern

- 5.7. Zusammenfassung

-

6. Qualitätsmangement und QM - Systeme in der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderungen

- 6.1. Begriffliche Klärung und allgemeine Grundlagen von Organisationsentwicklung, "lernender Organisation", Qualitätsmanagement, und "Total Quality Management" (TQM) aus systemtheoretischer Sicht

- 6.2. Zur Notwendigkeit von Qualitätsmanagement sowie qualitätssichernder Maßnahmen in der beruflichen Integration

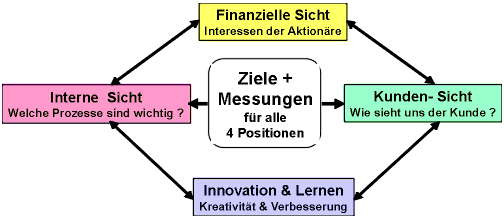

- 6.3. Vorstellung allgemeiner QM - Systeme aus dem Bereich der Wirtschaft

-

6.5. Überblick über speziell für den Bereich der beruflichen Integration entwickelter QM - Systeme und Instrumente

- 6.5.1. Das QUIP (Quality in Practice) Evaluationshandbuch

- 6.5.2.MUQ - Modulsystem umfassendes Qualitätsmanagement für Integrationsfachdienste

- 6.5.3. KASSYS - Kasseler Systemhaus - Qualitätsmanagement Referenzmodell zur psychosozialen Betreuung nach dem Sozialgesetzbuch

- 6.5.4. Gemeinsamkeiten und Unterschiede der einzelnen Modelle

- 6.6. Zusammenfassung

- B. Empirischer Teil

- 7. Darstellung der Erhebungs- und Auswertungsmethode

-

8. Auswertung und Darstellung der Ergebnisse

- 8.1.Überschrift: Hintergrund und Erfahrungen der InterviewpartnerInnen

- 8.2. Überschrift: Einstellungen und Werthaltungen

- 8.3. Überschrift: Rahmenbedingungen

- Überschrift: Motive für die Qualitätsdiskussion

- 8.5. Überschrift: Qualitätsverständnis und Kriterien

- 8.6.Überschrift: Stärken und Schwächen

- 8.7. Überschrift: Nachhaltigkeit

- 8.8. Überschrift: Qualitätsmanagementsysteme

- 8.9. Überschrift: Benchmarking

- Überschrift: Zukunft von Unterstützter Beschäftigung

- 8.11.Zusammenfassung

- 9. Ausblick und Formulierung des weiteren Forschungsbedarfs

- 10. Literatur und Bibliographie

- C.ANHANG

-

(I).Nützliche Links

- (1).Forschungseinrichtungen mit Informationsressourcen zu den Schwerpunkten Behinderung und Berufliche Integration:

- (2).Institutionen im Bereich der beruflichen Integration (Auswahl):

- (3).Nationale und Internationale Dachverbände mit zum Teil sehr umfangreichen Informationsressourcen:

- (4).Öffentlich-rechtliche Institutionen in Österreich und Deutschland mit zahlreichen Informationsressourcen:

- (5).Informationsressourcen und Volltextzugriffe zu den Themen berufliche Ausbildung und Integration von Menschen mit Behinderung:

- (6).Informationsressourcen über die Sozial und Beschäftigungspolitik der Europäischen Union:

- (7).Internetressourcen über die Gemeinschaftsinitiative EQUAL inkl. der Entwicklungspartnerschaften in Österreich und Deutschland, sowie andere EU Programme:

- (II).Lebenslauf

- (III).Inhalt des Materialbandes

- (IV).Erklärung:

- Abkürzungsverzeichnis

Ich möchte mich an dieser Stelle bei folgenden Personen, die mich bei der Fertigstellung meiner Diplomarbeit in praktischer und emotionaler Art und Weise unterstützt haben bedanken:

Univ. Ass. Dr.In Helga Fasching für die engagierte und kompetente Betreuung und Begleitung der Diplomarbeit.

Rolf Behncke, Jörg Bungart, Stefan Doose, Dr.In Angelika Fritzer, Walter Lackner, Dr.In Karin Rossi, Dr. Dieter Schartmann und Mag. Michael Stadler-Vida dafür, dass sie mir äußerst interessiert und kollegial für ein Interview zur Verfügung gestanden sind. Bei diesen Personen möchte ich mich besonders bedanken: Dr.In Karin Rossi für die Einladung zur Dachverbandstagung, Walter Lackner und Michael Stadler-Vida für die Einladung zur Tagung nach Schladming, sowie für viele interessante Gespräche im Rahmen unseres leider gescheiterten EQUAL Projektes, Dr. Dieter Schartmann für die umfangreiche Literatur die er mir zur Verfügung gestellt hat und Stefan Doose für die vielen Artikeln und die kompetente Rückmeldung auf meine Arbeit.

Regina Buchinger, Stefanie Hiller, Helga Neira, Elke Schweiger und Mag.a Christina Tsohohey für unzählige Rückmeldungen und Korrekturlesen dieser Arbeit.

Helga Neira und Helga Keil für ihr Vertrauen in meine professionellen Fähigkeiten.

Meiner Mutter Ernestine Koenig und meiner Schwester Michaela Koenig, wegen denen ich wahrscheinlich überhaupt erst dieses Studium angefangen habe.

Eva Auer, Christina Tsohohey, Thorsten Gegenwarth, Stefanie Hiller, Olivia Prinz, Dominiko Racek, Haymo Rungger und Daniela Schmidt für besonders inspirierende, herausfordernde und wertvolle Freundschaften.

Sowie allen Personen die mich ein Stück oder länger meines bisherigen Weges begleitet haben und die hier nicht namentlich erwähnt sind. Danke

Die vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit einem derzeit im gesamten Sozialbereich hochaktuellen Thema, und zwar mit Qualität und Qualitätsmanagement in Institutionen der beruflichen Integration für Menschen mit Behinderung. Im Mittelpunkt der Betrachtung und Analyse steht der systematische Vergleich zweier für den europäischen Raum als innovativ zu betrachtenden Institutionen und den ihnen zugrunde liegenden gesetzlichen Rahmenbedingungen und Arbeitsweisen. Dies sind die Integrationsfachdienste in Deutschland sowie die Arbeitsassistenz in Österreich. Der Grund warum ich für einen "Blick über den Tellerrand" gerade Deutschland zum Vergleich gewählt habe, liegt darin, dass aufgrund vieler Parallelen in den Systemen dieser beiden Ländern vielfach Lern- und Transfermöglichkeiten in das jeweils andere System aufgezeigt werden können, genauso wie, dass "von den anderen" bzw. "von den besten" lernen, auch Grundlage moderner und erfolgreicher Qualitätsmanagementansätze wie beispielsweise dem Benchmarking darstellt. Um einem interessierten Leser einen umfassenden Einblick und breiten Überblick über die hier behandelte Thematik zu eröffnen, spannt diese Arbeit einen sehr weiten Bogen, ausgehend von der Beschreibung des diesen Institutionen zugrunde liegenden Konzepts der Unterstützten Beschäftigung bis hin zur Darstellung organisationstheoretischer Grundlagen des Qualitätsmanagements und der Darstellung dafür anwendbarer Systeme. Es wird ein Einblick in die Grundlagen der Evaluation von beruflichen Integrationsmaßnahmen gegeben, als auch Forschungsstudien präsentiert die sich diesem Thema angenommen haben. Nachdem sich die Qualitätsdebatte in diesen Institutionen nicht unabhängig von gesellschafts- und sozialpolitischen Entwicklungen in der Behindertenhilfe und sozialen Arbeit entwickelt hat, wird auch dieser Bereich auf seinen Entstehungs- und Begründungszusammenhang untersucht. Die Auswertung von acht ExpertInneninterviews in den beiden Ländern bildet schließlich einen eigenständigen Forschungsbeitrag dieser Diplomarbeit.

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird auf eine sensible Sprachweise eingegangen, insofern verwende ich durchgängig (mit Ausnahme von Zitaten) die Bezeichnung "Menschen mit Behinderung" und führe an allen Stellen an denen beide Geschlechter benannt werden, diese auch explizit an.

"Die Begriffe Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement sind in verblüffend kurzer Zeit hochaktuelle, um nicht zu sagen, beherrschende Begriffe um die Zukunft Sozialer Arbeit geworden." (Speck 1999a: S.15).

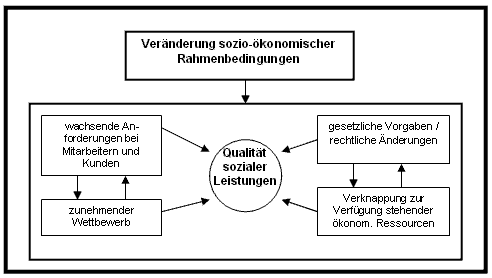

Speck (vgl. 1999b: S.13f) attestiert einen tief greifenden, gesellschaftlichen Veränderungsprozess, der, ausgehend vom "Mythos des Endes des Sozialstaates", lange Zeit geltende Werte zunehmend in Frage stellt. So auch das Bekenntnis zum Sozialstaat und der gesellschaftlichen Solidarität. Gerade pädagogische Fachkräfte neigten in der Vergangenheit oft zu der Meinung, dass pädagogische Qualität nicht mess- oder bestimmbar sei, sowie dass Konzepte der Evaluation lediglich den Kontrollinteressen der Träger und Geldgeber dienen würden (vgl. Frühauf 2001, S.11). Der Prozess des Umdenkens setzte vielfach erst ziemlich spät ein, so formulierte Feuser anlässlich des PraktikerInnenforums zum Thema "Qualität und Integration" in Linz 2003, es sei "fünf vor zwölf", um Qualitätskonzepte von fachlicher Seite her zu bestimmen, sonst würden diese von anderer Seite aufoktroyiert (vgl. Feuser 2004, S.32ff).

Die Diskussion zum Thema Qualitätssicherung, sofern sie von fachlicher Seite aus geführt wird, birgt allerdings auch viele Chancen. Sie kann einer Qualitätssicherung vorbeugen, die lediglich aus Kostenreduzierungsgründen stattfindet. Durch transparentere Darstellung und Kommunikation von Ergebnissen besteht die Möglichkeit eine Professionalisierung der eigenen Arbeit zu verstärken. (vgl. Bungart / Supe / Willems 2001b: S.183).

Auf der anderen Seite haben sich, beginnend in den neunziger Jahren, sowohl in Österreich als auch in Deutschland neue ambulante Beratungs- und Unterstützungsangebote gebildet, die ausgehend von einem "Paradigmenwechsel" in der Behindertenhilfe (vgl. Doose 1997: S.6f sowie Doose 2003: S.5) die Integration von Menschen mit Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt als zentrale Maßnahme in den Mittelpunkt rückten. Ein besonderer Schwerpunkt sollte dabei auf jene Menschen gelegt werden, denen vorher in der hier vorherrschenden kapitalistischen Leistungsgesellschaft die Werkstatt für Behinderte meist als einzige Alternative zur Verfügung stand (vgl. Jantzen 1992: S.28ff).

Integrationsfachdienste und Arbeitsassistenz setzten seit ihrer Entstehung der vorher starren Landschaft der beruflichen Rehabilitation eine Maßnahme entgegen, die vermehrt auf Individualisierung und Flexibilisierung Wert legte. Von Anfang an mussten sie sich dem strengen und prüfenden Blick der relevanten Fördergeber unterziehen. Nach langer Einarbeitungszeit und zahlreichen Evaluationen ihrer quantitativen Wirksamkeit wurden Arbeitsassistenz und Integrationsfachdienste gesetzlich verankert (im Behinderteneinstellungsgesetz in Österreich sowie im Schwerbehindertengesetz in Deutschland). Beide Maßnahmen, denen jeweils das Konzept der Unterstützten Beschäftigung zugrunde liegt, haben sich somit zu relevanten Elementen des jeweiligen Rehabilitationssystems sowie dem System ambulanter niedrig schwelliger Hilfen für Menschen mit Behinderung entwickelt (vgl. Bungart / Supe / Willems 2000: S.1f).

Qualität und Qualitätssicherung drängen sich bei Integrationsfachdiensten und Arbeitsassistenz ganz besonders auf, da sie wie kaum eine andere Maßnahme im Mittelpunkt öffentlich -rechtlichen Interesses stehen. So formulierte Bungart (2003: S.1.):

"Gerade angesichts einer einseitig geführten Diskussion um Kostenreduzierung ist eine fachlich begründete Diskussion (Hervorhebung durch den Verfasser O.K.) um effektive und effiziente Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie über Chancengleichheit für behinderte und benachteiligte Personen unbedingt erforderlich."

Auch von Seiten der Interessensvertretungen und übergreifenden nationalen Dachverbänden wurde und wird dem Thema viel Platz eingeräumt. So stand sowohl die letztjährige Fachtagung der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstütze Beschäftigung (BAG-UB) im November 2003 in Bad Kissingen, sowie die heuer stattfindende Jahrestagung des Dachverbandes Arbeitsassistenz im März 2004 in Salzburg unter dem Motto Qualität und Qualitätssicherung. Auch auf der 6. Weltkonferenz der European Union of Supported Employment (EUSE) im Mai 2003 in Helsinki wurde das Thema Qualitätssicherung zu einem Arbeitsschwerpunkt der EUSE für die nächsten zwei Jahre erklärt (vgl. Schüller 2003, S.17f).

Die bisherigen Ausführungen zeigen, dass es sich bei dem Thema Qualität und Qualitätssicherung in Institutionen der beruflichen Integration um ein hochaktuelles und brisantes Forschungsfeld handelt. Gerade bei der Debatte um Qualität sehen sich Institutionen vielfältigen und zum Teil konkurrierenden Interessen und Interessensgruppen gegenüber (vgl. Frühauf, 2001, S.13f sowie Fink, 2001, S.36f), deren Ansprüche es in einem funktionierenden Qualitätsmanagementsystem zu integrieren gilt. So steht u.a. von Seiten der Geldgeber der optimale Einsatz der Mittel dem Interesse der Fachleute gegenüber, Art, Umfang und Qualität der Leistung zu verbessern (vgl. Fink, 2001: S.34).

Qualität als relationaler Begriff hat grundsätzlich immer zwei Ausprägungen (eine positive und eine negative), und es gilt diesen Begriff erst mit Inhalt zu füllen. Integrationsfachdienste und Arbeitsassistenz bewegen sich auf einer normativen Ebene, die dem Leitgedanken des Normalisierungs- und Integrationsprinzips folgen. Normative Grundlagen bilden somit die Basis dafür, was als gute Qualität zu verstehen ist (vgl. Metzler / Wacker 2001: S.51ff). Nicht bloß eine Orientierung an Vermittlungszahlen, sondern vor allem auch qualitative Elemente wie Zufriedenheit, Lebensqualität und gesellschaftliche Integration müssen in geeigneten Instrumentarien berücksichtigt werden. Die wissenschaftliche Forschung beteiligte sich in den letzten Jahren auf diesen normativen Grundlagen aufbauend, Qualitätsstandards bzw. Qualitätskriterien aufzustellen, die in einem kooperativen Prozess mit allen am Prozess der beruflichen Integration beteiligten Personengruppen entwickelt wurden (vgl. Bungart u.a. 2000 & 2001c, Fasching 2003 sowie Giedenbacher / Strümpel / Vida 2002 & 2003a). Diese Kriterien haben die Grundlage für fachlich fundierte Qualitätssicherungsinstrumente bzw. -systeme wie das QUIP (Quality in Practice) Evaluationshandbuch bzw. MUQ (Modulsystem unfassendes Qualitätsmanagement für Integrationsfachdienste) gebildet.

Im Rahmen der Diplomarbeit: "Qualitätsmanagement in Institutionen der beruflichen Integration für Menschen mit Behinderung. Dargestellt an einem Vergleich zwischen Integrationsfachdiensten in Deutschland und der Arbeitsassistenz in Österreich" wird im theoretischen Teil dieser Diplomarbeit die Bedeutung dieser Thematik nachgezeichnet.

Der empirische Teil der Arbeit wird, ausgehend von der Forschungsfrage:

" Welche Bedeutung haben Qualitätsmanagement und Qualitätsmanagement-systeme für unterschiedliche Prozessbeteiligte im Rahmen des Prozesses der beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung in Österreich und Deutschland "

mittels ExpertInneninterviews einen eigenständigen wissenschaftlichen Beitrag zur Qualitätsforschung in Institutionen der Behindertenhilfe und Arbeitsmarktintegration liefern. Unter "unterschiedlichen Prozessbeteiligten" (Stakeholder) verstehe ich unterschiedliche Interessensgruppen, die am Prozess der beruflichen Integration beteiligt sind. So habe ich bei der Auswahl der InterviewpartnerInnen (=ExpertInnen), wie aus der Tabelle auf S.165 entnommen werden kann, darauf geachtet, dass sowohl RepräsentantInnen der Hauptinteressensvertretungen, VertreterInnen relevanter öffentlich - rechtlicher Körperschaften, LeiterInnen von Integrationsfachdiensten bzw. Arbeitsassistenz-einrichtungen sowie Personen vertreten sind, die sich wissenschaftlich mit Fragen der Qualität in Institutionen der beruflichen Integration beschäftigt haben. Im Interviewleitfaden wurden Fragen zu den unterschiedlichen Qualitätsebenen berücksichtigt, wie sie von Donabedian (1982) in Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität aufgeteilt wurden (vgl. u.a. Meinhold 1998, S.26f; Bungart / Supe / Willems 2001, S.26; Metzler / Wacker 2001, S.58f; Fasching 2003, S.105). Außerdem liegt ein Schwerpunkt auf der Nachhaltigkeit von Maßnahmen der beruflichen Integration.

Inhaltsverzeichnis

Die Diplomarbeit ist grundsätzlich in einen theoretischen und einen empirischen Teil aufgeteilt.

Im ersten Kapitel der Diplomarbeit wird zunächst das Konzept "Unterstützte Beschäftigung" (Supported Employment) als das normative und theoretische Grundgerüst von sowohl Arbeitsassistenz als auch Integrationsfachdiensten vorgestellt. Dabei ist auch der historischen Darstellung der Entstehung von Arbeitsassistenz in Österreich und den Integrationsfachdiensten in Deutschland Platz gewidmet.

Gerade in Zeiten in denen einer der Hauptantriebe der Qualitätsdebatte die schon angesprochene Ressourcenknappheit öffentlicher Mittel darstellt, kommt den gesetzlichen Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten eine erhebliche Bedeutung zu. Im zweiten Kapitel möchte ich zunächst einen kurzen Überblick über bestehende gesetzliche Rahmenbedingungen sowohl für den Bereich der beruflichen Rehabilitation im Allgemeinen als auch für Arbeitsassistenz und Integrationsfachdienste im speziellen in den beiden Ländern geben. Die Rolle der Europäischen Union als relevanten Fördergeber wird auch thematisiert.

Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Arbeitsweise von Arbeitsassistenz und Integrationsfachdiensten. Der Verlauf der beruflichen Integration wie er in den beiden Maßnahmen angebahnt werden soll, stellt sich idealtypisch in einem aus vier Phasen bestehenden Prozess dar. In diesem Kapitel werden diese einzelnen Phasen thematisiert und die ihnen zugrunde liegenden Konzepte, wie z.B. das Modell der "Persönlichen Zukunftsplanung" vorgestellt. Auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Arbeitsweise zwischen Arbeitsassistenz und Integrationsfachdienst wird näher eingegangen.

Das vierte Kapitel befasst sich mit Untersuchungen zur Evaluation dieser beiden Modelle sowie mit Forschungsarbeiten, in denen Qualitätskriterien für Unterstützte Beschäftigung entwickelt wurden. Es wird auf die Problematik der Erfolgsfeststellung in der beruflichen Integration sowie auf die Schwierigkeit der Darstellung qualitativer Erfolge eingegangen. Ebenso stelle ich erste Ergebnisse einer Untersuchung über die Nachhaltigkeit vom beruflichen Integrationsmaßnahmen (Doose 2004) dar.

Das fünfte Kapitel lenkt den Fokus auf die Qualitätsdiskussion in der Behindertenhilfe und sozialen Arbeit, aus welcher sich die Qualitätsdebatte in dem Praxisfeld der beruflichen Integration entwickelt hat. Ein Schwerpunkt liegt hier in der Darstellung (bzw. Explizierung) des impliziten normativen Bezugspunktes, der für die Ausgestaltungen von Qualitätsstandards und Qualitätssicherungssystemen unerlässlich ist. Auf die Chancen und Risiken der aktuellen Entwicklung wird dabei ebenso eingegangen werden, wie auf einen Versuch zu bestimmen, was pädagogische Qualität im Unterschied zu wirtschaftlicher Qualität ausmacht. Den Abschluss dieses Kapitels bilden Kriterien, wie sie für ein Qualitätsmanagementsystem in sozialen und pädagogischen Handlungsfeldern erforderlich sind.

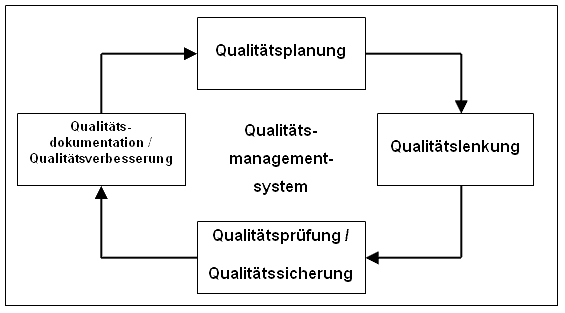

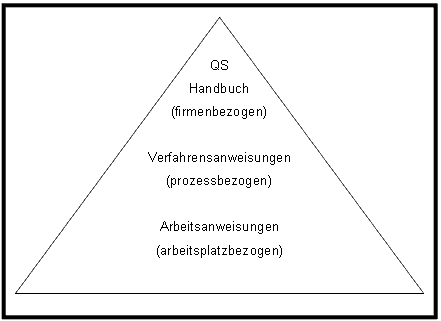

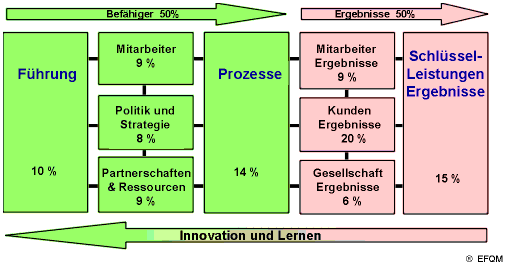

Im letzten Kapitel des theoretischen Teils behandle ich das Thema Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in Institutionen der beruflichen Integration. Nach der begrifflichen Klärung zentraler Termini in der Qualitätsdiskussion, wird ein kurzer Überblick über relevante Qualitätsmanagementmodelle wie DIN-ISO oder EFQM gegeben. Der Hauptteil dieses Kapitels widmet sich der Darstellung von drei Modellen, die speziell für den Einsatz in Institutionen der beruflichen Integration entwickelt wurden.

Im empirischen Teil der Arbeit wird zunächst auf die angewandte Forschungsmethodik eingegangen, dazu wird zunächst die Erhebungsmethode "ExpertInnennterview" vorgestellt, die Auswahl der InterviewpartnerInnen begründet, der Interviewleitfaden dargestellt sowie der eigene Forschungsansatz verortet. Anschließend wird die auf die Auswertungsmethode "interpretative Auswertungsstrategie für Leitfadenorientierte ExpertInneninterviews" nach Meuser und Nagel (2002) eingegangen

Das Hauptkapitel beinhaltet die Darstellung der Ergebnisse der Interviews. Im Anschluss an die Auswertung wird der weitere Forschungsbedarf thematisiert und einige kritische Anmerkungen zur aktuellen Lage von Menschen mit einer so genannten geistigen Behinderung bzw. Mehrfachbehinderung aufgezeigt.

Inhaltsverzeichnis

Im ersten Kapitel der Diplomarbeit wird zunächst das aus den USA stammende Konzept "Unterstützte Beschäftigung" (Supported Employment) als das normative und theoretische Grundgerüst sowohl von Arbeitsassistenz als auch von Integrationsfachdiensten vorgestellt, auch wenn eine absolute Gleichsetzung dieser Ansätze nicht immer vollzogen werden kann.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung (BAG - UB) definiert:

"Unterstützte Beschäftigung (UB) als einen wertegeleiteten, methodischen Ansatz im Bereich der beruflichen Rehabilitation. Diese innovative ambulante Form der beruflichen Integration umfasst alle Hilfen, die für Menschen mit Behinderung erforderlich sein können um erfolgreich in einem Betrieb des regulären Arbeitsmarktes zu arbeiten. Mit dem Konzept Unterstützte Beschäftigung erhalten viele Menschen mit Behinderungen erstmals eine legitime Wahlmöglichkeit außerhalb von Werkstätten für Behinderte (bzw. anderen Sondereinrichtungen) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten[1]".

Weiter heißt es,

"Unterstützte Beschäftigung ist ein kundenorientiertes Modell, das die unterstützte Person in den Mittelpunkt stellt. Kerninhalte von Unterstützter Beschäftigung sind die individuelle Berufsplanung, die Erarbeitung eines individuellen Fähigkeitsprofils für die Suche nach einem passenden Arbeitsplatz, die Arbeitsplatzakquisition selbst, die Arbeitsplatzanalyse, die Anpassung des Arbeitsplatzes und der Arbeitsplatzanforderungen, die Qualifizierung am Arbeitsplatz und die kontinuierliche Unterstützung der ArbeitgeberIn und der unterstützten ArbeitnehmerIn bei auftretenden Fragen oder Problemen im weiteren Verlauf der Beschäftigung (ebenda)".

Sowie

"Ziel von Unterstützte Beschäftigung ist es, die notwendigen Rahmenbedingungen für dauerhafte, bezahlte, reguläre Arbeitsverhältnisse für Menschen mit Behinderung - unabhängig von Art und Umfang der Behinderung - in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes zu schaffen und zu erhalten (ebenda)".

Aus dieser Definition lassen sich bereits sehr viele Wesensmerkmale herauslesen, die auch im weiteren Verlauf dieser Arbeit im Kontext der Qualitätsdiskussion von Bedeutung sein werden, so z.B.:

-

der Ansatz ambulanter Hilfen bzw. Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung

-

die Bereitstellung von Wahlmöglichkeiten

-

der kundenorientierte Ansatz

-

der methodische Ablauf

-

die Bedeutung von Rahmenbedingungen für die berufliche Integration von Menschen mit Behinderung

Mit dem Konzept der Unterstützten Beschäftigung geht auch ein Paradigmenwechsel[2] einher den Doose (Hinz 1996, zit. nach Doose 1997, S.6) als

"einen Wechsel von einer Theorie der Andersartigkeit zu einer Theorie der Gleichheit und Verschiedenheit"

beschreibt. Der zentrale Ausgangspunkt von Unterstützter Beschäftigung ist demnach

"Menschen mit Behinderungen als Menschen mit Fähigkeiten zu sehen und durch neue, ambulante Unterstützungsangebote die strukturellen Voraussetzungen zu schaffen, dass sie diese Fähigkeiten auch im Arbeitsleben in regulären Betrieben an der Seite von Nichtbehinderten Kollegen einbringen können." (Doose 1997, S.6)

Gerade das System der beruflichen Rehabilitation von Menschen mit Behinderung folgt der Annahme, dass die Eingliederung von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt am besten durch spezielle an der Behinderung orientierte Maßnahmen und Einrichtungen erreicht werden kann, bzw. dass Menschen mit Behinderung, wenn sie dauerhafte Unterstützung benötigen, wenn überhaupt, nur in einer entsprechend ausgestatteten WfbM arbeiten können (vgl. Doose 1997, S.6ff)

Für Hohmeier (2001) ist Unterstütze Beschäftigung demnach einerseits im Kontext von Leitbildveränderungen im Bereich der Behindertenarbeit zu sehen, die mit Begriffen wie

"Normalisierung, Integration, Gleichstellung, Kundenorientierung,"

etc. umschrieben werden können, wonach dem Konzept der UB auf konzeptioneller Ebene eine ähnlich handlungsrelevante Bedeutung zukomme wie seinerzeit dem Normalisierungs- oder dem Autonom-Leben Prinzip. Andererseits hat der Mangel an geeigneten Ausbildungs- und Arbeitsstellen, der rapide Anstieg der Arbeitslosigkeit bei Menschen mit Behinderung, sowie die Verknappung finanzieller Ressourcen im sozialen Bereich auf politischer und administrativer Ebene zwangsläufig dazu geführt, dass die Effektivität des Rehabilitationssystems in Frage gestellt wird (vgl. Hohmeier 2001, S.15ff).

Nach Lynch (1997, S.21) gründet sich das Konzept der Unterstützten Beschäftigung auf fünf (Menschen-)rechten behinderten Personen:

-

"Das Recht auf Achtung der menschlichen Würde (Dignity).

-

Das Recht auf Freiheit der Wahl in allen Lebenslagen (Choices).

-

Das Recht zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen und gleichberechtigt am sozialen Geschehen teilzunehmen (Relationship).

-

Das Recht eine aktive Rolle in der Gesellschaft zu spielen (Contribution).

-

Das Recht integriert in der Ortsgemeinde zu leben. (Ordinary Places)". (vgl. auch Brooke & Wehman 1997)

Unterstützte Beschäftigung definiert sich international über folgende Kernelemente:

-

Integration: Unterstützte Beschäftigung ist nicht auf die Vermittlung eines Arbeitsplatzes auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt begrenzt, sondern bemüht sich drüber hinaus Integration in allen Bereichen des betrieblichen Alltags zu fördern.

-

Bezahlte, reguläre Arbeit: Das Ziel Unterstützter Beschäftigung ist die Vermittlung bezahlter, regulärer Arbeit. Nur wenn die für einen Klienten vorgesehene Tätigkeit auch für Menschen ohne Behinderungen akzeptabel ist und von ihnen nicht billiger und effektiver verrichtet werden kann, handelt es sich um reguläre Arbeit. Die Tätigkeit hat den üblichen marktwirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien zu entsprechen, und der Klient soll grundsätzlich die Möglichkeit haben, im gleichen zeitlichen Umfang wie seine Nichtbehinderten Kollegen arbeiten zu können.

-

Erst platzieren, dann qualifizieren: Durch dieses Prinzip wird das gängige Rehabilitationssystem "erst qualifizieren dann platzieren" umgekehrt. Dieser methodische Ansatz gründet sich darauf, dass es insbesondere Menschen mit Lernschwierigkeiten oder schweren geistigen Behinderung deutlich schwerer fällt, einmal erworbene Fähigkeiten und Fertigkeiten zu generalisieren und sie der jeweiligen entsprechenden betrieblichen Realität auch umzusetzen. Durch den Ansatz des "Training on the Job" werden einem behinderten Arbeitnehmer die konkreten Arbeitsanforderungen nach erfolgreicher Platzierung direkt an seinem späteren Arbeitsplatz vermittelt.

-

Unterstützungsangebote für alle Menschen mit Behinderung: Zielgruppe von Unterstützter Beschäftigung sind prinzipiell Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung bisher als nicht vermittlungsfähig galten und intensive individuelle Hilfen benötigen um erfolgreich eine Arbeit finden zu können. Es ist eine Grundüberzeugung des Supported Employment, dass prinzipiell kein behinderter Mensch als zu stark behindert angesehen wird, um nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten zu können.

-

Flexible und individuelle Unterstützung: Unterstützte Beschäftigung umfasst alle Hilfen, die im Einzelfall notwendig sind um erfolgreich in einem Betrieb zu arbeiten. Vor allem die Einarbeitung am Arbeitsplatz verlangt eine radikale Individualisierung der zu leistenden Unterstützung.

-

Keine zeitliche Begrenzung der Unterstützung: In vielen Fällen ist ein Integrationsprozess mit der Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt und mit einem ambulanten Arbeitstraining nicht abgeschlossen. Ein erheblicher Teil der Klienten von Supported-Employment-Programmen ist zur Verrichtung ihrer Arbeit lebenslang auf weitergehende Unterstützung angewiesen.

-

Bereitstellung von Wahlmöglichkeiten und Förderung von Selbstbestimmung: Unterstützte Beschäftigung soll die traditionell sehr eingeschränkten Wahlmöglichkeiten von Menschen mit Behinderung hinsichtlich der Art der Arbeit / Tätigkeit sowie der Art der Unterstützung / Assistenz erweitern. (Vgl. u.a. Horizon Arbeitsgruppe 1995, S.23ff; Doose 1996, S.10ff; Doose 1997, S.28f; Adlhoch 1997, S.15ff; Brooke und Wehman 1997, S.7ff; Ginnold 2000, S.158f; Boban und Hinz 2001, S.32ff)

Für Hohmeier (2001) liegen die größten Stärken der Unterstützen Beschäftigung vor allem in

-

"der Überwindung der starren Trennung von beruflicher Qualifizierung und Platzierung

-

in der Entwicklung von methodischen Strategien insbesondere in der Akquisition von Arbeitsplätzen sowie dem "Training on the Job" und

-

in Chancen der Kooperation und Vernetzung mit den anderen Elementen des Rehasystems." (Hohmeier 2001, S.22)

Unterstützte Beschäftigung wurde in den USA in der Folge von Bürgerrechtsbewegungen für die Integration von Menschen mit Lernschwierigkeiten entwickelt. Ausgehend von unterschiedlichen Entwicklungslinien, wie auch später nachgezeichnet werden wird, sowie zahlreichen Modellprojekten hat sich das Konzept der Unterstützen Beschäftigung international bei Menschen mit unterschiedlichen Behinderungsformen bewährt. Die Möglichkeit Menschen mit einer Behinderung durch individuelle Unterstützung und Begleitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren, hat sich als ein erfolgreicher Weg bewiesen für:

-

Menschen mit Lernschwierigkeiten[3], sowie Menschen mit einer "schweren" geistigen Behinderung

-

Menschen mit psychischen Behinderungen

-

Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderungen

-

Menschen mit Autismus

-

Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen (vgl. Doose 1997, S.29)

Auch wenn im Laufe dieser Arbeit keine umfassende Erörterung des Behinderungsbegriffs erfolgen soll, so möchte ich doch an dieser Stelle kurz auf den Wandel des Behinderungsbegriffs eingehen wie er sich auch in der "International Classification of Functioning, Disabilities and Health" (ICF), der Neufassung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahr 2001 ausdrückt. Diese überarbeitete Version der alten ICIDH lehnt sich noch stärker an eine ökosystemische Sichtweise von Behinderung an, wie sie etwa von Sander (1988) vertreten wird.

"Ein solcher Behinderungsbegriff hat den Vorteil, dass er den Blick unmittelbar auf den Prozess der Integration des betreffenden Menschen in sein konkretes Umfeld lenkt und damit pädagogische Handlungsmöglichkeiten eröffnet." (Sander 1988 zitiert nach Niehaus 2000, S.325f)

Die ICF sieht die Behinderung einer Person einerseits durch die Schädigung der Körperfunktionen und -strukturen sowie andererseits durch Beeinträchtigungen der Aktivität und Partizipation (Teilhabe) bestimmt. Dadurch werden neben den personenbezogenen Faktoren vor allem die Kontextfaktoren stärker berücksichtigt. So können nach Doose (2003, S.4)

"beispielsweise positive personenbezogene Faktoren wie eine hohe Motivation des behinderten Arbeitnehmers oder Umweltfaktoren, wie eine wirkungsvolle Antidiskriminierungsgesetzgebung und das Angebot von Unterstützter Beschäftigung die Beeinträchtigung einer Person zur Teilhabe am Arbeitsleben beeinflussen und damit zwar nicht ihre Schädigung, aber insgesamt ihre Behinderung reduzieren."

Unterstützte Beschäftigung umfasst in seiner Konzeption verschiedene Organisationsformen. Die Hauptunterscheidung ist jene nach individuellen Betreuungsmodellen sowie nach unterschiedlichen Gruppenmodellen. Obwohl der Fokus dieser Arbeit auf der Unterstützung von Einzelpersonen liegt, wie es auch der Organisationsform von sowohl Arbeitsassistenz als auch Integrationsfachdiensten entspricht, soll in Folge trotzdem eine kurze Auflistung existierender Gruppenmodelle erfolgen:

-

Enklaven oder Cluster Modelle: Bei dem Enklaven Modell arbeitet eine Gruppe von 3 - 8 MitarbeiterInnen mit einer zumeist "schweren Behinderung" innerhalb eines Betriebes in einem Raum unter der Anleitung einer Betreuungsperson gemeinsam. Diese Gruppe bildet in der Regel eine räumlich getrennte Abteilung und ist für leichtere Zuarbeiten im Rahmen der Gesamtproduktion zuständig. Eine direkte Zusammenarbeit mit nicht behinderten Kollegen erfolgt sehr selten, auch wenn versucht wird, die soziale Integration durch arbeitsorganisatorische Maßnahmen wie die Zusammenlegung der Pausen zu fördern. Einen höheren Grad der Integration bietet daher das so genannte Cluster Modell, in welchem die einzelnen MitarbeiterInnen in unterschiedlichen Abteilungen des Betriebes verteilt sind.

-

Mobile Arbeitsgruppen: Auch in diesem Modell bezieht sich die Integrationsmaßnahme auf eine Gruppe von Menschen mit Behinderungen. Der Unterschied zur Arbeitsenklave besteht darin, dass die Gruppe nicht an ein Unternehmen gebunden ist, sondern unterschiedliche und wechselnde Dienstleistungen innerhalb einer Gemeinde durchführt. Die meisten dieser Arbeiten sind Reinigungsarbeiten oder Arbeiten im Garten oder Landschaftsbau. Auch diese Gruppen werden von einer nicht behinderten Betreuungsperson begleitet.

-

Integrationsbetriebe: Dies sind Kleinunternehmen, die zumeist eigens für behinderte Menschen geschaffen wurden, aber als reguläre Betriebe mit einer teilweisen ökonomischen Ausrichtung geführt werden. Die MitarbeiterInnen sind zum Großteil Menschen mit Behinderungen. Integrationsbetriebe werden sowohl in den USA als auch in den meisten europäischen Ländern unter unterschiedlichen Bezeichnungen, z.B. Sozioökonomische Betriebe, Integrative Betriebe, etc. geführt. (vgl. Schartmann 1995[4], S.5; Doose 1996, S.15; Brooke / Wehman 1997, S.5f)

Die (sicher noch nicht abgeschlossene) Entwicklung von Systemen der Behindertenhilfe insbesondere in Österreich und Deutschland, welche sich von einer sozial- bzw. wohlfahrtsstaatlichen Tradition, hin zu einem aktiven Schutz vor Diskriminierung sowie einem rechtebezogenen Ansatz der Chancengleichheit veränderten, wurde v.a. durch internationale Reformgesetzgebungen eingeleitet. Dieser so genannte "Paradigmenwechsel" in der Behindertenpolitik hat vom angloamerikanischen Raum ausgehend über die internationale Ebene in die Behindertenpolitik der Europäischen Union in die nationalen Gesetzgebungen der Mitgliedsländer Einzug gehalten (vgl. Doose 2003, S.5f). Im Folgenden nun eine Auflistung einiger der bedeutsamsten internationalen Reformgesetze:

-

Americans with Disabilities Act (1990): Dieses durch den Einsatz der amerikanischen Behindertenrechtsbewegung erlassene Gesetz verbietet die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Behinderung in allen wesentlichen öffentlichen Bereichen und dem Arbeitsleben. Den entscheidenden Einfluss übt dieses Gesetz dadurch aus, dass es Personen die sich diskriminiert fühlen, ein individuelles Klagerecht einräumt und es alle öffentlichen und privaten Dienste verpflichtet, im Rahmen des Zumutbaren ihre Dienste und Einrichtungen barrierefrei[5] umzugestalten (vgl. Doose 1997, S.8f; Junker 1998, S.13; Doose 2003, S.5).

-

Resolution der Vereinten Nationen (1993): "Rahmenbestimmung über die Herstellung von Chancengleichheit für Behinderte": Der Grundsatz der Gleichberechtigung impliziert, dass die Bedürfnisse eines jeden einzelnen Menschen gleich wichtig sind, und dass diese Bedürfnisse zur Grundlage der Planung der Gesellschaft gemacht und alle Ressourcen so eingesetzt werden sollen, dass für jeden Menschen die Möglichkeit der gleichberechtigten Teilhabe gewährleistet ist. Der Ausdruck "Herstellung der Chancengleichheit" bezeichnet den Prozess, mit dessen Hilfe die Systeme der Gesellschaft allen zugänglich gemacht werden sollen, insbesondere Menschen mit Behinderung. Außerdem sind Menschen mit Behinderung Mitglieder der Gesellschaft und verfügen über das Recht in ihrer jeweiligen Ortgemeinde zu bleiben (vgl. Doose 1997, S.9; Doose 2003, S.5). Die von ihnen benötigte Unterstützung soll im Rahmen der üblichen sozialen Bildungs-, Gesundheits- und Beschäftigungsdienstleistungen angeboten werden. Die Europäische Union griff diese Entwicklung auf und verabschiedete die

-

Strategie der Europäischen Gemeinschaften zur Chancengleichheit für behinderte Menschen 1996: Zentrales Element dieser Strategie war die Verankerung des Grundsatzes des Mainstreamings als Grundlage der europäischen Förderungen im Bereich der Behindertenpolitik. Das Thema Behinderung wurde dadurch zu einem Querschnittsthema der Europäischen Union das in allen Politikbereichen, z.B. der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik, berücksichtigt werden soll (vgl. Doose 1997, S.10; Doose 2003, S.5).

Auf den europäischen und den spezifischen nationalen Gesetzeskontext und auf Entwicklungen in Österreich und Deutschland wird im nächsten Kapitel "Rahmenbedingungen" noch genauer eingegangen.

Supported Employment entwickelte sich in den USA, ähnlich wie in den meisten Ländern Europas aus der Debatte um die schulische Integration, allerdings hatte diese Forderung in den USA einen deutlich anderen Charakter. Die Integrationsbewegung knüpfte in ihrer Argumentation an die amerikanische Bürgerrechtsbewegung an, wonach Aussonderung auf Diskriminierung beruhe und somit mit dem Gleichheitsgrundsatz der Verfassung nicht vereinbar sei (vgl. Junker 1998, S.12f). Supported Employment wurde in den USA nach einer Reihe von erfolgreichen Modellprojekten erstmals 1984 gesetzlich verankert. Auf die Bedeutung des 1990 erlassenen "Americans with Disabilities Act" wurde bereits hingewiesen. Insgesamt lässt sich festhalten, dass Supported Employment in den USA von einem anderen, sowohl rechtlichen als auch institutionellen Grundverständnis ausgeht. Anders als in Österreich und Deutschland gibt es in den USA weder gesetzliche Verpflichtungen für Arbeitnehmer behinderte MitarbeiterInnen zu beschäftigen, noch gibt es rechtlich verankerte Schutzbestimmungen für behinderte MitarbeiterInnen in Betrieben wie beispielsweise den Kündigungsschutz. Trotzdem gibt es eine größere Bereitschaft von Arbeitgebern Menschen mit Behinderung einzustellen, v.a. durch die Möglichkeit einer tariflichen Entlohnung unterhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlöhne[6] . Auch Organisationen und Behindertenverbände sind in diesem Verständnis keine Fürsorgeeinrichtungen sondern Anbieter von Dienstleistungen, in diesem Fall von Unterstützungsmaßnahmen im Bereich der Arbeitsplatzfindung und der beruflichen Qualifikation (vgl. Junker 1998, S.12ff).

Nach Wehman, Revell und Brooke (2002) gibt es in den USA derzeit über 3700 Supported Employment Projekte, und über 150.000 Menschen in unterstützen Dienstverhältnissen, was etwa 10-20% der unterstützen Menschen mit Behinderung entspricht. Die "Association of Persons in Supported Employment" (APSE) ist der amerikanische Dachverband für alle Supported Employment Träger. Die Zielgruppe von Supported Employment hat sich im Lauf der Jahre durch zahlreiche Modellprojekte kontinuierlich erweitert. Es konnte nachgewiesen werden, dass alle Menschen mit der entsprechenden oft intensiven Unterstützung in integrativen Arbeitsverhältnissen arbeiten können. Trotzdem ist die Hauptzielgruppe in den USA überwiegend jene, der Menschen mit leichteren Behinderungen bzw. Menschen mit Lernschwierigkeiten, wodurch sich eine beträchtliche Diskrepanz zwischen dem in den Modellprojekten nachgewiesenen Erreichbaren und der momentanen Praxis zeigt (vgl. Doose 1997, S.36), eine Entwicklung, die sich wie später beschrieben werden wird, auch in Europa gezeigt hat.

In Europa gibt es Supported Employment, mit ersten Vorläufern in den achtziger Jahren, seit Anfang der neunziger Jahre, wobei ab Mitte der neunziger Jahre in vielen Ländern eine sprunghafte quantitative Entwicklung bis hin zur flächendeckenden Einführung erkennbar war. In Irland und Großbritannien waren dabei die amerikanische Entwicklung von Supported Employment auch durch die sprachliche Gemeinsamkeiten eher aufgenommen worden und bis auf einige Ausnahmen (Frankreich, Belgien, Dänemark) verlief die Ausbreitung von Supported Employment in Europa von West nach Ost. In Irland, dem Vereinigten Königreich (England & Wales, Schottland und Nordirland), den Niederlanden, Deutschland, Norwegen, Portugal, Spanien, Norditalien (mit einer eigenen Tradition) gab es früher größere Modellprojekte in Supported Employment, es folgten Österreich, Schweden, Finnland, Island ab Mitte der neunziger Jahre und mittlerweile gibt es erste Projekte in Griechenland, Zypern, Malta, Estland, Ungarn, Slowenien, der Slowakei und der Tschechischen Republik (vgl. Doose 1997, S.37).

Ganz entscheidend zur Verbreitung und Vernetzung von Unterstützter Beschäftigung in Europa beigetragen haben die Förderungsmöglichkeiten und Beschäftigungspolitischen Programme und Gemeinschaftsinitiativen des Europäischen Sozial Fonds (ESF). Insbesondere die EU - Gemeinschaftsinitiativer HORIZON und HELIOS haben zur Entwicklung konkreter Maßnahmen in den einzelnen Regionen und zu einer europaweiten Fachdiskussion und einem Austausch beigetragen. So wurde Anfang der neunziger Jahre die "European Union of Supported Employment" (EUSE) als europäisches Netzwerk nationaler Organisationen gegründet. Die EUSE veranstaltet seit ihrer Gründung alle zwei Jahre Tagungen in unterschiedlichen Städten Europas (die letzte 2003 in Helsinki). Obwohl auch in Europa die Entwicklung von Unterstützter Beschäftigung nicht reibungslos verlaufen ist, vor allem aufgrund von Widerständen bestehender Einrichtungen der jeweiligen Rehabilitationssysteme, wurden zahlreiche innovative Ideen von den bestehenden Systemen aufgegriffen und in gesetzliche Regelungen gebracht. Dabei wurden viele Elemente von Unterstützter Beschäftigung wie individuelle Arbeitsvermittlung oder Job Coaching auch an andere Benachteiligungsgruppen übertragen, während v.a. Menschen mit schweren Behinderungen nach wie vor oft nicht die notwendige längerfristige Unterstützung zur Verfügung gestellt wird. So zeigt sich auch in Europa das Bild, dass oft sinnvolle Weiterentwicklungen der bestehenden Systeme zu einer Zielgruppenverschiebung führen, und die eigentliche Idee der beruflichen Integration schwerbehinderter Menschen dabei verloren geht (vgl. Doose 1999, S.1ff[7]).

Leichsensring und Strümpel (1997) untersuchten Mitte der Neunziger Jahre unterschiedliche Projekte zur beruflichen Integration von Menschen mit Behinderung in verschiedenen europäischen Ländern. Aus diesen Projekten lassen sich "einzelne Bausteine" entnehmen, mit deren Hilfe innovative Projekte beschrieben werden können. Diese Auflistung soll auch eine erste Annäherung an projektübergreifende fachliche (Mindest-)Qualitätsstandards darstellen:

-

Integration und Normalisierung: Der erste übergreifende Trend der untersuchten Projekte besteht darin, Menschen mit Behinderung ein ähnliches Leben wie nicht behinderten Menschen zu ermöglichen. Es besteht die Tendenz aussondernde Arbeitsverhältnisse zugunsten von Arbeitsmöglichkeiten am offenen Arbeitsmarkt zu reduzieren bzw. einen Übergang dorthin zu ermöglichen (vgl. Leichsensring / Strümpel 1997, S.159f).

-

Förderung der Selbstbestimmung und der Individualität: Als eine Voraussetzung für Integration und "Normalisierung" wird in den Projekten die Förderung von Eigenverantwortung und Selbstbestimmung (Empowerment) gesehen, außerdem sollen durch z.B. Berufsorientierung und Beratung den behinderten Menschen Informationen über ihre Wahlmöglichkeiten bereitgestellt werden um zu durchdachten und nicht beeinflussten Entscheidungen bezüglich ihrer (beruflichen) Lebensplanung zu gelangen (vgl. Leichsensring / Strümpel 1997, S.160f).

-

Abstimmung zwischen Person und Umwelt: Ein weiterer wesentlicher Baustein ist die Abstimmung zwischen Umwelt- und Arbeitsbedingungen und individuellen Fähigkeiten, Bedürfnissen und Erfordernissen. Vor allem Projekte deren Hauptaufgabe die Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt ist, bemühen sich um eine größtmögliche Passung der behinderten Person und der Arbeitsumwelt um die Chance zu erhöhen eine passende Arbeitsumgebung zu finden (vgl. Leichsensring / Strümpel 1997, S.161f).

-

Ganzheitliche Betrachtung der Person und des Lebenslaufes: Um die optimale Passung zwischen Person und Arbeitsplatz zu gewährleisten, müssen u.a. beim Auftreten von Schwierigkeiten auch die anderen Lebensbereiche berücksichtigt werden bzw. eine Vernetzung mit unterschiedlichen Unterstützungsangeboten (z.B. Wohnbetreuung) erfolgen (vgl. Leichsensring / Strümpel 1997, S.163f). .

-

Einbindung in die Region - Kooperation und Koordination: Projekte müssen nicht nur ihren Blick auf die Person in ihrer jeweiligen Umwelt richten, sondern auch den Gesamtkontext der Region, in die sie eingebunden sind, analysieren und in der Planung berücksichtigen. Dazu gehört v.a. die zielgerichtete Vernetzung und Kooperation mit anderen Institutionen des Sozialwesens (vgl. Leichsensring / Strümpel 1997, S.164f).

-

Betriebswirtschaftliche Orientierung - Zusammenarbeit mit Betrieben: Bei allen in der beruflichen Integration realisierten Projekten kommt der Zusammenarbeit mit Betrieben, der Orientierung an der betrieblichen Praxis sowie an modernen betriebswirtschaftlichen Kriterien eine entscheidende Bedeutung zu. Diese Zusammenarbeit geht in vielen Fällen soweit, dass Betriebe auch als eigene Kundengruppe betrachtet und Angebote auf die Bedürfnisse von Betrieben ausgerichtet werden (vgl. Leichsensring / Strümpel 1997, S.165f).

-

Vereinbarung betriebswirtschaftlicher und sozialer Gesichtspunkte: Dieser Aspekt bezieht sich nicht nur auf die erforderlichen Qualifikationen der MitarbeiterInnen in den Projekten, sondern stellt vor allem eine Aufgabe für das (Qualitäts-)Management der Einrichtungen dar. Der Konzentration auf soziale Aspekte der Arbeit stehen zum Teil sich jährlich ändernde Förderungskriterien sowie eine europaweit starke Ausrichtung an Vermittlungszahlen gegenüber (vgl. Leichsensring / Strümpel 1997, S.167f).

Das Konzept der Unterstützen Beschäftigung hat maßgeblich die Entwicklung von Arbeitsassistenz in Österreich und Integrationsfachdiensten in Deutschland mit beeinflusst. Gleichzeitig stellen Arbeitsassistenz und Integrationsfachdienste die Institutionalisierung von Unterstützer Beschäftigung in diesen beiden Ländern dar. Im Folgenden soll nun die Entstehung dieser beiden Maßnahmen nachgezeichnet werden.

Blumberger (2002) nennt in seiner Studie "Arbeitsassistenz in Österreich - Entwicklung und Perspektiven" folgende Gründe, die zur Einrichtung der ersten Arbeitsassistenz Modellprojekte geführt haben:

-

Sowohl die Zahl der "begünstigt behinderten" Personen als auch jener Personen, die aufgrund einer Behinderung vom AMS als "schwervermittelbare Arbeitslose" galten war in den Jahren seit 1990 um je gut ein Drittel angestiegen.

-

Der Anteil an Personen mit psychischen Beeinträchtigungen an allen langzeiterkrankten Versicherten stieg ebenso stark an (vgl. Blumberger 2002, S.11).

Im Jahr 1992 wurden deshalb die ersten beiden Arbeitsassistenz-Modellprojekte in Niederösterreich und Oberösterreich für die Zielgruppe der Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen bewilligt[8]. Diese ersten beiden Modellprojekte waren zunächst auf zwei Jahre befristet und wurden von Anfang an evaluiert. Von den Ergebnissen der Evaluation und den zwischen den beteiligten Institutionen erarbeiteten Zielvorgaben wurde ein Weiterbestehen sowie ein flächendeckender Ausbau der Arbeitsassistenz in Österreich abhängig gemacht. Die Modellprojekte erwiesen sich als erfolgreich, sowohl hinsichtlich der Vermittlungsquote, 43 bis 50 Prozent der arbeitssuchenden Personen wurden erfolgreich betreut, als auch hinsichtlich einer Kosten - Nutzen Kalkulation, welche die fiskalischen Kosten der Arbeitsassistenz mit den denen von Arbeitslosigkeit verglich (vgl. Blumberger 2002 S.11; Fasching 2003, S.92).

Unabhängig von der Entwicklung der Arbeitsassistenz arbeitete das Institut für Sozialdienste (IFS) in Vorarlberg bereits seit Mitte der achtziger Jahre nach den Prinzipien der Unterstützen Beschäftigung vorwiegend für die Zielgruppe der Menschen mit Lernschwierigkeiten und schweren geistigen Behinderungen (vgl. Badelt / Österle 1992). Die ersten Arbeitsassistenz Einrichtungen für Menschen mit einer geistigen Behinderung waren neben dem IFS, die Lebenshilfe Ennstal (damals Liezen) in der Steiermark und der Verein Bungis in Burgenland.

Seit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union im Jahr 1995 wurde das Angebot der Arbeitsassistenz schrittweise ausgebaut und auch auf andere Behinderungsarten ausgedehnt. Dieser Ausbau stand in einem engen Zusammenhang mit den Möglichkeiten der Kofinanzierung durch den Europäischen Sozialfonds. 1999 erfolgte die gesetzliche Verankerung der Arbeitsassistenz im Behinderteneinstellungsgesetz. Mit der Einführung der Beschäftigungsoffensive der Bundesregierung ("Behindertenmilliarde") im Jahr 2001 wurde die ursprünglich für erwachsene Menschen mit Behinderung konzipierte Arbeitsassistenz auch auf die Zielgruppe jugendlicher Menschen mit Behinderung ausgeweitet. Von der Europäischen Union wurde die Arbeitsassistenz als "Best Practice" Beispiel, d.h. als erfolgreiche und nachahmenswerte Maßnahme, ausgewählt (vgl. BMSG 2003, S.129f). Im Jahr 2001 wurde der Dachverband Arbeitsassistenz zur Vernetzung aller Arbeitsassistenz- Anbieter in Österreich gegründet. Der Dachverband Arbeitsassistenz verfolgt nach eigenen Angaben weiters folgende Zielsetzungen:

-

"Förderung des Erfahrungsaustausches und der Zusammenarbeit der Träger von Arbeitsassistenz-Einrichtungen in Österreich

-

Vernetzung der Informationen und des Know-hows der Träger

-

Initiierung von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen zur gesellschaftspolitischen Aufklärung zum Thema Behinderung bzw. Benachteiligung und Arbeit

-

Veranstaltung von Tagungen, Seminaren und Workshops

-

Sicherung und Weiterentwicklung österreichweiter Qualitätsstandards der Arbeitsassistenz" [9]

Nach Angaben des Dachverbandes Arbeitsassistenz bieten derzeit (Ende 2004) 34 Trägerorganisationen die Dienstleistung Arbeitsassistenz an 98 verschiedenen Standorten in allen österreichischen Bundesländern an.

1.3.2. Entstehung der Integrationsfachdienste in Deutschland[10]

Doose (1997) und Bungart (2002) unterscheiden zwei unterschiedliche Wurzeln, die zur Entstehung und Institutionalisierung der Integrationsfachdienste in Deutschland beigetragen haben. Auch in Deutschland kann den Förderungen durch den Europäischen Sozialfonds, beim Aufbau der Integrationsfachdienste, eine entscheidende Bedeutung beigemessen werden, insbesondere im Rahmen des HORIZON Programms.

-

Die erste Entwicklungslinie ging, ähnlich wie in Österreich, von der Zielgruppe der Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen aus. Bereits Ende der siebziger Jahre wurden die Psychosozialen Dienste (PSD) im Auftrag der Hauptfürsorgestellen (heute Integrationsämter) gegründet[11]. Ihre Aufgabe bestand in der psychosozialen Betreuung von arbeitenden Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen. Die PSD erkannten sehr früh, dass eine Reihe der von ihnen betreuten Menschen arbeitslos wurde, sowie dass es viele arbeitslose und arbeitssuchende Menschen gab, die eine Begleitung bei der Arbeitsplatzsuche und bei der Arbeit benötigten um erfolgreich eingegliedert werden zu können. Die Dienste erweiterten ihren Aufgabenbereich deshalb schon sehr bald in den Bereichen der Arbeitsplatzstabilisierung sowie der Erst- und Wiedereingliederung (vgl. Doose 1997, S.37f. ; Bungart 2002, S.12f sowie Homepage der BAG-UB)

-

Die zweite Entwicklungslinie kam aus dem Bereich der abgebenden Einrichtungen in der Phase "danach", wo verstärke Aktivitäten insbesondere bei Sonderschulen, Werkstätten für Behinderte und Berufsbildungswerke zu verzeichnen waren. Es wurde erkannt, dass berufsvorbereitende und qualifizierende Maßnahmen oft nicht ausreichten, und eine nachgehende Beleitung für den Übergang bzw. die Vermittlung in den betrieblichen Alltag entwickelt werden musste. Entscheidende Impulse sowie entsprechende Konzepte gingen dabei vor allem von der engagierten Elternbewegung für Integration aus. Verschiedene Projekte stützen sich dabei auf das Konzept der Unterstützen Beschäftigung, wie die von einer Hamburger Elternbewegung für Integration im Jahr 1992 gegründete Hamburger Arbeitsassistenz. Zielgruppe dieser Dienste waren vor allem Menschen mit einer Lern- bzw. geistigen Behinderung (vgl. Doose 1997, S.37; Bungart 2002, S.13; Homepage der BAG-UB).

Die Integrationsfachdienste wurden zunächst von den Hauptfürsorgestellen als regionale Modellprojekte eingerichtet, welche in den Jahren 1998-2001 vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung als Bundesmodellprojekt wissenschaftlich begleitet und evaluiert wurden. Die gesetzliche Verankerung der Integrationsfachdienste im Schwerbehinderten- bzw. Sozialgesetz (SGB IX) im Herbst 2000 bzw. 2001 erfolgte im Zuge der so genannten "50.000 Jobs für Schwerbehinderte" Kampagne. Es gibt derzeit nach Angaben der BAG-UB 181 Integrationsfachdienste, je einen pro bundesdeutschen Arbeitsamtbezirk (vgl. Kastl / Trost 2002, S.25ff; Doose 2004, S.6; Homepage der BAG-UB).

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstütze Beschäftigung wurde bereits im Oktober 1994 infolge der ersten bundesweiten deutschen Tagung von Initiativen zur beruflichen Integration gegründet. Die sozialpolitische Zielsetzung der BAG-UB besteht in der Verankerung und Weiterentwicklung von Unterstützter Beschäftigung als ambulante Unterstützung im Arbeitsleben im deutschen Rehabilitationssystem. Zu den weiteren Aufgabengebieten der BAG-UB zählen u.a.:

-

"die bundesweite Interessensvertretung der Integrationsfachdienste

-

Information, Beratung & Dokumentation

-

Netzwerkbildung, Projektarbeit und Evaluation

-

Weiterbildung und Qualitätssicherung" (Homepage der BAG-UB)

In diesem ersten Kapitel der Diplomarbeit wurde das Konzept der Unterstützten Beschäftigung als ein methodischer Ansatz vorgestellt, der sich über den angloamerikanischen Raum, vermittelt über internationale Reformgesetzgebungen in die Europäische Union bis in die einzelnen Mitgliedsländer verbreitet hat. Es liegen der Unterstützten Beschäftigung international spezifische Kernelemente zugrunde, welche sie von anderen Elementen und Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation von Menschen mit Behinderung unterscheidet. Dazu zählen insbesonders der Ansatz des "Training on the Job", sowie eine radikale Individualisierung der Unterstützungsleistungen. Auf die Entwicklung von Unterstützter Beschäftigung in den USA, in Europa, sowie der Institutionalisierung und Entwicklung der Arbeitsassistenz und der Integrationsfachdienste wurde genauer eingegangen. Im Zuge der weiteren Ausführungen im Kontext der Qualitätsdiskussion, Kriterien und Systeme wird besonders zu beachten sein, inwieweit die Grundsätze der Unterstützten Beschäftigung darin einfließen und Berücksichtigung finden. Das folgende Kapitel bezieht sich auf die Bedeutung von Rahmenbedingungen für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung eingegangen, wobei der Schwerpunkt vor allem auf rechtlichen Aspekten liegt.

[1] vgl. Homepage der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung (BAG - UB), im Internet unter URL: www.bag-ub.de

[2] Ein Paradigma besteht nach Kuhn (1973) in einem grundlegenden gemeinsamen Verständnis, das eine wissenschaftliche Gemeinschaft hat und das für eine Zeit nicht mehr diskutiert werden muss. Boban und Hinz (2001, S.25f) erörtern die Frage, ob wirklich von einem Paradigmenwechsel zu sprechen ist. Sie kommen zu dem Schluss, dass immer noch von zwei unterschiedlich bezeichneten Paradigmen auszugehen ist, einerseits einem sonderpädagogischen und andererseits einem Integrationsparadigma. Diese beiden Ansätze werden oft als abgrenzbare Grundverständnisse beschrieben und implizieren auch unterschiedliche Verständnisse von Behinderung und Integration. Dieser Argumentation folgend ist das Konzept der Unterstützten Beschäftigung im Integrationsparadigma zu verorten.

[3] Der Begriff Menschen mit Lernschwierigkeiten ist die selbstgewählte Bezeichnung der "Selbstbestimmt - Leben Bewegung" (vgl. Firlinger 2003, S.29)

[4] Die Seitennummerierung bezieht sich auf die Internetversion des Artikels von Dieter Schartmann: "Soziale Integration durch Mentoren" 1995, im Internet unter URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/schartmann-mentoren.html (Zugriff: 13.11.2004)

[5] Der Begriff "barrierefrei" wird heute zumeist statt des Begriffs behindertengerecht verwendet, da er inhaltlich weiter gefasst ist. Es bezieht sich auf Zugänglichkeit und Benutzbarkeit von Gebäuden und Informationen für alle Menschen, egal welche Form der Behinderung sie haben (vgl. Firlinger 2003, S.98)

[6] Auf die Problematik des "Working Poor", also des Abrutschens unterhalb die Armutsgrenze trotz einer oder mehrerer Beschäftigungen sei an dieser Stelle hingewiesen. Auf eine detaillierte Darstellung der sozialen Nachteile eines liberalisierten (Wirtschafts-)Systems wie jenes in den USA soll an dieser Stelle nur auf Speck 2002 "Ökonomisierung sozialer Qualität" verwiesen werden.

[7] Der Artikel von Stefan Doose: "Unterstützte Beschäftigung in Europa" ist auf der Homepage der BAG-UB im Internet unter URL: www.bag-ub.de herunterzuladen.

[8] Dies waren für den städtischen Bereich mit dem Standort Linz die Arbeitsassistenz Pro Mente Oberösterreich und für den ländlichen Bereich das Institut für berufliche Integration (IBI) der PSZ GmbH mit dem Standort in Wolkersdorf im niederösterreichischen Weinviertel.

[9] siehe Homepage des Dachverbandes Arbeitsassistenz im Internet unter URL: www.arbeitsassistenz.or.at (Zugriff: 13.11.2004)

[10] Die Artikel von Stefan Doose (2004c): "Die Phasen der Entwicklung von Unterstützter Beschäftigung, Integrationsfachdiensten und Arbeitsassistenz in Deutschland. Eine Analyse des Prozesses und des Beitrags des zehnjährigen Wirkens der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung" und Dieter Schartmann (2005): "Betriebliche Integration durch Integrationsfachdienste", beschreiben ausführlich die Entwicklung und Institutionalisierung der Integrationsfachdienste in der Bundesrepublik Deutschland.

[11] der erste PSD in Köln nahm im Auftrag der dortigen Hauptfürsorgestelle bereits 1977 seine Arbeit als Modellversuch auf.

Inhaltsverzeichnis

- 2.1.Die Sozial- und Beschäftigungspolitik der Europäischen Union

- 2.2. Die Sozial- und Behindertenpolitik in Österreich und Deutschland

- 2.3. Das System der beruflichen Rehabilitation und Integration in Österreich und Deutschland

- 2.4. Rechtliche Grundlagen der Arbeitsassistenz in Österreich und der Integrationsfachdienste in Deutschland

- 2.5.Arbeitsmarktsituation für Menschen mit Behinderung in Österreich und Deutschland: Daten und Fakten

- 2.6. Zusammenfassung

Sozial- und Behindertengesetzgebungen auf europäischer und nationaler Ebene, Förderrichtlinien, Finanzierungsstrukturen & Förderprogramme, Arbeitsmarktlage, Konjunktur & Arbeitslosigkeit, institutionelle Rahmenbedingungen im System der Behindertenhilfe und beruflichen Rehabilitation, Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung, u.v.m. stellen die strukturellen Rahmenbedingungen dar mit denen Arbeitsassistenz und Integrationsfachdienste agieren (müssen). Auch wenn es nicht möglich sein wird auf alle diese Aspekte im Detail einzugehen, soll dieses Kapitel einen breiten Bogen über diese angeführten Themen spannen. Obwohl ein Großteil dieser Faktoren außerhalb des Einflussbereiches von Fachdiensten liegt, haben sie vor allem im Kontext von Qualitätsmanagement eine entscheidende Bedeutung.

Nach Bühler (1997, S.105) zeigt sich

"eine europäische Sozialpolitik am deutlichsten in ihrer Orientierung an der Beschäftigungspolitik, die bestimmt ist durch Maßnahmen zum Ausgleich oder zur Vermeidung von Nachteilen für ArbeitnehmerInnen in den einzelnen Mitgliedsstaaten".

Dabei zielt die Europäische Sozialpolitik auf eine langfristige Angleichung der Systeme der einzelnen Mitgliedsstaaten. Die Pfeiler der Europäischen Sozialpolitik finden sich in der 1989 beschlossenen Gemeinschaftscharta über die sozialen Grundrechte der ArbeitnehmerInnen (Sozialcharta). Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass diese Europäische Sozialcharta kein subjektives Recht darstellt. Im Punkt 12 der Sozialcharta (Förderung der sozialen und beruflichen Eingliederung von Behinderten) heißt es im Abschnitt 26:

"Alle Behinderten müssen unabhängig von der Ursache und Art ihrer Behinderung konkrete ergänzende Maßnahmen, die ihre berufliche und soziale Eingliederung fördern, in Anspruch nehmen können." (Bühler 1997, S.106)

Die Europäische Gemeinschaft hat in dieser Sozialcharta Grundrechte formuliert, deren Verwirklichung eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe an Bildung und Arbeit garantieren soll. Die Bedingungen dafür, dass diese Rechte eingelöst werden können, haben sich aber vor allem im letzten Jahrzehnt deutlich verändert. Schlagworte wie Globalisierung, Rationalisierung, Technologisierung sowie ein weitgehendes Verschwinden einfacher Tätigkeiten im produzierenden Sektor charakterisieren diesen Veränderungsprozess, der die Arbeitsmarktchancen für Menschen mit Behinderung erheblich verschlechterte. Die 1996 von der Europäischen Kommission erlassene "neue Strategie zur Chancengleichheit für behinderte Menschen" die einen rechtebezogenen Ansatz favorisierte, sowie der Vertrag von Amsterdam 1997 haben die Handlungsspielräume der Europäischen Union für Antidiskriminierungskonzepte und -maßnahmen deutlich erweitert. So formuliert Blumberger (2002, Kapitel 1.4, S.1):

"Während in den auf kollektive soziale Sicherung abgestellten wohlfahrtsstaatlichen Systemen die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung durch einen allerdings auf vorangehende Erwerbsarbeit beschränkten - solidarischen Versicherungsschutz des Einzelnen vor sozialen Risiken, durch soziale Hilfe, auch durch positive Diskriminierung und spezifische gesetzlich verankerte Rechte angestrebt wurde, berufen sich neuere Ideen auf die Menschenrechte, auf demokratische Verfassungen und allgemeine Bürgerrechte. Dem Staat kommt dabei weniger die Aufgabe zu, beispielsweise besondere Institutionen für die soziale Integration oder Beschäftigungsmöglichkeiten bereit zu stellen, sondern vielmehr dafür zu sorgen, dass Integration oder Beschäftigung nicht erschwert wird."

Seit dem Beschäftigungspolitischen Gipfel in Luxemburg 1997 sind behindertenspezifische Fragen ein fester Bestandteil der jährlichen Leitlinien des Rates sowie seit 1998 auch der jährlich erlassenen Nationalen Aktionspläne (NAP) der einzelnen Mitgliedsstaaten. Grundlage sind die vier Säulen der europäischen Beschäftigungspolitik, nämlich Beschäftigungsfähigkeit, Förderung des Unternehmertums, Anpassungsfähigkeit an den industriellen Wandel und Chancengleichheit für Frau und Mann (Gender Mainstreaming). Die Beschäftigungspolitik der Europäischen Union hat versucht sich auf die Veränderungen in der Arbeitswelt und den zunehmenden Kostendruck, ausgelöst durch steigende Sozialausgaben einzustellen. Es lässt sich ein europaweiter Trend ausmachen, der auf einer Verschiebung von passiven zu aktiven Maßnahmen basiert. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über klassische und neuere Beschäftigungspolitiken in der EU. Diese Maßnahmen werden in den meisten Ländern mittlerweile kombiniert und mit unterschiedlicher Schwerpunktsetzung angeboten (vgl. Niehaus 2000, S.127ff; Blumberger 2003, S.12ff; Doose 2003, S.5ff):

Tabelle 1: Überblick über klassische und neuere Beschäftigungspolitiken für behinderte Menschen in der EU (Doose 2003, S.7)

|

Beschäftigungspolitiken in der EU Klassische Ansätze |

Beschäftigungspolitiken in der EU Neuere Ansätze |

|

- Passive Maßnahmen

|

- Aktive Maßnahmen

|

|

- Quotenreglung |

- Antidiskriminierungsgesetze |

|

- Kündigungsschutz |

- Aufklärungskampagnen |

|

- Lohnkostenzuschüsse, Steuervorteile |

- Maßgeschneiderte Angebote

|

|

- Arbeitsplatzanpassung |

|

|

- Rehabilitation, Umschulung

|

- Ausbildung und Lernen

|

|

- Werkstätten für behinderte Menschen |

- Integrationsfirmen |

|

- Sonderbereich |

- Querschnittsbereich |

Das Jahr 2003 wurde von der Europäischen Union zum "Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderung" erklärt. Der Schwerpunkt der europaweit durchgeführten Maßnahmen lag dabei vor allem auf der Sensibilisierung für Diskriminierungsschutz und Gleichberechtigung behinderter Menschen, auf der Förderung von Best Practice Modellen sowie auf einer positiven Darstellung von Menschen mit Behinderung (vgl. SORA / KMU / ABIF 2004, S.18)

Zur Umsetzung der Ziele der europäischen Gemeinschaft stehen einerseits die Strukturfonds zur Verfügung, andererseits gab und gibt es spezifische Aktions- oder Förderprogramme für bestimmte Politikbereiche, so auch für die Förderungen von Menschen mit Behinderung. Beim Europäischen Sozialfonds (ESF) handelt es sich, anders als der Name vermuten lässt, nicht um ein sozialpolitisches sondern um ein arbeitsmarktpolitisches Instrument. Der ESF (ko)finanziert seit 1960 Maßnahmen und Projekte, die von den Mitgliedsländern vorgeschlagen werden im Rahmen der so genannten Ziel 3 Förderung, bei der es u.a. um die berufliche Eingliederung von Personen geht, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind (vgl. Bühler 1997, S.106ff). Sowohl die Arbeitsassistenz in Österreich als auch die Integrationsfachdienste in Deutschland sind maßgeblich durch ESF Mittel gefördert und ausgebaut worden (vgl. Doose 2003, S.9).

Eines der ersten Aktionsprogramme der Europäischen Union, das explizit Menschen mit Behinderung als Zielgruppe hatte, war die Gemeinschaftsinitiative EMPLOYMENT mit dem Unterprogramm HORIZON von 1992-1999. In diesem Förderzeitraum sind europaweit ca. 1700 Projekte finanziert worden, die neue Problemlösungen für Menschen mit Behinderung insbesondere in den Bereichen Ausbildung und Beschäftigung entwickelten. Auch für den Auf- und Ausbau von Supported Employment Programmen war das HORIZON Programm der entscheidende Motor. So sind beispielsweise die ersten Fachdienste für die Zielgruppe von Menschen mit Lernschwierigkeiten und zum Teil schweren geistigen Behinderungen mit diesen Mitteln aufgebaut worden. Zu nennen wären hier insbesondere das europäische Vorreiterprojekt "Challenge" in Irland, aber auch die Hamburger Arbeitsassistenz in Deutschland oder die Arbeitsassistenz Liezen (heute Ennstal) in Österreich (vgl. Lynch 1997, S.21f; Doose 2003, S.9, Stadler Vida / Giedenbacher / Strümpel 2003, S.4ff;).

Durch das dritte HELIOS Programm zur Förderung der Chancengleichheit und Integration behinderter Menschen von 1992-1996 wurden insbesondere Austausch und Informationsmaßnahmen gefördert, dadurch konnten viele Kontakte unter aktiven Personen und Organisationen in Europa geknüpft werden. So beschäftigte sich auch innerhalb dieses Austauschprogramms eine eigene Arbeitsgruppe (Helios Arbeitsgruppe 10) mit dem Thema Supported Employment. Dies brachte nicht nur eine vermehrte thematische Auseinandersetzung, sondern förderte auch die Vernetzung von Supported Employment Programmen in Europa (vgl. Bühler 1997, S.108ff; Doose 2003, S.5ff, S.9;).

Eine beachtliche Anzahl von Projekten, die sich mit Menschen mit Behinderung befassten, wurden im Rahmen verschiedener "Mainstream" Programme wie SOKRATES, LEONARDO DA VINCI, DAPHNE, PHARE, etc. durchgeführt. Besonders zu erwähnen an dieser Stelle ist dabei das QUIP Projekt, welches im Rahmen des LEONARDO Programms Qualitätskriterien in Unterstützter Beschäftigung aus der Sicht unterschiedlicher Prozessbeteiligter entwickelte. Auf das QUIP Projekt wird im Detail im Kapitel Qualitätsmanagement in der beruflichen Integration eingegangen (vgl. Blumberger 2002, S.7; Doose 2003, S.9; Stadler Vida / Giedenbacher 2003).

Im Rahmen der neuen Gemeinschaftsinitiative EQUAL mit einer Laufzeit von 2000 - 2006 bzw. 2007 sind Menschen mit Behinderung wieder eine von mehreren Zielgruppen, wobei die Schwerpunktsetzung innerhalb der einzelnen Mitgliedsländer variiert. Während in Österreich Menschen mit Behinderung explizit als Zielgruppe mit einem definierten Budget festgelegt sind, können in Deutschland Projekte für Menschen mit Behinderung im Rahmen der Zielgruppe "ausgegrenzter Personen vom Arbeitsmarkt" gefördert werden. Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile. In Österreich gibt es ein fixes Budget für derartige Projekte. Allerdings sind die förderbaren Maßnahmen recht eng gefasst, während Deutschland eher einen Mainstream Ansatz bevorzugt. Die Gemeinschaftsinitiative EQUAL läuft über zwei separate Förderperioden. In der ersten Antragsrunde wurden sowohl in Österreich als auch in Deutschland vor allem Projekte gefördert, die es sich zum Ziel gesetzt haben, den Übergang Schule - Beruf für Jugendliche mit Behinderung zu professionalisieren. Zu nennen wären hier z.B. die Entwicklungspartnerschaft "Keine Behinderung trotz Behinderung" in Deutschland in der auch die BAG-UB vertreten ist, bzw. die Entwicklungspartnerschaften "Intequal" oder "Styria Integra" in Österreich. Eine weitere Entwicklungspartnerschaft, die im Kontext der Qualitätsthematik zu erwähnen wäre, ist "QSI" (Quality Supported Skills for Integration"), die es sich zum Ziel gesetzt hat, einheitliche Standards für Ausbildungen im Integrationsbereich und zur Integration behinderter Menschen in den Arbeitsmarkt zu entwickeln[12] (vgl. u.a. Equartal 2003). In der zweiten Antragsrunde wird der Schwerpunkt der Projekte auf den Bereich "Beratung von Unternehmen" und "Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung" liegen, es wird sich zeigen, ob auch von dieser Förderperiode innovative Impulse für die Behindertenpolitik ausgehen werden.

"Behindertenpolitik im Allgemeinen will der Benachteiligung behinderter Menschen entgegenwirken, Arbeitsmarktpolitik für Behinderte im Speziellen misst dabei der Integration in das Beschäftigungssystem eine zentrale Bedeutung bei. Diese normativ festgelegte Zielsetzung basiert auf zwei Pfeilern, auf sozial-ethischen Ansprüchen einerseits und ökonomischem Kalkül andererseits (OECD 1992, zit. nach Mühling 2000, S.42)".

Sowohl Österreich als auch Deutschland lassen sich einem Wohlfahrtsstaatmodell zuordnen, mit vielen Parallelen gerade im Bereich der Behindertenpolitik sowie der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik für Menschen mit Behinderung. Während die österreichische Bundesverfassung keine konkrete Zielbestimmung und Kompetenzaufteilung für den Bereich der Sozialpolitik kennt, ist in Deutschland die Verpflichtung auf einen Sozialstaat im deutschen Grundgesetz verankert, wodurch sich für viele Maßnahmen auch ein Rechtsanspruch ableiten lässt. Das Wohlfahrtssystem ist strukturell gesehen idealtypisch ein Gegenmodell zu einem liberalisierten Marktsystem wie es z.B. im angloamerikanischen Bereich vorherrscht, wobei europaweit Entwicklungstrends bestehen, die sich weg von klassischen Wohlfahrtsmodellen und hin zu Marktsystemen verändern (vgl. BMAS 1998, S.3; Badelt / Österle 2000, S.1ff; Blumberger 2002 S.5ff).

Behinderung als Zieldimension von Sozialpolitik wird in beiden Ländern, auch gemäß den Vorgaben der Europäischen Union als Querschnittsmaterie behandelt mit unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen und Kompetenzaufteilungen auf Bundes- und Landesebene, auf die im Detail nicht näher eingegangen wird. Es lassen sich nach Badelt & Österle (2000, S.73) grundsätzlich drei Zugänge der Behindertenpolitik unterscheiden:

-

"Die Rehabilitation mit dem Ziel der Herstellung bzw. Wiederherstellung der individuellen Befähigung,

-

die Gewährung von Geld oder Sachleistungen zum Ausgleich von Benachteiligungen,

-

und schließlich gesellschaftspolitische Maßnahmen zur Verhinderung oder Milderung jener Benachteiligungsmuster, die sich im gesellschaftlichen Kontext ergeben."

Insbesondere der Rehabilitationsbegriff ist im Zuge der Ausführungen genauer zu betrachten. Es werden darunter jene medizinischen, beruflichen, pädagogischen und sozialen Maßnahmen verstanden, die dazu dienen sollen, betroffenen Personen einen angemessenen Platz in der Gesellschaft zu sichern. Rehabilitation bezeichnet sowohl einen Prozess als auch ein Ergebnis bzw. Ziel. Im Kontext der beruflichen Rehabilitation ist die (Wieder-)Eingliederung in das Erwerbsleben Ziel und Ergebnis eben dieser Maßnahme (vgl. Seyfried 1990, S.31f; Badelt / Österle 2000, S.73)

Nach Mühling (2000, S.43) lassen sich folgende Unterziele einer behindertenbezogenen Arbeitsmarktpolitik eruieren:

-

Prävention

-

Berufliche Rehabilitation

-

Berufliche Eingliederung

-

Schutz der betrieblichen Beschäftigung

-

Soziale Sicherung

Zur Erreichung dieser Ziele lassen sich die behindertenpolitischen Instrumente in drei Kategorien systematisieren:

-

Maßnahmen der regulativen Steuerung nehmen in Form von Geboten, Verboten, finanziellen und immateriellen Anreizen direkt oder indirekt Einfluss auf das Verhalten der Akteure.

-

Maßnahmenausgleichender Steuerung sollen durch die Gewährung von finanziellen und sachlichen Transferleistungen an Menschen mit Behinderung und Arbeitgeber die Wettbewerbsnachteile von beiden Gruppen ausgleichen

-

Maßnahmen zur Schaffung eines Ersatzarbeitsmarktes verzichten auf eine Beeinflussung des allgemeinen Arbeitsmarktes. Die angestrebte Behindertenbeschäftigung wird durch öffentliche (Sonder-)Einrichtungen erreicht (vgl. Badelt / Österle 2000, S.80f; Mühling 2000, S.46).

Die bedeutendsten Regelungen, die berufliche Integration von Menschen mit Behinderung betreffend, sind in Österreich im Behinderteneinstellungsgesetz und in Deutschland im Schwerbehindertengesetz, das strukturell in das SGB (Sozialgesetzbuch) IX integriert wurde, verankert. Nachfolgend sind die wichtigsten Regelungen dieser beiden Gesetze angeführt.

Die Zuerkennung von Leistungen bzw. die Inanspruchnahme von Maßnahmen ist in beiden Ländern von der Zuerkennung eines Status abhängig, der die betreffenden Personen als Menschen mit einer Behinderung ausweist - in Österreich der Status eines "begünstigten Behinderten" sowie in Deutschland der Status eines "Schwerbehinderten". Auf die mit diesen "Etikettierungen" verbundene Stigmatisierung sei an dieser Stelle nur hingewiesen. Die Zugehörigkeit zu diesem Personenkreis ist insbesondere an einen nach medizinischen Kriterien festgestellten Behinderungsgrad (bzw. Grad der Minderung der Erwerbsfähigkeit) von mindestens 50 % gebunden. In den jeweiligen Novellierungen dieser beiden Gesetze werden nun allerdings auch Personen mit einem Grad der Behinderung von 30 % Leistungen und Maßnahmen zuerkannt, wenn die Behinderung tatsächlich zu einem Nachteil bei der Suche nach einem Arbeitsplatz führt. Der Behinderungsgrad, dies sei noch anzumerken, sagt allerdings nichts über die Leistungsfähigkeit bzw. Leistungseinschränkung eines Menschen auf einem bestimmten Arbeitsplatz aus (vgl. Badelt / Österle 2000, S.82, Mühling 2000, S.61f; BIH 2002 S.181f).

Zu den wichtigsten Instrumenten des BEinstg und des SGB IX zählt die zu den Instrumenten der regulativen Steuerung gehörende Quotenregelung, welche die Verpflichtung von Dienstgebern zur Beschäftigung behinderter Menschen mit dem jeweiligen Behindertenstatus vorsieht. Diese Beschäftigungspflicht ist in beiden Ländern an die Betriebsgröße bzw. die Anzahl der MitarbeiterInnen der Betriebe gekoppelt. Das BEinstg sieht vor, dass jede(r) private und öffentliche DienstgeberIn auf je 25 DienstnehmerInnen einen "begünstigten Behinderten" einstellen soll. Im SGB IX ist geregelt dass jede(r) ArbeitgeberIn, der/die über mindestens 20 Arbeitsplätze verfügt, wenigstens 5 % schwerbehinderte Menschen beschäftigen muss. Ausnahmeregelungen für bestimmte Branchen bzw. Wirtschaftszweige sind in beiden Gesetzen vorgesehen (vgl. Badelt / Österle 2000, S.83, Mühling 2000, S.62; BIH 2002, S.81f).