Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades einer Magistra der Philosophie bei Ao. Univ. Prof. Dr. Volker Schönwiese, Fakultät für Bildungswissenschaften der Universität Innsbruck

Inhaltsverzeichnis

- Abbildungsverzeichnis

- Danksagung

- 1. Einleitung

- 2. Menschen mit Lernschwierigkeiten

- 3. Was ist eine Institution?

- 4. Der Ausblick und das Verstehen

- 5. Qualitative Forschung

- Schlussfolgerungen

- Literaturverzeichnis

- Eidesstattliche Erklärung

- Lebenslauf

Abbildung 1: Die Lehrerin stellt sich ihre Idealklasse vor 9

Abbildung 2: Die Lehrerin vor der wirklichen (realen) Klasse 10

Abbildung 3: Die Lehrerin vor dem behinderten Kind 10

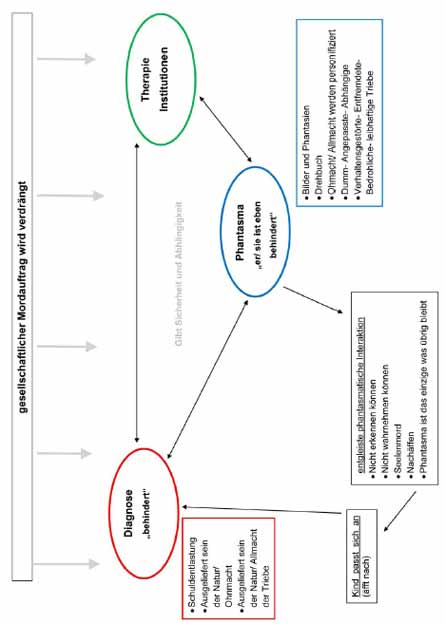

Abbildung 4: Die Institution Geistigbehindertsein 12

Abbildung 5: Das Beziehungssystem der praktischen Assistenz 19

Abbildung 6: Das Beziehungssystem der persönlichen Assistenz 19

Abbildung 7: Das institutionelle Beziehungssystem 20

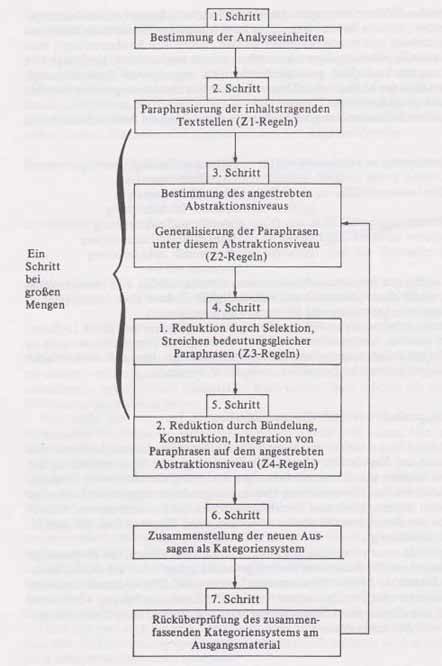

Abbildung 8: allgemeines inhaltsanalytisches Ablaufmodell 39

Abbildung 9: Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse 40

Abbildung 10: Interpretationsregeln der zusammenfassenden Inhaltsanalyse 41

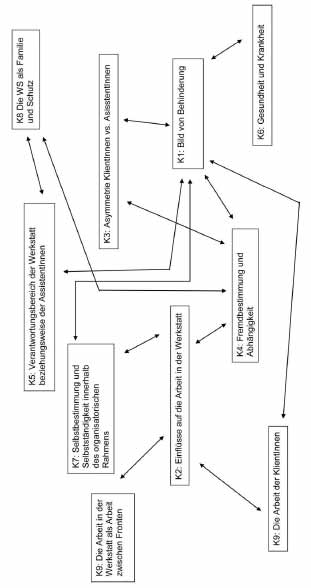

Abbildung 11: Das Kategoriensystem in ihrem Zusammenhang 56

Ich danke Volker Schönwiese für die Betreuung meiner Diplomarbeit und die konstruktiven inhaltlichen Anmerkungen.

Ich danke auch der Leiterin der Werkstätte für ihre Offenheit bezüglich der teilnehmenden Beobachtung.

Danke Marian für die tatkräftige Unterstützung in der intensiven Zeit des Diplomarbeit-Schreibens. Vor allem deine Expertise in den Bereichen Grammatik und Rechtschreibung waren eine große Hilfe.

Institutionen spielen im Leben von Menschen mit Behinderungen eine große Rolle. Durch den häufig unhinterfragten, institutionalisierten Umgang mit Menschen mit Behinderungen scheint es für unsere Gesellschaft "normal" zu sein, Menschen mit Behinderungen in Institutionen unterzubringen. Durch meine Arbeit als Unterstützerin in einem Selbstvertretungsprojekt verbringe ich viel Zeit mit Betroffenen, die ihr Leben nicht in Institutionen verbringen, sondern weitgehend selbstbestimmt in eigenen Wohnungen leben und einer Arbeit im Sinne des ArbeitnehmerInnengesetzes nachgehen. Viele von ihnen mussten dafür kämpfen, um so leben zu dürfen, wie sie das wollen. Mein Zugang zum Thema Behinderung ist geprägt durch die Selbstbestimmt Leben Bewegung. Das heißt, für mich ist es nicht "normal", Menschen mit Behinderungen ohne deren Zustimmung in Institutionen unterzubringen, für mich ist es "normal", Menschen mit Behinderungen über ihre Rechte aufzuklären und sie in ihrer Selbstbestimmung zu unterstützen.

Die Abhängigkeit von Menschen mit Behinderungen von Institutionen ist häufig so groß, dass sie den gesamten Alltag der Betroffenen bestimmt. Geht es zum Beispiel darum, sich mit anderen Menschen zu treffen, dann ist man - mit dem Argument der Verantwortung der BetreuerInnen - auf das Entgegenkommen dieser angewiesen. In Beratungsgesprächen, in denen es darum geht, das Leben umgestalten bzw. verändern zu wollen, wird immer deutlich, wie schwierig es allen Beteiligten erscheint, dem Menschen mit Behinderung die Entscheidungsmacht über sein / ihr Leben (zurück zu) geben und somit seiner / ihrer Selbstbestimmung Raum zu geben. Aussagen von Betroffenen wie: "Ich muss mich behindert stellen" oder "ich muss behindert tun" machten mir deutlich, wie wenig Chancen die Betroffenen haben, sich ihrem Umfeld so zu präsentieren, wie sie wirklich sind. Es scheint als hätten die Nicht-Behinderten die Macht an sich gerissen und würden jede Form der Kommunikation mit ihren Vorstellungen vom Behindert-Sein dominieren.

Wie kann es sein, dass die Gesellschaft eine ganz bestimmte Gruppe erwachsener Menschen marginalisiert, infantilisiert und somit in den gesellschaftlich erzeugten Grundbedürfnissen Wohnen, Arbeit und Freizeit fremdbestimmt? Niedecken könnte mit dem Konzept der Institution Geistigbehindertsein - mit welchem ich im ersten Kapitel der Frage des Konstruktionsprozesses von Lernschwierigkeit nachgehe - eine mögliche Antwort darauf geben. Ausgehend von der Kategorie Behinderung als einer sozialen Kategorie geht es nicht um die Frage nach dem organischen Defekt, der einer Lernschwierigkeit zugrunde liegt, es geht um die "(...) organische Realität in ihrer komplizierten Verwobenheit mit der gesellschaftlichen überhaupt." (Niedecken 1989, S. 22)

Im zweiten Kapitel geht es um die Institution der Behindertenhilfe und deren Auswirkungen sowohl auf das Leben der Menschen mit Behinderungen selbst als auch auf den Gesellschaftsbereich und somit den Umgang mit Menschen mit Behinderungen im Allgemeinen. Niedecken meint, Institutionen "(...) haben unter ihrer offensichtlichen Fürsorge-Aufgabe die Funktion, das Geistigbehindertsein als Institution im Sinne des Phantasmas zu organisieren und abzusichern." (ebd., S. 114) Mit den Begriffen Umhospitalisierung und Deinstitutionalisierung beschreibe ich am Ende des zweiten Kapitels die Interdependenz der Institutionen mit dem gesellschaftlichen Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

Ausgehend von der sozialen Perspektive von Behinderung werden die organischen Ursachen auf keinen Fall negiert, spielen in Bezug auf die Fragestellung jedoch eine nachgeordnete Rolle, denn

"Behinderung als Produkt verstehen, heißt nicht, Realitäten leugnen, vielmehr die organische Realität in ihrer komplizierten Verwobenheit mit der gesellschaftlichen überhaupt erst sehen, anstatt sie zum unhinterfragbaren Schicksal zu erklären." (ebd., S.22)

Irrational erscheinendes Verhalten als "festgefahrenes Verhalten", als "Resultat erfahrener Gewalt" und somit als Überlebensstrategie oder auch als "primäre Kompensation der Auswirkung von Gewaltverhältnissen" zu verstehen bedeutet, dieses als Kompetenz der betreffenden Person zu verstehen. (vgl. Heijkoop 2009, Jantzen 1998 und 2003, Goffman 1973) Das Umfeld und der institutionelle Charakter im Umgang mit Menschen mit Behinderungen werden zu einer möglichen Ursache der Lernschwierigkeit erklärt, und diesen Prozess ein Stück weit zu verstehen ist Ziel dieser Arbeit, denn:

"kein Kind (...), sei es noch so unzweifelbar schwer organisch geschädigt, wird geistig behindert geboren. (...) Das (...) zur Welt gekommene Kind muß sich erst noch geistig entwickeln, eben unter erschwerten Bedingungen." (Niedecken 1989, S. 34)

Im empirischen Teil meiner Arbeit gehe ich der Frage nach, wie Institutionen der Behindertenhilfe mit der Kategorie Lernschwierigkeit beziehungsweise Behinderung umgehen und inwieweit diese am Konstruktionsprozess von Behinderung beteiligt sind. In Anlehnung an Niedecken stelle ich mir die Frage, wie die Institution als Organisator der Institution Geistigbehindertsein funktioniert? Mit Hilfe einer Beobachtung in einer so genannten Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder auch Beschäftigungstherapie genannt, werde ich diesen Fragen näher kommen und die Erkenntnisse der Theorie anhand der empirisch gewonnenen Daten diskutieren.

Ich verwende in dieser Arbeit nicht, wie in der Literatur häufig zu lesen, den Begriff geistige Behinderung. Stattdessen werde ich den, von den Betroffenen selbst geforderten Begriff der Lernschwierigkeit[1] verwenden. Lernschwierigkeit ist sinngemäß mit dem Wort "geistige Behinderung" gleichzusetzen.

Ich spreche in dieser Arbeit dann von Menschen mit Behinderungen, beziehungsweise verwende ich dann den Begriff Behinderung, wenn es sich entweder um die Bezeichnung einer Kategorie (eben die Kategorie Behinderung), um ein Zitat oder eine allgemein gehaltene Aussage handelt, welche sowohl für Menschen mit körperlicher Behinderung als auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten zutrifft.

Inhaltsverzeichnis

In diesem Kapitel geht es um die Frage, inwieweit Lernschwierigkeiten aus sozialer Perspektive verstanden werden können und wie der Umgang mit Lernschwierigkeiten organisiert ist.

Zahlreiche unterschiedliche Definitionen von Lernschwierigkeiten und Theorien darüber, welche Ursachen ihr zugrunde liegen könnten, existieren. Theunissen hält fest, dass es

"(...) bis heute keine einheitliche Beschreibung oder Kennzeichnung des als geistig behindert definierten Personenkreises (gibt). Im Gegenteil: es ist festzustellen, dass sich Auffassungen über geistige Behinderung zum Teil erheblich unterscheiden und dass es ein breites Spektrum verschiedener Definitionen, Theorien und Ansätze gibt (...)." (Theunissen 2005, S. 11)

Niedecken beschreibt diesen Irrweg aus wissenschaftlichen Beschreibungen als "Verwirrspiel der Theorien" und macht dies im folgenden Zitat deutlich:

"(...) eine organisch verursachte Wahrnehmungs- Verarbeitungs- Störung also. Oder der kleine Saboteur: zwei einander entgegengesetzte Konzepte, die in den Phantasien der Mutter so unvermittelt nebeneinander bestehen, wie sie zwischen den Theoretikern zur unüberbrückten Kluft geführt haben. Ist das Kind von Natur aus unfähig- oder leistet es Widerstand? Überall kehrt diese Spaltung wieder: im Streit darüber, ob autistische Menschen geistig behindert seien oder nicht, in der Behauptung eines umrissenen, allen gemeinsamen Defekts, der bis heute unnachweisbar ist, im Verhalten der autistischen Menschen, die neben oft schwerer Retardierung nicht selten einzelne herausragende Leistungen zeigen können (...)." (Niedecken 1989, S. 156)

Neben dem diffusen und unklaren Begriff der Lernschwierigkeit wird die Situation der Diagnostizierung noch unsicherer, wenn wir davon ausgehen, dass Diagnosen "(...) lediglich als Hinweis (...) auf einen vermuteten und medizinisch nachzuweisenden oder auf einen offensichtlichen organischen "Defekt" genommen werden." (ebd., S. 32) Niedecken geht noch weiter und spricht von "Verlegenheitsdiagnosen", wenn es um die

"(...) am häufigsten gestellte Diagnose (...): "Geistige Retardierung leichteren, mittleren, schweren Grades, vermutlich infolge frühkindlicher Hirnschädigung unklarer Genese (geht)." Als Ursache der oft nur vermuteten Hirnschädigung wird in solchen Fällen dann nachträglich- nachdem das Kind als geistig behindert aufgefallen ist- ein angenommener Sauerstoffmangel bei der Geburt, eine unerkannt gebliebene Enzephalitis oder ähnlich Unbestimmtes verantwortlich gemacht: eine völlig unsichere, eine Verlegenheitsdiagnose also." (ebd., S. 33)

Diese medizinisch orientierten Verlegenheitsdiagnosen gehen davon aus, dass das Kind von Geburt an eine Lernschwierigkeit hat. "Kein Kind aber, sei es noch so unzweifelbar schwer organisch geschädigt, wird geistig behindert geboren. (...) Das (...) zur Welt gekommene Kind muß sich erst noch geistig entwickeln, eben unter erschwerten Bedingungen." (ebd., S. 34)

Ein Mensch mit Lernschwierigkeiten ist jemand, der sich bei manchen Sachen schwerer tut und für manche Sachen länger braucht als andere.[2] Auch wenn ich mit dieser Definition Gefahr laufe auf Widerstand zu stoßen, bin ich davon überzeugt, dass eine Lernschwierigkeit nicht mehr, aber auch nicht weniger ist. Einwände gegen diese Definition wird es nicht zuletzt aufgrund des häufig zu beobachtenden, irrationalen und autoaggressiven Verhaltens von Menschen mit Lernschwierigkeiten geben. Tauschen wir jedoch den eher medizinisch orientierten Begriff des irrationalen Verhaltens gegen den von Heijkoop vorgeschlagenen Begriff des "festgefahrenen Verhaltens" ein, dann wechseln wir die Perspektive und die Situation bekommt eine neue Qualität. (Heijkoop 2009)

Heijkoop unterscheidet zwischen "(...) der Gruppe von Menschen mit geistiger Behinderung, die ein ebenso akzeptiertes Leben führen wie die meisten anderen Menschen (...)" und jener Gruppe, die Probleme haben und als Menschen mit festgefahrenem Verhalten bezeichnet werden können. (ebd., S. 15) "Sie haben nicht einfach mal ein Problem, weil manchmal etwas nicht klappt, sondern ständige, unaufhörliche Probleme. Die Art und Weise, in der diese Probleme auftreten, ist für uns "Normale" nicht immer gleich erkennbar." (ebd., S. 15)

Diese Bezeichnung verweist darauf, dass das Verhalten immer in einem Kontext stattfindet der mitgedacht werden muss wenn wir das Verhalten verstehen wollen und beinhaltet somit die soziale Perspektive von Behinderung.

Festgefahrenes Verhalten ist keine Andersartigkeit, nichts, was der Gruppe von Menschen mit Lernschwierigkeiten eigen wäre. "Auch Menschen mit normaler Entwicklung können sich festfahren, können in eine Sackgasse geraten und das Gefühl haben, keinen Weg hinaus zu finden." (ebd., S. 16)

Die Unterscheidung zwischen der Lernschwierigkeit einer Person und dem festgefahrenem Verhalten könnte hilfreich sein, weil wir aufgefordert werden, genauer und anders hinzuschauen als bisher: es ist nicht mehr sofort klar, was die Lernschwierigkeit ist. Aussagen wie, "der / die ist eben behindert" oder "der / die schlägt sich immer selber; das hat was mit seiner / ihrer Behinderung zu tun" verlieren ihre Gültigkeit.

Es geht also nicht um die Frage nach dem organischen Defekt, der einer Lernschwierigkeit zugrunde liegt, es geht um die "(...) organische Realität

in ihrer komplizierten Verwobenheit mit der gesellschaftlichen überhaupt." (Niedecken 1989, S. 22)

Menschen mit Lernschwierigkeiten sind in unserer Gesellschaft eine "konstruierte Randerscheinung", wenn wir von der Lernschwierigkeit als einer konstruierten Kategorie ausgehen, deren "Mitglieder" abgeschoben an den Rand und isoliert in (Sonder)Institutionen untergebracht und versorgt werden. Auf der Straße begegnen sie starrenden Blicken - es ist (noch) keineswegs "normal", verschieden zu sein. Der diskriminierende und ausschließende Umgang mit Menschen mit Lernschwierigkeiten ist ein Beweis dafür, dass "diese" Menschen unserer Gesellschaft kaum etwas wert sind und wir sie lieber gar nicht haben würden.

Beispiele dafür finden sich genug: 1999 bekamen Eltern eines behinderten Kindes "Schadenersatz" zugesprochen, weil diese das ungeborene Kind abgetrieben hätten, wären sie über die Behinderung rechtzeitig informiert worden. (vgl. Kommenda 2008, Infobox) Dass dies keinen Einzelfall darstellt, zeigt ein ähnlicher Fall im Jahre 2007.

Die Eltern eines behinderten Kindes machten für die ersten viereinhalb Jahre 204.578,52 Euro Schadenersatz geltend. (vgl. Schmid 2008, Abs. 1)

Laut Niedecken ist es der gesellschaftliche Mordauftrag, der "(...) unterschwellig, kaum greifbar, mit Fürsorge überdeckt - in den Phantasmen, die unser Denken und Fühlen über das "Geistigbehindertsein" beherrschen", unbewusst existiert und in diesen Beispielen zur Realität wird. (Niedecken 1989, S. 14)

Die Abneigung und Angst gegenüber Menschen mit Behinderungen lässt sich im Alltag immer wieder beobachten. Eine Erfahrung aus meinem Alltag: Ich stehe mit einer Frau, die im Rollstuhl sitzt und Spastikerin ist, im Fahrstuhl: "Davor habe ich am meisten Angst", meinte der neben uns stehende Mann ganz ungeniert zu seinem Freund, mit Blick auf die Rollstuhlfahrerin.

Menschen mit Behinderungen lösen Angst aus. "Zunächst und offensichtlich geht es wohl um die Angst, selbst zum / zur VersagerIn zu werden, wenn wir uns mit den "Versagern" in dieser Gesellschaft auseinandersetzen." (Niedecken 1989, S. 16) (Körperliche) Unversehrtheit, Fitness, Makellosigkeit, Gesundheit sowie Unabhängigkeit sind einige der vielen Grundvoraussetzungen für eine Partizipation an unserer Gesellschaft (vgl. Rödler 1996, S. 54) "Wir, die Normalen, kommen selbstständig im Leben zurecht, sind effektiv in unserem Tun, welches uns das Überleben in der Gesellschaft sichert. (...) Sie sind sichtbar Abhängige, also gelten sie uns als Unmündige." (Niedecken 1989, S. 16) "Unser Verhältnis zu ihnen ist bestimmt vom Anderssein oder vielmehr: von unserer Betonung dieses Andersseins. Das Anders-Sein muß um jeden Preis verteidigt werden" (ebd., S. 16f)

Dieses Anders-Sein um jeden Preis, die Angstabwehr und ständige Aufrechterhaltung der zwei Gruppen (behindert / nicht behindert) wird auch im Pflege- und Betreuungsbereich beobachtet. (vgl. Goffman 1973, S. 19f; Koch-Straube 1997, S. 251, S. 260ff) Ein Beispiel dafür ist "das Nebeneinander von zwei Kommunikationssträngen, die nicht miteinander vermittelt werden (...). Die MitarbeiterInnen reden mit den BewohnerInnen und im gleichen Atemzug mit den KollegInnen, die vorangegangenen Äußerungen kommentierend oder korrigierend." (Koch-Straube 1997, S.251)

In Anbetracht dieser Umstände könnte man - wie Rödler - zu der Überzeugung gelangen, dass die "(...) Lebensrealität von Menschen mit schwerer Beeinträchtigung eine Ent-Täuschung für die in diesem Jahrhundert in unserem Land wesentlich bedeutsamen Menschenbilder (ist), entkleidet diese ihrer halluzinatorischen Überzeugungskraft." (Rödler 1996, S. 53)

Ganz im Gegensatz zu den Alltagserfahrungen ist es in den letzten Jahren zum common sense geworden, Behinderung auch als soziale Kategorie zu definieren. Nachdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bereits im Jahre 1980 die gesellschaftliche Benachteiligung neben zwei weiteren Aspekten (Individuelle Schädigung und Beeinträchtigung) in ihre Definition von Behinderung aufnahm, erweiterte sie diese im Jahre 2000 zur "International Classification of Functional Disability" (ICF). "Neu an der ICF ist die Einbeziehung von Umweltfaktoren wie Assistenz- oder Heilmittelbedarf. Auch personelle Faktoren wie die Geschlechtszugehörigkeit, Alter, Ethnie sollen hinzugezogen werden." (Puschke 2005, S. 1)

Theunissen meint, dass es "(...) der Vergangenheit an (gehört), Behinderung und spezifische Störungen zu individualisieren. Stattdessen wird von einem reziproken, prozesshaften Zusammenwirken individueller (...) und sozialer (...) Faktoren ausgegangen (...)." (Theunissen 2005, S, 32)

""Geistigbehindertsein" ist das Produkt eines Prozesses, einer Auseinandersetzung (...)", schreibt auch Niedecken in ihrem Buch "Namenlos". (Niedecken 1989, S. 61) Mit psychoanalytischen Überlegungen beschreibt sie eine Theorie, die als Erklärungsansatz für den Prozess rund um die Konstruktion Lernschwierigkeit verwendet werden kann. Niedecken stellt den gesellschaftlichen Mordauftrag, die Tötungsphantasien, die damit verbundenen Schuldgefühle und das Phantasma ins Zentrum ihrer Theorie. Die gesellschaftlichen Strukturen werden als Einflussgrößen mitgedacht und die individuelle Schicksalshaftigkeit dadurch in Frage gestellt. So zum Beispiel beschreibt sie in Anlehnung an Erdheim Phantasmen[3] als "(...) Instrumente der Unbewußtmachung von gesellschaftlichen Herrschafts- und Unterdrückungsstrukturen." (Niedecken 1989, S. 40)

2.3. "Institution Geistigbehindertsein"[4]

Tötungsphantasien und die Angst, die Menschen mit Behinderungen bei anderen auslösen, spielen in der Analyse Niedeckens eine große Rolle. Niedecken geht, der psychoanalytischen Theorie folgend, von Abwehrmechanismen aus, die wir gebrauchen, um mit unseren Ängsten umgehen zu können. Die Folge der Abwehrmechanismen ist die konstruierte Institution Geistigbehindertsein, denn "unbewusste Abwehr führt zu impliziten Annahmen, die einen greifbaren Kulturaspekt bilden. Obwohl diese unbewusst sind, sind sie dennoch sehr mächtig und bleiben vor allem deshalb einflussreich, weil sie nicht bewusst erkannt und begründet werden." (Hinshelwood / Skogstad 2006, S. 33)

"In solchen phantasmatischen Konstrukten sind kollektiv gültige Abwehren archaischer Ängste - Ängste vorm vollkommenen Ausgeliefertsein, Ängste vor überwältigender Triebhaftigkeit, Ängste vor Bloßstellung und Demütigung, Ängste schließlich vor Vernichtung - präformiert, sie bieten sich in der Not der totalen Verunsicherung an wie Strohhalme, an die die Eltern sich klammern, um die von Untergang bedrohte Eltern-Kind-Beziehung zu retten. Die Abwehrmechanismen geben Sicherheit, zugleich aber engen sie die Wahrnehmung der Eltern von ihrem Kind, und damit auch die des Kindes von sich selbst, in einer Weise ein, die die Entfaltung von dessen Neugierde und geistigen Aktivität noch weiter einzuschränken geeignet ist." (Niedecken 1997, S. 4)

Die zur Realität gewordenen Tötungsphantasien äußern sich heute nicht mehr wie vor 70 Jahren. Das was heute stattfindet, wird im Gegensatz zum früheren Töten (im Wortsinn) von Niedecken sehr passend als "Seelenmord" bezeichnet - eine andere, nicht so offensichtliche Qualität des Tötens. (Niedecken 1989, S. 15)

In Bezug auf Menschen mit Down Syndrom beschreibt sie sehr deutlich, was unter Seelenmord zu verstehen ist:

(...) alle fürchten, sich mit "diesem Menschen" zu identifizieren- schließlich will niemand die Eigenschaften an sich wahrnehmen, die wir kollektiv auf "die Mongoloiden" projizieren: dumm- angepaßt, wehr- und hilflos, aber "süß". Mit diesem Verächtlichen können wir uns nicht identifizieren, dies können wir nur weit von uns weisen; und so kann das "mongoloide" Kind an sich nichts finden, das ihm einen Grund geben könnte, mit Stolz zu fühlen und zu sagen: Das bin ich. (ebd., S. 130)

"(...) Geistige Behinderung (wird) zu einer Institution (...), die die Tötungsimpulse, welche sich auf die Behinderten richten, unbewußt macht." (Erdheim 1989, S. 1) Die Institution ist also das, was die (negativen) Gefühle hinsichtlich Behinderungen und somit den Umgang mit den Betroffenen regelt. Sie sind

" (...) zu festen Regelsystemen verdinglichte hierarchische Interaktionsstrukturen, die nicht mehr in ihrer interaktiven Bedeutung gesehen werden, sich vielmehr naturhaft- unabänderlich darstellen. So aber sieht für uns das "Geistigbehindertsein" aus." (Niedecken 1989, S.13)

So ist es Teil der Institution Geistigbehindertsein, Diagnosen als naturhaft anzuerkennen und nicht daran zu zweifeln, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten betreut und therapiert werden müssen (von Professionellen und / oder der Familie) - eine naturhaft-unabänderliche Darstellung.

Als Organisatoren der Institution Geistigbehindertsein nennt Niedecken die Diagnose, das Phantasma und die institutionalisierten Techniken (Therapie). Den Bereich der Diagnose werde ich aus zweierlei Gründen ausblenden. Erstens: " Wenn sie (die Experten) Störungen finden, ist das gemeinsame Denken und Suchen beendet. Das ist wohlgemerkt nur das Ende für die Experten, denn für die Eltern und für die Betreuer beginnt an dieser Stelle oft ein langer (...) Weg." (Heijkoop 2009, S. 18) Und zweitens: "Die Frage nach dem "Warum" ist oft der Schrei der Verzweiflung der direkt Betroffenen, die hoffen, es gäbe irgendwo einen Knopf, den man drehen könnte und dann wäre mit einem Mal alles "vorbei"." (Hejkoop 2009, S. 18) Dennoch eine kurze Anmerkung, die es im Hinterkopf zu behalten gilt: Eine Diagnose bedeutet für Eltern neben dem Schock über das Unausweichliche immer auch eine Erleichterung, denn dem langen Weg der Unsicherheit und Verzweiflung wird schließlich ein Ende gesetzt. Wenn die Angehörigen von ihrer Schuld befreit und eine Diagnose die erhoffte Klarheit bringt, so ist dies nur auf den ersten Blick so.

"Es wird der Mutter angeboten, sie freizusprechen von der Schuld, die die Gesellschaft, anstatt sie kollektiv anzuerkennen, ihr als einzelner Betroffener aufgeladen hat; damit aber wird ja gerade, (...) anerkannt, daß es eine Individualschuld gibt, von der freizusprechen sei." (Niedecken 1989, S. 56)

Phantasmen sind gefestigte Bilder, Vorurteile und Phantasien, die wir gegenüber Menschen mit Behinderungen haben. Das Phantasma ist immer und überall präsent. Es

" (...) schreibt die Inszenierung vor wie ein Drehbuch: Ohnmacht und Allmacht werden personifiziert zu dumm- angepaßten, bis zur äußersten Selbsterniedrigung abhängigen Behinderten, die von uns- allmächtig- gefördert werden müssen einerseits; verhaltensgestörten, bis ins Extrem entfremdeten, als leibhaftige Triebe bedrohlich- faszinierenden Behinderten, deren Allmacht mittels Verhaltenstherapie "gelöscht" werden muß, andererseits." (ebd., S. 116)

Das Phantasma drängt sich in seiner allgegenwärtigen Existenz zwischen jede Art der Kommunikation. Am Beispiel der Mutter - Kind Beziehung kann davon gesprochen werden, dass durch das Phantasma "(...) die lebendigen, liebevollen Phantasien (...) (der ) Mutter zerstört wurden, und der Ort, an welchem sie gemeinsam Spielraum herstellen könnten, von der Angst der Mutter usurpiert ist." (ebd., S. 93)

Folgende Abbildungen machen die Angst vor dem Unbekannten am Beispiel der Schule deutlich:

Abbildung 1: Die Lehrerin stellt sich ihre Idealklasse vor Abbildung entnommen aus: Gidoni/ Landi 1989

Abbildung 2: Die Lehrerin vor der wirklichen (realen) Klasse Abbildung entnommen aus: Gidoni/ Landi 1989

Abbildung 3: Die Lehrerin vor dem behinderten Kind Abbildung entnommen aus: Gidoni/ Landi 1989

Wenn die schreckliche Phantasie - das behinderte Kind - zur Realität wird, dominieren die beängstigenden Gefühle und der gesellschaftliche Mordauftrag wird spür- und sichtbar. Die Folge könnte als "phantasmatisch entgleiste Interaktion" formuliert werden. (Niedecken 1989, S. 108) Von nun an sind die Eltern / BetreuerInnen / LehrerInnen / die Gesellschaft der Wahrnehmung beraubt, das Phantasma ist das einzige an dem sie sich festhalten können.

"Das Gesehene, Erlebte wird zur Kenntnis genommen (...), aber die Dimension des Sinnes ist ausgeschlossen, unbewußt, verdrängt aus Angst vor den Tötungsphantasien. Mit dem Phantasma sieht alles so aus, als müsse es so sein, selbstverständlich, ohne Bedeutung, reine Natur, Schicksal, unabänderlich und unhinterfragbar. Wenn die Mutter in Panik nach dem phantasmatischen "so ist es eben mit meinem Kind" greift, dann wird dieses "so ist es" zur Verhinderung ihrer Einfühlung. Das Phantasma suggeriert ihr ja, was sie verstehen soll, und ersetzt ihr eigenes Fühlen und Wahrnehmen." (ebd., S.111)

Zugespitzt formuliert könnte es in der Abbildung so weiter gehen: Das Lehrerkollegium ist davon überzeugt, dass dieses behinderte Kind eine spezielle Förderung benötigt und versucht, dies den Eltern zu kommunizieren. Die bereits verunsicherten Eltern spüren die Abneigung gegenüber ihrem behinderten Kind und somit auch gegenüber ihnen, wollen jedoch für ihr Kind nur das Beste. Das Kind könnte in eine Sonderschule kommen. Die Eltern glauben daran, dass es so sein muss, denn "das Kind ist eben behindert". Irrationales Verhalten könnte mit derselben Annahme unhinterfragt und als bedeutungslos wahrgenommen werden. Das Phantasma drängt sich zwischen jede Form der Kommunikation und des Einfühlens.

Niedecken beschreibt diesen Vorgang sehr eindrucksvoll als Nachäff-Spiel, das von Kindern gerne gespielt wird. Äußerungen werden dabei "(...) nachgeäfft, ohne Rücksicht auf irgendeine Bedeutung." (ebd., S. 108) Das angegriffene Kind ist der Situation ohnmächtig ausgeliefert. "Durch Flucht sich aus der Affäre ziehen geht kaum, weil es nun erst recht gehört werden will. (...) Den Angriff verbal abzuwehren ist schon gar nicht möglich, weil die Regeln verbaler Auseinandersetzung mit diesem Spiel außer Kraft gesetzt sind." (ebd., S. 108) Das nachäffende Kind hört zu, ohne die Bedeutung zu hinterfragen. Wie dem / der verhaltensauffälligen BewohnerIn (nicht) zugehört wird, wenn er / sie immer wieder dieselbe, scheinbar sinnlose Floskel von sich gibt. Oder "die Anfälle, das Verstimmtsein feststellen, ohne die Frage nach dem Sinn zuzulassen (...)." (ebd., S.115)

So wird "alles Wahrgenommene (...) im Bann des Phantasmas zum Zeichen, Zeichen für irgendetwas, das nur noch als außerhalb der Beziehung gesehen wird - Zeichen für einen Organschaden; für den Irrtum des Arztes; für Schuld oder Unschuld der Mutter." (ebd., S.113)

Niedecken beschreibt die Institution "Geistigbehindertsein" als einen Teufelskreis, der immer und überall (re)-produziert wird. Diesen Teufelskreis, der die komplizierte Verwobenheit der organischen Realität mit der gesellschaftlichen repräsentiert, versuche ich mit Hilfe der folgenden, selbst gestalteten Abbildung darzustellen:

Abbildung 4: Die Institution Geistigbehindertsein

Die Therapie und im größeren Umfang die Institutionen sind Teil dieses Teufelskreises. Sie sind nach Niedecken der dritte Organisator neben der Diagnose und dem Phantasma. Man könnte sage, Institutionen tragen zur Aufrechterhaltung der Konstruktion Behinderung bei, sie sind "dazu da (...), phantasmatisch entgleiste Beziehungen zu verfestigen. Diese haben unter ihrer offensichtlichen Fürsorge-Aufgabe die Funktion, das Geistigbehindertsein als Institution im Sinne des Phantasmas zu organisieren und abzusichern." (ebd., S. 114) Man könnte auch allgemeiner formulieren: "Durch die bloße Tatsache ihres Vorhandenseins halten Institutionen menschliches Verhalten unter Kontrolle. Sie stellen Verhaltensmuster auf, welche es in eine Richtung lenken (...)." (Berger / Luckmann 1980, S. 58)

Daraus ergibt sich eine zentrale Frage: Inwieweit produzieren oder konstituieren Institutionen der Behindertenhilfe das Behindert- Sein mit, indem sie - so wie Berger und Luckmann es postulieren - Verhaltensmuster aufstellen?

Diese Frage setzt die definitorische Klärung des Begriffes "Institution" genauso wie die Herausarbeitung zentraler Merkmale und Mechanismen von Institutionen voraus.

Inhaltsverzeichnis

Der Begriff Institution beschreibt unterschiedliche Dinge und wird auch in vielfältiger Weise verwendet. Soziologisch betrachtet versteht man darunter beispielsweise einen "Komplex relativ festgefügter Handlungs- und Beziehungsmuster (...)", wodurch ein sehr breiter Institutionsbegriff deutlich wird. (Koch-Straube 1997, S.434) In diese Beschreibung würde die Institution Familie genauso fallen wie die Institution Kirche oder die Institution Geistigbehindertsein.

In diesem Kapitel geht es um Institutionen der traditionellen Behindertenhilfe. Das heißt, der Begriff Institution umfasst Tages-, Wochen- oder Langzeitheime für Menschen mit Behinderungen genauso wie Werkstätten (Beschäftigungstherapie). Aselmeier fasst zusammen,

"(...) dass bei der dauerhaften Unterbringung und Betreuung von Menschen mit geistiger Behinderung außerhalb ihrer Herkunftsfamilie in eigens dafür konzipierten Settings in der Regel von institutioneller Betreuung gesprochen wird. Der Ort, an dem diese Betreuung geleistet wird, wird vor allem in englischsprachigen Quellentexten gemeinhin als Institution bezeichnet." (Aselmeier 2008, S. 42)

In der Praxis der Behindertenhilfe existieren dafür auch noch andere Begrifflichkeiten, wie beispielsweise Organisation, Verein oder Einrichtung.

Institutionen sind aber noch mehr als Orte der Betreuung und Unterbringung. Nach Aselmeier scheint sich der Begriff der Institution einerseits auf ein "soziales und materielles Gebilde zu beziehen, andererseits beinhaltet er (...) eine phänomenologische Dimension, die (...) auf die Wirkung von Institutionen auf ihre Insassen abzielt." (ebd., S. 42) Nicht zuletzt sind mit dem institutionellen Setting auch spezifische Strukturen sowie Denk-,Handlungs- und Beziehungssysteme verbunden. (siehe u.a. Bradl weiter unten) Dies hat beispielsweise zur Folge, dass es zu einer sogenannten Deinstitutionalisierung mehr bedarf als nur der (materiellen) Auflösung. (vgl. ebd., S. 43f)

"Erforderlich ist eine tiefere Betrachtung dessen, was unter dem Begriff Institution zu verstehen ist, wie eine mit diesem Begriff verknüpfte Umgangsweise mit Menschen mit geistiger Behinderung verändert (...) werden muss, um den Zielen der gesellschaftlichen Teilhaben, Selbstbestimmung, Bürgerrechte und Chancengleichheit näher zu kommen." (ebd., S. 44)

Aselmeier betont - wie auch Berger und Luckmann - den Zusammenhang zwischen Institutionen und den Umgang mit Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft. Auch Koch-Straube schreibt, dass die gesellschaftlichen Anforderungen in Institutionen wirksam werden und verweist somit auf deren Zusammenhang. (vgl. Koch-Straube 1997, S. 340) Wie kann die Beziehung zwischen Institution und Gesellschaft erklärt werden?

Nach Berger und Luckmann kann von Institutionalisierung gesprochen werden, "(...) sobald habitualisierte Handlungen durch Typen von Handelnden reziprok typisiert werden. (...) Für ihr Zustandekommen wichtig sind die Reziprozität der Typisierung und die Typik nicht nur der Akte, sondern auch der Akteure." (Berger / Luckmann 1980, S. 58) Das heißt, Institutionalisierungen sind grundsätzlich wiederkehrende Handlungen, die zur Gewohnheit wurden und somit auch erwartet werden. Mit der Institutionalisierung sind immer auch Verhaltensregeln und Rollen verbunden. Die "(...) Handlungen des Typus X (müssen) von Handelnden des Typus X ausgeführt werden." (ebd., S. 58) Die Institution Behinderung schreibt zum Beispiel vor wie, wann, wo und von wem ein Mensch diagnostiziert wird und welche weiteren Schritte im Zuge einer bestimmten Diagnose eingeleitet werden.

"Wenn habitualisierte Handlungen Institutionen begründen, so sind die entsprechenden Typisierungen Allgemeingut. Sie sind für alle Mitglieder der jeweiligen gesellschaftlichen Gruppe erreichbar. Die Institution ihrerseits macht aus individuellen Akteuren und individuellen Akten Typen." (ebd., S. 58)

Es entstehen Bezeichnungen oder Typisierungen wie Behinderung, Betreuung, BetreuerIn oder Zu-Betreuende. Auch die Typisierungen Mann und Frau sind beispielsweise als Produktionsleistung der Institution Geschlecht zu definieren.

"Die gesellschaftlichen Vorgänge (...) produzieren das Selbst in seiner besonderen und kulturrelevanten Eigenart. (...) Einerseits ist der Mensch sein Körper (...). Andererseits hat er einen Körper." (ebd., S. 53) So werden wir zu Mann oder Frau, Behinderte, Nicht-Behinderte, Homosexuelle, usw. Man könnte sagen, Institutionen sind "(...) ein Produkt des Menschen (...), oder genauer: eine ständige menschliche Produktion." (ebd., S. 55)

Wenn Institutionen vom Menschen produzierte Gebilde sind, so könnten wir sie doch beliebig verändern. Diese beliebige Veränderbarkeit trifft jedoch nur dann zu, wenn es sich um institutionalisierte Interaktionen einer kleinen Gruppe handelt.

"(...) der Routinehintergrund für die Aktivität von A und B bleibt für ihre eigene Intervention auf Grund von Überlegung leicht erreichbar. Obgleich die einmal etablierten Routinen als solche die Tendenz zu Dauer und Bestand haben, gibt es doch für das Bewußtsein noch die Möglichkeit, sie zu verändern oder gar abzuschaffen." (ebd., S. 62)

A und B "(...) verstehen, was sie geschaffen haben. Das ändert sich jedoch mit der Weitergabe an eine neue Generation. (...) Den Kindern ist die von den Eltern überkommene Welt nicht mehr ganz durchschaubar. (...)." (ebd., S. 63) Aus einem "so könnten wir das machen" wird ein "(...) "So [sic] macht man das"". (ebd., S. 63) "So steht sie (die Welt) ihnen (den Kindern) nun als gegebene Wirklichkeit gegenüber - wie die Natur und wie diese vielerorts undurchschaubar."(ebd., S. 63)

Folgen wir dieser Argumentation, so könnten wir annehmen, der Mensch als Produzent der Wirklichkeit / Institution und die Wirklichkeit / Institution als Produkt stehen in einer dialektischen Beziehung, das heißt Wechselwirkung zueinander. (vgl. ebd., S. 64f)

Institutionen und damit die Versorgung, Unterbringung, Verwahrung (Pflege und Schutz) und Ausgrenzung anscheinend hilfsbedürftiger Menschen in großen Anstalten, haben eine lange Tradition. Historisch betrachtet entwickelte sich der Diskurs vom Prinzip der Verwahrung über die Förderung und Rehabilitation bis hin zur Selbstbestimmung und Chancengleichheit. (vgl. Schönwiese Sommersemester 2003) Das 19. Jahrhundert ist der Beginn einer systematischen Institutionalisierung von Menschen mit Lernschwierigkeiten, welche aus Gründen der Rationalisierung sowie zum Schutz der Bevölkerung, aber auch zum Schutz ihrer eigenen Person, verfolgt wurden. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kommt es zu Bemühungen, die Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen zu verbessern - von Seiten der Professionellen, Angehörigen, aber vor allem von den Betroffenen selbst. Die Betroffenen schließen sich vermehrt in Selbsthilfegruppen (independent living, people first) zusammen, um gemeinsam für ihre Rechte zu kämpfen. Auch theoretische Konzepte, wie beispielsweise das Normalisierungsprinzip, Selbstbestimmung, Integration / Inklusion und Assistenz versuchen, einen Paradigmenwechsel hervorzurufen. Dörner gibt jedoch zu bedenken,

"während wir seit Jahrzehnten begeistert die gerade erwähnten Reformkonzepte preisen und uns permanent darin fortbilden, sinkt nicht etwa die Zahl der Heimplätze, sondern steigt viemehr kontinuierlich an (...). Die Institutionalisierungsquote der Bevölkerung beträgt jetzt schon fast ein Prozent." (Dörner 2006, S. 97f)

Ich fasse zusammen: trotz gegenläufiger Tendenzen gewinnen Institutionen im Leben von Menschen mit Behinderungen an Bedeutung.

In den 50er und 60er Jahren wurde die theoretische / wissenschaftliche Perspektive um die soziologische Dimension erweitert. Galt die Verwahrung von Andersartigkeit bis dahin als etwas Naturgegebenes und Notwendiges, so wurde diese Sichtweise durch die Soziologie erweitert. Ab diesem Zeitpunkt wurde immer deutlicher, dass "geistige Behinderung als Resultat erfahrener Gewalt" verstanden werden kann. (Jantzen 1998, S. 47) Die soziale Dimension von Behinderung gewinnt an Bedeutung und rückt in das Zentrum der Analyse, wodurch es zu einer Kritik an der traditionellen, das heißt auch institutionellen Betreuung von Menschen mit Behinderungen kommt. ( vgl. u.a. Schönwiese Sommersemester 2003, S. 5; Jantzen 2003, S.101; Aselmeier 2008, S. 41)

Als Hauptwerk der soziologisch ausgerichteten Wissenschaft kann das Buch von Erving Goffman (1973), "Asyle" erwähnt werden. Als teilnehmender Beobachter verbrachte Goffman viel Zeit (insgesamt 1 Jahr) in einer psychiatrischen Anstalt mit ungefähr 7000 Insassen und entwickelte die Theorie der totalen Institution. Das zentrale Thema seiner ethnographischen Studie ist, neben der Definition der totalen Institution, deren Auswirkung auf die Insassen.

Goffman zeigt sehr deutlich, dass die Insassen durch den Institutionsalltag gezwungen sind, unterschiedliche Überlebensstrategien, wie beispielsweise Anpassungsformen, zu entwickeln, und versteht Behinderung somit auch als Resultat sozialer Verhältnisse. Und es sind genau diese logisch entwickelten Strategien, die wir so oft als irrational und als die Behinderung wahrnehmen.

"Damals wie heute glaube ich, daß jede Gruppe von Menschen- Gefangene, Primitive, Piloten oder Patienten- ein eigenes Leben entwickeln, welches sinnvoll, vernünftig und normal erscheint, sobald man es aus der Nähe betrachtet (...)." (Goffman 1973, S.7)

Richten wir den Blick weg von den Professionellen hin zu den InsassInnen und versuchen wir zu verstehen, dann erscheinen uns irrationale Handlungen plötzlich als logische Konsequenzen der erlebten Erfahrungen und als großes Potential der InsassInnen. Koch-Straube schreibt, "solche Phänomene sind entschlüsselbar, wenn wir unsere üblichen Maßstäbe (...) aufgeben". (Koch-Straube 1997, S. 109) Die Behinderung kann demnach "(...) als primäre Kompensation der Auswirkung von Gewaltverhältnissen" definiert werden (Jantzen 2003, S. 102). Wenn wir dieser Argumentation folgen, dann kommen wir zu einem Schluss: "Geistigbehinderte gibt es nicht!" (Feuser 1996).

Wolfgang Jantzen (1998, S. 43- 62) beschreibt im Rahmen einer rehistorisierenden Diagnostik drei Beispiele, in denen er

"(...) aufzeigt, was es (...) bedeutet: 1) einen nahezu völlig auf Natur reduzierten Prozeß menschlicher Entwicklung dialektisch zu entschlüsseln, 2) verdinglichende Diagnosen des psychiatrischen Modells zu überwinden und 3) geistige Behinderung als Resultat erfahrener Gewalt zu begreifen." (Jantzen 1998, S. 47)

Eines dieser Beispiele handelt von einem 40 jährigen Mann namens Marius. Marius wird auch als autoaggressiv bezeichnet. Sein autoaggressives Verhalten äußert sich unter anderem durch Schläge gegen den Kopf. Während der Beratung, an der auch Marius beteiligt war, sprach ihn ein Mitarbeiter - aus Angst, er könnte es nach dem Kaffeegenuss nicht mehr rechtzeitig auf die Toilette schaffen - an und fragte, ob er nicht auf die Toilette müsse. Daraufhin "(...) passierte das, wovor alle am meisten Angst hatten: Marius schlug sich gegen den Kopf und mit dem Kopf hart gegen die Wand. Der Mitarbeiter versuchte einzugreifen, aber es nutzte nichts." (ebd., S. 52) Jantzen versuchte die Autoaggression als "(...) sinnvollen Ausdruck individueller Verzweiflung von Marius (...)" zu verstehen, und teilte ihm unmissverständlich mit, dass ihn niemand wegschicken wolle, im Gegenteil: alle möchten, dass er bei der Beratung dabei ist und auch bleibe. (ebd., S.53) "Marius wurde schlagartig ruhig, setzte sich wieder und trank weiter Kaffee. Wir lösten dann später die Situation so auf, daß wir eine Pause machten, damit er zur Toilette gehen konnte." (ebd., S.52)

Zusammengefasst kann man sagen, der Weg, "geistige Behinderung als Resultat erfahrener Gewalt" begreifen und verstehen zu können, führt unabdingbar über das Verstehen der sozialen Verhältnisse - hier im speziellen über die institutionelle Struktur der traditionellen Behindertenhilfe. (ebd., S.47) Denn diese "(...) bilden einen fruchtbaren Boden für Hospitalisierungssymptome, wenngleich sie Einfluß auf die Entwicklung des Einzelnen nehmen und auch von ihm beeinflußt werden". (Theunissen 1998, S. 78) Um das Verstehen der Verhältnisse soll es nun gehen.

Um dem komplexen System Institution näherzukommen, sind unter anderem die Ausführungen von Bradl und Goffman hilfreich. Bradl deshalb, weil er eine Metaebene institutioneller Systeme beschreibt und dadurch eine grundsätzliche Orientierung möglich macht. Im Gegensatz dazu liefert Goffman eine ausführliche und differenzierte Analyse der Situation der Betroffenen, die als solche einen großen Beitrag zur Diskussion der institutionalisierten Behindertenhilfe geleistet hat und aus dieser auch nicht mehr wegzudenken wäre. Mit Koch-Straube werde ich den Begriff des "Hidden Curriculum" einführen, welcher auf die inoffiziellen Regeln einer Institution hinweist. Abhängigkeit, Macht und Gewalt spielen in Institutionen eine zentrale Rolle und werden unter anderem mit dem strukturellen Gewaltbegriff von Galtung diskutiert.

Bradl (1996) teilt das institutionelle System in vier Subsysteme auf und verweist dabei auf die Grenzen der Selbstbestimmung als ein systemimmanentes Merkmal. (Bradl 1996, S.184- 202)

Die "(...) strukturellen Grenzen der Selbstbestimmung im Heim liegen im "institutionellen System" selbst, d.h.

-

in der institutionellen Struktur, d. h. in institutionellen Abläufen und Strukturen,

-

in institutionellen Denksystemen, d.h. in institutionsgeprägten Interessen, Haltungen und Einstellungen,

-

in institutionellen Handlungssystemen, d.h. im alltäglichen und professionellen Handeln,

-

in institutionellen Beziehungssystemen, d.h. in institutionstypischen Beziehungsmuster und Rollen." (ebd., S.184f)

Um eine konkrete Vorstellung davon zu bekommen, was Bradl mit dieser Differenzierung meint, werde ich die vier Untersysteme und zentrale Aspekte daraus genauer beschreiben.

Fremdbestimmung durch die institutionelle Struktur (vgl. ebd., S. 185 - 190)

Die Fremdbestimmung bezüglich der institutionellen Struktur und dem Ablauf äußert sich schon ganz grundsätzlich durch die fehlenden Wahlmöglichkeiten (vor allem für Menschen mit "schweren Mehrfachbehinderungen"), durch die den Betroffenen und ihren Angehörigen nichts anderes übrig bleibt, als beispielsweise das eine Angebot / die eine Institution zu wählen, die es in ihrer Umgebung gibt. Im Tagesablauf der Institution haben die Betroffenen kaum Einfluss auf Aufnahmeabläufe, Betreuungspersonen sowie die Organisation der Betreuung (Arbeitsabläufe).

Fremdbestimmung durch das institutionelle Denksystem (vgl. ebd., S.190 - 194)

Neben institutions-definierten Interessen (Optimierung von Förderung und Therapie) ist das institutionelle Denksystem geprägt durch die Träger-Philosophien, wobei

"als Träger von Behinderteneinrichtungen (...) Lebenshilfe, Diakonie und Caritas mittels ihrer Unterorganisationen eine zentrale Rolle (spielen). (...) In einer bestimmten geschichtlichen Epoche prägte sich ein damals sicherlich überlebensnotwendiges Bild vom Behinderten als das einer "leidenden Kreatur", die nur als "Objekt christlicher Nächstenliebe" ihren Platz in unserer ansonsten behindertenfeindlichen Gesellschaft finden konnte." (ebd., S. 190f)

Auch wenn Träger bemüht sind, dem Selbstbestimmungsaspekt nachzukommen, stehen schon allein die institutionellen Strukturen diesen Bemühungen im Weg. Kuppe bezeichnet die institutionsbezogene Sichtweise als eine historisch gewachsene, durch die der Mensch mit Behinderung droht, "wieder nach hinten zu rutschen. Beispiele dafür sind Versuche, den Auszug von Bewohnerinnen und Bewohnern aus einer großen Einrichtung zu verhindern, weil dadurch die Auslastung der Großküche nicht mehr gewährleistet sei (...)." (Kuppe 1998, S. 25)

Neben der Träger-Philosophie nennt Bradl die gesellschaftlichen Entwertungen, die das institutionelle Denksystem stark beeinflussen. Die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen als gleichberechtigte BürgerInnen wird durch extreme Entwertungen und Abneigungen von Seiten der Gesellschaft gegenüber diesen sowie gegenüber der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen stark beschränkt. "Diese brisanten Tendenzen (...) prägen neue soziale Abwehrhaltungen und reaktivieren paradoxerweise das Schutzangebot großer Einrichtungen." (Bradl 1996, S.191f) Wenn die gesellschaftliche Entwertung von Behinderung neue Schutzangebote und in der Folge auch Exklusion hervorruft, dann wird die gesellschaftliche Tendenz dadurch verstärkt, beziehungsweise legitimiert. Gleichzeitig wird kontraproduktiv, vor allem hinsichtlich des Ziels der Selbstbestimmung und Normalisierung im Sinne des Normalisierungsprinzips (siehe unter anderem Thimm 1994), gearbeitet.

Eine Alternative zu diesem Vorgehen beschreibt neben Galtung (1975) auch Freire (1973). Galtung nennt für Konflikte zwischen "topdogs" (Menschen ohne Behinderungen) und "underdogs" (Menschen mit Behinderungen) eine Zwei-Phasen-Strategie: "(...) zunächst eine dissoziative Phase, die die Beteiligten (underdogs) bis zu einem gewissen Punkt Selbsterhaltung, Selbstachtung und Autarkie erwerben läßt, bis der Konflikt gleichgewichtig geworden ist (...)." (Galtung 1975, S.67) Nach der dissoziativen Phase, das heißt eine Phase der Trennung, kann der gleichgewichtige Konflikt - also ein Konflikt zwischen gleichgewichtig gewordenen Parteien - unmittelbar ausgetragen werden (assoziative Phase). (vgl. ebd., S.61ff)

Freire (1973) spricht von problemformulierender Bildungsarbeit und in diesem Zusammenhang vom Prozess des Bewusstwerdens der eigenen Situation, deren Ingangsetzung die Aufgabe der UnterstützerInnen (in Freires Worten des Lehrer-Schülers) ist. "Die Rolle des Revolutionärs besteht darin, zu befreien und zusammen mit dem Volk befreit zu werden, nicht aber es zu "gewinnen"." (Freire 1973, S.78) Es soll also nicht darum gehen, die Benachteiligten zu schützen und damit von der Gesellschaft ein Stück weit auszusperren, sondern um eine Unterstützung und Assistenz, die die Stärkung der Menschen mit Behinderung und eine Veränderung der Verhältnisse zum Ziel hat. Denn, "(...) das Objekt der Aktion der Akteure ist die Wirklichkeit, die es um der Befreiung der Menschen willen zu verändern gilt." (ebd., S. 154)

Mitarbeiterdominierte Entscheidungsabläufe sind aufgrund der Organisation großer Gruppen durch wenige Personen zwar notwendig, können jedoch mit einer bedürfnisorientierten und individuellen Unterstützung nicht vereinbart werden. ""Keine Extrawurst"- dies scheint oft ein wichtiges pädagogisches Denkmodell im Gruppenalltag zu sein. Was für den einen gilt, gilt für alle: muss für einen die Küche oder die Außentüre abgeschlossen bleiben, bleibt sie für alle zu." (Bradl 1996, S. 193f)

Fremdbestimmung durch das institutionelle Handlungssystem (vgl. ebd., S. 194 - 198)

Grundsätzlich kommt es durch die Realisierung des Selbstbestimmt-Leben Konzeptes in der Praxis zu einer schwierigen Herausforderung: "Je größer und umfassender die individuelle Hilfebedürftigkeit ist, um so größer ist auch die reale Abhängigkeit von anderen Menschen oder Hilfesystemen, um so größer damit auch die Gefahr der Fremdbestimmung." (ebd., S. 194)

Die damit verbundene Abhängigkeit von Handlungsmustern der MitarbeiterInnen wird umso größer sein, je weniger deutlich sie der / die Betroffene zum Ausdruck bringen kann. Welche nonverbalen Äußerungen wahrgenommen werden und wie diese gedeutet werden, welche Grenzen wann gesetzt werden, wann die BetreuerInnen einschreiten und wann nicht - das alles sind Fragen, deren Antworten sehr stark von der Persönlichkeit und dem theoretischen Zugang der BetreuerInnen abhängig sind.

"(...) Die institutionelle Betreuung (verschärft) die soziale Abhängigkeit des einzelnen Heimbewohners noch einmal in besonderer Weise- im Extremfall bis hin zum rechtlosen Ausgeliefertsein an die jeweiligen Betreuungspersonen." (ebd., S. 197)

Fremdbestimmung durch das institutionelle Beziehungssystem (vgl. ebd., S. 198f)

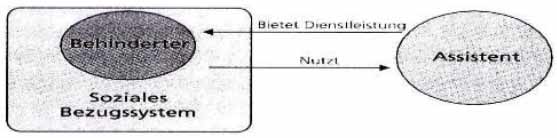

Das institutionelle Beziehungssystem unterscheidet sich ganz grundsätzlich vom Assistenzkonzept im Sinne der Selbstbestimmt-leben-Bewegung, zu der vor allem Menschen mit körperlicher Behinderung zählen. Das Assistenzkonzept im Sinn der Selbstbestimmt-leben-Bewegung geht von einer Dienstleistungsbeziehung aus, wobei der Auftraggeber / die Auftraggeberin - der Mensch mit körperlicher Behinderung - dem / der AssistentIn Anweisungen gibt. Die AssistentInnen übernehmen also (meist praktische) Tätigkeiten, damit den Menschen mit Behinderungen ein selbstbestimmtes Leben möglich wird (vgl. Steiner 1999). Selbstbestimmt Leben Innsbruck (SLI) vergleicht die Tätigkeit persönlicher AssistentInnen mit jener Assistenz, die alle Menschen im Laufe ihres täglichen Lebens benötigen. Manche Menschen wechseln ihre Autoreifen selbst, andere geben diese Arbeit mittels eines Auftrages weiter (sei es aus Zeit- oder Kompetenzgründen). (vgl. Homepage von SLI) Die Beziehung zwischen AssistenzgeberIn und AssistenznehmerIn ist eine direkte, wobei die AssistentInnen unabhängig vom sozialen Beziehungssystem des / der AuftraggeberIn existieren. Diese Art der Assistenz bezeichnet Bradl als praktische Assistenz. Diese wird durch die Abbildung 5 veranschaulicht:

Abbildung 5: Das Beziehungssystem der praktischen Assistenz Abbildung entnommen aus: Bradl 1996, S. 198

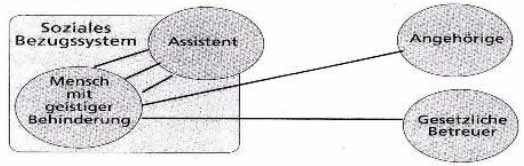

Für viele Menschen mit Lernschwierigkeiten ist die praktische Assistenz kein Konzept, das ihren Bedürfnissen gerecht werden könnte. "Die Assistenzrolle (...) ist nicht lediglich die eines praktischen Helfers, sondern ebenfalls einer wichtigen Bezugsperon, auch für die persönliche Lebensplanung und die Kommunikation." (Bradl 1996, S.198) Informationen geben und Vorschläge machen können wichtige Aufgaben der AssistentInnen sein, um dem Menschen mit Lernschwierigkeiten selbstverantwortliche Entscheidungen und somit Selbstbestimmung zu ermöglichen. Bradl nennt diese Tätigkeit persönliche Assistenz. Abbildung 6 macht deutlich, inwieweit sich das Beziehungssystem durch die persönliche Assistenz ändert.

Abbildung 6: Das Beziehungssystem der persönlichen Assistenz Abbildung entnommen aus: Bradl 1996, S. 199

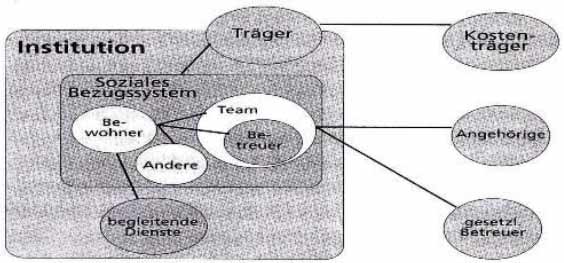

Im Gegensatz dazu existiert im institutionellen Betreuungsmodell "(...) ein komplexes Geflecht von Beziehungen zwischen Systemen wie Träger, Institution, Wohngruppe, begleitende Dienste, Team, einzelne Mitarbeiter und dem Bewohner. " (ebd., S. 199) Abbildung 7 soll dieses komplexe Beziehungsgeflecht illustrieren.

Abbildung 7: Das institutionelle Beziehungssystem Abbildung entnommen aus: Bradl 1996, S. 199

Wie man bereits bei einem ersten Blick auf die obige Grafik klar erkennen kann, ergibt sich für den / die Betroffenen durch das vielschichtige Beziehungsnetz, in welches er / sie im institutionellen Kontext eingebettet ist, automatisch ein hohes Maß an Fremdbestimmung. Interessenskonflikte auf Seiten der MitarbeiterInnen, für den betroffenen Menschen unbeeinflussbare institutionelle Abläufe, die von den Eigeninteressen der Institutionen herrühren, Vernachlässigung von Bedürfnissen und Wünschen der Betroffenen sowie unüberwindbare Abhängigkeiten sind oft die Folge dieser komplexen Konstruktion. Schließlich haben Institutionen nicht nur persönliche Verantwortung sondern vor allem auch bürokratische.

"Bürokratische Verantwortung bedeutet: "Der Laden muss irgendwie laufen", die Gelder müssen hereinkommen, es muss doch alles so normal wie möglich aussehen, dass wir auch von außen anerkannt werden... Persönliche Verantwortung heißt manchmal genau das Gegenteil: Wir müssen auch mal ein Chaos wagen, wir müssen ein Risiko eingehen, damit es mit einer Person weitergeht (...)." (Jantzen 2003, S. 45)

Wir haben nun gesehen, dass institutionelle Strukturen immer Elemente der Fremdbestimmung beinhalten. Institutionelle Zielvorstellungen dominieren weitestgehend den Alltag aller Beteiligten. Zu Recht betont Jantzen deshalb die Bedeutung der "ideologischen Entschlüsselung" auf dem Weg des Verstehens. (Jantzen 2003, S. 65f) "EntInstitutionalisierung ist deshalb der konsequenteste Weg", um allen Menschen ein selbstbestimmtes und gleichberechtigtes Leben zu ermöglichen. (ebd., S. 200)

Im Gegensatz zu Bradl, der eine Analyse der Strukturen vornimmt, konzentrierte sich Goffman auch auf die Insassen einer Institution.

Erving Goffman entwickelte in den 70er Jahren eine ausführliche Theorie der totalen Institution. Neben psychiatrischen Einrichtungen beziehen sich seine Analysen auch auf Klöster, Gefängnisse, Konzentrationslager und vieles mehr. Die Ausführungen Goffmans, zu finden in dem Buch Asyle (1973), sind deshalb so besonders, weil die Betroffenenperspektive die dominierende Perspektive ist. Es handelt sich dabei um eine gründliche und differenzierte ethnographische Studie, die eine verfeinerte Darstellung der Situation der Betroffenen ist und viele Erklärungen für Verhaltensauffälligkeiten im Sinne des Verstehens der Betroffenen liefert.

"Obwohl von ihm keine Einrichtungen für geistig und körperlich behinderte Menschen untersucht wurden, kann als einhellige Fachmeinung gelten, dass die beschriebenen Effekte auch in den entsprechenden Großeinrichtungen in unserem Bereich auftreten. (...) Entgegen einer oberflächlichen Rezeption hat Goffman (1972) den Begriff der totalen Institution nie auf Großeinrichtungen beschränkt gedacht." (Jantzen 2003, S. 287)

Goffmans Theorie kann als Perspektivenerweiterung genutzt werden, in der versucht wird, die Welt ein Stück weit mit den Augen der Betroffenen zu betrachten.

Die Herangehensweise Goffmans ist sowohl eine ethnographische als auch eine soziologische. Dadurch sind die Merkmale totaler Institutionen unabdingbar mit den Auswirkungen auf die Betroffenen verbunden. Die Theorie der totalen Institution zeigt, "(...) dass vieles, dass bisher der Natur zugeschrieben wurde, der menschenunwürdigen Verwaltung von Personen geschuldet war. Eine Reihe von Reaktionen (...) waren nunmehr als Konstruktionen der Einrichtung selber aufgedeckt." (ebd., S. 101)

Zentrale Merkmale totaler Institutionen sind laut Goffman, dass die Trennung der drei Lebensbereiche Wohnen, Arbeiten und Freizeit nicht existiert und der Tagesablauf, welcher einem einzigen, allumfassenden Plan untergeordnet ist, mit einer Gruppe von SchicksalsgenossInnen geteilt wird. Das führt dazu, dass "(...) alle Angelegenheiten des Lebens (...) an ein und derselben Stelle, unter ein und derselben Autorität statt (finden)". (Goffman 1973, S. 17) Die Trennung der Lebensbereiche Arbeit Wohnen - Freizeit hat unter anderem zu Folge, dass "(...) das Verhalten eines Insassen auf einem Schauplatz seines Handelns (...) vom Personal in Form von Kritik und Überprüfung seines Verhaltens in einem anderen Kontext vorgeworfen werden kann." (ebd., S. 44) Mit anderen Worten, "(...) die umhüllende Allgegenwart der Institution (...)" zeigt sich aufgrund der fehlenden Differenzierung der Lebensbereiche. (Koch- Straube 1997, S. 343)

Ein weiteres Merkmal bezeichnet Goffman als Diskulturation. Diskulturation, "(...) besteht (darin), daß jemand gewisse, im weiteren Bereich der Gesellschaft erforderliche Gewohnheiten verliert oder sie nicht erwerben kann." (Goffman 1973, S. 76) Sozusagen "(...) ein Verlern-Prozeß, der den Betreffenden zeitweilig unfähig macht, mit bestimmten Gegebenheiten der Außenwelt fertig zu werden, wenn und falls er hinausgelangt." (ebd., S. 24) Dieser Verlern-Prozess, gekoppelt mit Stigmatisierungen, führt bei den Betroffenen zu einer Entfremdung von der Gesellschaft. Diese äußert sich beispielsweise dadurch, dass der Betroffene gar keine Bestrebungen erkennen lässt, die Institution verlassen zu wollen. Als Beispiel dafür kann die Situation in Gefängnissen herangezogen werden, in welcher der Häftling kurz vor seiner Entlassung erneut eine strafbare Handlung ausführt, mit dem Ziel einer weiteren Inhaftierung. (vgl. ebd., S. 338)

Die starke Tendenz der Betroffenen, die Institution nicht verlassen zu wollen, ist laut Goffman nicht nur Ausdruck der Entfremdung, sondern auch eine mögliche Folge der so genannten Kolonisierung. (eine Anpassungsform; siehe dazu weiter unten)

Beschränkungen und Demütigungen des Selbst sind Kennzeichen der Diskulturation, "(...) die durch vielfältige Eingriffe in die Grundlage des Selbst, in die Verfügbarkeit über die eigenen Lebensbedingungen bewirkt werden." (Jantzen 2003, S. 287) "Die Zugehörigkeit zu totalen Institutionen (...) unterbricht automatisch die Rollenplanung (...)", denn Zuschreibungen wie der Insasse, die Insassin oder der hilfsbedürftige Mensch mit Behinderung verweisen auf die einzige Rolle, die Betroffene in totalen Institutionen einnehmen und dadurch Beschränkungen hinsichtlich ihres Selbst erfahren. (ebd., S. 25)

Schwanninger drückt diese zugewiesene Rolle sehr pointiert aus:

"Das Heim hat die Aufgabe übernommen, uns Behinderte auf die Rolle vorzubereiten, die wir in der Gesellschaft zugewiesen bekommen haben:

|

arm, |

rührende Spendenaktionen, |

|

hilflos, |

Hilflosengeld, |

|

kann für seinen Lebensunterhalt, |

Beschäftigungswerkstatt, |

|

nicht aufkommen, |

Sonderförderung, |

|

lieb, |

Sonder(Sonnen)zug, |

|

nicht in der Norm, |

psychiatrische Anstalt, |

|

Geschlechtslos, |

bei normaler Sexualität, |

|

Prüfstein Gottes. |

Medikamentöse Sexualdämpfung" (Schwanninger 1982, S. 11) |

Demütigungen finden beispielsweise hinsichtlich der Sprache und des Handelns statt - durch besondere Anreden, verbale Auf- und Abwertungen oder das Fehlen von Privatsphäre. Hygiene, Verantwortung für das Leben oder Sicherheit könnten als Gründe - von Seiten der Organisation - für dieses Handeln genannt werden. Sehr oft geht es um die Effizienz und Ökonomie, wie etwa der Sachzwang, dass große Gruppen mit geringem Aufwand betreut werde müssen. (Goffman 1973, S. 32-160)

Nach der institutionsbedingten Erschütterung des Selbst "(...) bietet hauptsächlich das Privilegiensystem einen Rahmen für die persönliche Reorganisation." (ebd., S.54) Unter Privilegien sind Vergünstigungen oder Belohnungen zu verstehen, die Draußen ein grundsätzliches Recht waren.

"Da sie dem Insassen als mögliche Vergünstigungen in Aussicht gestellt werden, haben diese wenigen Wiedererwerbungen anscheinend einen reintegrierenden Effekt; sie stellen die Verbindung mit der ganzen verlorenen Welt wieder her (...)." (ebd,. S.55)

Unter diesen Bedingungen werden den Betroffenen Entwicklungschancen vorenthalten, beziehungsweise werden diese verhindert und die Betroffenen müssen sich an die Organisationsform (Privilegiensystem, Demütigungsprozesse,....) anpassen, und dafür entwickeln sie unterschiedliche Strategien, von denen Goffman folgende fünf nennt (vgl. ebd., S.65ff):

Rückzug aus der Situation bedeutet keinerlei Beteiligung an Interaktionsprozessen. Dieser Prozess ist auch bekannt als "Regression", "Knastpsychose" oder "Stumpfsinn".

Kompromissloser Standpunkt meint die Verweigerung jeder Art der Zusammenarbeit mit dem Personal.

Kolonisierung:

"Der Insasse nimmt den Ausschnitt der Außenwelt, den die Anstalt anbietet, für die ganze, und aus den maximalen Befriedigungen, die in der Anstalt erreichbar sind, wird eine stabile, relativ zufriedene Existenz aufgebaut." (ebd., S. 66) Der Betroffene versucht, "(...) die Rolle des perfekten Insassen zu spielen." (Jantzen 2003, S. 66) Er / sie äfft nach, wie Niedecken diese Art der Anpassung auch nennen würde. Folge dessen ist das zur Realität gewordene Bild des immer zufriedenen, dankbaren und fröhlichen Menschen mit Behinderung. (vgl. Schönwiese 2001)

Konversion:

"Offenbar macht der Insasse sich das amtliche Urteil über seine Person zu eigen und versucht die Rolle des perfekten Insassen zu spielen. Während der kolonisierte Insasse sich, so gut es geht, unter Einsatz der beschränkten Möglichkeiten ein freies Gemeinschaftsleben aufzubauen sucht, ist die Haltung des Konvertiten eher diszipliniert, moralisch und monochrom, wobei er sich als einen Menschen darzustellen sucht, mit dessen Begeisterung für die Anstalt das Personal allezeit rechnen kann." (Goffman 1973, S. 67)

Ruhig Blut bewahren ist eine Möglichkeit der Anpassung, die eine Kombination aus den bisher beschriebenen Typen und einer Reihe von sekundären Anpassungen ist- keine Anpassungsstrategie im konkreten Sinne wird radikal verfolgt.

Sekundäre Anpassung meint im Gegensatz zur primären Anpassung

"(...) ein Verhalten, bei welchem das Mitglied einer Organisation unerlaubte Mittel anwendet oder unerlaubte Ziele verfolgt, oder beides tut, um auf diese Weise die Erwartungen der Organisation hinsichtlich dessen, was er tun sollte und folglich was er sein sollte, zu umgehen." (ebd., S.185)

Es ist eine Möglichkeit, "(...) wie das Individuum sich der Rolle und dem Selbst entziehen kann, welche die Institution für es für verbindlich hält." (ebd., S. 185) Dem Insassen wird dadurch deutlich, dass er noch Kontrolle über sein Leben ausüben kann. Beispiel für eine sekundäre Anpassung ist jene Situation, in der sich der Gefangene Bücher ausleiht - nicht des Lesens wegen, sondern um Kontakt mit dem Bücherei-Personal zu haben; oder wenn ein in der Küche arbeitender Insasse für andere Insassen Essen aus der Küche schmuggelt.

Mit Looping oder Rückkoppelung im Regelkreis meint Goffman einen spezifischen Prozess, der kennzeichnend ist für totale Institutionen. (vgl. ebd., S. 43ff) Dabei wird die Beziehung zwischen dem handelnden Individuum und der Handlung zerstört. "Jemand ruft beim Insassen eine Abwehrreaktion hervor und richtet dann seinen nächsten Angriff gerade gegen diese Reaktion." (ebd., S.43)

Wenn eine Frau in einer Großeinrichtung deswegen autoaggressiv wird, weil die Beziehungen in ihrer Gruppe zerfallen und sie dafür bestraft wird, dann kann von einem Looping-Effekt gesprochen werden. (vgl. Jantzen 2003, S. 287) Konkret hat dieser Prozess folgende Auswirkungen für die Betroffenen: "Die Schutzreaktion des Individuums gegenüber einem Angriff auf sein Selbst bricht zusammen angesichts der Tatsache, daß es sich nicht, wie gewohnt, dadurch zur Wehr setzen kann, daß es sich aus der demütigenden Situation entfernt." (Goffman 1973, S. 43)

Erschütterungen des Selbst, Anpassungsstrategien sowie jede andere Art der Anpassung können als mögliche Erklärungsansätze für "irrationales Verhalten" herangezogen werden. Wenn wir uns mit Goffmans Ausführungen bewusst machen, welchen Bedingungen die Betroffenen ausgesetzt sind und welche Konsequenzen sich daraus ergeben, dann sind wir dem Verstehen ein Stück weit näher gekommen.

Wie bereits in Goffmans Ausführungen kurz erwähnt, wirken sich jene Vorstellungen, die die Beteiligten einer Institution von Menschen mit Behinderung haben, auf die institutionellen Handlungen und Interaktionen aus und beinhalten somit auch die von mir eben beschriebenen Konsequenzen für die Betroffenen. Koch-Straube meint, dass diese Vorstellungen nicht gänzlich Teil der offiziellen Haltung - nachzulesen in diversen Leitbildern - sind, denn neben den offiziellen Regeln und Gesetzen gibt es auch noch etwas, das als das hidden curriculum bezeichnet werden kann.

Beim hidden curriculum[5] handelt es sich um unausgesprochene Regeln, die sich in bestimmten Handlungsweisen und Erwartungen äußern, die für AkteurInnen einer Institution selbstverständlich geworden sind. Mit Bradls Worten könnte man sagen, unausgesprochene Regeln werden häufig im Denk-, Handlungs- und Beziehungssystem einer Institution sichtbar. Diese - oft unbewussten - Regeln gründen auf einer Reihe von ontologischen und normativen Vorstellungen vom Menschen.

BetreuerInnen entscheiden beispielsweise für die Betroffenen, und die Betroffenen nehmen dieses Vorgehen in der Regel hin und akzeptieren es.

"Dann machen Sie es halt, wie Sie es meinen", "es muß eben sein", sagen die BewohnerInnen und so scheinen sich die Rollen von BewohnerInnen und MitarbeiterInnen, die Entscheidungsfindung betreffend, in der Regel zu ergänzen." (Koch- Straube 1997, S.285)

Eine häufig zu beobachtende Situation kann diesen Gedanken der (unbewussten, selbstverständlich erscheinenden) Entscheidungsübernahme veranschaulichen: BetreuerInnen klopfen an die Zimmertür der BewohnerInnen, erwarten sich jedoch keine Reaktion und warten diese in der Folge auch nicht ab. (vgl. ebd., S.285)

Folgt man der Argumentation des offiziellen und inoffiziellen curriculums, so erscheint folgendes Zitat als logisch und konsequent:

"Die Organisation schreibt auch vor, was als offiziell anerkannter Maßstab des Wohlergehens, als gemeinsame Werte, als Anreiz oder als Strafe zu gelten hat. (...) Indem sie ihm sagt, was es tun soll und warum es dies tun soll, schreibt die Organisation dem Mitglied sein gesamtes Sein vor." (Goffman 1973, S.177)

Institutionen legen also nicht nur fest, was erlaubt ist und was nicht, sondern haben immer auch eine bestimmte Vorstellung von jenen Menschen, welche die Existenzberechtigung der Institution darstellen. Mit anderen Worten, Handlungen und AkteurInnen werden typisiert. (vgl. Berger / Luckmann 1980, S. 58)

Institutionen, die sich die Betreuung von Menschen mit Behinderungen zum Ziel gemacht haben, gehen beispielsweise von der Rolle des Menschen mit Behinderung als ZuBetreuenden und oft auch hilfsbedürftigen Menschen aus, für den auch Verantwortung übernommen werden muss. Im Gegensatz dazu verfolgen People First Projekte das Bild des / der ExpertIn in eigener Sache.

Nicht nur die Institution und ihre MitarbeiterInnen auf der einen Seite, sondern auch die Betroffenen auf der anderen entwickeln eine Vorstellung des Seins. Koch- Straube nennt als Beispiel die Floskel, "(...) es muß eben sein", und zitiert dabei die Antwort der BewohnerInnen des Pflegeheims auf die machtentziehende Praxis der Institution, sichtbar bei der Arbeit der BetreuerInnen. (vgl. Koch-Straube 1997, S. 195ff)

"Es geht vielmehr um die Tatsache, daß die in Organisationen gehegte Handlungserwartung eine Vorstellung vom Handelnden impliziert und daß eine Organisation daher als ein Ort angesehen werden kann, an dem Annahmen über die Identität der Beteiligten gehegt werden. Indem es die Schwelle der Anstalt überschreitet, übernimmt das Individuum die Pflicht, sich an der Situation zu beteiligen und sich in ihr entsprechend zu orientieren und anzupassen. Indem er an einer Aktivität in der Anstalt teilnimmt, übernimmt der einzelne die Verpflichtung, sich in diesem Augenblick für diese Aktivität zu engagieren. Durch diese Orientierung und durch diesen Aufwand an Aufmerksamkeit und Mühe paßt er seine Haltung sichtbar der Anstalt und der von dieser gehegten Vorstellung von ihm selbst an. Die Beteiligung an einer bestimmten Aktivität und in einem bestimmten Geist bedeutet, daß der Betreffende akzeptiert ein Mensch zu sein, der in einem bestimmten Milieu zu Hause ist. Wenn daher jede soziale Institution als ein Ort angesehen werden kann, wo systematisch Konsequenzen für das Selbst eintreten, dann können wir sie folglich auch als einen Ort ansehen, an dem der Teilnehmer sich systematisch mit diesen Konsequenzen auseinandersetzt. Vorgeschriebene Aktivitäten unterlassen oder sie in unvorschriftsmäßiger Weise oder zu unvorschriftsmäßigen Zwecken ausführen heißt, das offizielle Selbst und die ihm offiziell verfügbare Welt ablehnen. Eine Handlung vorschreiben heißt, eine Welt vorschreiben; sich vor einer Vorschrift drücken heißt, sich vor einer Identität drücken. (Goffman 1973, S.182f)

Dieses Zitat beschreibt nicht nur die impliziten Vorstellungen aller Beteiligten einer Institution, der Autor bringt auch die Abhängigkeit der Betroffenen zur Sprache. Der Satz, "(...) sich vor einer Vorschrift drücken heißt, sich vor einer Identität zu drücken" zeigt, dass keine Alternativen für die Betroffenen bleiben. (ebd., S. 182f)

Wie auch in Abbildung 7 deutlich wurde, ist die Abhängigkeit ein bedeutendes Thema für alle Beteiligten eines Institutionsalltages. (vgl. Goffman 1973, Koch- Straube 1997, Bradl 1996) So genannte ExpertInnen / Professionelle der Behindertenhilfe übernehmen die Verantwortung für das Leben der Menschen mit Behinderungen, sind zuständig für sie und haben somit das Recht und die Pflicht, über sie und ihr Leben (mit) zu entscheiden. (vgl. Illich 1979, S.15- 17)

"Viele Interaktionen zwischen Pflegenden und Gepflegten (...) erscheinen mir als Riten, die nicht nur Spielregeln im wechselseitigen Verhalten regeln (Rituale), sondern auch das Verhältnis von Abhängigkeit versus Macht festschreiben." (Koch-Straube 1997, S.296)

Das festgeschriebene Macht- und Abhängigkeitsverhältnis der traditionellen Behindertenhilfe wurde unter anderem durch die Selbstbestimmt- Leben Bewegung und das damit verbundene Assistenz-Modell in Frage gestellt. Menschen mit Behinderungen fungieren hier als ExpertInnen in eigener Sache, als RegisseurInnen ihres Lebens und erhalten dadurch Subjektstatus.

"Assistenz macht das Opfer des alten Systems (weniger mächtige Behinderte) zur mächtigeren ArbeitgeberIn und die HelferInnen zu machtlosen GehilfInnen ihrer anordnungsberechtigten ArbeitgeberInnen. Es werden die Verhältnisse auf den Kopf gestellt, um den Betroffenen Selbstbestimmung zu ermöglichen." (Steiner 1999, S.6)

Die Verantwortung / Zuständigkeit liegt somit nicht mehr bei den Professionellen, sondern bei den Betroffenen selbst. Steiner definiert den Kompetenz-Begriff als Zuständigkeit für das eigene Leben, nicht zu verwechseln mit dem Begriff der "Fähigkeit". Der Kompetenzbegriff in diesem Sinne ist ein hilfreicher, denn die Kontrolle über das eigene Leben zu haben ist somit nicht mehr eine Frage des Schweregrades der Behinderung, sondern eine Frage der Unterstützung. "Niemand kann sagen: Jemand kann nicht zuständig sein für das eigen Lebens - sie / er ist zu schwer behindert!" (ebd., S.6)

"Die Zuständigkeit für das eigene Leben ist quasi ein Bestandteil der Autonomie- sprich Selbstbestimmung- eines jeden Individuums. Jeder Mensch ist autonom, hat die Zuständigkeit für sich und sein Leben, hat also alle Kompetenzen seiner eigenen Person in Händen." (ebd., S. 6)

Der Einwand, Selbstbestimmung würde der Realität vieler Menschen mit Behinderung nicht entsprechen und zu Überforderungen führen, muss ernst genommen werden. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass viele Menschen mit Behinderung lange Jahre in institutionalisierten Verhältnissen verbracht haben und dadurch ein Verhalten entwickelt haben, dass häufig mit erlernter Bedürfnis- und Hilflosigkeit oder auch autoaggressivem Verhalten beschrieben wird. (vgl. Theunissen 1998, S. 85f) Hier setzt die komplexe Aufgabe der Unterstützungspersonen an, die herausgefordert sind,

"(...) die Zusammenhänge zwischen hospitalisierenden Lebensbedingungen und individueller Entwicklung sowie den impliziten Sinn von Äußerungen, Handlungen und Artefakten zu erschließen und zu begreifen (...). (Dazu) bedarf es einer verstehenden Sichtweise als konstitutives Moment einer Diagnostik und assistierenden Hilfe." (ebd., S. 78)

Abhängigkeit und das einseitige Machtverhältnis würde ich als zentrale Aspekte eines unsichtbaren Gewaltverhältnisses beschreiben. Aus zahlreichen Protokollen, Beobachtungen und Gutachten wissen wir, dass es in der Vergangenheit immer wieder zu Situationen direkter Gewalt gekommen ist. (Zwangsmaßnahmen wie Fixierungen oder Einsperren). Auch wenn es immer noch Gewalt im Umgang mit Menschen mit Behinderungen gibt, sind die Erziehungsmethoden, mit Koch-Straubes Worten gesagt, "sanfter" geworden und der manipulative Charakter der Institution somit nicht mehr so offensichtlich. (vgl. Koch-Straube 1997, S.192f) Der manipulative Charakter ist nicht mehr so offensichtlich, er ist aber immer noch da.

Woraus besteht aber nun das von mir postulierte Gewaltverhältnis, wenn nicht mehr (nur) aus der direkten Gewalt? Johann Galtung (1975) gibt dafür eine mögliche Antwort: die strukturelle Gewalt.

Der Begriff der strukturellen Gewalt ist im Zusammenhang mit Institutionen der traditionellen Behindertenhilfe und den damit verbundenen Verhältnissen ein sehr hilfreicher. Hilfreich deswegen, weil er die von mir beschriebenen Merkmale (Abhängigkeit, einseitiges Machtverhältnis, Fremdbestimmung,...) in einen Zusammenhang bringt und eine mögliche Erklärung dafür bietet. Wie bereits erwähnt, weist die strukturelle Gewalt auf das hin, was nicht mehr so deutlich erkennbar ist.

"Er (der medizinische Bereich) ist nicht deshalb das Schlachtfeld, weil es sichtbare Drohungen und Unterdrücker gibt, sondern deshalb, weil sie fast unsichtbar sind, und auch nicht deshalb, weil die Perspektive, die Werkzeuge und die Praktiker in der Medizin und in anderen helfenden Berufen von Grund auf böse sind, sondern gerade weil sie es nicht sind." (Illich 1979, S. 77f)

Die Erziehungsmethoden sind "sanfter" geworden und dadurch der manipulative Charakter der Institution nicht mehr so offensichtlich, schreibt Koch-Straube in Hinblick auf die Institution Pflegeheim. (vgl. Koch-Straube 1997, S.192f)

"Ein in der Regel freundlicher Umgangston und eine fachgerechte Behandlungsweise einerseits und eine ansprechend gestaltete Umgebung andererseits (...) verschleiern jedoch die realen Machtverhältnisse und verhindern nicht das Gefühl von Ohnmacht bei den alten Menschen." (ebd., S.192f)

Galtung selbst verschärft diese Aussagen noch, indem er festhält: "Die Opfer der direkten Gewalt gehen in die Nachrichten ein, die Opfer der strukturellen Gewalt dagegen in die Statistiken." (Galtung 1975, S. 46)

Grundsätzlich versteht Galtung unter dem Begriff Gewalt folgendes: Galtung spricht dann von Gewalt, wenn die aktuelle Verwirklichung (somatische und geistige) geringer ist als die potentielle. Gewalt ist also "(...) die Ursache für den Unterschied zwischen dem Potentiellen und Aktuellen, zwischen dem, was hätte sein können, und dem, was ist." (ebd., S.9) Ein Beispiel soll diesen Gedanken verdeutlichen. Menschen mit Lernschwierigkeiten haben in unserer Gesellschaft die Möglichkeit, eine Unterstützung zu erhalten, welche es ihnen wiederum ermöglicht, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Viele Menschen mit Lernschwierigkeiten leben jedoch in einem institutionalisierten Umfeld, welches - wie Bradl und andere zeigen - ein selbstbestimmtes Leben unmöglich macht. Das heißt, das Potentielle ist in diesem Fall größer als das Aktuelle, somit kann in diesem Fall von Gewalt gesprochen werden.

Die strukturelle Gewalt unterscheidet Galtung von der personalen Gewalt. Erstere ist systemimmanent - Gewalt ohne unmittelbare AkteurInnen. Sie drückt sich durch ungleiche Machtverhältnisse und Lebenschancen sowie durch eine ungleiche Verteilung der Ressourcen und Entscheidungsgewalt über diese aus. (Galtung 1975, S. 9-15) Wie bereits erwähnt wird durch diesen Begriff gerade das angesprochen, was so oft übersehen wird.

"Das Objekt der personalen Gewalt nimmt die Gewalt normalerweise wahr und kann sich dagegen wehren- das Objekt der strukturellen Gewalt kann dazu überredet werden, überhaupt nichts wahrzunehmen. (...) Strukturelle Gewalt ist geräuschlos, sie zeigt sich nicht (...)." (ebd., S. 16)

Die Wahrnehmung der strukturellen Gewalt ist demnach sehr viel schwieriger und verlangt nach einer weitreichenden Analyse der Verhältnisse. Denn, "aus all dem folgt, daß der negativ als Abwesenheit von Gewalt definierte "Frieden" uns nicht nur zur Abwesenheit von direkter Gewalt, so wie sie sich im Töten ausdrückt, führt, sondern auch zu Fragen der Gleichheit und - im weitesten Sinne - der Selbstverwirklichung." (ebd., S. 47)

Institutionen können somit als Agenten struktureller Gewalt verstanden werden. Dadurch schließt sich der Kreis zu jenem Gedanken, den ich zu Beginn dieses Kapitels erwähnt habe: "geistige Behinderung als Resultat erfahrener Gewalt" verstehen. (Jantzen 1998, S.47)

Wie stark das institutionelle System und der damit verbundene, fremdbestimmte Umgang mit Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft verankert ist, zeigt nicht nur die historische Entwicklung und der damit verbundene zahlenmäßige Anstieg institutionalisierter Personen, (vgl. Dörner 2006, S. 98) sondern auch die zahlreichen gescheiterten Versuche einer Deinstitutionalisierung.

Deinstitutionalisierung und Enthospitalisierung werden trotz ihrer unterschiedlichen Bedeutung in der Literatur häufig als Synonyme verwendet. Wenngleich ich mit dem Begriff der Deinstitutionalisierung eine radikalere Forderung verbinde, werde ich mich an den gängigen Begrifflichkeiten orientieren.

Unter Enthospitalisierung versteht Hoffmann einen Prozess, dessen Ziel es ist, die Lebensverhältnisse von hospitalisierten Menschen dem Normalisierungsprinzip folgend zu verbessern. (vgl. Hoffmann 1998, S. 110) Dabei geht es nicht nur um eine Veränderung bezüglich der räumlichen Verhältnisse, "(...)Enthospitalisierung umfaßt ein breites Spektrum von politischen, strukturverändernden und pädagogischen Maßnahmen (...)." (Hoffmann 1998, S. 110)

Die Orientierung an den Bedürfnissen der Betroffenen muss ein zentrales Kriterium sein, wenngleich diese allzu oft im Zuge des komplexen Prozesses der Enthospitalisierung und unter

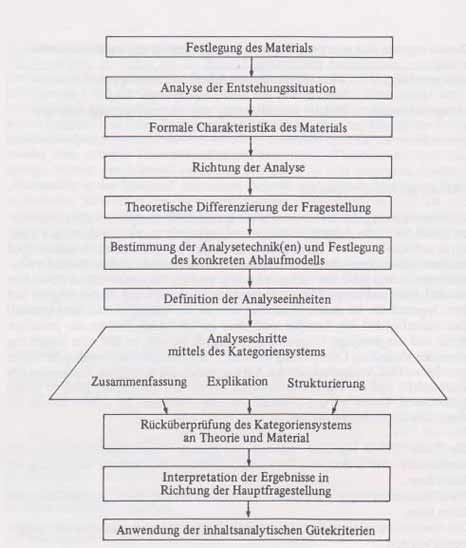

"(...) der Annahme, daß eine Ausgliederung für alle geistig behinderten Menschen wünschenswert erscheinen und zur Verbesserung der Lebensqualität beiträgt (...), (zu kurz kommen). Es wird von den fehlplazierten geistig behinderten Menschen ausgegangen, anstatt die Lebenssituation des Einzelnen zu berücksichtigen." (ebd., S. 118)