Wissenschaftliche Hausarbeit zur Ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Förderschulen. Eingereicht beim Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachen-Anhalt, Landesprüfungsamt für Lehrämter am: 19.08.2011 von: Diana Appelt Erstgutachter: Zweitgutachterin: Prof. Dr. Andreas Hinz Ines Boban. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Inhaltsverzeichnis

- 1 Einleitung

- 2 Theoretische Grundlagen

- 3 Diskurs der gegenwärtigen schulischen Struktur

- 4 Die Integrationsklasse am Werner-von-Siemens-Gymnasium Bad Harzburg

- 5 Empirische Untersuchung

- 6 Ausblick

- Literaturverzeichnis

- Abbildungsverzeichnis

- Interviewverzeichnis

- Anhang

- Eidesstattliche Erklärung

"Wir sind alle verschieden, aber dennoch gleich."

(Kira[1])

Eine Schülerin mit Down-Syndrom lernt von einem langen Gedicht "eine Strophe auswendig und trägt sie der Klasse vor. Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern hat sich entschieden, dieses Gedicht als selbst vertonten Rap-Song vorzutragen, während die beiden Jungen mit Down-Syndrom und das Mädchen mit der eingeschränkten verbalen Ausdrucksmöglichkeit durch Wort- oder Bildkarten ergänzen und so zeigen, dass sie den Sinn des Gedichtes verstanden haben. Das wiederum hat die beiden Jungen mit Down-Syndrom so motiviert, dass sie ihre ersten Englisch-Vokabeln auch mit einem Rap-Song vortragen wollen." (Schöler 2011, 15).

Solch ein Unterricht erscheint sicherlich auf dem ersten Blick ungewöhnlich, doch Jutta Schöler beschreibt damit ein Beispiel aus der Realität des Gemeinsamen Unterrichts in der Integrationsklasse am Werner-von-Siemens-Gymnasium Bad Harzburg. Anna, Celina, Martin und Stefan[2] sind vier SchülerInnen mit einer so genannten 'geistigen Behinderung', die nicht wie gewöhnlich eine Sonderschule besuchen, sondern das Privileg besitzen, GymnasialschülerInnen zu sein. Ihre Eltern nehmen einige Anstrengungen auf sich, um ihren Kindern ein weitgehend unabhängiges, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Der Besuch eines Gymnasiums war ursprünglich nicht ihre Absicht. Doch am Ende einer langen, hindernisreichen Suche nach einer integrationsbereiten weiterführenden Schule hatte sich lediglich das Werner-von- Siemens-Gymnasium für die Bildung einer Integrationsklasse bereit erklärt.

Gerade im Hinblick auf die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist eine nähere Betrachtung der Qualität schulischer Integration von Bedeutung. Das Thema 'Integration am Gymnasium' wurde bislang in der Fachliteratur nur in kürzeren Artikeln aufgegriffen. Es war jedoch noch nicht Gegenstand einer ausführlichen, wissenschaftlichen Arbeit. Aus diesem Grund entschied ich mich, dieses Thema in meiner wissenschaftlichen Hausarbeit aufzugreifen. Der Fokus liegt dabei auf dem Werner-von-Siemens-Gymnasium Bad Harzburg als konkretes Beispiel aus der Praxis.

Nach der Einleitung werden im zweiten Kapitel die grundlegenden Begriffe theoretisch dargelegt. Neben der schulischen Integration nimmt die 'Theorie integrativer Prozesse' nach Helmut Reiser u.a. eine zentrale Rolle in der vorliegenden Arbeit ein. Anschließend wird kurz auf die'Zwei-Gruppen-Theorie' als Indikator für Integration eingegangen.

Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der gegenwärtigen schulischen Struktur in der Bundesrepublik Deutschland. Nach der Beschreibung des mehrgliedrigen Schulsystems wird die 'exklusive' Position des Lernorts 'Gymnasium' herausgearbeitet. Auf der schulpolitischen Ebene ist die UN-Behindertenkonvention von großer Bedeutung. die Auseinandersetzung mit ihr ist für diese Arbeit wichtig, da die gemeinsame Beschulung von SchülerInnen mit und ohne Behinderung nun gesetzlich verankert ist.

Im vierten Kapitel wird näher auf die Integrationsklasse am Werner-von-Siemens- Gymnasium Bad Harzburg eingegangen. Das beinhaltet zum einen die Vorstellung der Elterninitiative ERIK Goslar, die für ihre Kinder den integrativen Weg vom Kindergarten über die Grundschule zum Gymnasium ebneten. Auch die konkrete Entstehungsgeschichte der Integrationsklasse am Werner-von-Siemens-Gymnasium Bad Harzburg wird hier geschildert.

Das fünfte Kapitel umfasst die empirische Untersuchung. Mittels eines Leitfadeninterviews wurden von sechs SchülerInnen ohne Behinderung der Integrationsklasse qualitative Daten erhoben, um der Frage ' Bewirkt Integration auf der institutionellen Ebene auch Integration auf den restlichen Ebenen? nachzugehen. Dafür werden vor der Darstellung und Interpretation der Ergebnisse das Anliegen und die Fragestellung sowie der Forschungsrahmen dargestellt. In der Zusammenfassung werden dann die wichtigsten Ergebnisse dargelegt und mögliche Handlungsalternativen vorgestellt.

Der Ausblick enthält neben einem Rückblick auf die Arbeit ein persönliches Resümee. Im Folgenden verwende ich den Begriff 'SchülerInnen mit Behinderung' im Singular. Denn Behinderung ist "kein Merkmal von Personen, sondern eine Konstruktion des Umfeldes (...); jemand wird durch Umstände wie den Ausschluß aus dem allgemeinen Kindergarten oder der allgemeinen Schule, durch Zuschreibungen behindert, ist es aber nicht schon von sich aus" (Hinz 1998). Es ist demnach unrelevant, welche Anzahl von Behinderung vorliegt.

Inhaltsverzeichnis

In diesem Kapitel wird das theoretische Fundament der Arbeit dargelegt. Vor der Erläuterung der 'Theorie integrativer Prozesse' wird auf den Begriff 'Integration' näher eingegangen, da dieser im Mittelpunkt der Theorie steht. Nach einer Begriffsdefinition wird ein Einblick in die Geschichte schulische Integration gegeben. Die Beschränkung erfolgt hier auf dem schulischen Bereich, weil dieser in der vorliegenden Arbeit schwerpunktmäßig behandelt wird. Die Zwei-Gruppen-Theorie, die als Indikator für Integration gesehen wird, bildet dann den Abschluss.

Mit der Einführung der Schulpflicht im 18. Jahrhundert in Preußen (vgl. Hamann 1986, 66) wurde der Weg für eine Schulbildung für alle eingeschlagen. Von diesem Zeitpunkt an war Bildung nicht mehr nur den Privilegierten, dem Adel, vorbehalten, sondern jeder Bürger erhielt ein Anrecht auf Bildung. Bereits August Hermann Francke hat sich Ende des 17. Jahrhunderts mit der Gründung einer Armenschule (vgl. ebd., 48) gegen die Benachteiligung von sozialen Gruppen eingesetzt. Seitdem hat "das deutsche Schulsystem (...) Gleichheit und Verschiedenheit in mancherlei Hinsicht (...) zusammengeführt (z. B. die verschiedenen Konfessionen und Geschlechter)" (Schnell 2003, 11). Damit erhielt die Gleichberechtigung der Verschiedenen einen Bedeutungszuwachs. Allerdings konnte bis heute die Trennung von SchülerInnen mit und ohne Behinderung nur ansatzweise überwunden werden, obwohl "die Trennung (...) die an sie gerichtete Hoffnung, die Integration von Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft vorzubereiten, nicht im erwünschten Maße erfüllt" (ebd.) hat. Aus diesem Grund haben viele Länder Europas bereits seit langem die Sonderbeschulung für SchülerInnenmit Behinderung aufgegeben oder eingeschränkt. Nach ca. 40 Jahren Bestreben nach schulischer Integration hat Deutschland jedoch so einen Schritt noch nicht gewagt.

"In vielen Ländern der Welt hat es sich eingebürgert, die gemeinsame Erziehung und Unterrichtung von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderungen als Integration zu bezeichnen" (Myschker/Ortmann 1999, 4). Hingegen lassen sich in Lexika unterschiedliche Begriffsbedeutungen, je nach Themengebiet, auffinden: z.B. in der Mathematik, Wirtschaft, Soziologie, Psychologie, etc.. Das Wort 'Integration' kommt ursprünglich aus dem Lateinischen und bedeutet dort: "die Herstellung bzw. Wiederherstellung eines Ganzen bzw. auch Vervollständigung" (ebd.). Heutzutage ist der Begriff mit folgenden drei Bedeutungen belegt:

-

(Wieder-) Herstellung einer Einheit aus Differenziertem, Vervollständigung

-

Einbeziehung, Eingliederung in ein größeres Ganzes

-

Zustand, in dem sich etwas befindet, nachdem es integriert worden ist" (Grossenbacher 1996, 13).

Der zweite Punkt entspricht im Allgemeinen der heutigen gesellschaftlichen Vorstellung von Integration. Die Definition von 'schulischer Integration' spiegelt dies wieder: Mit der Integration von Kindern mit Behinderung wird "eine organisatorische Maßnahme angesprochen, nämlich die gemeinsame Unterrichtung behinderter und nichtbehinderter Kinder in einer Gruppe, z.B. im Kindergarten, in der Schule, im Freizeitbereich" (Reiser u.a. 1986a, 116). Demnach wird von einem Zustand auf der Verwaltungsebene ausgegangen (vgl. ebd.).

Schulische Integration wird in der Praxis auf verschiedene Weisen umgesetzt. In der vorliegenden Arbeit liegt das Hauptaugenmerk auf dem 'Gemeinsamen Unterricht': Hier besuchen SchülerInnen mit Behinderung "zusammen mit nicht behinderten Kindern eine Allgemeine Schule. Dabei werden sie durch sonderpädagogische Fachkräfte unterstützt. Im GU [Gemeinsamen Unterricht; D.A.] lernen Kinder mit und ohne Behinderung zusammen in Regelklassen an der Allgemeinen Schule"[3] (Evers-Meyer 2009, 9). Davon können zwei andere Formen abgegrenzt werden:

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit wird 'Integration' überwiegend für 'schulische Integration' und 'Gemeinsamen Unterricht' verwendet.

Die Umsetzung der gesellschaftlichen Integration von Menschen mit Behinderung wird als Ziel verfolgt (vgl. ebd.). "Schulische Integration wird dabei als Mittel zu einem übergeordnetem Zweck (...) betrachtet" (ebd., 23). Denn "Integration ... [ist; D.A.] ein Grundwert, der zum Aufbau einer menschengerechten Gesellschaft unentbehrlich scheint" (Mittelmann 1984 zit. nach Reiser u.a. 1986, 116). Nach Jakob Muth stehen Demokratie und Integration in einer Wechselbeziehung: "Demokratisierung [ist; D.A.] letztlich ein andauernder Integrationsprozess, und Integration ist umgekehrt ein andauernder Demokratisierungs-prozess" (1996, 55). Die Verfassungen und gesetzlichen Beschlüsse aller demokratischen Länder streben immer nach einem "humane[n] Miteinander der Menschen" (ebd.). Es ist also die Aufgabe jeder demokratischen Gesellschaft, "den Abbau von Vorrechten einzelner sozialer Gruppen oder Schichten, aber auch die Respektierung der Menschenwürde jedes Einzelnen" sowie die Herstellung der "gleichen Rechte für alle Bürger" (ebd.) umzusetzen.

In der Bundesrepublik Deutschland (BRD) basiert die Integration von SchülerInnen mit Behinderung in die allgemeine Schule auf unterschiedlichen Entwicklungen und historischen Wurzeln. Im nachfolgenden wird ein kurzer Überblick gegeben. Auf die Deutsche Demokratische Republik (DDR) wird nicht eingegangen, da in den neuen Bundesländern erst seit der deutschen Wiedervereinigung mit der integrationspädagogischen Praxis nach Modellen der BRD begonnen wurde (vgl. Krimmer 2006, 3). "Vor 1989 war eine schulische Integration von behinderten Schülern nicht vorgesehen und durch die politische Führung des Zentralkomitees (ZK) der Sozialistischen Einheitspartei (SED) nicht erwünscht" (ebd.)

|

Nach 1945 |

In der BRD wurde, entgegen den Richtlinien der Alliierten, nach dem zweiten Weltkrieg das dreigliedrige Schulsystem aus der Weimarer Zeit wieder aufgenommen (vgl. Schnell 2003, 21f). Die Zeit wurde nicht wie in anderen europäischen Ländern "zu einer grundlegenden Erneuerung der Gesellschaft genutzt" (Deppe-Wolfinger 1990, 11). Zudem wurde den Bundesländern die Verantwortung über die Bildungspolitik zugesprochen, wie sie bereits vor 1934 existier hatte. Für die Beschulung von SchülerInnen mit Behinderung wurde das nationalsozialistische Reichsschulpflichtgesetz von 1938 bis in die 60er Jahre beibehalten (vgl. Schnell 2003, 22). "Das bedeutete, dass nach 1945 für behinderte Kinder Schulpflicht festgelegt wurde, das bedeutete aber auch, dass der Begriff der Bildungsunfähigkeit für Kinder mit geistiger Behinderung nach 1945 beibehalten wurde" (ebd., 28). |

|

1950er Jahre |

1953 wurde zur Beratung der Bundesländer, die die Bildungspolitik eigenständig bestimmten, der Deutsche Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen (1953-1965) gebildet (vgl. Schnell 2003, 23). |

|

1960er Jahre |

Der Ausbau des Sonderschulwesens erfolgte vor allem in den 60er Jahren, begann aber schon nach dem zweiten Weltkrieg. Bis zur Mitte der 70er Jahre waren ausschließlich die Sonderschulen für die Beschulung von Kindern mit Behinderung zuständig (vgl. Hinz 1993). Der Deutscher Bildungsrat wurde 1965 als Nachfolgeausschuss gegründet. Die Forderung nach einer Bildungsreform wurde zum zentralen Thema in der Öffentlichkeit (vgl. Schnell 2003, 22f), "mit dem Ziel von Chancengleichheit, Emanzipation und Mündigkeit" (Deppe-Wolfinger 1990, 12). Als Resultat setzte die erste "Welle von Gesamtschulgründungen" (Hinz 1993) ein. Damit "wurden erstmals Schüler/innen von Sonderschulen als mögliche Schüler/innen von allgemeinen Schulen betrachtet, allerdings vor allem bezogen auf sozial benachteiligte Schüler/innen, solche mit der Diagnose Lernbehinderung oder mit auffälligem Verhalten" (Schnell 2003, 29). SchülerInnen, die mit den Ansprüchen der Lehr- und Lernzielgleichheit sowie des gleichschrittigen Lernens überfordert waren, blieben ausgeschlossen (vgl. Deppe-Wolfinger 1990, 15). Mit der Bildungsreformphase Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre, in deren Zentrum die Gesamtschulgründung stand, begann nach Helga Deppe-Wolfinger die erste Phase der Integrationsdebatte (vgl. 1990, 15). |

|

1970er Jahre |

Die zweite Phase schloss sich direkt mit der Empfehlung der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates "Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher" von 1973 an (vgl. ebd., 16). Muth bezeichnet diese Empfehlung als "die erste geschlossene Konzeption für die Integration behinderter Kinder in das allgemeine Schulwesen" (1986 zit. nach Jacobs 2004, 15). Außerdem bewirkte sie die Verschiebung der Integrationsdiskussion von der Gesamtschule auf die Grundschule "und von der Integration der sozialen Schichten (...) zu der von unterschiedlichen Begabungen" (Hinz 1993). 1970 wurde die erste integrativ arbeitende Schule in der BRD, die Montessori-Gundschule in München, ins Leben gerufen. Erstmals wurden auch Kinder mit einer geistigen Behinderung aufgenommen. Ihr folgten weitere Schulen in freier Trägerschaft (vgl. Deppe-Wolfinger 1990, 16). Eine Elterninitiative erreichte 1976, dass die erste Integrationsklasse an einer staatlichen Grundschule, der Fläming-Gundschule in Berlin, entstand (vgl. ebd., 11). In der praktischen Umsetzung fand eine Weiterentwicklung von der ausschließlich zielgleichen zur möglichen zieldifferenten Integration statt (vgl. Jacobs 2004, 16), d.h. SchülerInnen mit Behinderung mussten nun nicht mehr unbedingt den Lernanforderungen der allgemeine Schule entsprechen, sondern konnten nach den Richtlinien der entsprechenden Sonderschule lernen. Damit verbunden war eine Veränderung im Leitspruch der Integrationsbewegung: "Das Postulat 'so viel Integration wie möglich und so wenig Segregation wie nötig', ausgegeben vom DEUTSCHEN BILDUNGSRAT, wurde vom Postulat 'Integration ist unteilbar' abgelöst" (Jacobs 2004, 16; Hervorhebung i.O.). Jedoch hat sich die Empfehlung des Bildungsrats erst wesentlich später auf einige Konzepte ausgewirkt (vgl. Schnell 2003, 23). |

|

1980er Jahre |

Der Beginn der 80er Jahre ist durch starke, ideologisch gelenkte Diskussionen gekennzeichnet. Innerhalb dieser Debatten werden Sonderschulen als "Institutionen der Gewalt" (Jantzen 1981 zit. nach Hinz 1993) bezeichnet und ihre Abschaffung gefordert. In den folgenden Jahren rücken Auseinandersetzungen auf praktischer und theoretischer Ebene in den Vordergrund (vgl. ebd.). Seit 1980 war eine Zunahme von integrativen Schulversuchen zu verzeichnen - diese Entwicklung wird als dritte Phase bezeichnet. Bis 1985 sind 19 Schulen[a] entstanden, in denen Gemeinsamer Unterricht durchgeführt wird. Die meisten davon beruhen auf Interessengemeinschaften von Eltern (siehe dazu Kapitel 4.1.1) (vgl. Jacobs 2004, 16). Zudem wurde die gesetzliche Schulpflicht für Kinder mit geistiger Behinderung bis in die 80er Jahre in allen Ländern durchgesetzt (vgl. Schnell 2003, 29). Auf dem Grundschulkongress 1989 ließen sich mit dem Grundschulmanifest auch Veränderungen in der allgemeinen Pädagogik verzeichnen. "Es geht nicht mehr um die Frage der Machbarkeit von Integration oder um das Erfahrungen-Sammeln in Modell- und Schulversuchen, sondern um eine Verankerung der Integrationsaufgabe als substantiellem Teil grundschulpädagogischer Arbeit" (Hinz 1993). Ab 1986 stieg die Einrichtung von Integrationsklassen im Grundschulbereich rasant an, so dass die Überschaubarkeit nur noch schwer möglich war (vgl. ebd.). |

|

1990er Jahre |

Alle Bundesländer verankerten in den 1990er Jahren Integration in ihre Schulgesetze. Als Grundlage dienten die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz (KMK) zur sonderpädagogischen Förderung (1994) und die Ergänzung des Artikel 3, Absatz 3 des Grundgesetzes (1994) (vgl. Jacobs 2004, 29). Die KMK hat empfohlen, "gemeinsames Lernen als zukünftig verstärkt zu realisierende Unterrichtung von Schüler/innen mit Behinderung" (Schnell 2003, 16) einzusetzen. Das Diskriminierungsverbot im Grundgesetz wurde 1994 mit dem Satz erweitert: "Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden" (GG, Artikel 3 Absatz 3, Satz 2). Dies bezüglich hat das Bundesverfassungsgericht 1997 eine Grundsatzentscheidung gefällt (vgl. Schnell 2003, 16). Die Möglichkeit einer integrativen Beschulung erhielt damit den gleichen Stellenwert wie der Besuch einer Sonderschule (vgl. Evers-Meyer 2009, 11). Auf internationaler Ebene wurde sich offensiver für ein integratives Schulsystem ausgesprochen. Zum einen durch die Salamanca-Erklärung (1994) der UNESCO (vgl. Schnell 2003, 16). "Das Leitprinzip, das diesem Rahmen zugrunde liegt, besagt, dass Schulen alle Kinder, unabhängig von ihren physischen, intellektuellen, sozialen, emotionalen, sprachlichen oder anderen Fähigkeiten aufnehmen sollen" (UNESCO 1994; Hervorhebungen i.O.). Auch Deutschland hat die Salamanca-Erklärung anerkannt. 1992 ist zudem die UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland in Kraft getreten, die bereits 1989 verabschiedet wurde (vgl. Hausmanns 2010, 143). Im Artikel 23 werden speziell die Rechte von Kindern mit Behinderung formuliert (vgl. ebd., 148). |

|

Ab 2000 |

Die UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) stellt ein weiteres wichtiges internationales Dokument dar. Seit März 2009 gehört auch Deutschland zu den Staaten, die die BRK ratifiziert haben (vgl. Evers-Meyer 2009, 5). Die Vertragsstaaten willigten mit dem Artikel 24 ein, ein 'inclusive education system' - gemäß der englischen Originalfassung - sicherzustellen. |

|

Heute |

Im Bestreben um eine integrative Beschulung ist die BRK derzeit das bedeutendste rechtskräftige Dokument. Dennoch steigen laut Nationalem Bildungsbericht 2010 in Deutschland die Anzahl der SchülerInnen an Sonderschulen an. Zugleich hat Deutschland im internationalen Vergleich einen der niedrigsten Anteile an integrativ beschulten SchülerInnen mit Behinderung (vgl. Deutscher Bundestag 2010, 69f). Die Bundesrepublik kann also immer noch eindeutig in die Kategorie "integrationspädagogisches Entwicklungsland" (Schnell 2003, 17) eingeordnet werden. Der Vorsitzende der Elterninitiative ERIK Goslar berichtete im persönlichem Gespräch, dass die grundlegenden Widerstände in den Schulen selber lägen (vgl. Frank Hehlgans). Dabei hängt "die Zukunft gemeinsamer Erziehung (...) von der Bereitschaft von Schulen und jeweils der einzelnen Lehrkraft ab, sich für integrative Arbeit zu öffnen bzw. zu entscheiden - aber auch von den Rahmenbedingungen, die nur Politik und Verwaltung schaffen können" (Schnell 2003, 13). Ein Umdenken der PädagogInnen ist dringend erforderlich. Zudem darf in der öffentlichen Diskussion um schulische Integration der ökonomische Aspekt keinen zu hohen Stellenwert erhalten. "Das Argument, Integration sei viel zu teuer ist spätestens seit der Studie von PREUSS-LAUSITZ (1996) nicht mehr pauschal haltbar, zumal es aus ethischer Perspektive unverantwortbar ist" (Jacobs 2004, 20). |

|

[a] Eine Auflistung der Schulen befindet sich in Hüwe/Roebke (2006). |

|

Die Integrationsentwicklung in der BRD wurde angeregt von Erfahrungen aus dem Ausland (vgl. Deppe-Wolfinger 1990, 18). Deppe-Wolfinger spricht von einem wahren "Integrationstourismus" (ebd.), der in den 70er Jahren einsetzte[6].

Aus heutiger Perspektive sind verschiedene Entwicklungslinien erkennbar. Andreas Hinz hat diese mit ihren wesentlichen Merkmalen und Problemen zusammengefasst:

|

Versuche |

Schwerpunkte, Ziel |

"Gefahren", Probleme |

|

Versuche mit einer Behinderungsart |

Zugang zu höheren Schulabschlüssen; mehr soziale Kontakte; Spezialisierung auf Probleme einer Behinderungsart |

Gefahr der Anpassung; nur eingeschränkte Kontakte; Entfernung aus dem sozialen Umfeld |

|

Versuche mit einer "differenzierten Grundschule" |

Eingehen auf die Heterogenität der Lerngruppe, bes. am Schulanfang; Veränderung des Unterrichts (Öffnung, Individualisierung) |

eingeschränkte Schülerschaft (Aussonderung vor Einschulung); gleiche Anforderungen für alle (wenn auch mit Modifikationen) |

|

Präventionsversuche |

Vermeidung von Aussonderung; zusätzliche Hilfen für Kinder, Eltern und PädagogInnen |

wenig Notwendigkeit zur Veränderung des Unterrichts, geringes Innovationspotential; keine Aufgabe der gleichen Anforderungen für alle; eingeschränkte Schülerschaft, institutionelle Begrenzungen |

|

Integrationsklassen |

"eine Schule für alle" mit unausgelesener Schülerschaft; Aufgeben gleicher Anforderungsniveaus für alle (zieldifferentes Lernen); stärkere Entwicklungsanreize in bewußt heterogener Lerngruppe |

Auslese bei Aufnahme; schiefe Repräsentanz der Anteile von Kindern mit Behinderung und Behinderungsarten; soziale Selektivität (bes. bei Elterninitiativen); Zweiteilung von Schule und Kollegium (integrative und normale Klassen); enge Kooperation d. PädagogInnen |

|

Integrationsschulen |

s. Integrationsklassen; angemessene Berücksichtigung der Behinderungsarten und der Schichten; Wohnortnähe für alle; keine Zweiteilung der Schule |

Probleme der Heranziehung spezifischer Hilfen; enge Kooperation der PädagogInnen; Verteilung von SonderpädagogInnen auf den ganzen Jahrgang |

|

Einzelintegration |

soziale Bezüge im Umfeld, Wohnortnähe, Normalität des Stadtteils bzw. ländl. Umfelds; stärkere Entwicklungsanreize außerhalb der Sonderschule; Integrationsmöglichkeit außerhalb elitärer Schulversuche |

Gefahr der Anpassung an unveränderten Unterricht, Tendenz von der Integration zur Addition; Gefahr der Vereinzelung von Kindern mit Behinderung; Gefahr der Selektivität mit einer "integrierbaren" Schülerschaft |

|

Dezentralisierte Sonderpädagogik |

Prinzip: SpezialistInnen zu Kindern, nicht umgekehrt; Unterstützung wohnortnaher Integration durch apparative, didaktische und therapeutische Hilfen |

Gefahr der Anpassung an unveränderten Unterricht; Gefahr der Vereinzelung von Kindern mit Behinderung |

"Es muß deutlich gesehen werden, daß es zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Form integrativer Erziehung gibt, die alle Vorteile in sich vereinigen würde und keinerlei Gefahren aufsitzen könnte", was es jedoch "zu konstatieren gilt, ist ein Nebeneinander unterschiedlicher Formen und Ansätze auf dem Weg zu mehr Gemeinsamkeit von unterschiedlichen Kindern" (Hinz 1993). Eine Vergleichbarkeit ist wegen der Verschiedenheit der Konzepte nicht möglich "und somit eine Effizienz- und Tragfähigkeitsdebatte nur schwerlich zu führen" (Jacobs 2004, 22).

Die Konzepte verdeutlichen, dass in der Integrationsdiskussion überwiegend das Anpassungsmodell als Standpunkt gewählt wird, das "über eine besondere Förderung ihr Ziel zu erreichen sucht" (Hinz 1992, 64). Durch den "Einsatz zusätzlicher sonderpädagogischer Kompetenzen (...) in der allgemeinen Schule" (ebd.) soll Aussonderung umgangen werden: "Die allgemein verbindlichen Lernziele der Schule sollen so auch von diesen Kindern erreicht werden können" (ebd.). Demnach werden die Leistungsmaßstäbe der allgemeinen Schule verfolgt - entsprechend der zielgleichen Integration. Jedoch stellt das Ergänzungsmodell die wirkliche "integrative Position" (ebd., 65) dar. "Ihre VertreterInnen streben die Verwirklichung der 'Schule für alle' an, die die volle Brandbreite von Kindern zulässt, und seien es in kognitiver Hinsicht die Spanne vom 'schwerstmehrfachbehinderten' bis zum 'schwerstmehrfachbegabten' Kind" (ebd.). Sie ermöglicht folglich eine lernzieldifferente Integration.

Die didaktische Auseinandersetzung integrativen Unterrichts führt innerhalb der Integrationspädagogik vielmehr ein "stiefmütterliches Dasein" (Wocken 1998, 37). Hans Wocken führt das auf zwei Ursachen zurück: Zum einen erforderte der Kampf um Rechtfertigung und Durchsetzung auf politischer Ebene erhöhte Aufmerksamkeit. Andererseits wurde in der wissenschaftlichen Diskussion "integrativer Unterricht (...) schlichtweg gleichgesetzt mit gutem Unterricht" (ebd.): "Es handelt nicht um eine neue, andere Pädagogik, sondern um eine gute, allgemeine Pädagogik" (Hinz 1993). Eine genauere Beschreibung liefert Deppe-Wolfinger in Anlehnung an Muth 1986: "Unterricht in integrativen Klassen bedeutet möglichst geringe äußere Differenzierung und möglichst große innere Differenzierung, um jedes Kind auf seinem jeweiligem Entwicklungsniveau zu fördern, ohne freilich die soziale Einheit der Klasse und die Gemeinsamkeit des Unterrichts zu zerstören" (1990, 17f). Georg Feuser hat mit seiner 'Theorie des gemeinsamen Gegenstandes' (1982) ein erstes konkretes Konzept geboten. Wocken legt mit Bezug darauf seine Theorie gemeinsamer Lernsituationen dar (vgl. Wocken 1998, 40-50).

Auf der theoretischen Ebene der Integrationspädagogik wurden mehrere Ansätze entwickelt. Die drei wichtigsten Theorien stammen von Georg Feuser, Alfred Sander und Helmut Reiser. 'Die Theorie des gemeinsamen Gegenstandes' von Feuser[7] bezieht sich auf die konkrete Handlungsebene des Unterrichts. Der ökosystemische Ansatz von Sander "geht demgegenüber von der übergeordneten Ebene der Entwicklung von (Schul-)Systemen aus und betrachtet so die Wechselwirkungen auf unterschiedlichen Systemebenen"[8] (Hinz 1993). Jedoch vernachlässigt er die Unterrichtsebene. Im Folgenden wird auf die 'Theorie integrativer Prozesse' nach Reiser u.a. näher eingegangen. Hinz führt diese als "umfassendste und ertragreichste Theorie im Bereich der Integrationspädagogik" (1993) an, denn sie beziehe unter anderem die anderen beiden Theorien mit ein (vgl. ebd.).

Begründer der 'Theorie integrativer Prozesse' ist die Frankfurter Arbeitsgruppe um Helmut Reiser (vgl. Jacobs 2004, 23). Der humanistische Ansatz der 'Themenzentrierten Interaktion' bildet die Kerntheorie (vgl. Jakobs 2004, 23). Darauf aufbauend erfolgt nun die detaillierte Beschreibung der Theorie integrativer Prozesse. Dabei bilden die Dialektik von Gleichheit und Verschiedenheit sowie die fünf Ebenen nach Hinz (1993) die Schwerpunkte meiner Ausführung.

Der Begriff 'Prozess' stammt vom lateinischen 'processus', das mit 'Fortgang, Fortschreiten' übersetzt werden kann (vgl. Kluge 1989, 567). Heutzutage werden ihm zwei Bedeutungen zugeordnet. Einerseits im juristischen Sinn das Gerichtsverfahren und andererseits kann es als von Ablauf, Vorgang oder Entwicklung verstanden werden. Der zweite Aspekt spielt in der Theorie integrativer Prozesse eine Rolle. Die Prozesshaftigkeit der Theorie wird bewusst hervorgehoben, "um die Dynamik des Geschehens zu betonen" (Klein u.a. 1987). Die Dynamik begründet sich auf die Dialektik[9] von Gleichheit und Verschiedenheit, die nach Reiser "der Motor integrativer Prozesse" (1992, 14) ist. Dialektik meint hier die dynamische Balance zwischen den zwei Tendenzen Gleichheit - was Gleichartigkeit, Annäherung an Andere und gemeinsames Miteinander einschließt - und Verschiedenheit - was Distanzierung zu Anderen und Selbstbestimmung beinhaltet (vgl. ebd.). Reiser hebt hervor, dass diese Tendenzen keine Pole sind, die sich gegenseitig ausschließen oder abschwächen, sondern sie befinden sich in einem Spannungsverhältnis, das gemäß der Dialektik nach Aufhebung strebt (vgl. ebd.). "Nach Ruth Cohn bin ich umso autonomer, je mehr ich mir meiner Verbundenheit bewußt bin, ich bin umso verbundener, je besser ich mich als einzelne/einzelner abgrenzen kann" (ebd.).

Diese dynamische Balance findet sich auf der gesellschaftlichen Ebene wieder. Gesellschaftliche Integration ist erst erreichbar, "wenn die grundsätzliche Gleichheit aller, aber auch ihre Verschiedenheit akzeptiert wird" (Hinz 1993).

Im schulischen Kontext betrachtet, muss also eine "Balance von gemeinsamen und individuellen Momenten" (Hinz 1993) gefunden werden. Unser aktuelles Schulsystem reduziert die Komplexität, die durch die vielfältigen Bedürfnisse und Fähigkeiten der heterogenen Schülerschaft hervorgerufen wird, mit Hilfe der homogenisierten Jahrgangsklassen und der Einrichtung von verschiedenen Schultypen auf Basis von Leistungsdifferenzierung (vgl. ebd.). Die Aufgabe, eine Balance in unserer von Heterogenität geprägten Gesellschaft herzustellen, wird damit nicht angegangen. Die Schwierigkeit der Integration besteht nun darin, dass die normativen Ansprüche von Schule nicht mit dem Integrationskonzept vereinbar sind. Folglich muss die Struktur und Funktion vom System Schule überdacht werden. Die Grundbedingung für gleichschrittiges Lernen nach einheitlichen Lehrplänen ist eine homogene Lerngruppe (vgl. Reiser u.a. 1986b, 154). Integration wird missverstanden, wenn angenommen wird, dass die normativen Bedingungen beibehalten und zunehmend Gleichheit trotz Heterogenität erreicht werden könnte (vgl. Reiser 1992, 154). Denn dann führt gemeinsamer Unterricht zur Homogenisierung der heterogen zusammengesetzten Lerngruppe und nicht zur beabsichtigten Integration (vgl. ebd.). Reiser sieht darin auch den Grund für das frühzeitige Scheitern von einigen integrativen Ansätzen (vgl. ebd., 155).

Reiser und seine Arbeitsgruppe betonen, dass die Theorie integrativer Prozesse sich nicht ausschließlich auf die Integration von Menschen mit Behinderung bezieht. Sie "versteht (...) sich also nicht als sonder-, sondern als eine allgemeinpädagogische Theorie" (Hinz 1993).

Wie bereits zu Beginn dieses Abschnitts erwähnt, kommt die Dialektik von Gleichheit und Verschiedenheit in der Dynamik integrativer Prozesse konkret zum Ausdruck. Zwischen den beiden sich gegenseitig bedingenden Polen Annäherung und Abgrenzung versuchen die Prozesse, durch Synthese eine Einigung herzustellen. Dies bezüglich bezeichnet 'integrativ' "Prozesse, bei denen 'Einigungen' zwischen widersprüchlichen innerpsychischen Anteilen, gegensätzlichen Sichtweisen, interagierenden Personen und Personengruppen zustande kommen" (Klein u.a. 1987). Einigungen gehen von der Bereitschaft aus, andere Standpunkte anzuerkennen und dabei weder diesen noch seinen eigenen Standpunkt als Gegensatz zu verstehen. Verschiedenheit ist erwünscht und soll dazu anregen, das gemeinsam Mögliche aufzuspüren. Einigungen sind zum einen Voraussetzung für gemeinsames Handeln und zusätzlich auch Produkt von Handlungsversuchen (vgl. ebd.).

Das folgende Beispiel soll die dialektische Verschränktheit von Annäherung und Abgrenzung verdeutlichen: Mehrere SchülerInnen wechseln gemeinsam von der Grundschulklasse in eine neue Klasse der Sekundarstufe I. Um das neue Umfeld entdecken zu können, müssen die freundschaftlichen Verbindungen zunächst gelockert werden. Es muss eine Abgrenzung der einzelnen Personen erfolgen, um eine Annäherung an neue Personen zu ermöglichen. Nach einer Erkundungsphase und der Kontaktaufnahme zu den neuen MitschülerInnen werden die alten Freundschaften nochmals hinterfragt und neu ausgerichtet. Die individuellen Bedürfnisse nach Nähe und Distanz jeder einzelnen Person tragen den Einigungsprozess. Eventuell werden andere Formen des gemeinsamen Umgangs entwickelt oder Situationen der Nähe und der Distanzierung wechseln sich über einen längeren Zeitraum ab.

Natürlich können die Einigungsversuche auch misslingen. Es kann zu Fehlentwicklungen kommen, die sich auf der einen Seite in statische Zustände der 'Verschmelzung' einerseits oder der Auseinanderentwicklung andererseits äußern können. Nur durch Abwehrverhalten können diese gegensätzlichen Fehlentwicklungen beibehalten werden (vgl. Klein u.a. 1987).

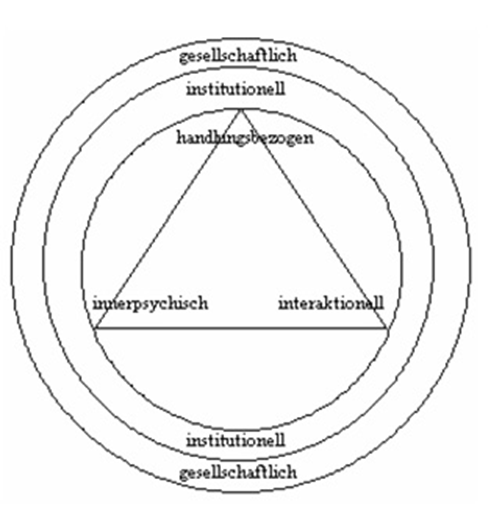

Reiser u.a. haben eine Einteilung integrativer Prozesse auf vier Ebenen vorgenommen (vgl. 1986a, 121). Ich beziehe mich im Folgenden auf das modifizierte Modell von Hinz (1993). Demnach finden integrative Prozesse auf fünf Ebenen statt (Abbildung 2). Jede Ebene stellt eigene Ansprüche, jedoch steht sie auch in einem beweglichen Wechselverhältnis zu den anderen vier Ebenen.

Abbildung 2: Modell integrativer Prozesse (Hinz 1993)

Den Ausgangspunkt bildet die innerpsychische Ebene. Denn "ohne sie [können; D.A.] auf allen anderen Ebenen keine Einigungen gelingen" (Klein u.a. 1987). Feuser (1985) hat das mit der Überschrift seines Zeitschriftartikels "Integration muß in den Köpfen beginnen" zum Ausdruck gebracht (vgl. Jacobs 2004, 25).

Einigung auf der innerpsychischen Ebene bedeutet für jeden Menschen die Akzeptanz der eigenen ungeliebten, versteckten Eigenschaften (vgl. Hinz 1993) - die so genannten 'Schattenseiten'. "Akzeptanz wird dann möglich, wenn die Person ihre widersprüchlichen Empfindungen und Impulse zueinander in Beziehung bringt, ohne eigene Anteile verdrängen oder verleugnen zu müssen" (Klein u.a., 1987).

Jeder Mensch besitzt Seiten, die er selber nicht begrüßt, und trotzdem wird versucht, diese Wesenszüge mittels Verfolgung oder Verleugnung abzuwehren (vgl. Hinz 1993). Verleugnung erfasst das Vertuschen, Ausschließen und Aussondern der unvereinbaren, ablehnenden Seiten der eigenen Person (vgl. Wocken 1988). Hingegen ist Verfolgung das Abschieben dieser Anteile (vgl. Hinz 1993). "Wir (...) bekämpfen sie als Projektion stellvertretend, vielleicht besonders scharf, bei anderen" (ebd.). Das Bestehen von Sondereinrichtungen für Menschen mit Behinderung lässt sich damit erklären. Denn durch die Zuweisung einzelner Personen z.B. auf eine Sonderschule, kann im Umfeld dieser umgangen werden, sich mit seinen 'Schattenseiten' auseinanderzusetzen. Innerhalb der Sonderschule ist das Abwehrverhalten durch den 'Therapiewahn' erkennbar, womit alles zu stark 'Unnormale' ausgebessert werden soll (vgl. Jacobs 2004, 26).

Allgemein gesehen täuscht sich die Gesellschaft Perfektionismus durch Idealbilder vor. Die gesellschaftliche Idealvorstellung eines/einer 'guten' Schülers/Schülerin sieht aus meiner Sicht wie folgt aus: Er/Sie hört aufmerksam zu; bereitet sich gewissenhaft auf Klausuren vor; erledigt immer seine Hausaufgaben; widerspricht nicht; ist über eine lange Zeitspanne aufnahmefähig; geht respektvoll mit seinen Mitmenschen um; ist ehrgeizig etc.. Da eine Person selten alle Merkmale aufweist, glaubt jeder/jede Einzelne, dass er/sie 'fehlerbehaftet' sei. Dabei machen gerade diese 'Makel' die Einzigartigkeit eines jeden Menschen aus. Die Idealbilder könnten also Ansporn bieten, die Widersprüche in Bezug auf die Realität aufzudecken und seine Einmaligkeit anzuerkennen: "Die persönliche Integration jedes einzelnen von uns setzt die selbstbewußte Einsicht voraus, daß wir nicht nur gute, sondern auch dunkle Seiten haben" (Wocken 1988). Somit wird jedem Menschen auch "das Recht auf Unterschiedlichkeit" (Wocken 1987, 76) zugestanden und Behinderungen als menschlich angesehen.

Die ganzheitliche Sichtweise kann auf die interaktionelle Ebene übertragen werden. Erst durch zwischenmenschliche Beziehungen werden integrative Prozesse in Gang gesetzt und dementsprechend wirken sie als Auslöser für Prozesse auf der innerpsychischen Ebene (vgl. Klein u.a. 1987). "Eine ganzheitliche Beziehung heißt, wir selbst begegnen den anderen als ganze Person, so wie wir sind, und nehmen dabei auch unser Gegenüber als ganze Person wahr" (Wocken 1988). Die Reduzierung auf einzelne Merkmale verfälscht das Bild der eigenen Person und der Mitmenschen. Eine Einigung auf der interaktionellen Ebene zielt auf Begegnung ab. Fehlentwicklungen äußern sich in Verschmelzung oder Ablehnung (vgl. Jacobs 2004, 27). Das Imitieren eines Idols lässt seine eigenen Schwächen schnell im Hintergrund verschwinden. Denn es erfolgt lediglich eine Identifikation mit den positiven, erwünschten Charakterzügen. Andererseits kann ein Mensch mit Behinderung natürlich nur als hilfebedürftig und 'Therapieobjekt' angesehen werden. Die Herausforderung liegt darin, "die Dialektik von Gleichheit und Ungleichheit, von Einmaligkeit und Gemeinsamkeit, von Sich-Abgrenzen und Sich-Annähern stets aufs neue auszuhandeln und zu leben", denn "der Preis von Integration kann weder die einseitige Anpassung Behinderter an die Normalität Nichtbehinderter sein, noch eine einseitige Aufgabe von Entfaltungsbedürfnissen Nichtbehinderter aus Rücksichtnahme auf die Behinderten" (Wocken 1988).

Als dritte Ebene folgt die handlungsbezogene Ebene. Die Modifizierung der Theorie von Reiser 1990 führte zur Hinzunahme und Betonung des Handlungsaspekts (vgl. Reiser. 1990, 32). Hier "wirken solche Prozesse integrativ, in denen Personen gemeinsam an einem Gegenstand/ Vorhaben arbeiten mit dem Ziel, Realität zu bewältigen. Dies erfordert vielfältige und individuell gestaltbare Kooperationsmöglichkeiten" (ebd., 33). Annäherungs- und Abgrenzungsprozesse finden zwischen den dialektisch verbundenen Polen Verweigerung und Vereinnahmung statt. Da Eltern von Kindern mit Behinderung oft auf ablehnendes Verhalten auf Seite des LehrerInnenkollegiums stoßen, werden Integrationsforderungen abgewiesen. Eine Klage beim Gericht ist erforderlich, um die rechtlichen Ansprüche auf integrative Beschulung durchzusetzen. In der Vergangenheit hat Ablehnung automatisch zur Aussonderung geführt. Das Anstreben von Kooperation folgt zur Einigung zwischen den widersprüchlichen Tendenzen Verweigerung und Vereinnahmung (vgl. Jacobs 2004, 28).

"Auf der institutionell bestimmten Ebene geht es um den in Erziehungskonzepten gefaßten und durch Einrichtungen repräsentierten Sachauftrag der Erziehung" (Klein u.a. 1987). Sieumfasst also die verwaltungsmäßige Grundlage der Integration (vgl. ebd.). Somit stellt sich nun die Frage, wie der kleinste gemeinsame Nenner von konzeptionellen und gesetzlichen Bestimmungen definiert ist. Kann ein Spielraum geschaffen werden, in dem gemeinsamer Unterricht mit einer heterogenen Lerngruppe möglich ist? Denn die institutionelle Separation versucht, "die Dialektik von Gleichheit und Ungleichheit durch starre Einteilungen von Individuen zum Stillstand zu bringen" (Klein u.a. 1987). Anpassung als Gegenpol zur Aussonderung möchte SchülerInnen an das System angleichen (vgl. Jacobs 2004, 28) - der erwähnte 'Therapiewahn' ist damit eine Form von Anpassung. "Eine integrative Schule, in der Gemeinsamkeit zwischen unterschiedlichen Kindern möglich ist, nimmt die Kinder an, wie sie sind, und versucht, ihren Bedürfnissen und Notwendigkeiten zu entsprechen" (Hinz 1993).

"Die normativen Grundlagen integrativer Prozesse" (Klein u.a. 1987) sind auf der gesellschaftlichen Ebene verankert. Es ist schwer, einheitlich zu definieren, was gesellschaftlich unter 'normal'[10] verstanden wird. Denn es gibt ein sehr breites Spektrum an unterschiedlichen Auffassungen von 'Normalität'. Der Widerspruch zwischen Maßstäben eines jeden Individuums und die gesellschaftlichen Normen und Werte andererseits stehen im Mittelpunkt dieser Ebene (vgl. Hinz 1993). "Dem einen Pol entsprechend hält eine Gesellschaft schnell alles, was nur ein bisschen anders (...) ist, für falsch, schädlich, schlimm etc." (ebd.). Zum Ausdruck kommt das Abgrenzungsverhalten durch Exotisierung. Demgegenüber steht die "normative Kolonialisierung" (ebd.). Demnach wird jedes Mitglied der Gesellschaft unter Druck gesetzt, seine individuellen Einstellungen den gesellschaftlichen Vorschriften anzupassen (vgl. ebd.). "Die Berücksichtigung dieser Grundlagen verringert die Gefahr der Selbstüberforderung der Pädagogen, wenn sie sich zur Aufgabe setzen, einen Lern- und Lebensraum herzustellen, in dem der Widerspruch zwischen ungleichen Voraussetzungen und gleichen Bedürfnissen und Rechten - bei Kindern wie bei Erwachsenen - aufgehoben ist" (Klein u.a. 1987). Allerdings stellt dies eine überfordernde Aufgabe für Pädagogen dar, weil "die gesellschaftlich vorgegebenen Wertungen individueller Leistungsunterschiede in den Selbstdefinitionen der Individuen, auch im Selbsterleben der Kinder, unauflöslich verwoben wird" (ebd.). Integrative Pädagogik legt 'normale' Lebenswege statt aussondernde Effekte nahe. Diese Haltung benötigt eine Akzeptanz von der Unterschiedlichkeit individueller Maßstäbe, Voraussetzungen und Einstellungen (vgl. Hinz 1993).

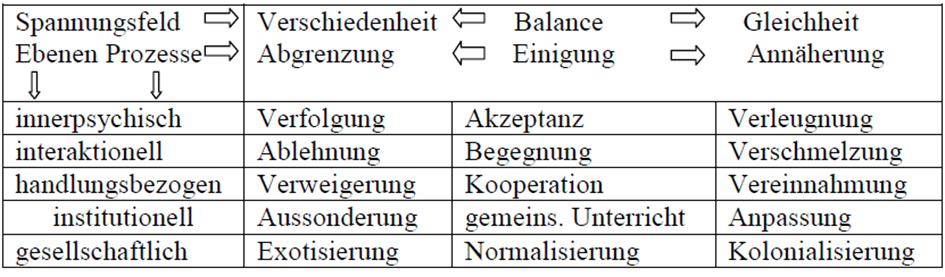

Die dialektische Verknüpfung auf allen Ebenen stellt Hinz (1993) knapp mit dem folgenden

Schema dar:

Abbildung 3: Ebenen integrativer Prozesse (Hinz 1993)

"Die Grundstruktur besteht aus Abgrenzungs- und Annäherungsprozessen zwischen den beiden Polen Gleichheit und Verschiedenheit. Sie werden auf unterschiedlichen Ebenen als widersprüchliche Tendenzen und ihre dialektische Aufhebung in Einigungen deutlich" (Hinz 1993). Integrative Prozesse dürfen nicht nur auf einer Ebene stattfinden, da durch das dynamische Wechselspiel aller Ebenen "der dialektische Prozeß von Annäherung und Abgrenzung von jeder Ebene her störanfällig ist. Andererseits können integrative Prozesse von jeder Ebene her angestoßen werden" (Klein u.a. 1987). Allgemein kann festgehalten werden, dass "Integration

(...) das Resultat eines schwierigen psychischen und sozialen Reifungsprozesses" (Reiser u.a. 1986b, 156) ist.

Aus der vorangegangenen Erklärung der einzelnen Ebenen und Abbildung 3 ist es möglich, Reisers Verständnis von Integration nachzuvollziehen. Er sieht Integration als unaufhörlichen Prozess der Einigung an, quasi als "die immerwährende Lust, eine dynamische Balance herzustellen" (Reiser 1992, 14). Es wird nie ein 'fester Endzustand' erreicht werden können. Denn es treten immer wieder Veränderungen in den verschiedenen Ebenen auf. Beispielsweise regt ein Wohnortswechsel neue Annäherungs- und Abgrenzungsprozesse an. Innerhalb der neuen Schule oder des neuen Arbeitsplatzes müssen neue Interaktions- und Handlungsformen ausgearbeitet werden. Integration muss "an jedem Tag neu realisiert werden" (Muth 1996, 59). In einem unbegrenzten Zeitraum werden also immer wieder Prozesse in Gang gesetzt und Einigungen hervorgerufen.

Zudem meint Integration im Sinne der Theorie integrativer Prozesse mehr als "ein bloßes Hinzufügen von Kindern, die vorher ausgeschlossen waren, zu einem unverändertem Ganzen, sondern um einen Ansatz, der alle Kinder, alle mit Schule befaßten Personen und die Gesellschaft als ganzes betrifft und insgesamt zur Entwicklung von etwas Neuem führt" (Hinz 1993; Hervorhebung i.O.). Die Einrichtung einer Integrationsklasse ist erst einmal lediglich eine schulorganisatorische Maßnahme, die den Startpunkt integrativer Erziehung angibt. Die Entwicklung darf dort aber nicht stehen bleiben. Denn die institutionellen Bedingungen bilden die Voraussetzung, um "integrative Qualität" (Boban/Hinz 1996) zu entwickeln: Integration ist "ein zu gestaltender Prozess zwischen Menschen (...), der wesentlich aus der Intensität des Sich-Einlassens aufeinander lebt" (Köbberling/Schley 2004, 171). Die pädagogische Fachkraft bekommt von Reiser eine wichtige Rolle in der Auslösung und Gestaltung integrativer Prozesse zugeteilt: Sie versucht

-

"förderliche Bedingungen zu schaffen.

-

... wahrzunehmen, welche integrativen Prozesse dadurch in Gang kommen.

-

... zu analysieren, auf welchen Ebenen welche Prozesse in Gang kommen. (...)

-

... die Bedingungen weiter zu verbessern, weitere Ebenen einzubeziehen, die integrative Prozesse fördern" (Reiser 1992, 16).

Damit wird vorausgesetzt, dass bei der Lehrkraft bereits integrative Prozesse auf ihrer innerpsychischen Ebene ausgelöst wurden. Sollte dies nicht geschehen sein, könnten leicht Missverständnisse nach dem Motto "Montag, Mittwoch und Donnerstag gehe ich in der 4. und 5. Stunde integrieren" (zit. nach Reiser 1992, 16) auftreten. Widersprüche zwischen der Theorie integrativer Prozesse und der integrativen Praxis werden von der Wissenschaft häufig wahrgenommen. Eine problematische Praxisumsetzung ist zu verzeichnen, da das Integrationskonzept mehr und mehr zur Verflachung neigt (vgl. Jacobs 2004, 30). Denn Integration kann bei nicht durchdachter, konzeptioneller Umsetzung "Entfremdung fördern, wenn das Erleben des Andersartigen vertieft und keine gegenseitige Akzeptanz erzielt wird" (Reiser u.a. 1986b, 156). Eine andere Form der desintegrativen Entwicklung tritt auf, "wenn es zu dauerhaften Prozessen symbiotischer Verschmelzung ohne Momente der Abgrenzung" (Hinz 1993) kommt. Ein "per se harmonisches Miteinander" (Hinz 1993) ist auf keinen Fall Ziel der Theorie integrativer Prozesse. "Im Gegenteil ist es eine wichtige Aufgabe für die PädagogInnen in der gemeinsamen Situation mit den Kindern, Konflikte als Chance der Weiterentwicklung für die Gruppe wie für die Individuen wahrzunehmen und in konstruktiver Weise mit ihnen umzugehen, anstatt sie mit großem Energieaufwand zu tabuisieren" (ebd.).

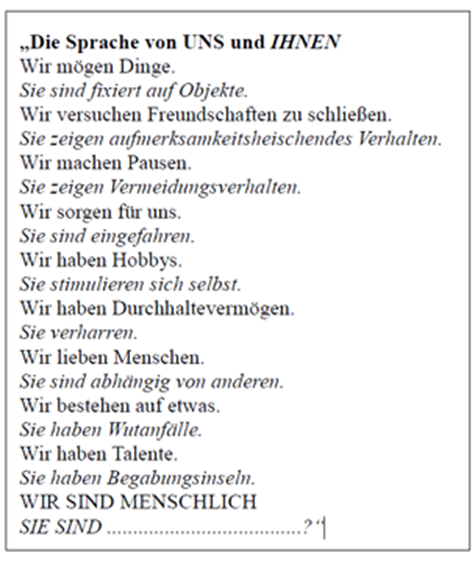

In Integrationsklassen - sowie im restlichen integrativen Praxisfeld - ist eine Trennung der Gemeinschaft in 'die Behinderten' und 'die Nichtbehinderten' offensichtlich erkennbar. Entgegen den ursprünglichen konzeptionellen Überlegungen bildet die Zwei-Gruppen-Theorie ein eindeutiges Kennzeichen von Integration. Zwar wird begonnen sich von dem Homogenitätsgedanken einer Schulklasse zu entfernen, dennoch existieren die 'Unnormalen', die 'Anderen' (vgl. Hinz 1998). Damit werden andere Methoden, Inhalte und Lernwege für legitim gehalten (vgl. Boban/Hinz 2003). Das führt wiederum zu der Frage: Wo liegt dann noch das Gemeinsame im Gemeinsamen Unterricht? Die von der Natur vorgegebene Heterogenität wird noch nicht vollständig akzeptiert. Daher schlussfolgert Hinz drei Probleme: "Zum ersten erfolgt eine implizite Abwertung der 'anderen' Kinder und Jugendlichen. (...) Zum zweiten ergibt sich die Tendenz zu exklusiver oder zumindest besonderer Zuständigkeit von 'anderen' Experten für diese 'anderen' Kinder. (...) Zum dritten schließlich besteht die Tendenz zu explosionsartiger Vermehrung von sonderpädagogischem Förderbedarf" (ebd.).

Der Amerikaner Mayer Shevin bringt dieses Phänomen sehr anschaulich zum Ausdruck (1992; Übersetzung Ines Boban und Andreas Hinz)

:

[3] Diese Definition kennzeichnet auch eine Integrationsklasse.

[4] Die Definition der Begriffe allgemeine Schule, allgemeinbildende Schule und Regelschule folgt im Kap. 3.1.

[5] In den meisten Bundesländern wurde eine Umbenennung von Sonderschulen zu Förderschulen vorgenommen. Daran gebunden waren allerdings keine Veränderungen in der Praxis dieser Schulform. Die Aussonderung von SchülerInnen mit Behinderung findet immer noch statt. Gerade unter diesem Aspekt verwende ich weiterhin die Bezeichnung 'Sonderschule'.

[6] Detailliert sind die Einflüsse aus dem Ausland in Deppe-Wolfinger (1990) beschrieben.

[7] Weiterführende Literatur: Feuser, Georg (1982): Integration = die gemeinsame Tätigkeit (Spielen/Lernen/Arbeit) am gemeinsamen Gegenstand/ Produkt in Kooperation von behinderten und nichtbehinderten Menschen. Behindertenpädagogik 21, 86-105

[8] Weiterführende Literatur: Hildeschmidt, Anne/ Sander, Alfred (1988): Der ökosystemische Ansatz als Grundlage für Einzelintegration. In: Eberwein, Hans (Hrsg.) (1988): Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. Handbuch der Integrationspädagogik. Weinheim: Beltz, 220-227

[9] "Fortschreiten des Denkens in gegensätzlichen Begriffen. Nach G.W.F. Hegel erzeugt jeder Begriff als Thesis einen entgegengesetzten, die Antithesis. Aus beiden Begriffen geht die Synthese hervor, als höhere Form, in der die Widersprüche ‚aufgehoben' sind" (Der Brockhaus in einem Band 2002, 195).

[10] "Die sogenannte Glocken-Kurve benannt nach Gauss ist ein wichtiges Instrument der Wahrscheinlichkeitsberechnung. Sie beschreibt einen Graphen mit einer Normalverteilung, da er auf einen zentralen Grenzwertsatz beruht. Eine Summe von n unabhängig, identisch verteilten Zufallsvariablen mit dem Grenzwert Unendlich (∞) normalverteilt (vgl. Frank, Schulz, Tietz & Warmuth 1998, 349 ff). In der Statistik werden die Grenzen (-1; 1) als normal angerechnet, darüber hinaus aus der Norm. Welche Merkmale dabei untersucht werden ist unabhängig. Fakt ist egal welches Merkmal berechnet wird, beispielsweise Tippgeschwindigkeit auf der Tastatur es wird eine gaußsche Normalverteilung das Ergebnis sein. D.h. es gibt Menschen mit einer normalen, einer verlangsamten und einer besonders schnellen Tippgeschwindigkeit" (Friess 2011, 9).

Inhaltsverzeichnis

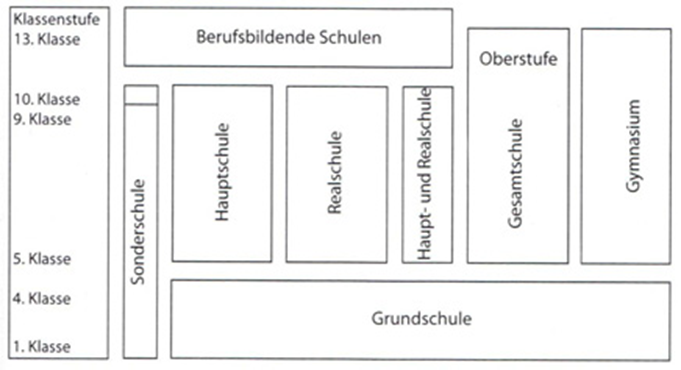

Dieses Kapitel beinhaltet einen kurzen Abriss des mehrgliedrigen Schulsystems der Bundesrepublik Deutschland. Anschließend wird die Schulform 'Gymnasium' auf ihre 'exklusive' Stellung untersucht. Zukünftig wird jedoch das Gymnasium seine Rolle überdenken müssen. Denn durch die UN-Behindertenrechtskonvention wird dieser Lernort aufgefordert, die Realisierung der gemeinsamen Beschulung von SchülerInnen mit und ohne Behinderung zu unterstützen.

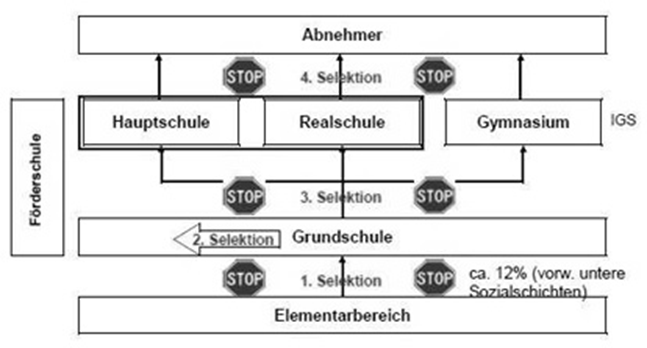

Die anschließende schematische Abbildung zeigt das Schulsystem in der BRD und dient dem besseren Verständnis der kommenden Ausführung.

Abbildung 4: Schulstruktur in der Bundesrepublik Deutschland ab 1969 (van Ackeren/Klemm 2011, 43)

Die Schulstruktur in Deutschland unterliegt der Aufteilung in einen Primar- und Sekundarbereich. Der Primarbereich umfasst die Grundschule. Der Sekundarbereich ist untergliedert in vier Schulformen: Hauptschule, Realschule, Gymnasium und Gesamtschule (vgl. KMK 2009, 38). In einigen Bundesländern gibt es außerdem eine Mischform von Haupt- und Realschule. Im Allgemeinen wird jedoch von einer Viergliedrigkeit im Sekundarbereich gesprochen (vgl. van Ackeren/Klemm 2011, S.49f). SchülerInnen mit Behinderung werden in der Regel an einer Sonderform - "Förderschule/ Schule für Behinderte/ Sonderschule/ Förderzentrum" (KMK 2009, 39) - unterrichtet (vgl. ebd., 38). Seit einigen Jahren werden SchülerInnen mit Behinderung zunehmend zusammen mit denjenigen ohne Behinderung beschult (vgl. van Ackeren/ Klemm 2011, 49). "Die Verteilung der Schülerzahlen in der Jahrgangsstufe 8 für das Jahr 2008 stellt sich im Bundesdurchschnitt wie folgt dar: Hauptschule 19,3 %, Realschule 26,4 %, Gymnasium 34,2 %, integrierte Gesamtschule 8,7 %, Schularten mit mehreren Bildungsgängen 6,1 %, Förderschulen 4,5 %" (KMK 2009., 39).

Alle Schulformen des Primar- und Sekundarschulbereichs sowie die Sonderschule werden im Begriff 'Allgemeinbildende Schule' zusammengefasst. Die 'Regelschule' beinhaltet zusätzlich den Berufsbildungsbereich. Die Bezeichnung 'allgemeine Schule' bezieht sich auf die Schulformen Gymnasium, Grund-, Haupt-, Real- und Gesamtschule, ohne die Sonderschule.

In Deutschland beginnt die Schulpflicht mit Vollendung des sechsten Lebensjahrs. Die Kinder besuchen zuerst die Grundschule, die in den meisten Bundesländern vier Jahre dauert - in Brandenburg und Berlin sechs Jahre. Danach gibt es in der Sekundarstufe I (Klasse 5 bis 10) und II (Klasse 11 bis 12/13) - je nach Bundesland - die Wahl zwischen den bereits aufgeführten fünf verschiedenen Schulformen. Die Entscheidung basiert oft auf eine Empfehlung der Grundschule (vgl. van Ackeren/Klemm 2011, 49ff)

"Die Hauptschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine GRUNDLEGENDE ALLGEMEINE BILDUNG. Sie umfasst in der Normalform die Jahrgangsstufen 5-9. In Ländern mit sechsjähriger Grundschule beginnt sie mit Jahrgangsstufe 7. Bei zehnjähriger Vollzeitschulpflicht schließt die Hauptschule die Jahrgangsstufe 10 mit ein" (KMK 2009, 108; Hervorhebung i.O.). Es kann der Hauptschulabschluss als erster allgemeinbildender Schulabschluss erreicht werden (vgl. van Ackeren/Klaemm 2011, 50).

Die Realschule erstreckt sich über die 5. bzw. 7. bis 10. Klasse (vgl. ebd.). "Sie bietet ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung und führt mit dem mittlerem Schulabschluss zur Fachoberschulreife" (ebd.).

Das Gymnasium beginnt wie die Haupt- und Realschule mit der 5. oder 7. Klasse und endet mit dem Erhalt der allgemeinen Hochschulreife in der 12. oder 13. Klassenstufe. Momentan wird in fast allen Ländern die Schulzeit auf 12 Jahre verkürzt (vgl. KMK 2009, 109f).

"Die Gesamtschule in KOOPERATIVER FORM fasst die Hauptschule, die Realschule und das Gymnasium pädagogisch und organisatorisch zusammen. Der Unterricht wird in Klassen erteilt, die auf die unterschiedlichen Abschlüsse bezogen sind (Hauptschulabschluss, Mittlerer Schulabschluss, Berechtigung zum Übergang in die gymnasiale Oberstufe)" (KMK 2009, 110; Hervorhebung i.O.). In der gymnasialen Oberstufe gelten die gleichen Bedingungen wie in der Sekundarstufe II des Gymnasiums. Hier kann ebenso die allgemeinen Hochschulreife erreicht werden (vgl. van Ackeren/Klemm 2011, 51).

Die KMK gewährleistet "die Sicherung einer Durchlässigkeit, die nach einer Phase der Orientierung auch Möglichkeiten für einen Wechsel des Bildungsgangs eröffnet" (KMK 2009, 105). Für alle SchülerInnen beträgt die Vollzeitschulpflicht neun Jahre, teilweise auch zehn Jahre, unabhängig von der Schulform (vgl. KMK 2009, 39).

Beim Betrachten des Titels dieser Arbeit kommt unweigerlich die Frage auf, wie der Lernort Gymnasium und die Beschulung von SchülerInnen mit Behinderung zusammenpassen. Die Vorstellung der Integrationsklasse am Werner-von-Siemens-Gymnasium Bad Harzburg in der Einleitung und im Kapitel 4 zeigt darüber hinaus, dass die dort integrativ beschulten SchülerInnen eine so genannte 'geistige Behinderung' haben. Damit stellt sich die Frage, warum diese SchülerInnen ein Gymnasium besuchen. Beabsichtigen ihre Eltern, dass sie das Abitur erreichen? In diesem Abschnitt soll der Lernort Gymnasium näher betrachtet werden, um ein Lösungsansatz für die aufgeworfenen Fragen zu geben.

Seit jeher nimmt das Gymnasium eine 'exklusive' Position ein. Dabei besitzt das Wort 'exklusiv' hier zwei Bedeutungen:

-

'von einem besonders hohen Wert sein'

-

'nur einem bestimmten Personenkreis zugänglich sein'

Ein Blick in die Geschichte und Gegenwart liefert den Beleg für beide Bedeutungen.

Das Gymnasium als Schulform des 'höheren' Schulwesens entstand aus dem Humanismus des 16. Jahrhunderts (vgl. Hamann 1986, 32). Die Wurzeln des heutigen Gymnasiums liegen im preußischen Schulsystem. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden Neuerungen vorgenommen, die bis heute gültig sind. Mit dem 1. Abiturreglement von 1788 wurde "das Abitur zum Nachweis der Studierfähigkeit als Prüfung am Ende der 'Höheren Schulen' eingeführt" (Van Ackeren/Klemm 2011, 16). Die Reifeprüfungsordnung legte 1812 die offizielle Bezeichnung 'Gymnasium' für alle zum Abitur führenden Schulen fest (vgl. Hamann 1986, 91). Aber erst das 3. Abiturreglement (1834) teilte dem Abitur seine Funktion als Voraussetzung für alle universitären Studiengänge zu. Der Neuhumanismus mit seinem prominentesten Vertreter Wilhelm von Humboldt prägte die inhaltliche Umstrukturierung. Mitte des 19. Jahrhunderts lag ein höheres Schulwesen vor, das durch drei Aspekte gekennzeichnet war:

-

Das 'Berechtigungssystem' gewährleistete den SchülerInnen eine staatliche kontrollierte Endprüfung mit Zugangserlaubnis zur Universität.

-

Durch den 'Leistungsgedanken' wurde die Abiturprüfung außerdem an das Erbringen von Schulleistungen gebunden.

-

Im 'Bildungskonzept' wurden die inhaltlichen Richtlinien festgehalten. Es betonte die Allgemeinbildung und grenzte sich von jeglicher berufsbezogener 'Spezialausbildung' ab (vgl. Van Ackeren/Klemm 2011, 15ff).

Diese Hauptmerkmale lassen sich auch heute noch auf das bestehende Gymnasium übertragen. Obwohl die neuhumanistischen Reformen unter der Devise "jedem einzelnen die Bedingungen menschenwürdiger Existenz zu sichern, aus Untertanen freie, gleichberechtigte und mitverantwortliche Staatsbürger zumachen" (Hamann 1986, 87) erfolgten, hielten die Vertreter des Neuhumanismus Real-, Bürger- und Fachschulen für überflüssig, schlossen die Beschulung des niederen Volks (vgl. ebd., 88ff) und von Kindern mit Behinderung sogar aus. Erst die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründeten privaten Internate bewiesen die Bildungsfähigkeit von Kindern und Jugendlichen mit 'geistiger Behinderung'. Trotzdem wurde der größte Teil in Heil- und Pflegeanstalten untergebracht oder verblieb im Elternhaus. Die Zeit des Nationalsozialismus ermöglichte keine Weiterentwicklung (vgl. Mühl 1999, 156). Nach 1945 wurde die Schulpflicht für Kinder mit Behinderung festgelegt. Außen vor wurden für Kinder mit 'geistiger Behinderung' gehalten - bei ihnen wurde an der 'Bildungsunfähigkeit' festgehalten. Die aus einer Elterninitiative hervorgegangene Bundesvereinigung 'Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V.' setzte sich für das Recht auf Bildung für den bisher ausgeschlossen Personenkreis ein. Für die Lebenshilfe gab es nur die Möglichkeit, gesellschaftliche Integration mittels Sondereinrichtungen umzusetzen. Eine im Jahr 1960 formulierte Denkschrift führte zur gesetzlichen Verankerung in den kommenden Jahren. Hessen startete mit der Veränderungen seines Schulpflichtgesetzes und die restlichen Bundesländer der BRD folgten. Mit der 'Empfehlung für den Unterricht in der Schule für Geistigbehinderte (Sonderschule)' 1980 wurde ein bundeseinheitlicher Lehrplan von der KMK geschaffen und somit dem Sonderschulwesen eine weitere Form zugefügt (vgl. Schnell 2003, 29ff; Mühl 1999, 157f).

Europaweit verfügt Deutschland über eines der am stärksten separierenden Bildungssysteme (vgl. Jacobs 2004, 20). Die generelle, deutschlandweite Funktion der Institution Schule ist die Selektion. In Abbildung 5 sind die vier bestehenden Selektionsstufen markiert.

Abbildung 5: Selektionsstufen des deutschen Schulsystems (Von Saldern o.J., 4)

Empirische Analysen bestätigen, dass das gesamte deutsche Schulsystem noch stark von sozialer Auslese geprägt ist - wie im Neuhumanismus. Zwar beruht der Unterricht an den weiterführenden Schulen auf verschiedenen Anforderungsniveaus, jedoch erfolgt die Zuweisung der SchülerInnen nicht - wie vermutet werden könnte - mehrheitlich auf Basis der Schulleistungen. Die IGLU-Studien[11] machen auf die Ungerechtigkeit beim Übergang von der Grundschule in die weiterführende Schule aufmerksam. Sie zeigen, "dass Kinder aus sozial schwächeren Familien für den Erhalt einer Gymnasialempfehlung deutlich bessere Leistungen erbringen müssen als Kinder aus sozial starken, 'bildungsnahen' Elternhäusern" (vgl. Van Ackeren/ Klemm 2011, 55; Hervorhebung i. O.). Die Überlappungen sind eindeutig: "Schüler und Schülerinnen mit vergleichbarer Lesekompetenz erhielten Empfehlungen zur Hauptschule, zur Realschule und zum Gymnasium" (ebd., 54). Die TIMS-Mittelstufenstudie[12] belegt, dass bis zum Ende der Sekundarstufe I die Verfehlungen in der Schulformzuweisung erkennbar sind: "Gut 40% der Realschüler erreichen den Kernbereich gymnasialer Mathematikleistungen und 25% liegen sogar in der oberen Leistungshälfte der Gymnasien" (ebd., 55). Die PISA-Studien der Jahre 2000, 2003 und 2006 liefern vergleichbare Erkenntnisse. Aber auch die 'Durchlässigkeit' des Schulsystems als "Korrekturmöglichkeit einer im Verlauf des Bildungswegs als unangemessen wahrgenommen Entscheidung" (ebd., 56) kann die Probleme nicht aufheben. Diese Option wird umfangreich genutzt, jedoch überwiegend zum Wechsel in die Schulform mit geringerer Anforderung. "Deutschlandweit wechselten im Schuljahr 2006/2007 etwas mehr als 50.000 Schülerinnen und Schüler der Klassen sieben bis neun zwischen Gymnasium, Realschulen und Hauptschulen: Knapp 20% wechselten aus einem anspruchsärmeren in einen anspruchsreicheren Bildungsgang, gut 80% gingen den umgekehrten Weg" (ebd.). Die Aufstiegsdurchlässigkeit wird zu einem großen Teil von den differenziellen Lernmilieus beschränkt. So verliert ein/e HauptschülerIn, der/die die Leistungsanforderungen für das Gymnasium erfüllt, mit der Zeit den Anschluss an die GymnasialschülerInnen seines Alters, da jeder zusätzliche Tag in dem "Potenzialentfaltung ausbremsenden Lernmilieu" (ebd., 61; Hervorhebung i.O.) den Rückstand zur Regelschul- bzw. Gymnasialklasse ausbaut. Die Entkopplung von sozialer Herkunft und schulischem Erfolg ist immer noch nicht gelungen (vgl. ebd., 54ff). "Die historisch verwurzelten und über die Jahrzehnte und Jahrhunderte weiter gegebenen charakteristischen Unterschiede zwischen 'niederer' und 'höherer' Bildung" (ebd., 61) bleiben in der stark gegliederten Sekundarstufe I bestehen. Somit darf Integration nicht nur die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung bezwecken, es muss jegliche Selektion muss gemäß dem Diskriminierungsverbot (GG, Artikel 3 Absatz 3) verschwinden. Ein "leistungsstarkes und gerechtes Bildungssystem" (Von Saldern o.J., 8) ist nur durch längeres gemeinsames Lernen realisierbar. Momentan liegt der Selektionszeitpunkt zu früh. Zudem ist die sinnvolle Nutzung der erworbenen "Freiheitsgrade" (Von Saldern o.J., 8) wichtig. In anderen EU-Ländern haben sich schon längst integrative Strukturen durchgesetzt, "d.h. alle Schüler haben grundsätzlich ein gemeinsames Curriculum für die allgemeine Bildung, das je nach Bedarf verändert und an bestehende Voraussetzungen angepasst wird" (Hausotter 2000 zit. nach Jacobs 2004, 20). Somit ist der Gemeinsame Unterricht von 'gymnasialen' und 'geistig behinderten' SchülerInnen, wie am Werner-von-Siemens-Gymnasium Bad Harzburg, ein Fortschritt. Natürlich ist es eine hervorzuhebende Besonderheit, wenn der anforderungsreichste Lernort - das Gymnasium - die Aufhebung von Selektion unterstützt. Dennoch ist es "falsch, die Gymnasien von dieser gesellschaftlichen Aufgabe des gemeinsamen Unterrichts frei zu stellen" (Schöler 2010; Hervorhebung i.O.). Jedoch stellen Veränderungen - wie beispielsweise G8[13] -, die aus ökonomischer Sicht unter dem Motto 'so viel Wissen wie möglich in so wenig Zeit wie nötig' getroffen werden, ein Hindernis für die Durchsetzung von Integration und längerem gemeinsamen Lernen dar. Anstatt die Kinder unter Stress zu setzen und damit verbundene Krankheiten wie Depressionen oder Burnout zu riskieren, könnten die von der Wirtschaft geforderten 'soft skills' gefördert werden. Integration bringt also Vorteile für alle Beteiligten, neben dem sozialen Lernen wird gleichzeitig die gesellschaftliche Teilhabe ALLER bestärkt. "Diese Logik fordert Gymnasien (wie alle anderen Sonderschulen) heraus, zu fühlen, zu denken und zu handeln - das überholte Prinzip der Penne, in der Konkurrenz, Anpassung und Bulimie-Lernen dominieren, entsprang und entsprach der hierarchischen Zwangsschulidee der Industrialisierung" (Boban 2011, 14). Wenn Lernen sich wieder dem Naturinstinkt der Neugierde annähert - und keine Krankheiten verursacht -, kann dem Bedürfnis nach einer Entschleunigung des Schullebens zugunsten eines gemeinschaftlichen Miteinanders der Vielfalt entsprochen werden. Denn letztendlich "kommt nicht mehr Saft aus einer Zitrone, wenn man mehr presst" (Gruschka o.J. zit. nach Sußebach 2011 2011, 8). Leistungserhebungen können genauso einen umgekehrten Effekt erzielen. Anstelle die schwächsten SchülerInnen 'auszusieben', können die Stärken jeder Person hervorgehoben werden. Mit dieser Absicht hat GU schon viele strukturelle Erneuerungen - vor allem im Grundschulbereich - mit sich gebracht, wie beispielsweise Jahrgangsmischung, Aufhebung von 'Sitzenbleiben', Leistungsbewertung mit Portfolio, Wochenplanarbeit. Jetzt bedarf es der Verbreitung auf alle anderen Schultypen. "Unsere Gesellschaft ist dringend auf jedes einzelne Kind angewiesen - aber es wird so getan, als ginge es immer nur um die Stärksten und Schlausten. Als könnten wir auf alle anderen Kinder verzichten" (ebd., 10).

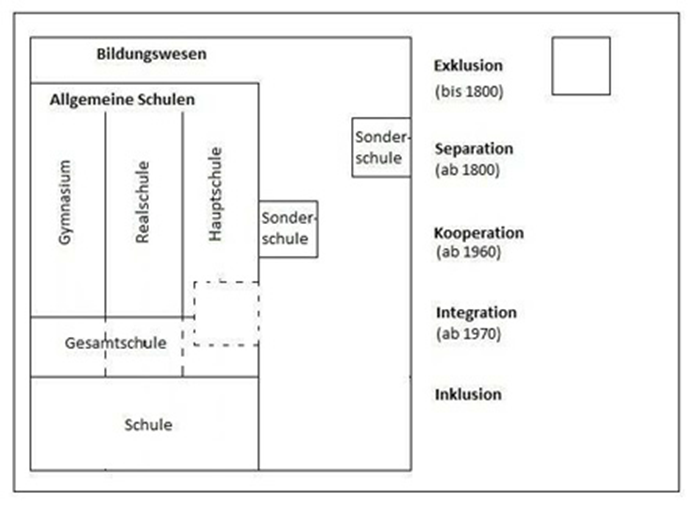

Sander sieht die schulische Integration als "ein aktuelles Ergebnis eines längeren historischen Prozesses" (2008, 27). Anhand des geschichtlichen Überblicks von Alois Bürli[14] hat Sander die Entwicklung des Bildungswesens in fünf Phasen eingeteilt:

Abbildung 6: Historische Entwicklung des Schulbesuchs von Kindern mit Behinderung (in Anlehnung an Sander 2008, 38)

Die geschichtliche Entwicklung kann Fortschritte im Hinblick auf die Gemeinsamkeit von SchülerInnen mit und ohne Behinderung verzeichnen. In der Abbildung wird nicht deutlich, dass die Phasen in der Realität parallel auftraten bzw. auftreten. "Die Stadien der Separation, der Kooperation und der Integration bestehen gegenwärtig in Deutschland nebeneinander, sie überlappen einander" (ebd., 33). Dennoch ist das Stadium der Exklusion nicht abgeschlossen. Einige Bundesländer behalten sich den Ausschluss von Kindern mit 'schweren' und 'schwersten mehrfachen Behinderungen' vor (vgl. ebd. 27ff). Die historische Weiterentwicklung steht aber auch noch nicht still, denn "die menschliche Gesellschaft und ihre Einrichtungen entwickeln sich immerzu" (ebd., 38). Abzusehen ist, dass sich die einzelnen Schulformen irgendwann nicht mehr aussuchen werden können, ob sie Gemeinsamen Unterricht verwirklichen möchten. Aus der Aufteilung der allgemeinen Schulen in Abbildung 6 wird ersichtlich, dass sich in der Sekundarstufe I bisher überwiegend Haupt- und Gesamtschulen und teilweise auch Realschulen auf das gemeinsame Lernen von SchülerInnen mit und ohne Behinderung einlassen. Die Gymnasien sehen sich in der Regel nicht dafür verantwortlich und gehen einer Konfrontation mit dem Thema aus dem Weg. Die Vereinten Nationen setzen sich mit der Behindertenrechtskonvention für die Weiterentwicklung zur Phase der Inklusion (siehe Kapitel 3.3.1) ein, in der Kinder mit Behinderung "in die prinzipiell untrennbare Vielfalt aller Kinder einbezogen" (ebd., 37) werden. Damit verbunden ist die fehlende Unterteilung der allgemeinen Schulen in der Abbildung. Die schlichte Bezeichnung 'Schule' ruft die Frage hervor, ob eine Unterteilung des Schulsystems auf dieser Entwicklungsstufe überhaupt notwendig ist. Umso bedeutungsvoller ist die Entscheidung des Werner-von-Siemens-Gymnasiums Bad Harzburg und des Städtischen Gymnasiums Bad Segeberg - dort wurde die erste gymnasiale Integrationsklasse eingerichtet (vgl. Boban 2011, 13). Durch die Aufnahme von SchülerInnen mit einer 'geistigen Behinderung' haben sie die Herausforderung der lernzieldifferenten Beschulung angenommen. Somit sind sie noch viel exklusiver geworden - im Sinne der ersten Bedeutung des Worts (siehe oben).

Den Weg zur Integration, den viele Eltern - auch in Goslar (siehe Kapitel 4.2) - gehen mussten, war geprägt von großen Hindernissen. Der Grund dafür besteht unter anderem darin, dass kein Gesetzt zu ihrer rechtlichen Unterstützung vorlag. Doch bereits vor ungefähr 20 Jahren begann die Diskussion um eine spezielle Menschrechtskonvention für Menschen mit Behinderung, angestoßen von internationalen Behindertenorganisationen. Allerdings scheiterten mehrere Vorschläge. Im Dezember 2006 wurde der Generalversammlung ein Entwurf präsentiert. Nun musste der Vertrag noch ratifiziert werden, um rechtskräftig zu werden. Mit der Zustimmung Ecuadors trat die 'UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung'[15] am 3. Mai 2008 in Kraft. Deutschland gehört zu den Erstunterzeichnern, die am 30. März 2007 einwilligten. Endgültig wurde die Konvention in Deutschland durch das 'Gesetz zur Ratifikation des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen' am 26. März 2009 wirksam (vgl. behindertenbauftragter.de, Stand: 09.06.2011). Damit liegt den Eltern endlich eine rechtliche Absicherung für die integrative Beschulung ihrer Kinder mit Behinderung vor.

In der deutschen Fassung der BRK wurde der englische Begriff 'inclusion' durchgängig mit 'Integration' übersetzt. Diese bedeutungsvolle Abstufung bestärkte die Forderung nach einer Abgrenzung zwischen 'Inklusion' und 'Integration'. Somit zog die deutsche Übersetzung schnell Kritik auf sich, "weil daran die Tendenz erkannt werden kann, das kritische Veränderungspotential der Konvention zu verwässern" (Aichele 2010, 15). Das Deutsche Institut für Menschenrechte wies darauf hin, dass die deutsche Begriffsverwendung ein Hindernis in der internationalen Diskussion darstellt (vgl. ebd.). In Folge dessen hat das NETZWERK ARTIKEL 3 e.V. eine Schattenübersetzung herausgegeben. Denn "Deutschland, Liechtenstein, Österreich und die Schweiz haben fast ohne Beteiligung behinderter Menschen und ihrer Verbände eine deutsche Übersetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen abgestimmt" (Hüppe 2010, 4). Dabei leistet eine korrekte Übersetzung einen großen Beitrag zur gesellschaftlichen Bewusstseinsbildung. Letztendlich sind jedoch ausschließlich die Versionen der BRK in den sechs UN-Sprachen (Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Chinesisch, Arabisch) rechtsgültig (vgl. ebd., 3ff).

Nach der Feststellung, dass die deutsche BRK-Version eine andere Übersetzung für 'inclusion' enthält, soll nun die Frage geklärt werden, was 'Inklusion' konkret heißt. Hinz formuliert folgende Eckpunkte, die sich auf die englischsprachige Literatur beziehen und damit die internationale Sichtweise, die Inklusion als "optimierte und erweiterte Integration" (Sander 2008, 35) versteht, widerspiegeln:

-

"Inklusion wendet sich der Heterogenität von Gruppierungen und der Vielfalt von Personen positiv zu (...).

-

Inklusion bemüht sich, alle Aspekte von Heterogenität gemeinsam zu betrachten. Hier kann es um unterschiedliche Fähigkeiten, Geschlechterrollen, ethnische Herkünfte,

-

(...), körperliche Bedingungen oder anderes mehr gehen. Dabei wendet sich Inklusion gegen Konstruktionen jeweils zweier Kategorien: Deutsche und Ausländer, Männer und Frauen, Behinderte und Nichtbehinderte (...). Diese Kategorisierungen sind als alltägliche 'Zwei-Gruppen-Theorien' weit verbreitet (...). Inklusion bemüht sich daher darum, jede Person in ihrer Einmaligkeit anzuerkennen und die Gruppe als pädagogisch unteilbares Spektrum von Individuen zu begreifen (...).

-

Inklusion orientiert sich an der Bürgerrechtsbewegung und wendet sich gegen jede gesellschaftliche Tendenz, Menschen an den Rand zu drängen. (...)

-

Inklusion vertritt die Perspektive des Abbaus von Diskriminierung und Marginalisierung und damit die Version einer inklusiven Gesellschaft" (Hinz 2010, 64f; Hervorhebung i.O.).

Um die Unterschiede von Integration und Inklusion für die Institution Schule zu verdeutlichen, hat Hinz die Praxis beider Ansätze gegenübergestellt.

|

Praxis der Integration |

Praxis der Inklusion |

|

|

Hubert Hüppe fasst den zentralen Unterschied prägnant zusammen: "Das bedeutet: Nicht der Mensch mit Behinderung muss sich anpassen, um 'dabei' sein zu können [Integration; D.A.], sondern wir müssen alle gesellschaftlichen Bereiche seinen Bedürfnissen entsprechend anpassen und öffnen. Niemand darf ausgegrenzt werden" (Hüppe 2010, 3). Mit der Forderung nach Inklusion in der UN-Konvention wollen Menschen mit Behinderung gegen ihre soziale Ausgrenzung ankämpfen.

Artikel 1 bringt den Zweck des Abkommens zum Ausdruck: "Zweck (...) ist es, den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten durch alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern"[16] (Artikel 1; Hüppe 2010, 12). Schlussfolgernd werden dem Vertragsstaat drei Pflichten zugeteilt: die Pflicht zur Achtung der Rechte, zur Schutzgewährleistung und zur Bereitstellung von Mitteln zur Umsetzung (vgl. behindertebauftragter. de, Stand: 09.06.2011).

In der BRK wird kein Anwendungsbereich ausgelassen. Die komplette Breite bürgerlicher, politischer, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Lebensbereiche finden darin Beachtung -wie beispielsweise politische Teilhabe, Bildung oder Wohnen (vgl. Aichele 2010, 14). Hervorgehoben wird außerdem, dass mit der UN-Konvention keine 'Sonder-' oder 'Spezialrechte' geschaffen wurden, sondern es darum geht, die bestehenden Menschenrechtsverträge[17] an die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung anzugleichen (vgl. behindertenbauftragter. de, Stand: 09.06.2011). Vorhandene Formulierungen wurden lediglich aufgenommen und inhaltlich konkretisiert (vgl. Aichele 2010, 12). Dabei bilden die in Artikel 3 aufgelisteten Grundsätze die Basis des Übereinkommens: die Achtung der Menschenwürde, der individuellen Autonomie und Selbstbestimmung; die Nichtdiskriminierung, die Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft; die Achtung der Unterschiedlichkeit und die Akzeptanz von Menschen mit Behinderung als Teil der menschlichen Vielfalt; die Chancengleichheit; die Barrierefreiheit; die Gleichberechtigung von Mann und Frau; die Achtung von Kindern mit Behinderung (Artikel 3; vgl. Hüppe 2010, 14f).

Die BRK fordert wichtige Veränderungen in verschiedenen Bereichen.

In der Gesellschaft liegt überwiegend eine defizitorientierte Sichtweise von Behinderung, welche

sich von dem medizinischen Modell ableitet, vor. Die UN-Konvention soll einen Beitrag dazu leisten, dass Verständnis von Behinderung zu verändern. Denn nach dem bio-psychosozialem Modell unterliegt Behinderung auch einer gesellschaftlichen Komponente. Menschen mit Behinderung werden ebenfalls "durch gesellschaftliche Rahmenbedingungen wie physische Barrieren und durch das mangelnde Bewusstsein von Menschen für die Perspektive von Menschen mit Behinderung" (behindertenbauftragter.de, Stand: 09.06.2011) behindert. Daher wird in der BRK Rücksicht auf die Weiterentwicklung des Verständnisses von Behinderung genommen (siehe Präambel) und Behinderung im Artikel 2 (Begriffsbestimmungen) nicht definiert. In Artikel 1 wird nur eine Mindestdefinition vorgenommen: "Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren ihre volle und wirksame Teilhabe gleichberechtigt mit anderen an der Gesellschaft behindern können" (ebd.). Die Vertragsstaaten legen ihre eigene Definition von Behinderung selber fest. So enthält § 2 Absatz 1 SGB IX die deutsche, rechtsgültige Bestimmung (vgl. ebd).

Die Behindertenpolitik muss sich demzufolge vom Fürsorgedanken loslösen und "die gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen" (ebd.) gewährleisten. Mit der BRD haben sich auch die einzelnen Bundesländer verpflichtet, die Inhalte der Konvention anzuerkennen und die Umsetzung zu unterstützen. Die Gerichte können jetzt die Einhaltung dieser Menschenrechte von der BRD bzw. den Bundesländern einfordern (vgl. ebd.).

Durch die Ratifikation hat die BRK den Wert eines Bundesgesetzes zugesprochen bekommen. Für diese Arbeit spielt die Umsetzung für den Lebensbereich Schule eine besondere Rolle. Im 'Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte' (1999) wurde das Menschenrecht auf Bildung verankert. Dieses wurde in der BRK erneut aufgegriffen (siehe Artikel 24 Absatz 1 Satz 1) (vgl. Aichele 2010, 16). Die Herstellung eines "inklusiven Bildungssystems auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen" (Artikel 24 Absatz 1 Satz 1; Hüppe 2010, 35) werden unter anderem mit dem Ziel verfolgt, "Menschen mit Behinderung zur wirksamen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen" (Artikel 24 Absatz 1 Satz 1c; ebd.). Mit dem Artikel 24 Absatz 2a wurde eine Rechtsgrundlage geschaffen, die den Zugang zum allgemeinen Bildungssystem für Menschen mit Behinderung in ganz Deutschland einheitlich festschreibt. Grundschulen und weiterführende Schulen werden dazu verpflichtet, SchülerInnen mit Behinderung aufzunehmen (vgl. ebd., 36). Dafür sollen "individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen in einem Umfeld, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet" (Artikel 24 Absatz 2d; ebd.) zur Verfügung gestellt werden. Dazu gehört die Förderung des Erlernens von individuell möglichen Kommunikationsformen (Brailleschrift, Gebärdensprache etc.) sowie die Bereitstellung notwendiger Mittel (Artikel 14 Absatz 3). Absatz 4 räumt des Weiteren dem Personal Rechte ein. Die Schulung von MitarbeiterInnen auf allen Ebenen des Bildungswesens und die "Einstellung von Lehrkräften, einschließlich solcher mit Behinderungen, die in Gebärdensprache oder Brailleschrift ausgebildet sind" (Artikel 24 Absatz 4; ebd.) ist notwendig, um ein inklusives Bildungssystem zu ermöglichen.

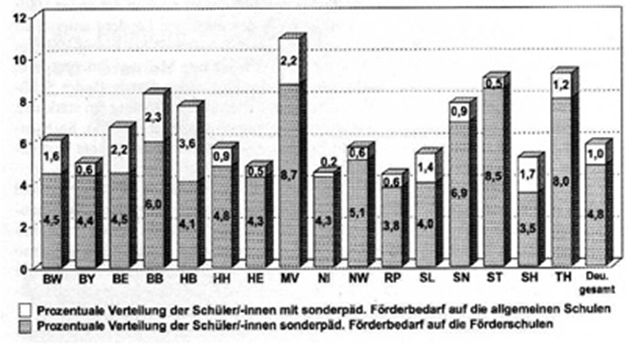

Die UN-Konvention hat kein Verbot von Sonderschulen ausgesprochen (vgl. Schöler u.a. 2010, 9). "Aber aus der Norm, dass jedes Kind einen Anspruch auf gemeinsames Lernen mit nicht behinderten Kindern hat, ergibt sich als Schlussfolgerung, dass kein Kind in eine Institution überwiesen werden darf, in der es nur Kinder mit ähnlichen Defiziten trifft" (ebd.). In einem inklusiven Schulwesen soll nicht mehr die Aufgabe der Förderung einem Schultyp -wie zurzeit der Sonderschule - zugeteilt werden. Vielmehr wird die Regelschule Förderort für alle SchülerInnen. Sonderpädagogische Fachkräfte werden also weiterhin benötigt. Allerdings müssen Sonderschulen nicht unbedingt geschlossen werden. Sie können sich genauso nach außen öffnen und einen Wandel zur attraktiven Schule für alle Kinder vollziehen. Solange noch kein inklusives Bildungswesen existiert, muss Integration nach Artikel 24 Absatz 2a bewilligt werden (vgl. Aichele 2010, 17ff). Somit wird integrative Beschulung derzeit unterstützt. Für eine zukünftige inklusive Schulstruktur ist eine Schulentwicklungsplanung unverzichtbar (vgl. Schöler u.a. 2010, 12). Zunächst muss das Recht von SchülerInnen mit Behinderung auf Zugang zum allgemeinen Bildungssystem in den Schulgesetzen aufgenommen werden. Damit verbunden ist auch die Gewährleistung von individuellen Unterstützungsmaßnahmen. Des Weiteren wird die Entwicklung allgemeiner Standards, die "die menschenrechtlichen Anforderungen wie Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Angemessenheit und Anpassungsfähigkeit von Bildung beachten" (Aichele 2010, 20), empfohlen (vgl. ebd.). Nicht zuletzt sollten allen pädagogischen Fachkräften Fortbildungen offen stehen, "damit langfristig Kompetenzen und Qualifikationen zur Erfüllung des Rechts auf Partizipation aufgebaut werden" (Schöler u.a. 2010, 8). Nach dem 'Bildungsbarometer Inklusion' des Sozialverbandes Deutschland (2009) beginnt die Umsetzung der BRK in den Bundesländern sehr schleppend. Lediglich fünf Bundesländer wagen sich an die Ausführung der Konvention, bei vier weiteren entsteht langsam eine Diskussion und die restlichen sieben fallen durch Widerstand auf (vgl. Hinz 2010, 63f). Carmen Dorrance hat berechnet, dass 2008 15,7% aller SchülerInnen mit sonderpädagogischen Förderbedarf eine allgemeine Schule besuchten (vgl. Dorrance 2010, 168). 90% fordern die Vereinten Nationen (vgl. Evers-Meyer 2009, 5) - es ist daher noch ein weiter Weg für Deutschland.