von der integrativen zur inclusiven Pädagogik?"

Überarbeitete Fassung eines Vortrags am 16. 9. 1998 in der Französisch-reformierten Gemeinde Frankfurt am Main

Inhaltsverzeichnis

Niemand darf in seiner Entwicklung behindert werden - auf den ersten Blick erscheint diese Formulierung wie ein Wortspiel, eine Verballhornung des neuen Grundgesetz-Artikels 3.3: "Niemand darf aufgrund seiner Behinderung benachteiligt werden." Macht sich hier einer über den hart und lange erkämpften Verfassungszusatz lustig?

Wie zu vermuten, steckt mehr hinter der Formulierung. Die Sonderpädagogik als Disziplin ist lange von Behinderung als Merkmal ihrer Klientel ausgegangen, und die Allgemeine Pädagogik hat damit ihre Unzuständigkeit für sie begründet. Nun lernen beide - in z.T. erst geringen Anteilen - , daß Behinderung kein Merkmal von Personen, sondern eine Konstruktion des Umfeldes ist; jemand wird durch Umstände wie den Ausschluß aus dem allgemeinen Kindergarten oder der allgemeinen Schule, durch Zuschreibungen behindert, ist es aber nicht schon von sich aus. Dies kann als Hinweis auf eine grundsätzliche Wende in der pädagogischen Theorie verstanden werden (vgl. GRUBMüLLER U.A. 1999).

Von der integrativen zur inclusiven Pädagogik? - Hier scheint mal wieder ein neues Wort, ein neuer Begriff, ein neues Firmenschild eingeführt zu werden. Vielleicht gibt es demnächst die "Inclusive Schule Frankfurt" oder den "Inclusiven Kindergarten" - als Assoziationen stellen sich z.T. eher merkwürdige Dinge ein: "all inclusive im Urlaub", aber ein "exklusives Restaurant", eine "exklusive Atmosphäre" und anderes mit höchst widersprüchlichen impliziten Bewertungen. Manche AutorInnen meinen, Inclusion sei nichts anderes als der englischsprachige Begriff für Integration und damit sei das Thema erledigt.

Obwohl es in der englischen Literatur für den Begriff der Inclusion inzwischen einen ähnlich inflationären Sprachgebrauch gibt wie im deutschsprachigen Raum für Integration, ist das Thema durchaus nicht erledigt. Der folgenden Darstellung liegt die Überlegung zugrunde, daß aus der Kontroverse, die im englischsprachigen Raum um Ansätze der Integration und der Inclusion geführt wird, produktive Anregungen für die Entwicklung der integrativen Erziehung im deutschsprachigen Bereich herausdestilliert werden können. Im folgenden soll der Versuch unternommen werden, zunächst Hintergründe der inclusionistischen Kritik an der Integration und daran anschließend deren Kernpunkte darzustellen. Weiter soll ein Blick auf konkrete Methoden inclusiver Ansätze geworfen werden, bevor ein kurzes Zwischenfazit die Darstellung abschließt.

Die Entwicklung der Integration in Großbritannien und Nordamerika zeigt deutliche qualitative Probleme. Häufig besteht Integration aus nicht viel mehr als dem räumlichen Beisammensein mit speziellen, eigenen Programmen, die von Spezialisten in regelmäßigen Abständen für die Kinder mit special educational needs weiterentwickelt und vorgelegt werden. Die zunehmende Kritik an der Integration aus inclusiver Sicht zielt dabei nicht etwa auf eine Rückwärtsentwicklung in Richtung Aussonderung mit neuen oder alten Selektionskriterien, sondern sie ist auf das Erreichen der Qualität gerichtet, die Integration ursprünglich und theoretisch anstrebte.

Inclusive Pädagogik beansprucht einen Paradigmenwechsel, von der 'functional limitation perspective' zur 'minority perspective' (KARAGIANNIS, STAINBACK & STAINBACK 1997, 10). Es geht diesem Verständnis nach nicht um die Einbeziehung einer Gruppe von Menschen mit Schädigungen in eine Gruppe Nichtgeschädigter, vielmehr liegt die Zielsetzung in einem Miteinander unterschiedlichster Mehr- und Minderheiten - darunter auch die Minderheit der Menschen mit Behinderungen. Grundlage dieser Perspektive ist die Bürgerrechtsbewegung mit dem Ziel der Gleichstellung und Nichtdiskriminierung jeglicher Minderheiten. Die Situation in Deutschland ist dagegen dadurch gekennzeichnet, daß Eltern die Interessen ihrer Kinder eher durch die Skandalisierung von Aussonderung vertreten und so Gemeinsame Erziehung in bemerkenswerter Geschwindigkeit und Breite durchgesetzt haben; erst in jüngster Zeit gewinnen Bürgerrechtsprinzipien vermehrt Eingang in die Integrationsbewegung.

Bei der Betrachtung der Diskussion in einem anderen Sprachraum durch einen externen Beobachter stellen sich nicht nur Probleme des Verstehens, sondern auch solche der Übertragbarkeit auf die deutsche Situation. Erstere können natürlich nicht ausgeschlossen werden, jedoch steht immerhin ein enger Diskussionszusammenhang mit Kollegen aus Großbritannien, Belgien und Spanien im Hintergrund (vgl. EUROPEAN ELECTRONICAL JOURNAL ON INCLUSIVE EDUCATION 1996/1997). Zweitere müssen bei Interpretationen berücksichtigt werden. Zu vermuten ist aber immerhin, daß produktive Botschaften entnommen werden können angesichts der deutschen Entwicklung, die ebenfalls immer deutlicher qualitative (neben quantitativen) Probleme zeigt.

Inhaltsverzeichnis

Die Kritik der Inclusiven Pädagogik scheint sich vor allem auf drei Aspekte der Integration zu beziehen: auf die Fixierung auf die institutionelle Ebene, auf das Weiterbestehen einer impliziten Zwei-Gruppen-Theorie sowie auf administrative Etikettierung und individuelle Curricula.

In der britischen und amerikanischen Integration scheint das Motto zu gelten: "Sage mir deine Schädigung und ich sage dir deine Integrationsmöglichkeiten" - ganz oder teilweise in einer Regelklasse, im sonderpädagogischen Raum, in der Sonderklasse der allgemeinen Schule oder wo und wie auch immer. Es wird ein ganz differenziertes - und damit hoch selektives - System vorgehalten. Freude und Stolz drücken sich u.a. in statistischen Aussagen mit möglichst hohen Prozentwerten über die erfolgreiche Integration aus. Allzu häufig befinden sich Kinder mit special educational needs in einer Insellage, ohne daß sich irgend etwas am Selbstverständnis der Institution insgesamt ändern würde (vgl. BIKLEN 1992, 146).

Auf unsere Situation in Deutschland übertragen: Es gibt eine Vielzahl von Modellen, Konzepten, Rahmenbedingungen und Maßnahmen, die alle unter der Fahne der Integration gehandelt werden, nebeneinander bestehen und alle prinzipiell für richtig, hilfreich und gut gehalten werden (vgl. HINZ 1999a). Dies gilt nicht nur für Kultusministerien, die in der Regel durch irgend einen Aspekt oder eine Prozentzahl ihre Führungsrolle bei der Integration zu belegen versuchen, sondern auch für Teile der Elternbewegung für Integration, die unter dem Druck unmittelbaren individuellen Bedarfs an integrativer Erziehung vielerlei Konzepte und Rahmenbedingungen für ihr Kind akzeptieren und evtl. tolerieren.

Diese Vielzahl von Konzepten, Modellen und Maßnahmen kann z.B. zu folgender Situation führen: Für 'Kinder mit Lernhilfebedarf' sind noch Ressourcen vorhanden, vielleicht bestehen Chancen auf eine Sprachheilklasse an einer Grundschule, stundenweise Prävention wäre möglich, Anträge auf Erziehungshilfebedarf werden z. Zt. nicht bearbeitet; bei geistiger Behinderung oder schwerer Mehrfachbehinderung stehen die Chancen eher schlecht wegen knapper Finanzen. Auch hier gilt offenbar in der Praxis das Motto: "Sage mir deine Schädigung und ich sage dir deine Integrationsmöglichkeiten." Und unter der Hand entstehen neue Begriffe, die doch nur modernisierte Formen alter institutionsorientierter Labels sind: Lernhilfebedarf, Erziehungshilfebedarf etc.; so groß ist die begriffliche Entwicklung vom 'Lernbehinderten' zum 'Lernhilfekind' dann doch nicht.

Für Inclusive Pädagogik steht das Einbezogensein als vollwertiges Mitglied einer Gemeinschaft im Vordergrund, unabhängig von seinen Möglichkeiten und Unmöglichkeiten ('belonging to the community'; 'equal and valued members'; 'full inclusion'; vgl. STAINBACK, STAINBACK, STEFANICH & ALPER 1997, 209). Menschen müssen sich nicht erst über diagnostizierte Mindestfähigkeiten für Gemeinsame Erziehung qualifizieren, sondern die Zugehörigkeit ist ein Recht, unabhängig von Fähigkeiten und Unfähigkeiten. Die institutionelle Ebene ist der Rahmen für Prozesse der Gemeinsamkeit, macht aber nicht schon ihre Qualität aus. Sie, die Qualität im emotionalen Wohlbefinden, im sozialen Eingebundensein, im kooperativen Spielen, Lernen, Arbeiten, Leben kann nur durch das entsprechende Selbstverständnis der ganzen Institution erreicht werden ('whole school approach', vgl. JANUSZEWSKI & SPALDING 1997). Mit diesem Ansatz wird die Bedeutung von reflexiven Entwicklungsprozessen von Institutionen (vgl. hierzu HINZ 1999b) betont - und Veränderungen des Selbstverständnisses und des Menschenbildes sind die wichtigsten und die schwierigsten Veränderungen, weitaus schwieriger als die Organisation der Aufnahme eines Kindes, bei dem 'ein bißchen extra gefördert' und didaktisch modifiziert werden muß.

'Die Behinderten' werden in die allgemeine Schule, Kindergarten, Betrieb, Gemeinde integriert, kommen so mit 'Nichtbehinderten' zusammen. Wer zu Zeiten der Aussonderung 'andersartig' war - FEUSER (1998) hat eindringlich auf die verheerende Bedeutung dieses Begriffs hingewiesen - , ist nun immer noch vor allem 'anders' - und mit diagnostischen Belegen über das Anderssein sind zusätzliche Ressourcen zu bekommen.

Dies hat drei Folgen: Zum ersten erfolgt eine implizite Abwertung der 'anderen' Kinder und Jugendlichen. Daran ändert auch der immer häufiger benutzte Begriff des 'Integrationskindes' nichts - ein Versuch, die Kategorie des 'Anderen' positiv besetzt zu definieren, der doch schlußendlich nichts anderes als eine beschönigende Form des sonderpädagogischen Förderbedarfs und eine modernisierte Form von Behinderung bezeichnet. Zum zweiten ergibt sich die Tendenz zu exklusiver oder zumindest besonderer Zuständigkeit von 'anderen' Experten für diese 'anderen' Kinder. Sie wird z.T. dadurch erschwert, daß die 'anderen' Experten sich in 'anderen' Institutionen wie Förderzentren befinden und dadurch schon institutionell ihre Integration in der allgemeinen Institution behindert wird. Zum dritten schließlich besteht die Tendenz zu explosionsartiger Vermehrung von sonderpädagogischem Förderbedarf. Es ist schon eine eigentümliche Paradoxie, wenn unter der Fahne der Integration 'das Andere' zahlenmäßig rapide zunimmt, und das sowohl im Gemeinsamen Unterricht als auch in Sonderschulen (vgl. für die USA OPP 1993, JüLICH 1998, für Deutschland SCHRöDER 1993, GRUBMüLLER U.A. 1999).

Inclusive Pädagogik versteht sich demgegenüber explizit als allgemeine Pädagogik, die es mit untrennbar heterogenen Gruppen zu tun hat: Verschiedene Geschlechterrollen, kulturelle Hintergründe, religiöse und weltanschauliche Überzeugungen, Familienstrukturen, soziale Lagen sowie Fähigkeiten und Einschränkungen kommen in ihnen vor (vgl. O'BRIEN & O'BRIEN 1997). Sie müssen in ihrer Komplexität - da ohnehin vorhanden - theoretisch wie praktisch stärker zusammengedacht und zum Ausgangspunkt des Lernens über Unterschiede gemacht werden (vgl. SAPON-SHEVIN 1997). Heterogenität ist Normalität - mehr denn je! Die Aufsplitterung von Zuständigkeiten für die 'einen' und die 'anderen' Kinder muß ersetzt werden durch die gemeinsame Zuständigkeit für alle Gruppenmitglieder und die gemeinsame Reflexion der Gesamtsituation - dies ist für die Praxis der Schritt von einer individuumszentrierten und institutionenorientierten Integration zu einer systemischen Inclusion (vgl. BAYLISS 1995, 4). Damit verbunden lehnt die Inclusive Pädagogik das Konzept der 'disability' ab zugunsten des Konzepts der 'giftedness'; statt der Behinderung steht die Begabung im Vordergrund (vgl. FOREST & PEARPOINT 1993). Was dies bedeuten kann, mögen zwei Beispiele verdeutlichen, die von kanadischen KollegInnen stammen:

-

Bei einem Vergleich zwischen einer Spitzensportlerin und einer Frau, die mit Muskeldystrophie im Rollstuhl sitzt, zeigt sich, daß beide z.T. identische Behandlungen erhalten (vgl. SNOW 1993): Sie bekommen eine spezifische Medikation, eine bestimmte Ernährung, Einheiten mit individueller Bewegungsschulung, sie werden immer wieder, vielleicht sogar kontinuierlich, diagnostisch überwacht und anderes mehr. Nur die Bewertungen sind diametral entgegensetzt: Bei der Sportlerin geht es um die Unterstützung von Spitzenleistungen, bei der Rollstuhlfahrerin um die Behandlung von Defekten und Defiziten und der Kampf gegen zunehmende Pathologie. Die Sportlerin ist 'gifted', sie wird in ihrer Begabung unterstützt, die Rollstuhlfahrerin ist 'disabled', sie wird behandelt und therapiert.

-

In Kanada läuft ein Junger Mann mit autistischen Verhaltensweisen ständig herum; bei uns hätte er alle Chancen, medikamentös ruhiggestellt und psychiatrisiert zu werden. Dort sieht man das permanente Herumlaufen als 'gift' und stellt ihm zunächst einen auf Zuverdienst angewiesenen Künstler zur Seite, der mit ihm mitläuft. Im nächsten Schritt bemüht man sich nach einiger Zeit, eine sinnvolle Funktion für das Herumrennen zu finden und startet in der staugeplagten Stadt einen Botendienst.

Menschen mit Behinderungen werden offiziell etikettiert, so daß sie positiv gewendet mit Vergünstigungen versehen, z.B. zusätzlichen Ressourcen, und von Anforderungen befreit werden. Negativ betrachtet ist damit gleichzeitig Stigmatisierung verbunden - im Sinne der Zwei-Gruppen-Theorie. In den USA wird jedoch mit der Integration immerhin von einer Zuordnung zu Behinderungsarten und Sonderschulen zu einer individuellen Gestaltung des Curriculums übergegangen (vgl. OPP 1993) - ein Fortschritt, der kaum in deutschen Bundesländern zu finden ist. Aufgrund des individuellen Curriculums wird in den USA festgelegt, in welchem Maße und in welchen Bereichen ein Kind oder eine Jugendliche gemeinsam mit anderen aufwachsen darf und wie hoch der Anteil separierter, spezieller Förderung innerhalb der am wenigsten einschränkenden Umgebung sein muß.

Inclusive Pädagogik nimmt eine äußerst kritische Position zu allen administrativen Prozessen von Etikettierung ein, denn sie hält sie für einen Ausdruck von Diskriminierung, der die Teilhabe am öffentlichen Leben mindert; so lehnt sie neben individuellen Curricula auch Begriffe wie 'Lernstörung' und 'geistige Behinderung' ab und strebt ein 'schooling without labels' (BIKLEN 1992) an. Allerdings muß das gemeinsame Curriculum unter verschiedenen Aspekten in Teilbereichen individuell modifiziert werden (aufgrund von spezifischen Kommunikationswegen, Erstsprachen, kulturellen Hintergründen, auch Schädigungen etc.; vgl. UDITSKY 1993). Kindergärten und Schulen als öffentliche Institutionen müssen demnach darin unterstützt werden, für alle Kinder/Jugendlichen zuständig zu sein, ohne einzelnen Bedarfe nach BSHG § 39 oder sonderpädagogischen Förderbedarf zuweisen zu müssen - schon finanziell ist dies eine schwierige Sache.

Inhaltsverzeichnis

Gemäß dem Ansatz der Inclusiven Pädagogik ist es unabdingbar, daß die Analyse der momentanen Situation, von Problemen sowie die Planung von Perspektiven gemeinsam mit der Person angegangen wird, um die es geht - sonst handelte es sich wiederum um ein diskriminierendes Muster von anderen. Als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft hat die Person zur Klärung etwas beizutragen, und sie hat auch das Entscheidungsrecht darüber, welche potentiellen HelferInnen herangeholt werden sollen. Zumindest aber hat sie das Recht, daß nicht ohne ihre Anwesenheit über ihre Zukunft entschieden wird. Bei Personen, die sich selbst verbal nicht äußern können, bleibt das Dilemma stellvertretender Voten und Entscheidungen bestehen. Es kann aber immerhin dadurch entschärft werden, daß neben Eltern und PädagogInnen auch andere Beteiligte wie gleichaltrige MitschülerInnen und Zivildienstleistende in die Planungsprozesse einbezogen sind und sich so mehr unterschiedliche Blickwinkel ergänzen können. In amerikanischen Schulen z.B. wird drei Jahre vor Schulende mit einer obligatorischen Zukunftsplanung begonnen, bei der nach und nach geklärt werden soll, wie die Person und ihr Umfeld sich die Zukunft - Arbeiten, Wohnen, Freizeit etc. - vorstellen und wie konkrete Schritte auf dem Weg dazu aussehen könnten. Hier wird nicht nach Rehabilitations-Kategorien eingeordnet, sondern individuelle Perspektiven werden entsprechend den Interessen und Stärken der Person entwickelt (vgl. hierzu DOOSE 1997).

Für uns mag dabei ungewohnt sein, wie in Nordamerika mit Freundschaft umgegangen wird: offensiver, evtl. auch etwas oberflächlicher als hier. Man baut dort nicht darauf - wie hier häufig zwischen Hoffen und Bangen - , daß Freundschaften im integrativen Umfeld sich entwickeln mögen, sondern man hat das Programm: "making friends" - ein freundschaftliches Umfeld soll geschaffen werden. Sehr deutlich auch in den Darstellungen der KollegInnen aus Toronto, die hierzu verschiedene Verfahren entwickelt haben (vgl. PEARPOINT, O'BRIEN & FOREST 1993, PEARPOINT, FOREST & SNOW 1993, FOREST, PEARPOINT & O'BRIEN 1997; auf deutsch BOBAN & HINZ 1998) klingt hier eine harmonistische Tendenz durch, wenn etwa die Polarität von "segregation, brokenness, elitism" einerseits und "wholeness, harmony, integration" gegenübergestellt wird (FOREST & PEARPOINT 1993, 9). Hiermit dürfte sich die deutschsprachige Integrationsbewegung schwertun, denn in unseren Landen wird gemeinhin nicht die allseitige Harmonie, sondern die Akzeptanz von Verschiedenheit und die Verhinderung eines neuen Auschwitz als Zielsetzung von Integration gesehen. Diese Tendenz entwertet allerdings die Verfahren durchaus nicht.

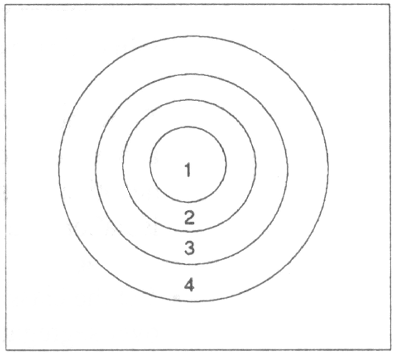

Beim Circle of Friends geht es um die Reflexion zur Verbesserung der sozialen Situation. Hier wird die soziale Situation einer Person im Hinblick auf Nähe / Distanz und Intensität analysiert. Menschen mit Behinderungen haben häufig wenige Personen, mit denen sie sehr vertraut sind (Eltern, Geschwister), und eine Reihe von Personen, die für den Kontakt mit ihnen bezahlt werden (Ärzte, Therapeutinnen, Lehrerinnen etc.). Dazwischen fehlen jedoch häufig Menschen, mit denen man etwas gemeinsam erarbeiten oder unternehmen kann. Der Sinn des Circle of Friends ist es, diese leeren Kreise bewußt zu machen und zu füllen.

Abb.1: Circle of Friends (entnommen aus: O'BRIEN, John & FOREST, Marsha (1989): Action for Inclusion. How to Improve Schools by Welcoming Children with Special Needs Into Regular Classrooms. Toronto: Inclusion Press, S. 40)

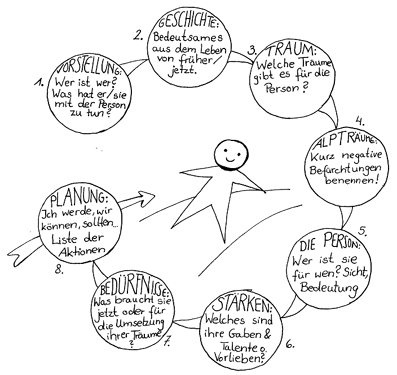

Hier sitzen all jene Menschen zusammen, die die Person, um die es geht, sich gewünscht hat. Bei MAP gibt es acht aufeinanderfolgende Schritte:

-

Einführung: Wer ist wer? Was hat er oder sie mit der Person zu tun?

-

Geschichte: Was gibt es Bedeutendes aus der Vergangenheit oder der Gegenwart der Person zu berichten?

-

Traum: Welche Träume haben die Anwesenden für sich und für die Person?

-

Alptraum: Welche Befürchtungen haben die Anwesenden für sie Person (nur kurz)?

-

Person: Wer ist die Person für mich? Welche Eigenschaften schätze ich an ihr besonders?

-

Gaben: Was sind die Vorlieben, Stärken und Gaben der Person?

-

Bedürfnisse: Was braucht er oder sie jetzt und/oder für die Erfüllung seiner oder ihrer Träume?

-

Planung: Was ich/wir tun können/wollen ... Liste der Aktionen

Abb. 2: Making Action Plans

Bei der Sammlung von Zukunftsideen ist wichtig, daß die positiven Perspektiven Vorrang vor den negativen erhalten (Kompetenzorientierung). Die Person erhält von den anderen ein Feed-Back, gemeinsam werden ihre Bedürfnisse reflektiert und Planungen entwickelt. Dies können auch sehr pragmatische Schritte sein, die uns vielleicht eher oberflächlich erscheinen.

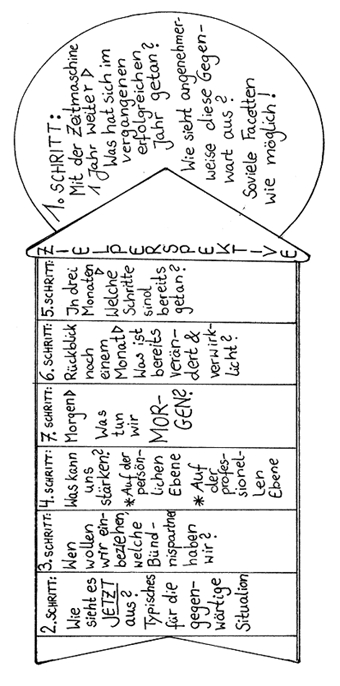

PATH bietet sich für alle Gelegenheiten an, bei denen es darum geht, sich auf bestimmte Zielsetzungen, Veränderungsplanungen zuzubewegen. Günstig ist es, wenn es um gemeinsame Ziele und Veränderungen von mehreren Menschen geht, die bei PATH ihre Ideen und Utopien zusammenbringen und gemeinsam entwickeln können.

Auch für PATH gibt es eine hilfreiche Möglichkeit zur Visualisierung, die stichwortartig gefüllt wird. Der große Pfeil des PATH füllt sich in sieben Schritten:

-

Ziel: Mit einer Zeitmaschine werden wir ein Jahr in die Zukunft versetzt - Was hat sich alles im letzten Jahr, das außerordentlich erfolgreich war, ereignet? Die Gruppe sammelt Nachrichten mit Namen und Daten; dabei ist der Erfolg des letzten Jahres wichtig, damit nicht vor allem in der 'Problemschüssel gerührt wird', sondern Ziele klarer werden.

-

Jetzt: Die Zeitmaschine versetzt uns wieder zurück in die Gegenwart. Welche Begriffe und Bilder fallen uns für die momentane Situation ein?

-

Einbeziehen: Wen wollen wir einbeziehen, um im nächsten Jahr tatsächlich so erfolgreich unsere Ziele umgesetzt zu haben? Wie soll das geschehen? Es geht hier um konkrete BündnispartnerInnen und konkrete Formen der Einbeziehung.

-

Stärke gewinnen: Wie können wir stärker werden? Hier geht es um die persönliche wie um die professionelle Ebene - wichtig können z.B. Terminpläne, geklärte Zuständigkeiten, vertrauensbildende Maßnahmen, aber auch genügend Schlaf, ein heißes Bad, ein Besuch in der Sauna sein...

-

"Rückschau" nach drei Monaten: Die Zeitmaschine läßt uns heute in drei Monaten erleben - Welche Entwicklungen haben sich in den letzten drei Monaten vollzogen? Welche Highlights oder Crashs hat es gegeben? Auch hier soll es möglichst konkret zugehen...

-

"Rückschau" nach einem Monat: Wir reisen nun zum heutigen Tag in genau einem Monat - Welche Schritte sind wir im letzten Monat gegangen? Wie haben wir uns unseren Zielen/Veränderungen genähert? Wie sind wir stärker geworden - professionell und persönlich?

-

Unterstützung für ersten Schritt: Und was tun wir morgen? Wie fangen wir an? Dies kann ein klitzekleiner erster Schritt sein, aber auch z.B. die Einberufung eines "Circle of Friends"...

Abb. 3: Planning Alternative Tomorrows with Hope

Grundprinzipien aller methodischen Zugänge sind die Beteiligung der Person selbst, das Prinzip des rundes Tisches mit der Überzeugung, daß jede(r) etwas zur Gestaltung der Situation beitragen kann, die Konsensbildung (wie aus der Organisationsentwicklung bekannt), die Verabredung nächster pragmatischer Schritte und die Visualisierung als sichtbarer Ausdruck von Einigungen, an die später angeknüpft werden kann.

Inclusive Pädagogik wendet, so scheint es nach der bisherigen Darstellung, vorhandene qualitative Probleme der Integration produktiv. Sie entwickelt keine neue, eigene Theorie, aber sie focussiert mit einem geschärften Blick auf international vergleichbare Ansprüche, Widersprüche, Problematiken und Entwicklungen. Hierbei ist sie vor allem unter drei Aspekten anregend:

-

Sie geht den Schritt von einer individuumszentrierten Integration von Behinderten zu einer systemischen inklusiven Pädagogik für alle Mehrheiten und Minderheiten im Sinne einer Pädagogik der Vielfalt.

-

Sie nimmt neben der Veränderung von institutioneller Strukturen auch (und vor allem) die Veränderung der Wahrnehmung von Personen und Gruppen in den Blick - im Sinne des Abbaus von administrativer Etikettierung, der gleichberechtigten Wertschätzung und der pädagogisch untrennbaren Heterogenität.

-

Sie weist auf diesem Hintergrund der betreffenden Person zur Klärung von Situationen und Perspektiven einen zentralen Platz zu und bezieht sie in die Klärungsprozesse so weit wie möglich als DialogpartnerIn ein.

BAYLISS, Phil (1995): Integration, segregation and inclusion: frameworks and rationales. In: BROEKAERT, Eric & VAN HOVE, Geert (Hrsg.): Special Education on the XXI Century. Special Education Ghent No. 7, Vol. I: Integration - School Systems, 4-25 (auch im Internet unter http://www.uva.es/inclusion/journal)

BIKLEN, Douglas (1992): Schools Without Labels: Parents, Educaters and Inclusive Education. Philadelphia: Temple University Press

BOBAN, Ines & HINZ, Andreas (1998): Diagnostik für integrative Erziehung. In: EBERWEIN, Hans & KNAUER, Sabine (Hrsg.): Handbuch Lernprozesse verstehen. Wege einer neuen (sonder-)pädagogischen Diagnostik. Weinheim: Beltz, 151-164

DOOSE, Stefan (1997): Persönliche Zukunftsplanung im Übergang von der Schule in das Erwachsenenleben. In: WILKEN, Etta (Hrsg.): Neue Perspektiven für Menschen mit Down-Syndrom. Erlangen: Selbsthilfegruppe, 198-215

EUROPEAN ELECTRONICAL JOURNAL ON INCLUSIVE EDUCATION (1996 ff.) im Internet unter: http://www.uva.es/inclusion/journal

FEUSER, Georg (1998): Die Würde des Menschen ist verletzbar. Integration - Ethik - Menschenbild. In: KRIEGSTEIN, Matthias von (Hrsg.): Integrative Erziehung im Raum der Kirchengemeinde. Bonn: Reha, 51-73

FOREST, Marsha & PEARPOINT, Jack (1993): Two Roads: Inclusion or Exclusion? In: PEARPOINT, FOREST & SNOW, 8-12

FOREST, Marsha, PEARPOINT, Jack & O'BRIEN, John (1997): MAPs, Circles of Friends and PATH: Powerful Tools to Help Build Caring Communities. In: STAINBACK & STAINBACK 1997, 67-86

GRUBMüLLER, Josef, HINZ, Andreas, LOEKEN, Hiltrud & MOSER, Vera (1999): Paradigmenwechsel in der Sonderpädagogik? - Theoretische Überlegungen und konzeptionelle Konsequenzen. In: SCHMETZ, Ditmar & WACHTEL, Peter (Hrsg.): Entwicklungen - Standorte - Perspektiven. Sonderpädagogischer Kongress 1998. Würzburg: Verband Deutscher Sonderschulen, 279-295

HINZ, Andreas (1999a): Stand und Perspektiven der Auseinandersetzung um den Gemeinsamen Unterricht vor dem Hintergrund leerer Kassen. Die neue Sonderschule 44, H.2, 101-115

HINZ, Andreas (1999b): Entwicklung einer Schule mit Integrationsklassen und Integrativen Regelklassen zur Integrativen Schule. In: KATZENBACH, Dieter & HINZ, ANDREAS (Hrsg.): Wegmarken und Stolpersteine in der Weiterentwicklung der Integrativen Grundschule. Hamburg: Hamburger Buchwerkstatt, 302-351

JANUSZEWSKI, Bodo & SPALDING, Bob (1997): Von Special Education über Integration zu Inclusive Education. Die Entwicklung in England und Wales. In: ARBEITSKREIS INTEGRATIVE LEHRERINNENAUSBILDUNG (AKILAB) (Hrsg.): Pädagogik und Didaktik für Menschen mit besonderen Erziehungsbedürfnissen. 3. Landesweite Ringveranstaltung Integrationspädagogik. Aachen: Mainz, 159-173

JüLICH, Martina (1998): Flexible Organisationsformen sonderpädagogischer Förderung: Königsweg, Kompromiß oder Irrweg? Ein Blick auf Entwicklungen und Erfahrungen in den USA. In: Zeitschrift für Heilpädagogik 49, 179-188

KARAGIANNIS, Anastasios, STAINBACK, William & STAINBACK, Susan (1997): Rationale for Inclusive Schooling. In: STAINBACK & STAINBACK, 3-15

O'BRIEN, John & FOREST, Marsha (1989): Action for Inclusion. How to Improve Schools by Welcoming Children with Special Needs Into Regular Classrooms. Toronto: Inclusion Press

O'BRIEN, John & O'BRIEN, Connie Lyle: Inclusion as a Force for School Renewal. In: STAINBACK & STAINBACK, 29-45

OPP, Günther (1993): Mainstreaming in den USA. Heilpädagogische Integration im Vergleich. München: Reinhardt

PEARPOINT, Jack, FOREST, Marsha & SNOW, Judith (19932) (Eds.): The Inclusion Papers. Strategies to Make Inclusion Work. Toronto: Inclusion Press

PEARPOINT, Jack, O'BRIEN, John & FOREST, Marsha (1993): Path: Planning Alternative Tomorrows with Hope. A Workbook for Planning Possible Futures. Toronto: Inclusion Press

SAPON-SHEVIN, Mara (1997): Celebrating Diversity, Creating Community: Curriculum that Honors and Builds on Differences. In: STAINBACK & STAINBACK, 255-270

SCHRöDER, Ulrich (1993): Alle reden von Integration - und die Zahl der Sonderschüler steigt!? Sonderpädagogik 19, 130-141

SNOW, Judith (1993): Giftedness vs. Disability: A Reflection. In: PEARPOINT, FOREST & SNOW, 13

STAINBACK, Susan & STAINBACK, William (Eds.) (19972): Inclusion. A Guide for Educators. Baltimore: Paul Brookes

STAINBACK, William, STAINBACK, Susan, STEFANICH, Greg & ALPER, Sandy (1997): Learning in Inclusive Classrooms: What about the Curriculum? In: STAINBACK & STAINBACK, 203-219

UDITSKY, Bruce (1993): From Integration to Inclusion: The Canadian Experience. In: SLEE, Roger (Ed.): Is there a desk with my name on it? The politics of Integration. Bristol, Pennsylvania: The Falmer Press, 79-92

Quelle

Andreas Hinz: "Niemand darf in seiner Entwicklung behindert werden - von der integrativen zur inclusiven Pädagogik?"

Überarbeitete Fassung eines Vortrags am 16. 9. 1998 in der Französisch-reformierten Gemeinde Frankfurt am Main

bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet

Stand: 14.03.2006