eingereicht als Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Leopold - Franzens - Universität Innsbruck eingereicht bei Univ. Prof. Dr. Ilsedore Wieser am Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Innsbruck im März 1994

Inhaltsverzeichnis

- Kommentar zur Internetveröffentlichung

- Dank

- Vorbemerkung und Hinweise auf einzelne Kapitel der Arbeit

- I. Kindheit und Jugend in der heutigen Gesellschaft

- 1. Kinder in einer sich verändernden Lebenswelt

- 2. Kinder im sozialen Veränderungsprozeß

- 3. Worauf die Schule vorbereiten muß

- II. Forderung nach einer humanen Schule

- 1. Schule der Gegenwart und Zukunft Versuch einer Struktur einer humanen und damit "guten" Schule

- 2. Die einzelne Schule (Klasse) als Prüfstand für Schulreform

- III. Zum gemeinsamen Unterricht von behinderten und nichtbehinderten Kindern

- 1. Integration - allgemeine Grundgedanken

-

2. Planung und Einrichtung einer Integrationsklasse

- 2.1 Zur Vorgeschichte

- 2.2 Konkreter Anlaß

- 2.3 Schulrechtliche Bestimmungen

- 2.4 Ein Blick in die Geschichte der Integration von behinderten Kindern in Österreich

- 2.5 Schulorganisatorische Bedingungen des Integrationsversuches an der Volksschule Reutte

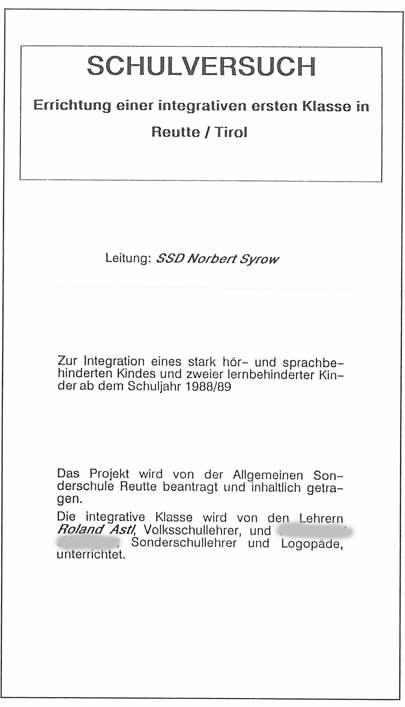

- 2.6 Die Integrationsklasse - konkrete Einrichtung - Projektantrag

- 3. Integration erfordert Abkehr vom uniformen Unterricht

-

3.1 Menschliche Entwicklung - Strukturen menschlichen Lernens

- 3.2 Schulische Integration und ihre entwicklungslogische Didaktik

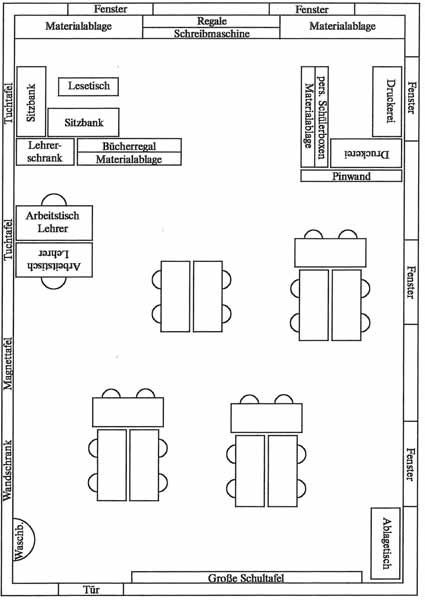

- 3.3 Der Klassenraum als Lernfaktor

- 3.4 Freie Arbeit und ihre Modelle

- 3.5 Zur konkreten Organisation und Praxis der Freiarbeit im Verlauf der 4 Schuljahre

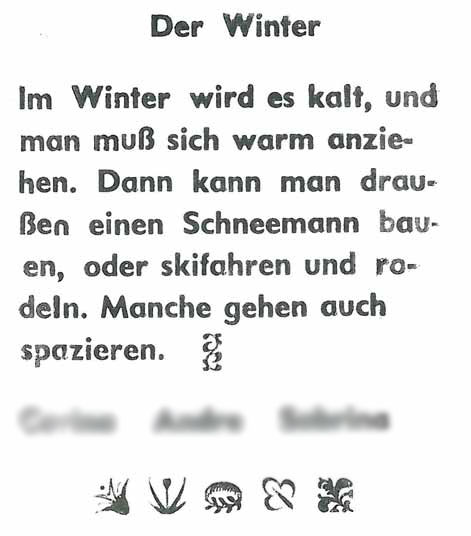

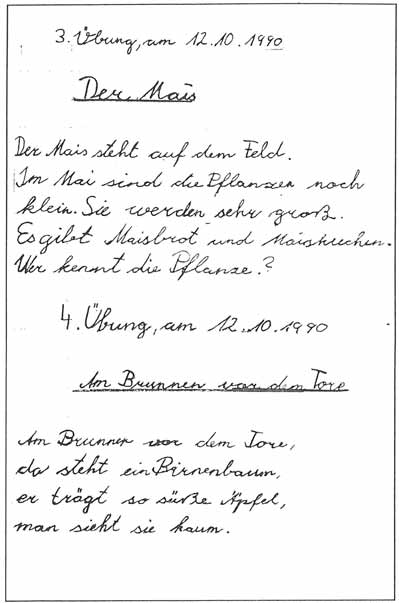

- 3.6 Beispiele aus dem Unterricht

- 3.7 Projektorientierte Unterrichtsformen

- 3.8 Zur konkreten Organisation und Praxis der Arbeit in Projekten im Verlauf der 4 Schuljahre

- 3.9 Beispiele aus dem Unterricht

- 3.10 Resümee zum Offenen Unterricht

- 4. Die Kinder·mit sonderpädagogischem Förderbedarf unter der speziellen Berücksichtigung von SABINE, einem gehörlosen Mädchen

-

5. Soziale Beziehungen in der Schule und im Wohnumfeld

- 5.1 Soziale Zusammensetzung

- 5.2 Die methodischen Verfahren

- 5.3. Einschätzung der Sozialkontakte durch die beiden in der Klasse unterrichtenden Lehrer Roland Astl und Hans P.

- 5.4 Die sozialen Beziehungen in der Klasse

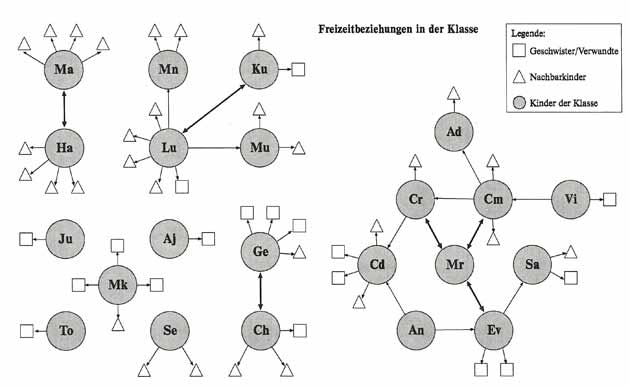

- 5.5 Freizeitbeziehungen außerhalb der Schule - Nachmittagskontakte

- 5.6 Zusammenfassung und Interpretation

- 6. Zur Kooperation der Lehrer - aus der Sicht ihrer Erfahrungen

- 7. Die Eltern - aus der Sicht ihrer Erfahrungen

- 8. Der Schulversuch im Rahmen des Schulganzen: "Integration der Integration" - Die Rolle des Kollegiums beim Schulversuch

- IV. Zusammenfassung und Schußfolgerungen

- 1. Perspektiven der Lehreraus- und -fortbildung

- Literaturverzeichnis

Die Namen von LehrerInnen, SchülerInnen und weiteren beteiligten Personen wurden, bis auf wenige Ausnahmen, anonymisiert.

Mein besonderer Dank gilt Frau Univ. Prof. Dr. Ilsedore Wieser für die umfassende Betreuung meiner Dissertation und bei Herrn Univ. Doz. Dr. Volker Schönwiese für die umfangreiche Begutachtung. Von beiden Lehrenden erhielt ich während meines Studiums richtungsweisende Anregungen und Impulse, und sie waren über weite Strecken dieser Arbeit in helfendem und kooperativem Sinn beteiligt.

Weiters bedanke ich mich bei den beiden Lehrern Roland Astl und Hans P. für die stets freundschaftliche und hilfsbereite Unterstützung während der vielen Jahre des gemeinsamen Arbeitens und bei allen Eltern für ihre Gesprächsbereitschaft und ihr Vertrauen.

''Die Lebensprobleme der heute heranwachsenden Kinder sind soviel größer als ihre Lernprobleme, sie schieben sich so gebieterisch vor diese oder fallen ihnen in den Rücken, daß die Schule, wenn sie überhaupt belehren will es mit den Lebensproblemen aufnehmen muß: sie muß zu ihrem Teil Leben ermöglichen." (In: HENTIG, 1981, S. 15).

Schulen rücken heute mehr denn je wieder in das Blickfeld öffentlichen Interesses, und die Ursachen dafür sind vielfältig.

Auf der einen Seite sind es Gründe problematischen Ursprungs: die Finanzknappheit bei den Schulträgern, Sparpolitik bei Bund, Land und Gemeinden, Existenzkrise der Hauptschulen vor allem im großstädtischen Bereich oder die Identitätskrise der Gymnasien. Aber auch die Überforderung vieler Lehrer[1], und damit verbunden die immer größeren Probleme mit sogenannten "verhaltensauffälligen" oder "unbequemen" Schülern lassen Lehrer und Eltern oftmals vor einem fast unüberwindbaren Problem schier verzweifeln.

Auf der anderen Seite wächst aber auch das "positive" Interesse: Schule wird gegenwärtig zu einer immer wichtigeren gesellschaftlichen Integrationsinstanz, wobei von Vertretern der Wirtschaft nicht nur gesteigerte, sondern wie auch von den Reformpädagogen gefordert, veränderte Qualifikationen, größere Selbständigkeit, erweitertes Analyse- und Planungswissen verlangt, sondern vor allem eine vertiefte und wohl in dieser Art neu zu entdeckende soziale Kompetenz angestrebt wird.

Dies erfordert aber auf den Grundlagen der heutigen Erkenntnisse menschlicher Entwicklung und menschlichen Lernens eine Reform unserer Schule, die "im wahrsten Sinne des Wortes eine radikale ist, eine, die bis an die Wurzeln unseres Erziehungs- und Bildungssystems reicht", um damit eine nichtaussondernde, humane Pädagogik und damit eine demokratische Schule zu schaffen (FEUSER, 1989, S. 5).

Die Reaktionen der Beteiligten und Betroffenen auf diese grundsätzlichen Veränderungen von Schule und damit Unterricht sind sehr unterschiedlich und z.T. ambivalent. "So herrscht einerseits Resignation, »also innere Kündigung« und - berechtigt Protest, andererseits ebenfalls Protest, aber mit dem Begreifen, daß diese Schulkrise auch eine Chance zur Veränderung darstellt" (ROLFF, 1993, S. 9), zum Aufbruch auf einen Weg, um "eine für die Persönlichkeitsentwicklung aller Kinder angemessene und zuträgliche Schule zu schaffen" (FEUSER. 1989, S. 5).

Ich denke, daß die Chancen für Veränderungen der Schule vorhanden sind, einerseits durch den Druck der Öffentlichkeit, aber vor allem dadurch, daß Eltern heute den Mut haben, gegenüber der Schule "die Sprache als die einzige unüberwindliche Waffe der Freiheit" (FREIRE, 1973, S. 12) einzusetzen.

Stichworte dazu sind: Soziale Integration, Schulautonomie, Projektunterricht, offenes Lernen, verbale Leistungsbeurteilung ...

Daß dies ein sehr langwieriger Prozeß ist, darauf hat Richard GROSS von der Stanford Universität mit seinem Ausspruch "Schools change slower than churches" (HAENISCH, in: Zeitschrift Pädagogik, 1991 Heft 5, S. 27) hingewiesen.

Diese Reformen der Schule "können in einem so klassisch hierarchischen Land wie Österreich nicht von oben verordnet werden. Der Wunsch danach muß von den Schulen kommen." Die Voraussetzung dafür sei "die Zusammenarbeit gut aus- und fortgebildeter Lehrer" (Karl-Heinz GRUBER. zit. n. Zeitschrift Profil Nr. 20 vom 13. Mai 1991, S. 102).

Sozial integrative Schulversuche zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehindeter Kinder sind aber nur sehr vereinzelt aus dem Wunsch nach Reformen aus den Schulen selbst gekommen, sondern vorwiegend aus dem unbeugsamen Durchhaltevermögen betroffener Eltern.

HAENISCH stellt in seinem Aufsatz »Die einzelne Schule ist der Prüfstand für Schulreform« (in: Pädagogik, Nr. 5, 1991) für die Bundesrepublik Deutschland - in diesem Fall durchaus mit Österreich vergleichbar - fest, daß z.B. die soziale Öffnung der weiterführenden Bildung, die Modernisierung der Curricula und die Steigerung des Anteils höherer Abschlüsse wichtige Erfolge bisheriger Schulreformen darstellten, aber "je weiter man auf die Ebene der Schule und des Unterrichts komme, desto dürftiger die Veränderungen ausfielen".

Nach wie vor dominiert mit knapp 80% der Klassenunterricht, bei dem die Lehrenden das Unterrichtsgeschehen steuern, und gar 90% aller angestrebten Ziele sind kognitive Ziele. Auch wird die Lehrer - Schüler - Beziehung meist nur über Inhalte des Unterrichts hergestellt, und es gibt sehr wenig personenbezogene Kommunikation. Nach Haenisch sind in den letzten 15 Jahren die Probleme der Lehrer auch nicht geringer geworden. Im Gegenteil, zu den bestehenden Problemen, wie Individualisierung erreichen, mit verhaltensauffälligen Schülern umgehen, mit Kollegen kooperieren, sind neue Probleme hinzugekommen, wie z.B. die Verwirklichung von Handlungs- und Erfahrungsorientierung, Umgang mit schwer motivierbaren Schülern und Gespräche mit Eltern. Dabei muß angenommen werden, daß die Schulen in starkem Maße selbst an der Produktion von Schülerproblemen mitbeteiligt sind (vgl. ebd.).

Da, verkürzt dargestellt, die bisherigen Reformstrategien, zum einen sind dies solche, die sich auf das Schulsystem als Ganzes oder auf Teile davon (z.B. Schulform) beziehen (wie Gesetzgebung, Erlässe...), zum anderen, die sich auf die Lehrer direkt beziehen, also Maßnahmen, die die Veränderung von Schule durch die Veränderung von Personen zum Ziel haben (Lehreraus und -fortbildung), nicht grundlegend dazu beitrugen, die "Schlüsselprobleme" (s. Kap. II/2, S. 33 ff.) unserer heutigen Schulmisere zu lösen, hat sich in den letzten Jahren der Interessensschwerpunkt schulischer Reformen auf die Ebene der einzelnen Schulen verlagert.

"Das wesentliche Merkmal dieses neuen Ansatzes (der natürlich nicht neu ist, sondern neuerdings nur besondere Beachtung findet) ist die Konzentration auf die Ebene der einzelnen Schule als Analyseeinheit." (SPECHT, 1991).

Hierbei steht "die Schu1e als Handlungseinheit", als Mikrokosmos des Bildungswesens, in dem die vielfältigen sozialen, intellektuellen und emotionalen Rahmenbedingungen des Bildungswesens ihre konkrete Ausformung erfahren, im Zentrum schulischer Forschungstätigkeit (vgl. ebd.).

"Die Frage nach dem "Funktionieren" dieser Systemeinheit und nach den Bedingungen dieses Funktionierens ist es, von dem sich heute Bildungsforscher Aufschluß für die weitere Gestaltung und Verbesserung des Schulwesens erhoffen." (Ebd).

In welch großes Spannungsfeld aber Schulen geraten, wenn weder Schulleiter noch Lehrer bereit sind, und dazu auch die Schulbehörde nicht beratend oder unterstützend tätig ist, den konkreten, ortsspezifischen Problemstellungen und einem durch die Eltern immer stärker artikulierten "gesellschaftlichen" Auftrag gerecht werdend, nachzukommen, habe ich in meiner Arbeit ebenso versucht darzustellen, wie anband einzelner Unterrichtbeispiele, konkret ein am einzelnen Kind orientierter Unterricht aussieht.

Diese Integrationsklasse sah ich einerseits auch unter dem Aspekt, durch einen Schulversuch das Bewußtsein für die Notwendigkeit schulischer Veränderungen zu wecken und damit das Angebot sinnvoller reformpädagogischer Erkenntnisse und Erneuerungen verbreiten zu helfen, andererseits als konkret gelebte und praktizierte "Schule", die dem Leser und vor allem dem Praktiker Wege zeigen soll, wie sie entsteht und sich entwickelt hat.

"Hier können Schulversuche wichtige Aufschlüsse liefern, wenn sie als Quasi - Feldexperimente angelegt und begleitend evaluiert werden." (SPECHT, 1991).

Ich hoffe, daß ich mit dieser Arbeit dazu beitragen kann, "ein Defizit, das die Forschungsliteratur zum Thema insgesamt ein stückweit kennzeichnet" (ebd.), zu verringern.

''Die theoretische Begrifflichkeit und das methodische Instrumentarium lassen den Leser und den Praktiker, der etwas besser machen möchte, oft in dem frustrierten Wunsch zurück, ein wenig genauer, lebendiger und "hautnaher" zu erfahren. wie denn nun konkret eine gute Schu1e von innen aussieht, was ihr Schulleben auszeichnet und wie man sich Beispiele gelungenen "Schulehaltens" im Gegensatz zu problematischen Sozialverhältnissen vorzustellen hat" (SPECHT, 1991).

Die gegenseitige Ergänzung und Beleuchtung von quantitativer Survey - Forschung und qualitativer Schulforschung im Handlungsfeld der einzelnen Klasse und Schule gehören zu den wichtigsten Aufgaben gegenwärtiger und zukünftiger Forschung und Entwicklung im Problemfeld der Schulqualität, wenn sie denn letztlich positive Auswirkungen auf die Praxis zeitigen sollten (vgl. ebd.).

Ich knüpfe an diesen Ansatz die Hoffnung, daß die gewonnenen Erkenntnisse zur Entwicklung einer humanen und demokratischen Unterrichtspraxis führen, zu Lernprozessen in diesem Fall nicht auf seiten der Schüler, sondern auf seiten der Lehrer, der Schulleitung, der Schulbehörde, letztlich der Schule als Einheit der Organisation des Lernens.

Die positiven Bedingungen und Erfahrungen aus dieser Untersuchung sollen also dazu beitragen, menschlichere Formen der Schulorganisation, damit meine ich u. a kein selektierendes und segregierendes Schulsystem, aber auch des menschlicheren Miteinanders, damit verbinde ich eine Aussage Martin BUBERS (1975, S. 26): "... und man darf eine Gesellschaft in dem Maße eine menschliche nennen, als ihre Mitglieder einander bestätigen", zu erlangen, die sich auf die Schüler, für die die Schule letztlich gemacht wird, auswirken.

Im ersten Teil meiner Arbeit versuche ich, die heute für unsere Kinder und Jugendlichen immer rascher sich verändernde Lebenswelt, "ein Leben aus zweiter Hand" (s. Kap. I, S. 9 ff.) zu skizzieren, und die damit verbundenen "Schlüsselprobleme unserer Gesellschaft" (BOHNSACK. 1987, S. 106, siehe auch Kap. II, S. 22) aufzuzeigen.

Das Aufwachsen der Kinder ist heute gekennzeichnet durch eine Herauslösung aus gefestigten Bindungen, wobei ihre Sozialisationsbedingungen zwar offener und chancenreicher geworden sind, aber sicherlich auch krisenanfälliger (s. Kap. I, S. 9).

''Die Jugend liebt heute den Luxus, sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt vor älteren Leuten und plaudert, wo sie arbeiten sollte. Sie verschlingt bei Tisch die Speise, legt die Beine übereinander und tyrannisiert die Eltern" Sokrates, 470 -399 v. Ch.

Den Glauben an eine Bewältigung der Zukunft gilt es heute mehr denn je bei den jungen Menschen rückzuerobern. HESSE (1988, S. 45) nennt dies "die Rückeroberung der Zukunft", um die Bedrohung der Vernichtung der Gattung Mensch auf dieser Erde abzubauen.

Die Schule wird dazu zwar nur einen geringeren Anteil leisten können. Ihre Hauptaufgabe wird es sein, Kinder und Jugendliche mit dem für die Zukunft nötigen Wissen auszustatten, das sie nicht nur befähigt, die ökologischen und damit auch wirtschaftlichen Probleme zu meistern, sondern auch eine humanere Gesellschaft zu bilden (s. Kap. 1/3.4, S. 21).

"Unsere heutige Schule ist in vielen Bereichen ihres inneren Wirkens unseren Kindern und Jugendlichen nicht nur nicht mehr zumutbar, sie zerstört ihre Sozialfähigkeit und Persönlichkeit bis in die Kerne menschlicher Persönlichkeit hinein." (FEUSER. 1989, S. 5; siehe auch Kap. II, S. 22).

Der Schwerpunkt im zweiten Teil meiner Arbeit ist daher die Forderung nach einer humanen und damit der Persönlichkeitsentwicklung aller Kinder angemessenen und zuträglichen Schule.

Auch hierbei kann es nur ein Ansatz sein, daß ich versuche, der herkömmlichen Schule der Gegenwart vielfältige und differenzierte Strukturen einer humanen und damit "guten" Schule gegenüberzustellen, Strukturgegensätze u. a. wie: Systemzwang oder Selbstbestimmung, Interesse oder Leistung, Selektion oder Integration ... (s. Kap. II/I, S. 23 ff.).

Angesichts der bisher eher fragwürdigen Wirksamkeit globaler und von "oben verordneten" Schulreformstrategien, ist es heute die Einzelschule bzw. in unserer Situation die Einzelklasse, die als "Prüfstand für eine Schulreform" (HAENISCH, 1991) gilt (s. Kap. n/2, S. 33 ff.).

Schlagworte wie: Schulentwicklung zwischen "LSD und Beta - Blocker" oder zwischen "Rattenfängern und Saboteuren" kennzeichnen das z.T. stark spannungsgeladene Feld der Entwicklung von Schule.

Wer oder was auf der einen Seite die Auslöser sind, wer auf der anderen Seite die Entwicklungen hemmt oder gar entgegensteuert, welche Qualifikationen für einen Schulentwicklungsprozeß vorhanden sind und v.a.m., auf diese offenen Fragen möchte ich im dritten Teil meiner Arbeit eingehen und im Rahmen meiner Möglichkeiten versuchen, darauf die aus dem Schulversuch sich herauskristallisierten Antworten und Lösungsvorschläge zu beschreiben.

''Integration steht im Spannungsfeld gesellschaftshistorischer Entwicklungen und Traditionen. Innerhalb dieses Spannungsfeldes ist sie wiederum im Zusammenhang der historischen Entwicklungen und Traditionen in der Pädagogik und Erziehungswissenschaft zu verorten. Integration, unter der wir im Bereich der Pädagogik die gemeinsame Erziehung und Bildung behinderter und nichtbehinderter Kinder und Jugendlicher verstehen, ist im Rahmen unserer Arbeiten weder hinsichtlich ihrer Ziele noch bezüglich der Wege, mittels derer die Ziele erreicht werden sollen, beliebig. Integration ist für uns eine Antwort auf die historische Gewordenheit unserer gegenwärtigen Gesellschaft und Fachwissenschaft. Hätten wir die für alle Kinder dringend erforderliche Erziehungs- und Bildungsreform, der auch wir als ihre Lehrer und ihre Eltern für unser zukünftiges Überleben dringend bedürfen, so bräuchten wir von Integration nicht zu reden; sie wäre dann selbstverständlich. Solange wir von Integration reden müssen, ist unser Erziehungs- und Bildungssystem eben an den ''Wurzeln'' faul. Die erforderlichen Veränderungen sind aber weder durch Etikettenschwindel und opportunistischer Anpassung noch durch Gleichmacherei oder eine neue Fassade zu erreichen. Integration durch Segregation gibt es nicht; Integration ist unteilbar." (FEUSER, 1989, S. 6 f.).

Ich habe ein Stück österreichische Integrationsgeschichte begleitet und denke, daß die Planung dieser Integrationsklasse, ihr konkreter Anlaß - die Situation eines gehörlosen Kindes - und ihre gelebte und von den Kindern, den Eltern und Lehrern erfahrene Unterrichtspraxis nicht nur im allgemeinen Interesse der Öffentlichkeit, sondern vor allem im Interesse der Schulbehörde und Schulforschung standen. Im Zusammenhang mit einer möglichen Übernahme des Schulversuchs "Soziale Integration" in das Regelschulwesen waren die Ergebnisse und Erfahrungen auch aus dieser Klasse bedeutsam.

Zentrale Bedeutung in diesem Abschnitt sehe ich u.a im Aufzeigen einer entwicklungslogischen Didaktik, die in jeder Phase der Realisierung begründbar, wissenschaftlich bestimmbar bleibt und damit zu einer humanen Pädagogik führt.

Auf den Grundlagen heutiger Erkenntnisse über die menschliche Entwicklung und damit dem menschlichen Lernen, ist einerseits eine Abkehr vom uniformen Unterricht notwendig, andererseits ist damit aber auch eine andere Sichtweise bezüglich der Behinderung eines Menschen verbunden.

''Behinderung entsteht aus ungenügender Integration in das individuelle Ökosystem,[2] oder anders ausgedrückt Behinderung liegt vor, wenn ein Mensch aufgrund einer Schädigung oder Leistungsminderung ungenügend in sein vielschichtiges Mensch - Umfeld - System integriert ist." (Sander, 1988, S. 81, siehe auch Kap. III/3, S. 126 ff. u Kap. IV, S. 365).

Auch wenn der Begriff "Behinderung" dadurch eine doch andere Bedeutung erlangt, habe ich ihn in meiner Arbeit aus Gründen der besseren allgemeinen Verständlichkeit belassen und nicht von Kindern mit "besonderen Bedürfnissen" oder "Gutachtenkindern" gesprochen.

Die Vorschriften des Datenschutzes und der damit verbundenen Problematik der Anonymität habe ich in dem Maße versucht zu wahren, als ich z.B. in den Kapiteln "Soziale Beziehungen in der Schule und im Wohnumfeld" Codebezeichnungen verwendet habe.

Im Kapitel "Gutachten zur Aufnahme der Kinder mit Behinderungen" habe ich aus Gründen der Dienstverschwiegenheit gänzlich auf die vom Gesetz vorgesehenen Beschreibungs-und Gutachtenbögen H 1b, H Ic[3] und auf die schulpsychologischen Stellungnahmen verzichtet.

Da aber sehr viele Erfahrungsberichte u.ä. über diesen Schulversuch im Verlauf der vier Schuljahre schon veröffentlicht wurden, habe ich mit dem Einverständnis aller Eltern die Vornamen der Kinder z.B. bei Bildbeschreibungen, Unterrichtbeobachtungen u. dgl. belassen.

Vor allem hat mir SABINES Mutter die Erlaubnis erteilt, ihren und den Namen ihres Kindes in der gesamten Arbeit zu nennen und auch alle persönlichen Unterlagen des Mädchens (z.B. medizinische Gutachten u.ä.) zu veröffentlichen.

Selbstverständlich habe ich auch das Einverständnis von Frau Prof. Jutta SCHÖLER und Prof. Dr. Klaus-B. GÜNTHER, ihre Arbeits-, Erfahrungs- und Beratungsberichte in meine Arbeit zu übernehmen.

So beschreibt Frau Prof. J. SCHÖLER in ihrem Bericht "Klassenkonferenz" einerseits die heute so wichtige Zusammenarbeit von Lehrern, Eltern, Fachleuten (z.B. Medizinern) im Sinne des Kompetenztransfers und andererseits die immer bedeutsamere enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern (s. Kap. III/4.2, S. 224 ff.).

Die Planungs- und Sprachentwicklungskonzepte Prof. Dr. Klaus-B. GÜNTHERS waren für eine integrative Erziehung im Fall des gehörlosen Mädchens SABINE die wichtigsten fachspezifischen "Hilfen" für die beiden Lehrer (s. Kap. III/4.2, S. 231 ff.).

Die Kooperation der Lehrer stellt den Brennpunkt in der schulischen Integration dar. Welche Erfahrungen die beiden Lehrer in diesen vier gemeinsamen Schuljahren gemacht haben, welche Fragen sich aufgetan und wie sie Probleme gelöst haben, versuche ich in Kapitel III/6 zu beschreiben (s. Kap. III/6, S. 265 ff.).

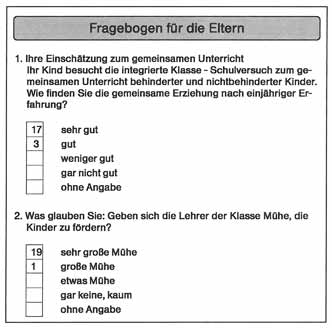

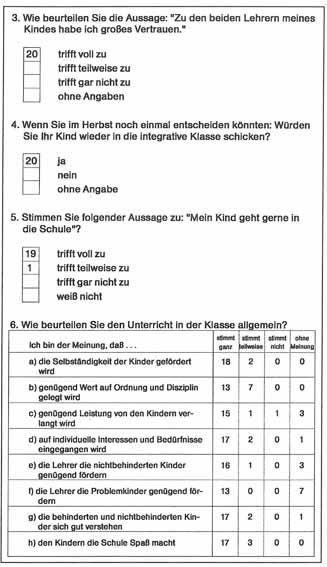

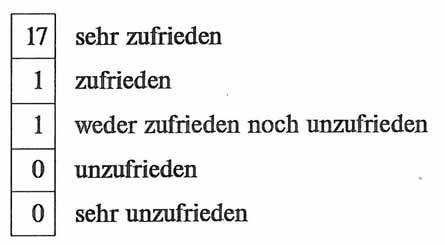

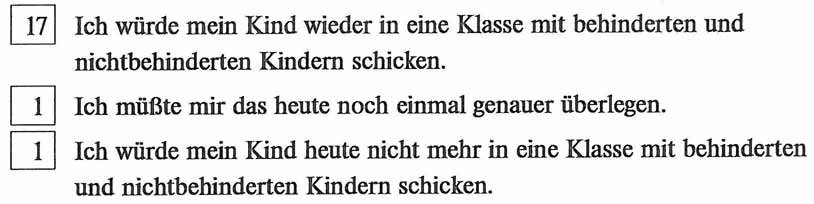

Zentrale und mehrfache Bedeutung aber für die Evaluation integrativer Schulversuche haben die in Kapitel III/7, S. 93 ff. beschriebenen Stellungnahmen und Aussagen der Eltern.

Die Eltern waren es, die den gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder forderten und auch seine Realisierung erreichten.

"Immer mehr Eltern von Kindern mit und ohne Behinderungen wollen ihre Kinder gemeinsam unterrichtet und erzogen wissen, und dieses entschiedene Eintreten der Eltern für schulische Integration hat vielfältige Gründe. Als wichtigste Beweggründe können pädagogische, politische und emanzipatorische Motive genannt werden." (WOCKEN, 1987, S. 129).

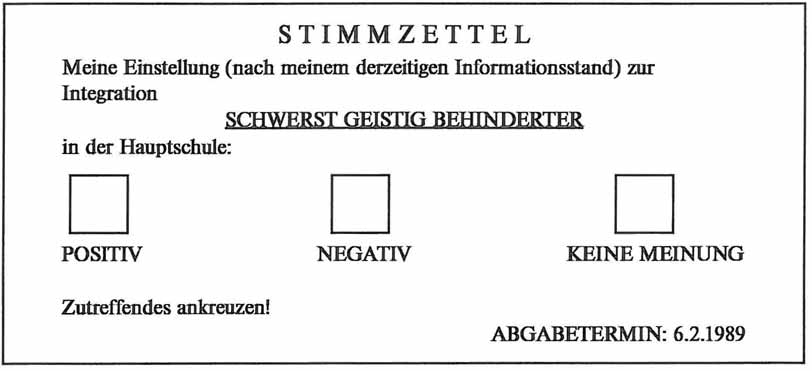

Welche Beweggründe und welche Meinungen die Eltern in unserem Schulversuch hatten, versuchte ich durch drei persönliche Befragungen in Erfahrung zu bringen.

Ist der Schulversuch zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nichtbehinderter Kinder ein fester und anerkannter Bestandteil der gesamten Schule oder führt er eher ein "Inseldasein", das vom übrigen Kollegium der Schule unbeachtet oder gar feindselig betrachtet wird? Diese Frage stellt SPECHT (1993, S. 63) in seiner Studie zur Evaluation der integrativen Schulversuche.

Dieser sehr wichtigen Frage, da "die Kollegenschaft an der Schule für die meisten Lehrer die wichtigste soziale Bezugsgruppe darstellt" (ebd.), bin ich im Kapitel III/8, S. 349 ff. nachgegangen.

"Jeder kann jederzeit aus dem etwas machen, was aus ihm gemacht wurde. Alles, was wir dazu brauchen, ist Energie zur Veränderung. - Wer diese Erkenntnis im Alltag wirken läßt, wird sich selbst ebenso selbstverständlich wandeln, wie die Natur sich stetig erneuert." Jean-Paul Sartre

[1] Die männliche Bezeichnung (Schüler, Lehrer, Kollege, usw.) ist hier und im Folgenden nicht geschlechtsbezeichnend gebraucht, sondern steht aus Gründen der sprachlichen Kürze stellvertretend für beide Geschlechtsformen.

[2] Die von Alfred Sander entwickelte Kind-Umfeld-Diagnose eröffnet eine neue Sichtweise des Aufgabenfeldes schulischer Integration, indem nicht die Defizite behinderter Menschen im Mittelpunkt stehen, sondern die gesellschaftlichen Umfeldgegebenheiten. Dem komplexen, ko-evolutiven Kind-Umfeld-System soll ein Diagnose-System begegnen, das in hohem Maße anschlußfähig ist

[3] ) H Ib: Beilage zum Antrag auf Aufnahme des Kindes ... in eine Sonderschule. Bericht des Leiters der Volksschule und des Klassenlehrers.H lc: Bericht des Leiters der Sonderschule (Sonderschullehrers) über die Sonderschulbedürftigkeit des Kindes ...

Vergleiche ich die Kindheit meiner beiden Töchter, K. 26 Jahre und S. 17 Jahre alt, mit der Kindheit meiner Generation, dann wird mir sehr deutlich bewußt, wie immer rascher sich für Kinder ihre Lebenswelt und deren Bedingungen verändert.

So machen Kinder und Jugendliche heute Erfahrungen, die ich u.a. noch gar nicht kannte. Sie sehen fern, das Telefon ist ein selbstverständliches und oftmals sehr ausgiebiges Kommunikationsmittel, sei es um Verabredungen zu treffen oder einfach nur um zu plaudern. Von ferngesteuerten Dinosauriern bis zu hochtechnischen Elektronikspielen stellt heute eine ungeheuer große Industrie alle nur erdenklichen Arten von Spielwaren her.

Durch eine Industrie, die eigene Kindersendungen im Radio und im Fernsehen erzeugt, die von Kinderschokolde über Kinder-und Jugendmagazine u.v.a.m. Kindern und Jugendlichen praktisch alles anbietet, wird das Aufwachsen von Kindern heute einerseits vom Konsum und andererseits durch eine Welt technischer Bilder und Informationsmöglichkeiten bestimmt.

ROLFF (1993, S. 15) stellt die Frage, ob diese veränderte Kindheit heute "ein Leben aus zweiter Hand" darstellt und ob dieses Aufwachsen der Kinder gar ein Schaden für sie sein könnte.

Ich denke, daß wir als Erwachsene nicht beurteilen können, wie Kinder selber das Leben in einer sich ständig verändernden Wirklichkeit wahrnehmen. Sicher ist nur, daß die Kinder heute mehr konsumieren und immer stärker in eine völlig neuartige elektronische Medienwelt eingebunden werden.

Wir erleben aber auch, daß die Kinder heute in einem epochalen Wandel sozialer Beziehungen aufwachsen und die Sozialisationsbedingungen von Kindern und Jugendlichen zwar einerseits offener und chancenreicher, aber andererseits auch krisenanfälliger geworden sind.

Als Beispiele möchte ich nur anführen: nichteheliche Lebensgemeinschaften, Ein-Eltern-Familien, Ein-Kind-Familien usw.

Außerdem wird aber auch zunehmend das innere Beziehungsgeflecht der Familie bestimmt durch veränderte Beziehungen der Ehepartner zueinander, insbesondere durch die zunehmende Erwerbstätigkeit der Frauen und durch veränderte Erziehungsstile.

Inhaltsverzeichnis

Zunächst haben wir uns zu fragen: In welcher Lebenswelt, in welcher Gesellschaft wachsen Kinder heute auf? Aber schon bei dieser ersten Frage müssen wir erkennen, daß es darauf keine eindeutige Antwort gibt.

Wurde die Gesellschaft der Gegenwart bisher lange Zeit als eine "Industriegesellschaft" bezeichnet, so gibt es heute nicht mehr nur für die Gegenwart, sondern auch für die künftigen Generationen, schon unzählige neue Bezeichnungen.

Ich denke, daß allein darin schon ein Beweis liegt für eine immer rascher sich verändernde Gesellschaft und damit Lebenswelt für unsere Kinder. So sprechen wir u.a. von einer postindustriellen Gesellschaft ebenso, wie von einer Konsum-, Risiko- oder Erlebnisgesellschaft. Andere Bezeichnungen, wie Informationsgesellschaft, Fernsehgesellschaft, Wissenschaftsgesellschaft oder Kongreßgesellschaft sind meiner Ansicht nach alles nur Schlagwörter, nicht aber analytische sozialwissenschaftliche Begriffe, die uns helfen könnten, die zukünftige gesellschaftliche Entwicklung besser zu erklären und damit angemessener zu verstehen.

Da letztlich alle Bereiche gesellschaftlichen Lebens und deren Veränderungen auf die Entwicklung und LebensweIt unserer Kinder Einfluß nehmen, und damit wiederum wir Aufgaben und Ziele von Schule neu zu definieren haben, möchte ich im Folgenden eine Annäherung in der Art aufzeigen, indem ich in Ansätzen diese veränderte Lebenswelt, in der Kinder heute aufwachsen, zu beschreiben versuche.

Auch Kinder sind heute zu Konsumenten geworden. Sie sind es in einem viel größeren Ausmaß als in irgendeiner Generation zuvor. Sie sind heute aber auch zu Zuschauern geworden, wofür in erster Linie das Fernsehen verantwortlich ist. Nicht nur, daß die Kinder fast aller sozialer Schichten in einem Überangebot an Spielsachen leben, sie leben auch in einer Kinderwelt, die sich völlig neuartig entwickelt und verändert hat.

Kinder sind heute wichtige und potentielle Käufer. Wurde das Taschengeld früher sorgsam in eine Sparbüchse geworfen, bekommen es die Kinder heute zum Ausgeben.

Vieles, was Kinder heute zu erhalten wünschen, muß bezahlt werden. Es sind nicht nur die Waren, sondern auch Dienstleistungen, wie z.B. die Betreuung auf einem Sportplatz oder in einer Turnhalle. Diese Dienstleistungen haben sich inzwischen weit in den Bereich öffentlicher Dienste erstreckt. Das Kind konsumiert wie der Erwachsene, sei es z. B. in der Nachmittagsspielgruppe oder auf dem Erlebnisspielplatz.

Die Hauptkonsumartikel, einschließlich der Spielzeuge, sind die Waren, die in fast allen Geschäften in Kinderaugenhöhe nahe der Kasse, und damit demonstrativ zum Greifen und zur Kaufsucht verführend, ausgebreitet werden.

"Spielzeug", das heutzutage Kinder oftmals nur mehr anleitet, einen Hebel oder einen Knopf an einem Schalter zu betätigen. "Spielzeug", das hochtechnisiert, einmal in Gang gesetzt, automatisch sein vorprogrammiertes Spiel - Repertoire selbständig abspult. "Spielzeug" das erst, wenn es kaputt geworden ist, für Kinder interessant wird, und endlich das Zerlegen oder Reparieren zum eigentlichen "Spiel" wird.

Spielzeug wird heute gekauft und kaum mehr selbst hergestellt. Immer mehr verliert sich dadurch die traditionsstiftende Weitergabe von Spielerfahrungen. Das Kind ist also in unserer heutigen Gesellschaft zu einem wichtigen Kunden geworden.

''Es ist auf dem Weg zu lernen, daß ein gutes Leben darin besteht, die richtigen Waren und Dienstleistungen zu konsumieren oder - wie FROMM es ausdrücken würde - das Sein über das Haben zu definieren." (ROLFF, 1993, S. 20).

Worin liegt nun das Problem des Massenkonsums von Kindern?

Zunächst wohl darin, daß die Kinder in ihrer Eigenständigkeit, und damit in der Planung und Herstellung eines "Produktes" bzw. Gegenstandes, aber auch in der ganzheitlichen Auseinandersetzung mit der sie umgebenden Objekt-und Ideenwelt, einen immer stärkeren Verlust erleben. Immer weniger Kinder können sich in ihren eigenen Handlungen wiedererkennen, da sie selbst kaum mehr Produzierende sind oder Produktionsabläufe "hautnah" erleben (s. Kap. II/3.1, S. 127 ff.). Sie erkennen sich zwar in den Waren, die sie kaufen und konsumieren können. Diese Dinge bleiben dem Kind aber letztlich fremd, da sie aus einer "äußeren Welt" kommen. Sie sind austauschbar und haben sich ohne eigentätige Aneignung im Kind in keinster Weise verinnerlicht und bleiben somit auch nicht erhalten.

In der eigentätigen Handlung, im eigenen Herstellen eines Gegenstandes objektivieren sich nicht nur Selbstbild und Selbstsicherheit, Kompetenz und Urteilsvermögen eines Kindes, sondern sie bleiben im hergestellten Produkt erhalten und werden verinnerlicht.

"Als lebendiges System gewinnt der Mensch im Rahmen seiner Austauschprozesse - wir können sie als Lernen bezeichnen -, ein inneres Abbild der äußeren Welt mittels seiner diesem vorausgehenden Tätigkeit im Sinne seiner eigenaktiven Aneignung derselben." (FEUSER, 1990).

Das Selbstbild eines Kindes ist gefestigter, weniger von Urteilen und Erwartungen anderer abhängig, wenn es auf eigenem Tun und auf eigener Erfahrung beruht.

Letztlich aber kommt dem eigenen Tun des Kindes und seinem Herstellen eines Produktes eine besondere Bedeutung zu, eine Erfahrung, die ihm als Konsument völlig verlorengeht.

»Die Eigentätigkeit als materielle Grundlage der Erkenntnistätigkeit«

''Das Kind lernt durch die eigene Herstellung eines Gegenstandes noch am ehesten Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten, ja sogar dessen Wesen kennen: Man kann etwas besser verstehen, wenn man es entstehen sieht. Dies gilt nicht nur für die schöpferischen Leistungen, sondern ebenso für den Nachvollzug oder die Wiederholung derselben." (ROLFF, 1993, S. 20 ff.).

Unsere Kinder leben heute in einer Welt voll technischer Bilder. Diese Bilder, die durch komplizierte elektronische Geräte erzeugt werden, lassen Kinder nur mehr zu Zuschauern werden.

Heute gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen und Forschungsberichten zum Thema "Kind und Fernsehen" (Himmelweit, 1958; Gardner, 1980; Schnoor, 1992; Rolff, 1993 u.v.am.).

Das Fernsehen ist zum dominanten Medium im Alltag unserer Kinder geworden, und immer mehr Zeit verbringen die Kinder heute vor dem Bildschirm. Der Fernsehkonsum ist in den letzten Jahren gerade auch bei jenen Kindern angestiegen, in deren Haushalte zusätzlich Kabel- und Satellitenprogramme empfangen werden können.

Laut Untersuchungen und nach Messungen der "Gesellschaft für Konsum-, Markt-und Absatzforschung" in der Bundesrepublik: Deutschland, aber auch nach Untersuchungen des "Instituts für Schulentwicklungsforschung" der Universität Dortmund (ROLFF, 1993, S. 31) sitzen Grundschulkinder täglich rund zweieinhalb Stunden vor dem Fernsehgerät. Ist in einem Haushalt zusätzlich ein Videorecorder vorhanden, kommt noch eine halbe bis eine Stunde dazu.

Ich denke, daß diese Ergebnisse auch auf die Kinder in Österreich übertragbar sind, und ungeachtet dessen, wie oft und wie lange Kinder fernsehen, in unserer Welt aber werden sie sehr stark vom Fernsehen beeinflußt. Zusammenfassende Kernpunkte einer Untersuchung des "Instituts für Schulentwicklungsforschung" der Universität Dortmund zum Thema »Kinder - Leben mit dem Fernsehen« (ROLFF, 1993, S. 34) u.a. sind:

-

"Gewöhnen sich Kinder schon im frühen Lebensalter an die Aneignung der Weh durch Bilderkultur, könnte das - vor allem bei "Dauersehern" - die Entwicklung der Phantasie hemmen.

-

Die problematische Seite des Fernsehens liegt offenbar im Kern darin. daß es die verbal-analytische Aneignung von symbolischer Kultur zurückdrängt und die ikonische dominieren läßt. Anders ausgedrückt: Die Bilderkultur verdrängt die Wortkultur und erzeugt Ikonomanie.

-

Von dieser Verdrängung sind aber nicht nur die traditionellen Kulturtechniken Lesen und Schreiben betroffen. Fernsehen als Alternative zur linearen und dialektischen Logik des gedruckten Wortes beeinträchtigt mehr und mehr auch die Wahrnehmung nicht-medialer Wirklichkeit.

-

Fernsehen ist für heutige Kinder ein ständig vorhandener Bezugspunkt, der ihnen zur Weltdeutung dient. Es bleibt ihnen aber verborgen, daß es eine künstliche Weltproduktion ist, Leben aus zweiter Hand."

Wir könnten dem entgegenhalten, daß die Kinder durch das Fernsehen ihren Erfahrungsraum doch auch erweitern können, indem sie sogar sich selbst bedienend und selbst entscheidend Informationen, Bilder und Nachrichten in vielfältiger und sogar farbiger Form per Bildschirm abrufen können.

Es bleibt aber auch hierbei eine problematische Seite des Fernsehens bestehen. Nicht nur, daß z.T. sehr viel Zeit der Kinder gebunden wird, auch die veränderte Aneignungsweise von symbolischer Kultur in Form von technischen Bildern geben Grund zur Besorgnis.

''Das stellt selbst das ehrwürdige pädagogische Prinzip der Anschaulichkeit in Frage, macht es zumindest revisionsbedürftig. Denn die technischen Bilder des Fernsehens sind perfekte Bilder, professionell gemacht, unterhaltsam und gewiß auch anschaulich. Aber die Anschaulichkeit des Fernsehens will nicht unterrichten, sondern unterhalten und zwar derart, daß jeder ohne Mühe folgen kann. Das führt zu einer konsumistischen Anschauung, d.h. zu einer Art Verwöhnung durch Anschaulichkeit:

Nur keine Vorausetzungen machen und keine Anstrengungen des Begriffs verlangen. scheint das Motto der Fernsehproduktionen zu sein, denn wer dem nicht folgt, verliert die Zuschauer, auch die kleinen. Das führt in eine Falle, nämlich zu einer Pseudo-Anschaulichkeit, zu einer übertriebenen Anschaulichkeit, die mehr verdeckt als aufdeckt" (Ebd., S. 36).

Dabei ist das Unterrichtsprinzip der Anschaulichkeit aktueller denn je. Die Schule kann und soll deshalb sicher nicht auf Bilder und die Anschaulichkeit des Fernsehens verzichten, ganz im Gegenteil. Der Schule kommt aber heute u.a. die Aufgabe zu. diese neuen Bilder lesen zu lehren und damit Anschaulichkeit neu zu bedenken.

Der Computer ist heute nicht nur das neueste, sondern auch die multimedialste Möglichkeit, technische Bilder von höchster Qualität zu erzeugen. Immer mehr dringt heute schon der Computer in die Lebenswelt der Kinder ein.

Da ich persönlich nur Erfahrungen mit Computern im sonderpädagogischen Bereich aus der Arbeit in meiner Klasse mitbringe, möchte ich mich auf die Ergebnisse einer Untersuchung des "Instituts für Schulentwicklung" an der Universität Dortmund stützen, die an über 900 Grundschülern der 3. und 4. Klassen Volksschule im Jahr 1987 durchgeführt wurde.

Demnach hatte schon jeder 7. Haushalt einen Computer, und 26 % aller befragten Kinder gaben an, ein- bis zweimal in der Woche mit dem Computer zu spielen. Ich denke, daß wir diese Prozentzahlen heute schon wesentlich höher annehmen können, daß also bedeutend mehr Eltern und damit auch Kinder zu Hause einen Computer besitzen.

Bei einer Schulerprobung des Computers über einen Zeitraum von zwei Schuljahren an Dortmunder Grundschulen (vgl. LANGENBUCH u.a., 1989), bei der vor allem Programme zur Textverarbeitung, zum Rechtschreibtraining und zum Übungsrechnen eingesetzt wurden, konnte festgestellt werden, daß alle Kinder ohne Ausnahme gerne mit dem Computer arbeiteten. Sie waren motiviert, interessiert, z.T. sogar begeistert.

Diese Aussagen bestätigten sich auch in unserem Schulversuch, als die beiden Lehrer zu Ende des dritten bzw. im vierten Schuljahr in der Integrationsklasse die Kinder in die Arbeitsweise mit einem Computer einführten, und die Schüler vor allem in der Freien Arbeitsphase damit Texte eigenständig schreiben oder auch einfache Rechenspiele lösen konnten.

Inhaltsverzeichnis

Die Situation der Menschen in unserer bürgerlichen Gesellschaft zum Ende dieses Jahrhunderts ist gekennzeichnet durch die Herauslösung aus gewachsenen Bindungen, Glaubenssystemen und Verhaltensweisen. Immer mehr verlieren familiäre Bindungen, Heimatzugehörigkeit, schicht- oder klassenspezifisches Milieu oder auch Stand, Religion und Geschlechtszugehörigkeit an Bedeutung.

Statt dessen finden eine Pluralisierung der Lebensformen und eine Individualisierung der Lebenslagen statt. Auch gehen immer mehr bisher gefestigte Sicherheiten im Hinblick auf Handlungsweisen und leitende Normen verloren.

2.1 Normenwandel und Individualisierung

In vieler Hinsicht läßt sich die Jugend als "Seismograph" für gesellschaftliche Veränderungen fassen. Die Auflösung traditioneller Normen, etwa die anscheinend unaufhaltsamen Auflösungstendenzen der Kernfamilie - Soziologen bezeichnen damit eine Lebensgemeinschaft, die aus einem verheirateten Elternpaar mit Kindern besteht (s. NAVE-HERZ/MARKEFKA, 1989) -, führen in der Jugendphase zu einer "Endstrukturierung" und "Individualisierung" (vgl. BOHNSACK, 1991). Ulrich BECK (1986) hat das treffend ausgedrückt:

''In der individualisierten Gesellschaft muß der einzelne entsprechend bei Strafe seiner permanenten Benachteiligung lernen, sich selbst als Handlungszentrum. als Planungsbüro in Bezug auf seinen eigenen Lebenslauf, seine Fähigkeiten. Orientierungen. Partnerschaften usw. zu begreifen." (S. 217).

Das bedeutet, daß in dem Maße, wie Normalitätsstandards ihre allgemeinbildende Kraft verlieren, sich die Menschen, und besonders Jugendliche und Kinder, in der Gestaltung ihres Lebens auf sich selbst gestellt sehen.

Heute entwickeln die Jugendlichen eine Fülle unterschiedlicher Lebensstile und suchen in vielfältiger Art und Weise, ihre ganz persönliche Identität zu finden. Die Chancen für eine Individualisierung der Persönlichkeit, denke ich, haben sich zwar verbessert, aber Befreiung und Gefährdung liegen sehr dicht beieinander.

Vor allem in den letzten 20 Jahren hat sich eine Liberalisierung der Erziehungswerte besonders innerhalb der Familien vollzogen: von größter Strenge zu heute oftmals sehr weitreichender Freiheit.

Sehen wir diesen Wandel positiv, so kann man ihn als eine Abnahme von "traditionellen, autoritären" Beziehungen und als eine Zunahme von "partnerschaftlichem Umgang" bezeichnen (vgl. BOHNSACK, 1991).

Die Kehrseite dieser neuen Erziehungsstile ist aber oftmals sehr vielfältig. Mitunter ist nicht die falsche Erziehung das Problem, sondern daß überhaupt keine Erziehung stattfindet. Immer öfter erleben wir das Problem, daß durch die physische und emotionale Abwesenheit der Eltern zwar die individuellen Entscheidungsspielräume für die Kinder erhöht werden, aber sie dann letztlich mit all den Konsequenzen ihres Handelns im Alltag allein bleiben. Die Folge davon sind vielfach Kinder in unseren Schulklassen, über deren Verhalten sich die Lehrer so beklagen.

Wie widersprüchlich heute Kinder mitunter erzogen werden, und in welch großem Spannungsfeld Eltern und damit die Kinder stehen, belegen auch unsere Ergebnisse des Schulversuchs (s. Kap. III/7, S. 293 ff.). ROLFF (1993, S. 65) schreibt:

"Zudem geraten die Schülerinnen und Schüler unter zunehmenden Leistungsdruck. Denn fortgeschrittene Industriegesellschaften. in denen theoretisches Wissen mehr zählt als alles andere Wissen, sind Leistungsgesellschaften, in denen Leistung durch Examina und Zertifikate ausgedrückt wird. Ohne diese Zertifikate ist die Sicherung des Sozialstatus kaum möglich, geschweige denn sozialer Aufstieg. Das Ziel von Kindererziehung ist unter diesen Bedingungen weniger das wohlgeratene oder zufriedene Kind, sondern das leistungsfähige Kind. Deshalb steht die Familie unter einem Erziehungsdruck, der historisch ohne Vorbild ist Und das zu einem Zeitpunkt, zu dem die Familie immer mehr zerfällt und eine Alternative zur Familienerziehung sich noch nicht etabliert hat Übererziehung und völlige Vernachlässigung von Erziehung sind die widersprüchlichen Folgen. Die Leidtragenden dieser Entwicklung sind die Kinder und Jugendlichen, also die Schüler."

In dem Maße, wie sich Jugendliche heute von ihren Eltern oder älteren Mitmenschen distanzieren, verstärkt sich ihre Zuwendung zu etwa gleichaltrigen Freundschaftsgruppen. Aus einer Untersuchung von ALLERBECK/HOAG (1985, S. 38) geht hervor, daß z.B. in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1962 16% der Jugendlichen Mitglieder einer informellen Jugendgruppe bzw. Clique waren, aber im Jahre 1983 immerhin schon fast 57%.

Bedeutsam dabei ist, daß viele Jugendliche diese Freundschaftsgruppen wichtiger nehmen, vielfach als Vorbilder wählen und außerdem meinen, im Kreis der Gleichaltrigen eher Verständnis für ihre Probleme zu finden (vgL ZINNECKER/MOLNAR, 1988, S. 189).

Die Folge wiederum ist, daß die Autorität der Erwachsenen eher zurückgeht und damit sich gleichzeitig die Bedeutsamkeit der Familie oder der Schule verringert. Zudem wollen die Jugendlichen sich ihre Gemeinschaft selbst suchen und weder von den Erwachsenen geleitet noch kontrolliert werden. Jugendliche distanzieren sich heute immer mehr von den Erwachsenen.

ROSENMAYR (1988, S. 27 ff.) nennt u.a. Aspekte dieser Distanzierung: Vor dem Hintergrund einer "Entwertung, auf jeden Fall einer Infragestellung des Status des Erwachsenen" müssen wir heute Jugendliche verstehen, die sich aufgrund der ''Vielfalt des Kultur-Versagens, der mangelnden Fähigkeit zum Widerstand gegen die Selbstbedrohung der Menschheit und der Gefährdung der natürlichen Umwelten und Ressourchen durch Raubbau und Verwüstung" immer mehr distanzieren. "Die Jungen sehen die Eltern und Ältere als Exponenten der durch Unglaubwürdigkeit gezeichneten Systeme" (ebd.), dann sind wir als Lehrer damit wohl ebenso betroffen.

Diese Jugendgruppen sind eine Konkurrenz zu den Schulen und zu den Familien, "können aber durchaus auch positive Funktionen haben" (FERCHHOFF/OLK, 1988, S. 24 f.), - auch in der Schule - "indem sie sich nicht um den Wissensaspekt organisieren, sondern um den Lebensweltaspekt sowie um soziale und emotionale Bedürfnisse" (BAACKE, 1987).

"Zumindest in den Städten werden Kinder zunehmend von Experten betreut: Am Montag nachmittag vom »Medienpädagogen«, am Dienstag vom »Fußballtrainer«, am Mittwoch vom »Biologen« beim umweltbezogenen Mikroskopierkurs, am Donnerstag vom »Gymnastiklehrer« und am Freitag vom »Therapeuten«. Die Mütter entwickeln sich in dieser Zeit m Taxifahrerinnen, die Kinder werden abhängig von Experten." (ROLFF, 1993, S. 64).

Am Beispiel des Kinderspiels läßt sich sehr deutlich belegen, in welch veränderter Lebenswelt Kinder heute, im Vergleich zu Kindern vor erst 20 oder 30 Jahren, aufwachsen und erzogen werden.

Konnte ich persönlich z.B. noch recht "frei" von elterlicher Kontrolle, fast täglich am Nachmittag mit anderen Kindern des Dorfes auf dem Hof, im Stall, in der Scheune oder auf dem Feld spielen und Erfahrungen sammeln, so werden die Kinder heute zusehends, sicherlich auf behutsame und sanfte Art, durch professionelle Einrichtungen nicht nur gelenkt und erzogen, sondern auch kontrolliert: durch Kinderkrippen, Kindergärten, pädagogisch geleitete Spielgruppen u.v.a.m.. Also Einrichtungen, die letztlich in irgendeiner Weise nicht nur auf "Expertenwissen" beruhen, sondern auch von "Experten" geleitet werden.

So kann die Erziehung der Kinder heute durchaus als "instrumentelle Kontrolle durch Experten" beschrieben und als "Pädagogisierung" benannt werden (vgl. PHILIPP, 1992, S. 20).

"Mit dieser »Expertisierung« gelangte ein Typus von Fachwissen in die Pädagogik, der Teil der technologischen Kultur des Rationalismus ist und der die »volkstümliche Bildung« verdrängte, ohne an deren Stelle etwas Neues zu setzen. Dieser Wissenstypus bewirkt eine Auftei1ung der Welt in Experten und Laien, eine Trennung, die auch Erzieher und Lehrer betrifft und sie nicht nur m Experten werden läßt, sondern paradoxerweise gleichzeitig auch dequalifiziert. Denn genauso wie in der Warenproduktion wurde Planungswissen von der Praxis abgezogen, in Bürokratien und Instituten zentralisiert und in m Expertenwissen verwandelter Form gestückelt an die Pädagogen zurückgegeben. Nicht nur Lehrer, sondern erst recht Eltern wurden dadurch in ihrer Erziehungsfähigkeit geschwächt. Verunsichert suchen sie Rat bei anderen. Wie nie zuvor lesen sie populärwissenschaftliche pädagogische Untersuchungen, lesen dort, daß viele Fehlentwicklungen in der frühen Kindheit angelegt sind und fürchten nun ständig, etwas falsch m machen. Allzu schnell werden didaktische Einheiten, Erziehungsstrategien, kompensatorische oder emanzipatorische Programme entwickelt. Das führt nicht nur zur Erweiterung des Alltagswissens, was ja begrüßenswert wäre, sondern mit einer gewissen Notwendigkeit auch zur Instrumentalisierung des Wissens, die in der Pädagogik weniger angebracht ist als in irgendeinem anderen Lebensbereich." (PHILIPP, 1992, S. 20).

Inhaltsverzeichnis

Von den aufgezeigten gesellschaftlichen Veränderungen und Entwicklungstendenzen hängt es letztlich ab, worauf die Schule die Kinder und Jugendlichen vorzubereiten hat.

Durch eine ständig "wachsende Komplexität" aller Bereiche unseres Lebens aber werden "künftige Erfordernisse zunehmend widersprüchlicher und schwerer vorhersagbar". Ebenso fragwürdig ist es geworden, zu glauben, man könne einen Wissenskanon definieren, um damit künftige Anforderungen sicherzustellen (vgl. POSCH, 1992, in: SCHULE und LEBEN, S. 12).

Die zentrale Herausforderung, vor die die Schule heute gestellt ist, hat POSCH (ebd.) in zwei Fragen zusammengefaßt:

-''Wie werden die Schüler auf die Bewältigung von Unsicherheit, Widersprüchlichkeit und Komplexität vorbereitet?

-Wie werden die Schüler darauf vorbereitet, selbst initiativ zu werden. selbst Einfluß auf gesellschaftliche Prozesse zu nehmen. lokales Wissen zu produzieren und auf verantwortbare Weise umzusetzen?"

Auf diese Herausforderung ist unsere heutige Schule nur ungenügend vorbereitet, denn die "Strukturen des Lehrens und Lernens sind weitgehend auf eine statistische Gesellschaft abgestimmt, in der das erforderliche Wissen vorweg definiert und in Lehrbüchern gespeichert werden kann und in der von der Schule erwartet wird, Kinder und Jugendliche darauf vorzubereiten, auf zufriedenstellende Weise jene Aufgaben zu erfüllen, die andere für sie festlegten" (POSCH, ebd.).

Ebenfalls auf dem zuvor skizzierten gesellschaftlichen Hintergrund benennt ROLFF (1993, S. 48) vier Aufgabenbereiche, worauf die Schule sich vorbereiten muß.

-

"Gestaltung der Arbeitswelt,

-

selbstbewußter Umgang mit Computern,

-

Entschlüsselung mediatisierter Erfahrung und

-

Rückeroberung der Zukunft."

Kindern und Jugendlichen sollte ein grundlegendes Verständnis für die neuen Technologien vermittelt werden, zudem wird es erforderlich sein, daß die Menschen in der künftigen Arbeitswelt befähigt werden, sich rasch und flexibel auf technische Veränderungen und damit veränderte Arbeitsanforderungen anzupassen. Außerdem werden zukünftig Fähigkeiten und Kompetenzen wie Entscheidungsfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Belastbarkeit, Teamgeist und ähnliche noch mehr erforderlich sein, um eigene Arbeit selbständig planen, durchführen und kontrollieren zu können (vgl. ROLFF, 1993, S. 49).

Einen weiteren Beitrag der Schule zur Zukunftsgestaltung sieht ROLFF (ebd., S. 50) in der Befähigung der Schüler zum selbstbewußten Umgang mit Computern.

Wobei nicht gemeint ist, daß die Schüler möglichst rasch eine Art "Computerführerschein" erhalten und mit den entsprechenden Grundkenntnissen im Programmieren ausgestattet werden. Aber eine sozialverträgliche Gestaltung einer zukünftigen Arbeitswelt erfordert die sich ständig ausweitende, kompetente und selbstbewußte Nutzung von Computern im Alltag von nahezu jedermann (vgl. ebd.).

Als "Mediatisierung der Kindheit" werden die Erfahrungen bezeichnet, die Kinder heute mit den neuen Medien in immer größerem und vielfältigerem Ausmaß machen. Zentrales Medium ist heute nach wie vor das Fernsehen (s. Kap. 1/1.2.1, S. 12 tI.), doch auch immer mehr beschäftigen sich die Kinder mit Videospielen oder dem Computer in ihrer Freizeit.

Wobei nicht die Seh- oder Spieldauer der so entscheidende Punkt ist, sondern die Art und Weise der Aneignung von der Welt durch die Kinder, und damit in der Folge die Qualität ihrer Erfahrungen.

So liefert das Fernsehen "technische Bilder, in von den Kindern nicht beeinflußbarem Tempo, Ausschnitt und Rahmen". Es sind "symbolische Repräsentationen von Landschaften oder Menschen". Die technischen Bilder produzieren dabei "einen Schein von Unmittelbarkeit, der trügt - nicht einmal Anfassen kann man diese Sendboten von Erfahrung" (ebd., S. 63). Sie repräsentieren fast ausschließlich eine Welt der Unterhaltung, oftmals in nichtssagender Form. Das pädagogische Prinzip der Anschaulichkeit wird dabei auf den Kopf gestellt, denn die Bilder der Unterhaltungsindustrie helfen Kindern immer weniger, ihre Lebenswelt zu verstehen bzw. zu erklären.

''Da auch die Erfahrungen, die man mit dem Computer macht, im spezifischen Sinn stets eingeschränkt sind, bedürfen sie einer besonders aufwendigen Entschlüsselung: Es müssen immer unvollständige Daten interpretiert werden. Computer - Modelle wollen immer ein Stück Wirklichkeit repräsentieren." (Ebd., S. 52).

So wird eine der schwierigsten Aufgaben zukünftiger Schule darin liegen, "die Schlüssel zur Entschlüsselung von mediatisierter Wirklichkeit zu liefern" (ROLFF, 1993, S. 52 ff.).

''Ein Drama der heutigen Kindheit und Jugend, zumindest in Mitteleuropa, besteht darin, daß kaum ein Kind oder Jugendlicher an eine bessere Zukunft glaubt. Vielmehr geht Zukunftspessimismus um, bei der jungen Generation viel stärker als bei den Älteren. Kaum ein Jugendlicher glaubt, daß wir einen wirtschaftlichen Aufschwung erleben, daß es gelingt, die Umweltprobleme zu lösen, daß die Atomwaffen auf beiden Seiten abgeschafft werden oder daß es einen angemessenen Arbeitsplatz für alle geben wird und die Arbeitslosigkeit verschwindet. Die meisten befürchten, daß Technik und Chemie die Umwelt zerstören, daß sich die wirtschaftliche Krise verschärft und immer mehr Menschen arbeitslos werden." (HESSE et. al. 1988, S. 45, zit. n. ROLFF, 1993, S. 53).

Auch wenn die Schule das nur zu einem sehr geringen Anteil wird leisten können, wird es ihre Aufgabe trotzdem sein, in Verbindung mit allen gesellschaftlichen Gruppen nach Möglichkeiten zu suchen, die Bedrohung der Vernichtung der Gattung Mensch auf dieser Erde abzubauen und damit gleichzeitig den Glauben an eine Bewältigung der Zukunft rück zu erobern.

Hauptaufgabe der Schule wird es sein, Kinder und Jugendliche mit dem für die Zukunft nötigen Wissen auszustatten, das sie nicht nur befähigt, die ökologischen und damit auch wirtschaftlichen Probleme zu meistern, sondern auch eine humanere Gesellschaft zu bilden (vgl. ebd.).

Da sich die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ständig ändern, müssen auch Schulen ihr Bildungskonzept immer wieder daraufhin überprüfen, ob es der allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung und speziell der Lebenssituation der lernenden Kinder und Jugendlichen gerecht wird.

In seinem Aufsatz »Pädagogische Strukturen einer "guten" Schule heute« zog sowohl BOHNSACK (1987, S. 105) als auch FEUSER (1989, S. 5) in seinem Aufsatz »Allgemeine integrative Pädagogik und entwicklungslogische Didaktik« eine für das Bildungswesen bzw. für die Schule allgemein, doch recht negative Bilanz.

''Unsere heutige Schule ist in vielen Bereichen ihres inneren Wirkens, aber auch in ihren unterschiedlichen äußeren Strukturen nicht nur nicht zeitgemäß, weil sie die Eierschalen des 19. Jahrhunderts bzw. des Kaiserreiches noch nicht ganz abgeworfen hat" (BOHNSACK, 1987, S. 106), sondern "nicht mehr zumutbar, da sie die Sozialfähigkeit und Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen bis in die Kerne menschlicher Persönlichkeit hinein zerstört." (FEUSER, 1989, S. 5). "Zu wenig orientieren sich Schulen im Alltag an den demokratischen Idealen von »Mündigkeit, Selbstbestimmung, Humanität und Solidarität«." (BOHNSACK, 1987, S. 106).

So gebe die Schule den Lernenden meistens keine Antwort auf die "Schlüsselprobleme" unserer Gegenwart, wie beispielsweise auf die historisch neue Gefahr, daß die Menschheit sich heute durch Atomkraft oder Umweltzerstörung selbst auslöschen kann (vgl. ebd.).

BOHNSACK fordert eine völlig neue Denkweise, welche den Umgang mit Macht, den Umgang des Menschen mit sich selbst und dem anderen, aber auch den Umgang mit der Natur gänzlich verändert.

Inhaltsverzeichnis

In welch großem Spannungsfeld heute die tradierte und in allen industrialisierten Gesellschaften bestehende Institutionalisierung von Lernprozessen zur Schule steht, verdeutlichen u.a. Schulkritiker wie ILLICH (1972), der mit dem Argument, daß "Schule nicht nur Ungleichheit und Herrschaft stabilisiere, sondern die subjektive Lebendigkeit und Identität ihrer Klientel zerstöre", die Abschaffung der Schule in dieser bestehenden Form verlangt.

BAUMERT (1980) versucht, zwischen den hierarchischen Strukturen von Dienstweg, Erlaßwesen, Lehrplänen, Schulaufsichts- und Amtswesen und der notwendigen "pädagogischen Freiheit" des Lehrers zu vermitteln, und FÜRSTENAU (1969) hat schon Ende der sechziger Jahre der traditionellen Schulverwaltung sein "Human-Relations-Modell" gegenübergestellt.

Diese Institutionalisierungsproblematik findet sich zugespitzt im Unterricht, an "dessen Schwelle Schüler wie Lehrer ihre Personalität zurücklassen und sich einer verordneten, viele Seiten ihrer Menschlichkeit ausklammernden Rolle unterwerfen" (BOHNSACK. 1987, S. 109).

Auf diese "Zwangsverwandlung" reagieren viele Jugendliche heute aufgrund veränderter Wertvorstellungen mit innerer Abwehr, z.T. Aggression und Schulverdrossenheit (ebd.).

''Die Schulpraktiker und -theoretiker beschreiben heute das Lernen in der Schule als lebensfern, handlungsarm, entsinnlicht, einseitig rationalistisch, öd und abstrakt; sie erleben die Schule als fremdbestimmte, bürokratisch durchorganisierte und ritualisierte staatliche Anstalt, sie geißeln das Elend der Zensurengebung und etikettieren die Schule als Lernknast, als Sortiermaschine oder auch als totale Institution." (KLEMM, 1985, S. 11).

Wie im Zuge einer zunehmenden Institutionalisierung ganzheitliche und lebenspraktische Inhalte und Probleme aufgeteilt, einzelnen Fächern "zusortiert" und dazu nach Jahrgängen und Lernschritten "zerteilt" und eingestuft werden, hat RUMPF (1985, S. 54) aufgezeigt.

"Unsere heutige Schule begünstigt kognitive Informationen, das Bescheidwissen und Training »subjekt-neutraler« Fertigkeiten und hält die selbstentdeckende, offene und als solche riskante Begegnung kurz, ja präsentiert sich durch ihre »Abdichtung« gegenüber Emotionalität, Körperlichkeit und Subjektivität als eine »grandiose Abwehrmaßnahme«." (Vgl. ebd.).

Viele Jugendliche reagieren heute darauf mit Abstandhalten und "innerem Fortbleiben", Entmotivierung, Sinnverlust und Entfremdung (vgl. BOHNSACK, 1987, S. 109).

Zu den 45 oder 50 Minuten-Takten in unserem Schulalltag hat WESEMANN (1984, 1985; in: BOHNSACK, 1987, S. 109) erhoben, daß dieser industrielle Zeittakt nicht nur Lehrer wie Schüler technologisch-mechanistisch durch den Vormittag "transportiert" und lehrerdominante Unterrichts- und Interaktionsformen begünstigt, sondern vielfach von Schülern als "Sinnleere des üblichen Unterrichtsbetriebes" und als "Enteignung ihrer Lebenszeit" empfunden wird. Dies wird oftmals im Vergleich zu manch außerschulischem Engagement derselben, angeblich nicht konzentrationsfähigen und uninteressierten Jugendlichen deutlich.

Kerngedanke HENTIGS in seinem 1968 publizierten Buch »Systemzwang und Selbstbestimmung« war:

''Das Ideal unserer Kultur - die Freiheit des einzelnen in einer aufgeklärten und gerechten Gesellschaft - ist durch den Systemcharakter der heutigen Zivilisation gründlich in Frage gestellt Wenn wir uns gegen die unheilvollen ökonomischen, sozialen, technischen Determinierungen behaupten und uns zu Herren der Entwicklung machen wollen, dann müssen wir uns geistig, seelisch und körperlich anders ausrüsten." (1987, S. 11).

Die 13 allgemeinen Lernziele, die das Buch behandelt, sollten den Auftrag von Schule und Bildung neu bewußtmachen, nämlich:

"»Selbstbestimmung« des Menschen ermöglichen, bevor er den »Systemzwängen« erliegt." (Ebd.).

Das war eine ganz eindeutige und offene Parteinahme HENTIGS für den Menschen gegen die Systeme.

"Parteinahme für den Menschen - das ist Humanisierung!" (Ebd. 1987, S. 13).

BOHNSACK (1987, S. 110) zieht folgendes Fazit:

"Gefragt ist nicht die bloße Rücknahme der Institutionalisierung, sondern deren Qualitätswandel: Die weithin zentralverwalteten, bürokratisierten, ökonomisch und juristisch bestimmten Formen der Institutionalisierung müssen aufgelöst und ersetzt werden durch eine neue, am Bildungszweck der Schule, an der lebendigen pädagogischen Interaktion orientierte Lehr-/Lernorganisation, wie sie in und außerhalb der Regelschule bereits vielfältig erprobt wurde. Die vorgelegte Selbständigkeit der Jugendlichen wurde bislang von der Schule kaum genutzt zur Humanisierung ihrer eigenen Institutionalisierungsformen, statt dessen werden Halberwachsene immer noch weithin der unterrichtlichen Kleinkindgängelung unterworfen."

Das Schlagwort, das in diesem Zusammenhang heute verwendet wird, lautet "Autonomie der Schule". Gemeint ist damit eine Art der lokalen Entscheidungsfindung von Schulleitung, Lehrern und Schülern über Lehr- und Lernprozesse. Autonomie hat ebenso wie Öffnung mehrere Dimensionen, von denen POSCH (1992, S. 14) einige herausgehoben hat:

-"Eigenständige Auseinandersetzung von Lehrern mit Entwicklungstendenzen im Umfeld der Schule und eine gemeinsame Entscheidungsfindung über Entwicklungsprioritäten (in den einzelnen Fächern, aber auch fachübergreifend),

-Übernahme der primären Verantwortung für Innovation im Bereich des Lehrens und Lernens und

-systematische Reflexion über die eigenen Stärken und Schwächen, sowie Entwicklung einer "Fortbildungspolitik" an der einzelnen Schule, die auf die Entwicklungsprioritäten abgestimmt ist."

Es geht nicht darum, in der Schule Interesse gegen Leistung zu stellen oder umgekehrt, sondern es geht um deren ''Verbindung in Projekten und Lernprozessen, welche dem Lernenden in ihrem Sinn für sich selbst verstanden und bejaht und mitbeschlossen werden". Eine solche Integration hat DEWEY bereits in seiner Versuchsschule um die Jahrhundertwende praktiziert und in seiner Schrift »Interest and Effort in Education« von 1913 (in: BOHNSACK, 1987, S. ‚III) theoretisch begründet. Damit entschärft sich zugleich die Disziplinproblematik:

"Disziplin wäre nicht fremdbestimmte Unterdrückung eigener Bedürfnisse, sondern selbstgewählte Konzentration der eigenen Kräfte auf ein selbstbegehrtes und mitverantwortlich angestrebtes Ziel" (Ebd.). ''Versuchen wir unter der Fragestellung »Interesse oder Leistung« alternative Einseitigkeiten zu transzendieren, dann verliert einerseits "das Interesse" die Bedeutung der momentanen Laune des Schülers und andererseits verliert "die Leistung" die Bedeutung bloßer Erfüllung letztlich selektions- und das heißt fremdbestimmter Lern- und Prüfungsanforderungen, welche die Lerninhalte selbst zu Mitteln des Zensurenerwerbs verkommen lassen und wirkliche Bildungsprozesse verhindern." (Ebd.).

Obwohl man heute weiß, daß die Ziffernnoten zur Leistungsbeurteilung eines Kindes bzw. eines Menschen sich ganz allgemein als völlig widersinnig und untauglich erwiesen haben, wird in unserem Schulsystem an diesem menschenunwürdigen "pädagogischen" Instrumentarium fast unverändert festgehalten.

Die negativen Auswirkungen der gängigen Leistungsbeurteilungen an den heutigen Regelschulen sind uns allen hinlänglich bekannt:

"Zeugnisse sind im bestehenden Schulsystem in der Regel mit der Frage der Versetzung und dadurch mit dem Auf- und Abstieg eines Schülers im Schulsystem, also mit den Prinzipien von Aussonderung nach unten und Selektion nach oben verknüpft. Durch ihren "kategorischen Wert" erweisen sie sich für Schüler, Lehrer, Eltern, zukünftige Arbeitgeber und Dienstherren als in einer Weise norm- und wert- "besetzt", daß es ungeachtet bzw. über das Zeugnis hinaus keine Möglichkeit der Aktion oder Annäherung gibt. Demgemäß entscheiden sie gewissermaßen über den Lebensweg eines Schülers." (FEUSER, 1981, S. 209).

Das Zeugnis bewertet den Schüler auf der Basis von Noten in Relation zu anderen Schülern. Der Schüler wird damit zwangsläufig zu seinen (Mit-?) Schülern in Konkurrenz gesetzt. Es werden damit Leistungsegoismen gefördert, Kooperation und Solidarität verhindert.

''Diese Ziffern vermögen "Mit-" Menschen zu "Gegen-" Menschen zu machen und trainieren die Schüler von den ersten Schuljahren an auf den Einsatz der Ellbogen und einer Lerntechnik, die dadurch wirkt, daß man selbst relativ mehr weiß, je weniger der weiß und kann, zu dem man in Beziehung gesetzt und mit dem man verglichen wird." (Ebd.).

Die Dominanz meßbarer, von Schulverwaltung und Gericht nachprüfbarer Notengebung bevorzugt die Gedächtnisleistung und benachteiligt Kreativität und kritische Selbständigkeit (vgl. BOHNSACK, 1981, S. 110). Der Zeitdruck bis zur nächsten Klausur oder Schularbeit fördert die Aushändigung und Reproduktion fertiger Ergebnisse und läßt wenig Raum für den Nachvollzug von Erkenntnisprozessen, für das Verweilen bei offenen Problemen oder für ein geduldiges Überprüfen (vgl. ebd.).

Nach Untersuchungen von SCHWARZER, 1919 ( zit. n. BOHNSACK, 1981) nimmt auch die Differenz in der Selbsteinschätzung (Selbstvertrauen, Stabilität) zwischen erfolgreichen und erfolglosen Schülern vom 1. bis 8. Schuljahr empirisch stark zu, und so ist es nicht verwunderlich, daß nach Meinung von Ärzten, Schulpsychologen u.a. Schule heute in vielen Fällen körperlich und psychisch "krankmacht" (vgl. WANDEL, 1919; LEMPP u. SCHIEFELE, 1981).

"Bezogen auf die Grundtatsache der Subjektivität des Menschen ist die Akrobatik. die wir in Bezug auf Beurteilung und Noten treiben, geradezu grotesk und lächerlich. Was ein Schüler unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen gelernt hat, wie er damit umgehen kann und was er mit welchen Mitteln und unter welchen Bedingungen in nächster Zukunft um seiner Entwicklung willen zu lernen hätte, sagen sie nicht aus. Antworten auf diese Fragen sind pädagogisch aber unverzichtbar, geht es um die Persönlichkeitsentwicklung und das Lernen eines Schülers und nicht um das "Hereinziehen von Stoff", wie die Schüler es selbst beurteilen, um eine Arbeit zu schreiben und zu bestehen und um das alles hinterher unmittelbar wieder zu vergessen. Über und durch Noten, deren gesellschaftlichen Stellenwert und Funktion wird die Subjektivität des einzelnen Schülers letztlich gänzlich negiert, obwohl wir wissen. daß es Menschsein nur als Subjekt-Sein gibt und daß, dem unerschütterlichen Homogenitätsglauben zum Trotz, jedes Subjekt seine individuelle Biographie, seine individuellen Lebens-und Lernbedingungen hat Waren zwei Schüler eineiige Zwillinge, hätten sie schon im Mutterleib durch das einfache physikalische Gesetz, daß da, wo ein Körper ist, kein zweiter sein kann, und den dadurch bedingten unterschiedlichen Sitz der sie nährenden Plazenta im Mutterleib zu keiner Minute ihrer Existenz gleiche Bedingungen gehabt. Mit Noten aber, von denen wir glauben, daß die Bewertung der Leistung des einzelnen Schülers dadurch objektiver würde, daß man sie am Klassendurchschnitt mißt, tun wir so, als käme das, was ein Lehrer im Unterricht tut, bei jedem gleich an und als läge es nur am Schüler, wenn dieses nicht der Fall ist. Wir müssen erkennen, wollen wir nur einen Millimeter auf dem Weg zu einer humanen Pädagogik vorankommen. daß Noten. Zeugnisse und die daran gekoppelte Versetzung keine pädagogischen Instrumentarien sind, sondern Machtmittel, derer sich Pädagogen im Auftrag dieser Gesellschaft bedienen müssen oder wollen. Dies, weil sie als Lehrer oder die Sache, die im Unterricht auf eine bestimmte Art behandelt wird, Schüler nicht zu motivieren vermögen. Mit der Drohung durch Noten und Sitzenbleiben, mit ''blauen Briefen" und mit Ausschluß aus einer Schullaufbahn stellen wir scheinbar pädagogisch her, was aus dem Miteinander und der Sache kommen müßte. In unserer Verblendung erkennen wir nicht einmal, daß die Schüler nur um der Vermeidung der negativen Konsequenzen willen noch zur Schule kommen und lernen." (FEUSER, 1987, S. 210).

Aufgabe einer kindgemäßen und humanen Schule ist es, die Forderung nach Leistung und das Interesse (ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung) der Schüler in Einklang zu bringen.

OLECHOWSKI (1990, S. 57) hat den Auftrag und die Ziele einer kindgemäßen und humanen Grundschule zusammenfassend nach folgenden drei Gesichtspunkten formuliert:

-"Die Grundschule hat dem Kind eine "gestaltete" Umwelt bereitzustellen, eine Umwelt, die entsprechende Impulse für eine altersgemäße psychische Entwicklung gibt.

-Die Grundschule hat die elementaren formalen und inhaltlichen Voraussetzungen zur Lebensbewältigung zu bieten; im einzelnen sind dies die grundlegenden Voraussetzungen zur Auseinandersetzung mit den Fragen der eigenen Existenz, die grundlegenden Voraussetzungen zum Zurechtfinden und zur Auseinandersetzung mit den kulturellen, den gesellschaftlichen und den sozialen Bedingungen.

-Auftrag und Ziele der Grundschule sind ferner, eine für alle Schüler gemeinsame Elementarbildung zu vermitteln. Allgemein formuliert Auftrag und Ziele der Grundschule sind, elementare Voraussetzungen für die gesellschaftliche Reproduktion sowie Disposition auch zur gesellschaftlichen Gegensteuerung zu vermitteln."

Die Konsequenz für eine humane Schule ist die Entwicklung eines alternativen Leistungsbegriffs, und das würde in Anlehnung an die Zusammenfassung von OLECHOWSKI über »Auftrag und Ziele einer kindgemäßen und humanen Grundschule« in Verbindung mit dem Humanisierungsbegriff nach HENTIG (1987) folgenden skizzenhaften Strukturraster für unsere Schule bedeuten.

Wollen wir eine humane Pädagogik schaffen und damit eine Schule ohne Aussonderung, dann bedeutet dies eine bis an die Wurzeln reichende Neugestaltung unseres gesamten Erziehungs- und Bildungswesens (vgl. FEUSER, 1989, S. 5).

"Sie muß eine für alle Kinder dieses Alters »gemeinsame Schu1e« - ohne Auslese sein." (OLECHOWSKI, 1990, S. 58).

Will die Schule "der Individualität des einzelnen Schülers gerecht werden, ohne ihn aus seiner Klasse auszusondern", dann muß sie ein Ort der Inneren Differenzierung und uneingeschränkten Integration sein. Gleichzeitig aber auch ein Ort der maximalen Individualisierung, an dem ''jedes einzelne Kind an seine Entwicklungs- und Lerngeschichte anknüpfen kann" und an dem "die Einmaligkeit des Schülers akzeptiert wird" (vgl. Muth, 1986, S. 60 ff.). Es dürfte demzufolge auch keine Selektion zu Beginn der Schulzeit geben (und damit keine Durchführung von "Schulreifetests"!) und auch keine Selektion während oder am Ende der Grundschulzeit für die weiterführenden Schulen (vgl. OLECHOWSKI, 1990, S. 58).

"Das Kind ist ein Forscher; es stellt sich Probleme und löst sie, es ist fähig, selbst zu lernen."

"Der Lehrer ist nur ein Mitarbeiter, ein Reisegefährte; mit seinen Angeboten vermittelt er zwischen dem Kind und seiner Umgebung. Aber einer Umgebung, die auf Kinder eingeht" Antonella Romeo [4]

''Die Kontinuität der Spiel- und Lernaktivitäten vom Kleinkindalter ins Schulkindalter hinein bis zum Erreichen der "reifen Kindheit" (di etwa bis zum 10. Lebensjahr) ist zu gewährleisten.

Dieses Prinzip kann zum Beispiel durch die verschiedenen Formen eines offenen Unterrichts verwirklicht werden." (OLECHOWSKI, 1990, S. 57 f.).

Damit die Schule ein Ort ist, "an dem sich die Lust an der Sache einstellen kann" (HENTIG, 1987, S. 31), ist es notwendig, den Unterricht mit "einem Lebens- oder Erfahrungsraum" der Kinder zu verbinden und "Leben und Lernen, Belehrung und Erfahrung aufeinander zu beziehen". Damit Kinder nicht "der größten Plage in der Schule unterliegen, nämlich der Langeweile", wird es notwendig sein, als Lehrer eine "Didaktik zu lernen", die bedeutet:

"Sich ein Arsenal von Gegenständen anlegen, die man so gegliedert, befragbar, zeigbar, übbar gemacht hat, wie man sie im Unterricht braucht - und nicht für die Abfassung eines Brockhaus-Artikels oder für die Fortsetzung der Forschung. Die Didaktik, die wir in einer kindgerechten Schule brauchen, ist demnach eine Sache der Fachausbildung auf die Kinder hin." (HENTIG, 1987, S. 33).

''Ein weiteres Prinzip einer kindgemäßen Grundschule besteht darin, daß alle Lernprozesse in reale Lebens- und Handlungsbezüge der Kinder eingebettet zu sein haben. Diesem Prinzip kann zum Beispiel durch die Verwirklichung eines Gesamtunterrichts oder eines Projektunterrichts nachgekommen werden." (OLECHOWSKI, 1987, S. 58).

Jeder Lehrer weiß: Zum erfolgreichen Lernen, zum Zuwachs an Kenntnissen, Fähigkeiten, Einsichten, gehört es, daß das, was neu aufgenommen, neu erfahren wurde, nur in das integriert werden kann, was zuvor gelernt wurde. Dies geschieht aber nur im Handlungsvollzug, und auch nur dann, wenn das Gelernte in komplexen "Ernstsituationen" angewendet wird.

''Es ist einfach falsch, zu meinen, Lernen sei etwas, das der Lehrer dem Schüler gibt. Ins Lernen begibt sich jeder Schüler mit Hilfe des Lehrers selbst" (SILBERMANN, zit n. HEYER 1983).

Die Schule verhindert geradezu das Lernen, solange sie sich weitgehend auf Unterweisung beschränkt, solange Unterricht fast ausschließlich als offener oder verdeckter Frontalunterricht vom Lehrer gesteuert bleibt und den Kindern kaum echte Handlungsmöglichkeiten gegeben werden. Fazit:

"Die Grundschule muß sich so verändern, daß die Kinder in ihr tatsächlich ans Lernen herangelassen werden, nicht nur passiv-rezeptiv, sondern konkret aktiv-handelnd." (HEYER, 1983).

Das bedeutet aber auch, daß sich vor allem drei Dinge verändern werden müssen:

-

Die Lehrerrolle muß sich ändern

Wir Lehrer müssen lernen und uns immer wieder bewußtmachen, daß wir die Kinder bei ihrem Lernen verantwortungsvoll zu begleiten haben. Das bedeutet, daß wir Respekt vor ihren Rechten haben, Tolerenz gegenüber ihren Gefühlen und ihnen bei der Verarbeitung und Erweiterung ihrer Erfahrungen helfen.

Es bedeutet nicht, daß wir ihnen bewußt oder unbewußt unsere eigenen Vorstellungen und Bedürfnisse überstülpen dürfen und das, was wir selbst in unserer eigenen Erziehung erfahren und zum Großteil verdrängt haben, weitervermitteln.

Wir Lehrer sollten lernen, den Kindern zuzuhören, ihnen zuzusehen, um von ihnen zu lernen und nicht glauben, alles vorher und besser wissen zu müssen. Wenn wir die Erfahrungen der Kinder und ihre spontanen Interessen zum tragenden Element des Unterrichts machen wollen und nicht als unbequeme, das Lernen behindernde Störung abtun, dann müssen wir diesen Anspruch endlich ernst nehmen. Wie sollen die Kinder sonst lernen, allmählich für ihre eigenen Lernprozesse selbst verantwortlich zu werden? (vgl. HEYER, 1983).

-

Der Schulraum muß sich ändern

''Das Gebäude, die Räume, der Pausenhof müssen so aufgeteilt, organisiert und ausgestattet werden, daß die Kinder mit ihren Lehrern in ihnen handelnd lernen können." (HEYER. 1983).

Im Verlauf einer Studienreise im Jänner 1993 nach Oslo/Norwegen konnte ich mich davon überzeugen, daß gerade auch ältere Schulgebäude mit Initiative, mit Improvisationsbereitschaft und Phantasie seitens der Schulleitung, der Lehrer und Eltern den Lernbedürfnissen der Kinder entsprechend umgeformt bzw. umgebaut werden können, wenn die Bürokratie nicht behindernd, sondern unterstützend eingreift. Für einen Unterricht, in dem Kinder wirklich aktiv handeln können, nicht nur zuhören, lesen, schreiben, muß das Klassenzimmer eine Werkstattfunktion erhalten und zum Raum werden, in dem sich die Kinder auch bewegen können, der Anreize bietet. Es müssen zum Beispiel auch die räumlichen Voraussetzungen dafür geschaffen werden, daß unterschiedliche Schüleraktivitäten zur gleichen Zeit möglich sind (Lärmschutz, Materialangebot).

Damit das Lernen in unterschiedlichen Gruppierungen erleichtert wird, muß das Mobiliar beweglich und für verschiedene Funktionen geeignet sein.

Letztlich sollten die einzelnen Räume in der Art offen sein, daß das Kommunikationsfeld erweitert wird (vgl. NUBER, 1977, S. 108).

"Wichtig ist, daß endlich begriffen wird und die entsprechenden Konsequenzen daraus gezogen werden, daß Schulgebände sich auf die Aktivitätsbedürfnisse der Kinder zu beziehen haben, nicht auf Vorstellungen der Erwachsenen, seien sie nun ästhetisch begründet oder die Folge von deren eigener Passivität." (BEYER, 1983).

-

Lernen - Ein Bezug zum realen Leben der Kinder

"Das Lernen der Kinder muß einen direkten Bezug zu ihrem Leben haben; ihre Erfahrungen müssen ernstgenommen werden. Die Schule muß sich ihrer Umwelt öffnen, die Lernprozesse dürfen nicht auf den Schulraum eingegrenzt bleiben." (Ebd.).

So wichtig es ist, daß das, was die Kinder in der Schule erleben, zugelassen und aufgearbeitet wird und daß dafür genügend Zeit vorhanden ist, so wichtig wird es zunehmend, daß der Unterricht auch nach draußen verlagert wird.

"Das Ghetto Schule muß aufgebrochen werden, das Draußen muß reingeholt, die Kinder müssen rausgelassen werden." (Ebd.).

Es bedeutet, daß die Umwelt konkreter als über Lesebuchtexte, Arbeitsbögen, Abbildungen u.ä. in die Schule einbezogen werden muß. Daß viele Kinder, Lehrer, Eltern das schulische Lernen als sinnarm erleben, kann nur dadurch verändert werden, daß die Kinder im Vorgang des Lernens zugleich erfahren, wie unser Leben gestaltbar ist. Dies läßt sich nur bewerkstelligen, wenn die Schule nicht derart abgeschirmt bleibt von den tatsächlichen Lebensverhältnissen. Die Umwelt der Schule mit ihren Einrichtungen, Menschen und Entwicklungen muß sich als Lernraum öffnen, und die Schüler müssen mit ihren Lehrern die Umwelt konkret in Erfahrung bringen können (vgl. ebd).

''Die Grundschule hat im kognitiven, im affektiven (bzw. emotionalen und sozialen) und im psychomotorischen Lernbereich Grundkompetenzen zu vermitteln. Es ist sehr wichtig, daß zum Beispiel auch hinsichtlich der (Lern)Motivation des Kindes Lernprozesse angeregt werden. Für den Grad der "Lernfreude", der ''Lernbegierde'', des ''Wissensdurstes'' usw. sind nur teilweise endogen angelegte Dispositionen verantwortlich. Entscheidend für deren Aktualisierung sind exogen angeregte Lernprozesse." (OLECHOWSKI, 1990, S. 58).

Vielfach suchen wir nach Motivationen, da wir glauben, daß diese beim Kind den Wunsch erzeugen, zu lernen, und daß sie das Lernen insgesamt erleichtern, aber sehr oft sind die Motivationen gar nicht vorhanden.

''Deshalb erweist es sich als grundlegend, Erfolgsbedingungen zu schaffen, denn der Erfolg ist es, aus dem die Motivation erwächst, und nach Erfolgsmöglichkeiten wird im Umfeld der "Heterochronie"[5] in jenen Bereichen gesucht, in denen das Kind "etwas kann". Die Grundlage für die "Geburt" der Motivation und des Lernwunsches besteht gerade darin, das, sei es auch nur minimale "Können" zu erkunden." (NICOLA CUOMO, 1993, S. 48 f.).

"Die Grundschule sollte ein Ort sein, wo nicht Schulmißerfolg oder Schulangst "mitgelernt" werden. Die Grundschule sollte ein Ort sein, der im Bewußtsein des Schülers mit Lernerfolg, mit Erfolgserlebnissen fest assoziiert ist" (OLECHOWSKI, 1990, S. 58). ''Eine "humane Schule" ist in erster Linie eine Schule, die die in ihr lebenden und lernenden Menschen achtet" (HENTIG, 1987, S. 74).

Die Aufgabe, die die Pädagogik zu erfüllen hat, liegt "im Bemühen, Kindern zu helfen, in der jeweiligen Gesellschaft erwachsen zu werden und in diesem Vorgang sich selbst zu bewahren, und nicht sie auf die mangelhaften Zustände und die machtvollen Forderungen gesellschaftlicher Gruppen abzurichten" (ebd.).

HENTIG führt in seinem Buch »Humanisierung - eine verschämte Rückkehr zur Pädagogik?« (1987) acht Gesichtspunkte an, von deren Lernbedingungen, denke ich, sich eine Schule zu versichern hat, will sie die Lebens- und damit Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen erweitern, und nicht durch die von außen gesetzten Lernziele einschränken und oftmals brechen.

-

"Ein Ort, an dem sich die Lust an der Sache einstellen kann";

-

"ein Ort, an dem Konzentration möglich ist und Durchhaltekraft belohnt wird";

-

"ein Ort, an dem Martin Wagenschein würde lehren wollen";

-

"ein Ort, an dem man gemeinsame Grunderlebnisse hat und sich bewußtmacht";

-

"ein Ort, an dem Gemeinsinn herrscht und wohltut";

-

"ein Ort, an dem man mit einem Stück Natur leben kann";

-

"ein Ort, an dem man erfahren kann, wie man Frieden macht";

-

"ein Ort, an dem die Frage nach dem Sinn gestellt werden kann und gestellt wird."