Persönliche Zukunftsplanung mit Unterstützerkreisen: Eine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Unterstützungsbedarf

Schriftliche Hausarbeit zur Prüfung für das Lehramt für Sonderpädagogik, Beurteilende Hochschullehrerin Dr. Bettina Lindmeier; Zweitgutachterin Katrin Uhrlau

Inhaltsverzeichnis

- Persönliche Zukunftsplanung mit Unterstützerkreisen: Eine Chance auf ein selbstbestimmtes Leben für Menschen mit Unterstützungsbedarf

- 1. Einleitung

- 2. Wer sind Menschen mit Unterstützungsbedarf - Zielgruppe persönlicher Zukunftsplanung

- 3. Anmerkungen zum Thema "Selbstbestimmung"

- 4. Persönliche Zukunftsplanung mit Unterstützerkreisen - Theoretische Grundlagen

- 5. Vorstellung der Untersuchung

- 6. Persönliche Zukunftsplanung: Erste Versuche in Deutschland - Ergebnisse der Datenerhebung

-

7. Wie läuft ein Planungsprozess ab? - Auswertung der Literatur und der Interviews

- 7.1 Wann ist eine persönliche Zukunftsplanung angebracht?

- 7.2 Initiative für eine Zukunftsplanung und Anzahl der Treffen

- 7.3 Der Unterstützerkreis

- 7.4 Ablauf der Treffen und das weitere Vorgehen

- 7.5 Methoden für den Planungsprozess

- 7.6 Soziales Netz

- 7.7 Safeguards for MAPS and PATH

- 7.8 Hindernisse für erfolgreiche Zukunftsplanung und deren Umsetzung sowie Lösungsmöglichkeiten

- 7.9 Voraussetzungen für erfolgreiche Planung und Umsetzung

- 8. Praxisbeispiele

- 9. Perspektiven in Deutschland

- 10. Zusammenfassung und Fazit

- 11. Literatur

"Erkenn, wo du stehst, wo du hinwillst. Mach deinen Plan. Und dann geh!"

So lautet ein Spruch von Ken Cadigan auf einer Postkarte der Grafik Werkstatt Bielefeld.

Im Rahmen von persönlicher Zukunftsplanung, dem Thema dieser Arbeit, wird ähnlich vorgegangen: Man macht sich Gedanken über die jetzige Situation, entwirft einen Zukunftsplan und setzt diesen anschließend um. Bei einem so organisierten Prozess bleiben Personen, die ihre Zukunft planen, nicht auf sich allein gestellt, sondern erfahren Unterstützung von Freunden, Verwandten und anderen Bezugspersonen.

Auf dieses Konzept bin ich im Laufe meines Studiums eher zufällig gestoßen. Neu und beeindruckend fand ich, dass auch schwer behinderte Menschen dabei mit sehr viel Respekt behandelt werden, dass ihnen relevante Entscheidungen in Bezug auf ihr eigenes Leben zugebilligt werden und dass auch nach Lösungsmöglichkeiten außerhalb des traditionellen Hilfesystems gesucht wird. Trotzdem bleiben die Menschen mit Behinderungen dabei nicht auf sich allein gestellt, und ihr Unterstützungsbedarf wird nicht außer Acht gelassen. Bezugspersonen und Professionelle der planenden Person bilden einen "Unterstützerkreis" und spielen damit eine tragende Rolle bei Entwurf und Umsetzung des Zukunftsplans. Dieses war mir bisher in anderen Konzepten und in meiner eigenen Praxiserfahrung so nicht begegnet.

In der vorliegenden Arbeit soll nun der Frage nachgegangen werden, inwiefern persönliche Zukunftsplanung mit Unterstützerkreisen Menschen mit Unterstützungsbedarf die Möglichkeit auf ein selbstbestimmtes Leben bietet.

-

Dabei erscheint es zunächst notwendig zu klären, wer Menschen mit Unterstützungsbedarf sind (zweites Kapitel).

-

Anschließend werden im dritten Kapitel die Begriffe der Selbstbestimmung und des Empowerments erläutert, bevor

-

im vierten Kapitel die theoretischen Grundlagen und die Entstehung des Konzepts der persönlichen Zukunftsplanung dargestellt werden.

Dieses Konzept ist im amerikanischen Raum entstanden und in Deutschland noch relativ unbekannt. Da aber die Situation in diesem Land für meine spätere Tätigkeit relevant ist, soll der Schwerpunkt der Arbeit auf persönliche Zukunftsplanung in Deutschland gelegt werden. Deshalb habe ich eigene Untersuchungen über die Verbreitung des Konzepts der "persönlichen Zukunftsplanung mit Unterstützerkreisen" und seiner praktischen Umsetzung in Deutschland angestellt und in dieser Arbeit dokumentiert.

-

Allgemeine Angaben zum Vorgehen bei der Untersuchung finden sich im fünften Kapitel.

-

Im sechsten, siebten und achten Kapitel geht es um die Darstellung der Ergebnisse, unterstützt durch weitere Literatur zum Thema.

-

Abschließend werden im neunten Kapitel Empfehlungen für die Perspektive von persönlicher Zukunftsplanung in Deutschland angesprochen, bevor im zehnten Kapitel ein Fazit dieser Arbeit gezogen wird.

Aufgrund der Entstehungsgeschichte der persönlichen Zukunftsplanung in den USA und der wenigen deutschen Literatur zum Thema wird in der Arbeit häufig aus englischsprachiger Literatur zitiert. Diese Zitate wurden wegen der besseren Lesbarkeit des Textes von mir ins Deutsche übersetzt. In einer Fußnote findet sich jeweils die englische Originalversion des Zitates mit einer Angabe der Übersetzerin. Im Text enthaltene englischsprachige Begriffe sind kursiv gedruckt.

An dieser Stelle soll noch allen gedankt werden, die mich bei meiner Arbeit unterstützt haben. Großer Dank gilt meinen Hospitations- und Interviewpartner(inne)n, DORIS HAAKE und allen, die anonym bleiben wollen. Ohne ihre Bereitschaft wäre diese Arbeit nicht in der vorliegenden Form entstanden. Besonders erwähnt seien CAROLIN EMRICH und STEFAN DOOSE, die mir außerdem Kontakte vermittelten und schwer zugängliche Literatur zur Verfügung stellten. Danken möchte ich ebenfalls meinen Korrekturleserinnen und -lesern und allen, die mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben.

Dieses Kapitel dient der Begriffsklärung und könnte zunächst auf zahlreiche vorhandene Definitionen von (geistiger) Behinderung zurückgreifen (z. B. SPECK 1999; BLEIDICK 2001; MüHL 2000). Da aber das Konzept der persönlichen Zukunftsplanung den traditionellen Zuschreibungen und Definitionen nur eine untergeordnete Bedeutung zukommen lässt, setzt das Kapitel einen anderen Schwerpunkt. Der Begriff des "Menschen mit Unterstützungsbedarf" wird umfassender definiert und nicht so eng auf Personen mit Behinderungen beschränkt, wie es in üblichen sonderpädagogischen Zusammenhängen geschieht.

"Menschen mit Unterstützungsbedarf" sind vielmehr diejenigen, die sich in Krisenzeiten befinden, mit ihrem Leben unzufrieden sind und bei der Veränderung dieses Zustandes auf andere angewiesen sind. Dies gilt zu bestimmten Zeiten für jeden von uns, denn ein wesentliches Merkmal menschlicher Existenz ist das Leben in Beziehungen und die Unvollkommenheit des Einzelnen. Wir alle sind also im Laufe unseres Lebens zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Situationen auf Unterstützung durch andere angewiesen. "Die Idee der persönlichen Zukunftsplanung kann [deshalb] von allen genutzt werden, egal wie alt man ist oder in welcher Lebenssituation man sich befindet" (WELLS 2000, 143). Dieses betonen auch andere Artikel und Arbeiten zu diesem Thema (vgl. PEARPOINT & FOREST 1998, 25, 102; EMRICH 1999, 75; O'BRIEN & O'BRIEN 1998, 8).

Nun gilt die Unterstützungsbedürftigkeit des Menschen "in besonderer Weise auch für Menschen mit Behinderungen, die häufig existentiell in bestimmten Lebensbereichen auf Fachleute, bezahlte HelferInnen, Familie und FreundInnen angewiesen sind" (DOOSE 2000, 73).

Nach dem neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX), sind Menschen dann behindert, "wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist" (SGB IX Kapitel 1, §2 Absatz 1). Die WHO unterscheidet in der ICF von 2002 drei Dimensionen von Behinderung: einmal die der Schädigung (impairment), die der Aktivität (activity, bzw. activity limitation) und als drittes die Dimension der Teilhabe (participation bzw. participation restriction). Alle drei Dimensionen werden beeinflusst von Kontextfaktoren, wie Alter, Geschlecht oder Arbeitsplatz der betreffenden Person (vgl. DIMDI 2002, 14ff). Diese Einteilung berücksichtigt wie auch schon die ICIDH-1 von 1980 die soziale Komponente von Behinderung, löst aber die "defektologische Orientierung ... zugunsten einer sozialaktiven Einstellung" ab (Bleidick 2001, 59)[1].

Der Begriff "Behinderung" ist zwar unzulänglich (vgl. SPECK 1998, 20), da er pädagogisch recht unspezifisch gebraucht wird, ist allerdings in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen und somit auch im Rahmen dieser Arbeit angemessen.

Jedoch zeigt ein Zitat von GEORG FEUSER, dass es im täglichen Leben keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Personen mit und ohne Behinderung gibt. "Für den Menschen ist es so ‚normal' ‚behindert' zu sein, wie es ‚normal' ist, nicht ‚behindert' zu sein. Nicht ‚behindert' zu sein ist kein Kennzeichen oder Prädikat von ‚Normalität' (FEUSER 1996, 24). Statt dessen ist es wichtig, auf die individuellen Bedürfnisse eines Menschen zu schauen, unabhängig davon ob er behindert ist oder nicht.

Dies wird an dem Beispiel von MARSHA FOREST und JUDITH SNOW deutlich, das BOBAN & HINZ in ihrem Artikel beschreiben. Hier lädt JUDITH, eine Frau mit Muskeldystrophie, alle Freunde und Freundinnen von MARSHA ein, als diese von ihrer Krebsdiagnose erfährt. Es soll geplant werden, wie das Leben für MARSHA weitergehen kann. Vorher waren die Rollen noch anders verteilt: für JUDITH war auf MARSHAS Initiative hin eine Zukunftsplanung veranstaltet worden (vgl. BOBAN & HINZ 1999, 1).

"Menschen mit Behinderung sind oft unter einer Vielzahl von Etiketten und Floskeln begraben worden, die verdecken, wer sie eigentlich sind" (O'BRIEN & O'BRIEN 1995, 102)[2].

Es lässt sich also feststellen, dass persönliche Zukunftsplanung in bestimmten Lebenssituationen von allen Menschen genutzt werden kann und sollte. PEARPOINT & FOREST (1998, 99) empfehlen sogar, dass alle, die Zukunftsplanungstreffen für behinderte Personen moderieren wollen, vorher eine eigene Zukunftsplanung für sich machen sollten, um die Situation besser einschätzen zu können (vgl. Kap. 7.7).

Die Methode ist aber besonders für Menschen mit einer geistigen Behinderung, einer Lernbehinderung oder für Menschen mit Lernschwierigkeiten gedacht[3]. Gerade für sie ist es bis heute nämlich nicht selbstverständlich, ihr eigenes Leben auch nach den eigenen Vorstellungen zu leben. Allzu oft sind die Wege vom Sonderkindergarten über die Sonderschule zur Werkstatt und zum Wohnen in einem Wohnheim vorgegeben, und um diese zu verlassen ist besondere Unterstützung nötig, welche die persönliche Zukunftsplanung bieten möchte.

[1] Bleidick bezieht sich noch auf die ICIDH-2 von 1997, die jedoch nahezu die gleiche Terminologie verwendet wie die ICF.

[2] "People with disabilities have often been buried under tons of labels and phrases that mask who they are" (Übersetzung DM).

[3] Der Ausdruck "Menschen mit Lernschwierigkeiten" wird von der Selbsthilfevereinigung People First bevorzugt, da er als weniger diskriminierend empfunden wird, als die Bezeichnung "Menschen mit geistiger Behinderung" (vgl. FREUDENSTEIN et al. 1999, 11).

Inhaltsverzeichnis

Da es in dieser Arbeit um die Frage nach einem selbstbestimmten Leben für Menschen mit Unterstützungsbedarf geht, sollen im folgenden Kapitel Fragen der Selbstbestimmung erörtert werden. Dabei wird zuerst auf den Begriff selbst und auf die Diskussion in Deutschland eingegangen. Anschließend wird dargestellt, wie dieses Thema in den USA diskutiert wird, bevor im abschließenden Teil das Konzept der Selbstbestimmung im Rahmen des Empowerment-Konzeptes betrachtet wird. Die Themen "Selbstbestimmung" und "Empowerment" sind insgesamt sehr komplex und könnten allein schon Inhalt einer eigenen Examenarbeit sein. Deshalb ist ihre Darstellung an dieser Stelle verständlicherweise stark verkürzt.

Für die Sonderpädagogik sind seit längerer Zeit die Begriffe "Integration" und "Normalisierung" handlungsleitend. Seit einigen Jahren ist noch der Begriff der "Selbstbestimmung" für Menschen mit Behinderungen hinzugekommen (vgl. NIEHOFF 1993, 287). Dies wird beispielsweise an dem richtungsweisenden Kongress der Lebenshilfe "Ich weiß doch selbst was ich will! - Menschen mit geistiger Behinderung auf dem Weg zu mehr Selbstbestimmung" deutlich, der 1994 in Duisburg stattfand (vgl. BUNDESVEREINIGUNG LEBENSHILFE 1996). "Das Prinzip der Selbstbestimmung geht auf die Independent-Living-Bewegung körperbehinderter Menschen in den USA zurück, die in den 60er Jahren gegen die entmündigenden und bevormundenden Lebensbedingungen in den Großanstalten protestierten und mehr Selbstbestimmungsmöglichkeiten forderten" (FORNEFELD 2002, 148). Diese Forderung wurde dann auch in der Geistigbehindertenpädagogik aufgegriffen. Zur genaueren Beschreibung der independent living-Bewegung und deren Weiterentwicklung in der Geistigbehindertenpädagogik siehe Kap. 4.2.5.

MARTIN HAHN (1994, 81ff) begründet den Stellenwert der Selbstbestimmung in der Sonderpädagogik damit, dass sie an sich zum Menschsein dazugehört. Dies führt er in vier verschiedenen Überlegungen aus, die an dieser Stelle wiedergegeben werden sollen:

-

Menschliche Entwicklung vom Säugling bis zum Erwachsenen "ist auf Zuwachs an Autonomie angelegt, auch die Entwicklung von Menschen mit geistiger Behinderung" (HAHN 1994, 81).

-

In allen menschlichen Gesellschaften wird die Beschneidung der Selbstbestimmungsmöglichkeiten als Strafe eingesetzt, beispielsweise durch Freiheitsentzug. Menschen reagieren auf diese Einschnitte mit Unwohlsein, was selbstverständlich auch für Personen mit Behinderungen gilt. Diese haben sich allerdings oft damit arrangiert, dass sie nie die volle Entfaltung ihrer Selbstbestimmungsmöglichkeiten erleben konnten. Die Folgen davon können Rückzug, Hilflosigkeit und Apathie sein.

-

HAHNS dritte Überlegung begründet sich auf die Staatsform der Demokratie. Hier wird den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern im Vergleich zu anderen Staatsformen das höchste Maß an Selbstbestimmungsmöglichkeiten zugebilligt. "Aus den weltweiten politischen Bestrebungen zur Gründung und Verbesserung demokratischer Staatsformen dürfen wir herauslesen, dass die Realisierung von Selbstbestimmung ein Bedürfnis aller Menschen ist, das im Zusammenleben sozialer Regelungen und Absicherungen bedarf" (HAHN 1994, 82).

-

In den letzten Jahrzehnten legen Selbsthilfeorganisationen für Menschen mit Behinderungen zunehmend mehr Wert auf Selbstbestimmungsmöglichkeiten. HAHN schließt aus dieser Forderung, dass Personen mit verschiedensten Behinderungen die Bedeutung der Selbstbestimmung für ihr Leben entdeckt haben, dass sie es aber offenbar im Vergleich zu Menschen ohne Behinderungen schwerer haben, diese zu verwirklichen (vgl. ebd.).

Selbstbestimmung für behinderte Menschen kann im Kleinen beginnen, sollte sich aber auch auf relevante Lebensentscheidungen beziehen. Sie schließt auch Personen nicht aus, die aufgrund ihrer schweren Behinderung nicht leicht verstanden werden können (NIEHOFF-DITTMANN 1996, 57). Auch diese können Speisen und Kleidung auswählen; der eigene Wohnraum sollte nach eigenen Wünschen gestaltet werden, der Privatbereich sollte gesichert sein (das kann beispielsweise bedeuten, dass jede(r) Bewohner(in) einen eigenen Zimmerschlüssel erhält), jeder sollte Mitspracherecht bei der Regelung von Arbeits- oder Wohnbedingungen haben, und auch kritische Meinungsäußerungen sollten akzeptiert werden (FORNEFELD 2002, 151).

Die zu betreuenden Personen werden als Kunden und Kundinnen gesehen, die ihre benötigte Unterstützung einkaufen. Professionelle Helferinnen und Helfer assistieren dabei, die Bedürfnisse des Einzelnen zu erfüllen (vgl. NIEHOFF 1999). Diese Ideen werden näher in Kapitel 4.5.2 erläutert.

"Die Aufgabenstellung der Selbstbestimmung ernst zu nehmen bedeutet, stetig und engagiert nach Möglichkeiten zu suchen, wie geistig behinderte Menschen aus einer ihnen oftmals auch zugeschrieben Unselbstständigkeit heraustreten und mehr und mehr als autonome Subjekte agieren können" (NIEHOFF-DITTMANN 1996, 55).

Da das Konzept der persönlichen Zukunftsplanung aus den USA stammt, soll an dieser Stelle kurz auf die amerikanische Selbstbestimmungsdiskussion verwiesen werden.

Selbstbestimmung für Menschen mit Unterstützungsbedarf wird dort unter fünf Gesichtspunkten diskutiert, von denen in Deutschland allerdings noch nicht alle rezipiert worden sind (LINDMEIER & LINDMEIER 2003, 119). Diese sind:

-

"Selbstbestimmung als Bündel von Fähigkeiten und Fertigkeiten bzw. Komponenten, die gelernt werden können - und gelehrt werden müssen;

-

Selbstbestimmung als innerer Antrieb zu autonomem, selbst gesteuerten und selbstbewusstem Verhalten (in dem Sinne, sich seiner selbst bewusst zu sein);

-

Selbstbestimmung als Form menschlicher Selbstgestaltung, die sich nur im Rahmen kommunikativer und sozialer Beziehungen vollzieht;

-

Selbstbestimmung als ein politisches Recht, als Bürgerrecht, das jedem Menschen unabhängig vom Grad seiner Behinderung zusteht;

-

Selbstbestimmung als Aufforderung zur Veränderung des Systems der Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung" (LINDMEIER & LINDMEIER 2003, 119).

In Deutschland steht der Aspekt der Selbstbestimmung als "innerer Antrieb" im Vordergrund, der aus dem zweitem Gesichtspunkt hervorgeht. Dies wird auch aus dem ersten Teil dieses Kapitels, in dem lediglich deutsche Literatur verwendet wurde deutlich. Die Idee der Selbstvertretung von Menschen mit geistiger Behinderung (Punkte 4 und 5) hat allerdings ebenfalls Eingang in die deutsche Diskussion gefunden (LINDMEIER & LINDMEIER 2003, 120).

Der erste Aspekt der Selbstbestimmung (als ein Bündel von Fähigkeiten und Fertigkeiten, die erlernt werden müssen) spielt im Kontext von persönlicher Zukunftsplanung jedoch eine wichtige Rolle. Immer wieder wird beispielsweise darauf hingewiesen, dass Menschen mit Beeinträchtigungen auch echte Wahlmöglichkeiten kennen müssen, um selbst entscheiden zu können. Beispielsweise müssen sie verschiedene Wohnformen zunächst kennen lernen, um dann für sich eine Auswahl treffen zu können. Dieser Aspekt wird in der deutschen Literatur kaum diskutiert, dennoch nennen LINDMEIER & LINDMEIER (2002, 65) erste Beispiele, wie etwa das Buch von SUSANNE GöBEL "So möchte ich wohnen" (1998).

Auch der dritte Aspekt, der die Selbstbestimmung im Rahmen von sozialen Beziehungen betrachtet, nimmt einen hohen Stellenwert ein, was an vielen Punkten dieser Arbeit deutlich werden wird. Hierzu bemerken LINDMEIER & LINDMEIER: "Die soziale Komponente der Selbstbestimmung richtet das Augenmerk auf die Beziehungen der betroffenen Person: Sowohl der Aufbau von Vertrauen und partnerschaftlicher Kommunikation im Verhältnis zu professionellen Helfern als auch die Schaffung von Gelegenheiten zum Aufbau weiterer sozialer Beziehungen wird zur Aufgabe Professioneller, die die Realisierung von Selbstbestimmung unterstützen wollen" (2002, 65; Hervorh. im Original). Eine stärkere Betonung dieses Aspektes in Deutschland würde auch kritischen Anmerkungen zur Selbstbestimmungsdiskussion entsprechen, die THIMM 1997 äußerte: "Wem es ernst ist, geistig behinderten Menschen Räume zur Selbstentfaltung und Selbstbestimmung zu schaffen, der müsste sich auch (wenn nicht aktuell sogar vorrangig) für Erweiterungen des sozialen Netzwerkes behinderter Erwachsener in den Herkunftsfamilien einsetzen. Und es sollte dabei auch abgewogen werden, dass Familien sehr wohl wichtige soziale Bezüge, Bindungen (Ligaturen) sichern für Lebensperspektiven" (THIMM 1997, 231).

Im Konzept des supported living wird Selbstbestimmung nun als politisches Recht oder als Bürgerrecht gesehen. Hier werden Personen mit Behinderungen als Bürgerinnen und Bürger einer Gemeinde gesehen, denen angesichts der Individualisierungstendenzen in der Gesellschaft selbstverständlich wie anderen auch ein Recht auf Selbstbestimmung zugestanden wird (vgl. Kap. 4.2.1). Auch THIMM (1997, 224) weist darauf hin, dass Selbstbestimmung im Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Umbruchssituation, in der wir uns derzeit befinden, diskutiert werden muss. In Deutschland findet dieser Gedanke beispielsweise durch den Aufbau von People First-Gruppen langsam Verbreitung (vgl. LINDMEIER & LINDMEIER 2002, 65).

HANS WEIß hebt in seinem Artikel zu Selbstbestimmung und Empowerment hervor, dass der Selbstbestimmungsdiskurs in der heilpädagogischen Diskussion einseitig verläuft. Dies ist seiner Ansicht nach vor allem dann der Fall, wenn Selbstbestimmung als völlig neues Paradigma bezeichnet wird, denn "kennzeichnend für die Existenz eines jeden Menschen ist es, dass er sein ganzes Leben lang in unterschiedlicher Gewichtung in einem spannungsvollen Zusammenhang von Autonomie und Abhängigkeit, von Selbstbestimmung und Fremdbestimmung steht" (WEIß 2000b, 246).

Wenn aber Selbstbestimmung aus diesem Spannungsverhältnis herausgelöst und - im Trend der momentanen gesellschaftlichen Individualisierungstendenzen - als ausschließlich individuelle Kategorie aufgefasst wird, so hat dieses negative Auswirkungen auf die Qualität des Diskurses (WEIß 2000b, 248). "Eine undialektische Fassung des Problems Selbstbestimmung - Fremdbestimmung läuft Gefahr, ‚überzogen' zu wirken und immer wieder ein Umschlagen in die jeweils andere Position zu bewirken" (LINDMEIER 1998, 45 zit. n. WEIß 2000b, 248).

RAPPAPORT erläutert hierzu, dass soziale Probleme (und damit auch das in der Selbstbestimmungsdebatte diskutierte Problem von langer unnötiger Fremdbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung) ihrem Wesen nach divergent und paradox sind. So lassen sie sich auch nicht konvergent lösen, sondern erfordern divergente Sichtweisen (vgl. RAPPAPORT 1985, 157f). Konvergente Scheinlösungen dagegen erreichen oft das Gegenteil von dem, was sie anstrebten (vgl. WEIß 2000b, 253). So kann nicht einseitig auf Selbstbestimmung Wert gelegt werden, sondern es muss auch unter bestimmten Umständen das erforderliche Maß von Fremdbestimmung in Kauf genommen werden. Dies erwähnen zwar einige Vertreter der Selbstbestimmungsbewegung (z. B. HAHN 1994, 85; NIEHOFF-DITTMANN 1996, 56), trotzdem erscheint für dieses Problem das Empowerment-Konzept geeigneter, da es das Spannungsverhältnis von Selbst- und Fremdbestimmung ausdrücklich umfasst (RAPPAPORT 1985, 257).

"Zwar beinhaltet Empowerment auch den Leitgedanken der Selbstbestimmung oder Autonomie an zentraler Stelle. Es ist aber ein umfassenderes Konzept vor allem mit einer dialektischen Grundorientierung: Zum Ausgangspunkt seiner Philosophie macht es die oben genannten Widersprüchlichkeiten, Antinomien oder Paradoxien der Existenz des Menschen und seines Handelns in der sozialen Welt" (WEIß 2000b, 251).

THEUNISSEN erklärt beispielsweise, dass selbstbestimmte Handlungen auch an das soziale Umfeld angepasst sein müssen und dort keine destruktiven Wirkungen erzeugen dürfen. In diesem Sinne sei bisweilen Fremdbestimmung gegenüber behinderten Menschen erforderlich, nämlich dann, wenn die Betroffenen sich selbst oder andere gefährden (1995, 171).

Das Spannungsverhältnis zwischen Selbst- und Fremdbestimmung ist auch im Konzept der persönlichen Zukunftsplanung zentral, da die planende Person einerseits mit ihren Wünschen und Bedürfnissen, andererseits aber auch in ihrem sozialen Umfeld betrachtet wird.

Das Empowerment-Konzept entstand in den 60er und 70er Jahren in den USA und ist dort innerhalb der Bürgerrechtsbewegung Farbiger entstanden. "Es geht dabei um die Idee, dass einzelne Menschen wie auch Gruppen in benachteiligten und schwierigen Situationen mit Hilfe ihrer eigenen Stärken und auf der Grundlage gleicher Rechte - wie alle Mitglieder in der Gesellschaft - ihr Leben sozusagen ‚in die eigene Hand nehmen' können" (WEIß 2000b, 251). Im Empowerment-Konzept werden die Gefahren einer einseitigen Ausrichtung an den Defiziten und Hilfsbedürftigkeiten des Menschen aufgezeigt. So entwickelte sich ein kritisches Bewusstsein gegenüber dieser Perspektive, die Rechte, Kompetenzen und Selbstgestaltungsmöglichkeiten leicht übersieht (vgl. WEIß 2000b, 252). "Die Fähigkeit, in eigener Sache zu entscheiden und zu handeln oder eigene Angelegenheiten selbst regeln zu können, also die Fähigkeit zur Selbstbestimmung, wird im Empowerment-Konzept bei jedem Menschen vorausgesetzt" (THEUNISSEN 1995, 167). Um sein Leben in die Hand nehmen zu können, müssen allerdings auch notwendige Ressourcen und Fähigkeiten vorhanden sein. "Wenn es Menschen daran mangelt, so hat dies mit gesellschaftlichen und sozialen Bedingungen zu tun" (WEIß 2000a, 93). Es kann gefährliche Folgen haben, wenn man in dem Versuch, alte Fehler auszugleichen nun ausschließlich die Fähigkeiten-Perspektive betrachtet und die Bedürftigkeiten vernachlässigt. Dies wäre wiederum eine undialektische Lösung eines Problems. Außerdem könnte so rigide Einsparpolitik im sozialen Bereich gerechtfertigt werden (WEIß 2000b, 252). RAPPAPORT drückt dies sehr eindrücklich aus: "Rechte ohne Ressourcen zu besitzen ist ein grausamer Scherz" (RAPPAPORT 1985, 268).

Folglich ist es "verhängnisvoll, wenn in der deutschsprachigen Empowerment- [und Selbstbestimmungs- DM] Diskussion gegenüber der Rechte-Perspektive (im Sinne autonomer, selbstbestimmter Lebensgestaltung) die Bedürfnis- bzw. Ressourcenperspektive, also die Tatsache, dass Menschen auch Ressourcen brauchen, hintenangestellt werden würde" (WEIß 2000b, 252f).

Das Empowerment-Konzept soll hier nicht als neues Schlagwort, das vielleicht später Hoffnungen enttäuschen könnte, verkauft werden. Stattdessen soll es Denkanstöße für die Arbeit mit behinderten Menschen und ihren Familien bieten (WEIß 2000a, 101). So kann es auch als Basis für die Nutzung von persönlicher Zukunftsplanung hilfreich sein.

Inhaltsverzeichnis

In diesem Kapitel geht es um die theoretischen Grundlagen von persönlicher Zukunftsplanung. Dabei wird diese in das Konzept des supported living eingeordnet. Zuerst werden weitere wichtige Begriffe definiert, bevor auf die Entstehungsgeschichte und die zentralen Inhalte des supported living eingegangen wird.

Die Idee des person centered planning, stammt aus den USA und ist dort Teil eines übergeordneten Konzepts, das als supported living bezeichnet wird. In Deutschland wurde dieses bislang erst in Ansätzen rezipiert.

Zu supported living gibt es lediglich vier Artikel: LINDMEIER & LINDMEIER (2000a, 2000b, 2001) & KRüGER (2000). Zur persönlichen Zukunftsplanung existieren dagegen einige Veröffentlichungen (DOOSE (2000), BOBAN & HINZ (1999), BROS-SPäHN (o. J.), LüNEBURGER ASSISTENZ GGMBH (2002) u. a.), die aber kaum das supported living einbeziehen.

Es wird dem umfassenden Konzept jedoch nicht gerecht, wenn es lediglich auf das Instrument der persönlichen Zukunftsplanung reduziert wird. Aus diesem Grund wird hier ebenfalls auf supported living näher eingegangen.

Supported living, welches im folgenden auch als "unterstütztes Leben" bezeichnet wird wurde Ende der 80er Jahre entwickelt (LINDMEIER & LINDMEIER 2001, 47) und "stellt sich in den angloamerikanischen Ländern als eine sehr vielschichtige Bewegung dar, die zwar auch von Fachleuten an den Universitäten vertreten und unterstützt wird, aber in erster Linie aus der Praxis heraus entwickelt wird" (LINDMEIER & LINDMEIER 2000a, 155).

Diese Tatsache macht eine einheitliche Definition schwierig, da das Konzept von jedem seiner Vertreter etwas anders verstanden wird. Zentral sind jedoch in allen Definitionen die Trennung von Wohnraum und Betreuung sowie die individuelle Planung für jeden einzelnen Menschen (vgl. LINDMEIER & LINDMEIER 2000b, 313).

Dieses wir auch in den zwei Definitionen von JOHN O'BRIEN, "einem der führenden, amerikanischen Vertreter des Ansatzes" (LINDMEIER & LINDMEIER, 2000b, 313) deutlich: "Supported living heißt, Menschen mit Behinderungen die individualisierte Hilfe anzubieten, die sie brauchen, um erfolgreich in einem Zuhause ihrer Wahl zu leben" (O'BRIEN & O'BRIEN 1991, 1)[4].

Die zweite Definition ist detaillierter und betont das Vertragsverhältnis zwischen Organisation und Mensch mit Beeinträchtigung sowie die Wichtigkeit von Würde und Sicherheit der Person: "Ein Mensch, der auf langfristige, durch öffentliche Mittel finanzierte, organisierte Unterstützung angewiesen ist, schließt einen Vertrag (eine Allianz) mit einer Organisation; deren Aufgabe ist die Bereitstellung jeglicher Unterstützung, die notwendig ist, um dem betreffenden Menschen ein Leben in Würde und Sicherheit in seinem eigenen Haus oder seiner eigenen Wohnung zu ermöglichen" (O'BRIEN 1993, 1)[5].

Die dritte Definition von WERTHEIMER, die aus dem britischen Raum stammt, schließt zusätzlich noch die Kontrolle der Person über ihr eigenes Leben ein, die aber auch O'BRIEN unterstützen würde, auch wenn sie nicht in seinen Definitionen zum Ausdruck kommt (vgl. z. B. O'BRIEN & LOVET 1992, 5). "Der gegenwärtige Schwerpunkt auf der Nutzerwahlmöglichkeit, nämlich Menschen zu ermöglichen, in ihrem eigenen Zuhause zu wohnen, egal welche Unterstützung auch immer gebraucht wird und ihnen damit mehr Kontrolle über ihr eigenes Leben zu geben, ist völlig vereinbar mit den Zielsetzungen von unterstütztem Leben" (WERTHEIMER 1997, 5)[6].

Ein weiterer wichtiger Punkt, der in den genannten Definitionen noch nicht erwähnt wurde, ist die gesellschaftliche Teilhabe jeder Person mit Behinderung (vgl. LINDMEIER & LINDMEIER 2000b, 313) und die dazu ebenfalls notwendige Gemeindeentwicklung: "Wenn die individuelle Unterstützung auch die Teilhabe am Leben in der Gemeinde einschließen soll, müssen sich die Strukturen der Gemeinde verändern" (LINDMEIER & LINDMEIER 2000b, 314). Diese beiden letzten Punkte, werden auch in den Prinzipien von unterstütztem Leben des schottischen Your Move-Projekt[7] deutlich, die zum Abschluss wiedergegeben werden sollen, da in ihnen auch die Wichtigkeit sozialer Beziehungen und informeller Unterstützung deutlich wird, die ebenfalls elementar im "unterstützt Leben"-Konzept sind.

-

"Menschen leben in ihrem eigenen Zuhause, nicht in Hilfearrangements.

-

Menschen wählen, wo sie leben wollen, die werden nicht platziert.

-

Alle heißt alle: Niemand wird aufgrund der Höhe oder der Art der benötigten Unterstützung vom Gemeindeleben ausgeschlossen.

-

Menschen nehmen anerkannte soziale Rollen als Mieter und Gemeindemitglied ein oder behalten diese und nicht die Rolle als Klient oder Bewohner.

-

Wohnen und persönliche Assistenz werden getrennt angeboten, um es zu ermöglichen, dass das eine ohne das andere ausgetauscht werden kann.

-

Die Unterstützung wird um die Person herum organisiert und verändert sich auch mit der Person, nicht umgekehrt.

-

Menschen mit Behinderungen sowie ihre Familien und die professionellen Helfer, die involviert sind, gehen mehr Risiken ein.

-

Es gibt eine Veränderung in der Art, in der das Personal arbeitet. Das Personal betrachtet sich selbst und wird wahrgenommen als Menschen, die neben denen stehen, welche die Hilfe nutzen und nicht als diejenigen, die über ihnen stehen.

-

Persönliche Beziehungen, Freunde, Familie und anderen informelle Möglichkeiten Menschen zu unterstützen werden geschätzt und begrüßt. Care involves caring about.

-

Es gibt eine Veränderung bezüglich der Beziehung zwischen Personal und der Gemeinde; Das Personal arbeitet außerhalb, baut Beziehungen auf und erhält sie aufrecht. - Sie sehen ihre Rolle weniger darin, die Person festzulegen, sondern eher darin, Wege zu finden, den Menschen mit Behinderungen dabei zu helfen, Teil der Gemeinde zu sein und in sie einbezogen zu werden" (SMITH & WILSON 1997, 10)[8].

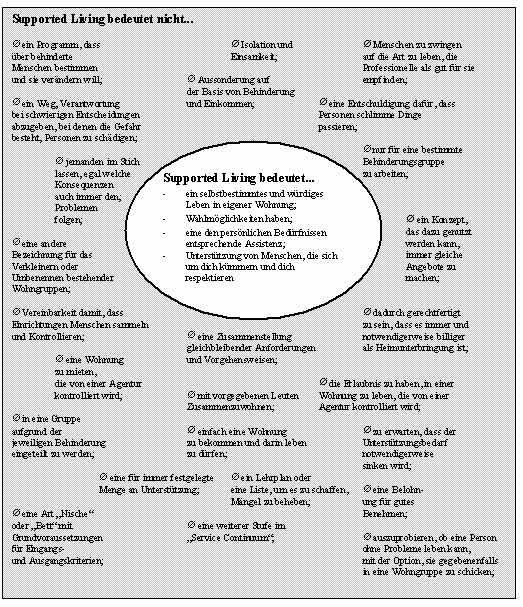

Einen genaueren Eindruck über das supported living-Konzept vermittelt die im Folgenden dargestellte Abbildung von O'BRIEN (1993, 5) in der er deutlich macht, was unterstütztes Leben gerade nicht bedeutet. So reicht es nicht aus, kleinere Reformen durchzuführen, ohne das Menschenbild und die eigene Rolle zu ändern. Wahlfreiheit und Selbstbestimmung bedeuten auch nicht, eine Person, die umfassende Unterstützung benötigt, einfach allein zu lassen und echten Gefahren auszusetzen. Außerdem lässt sich durch supported living nicht der Unterstützungsbedarf einzelner Menschen oder dessen Kosten im Vergleich zu anderen Hilfeformen verringern. Das kann zwar in vielen Fällen so sein, in anderen aber wiederum nicht. Das Konzept darf auch nicht auf bestimmte Behinderungsgruppen beschränkt sein und beispielsweise Personen mit schweren Behinderungen ausschließen. Auch sie haben das Recht auf Wahlfreiheit und Selbstbestimmung, wie in einem Fallbeispiel von O'BRIEN & MOUNT deutlich wird: Erzählt wird die Geschichte von Mr. Davis, der nach klassischer sonderpädagogischer Terminologie eine schwere geistige Behinderung mit Verhaltensausfälligkeiten hat. Hier wird gezeigt, dass auch Menschen mit schweren Behinderungen von ihrer Umgebung so unterstützt werden können, dass sie ein selbstbestimmtes Leben zu ihrer eigenen Zufriedenheit führen können. Ein solches Leben ist natürlich nicht immer in kurzer Zeit ohne Hindernisse zu erreichen, was ebenfalls in dem genannten Beispiel ersichtlich ist. Mr. Davis hat nämlich auch nach einiger Zeit noch immer keinen tagesausfüllenden Arbeitsplatz gefunden, sondern erledigt lediglich einige sehr kleine Jobs. Trotzdem kann immer weiter daran gearbeitet werden, ein zufriedenstellendes Leben zu erreichen, und man kann sich immer weiter dem zugrunde liegenden Ideal annähern (vgl. O'BRIEN & MOUNT 1989).

Leben in einem "unterstützt Leben"-Arrangement kann ebenfalls nicht "verordnet" und als Allheilmittel gesehen werden, weil das dem Grundsatz der Individualität entgegenstehen würde. "Es geht nicht darum, daß plötzlich alle Jugendlichen mit Behinderungen Themenblätter ausfüllen oder Kärtchen legen, sondern darum, mit dem Jugendlichen in einer für ihn zugänglichen Art und Weise über die konkrete Gestaltung seines Lebens nachzudenken und Wahlmöglichkeiten zu erschließen" (DOOSE 2000, 105).

Abb. 2: Unterstützes Leben negativ definiert (O'BRIEN 1993, 5) Supported Living is not: A program to fix or chance people; Isolation & Loneliness; Segregation by disability or income; forcing people to live the way we think is good for them; A way to avoid responsibility for careful decisions about threats to people's vulnerabilities; An excuse for letting bad things happen to people; (benign) abandonment to whatever consequences follows problems; Targeted at a particular (dis)ability group; Another name for 'downsizing' existing facilities into smaller units or otherwise renaming existing services; Compatible with services that congregate and control people; A funding stream for use to do more of the same kinds of services; Justified, because it is always or necessarily cheaper than group living; A set of uniform requirements & procedures; Signing a lease on a place that staff control; Having the permission to live in an agency controlled apartment; Being assigned roommate(s); Being grouped on the basis of disability; Just getting an apartment to live in; Expecting that the amount of assistance necessary will always decrease; A fixed amount of assistance forever; A curriculum or a list of skills to master to remediate deficiencies; An incentive or reward for good behaviour; A kind of 'slot' or 'bed' with prerequisite entry and exit criteria; Another stop on the service continuum; A test to see if you can live with no problems & if not, you get sent back to group living. Supported Lining is: A safe & decent home of your own; Choice; Personalized assistance; Support from others who care about & respect you" (Übers. DM in Anlehnung an EMMERICH, 2000).:

Um die Ziele des supported living zu erreichen, wird mit jedem Menschen ein person centered planning durchgeführt. Als deutsche Übersetzung des Begriffs "person centered planning" soll in dieser Arbeit der Ausdruck "persönliche Zukunftsplanung" verwendet werden. Dieser wurde von STEFAN DOOSE und SUSANNE GöBEL geprägt, als sie begannen, die amerikanischen Konzepte zu diesem Thema in Deutschland zu verbreiten. Als weitere mögliche Übersetzungen könnten alternativ "personenbezogenen Planung" (vgl. LINDMEIER 2002b) oder "Individuelle Zukunftsplanung" benutzt werden.

Bei einer solchen persönlichen Zukunftsplanung steht im Mittelpunkt "die Frage, wie eine Person leben möchte und welche Unterstützung sie zur Verwirklichung ihrer Ziele und Lebensentwürfe benötigt" (EMRICH 1999, 74). Die persönliche Zukunftsplanung erfolgt in einem oder mehreren Zukunftsplanungstreffen, bei denen die planende Person selbstverständlich zugegen ist. Bei den Treffen sind außerdem Freunde, Familie und Fachleute, also der sogenannte "Unterstützerkreis" (vgl. Kapitel 7.3) anwesend. Diese Vielfalt an Planenden erlaubt es, verschiedene Perspektiven zu nutzen, um ein Bild von der Person zu bekommen (vgl. DOOSE 2000, 89) und informelle Unterstützung (natural support) einzubeziehen. Dies ist ein strukturelles Merkmal des "unterstützt Leben"-Konzeptes (vgl. LINDMEIER & LINDMEIER 2000a, 158).

Um den Planungsprozess durchzuführen, gibt es verschiedene methodische Ansätze (MAP, PATH, Essential Lifestyle Planning, vgl. Kapitel 7.5). Sie dienen dazu, Dinge zu veranschaulichen, Zugänge zu erleichtern und durch visuelle Darstellungsweisen einen Überblick zu behalten. "Grundprinzipien dieser methodischen Zugänge zur Zukunftsplanung sind die Beteiligung der Person selbst, das Prinzip des runden Tisches mit der Überzeugung, dass jede(r) etwas zur Gestaltung der Situation beitragen kann, die Konsensbildung (wie aus der Organisationsentwicklung bekannt), die Verabredung nächster pragmatischer Schritte und die Visualisierung als sichtbarer Ausdruck von Einigungen, an die später angeknüpft werden kann" (BOBAN & HINZ 1999, 3).

Persönliche Zukunftsplanung ist ein Sammelbegriff oder, wie es das Your Move- Projekt ausdrückt, ein umbrella term für verschiedene Ansätze, um die Lebensbedingungen einer Person zu verbessern. Sie stellt die planende Person in den Mittelpunkt und schaut auf die ganze Person, nicht nur auf medizinische Bedürfnisse. Wichtig dabei ist ein positiver Blickwinkel auf die Person und alle anderen Anwesenden (vgl. SMITH & WILSON 1997, 24).

Selbstverständlich kann persönliche Zukunftsplanung auch in anderen Zusammenhängen als für die Planung der Wohnmöglichkeiten wie beim supported living genutzt werden. So ist sie beispielsweise ebenfalls eine gängige Methode beim supported employment (unterstützte Beschäftigung) und wird in Deutschland in diesem Zusammenhang vor allem in Hamburg und von der Lüneburger Arbeitsassistenz praktiziert (vgl. Kap.6). DOOSE nennt vier Bereiche persönlicher Zukunftsplanung: Bildung/Schule, Arbeit, Freizeit und Wohnen (vgl. 2000, 83). Auch können mehrere dieser Bereiche gleichzeitig Gegenstand eines Zukunftsplanungstreffens sein.

Wenn persönliche Zukunftsplanung jedoch isoliert betrachtet und nicht im Zusammenhang mit der Entstehung und dem Menschenbild von supported living gesehen wird, erscheint sie lediglich als eine Methode von vielen, die praktiziert werden kann, ohne einen grundlegenden Einstellungswechsel zu vollziehen (vgl. Kap. 4.2.2 & 4.2.3). Dies wird an einem Zitat von O'BRIEN & LOVET deutlich, die persönliche Zukunftsplanung dort in Zusammenhang mit Veränderung der Bedingungen für behinderten Menschen sowie für ihre Freunde und Familien in Gemeinden bringen: "Der Ausdruck persönliche Zukunftsplanung bezieht sich auf eine Gruppe miteinander verwandter Ansätze, die dazu dienen, Veränderungen in der Gemeinde in Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen und ihren Familien und Freunden zu organisieren und zu lenken" (1992, 5) [9].

TAYLOR, RACINO & WALKER beschreiben in ihrem Aufsatz Inclusive Community Living (1992), der für ein Standardwerk der amerikanischen Inklusionsdiskussion geschrieben wurde (LINDMEIER & LINDMEIER 2001, 40), drei Phasen der Gemeindeintegration. Diese sollen hier näher beschrieben werden, da so der Ansatz des "unterstützen Lebens", d. h. Menschen mit Lernschwierigkeiten als Bürger(innen) der Gemeinde zu verstehen, ihnen einen individuellen Lebensstil zuzugestehen und auf Veränderungen des gesellschaftlichen Lebens hinzuarbeiten, besser verstanden werden kann.

Nach Auffassung der Autor(innen) lassen sich diese Aspekte zu drei Kernaussagen zusammenfassen:

-

From institutions to community living - Von den Institutionen zum gemeindenahen Leben und Wohnen

-

Being in the community - Leben in der Gemeinde

-

Being part of the community - Teil der Gemeinde sein (TAYLOR, RACINO & WALKER, 1992, 299)[10].

In dieser Phase spielten verschiedene Einflüsse eine Rolle, die im folgenden, angelehnt an TAYLOR et al. (1992, 300ff), dargestellt werden sollen.

Unangekündigte Besuche von Robert Kennedy in Einrichtungen für Behinderte, über die auch in den Zeitungen berichtet wurde, sowie Veröffentlichungen wie Christmas in Purgatory[11] (BLATT & KAPLAN 1974) legten in den USA die Zustände in den Einrichtungen offen. Diese waren geprägt von einem defizitorientierten Menschenbild, das die Hauptaufgabe der Betreuung in Pflege und Verwahrung sah, da es eine Weiterentwicklung der Betroffenen nicht für möglich hielt. "Kennzeichen dieser Phase [der Betreuung von Menschen mit Behinderungen in der Nachkriegszeit DM] waren große Schlaf- und Wachsäle und das weitgehende Fehlen tagesstrukturierender Maßnahmen" (LINDMEIER & LINDMEIER 2001, 40).

Auch Elternvereinigungen in den 1950er Jahren, die bessere Schul- und Dienstleistungsbedingungen forderten, sowie die Selbstvertretungsbewegung People First, die sich in den 1970er Jahren gründete, leisteten einen Beitrag zur Verbesserung der Situation der Betroffenen.

Von den 1960er bis zu den 1980er Jahren waren Gerichtsentscheidungen und Gesetze ein wichtiges Instrument, um die Praktiken der Institutionen zu verändern. "Eine Serie von Sammelklagen gegen Bedingungen in Institutionen rüttelten alle Institutionen in diesem Land [USA DM] auf und veränderten das Gesicht der institutionellen Angebote für Menschen mit Behinderungen" (TAYLOR et al. 1992, 301)[12].

"Auch auf wissenschaftlicher Ebene wurde und wird eine Debatte über die Qualität der Betreuung in Institutionen und gemeindenahen Settings geführt" (LINDMEIER & LINDMEIER 2001, 41). Dabei geht es vor allem um Auswirkungen der Deinstitutionalisierung auf das Verhalten der Bewohner(innen), um deren Kontakt zur Familie, um Frequenz und Verschiedenartigkeit der Beziehungen und um persönliche Entwicklungsmöglichkeiten (vgl. ebd. und TAYLOR et al. 1992, 303).

Bei der Umsetzung des gemeindenahen Wohnens wurden nach TAYLOR, RACINO & WALKER mehrere Prinzipien wirksam (vgl. LINDMEIER & LINDMEIER 2001, 41). Einmal das "Normalisierungsprinzip", dass 1969 von BENGT NIRJE entwickelt wurde und sich folgendermaßen zusammenfassen lässt: "Das Normalisierungsprinzip beinhaltet, allen Menschen mit geistiger Behinderung Lebensmuster und Alltagsbedingungen zugänglich zu machen, die den üblichen Bedingungen und Lebensarten der Gesellschaft soweit als möglich entsprechen" (NIRJE 1994, 177). Es wurde schnell zu einem der leitenden Prinzipien in der Behindertenhilfe und hat einen großen Wandel in deren Einrichtungen bewirkt. WOLF WOLFENSBERGER (vgl. z. B. 1998) griff dieses Prinzip in den USA auf und entwickelte es weiter, indem er großes Gewicht auf die Aufwertung der sozialen Rolle behinderter Menschen legte. Dieses kann dadurch geschehen, dass Menschen mit geistiger Behinderung an denselben Orten zur Schule gehen, wohnen oder arbeiten, wie andere auch oder dass Personen mit Behinderungen zu sozial anerkannten Menschen Kontakte haben, anstatt lediglich in Kontakt zu ebenfalls behinderten Menschen zu stehen. Auch das äußere Erscheinungsbild, wie z. B. Modernität und Qualität der Kleidung, Haarschnitt oder Gesundheitszustand bieten für WOLFENSBERGER Möglichkeiten, die Rolle von beeinträchtigten Personen aufzuwerten (vgl. 1998, 268ff).

"Weil das Konzept der Normalisierung jedoch Gegenstand von vielen Interpretationen geworden ist, ist es nicht mehr länger so kraftvoll, wie es einst war, als ein Leitfaden für eine Veränderung der Art, wie Gesellschaft Menschen mit Behinderungen behandelt" (TAYLOR et al. 1992, 305)[13].

Ein weiterer Grund dafür, dass das Normalisierungsprinzip von anderen Leitideen abgelöst werden muss, liegt im gesellschaftlichen Wandel, der "mehr Gestaltungsfreiheit hinsichtlich des Lebensstils und eine höhere Bewertung der Individualität, der Wahlfreiheit und der Unabhängigkeit" (LINDMEIER 2002a, 12) mit sich bringt. "Ein normales Leben kann nicht mehr generell beschrieben werden durch Formeln wie ‚normaler Tagesablauf', sondern verlangt die individuelle Planung mit jedem einzelnen Menschen mit Unterstützungsbedarf" (ebd.).

Das zweite Leitprinzip ist das der Deinstitutionalisierung, welches die "Schließung von Großeinrichtungen und Umzug der Bewohner in gemeindenahe Settings" (LINDMEIER & LINDMEIER 2001, 41) forderte und herbeiführte.

Schließlich wird noch das in den 1960er Jahren entstandene Least restrictive Environment Principle angeführt, das so wenig einschränkende Umgebung wie nötig fordert. "Dieses Prinzip ... war äußerst fortschrittlich für seine Zeit. Es entstand in einer Phase, in der Menschen mit geistiger Behinderung und ihren Familien entweder Segregation oder gar nichts angeboten wurde" (TAYLOR 1988, 50)[14]. Das Prinzip wird als eine geordnete Sequenz von Unterstützungsformen definiert, die schrittweise weniger einschränkend werden. Das Wohnkontinuum reicht beispielsweise von Institutionen als der restriktivsten Form der Unterbringung bis hin zu selbstbestimmtem Leben (vgl. Kap. 4.2.5) als der am wenigsten einschränkenden Umgebung. Im schulischen Bereich reicht dieses Kontinuum von Sonderschulen oder Sonderinternaten bis hin zur Beschulung an Regelschulen in normalen Klassen.

Die umfassende Kritik von TAYLOR et al. (1992) und TAYLOR (1988) an dem Prinzip der am wenigsten einschränkenden Umgebung "bildet eine der Grundlagen für die Entwicklung des Ansatzes der ‚Unterstützen Lebens'" (LINDMEIER & LINDMEIER 2001, 41).

Die Kritik erscheint vielleicht zunächst unverständlich. Auch in den deutsprachigen Ländern gibt es dieses Angebotskontinuum, das als fortschrittlich gilt und welches die großen Institutionen ablöste. Die deutsche Diskussion um schulische Integration, die schließlich in den Satz "Integration ist unteilbar" mündete (vgl. SPECK 1998, 422) ist jedoch durch ähnliche Überlegungen begründet (vgl. LINDMEIER & LINDMEIER 2001, 42).

Der Titel Caught in the continuum - gefangen im Kontinuum (TAYLOR 1988), macht bereits den zentralen Punkt der Kritik deutlich. Eine behinderte Person muss sozusagen eine Folge von Einrichtungen und Dienstleistungen durchlaufen und darin Leistungen erbringen, ehe er oder sie in einer ambulanten Wohnform wohnen oder sogar eine eigene Wohnung besitzen darf. Dem Prinzip liegt die "Annahme zugrunde, dass Menschen mit Behinderung sich qualifizieren bzw. vorbereitet werden müssen für integrative Wohn- und Lebenssituationen" (LINDMEIER & LINDMEIER 2001, 41). Dabei ist jedoch fraglich, ob segregierte Formen der Dienstleistungen auf integrative Formen vorbereiten. DOOSE drückt dieses folgendermaßen aus: "Die Eingliederung in die Gesellschaft, so das zugrundeliegende Paradoxon, könne am besten durch die Ausgliederung vorbereitet werden" (1997, 3). Es liegt an der Art und Schwere der Behinderung, wie integriert jemand wohnen, arbeiten oder zur Schule gehen darf. Schwerere Behinderungen setzen restriktivere Formen der Unterbringung voraus. Also wird deutlich, dass gerade für Personen mit schweren Behinderungen dieses Prinzip "voll von Fallstricken"[15] ist (TAYLOR 1988, 45). Schon aus dem Namen des Prinzips geht hervor, dass restriktive Formen der Unterbringung unter Umständen notwendig sind. Die Entscheidung darüber liegt bei den Professionellen. Das Prinzip hinterfragt nicht die Einschränkung persönlicher Rechte, sondern entscheidet lediglich über deren Art und Umfang. "Das Prinzip richtet die Aufmerksamkeit auf die physische Umgebung und weniger auf die Unterstützung, die Menschen für ihr Leben in der Gemeinde benötigen" (LINDMEIER & LINDMEIER 2001, 42).

Wenn Menschen mit Behinderungen in einer Gemeinde leben, sind sie damit nicht gleichzeitig schon Teil dieser Gemeinde. Es besteht die Gefahr der Isolation, und es ist nicht garantiert, dass kleinere, gemeindenahe Anbieter auch gleichzeitig qualitativ bessere Leistungen bereithalten. So sehen TAYLOR et al. (vgl. 1992) die Phase des Being in the community als Übergangsphase und entwickeln eine dritte Phase, die Being Part of the community (Teil der Gemeinde sein) genannt wird (vgl. LINDMEIER & LINDMEIER 2001, 42).

"Heute drehen sich die größten Herausforderungen um die volle Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und ihrer Familien am Leben in der Gemeinde, um größere persönliche Autonomie und Entscheidungsfreiheit und um die Entwicklung eines sinnvollen Gemeindelebens für alle von uns" (TAYLOR et al. 1992, 306)[16]. Es soll also ein Gemeindeleben entstehen, an dem jeder teilhaben kann. Diese Veränderung würde sich nicht nur für Menschen mit Behinderungen, sondern auch für andere traditionell benachteilige Gruppen positiv auswirken, wie beispielsweise Schwarze, Ausländer oder Frauen. Größere persönliche Autonomie und Entscheidungsfreiheit könnte für Menschen mit Beeinträchtigungen beispielsweise bedeuten, über die Schulform entscheiden zu können oder auch darüber, wie sie wohnen möchten, ohne daran gebunden zu sein, welche Angebote ein Träger in einer Region bereithält. Sie könnten sich entscheiden, ob sie in einer Wohngemeinschaft mit selbst gewählten Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen leben wollen oder lieber alleine in einer eigenen Wohnung. Bei ihren benötigten Unterstützungsleistungen könnten sie natürlich auch selbst festlegen, wer diese wie lange leisten soll. Es müssen jeweils individuelle Lösungen für jeden einzelnen Menschen gefunden werden. Diese Forderung gilt natürlich auch für diejenigen mit schwereren Behinderungen, die Teil der Gemeinde sein können, falls es Menschen gibt, die bereit sind ihnen zu helfen, wenn sie gefragt werden. Beispiele zeigen, dass es solche Personen gibt und dass sich diese Bereitschaft positiv auf das Gemeindeklima auswirkt (vgl. PETERSON 1996, 59). Genauso, wie ein Klima gegenseitiger Akzeptanz und gegenseitiger Unterstützung positive Konsequenzen hat, wirken sich Ausschluss und Segregation sowohl für behinderte als auch für alte und kranke Menschen oder andere benachteiligte Gruppen negativ aus. In einem Klima von gegenseitiger Akzeptanz und Hilfsbereitschaft dagegen kann es dem Einzelnen, ob behindert oder nicht, weniger schwer fallen, die eigene Unzulänglichkeit und das Angewiesensein auf andere zu akzeptieren. So könnten vielleicht das Alter oder das Drohen einer Behinderung ihren Schrecken verlieren, wenn klar ist, dass es im Umfeld Menschen gibt, die auf Anfrage Unterstützung leisten würden. Also lässt sich abschließend feststellen, dass viele der Bemühungen um Integration von Menschen mit Behinderungen dieselben sind, die auch zu einer gerechteren und menschlicheren Gesellschaft für alle anderen zur Folge haben. (vgl. TAYLOR et al. 1992, 309).

Nach LINDMEIER & LINDMEIER lassen sich ähnliche Überlegungen in der Inklusionsdiskussion und damit auch in der Salamancaerklärung wiederfinden. Ebenso gibt es Konzepte zu Stadt- und Gemeindeentwicklung sowie die Feststellung, dass viele Initiativen zur Verbesserung der Situation benachteiligter Bevölkerungsgruppen auf dem gleichen Grundgedanken beruhen und die Aktivitäten deshalb besser vernetzt werden müssten (vgl. 2001, 43). Die ausführliche Darstellung solcher Konzepte würde allerdings den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

Die Entwicklung dieser drei Phasen der Gemeindeintegration wird von verschiedenen Autoren mit geringen Abwandlungen in einer Tabelle zusammengefasst (DOOSE 2000, 159; KRüGER 2000, 113; TAYLOR 1988, 51). Die hier dargestellte Tabelle stammt aus dem Artikel von LINDMEIER & LINDMEIER (2001, 45). Hier wurde sie übersetzt aus dem Amerikanischen nach BRADLEY (1994), die die verschiedenen Phasen allerdings nicht in einer Tabelle dargestellt, sondern nacheinander beschrieben hat.

Das Umdenken weg von der Annahme, dass Menschen mit Behinderungen am besten in Sondereinrichtungen leben und arbeiten können (vgl. DOOSE 1997, 2) hin zu einem Leben in der Gemeinde wird in der Literatur als ein Paradigmawechsel bezeichnet. Paradigma ist "ein von T. S. KUHN (1962) eingeführter Begriff der Wissenschaftsgeschichte, -theorie und -soziologie. Er bezeichnet eine klassische wissenschaftliche Leistung ..., die von den Mitgliedern einer wissenschaftlichen Disziplin als vorbildlich akzeptiert und durch eine wissenschaftliche Tradition begründet wurde" (FUCHS-HEINRITZ et al. 1994, 485). Alle Probleme, die in dieser wissenschaftlichen Disziplin auftreten, werden mit den Grundannahmen des herrschenden Paradigmas gelöst. Solange ein Paradigma Anerkennung findet, gelten die Grundprobleme einer Wissenschaftsdisziplin als gelöst. Wenn also in unserem Fall das Paradigma besagt, dass Menschen aufgrund ihrer Behinderung idealerweise in besonderen Institutionen gefördert und betreut werden sollten, wird die Sonderpädagogik daran arbeiten, diese Institutionen zu verbessern, nicht aber ihre Existenz grundsätzlich hinterfragen und nach anderen geeigneten Orten für Menschen mit Beeinträchtigungen suchen. Wenn dann allerdings gravierende Probleme auftauchen, die nicht in Sonderinstitutionen gelöst werden können, entsteht irgendwann der Gedanke, dass solche Institutionen nicht in allen Fällen geeignete Plätze für behinderte Personen sind. Damit ist der Wechsel der Grundvoraussetzungen, also des Paradigmas, vollzogen. "Im Zusammenhang mit einer Umbildung des allgemeinen Wirklichkeitsverständnisses werden sie [Paradigmen DM] abgelöst und durch neue beispielhafte Grundkonzeptionen ersetzt" (FACHHOCHSCHULE NORDOSTNIEDERSACHSEN 1999).

Nach DE JONG findet allerdings ein Paradigmawechsel nur dann statt, wenn es tatsächlich "ein neues Paradigma gibt, das an die Stelle des alten treten kann" (1982, 151). Das ist beim Umgang mit behinderten Menschen gegeben, wie aus der Abbildung 3 und der folgenden Erläuterung deutlich wird.

Behinderte Personen werden nicht mehr notwendigerweise in aussondernden Institutionen untergebracht. Das neue "Paradigma" stellt stattdessen das Unterstützungsbedürfnis des Einzelnen in das Zentrum der Überlegungen. Was braucht die Person, um erfolgreich in der Gemeinde leben zu können, und wie wird diese Unterstützung erbracht? Eine Behinderung allein ist noch kein Grund für ein bestimmtes Hilfebedürfnis. Zwei Menschen mit Down-Syndrom beispielsweise können völlig unterschiedliche Anforderungen an das Hilfesystem stellen und müssen nicht wie bisher in derselben Einrichtung wohnen und arbeiten. Einer kann sich wünschen alleine zu wohnen, ein anderer bevorzugt die Gesellschaft von vielen anderen. Einer kann vielleicht sein Geld selbst verwalten, ein anderer braucht dabei Hilfe. Es wird kein prinzipieller Unterschied mehr zwischen Personen mit und ohne Behinderung gemacht. Menschen brauchen alle ein bestimmtes Maß an Unterstützung, manche ihr Leben lang und manche nur in bestimmten Lebensabschnitten, beispielsweise als Kind oder im Alter.

Diese Veränderungen sind "nicht nur einfach eine Umstrukturierung oder die Reorganisation einer sozialen Dienstleistung. Es geht um die Neubewertung von Werten und Kultur. Dieser ‚Paradigmawechsel' schafft Positives in den Menschen selbst, in Organisationen, in Gemeinwesen und in der Lebenswirklichkeit von Menschen mit geistiger Behinderung (KRüGER 2000, 115). O'BRIEN & O'BRIEN bezeichnen diesen Paradigmawechsel als eine "fundamentale Diskontinuität in der Art, wie Menschen Situationen verstehen und auf sie reagieren" (1991, 36)[17].

Selbst wenn in der deutschen behindertenpädagogischen Literatur von einem Paradigmawechsel gesprochen wird (z. B. HäHNER et al. 1999), gibt es in der Praxis Paradigmenmischungen und "keine radikale Abkehr von ‚alten' zu ‚neuen' Betrachtungsweisen" (EMRICH 1999, 9). Der behauptete Wechsel scheint also vorwiegend theoretischen Charakter zu besitzen und in der Praxis noch nicht stattgefunden zu haben (vgl. ebd.). Allerdings ist es fraglich, ob es in den Sozialwissenschaften überhaupt ein Paradigma geben kann, auf das alle Wissenschaftler(innen) Bezug nehmen (vgl. THIMM 1997, 223). Vielmehr gibt es wohl immer mehrere, nebeneinanderbestehende Denkschemata.

Die Einschätzung, dass der eben beschriebene Paradigmawechsel (noch) nicht stattgefunden hat, bestätigt auch das Your Move-Projekt: "Am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts werden Menschen immer noch misshandelt, vernachlässigt und verbringen ihr ganzes Leben in Institutionen; hinter Mauern, über die normale Mitglieder der Gemeinschaft selten, wenn überhaupt, hinüberblicken" (SMITH & WILSON 1997, 14)[18]. LINDMEIER (2002,16) schreibt dazu: "Auch heute noch machen junge, im Elternhaus aufgewachsene Menschen die Erfahrung, dass das ‚normale Erwachsenwerden' - ausziehen, wirtschaftliche Selbstständigkeit, zusammenziehen und/oder heiraten, Kinder bekommen - für sie nur mit Einschränkungen ‚vorgesehen' ist." Diese beiden Zitate bestätigen die obige Einschätzung. Trotzdem sollte weiter eine Veränderung der Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderungen angestrebt werden. Das Hilfesystem sollte sich an seine Nutzer(innen) anpassen und nicht wie in der Vergangenheit von ihnen verlangen, sich danach zu richten, was das Hilfesystem anbietet (vgl. O'BRIEN & LOVET 1992, 9). Deshalb wird im folgenden ausführlicher das veränderte Menschenbild und das Konzept des supported living dargestellt, das diesem Anspruch Rechnung tragen kann.

Veröffentlichungen zum unterstützen Leben und auch zur persönlichen Zukunftsplanung betonen an verschiedenen Stellen immer wieder, dass diese Ansätze eine neue Art zu denken und somit den oben beschriebenen Paradigmawechsel nötig machen (z. B. KRüGER 2000, 117; O'BRIEN 1993, 1; PEARPOINT & FOREST 1998, 95; DOOSE 2000, 121).

Diese andere Art zu denken macht sich besonders im Menschenbild deutlich, das die tägliche Arbeit bestimmt und auch den Anstoß für Neues geben kann. Die neue Denkart erfordert von Anbietern der Behindertenhilfe beispielsweise, dass sie mit den Menschen mit Behinderungen kooperieren, anstatt sie zu kontrollieren und sich selbst als Experte oder Expertin zu sehen. "Wenn du über Leuten stehst in dem Glauben, dass du es besser weißt und dass es Menschen mit Behinderungen besser geht, wenn sie tun, was du sagst, hast du das Wesentliche am unterstützen Leben nicht begriffen. ... Nur wenn du neben Menschen mit geistiger Behinderung stehst, ihre allgemeine Menschlichkeit erkennst, ihr Bemühen zu würdigen weißt, ihr Leben selbst zu regeln und dich gemeinsam mit ihnen mühst, neue Möglichkeiten zu schaffen, beginnst du, unterstütztes Leben zu verstehen" (O'BRIEN 1993, 3)[19]. Professionelle müssen sich also um symmetrische Beziehungen bemühen und dürfen nicht der Annahme verfallen, es bestünde ein qualitativer Unterschied zwischen ihnen und Menschen mit Behinderungen - diese haben zunächst einmal die gleichen Bedürfnisse wie man selbst. Hier soll dennoch keiner Gleichmacherei das Wort geredet werden. Selbstverständlich hat jeder andere Bedürfnisse und es gibt Menschen, die auf mehr Hilfe und Unterstützung angewiesen sind als andere (vgl. Kap. 2). Trotzdem können diese Unterschiede zwischen Menschen nicht lediglich an der Behinderung oder auch an einer besonderen Ausbildung festgemacht werden.

Jeder hat das Recht und die Kompetenz, für sich selbst zu bestimmten, wie er oder sie leben möchte und wird als handelndes Subjekt begriffen.

Diese Kompetenz und das Recht für sich selbst zu sprechen wird Menschen mit Behinderungen jedoch häufig abgesprochen. Im Zusammenhang von persönlicher Zukunftsplanung und unterstütztem Leben sollte dies aber im Mittelpunkt stehen. Jede Person ist Experte oder Expertin in eigener Sache und muss gefragt werden, wenn es um die eigenen Zukunft geht. DOOSE drückt dies folgendermaßen aus: "Selbst wenn ich nicht weiß, was ich will - und dies geht vielen von uns hin und wieder so - möchte ich keine Bevormundung, sondern Information, die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren und einen ehrlichen Gedankenaustausch mit anderen" (2000, 73).

Es ist ohnehin sehr wichtig, so oft es geht den Dialog mit behinderten Menschen zu suchen, denn über sie wird in verschiedenen Zusammenhängen schon mehr als genug geredet. Sie selbst können, für manche überraschend, oft sehr gut selbst einschätzen was sie wollen und wissen, wo sie Hilfe benötigen und wo nicht (vgl. SCHULZE 1999, 10).

Die folgende Abbildung ist aus einer größeren Tabelle von BOBAN & HINZ entnommen und fasst noch einmal die nötigen Veränderungen im Menschenbild zusammen:

Abb. 4: Veränderung des Menschenbildes (nach BOBAN & HINZ 1999, 2f)

|

"Traditionelles" Verständnis von Behinderung |

"Integratives" Verständnis von Behinderung |

|

Anderswertigkeit |

Gleichwertigkeit |

|

Primat von Defizit + Passivität |

Primat von Kompetenz + Aktivität |

|

"behindert" sein (und bleiben) |

(in der Entwicklung) "behindert" werden |

|

(Hirnorganischer) Defekt, Schaden, ("IQ"-) Mangel, (Entwicklungs-) Defizit |

auf sich wechselseitig beeinflussenden inneren und äußeren Bedingungen basierende Entwicklung |

|

Ganz andere Bedürfnisse |

Gleiche und verschiedene Bedürfnisse |

|

Fürsorge, Stellvertretung, Abhängigkeit |

Selbstbestimmung und Abhängigkeit (bei allen) |

|

Bedarf an Behindertenarbeit |

Bedarf an Gemeinwesenarbeit |

In den USA wird die Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen parallel zur Ausgrenzung anderer benachteiligter Gruppen, wie zum Beispiel aufgrund der Hautfarbe, gesehen. So versteht sich die Behindertenrechtsbewegung als ein Teil der Bürgerrechtsbewegung, die in den USA auf eine lange Tradition zurückblicken kann. Die Bemühungen dieser Bewegung "führten 1990 zum amerikanischen Antidiskriminierungsgesetz (ADA). Es verbietet, Menschen im öffentlichen Leben, im Bereich Telekommunikation, im öffentlichen Dienst oder in der Arbeit aufgrund ihrer Behinderung zu benachteiligen" (DOOSE 1997, 3).

Dies hat zur Folge, dass Busse, Restaurants und andere öffentliche Gebäude rollstuhlzugänglich sein müssen, dass der Kellner bei Bedarf die Speisekarte vorliest, dass Telefongesellschaften einen Dolmetscherservice für Gehörlose anbieten und ähnliches mehr. Solche Rechte können bei Bedarf vom Einzelnen eingeklagt werden (vgl. DOOSE 2000, 76).

"Der Grundgedanke des Antidiskriminierungsgesetzes [ist es], die umfassende gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen als Bürgerrecht zu sehen" (DOOSE 1997, 4).

In den USA gab es auch schon vor dem ADA Gesetzesänderungen, welche die Situation von Menschen mit Behinderungen verbesserten. DE JONG beschreibt beispielsweise das Jahr 1973 als ein Jahr, "das die Grenze zwischen zwei Epochen der Behindertenpolitik (in den USA) markiert" (1982, 132). In diesem Jahr wurde ein neues Rehabilitationsgesetz verabschiedet, das einige Initiativen zur Folge hatte, die behinderte Bürgerinnen und Bürger des Landes betrafen.

In der hier vorliegenden Literatur zu den gesetzlichen Grundlagen wird das SGB IX nicht erwähnt. Das mag daran liegen, dass es neuer ist als diese Literatur. Wegen seiner Aktualität und Wichtigkeit soll es jedoch an dieser Stelle kurz Erwähnung finden.

Im SGB IX wurde das "einschlägige Recht" (BUNDESMINISTERIUM FüR ARBEIT UND SOZIALORDNUNG 2002b, 3) weiterentwickelt und als weiteres Buch im Sozialgesetzbuch zusammengefasst. Es trat am 1. Juli 2001 in Kraft und brachte Neuerungen in der Behindertenhilfe mit sich, die allerdings vermutlich noch einige Zeit zur Umsetzung benötigen werden. Das neue Gesetz hat an die Stelle der Fürsorge die Idee der Teilhabe gesetzt, was schon an dem Namen des SGB IX "Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen" deutlich wird. Teilhabe bedeutet: "Durch die notwendigen Sozialleistungen sollen behinderte Menschen die Hilfe erhalten, die sie benötigen, um am Leben der Gesellschaft und insbesondere am Arbeitsleben teilzunehmen" (BUNDESMINISTERIUM FüR ARBEIT UND SOZIALORDNUNG 2002a, 1).

Einige der Neuerungen sollen hier kurz aufgezählt werden, um deutlich zu machen, dass mit diesem Sozialgesetzbuch wichtige rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen wurden, die nötig sind, um in Deutschland die Ideen des unterstützen Lebens und der persönlichen Zukunftsplanung zu verbreiten.

Im Gesetz wird beispielweise gefordert, dass Leistungen zur Teilhabe nach Möglichkeit so gestaltet werden sollen, dass Kinder nicht von ihrem sozialen Umfeld getrennt und dass sie gemeinsam mit nichtbehinderten Kindern betreut werden sollen:

"Leistungen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder werden so geplant und gestaltet, dass nach Möglichkeit Kinder nicht von ihrem sozialen Umfeld getrennt und gemeinsam mit nicht behinderten Kindern betreut werden können" (SGB IX, Teil 1, Kapitel 1, §4 Absatz 3).

Dies ist eine wichtige Vorrausetzung, damit Personen mit Behinderungen ein "Teil der Gemeinde" werden können (vgl. Kap. 4.2.1).

Außerdem werden Integrationsfachdienste eingeführt, welche die Aufgabe haben, Menschen mit Behinderungen zu helfen und sie bei der Arbeitssuche oder beim Übergang aus der Werkstatt für behinderte Menschen auf den ersten Arbeitsmarkt zu unterstützen:

"Integrationsfachdienste sind Dienste Dritter, die im Auftrag der Bundesanstalt für Arbeit, der Rehabilitationsträger und der Integrationsämter bei der Durchführung der Maßnahmen zu Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben beteiligt werden" (SGB IX, Teil 2, Kapitel 7, §109).

"Die Integrationsfachdienste können ... beteiligt werden, indem sie

-

die Schwerbehinderten Menschen beraten, unterstützen und auf geeignete Arbeitsplätze vermitteln,

-

die Arbeitgeber informieren, beraten und ihnen Hilfe leisten" (SGB IX, Teil 2, Kapitel 7, §110).

Im weiteren werden noch detailliertere Aufgaben beschrieben.

Gleichzeitig hat jede(r) Schwerbehinderte einen Rechtsanspruch auf Arbeitsassistenz, was ebenfalls eine wichtige Neuerung des SGB IX darstellt. Arbeitsassistenz bedeutet direkte persönliche Hilfe am Arbeitsplatz (vgl. BUNDESMINISTERIUM FüR ARBEIT UND SOZIALORDNUNG 2002a, 35). Dieses wird als Aufgabe der Integrationsfachdienste definiert. Dort heißt es:

"Zu den Aufgaben des Integrationsfachdienstes gehört es ...

-

die schwerbehinderten Menschen, solange erforderlich am Arbeitsplatz oder beim Training der berufspraktischen Fähigkeiten am konkreten Arbeitsplatz zu begleiten ..." (SGB IX, Teil 2, Kapitel 7, §110).

Mit diesen Neuerungen soll erreicht werden, dass Personen mit Behinderungen vermehrt auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig sind und nicht mehr in Sondereinrichtungen, wie der Werkstatt für behinderte Menschen, arbeiten müssen.

Eine weitere wichtige Neuerung des SGB IX ist, dass Leistungen nicht nur als Sachleistungen, sondern auch als Geldleistungen (SGB IX Teil1 Kapitel 1 §9 Absatz 2), dem sogenannten "persönlichen Budget" erbracht werden können.

"Sachleistungen zur Teilhabe, die nicht in Rehabilitationseinrichtungen auszuführen sind, können auf Antrag der Leistungsberechtigten als Geldleistung erbracht werden, wenn die Leistungen hierdurch voraussichtlich bei gleicher Wirksamkeit wirtschaftlich zumindest gleichwertig ausgeführt werden können ..." (SGB IX, Teil 1, Kapitel 1, §9).

Mit diesem Geld können sich die Betroffenen dann ihre Leistungen selbstbestimmt "einkaufen" und so ein Leben unabhängig von Leistungsträgern und nach eigenen Vorstellungen leben. "In Modellprojekten prüfen die Rehabilitationsträger, welche Leistungen sich dafür eignen und wie die Budgets konkret bemessen sein können" (vgl. BUNDESMINISTERIUM FüR ARBEIT UND SOZIALORDNUNG 2002a, 25). Die Prüfung erscheint notwendig, da in Deutschland bisher wenig Erfahrungen auf diesem Gebiet vorliegen. Es bleibt zu hoffen, dass diese Möglichkeit für ein selbstbestimmtes Leben nicht nur auf Menschen mit Körperbehinderungen oder mit lediglich leichten geistigen Behinderungen beschränkt bleibt und "aus dem Status einer Lösung für durchsetzungsfähige, gut informierte Einzelpersonen zu einer ‚Lösung für alle'" wird (LINDMEIER 2002a, 13).

Der Ansatz des supported living kann als eine Weiterentwicklung des independent living gesehen werden, was in diesem Kapitel näher erläutert werden soll. Dazu wird zunächst der Ansatz des independent living erklärt.

Der Begriff ist inzwischen zu einem Schlüsselbegriff in der US-amerikanischen Behindertenarbeit und -politik geworden. Auch in Deutschland spielt er eine wichtige Rolle und wird dort mit "selbstbestimmtes Leben" übersetzt.

Nach DE JONG ist es schwer, den genauern Entstehungszeitpunkt und Ort der Idee des selbstbestimmten Lebens festzustellen. Diese ist ungefähr in den 60er bis 70er Jahren in den USA entstanden, weil sich dort einerseits Menschen mit Behinderungen um ein erfüllteres Leben in der Welt von Nichtbehinderten bemühten und andererseits, weil sich professionelle Rehabilitationsfachleute um eine Berufstätigkeit für ihre Klienten bemühten, für die dies bis vor kurzem undenkbar gewesen wäre (vgl. DE JONG 1982, 137). Die independent living Bewegung tritt dafür ein, dass behinderte Menschen ein gleichberechtigtes Leben als Bürger(innen) in den USA leben können, ohne wegen ihrer Behinderung benachteiligt zu werden.

Als erstes Projekt, das es Menschen mit schwereren Beeinträchtigungen ermöglichte in der Gemeinschaft zu leben, wird das von vier schwerbehinderten Studenten an der Universität von Illinois in Champaign-Urbana genannt. Sie erkämpften es sich, in einem Wohnhaus nahe der Universität zu wohnen, das an ihre Bedürfnisse angepasst war. Vorher hatten sie in einem Pflegeheim weitab des Universitätsgeländes gelebt. Dieses Projekt behinderter Studenten wurde zu einer bedeutenden Selbsthilfeeinrichtung, deren Verdienst es ist, dass die Universität von Illinois eine der für behinderte Menschen am besten zugänglichen Einrichtungen dieser Art wurde (vgl. DE JONG 1982, 137).

Durch das 1973 erneuerte Rehabilitationsgesetz, dessen "augenfälligstes Merkmal" ein Satz ist, "der jede Diskriminierung Behinderter im Sinne einer Einschränkung ihrer allgemeinen bürgerlichen Rechte in allen Programmen oder Aktivitäten verbietet, die aus Bundesmitteln gefördert werden" (DE JONG 1982, 132f), wird der Beginn der independent living Bewegung in den USA markiert. Stärkende Impulse erhielt sie außerdem durch eine Reihe anderer zeitgenössischer Bewegungen, wie durch die Bürgerrechtsbewegung, die Verbraucherbewegung, die Selbsthilfebewegung, die Bewegung zur Entmedizinisierung und der Abkehr von der Institutionalisierung behinderter Menschen (DE JONG 1982, 133). Diese Bewegungen beruhen auf ähnlichen Wertvorstellungen und Grundsätzen wie das independent living. Die Bürgerrechtsbewegung beispielsweise "machte anderen benachteiligten Gruppen bewußt, welche Rechte sie haben und wie man sie ihnen verweigerte" (DE JONG 1982, 141). In ähnlicher Weise leisteten auch die anderen Bewegungen ihren Beitrag, was hier aber nicht näher erläutert werden soll.

In den USA gibt es an verschiedenen Orten centers for independent living (Zentren für selbstbestimmtes Leben) "Jedes Center hat ein unterschiedliches Angebot von Beratung und Dienstleistungen; gemeinsam gaben die verschiedenen Centers der Bewegung sowohl einen organisatorischen Brennpunkt, wie auch die Basis für die Verwirklichung einiger der bedeutenderen Zielsetzungen der Bewegung" (DE JONG 1982, 137).

Eines der ersten Zentren, das der Bewegung mehr Aufmerksamkeit und Bedeutung brachte, wurde in den frühen 70er Jahren in Berkeley (Kalifornien) gegründet. DE JONG leitet aus der independent living Bewegung sogar das independent living Paradigma ab, das für ihn das Rehabilitationsparadigma ablöst (1982, 153). Als Problem von behinderten Menschen wird im independent living Paradigma die Abhängigkeit von Fachleuten, Angehörigen und anderen Menschen gesehen, die im Rehabilitationsprozess oder in der Umwelt zu Schwierigkeiten führt. Diese Probleme sollen durch Beratung durch ebenfalls Betroffene (peer counseling s. u.), durch Rechtsbeistand, Selbsthilfe, Kontrolle der Dienstleistungen durch andere Menschen mit Behinderungen und durch den Abbau architektonischer Hindernisse gelöst werden. Menschen mit Beeinträchtigungen sehen sich nach diesem Paradigma als Konsumenten, die kritisch die benötigten Dienstleistungen einkaufen, beurteilen und auch austauschen können. Die Kontrolle und Beratung bei eventuell auftretenden Schwierigkeiten übernehmen gleich Betroffene. Es geht der independent living Bewegung auch darum, Risiken eingehen zu dürfen und auch das Recht auf Scheitern zu haben, was im üblichen Behindertenhilfesystem eigentlich nicht vorgesehen ist. Ohne diese Möglichkeiten fehlt - so die Befürworter des Konzepts - Personen mit Behinderungen eine echte Autonomie (DE JONG 1982, 150).

Auch in der deutschen Literatur ist die Idee des selbstbestimmten Lebens aufgenommen worden, auf die im folgenden Bezug genommen wird. Es werden ausführlicher die Merkmale und Ziele des selbstbestimmten Lebens erläutert, die jedoch größtenteils identisch mit denen in den USA sind.

Der Schlüssel zu selbstbestimmtem Leben liegt in der "persönlichen Assistenz". "Darunter wird jede Form der persönlichen Hilfe verstanden, die einen ‚Assistenznehmer' in die Lage versetzt, sein Leben möglichst selbstbestimmt zu gestalten" (NIEHOFF 1999, 53). Sie kann pflegerische Tätigkeiten umfassen, Haushaltshilfe aber auch kommunikative Hilfen, wie Gebärdendolmetschen oder ein Vorlesedienst für blinde Menschen. Zeit, Ort und Ablauf für diese Assistenzleistungen werden von den Assistenznehmern und -nehmerinnen bestimmt. Wer die Assistenz leisten soll, liegt ebenfalls in der Hand des Assistenznehmers. Damit nimmt der behinderte Mensch eine Rolle als Arbeitgeber(in) seiner Assistenten ein. Die Person mit Behinderung als Arbeitgeber(in) zu sehen, verändert die sonst in der Behindertenhilfe üblichen Machtverhältnisse und soll die helfende Beziehung von einer einseitigen Abhängigkeit befreien. Der behinderte Mensch als Kunde erhält mehr Einflussmöglichkeiten und kann seinem Arbeitnehmer Anweisungen geben oder ihn aus seinem Arbeitsverhältnis entlassen (vgl. NIEHOFF 1999, 53f).

Die "selbstbestimmt Leben"-Bewegung fordert für Menschen mit Behinderungen "Regiekompetenzen" ein, um ihr Leben selbst zu kontrollieren. Solche Kompetenzen hatten sie bisher in einem von Experten dominierten Hilfesystem nicht.

Regiekompetenzen sind:

-

Die Finanzkompetenz (Auszahlung der finanziellen Hilfen an die betroffenen selbst)

-

"Personalkompetenz (Arbeitgeberfunktion)

-

die Ableitungskompetenz (Artikulieren von Bedürfnissen; Fähigkeit, Helfern gezielt die benötigten Informationen geben zu können)

-

die Raumkompetenz (Wie, mit wem leben wollen)

-

die Sozialkompetenz (Möglichkeiten und Fähigkeiten, seine Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu gestalten)" (NIEHOFF 1999, 58).

Die Ziele des selbstbestimmten Lebens sollten durch peer support erreicht werden. Peer support lässt sich in diesem Zusammenhang am ehesten mit "Unterstützung durch Ebenbürtige oder Gleiche" übersetzen. Ein anderer Begriff für die Beratung von Behinderten durch Behinderte ist peer counseling, das in der deutschen Diskussion wörtlich so aus dem Amerikanischen übernommen wurde (vgl. MILES-PAUL 1992, 20). Grundannahme dieser Beratung durch Gleiche ist, dass jede(r) in der Regel selbst in der Lage sind, persönliche Probleme zu lösen und gesteckte Ziele zu erreichen. Die gemeinsame Lebenserfahrung ermöglicht eine entspannte Situation, die in einer üblichen Beratungssituation aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen oft nicht gegeben ist. Beim peer counseling dagegen sind Beratende und Ratsuchende gleichberechtigt, obwohl sie in einer Sitzung unterschiedliche Rollen einnehmen, die aber in einer anderen Sitzung wieder vertauscht sein können (vgl. VAN KAN 2000, 24f). "Hinter der Erfahrung der BeraterIn und der Ratsuchenden steht der gesammelte Erfahrungswert behinderter Menschen in der ganzen Welt. Manches scheinbar persönliche Problem kann durch die Beratung in einem allgemeineren, politischen, sozialen oder kulturellen Kontext gesehen werden" (ebd.).

Die independent living-Bewegung mit ihren Zielen und Methoden hat sich allerdings auf "verhältnismäßig wenige größere Behinderungsarten konzentriert: Querschnittsgelähmte, Muskeldystrophiker, Spastiker, MS-Kranke und durch Kinderlähmung Behinderte" (DE JONG 1982, 134). Der Ansatz ist auch nur für diese Gruppe realistisch und umsetzbar. "Für Menschen mit geistigen oder psychischen Behinderungen sowie für mehrfach behinderte Menschen bedarf es hingegen in der Regel wesentlicher Modifikationen und Ergänzungen des Konzepts, um ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen zu können" (LINDMEIER & LINDMEIER 2000a, 144).

In der deutschen Behindertenpädagogik, besonders der Geistigbehindertenpädagogik, beginnt man inzwischen nach einer Phase der kritiklosen Übernahme des independent living-Ansatzes über mögliche Modifizierungen dieser Art nachzudenken (ebd.).

Dass es nötig ist, Menschen mit Lernschwierigkeiten ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, soll an dieser Stelle nicht angezweifelt werden. Personen mit geistiger Behinderung erleben noch stärker als Menschen mit Körperbehinderungen eine Bevormundung in allen Lebensbereichen. Diese liegt nicht in der Behinderung begründet, sondern wird durch "kulturell bestimmte, typische Reaktionsweisen auf die Behinderung (beispielsweise Besuch einer Sonderschule, WfBM) hervorgerufen" (LINDMEIER & LINDMEIER 2000a, 148). Fremdbestimmung und Zwang wurden zwar vielerorts problematisiert und es wurde Menschen mit geistiger Behinderung gelegentlich auch ermöglicht wichtige Entscheidungen, beispielsweise bei der Partner(innen)wahl, der Wohnform oder der Berufswahlentscheidung, zu treffen. Trotzdem veränderten sich nicht die Machtstrukturen in der Behindertenhilfe, so dass die Bemühungen um Selbstbestimmung oft auf eine "zweifelhafte Wahlfreiheit in einer ansonsten fremdbestimmten Umgebung" (LINDMEIER & LINDMEIER 2000a, 149) beschränkt blieb.

Zudem benötigen geistig behinderte Menschen nicht nur - wie beim selbstbestimmten Leben vorgesehen - einen praktischen Helfer als Assistenten, der auf Anweisungen Dinge erledigt, die man selbst (meist körperlich) nicht leisten kann, sondern darüber hinaus "eine Bezugsperson für die persönliche Lebensplanung und die Kommunikation" (ebd.).

Somit muss der Assistenzbegriff für Menschen mit geistiger Behinderung ausgeweitet werden. "Sie haben oft Schwierigkeiten, Anleitungsfunktionen auszuüben und einzuschätzen, wie viel und welche Hilfe sie benötigen. Das aufrichtige Bemühen um ihre größtmögliche Autonomie kann auch dazu führen, dass an geistig behinderte Menschen unerfüllbare Forderungen gerichtet werden. Das Assistenzkonzept muß daher bei ihnen um Inhalte der Begleitung ausgeweitet werden" (NIEHOFF 1999, 54).