Gesellschaftliche Einstellungen zu Menschen mit Behinderung und deren Widerspiegelung in der Kinder- und Jugendliteratur

Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

-

Teil A: Soziale Reaktion auf Behinderung

- 1. Begriffsbestimmungen

- 2. Ergebnisse der Einstellungsforschung

- 3. Erklärungsansätze zu Fremdwahrnehmung, Erleben und Verarbeitung von Behinderung

- 4. Individuelle und institutionelle Verhaltensweisen gegenüber Menschen mit Behinderung und deren Hintergründe

- 5. Kindliche Sozialreaktion auf Menschen mit Behinderung

-

Teil B: Menschen mit Behinderung in der Kinder- und Jugendliteratur

- 6. Begriffsbestimmung

- 7. Historischer Abriss der literalen Darstellung von Behinderung

-

8. Das Thema "Behinderung" in der Kinder- und Jugendliteratur

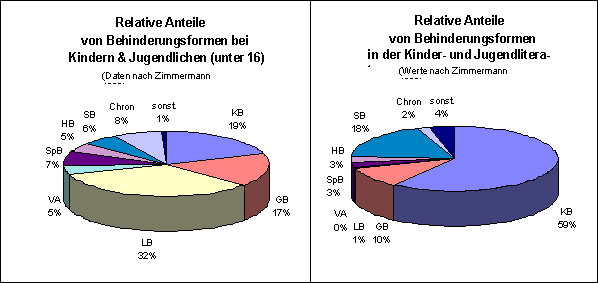

- 8.1 Verteilungshäufigkeit von Behinderungsformen: Kinder- und Jugendliteratur vs. Realität

- 8.2 Das Behinderten-Bild: Visualisierung von Behinderung

- 8.3 Prinzipien der Darstellung einiger Behinderungsformen

- 8.4 Darstellung der behinderten Person: Strukturelle "Strickmuster"

- 8.5 Literarische Umgangsformen mit "Behinderung"

- 8.6 Darstellung von gesellschaftlichen Reaktionen auf behinderte Personen

- 9. Ergebnisse der medienbezogenen Wirkungsforschung

- 10. Schlussbetrachtung

- Literatur

- Anhang

Dass Menschen mit Behinderung in aller Regel eher ablehnende Haltungen entgegengebracht werden, ist allgemein bekannt. Dass sich diese Einstellungen, die sich in den Haltungen ausdrücken, im Laufe eines jeden Menschen erst entwickeln, erscheint ebenso als eine triviale Tatsache. Die Entwicklung solch ablehnender Einstellungen bei weitgehend fehlender Konfrontation mit behinderten Menschen macht bereits das Wirken kultureller Tradierungsmechanismen deutlich.

Welches Bild von behinderten Menschen in Kinder- und Jugendbüchern gezeichnet wird, wie die Darstellungen in diesem Medium auf die Einstellung der Leser/innen einwirken können und inwieweit kulturelle Tradierungsmechanismen in Kinder- und Jugendbüchern existent sind, ist weitgehend unbekannt.

Die vorliegende Arbeit untersucht Kinder- und Jugendliteratur dahingehend, wie behinderte Menschen in den entsprechenden Werken dargestellt werden. Um die mögliche Wirkungsweise dieser Darstellungen herauszuarbeiten, ist es notwendig, die gesellschaftlichen Einstellungstrukturen in differenzierter Weise zu beschreiben. Dazu werden in einem ersten Teil die Ergebnisse der vorliegenden sozialpsychologischen Untersuchungen angeführt (Kap. 2), die jedoch, um nicht auf dieser phänomenologischen Ebene haften zu bleiben, durch entsprechende Theorien ergänzt werden, die die Ursachen und Hintergründe für die ermittelten Ergebnisse zu beschreiben versuchen (Kap. 3-4). Die Ergebnisse zum kindlichen Einstellungserwerb einschließlich den bisher bekannten unterscheiden in bezug auf Geschlechtsspezifität sowie unterschiedliche Schulmodelle ("Integration") (Kap. 5) bilden den Übergang zum zweiten Teil der Arbeit.

In diesem geht es um Tendenzen gesellschaftlicher Einstellungsstrukturen, die in Kinder- und Jugendliteratur wirksam werden. Dabei wird - nicht zuletzt aus Gründen des begrenzten Umfangs der Arbeit - sowohl auf eine literarische Bewertung der vorliegenden Werke wie auch auf eine umfangreiche sozialwissenschaftlich orientierte Inhaltsanalyse einzelner Werke verzichtet (wenngleich sich die Untersuchung an einer solchen Vorgehensweise orientiert). Vielmehr soll versucht werden, ggf. auftretende, immer wiederkehrende, d.h. stereotype Muster und deren Hintergründe und Funktionen aufzuzeigen.

Nach der Darstellung allgemein relevanter Teilbereiche wie historischer Entwicklung (Kap. 7), Visualisierung (Kap. 8.3) und den bis heute bekannten Strickmustern (Kap. 8.4 - 8.5) wird in Kap. 8.6 ein Modell aufgezeigt, das in der heutigen Kinder- und Jugendliteratur als ein typisches Muster zur literarischen Verarbeitung von (geistiger) Behinderung gelten kann.

Den Abschluss der Arbeiten bilden Ergebnisse der medienbezogenen Wirkungsforschung (Kap. 9) sowie Überlegungen zum Einsatz literarischer Werke im schulischen Unterricht (Kap.10).

In Bezug auf Personen-, Rollen- oder Berufsbezeichnungen verwende ich in meinen Ausführungen die inzwischen weit verbreitete und meiner Ansicht nach dadurch gesellschaftlich akzeptierte Schreibweise der zusätzlich anhängenden, weiblichen Form (Bsp. Leser/innen) wenn ich die Ausrichtung auf beide Geschlechter deutlich machen möchte. Auf eine (orthografisch korrektere) Auflistung sowohl des maskulinen wie des femininen Begriffs werde ich aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit weitestgehend verzichten.

In Bezug auf Menschen, die allgemein als behindert bezeichnet werden, verwende ich in dieser Arbeit in der Regel die Bezeichnung "Menschen mit Behinderung" und ergänze sie ggf. aus semantischen bzw. syntaktischen Gründen durch die Verwendung des Begriffs "behinderte Menschen" oder "beeinträchtigte Menschen".

Inhaltsverzeichnis

- 1. Begriffsbestimmungen

- 2. Ergebnisse der Einstellungsforschung

- 3. Erklärungsansätze zu Fremdwahrnehmung, Erleben und Verarbeitung von Behinderung

- 4. Individuelle und institutionelle Verhaltensweisen gegenüber Menschen mit Behinderung und deren Hintergründe

- 5. Kindliche Sozialreaktion auf Menschen mit Behinderung

"Alle eindeutig psychologischen Besonderheiten des defektiven Kindes sind ihrer Grundlage nach nicht biologischer, sondern sozialer Natur. [...]

Möglicherweise ist die Zeit nicht mehr fern, da die Pädagogik es als peinlich empfinden wird, von einem defektiven Kind zu sprechen, weil das ein Hinweis darauf sein könnte, es handele sich um einen unüberwindbaren Mangel seiner Natur. [...] In unseren Händen liegt es, so zu handeln, daß das gehörlose, das blinde und das schwachsinnige Kind nicht defektiv sind. Dann wird auch das Wort selbst verschwinden, das wahrhafte Zeichen für unseren eigenen Defekt".

Lew Semjonowitsch Wygotski

Der Begriff "Behinderung" wird von pädagogischer wie von medizinischer, psychologischer, soziologischer, ökonomischer, juristischer oder sozialpolitischer Seite mit jeweils fachspezifischen Akzentuierungen definiert. Entscheidend für die Definition sind die Zielsetzungen, die mit einer Definition verbunden sind.

Ein international weitgehend anerkanntes Klassifikationssystem zur Beschreibung von Behinderung ist die Definition der WHO (World Health Organisation). Sie unterscheidet drei Komponenten der Behinderung:

-

Impairment[1] (Schädigung): Impairment bezeichnet eine dauernde oder vorübergehende anatomische, physiologische oder psychologische Einbuße und/oder Anomalie des Organismus oder eines Organsystems, die an äußerlichen Symptomen, an einer fehlerhaften Funktion oder an dem Verlust einer Funktion objektivierbar ist.

-

Disability (Beeinträchtigung, Leistungsminderung): Aus einem Impairment folgen Funktions- und Aktivitätseinschränkungen (Disability), die bei der Bewältigung von Aufgaben und Anforderungen im Alltag auffällig werden.

-

Handicap (Benachteiligung, Behinderung): Hiermit wird die aus Impairment und Disability hervorgehende Schwierigkeit, Tätigkeiten, die im allgemeinen als wesentliche Grundkomponenten der täglichen Lebensführung gelten, auszuüben. Diese Schwierigkeiten führen zu einer Benachteiligung in familiärer, beruflicher und gesellschaftlicher Hinsicht.

Diese von der WHO vorgelegte Definition bezieht die soziale Benachteiligung mit ein und hebt damit die Reduktion anderer offizieller Definitionen (wie z.B. BSHG, SchwBG u.a.) auf. Dennoch legt auch diese Definition den Ausgangspunkt der Behinderung im Individuum, in seinen biologischen Konstitutionen fest. Die drei Bestimmungsstücke folgen in der Regel konsekutiv aufeinander.

Im Bereich der Pädagogik ist die Definition BLEIDICKs vermutlich die verbreiteste. Er unterscheidet im Prinzip vier konkurrierende Paradigmen von Behinderung (BLEIDICK / HAGEMEISTER 1977), wobei nur eine multifaktorielle Betrachtungsweise das Phänomen des Behindertseins erklären könne:

-

Behinderung nach dem individual-theoretischen oder personenorientierten Begriff, eingebettet in ein medizinisches Modell von Heilpädagogik,

-

Behinderung nach dem interaktions-theoretischen (interaktionistischen) Modell, nach dem Behinderung ein Etikett infolge schulischer Leistungsabweichung und Zuschreibung sozialer Erwartungshaltungen ist,

-

Behinderung als Systemfolge in einem systemtheoretischen (systemsoziologischen) Modell, das besagt, dass Institutionen als Systeme Behinderung hervorbringen und produzieren

-

Behinderung nach dem gesellschaftstheoretischen Modell.

BLEIDICK konstatiert, dass individuelle Schuldzuweisungen inzwischen hinter eine Sichtweise von Behindert-Sein zurückgetreten sind, die dessen gesellschaftliche Vermittlung betonen und hält auch zehn Jahre später fest: "Die Tatbestände Behindertsein und Behinderung sind sozial vermittelt [...]. Darum sind alle Aussagen darüber, wer gestört, behindert, beeinträchtigt, geschädigt usw. ist, relativ, von gesellschaftlichen Einstellungen und diagnostischen Zuschreibungen abhängig" (BLEIDICK 1995, 4). Dennoch scheint er an einer medizinisch-defektologischen Definition von Behinderung festzuhalten. Trotz der o.g. Aussagen besteht der Ausgangs- und Kernpunkt einer Behinderung für BLEIDICK im erstgenannten Modell, das die Ursache und den Defekt in der betroffenen Person sucht. So formuliert er, dass Behinderung "als ein persönliches, weitgehend unabänderliches Schicksal hingenommen [wird]. Der Defekt ist kausal-ätiologisch in der Person lokalisiert" (1985, 254). "Behinderung", so BLEIDICK (1995, 3), "ist fast immer die Folge einer Schädigung, eines Mangels oder eines Defektes." BLEIDICKs Theorie reduziert meiner Ansicht nach das Phänomen Behinderung zu einseitig auf die subjektorientierte Seite, während gesellschaftliche Zusammenhänge keine adäquate Beachtung finden. Behinderung wird dadurch zu einem statischen Zustand, der keine Veränderung zulässt.

Auch in der Empfehlung "Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher" des Deutschen Bildungsrats nimmt Behinderung von der biologischen Schädigung aus ihren Ausgang und führt von da aus zu Beeinträchtigungen des Sozialen:

"Als behindert im erziehungswissenschaftlichen Sinne gelten alle Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die in ihrem Lernen, im sozialen Verhalten, in der sprachlichen Kommunikation oder in den psychomotorischen Fähigkeiten so weit beeinträchtigt sind, daß ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft wesentlich erschwert ist. [...]

Behinderungen können ihren Ausgang nehmen von Beeinträchtigungen des Sehens, des Hörens, der Sprache, der Stütz- und Bewegungsfunktionen, der Intelligenz, der Emotionalität, des äußeren Erscheinungsbilds sowie von bestimmten chronischen Krankheiten. [...]"

Wie JANTZEN (1992) formuliert, ist der Benennung der Ebenen (biologische, psychologische, soziale) durch die Definition der WHO durchaus zuzustimmen, wobei jedoch die Wechselwirkungen der einzelnen Ebenen, die Behinderung als einen Prozess erscheinen lassen, zu berücksichtigen bleiben. Die "bio-psycho-soziale Einheit Mensch" wird nicht allein durch eine Schädigung in ihrem innersten Kern (der biologischen Ebene) behindert. Die lineare und kausalattribuierte Annahme, dass Schädigungen unmittelbar und zwangsläufig zu einer Beeinträchtigung der gesellschaftliche Teilhabe führe (ohne dabei die gesellschaftliche Verhältnisse zu reflektieren), trifft meines Erachtens nicht zu. Soziale bzw. gesellschaftliche Prozesse und Verhältnisse wirken auf die Entwicklung menschlicher Individuen zurück. Der gesellschaftliche Kontext ist immer entscheidend, wie, also auf welche Weise und in welchem Ausmaß, Behinderung - unabhängig von der Art und Schwere einer ggf. existierenden Schädigung - im Bewusstsein der einzelnen Gesellschaftsmitglieder existent wird! GOFFMAN (1975) versteht Behinderung als ein Stigma, d.h. ein Individuum ist in unerwünschter Weise anders, als es von den Gesellschaftsmitgliedern antizipiert wurde. JANTZEN (1992) sieht den Kern einer gesellschaftlichen Definition von Behinderung in der Abweichung des Individuum von den geltenden Leistungsnormen, welche sich vorwiegend am Verwertungsmaßstab einer Leistungsgesellschaft unter kapitalistischen Produktionsverhältnissen herleiten lassen. So betrachtet er Behinderung als eine Möglichkeit menschlichen Lebens, die es zu bekämpfen gilt: jedoch ausschließlich als Ausdruck historisch entstandener Lebensumstände, die es zu verändern gilt und nicht am einzelnen Menschen als Störpotential, das sich unserem Willen und unseren Normvorstellungen entgegenstellt.

Da Behinderung nur aus gesellschaftlichen Verhältnissen heraus begreifbar ist, kann "Isolation" als zentralste Kategorie zur begrifflichen Fassung des Wesens von Behinderung angesehen werden. Isolation ist dabei Ausdruck jener Bedingungen, die ein Individuum im adäquaten Austausch mit seiner Umwelt beeinträchtigen. Die Isolation vom außerindividuellen, kulturellen Erbe kann sowohl durch innere (z.B. veränderte Wahrnehmungsstrukturen) als auch durch äußere (z.B. Vorenthaltung von Erfahrung und Wissen) isolierende Bedingungen begründet sein.

Insbesondere die Theorie der Selbstorganisation lebendiger Systeme sowie die Übertragung postrelativistischer Erkenntnisse auf die Humanwissenschaft, wie sie vor allem in den jüngeren Veröffentlichungen von FEUSER (1994, 1995) dargestellt werden, ermöglichen ein Menschenbild, in dem "Behinderung" als eine von vielen möglichen Formen menschlicher Entwicklung sowie eine für dieses Individuum höchst sinnvolle und "entwicklungslogische" Integration von div. Bedingungen menschlichen Lebens verstanden werden kann. "Wie werden nicht umhinkommen, ´Behinderung`, ´Entwicklungsstörungen` und ´psychische Krankheit` als Konfliktlösungsstrategien zu begreifen" (FEUSER 1995, 123).

"Erst wenn organische Beeinträchtigungen zu solchen sozialer Ächtung und Ausgrenzung führen, findet Behinderung der Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen statt, die zur ´Behinderung` des betroffenen Menschen gemacht wird." (FEUSER 1995, 51)

"Behinderung verstehen wir als Ausdruck jener gesellschaftlichen, ökonomischen und sozialen Prozesse, die auf einen Menschen hin zur Wirkung kommen, der durch soziale und/oder biologisch-organische Beeinträchtigungen gesellschaftlichen Minimalvorstellungen und Erwartungen hinsichtlich seiner individuellen Entwicklung, Leistungsfähigkeit und Verwertbarkeit in Produktions- und Konsumtionsprozessen nicht entspricht.

Sie definiert folglich einen sozialen Prozeß und ist in diesem selbst wiederum eine wesentliche Variable. Davon unterscheiden wir humanbiologisch-organisch, neurophysiologisch und neuropsychologisch erklärbare Beeinträchtigungen eines Menschen, die als Bedingungen den Prozess der ´Be`-Hinderung seiner Persönlichkeitsentwicklung im o.a. gesellschaftlichen Kontext auslösen und modifizieren. Die Grundstrukturen menschlicher Aneignungs-, Entwicklungs- und Lernprozesse bleiben davon unberührt.

Behinderung ist letztlich das Produkt der sozialen Beantwortung einer Beeinträchtigung eines Menschen. D.h. wir unterscheiden Beeinträchtigungen in der Entwicklung eines Menschen von seiner Behinderung als soziale Kategorie. Ferner verstehen wir, was im sozialen Kontext eines Menschen als Folge von Beeinträchtigungen resultiert und sich sichtbar dokumentiert (physisch, psychisch, sozial), als ein logisches Produkt seiner Entwicklung unter den für ihn gegebenen Bedingungen, die wir mit dem Begriff der Isolation beschreiben" (Feuser 1989, 20).

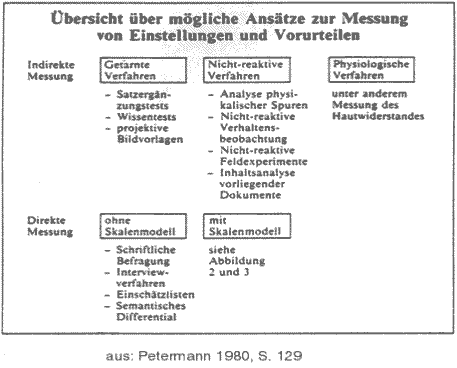

Abb.1: Übersicht über mögliche Ansätze zur Messung von Einstellungen und Vorurteilen (aus: Petermann 1980, S.129)

Die Soziale Reaktion lässt sich in zwei Komponenten unterteilen: die verbal geäußerte Reaktion im Sinne von innerer Einstellung auf der Basis des sozialpsychologischen Einstellungskonzepts sowie die reale, tatsächliche Reaktion im Sinne von Verhalten auf der theoretischen Grundlage des Stigmakonzepts (vgl. CLOERKES 1984). Die meisten Forschungen bezüglich der Sozialen Reaktion gegenüber Menschen mit Behinderung beschränken sich auf die (meist verbale) Erhebung der Einstellungen.

Die Konzeptionen, die Einstellung in Modellen zu beschreiben suchen, unterscheiden sich prinzipiell in mehrdimensionale und eindimensionale Ansätze. Unter den mehrdimensionalen Ansätzen ist die Drei-Komponenten-Theorie die verbreiteste. Sie unterteilt eine Einstellung in eine kognitive, eine affektive sowie eine konative (handlungsbestimmende) Dimension. Das Modell geht von der Annahme einer grundlegenden Konsistenz (bei durchaus möglichen Diskrepanzen) zwischen den verschiedenen Dimensionen sowie von einer prinzipiellen Konsistenz der gesamten Einstellung und dem offenen Verhalten aus. Diese Annahmen sind nicht unumstritten. Für PIAGET (vgl. SCHMITT 1979) beispielsweise ist die Handlungskomponente in der Affektivität enthalten, folglich unterscheidet er nur die zwei fundamentalen Aspekte Affektivität und Kognitivität. Andere Autoren ziehen es vor, Einstellungen eindimensional zu betrachten und nur auf die affektive Komponente zu beziehen, da vieles darauf hindeutet, dass die affektive Komponente in höchstem Maße die Einstellung bestimmt.

Mit Hilfe des Einstellungskonzepts sucht die Sozialpsychologie in der Regel soziale und gesellschaftliche Probleme auf der individuellen Ebene zu erklären, d.h. Einstellungskonzepte erfassen lediglich den persönlichkeitspsychologischen Aspekt. Die Aspekte zwischenmenschlicher Beziehungen wie Analysen gesamtgesellschaftlicher Verhältnisse bleiben weitestgehend unberücksichtigt. Menschliches Verhalten kann jedoch nie ahistorisch und von der Gesellschaft losgelöst betrachtet werden. RUBINSTEIN (vgl. SCHWARZ 1978) trifft daher eine Unterscheidung zwischen einem dynamischen und einem qualitativ-inhaltlichen Aspekt der Einstellung. Der dynamische Aspekt bezeichnet dabei eine gewisse Handlungs- und Reaktionsbereitschaft des Individuums, während der qualitativ-inhaltliche Aspekt auf den Objektbereich verweist, dem gegenüber die Handlungs- oder Reaktionsbereitschaft besteht. Einstellungen, die neurophysiologisch als funktionelle Systeme zu betrachten sind, entwickeln sich immer in Abhängigkeit vom realen, gesellschaftlichen Sein.

Die materialistische Sozialpsychologie (ebd.) unterscheidet zwischen der aktuellen Einstellung, die sich in einer aktuellen Handlung realisiert, und der fixierten Einstellung, die eine habituelle Reaktionsbereitschaft ermöglicht. Fixierte Einstellungen sind Verhaltensdispositionen, die man als Ergebnisse von Lernvorgängen beschreiben kann, bei denen Erlebnisinhalte, die aus Verhalten, das mit aktueller Einstellung gesteuert wurde, vom Individuum kognitiv und wertend verarbeitet wurden. Die fixierte Einstellung ist in jeder Handlung beteiligt, jedoch nur als eine Variable. Es gibt somit keine direkte Beziehung zwischen Einstellung und Verhalten. Die erfasste Einstellung eines Menschen kann ein tatsächliches Verhalten nicht voraussagen, sie vermag jedoch einen Teil des beobachtbaren Verhaltens zu erklären. Dies bedeutet, dass aus dem beobachteten Verhalten eine mögliche, dahinterstehende Einstellung bestimmt werden kann. Fixierte Einstellungen sind allerdings nicht ausschließlich Voraussetzung des Handelns, sondern gleichzeitig auch dessen Produkt. In kommender Tätigkeit, also in kommendem Verhalten geht die aus aktuellen Einstellungen abstrahierte und gewonnene fixierte Einstellung wieder als eine Variable in die Erscheinungsform des Verhaltens ein und wird ihrerseits im Verlauf der Handlung modifiziert. Damit wird die Thematik der Entstehung von Einstellungen berührt (vgl. 5.4).

Die Funktion der Einstellung besteht im wesentlichen aus zwei Merkmalen: Zum einen stellt sie eine Orientierungserleichterung im Verhältnis eines Individuums zu seiner Umwelt dar, zum anderen gilt sie als Statusmerkmal einer Gruppenzugehörigkeit. Diese Bezeichnung verdeutlicht, dass durch den gleichen Standort in einer Gesellschaft und die gleichen Beziehungen zu ihr auch mehrere Menschen oder Gruppen die gleiche Einstellung besitzen können. Die gruppenbedingte inhaltliche Bestimmung der Einstellung wird durch den Begriff des Einstellungsstereotyps wiedergegeben. Nach VORWERG (1966, zit. n. SCHWARZ 1978, 244) ist das Einstellungsstereotyp ein "unter gewöhnlichen Bedingungen nicht bewusst werdendes sozialpsychologisches Phänomen mit relativ konstantem Charakter gegenüber Veränderungen der ihn betreffenden Wirklichkeit. Er stellt auf diese Weise eine existentielle Voraussetzung des Gruppengeschehens dar, sichert (sich projizierend) die für jede Gruppenaktion notwendige Informationsgleichheit der Mitglieder und hält so [...] die Gruppenstruktur relativ konstant. Auf diese Weise dient er der Persönlichkeit zur Entscheidungserleichterung im sozialen Akt und erfüllt so eine ökonomische Funktion."

Ich heiße Martin. Ich bin behindert. Ich habe gute Gefühle. Ich fühle mich glücklich, weil ich Mitmenschen habe. Aber manchmal fühle ich mich auch unglücklich, wenn mir keiner hilft. Manche Leute sagen: "Wenn man behindert ist, ist das Leben aus!" Das stimmt aber nicht! Ich lebe noch!

Martin, 8 Jahre

(aus: FRANZ-JOSEPH HUAINIGG:

"Was hat`n der? Kinder über Behinderte."

Klagenfurt 1993.S.110 & Rückcover)

Die Kategorie "Art der Behinderung" umfasst die Determinanten, in denen, gemäß den sozialpsychologischen Untersuchungen, wesentliche Variablen der Sozialen Reaktion in der behinderten Person gesucht werden.

Eine "Rangordnung" impliziert eine Klassifikation in Kategorien von Behinderungen, die zwar recht gängig, jedoch fachwissenschaftlich zumindest problematisch sein dürfte. Untersuchungsergebnisse weisen darauf hin, dass Menschen mit einer sog. geistigen Behinderung die weitaus größte Ablehnung erfahren, während die Einstellungen zu Menschen mit körperlichen Behinderungen oder Sinnesbeeinträchtigungen vergleichsweise positiv ausfallen. Die gesellschaftliche Vorstellung beruht mithin auf einem Bild, nach dem "Beeinträchtigungen des Kopfes" weit beunruhigender sind als "Beeinträchtigungen des übrigen Körpers" (CLOERKES 1984, 167ff). Je weniger eine Behinderung verstanden wird, desto geringer scheint die soziale Akzeptanz zu sein.

Mit den Worten von SCHöNBERGER (zit. n. CLOERKES 1984, 174) "rangiert in unserem Kulturkreis Intelligenz vor Sprachfähigkeit, diese vor Sinnestüchtigkeit, diese vor Handlungsgeschick und diese schließlich vor Fortbewegungsfähigkeit. "Je ´tiefer` die Behinderung [in dieser Aufzählung; SN] liegt, desto leichter wird der Behinderte als Mensch und Mitmensch toleriert."

Während die Schwere einer Behinderung den höchsten Stellenwert für die Betroffenheit der Nichtbehinderten zu haben scheint, gilt ebenso, dass schwerer beeinträchtigten Menschen signifikant positivere Einstellungen entgegengebracht werden als Menschen mit einer leichteren Behinderung (CLOERKES 1984). Menschen mit einer schwereren Behinderung scheinen eindeutiger dem gesellschaftlichen Bild des "Behinderten" zu entsprechen, was wiederum die Einordnung des Betroffenen in diese vermeintliche Gruppe mit entsprechenden, normativ großenteils vorgegeben Reaktionsschemata (z.B. Mitleid) erleichtert. Der Umgang mit leichter beeinträchtigte Menschen hingegen erschwert die Stereotypisierung, was zu einer verstärkten Verhaltensunsicherheit seitens der nicht-behinderten Gesellschaftsmitglieder führt.

Dieses recht eindeutig ermittelte Untersuchungsergebnis gilt jedoch nicht für Personen, die als geistig behindert bezeichnet werden. Diesen Menschen wird eine negativere Einstellung entgegengebracht, je schwerer ihr Zustand beschrieben wird (ebd., 174). Geistige Behinderung wie Blindheit gelten als besonders schwere Beeinträchtigungen, aber blinde Menschen erfahren weitaus größere soziale Akzeptierung als Menschen, die als geistig Behinderte klassifiziert werden. "Die Schwere einer Beeinträchtigung scheint demnach kein wesentlicher Faktor für die Einstellungen gegenüber Behinderten zu sein" (ebd., 179).

Nach TRöSTER (1990) ergibt sich aus einer funktionalen Beeinträchtigung kommunikativer Fähigkeiten eine Belastung der Kommunikation, wobei die Art und das Ausmaß der Kommunikationsstörung von der Art der Behinderung abhängig ist und es bei bestimmten Behinderungen wiederum nicht oder nur in sehr geringem Maße möglich ist, die Funktionsbeeinträchtigungen des behinderten Interaktionspartners auszugleichen oder deren Auswirkungen in der Interaktion zu kompensieren. CLOERKES (1984, 176) führt Vorarbeiten anderer Autoren an und spricht davon, dass "funktionale Behinderungen, die zu einem Verlust [Heraushebung SN] der Kommunikationsfähigkeit führen (sprechen, hören, sehen), [...] außerordentlich negative Konsequenzen für alle Arten von sozialen Beziehungen [haben]."

Eine weitere Determinante der Sozialen Reaktion ist die zugeschriebene Verantwortlichkeit. Die gesellschaftlichen Vorstellungen über die Ursachen einer Behinderung prägen die Soziale Reaktion. Ob und in welchem Ausmaß ein Mensch als eigenverantwortlich für seine Behinderung (bzw. für das von der Norm abweichende Verhalten) angesehen wird, gilt laut TRöSTER (1990) als ein entscheidender Aspekt in der Frage der Sozialen Reaktion. Da sowohl die Einstellungsobjekte eine große Variabilität aufweisen, als sich auch die Subjekte der Einstellungen individuell unterscheiden, sind keine verlässlichen Aussagen möglich. Es ist aber davon auszugehen, dass Personen, denen eine größere Eigenverantwortlichkeit unterstellt wird, ablehnender begegnet wird. Dies sind insbesondere Menschen, deren Verhaltensweisen von der sozialen Norm abweichen.

Ergänzt wird dieses Moment durch die Determinante der "Heilungschancen". Ist die (Wieder-) Anpassung an die Norm unwahrscheinlich, dürfte die Soziale Reaktion negativer, d.h. ablehnender und isolierender ausfallen, als bei einem Menschen, bei dem es sich nur um eine "temporäre" Beeinträchtigung handelt, die "Heilungschancen" mithin als gut beurteilt werden.

Die Sichtbarkeit einer Behinderung wird von allen Autor/innen als bedeutendste Determinante der Sozialen Reaktion angesehen. Dies gilt auch für Untersuchungen, die die Einstellungen von Kindern zu erfassen versuchten.

TRöSTER (1990) weist darauf hin, dass Sichtbarkeit nicht mit Auffälligkeit gleichgesetzt werden sollte. Auffällig könne eine Behinderung für einen nichtbehinderten Interaktionspartner sowohl durch die Sichtbarkeit als auch durch die veränderte Kommunikationsstruktur werden. Seiner Meinung nach ermöglicht die Sichtbarkeit einer Behinderung dem Interaktionspartner, sich auf die Behinderung einzustellen, während z.B. eine Beeinträchtigung der verbalen Kommunikation erst nach Kontaktaufnahme auffällig wird. Unmittelbar auffällige Behinderungen hemmen eine Kontaktaufnahme, während erst mittelbar auffällige (d.h. erst während längerfristigen sozialen Beziehungen auffällig werdende) Behinderungen die Fortführung des erfolgten Kontakts erschweren. Für physische Beeinträchtigungen hält SEYWALD (1976) fest, dass die Auffälligkeit bzw. die Abweichung von der Norm als dominante Eigenschaft betrachtet und auf andere Eigenschaften einer Person verallgemeinert wird.

Eng verbunden mit den unmittelbar auffälligen Behinderungen ist auch die sog. "ästhetische Beeinträchtigung", nach der die physische Attraktivität eines Menschen erheblichen Einfluss auf Einstellungen und Verhalten anderer habe. Wenngleich ungeklärt scheint, welche Merkmale einen Menschen attraktiv erscheinen lassen, finden sich in Untersuchungen hohe Übereinstimmungskoeffizienten bei der Bewertung der Attraktivität einer Person. TRöSTER (1990, 36) berichtet, dass "im allgemeinen [...] körperlich unattraktiven Menschen eher sozial unerwünschte Attribute zugeordnet werden". Besonders Entstellungen im Bereich des Gesichts haben die weitreichendsten Konsequenzen in bezug auf eine negative Einstellung. Bei Kontakten mit Menschen, die "extreme ästhetische Beeinträchtigungen" aufweisen, überwiegen affektiv-aversive Spontanreaktionen, die JANSEN (1984) "originäre Reaktionen" nennt. In den Gegensatz dazu stellt JANSEN "kulturell überformte Reaktionen", welche Resultate kognitiver Verarbeitungsprozesse sind und ein "sachliches Zusammenleben" mit den behinderten Menschen erst ermöglichen. Von einigen Autor/innen wird die sog. ästhetischen Beeinträchtigung als Inbegriff der Sichtbarkeit einer Behinderung gar als eine der wichtigsten Ursachen für die Ablehnung und Vermeidung von als behindert klassifizierten Menschen angesehen. Einer von TRöSTER (1990) angeführten Untersuchung zufolge scheinen "ästhetische Menschen" tatsächlich ein höheres Maß an Selbstvertrauen und damit einhergehend ein positiveres Selbstkonzept zu besitzen. Dies lässt sich meiner Ansicht nach durch die gesellschaftliche Widerspiegelung auf das Primat der Ästhetik, d.h. mit der negativen Reaktion auf als unästhetisch empfundene Menschen und dessen intersubjektive Verarbeitung dieser Reaktionen erklären.

Im Folgenden handelt es sich um Determinanten, die Bestimmungsgrößen auf Seite der Subjekte der Sozialen Reaktion zu bestimmen versuchen.

Untersucht wurden Variablen wie Schichtzugehörigkeit, Bildungsgrad, Beruf, Alter, Geschlecht u.a.m.

Eine eindeutige Beziehung konnte nur bei der Variable Geschlecht nachgewiesen werden. Frauen akzeptieren Menschen, die als behindert bezeichnet werden, in stärkerem Maße als Männer dies tun. Als Erklärungsversuche werden in der sozialpsychologischen Literatur ausnahmslos Annahmen angeführt, nach denen Frauen dazu tendieren, in sozial erwünschter Weise zu reagieren und nicht bereit sind, Aversionen auch offen zu artikulieren. Physiologische Verfahren oder freie Verhaltensbeobachtungen, die die Annahme der Ergebnisverfälschungen durch "Social Desirability" (die Verfälschung der Ergebnisse durch ein bewusstes Antworten im gesellschaftlich erwünschten Sinne) bestätigen oder widerlegen könnten, scheinen nicht durchgeführt worden zu sein. Generell erfährt die Annahme, Frauen verhalten sich verstärkt in sozial erwünschter Weise, keine weitere Reflexion, Hintergründe für dieses Verhalten (z.B. gesellschaftliche Rollenerwartung) werden nicht aufgeführt.

Ein weiterer Zusammenhang ist zwischen der Variable Bildung und den Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung zu erkennen. Dies in der Form, "dass mit steigendem Bildungsgrad die Bereitschaft, behinderte Personen zu akzeptieren, zunimmt" (CLOERKES 1984, 191). CLOERKES führt jedoch massive Einwände in Form von methodologischen Unkorrektheiten der Erhebung sowie die bestehende Möglichkeit des "Social Desirability" an und warnt davor, das o.g. Ergebnis zu überinterpretieren.

Die Kritik des "Social Desirability" wird ebenfalls oft angebracht, wenn es um einen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen Schichtzugehörigkeit und Einstellung geht. Generell liegen in dieser Frage widersprüchliche Ergebnisse vor, so dass es unzulässig wäre, von einem klaren Zusammenhang zwischen Einstellung und Schichtzugehörigkeit zu sprechen.

Zwischen dem Lebensalter der Respondenten und der Einstellung konnte ein schwacher Zusammenhang gefunden werden. Demnach sei die Einstellung von älteren Menschen in der Tendenz eher ablehnend orientiert als die von jüngeren Menschen (CLOERKES 1984).

Keinerlei oder zumindest keine eindeutigen Zusammenhänge konnten indes für die meisten anderen untersuchten Variablen (Beruf [ohne Professionals], ethnische Herkunft, Konfessionszugehörigkeit, Wohnort [Stadt-Land] und Familienstand) ausgewiesen werden.

Ein weiterer Forschungsschwerpunkt, der sich auf Bestimmungsgrößen der Einstellung auf Seiten der Subjekte richtet, ist der Zusammenhang von Einstellungen und Persönlichkeitsmerkmalen. Diese basieren auf psychoanalytischen Erklärungskategorien und begründen sich in der Regel mit Hilfe von Arbeiten von ADORNO. ADORNO et al. hatten postuliert, dass negative und abwertende Einstellungen bei Personen mit autoritärer Persönlichkeitsstruktur besonders ausgeprägt sind.

Die wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale in bezug zur Vorurteilsforschung sind Autoritarismus, Ethnozentrismus und Dogmatismus, kognitive Einfachheit, Ambiguitätstoleranz, Ich-Schwäche und Angst.

Die Zusammenfassung verschiedener Untersuchungen bei CLOERKES (1984) zeigt einen deutlichen Zusammenhang zwischen Einstellungen und den eng miteinander verbundenen Persönlichkeitsvariablen Autoritarismus, Dogmatismus und Ethnozentrismus als Kern einer vorurteilsvollen Persönlichkeit. CLOERKES warnt jedoch völlig zu Recht vor einer Überbewertung dieser individualistischen Betrachtungsweise. Persönlichkeiten wie Persönlichkeitsmerkmale sind Produkte von Sozialisationsprozessen. Mithin spiegeln sich gesellschaftliche Intentionen, Werte und Normen in Persönlichkeitsstrukturen wider, dies jedoch auf unterschiedlichste Weise. Autorität u.a. Persönlichkeitsstrukturen müssen somit als Produkte menschlicher Entwicklung in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext verstanden werden.

Dennoch bleibt festzuhalten, dass je klarer ausgeprägt jemand die Merkmale einer autoritären Persönlichkeit zeigt, desto wahrscheinlicher er dazu neigen wird, negative Einstellungsmomente stärker zum Ausdruck zu bringen (vgl. z.B. BäCHTHOLD 1984). Unter dem Gesichtspunkt des Einstellungserwerbs ist es wichtig, zu betonen, dass eine autoritäre Erziehung die Bildung von undifferenzierten Betrachtungsweisen und Vorurteilen fördert.

Nachdem bisher Untersuchungen dargestellt wurden, die die Bedingungen für Einstellungen auf der einen oder auf der anderen Seite, also im Objekt oder im Subjekt gesucht haben, folgt nun die Darstellung empirischer Untersuchungen, die sich mit den Beziehungen zwischen ihnen befassen. Vielfach ist die Bedeutung der Erfahrung von direkten Kontakten zu Menschen mit Behinderung als bedeutendste Determinante überhaupt für die Herausbildung von positiven Einstellungen ihnen gegenüber apostrophiert worden. Dies ist der Grundtendenz nach sicher richtig. Dennoch erscheint es notwendig, etwas vertiefender auf diesen Bereich einzugehen.

Differenziert betrachtet korrespondiert nicht jeder, sondern in verstärktem Maße freiwilliger Kontakt mit positiveren Einstellungen. Es zeigte sich, dass den Kontakten eine affektive, gefühlsmäßige Bindung zugrunde liegen muss, damit sie zu positiven Einstellungen, also zur Erfüllung der erwähnten Annahme, führt (CLOERKES 1984, SEIFERT 1984). Vorhandene negative Einstellungen können durch eine Bestätigung des negativen Bildes im direkten Kontakt durchaus zur Verstärkung von ablehnenden Tendenzen führen. Der auf Negativmerkmale fokussierte Blickwinkel und die damit verbundene Bestätigung der Erwartungshaltung lässt ein Anders-Sein als in der Erwartungshaltung nicht mehr zu. CLOERKES (1984, 219) hebt als Zusammenfassung zu der Bedeutung des Kontakts zu behinderten Menschen heraus:

"Nicht die Häufigkeit des Kontakts ist entscheidend, sondern seine Intensität. Nicht jeder intensive und enge Kontakt ist aber der Entwicklung positiver Einstellungen förderlich; wichtige Nebenbedingungen sind seine emotionale Fundierung und seine Freiwilligkeit"

Innerhalb der empirischen Untersuchungen zur Variable Kontakt finden die Kontakte von Professionals (in den medizinischen, pädagogischen und sozialen Berufsbereichen), von Familienangehörigen (Eltern und Geschwistern) sowie von Gleichaltrigen (Peers) zu Menschen mit Behinderung weitere Beachtung. Die Ergebnisse sind im wesentlichen gekennzeichnet von starken Einstellungsunterschieden, die mit bereits erwähnten Randbedingungen des Einstellungserwerbs begründet werden.

Wegen der Bedeutung für diese Arbeit sollen die Einstellungen von Lehrkräften zu behinderten Kindern und Jugendlichen expliziter dargestellt werden. Viele Untersuchungen, darunter VON BRACKENs (1976), stellten bei Sonderpädagog/inn/en positivere Einstellungen zu behinderten Kindern fest als bei Regelpädagog/inn/en. Deren Meinungsbild sei eher noch vorurteilsbelasteter als das der Bevölkerung im Durchschnitt. Demgegenüber muss aber auch festgestellt werden, dass auch Sonderpädagog/inn/en nicht frei von Vorurteilen sind. Laut CLOERKES (1984) kommt eine Studie sogar zu dem Schluss, dass Sonderschullehrkräfte zu autoritärem Erziehungsstil und zu Isolierung von lernbehinderten Schüler/innen neigen, wobei diese Tendenzen mit steigendem Fachwissen zunehmen! Die Kenntnisse bzw. das Wissen um Behinderungen allein scheinen somit kein Garant für positivere Einstellungen zu sein. BöTTCHER / GIPSER/ LAGA (1995) weisen ferner nach, dass die Stärke von Vorurteilen bei Lehrkräften der Tendenz nach korreliere mit dem zunehmenden Alter der Lehrpersonen wie auch mit der zunehmenden Dauer der Lehrtätigkeit.

Die bisher aufgeführten Untersuchungen entstammen zum überwiegendem Teil der Zeit vor etwa ein bis zwei Jahrzehnten, als die Einstellungsforschung ihren Höhepunkt hatte.

Seitdem besteht angesichts der Arbeit der Betroffenengruppen ("Krüppelbewegung", "Selbstbestimmt leben") bzw. deren Stellvertreter ("Lebenshilfe") sowie der in den letzten Jahren verstärkt praktizierten gemeinsamen Erziehung und Bildung behinderter und nicht-behinderter Kinder und Jugendlicher die Möglichkeit, dass diese Veränderungen bereits zu gesamtgesellschaftlichen Einstellungsveränderungen geführt haben.

In den vergangenen Jahren sind nur kleinere Untersuchungen durchgeführt worden. Sie zeigen auf, dass Alltagskontakte zu Menschen mit Behinderung heute häufiger sind als früher. Dadurch sind die Erscheinungsbilder behinderter Menschen eher präsent. KURTH u.a. (1994) sprechen von einer "integrativen Bereitschaft", die auch die Ergebnisse der Bremer Studie von HEUSMANN / LAUE (1983) erkennen lassen. LENZEN betont, dass die populären Vorstellungen über Ursache und Wesen dieser Menschen aufgrund der vermehrten Bekanntheit die Einstellungen zwar hat positiver werden lassen, die Vorstellungen über Entwicklungs- und Bildungsvoraussetzungen jedoch nicht zu verändern vermochte. "Ironisch kann anlässlich dieser Feststellung nicht verschwiegen werden, dass auch übliche ´medizinische`, ´psychologische` und ´pädagogische` Auffassungen nicht so weit vom ´Image` in der Mehrheit der Gesellschaft entfernt sind" (LENZEN 1985, 71). Nach HIEBSCH (1973, 128) brauchen "auch sachlich als falsch nachweisbare Einstellungen ihre Wirkung nicht zu verlieren (...), da deren ausdrückliche Anerkennung in bestimmten Gruppen Ansehen und soziale Anerkennung einbringen kann."

KLAUß (1996) beschreibt als Hypothesen, dass Toleranz und das Wissen über die Ursachen von geistiger Behinderung zugenommen, Verhaltensweisen und Eigenschaftszuschreibungen gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung sich jedoch kaum verändert haben. Weiterhin kommt er zu der Annahme, dass sich das Ansehen der betroffenen Familien trotz gestiegener Toleranz und erweiterten Wissens deutlich verschlechtert habe! Zu ähnlichen Ergebnissen kommen BREITENBACH / EBERT (1997), die bei Kindern ein deutlich gestiegenes Wissen, einhergehend mit einem grundsätzlich positiverem Bild von Kindern mit geistiger Behinderung in unserer Gesellschaft (z.B. weniger Vorurteile) ermitteln konnten, dabei jedoch betonen, dass ein allgemeines Anwachsen der sozialen Distanz zu beobachten wäre. Bei Eltern von Regelschulkindern (1998) stellen sie jedoch eine abnehmende soziale Distanz fest.

Der Untersuchung von BöTTCHER / GIPSER / LAGA (1995) zufolge, die explizit die Einstellungen von Lehrkräften erhob, scheint eine Abnahme der Vorurteilsbereitschaft sich vorwiegend auf Einstellungen gegenüber Menschen mit geistigen Behinderungen, also auf die Gruppe, der den sozialpsychologischen Erhebungen zufolge die negativsten Einstellungen entgegengebracht werden, zu beziehen. Diese Tendenz sei bei den Einstellungswerten gegenüber lernbehinderten oder verhaltensauffälligen Schüler/innen weniger stark ausgeprägt bzw. z.T. nicht beobachtbar.

Die sozialpsychologische Einstellungsforschung hat trotz einer großen Anzahl von durchgeführten Untersuchungen nur wenige eindeutige Ergebnisse erbracht. Zu ihnen gehören, dass die Einstellung zu behinderten Personen abhängt a) von der Art der Behinderung, b) vom Ausmaß des intensiven und emotional positiv erlebten Kontakts zu behinderten Personen und c) von der Ausprägung autoritären Verhaltens. Hinzuzufügen ist weiterhin, dass d) weibliche Personen günstigere Einstellungen aufweisen und dass e) die Einstellung nicht - wie so oft vermutet - von der sozialen Schicht abhängt. Diese Ergebnisse verbleiben auf einem beschreibenden Niveau. Sie müssen für eine Interpretation in einen gesellschaftlichen Kontext gestellt werden. Beispielsweise die Prozesse, die hinter dem Phänomen stehen, dass die Eigenwahrnehmung der betroffenen Menschen von deren Fremdwahrnehmung durch die Gesellschaft abweicht, werden in den erwähnten Untersuchungen nicht hinterfragt. Auftretende Diskrepanzen werden allenfalls dem fehlenden Einschätzungsvermögen der behinderten Person zugeschrieben (z.B. STEINHAUSEN 1980). CLOERKES (1984, 254) kommt zu dem Schluss:

"Insgesamt weist das Ergebnis unserer bisherigen Betrachtungen auf eine bemerkenswerte Unabhängigkeit der sozialen Reaktion auf Behinderte von einem möglichen Einfluss der untersuchten Variablen hin."

Die Ursachen der überwiegend negativ ausgerichteten Einstellung sind augenscheinlich in anderen Zusammenhängen als in den aufgeführten zu suchen. Die Sozialpsychologie verbleibt auf der Ebene eines kausalattribuierten Denkschemas und gelangt nicht zu einer dialektischen Betrachtungsweise. Autoritäre Verhaltensweisen und erlebte Kontakte allein sagen nichts über die wirklichen Zusammenhänge aus. Auch sie entwickeln sich - ebenso wie Einstellungen - im Laufe der Sozialisation und sind zur Erklärung von negativen Einstellungen, sofern die Ausbildung z.B. eines autoritären Verhaltens nicht reflektiert wird, nur bedingt geeignet. Die im Rahmen der bio-psycho-sozialen Einheit Mensch auf der biologischen Ebene grundgelegten psychischen Regelungen (Einstellungen, Vorurteile autoritäre Neigungen etc.) werden stets von der höheren sozialen Ebene entwickelt und reguliert. Es erscheint daher notwendig, die historisch vermittelten Mechanismen auf gesellschaftlich-sozialer Ebene aufzudecken.

Eine der möglichen Erklärungsansätze für die Soziale Distanz gegenüber Menschen mit Behinderung bietet JANTZEN (1974). Das Menschenbild von behinderten Menschen wird im Sozialisationsprozess im Sinne eines für Vorurteile notwendigen "falschen Bewusstseins" geprägt. Nach JANTZEN ist die Ablehnung von behinderten Menschen eng verbunden mit der geringeren Verwertbarkeit ihrer Arbeitskraft vornehmlich in kapitalistischen Wirtschaftsformen. "Derjenige, der seine (wenn auch reduzierte) Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt verkaufen kann, hat einen (wenn auch reduzierten) Wert; derjenige, dessen Arbeitskraft nichts wert ist, ist auch selbst nichts wert, er wird als ´lebensunwertes Leben`, als ´nicht lebenswert` betrachtet" (ebd.,159). In das sog. falsche Bewusstsein dringen nach JANTZEN durch die aktive Aneignung eines historisch kumulierten gesellschaftlichen Erbes traditionsgebundene und magische wie auch ideologische Vorstellungen ein.

Neben dem Gebrauchswert aller Waren (hier: der Ware Arbeitskraft) sei jedoch die Erscheinung des Gebrauchswertes entscheidend. Die verhängnisvolle Überbetonung von Werten wie Schönheit und Jugend fasst JANTZEN unter Heranziehung von Vorarbeiten anderer Autoren als "Warenästhetik" zusammen, der beeinträchtigte Menschen in aller Regel nicht genügen können. Damit verstoßen sie - wie ROHR (1995) schreibt - gegen die in Jahrtausenden verinnerlichten ästhetischen Normen. In diese Normen, welche in dem Wechselspiel von gesellschaftlichen und biografischen Bedingungen eines jeden Menschen in seinem Sozialisations- und Erziehungsprozess erworben werden, gingen stets die Wesensmerkmale eines Gesellschaftssystems mit ein. Das, was von marktbeherrschenden gesellschaftlichen Gruppen als schön und ästhetisch definiert wird, orientiert sich an Wesensmerkmalen marktwirtschaftlicher Systeme, nämlich an gesellschaftlicher Brauchbarkeit und Zweckerfüllung. Über die zur Verfügung stehenden Beeinflussungskanäle der suggestiv arbeitenden Werbung, die ein reines Nützlichkeitsdenken ästhetifiziert wiedergibt, werden Werte wie Leistung, Erfolg, Karriere gekoppelt mit Erscheinungen, die als schön, gesund oder ordentlich definiert werden (vgl. BONFRANCHI 1994). Menschen mit Behinderung, die diesen gesetzten Attributen in der Regel nicht entsprechen, erfahren in der Folge die Kehrseite dieses ästhetischen Stereotyps: Wer eben nicht schön, gesund, ordentlich etc. erscheint, dem wird auch keine entsprechende Leistung zugetraut.

Ein anderer soziologischer Erklärungsansatz richtet sich auf das abweichende Verhalten (Devianz) behinderter Menschen. Abweichung wird dabei verstanden als eine Verletzung gesellschaftlicher Erwartungen, wobei diese Erwartungen auf bestimmten Wert- und Normvorstellungen fußen. Während die strukturelle Ausformung dieses Ansatzes davon ausgeht, dass eine Norm wie entsprechend auch eine Verletzung der Norm objektiv fassbar ist, geht die prozessuale Ausformung davon aus, dass ein abweichendes Verhalten dann vorliege, wenn eine Verhaltensweise negativ sanktioniert wird. Der Schwerpunkt liegt bei dieser Ausformumg, die auch als "Symbolischer Interaktionismus" bezeichnet wird, nicht auf dem eigentlichen Verhalten, sondern auf der gesellschaftlichen Interpretation eines Verhaltens ("labeling").

Die Stigmatisierungstheorie grenzt sich von der Theorie des abweichenden Verhaltens ab. Die Vertreter der Stigmatheorie argumentieren damit, dass sie nur von einem abweichenden Verhalten sprechen, wenn sich Personen absichtlich so (d.h. abweichend von der Norm) verhalten. Beispielsweise Menschen mit Behinderung jedoch verhalten sich nicht absichtlich von der Norm abweichend, sondern verletzen mit ihrem So-Sein bestimmte "ungeschriebene" Normen. Nach GOFFMAN (1975) ist eine Eigenschaft einer Person zunächst weder kreditierend noch diskreditierend. Erst in Relationen, in sozialen Bezügen, könne ein Merkmal diskreditiert werden, also mit einem Stigma belegt werden. Andere Autoren weisen darauf hin, dass nicht allein dem Merkmal, dem Stigma Beachtung geschenkt werden sollte, sondern in erster Linie dem Definitionsprozess, der dieser Zuschreibung zugrunde liegt sowie dessen Folgen für die durch diesen Prozess Stigmatisierten.

Entscheidend ist in der Stigmatheorie, dass nicht nur das auslösende Merkmal, für das GOFFMAN im Übrigen dessen Visibilität für entscheidend hält, negativ definiert wird, sondern dass eine Generalisierung dieser Bewertung auf die ganze Person erfolgt. Für GOFFMAN ist die Beschädigung der normalen Identität die wichtigste Konsequenz der Stigmatisierung. Als Folge der gestörten Identität sei das Unvermögen zu normaler Interaktion besonders fatal. Die eigene, bedrohte Identität aufrechtzuerhalten sei folglich ein Ziel der nicht-stigmatisierten Personen, das sie durch die Abgrenzung von stigmatisierten Personen zu realisieren versuchen. Stigmatisierung habe auf der mikrosozialen Seite die Funktion einer Entlastung und der Stabilisierung der eigenen Identität.

Auf der gesellschaftlichen Ebene besitzt die Stigmatisierung nicht zuletzt die Funktion, die Normtreue bzw. Normkonformität zu belohnen und letztlich das gesellschaftliche System zu stabilisieren (HOHMEIER angef. n.: CLOERKES 1984 & HENSLE 1979).

Sozialpsychologische Ansätze beziehen sich in der Regel auf eine Benachteiligung von Minderheiten. Der klassische Minoritätenansatz sieht beeinträchtigte Personen als eine Minorität in der Gesellschaft an. Der Ansatz der "Disadvantaged Group" (benachteiligte Gruppe) geht hingegen davon aus, dass Menschen mit Behinderung sich in wesentlichen Punkten von anderen Minoritäten unterscheiden. Beispielsweise haben beeinträchtigte Menschen keine eigene Tradition, keine eigene Kultur, keinen eigenen Glauben.

Auch wenn eine direkte Übertragung von Minoritäten auf Menschen mit Behinderung schwierig scheint, so erscheint es mir im Hinblick auf die Soziale Reaktion behinderten Menschen gegenüber durchaus sinnvoll, eine Minderheit (als behindert klassifizierte Personen) von einer Mehrheit (sich selbst als "normal" bezeichnende Personen) abzugrenzen. Entscheidend ist die Soziale Reaktion der Umwelt, die Definition als "von Normen abweichend" (in bezug auf äußere Erscheinung, Glauben oder Verhalten) und die gesellschaftliche Sichtweise der beeinträchtigten Menschen als Minorität.

Die Gemeinsamkeit der Minoritäten liegt darin, dass ihnen besondere Plätze ("Inseln") innerhalb einer Gesellschaft eingeräumt werden, ihre Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe jedoch begrenzt werden. Minoritäten sind oftmals Opfer von starren Vorurteilen und Diskriminierungen.

Psychologische Ansätze messen physischen Angstreaktionen zur Erklärung der Ablehnung von Menschen mit Behinderung besondere Bedeutung zu. Die psychoanalytische Lehre geht dabei von einer natürlichen, triebhaften Ablehnung von beeinträchtigten Menschen aus, die gesellschaftlich stark sanktioniert wird, was zu einer Schuldangst vor dem verinnerlichten Über-Ich führt. Dabei wirke die Schuldangst so stark, dass der triebhafte Impuls selbst gar nicht ins Bewusstsein dringt, sondern verdrängt wird. Neben dieser Verdrängung bewirke die Schuldangst weitere Abwehrmechanismen, wie Projektion und Rationalisierung, die die Basis für die Ablehnung von beeinträchtigten Menschen bilden.

Auf einem psychoanalytischen Hintergrund erklärt Niedecken (1993) ihre Kategorie "Phantasmen". Die Bilder, die wir von behinderten Menschen haben, also die Erscheinungen, die wir beobachten, verschmelzen häufig mit einem unterstellten Anders-Sein. Das Bild wird zur Realität. Bei Phantasmen handelt es sich um "jene psychischen Konfigurationen, in denen Gesellschaften ihre Herrschaftsstrukturen in den Individuen gesellschaftlich unbewusst absichern, sie wie unabänderlich und naturgegeben erscheinen lassen" (ebd., 113). Sie sind das Konglomerat gesellschaftlicher Einstellungen, die die menschliche Persönlichkeitsentwicklung mitbestimmen. Kein Mensch, so NIEDECKEN, wird geistig behindert geboren. Die geistige Entwicklung konstituiert sich in der Auseinandersetzung zwischen dem Säugling und seiner Bezugsperson. Dabei geht die Haltung der sie umgebenden Umwelt in die Auseinandersetzung mit ein. Diese Haltung scheint geprägt zu sein von Prozessen der Angstabwehr, seien es Abgrenzung von diesem scheinbaren Anders-Sein, Anpassungsversuche des Anders-Sein an die Normalität oder die Übertragung tabuisierter kollektiver Tötungswünsche.

Auch in anderen psychologischen Ansätzen spielt die Kategorie "Angst" eine große Rolle. Das Bild, das der einzelne Mensch von sich selbst hat ("self-image", "Selbst") beinhaltet auch die Vorstellung, die der einzelne Mensch von seinem Körper hat. Dieses wird als "body-concept" oder "body-image" bezeichnet. "Angesichts der außerordentlich positiven gesellschaftlichen Bewertung von Schönheit und körperlicher Integrität ist eine Abweichung von diesen Standards von großer Bedeutung für das body-image des Einzelnen" (CLOERKES 1984, 27). Einige Autoren gehen davon aus, dass zwischen der Wertigkeit des eigenen body-image und den Einstellungen zu von diesen Idealen abweichenden Personen ein großer Zusammenhang bestehe. Der hohe Wert, den Gesundheit und physische Integrität in unserer Gesellschaft einnehmen, führe zu einer Angst vor dem Verlust dieses Besitzstandes, die beim Anblick von Behinderungen anderer aktualisiert wird. Als Reaktion auf die Gefährdung physischer Integrität infolge eines Mangels an anderen, zur Verfügung stehenden Verhaltensweisen, setzen die einem Individuum zur Verfügung stehenden Abwehrmechanismen Vermeidung und Rationalisierung ein. Die beschriebene Angst ist jedoch nicht allein auf gesellschaftliche Werte wie Schönheit, Gesundheit etc. zurückzuführen. Historisch gesehen resultiert diese Angst nicht zuletzt aus einer magischen Furcht vor Ansteckung, also aus einer mangelnden Informiertheit.

Den kognitiven Konsistenztheorien liegt die Annahme zugrunde, dass Angstreaktionen nicht angeboren und instinktiv seien, sondern auf "kognitive Dissonanzen" zwischen bekannten und fremdartigen Wahrnehmungen gründen. Dabei wird eine prinzipielle Konsistenz zwischen Meinungen, Gefühlen, Verhaltensabsichten und offenem Verhalten postuliert.

Nach HERDERs Gleichgewichtstheorie reagiert der Mensch auf alles Fremdartige negativ, da dieses einen angestrebten Gleichgewichtszustand stört. Der psychologische Gleichgewichtszustand wird durch die Konfrontation mit beeinträchtigten Menschen gestört, die Folge ist eine Verunsicherung insbesondere für unsichere Personen.

Die Grundannahme von FESTINGERs Theorie der kognitiven Dissonanz ist, dass die kognitiven Elemente eines Individuums (Informationen, Kenntnisse, Meinungen) bzw. die Erkenntnisse über die Welt und über sich selbst entweder in irrelevanten, konsonanten oder dissonanten Beziehungen zueinander stehen können. Zwei kognitive Elemente stehen in einer dissonanten Beziehung und damit in einer psychischen Spannung, wenn ein Element das Gegenteil des anderen impliziert. Rufen zwei sich widersprechende Einsichten Dissonanz hervor, können diese abgebaut und Konsonanz hergestellt werden, indem ein Element verändert wird. Auf die vorliegende Problematik bezogen bedeutet dies, dass ein Mensch z.B. bei der Bitte um Hilfe Abneigung empfindet, er jedoch der Ansicht ist, diese Bitte sozialen Normen folgend nicht ablehnen zu können. Die Widersprüchlichkeit erzeugt eine kognitive Dissonanz. Das Individuum wird versuchen, diese Dissonanz zu verringern, und zwar indem es diejenige Kognition verändert, deren Änderung den relativ geringsten psychischen Aufwand erfordert. Durch diese Theorie werden vor allem die ausweichenden Verhaltensweisen erklärt, wie z.B. unpersönliche Hilfe (Geld spenden) oder das Verweisen auf die größere Kompetenz anderer.

Die Kategorie, die nahezu alle Erklärungsansätze anführen, ist "Angst". Die Angst vor Behinderung äußert sich in vielfältiger Weise. Da ist z.B. die Angst, selbst behindert zu werden (durch Unfall etc.) und in der Folge von gesellschaftlichen und/oder ästhetischen Normen abzuweichen, von seiner Umwelt stigmatisiert, diskriminiert und ausgegrenzt zu werden, seine Arbeitskraft nicht mehr optimal verkaufen zu können etc. Daneben gibt es die Angst, ein behindertes Kind zu bekommen, ergänzt durch die Angst vor einer narzistischen Kränkung.

Angst an sich ist eine Emotion auf der Basis des biologischen und des individuellen Sinns. Doch Angst vor Behinderung wird erst auf der Basis des persönlichen Sinns, d.h. in einem gesellschaftlichen und sozialen Kontext wirksam. Die biologische Ebene ist die Basis der bio-psycho-sozialen Einheit Mensch, die den Aufbau der höheren Ebenen ermöglicht. Dabei reguliert die nächst höhere Ebene jeweils die darunter liegende(n). Der biologisch erklärbare Prozess des Angstempfindens wird durch die soziale Ebene gesteuert. So wie Angst auch kontrollierbar ist, so kann sie auch geschürt werden. Angst wird in der Regel dann empfunden, wenn "in einer gedanklich vorweggenommenen oder realen, als bedrohlich empfundenen Situation kein Handlungskonzept oder Verhaltensmuster zur Verfügung steht" (KöBSELL 1993). Steigt die Neuigkeit einer Handlung zu stark an, richtet sich die Tätigkeit auf die Vermeidung von negativen Emotionen, z.B. durch Flucht oder Aggression. Der hohe Grad von Neuigkeit infolge eines plötzlichen und unerwarteten Kontakts erzeugt negative Emotionen und die entstandene Handlungsungewissheit führt zum Gerichtetsein auf Vermeidung. "Da behinderte Menschen nicht zum bundesdeutschen Alltag gehören, (...) stehen den Menschen, die nie mit Behinderten konfrontiert werden, auch keinerlei Handlungs- und Umgehensweisen zur Verfügung. Sie haben lediglich ein Zerrbild im Kopf, das sie für absolut halten und das von den Medien ständig bestätigt wird" (ebd., 182). "So sind die Vorurteile gegenüber Behinderung zwar historisch gewachsen, werden jedoch sowohl durch die Medien als auch durch die, durch Vorurteile bereits auf Negativmerkmale reduzierte, Wahrnehmung ständig reproduziert" (ebd. 180).

Es wird deutlich, dass die derzeitigen gesellschaftlichen Verhältnisse, die den Kontakt zu Menschen mit Behinderung erschweren, die Grundlagen für diese Prozesse darstellen. Streng marktorientierte Wettbewerbsformen, Separierung von als behindert klassifizierten Menschen u.v.m. forcieren Ängste innerhalb einer Gesellschaft, welche durch vorherrschende Ideologien und Vor-Urteile bestätigende Mechanismen manifestiert werden. Im folgenden sollen nun konkrete individuelle und institutionelle Verhaltensmuster beschrieben werden, deren Analysen die Hintergründe der Sozialen Reaktion konkretisieren werden.

Verhaltensmuster können auch als Ausformungen der Sozialen Reaktion bezeichnet werden. Dabei können Verhaltensweisen, die gesellschaftlich negativ bewertet werden, unterschieden werden von solchen, die gesellschaftlich akzeptiert sind und gemeinhin als positiv bewertet werden. Diese allgemeine gesellschaftliche Bewertung sagt indes nichts über die wirkliche Funktion der mit den Verhaltensweisen verbundenen Prozesse aus.

Das visuelle Fixieren, also das geradezu ungläubige Anstarren, sowie diskriminierende Äußerungen, taktloses Fragen, Schuldzuweisungen, Witze oder Verspotten sorgen für einen Stigmaeffekt sowohl bei den Betroffenen als auch bei deren Angehörigen. Viele Fallbeispiele zeigen, dass diese Verunsicherung und Verletzung dazu führen kann, dass Eltern sich nicht mehr trauen, mit ihrem behinderten Kind auf die Straße zu gehen. Sie entziehen sich den negativen Reaktionen der Gesellschaft und geraten immer stärker in die Isolation. Die Gründe für die gesellschaftlichen Reaktionen sind in einem mangelnden differenzierten Wissen und in einer Unerfahrenheit im Umgang mit behinderten Menschen zu suchen. Durch mangelnde Erfahrung prägt sich (aufgrund der gleichzeitig gegebenen, Akzeptanz implizierenden sozialen Normen) eine Handlungsunsicherheit aus. Die während der Sozialisation tradierten negativen Emotionen gegenüber Menschen mit Behinderung bei gleichzeitigem Fehlen gesellschaftlicher Rechtfertigungen für dieses Empfinden bewirken Interaktionsspannungen (SEYWALD 1976, TRöSTER 1988).

Maßgeblich die in den letzten Jahren vollzogene Emanzipation der Behindertenbewegung, unterstützt durch Interessenvertretungen (z.B. Elternvereinigungen), haben das gesellschaftliche Bild von Behinderung verändert. Bestrebungen der gemeinsamen Erziehung und Bildung von Kindern mit und ohne Behinderungen, der erlassene Zusatz im §3 GG, das neue Betreuungsgesetz u.a.m. können Zeichen einer sich (langsam) verändernden Einstellungsstruktur sein. Es stellt sich jedoch die Frage, wie stabil diese Einstellungen bei Eintritt anderer Randbedingungen, etwa in ökonomischen Krisensituationen, sein werden.

Trotz aller Veränderungen ist bei der Bevölkerung die weit verbreitete Annahme vorhanden, dass man bei der zufälligen Begegnung das oben beschriebene Anstarren vermeiden und - sozusagen in Umkehrung des Prozesses - die beeinträchtigten Personen lieber "übersehen" solle. BäCHTHOLD (1984) zufolge glauben etwa 50% der Befragten, dass es am besten sei, den Kontakt zu beeinträchtigten Menschen zu meiden. Dabei wird auf die größere Kompetenz anderer (Fachkräfte) und die eigene Angst, etwas falsch zu machen, verwiesen. Ebenso wird die eigene soziale Distanzierung mit der Annahme und Zuschreibung von Isolationsbedürfnissen von beeinträchtigten Menschen gerechtfertigt. GOFFMAN (1976) formuliert als Erklärung für dieses Vermeidungsverhalten die Irrelevanzregel, nach der die Schädigung bzw. ein auffälliges, gesellschaftlich negativ besetztes Verhalten nicht wahrgenommen wird[2], was eine Scheinnormalität zur Folge hat. Diese Scheinnormaltät behindert die Ausbildung einer wirklichen Akzeptanz.

Die scheinbare Anteilnahme an beeinträchtigten Menschen wird überwiegend durch Mitleid ausgedrückt. Wie isolierend und ausgrenzend Mitleid in Wirklichkeit ist, wird deutlich, wenn man einzelne Ergebnisse der Einstellungsforschung betrachtet. Nach VON BRACKEN (1976) empfinden 98,6%, also fast alle Respondenten, mehr oder weniger Mitleid gegenüber einem Kind mit einer geistigen Behinderung. Da es sich fast um die gesamte Gruppe der Respondenten handelt, lässt sich festhalten, dass ein großer Teil eben dieser Gruppe auch Ablehnung, Entsetzen und Abscheu (jeweils 42-44%) oder sogar Angst und Ekel (jeweils um 35%) gegenüber diesen Kindern empfindet. Etwa 70% waren der Ansicht, dass es eher gut wäre, wenn ein Kind mit einer geistigen Behinderung früh sterben würde und fast 60% waren der Meinung, dass die Tötung eines behinderten Kindes durch die eigene Mutter nicht mit Mord bestraft werden dürfe! Lediglich 3% würden bei einer eventuellen Adoption eines Kindes auch ein Kind mit einer geistigen Behinderung adoptieren.

Mitleid hat offensichtlich nur sehr wenig mit wirklicher Akzeptanz zu tun[3], was sich auch im konkreten, sog. "diffusen" Hilfeverhalten ausdrückt. So sprechen sich laut JANSEN (1972) 65% der Befragten eindeutig für materielle, unpersönliche Hilfe (Spenden, Produkte aus beschützten Werkstätten kaufen, Geld sammeln...) und gegen direkte, persönliche Hilfe aus. Dennoch gilt das Mitleid in unserer Gesellschaft als gemeinhin positiv bewertete Ausdrucksform sozialen Verantwortungsbewusstseins. Aus der subjektiven Sicht der Betroffenen sind dies jedoch extrem segregierende und isolierende Randbedingungen. So stellte die Einstellungsforschung folgerichtig fest, dass nicht nur eine an materiellem und sozialem Prestige orientierte Wertehaltung zu eher negativeren Einstellungen führt, sondern dass auch bei altruistischer Wertorientierung ein schwach positiver Zusammenhang zu negativen, ablehnenden Einstellungen bestehen kann (SEIFERT 1984).

Hintergrund all dieser Auffassungen ist u.a., dass in der Regel von der Annahme ausgegangen wird, dass das Leben eines beeinträchtigten Menschen mit Leid gleichzusetzen sei. Anstelle der wirklichen und konkreten Lebensverhältnisse werden eigene Emotionen ("so wie der da möchte ich nicht sein") zum Gegenstand der Wahrnehmung gemacht[4]. Obwohl laut VON BRACKEN (1976) 78,2% der Respondenten der Meinung sind, dass ein Kind mit einer Behinderung darunter leidet, wenn ihm die Umwelt abweisend gegenübersteht, scheint es nicht ins gesellschaftliche Bewusstsein zu gelangen, dass das potentiell mögliche Leid dieser Menschen nicht durch deren psycho-biologische Konstitution gegeben ist, sondern allenfalls aus unserem Verhalten ihnen gegenüber entstehen kann. Diese Negation wiederum erscheint nach herrschender Auffassung erwünscht und ist entsprechend gesellschaftlich vermittelt. Als Beispiel für eine auf institutioneller Basis organisierten und auf Mitleid basierenden Verhaltensform sei nur die "Aktion Sorgenkind" genannt, dessen "Werbung" für ihre Zwecke ein Mitleid erregendes Behindertenbild schafft, auf dem schließlich wiederum jene ausgrenzenden und isolierenden Verhaltensweisen wiederaufbauen können. Die vermeintliche Teilhabe ("mit-") an diesem vermeintlichen Leid ("mit-leiden") entpuppt sich letztendlich als strukturelle, aber mit dem Tuch der "sozialen Hilfsbereitschaft" vertuschte Form von Ausgrenzung, die FEUSER (1995, 50) als deren "elitärste Form" bezeichnet und die eine wirkliche Annäherung und Auseinandersetzung mit behinderten Menschen eher verhindert und für eine Ausbildung von positiven Einstellungen eher kontraindiziert ist.

Bei der Betrachtung der institutionellen Verhaltensweisen kommt - neben den dezentralen Wohnheimen für Menschen mit Behinderung und den "beschützenden" Werkstätten - dem bundesdeutschen Schulsystem eine besondere Rolle zu. Unter dem Deckmantel von verbesserten Förderungsmöglichkeiten und angeblich größerer Chancengleichheit wird am vertikal-hierarchisch aufgebauten und auf Segregation ausgerichteten Schulsystems festgehalten. Dieses hierarchisch gegliederte Schulsystem kann als Struktur gewordener Ausdruck der Bewertung von Kindern und Jugendlichen nach dem Nützlichkeitsprinzip aufgefasst werden (FEUSER 1995). Hier finden Gewalt und Ausschluss ihre gesellschaftliche Legitimation in der erzieherischen Zielsetzung, die in den von BASAGLIA (1973, 124) so benannten "Institutionen der Gewalt" praktiziert wird. Nach BASAGLIA habe die sog. Wohlstands- und Überflussgesellschaft erkannt, dass sie ihr wahres Gesicht nicht zeigen dürfe und aus diesem Grunde die Macht an Techniker delegiert, welche mittels der neuen Form der technisierten Gewalt die Gewalt mystifizieren. Dadurch würden sich die Opfer der Gewalt ihrer Situation nicht mehr bewusst werden. Ohne die im Zusammenhang der Arbeit sicher interessanten Aussagen der "demokratischen Psychiatriebewegung" Italiens weiter verfolgen zu können, muss spätestens an dieser Stelle deutlich werden, dass ablehnende Einstellungen beeinträchtigten Menschen gegenüber nicht als individuelle Erscheinungen betrachtet werden können, sondern vielmehr als gesellschaftlich determinierte, im historischen Kontext und auf institionellem Wege vermittelte ideologische Ausprägungen einer Ideologie verstanden werden müssen.

Menschen mit Behinderung waren schon immer Gegenstand von Ausgrenzung und Isolierung (vgl. REICHMANN 1986, REICHMANN-ROHR in: EBERWEIN 1994, ZIELKE 1992, CLOERKES 1984, 309f, HöHN 1982, BLEIDICK 1984). Zu nennen wären da die Praxen des Versteckens oder des Tötens, z.B. in antiken Kulturen oder im Mittelalter. Auf mystische und dämonische Vorstellungen, auch im christlichen Glauben (vgl. z.B. LUTHERs "Wechselbälge", vom Teufel untergeschobene Kreaturen) folgten medizinische Modelle und alsbald am Nützlichkeitsprinzip angelehnte ökonomische wie philosophische Orientierungen. Die Historie zeigt, dass dies bis hin zu einer beispiellos strukturierten Vernichtung von als minderwertig und lebensunwert bewerteten Lebens reichte.

Offene Gewalt gegen Menschen mit Behinderung hat in den letzten Jahren wieder zugenommen. Dies kann laut FRüHAUF / NIEHOFF (1994) auf einen allgemeinen Werteverlust und auf eine nachweislich gesunkene Hemmschwelle bei Gewaltanwendung zurückgeführt werden. Die Gründe dafür sind in gesellschaftlichen Zusammenhängen zu suchen. So führt nach FRüHAUF / NIEHOFF der Wegfall von alten Orientierungen (Glaube, Autorität) bei Nicht-Vorhandensein neuer Orientierungen zu motivgeleiteten Handlungen, in deren Folge negative Zuwendung immer noch positiver empfunden werden als Nichtbeachtung. Offene Gewalt gegen Menschen mit Behinderung sind in einen Kontext einer übergeordneten Randgruppenfeindlichkeit zu stellen. Diese ist eine Folge der wirtschaftlichen Situation und sozial ungleichmäßig vorgetragener Sparbemühungen, die die Diskussion der Kosten-Nutzen-Spirale[5] wieder aufleben lassen. Sozialpolitisch unterpriviligierte Bevölkerungsgruppen sind in Grenzsituationen, in denen sie ihren sozialen Status bedroht sehen, geneigt, sich gegen andere marginalisierte Gruppen z.T. massiv und aggressiv abzugrenzen.

Diese als "Neue Behindertenfeindlichkeit" bezeichnete Ablehnung basiert andererseits auf alten ungebrochenen Einstellungen, die derzeit wieder massiv hervorbrechen (vgl. NIEHOFF 1990, FEUSER 1995). Genauso wie das eugenische Denken nicht erst mit dem 1933 erlassenen "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" begann (vgl. GERAEDTS / ZUPER 1990), hörte es nach dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches nicht abrupt auf. Vielmehr weisen viele Ansätze, die sich mit dem Zusammenhang von Eugenik und "Euthanasie" befassen, auf unveränderte Kontinuitäten im Denken auch nach dem Euthanasie-Programm des nationalsozialistischen Regimes hin (vgl. BRILL 1994). "SINGER und seine Thesen können deshalb ohne weiteres in einen historischen und interkulturellen Gesamtzusammenhang gestellt werden" (BONFRANCHI 1992, 43).

Nun ist BONFRANCHI (1992a) zufolge die Offenbarung und Praktizierung innerer Tötungs- und Vernichtungswünsche nicht zu vereinbaren mit einer christlich-abendländischen Kultur. Folglich fänden heutzutage offene Aktionen keine große gesellschaftliche Akzeptanz. Vielmehr müssten sie durch noch zu benennende Mechanismen legitimiert und verschleiert werden. Diese Legitimierungsmechanismen funktionieren seit Menschengedenken und seien heute lediglich in technologisierter Form optimiert.

Die Mechanismen, die da wären, um die Vernichtung von behindertem Leben zu legitimieren, möchte ich bezeichnen als

a.) die Befreiung von angeblichem Leid,

b.) die Aufstellung von (utilitaristisch fundierten) ökonomischen Kosten-Nutzen-Analysen und

c.) den sozialdarwinistisch orientierten, rassenhygienischen Traum eines "vollkommenen, hochwertigen Menschen".

Die Praxen, die diese Mechanismen vertechnisieren, bezeichnet FEUSER (1995) als "Mythen der Moderne". Sie reichen von der Sterbehilfe über das Verwahren von schwerst beeinträchtigten Menschen (z.B. im Koma oder mit einem apallischen Syndrom), dem sog. "Liegenlassen" von schwerbeeinträchtigten Säuglingen gleich nach der Geburt bis hin zur "Prävention von Behinderung" durch humangenetische Beratung (pränatale Diagnostik), Invitro-Fertilisation, Sterilisation von beeinträchtigten Frauen, prädiktiver Medizin und Gentechnologie.

Die Praxis der auf der Position einer negativen Eugenik[6] basierenden Humangenetik erscheint als lediglich unblutiger und unsichtbarer gewordenes Wechselspiel zwischen den eugenischen Kategorien Ausmerze und Auslese. Dabei wird nicht mehr mit der Ausrottung Minderwertiger, sondern unter dem Deckmantel des Humanität und angeblicher gesellschaftlicher Verantwortung mit der Verminderung schweren Leidens argumentiert.

Wie bereits beschrieben wurde, basiert die Ablehnung von Menschen mit Behinderung in der Regel auf Angst ihnen gegenüber. "Angst erzeugt geradezu den Wunsch nach Kontrolle" (KöBSELL in: DEGENER / KöBSELL 1992, 33). Das Gegenteil von Angst ist Sicherheit und es wird nichts unversucht gelassen, ein größtmögliches Maß eben dieser zu erreichen. Seien es die Patiententestamente der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben oder pränatale Diagnostik und humangenetische Beratung: sie alle dienen dazu, eine Sicherheit vor Behinderung zu suggerieren, die es objektiv nicht geben kann.

Die Gentechnolog/inn/en setzen dabei in der Tradition des biologisch-medizinischen und z.T. sozialdarwinistisch orientierten Denkmodells noch immer (in Negation der bis hierhin beschriebenen Prozesse) auf die Annahme, dass sich das individualisierte und ontologisierte Phänomen Behinderung schlicht und einfach abschaffen ließe[7]. Behinderung wird mit Leid gleichgesetzt und es erscheint als eine humane Aufgabe, Leid zu verhindern. Behinderung als ein soziales Konstrukt kann indes auch nur auf sozialer Ebene verhindert werden. Sie biologisch zu verhindern ist unmöglich. Verhindert werden kann nur Leben, welches durch gesellschaftliche Prozesse der Ausgrenzung und Isolation als behindert klassifiziert wird. Dieses Leben zu verhindern, heißt mithin, zu töten (vgl. FEUSER 1995). In konkreter Weise wird dies heute bereits im sog. "Liegenlassen" von schwerbehinderten Säuglingen praktiziert und propagiert[8]. Auch hier bedeutet das Vorenthalten apparativer Unterstützung zur Aufrechterhaltung und Stabilisierung der selbstorganisierten Lebensprozesse nichts anderes, als dieses Leben zu töten. "Der Allmachtsanspruch der Medizin fordert dort den Tod, wo die Grenzen ihrer Kompetenz erreicht sind" (FEUSER 1995, 55).

Den Prozess der Entmenschung[9] über die Klassifizierung als leidvoll und lebensunwert bis zur Tötung dieser Existenzen als ethisch gebotenem Akt bezeichnet WOLFENSBERGER als die "Logik des Totmachens".

Eng verbunden mit solchen Vernichtungstendenzen sind die immer wieder angeführten Kosten-Nutzen-Analysen. Menschen mit Behinderung, deren Verwertbarkeit in am Kapital orientierten Wirtschaftsformen eingeschränkt erscheint, werden - um es mit einem nationalsozialistischen Begriff zu beschreiben - als "Ballastexistenzen", als "unnütze Esser" dargestellt. Ungebrochen scheint heute (frei nach malthusischem Denken[10]) der Mythos der endlichen Ressourcen und den damit verbundenen Verteilungsproblemen innerhalb der Gesellschaft. Welche Wertigkeiten bei diesen Verteilungskämpfen zum Ausdruck kommen, wird deutlich, wenn man betrachtet, dass z.B. 1981 der Gesundheitsökonomiepreis des Bundesministers für Arbeits- und Sozialordnung für eine Arbeit verliehen wurde, die die volkswirtschaftlichen Einsparungen durch die Vermeidung von behinderten Säuglingen durch humangenetische Beratung errechnete (vgl. z.B. GERAEDTS / ZUPER 1990, 31). Es wird deutlich, dass es sich bei der Vernichtung bzw. Vermeidung von beeinträchtigtem Leben in erster Linie nicht um rassistische Ideologien, sondern vielmehr um ökonomische Zusammenhänge handelt, die laut FEUSER in den nationalökonomischen Ausprägungen des Liberalismus des 18. und 19. Jahrhunderts fußen. So kann die faschistische Herrschaftstruktur auch als pragmatisch durchführende Staatsgewalt einer zuvor von medizinisch-psychologischen, philosophischen und ökonomischen Fachwissenschaften vorbereiteten Vernichtung gelten. Was die gegenwärtige Situation FEUSERs Ansicht nach heute von der nationalsozialistischen Herrschaftszeit noch unterscheide, seien lediglich die Herrschafts- und Gewaltstrukturen, die die Tötung realisieren - was wiederum seiner Überzeugung nach in Zukunft nach sog. liberalen Prinzipen der Selbstbestimmung vollzogen werden wird (FEUSER 1995, 60ff).

Die Angebote der humangenetischen Beratung oder pränatalen Diagnostik z.B., die eine selbstbestimmte Entscheidung für oder gegen die Geburt eines Säuglings suggerieren, entpuppen sich bei systemischer Betrachtung als verschleierte Fremdbestimmung in volksökonomischem Interesse. Aufgrund der fehlenden Gewalt- und Herrschaftsstrukturen entwickelt das System der Ausgrenzung, unterstützt durch neue techologische Möglichkeiten, eine veränderte Strategie, die ich das Psychologisieren auf der Basis struktureller Gewalt nennen möchte. Diese Strategien wiederum erscheinen gesellschaftlich akzeptierter als die offenen Vernichtungen der Vergangenheit und wirken systemstabilisierend. Die derzeitigen gesellschaftlichen Verhältnisse vermitteln auf psychologisierter Ebene eine moralische bzw. ethische Handlungsnorm, nach der es Frauen (bzw. Paaren) im Falle von vorhandener oder geplanter Schwangerschaft immer schwerer haben werden, sich der "gesellschaftlichen Pflicht zur Prävention von Behinderung" zu entziehen und das Angebot der humangenetischen Beratung (sozusagen selbstbestimmt) eben nicht wahrzunehmen. Die Mechanismen, die ich damit meine, sind gesellschaftliche Bemühungen, das Leben mit einem beeinträchtigten Kind zu erschweren.

Die Voraussetzungen für eine solche Entwicklung scheinen angesichts der Diskussion um die "Neue Euthanasie", die KöBSELL (1993) als die intellektuelle Form der im Überbau verankerten Aggression gegen Menschen mit Behinderung bezeichnet, bereits vorhanden. Als philosophisch-wissenschaftliche Fundierung dient vor allem der Utilitarismus[11], zumeist in der Form des präferenz-utilitaristisch argumentierenden Moralphilosophen SINGER (1984). Seinen Auffassungen, deren Ähnlichkeit mit der Aussagen von BINDING und HOCHE (1922) augenscheinlich ist[12], wurde von diversen Autor/innen und aus unterschiedlichen theoretischen Auffassungen heraus widersprochen (JANTZEN 1991, 1991a, FEUSER 1993a, 1994, 1995, BONFRANCHI 1992a, 1993, THEUNISSEN 1990, BLEIDICK 1990). BONFRANCHI (1992) hält m.E. völlig zu recht fest, dass davon auszugehen sei, dass vermutlich viele Menschen in unserer Gesellschaft die SINGERschen Gedanken nicht falsch finden. Vermutlich würden sie ihnen - erst leise und dann immer lauter - zustimmen, wenn sie auf breiterer Basis bekannt wären. Die Grundlage sieht er in den weit verbreiteten Auffassungen der Leid-Zuschreibung in Verbindung mit unbewussten Todeswünschen. Die Gründe dürften allerdings ebenso in den oben skizzierten ökonomischen Zusammenhängen wie in der vermutlich stark verbreiteten Denkweise des Nützlichkeitsprinzips liegen.

BONFRANCHI (1992a, 1993) ist ferner einer der Autoren, die in der Ausprägung eines segregierenden Schulsystems eine Mitschuld der klassischen Heil- und Sonderpädagogik (bzw. der Erziehungswissenschaft allgemein) am Erscheinen der so titulierten "Neuen Euthanasie" sehen. Hätte in den letzen Jahrzehnten eine umfassende schulische und mithin auch gesellschaftliche Integration stattgefunden, wäre diese Diskussion seiner Ansicht nach gar nicht denkbar gewesen. Die Sonderpädagogik sei während ihrer Entwicklung derart mit sich selbst beschäftigt gewesen, dass sie nicht in der Lage war, gesellschaftliche Tendenzen wahrzunehmen. Die Hochzeit der Ausweitung von sonderpädagogischen Einrichtungen sei in Wirklichkeit ein vom Staat instruierter Akt zum Zwecke der gesellschaftlichen Entlastung von Behinderung gewesen. Angesichts zugestandener Mittel und erreichten Einflusses habe sich die Sonderpädagogik korrumpieren lassen. Andere Vertreter der Heil- und Sonderpädagogik (z.B. BLEIDICK) haben diesen Aussagen widersprochen. Ich halte den von BONFRANCHI beschriebenen Prozess, für den der "Dienstbarkeit der Intellektuellen", welchen BASAGLIA mit dem Begriff "Befriedungsverbrechen" umschrieb. Nach der anfänglich sicherlich notwendigen Einrichtungen von Sonderschulen scheint keine wirkliche Analyse der Bedingungen vorgenommen worden zu sein, die es erlaubt hätte, eine Integration im Sinne von Demokratisierung und Humanisierung sowie im Interesse der Betroffenen einzuleiten. Vielmehr scheint es um eine Ausweitung der seit über 100 Jahren praktizierten Segregation gegangen zu sein, mit dem Ziel, die sich entwickelnde Eigenständigkeit als Wissenschaft zu festigen. Die politischen Absichten verkennend, ermöglichte dies eine "Instrumentalisierung der Wissenschaft zu einem Mittel der Herrschaft" (BASAGLIA).

Die meisten Untersuchungen im Bereich der Einstellungsforschung beziehen lediglich Jugendliche oder Kinder im Schulalter mit ein. Bei ihnen scheinen keine prinzipiellen Unterschiede zu Einstellungen von Erwachsenen beobachtbar zu sein (vgl. CLOERKES 1984). Sie scheinen das gesellschaftliche Normen- und Wertesystem bereits so sehr internalisiert zu haben, dass ihre Einstellungswerte sich denen der Gesamtgesellschaft weitgehend annähern. Dieser Installationsprozess der gesellschaftlich bedingten Normvorstellungen in subjektive Wertesysteme beginnt bereits in der frühen Kindheit, wobei die entscheidenden Prozesse der Einstellungsbildung bzw. der innerpsychischen Verarbeitung von Behinderungen im Kindergarten- bzw. im jüngeren Schulalter stattzufinden scheinen.

Zu Einstellungen von jüngeren Kindern liegen nur wenige Untersuchungen vor. Generell kann davon ausgegangen werden, dass die grundlegenden kulturellen Normen einer Gesellschaft im wesentlichen bereits im ersten Lebensjahr internalisiert werden.