Wo liegen die Chancen und Schwierigkeiten in der Umsetzung des Inklusionsgedankens für die Sozialpolitik der Bundesrepublik Deutschland?

Universität Bremen: Masterarbeit am Zentrum für Sozialpolitik; September 2013

Inhaltsverzeichnis

- 1. Vorwort und Idee

- 2. Einleitung

- 3. Inklusion als Theorie: Konzept, Ausgangslage und Wirkungen

-

4. Systemtheoretischer Zugang

- 4.1. Inklusion zwischen zwei Sphären sozialer Gerechtigkeit

- 4.2. Inklusion und der Capability Approach (CA)

- 4.3. Inklusion im Licht einer liberalen Marktwirtschaft

- 4.4. Macht, Hierarchie und Inklusion

- 4.5. Defizitkriterien und Potentiale

- 4.6. Inklusion und Armut

- 4.7. Der systemtheoretische Zugang zu Inklusion - Inklusion und Exklusion

- 4.8. Hypothese: "Inklusion bietet zentrale Aspekte eines neuen sozialpolitischen Leitbildes"

-

5. Struktureller und rechtlicher Zugang: Gesetze, Institutionen und sozialstaatliche Leistungen

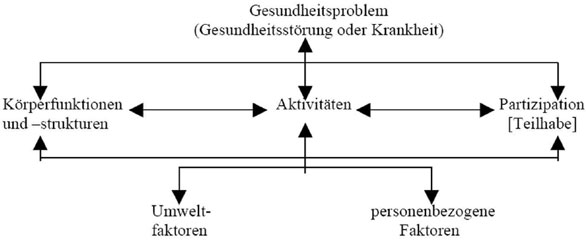

- 5.1.Die International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)

- 5.2. Die UN-Konvention über die Rechte für Menschen mit Behinderung

-

5.3. Bundesdeutsche Gesetze

- 5.3.1. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

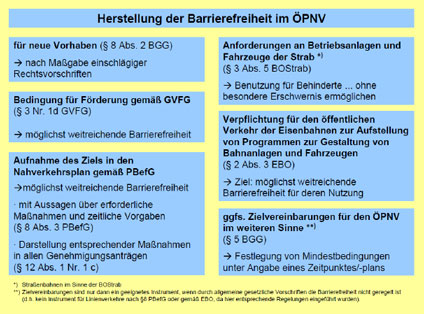

- 5.3.2. Das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)

- 5.3.3. Das SGB II und III, Grundsicherung für Arbeitssuchende und Arbeitsförderung

- 5.3.4. Das SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfe

- 5.3.5. Das SGB IX: Teilhabe und Rehabilitation behinderter Menschen

- 5.3.6. Das SGB XI, soziale Pflegeversicherung

- 5.3.7. Das SGB XII, Sozialhilfe

- 5.4. Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung 2011 zur Umsetzung der UN-BRK

- 5.5.Hypothese: "Inklusion steht im Widerspruch zum konsumtiven Sozialstaat"

- 6. Kultureller, gemeinschaftlicher und persönlicher Zugang

-

7. Praktischer Zugang: Soziale Unterstützersysteme

- 7.1.Inklusionsanspruch in der Behindertenhilfe

- 7.2.Inklusionsanspruch in der Jugendhilfe

- 7.3.Inklusion in Bezug auf die Migrationsthematik

- 7.4.Inklusion in Sport, Freizeit, außerschulischer Bildung, Kultur und Tourismus

- 7.5.Inklusion in der Ausbildung, Arbeit und Arbeitsförderung

- 7.6. Praktische Inklusion in sozialen Organisationen und Wohlfahrtsverbänden

- 7.7.Hypothese: "So lange der Widerspruch zwischen Inklusion und Zielgruppenlogiken / Anspruchsberechtigungen nicht gelöst wird, istInklusion nicht greifbar"

- 8. Bewertung der Ergebnisse und Fazit

- I Abbildungsverzeichnis

- II Literatur

- III Eigenständigkeitserklärung

Die Idee zu der vorliegenden Arbeit entsprang meinen Erfahrungen und Eindrücken aus verschiedenen Bereichen der sozialen und sozialpolitischen Arbeit. Neben dem Studium der Politikwissenschaft und nun Sozialpolitikwissenschaft arbeite und arbeitete ich in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Behindertenhilfe, in Schulen, bei dem Quartiersmanagement Bremen Tenever und in verschiedenen (jugend-)politischen Gremien. Diese interdisziplinären Erfahrungen in Politik, Koordination und Pädagogik passen gut zu der Umsetzung des inklusiven Gedankens. Dieser setzt an den Schnittstellen verschiedener Organisations- und Systemformen an und könnte als verbindendes Element zwischen Politik und den Bürgern, zwischen Verwaltungen und Organisationen und zwischen verschiedenen politischen Ressorts wirken. Die gemeinsame Grundlage ist der Gedanke einer allgemeinen Zugänglichkeit für alle Lebensbereiche für alle Menschen, der damit überall Gültigkeit besitzt: bei dem Einzelnen und seinen gesellschaftlichen und persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten, wie auch in den sozialpolitischen Leistungs- und Sicherungssystemen und damit auch in der konkreten Arbeit vieler (sozialer) Organisationen und Institutionen. Die Komplexität dieses Gedankens war für mich Ansporn und Ehrgeiz zugleich, das Konzept Inklusion in Bezug auf das sozialpolitische System Deutschlands und seinen Wirkungsebenen zu untersuchen.

Inhaltsverzeichnis

Der aktuelle Begriff `Inklusion` und viele Begleitdiskussionen, beispielsweise um Sozialraumorientierung, Ambulantisierung, Chancengleichheit, Teilhabe, Selbstbestimmung, Maßnahmen zur Abbremsung gesellschaftlicher Exklusionstendenzen, aber auch `New Social-` und `Diversity Management` für Firmen und soziale Organisationen und `Kundenorientierung` in den Verwaltungen und De-Institutionalisierung in sozialpolitischen Systemen, zeigen schon in Ansätzen, welches Potential in dem inklusiven Gedanken steckt und aber eben auch welche Herausforderungen bzw. Tragweiten. Der inklusive Gedanke ist spätestens seit der Verabschiedung der Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung von 2006 (UN-BRK) Gegenstand breiter wissenschaftlicher und bildungs-, sowie sozialpolitischer Debatten. Sie beschreibt eine für alle gleiche Zugangsvoraussetzung zur vollen Teilhabe in allen Lebensbereichen eines Menschen, die unabhängig von Defizitkriterien einer Person geschaffen, ermöglicht und / oder unterstützt werden müssen. Ausgehend von einer bildungspolitischen und pädagogischen Strömung, verstärkt seit Anfang der 1990er Jahre, wird der Begriff und seine Intentionen mittlerweile breit für viele Ebenen und Bereiche genutzt. Er findet als pädagogisches Konzept genauso Anwendung wie als Beschreibung (wünschenswerter) gesellschaftlicher Zustände, oder als Herangehensweise in sozialräumlich orientierten, politischen wie sozialen Arbeiten oder auch als Wert in einer Gerechtigkeitsfrage, also mit normativem Charakter. Verkürzt gesagt, er findet nach und nach überall dort Anwendung, wo es um die Verbindung von politischen und gesellschaftlichen Systemen mit dem Individuum geht. Damit bekommt er eine sozialpolitische Dimension, denn während noch vor ein paar Jahren die (pädagogische) Frage wichtig war, wie einem Kind unabhängig seines Status die bestmögliche Beschulung ermöglicht werden kann, ist es logisch darüber hinaus zu fragen, wie Chancen unabhängig individueller Eigenschaften und Status für jeden Menschen und alle (Unterstützer)- Systeme gleichermaßen hergestellt werden können. Mit diesem Ansatz wird der Begriff noch einmal größer und bietet innovatives Denken. Die Größe ist an vielen Stellen der Grund, warum tatsächlich inklusive Strukturen, Praktiken und Werte (noch) selten sind, da schlicht der "Auftrag" im Sinne einer Pflicht und eines Fortschritts einerseits nicht eindeutig genug sind und andererseits dadurch Adressaten, Impulsgeber und Verantwortlichkeiten undefiniert bleiben.

Der "Auftrag" des inklusiven Gedankens wird sehr unterschiedlich wahrgenommen: manche sehen ihn als Innovation und Chance, andere als Pflicht und Schwierigkeit. Er stellt so grundsätzlich die bestehenden gesellschaftlichen Systeme in Frage, dass er gleichermaßen als utopisch abtuende wie begeisternde Reaktionen hervor ruft. Aber auch in der Wirkungsweise werden völlig unterschiedliche Auffassungen vertreten: einige sehen in dem inklusiven Gedanken die gesellschaftlichen Systeme und letztlich das Miteinander entscheidend verändert, andere denken nüchterner und sprechen Barrierefreiheit und mehr Unterstützung für benachteiligte Menschen an. Diese differenzierten Sichtweisen und Vorstellungen, die Sehnsüchte genauso ansprechen, wie Missmut des Veränderungsauftrages, sind spannend und bieten die große Aufgabe, die Komplexität stückweise zu entwirren und eine klare Zielvorstellung wie auch Prozesse, die dorthin führen, auszuarbeiten.

Die vorliegende Arbeit versucht einen kleinen Teil dazu beizutragen. Einerseits möchte sie einen Überblick über die Dimensionen des Begriffes und seine möglichen Wirkungsweisen geben, andererseits die Theorie der Inklusion in den Kontext der Machbarkeit im sozialpolitischen Sinne stellen, um damit eine Bewertung nach Chance und Schwierigkeit für die deutsche Sozialpolitik vorzunehmen. Wichtig ist dabei der Fokus: bewusst werden die Bereiche Bildungspolitik und Bildungssysteme im Kontext der Inklusion außer Acht gelassen, weil 1. darüber schon an vielen Stellen aktuell geschrieben wurde[1] und m.E. nach hervorragende Ansätze und Vorschläge für eine möglich (verbesserte) Schul- und Erziehungsstruktur und eine (inklusive) Praxis bestehen und 2. Diese Masterthesis als Adressaten des inklusiven Gedankens nicht einzig Menschen mit Behinderung hat, sondern alle marginalisierten Gruppen und Menschen, die mit Exklusionserfahrungen leben. Damit werden auch Menschen angesprochen, die aus unterschiedlichen Gründen sozial benachteiligt sind und häufig mit sozialpolitischen Leistungssystemen zu tun haben. Dafür werden an einigen Stellen praktische Methoden aus der (Sonder-)Pädagogik geschildert, die in allen Fällen auch als Methoden zur Bewältigung sozialer Anliegen genutzt werden können. Die Thesis diskutiert Möglichkeiten und Probleme der Umsetzung der Inklusion als programmatische und strukturelle Zielrichtung der Sozialpolitik.

Die Forschungsfrage "wo liegen die Chancen und Schwierigkeiten in der Umsetzung des Inklusionsgedankens für die Sozialpolitik der Bundesrepublik Deutschland?" liefert den Rahmen der Masterarbeit und wird in Form einer explorativen, theoriebasierten Untersuchung beantwortet.

Das Konzept der Inklusion[2] wird in der Wissenschaft, wie auch in der Sozialpolitik und in der Praxis kontrovers und interdisziplinär diskutiert und ist an vielen Stellen positiv, wie negativ hoch aufgeladen[3]. Dem entsprechend wird dem Konzept paradigmatische Qualität in der sozialen Praxis und Sozialpolitik zugesprochen. Das liegt einerseits an der Mehrdimensionalität und der grundlegenden Veränderungsaufforderung an sozial- und bildungspolitische Systeme, wie auch an dem starken Aufforderungscharakter an Praktiker und soziale Unterstützungsstrukturen und letztlich an dem Potential, als Bild des Zusammenlebens in Gänze nützlich zu sein. "Der neue Dekadenbegriff heißt Inklusion", skizziert Dr. Karl-Heinz Imhäuser, Vorstand der Montag Stiftung (Imhäuser, 2011), die positive Tragweite des Begriffs. Gleichzeitig wird das Konzept Inklusion aber auch an vielen Stellen als Kritik an den bisherigen Errungenschaften und Arbeitsweisen im Bereich der sozialen Unterstützungsstrukturen gedeutet. Manche fragen, braucht es überhaupt ein neues Wort[4] für die gute bestehende Praxis der Integration? Andererseits spricht das Konzept der Inklusion eine starke Sehnsucht nach einem grundlegend sich zu verändernden Blickwinkel auf sozial- und bildungsstaatliche Leistungen und auf das Zusammenleben und -arbeiten insgesamt an.

Eben diese Ausgangslage birgt die große Chance, in dieser Arbeit mit geeigneter Struktur, das Konzept der Inklusion ein Stück weit zu entmystifizieren, Einfluss und Aufforderung zu ordnen und nach Wirkungen zu sortieren. Die Arbeit ist in drei Schritten strukturiert:

Der erste Schritt ist es, Inklusion in ihren zentralen Aspekten zu verdeutlichen und Wirkungsebenen zu identifizieren. Auf Grund der Tatsache, dass diese Thematik noch verhältnismäßig jung in Wissenschaft und Praxis ist und zudem (immer) noch vorrangig im schulischen und sonderpädagogischen Kontext diskutiert wird, lautet eine zweite Anforderung an diese Arbeit, theoriebasiert die Zusammenhänge und Berührungspunkte von Inklusion und Sozialpolitik und Inklusion und sozialen Unterstützersystemen explorativ[5] aufzuzeigen. Dazu dient die Identifizierung der Wirkungsebenen. Wo findet der Gedanke der Inklusion überall Anwendung und auf welchen Ebenen ist er in welcher Stärke relevant? Wie stark wirkt sich der Inklusionsgedanke auf soziale und sozialpolitische Systeme aus? Die Ergebnisse liefern im dritten Schritt die Grundlage für eine Bewertung nach Chancen und Schwierigkeiten, Inklusion in sozialpolitischen und sozialpraktischen Bereichen umzusetzen.

Folgende wissenschaftliche Ziele werden verfolgt:

Zum einen gebe ich einen Überblick zu der aktuellen sozialen und sozialpolitischen Thematik `Inklusion` in der Bundesrepublik Deutschland. In Form einer Literaturrecherche und unstrukturierten Beobachtungen wird das Konzept Inklusion, seine normative Ausgangslage und die Begrifflichkeit definiert und Abgrenzbarkeiten, insbesondere in Bezug zu dem Begriff der "Integration", heraus gearbeitet. In diesem Abschnitt werden zudem vier Wirkungsebenen identifiziert, die für den weiteren Verlauf die Struktur der Arbeit vorgeben.

Innerhalb dieser vier Wirkungsebenen werden die Bereiche entdeckt, die mittel- und unmittelbar mit dem Inklusionskonzept in Berührung stehen. Die Wirkungsebenen definieren jeweils die Zugangsebenen, die das Konzept der Inklusion und seine Einflüsse strukturieren. In Anlehnung an den kommunalen Index der Montag Stiftung (2010) verwende ich folgende Ebenen: Die Praxis in den Unterstützersystemen durch soziale Organisationen und Wohlfahrtsverbände ("Praxis"), die Strukturfragen und Tragfähigkeit durch Gesetze und Institutionen ("Struktur"), und die Haltungsfragen der Gesellschaft und des Einzelnen ("Kultur"). Darüber hinaus identifiziere ich eine vierte Ebene: der systemtheoretische Zugang zu Inklusion. Dieser Zugang bietet eine grundsätzliche Einordnung des Inklusionskonzeptes als einen Teil einer sozialen Gerechtigkeit und als Maßstab, insbesondere in Abgrenzung zu Exklusion, für die Einordnung sozialer Gruppen in Gesellschaften. Das impliziert die mögliche normative Wirkung des Inklusionsgedankens, insbesondere als Gerechtigkeitsfrage.

Das zweite Ziel besteht darin, in Form einer theoriebasierten Exploration Hypothesen zu generieren, die Wirkungsweisen und Zusammenhänge des inklusiven Gedankens auf soziale und sozialpolitische Systeme und Chancen und Schwierigkeiten beschreiben. Die Hypothesen werden dadurch gewonnen, dass die unterschiedlichen Aspekte der Inklusion mit der Wirkungsebene in Verbindung gesetzt werden und idealtypische Annahmen des Inklusionsgedanken in den Wirkungsebenen "Kultur" und "Praxis" den beobachtbaren Ist-Zuständen gegenüber gestellt werden.

Drittens wird durch die Auswertung der Ergebnisse der voran gegangenen Untersuchungsschritte eine Bewertung der Chancen und Schwierigkeiten, Inklusion umzusetzen, möglich. In der abschließenden Diskussion werden die Stärke und Form des Einflusses des Inklusionsgedankens auf soziale und sozialpolitische (Sub-)Systeme für die Bundesrepublik und damit die Chancen und Schwierigkeiten in der Umsetzung eingeordnet und damit der Umsetzungsfortschritt ein Stück weit skizziert.

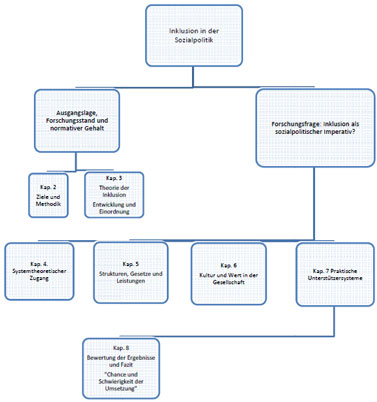

Abbildung 1: Skizze der Arbeit "Inklusion als sozialpolitischer Imperativ"

Die Abbildung 1 skizziert den Aufbau der vorliegenden Arbeit. in Kapitel 3 die theoretische Dimension von Begriffsdiskussion der Definitionen, auch in Abgrenzung zu Integration, Aspekte des inklusiven Gedankens anspricht. Begriffes Inklusion zu erfassen und die theoretische Ausgangslage für die folgende legen. Zudem werden die Ebenen skizziert, die Berührung mit dem Begriff de im Folgenden die Struktur der Arbeit vorgeben.

Kapitel 4 widmet sich der ersten Zugangsebene zu Inklusion, indem das Konzept in einen systemtheoretischen Kontext gestellt wird. Dazu dient die Diskussion, ob und inwiefern der inklusive Gedanke als (Teil einer) Gerechtigkeitstheorie zu sehen ist und wie sich der Inklusionsgedanke systemisch auswirkt, insbesondere in Abgrenzung zur Exklusion. Zentrale Fragen in diesem Kapitel sind: Was bedeutet dieser Gedanke für den Einzelnen, wie auch für die Sozialpolitik und soziale Organisationen grundsätzlich und in Bezug auf eine Gerechtigkeitsvorstellung? Worin besteht die neue Aufforderung an die Wohlfahrtsstaatlichkeit? Wie ist der inklusive Gedanke im Zusammenhang mit Fragen der (sozialen) Gerechtigkeit, des Wirtschaftssystems, kapitalistischen Leistungskriterien und Arbeitshierarchien zu sehen? Kapitel 4 bietet damit die Voraussetzung, die (möglichen) Einflüsse des Konzeptes auf die folgenden Ebenen zu entdecken.

In dem anschließenden Kapitel 5 werden die gesetzlichen Grundlagen und Mechanismen, die sozialpolitisch mittelbar oder unmittelbar auf die Menschen und Leistungssysteme im inklusiven Sinne wirken (könnten), dargestellt und diskutiert. Zudem werden aktuelle Policy-Dimensionen im Kontext von Inklusion dargestellt, wie beispielsweise die aktuelle Erarbeitung des nationalen Aktionsplans zur Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderung von 2006.

Das Kapitel 6 beschreibt gesellschaftliche Werte und persönliche Haltungen, die das Konzept Inklusion fordert. Dazu gehören sprachliche Gegebenheiten und die Situation der Individuen, einmal der Menschen, die im Licht der UN-BRK an objektiven Rechten "gewinnen"[6] und einmal der Menschen, die Inklusion als neues Bild entweder persönlich und / oder beruflich als Haltung und Arbeitsweise implementieren (müssen).

Das Kapitel 7 widmet sich der Ebene der praktischen Unterstützersysteme und den Bereichen, die die größte alltägliche und praktische Berührung mit dem Konzept der Inklusion aufweisen. Mit der Erarbeitung der normativen Soll-Zustände und der Deskription der tatsächlichen Ist-Zustände auf der Ebene der sozialen Unterstützersysteme werden Diskrepanzen zwischen inklusiven Anspruch einer Idealnorm und der Realität herausgearbeitet, um mit diesen Ergebnissen eine Einschätzung des "Inklusionsfortschritts" und den Einflussstärken in der sozialen Praxis tätigen zu können. Zudem wird die Situation der Wohlfahrtsverbände und sozialen Einrichtungen dargestellt, die Inklusion als Auftrag, auch Druck und gleichzeitig als mögliche (Unternehmens-)Strategie erleben.

Kapitel 8 wertet die Wirkungsflüsse in und zwischen den Ebenen aus. Positive und negative Wirkungen des Inklusionsansatzes werden nach Chancen und Schwierigkeiten der Umsetzung gewertet. Die gewonnenen Hypothesen dienen der Orientierung, indem die Zugangsebenen von ihrer zentralen Fragestellung hier diskutiert werden. Abschließend wird die Forschungsfrage anfänglich beantwortet.

Diese Diskussion der vier Zugänge wird ergänzt durch Best-Practice-Bespiele, um erste praktische Erfahrungen exemplarisch darzustellen. Zudem werden prägnante, aktuelle Diskussionen in dem jeweiligen Kontext vorgestellt.

Explorative Studien dienen zur Erforschung von sozialen Strukturen, (sub-)Kulturen, Zusammenhängen und Handlungen, die weitestgehend unbekannt sind. Das impliziert offene Fragen, die das Feld zunächst offen und "breit entdeckungsfähig" lassen, um nicht Erkenntnissen durch einen starren oder zu fokussierten Blick den Weg zu versperren. Nach Bortz und Döring lassen sich vier Explorationsstrategien identifizieren, "die theoriebasierte Exploration, methodenbasierte Exploration, empirisch-quantitativ und empirisch qualitativ[7]" (Bortz & Döring, 2006, S. 358). Kernelement der Exploration ist die Bildung von Theorien und Hypothesen (ebd. S. 356). Insbesondere qualitative Methoden und Analysen sind geeignet, um "bisher vernachlässigte [oder neue] Phänomene, Wirkungszusammenhänge, Verläufe etc. erkennbar zu machen" (ebd. S. 380). In jedem Fall dient die Exploration dazu, unbekanntes Terrain wissenschaftlich zu erkunden um mit ersten Erkenntnissen falsifizierbare/verifizierbare Theorien bilden zu können.

Die drei skizzierten Ziele aus Kapitel 2.1 formulieren dabei die Methodik: die Exploration (und Bewertung) der Chancen und Schwierigkeiten in der Umsetzung des Inklusionsgedankens für die Sozialpolitik wird überwiegend theoriebasiert mit Literaturanalysen und Beobachtungen angegangen. Als Extrakt der Exploration einer Zugangseben werden Hypothesen formuliert, die die zentralen Erkenntnisse des jeweiligen Kapitels wiedergeben.

Die Dimension der hier formulierten Fragestellung wurde schon angedeutet, es fehlt sowohl an Theorien, "die eine Gestaltung und Bewertung konkreter Interventionsmaßnahmen erlauben" (Bortz & Döring, 2006, S. 354), als auch an praktischen Erfahrungen und Beobachtungen, die großflächiger und universaler anzuwenden wären. Der inklusive Gedanke beginnt gerade erst "zu wirken", die sozialen Bereiche beginnen gerade erst erste Maßnahmen und Umsetzungslogiken zu entwickeln, wobei momentan sogar noch Schritte davor, nämlich die der "Auftragsklärung" und Sensibilisierung zu beobachten sind. Das belegen alleine in Bremen eine Vielzahl an Fachtagen in Jugend- und Behindertenhilfe, die alle zum Ziel haben, den Begriff und "Auftrag" zu klären[8].

[1] Beispiele: (Mittendrin e.V. , 2011); (Moser, 2012); (Saldern, 2012); (Heimlich & Kahlert, 2012)

[2] Der Begriff Inklusion wird in der Literatur sehr vielfältig umschrieben; er wird als Konzept, Idee und Gedanke, über Leitbild, Wert oder Vorhaben bis hin als Paradigma oder Theorie bezeichnet. In dieser Arbeit spreche ich von dem Konzept oder dem Gedanken der Inklusion, da er mehr ist als eine Idee, aber als Leitbild nur anfänglich nutzbar ist und als ganze Theorie erst noch verifiziert werden muss.

[3] Beispielsweise die Debatte zwischen Andreas Hinz und Helmut Reiser in Katzenbach (2007) oder Wocken (2010).

[4] Zum Beispiel Michael Wunder: "Inklusion. Nur ein neues Wort oder ein anderes Konzept?" (Wunder, 2011)

[5] Meines Wissens existiert keine wissenschaftliche Arbeit, die das Konzept der Inklusion in Bezug zur Sozialpolitik insgesamt analysiert.

[6] Für eine ausführliche Diskussion, welche Rechte "gewonnen" und welche individuellen (einklagbaren) Rechte daraus hervor gehen, siehe Punkt 5.2.1.

[7] Viele Forscher sehen einen Hauptunterschied zwischen qualitativer und quantitativer Forschung in dem Erkenntniskontext induktiv und deduktiv. Ersteres führt zu Erkenntnissen vom "Einzelnen zum Ganzen", deduktiv bedeutet das Gegenteil. Quantitative deduktive Schlüsse werden dabei aber als "redundantes Wissen" bezeichnet, und liefert demnach wenig "Überraschendes" (Bortz & Döring, 2006, S. 300). Im Gegensatz dazu stehen induktive Schlüsse, die durch qualitative Methoden gewonnen werden und "Neues" zulassen, gleichzeitig aber den sog. Induktionsproblem unterliegen, d.h. "immer unsichere" Schlüsse liefern (vgl. ebd.). In dem Zusammenhang dieser Arbeit ist der Hinweise wichtig, da thematisch bedingt tendenziell induktive Schlüsse gezogen werden.

[8] Fachtag "..ich bin dann mal inklusiv" des Martinsclubs im September 2012, Fachtag im AK West "Inklusion und Jugendhilfe" im Oktober 2012, mehrere Fachtage am Landesinstitut für Schule Bremen, Fachtag des Landesjugendamtes im Mai 2013, Diskussionen zu "Inklusion" der Grünen im April und Oktober 2012, Fachtag "Inklusion und Jugendhilfe" in Berlin im Dezember 2012.

Inhaltsverzeichnis

Ursprünglich wurde der Begriff Inklusion vor allem im soziologischen Kontext genutzt und diente als Gegenpart zu Exklusion für die Beschreibung der soziologischen Verortung gesellschaftlicher Gruppen. Die Soziologie gebraucht die Begriffe Inklusion und Exklusion als "Grundkategorien systemtheoretisch orientierter Gesellschaftsanalysen" (Gestrich, 2007, S. 9) zur Erforschung gesellschaftlicher Spannungsfelder wie beispielsweise Armut und Reichtum, Einheimische und Fremde oder bürgerrechtlich Zugehörige und nicht Zugehörige. Auch Niklas Luhmann benutzte den Begriff in Abgrenzung zu Exklusion, wenn er von den "verschiedenen Partizipationsmöglichkeiten und -schwierigkeiten des Individuums in der modernen, funktional differenzierten Gesellschaft" (Speck, 2010, S. 63) spricht. Aus diesem Gebrauch heraus wurde der Begriff dann auch in anderen Disziplinen, zunächst vor allem innerhalb der Bildungspolitik und im (sonder-)pädagogischen Kontext, in seiner direkten Übersetzung genutzt: "Einschluss" oder auch "Dazugehörigkeit".

Der pädagogische Begriff Inklusion wurde erstmals in den USA im Zuge der "kritischen Auseinandersetzung mit der Praxis schulischer Integration und ihrer Selektivität" von Reynolds (1976) (in Hinz, Körner, & Niehoff, 2012, S. 34) verwendet. Im Folgenden wurden die Ansätze - "De-Kategorisierung", "allgemeine Schule" und "unified system" (ebd. S. 35) auf der Ebene der Schule diskutiert und weiter verfeinert. Seitdem hat sich der Begriff am stärksten im Zusammenhang mit Bildungsfragen und pädagogischen Aufgaben entwickelt. Dabei wird deutlich, dass ein Ursprung der Inklusion in Bildungsfragen liegt und mit der kritischen Diskussion um Bildungsgerechtigkeit bzw. - gleichheit zusammenhängt, da die schulische Inklusion ein Ausschlussverbot fordert.

Aber auch in Bezug zu anderen Kriterien mit Diskriminierungspotential oder auch "Teilhabebarrieren" wurde schon in den 80iger Jahren der Begriff Inklusion genutzt, wie das Beispiel Mithu Alur zeigt. Sie beschreibt im Kontext eines Forschungsprojektes in Indien drei Barrieren gesellschaftlicher Partizipation: Armut, kulturelle Vorurteile und systemischer Ausschluss bestimmter Gruppen (ebd. S. 38) und nennt die Aufhebung dieser strukturellen Barrieren Inklusion. Dieses Beispiel verdeutlicht die (sozial-)politische Dimension des Begriffes.

Zu Beginn der 1990er Jahre wurde `Inklusion` in Bezug zu der "inklusiven Schule" und der "inklusiven Pädagogik, insbesondere mit der Salamanca Erklärung der Unesco[9] von 1994 weiter verbreitet und begann sich in der Bildungspolitik und Sonderpädagogik zu etablieren. Die Salamanca Erklärung formuliert im 2. Abschnitt:

"we believe and proclaim in regular schools with this inclusive orientation are the most effective means of combating discriminatory attitudes , creating welcoming communities , building an inclusive society and achieving education for all; more over, they provide an effective education to the majority of children and improve the efficiency and ultimately the cost-effectiveness of the entire education system" (Unesco, 1994).

Damit sind wichtige, erste Definitionsbestandteile wie "welcoming communities", "education for all" und die Überzeugung, die "most effective education" sei eine inklusive, genannt worden und in den vergangenen 20 Jahren sind diese Elemente in immer größeren Umfang und weiteren Horizonten diskutiert worden:

"Inklusion vom lateinischen inclusio (Einschließung) zielt in der Sozialethik auf die Gleichwertigkeit eines Individuums als Vielfalt in der Differenz. In der soziologischen Systemtheorie ist sie die Art und Weise, wie soziale Systeme Menschen bezeichnen, die sie in ihren Relevanzraum aufnehmen, ihren Handlungsraum zugleich entfalten und eingrenzen"

(Jantzen, 2010, S. 98).

Dieses Zitat bringt das Kriterium "Vielfalt" mit, das wichtige Aspekte liefert: Vielfalt als Gewinn, Heterogenität als Normalität und "Vielfalt ist bunt und bunt ist gut". Der Ansatz, dass die Menschen, unabhängig, ob wir sie gruppenbezogen oder gesamtgesellschaftlich oder sogar weltweit betrachten, unterschiedlich sind, es nicht "den" Menschen mit einer klaren Vergleichbarkeit oder mit dem Zuweisungspotential standardisierter und administrativer Kriterien gibt und er mit seinen Eigenschaften immer individuell bleibt - und damit nie in umfassende Systeme homogenisierbar ist - markiert einen neuen Blick, der die "Willkommenskultur" anspricht:

"Inklusion heißt, Menschen willkommen zu heißen. Niemand wird ausgeschlossen, alle gehören dazu: in unserer Gesellschaft, unserer Kommune, zu jeder kleinen oder großen Gruppe und Gemeinschaft" (Montag Stiftung , 2011, S. 18)

In Bezug auf das "Willkommensein" oder auch die grundsätzliche Anerkennung des Individuums schreibt Monika Seifert zudem:

"Sie [die Inklusion] ist Ausdruck einer Philosophie der Gleichwertigkeit jedes Menschen, der Anerkennung von Verschiedenheit, der Solidarität der Gemeinschaft und der Vielfalt von Lebensformen" (Seifert, 2006a, S. 100),

und nennt damit einen wichtigen weiteren Aspekt: die Gleichwertigkeit. Diese skizzierten Ansätze beziehen sich auf das Gebot der Anerkennung der Einzigartigkeit des Menschen, und des daraus resultierenden Rechts auf Gleichwertigkeit. Dario Ianes nennt das sogar Normalität:

"Der Normalität muss eine erste Bedeutung (und Wert) als Gleichheit der Rechte zugewiesen werden: Normalität als gleicher Wert jedes Einzelnen, mit gleichen Rechten unabhängig von persönlichen, sozialen Beziehungen etc.". Und weiter: "Das Bedürfnis nach Normalität ist also die Suche nach der Bestätigung, die gleichen Rechte wie alle zu besitzen, ein Mensch mit gleichem Wert wie alle anderen zu sein, die gleichen Chancen zu haben" (Ianes, 2009, S. 10).

Damit kommt ein weiteres zentrales Element zum Tragen: die Chancengleichheit. Inklusion fordert gleiche Chancen für die bewusst gewünschte Verwirklichung des eigenen Lebens, und dazu gehören ggf. fördernde Elemente, die den Menschen befähigen, die Chancen wahrnehmen zu können. Dieses Gebot kann noch um eine Forderung ergänzt werden und wird damit im Umkehrschluss ein Verbot:

"Inklusion wendet sich gegen jede Form der administrativen Etikettierung, denn sie hält sie für einen Ausdruck von Diskriminierung, der die Teilhabe am öffentlichen Leben mindert" (Amrhein, 2011, S. 19).

Die Punkte `Vielfalt ist die Realität` und jegliche Stigmatisierungs- und Diskriminierungsverbote korrespondieren eng mit `Gleichwertigkeit` und der damit einhergehenden Anerkennung von Verschiedenheit. Hinzu kommt die Ansicht, dass "administrative Etikettierung" dem Menschen in seiner Verschiedenheit nicht per se gerecht werden kann. Daraus resultiert eben auch der Ansatz, dass es nicht um Gleichartigkeit (Herstellung von Homogenität durch Etikettierung beispielsweise), sondern um Gleichwertigkeit geht. Damit ist in der Diskussion um den Begriff und seinen Interpretationsspielraum der Raum gegeben, Inklusion auf bisher unterschiedlich definierte Zielgruppen anzuwenden, wie auch in unterschiedlichen sozialpolitischen und wissenschaftlichen Bereichen. Damit geht es nicht mehr nur um das Zusammendenken auf der individuellen (Gruppen-)Ebene, beispielsweise behinderter und nicht behinderter Menschen, v.a. in Schule und Behindertenhilfe, sondern um systemrelevante Aspekte, die originäre Systemlogiken in Frage stellen und auch, neben dem Einzelnen, systemische Barrieren anspricht:

"Inklusion kann jedoch nicht wirksam voran getrieben werden, wenn sie sich ausschließlich auf die Teilhabe von Individuen konzentriert. Stattdessen müssen die Barrieren bedacht werden, die sich im Umfeld und im System befinden und die individuelle Teilhabe behindern." (Booth, 2012, S. 54).

In diesem Kontext und am Beispiel der Praxis der Institutionalisierung behinderter Menschen

schreibt Andreas Hinz:

"Erst der Schritt von der De-Institutionalisierung zum ‚Leben mit Unterstützung' hat tatsächlich eine paradigmatische Qualität, denn hier wird die Zweiteilung der Menschen in die ‚Eigentlichen' und in die ‚Auch-Menschen' als PatientInnen oder KlientInnen aufgegeben zugunsten der Anerkennung aller als BürgerInnen - und nichts anderes ist das Anliegen der Inklusion" (Hinz, 2004, S. 42)

Damit werden Systembarrieren sprachlicher, formeller und informeller Art angesprochen, die inkompatibel mit dem Gedanken der Inklusion sind. Neben den positiven Formulierungen und Inhalten des Begriffes Inklusion, die ein soziales Bild von einem gleichwertigen Miteinander ansprechen, liefert Inklusion auch eine Reihe von Verboten. Diese Komplexität in einem Begriff, zum Beispiel in Bezug auf die Abgrenzbarkeit zu anderen Leitideen und die fehlende Spezifizierung für die Praxis, ruft dadurch auch Kritik hervor:

"Wie auch andere Begriffe, wie soziale Gerechtigkeit oder Freiheit, zeichnet sich Inklusion dadurch aus, dass sie jedermann plausibel oder selbstverständlich erscheinen. Ihr Nachteil besteht darin, dass sie wegen ihres allzu allgemeinen Inhalts nicht klar definierbar sind, zwar eine neue Richtung angeben, aber simplifiziert werden und damit an Durchschlagskraft verlieren" (Speck, 2010, S. 68)

Ein Problem sind sicher die unterschiedlichen Ebenen, die mit dem Begriff angesprochen werden und damit die fehlende Spezifizierung, wie auch die fehlende Trennschärfe zu anderen Begriffen. Das ist dann zum einen die Abgrenzungsfrage zur `Integration´, wenn zum Beispiel Hinz schreibt:

"Inklusion ist keine (modernisierte) Integration, sondern ein bürgerrechtlich basierter Ansatz, der die Begrenzungen der Heil- und Sonderpädagogik sowie der Behindertenhilfe überwindet. `Inklusion von Behinderten` ist ein Widerspruch in sich selbst" (Hinz, 2009, S. 5).

Und zum anderen die Frage nach den Wirkungsebenen. So schrieb "Miteinander Leben Lernen e.V.", schon 1984: "Inklusion heißt Willkommen-Sein!!" (Definitiv-Inklusiv) und Clemens Dannenbeck sagt: "der Weg der Inklusion beginnt beim Nachdenken über den eigenen Standpunkt" (Dannenbeck & Dorrance, 2011, S. 208). Damit sprechen die Autoren eine Haltungsfrage an, die jeden persönlich betreffen. Aber wie geschildert, spricht Inklusion auch ein (sozial-)politisches System wie auch ein gesellschaftliches Miteinander an. Zuletzt fordert Inklusion in der Umsetzung praktische Aufgaben in der Pädagogik, Verwaltung, Schule und weitere gesellschaftliche Systeme. Die Montag Stiftung brachte es mit der Entwicklung des "kommunalen Index für Inklusion", (Montag Stiftung , 2011), wie schon eingangs beschrieben, auf den (einen) Punkt: Inklusion ist Haltung, Struktur und Praxis. Eine andere, vergleichbare Unterteilung nimmt Tony Booth vor und spricht an dieser Stelle von drei Perspektiven von Inklusion, die alle miteinander durch den Wert `Teilhabe` verbunden sind: die Perspektive auf "die Teilhabe von Individuen, die Perspektive auf die Teilhabe an Systemen und die Perspektive auf die Teilhabe von Werten" (Booth, 2012, S. 53). Und der deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge nennt - auch orientiert an einem zentralen Bestanteil von Inklusion: der Teilhabe - drei Faktoren, die die Teilhabe der Menschen am gesellschaftlichen Leben behindern oder erleichtern: "die Zugänglichkeit öffentlicher Infrastruktur, die Struktur und Ausrichtung der Hilfesysteme sowie die Einstellung und das Verhalten der Mitmenschen" (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge, 2012, S.5). Pauser und Pinetz umschreiben die Wirkungsebenen mit einer Mikro, Meso- und Makroebene. Es werden also die Gesellschaft insgesamt, wie auch das Individuum, angesprochen. Hinzu kommt die Mesoebene, die Institutionen und (Verwaltungs- )Strukturen meint (Pauser & Oinetz, 2009, S. 250). Alle vier Ansätze gehen in dieselbe Richtung: Inklusion beinhaltet die praktische Frage, zum Beispiel der Zugänglichkeit und der pädagogischen Ausrichtung, die strukturelle Frage, beispielsweise die Ausrichtung von Hilfesystemen und die Frage nach den Werten und Haltungen der Individuen. Und angesprochen sind damit die Individuen, wie auch die Gesellschaft und die Institutionen.

Zu diesen angesprochenen differenzierten Wirkungsebenen durch das "Wer?" und "Worauf?" kommen zudem unterschiedliche Ausgangslagen: Die Begriffsentwicklungen, - (pädagogischer) Handlungsmaßstab in der Praxis, Kategorie in der Soziologie, Bestandteil von Gerechtigkeitsvorstellungen und Leitbild gesellschaftlicher Entwicklung - machen das definitorische Verorten schwierig. Es kommen also unterschiedliche Entstehungskontexte und Wirkungsebenen zusammen. Es werden unterschiedliche Adressaten, das Individuum wie das Kollektiv, das Hilfesystem wie das praktische Arbeiten mit Methoden, angesprochen, wie auch in unterschiedlicher Aufforderungstiefe, nämlich gleichzeitig als praktischen Prozess, Pflicht, Denkmaßstab und Ziel. Zu der Frage "was und wer wird angesprochen?" kommt also noch "wie und wo wird angesprochen?" und "in welcher Stärke (als Leitbild oder gesetzliche Pflicht?) wird angesprochen" und damit wird der "Auftrag" von Inklusion an vielen Stellen sehr umfassend.

Zusammengefasst lässt sich der Begriff Inklusion in seiner Entwicklung und seinen Bestandteilen folgendermaßen beschreiben: Zunächst genutzt als Kategorie in der Soziologie für Gruppenanalysen, dann in Kanada und den USA als Begriff der Bewegung der "Behinderten" in den 1970er Jahren und der daraus resultierenden Forderung nach Abbau von Barrieren, die zu "be-hindernden Bedingungen durch die Gesellschaft führen" (Dore-Stein, 2011, S. 95) verwandt und heute gebraucht als Leitziel des gemeinsamen Lernens und Lebens von Menschen mit und ohne Behinderung, das auch das "community living" und die "Schule für alle" beinhaltet. In diesem Kontext wird der Begriff also einerseits als Zuschreibung genutzt, andererseits als Paradigma für gesellschaftliche Prozesse bzw. gesellschaftlich wünschenswerte Entwicklungsprozesse. Darüber hinaus wird er aber auch in der Praxis als Aufforderung für ein bestimmtes Handeln genommen, wenn zum Beispiel Feuser die Allgemeine Pädagogik mit klar ausgearbeiteter Didaktik und Methode beschreibt (vgl. Feuser, 1989) und als diskriminierungsfreie Haltung des Einzelnen in der Gesellschaft. Und: "obwohl der Schwerpunkt der Konferenz von Salamanca (1994) auf sonderpädagogischem Förderbedarf lag, lautete das Fazit: ‚Die Pädagogik für besondere Bedürfnisse - ein wichtiges Thema für Länder im Norden wie im Süden - kann sich nicht in Isolation weiterentwickeln. Sie muss Teil einer allgemeinen pädagogischen Strategie sein und wohl auch einer neuen sozialen und wirtschaftlichen Politik.'" (Deutsche UNESCO-Kommission e.V., 2009, S. 8). Damit wird die Stellung der Inklusion, eben auch außerhalb der Pädagogik und Schule, noch einmal deutlich. Und das nicht nur Lernende angesprochen werden, verdeutlicht dieses Zitat:

"In several countries, inclusion is still thought of simply as an approach to serving children with disabilities within general education settings. Internationally, however, it is increasingly seen more broadly as a reform that supports and welcomes diversity amongst all learners. It presumes that the aim of inclusive education is to eliminate social exclusion resulting from attitudes and responses to diversity in race, social class, ethnicity, religion, gender and ability. As such, it starts from the belief that education is a basic human right and the foundation for a more just society. In this sense, it is the means of ensuring that Education for All really does mean all" (United nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2008, S.70).

Diese vielfältigen Aspekte, Dimensionen und Kerngedanken werden im Folgenden in den drei beschriebenen Wirkungsebenen, Praxis, Struktur und Haltung, verortet. Zudem führe ich eine weitere systemtheoretische Ebene ein, da Inklusion auch einen systemtheoretischen Horizont, wie ich darstellen werde, hat. Dementsprechend verfolgt diese Arbeit den "roten Faden" durch vier Zugänge zu Inklusion.

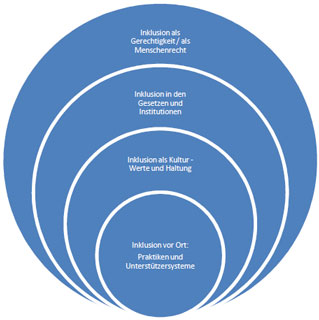

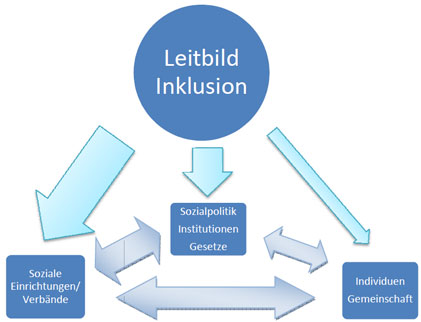

Abbildung 2: "Inklusionsebenen", eigene Darstellung

Diesen vier Wirkungsebenen, wie Abb.2 zeigt, werden unterschiedliche Einflussstärken zugeschrieben werden. Dabei wird hier als die einflussstärkste Ebene der normative Zugang zu Inklusion definiert, wenn Inklusion als grundlegendes Recht der vollen Teilhabe aller Menschen an allen gesellschaftlichen Systemen verstanden wird. Das wird bekräftigt durch die UN-Konvention der Rechte für Menschen mit Behinderung[10]. Diese Wirkung umfasst damit auch alle anderen Ebenen, Gesetze und Institutionen sind darunter angesiedelt, da diese direkt geprägt sind von der normativen Ebene und deren Aufforderungscharakter. Der Zugang durch die Frage nach einer "inklusiven Kultur" als gesellschaftlicher Wert und individuelle Haltung wiederum beeinflusst stark die sozialen Unterstützersysteme und die konkrete Praxis. Zudem ist sie dazu stark von Gesetzen geprägt, wie sich das beispielsweise durch das Antidiskriminierungsgesetz zeigt. Aber die Zugänge Kultur und Struktur sind sehr eng beieinander stehend, und sie wirken interdependent.

Diese Zugänge beinhalten in der Diskussion und Implikation in die Sozialpolitik und deren Ausgestaltung differenzierte Anwendungsbereiche: Während der gerechtigkeitstheoretische Zugang normative Elemente des Inklusionsgedankens bezogen auf die Sozialstaatlichkeit anspricht, die Gerechtigkeits- und Begründungstheorien sozialstaatlichen Handelns diskutiert, nimmt die "kulturelle" Wirkung des inklusiven Gedankens Einfluss auf gesellschaftliche Vorstellungen und die Sprache und Haltung des Einzelnen. Strukturfragen beziehen sich auf gesetzliche Grundlagen und die konkrete Leistungsausgestaltung in der Verwaltung und den Institutionen. Die soziale Praxis wiederum spiegelt die Umsetzung sozialstaatlicher Anforderungen wider. Diese Praxis ist an vielen Stellen "abhängig" von den sozialstaatlichen Zielen, entwickelt aber auch eigene Legitimations- und Aufforderungsmuster, beispielsweise durch das Sprachrohr der Wohlfahrtsverbände. Diese Untersuchung der Ebenen und ihren Berührungspunkte in den beschriebenen Bereichen dienen als Grundlage zur Beantwortung der Forschungsfrage. Und auch wenn Inklusion Interdisziplinarität und einen politisch bereichsübergreifenden Blick fordert, bietet es sich hier an, diese Ebenen mit der dazugehörigen Trennung von sozialen und sozialpolitischen Bereichen zu nutzen und zu beschreiben.

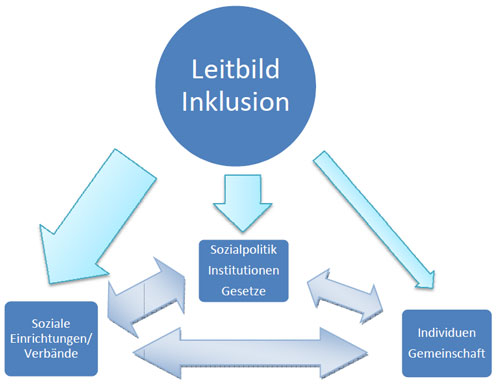

Abbildung 3: "Wirkungszusammenhänge"

Des Weiteren geht die vorliegende Arbeit von der These zweier Wirkungsdreiecke aus. Zur Beantwortung der Forschungsfrage ist es unerlässlich, die Zusammenhänge in Form von Wirkungen darzustellen. Wenn bekannt ist, welche Ebenen im inklusiven Sinne miteinander interagieren, eine Bewertung nach Chance und Schwierigkeit in der Umsetzung möglich, da diese von den jeweiligen anderen Ebenen abhängt, wie Abbildung 3 skizziert. Diese grundsätzliche Annahme wird in allen Teilen der Arbeit mit diskutiert. Einmal wirken die Diskus Leitbild der Inklusion auf drei grundsätzlichen Ebenen. Sie sind in der Abbildung 3 als hellblaue Pfeile dargestellt und markieren schon die relative, geschätzte Einflussstärke durch die unterschiedliche Breite der Pfeile. Die "Wirkungsebenen" gliedern sich wie folgt:

1. Strukturell und institutionell: Das Leitbild der Inklusion wirkt durch wissenschaftliche praktische Diskussionen und die UN Aufträge und sozialpolitische Umsetzbarkeit und Wirkungsweise diskutiert und Bereichen.

2. Praktisch und kommunal: Das Leitbild wird zunehmend in sozialen insbesondere der Behindertenhilfe, diskutiert und gilt für viele als grundlege Ausrichtung.

3. Kulturell und individuell: Inklusion spricht eine Haltung an, die bei dem Einzelnen beginnt und beginnen muss. Diese Wirkung auf das Individuum und darüber hinaus auf die Gesellschaft, wird an vielen Stellen gefordert und mit einer Vielzahl an Veranstaltungen und Diskussionen begleitet.

Das zweite Wirkungsdreieck (dargestellt durch dunkelblaue Pfeile) beschreibt wiederum die und Intradependenz der Inklusionsdiskussion zwischen und innerhalb der Ebenen. Denn sie können nicht losgelöst voneinander betrachtet werden, viel mehr berühren und überschneiden sie sich und

sind voneinander, wie auch die Ebenen als einzelne in sich wie folgt darstellen:

A. Die sozialpolitische Diskussion um Inklusion wirkt sich auf die Organisationen aus, wie auch auf die praktische Arbeit der Wohlfahrtsverbände und auf den Einzelnen.

B. Das Individuum wiederum nimmt Einfluss durch politische Partizipation und gesellschaftliches Engagement auf Praktiken vor Ort in den Organisationen und auf sozialpolitische Struktur.

C. Die Praktiken der Wohlfahrtsverbände und sozialen Dienstleister wiederum wirken sich in der Diskussion um inklusive Prinzipien und Handlungsmaßstäbe auf den Einzelnen, wie auch auf die Sozialpolitik aus.

Die Darstellung angenommener Wirkungsebenen und - zusammenhänge gibt der vorliegenden Arbeit eine Struktur und birgt zweitens den Vorteil, dass Diskussionen um Wirkungen und Wirkungsrichtungen nicht im "luftleeren" Raum stattfinden, sondern der Leser eine grundsätzliche Verortung bekommt. In Kapitel 8 - Bewertung nach Chance und Schwierigkeit - werden die grafischen Annahmen anfänglich verifiziert.

Kapitel 3.1 zeigte verschiedene Bestandteile der Inklusion auf und Kapitel 3.2 definiert die unterschiedlichen Wirkungsebenen. Die folgende Tabelle 1 fasst die zentralen Aspekte der Inklusion thematisch gelistet auf. Dazu werden konkrete Beispiele genannt, die veranschaulichen, wo schon inklusive Aspekte zu finden sind. Diese Tabelle dient stichwortartig der Orientierung für die vier Zugänge zu Inklusion der Kapitel 4-7.

Abbildung 4: Inklusionsbestandteile und Beispiele, eigene Darstellung

|

Systemtheoretischer Zugang (Kapitel 4) |

|

|

Inklusionsbestandteile |

Beispiele |

|

Inklusion als "soziale Gerechtigkeit" (Kap. 4.1) |

Beobachtbare Inklusionsprozesse in der Behindertenhilfe UN-BRK |

|

Menschenrecht (Kap. 4.1 und 5.2) |

Recht auf Besuch einer allgemeinen Schule Recht auf Antidiskriminierung / Ausschlussverbot (z.B. Zugang zur Justiz) |

|

Begründungstheorien: Empowerment und der Capability-Approach (Kap. 4.2) |

Befähigung als Schlüssel zur Teilhabe, Beispiel §1, SGB IX |

|

Chancengleichheit in der Teilhabe (Kap. 4.3) |

Grundsätzliche Öffnung der gesellschaftlichen Systeme, Gebärdendolmetscher im öffentlichen rechtlichen Rundfunk |

|

Flache Hierarchien, Teamverantwortung (Kap. 4.4 und 4.5) |

Kollegien in "Einer Schule für alle" |

|

Anpassungsfähigkeit des Systems, Anpassungsfähigkeit der (Unterstützer- )Systeme (Kap. 4.7) |

Individuelle Hilfepläne (im Gegensatz zum HMB-W Verfahren beispielsweise) Individuelle Bedarfsanalysen |

|

Keine dichotomen Einteilungen bestimmter Gruppen (Kap. 4.5 und 6.1.1) |

"Wir- und die Denken" überwinden, Beispiel: Interkulturelles Café, Gesellschaft für integrative Beschäftigung Bremen |

|

Vorsorgender Sozialstaat (Kap. 4.7 und 7.1) |

Aktivierung, Prävention, Vorsorge, Beratung in SGB III,V,VIII,IX,XI und XII |

|

Investive, präventive Maßnahmen + Instrumente |

Schulpflicht und freie Bildung Weiterbildung SGB III |

|

Keine "administrative Etikettierung" (Kap. 4.5 und 3.3) |

Schulgesetz in Bremen (Keine Etikettierung durch Wahlfreiheit, jedoch starke individuelle Fähigkeitsetikettierung) |

|

Gesetzlich - Struktureller Zugang (Kapitel 5) |

|

|

Behindernde Faktoren im System entdecken (Kap. 5.1) |

Projekt "Ideal" (Integration durch ein aktives Leben, 2008) |

|

Stigmatisierungs- und Diskriminierungsverbot (Kap. 5.2 und 5.3.1) Ausgrenzungsverbot, Ausschlussverbot (Kap. 5.2 + 5.3.1) Gleiche Rechte und Pflichten für alle (Kap. 5.3.1.) |

Einstellungsverfahren in Firmen AGG und BGG Ausgleichsabgabe Art. 3 GG |

|

Chancengleichheit in Form von Zugänglichkeit zu Systemen und Lebensbereichen (Kap. 5.3.1) |

AGG |

|

Barrierefreiheit, sprachlich, formell, informell (Kap. 5.3.2.) |

Formulare in leichter Sprache, Niederflurfahrzeuge, "Arbeitslosen-und Studententarife" |

|

Direkte Hilfen, persönliche Budgets (Kap. 5.3.5 und 7.1.2) |

Budget für Arbeit ("Job Budget" - Kap. 7.5.2.4.), Persönliches Budget §17, SGB IX |

|

Volle (soziale) Teilhabe, Gleichstellung der Rechte (Kap. 5.3ff) |

Gleichstellungsgesetze, Quotenregelungen |

|

Investive, präventive Maßnahmen + Instrumente zur Vermeidung von Marginalisierung (Kap. 5.3.ff) Sensibilisierung |

Aktivierung, Aufklärung, Prävention in SGB III,V,VIII,IX,XI und XII Kampagne "Einfach Teilhaben" der Bundesregierung (www.einfach-teilhaben.de) |

|

De-Institutionalisierung (Kap. 5.4) |

Ambulante Wohnform, Beispiel Stiftung Alsterdorf Hamburg (www.alsterdorf.de), Beispiel Abgabe städtischer Wohnangebote an privaten Träger (Städtische Deputation für Kinder, Jugend, Soziales Bremen, 2013) Lebensweltnahe Versorgung |

|

Trägerbudgets, Sozialraumbudgets (Kap. 7.2) |

Sozialraumbudgets der Kinder- und Jugendförderung in Bremen |

|

Gesellschaftliche(r) Zugang + Werte + Sprache (Kapitel 6) |

|

|

Ressourcenorientierung (auch in der Sprache - Kap. 6.1.1 und 7.6.2.2) |

Diversity Management |

|

"Heterogenisierendes Denken" - "Vielfaltsdenken" (Kap. 6.1.1.) |

Inklusive Betriebsliga Bremen (Landesbetriebssportverband Bremen) |

|

Neutrale Sprache (Kap. 6.1.2) |

Genderspezifische Sprache, "Leichte Sprache" |

|

Keine Reduzierung auf ein Merkmal (6.2.1ff und 7.1.1) |

Negativbeispiel: Förderplan der Agentur für Arbeit (BA) für "Betreuungskunden" |

|

Wertschätzung jedes Individuums, Vielfalt, Gleichwertigkeit (Kap. 6.1.1.1 und 6.1.3) |

§1, GG Methode: "Der kommunale Index für Inklusion" (Montag Stiftung, 2011) |

|

Partizipation und Empowerment (Kap. 6.2.1.2) |

Mitbestimmung, Fähigkeit zur Mitbestimmung |

|

Praktische Unterstützersysteme (Kapitel 7) |

|

|

Allgemeine Lebens-, Wohn- und Arbeitswelten (Kap. 7.1) |

Leben und Arbeiten im Stadtteil, Beispiel Stiftung Alsterdorf Hamburg |

|

Vernetzung von Unterstützersystemen (Kap. 7.1 und 7.2) |

Kooperationen zwischen verschiedenen Leistungsträgern |

|

Sozialraumorientierung, Gemeinwesensarbeit und Dezentralität (Kap. 7.1, 7.2 und 6.2.1.2.) |

Leistungsträger arbeiten dezentral und sozialraumorientiert (Mitarbeiter kennen Sozialstrukturen vor Ort) |

|

Community Living, Beteiligungsverfahren, Lebensweltorientierung (Kap. 7.1, 6.2.1.7 und 7.3) |

Gemeinschaftsleben, soziale Unterstützung durch Nachbarschaften, "Sozialkapital"[a] |

|

Ent-spezialisiert (auch multiprofessionell), "Unterstützermix" (Kap. 7.6) |

Leistungen können direkt erbracht werden oder jemand wird vermittelt. Beispiel Quartiersmanagement in benachteiligten Stadtteilen |

|

Individuelle Unterstützung und nonkategorialer Zugang zu Leistungen (Kap. 7.5) |

Freie Budgets in der Arbeitsvermittlung ("freie Förderung" nach §§16f SGB II) |

|

Systemische (Person + Umwelt behindernde Faktoren) Suche nach Benachteiligung |

Bedarfsanalyse mehreren Jugendeinrichtungen im Stadtteil - Beteiligungsverfahren |

|

[a] Dazu ausführlich: Dill (2012) |

|

Trotz der vielfältigen Aspekte und Dimensionen, die dem Begriff "Inklusion" zugeschrieben werden, erfolgt hier eine Arbeitsdefinition, wohlwissend[11], dass sie sicher Aspekte außer Acht lässt bzw. Gewichtungen anders vornimmt, als andere es tun würden. Dennoch ist es für die vorliegende Arbeit wichtig, einen definitorischen Rahmen anzubieten.

Sehr umfassend hat Franz Fink eine Definition von Inklusion beschrieben:

"Inklusion bedeutet, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, unter denen alle Bürger- /innen eines Gemeinwesens ihre selbstbestimmte Teilhabe verwirklichen können. Und das Neutrale Sprache (Kap. 6.1.2) Genderspezifische Sprache, "Leichte Sprache"

Keine Reduzierung auf ein Merkmal wiederum bedeutet, Zugang zu allen materiellen sozialen und kulturellen Möglichkeiten und Prozessen einer Gesellschaft zu haben" (Fink, 2011, S. 21).

Die Unesco hat ebenfalls eine hier in dieser Arbeit genutzte Definition geliefert, wobei diese auf das System Schule angewandt ist und ich sie aber für alle sozialen Systeme nutze:

"Inclusion is a process. That is to say, inclusion has to be seen as a never-ending search to find better ways of responding to diversity. It is about learning how to live with difference and learning how to learn from difference. In this way differences come to be seen more positively as a stimulus for fostering learning, amongst children and adults. Inclusion is concerned with the identification and removal of barriers. Consequently, it involves collecting, collating and evaluating information from a wide variety of sources in order to plan for improvements in policy and practice. It is about using evidence of various kinds to stimulate creativity and problem-solving. Inclusion is about the presence, participation and achievement of all students." (UNESCO, 2005, S. 15)

Damit sind die Wirkungsweise, wie auch "Sender und Empfänger" der Inklusion gut umschrieben und beinhaltet grundsätzlich folgende Definitionskriterien: Gleiche, uneingeschränkte Zugangsmöglichkeiten zu allen für den Menschen relevanten gesellschaftlichen Bereichen, Vielfalt nutzen und unterstützen, prozesshaft arbeiten ohne stigmatisierende, askriptive, kategorisierende und dichotome Kriterienzuschreibungen als Ideal gesellschaftlicher Entwicklung im Zusammenleben. Dazu zählt auch das selbstverständliche Miteinander in allen Bereiche ohne Augenmerk auf eine verengte Kriteriensicht, d.h. auch im Umkehrschluss dürfen nun nicht Gruppen explizit genannt werden oder sogar bevorzugt werden.

Inklusion bedeutet jeden so anzunehmen wie er ist und mit ihm wertschätzend, respektvoll, gleichberechtigt und auf Augenhöhe und selbstverständlich zu kommunizieren bzw. zu arbeiten und solidarisch zu sein. Jegliche Stigmatisierungen, Vorurteile oder verkürzte und nicht kontinuierliche überprüfte Kriterienzuschreibungen sind danach nicht gültig. Strukturell bedeutet Inklusion die vollständige Barrierefreiheit, das flexible, systemische (Re-)agieren auf sich verändernde Ausgangslagen, das Sichern und Etablieren gleicher Rechte und das Sichern und Befähigen der individuellen Chancen auf Partizipation und Lebensselbstverwirklichung (Chancengleichheit). Praktisch bedeutet Inklusion den Fokus auf eine neutrale Sprache zu legen, Stigmatisierungen im Arbeitskontext abzulegen und Zugänglichkeiten zu eröffnen (Zielgruppenlogik überdenken). Grundsätzlich gilt das Anerkennen vom Vorteil der positiven (und verwertbaren) Unterschiedlichkeit im Handeln und Denken, als den Fokus auf Defizite und homogenisierte Gruppen zu legen. Inklusion bedeutet das Recht und die Pflicht eines jeden an der Gesellschaft voll teilzuhaben und teilzunehmen, ohne dabei mit eben diesem Recht das gleiche Recht der Mitbürger einzuschränken. "Grundlegend ist ein Perspektivenwechsel von einer Politik der Fürsorge zu einer Politik der Rechte" (Verein für Sozialplanung e.V., 2012, S. 3). Inklusion ist also in allererster Linie eine strukturelle, persönliche und emotionale Zugangsform und kann dann damit besten durch eine Negierung beschrieben werden: ein inklusiver Zugang ist dann geschaffen, wenn er nicht strukturell, individuell oder praktisch ausgeschlossen oder unmöglich ist.

Integration bedeutet "Herstellung des Ganzen" (Dollezal, 2008, S. 6), wohingegen `Inklusion` das Gegenteil von Exklusion beschreibt und somit "Einschluss" bedeutet. Im Gegensatz zu Integration, die auch die Unterschiedlichkeit der Menschen erkennt, aber versucht an vielen Stellen anzugleichen und damit die einen in das andere System zu integrieren, propagiert Inklusion das Annehmen der Unterschiedlichkeit und damit das Leben und Arbeiten mit der Unterschiedlichkeit, ohne den Zwang zunächst Unterschiedlichkeit systemkompatibel anzugleichen. Der Integration gehen (mindestens) zwei unterschiedliche Systemzugehörigkeiten voraus, wobei der Prozess der Integration Menschen vom einen in das andere System integrieren möchte. Dazu gehört ein "Angleichungsprozess".

Inklusion wiederum beschreibt nur eine Zugehörigkeit zu einem gemeinsamen und universellen System. Mit anderen Worten: "Integration is its most negative connotation stands for integration by location, whilst providing a watered-down variant of the regular curriculum" (Meijer, Pijl, & Hegarty, 2012). Durch die mangelhafte Übersetzung der UNESCO Erklärung von 1994[12] und der UNKonvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung hat sich die Wahrnehmung des Konzeptes der Inklusion im deutschsprachigen Raum verzögert und so lässt sich erklären, dass z.T. noch heute Inklusion synonym mit Integration gesehen wird (vgl. Dollezal, 2008, S. 11). Nach Wilhelm, Eggertsdóttir und Marinóssen (2006) bedeutet `Inklusion` die qualitative Weiterentwicklung von `Integration` (wobei es freilich auch gegenläufige Ansichten gibt, wie beispielsweise Reiser (2007, S. 99)). Inklusion geht von einer von Vornherein nicht separierten Gesellschaft aus. Das Integrieren in Systeme wird dann überflüssig. In sofern kann sich Inklusion nur auf zukünftiges Handeln und ein zukünftiges gesellschaftliches Bild beziehen, während Integration dafür vorbereitend an den Stellen zunächst stattfinden muss, wo vorher separiert wurde. Trotzdem ist es klug, nur noch von Inklusion zu sprechen, um die Intention der Selbstverständlichkeit im menschlichen (unterschiedlichen) Sein und Handeln hervorzuheben. Mittlerweile wurde der Begriff Integration, zumindest im Bereich der Bildungs- und Behindertenpolitik, aber vielerorts abgelöst, was auch an der zunehmenden "Inflationierung des Integrationsbegriffes" (Hinz, 2007, S.83) liegt, wobei nach wie vor die unterschiedlichen Konzepte gesehen werden müssen und nicht einfach nur die Auswechslung der Begriffe als "Refreshment" in politisch-fachlichen Diskussion fungieren darf. Integration kann als Prozess verstanden werden, Inklusion als Ziel. Oder mit den Worten Georg Theunissens und Helmut Schwalbs: "Denn solange Menschen [...] ausgegrenzt werden, bedarf es ihrer Integration, die es dann in ein "Leben in Inklusion" zu überführen gilt" (Theunissen & Schwalb, 2009).

Inhaltsverzeichnis

- 4.1. Inklusion zwischen zwei Sphären sozialer Gerechtigkeit

- 4.2. Inklusion und der Capability Approach (CA)

- 4.3. Inklusion im Licht einer liberalen Marktwirtschaft

- 4.4. Macht, Hierarchie und Inklusion

- 4.5. Defizitkriterien und Potentiale

- 4.6. Inklusion und Armut

- 4.7. Der systemtheoretische Zugang zu Inklusion - Inklusion und Exklusion

- 4.8. Hypothese: "Inklusion bietet zentrale Aspekte eines neuen sozialpolitischen Leitbildes"

Durch die Menschenrechtsdimension der UN-Konvention von 2006 und die hohen moralischen und praktischen Aufforderungen, die in der Diskussion um Inklusion mitschwingen, wird das Konzept auch in Verbindung mit Gerechtigkeitsvorstellungen und -theorien gebracht. Insbesondere Teilaspekte von Inklusion, wie Chancengleichheit, Teilhabemöglichkeiten oder Empowerment[13] sind starke Elemente in Gerechtigkeitstheorien, zum Beispiel in der Theorie der Gerechtigkeit von Rawls (Rawls, 1975) oder in dem Capability Approach von Sen und Nussbaum (Sen, 2009; Nussbaum, 1999). Inklusion bezieht also tendenziell Position in den Diskussionen um Gerechtigkeit, wobei die Frage ist, inwiefern Inklusion eine eigene Theorie liefert oder als Teilaspekt in einer größeren Gerechtigkeitstheorie verortet werden kann. Dahinter steht die praktische Frage, ob das Konzept Inklusion einen systemtheoretischen Zugang zur sozialpolitischen Legitimation bietet, also inwiefern das Konzept als Werte- und Handlungskanon für die Grundausrichtung der Sozialpolitik nützlich ist. Zur Beantwortung dieser Frage wird das Konzept Inklusion im Folgenden mit verschiedenen Aspekten gerechtigkeitstheoretischer Überlegungen konfrontiert.

In der politischen Theorie[14] wird über die Legitimation staatlicher Gewalt diskutiert, und damit ein Horizont der Gerechtigkeit beschrieben. Dabei existieren bekanntermaßen unterschiedliche "Füllungen" und Dimensionen von Gerechtigkeit und somit unterschiedliche Gerechtigkeitskonzepte. Das deutet schon die Vielfalt der Begrifflichkeiten an: soziale Gerechtigkeit, Bedarfs- und Chancengerechtigkeit, ausgleichende Gerechtigkeit, Verfahrensgerechtigkeit, Ergebnis- und Leistungsgerechtigkeit (vgl. auch Schmidt, 2004). Im Allgemeinen wird der Begriff `Gerechtigkeit` mit folgenden Teilwerten belegt, die aber in ihrer Priorität durchaus von den verschiedenen politischen Ideologien und der dahinter stehenden politischen Philosophie auch unterschiedlich bewertet werden: Während der Liberalismus Gerechtigkeit stark mit dem Wert Freiheit, und dabei insbesondere mit negativen Freiheiten, d.h. den Abwehrrechten, verbindet [15] , propagiert der Sozialismus[16] Gleichheit und der Konservatismus[17] legt besonderen Wert auf Tradition und das Anerkennen "natürlicher Ungleichheit", das auch Hierarchien begründet. Neuere Formen der Gerechtigkeitsdiskussionen differenzieren innerhalb dieser Dimensionen, so dass eine Vielzahl von "Teil-Gerechtigkeiten" die Legitimation vom gerechten Staat, Markt und Gesellschaft begründen wollen. Zu den liberalen Ansätzen zählen dabei Leistungs- und Verfahrensgerechtigkeit, konservative Ansätze betonen Paradigmen der Besitzstands- und Generationengerechtigkeit und sozialistische Ideen verfolgen kollektiv geleitete Bedarfsgerechtigkeit, möglichst unabhängig von individuellen igenschaften der Menschen. Relativ neu in der politischen Theorie ist die "Teilhabegerechtigkeit", deren Grundlage eine Art "Garantismus" wäre, der Wert auf "Menschenrechte und universalistische Religionen" (Opielka, 2008, S. 49) legt. Aber auch innerhalb der unterschiedlich gewichteten "Grundwerte" bestehen weitere "Unterkategorien". Das zeigt besonders eindrucksvoll die Diskussion um die soziale Gerechtigkeit, die Aspekte von konservativen Werten wie Barmherzigkeit und Fürsorge, über sozialistische Ansätze der stringenten Umverteilung bis hin zu modernen sozialstaatlichen Leitsätzen wie das "Fördern und Fordern" behandelt (vgl. Höffe, 2005). Zudem existieren Mischformen in der politischen Theorie, wie der liberale Egalitarismus, dem auch Rawls` "Theory of Justice" (Rawls, 1975) zugerechnet wird. In dem Werk wurden auch zwei Gerechtigkeitsgrundsätze definiert, und im Kontext dieser Arbeit ist insbesondere der zweite Gerechtigkeitsgrundsatz Rawls`[18] einer (sozialen) Gerechtigkeit interessant und daraus abgeleitete Interpretationen und zentrale Aspekte der Chancengleichheit. Des Weiteren ist mit dem Gedanken der Inklusion der Befähigungsansatz von Sen und Nussbaum in Verbindung zu bringen. Im Folgenden gehe ich auf die Grundlagen theoretischer Gerechtigkeitsüberlegungen mit eben diesem Fokus ein, da sie das Konzept Inklusion betreffen.

Es wurde gezeigt, dass zentrale Elemente des inklusiven Gedankens Chancengleichheit, gleiche Zugangs- und Partizipationsmöglichkeiten zu und an allen relevanten Lebensbereichen, individuelle Unterstützung ("Befähigung"), präventive Maßnahmen, keine dichotome Einteilung nach Defizitkriterien oder Gruppen und daraus resultierende Vermeidung von Zielgruppenlogiken und Verhinderung von Diskriminierung sind. Eine wichtige Abgrenzung besteht in der inneren Logik des Aspektes Gleichheit: Inklusion fordert nicht Gleichheit zwischen den Menschen, sondern Gleichheit der individuellen Chancen für die autonome Lebensführung[19] und dazu gehört das Verbot von strukturellem Ausschluss an Teilhabe. Diese Aspekte finden sich auch in Gerechtigkeitstheorien wieder, und somit hat der Inklusionsgedanke einen gerechtigkeitstheoretischen Anspruch und liefert damit eine Zugangsmöglichkeit, die hier skizziert werden soll.

Die Aspekte Chancengleichheit und Zugangsmöglichkeit stehen im Widerspruch zu sozialer Ungleichheit und Ausschluss. Nach Rawls sind aber soziale Ungleichheiten zwischen den Menschen erstens "natürlich", da Talente und Begabungen einerseits ungleich verteilt sind, und andererseits vererbtes (materielles und immaterielles) Vermögen ungleich weiter gegeben wird, und zweitens dann legitim, wenn soziale Ungleichheit zum Vorteil aller ist. Andererseits gelten als Referenz für Ungleichheit nicht andere Teilnehmer der Gesellschaft sondern Positionen. Ungleichheit ist also zu akzeptieren, wenn grundsätzlich (neben den sog. Grundfreiheiten) Positionen für jedermann erreichbar sind (vgl. Windolf, 2009). Diese Prämisse erlaubt dann Ungleichheit zwischen Positionen. Auf den Aspekt `Ausschlussverbot` angewendet bedeutet dies, dass der strukturelle Ausschluss von Teilen der Gesellschaft dann ungerecht ist, wenn dadurch nicht jede gewünschte Position erreicht werden kann. Zudem formuliert Rawls Grundgüter, die jeder Teilnehmer der Gesellschaft als gleiche "Startbedingung" besitzen muss, da unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen und der Markt alleine keine gerechten Zustände schaffen können. Diese Grundgüter sind u.a. gleiche Rechte, Freiheiten und Chancen, und wenn diese unausgewogen verteilt sind, gilt nach dem zweiten Gerechtigkeitsgrundsatz, umzuverteilen. Damit propagiert Rawls eine Verteilungsgerechtigkeit der "Gleichheit der Chancen", die auch dem Gedanken der Inklusion nahe steht (vgl. Merkel, 2012).

Diese Argumentation fußt stark auf der Annahme gleicher Chancen der Menschen, und wenn das nicht gegeben ist, der Herstellung dieser durch Umverteilung. Zudem geht es um die Befähigung und die Ausgangslagen, zukünftig sein strukturelles Handeln so verwerten zu können, dass es den eigenen Wünschen und Bedarfen gerecht wird. Dieser Fokus der "Gleichheit der Chancen" ist wichtig, da er eine wichtige Abgrenzung zum Postulat der "Gleichheit der Resultate" darstellt, die besagt, dass insbesondere nachträglich und häufig lediglich materiell ausglichen wird. Beide Begründungsmuster sind aber in einer "sozialen Gerechtigkeit" verortet, die in der BRD traditionell ihre Mitte zwischen den Werten Gleichheit (Umverteilung) und Freiheit (Wert auf das Recht des Einzelnen; Identität) sucht (vgl. Nolte, 2005). Traditionell und in Anlehnung an Esping-Anderson, der in der BRD einen konservativen Wohlfahrtsstaat[20] sieht, begründet sich sozialstaatliches Handeln im konservativen Wohlfahrtsstaat auf Umverteilung nach Bedarfen. Diese Perspektive änderte sich leicht mit den "Hartz-Reformen" und den Reformen der Sozialgesetzbücher um die Jahrtausendwende in der BRD, die auch Elemente der Aktivierung und Teilhabe verstärkt aufnahmen und in der Gerechtigkeitsdimension nun auch Aspekte der Chancengleichheit ansprechen. So wurden beispielsweise 2001 in dem neuen SGB IX Vorstellungen der Teilhabe von Menschen mit Behinderung und im SGB III der Vorrang der aktiven Arbeitsförderung (§5, SGB III), mit Präventiv- und Nachhaltigkeitscharakter, aufgenommen. Dabei waren aber weniger Gerechtigkeitsfragen relevant, so die Unterstellung, als eher fiskalische Sparannahmen. Soziale Gerechtigkeit bewegt sich also zwischen den Begründungsmustern: Gleichheit der Chancen und Gleichheit der Resultate, die auch beide für die Inklusion relevant sind. Inklusion als Menschenrecht fordert eine soziale Gerechtigkeit, die nicht ausschließt und die allen alle Chancen ermöglicht. Die Ausschlussgefahr hat mitunter aber auch einen rein existenziellen Hintergrund, wonach, bevor Elemente wie Aktivierung und Befähigung in sozialstaatliches Handeln münden, grundlegende Nöte gemindert werden müssen. Ein neugeborenes Kind mit einer schweren Behinderung, hat zunächst basale Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen. Dort geht es um Gleichheit der Resultate, indem Sozialtransfers stattfinden müssen - erst danach sind Aktivierungs- und Befähigungsmaßnahmen möglich. Aus diesem Grund bewegt sich Inklusion zwischen zwei Dimensionen sozialer Gerechtigkeit.

In dieser theoretischen Abgrenzung - Gleichheit der Chancen bzw. (materielle) Gleichheit der Resultate - finden sich auch die unterschiedlichen Begründungsmuster und Einordnungsmerkmale sozialstaatlicher Transferleistungen, die folgende Tabelle skizziert. Darin werden die Einordnungsmerkmale nach Defizitkriterien geordnet, und den beiden Gleichheitsparadigmen gegenüber gestellt. Dadurch entsteht, neben der praktischen Leistungsabgrenzung, auch eine sprachliche Abgrenzung, die im Inklusionssinne den Wert auf Potentiale, statt auf Defizite legt:

Abbildung 5: Gleichheit der Resultate - Gleichheit der Chancen, eigene Darstellung

|

Exklusionskriterium Defizitorientierung Fokus: Was kann / hat der Mensch nicht? |

Differenziert nach |

Fokus auf Gleichheit der Resultate |

Bestehende sozialstaatliche Leistungen |

Fokus auf Gleichheit der Chancen |

"Inklusionskriterium" Potentiale Fokus: Was kann / hat der Mensch? |

|

Armut |

Materielle Armut |

Existenzminim um erreichen |

Sozialhilfe |

Bildung Aktivierungsmaßnahmen Präventiv: Weiter-/ Fortbildung Armutsvermeidungstrategien |

Recht auf volle Teilhabe |

|

Kulturelle Armut |

"Grundversorgung" Bsp. "Sozial- Ticket" |

Teilhabeleistungen durch SGB VIII,IX,XII u.a. Bildungsgutscheine |

Bildung Gesellschaftliche Netzwerke |

Recht auf volle Teilhabe |

|

|

Soziale Armut |

Grundversorgung der Teilhabe an Gesellschaft |

Kommunale Leistungen, Nachbarschaftstreff s u.a. |

Bildung Freie Kultur |

Recht auf volle Teilhabe |

|

|

Behinderung |

Geistige Behinderung |

Rehabilitation Förderung Hilfen zur Bewältigung des Alltags |

Ausgleichsleistungen SGB IX, XII |

Beispiel: Unterstützte Beschäftigung Persönliche Assistenz |

Keine behindernde Gesellschaft / Systeme Recht auf volle Teilhabe "Experte in eigener Sache" Soziale Kompetenz (z.B.) |

|

Körperliche Behinderung |

Ausgleichsmaterialien |

SGB IX, XII |

Barrierefreiheit |

Keine behindernde Gesellschaft / Systeme |

|

|

Seelische Behinderung |

Rehabilitation Förderung |

SGB VIII, IX, XII |

Unterstützung in allen Lebensbereichen Assistenz |

Keine behindernde Gesellschaft / Systeme |

|

|

Pflegebedarf / Krankheit |

Rehabilitation und Betreuung Pflegeleistungen |

SGB XI SGB V PKV |

Medizinische Vorsorge Unterstützerkreise für die Pflege |

Allgemeiner und gleicher Zugang zur Gesundheitsvorsorge / Rehabilitation |

|

|

"schwaches" soziales Umfeld / benachteilig ender Sozialraum |

Geringe soziale Disparitäten durch materiellen Ausgleich Kriminalitätsbekämpfung |

"Sozialbau" Ausgleichsprogram m "Soziale Stadt" Quartiersmanagement |

Stadtentwicklung Quartiersmanagement |

"Lebensweltexperten" Gemeinwesensolidarität Nachbarschaft Häufig: Kulturelle Vielfalt |

|

|

Migrationshintergrund |

Sprachkurse Einseitige Integration durch Anpassung |

AufHG, EU Richtlinien |

Gegenseitige Integration Bewusstsein der Biografien Offenheit |

Mehrsprachigkeit Kulturelle Vielfalt |

|

|

Alter |

Rente Rücklagen Sozialhilfe |

SGB VI, XII |

Teilhabe, Flexible Mobilität Generationenvertrag |

Erfahrung Wichtige Stellung in der Gesellschaft |

|

|

Arbeitslosigkeit |

Existenzsicherung |

SGB II, III |

Prävention Umschulung, unterstützte Personalplanung |

Potentiale suchen |

Praktisch bedeutet das, dass soziale Gerechtigkeit hier einen zweiseitigen Fokus inne hat, der auch unterschiedliche soziale und gesellschaftliche Funktionen bzw. Wirkungen generiert, wobei Inklusion beide Ansätze vereint, aber die Priorität auf die Gleichheit der Chancen legt. Bei einer Gleichheit der Resultate geht es um existenzielle Bedürfnisse, die nach dem Ausschlussverbot in Inklusion gegeben sein müssen, und nach der Gleichheit der Chancen geht es um das Recht, individuelle Chancen nutzen zu können und nicht strukturell von diesen ausgeschlossen zu sein, sei es durch Institutionen, Stigmata oder persönliche Merkmale.

In dem Aufsatz "Equality of what?" (1979) entwickelt Amartya Sen mit der Analyse und der Frage, ob nicht die drei Gleichheits-Paradigmen, Utilitarian Equality, Total Utility Equality und Rawlsian Equality miteinander kombiniert werden können, die Theorie der Basic Capability Equality (vgl. Sen 1979, S. 217). Im Gegensatz zu dem Utilitarismus und den Total Utility Ansätzen, in dem der Nutzen als Maßstab (Utilitarismus: Grenznutzen; Total Utility Ansätzen: Gesamtnutzen) einer Verteilung dient und im Gegensatz zu der Bereitstellung von "primary goods" (Rawls) schlägt Sen den Begriff der Basic Capabilities (grundlegende Befähigung) vor. Interessen und Wünsche, (existenzielle) Bedürfnisse und Ziele könnten über diese grundlegenden Befähigungen in der politisch-theoretischen Verteilungsgerechtigkeit zusammen genommen artikuliert werden. Dieses erste Konzept der Grundbefähigung geht auf den Grundsatz der Chancengleichheit von Rawls Theory of Justice (1971) zurück; formuliert aber den Anspruch interpersonelle Vergleichbarkeit herstellen zu können (Heinrichs, 2005, S. 178) und verbindet im Gegensatz zu den vorig genannten Theorien den Anspruch objektive und subjektive Präferenzen (im Sinne von Wertschätzung zu Tätigkeiten und Eigenschaften) der Menschen messen zu können bzw. diese abbilden zu können.

Erstmals zusammengefasst wurde der Ansatz der Grundbefähigungen in seiner Gänze in dem Buch "The Quality of Life" von 1993, das Sen mit Nussbaum schrieb (vgl. Des Gaspers, 2006). Der CA gewann seine Attraktivität durch seine mehrdimensionale Charakteristik, "to focus on what people are effectively able to do and to be" und dieser im Gegensatz zu anderen "philosophical approaches that concentrate on people´s happiness or desire-fulfilment, or on income, expenditures, or consumption" (Robeyns, 2005). Er definierte einen "Standard of Living".

Der Befähigungsansatz nach Sen und Nussbaum fordert ein institutionelles und gesellschaftliches Gerechtigkeitssystem, dass allen gleichermaßen und unmittelbare Lebensverwirklichungschancen offeriert. Damit fügt sich inklusives Denken und auch Handeln gut in diese Gerechtigkeitsvorstellung ein, da er den Aspekt der Chancengleichheit maßgeblich mit trägt und hervorhebt. Befähigung legt damit den Fokus, wie Rawls auf die Gleichheit der Chancen, wobei die Mittel dazu bei Sen und Rawls unterschiedlich sind: Rawls schlägt den unabdingbaren und gleichen Besitz oder Erhalt von Grundgütern vor und schlägt ggf. eine Umverteilung vor, die den Schlechtgestelltesten in der Gesellschaft noch nützen, während Sen und Nussbaum das "subjektive" Kriterium der Befähigung zur Nutzung gleicher individueller Chancen nennen.

In der deutschen "Marktgesellschaft kommen Exklusionsmechanismen ungehindert zum Einsatz und sorgen dafür, dass als nicht mehr verwertungsgeeignete eingestufte Personen `freigesetzt` werden" (Schiedeck & Stahlmann, 2010, S. 82). In einer stark lohnabhängigen Gesellschaft, wonach sich Zugehörigkeit und Nicht-Zugehörigkeit dadurch maßgeblich definiert, ist eine Geltendmachung von Werten, die nicht vorrangig monetär messbar sind, schwierig. Kapitalistische Herangehensweisen sind geprägt von Angebot und Nachfrage und von Wettbewerbsvor- und nachteilen. Qualifizierung und Arbeitskraft sind Kriterien (Privateigentum der Produktionsmittel), wonach sich Leistung definiert und diese ist im kapitalistischen Sinne kurzlebig und monetär deklariert. Die kapitalistische Theorie, die maßgeblich die Selbstverwirklichungsmöglichkeit des Individuums durch das Recht auf Eigentum und Akkumulation des Kapitals (wonach auch ein Gewinnstreben erfolgt) im Zentrum ihrer Legitimation sieht, legt damit den Fokus auf das Individuum. Dies birgt einerseits Chancen, aber eben auch Schwierigkeiten, da der Markt nicht in der Lage ist auszugleichen und nicht-gleiche Chancen zu kompensieren. Dieser Ansatz hat zur Folge, dass eine "Individualisierung der Ursachen sozialen Ausschlusses" (Schiedeck & Stahlmann, 2010, S. 82) stattfindet, wonach Defizite individuell "verschuldet" sind und damit auch individuell verantwortet werden müssen. Das bietet eine beobachtbare Gefahr: wenn Inklusion den individuellen Blick fordert und Chancengleichheit propagiert, dann können alle diesen Blick fordern und damit marktwirtschaftlichen Tendenzen "in die Hände spielen". Denn "wenn Verschiedenheit normal ist, also jeden betrifft, können - so zynisch es ist - individuelle Hilfsansprüche nur schwer eingeklagt werden" (ebd.). Inklusion fordert Wahlmöglichkeit durch das Recht der vollen Teilhabe, andersherum müssen dann aber auch die Konsequenzen des eigenen Handelns verantwortet werden. Das betrifft nicht nur das Handeln sondern auch die Voraussetzungen. Und wenn diese schlechter sind in der normgeprägten Realität, dann kann im liberalen Sinne auf die Chancen eines Jeden verwiesen werden und diese werden strukturell für diejenigen verschlechtert, wenn Ausgleichs- und (kostenintensive) Befähigungsmechanismen für "Chancenschwächere" in Kraft treten, da sie "Chancenstärkere" belasten. Inklusion ist also auch eine klare Umverteilung, nicht nur materiell, sondern auch der Chancen[21] . Es ist daher nicht die Frage im marktwirtschaftlichen Sinne, wie sozial schwächeren Menschen die gleichen Chancen offeriert werden können bei gleichbleibenden Chancen aller anderen, sondern im inklusiven Sinne müssen Umverteilungsprozesse stattfinden, die sich in den Werten der Marktwirtschaft schlecht abbilden lassen. Nicht direkt "verwertbare" Ressourcen und langfristige Erträge sind dabei aber nicht mitgerechnet, da der Kapitalismus diese nur schwer erfasst, insbesondere in einer technisierten und globalisierten Welt. Der gesellschaftliche Stand zeigt eben diesen Zwiespalt. Gesellschaftich sind wir nicht nur marktwirtschaftlich geprägt, sondern von dieser abhängig. Das ist der Grund warum Inklusion sich klar dem Diktat der Geldressourcen unterworfen sehen muss, was Beobachtungen und die Expertenbefragung[22] verdeutlichen. Inklusion ist im Grunde ein "anderer" bzw. "erweiterter" Blick auf die gesellschaftlichen und auch marktwirtschaftlichen Verhältnisse, inklusive der daraus resultierenden Machtstrukturen. Aber bisher wird Inklusion nicht im Setting einer anderen Wirtschaftsform diskutiert, sondern sämtliche Gebote aus diesem Gedanken unterliegen klar den Prioritäten der heutigen Marktwirtschaft. Somit wird Inklusion am Jetzt gemessen. In diesem Sinne wäre eine Neuausrichtung der Erfolgskriterien wünschenswert, wobei der Blick auf schlicht mittel- und langfristige "Erträge" eines inklusiven Miteinanders an vielen Stellen schon Aufschluss gäbe. Erste Anhaltspunkte für einen gesamtgesellschaftlichen Ertrag von Inklusion liefern betriebliche Konzepte wie das Diversity Management (Kapitel 7.6.2.2).