Die Bewertung freizeitpädagogischer Ferienangebote für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung durch deren Eltern

Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades der Philosophie an der Fakultät der Philosophie und Bildungswissenschaft, Wien

Inhaltsverzeichnis

- Vorwort

- 1. Einleitung und Fragestellung

- 2. Der Begriff "Geistige Behinderung"

- 3. Zur Bedeutung der Freizeitpädagogik

- 4. Exkurs: Zur Lebenssituation von Familien mit als "geistig behindert" bezeichneten Kindern

-

5. Freizeitgestaltung bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung

- 5.1 Freizeitbedürfnisse

- 5.2 Erschwernisse

- 5.3 Empirische Studien zur Freizeitgestaltung von Menschen mit geistiger Behinderung

- 5.4 Reisen, Urlaub und Tourismus

- 5.5 Therapien und Rehabilitationsmaßnahmen in der Freizeit

- 5.6 Die Rolle der Eltern und des unmittelbaren sozialen Umfeldes bei der Freizeitgestaltung

- 5.7 Schlussfolgerungen

-

6. Freizeit-und Ferienangebote für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung

- 6.1 Angebotsformen

- 6.2 Angebotsbereiche

- 6.3 Ansprüche an freizeitpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung

- 6.4 Gestaltung und Planung von Freizeit- und Ferienangeboten

- 6.5 Kontaktaufnahme zwischen Angebot und Eltern

- 6.6 Erreichbarkeit als Leitprinzip

- 6.7 Integration im Rahmen von Ferien- und Freizeitangeboten

- 6.8 Schlussfolgerungen

- 7. Eltern-Interviews: Datenerhebung und -auswertung

-

8. Auswertung der Eltern-Interviews zum Thema Freizeitgestaltung und Ferienangebote

-

8.1 Freizeitgestaltung

- 8.1.1 Elterliche Auffassungen von "Freizeit" bzw. "Freizeitgestaltung"

- 8.1.2 Die Freizeitsituation in der Familie

- 8.1.3 Freizeitgestaltung in der Familie

- 8.1.4 Freizeitgestaltung außerhalb der Familie

- 8.1.5 Feriengestaltung

- 8.1.6 Freizeitaktivitäten

- 8.1.7 Freizeit in Verbindung mit Therapien, Förderungen und Rehabilitationsmaßnahmen

- 8.2 Integration im Freizeitbereich

- 8.3 Ferienangebote

-

8.1 Freizeitgestaltung

- 9. Resümee und Ausblick

- 10. Literaturverzeichnis

- 11. Anhang

- 12. Lebenslauf des Autors

Freizeit ohne Behinderung für Menschen mit Behinderung? Utopie oder ernstzunehmende Möglichkeit? Menschen mit Behinderungen sehen sich in weitgehend allen Lebensbereichen mit Einschränkungen, Barrieren und Ausgrenzungen konfrontiert, sei es mangelnder Rücksichtnahme oder aus mutwilliger Diskriminierung. Dieser Sachverhalt zieht sich auch in den Lebensbereich der Freizeit, der in Zusammenhang mit dem Phänomen "Behinderung" im Gegensatz zu Schule und Arbeitsleben bisher noch wenig Beachtung gefunden hat. Menschen mit Behinderung und vor allem Menschen mit Einschränkungen im intellektuellen Bereich gelten in diesem Bereich als wenig beachtete Randgruppe. Aus diesem Grund ist es notwendig auch im wissenschaftlichen Diskurs eine Auseinandersetzung mit dieser Thematik anzustreben. In Form dieser Diplomarbeit geschieht dies mit besonderem Augenmerk auf Ferienangebote für als "geistig behindert" bezeichnete Kinder und Jugendliche.

Im Laufe meiner mehrjähriger Erfahrung im Freizeitbereich für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung wurde ich immer wieder mit für diesen Bereich spezifischen Problematiken konfrontiert, was mich schließlich dazu bewog meine Abschlussarbeit für das Studium der Sonder- und Heilpädagogik diesem Thema zu widmen. Es ist mir ein Anliegen in der Forschungsarbeit zu dieser Diplomarbeit mehr Licht in die teilweise noch sehr dunklen Gebiete dieser Problematik zu bringen und vielleicht auch damit zu positiven Veränderungen und Weiterentwicklungen beizutragen. Mein spezieller Dank gilt dabei den Eltern, die mich bei meinen Untersuchungen unterstützten. Bereitwillig stellten sie mir Zeit und Informationen zur Verfügung und zeigten sich an meinem Vorhaben sehr interessiert. Darüber hinaus danke ich weiter Herrn Dr. Gottfried Biewer, der ebenfalls Vertrauen in mein Vorhaben setzte und die wissenschaftliche Betreuung und Begleitung dieser Diplomarbeit übernahm.

Nikolaus Mann (Wien, Oktober 2006)

In der nun folgenden Einleitung wird die Grundthematik dieser Diplomarbeit angerissen und die darauf aufbauende Forschungsfrage sowie die Forschungsmethodologie und -methode vorgestellt. Die dieser Arbeit grundlegende Literatur wird in kurzer Form dargestellt und abschließend der Aufbau der Diplomarbeit mit bündigen Beschreibungen der jeweiligen Teile geschildert. Zu Beginn dieses Kapitels steht nun die Fragestellung. Anschließend wird in einer Hinführung zu dieser Fragestellung die Entstehung dieser Forschungsfrage genauer beleuchtet.

Fragestellung

Wie werden institutionalisierte freizeitpädagogische Ferienangebote für schulpflichtige Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung von deren Eltern wahrgenommen?

Hinführung zur Fragestellung

Die grundlegende Thematik dieser Diplomarbeit ist das Angebot an institutionalisierten Ferienaktivitäten für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung. Als Auswahlkriterium für das Alter der Zielgruppe dieser Diplomarbeit ist der Schulbesuch gewählt, da sich dadurch in Österreich eine relativ gut abgrenzbare Altersgruppe ergibt. Freizeit-bzw. Ferienaktivitäten als Untersuchungsgegenstand dieser Diplomarbeit stellen einen von der Schule getrennten Lebensbereich dar. Schule bildet durch den gesetzlich vorgeschriebenen und verpflichtenden Besuch eine eigene Lebenssphäre, die somit auch gut von dem Lebensbereich der Freizeit, auf den sich die Fragestellung dieser Diplomarbeit konzentriert, zu trennen ist. Vor Eintritt in die Schule ist dieser Bereich durch teilweise sehr unterschiedliche Tages- und Jahresstrukturen von Kindern mit geistiger Behinderung schwerer von anderen Lebensbereichen zu abzugrenzen. Nach dem Schulaustritt und durch den Eintritt in das Arbeitsleben (z.B. betreute Werkstätten) wird die arbeitsfreie Zeit in der Regel eher individuell eingeteilt und kann deshalb nicht eins zu eins mit Schulferien während der Schulzeit verglichen werden. Ferienangebote als spezifische Freizeitaktivitäten werden dabei als ein Lebensbereich angesehen, der in der als schulfrei deklarierten Zeit des Jahres stattfindet und unter dem Schuljahr nicht im selben Maß oder der selben Form erfolgt.

Das Freizeitverhalten von Kindern und vor allem von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung hängt eng mit Lebensstil und Lebensgewohnheiten der Eltern zusammen (vgl. Flieger 2000, 54ff). Dies bedeutet, dass Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung mehr noch als Kinder und Jugendliche ohne Behinderung bei der Gestaltung ihrer Freizeit von der Unterstützung ihrer Eltern abhängig sind. Durch einen gewissen Mangel an außerfamiliären bzw. professionellen Unterstützungen bei der Organisation, Gestaltung und Erreichung von Freizeitaktivitäten (vgl. ebd., 44ff) sind Eltern oft dazu gezwungen diese Aufgaben selbst zu übernehmen, auch wenn sie durchaus dazu bereit wären diese Angelegenheiten abzugeben. Dies bedeutet einen zusätzlichen Zeit-und Arbeitsaufwand für die Eltern, der zeitweise das Maß des Machbaren überschreitet. Für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung heißt die diesbezügliche Abhängigkeit von den Eltern, dass ihre Freizeitgestaltung weitgehend durch Motivation, Geschmack, Organisationstalent und Zeitressourcen der Eltern geprägt ist, auch wenn die Eltern bemüht sind ihre Kinder in die Auswahl der Freizeitaktivitäten miteinzubeziehen (vgl. ebd., 54ff). Aus diesem Grund spielen Eltern geistig behinderter Kinder und Jugendlicher in der Forschungsarbeit dieser Diplomarbeit eine wichtige Rolle. Durch die Einbeziehung von Eltern in Form von qualitativen Interviews soll ihre Bewertung von freizeitpädagogischen Ferienangeboten verdeutlicht und mögliche Ansatzpunkte für Änderungen und Verbesserungen herausgearbeitet werden. Die im Normalfall sehr ausgeprägte Einbindung der Eltern in die Freizeitgestaltung ihrer Kinder mit geistiger Behinderung ermöglicht es, durch Interviews eine guten Einblick in die Freizeitsituation von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung und ihre diesbezügliche Abhängigkeit von den Eltern zu erlangen.

Diese Aspekte und die Tatsache, dass die elterliche Perspektive im Rahmen institutionalisierter freizeitpädagogischer Ferienangebote bisher nur wenig untersucht wurde, bewogen mich dazu die Fragestellung, die als grundlegende Basis für die gesamte Diplomarbeit gilt, wie zuvor angeführt, auszurichten. Im Laufe dieser Diplomarbeit wird auch auf Teilbereiche dieser Thematik eingegangen. So wird untersucht, welchen Anteil Eltern geistig behinderter Kinder an der Organisation der Freizeitaktivitäten ihrer Kinder haben und weiters ebenfalls darauf eingegangen, welche Bedeutung institutionalisierten freizeitpädagogischen Ferienangebote für Eltern teilnehmender Kinder und Jugendlicher mit geistiger Behinderung haben. Auch mögliche Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge von elterlicher Seite aus werden in dieser Diplomarbeit berücksichtigt.

Grundlegende Literatur - aktueller Forschungsstand

Ein großer Teil dieser Diplomarbeit stützt sich auf aus der wissenschaftlichen Fachliteratur zur Forschungsfrage gewonnene Erkenntnisse. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Verständnis von "Behinderung" und "Freizeitpädagogik", wie es in dieser Arbeit gebraucht wird. Wissenschaftliche Literatur spiegelt dabei den aktuellen Forschungsstand zu diesen Thematiken wider. Weiters ist wissenschaftliche Literatur grundlegend für den empirischen Teil dieser Diplomarbeit. Die in der Literatur angeführten Ansichten zu relevanten Themen nahmen Einfluss auf die Gestaltung des für die empirischen Untersuchungen dieser Arbeit notwendigen Interviewleitfadens und sind auch in der schlussendlichen Zusammenführung von Ergebnissen aus der Forschungsarbeit und Erkenntnissen aus der Fachliteratur von Bedeutung. Des weiteren wurde auch zur Ausformung des methodischen Vorgehens fachspezifische Literatur herangezogen.

Im Hinblick auf die Methodologie der qualitativen Sozialforschung liegen dieser Diplomarbeit zwei Handbücher zugrunde. Einerseits das Lehrbuch "Qualitative Sozialforschung" von Siegfried Lamnek (2005), in dem in aufbauender Herangehensweise auf verschiedene Aspekte und Methoden der Qualitativen Sozialforschung eingegangen wird und in dem ein Kapitel explizit qualitativen Interviews gewidmet ist, die in der Forschung zu dieser Diplomarbeit einen wichtigen Platz einnehmen. Andererseits wurde das umfassende von Uwe Flick, Ernst Kardorff und Ines Steinke (2000) herausgegebene Handbuch "Qualitative Forschung" herangezogen, in dem verschiedene Autoren zu verschiedenen Thematiken qualitativer Forschung Aufsätze veröffentlichen. Zur Thematik des episodischen Interviews als spezielle Form des qualitativen Interviews wird im Rahmen dieser Diplomarbeit neben dem Lehrbuch von Lamnek auch das Werk "Qualitative Forschung. Theorie, Methoden, Anwendung in Psychologie und Sozialwissenschaften" von Uwe Flick (1995) sowie die Studie "Psychologie des technisierten Alltags" ebenfalls von Uwe Flick (1996) als Grundlage verwendet.

Die Begriffsklärung von "geistige Behinderung" stützt sich zu großen Teilen auf das Werk "Soziologie der Behinderten. Eine Einführung" von Günther Cloerkes (2001), der in diesem Buch die Thematik "Behinderung" in soziologischer Perspektive aufrollt und dabei alle wesentliche Bereiche im Leben behinderter Menschen abdeckt. So wird in diesem Buch auch ausführlich auf die Thematik "Freizeit behinderter Menschen" bezug genommen, was im Hinblick auf die Fragestellung dieser Diplomarbeit von großer Relevanz ist.

Bezüglich "Freizeit" und "Freizeitpädagogik" nimmt diese Diplomarbeit zu großen Teilen bezug auf den Freizeit- und Tourismusforscher Opaschowski und sein Werk "Pädagogik der freien Lebenszeit" (1996), in dem das Handlungsfeld Freizeit und die damit in Verbindung stehende Pädagogik sehr genau beleuchtet werden.

Bezüglich der Freizeitgestaltung von geistig behinderten Kindern und Jugendlichen stützt sich diese Diplomarbeit auf die sozialwissenschaftliche Studie "Freizeit mit Hindernissen. Wie Kinder mit Behinderung ihre Freizeit erleben, die Sicht ihrer Eltern und was Anbieter von Freizeitaktivitäten dazu sagen" von Petra Flieger (2000), die im Rahmen des "Berichts zur Lage der Kinder 2000" der katholischen Jungschar herausgebracht wurde. Die Autorin begleitete im Rahmen dieser Studie in Form von teilnehmender Beobachtung sieben Kindern mit geistiger Behinderung in unterschiedlichen Freizeitsituationen und führte Interviews mit Mitarbeitern von Anbieterorganisationen aus dem Freizeitbereich durch.

Im Laufe dieser Diplomarbeit wird abschnittsweise auch auf eine Reihe weiterer wissenschaftlicher Werke bezug genommen, die hier aus Platzgründen jedoch nicht explizit angeführt werden.

Forschungsmethodologie - Qualitative Sozialforschung

Methodologisch stützt sich diese Diplomarbeit neben der eben beschriebenen Literaturrecherche und den daraus gewonnenen Erkenntnissen auf qualitative Sozialforschung in Form von qualitativen Interviews. Qualitative Forschung hat den Anspruch Lebenswelten aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben. Ziel dabei ist es ein besseres Verständnis sozialer Wirklichkeiten durch das Eingehen auf Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale zu ermöglichen. Qualitative Sozialforschung zielt auf genaue und dichte Beschreibungen von Sachverhalten ab, um dadurch erweiterte Möglichkeiten von Erkenntnis zu schaffen. Ein Charakteristikum dabei ist die Offenheit für Neues, Unbekanntes und andere Erfahrungswelten, wodurch ebenfalls die Gewinnung neuer Erkenntnisse begünstigt wird. Die Zugangsweisen in dieser Forschungsrichtung gelten als offener als andere Forschungsstrategien die mit größeren Fallzahlen stärker standardisiert, objektiviert und normativ arbeiten (z.B. quantitative Forschung). Durch die Berücksichtigung der Sichtweisen der beteiligten Subjekte und deren subjektiven und sozialen Konstruktionen ihrer Welt bildet die qualitative Forschung ein weitaus plastischeres und konkreteres Bild aus der Perspektive der Betroffenen als die meisten anderen Forschungsrichtungen (vgl. Flick, u.a. 2000, 14ff).

Die Forschungsmethodologie der qualitativen Forschung scheint zur Untersuchung des Forschungsgegenstandes dieser Diplomarbeit dahingehend relevant zu sein, indem sie auf das Verständnis sozialer Wirklichkeiten abzielt. So gesehen bietet sie eine gute Herangehensweise, um die elterliche Wahrnehmung von freizeitpädagogischen Ferienangeboten befriedigend zu erforschen und wiederzugeben. Ein weiterer Grund für die Entscheidung für qualitative Forschungsmethoden ist die Ermöglichung neuer Erkenntnisse durch die weitgehend offene Form dieser Methodologie. Da es zu dem Forschungsgebiet dieser Diplomarbeit bis dato verhältnismäßig wenige wissenschaftliche Studien und Ergebnisse gibt, scheint qualitative Forschung geeignet neue und bisher vielleicht noch nicht berücksichtigte Aspekte aufzuzeigen.

Qualitative Sozialforschung stützt sich in ihrer Praxis auf verschiedene Grundannahmen und ist durch verschiedene Kennzeichen geprägt. Sie orientiert sich stark am Alltagsgeschehen und Alltagswissen der Untersuchten. Die Daten werden zu diesem Zweck in ihrem natürlichen Kontext bzw. in einer von den Befragten ausgewählten Umgebung erhoben. Kennzeichnend für qualitative Sozialforschung ist auch das Abzielen auf ein Verstehen von eher komplexen Zusammenhängen und auf den Nachvollzug anderer Perspektiven. Um dem nachzukommen, sieht sich diese Forschungsmethodologie dem Prinzip der Offenheit verbunden. Im Falle des qualitativen Interviews, das in Kapitel 7.2 dieser Diplomarbeit noch genauer behandelt wird, werden aus diesem Grund Fragen weitestgehend offen formuliert, um weite Räume für Antwortmöglichkeiten zu eröffnen. Aufgrund der oft hohen Datenmengen, die in qualitativen Methoden erhoben werden, geht qualitative Sozialforschung häufig von der Analyse weniger Fälle aus. Das grundlegende Medium qualitativer Forschung sind weitgehend Texte (z.B. transkribierte Interviews), die in verschiedener Weise entstehen können und die Arbeitsgrundlage für weiterführende Analysen und Interpretationen liefern (vgl. ebd., 22ff).

Aufbau der Diplomarbeit

Nach dieser Einleitung werden die zum Verständnis der Thematik notwendigen Diskussionen der beiden Begriffe "geistige Behinderung" und "Freizeitpädagogik" durchgeführt. Eingehend auf den Begriff der "geistigen Behinderung" wird vorerst die defektorientierte Sicht von Behinderung angeführt, die in der Geschichte dieses Begriffs lange Zeit eine führende Rolle einnahm. In dieser Ansicht werden durch Behinderung bedingte Defizite und Abweichungen von einer als Standard angenommenen Norm in den Mittelpunkt gestellt. Dem wird unter Stützung auf Cloerkes, Theunissen und Feuser die Auffassung von "geistiger Behinderung" als eine "soziale Etikette" entgegengestellt. In dieser Ansicht wird Behinderung als eine Kategorie wahrgenommen, die im gesellschaftlichen Kontext durch Normvorstellungen und Abgrenzungsmechanismen entsteht. Darüber hinaus werden auch international anerkannte Definitionen bezüglich Behinderung werden behandelt. Dazu wird die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgebrachte "Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit" genauer beleuchtet und die darin enthaltenen Aspekte bezüglich Behinderung und geistiger Behinderung herausgearbeitet. Darauf folgend werden auch einige rechtliche Auffassungen von "Behinderung" geschildert, um einen Einblick in gesetzlichen Rahmenbedingungen für Menschen mit Behinderung zu bieten. Darüber hinaus werden statistische Daten über Menschen mit Behinderung bzw. Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung dargebracht. Da es jedoch wenig eindeutige Daten auf diesem Gebiet gibt, stützt sich ein Großteil der angeführten Daten auf Schätzungen.

Um an den Begriff der "Freizeitpädagogik" heranzugehen wird vorerst der zugrundeliegende Begriff der "Freizeit" abgeklärt. Dabei wird auf die geschichtliche Entwicklung von Freizeit eingegangen und auch Theorien zur zukünftigen Entwicklungen im Freizeitbereich dargebracht. Mit dieser Basis wird Opaschowskis Auffassung von Freizeit als "Wahl-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit" geschildert und verschiedene auf Freizeit bezogene Bedürfnisse angeführt. Nach der Diskussion des zugrundeliegenden Begriffs der "Freizeit" wird das Gebiet "Freizeitpädagogik" von seinen geschichtlichen Wurzeln bis hin zum aktuellen Stand in seinen verschiedenen Facetten nachvollzogen. Schließlich wird hier dann noch "Freizeitpädagogik" in Verbindung mit dem Phänomen "geistige Behinderung" gesetzt.

Nach der Behandlung dieser beiden für die Thematik dieser Diplomarbeit essentiellen Begriffe wird in einem Exkurs auf die Lebenssituation von Familien mit als geistig behinderten Kindern eingegangen. Die Lebenssituation der Familien wirkt sich umgehend auch auf die Freizeitsituation der Kinder und Jugendlichen mit geistiger Behinderung aus. Deshalb findet auch dieser Bereich in dieser Diplomarbeit Platz. Die Lebenssituation von Familien mit geistig behinderten Kindern wird in diesem Kapitel anhand verschiedenen Komponenten wie die soziale Lage der Familien, die Rolle des behinderten Kindes in den Familien, die Einbettung der Familien in das soziale Umfeld und der finanziellen Situation der Familien beschrieben.

Anschließend wird die Freizeitgestaltung bei Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung näher betrachtet. Dabei werden generelle Aspekte der Freizeitsituation von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung sowie die Rolle der Eltern bei der Freizeitgestaltung beleuchtet. Es werden diesbezügliche Bedürfnisse wie durch Behinderungen entstehende Erschwernisse angeführt. In diesem Kapitel finden auch eine Reihe empirischer Studien zum Freizeitverhalten geistig behinderter Menschen Beachtung. Darüber hinausgehend wird auch das oft unklare Verhältnis zwischen Therapien und Freizeit behandelt.

Schließlich werden Freizeit- und Ferienangebote für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung als Grundthematik dieser Diplomarbeit behandelt. Es werden dabei verschiedene Angebotsformen und -bereiche und deren Organisation und Planung beleuchtet. Auf Ansprüche, die von verschiedenen Seiten an diese Angebote gestellt werden, wird ebenfalls eingegangen. Die Kontaktaufnahme mit und die Erreichbarkeit von Freizeit-und Ferienangeboten finden in diesem Kapitel als eine gewichtige Problematik Platz. Abschließend wird auch das Thema "Integration geistig behinderter Kinder und Jugendlicher bei Freizeit-und Ferienangeboten" in den Blickpunkt gerückt, welches vor allem in den letzten Jahren in der öffentlichen Diskussion immer mehr Beachtung findet.

Auf dieser Grundlage werden danach im Rahmen des empirischen Teils dieser Diplomarbeit die durchgeführten qualitativen Interviews mit Eltern geistig behinderter Kinder und Jugendlicher behandelt und analysiert. Dazu wird die Auswahl der Fälle offengelegt und Datenerhebung sowie Datenauswertung beschrieben. Daran anschließend werden die Ergebnisse der Analyse in der Auswertung der Eltern-Interviews dargebracht. Die Daten werden dabei in die drei Gebiete "Freizeitgestaltung", "Integration im Freizeitbereich" und "Ferienangebote" unterteilt. Diese Themengebiete stellen die Schwerpunkte dar, die in den qualitativen Interviews mit den Eltern am meisten Gewicht hatten und zu denen die meisten Informationen preisgegeben wurden.

Den Abschluss des inhaltlichen Teils der Diplomarbeit bildet das Resümee und der Ausblick, in dem die im Laufe der Arbeit hervortretende Aspekte und Erkenntnisse nochmals explizit angesprochen und zusammenfassend wiedergegeben werden. In diesem Kapitel werden die gewonnenen Daten interpretiert und bis zu einem gewissen Grad verallgemeinert, um daraus Tendenzen allgemein gültiger Auffassungen ableiten zu können, aus diesen dann Hypothesen gefolgert werden. Dies geschieht im Hinblick auf die in der Einleitung gestellten Fragestellung. Auf die Hypothesen aufbauende werden zum Abschluss Denkanstöße dargebracht und Ansätze für neue Forschungsansätze genannt.

Das folgende Kapitel stellt nun den Beginn der Begriffsklärungen zu dieser Diplomarbeit dar, indem das Phänomen "Geistige Behinderung" genauer beleuchtet wird.

Inhaltsverzeichnis

In diesem Kapitel wird nun auf den Begriff der "Geistigen Behinderung" eingegangen, der ein komplexes Phänomen widerspiegelt. Der Komplexität des Phänomens entsprechend gibt es auch vielerlei Auffassungen, was die Bedeutung dieses Begriffes betrifft. In der Folge wird nun ein kurzer Überblick über die vorherrschenden Meinungen geboten.

"Es ist das Menschenbild in unseren Köpfen, das die gesellschaftliche Praxis hervorbringt, die ihrerseits wiederum das Menschenbild konstituiert wie modifiziert." (Feuser 1996, 2, online im WWW). Es ist also das Menschenbild und im Falle von Menschen mit Behinderung auch das Behinderungsbild, das handlungsleitend für den Umgang innerhalb der Gesellschaft mit dieser Personengruppe ist. Das Bild einer Person in den Köpfen der Menschen in ihrer Umgebung hat direkte Folgen für das gesellschaftliche Leben dieser Person (vgl. ebd.). Dies kann sich sowohl positiv als auch negativ auswirken. Wie aus dem oben angeführten Zitat ebenfalls hervorgeht ist dieses Menschenbild, wie es in den Köpfen kursiert, auch kein fixes, sondern wird im Laufe der Zeit und damit dem gesellschaftlichen Umgang mit diesem Bild immer wieder und weiter verändert. Setzt man diese Aspekte in Verbindung mit dem Begriff "Geistige Behinderung" bedeutet dies, dass die jeweilige Auffassung dieses Begriffs direkte Folgen für das Menschenbild und in weiterer Folge auch für den Umgang mit als "geistig behindert" bezeichneten Personen hat.

Durch die über die Jahre immer weitergeführte Modifizierung dieses Begriffs in verschiedenen Fachrichtungen ist eine gewisse Diffusion entstanden, was die Bedeutung von "Geistige Behinderung" betrifft. Durch die verschiedene Modifizierungen gibt es keinen einheitlichen, allgemein anerkannten Behinderungsbegriff, an dem man sich orientieren kann (vgl. Sander 1997, 99; Rosenkranz 1998, 11). In Anbetracht dessen scheint es von Bedeutung zu klären, mit welchem Verständnis von "Geistiger Behinderung" im Rahmen dieser Diplomarbeit in den Diskurs eingetreten wird. Deshalb werden in weiterer Folge dieses Kapitels einige Auslegungen des Begriffs "Geistige Behinderung" dargelegt und letztendlich ein für diese Diplomarbeit relevanter und gültiger Begriff abgesteckt. Dabei wird auf die über lange Zeit präsente Anbindung "Geistiger Behinderung" an Defizite und Defekte eingegangen und darauf aufbauend auf aktuelle Auffassungen dieses Begriffs hingeführt, die von dieser Ansicht Abstand nehmen. Letztendlich werden noch internationale und rechtliche Definitionen sowie statistische Daten dargebracht, um den Blick auf die derzeitige Situation von Menschen mit geistiger Behinderung zu erweitern.

Um an den Begriff der "Geistigen Behinderung" heranzuführen werden hier folgend kurz einige defizit-und defektorientierte Auffassungen des zugrunde liegenden Begriffs der "Behinderung" angeführt, dessen Definition auch immer Auswirkungen auf den darauf aufbauenden Begriff der "Geistigen Behinderung" hat. Der Terminus "Behinderung" wird erst ab Mitte des 20. Jahrhunderts als eigenständiger Begriff in Rechts- und Alltagssprache gebraucht. Eine der frühesten sonderpädagogischen Begriffsdefinitionen stammt aus dem Jahre 1969 und sieht Behinderung folgendermaßen: "Behinderung sind individuale Beeinträchtigungen, die umfänglich (d.h. mehrere Lernbereiche betreffend) und schwer (d.h. graduell mehr als ein Fünftel unter dem Regelbereich liegend) und langfristig (d.h. in zwei Jahren voraussichtlich nicht dem Regelbereich anzugleichen) sind." (Bach 1975, zit. n. Sander 1997, 101). Behinderung wird hier in einer defektorientierten Sicht personorientiert am behinderten Menschen selbst festgemacht. Die Einordnung "Behinderung" gilt dabei als eine individuelle Kategorie, die an einem objektivierbaren Defekt fixiert wird. Das Behindertsein wird demnach als ein persönliches, unabhängiges und hinzunehmendes Schicksal gesehen und so werden in dieser an Naturwissenschaft und Medizin orientierten Vorgehensweise die Ursachen der Behinderung in der betroffenen Person selbst gesucht (vgl. Cloerkes 2001, 9).

In einer defizitorientierten Sichtweise von Behinderung steht ein an Defizite und Heilen gebundenes Menschenbild im Mittelpunkt, in dem biologische bzw. körperliche Aspekte einen hohen Stellenwert einnehmen. Mit der Orientierung an Defekten und Defiziten und damit auch Negativzuschreibungen gehen in der Regel Etikettierungs- und Aussonderungsprozesse zum Nachteil von Menschen mit Behinderung einher. Medizinische Diagnosen und Prognosen gelten dabei als besonders wichtig und biologische Faktoren treten über ein vertretbares Maß hinaus in den Vordergrund. Personen mit Behinderung werden in der defizitorientierten Sicht an Normen von Menschen ohne Behinderung gemessen und das Wort "Behinderung" ist als Abweichung von einem als normal geltenden Zustand negativ besetzt. ProfessionalistenInnen, die nach dieser Auffassung arbeiten, versuchen behinderte Menschen an diese Norm heranzubringen. Die Beseitigung der Schädigung und damit der Abweichung vom "Normalzustand" tritt ins Zentrum des professionellen Umgangs mit behinderten Menschen (vgl. Flieger 2000, 18f).

Bei Menschen mit (schwerer) geistiger Behinderung führte in der Vergangenheit diese Defekt- und Defizitorientierung häufig zu einer psychiatrisch-nihilistischen Haltung auf Seiten der ProfessionalistInnen. In einer medizinischen Orientierung wurde geistige Behinderung als statische und zukunftslose Form menschlichen Daseins ohne Chance auf Veränderung bzw. Verbesserung gesehen, was von Begriffen wie "Bildungsunfähigkeit" untermauert wurde. Menschen mit geistiger Behinderung wurde somit das Recht auf Förderung, Weiterbildung und Entwicklung verweigert. Dass sich eine solche Sichtweise leider bis in die jüngste Vergangenheit zieht, kann daran erkannt werden, dass geistig schwerstbehinderte Kinder bis vor nicht allzu langer Zeit aufgrund von ärztlich bescheinigter "Schulbildungsunfähigkeit" vom Schulunterricht befreit wurden. Hier schlägt ein therapeutischer Nihilismus durch, der Menschen mit geistiger Behinderung das Recht und die Möglichkeit auf Weiterbildung und Weiterentwicklung abspricht (vgl. Theunissen 2000b, 17f).

Bezogen auf den Begriff der "Geistigen Behinderung" setzte in den 1950er Jahren die Elternvereinigung "Lebenshilfe" eine fachliche Diskussion in Gang. Ziel dabei war es an die anglo-amerikanische Terminologie der "mental retardation" anzuschließen und Begriffe wie "Schwachsinn", "Idiotie" und "Blödsinn" aufgrund ihrer negativen Behaftung aus dem Fachvokabular zu streichen (vgl. Theunissen 2000b, 13). In der Folge trat dann der Terminus der "Geistigen Behinderung" im deutschsprachigen Raum dem angloamerikanischem Begriff der "mental retardation" gegenüber. Doch auch dieser Begriff war vor negativen und defizitorientierten Aussagen nicht gefeit. So standen lange Zeit Absolutaussagen ("ist unfähig...") und Normabweichungen im Mittelpunkt von Definitionen in Zusammenhang mit "geistiger Behinderung" (vgl. ebd., 18). Personen mit geistiger Behinderung wurden als "hilfebedürftige Mängelwesen" (Theunissen 1999, 98; ders. 2000, 19) gesehen, denen die Fähigkeit zu Autonomie und Selbstständigkeit zu großen Teilen abgesprochen wurde.

Diese Orientierung an Defiziten und Abweichungen fand auch geraume Zeit in der klinischen Psychologie ihren Platz, indem in besonderer Bezugnahme auf Intelligenzquotienten und damit in Verbindung stehenden Tests geistig behinderte Menschen ausschließlich nach ihrer intellektuellen Leistung und der dementsprechenden Abweichung von einer angenommenen Norm beurteilt wurden. Eine ausschließliche Beurteilung nach diesen Tests ist in Frage zu stellen, denn die mit Intelligenztests verbundenen Problematiken durch Implikation herrschender Moralnormen, Ignoranz schichtenspezifischer Sozialisationserfahrungen, sowie Vernachlässigung kreativer, emotionaler und sozialer Kompetenzen sind hinlänglich bekannt (vgl. Theunissen 2000b, 20). Somit sind IQ-Test in alleiniger Form als Beurteilungsinstrument für Menschen mit geistiger Behinderung nicht zulässig.

Generell wurde in der Vergangenheit das Phänomen "Geistige Behinderung" zum Großteil in einer stigmatisierenden und aussondernden Weise betrachtet. Diese Auffassungen ziehen sich in manchen Bereichen bis in die heutige Zeit. In aktuellen Auffassungen wird jedoch das komplexe Phänomen "Geistige Behinderung" in Abkehr von einer defekt-und defizitorientierten Sicht gesehen und angenommen, dass es "unterschiedliche Persönlichkeitsbereiche in individueller Ausprägung berührt, nicht aber das Personsein oder die Subjekthaftigkeit verringert" (vgl. Theunissen 1999, 98). Auf dementsprechende Ansichten wird nun im folgenden Unterkapitel genauer eingegangen.

Der Oberbegriff "Behinderung" und damit auch der ihm untergeordnete Begriff der "geistigen Behinderung" unterliegt gesellschaftlichen Normvorstellungen und Rollenzuschreibungen (vgl. Bundschuh, Heimlich, Krawitz 1999, 39). Dadurch wird diesem Begriff in verschiedenen Disziplinen und damit einhergehend auch verschiedenen Blickwinkeln unterschiedliche Bedeutungen zugeschrieben. Demnach gibt es keine eindeutige und allgemein gültige Definition, was "Behinderung" sei und daraus resultierend befindet sich der Begriff "Behinderung" in einem ständigen wissenschaftlichen Diskurs in dem die Grenzen und Bedeutungen dieses Begriffs immer neu verhandelt werden (vgl. Cloerkes 2000, 3ff; Flieger 2000, 16). Bei der Klärung des Behinderungsbegriffes ist deshalb zu berücksichtigen, dass "Behinderung" eine von Fachdiskurs und Gesellschaft geschaffene Norm darstellt und in dem Sinn nicht als natürliche Gegebenheit betrachtet werden darf.

Rosenkranz sieht "Behinderung" im Sinne von Häußler als Resultat des Zusammenwirkens verschiedener Komponenten: auf der einen Seite die medizinisch feststellbare somatische Beeinträchtigung und auf der anderen Seite die Behinderung aufgrund gesellschaftlicher, sozialer, personaler und ökologischer Bedingungen. Behinderung entsteht somit im sozialen Kontext und damit einhergehend in der Beziehung zur sozialen Umwelt. Behinderung kann also in diesem Zusammenhang als soziales Phänomen bezeichnet werden, das eine bedingte Folge von Beeinträchtigung darstellt. Behinderung ist demnach kein unveränderbares Merkmal einer Person, sondern entsteht durch eine gestörte und ungenügende Integration in die umgebende gesellschaftliche Umwelt (vgl. Rosenkranz 1998, 12).

Sander definiert in ähnlicher Weise einen ökosystemischen Begriff von Behinderung folgendermaßen: "Behinderung liegt vor, wenn ein Mensch aufgrund einer Schädigung oder Leistungsminderung ungenügend in sein vielschichtiges Mensch-Umwelt-System integriert ist" (Sander 1988 zit. n. ebd., 13). Ein Mensch gilt demnach also als "behindert", wenn er an seinem gesellschaftlichen Umfeld nur ungenügend oder unbefriedigend teilnehmen kann bzw. die dafür nötige Anerkennung, Hilfe und Unterstützung fehlt. So hängt es von den gesellschaftlichen Normen, Einstellungen, Wertvorstellungen und Vorurteilen ab, ob eine Person als behindert gilt oder nicht. (vgl. ebd.).

Ähnlich definiert Cloerkes Behinderung als eine soziale Kategorie und macht den Begriff nicht mehr an bestimmten körperlichen und psychischen Merkmalen bzw. Normabweichungen fest. Behinderung gilt laut ihm als ein sozialer Bewertungs- und Abwertungsprozess mit den daraus resultierenden Konsequenzen. Als diese möglichen Konsequenzen können bei Betroffenen über die Behinderung hinausgehende Schädigungen und Funktionsstörungen hervorgerufen oder bereits vorhandene weiter verstärkt werden. Cloerkes geht davon aus, dass außergewöhnliche Merkmale bei einer Person Spontanreaktionen und Aufmerksamkeit bei anderen Menschen hervorruft. Durch seine Andersartigkeit stellt das Merkmal eine Abweichung von sozialen Erwartungen dar. Cloerkes will jedoch erst dann von einer Behinderung sprechen, wenn diese Andersartigkeit in einer bestimmten Kultur als negativ bewertet wird, was von jeweiligen Normen und Erwartungen abhängt. So sieht Cloerkes Behinderung als "eine dauerhafte und sichtbare Abweichung im körperlichen, geistigen oder seelischen Bereich, der allgemein ein entschieden negativer Wert zugeschrieben wird" (Cloerkes 2001, 7).

Einen Menschen sieht Cloerkes als behindert an, "wenn erstens eine unerwünschte Abweichung von wie auch immer definierten Erwartungen vorliegt und wenn zweitens deshalb die soziale Reaktion auf ihn negativ ist." (ebd.). Die Dauerhaftigkeit unterscheidet dabei die Behinderung von einer Krankheit, somit sind chronische Krankheiten (z.B. AIDS) in Cloerkes' Definition unter Behinderung einzuordnen. Die im Zitat angeführte Sichtbarkeit geht über das rein optische Erscheinungsbild hinaus und beinhaltet auch das Wissen der anderen Menschen um die Abweichung. Die im Zitat erwähnte soziale Reaktion meint die Gesamtheit der Einstellungen und Verhaltensweisen in der zwischenmenschlichen Interaktionen. Somit ist Behinderung "nichts Absolutes, sondern erst als soziale Kategorie begreifbar. Nicht der Defekt, die Schädigung, ist ausschlaggebend, sondern die Folgen für das einzelne Individuum." (ebd., 8).

Cloerkes nimmt auch auf die Relativität von Behinderung bezug und sieht Behinderung als relativ in vier Zusammenhängen: Nach der zeitlichen Dimension kann ein Mensch zeitlich begrenzt als behindert gelten, sofern sich die Behinderung nur über einen begrenzten Lebensabschnitt auswirkt (z.B. Lernbehinderung während der Schulpflicht). In der subjektiven Auseinandersetzung mit der Behinderung kann diese für betroffene Menschen unabhängig von der eigentlichen Schwere der Behinderung völlig unterschiedliche Bedeutung haben. Die Relativität von Behinderung kann sich auch in verschiedenen Lebensbereichen und Lebenssituationen zeigen. In Beruf, Schule, Freizeit und Familie können Behinderungen völlig unterschiedlich zum Tragen kommen. So kann eine blinde Telefonistin weitgehend ungehindert ihren Beruf ausüben, ist aber in anderen Lebensbereichen schwer eingeschränkt. Schlussendlich ist Behinderung auch von der (kulturspezifischen) sozialen Reaktion abhängig. Wie zuvor schon erwähnt bedingt die soziale Reaktion das Vorliegen einer Behinderung. So wird eine Behinderung relativ zu der jeweiligen Kultur und des jeweiligen sozialen Umfelds als solche wahrgenommen und bezeichnet (vgl. ebd., 5ff).

Wie beim Begriff der "Behinderung" sind auch gewisse Unklarheiten die Bedeutung von "Geistiger Behinderung" betreffend zu beklagen (vgl. Hinz 1996, 2, online im WWW; Theunissen 2000b, 13), bei dem es ein weit gestreutes Spektrum an Bedeutungen gibt, das sich über dementsprechend viele Fach- und Lebensbereiche erstreckt (vgl. Theunissen 2000b, 14). In der von Theunissen und Speck vertretenen Bedeutung gilt "Geistige Behinderung" als eine "‚normale' Variante menschlicher Daseinsform" (Speck 1997 zit. n. Theunissen 1999, 98) und wird nicht mehr an Defiziten und Abweichungen festgemacht. Es werden in gegenteiliger Herangehensweise Kompetenzen, positive Fähigkeiten, individuelle Bedürfnisse und Potentiale von Menschen mit geistiger Behinderung hervorgehoben. Auch der Begriff der "Geistigen Behinderung" an sich wird von Theunissen in Frage gestellt, da er oft mit Intelligenzschädigung oder intellektueller Beeinträchtigung eins zu eins gleichgesetzt wird, ohne Rücksicht auf andere Lebensbereiche der betroffenen Personen zu nehmen.

Geistige Behinderung vollzieht sich laut Theunissen in Wechselwirkungen und zirkulären Prozessen und als wechselseitiges Zusammenwirken biologischer, psychischer und sozialer Faktoren. Geistige Behinderung ist also als ein komplexes soziales Phänomen von sich wechselseitig bedingenden und verstärkenden Faktoren abhängig. Beteiligt sind Faktoren, die sich auf medizinische Ursachen und Aspekte von geistiger Behinderung beziehen. Sie umfassen die biologischen Gegebenheiten, die einen Menschen charakterisieren. Darüber hinausgehend sind Faktoren involviert, die sich im Lern-und Entwicklungsbereich auf kognitiver, sensorischer, motorischer und aktionaler Ebene ansiedeln. Weitere wichtige Faktoren sind die gesellschaftliche Benachteiligung sowie protektive soziale Ressourcen und kritische Lebensereignisse. Schlussendlich ist auch die Subjekt-Perspektive ein wesentlicher Einflussfaktor auf das Phänomen geistige Behinderung, die Aspekte wie Selbst- und Fremdwahrnehmung, subjektive Ereigniswahrnehmung, Selbstbild, Selbsterfahrung, Einschätzung der eigenen Person, etc. beinhaltet und das Selbst-Konzept eines Menschen repräsentiert (vgl. Theunissen 1999, 98f; ders. 2000b, 27ff).

Theunissen vertritt einen kompetenzorientierten Standpunkt in bezug auf "Geistige Behinderung", wobei er Kompetenz als eine zum Menschsein gehörige Fähigkeit ansieht. Somit werden in seinem Sinn "Menschen mit geistiger Behinderung als aktiv handelnde, situationswahrnehmende, -verarbeitende und mitgestaltende, eben als kompetente Individuen betrachtet und entsprechend wertgeschätzt" (Theunissen 2000b, 27). Wie die Kompetenzen eines Menschen verwertet werden, hängt einerseits von der Persönlichkeitsstruktur und andererseits von äußeren sozialen Faktoren ab. Um diese sozialen Faktoren in eine positive Richtung zu beeinflussen sollte das gesellschaftliche Bild von als "geistig behindert" bezeichneten Menschen aus einem defizitorientierten Licht heraus-und in eine kompetenzorientierte Sicht hineingerückt werden. Mängel, Defizite und Funktionsabweichungen verlieren damit an Bedeutung und eine verbesserte Nutzung von vorhandenen Fähigkeiten und sozialen Ressourcen wird möglich. Geistige Behinderung ist also kein in der Person innewohnendes Merkmal, sondern ein soziales Etikett, das ein von der Umwelt mitkonstruiertes Phänomen widerspiegelt (vgl. Theunissen 1999, 98f; ders. 2000, 27ff).

Feuser nimmt im Diskurs um den Begriff "Geistige Behinderung" eine Extremposition ein und behauptet: "Geistigbehinderte gibt es nicht!" (Feuser 1996, 1, online im WWW). So sieht er Behinderung nicht als Tatsache sondern als "'Verhältnisse' zwischen den Verhaltensweisen" (ebd., 3) einzelner Menschen. Behinderung ist somit in seinen Augen der Ausdruck der Aneignung beeinträchtigender, behindernder und isolierender Bedingungen durch einen unter diesen Bedingungen handelnden Menschen. Er koppelt also den Begriff der "Behinderung" von einer Auffassung der Naturgegebenheit ab und nimmt ihn als Resultat von zwischenmenschlichen Beziehungen an (vgl. ebd., 3f).

Die Bezeichnung "Geistige Behinderung" kennzeichnet für Feuser einen phänomenologisch-klassifikatorischen Prozess, in dem von anderen Menschen wahrgenommene Merkmale in Merkmalsklassen zusammengefasst zu Eigenschaften gemacht werden. Diese Zuschreibung von (negativen) Eigenschaften begünstigt eine gesellschaftliche Ausgrenzung, die in Abstraktion der Individualität und der Subjekthaftigkeit der betroffenen Menschen geschieht. Eigenschaften werden in den Mittelpunkt gerückt und die betroffene Personengruppe wird unter Berufung auf diese an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Diese Ausgrenzungs- und Zuschreibungsprozesse spiegeln ein Machtgefälle wieder, denn eine Etikettierung in Form einer Abwertung wird von den Mitgliedern einer Gesellschaft praktiziert, die sich selbst für höherwertig einstufen als die Menschen, die von ihnen ausgegrenzt werden. Feuser bringt hier als Beispiel für dieses Machtgefüge und diese Ausgrenzung, dass es oft als unmöglich angenommen wird, jemanden, der als "geistig behindert" klassifiziert wird, als ebenbürtige, gleichberechtigte und gleichwertige Person wahrzunehmen. Feuser stellt als Folgerung aus dieser Argumentation das Zuschreibungsrecht gegenüber anderen und somit auch die Klassifizierung "Geistige Behinderung" in Frage. Er sieht somit auch nicht die "Behinderung" als das eigentliche Problem einer beeinträchtigten Person[1], sondern die Qualität der Beziehungen, die zwischen ihr und den Menschen in ihrem Umfeld hergestellt werden. In einer gleichberechtigten Wahrnehmung des Gegenübers tritt das Phänomen Behinderung in den Hintergrund, denn "für den Menschen ist es so »normal« ‚behindert' zu sein, wie es »normal« ist, nicht ‚behindert' zu sein." (ebd., 10). Feuser zitiert zur Untermauerung seiner Argumentation Vygotskij heran, der schon 1975 in ähnlicher Weise gedacht hat: "In unseren Händen liegt es, so zu handeln, daß das gehörlose, das blinde und das schwachbegabte Kind nicht defektiv sind. Dann wird auch das Wort selbst verschwinden, das wahrhafte Zeichen für unseren eigenen Defekt." (Vygotskij 1975 zit. n. ebd., 11).

Hinz nimmt unter Stützung auf Feuser eine dialogische Haltung gegenüber dem Phänomen "Geistige Behinderung" ein. Dabei wird geistige Behinderung nicht als Zustand und Eigenschaft gesehen, sondern als dynamischer Prozess, der sich ökologisch im wechselseitigen Austausch zwischen inneren und äußeren Bedingungsfaktoren vollzieht. So spricht er von Menschen, "deren Entwicklung durch verschiedenste ‚geistige Behinderungen' inneren und äußeren Ursprungs beeinflußt wird" (Hinz 1996, 2, online im WWW) und deren Handlungen und Verhaltensweisen subjektiv logische und sinnvolle Aktionen und Reaktionen auf die Umwelt sind. In einer dialogischen Perspektive werden Personen mit geistiger Behinderung als autonome und gleichzeitig abhängige Subjekt angesehen, die primär eine aktive Rolle einnehmen sollten. Das bedeutet eine Offenheit für gemeinsame Situationen und Erfahrungen und die Anwendung von individuellen Maßstäben sowie der Planung individueller Schritte. In einer Ansicht, in der die gleichzeitige Gleichheit und Verschiedenheit aller Menschen akzeptiert wird, werden die Kompetenzen eines Menschen mit geistiger Behinderung in den Mittelpunkt gerückt, um darauf aufbauend Entwicklungsprozesse zu unterstützen. Gemeinsamkeit wird dabei in der dialogischen Haltung als selbstverständlich angenommen und Aussonderung für begründungspflichtig erklärt (vgl. ebd., 2f).

Wie aus den angeführten Auffassungen hervorgeht, gibt es wie für "Behinderung" auch für "Geistige Behinderung" keine einheitliche allgemein anerkannte Definition. Selbst der Begriff "Geistige Behinderung" an sich wird teilweise als unzureichend kritisiert, doch mangels brauchbarer Alternativen halten große Teile der Fachwissenschaft weiter an diesem Begriff fest. In der Suche nach anderen Bezeichnungen für das Phänomen geistige Behinderung muss jedoch auch darauf geachtet werden, dass Lernschwierigkeiten und Verhaltensaufälligkeiten nicht durch Reduktion auf positive Aspekte bagatellisiert werden (vgl. Theunissen 2000b, 25). In dieser Zwickmühle zwischen Überbetonung von Defiziten und Bagatellisierung von vorhandenen Schwierigkeiten befindet sich die derzeitige Diskussion um den Begriff "Geistige Behinderung". Die Weltgesundheitsorganisation setzte in den letzten Jahren viel daran eine international und allgemein gültige Auffassung von Behinderung zu definieren. Auf die diesbezüglichen Ausführungen wird nun im nächsten Kapitel eingegangen.

Die Weltgesundheitsorganisation versuchte mit der 2001 veröffentlichten "International Classification of Functioning, Disability and Health" (WHO 2001), die ins deutsche mit "Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit" (DIMDI[2] 2004, online im WWW) übersetzt wurde und kurz "ICF" genannt wird, ein medizinisches Modell von Behinderung mit einem sozialen Modell zu verbinden. So sollte Behinderung als ein Problem, das unmittelbar durch gesundheitliche Komplikationen verursacht wird und das medizinischer Versorgung bedarf mit der Auffassung von Behinderung als eine gesellschaftlich verursachte Problematik verbunden werden. Die ICF zielt darauf ab diese beiden teilweise gegensätzliche Modelle zu integrieren, um dadurch einen "biopsychosozialen" (ebd., 25) Ansatz zu schaffen, in dem Perspektiven von Gesundheit auf biologischer, individueller und sozialer Ebene berücksichtigt werden. Das biopsychosoziale Modell geht von einer ganzheitlichen Sicht des Menschen aus, in dem Einflüsse aus möglichst vielen Lebensbereichen einer Person berücksichtigt werden, insbesondere die Bereiche der Körperstrukturen (bio), der Psyche (psycho) und des sozialen Umfeldes (sozial).

Die ICF gilt als ein von den Vereinten Nationen anerkanntes Modell. Sie sieht sich als wissenschaftliche Grundlage für das Studium von Gesundheitszuständen und damit zusammenhängenden Zuständen sowie deren Ergebnisse und Determinanten. Ziel dabei ist es eine gemeinsame Sprache für Beschreibung von Gesundheitszuständen zu finden, wobei Menschen mit Behinderung hier explizit in die Zielgruppe der ICF eingeschlossen werden. Das ICF versteht sich als eine Klassifikation menschlicher Funktionsfähigkeit und Behinderung, in der systematisch Gesundheits-und gesundheitsbezogene Kategorien gruppiert werden, wobei diese Klassifikation jedoch nicht auf Menschen mit Behinderung beschränkt, sondern auf alle Menschen universell anwendbar ist. Die ICF will auch nicht Menschen abklassifizieren, sondern im Endeffekt die Situationen der jeweiligen Personen beschreiben (vgl. ebd., 11ff). Da die deutsche Übersetzung der ICF durch das DIMDI noch keinen vollkommen anerkannten Status hat und noch teilweise im Entwicklungsprozess steckt, werden die wichtigsten Begriffe und Begriffsdefinitionen in den folgenden Zeilen auch im englischsprachigen Originalwortlaut angeführt, um eine unsachgemäße Bedeutungsverfälschung zu vermeiden.

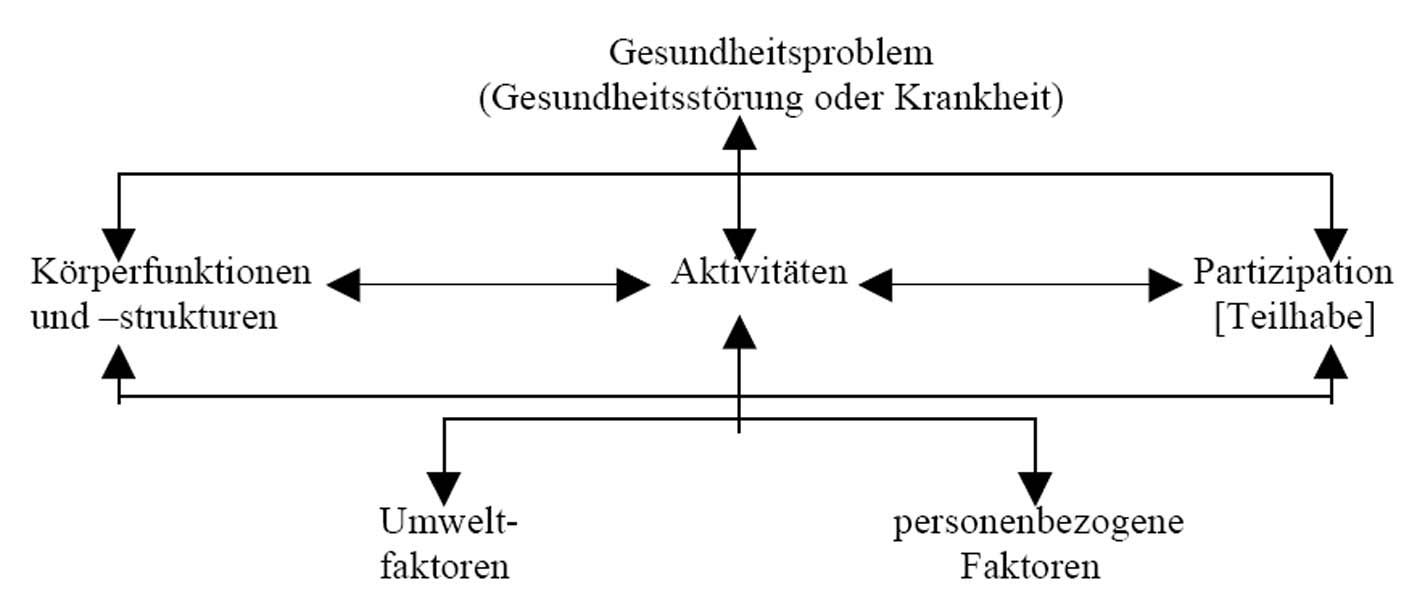

Die ICF zielt darauf ab ein breites und angemessenes Bild über die Gesundheit von Menschen bzw. von Populationen zu zeichnen. Dazu werden Komponenten von Gesundheit sowie einige mit Gesundheit zusammenhängende Komponenten von Wohlbefinden definiert. Diese Komponenten werden in zwei Hauptlisten aufgelistet bzw. beschrieben: einerseits den Körperfunktionen (body functions) und Körperstrukturen (body structures) und andererseits den Aktivitäten (activity) und der Partizipation bzw. Teilhabe (participation). Diese beiden Hauptlisten bilden den ersten Teil der ICF. Den zweiten Teil bilden die Kontextfaktoren (contextual factors) in Form von Umweltfaktoren (environmental factors) und personenbezogenen Faktoren (personal factors), die damit in Wechselwirkung stehen (vgl. DIMDI 2004, 9f, online im WWW). Zum besseren Verständnis ist die Struktur des ICF in Abbildung 1 auf Seite 25 dargestellt.

Die "Funktionsfähigkeit und Behinderung" (functioning and disability) ist in die Komponente "Körperfunktionen und Körperstrukturen" und die Komponente "Aktivität und Partizipation" aufgeteilt. Als "Körperfunktionen" werden in diesem Zusammenhang die physiologischen Funktionen von Körpersystemen und als Körperstrukturen die anatomischen Teile des Körpers verstanden. Mit "Aktivität und Partizipation" werden die Aspekte der Funktionsfähigkeit aus individueller und gesellschaftlicher Sicht beschrieben. "Aktivität" bedeutet die Durchführung einer Aufgabe oder einer Handlung durch eine Person und Partizipation das Einbezogensein eines Menschen in eine Lebenssituation (vgl. ebd., 13ff).

Die "Kontextfaktoren" teilen sich in die Komponenten "Umweltfaktoren" und die "Personenbezogene Faktoren" auf. "Umweltfaktoren" bezeichnen dabei den fördernden oder beeinträchtigenden Einfluss von Merkmalen der materiellen, sozialen und einstellungsbezogenen Umwelt und werden in der ICF auf zwei Ebenen aufgeteilt. Einerseits die Ebene des "Individuums" als unmittelbare und persönliche Umwelt eines Menschen und andererseits die Ebene der "Gesellschaft" als die formellen und informellen sozialen Strukturen in der Gemeinschaft, die einen Menschen beeinflussen. Die "Personenbezogenen Faktoren" beschreiben den speziellen Hintergrund des Lebens und der Lebensführung eines Menschen, sind jedoch nicht Teil des Gesundheitsproblems oder -zustands. Diese Faktoren sind in der ICF nicht näher klassifiziert (vgl. ebd., 13ff). Die Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF sind in Abbildung 2 auf Seite 26 näher beschrieben.

|

Teil 1: Funktionsfähigkeit und Behinderung |

Teil 2: Kontextfaktoren |

|||

|

Komponenten |

Körperfunktionen und -strukturen |

Aktivitäten und Partizipation [Teilhabe] |

Umweltfaktoren |

personenbezogene Faktoren |

|

Domänen |

Körperfunktionen, Körperstrukturen |

Lebensbereiche (Aufgaben, Handlungen) |

Äußere Einflüsse auf Funktionsfähigkeit und Behinderung |

Innere Einflüsse auf Funktionsfähigkeit und Behinderung |

|

Konstrukte |

Veränderungen in Körperfunktionen (physiologisch) Veränderung in Körperstrukturen (anatomisch) |

Leistungsfähigkeit (Durchführung von Aufgaben in einer standardisierten Umwelt) Leistung (Durchführung von Aufgaben in der gegenwärtigen, tatsächlichen Umwelt) |

fördernde oder beeinträchtigende Einflüsse von Merkmalen der materiellen, sozialen und einstellungsbezogenen Welt |

Einflüsse von Merkmalen der Person |

|

positiver Aspekt |

Funktionale und strukturelle Integrität |

Aktivitäten Partizipation [Teilhabe] |

positiv wirkende Faktoren |

nicht anwendbar |

|

Funktionsfähigkeit |

||||

|

negativer Aspekt |

Schädigung |

Beeinträchtigung der Aktivität Beeinträchtigung der Partizipation [Teilhabe] |

negativ wirkende Faktoren (Barrieren, Hindernisse) |

nicht anwendbar |

|

Behinderung |

Abb. 2: Wechselwirungen zwischen den Komponenten der ICF (DIMDI 2004, 23, online im WWW)

"Behinderung" (disability) wird in der ICF folgenderweise definiert: "disability serves as an umbrella term for impairments, activity limitations or participation restrictions" (WHO 2001, 3) Somit kann "Behinderung" als Oberbegriff für Schädigungen, Beeinträchtigungen der Aktivität oder Beeinträchtigung der Partizipation gehandhabt werden (vgl. DIMDI 2004, 9, online im WWW). Der Oberbegriff "Behinderung" dient also dazu Probleme aufzuzeigen. Der Oberbegriff "Funktionsfähigkeit" wird im Gegensatz dazu folgendermaßen definiert: "Functioning is an umbrella term encompassing all body functions, activities and participation" (WHO 2001, 3) "Funktionsfähigkeit" dient also ein Oberbegriff für alle Körperfunktionen, Aktivitäten und Partizipation (vgl. DIMDI 2004, 9, online im WWW). Er bezieht sich auf die nicht-problematischen Aspekte des Gesundheitszustandes. Funktionsfähigkeit und Behinderung werden dabei zusammengenommen als dynamische Interaktion zwischen Gesundheitsproblemen und Kontextfaktoren betrachtet. Eine "Schädigung" wird in diesem Kontext als eine Beeinträchtigung einer Körperfunktion oder -struktur verstanden. "Beeinträchtigung der Aktivität" meint die Schwierigkeiten, die eine Person bei der Durchführung einer Aufgabe oder Handlung haben kann und "Beeinträchtigung der Partizipation" meint die Probleme, die eine Person beim Einbezogensein in eine Lebenssituation erleben kann (vgl. ebd., 14ff). Die ICF sieht Behinderung "gekennzeichnet als das Ergebnis oder die Folge einer komplexen Beziehung zwischen dem Gesundheitsproblem eines Menschen und seinen personenbezogenen Faktoren einerseits und der externen Faktoren, welchen die Umstände repräsentieren, unter denen Individuen leben, andererseits." (ebd., 22) und weiterführend als ein "mehrdimensionales Phänomen [...], das aus der Interaktion zwischen Menschen und ihrer materiellen und sozialen Umwelt resultiert." (ebd., 170). Somit kann Behinderung ebenso eine Folge von Barrieren in der Umwelt als auch von Krankheiten oder Schädigungen sein (vgl. ebd., 171).

Der Begriff "Körper" umfasst in der ICF den menschlichen Organismus als Ganzes und somit beinhalten Körperfunktionen auch die mentalen Funktionen eines Menschen. Dies ist vor allem bezüglich Menschen mit geistiger Behinderung von Relevanz, da in diesem Zusammenhang, auch im Rahmen der mentalen Funktionsfähigkeit, Schädigung als Abweichung von allgemein anerkannten Standards des biomedizinischen Zustands des Körpers und der Körperfunktionen gewertet werden (vgl. ebd., 17f). Weiterführend wird in der Klassifikation der ICF statt der Bezeichnung "geistig behinderte Person" die Umschreibung "Person mit einem Problem in Lernen" gebraucht, um betroffene Menschen nicht auf ihre Schädigung bzw. Beeinträchtigung zu reduzieren (vgl. ebd., 170).

Aus der Sicht von Menschen mit Behinderung hat die ICF im Gegensatz zu ihren Vorgängermodell ICIDH durchaus Fortschritte gemacht. Dennoch wird sie von Menschen mit Behinderung kritisiert, da aus ihrem Gesichtspunkt noch weitere Verbesserungen notwendig sind, "um der Sicht von Menschen mit Behinderung, welche Faktoren Behinderung verursachen oder verstärken, noch mehr zu entsprechen." (Meyer 2004, 85).

Die Thematik "Behinderung" spielt durch die Zuerkennung von Unterstützungen verschiedenster Art auch eine Rolle in der Gesetzgebung. Das deutsche Bundessozialhilfegesetz von 1961 brachte den Begriff "Behinderung" erstmalig in adäquater Form in den rechtlichen Raum, indem es einige Kategorien darbrachte unter die von Behinderung betroffene Menschen eingegliedert wurden ("Eingliederungshilfe für Behinderte") (vgl. Sander 1997, 100).

Über 20 Jahre später (1988) beauftragte das österreichische Bundesministerium für Arbeit und Soziales das Komitee für Soziale Arbeit damit den Begriff "Behinderung" zu prüfen und eine einheitliche Definition zu finden, die in der Folge auch Konsequenzen für das österreichische Rechtssystem haben sollte. Das Komitee veranstaltete zu diesem Zweck ein Symposium, in dem folgende zwei Definitionen erarbeitet wurden, in dem auch Aspekte geistiger Behinderung berücksichtigt werden:

1. "Behinderte Menschen sind Personen jeglichen Alters, die in einem lebenswichtigen sozialen Beziehungsfeld körperlich, geistig oder seelisch dauernd wesentlich beeinträchtigt sind. Ihnen stehen jene Personen gleich, denen eine solche Beeinträchtigung in absehbarer Zeit droht. Lebenswichtige soziale Beziehungsfelder sind insbesondere die Bereiche Erziehung, Schulbildung, Erwerbstätigkeit, Beschäftigung, Kommunikation, Wohnen und Freizeitgestaltung." (BfAuS[3] 1993, 7; BfsSGuK[4] 2003, 9).

2. "Behindert sind jene Menschen, denen es ohne Hilfe nicht möglich ist, geregelte soziale Beziehungen zu pflegen, sinnvolle Beschäftigung zu erlangen und auszuüben und angemessenes und ausreichendes Einkommen zu erzielen." (ebd.).

Trotz dieser gefassten Definitionen bleibt es vom rechtlichen Standpunkt her gesehen schwierig eine genaue und allgemeingültige Definition von Behinderung zu finden, da das Behindertenrecht sich über zahlreiche Bundes-und Landesgesetze aus verschiedenen Bereichen und mit unterschiedlichen Zielsetzungen erstreckt. Schließlich gibt es auch eine dementsprechende Anzahl von verschiedenen rechtlichen Definitionen dieses Begriffs, die mehr oder weniger von der oben genannten Definition abweichen. Von Seiten des Staates gelten diese unterschiedlichen Definitionen jedoch als nötig, um eine klare Ausführung der verschiedenen Gesetze zu ermöglichen (vgl. BfsSGuK 2003, 9). Eine gewisse Widersprüchlichkeit ist dieser Auffassung innewohnend.

In Österreich gibt es keine Meldepflicht für Behinderungen und somit gibt keine verlässlichen offiziellen Statistiken wie viele Menschen bzw. Kinder und Jugendliche mit Behinderung es in Österreich gibt. Auch die zuvor angeführten unterschiedlich gefassten rechtlichen Begriffsdefinitionen von Behinderung tragen dazu bei, dass es diesbezüglich keine eindeutigen Zahlen gibt. Ein weiterer Grund für das Fehlen genauer statistischer Daten ist die Tatsache, dass ein Großteil aller Behinderungen durch kombinierte und schwer eindeutig zuordenbare Funktionseinschränkungen entstehen und somit die Gefahr der statistischen Vernachlässigung oder von Mehrfachzählungen gegeben ist (vgl. Rosenkranz 1998, 5). Zeitweise haben auch zur Erhebung befragte Angehörige ein anderes Verständnis von Behinderung als Experten bzw. verschwiegen die Behinderung eines Familienmitgliedes (vgl. Cloerkes 2001, 18). Im folgenden Kapitel werden nun dennoch einige statistische Daten angeführt, die diesen Bereich betreffen. Dies soll ermöglichen einen gewissen zahlenmäßigen Überblick über die Anzahl an als geistig behindert bezeichneten Kindern und Jugendlichen in Österreich zu gewinnen.

Nach Schätzungen liegt der durchschnittliche Prozentsatz an behinderten Kindern und Jugendlichen einer Bevölkerung bei 2,5% der 0-15jährigen. Auch das Unterrichtministerium geht von einer ähnlichen Zahl aus und nimmt an, dass 2,7% aller SchülerInnen zwischen sechs und 15 Jahren sonderpädagogischen Förderbedarf haben und somit als Kinder mit Behinderung einzustufen wären (vgl. Flieger 2000, 16). Je nach Definition und damit Eingrenzung von Behinderung wird angenommen, dass in Österreich zwischen 40.000 und 110.000 Menschen als körperlich und/oder geistig behindert gelten. In Prozenten gerechnet bewegen sich die Zahlen zwischen 0,7% und 7,4% aufgerechnet auf die Gesamtbevölkerung (vgl. Badelt, Österle 1993, 8f). Andere Zahlen ergeben wiederum Untersuchungen die in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt wurden. In einer Erhebung von 1995 wurden 6,7% der Gesamtbevölkerung als schwerbehindert bzw. als mit einem Behinderungsgrad von über 50% eingestuft. In einer weiteren amtlichen Untersuchung in Deutschland wurde die Quote der als "schwerbehindert" eingestuften Menschen als etwas über 8% ermittelt (vgl. Cloerkes 2001, 18). Da die Gesellschaftsstrukturen in Deutschland und Österreich ähnlich sind, sollten die Prozentzahlen in den Ergebnissen vergleichbar sein.

Die Zahl geistig behinderter Menschen wird in Österreich anhand international anerkannter Richtwerte auf ca. 0,6 % der Bevölkerung geschätzt, was in etwa einer Anzahl von 47.000 bis 48.000 Personen entspricht (vgl. BfsSGuK 2003, 11; Badelt, Österle 1993, 6). Bezieht man sich auf statistischen Daten, die in Krippen und Kindergärten gewonnen wurden, so besuchten im Schuljahr 1991/92 1.321 Kinder in Österreich Sonderkindergärten, was in etwa 0,7 % der in Kindergärten untergebrachten Kinder entsprach. Weiters wurden in diesem Schuljahr auch die Behinderungsformen eruiert, die in Krippen und (allgemeinen und Sonder-) Kindergärten auftraten. Laut dieser Erhebung galten 745 Kinder als geistig behindert und 833 Kinder als mehrfachbehindert, was eine Kombination von körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen bedeutet (vgl. Badelt, Österle 1993, 6ff). Auch in Untersuchungen in der Bundesrepublik Deutschland ergaben sich ähnliche Zahlen. So lag der Prozentsatz der als "geistig behindert" eingestuften Sonderschüler 1999 bei 0,693% aller Schüler (vgl. Cloerkes 2001, 21).

In den Schuljahren 1990 bis 1992 wurde auch das österreichische Schulsystem bezüglich Kindern und Jugendlichen mit Behinderung untersucht. So wurden 375 Kinder wegen "Schulunfähigkeit" von der Schulpflicht befreit (vgl. Badelt, Österle 1993, 11), was bedeutet, dass die Behinderungen dieser Kinder von offizieller Seite als so schwer eingestuft wurden, dass eine Beschulung als nicht zielführend erachtet wurde. Zum Glück ist man in den letzten Jahren von dieser Art des Umgangs mit schwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen abgekommen und es wird im aktuellen Schulbetrieb auch die Eingliederung schwerstbehinderter Kinder forciert. Im Schuljahr 1991/92 besuchten insgesamt 18.491 Kinder und Jugendliche eine Sonderschule. Davon besuchten 2.911 Schüler und Schülerinnen eine Sonderschule für schwerstbehinderte Kinder und 350 eine Schule für mehrfachbehinderte Kinder. Das entspricht zusammengenommen einem Prozentsatz von 17,7 % aller Schüler und Schülerinnen von Sonderschulen (vgl. ebd., 12f). Auch hier ist keine genaue Angabe der Anzahl bzw. des Prozentsatzes von als geistig behindert bezeichneten Kindern und Jugendlichen zu finden. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass Schüler und Schülerinnen in Sonderschulen für schwerstbehinderte und mehrfachbehinderte Kinder und Jugendliche eine geistige Beeinträchtigung haben.

1992 wurde in Österreich in etwa 44.000 Fällen erhöhte Familienbeihilfe bezogen. Voraussetzung für den Bezug von erhöhter Familienbeihilfe ist ein "erheblich" behindertes Kind im familiären Haushalt. Es kann also von einer Zahl von etwa 44.000 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ausgegangen werden, die dieser Kategorie unterliegen. Leider werden weitergehende Informationen zum Bezieherkreis nicht systematisch erfasst (vgl. ebd., 23) und somit bleiben nähere Informationen zu diesen 44.000 Fällen verschlossen.

Der Behinderungsbegriff, der in dieser Diplomarbeit gebraucht wird, wendet sich von der Festmachung an Defiziten und Defekten ab. Mit dem Hintergrund, dass "Behinderung" ein soziales Etikett darstellt, das gesellschaftliche Normvorstellungen und Rollenzuschreibungen widerspiegelt, wird "Behinderung" als eine von der Gesellschaft geschaffene Norm und nicht als natürliche Gegebenheit wahrgenommen. "Behinderung" lässt sich somit als Zusammenwirken verschiedener Komponenten im Sinne eines sozialen Phänomens definieren. Eine grundlegende Problematik und somit auch ein definitorischer Eckpfeiler von Behinderung ist die ungenügende und unbefriedigende Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, die durch sozialen Bewertungs-und Abwertungsprozessen bedingt wird (vgl. Rosenkranz 1998; Cloerkes 2001; Schönberger 1997).

So wie "Behinderung" wird in dieser Diplomarbeit auch "Geistige Behinderung" wertfrei als normale Variante menschlicher Daseinsform gesehen. In einer kompetenzorientierten Sichtweise gelten in dem in dieser Diplomarbeit gebrauchten Begriff Menschen mit geistiger Behinderung als aktiv handelnde, situationswahrnehmende, -verarbeitende und mitgestaltende Individuen und unterscheiden sich dahingehend nicht von allen anderen Menschen. Menschen mit geistiger Behinderung werden somit als ebenbürtige, gleichberechtigte und gleichwertige Mitglieder der Gesellschaft angesehen, denen im Sinne einer dialogischen Haltung Interaktion im gleichberechtigten kooperativen Miteinander zu gewähren ist. So sind auch Handlungen und Verhaltensweisen von Menschen mit geistiger Behinderung, mögen sie auf den ersten Blick auch als sinnlos erscheinen, als subjektiv logische und sinnvolle Reaktion auf die Umwelt zu betrachten (vgl. Theunissen 2000b; Feuser 1996).

Mit dieser Auffassung von "Behinderung" und "Geistiger Behinderung" wird nun auf andere, im Hinblick auf die Fragestellung relevant Aspekte eingegangen. Den Anfang macht dabei die Klärung der Bedeutung des Begriffs der "Freizeitpädagogik".

Inhaltsverzeichnis

Um auf die Bedeutung von "Freizeitpädagogik" als grundlegenden Begriff für diese Diplomarbeit einzugehen, wird in diesem Kapitel vorerst der Begriff der "Freizeit" näher beleuchtet, da die jeweilige Auffassung von "Freizeit" auch immer Auswirkungen auf den darauf aufbauenden Terminus der "Freizeitpädagogik" hat. Nach der Klärung des Grundbegriffs "Freizeit" werden dann über die Geschichte der Freizeitpädagogik herangehend heutige Ansichten aus diesem Bereich geschildert. Die Darstellung der geschichtlichen Entwicklung von Freizeitpädagogik beschränkt sich dabei zum Großteil auf Deutschland, das diesbezüglich großen Einfluss auf den österreichischen Raum genommen hat.

Freizeit bezeichnet ein gesellschaftliches Phänomen. Eine genaue Abgrenzung des Begriffs "Freizeit" ist jedoch problematisch und die diesbezügliche gegenwärtige Fachdiskussion ist durch eine Vielzahl an unterschiedlichen Ansätzen geprägt. So sieht die Erholungstheorie Erholung als zentrale Funktion der Freizeit und die Kompensationstheorie Freizeit als Ausgleich von Mängeln und Versagungen. Die Katharsistheorie nimmt Freizeit als Befreiungselement für unterdrückte Emotionen wahr und die Ventiltheorie in ähnlicher Weise als Ventil zum Abreagieren überschüssiger Energien. Für die Konsumtheorie ist Freizeit das Mittel des Verbrauchs und Verschleißes und für die Kontrasttheorie steht Freizeit im deutlichen Gegensatz zu Arbeit. Die Kongruenztheorie sieht hingegen Freizeit als arbeitsähnlichen Lebensbereich und die Absorptionstheorie versteht Freizeit auch arbeitsbezogen als Aufsaug-und Kanalisationsinstrument für Arbeitsunzufriedenheit. Die Selektionstheorie definiert Freizeit als Ausleseprodukt von biographischer Entwicklung und Lebensgeschichte. Die Sozialisationstheorie sieht Freizeit schließlich als einen von Bildungs- und Erziehungsprozessen abhängigen Faktor. Es gibt also eine Vielzahl an Freizeittheorien, die sich jedoch meist nur mit einzelnen Aspekten von Freizeit beschäftigen. Opaschowski geht über solche monokausalen Erklärungsansätze hinaus und erklärte Freizeitverhalten aus dem Zusammenhang vieler Beziehungen, Einflüsse und Wirkungen gesellschaftlicher Bedingungen. Er sieht Arbeitssituation und Freizeitverhalten als zwei Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussen (vgl. Opaschowski 1996, 82ff), stellt diese jedoch nicht als Gegensätze gegenüber. Mehr zu Opaschowskis Definition ist in Kapitel 3.1.4 ("Wahl-, Entscheidungs- und Handlungsfreiheit") dieser Diplomarbeit zu lesen.

Etymologisch gesehen geht der Begriff "Freizeit" auf das mittelalterliche "frey zeyt" zurück, das in seiner Bedeutung als "Marktfriedenszeit" Menschen in einem Frieden auf Zeit die Möglichkeit des Freiraums und der Marktfreiheit mit gesteigertem Rechtsschutz gab. Dieser Begriff fand zum ersten Mal 1350 in der deutschen Literatur Erwähnung und bezeichnete die Zeit zwischen dem 7. September und dem 1. Oktober, in der der Marktfrieden in seiner Bedeutung als persönlicher Schutzbann die gefahrlose Reise zum oder vom Markt ermöglichen sollte. Friedenbrüche in dieser Zeitspanne wurden doppelt bestraft (vgl. Markowetz 2001, 260; Opaschowski 1996, 100).

Freizeit wird wie schon erwähnt häufig als Komplementärbegriff zu Arbeitszeit gebraucht. So wird mit Freizeit die Lebenszeit bezeichnet, die nicht direkt den Anforderungen gesellschaftlich strukturierter Arbeit unterliegt und auch nicht zur unmittelbaren Reproduktion der Arbeitsfähigkeit dient. Freizeit steht als Teil der arbeitsfreien Zeit stärker einer selbstbestimmten und selbstgestalteten individuellen Praxis zur Verfügung ist somit in seiner Bedeutung mehr als lediglich arbeitsfreie Zeit. Freizeit ist die Zeit, die einem Individuum zur Selbsterhaltung zur Verfügung steht (vgl. Brockhaus Enzyklopädie 1988, 640f).

Generell sind zwei Hauptrichtungen in der Fachdiskussion zum Begriff "Freizeit" zu erkennen. Eine Richtung geht davon aus, dass "Freizeit" von Arbeit abhängig ist, während die andere "Freizeit" als einen eigenständigen Lebensbereich sieht. Giesecke differenziert diese Sicht noch weiter und unterscheidet drei Positionen gegenüber "Freizeit". Die erste geht davon aus, dass es keine autonome von der Berufswelt emanzipierte Freizeit mit eigenständigem Sinngehalt gibt und das sinnvolle Freizeit nur in Verbindung mit sinnvoller Arbeit gesehen werden kann. Die zweite Position sieht Freizeit als autonomen Lebensbereich, der in Gegensatz und Verhältnis zu einer funktionalisierter Arbeit steht, die wenig Entfaltungsmöglichkeiten bietet. Entfaltung und Bildung fällt somit hier in den Bereich der Freizeit. Die dritte Position geht zwar auch davon aus, dass sich Arbeit und Freizeit gegenseitig bedingen, räumt aber der Freizeit eine Rolle als Gegenkraft zur Arbeit ein, in dieser sie sich teilweise emanzipatorisch von dem Begriff "Arbeit" befreien kann (vgl. Markowetz 2001, 261).

Freizeit galt in antiken feudalen Gesellschaftsformen als Muße und als Privileg des herrschenden Adels, das für die Entwicklung der Persönlichkeit als erforderlich angesehen wurde. Die damalige Gesellschaft teilte sich somit in die Mußebesitzer mit viel Freizeit und die (arbeitenden) Mußelosen auf, die meist zu den unteren Bevölkerungsschichten zählten und über wenig Freizeit verfügten. Mit dem Mittelalter nahm die Arbeit einen immer größeren Stellenwert im Leben der Menschen ein und der zuvor beschriebene Begriff der "frey zeyt" kam auf (vgl. Markowetz 2001, 260; Opaschowski 99f).

Mit Martin Luther, der Reformation und damit dem Beginn der Neuzeit um das Jahr 1517 fand ein allgemeiner Kulturwandel statt. Das Leben der Menschen wurde zusehends in öffentlich verpflichtete Zeit und private freie Zeit unterteilt. Arbeit und Erwerben und damit verpflichtete Zeit wurde von vielen Seiten her zum dominierenden Zweck des Lebens erklärt. Die nicht-verpflichtete Zeit war als Restzeit der Arbeit untergeordnet. Dies gipfelte in einer regelrechten Verachtung jedes Lebensgenusses und der berufs-und arbeitsfreien Zeit. Mitte des 16. Jahrhunderts trat Johannes Calvin in Erscheinung, der in dieser Tradition Muße als unnütz ansah und die systematische Ausnutzung der Zeit zum Ordnungsprinzip des Lebens erklärte. Er schuf damit die Basis für eine "Religion der Arbeit" (Opaschowski 1996, 110). In dieser auf die Arbeit fixierten Lebensweise stieg jedoch bald in der Bevölkerung der Wunsch nach einer privaten, heilen und freien Gegenwelt zur Arbeit, was zu einer radikalen Trennung von Lebenszeit in determinierte Zeit in Form von Arbeit und in disponible Zeit in Form von Freizeit führte (vgl. ebd., 100ff).

Der Stellenwert der Arbeit hielt an bzw. vergrößerte sich durch die zunehmende Industrialisierung im 19. Jahrhundert und gipfelte in der Idealvorstellung eines Leistungsmenschen, dessen Schaffung auch als Ziel der sogenannten "Berufspädagogik" und "Arbeitschulen" galt. Freizeit wurde zu dieser Zeit der industriellen Revolution als der Arbeit untergeordnete Nebensache gesehen, die höchstens zur Rekreation für anstehende Arbeit da war. In der Folge verhärtete sich der Gegensatz zwischen Arbeit und Freizeit und der Wunsch nach Ruhe, Geborgenheit und Harmonie zog sich ins Private zurück. Dies fand in der bürgerlichen Wohnkultur des Biedermeier seinen Ausdruck, die zu dieser Zeit aufkam (vgl. Markowetz 2001, 260; Opaschowski 1996, 110).

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde in der Theorie des Sozialismus Arbeitszeit ebenfalls als Grundlage der Freizeit gesehen. Freizeit galt dabei jedoch nicht mehr als Nebensache, sondern als Raum für die volle Entwicklung des Individuums, die auch wiederum auf die Produktivkraft der Arbeit zurückwirkt (vgl. Nahrstedt 1993, 52f). So sah Marx frei Zeit als "disponible Zeit" und gab ihr großen Wert für die Emanzipation des Menschen. Sie dient in seiner Perspektive der Wiedergewinnung der Menschlichkeit, indem sie als eine von der Arbeit befreite Zeit einem Individuum die Möglichkeit gibt, sich besonders gut zu entfalten, was sich wiederum positiv auf die Produktivkraft auswirkt (vgl. Markowetz 2001, 261; Opaschowski 1996, 110).

Auch von anderen wurde die Bedeutung der Freizeit zur Jahrhundertwende wiedererkannt. So stellte Friedrich Naumann in seinem "Arbeiter-Katechismus" von 1889 die missliche Lage der Arbeiterklasse, die weder Geld noch Freizeit hatte, zur Diskussion und sprach jedem Menschen ein notwendiges Maß an Erholungs-und Ruhezeit für Leib und Seele zu. Er erkannte ebenfalls, dass die Freizeitgestaltung auch Einfluss auf die anderen Lebensbereiche nimmt. Unter anderem auch in Hinblick auf diese Forderungen wurde 1891 von der "Centralstelle für Arbeiter-Wohlfahrtseinrichtungen" eine Konferenz in Berlin veranstaltet, in der erstmals auch auf Fragen der Erholung der Arbeiter und auf eine zweckmäßige Verwendung der Sonn- und Feiertage eingegangen wurde (vgl. Opaschowski 1996, 112).

Nach dem ersten Weltkrieg herrschte in Europa die Tendenz Arbeitszeit zu kürzen und es kam eine Freizeitbewegung auf, die sich auf Gestaltung und Erfüllung der dadurch gewonnen Freizeit konzentrierte. Es wurden vor allem vom "Reichsausschuß der Deutschen Jugendverbände" regelmäßig Beiträge zur Freizeitproblematik herausgebracht und es fand mit Fritz Klatt auch erstmals eine Pädagogisierung der Freizeit statt. Diese Zeit gilt als der eigentliche Beginn der deutschen Freizeitpädagogik (vgl. ebd., 112f).

Die Entwicklung des Freizeitverhaltens nach dem zweiten Weltkrieg im deutschen Raum sieht Opaschowski folgendermaßen: vom Ende des zweiten Weltkrieges bis in die 1950er Jahre galt Freizeit hauptsächlich der Erholung von getaner und noch zu erledigender Arbeit, war also noch sehr auf die Arbeit als Komplementär bezogen. Bezüglich der Freizeit wurde, durch die hohe Geburtenrate bedingt, in weiten Teilen der Bevölkerung die Familie zum eigentliche Zentrum der arbeitsfreien Zeit. Familienbezogene Freizeitaktivitäten hatten dadurch zu dieser Zeit einen hohen Stellenwert. In den 1960ern richtete sich durch einen Geburtenrückgang der Fokus in der Freizeit von der Familie weg und hin zu kulturellen und sozialen Aktivitäten. Das Freizeitverhalten war zu weiten Teilen durch häufige Besuche von kulturellen Veranstaltungen geprägt. Die Aktivitäten in der Freizeit waren sehr von sozialen Normen und Erwartungen abhängig und wurden gepflegt, um das soziales Ansehen nicht zu verlieren. Durch den wachsenden Wohlstand der Bevölkerung tritt mit den 1960ern das Freizeit und Konsumverhalten immer mehr ins Zentrum des Lebens und ein Verbrauchsbedürfnis und Überflussbewusstsein entsteht. In den 1970er Jahren stand bezogen auf die Freizeit der Konsumgenuss im Mittelpunkt, in der große Befriedigung im Geldausgeben und in der sozialen Selbstdarstellung gefunden wurde. Auch der Medienkonsum wurde zu einem Leitmedium des Freizeitverhaltens. Immer breitere Bevölkerungsschichten stellten den Anspruch auf Nichtstun und Faulenzen in ihrer Freizeit. Das Freizeitverhalten der Menschen wurde zusehends durch Medien und Werbung von außen her gesteuert. In den 1980er Jahren bewegte sich der Lebensstil vom Konsum weg hin zu gemeinsamen Erleben und zur Entwicklung einer eigenen Lebensart im Sinne einer Erlebnissteigerung. Dennoch blieb der hohe Medienkonsum bestehen, zu diesem sich nun auch das Telefonieren als Freizeitbeschäftigung gesellte. In den 1990er Jahren wurden die elektronischen Freizeitmedien immer bedeutsamer, doch im Gegenzug zeigten sich die Menschen auch wieder eher mußeorientiert. Dem Bedürfnis nach Ruhe, innerer Muße und der Befriedigung persönlicher Interessen wurde nachgegangen und es kam ein regelrechter Selbstbestimmungsboom in Gang. Die Bedeutung von Freizeit als Kontakt-und Sozialzeit nahm ebenfalls zu und schließlich begann in den 90ern auch der Trend ursprüngliche Freizeit als Arbeitszeit zu nützen. Es kamen Formen freier Eigenarbeit auf, die als persönliche Betätigungs-und Bestätigungsmöglichkeiten Spaß und Sinn stiften sollten (vgl. Markowetz 2001, 261; Opaschowski 1996, 21ff).

Der Beginn des 21. Jahrhundert zeichnet sich durch eine Konsum-und Erlebnisgesellschaft aus, die sich vom Bewusstsein des zweigeteilten Lebens in Arbeit und Freizeit emanzipiert hat. Somit wird die Aufteilung des Lebens in freie und unfreie Zeit immer schwerer möglich. Durch wandelnde Berufsethik, organisatorische Veränderungen und Flexibilisierung wird es denkbar Freiheit auch in der Arbeit zu verwirklichen und umgekehrt Freizeit zu Arbeitszeit zu machen (vgl. Opaschowski 1996, 84). In den nächsten Jahren findet nach Prognosen ein Übergang in eine nachindustrielle "postmateriale"(Nahrstedt 1993, 52) Gesellschaft statt, in der Anstrengungen durch harte Produktionsarbeit überwunden sind. In dieser Gesellschaftsform wird die Bedeutung von Freizeit, sowie die Freizeit an sich immer mehr zunehmen und somit werden sich auch Freizeit und Freizeitwerte zu dominanten Aufgaben der Pädagogik entwickeln (vgl. ebd., 52f).

Schon in den 1960er Jahren sagten die Zukunftsforscher Kahn und Wiener ein immer weiterwachsendes Ausmaß an Wohlstand und Überfluss voraus und damit auch einen Anstieg des Ausmaßes sowie der Bedeutung von Freizeit bis zur Jahrtausendwende. Sie sahen die Folgen dieser Entwicklung jedoch eher negativ. So wird sich in ihrem Sinne das hohe Ausmaß an Freizeit und Wohlstand in einem immer größer werdenden Egoismus und einer immer weiter wachsenden Interesselosigkeit der Gesellschaft gegenüber manifestieren. Sie sagten auch einen Anstieg des Drogenmissbrauches, der Kriminalität und der Extremistenbewegungen voraus und führten dies auf die oben genannten Faktoren zurück. Ebenso sahen sie ein Ende der Ideologien und der traditionellen Religionen zugunsten von allgemeinem geistigen und politischen Individualismus als Zukunft der Freizeitgesellschaft (vgl. Opaschowski 1996, 115f).