Bildungspolitische Rahmenbedingungen zur Umsetzung der UN-Konvention

Die Kurzversion dieses Artikels ist in der Zeitschrift" behinderte menschen", Heft 2/2013, S. 34 - 45 erschienen.

Inhaltsverzeichnis

Bei der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2008 dachte die österreichische Regierung, dass mit der bisherigen Integration von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf bereits alle Ziele erreicht seien. Dementsprechend gab es lange Zeit keinerlei bildungspolitische Aktivitäten zur Umsetzung der UN-Konvention seitens der Regierung. In seiner Stellungnahme zur Inklusiven Bildung vom 10. Juni 2010 erinnerte der Unabhängige Monitoringausschuss daran, dass es einer tiefgreifenden Strukturreform des österreichischen Bildungswesens bedarf und zeigte Besorgnis, "dass die Ratifizierung der Konvention im Oktober 2008 noch keine Diskussion über diesen Reformbedarf ausgelöst hat. Es wäre jedenfalls zu erwarten, dass Pläne über eine sukzessive Abschaffung von Sonderschulen achtzehn Monate nach Ratifizierung zumindest im Entwurf vorliegen. Dem Monitoringausschuss sind auf Anfrage keine solchen Pläne oder Entwürfe vorgelegt worden."[1]

Erst der "Stufenplan zur inklusiven Schule"[2] der Lebenshilfe Österreich bewirkte eine erste öffentliche Diskussion im September 2010. Laut diesem Plan sollten bis zum Jahr 2016 alle Sonderschulen zu Gunsten inklusiver Schulen aufgelassen werden, die Sonderschullehrkräfte an inklusiven Schulen gemeinsam mit anderen Lehrerinnen und Lehrern unterrichten. Sonderpädagogische Zentren sollten in Pädagogische Zentren umgewandelt werden, die allen Schulen nützen. Im Dezember 2011 wurde der Entwurf eines Nationalen Aktionsplans (= NAP) vorgelegt, der die damalige Haltung der zuständigen Bundesministerin widerspiegelte, dass Sonderschulen ein wesentlicher, zusätzlicher Teil zu einem voll ausgebauten inklusiven Schulsystem seien. Die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage dazu im Jänner 2012 zeigt auch deutlich, dass die zuständige Ministerin noch einen völlig unklaren Begriff von Inklusion hat: "Die schulische Förderung der Selbstbestimmung, insbesondere für körper- und sinnesbehinderte Kinder, ist ein besonderes Anliegen. (...) Artikel 24 der UN-Konvention verpflichtet die Unterzeichnerstaaten ein integratives Bildungssystem einzurichten. (...) Ausgehend davon, dass Sonderschulen unerwähnt bleiben, kann dies nur bedeuten, dass neben einem voll ausgebauten inklusiven System derartige Schulen als zusätzliche Angebote bestehen dürfen. Auch Artikel 24 Abs. 2 lit. a, der bestimmt, dass Menschen mit Behinderung nicht vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden dürfen, steht der Existenz von Sonderschulen solange nicht im Weg, wie ein Überwechseln ins inklusive System jederzeit ohne Probleme möglich ist."[3]

Parallel dazu erfolgte eine intensive Diskussion im Rahmen eines vom Bundesministerium organisierten partizipativen Prozesses. Im endgültigen Entwurf des Nationalen Aktionsplans steht zwar nichts von einer Auflösung bzw. Umwandlung der Sonderschulen und auch nichts von einem Aufnahmestopp an Sonderschulen, sehr wohl aber etwas von einer flächendeckenden Verankerung inklusiver Regionen bis zum Jahr 2020 (bmask 2012, 64). Was damit gemeint sein könnte, welche bildungspolitische Spannungsfelder damit verbunden sind, welche Faktoren neue Entwicklungen ermöglichen oder behindern können, welche Herausforderungen sich ergeben und wie diese gemeistert werden könnten versucht der folgende Beitrag aufzuzeigen. Dabei wird zuerst auf die bisherige Entwicklung in Österreich eingegangen. Anschließend werden die Spannungsfelder zwischen Vision und Realität sowie mögliche Lösungsansätze auf den Ebenen Gesellschaft, Bund, Region und Person genauer herausgearbeitet.

[3] Anfragebeantwortung 9730/AB XXIV.GP vom 13. Jänner 2012, kursive Hervorhebung durch den Autor, http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/AB/AB_09730/imfname_240727.pdf [21.03.2013]

Bis in die Mitte der 80er-Jahre war es in Österreich selbstverständlich, Kinder mit Lern- oder sonstigen Behinderungen getrennt in Sonderschulen zu unterrichten. Aufbauend auf Konzepten des gemeinsamen Lernens in Nordeuropa, Italien und Deutschland wurden ab 1984 Schulversuche für einen integrativen Unterricht erfolgreich entwickelt und evaluiert. Motor dafür waren vor allem Eltern beeinträchtigter Kinder. In den 90ern wurde die integrative Beschulung in Volks- und Hauptschule (VS, HS) sowie in der Unterstufe der Allgemeinbildenden Höheren Schulen (AHS) als Wahlrecht der Eltern und grundsätzliche Aufgabe der jeweiligen Schularten - aufsteigend ab der 1. Schulstufe bis einschließlich zur 8. Schulstufe - gesetzlich verankert. Sonderschulen können seither zu Sonderpädagogischen Zentren (SPZ) ernannt werden und haben dann die Aufgabe, schulische Integration regional zu koordinieren und zu unterstützen. Für die gesetzliche Verankerung der Integration auf der 9. Schulstufe, dem letzten Pflichtschuljahr, und darüber hinaus für die mittleren und höheren Schulen der Sekundarstufe II, konnte 2002 keine politische Einigung gefunden werden. Eine solche erfolgte erst im Jahr 2012, allerdings mit einer Beschränkung auf das 9. Schuljahr, also auf die Polytechnische Schule (PTS) und einjährige Haushaltungsschulen. 2003 wurden mit einer Änderung des Berufsausbildungsgesetzes Schulversuche in der Berufsschule möglich, 2008 erfolgte die gesetzliche Verankerung der Integrativen Berufsausbildung im dualen System. Berufsschüler/innen mit Lernschwierigkeiten[4] haben seither die Möglichkeit, entweder das erste Berufsschuljahr auf zwei Jahre auszudehnen oder bloß mit einer Teilqualifikation abzuschließen.

Mit Beginn des neuen Jahrtausends wurde das von Unterrichtsminister Moritz bereits im Jahre 1986 vorgegebene Ziel, "dass es eines Tages in Österreich neben den Sonderschulen auch integrative Schulformen gibt, nicht nur in der Volksschule, sondern auch in der Hauptschule, in denen behinderte Kinder ganz selbstverständlich mit gesunden Kindern unterrichtet werden" (zit. nach BMUK 1994, 5), erreicht. Integrative und segregative Formen sind nun parallel verankert, seit 2001/02 werden im österreichischen Durchschnitt etwas mehr als die Hälfte aller Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf integrativ beschult (allerdings mit regional sehr großen Unterschieden). Mit der Kritik an der konkreten Umsetzung der schulischen Integration innerhalb des weiterhin selektiven Schulsystems wurde die Forderung nach einem inklusiven Schulsystem immer lauter (vgl. Feyerer 2009).

Das am 3. Mai 2008 in Kraft getretene "Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen" (im Folgenden kurz als UN-Konvention oder BRK 2006 bezeichnet) wurde von Österreich am 26. Oktober 2008 ratifiziert. Nach längerer Zeit des Stillstandes wurde 2011 ein partizipativer Prozess eingeläutet, der im Sommer 2012 zur Veröffentlichung des Nationalen Aktionsplans Behinderung 2012 - 2020 (= NAP; bmask 2012) führte. "Inklusion als Menschenrecht und Auftrag" lautet der programmatische Untertitel, in dem die Bundesregierung ihre strategischen Ziele und geplante Maßnahmen zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (BRK 2006) festgeschrieben hat. Vier Jahre nach der Ratifizierung dieser Konvention stellt sich damit in Österreich - eigentlich - nicht mehr die Frage, OB ein inklusives Schulsystem aufgebaut werden soll, sondern nur mehr, WIE dies am besten geschehen kann. Im Folgenden werden die dadurch auftretenden Spannungsfelder, Herausforderungen und Lösungsansätze auf den unterschiedlichen Ebenen näher analysiert.

[4] Neben Jugendlichen mit einem SpF-Status am Ende der Pflichtschule können auch Jugendliche ohne Hauptschulabschluss, behinderte Menschen im Sinne des Behinderteneinstellungsgesetzes und Personen, für die ausschließlich aus persönlichen Gründen keine Lehrstelle gefunden werden konnte, eine integrative Berufsausbildung in Anspruch nehmen.

Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene ergibt sich das größte und grundlegendste Spannungsfeld durch die in weiten Teilen der Gesellschaft noch immer vorherrschende, medizinisch dominierte Sichtweise von Behinderung. Ursula Naue (2009), die die österreichische Behinderungspolitik im Kontext ihrer historischen und kulturellen Entstehung analysiert, zeigt auf,

-

"dass Menschen, die von Geburt an behindert sind, benachteiligt sind und aus dem sozialen Netz mehr oder weniger herausfallen (280),

-

"dass sich der Fokus auf Defizite bei behinderten Menschen gegenüber anderen Sichtweisen gesellschaftlich, rechtlich und politisch festgesetzt hat" (...)

-

"dass zwar in den letzten Jahren einige neue Akteursgruppen - nämlich Behindertenorganisationen - politisch relevant geworden sind, dass es jedoch nach wie vor hierarchische Unterschiede zwischen staatlichen politischen AkteurInnen und diesen neuen Gruppen gibt" (281),

-

dass "behinderte Menschen über lange Zeiträume hinweg als 'unnötiger Kostenfaktor' (Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim) angesehen [wurden], was sich immer noch nachhaltig auf gegenwärtige Behindertenpolitik auswirkt", (...) und

-

"dass behinderte Menschen nur sehr langsam politisch aktiv werden konnten - was eben nicht an ihnen selbst lag oder liegt, sondern eine Folge des nicht vorhandenen Interaktionsverständnisses zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen ist" (290).

Zusammenfassend beschreibt sie die österreichische Situation so: "Tatsächliche Barrieren und solche 'im Kopf' bewirken bis heute, dass behinderte Menschen als eine Randgruppe der Gesellschaft betrachtet werden. Barrieren führten und führen dazu, dass behinderte Menschen 'unsichtbar' waren und teils immer noch sind - auf der Straße, im Alltag, wie auch insgesamt als Teil der Gesellschaft" (Naue 2009, 290)

Aufbauend auf dieser medizinischen Sichtweise von Behinderung erscheint es folgerichtig zu sein, Menschen mit Beeinträchtigungen Sonderinstitutionen zuzuführen, die über besondere Kenntnisse und Ressourcen verfügen, die in den Regelinstitutionen nicht zur Verfügung stehen. Je größer die Abweichung von der Normalität ist, desto wichtiger wird die besondere Unterstützung, desto selbstverständlicher die Absonderung.

Dem diametral entgegen stehen die Anforderungen und Zielsetzungen der UN-Konvention. Mit der Zielstellung "Full and effective participation and inclusion in society" (BRK 2006, 5) verfolgt die UN-Konvention das Ziel der Überwindung medizinischer Sichtweisen von Behinderungen und bestehender Diskriminierungspraktiken auch im Erziehungs- und Bildungssektor. Behinderung wird als unzureichende Partizipation beschrieben, benennt aber zugleich fehlende Möglichkeiten, das eigene Potenzial zu entwickeln und angemessene Herausforderungen für den Entwicklungs- und Bildungsprozess zu erhalten. Inklusion hat somit nicht die individuellen Lerndefizite einzelner Kinder im Blick sondern die Barrieren, die verhindern, das Burschen und Mädchen mit verschiedensten Biografien und Lernausgangslangen sich gemeinsam die Welt aneignen und sich dabei selbst weiterentwickeln.

"Zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristig körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können" (BRK 2006, Artikel 1).

Eine solche Sichtweise würde im Sinne einer ökosystemischen Sichtweise von Behinderung nach Sander (1994, 105) den Fokus auf die Teilhabe und die Barrieren anstatt auf die Behebung individueller Defizite lenken. Eine solche Sichtweise ist aber noch nicht common sense in Österreich. Trotzdem sieht Naue Chancen für einen wirklichen Paradigmenwechsel: "Von den ersten Behindertengesetzen in Österreich zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis hin zum BGStG des Jahres 2006 wurde viel erreicht. Jedoch ist es noch ein weiter Weg, bis die UN-Konvention mit ihren Forderungen und Verpflichtungen für Nationalstaaten tatsächlich umgesetzt sein wird. Die UN-Konvention und ihre Implementierung in österreichische gesetzliche und politische Praxis bieten aber zugleich eine Chance und Möglichkeit für eine zukünftige Neuorientierung österreichischer Behindertenpolitik. Wichtig dabei wird sein, dazu beizutragen, dass die Aussage der Europäischen Kommission zur UN-Konvention 'Disabiltiy is a rights issue and not a matter of discretion!' - also 'Behinderung ist eine Frage des Rechts und keine Frage des Ermessens!' - nicht auf der Ebene einer bloßen Feststellung stecken bleibt" (Naue 2009, 288f.).

Dass dies politisch ein schwieriges Unterfangen ist zeigen die vorsichtigen Formulierungen des NAP. Insgesamt spiegelt er aber klar den Paradigmenwechsel hin zur Inklusion wider.

So werden gleich zu Beginn als wesentliche Grundsätze zeitgemäßer Behindertenpolitik folgende Grundsätze festgehalten (bmask 2012, 7):

-

"Inklusion und Teilhabe

-

Barrierefreiheit

-

Disability Management

-

Chancengleichheit und Gleichstellung

-

Finanzielle Absicherung

-

Selbstbestimmung

-

Partizipation

-

Bewusstseinsbildung"

Auf rund 100 Seiten werden dann 250 Maßnahmen aufgelistet, die alle Bereiche gesellschaftlichen Lebens behandeln. Lag beim letzten umfassenden Strategiepapier zur Behindertenpolitik, dem Behindertenkonzept der österreichischen Bundesregierung vom 22. Dezember 1992 der Fokus noch mehr auf Fürsorge und Versorgung, steht nunmehr der Menschenrechts- und Gleichstellungsansatz im Vordergrund, was sich unter anderem in folgenden allgemeinen Zielsetzungen zeigt[5]:

-

"Menschen mit Behinderungen sollen ein selbstbestimmtes Leben in Würde führen können, und es soll ihnen die volle gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht werden. Behinderte Menschen dürfen weder schulisch, beruflich, noch sozial ausgegrenzt und benachteiligt werden. Ihre diesbezüglichen Rechte müssen gestärkt werden. (...)

-

Bei behindertenrelevanten Vorhaben müssen Menschen mit Behinderungen frühzeitig und durchgehend einbezogen werden, wie es Art. 4 der Behindertenrechtskonvention vorsieht (Grundsatz der Partizipation). (...)

-

Das gestärkte Selbstbewusstsein der Menschen mit Lernbehinderung soll u.a. auch dadurch gefördert werden, dass die Selbstvertretungsinitiativen von Menschen mit Lernbehinderungen ausreichende staatliche Unterstützung erhalten und sie auch im Bundesbehindertenbeirat Gehör finden." (bmask 2012, 13)

Die Maßnahmen für den Bereich Bildung, die seitens des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur (= bm:ukk) unter Einbeziehung aller Systemebenen mit ExpertInnen aus ganz Österreich erarbeitet wurden, sind im Kapitel 4 aufgelistet (bmask 2012, 61-70). Inklusion soll von der vorschulischen über die schulische und universitäre Bildung bis hin zur Erwachsenenbildung verankert werden, was sowohl in den Zielsetzungen als auch in den Maßnahmen erkennbar ist, wenngleich auch hier die Formulierungen sehr vage bleiben.

Mit Naue (2009) kann abschließend zur gesamtgesellschaftlichen Ebene festgehalten werden, "dass die Basis und Möglichkeit vorhanden ist, einen Paradigmenwechsel herbeizuführen. Allerdings fehlt derzeit in einem gewissen Ausmaß noch die Erkenntnis aus den Erfahrungen anderer Staaten, dass dieser Wandel langsam vorangeht und dass er überhaupt nur stattfinden kann, wenn sich Einstellungen und Haltungen sowohl der Bevölkerung als auch politischer Entscheidungsträger ändern" (286).

Eine der wichtigsten Maßnahmen für eine erfolgreiche Umsetzung der UN-Konvention wird daher sein, das Verständnis von Behinderung und damit den Begriff Inklusion auf allen Eben immer wieder im Sinne der UN-Konvention zu definieren, diese umfassend zu kommunizieren und sowohl die legistische Begründung als auch die konkrete Ausgestaltung von Maßnahmen konsequent zu überprüfen und stetig anzupassen.

Die österreichische Gesetzgebung zur schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf spiegelt die oben genannte Problematik wider. Bis 1993 wurden "Kinder, die infolge physischer oder psychischer Behinderung dem Unterricht in der Volks- oder Hauptschule oder der Polytechnischen Schule ohne sonderpädagogische Förderung nicht zu folgen vermögen und nicht gemäß §15 Schulpflichtgesetz 1985 vom Schulbesuch befreit sind"[6], als SonderschülerInnen in eine Sonderschule überwiesen. Mit der Implementierung der Integration wurde das Schulpflichtgesetz zwar insoweit erweitert, dass "Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf"[7] nun ihre Schulpflicht sowohl in der Regelschule als auch in der Sonderschule erfüllen können. Die medizinisch ausgerichtete Definition des Sonderpädagogischen Förderbedarfs wurde aber nicht verändert sondern wörtlich übernommen.

Auch in Bezug auf die Schulorganisation erfolgte keine wesentliche Veränderung der seit den 60er Jahren bestehenden Strukturen des österreichischen Schulwesens. Obwohl die Integrationsbewegung mit dem Anspruch der Unteilbarkeit [8] antrat, musste sie sich mit einer additiven Verankerung zusätzlich zum Sonderschulsystem zufrieden geben, da sie nur erfolgreich sein konnte, wenn die bestehende Gliederungssystematik keinesfalls angetastet wurde, denn das Motto der damaligen Regierung lautete: "Innere Schulreform ja, äußere Schulreform nein". Die in der Folge gesetzlich fixierte Zweigleisigkeit ermöglichte zwar ein ständiges Wachsen der Integration bis 2001/02 auf ein international sehr hohes Maß, verhinderte aber auch eine grundsätzliche Diskussion über die Grenzen der Integration, die Effektivität von Sonderschulen und die strukturelle Neuordnung der Sonderpädagogik.

So ist auch heute das Paradigma der Segregation noch immer strukturell bestimmend für die gesetzliche Verankerung und Praxis sowohl der getrennten als auch der gemeinsamen Beschulung, was sich in vielfacher Hinsicht zeigt und auswirkt:

-

11 Sonderschularten nach SchOG[9], daraus folgend u.a. die Ausbildung von SonderschullehrerInnen, obwohl die Hälfte der Kinder mit SpF schon lange in integrativen Settings unterrichtet wird;

-

die Notwendigkeit der individuellen Feststellung des SpF als Grundlage für zusätzliche Fördermaßnahmen ("Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma"), daraus folgend die Beibehaltung der individualtheoretischen Sichtweise von Behinderung;

-

keine Transparenz, keine Objektivität bei der Feststellung des SpF, daraus folgend eine institutionelle Diskriminierung sozial Schwacher (türkisch sprechende Kinder erhalten z.B. 2,3 mal so oft einen SpF als deutsch sprechende, Burschen 1,6 mal so oft als Mädchen);

-

die Frage der Integrationsfähigkeit wird an das Kind statt an das System gestellt, dementsprechend gibt es besondere LehrerInnen für besondere SchülerInnen, oft im Sinne von Haupt- und ZweitlehrerInnen in Integrationsklassen;

-

Zwei-Gruppen-Theorie, Defizitorientierung, pädagogischer Reduktionismus - z.B. im 2008 neu erstellten Lehrplan der Allgemeinen Sonderschule (=ASO) - und daraus folgend häufig getrennte Lernphasen zur Differenzierung sowohl in der Volks- als auch in der Hauptschule / Neuen Mittelschule (= NMS) bestimmen das pädagogische Geschehen in der Praxis.

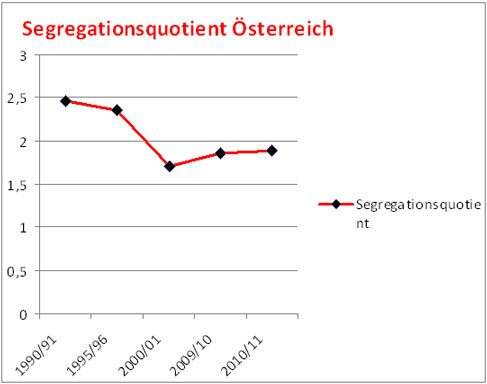

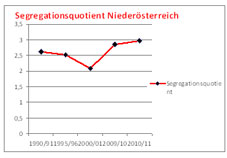

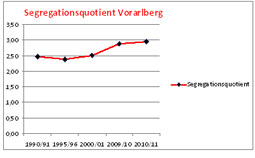

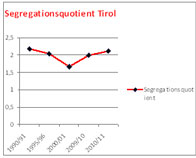

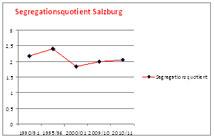

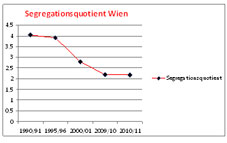

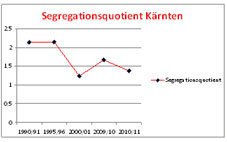

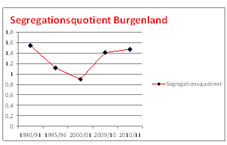

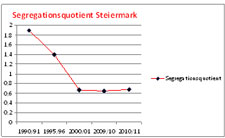

Die Integration wurde damit zum "normalen", alltäglichen Bestandteil der österreichischen Schullandschaft, allerdings mit starken regionalen Unterschieden (regionale Segregationsquotienten zwischen 0,7% und 3%, siehe Grafiken unten). Was tatsächlich in Integrationsklassen passiert, wie häufig Phasen äußerer Differenzierung stattfinden, wie sich die enorme Reduktion der Personalressourcen[10] im sonderpädagogischen Bereich auf die unterrichtliche Praxis der Integration auswirkt, scheint kaum mehr zu kümmern. In jenen Bundesländern, die von Anfang an dem gemeinsamen Unterricht sehr skeptisch gegenüberstanden, werden heute prozentuell sogar mehr Kinder in Sonderschulen unterrichtet als bei der gesetzlichen Einführung der Integration 1993. Aber auch im bundesweiten Durchschnitt ist der Segregationsquotient leicht gestiegen statt gesunken, wie die folgenden Grafiken von Petra Flieger (2012) zeigen:

Abb. 1: Segregationsquotienten nach Bundesländern (aus Flieger, 2012)

Demgegenüber steht die Anforderung der UN-Konvention, ein "inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen" zu gewährleisten und ab sofort schrittweise umzusetzen. Gemäß Artikel 24, BRK 2006 dürfen Behinderte Menschen in Zukunft "nicht vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden", sondern sollen "gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben" lernen können. Dies bedingt eine Schule für alle, mit allen Konsequenzen, wobei mit Wocken (2011, 73ff.) darauf hingewiesen werden soll, dass ein inklusives Bildungssystem vor allem dadurch gekennzeichnet ist, dass es im Gegensatz zur Integration nicht mehr an den guten Willen, an Humanität und an Freiwilligkeit appelliert, sondern sich auf völkerrechtlich verankertes und einklagbares Recht beruft und sich somit nicht mehr zur Diskussion stellt. "Das Ethos eines sozialen Humanismus wird nun ersetzt durch die rechtlich kodifizierte Gleichwertigkeit aller Menschen" (Wocken 2011, 74). Demnach müsste als wesentlicher Schritt auf Bundesebene vom bisherigen Prinzip des Elternwahlrechtes abgegangen und Schule prinzipiell so organisiert und gestaltet werden, dass niemand ausgeschlossen wird. Dies würde unter anderem eine Auflösung bzw. Umwandlung von Sonderschulen bis 2020, aber auch die Schaffung einer wirklich gemeinsamen Mittelstufe auf der Sekundarstufe I, also eine Auflösung bzw. Umwandlung der Unterstufen Allgemeinbildender Höheren Schulen erfordern, was politisch sehr schwierig umzusetzen ist.

Die Vision der UN-Konvention trifft somit auf nationaler Ebene heute auf folgende Realitäten:

-

ein sehr segregativer Grundcharakter des Schulsystems (11 Sonderschularten, schularten- und jahrgangsbezogene Lehrpläne, Klassenwiederholungen, Noten ab der 1. Schulstufe, Trennung der Schüler/innen in Hauptschule / NMS und Gymnasium ab dem 10. Lebensjahr, 3 Leistungsniveaus in der Hauptschule, zwei Leistungsniveaus in der Neuen Mittelschule) mit einer parallelen Verankerung der Systeme Sonderschule und Integration bis zum Ende der Pflichtschulzeit.

-

Bezüglich der Errichtung einer Gesamtschule gibt es in Österreich noch immer eine bildungspolitische Pattstellung zwischen ÖVP und SPÖ. Bildungsministerin Claudia Schmied konnte zwar die Neue Mittelschule gesetzlich verankern, allerdings nur um den Preis der Beibehaltung der Gymnasien, also der Aufgabe der komprehensiven Idee für die Sekundarstufe I. Die Idee der inklusiven Schule setzt aber pädagogisch eine echte Gesamtschule voraus. Einerseits stimmt die inklusive Idee mit den aktuellen bildungspolitischen Intentionen der Individualisierung und Differenzierung überein und darf daher heute thematisiert werden. Damit verbundene Strukturdiskussionen bzgl. Abschaffung der Unterstufen der Gymnasien und alternativer Formen von Leistungsbeurteilung sind aber andererseits mit der Übernahme der Neuen Mittelschule wieder für Jahre auf Eis gelegt worden.

-

Mit der Verankerung der NMS wird die Heterogenität und Diversität und damit die Individualisierung und innere Differenzierung als pädagogischer Grundsatz massiv eingefordert. Ebenso ist dies in der Neuausrichtung der Schulaufsicht mittels des Projektes SQA (= Schulqualität Allgemeinbildung)[11] zu bemerken. Mit der Novellierung des § 18 Bundes-Schulaufsichtsgesetz, die am 1. September 2012 in Kraft getreten ist, werden die Eckpunkte eines Nationalen Qualitätsrahmens definiert, die in einem partizipativen Prozess weiter konkretisiert werden sollen. Als Rahmenzielvorgabe für den Zeitraum 2012/13 bis 2015/16 definiert das bm:ukk die Weiterentwicklung des Lernens und Lehrens in Richtung Individualisierung und Kompetenzorientierung. SQA versteht sich dabei als organisatorischer Rahmen und Werkzeug zur Zielerreichung und definiert zwei tragende Strukturelemente auf bzw. zwischen allen Ebenen des Schulsystems: Entwicklungspläne (EP) und periodische Bilanz- und Zielvereinbarungsgespräche (BZG) als Grundlage für eine dialogische Führung und Vereinbarungskultur. Die Umsetzung der UN-Konvention und die Errichtung inklusiver Regionen ist dabei aber noch kein Thema.

-

Die langjährige Kultur der Absonderung und besonderen Betreuung behinderter Kinder, die generell als wichtig und gut eingeschätzt wurde, wirkt immer noch, insbesondere bei Kindern mit schweren Beeinträchtigungen. Aufgrund von sinkenden Ressourcen und fehlendem Qualitätsmanagement in der Integration scheint heute der Schonraum Sonderschule wieder interessanter zu werden und zu einem Anstieg der Schülerzahlen an Sonderschulen zu führen.

-

Auch die langjährige Tradition einer individualtheoretisch und caritativ-fürsorglich ausgerichteten Sonderpädagogik ist noch immer in der Alltagspraxis wirksam, was sowohl die Praxis der Förderplanarbeit seitens der Lehrer/innen als auch der Ruf nach Schonraum und Therapien seitens der Eltern bestätigt, wie der öffentlich ausgetragene Streit um die Schließung einer Sonderschule in Kärnten im Jahr 2012 recht deutlich gezeigt hat.

-

Befürworter (z.B. die Lebenshilfe Österreich, inklusiv ausgerichtete Pädagog/innen) und Gegner der Inklusion (z.B. VertreterInnen der heilpädagogischen Gesellschaft, Eltern, die für ihre Kinder öffentlich wirksam Nachteile durch Abschaffung der Sonderschule befürchten) stehen sich heute wieder wie zu Beginn der Debatte um Integration gegenüber. Während die Befürworter vor allem über den - relativ nüchternen - Appell an die Verpflichtung zur Umsetzung der UN-Konvention argumentieren, sorgen die Gegner politisch und medial wirksamer für Druck auf die Bildungspolitik, wie ebenfalls die Prozesse rund um die geplante Auflösung der Sonderschule in Klagenfurt zugunsten dezentraler Zentren zur Unterstützung der Inklusion in ganz Kärnten im Jahr 2012 zeigten. Gegner und Befürworter finden sich noch immer über alle politischen Parteien gestreut, während aber in den 90ern die Integration nicht für parteipolitischen Zank genutzt wurde, wird die Umsetzung der UN-Konvention heute auch für parteipolitische Querelen genutzt, wie ebenfalls Kärnten deutlich zeigt[12].

-

Langjährige und stetige Verringerung der sonderpädagogischen Ressourcen aufgrund der sogenannten § 15a-Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern zur Finanzierung der LandeslehrerInnen. Diese Personalreduktion lässt den Eindruck, dass die Inklusion von der Regierung als Sparprogramm missbraucht werden könnte, nur schwer widerlegen. Neben entsprechenden Willensbekundungen und öffentlichkeitswirksamen Auftritten im Sinne der Inklusion ist vor allem darauf zu achten, dass in den anstehenden § 15a-Verhandlungen zusätzliche Personalressourcen für die Entwicklung und Implementierung inklusiver Regionen sowie für die Umsetzung inklusiver Schulen zur Verfügung gestellt werden.

-

Regional sehr große Unterschiede in Bezug auf die Umsetzung der Integration (quantitativ und qualitativ, sehr stark abhängig von den Einstellungen und Werten der handelnden Personen).

-

Kein klares Verständnis des Begriffs Inklusion im Sinne der UN-Konvention seitens der Bildungspolitik, der Schulverwaltung, der SPZ-LeiterInnen, SchulleiterInnen und LehrerInnen. Zumeist wird Inklusion einfach als Synonym für Integration verwendet. Erfolgt eine Differenzierung, dann oft in der Art, dass Inklusion als unerreichbare Utopie gesehen wird.

In Anbetracht dieser Situation hat sich die Bundesregierung entschlossen, mit dem Nationalen Aktionsplan (bmask 2012) einen Weg zu eröffnen, der einerseits in die richtige Richtung weist, andererseits aber weite Interpretationsspielräume zulässt, was folgende Auszüge aus dem gesamten Bildungsbereich exemplarisch zeigen sollen:

-

"Inklusive Konzepte zum Übergang vom Kindergarten in die Volksschule sollen entwickelt werden. (S. 62) (...)

-

Entwicklung von Inklusiven Modellregionen. Erfahrungssammlung und darauf aufbauend Erstellung eines detaillierten Entwicklungskonzeptes sowie flächendeckender Ausbau der Inklusiven Regionen bis 2020. (S. 64) (...)

-

Inklusive Pädagogik als Teil der zukünftigen Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer an Pädagogischen Hochschulen und für Studierende der Lehrämter an Allgemeinbildenden und Berufsbildenden Höheren Schulen (S. 65) (...)

-

Allen Schülerinnen und Schülern soll die barrierefreie Teilhabe am Unterricht gewährleistet werden. (S. 66) (...)

-

Die Inklusion behinderter Studierender soll im Rahmen der Leistungsvereinbarungen mit den Universitäten und den Begleitgesprächen zu ihren Umsetzungen verstärkt als bildungspolitisches Ziel thematisiert werden. (S. 68) (...)

-

Das Prinzip der Barrierefreiheit soll bei der Vergabe von Fördermitteln verstärkt berücksichtigt werden" (S. 69).

Mit dem Begriff der Inklusiven Regionen und deren flächendeckenden Verankerung bis 2020 wurde ein Ausweg gefunden, der einerseits eine Schließung von Sonderschulen nicht explizit verlangt, andererseits aber eine solche durchaus zulässt. Eine genauere Definition des Begriffes wurde im NAP nicht angeführt, im unveröffentlichten "3. Arbeitspapier zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention" (Gasteiger-Klicpera, Wohlhart 2012), welches im Rahmen des vom bm:ukk gesteuerten partizipativen Prozesses zur Erstellung des NAP entstanden ist und damit als wichtige inhaltliche Grundlage des Umsetzungsprozesses gesehen werden muss, wurde die Inklusive Region aber sehr wohl ausführlicher definiert:

"Eine Inklusive Region ist eine Region, die das Ziel verfolgt, in ihrem Einflussbereich den Artikel '24. Bildung' der UN-Behindertenrechtskonvention vollständig umzusetzen. Im Zentrum steht das Anliegen, in einem definierten Zeitraum die Qualität der Bildungseinrichtungen in der Region hinsichtlich inklusiver Bildung so anzuheben, dass Sondereinrichtungen wie Sonderschulen oder Sonderkindergärten geöffnet oder nicht mehr gebraucht werden.

Der Begriff 'Region' lässt deren geografische Ausdehnung zunächst offen. Eine inklusive Region umfasst im Allgemeinen einige Schulbezirke. Einige österreichische Bundesländer haben bereits (Bildungs-)Regionen dieser Größenordnung eingerichtet oder planen dies. Wenn bereits Bildungsregionen eingerichtet sind, empfiehlt es sich, diese zu inklusiven Regionen auszubauen. Die über die Bezirksgrenzen hinausgehende Erstreckung ist darin begründet, dass in diesen Regionen die wichtigsten professionellen Kompetenzen für die Entwicklung eines inklusiven Bildungssystems und für die individuelle Förderung vertreten sein sollen" (Gasteiger-Klicpera, Wohlhart 2012, 3).

Inwieweit die vom Bund definierten Zielsetzungen und Maßnahmen im NAP auch von ihm selbst ernst genommen und damit auch für die weitere Entwicklung verpflichtend und wirksam werden, wird sich ganz konkret an folgenden zwei politischen Ereignissen im Jahr 2013 ablesen lassen: bei den nach der Wahl im Herbst anstehenden Verhandlungen zum Regierungsprogramm und den § 15a-Verhandlungen zwischen Bund und Ländern. Nur wenn dort die im NAP festgelegten Ziele und Maßnahmen weiter ausdifferenziert und auch mit entsprechenden Mitteln versehen werden, kann mit einer positiven Umsetzung der UN-Konvention gerechnet werden, denn:

"Die Maßnahmen, die aus künftigen Bundeshaushalten zu finanzieren sind, müssen nach Maßgabe der einzelnen Ressorthaushaltebudgetiert werden. Die für die jeweiligen Maßnahmen zuständigen Bundesministerien haben entsprechende Vorkehrungen im Ressortbudget zu treffen" (bmask 2012, 9).

[6] Definition laut § 8, Schulpflichtgesetz

[7] SpF ist die Abkürzung für Sonderpädagogischer Förderbedarf

[8] These 3: "Integration ist unteilbar. Sie lässt keine Ausnahmen zu." (Muth 1992, 186)

[9] SchOG steht für SchulOrgansiationsGesetz

[10] Wurde bis 2000/01 noch für 3 Kinder mit SpF eine Planstelle finanziert, sind dafür heute bereits mehr 4 Kinder mit SpF im Durchschnitt notwendig.

[11] Vgl.: http://www.schule.at/news/detail/sqa-schulqualitaet-allgemeinbildung-1.html [05.03.2013]

[12] Der für die Umsetzung der UN-Konvention zuständige Landesrat gehört in Kärnten der FPK an. In der Diskussion über die Abschaffung der Gutenberg-Sonderschule traten sowohl SPÖ als auch die Grünen medial für den Erhalt der Sonderschule ein, obwohl sie ansonsten für ein inklusives Schulsystem sind.

Österreich ist insbesondere im Pflichtschulwesen sehr föderalistisch organisiert. Obwohl die Gesetze in Bezug auf Integration und sonderpädagogische Förderung national einheitlich sind, entwickeln sich die Bundesländer sehr unterschiedlich. Ja selbst zwischen den politischen Bezirken innerhalb eines Bundeslandes zeigen sich große Unterschiede. Erklärt kann dies nur mit den unterschiedlichen Einstellungen und den regional unterschiedlichen schulischen Angeboten werden. Mit dem NAP wurden nun Maßnahmen festgelegt, die unbedingt eine Beteiligung der Länder erfordern, eine konkrete Verpflichtung der Länder kann aber mit dem NAP nicht erfolgen. Letztendlich ist die Entwicklung und Implementierung Inklusiver Regionen daher vor allem eine regionalpolitische Aufgabe.

Innerhalb der Regionen ist daher - genauso wie auf nationaler Ebene - eine entsprechende Unterstützung durch die Bildungspolitik, ideell und monetär, von großer Bedeutung. Bisher hat allerdings erst ein Bundesland, nämlich die Steiermark, also jenes Land, das mit einem Integrationsquotienten von 80% schon sehr weit fortgeschritten ist, die Aufforderung, einen Regionalen Aktionsplan auf Basis des Nationalen Aktionsplans zu entwickeln, ernst genommen. Im "Aktionsplan des Landes Steiermark, Phase 1: 2012 - 2014" wurden zuerst neun allgemeine Leitlinien und dann konkrete Umsetzungsmaßnahmen für die Phase 1 bis 2014 formuliert. Im Bereich Bildung sind dabei folgende messbare Ziele festgelegt worden:

-

"Eine einheitlichen Zuständigkeit für die Zusatzbetreuung an Schulen und Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen ist umgesetzt. (Land Steiermark 2012, 76)

-

Ein Konzept für mindestens eine Modellregion ist bis Ende 2014 fertiggestellt." (77)

Für den Bereich der barrierefreien Erwachsenbildung ergaben sich die folgenden drei Teilziele bis 2014:

-

"Aktive Mitwirkung von acht bis zehn Bildungseinrichtungen sowie von drei bis fünf Bibliotheken im konkreten Entwicklungsprozess

-

Ausbildung von TrainerInnen

Durchführung einer Fachtagung" (78)

Das Bundesland Kärnten hat zwar noch keinen Regionalen Aktionsplan wie die Steiermark publiziert, aber im Zusammenhang mit der Schließung des Sozialpädagogischen Zentrums bfz in Klagenfurt "Wege und Schritte zu einer inklusiven Bildungslandschaft"[13] definiert. Ein erstes Ziel ist es, die bisher in der Landeshauptstadt konzentrierte sonderpädagogische und therapeutische Unterstützung auf sogenannte "regionale Inklusionszentren" zu verteilen. An vier regional gut verteilten Schulstandorten mit Integrationserfahrung sollen Kleinklassen für 5 - 7 Kindern mit einer Doppelbesetzung im Unterricht, Nachmittagsbetreuung und der Installierung eines mobilen therapeutischen Dienstes optimale Bedingungen auch für schwerer beeinträchtigte SchülerInnen garantieren und damit die Ängste von Eltern minimieren. Gemeinsame Unterrichtung ist möglich, muss aber nicht sein.

Ansonsten hat noch kein Bundesland konkrete und sichtbare Schritte zur Entwicklung von Inklusiven Regionen gesetzt, aber auch die Bundesregierung ist nicht wirklich aktiv darum bemüht, zu konkreten Vereinbarungen mit den Ländern zu kommen und die noch offenen Aspekte zu klären.

Als inhaltliche Richtlinie für die Umsetzung Inklusiver Regionen laut NAP ist auf das "3. Arbeitspapier zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention" (Gasteiger-Klicpera, Wohlhart 2012) zurückzugreifen. Entgegen den sehr vagen Formulierungen im NAP steht dort klarer, welche Zielsetzungen mit dem Konzept der Inklusiven Regionen verfolgt werden sollen:

"Das Szenario der 'Inklusiven Region' wird als Konkretisierung bisheriger, allgemeiner Überlegungen verstanden. Es gilt als Ausgangspunkt für die flächendeckende Weiterentwicklung des inklusiven Schulsystems in Österreich. (...) Die stufenweise Einrichtung inklusiver Regionen steht am Beginn eines Implementierungsprozesses, der im Jahr 2012 beginnen soll und an dessen Ende im Jahr 2020 die inklusive Kompetenz des allgemeinen Schulsystems bundesweit so erweitert wurde, dass eine Aufnahme von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in Sondereinrichtung nicht mehr erforderlich ist" (Gasteiger-Klicpera, Wohlhart 2012, 1f.).

Damit ist ein Zeitpunkt, nämlich das Jahr 2020 definiert, an dem Sondereinrichtungen nicht mehr erforderlich sein sollen, weil sich die Qualität des Bildungswesens insgesamt entsprechend verbessert hat. Gemäß der Idee, dass die Entwicklungen vor allem in den Regionen und mit den Regionen gestaltet werden sollen, wird bezüglich der konkreten Umsetzung auch im 3. Arbeitspapier vieles offen gelassen, wie z.B.

-

die genaue Definition der regionalen Ausdehnung (3),

-

die Beauftragung eines Konsortiums mit der Entwicklung eines regionalen Aktionsplans sowie der Festlegung von Indikatoren (3)

-

die Festlegung der ersten Modellregionen noch im Jahr 2012 (4)

-

die Errichtung eines externen Evaluationsteams zur Prüfung der Konzepte (4)

-

die Finanzierung und Einrichtung von Projektkoordinatoren pro Modellregion (4)

-

die Finanzierung und Errichtung eines externen Teams zur wissenschaftlichen Begleitung (4) oder

-

die Finanzierung und Errichtung "regionaler Inklusionszentren", die als zentrale Einrichtung die Entwicklung zur inklusiven Region treiben, steuern, unterstützen und koordinieren sollen (4).

Das 3. Arbeitspapier zur Umsetzung erkennt damit sehr klar, dass für die geplanten regionalen Entwicklungen Unterstützungssysteme notwendig sind, womit zwei wichtige Player ins Spiel kommen: die Pädagogischen Hochschulen in ihrer Verantwortung der regionalen LehrerInnenfort- und -weiterbildung und die Sonderpädagogischen Zentren mit ihrem Auftrag zur Unterstützung und Koordination der Integration. Nur bei entsprechender Begleitung der Prozesse auf regionaler Ebene kann auf lokaler Ebene wirksame Schulentwicklung stattfinden. Da es kaum neue Ressourcen geben wird, sieht das 3. Arbeitspapier in pragmatischer Weise die Zusammenführung der vorhanden Institutionen vor:"Alle bisher vorhandenen Unterstützungssysteme, wie z.B. sonderpädagogische Zentren, IZB-Teams, ... sowie deren Ressourcen werden in die regionalen Inklusionszentren eingemeindet oder durch Kooperationsverträge eingebunden, wodurch einerseits die übergreifende Förder-, Entwicklungs- und Beratungskompetenz gesteigert wird, andererseits aber auch ineffiziente Doppelgleisigkeiten abgebaut werden" (Gasteiger-Klicpera, Wohlhart 2012, 5).

Einer der wichtigsten Aufgaben solcher regionaler Inklusionszentren wird es sein, Lösungen für das Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma zu finden, indem die strukturellen Bedingungen kritisch hinterfragt werden, inwiefern sie Exklusionsrisiken darstellen und inwiefern diese vermindert werden können.

Die Integrativen Regelklassen in Hamburg haben z.B. gezeigt, dass die Etiketten "lernbehindert", "sprachbehindert" oder "verhaltensgestört" im Zusammenhang mit einer gerechten Ressourcenverteilung heute nicht mehr notwendig sind. Die Vergabe zusätzlicher Ressourcen ist dort nämlich anders als in Integrationsklassen nicht daran geknüpft, dass bei einzelnen SchülerInnen ein sonderpädagogischer Förderbedarf (= SpF) durch Gutachten und Bescheid festgestellt wird. Die Integrativen Regelklassen erhalten eine pauschale Zuweisung von sonderpädagogischen Fachkräften ohne formales Diagnoseverfahren bei einzelnen Kindern. Konzeptionell kann damit das als Etikettierungs-Ressourcen-Dilemma bekannte Problem umgangen werden (vgl. Boban/Hinz 1994, Schuck et al. 1999).

Gemäß dem Konzept der indexbasierten Mittelzuteilung könnten auch die sonderpädagogischen Ressourcen anhand von sozialpolitischen Kennwerten wie z.B. der Bildung der Eltern, der Höhe der Arbeitslosigkeit, oder dem Anteil von Personen mit Migrationshintergrund schulbezogen zugeteilt werden, ohne einzelne Kinder als lern-, verhaltens- oder sprachbehindert brandmarken zu müssen. Anders sieht dies bei Kindern mit einer vor allem organisch bedingten und medizinisch klar feststellbaren Beeinträchtigung aus wie z.B. bei gehörlosen Menschen: "Gebärden- und Schriftdolmetscher sind für viele gehörlose Menschen unverzichtbare Kommunikationshilfen. Es ist zur Zeit aber wohl kaum vorstellbar, dass immer und überall - in allen Schulklassen, in allen Seminaren an der Universität, in allen Workshops auf Tagungen und Kongressen - von vornherein auch entsprechende Kompetenzen und Hilfen vorgehalten werden. Dolmetscher für Gehörlose gibt es nur auf Anfrage, wobei die Beantragung allein mit einem ausgewiesenen Behindertenstatus möglich ist" (Wocken 2011, 81).

Werden die zusätzlichen Ressourcen für sonderpädagogische Betreuung nicht mehr den Kindern mit SpF wie ein Rucksack mitgegeben, sondern anhand einer indexbasierten Mittelzuweisung den Schulen zur autonomen Verwendung zugewiesen, kann man sich für rund 80% aller jetzigen SpF-SchülerInnen das Bescheidverfahren ersparen. Rund 22.000 Kinder und Jugendliche würden dann nicht mehr als lern-, verhaltens- oder sprachbehindert stigmatisiert werden. Die Schulen hätten aber trotzdem zusätzliche Mittel zur Verfügung, um Benachteiligungen durch Beeinträchtigungen auszugleichen und einen drohenden Ausschluss zu verhindern.

In Anlehnung an die von Bacher/Altrichter/Nagy (2010) vorgestellten Modelle von Zürich, Aarau und Dortmund müsste ein Konzept erstellt werden, dass - neben einem besondern Topf für körper-, sinnes- oder mehrfachbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche - Schulen in Abhängigkeit der sozialen Lage ihrer SchülerInnen zusätzliche Mittel zur Verfügung stellt, die nicht nur reaktiv sondern auch präventiv eingesetzt werden könnten.

Als Ausgangsbasis für neue Berechnungsmodelle könnten folgende Überlegungen genommen werden: In Österreich sind rund 4% aller PflichtschülerInnen als Kinder und Jugendliche mit einem sonderpädagogischem Förderbedarf eingestuft - rund 80% davon aufgrund einer Lern-, Sprach- oder Verhaltensbehinderung. Die Bundesländer bekommen aber nur für 2,7 % aller PflichtschülerInnen (= langjähriger Durchschnitt der SpF-Quote in den 80er-Jahren). zusätzliche Ressourcen. Hinz/Boban (1994) meinen, "dass ca. 10 % aller Kinder irgendwann in der Grundschulzeit Probleme haben und machen". Der Kanton Zürich geht davon aus, dass in den am meisten belasteten Schulen bis zu 20% mehr Ressourcen notwendig sind als in den Schulen mit den günstigsten Ausgangsbedingungen (vgl. Bacher/Altrichter/Nagy 2010, o.S.).

Wenn der Bund den Ländern z.B. für 15% aller PflichtschülerInnen zusätzliche Dienstposten gemäß den momentanen Berechnungsschlüsseln (14,5 Kinder in der VS, 10 Kindern in der Sekundarstufe, 9 Jugendliche in der PTS ergeben je einen Dienstposten) zur Verfügung stellen würde, könnte damit wahrscheinlich die gesamte sonderpädagogische Förderung samt Prävention und sozialem Nachteilsausgleich qualitativ gut geleistet werden. Da nicht davon auszugehen ist, dass in Sparzeiten großzügig zusätzliche Mittel finanziert werden, müsste es wohl zu einem Mischmodell kommen: einerseits müsste eine leichte Erhöhung der Mittel - begründet durch eine Anpassung der sonderpädagogischen Ressourcen an die real existierende SpF-Quote - erfolgen, andererseits wären alle vorhanden Mittel (Grundausstattung, Zusatzressourcen für außerordentliche SchülerInnen, ...) zusammenzuführen und gemäß der berechneten Indices umzuverteilen. Mit diesen Mitteln müssten die Schulen, autonom und flexibel, individualisierte und differenzierte Lern- und Sprachförderungen anbieten und Maßnahmen zur Gewaltprävention setzen.

Voraussetzung für eine indexbasierte Mittelzuweisung wäre, dass sich die Schulen verpflichten, keine Kinder wegen Problemen im Bereich des Lernens, des Verhaltens und der Sprache abzuweisen und sie die gesamte Schulzeit hindurch optimal zu fördern. Der angemessene Mitteleinsatz wäre im Rahmen von standortbezogenen Konzepten zu planen und mit entsprechenden Evaluierungsmaßnahmen auch nachzuweisen. Dazu müssten die Instrumente von SQA entsprechende Maßnahmen vorsehen.

Da man bei rund 22.000 Kindern auf das "Stochern im diagnostischen Nebel eines sonderpädagogischen Förderbedarfs" (Boban/Hinz 1994, o.S.) verzichten kann, würden weniger Ressourcen für die Gutachtenerstellung anfallen, die für regionale Beratungs- und Unterstützungsangebote genützt werden könnten.

Für nicht indexbasierte Bedarfe (z.B. die Bildung, Unterrichtung und Erziehung einer blinden Schülerin oder eines mehrfach beeinträchtigten Schülers) sowie für flexible Steuerungs- und Beratungsmaßnahmen in einer Region sollten gesondert Mittel aus dem Landes- bzw. Bezirksbudget zur Verfügung stehen, die vor der Verteilung an die Schulen aus dem Gesamtbudget herausgerechnet werden.

Mit solch einem System könnten die Ansprüche der UN-Konvention umfassend erreicht werden: Kinder und Jugendliche mit Problemen müssten nicht mehr als "sonderpädagogisch förderbedürftig" und damit als "ganz anders" als die "Normalen" etikettiert werden und die allgemeinen Schulen hätten trotzdem systembezogene Ressourcen für individualisierte und differenzierte Förderung und Prävention. Die inklusiven Modellregionen sollten daher Erfahrungen in Bezug auf eine indexbasierte Mittelzuteilung sammeln und darauf aufbauend detaillierte Konzepte für die flächendeckende Umsetzung bis 2020 erarbeiten. Eine Voraussetzung dafür ist aber die schon oben angesprochene und schon lange eingeforderte Erhöhung der sonderpädagogischen Ressourcen zumindest in den inklusiven Modellregionen. Inklusion darf nämlich keinesfalls zum Sparprogramm verkommen.

Auch wenn auf nationaler und regionaler Ebene die Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung geklärt und ausreichende Unterstützungsangebote zur Schulentwicklung vorhanden sind, bleibt es letztlich die Aufgabe der einzelnen Schulen, sich zu inklusiven Bildungseinrichtungen weiter zu entwickeln. Was damit gemeint sein könnte, definiert das 3. Arbeitspapier folgendermaßen:

"Inklusive Pädagogik ist Bildung ohne Aussonderung, die durch äußerer Differenzierung geschieht, durch die Überstellung von Kindern und Jugendlichen in Sondereinrichtungen, durch dauerhafte Trennung von Gruppen innerhalb einer Bildungseinrichtung, aber auch durch Ausschluss vom gemeinsamen Bildungsprozess in seiner sozialen oder fachlichen Dimension" (Gasteiger-Klicpera, Wohlhart 2012, 5). In weiterer Folge legt es ohne Anspruch auf Vollständigkeit sieben erforderliche pädagogische Entwicklungsrichtlinien fest, wie den systemischen Blick auf die gesamte Einrichtung statt auf einzelne Klassen oder Gruppen, die umfassende Barrierefreiheit, die Gewährung persönlicher Assistenz innerhalb der Gemeinschaft, die Schaffung von Strukturen zur Bewältigung pädagogischer Krisen, die Kompetenz für personalisiertes Lernen, entsprechende Diagnose- und Förderprozesse sowie die Öffnung für PädagogInnen mit Beeinträchtigungen (Gasteiger-Klicpera, Wohlhart 2012, 6).

Nicht angeführt, aber für ein Gelingen sicherlich wichtig, ist auch die Öffnung und Bereitschaft für engere interdisziplinäre Zusammenarbeit mit allen Partnern innerhalb der jeweiligen inklusiven Bildungslandschaft (Kindergärten, Horte, nachfolgende Schulen, SozialarbeiterInnen, SchulassistentInnen, ...).

Die entscheidende Rolle auf der lokalen Ebene wird dabei von den SchulleiterInnen und den LeiterInnen der weiteren Bildungseinrichtungen eingenommen, denn an ihnen liegt es, alle schulinternen und -externen Entwicklungsmaßnahmen auf der Organisations-, der Unterrichts- und der Personalentwicklungsebene zu steuern. Dementsprechend ist für eine gelingende Umsetzung der UN-Konvention auch eine entsprechende Unterstützung der LeiterInnen und die inhaltliche Verankerung der Inklusion innerhalb der geplanten SQA-Maßnahmen enorm wichtig, um insgesamt zu einem inklusiven und damit gerechterem Schulsystem zu kommen.

Auch wenn mit Popp (2012, S. 142ff) gesagt werden muss, dass Schule nicht wirklich gerecht sein kann, können doch mit folgenden Maßnahmen schulversagende Situationen abgebaut und damit eine gerechtere Schule geschaffen werden:

-

Berücksichtigung entwicklungspsychologischer Erkenntnisse

-

Erziehungspartnerschaften an Schulen schaffen

-

Kultur der Anerkennung und Wertschätzung schaffen - jenseits des Leistungsprinzips

-

Berufsorientierung und Lebensplanung als Bildungsaufgabe verankern

Die Umsetzung solcher Maßnahmen ist die konkrete Aufgabe der einzelnen Lehrpersonen, wobei deren Verhalten stark von deren Einstellungen und Haltungen sowie den fachlichen Kompetenzen abhängt. Die Aus-, Fort- und Weiterbildung muss dementsprechend Angebote setzen, die es einerseits ermöglichen, sich ohne moralisierenden Zeigefinger mit eigenen Einstellungen, mit persönlichen Ängsten und Vorbehalten gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen, den eigenen Vorstellungen von Schule und Unterricht auseinander zu setzen, und andererseits Kompetenzen für inklusiven Unterricht vermitteln. Denn nur wenn es gelingt, die einzelnen LehrerInnen an der Schulentwicklung im Sinne von Organisations-, Unterrichts- und Personalentwicklung zu beteiligen, kann die UN-Konvention erfolgreich umgesetzt werden.

Dementsprechend ist die Verankerung der Inklusiven Pädagogik in der PädagogInnenbildungNeu auch seitens des NAPs als unbedingt notwendige Voraussetzung vorgesehen und dezidiert in den Maßnahmen 128 bis 130 angeführt:

-

"Fortbildungsangebote für LehrerInnen, Lehrer sowie Schulaufsicht (Bezirksschulinspektoren) für Diagnoseverfahren zur Erstellung eines SpF sowie zu professionellen Beratung von Eltern und Erziehungsberechtigten.

-

Weiterentwicklung der Fort- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern (Inklusive Bildung, Sonderpädagogik)

-

Inklusive Pädagogik als Teil der zukünftigen Ausbildung für Lehrerinnen und Lehrer an Pädagogischen Hochschulen und für Studierende der Lehrämter an Allgemeinbildenden und Berufsbildenden Höheren Schulen" (bmask 2012, 64f.).

Dabei geht es darum, dass die Lehrkräfte mit der Vielfalt der SchülerInnen nicht nur zurechtkommen, sondern diese in vielerlei Hinsicht als Chance nutzen können. Inklusion zielt im schulischen Kontext nämlich auf die Förderung der Begabungen und die Entwicklung der Persönlichkeiten aller SchülerInnen. Inklusion ist unteilbar. Damit ist gemeint, dass z.B. auch Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrumsstörungen oder schweren Mehrfachbehinderungen mit anderen gemeinsam lernen können. Um jegliche Formen der Aussonderung zu vermeiden, müssen die verschiedenen Bedarfe, Fähigkeiten und Erwartungen der SchülerInnen sowie der Gemeinschaft berücksichtigt werden.

Diese enormen Herausforderungen müssen die Lehrkräfte nun in vielen europäischen Ländern annehmen, weshalb die inhaltliche und organisatorische Veränderung der LehrerInnenbildung zur Verbesserung der Kompetenzen von Lehrkräften auch auf der Agenda etlicher Staaten steht. Dementsprechend hat sich die ‚European Agency for Development in Special Needs Education', eine unabhängige europäische Organisation, im Jahr 2008 dieses politisch wichtigen Themas angenommen und im Projekt "Teacher Education for Inclusion" (=TE4I) wichtige Empfehlungen erarbeitet (European Agency 2011, 2012). Die Teilnahme Österreichs hat auf die nationalen Entwicklungen insofern Einfluss, als im Projektverlauf Führungskräfte des Bildungsministeriums und der Pädagogischen Hochschulen sowie andere schulische ExpertInnen eingebunden wurden. So haben z.B. an einem Konferenztag im Mai 2011 die RektorInnen aller Hochschulen mit internationalen ExpertInnen gemeinsam zum Thema "Teacher Education for Inclusion" gearbeitet. Europäische Inklusionsansätze und die gewonnenen Erkenntnisse fanden auch Berücksichtigung in den neuen nationalen Konzepten und Entscheidungen, indem z.B. vom Bildungsministerium eine ExpertInnengruppe nominiert wurde, die Empfehlungen (2012) für eine "inklusive PädagogInnenbildung" ausgearbeitet hat. Auch im Nationalen Aktionsplan Behinderung 2012 - 2020 wird explizit die Weiterentwicklung der LehrerInnenbildung im Kontext des Projektes TE4I als wichtige Zielsetzung erwähnt: "Die Teilnahme am Projekt "Teacher Education for Inclusion across Europe" wird für Entwicklungen der LehrerInnenbildung in Österreich genutzt" (bmask 2012, 54).

Eine wesentliche Forderung aus diesem Projekt ist die Erhöhung der Vielfalt unter den LehrerInnen und LehrerbildnerInnen selbst. Dazu ist eine Veränderung der Hochschulzulassungsverordnung (2007) notwendig, die momentan noch folgende Eingangsvoraussetzungen verlangt: die grundsätzliche persönliche Eignung, die Kenntnis der deutschen Sprache in Wort und Schrift, die rhythmisch- musikalische und die körperliche Eignung. Diese Bedingungen schränken die Aufnahme von Menschen mit Beeinträchtigungen und Migrationshintergrund massiv ein. So dürfen z.B. gehörlose Jugendliche mit Matura nicht LehrerIn werden, obwohl sie Gebärdensprachenkompetenz mitbringen, die für die Unterrichtung gehörloser Kinder äußerst wichtig wäre. Und da sich die Lehrenden an Hochschulen vorwiegend aus den Reihen der PflichtschullehrerInnen rekrutieren, lehren so gut wie keine Menschen mit Beeinträchtigungen bzw. mit Migrationshintergrund in der LehrerInnenbildung. Der geforderten Vielfalt an Begabungen, Fähigkeiten, kulturellen und sprachlichen Hintergründen kann mit diesen gesetzlichen Grundlagen nicht entsprochen werden. Dementsprechend schlägt der Nationale Aktionsplan vor:

-

"Die Möglichkeit der Zulassung von behinderten Menschen zum Beruf als Lehrer und Lehrerin und eine mögliche Anpassung der Ausbildung sollen geprüft werden" (61). ...

-

Die Inklusion behinderter Studierender soll im Rahmen der Leistungsvereinbarungen mit den Universitäten und den Begleitgesprächen zu ihrer Umsetzung verstärkt als Bildungspolitisches Ziel thematisiert werden.

-

Wesentlich ist in diesem Zusammenhang auch die Schaffung des Bewusstseins für die Inklusion behinderter Studierender" (68).

Eine wichtige Forderung ist, dass sich die LehrerInnenbildung auch inhaltlich und strukturell ändert. Ein eigenständiges Sonderschullehramt ist daher im Konzept der PädagogInnenbildungNeu nicht mehr vorgesehen, sehr wohl aber die Verankerung inklusiver Kompetenzen in allen Lehramtstudien sowie eine umfassende Spezialisierungsmöglichkeit, denn inklusive Pädagogik hat eine besondere moralische Verantwortung für jene Kinder und Jugendliche, die von gesellschaftlicher Marginalisierung, sozialem Ausschluss und Schulversagen bedroht sind. "Es muss gewährleistet sein, dass für diese Gruppen - wann immer nötig - Schritte eingeleitet werden, die ihre Präsenz und ihre Teilhabe sowie ihren Erfolg im allgemeinen Bildungssystem sicherstellen" (Lindmeier 2010, 197). Dafür benötigt das Schulsystem ausreichend viele PädagogInnen mit entsprechenden fachlichen Kompetenzen und der Bereitschaft, diese interdisziplinär im Rahmen inklusiver Regionen zur Verfügung zu stellen. Für die zukünftige LehrerInnenbildung ergeben sich damit folgende Herausforderungen:

-

Alle LehrerInnen benötigen ausreichende Grundkenntnisse im Fachgebiet Inklusive Pädagogik.

-

In allen Fachwissenschaften und -didaktiken muss die Individualisierung und innere Differenzierung bzw. Personalisierung das grundlegende Prinzip sein, damit alle LehrerInnen der Diversität zumindest der meisten SchülerInnen pädagogisch gerecht werden können. Dies bedingt umfangreiche und sicher nicht einfache Diskussionen und Personalentwicklungsmaßnahmen der LehrerbildnerInnen an allen Lehrerbildungsinstitutionen, insbesondere aber an den Universitäten.

-

Die Ausbildung von LehrerInnen mit vertieften inklusionspädagogischen Kompetenzen, um niemanden ausschließen zu müssen. "Deshalb gibt es in der inklusiven Schule nicht nur pädagogische Spezialisten für die besondere Vulnerabilität behinderter Kinder und Jugendlicher, sondern auch für die besondere ‚Verletzlichkeit‛ von missbrauchten Kindern, Flüchtlingskindern, Migrantenkindern, armen Kindern oder kriegstraumatisierten Kindern - um nur einige der gefährdeten Gruppen aufzuzählen" (Lindmeier 2010, 196).

Österreichs Bildungspolitik strebt mit dem Nationalen Aktionsplan Behinderung 2012 - 2020 eine flächendeckende Implementierung inklusiver Regionen und damit indirekt die Umwandlung des noch immer sehr segregativ strukturierten Schulsystems an. Dabei stößt sie auf eine gesamtgesellschaftliche Situation, die Behinderung zumeist noch medizinisch und defizitorientiert definiert und Inklusion als Synonym für Integration oder unerreichbare Utopie denkt. Eine zu rasche Auflösung von Sonderschulen und der gymnasialen Unterstufe würde daher auf große gesellschaftliche Widerstände stoßen, was eine erste Initiative in Kärnten sehr deutlich gezeigt hat. Der Umwandlung des Schulsystems ist daher Zeit zu geben. Das Konzept der Inklusiven Regionen basiert auf dieser Erkenntnis und auf der Einsicht, dass die Auflösung von Sonderschulen noch nicht als Erfüllung der UN-Konvention angesehen werden können. Dies kann nur ein Teilstück einer grundlegenden strukturellen Reform hin zu einem inklusiven Bildungssystem sein, denn es geht insgesamt darum, schrittweise zu einem Bekenntnis zum Grundprinzip der Diversität und der Abschaffung von sozialen, kulturellen und sozio-ökonomischen Barrieren im Bereich Bildung durch eine Reform der Regelschulen zu kommen.

"Respekt, Anerkennung, und Wertschätzung sollten im Schulalltag vor allem auch unsicheren, wenig motivierten ‚schwierigen‛, leistungsschwächeren Schüler/inne/n entgegengebracht werden. Für eine chancengerechtere Schule bedarf es einer Kultur des Respekts, der Wertschätzung und Anerkennung als bewusste pädagogische Entscheidung" (Popp, 2012, 143). Dazu gehört, dass die institutionalisierten Formen des Schulversagens durch folgende Maßnahmen abgebaut werden:

-

Kompetenzorientierung anstatt Stofforientierung als didaktisches Prinzip

-

Alternative Formen der Leistungsbeurteilung anstatt Ziffernoten (zumindest in den ersten sechs Pflichtschuljahren)

-

keine schulformen- und jahrgansbezogene Lehrpläne und damit keine Klassenwiederholungen oder Rückstellungen

-

keine unterschiedliche Schulformen in der Sekundarstufe I, keine Leistungsgruppen

-

Jahrgangsgemischte Lerngruppen anstatt jahrgangshomogener Klassen

-

Rhythmisierung des Tagesablaufs anstelle der Aneinanderreihung 50minütiger Lehreinheiten

-

Ganztagesschulen mit verschränkter Form von Lern- und Freizeit)

-

Umwandlung von Sonderschulen und allgemeinen Schulen zu Schulen für alle

-

Zuweisung zusätzlicher Förderressourcen, nicht an das Kind gebunden, sondern über eine indexbasierte Mittelzuweisung (ausgenommen für Kinder mit Sinnes- oder körperlichen Beeinträchtigungen)

-

Öffnung der Schulen, Einbindung der Schulen in das kommunale Leben

-

Schaffung von Zeit, Raum und Strukturen für erhöhte Kooperation und Partizipation von LehrerInnen, Eltern und SchülerInnen

-

Mehr Interdisziplinarität und Teamarbeit

-

Förderung und Unterstützung interner Schulentwicklungsprozesse, aber auch externe Evaluierungen

Die Bildungseinrichtungen vor Ort, aber auch die zentralen Akteure auf nationaler und regionaler Ebene benötigen Unterstützungsstrukturen zur Steuerung der Prozesse, zur internen Organisationsentwicklung, zur Erweiterung der notwendigen Kompetenzen und zur Auseinandersetzung mit handlungsleitenden Einstellungen, Werten und Haltungen wie einem anderen Behinderungsbegriff:

"Deshalb schlage ich vor, dass wir nicht weiterhin von behinderten Kindern sprechen, sondern dass wir die Schwierigkeiten, die wir in den Lehr- und Lernprozessen finden, ansprechen. Wir beziehen die Lernschwierigkeiten nicht auf die Personen, sondern auf die Hindernisse. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die einzelnen Besonderheiten unserer Schüler und Schülerinnen in ihrer Erziehung nicht berücksichtigt werden sollen, sondern dass wir vielmehr eine Methodologie suchen, die uns erlaubt, Antworten auf diese Fragen zu geben" (Lopez-Melero 2012, 49)

Für diese Prozesse müssen einerseits zusätzliche Ressourcen ins System gebracht werden, andererseits vorhandene Ressourcen neu gebündelt werden. Eine entscheidende Rolle in diesem Zusammenhang werden die noch zu kreierenden regionalen Inklusionszentren, aber auch die bereits vorhandenen Sonderpädagogischen Zentren sowie die Pädagogischen Hochschulen spielen.

Die Verwirklichung der schulischen Integration im Sinne eines Parallelsystems erschien in den 80er-Jahren ebenfalls völlig unerreichbar. Seit rund 10 Jahren ist sie in Österreich Realität. Die Entwicklung eines inklusiven Systems erscheint heute vielen unerreichbar. Ob sie in rund 20 Jahren umgesetzt ist, wird sich zeigen. Voraussetzung dafür ist aber sicherlich eine entsprechende bildungspolitische Steuerung und Unterstützung auf allen Ebenen. Der NAP und das 3. Arbeitspapier zur Umsetzung der UN-Konvention geben die Richtung vor. Wie bereits bei der Einführung der Integration in den 90ern gilt dabei auch heute: "Alles ist möglich, aber nichts ist fix." Dies mag für den Entwicklungszeitraum wichtig und gut sein. Für eine flächendeckende Implementierung müssen dann aber sehr wohl eindeutigere Regelungen erarbeitet und legistisch umgesetzt werden, damit die Inklusion das Schulsystem verändert und nicht das Schulsystem die Inklusion.

Bacher, J./Altrichter, H./Nagy, G. (2010). Ausgleich unterschiedlicher Rahmenbedingungen schulischer Arbeit durch eine indexbasierte Mittelverteilung. IN: Erziehung & Unterricht 160, S. 384-400. URL: http://www.jku.at/soz/content/e94921/e95831/e96904/e96916/E&U_3-4_2010_Bacheretal_ger.pdf [22.7.2012]

bmask (2012): Nationaler Aktionsplan Behinderung 2012 - 2020. Strategie der österreichischen Regierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Inklusion als Menschenrecht und Auftrag. Wien: Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz.

Kostenlos bestellbar beim Broschürenservice des bmask bzw. downloadbar unter https://broschuerenservice.bmask.gv.at/PubAttachments/NAP.pdf?db=-1

BMUK (Hrsg.) (1994). Behinderung. Integration. Medienbegleitheft zur Videoserie. Teil I: Gesetz statt Gnade. Der mühsame Weg zur Integration. Teil II: Alles was neu ist macht Angst. Integration in der Volksschule. Teil III: Integration fängt in den Köpfen an. Integration im Sekundarbereich. Wien, Medienservice des Bundesministeriums für Unterricht und Kunst.

Boban, I./Hinz, A. (1994). Entwicklungen im Bereich schulischer Integration in Hamburg. In: Gemeinsam Leben 2/1994, 151-155. URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/gl2-94-hinz-entwicklung.html [23.7.2012]

Empfehlungen der ExpertInnengruppe "Inklusive Pädagogik (2012). PädagogInnenbildung Neu. Die Zukunft der pädagogischen Berufe unter besonderer Berücksichtigung marginalisierter und vulnerabler Gruppen. Endbericht April 2012. Im Auftrag des bm:ukk. URL: http://www.ph-ooe.at/fileadmin/old_fileadmin/fileadmin/user_upload/inklusivep/INFOS/Bericht-April2012_fertig.pdf [22.7.2012].

European Agency for Development in Special Needs Education (2011): Teacher Education for Inclusion across Europe - Challenges and Opportunities. http://www.european-agency.org/publications/ereports/te4i-challenges-and-opportunities/TE4I-Synthesis-Report-EN.pdf [Stand 1.8.2012]

European Agency for Development in Special Needs Education (2012): Teacher Education for Inclusion. Profile of Inclusive Teachers. http://www.european-agency.org/agency-projects/Teacher-Education-for-Inclusion/Profile-of-Inclusive-Teachers.pdf [Stand 1.8.2012]

Feyerer, E. (2009). Qualität in der Sonderpädagogik: Rahmenbedingungen für eine verbesserte Erziehung, Bildung und Unterrichtung von Schüler/inne/n mit sonderpädagogischem Förderbedarf. In W. Specht (Hg.), Nationaler Bildungsbericht Österreich 2009. Band 2: Fokussierte Analysen bildungspolitischer Schwerpunktthemen (S. 73-97). Graz: Leykam (downloadbar unter www.bifie.at ).

Flieger, P. (2012). Es läuft was falsch bei der Schulintegration. URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/flieger-segregationsquotient.html [13. Mai 2012]

Gasteiger-Klicpera, B. /Wohlhart, D. (2012). 3. Arbeitspapier zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Wien: unveröffentlichtes Dokument.

Lindmeier, Ch. (2010). Welche Pädagogik braucht eine inklusive Schule? In: S.L. Ellger-Rüttgardt & G. Wachtel (Hrsg.), Pädagogische Professionalität und Behinderung. Herausforderungen aus historischer, nationaler und internationaler Perspektive. (S. 193-202). Stuttgart: Kohlhammer.

Lopez-Melero, M. (2012). Von Exklusion zu Inklusion - ein Humanisierungsprozess. In: A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln (S. 49-64). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Muth, J. (1992). Schule als Leben. Prinzipien - Empfehlungen - Reflexionen. Eine pädagogische Anthologie. Baltmannsweiler, Schneider Verlag.

Naue, U. (2009). Österreichische Behinderungspolitik im Kontext nationaler Politik und internationaler Diskurse zu Behinderung. In: SWS-Rundschau, 49. Jg., Heft 3, S. 274-292.

Popp, U. (2012). Hintergründe und Auswirkungen von Schulversagen - Perspektiven für eine "gerechtere" Schule. In: S. Sting & V. Wakounig (Hrsg.), Bildung zwischen Standardisierung, Ausgrenzung und Anerkennung von Diversität (S. 131-148). Wien: LIT Verlag.Sander, Alfred (1994). Behinderungsbegriffe und ihre Konsequenzen für die Integration. In: Eberwein, H. (Hrsg.). Behinderte und Nichtbehinderte lernen gemeinsam. Handbuch der Integrationspädagogik. 3. Auflage. Weinheim; Basel: Beltz, 99 - 107

Schuck, K.D./Rauer, W./Hinz, A./Katzenbach, D./Wocken, H./Wudtke, H. (1999). Integrative Regelklassen arbeiten erfolgreich. In: Gemeinsam leben - Zeitschrift für integrative Erziehung 2/1999. URL: http://bidok.uibk.ac.at/library/gl2-99-forschung.html [23.7.2012]

Wocken, H. (2011). Das Haus der inklusiven Schule. Baustellen - Baupläne - Bausteine. Hamburg: Feldhaus Verlag.

Quelle:

Ewald Feyerer: Inklusive Regionen in Österreich. Bildungspolitische Rahmenbedingungen zur Umsetzung der UN-Konvention

Die Kurzversion dieses Artikels ist in der Zeitschrift" behinderte menschen", Heft 2/2013, S. 34 - 45 erschienen.

bidok - Volltextbibliothek: Erstveröffentlichung im Internet

Stand: 10.10.2013