Erschienen in: Gemeinsam Leben 2/1994, 151-155 Gemeinsam leben (2/1994)

Inhaltsverzeichnis

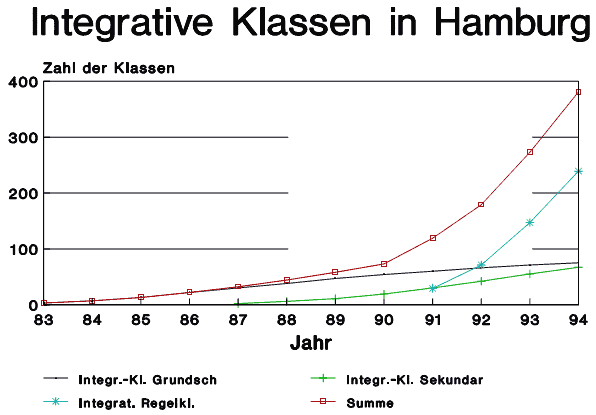

Wie in allen anderen Bundesländern gilt auch für Hamburg der Satz: Am Anfang war die Elterninitiative... Auch hier gab es Anfang der 80er Jahre ein hartes Ringen um die ersten Klassen und Schulen. Mittlerweile ist integrative Erziehung offizielle Bildungspolitik in der Hansestadt und ein normales Angebot in der Schullandschaft, das von vielen Eltern wahrgenommen wird - nach wie vor ist jedoch die Nachfrage etwa doppelt so groß wie das Angebot der zur Verfügung stehenden Plätze. Die Entwicklung der Zahl der integrativen Klassen seit 1983 zeigt Abbildung 1.

Abbildung 1: Integrative Klassen in Hamburg

Auffällig ist das stetige, aber langsame Wachstum der Zahl der Integrationsklassen in der Grundschule und die Entsprechung in der Sekundarstufe I vier Jahre später. Eine deutliche Steigerung der Gesamtzahl erfolgt mit Beginn der sogenannten Integrativen Regelklassen seit 1991. Diese Zweiteilung integrativer Erziehung in der Grundschule ist erklärungsbedürftig.

Während Integrationsklassen Kinder mit Behinderungen aufnehmen, die als solche schon bei Schulbeginn zu erkennen sind (und in einem speziellen Aufnahmeverfahren begutachtet werden), gibt es viele - und viel mehr - Kinder, bei denen die Prognose höchst unsicher ist, ob sie so etwas wie einen 'sonderpädagogischen Förderbedarf' haben oder entwickeln werden und für die das Konzept der Integrationsklasse von daher 'nicht paßt'. Diese Kinder tauchten häufig in Integrationsklassen als 'nichtbehinderte' Kinder auf, die dann doch ihre speziellen Hilfen brauchten. Wenn man davon ausgeht, daß ca. 10 % aller Kinder irgendwann in der Grundschulzeit Probleme haben und machen, so kann man bei den meisten Kindern auf das Stochern im diagnostischen Nebel eines 'sonderpädagogischen Förderbedarfs' getrost verzichten und der Schule 'gleich so' zusätzliche PädagogInnen zuweisen - unter einer Bedingung: Wenn die betreffende Grundschule sich verpflichtet, Kinder mit Problemen im Bereich des Lernens, des Verhaltens und der Sprache aufzunehmen und sie die Grundschulzeit hindurch ihren Möglichkeiten entsprechend zu fördern. Genau das - ohne Kinder mit Problemen als 'sonderpädagogisch förderbedürftig' und damit als 'ganz anders' als andere etikettieren zu müssen - ist der Ansatz der Integrativen Regelklasse (vgl. Hinz 1992).

Es liegt auf der Hand, daß dabei nicht mehr wie bei den Integrationsklassen ein 'integrativer Zug' aufgebaut wird, sondern die ganze Schule mit ihrem ganzen Kollegium zur wichtigsten Entwicklungsebene wird. Nur wenn das Kollegium beschließt, sich für die Einrichtung Integrativer Regelklassen zu bewerben, bekommt die Schule die zusätzlichen Ressourcen - und auch hier ist die Zahl der Bewerbungen von Schulen deutlich höher als die Zahl derer, die berücksichtigt werden können.

Das Ziel der Hamburger Schulbehörde ist, die Grundschule durch die schrittweise Ausdehnung dieser beiden Formen integrativer Erziehung - idealerweise als Ergänzung in einer Schule - endlich dazu zu befähigen, gemäß dem Auftrag der Weimarer Verfassung von 1919 nun tatsächlich 'eine Schule für alle Kinder des Volkes' zu werden und zu sein (vgl. Bürgerschaft 1990). Dieses kann dann auch nicht mehr 'nur' Kinder mit Problemen und/oder Behinderungen betreffen, sondern gilt gleichermaßen auch für andere Dimensionen der Unterschiedlichkeit, etwa die soziale Stellung, die kulturelle und sprachliche Herkunft oder das Geschlecht - die integrative 'Schule für alle' ist eine Schule, die die Kinder nicht mehr mit einheitlichem (deutschem, männlichem, 'nichtbehindertem', mittelschichtsorientiertem... ) Maßstab bewertet, sondern die Unterschiedlichkeit von Kindern gleichwertig und gleichberechtigt zuläßt (vgl. Hinz 1993).

In den meisten Bundesländern bildet der Übergang in die Sekundarstufe I das große oder vielmehr das kleine Nadelöhr. Dazu schien es zunächst auch in Hamburg zu kommen. Auf den massiven Druck von Eltern und PädagogInnen hin entschied die Schulsenatorin jedoch, daß die Ausweitung der Integrationsklassen in der Sek I nicht auf Eis gelegt werden kann, wenn sie in der Grundschule immer weiter vorangeht (vgl. AG Eltern für Integration 1989, Raab 1991). So besteht seit dieser Zeit für alle Kinder in Integrationsklassen der Grundschule die Möglichkeit, auch in der Sek I weiterhin eine Integrationsklasse zu besuchen. Dies wird in der Regel von allen Eltern der Kinder mit Behinderungen und von einem unterschiedlich großen Anteil der Eltern von nichtbehinderten Kindern wahrgenommen. Die Erfahrungen haben gezeigt, daß der vollständige Übergang integrativer Grundschulklassen weder notwendig noch dringlich ist. Eine neue Klassenzusammensetzung birgt auch Chancen auf neue Kontakte, Beziehungen und Rollen.

Die meisten Hamburger Integrationsklassen befinden sich in Gesamtschulen, zur Zeit werden in zwei Grund-, Haupt- und Realschulen Integrationsklassen vom Schulanfang über das Ende der Grundschulzeit hinaus an der eigenen Schule geführt.

Bei aller Freude über den glatten Übergang in die Sek I besteht seit 1993 die konkrete Herausforderung, was in der Sekundarstufe II passieren soll. Bisher ist es auch hier gelungen, für alle Jugendlichen mit Behinderungen Möglichkeiten einer integrativen Berufsorientierung und -vorbereitung an zwei Berufsschulen zu finden (vgl. Hinz & Köbberling 1994).

Die Frage nach einem Anschlußangebot für die SchülerInnen aus Integrativen Regelklassen, die nach Ende der Grundschulzeit keine Versetzung in die fünfte Klasse und damit die freie Schulwahl bekommen, sondern weiterhin auf sonderpädagogische Unterstützung angewiesen sind, ist politisch bisher nicht entschieden worden. Hier besteht zunehmender Zeitdruck, denn die ältesten Klassen verlassen im Sommer 95 die Grundschule!

Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Organisationsformen integrativer Erziehung in Hamburg zeigt Abbildung 2 (zur Entwicklung in Hamburg insgesamt vgl. Wocken & Antor 1987, Wocken, Antor & Hinz 1988, Schley, Boban & Hinz 1992, Schley & Köbberling 1994 sowie zusammenfassend Hinz & Köbberling 1994).

Abbildung 2: Rahmenbedingungen der integrativen Modelle im Überblick

|

Integrationsklasse Grundschule |

Integrationsklasse Sek I |

Integrative Regelklasse |

|

|

Ziel |

gemeinsames Lernen für alle Kinder |

Weiterführung der I-Klassen aus der Grundschule |

Vermeidung von Aussonderung aus der Grundschule |

|

Klassen- frequenz |

20 |

20 |

allgemeine Orientierungsfrequenz |

|

Kinder mit Behinderungen |

Aufnahme von behinderten Kindern aller Behinderungsformen, die vor Einschulung deutlich erkennbar sind, möglichst verschiedenartig, auch aus weiterem Einzugsbereich (in der Regel drei Kinder) |

Aufnahme von behinderten Kindern aller Behinderungsformen, die vor Einschulung deutlich erkennbar sind, möglichst verschiedenartig, auch aus weiterem Einzugsbereich (in der Regel drei Kinder) |

Betreuung von Kindern mit Sprach-, Lern-, Verhaltensproblemen aus dem unmittelbaren Einzugsbereich der Schule |

|

zusätzliche Ausstattung |

3/4 Stelle ErzieherIn pro Klasse, 2,5 WoStd. SonderpädagogIn pro behindertem Kind |

3/4 Stelle SozialpädagogIn, 1/2 Stelle SonderpädagogIn pro Klasse |

vier Stellen für zweizügige Grundschule mit Vorschulklasse(n) (SonderpädagogInnen und ErzieherInnen) |

|

durchgängige Doppelbesetzung |

teilweise Doppelbesetzung |

Inhaltsverzeichnis

In diesem Abschnitt zeigen wir schlaglichtartig einige Hamburger Spezifika auf.

Hamburg kann als gutes Studienobjekt für Innovationsprozesse gelten: Im Kindergartenbereich wollte die Jugendbehörde in den 80er Jahren integrative Erziehung flächendeckend einführen, man hatte erkannt 'daß Integration richtig ist', in drei Jahren sollten Integrationsgruppen flächendeckend durchwachsen (vgl. Ehlers 1987). Der Streit um die festgelegten Rahmenbedingungen und der damit zusammenhängende Widerstand der PädagogInnen führte zu der eigentlich absurden Situation, daß sich im Elementarbereich bis 1993 (!) in den Städtischen Kindertagesheimen Hamburgs nichts integrativ bewegte. Bis zu diesem Zeitpunkt war im Schulbereich auf der Grundlage einer freiwilligen Beteiligung von PädagogInnen und Schulen die Zahl integrativer Klassen bereits auf 180 angewachsen. Seit 1993 endlich wird in einem regional begrenzten Versuch in zwei Stadtteilen erprobt, unter welchen Bedingungen in den Städtischen Kindertagesheimen an eine flächendeckende Ausweitung integrativer Erziehung gedacht werden kann.

Was sagt uns das? Für eine längere Anfangsphase ist es sinnvoll, auf die Wachstumskräfte der Freiwilligen zu setzen, anstatt 'von oben' etwas zu verordnen, gegen das sich dann Widerstand 'von unten' regt. Grundsätzlich kann aber das Prinzip der Freiwilligkeit längerfristig nicht gelten, denn es eröffnet PädagogInnen und Schulen die Willkür der Ablehnung von Kindern mit Behinderungen und exotisiert sie: PädagogInnen unterrichten Jungen, Katholiken, Yuppie-Kinder oder Kinder von Migranten auch nicht freiwillig, sondern selbstverständlicherweise.

In der geplanten Neufassung des Hamburger Schulgesetzes wird der Schulversuchsstatus für die Integrationsklassen im Grundschulbereich beendet werden. Es wird dadurch moralische Stärkung von Eltern geben, die integrative Erziehung für ihr Kind wünschen, der Druck auf Schulen wird sich erhöhen, aber es wird keine müde Mark mehr geben für zusätzliche Ausstattungen in zusätzlichen Klassen. Man sollte also die Frage des Status als Schulversuch oder Regelangebot in ihren realen positiven Auswirkungen nicht überbewerten. Gleichwohl bleibt das Faktum, daß auch in Hamburg aus finanziellen Gründen bei weitem nicht der bestehende Bedarf befriedigt wird.

Mit dem Konzept der Integrativen Regelklasse steht Hamburg bundesweit allein da. In einigen anderen Bundesländern wird Integration landesweit betrieben, vorwiegend als Einzelintegration. Doch allzu leicht bleibt es dort bei der traditionellen 'Theorie der Andersartigkeit' von Kindern mit Problemen, deren 'besonderer Bedarf' in den Mittelpunkt gestellt und durch stundenweise 'Sondermaßnahmen' in 'Sonderräumen' mit ambulanten 'SonderpädagogInnen' aus 'Sonderzentren' an 'Sonderkindern' (auch wenn sie 'Integrationskinder' oder 'Gutachtenkinder' genannt werden) befriedigt werden soll (vgl. Hinz 1992).

Hierzu werden dann Förderausschüsse zur Diagnostik installiert mit einem immensen Verbrauch an Zeit, Kraft und Geld. Führt aber der Weg der 'landesweiten Integrations-Gießkanne' nicht direkt vorwärts in die 70er Jahre und deren Versuche ambulanter sonderpädagogischer Unterstützung für Kinder mit Problemen? Wir wissen doch, daß sie die allgemeine Schule nicht verändert und nicht zum gemeinsamen Unterricht in integrativen Klassen geführt haben (vgl. Hinz 1993, 149-157). Wenn wir die Aufsplittung von Kompetenzen zwischen SchulpädagogInnen und ambulanten SonderpädagogInnen aus 'Sonderförderzentren' betreiben und nicht ihre integrative Ergänzung in einem gemeinsamen Kollegium und in einem gemeinsamen Unterricht fördern, werden wir auf wenig integrative Prozesse bei PädagogInnen - und damit nicht zuletzt auch bei den Kindern - hoffen können.

Die Integrative Grundschule mit den fest zum Kollegium gehörenden und in den Teams kontinuierlich zusammenarbeitenden Grundschul-, SonderpädagogInnen und ErzieherInnen erscheint uns als der weitaus erfolgversprechendste Weg zu einer integrativen Schule für alle Kinder. Und: Die Integrative Grundschule verzichtet auf frühzeitige Etikettierungen durch die Feststellung eines 'sonderpädagogischen Förderbedarfs', sie läßt die Kinder ohne solch unsichere Festschreibungen in die Schule hinein.

Mit der Verleihung des Grundschulpreises 1988 an die Hamburger Eltern für Integration war die Errichtung des Beratungszentrums Integration verbunden, einer Außenstelle des Instituts für LehrerInnenfortbildung. Dort hat sich - neben vielfältigen Beratungs- und Vernetzungsaktivitäten - eine Praxis regionalisierter Fortbildung entwickelt, die ihren Schwerpunkt nicht in der Vermittlung allgemeinen theoretischen Wissens hat, sondern in der gemeinsamen Reflexion in den Teams (s.o.!) über die Prozesse in den Klassen. Hier ist das Team die wichtigste Ebene gemeinsamer und gegenseitiger Reflexion über integrative Prozesse und den veränderten Umgang mit der größeren Heterogenität der je eigenen Lerngruppe.

So treffen sich z.B. die Teams der ersten Klassen zweiwöchentlich in regionalen Gruppen reihum in den Schulen, um gemeinsam mit integrationserfahrenen ModeratorInnen praktische Erfahrungen und theoretische Anstöße zu reflektieren. In der dazwischen liegenden Woche konkretisieren sie dies gemeinsam in der Schule oder bezogen auf die einzelne Klasse. Auch hier wird auf die Kräfte der Selbstentwicklung gesetzt und auf die Balance zwischen der Reflexion der eigenen Praxis und theoretischen Anstößen aus der integrativen Pädagogik.

Für eine lebendige Weiterentwicklung der Schule ist es notwendig, daß administrative Festlegungen sich auf gesicherte konzeptionelle und ressourcenbezogene Rahmenbedingungen beschränken und der einzelnen Schule Freiräume für eine eigenständige Gestaltung offenhalten. Bereits in der offiziellen Grundlage des Schulversuchs 'Integrative Grundschule' wird z.B. ausdrücklich hervorgehoben, daß "die Schulen innerhalb gegebener Rahmenbedingungen in eigener Verantwortung über einen situationsbezogenen Einsatz ihrer Pädagogen entscheiden können" (Bürgerschaft 1990, 5). In einer Schule in einem sozialen Brennpunkt im Süden Hamburgs wird intensiv diskutiert, ob es eigentlich auf Dauer Sinn machen kann, daß Integrationsklassen (hier seit 1987) und Integrative Regelklassen (seit 1991) auf Dauer nebeneinander bestehen.

Zum einen stellt sich das Problem der Arbeitssituation für die PädagogInnen, sich auf mehrere Klassen verteilen zu müssen bzw. in einem großen Anteil von Stunden in Integrativen Regelklassen auf das Ein-LehrerIn-System verwiesen zu sein. Für die Wahrnehmung von Kindern stellt sich aber weiter die Frage nach einer neuen (?) Selektionsdiagnostik, die zwischen 'integrative-regelklassenfähigen' und 'integrationsklassenbedürftigen' Kindern unterscheidet. Denn jedes gestufte System produziert Selektionsentscheidungen. Eine Alternative könnte in einem - dort zumindest rechnerisch realisierbaren - Zwei-PädagogInnen-System in allen Klassen liegen, das die Trennung zwischen den beiden Klassentypen aufgibt, ggf. die offiziell als behindert aufgenommenen Kinder auf mehrere Klassen verteilt und so im ganzen eine 'Integrative Grundschule' wird.

Wenn so weite Gestaltungsräume für die einzelne Schule bestehen, verwundert es nicht, daß in mehreren Grundschulen in einigen Stunden Angebote in altersgemischten Kleingruppen gemacht werden und so die Jahrgangsklasse zunehmend aufgeweicht wird.

Weiter steht nach intensiven Gesprächen im Schulversuch die Entscheidung der Behördenleitung an, ob Grundschulen mit integrativen Klassen die Möglichkeit bekommen können, für die eigene Schule zu beschließen, als 'Schule ohne Noten' auf Ziffernzeugnisse ganz zu verzichten und die (einzige innerhalb der Grundschulzeit vorhandene) Versetzung von der 3. in die 4. Klasse zugunsten eines Aufrükens aller Kinder abzuschaffen. Hier wird Schulen hoffentlich die Möglichkeit eröffnet, auf einem pädagogisch ohnehin sinnvollen Weg 'den eigenen Möglichkeiten entsprechend' voranzugehen.

Auch in der Sekundarstufe I der Gesamtschulen machen sich Veränderungstendenzen bemerkbar. Die Widersprüche zwischen Abschlußorientierung und zunehmender Entfremdung durch Leistungskurse einerseits und dem integrativen Anspruch nach sozialer und kognitiver Mischung andererseits haben dazu geführt, daß einige Gesamtschulen ihre innere Struktur verändern und stärker zu klassenorientierten, projektorientierten und teamstärkenden Arbeitsformen übergehen (vgl. Boban & Köbberling 1991).

Mit diesen - wie wir hoffen anregenden - Erfahrungen wollen wir nicht behaupten, daß in Hamburg das Zeitalter des integrativen Paradieses ausgebrochen wäre. Es gibt viele Probleme und ungelöste Fragen, so z.B. die nach dem Anschlußangebot für SchülerInnen aus den Integrativen Regelklassen in der Sekundarstufe; in der Sekundarstufe I zeigt sich insgesamt ein großes Beharrungsvermögen des Systems gegenüber integrativen Veränderungsansprüchen; für die Sekundarstufe II gibt noch kein Gesamtkonzept; es gibt keinerlei Verzahnung der Planungen auf behördlicher Ebene zwischen dem Schul- und dem Hortbereich; die Vernetzung mit stadtteilbezogenen Angeboten und Diensten befindet sich im Anfangsstadium; schließlich besteht Ungeduld in Bezug auf eine bedarfsgerechte Ausweitung integrativer Erziehung insgesamt.

Unserem Verständnis nach ist wichtig, die Reise integrativer Erziehung mit einem einigermaßen seetüchtigen Schiff zu beginnen, das eine erfolgsversprechende Konstruktion als Basis hat. Es ist klar, daß die See nicht immer ruhig und idyllisch sein kann, daß mancher Sturm zu überstehen ist - vielleicht sogar mit Havarie und Reparaturen - und daß vielleicht auch in der Zusammensetzung der Besatzung oder in ihrer Aufgabenverteilung einiges überdacht werden muß. Auf Krisen und Problemlagen muß flexibel reagiert werden, und die besten Ideen und Strategien dürfte es geben, wenn die ganze Mann- und Frauschaft ihre Erfahrungen und ihr Wissen zusammenbringt und gemeinsam nachdenkt, ohne daß schon alles im Vorwege geregelt ist. Obwohl man sich über den generellen Kurs schon vor Reisebeginn einig sein sollte. Und - ist das nicht im Leben irgendwie auch so?

Ag Eltern Für Integration (Hrsg.): Dokumentation: Briefe an Frau Senatorin Raab zur Weiterführung von Integrationsklassen im Sekundarbereich. Hamburg: Selbstverlag 1989

Boban, Ines & Köbberling, Almut: Der Weg wird, indem wir ihn gehen. Kinder mit Behinderungen in der Sekundarstufe I. Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft 14, 1991, H.5, 5-21

Bürgerschaft (der Freien und Hansestadt Hamburg): Mitteilung des Senats an die Bürgerschaft: Integration behinderter Kinder in die Grundschule. Drucksache 13/6477 vom 11.7.1990

Ehlers, Jan: Integration in Hamburger Kindertagesstätten. In: Hinz, Andreas & Wocken, Hans (Hrsg.): Gemeinsam leben - gemeinsam lernen beim Hamburger Integrationszirkus. Hamburg: Curio 1987, 45-51

Hinz, Andreas: Aufnahmeverfahren für integrative Erziehung. Behindertenpädagogik 32, 1992, 338-349

Hinz, Andreas: Heterogenität in der Schule. Integration - Interkulturelle Erziehung - Koedukation. Hamburg: Curio 1993

Hinz, Andreas & Köbberling, Almut (Redaktion): Integrationsklassen in Hamburg. Hamburg: Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung 19942

Raab, Rosemarie: Ansprache. In: Schley, Wilfried & Köbberling, Almut (Hrsg.): Integrationspädagogik in der Sekundarstufe I. Dokumentation der Tagung des Hamburger Schulversuchs im März 1990. Hamburg: Institut für Lehrerfortbildung o.J. (1991), 8-11

Schley, Wilfried, Boban, Ines & Hinz, Andreas (Hrsg.): Integrationsklassen in Hamburger Gesamtschulen. Erste Schritte zur Integrationspädagogik im Sekundarstufenbereich. Hamburg: Curio 19922

Schley, Wilfried & Köbberling, Almut: Integration in der Sekundarstufe. Erfahrungsschritte, Problemfelder und Entwicklungsrichtungen in Hamburger Schulen mit Integrationsklassen. Hamburg: Curio 1994

Wocken, Hans & Antor, Georg (Hrsg.): Integrationsklassen in Hamburg. Erfahrungen - Untersuchungen - Anregungen. Solms-Oberbiel: Jarick 1987

Wocken, Hans, Antor, Georg & Hinz, Andreas (Hrsg.): Integrationsklassen in Hamburger Grundschulen. Bilanz eines Modellversuchs. Hamburg: Curio 1988

Ines Boban & Dr. Andreas Hinz, Arbeitsstelle Integration der Universität Hamburg, Eduardstraße 28/30, 20257 Hamburg

Quelle

Ines Boban, Andreas Hinz: Entwicklungen im Bereich schulischer Integration in Hamburg

Erschienen in: Gemeinsam Leben 2/1994, 151-155

bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet

Stand: 23.11.2005