Intersektionale Perspektiven auf die sexualpädagogische Arbeit mit LSBT* mit Behinderung

Diplomarbeit. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Philosophische Fakultät III. Institut für Pädagogik/Institut für Rehabilitationspädagogik. Eingereicht von Susan Monat (aktueller Name der Verfasserin: Susan Rothe). Gutachter: Prof. Andreas Hinz

Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- 1 Die emanzipatorische Sexualpädagogik - theoretische Ausrichtung und Gegenstandsbereich

- 2 Behinderung als Strukturkategorie - Einführung in die Disability Studies

-

3 Geschlecht und Sexualität als Strukturkategorien - Einführung in die Queer Theory

- 3.1 "Doing Gender" - Geschlecht als Strukturkategorie

- 3.2 Sexualität als soziales Konstrukt - queere Perspektiven auf Zweigeschlechtlichkeit

- 3.3 Heteronormativität und die Unterwanderung der Zweigeschlechtlichkeit

- 3.4 Identitätskritik

- 3.5 Geschlecht, sexuelle Orientierung und Behinderung in der Queer Theory

- 4 "queering disability" - Potenziale in der Auseinandersetzung mit Geschlecht und Behinderung

-

5 Intersektionalität

- 5.1 Definition und Theoriegenese des Intersektionalitätskonzeptes

- 5.2 Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen Intersektionalitätsansätze

- 5.3 Unterschiede in den Intersektionalitätsdebatten

- 5.4 Methodologie des Intersektionalitätskonzeptes

- 5.5 Intersektionale Kritik an den Queer Studies und den Disability Studies

-

6 "Intersektionales Mainstreaming" - Implementierung der intersektionalen Perspektive in die pädagogische Praxis

- 6.1 Gender Mainstreaming - Organisationsentwicklung zur Gleichstellung von Frauen und Männern

- 6.2 Gender Mainstreaming als "Stabilisierung von Marginalisierungsprozessen"? - Kritik am Konzept

- 6.3 Gender Mainstreaming und Sexualpädagogik

- 6.4 "Intersektionales Mainstreaming"

- 7 Intersektionales Mainstreaming in der sexualpädagogischen Arbeit mit LSBT* mit Behinderung

- 8 Resümee

- Anhang

- Eidesstattliche Erklärung

- Literatur

- Internetquellen

"Wie heute gelebt, geliebt und gesext wird, ist - glaubt mensch dem Tenor von Familiensoziologie bis hin zur Sexualwissenschaft - in allen denk- und vorstellbaren Facetten möglich".[1] Das Zusammenleben in Beziehungen jenseits der heterosexuellen Norm scheint in der postmodernen Gesellschaft frei wählbar. Ebenso scheint das Recht auf selbstbestimmte Sexualität von behinderten Menschen wissenschaftlicher Konsens. Doch wie steht es um die Selbstverständlichkeit homosexueller Beziehungen von Menschen mit Behinderung? Ist die Beziehung zwischen einer transsexuellen behinderten Frau und einem nicht behinderten Mann genauso denkbar wie die Beziehung einer vermeintlich biologischen, behinderten Frau und einem nicht behinderten Mann?

Sprich: Ist die freie Wählbarkeit der Lebensweise und der sexuellen Orientierung tatsächlich auch für LSBT*[2] mit Behinderung möglich?

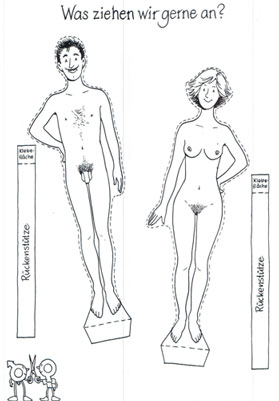

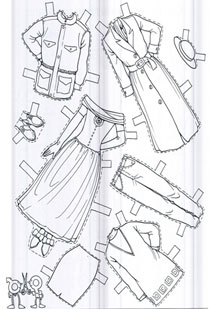

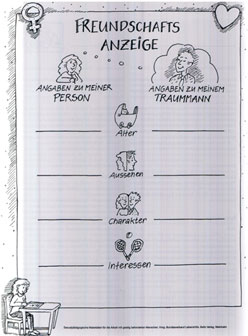

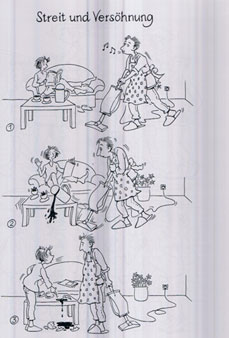

Schaut man sich die sexualpädagogische Theorie und die Praxis vergleichend an, werden schnell Unstimmigkeiten deutlich: Sexualität behinderter Menschen als Thema behindertenpädagogischer Arbeit erfreut sich steigender Popularität, immer mehr sonderpädagogische Institutionen nehmen sexualpädagogische Arbeit in ihre Konzeption auf und in der Ausbildung sonderpädagogischer Berufe ist die Sexualität behinderter Menschen in die Curricula integriert.[3] Dabei wird sich stets am Paradigma der Selbstbestimmung orientiert. Der vermeintlich selbstbestimmten Sexualität behinderter Menschen wird allerdings dadurch ein normativer Rahmen gesetzt, dass sie sich an der Heterosexualität orientiert. So sind die häufigsten Themen beispielsweise Sexualassistenz, Elternschaft von Menschen mit Behinderung oder Prävention von sexueller Gewalt.[4] Sexuelle Orientierungen jenseits der Heterosexualität werden nur peripher diskutiert. Explizit möchte ich das an einem Materialienband zur sexualpädagogischen Arbeit mit geistig behinderten Menschen verdeutlichen. Das Buch "Sexualpädagogische Materialien für die Arbeit mit geistig behinderten Menschen"[5] wurde herausgegeben von der Bundesvereinigung Lebenshilfe und erschien 2009 in der 5. Auflage. In diesem Buch werden im ersten Teil sexualpädagogische Grundlagen erläutert, sowie Didaktik und Methodik der Sexualpädagogik vorgestellt. Der praxisorientierte zweite Teil enthält eine Vielzahl an von Fachleuten praktisch erprobten Methoden zu 18 verschiedenen Themenschwerpunkten. Der Band schließt mit dem dritten Teil, in dem erfolgreiche sexualpädagogische Fortbildungsseminare vorgestellt werden. Zudem enthält das Buch eine Vielzahl an Literaturempfehlungen. Dieser Band, den ich auf den ersten Blick für sehr gelungen für die sexualpädagogische Arbeit mit geistig behinderten Menschen befunden habe - vor allem auf Grund seiner Fülle an Materialien - scheint mir auf den zweiten Blick für ebenso ungeeignet. Denn das komplette Buch ist auf die Beziehung zwischen Frauen und Männern ausgerichtet. Heterosexualität als Norm durchzieht den kompletten Band, ebenso wie die Tatsache, sich als Mann oder Frau positionieren zu müssen. So wird im Kapitel über die sexualpädagogischen Grundlagen Sexualität als "alle Aspekte des Mann- oder Frauseins"[6] definiert. Ein Blick auf die Themenschwerpunkte und die dazugehörigen Materialien macht meinen Vorwurf noch deutlicher: Im Schwerpunkt "Körper Mann/Frau außen"[7] geht es beispielsweise um das "Erkennen des eigenen und des fremden Geschlechts"[8]. Männer und Frauen sollen als sich äußerlich unterscheidende Geschlechter wahrgenommen werden. Dazu dient unter anderem eine Übung zur unterschiedlichen Kleidung von Frauen und Männern (siehe Anhang 1).[9] Das interessante an diesem Arbeitsblatt ist meiner Meinung nach, dass die möglichen Kleidungsstücke von ihrem Zuschnitt her immer nur einer Kleiderpuppe zugeordnet werden können. Das bedeutet, dass die Kleidungsstücke immer nur der männlichen Puppe oder der weiblichen Kleiderpuppe angezogen werden können und damit als "richtig" gelten. Hier finde ich es problematisch, dass durch den Zuschnitt der Puppen verhindert wird, dass bestimmte Kleidungsstücke dem "falschen" Geschlecht zugeordnet werden können. Ein Kleid passt nur an den Zuschnitt der weiblichen Kleiderpuppe ebenso wie der Anzug nur an die männliche Kleiderpuppe anzulegen geht. Mit dieser Übung werden meiner Meinung nach nicht nur zwei Geschlechter als einzig möglich vorgegeben, sondern auch Vorstellungen, wie diese sich geschlechtsspezifisch zu kleiden haben, produziert. Der Themenschwerpunkt "Ich als Mann"[10] beziehungsweise "Ich als Frau"[11] beinhalten zwar die Aspekte "Beziehungen zwischen Männern"[12] und "Beziehungen zwischen Frauen und Männern und zwischen Frauen"[13], allerdings bleibt das Thema Homosexualität in den methodischen Umsetzungsmöglichkeiten zu diesem Schwerpunkt unreflektiert. Als abschließendes Argument möchte ich die Grafiken des Materialienbandes anführen. Nicht nur inhaltlich ist das Buch auf die zwei Geschlechter Mann und Frau und deren Bezogenheit aufeinander gekennzeichnet, auch grafisch gelingt es dem Band nicht andere Lebensformen, außer der heterosexuellen Partnerschaft darzustellen. So geschieht dies zum Beispiel auf dem Arbeitsblatt "Freundschaftsanzeige"[14] oder den Bildergeschichten zu "Streit und Versöhnung"[15] und "Eifersucht"[16] (siehe Anhang 2-4).

Bei LSBT* zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Zwar gibt es sexualpädagogische Angebote zum Beispiel zur Outing-Beratung oder Aufklärungsprojekte zum Thema "sexuelle Orientierungen und Lebensweisen", allerdings bleibt hier der gesunde Körper (und Geist) als status quo meist unhinterfragt. So ist beispielsweise in den Büchern "Sexuelle Vielfalt lehren. Schulen ohne Homophobie"[17], ""Es ist normal verschieden zu sein!" Homosexualität als Thema der Sexualerziehung"[18] und "Homosexualität im Schulunterricht"[19] Behinderung kein Thema.

Auch ein Blick in Handbücher der Sexualpädagogik zeigt kein anderes Bild auf: Der Band "Sexualpädagogik lehren. Didaktische Grundlagen für die Aus- und Fortbildung"[20] von Vatl/Sielert, zeigt Sexualpädagogik bei behinderten Menschen als extra Handlungsfeld auf[21] und unterteilt dieses Handlungsfeld in verschiedene Schwerpunktthemen, wobei sexuelle Orientierungen keinen davon ausmacht.[22] Andersherum bleibt in den Kapiteln "Geschlechterpädagogik und Sexualerziehung"[23], "Lesbische und Schwule Lebensweisen"[24] und "Die (anderen) Gesichter der Sexualität"[25] Behinderung als Gegenstand unreflektiert.

Beide Personengruppen - sowohl Menschen mit Behinderung als auch LSBT* - finden zwar eine sexualpädagogische Verankerung, allerdings ohne sich in Beziehung zueinander zu setzen. Dies führt zu einer paradoxen Situation: So beschäftigen sich die Sexualpädagogik für behinderte Menschen ebenso wie die Sexualpädagogik für LSBT* mit gesellschaftlichen Minderheiten. Im Materialband der Bundesvereinigung Lebenshilfe e.V. heißt es: "Sexualität ist so vielfältig wie die Menschen. Sie passt in keine Norm [...] Behinderte Sexualität kann und soll nicht "zurechtnormalisiert" werden. Ihre Unterdrückung, ihre Diskreditierung, ihre Behandlung mit dem Ziel der Unauffälligkeit muss aufhören."[26] Doch während die Sexualpädagogik auf der einen Seite bestrebt ist, Normen zu hinterfragen und Behinderung bzw. sexuelle Orientierung als diskriminierte Sexualitäten zu unterstützen, setzt sie auf der anderen Seite selbst normative Rahmen (bei Behinderung in Bezug auf Heterosexualität und bei LSBT* in Bezug auf den nicht-behinderten Körper) und produziert somit Ausschlüsse.

Aus einer erziehungswissenschaftlichen Perspektive finde ich diesen Widerspruch auf zwei Ebenen sehr spannend: Auf theoretischer Ebene interessiert es mich, wie diese Situation zustande kommt. Das heißt, wie kommt es dazu, dass Sexualpädagogik sich bisher nur auf eine Kategorie - Sexuelle Orientierung oder Behinderung - bezieht. Zweitens: Inwiefern kann es sinnvoll sein, sich mit mehreren Diskriminierungskategorien auseinanderzusetzen?

Auf einer handlungspraktischen Ebene möchte ich herausfinden, wie mehrere Kategorien, vor allem mehrere Marginalitäten, in der sexualpädagogischen Arbeit Beachtung finden können und welche Konzepte sich eignen, auf multiple Diskriminierung sexualpädagogisch zu reagieren.

Meine Arbeit baut sich demnach wie folgt auf:

Im ersten Kapitel der Arbeit möchte ich die emanzipatorische Sexualpädagogik vorstellen, als die Disziplin, auf die sich meine Untersuchungen beziehen. Ich möchte darin den Anspruch dieser Wissenschaft darlegen und mögliche Gründe vorstellen, die meiner Meinung nach Ursache dafür sind, dass LSBT* mit Behinderung bisher als Klientel der sexualpädagogischen Arbeit vernachlässigt wurden.

Meine erste zentrale These lautet, dass sowohl Behinderung als auch sexuelle Orientierung und Geschlecht soziale Differenzkategorien bilden, die gesellschaftliche Ausschlüsse produzieren. Um dies zu begründen, werde ich im 2. und 3. Kapitel die Theoriegenese der Disability Studies nachvollziehen, die Behinderung als Strukturkategorie entlarven und anschließend Sexualität und Geschlecht als Strukturkategorien mittels der Queer Theory einführen.

In Kapitel 4 wird es darum gehen, aufzuzeigen, dass die Verhältnisse, Wechselwirkungen, Verstärkungen und auch Abschwächungen der verschiedenen Strukturkategorien sexuelle Orientierung, Geschlecht und Behinderung bisher zu wenig reflektiert wurden, sondern sich je nach Forschungsschwerpunkt auf eine Masterkategorie gestützt wurde. In Bezug auf mein Arbeitsthema Sexualpädagogik mit LSBT* mit Behinderung lautet mein zweites zentrales Argument, dass eine Analysekategorie aber nicht ausreicht, um verschiedene Arten von Diskriminierung zu erklären. Ich möchte aufzeigen, dass eine umfassende Analyse der Strukturkategorien Behinderung und Geschlecht/sexuelle Orientierung ohne den gegenseitigen Bezug aufeinander nicht möglich ist. Dazu werde ich aufzeigen, wo die Disability Studies und die Queer Theory Lücken in ihren Untersuchungen aufweisen, aber auch welche Anknüpfungspunkte beide Theorien für eine Analyse des Verhältnisses von Behinderung und Geschlecht/sexuelle Orientierung beinhalten.

An dieser Diskussion ansetzend, werde ich in Kapitel 5 das Konzept der Intersektionalität als neues Schlagwort in der Auseinandersetzung um Überschneidung mehrerer Diskriminierungskategorien und die Analyse von Herrschaftsverhältnissen vorstellen. Meiner Auffassung nach ist dieses Konzept aufgrund seiner konsequenten Fokussierung auf Mehrdimensionalität in der Lage auf das beschriebene Ausgangsdilemma zu reagieren.

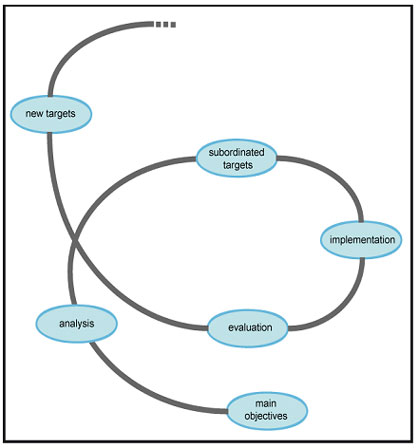

An die theoretische Auseinandersetzung anknüpfend, werde ich die Übertragung der Ergebnisse auf die sexualpädagogische Praxis erörtern. Dazu werde ich in Kapitel 6 zunächst das Modell des "Intersektionalen Mainstreaming"[27] vorstellen, welches sich an dem praktischen Ansatz des "gender mainstreaming"[28] orientiert. Nachfolgend gebe ich einen Ausblick über den Nutzen und die mögliche Umsetzung des "Intersektionalen Mainstreaming"-Ansatzes in der sexualpädagogischen Arbeit mit LSBT* mit Behinderung.

Aus einer wissenschafts-theoretischen Perspektive soll das Ziel meiner Arbeit sein, die Bedeutsamkeit der umfassenden Analyse verschiedener Wechselwirkungen innerhalb und zwischen den Kategorien sexuelle Orientierung, Geschlecht und Behinderung herauszustellen und die Wirksamkeit des Intersektionalitätskonzeptes für die Auseinandersetzung mit eben jenen Wechselwirkungen zu überprüfen.

Auf handlungspraktischer Ebene verfolge ich die Absicht, Möglichkeiten der konkreten sexualpädagogischen Arbeit mit LSBT* mit Behinderung vorzustellen und Vorstellungen in Richtung einer intersektionalen Sexualpädagogik zu geben.

[1] Tuider,: 2008: 251

[2] Diese Bezeichnung wird als Abkürzung benutzt und setzt sich aus den Begriffen der verschiedenen sexuellen Orientierungen Lesbisch, Schwul, Bisexuell und den geschlechtlichen Positionierungen Transsexuell beziehungsweise Transgender zusammen. Es handelt sich hierbei um die deutsche Übersetzung des international gebräuchlichen Kürzel LGBT (lesbian, gay, bi- & trans*sexual) und fasst die häufigsten und bekanntesten Formen der Sexualität jenseits der Heterosexualität zusammen. Für die Untersuchungen in meiner Arbeit habe ich mich für dieses Kürzel entschieden. Ich bin mir darüber bewusst, dass es alternativ zu oben genannten weitaus mehr sexuelle Spielarten und Orientierungen gibt, die ebenfalls für den Zusammenhang meiner Fragestellung von Bedeutung wären. (Als Beispiele seien hier angeführt: Intersexualität, BDSM, Fetische, etc.) Die Verwendung des Kürzels LSBT* ist deshalb zum Einen eine pragmatische Entscheidung, da es im Rahmen dieser Arbeit schlichtweg unmöglich ist, jede Art der geschlechtlichen Lebensweise und sexuellen Orientierung zu benennen und in der Argumentation zu berücksichtigen. Zum Anderen soll mit der Verwendung des Kürzels der Lesefluss erleichtert werden, wobei ich ausdrücklich darauf verweisen möchte, dass das *-Symbol auf eben jene angesprochenen Zwischenräume verweisen und eine Offenheit für weitere Positionierungen einschließen soll. Deshalb möchte ich auch die/den Leser_in sensibilisieren, diese Vielfalt innerhalb des Korsetts LSBT* stets mitzudenken.

[3] Vgl.: Walter: 2008: 11

[4] vgl.: Specht: 2008: 295

[5] Bundesvereinigung Lebenshilfe: 2009

[6] ebd.: 10

[7] vgl.: ebd.: 35

[8] ebd:

[9] vgl.: ebd.: 40f ; eine Kopie der Arbeitsmaterialien befindet sich im Anhang

[10] vgl.: Bundesvereinigung Lebenshilfe: 2009: 65

[11] vgl.: ebd.: 69

[12] vgl.: ebd.: 65

[13] vgl.: ebd.: 69

[14] vgl.: ebd.: 72f; Kopie befindet sich im Anhang

[15] vgl.: ebd.: 89; Kopie befindet sich im Anhang

[16] vgl.: ebd.: 91; Kopie befindet sich im Anhang

[17] vgl.: Dijk/Driel: 2008

[18] vgl.: Heitmüller: 1992

[19] vgl.: Anglowski: 2000

[20] vgl.: Sielert/Vatl: 2000

[21] vgl.: ebd.: 46f

[22] vgl.: ebd.

[23] vgl.: Sielert/Vatl: 2000: 387fff

[24] vgl.: ebd.: 417fff

[25] vgl.: ebd.: 451fff

[26] vgl.: Bundesvereinigung Lebenshilfe: 2009:7

[27] vgl.:Scambor/Busche:2009:http://www.genderwerkstaette.at/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=14&Itemid=89

[28] vgl.: Doblhofer/Küng: 2008; Meuser/Neusüß: 2004

Inhaltsverzeichnis

Den ersten Abschnitt möchte ich dafür nutzen Sexualpädagogik als Disziplin vorzustellen, mit ihren Handlungsfeldern, ihrer theoretischen Ausrichtung und ihrem Verständnis von Sexualität. Damit möchte ich zum Einen das Praxisfeld konkretisieren, auf das sich meine Aufmerksamkeit für diese Arbeit richtet. Zum Anderen soll damit ein Widerspruch aufgezeigt werden zwischen dem theoretischen Anspruch heutiger emanzipatorischer Sexualpädagogik und der praktischen Realität, aus der sich mein weiteres Vorgehen ableiten wird.

Die erste Assoziation zum Thema Sexualpädagogik dürfte wohl die des berühmten "Aufklärungsgespräches" sein. Für einen Großteil der Bevölkerung ist dies die einzige Aufgabe, die der Sexualpädagogik zugeschrieben wird - eben jene Sexualaufklärung. Allerdings hat die Sexualpädagogik als eine Teildisziplin der Erziehungswissenschaft ein weit umfassenderes Selbstverständnis. FRIEDRICH KOCH beschreibt sie 2008 als " die theoretischen Voraussetzungen für gezielte Maßnahmen im Bereich der Praxis, der Sexualerziehung"[29] und weiter als die "intensionalen Unterweisunge[n], mit klar definierten Zielen, unter Berücksichtigung der erzieherischen Voraussetzungen, der methodischen Schritte und der medialen Möglichkeiten"[30]. In diesem Zitat kommt bereits zum Ausdruck, wie komplex diese Disziplin tatsächlich ist.

UWE SIELERT liefert 2005 eine ausdifferenzierte Beschreibung der einzelnen Aspekte sexualpädagogischer Arbeit. Dabei beschreibt er Sexualpädagogik als Oberbegriff für die Disziplin, die "sowohl die sexuelle Sozialisation als auch die intentionale erzieherische Einflussnahme auf die Sexualität von Menschen erforscht und wissenschaftlich reflektiert."[31]Sexualerziehung als praktischer Anwendungsbereich der Sexualpädagogik "meint die kontinuierliche, intendierte Einflussnahme auf die Entwicklung sexueller Motivationen, Ausdrucks- und Verhaltensformen sowie Einstellungs- und Sinnaspekten der Sexualität von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen."[32] Die eingangs erwähnte Sexualaufklärung bietet einen Aspekt dieser praktischen Ausübung und bezeichnet "in der Regel die Information über Fakten und Zusammenhänge zu allen Themen menschlicher Sexualität [...] meist als einmaliges Geschehen, mehr oder weniger an Zielgruppen orientiert"[33]. Während es sich bei der Sexualerziehung um "intentional gelenkte Lernprozesse"[34] handelt, kann die sexuelle Sozialisation (oder auch "Sexualisation") "auch unabhängig von Sexualerziehung stattfinde[n], so z.B. durch unbedachte alltägliche Selbstverständlichkeiten, mediale Einflüsse und positiv oder negativ empfundene Irritationen der sexuellen Identität im Laufe der persönlichen Entwicklung."[35]

Je nach aktuellen kulturellen und gesellschaftlichen Tatsachen, können unterschiedliche Strömungen der Sexualpädagogik unterschieden werden.[36] Aktuell stellt die emanzipatorische Ausrichtung das Selbstverständnis der Sexualpädagogik dar, eingeführt durch HELMUT KENTLER[37]. Mit Bezug zur kritisch-reflexiven Erziehungswissenschaft steht die emanzipatorische Sexualpädagogik in der Tradition der Aufklärung. Ihr Interesse liegt in der "wachsende[n] Mündigkeit des Subjekts und der dazu notwendigen Befreiung aus inneren - biografischen - und äußeren - gesellschaftlichen - Zwängen"[38]. Als Richtziel steht die Selbstbestimmung im Zentrum. Dabei gilt folgende Auffassung von Selbstbestimmung:

"Das emanzipatorische Interesse ist das Interesse des Menschen an der Erweiterung und Erhaltung der Verfügung über sich selbst. Es zielt auf die Aufhebung und Abwehr irrationaler Herrschaft, auf die Befreiung von Zwängen aller Art. Zwingend wirkt nicht nur materielle Gewalt, sondern auch die Befangenheit in Vorurteilen und Ideologien."[39]

Die emanzipatorische Sexualpädagogik versteht sich als eine Art Hilfestellung, die konkrete Erziehungsziele an[gibt], ohne dadurch auf ein bestimmtes Verhalten festzulegen"[40]. Vielmehr geht es darum, Kompetenzen zu schulen, die einer Selbstbestimmung des Menschen förderlich sein sollen. Dazu zählt nach SIELERT/VATL zum Beispiel:

"Kennen der eigenen Bedürfnisse und partnerschaftsrelevanten Verhaltensmuster, Einfühlungsvermögen, Sich-Mitteilen- und Streiten-Können, die Folgen des eigenen Handelns für sich und andere abschätzen können, ideologisch und ökonomisch motivierte Versuche zur Manipulation des sexuellen Verhaltens als solche erkennen können u.v.m."[41]

Neben der Befähigung des Menschen zur Autonomie und der Ablehnung jeglicher Bevormundung, geht es der emanzipatorischen Sexualpädagogik ebenfalls um die realistische Einschätzung von Sexualität. Das heißt, dass sie neben der positiven Einstellung gegenüber Sexualität versucht über tatsächliche Gefahren und negative Seiten der Sexualität aufzuklären (sexualisierte Gewalt, Pornografie, sexuell übertragbare Krankheiten, etc.), aber auch ihre Banalität und Alltäglichkeit zu verdeutlichen - so wird Sexualität in modernen Gesellschaften längst nicht mehr als die einzige Quelle des Glücks überhöht.[42]

Da sich Sexualpädagogik nicht nur im Kontext der gesellschaftlichen, sondern auch der herrschenden und politischen Verhältnisse sieht, versteht sie sich gleichzeitig auch als politisches Projekt: "Emanzipatorische Sexualpädagogik bezieht Position gegen jede Form von Diskriminierung von Minderheiten, sie tritt ein für die Gleichberechtigung von Homo- und Heterosexuellen sowie von Frauen und Männern, sie ergreift Partei gegen individuelle und strukturelle patriarchale Gewalt [...]. Emanzipatorische Sexualpädagogik hält darüber hinaus eine kritische Distanz zu staatlichen Programmen für sexuelle Erziehung [...], da Sexualpädagogik in der Vergangenheit zu oft als Instrument sozialer Kontrolle missbraucht worden ist und ihre Aufgaben zu oft von den Herrschenden gestellt wurden."[43]

Damit ist denke ich deutlich geworden, dass die Sexualpädagogik weit über die bekannte Sexualaufklärung hinaus geht. UWE SIELERT führt dies noch einmal treffend aus, wenn er schreibt:

"Menschliche Sexualität ist mehr als Genitalität, beschränkt sich also nicht auf Körperfunktionen und das Fortpflanzungsgeschehen, sondern umfasst als wesentliches "Querschnittsthema" der Persönlichkeit sowohl Fruchtbarkeits- als auch Lust-, Identitäts- und Beziehungsaspekte. Sexualerziehung und Sexualpädagogik beschränken sich entsprechend auch nicht auf Fortpflanzungs- und Körperfunktionen, sondern enthalten [...] Unterthemen, die je nach gesellschaftlicher Entwicklung in unterschiedlichem Maße bedeutsam werden."[44]

Dementsprechend fällt unter Sexualpädagogik ein weites Spektrum an Themengebieten, die SIELERT folgendermaßen einteilt:

-

Körper- und Sexualaufklärung

-

Ethik, Moral und Wertorientierung/Persönlichkeitslernen

-

Sprechen über Sexuelles

-

Geschlechterverhältnis

-

Sexuelle Orientierungen

-

Sexualität im Spannungsfeld der Kulturen

-

Sexualität und Behinderung

-

Sexualität im Alter

-

Sexualität und Gewalt

-

Sensibilisierung der Sinne und Sinnlichkeit[45]

Diese Fülle an Themenfeldern dürfte klar aufzeigen, dass Sexualpädagogik als eine Querschnittsaufgabe angesehen werden muss. Sie ist "als eine spezielle Erziehungswissenschaft anzusehen, die nicht einer einzelnen Institution (wie beispielsweise Schulpädagogik), sondern grundsätzlich mehreren Erziehungsinstitutionen zuzuordnen ist."[46] Sie gehört damit zu den ""nicht-institutionalisierten Pädagogiken""[47], die verschiedene Institutionen und Disziplinen übergreifend verantwortlich werden lässt, wie zum Beispiel "Vorschul-, Sonder-, Sozial-, Schul-, Medienpädagogik und Erwachsenenbildung"[48].

Nachdem die Aufgaben und Themengebiete der Sexualpädagogik und ihre Bedeutung in der Gegenwart ausgeführt wurden, bleibt ein Sachverhalt seine Definition schuldig - und zwar der Gegenstand der Sexualpädagogik: Sexualität. Kaum ein anderer Teil menschlichen Zusammenlebens wird so stark diskutiert, mystifiziert, und ideologisiert, wie die menschliche Sexualität. Sexualität ist widersprüchlich und irrational und wird zum Teil nur oberflächlich beleuchtet. Wie schwierig es deshalb ist, Sexualität als Gegenstand zu definieren, zeigen beispielhaft die folgenden Definitionen:

Sexualität ist demnach das,

Oder

"Sexualität (Geschlechtlichkeit): beim Menschen Gesamtheit der Lebensäußerungen, die auf dem Geschlechtstrieb, einem auf geschlechtl. Beziehung und Befriedigung gezielten Trieb beruhen"[51]

Eine Definition, die versucht die unterschiedlichsten Phänomene der Sexualität zusammenzufassen, kommt von dem Sexualtherapeuten OFFIT:

""Sexualität ist, was wir daraus machen. Eine teure oder eine billige Ware, Mittel zur Fortpflanzung, Abwehr gegen Einsamkeit, eine Form der Kommunikation, ein Werkzeug der Aggression (der Herrschaft, der Macht, der Strafe und der Unterdrückung), ein kurzweiliger Zeitvertreib, Liebe , Luxus, Kunst, Schönheit, ein idealer Zustand, das Böse oder das Gute, Luxus oder Entspannung, Belohnung, Flucht, ein Grund der Selbstachtung, eine Form von Zärtlichkeit, eine Art der Regression, eine Quelle der Freiheit, Pflicht, Vergnügen, Vereinigung mit dem Universum, mystische Ekstase, Todeswunsch oder Todeserleben, ein Weg zum Frieden, eine juristische Streitsache, eine Form, Neugier oder Forschungsdrang zu befriedigen, eine Technik, eine biologische Funktion, Ausdruck psychischer Gesundheit oder Krankheit oder einfach eine sinnliche Erfahrung""[52]

Die bisher systematischste Definition für die sexualpädagogische Arbeit lieferte schließlich SIELERT 2005. Er versteht Sexualität

-

"als allgemeine, auf Lust bezogene Lebensenergie,

-

die sich des Körpers bedient,

-

aus vielfältigen Quellen gespeist wird,

-

ganz unterschiedliche Ausdrucksformen kennt und

-

in verschiedener Hinsicht sinnvoll ist."[53]

Diese verschiedenen Definitionen zeigen auf, wie komplex und vielschichtig das Thema Sexualität tatsächlich ist. Auf diese Komplexität werde ich im Laufe der Arbeit immer wieder zurück kommen. Besonderes Augenmerk möchte ich allerdings darauf legen, Sexualität als eine Disposition vorzustellen, die entlang bestimmter Kategorien gesellschaftliches Zusammenleben strukturiert und durch Normierungen Ein- und Ausschlüsse aus dem gesellschaftlichen Leben produziert. Dies werde ich in Kapitel 3 genauer ausführen.

Ich denke nach den bisherigen Ausführungen ist bereits deutlich geworden, dass eine Diskrepanz vorliegt, zwischen dem sexualpädagogisch emanzipatorischen Anspruch, jegliche Diskriminierung zu bekämpfen und die individuellen sexuelle Identität zu fördern einerseits und der realen sexualpädagogischen Praxis - wie ich sie anhand der sexualpädagogischen Fachliteratur beschrieben habe - andererseits. Doch woran liegt diese Ignoranz gegenüber der Kopplung sexualpädagogischer Interessen und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung jenseits der heterosexuellen Norm? Ich möchte einige Gründe aufzählen, die meiner Meinung nach Ursache dafür sein könnten, dass spezielle Interessen bestimmter Personengruppen bisher in der sexualpädagogischen Arbeit nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Daraus werde ich schließlich das weitere Vorgehen meiner Arbeit ableiten.

-

LSBT* mit Behinderung waren bisher als Klientel der sexualpädagogischen Arbeit nicht bekannt

Ein möglicher Faktor für die bisher unzureichende Bearbeitung der Interessen behinderter Menschen jenseits der heterosexuellen Norm könnte tatsächlich sein, dass es sich bei diesen Personen um so eine kleine Gruppe handelt, dass sie als potenzielles Klientel nicht in Frage kommen. Diesen Punkt kann ich allerdings gleich redigieren. Das Thema "Homosexualität und Behinderung" ist kein neues in der Sonderpädagogik, auch wenn es immer noch zum Teil sehr zaghaft behandelt wird.[54] Dass auch Trans- und Bisexualität im Leben behinderter Menschen eine Rolle spielen, wurde 2010 deutlich während der Fachtagung "Inklusive Leidenschaft - Lesbische, schwule, transgeschlechtliche Menschen mit Behinderung"[55] in Berlin. Inhalt dieser Veranstaltung war es darüber zu diskutieren, "was notwendig ist, damit sexuelle Selbstbestimmung in den Behindertenszenen und - einrichtungen Wirklichkeit wird. Außerdem ging es darum, dass Menschen mit Behinderungen in den LSBT*-Szenen willkommen sind und barrierefreie Zugänge finden."[56] Als ein weiteres Argument sei an dieser Stelle auf die vielfältige Vernetzung von LSBT* mit Behinderung über Internetforen verwiesen[57]. Zudem hat das "LesBiSchwule Jugendnetzwerk Lambda" Jugendliche mit Behinderung als Adressat_innen erkannt und bietet vielfältige Projekte für lesbische, schwule und bisexuelle Jugendliche mit Behinderung an[58]. Meines Erachtens ist Lambda e.V. leider derzeit der einzige Anbieter solcher Projekte. Ich denke, dass die Schwierigkeit hier nicht in der Unwissenheit um das Klientel besteht, sondern eher in der Unklarheit der Zuständigkeiten. In Punkt 1.1 habe ich aufgezeigt, dass Sexualpädagogik eine Querschnittsdisziplin darstellt. Daraus kann sich natürlich das Problem ergeben, dass verschiedene Institutionen sich nur für bestimmte Aufgaben zuständig sehen. So beschäftigt sich beispielsweise die Sonderpädagogik mit der Sexualität behinderter Menschen, während sexuelle Orientierung im Feld der Sozialpädagogik bearbeitet wird.

-

Sexualität als intimes, persönliches und gleichzeitig normiertes [59] Thema

Die Ausführungen zur emanzipatorisches Sexualpädagogik haben gezeigt, dass es sich bei Sexualität um ein sehr individuelles und intimes Thema handelt. Dennoch ist es nicht vollends möglich, eine Individualität in allen Bereichen auszuleben. Auch wenn es in der modernen Gesellschaft zu einer Pluralisierung von Lebensstilen und Lebensformen gekommen ist und unterschiedlichste "Neosexualitäten"[60] im Alltag zu beobachten sind, geht die Dynamisierung der Lebensstile dennoch einher mit der "Normierung entlang der altbekannten Differenzen"[61]. Dies bedeutet, dass es eine wirkliche Wahlfreiheit nur in bestimmten Bereichen gibt. Die sexuelle Orientierung betreffend kann eine Person sich für Hetero-, Homo- oder Bisexualität entscheiden (ungeachtet der Vorurteile mit denen die eine oder andere Orientierung belegt ist). Die geschlechtliche Positionierung schreibt allerdings eine klare Zuordnung zu Mann oder Frau vor (vorauf ich in Kapitel 3 ausführlicher eingehen werde). So ist es in Deutschland nicht möglich, sein Geschlecht frei zu wählen oder sich geschlechtsneutral zu positionieren.[62] Kontrolliert wird dies durch juristische und gesellschaftliche Normen.[63] So entsteht ein "eigentümliche[s] Spannungsverhältnis aus Pluralisierung und Norm(alis)ierung"[64], welches zwar Vielfalt postuliert, aber dennoch bestimmte Lebensformen unterdrückt. Nach LAUTMANN funktioniert diese Regulierung der Sexualität entlang der Ebenen "Typik, Normalität und Normativität"[65]. Typisiert werden einzelne sexuelle Begehrensarten, "indem sie einen Namen bekommen, mit Erzählungen versehen und bewertet werden". Normalisiert wird sexuelles Verhalten, wenn es "für die Situation und die daran Beteiligten als selbstverständlich durchgeht."[66]Normierung sexueller Verhaltensweisen bedeutet schließlich, dass "dem Handelnden der Charakter des Erlaubten, Geforderten bzw. Verbotenen"[67] hinzugefügt wird.

Auch wenn sich die emanzipatorische Sexualpädagogik gegen jede Art von Entmündigung und Ideologie richtet, sollte sie meiner Meinung nach als kritische Wissenschaft hinterfragen, in wieweit sie selbst an dieser Normierung beteiligt ist.

-

Abweichung schafft Verunsicherung

Für das schlagkräftigste Argument halte ich die Tatsache, dass es sich bei der Sexualpädagogik mit LSBT* mit Behinderung um ein Thema handelt, dass enorme Verunsicherung hervorruft. Wie ich im weiteren Verlauf der Arbeit darstellen werde, handelt es sich bei Behinderung und bei Geschlecht beziehungsweise sexueller Orientierung um Kategorien, die entlang bestimmter Normen definiert werden. Wie sich zeigen wird, gilt Behinderung als Abweichung von der gesunden Körpernorm und LSBT* steht für ein abweichendes Sexualverhalten, weil es nicht der Heterosexuellen Norm entspricht. Dieses Leben jenseits der Norm verursacht Verunsicherung. Normen und klare Regeln schaffen Sicherheit im Zusammenleben von Menschen. Uneindeutigkeit dagegen verunsichert und verängstigt. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass viele Menschen sich nicht an das Thema Behinderung und LSBT* heran wagen, da sie mit starken Vorurteilen belegt sind. Für viele Menschen ist der Umgang mit Menschen mit Behinderung nach wie vor schwierig, speziell bei sogenannter "geistiger Behinderung". LANGNER konstatiert: "Durch den bestehenden defizitären Blick auf "geistige Behinderung" entwickelt sich [....] eine Hilflosigkeit im Umgang mit einem menschlichen Grundbedürfnis - der Sexualität."[68] Bei sexueller Orientierung und geschlechtlicher Positionierung verhält es sich nicht anders: Auch wenn die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Paare durch das Lebenspartnerschaftsgesetz 2001 oder das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 2006 scheinbar formal erreicht ist, sieht die Realität anders aus. So ist beispielsweise Homosexualität nach neuem Report zur Jugendsexualität 2010 der BZgA kaum Thema im Schulunterricht[69]. Bisexualität als selbstbestimmte Form der sexuellen Orientierung wird ebenfalls oft diskreditiert. So wird sie oft mit Promiskuität gleichgesetzt oder aber als eine rehabilitierungsbedürftige Sexualität von Menschen angesehen, die sich quasi nicht "für eine Seite" (Hetero- oder Homosexualität) entscheiden können.[70] Viele andere sexuelle Lebensweisen und geschlechtliche Positionierungen (beispielsweise BDSM, Drag Kings oder Queens, Butches and Femmes, Fetische, etc.) werden als krank oder pervers abgestempelt[71]. Da LSBT* und Menschen mit Behinderung starken Vorurteilen ausgesetzt sind, scheint eine Kopplung beider Kategorien eine Potenzierung der Vorurteile und der damit verbundenen Ängste zu produzieren. Die Angst, mit diesen Gruppen in Verbindung gebracht zu werden und dadurch selbst diskriminiert zu werden, scheint da nicht fern zu liegen. Deshalb erscheint es erforderlich sich selbst zu schützen vor Angst und Irritation. Ein gutes Beispiel dafür bietet eine heute sehr typische Situation auf Schulhöfen, wie sie HÖFS in einem Aufsatz über "Kritische Männerforschung und Behinderung"[72] beschreibt. Eine der häufig beobachtbaren Provokation unter Schüler_innen ist die Frage "Bist du schwul?" oder "Bist du behindert?". Beide Fragen scheinen nach HÖFS beinahe austauschbare Diskreditierungen zu sein für ein abweichendes Verhalten[73] und liefern als provokativer Angriff der Person gegenüber gleichzeitig eine eigene Abgrenzung gegenüber dieser Normabweichung.

Zu den bisherigen Diskussionen möchte ich die folgenden Ergebnisse festhalten:

-

Die emanzipatorische Sexualpädagogik hat den Anspruch Diskriminierung zu beseitigen, und vielfältige sexuelle und geschlechtliche Identitäten zu fördern. Diesem Anspruch kann sie aktuell allerdings nicht gerecht werden, wie die Betrachtung aktueller Methoden- und Handbücher der Sexualpädagogik aufgezeigt hat.

-

LSBT* mit Behinderung werden aus dem sexualpädagogischen Diskurs bisher ausgeschlossen, wofür mehrere Gründe sprechen können, wie vielfältige Vorurteile, Normierungen, die Angst vor Unbekanntem oder unklare Zuständigkeiten.

-

Ich gehe davon aus, dass sich die genannten Gründe auf die gleiche Ursache zurückführen lassen: LSBT* mit Behinderung bilden eine Gruppe von Menschen, mit der sich bisher unzureichend auseinandergesetzt wurde, wie die Tagung "Inklusive Leidenschaft" 2010 verdeutlichen wollte. Vorurteile, Unsicherheiten und Ängste entstehen durch Unwissen. Zwar ist innerhalb der Sexualpädagogik evident, dass bestimmte Menschen aufgrund ihrer sexuellen Identität diskriminiert werden. Meiner Meinung nach hat es die sexualpädagogisches Theorie jedoch bisher verpasst ihren Gegenstandsbereich - nämlich Sexualität - auf ihre Bezugskategorien - im Fall meiner Untersuchung der Kategorien Geschlecht, sexuelle Orientierung und Behinderung - zu untersuchen, diese in Verbindung zu bringen und die Auswirkung ihrer Koppelung zu analysieren.

-

Ich gehe weiterhin davon aus - und es ist meine Absicht dies in den nachfolgenden Kapiteln zu beweisen - dass sexuelle Orientierung, Behinderung und Geschlecht Kategorien sind, die Ausschlüsse aus dem gesellschaftlichen Leben - und damit auch die Verweigerung eines selbstbestimmten sexuellen Verhaltens - entlang von vielfältigen Normen produzieren. Weiterhin bin ich davon überzeugt, dass die Betrachtung dieser verschiedenen Kategorien nicht nur sinnvoll ist, um die Auswirkungen multipler Diskriminierungserfahrungen auf eine Personengruppe zu untersuchen (wie in meinem Beispiel LSBT* mit Behinderung). Ich bin vielmehr davon überzeugt, dass eine Analyse der Verbindung verschiedener Kategorien notwendig ist, um überhaupt erst die Wirkungsweisen jeder einzelnen Kategorie richtig verstehen zu können.

Sprich: ich möchte zeigen, dass die Kategorie Behinderung ohne Geschlecht und sexuelle Orientierung gar nicht denkbar ist, genauso wie sexuelle Orientierung und Geschlecht nicht ohne Behinderung komplett verstanden werden können. Daraus resultiert, dass auch die Sexualpädagogik als Disziplin sich nicht nur auf einen Handlungsschwerpunkt allein beziehen darf, beziehungsweise ihr Verständnis von Sexualität erweitern muss um Diskriminierungsprozesse verstehen und gegen diese handeln zu können. Die nächsten zwei Kapitel werde ich daher dazu nutzen, zunächst Behinderung als Strukturkategorie einzuführen - mittels der Disability Studies - und anschließend das Gleiche für die Kategorien Geschlecht und sexuelle Orientierung anhand der Queer Theory zu verdeutlichen.

[29] Koch: 2008: 23, Hervorhebung im Original

[30] vgl.: Koch: 2008: 23

[31] Sielert: 2005: 15

[32] Sielert: 2005: 15

[33] ebd.

[34] ebd.

[35] ebd.

[36] Zu einer Einführung in die Geschichte und Entwicklung der Sexualpädagogik siehe Koch: 2008; Kluge: 1984

[37] Kentler: 1970

[38] Sielert: 2005:24

[39] Lempert: 1971: 164, zit. n.: Sielert/Vatl: 2000: 31

[40] Sielert/Vatl: 2000: 31

[41] ebd.

[42] vgl.: Sielert/Vatl: 2000: 37f

[43] Sielert/Vatl: 2000: 33f

[44] Sielert: 2005:26

[45] vgl.: Sielert: 2005: 26ff

[46] Kluge: 1984: 19

[47] Paschen: 1981: 32, zit. n. Kluge: 1984:19

[48] Sielert: 2005: 23

[49] Kentler im Taschenlexikon Sexualität 1982, zit. n. Zimmermanns: 1999: 18

[50] Fricker/Lerch, zit. n. Zimmermanns 1999: 18

[51] Meyers großes Taschenlexikon von 1983, zit. n. Zimmermanns: 1999: 16

[52] Offit: 1979: 16, zit.n.: Sielert: 2005: 37

[53] Sielert: 2005: 41

[54] Jeltsch-Schudel: 2010:50

[55] Die Veranstaltung der Landesstelle für Gleichbehandlung-gegen Diskriminierung fand statt am 21./22.09.2010 in der Heinrich-Böll-Stiftung Berlin mit 200 Teilnehmer_innen

[56] http://www.inklusive-leidenschaft.de / (Zugriff 19.07.2011)

[57] Ein Überblick findet sich auf der Seite des bundesweiten Netzwerkes für LSBT mit Behinderung http://www.queerhandicap.de

[59] Die Begriffe der Norm und der Normalität sind schwierig, weil sie je nach Kontext unterschiedlich gebraucht werden und unterschiedliche Bedeutungen in sich tragen. In dieser Arbeit soll keine Abhandlung zu diesen Begriffen erfolgen. Ich gehe in dieser Arbeit - mit Ausnahme von Zitaten und Kontextbezügen - von einem Normverständnis aus, dass das gesellschaftlich "Unhinterfragte" impliziert und bestimmte Verhaltensweisen bzw. Eigenschaften als richtig und erwünscht einschätzt. Normalität hingegen verwende ich als Verweis auf Verhaltensweisen und Eigenschaften, die eine statistische Häufigkeit abbilden und von der Mehrzahl der Menschen als "selbstverständlich" aufgefasst werden. Zur Vertiefung des Normalitätsbegriffes siehe Link: 1997; in Bezug auf Normalität und Behinderung insb.: Schildmann: 2001.

[60] Dieser Begriff wurde eingeführt durch den Sexualwissenschaftler Volkmar Sigusch und bezeichnet "eine sich neu etablierende Sexual-, Intim- oder Geschlechtsform, die sich den alten Ängsten, Vorurteilen und Theorien entzieht. [...] die neosexuelle Revolution [eröffnet] neue Freiräume und installiert zugleich neue Zwänge." (Sigusch: 2005:7)

[61] Tuider: 2008: 253

[62] Tuider

[63] vgl.: Lautmann: 2008: 210

[64] Hartmann: 1998: 33

[65] Lautmann: 2008: 209

[66] ebd.

[67] ebd.

[68] Langner: 2010: 154

[69] Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 2010: 42f

[70] vgl.: Fritzsche: 2007: 119ff

[71] Vgl.: die Klassifikation von Fetisch, BDSM und Transvestitismus als Störungen der Geschlechtsidentität beziehungsweise der Sexualpräferenz in der internationalen Klassifikation psychischer Störungen ICD-10 (Dillinger: 2011: 45)

[72] Höfs: 2007

[73] Höfs: 2007: 89

Inhaltsverzeichnis

Im folgenden Kapitel versuche ich einen kurzen Überblick zur Theoriegenese der Disability Studies zu geben und damit Behinderung als Strukturkategorie einzuführen. Danach werde ich die Übertragung in die deutsche Diskussion um Behinderung nachvollziehen und mit dem aktuellen Stand der Debatte zu Geschlecht und Behinderung in der deutschen Sonderpädagogik abschließen.

Behinderung galt bis in die achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts hinein vor allem als Gegenstand der sogenannten angewandten Wissenschaften, wie der Medizin, Psychologie oder Pädagogik. Dabei wurde die körperliche, geistige oder psychische Einschränkung und sozialen Ausgrenzung aneinander gekoppelt gedacht. Das heißt, dass eine Schädigung automatisch als ein individuelles, der Person anhaftendes Problem betrachtet wurde. In diesem medizinischen Modell von Behinderung dominierte der "klinische Blick"[74], der die Heilung, Rehabilitation oder Überwindung dieser "Andersartigkeit" der Person fokussierte. Anfang der 1980er Jahre kam es zu einer Verschiebung dieser Sicht auf Behinderung, die wesentlich durch Behindertenbewegung Großbritanniens initiiert wurde. Die Union oft the Physically Impaired Against Segregation (UPIAS) veröffentlichte 1976 die Fundamental Principles of Disability, in denen sie eine klare Trennung der bisher einheitlich gedachten Komponenten impairment (Schädigung) und disability (Behinderung) postulierten.[75] Nach Ansicht der UPIAS ist es keineswegs die (körperliche) Schädigung, die als natürliche Konsequenz die Behinderung einer Person nach sich zieht und somit die Behinderung zu einem natürlichen untrennbaren Bestandteil der Person macht. Im Gegenteil ist die Behinderung ein Phänomen, das durch die Gesellschaft erst erzeugt wird. Die Definition der UPIAS lautet wie folgt:

-

"Impairment: Lacking part or all of a limb, or having a defective limb, organ or mechanism oft the body.

-

Disability: The disatvantage or restriction of activity caused by a contemporary social organization which takes no or little account of people who have physical impairments and thus excludes them from participation in the mainstream of social activities"[76]

Getreu dem Satz: "Behindert ist man nicht, behindert wird man!", erarbeiteten die Behindertenbewegungen ein soziales Modell von Behinderung, "das die Erfahrungen des "Behindertwerdens" anhand der historischen, sozialen und politischen Bedingungen einer Gesellschaft analysiert".[77] Damit werden soziokulturelle Praxen als Ort der Herstellung von Differenz entlarvt. Den Disability Studies gelingt es somit, die körperliche und soziale Ebene voneinander zu trennen. Auch das US-amerikanische Disability Rights Movement beginnt etwa zeitgleich sich mit Fragen des "behindert-werdens", nicht nur gesellschaftspolitisch sondern auch wissenschaftlich auseinander zu setzen. Der behinderte Soziologe Irving Zola gründete 1982 die "Society of Disability Studies". Mit dem Anspruch, mehr Menschen mit Behinderung in Forschung und Wissenschaft zu bringen, verband sich gleichzeitig die Forderung, die Forschung zu Behinderung "von einer Forschung über Objekte zu einer Forschung von Subjekten zu machen."[78] Behinderten Wissenschaftler_innen gelang es, die Disability Studies als eine "eigenständig[e] Wissenschaft zur Analyse und Kritik der historisch und kulturell bedingten gesellschaftlichen Situation Behinderter"[79] an Universitäten zu etablieren. Während in den USA längst behinderte Menschen an den Universitäten studieren und sich bereits Magisterstudiengänge der Disability Studies entwickeln konnten, hängt die Entwicklung der Disability Studies und deren universitäre Etablierung in Deutschland, Österreich und der Schweiz allerdings erheblich im internationalen Vergleich hinterher.[80] Neben der Frage der sozialen Konstruktion von Behinderung und deren Folgen, ist die Frage nach der kulturellen Repräsentation von Behinderung entscheidend. So treten neben den sozialwissenschaftlichen Perspektiven in den neuen Ansätzen der Disability Studies auch kulturwissenschaftliche Disziplinen dazu. Seit Mitte der 1990er Jahre untersuchen diese Disziplinen wie Behinderung in Kunst, Literatur, Film et cetera dargestellt und konstruiert wurde.[81] In einer makrosoziologischen Denklogik kritisieren die Disability Studies zunächst, wie bereits angesprochen, die Naturalisierung von Behinderung. Da sie "Behinderung [...] als kontingentes soziales Ereignis"[82], welches durch soziokulturelle Praxen erst erzeugt wird, betrachten, entziehen sie dem Phänomen Behinderung jeglichen essenziellen Charakter, denn ohne einen sozialen Kontext wird Behinderung nun nicht mehr definierbar[83]. Im Zuge dessen erwächst Kritik an bestehenden gesellschaftlich verteilten Machtverhältnissen beziehungsweise der Repräsentation und Artikulation von Behinderung[84]. Schließlich wird aus der wissenschaftlichen Perspektive die Forderung nach konsequenter Transdisziplinarität laut. Diese beruft sich auf die Kritik an der bisher arbeitsteiligen und fachdisziplinären Logik[85]. Die Disability Studies wollen nicht zu einer neuen, weiteren Wissenschaft werden, die sich ausschließlich mit dem Phänomen Behinderung befasst. Die Frage ist eher, welche spezifischen Mechanismen Behinderung als Ergebnis sozialer Organisation erst erzeugen und unter welchen sozialen, kulturellen und historischen Bedingungen sich diese Prozesse vollziehen? Den Fokus setzen die Wissenschaftler_innen deshalb auf die soziokulturellen und historischen Kontexte innerhalb derer Behinderung entsteht und betrachten die unterschiedlichen Erfahrungen von Behinderung in diesen Zusammenhängen. Das Ziel ist, die unterschiedlichsten Studien zu Behinderung unter dem Dach der "Disability Studies" zusammenzufassen, womit gleichzeitig eine Kritik an den bisher etablierten Rehabilitationswissenschaften geübt wird. Diese betrachten nämlich, aus Sicht der Disability Studies, Behinderung bisher als einen Gegenstand, der nur betroffene Personen selbst und sich damit auseinandersetzende Disziplinen berührt. Natürlich spielen auch persönlich-psychologische Motivationen eine Rolle[86], wie sich an der folgenden Aussage der behinderten Wissenschaftlerin SIMI LINTON erkennen lässt:

"We are everywhere these days, wheeling and loping down the street, tapping our canes, sucking on our breathing tubes, following our guide dogs, puffing and slipping on the mouth sticks that propel our motorized chairs. We may drool, hear voices, speak in staccato syllables, wear catheters to collect our urine, or live with a compromised immune system. We are all bound together, not by this list of our collective symptoms but by the social and political circumstances that have forged us as a group. We have found a voice to express not desperate our fate but outrage a tour social positioning. Our symptoms, though sometimes painful, scary, unpleasant, or difficult to manage, are nevertheless part of the dailiness of our life. They exist and have existed in all communities throughout time. What we rail against are the strategies used to deprive us of rights, opportunity, and the pursuit of pleasure."[87]

Aber gelten die Disability Studies damit als ein identitätspolitisches Projekt? Die Disability Studies, zwar von behinderten Menschen ins Leben gerufen und zum Teil bis heute überwiegend durch diese vertreten, sind keineswegs als Forschung gedacht über einen ausschließlich marginalisierten Ausschnitt der Wirklichkeit[88]und sind auch nicht nur behinderten Wissenschaftler_innen vorbehalten. Vielmehr sind die Disability Studies als emanzipatorisches und sozialpolitisches Projekt[89], als Lebenserfahrung für die Gesellschaft allgemein und das Zusammenleben von Menschen generell wesentlich[90], wie MARKUS DEDERICH folgendermaßen beschreibt:

"Die Disability Studies rücken gesellschaftliche und kulturelle Wandlungsprozesse im Umgang mit den grundlegenden Erfahrungen menschlicher Vergänglichkeit, Krankheit, Gebrechlichkeit und Abhängigkeit in den Blick; sie untersuchen, wie, unter welchen Bedingungen und mit welchen Folgen Deutungsmuster, Theorien und Modelle von körperlicher, geistiger, wahrnehmungs- und verhaltensbezogener, moralischer und kultureller Abweichung, von Abnormität, Andersheit oder Fremdheit entstehen; sie untersuchen ferner, welche Praxen sich um "widersinnige" Formen des Wahrnehmens, Erlebens und Denkens, um erwartungswidrige Formen der Kommunikation, des Verhaltens, des Aussehens und des körperlichen und intellektuellen Funktionierens organisieren. Schließlich fragen sie, wie Gesellschaften Normen herausbilden, und unter welchen Umständen und Voraussetzungen sie Normalitäten produzieren: starre oder flexible Grenzen, die im gesellschaftlichen Feld eine Mitte und einen Rand, aber auch ein Innen und ein Außen erzeugen."[91]

Wurde das soziale Modell innerhalb der Disability Studies lange Zeit als Errungenschaft gefeiert, häufen sich mittlerweile immer mehr kritische Stimmen innerhalb der eigenen Reihen. Zwar wird die Bedeutung des sozialen Modells nicht komplett in Frage gestellt, dennoch wird angemahnt, dass das soziale Modell nach wie vor die Beeinträchtigung des Menschen als Problem darstellt. Die soziale Konstruktion der Behinderung wird erkannt, doch "impairment" selbst wird als natürlich vorausgegeben gedacht. Anne Waldschmidt mahnt dagegen an, "impairment" und "disability" als sozial konstruiert zu verstehen, da beide gleichermaßen durch diskursive[92] Praktiken hergestellt werden[93]. Begründet wird diese Argumentation mit der fehlenden Kausalität von Behinderung und Beeinträchtigung. Während die Vertreter des sozialen Modells die Beeinträchtigung als Voraussetzung für die kulturell und sozial konstruierte Behinderung verstehen, stimmt das kulturelle Modell dieser Kausalität nicht zu bzw. entlarvt ihre Kurzsichtigkeit. Konkret heißt das, dass aus einer (körperlichen) Schädigung nicht zwangsläufig eine Behinderung folgen muss bzw. andersherum eine Schädigung keine Voraussetzung für eine Behinderung sein muss. Beispielsweise gilt ein Mensch, der eine Brille tragen muss, zwar als sehgeschädigt, aus dieser Einschränkung wächst aber keine gesellschaftliche Benachteiligung, im Gegenteil wird das Tragen einer Brille zum Teil sogar als modischer Trend entdeckt. Auf der anderen Seite ist durchaus denkbar, dass ein Mensch, der zwar keinerlei physische, psychische oder geistige Einschränkung aufweist, dennoch eine gesellschaftliche Behinderung im Sinne einer Benachteiligung erfährt, zum Beispiel aufgrund seines Geschlechts, der Hautfarbe oder Religion.

Dementgegen argumentieren die Vertreter des sozialen Modells, dass das soziale Modell "nie den Anspruch gehabt [habe], eine umfassende Theorie der Behinderung zu sein, vielmehr sei es ein Werkzeug, das man anwenden solle, um politischen und sozialen Wandel zu bewirken, anstatt darüber zu diskutieren."[94]

Wie die Argumentation der Disability Studies in der deutschen Debatte um Behinderung aufgegriffen wurde, werde ich im nächsten Abschnitt diskutieren. Außerdem werde ich speziell den Diskurs um Behinderung in der Sonderpädagogik nachvollziehen, da sie als eine Schwesterdisziplin der Erziehungswissenschaft gilt und sie damit als Bezugsdisziplin der Sexualpädagogik einer besonderen Aufmerksamkeit für mein Arbeitsthema bedarf.

Die deutschsprachigen Disability Studies sind noch eine sehr junge Disziplin. Seit etwa 2001 werden sie zunehmend diskutiert.[95] In Deutschland selbst gab es keine explizite Formulierung eines sozialen Modells von Behinderung, auch wenn es im Zuge der deutschen Behindertenbewegung viele Veröffentlichungen gab, die aus heutiger Sicht den Disability Studies zugeordnet werden können.[96]

Schaut man sich die deutsche Diskussion zum Thema Behinderung an, wird klar, dass Behinderung als Kategorie hier auch von einer enormen Komplexität geprägt ist. Eine theoretisch einwandfreie, historisch und kulturell universelle Definition von behindert/nicht behindert ist auch heute noch nicht in der Sonderpädagogik vorzufinden, wie MARKUS DEDERICH festhält:

"Nach Gröschke ist Behinderung ein Begriff, mit hohem metaphorischem Gehalt und starken sozial-normativen Bezügen. Obwohl er aus diesem Grund kaum als deskriptiver und klar eingegrenzter Grundbegriff der Behindertenpädagogik fungieren kann, bildet er bis heute ihr terminologisches Zentrum"[97]

Das liegt darin begründet, dass Behinderung im Prinzip für jeden Menschen eine Option darstellt und nicht als absolut verstanden werden kann. Zwar wird Behinderung als Differenzkategorie meist an körperlichen (weil sichtbaren) Merkmalen festgemacht, allerdings ist sie dadurch längst nicht klar abzugrenzen. Unter Behinderung werden die unterschiedlichsten Phänomene gefasst - von Blindheit, über Autismus zu Neurodermitis oder Alkoholabhängigkeit.[98] Die Grenze zu anderen Kategorien wie Alter oder Fitness scheint hier fließend. Dennoch scheint es eine konstante Bereitschaft zu geben, eine Trennung vorzunehmen, was WALDSCHMIDT/SCHNEIDER in der Notwendigkeit begründet sieht, eine bestimmte soziale Ordnung und "kulturell vorgegebene Vorstellungen von Körperlichkeit und Subjektivität aufrechtzuerhalten."[99]Einigkeit besteht im sonderpädagogischen Diskurs derzeit aber - analog zu den Disability Studies - darüber, Behinderung "als soziales Konstrukt, als Folge von Zuschreibung, Etikettierung und Stigmatisierung sowie Systemeffekten"[100] zu verstehen, was sich in sonderpädagogischen Diskursen wie soziale Teilhabe, Integration oder Inklusion manifestiert[101].

Wie die deutsche Sonderpädagogik sich dem Thema Geschlecht/Sexualität widmet, möchte ich nun in den Blick nehmen.

Geschlecht und sexuelle Orientierung wurden bisher in der Sonderpädagogik wenig aufgegriffen. Behinderung als Merkmal steht zumeist als dominantes Merkmal im Vordergrund der Forschung und birgt die Gefahr einer tendenziellen Vernachlässigung anderer Ungleichheitsdimensionen.[102] Seit Kurzem werden allerdings auch geschlechtsspezifische Fragen im sonderpädagogischen Diskurs untersucht. Dabei wird sich allerdings fast ausschließlich auf die Lebenssituationen junger Frauen mit Behinderung beziehungsweise behinderter Mädchen konzentriert. Männlichkeit und Behinderung sind dagegen äußerst selten Untersuchungsgegenstand.[103] Die Ursache dafür liegt in der schleierhaften Zuständigkeit unterschiedlicher Disziplinen für diese Thematik. Die deutsche Frauenbewegung sah es nicht als ihre Aufgabe, sich behinderten Frauen zu widmen, da für sie geschlechtsspezifische Interessen im Vordergrund standen. Die Behindertenbewegung ihrerseits ist überwiegend männlich geprägt. Dass Geschlecht auch innerhalb der Behindertenbewegung eine Differenzkategorie bildet, zeigte sich daran, dass behinderte Männer frauenspezifische Themen nicht als relevant sahen und sich auf Benachteiligung aufgrund vermeintlicher Behinderungen konzentrierten.[104]Dennoch gab es durchaus Frauen mit Behinderung, die die spezifischen Erfahrungen als Frauen mit Behinderung zum Thema gemacht haben. Vor allem Frauen mit körperlichen Behinderungen trafen sich ab 1970, um über verschiedene geschlechtsspezifische Probleme zu diskutieren. Ausschlaggebend war das UN-Jahr der Behinderten 1981, in dessen Rahmen es zu bedeutenden Publikationen kam wie "Geschlecht behindert. Besonderes Merkmal: Frau"[105] oder "unbeschreiblich weiblich?"[106]. Behinderte Frauen kritisierten zum einen die fehlende Barrierefreiheit, wenn es um den Zugang zu Diskussionen oder Informationen ging. Außerdem wiesen sie darauf hin, dass die Frauenbewegung gegenüber den behinderten Frauen zum Teil stark unterschiedliche Ansichten in ihren Inhalten aufwies.[107] Damit wurde vor allem auf die Thematiken weibliche Sozialisation, Schönheitsideale Geschlechtsstereotype, (Zwangs-) Sterilisation oder Gewalterfahrungen rekurriert. So unterschieden sich beispielsweise die Kämpfe zum Thema Abtreibung folgendermaßen: Während Frauen mit Behinderung keine Kinder bekommen sollten und deshalb um ihr Recht auf Schwangerschaft und Mutterschaft kämpften, suchten Frauen ohne Behinderung ihre Selbstbestimmung in dem Recht auf Abtreibung eines behinderten Kindes. Wie festgefahren die Situation in Bezug auf die Auseinandersetzung von Geschlecht und Behinderung in den Disability Studies beziehungsweise der Sonderpädagogik bis in die Gegenwart hinein ist, zeigt das folgende Zitat aus dem Buch "Geschlecht behindert. Besonderes Merkmal: Frau":

"Wir Krüppelfrauen sind Frauen, die behindert sind, wir werden als Behinderte behandelt, die nebenbei weiblich sind. Behinderte gelten als eine Gruppe zwischen den Geschlechtern, die dritte Gruppe zwischen Männern und Frauen"[108]

Während sich Stimmen behinderter Frauen mehrten, die ihre Rechte einforderten, sieht die Erforschung von Männlichkeit und Behinderung bis heute ernüchternd aus. Geschlechterforschung in Verbindung mit Behinderung ist bislang Thema der Frauenbewegung gewesen, weshalb überwiegend Frauenthemen diskutiert wurden.[109] Während behinderte Frauen sich seit den frühen 1990er Jahren auf Landesebene und seit 1998 bundesweit in dem Netzwerk "Weibernetz"[110] organisieren, gibt es kein vergleichbares Netzwerk für Männer mit Behinderung, weder auf Landes- noch auf Bundesebene. In den deutschsprachigen Disability Studies gibt es ebenso quasi keine Auseinandersetzung mit männerspezifischen Themen.[111] KARSTEN EXNER konstatiert 1997, "daß die Sonderpädagogik bis heute für Jungen keine überzeugenden Konzepte vorweisen kann, die ihren geschlechtsspezifischen Belangen gerecht werden, um sie so zu unterstützen, gleichberechtigte und selbstbewußte Männer zu werden"[112]. Doch nicht nur die Betrachtung von Geschlecht und Behinderung erfolgte unzureichend. Auch das Thema Begehren - in jeder Hinsicht, auch jenseits der heterosexuellen Norm - wird in der Sonderpädagogik bis heute größtenteils verschwiegen.[113][114] Die Vermeidung der Thematik macht Ortland sowohl an der Verunsicherung der Eltern und Lehrer behinderter Schüler_innen besonders bei schwerer kognitiver Beeinträchtigung fest, als auch an den fehlenden sexualpädagogischen Informationen.[115]

Nach dieser Darstellung sollte folgendes deutlich geworden sein:

-

Behinderung gilt als eine Form der sozialen Unterdrückung, die zwar eigenen Regeln folgt, aber nach BARNES/MERCER mit Unterdrückungsmustern wie Rassismus und Sexismus vergleichbar ist.[116] So wird innerhalb der Disability Studies ähnlich zu den Unterdrückungsmechanismen Rassismus (racism) und Sexismus (sexism) von "ableism" gesprochen, abgeleitet vom englischen "be able" (befähigt sein). Damit rekurriert ableism auf einen Differenzierungsmechanismus, der Menschen einteilt in gesunde und fähige Menschen und Menschen mit vermeintlich eingeschränkten Fähigkeiten, die den nichtbehinderten Menschen unterlegen sind.[117]

-

Die Disability Studies als Forschungsrichtung versuchen die bisherige wissenschaftliche Ordnung in Bezug auf Behinderung durcheinanderzubringen. Ihr Anspruch liegt darin, eine bisher als klar gedachte Kategorie zu hinterfragen und ihre kulturellen sowie sozialen Konstruktionsmechanismen und Bedeutungsebenen sichtbar zu machen.

-

Die Disability Studies haben nicht den Anspruch, ein spezielles Phänomen innerhalb der Gesellschaft zu erklären, sondern aus einer "dezentrierten"[118] Perspektive, die Mehrheitsgesellschaft zu analysieren. Damit geben sie "Aufschluss über das Verhältnis von Individuum, Gesellschaft und Kultur"[119]

-

Trotz des Anspruchs das Phänomen Behinderung universell zu analysieren, haben es die Disability Studies und die deutsche Sonderpädagogik bisher versäumt, die Kategorie Behinderung im Zusammenhang mit anderen Strukturkategorien zu analysieren. So zitiert MARKUS DEDERICH den Sozialwissenschaftler GARY ALBRECHT:

"Tatsächlich ist das American Disability Movement Albrecht zufolge mit großer Mehrheit aus weißen, privilegierten, gebildeten Erwachsenen mit sichtbaren Behinderungen zusammengesetzt. "Die Anführer der Behindertenbewegung predigen öffentlich Einigkeit und Inklusion, aber wo sind die Armen, die farbigen Menschen, die Individuen mit nicht sichtbaren Behinderungen und die Geistigbehinderten?"[120]

Kritisiert wird auch von Ulrike Schildmann im Besonderen der fehlende Zusammenhang von Behinderung, Geschlecht und Alter:

"Behinderung ist nie geschlechtsneutral und altersunabhängig zu denken; denn behinderte Menschen sind wie andere Menschen auch (abgesehen von vereinzelten Ausnahmen: Stichwort Intersex) Mädchen und Jungen oder Frauen und Männer und lassen sich bestimmten Altersgruppen zuordnen."[121]

Im anknüpfenden Kapitel sollen nun vergleichbar Geschlecht und sexuelle Orientierung als Strukturkategorien eingeführt werden. Dies wird durch die Perspektive der Queer Theory erfolgen.

[74] vgl.: Foucault:1988:134

[75] vgl.: Barnes/Mercer: 2003:11

[76] UPIAS 1976: 3-4, zit. n. Barnes/Mercer: 2003: 11

[77] Tervooren: 2002a

[78] Tervooren: 2002b

[79] Dederich: 2007: 18

[80] vgl.: Schönwiese: 2005: http://bidok.uibk.ac.at/library/schoenwiese-studies.html

[81] vgl.: Tervooren: 2002b

[82] Schillmeier: 2007:80

[83] vgl.: Dannenbeck: 2007: 116

[84] vgl.: ebd.: 110

[85] vgl.: ebd.: 109f

[86] vgl.: Dederich: 2007: 18

[87] Linton: 1998: 4

[88] vgl.: Dederich:2007:19

[89] vgl.: Waldschmidt/Schneider:2007:13

[90] vgl.: ebd.

[91] Dederich: 2007: 19f

[92] Ich verwende Diskurs im Sinne Foucaults als "systematische Aussagen über einen Gegenstand in einem historisch spezifischen Kontext" (Wartenpfuhl: 2000: 29). Diese Aussagen über Gegenstände, Sachverhalte oder Individuen bilden keine gesellschaftlichen Realitäten ab, sondern konstruieren erst die Gegenstände, von denen sie reden. (vgl. Foucault: 1969: 74)

[93] vgl.: Waldschmidt: 2007:57

[94] Köbsell: 2007: 42

[95] Vgl.: Köbsell: 2007: 39

[96] vgl.: ebd.

[97] Dederich, 2009: 36f, zit. n. Schildmann: 2010: 36

[98] vgl.: ICD-10- WHO 2011: http://www.dimdi.de/static/de/klassi/diagnosen/icd10/htmlamtl2011/index.htm

[99] Waldschmidt/Schneider:2007:10

[100] Dederich, 2009:37, zit. Schildmann: 2010: 37

[101] vgl: Schildmann: 2010: 37

[102] ebd.

[103] vgl.: Thielen: 2011: http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion/article/viewArticle/100/102

[104] vgl.: Köbsell: 2007: 31

[105] vgl.: Ewinkel/ Hermes: 1985

[106] vgl.: Barwig/Busch: 1993

[107] vgl.: Walgenbach et al: 2007: 30ff

[108] Ewinkel/Hermes: 1985: 8, zit.n. Walgenbach et al: 2007: 31

[109] vgl: Köbsell: 2007: 34

[111] Eine der wenigen deutschen Ausnahmen bildet Karsten Exner: 1997

[112] Exner: 1997: zit.n. Köbsell: 2007: 38

[113] vgl. Jeltsch-Schudel: 2010: 50

[114] Als Ausnahme im englischsprachigen Raum gilt Robert McRuer: 2006 und für den deutschsprachigen Raum Heike Raab: 2006

[115] Ortland: 2008: 93

[116] Barnes/Mercer:2003:20f

[117] Vgl.: Hutson: 2010: 61

[118] Waldschmidt/Schneider: 2007:15

[119] ebd:13

[120] Albrecht: 2003:40, zit.n. Dederich: 2007: 54

[121] Schildmann: 2010: 37

Inhaltsverzeichnis

- 3.1 "Doing Gender" - Geschlecht als Strukturkategorie

- 3.2 Sexualität als soziales Konstrukt - queere Perspektiven auf Zweigeschlechtlichkeit

- 3.3 Heteronormativität und die Unterwanderung der Zweigeschlechtlichkeit

- 3.4 Identitätskritik

- 3.5 Geschlecht, sexuelle Orientierung und Behinderung in der Queer Theory

Analog zu der Einführung in die Disability Studies möchte ich folgendes Kapitel nutzen, um mittels der Queer Theory Geschlecht und Sexualität als Strukturkategorien einzuführen. Im Anschluss daran erfolgt die Betrachtung der Debatte um Behinderung, Geschlecht und Sexualität in der Queer Theory.

Für die meisten Menschen gehört es zum selbstverständlichen Alltagswissen, dass es von Natur aus Frauen und Männer gibt und das beiden Geschlechtern bestimmte Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften wesenhaft sind. Die Frauenforschung begann seit den 1970er Jahren sich mit der Naturhaftigkeit der Geschlechter kritisch auseinanderzusetzen und die Verbindung von biologischem Geschlecht und daraus resultierenden sozialen Eigenschaften zu hinterfragen. Als klassischer Verweis auf dieses Denken, gilt der viel zitierten Satz von SIMONE DE BEAUVOIR: "Man kommt nicht als Frau auf die Welt, man wird es."[122] Innerhalb der Frauenforschung entstand ein neues Verständnis von Geschlecht, dass dem bisher als Einheit gedachten biologischen Geschlecht und dem sozialen Geschlecht jegliche Kausalität abspricht. "Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern und insbesondere die Unterdrückung und Diskriminierung von Frauen sollten als Ergebnis von Geschichte statt als Effekte natürlicher Unterschiede und damit als veränderbar begriffen werden."[123] In der amerikanischen Debatte wurde diese Unterscheidung terminologisch als "sex" (für das biologische Geschlecht) und "gender" (für die soziale und kulturelle Ausformung des biologischen Geschlechts) gefasst. Diese Terminologie wurde in die deutsche "sex/gender-Debatte"[124] übernommen, da es einen adäquaten Begriff für gender im Deutschen nicht gibt und eine Unterscheidung zwischen "sex" und "gender" im Deutschen ebenfalls sprachlich nicht vorhanden ist[125][126].

"Gender" wurde in der "sex/gender-Debatte" als sozial konstruiert aufgefasst damit nicht als die Konsequenz des natürlich vorausgesetzten "sex" verstanden. Umgekehrt ging es darum aufzuzeigen, dass das biologische Geschlecht keine Voraussetzung für eine unterschiedliche gesellschaftliche Behandlung darstellt. "Gender" wurde vielmehr als die "Übersetzung in kulturelle Zuschreibung von "Mannsein" und Frausein""[127] verstanden. In Verbindung mit diesen Gedanken steht das von ZIMMERMANN/WEST in den 1980er Jahren eingeführte Konzept des "doing gender"[128]. Dieses besagt, dass gender stets das Ergebnis sozialen Handels ist und damit ein "zirkulärer Prozess zwischen DarstellerIn und BetrachterIn"[129]. Das bedeutet, dass Menschen kein Geschlecht haben, sondern es "tun". In der Interaktion mit andern Menschen wird gender immer wieder erst hergestellt und wahrgenommen. Demnach ist gender kein Ergebnis von Biologie, sondern dem vermeintlichen Wissen darüber, was Männer oder Frauen "sind".

Ein typisches Beispiel dafür bildet die Anrede als "Frau" oder "Herr". Eine Person wird mit "Herr" angesprochen, aufgrund sozial und kulturell vereinbarter biologischer Merkmale, die ihn als Mann "kennzeichnen" (zum Beispiel breite Schultern, kräftiger Körperbau, Bartwuchs). Diese körperlichen Merkmale sagen aber grundsätzlich nichts über ihre Bedeutung aus. Erst in der Anrede der Person als "Herr", wird diesen Merkmalen Bedeutung verliehen und die Person als männlich identifiziert und in der weiteren Interaktion als männlich wahrgenommen. "Doing gender" bedeutet allerdings nicht nur, dass Menschen das Geschlecht des Gegenübers permanent herstellen, auch das eigene Geschlecht wird ständig inszeniert. Beispielsweise durch das Tragen bestimmter Frauen- oder Männerkleidung, Schminke oder das Benutzen einer Damen- beziehungsweise Herrentoilette.

Mit der "sex/gender-Debatte" verschob sich der Fokus der feministischen Forschung weg von Geschlechterverhältnissen und der Frage, warum die Geschlechter ungleich behandelt werden, zu der Betrachtung von Geschlechterkategorien und dem Fokus auf die Konstruktion von Geschlecht.[130]

Doch aus den eigenen Reihen kam Kritik gegenüber dieser neuen Perspektive auf. Beanstandet wurde, dass mit der Trennung von "sex" und "gender" zwar ein erster Schritt getan wurde, um Geschlecht als Konstruktion zu entlarven, aber dass die Unterscheidung in Natur und Kultur dabei aufrecht erhalten wurde. Das heißt, "gender" wurde zwar als sozial hergestelltes Phänomen erkannt, aber "sex" als biologisches Geschlecht natürlich vorausgesetzt. An dieser Stelle setzt die Queer Theory an.

Queer Theory[131] kann im Gegensatz zur Frauenforschung nicht als eigenständige akademische Disziplin aufgefasst werden und verfügt über kein einheitliches Theoriegebäude. Vielmehr ist die in den 1990er Jahren entstandene Queer Theory als ein transdisziplinäres Projekt zu verstehen, das eine kritische "Frageperspektive"[132] einnimmt. Queer Theory wurzelt zum Teil in der Frauen- und Geschlechterforschung, der Schwulen- und Lesbenbewegung und auch in poststrukturalistischen[133] Strömungen.[134] Aus der Übersetzung des Wortes "queer" können die ersten Ideen für das Selbstverständnis der Queer Theory erschlossen werden. Als Adjektiv bedeutet queer so viel wie ""seltsam, komisch, unwohl" oder "gefälscht, fragwürdig"[135] . Mit dieser negativen Konnotierung wurde queer vor allem in den USA als Schimpfwort für Sexualitäten jenseits der Heterosexualität benutzt. Etwa seit den 1980er Jahren wurde er von der Lesben- und Schwulenbewegung selbstbewusst als Kampfbegriff übernommen.[136]

Inhaltlich knüpft die Queer Theory an verschiedenen Themen an. Hauptschwerpunkt bilden die Analyse und Kritik von Ungleichheit, Herrschaft und der Normalität vermeintlich natürlicher Kategorien, vor allem in Beug auf Sexualität, wie ANDREAS KRAß folgendermaßen beschreibt:

"Queer Studies zielen [...] auf die Denaturalisierung normativer Konzepte von Männlichkeit und Weiblichkeit, die Entkoppelung der Kategorien des Geschlechts und der Sexualität, die Destabilisierung des Binarismus von Hetero- und Homosexualität sowie die Anerkennung eines sexuellen Pluralismus, der neben schwuler und lesbischer Sexualität auch Bisexualität, Transsexualität und Sadomasochismus einbezieht."[137]

Ich möchte Queer Theory vor allem als Heteronormativitätskritik und Identitätskritik vorstellen.

Wie bereits geschildert knüpft die Queer Theory zum Teil an die "sex/gender-Debatte" der Frauenforschung an. Allerdings gehen in die Queer Theoretiker_innen davon aus, dass nicht nur gender eine soziale Kategorie bildet, sondern dass auch sex der Kultur nicht natürlich vorausliegt, sondern gleichursprünglich mit ist[138]. Diese Ansicht kann durch das folgende Zitat von dem Sexualwissenschaftler Volkmar Sigusch untermauert werden:

"Wer von "natürlicher" Sexualität als biologisch vorausgegebener, gesunder, normaler, richtiger, als nur gesellschaftlich überlagerter oder als der ungebrochenen, ungehemmten des "einfachen Menschen" redet, leugnet die gattungsspezifische Besonderheit des Menschen, die in seiner gesellschaftlichen Geschichtlichkeit besteht. [...]Wer in diesem Sinne von natürlicher Sexualität redet, will menschenfeindliche medizinische Attacken rechtfertigen (Beispiel Eingriffe in die organische Basis durch Psychochirurgie), will bestimmte Ausdrucksformen von Sexualität als von der Natur Gewollte proklamieren (Beispiel der naturrechtlichen Sexualmoral des Vatikans), entschuldigen und vorm Zeigefinger bewahren (Beispiel: Homosexualität), will "alternative Lebensformen" unter die Leute bringen (Beispiel Psychosekten mit Programm zur "freien Liebe"). Wer von natürlicher Sexualität redet, kocht in jedem Fall "sein eigenes Süppchen" und hat Grund dazu."[139]

In Anlehnung an Foucault[140] wird sex - also die Einteilung in Mann und Frau - genauso wie gender als konstruiert verstanden. "Das heißt aus der Sicht der Queer Theory - wie überhaupt der Postmoderne[141] - werden Subjekte erst durch gesellschaftliche Diskurse, Bezeichnungs-, Regulierungs- und Normierungsverfahren geformt."[142] Eine queere Perspektive versteht Sexualität also nicht als eine private Angelegenheit, sondern als eine Machtkategorie und gesellschaftliches Regulierungsprinzip.[143] Die Natürlichkeit der Sexualität erscheint nur als Wahrheit, die nach Foucault zu verstehen ist "als ein Ensemble von geregelten Verfahren für Produktion, Gesetz, Verteilung, Zirkulation und Wirkungsweise der Aussagen"[144]. Queer Theory versucht diese machtvollen Mechanismen der Wahrheitsproduktion sichtbar zu machen und normative Konzepte von Geschlecht zu entnaturalisieren. Als zentraler Begriff dieser Kritik gilt der der Heteronormativität. Heteronormativität meint die unhinterfragte und als natürlich wahrgenommene Norm der Heterosexualität und damit verbunden ein System von Zweigeschlechtlichkeit, welches ausdrücklich nur zwei Geschlechter produziert. "Der Begriff benennt Heterosexualität als Norm der Geschlechterverhältnisse, die Subjektivität, Lebenspraxis, symbolische Ordnung und das Gefüge der gesellschaftlichen Organisation strukturiert. [...] Was ihr nicht entspricht, wird diskriminiert, verfolgt oder ausgelöscht (so in der medizinischen Vernichtung der Intersexualität) - oder den Verhältnissen in ästhetisch-symbolischer Verschiebung dienstbar gemacht."[145] Nach dem Verständnis der Heteronormativität erscheinen Heterosexualität und Humanität demnach als synonym[146]. Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität sind in einer Art funktional miteinander verbunden. Das bedeutet, dass es einen kulturellen Zwang gibt, sich in Abgrenzung und Unterscheidung zum anderen Geschlecht zu definieren[147] und das jegliche sexuelle Orientierung außerhalb der Heterosexualität und jede geschlechtliche Verortung außerhalb der Binarität Mann/Frau als anders, fremd und abweichend empfunden wird. ROBERT MCRUER beschreibt treffend: "Compulsion is here produced and covered over, with the appearance of choice (sexual preference) mystifying a system in which there actually is no choice."[148] Heterosexualität als Institution soll hinterfragt werden, in dem jene Reproduktionsmechanismen, Vernetzungen und institutionellen Zwänge in den Mittelpunkt gerückt werden, die dafür sorgen, dass Heterosexualität als prähistorisch erscheint. Dabei ist Heterosexualität als Norm ""unentrinnbar" - und dies gilt auch für diejenigen, die nicht heterosexuell leben."[149] Queer Theory verbindet also gleichzeitig eine Kritik an der natürlich unterstellten Verbindung zwischen dem anatomischen Geschlecht (sex), der sozialen Geschlechtsidentität (gender) und dem Begehren (desire)[150]. Judith Butler bezeichnet diesen Mechanismus, der die Einheit sex-gender-desire organisiert und aufrecht erhält als "heterosexuelle Matrix". Weiterhin führt Butler den Begriff der "Performativität" in die Diskussion ein. Demnach sind die heterosexuelle Matrix selbst, als auch die einzelnen Kategorien sex-gender-desire Produkte sich ständig wiederholender performativer Akte, bei denen die Positionen, die nicht der heterosexuellen Norm entsprechen, ausgeschlossen werden[151]. Das bedeutet, dass nicht nur, wie im "doing gender" Geschlecht durch Interaktion hergestellt wird, sondern auch Sexualität und Begehren soziale Effekte sind, die immer wieder performativ (durch Sprache, Handlungen, Gesten, Kleidung, etc.) hergestellt werden.[152] Ich möchte den performativen Akt am Beispiel der Eheschließung vorstellen - konkret an dem alles entscheidenden Satz: "Hiermit erkläre ich Sie zu Mann und Frau". Durch die einleitenden Worte "Hiermit erkläre ich Sie" stellt eine machtvolle Handlung dar, denn sie entscheidet darüber, was mit den beiden Menschen im Anschluss passiert. Viel bedeutender ist allerdings der zweite Teil "zu Mann und Frau". Mit diesen Worten werden zwei Personen in zwei verschiedene Geschlechter geteilt und als diese bestimmt. Darüber hinaus wird bestimmt, dass sie sich in ihrem Begehren aufeinander beziehen. Diese Handlung ist nur ein Beispiel dafür, wie Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität durch ständige (??) als natürlich erscheinen und somit zur "Wahrheit" werden.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Heterosexualität als sexuelle Orientierung generell kritisiert wird. Es geht vielmehr darum zu erkennen, dass Sexualität und Geschlecht dichotom organisiert sind und in sich hierarchisch strukturiert sind. Denn binäre Kategorien wie Geschlecht und Sexualität existieren nicht gleichwertig nebeneinander, sondern eine Kategorie ist stets der anderen unterstellt, wobei die erstgenannte Kategorie die Norm darstellt und die zweitgenannte deren Abweichung - so zum Beispiel männlich/weiblich, hetero-/homosexuell, Weiß/Schwarz.[153]

Die deutschsprachigen Queer Studies schließen vor allem an die identitätskritische und dekonstruktivistische Perspektive[154] von JUDITH BUTLER an.[155] Sie kritisiert die Annahme einer Geschlechtsidentität (männlich oder weiblich), die in dem biologischen Geschlecht (Mann oder Frau) festgeschrieben ist und somit ein natürliches Geschlecht vorgibt:

"Akte, Gesten, artikulierte und inszenierte Begehren schaffen die Illusion eines inneren Organisationskerns der Geschlechtsidentität (organizing gender core), eine Illusion, die diskursiv aufrechterhalten wird, um Sexualität innerhalb des obligatorischen Rahmens der reproduktiven Heterosexualität zu regulieren."[156]

In einem radikalen Verständnis von "gender" als sozial und kulturell konstruiert wird diese "Kohärenz"[157] von biologischem Geschlecht und sexueller Identität jedoch in Frage gestellt. Nach Butler können "[d]ie Begriffe Mann und männlich [...] dann ebenso einfach einen männlichen und einen weiblichen Körper bezeichnen wie umgekehrt die Kategorien Frau und weiblich."[158]