Zur Bedeutung der Gender-Analyse für das Verhältnis von behinderten und nicht behinderten Menschen

Abschlussarbeit des Masterstudiengangs "Lehramt für Sonderpädagogik" an der Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Rehabilitationswissenschaften

Inhaltsverzeichnis

- Abbildungsverzeichnis

- 1 Einleitung

- 2 Theoretische Grundlagen

- 3 Gender Analyse

- 4 Hierarchie Dimensionen im Kontext von Behinderung und Nicht-Behinderung

- 5 Fazit

- 6 Literatur- und Quellenverzeichnis

- Anhang

Tabelle 1 Zwei-Kolonnen-Schema zum Protonormalismus und Flexibilitätsnormalismus

Tabelle 2 13 bipolare hierarchische Differenzlinien

Tabelle 3 Anteil der Lehrerinnen und Lehrer an allen hauptberuflichen Lehrkräften im Schuljahr 2001/2002, in %

Tabelle 4 Die Verteilung von männlichen und weiblichen Lehrkräften, differenziert nach der Art der Beschäftigung im Schuljahr 2001/2002

Tabelle 5 Sonderschulzugehörigkeit und soziale Schicht der Herkunftsfamilie

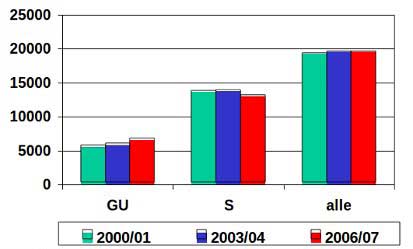

Tabelle 6 Kinder mit SEN in Berlin in GU und in S insgesamt 2000/01-2006/07

Tabelle 7 Percentage of being in work among the populations with severe, moderate and no disability, by country and sex, age 16-64, 1996

Differenz ohne Gleichheit bedeutet gesellschaftlich Hierarchie, kulturell Entwertung, ökonomisch Ausbeutung.

Gleichheit ohne Differenz bedeutet Assimilation, Anpassung, Gleichschaltung, Ausgrenzung von 'Anderen'.

Annedore Prengel Pädagogik der Vielfalt

Mit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen im Jahr 2009 verpflichtete sich Deutschland deren Bestandteile umzusetzen. Demzufolge müssen die Vertragsstaaten der Konvention ein inklusives (in der offiziellen deutschen Übersetzung ist Inklusion durch Integration ersetzt worden) Bildungssystem etablieren. "Persons with disabilities can access an inclusive, quality and free primary education and secondary education on an equal basis with others in the communities in which they live;" (UN-KONVENTION 2008, Art. 24 (2) b). Weiter heißt es: "Persons with disabilities receive the support required, within the general education system, to facilitate their effective education;" (a.a.o. Art. 24 (2) d). Somit muss Deutschland sein hochgradig selektives Bildungssystem zu einem inklusiven umstrukturieren. Die Lösung für dieses Vorhaben kann nur eine Gemeinschaftsschule sein, da inklusiv meint, dass alle Schüler und Schülerinnen gemeinsam an einer Schule lernen. Es könnte nicht plausibel begründet werden, in welcher der drei weiterführenden Schulformen (Haupt-, Real-, bzw. Sekundarschule und Gymnasium) etwa lern- oder geistig behinderte Schüler und Schülerinnen unterrichtet werden sollten.

Annedore Prengel hat sich ausführlich mit den möglichen pädagogischen Grundsätzen eines solchen Schulsystems auseinandergesetzt. Es müsse von Egalitärer Differenz geprägt sein. Diesen Aspekt empfinde ich als besonders interessant. In der Hoffnung, dass der Umbau des Bildungssystems nicht für Budgetkürzungen instrumentalisiert wird, sondern dass vielmehr eine Schulkultur geschaffen wird, in der mit einem professionellen, interdisziplinären Schulkollegium auf die Bedürfnisse jedes und jeder Einzelnen eingegangen wird, bin ich der Überzeugung, dass der Heterogenität der Schüler und Schülerinnen adäquat begegnet werden kann. Diese Heterogenität betrifft jedoch zumeist die Organisation von Unterricht, also letztendlich vor allem die Heterogenität von Kompetenzen und Leistungen. Egalitäre Differenz geht über diesen Aspekt hinaus und betrifft in besonderem Maße auch das soziale Miteinander der Lernenden. So solle eine inklusive Schule die Gleichwertigkeit ihrer Mitglieder herausstellen. Gleichheit und Differenz werden als zwei sich notwendig bedingende Aspekte betrachtet, da es bei einem Übergewicht einer Seite entweder zur bedingungslosen Anpassung und Assimilation käme, oder andererseits zur Herabwürdigung von Andersartigkeit, zu Hierarchie, so wie es das einleitende Zitat benennt (vgl. PRENGEL 1995, 184).

Meines Erachtens ist der Punkt des sozialen Miteinanders, der Egalitären Differenz, die weder Assimilation noch Hierarchie zuließe, bisher zu wenig thematisiert und erforscht. Neben Annedore Prengel befassen sich verschiedene Autoren und Autorinnen beiläufig mit dem Thema dergestalt, dass das Verhältnis, bzw. ein spezieller Aspekt des Verhältnisses von behinderten und nicht behinderten Menschen pauschal als von Hierarchie gekennzeichnet dargestellt wird (vgl. Schuhmann 2001, Lutz und Wenning 2001, Dörner 2007). Die einzelnen betrachteten Aspekte dienen vor allem der Darstellung der Situation behinderter Menschen. Diese Darstellungen sind zwar durchaus kritisch, besonders deutlich wird dies etwa anhand des Aspektes der Selbstbestimmung, verknüpfen die Kritik jedoch nur selten mit dem Konzept von Hierarchie. Die wenigen Verknüpfungen mit Hierarchie die vorliegen, verbleiben dann eben im Rahmen der einzelnen Aspekte, wie der Dimension der Selbstbestimmung. Diese Darstellungen gehen jedoch oftmals von einem spezifischen Personenkreis aus, etwa geistig behinderten Menschen. Eine Abhandlung, die umfassend das Konstrukt Behinderung per se als hierarchisch im Vergleich zu Nicht-Behinderung kennzeichnet und dabei untersucht, was Hierarchie in diesem Fall ist, wie und auf welchen Ebenen sie wirkt, liegt nicht vor.

Eventuell liegt es an der herrschenden deutschen Mentalität, dass vor allem 'Leistung' im Fokus des Interesses steht. Mich interessiert am sozialen Miteinander vor allem der Aspekt von Hierarchie, da dieser über einen schulischen Rahmen hinaus weist und eng verbunden ist mit gesellschaftlichen Einstellungen und Herrschaftsverhältnissen. Eine inklusive Schule kann ohne eine inklusive Gesellschaft nicht sein. Hierarchie betrifft somit sowohl das Miteinander von Schülern und Schülerinnen, als auch ein gesellschaftliches Selbstverständnis. Aus diesem Grund möchte ich in der vorliegenden Arbeit den Aspekt der Hierarchie im Verhältnis behinderter und nicht behinderter Menschen genauer untersuchen. Im Fokus steht dabei die Frage, welche Aspekte von Hierarchie der Gender Analyse sich auf das Verhältnis von behinderten und nicht behinderten Menschen übertragen lassen, wie sie wirken und worin sie sich äußern.

Nach einer Klärung theoretischer Grundlagen zu Behinderung, Normalität, Gleichheit, Differenz und Macht soll zu diesem Zweck eine ausführliche Analyse der Geschlechterverhältnisse erfolgen. Dieses Vorgehen ist dem Umstand geschuldet, dass nur wenige Veröffentlichungen existieren, die Behinderung und Hierarchie untersuchen. Meines Erachtens ist das Geschlechterverhältnis bereits ausführlich erforscht, auch und gerade unter dem Aspekt von Hierarchie. Zudem gehe ich davon aus, dass gewisse Parallelen zwischen Geschlecht und Behinderung existieren, die es erlauben, einen Vergleich der hierarchiebildenden gesellschaftlichen Mechanismen vorzunehmen, die bei beiden Konstrukten wirken. So werden dann auch die aus der Analyse des Geschlechterverhältnisses gewonnenen Hierarchie Dimensionen auf den Kontext von Behinderung und Nicht-Behinderung übertragen.

Zum besseren Verständnis sollen kurz die angenommenen Parallelen zwischen den Konstrukten Gender und Behinderung ausgeführt werden. 'Alison Lapper Pregnant' ist der Titel einer Skulptur des Künstlers Marc Quinn, welche von 2005 bis 2007 auf dem Trafalgar Square in London ausgestellt wurde. Dargestellt wurde die schwangere Alison Lapper, ebenfalls Künstlerin, welche ohne Arme und mit verkürzten Beinen geboren wurde und dementsprechend als behindert gesehen wird[1]. Ursula NAUE gibt an, dass mit dieser Skulptur gleich zwei Aspekte an einem zentralen Ort Londons der Öffentlichkeit präsentiert wurden, welche eher im Bereich des Privaten, die Öffentlichkeit nicht betreffenden anzusiedeln seien: Schwangerschaft und Behinderung (vgl. NAUE 2006, 3). Dass beide Aspekte zusammen in einem Körper vorhanden sind, habe in der englischen Öffentlichkeit eine Debatte darüber ausgelöst, "wem Sexualität sowie auch die Entscheidung zur Reproduktion zugestanden wird" (ebd.). NAUE gibt an, dass "behinderte Frauen [...] in diesem Zusammenhang in mehrfacher Weise von Normalisierungs- und Hierarchisierungsstrategien betroffen [sind]: Zum einen über die soziale Konstruiertheit der Kategorie Behinderung, zum anderen über jene der Kategorie Geschlecht" (ebd.). Die hier angesprochene Verbindung von Behinderung und weiblichem Geschlecht macht es interessant, beide Aspekte genauer zu untersuchen, da sowohl Frau als auch Behinderung Abweichung von Normalität und einer damit verbundenen Hierarchisierung bedeuten.

Zusammenfassend ist das Ziel der Arbeit, dem Aspekt des sozialen Miteinanders von behinderten und nicht behinderten Menschen[2] in Gesellschaft und Schule mehr Aufmerksamkeit zu geben, als dies bisher der Fall ist, um gleichzeitig auf die Probleme hinzuweisen, die der Verwirklichung von Egalitärer Differenz entgegen stehen.

[1] vgl. Anhang S. I, 'Bild der Skulptur Alison Lapper Pregnant'

[2] um Missverständnissen vorzubeugen: Die Formulierung 'behinderte Menschen' wird in der vorliegenden Arbeit bewusst anstelle 'Menschen mit Behinderungen' verwendet. Dem zu Grunde liegt die Annahme des sozialen Konstrukts 'Behinderung'. 'Behinderte Menschen' betont diesen sozialen Konstruktcharakter deutlicher, als dies 'Menschen mit Behinderungen' vermag, da mit dieser Formulierung der Blickwinkel auf die in dem betreffenden Individuum liegende Behinderung tradiert wird (vgl. RÖDLER 2000, 24 f.).

Inhaltsverzeichnis

Im folgenden Kapitel liegt der Fokus auf der Betrachtung und der Analyse des Verhältnisses zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen. Es dient als Basis für die später erfolgende Analyse von hierarchischen Aspekten im Verhältnis zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen.

Das Kapitel unterteilt sich dabei in drei Schwerpunkte: Normalismus und Behinderung; Hierarchie im Spannungsfeld von Gleichheit und Differenz; Macht. Die drei Bereiche sollen abschließend als zusammen gedacht dargestellt werden.

"[...] the problem is not the person with disabilities; the problem is the way that normalcy is constructed to create the problem of the disabled person [...] the idea of a norm is less a condition of human nature than it is a feature of a certain kind of society." (DAVIS 2010, 3). Mit Lennard DAVIS möchte ich einleitend auf zwei Grundaspekte von Normalität und Behinderung hinweisen: das Konzept der Normalität ist einerseits entscheidend für das Bild von Behinderung, welches in der nicht behinderten Gesellschaft vorherrscht; andererseits ist dieses Bild nicht etwas Naturgegebenes, sondern wird durch die entsprechende Gesellschaft konstruiert. Damit unterliegt es historischer Wandelbarkeit. DAVIS (vgl. a.a.o. 4) gibt an, dass Begrifflichkeiten wie Normalität, Norm und normal in den europäischen Sprachen Mitte des 19. Jahrhunderts in Gebrauch getreten seien. Dieser Zeitpunkt gehe einher mit der einsetzenden Industrialisierung und den in Gebrauch kommenden Statistiken für alle Bereiche der Gesellschaft. Die Folge sei die Entstehung eines Mittelwerts gewesen. Die Gaußsche Normalverteilung sei das Symbol der "tyranny of the norm" (a.a.o. 6). Dieser Mittelwert sei in der Folge, und dies bis heute, für die Menschen zum Orientierungspunkt geworden. Dem Durchschnitt zu entsprechen stelle das Ideal dar (vgl. a.a.o. 5). Entsprechend dem Bild der Gaußschen Normalverteilung gebe es innerhalb einer Verteilung sogenannte Normalitätsgrenzen (vgl. SCHILDMANN 2004, 23). "So with the concept of the norm, comes the concept of deviation and extremes.", formuliert es DAVIS (2010, 7). Die Ränder der sogenannten Normalverteilung stellten demnach Abweichung und Extremwerte dar. Folglich seien auch behinderte Menschen, da außerhalb der Norm, hinter der Normalitätsgrenze stehend, als Abweichung zu sehen (vgl. a.a.o. 7). Auch Michel FOUCAULT (2003, 417) beschreibt die Gesellschaft Ende des 19. Jahrhunderts als aufgeteilt in normal und anormal, getrennt durch eine medizinisch-psychiatrisch zu bestimmende Normalitätsgrenze. Jürgen LINK beschreibt diese Grenze genauer. Er untersucht die Änderung, welche die Grenze zwischen normal und abweichend erfährt. So könne eine Normalitäts-Zone, also der Bereich, der gesellschaftlich als normal angesehen ist, maximal komprimiert, aber auch maximal expandiert werden. Für eine stark komprimierte Zone, also einen sehr eng gefassten Begriff von Normalität, wählt Link die Bezeichnung protonormalistische Strategie. Eine expandierte Zone, also einen weiter gefassten Begriff von Normalität, bezeichnet er als flexibel-normalistische Strategie (vgl. LINK 1999, 77 f.). Dass es keine festgeschriebenen Normalitätsgrenzen gibt, unterstreicht die historische Wandelbarkeit. So kann gegenwärtig etwas als normal gelten, beispielsweise sexuelle Vorlieben, was vor 60 Jahren als abweichend bezeichnet worden wäre. Trotzdem existiert weiterhin eine Normalitätsgrenze. Der Raum dessen, was als normal und innerhalb dieser Grenze liegend betrachtet wird, vergrößert sich nur entsprechend der flexibel-normalistischen Strategie. Einen Überblick über Protonormalismus und Flexiblen Normalismus bietet ein Ausschnitt aus Links Zwei-Kolonnen-Schema (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: "Zwei-Kolonnen-Schema zum Protonormalismus und Flexibilitätsnormalismus", LINK 1999, 79.

|

protonormalistische Strategie |

flexibel-normalistische Strategie |

|

Status der Normalitätsgrenze |

|

|

• fixe und stabile Grenze = Stigma-Grenze • 'harte' semantische und symbolische Markierung der Grenze • Taktik 'reiner' Exklusion (z.B. Stigmatisierung aller "Auffälligen" als "Minusvarianten") • Tendenz zur 'Anlehnung' der Normalität an materielle Sonderterritorien (z.B. Gefängnis, Irrenanstalt) • Tendenz zur Bildung fixer "anormaler" biographischer und "Abstammungs-" Identitäten |

• dynamische und in der Zeit variable Grenze = Passage-Grenze • 'weiche' und 'lockere' semantische und symbolische Markierung der Grenze • Taktik von Exklusion-Inklusion (z.B. breites Spektrum von Behinderungen) • Tendenz zur stochastischen Marginalisierung von 'locker gefügten' Minoritäten • Statuswechsel "normal"-"anormal" in Biographie und Generationenfolge |

LINK betont, dass sich beide Strategien nicht gegenüberständen, oder gar ausschlössen. Beide Strategien könnten kombiniert werden und partiell Anwendung finden (vgl. a.a.o. 81). Die Ursache hierfür sei in der Selbst-Normalisierung der Individuen zu suchen. Link geht davon aus, dass "[...] die Grund-Angst der Moderne keine andere als die sein [kann], nicht normal zu sein (bzw. zu werden)" (a.a.o. 337). So verorteten Menschen sich selbst und andere permanent in Bereich von normal und anormal. Sie bewerteten ständig "ob das, was X und Y gemacht haben bzw. machen, noch normal ist" (ebd.) und distanzierten sich ggf. ex- oder implizit (vgl. ebd.). Diese Distanzierung bezeichnet LINK als Selbst-Normalisierung, da sie dafür verantwortlich sei, dass Individuen handelnd tätig werden in dem Sinn, dass ihr Handeln weg führe von anormalem Verhalten, hin zu einer imaginierten Mitte, hin zum Durchschnittswert des betreffenden Bereichs (vgl. ebd.). Ulrike SCHILDMANN bezeichnet dieses Phänomen als Denormalisierungsangst der bürgerlichen Gesellschaft (vgl. SCHILDMANN 2004, 100) und bezieht sich dabei auf einen Aufsatz von Ilse ABÉ und Annedore PRENGEL. Beide Autorinnen charakterisieren die bürgerliche Gesellschaft als eine, die in ständiger Furcht vor abweichendem Verhalten existiere. Zur Kontrolle ihrer Mitglieder habe die bürgerliche Gesellschaft verschiedenste Institutionen hervorgebracht (z.B. Schule), welche ein Sozialisationsmuster der Individuen generierten, das die Selbst-Normalisierung befürworte und Angst vor dem eigenen Herausfallen aus dem Bereich des Normalen verstärke. Die Autorinnen orientieren sich in diesen Aussagen an Foucaults Gesellschaftsanalyse (vgl. ABÉ; PRENGEL 1979, 24).

"Die Angst, unter Umständen in eine Zone von Anormalität geraten, anormal werden zu können, stößt von der Normalitätsgrenze nach innen hin ab, macht den Mittelwert also maximal attraktiv, weil in der Mitte die Distanz zu beiden Extremen maximal ist." (LINK 1999, 338f.). Auch Individuen mit flexibel-normalistischen Strategien würden sich aus diesem Grund nicht permanent in all ihren individuellen Bereichen (z.B. sexuelle Orientierung, Essgewohnheiten, Freunde, politische Ansichten, usw.) am Rande der Normalitätsgrenze bewegen, sondern in gewissen Bereichen immer wieder zur Mitte hin, zum Durchschnitt tendieren. Sich permanent am Rand der Normalität zu bewegen, ließe das Risiko aus eben dieser herauszufallen, zu groß werden (vgl. ebd.).

SCHILDMANN betrachtet Behinderung als Abweichung von männlicher bzw. weiblicher Normalität. Die Kategorie Behinderung diene dazu, die Abweichung zu klassifizieren. Folglich definiert sie "Behinderung als (eine mögliche) Form der Abweichung von der gesellschaftlichen Normalität [...] gemessen an einer Leistungsminderung im Zusammenhang mit gesundheitlichen Schädigungen und/oder intellektuellen Einschränkun gen." (SCHILDMANN 2003). Somit ordnet die Autorin, wie in diesem Kapitel eingangs bereits getan, Behinderung als von gesellschaftlicher Normalität abweichend ein. Wird Behinderung dementsprechend definiert, macht es meiner Auffassung nach keinen Sinn, Behinderung in diverse Unterkategorien zu unterteilen. Ob sehbehindert, nicht-hörend, körper- oder geistigbehindert (usw.) macht für die beschriebenen Sichtweise von Behinderung als Abweichung von Normalität keinen Unterschied. Somit wird in dieser Arbeit generell von Behinderung gesprochen.

Cornelia BOHN formuliert, dass alles nur in "Differenz zu anderen" bestimmbar sei (BOHN 2003). Im Zusammenhang von behindert und nicht behindert bedeutet dies, dass Behinderung nur in Abgrenzung zu Nicht-Behinderung deutlich wird. Behinderung wird als das beschrieben, was der Normalität entgegen steht. In dieser Lesart würde Behinderung dadurch greifbar, dass sie aus der Norm heraus abgeleitet und ins Negative verkehrt werde. Bezugspunkt und Ausgangslage für Behinderung sei damit die gesellschaftliche Normalität (vgl. MOSER 1997, 142). Somit ist nicht das Individuum als solches behindert, sondern die gegenwärtig vorherrschende Normalitätsgrenze schließt es aus dem Bereich der Normalität aus. Da nicht behinderte Individuen durch die oben angesprochenen vielfältigen Sozialisationserfahrungen über entsprechende Normalitätsgrenzen in ihrem Denken verfügen, sind faktisch diese für das Ausschließen aus Normalität verantwortlich. PRENGEL gibt einen weiteren möglichen Grund für das Ausgrenzen hin zur Anormalität an. Behinderte Menschen riefen in nicht behinderten Individuen Empfindungen der Begrenztheit und Verletzbarkeit des eigenen Lebens hervor, da behinderte Menschen oftmals mit den entsprechenden Ängsten lebten: "abhängig von anderen sein, auf Hilfe angewiesen sein, körperlich verletzt zu sein, diskriminiert werden, nicht mithalten können, krank, oder sogar sterbenskrank sein" (PRENGEL 1995, 165). Diese unbewussten, aber durch Behinderung hervorgerufenen Ängste trügen ebenfalls zu einem Ausgrenzen aus der Normalität bei (vgl. ebd.).

Gleichwohl Behinderung bisher im Spannungsfeld von Normalität und Anormalität, als Produkt der Denormalisierungsangst der bürgerlichen Gesellschaft verortet wurde, ist diese Sichtweise keineswegs konsensfähig, oder gesellschaftlich anerkannt. Die Sichtweise von Behinderung als biologistisches Konzept, als intraindividuelles Merkmal, als Defekt, hält sich nach wie vor. Beispielsweise ist für das Bundesland Berlin im Feststellungsverfahren für den sonderpädagogischen Förderbedarf Lernen festgelegt, dass "die Sonderpädagogin oder der Sonderpädagoge [...] auf der Grundlage behinderungsspezifischer diagnostischer Verfahren Stellung zu Umfang, Grad und Art des son2 Theoretische Grundlagen 10 derpädagogischen Förderbedarfs [nimmt]. Bei Kindern oder Schülerinnen und Schülern, bei denen kognitive Einschränkungen vermutet werden, erhebt sie oder er zusätzlich psychometrische Daten. Der kognitiven Leistungsüberprüfung sind zwei wissenschaftlich anerkannte Testverfahren zu Grunde zu legen, von denen mindestens ein Test sprachfrei sein muss. [...]" (VO SONDERPÄDAGOGIK 2005, § 32 (3)). Die kognitive Leistungsüberprüfung, also das intraindividuelle Merkmal Intelligenz, wird zum ausschlaggebenden, messbaren Faktor, der über den sonderpädagogischen Förderbedarf Lernen entscheidet. Ein weiterer Faktor, welcher die Fokussierung auf das Individuum tradiert, ist der der Ressourcenorientierung. So "ist die Feststellung von 'Behinderung' und ihres Grades nach wie vor Grundlage für die Mobilisierung von Ressourcen, deren Diagnose in der Regel ausschließlich von Mediziner/innen vorgenommen wird." Hierin zeige sich das Fortbestehen "eines außergesellschaftlichen, körpereigenen Kerns von Behinderung" (beide MOSER 2010, 299 f.). Die beiden Beispiele sollen genügen, um das gesellschaftlich konsensfähige Paradigma von Behinderung zu erläutern. Für die Arbeit soll hingegen der ausführlich vorgestellte Ansatz von Behinderung als Abweichung von Normalität, mit der Fokussierung auf Interaktionsprozesse zwischen behinderten und nicht behinderten Individuen, wie der Denormalisierungsangst und Abgrenzungstendenzen des eigenen Seins von als anders wahrgenommenen Individuen von Bedeutung sein. Der letzte Aspekt soll im folgenden Kapitel ausführlicher vorgestellt werden.

Gleichheit und Differenz können beide ohne den jeweils anderen Begriff nicht definiert werden. Sie "sind in einem Abhängigkeitsverhältnis aufeinander bezogen: Gleichheit kann nicht bestimmt werden ohne Verschiedenheit. Die Existenz von Verschiedenheit ist die Voraussetzung für das Feststellen von Gleichheit." (PRENGEL 1995, 30). In ihrer Pädagogik der Vielfalt widmet sich PRENGEL ausführlich der Bedeutung von Gleichheit und Differenz für die menschliche Entwicklung. Dabei betont sie, dass es nie vollkommene Gleichheit zwischen Individuen geben könne, genauso wie vollkommene Verschiedenheit zwischen Individuen nicht vorkommen werde. Vollkommene Gleichheit bedeute Identität, vollkommene Verschiedenheit sei schon deshalb unmöglich, da es sich bei allen Individuen um Menschen handele, die kommunizierten, usw. (vgl. a.a.o. 30 f.). Folglich könnten die Begriffe Gleichheit und Differenz stets nur Aussagen über festzulegende Bereiche (z.B. Augenfarbe, verwendete Sprache, usw.) treffen, jedoch seien sie nicht in der Lage, Aussagen über "die generelle Beziehung [von Individuen] mit allen Aspekten zu machen" (a.a.o. 33). Die Pädagogik der Vielfalt beschreibt PRENGEL als Möglichkeit ein inklusives Schulsystem zu etablieren, in dem alle Schüler und Schülerinnen, unabhängig von ihren Voraussetzungen, Kompetenzen und Schwierigkeiten gleichberechtigt miteinander lernen könnten. Dabei gibt PRENGEL an, dass Verschiedenheit ausdrücklich nicht als hierarchisierende Systematisierung, als Polarität zwischen Individuen verbunden mit Höher- und Minderwertigkeit zu verstehen sei (vgl. a.a.o. 32). Hierfür prägt sie den Begriff der Egalitären Differenz. "Die Option für Vielfalt impliziert die Option für Gleichheit. Egalität und Diversität werden nicht als gegensätzlich entworfen, sondern als einander bedingend. Denn Gleichheit ohne Offenheit für Vielfalt würde eine das Andere ausgrenzende Angleichung bedeuten und Vielfalt ohne Gleichheit eine das Andere unterordnende Hierarchisierung des Verschiedenen." (PRENGEL 2007, 52). Gleichheit und Differenz bildeten dementsprechend zwei gleichberechtigte Impulse der menschlichen Entwicklung. "Egalitäre Differenz ist die grundlegende Idee der Pädagogik der Vielfalt, die ein nichthierarchisches, freiheitliches und entwicklungsoffenes Miteinander der Verschiedenen anstrebt." (PRENGEL 2001, 96). Diesem Gedanken folgt auch Helmut REISER (1991, 14), wenn er die menschliche Entwicklung als durch zwei Tendenzen gekennzeichnet erläutert. Einerseits die Tendenz zur Gleichheit mit anderen Menschen, zur Verbundenheit, zur Annäherung an Andere. Anderseits die Tendenz zur Abgrenzung, zur Differenz, zur Autonomie der Person. "Ohne Entwicklungeiner persönlichen Identität wird die soziale Identität zur Anpassung, zur Reduktion des selbstbestimmten Lebens, ohne Entwicklung einer sozialen Identität wird die persönliche Durchsetzung zum inhumanen Egoismus." (ebd.). Das heißt, es müsse eine ständige Balance zwischen Gleichheit und Differenz, sowohl zwischen Gruppen, Individuen als auch inneren Persönlichkeitsanteilen geben. Auch Andreas HINZ formuliert: "Da wir gleichzeitig gleich und verschieden sind, muß es auch gegensätzliche Anteile bei jeder Persönlichkeit, in jedem Dialog, in jeder gemeinschaftlichen Situation geben. Demnach sind Verhaltensweisen der Abgrenzung und Distanzierung genauso wichtige Anteile wie solche der Annäherung und der Harmonie." (HINZ 1993, 34). "Normative Voraussetzung dieser Sichtweise ist, daß beiden Partnern oder Gruppen von Personen ein Eigencharakter, eine eigene Identität und eine grundsätzliche Gleichberechtigung auch bei unterschiedlicher Leistungsfähigkeit zugestanden wird." (REISER 1991, 16).

Dieses Verständnis von Egalitärer Differenz beschreibt sowohl den Weg hin zu, als auch das Ziel einer inklusiven Schule. Differenz ist gleichwertig, alle Menschen sind gleichwertig. Gleichwohl kann davon ausgegangen werden, dass in einer Gesellschaft, wie folglich auch in deren Schulsystem, in der proto- und flexibel-normalistische Grenzen bestehen, diese Idee der Egalitären Differenz nicht verwirklicht ist. Demnach führt Differenz zwischen Individuen zu hierarchisierenden Systematisierungen und damit zu Höher- und Minderwertigkeitsvorstellungen. Helma LUTZ und Norbert WENNING beschreiben die Gesellschaft als durchdrungen von solchen Polaritäten, die nicht auf Egalitärer Differenz beruhen. Die Tabelle 2 nennt 13 dieser Gegensätze.

Tabelle 2: 13 bipolare hierarchische Differenzlinien, LUTZ; WENNING 2001, 20.

|

Kategorie |

Grunddualismsus |

|

Geschlecht |

Männlich - weiblich |

|

Sexualität |

Hetero - homo |

|

"Rasse"/ Hautfarbe |

Weiß - schwarz |

|

Ethnizität |

Dominante Gruppe - ethnische Minderheit(en) = nicht ethnisch - ethnsich |

|

Nation/Staat |

Angehörige - Nicht Angehörige |

|

Klasse |

Oben - unten, etabliert - nicht etabliert |

|

Kultur |

"zivilisiert" - "unzivilisiert" |

|

Gesundheit |

Nicht-behindert - behindert |

|

Alter |

Erwachsene - Kinder, alt - jung |

|

Sesshaftigkeit/Herkunft |

Sesshaft - nomadisch/angestammt - zugewandert |

|

Besitz |

Reich/wohlhabend - arm |

|

Nord - Süd/Ost - West |

The West - the rest |

|

Gesellschaftlicher Entwicklungsstand |

Modern - traditionell (fortschrittlich - rückständig, etnwickelt - nicht entwickelt) |

LUTZ und WENNING (vgl. 2001, 20) geben an, dass die Grunddualismen zwar komplementär scheinen, jedoch hierarchisch wirken, indem die linke Seite, z.B. nichtbehindert oder männlich, als Norm gelte und die rechte Seite, z.B. behindert oder weiblich, als Abweichung von der Norm zu bewerten sei. PRENGEL verknüpft in ihrer Analyse solcher Polaritäten Ungleichheit mit undemokratischen Denken und schlussfolgert, dass Unterschiede von Menschen zwangsläufig zu einer Über- und Unterordnung führten. "Entscheidend für undemokratische Denkstrukturen in all ihren Variationen ist, daß aus Unterschieden Rangordnungen gebildet werden. Undemokratisches Denken vollzieht Hierarchisierung, wenn es von Gleichheit und Differenz spricht." (PRENGEL 1995, 34). Dabei prägt sie die Bezeichnung eines konservativen und eines demokratischen Gleichheitsbegriffes. Der konservative Gleichheitsbegriff wirke hierarchielegitimierend und ausschließlich gruppenintern, beachte also z.B. Gleichheitsforderungen für bürgerliche Frauen in Europa, statt für Frauen an sich. Im Gegensatz dazu wirke der demokratische Gleichheitsbegriff hierarchieauflösend und universell (vgl. a.a.o. 35).

Monika SCHUHMANN beschreibt das zuletzt geschilderte Verhältnis von Gleichheit und Differenz, dem ein konservativer Gleichheitsbegriff zugrunde liegt, als Dominanzkultur. "Die Festschreibung von Differenz [...] legitimiert soziale Ausgrenzung und dient der Aufrechterhaltung der ungleichen gesellschaftlichen Verhältnisse." (SCHUHMANN 2001, 3). Dabei sei Dominanzkultur auch immer Herrschaftskultur, welche darauf basiere, dass die Selbstkonstruktion darauf beruhe, dass Andersartigkeit abgespalten werde (vgl. ebd.). Dies wurde im Kapitel 2.1 bereits beschrieben. Wichtig sei zu betonen, dass "das Andersartige [...] in der Dominanzkultur aber nicht nur als Differenz empfunden [wird], sondern zugleich als minderwertig" (ebd.). Behinderte Menschen würden somit zum Objekt "hierarchischer und paternalistischer Fürsorge und Fremdbestimmung" (a.a.o. 3 f.). Dominanz- und Herrschaftskultur beschreibt in diesen Formulierungen am Treffensten das hierarchische Verhältnis zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen.

Da Herrschaft und Dominanz eng mit Macht verknüpft sind, soll im folgenden Teil der Machtbegriff Foucaults kurz erörtert werden, um das Verständnis von ungleicher Differenz zu vervollständigen.

Macht kann "weder in bestimmten Institutionen noch im Staatsapparat [fest gemacht werden]. Diese greifen auf sie zurück; sie benützen, fördern oder erzwingen ihre Prozeduren. Aber sie selbst mitsamt ihren Mechanismen und Wirkungen liegt auf einer anderen Ebene. Es handelt sich gewissermaßen um eine Mikrophysik der Macht, die von den Apparaten und Institutionen eingesetzt wird; ihre Wirksamkeit liegt aber sozusagen zwischen diesen großen Funktionseinheiten und den Körpern mit ihrer Materialität und ihren Kräften." (FOUCAULT 1994b, 37 f.). Damit beschreibt FOUCAULT den Grundgedanken des von ihm erforschten Konzepts der Macht. Zwar gebe es durchaus auch Institutionen, welche Macht auf ihre Mitglieder ausübten, um sie zu normalisieren und im Sinne des Herrschaftssystems zu disziplinieren, wie beispielsweise Psychiatrie, Gefängnis aber auch Schule (vgl. FOUCAULT 2008, 40). Macht als solche herrsche jedoch vielmehr jenseits solcher Institutionen und präge das Handeln eines jeden Individuums. Innerhalb einer Gesellschaft existiere kein machtfreier Raum (vgl. POLAT 2010, 42). "Die Macht wirkt durch kleinste Elemente: die Familie, die sexuellen Beziehungen, aber auch: Wohnverhältnisse, Nachbarschaft, etc." (FOUCAULT 1976, 114). FOUCAULT unterscheidet grundsätzlich zwei Machtformen, juridische und produktive Macht. Die juridische Form sei vor allem durch ein negatives Verhältnis gekennzeichnet, welches "Verwerfung, Ausschließung, Verweigerung, Versperrung, Verstellung oder Maskierung" thematisiere (POLAT 2010, 27). Diese negative Machtform erfülle vor allem regelnde Funktionen innerhalb einer Gesellschaft und könne dabei eine unterdrückende Wirkung auf den Menschen entfalten (vgl. ebd.). Die produktive Machtform hingegen verkörpere das Gegenteil, "sie produziert Gegenstandsbereiche und Wahrheitsrituale: das Individuum und seine Erkenntnis sind Ergebnisse dieser Produktion" (FOUCAULT 1994b, 249 f.).

Macht befinde sich in einem ständigen Austausch zwischen Individuen, die in ihrer Beziehung Macht ausübten, um gegenseitig Einfluss aufeinander zu nehmen (vgl. POLAT 2010, 32). Somit ist "die Macht [...] niemals voll und ganz auf einer Seite. So wenig es einerseits die gibt, die die Macht haben, gibt es andererseits die, die überhaupt keine haben." (FOUCAULT 1976, 115). Folglich unterscheidet FOUCAULT zwischen einem Gewalt- und einem Machtverhältnis. Ein Gewaltverhältnis wirke auf einen Körper ein, "es zwingt, beugt, bricht, es zerstört: es schließt alle Möglichkeiten aus; es bleibt ihm kein anderer Gegenpol als der der Passivität" (FOUCAULT 1994a, 254). Hingegen sei das Machtverhältnis dadurch gekennzeichnet, dass das Individuum Subjekt seines Handelns bleibe und ihm Möglichkeiten zur Handlung, Reaktion und Antwort zur Verfügung stünden (vgl. ebd.). FOUCAULT prägt dabei den Begriff des Regierens: "Regieren heißt [...] das Feld eventuellen Handelns der anderen zu strukturieren." (a.a.o. 255). Dieses Verständnis von Regieren - Gouvernement - meine explizit kein Gewaltverhältnis oder die juridische Machtform (vgl. ebd.).

Die herrschende Gesellschaft ist gekennzeichnet durch eine proto- und flexibel-normalistische Struktur. Es existieren enger und weiter gefasste Normalitätsgrenzen, die bestimmen, welches Verhalten und welche Individuen gesellschaftlich als normal, bzw. anormal betrachtet werden. Behinderung wird in diesem Kontext als Abweichung von Normalität beschrieben, behinderte Menschen werden als anormal gekennzeichnet, da ihre Behinderung als ein Wesensmerkmal ihres Körpers betrachtet wird.

Das Verhältnis von Menschen untereinander wird als durch Gleichheit und Differenz geprägt beschrieben. Jeder Mensch benötigt für die Ausbildung seiner oder ihrer Identität beide Anteile. Somit sind Gleichheit und Differenz dialektisch aufeinander bezogen und ausbalanciert. In Bezug auf Behinderung und Nicht-Behinderung ist dieses Verhältnis nicht ausgeglichen. Zwischen Beidem existiert eine hierarchische Differenzlinie, wobei Nicht-Behinderung als Norm charakterisiert wurde, die nur dadurch greifbar wird, dass sie sich von Behinderung abgrenzt und diese ausschließt. Im Verhältnis von Nicht-Behinderung und Behinderung entsteht somit Hierarchie. Dieses hierarchische Verhältnis wurde als Dominanz- und Herrschaftskultur gekennzeichnet, wodurch Behinderung als minderwertig stigmatisiert wird.

Macht existiert in jedweder Interaktion. Sie lässt sich unterteilen in juridische Macht und in produktive Macht, oder anders formuliert in ein Gewaltverhältnis und in ein Machtverhältnis. Nach FOUCAULT existiere zwischen Individuen eher ein Machtverhältnis, da beide Interagierenden über Macht verfügten.

Das Verhältnis von Behinderung und Nicht-Behinderung wurde als ein hierarchisches gekennzeichnet. Unbeantwortet ist bisher jedoch, ob ein behinderter Mensch in jedem Fall noch über Macht und in der Interaktion zum nicht behinderten Menschen über Handlungsmöglichkeiten verfügt, oder ob die Interaktion eher mit FOUCAULTS Konzept eines Gewaltverhältnisses zu beschreiben ist. Die Frage der Ausprägung der Hierarchie wurde demnach bisher nicht angesprochen. Da sich diese Frage nicht definitiv und für alle Situationen beantworten lässt, soll im Folgenden der Versuch gemacht werden, das hierarchische Verhältnis von Nicht-Behinderung und Behinderung genauer zu fassen, um eine Beurteilung hinsichtlich der Ausprägung von Macht- oder Gewaltverhältnis adäquater treffen zu können. Dazu soll die Gender Analyse als Grundlage dienen.

Inhaltsverzeichnis

Das folgende Kapitel dient einer Analyse der Geschlechterverhältnisse. In 1 Einleitung wurde bereits kurz erläutert, warum die Gender Analyse geeignet erscheint, um Aspekte zur Kennzeichnung des hierarchischen Verhältnisses von Behinderung und Nicht-Behinderung zu erlangen. Folgend soll aus dem Blickwinkel einer dekonstruktivistischen Analyse heraus das Geschlechterverhältnis betrachtet werden. Dabei ist zu beachten, dass die getroffenen Aussagen nicht das Verhältnis eines jeden Mannes zu einer jeden Frau wiedergeben. Die Beschreibungen stellen eine Tendenz dar und sind allgemein gehalten, um den Sachverhalt darstellbar zu machen. Abschließend werden die wichtigsten Aspekte der Dimensionen noch einmal zusammengefasst.

Die folgenden Hierarchie Dimensionen werden von mir selbst gewählt und benannt, um einen besseren Überblick über die Thematik zu ermöglichen. Die Ausführungen der verschiedenen Autoren und Autorinnen zu Aspekten der Gender Analyse werden den einzelnen Dimensionen zugeordnet, um eine klare Struktur zu erhalten. 'Dimension' beschreibt dabei ein nicht eindeutig abgrenzbares Phänomen, was der Überschneidung der einzelnen Aspekte Rechnung tragen soll. Eine einzelne Betrachtung der Dimensionen ist folglich nur theoretisch sinnvoll. Um ein Gesamtbild des hierarchischen Geschlechterverhältnisses zu erlangen, müssen die einzelnen Hierarchie Dimensionen als zusammen gedacht und sich wechselseitig bedingend wahrgenommen werden.

"It is no accident that women's rights are rising as the strategic value of masculine brawn declines. Who need 10 or 15 percent more muscle power when the decisive processes of production take place in automated factories or while people sit at desks in computerized offices?" (HARRIS 1996, 75). Diese Sichtweise von Marvin HARRIS hat populärwissenschaftlich betrachtet vieles für sich. Benennt sie doch offensichtliche biologische Unterschiede, die angesichts sich modernisierender Produktions- und Arbeitsweisen zunehmend marginal erscheinen. Dessen ungeachtet werden Frauen und Männer in biologisch eindeutig von einander unterscheidbare Kategorien (Muskelkraft) klassifiziert. Diese Lesart findet sich auch in der Unterscheidung der englischen Begriffe 'sex' und 'gender' wieder. 'Sex' bezeichne dabei das biologische Geschlecht, wie Chromosomen, Genitalien und auch Muskelkraft. 'Gender' hingegen untersuche das soziale Geschlecht, also jenes, welches durch Sozialisation und Normen erworben werde (vgl. MILLER 1996, 4). Kritiker und Kritikerinnen bemängeln an dieser Aufteilung in biologische und soziale Aspekte, dass biologische Unterschiede weiterhin herangezogen würden, um ein Frausein und ein Mannsein zu begründen, als existierten naturgegebene Aspekte, welche dafür sorgten, dass Frauen im Vergleich zu Männern dieses oder jenes könnten oder nicht könnten, besser oder schlechter zu tun vermögen (vgl. GILDEMEISTER 2001, 66 f.). Als erste formulierte so Simone de BEAUVOIR: "Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Keine biologische, psychische oder ökonomische Bestimmung legt die Gestalt fest, die der weibliche Mensch in der Gesellschaft annimmt." (BEAUVOIR 1992, 334). Rolf EICKELPASCH (2001, 58) unterstützt dies: "Geschlecht ist [...] weniger etwas, das wir haben, als etwas, was wir tun. Die Geschlechterdifferenz ist keine naturhafte Eigenschaft von Individuen, sondern eine Vollzugswirklichkeit, die fortlaufend interaktiv inszeniert wird." Biologische Aspekte seien demnach bedeutungslos dafür, wie Frauen und Männer sind. Vielmehr konstruiere die soziale Welt "den Körper als geschlechtliche Tatsache und als Despositorium von vergeschlechtlichten Interpretationsund Einteilungsprinzipien" (BOURDIEU 2005, 22). Pierre BOURDIEU gibt damit an, dass biologische Unterschiede der Rechtfertigung von Unterschieden der sozialen Geschlechter dienten. In Folge dessen würden die konstruierten sozialen Unterschiede zur Legitimation für die jeweils herrschende Form der Gesellschaft genutzt, obwohl genau diese herrschende Form der Gesellschaft die Gender Unterschiede erst hervorgebracht habe (vgl. a.a.o. 22 f.). Dies bezeichnet er als "zirkelhafte Kausalbeziehung" (a.a.o. 23). Damit unterstreicht BOURDIEU die historische Wandelbarkeit von Geschlechterrollen, da jede Gesellschaftsformation auf unterschiedlichen Herrschafts- und Produktionsweisen beruhe, bedürfe es einer spezifischen Legitimation für eben diese. In Bezug auf Frauen bedeutet dies für eine vergangene europäische Gesellschaftsformation, dass sie als nicht fähig erachtet werden, Eigentum zu besitzen. Diese vermeintliche Eigenschaft der Frauen wird wiederum als Begründung herangezogen, weshalb sie kein Eigentum besitzen, gerade weil dies der Legitimation der herrschenden Gesellschaftsformation entspricht. BOURDIEU verknüpft also Geschlechterrollen mit Herrschaft.

Gemeinsam sei allen Gesellschaften, dass sie das für ihre Ordnung konstruierte soziale Geschlecht auf biologische Unterschiede von Mann und Frau zurückführten. Hierin sieht Bourdieu die Ursache der angesprochenen Herrschaft, denn anstelle vermeintlicher natürlicher Gegebenheiten von Mann und Frau "ist es eine willkürliche Konstruktion des Biologischen und insbesondere des - männlichen und weiblichen - Körpers, seiner Gebrauchsweisen und seiner Funktionen vor allem in der biologischen Reproduktion,die der männlichen Sicht der Teilung der geschlechtlichen Arbeit und der geschlechtlichen Arbeitsteilung und darüber hinaus des ganzen Kosmos ein scheinbar natürliches Fundament liefert" (BOURDIEU 2005, 44). Herrschaft, welche BOURDIEU als männliche Herrschaft kennzeichnet, basiere demnach darauf, dass soziale Konstrukte als naturgegeben dargestellt würden und die männliche Herrschaft somit legitimierten. Zu beachten sei dabei, dass Natur selbst nur ein soziales, naturalisiertes Konstrukt darstelle (vgl. a.a.o. 44 f.). Regine GILDEMEISTER beschreibt den Prozess der Geschlechtszuweisung wie folgt: Mit der Geburt, bzw. der pränatalen Feststellung von Genitalien oder dem Chromosomensatz würde die Zuordnung zu einer Geschlechtsklasse vorgenommen. Mit dieser Zuordnung "setzt ein Prozess ein, in dem die Klassifikation mit einer Mitgliedschaft [...] verbunden wird [...]" (GILDEMEISTER 2001, 72). Diese Mitgliedschaft würde nach außen und nach innen validiert - Gender entstehe. Beides, sowohl Klassifikation, als auch Mitgliedschaft seien keine natürlichen, sondern soziale Prozesse. "Aus am Körper verorteten Genitalien entstehen [...] noch keine Geschlechter und auch keine Geschlechterordnung - aber aus einer Geschlechterordnung können Genitalien zu Geschlechtszeichen, zu einem zentralen Bedeutungsgehalt werden." (a.a.o. 69 f.). Auch Dagmar VINZ und Katharina SCHIEDERIG kritisieren die Tendenz von biologisierten Erklärungsversuchen. So seien Ergebnisse der Hirnforschung, welche anhand von stärker oder schwächer ausgeprägten Hirnarealen eine besser oder schlechter Eignung von Frauen und Männern für spezifische Kompetenzen wie Sprachvermögen oder Orientierungssinn postulieren, skeptisch zu sehen. Es gebe keine homogene Gruppe Frau, deren Sprachvermögen stärker entwickelt sei, als das der Gruppe Mann. Die Verteilung innerhalb der vermeintlich homogenen Gruppen variiere zum Teil stärker als im Vergleich zur anderen Geschlechtsklasse. Des weiteren sei das Hirn dynamisch konzipiert, entsprechend seiner Beanspruchung. Je stärker also ein Teil beansprucht würde, desto mehr sei er auch entwickelt (vgl. VINZ; SCHIEDERIG 2009, 16). Hier setzt wiederum BOURDIEUS Konzept der zirkelhaften Kausalbeziehung an, wenn biologistische Begründungen für eine Frauen zugeschrieben Kompetenz (Sprachvermögen) herangezogen werden. Obwohl die Ausprägung dieser Kompetenz eng verknüpft mit der sozialen Zuschreibung sei, dass Frauen sprachlich kompetent wären und sie dementsprechend mehr Gelegenheit bekämen, das entsprechende Hirnareal zu 'trainieren' und zu entwickeln. DieProphezeiung erfülle sich selbst (vgl. BOURDIEU 2005, 109 f.). Eine Trennung in 'sex' und 'gender' legitimiert folglich weiterhin eine männliche Herrschaft, statt diese als Herrschaft und Dominanz zu kennzeichnen. BOURDIEU untersucht in verschiedenen Werken, warum diese Herrschaft jedoch als naturgegeben, als in den Körper eingezeichnet erscheint. Er spricht von der "Somatisierung der gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse" (BOURDIEU 2005, 45). Diese Somatisierung, oder Inkorporierung (vgl. a.a.o. 63), kennzeichnet er wie folgt: "Es scheint durchaus, als würden die mit bestimmten sozialen Verhältnissen gegebenen Konditionierungsprozesse das Verhältnis zum eigenen Leib festschreiben - in eine ganz bestimmte Weise, seinen Körper zu halten und zu bewegen, ihn vorzuzeigen, ihm Platz zu schaffen, kurz: ihm soziales Profil zu verleihen" (BOURDIEU 1989, 739). Dabei bedeutend ist der Habitusbegriff BOURDIEUS (vgl. BOURDIEU 2005, 45). Habitus sei die durch Sozialisationserfahrungen in den Körper eingeschriebene Art, sich zu verhalten, zu bewegen, Geschmack auszubilden, Vorlieben und Abneigungen zu haben, Moral und Werte zu entwickeln, usw. Dies geschehe nicht willkürlich, sondern entsprechend der sozialen Position, die ein Individuum innehabe: "Als eine Art gesellschaftlicher Orientierungssinn[...], als ein praktisches Vermögen des Umgangs mit sozialen Differenzen, nämlich zu spüren oder zu erahnen, was auf ein bestimmtes Individuum mit einer bestimmten sozialen Position voraussichtlich zukommt und was nicht, und untrennbar damit verbunden, was ihm entspricht und was nicht, lenkt der Geschmack die Individuen mit einer jeweiligen sozialen Stellung sowohl auf die auf ihre Eigenschaften zugeschnittenen sozialen Positionen als auch auf die praktischen Handlungen, Aktivitäten und Güter, die ihnen als Inhaber derartiger Positionen entsprechen, zu ihnen 'passen' [...]." (BOURDIEU 1989, 728). Dies trifft im selben Maß auf Männer und Frauen zu, die entsprechend ihrer Zugehörigkeit zu einem biologischen Geschlecht entsprechende männliche und weibliche Sozialisationserfahrungen machen. BOURDIEU sieht durchaus etwas Positives in diesem Prozess, wenn er formuliert: "Resultat der Inkorporierung der Grundstrukturen einer Gesellschaft und allen Mitgliedern derselben gemeinsam, ermöglichen diese Teilungs-und Gliederungsprinzipien [Alters-, Geschlechts-, Gesellschaftsklassen] den Aufbau einer gemeinsamen sinnhaften Welt, einer Welt des sensus communis." (a.a.o. 730). Der Prozess der Inkorporierung der sozialen Verhältnisse, also dessen, was als weiblich und was als männlich betrachtet wird, führt einerseits zu einer gewissen Vorhersagbarkeit von Welt und damit zu sinnhafter Orientierung. Anderereits wird jedoch die männliche Herrschaft mit somatisiert. Diese Argumentation widerspreche auch einer Sichtweise von Frauen als mit schuldig an ihrer gesellschaftlichen Position. Die sozialen Verhältnisse, welche Männer als dominierend den Frauen gegenüber determinierten, würden nicht in einem bewussten Prozess inkorporiert. Folglich sei ein sich Bewusstmachen auch keine umfassende Lösungsstrategie (vgl. BOURDIEU 2005, 72 ff.). Somatisierung sei im Sinne des Wortes zu verstehen, als in die tiefsten Körperstrukturen eingeschriebene Dispositionen, welche den Habitus einer Person ausmachten. Gesten, die Art zu reden und sich zu Bewegen usw., entzögen sich der bewussten Kontrolle und kennzeichneten doch die männliche Herrschaft. In diesem Zusammenhang spricht BOURDIEU auch nicht von Geschlechterrollen, wie dies oben teilweise erfolgt ist, da Rollen beliebig an- und abgelegt werden könnten. Treffender sei die Bezeichnung Geschlechterordnung, da diese nicht durch Umdefinitionen von Begriffen und Tätigkeiten aufgehoben werden könnten (vgl. a.a.o. 178). Demnach darf der Konstruktionscharakter von Geschlechterordnung nicht bedeuten, dass das Konstrukt einfach dekonstruiert werden könne. Gerade durch die Inkorporierung erscheine es so manifest wie naturgegebene Aspekte, welche nicht verändert werden könnten (vgl. GILDEMEISTER 2001, 82 f.). In den folgenden Betrachtungsebenen soll genauer auf das Geschlechterverhältnis eingegangen werden, welches in diesem Abschnitt als somatisiert gekennzeichnet wurde.

Nach Esther GOODY diene Ideologie dazu, "die Herrschaft der Männer in unterschiedlicher Weise zu rechtfertigen und zu befestigen" (GOODY 1991, 93). Den Ursprung der herrschenden Ideologie macht sie an der christlich-jüdischen Mythologie fest. Demnach habe Eva Adam zum Essen vom Baum der Erkenntnis verführt, wofür Gott sie bestrafe. Einerseits, indem sie unter Schmerzen Kinder gebären solle und andererseits, indem sie Adam Untertanin sein solle. Dies gibt GOODY als religiöse Legitimation für die herrschenden Gesellschaftsformationen an, in denen Frauen den Männern untergeordnet seien (vgl. a.a.o. 89 f.). Ähnliche Erklärungsmuster fänden sich auch in vielen weiteren Kulturen und ihren religiösen Vorstellungen (vgl. a.a.o. 92). Männliche Herrschaft sei demnach nicht verhandelbar, sondern natürlich und gottgegeben. Diese quasi natürliche, religiöse Ideologie der Herrschaftsverteilung von Mann und Frau habe über Jahrhunderte dafür gesorgt, dass sich Frauen in das Machtsystem gefügt hätten und ihre durch die Ideologie legitimierte Rolle akzeptierten (vgl. a.a.o. 93). Nach de BEAUVOIR finden sich in der christlich-jüdischen Mythologie weitere Aspekte, welche die Geschlechterordnung bestimmen. "Eva wurde nicht gleichzeitig mit dem Mann erschaffen; sie wurde weder aus einem anderen Stoff noch aus dem gleichen Lehm geformt wie Adam: sie wurde aus den Rippen des ersten Mannes genommen." (BEAUVOIR 1992, 192). Die jüdisch-christliche Mythologie propagiere damit ein Verständnis von weiblich als das Unwesentliche, als das vom Männlichen Abgeleitete, als das Andere, welches das Eine - das Männliche - nur ergänzen könne und ihm dabei stets untergeordnet sei. Norm sei folglich an sich männlich. Männlich als das Ursprüngliche, das Wesentliche, das Eine, woraus weiblich abgeleitet sei (vgl. MOSER 1997, 142). "So erschien die Frau als das Unwesentliche, das nie zum Wesentlichen wird, als das absolute Andere ohne Wechselseitigkeit." (BEUAVOIR 1992, 192). In dieser Lesart sei Eva von Gott für den Mann bestimmt. "Sie hat ihren Ursprung und ihren Zweck in ihrem Gatten und ist im Grunde seine unwesentliche Ergänzung." (ebd.). Mann und Frau werden somit "als zwei hierarchisierte Wesenheiten konstruiert" (BOURDIEU 2005, 44).

In Folge dessen bezeichnet auch Luce IRIGARAY die Gesellschaft als phallokratische Ordnung, in der das Männliche dominiere und die Norm darstelle. Entsprechend ihrer psychoanalytischen Sichtweise macht sie diese Annahme vor allem an Sexualität und Genitalien fest. Als Beispiel für den phallokratischen Charakter der Gesellschaft gibt IRIGARAY Freuds These vom 'Penisneid' an, anhand derer deutlich würde, dass das eigentliche Geschlecht das männliche sei und Frauen sich dadurch definierten, 'männlich' sein zu wollen (vgl. IRIGARAY 1979, 70 f.). Die Frau wird darin als "negative, einzig durch Mangel definierte Entität" betrachtet (BOURDIEU 2005, 51). Das Geschlecht der Frau "wird als kein Geschlecht gezählt. Als Negativ, Gegenteil, Kehrseite dessen, das einzig sichtbare und morphologisch bezeichenbare [...] Geschlecht zu besitzen: den Penis." (IRIGARAY 1979, 26). "Niemals geht es in diesen Aussagen um die Frau. Das Weibliche wird als das notwendige Komplement zum Funktionieren der männlichen Sexualität definiert." (a.a.o. 72).

Im Kontext von männlicher Norm ist auch die oben bereits angesprochene Denormalisierungsangst (vgl. SCHILDMANN 2004, 100) von Bedeutung. Die Motivation für viele männliche Aktivitäten sei die Angst die Männlichkeit zu verlieren. Sie müsse immer wieder unter Beweis gestellt werden (vgl. BOURDIEU 2005, 96 ff.). "Männlichkeit [ist] ein eminent relationaler Begriff, der vor und für die anderen Männer und gegen die Weiblichkeit konstruiert ist, aus einer Angst vor dem Weiblichen, und zwar in erster Linie in einem selbst." (a.a.o. 96).

BOURDIEU beschreibt die bisher angeführten Thesen über das Männliche als die Norm, über Menschlichkeit als Männlichkeit, während Weiblichkeit aus diesem nur abgeleitet würde und quasi einen Sonderfall der Menschlichkeit darstelle (vgl. PRENGEL 1995, 102), als im Spannungsfeld um die Kontrolle von Klassifikations- und Ordnungssystemen angesiedelt (vgl. BOURDIEU 1989, 749). "Darum geht es in den Auseinandersetzungen um die Definition des Sinns der Sozialwelt: um Macht über Klassifikations- und Ordnungssysteme, die den Vorstellungen und damit der Mobilisierung wie Demobilisierung der Gruppen zugrundeliegen." (a.a.o. 748). Der Sinn der Sozialwelt, durch Macht und Kontrolle über Klassifikations- und Ordnungssysteme bestimmt, sei männlich. "Jede bisherige Theorie des Subjekts hat dem 'Männlichen' entsprochen." (IRIGARAY 1980, 169). BOURDIEU formuliert, um diesen Sachverhalt zu fassen, das Konzept der Symbolischen Gewalt. Diese komme ohne physischen Zwang aus, wirke jedoch unmittelbar auf den Körper (vgl. BOURDIEU 2005, 71). So äußert sie sich beispielsweise darin, dass Frauen sich fast immer einen, im Vergleich zu sich selbst, körperlich größeren Mann wählten, der zusätzlich älter sein solle. Männer wählten sich Frauen entsprechend unter umgekehrten Vorzeichen. Frauen definierten sich somit über den größeren, älteren Mann, erführen dadurch Sicherheit und sozialen Status (vgl. a.a.o. 67 f.). Diese Definitionsfunktion sei der herrschenden männlichen Norm geschuldet. Symbolische Gewalt erkläre auch die Ausnahmen, die gewissermaßen die Regel bestätigen. So sei es zwar nicht verboten, wenn eine Frau körperlich größer als der Mann sei, jedoch rufe dies bei allen Beteiligten ein merkwürdiges Empfinden hervor (vgl. ebd.). Genau darin liege die Macht der Symbolischen Gewalt, deren (männliche) Normen so sehr inkorporiert seien, dass sie sich in Empfindungen wie Unwohlsein mit einer Situation wie der oben geschilderten äußerten. "Die Akte des praktischen Erkennens und Anerkennens der magischen Grenze zwischen den Herrschenden und den Beherrschten, Akte, die die Magie der symbolischen Macht auslöst und mit denen die Beherrschten, oft ohne ihr Wissen und bisweilen gegen ihren Willen, dadurch selbst zur Herrschaft beitragen, daß sie die auferlegten Schranken stillschweigend akzeptieren, nehmen häufig die Form von Leidenschaften oder Gefühlen (Liebe, Bewunderung, Respekt) oder körperlichen Emotionen (Scham, Erniedrigung, Schüchternheit, Beklemmung, Ängstlichkeit, aber auch Zorn oder ohnmächtige Wut) an." (a.a.o. 72).

Das Problem der Symbolischen Gewalt macht BOURDIEU auch daran fest, dass für die Untersuchung der Geschlechterordnung und der männlichen Herrschaft Denkweisen benutzt würden, die eben dieser männlichen Herrschaft entsprängen und dadurch so sehr in Einklang mit dieser männlichen Welt seien, dass ihre Prägung durch männliche Herrschaft kaum sichtbar sei (vgl. a.a.o. 14). "Wenn die Beherrschten auf das, was sie beherrscht, Schemata anwenden, die das Produkt der Herrschaft sind, oder wenn, mit anderen Worten, ihre Gedanken und ihre Wahrnehmungen den Strukturen der Herrschaftsbeziehung, die ihnen aufgezwungen ist, konform strukturiert sind, dann sind ihre Erkenntnisakte unvermeidlich Akte der Anerkennung, der Unterwerfung." (a.a.o. 27 f.). In diesem Sinn kritisiert auch IRIGARAY (1979, 86) das Konzept der Gleichstellung von Mann und Frau, da diese Gleichstellung eine Hinwendung zu männlichen Normen bedeute.

BOURDIEU (1979, 219) beschreibt die männliche Herrschaft nur als ein Teil der Symbolischen Herrschaft, der Symbolischen Gewalt, die weitaus mehr Facetten habe, als männliche Normen. Wichtig seien auch Aspekte der sprachlichen Herrschaft und der sozialen Klasse. Beide Komponenten sollen in den folgenden Absätzen behandelt werden.

"Sprachliche Kompetenz, bzw. sprachliches Kapital als eine Komponente kulturellen Kapitals steht im Zusammenhang mit der Ausübung symbolischer Macht und fungiert damit als zentrales Instrument sozialer Herrschaft." (RADEMACHER 2001, 48). Sprache ist demnach nicht einfach Sprache die Dinge benennt, sie ist eng verknüpft mit der Ausübung von Herrschaft. Sprache fungiere als "Wirklichkeit generierende Instanz" (VILLA 1997, 133). Sprachliche Kategorien seien dem zu Folge keine Abbilder der Wirklichkeit, sondern gestalten die soziale Wirklichkeit aktiv, seien performativ (vgl. RADEMACHER 2001, 47). Elinor OCHS (1996, 156) misst diesem Umstand große Bedeutung bei, wenn sie formuliert: "One important tool of socialization is language. Not only the content of language but the manner in which language is used, communicates a vast range of sociocultural knowledge to children and other novices." BOURDIEU (2001, 24) gibt ein Beispiel für die performative Kraft von Sprache an: Männer würden in sprachlichen Stereotypen als groß, stark, kräftig, hervortretend, dominierend usw. bezeichnet. Frauen hingegen würden mit den genau entgegengesetzten Attributen in Verbindung gebracht: mit klein, zart, zurückhaltend usw. Dementsprechend seien Männer mit den Teilen ihres Körpers am meisten unzufrieden, die sie als zu klein und zart empfänden; wohingegen Frauen am meisten Unzufriedenheit mit den Körperteilen empfänden, welche sie als zu groß wahrnehmen. Sprache hat in diesem Kontext klar identitätsstiftende Eigenschaften und generiert darüber soziale Wirklichkeit.

Auch das hierarchisierte Geschlechterverhältnis wird durch diese performative Sprache tradiert. OCHS (1996, 146) formuliert: "Gender hierarchies display themselves in all domains of social behavior, not the least of which is talk. Gender ideologies are socialized, sustained, and transformed through talk [...]." und "Mundane, prosaic, and altogether unsensational though they may appear to be, conversational practices are primary resources for the realization of gender hierarchy." So sei Frau-Sein verbunden mit Bildern des Mutter-Seins, welche über den alltäglichen Gebrauch von Sprache vermittelt würden (vgl. ebd.). IRIGARAY (1979, 84 f.) betont dieses Aspekt ebenfalls, insbesondere in Verbindung mit geschlechtlicher Arbeitsteilung. So werde die Frau in ihrer Berufstätigkeit immer auch als Mutter wahrgenommen, die sich um die Kinder zu kümmern habe, wohingegen der Mann in seiner Berufstätigkeit selten auch als Vater betrachtet und bezeichnet werde. Sprache ist hier eng verknüpft mit sozialen Erwartungen und Normen und lässt sich von diesen nicht trennen, sondern muss als mit diesen verbunden und diese beeinflussend betrachtet werden. Barbara Diane MILLER (1996, 7) führt schließlich ein Beispiel aus dem Bereich der Sexualität an: "Implied in the phrase one above the other is a notion of dominance and control by the top party over the lower party." Auch hierin zeigt sich performative Sprache, wenn der Mann als beim Geschlechtsakt oben seiend beschrieben wird, während die Frau unter ihm liege. Oben und unten als zwei entgegengesetzte Begrifflichkeiten, welche zugleich ein Herrschaftsverhältnis beschreiben und im Sinne der hier vorgestellten Überlegungen tradieren.

Würde die Kategorie Frau losgelöst von anderen Sozialkategorien betrachtet, wäre dies ein unvollständiger Blickwinkel, der nur einen Ausschnitt wahrnimmt. Jedes Individuum sei zugleich immer mehreren Kategorien, oder Kollektiven, zugehörig. Eine Person sei also nie nur Frau, sondern gehöre auch immer noch einer sozialen Klasse, beispielsweise der Bourgeoisie, an (vgl. PRENGEL 2001, 100). "Die Geschlechtssozialisation ist von der Sozialisation für eine soziale Position nicht zu trennen." (BOURDIEU; DÖLLING; STEINRÜCKE 1997, 222). BOURDIEU (1989) untersucht den Umstand der klassenbezogenen Sozialisation ausführlich in 'Die feinen Unterschiede'. Wichtig sei zu betonen, dass wissenschaftlich nicht auseinander gehalten werden könne, was in der Sozialisation dem Gender und was der Klasse entspränge (vgl. BOURDIEU; DÖLLING; STEINRÜCKE 1997, 225). Entsprechend der klassenbezogenen Sozialisation, hängt das, "was wir von wo aus sagen und/oder tun, um ein Geschlecht zu werden, [...] von den Ressourcen ab, die dafür zur Verfügung stehen und die aufgrund von Herrschafts- und Besitzverhältnissen ungleich zugänglich sind." (VILLA 1997, 135). Hierin wird die Auswirkung der Verbindung von Geschlecht und Klasse besonders deutlich. Gesamtgesellschaftlich betrachtet existiere ein Kampf um "Teilhabe an ungleich verteilten Lebenschancen" (RADEMACHER 2001, 44). Die Geschlechterungleichheit sei zugleich Teil als auch Ausdruck dieses Kampfes. Doing difference sei damit gleichzusetzen mit doing inequality (vgl. ebd.). IRIGARAY (1979, 85) formuliert dies wie folgt: "Die patriarchalische Ordnung ist doch diejenige, die als Organisation und Monopolisierung des Privateigentums zugunsten des Familienoberhauptes funktioniert."

Ein weiterer Aspekt von Klasse und Geschlecht sei, dass, je mehr kulturelles Kapital (Bildung) zur Verfügung stehe, desto weniger sei die Geschlechterordnung ausgeprägt. Dies werde beispielhaft deutlich an den weniger stark ausgeprägten Vorurteilen gegenüber Homosexualität im Vergleich zu Klassen mit weniger kulturellem Kapital (vgl. RADEMACHER 2001. 46).

Die Ausprägung der normativen Geschlechterordnung ist demnach eng verbunden mit der sozialen Klasse der entsprechenden Person. Die Ungleichheit der Geschlechter, die der Aufrechterhaltung der männlichen Herrschaft dient, ist Teil der Ungleichheit der sozialen Klassen und damit eingebettet in Auseinandersetzungen um den Zugang zu Besitzverhältnissen. Friedrich ENGELS (1955, 209) formuliert dazu: "Der erste Klassengegensatz, der in der Geschichte auftritt, fällt zusammen mit der Entwicklung des Antagonismus von Mann und Weib in der Einzelehe, und die erste Klassenunterdrückung mit der des weiblichen Geschlechts unter das männliche."

Ein Aspekt, an dem die Unsichtbarkeit von Frauen sehr deutlich hervortritt, steht in enger Verbindung mit performativer Sprache. So benötige die männliche Norm keinerlei Legitimationsgrund, sie gelte als naturgegeben, als neutral. (Auf dieses Punkt wurde unter 'Die männliche Norm' bereits eingegangen.) Diese neutrale, allumfassende Sichtweise manifestiere sich auch in Sprache und Schrift, wenn die männliche Form (die Schüler), sowohl für Jungen (die Schüler), als auch für Mädchen (die Schülerinnen) benutzt werde (vgl. BOURDIEU 2005, 21). Das Weibliche verschwindet gewissermaßen, geht im Männlichen auf und bedarf keiner weiteren Nennung. Die männliche Norm wird mit dieser Art des Sprechens und Schreibens bestärkt und tradiert. Männer würden vielmehr als Frauen dazu erzogen, sich in den Vordergrund zu drängen, sich zu präsentieren. "In unseren Gesellschaften, selbst im häuslichen Bereich, sind es immer wieder die Männer, die wichtige Entscheidungen treffen, aber diese Entscheidungen werden von den Frauen vorbereitet." (BOURDIEU 2001, 14). Männer würden dabei jedoch durch offensiveres Auftreten in den Vordergrund treten, während sich Frauen tendenziell eher zurücknähmen "oder fast wörtlich verschwinden" (ebd.). Dieses 'Verschwinden' manifestiere sich auch an Redeanteilen in Diskussionen. Frauen "werden weniger darauf vorbereitet, sich zu Wort zu melden" (ebd.). In Folge dessen müssten Frauen, im Vergleich zu Männern, mehr kämpfen, um an einer Diskussion teilzunehmen, um Aufmerksamkeit zu erlangen, usw. (vgl. BOURDIEU; DÖLLING; STEINRÜCKE 1997, 228). Brigitte BURCHARDT, Schulleiterin des Diesterweg-Gymnasiums in Berlin Mitte bestätigt dies: "Zuerst sage ich etwas und man hört mir nicht zu. Dann melde ich mich und werde nicht zum Sprechen aufgefordert. Am Ende sitze ich da und denke: 'Soll ich in die Runde brüllen?'" (BURCHARDT; TIERSCH; GODDAR 2011, 10). Claudia TIERSCH, Professorin für Alte Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin bestätigt das Zurücktreten hinter Männer: "Frauen arbeiten sachorientierter, dass heißt, sie äußern eine Idee, die nicht zur Kenntnis genommen wird und wenn 10 Minuten später die Idee von einem Mann nochmal geäußert wird und begeistert aufgenommen wird, denkt sie sich, Hauptsache die Idee kommt durch, statt zu sagen, das war meine Idee von vor 10 Minuten." (ebd.).

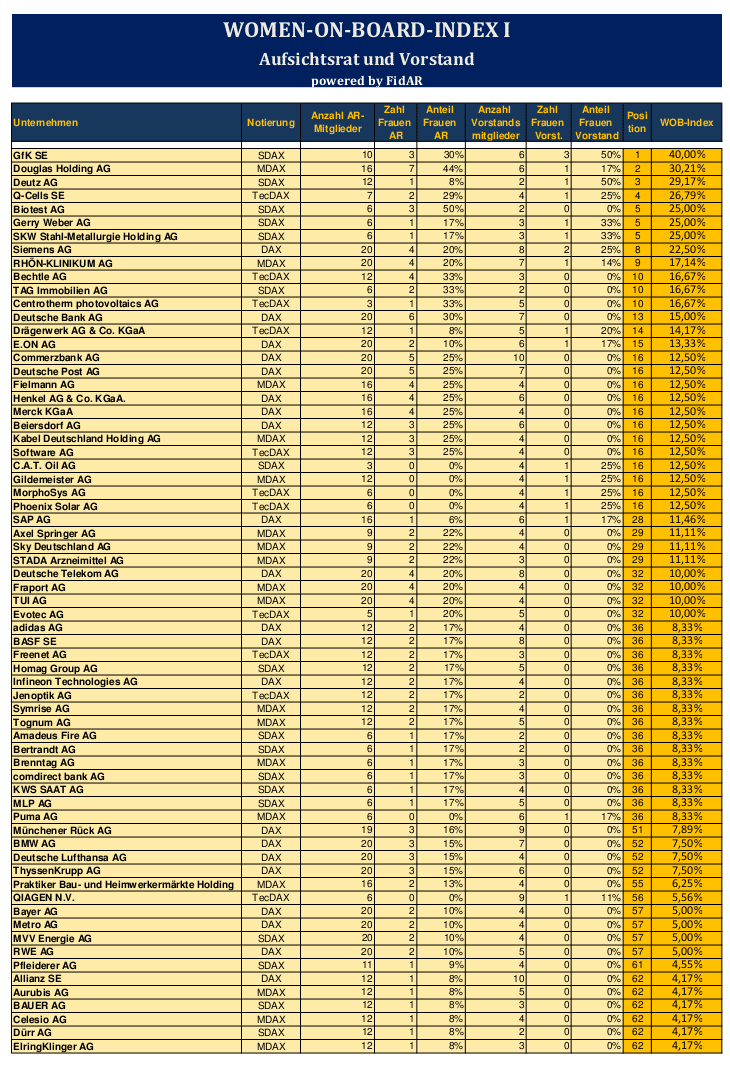

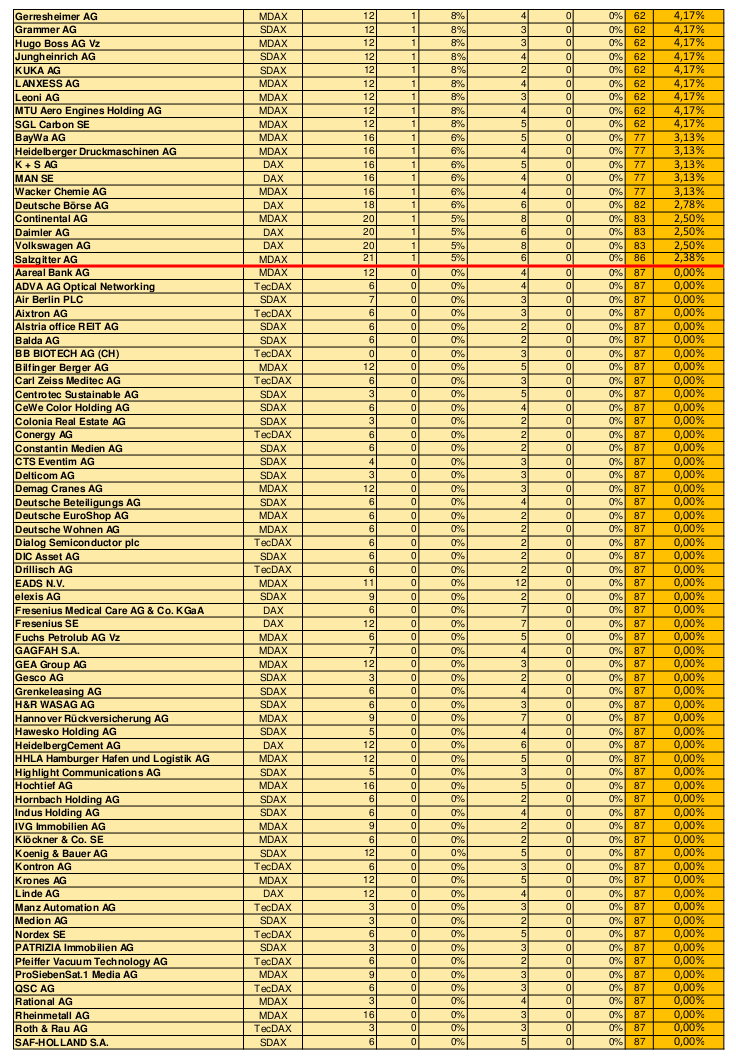

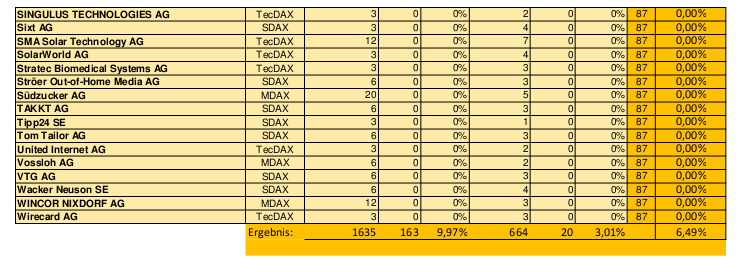

"Das sind lauter Mini-Entscheidungen des Unbewußten, aber in ihrer Häufung führen sie zu der zutiefst ungerechten Situation, die die Statistiken über die Vertretung der Frauen in Machtpositionen, vor allem in denen der Politik, regelmäßig dokumentieren." (BOURDIEU; DÖLLING; STEINRÜCKE 1997, 228). Das hier geschilderte unbewusste Verhalten von Frauen und Männern führt dazu, dass Frauen deutlich seltener in Macht- und Führungspositionen vertreten sind. Die erste Studie, welche den Anteil von Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen aller DAX-Unternehmen untersucht, verdeutlicht diesen Umstand drastisch. Demnach gibt es nur zwei Unternehmen, in denen gleich viele Männer wie Frauen im Vorstand und nur ein Unternehmen, in dem gleich viele Männer wie Frauen im Aufsichtsrat vertreten sind3. Der Aspekt von Führungspositionen, welche durch Frauen besetzt sind, soll im folgenden Kapitel stärker aufgegriffen werden.[3]

Arbeit könne als rühmlich und schwierig gelten, wenn sie von Männern verrichtet wird, jedoch als belanglos, leicht und unwichtig, wenn Frauen sie ausübten. Das Ansehen von Arbeit ändere sich also nach dem Geschlecht, dass die entsprechende Arbeit ausübe (vgl. BOURDIEU 2005, 107). Diese Charakterisierung ist grundlegend für die Arbeitsteilung moderner Gesellschaften. Die Arbeit, die von Frauen verrichtet wird, werde grundsätzlich als weniger qualifiziert, als weniger wertvoll angesehen. "[...] obwohl Frauen auf allen Ebenen des sozialen Raumes anzutreffen sind, [...] sind ihre Zugangschancen (und ihre Vertretungsrate) um so geringer, je seltener und gefragter die Positionen sind (so daß der aktuelle und potentielle Frauenanteil wohl das beste Indiz für die relative Position und den relativen Wert der verschiedenen Berufe ist)." (a.a.o. 159). Deutlich wird dies an dem bereits angesprochenen Anteil von Frauen in Führungspositionen, aber auch am Anteil männlicher Lehrer an den verschiedenen Schulformen. Je höher die Schulform, desto höher ist auch der Anteil von Lehrern (vgl. Tabelle 3). Das Gymnasium genießt in dieser Lesart das meiste Ansehen, während Grundschulen am wenigsten attraktiv erscheinen. Kombiniert wird das Ansehen eines Berufs auch mit der Annahme der Eignung von Männern und Frauen für die entsprechende Tätigkeit.

Tabelle 3: "Anteil der Lehrerinnen und Lehrer an allen hauptberuflichen Lehrkräften im Schuljahr 2001/2002, in %", ROISCH 2003, 27.

|

Allgemein bildende Schulen |

Weibliche Lehrkräfte in % |

Männliche Lehrkräfte in % |

Insgesamt |

|

Grundschulen |

85 |

15 |

189814 |

|

Sonderschulen |

72,9 |

27,1 |

68096 |

|

Hauptschulen |

54,3 |

45,7 |

73659 |

|

Realschulen |

61,2 |

38,8 |

74824 |

|

Gymnasium |

48,4 |

51,6 |

154075 |

|

Integrierte Gesamtschule |

58,7 |

41,3 |

42393 |

|

Freie Waldorfschulen |

55 |

45 |

5504 |

|

Schulartunabhängige Orientierungsstufe |

71,6 |

28,4 |

26158 |

|

Schularten mit mehreren Bildungsgängen |

70,2 |

29,8 |

32155 |

|

Abendschulen mit Kollegs |

47,7 |

52,3 |

3066 |

|

Gesamt |

66 |

34 |

669744 |

"Ein Frauenberuf ist ein fraulicher Beruf, also untergeordnet, den Männern untergeordnet, oft schlecht bezahlt, und schließlich eine Tätigkeit, bei der die Frau ihre natürlichen Neigungen entfalten soll, oder was dafür gehalten wird: [...] Sorgfalt, Aufmerksamkeit, Hingabe, Opferbereitschaft, usw." (BOURDIEU 2001, 20). Dies korreliert mit der hohen Anzahl von Lehrerinnen an Grundschulen und Sonderschulen, da dort Aspekte wie 'sich um Kinder kümmern' (bzw. um behinderte Menschen kümmern, die in ihrer stereotypisierten Hilfslosigkeit mit Kindern gleichgesetzt werden) und 'Empathie' stärker den weiblichen Anteilen des naturalisierten sozialen Geschlechts entsprechen. An Gymnasien hingegen würden Aspekte der Wissensvermittlung in den Vordergrund treten, was mehr mit männlich assoziiert sei (BmFSFJ 2005, 1.4.4). In dieser Hinsicht sei zwar positiv zu vermerken, dass es im 20. Jahrhundert eine kontinuierliche Zunahme weiblicher Berufstätigkeit außerhalb von Haushalt und Kinderpflege, also der traditionellen Arbeits-Sphäre der Ehefrau, gegeben habe, gleichzeitig beschränke sich diese Zunahme der Berufstätigkeit auf sogenannte Frauenberufe, die den vermeintlichen Eigenschaften von Frauen am meisten entsprächen. "Mit der Feminisierung des Arbeitsmarktes entstand nicht auch eine wirklich gemischte Arbeitswelt. Vielmehr wurden die vorwiegend weiblichen Berufe weiter feminisiert, während die Männerberufe männliche Festungen blieben. Die Konzentration der Frauenbeschäftigung auf bestimmte Bereiche und Berufe bleibt charakteristisch für die Arbeitswelt." (MARUANI 1997, 54). Demnach seien 1990 in Frankreich 75% der Frauen und 50 % der Männer im Dienstleistungsbereich und 18 % der Frauen und 40 % der Männer in der Industrie tätig. 60% der berufstätigen Frauen seien in nur sechs Berufskategorien wiederzufinden: Angestellte im öffentlichen Dienst, Verwaltungsangestellte in Unternehmen, Angestellte im Handel, Dienstleistungspersonal bei Privatpersonen, Grundschullehrerinnen und mittlere medizinische Berufe (vgl. ebd.). Folge dieser Aufteilung in Frauen- und Männerberufe sei, dass Frauen schlechter entlohnt würden, da deren Berufe im Vergleich zu männlich dominierten Berufen schlechter und als unqualifizierter betrachtet würden (vgl. a.a.o. 59). Der Umstand der geringeren Entlohnung bestätigt BOURDIEUS eingangs vorgestellte Annahme der weiblichen Arbeitstätigkeit als weniger wertvoll. Ein weiterer Umstand, der die Trennung in Männer- und Frauenberufe tradiert, sei die geschlechtliche Identitätsbildung über den Beruf. Demnach verteidigten Männer ihren männlich dominierten Beruf gegenüber dem Eintritt von Frauen, da ihr Männlichkeitsbild sehr stark mit der männlichen Exklusivität des Berufs zusammen hänge (vgl. BOURDIEU 2005, 166).

Ein weiteres Merkmal weiblicher Berufstätigkeit ist die Teilzeitbeschäftigung. Frauen arbeiteten sehr viel häufiger in Teilzeit als Männer (vgl. a.a.o. 160). "Wer Teilzeit sagt, meint Frau" (MARUANI 1997, 62). Tabelle 4 bestätigt dies für Lehrer und Lehrerinnen.

Tabelle 4: "Die Verteilung von männlichen und weiblichen Lehrkräften, differenziert nach der Art der Beschäftigung im Schuljahr 2001/2002", ROISCH 2003, 25.

|

Art der Beschäftigung |

Lehrer |

Lehrerinnen |

||

|

Anzahl |

in % |

Anzahl |

in % |

|

|

Vollzeit |

193067 |

76,6 |

214659 |

44,4 |

|

Teilzeit |

34536 |

13,7 |

227482 |

47 |

|

Stundenweise Beschäftigung |

24430 |

9,7 |

41805 |

8,6 |

Mehr als die Hälfte der Lehrerinnen arbeitete 2001/2002 demnach in Teilzeitbeschäftigung oder wurde stundenweise beschäftigt. Laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung 2007 seien in 83 % der ostdeutschen Paarhaushalte sowohl der Mann als auch die Frau erwerbstätig (unabhängig von Kindern). Im Westen seien dies 73 %. Allerdings verfügten insgesamt nur 34 % der Frauen über eine Vollzeitstelle, 48 % seien in Teilzeit, 18 % seien Freiberuflerinnen. Insgesamt wiesen dahin gegen nur 4 % der Männer eine Teilzeitbeschäftigung auf (vgl. SCHMOLLACK 2011, 7). Weiteren Aufschluss über die Berufstätigkeit von Frauen liefert das Statistische Bundesamt. Demnach seien 2009 8,0 % der Männer zwischen 15 und 65 Jahren erwerbslos und 9,4 % Nichterwerbspersonen. Bei Frauen zwischen 15 und 65 Jahren liege der Anteil der Erwerbslosigkeit bei 4,9 % und der Anteil der Nichterwerbspersonen bei 21,2 % (vgl. STATISTISCHES BUNDESAMT 2011, 104). Nichterwerbspersonen werden dabei wie folgt definiert: "Diese Gruppe umfasst alle Befragten, die sich in der Referenzwoche nicht in Bildung oder Ausbildung befanden sowie weder erwerbstätig noch erwerbslos waren. Grundsätzlich zählen auch Schüler/- innen und Studierende, die keiner Erwerbstätigkeit nachgehen beziehungsweise Auszubildende sind, als Nichterwerbspersonen; sie werden hier jedoch wie beschrieben den Gruppen 1 oder 2 zugerechnet." (a.a.o. 102). Es wird folglich nicht erläutert, was Nichterwerbspersonen sind, nur was sie nicht sind, obwohl fast ¼ der Frauen zwischen 15 und 65 zu dieser Gruppe gerechnet werden. Aufschluss über diese Gruppe könnte Simone SCHMOLLACK (2011, 7) geben: "Insgesamt arbeiten einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin (WZB) zufolge derzeit 5,6 Millionen Frauen nicht, weil sie für die Familie da sein wollen oder müssen. Diese Frauen sind nahezu 'unsichtbar', denn sie sind nicht arbeitslos gemeldet und tauchen auch sonst in keiner Statistik auf." Laut WZB wollten 80 % dieser Frauen arbeiten (vgl. ebd.). An dieser Stelle besteht eine Verbindung zur männlichen Norm und zum naturalisierten sozialen Geschlecht von Frauen, wenn, wie durch SCHMOLLACK erläutert, eine wesentliche Aufgabe von Frau-Sein bedeute, Mutter zu sein.

Die mit Mutterschaft, wohlgemerkt nicht mit Vaterschaft, wie IRIGARAY (1979, 84 f.) herausgestellt hat, auftretenden Probleme der Betreuung der Kinder, führten ebenfalls zum Phänomen der Teilzeitbeschäftigung von Frauen. Teilzeitbeschäftigung und weibliche Arbeit als mit geringerem Wert als männliche Arbeit verbunden, führten zum bereits angesprochenen Nicht-Vorhandensein von Frauen in Führungspositionen. "Die Aussichten, höhere Stellen in der Hierarchie einnehmen zu können, bleiben für die meisten Frauen äußerst mäßig." (MARUANI 1997, 54). BOURDIEU (2001, 17) hält fest: "Um Vorstandsvorsitzende zu werden, muß eine Frau sehr viel mehr Fähigkeiten mitbringen als ein Mann." Und selbst in weiblich dominierten Bereichen, würden eher Männer für Führungspositionen bestimmt, als Frauen (vgl. a.a.o. 16). So erklärt sich, warum trotz der quantitativen Überlegenheit der Frauen als Lehrerinnen in Schulen, 1993/1994 ca. 70 % der Schulleitungen Männer und nur 30 % Frauen gewesen seien (ROISCH 2003,39). Das Problem weiblicher Führungskräfte beschreibt BOURDIEU als sehr komplex, da sie einen Balanceakt zwischen ihrer Weiblichkeit und der männlichen Position (Autorität, Weisungen erteilen), die sie einnähmen, aushalten müssten. "Die weibliche Führungskraft muß sehr viel weniger Frau sein als die Sekretärin, oder vielmehr muß sie ganz anders sein: weiblich, aber nicht zu sehr, sie muß Autorität zeigen, und dabei ihre Weiblichkeit behalten, etwa durch die Unterwerfung unter einen Kleiderzwang, dem auch die Männer unterliegen (ein strenger Haarschnitt, gedeckte Farben), der aber noch ausreichend auf das Geschlecht verweist (Rock, leichtes Make-Up, diskreter Schmuck, usw.)." (BOURDIEU 2001, 19). Diesen Druck, dem weibliche Führungskräfte ausgesetzt sind, bezeichnet BOURDIEU auch als "die herrschende Definition der Praxis", denn "es ist die Besonderheit der Herrschenden, daß sie in der Lage sind, ihrer besondere Seinsweise die Anerkennung zu verschaffen, die Seinsweise schlechthin zu sein." (BOURDIEU 2005, 110). Demnach seien Normen, an denen Frauen für eine Führungsposition gemessen werden keine universalistischen, sondern männliche Normen (vgl. a.a.o. 111).

Der weiblicher Körper stelle ein Objekt dar, das betrachtet wird und den männlichen Normen dieser Betrachtung entsprechen müsse. Dies führe zu Defizit-Ängsten vieler Frauen in Hinblick auf ihren Körper, da die Definition ihres eigenen Körpers dadurch geprägt sei, durch Männer Gefallen zu finden und gesehen zu werden (vgl. BOURDIEU 2005, 119 ff.). Der Körper der Frau existiert so keineswegs als Selbstzweck, sondern als Zweck für den Mann.

Maxine MAROLIS und Marigene ARNOLD bezeichnen sexuelle Aktivität als Symbol für die männliche Kontrolle über die Frau. "Men are expected to initiate sex and women are expected to submit. Men are the consumers, women the providers." (MARGOLIS; ARNOLD 1996, 335). Laut Untersuchungen der beiden Autorinnen verkehrt sich dieses Verhältnis auch nicht bei männlichen Strip-Shows in sein Gegenteil. Selbst wenn sich Männer für Frauen darböten und entkleideten, übten sie starke Kontrolle über das weibliche Publikum aus, so dass der männliche Künstler weiterhin dominant bliebe, während die weiblichen Kundinnen weiterhin dominiert würden. So sei das Auftreten des männlichen Tänzers nicht entsprechend eines sexuellen Angebots an die Frauen, sondern das eines sexuellen Aggressors (vgl. a.a.o. 342 f.). Das im obigen Zitat formulierte Verhältnis von der Frau als unterwürfige Anbieterin und dem Mann als Initiator und Konsument scheint erhalten zu bleiben.

Demnach stellt Kontrolle einen wesentlichen Teil der menschlichen Sexualität und einen bedeutenden Aspekt der Geschlechterhierarchie dar. "Wenn die Sexualbeziehung als Herrschaftsverhältnis erscheint, dann deshalb, weil sie anhand des fundamentalen Einteilungsprinzips zwischen dem Männlichen, Aktiven, und dem Weiblichen, Passiven, konstruiert wird und weil dieses Prinzip den Wunsch hervorruft, ausformt, ausdrückt und lenkt, den männlichen Wunsch als Besitzwunsch, als erotisierte Herrschaft und den weiblichen Wunsch nach männlicher Dominanz, als erotisierte Unterordnung oder gar, im Extremfall, als erotisierte Anerkennung der Herrschaft." (BOURDIEU 2005, 41). Der Mann ist der aktivere, dominierende, kontrollierende Part. Das Herrschaftsverhältnis ist demnach am stabilsten, je größer das Gefälle zwischen Mann und Frau ist.

Eine Zuspitzung dieses Herrschaftsverhältnisses stellt der sexuelle Missbrauch dar. Entsprechend dem in dieser Arbeit dargelegten Verständnis eines hierarchisierten Geschlechterverhältnisses ist auch sexueller Missbrauch Ausdruck von Hierarchie und Ausübung von Kontrolle. Da Kontrolle am Leichtesten über Schwächere ausgeübt werden kann, formuliert Ursula ENDERS (2003, 40): "In der geschlechtsbedingten geschwächten Widerstandskraft, und nicht in der sexuellen Fixierung der Täter (Täterinnen[4]), liegt die Tatsache begründet, dass zwei drittel der Opfer des sexuellen Missbrauchs weiblich sind." Weiblichkeit entspricht hier, wie in den vorangegangenen Betrachtungsebenen dargestellt, Attributen wie: schwach, klein, zart usw. Das Hierarchiegefälle und damit die Kontrollfähigkeit des starken, dominanten, hervortretenden Mannes, scheint im Falle des sexuellen Missbrauchs sehr hoch. Am Größten ist dieses Hierarchiegefälle zwischen erwachsenem Mann und minderjährigen Mädchen, da zu den als weiblich erachteten Attributen noch der Aspekt der großen Altersspanne, und der kindlichen Hilflosigkeit hinzukommt.

Sexueller Missbrauch sei demnach Ausdruck des männlichen Besitzdenkens und die Überspitzung patriarchaler Gesellschafts- und Familienstrukturen (vgl. ebd.).

-

'sex' und 'gender' Trennung legitimiert männliche Herrschaft, da weiterhin biologisierte Begründungen für Frau- und Mann-Sein herangezogen werden

-

Betonung der sozialen Konstruktion von Geschlecht, die inkorporiert wird

-

Inkorporierung so tiefgehend, dass auch durch Bewusstmachung kaum änderbar → Habitus

Die männliche Norm

-

mythologischer Ursprung bei Eva, Frau als vom Mann abgeleitet

-

Frau als Sonderfall der Menschlichkeit = Männlichkeit

-

damit männliche Norm als Norm schlechthin → phallokratische Ordnung

-

Denormalisierungsangst der Männer, Angst vor Verlust der Männlichkeit

-

Kontrolle der Klassifikations- und Ordnungssysteme als Bedingung für

-

Herrschaft, daraus folgt männliche Norm

-

symbolische Gewalt als Äußerung der männlichen Norm

Performative Sprache

-

Sprache benennt nicht nur, sie kreiert Wirklichkeit z.B. männlich als hervortretend und stark; weiblich als zurückhaltend und zart → Auswirkung, wie männliche und weibliche Körper betrachtet werden

-

mit dieser Funktion ist Sprache Instrument sozialer Kontrolle und Herrschaft

Geschlecht und Klasse

-

jede Person immer auch Mitglied mehrerer Kollektive

-

klassenbezogene Sozialisation

-

Gender-Ungleichheit als Teil der Klassen-Ungleichheit

-

je mehr kulturelles Kapital, desto weniger deutlich ist Genderordnung

Unsichtbarkeit von Frauen

-

männliche Sprach- Schreibform als die neutrale, hinter der das Weibliche verschwindet

-

Männer stärker dazu erzogen im Vordergrund zu sein als Frauen; dies äußert sich auch an Redeanteilen der Geschlechter

Weibliche Berufstätigkeit

-

weibliche Arbeit als unqualifizierter und weniger wertvoll

-