Aspekte beruflicher Qualifikation bei Pädagogen/innen, die Schülerinnen und Schüler mit schwersten Beeinträchtigungen in integrativen Klassen unterrichten

Erschienen in: vds-NRW (Hrsg.): Körperbehindertenpädagogik. Praxis und Perspektiven. Unterricht und Erziehung mit Schülern und für Schüler mit Körperbehinderungen. Meckenheim 2003, S. 177-191.

Inhaltsverzeichnis

Schülerinnen und Schüler mit schwersten Schädigungen und Beeinträchtigungen[1] besuchen mit großem Erfolg seit mehr als zehn Jahren integrative Grund- und Oberschulen.

Manchmal verwirren sie inzwischen die Schulbehörden: "Ich dachte, wir sprechen von schwerstbehinderten Kindern, die Ruhe, Pflege und basale Stimulation brauchen?" bemerkt ein Schulrat arglos, als er Videoaufnahmen von lebhaften Aktivitäten aus dem gemeinsamen Unterricht sieht. Max ausgeprägte Spastik ist bei einem wilden Gerangel auf der Weichmatte in der Sporthalle erst auf den zweiten Blick zu erkennen und im anschließenden Deutschunterricht zeigt sich, dass Max und seine Mitschüler/innen nicht nur mit der Verständigung über eine elektronische Sprechhilfe zurechtkommen, sondern die vorprogrammierte Grammatik dieses Geräts zur Lösung verschiedener Aufgaben beim Satzbau nutzen. Solche persönlichen und gemeinsamen Kompetenzen machen die Zuordnung eines vergnügten Kindes zu einem Personenkreis, der in seinen Lebensäußerungen als außerordentlich reduziert gilt, wirklich schwer und scheinen plötzlich auch dem Schulrat absurd.

Tatsächlich stellen Kinder und Jugendliche mit schwersten Beeinträchtigungen eine sehr wenig einheitliche Gruppe dar. Kinder mit Körperbehinderungen, die auf umfassende Hilfe angewiesen sind und sich, wie Max, ohne Lautsprache verständigen, werden dem Personenkreis ebenso zugerechnet, wie Kinder, zu deren Wahrnehmungsbereichen wir schwer Zugang finden.

Die Diagnose scheint aber auch von der Grundeinstellung und der Schulform bestimmt zu werden. In einer Untersuchung zur Schülerschaft an Schulen für Körperbehinderte heißt es: "Beeindruckend ist die Tatsache, daß im Ursprungsland der ersten Förderung schwermehrfachbehinderter Kinder durch FRöHLICH in Rheinland-Pfalz der Prozentanteil bundesweit am höchsten ist!" (vgl. WEHR-HERBST 1997, 318).

Die Anzahl von Kindern und Jugendlichen mit schwersten Schädigungen und Funktionsbeeinträchtigungen ist sicher nicht zufällig in den Bundesländern besonders groß, in denen die Abhängigkeit von Pflege, Versorgung und Förderung durch Spezialisten postuliert wird oder dort, wo gemeinsame Erziehung nicht möglich ist.

Aber nicht nur die Wahrnehmung der Umwelt ist eine andere, die besondere Ausstrahlung vieler Kinder und ihre sichere Stellung im Klassenverband, weisen daraufhin, dass sich Schüler/innen mit schwersten Beeinträchtigungen auch selbst anders wahrnehmen und verhalten, wenn sie nicht von der allgemeinen Schule ausgeschlossen werden - immerhin dem wichtigsten kulturellen Ereignis im Leben mitteleuropäischer Kinder.

Grundlage für die gemeinsame Erziehung aller Kinder waren gesellschaftliche und bildungspolitische Forderungen - die Umsetzung lag und liegt bei den Pädagogen/innen. Die Bereitschaft Integrationsklassen für alle Kinder und Jugendliche zu öffnen, ist den Pädagogen/innen[2] an Integrationsschulen nicht einfach zugefallen, sondern das Ergebnis intensiver Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen und Einstellungen und qualifizierter Weiterbildung. Dabei öffnet Kompetenz Wege zur Akzeptanz und umgekehrt. Pädagogen/innen, die sich sachkundig gemacht haben, sind grundsätzlich eher bereit Schüler/innen mit schwersten Beeinträchtigungen an der Regelschule[3] zu unterrichten und akzeptierende Pädagogen/innen nehmen häufiger als andere Fortbildungsangebote wahr, um den Herausforderungen des integrativen Schulalltags gewachsen zu sein (vgl. HöMBERG, 2000/ MAHNKE, 2000, 334).

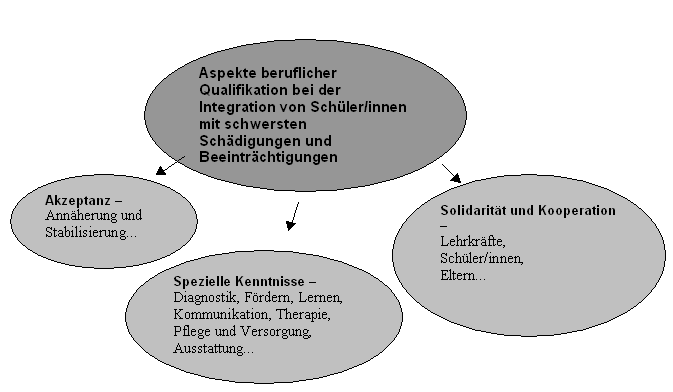

Berufliche Qualifikation für einen gemeinsamen Unterricht bezieht sich also ebenso auf Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen, wie auf eine akzeptierende Grundeinstellung, die auch Kinder mit schwersten Beeinträchtigungen als lernfähig und heterogene Lerngruppen als produktiv für alle Kinder ansehen kann (vgl. SCHöLER 2000).

[1] Es ist schwierig geeignete Begriffe zur Bezeichnung des Personenkreises zu finden. Daher werden sich im Text, je nach Autor/in, die unterschiedlichsten Bezeichnungen finden, z.B.: schwerstbehinderte Kinder, schwermehrfachbehinderte Kinder, Kinder mit schweren Mehrfachbehinderungen, Kinder mit Schädigungen und Funktionsbeeinträchtigungen, usw. Keiner der Begriffe wird dem Personenkreis oder dem einzelnen Kind wirklich gerecht. Ich werde, in Anlehnung an die Definition der WHO von 1980, ganz überwiegend den Begriff: >Schwerste Beeinträchtigung< verwenden - obwohl auch er negativ besetzt ist und Schüler/innen mit schweren Körperbehinderungen nicht gerecht wird.

[2] Als Pädagogen/innen oder Lehrkräfte werden hier alle Personen bezeichnet, die in Integrationsschulen planend und unterrichtend tätig sind. Das können Pädagogische Mitarbeiter/innen, Sonderschullehrer/innen und Grund-, bzw. Oberschullehrer/innen sein.

[3] Schulrechtlich gehören auch Sonderschulen zum Regelschulsystem, hier sind mit Regelschulen oder allgemeinen Schulen ausschließlich Grund- und Oberschulen - keine Sondereinrichtungen - gemeint.

Inhaltsverzeichnis

Berufliche Qualifikation für den gemeinsamen Unterricht erwerben Pädagogen/innen inzwischen immer häufiger schon während der ersten Ausbildungsphase. An vielen Universitäten gibt es zumindest eine Pflichtveranstaltung zur gemeinsamen Erziehung. Das Interesse der Studierenden an der Thematik ist außerordentlich hoch. Bei einer Untersuchung der Universität Dortmund hielten 99,3% der Teilnehmer/innen Veranstaltungen zum Thema "Gemeinsame Erziehung" für relevant, dabei waren die Studierenden der sonderpädagogischen Lehramtsstudiengänge besonders stark vertreten (vgl. GEHRMAN u.a. Dortmund, 2000, 26).

An einer umfassenden Neugestaltung der allgemeinen Lehrer/innenausbildung arbeiten seit 1996 sechs europäische Partneruniversitäten im Rahmen eines Sokratesprogramms. Die Entwicklung eines Curriculums[4] zur Implementierung von Integration/Inclusion sieht unterschiedliche Module vor, die Basiswissen und erweiterte Qualifikationen ermöglichen. Das Curriculum soll auch im Bereich der Lehrerfort- und -weiterbildung eingesetzt werden.

Welche Kenntnisse brauchen Pädagogen/innen im gemeinsamen Unterricht? Gibt es tatsächlich grundlegende Unterschiede zu den vertrauten Konzepten von Regel- und Sonderschulen? Immerhin stellt SANDER fest: "Behinderte Kinder sind keine besondere Spezies, ihre Erziehung erfolgt nicht prinzipiell anders als bei nichtbehinderten Kindern." (SANDER 2000, 260) und andererseits arbeiten meist ausgebildete Sonderschullehrer/innen in Integrationsklassen - wäre da nicht für die besonderen Bedürfnisse der Kinder mit schweren Schädigungen und Funktionsbeeinträchtigungen gesorgt?

Tatsächlich bildet gemeinsamer Unterricht einen ganz neuen Bezugsrahmen, der weit über ein additives Modell - Grundschulklasse + Kinder mit Beeinträchtigungen - hinausgeht und daher eine spezifische Qualifizierung erforderlich macht.

Stellvertretend für die verschiedenen Curricula, die durchgängig ähnliche Konzepte anbieten, werden hier Ausbildungsinhalte genannt, die von der Universität Dortmund (vgl. GEHRMANN 2000) im Rahmen einer Befragung zusammengestellt worden sind:

-

Ethische Aspekte, z.B. Menschenbild

-

Historische Entwicklung der Integrationspädagogik

-

Gesetzliche Bedingungen

-

Modelle, Ländervergleiche

-

Geschlechterspezifische Aspekte

-

Unterrichtsplanung und -organisation

-

pädagogische/didaktische Konzepte

-

Unterrichtsmaterialien

-

Fachdidaktik

-

Soziales Lernen

-

Lern- und Entwicklungspsychologie (behinderungsspezifische Informationen)

-

Maßnahmen zur individuellen Förderung

-

Methoden und Prinzipien selbstbestimmten und selbstorganisierten Lernens

-

Lehrerinnenrolle und -selbstverständnis

-

Gesprächsführung/Beratung

-

Teamteaching, Kooperation mit anderen Professionen

-

Öffnung der Schule (Gemeinde, Einbeziehung der Eltern)

-

Methoden der Diagnostik

-

Analyse der individuellen Lern- und Entwicklungsbedingungen

-

Hilfsmittel für individuelles Lernen

Andere Entwürfe heben die Entwicklung einer "neuen Schule" zur Grundlegung einer "neuen Kultur" hervor, fordern die Entwicklung neuer gesellschaftlicher Perspektiven und begründen die Notwendigkeit einer ständigen Evaluation, z.B. FEUSER u.a. im Rahmen des PROJEKTS INTEGER 2000.

In Programmen zur Lehrerfortbildung wird der Bedarf an besonderen Einstiegsangeboten für Lehrkräfte genannt, die erstmals in integrativen Klassen unterrichten, und die Unterstützung von schulischen Entwicklungsprozessen vorgeschlagen. Es werden Strukturen für unterrichtsbegleitende Beratung, zum Kompetenztransfer und zum informellen Erfahrungsaustausch unter den Pädagoginnen entwickelt oder Hilfe bei der Konfliktbewältigung, bzw. Supervision gefordert. (vgl. MAHNKE 2000, 340/ MAIKOWSKI u.a. 2000, 275- 282/ SANDER 2000, 260-274).

Im Ausbildungsgang für Integrationslehrer und -kindergärtnerinnen der Provinz Südtirol, der an der Universität Bozen angeboten wird, werden darüber hinaus Fähigkeiten angesprochen, die zeigen, dass Integration ein eigenes "Ökosystem" darstellt, das auch Veränderungen im Umgang mit der eigenen Person erfordern kann, z.B.:

-

die Fähigkeit, die eigenen Ressourcen und die des Umfeldes zu erkennen und zu nutzen;

-

die Fähigkeit, mit sich ständig verändernden Situationen umzugehen;

-

die Fähigkeit, Visionen zu entwickeln;

-

die Fähigkeit, mit den eigenen Kräften hauszuhalten;

-

die Fähigkeit, mit Widerständen umzugehen;

-

die Fähigkeit, Neugierde, Innovationsbereitschaft und Kreativität im Schulalltag einzusetzen und zu fördern; (vgl. Paggi 1998, 4-5)

Alle Konzepte sehen sich einer ökosystemischen Sicht verpflichtet, bei der Behinderung allenfalls als Folge von Schädigung und/oder Beeinträchtigung zu sehen ist.

Alle Konzepte sehen veränderte Unterrichtsformen vor, z.B. in Anlehnung an reformpädagogische Modelle oder favorisieren Organisationsformen, die einen Lernraum öffnen, statt einen Lehrgang anzubieten (vgl. BRüGELMANN 1997, 1-18).

Alle Konzepte sehen in der Kooperation verschiedener Berufsgruppen und Institutionen, aber auch in der solidarischen Zusammenarbeit mit den Eltern, eine Chance eine qualitätvolle Schule für die Bedürfnisse aller Kinder zu etablieren.

Kinder und Jugendliche mit schweren Mehrfachbehinderungen sind in Deutschland, seit Mitte der 80er Jahre, grundsätzlich in alle Konzepte gemeinsamer Erziehung einbezogen. FEUSERS Postulat von der Unteilbarkeit der Integration (1986) bildet die Grundlage für alle Visionen und realen Umsetzungen, die seither entwickelt oder erprobt worden sind.

Dennoch gilt die Aufnahme von Schülern/innen mit schwersten Beeinträchtigungen an Grund- und Oberschulen immer noch als die Herausforderung und Provokation schlechthin,denn sie stellt alle Vorstellungen in Frage, die in der Regel mit Schule verbunden werden. So erklärt sich, dass viele Pädagogen/innen oft lieber Schüler/innen mit ausgeprägten Schwierigkeiten im Verhalten unterrichten möchten, als sich auf einen Unterricht einzulassen, an dem ein Kind mit schwersten Beeinträchtigungen teilnehmen soll. HINZ hat dazu eine Reihe von Begründungen zusammengestellt, von denen hier einige, gekürzt und zusammengefasst, genannt sein sollen:

Kinder mit schwersten Behinderungen....zwingen uns ihre Bedürfnisse mit egozentrischer Macht auf und setzen sie durch, etwa indem sie im Unterricht einschlafen oder schreien, wenn ihnen unwohl ist - ob es uns nun passt oder nicht. Sie widersetzen sich unseren Vorstellungen von Fortschritt, Leistung, Förderung und Erziehbarkeit und gefährden damit unsere berufliche Identität. Zugleich aktivieren sie unsere persönliche Abwehr, denn wir alle sind gesellschaftlichen Vorstellungen von Schönheit, Fitness, Aktivität, Harmonie, und Erfolg unterworfen. Und manchmal ängstigen sie uns auch, denn sie erinnern uns an das, vor dem wir selbst gerne flüchten: Versagen, mangelnde Kontrolle über körpereigene Säfte, Stagnation, vielleicht Leiden, Grenzerfahrungen der Verständigung, häufige Krankheit, Rückschritte und Rückschläge und auch an die latente Anwesenheit des Todes. (HINZ 1992, 14-16)

Gesellschaftliche Normen, das eigene Rollenverständnis und persönliche Ängste können die Integration von Kindern mit schwersten Beeinträchtigungen also schon im Vorfeld ganz erheblich behindern. Dazu kommt, dass besonders Grundschulpädagogen/innen, aber auch Sonderschullehrer/innen, bzw. Pädagogische Mitarbeiter/innen, die weder in ihrer Ausbildung, noch in der Praxis, jemals mit schwerstbehinderten Kindern zu tun hatten, oft unrealistische Vorstellungen von den Spezialkenntnissen und Fördermöglichkeiten an Sonderschulen entwickeln. Was also sollten Pädagogen/innen wissen, die Kinder mit schwersten Beeinträchtigungen in integrativen Klassen unterrichten werden? Es gibt tatsächlich ein Basiswissen, z.B. zur Pflege und Versorgung oder zur Kommunikationsförderung, das alle Pädagogen/innen erwerben sollten. Im Übrigen geht es um die Fähigkeit selbst zu entdecken, welche speziellen Kenntnisse nötig sind um dieses besondere Kind zu unterrichten.

Aspekte beruflicher Qualifikation bei der Integation von Schülern mit schwersten Schädigungen und Beeinträchtigungen

Voraussetzung für die Aufnahme eines Kindes mit schwerster Beeinträchtigung in die Grundschule ist die Grundeinstellung der Pädagogen/innen. Wer Behinderung bewußt oder unbewußt fürchtet und daher eigentlich glaubt, dass Kinder mit schwersten Beeinträchtigungen doch besser in Spezialeinrichtungen aufgehoben seien, wird sich nicht um geeignete gemeinsame Unterrichtsangebote bemühen und kann auch kein Vorbild sein, wenn es um Fragen der Akzeptanz bei allen Kindern in der Klasse geht.

Eine integrative Grundeinstellung, zu der sie die Akzeptanz von Menschen mit Behinderungen rechnet, bezeichnet MAHNKE als qualifikatorisches Basismerkmal, äußert sich aber eher pessimistisch, was die Aneignung persönlichkeitsgeprägter Kompetenzen angeht: "...Befragungsergebnisse haben bestätigt, dass Grundeinstellungen durch Arbeitskreise, Seminare, Tagungen u.a. kaum zu vermitteln sind." Sie bezeichnet daher einstellungsorientierte Basiskompetenzen als das größte Problemfeld des Qualifikationserwerbs und vermutet, dass Pädagogen/innen Zugang zu Grundeinstellungen eher über Schlüsselerlebnisse in ihrer eigenen Biografie erwerben (MAHNKE 2000, 334 f.).

Persönliche Erfahrungen erleichtern die Einstellung zu Menschen mit Behinderungen tatsächlich erheblich. Es scheint aber auch möglich zu sein, Akzeptanz für die Teilhabe von Kindern mit schwersten Beeinträchtigungen über gesellschaftspolitische und berufsethische Einstellungen zu erreichen. Pädagogen/innen, die sich zu emanzipatorischen Sozialbewegungen hingezogen fühlen oder grundsätzlich bereit sind, neue Aufgaben ihres Berufs anzunehmen, nähern sich diesem Feld oft mit großem Engagement. Erleichternd kann dabei die Unterstützung auf Landes- bzw. Schulebene wirken. Wenn gemeinsame Erziehung honoriert und im Sinne eines Schulprofils gemeinsam getragen wird, wenn Strukturen geschaffen werden, die Austausch und Kompetenzerwerb gestatten, können eindrucksvolle Aneignungsprozesse gelingen, das zeigen Berichte aus den Anfängen gemeinsamer Erziehung bei Kindern mit schwersten Beeinträchtigungen.

Die ersten Pädagogen/innen haben Mitte der 80er Jahre, unterstützt von ihren Schulen, Arbeitsgemeinschaften gegründet um die Aufnahme von Kindern mit schwersten Beeinträchtigungen verantwortlich vorzubereiten. Diesen Pädagogen/innen der ersten Stunde, denen Erzieher/innen in integrativen Kindertagesstätten den Weg bereitet haben, verdankt die Pädagogik entscheidende Erkenntnisse gemeinsamer Erziehung in der Schule.

Bei der Annäherung an diese ungewöhnliche, berufliche Herausforderung waren die Pädagogen/innen noch ganz überwiegend auf eigene Recherche und Selbststudium angewiesen. Aus der Rückschau entsteht dabei der Eindruck, dass gerade dieses forschende Vorgehen und die allmähliche Entwicklung eines geeigneten Konzepts außerordentlich motivierend und erfolgreich gewesen sind. Die verschiedenen Schulversuche, die meist zeitgleich eingerichtet worden sind und wissenschaftliche, aber auch fachlich-pädagogische Begleitung angeboten haben, haben dieses explorierende Vorgehen immer als besondere Qualität gewürdigt und Reflektionen und Erfahrungsberichte[5] der beteiligten Pädagogen/innen grundsätzlich als Teil der Forschungsergebnisse veröffentlicht.

HETZNER (s. a. Aufsatz in diesem Buch) und PODLESCH beschreiben verschiedene Phasen auf dem Weg zum gemeinsamen Unterricht bei Kindern mir schwersten Beeinträchtigungen:

-

Distanz und Abwehr: ("Das kann Schule nicht leisten. Dafür sind wir nicht ausgebildet.") In dieser Phase kennen die Pädagogen/innen Kinder mit schwersten Beeinträchtigungen nur aus der Literatur, bzw. vermittelt durch die Berichte von Sondereinrichtungen.

-

Betroffenheit: ("Dass es Kinder gibt, die es so schwer im Leben haben.") Die Pädagogen/innen erleben erste persönliche Kontakte.

-

Allmähliche Öffnung: Weitere Gespräche in der Gruppe, Videodokumentation.

-

Annahme der Aufgabe: Kompetenzerweiterung, z.B. durch Information der Eltern, der Erzieher/innen aus der Kindertagesstätte, der Therapeuten/innen und durch Fachliteratur. Konkrete Planung.

-

Unbefangenes Handeln: Unproblematischer Schulbeginn, verstärkt durch den unkomplizierten Umgang aller Kinder miteinander und das Vertrauen der Eltern.

-

Verunsicherung und Zweifel: Wo liegen die Fähigkeiten und Bedürfnisse des Kindes? Bieten wir die richtige Versorgung an? Stimmen die Lernangebote? usw. In dieser Phase beschreiben die Pädagogen/innen Beratung, fachlich-pädagogische Begleitung und einfühlsame Unterstützung als wesentlich für die Qualität der schulischen Arbeit.

-

Stabilisierung: Die Sicherheit im Umgang mit dem Kind nimmt zu, die Verständigung wird leichter. Entwicklung von individuellen und bedürfnisorientierten Konzepten im Rahmen des gemeinsamen Unterrichts. Realistische Einschätzung von Fortbildung und/oder Beratung als ständige, prozessbegleitende Unterstützungzur Qualitätssicherung (vgl. HETZNER/PODLESCH 1992, 50-52).

Die Pädagogen/innen, die diese ersten Einschulungen ermöglicht haben, waren nicht ausschließlich Grundschullehrer/innen, sondern auch Sonderpädagogen/innen, bzw. Erzieher/innen mit heilpädagogischer Zusatzausbildung. Die Suche nach geeigneten Konzepten zur Integration von Schülern/innen mit schwersten Beeinträchtigungen hat bei allen Beteiligten zu der Erkenntnis geführt, dass befriedigende sonderpädagogische Konzepte nicht unbedingt vorliegen. Bei der Hospitation in Sondereinrichtungen, aber auch im Rahmen von Fachtagungen, hat sich den Pädagogen/innen gezeigt, dass die schulische Situation von Kindern und Jugendlichen mit schwersten Beeinträchtigungen generell als besonders problematisch erlebt wird. Dabei wurde die Überlastung und Frustration der Sonderpädagogen/innen genannt, die in Schwerstbehindertenklassen arbeiten, die Isolation der Schüler/innen mit schwersten Beeinträchtigungen, die wenig Kontakte mit Gleichaltrigen aufbauen können und die Atmosphäre der Sondereinrichtungen, die eher den Charakter eines Krankenhauses, als den einer Schule vermittelten. Für die Gruppe der recherchierenden Pädagogen/innen ergab sich daher die beruhigende Gewissheit, dass: "es wesentlich leichter sein müßte, ein Kind mit Schwermehrfachbehinderung unter den Rahmenbedingungen einer Integrationsklasse zu fördern als in einer Sondereinrichtung" (vgl. HETZNER/PODLESCH 1992, 48).

Hier haben engagierte Pädagogen/innen sich die Zugangsvoraussetzungen selbst erschlossen und gemeinsam erste, tragfähige Konzepte entwickelt. Die Zweifel und die Verunsicherung in >Phase 6 < sind dabei als qualitätssicherndes Merkmal anzusehen. Die Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen von Schülern/innen, die sich meist selbst nicht dazu äußern können, und der Erwerb spezieller Kenntnisse begleiten deren gesamte schulische und berufliche Ausbildung.

[5] vgl. z.B. Berichte des Landesweitern Schulversuchs zur Integration von Kindern mit geistiger Behinderung und Kindern mit schweren Mehrfachbehinderungen in Berlin. 1990-2000.

Inhaltsverzeichnis

Dem Bereich der Diagnostik, des Förderns und des Lernens kommt bei der Qualifikation von Pädagogen/innen, die in Integrationsklassen unterrichten, eine wesentliche Bedeutung zu. Die Annahme, dass Kinder mit schwersten Beeinträchtigungen im Grunde eher einer Therapie, als des Unterrichts bedürften, ist sehr durchgesetzt und wird oft auch durch ärztliche oder sonderpädagogische Gutachten gestützt. Pädagogen/innen im gemeinsamen Unterricht müssen eigene diagnostische Kompetenzen entwickeln und die Sicherheit, dass sie zu Experten/innen für den Unterricht bei diesem besonderen Kind werden können.

Die Grundeinstellungen zu Diagnostik, Fördern und Lernen können sich dabei inhaltlich durchaus mit den Ansprüchen von Sondereinrichtungen decken. Es ist die Umsetzung, die unter den Rahmenbedingungen einer Integrationsklasse andere Möglichkeiten bietet, aber auch veränderte Qualifikationen bei den Pädagogen/innen erfordert.

Um gute Lern- und Förderangebote machen zu können, muss man die Fähigkeiten und Interessen eines Kindes/Jugendlichen mit schwerster Beeinträchtigung gut kennen. Es geht nicht darum, das "Kind dort abzuholen, wo es gerade steht" - was immer impliziert, dass die "abholende Person" schon weiß, was zu tun ist, sondern den Dialog zu suchen - also einen Austausch, bei dem die nächsten Schritte oder auch längerfristige Ziele gemeinsam entwickelt werden. Der Dialog muss auf unterschiedlichen Ebenen zustande kommen, in erster Linie mit dem Kind selbst, aber auch mit dem Umfeld des Kindes. Besonders geeignet zu diagnostischen Gesprächen und zur Planung von Lern- und Förderangeboten ist dabei ein interdisziplinäres Team, zu dem Pädagogen/innen, Therapeuten/innen und vor allem die Eltern des Kindes gehören.

Wie geht man einen Dialog ein mit Kindern, die sich ohne Lautsprache verständigen und die in ihren Bewegungsmöglichkeiten stark eingeschränkt sind? Bei Schülern/innen, die zeigen, dass sie verstehen und mit Mimik und Gestik ihre Interessen signalisieren, kommt schnell ein Kontakt zustande. Tief verunsichernd können Begegnungen mit Kindern sein, die keine vertrauten Verständigungsmuster nutzen. SIEBERS verweist auf die besondere Abhängigkeit eines Kindes, das schon in seinen Grundbedürfnissen "auf eine angemessene Interpretation seiner Signale angewiesen ist....Es ist ein gleichwertiger Partner, aber es hat noch keine Stimme. Über seinen Körper sendet es Signale: An- und Entspannung, Lachen oder Weinen, Wohlsein oder Unbehagen, Geborgenheit oder Streß." Sie nennt den Aufbau von Nähe, die Achtung der Andersartigkeit und den Respekt vor Handlungen des Kindes, die seine individuelle Lösung darstellen können, als Basis des Dialogs. Einfühlsame Beobachtung und fachliches Wissen ergänzen die Möglichkeiten das Handlungs- und Entwicklungsniveau eines Kindes zu erfassen. (vgl. SIEBERS 1999)

Es geht also nicht nur um die Kompetenzen des Kindes mit schwersten Beeinträchtigungen. Erst wenn das Umfeld seine Äußerungen richtig versteht, kommt es zu einer adäquaten Einschätzung seiner Fähigkeiten, zu befriedigenden Gesprächen und passenden Lernangeboten. Diagnostik und Förderplanung müssen sich im gemeinsamen Unterricht auch auf die Pädagogen/innen und die Mitschüler/innen beziehen. Wie gut können sie Zeichen interpretieren, die richtigen Fragen stellen oder mit Kommunikationshilfen umgehen? Kurz, welche Förderangebote braucht das Umfeld, um zu Kommunikationspartnern/innen zu werden, die einem Kind ohne Lautsprache erlauben, seine Fähigkeiten zu zeigen?

Auch wenn in der Regel keine "lineare Kausalbeziehung zwischen Diagnostik, Förderung und Verhaltensänderung besteht" (EBERWEIN/KNAUER 1998, 11) stellen sich erste Lernerfolge bei den Kindern und eine größere Sicherheit der Pädagogen/innen meist schon in der diagnostischen Phase ein, wenn ein empathisches, interdisziplinäres Team aufbricht um Fähigkeiten zu entdecken und Lern-, bzw. Förderangebote für alle Beteiligten zu planen.

Es gibt eine Reihe von sog. Kompetenz-Inventaren oder Beobachtungsbögen zur (Förder-) Diagnostik bei Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen mit schwersten Beeinträchtigungen. Sie können helfen ins Gespräch zu kommen oder eine gute Struktur bieten, wenn es darum geht die Fähigkeiten zu erfassen. Unergiebig, aus integrationspädagogischer Sicht, sind Auswertungen, die einen Prozentrang angeben oder ein Entwicklungsniveau bestimmen. Gerade Kinder mit schweren Beeinträchtigungen oder mit Autismus haben oft ungewöhnliche Sprünge in ihrer Entwicklung, d.h. sie können unerwartete Fähigkeiten für ihr Lebensalter haben, aber auch Verhaltensweisen, wie sie in einem viel früheren Entwicklungsalter üblich sind. Die Hoffnung mit dem festgestellten Entwicklungsniveau auch das richtige Lernangebot zu finden, ist trügerisch und kann dazu führen, dass sinnentleerte Fördermaßnahmen zur Erreichung des nächsten Testranges führen sollen, statt den autarken Lernbedürfnissen des Kindes zu folgen.

Diagnostik bezieht immer die Biografie des Kindes ein, seine jetzige Lebenssituation, seine Kontakte zur Umwelt, seine schulische Entwicklung usw. und begleitet den gesamten Erziehungsprozess. Der Verweis auf Empathie und Dialog bedeutet nicht einen Verzicht auf Methodik und Struktur. Diagnostische Gespräche und die Entwicklung des Kindes müssen gut dokumentiert sein, z.B. auch ergänzt durch verschiedenes Unterrichts- oder Videomaterial. Diagnostische Gespräche sollten zu geeigneten Planungsergebnissen führen und nicht das Ziel aus den Augen verlieren, dass hier ein Schüler, eine Schülerin in einer integrativen Klasse lernt.

Der Begriff des "Förderns" ist in Verruf geraten durch den agressiven Förderwillen (vgl. HINZ 1996, 145) der vielen sonderpädagogischen Konzepten zugrunde liegt. Im Zusammenhang mit gemeinsamer Erziehung muss eine Umwertung stattfinden. Förderung ist hier vereinbart (d.h. die Kinder können auch ablehnen), die "fördernden Personen" verstehen sich als Begleiter/innen oder Berater/innen. Tatsächlich wird übrigens vieles im Zusammenhang mit Menschen mit Behinderungen "Fördern" genannt, was eigentlich die aktive Bezeichnung "Lernen" verdiente.

Förder- oder Lernplanung spielt aber auch in schulischen Zusammenhängen eine Rolle, bei der Kinder als "Akteure" ihre eigenen Entwicklung angesehen werden. Bei Planung geht es nicht um "Planerfüllung" von Seiten des Kindes, sondern um eine Struktur für Pädagogen/innen, die helfen soll die Vernetzung der unterschiedlichen gemeinsamen und individuellen Lernbedürfnisse zu organisieren und einer Beliebigkeit bei den Lernangeboten vorzubeugen. Ganz zweifellos dient eine lückenlose Planung auch der Selbstevaluation. Es ist eine Frage der beruflichen Ethik, wissen zu wollen, ob ein Kind nicht lesen lernt, weil wir nicht das richtige Angebot machen, weil uns der lange Atem fehlt oder weil es einfach nicht zu seinen aktuellen Interessen passt. Planungen sind Dokumente, die sich mit Kollegen/innen und Eltern diskutieren lassen - z.B. aber auch in Fortbildungsveranstaltungen. Einige Aspekte einer Lern- und Förderplanung für den gemeinsamen Unterricht sind hier zusammengestellt.

Immer für die ganze Klasse planen - erst dann spezielle Lernziele für einzelne Schüler/innen entwickeln. (Kinder mit besonderen Begabungen brauchen übrigens auch spezielle Ziele.)

Lernen in Zusammenhängen leuchtet (nicht nur) Kindern ein. Suchen Sie ein interessantes Projekt, das zu dem Lernvorhaben passt und allen Kindern Raum bietet für eigene Forschungsinteressen.

Und nun zur wichtigsten Frage einer Förderplanung: Was möchte das Kind (mit Beeinträchtigung) lernen? Entdecken Sie seine Fähigkeiten und Lernbedürfnisse - und machen Sie ihm ein Lernangebot, bei dem es Erfolg haben kann.

Machen Sie auch ein herausforderndes Lernangebot - aber seien Sie nicht enttäuscht, wenn das Kind anlehnt.

Legen Sie gemeinsam ein Lernziel fest. Formulieren Sie kurzfristige und langfristige Lernziele. (Ein einziges Lernziel tut's übrigens auch! - Sie können schließlich immer wieder neu planen!)

Beschreiben Sie das Lern- und Förderangebot genau! Hilft dieses spezielle Förderangebot tatsächlich das Lernziel zu erreichen?

Und nun überprüfen Sie Ihre Planung:

Passt die "Förder-Planung" ins gemeinsame Projekt?

Sind die besonderen Interessen des Kindes berücksichtigt?

Machen Ihre Lernangebote es das Kind neugierig?

Kann das Kind auch selbständig lernen?

Kann das Kind auch mit anderen Kindern lernen?

Läßt sich alles im gemeinsamen Klassenunterricht realisieren? Wer übernimmt welche Aufgabe bei der Begleitung?

Läßt sich das Projekt vielleicht präsentieren? In der Schule? Für die Eltern?

Freuen Sie sich schon auf das Projekt?

Die Überlegungen zu Diagnostik, Fördern und Lernen stellen die Basis dar für die Entwicklung individueller Lernangebote. Während einige Schüler/innen mit schwersten Beeinträchtigungen im Laufe der ganzen Schulzeit ihre Interessen eher bei der Aufnahme von persönlichen Kontakten, der Verarbeitung von Umweltreizen und in der Erforschung vom Basiselementen innerhalb der einzelnen Projekte sehen, sind andere Schüler/innen, deren Behinderung eher durch schwerste körperliche Schädigung und massive Kommunikationsbeeinträchtigung geprägt ist, akademisch, also zielgleich, am Unterricht beteiligt. Ausschlaggebend für die Qualität sozialer Kontakte und eine adäquate Beteiligung am Unterricht ist dabei die Möglichkeit zur Verständigung. Der Bereich der Kommunikationsförderung gehört daher zu den Basisqualifikationen von Pädagogen/innen, die Schüler/innen unterrichten, die sich ohne Lautsprache verständigen.

Kinder mit Kommunikationsbeeinträchtigungen müssen erfahren, welche Möglichkeiten sich eignen um ihre persönlichen Kommunikationsstrategien zu erweitern und zu ergänzen. Sie müssen lernen können, wie man geeignete Kommunikationshilfen zur Verständigung einsetzt. Das Förderangebot bezieht sich hier auf ein (sonder-) pädagogisches Fachgebiet, das im deutschen Sprachraum: "Unterstützte Kommunikation" (UK) genannt wird. Es handelt sich dabei um eine Fülle sehr individueller Strategien, die Menschen mit Sprech- oder Kommunikationsbeeinträchtigungen[6] bei der Verständigung helfen. Dabei werden über die natürlichen Ausdrucksmittel hinaus, Gebärden, Gegenstände, Fotos, Abbildungen, Symbole oder Schrift zur Verständigung genutzt. Seit gut zehn Jahren bewährt sich besonders der Einsatz elektronischer Sprechhilfen, die eine lautsprachliche Verständigung zulassen. Die Verwendung von Kommunikationshilfen ist schon im frühen Lebensalter möglich und unterstützt grundsätzlich den Lautspracherwerb.

In der Regel werden die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Unterstützung von Kommunikation nebeneinander und miteinander benutzt - je nach Anlass, Situation oder Kommunikationspartner/innen. Viele Kinder und Jugendliche ohne Lautsprache entwickeln z.B. eine Privatsprache, also ein ganz eigenes Kommunikationsrepertoire, das sie in einem kleinen, vertrauten Kreis sehr erfolgreich nutzen und verständigen sich mit Personen außerhalb dieses Kreises mit konventionelleren Mitteln.

Unterstützte Kommunikation war von Anfang an ein Förderangebot für Kinder ohne Lautsprache im gemeinsamen Unterricht. Dabei hat sich gezeigt, dass sich dieses spezielle Angebot besonders gut unter integrativen Rahmenbedingungen realisieren läßt. Ausschlaggebend für die positiven Ergebnisse bei Kindern ohne Lautsprache scheint dabei die Gemeinschaft mit gut sprechenden Gleichaltrigen zu sein. Gemeinsamer Unterricht bietet hier Voraussetzungen zur Förderung von Sprache und Kommunikation, die in Sondereinrichtungen[7] nicht gegeben sind. Linguistische Kompetenzen kann man nur erwerben, indem man aktiv spricht - oder eben Alternativen zur Lautsprache aktiv einsetzen kann. Kommunikative Kompetenzen bleiben unvollkommen, wenn Verständigung nicht in (und mit) einem sozialen Umfeld stattfinden kann, das dem jeweiligen Lebensalter gemäß ist. In Integrationsklassen finden Kinder ohne Lautsprache einen großen Kreis von Gesprächspartnern/innen im gleichen Alter, die ihre besonderen Verständigungsstrategien verstehen, in Lautsprache übersetzen, und mit ihnen bei gemeinsamen Aktivitäten nutzen. Kinder ohne Lautsprache sind in der Regel außerordentlich motiviert, sich in diese Gemeinschaft einzubringen und dabei ihre Verständigungsmöglichkeiten intensiv einzusetzen. Sie erfahren sich so als Teil einer Kinder- und Jugendkultur, die sich besonders typisch in der Sprache ausdrückt.

Auch im Bereich Unterstützte Kommunikation richtet sich das Angebot nach den Bedürfnissen und Fähigkeiten der Schüler/innen. Während es bei vielen Kindern und Jugendlichen eher darum geht, ihre Lebensäußerungen möglichst richtig zu deuten und so zu dokumentieren, dass der Kontakt mit Personen in ihrem Umfeld erleichtert wird, nutzen andere Schüler/innen das ganze Repertoire unterstützender Möglichkeiten bei der Kommunikation, d.h. sie können sich, meist über eine elektronische Sprechhilfe oder Schrift, differenziert mitteilen.

Die verschiedenen Elemente Unterstützter Kommunikation in den Unterricht einzubeziehen, bzw. den Unterricht so zu organisieren, dass Schüler/innen ihre Strategien oder Hilfsmittel zur Kommunikation auch einsetzen können, ist eine wesentliche Voraussetzung zu erfolgreicher Kommunikationsförderung in Integrationsklassen.

In diesem Bereich, aber auch z.B. immer dann, wenn es um spezielle Angebote für Schüler/innen mit Sinnesbehinderungen geht, spielt das fachliche Wissen eine große Rolle. Neben entsprechenden Fortbildungsveranstaltungen kann hier eine Unterstützung durch entsprechende Beratungsstellen eine wichtige Unterstützung bedeuten.

Therapien spielen im Leben von Kindern und Jugendlichen mit schwersten Beeinträchtigungen meist von klein auf eine große Rolle. Die Qualifizierung von Integrationspädagogen/innen schließt daher die Kenntnis von Wirkung und Bedeutung unterschiedlicher Therapien ein. Die Pädagogen/innen sollten zumindest die Therapien gut kennen, die ihre Schüler/innen in Anspruch nehmen und den Kontakt zu den Therapeuten/innen suchen. Dabei geht es nicht nur darum zu wissen, welche Erfahrungen ihre Schüler/innen bei den jeweiligen Therapien machen, sondern auch um ganz konkrete Unterstützung im Schulalltag und um Überlegungen, ob und wie sich gemeinsame Ziele entwickeln lassen.

Von besonderer Bedeutung ist dabei die Physiotherapie. Die Therapeuten/innen zeigen, welche Positionen beim Sitzen oder Liegen günstig sind, wie Kindern Ruhe und Aktivität ermöglicht wird, wie die Unterstützung beim Essen aussehen kann und welche orthopädischen Hilfsmittel geeignet sind. Sie zeigen den Pädagogen/innen und den Mitschüler/innen aber auch, wie sie selbst richtig tragen oder heben können, ohne ihrem Rücken oder den Gelenken zu schaden.

Nicht nur die Pysiotherapie, sondern auch andere Therapieformen bieten einen körpernahen Ansatz an und damit einen sinnlichen Zugang zu vielen Lern- und Erfahrungsbereichen, der den meisten Schüler/innen mit schwersten Beeinträchtigungen, und häufig auch ihren Mitschüler/innen, sehr entgegenkommt.

Nicht alle therapeutischen Angebote lassen sich mit einen integrativen Ansatz in Einklang bringen oder sie werden in ihrer Wirksamkeit bezweifelt. Bei jeder Unterrichtsform, die sich einem ganzheitlichen Ansatz verpflichtet sieht, gehört es zu den Qualifikationen der Pädagogen/innen, gemeinsam mit den Eltern zu ergründen, warum ihnen gerade dieser Ansatz so erfolgversprechend scheint. Meist zeigt sich, dass die Therapien ein herausforderndes Angebot machen, das die Schule den Schülern/innen mit schweren Beeinträchtigungen nicht zutraut oder ein Stück Lebensqualität vermitteln, die sich die Schule nicht zutraut. "Wissen Sie", sagt die Mutter eines kleinen Mädchens mit ausgeprägt autistischen Zügen, nachdem die Familie an einer Delfintherapie in Florida teilgenommen hat, "Delfine fühlen sich an, wie nasser Radiergummi - ich weiß auch nicht recht, was davon zu halten ist - aber dass wir mit Sarah so eine weite Reise unternehmen konnten, daran haben wir einfach nicht mehr geglaubt. Sie haben dort nach einem ziemlich strengen Schema mit Sarah gearbeitet, aber sie haben ihr eben auch etwas zugetraut. Und sie haben uns richtig zugehört, das hat uns soviel Mut gemacht. Wir hatten alle seit Jahren zum ersten Mal wieder Spaß miteinander." Eine klare Struktur, verbunden mit Schwimmen, stellt für Sarah, die sich nur im Wasser wirklich wohl und ruhig fühlt, sicher eine ideale Lernausgangsposition dar, das leuchtet unmittelbar ein. Aber es schadet ja auch nicht, dem Delfin sein Verdienst dabei zuzugestehen.

Die Wahl einer Therapie passt fast immer sehr gut zu der besonderen Struktur der Familie und ist, bei genauem Betrachten, meist nicht von elterlichem Ehrgeiz bestimmt, sondern von sensiblem Erfassen der Bedürfnisse ihres Kindes und dem Wunsch mit den eigenen Anliegen gehört zu werden. Selbst rigide Therapien, die ganz sicher nicht dem dialogischen Prinzip des Lernens und Förderns entsprechen, enthalten meist Elemente, die für einen qualitätvollen Unterricht bedeutungsvoll sind. Dabei sind besonders das Zutrauen in die Lernfähigkeit des Kindes zu würdigen und die Bereitschaft die Eltern in den Prozess einzubeziehen,

Wer Kinder und Jugendliche mit schwersten körperlichen Behinderungen unterrichtet, muss sich Kenntnisse zu sachgerechter Pflege und Versorgung aneignen. Körperliches Wohlbefinden macht Lernen erst möglich, aber Pflege und Versorgung können auch den Rahmen für passende Lernangebote bei Kinder bieten, die lernen wollen, wie es sich mit ihrem Körper und verschiedenen Umwelteinflüssen verhält. Wie fühlt sich warmes oder kaltes Wasser an? Wie schmecken nasse Waschlappen? Wie riecht Creme? Rund um den eigenen Körper gibt es vieles zu entdecken und zu erforschen und manchmal reicht die häusliche Erfahrung den Kindern dazu nicht aus. FRöHLICH spricht in diesem Zusammenhang von "Förderpflege" und macht darauf aufmerksam, dass Sachkenntnis im Bereich von Pflege und Versorgung auch ernste gesundheitliche Schäden verhindern kann (vgl. BIENSTEIN, FRöHLICH 1993). Pädagogen/innen in Integrationsschulen brauchen daher eine kompetente Anleitung durch Eltern, Ärzte/innen, und Therapeuten/innen und geeignete Fortbildungsangebote, die auch erweiterte Aspekte der Wohlfühlens berücksichtigen, z.B. Massagen mit duftenden Ölen.

Gerade der Bereich von Pflege und Versorgung erschreckt die Pädagogen/innen an Regelschulen im Vorfeld von Integration meist sehr. Die Vorstellung mit körperlichen Ausscheidungen zu tun zu haben, mit krampflösenden Zäpfchen, Beatmungsgeräten oder einer Ernährung über eine Sonde, lässt sich nicht mit ihrem Berufsbild in Übereinstimmung bringen. Neben kompetenter Anleitung zur Pflege und Versorgung muss es Gelegenheit geben sich mit der persönlichen Abwehr auseinanderzusetzen, ohne unter moralischen Druck zu geraten.

Obwohl dieser Bereich zunächst so sehr mit Ängsten besetzt ist, scheint er der einzige zu sein, in dem sich die Probleme ganz überwiegend auflösen lassen. Eine Umfrage unter Berliner Integrationspädagogen/innen (HöMBERG[8] 2000) ergab, dass alle Befragten in der Situation von Pflege und Versorgung keine besondere Schwierigkeit mehr sahen, während Fragen des Lernens oder der Verständigung nach wie vor aktuell waren.

Integrationsklassen müssen so ausgestattet sein, dass sie den Bedürfnissen der Schüler/innen mit schwersten Beeinträchtigungen gerecht werden. Damit sind nicht nur Hilfsmittel zur Pflege und zur richtigen Positionierung gemeint, sondern auch Unterrichts- und Spielmaterial, das eine aktive Handhabung bzw. aktives Lernen erlaubt. Es gibt hier keine speziellen Standards, sondern individuelle Erfordernisse bei der einzelnen Kindern. Hier ist Kreativität bei den Pädagogen/innen gefragt und z.B. auch eine gute Kooperation mit den Sonderschulen, die oft sehr gut ausgestattet sind. Hier haben sich Eltern/Pädagogen/innen Workshops sehr bewährt, in denen viele teure Hilfsmittel einfach nachgebaut worden sind.

So hat ein Team einer Berliner Integrationsschule einen tischhohen, gepolsterten "Liegewagen" konstruiert, der einem Schüler, der ganz überwiegend auf eine liegende Position angewiesen war, die Teilnahme am Unterricht "auf gleicher Höhe" ermöglichte. Ein weiteres Team hat ein "Feuerwehr-Tragetuch" angefertigt, das mit seinen vielen Griffen als Transporthilfe für eine Mitschülerin mit schweren Körperbehinderungen geeignet war, aber auch als Spielzeug verwendet werden konnte. Dass sie sich gegenseitig tragen konnten, hat nicht nur zum Vergnügen, sondern auch zum Selbstbewußtsein der Kinder dieser Klasse beigetragen.

Die besondere Ausstattung gehört inzwischen zu den Qualitätsmerkmalen integrativer Klassen, die auch Eltern locken, die zunächst Schwierigkeiten haben ihre Kinder mit "Behinderten" zusammen in eine Klasse zu schicken. Podeste, Matten, Kissen und Decken, Hängematten, aber auch eher therapeutische Geräte, wie: bunt bezogene Sandsäcke, Sitzsäcke, große Gymnastikbälle und allerhand Material zur Anregung der Sinne oder eine Kochecke bedeuten eben auch für die Mitschüler/innen eine Möglichkeit zu Aktivität und Entspannung. Andere Hilfsmittel, wie elektronische Sprechhilfen oder Computer und anschauliches Unterrichtsmaterial, wie Gegenstände, Bildkarten usw. ermöglichen allen Kindern handlungsorientiertes Lernen auf einem zeitgemäßen Niveau.

Zur Ausstattung einer Integrationsklasse, in der auch Kinder mit schweren Schädigungen und Funktionsbeeinträchtigungen unterrichtet werden, gehört aber in erster Linie die Klassenstärke und die Anzahl der Unterrichts- , bzw. Fortbildungsstunden. Gemeinsamer Unterricht kann für seine Qualität nur dann garantieren, wenn bestimmte Werte nicht unterschritten werden. Das Modell, bei dem zwei Pädagogen/innen die Klasse in der Mehrzahl der Stunden gemeinsam unterrichten, hat sich in Integrationsklassen durchgesetzt und kommt grundsätzlich allen Schülern/innen einer Klasse zugute. Darüber hinaus richtet sich der Bedarf nach den Anforderungen. Eine Zuordnung von Lehrer/innenstunden, die sich ausschließlich an der Behinderung orientiert, hat sich wenig bewährt. Eine unkomplizierte Schülerin mit Down Syndrom kann weit weniger Kräfte binden, als eine hochbegabte Schülerin mit einer schwierigen Persönlichkeitsstruktur. Besser geeignet als eine Stundenzuteilung nach einem vermuteten Förderbedarf ist daher ein zusätzlicher Stundenpool, aus dem die Schule die Stunden so verteilt, wie es der tatsächlichen Situation und dem Unterrichtskonzept der einzelnen Klassen oder des Jahrgangs entspricht. Das Erarbeiten solcher Schulkonzepte kann auch Gegenstand von Fortbildungsangeboten sein.

[6] Auch wenn sich Unterstützte Kommunikation grundsätzlich mit der Situation aller Menschen mit Kommunikationsbeeinträchtigungen befasst, gehören Personen mit hochgradigen Hörschädigungen in der Regel nicht dazu. Hier bieten die unterschiedlichen Gebärdensprachen ein differenziertes Ausdrucksmittel, das längst als vollständige Sprache anerkannt ist. Unterstützte Kommunikation hat auch da, wo Gebärden zur Verständigung eingesetzt werden nicht die Qualität einer Sprache, sondern bleibt ein Hilfsmittel zur Kommunikation.

[7] Nach einer Untersuchung der FU-Berlin (Coon, R./Kremer, G.: Reden ist Silber, ist Schweigen Gold? Berlin 1992) gehören dort 57% zum Kreis der nichtsprechenden Menschen. Kinder ohne Lautsprache bleiben daher in Sonderschulen bei der Nutzung alternativer Kommunikationsstrategien überwiegend auf Pädagogen/innen und Therapeuten/innen angewiesen.

[8] Befragung zur besonderen Problematik bei der Integration von Kindern mit schweren Mehrfachbehinderungen ohne Lautsprache im Rahmen des Landesweiten Schulversuchs zur Integration in Berlin. (2000, unveröffentlicht.)

An Integrationsschulen findet sich, ebenso wie bisher an Sonderschulen, ein interdisziplnäres Team zusammen. Bei Kindern und Jugendlichen mit schweren Beeinträchtigungen gehören neben Regel- und Sonderschullehrern/innen meist ein/e pädagogische/r Mitarbeiter/in oder ein Zivildienstleistender zu einem Team. In einigen Schulen arbeiten auch Therapeuten/innen. Wenn es den Beteiligten nicht gelingt, produktive, kooperative Prozesse einzuleiten, besteht die Gefahr, dass die Verantwortung für Unterricht und Planung nicht als gemeinsames Anliegen verstanden wird. Die gleichzeitige Anwesenheit zweier oder auch mehrerer (Lehr-) Personen, die differenzierende Angebote für alle Schüler/innen sichern und die Teilnahme des Schülers, der Schülerin mit schweren Beeinträchtigungen am allgemeinen Unterricht ermöglichen sollen, wird dann zur Barriere bei den interaktiven und kommunikativen Kontakten zwischen allen Kindern und kann zu einem "Privatunterricht" führen, der gemeinsames Lernen verhindert. Ein Kompetenztransfer, der zur Planung und Umsetzung passender Unterrichtsangebote beiträgt, kommt dann zustande, wenn alle Beteiligten schätzen lernen, dass sie unterschiedliche Zugänge zu pädagogischen und didaktischen Situationen haben und Strukturen geschaffen werden, die Diskussion und Austausch erlauben. Dabei haben sich innerschulische Angebote bewährt, z. B. Integrationsfachkonferenzen und pädagogische Konferenzen, eventuell erweitert um die Gelegenheit zur Supervision in Anfangs- und Übergangssituationen.

Kooperation ist immer ein Balanceakt, dabei werden die Spannungsverhältnisse, die integrativen Situationen immanent sind, oft als produktiv angesehen. Gemeinsam Bewältigungsstrategien zu entwickeln und im Dialog zu bleiben gehören zu den entscheidenden Lernerfahrungen, die nicht nur Schüler/innen, sondern auch Pädagogen/innen im gemeinsamen Unterricht machen können. (vgl. BOBAN 1992, 109 - 110)

Viele Pädagogen/innen erleben im Laufe der Zeit und bei guter Zusammenarbeit einen allmählichen Rollentausch, d.h. sie erwerben Kompetenzen, die jeweils eher der anderen Berufsgruppe zugeordnet werden. Solche Qualifikationsprozesse gelingen besonders an sog. Schwerpunktschulen, also Schulen, die viel integrative Erfahrung und eine längere Tradition haben. (vgl. FREIBOTH-ZENKER/MATT 1998, 25)

Solidarität und Kooperation untereinander müssen alle Schüler/innen in Integrationsklassen lernen. Dabei geht es gerade bei der Integration von Kindern mit schwersten Beeinträchtigungen selten um Akzeptanz. Bei einer deutlich "sichtbaren" Behinderung reagieren die meisten Mitschüler/innen neugierig, hilfsbereit und interessiert an Kontakten, während z.B. Kinder mit Hörbeeinträchtigungen oder mit Behinderungen beim Lernen eher unverstanden bleiben oder sogar abgelehnt werden. Auch wenn oft der Eindruck entsteht, dass Mädchen sich eher an der Versorgung beteiligten und engere Kontakte zu ihren schwerstbehinderten Mitschüler/innen suchten, haben sich bei Befragungen keine geschlechterspezifischen Unterschiede ergeben. Jungen wie Mädchen akzeptieren Mitschüler/innen mit Beeinträchtigungen und finden gute Argumente für einen gemeinsamen Unterricht (vgl. PREUSS-LAUSITZ1998).

Lernen sollten die Mitschüler/innen auch, wie sie bei der Versorgung helfen können, wie sie gemeinsam lernen können oder wie sich Spiele organisieren lassen. Solche Kompetenzen sind meist abhängig von der Qualität der Kommunikation untereinander. Die Verständigung zwischen sprechenden und nichtsprechenden Mitschülern/innen entwickelt sich meist spontan, aber oft auf einem Niveau, das über die Klärung einfacher Wünsche und Bedürfnisse in der aktuellen Situation nicht hinausgeht. Wenn die Kinder lernen, wie sie sich erfolgreicher miteinander verständigen können, lässt sich die Qualität und die Quantität der kommunikativen und interaktiven Kontakte deutlich steigern. Neben dem Entdecken und Erlernen von Techniken und Strategien zur Unterstützung von Kommunikation ist bei den Schülern/innen die Fähigkeit gefragt, sich auf eine ungewöhnliche Gesprächssituationen einlassen zu können. Dabei brauchen alle Beteiligten Einfühlungsvermögen, Geduld und die Sicherheit, dass Missverständnisse und Einbrüche bei der Kommunikation nicht das Ende der Verständigung bedeuten.

Auch wenn die Kinder zu Beginn der Schulzeit unkompliziert miteinander umgehen, entwickeln sich mit zunehmenden Alter, besonders in der Pubertät, immer wieder problematische Situationen, auf die Pädagogen/innen angemessen reagieren müssen, d.h. in der Regel, auch hier Strukturen zu schaffen, in denen die Schüler/innen Gelegenheit haben, sich mit der Situation von Gleichheit und Verschiedenheit, von behindert sein und behindert werden, mit der Relativität von Schönheit, Glück, erfülltem Leben und der Bedeutung menschlicher Beziehungen, auseinanderzusetzen. Schüler/innen mit schwersten Beeinträchtigungen werden im gemeinsamen Unterricht frühzeitig mit ihrer Behinderung konfrontiert. Die Vorstellung, die Auseinandersetzung mit Beeinträchtigung sei immer schmerzlich, erweist sich oft als Projektion. Das Bedürfnis die Schüler/innen in einem Schonraum vor der Erkenntnis ihrer Behinderung bewahren zu wollen, ist heute eher der Einsicht gewichen, dass eine rechtzeitige und altersgemäße Bearbeitung ihrer Situation stabilisierend wirkt.

Eltern von Kindern mit schwersten Beeinträchtigungen sind als Experten für ihre Kinder anzusehen. Trotzdem oder auch deshalb lässt sich gegenseitige Unterstützung oft nur schwer realisieren. Viele Pädagogen/innen erleben Eltern in Integrationsklassen als anspruchsvoll und übermäßig ehrgeizig für ihr Kind. Sie haben sich viel Engagement erhofft und sind enttäuscht, wenn sich die Eltern als "ganz normale" Eltern erweisen. Zu Spannungen kommt es auch, wenn die Eltern mit dem Lernprogramm nicht einverstanden sind. Diese Vorwürfe spiegeln sich sehr genau im Empfinden der Eltern:

Ich glaube, von mir wird immer mehr erwartet als von anderen Eltern: Mitarbeit bei den Schulfesten, regelmäßig zum Elternabend kommen, immer passende Klamotten, gutes Schulfrühstück, nie etwas vergessen usw.

Muss ich eine "Supermutter" sein, weil ich ein behindertes Kind habe?

Wenn jemand fehlt, dann soll ich mein Kind zu Hause behalten. Oder ich soll im Schulamt "Druck" machen, damit sie eine Vertretung schicken. Aber das wage ich nicht. Dort antworten sie immer, dass ich mein Kind eben an die Sonderschule schicken soll.

Immer wenn ich in die Schule komme, ist mein Kind in der Spielecke oder am Waschbecken. Das kann es auch zu Hause haben. Was lernt es denn da eigentlich?

Ich glaube mein Kind ist völlig unterfordert. Es versteht viel mehr als die Lehrer meinen und kann auch mehr lernen. Immer wenn ich versuche das anzusprechen, heißt es, dass ich nur die Behinderung nicht akzeptieren kann.

Manchmal setzen Eltern tatsächlich vollkommen unrealistische Hoffnungen in die Möglichkeiten der Schule, aber die meisten Eltern wünschen sich einfach nur Normalität für ihr Kind, das zu Hause schließlich auch gemeinsam mit den Geschwistern und anderen Gleichaltrigen aufwächst. Sie möchten aber auch wissen, weshalb ihr Kind so und nicht anders lernen soll.

Es ist nicht leicht für Pädagogen/innen ihre Unterrichtsvorhaben zu zeigen, besonders wenn sie selbst noch sehr unsicher sind. Ihnen fehlt die strahlende Gewissheit, mit der sich z.B. Therapien oft präsentieren und ihre einzige Chance besteht tatsächlich in großer Offenheit und Verbündung mit den Eltern. Wenn die Eltern die Gelegenheit bekommen, bei den Planungen mitzuwirken, können sie die Möglichkeiten ihrer Kinder und die schulische Realität meist besser einschätzen. Wenn Pädagogen/innen die Anforderungen eines Alltags mit einem schwerstbehinderten Kind besser kennenlernen, sind sie nachsichtiger mit den "Fehlern" der Eltern.

Elternarbeit bezieht sich, wenn es um Fragen gemeinsamer Erziehung geht, immer auf alle Eltern. Das bedeutet, dass auch die Eltern der Mitschüler/innen die Gelegenheit brauchen sich mit schwerster Behinderung und den spezifischen Erfordernissen eines integrativen Unterrichts auseinanderzusetzen. Solidarische Prozesse sind ebenso schwierig einzuleiten, wie sich Grundeinstellungen vermitteln lassen. Allerdings ist die Akzeptanz für Kinder mit schwersten Beeinträchtigungen auch hier deutlich höher, als etwa bei Kindern mit Verhaltensproblemen, besonders dann, wenn alle Eltern sachliche Informationen erhalten und um Mitarbeit gebeten werden. Diese Mitarbeit kann sich z.B. in der Unterstützung der freundschaftlichen Kontakte der Kinder untereinander äußern, bei der Entlastung von Eltern der Kinder mit Behinderungen oder auch in Solidarität bei der Durchsetzung haushaltspolitischer Forderungen. Es ist nicht einzusehen, warum es den Eltern der Schüler/innen mit Beeinträchtigungen überlassen bleiben soll, für eine gute Ausstattung der Klasse zu sorgen, von der alle Schüler/innen profitieren.

Gemeinsamer Unterricht bei Schülern/innen mit schwersten Beeinträchtigungen erfordert zunächst die gleichen Bedingungen wie jeder gute integrative Unterricht. Auch hier sind veränderte Unterrichtsformen mit passenden Lernangeboten und Raum für aktive, forschende Aneignungsprozesse die Voraussetzung für individuelles und gemeinsames Lernen.

Spezielle Kenntnisse beziehen sich eher auf ein vertieftes Verständnis für die besondere Lernausgangslage von Schüler/innen mit schwersten Beeinträchtigungen und ein Basiswissen in den Bereichen Kommunikationsförderung, Therapie, Pflege, Versorgung und Ausstattung.

Die wesentliche Qualifikation von Pädagogen/innen in Integrationsschulen besteht aber darin, geeignete Beratung und Unterstützung zu organisieren, voneinander zu lernen und gute Kompetenzen für kooperatives Handeln zu erwerben. Dazu müssen Strukturen geschaffen werden, die fachlichen Austausch und Weiterbildung ermöglichen, aber auch einen geschützten Raum für die persönliche Auseinandersetzung mit Herausforderungen im gemeinsamen Unterricht bieten. Im Übrigen gehört der Erwerb von besonderen Kenntnissen bei der Integration von schwerstbehinderten Schüler/innen zu den berufsspezifischen Aufgaben. Es bedeutet im Grundsatz keinen Unterschied, ob es darum geht nach geeigneten Angeboten für hyperaktive oder hochbegabte Kinder zu suchen oder um spezielles Wissen für den Unterricht bei Schülern/innen mit schwersten Beeinträchtigungen.

Und schließlich gehört zu den Qualifikation von Pädagogen/innen, die Schüler/innen mit schwersten Beeinträchtigungen unterrichten, auch die Größe, Abschied nehmen zu können von der "Allwissenheit", die bisher die Autorität von Lehrberufen begründet hat. Das ist umso schwieriger, als Eltern sich Pädagogen/innen in so einer sicheren und überlegenen Rolle durchaus wünschen. Es ist für alle Beteiligten schwierig, zu akzeptieren, dass vieles im Unterricht bei Kindern mit schwersten Beeinträchtigungen noch unerforscht ist - aber gerade das kann aber auch den Reiz der Aufgabe ausmachen.

BOBAN, I.: Die Integration schwerst-, anders- und nichtbehinderter Kinder - eine Frage des Selbstverständnisses. In: Hinz u.a. (Hrsg.): Schwerstbehinderte Kinder in Integrationsklassen, Bericht über eine Fachtagung. Marburg/Lahn 1992, 109-125.

BRüGELMAN, H.: Die Öffnung des Unterrichts muß radikaler gedacht, aber auch klarer strukturiert werden. 1997, 1-18. Online im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/bruegelmann-radikal.html Stand vom: 24.02.05 10:47 (aktualisiert durch bidok)

BIENSTEIN, C./FRöHLICH, A.: Basale Stimulation in der Pflege. Pflegerische Möglichkeiten zur Förderung von wahrnehmungsbeeinträchtigten Menschen. Düsseldorf 1993.

EBERWEIN, H. (Hrsg.): Integrationspädagogik. Kinder mit und ohne Behinderungen lernen gemeinsam. Weinheim, 1999.

FREIBOTH-ZENKER, C. /MATT, H.: Kooperation von LehrerInnen und SonderschulehrerInnen in integrativen Grundschulen. In: das Verhältnis von Sonder- und Integrationspädagogik. Berlin 1999.

GEHRMANN, P.: Neugestaltung der sonderpädagogischen Kompetenzen für Lehramtsstudierende. Dortmund 2000.

HETZNER, R./PODLESCH, W.: Aufnahme eines Kindes mit schwerer Mehrfachbehinderung in die Vorklasse. Erfahrungen der Fläming-Grundschule Berlin. In: Hinz u.a. (Hrsg.): Schwerstbehinderte Kinder in Integrationsklassen, Bericht über eine Fachtagung. Marburg/Lahn, 1992, 14-17 und 50-52.

HINZ, A.: Kinder mit schwersten Behinderungen. Herausforderung und Aufgabe für integrative Pädagogik. In: Hinz u.a. (Hrsg.): Schwerstbehinderte Kinder in Integrationsklassen, Bericht über eine Fachtagung. Marburg/Lahn, 1992, 14-17.

HINZ, A.: "Geistige Behinderung" und die Gestaltung integrativer Lebensbereiche. In: Sonderpädagogik 26 (1996) 3, 144-153.

HöMBERG, N.: Kinder ohne Lautsprache - warum in der Grundschule? In: Meißner, K. (Hrsg.): INTEGRATION. Schulentwicklung durch integrative Erziehung. Berlin 1997, 230-234.

HöMBERG, N.: Kinder mit schweren Mehrfachbehinderungen ohne Lautsprache in Integrationsklassen. Untersuchung zur Qualität von Kommunikationsförderung im gemeinsamen Unterricht. In: Hömberg, Freiboth-Zenker, Matt, Podlesch: Abschlußbericht der wissenschaftlichen Begleitung zur Integration von Kindern mit geistiger Behinderung und Kindern mit schweren Mehrfachbehinderungen. Berlin 2000 (unveröffentlicht).

KNAUER, S.: Integrationspädagogische Ausbildung für alle LehrerInnen. In: Die neue Sonderschule 44 (1999) 156-161.

MAHNKE, U.: Qualifikation für Integration. Unveröffentlichte Dissertation an der Technischen Universität Berlin. Berlin 2000, 334-341.

MAIKOWSKI, R.: Zusatzqualifikation >Gemeinsamer Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung< - berufsbegleitende Weiterbildung für Lehrkräfte in Berlin. In: Albrecht, F. u.a. (Hrsg.) Perspektiven der Sonderpädagogik. Neuwied 2000, 275-282.

PAGGI, E. Dienststelle für Integration und Schulberatung. Autonome Provinz Bozen-Südtirol (Hrsg.): Ausbildungslehrgang für Integrationslehrer und -kindergärtnerinnen. Bozen 1998, 4-5.

PREUSS-LAUSITZ, U.: "Auch Behinderte sind Jungen und Mädchen" Neue geschlechtsspezifische Erkenntnisse zur gemeinsamen Erziehung. In: Zeitschrift für Heilpädagogik 5 (1998) 216-225.

SANDER, A.: Weiterbildendes Studium Integrationspädagogik. In: Albrecht, F. u.a. (Hrsg.) Perspektiven der Sonderpädagogik. Neuwied 2000, 260-274.

SCHöLER, J.: Gemeinsames Lernen für alle Kinder. 2000, 1-7, Online im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/schoeler-lernen.html Stand vom: 24.02.05 10:47 (aktualisiert durch bidok)

SIEBERS, C.: Fördern. In: Gemeinsam leben - Zeitschrift für integrative Erziehung. 2 (1999) 56-60. Online im Internet: http://bidok.uibk.ac.at/library/gl2-99-foerdern.html Stand vom: 24.02.05 10:47 (aktualisiert durch bidok)

WEHR-HERBST, E.: Die heutige Schülerschaft in der Schule für Körperbehinderte. In: Zeitschrift für Heilpädagogik, 48 (1997) 8, 318.

Nina Hömberg; Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Institut für Rehabilitationspädagogik. 06099 Halle (Saale)

Email: hoemberg@paedagogik.uni-halle.de

Quelle:

Nina Hömberg: Kompetenz und Akzeptanz..., Aspekte beruflicher Qualifikation bei Pädagogen/innen, die Schülerinnen und Schüler mit schwersten Beeinträchtigungen in integrativen Klassen unterrichten.

Erschienen in: vds-NRW (Hrsg.):Körperbehindertenpädagogik. Praxis und Perspektiven. Unterricht und Erziehung mit Schülern und für Schüler mit Körperbehinderungen. Meckenheim 2003, S. 177-191.

bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet

Stand: 05.08.2010