Examensarbeit zur Erlangung des Ersten Staatsexamens für das Lehramt an Sonderschulen an der Philosophischen Fakultät III der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Erziehungswissenschaften. Eingereicht bei: Ines Boban und Prof. Dr. Andreas Hinz. März 2005

Inhaltsverzeichnis

- 1. Einleitung

- 2. Was ist Respekt?

- 3. Methodische Grundlagen

-

4. Institutionelle Rahmenbedingungen des Schulsystems und entwicklungspsychologische Aspekte der Entstehung von Respekt unter Jugendlichen

- 4.1 Schule als Grundlage für die Entwicklung von Anerkennung und Toleranz?!

- 4.2 Exkurs: Zur Diskrepanz von Lob und Anerkennung

- 4.3 Entwicklungspsychologische und soziologische Aspekte des Jugendalters

- 4.4 Gruppenbildung/ Gruppenidentität als Voraussetzung für ein solidarisches Miteinander

- 4.5 Folgen mangelnden Respekts - Aggression und Gewalt als Antwort auf Mangel an Partizipation

- 4.6 Dimensionen von Anerkennung und Missachtung in heterogenen Lerngruppen (nach Köbberling/ Schley 2000, 136ff.)

-

5. Inklusive Schule als "guter Nährboden" für Toleranz und Anerkennung oder Utopie im Strudel der Realität? - Betrachtungen am Beispiel der IGS Köln-Holweide

- 5.1 Inklusive Schule - eine begriffliche Annäherung

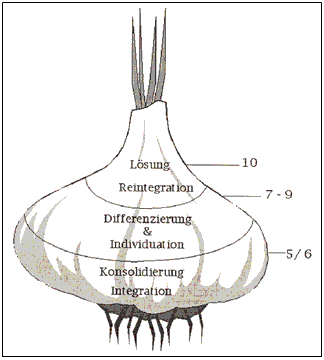

- 5.2 Phasen der Entwicklung von der ‚Exklusion' zur ‚Vielfalt als Normafall'

- 5.3 Qualitative Weiterentwicklung der Schule von der Integration zur Inklusion

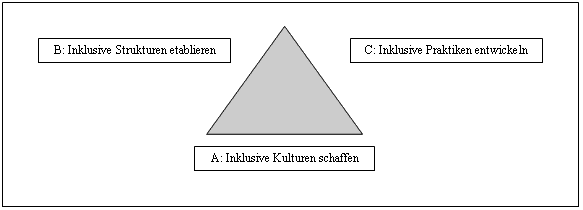

- 5.4 Der Index für Inklusion und dessen Übertragung auf die vier Anerkennungskategorien (vgl. Kap. 3.3.2)

- 5.5 Fazit

- 5.6 Die IGS Köln-Holweide - eine inklusive Schule im Hinblick auf wechselseitige Anerkennungsverhältnisse unter SchülerInnen?

- 5.7 Aussagen von SchülerInnen des 10. Jahrgangs zu Anerkennungsverhältnissen unter Jugendlichen

- 5.8 Schlussfolgerung

- 6. Ausblick

- 7. Literatur

- 8. Anlagen:

Emotionale Kälte, Verrohung und Gewalt - täglich flimmert es auf unseren Bildschirmen und hält Einzug in unseren Köpfe - das Bild von der brutalen erbarmungslosen Welt. Was haben wir als PädagogInnen dem entgegenzusetzen? Angst oder Vertrauen, Enttäuschung oder Hoffnung, Resignation oder Zuversicht?

Die Reaktion auf die Welle des Tsunami in Südostasien konnte uns kürzlich das Gegenteil beweisen. "Die größte solidarische Hilfsaktion aller Zeiten", hieß es in den Medien. In der Erfahrung des Verlustes von Sicherheit und Lebensglück erkannten Millionen von Menschen plötzlich den eigentlichen Wert ihres Wohlstands. Die eigene emotionale Betroffenheit löste eine Welle der Hilfe und Solidarität unter den Menschen aus. Dies ist der jüngste Beweis dafür, dass es in unserer leistungsorientierten Gesellschaft noch nicht zu völliger Gefühlskälte, Egoismus und Intoleranz gekommen ist, sondern noch ein Funke dessen, was sich Mitgefühl nennt, in jedem Menschen vorhanden ist.

Wenn diese Hoffnung trägt, kann sie im Hinblick auf die aktuelle Situation an deutschen Schulen auch bewirken, dass ein winziger Funke ein ganzes Feuerwerk entfacht. Jean Paul hat dies in einer Rede sehr treffend ausgedrückt: "Leben entzündet sich nur am Leben" (Paul, zit. in Kahl 2004).

Im Hinblick auf Schule, im antiken Griechenland als Muße, Innehalten, wissenschaftliche Arbeit während der Mußestunden (vgl. Drosdowski 1989, 653) verstanden, sollte gerade dieser Grundsatz im Zentrum der Betrachtung stehen. Kinder und Jugendliche brauchen Räume, in denen sie sich frei entfalten können, ohne durch die sie umgebenden materiellen, sozialen oder institutionellen Rahmenbedingungen behindert zu werden.

Im Zentrum dieser Arbeit soll eine Gruppe von Menschen stehen, die sich gerade in einer Phase des Umbruchs, der Krise und der Neuorientierung befindet. Jugendliche benötigen in dieser wechselhaften Zeit Bestätigung und Anerkennung durch ihre Umwelt, um zu starken und selbstbewussten Persönlichkeiten heranzureifen. In dieser Arbeit soll dahingehend auf drei wesentliche Schwerpunkte eingegangen werden:

Ein erster Schwerpunkt liegt auf den Entstehungsbedingungen und Auswirkungen von Respekt. Diesbezüglich soll geklärt werden, welche Dimensionen Respekt, verstanden als Form der wechselseitigen Anerkennung, in sich trägt. Die Grundlage meiner Überlegungen bildet ein von Honneth (1992) entworfenes Gesellschaftsmodell, in welchem drei Formen der Anerkennung drei entsprechenden Formen der Missachtung gegenüber gestellt werden. In einem nächsten Schritt wird aufgezeigt, inwiefern sich die von Honneth (1992) erarbeiteten Dimensionen der Anerkennung auf den Bereich Schule als eine Lebenswelt junger Menschen übertragen lassen.

Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Analyse von Entwicklungsbedingungen der Jugendphase. Hierbei wird zum einen auf wesentliche entwicklungspsychologische Determinanten wie Identität und Selbstkonzept eingegangen. Des Weiteren sollen Prozesse der Ablösung aus dem familiären Kontext und der stärkeren Hinwendung zur Gruppe der Gleichaltrigen dargestellt werden. In diesem Zusammenhang wird v.a. die Wirkung von Anerkennungsbeziehungen innerhalb von Peer-Gruppen beleuchtet.

Die Kehrseite von Respekt in Form von Aggression, Gewalt und Mobbing und deren Auswirkungen auf die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen wird in einem weiteren Punkt aufgezeigt. Gerade in der Adoleszenz, einer Zeit voller Spannungen, Umbrüche und Grenzerfahrungen, wird Gewalt oftmals als probates Mittel angesehen, um Konflikte zu lösen.

In einem dritten Schwerpunkt wird das schulische Umfeld beschrieben, welches den Rahmen bildet, in den die beschriebenen Prozesse eingebunden sind.

Die Schule ist eine Institution, in der Kinder und Jugendliche Wissen, Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben. Häufig stellt sie aber auch einen Ort des Misstrauens, der Demütigung und der Gewalt dar. Dies bildet den Ausgangspunkt für die Darstellung eines Konzepts von Schule oder vielmehr einer Philosophie, welche Schule als Quelle der Entstehung von Freude, Kreativität und Humanität in Gemeinschaft versteht. Die Grundidee ist das Verständnis von Schule als Schule für alle, in der die uneingeschränkte Teilhabe aller SchülerInnen, gleich welcher physischen, psychischen, sozialen oder kulturellen Voraussetzungen, nicht nur gewährleistet, sondern erwünscht ist. Respekt stellt hier eine der wesentlichen Grundlagen für die Realisierung dieser "Schule der Vielfalt" dar (vgl. Prengel 1993, 2005).

Methodische Grundlage der Arbeit bilden Gruppendiskussionen, welche in einer Klasse des 10. Jahrgangs an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Köln-Holweide durchgeführt wurden. Die Idee der Durchführung dieser Gruppendiskussionen entstand aufgrund von Fragen, die in Zusammenhang mit der Auswertung der im Juli 2004 durchgeführten Schülerbefragung entstanden sind. Diese Grundfragen, welche ebenfalls wesentliche Fragen der vorliegenden Arbeit darstellen, stehen in Verbindung mit Phänomenen der Abgrenzung bzw. Ausgrenzung von SchülerInnen durch Gruppenprozesse. Sie stellen den Ausgangspunkt für die Diskussion um Anerkennungsverhältnisse unter SchülerInnen mit unterschiedlichen physischen, psychischen, sozialen und kulturellen Voraussetzungen dar. Die Gesamtschule Köln-Holweide, die sich auf den Weg zu einer inklusiven Schule begeben hat, steht vor der Herausforderung ihr Selbstverständnis zu klären: Inwiefern kann sie dem Anspruch inklusiv zu sein gerecht werden und damit respektvolle Verhältnisse zwischen SchülerInnen initiieren, obgleich Faktoren gegen diesen Anspruch der "Entwicklung einer Atmosphäre der gegenseitigen Achtung" wirken? Dabei geht es um das Spannungsverhältnis zwischen dem Konzept der inklusiven Schule und dessen Realisierung durch die Schulgemeinschaft, insbesondere die Schülerschaft. Inwiefern besteht an dieser Schule die Gefahr, dass ein Mangel an gegenseitiger Wertschätzung durch die Ausbildung interner Hierarchien und ungeklärter Konflikte zu gegenseitigem Misstrauen, Degradierung oder gar Gewalt führen? In diesem Zusammenhang soll v.a. beleuchtet werden, inwiefern Prozesse der Gruppenbildung unter SchülerInnen hemmend oder fördernd auf die uneingeschränkte Teilhabe aller Kinder und Jugendlichen wirken. Die Bedeutung der Identifikation von Jugendlichen mit einer Gruppe und die damit verbundene Schaffung von "Schutzräumen" steht eng mit diesem Aspekt in Verbindung.

Respekt wird somit zum Schlüsselbegriff gesellschaftlichen und damit auch schulischen Zusammenlebens. Dahingehend analysiere ich richtungsweisende Determinanten wie Schulstrukturen, Gruppenprozesse und entwicklungspsychologische Faktoren. Neben einer Situationsanalyse werden Widersprüche aufgedeckt und mögliche Lösungsansätze diskutiert. Den Schwerpunkt der Arbeit bildet die Analyse des Status quo an deutschen Schulen, exemplarisch am Beispiel der IGS Köln-Holweide erörtert, sowie die Darstellung verschiedener Bedeutungsebenen des Schlüsselbegriffes Respekt.

Anhand der aufgezeigten Schwerpunkte ist die Arbeit in vier Kapitel unterteilt, wobei die ersten drei Kapitel den Theorieteil und das vierte die Auswertung der theoretisch und empirisch gewonnenen Ergebnisse darstellt.

Im ersten Kapitel (2.) wird zum einen auf Dimensionen wechselseitiger Anerkennung bzw. Missachtung eingegangen. Zum anderen findet eine erste Darstellung von Anerkennungsverhältnissen im schulischen Kontext statt.

Das zweite Kapitel (3.) beinhaltet die methodischen Grundlagen dieser Arbeit und die Kategorien für die Analyse der Gruppendiskussionen in Kapitel 5.

Im Lichte der dargestellten Dimensionen von Anerkennung bzw. Missachtung kommt es im dritten Kapitel (4.) zur Darstellung von Voraussetzungen des Schulsystems für die Entstehung von Anerkennung. Daraufhin diskutiere ich in einem kleinen Exkurs die Diskrepanz von Lob und Anerkennung. Anschließend erfolgt eine Analyse entwicklungspsychologischer Determinanten des Jugendalters, die für Identitätsbildung und Selbstkonzept relevant sind. Darauf aufbauend werden Prozesse der Gruppenbildung als auch Phänomene der Ausgrenzung und Gewalt unter Jugendlichen dargestellt. Den Abschluss dieses Kapitels bildet die Betrachtung des Verhältnisses von Anerkennung und Missachtung in heterogenen Lerngruppen anhand der Ergebnisse einer Untersuchung an Integrativen Hamburger Gesamtschulen Im vierten, analytisch-empirisch angelegten Kapitel (5.) werden die theoretisch gewonnenen Ergebnisse exemplarisch auf die Entstehung und Wirkung von Anerkennungsverhältnissen an der IGS Köln-Holweide, einer Schule, die beansprucht ein inklusives Konzept zu realisieren, übertragen. Anspruch dieser Schule ist es, dass alle SchülerInnen als wertvoll für die Gemeinschaft anerkannt und in Leben und Lernen unterstützt werden. Ausgangspunkt dieser Betrachtung bilden Gruppendiskussionen, welche ich mit SchülerInnen des 10. Jahrgangs dieser Schule geführt habe.

Abschließend folgt ein Ausblick, in dem die Ergebnisse der Arbeit kritisch reflektierend betrachtet werden.

Inhaltsverzeichnis

Dieses Kapitel bildet den Einstieg in die Thematik. Hier sollen wesentliche Definitionsfragen sowie die Darstellung der Gesellschaftsanalyse und Herausarbeitung der drei

Formen von Anerkennung bzw. Missachtung erfolgen und die Frage nach der Übertragbarkeit dieser theoretisch gewonnenen Erkenntnisse gestellt werden. Durch dieses Kapitel werden wesentliche theoretische Grundlagen der vorliegenden Arbeit gelegt. Insbesondere dient Honneths Systematik als Basis für die Analyse psychosozialer Prozesse der Gruppenbildung bzw. für die Betrachtung entwicklungspsychologischer Aspekte des Jugendalters.

Wir Menschen als soziale Wesen wollen wahrgenommen, respektiert und angenommen sein. Nur so fühlen wir uns sicher. Daher stellt Respekt eine Art Grundbedürfnis dar, welches allen Menschen eigen ist. Wo es an Respekt und Anerkennung mangelt, erscheint die Welt grau, kalt und leer und jeder scheint ein Leben für sich selbst zu führen, immer bedacht, besser zu sein als die anderen. In der heutigen Leistungsgesellschaft scheint in vielen Bereichen solch eine "Knappheit von Respekt" (Sennett 2004, 15) zu herrschen, die dazu führt, dass Konflikte durch Gewalt ausgetragen werden, dass Menschen ihre Träume nicht verwirklichen können oder dass Kinder in der Schule versagen. Gerade hier, in diesem engen sozialen Gefüge, ist dieses Phänomen besonders zu spüren.

Und dennoch scheint der Wunsch nach Anerkennung damals wie heute und über alle Kulturen hinweg ein gemeinsames Bedürfnis zu sein.

Das Wort Respekt erscheint in der postmodernen Welt vorerst etwas verstaubt. Dennoch hat es gerade in der heutigen Zeit des steten Wandels nicht an Aktualität eingebüßt. Wie Prengel (2005) schreibt, ist es ein "Element der sozialen Welten" (16) und taucht in vielen Jugendkulturen als Songtext oder Forderung auf. Was ist aber nun eigentlich genau Respekt und wie kann man sich dieser scheinbar vieldeutigen, kaum fassbaren sozialen Dimension nähern und kann man Respekt mit Anerkennung gleichsetzen?

Es gibt verschiedene Wege, sich dem Phänomen Respekt zu nähern. Eine Möglichkeit der Annäherung kann auf der präskriptiven Ebene in Form einer sozialphilosophischen Auseinandersetzung mit dem Verhältnis zwischen dem Ich und dem Du bzw. dem Ich und dem Wir und den damit verbundenen Phänomenen von Anerkennung bzw. Missachtung geschehen. Richtungsweisend ist hier das Werk von Axel Honneth (1992), welches eine der wesentlichen theoretischen Grundlagen dieser Arbeit darstellt.

Die zweite Möglichkeit des Zugangs besteht in der deskriptiven Annäherung durch die Betrachtung verschiedener soziologischer, psychologischer bzw. biographischer Aspekte, die mit Respekt bzw. Anerkennung in Verbindung stehen. Hierin stehen konkrete gesellschaftliche Prozesse und Erfahrungen, welche auf empirischen Daten oder Fakten basieren, im Vordergrund. Diese zwei Herangehensweisen bieten sehr unterschiedliche Perspektiven auf das Phänomen Respekt. Dennoch möchte ich im Folgenden versuchen, sie zu verknüpfen, da ich der Ansicht bin, dass die eine Sichtweise nicht ohne die andere auskommt. Eine Theorie oder ein gesellschaftliches Konstrukt, welches aus einer gedanklichen Auseinandersetzung heraus entwickelt wurde, sucht seine Entsprechung in der Praxis.

Doch zuerst möchte ich das Wort Respekt in seiner etymologischen Bedeutung untersuchen. Aus etymologischer Sicht (vgl. Matschiner 1998, 525) findet man eine französische und eine lateinische Wurzel (frz.: réspect bedeutet soviel wie Achtung, Hochachtung, und die lateinische Bedeutung mit respectare trägt die Bedeutung von Rückblick, Rücksicht). Betrachtet man diese beiden etymologischen Herleitungen näher, so fällt auf, dass es sich hierbei um zwei unterschiedliche Bedeutungszugänge handelt. Achtung bzw. Hochachtung beinhaltet stärker eine Art Ehrerbietung, im Sinne von Achtung vor einer höheren Autorität. Dies beschreibt mehr die einseitige Form der Achtung, insofern dass etwas oder jemand geachtet wird, weil er, sie oder es größer, stärker oder mächtiger ist als man selbst. In diesem Zusammenhang ist hier eher das Verständnis im Sinne von einseitigem Respekt gemeint. Einen anderen Bedeutungszusammenhang liefert die lateinische Wortwurzel. Der "Rückblick" oder die "Rücksicht" kann zweierlei bzw. sogar dreierlei Richtungen zeigen: Den Blick auf den anderen oder den Blick auf sich selbst bzw. den Blick auf sich selbst durch den Spiegel des anderen. Bezeichnend für diese Blickrichtung ist, dass der Blick nicht nach oben gerichtet ist, sondern zurück, d.h. auf den Menschen, der mir gegenüber steht, sich mit mir auf einer Ebene befindet.

So trägt das Wort Respekt zwei Aspekte in sich. Einmal einen einseitig ausgerichteten, im Sinne von jemanden achten, weil er mächtiger ist oder bestimmte herausragende Eigenschaften besitzt, die es zu achten gilt. Der andere Aspekt beschreibt mehr die wechselseitige Form von Respekt, welche über die Achtung hinausgeht, da sie das Rücksichtnehmen auf jemanden beschreibt, welches nicht nur auf dessen Macht oder Größe, herausragenden Eigenschaften oder Fähigkeiten beruht. Um diese Form des Respekts soll es im Folgenden gehen. In der Literatur (Honneth 1992; Prengel 1993, 2005; Dederich 2001) wird, bezogen auf diese Bedeutungsdimension, der Begriff "Anerkennung" verwendet, welcher durch den Aspekt der Gegenseitigkeit mit dem Wort Respekt in der lateinischen Wortbedeutung gleichzusetzen ist. Daher werde ich im Folgenden beide Begriffe synonym verwenden, vor dem Hintergrund, dass Respekt den Aspekt der Gegenseitigkeit beinhaltet.

Folgende Arbeitsdefinition kristallisiert sich aus dem bisher Diskutierten heraus:

Respekt stellt eine Form der wechselseitigen Achtung dar, bei der beide Partner symmetrisch miteinander in Kontakt treten und sich gegenseitig in ihrem Sosein anerkennen (vgl. Honneth 1992, Sennett 2004).

Hartkemeyer und Dhority (2001) gehen sogar noch einen Schritt weiter: "Diese Anerkennung des anderen kann so weit führen, dass wir uns vorstellen können, wir würden genau so denken und handeln wie er - wenn wir genau sein Leben hätten leben müssen, sein Schicksal erfahren hätten" (S. 79). Damit postulieren sie eine Haltung der Offenheit und der "aktiven Toleranz" (ebd.), welche eine der von ihnen beschriebenen Kernfähigkeiten des Dialogs bildet. Im Dialog werden alle Vorurteile abgelegt und versucht, dem anderen mit Offenheit und Verständnis zu begegnen. Diese sehr reine und intensive Form des respektvollen Austauschs bedarf allerdings einer grundlegenden Offenheit für den Anderen in seinem Sosein. Vor allem im Hinblick auf schulische Umgangsformen bedeutet dies, sowohl die Gleichheit als auch die Verschiedenheit des Anderen anzuerkennen (vgl. Prengel 2005, 16).

Anerkennung kann auch als Abenteuer betrachtet werden, da nicht gewiss ist, welche Wirkungen unser Handeln auf andere Menschen hat (vgl. Prengel 2005, 16 in Anlehnung an Todorov), oder welche Gefühle mit der Anerkennung des anderen ausgelöst werden. Hartmut von Hentig (in Kahl 2004) vertritt eine ähnliche Ansicht, in dem er betont, dass die Ungewissheit zur Grundstruktur des Lebens gehören sollte, um wach und offen für neue Impulse zu bleiben. Dies entspricht auch der von Hartkemeyer und Dhority (2001, 78) postulierten ersten Kernfähigkeit des Dialogs, bei der die "Haltung eines Lerners" eingenommen werden soll.

Wenn wir einen Menschen z.B. negativ bewerten, weil er einen Fehler gemacht hat und diesen Menschen fortan nur als fehlerbehaftetes Wesen betrachten, dann nehmen wir nur noch diese eine Seite der Unvollkommenheit an ihm wahr. Wenn wir aber offen sind für neue fruchtbringende Impulse des anderen, können wir eher über seine Fehler und Schwächen hinwegsehen und ihn in seiner Ganzheit verstehen lernen.

Fazit ist, dass Respekt sich uns in sehr unterschiedlichen Facetten und Dimensionen zeigt, d.h. ein sehr vielschichtiges Gefüge von Werten, Emotionen und normativen Vorstellungen darstellt. So lässt sich Respekt nicht als eine feste Größe oder statische Qualität betrachten, sondern "erweist sich als sozial und psychologisch komplex" (Sennett 2004, 79). In meinen Augen beschreibt Anerkennung einen wechselseitigen Erkenntnisprozess, an dem beide Partner wachsen können.

Honneth (1992) unterscheidet in diesem Zusammenhang drei Dimensionen von Anerkennung, die ein Pendant in drei Formen der Missachtung finden, welche ich im Folgenden darstellen möchte. Ich habe Honneths Konstrukt als theoretische Grundlage meiner Arbeit gewählt, da es einerseits eine klare Strukturierung und Orientierung aufweist, andererseits aber offen lässt, inwiefern diese theoretisch gewonnenen Dimensionen auf das System Schule übertragbar sind. Dies erzeugte eine kreative Spannung in mir.

Honneth (1992) arbeitet in seinem sozial- und geschichtsphilosophischen Werk "Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte" in Anlehnung an Hegel und Mead drei verschiedene, aber dennoch miteinander verbundene Formen intersubjektiver Anerkennung heraus, die die Grundlage für den Aufbau wechselseitigen Respekts darstellen sollen. Den Ausgangspunkt der von Honneth entworfenen Gesellschaftstheorie bilden drei Anerkennungsdimensionen:

-

emotionale Zuwendung

-

rechtliche Anerkennung

-

solidarische Zustimmung

Jede dieser Anerkennungsformen entspricht einer Form der Selbstachtung. Honneth (1992) geht davon aus, dass die Form der Gewährung einer Art der Anerkennung einer Form der Selbstachtung zugeordnet ist, dessen Grad sich "in der Abfolge der drei Anerkennungsformen (...) schrittweise steigert" (ebd.,151). "Mit jeder Stufe der wechselseitigen Achtung (wächst - K.F.) auch die subjektive Autonomie des Einzelnen" (ebd.).

a) Emotionale Zuwendung

Diese beschreibt die elementarste Form der Anerkennung, welche durch die Wahrnehmung und Beachtung der individuellen Bedürfnisse des Anderen entsteht. Honneth (1992, 153) spricht hier von der "Liebe", welche er in einen relativierenden Kontext einbindet, indem er angibt: "Unter Liebesverhältnissen sollen hier alle Primärbeziehungen verstanden werden, soweit sie nach dem Muster von erotischen Zweierbeziehungen, Freundschaften und Eltern-Kind-Beziehungen aus starken Gefühlbindungen zwischen wenigen Personen bestehen" (ebd.).

Die Liebe bildet die erste Stufe der wechselseitigen Anerkennung und beschreibt eine starke emotionale Bindung, welche auf der Grundlage von gegenseitigem Vertrauen entsteht. Einerseits entsteht diese Verbindung als primäre Beziehung zwischen Eltern und Kind, welche von ihrer Grundstruktur eine asymmetrische Form der Bindung darstellt, da das Kind abhängig von der Zuneigung der Eltern ist und deren Fürsorge bedarf. Von der anderen Seite her betrachtet, sind die Eltern dafür verantwortlich, dass das Kind sich geborgen und sicher fühlt und seine Bedürfnisse nach körperlicher Versorgung und emotionaler Zuwendung geachtet werden. Dies bildet die Grundlage für den Aufbau einer positiven Beziehung des Kindes zu sich selbst. Am Anfang einer solchen Primärbeziehung steht die Symbiose - die Verschmelzung und die "undifferenzierte Intersubjektivität" (ebd., 158). Erst später beginnt das Kind seine eigene Identität auszubilden und wird somit schrittweise zum unabhängigen Subjekt (vgl. ebd., 159). Die Herausforderung bezüglich dieser stark individuellen Form der Anerkennung besteht in der Spannung, die beim Ablösungsprozess des Kindes von den Eltern und umgekehrt entsteht. Es kann in diesem Zusammenhang dazu führen, dass die Mutter der Spannung nachgibt und das Kind, obwohl es bereits Schritte zur Selbstständigkeit gegangen ist, weiterhin in dem Maße umsorgt und vor äußeren Einflüssen schützt, wie sie es anfänglich getan hat. Dies kann beispielsweise durch das Erscheinungsbild einer Behinderung verstärkt werden, wodurch die Mutter für längere Zeit als bei einem nichtbehinderten Kind von dessen Bedürftigkeit ausgeht. Es ist aber immer aus dem situativen und individuellen Kontext heraus zu betrachten und zu entscheiden, inwiefern das Kind fähig ist eigene Schritte ins Leben zu gehen. Denn dieses "Fürsorgeprinzip", wie es bspw. Dederich (2001, 211) beschreibt, ist zwar gesamtgesellschaftlich gesehen als durchaus sinnvoll anzusehen, aber bezogen auf die Situation der/des Einzelnen immer im Hinblick auf dessen individuelle Voraussetzungen zu betrachten. Eine fürsorgliche Haltung, welche mit der Übernahme von Verantwortung korreliert, birgt die Gefahr in sich, dass Eltern und Kind eine sehr lange Zeit im Stadium der Symbiose verharren und die Persönlichkeiten beider Seiten dadurch einer sehr starken wechselseitigen Abhängigkeit unterliegen, die der Entwicklung einer eigenständigen Identität des Kindes im Wege stehen. Die Erfahrung der Eigenständigkeit und der Zuwachs von Vertrauen zum eigenen Fühlen, Denken und Handeln können dadurch maßgeblich beeinträchtigt werden.

Obwohl die enge positive emotionale Bindung zwischen Eltern und Kind für die Ausbildung des Selbstvertrauens von zentraler Bedeutung ist (vgl. Bern in Dederich, 2001, 211), stellt der Abgrenzungsprozess eine wesentliche Voraussetzung für die spätere emotionale Eigenständigkeit dar (vgl. Honneth 1992, 161). Daher ist es wichtig, dass Eltern das Kind bei den Schritten in Richtung eines selbstständigen Lebens unterstützen und durch Anerkennung in dieser Entwicklung bestärken.

Eine weitere Form der emotionalen Zuwendung besteht in der symmetrischen Beziehung zwischen engen Freunden oder in Intimpartnerschaften. Hier handelt es sich im Unterschied zur Eltern-Kind-Beziehung vom Ansatz her um eine emotionale Bindung zwischen zwei Partnern, die sich auf einer Ebene befinden. Am Anfang einer solchen Beziehung, v.a. im Hinblick auf Partnerschaft, kommt es häufig auch zu einer Symbiose, aus dieser heraus die Partner sich ihrer selbst im anderen bewusst werden. Aber erst aus der Erfahrung der Trennung heraus kann eine "produktive Balance zwischen Abgrenzung und Entgrenzung entstehen" (Honneth 1992, 169), welche die Grundlage für eine gereifte Liebesbeziehung bildet. Diese kann unterschiedliche Gestalt annehmen, z.B. das Erlebnis eines intensiven selbstvergessenen Gesprächs in Freundschaften oder die sexuelle Vereinigung in erotischen Beziehungen (vgl. ebd.).

Somit stellt die emotionale Zuwendung die am stärksten durch wechselseitiges Vertrauen und das Gefühl von Nähe und emotionaler Sicherheit geprägte Form der Anerkennung dar.

b) Rechtliche Anerkennung

Die Form der rechtlichen Anerkennung steht in engem Zusammenhang mit Gleichberechtigung gesetzlicher Absicherung. Hierin sind wesentliche Voraussetzungen für die gesellschaftliche Anerkennung von Menschen als gleichberechtigte BürgerInnen gesetzt.

"Als Rechte haben wir zunächst [...] diejenigen individuellen Ansprüche begriffen, auf deren soziale Erfüllung eine Person legitimer Weise rechnen kann, weil sie als das vollwertige Mitglied eines Gemeinwesens an deren institutioneller Ordnung gleichberechtigt partizipiert" (Honneth 1992, 216).

Als Rechte sind sowohl elementare Rechte wie Menschenrechte, Freiheitsrechte bis hin zu Mitbestimmungsrechten gefasst. Honneth (1992, 186) geht von einer Dreiteilung von Rechten aus. Diese stellt zum einen den Schutz vor unbefugten Eingriffen in die persönliche Freiheit dar. Zum anderen beinhaltet sie die Möglichkeit der Teilnahme an Prozessen der öffentlichen Willensbildung. Und zum dritten umfasst sie die Teilhabe an der Verteilung von Grundgütern, wie z.B. der sozialen Grundsicherung.

Diese Form der Anerkennung steht in Verbindung mit dem ethischen Prinzip der Universalität von Rechten. Jedes Mitglied der Gesellschaft besitzt danach gleiche Rechte und kann an Entscheidungen partizipieren (vgl. Dederich 2001, 212). Die Anerkennung von Rechten bildet die Voraussetzung für moralische Achtung und Integrität. Wenn dies gewährleistet ist, kann auch die Voraussetzung für Selbstachtung geschaffen werden.

Allerdings fehlen bei dieser Form der Anerkennung wesentliche Aspekte, die die Individualität einer Person in den Blick nehmen bzw. die Achtung der Fähigkeiten einer Person betrachten. Daher genügt die Sicherung dieser Form der Anerkennung nicht, um eine Wertschätzung der Gesellschaftsmitglieder herbeizuführen. Dies leisten in erster Linie die erste und die dritte Form intersubjektiver Anerkennung. Dennoch ist es entscheidend für die Erhaltung der moralischen Wertstruktur einer Gesellschaft und damit der Integrität des Einzelnen, diese Form der Anerkennung zu gewährleisten. Vor allem im Hinblick auf die Gleichberechtigung von Menschen ausländischer Herkunft sowie Menschen mit Beeinträchtigungen oder anderer Minoritäten ist die rechtliche Anerkennung von großer Bedeutung. Insbesondere §3 des Grundgesetzes, welcher den Schutz vor Diskriminierung postuliert, nimmt hier einen zentralen Stellenwert ein. Dennoch ist zu bedenken, dass solch ein Gesetz allein nicht bewirkt, dass es von allen Mitgliedern der Gesellschaft beachtet wird. Daher ist es entscheidend, diese universellen Rechte konkret in allen Instanzen und Institutionen der Gesellschaft einzuklagen und z.B. im schulischen Kontext auf allen Ebenen immer wieder von Neuem bewusst zu machen (vgl. Dederich 2001, 213).

c) solidarische Zustimmung

Solidarische Zustimmung beinhaltet die symmetrische Wertschätzung von Fähigkeiten des Einzelnen, die für die gesellschaftliche Entwicklung bzw. gesellschaftliche Gruppierungen relevant sind (vgl. Honneth, 1992, 203).

Zentral sind in diesem Zusammenhang die Begriffe der Ehre und des Prestiges eines Menschen zu sehen. Diese Begriffe werden von Honneth (1992) und Sennett (2004) jedoch kontrovers diskutiert:

Anerkennung und soziale Ehre entsprechen nach Sennett (2004, 73f.) mehr dem Charakter von Respekt. Honneth (1992, 203ff.) dagegen führt an, dass der Begriff der sozialen Ehre etwas veraltet ist. Heutzutage wird dieser durch den Begriff des sozialen Prestiges übersetzt, da wir nicht mehr in einer Ständegesellschaft leben, die sich über bestimmte Rangfolgen definiert. Vielmehr leben wir heute in einer Gesellschaft, die durch einen hohen Wertepluralismus geprägt ist. Allerdings gebraucht Sennett den Begriff der Ehre nicht in Zusammenhang mit Ständegesellschaft, sondern beschreibt einen "Verhaltenskodex" (ebd., 74), dessen Einhaltung zur Aufhebung sozialer Grenzen führen soll.

Dem Prinzip der Ehre steht die Würde des Menschen gegenüber, die unabhängig von jedem Ehrenkodex ist. Das Konzept beruht auf der Achtung vor der Integrität des Körpers (ebd., 76). Jefferson (in Sennett 2004, 76) führt in diesem Zusammenhang an: Die Achtung vor dem Schmerz verleiht dem Menschen eine Art "säkularisierte Würde, ähnlich wie die Achtung vor dem Göttlichen in traditionelleren Gesellschaften."

Den zweiten Aspekt bildet die Würde vor der Arbeit des Menschen. In Anlehnung an Max Weber nennt Sennett (2004, 77) den Begriff des "Sich Beweisens", das heißt der Beweis des eigenen Wertes durch die Arbeit. Dahinter steht das Konstrukt einer Arbeitsethik, die den Wert des Menschen an seiner geleisteten Arbeit bemisst. Hierin fehlen aber wichtige Elemente der Freude und des Genusses. Dieses Verständnis von Arbeitsethik passt nach Meinung Sennetts (2004, 77) dennoch in das soziale Gefüge, da es konkurrenzorientiert und wertvergleichend ausgerichtet ist.

Die Würde des Körpers unterscheidet sich somit von der Würde der Arbeit, wie sie in diesem Kontext beschrieben wurde: "Beides sind universelle Werte. Die Würde des Körpers ist allen gemeinsam, die Würde der Arbeit mögen nur wenige erlangen" (Sennett 2004, 78). Somit entsteht hier die Basis für ein Ungleichgewicht, da die Würde des Körpers gleichgeachtet, die Würde der Arbeit aber meist sehr subjektiv betrachtet wird und unterschiedlichen Wertmaßstäben unterliegt.

Voraussetzung für die Entstehung von respektvollen Verhältnissen untereinander bildet hingegen die Entdeckung der Gleichheit im Anderen. Die Umsetzung dieser Gleichheit gestaltet sich häufig als schwierig. "Hier entsteht oft eine Kluft zwischen dem Willen, andere gut zu behandeln und dem tatsächlichen Erfolg" (ebd.). In diesem Prozess spielt die Subjektivität eine entscheidende Rolle. Selbst wenn man sich Gebote wie "Du sollst andere respektieren!" (ebd., 79), zu eigen macht, spielen die eigenen Bedürfnisse, Sympathien und Wünsche, welche die eigenen Reaktionen beeinflussen, eine nicht zu unterschätzende Rolle im Prozess der Anerkennung.

Der ethische Aspekt des Kommunitarismus steht mit der solidarischen Zuwendung eng in Verbindung (vgl. Dederich 2001, 210). Hier steht die Gesellschaft mit bestimmten normativen Wertvorstellungen im Vordergrund. Die Fähigkeiten des Einzelnen sollen danach dem Gemeinwohl dienen. Dies bildet die Voraussetzung für die Weiterentwicklung der Gesellschaft. Andererseits wird die Unfähigkeit, bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln (z.B. durch eine Behinderung) mit Missachtung bzw. Ausgrenzung aus der Gesellschaft quittiert. Hierin liegt meines Erachtens eine entscheidende Wurzel für Prozesse der Stigmatisierung und Entwertung. Sennett (2004) betrachtet dies unter dem Aspekt der Ungleichheit als gesellschaftlichem Phänomen.

Ziel sollte es daher sein, den Anderen in seiner Einzigartigkeit auch im Hinblick auf seine Fähigkeiten zu betrachten und wertschätzen zu lernen und nicht nur mit Mitleid zu begegnen. Sennett (2004, 85) sieht in der Äußerung von Mitleid eine Form der Verachtung des Anderen, da diese seine Unfähigkeit dokumentiert.

Honneth (1992, 209f.) fasst den Aspekt der solidarischen Zustimmung folgendermaßen zusammen: "Sich in diesem Sinne symmetrisch wertschätzen heißt, sich reziprok im Lichte von Werten zu betrachten, die die Fähigkeiten und Eigenschaften des jeweils anderen als bedeutsam für die gemeinsame Praxis erscheinen lassen." Es steht hier also nicht nur die passive Form der Toleranz im Vordergrund, sondern die "affektive Anteilnahme an dem individuell Besonderen der anderen Person" (ebd.), sodass deren Eigenschaften und Fähigkeiten zur Entfaltung gelangen. Durch diese Form der Wertschätzung kann der Mensch auch zu einer positiven Beziehung zu sich selbst gelangen. Honneth (1992, 211) fasst dies unter den Begriff der "Selbstschätzung".

Fazit

Die Erfahrung aller drei Formen der Anerkennung bildet die Grundlage für autonomes Handeln. Erst wenn ein Mensch sowohl in seinen individuellen Bedürfnissen anerkannt, seine Rechte gewahrt werden und er in seinen Fähigkeiten und Eigenschaften wertgeschätzt wird, kann er sich entfalten und selbst verwirklichen. Erfährt sie/er diese Anerkennung nicht, kann dies zu Prozessen der Stagnation der Entwicklung bzw. zu Formen von Aggression und Gewalt führen (vgl. Kahl 2002, 42).

Den drei beschriebenen Formen der Anerkennung stehen drei entsprechende Formen der Missachtung gegenüber, welche aus der Sicht Honneths wesentlichen Einfluss auf die Identität desjenigen, der die Missachtung erfährt, haben.

a) Misshandlung, Vergewaltigung

Unter dem Aspekt der Misshandlung und Vergewaltigung fasst Honneth (1992, 214) alle Formen der körperlichen Demütigung (z.B. durch Folter) und der Bemächtigung des Leibes eines anderen (z.B. durch sexuellen Missbrauch). Das Gravierende an dieser Form der Missachtung ist, dass sie tiefer und einschneidender für den Menschen ist als jede andere Form der Missachtung. Dies liegt nicht nur darin begründet, dass einer Person Schmerzen zugefügt werden, sondern dass diese Erfahrung der Demütigung mit dem Gefühl verbunden ist, dem anderen schutzlos ausgeliefert zu sein. Diese Form der Missachtung tritt in den meisten Fällen zwischen einer körperlich überlegenen oder mächtigeren und einer unterlegenen, schwächeren Person auf. Dadurch handelt es sich hierbei um ein massives Ungleichgewicht der Kräfte, sodass eine eigenständige Lösung aus der Situation kaum möglich erscheint.

Diese Erfahrungen können in Abhängigkeit von Dauer und Intensität der Misshandlung für den geschädigten Mensch zur Folge haben, dass das Selbstvertrauen des Opfers stark verletzt und gefährdet bis dahin, dass das Vertrauen in die autonome Koordinierung des Körpers stark eingeschränkt wird (z.B. durch unwillkürliche Angstreaktionen oder traumatische Zustände) (vgl. ebd.). Der Sicherheitsverlust steht häufig in Verbindung mit dem Zusammenbruch des Vertrauens in die Zuverlässigkeit der sozialen Welt und damit der eigenen Selbstsicherheit. Dederich (2001, 211) nennt in diesem Zusammenhang weitere Formen der Missachtung, die keine aktive Gewalteinwirkung beinhalten, wie Isolation, emotionale Kälte und Gleichgültigkeit, wodurch das Selbstvertrauen ebenfalls gefährdet bzw. geschwächt werden kann. Diese erweiterten Formen körperlich erfahrbarer Demütigung treten oftmals in Institutionen wie Pflege- oder Behinderteneinrichtungen, häufig aber auch in Schulen auf. Meist handelt es sich hier um Einrichtungen mit einem stark hierarchischen Aufbau. Die Wirkung dieser Deprivation kann je nach Intensität u.U. gravierender sein als bei direkter körperlicher Misshandlung. Denn diese Formen der Missachtung dauert meist über einen längeren Zeitraum an. Durch die statische Struktur vieler Institutionen stellen diese Phänomene der Vernachlässigung und Isolierung häufig einen dauerhaften Zustand dar, der langfristig schädigend auf die Persönlichkeit der Betroffenen wirken kann. Hauptursache für diese Umstände stellen die strukturellen menschenunwürdigen Bedingungen vieler Einrichtungen dar, aber auch die degradierende Sichtweise der MitarbeiterInnen dieser Institutionen auf die Betroffenen (vgl. Fliegel 2000). Problematisch ist in diesem Zusammenhang auch der seelische Rückzug zu betrachten, der bis zur Unfähigkeit führen kann, sich selbst als liebenswertes Wesen zu betrachten. Der seelische Rückzug oder die Introversion kann auch in Verbindung mit Autoaggression stehen, durch die ein Ventil für den Hass auf die demütigende Person geschaffen wird, in dem sich die betroffene Person selbst Schaden zufügt.

b) Entrechtung und Ausschließung

Die Entrechtung und Ausschließung beinhaltet die Aberkennung des Status als vollwertigen Mitglied der Gesellschaft. Dies geschieht durch den Entzug elementarer Rechte (z.B. Bürgerrechte wie Mitbestimmung oder moralische Zurechnungsfähigkeit). Damit wird nicht nur die Autonomie dieses Menschen eingeschränkt, sondern in diesem Zusammenhang steht das Gefühl als nicht vollwertige/r moralisch gleichberechtigte/r InteraktionspartnerIn zu gelten.

"So wurde häufig beschrieben, dass Entrechtung und soziale Ausschließung psychisch lähmend wirken und soziale Scham erzeugen, dass aus fehlender Achtung durch andere ein Mangel an Selbstachtung entstehen kann" (Dederich 2001, 214).

Dadurch wird in starkem Maße die soziale Integrität des Einzelnen eingeschränkt, da er sich nicht als rechtlich gleichwertig anerkannt fühlt.

c) Entwürdigung, Beleidigung

In diesem Zusammenhang fasst Honneth die gesellschaftliche Herabstufung bestimmter Verhaltensweisen, Einstellungen, Lebensformen und Überzeugungen. Dies steht in Verbindung mit einer "entwertenden Verweigerung an sozialer Zustimmung" (Dederich 2001, 216).

Damit wird dem Subjekt die Möglichkeit genommen seinen Fähigkeiten einen sozialen Wert beizumessen, wodurch ein Verlust an persönlicher Selbstschätzung entstehen kann. Die/der Betroffene empfindet sich den anderen gegenüber unterlegen und wird dadurch in seiner Selbstverwirklichung gehemmt.

Es ist dennoch anzumerken, dass es sehr stark von der Deutung und dem individuellen Erfahrungszusammenhang abhängt, inwiefern eine Person sich von der Bewertung anderer beeinflussen lässt und fähig ist, eigene Quellen und Strategien der Steigerung des eigenen Selbstwertgefühls zu finden (z.B. die Fähigkeit sich in einem Hobby, wie dem Spielen eines Instruments zu verwirklichen) und darin aufzugehen. Es hängt häufig auch davon ab, inwiefern ein Wert kollektiv verankert ist und das Individuum abhängig ist von der positiven Bewertung durch eine bestimmte Gruppe von Menschen bzw. welche Priorität bestimmte Werte oder Personengruppen für das Individuum besitzen (s. Kap. 4.3.3.2). Sennett (2004) führt in diesem Zusammenhang drei Gebote an, die in diesem Zusammenhang zu Ungleichheit und damit zu einer Knappheit von Respekt führen (S. 315):

Mach etwas aus dir!

Sorge für dich selbst!

Hilf anderen!

Hier entsteht das Bild eines autonomen und erfolgreichen Menschen, der darüber hinaus soziales Engagement zeigt. Wer diesem Bild nicht entsprechen kann, wird von der Gesellschaft nicht als gleichwertig betrachtet und somit auch nicht mit der Wertschätzung versehen wie Menschen, die diese Werte verwirklichen können.

Sennett zieht daraus den Schluss: "Wenn wir die praktischen Leistungen würdigten, statt potentielle Talente zu bevorzugen, wenn wir die berechtigten Anforderungen einer Abhängigkeit im Erwachsenalter akzeptierten und den Menschen eine aktivere Teilhabe an den Bedingungen der ihnen gewährten Hilfe ermöglichten" (ebd.), würde dies zu einem Zuwachs an gegenseitigem Respekt führen. Das bedeutet, dass unter Gewährung einer größeren Handlungsfreiheit bzw. der Akzeptanz bestimmter Abhängigkeiten der Respekt zwischen den Menschen wachsen könnte. Damit würde eine höhere Achtung und Förderung der individuellen Fähigkeiten des Einzelnen ohne zwanghafte Einhaltung dieser Gebote einhergehen. Außerdem könnte ein stärkerer Fokus auf die emotionalen Werte eines Menschen zur Bereicherung des sozialen Miteinanders beitragen.

Abschließend ist zu sagen, dass die von Honneth (1992) entworfenen Dimensionen der Anerkennung eine wichtige und logisch sowie sozial- und geschichtsphilosophisch wohl durchdachte theoretische Grundlage darstellen. Dennoch ist anzuführen, dass in der Realität die einzelnen Dimensionen nicht immer in der dargestellten analytischen Trennschärfe existieren. Hier wird deutlich, dass es sich bei dem von Honneth entworfenen Gesellschaftsmodell um ein philosophisch eruiertes und nicht ein empirisch gewonnenes Konstrukt handelt. Gerade im Hinblick auf den letzten Punkt der solidarischen Zustimmung entfalten sich zahlreiche Facetten, die auch auf der emotionalen Ebene zum Tragen kommen. Honneth (1992) gibt in diesem Zusammenhang selbst an: "In der Bewährung am Material empirischer Untersuchungen wird sich dann zeigen müssen, ob sich die drei Beziehungsmuster tatsächlich so voneinander unterscheiden lassen, dass sie im Hinblick auf das Medium der Anerkennung, die Art der ermöglichten Selbstbeziehung und das moralische Entwicklungspotential eigenständige Typen bilden" (ebd., 152f.). Es hat sich im Laufe der Entstehung dieser Arbeit herausgestellt, dass die drei von Honneth (1992) erarbeiteten Anerkennungs- und Missachtungsdimensionen als analytische Vorlage dienen, aber aufgrund der komplexen und speziellen Fragestellung (mit dem Fokus auf schulisches Miteinander) adaptiert und erweitert werden mussten (s. Kap. 3.3.2). Folgende Überlegungen tragen zur weiteren Klärung dieses Widerspruches bei.

Wenn man versucht, die von Honneth (1992) erarbeiteten Dimensionen von Anerkennung bzw. Missachtung auf Schule zu übertragen, stehen zwei wesentliche Fragen im Vordergrund. Zum einen stellt sich die Frage, ob sich allgemeine gesellschaftliche Prozesse auf Schule als "Gesellschaft im Kleinen" übertragen lassen und zum anderen, ob diese Dimensionen, wie sie von Honneth entworfen wurden, für Schule als Kategorien der Analyse des schulischen Zusammenlebens zu operationalisieren sind.

Krüger und Helsper (2003) haben dies bereits in ihrem Forschungsprojekt, in welchem rechte politische Orientierungen bei SchülerInnen im Rahmen schulischer Anerkennungsbeziehungen untersucht wurden. Ich habe geprüft, inwiefern diese empirisch gewonnen Kategorien im Hinblick auf meine Fragestellung stimmig sind und habe im Anschluss an deren Analyse einige dieser Kategorien übernommen, da sie mir für den schulischen Rahmen geeigneter erschienen als die von Honneth (1992) gewonnenen Kategorien. Die einzelnen Kategorien werden im folgenden Kapitel zur methodischen Herangehensweise (v.a. 3.2) näher erläutert.

In der Schule finden sich potentielle Anerkennungsverhältnisse auf unterschiedlichen Systemebenen. Dies macht Schule mit Gesellschaft im Allgemeinen vergleichbar. Der Unterschied besteht darin, dass Schule einen ganz bestimmten Auftrag, den Bildungsauftrag innehat, während in der Gesellschaft der Bildungs- und Erziehungsauftrag nur einer von vielen Aufträgen darstellt.

So finden sich Anerkennungsverhältnisse zum einen als Bindeglied zwischen verschiedenen Ebenen, z.B. in der Lehrer-Schüler-Beziehung. Zum anderen manifestieren sie sich zwischen Vertretern einer Ebene, z.B. Lehrer-Lehrer oder Schüler-Schüler-Beziehung. Die Qualität schulischer Anerkennungsverhältnisse stellt einen Indikator für das Klima an Schulen dar. Bisher sind wenige Studien veröffentlicht worden, die sich explizit mit Anerkennungsverhältnissen an Schulen auseinandersetzen. Dagegen sind zu Jugend und Gewalt seit Anfang der neunziger Jahre zahlreiche Studien erschienen (z.B. Heitmeyer u.a. 1995). Nur wenige Studien beziehen den schulischen Kontext in ihre Betrachtung mit ein (vgl. Krüger/Helsper 2003). Dennoch finden sich einige Anhaltspunkte, v.a. in Studien zur Gewaltprävention an Schulen (z.B. Knopf u.a. 1996; Olweus 1992; s. Kap. 4.5.5).

Das Gelingen schulischer Anerkennungsverhältnisse hängt von verschiedenen Systemebenen und deren Akteuren ab (vgl. Prengel 2005, 17; in Anlehnung an Bertram, Helsper, Idel 2000):

-

zwischen Schulleitung und Lehrerschaft,

-

innerhalb des Kollegiums

-

zwischen Angehörigen verschiedener Berufe, wie LehrerInnen, SonderpädagogInnen, ErzieherInnen, Schulaufsicht

-

zwischen Lehrkräften und SchülerInnen

-

zwischen den SchülerInnen innerhalb der Peer-Group

Eine weitere Ebene bildet die übergeordnete Dimension des Schulprogramms. Hier werden zentrale Ziele festgelegt, die durch die Schule vertreten werden sollen. Diese bilden die theoretische bzw. ethisch-moralische Grundlage für das schulische Miteinander. Für die Umsetzung dieser Vorgaben und Handlungsziele spielt die Struktur der Schule eine zentrale Rolle. Es stellt sich die Frage: Ist die Schule weitgehend hierarchisch-administrativ strukturiert mit starker Einschränkung der Partizipation von SchülerInnen oder bieten die schulischen Grundstrukturen eine mehr pluralistisch-demokratische Ausrichtung, in der ein hohes Maß an Mitbestimmung der einzelnen Ebenen gewährleistet ist? Über die oben genannten Ebenen hinaus ist die Dimension des Unterrichts von entscheidender Bedeutung für den gegenseitigen Umgang v.a. zwischen SchülerInnen und LehrerInnen bzw. der SchülerInnen untereinander (vgl. Prengel 2005, 17f.). Hier spielen sowohl Methoden des Unterrichts als auch die ausgewählten Inhalte eine wesentliche Rolle in Bezug auf die Ausbildung von Anerkennungsverhältnissen unter SchülerInnen als auch zwischen SchülerInnen und LehrerInnen.

Ich werde in dieser Arbeit v.a. die Ebene der Anerkennung der SchülerInnen untereinander fokussieren. Dabei ist im Hinblick auf den Kontext Schule die Ganzheit des Anerkennungsgefüges, v.a. in Hinblick auf die Lehrer-Schüler-Interaktion in den Blick zu nehmen. Das Verhalten der Lehrerin, des Lehrers den SchülerInnen gegenüber kann in diesem Zusammenhang hemmend oder fördernd auf die Anerkennung unter SchülerInnen wirken (vgl. z.B. Knopf u.a. 1996). Auf der anderen Seite besitzt das Verhalten der Lehrerin, des Lehrers Modellcharakter für das Verhalten von SchülerInnen. Gerade bei der Betrachtung heterogener Lerngruppen kristallisiert sich ein sehr vielfältiges Bild von gegenseitigen Anerkennungs- aber auch Missachtungsphänomenen, welche v.a. in Punkt 4.6 und konkret auf eine Klasse bezogen in Kap. 5.7 betrachtet werden sollen.

Schlussfolgerung

Dieses Kapitel, welches sich mit dem Begriff Respekt, dessen Dimensionen in Gesellschaft und Schule und damit zusammenhängenden Phänomenen und Fragen befasste, bildet den Ausgangspunkt und die theoretische Basis der vorliegenden Arbeit. Als Ergebnis dieser ersten und grundlegenden Überlegungen sehe ich zum einen die Heraushebung des Wertes Respekt als Grundlage persönlichen und sozialen Wachstums. Zum anderen bildet Respekt als Form der wechselseitigen Anerkennung und Wertschätzung einen Maßstab für das Gelingen gesellschaftlichen und damit auch schulischen Miteinanders. Dieser bildet den Ausgangspunkt für die Diskussion um Anerkennungsverhältnisse unter SchülerInnen und zentrale Fragen von Bildung. Als besonders relevant bezüglich der Fragestellung dieser Arbeit zeigt sich die Auseinandersetzung mit Anerkennungsverhältnissen in heterogenen Lerngruppen v.a. im Hinblick auf die Entwicklung hin zu einer inklusiven Pädagogik. Hier kann Respekt als Wert und Maßstab ebenfalls als Schlüsselbegriff gesehen werden (vgl. Kap. 5). Das menschliche Bedürfnis nach Anerkennung kann als "Triebfeder" gesellschaftlichen und schulischen Bestrebens nach einem konstruktiven und vertrauensvollen Miteinander gesehen werden.

Inhaltsverzeichnis

Bei meinen Ausführungen zur Methode der Gruppengruppendiskussion habe ich mich stark an den sehr ausführlichen und umfangreichen Ausführungen von Petra Gehrmann (2001, 143ff.) orientiert, die in ihrer Studie zu Demokratie und Humanität im Gemeinsamen Unterricht auf der Basis von Gruppendiskussionen geforscht hat und in diesem Zusammenhang sehr detailliert sowohl die Hintergründe als auch die Umsetzung dieser Methode beschreibt.

Die Methode der Gruppendiskussion, welche eine Methode qualitativer Sozialforschung darstellt, wurde um die Jahrhundertwende in den USA aus der experimentellen Gruppenforschung entwickelt. Am Anfang der Entwicklung stand die Untersuchung von Gruppen fremder Völker und Kulturen, "deren ‚Andersartigkeit' dann mit Hilfe von umfangreichen Forschungen beschrieben werden konnte" (Gehrmann 2001, 143).

In Deutschland begannen die ersten Untersuchungen zu Gruppen in den 30er Jahren. Die Entwicklung der Gruppendiskussion als Methode empirischer Sozialforschung im deutschsprachigen Raum wurde durch das Frankfurter Institut für Sozialforschung, welches in den 50er Jahren wieder neu aufgebaut wurde, fortgesetzt.

In den 70er und 80er Jahren, in denen eine sehr intensive Auseinandersetzung mit qualitativen Forschungsmethoden stattfand, fanden zwar Gruppendiskussionen im Rahmen soziologischer, psychologischer und pädagogischer Forschung statt, aber eher vereinzelt (vgl. Gehrmann, 2001, 149).

"Eine weite Verbreitung haben Gruppendiskussionen im Bereich der kommerziellen Markt- und Meinungsforschung, besonders bei Industrieunternehmen gefunden" (ebd., 150). In diesem Zusammenhang stellt v.a. die Effektivität der Methode im Hinblick auf Zeit- und Kapitalinvestition eine geeignete Variante dar, an umfangreiches Datenmaterial zu gelangen.

Weitere Anwendung findet das Verfahren in der Milieuforschung. Bohnsack (1997, 492) führt dazu aus: "Milieutypische Orientierungen und Erfahrungen können in valider, d.h. gültiger Weise nicht auf der Grundlage von Einzelinterviews, also in individueller Isolierung der Erforschten erhoben und ausgewertet werden." Hier steht der gemeinsame Erfahrungsbezug im Vordergrund.

Prozentual gesehen kommt dem Verfahren im sozialwissenschaftlichen Forschungs-zusammenhang nur eine geringe Bedeutung zu und scheint nach den Aussagen von Gehrmann (2001, 151) in Berufung auf Diekmann (1995) und Lamnek (1993) auf dem Stand der Ausführungen von Mangold in den 70er Jahren stehen geblieben zu sein. Gründe für diese Entwicklung könnten einerseits im Mangel an der Erfüllung von Gütekriterien (wie Validität, Reliabilität, Objektivität etc.) liegen. Andererseits könnte auch die Bandbreite der sehr unterschiedlichen Begrifflichkeiten (Gruppengespräch, Gruppenexperiment, Diskussionsrunde etc.) zu diesem Ergebnis führen, da es keine klare und eindeutige Definition gibt und so ein hohes Potential an Unsicherheit bezüglich des Einsatzes der Methode unter Beachtung der Gütekriterien entsteht.

Trotz der begrifflichen Verwirrung kristallisiert sich im Hinblick auf das Gruppendiskussionsverfahren ein "Minimalkonsens" (Gehrmann, 2001, 151) heraus. Das Untersuchungsobjekt stellen Gruppen dar und es handelt sich bei der Befragung um eine Form des Interviews. Aus der gemeinsamen Bezeichnung "Gruppe/Gruppen" wird deutlich, dass hier mindestens zwei Personen gleichzeitig befragt werden.

"In einer Gruppendiskussion erörtern die Beteiligten Erfahrungen, Ansichten und Argumente, wobei das Thema der Diskussion dem Interesse von ForscherInnen entspricht" (Heinzel, 2000, 118). Lamnek (in ebd.) definiert Gruppendiskussion als "Gespräch einer Gruppe zu einem bestimmten Thema unter ‚Labor'-Bedingungen." Diese Labor-Bedingungen können in unterschiedlichem Maße von der jeweiligen Forscherin oder dem Forscher vorstrukturiert sein.

Heutzutage stellt der Begriff der Gruppendiskussion einen Sammelbegriff für mehrere Verfahren zur qualitativen Erhebung von Datenmaterial durch die Zusammenarbeit mit Gruppen dar. Heinzel (2000, 118) unterscheidet in Anlehnung an Lamnek ermittelnde und vermittelnde Gruppendiskussionen. Erstere fokussieren die Untersuchung von Meinungen und Einstellungen innerhalb einer Gruppe, während letztere stärker Gruppenprozesse und dadurch bedingte Veränderungen einzelner Subjekte in den Blick nehmen.

Ermittelnde Gruppendiskussionsverfahren sind für die Sozialforschung von wesentlich größerer Bedeutung als vermittelnde (vgl. ebd.).

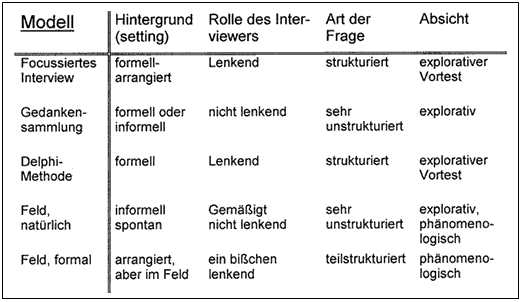

Abb. 1: Gruppendiskussionsmodelle und Forschungsdimensionen Quelle: Gehrmann (2001, 154) in Anlehnung an Denzin und Lincoln (1992)

Das von mir verwendete Verfahren der Gruppendiskussion habe ich an das von Gehrmann (2001, 154) übersetzte Schema Abb.1 angelehnt. Sie orientierte sich dabei an Denzin und Lincoln (1992). Bei den von mir durchgeführten Gruppendiskussionen handelt es sich ebenfalls um das von den beiden Forschern letztgenannte Modell des Typs "formale Feldforschung". Das bedeutet, dass das Setting arrangiert, aber das Diskussionsverfahren dennoch im Feld, hier direkt in einem Raum der Schule stattfindet. Dieser Raum ist den SchülerInnen zwar nicht vertraut, dennoch befinden sich hier Rechner, Tische und Stühle, deren Anblick den SchülerInnen nicht unbekannt oder unnatürlich erscheint. Außerdem sitzen sie in ähnlicher Konstellation auch in ihrer Tischgruppe zusammen, was eine weitere Voraussetzung für Offenheit und Vertrautheit untereinander darstellt. Die Fragen sind teilweise strukturiert, teilweise impulsartig aufgebaut, da ich den SchülerInnen Gelegenheit geben wollte, die Gespräche frei zu entfalten. Durch dieses Verfahren sollen Phänomene herausgearbeitet werden, die im Zusammenhang mit dem gegenseitigem Umgang in der Klasse sowie in Hinblick auf Gruppenbildung über die Klassengrenzen hinaus bedeutungsvoll erscheinen.

Die detaillierte Beschreibung des Verfahrens erfolgt ab Kap. 3.2.3 dieser Arbeit.

Die Diskussion kann entweder mit einer "natürlichen" Gruppe, die untereinander einen großen Bekanntheitsgrad aufweist, oder mit einer "künstlichen" Gruppe, die eine rein zu Forschungszwecken zusammengesetzte Konstellation von Mitgliedern darstellt, durchgeführt werden (vgl. Heinzel 2000, 118).

Eine der Gruppe nicht angehörende Moderatorin oder ein Moderator leitet die Diskussion. Die Intensität der Lenkung dabei ist sowohl abhängig vom Untersuchungsgegenstand als auch von der Zusammensetzung der Gruppe (Alter, Erfahrenheit in Gruppendiskussionen etc.). In diesem Fall war ich selbst Leiterin der Diskussionen.

Hier steht insbesondere die "Reproduzierbarkeit der Ergebnisse" (Bohnsack 1997, 496) im Vordergrund. Es wurden daraufhin Möglichkeiten geschaffen, "dass die Struktur des Falles sich in der für ihn typischen Eigengesetzlichkeit zu entfalten vermag" (ebd.). So basiert die Validität von Gruppendiskussionen nicht auf - wie in der Naturwissenschaft angewendeten standardisierten Verfahren, sondern auf "rekonstruktiven Verfahren" (ebd.), welche wiederum "'Standards' alltäglicher Kommunikation" (ebd.) zur Grundlage haben. Bei offenen Verfahren wird seitens der Forscherin, des Forschers weitgehend auf eine Standardisierung verzichtet. Hier steht die "Strukturierung durch die Erforschten selbst auf dem Wege von Prozessstrukturen" (ebd.) im Vordergrund, welche aber nach Meinung des Autors "nicht systematisch Rechnung" getragen werden kann. Daher habe ich die Diskussionen nach einem bestimmten Schema vorstrukturiert, aber dennoch Freiräume zur Entfaltung des Gesprächs offen gelassen.

Im Folgenden sollen Chancen und Probleme für diese Form der qualitativen Datenerhebung angeführt werden. Dabei stütze ich mich hauptsächlich auf die Ausführungen von Heinzel (2000, 119ff.) und adaptiere ihre Aussagen zu Gruppendiskussionsverfahren mit Kindern auf Jugendliche, da sich hier zahlreiche Parallelen ergeben.

Chancen dieser Methode liegen v.a. in der gemeinsamen Erfahrung, die Jugendliche in Gruppendiskussionen wiedergeben und welche positiv auf das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gruppe wirken. Nach Heinzel (2000, 120) handelt es sich hierbei um "Gespräche als Dokumente kollektiver Erfahrungen", die für die Jugendlichen prägend in Hinblick auf das eigene Erleben in Zusammenhang mit dem Erleben der anderen Gruppenteilnehmer sein können.

Im Gegensatz zur Einzelbefragung können sich die Jugendlichen bei dieser Methode durch gegenseitige Impulse zu neuen Gedankengängen anregen und somit zu einer Vielfalt in den Aussagen führen.

Gruppendiskussionen mit Jugendlichen "lassen darüber hinaus Einsichten in die Struktur und Prozesse individueller und kollektiver Stellungsnahmen zu und eröffnen einen Zugang zu latenten und unbewussten Sinnstrukturen" (ebd.). So erhält die Forscherin, der Forscher Einblick in die Art und Weise der Wahrnehmung der Umwelt sowie ein Bild von der Art der Erfassung der Wirklichkeit.

Das Gefühl, Zugehörigkeit und Bestätigung zu erfahren, spielt insbesondere bei Jugendlichen in Gruppendiskussionen eine zentrale Rolle, was durch die Verwendung anderer Interviewtechniken in Einzelbefragungssituationen in dem Maße nicht zum Tragen käme.

Durch die Bestätigung der eigenen Aussage werden Jugendliche ermutigt, sich stärker in die Situation einzubringen, bzw. die Scheu zu verlieren, sich in dieser "gestellten" Situation zu äußern.

Aus meiner eigenen Erfahrung in der Diskussion mit den Jugendlichen hat es sich als entkrampfend erwiesen, dass keine Lehrperson bei dem Verfahren anwesend war. Dies führte meines Erachtens zu einer stärkeren Öffnung der SchülerInnen.

Probleme bzw. Risiken der Methode können sich durch Hemmungen bei den SchülerInnen aufgrund der öffentlichen Gruppensituation ergeben, welche sich durch Scham oder geringes Vertrauen in die Wichtigkeit der eigenen Aussage äußern können. Daher sollten "natürliche" Gruppen bevorzugt werden, sodass ein hohes Maß an Vertrautheit vorausgesetzt werden kann.

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass sich im Laufe der Gruppendiskussion Meinungsführer bilden, die die Argumentation wesentlich dominieren. Dadurch könnten andere SchülerInnen, die nicht in diesem Maße dominant auftreten, in den Hintergrund geraten bzw. sich der Meinung der Vorredner unreflektiert anschließen. In Gruppendiskussionen kommt es so häufig zu Anpassungsmechanismen, die die individuelle Meinungsäußerung einschränken können. So könnte ein verzerrtes Meinungsbild entstehen, dass dem Ziel der Objektivität entgegenwirkt.

Im Ganzen betrachtet, sehe ich die Methode der Gruppendiskussion trotz der angeführten Zweifel als sehr geeignet an, um die Situation von Jugendlichen zu erfassen. In Hinblick auf diese Arbeit steht hier v.a. das Argument im Vordergrund, dass die Lebenswirklichkeit der Jugendlichen durch die gemeinsam im Dialog entwickelten Sichtweisen sehr vielschichtig und transparent widergespiegelt werden kann. Außerdem wählte ich diese Methode, da ich etwas über Gruppen und Gruppenprozesse an der Schule in Erfahrung bringen wollte und die Diskussion in der Gruppe zu diesen Zwecken wesentlich geeigneter betrachte als eine Einzelinterviewsituation. In diesem Zusammenhang spielt der gemeinsame Erfahrungsbezug für die Erforschung von Phänomenen der Gruppenbildung eine zentrale Rolle.

Die Gruppendiskussionen wurden an der IGS Köln-Holweide in einer Klasse des 10. Jahrgangs durchgeführt. Die Entscheidung fiel auf diese Schule, da hier im vorangegangenen Sommer eine repräsentative Schülerbefragung im Rahmen des "Index für Inklusion"[1] von der dortigen Schülervertretung durchgeführt wurde. Da die Ergebnisse in Bezug auf Ausgrenzung und Abgrenzung von Gruppen nicht eindeutig ausfielen, bedurften diese einer näheren Untersuchung (siehe Einführung). Die zehnte Klasse wählte ich als Untersuchungsgruppe, da diese als Abschlussklasse (für einen Großteil der SchülerInnen) auf den längsten gemeinsamen Erfahrungszeitraum an dieser Schule zurückblicken konnte und hier noch eine relativ starke Heterogenität gegeben war (im Gegensatz zu den Klassenstufen 11 und 12). Es folgte in Absprache mit den Verantwortlichen der Auswertung der Befragung (Ines Boban und Andreas Hinz) eine Abstimmung mit der Schule bezüglich meines Vorhabens. Im Anschluss daran nahm ich direkt Kontakt zu den entsprechenden LehrerInnen der Schule auf. Anfang Dezember 2004 fanden im Rahmen einer Unterrichtswoche die Gruppendiskussionen statt.

Zu Beginn des Verfahrens stand die Auswahl der Teilnehmenden. Dabei bestand das Ziel darin, ein möglichst breitgefächertes Meinungsbild zu erhalten. Mein erster Plan bestand darin, feste Gruppen von SchülerInnen zu befragen. Das heißt Gruppen, die sich regelmäßig treffen und einen starken Zusammenhalt aufweisen. Aufgrund der Knappheit der Zeit von einer Woche war es mir aber nicht möglich solch eine Gruppe herauszufinden, zumal es von der Organisation aufgrund der Gruppenstrukturen über die einzelnen Klassen hinaus schwierig gewesen wäre, eine Gruppendiskussion in dieser kurzen Zeit zu organisieren. So beschränkte ich mich auf eine einzelne zehnte Klasse. Hier bestand außerdem die Gelegenheit, ein Bild des Klassenklimas zu erhalten.

Nach zwei Tagen Unterrichtshospitation wählte ich aus einer der 10. Klassen zwei Tischgruppen für die Gruppendiskussion aus. Dies stellte jeweils eine geeignete Zahl an TeilnehmerInnen, hier waren es 5, dar, da ich die Gruppen aus Gründen der Überschaubarkeit und Offenheit nicht zu groß gestalten wollte (vgl. Gehrmann 2001, 191, in Anlehnung an Lamnek). Darüber hinaus stellt die Struktur der Tischgruppe eine gute Voraussetzung für die Durchführung der Diskussion dar, da die SchülerInnen untereinander vertraut sind und ich so mit einer relativen Offenheit rechnen konnte - relativ, da ich durch mein geringes Vorwissen zu den Tischgruppen nur sehr schwer einschätzen konnte, über welchen Zeitraum die Tischgruppen bereits in dieser Konstellation zusammen saßen. Daher ließ ich mich auch von der zuständigen Tutorin im Hinblick auf die Auswahl der Tischgruppen beraten. So wählte ich eine Gruppe, die nach Meinung der Lehrerin eine hohe Gesprächskompetenz aufzuweisen schien, da es sich bei den Jugendlichen dieser Gruppe um sehr leistungsstarke SchülerInnen handelte und der Schülersprecher der Klasse in dieser Tischgruppe saß. Ziel der Diskussion mit dieser ersten Gruppe war es, ein möglichst breites Meinungsbild über die Situation von Gruppen und Mechanismen von gegenseitigem Respekt bzw. Ausgrenzung innerhalb des Klassen- und Teamzusammenhangs zu erhalten. Die Zweite Gruppe bestand, wie sich später herausstellte, aus SchülerInnen, die erst seit kurzer Zeit in dieser Konstellation zusammensaßen. Dadurch gestaltete sich die Gruppe als sehr meinungsheterogen. Ich wählte diese Gruppe, da hier ein sehr auffälliger Schüler mit einer Hörstörung saß, dessen Meinung zu der beschriebenen Problematik besonders interessant im Hinblick auf die Vielschichtigkeit der Ansichten erschien. Darüber hinaus verfolgte ich mit der Auswahl dieser Gruppe das Ziel, eine Kontrastierung des Meinungsbilds im Vergleich zur ersten Gruppe zu erlangen.

Um eine Vergleichbarkeit der Gruppendiskussionen hinsichtlich der Rahmenbedingungen zu gewährleisten, wählte ich in Absprache mit den TutorInnen der Klasse einen möglichst neutralen und funktional eingerichteten Raum (einen Vorbereitungsraum eines Lehrers) für die Durchführung der Gruppendiskussionen (vgl. Gehrmann 2001, 193). Diese fanden jeweils in einer Unterrichtsstunde am Vormittag statt, was eine relativ starke zeitliche Eingrenzung darstellte. So achtete ich darauf, dass das Gespräch möglichst in einer Unterrichtsstunde vor einer größeren Pause stattfand, um einen Zeitpuffer einzuräumen, was sich auch als sinnvoll herausgestellt hat. Von zentraler Bedeutung für den Ablauf von Gruppendiskussionen ist die Störungsfreiheit des Raumes. Dies konnte nicht vollständig gewährleistet werden, da der Raum von mehreren Lehrern als Vorbereitungsraum genutzt wurde. So kam es bei der Durchführung der zweiten Diskussion zu einer kurzen Störung. Weitere Störungen traten nicht auf, da es sich auch um einen Raum im Nebentrakt der Schule handelte und störende Außengeräusche dadurch sehr gering waren.

Zu Anfang der Gruppendiskussion stand eine kurze vorbereitete Begrüßung, in der die Intention der Befragung dargelegt wurde. Es folgte ein kurzer Test des Aufnahmegerätes[2], welcher neben der Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit des Gerätes zur Auflockerung der Stimmung unter den Jugendlichen beitrug. Anschließend wurde an den Wahrheitsgehalt der Aussagen appelliert und die SchülerInnen ermuntert Offenheit im Gespräch zu zeigen. Nun folgte die Darstellung des Ablaufs der Diskussion. Die Dynamik der Auseinandersetzung sollte von den Jugendlichen weitgehend selbst bestimmt werden. Dies realisierte sich aber nur bedingt, vermutlich aufgrund der Unerfahrenheit in Gruppendiskussionen. Ich hatte die Diskussion in zwei wesentliche Phasen unterteilt. Die erste Phase sollte eine weitgehend freie und wenig strukturierte Phase sein, in der die SchülerInnen unterschiedliche Meinungen zu dem Impulsthema frei äußern sollten. Der zweite Teil bestand aus etwas stärker strukturierten Frageimpulsen, in denen ich auf spezifische Aspekte des qualitativen Teils der Schülerbefragung Bezug nahm.

Diese Struktur stellte sich aber rückblickend betrachtet als ungünstig dar, da die Jugendlichen zu Beginn der Diskussion eher gehemmt wirkten und ich dadurch am Anfang mehr Impulse als geplant setzen musste, um das Gespräch zu entfalten.

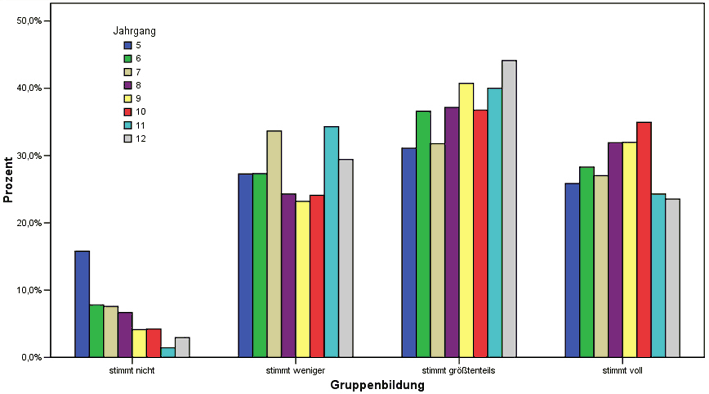

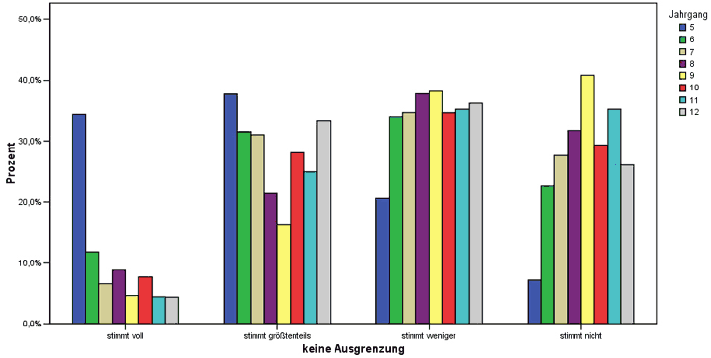

Mein erster Impuls stellte eine Grafik (s. Anhang) dar, die Ergebnisse der Schülerbefragung hinsichtlich der Ausgrenzung von SchülerInnen in unterschiedlichen Jahrgängen an der Schule repräsentierte. Ich wählte diesen Impuls, um eine direkte Verbindung zur Schülerbefragung herzustellen und eine eigene Stellungnahme der Jugendlichen diesbezüglich zu provozieren. Einen ähnlichen Impuls gab ich nochmals in der Mitte der Diskussion hinein. Auf dieser Grafik waren die Ergebnisse spezifiziert auf Abgrenzung von Gruppen dargestellt. Die detaillierte Auswertung der Ergebnisse der Befragung, auch hinsichtlich der Reaktion auf die Grafiken folgt im 5. Kapitel. Im Laufe der Diskussionen gab es mehrere Impulse, die sich auf die Schülerbefragung bezogen, v.a. auf den qualitativen Teil der Fragen, der den Abschluss des Fragebogens bildete[3].

Die Diskussionsleitung erfolgte durch eine thematische Steuerung, da die SchülerInnen aufgrund ihres Alters und der Unerfahrenheit in Gruppendiskussionen einen relativ hohen Bedarf an Impulsen zeigten. Dennoch beschränkte ich mich auf diese Impulse und versuchte, mich weitgehend aus der Diskussion herauszuhalten und habe lediglich an manchen Stellen eine Aussage wiederholt, um Verständnisschwierigkeiten zu klären. Es stellte sich, wie oben bereits angedeutet, heraus, dass einige SchülerInnen das Gespräch stark dominierten und andere sich weitgehend heraushielten. So versuchte ich an einigen Stellen durch gezieltes Fragen diese SchülerInnen ins Gespräch einzubeziehen mit dem Resultat, dass sie nach einer kurzen Äußerung wieder in Schweigen verfielen.

Ein weiteres Problem stellte der zeitliche Rahmen dar. So musste ich bei beiden Diskussionen einen künstlichen Schlusspunkt setzen, was ich im nachhinein als sehr nachteilig betrachte.

Die Gruppendiskussionen wurden, wie bereits erwähnt, durch ein Tonbandgerät aufgezeichnet. Die Jugendlichen reagierten zu Anfang etwas irritiert auf die Technik, aber durch den Aufnahmetest konnte die Scheu vor der Aufnahmetechnik weitgehend abgebaut werden. Die Tonaufnahmen wurden anschließend von mir selbst transkribiert. Dies hatte ich den SchülerInnen versprochen, da es ihnen sehr wichtig war, dass eine Identifizierung weitgehend ausgeschlossen bleibt. Außerdem stellte der Prozess des Transkribierens für mich einen Erkenntnisprozess dar, bei dem sich viele entscheidende Punkte für die spätere Auswertung herauskristallisierten. Alle Äußerungen wurden wortwörtlich transkribiert. Auch alle "ähs" und "hms" sind erfasst worden. Nonverbale Äußerungen, die für den Sinnzusammenhang bedeutungsvoll erschienen, wie "lachen" oder "leise" wurden kursiv in Klammern hinter die jeweilige Aussage gesetzt. Die Namen der TeilnehmerInnen wurden kodiert und die in der Diskussion angeführten Namen so verändert, dass eine Identifizierung der einzelnen SchülerInnen ausgeschlossen bleibt. Worte, die auch nach mehrmaligem Hören nicht verstanden werden konnten, wurden mit "(unverständlich)" gekennzeichnet.

Ein anschließender Schritt der Auswertung bestand in der inhaltlichen Analyse des Datenmaterials. Hierbei habe ich mich nochmals an den Ausführungen Gehrmanns (2001, 208ff.) orientiert, da die sonstige Literatur kein detailliertes Auswertungsverfahren bot, was Gehrmann selbst in ihren Ausführungen anmerkt (S. 208). In der Auswertung in Kapitel 5.7 werde ich aber lediglich Resultate, die in Hinblick auf die Fragestellung bzw. für den Zusammenhang mit dem Konzept der inklusiven Schule relevant sind, darstellen, da dies sonst den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

Ein erster Schritt stellte das parallele Lesen der Gesprächsverläufe dar, wodurch sich wesentliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Diskussionen herauskristallisiert haben. Diese werden aber bei der Auswertung nicht explizit den einzelnen Gruppen zugeordnet, sondern als Gesamtbild dargestellt, da es sich hier zwar um unterschiedliche Gruppen handelt, aber dennoch ein überblicksartiges Bild der Klasse dargestellt werden soll.

Ein zweiter Schritt besteht in der Bildung von Schlagworten, welche die einzelnen Gespräche charakteristisch darstellen sollen. Diese sind in die zwei Diskussionsphasen geordnet (allgemeiner, explorativer Teil; spezifischer Frageteil).

Die letzte Auswertungsphase bildete die gruppenübergreifende Analyse und Interpretation der Diskussionen anhand eines Kategoriensystems. Das von mir erarbeitete System entwickelte ich in Anlehnung an die in Kapitel 2.2, 2.3 dargestellten Anerkennungs- bzw. Missachtungsdimensionen nach Honneth (1992). Da diese, wie in Kapitel 2.4 aufgezeigt, auf Schule und Anerkennungs- bzw. Missachtungstendenzen von SchülerInnen nicht direkt übertragbar sind, orientierte ich mich an einer adaptierten Variante der Kategorien von Krüger u.a. (2003). So entstanden vier bzw. acht zentrale Kategorien, anhand derer die Diskussionen ausgewertet wurden:

-

emotionale Anerkennung (Vertrauen untereinander, persönliche Bestätigung und Bestärkung) - persönliche Demütigung, körperliche Angriffe

-

moralische Anerkennung (Toleranz und Offenheit) - Ausschluss aus der Gemeinschaft, Aberkennung von Mitspracherechten

-

individuelle Anerkennung (Wertschätzung der Fähigkeiten des Einzelnen) - individuelle Degradierung, Abwertung der Fähigkeiten der Person, mehr Schwächen als Stärken sehen

-

Zusammenhalt in der Klasse - Zerklüftung/Trennung/fehlender Zusammenhalt

Drei der vier Kategorien beziehen sich auf Anerkennungsverhältnisse zwischen einzelnen Personen bzw. zwischen einer einzelnen Person und einer Gruppe. Den Kategorien, welche mit Anerkennung verbunden sind, stehen Aspekte gegenüber, die gegenseitige Missachtung beschreiben. Die Kategorien beziehen sich jeweils ausschließlich auf das Verhältnis der SchülerInnen untereinander.

Im Anschluss werden Themen genannt, welche spontan entstanden sind und nicht in direkter Verbindung mit den genannten Kategorien stehen.

Zusammenfassend betrachtet verliefen die Gruppendiskussionen insofern nach meinen Vorstellungen ab, dass viele Informationen und interessante Aspekte in Bezug auf meine Fragestellung erörtert werden konnten und die SchülerInnen im Gespräch sehr aufgeschlossen, kritisch und souverän gewirkt haben.

Für mich persönlich stellte die Durchführung der Diskussionen und die damit verbundenen Erfahrungen mit den Jugendlichen eine große Bereicherung dar. Gerade die Methode der Gruppendiskussion bietet ein großes Potential in der empirischen Arbeit mit Jugendlichen.

[1] Der Index für Inklusion stellt ein Evaluationsverfahren für Schulen dar, welches aus dem Englischen von Ines Boban und Andreas Hinz (2003) adaptiert wurde (vgl. Kap. 5.4).

[2] Es handelte sich hierbei um ein Tonbandgerät.

[3] In diesem Teil der Schülerbefragung ging es um die Aufzählung von Aspekten der positiven Bewertung als auch um veränderungswürdige Aspekte hinsichtlich der Sichtweise auf die eigene Schule

Inhaltsverzeichnis

- 4.1 Schule als Grundlage für die Entwicklung von Anerkennung und Toleranz?!

- 4.2 Exkurs: Zur Diskrepanz von Lob und Anerkennung

- 4.3 Entwicklungspsychologische und soziologische Aspekte des Jugendalters

- 4.4 Gruppenbildung/ Gruppenidentität als Voraussetzung für ein solidarisches Miteinander

- 4.5 Folgen mangelnden Respekts - Aggression und Gewalt als Antwort auf Mangel an Partizipation

- 4.6 Dimensionen von Anerkennung und Missachtung in heterogenen Lerngruppen (nach Köbberling/ Schley 2000, 136ff.)

Nachdem die methodischen Grundlagen dargelegt wurden, sollen nun die Erkenntnisse im Zusammenhang mit Anerkennung und Missachtung auf den Umgang von Jugendlichen untereinander im schulischen Kontext dargestellt werden. Nach einer kurzen, kritischen Analyse des schulischen Umfelds, in dem Jugendliche einen Großteil ihrer Lebenszeit verbringen, soll ein Blick in die entwicklungspsychologischen Prozesse der Entwicklung von Identität und Selbstkonzept erfolgen. Darauf folgt eine Auseinandersetzung mit Prozessen der Gruppenbildung und Gruppenidentität. Es stellt sich anschließend die Frage: Welche Folgen hat ein Mangel an Respekt unter SchülerInnen? Hier sollen Formen und Ursachen von Gewalt im schulischen Kontext dargestellt werden. Den Abschluss des Kapitels bildet die Betrachtung von Dimensionen der Anerkennung und Missachtung in heterogenen Lerngruppen.

Die Schule nimmt heutzutage einen Großteil der Zeit eines Kindes oder Jugendlichen ein und bildet somit oftmals deren Hauptbeschäftigung (vgl. Flammer/Alsaker 2002, 230) während dieser Entwicklungsphase. Daher wirken sich die dortige Anerkennung bzw. Missachtung in entscheidendem Maße auch auf die Persönlichkeitsbildung aus.

Durch die Ergebnisse von PISA, TIMMS, IGLU und anderen Studien, die die Lernergebnisse und das Lernverhalten von SchülerInnen evaluiert haben, sind deutsche Schulen stark in die Kritik geraten. Die Grundfragen hierbei sind: Was muss Schule als Sozialisationsinstanz in der heutigen Zeit leisten, um den hohen Anforderungen in der freien Wirtschaft, der zunehmenden Globalisierung und dem Wertpluralismus gerecht zu werden? Trägt dieses stark selektiv ausgerichtete Schulsystem weiterhin oder braucht es neue innovative Schulstrukturen und wie könnten diese aussehen? Im Vordergrund steht nach wie vor der Bildungs- und Erziehungsauftrag, den die Schule zu erfüllen hat. Bisher wurde dies im Rahmen eines stark auf die Bildung homogener Schülergruppen ausgerichteten Systems realisiert. So gibt es in der Sekundarstufe I die Dreiteilung in Hauptschule, Realschule und Gymnasium, durch welche der Bildungsweg von SchülerInnen vorbestimmt wird, wenn sie keine Gesamtschule besuchen. Daneben existiert ein stark differenziertes Sonderschulsystem, dessen einzelne Richtungen dem jeweils diagnostizierten Förderbedarf entsprechen. Im Vergleich mit anderen europäischen Schulsystemen ist Deutschland somit an der Spitze der Ausdifferenzierung von SchülerInnen. Folgen eines solchen Systems sind erhöhte Schulangst, Misstrauen und Konkurrenz unter den SchülerInnen (vgl. Knopf 1996, Weißmann 2003). In einer Heterogenität der Schülerschaft wird in diesem Zusammenhang eher Störung, Bedrohung und Hindernis gesehen als Kreativität, Bereicherung oder Neugier. Was an deutschen Schulen häufig fehlt, ist nach Hannah Arendt und Reinhard Kahl (2002, 43) das "Zwischen", die Kommunikation und das Bauen von Brücken untereinander, um sich gegenseitig wertungsfrei wahrnehmen und verstehen zu können.

Es stellt sich an dieser Stelle auch die Frage, welches Bild von Welt den SchülerInnen durch ein solch selektives Schulsystem vermittelt wird und welche Auswirkungen dies auf die Herausbildung elementarer sozialer Fähigkeiten wie Kooperations- und Teamfähigkeit hat (vgl. BMBF-Interview mit Reinhard Kahl 2004). Hier wächst Schule ein ganz klarer Auftrag zu, der im Familienkontext in diesem Maße kaum erfüllt werden kann.

In Anbetracht dieser Strukturen ist zu erörtern, inwiefern Toleranz und Anerkennung dazu beitragen können, dass SchülerInnen mutiger, selbstbestimmter und angstfreier lernen können und dadurch höhere Lernerfolge erzielen. Dies soll im Folgenden, bezogen auf die Ebene des Unterrichts und des Klassenklimas betrachtet werden.

Der produktive und kreative Umgang mit Heterogenität wird maßgeblich durch eine entsprechende demokratisch ausgerichtete Pädagogik und damit auch Unterrichtsgestaltung getragen. Die Ebene des Unterrichts stellt die "Keimzelle" für Prozesse der Achtung oder Missachtung dar. Somit ist die Frage nach der Unterrichtsgestaltung sowohl eine der Didaktik und Methodik als auch eine des Inhalts. In den meisten Schulen steht die Frage des Inhalts, der Curricula im Vordergrund, hinter der sich viele LehrerInnen häufig verstecken, da diese zwingend erfüllt werden müssten (vgl. Kahl 2002, 43). Weniger findet die Beachtung der Individualität einer jeden Schülerin, eines jeden Schülers auf dieser Ebene statt, da allgemein davon ausgegangen wird, dass alle SchülerInnen in der gleichen Zeit das Gleiche lernen könnten. Daher findet hier mehr frontaler fragend generierter Unterricht statt, der den individuellen Bedürfnissen der einzelnen SchülerInnen meist wenig entspricht und es sich nach der Meinung Reinhard Kahls (2004a) eher um Belehrungsanstalten als um Lebens- und Lernräume handelt. Er zitiert in diesem Zusammenhang Sloterdijk, welcher die Ansicht vertritt, dass Lernen die Lust auf sich selbst wecken sollte (vgl. Kahl 2002, 43).

Doch was können Toleranz und Anerkennung zur Herausbildung mündiger BürgerInnen beitragen? Wie nachfolgend beschrieben werden soll (Kap. 4.2), ist es entscheidend, Stärken von SchülerInnen zu erkennen und diese zu fördern und nicht, wie es weitgehend praktiziert wird, deren Fehler zu bekämpfen. Dazu ist es notwendig, den Jugendlichen Räume zu bieten, ihre Fähigkeiten zu erkennen und auszubauen und vor allem die Neugier auf mehr zu wecken: "Schule soll Schüler hungrig machen und nicht satt" (Kahl 2004a). Hierbei stehen die Entwicklung von Kompetenzen im Vordergrund, welche hinsichtlich des späteren selbstbestimmten Erwachsenenlebens relevant sind und welche über die bloße Wissensvermittlung hinaus gehen (vgl. Kap. 4.2). Dies sind zum einen kommunikative und soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit oder Verantwortungsbewusstsein. Zum anderen sind es auch Fähigkeiten, die für die spätere Rolle als BürgerIn einer demokratischen Gesellschaft relevant sind, wie die Entwicklung ethisch-moralischer Vorstellungen, die Vertretung eines selbst erarbeiteten Standpunktes und die Fähigkeit ein eigenständiges Leben führen zu können.