Texte und Wirkungen von Ludwig-Otto ROSER

Hrsg: Jutta Schöler. Mit 14 Beitr. von Ludwig-Otto Roser aus den Jahren 1969-1995 sowie Beitr. von: Klaus Christ ...Neuwied; Kriftel; Berlin: Luchterhand, 1998, ISBN 3-472-03413-0

Inhaltsverzeichnis

- Vorwort

- Einleitung

- Florenz: Neue Auffassungen der Integrierung Behinderter in Schule und Arbeit - Ludwig-Otto Roser

- Integrationspädagogische Impulse durch Ludwig-Otto ROSER - Alfred Sander

- Integration Behinderter in Italien: Anspruch und Realität - Ludwig-Otto Roser

- Non Emarginazione! Integration heißt Ausschluß vermeiden! - Wolfgang Jantzen

- Förderung der Normalität und der Gesundheit in der Rehabilitation - Voraussetzung für die reale Anpassung Behinderter - Adriano Milani-Comparetti/Ludwig-Otto Roser

- Es war einmal ...? - Barbara Forst

- Vom Recht auf Anderssein - Michael Wunder

- Wer hat Angst vorm behinderten Schüler? Gemeinsam Leben und Lernen von Behinderten und Nichtbehinderten in Italien - Ludwig-Otto Roser

- Zurück zu den Anfängen ... - Helga Deppe-Wolfinger

- Hilfe für Behinderte in der Gemeinde - Ursache oder Folge der Auflösung von Behindertenzentren und Sonderschulen? - Ludwig-Otto Roser

- Schule ohne Aussonderung in Italien - Ludwig-Otto Roser

- Politische Zeiten, sachbegeisterter Mittler - Michael Göhlich

- Brücken zu Schwerstbehinderten - Ludwig-Otto Roser

- Wege und Brücken zu Normalität und Integration - Klaus Christ

- Die Förderung der Normalität der behinderten Kinder - Ein Beitrag von Medizinern und Psychologen - Ludwig-Otto Roser

- Ein unbequemer Mensch - Ludwig-Otto Roser

- Gegen die Logik der Sondereinrichtung - Ludwig-Otto Roser

- »... Integration ist Ausdruck einer hoffenden, sich entwickelnden Welt.« - Georg Feuser

- Chronik einer Wunscherfüllung - Ludwig-Otto Roser

- Erfahrungen - Volker Schönwiese

- Die Förderung der Normalität des »behinderten« Kindes - Ludwig-Otto Roser

- Den Eltern die Normalität ihres Kindes zurückgeben! - Jutta Schöler

- Vorschlag und Gegenvorschlag: Der Dialog in der Vielfalt der Lebenswelt behinderter Menschen - Ludwig-Otto Roser

- Zur Utopie der Freundschaft - Ludwig-Otto Roser

- Persönlicher Bericht über meine Begegnungen mit Otto ROSER - Rainer Hoehne

- Liste der Veröffentlichungen von Ludwig-Otto ROSER

- Literatur, auf die sich Ludwig-Otto ROSER bezieht

- Autorinnen und Autoren dieses Buches

Liebe Leserinnen und liebe Leser!

Mit der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Buchreihe begonnen, die den Anspruch hat, Theorie und Praxis miteinander zu verknüpfen sowie die gemeinsame, keinen Menschen aussondernde, Erziehung zu unterstützen. Sie trägt den Titel:

Gemeinsames Leben und Lernen: Integration von Menschen mit Behinderungen - Praxis und Theorie

Mit dieser Buchreihe verpflichte ich mich als Herausgeberin, Texte von Autorinnen und Autoren aufzuspüren, die den Erwerb von Autonomie als einen lebenslangen Prozeß begreifen. Der Erwerb von Autonomie und die schrittweise Emanzipation aus der Abhängigkeit von anderen Menschen wird dabei als ein flexibler Prozeß verstanden, der am ehesten mit einer offenen Spirale verglichen werden kann. Mit zunehmender Autonomie erkennt jeder Mensch nicht nur seine eigenen Fähigkeiten, sondern vor allem die Mittel und Hilfen, die in einem kooperativen Prozeß von Mitmenschen geboten werden können. Erst das Wissen um die eigenen Fähigkeiten und die Sicherheit der Nähe zu anderen Menschen erlauben eine autonome Lebensführung und die Gestaltung der eigenen Vorstellungen von einem erfüllten und sinnvollen Leben. Dieses Prinzip gilt für alle Menschen - auch für Menschen mit einer schweren Behinderung.

Autonomie ist von den einzelnen Menschen nicht alleine zu erreichen. Ein selbstbestimmtes Leben bedarf anderer Menschen, die die Emanzipation von Fremdbestimmung als ein Grundrecht für alle Menschen akzeptieren, Menschen mit Behinderung auf ihrem Weg in der realen Welt begleiten und das Erreichen dieses Zieles erleichtern: Selbstbestimmt leben!

Eine Form der Unterstützung auf diesem Weg kann darin bestehen, theoretische Texte in einer gut lesbaren Form zur Verfügung zu stellen, die den Menschen dazu verhelfen, die notwendige innere Sicherheit zu gewinnen, um Phasen von Angst und Pessimismus zu überwinden. Zugleich sollen praktische Beispiele Mut machen. Es sollen Anregungen gegeben werden, wie Lernprozesse gestaltet werden können, damit alle Kinder und Jugendlichen in der Verschiedenheit ihrer Aneignungsformen respektiert werden.

Ich bedanke mich beim Hermann Luchterhand Verlag, der diese neue Buchreihe unterstützt. Ich bitte alle Leserinnen und Leser, über den Verlag Texte an mich einzureichen, die für diese Buchreihe als geeignet eingeschätzt werden. Dabei denke ich vor allem an Abschlußarbeiten (Staatsexamens-, Diplom- und Doktorarbeiten), die sich einer nichtaussondernden pädagogischen Theorie verpflichtet fühlen und einer pädagogischen Praxis, die die Autonomie von Menschen versteht als die Fähigkeit, etwas alleine zu machen, mit dem eigenen Kopf zu denken, die die Freiheit zum Handeln nutzen mit Respekt vor der Freiheit der anderen Menschen.

Mit dieser Buchreihe möchte ich auch Mut machen, damit die Menschen, die gegenwärtig noch die Sonderinstitutionen als notwendige (Zwischen) Station für Menschen mit Behinderungen ansehen, diese gesellschaftlichen Nischen verlassen. Lange genug ist bewiesen worden, daß die Sondereinrichtungen Menschen mit Behinderungen nicht auf ein Leben in dieser Gesellschaft vorbereiten können. Die Gesellschaft kann sich nicht entwickeln, um Menschen zu akzeptieren, welche anders, langsamer oder in ungewohnten Formen leben und lernen, wenn Kinder nicht von klein auf die Gelegenheit haben, diese Lebensform gemeinsam zu lernen.

Sonderpädagogik und Regelpädagogik als bisher getrennte Wissenschaften müssen sich dahin entwickeln, daß das gemeinsame Lernen und die Unterstützung von Autonomiebestrebungen Aufgabe jeglicher Pädagogik wird: Normalität ist das gemeinsame Leben mit den Menschen, die gegenwärtig noch als »Behinderte« bezeichnet werden. In ihrer realen Umwelt zu leben und dort mit ihnen zu arbeiten »erfordert ein ständiges Überdenken und Suchen, erfordert Kreativität, Flexibilität, Auseinandersetzung. Wir sollten uns nicht davor fürchten, denn Sondereinrichtungen sind Ausdruck von Angst und Pessimismus; Integration ist Ausdruck einer hoffenden, einer sich entwickelnden Welt«. (Ludwig-Otto ROSER)

Mit dem Erscheinen des ersten Bandes der Buchreihe »Gemeinsames Leben und Lernen: Integration von Menschen mit Behinderungen - Praxis und Theorie« verweise ich auf einen »Vorläuferband«, der auf meine Anregung im Frühjahr 1998 vom Hermann Luchterhand Verlag veröffentlicht wurde: Rene J. MÜLLER/Maren HANS (Hrsg.): Hörgeschädigte in der Schule. Als Band zwei der Reihe wird eine Veröffentlichung zum Englischunterricht in Integrationsklassen erscheinen. Veröffentlichungen zum Mathematik- und Musikunterricht, zu den Einstellungen von Lehrerinnen und Lehrern sowie zur Fortbildung für integrativen Unterricht werden vorbereitet.

Jutta Schöler

Berlin, im Mai 1998

Normalität für Kinder mit Behinderungen: Integration. Texte und Wirkungen von Ludwig-Otto ROSER

Ludwig-Otto ROSER reiste am 1. Januar 1954 gemeinsam mit seiner Frau Renate von Wiesbaden nach Florenz - drei Monaten zuvor hatte er sein Psychologiestudium mit der Promotion abgeschlossen - vor drei Tagen hatte er geheiratet.

Diese Reise, besser »Auswanderung«, war schon lange geplant gewesen -:beide kannten sich seit vielen Jahren, und sie hatten diesen Plan für ihre gemeinsame Zukunft: Sobald Otto sein Studium abgeschlossen haben würde, wird nach Italien ausgewandert (Renate hatte ihre Ausbildung als Fremdsprachenkorrespondentin bereits beendet). Otto kannte Italien, denn seine Mutter war Italienerin - er selbst wurde 1926 in Rom geboren. Einen großen Teil seiner Ferien verbrachte er bei der Familie der Mutter. Während seiner Kindheit und Jugend lebte er als einziger Sohn bei seinem deutschen Vater und der italienischen Mutter in Wiesbaden. Von 1948-1953 studierte er zunächst drei Semester in Heidelberg und danach in Mainz.

Das wesentliche Motiv für den Weggang des jungen Paares aus Deutschland war das zunehmende Unbehagen über das Wiedererstarken faschistischer Gedanken nach dem Krieg. Zu viele, die während der Zeit des Nationalsozialismus an Kriegsvorbereitungen, Aussonderungen von Menschen und Machtmißbrauch beteiligt waren, kamen wieder in einflußreiche Positionen. Zu wenig wurde über eine grundlegende demokratische Erneuerung des Gesellschaftssystems - insbesondere der gesundheitlichen und psychiatrischen Versorgung - nachgedacht.

Die erste Zeit in Florenz war nicht leicht. Otto und Renate ROSER mußten sich irgendwie durchschlagen; zunächst mit den Übersetzungen und Deutschkursen von Renate und einer Beteiligung Ottos an den Arbeiten des Psychologischen Instituts der Stadt Florenz. In dieser Institution ergab sich eine Zusammenarbeit mit einem »Harvard Florence Research Project« genannten Forschungsteam, das, in Verbindung mit der städtischen Kinderklinik, die psychologische Situation der Florentiner Nachkriegskinder untersuchte (1954 und 1959). Diese Tätigkeit brachte Otto mit dem damals an der Kinderklinik tätigen Adriano MILANI-COMPARETTI zusammen. Otto wurde dadurch auch psychologischer Berater der Kinderklinik, insbesondere in der neurologischen Abteilung. Adriano MILANI-COMPARETTI wurde 1956 vom Italienischen Roten Kreuz beauftragt, ein Heim für spastisch gelähmte Kinder aufzubauen. Bei dieser Gründung stand auch Otto dem Freund Adriano mit Rat und Tat zur Seite, eine Zusammenarbeit und eine Präsenz, die bis zu MILANIS Tod (1985) angedauert hat. In den Jahren der Gründung dieses Instituts (»Anna Torrigiani«) für Spastischgelähmte, wandten die beiden Freunde sich an eine Gruppe von Lehrern und Lehrerinnen, die sich im Hause einer Pädagogikprofessorin trafen. Um Margherita FASOLO (1905-1956)[1] fanden sich Lehrerinnen und Lehrer zusammen, die zwei Interessen gemeinsam hatten: die Auseinandersetzung mit ihrer antifaschistischen Vergangenheit und das Arbeiten für die Vision einer offenen, demokratischen Schule für alle Kinder. Viele aus dieser Gruppe hatten als Partisanen gegen die deutsche Besatzung und gegen den Mussolini-Faschismus, z.T. auch zuvor in Spanien auf der Seite der Kommunisten, gekämpft. Zu dieser Gruppe gehörte - aufgrund der gemeinsamen politischen Vergangenheit - der Mediziner Adriano MILANI-COMPARETTI.

Diese Gruppe hatte auch intensive politische und pädagogische Kontakte zur französischen FREINET-Bewegung und gründete das italienische Pendant zu dieser pädagogischen Reforminitiative: Die »Centri Esperienze Metodi Educazione Attiva«[2] (CEMEA). Diese Zentren waren eine Art von »Sommer-Ferienlagern«, in denen Kinder und Jugendliche betreut wurden.

Nachdem Adriano MILANI-COMPARETTI das Kinderheim für spastisch behinderte Kinder »Anna Torrigiani« 1957 in Florenz gegründet hatte, begann er damit, dieses Heim durch eine Schule zu ergänzen.

Adriano MILANI-COMPARETTI suchte sich für diese Schule die Lehrerinnen aus dem Kreis der CEMEA; er ließ sich bei dieser Auswahl auch von Margherita FASOLO beraten. Eine dieser jungen Lehrerinnen war Maria-Teresa TASSIMARI, die von 1957-1980 an der Schule des Instituts »Anna Torrigiani« unterrichtete. Sie gehört damit - neben Ludwig-Otto ROSER - zu den wenigen Personen, die am Institut von Adriano MILANI-COMPARETTI von der Gründung der Sonderschule für spastisch behinderte Kinder bis zu ihrer Auflösung gearbeitet haben.[3]

Nachdem Otto sich in diesen Jahren um die italienische Übersetzung und Anpassung vieler deutscher und amerikanischer Tests im Auftrag der »Organizzazioni Speciali« bemüht hatte, übernahm er die psychologische Beratung in einer Mailänder Behinderteneinrichtung und »pendelte« von 1962 bis 1970 jede Woche für zwei Tage von Florenz nach Mailand. In einem seiner Texte verarbeitete er die Erfahrungen der Tätigkeit in diesem Heim: »Brücken zu Schwerstbehinderten«.

Mitte der 60er Jahre war es auch in Italien noch ein Problem, daß für viele Kinder mit Behinderungen keine Betreuungseinrichtungen zur Verfügung standen. Die erste Stufe einer Entwicklung hin zu einem Leben in der Normalität für Kinder mit einer spastischen Behinderung war deshalb, die Bildungsfähigkeit dieser Kinder zu beweisen. Zehn Jahre später - etwa ab 1967/68 - wendeten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter der Leitung von Adriano MILANI-COMPARETTI und Ludwig-Otto ROSER immer häufiger nach außen, um die von ihnen betreuten und geförderten Kinder auf ihrem Weg in die Gesellschaft zu begleiten. Zunächst bezogen sich diese Eingliederungsversuche auf den »freien« Arbeitsmarkt. In einer alten Fabrik wurde eine Art »beschützende Werkstatt« eingerichtet (seit 1966). Danach wurden Kinder, die im Haus »Anna Torrigiani« ihre Grundschulzeit verbracht hatten, in die Mittelschulen am jeweiligen Wohnort integriert. Bis 1972 war erreicht, daß alle Kinder die Schule an Wohnort besuchen konnten.

Adriano MILANI-COMPARETTI und Ludwig-Otto ROSER standen in engem Kontakt zu internationalen - vorwiegend medizinisch orientierten - Organisationen, die sich die Förderung der spastisch behinderten Menschen zur Aufgabe gemacht hatten. Zahlreiche Besuchergruppen aus dem -anglo-amerikanischen, dem französischen und dem deutschen Sprachraum besuchten das Zentrum »Anna Torrigiani«, das damals wegen der umfassenden medizinischen, therapeutischen und pädagogischen Betreuung, die den Kindern und ihren Familien geboten wurde, etwas einzigartiges in Europa war. Außerdem boten Adriano MILANI-COMPARETTI und Ludwig-Otto ROSER - zum Teil gemeinsam, zum Teil einzeln - Fortbildungskurse für Mediziner und Therapeuten an und wurden dann ab Anfang der 80er Jahre immer häufiger zu Vorträgen eingeladen.

Ludwig-Otto ROSER hat in seinen Vorträgen zahlreiche Zuhörer tief beeindruckt: Mit seiner überzeugenden Art des Auftretens, mit seiner großen Glaubwürdigkeit, den anschaulichen Berichten über die Menschen, zu denen er in festem Kontakt stand und die er mit ihren Familien begleitete. Seine deutsche »Vater«-sprache erleichterte ihm die Vortrags- und Diskussionstätigkeit.[4] Aus diesen Vorträgen sind die zahlreichen Aufsätze entstanden, von denen eine Auswahl in dem hier vorliegenden Buch zusammengestellt wurde. Alle deutschen Autoren und Autorinnen, die sich an diesem Buch beteiligt haben, lernten Ludwig-Otto ROSER zu Beginn der 80er Jahre kennen - bei einem Vortrag oder bei einem Besuch in Florenz. Viele dieser Menschen kennen Ludwig-Otto ROSER nur unter dem Namen Ludwig ROSER. Manche haben in ihrem eigenen Sprachgebrauch die Namensgebung Otto-Ludwig oder Ludwig-Otto aufgenommen. Diese unterschiedlichen Namen werden bewußt für dieses Buch nicht geglättet, aber das Rätsel soll gelöst werden:

Otto ROSER lebte in Deutschland immer unter dem Namen »Otto«. Alle seine Zeugnisse, selbst sein »militärisches Soldbuch«, das ihm Ende des 2. Weltkrieges noch ausgestellt wurde, lauteten auf den Namen »Otto«. Erst als er nach Italien ging und für die dortigen Behörden seine Identität nachweisen mußte - u.a. zur Anerkennung seiner Promotion - stellte es sich heraus, daß er im Geburtenregister der Stadt Rom geführt wird als Ludwig ROSER (und der zweite Name ist Otto). Er mußte deshalb den »offiziellen« Namen Ludwig übernehmen. Für seine Freunde und seine Familie war er immer Otto. Für viele Menschen aus Deutschland, die ihn aus beruflichen Zusammenhängen kennengelernt hatten, war er immer Ludwig. Für dieses Buch haben Otto ROSER und ich als Herausgeberin uns deshalb dazu entschieden, diese beiden Beziehungen erkennbar bleiben zu lassen: Ludwig-Otto ROSER.

Von seinen 22 in deutscher Sprache veröffentlichten Texten habe ich 14 ausgewählt, z.T. leicht bearbeitet oder gekürzt. Es erschien mir wichtig, in einer Zeit, in der die gemeinsame Erziehung und das Lebensrecht von Menschen mit Behinderung zunehmend mehr unter den Aspekten der »Machbarkeit« diskutiert wird, sich auf die grundlegenden Ideen zu beziehen. Gemeinsam mit Otto ROSER habe ich überlegt, welche Kolleginnen und Kollegen Anfang der 80er Jahre den Kontakt nach Italien und speziell zu ihm und Adriano MILANI-CoMPARETTI gesucht haben. Fast alle, die ich für dieses Projekt zum ersten Mal im Herbst 1996 angesprochen habe, beteiligten sich, indem sie einen Text schrieben, der deutlich macht, welche Wirkungen die Begegnung mit Ludwig-Otto ROSER bei ihnen und für ihre Arbeit in Deutschland hinterlassen hat. So konnten 14 Texte von Ludwig-Otto ROSER und 11 Texte, die seine Wirkungen dokumentieren, zu diesem Sammelband zusammengefaßt werden.

Jutta Schöler

Berlin, im Mai 1998

[1] Ein Lehrbuch von Margherita FASOLO war in den 50er und 60er Jahren in Italien die wesentliche Grundlage für die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern: Orientamenti sul Problems Educativo. Firenze 1953 (La Nuova Italia Editrice).

[2] »Zentren der Erprobung von Methoden einer aktiven Erziehung«

[3] Dem Gespräch mit ihr und ihrem Mann, Prof. Gastone TASSINARI, verdanke ich im wesentlichen die Informationen über die Anfänge der Tätigkeit von Ludwig-Otto ROSER im Behindertenzentrum »Anna Torrigiani«.

[4] Auch Adriano MILANI-COMPARETTI sprach gut deutsch. Er nutzte diese Sprachkenntnisse jedoch zumeist nur in kleinen Diskussionsrunden.

Florenz: Neue Auffassungen der Integrierung Behinderter in Schule und Arbeit[5] - Ludwig-Otto Roser

Florenz ist nicht die einzige Stadt und die Toskana nicht das einzige Land in Italien die mit großer Entschiedenheit die Integrierung Behinderter durchgeführt haben. Ich berichte von Florenz, weil ich dort seit 25 Jahren als Psychologe tätig bin. In dieser Zeit habe ich (vom Ausbau der Sonderschulklassen zur Entwicklung der Sonderpädagogik, von der Errichtung der Tages- und Daueraufenthaltszentren für geistig und körperlich Behinderte bis zur fast totalen Auflösung aller dieser Institutionen) miterlebt, wie nach der bewußten oder unbewußten Isolierung durch das Alibi der Rehabilitation, eine Gesellschaft entdeckt, welches die wahren Bedürfnisse der Behinderten sind.

Ich selbst hatte eine Sonderschule für Körperbehinderte mit aufbauen helfen, die unter Prof. Adriano MILANI-COMPARETTIs Leitung, während der fünfziger und sechziger Jahre, in Florenz und in Italien maßgebend geworden war für intensive und hoffnungsvolle Rehabilitation.

Der Weg zu dem, was nunmehr in Deutschland oft als Florentiner Modell bezeichnet wird, hat vier Phasen durchlaufen:

-

Kritische Analyse der Rehabilitation und ihre Entmystifizierung

-

Bewußtwerdung der Behinderten vor allem in Bezug auf die im Namen der Rehabilitation isolierende und auslesende Tendenz der Gesellschaft

-

Bewußtwerdung der nichtbehinderten Bürger und Ausweitung des Begriffs »Behinderung« auf alle Situationen, die das Leistungsprinzip und die gängige Wertskala hervorrufen

-

Überregionale Gesetzgebung des Staates (keine neuen Zugänge mehr in die Nervenheilanstalten, Dezentralisierung des Gesundheitswesens, Abschaffung der Noten in der Regelschule usw.)

1. Kritische Analyse der Rehabilitation und ihre Entmystifizierung

Die Entwicklung des gesunden Kindes vollzieht sich im Kontakt mit der Realität der Außenwelt. Beim zerebral geschädigten Kinde wird ein Anderssein vorbereitet und bekräftigt z. B. auf dem Weg von der Mutter fort in die Kinderklinik, in den Sprachunterricht, in die Heilgymnastik, in den besonderen Kindergarten, in die Sonderschule, in die geschützte Werkstatt.

Warum geschieht das?

Es gibt zwei grundlegende Ursachen: die eine ist gegeben durch die Hypothese, daß die Rehabilitationsarbeit mit dem Kinde intensiv und individuell und deshalb getrennt von den normalen Erziehungseinrichtungen zu erfolgen hat, damit es sich »wieder« sozial den anderen annähern kann (wobei impliziert ist, daß es erst dann ein soziales Wesen wird, wenn es normal ist). Die zweite Ursache der Entwicklung in die falsche Richtung ergibt sich dadurch, daß Rehabilitation schließlich Selbstzweck wird. Die Auflösung der Tagesstätten und Heime in Florenz hat diesen sehr menschlichen Konflikt ganz deutlich gezeigt: viele in der Rehabilitation tätigen Fachkräfte fürchteten Arbeitslosigkeit, weil sie nicht in der Lage waren, umzudenken.

Dabei ist nicht bedacht, daß jedes Arbeiten mit dem Kinde oder mit dem behinderten Erwachsenen, das aus dem Bereich einer natürlichen Motivation herausreicht, entfremdet und absondert, selbst beispielsweise die so unerläßliche Physiotherapie bei Körperbehinderten, wenn es sich darum handelt, das Kind dreimal in der Woche eine halbe Stunde lang aus den Armen der Mutter zu nehmen, statt die Mutter zu unterweisen, die den ganzen Tag Bewegungsabläufe und Haltungen motivieren kann.

Aber kurz zurück zu der Hauptursache, die in der Rehabilitation den Behinderten von der Normalität fortführt: die Isolierung von der Außenwelt. Warum kommt sie zustande? Nur einige der häufigsten Argumente: Eltern erwarten, daß für ihr Kind etwas besonderes getan wird; man delegiert an den Fachmann, die Gesundung des Kindes in einer zu diesem Zweck besonders ausgestatteten Umwelt zu fördern; die Kinder (und auch die Eltern) sollen nicht leiden, wenn sie sich mit anderen vergleichen; ihr langsames Lernen würde in der Regelschule für die nichtbehinderten Kinder ein Hindernis darstellen; oder auch Angst vor dem Unbekannten und vor den Problemen, die der Behinderte im normalen sozialen Kontakt stellt. Und, ganz allgemein, um den gesellschaftlichen Maßstäben gerecht zu werden (Leistung, Schönheit, Gesundheit).

Aber schließlich: Rehabilitation ist notwendig - wann und wo soll sie durchgeführt werden?

Wenn ihr Hauptziel Eingliederung in die Umwelt ist, dann kann sie sich nur im Bereich der Familie und der Umwelt vollziehen.

Wer muß sich nicht gestehen, daß jahrelanger Besuch der Sonderschule oder Aufenthalt in perfekt ausgestatteten Zentren nur in ganz seltenen Fällen Eingliederung in den normalen Lebensbereich bedeutet haben? Rehabilitation beginnt schon damit, daß die Eltern nicht dem Fachmann alleine überlassen, ihr Kind wieder in Ordnung zu bringen, sondern mit ihm in der Realität des täglichen Lebens alles versuchen, ihn - den Fachmann selbst - (um es überspitzt auszudrücken) überflüssig zu machen. Die eigentliche Aufgabe des Fachmanns in der Rehabilitation ist, den Behinderten zu sich selbst zu führen, indem er - der Fachmann - so wenig wie möglich in Erscheinung tritt (denn sein Wirken bekräftigt in dem Behinderten das Anderssein).

Seit in Florenz diese Überzeugungen Fuß gefaßt haben, wehrt sich kein Kindergarten und keine Schule mehr, auch Schwerbehinderte aufzunehmen. Sonderschulen gab es im Grunde weil die Regelschule Behinderte nicht wollte! Man hat also aus der Not eine Tugend (Rehabilitation) gemacht. Die Rehabilitierung ist demnach ein soziales Problem und nicht eine Frage der »Gesundung« des Behinderten.

In den letzten sechs Jahren haben die Erfahrungen gezeigt, in wie starkem Maße Sprachtherapie, Physiotherapie und Beschäftigungstherapie sich als überflüssig oder sogar als die soziale und geistige Entwicklung hemmend erwiesen haben. Keine Sprachtherapie ist z.B. besser als die Notwendigkeit, mit normalen Altersgenossen zu kommunizieren (ganz abgesehen davon, daß sprachgestörte Kinder untereinander sich in der Schwierigkeit zu kommunizieren nur bestätigen können).

Allein aus den Ambulatorien[6] für Körperbehinderte sind in Florenz in den letzten fünf Jahren 150 Behinderte zuerst in den Kindergärten und dann in den Regelschulen aufgenommen worden (die italienische »Pflicht«-schule reicht vom sechsten bis zum vierzehnten Lebensjahr). Als alter »Sonderpädagoge« kann ich versichern, daß mich die Resultate dieser Integrierungsarbeit oft tief beschämt haben: jahrelang mit einem Kinde arbeiten und sehen, wie es in wenigen Monaten aufblüht und Unglaubliches leistet, weil es mit normalen Altersgenossen verkehrt.

2. Bewußtwerdung der Behinderten vor allem in bezug auf die im Namen der Rehabilitation isolierende und auslesende Tendenz der Gesellschaft

Die Widerstände von Behörden, von Elterngruppen (die Zentren und Sonderschulen beibehalten wollten), von Erziehern der Regelschule, von Therapeuten und Ärzten haben vor dem unglaublich rasch sich aufhäufenden Beweismaterial, vor der Evidenz des (sowohl vom menschlichen als auch vom fachlichen her gesehen) Besseren, bald kapitulieren müssen. Gruppen und Organisationen von Eltern Behinderter haben einen immer größeren Druck (selbst mit Demonstrationszügen durch die Stadt) ausgeübt, um die öffentliche Meinung zu gewinnen. Am verblüffendsten aber waren die Lehrkräfte der Regelschulen, die ohne Spezialisierung und nur mit ihrem Berufsethos ausgestattet, diese Integrierung durchgeführt haben: nach wenigen Wochen wurde von vielen die Hilfeleistung der Fachleute als überflüssig empfunden. Meist galt es nur, eine Ängstlichkeit zu überwinden.

3. Bewußtwerdung der nichtbehinderten Bürger und Ausweitung des Begriffs »Behinderung« auf alle Situationen, die das Leistungsprinzip und die gängige Wertskala hervorrufen

Diese Entwicklung hat, dank auch der immer populärer werdenden Gedanken von Leuten wie BASAGLIA, PIRELLA, Don Lorenzo Adriano MILANI-COMPARETTI u.a. eine starke Wirkung auf die Welt der Schule gehabt; und dadurch sind weite Kreise der Bevölkerung mit den Problemen der Behinderten in Berührung gekommen. Die Eingliederung selbst schwerbehinderter Kinder in die Normalschule, nicht so sehr des Lernens wegen, sondern um mit anderen Kindern zu wachsen und sich in den Grenzen ihrer Möglichkeiten zu entwickeln, hat Diskussionen entfacht, die zum Hauptthema des menschlichen und politischen Fortschritts geworden sind. Dabei denke ich, daß eine Gesellschaft »fortschrittlich« ist, wenn sie die Belange der Schwächeren, der Gestörten, der Behinderten konstant in ihre Entwicklung einbezieht statt diesen Menschen goldene Käfige zu bauen. Freilich ist es mit der Integrierung Behinderter im Schulalltag nicht getan. Es handelt sich um einen vorbereitenden Schritt, der nicht ohne Folge auf die Integrierung auch des erwachsenen Behinderten bleiben kann. Aber erst wenn es allgemein akzeptiert werden wird, daß es Menschen gibt, die weniger arbeiten, weil sie behindert sind, ohne deshalb weniger wert zu sein, hat sich Integration wirklich vollzogen. n ist noch ein langer Weg.

Die italienische Metallarbeitergewerkschaft hat z. B. in den letzten Arbeitsvertragvertrag eine Klausel aufgenommen, nach der Integrierung Behinderter nicht von der Großmut des Arbeitgebers abhängen darf, sondern ein Prinzip der Solidarität der arbeitenden Bevölkerung darstellen soll. Das Gesetz über die Anstellung von Behinderten hatte in der Tat auch in Italien wenig Erfolg gehabt (ganz abgesehen von der wirtschaftlich bedingten Arbeitslosigkeit). Erst seitdem die Gesamtbevölkerung und die Behinderten selbst diese Probleme nicht mehr am Rande erleben, sondern in den Brennpunkt der Fragen des Zusammenlebens stellen, rührt sich auch etwas für die Integration auf dem Gebiete der Arbeit. Z.B. besteht seit wenigen Monaten ein Abkommen zwischen der Stadt Florenz und den Handwerkerverbänden, Lehrstellen auch für Schwerbehinderte einzurichten, mit dem Ziel - auch hier - nicht in künstlichen Situationen zu schulen, sondern, was gerade für den behinderten Lehrling oder Arbeiter notwendig ist, in der Bereitstellung und in dem Erleben eines Arbeitsplatzes »nach Maß«. So erkennt man, daß es in jedem Betrieb auch für Schwerbehinderte etwas zu tun gibt.

4. Überregionale Gesetzgebung des Staates (keine neuen Zugänge mehr in die Nervenheilanstalten, Dezentralisierung des Gesundheitswesens, Abschaffung der Noten in der Regelschule usw.)

Im wachsenden Maße hat die von der Gesellschaft ausgehende Bewegung gegen Isolation in der zentralen und regionalen Gesetzgebung ihren Ausdruck gefunden: Dies sind z.B. die Sozialisierung und Dezentralisierung des Gesundheitswesens, das Verbot von Neuaufnahmen in Nerven »heil« anstalten, das Gesetz der staatlichen Versorgung aller Behinderten und all die legislativen Initiativen, die es behinderten Kindern ermöglichen, mit ihren nichtbehinderten Altersgenossen zu wachsen und im Leben zu stehen. Von diesen letzteren nur einige Maßnahmen: Abschaffung der Notengebung in den acht Klassen der Normalschule; nicht mehr als zwanzig Kinder in den Klassen, in die Behinderte aufgenommen worden sind; Bereitstellung von zusätzlichem Personal in den schweren Fällen (das aber nicht auf das behinderte Kind »aufpassen« soll, sondern für alle mit da ist); Abschaffung aller Sonderklassen und Einbeziehung des vorher zur Verfügung gestandenen »spezialisierten« Personals in den Personalbestand der Schule.

Zum Abschluß: Wenn man sich diese Entwicklung vor Augen hält wird bewußt, wie stark Sonderpädagogik isoliert. Denn so lange Sinn der Rehabilitation ist, den Behinderten zu den Zielen zu führen, die den Nichtbehinderten systemnotwendig erscheinen, bleib sie ein Mechanismus der Isolierung und der Auslese. Erst wenn als richtig empfunden wird, dass jeder das Recht hat, sein Selbst unter anderen gleichberechtigt zu realisieren, wird auch das Lernen für den Behinderten wieder sinnvoll. Pädagogik müsste dann vornehmlich die Aufgaben haben, denen zu helfen, sich das Erbgut der Gesellschaft anzueignen, die nicht in den dazu optimalen Bedingungen leben. Die hierarchisch geordnete Gesellschaft fördert Priviligierte, solche die Besseres leisten.

[5] Ludwig-Otto ROSER hat den folgenden Text 1979 auf dem Kongreß des Verbandes Deutscher Sonderschullehrer vorgetragen. Auf diesen Vortrag bezieht sich Alfred SANDER in seinem nachfolgenden Beitrag (siehe S. 21-25)

[6] Die Ambulatorien wurden seit Mitte der 70er Jahre den Wohnquartieren zugeordnet und dienten einer umfassenden, nicht behinderungsspezifischen medizinisch-therapeutischen Versorgung aller Bewohner. Die zuvor existierenden behinderungsspezifischen Versorgungszentren wurden nach und nach aufgelöst. (Anmerkung J. SCHÖLER)

Meine erste Begegnung mit Dr. Ludwig Otto ROSER fand im Juni 1979 in Frankfurt am Main statt. Es ist nicht möglich, daß er sich daran erinnert; denn ich war einer der Zuhörer seines Vortrags »Florenz: Neue Auffassungen der Integration Behinderter in Schule und Arbeit« im Rahmen des bundesweiten sonderpädagogischen Kongresses über »Die pädagogische Förderung Behinderter im Aufgabenfeld praxisorientierter Wissenschaften« des Verbands Deutscher Sonderschulen (vds). Bei diesem Kongreß spielte aus aktuellem Anlaß die amtliche Zuerkennung des Schwerbehindertenstatus eine zentrale Rolle; statt der Messung in % MdE (Minderung der Erwerbsfähigkeit) wurde erstmals die in % GdB (Grad der Behinderung) gefordert, unter anderem weil diese Skala auch auf Kinder im vorschulischen und schulischen Alter anwendbar ist. Von Ludwig-Otto ROSERS Beitrag war ich besonders beeindruckt; im Kongreßbericht für die Vierteljahreszeitschrift »Sonderpädagogik« schrieb ich damals, daß Ludwig-Otto ROSER »eine besonders progressive Antwort auf das (...) Problem der amtlichen Zuerkennung des Behindertenstatus gab. Ludwig-Otto ROSER berichtete aus Italien (...). Dort wurden amtlicherseits die sonderpädagogischen Institutionen aufgelöst und ihre Zöglinge, getragen von breiter gesellschaftlicher Zustimmung, zum größten Teil in Regelschulen integriert (gleichzeitig wurde in den acht Pflichtschuljahren der Regelschulen die Notengebung abgeschafft). Der Behindertenstatus wurde also geradezu amtlich aberkannt.« (SANDER 1979, S.141). Die Botschaft war: Manche Kinder sind verschieden, aber sie gehören dennoch dazu; und bei genauer Betrachtung zeigt sich, daß alle Kinder verschieden sind. Ein von Amts wegen festzustellender Behindertenstatus ist insoweit verzichtbar.

In der Bundesrepublik Deutschland gab es damals immerhin schon fast sechs Jahre lang die Empfehlung des Deutschen Bildungsrates »Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher«, ein Dokument, das von vielen Fachleuten immer noch als Meilenstein der deutschen Integrationsentwicklung und Wendepunkt der sonderpädagogischen Förderungskonzepte bezeichnet wird.

Aber es gab in Deutschland damals nur an wenigen Orten erste entsprechende Schulversuche; und landesweite schulische Integrationsregelungen auf gesetzlicher Ebene lagen noch in ferner Zukunft. In dieser Situation gab Ludwig-Otto ROSERs Frankfurter Kongreßvortag den Anstoß zu lebhaften Diskussionen bei seinen deutschen Zuhörern und Zuhörerinnen. Ludwig-Otto ROSER gab Einblick in die pädagogische Praxis eines Landes, das sich entschlossen hatte, auf Sondereinrichtungen für Menschen mit Behinderungen gänzlich zu verzichten; in Deutschland hingegen wurden damals viele Kräfte gebunden durch weitläufige theoretische Grundsatzdiskussionen im Gefolge der Bildungsratsempfehlung. Der Philosoph Hermann KRINGS als Vorsitzender der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates hatte mit seiner Formulierung »soviel Integration wie möglich; soviel Sondereinrichtungen wie nötig« (KRINGS 1973, S.5) auch denjenigen, die die Bildungsratsempfehlung nicht gelesen hatten, reichlich Diskussionsstoff für theoretische Erörterungen über das, was für behinderte Kinder und Jugendliche möglich und nötig sei, geboten. Für manche Frankfurter Kongreßteilnehmer und -teilnehmerinnen, mich eingeschlossen, machte Ludwig-Otto ROSERs Vortrag überraschend deutlich, daß man mit diesen Fragen auch ganz anders verantwortlich umgehen kann und dabei handlungsfähig bleibt. Knapp gesagt, der Unterschied lag auf der Ebene des Handelns: in Deutschland wurde die Theorie, diskutiert, in Italien wurde die Praxis reformiert. Mir erscheint bemerkenswert, daß der Deutsche Bildungsrat sich in seiner behindertenpädagogischen Empfehlung auf integrationsorientierte Entwicklungen in Schweden, in den USA, in Jugoslawien, Belgien, der UdSSR, Polen, Frankreich, angelsächsischen Ländern und den Niederlanden berief, Italien aber nicht erwähnte (Deutscher Bildungsrat 1973, S.30f.). In Italien hatte die schulische Integration mancherorts schon zu Beginn der siebziger Jahre radikal begonnen (Ludwig-Otto ROSER 1982, S.115).

Ludwig-Otto ROSER wurde Ende der 70er Jahre zu einem begehrten Gastreferenten auf integrationspädagogischen Tagungen im gesamten deutschsprachigen Raum und zu einem vielbeschäftigten Vermittler von Exkursionen und Studienaufenthalten deutscher Gruppen in Italien, insbesondere in der Toskana. Florenz und viele andere norditalienische Kommunen wurden vor allem in den 80er Jahren von zahlreichen interessierten Fachleuten aus Deutschland und aus anderen Ländern besucht, um die Integrationswirklichkeit vor Ort studieren und erleben zu können. Das Interesse und die Studienreisen aus Deutschland nahmen so stark zu, daß schon 1981 der Bundesvorsitzende des Verbands Deutscher Sonderschulen auf dem Sonderpädagogischen Kongreß in Braunschweig die unglückliche Äußerung von der »italienischen Seuche« tat, die in Deutsch-1j d »nicht grassieren« dürfe (Bruno PRÄNDL, siehe Briefwechsel 1981, S.804). Er erläuterte später, daß er damit nicht die italienische Integrationsbewegung insgesamt gemeint hat, sondern vor »offensichtlichen Schwierigkeiten in der Bildungswirklichkeit« warnen wollte (ebd.).

1980 besuchten zwei meiner Saarbrücker Examenskandidatinnen Ludwig-Otto ROSER in Florenz und wurden von ihm sehr freundlich bei einem längeren Studienaufenthalt beraten. Das war der Beginn einer Reihe von Begegnungen und direkten Gesprächen zwischen Ludwig-Otto ROSER und Integrationspädagoglnnen aus dem Saarland. Wir trafen ihn auf mehreren internationalen Fachtagungen, aber wir besuchten ihn auch in seiner Wahlheimat Toskana (vgl. CHRIST 1985, S.7) und er uns in Saarbrücken (vgl. GUTHÖRL 1982). Zurückblickend kann ich sagen: Die italienische Integrationsbewegung und insbesondere Ludwig-Otto ROSER hatten erheblichen Einfluß auf die Entwicklung der Integrationspädagogik im Bundesland Saarland. Als im Saarland 1985 aufgrund politischer Veränderungen endlich mit schulischer Integration in der Praxis begonnen werden konnte, stand ein großer Teil der Praktikerinnen der ersten Stunde noch unter den anregungsreichen Eindrücken der Toskana-Exkursion, die wir 1984 durchgeführt hatten.

Wie in Italien folgten wir im Saarland von Anfang an dem Prinzip der wohnortnahen Integration und wählten damit einen anderen Weg, als ihn die Integrationsschulversuche in anderen deutschen Bundesländern vorgezeichnet hatten. Diese Schulversuche galten durchweg der Erprobung von »Integrationsklassen« im engeren Sinne, also von Klassen mit Zwei-LehrerInnen-System und drei bis fünf verschiedenartig behinderten Kindern neben einer zweistelligen Zahl nichtbehinderter Kinder. Die behinderten Kinder in diesen Integrationsklassen mußten oft aus einem größeren Einzugsbereich als ihre nichtbehinderten MitschülerInnen herbeigeholt werden; das erschwert die Gemeinsamkeit im außerschulischen Freizeitbereich. In Volterra (Toskana) fanden wir hingegen die wohnortnahe schulische Integration erfolgreich praktiziert: Jedes behinderte Kind besuchte dieselbe Regelschule wie seine gleichaltrigen Nachbarskinder. Zwar resultierte daraus durchweg, daß in einer Regelschulklasse höchstens ein bis zwei Kinder mit Behinderungen waren und deshalb eine permanente Doppelbesetzung mit zwei Lehrkräften nicht eingerichtet werden konnte; aber die Vorteile im Hinblick auf außerschulische, gesellschaftliche Integration waren unseren italienischen Freunden wichtiger, und wir ließen uns davon überzeugen. Ludwig-Otto ROSER betonte in seinen Vorträgen und im Gespräch immer wieder, daß die schulische Integration nur ein Einzelaspekt der gesellschaftlichen Integration behinderter Menschen ist und daher nicht für sich alleine betrachtet und erstritten werden sollte. Aus diesem zweifellos richtigen Gedanken zogen wir im Saarland die Folgerung, daß wir nicht (mehr oder weniger perfekte) Integrationsklassen an wenigen ausgewählten Standorten, sondern wohnortnahe Integration an beliebigen Schulen im Lande verwirklichen wollten. Das Landesparlament und der zuständige Minister sind dieser Überlegung gefolgt. So haben wir im Saarland bis heute immer noch weit mehr »integrative Klassen« mit wohnortnaher Einzelintegration als »Integrationsklassen« mit mehreren behinderten Kindern und durchgehender Doppelbesetzung. In den integrativen Klassen arbeitet nur für einige Stunden pro Woche eine sonderpädagogische Lehrkraft mit; wir wollten sie nach italienischem Vorbild Stützlehrerin (insegnante di sostegno) nennen lassen, aber die saarländische oberste Schulbehörde zog die amtliche Bezeichnung AmbulanzlehrerIn vor.

Wohnortnahe schulische Integration führt selbstverständlich nicht ohne weiteres und in jedem Einzelfall zur Eingliederung des behinderten Menschen in das Nachbarschafts- und Gemeindeleben. Schon 1982 hat Ludwig-Otto ROSER auf der internationalen Tagung »Leben, Lernen, Arbeiten in der Gemeinschaft« in München darauf hingewiesen, daß die Integration in das Gemeindeleben mit einer schwierigen und langwierigen Bewußtseinsveränderung der Bürger und Bürgerinnen einhergeht. Bei diesem Prozeß muß in der Öffentlichkeit auch »der Widerstand zutage treten, d.h. die eigentlichen Gründe des Isolierens, die sich hinter den Worten >heilen< oder >rehabilitieren< verstecken, müssen bei ihrem wahren Namen genannt werden. Eine solche Diskussion und die Verarbeitung dieser Probleme dauert Jahrzehnte« (Ludwig-Otto ROSER 1982, S.116). In Deutschland stehen wir heute noch inmitten dieser Diskussion. Wir müssen in unserem Lande gegenwärtig sehr darauf achten, daß der ideelle Kern der Diskussion nicht durch finanzielle Argumentationen immer mehr verdeckt wird. Die Veröffentlichungen von Ludwig-Otto ROSER können wesentlich dabei helfen, den ideellen Kern nicht aus dem Sinn zu verlieren.

Literatur

BRIEFWECHSEL im Nachgang zum Sonderpädagogischen Kongreß 1981 in Braunschweig. In: Zeitschrift für Heilpädagogik 32, 1981, S.802-804

CHRIST, Klaus: Italienreise - Ein Bericht im Überblick. In: Sonderpädagogik im Saarland 17, 1985, Heft 1, S.3-9

DEUTSCHER BILDUNGSRAT, Empfehlungen der Bildungskommission: Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher. Verabschiedet 1973 in Bonn. Stuttgart (Klett) 1974

GUTHÖRL, Volker: Damit die Barriere zwischen Behinderten und Nichtbehinderten fällt. Zur Idee der gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Schüler in Italien. In: Arbeitnehmer (Zeitschrift der Arbeitskammer des Saarlandes) 30, 1982, S.366-370

KRINGS, Hermann: Vorwort. In: Sonderpädagogik 1 - Behindertenstatistik, Früherkennung, Frühförderung. (Deutscher Bildungsrat, Gutachten und Studien der Bildungskommission, Band 25). Stuttgart (Klett) 1973, S.5-6

ROSER, Ludwig-Otto: Florenz - Neue Auffassungen der Integration Behinderter in Schule und Arbeit. Vortrag auf dem vds-Kongreß im Juni 1979 in Frankfurt/Main

ROSER, Ludwig-Otto: Hilfe für Behinderte in der Gemeinde - Ursache oder Folge der Auflösung von Behindertenzentren und Sonderschulen. In: Behindernde Hilfe oder Selbstbestimmung der Behinderten. Neue Wege gemeindenaher Hilfen zum selbständigen Leben. Kongreßbericht der internationalen Tagung »Leben , Lernen Arbeiten in der Gemeinschaft«, München, 24.-26. März 1982. München ( Vereinigung Intergrationsförderung e. V ) 1982, S.114- 119

SANDER, Alfred: die pädagogische Förderung im Aufgabenfeld praxisorientierte Wissenschaften. In: Sonderpädagogik 9, 1979, S.140- 141

Integration Behinderter in Italien: Anspruch und Realität[7] - Ludwig-Otto Roser

Im Bereich der Sonderpädagogik und der Rehabilitation spricht man häufig von einem italienischen Integrationsmodell. Dadurch entsteht aber eine falsche Vorstellung von dem, was sich in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren in der Psychiatrie, in der Behindertenversorgung und im Gesundheitswesen in Italien tatsächlich vollzogen hat. Ein Modell in diesem Bereich entsteht meist aus einem wissenschaftlichen Entwurf, au dem Versuche eines neuen Weges. Es soll als Ausgangspunkt und Vorbild dienen. Der Ruf BASAGLIAS und der sogenannten demokratisches Psychiatrie nach Auflösung der psychiatrischen Anstalten, der Abbau der in italienischen Sonderschulen und der auf bestimmte Behinderungen eingestellten Reha-Zentren, der Kampf Adriano MILANI-COMPARETTIS gegen defektbetonte Therapie und der Versuch einiger, leider recht isolierter Pädagogen, mit der selektiven und nur Wissen vermittelnden Tradition der Schule zu brechen, sind jedoch keinem besonderen Modell gefolgt und nicht von bestimmten Versuchen ausgegangen. Sondern: Ende des 60er, Anfang der 70er Jahre gab es in Italien eine umfassende gesellschaftliche Bewegung, die zunächst nichts anderes zum Ziel hatte, ah aufzuzeigen, was den Behinderten, den Schwachen, den von jeher auch kulturell und ökonomisch an den Rand gedrängten Menschen in ihre Entwicklung geschadet hat und heute noch schadet.

Der Versuch, möglichst vielen Menschen, die vorher ausgeschlossen waren, in ihrer sozialen Umwelt ein menschenwürdiges Leben zu verschaffen, ist also zunächst nichts weiter als der Erfolg einer Einstellung, die sich in den letzten Jahren ausgebreitet hat. Die durch diese Einstellung entstandene Bewegung hebt in Italien »anti-emarginazione« (gegen Aussonderung), d. h. Kampf gegen das Abschieben in Randgruppen.

»Wir >schließen< die Logik der Klinik. Ob die Mauern stehen bleiben, kümmert uns nicht. Aber indem wir die Klinik inner- und außerhalb der Mauern verändern, durchbrechen wir die Logik der Institution« - diese Worte Franco BASAGLIAS bedeuten in der Tat auch, daß nicht alles erreicht ist, was zu diesem Ziel führt. Sondern: Im Fortbestehen einer isolierenden Mentalität in den Menschen und in den Institutionen ist zu ergründen, warum Behinderte isoliert werden, um dann zunächst einmal diese »Logik« abzubauen. Am Beispiel der Psychiatrie hieße das: Es ist nicht so wichtig, daß ein italienisches Gesetz 1978 Neuzugänge in die Nervenheilanstalten verboten hat, daß die Anstalten allmählich geschlossen werden, vielmehr ist es wichtig zu ergründen, was in der sozialen Umwelt des Erkrankten zu seiner Erkrankung geführt oder beigetragen hat. Welche Ängste in seinen Mitmenschen lassen den Wunsch nach seiner Isolierung entstehen, welche Voraussetzungen sind notwendig, die es er-möglichen, ihn ambulant zu behandeln, damit er nicht aus seinem natürlichen Lebensraum gerissen wird? Dazu bedarf es der Unterrichtung einer breiten Schicht der Bevölkerung und der Weckung ihres Einverständnisses.

Es ist weiterhin unerläßlich, daß die Fachleute ihr Betätigungsfeld nicht in der Institution sehen und dort festungsartig konsolidieren, sondern in die Bereiche verlegen, in denen Behinderung entsteht.

In dieser Sicht sollten Depressionen nicht nur behandelt werden (wo-möglich vorwiegend mit Psychopharmaka), sondern man müßte sich beispielsweise fragen, wieviel Depressionen etwa die Leistungsschule produziert. Oder: Man sollte ein körperbehindertes Kind nicht so sehr als ein Wesen erleben, das einen motorischen Defekt hat, sondern wie ein Kind, das zwar in bestimmten Aktionsmomenten des Alltagslebens behindert ist, in anderen aber die positiven Aspekte seiner Persönlichkeit zum Ausdruck bringen kann. Dieses Konzept - es ist zunächst eine Einstellung und keine modellartige Verhaltensvorschrift - hat zu der Vorstellung geführt, daß man in Italien mehr Gewicht auf den sozialen Kontakt legt als auf eine ernsthafte Therapie, und so auch in der Pädagogik für den Behinderten (aber auch für den Nichtbehinderten) mehr auf das soziale als auf das kognitive Lernen schaut. In der Tat handelt es sich nicht um zwei verschiedene Methoden, die sich auf zwei trennbare Seinsweisen des menschlichen Lebens beziehen, sondern um Aspekte, die sich gegenseitig bedingen. Wenn es aber dazu gekommen ist, daß seit etwa zehn Jahren in Italien alle behinderten Kinder, auch die schwerbehinderten, Zugang zur Vorschule und zur Pflichtschule (scuola dell'obbligo) von sechs bis vierzehn Jahren haben und die an die Reha-Einrichtungen geknüpften Sonderschulen abgeschafft worden sind, wie ist dies ohne Modelle und ohne wissenschaftlich dokumentierte Versuchsperioden möglich gewesen? D. h. wie hat sich die zum Teil von der Psychiatrie ausgehende neue Einstellung dem »Pathologischen« gegenüber so schnell und scheinbar so allgemein ausgebreitet? Liegt es am Volkscharakter, hat es ökomische oder politische Gründe? Um diese Fragen zu beantworten, muß zunächst einmal ganz klar gesagt werden, daß der Gedanke der »antie-marginazione« längst nicht so ausgebreitet ist, wie die durch die Gesetzgebung sanktionierten Schritte (Aufnahme aller Kinder in die Pflichtschule, Abschaffung der Noten, Zusammenarbeit zwischen dezentralisierter Stadtverwaltung, den Gesundheitsdistrikten und der Schule, Gesundheitsreform, Psychiatriereform) vermuten lassen.

Nach der 68er Bewegung ist viel fortschrittliches Gedankengut von allen politischen Parteien aufgenommen worden. Dazu gehören die Vorschläge der Psychiatriereformatoren wie der Kampf eines Don Lorenzi MILANI (Barbianaschule) gegen die auslesende Tendenz der Schule.[8] In den ganzen 70er Jahren gehörte der Gedanke der »anti-emarginazionet zum Repertoire jeder politischen Versammlung (mit Ausnahme der Rechten). Die in ihren Grundsätzen auf »anti-emarginazione« angelegte Gesundheitsreform ist im italienischen Parlament mit den Stimmen sowohl der Kommunisten als auch der Christdemokraten durchgekommen. Vor allem die Behinderten selbst und ihre Betreuungsvereine gründeten Komitees gegen die Tendenz, Behinderte in besonderen Institutionen zusammenzudrängen, nachdem sie jahrelang für immer schönere Zentren gekämpft hatten. Zugleich wurden, vor allem was die Integration in des Schulen anbetraf, zwei Tatsachen klar:

-

Die Anwesenheit der geistig und körperlich Behinderten in der Schult war sehr viel weniger dramatisch als man es zunächst befürchtet hatte.

-

Die Entwicklung der potentiellen Möglichkeiten dieser Kinder erfolgte ungemein schneller im Kontakte mit der Normalität als in den Sonderschulen. (Die Schwierigkeiten, die sich durch das Entstehen von Verhaltensstörungen in der Schule ergeben, sollen in einem nachfolgenden Abschnitt besprochen werden.) Diese Erfahrungen und die geistesgeschichtliche Zäsur, die mit den 68er Bewegungen verknüpft ist, hat also zu politisch und gesetzlich fixierten Ergebnissen geführt.

Trotzdem ist, wie gesagt, nicht die ganze Bevölkerung von dem Antiemarginationsgedanken erfaßt; viele, die nicht direkt in Kontakt mit der Problematik des behinderten Menschen gekommen sind, bleiben indifferent, wenngleich heute fast alle Kinder in der Schule erfahren, was das Zusammensein mit einem behinderten Kind bedeutet. Viele Eltern (und vor allem Lehrer) wehren sich noch gegen diese Störung, die einen, weil es der Förderung des eigenen »gesunden« Kindes abträglich sein könnte, die anderen, weil es eine berufliche Belastung mit sich bringt. Aber auch auf der ideologischen Ebene wurden und werden wieder Stimmen laut, die die Erziehung der Kinder stark differenzieren möchten, um den Begabten nicht den Weg zur führenden Oberschicht durch eine noch grundsätzlichere >Popolarisierung<, d. h. in diesem Falle >Pathologisierung<, der Schule zu erschweren. Es gibt keine Studien über die zahlenmäßige Verteilung der Befürwortung aller Maßnahmen gegen das Abschieben Behinderter in Randzonen. Das Interesse, das die Bevölkerung dieser Problematik gegenüber zeigt, die Aussagen in den Elternversammlungen, die relative Einmütigkeit der Parteien in Bezug auf die Behindertenversorgung lassen vermuten, daß etwa 55% der Bevölkerung der »anti-emarginazione« positiv gegenüber stehen. In der Restgruppe ist nicht nur der Widerstand, sondern auch die Indifferenz enthalten. Befürworten bedeutet aber noch nicht aktiv mitmachen, persönlich bereit sein. Deshalb ist der Prozentsatz der Menschen, die wirklich bereit wären, sich um den schizophrenen Nachbarn mitzubemühen oder ein behindertes Kind zu Gast zu haben, viel geringer als es die obigen Zahlen vermuten lassen. Die allgemeine Einstellung ist aber immerhin die, das Prinzip anzuerkennen und gesetzlich zu verankern. Die »Anti-emarginationsbewegung« hat zur Integrierung der behinderten Kinder in die Regelschule geführt. Und das bedeutet in Zukunft: Die Kinder, die heute mit Behinderten aufwachsen, kennen deren Probleme, haben zum Teil Freundschaft mit ihnen geschlossen, verstehen sie weitaus besser und werden als Erwachsene anders auf Behinderte eingestellt sein.

Der Anspruch ist also, niemanden aus der natürlichen sozialen Umwelt auszuschließen und alle diejenigen, die ausgeschlossen wurden, in ihren Lebensbereich so schnell wie nur möglich wieder einzugliedern (dies gilt vor allem für die Erwachsenen mit seelischen und sozialen Problemen). Kinder, auch Schwerbehinderte sollen von vornherein nicht ausgeschlossen werden, sondern möglichst von den ersten Lebensmonaten an, sobald eine körperliche, sensorielle oder geistige Störung klar ersichtlich ist, in den normalen Einrichtungen (Kinderkrippe, Vorschule und Schule) ihres Lebensbereiches leben und lernen, daneben aber ambulant behandelt werden, wenn sich dieses als notwendig erweist. Die Verwirklichung dieser Einstellung und dieses (von der Verfassung gestützten) Anspruchs wird durch die Gesundheitsreform ermöglicht, trotz des Widerstandes auf den sie bei vielen Ärzten, Fachleuten der »Sonderbehandlung« und Institutionen gestoßen ist. Die augenblickliche Situation der Integration Behinderter in Italien läßt sich nur verstehen, wenn man auch die Entwicklung der letzten zehn Jahre berücksichtigt. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre wäre es noch nicht möglich gewesen, ein autistisches oder psychotisches Kind für die Aufnahme an die Pflichtschule vorzuschlagen. Geistig- und körperbehinderte Kinder wurden integriert, wo sich das Lehrpersonal dazu bereit erklärte. Dazu muß man wissen, daß Lehrer und Schulleitung in Italien nie verpflichtet waren, den Übergang in eine Sonderschule von amtswegen zu veranlassen; der Besuch der Sonderschule wurde nahegelegt, aber nicht erzwungen. Das Für und Wider der Eingliederung wurde noch 1975 in Eltern- und Lehrerversammlungen lebhaft diskutiert, in denen von der Integration überzeugte Fachleute einen schweren Stand hatten. Meist wurde akzeptiert, einen Versuch zu machen, der dann fast immer zur endgültigen Eingliederung führte, sobald die Angst vor dem Neuen und Fremdartigen überwunden war. Erst in der zweiten Hälfte der 70er Jahre überrannte die Integrationswelle Skeptiker und Opponenten, vor allem weil die Vorteile der Förderung behinderter Kinder im normalen Lebensbereich im Vergleich zu sehr viel langsameren und einseitigeren Entwicklungen in den Sonderschulen und Reha-Zentren klar hervorgetreten waren. Die Schwierigkeiten wurden durch den auf der Hand liegenden moralischen und menschlichen Fortschritt in den Schatten gestellt. Erst nach der Verabschiedung des Gesetzes 517 (1976) und der endgültigen Sanktionierung des Rechtes nicht nur des Schulbesuchs (denn dies wurde ja auch von den Sonderschulen garantiert), sondern des gemeinsamen Lebens und Lernens, begannen wieder Stimmen laut zu werden, die sich gegen die Integration aller behinderter Kinder wendeten.

Es sind im Grunde die gleichen Stimmen, die sich gegen jede Neuerung wenden, vor allem im pädagogischen Bereich, weil Flexibilität in der Erziehung zur Relativierung von bisher für unüberwindbar gehaltenen Wert- und Normvorstellungen führt. So ist es für viele undenkbar, daß ein Mensch, der nicht lesen und schreiben lernt, weil er behindert ist, sich unter denen behaupten und leben kann, die diese Fähigkeiten besitzen. Dieses Vorurteil, das sich auch der Polaritäten von Schön und Unschön, von Tüchtig und Nichttüchtig, von Gut und Böse bedient, hatte mit zur Isolation des Behinderten beigetragen; es führte zur Logik des »Schonraums«, der speziell »fördernden« Einrichtungen usw. Die Argumente des Widerstandes behaupten in der Tat: in den normalen Einrichtungen der Schule und des Alltagslebens kann nicht auf die Bedürfnisse der Behinderten eingegangen werden, sie erfahren keine Förderung, sie würden am ständigen Vergleich zerbrechen. Noch heute stellt man gerne die Schwierigkeiten in den Vordergrund, die zweifellos vorhanden sind, und maskiert mit ihnen das Fehlen einer gegen Isolation gerichteten Einstellung und Ängste, die alles Unbekannte, Fremde und alle Mehrarbeit auslösen.

Infolge des Widerstandes in den Schulen (etwa 30% der Lehrkräfte sind gegen die Integration), der Unkenntnis der menschlichen und sozialen Probleme der Behinderten einerseits, andererseits der durch die Abschaffung der Sondereinrichtungen entstandenen organisatorischen und strukturellen Schwierigkeiten, aber auch in Folge des Fortbestehens einiger weniger Heime und geschützten Werkstätten, sowie der objektiven Schwierigkeiten, die beispielsweise Verhaltensgestörte im Zusammenleben mit ihren Mitmenschen hervorrufen, sind tatsächlich viele Behinderte (vor allem der Sonderschulgeneration) noch nicht adäquat, d. h. nicht im normalen persönlichen Lebensbereich versorgt worden. Es handelt sich dabei vor allem um Schwerbehinderte, deren Besuch der normalen Pflichtschule zur Zeit der ersten Integrationsversuche wegen ihres Alters als nicht mehr angebracht erschien. In den Schulen entstehen heute noch Schwierigkeiten vor allem aus Starrheit des bürokratischen Apparates, aus der schlechten Lehrerausbildung und aus der Vorstellung heraus, daß die Schule sich vor allem um die Lernfähigen kümmern sollte. Auch der an sich weitverbreitete Einsatz von Stützlehrerinnen wird noch von vielen mißverstanden, weil auch deren Aufgaben noch nicht theoretisch erarbeitet werden konnten. Anfänglich gab es auch einen gewissen Widerstand gegen Integration in die Normalschule von seiten einiger Eltern behinderter Kinder, die die Auflösung des Schonraums und eine geringere spezifische Stimulation ihrer Kinder befürchteten, in der Annahme, daß Rehabilitation nur durch intensive Behandlung zustande komme. Widerstand gab es schließlich auch unter dem Personal der aufzulösenden Sondereinrichtungen, das den Übergang zu einer neuen Denkweise nicht imstande war mitzuvollziehen. Dieses Personal ist jedoch heute in den Unitä Sanitarie Locali aufgenommen und wird in den zu jedem Distrikt gehörenden Rehabilitationseinrichtungen eingesetzt (aber nicht in den Schulen, denen es nur beratend zur Seite steht).[9]

Wie sieht nun die Realität heute aus, und welche Probleme, die die totale Integration behinderter Kinder in die Pflichtschule aufgeworfen hat, warten noch auf eine Lösung?

Zunächst einmal muß gesagt werden, daß alle Kritik und aller Widerstand nicht an den auf der Hand liegenden Erfolgen vorbeigehen können. Es handelt sich natürlich nicht nur um einzelne oder häufige Erfolge funktioneller Rehabilitation, die man statistisch erfassen könnte, um den Skeptikern Zahlen vorzuhalten. Die Bewegung gegen »Emargination« und die aus ihr erwachsene Annäherung aller Behinderter an das Wahrnehmungsfeld der Gesellschaft stellt den eigentlichen Erfolg all dieser Bemühungen dar und ist in seiner Auswirkung noch nicht zu »ermessen«. Diese Erfolge reichen von einer echten politischen Einbeziehung Behinderter (die sich nicht in der Bereitstellung von Geldmitteln erschöpfen darf) bis zur Erkenntnis der moralischen und psychologischen Unbestimmtheit von Normalität, reichen von der pädagogischen Besinnung im Schulwesen und der Suche nach kindgerechten Inhalten bis zur Aufnahme einer Klausel in dem Tarifvertrag der Metallarbeitergewerkschaft, in der die Verpflichtung eines jeden Arbeiters ausgesprochen wird, sich seines behinderten Arbeitsgenossen anzunehmen, reichen schließlich von der besseren Kenntnis der Behinderungsarten in der Bevölkerung zu besseren Möglichkeiten der Vorbeugung.

Ob aber, was das Individuum anbetrifft, ein Körperbehinderter besser zur Kompensation seiner motorischen Schwierigkeiten gebracht werden kann, wenn er in einer normalen Schule lebt, oder ob ein blindes Kind sich besser orientiert, ein sprachgestörtes schneller lernt, sich korrekt mitzuteilen, ein hörbehindertes Kind mehr »hört« oder aus der Lippenbewegung ersieht als wenn es unter Hörbehinderten lebt, ob ein geistigbehindertes Kind mehr lernt, wenn es die Nichtbehinderten lernen und leben sieht, ob ein psychotisches Kind sich eher der Realität annähert, wenn es in ihr lebt - all dies können nur diejenigen sagen, die Integration versucht oder erlebt haben, nicht aber wer in den Arabesken von sich immer mehr spezialisierenden Sondereinrichtungen der Gesellschaft befangen bleibt. Behinderte Kinder in der Vorschule und Pflichtschule werden nicht nur sehr viel stärker zur Überwindung oder Kompensation ihrer Behinderung stimuliert, sondern sie lernen auch allmählich mit dem Unvermeidlichen der Behinderung auszukommen und zwar um so eher und um so gründlicher als sie von den anderen mit dieser Behinderung akzeptiert werden. Diese unglaubliche Zukunft des gemeinsamen Lebens (die ja meist auch die einzige Freude eines jeden Kindes beim erzwungenen Schulbesuch ist) hat selbst rehabilitierende Wirkung. Wo aus Widerstand oder aus Mangel an pädagogischer Bereitschaft der Lehrer sich dem behinderten Kindes weniger als dem nichtbehinderten zuwendet, d. h. selbst da, wo alle Voraussetzungen, z. B. auch die von der Unitä Samtarie Locali zu stellende, außerschulische ambulante Behandlung aus organisatorischen Gründen fehlt, ist die Chance einer Zuwendung, einer Freundschaft, eines spontanen Lernens so groß, daß sie nicht zu vergleichen ist mit der auf die Erwartungen des Erwachsenen abgestimmten Rehabilitationsbehandlung in der isolierenden Sondereinrichtung. Behandlung ist aber, wie gesagt, nicht beiseite gestellt worden, sie erfolgt, wenn sie aus objektiven Gründen als notwendig erachtet wird, in den ambulanten Rehabilitationseinrichtungen, der Unitä Sanitaria Locale, und nicht in der Schule, weil es nicht Aufgabe der Schule ist, einen geistigen, seelischen oder körperlichen Defekt zu heilen, vor allem weil es im Schulalter allemal zu spät wäre. Das behinderte Kind trotz seiner Schwierigkeiten an das Kulturgut der Gesellschaft heranzuführen und an dem Leben aller Kinder teilnehmen zu lassen, ist dann Aufgabe einer Zusammenarbeit zwischen Schule und Gesundheitsorganisation, wobei nicht der Defekt des Kindes, sondern seine Möglichkeiten in den Vordergrund gestellt werden.

Ungemein wichtig ist dabei natürlich wieder eine Grundeinstellung: tüchtig ist nicht, wer mehr leistet als andere, sondern der, der alles das leistet, was potentiell in ihm möglich ist.

Die Abschaffung der Noten in der italienischen Pflichtschule ist zweifellos Ausdruck dieser Grundeinstellung. Aus dieser Realität erwächst die Notwendigkeit, den aus der Pflichtschule entlassenen Behinderten im gleichen »normalen« Lebensbereich je nach seinen Kräften Lehrstellen, Höhere Schulen, Berufsschulen besuchen zu lassen. In den Regionen, in denen die Durchführung der entsprechenden Bestimmungen als vordergründig erachtet wird, bekommen auch Schwerbehinderte eine Arbeitsstelle aufgrund des Gesetzes, das die prozentuale Verteilung Behinderter in private und öffentliche Betriebe vorschreibt und von dem es nicht möglich ist, sich freizukaufen. Dabei hat sich interessanterweise herausgestellt, daß sich leichter Arbeitsplätze für Behinderte finden lassen, indem man in den einzelnen Betrieben analysiert, welches eine Arbeitsmöglichkeit für die betreffende Behinderung sein könnte, als durch Vorzeigung eines Diploms eines Rehabilitationskurses, das die Suche nach einer realen Arbeitsmöglichkeit ungemein einengt. Auch die Arbeitssuche erfolgt, zusammen mit dem Behinderten, durch das Personal der Ambulatorien und die Mitarbeit des zuständigen Arbeitsamtes. Während es im allgemeinen keine Schwierigkeit mehr mit sich bringt, auch schwer geistig oder körperlich Behinderte vom Kindergarten in die Pflichtschule, von dieser in berufsbildende Institutionen und schließlich zu einer Arbeit zu führen, entstehen in Fällen, in denen die Verhaltensstörung im Vordergrund steht, oft sehr große Probleme. Man könnte sagen, daß Kinder, die Konflikte zwischen Eltern, Lehrern und Arbeitskräften der Ambulatorien auslösen und dadurch oft das Prinzip der Integration in Frage stellen, fast immer nur verhaltensgestörte Kinder sind. Dabei handelt es sich sowohl um diejenigen, die durch den Schulzwang oder aus anderen sozialen Gründen rebellisch und nicht einer Disziplin unterzuordnen, aggressiv und unberechenbar sind, als auch um die Kinder, die sekundär, aus ihrer im Familien- oder dem Schulbereich nicht verarbeiteten eigentlichen Behinderung heraus mit Verhaltensstörungen reagieren.

Dazu muß gesagt werden, daß diese Konflikte in den letzten Jahren seltener geworden sind und das könnte bedeuten, daß eine weitverbreitete Kenntnis des Problems und das frühzeitige Zusammenleben von behinderten und nichtbehinderten Kindern schon eine Wirkung auch in diesem Bereich gezeigt hat. Wenngleich Kinder verhaltensgestörte Mitschüler meist noch ertragen, bedeutet im Unterricht die Gegenwart eines verhaltensgestörten Mitschülers die Auslösung von Frustrationen und Angstmechanismen, die fast nie aufzuhalten sind und schließlich die ganze Gruppe mitreißen. Das Problem ist in diesen Fällen eigentlich gar nicht, wie aus dieser Situation herauszukommen ist; in den seltensten Fällen gelingt es. Schulleiter wehren sich mit Disziplinarverfahren, die meist alles verschlimmern, die Psychologen der U. S. L. intervenieren mit Ratschlägen und Psychotherapie, oft auch mit Familientherapie, während aber das Problem in der Schule fast immer weiter besteht. Der korrekte Ansatz liegt in den Vorbeugungsmaßnahmen. Schwierigkeiten in der emotionalen Verarbeitung lassen sich früh erkennen, und auch hier ist nicht so ausschlaggebend die Behandlung, sondern das Vorbeugen, d. h. die Wahrnehmung der im Lebensbereich der Bevölkerung entstehenden Spannungen.

Der gleiche Problemkreis betrifft ja dann zum großen Teil die Arbeit der Psychiatrie und hier schließt sich der Kreis: das Anliegen BASAGLIAS, das sich im Ruf nach einer neuen Einstellung mitmenschlichen Zusammenlebens ausgedrückt hat, entsteht aus der Frage »Wie verarbeite ich das Andersartige, das Fremde, das Kranke?«.

Haben nun die Italiener diese Frage gelöst? Sicherlich kann man das nicht behaupten, aber sie haben sie als die eigentliche Frage erkannt und kommen allmählich dazu, sie nicht mehr mit dem immerhin realen Rehabilitationsbedürfnis des Behinderten zu maskieren.

Das Problem der Gewalt, den Dualismus von Macht und Machtlosigkeit, rückte Basaglia immer wieder in den Mittelpunkt, die »Zerstörung des Autoritätsprinzips« war ihm ein wichtiges Anliegen, nicht als Wegwischen von menschlicher und fachlicher Kompetenz, sondern als Zersetzen des Mechanismus, in dem die Argumente des Mächtigen von selbst als die besseren gelten oder gar von bloßer Gewalt ersetzt werden. Er hat immer wieder darauf hingewiesen, daß man sich diesem Machtproblem tagtäglich stellen muß - und er hat es in der Praxis versucht.

[7] Der Beitrag erschien erstmals in der Zeitschrift: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft, Heft 3/1981, S. 28-33.

[8] vgl. hierzu: MILANI, Lorenzo: Lettere alla mamma - 1943-1967, Milano 1973; Scuola di Barbiana; deutsch: Die Schülerschule. Briefe an eine Lehrerin. Berlin 1970; BRINK, Lisa u.a Nachforschungen in Barbiana. Weinheim und Basel 1984

[9] Zur Arbeitsweise der Unitä Sanitaria Locale vgl. SCHUMANN, Monika, in: SCHÖLER 1987, S. 81-98

Anfang April 1978 fuhren Georg FEUSER und ich, begleitet von unseren Frauen, für eine Woche nach Italien. Erst kurz vorher hatten wir uns zu dieser Fahrt entschlossen. Unser Besuchsprogramm trug unserer beider Vorkenntnisse und Interessen Rechnung. Und es fußte auf einer Reihe eigener Arbeiten, die sensibel genug für das neue gemacht hatten (vgl. z.B. meine beiden Sammelbände JANTZEN 1978, 1980). In Arezzo hatten wir Gespräche in der psychiatrischen Klinik mit TRANCHINA und MARZI. Wir nahmen teil an der Vollversammlung und später an der "Verifikation« es folgte ein Gespräch mit Bruno BENIGNI von der Provinzialverwaltung. In Triest hatten wir zwei Gespräche mit Franco BASAGLIA. Dann fuhren Renate und ich zu GIACANELLI (dem dortigen Psychiatriechef) nach Parma, während Georg und Helene einen freien Tag einlegten. Und zusammen ging es am Abschluß der Reise nach Florenz zu Ludwig-Otto ROSER.

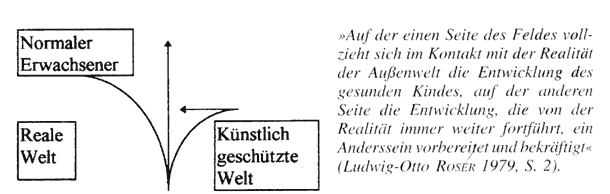

Von dem auf Tonband mitgeschnittenen fachlichen Gespräch habe ich in meinen Unterlagen noch eine unkorrigierte Abschrift von fast 30 Seiten gefunden. Wir müssen also ca. zwei Stunden miteinander geredet haben. Aber dann kam noch eine Einladung zu den ROSERs nach Hause. Über den Dächern von Florenz saßen wir an einem lauen Frühlingsabend bis spät in die Nacht auf der Terrasse. Einen kleinen Oleanderbusch nahmen wir als Geschenk mit nach Hause. Er hat im rauhen Norden nicht allzu lange überlebt. Überlebt aber hat ein Gefühl von Freundschaft und Berührtsein durch eine gemeinsame Sache. (Ansonsten sollte es mehr als zwölf Jahre dauern, bis wir uns bei einer Tagung in Linz wiedersahen.) Dem Protokoll unseres ersten Gesprächs entnehme ich eine Diskussion über eine Skizze, vermutlich die folgende (zit. nach Ludwig-Otto ROSERs Vortrag am 20. Juni 1979 in Frankfurt einschließlich der dort gegebenen Erläuterung):

Auf der einen Seite des Feldes vollzieht sich im Kontakt mit der Realität der Außenwelt die Entwicklung des gesunden Kindes, auf der anderen Seite die Entwicklung, die von der Realität immer weiter fortführt, ein Anderssein vorbereitet und bekräftigt (Ludwig-Otto Roser 1979, S.2).

In unserem Gespräch vom April 1978 kommentierte Ludwig-Otto ROSER diese Abbildung so: »Sobald das Kind aus dieser Normalsituation heraustritt, sofort sind Leute da, die es irgendwie herausnehmen. Diese Leute sind natürlich Spezialisten. In diesem Moment wird das Kind ein Spezialkind, je nachdem ob die Herausnahme gelingt. Darum diese Spezialsituation. Und das hier (rechts) ist der Brutkasten, das hier ist der Spezialkindergarten, das ist die Sonderschule. Etwas Gutes zu tun, entspricht vielleicht dem Willen dieser Institution. Hier entstehen ja Berufe, Leute, die das machen. Es ist ganz klar, wenn diese Institution besteht, muß sie ja Kinder reintun (...). Am Schluß ist es dann der goldene Käfig, aus dem Du nicht mehr herauskommst und das Alibi muß dann perfekt sein. Nicht nur es muß perfekt sein in seiner ganzen Struktur, sondern Du mußt auch perfekte Leute um Dich herum haben. Deshalb mußt Du Leute schaffen, die gewillt sind, in dieser Situation perfekt zu sein. Und dadurch entsteht wieder das Ziel. Es ist nicht hier (links, in der realen Welt) sondern hier (rechts) (...). Wenn diese Bewegung nach da (links) erfolgen würde, von vornherein! Statt dessen besteht heute die Tendenz, Seuchen in Brutkästen zu vermeiden (...). Es ist ganz klar, daß unser Bewußtsein in dem Moment, wo ich es (das Kind) in den Brutkasten tue, eine Sondersituation schafft. Wenn ich jetzt versuche, hier so herumzuschieben (Pfeil in der Abbildung), dann kann ich diese Situation retten. Das Problem der Integration ist also: Hören wir hier (links) auf und tun das Kind sofort hier herein (in die Sondersituation, den >Brutkasten<) dann kann es sein, daß dieses Ziel nicht erreicht wird. Das Kind aber, es könnte immer so bleiben. Hier erreicht es bestimmt nichts. Denn hier zieht ... ja alles, was geschaffen wird, (das Kind) von dieser (realen) Welt hinweg.« (Einfügungen in Klammern von mir; W.J.)

Dem Besuch in Florenz folgten Arbeitskontakte. Hellga BALTSCHUN und Annegret MERKE, beide studierten in meinem ersten Lehrprojekt an der Universität Bremen über die »Soziale und psychische Situation der Behinderten in der BRD«, schrieben ihre Diplomarbeiten über einen "Vergleich der Psychosozialen Versorgung körperbehinderter Kinder in Bremen und Florenz». In ihrem Bericht aus Florenz in dem Buch »Kopfkorrektur« schreibt Monika ALY (Aly u.a. 1981, S. 38): »25.1.79.: Heute vormittag hatten wir ein Gespräch mit Adriano MILANI-COMPARETTI (Hellga aus Bremen, Monika, Annegret und ich). Und es war toll. Die Studentin hatte Fragen vorbereitet: Welche Theorien Adriano MILANI-COMPARETTII verwendet habe, was seine politische Vergangenheit sei usw.« Beide Diplomarbeiten leisteten einen vorzüglichen Vergleich der deutschen und der italienischen Situation. Und kurze Zeit später bestand die Möglichkeit, das deutsche Vergleichsobjekt, einen Sonderkindergarten der Spastikerhilfe umzugestalten und für Integration zu öffnen (vgl. SEIDLER 1992). Zu Ende war dies unter massivem politischem Druck bereits nach zwei Jahren. - Erzähle niemand, in Bremen sei Integration einfach durch-zusetzen gewesen! Aber der Titel von SEIDLERS Buch ist Ludwig-Otto ROSERS Gedanken gewidmet, so wie ihn Dietlind SEIDLER (die damalige Leiterin des Integrationskindergartens) den Arbeiten von Hellga BALTSCHUN und Annegret MERKE entnommen hat: Non Emarginazione - »Integration heißt: Ausschluß vermeiden!« Die Anregungen über eine andere Sicht cerebralparetischer Kinder leben weiter (vgl. die gerade abgeschlossene Diplomarbeit von Annett THIELE, 1998). Mehrfach habe ich Lehrveranstaltungen über vorgeburtliche Entwicklung durchgeführt und jeweils auf Adriano MILANI-COMPARETTI zurückgegriffen. Bei dem von Inge FLEHMIG 1983 in Hamburg durchgeführten ersten Europäischen Symposium zur Entwicklungsneurologie trafen wir uns persönlich in einer Podiumsdiskussion zur Integration, von Hamburger Studentlnnen organisiert. Doch dies ist schon wieder eine andere Geschichte. Die durch Ludwig-Otto ROSER und Adriano MILANI-COMPARETTI gewonnenen Anregungen zählen für mich heute zu jenen Anregungen, die in Theorie und Praxis gewogen und nicht zu leicht befunden wurden. Sie sind ein Teil des eigenen Denkens geworden - und was könnte man besseres sagen.

Literatur:

ALY, Monika u.a.: Kopfkorrektur oder der Zwang, gesund zu sein. Ein behindertes Kind zwischen Therapie und Alltag. Berlin (Rotbuch) 1981

BALTSCHUN, Hellga: Zur Bedeutung gemeindenaher Versorgung behinderter und von Behinderung bedrohter Menschen unter Berücksichtigung sozialpolitischer Wirkungszusammenhänge - dargestellt am Beispiel Bremen und Florenz. Universität Bremen, SG Sozialpädagogik, Diplomarbeit, 1979

JANTZEN, W.: Behindertenpädagogik, Persönlichkeitstheorie, Therapie. Köln (PRV) 1978

JANTZEN, W.: Geistig behinderte Menschen und gesellschaftliche Integration. Bern (Huber) 1980

MERKE, Annegret: Psychosoziale Versorgung von körperbehinderten Kindern in Bremen und Florenz: Ein sozialpädagogischer und persönlichkeitstheoretischer Vergleich. Universität Bremen, SG Sozialpädagogik, 1979

ROSER, Ludwig-Otto: Florenz: neue Auffassung der Integration Behinderter in Schule und Arbeit. Referat auf dem sonderpädagogischen Kongreß. (Manuskript). Frankfurt/M. 1979

SEIDLER, Dietlind: Integration heißt Ausschluß vermeiden! Umwandlung einer Sonderkindertagesstätte in eine Integrationseinrichtung. Münster (LIT) 1992

THIELE, Annett: Zum Verhältnis von Bewegung, Sprache und Entwicklung unter den besonderen Bedingungen einer Infantilen Cerebralparese in Hinblick auf eine frühe Förderung sprach-, sprech- und kommunikationstragender Prorozesse. Universität Bremen, SG Behindertenpädagogik, Diplomarbeit, 1998

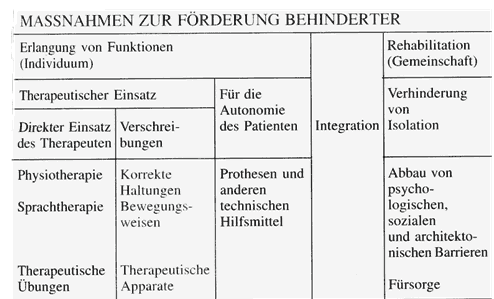

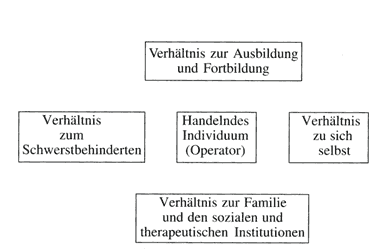

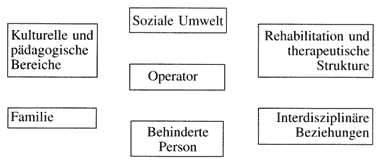

Förderung der Normalität und der Gesundheit in der Rehabilitation - Voraussetzung für die reale Anpassung Behinderter [10] - Adriano Milani-Comparetti/Ludwig-Otto Roser

Die neuen Vorstellungen von Gesundheit und Normalität, von Rehabilitation und Behindertenversorgung, von Behandlung und Vorbeugung, die in den letzten fünfzehn Jahren viele italienische Fachleute aus den verschiedensten Bereichen sowie weite Kreise aller politischen Richtungen beschäftigt haben, werfen im Ausland immer mehr Fragen auf, aus denen nicht nur Interesse, sondern weit häufiger Furcht, Skepsis und Unkenntnis herausgelesen werden können. Politisierung der Wissenschaft, einseitige Bevorzugung des sozialen Aspektes, Abwertung des kognitiven Lernens und demzufolge Senkung des allgemeinen Bildungsstandes, mediterrane Oberflächlichkeit, Süd-Nord-Gefälle eines gewissen Fatalismus, mangelnde Bereitstellung der notwendigen Geldmittel für den Ausbau von Institutionen usw., sind Befürchtungen, die nicht nur im Ausland, sondern auch in Italien selbst immer wieder laut werden. Vor allem die Integration behinderter Kinder in die normale Regelschule hat viel Staub aufgewirbelt, weil durch diese Aktion fast die ganze Bevölkerung an die Probleme der Behinderten herangeführt worden ist.

Die »wilde«, scheinbar nur politischen Kriterien folgende Eingliederung der Behinderten, der Rausch des Erlebnisses von Solidarität und Gemeinsamkeit, die Popularisierung der existentiellen Werte des Pathologischen (die nicht nur in der Rauschgiftphilosophie enthalten sind) schienen das Rationale, das Wissenschaftliche, das Überkommene beiseite gedrängt zu haben. So wie dies von den Italienern empfunden wurde, so nährt es heute im Ausland die Vorstellung einer gefährlichen Entwicklung.

Es ist bezeichnend, daß diese in bestimmten Kreisen mit einer linksgerichteten Politik identifiziert wird. Daß die 68er Bewegung mit von dem Kampf gegen das Abdrängen in Randpositionen getragen worden ist, daß die italienische »psichiatria democratica« sich stark im politischen Leben engagiert hat, daß Männer wie BASAGLIA gegen das Autoritätsprinzip und die Gewalt der Institutionen auch ideologisch vorgegangen sind (wenngleich gerade BASAGLIA dies durch die Erhaltung menschlicher und fachlicher Kompetenz zu erreichen suchte), daß in dieser, sagen wir ruhig, revolutionären Entwicklung das Ideologische viele Anstöße gegeben hat, darf nicht davon ablenken, daß im Grunde die Frage »Was ist Gesundheit?« in der Luft liegt. So war die italienische Gesundheitsreform ein Anliegen fast aller Parteien, so ist es in Deutschland 1980 zum ersten Gesundheitstag gekommen, so empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation eine neue Sicht: »From cure to care« (Vom Heilen zum Vorsorgen).

In der Tat wäre der italienische Versuch, Behinderte in einer neuen Weise zu fördern, nichts weiter als eine ideologische Seifenblase, ließe sich nicht erweisen, daß die diesem Versuch zugrundeliegenden Überlegungen einer wissenschaftlichen Wahrheit gerecht werden. »From cure to care«, d.h. die Verpflichtung, von der Behandlung der Krankheit zur Sorge um die Gesundheit überzugehen, ist in der Tat sehr viel mehr als ein elegantes Wortspiel und sehr viel mehr als ein dahergeworfener Slogan. Diese Verpflichtung erfordert ein durchgreifendes, die gesamte menschliche Kultur und Wissenschaft erfassendes Umdenken. Sie verlangt die Bereitschaft zur Revision der fundamentalen theoretischen Aspekte, die die Methodologie und Struktur des Gesundheitswesens bestimmen. Es handelt sich um eine kulturelle Erneuerung, die zur Grundlage einer Reform aller die Gesundheit betreffenden Maßnahmen der Vorbeugung, der Behandlung und der Rehabilitation wird. Wenn wir aber wollen, daß sich die Medizin der Gesundheit zugunsten der Medizin als Wissenschaft entwickelt und sich nicht gegen die Medizin wendet, wie es in den ideologischen Stoßtheorien Ivan ILLICHS vorgeschlagen ist, muß der Unterschied zur traditionellen Medizin theoretisch korrekt erarbeitet werden, damit die fachliche Kompetenz nicht im rein Humanitären und in der oft verschwommenen Ideologie des Sozialen versinkt.

Am Beispiel der Rehabilitation im Bereich der Zerebralparesen läßt sich dieses Konzept besonders klar erläutern:

Der vor dreißig Jahren als Verpflichtung der Gesellschaft begonnene Einsatz zur Behandlung und Betreuung der durch Zerebralparese Behinderten hat das heute bekannte, unglaubliche Gewirr inadäquater Bemühungen produziert und zwar in einem solchen Maße, daß, wenn wir eine rationale und maßvolle Bewertung ansetzen wollen, dem Behinderten mehr geschadet als geholfen worden ist. Erst heute sind wir vielleicht durch die erneuernde Dimension einer Medizin der Gesundheit in der Lage zu erkennen, welches der eigentliche Sinn des antiken Gebots »primum non nocere« ist. So wird es unerläßlich herauszufinden, welches die oft listigen und perversen Gefahrenmomente sind, die die Medizin der Krankheit hervorruft und welches dagegen die fördernden Mechanismen des Wohlergehens im Dienst der Gesundheit sein sollten.