Die Diagnose "Geistige Behinderung" bei Erwachsenen und die diesbezüglichen Sichtweisen unterschiedlicher Systeme

Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Magister (FH) für sozialwissenschaftliche Berufe. Erstbegutachterin: Dr.in Dorit Sing, Zweitbegutachterin: Mag.a Brigitte Humer. Linz, am 6. April 2007. Fachhochschul-Studiengang Soziale Dienstleistungen für Menschen mit Betreuungsbedarf Linz

Inhaltsverzeichnis

- Danksagung

- 1 Einleitung

-

2 Klassifikationen

- 2.1 Geschichte der Internationalen Klassifikation

- 2.2 Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in 10. Revision (ICD 10)

- 2.3 Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen (DSM)

- 2.4 Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)

- 2.5 Kritische Betrachtung

- 3 Konstruktivismus und Wirklichkeit

-

4 Empirische Untersuchung

- 4.1 Methode

- 4.2 Konzeptionelle Erläuterungen

- 4.3 Ausgangslage: Eigene Vorerfahrung

- 4.4 Die erste Interviewserie: Projekt Wien

- 4.5 Die zweite Interviewserie

- 4.6 Die dritte Interviewserie: Geistige Behinderung

- 4.7 Sichtweisen von ProfessionistInnen zur Diagnose "Geistige Behinderung"

- 4.8 Versuchte Erhebung von oberösterreichweiten Daten

- 4.9 Diskussion der Ergebnisse

- 5 Zusammenfassung und Fazit

- 6 Literatur

- 7 Abkürzungsverzeichnis

- 8 Anhang

- Eidesstattliche Erklärung

Nebenberuflich zu studieren, kostet vor allem eines - Zeit.

Ich möchte mich auf diesem Wege bei meiner Lebensgefährtin dafür bedanken, dass sie mir ein großes Stück dieser Zeit geschenkt und mir vor allem im letzten Monat der intensiven Beschäftigung mit dieser Arbeit den Rücken frei gehalten hat.

Meine Kinder mussten in dieser Zeit häufig auf mich verzichten. Sie sahen mich im letzten Monat fast ausschließlich morgens beim Aufstehen und abends, wenn ich sie ins Bett brachte. Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich dafür bedanken, dass sie sich trotzdem jedes Mal freuten, mich zu sehen. Ihr Lächeln, ihre Umarmungen und dass sie mich manchmal vor Freude fast umgerannt haben, gehörten zu den schönsten Augenblicken in der Zeit der Erstellung dieser Arbeit.

Sie sind nicht geistig behindert!

Der Umstand, dass Sie eine Arbeit, die zu Erlangung eines universitären Titels geschrieben wurde, in Händen halten, darin blättern und nun tatsächlich zumindest den Beginn der Einleitung gelesen haben, reicht aus, um zu dieser Annahme zu kommen. Für einige (wenige) LeserInnen mag das zwar nicht genug sein, und man müsste für sie eine Studie in Auftrag geben, die nach wissenschaftlichen Kriterien valide und reliabel einen reziproken Zusammenhang zwischen dem Lesen dieser Diplomarbeit und der Diagnose "geistig behindert" in Bezug auf die diese Arbeit Lesenden nachweist, dennoch kann auch bei dieser Gruppe davon ausgegangen werden, dass sie, nach ihrer persönlichen Meinung befragt, das zu erwartende Resultat dieser Studie als weit reichende Bestätigung der erwähnten Annahme antizipieren würden. Das bedeutet, dass wir, der Autor und der/die Lesende, so Sie mir bis hierher zustimmen, eine Einschätzung und eine, einen Detailbereich betreffende, Bewertung einer Gruppe von Menschen (jene, die als "geistig behindert" diagnostiziert worden sind) vorgenommen haben. Nun ist der Umstand, dass einige Menschen davon ausgehen, dass Menschen mit der Diagnose "Geistige Behinderung" keine universitären Arbeiten lesen würden, für diese Menschen selbst nicht als besonders relevant anzunehmen. Dennoch ist diese Einschätzung Teil einer Bewertungs- und Einstufungsfülle, die den betroffenen Menschen aufgrund der Diagnose entgegengebracht wird und die sie, meist ohne ihr Wissen, in bestimmte vorgezeichnete Kategorien zwingt.

In dieser Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, wie die Diagnose einer geistigen Behinderung bei erwachsenen Menschen zustande kommt, welchen wissenschaftlichen Hintergrund die Diagnoseerstellung hat und wie die diesbezügliche Praxis am Beispiel der Behindertenhilfe in Oberösterreich aussieht. Weiters soll gezeigt werden, wie behinderte Menschen, im Besonderen Erwachsene, die als geistig behindert eingestuft wurden, "ihre Behinderung" sehen und wie umgebende Systeme diese Behinderung bewerten und beeinflussen.

Im ersten Teil dieser Arbeit sollen zunächst für die Themenstellung relevante theoretische Grundlagen vorgestellt werden. So wird in Kapitel 2 ein Überblick über die gebräuchlichsten Klassifikationssysteme gegeben, ihr geschichtlicher Hintergrund beleuchtet und auf die diesbezüglichen Rahmenbedingungen in Österreich eingegangen.

Im dritten Kapitel werden relevante erkenntnistheoretische Aspekte des Konstruktivismus beschrieben. Dabei wird besonderes Augenmerk auf objektives Wissen und die operative Geschlossenheit von Systemen und ihre Auswirkung auf die daraus resultierenden Sichtweisen dieser Systeme gelegt.

Das vierte Kapitel beinhaltet den empirischen Teil dieser Arbeit. Im Rahmen der ausführlich beschriebenen Untersuchung werden körperlich beeinträchtigte Personen und Menschen, die als geistig behindert eingestuft worden sind, zu ihren Ansichten zum Begriff Behinderung und ihren Erfahrungen mit den Sichtweisen umgebender Systeme befragt und aus den Ergebnissen dieser Befragungen Hypothesen entwickelt. Im Anschluss daran werden die Ergebnisse einer Umfrage unter in der Betreuung geistig und mehrfach behinderter Menschen tätiger Personen vorgestellt und mit den Antworten von MedizinerInnen und PsychologInnen, die mit der Diagnose einer geistigen Behinderung betraut sind, verglichen. Abgerundet wird der empirische Teil mit Angaben von Institutionen und der Sozialabteilung des Landes Oberösterreich.

Als Methode für den empirischen Teil dieser Arbeit wurde die Grounded Theory nach Glaser gewählt. Die darin enthaltene Beschreibung der Untersuchung versteht sich als nachvollziehbarer Weg zur Erstellung einer begründeten Theorie, die Basis für weitere Forschungen sein kann.

Im letzten Teil schließlich folgt eine Zusammenfassung der Ergebnisse und ein daraus resultierendes Fazit.

Inhaltsverzeichnis

- 2.1 Geschichte der Internationalen Klassifikation

- 2.2 Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in 10. Revision (ICD 10)

- 2.3 Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen (DSM)

- 2.4 Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF)

- 2.5 Kritische Betrachtung

Unbekanntes zu benennen, zu katalogisieren und zu kategorisieren ist ein wesentlicher Grundbaustein menschlicher Kommunikation. Zum einen liegt diesem Umstand der Wunsch zugrunde, durch eindeutige Zuordnung eines Namens die Zeit, die für eine analoge Beschreibung benötigt würde, zu verkürzen (vgl. Watzlawick 2003, S. 61ff über digitale und analoge Kommunikation), zum anderen bietet die Kategorisierung, etwas Unbekanntes und Neues in bestimmte festgelegte Kästchen einzuordnen, abzulegen und nötigenfalls (relativ) schnell wiederzufinden, Sicherheit.

Die BewohnerInnen[1] von Institutionen für geistig und mehrfachbehinderte Menschen haben bei aller Vielfalt des Individuums eines gemein: Irgendwann in ihrem Leben, ob gleich bei der Geburt oder später, erhielten sie eine (meist medizinische) Primärdiagnose. Diese Primärdiagnose gekoppelt mit der Unmöglichkeit der generellen Teilhabe am "normalen" gesellschaftlichen Leben, aus welchen Gründen auch immer, war und ist die Eintrittskarte in die Welt der institutionalisierten Behindertenhilfe. Es erscheint deshalb angebracht, sich mit der Geschichte der Klassifikationen, in denen Diagnosen katalogisiert beschrieben werden, näher zu beschäftigen und die für den in dieser Arbeit betrachteten Forschungsgegenstand relevanten Manuale aufzuzählen und zu beschreiben. Wichtig erscheint auch, die diesbezüglichen Rahmenbedingungen für Österreich zu beleuchten und darzulegen, was nach den beschriebenen Klassifikationssystemen die Diagnose "Geistige Behinderung" bedeutet.

Der ursprüngliche Motor der statistischen Klassifikationsentwicklung war die Todesursachenforschung (vgl. WHO, URL: http://www.who.int [History of ICD]). 1785 verfasste William Cullen (1710 - 1790) in Edinburgh seine Synopsis nosologiae methodicae, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts die am meisten benutzte Klassifikation der Krankheiten war. William Farr (1807 - 1883), der Leiter des 1837 gegründeten Statistischen Amtes für England und Wales, sah die Cullen´sche Klassifikation, auch wegen des Fortschritts der Medizin, bald als nicht mehr ausreichend an und urgierte eine allgemein anwendbare statistische Nomenklatur für Todesursachenverzeichnisse. Auf dem 1. Internationalen Statistischen Kongress 1853 in Brüssel wurde Farr zusammen mit seinem Genfer Kollegen Marc D´Espine mit der Erstellung einer international anwendbaren Klassifikation der Todesursachen beauftragt. Im Rahmen des 2. Internationalen Kongresses in Paris 1855 legten die beiden zwei von völlig unterschiedlichen Grundsätzen ausgehende Verzeichnisse vor, die zunächst in einem Kompromiss gipfelten, der aber 1864 auf Grundlage von Farrs Vorschlag nach Unterscheidung zwischen Allgemeinkrankheiten und lokalisierten Organkrankheiten wieder revidiert wurde. Diese Vorgehensweise wurde zwar noch nicht allseits anerkannt, verdient aber eine Erwähnung, da sie den Grundstein für die 1891 in Wien beauftragte und 1893 in Chicago von Jacques Bertillon (1851 - 1922) und des von ihm geleiteten Ausschusses im Rahmen einer Tagung des Internationalen Statistischen Institutes (vormals Internationaler Statistischer Kongress) vorgeschlagene Klassifikation der Todesursachen legte. Die "Bertillon Classification of Causes of Death" (ebd., S. 2), wie sie ursprünglich genannt wurde, fand schnell Anerkennung und wurde von verschiedenen Ländern und Städten übernommen. 1898 empfahl die American Public Health Association den "registrars[2]" von Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten von Amerika diese Klassifikation ebenfalls zu verwenden und sie alle zehn Jahre zu überarbeiten. Beim ein Jahr später stattfindenden Kongress des Internationalen Statistischen Institutes in Christiania wurde eine Resolution verabschiedet, die insistierte, dass neben den amerikanischen statistischen Ämtern auch alle europäischen Institute die Bertillion-Klassifikation ohne Veränderungen übernehmen und verwenden sollten. Überdies wurde der amerikanische Vorschlag nach einer Revision pro Dezennium angenommen. Auf Einladung der französischen Regierung berieten ab August 1900 Delegierte aus 26 Ländern über die 1. Revision. Weitere Konferenzen fanden 1909 (ein Jahr früher als geplant) und 1920 statt. Als Bertillion, der als Leiter der Internationalen Konferenzen auch ihr Motor war, 1922 verstarb, geriet die weitere Arbeit zunächst ins Stocken. Das bisher Erreichte war noch nicht weltweit anerkannter Standard, die meisten Staaten oder Organisationen, die sich für eine statistische Klassifikation interessierten, verwendeten aber die beschlossenen Revisionen der Bertillion-Klassifikation als Basis ihrer eigenen Überlegungen; so auch der Völkerbund, der 1928 eine vom Leiter der statistischen Dienste der obersten deutschen Gesundheitsbehörde Emil Roesle herausgegebene Untersuchung zur Erweiterung der Gruppen des Internationalen Todesursachenverzeichnisses von 1928 veröffentlichte. Zur Koordination der Arbeiten des Internationalen Statistischen Institutes und der Gesundheitsorganisation des Völkerbundes wurde die so genannte "Mixed Commission" ins Leben gerufen, die je zur Hälfte aus Vertretern beider Organisationen bestand. Diese Kommission lieferte die Basisarbeit für die Konferenzen zur 4. Revision 1929 und zur 5. Revision 1938.

In der Zwischenzeit wurde der Ruf nach einer statistischen Klassifikation von Krankheiten, die nicht unbedingt tödlich enden mussten, lauter und man erinnerte sich daran, dass William Farr bereits 1856 in seinem annual report angeführt hatte, dass es zielführend wäre, das System zu erweitern "to diseases which, though not fatal, cause disability in the population, and now figure in the tables of the diseases of armies, navies, hospitals, prisons, lunatic asylums, public institutions of every kind, and sickness societies, as well as in the census of countries like Ireland, where the diseases of all the people are enumerated" (zitiert nach: WHO, S. 4, URL: http://www.who.int [History of ICD]). Bereits bei der 1. Internationalen Konferenz 1900 zur Revision der Todesursachen-Klassifikation von Bertillion wurde parallel eine adaptierte Version als Krankheitsklassifikation zur Grundlage für die Erstellung von Statistiken von Krankheitszuständen eingeführt und dieser Trend setzte sich bei den kommenden Revisionskonferenzen fort. Diese Bemühungen wurden aber international nicht anerkannt, da sie eine nur unzureichende Erweiterung der ursprünglichen Klassifikation darstellten. So sahen sich viele Länder gezwungen, eigene Systeme bzw. Krankheitslisten zu entwickeln. Vertreter von Kanada legten im Rahmen der 5. Revisionskonferenz 1938 ein modifiziertes Verzeichnis der Krankheitsursachen vor, 1944 wurden in England und in den Vereinigten Staaten von Amerika umfangreichere Klassifikationen für Anwendungen im Zusammenhang mit Morbiditätsstatistiken veröffentlicht (vgl. WHO, URL: http://www.who.int [History of ICD]).

1945 wurde in den Vereinigten Staaten von Amerika das United States Committee on Joint Causes of Death ins Leben gerufen, an dem auch Vertreter aus Großbritannien, Kanada und des Völkerbundes teilnahmen. Ziel war die Zusammenführung der Todesursachen-Klassifikation und der verschiedenen Adaptionen. Da in der Praxis längst sowohl tödliche als auch nicht tödliche Fälle kodiert wurden, wurde eine Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen entworfen. Nach Überprüfung durch die nationalen Regierungen wurde der nochmals adaptierte amerikanische Entwurf 1948 in Paris als 6. Revision des Internationalen Verzeichnisses angenommen (vgl. ebd.).

Die Konferenz zur 7. Revision, nun bereits unter Schirmherrschaft der Weltgesundheitsorganisation (WHO), fand 1955 in Paris statt und beschränkte sich auf unbedingt notwendige Änderungen und die Beseitigung von Irrtümern und Widersprüchen. Die 8. Revision, die 1965 in Genf beschlossen wurde, war tief greifender, beließ aber die grundsätzliche Struktur bei und blieb bei der Philosophie, dass Krankheiten nach ihren Ursachen und nicht nach ihren Manifestationen zu klassifizieren seien. In der Zwischenzeit wurde die Internationale Klassifikation der Krankheiten (ICD) immer häufiger in Krankenhäusern zur Verschlüsselung von Patientenblättern verwendet und einige Länder erstellten wiederum nationale Adaptionen, die an deren spezielle Bedürfnisse angepasst waren. Diesem Umstand musste bei der 9. Revision, die 1975 im Rahmen einer internationalen Konferenz der WHO beschlossen wurde, Rechnung getragen werden, obwohl man ursprünglich keine wesentlichen Änderungen vornehmen wollte, da diese jedes Mal kostenintensive Adaptierungen von Daten verarbeitenden Systemen zur Folge haben. Aus vielen, teils gegensätzlichen Wünschen und Vorschlägen der unterschiedlichen Teilnehmerstaaten wurde ein Kompromisssystem entwickelt, das einerseits die Grundstruktur der Klassifikation unverändert ließ, andererseits aber zahlreiche Details auf der Ebene der 4-stelligen Subkategorien und einige optionale zusätzliche Kodierungsstellen hinzufügte. Auch wurde eine Ergänzungsklassifikation der Schädigungen und Beeinträchtigungen[3] gebilligt, allerdings ausdrücklich als nicht integraler Bestandteil der ICD.

Die Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in 10. Revision[4] (kurz: ICD 10) wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Rahmen der 43. Weltgesundheits-Versammlung 1990 gebilligt. Sie ist zentraler Teil einer von der WHO herausgegebenen Familie von Klassifikation und stellt den bis dato letzten Versuch dar, ein weltweit einheitliches Diagnoserichtlinien- und Kodierungsmanual vorzulegen und zu etablieren. Die ICD 10 ist in 22 Kapitel, die in römischen Ziffern angegeben sind (I bis XXII) nach bestimmten Krankheitsgruppen unterteilt. Innerhalb dieser Kapitel sind alle für diese Gruppe relevanten Krankheiten bzw. Gesundheitsprobleme mit drei-, vier- oder fünfstelligen Schlüsselnummern versehen, beginnend mit dem oder den für dieses Kapitel vorgesehenen Anfangsbuchstaben des Alphabets (im Kapitel I, dass mit Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten sind es z.B. die Buchstaben A und B). Nach den Buchstaben folgt eine zweistellige Ziffer, wodurch die grundsätzliche dreistellige Schlüsselnummer komplettiert wird (bei dem Beispielkapitel I sind das die Kodierungen A00 für Cholera bis B99 für Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten). Gibt es noch weiteren Unterscheidungsbedarf, so folgt auf diesen Kodierungsschlüssel nach einem Punkt eine weitere Zahl (in Kapitel I z.B. A00.0 Cholera durch Vibrio cholerae O:1, Biovar choleraeKlassische Cholera, A00.1 Cholera durch Vibrio cholerae O:1, Biovar eltor El-Tor-Cholera und A00.9 Cholera, nicht näher bezeichnet). Reicht diese zur Unterscheidung noch nicht aus, so kann in selteneren Fällen auch eine fünfte Stelle zur Anwendung kommen.

Eine 11. Revision ist derzeit nicht geplant. Stattdessen wird die ICD 10 jährlich überarbeitet. Es ist deshalb wichtig, die von der WHO im Internet publizierte jeweils gültige Version bei einer Diagnoseerstellung auf eine etwaige Änderung der Diagnosekriterien zu überprüfen. Überdies erscheint es sinnvoll, die Jahreszahl der verwendeten ICD 10 Version anzuführen.

Die relevanten Passagen zur Diagnose "Geistige Behinderung" finden sich in der ICD 10 im Kapitel V (Psychische und Verhaltensstörungen), das den Buchstaben F als ersten Kodierungsschlüssel verwendet. Der betreffende Abschnitt wird mit den Kodierschlüsseln F70 bis F79 und unter dem Überbegriff Intelligenzstörung (modifizierte deutsche Version 2007) bzw. Intelligenzminderung[5] (modifizierte deutsche Version 2006 und Österreichische Version ICD 10 BMSG 2001) beschrieben, wobei der Begriff Geistige Behinderung ausdrücklich in den Kodierungsrichtlinien angeführt ist und als synonyme Bezeichnung betrachtet wird.

Eine Intelligenzstörung bzw. -minderung ist laut ICD 10 ein Zustand von verzögerter und unvollständiger Entwicklung der geistigen Fähigkeiten, wobei Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten als besonders beeinträchtigt angesehen werden. (vgl. Dilling et al. 1993, S. 254). "Der Schweregrad einer Intelligenzstörung wird übereinstimmungsgemäß anhand standardisierter Intelligenztests festgestellt. Diese können durch Skalen zur Einschätzung der sozialen Anpassung in der jeweiligen Umgebung erweitert werden. Diese Messmethoden erlauben eine ziemlich genaue Beurteilung der Intelligenzstörung. Die Diagnose hängt aber auch von der Beurteilung der allgemeinen intellektuellen Funktionsfähigkeit durch einen erfahrenen Diagnostiker ab." (DIMDI, URL: http://www.dimdi.de/ [ICD 10 GM Version 2007, Band V, F7x.x]). Ausdrücklich Erwähnung findet, dass sich die Diagnose einer Intelligenzstörung bzw. -minderung nur auf das gegenwärtige Funktionsniveau beziehen kann, da sich intellektuelle Fähigkeiten und soziale Anpassung verändern können.

Die dreistelligen Schlüsselnummern[6] , die dazugehörigen Bezeichnungen, sowie die Angaben zum Intelligenzquotienten (IQ) und dem Intelligenzalter (IA) bei Erwachsenen sind in folgender Tabelle verdeutlicht:

Abbildung 1: ICD 10 Diagnosen zur Intelligenzminderung.(Quelle: eigene Darstellung)

| F70 | Leichte Intelligenzminderung (leichte geistige Behinderung, Debilität) | IQ 50 - 69 | IA 9 -12J. |

| F71 | Mittelgradige Intelligenzminderung (mittelgradige geistige Behinderung) | IQ 35 - 49 | IA 6 - 9 J. |

| F72 | Schwere Intelligenzminderung (schwere geistige Behinderung) | IQ 20 - 34 | IA 3 - 6 J. |

| F73 | Schwerste Intelligenzminderung (schwerste geistige Behinderung) | IQ < 20 | IA < 3 |

| F78 | Andere Intelligenzminderung | - | - |

| F79 | Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung (geistige Behinderung / Defizite ohne nähere Angaben | - | - |

Als vierte Stelle des Kodierungsschlüssels zur Intelligenzstörung bzw. -minderung wird das Ausmaß einer möglicherweise vorhandenen Verhaltenstörung angegeben.

Hierbei gelten folgende Kodierrichtlinien:

0 Keine oder geringfügige Verhaltensstörung

1 Deutliche Verhaltensstörung, die Beobachtung oder Behandlung erfordert

8 Sonstige Verhaltensstörung

9 Ohne Angabe einer Verhaltensstörung

Dementsprechend steht z.B. der Code F70.0 für eine leichte geistige Behinderung ohne oder mit nur geringfügiger Verhaltensstörung. F72.1 wäre mit einer schweren geistigen Behinderung mit deutlicher Verhaltensstörung gleichgesetzt. Wichtig ist es auch anzuführen, dass "begleitende Zustandsbilder, wie Autismus, andere Entwicklungsstörungen, Epilepsie, Störungen des Sozialverhaltens oder schwere körperliche Behinderung" (ebd.) durch andere zusätzliche Schlüsselnummern zu kodieren sind und nicht als Verhaltensstörung kodiert werden dürfen

Die in Österreich gültige Fassung der ICD 10 basiert auf der vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) im Auftrag des Deutschen Bundesministeriums für Gesundheit in Auftrag gegebenen deutschsprachigen Übersetzung und wurde den nationalen Gegebenheiten entsprechend leicht adaptiert. Die erste Österreich-Ausgabe wurde von Dr. med. Bernd Graubner für das Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, zusammengestellt und 1999 unter dem Titel ICD-10 BMAGS 1999 veröffentlicht. Die derzeit gültige Version ( 2. Auflage) trägt die Bezeichnung ICD-10 BMSG 2001 und wurde vom Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen[7], das 2001 auch die Gesundheitsagenden inne hatte, herausgegeben (vgl. Bundesministerium für Soziale Sicherheit und Generationen 2000, S. 2, URL: http://www.bmgfj.gv.at/ [Diagnosenschlüssel ICD-10 BMSG 2001]). "In der Sitzung der Bundesstrukturkommission vom 25. April 2000 wurde der Beschluss gefasst, den Diagnosenschlüssel ICD-10 österreichweit verbindlich mit dem 1. Jänner 2001 - auf Grundlage des Bundesgesetzes über die Dokumentation im Gesundheitswesen - einzuführen" (ebd., S. 14). Im erwähnten Bundesgesetz heißt es unter §1 Abs. 1: "Die Träger von Krankenanstalten haben nach der von der Weltgesundheitsorganisation veröffentlichten Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD), in einer vom Bundesminister für soziale Sicherheit und Generationen unter Anpassung an den jeweiligen Stand der medizinischen Wissenschaft herauszugebenden Fassung, die Diagnosen der in stationärer Behandlung befindlichen Pfleglinge originär zu erfassen". Ziel der verpflichtenden ICD-Dokumentation ist es, die Gesundheitsplanung auf Bundes- und Länderebene zu ermöglichen, ein leistungsorientiertes Finanzierungssystem zu implementieren, Entscheidungsgrundlagen für die gesundheitspolitische Steuerung zu ermöglichen und Grundlagen für nationale und internationale Studien zu schaffen (vgl. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen 2003, S.8, URL: http://www.bmgfj.gv.at/ [Dokumentation der landesfondfinanzierten Krankenanstalten]).

Das Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen ( im Original: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) wird von der American Psychiatric Association (APA) herausgegeben. Im Gegensatz zur Klassifikation der WHO beinhaltet es nicht alle Krankheitszustände, sondern beschäftigt sich nur mit mentalen Störungen, vergleichbar mit dem Band V der ICD 10. Die im Moment gültige Version ist die überarbeitete Fassung der vierten Revision und trägt die Bezeichnung DSM-IV-TR[8]. Eine fünfte Revision des DSM ist in Arbeit (vgl. URL: http://www.dsm5.org/).

Das DSM-IV legt drei wesentliche diagnostische Kriterien für Geistige Behinderung fest (vgl. Saß et al. 1996, S. 81). Es sind dies

-

eine deutlich unterdurchschnittliche intellektuelle Leistungsfähigkeit ( ein IQ von 70 oder darunter, der bei einem individuell durchgeführten Intelligenztest bzw. bei Kleinkindern durch eine klinische Beurteilung der deutlich unterdurchschnittlichen Leistungsfähigkeit festgestellt werden soll)

-

damit einhergehende Defizite der gegenwärtigen sozialen Anpassungsfähigkeit in mindestens zwei der Bereiche Kommunikation, Eigenständigkeit, häusliches Leben, soziale/zwischen-menschliche Fertigkeiten, Nutzung öffentlicher Einrichtungen, Selbstbestimmtheit, schulische Fertigkeiten, Arbeit, Freizeit, Gesundheit bzw. Sicherheit.

-

ein Beginn der Störung vor Vollendung des 18. Lebensjahres.

Die Kodierung einer geistigen Behinderung nach DSM-IV sieht wie folgt aus, beginnend mit dem zugeordneten Code, danach die wörtliche Beschreibung und schließlich der dazugehörige Wert des Intelligenzniveaus:

Abbildung 2: DSM-IV Diagnosen "Geistige Behinderung" (Quelle: eigene Darstellung)

|

317 |

Leichte Geistige Behinderung |

IQ 50-55 bis ca. 70 |

|

318.0 |

Mittelschwere Geistige Behinderung |

IQ 35-40 bis 50-55 |

|

318.1 |

Schwere Geistige Behinderung |

IQ 20-25 bis 35-40 |

|

318.2 |

Schwerste Geistige Behinderung |

IQ unter 20 bzw. 25 |

|

319 |

Geistige Behinderung mit unspezifischem Schweregrad |

Zum Diagnosecode 319 wird noch angeführt, dass er gegeben werden soll, wenn "mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Geistige Behinderung angenommen werden kann, die Intelligenz einer Person jedoch nicht mit Standard-Tests messbar ist" (ebd. S. 81).

Die Verwendung des DSM ist in Österreich zur Erstellung von Diagnosen im Bereich psychischer Störungen rechtlich nicht vorgesehen. Dass es dennoch von heimischen Diagnostikern zur (zusätzlichen) Meinungsbildung herangezogen wird, kann im Umstand begründet sein, dass die Autoren des DSM im Gegensatz zu den Autoren der ICD weniger Kompromisse eingehen mussten, da sie ihre Richtlinien allein für die Vereinigten Staaten von Amerika verfasst haben und nicht die Vielfalt der unterschiedlichen weltweiten Sichtweisen, denen sich die WHO mit der ICD verpflichtet sieht, in das Manual einzubringen hatten. So liefert das DSM, bezugnehmend auf die Gegebenheiten im so genannten westlichen Kulturkreis, für manche mentale Krankheitsbilder detailliertere diagnostische Kriterien (vgl. z.B. die Kriterien für die Diagnose "Frühkindlicher Autismus" bzw. den dazugehörigen Unterkriterien zur Diagnose des autistischen Syndroms in DSM-IV und ICD 10[9]). In anderen Bereichen wiederum erscheint die ICD genauere Kriterien festzulegen. So gibt es z.B. die Verbindung - und damit Kodiermöglichkeit - von "Geistiger Behinderung" mit "Verhaltensauffälligkeit" in einem einheitlichen Kodierschlüssel im DSM nicht.

Grundsätzlich wird seit der Einführung des DSM-IV auf eine Vergleichbarkeit mit der ICD geachtet, wobei allerdings anzumerken ist, dass die nun[10] im DSM zu Vergleichszwecken enthaltenen Kriterien noch auf Basis der ICD 9 CM angeführt sind (vgl. URL: http://dsmivtr.org bzw. http://icd9cm.chrisendres.com/2007/).

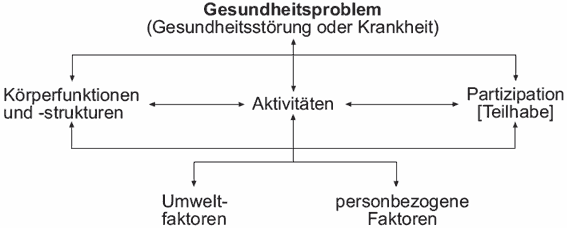

Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) soll "in einheitlicher und standardisierter Form eine Sprache und einen Rahmen zur Beschreibung von Gesundheits- und mit Gesundheit zusammenhängenden Zuständen zur Verfügung zu stellen. Sie definiert Komponenten von Gesundheit und einige mit Gesundheit zusammenhängende Komponenten von Wohlbefinden (...)" (URL:http://www.dimdi.de [ICF], S.9)

Da die im Gesundheits- und Sozialbereich ( z.B. von den österreichischen und deutschen Krankenkassen) häufig verwendete Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in 10. Revision (ICD 10) nur Defizite codiert, über deren Folgen aber nichts aussagen kann, wurde sie bereits 1980 durch die Internationale Klassifikation der Schädigungen, Fähigkeitsstörungen und Beeinträchtigungen (International Classification of Impairments Disabilities and Handicaps / ICIDH) ergänzt (vgl. Kapitel 2.1). Diese entstand als "Gegenbewegung gegen eine medizinisch geprägte und individualisierende Betrachtungsweise von Behinderung. Vereinfacht dargestellt werden Behinderungen in einer medizinischen Sichtweise als Ausdruck einer zugrunde liegenden Pathologie verstanden. Ziel der Behandlung ist es, die Behinderung zu beseitigen. Ein weiteres Charakteristikum des medizinischen Blicks ist, sich auf die Symptome einer Krankheit zu konzentrieren. Die Folgen der Erkrankung für die Handlungsfähigkeit und ihre sozialen Auswirkungen werden vernachlässigt" (Frommelt et al 2005).

2001 wurde die ICIDH von der ICF abgelöst. Ihre spezifischen Ziele sind:

-

Sie soll eine wissenschaftliche Grundlage für das Verstehen und das Studium des Gesundheitszustands und der mit Gesundheit zusammenhängenden Zustände, der Ergebnisse und der Determinanten liefern.

-

Sie soll eine gemeinsame Sprache für die Beschreibung des Gesundheitszustands und der mit Gesundheit zusammenhängenden Zustände zur Verfügung stellen, um die Kommunikation zwischen verschiedenen Benutzern, wie Fachleuten im Gesundheitswesen, Forschern, Politikern und der Öffentlichkeit, einschließlich Menschen mit Behinderungen, zu verbessern.

-

Sie soll Datenvergleiche zwischen Ländern, Disziplinen im Gesundheitswesen, Gesundheitsdiensten sowie im Zeitverlauf ermöglichen.

-

Sie soll ein systematisches Verschlüsselungssystem für Gesundheitsinformationssysteme bereitstellen.

Das wesentlich neue an der ICF ist der Versuch, zum pathologischen Aspekt eines Gesundheitsproblems weitere fördernde und/oder hemmende Faktoren zu benennen, insbesondere die Aktivitäten und die Möglichkeiten der Partizipation, also der Teilhabe am sozialen Leben, einer Person. Hinzu kommen Umwelt- und personenbezogene Faktoren.

Abbildung 3: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (Quelle: DIMDI 2005,S. 23, URL: http://www.dimdi.de, [ICF])

Die ICF versteht sich als Mischung des medizinisch-pathologischen Ansatzes und des "sozialen Modells" in dem "`Behinderung´ kein Merkmal einer Person (ist), sondern ein komplexes Geflecht von Bedingungen, von denen viele vom gesellschaftlichen Umfeld geschaffen werden. Daher erfordert die Handhabung dieses Problems soziales Handeln, und es gehört zu der gemeinschaftlichen Verantwortung der Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, die Umwelt so zu gestalten, wie es für eine volle Partizipation [Teilhabe] der Menschen mit Behinderung an allen Bereichen des sozialen Lebens erforderlich ist. Das zentrale Thema ist daher ein einstellungsbezogenes oder weltanschauliches, welches soziale Veränderungen erfordert." (DIMDI 2005, S. 25, URL: http://www.dimdi.de, [ICF]) Die ICF kann klassisch defizitorientiert oder ressourcenorientiert verwendet werden.

Auch für die Verwendung der ICF gibt es derzeit keine österreichweit einheitlichen Richtlinien. Allerdings hat die Landesregierung des Bundeslandes Kärnten 2003 ein "Handbuch zur Erfassung von Menschen mit hohem Förder- und / oder Begleitungsbedarf (HFB)" (vgl. URL: http://www.behindertenhilfe.ktn.gv.at/), das auf der ICF basiert, herausgegeben. Auch werden bereits ICF-basierte Datenbanksysteme für Gesundheitseinrichtungen angeboten.

Klassifikationen können, wenn sie gesetzlich verankert sind, wertvolle Regelwerke mit Gütekriterien für medizinische bzw. psychiatrische Diagnosen sein. Dennoch sind sie in mehrerlei Hinsicht umstritten, und es erscheint angebracht, sie kritisch zu hinterfragen.

Im Regelwerk der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in 10. Revision heißt es im Kap. 2.1 Zweck und Anwendungsbereich, es sei Zweck der ICD, "systematische Aufzeichnungen, Analysen, Deutungen der Ergebnisse und Vergleiche der in verschiedenen Ländern oder Gebieten und in verschiedenen Zeiträumen gesammelten Mortalitäts- und Morbiditätsdaten zu erlauben" (DIMDI 2006, S. 11, URL:http://www.dimdi.de [ICD 10 WHO-Ausgabe]). Da aber viele Staaten auf ihre eigenen Bedürfnisse hin adaptierte Versionen der ICD verwenden, erscheint die internationale Vergleichbarkeit, wenn überhaupt, nur mehr in Ansätzen gegeben. Im Bereich psychischer Störungen kommt noch erschwerend hinzu, dass die Vereinigten Staaten von Amerika mit dem DSM ein eigenes Manual verwenden, dass nur bedingt mit der ICD und ihren Diagnose- und Kodierkriterien vergleichbar ist. Um die internationale Vergleichbarkeit zu gewährleisten, müssten die nationalen Behörden auch über Daten, die nach den Kriterien der gültigen WHO-Ausgabe kodieren wurden, verfügen, d.h. die DiagnostikerInnen jeweils doppelt kodieren. Es darf bezweifelt werden, ob diese Vorgangsweise praktikabel ist.

Im Bereich der Intelligenzminderung oder mentalen Retardierung begann sich im frühen 19. Jahrhundert die wissenschaftliche Bezeichnung Oligophrenie für "Blödsinn" und "Geistesschwäche" durchzusetzen, die wiederum in die Bereiche Debilität (leichte Oligophrenie), Imbezillität (mittelgradige Oligophrenie) und Idiotie (schwere Oligophrenie) unterteilt wurde (vgl. Eggert, 1996, S. 4, URL: http://bidok.uibk.ac.at ). Zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzte man Oligophrenie mit "Schwachsinn" gleich. Obwohl diese Bezeichnungen heute nicht mehr angemessen und wenig zeitgemäß erscheinen, sind sie noch nicht vollständig aus den Diagnosebefunden verschwunden (vgl. ebd.). Dies lässt zwei Schlussfolgerungen zu. Entweder verwenden manche DiagnostikerInnen auch heute noch diese unzeitgemäßen, in den allgemeinen Sprachgebrauch als abwertend eingegangenen Formulierungen, oder teilweise bereits vor vielen Jahren gestellte Diagnosen werden einfach ab- und weiter geschrieben, obwohl die ICD für den Bereich Intelligenzminderung ausdrücklich auf eine zeitlich nur sehr begrenzte Aussagekraft der Diagnosen hinweist (siehe Kap. 2.2.2). Beides ist im Sinne der so klassifizierten Menschen abzulehnen.

Klassifikationen, wie die ICD, sind Auflistungen von Störungen und Fehlern, also defizitorientiert. Gerade im Bereich psychischer Störungen werden Menschen, zwängt man sie in diese Kategorien, oft abklassifiziert und damit stigmatisiert (vgl. Goffman 1977). Dass die Frage der Einordnung des Erscheinungsbildes schon sehr früh zu Kontroversen führte, verdeutlicht Eggert anhand des Disputs der Ärzte Itard und Pinel um die Erziehung von Viktor, dem `Wildkind von Aveyron´. "Pinel (1745 - 1826) war der Ansicht, dass es sich bei Viktor um eine unheilbare Idiotie handele ("unheilbarer Idiot[11], tieferstehend als Haustiere"), während der jüngere Itard (Jean Marc Gaspard Itard, 1774 - 1838) davon ausging, dass Viktors Verhalten durch pädagogische Vernachlässigung und Isolierung entstanden sei und dass er durch angepasste Methoden erzogen und gebildet werden könne" (Eggert 1996, S. 4, URL: http://bidok.uibk.ac.at ). Im medizinischen Modell, dem die ICD entspringt, scheint aber bis heute für Fragen nach den Ressourcen und individuell zu sehenden fördernden Faktoren wenig bis kein Platz zu sein.

Um eine Verbindung von medizinischem Modell und sozialen pädagogischen Ansichten zu ermöglichen, wurde von der WHO die ICF als Zusatzklassifikation zur ICD herausgegeben. Der darin verwendete Behindertenbegriff ist nicht mehr rein auf persönlichen Defiziten aufgebaut, sondern versteht sich als "Oberbegriff für Schädigungen, Beeinträchtigungen der Aktivität und Beeinträchtigung der Partizipation [Teilhabe]" (DIMDI 2005, S. 9, URL: http://www.dimdi.de/ [ICF]). Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf Faktoren gelegt werden, die die Partizipation des betroffenen Menschen am gesellschaftlichen Leben und die Möglichkeiten zu individueller Aktivität betreffen. "Menschen sollen so durch die Verwendung der ICF nicht auf ihre Schädigungen und Beeinträchtigungen reduziert werden" (Meyer 2004, S. 57). Aber so positiv die Philosophie der ICF zu bewerten ist, so mangelhaft und schwammig erscheint die Umsetzung des Manuals. Es werden Kodierrichtlinien vorgegeben, die dem normalen Sprachgebrauch widersprechen. Meyer erläutert dies an einem Beispiel: Wenn man versucht zu kodieren, dass bei einer Person keine Probleme bezüglich des Bewusstseinszustandes bestehen, so findet man das Item Qualität des Bewusstseins (b1102). "In der Tabelle der Beurteilungsmerkmale gibt es die Begriffe `nicht vorhanden´ (0), `leicht ausgeprägt´ (1), `mäßig ausgeprägt´ (2), `erheblich ausgeprägt´ (3), `voll ausgeprägt´(4). Der Anwender kodiert: b1102.4 (Qualität des Bewusstseins - voll ausgeprägt). Damit ist ihm jedoch ein schwerwiegender Fehler unterlaufen: Die Beurteilungsmerkmale dürfen nicht auf die im Item benannte Funktion bezogen werden, sondern auf die Schädigung der Funktion. (...) In diesem Fall hätte mit b1102.0 (Qualität des Bewusstseins - Schädigung: nicht vorhanden) verschlüsselt werden müssen" (Meyer 2004, S. 29). Nun könnte man anführen, dass DiagnostikerInnen die genauen Kodierrichtlinien kennen müssen und man deshalb voraussetzen dürfe, dass trotz der "Umkehr der Denkrichtung" (ebd.) richtig und so gewollt kodiert wurde. Bedenkt man aber die oft langfristigen Auswirkungen einer Diagnose und, dass Diagnosen im allgemeinen leichter gegeben als revidiert werden, so ist diese eingebaute Falle mehr als lästig.

Ein weiterer Kritikpunkt an der ICF ist, dass sie ressourcen- oder defizitorientiert verwendet werden kann, was an sich schon die Frage aufwirft, ob ein weiteres defizitorientiertes Manual, also zusätzliche potentiell stigmatisierende Diagnosen, für betroffene PatientInnen wünschenswert ist. Aber selbst wenn mit der ICF Ressourcen kodiert werden sollen, gibt das Manual nicht genügend Aufschluss darüber, was ein etwaiger Diagnostiker mit seiner Kodierung wirklich gemeint haben könnte. Die Folge ist, dass sich nicht nur verschiedene Nationen, sondern auch einzelne Institute veranlasst sehen, Handbücher mit eigenen Diagnoserichtlinien zu erarbeiten, um zu verdeutlichen, was man genau mit einer bestimmten Kodierung zum Ausdruck bringen möchte. Die ICF ist daher zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch weit davon entfernt, ein praktikables Instrument zur Verbesserung der Diagnosen zu sein, und aus erwähnten Gründen kann von einer internationalen Vergleichbarkeit ebenso derzeit keine Rede sein.

[1] "BewohnerInnen" steht für Bewohner und Bewohnerinnen. In der Folge wird das große "I" in "(...)Innen" zur Kennzeichnung, dass beide Geschlechter gemeint sind, verwendet, also z.B. auch bei MitarbeiterInnen oder KlientInnen. Sollte dies nicht möglich sein, weil aus Gründen des Satzbaus die Verwendung von sowohl männlichen als auch weiblichen Artikeln notwendig wäre, wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur die männliche Form verwendet. Sie steht aber, wo dies sinnvoll erscheint, für beide Geschlechter.

[2] Für das Register / Urkunden verantwortliche Beamte mit einer Vielzahl von Aufgaben im statistischen Bereich, eventuell vergleichbar mit Meldeamtsleitern in Österreich.

[3] "classifications of Impairments and Handicaps" (WHO, S.8, URL: http://www.who.int [History of ICD])

[4] Im englischen Original: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision (vgl. WHO, URL: http://www.who.int [ICD 10])

[5] Der englische Begriff lautet mental retardation.

[6] In der deutschen modifizierten Version 2007 findet sich auch der Schlüssel F74 für Dissoziierte Intelligenz, der auf eine deutliche Diskrepanz zwischen Sprach-Intelligenz und Handlungs-Intelligenz hinweisen soll. Dieser Kodierungsschlüssel scheint aber weder in der österreichischen Version der ICD 10 aus dem Jahr 2001 noch in der aktuellen englischen WHO - Fassung aus dem Jahr 2007 auf, weshalb er hier nicht berücksichtigt wurde.

[7] Die Bezeichnungen der österreichischen Ministerien können mit jeder neuen Regierung wechseln.

[8] Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision.

[9] Hier muss angefügt werden, dass das DSM nur zwischen "autistischer Störung" und dem "Asperger-Syndrom" unterscheidet, während es in der ICD 10 z.B. auch noch die Diagnose "Atypischer Autismus" gibt. Man könnte also sagen, die grundsätzlichen Diagnostikkriterien des DSM-IV sind detaillierter, allerdings gibt es weniger Unterscheidungen.

[10] Die zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Arbeit gültige Version trägt die Bezeichnung DSM-IV TR.

[11] Dies legt den Verdacht nahe, dass der ehemals medizinische Fachausdruck "Idiot" schon damals in der Form gebraucht wurde, wie dies in heutiger Zeit der Fall ist - als Schimpfwort.

Inhaltsverzeichnis

Diagnosen haben den Anspruch, valide zu sein, und sollen meist mit Hilfe eines standardisierten, getesteten Verfahrens ein momentanes, oft aber auch längerfristiges Abbild der Beeinträchtigung(en) eines Menschen darstellen. Das setzt voraus, das DiagnostikerInnen aus zuvor erlerntem Wissen schöpfen und durch Beobachtung, Untersuchung und Befragung zu Wissen über ihre PatientInnen können. Das wirft die Frage auf, wie objektiv und real dieses Wissen sein kann und ob in unterschiedlichen Systemen unterschiedliche Bewertungen zu unterschiedlichem Wissen führen können.

Der Konstruktivismus oder die "Wirklichkeitsforschung", wie Watzlawick als Bezeichnung vorziehen würde (2004, S.10), sieht das, was Menschen gemeinhin als Realität erachten, als nicht wirklich real an, weil alle kognitiven Systeme (also auch der Mensch) diese nur für sich selbst erfinden / konstruieren (radikaler Konstruktivismus) bzw., weil kognitive Systeme nicht fähig sind, sich ein der vermutlich wirklich vorhandenen Umwelt entsprechendes Bild zu machen (operativer Konstruktivismus).

Der radikale Konstruktivismus gilt, wie alle konstruktivistischen Strömungen, gemeinhin als spezielle Form der Erkenntnistheorien, unterscheidet sich von diesen aber laut Ernst von Glaserfeld radikal im Verhältnis zwischen Wissen und Wirklichkeit. "Während die traditionelle Auffassung in der Erkenntnislehre sowie in der kognitiven Psychologie, dieses Verhältnis stets als eine mehr oder weniger bildhafte (ikonische) Übereinstimmung oder Korrespondenz betrachtet, sieht der radikale Konstruktivismus es als Anpassung im funktionalen Sinn" (Glaserfeld 2004, S. 19). Für den radikalen Konstruktivisten kann es bei der Erlangung von "Wissen" nicht darum gehen, ein Bild der tatsächlich objektiven Realität zu bekommen, sondern vielmehr um die Schaffung einer kognitiven Struktur, die den Anforderungen der (individuellen) Erfahrenswelt standhält. Ist diese kognitive Struktur für einen bestimmten Zeitraum fähig, Phänomene, Umstände und wiederkehrende Begebenheiten zu erklären oder vorherzusagen, so gilt sie als brauchbar und relevant, jedoch "beweist das nicht mehr und nicht weniger als eben, dass sie unter den Umständen, die wir erlebt und dadurch bestimmt haben, das geleistet hat, was wir von ihr erwarteten. Logisch betrachtet, heißt das aber keineswegs, dass wir nun wissen wie die objektive Welt beschaffen ist (...)" (ebd., S. 23).

Mit der Frage, was "Wissen" bedeutet, und dies nicht nur im erkenntnis-theoretischen, sondern auch im naturwissenschaftlich biologischen Sinn, beschäftigte sich auch der chilenische Biologe und Philosoph Humberto R. Maturana. Er tut dies in seiner "Biology of Cognition" (1970) zunächst anhand der Frage, wie man das Nervensystem erklären könne. "Enumeration of the transfer functions of all nerve cells would leave us with a list, but not with a system capable of abstract thinking, description, and self-description" (Maturana 1970, S. 6). Maturana stellt dazu fest, dass Organismen als an ihre Umwelt angepasst beschrieben werden und ihre gesamte Organisation diese Umwelt repräsentiert, d.h. "living organizations" können nicht anhand ihrer Einzelteile verstanden werden sondern nur als Einheit. Doch dieser Standpunkt ist lediglich der Standpunkt eines Beobachters, denn "anything said is said by an observer" (S. 8) und der Diskurs über welches Problem auch immer bedeutet nur, dass sich ein Beobachter mit einem anderen Beobachter austauscht. Ein Beobachter kann aber ein Wesen, eine Einheit ("entity") nur dann als solche(s) wahrnehmen, wenn er fähig ist, diese(s) zu beschreiben. "To describe is to enumerate the actual or potential interactions and relations of the described entity. Accordingly, the observer can describe an entity only if there is at least one other entity from which he can distinguish it and with which he can observe it to interact or relate" (ebd.). Es sind also Erfahrungen notwendig, die es dem Beobachter ermöglichen, Vergleiche anzustellen.

Jedes lebende System, und jeder Beobachter ist ein solches, erlangt seine Identität durch Interaktion mit anderen lebenden Systemen. Diese Interaktion bewirkt Evolution, denn ein lebendes System ist bestrebt, in der vom ihm wahrgenommenen Umwelt lebensfähig zu bleiben, weshalb subjektiv betrachtet Veränderungen nötig sein können, um die eigene Identität zu bewahren. Maturana beschreibt lebende Systeme als Einheiten von Interaktionen, "whether by a single basic unit, or through the aggregation of numerous such units (themselves living systems) that together constitute a larger one (multicellular organisms), or still through the aggregation of their compound units that form self-referring systems of even higher order (insect societies, nations) is of no significance (...)" (ebd., S. 12). In allen Bereichen lebender Systeme ist allein wichtig, was dazu geeignet ist, die eigene Identität zu bewahren. Dazu nötig ist subjektive Erkenntnis, weshalb er es als erwiesen ansieht, dass alle Lebewesen kognitive Systeme sind und Leben als Prozess einen Prozess der Erkenntnis darstellt (vgl. ebd., S. 13).

Auf Ebene des Menschen geschieht Interaktion zwischen lebenden Systemen, oder anders ausgedrückt zwischen Beobachtern, mittels der Sprache. Für Maturana liegt das Problem des Verständnisses von Sprache in der Annahme begründet, dass sie ein denotatives System aus Symbolen sei, das zur Übermittlung von Information dienen soll. "However, when it is recognized that language is connotative and not denotative, and that its function is to orient the orientee within his cognitive domain without regard for the cognitive domain of the orienter, it becomes apparent that there is no transmission of information through language. It behooves the orientee, as a result of an independent internal operation upon his own state, to choose where to orient his cognitive domain; the choice is caused by the 'message', but the orientation thus produced is independent of what the 'message' represents for the orienter" (Maturana 1970, S. 32). Sprache als konnotatives System, also nicht den Kern der zu übermittelnden Information, des So-Seinsan sich, treffendenden, sondern vielmehr umschreibenden, mit der Erfahrungswelt des Senders unterlegten und aus dieser generierten subjektiven Wahrnehmung, kann nicht per se dazu führen, dass eine vom Sender übermittelte Information vom Empfänger in gleicher Weise verstanden wird und zu einer vom Sender gewollten Erkenntnis führt. Dies gelingt nur, wenn beide, Sender und Empfänger, die gleiche Ausgangslage, also etwa einen der Information entsprechenden gleichen Erfahrungshintergrund aufweisen, und kooperativ agieren, das "resulting behavior of each organism", wie Maturana es nennt (ebd.), also dem Wohle des Ganzen untergeordnet wird. Eine dritte Person, die zwei Menschen (aber auch, wie der Biologe Maturana schreibt, Organismen), die diesen Konsens bereits entwickelt haben, beobachtet, kann leicht zu dem Schluss kommen, es handle sich bei Kommunikation um ein denotativ beschreibendes Instrument, jedoch ist dies nicht zutreffend. Sprache ist nur eine mögliche Beschreibung dessen, was im System des Sprechenden implementiert ist. "From this it follows that reality as a universe of independent entities about which we can talk is, necessarily, a fiction of the purely descriptive domain, and that we should in fact apply the notion of reality to this very domain of descriptions in which we, the describing system, interact with our descriptions as if with independent entities" (S. 52). Damit wird für Maturana die Frage nach objektivem Wissen obsolet, weil es dieses gar nicht gibt. "To know is to be able to operate adequately in an individual or cooperative situation" (ebd., S. 53).

Als klassischer Vertreter des operativen Konstruktivismus gilt Niklas Luhmann. Er schreibt[12] im Buch "Einführung in die Systemtheorie" über operative Geschlossenheit (2002, S. 91ff), dass Operationen "von Anfang bis Ende oder als Ereignisse gesehen immer nur im System möglich (sind), und sie können nicht benutzt werden, um in die Umwelt auszugreifen, denn dann müssten sie, wenn die Grenze gekreuzt wird, etwas anderes werden als Systemoperationen. (...) Wenn man radikal formuliert, kann man sagen, dass Erkenntnis nur möglich ist, weil es keine Beziehungen, keine operativen Beziehungen zur Umwelt gibt. (...) Erkenntnis ist nicht nur möglich, obwohl, sondern weil das System operativ geschlossen ist. Es kann mit seinen erkennenden Operationen nicht in die Umwelt ausgreifen, sondern es muss stets innerhalb des Systems Anschlüsse, Folgerungen, nächste Erkenntnisse, Rückgriffe auf das Gedächtnis und so weiter suchen." (ebd., S. 93) Mit dem Begriff Operationen sind dabei grundlegende Aktivitäten eines Systems gemeint (vgl. auch Hosemann et al. 2005, S.16). In der Folge unterlegt Luhmann seine These, dass Systeme nur mit selbst aufgebauten Strukturen operieren und diese nicht importieren können, mit einem Beispiel aus der Forschung über Sprachlernen, indem er die Frage aufwirft, wieso ein Kind so schnell sprechen lernt. Er sieht in der modernen Kommunikationsforschung die Annahme vorherrschend, dass Sprache dadurch erlernt wird, dass "(...) Sprecher, die einfach unterstellen, dass der Angesprochene versteht, auch wenn sie wissen, dass er noch nicht versteht" (Luhmann 2002, S. 106) den Gebrauch der Sprache nicht lehren, sondern vielmehr sich beim Kind die Gewohnheit einstellt, "bestimmte Geräusche als Sprache zu separieren und bestimmte Bedeutungen dann auch zu wiederholen" (ebd.). Das Kind lernt letztlich, weil es verstehen will und nicht, weil umgebende Systeme (Sprecher, Eltern,...) wollen, dass es versteht.

Systeme sind grundsätzlich selbstbezogen, d.h., dass sie sich auch inmitten einer kommunikatorischen Interaktion mit der Umwelt ständig auf die eigenen internen Bedürfnisse auf der einen Seite und Erfahrungen auf der anderen Seite beziehen. "Das System kann seiner eigenen Geschichtlichkeit nicht entrinnen" (Luhmann 1997, S. 883). Dennoch ist ein System "dabei für Anregungen und Ressourcen aus der Umwelt offen und steuert seine Geschlossenheit über die Art und Weise der Grenzziehung zur Umwelt" (Hosemann et al. 2005, S. 20). Da diese Anregungen und Ressourcen aber äußerst zahlreich sind und sehr komplex sein können, betreiben Systeme Komplexitätsreduktion, d.h. sie vereinfachen. Für Menschen mit einer diagnostizierten geistigen Behinderung, die oftmals von den Einstellungen umgebender Systeme abhängig sind, birgt diese Reduktion auf bereits vorhandenes Wissen und die resistente Haltung der Umwelt zur Neubewertung als objektiv wahr geltender Einschätzungen einige Gefahren. Diese werden auch Teil der folgenden empirischen Untersuchung sein.

[12] Luhmann hat dieses Buch nicht im eigentlichen Sinn geschrieben. Es handelt sich vielmehr um die Transkription einer Vorlesung im Wintersemester 1991/92 an der Universität Bielefeld, die von Dirk Baecker nach Luhmanns Tod herausgegeben wurde.

Inhaltsverzeichnis

- 4.1 Methode

- 4.2 Konzeptionelle Erläuterungen

- 4.3 Ausgangslage: Eigene Vorerfahrung

- 4.4 Die erste Interviewserie: Projekt Wien

- 4.5 Die zweite Interviewserie

- 4.6 Die dritte Interviewserie: Geistige Behinderung

- 4.7 Sichtweisen von ProfessionistInnen zur Diagnose "Geistige Behinderung"

- 4.8 Versuchte Erhebung von oberösterreichweiten Daten

- 4.9 Diskussion der Ergebnisse

Für die im folgenden beschriebene empirische Untersuchung wurde als methodischer Ansatz die Grounded Theory gewählt. Diese wurde ursprünglich von Barney Glaser und Anselm Strauss gemeinsam entwickelt, später aber von Strauss verändert und an bereits bekannte qualitative Forschungsmethoden angeglichen (vgl. Strübing 2004).

Diese Arbeit basiert auf der klassischen Methode der Grounded Theory, wie sie Glaser vertritt. Die Abgrenzung zur Methode der Qualitativen Datenanalyse hat Glaser in seinem 2004 erschienenen Artikel Remodeling Grounded Theory beschrieben: "The clear issue articulated in much of the literature regarding qualitative data analysis (QDA) methodology is the accuracy, truth, trustworthiness or objectivity of the data. This worrisome accuracy of the data focuses on its subjectivity, its interpretative nature, its plausibility, the data voice and its constructivism" (Glaser et al., S. 1f [2], URL: http://www.qualitative-research.net ). Im Gegensatz dazu ist für ihn die Grounded Theory "a set of integrated conceptual hypotheses generated to produce an inductive theory about a substantive area"(ebd., S. 2 [7]). Obwohl der Forscher zu Beginn seiner Arbeit durchaus z.B. durch Beobachtung für sich ein lohnendes, weil interessantes Feld festlegen bzw. sich für ihn eine Fragestellung aufdrängen kann, bedeutet das nicht, dass dieser Arbeit damit bereits eine Theorie oder fundierte Hypothese zu Grunde liegt, die es zu beweisen gelte. Im Gegenteil. Es geht vielmehr darum, ohne generalisierte "Vorabtheorien" mit der Erhebung von Daten zu beginnen ("just do it"), diese zu kodieren, daraus, durchaus subjektiv betrachtet, Kerndaten ("core data") herauszufiltern, zu kategorisieren und damit Grenzen abzustecken ("delimiting"), den eingeschlagenen Weg und die eigenen Beweggründe nachvollziehbar zu machen und so zu einer begründeten Theorie zu gelangen, die Basis für weitere Studien sein kann, deshalb also nicht starr, sondern als veränder- und erweiterbar anzusehen ist.

Nach dem Studium der Thesen Maturanas (vgl. Kapitel 3) drängt sich die Grounded Theory als Methode für den empirischen Teil dieser Arbeit förmlich auf, vor allem, weil sie nicht als "a proffered approach to doing research based on logical `wisdoms´ from science (...)" (Glaser et al. 2004, S. 14 [75], URL: http://www.qualitative-research.net ) gedacht ist. "It is not a concoction based on logical "science" literature telling us how science is ought to be" (ebd.). Wenn es objektives Wissen nicht geben kann, erscheint es, auch unter den Kriterien der Wissenschaftlichkeit[13], ehrlicher, den Weg der subjektiven Erkenntnisfindung und der daraus resultierenden Conclusio so genau wie möglich darzulegen, um damit vielleicht bei anderen einen eigenen Denk- und Forschungsprozess auszulösen, anstatt zu behaupten, die eigene Arbeit sei an sich schon unumstößlich valide, oder sein Heil in den Arbeiten anderer zu suchen, die die Behauptung der unumstößlichen Validität schon zuvor zu Papier gebracht haben.

Spätestens an dieser Stelle muss der in wissenschaftlichen Arbeiten häufig verwendete unpersönliche und Objektivität vortäuschende Schreibstil aufgegeben werden, und ich muss als Autor dieser Arbeit aus dem sicheren Schleier hervortreten. Ich werde also versuchen, den Weg, der mich zu Hypothesen und schließlich zu einer Theorie geführt hat, gemäß den Vorgaben der Grounded Theory, wie sie Glaser eindrucksvoll beschrieben hat (vgl. Glaser et al. 2004, URL: http://www.qualitative-research.net ) so nachvollziehbar und begründet, wie es mir möglich ist, chronologisch nachzuzeichnen und bewusst versuchen, nichts vorwegzunehmen.

"As a distinguishing item of GT, however, it is barely a beginning, leaving the reader with no knowledge of how generating is done" (Glaser et al. 2004, S. 4 [19], URL: http://www.qualitative-research.net ). Im Folgenden soll deshalb der Weg, den ich mit dieser Untersuchung beschritten habe, näher erläutert werden.

Ich werde zunächst kurz die Ausgangslage, d.h. eigene, zur Thematik der geistigen Behinderung gemachte Vorerfahrungen, skizzieren. Dies erscheint mir in zweierlei Hinsicht wichtig zu sein. Erstens ist die Idee zu dieser Arbeit ein Resultat aus Beobachtungen, die ich in meiner beruflichen Praxis machen konnte und letztlich sind es die, sich aus diesen Beobachtungen ergebenden, Fragen, die mich zu diesem Versuch, eine Theorie zur Diagnose "Geistige Behinderung" zu entwickeln, geführt haben. Zweitens markiert das Projekt "Wert des Lebens", das im Anschluss beschrieben wird, eine Auftragsarbeit, die ich zusammen mit meinen, als geistig behindert diagnostizierten, MitarbeiterInnen in der Medienwerkstatt durchgeführt habe, den Beginn der später beschriebenen Untersuchung. Genauer gesagt sind die ersten beiden Interviewserien Teil dieser Auftragsarbeit, weshalb es angebracht erscheint, die besagte Werkstatt und dieses Projekt näher zu beschreiben.

Diese Untersuchung thematisiert die Ansichten betroffener Menschen und die Sichtweisen umgebender Systeme zur Diagnose "Geistige Behinderung". Obwohl für Cloerkes die "Art der Behinderung, insbesondere aber das Ausmaß ihrer Sichtbarkeit sowie das Ausmaß, in dem sie gesellschaftlich hochbewertete Funktionsleistungen (Mobilität, Flexibilität, Intelligenz, Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit) beeinträchtigt, (...) von erheblicher Bedeutung für die Einstellung zum Behinderten" (Cloerkes 1997, S. 77) ist, sollen zunächst die Sichtweisen zum Begriff "Behinderung" im Allgemeinen behandelt werden. Die aus den Antworten der ersten beiden Interviewserien mit Menschen mit zumeist körperlicher Beeinträchtigung resultierenden Hypothesen dienen als wertvolle Anhaltspunkte und Vergleichsthesen für den darauf folgenden engeren Blick auf die Situation geistig behinderter Menschen[14]. Für diesen werden zunächst als geistig behindert diagnostizierte Menschen selbst befragt. Im Anschluss werden Antworten von im einschlägigen Betreuungsdienst tätigen MitarbeiterInnen und mit der Diagnose der geistigen Behinderung betrauten Professionisten vorgestellt. Eine kurze Umfrage in oberösterreichischen Institutionen für geistig und mehrfach behinderte Menschen und ein dazu gehöriges Statement der Sozialabteilung des Landes Oberösterreich runden das Bild ab, das schließlich in einer Theorie zur Diagnose "Geistige Behinderung" mündet.

Um nachvollziehbar zu machen, warum ein Bereich, eine Aussage in einem Interview etc. für mich interessant war, warum ich manchen Aspekten mehr Bedeutung zugemessen habe als anderen, erscheint es sinnvoll, etwas zu meiner beruflichen bzw. zum Thema dieser Arbeit passenden Vorgeschichte zu sagen. In diesem Unterkapitel soll daher zuerst ein Blick zurück gemacht werden. Ich möchte damit einen, naturgemäß unvollständigen, Eindruck vermitteln, welche persönlichen Erfahrungen ich zum Thema dieser Arbeit bereits vor Beginn derselben gemacht habe und was mich bewogen hat, dieses Thema aufzugreifen.

Nach ca. 16 Jahren in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung(en), zum größten Teil in der institutionalisierten Behindertenhilfe für geistig und mehrfach behinderte Menschen, habe ich in diesem Bereich etwas, was man gemeinhin als "Erfahrung" bezeichnet, ich möchte es genauer "subjektive Erfahrung" nennen. Zehn Jahre lang war ich als Mitarbeiter bzw. nach kurzer Zeit bereits als Leiter einer Wohngruppe, in der meist neun als geistig und mehrfach behindert diagnostizierte Frauen und Männer lebten, tätig. In dieser Zeit habe ich, wieder subjektiv betrachtet, sehr viel gelernt, im Rahmen von absolvierten Ausbildungen, aus der Literatur, vom Austausch mit anderen in diesem Bereich tätigen Menschen, Erfahrungsberichten, aber vor allem auch von den Menschen, mit denen und für die ich tätig war, selbst. Als Leiter einer Wohngruppe, also als Mitglied der unteren Führungsebene einer übergeordneten Institution, gehörte es zum Aufgabenbereich, die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Systemen, also den Menschen mit Behinderungen, den MitarbeiterInnen, den direkten Vorgesetzten, den Fachbereichen der Pädagogik, der Psychologie und der Medizin, der Ökonomie und dem System der Institution als Ganzes, aber auch dem System der Gesellschaft zu gestalten, voran zu treiben, subjektiv zu filtern, zu bewerten und nach Wertigkeit durchlässig oder manchmal auch (schützend) undurchlässig zu machen. Als einen Aspekt dieser Arbeit gelangte ich sehr schnell zu der Einschätzung, dass, obwohl die Machtfülle der übergeordneten Systeme der Institution erdrückend erscheint, die Machtfülle und damit einhergehend die Verantwortung der einzelnen MitarbeiterInnen und insbesondere der an der Basis, in dauerndem direktem Kontakt mit den zu betreuenden Menschen stehenden, LeiterInnen eine ungemein hohe ist, vor allem aber nicht nur in Bezug auf die zu betreuenden Menschen selbst.

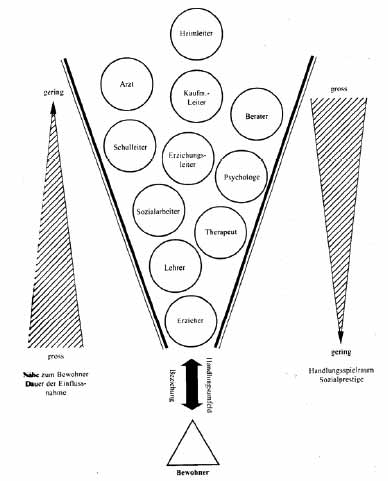

Ich möchte dies kurz näher erläutern. Zur Beschreibung der Machtfülle der übergeordneten Systeme bietet sich Rene Simmen an, der versucht, in seinem Buch "Heimerziehung im Aufbruch", die traditionelle institutionelle Unterbringung aus kritischer Distanz zu betrachten. Er nennt das Bild, das sich ihm bietet, das "Trichtermodell der Heimerziehung", wobei er damit die Vorstellung und das Verständnis von Heimerziehung bezeichnet, wie es "für die Organisation des gesamten traditionellen Heimwesens im deutschsprachigen Raum, aber auch für die Stellung der ErzieherInnen, ihre Rolle und ihre Arbeit in den meisten Heimen heute noch charakteristisch ist" (Simmen 1989, S. 13).

Abbildung 4: Trichtermodell der Heimerziehung (Quelle: Simmen 1998, S.21)

Betrachtet man sein Modell so zeigt sich darin der negative Zusammenhang der Nähe zum Bewohner bzw. der Dauer der Einflussnahme auf der einen Seite und dem Handlungsspielraum und dem Sozialprestige, welches die jeweilige Berufsgruppe genießt, auf der anderen Seite. Simmen kommt zum Schluss, dass der Handlungsspielraum, den der einzelne zur Verfügung hat, mit zunehmender Nähe zum Bewohner abnimmt und das gleiche auch für das Sozialprestige in der Gesellschaft gilt. Er sieht die "HeimerzieherInnen", die in diesem Modell gefangen sind, als Ausweg Charakteristika annehmen, die er als Verwalter-, Kämpfer- und Vogel-Strauss-ErzieherInnen beschreibt (vgl. Simmen 1989, S. 26ff.), d.h. als entweder in der Verwaltung statt aktiver Pädagogik aufgehend, dem Kampf gegen "das System" nur vordergründig zum Wohle der BewohnerInnen oder einer Selbstaufopferung ohne kritische Betrachtung des Ganzen, führt jedoch auch an, dass "die drei genannten Beispiele problematischen ErzieherInnenverhaltens" (ebd., S. 31) stark überzeichnet sind. "Trotzdem sind es Mahnmale, die es zu erkennen gilt, und in denen sich wohl viele ErzieherInnen teilweise wiederfinden werden" (ebd.). Damit hat er meiner Meinung nach nicht unrecht, wenn es darum geht, das System "Institutionelle Betreuung im Behindertenbereich" aus der Sicht eines Beobachters zu beschreiben. Größere Institutionen neigen dazu, hierarchisch organisiert zu sein. Simmen´s "Trichtermodell" kann auch als Abbild dieser hierarchischen Strukturen gelesen werden, das zeigt, dass "der Mensch", der institutionell betreut wird, nicht so sehr, wie in vielen Leitbildern und Werbeslogans zu vermitteln versucht wird, "im Mittelpunkt" steht, sondern hierarchisch gesehen ganz am unteren Ende. Es mag auch einen Blick auf gesamtgesellschaftliche Wertigkeiten erlauben, wie sie sich für Simmen darstellten. Dieses Bild sagt aber nichts oder nur sehr wenig darüber aus, wie die im System der Institution vereinigten Teilsysteme handeln bzw. welche Bewertungskriterien für diese vorherrschend sind. Und hier sah meine subjektiv wahrgenommene "Realität" deutlich anders aus. Zwar gab es diesen großen Handlungsspielraum der übergeordneten Stellen und vor allem die Vorgaben des Systems Institution, in vielen, den Alltag und dessen Gestaltung durch sowohl die MitarbeiterInnen als auch die BewohnerInnen "meiner" Wohngruppe betreffenden Bereichen war aber mein Handlungsspielraum, meine Macht und Verantwortung bedeutend größer, als dies Simmen´s Modell vermuten lassen würde. Dies hatte viel mit Kommunikation und Information zu tun. Durch Beobachtung lernte ich, welchen Einfluss die Art meiner Informationsweitergabe und die meiner damit einhergehenden Bewertungsmuster auf die Entscheidungsträger hatte. Dies im Detail zu erklären, würde den Rahmen sprengen, ich hoffe aber anhand zweier Beispiele aus der Praxis erkennbar zu machen, was ich mit "Handlungsspielraum, Macht und Verantwortung" meine. Beide betreffen den Bereich Medizin. Es gab unzählige andere Bereiche, auf die ich subjektiv betrachtet sehr großen Einfluss hatte, aber diese erscheinen in Anbetracht der Thematik dieser Arbeit besonders erwähnenswert.

Beispiel 1:

Von den neun BewohnerInnen der Wohngruppe, in der ich tätig war, zeigten drei deutliche Verhaltensauffälligkeiten, die sich in den ersten Jahren recht häufig, später selten als massive Aggressionsausbrüche mit Selbst- und Fremdgefährdung manifestierten. Diese drei Menschen bekamen über viele Jahre einen regelrechten "Cocktail" aus unterschiedlichsten sedierenden und stimmungsverändernden Medikamenten. Bis mindestens ins Jahr 2000 war es üblich, dass ein Neurologe in regelmäßigen Abständen die Wohngruppen besuchte, um die Medikation der BewohnerInnen neu "einzustellen". Bei diesen Visiten wurden die anwesenden BetreuerInnen gefragt, ob sich bei den PatientInnen erwähnenswerte Änderungen ergeben hätten, wie deren Verhalten im Zeitraum seit der letzten Visite gewesen wäre und dergleichen. Dieses Procedere schien überdies meist unter einem gewissen Zeitdruck zu stehen. Je nachdem, wie die Schilderung der gerade im Dienst befindlichen Betreuungsperson (oder auch PraktikantInnen) aussah, wurde die Medikation erhöht oder gleich belassen, nicht aber reduziert. Nachdem mir dieser Zusammenhang bewusst wurde, habe ich darauf geachtet, bei diesen Visiten immer anwesend zu sein. Ich kam im Laufe der Jahre zu der Ansicht, dass derart hohe Dosen von Psychopharmaka, über viele Jahre als Dauermedikation gegeben, nicht zielführend sein konnten und für die betroffenen Menschen nicht hilfreich wären, weshalb ich mich für eine Reduktion einsetzte. Ich tat dies nicht, indem ich etwas verschwieg oder Verhaltensauffälligkeiten schön redete, aber ich beließ es nicht bei der bloßen Schilderung der Ereignisse, sondern legte dar, welche pädagogischen Maßnahmen ich und mein Team setzen würden und dass dabei verhaltensverändernde und sedierende Medikation unsere Arbeit eher erschwerten als erleichterten. Durch diese Vorgangsweise sah sich scheinbar der betreffende Neurologe in der Lage, die Medikamentendosierungen bei den betreffenden Menschen im Laufe der Zeit schrittweise deutlich zu reduzieren, bei einem Patienten sogar gänzlich abzusetzen.

Dieses subjektiv beobachtete Beispiel ist keineswegs spektakulär. Gerade bei Menschen mit schwererer geistigen und mehrfachen Behinderung erscheint eine Diagnose von psychischen Problemen erschwert. Wenn ÄrztInnen nicht direkt mit ihren PatientInnen sprechen können und für eigene Beobachtung keine Zeit bleibt, holen sie sich die nötigen Informationen von der nächstbesten Informationsquelle, in Einrichtungen der Behindertenhilfe also beim anwesenden Betreuungsteam. Aber sollte es für so schwerwiegende Entscheidungen nicht andere Diagnosekriterien geben? Obwohl ich nie ein Medikament verschrieben oder abgesetzt habe, obwohl die diesbezüglichen Entscheidungen immer von Medizinern getroffen und verantwortet wurden, sah ich mich in der Position, deutlichen Einfluss darauf zu nehmen. Und damit auch gezwungen, die unterschiedlichsten Interessen abzuwiegen, die der KollegInnen, für die bei einer Medikationsreduktion bei den betreffenden BewohnerInnen die Gefahr von mehr Stress am Arbeitsplatz bestand, die der Angehörigen, für die diese Frage ebenfalls ambivalent war, die der MitbewohnerInnen, die vielleicht einer zusätzlichen Gefährdung ausgesetzt würden und die der betroffenen Menschen selbst, für die eine Einschränkung der Lebensqualität und des persönlichen Gestaltungsfreiraumes auf dem Spiel stand.

Beispiel 2:

Einige Monate bevor ich meinen Dienst in der Wohngruppe begann, gab eine Mitarbeiterin bei einer der in Beispiel 1 erwähnten Visiten an, sie hätte bei einer Bewohnerin einen epileptischen Anfall beobachtet, genauer gesagt hätte diese Bewohnerin anfallsähnlich die Augen verdreht. Der visitierende Arzt ordnete daraufhin ein EEG an. Auf der Überweisung stand sinngemäß "mit der Bitte um Abklärung nach dokumentiertem epileptischen Anfall". Der Befund des Institutes, das das EEG durchführte, lautete vereinfacht: "kein deutlicher Anfallsherd zu erkennen, Anfallsleiden dennoch nicht auszuschließen". So bekam die Bewohnerin Anfallsmedikamente verschrieben und nahm diese über viele Jahre. Ich begann mich eines Tages zu fragen, ob diese Bewohnerin diese Medikation wirklich benötigen würde oder sie unnötigerweise einnimmt. Nach der Beschreibung der ehemaligen Mitarbeiterin war es zu keinem epileptischen Anfall mehr gekommen, was natürlich an der Medikation liegen konnte, die Bewohnerin, eine Autistin, rollte aber des öfteren mit den Augen, spielerisch explorativ. Ich hegte den Verdacht, dass es sich bei dem beobachteten Anfall um genau diese Eigenart der Bewohnerin handeln könnte und teilte dies dem Neurologen mit, der daraufhin ein weiteres EEG anordnete, mit dem gleichen Schriftverkehr und dem gleichen Ausgang. Die Medikation blieb, wie sie war. Ein Jahr später versuchte ich es erneut, diesmal begleitete ich die Bewohnerin aber zur Untersuchung und gab dort an, dass ich in den Jahren meiner Tätigkeit in dieser Wohngruppe bei ihr noch nie einen epileptischen Anfall beobachtet hätte. Die Untersuchung fand im selben Institut, wie die Jahre zuvor, statt, diesmal aber lautete der Befund schlicht: "kein Anfallsherd festzustellen". Der Neurologe setzte die Anfallsmedikation schrittweise ab. Die Bewohnerin hatte auch in den darauf folgenden Jahren keinen epileptischen Anfall.

Ich kann nicht objektiv sagen, ob ich diesen Ausgang in irgendeiner Form beeinflusst habe. Dennoch hatte ich subjektiv den Eindruck, die betreffende Bewohnerin würde diese Medikamente weiterhin nehmen müssen, hätte ich nicht bestimmte Fragen gestellt und in bestimmter Weise kommuniziert. Und durch diese Annahme trug ich - für mich selbst - auch eine Verantwortung gegenüber der Bewohnerin. Ich ließ mir Zeit, beobachtete, war mir sicher, aber letztlich hätte ich mich auch irren können. Obwohl ich selbst wiederum nichts verschrieben hatte, bei diesem Procedere de iure keine Rolle spielte, sah ich de facto einen Handlungsspielraum.

Viele Begebenheiten dieser Art in unterschiedlichsten Bereichen ließen mich schlussfolgern: BetreuerInnen in der institutionalisierten Behindertenhilfe haben die Macht, geistig und mehrfach behinderte BewohnerInnen der Einrichtung einzuschätzen, und diese BetreuerInnen haben die Macht, sich zu entscheiden, was sie aufgrund dieser Einschätzung für möglich halten und was nicht. Außerdem besitzen sie die Freiheit, sich zu engagieren, oder dies nicht zu tun. Darin liegt eine große Verantwortung. Dies gilt insbesondere innerhalb des eigenen Systems, intra-institutionell des eigenen Arbeitsbereiches, kann aber in andere Teilsysteme ausstrahlen.

Nach 10 Jahren Tätigkeit in einer Wohngruppe, davon 8 Jahren als Leiter derselben, und einer mehrjährigen parallel laufenden Vorbereitungszeit erhielt ich die Gelegenheit, eine eigene Idee umsetzen zu können, einen Medienarbeitsplatz für geistig und mehrfach behinderte Menschen. Zwar konnte das ursprüngliche Konzept, das auf eine breite Auslegung des Wortes "Medium" aufbaute und in dem auch Zeitung, Radio und Internetaktivitäten vorgesehen waren, wegen knapper Finanz- und Zeitressourcen nicht ganz umgesetzt werden, es gelang aber eine Realisation des Kernbereiches Fernsehen und Video.

Mein Hauptaugenmerk lag auf der größtmöglichen Verwirklichung des Empowerment-Gedankens (vgl. Theunissen 1995). Für den Arbeitsbereich bedeutet dies, dass meine MitarbeiterInnen lernen, Aufgaben eigenständig zu erfüllen und für diese Aufgaben auch Verantwortung zu übernehmen. Ich habe im Grundkonzept der Medienwerkstatt das Ziel festgeschrieben, einen professionellen Medienarbeitsplatz zu schaffen, der die geistig- und mehrfach behinderten MitarbeiterInnen nicht auf das Abarbeiten einfachster Tätigkeiten reduziert und vor allem nicht nur den Anschein von eigenständigem Arbeiten erweckt, sondern dieses tatsächlich fördert. Das heißt auch, dass meine MitarbeiterInnen gefordert sind, Ergebnisse zu liefern, die strengeren Kriterien genügen müssen, als sie in einer reinen Beschäftigungstherapie-Werkstätte zur Anwendung kommen.

Grundvoraussetzung für die Mitarbeit in der Medienwerkstatt[15] ist der Wunsch des Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung mitzuarbeiten. In der Praxis ergeben sich natürlich vordergründig für einzelne Teilbereiche noch weitere Notwendigkeiten. So sollte jemand, der Sendungen moderieren möchte, grundsätzlich verbal kommunizieren können, oder jemand, der mit einer Videokamera Aufnahmen machen möchte, sollte diese halten können und feinmotorisch in der Lage sein, diese zu bedienen. Aber selbst wenn dies nicht der Fall wäre, ist eine Mitarbeit nicht per se ausgeschlossen. Eine Moderation mit nonverbalen Mitteln und z.B. Untertiteln ist für ein bestimmtes Zielpublikum ebenso vorstellbar, wie z.B. die Montage einer Kamera an einen Rollstuhl und, wenn die Bedienung derselben nicht möglich ist, eine persönliche Assistenzperson, die diese nach den Vorgaben des Menschen mit Behinderung einstellt und startet. Außerdem gib es noch weitere Tätigkeiten im redaktionellen Bereich. So könnte ein schwerst geistig und körperlich beeinträchtigter Mensch eine Art Lektoratsposten für die Filmbeiträge übernehmen, d.h. entscheiden, ob ein Beitrag für die betreffende Zielgruppe verständlich aufbereitet wurde oder nicht. Die Grenzen liegen hier bei den Grenzen der Fantasie und der Problemlösungsfähigkeit bzw. -bereitschaft der beteiligten Personen und / oder bei struktur- und systembedingten Vorgaben.

Das Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik der Johannes-Kepler-Universität Linz, wurde vom Verein Schloss Hartheim mit der inhaltlichen Neugestaltung der Räume "Leben mit Behinderung" der Ausstellung "Wert des Lebens" beauftragt. Die teilweise Neustrukturierung der Ausstellung erschien notwendig, um "die pädagogische Qualität und die inhaltliche Aktualität auch weiterhin gewährleisten zu können (...). Die Neugestaltung des Bereichs "Leben mit Behinderung" verfolgt das Ziel, das Thema "Leben ohne Behinderungen" möglichst konkret erfahrbar zu machen. Personen mit Behinderung werden stellvertretend für die Vielzahl von Menschen mit Beeinträchtigung aus ihrem Leben berichten. Sie erlauben den BesucherInnen direkte Einblicke in persönliche Lebensumstände. Die Ausstellung wird so auch zu einem Medium der Anliegen und Probleme behinderter Menschen" (Dyk, Weidenholzer et al. 2006, S. 1).

Die Projektbeauftragten des Institutes für Gesellschafts- und Sozialpolitik der Johannes-Kepler-Universität Linz hatten von Beginn an den Wunsch, in irgendeiner Form neue bzw. zusätzliche Videoinstallationen zu verwenden und waren auf der Suche nach Partnern, die die dafür benötigten Videobeiträge erstellen könnten. Von einem Mitarbeiter des Vereines Schloss Hartheim auf die Medienwerkstatt (vgl. Kap. 4.1.2) aufmerksam gemacht, kam von Frau Mag.a Angela Wegscheider die Anfrage, ob ich und meine MitarbeiterInnen in der Lage wären, diese Aufgabe zu übernehmen. Zu meiner grundsätzlichen positiven Antwort erstellte ich eine DVD mit Referenz - Videos, die dem Projektteam der Kepler Universität als Beispiel für unsere technischen und fachlichen Möglichkeiten dienen sollten.

Einige Wochen später informierte mich Frau Mag.a Wegscheider von der Zusage der Projektleitung und wir begannen mit der detaillierteren Erörterung inhaltlicher Vorgaben. Zu Beginn bestanden diese vor allem in dem Wunsch, PolitikerInnen zum Thema "Behinderung" zu interviewen, man könne sich auch noch Meinungen von Experten von behindertenspezifischen Institutionen vorstellen. Ob auch Menschen mit Behinderung interviewt werden sollten, war noch nicht festgelegt. Mir war dieser Punkt aber wichtig, was auch Zustimmung fand.

Für mich machte diese Projekt nur Sinn, wenn meine Mitarbeiter[16], also Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, die Fragen selbst formulieren würden. Alles andere wäre eine Reduktion auf Vorlesen und Abfilmen gewesen. Auf meine mehrmalige Versicherung, dass meine Mitarbeiter in der Lage sind, inhaltlich relevante Fragen zu stellen, stimmte man diesem Ansinnen zu.

Normalerweise stammt die Idee, worüber berichtet werden soll, mittlerweile von meinen MitarbeiterInnen, weshalb sie auch meist schon einige, oft sehr konkrete Fragen im Kopf haben. In diesem Fall kam die Idee von einem externen Auftraggeber, der bereits Vorstellungen zur Thematik einbrachte, die wir berücksichtigen mussten. Aus diesem Grund versuchte ich die zu bearbeitenden Themengebiete mit kurzen Einführungen anzureißen, um dann heraus finden zu können, ob das jeweilige Thema Aspekte beinhaltete, die auch für auch für die beteiligten Mitarbeiter, Herrn T. und Herrn A., interessant sind. Aus den daraus resultierenden Erzählungen, vor allem von Herrn T., entstanden, die Fragen, die später den InterviewpartnerInnen gestellt wurden, mit Ausnahme von Frage 1, welche ich selbst als Einstieg in die Thematik angeregt habe.

Die so erarbeiteten Fragen lauteten:

1. Was bedeutet für Sie Behinderung?

2. Ist jedes Haus oder Gebäude rollstuhlgerecht?

3. Was muss getan werden, damit das Leben für Menschen mit Behinderung sicher wird?

4. Wie könnte man die berufliche Ausbildung von Menschen mit Behinderung gestalten?

5. Manchmal werden behinderte Menschen gehänselt. Was kann ich / man dagegen tun?

6. Was könnte man gegen das blöde Gelächter und Gerede tun?

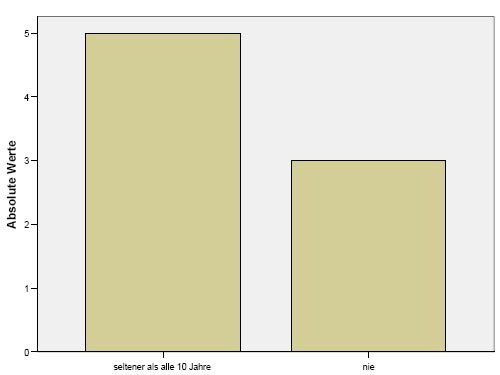

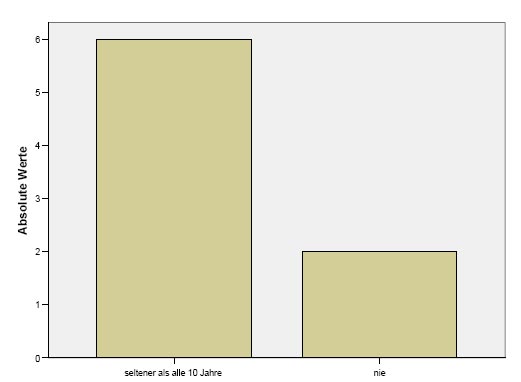

7. Solltet ihr mehr über Behinderung und Menschen mit Behinderung wissen?