Konsequenzen für den Umgang mit Wachkoma-Patienten aus beziehungsmedizinischer Sicht

Handout zum Vortrag zur Jahrestagung der Österreichischen Wachkoma Gesellschaft Wien (ÖWG) am 24.10.2003 in Wien

Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Vortragsübersicht

- 1. Wie das Gehirn mit traumatischem Stress umgeht

- 2. Neuropsychotraumatologische Modellierung von Koma und Wachkoma

- 3. Beziehungsmedizinische Entschlüsselung der Pathosymptomatik im Wachkoma und ihre Übersetzung in ein körpersemantisches Verständnis

-

4. Konsequenzen für einen Umgang mit Wachkoma-Patienten und ihren Angehörigen

- Mitleiden, Empathie und "falsches" Mitleid

- Überwindung des Leidens durch Solidarität und therapeutische Haltung

- Beziehungsangebote

- Sicherheit und Schutz gewähren

- Liebevoller Körperkontakt

- Vertrauens- und Kommunikationsaufbau

- Entspannungs- und Wohlfühlangebote

- Therapieangebote

- Schwerstpflege (Wachkoma-Station) und ambulante Langzeitversorgung zu Hause

- 5. Fazit

- Literaturhinweise:

- Korrespondenzadresse:

Mir ist bei dieser Jahrestagung die Aufgabe zugefallen, auf die so oft vergessene "zweite Seite" des Lebens und Leidens von Wachkomapatienten und ihren Angehörigen einzugehen. Diese zweite Seite ergänzt die bio- oder defektmedizinische Seite um die seelischen, psychologischen und zwischenmenschlichen Aspekte, die von der Körpermedizin häufig unberücksichtigt bleibt. Der Philosoph der Frührenaissance Montaigne hat das Leiden von Menschen im Koma aus subjektbezogener Sicht folgendermaßen nachempfunden:

Ich kann mir keinen Zustand denken,

der mir unerträglicher und schauerlicher wäre,

als bei lebendiger und schmerzerfüllter Seele

der Fähigkeit beraubt zu sein,

ihr Ausdruck zu verleihen.

Menschen im Wachkoma haben nicht nur eine schwere Krankheit erlitten. Sie leiden auch an einem Trauma, welches sie und ihre Angehörigen sie ständig bedroht, aus der sozialen Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Während in der Akutphase nach der Attacke auf Leib und Leben durch Unfall, Herzstillstand oder Reanimation, zunächst auf der Intensivstation und später auf der Frührehastation um das Überleben des Patienten und die Hoffnung auf Heilung gekämpft wird, macht sich mit zunehmendem zeitlichen Abstand vom schädigenden Ereignis mit anhaltender Komadauer die Erkenntnis breit, dass sich das Leben von Grund auf verändert hat und nichts mehr so sein wird wie es früher einmal war. Wenn dann nach vielen Wochen und Monaten die Verlegung aus der Frührehabilitation in die Langzeitversorgung nach Hause oder in eine Spezialpflegeeinrichtung oder Wachkomastation erfolgt, ist die Hoffnung kleiner geworden, aber keineswegs verschwunden. Es bestehen Zweifel, alles Erdenkliche getan und nichts versäumt zu haben. Die seelischen Wunden sind keineswegs verheilt. Denn wenn auch alle bisherigen Maßnahmen noch so gut auf das Überleben, die Behandlung, Rehabilitation und Pflege ausgerichtet sind, enthalten sie immer auch selber mehr oder weniger zusätzliche belastende Momente, die sekundärer Stress oder Traumatisierung in Erscheinung treten und das Leben im Wachkoma und mit einem Menschen im Wachkoma in der Familie unerträglich machen können, und zwar immer besonders dann, wenn es an Schutz und Unterstützung in der menschlichen Gemeinschaft mangelt.

In der Medizin wurden Opfer schwerer psychischer Traumatisierungen durch Kriege, Naturkatastrophen, Unglücke, Verkehrsunfälle und Vergewaltigungen lange Zeit ignoriert, weil den Störungsbildern keinerlei somatischer Befund zugeordnet werden konnte. Dies sollte sich erst ändern als von der neu entstandenen Psychotraumatologie stressbedingte neurologische Substanz-, Struktur und Aktivitätsveränderungen im Gehirn von Tieren und Menschen, insbesondere im Hippokampus, Mandelkern, Orbitofrontalkortex und Broca-Sprachareal. Erst die moderne Bildgebung hat dies möglich gemacht. Auf der psychologischen und sozialen Ebene fühlt sich ein traumatisierte Mensch aus seinem persönlichen Lebenskonzept herausgerissen und aus der sozialen Gemeinschaft verstoßen, insbesondere dann, wenn er mit seinem Leiden nicht ernst genommen wird -wie seinerzeit die sogenannten Kriegszitterer und "Rentenneurotiker". Die soziale Mißachtung kann für Traumaopfer eine sekundäre Traumatisierung bedeuten und den sozialen Rückzug verstärken.

Aus der Entwicklungspsychologie ist bekannt, dass frühe traumatisierende Erfahrungen wie zum Beispiel Mißbrauch zu lebenslangen Nachteilen mit Verunsicherung, Vermeidungsverhalten, Störungen im Aufmerksamkeits- und Lernverhalten sowie zu Kontakt- und Beziehungsstörungen bin hin zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen wie Angststörung posttraumatische Belastungsstörungen und Depression führen können.

Nun ist Medizin, mit Worten von Viktor von Weizsäcker gesprochen, eine Weise wie Menschen miteinander umgehen, sich behandeln. Und von einer humanen Medizin darf in entwickelten reichen Ländern und Gesellschaften erwartet werden, dass sie Traumaopfer in die Kultur gesundheitlicher Versorgung integriert.

In der Psychotraumatologie in den letzten 10 Jahren auch bei hirngeschädigten Unfallverletzten und Reanimierten traumatische Stressfaktoren, die zur Entwicklung posttraumatischen Belastungsstörung (PTSB) führen können, genauer untersucht worden. Dabei mußte geklärt werden, ob eine Belastungsstörung nach einem schweren Schädelhirntrauma-Patienten überhaupt vorkommen kann, wenn doch das Koma und die posttraumatische Erinnerungslosigkeit (Amnesie) eine Angstkonditionierung und andere typische Symptome, aus denen eine PTSB hervorgeht, von vornherein verhindert. Es konnte aber gezeigt werden, dass auch beim schwerem Schädelhirntrauma durch den traumatischen Stress unbewusst implizite Gedächtnisspuren und Erinnerungen erzeugt werden wie auch dissoziative Störungen und andere psychotraumatologische Störungsbilder wie PTBS, Anpassungsstörungen und somatoforme Störungen vorkommen. Von daher war es naheliegend, das Koma selbst einen Teil der akuten Schockreaktion nach Stresstrauma zu betrachten und nachfolgende schweren Funktionsausfälle wie die klinische Pathologie des Wachkomas mit diffusen Erregungszuständen, Schwitzattacken, vegetativen "Stürmen" und starre spastischer Haltung, nicht als alleinige Folge der Hirnschädigung, sondern auch als eine Folge einer pathologischen Stresstraumaverarbeitung anzusehen. Damit war die Idee einer Neuropsychotraumatologie von Koma und Wachkoma geboren (Zieger 2002).

Mein Beitrag handelt von einem neuropsychotraumatologischen Verständnis des Wachkomas und den sich daraus ergebenden Konsequenzen im Umgang mit Menschen im Wachkoma und ihren Angehörigen. Ich werde im ersten Teil einige Befunde zeigen, wie das Gehirn allgemein mit Stresstraumen umgeht. Danach werden traumatische Stressfaktoren aufgezeigt, die bei einem unfallbedingten oder hyoxischen Hirntrauma vorkommen. Im zweiten Teil wird eine neuropsychotraumatologische Modellierung von Koma und Wachkoma vorgestellt. Zum Dritten werde ich Ihnen Möglichkeiten der beziehungsmedizinischen Entschlüsselung der Pathosymptomatik von Wachkoma-Patienten und ihre Übersetzung in ein körpersemantisches Verständnis vorstellen, das die vorherrschende rein defektive Sichtweise überwindet und in der schweren Pathologie Momente und Kompetenzen zur Selbstaktualisierungen und individuelle Rehapotenziale sieht. Viertens werde ich aufzeigen, welche Konsequenzen aus diesen Kenntnissen für den Umgang im körpernahen Dialogaufbau auf der Intensivstation, in der Frührehastation und in der Langzeitversorgung haben. Zum Schluß werden weitergehende Überlegungen benannt.

Inhaltsverzeichnis

Als traumatischer Stress werden plötzlich einsetzende, unvorhergesehbare lebensbedrohliche Ereignisse verstanden, die eine Attacke auf Leib und Leben darstellen, die aktuelle Handlung abrupt unterbrechen und den Menschen (Organismus) mit einer Belastung konfrontieren, für deren Bewältigung er über keine individuellen Vorerfahrungen oder erlernte Schutzmechanismen verfügt. Die Belastung wird daher unwillkürlich als nicht regulier-und kontrollierbar bewertet. Es handelt sich um gewaltige Belastungen und schmerzhafte Ereignisse wie Unfälle, Naturkatastrophen, Kriege und Vergewaltigungen, die so überwältigend ablaufen, dass keine rationalen Abwehrmechanismen (aus dem Zusammenspiel von Hippokampus und Frontalhirn) mobilisiert werden können, und auf schnelle, "automatische", angeborene und archaische Verhaltensprogramme zurückgegriffen werden muß. Diese Verhaltensprogramme sind durch Aktivierung bestimmter impliziter hypothalamisch-limbischer neurofunktioneller Systeme abgesichert und verankert, in die der Mandelkern und der Hirnstamm mit zahlreichen Körperreaktionen einbezogen sind, die normalerweise der übergeordneten expliziten Kontrolle durch Hippokampus und orbitofrontalen Kortex (gedächtnisrelevante dynamische Zonen der Verhaltensanpassung) unterliegen.

Die Reaktionen eines Menschen auf Stresstrauma werden nicht allein durch die Intensität und den Schweregrad des Stressors bestimmt, sondern auch durch individuelle Faktoren wie Traumavorerfahrung, subjektive (unbewusste) Bewertung der Belastung und subjektive Bewältigungsmöglichkeiten (Kontrollier- und Regulierbarkeit). Im transaktionalsystemischen Modell von Karasek und Theorell (1990) wird neben der Belastungsanforderung und der subjektiveren Kontrollier- bzw. Regulierbarkeit durch das Individuum die Dimension der sozialen Unterstützung hervorgehoben.

Die erste Reaktion des Organismus auf ein akutes Schocktrauma ist das Erschrecken: Einem kurzen Zusammenzucken folgt Regungslosigkeit und Erstarrung. Sie geht - wie bei jedem neuen Ereignis - mit einer Orientierungsreaktion (OR) einher: Ein vorübergehendes Innehalten der Atmung gefolgt von Verstummen, Herzfrequenzsteigerung, Aufrichten der Kopfes (Horchen), Anspannung des gesamten Körpers und Aufmerksamkeitssteigerung einher. In der Regel tritt Furcht auf. Im EEG tritt ein abrupter Wechsel in einen Theta-Rhythmus auf. Die OR ist wegen ihrer hohen Energieleistung nur von kurzer Dauer. Sie leitet eine mehr oder weniger adäquate Verhaltensanpassung an die Belastung ein. Sie geht entweder zweitens in eine Flucht-oder Kampfreaktion über (flight or fight-reaction) oder drittens in eine abrupt, aktive Zurücknahme der Lebensaktivität auf (stabile) Kernzonen des autonomen Körperselbst - das Zusammenklappen mit der typischen Flexionshaltung. Das Ziel dieser Reaktionen ist: Sicherung des Überlebens, der Selbststabilisierung und Anpassung an neue Lebensbedingungen und Sicherung von Überlebensvorteilen. Wenn die traumatische Energie übermächtig ist, führt das Trauma viertens zur sofortigen Selbstaufgabe des Organismus, zum Kollaps bzw. dem Tod.

In der Psychotraumatologie werden die auftretenden klinischen Symptome einer akuten Traumareaktion ("Schock"), einer subPTSB, einer PTSB im Vollbild sowie weitere Anpassungsstörungen, somatoforme Störungsbilder und Depression zugeordnet. Die klassische Symptomatik der am besten untersuchten, aber nicht unumstrittenen Krankheitsbildes, der PTSB, sind (unter einer Auswahl der klinische häufigsten und wichtigsten):

-

Übermäßige Wachsamkeit (Hypervigilität)

-

Konzentrationsschwierigkeiten, Aufmerksamkeitsstörungen

-

Verstärkte situationsinadäquate Schreckreaktionen (Hyperarousal)

-

Vegetative Reaktionen bei traumaassoziierten Ereignissen oder Situationen (Tachykardie, Schwitzen, Erbrechen, Todesangst, erhöhte Muskelanspannung)

-

Unfähigkeit, einen wichtigen Aspekt des Trauma zu erinnern (psychogene Amnesie)

-

Wiederkehrende ungewollte Traumaerinnerungen (Intrusionen, flash backs)

-

Wiederkehrende Alpträume mit belastenden Inhalten mit inhaltlichen Zusammenhang zum Trauma

-

Plötzliches Handeln oder Fühlen der Wiederkehr des Traumas

-

Vermeiden von traumaassoziierten Gedanken und Gefühlen

-

Bewusstes Vermeiden von Aktivitäten und Situationen, die an das Trauma erinnern.

Laut Friedmann und Vyssoki (2002) kann eine PTSB von einer Depression bzw. chronischem Stress dadurch unterschieden werden, dass bei einer PTSB das Cortisol im Serum vermindert ist und die Glukokortikoidsensitivität gesteigert ist. Bei Depression und chronischem Stress ist der Gegenteil der Fall (vgl. Shalev 2001).

Traumatische Stressfaktoren Als isolative innere und äußere traumatisierende Bedingungen, die bei einem Menschen organismische Reaktionen in Gang setzen können, die zur akuten Zurücknahme seiner Lebenstätigkeit auf das autonome Körperkernselbst ("Zentralisation") und zur Trennung der Kontakte des sozialen Selbst mit den Folgen einer "Selbstabschliessung des vom Du" führen können, sind zu nennen (Tab. 1).

Tabelle 1: Grundursachen eines Psychotraumas

|

Innere isolative Bedingungen |

Äußere isolative Bedingungen |

|

1. Akute Psychose |

1. Isolation, sensorische Deprivation |

|

2. Schwere Verwirrtheitszustände |

2. Fixierung von Händen und Körper |

|

3. Schwere Antriebs,- Orientierungs- und Gedächtnisstörung |

3. Vorenthalten mitmenschlicher und sozialer Kommunikation, liebevoller Zuwendung, emotionaler Wärme |

|

4. Schwerer Autismus, "innere Blockierung" |

4. Vernachlässigung, "gelernte Hilflosigkeit" |

|

5. Tiefer Versenkungs-und Entrückungsszustand |

5. Trennung von vertrauten Menschen, |

|

6. Tiefes anhaltendes Koma oder Wachkoma (sog. apallisches Syndrom) |

6. Tod eines Kindes, Verlust eines Lebenspartners |

|

7. Schwere Hirnschädigung |

7. Erleben von Katastrophen, Unglücken |

|

8. Schwere geistige und/oder körperliche Behinderung |

8. Zerstörung von Haus und Wohnung |

|

9. Schwere anhaltende seelische oder körperliche Schmerzen |

9. Krieg, Folter, Mißbrauch |

|

10. Eigene Verstümmelung und Körperabspaltung |

10. Trennung von vertrauten Bezugspersonen |

|

11. Albträume, Nahtoderlebnisse |

11. Mitansehen müssen wie eine andere |

Die traumatischen oder traumatisierenden Stressfaktoren, die an der Entstehung und Herausbildung des Koma- und Wachkomazustandes beteiligt sind und das Leben von

Wachkomapatienten bedingen, lassen sich in der Reihenfolge ihres Auftretens und der Entstehung sekundärer Traumatisierungen wie folgt benennen:

Die akute Traumasituation: Der Unfall mit dem direkten Kopftrauma, die Subarachnoidalblutung aus einem Hirnarterienaneurysma (mit "Vernichtungskopfschmerz"), die Herzattacke mit thorakalem Schmerz, Atemnot und Erstickungsangst im Falle eines Sauerstoffmangels. Am Unfallort herrscht meist ein Nebeneinander von hektischen Rettungsbemühungen und beruhigenden, tröstenden Zuspruch durch die vorhandenen Helfer. Die Schmerzwahrnehmung der Unfallopfer ist zum Selbstschutz und Selbsterhaltung auf Rückenmarksebene unterdrückt. Einige Unfallopfer können sich trotz schwerster Verletzungen noch in Sicherheit bringen, bevor sie infolge Erschöpfung und Überflutung mit Schmerzreizen bewusstlos zusammenbrechen.

Die Situation am Unfallort: Angst und Schmerzen, die "gewaltsame" Reanimation selbst, das Auftreten von Nahtoderlebnissen und das Erleben von Reaktion des Entsetzens und Ohnmacht der Umstehenden. Viele Unfallopfer können diese lebensbedrohliche Situation im traumatischen Stress nur überleben, weil die noch vorhandene Lebensaktivität von einer sofort einsetzenden Laienhilfe und von einem Rettungsdienst gesichert, unterstützt und geschützt wird.

Die Situation auf der Intensivstation: Die Patienten liegen in einer für sie total fremden Umgebung, ohne normalen Schlaf-Wach-Rhythmus, bei lauten Geräuschen, grellem Licht, unpersönlichen und bedrohlichen Ereignissen, ausgeliefert, ohne Kontrolle über die Abläufe und Geschehnisse, getrennt von vertrauten Bezugspersonen, bei zunehmender Auflösung der Körpergrenzen und fluktuierender Vigilanz und den daraus folgendem Verlust der Raum-Zeit-Koordination: eine "bodenlose Verunsicherung" (Dörner & Log 1978).

Die Situation auf der Frührehastation Es würde dem rehabilitativen Fördergedanken widersprechen, wenn ein Wachkomapatient auf der Frührehastation pflegerisch vernachlässigt, gemieden oder verunsichert würde. Trotzdem können in Zeiten des Pflegenotstandes oder therapeutischer Unterversorgung auch auf der Frührehastation traumatische Belastungen von Form von Sturz aus dem Bett oder Rollstuhl, Erstickungsangst bei Verlegung der Trachealkanüle, starke Schmerzen infolge von Wundliegen Lagerungsmangel oder Spastik etc.

Inhaltsverzeichnis

Vor diesem Hintergrund läßt sich nun eine neuropsychotraumatologische Modellierung von Koma und Wachkoma vornehmen. Für ein solches integriertes neuropsychotraumatologisches Verständnis, sprechen klinische Befunde und neue Forschungsergebnisse:

Erstens zeigen viele Wachkomapatienten, ob nach Trauma oder Hypoxie, erhebliche Symptome eines gesteigerten Sympathikotonus, auch als "vegetative Stürme" oder zentrale vegetative Dysregulation bzw. Dysautonomiesyndrom bekannt. Die Patienten zeigen Unruhezustände sowie enthemmte emotionale Reaktionen in Ruhe wie auch auf externe Reize wie Schreckhaftigkeit, Errröten, Schwitzen, schnelles Atmen, Blutdruck und Herzfrequenzanstieg, spastisch-erstarrte Muskeltonusveränderungen, einen angespannten starren Gesichtsausdruck mit Stirnfalte und andere Unmutsäußerungen. Auf er unmittelbaren Wahrnehmungsebene wirken die Patienten gestresst, verängstigt und panisch, gleichzeitig bleiben ihre Bewegungen im spastisch gebeugten Körper eingebunden. Blickkontakt wird vermieden, die Patienten wirken nicht attent, sondern wie abwesend, schauen durch einen hindurch und wirken dann auch erschöpft und teilnahmslos. Alle genannten Symptome finden sich auch im Symptomenkomplex einer akuten traumatischen Belastungsreaktion.

Zweitens weisen Wachkoma-Patienten im Dauerstress weisen im Blut unterschiedliche Cortison- und Noradrenalinspiegel (NA; das "zentrale" Adrenalin) auf. Untersuchungen haben gezeigt, das Patienten mit pathologisch erhöhten Stresshormonen eine geringere Fähigkeit zur neuroplastischen Erholung (McMillan 1999) und damit auch ein schlechteres Outcome im Hinblick auf "Erwachen" und "Überleben" haben (Preger 2002). Das Stresstrauma schädigt nicht nur strukturell, sondern es bindet und fixiert Energien, die in Form des sog. Dysautonomie-Syndroms eine vegetative Instabilität anzeigen, d.h. eine mangelnde Fähigkeit zur organismischen Selbstregulation und Selbststabilisierung, die mit Blick auf eine neuroplastische Regenerierung und auf eine Selbstaktualisierung mit Entwicklung einer gerichteten Kontaktaufnahme zum sozialen Bezugsfeld dringend benötigt werden.

Drittens lassen sich mit Hilfe neuer bildgebender Verfahren (SPECT, MRT, PET, MEG) bei vielen Wachkoma-Patienten in Ruhe und unter Stimulation eine residuale inselförmige kortikale Aktivitäten nachweisen, wie sie beim Gesichtererkennen, Erkennen von vertrauten Stimmen, Produktion von Sprechautomatismen und anderen Aktivitätszuständen wie Träumen und Gestresstsein (Angst, Schmerz) vorkommen. Man kann sogar zeigen, wie eine gestresstes Gehirn "verstummt" (Inaktivität der Broca-Sprachregion) und dass der rechte Mandelkern (Amygdala) aktiviert ist Das klassische Verständnis, wonach es beim sog. apallischen Syndrom zu einer vollständigen Entkopplung von Hirnstamm und Großhirnrinde und zu einem völligen Erliegen der kontrollierenden Großhirnrindenfunktion mit Enthemmung der niederen Funktionszentren gekommen sei, scheint nach diesen Befunden so nicht mehr aufrecht erhalten werden zu können. Es scheint sich eher um eine hochgradige Diskonnektion und Dissoziation neurofunktioneller Systeme und Funktionskreise zu handeln.

Viertens ist bekannt, das starker traumatischer Stress am Gehirn selbst zu substanziellen Veränderungen in der Gehirnstruktur und Plastizität führen kann. Mit Hilfe bildgebender Verfahren konnte bei amerikanischen Kriegsveteranen nachgewiesen werden, dass anhaltende schwere Stresseinwirkungen zu nachhaltigen Strukturänderungen mit einer Reduzierung der Synapsendichte und Verminderung des Hirnvolumens (Atrophie) führen kann, insbesondere im Hippokampus wie auch im orbitofrontalen Kortex, die bekanntlich die Aktivität des Mandelkerns kontrollieren, der wiederum für die unbewußte Bewertung belastender und bedrohlicher Ereignisse zuständig ist und den Körper automatisch zu entsprechenden Anpassungsleistungen wie Rückzug, Vermeidung, Flucht oder auch Kampf veranlasst. Durch Verlust der kortikalen Kontrolle wird die Aktivität des Mandelkerns ungehindert freigesetzt (Alarmreaktion, "Rennstrecke"; vgl. Andraesen 2002).

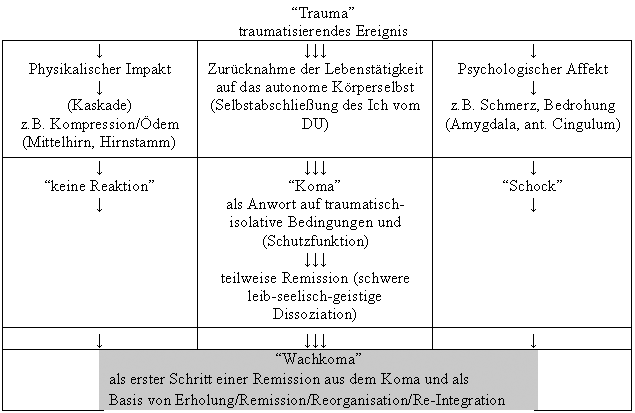

Somit kommt den psychischen Stressoren neben dem physikalischen Impakt auf das Hirngewebe eine gleichsinnige Bedeutung zu. Sie stehen mit den physischen Regulationsvorgängen in enger Wechselwirkung und können für die Entstehung und Ausgestaltung "neuropsychotraumatologischer" Symptome und Syndrome wesentlich mit beitragen. Der Zugang zum sozialen Gehirn des Menschen und seinen Schädigungen verlangt stets eine interdisziplinäre und integrierte Sichtweise vom ganzheitlichen Menschen mit einem Hirntrauma und Erleben (Todorow 1978). Vom Standpunkt eines neuropsychotraumatologischen Ansatzes bleibt hervorzuheben, daß Entstehung und Verlauf des Wachkomas auch durch psychotraumatologische Faktoren hervorgerufen werden kann, die das Gehirn zusätzlich funktionell beeinträchtigen und schädigen. Beide Seiten des Entstehungsprozesses lassen am besten in einer "Neuropsychotraumatologie" integrieren. In den neueren Arbeiten zur Psychotraumatologie wird in Anlehnung an ein integriertes neuropsychologisches Modell zur Entstehung der sogenannten posttraumatischen Belastungsstörung folgendes integriertes neuropsychotraumatologisches Modell zur Entstehung von Koma und Wachkoma vorgeschlagen (Zieger 2002) (Abb. 1):

Abbildung 1: Integriertes neuropsychotraumatologisches Modell zur Entstehung von Koma und Wachkoma

In der mittleren Spalte von Abbildung 1 ist die unmittelbare Wirkung des Traumas als aktive Zurücknahme auf der autonome Körperselbst mit der Folge der Selbstabschließung des Du vom Ich dargestellt. "Koma" ist eine Antwort auf traumatisch-isolierende Lebensbedingungen und hat Schutzfunktion. "Wachkoma" ist eine teilweise Remission als schwere leib-seelisch-geistige Dissoziation und die Basis von Erholung, Remission, Reorganisation und Reintegration (Partizipation). Der physikalische Impakt, der über die Glutamat-Kaskade zum "Koma" führt, steht dem psychologischen Affekt, der über die (unbewusste) emotionale Bewertung des Mandelkerns (Amygdala) zum "Schock" führt, gegenüber. Die Resultante ist das Wachkoma.

Der traumatisierte Leib/Körper vergißt nichts (Bauer 2002). Er nimmt als sozialer Raum Erfahrungen über gelungene und misslungene zwischenmenschliche Beziehungen in sich auf. Durch die Projektions- und Verarbeitungsfläche des Gehirns kann der Körper sich im Ich spiegeln. Im Falle eines Phantomschmerzes behält das Gehirn einen Körperteil in (schmerzvoller) Erinnerung, während der Körper selbst zum Überleben kein Ich-Gehirn benötigt, sondern sich auf sich selbst und durch sich selbst schützen kann. Solange es atmet, ist Hoffnung. Der Körper/Leib ist in der Lage, sein erlittenes Trauma symbolisch auszudrücken (Hirsch 2002; Klußmann 2002). Es ist bemerkenswert, dass und wie die moderne Medizin, die am Körper ansetzt, das Objekt ihrer Begierde, den Körper/Leib vernachlässigt und ihn biomechanisch reduziert (Illhardt 2001).

Viele Patienten im Wachkoma zeigen einen "verkrüppelte" Körperlichkeit mit einer sogenannten Dekortikationshaltung bzw. spinalspastischen Haltung: zurückgebeugter überstreckter Kopf, geöffnete Augen, starre indifferente Mimik, Ulnardeviation und Faustschluß der Hände sowie Beugestreck- oder Beuge-Beugespastik von Armen und Beinen, häufig mit Spitzfußbildung einhergehend.

Dieser Zustand der "Verunstaltung" und "Verkrüppelung", über die man lieber nicht reden möchte, erinnert in manchen Teilen an eine vorgeburtliche "primitive" Schutzhaltung, die auch als "Embryonalhaltung" bezeichnet wird. Nach traditionellem, defektmedizinischen Verständnis wird diese starre pathologische Körperhaltung als direkte Folge einer schweren Hirnschädigung aufgefaßt. Demgegenüber ist eine beziehungsmedizinische und psychosomatisch-psychodynamische Sichtweise eher geneigt, diese Körperhaltung auch als ein Resultat zusammenwirkender interner und externer pathologisch-isolativer Lebensbedingungen zu sehen (wie bei einer schweren beidseitigen parietalen Läsionen), oder als reaktiv-psychodynamisch bedingten Dysmorphophobie in Verbindung mit bizarren Körperfehlvorstellungen und Formen des selbstdestruktiven Körperagierens (Hirsch 1989, 2002; Meininger 1989).

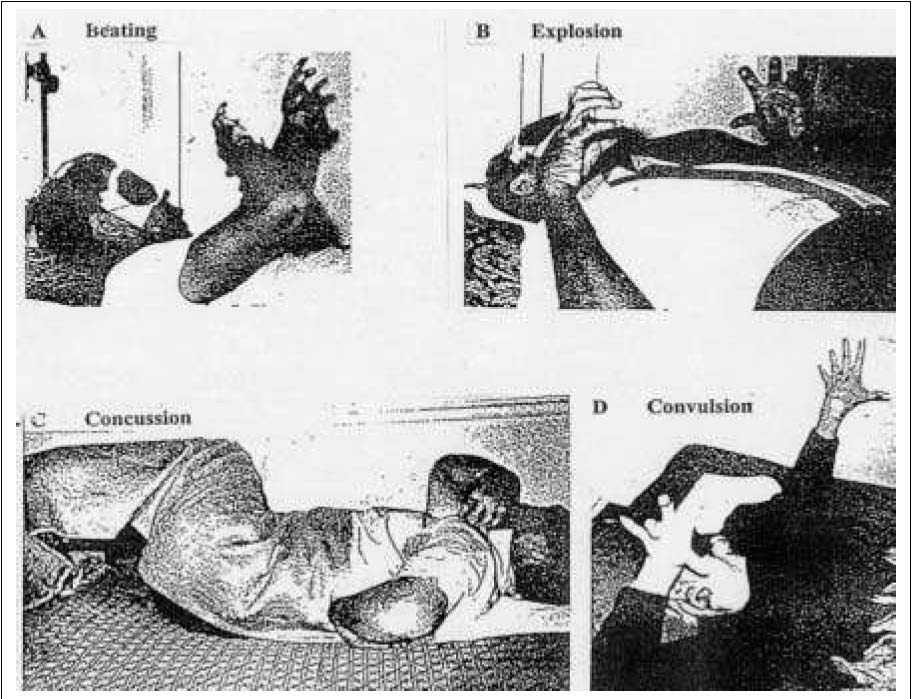

Abbildung 2: Verschiedene Körperpositionen nach Trauma b eim Coma imagery (modifiziert nach Johnson 1980, S. 364)

Diese Auffassung wird heute allgemein von der körperorientierten Psychotherapie unterstützt (Guimón 1997), insbesondere aber durch eine ältere Studie zum sogenannten Coma-Imagery. Patienten, die wegen psychischer Unfallfolgen psychotherapeutisch in Hypnose behandelt wurden und sich dabei an das Trauma zurückerinnerten. Die Patienten berichteten nicht nur über typische Nahtoderlebnisse (Tunnel-Phänomene, helles Licht, Out-of-Body-Experience), sondern nahmen verschiedene Körperhaltungen ein, die in einigen Fällen so charakteristisch waren, daß aus der eingenommenen Körperhaltung auf die Art der Gewalteinwirkung rückgeschlossen werden konnte: die abwehrend-vorgestreckten Arme, die gekrallten Finger, die entsetzte Erstarrung, das ohnmächtige Ausgeliefertsein (Abb. 2). Offensichtlich kam es in der Hypnose zur "Erinnerung" an die im Körpergedächtnis des "autonomen Körperselbst" eingeschriebenen Spuren des Traumas (Johnson 1980).

Inhaltsverzeichnis

Für die individuelle Pathosymptomatik im Koma und des Remissionsverlaufs ist nicht allein das neurotraumatologische und neuropathologische Schädigungsmuster verantwortlich, sondern auch das subjektive Erleben unmittelbar vor dem schädigenden Ereignis wie panisches Entsetzen oder Todesangst. Das Verhalten beim Erwachen aus dem Koma gleicht dem Erwachen aus Narkose. Der prätraumatische seelische Zustand ("Stimmung") wird im Gedächtnis von Gehirn und Körper sozusagen unauslöschlich eingefroren. Ein ruhiger Narkosebeginn bewirkt ein ruhiges Erwachen. Angst und panisches Entsetzen angesichts der überwältigen, unausweichlichen Bedrohung wie sie zum Beispiel einem Frontalzusammenstoß auf einer engen Landstraße unmittelbar vor dem eigentlichen physikalischen Trauma für wenige Millisekunden vorausgeht, führt zu einem panischen Erwachen.

Der gesamte Körper drückt Verletzlichkeit nicht nur aus, er ist gleichsam verkörperte Verletztheit, verkörpertes Trauma, abgetrennt, fragmentiert, ausgeschlossen ("locked-out") von der Kommunikation mit anderen und pathologische isoliert . Die deformierte Haltung und Körperstellung ist Ausdruck der Verletztheit, ist sozusagen verkörpertes Trauma (Abb. 3):

Abbildung 3: Wachkoma-Patient mit Tetraspastik (modifiziert nach Becker et al. 1997, S. 5)

Das Verharren in Rückenlage ist Ausdruck krankhafter Gebundenheit, Unselbständigkeit und schädlicher Inaktivität, die gewinkelten, an den Körper gepreßten Arme gewähren Schutz und Selbststabilisierung, ermöglichen aber keine Öffnung und kein Ausgreifen in den Erfahrungsraum der Umwebung und die Welt der Anderen, die verkrümmten und rückgebogenen Hände signalisieren Eingebundensein und mangelnde Umweltoffenheit. Gesicht, Augen, Mund und Hände signalisieren mangelnde oder erloschene Dialogbereitschaft. Dieser Mensch erscheint "selbstversunken" in einer Innen(Selbst-)Schau und Abkopplung von der Welt.

Körpersemantik Wenn man die pathologischen Körperhaltungen von Menschen im Wachkoma aus einem prozesshaften Blickwinkel wahrnimmt, sozusagen im "Buch der Körpers" liest und das Gelesene "biosemiologisch" übersetzt, kann man die körperhafte Pathologie des Wachkomas in einem erweiterten Verständnis wie folgt übersetzen (Tab. 2).

Tabelle 2: Lesen im "Buch des Körpers" von Menschen im Wachkoma

|

Pathologisches Symptom |

Biosemiologische Übersetzung (Sinn und Verständnis) (als "Zeichen" für): |

|

Lebensgrundrhythmus, ewiger Austausch alles Lebendigen, Teilnahme an der Welt der Atmenden |

|

Synchronisation von Eigen-und (kosmischer) Umgebungszeit |

|

erwacht, aber "träumerisch" abwesend, ohne Kontakt durch den Beobachter durchschauen |

|

Innen(Selbst-)Schau, ohne emotionale "Ausstrahlung" "leeres", "seelenloses" Antlitz |

|

Selbstschutz, Selbstkontakt, Selbstabilisierung, aber auch: Eingebundensein, "Kokkon" |

|

Erstarrung, Eingefroren, sich nicht wahrnehmen, |

|

egozentrisch, selbstvergessen, Getrenntsein, locked-out |

|

unwillkürliche Entäußerungen und Leerläufe als "basale" Kompetenzen zur Selbstaktualisierung und späteren Kontaktaufnahme |

Eine theoretische, biosemiologische Einordnung des Konzepts der "Körpersemantik" mit Blick auf die verschiedenen neuropsychologischen Implikationen und praktischen Dimensionen für die Versorgung von Menschen im Wachkoma wurde erstmals im Jahre 2001 auf der Tagung "Verkörperung" der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Psychologie (DGMP) in Greifswald vorgestellt und sind inzwischen auch publiziert (Zieger 2002).

Da Koma-und Wachkoma-Patienten keine "Gestorbene" oder "Hirntote" sind, verfügen sie über alle angeborenen, basalen organismischen Kompetenzen, die die Lebendigkeit der essenziellen Autonomie von Lebewesen ausmachen. Von einem beziehungsmedizinischen, psychosomatischen Standpunkt aus sind diese Kompetenzen den beiden vitalen Polen unserer Existenz zuzuordnen: Kontraktion und Ausdehnung bzw. Engung und Weitung bzw. Sich-Öffnen und Sich-Verschliessen (Tab. 3 und Tab. 4):

Tabelle 3: Vitale organimische Kompe Wegsehen, Blick vermeiden enzen von Lebewesen

|

Engung |

Weitung |

|

Synkope |

Diastole |

|

Ausatmung |

Einatmung |

|

Anspannung |

Entspannung |

|

Augen schließen |

Augen öffnen |

|

Mund schließen |

Mund öffnen |

|

Schlafen |

Wachen |

|

Unlust |

Lust |

|

Hunger |

Sättigung |

|

entwicklungsfeindlich |

entwicklungsfreundlich |

Tabelle 4: Zeichen für sich verschließen und sich öffnen

|

Sich verschließen |

Sich öffnen |

|

Augen schließen |

Augen öffnen |

|

Blinzeln, Fixieren |

|

|

Wegsehen, Blick vermeiden, nicht |

Hinsehen, Blick zuwenden |

|

beantworten |

antworten |

|

Körper/Arme anspannen |

Körper/Arme entspannen |

|

Zunahme der Beuegspastik |

Nachlassen der Beugespastik |

|

Mund schließen, Lippen schmal machen und |

Wund öffnen, Lippen öffnen und bewegen |

|

zusammenkneifen, Regungslosigkeit |

Kauen und Schmatzen |

|

kein Schlucken |

vermehrtes Schlucken |

|

Gesicht und Stirn anspannen |

Gesicht anspannen, Stirn glätten |

|

Erblassen, Furchtgrinsen |

Erröten, Lächeln |

Körpersemantische Übersetzung von Pathosymptomatik Wenn man die Pathosymptomatik als erste Symptome einer Anpassung an das Trauma und als Kompetenz im Sinne eines "vorsichtigen Erwachens" versteht und darüber hinaus wie oben im Sinne der Beziehungsmedizin "biosemiologisch" übersetzt, kommt man zu folgender Darstellung (Tab. 5):

Tabelle 5: Erste Rückbildungszeichen und biosemiologische Übersetzung

|

Pathosymptomatologie |

Biosemiologische Übersetzung (als Zeichen für "basale" neuropsychologische Funktionen): |

|

Anschauen, Orientierung, Aufmerksamkeit, Kontaktaufnahme |

|

Orientierung, Aufmerksamkeit, Gerichtetheit, Intention |

|

Kontakt, Exploration, Interesse |

|

Emotion, Gedächtnis, Erleben, Selbstaktualisierung |

|

"Auftauen", "Fühler ausstrecken", sozialer Kontaktaufbau |

|

Selbstschutz, Abgrenzung, "Aggression" |

Dabei muss man sich vor Augen führen, dass es zunächst um die Übersetzung von analogen pathologischen Symptomen (Zeichen) in ein analoges körpersemantisches Verständnis geht. Die uneindeutigen, mehrdeutigen, vagen und ungezielten Körperzeichen im Hier und Jetzt werden in einem verständnislosen Umfeld als zusammenhangslos und unverständlich aufgefasst. Um die unverständlichen, mehrdeutigen und fragmentierten Körpersignale und kleine Zeichen in einen eindeutigen, verständnisvollen und zukunftsorientierten digitalen Ja/Nein-Kommunikationscode übersetzen zu können, wird eine voraussetzungslose Offenheit und bewertungsfreie "Leerheit" gegenüber den analogen Körpersignalen gefordert, die nach Zusammenhängen sucht und die "sparsamen" Selbstaktualisierungen und kleinen Zeichen des Patienten als "intuitives Köperwissen" anerkennt und als kompetente Schutz-, Anpassungshaltungen und Selbstaktualisierungsaktivitäten transformiert. In der Zukunft wird es wichtig sein, die hier skizzierten Anfänge einer Biosemiologie oder "Körpersemantik" des Wachkomas (Zieger 2002) mit neurotraumatologischen Kenntnissen über frühe Remissionsstadien aus dem sog. apallischen Syndrom (Gerstenbrand 1967) zu verbinden und Hilfe von entwicklungsneuropsychologischen und neuropsychoanalytischen Kenntnissen und Untersuchungen weiter zu fundieren (Leuzinger-Bohleber et al. 1998; Kaplan-Solms & Solms 2003; Roth 2003).

Um herauszubekommen, was Menschen im Koma möglicherweise persönlich wahrnehmen und erleben, wie und wovon sie bewegt werden und was ihre elementaren (unbewussten) Bedürfnisse sind, bietet es sich an, von Menschen die ein Koma und Wachkoma überlebt haben und von ihren Erlebnissen berichten können, nachdem sie kognitiv erwacht sind, zu lernen. Hierzu finden sich in der wissenschaftlichen Literatur nur wenige Angaben, die auf Selbsterfahrungsberichten, Interviews und Beobachtungen von nahen Angehörigen, Ärzten und Pflegepersonal beruhen. Eine solche Sichtweise geht über das bloß biospychosoziale Leistungsvermögen hinaus und schließt existenzielle, psychodynamische, tiefenpsychologische und geistig-spirituelle Erlebens- und Vorstellungsdimensionen mit ein. Durch eine Erweiterung des Verständnisses mit Hilfe "subjektiver" Dimensionen von Menschen im Koma und Wachkoma erschließt sich beim äußeren Beobachter eine annähernde Vorstellung davon, in welcher "Wahrnehmungssituation" diese Menschen leben (Tab. 6):

Tabelle 6: Komaerfahrungen - Inneres Wahrnehmen und Erleben

|

1. Unwirkliche Empfindungen, Selbstentgrenzung, "ozeanisches Erleben" 2. Phantasien, Träume, Alpträume, innere Bilder 3. Illusionen, Verkennungen und Täuschungen 4. Paradoxe Wahrnehmungen (wie in Narkose) 5. Bizarres Körperselbst, ver-rückte Körperproportionen 6. Halluzinationen und Wahnvorstellungen 7. Nahtoderlebnisse wie Tunnelphänomene, Lichtersehen und Out-of-Body-Erfahrungen 8. Auren und andere holotrope Bewußtseinsveränderungen |

Es gibt Selbsterfahrungsberichte, Berichte von nahestehenden Angehörigen oder Bezugspersonen und eine kleine Zahl wissenschaftlicher Arbeiten. Komaerfahrungen umfassen bizarre (Körperselbst-)Wahrnehmungen, "ozeanischen Erlebens" und Gefühle des "Eingeschlossenseins", Wahrnehmungen von Tunnelphänomenen, Außer-dem-Körper-Sein und andere typische Nahtoderfahrungen. Derartige subjektiven Erlebnisse sind in der Zeit nach dem Koma großer existenzieller und persönlicher Bedeutung. So haben auch die Hände, die den Körper des im Koma liegenden sterbenskranken Patienten auf der Intensivstation gelagert und "wie schwebend" getragen haben, in der Zeit nach dem Koma eine besondere Aufmerksamkeit und Bedeutung für das eigene Leben bekommen. Mit der Methode des Coma-Imagery (Rückerinnerung an das Koma) konnte eine amerikanische Psychologin nachweisen, dass Unfallopfer, die eine Komaerfahrung hatten und sich später in Hypnose (als Zugang zum Unbewußten) an die Zeit im Koma zurückerinnern sollten, nicht nur bizarre Veränderungen ihres Körperselbst visualisierten, sondern vor allem auch so charakteristische Körperpositionen annahmen, dass Rückschlüsse auf die Art der Gewalteinwirkung (Trauma) möglich wurde: Schläge, Explosion, Unfalltrauma. Offenbar konnte über die Methode der Hypnose ein Zugang zum unbewussten, vom Trauma gezeichneten Körpergedächtnis gewonnen werden. Vom Körper (Leib)-Ich wird offenbar nichts vergessen.

Von McQuillan wurde kritisch hinterfragt, ob bei Patienten im Wachkoma (wie in anderen "unbewußten" Zuständen wie Narkose, im Status eines Säuglings oder im Fall von Nahtoderleben) nicht doch eine Art Schmerzempfinden erhalten sein könnte. Für diese Annahme spricht, dass auf Emotionen erweckende Reizangebote im EEG-und EMG nachweisbare Antworten erfolgen, die für eine unconscious awareness bzw. unbewußte Verarbeitung unter bevorzugter Beteiligung der rechten Hirnhälfte hinweisen. Von Klein (1997, 1999, 2000) wurde argumentiert, daß ein Schmerzempfinden im Wachkoma als wahrscheinlich angenommen werden müsse, weil das vordere Cingulum bei "apallischen" Patienten häufig nicht geschädigt sei. Anderseits ist bekannt, daß bestimmte Dissoziationszustände, wie sie durch eine vordere Cingulotomie erzeugt werden können, eine Schmerzwahrnehmung ohne emotionales Begleitempfinden ("Leiden", "Qual") auftreten kann. Darüber ist nun in den letzten Jahren ist eine Debatte entbrannt.

Diese Frage ist aus beziehungsmedizinischer Sicht aus drei Gründen sehr bedeutungsvoll: Erstens, weil Schmerzempfinden mit "Leiden" konnotiert ist (Chapman & Nakamura 1999; McQuillen 1991), zweitens, weil neue anatomische und physiologische Untersuchungen mittels PET auch im Wachkoma eine Schmerzempfindung nahe zu legen scheinen (Hsieh 1995a,b, 1996, 1999; Devinsky 1995) und drittens, weil eine positive Beantwortung dieser Frage einen deutlichen Widerspruch zum defektmedizinischen Verständnis der Wahrnehmungs-, Leidens- und Empfindungslosigkeit von Menschen im Wachkoma (Naciemento 1997) darstellen würde und als "Bewußtseinsmodell" verstanden werden könnte (Chapman & Nakamura 1999; Zieger 2002a). Eine positive Beantwortung dieser Frage hätte demnach weitgehende erkenntnistheroeretische, forensische und praktischethische Konsquenzen.

Messungen der Gehirnaktivität mit Hilfe der Single-Photonemissionstomographie (SPECT), der Positronenemissionstomographie (PET) und funktionellen Magnetresonanztomographie (MRT) von verschiedenen Arbeitsgruppen der USA, England und Deutschland haben bei Wachkoma-Patienten inselförmige kortikale Hirnaktivität in verschiedenen Regionen des Gehirns nachweisen läßt, und dass diese sich nach Einsetzen der Intervention verändert und zudem mit einer Aktivität derjenigen Hirnregionen einher geht, die nach den äußeren Verhaltenszuständen zu erwarten war, etwa wenn beim Anschauen und Erkennen eines (emotionalen) Gesichts eines Menschen die für "Gesichtererkennen" zuständige Hirnregion im rechten Temporo-Okzipitallappen oder beim Hören einer vertrauten Stimme, die den eigenen Namen ruft, das entsprechende Cortexareal im "Hörzentrum" der linken Hirnhälfte meßbar aktiviert wird. Mit derartigen Messungen hat man auch herausbekommen, dass Schmerzempfindungen im Wachkoma sehr wahrscheinlich sind, weil die zur Vermittlung dieser Gefühlsqualität verantwortlichen Hirnregionen häufig nicht geschädigt sind.

Es ist nun in PET-Studien nachgewiesen worden, daß das anteriore Cingulum (Brodmann Area 24) ein entscheidener "Knotenpunkt" im schmerzverarbeitenden Netzwerk darstellt. Gating und detection von Schmerz wird durch den vorderen Anteil des anterioren Cingulum (Brodmann Area 24), den frontalen inferioren Cortex und den Thalamus, Schmerz-Codierung und -intenstität wird durch das periaquäduktale Grau (PAG) und das hintere Cingulum (Area 25) und die Decodierung des unangenehmen Gefühls der Schmerzempfindung (unpleasantness) wird durch den hinteren Anteil des vorderen Cingulum (Area 24) anatomisch-funktionell differenziert vermittelt. Das vordere Cingulum vermittelt aber nicht nur Schmerzerleben und schmerzbezogenes Vermeidungsverhalten (motorisch, autonom, mimisch), sondern auch Schmerzwahrnehmung und -bewußtsein (ohne kortikale Beteiligung!) und auch die Antizipation von Schmerzeinwirkungen (Hsieh 1999). Eine japanische Arbeitsgruppe konnte bei allen untersuchten Patienten im "persistent vegetative state" ein mehr oder weniger ein spätes sogenanntes Schmerzantwort-Potenzial (P250) nachweisen. Nur diejenigen Patienten, bei denen sich das P250-Potential nach deep brain stimulation der retikulären Mittelhirnformation wiederholt nachweisen ließ, erholten sich klinisch. Die Autoren schlußfolgerten daraus, daß ein durch "deep brain stimulation" wiederholt evoziertes P250-Potenzial ein Indikator für die Wiedererlangung des Bewußtseins darstellt.

Dies ist die entscheidende wie zugleich auch unterscheidende Frage. Da Persönlichkeit keine attribuitive Eigenschaft ist, sondern etwas "Hindurchscheinendes" bzw. "Hindurchklingendes", kommt es für die Außenstehenden darauf an, nach den Zeichen der Umwandlungen innerer Selbstbewegungen (inneres, verdecktes Verhalten) in äußerlich erkennbare Verhaltensäußerung zu suchen. Dafür bietet sich der körpernahe Dialogaufbau an, bei dem scheinbar sinnlose körperliche Regungen und Reaktionen als Selbstaktualisierungen und konstruktive Leistungen des autonomen Körperselbst verstanden und in eine allgemeinmenschliche Sprache übersetzt werden. Die Persönlichkeit des Patienten im Wachkoma ist deshalb als ein virtueller Möglichkeitsraum zu verstehen, als eine "schlummernde" Kompetenz, die in der Frührehabilitation im körpernahen Dialog mit vertrauten Menschen jedoch wiederbelebt (reanimiert) oder wiedererweckt werden kann und eine Form von Persönlichkeitsbildung mit neuropädagogisch und allen anderen Mitteln darstellt. Dabei stellt die Übersetzung des analogen körpersprachlichen Code des Wachkoma-Patienten in einen verbal-bewußten und handlungsanleitenden Code für das Begleitpersonal eine entschiedene Qualität für den Erfolg der "Herausholens" aus dem Koma dar.

Es ist eine weit verbreitete biomedizinisch-naturwissensenschaftliche Denkweise, geisteswissenschaftliche Begriffe wie "Bewusstsein" oder "Persönlichkeit" so zu behandeln wie "Krankheit" oder "Funktion" einem bestimmten Ort im Körper oder Gehirn zugeordnet werden. Demnach "sitzen" Bewusstsein und Persönlichkeit" in den Teilen der Großhirnrinde die nur dem Menschen eigen sei. Mit Aaron Bodenheimer, einem jüdischen Arzt und Psychotherapeuten aus Zürich, bin ich übereinstimmend der Ansicht, dass "Bewusstsein" nicht lokalisierbar ist, sondern nur daran gemessen werden kann, inwieweit es uns gelingt, Beziehungen zu ihm herzustellen. Damit verweist Bodenheimer Bewusstsein in die Beziehung und Interaktion zwischen zwei Menschen als einen transpersonalen Bezugsraum. Wenn nun "Bewusstsein" eine wichtige Beziehungsqualität und zugleich ein wichtiges Merkmal von "Persönlichkeit" darstellt, ergibt sich die Frage, ob nicht auch die Persönlichkeit eines Menschen dorthin zu verorten ist, wo "Bewusstsein" ausgemacht werden kann: In die Interaktion und Beziehungen zwischen mindestens zwei Menschen.

Weil "Bewusstsein" und "Persönlichkeit" keine biomedizinische (naturwissenschaftlich orientierte) Kategorien sind, sondern psychologisch-transpersonale (geisteswissenschaftliche orientierte), kann Biomedizin keine befriedigende oder gar allein gültige Antwort auf die Frage nach der Persönlichkeit im Wachkoma geben. Biomedizin, die das Gehirn als bloß biologisches Organ begreift, benötigt für ein umfassenden Verständnis von "Persönlichkeit" ein erweitertes beziehungsmedizinisches Verständnis, welches das Gehirn des Menschen als soziales Organ begreift, biologische und psychosoziale Erkenntnisse mit einbezieht und Aussagen über das subjektive Erleben, die Wahrnehmung des Selbstseins und die Innenperspektive eines Menschen machen kann. Die Persönlichkeit des Wachkoma-Patienten begegnet mir in Form meiner Übertragungsgefühle der Empfindsamkeit, Verletztheit, Schutz-und Hilfebedürftigkeit eines anderen Menschen. Mein Mitgefühl wird aber nun dann nicht zum reinen Mitleid oder bloßen Zusehen, wenn es bewußt in sinnvolle Tätigkeiten und positive Gegenübertragungshandlungen umgewandelt wird, die für den anderen eine sinnvolle Förderung seiner wie auch immer vorhandenen Lebenstätigkeit bedeuten. Meine bewußte Entscheidung zu tatkräftiger Hilfe im Dienst des anderen ist letztlich das Resultat des Wirkens im gemeinsamen Feld des Zwischenmenschlichen, an der die Persönlichkeit des Wachkoma-Patienten einen entscheidenden Anteil hat. So offenbart sich die Persönlichkeit als Kompetenz, mich zur Hilfe aufzufordern und anzuleiten, was zu tun ist, weil wir beide der Gattung Menschen zugehörig sind. Einfühlung, Gewissen (als gemeinsames, fürsorgendes Bewusstsein für einander) und eine solidarische Haltung sind Elemente der Beziehungsqualitäten dieses transpersonalen Raumes der Zwischenmenschlichkeit.

Inhaltsverzeichnis

- Mitleiden, Empathie und "falsches" Mitleid

- Überwindung des Leidens durch Solidarität und therapeutische Haltung

- Beziehungsangebote

- Sicherheit und Schutz gewähren

- Liebevoller Körperkontakt

- Vertrauens- und Kommunikationsaufbau

- Entspannungs- und Wohlfühlangebote

- Therapieangebote

- Schwerstpflege (Wachkoma-Station) und ambulante Langzeitversorgung zu Hause

Apathie und Leiden Es ist nachvollziehbar, dass Menschen durch schwere Traumen in Situationen geraten können, die sie in tiefe Apathie ("Leidenschaftslosigkeit") versetzen. Es ist wichtig, sich diese Dimension menschenmöglicher Existenzweise vor Augen zu führen. Apathie ist das Gegenteil von "leidenschaftlich leben". Apathie ist durch Teilnahmslosigkeit, Stumpfheit und Desinteresse gekennzeichnet. Die Unfähigkeit des Menschen, leidensfreie Zustände zu schaffen und damit umzugehen, wird als Aufgabe und Herausforderung verstanden. In ihrem Buch "Leiden" (1973/2002) entwickelt Dorothee Sölle eine Haltung der Leidensbewältigung als Solidarität mit den Leidenden. Durch eine Haltung der Solidarität mit den Leidenden und die Wahrheit der Annahme des Leidens versucht Sölle, diese Ohnmacht und Apathie durch tatkräftige Solidarität zu überwinden. Sie entwickelt ein Phasenmodell dieses Weges der Überwindung der Apathie (Tab. 7).

Tabelle 7: Phasenmodell zur Überwindung des Leidens (nach Sölle 1973, S. 94)

|

Phase I |

Phase II |

Phase III |

|

Leiden stumm, dumpf, explosiv sprachlos |

Leiden klagend, sprechen können |

Leiden bewußt, verändernd, organisierend |

|

Stöhnen, tierische Klage |

psalmische Sprache (wie im Gebet), Rationalität und Affekt sind vermittelt |

rationale Sprache |

|

Isolation |

Expression, Kommunikation |

Solidarität |

|

Leidensdruck privatisiert Autonomie des Denkens, Handelns, Redens verloren |

Leidensdruck sensibilisiert Autonomie der Erfahrung (kann eingeordnet werden) |

Leidensdruck solidarisiert Autonomie des verändernden Handelns |

|

Ziele nicht organisierbar |

Ziele utopisch (z.B. im Gebet) |

Ziele organisierbar |

|

Reaktives Verhalten Situationsunterworfenheit die Situation beherrscht |

Reaktives Verhalten Passion |

Aktives Verhalten an der Situation leiden und sie mitbestimmen, analysieren |

|

Ohnmacht |

Annahme und Überwindung in vorgegebenen Strukturen |

Annahme und Überwindung in veränderten Strukturen |

Sinnbild des apathischen Leidens ist der geöffnete Mund als "stummer Schrei", der regungslos erstarrte Körper (wie im traumatischen Stupor) und der vor Schmerz gekrümmte Leib, der teilnahmslose, durch den Anderen hindurchgehende Blick - Symptome, wie sie sich durchaus bei Menschen im Wachkoma wiederfinden. Apathie als Sinnbild völliger psychophysischer Erschöpfung, als Ausgebranntsein und ohnmächtiges, bloßes "Vegetieren". Um Leiden zu überwinden, muß es zuerst angenommen werden. Das Leid soll nicht apathisch ertragen werden, sondern, man muß sich ihm entgegenstellen, die Ursachen des Leidens ergründen und sie beherrschen zu lernen. Die oben vorgezeichneten Phasen zur Überwindung des Leidens setzen die vorurteilslose Hilfe des Schwachen durch den Starken voraus. Die Unterscheidung zwischen dem Leiden, das zufällig natürlich einen Menschen trifft und nicht aufhebbar ist, und jenem ganz anderen Leiden, das von Menschen für Menschen gemacht wird, spielt keine Rolle. Entscheidend ist die unbegrenzte Menschenliebe und Liebe zur Wirklichkeit, weil die sozialen Bedingungen, unter denen Menschen vom Leiden getroffen werden, verändert werden können.

Leiden und Schmerzäußerungen rufen im zwischenmenschlichen Kontext das Gefühl des Mitleids hervor. Mitleiden ist eine gefühlsmäßige Affektion, eine Übertragung und zugleich Grundlage für mitmenschliche Haltung, Beistand und Hilfeleistungen. Das Mitleiden ist bereits am Anfang der Begegnung angelegt. Diese compassio beginnt nach Weizsäcker in der Begegnung von Arzt und Patient mit der Einfühlung. In dem der Patient an den Arzt oder umgekehrt herantritt und "Fühlung" aufnimmt und sich einfühlt (Empathie), ist der Weg zur "Sympathie" eingeschlagen, "die darin besteht, "sich miteinander dem in der Krankheitserfahrung hereinbrechenden Geschehen der Krisis zu stellen" (von Weizsäcker, nach Emondts 1993, S. 415). Auch die sensibelste Einfühlung, das größte Mitleid, kann jedoch die Differenz, die in der Andertheit des Anderen, seiner Autonomie, begründet ist, nicht überwinden. Das Gesamtphänomen sympathetischer Begegnung ist also ein Zusammensetzung aus emotionalen Anteilen und Bewußtseinsvorgängen. Dabei besteht die Notwendigkeit, daß das nachfühlende und mitleidende Subjekt seinem eigenen Vollzug gegenüber im Wissen um die Gefahr negativer und positiver Projektionen eine kritische Distanz wahrt.

Dörner (1993) macht darauf aufmerksam, daß ein falsch verstandenes Mitleid, welches auf die Beendigung der Unerträglichkeit eigener Gefühle im Antlitz des Fremden drängt, leicht zum "tödlichen" Mitleid werden kann, wenn es nämlich in unreflektierte Handlungen mündet, die das auf den Anderen projizierte Gefühl von "grauenvollem" Leid in Verbindung mit Erlösungsphantasien dem "Gnadentod" durch aktive "Euthanasie" zugeführt wird -wie mit solcherart ideologischen "Begründungen" tausendfach im Naziregime geschehen.

Für Weizsäcker gilt es, die dialogische Struktur des Mitleids, "Mit-Leiden" als Vollzug des Daseins, zu entfalten. Wenn der Arzt sich im Mitleid befindet, bedeutet dies, "daß sich der im Kranken reelle Krankheitsprozeß in ihn existentiell hinein verlängert" (1927, S. 192). Weder Erklären noch Verstehen sind allein hinreichend, der Arzt müsse auch handeln, entscheiden, über Denken und Fühlen hinaus. Mit seinem Wissen, seiner Einfühlsamkeit und Geschicklichkeit ist der Mensch dem Menschen das erste "Therapeutikum". So wie allein die Begegnung mit dem Anderen dazu angetan ist, mich wirklich zu kränken, so ist auch die Begegnung mit dem Anderen die heilende Urmedizin. Ihre Wirkung liegt in der unteilbaren personalen Gegenwart des Anderen, der sich selbst mit selbstlosem Interesse füreinander freiwillig zur Verfügung stellt. Ein Arzt ist "kein Bewirker, sondern ein Ermöglicher, er steht nicht über der Entscheidung, sondern mit dem Kranken in der Entscheidung" (Weizsäcker 1927, S. 192).

Heilung muß an der Wunde beginnen (Borens et al. 2001; Micknat 2001). Traumatisierte Menschen fühlen ihren Körper oft abgespalten und haben Kontakt- und Beziehungsstörungen - und auch Hirnschädigungen mit entsprechenden Funktionsdefiziten und Regulationsstörungen. Und es soll an dieser Stelle hervorgehoben werden, dass mit der Betonung auf die nachfolgend genannten beziehungs- und körpertherapeutisch orientierte Verfahren der Stellenwert herkömmliche Behandlungs- und Rehabilitationsmethoden bei Patienten im Koma und sog. apallischen Syndrom in keiner Weise gemindert, sondern lediglich ergänzt werden soll.

Da die in der psychotraumatologischen Literatur angegebenen kognitiven therapeutischen Verfahren bei Koma- und Wachkoma-Patienten scheitern, muß auf andere prä-therapeutische Erfahrungen und Verfahren zurückgegriffen werden wie sie zum Beispiel im Bereich der Schwerstbehindertenpädagogik, Körperpsychotherapie oder auch in der Gerontopsychiatrie empfohlen werden (Prouty 1998).

Aus diesem Blickwinkel geht es um das Verhältnis von Führung und Begleitung. Es geht um grundlegende Prinzipien des Zwischenmenschlichen wie Wertschätzung, einfühlende Verstehen, Echtheit und Eindeutigkeit (Rogers). Die Überwindung der Kontakt- und Beziehungsstörungen wird über Beziehungsanbahnung, Sicherheit und Begrenzung, Unterstützung und andere Verfahren zur Förderung von Autonomie-Entwicklung angestrebt. Dabei ist nach Prouty auch bei Menschen im Wachkoma von einem "präexistenziellen Selbst" auszugehen. Die therapeutische Haltung ist ein Beziehungskonzept, welche die Selbstheilungskräfte der essenziellen Autonomie (im Unterschied zur Willensautonomie) durch Kontakt-und Beziehungsangebote mobilisiert und unterstützt (Micknat 2002).

Beziehungsangebote setzen Hinwendung (Buber) Präsenz, Konstanz, Zuverlässigkeit und Authentizität voraus. Dies ist im klinischen Alltag schwer, im Pflegeheim selten und vielleicht in häuslicher Umgebung noch am ehesten zu erreichen. Die Hinwendung ist die dialogische Grundbewegung. Beziehungsangebote lassen sich gut in einen körpernahen Dialogaufbau integrieren, der einen strukturierten Prozess darstellt. Im ersten Schritt erfolgt die Hinwendung zum Patienten, im zweiten Schritt Begrüßung und Orientierung, eine einem dritten Schritt erfolgt Annäherung und Eintreten in den körpernahen Distanzraum. Wenn Dialogbereitschaft besteht kann der eigentliche Austausch im Dialogfeld erfolgen. Wenn Zeichen von Erschöpfung und Sich-Verschließen auftreten, wird der Dialog beendet und eine neues Treffen verabredet. Für den Dialog selbst geht es 1.) um genaue empathische Wahrnehmung von Gesichtsausdruck, Atmung, Körperhaltung, Körperreaktionen und Bewegungen des gegenüber, 2.) um die Wahrnehmung der eigenen Gefühle wie Angst, Ekel, Wohlgefühl oder Unsicherheit. Diese Gefühle müssen in der Situation innerlich distanziert reflektiert werden, damit unbewusste Gegenübertragungen, die den Patienten vorschnell als "angespannt" oder "müde" interpretieren und der Entwicklung des Dialogs nicht förderlich sind, vermieden werden. In der 3.) Gegenübertragung werden dann vom Therapeuten die Haltungen, Bewegungen und Stimmungen nonverbal in Form kleiner handgestützter Mitbewegungen und stimmlichen Impulse oder auch verbal gespiegelt (Tab. 8). Das Ganze sollte darauf zielen, den anderen stets mit einzubeziehen und mit seinen tonischen Äußerungen ernst zu nehmen. Auf diese Weise kann sich eine kleiner körpernaher Dialog stimmungsvoller Interaktionssequenzen entwickeln, der von vorurteilslose Zuwendung, Respekt und liebevollen Umgangsformen getragen wird.

Tabelle 8: Mitteilen der Verhaltensinterpretation in der Gegenübertragung

|

1. Spiegeln "Deine Augen sind feucht." |

Dem Gegenüber seine Mimik, tonische Regungen und Körperhaltung verbal und/oder nonverbal zurückmelden. |

|

2. Mitteilen "Du bist traurig." |

Situation mit den Augen des Anderen verbal und/oder nonverbal darstellen. |

|

3. Deuten "Du würdest lieber mit Fußball spielen, statt im Rollstuhl zu sitzen." |

Interpretation anbieten, was der Andere mit seinem "feinen" Verhalten mir gegenüber konkret ausdrückt. |

Voraussetzung ist eine kommunikative Situation. Die nonverbalen Kontakt-und Beziehungsangebote werden über Berührungen und Mitbewegungen vermittelt. Ist die Deutung adäquat, wird die Kommunikation weitergeführt werden können. Ist sie nicht adäquat oder stirbt der Dialog ab, weil die Deutung daneben liegt, oder der Angesprochene keine Lust hat (oder sich nicht wohl fühlt, zu schwach ist, indifferent bleibt) sollte bei allem Zartgefühl der Situation eine menschliche Anteilnahme an dem Vorrang der Autonomie des Schwächeren gewahrt bleibe und der Therapeut sich nicht seiner Eitelkeit, mit seinem Deutungsangebot "daneben" gelegen zu haben, verletzt oder zurückgewiesen fühlen.

Elemente dieser Beziehungsqualität sind in den unterschiedlich primär der sekundär relevanten traumatisierenden Bedingungen und Zeitpunkten unterschiedlich ausgeprägt. In der akuten Unfall-und Rettungssituation besteht wenig Möglichkeit zu einer gezielten Einflußnahme und Stressprävention.

Es ist bekannt, dass Patienten, die am Unfallort nicht fachgerecht analgosediert wurden, eine fünffach erhöhte Wahrscheinlichkeit für das spätere Auftreten einer posttraumatischen Belastungsstörung haben (Shalev 2001). Die solidarische Haltung in dieser Phase beschränkt sich notgedrungen auf die unmittelbare Reanimation und Rettungsmaßnahmen im Rahmen der Ersten Hilfe.

Auf der Intensivstation herrscht trotz aller bedrohlicher Momente und unpersönlicher Umgangsformen ein erhöhtes Maß an Überwachung, Kontrolle und Sicherheit. Es ist aus der Anästhesiologie bekannt, dass Menschen aus einer Narkose in der gleichen Stimmungslage aufwachen, wie sie eingeschlafen sind. Die Narkose hat den Stimmungszustand im künstlichen Koma sozusagen eingefroren. Diese Kenntnis muß spätestens dann Konsequenzen zeigen, wenn in der Aufwachphase eines Komapatienten - auch nach Wochen und Monaten -Symptome auftreten, die als Vorläufer einer möglicherweise sich entwickelnden PTSB zu bewerten sind: Unruhe, Ruhelosigkeit, Schreckhaftigkeit, vegetative "Stürme", Hyperarousal und Vermeidungsverhalten, vor allem aber eine "erstarrte" spastische Körperhaltung, mit der die Patienten Gefangene im eigenen Leib sind. Menschliche Zuwendung auf der Intensivstation hilft, sekundäre Traumatisierungen durch nicht selten bedrohliche Ereignisse, die den Patienten ungeschützt treffen können, zu lindern oder zu vermeiden.

Auf der Frührehastation steigt entsprechend des "rehabilitativen Moments" und den personellen Möglichkeiten der Anteil an mitmenschlicher Zuwendung, Einbeziehung der Angehörigen und Kommunikation erheblich und ist (entsprechend des rehabilitationsmedizinischen Denkens) auf den Aufbau tragfähiger therapeutischer Beziehungen gerichtet. Trotzdem können die oben genannten "psychotraumatologischen" Symptome bei Wachkoma-Patienten auftreten oder eine Aufwachphase erschweren, vor allem wenn die "Erregung" nur defektmedizinische Pathologie gedeutet und durch rein medikamentöse Maßnahmen "beantwortet" wird. Die gesamten pflegerischen Tätigkeiten sind auf die Einhaltung und Gestaltung eines zunehmend normalen tageszeitlich strukturierten Alltags unter Einbeziehung der Fähigkeiten des Patienten zur Eigeninitiative und Kooperation gerichtet. Dabei werden zunehmend auch Angehörige zur Unterstützung und zum Aufbau eines neuen kleinen sozialen Hilfe- und Unterstützungssystems einbezogen. Ein positives Stationsklima und eine realistische wie optimistische und konstruktive Grundhaltung aller Beteiligten ist von großer Bedeutung.

Berührung, Streicheln und Massagen, Liebkosungen und Küssen sind weitere wertvolle Möglichkeiten zur Stressreduzierung. Sie sind eine wichtige Grundlage zu vegetativen Stabilisierung und zum Schöpfen von Vertrauen in einer nicht bedrohlichen Umwelt. Aus der Hirnforschung wissen wir, dass "sterile" Hautberührungen und "nackte" taktile Reize im Gehirn anders verarbeitet und "bedeutet" werden als liebevoll gemeinte Berührungen. Letztere werden primär dem limbischen System zugeleitet und emotional anders bewertet. Das dazugehörige neurofunktionelles System läßt sich anatomisch abgrenzen (Olaussen et al. 2002).

Ferner ist bekannt, dass liebevolle Berührungen in rhythmischer Intensität von 40 Hz zuerst mit einer massiven Ausschüttung von Dopamin, später dann überwiegend Oxytocin einhergehen. Sie vermitteln das "Wohl-" und "Glückgefühl", während beim Liebkosen, Küssen und Sexakt genau jene Regionen im vorderen Striatum aktiviert werden, die auch bei Drogenkonsum, Einnahme von Suchtstoffen oder bei der Ausschüttung körpereigener Drogen (Dopamin, Endorphine) ausgeschüttet werden (Ncl. accumbens, ventrales Striatum). Ähnliche neurophysiologische Veränderungen lassen sich im Gehirn chemisch und mit neuer Bildgebung nachweisen, wenn ein Mensch einen direkten liebevollen Blick eines anderen Menschen bekommt. Das ventrale Striatum (Septum) als "Belohnungs-" und . "Lustzentrum" ist dann aktiviert. Man kann also sagen, dass liebevolle Berührungen in entspannter Atmosphäre unter liebevollen Blicken für Menschen nach schwerer Hirnschädigung positive entwicklungsfördernde Faktoren darstellen.

Umgekehrt ist bekannt, dass Schmerzen, Furcht, Angst, Bedrohung und Gewalteinwirkung, aber auch Vernachlässigung, mangelnde Zuwendung und Körperkontakt mit einer Aktivierung entwicklungshemmender und depressionsfördernder Hormonausschüttungen und Hirnareale wie insbesondere dem Mandelkern einher gehen und zu einer Verminderung des frontalen Kortex führen.

Eine sichere Umgebung, eine spürbare liebevolle Kontaktaufnahme und Entspannungs- und Wohlfühlangebote stärken die Vigilanz, das Vertrauen, sich aus dem erstarrten, eingefrorenen Zustand zu lösen und das Interesse, mit einem anderen Menschen in den Dialog zu gehen. Erste kleine Zeichen für "Sich öffnen" und "Sich verschliessen" und andere angedeutete Bewegungen und motorische Reaktionen, sind als frühe Reagibilität und individuelle Rehabilitationspotenziale in Richtung der Entwicklung erster gerichteter Aufmerksamkeit und Reaktionen (Orientierungsverhalten) zu unterstützen und zum Aufbau eines frühen basalen Ja/Nein-Verständigungscodes zu nutzen: Blinzeln, Seufzen, Augenschließen, Augenwenden, Kopfnicken, Hand (oder Buzzer) drücken, Beinbeugen.

Entspannung i.S.e. Tonusminderung kann allein schon durch bequeme Lagerung von Kopf, Rumpf und Extremitäten erzeigt werden, ferner durch Bauchlagerung, durch gebeugte Sitzhaltung im Bett, durch Mobilisation zum Sitz auf die Bettkante, durch Stehen vor dem Bett und durch andere Maßnahmen zur Vertikalisierung. Durch eine leicht gebeugte Kopflagerung (im Unterschied zu der häufig zu beobachtenden Überstreckung im Nacken) neben der Tonussenkung auch eine erhöhte Wachheit und Aufmerksamkeit erzielt werden.

In der Frühphase sind zur Entspannung, zum Angstabbau und zum Wohlfühlen musiktherapeutische Angebote sehr gut geeignet. Musik ist ein Medium, in welchen die nonverbalen Austauschprozesse in der Übertragung und Gegenübertragung sensibel gestaltet werden können. Aus der Hirnforschung wird hierzu die Tätigkeit und Wirkung der Spiegelneuronen, die nicht nur an nonverbalen motorischen Mitbewegungen und imitatorischen Lernprozessen, sondern auch an mimischen und empathischen Prozesse der zwischenmenschlichen Dialog-und Beziehungsregulation beteiligt sind.

Erst auf der Grundlage von vegetativ-emotionaler Stabilisierung, verbesserter mentaler und körperlicher Belastbarkeit, postiver Beziehungserfahrung und Selbstvertrauen können weitergehende anstrengende und spezifisch belastende Therapieangebote gemacht werden. Diese müssen in kleinen Schritten in Richtung kleiner realisierbarer Ziele erfolgen und dürfen keine Momente enthalten, die (unbewusst) die traumatische Erfahrung reaktiviert. Zur Entspannung und Entängstigung ist Musiktherapie hervorragend geeignet. Musik ist zugleich ein Medium, in welches es sich mit Selbstaktualisierungen hinzuwirken lohnt. Therapieangebote sollen nicht allein auf ein funktionsspezifisches Training zwecks Fertigkeit und Kompetenzerweiterung gerichtet sein, sondern Anleitung zum möglichst selbständigen und sachgerechten Umgang mit geben, damit durch sie das soziale Hilfe- und Unterstützungssystem aufgebaut werden kann.

Soweit die Versorgungsbedingungen personell und materiell sichergestellt sind, kann jetzt ein zunehmend normales Leben wie bei anderen Schwerstpflegebedürftigen oder Schwerstbehinderten hergestellt erden. Es geht nicht mehr um Heilung oder Rehabilitationsziele, sondern um ein gutes Leben, um Zufriedensein und um Teilnahme am normalen Leben in der Gemeinschaft. Man weiß, dass Familien, die nicht unterstützt und ihrem eigenen Schicksal überlassen bleiben, innerhalb eines Jahres emotional ausbrennen, sozial isoliert sind und vor dem finanziellen Ruin stehen. Das Leben mit der Ungewissheit, den Schuldgefühlen, etwas zu versäumen oder falsch zu machen und die täglichen Zweifel können den Familien das Leben auf der Schwelle zur Hölle machen. All das teilt sich den Menschen im Wachkoma ungeschützt mit und muß unbedingt vermieden werden.

Die sog. Wachkoma-Studie in Nordrhein-Westfalen Ende hat gezeigt, dass kleine wohnliche Veränderungen in der Umgebung und Lebensgestaltung in Pflegeheimen und Familien nachhaltige Verbesserungen im Leben und Zustand von wachkomatösen Bewohnern nach sich ziehen kann (Bienstein & Hannich 2001). Genauso ist bekannt, dass regelmäßige Therapieangebote in Schwerstpflegestationen eindeutige Verbesserungen im körperlichen und kognitiven Status von Wachkoma-Patienten bewirken (Binder et al. 1999).

Viele Patienten, die als "Pflegefall" im Wachkoma zu Hause oder im Pflegeheim leben, verbleiben nach einer Kette primärer und sekundärer Traumatisierungen in einem erschöpften und erstarrten Zustand des Wachkomas zwischen Vollbild und ersten Remissionsstadien. Die vorgestellte neuropsychotraumalogische Modellierung, das Konzept der Körpersemantik und ihre Übersetzung von Pathologie in eine dialogische Perspektive soll dazu anregen und helfen, die kleinen Zeichen, tonischen Regungen und körpersprachlichen Symptome in einen mit mehr oder weniger konstanten und reproduzierbare Ja/Nein-Kommunikationcode zu überführen. Damit wäre für die Überwindung von traumatischer Apathie und Leiden von Leib und Seele ein wichtiger erster Schritt in Richtung Wahrnehmung als kommunikables soziales Wesen, Förderung von Autonomieentwicklung und den Aufbau einer sozialen Perspektive trotz schlechter medizinischer Prognose getan, dem hoffentlich viele Schritte folgen. Und auch für die Angehörigen mit all ihrer Sorge, Schuldgefühlen und emotionaler Dauerbelastung und den nicht selten erheblichen Zweifeln an ihrem Tun für ihren geliebten Angehörigen, kann durch Initiierung voraussetzungsloser, primärer Beziehungsangebote die gesamte Situation entlastet und der Dauerstressor "Unsicherheit", "Ambivalenz" und "Zweifel" gegenüber dem unsicheren Schwebezustand des "Leben auf der Grenze" vermindert werden (Mwaria 1990). Die Wunden selbst können wohl niemals verheilen, sondern immer nur vernarben (Hermann 1989).

Der neuropsychotraumatologische Verständnisansatz kann durch wissenschaftliche Erkenntnisse eine ethische Haltung mit begründen, warum Menschen im Wachkoma nicht längerer als "austherapierte Defizitfiguren" an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden dürfen, sondern sie als traumatisierte und empfindsame Mitmenschen wahrzunehmen sind, die zu achten, wertzuschätzen, sie fürsorglich und liebevoll im körpernahen Dialog zu unterstützen und schützend in die Mitte der menschlichen Gemeinschaft aufzunehmen es sich lohnt, damit sie lebenslang zufriedenstellend versorgt werden und in der Familie leben können - als human-kulturelle Leistung.

Lassen Sie mich schließen mit einer Äußerung des großen Meisters der Wiener psychoanalytischen Schule, Sigmund Freud, der Hirnforscher, Neurologe und geistige Urvater auch dieser hier vorgestellten "Neuropsychotraumatologie":

"...dass der psychische Faktor eine ungeahnt große Bedeutung

auch für die Entstehung organischer Krankheit hat.

Aber macht er diese Erkrankung allein, ist damit der Unterschied

zwischen Seelischem und Körperlichem irgendwie angetastet?

Es scheint mir ebenso mutwillig, die Natur durchwegs zu beseelen

wie sie radikal zu entgeistern".

Andraesen, N.: Brave New Brain. Berlin: Springer 2002

Bader-Johansson, Ch.: Motorik und Interaktion. Wie wir uns bewegen - Was uns bewegt. Stuttgart: Thieme 2000

Bauer, J.: Das Gedächtnis des Körpers. Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern. Frankfurt am Main: Eichborn 2002

Baguely, I.J, Nicholls, J.L., Felmingham, K.L. et al.: Dysautonomia after traumatic brain inury: a forgotten syndrome? Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry 67 (1999) 39-43

Bienstein, Ch. & H.-J. Hannich: Zur Entwicklung, Implementierung und Evaluation von Förderungs- und Lebensgestaltungskonzepten für Wachkoma- und Langzeitpatienten im stationären und ambulanten Bereich anhand von zu entwickelnden Qualitätskriterien ("Wachkomastudie"). Witten/Herdecke: Institut für Pflegewissenschaft der Universität Witten/Herdecke 2001

Binder, J., Griese, J., Schaible, W., Harms-Ensink, G., Netz, J., Hömberg V.: Therapieeffekte in der neurologischen Langzeitrehabilitation. Methodik und erste Ergebnisse einer Interventionsstudie. In: Wild, K.R.H.v., Hömberg, V, Ritz, A. (Hrsg.): Das schädelhirnverletzte Kind. Motorische Rehabilitation. Qualitätsmanagement. München: Zuckschwerdt 1999, S. 281-284

Bodenheimer, A.R.: Versuch über die Elemente der Beziehung. Basel: Rasch 1967

Borens, R., Fellmann, U. & Ch. Käuli (Hrsg.): Wunde Körper - Wunde. Zur Psychoanalyse der Psychosomatik. Würzburg: Königshausen & Neumann 2001

Bryant, R.A.: Posttraumatic stress disorder and traumatic brain injury: can they co-exist? Clinical Psychology Review 21 (2001) 6, 931-948

Bryant, R.A. & Harvey, A.G.: The influence of traumatic brain injury on acute stress disorder and post-traumatic stress disorder. Brain Injury 13 (1999) 15-22

Cantagallo, A. et al.: Dissociative disorder after traumatic brain injury. Brain Injury 12 (1999) 219-228

Chapman, C.R., & Nakamura, Y. (1999). A passion of the soul: An introduction to pain for consciousness researchers (review). Consciousness and Cognition, 8, 391-422.

Dörner, K.: Tödliches Mitleid. Gütersloh: van Hoddis 1993

Dörner, K. & U. Ploog: Irren ist menschlich. Wunstorf: Psychiatrie-Verlag 1978

Emondts, S.: Menschwerden in Beziehung. Eine religionsphilosophische Untersuchung der medizinischen Anthropologie Viktor von Weizsäckers. Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog 1993

Els, T., Kassubek, J., Jüngling, H., Hepers, M., Lücking C.H.: Cerebrale Aktivierung während nozizeptiver Stimulation bei apallischen Patienten: Ergebnisse einer 150-H2-PET-Studie. Aktuelle Neurologie 29 (2002) 9, Suppl. 2, S68 (Abstract)

Everly G.S. & J.M. Latin (Eds.): Psychotraumatology. New York: Plenum Press 1995

Fischer, G. & P. Riedesser: Lehrbuch der Psychotraumatologie. München: Reinhardt 1998

Freedy, J.R, & Hobfoll, S.E. (Eds.). Traumatic Stress. From Theory to Practice. New York: Plenum Press 1995

Gerstenbrand, F.: Das traumatische apallische Syndrom. Wien: Springer 1967

Gualtieri C.T. & L.G. Johnson.: Traumatic brain injury: Special issues in psychiatric assessment. NeuroRehabilitation 13 (1999) 193-115

Guimón, J. (Ed.): The body in psychotherapy. Basel. Karger 1996

Gustorff, D. & Hannich, H.-J. (2001). Jenseits des Wortes, Musiktherapie mit komatösen Patienten auf der Intensivstation. Bern: Huber.

Guttmann, G. & I. Scholz-Strasser, I. (Eds.): Freud and the Neurosciences. From brain research to the unconsciousness. Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1998

Hagen, M.C. & J.V. Pardo: PET studies of somatosensory processing of light touch. Behavioral and Brain Science 133 (2002 133-140

Hannich, H.-J.: Medizinische Psychologie in der Intensivmedizin. Untersuchungen zur psychologischen Situation. Berlin: Springer 1987

Hannich, H.-J.: Bewußtlosigkeit und Körpersprache. Überlegungen zu einem Handlungsdialog in der Therapie komatöser Patienten. Praxis der Psychotherapie und Psychosomatik 38 (1993) 4, 219-226.

Hannich, H.-J. & B. Dierkes: Ist Erleben im Koma möglich? Intensiv 4 (1996) 4-7

Hermann, J.L.: Die Narben der Gewalt. Traumatische Erfahrungen verstehen und überwinden. München: Kindler 1993

Hintze, U., Runge, U., Hachenberg, Th., & Wendt, M.: Dissoziativer Stupor -eine Differentialdiagnose des Komas nach Unfällen. Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie 33 (1998) 753-755

Hirsch, M. (Ed.):. Der eigene Körper als Objekt. Zur Psychodynamik selbstdestruktiven Körperagierens. Berlin: Springer 1989

Hirsch, M.: Der eigene Körper als Symbol? Der Körper in der Pychoanalyse heute. Gießen: Psychosozial-Verlag 2002

Hsieh, J.-Ch., Stone-Elander, S.H., & Ingvar, M.: Anticipatory coping of pain expressed in the human anterior cingulated cortex. Neurosciene Letters 262 (1999) 51-64.

Illhardt, F.J. (Hrsg.): Die Medizin und der Körper des Menschen. Bern: Huber 2001

Johnson, V.: Experimental recall of coma imagery. In: J.E. Shorr, G.E. Sobel, P. Robin, & J.A. Conella (Eds.), Imagery. Its Many Dimensions and Applications. (pp. 357-374). New York: Plenum Press 1980

Kaplan-Solm, K & M. Solms: Neuro-Psychoanalyse. Stuttgart Klett-Cotta 2003

Klein, M.. Perception of pain in the persistent vegetative state? European Journal of Pain 1 (1997) 165-168

Klein, M.: Schmerzempfinden und erhaltenes Bewußtsein im apallischen Syndrom? Medizinische, juristische und ethische Aspekte. Intensiv 8 (2000) 63-68

Klußmann, R.: Handlungsdialog und Organsprache - Affekte in der Wirklichkeit des Körpersymptoms. In: G. Kruse, & S. Gunkel (Eds.), Sprache und Handeln - Was bewirkt die Wirklichkeit? (pp.15-32). Hannover: Hannoversche Ärzteverlags-Union GmbH 2002

Landolt, M.A.: Psychotraumatologie. In: Meyer, G., Friesacher H., & H. Lange (Hrsg.) Handbuch der Intensivpflege. Landsberg: Ecomed-Verlag 2001, Kap. IV-12.2, S. 1-12

Langewitz, W.: Zur Bedeutung semiotischen Denkens in der psychosomatischen Medizin. 16. Weltkongress des Internationalen College of Psychosomatic Medicine, Göteborg, 24.-29.8.2001

Laureys, S., Fymonville, M.E., & Lamy, M.: Cerebral Function in cegetative state studied by Positron Emission Tomography. In: J.L. Vicent (Ed.): Yearbook of intensive care and emerging medicine. Heidelberg: Springer-Verlag 2000, S. 588-597

Laureys, S., Faymonville, M.E., Peigneux, P et al.: Cortical processing of noxious somatsensory stimuli in the persistent vegetative state. NeuroImage 17 (2002) 732-741

Lawrence M.: The unconscious experience . American Journal of Critical Care 4 (1995) 3, 227-232.

Lawrence M.: In a world of their own. Experiencing unconsciousness. Westport (Conn.), London: Gering & Garvey 1997

Uexküll, Th. v.: Die Bedeutung der Biosemiotik für die Medizin. Münchener medizinisc he Wochenschrift 133 (1991) 41, 601-602

Leuzinger-Bohleber,M, Mertens, W. & M. Koukkou (Hrsg.): Erinnerung von Wirklichkeiten. Psychoanalyse und Neurowissenschaften im Dialog, Bd. 2 Stuttgart. Verlag Internationale Psychoanalyse 1998

McMillan, T.M.: Errors in diagnosing post-traumatic stress disorder after traumatic brain injury. Brain Injury 15 (2001) 1, 39-46

McQuillan, M.P.: Can people who are inconscious or in the "vegetative state" perceive pain? Issus in Law & Medicine 6 (1991) 4, 373-383

Meiniger, K.: Selbstzerstörung. Psychoanalyse des Selbstmords. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1989.

Menon, D.K., Owen, A.M., Williams, E.J., Minhas, P.S., Allen, C.M.C., Binface, S.J., Pickard, J.D., & The Wolfson Imaging Centre Team: Cortical processing in persistent vegetative state. Lancet 352 (1998) 7, 200

Micknat, J.: Gestaltpädagogik. Der Umgang mit den Trauma der geistigen Behinderung. Bergisch-Gladbach: Edition Humanistische Psychologie 2002

Mwaria, C.B.: The concept of the self in the context of crisis: A study of families of the severely brain-injured. Journal of Social Science Medicine 8 (1990) 889-893.

Ohry, A, Rattock, J., & Z. Solomon: Post-traumatic stress disorder in brain injury patients. Brain Injury, 10 (1996) 9, 687-695

Olaussen, H., Lamarre, Y., Backl und, H. et al.: Unmyelinated tactile afferent signal touch and project to insular cortex. Nature Neuroscience 3 (2002) 9, 900-904

Oppenheim-Gluckman, H.: Mémoire des L´Absecce. Clinique psychoanalytique des réveils de coma. Paris: Masson 1996

Owen,A.M., Menon, D.K., Johnsrude, I.S et al.: Detecting resiual cognitive function in persistent vegetative state. Neurocase 8 (2002) 394-403

Ploner, M, & Schnitzler, A.: Kortikale Repräsentation von Schmerz. Neuroforum 9 (2003) 3, 72-78

Plum, F., & Posner, J.B.:. The Diagnosis of Stupor and Coma. Philadelphia: F.A. Davies 1996

Prouty, G.: Prä-Therapie. Stuttgart: Klett-Kotta 1998

Rietz, S., Hagel, K.: Spezifische Therapiemaßnahmen in der Behandlung des Wachkomas und ihr effizienter Einsatz. Aktuelle Neurologie 27 (2000) 252-257

Roth, G.: Aus Sicht des Gehirns. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2003

Scharfetter, Ch.: Dissoziation, Split, Fragmentation. Nachdenken über ein Modell. Bern: Huber 1999

Schiff, N., Ribary, U., Plum, F., Llinas, R. (1999). Words without mind. Journal of Cognitive Neuroscience, 11, 650-656.

Schiff, N., Ribary, U., Moreno, D.R., Beattie, B., Kronberg, E., Blasberg, R., Giacino, J., McCagg, C., Fins, J.J., & Llinás, R.: Residual cerebral activity and behavioural fragments can remain in the persistently vegetative brain. Brain 125 (2002) 1210-1234

Shalev, A.Y.: Traumatischer Stress, Körperreaktionen und posttraumatische Belastungsstörung. In: Maercker, A, & U. Ehlert (Hrsg.). Psychotraumatologie. Jahrbuch der Medizinischen Psychologie, Bd. 20. Göttingen: Hogrefe 2001, S. 27-43

Sölle, D.: Leiden. Stuttgart: Kreuz-Verlag 1993 (Neuauflage 2002)

Toderow, S.: Hirntrauma und Erleben. Stuttgart: Huber 1978

Trevarthen, C., & Aitken, K.J. (1994). Brain development, early communication and empathy disorders. Development and Psychopathology, 6, 697-733.

Ulrich, G.: Biomedizin. Die folgenschweren Wandlungen des Biologiebegriffs. München. Schattauer 1997

Van der Kolk, B.A., McFArlane, A.V., & L. Weisaeth (Eds.): Traumatic stress. New York: Guilford Press 1996

Villareal, G. & C.Y. Kind: Brain imaging in posttraumatic stress disorder. Seminars in Clinical Neuropsychiatry 6 (2001) 131-145

Weizsäcker, V. v.: Stücke einer medizinischen Anthropologie (1927). In: ders.: Arzt und Kranker. Stuttgart: Köhler 1949

Weizsäcker, V. v.: Soziale Krankheit und soziale Gesundung. (1930). In: ders. GS VIII. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1986, S. 31-96

Weizsäcker, V. v.: Pathosophie. Göttingen 1956

Zieger, A.: Dialogaufbau in der Frührehabilitation mit Komapatienten auf der Intensivstation. In Neander, K.-D., Friesacher, H. & Meier, G. (Hrsg.). Handbuch der Intensivpflege. (Kapitel IV 2.4.) Landsberg: ecomed-Verlag 1993, s. 1-24

Zieger, A.: Neuropsychodynamische Aspekte des Komas. In: Mauritz, K.-H., Hömberg, V. (Hrsg.): Neurologische Rehabilitation 3. Bern, Göttingen, Toronto: Huber 1995