Inhaltsverzeichnis

- Vorwort 1

- Vorwort 2

- Abschnitt I: Thematische Einführung

- 1. Behinderung - Definitionen und Begriffsbestimmungen

- 2. Integration

- Abschnitt II

- 1. Beschreibung des pädagogischen Konzepts

- 2. Die Realität der pädagogischen Arbeit im Vergleich zum Programm

- Abschnitt III

-

1. Theoretische Grundlagen

-

1.1. Interaktionen zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern im Kindergarten

- 1.1.1. Allgemeines

- 1.1.2. Die Bedeutung von Peerbeziehungen für die Entwicklung von Kindern

- 1.1.3. Der Umgang von Kindern mit der Behinderung anderer Kinder

- 1.1.4. Die Rolle der Nachahmung bei integrativer Erziehung

- 1.1.5. Behinderte Kinder werden mit den Folgen ihrer Einschränkung konfrontiert

- 1.1.6. Konflikte in integrativen Gruppen

- 1.1.7. Auswirkungen integrativer Erziehung auf nichtbehinderte Kinder

-

1.1. Interaktionen zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern im Kindergarten

-

2. EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG

- 2.1. Allgemeine Zielsetzungen dieser Untersuchung

- 2.2. Die Stichprobe

-

2.3. Untersuchungsinstrument

- 2.3.1. Beschreibung des Kategoriensystems der Projektgruppe der wissenschaftlichen Begleitung der Evangelischen Französisch-reformierten Gemeinde Frankfurt (1984)

- 2.3.2. Modifikationen des Kategoriensystems

- 2.3.3. Zusammenfassende Darstellung der Kategorien meiner Untersuchung

- 2.3.4. Durchführung

- 2.3.5. Auswertung der Aufnahmen

- 3. DISKUSSION UND INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

- Abschnitt IV

- 1. Aufbau und Struktur des Untersuchungsinstrumentes

-

2. Ergebnisse und Diskussion der Daten aus dem Fragebogen

- 2.1. Beschreibung der Stichprobe

- 2.2. Erziehungsstil der Mütter

- 2.3. Zum Entscheidungsverlauf der Mütter bei der Wahl des Kindergartens Steingruber

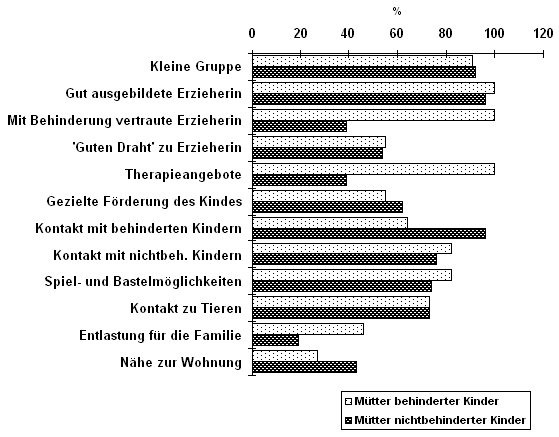

- 2.4. Beurteilung der personellen Situation und der Rahmenbedingungen

- 2.5. Soziale Kontakte durch den Besuch des Kindergartens Steingruber

- 2.6. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder des Kindergartens Steingruber

- 2.7. Zufriedenheit des eigenen Kindes im Kindergarten Steingruber

- 2.8. Förderung der Persönlichkeitsentwicklung eines nichtbehinderten Kindes im integrativen Kindergarten

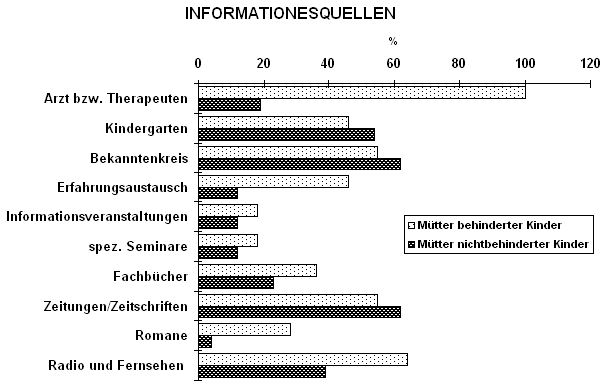

- 2.9. Wissensstand, Wunsch nach Information und Informationsquellen der Mütter

- 2.10. Behinderte Kinder und Stellung in der Gesellschaft

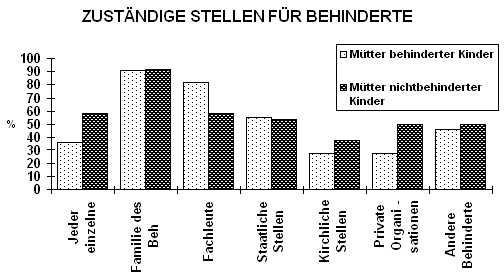

- 2.11. Zuständige Stellen für behinderte Menschen

- Abschnitt V: LITERATUR

DER WISSENSCHAFTSLADEN GRAZ

Die Grundidee des Wissenschaftsladens Graz ist die kostenloseVermittlung von Wissen und Forschung für Menschen mit gesellschaftlich relevanten Fragestellungen und ohne die Möglichkeit, dies selbst finanzieren zu können. Unsere Zielgruppen sind damit schwerpunktmäßig Inititativen, Vereine, Zusammenschlüsse im Umwelt- und Sozialbereich sowie Einzelpersonen.

In der Forschungsvermittlung nützen wir das Potential an Forschung, das in dem Verfassen wissenschaftlicher Abschlußarbeiten an den Universitäten liegt. Wir verbinden damit den Bedarf an Forschung finanzschwacher Gruppen mit dem Anspruch von Studierenden, ein Thema mit praktischem Nutzen zu bearbeiten.

In der Wissensvermittlung recherchieren wir bereits vorhandenes Wissen und bereiten dieses zusammenfassend und verständlich auf.

Neben dem kostenlosen Wissens- und Forschungstransfer führt der Wissenschaftsladen mit seinem interdisziplinären Team auch selbst Forschungsaufträge schwerpunktmäßig im Umwelt-, Gesundheits- und Sozialbereich durch.

Um das erarbeitete Wissen einem möglichst großen Kreis von Interessierten zugänglich zu machen, veröffentlicht der Wissenschaftsladen Graz im Form von Arbeitspapieren wesentliche Ergebnisse von Diplomarbeiten, eigenen Recherchen oder Veranstaltungen.

Verleger und Hersteller:

© Wissenschaftsladen GRAZ

Elisabethstraße 3/1

A-8010 Graz

Tel 0316 / 38 46 77 - Fax 0316 / 38 46 777 - Email wila@gewi.kfunigraz.ac.at

Redaktion: Mag.a Annette Sprung

F.d.I.v.:

Dr. Constanza Furtlehner

Mag.a Petra Ruprechter

Mag.a Sandra Perle

Das vorliegende Arbeitspapier faßt die Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung des Heilpädagogischen integrativen Kindergartens ‚Steingruber' in Graz zusammen. Diese Einrichtung bemüht sich seit ihrer Gründung im Jahr 1971 und verstärkt mittels einer fachspezifischen Zusatzbetreuung seit 1990 um die Förderung und Integration von behinderten und nicht-behinderten Kindern.

Zwei Diplomarbeiten und eine Dissertation sind seit den ersten Schritten des Projektes "Wissenschaftliche Begleitung" im Jahr 1994 entstanden. Die Untersuchungen reichten von der Beschreibung des pädagogischen Konzeptes über eine Analyse der Interaktionen zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern bis hin zu einer Befragung der Eltern der betreuten Kinder zu Aspekten der Integration.

Zum Zustandekommen der Arbeiten von Dr. Constanza Furtlehner, Mag.a Petra Ruprechter und Mag.a Sandra Perle haben neben dem Engagement der Autorinnen selbst auch die Leitung und das Team des Kindergartens Steingruber, die verantwortliche Mitarbeiterin des Wissenschaftsladens Mag.a Renate Zingerle sowie die finanzielle Unterstützung der Rechtsabteilung 13 des Landes Steiermark wesentlich beigetragen. Ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich gedankt.

Zum Aufbau und Inhalt des Arbeitspapiers

Petra Ruprechter und Constanza Furtlehner führen im ersten Abschnitt kurz in die Thematik "Behinderung/ Integration" ein. Danach werden die zentralen Inhalte und Ergebnisse der einzelnen Arbeiten von ihren jeweiligen Verfasserinnen präsentiert. Nachdem die wissenschaftliche Begleitung bereits in den Jahren 1995 und 1996 zur Durchführung gelangte, sind etwaige Veränderungen (wie z.B. der Gruppenanzahl und -größe) und aktuelle Bedingungen im Bereich des untersuchten Kindergartens nicht erfaßt. Die vorgestellten Ergebnisse sind daher im entsprechenden zeitlichen Kontext einzuordnen.

Nach der inhaltlichen Einführung folgt die Vorstellung der Dissertation "Behindertenintegration ‚Steingruber'. Eine wissenschaftliche Begleitung des Heilpädagogischen Kindergartens ‚Steingruber'" von Dr. Constanza Furtlehner, die im Jänner 1996 am Institut für Erziehungswissenschaften eingereicht wurde. Constanza Furtlehner macht in ihrem Beitrag das dem Kindergarten Steingruber zugrundeliegende pädagogische Konzept transparent. Sie führte ihre Analyse anhand von Theoriefundierungen, Materialanalysen und Gesprächen mit der Leiterin und den Mitarbeiterinnen zwischen Mai 1994 und Juli 1995 durch. In diesem Zeitraum untersuchte sie zum Zweiten die Realisierung des Konzeptes in der Kindergartenpraxis sowie seine Wirkung auf die Kinder mittels halbstandardisierter Interviews mit dem Personal, Beschreibungen von Tagesabläufen und Verhaltensanalysen der Kinder.

In Abschnitt III stellt Mag.a Petra Ruprechter ihre im Jänner 1997 am Institut für Psychologie vorgelegte Diplomarbeit "Gemeinsam von Anfang an - Eine Analyse sozialer Interaktionsformen zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern in einem Heilpädagogischen Kindergarten" vor. Die Autorin zeichnete die Videosequenzen, die ihrer Analyse als Grundlage dienten, im März und April des Jahres 1996 auf. Sie beschreibt in ihrem Text anhand beobachteter Interaktionen, welche möglichen Auswirkungen eine gemeinsame Erziehung auf das Verhalten behinderter und nichtbehinderter Kinder haben kann.

Die dritte Diplomarbeit mit dem Titel "Integration im Kindergarten - Eine Elternbefragung" stammt von Mag.a Sandra Perle und gelangte im Jänner 1996 am Institut für Erziehungswissenschaften zum Abschluß. Im Zentrum der Fragebogenerhebung (Durchführung Februar 1995) unter den Müttern der betreuten Kinder standen der Erziehungsstil der Eltern, deren Erwartungen und Zufriedenheit mit der Struktur und Betreuungsarbeit des Kindergartens, ihre Einstellungen zu Behinderung und Integration, sowie ihr Wissens- und Informationsstand.

Die Autorinnen haben die einzelnen Abschnitte individuell und eigenverantwortlich gestaltet, eine Einheitlichkeit bezüglich des Inhalts oder der Form (z.B. alte bzw. neue Rechtschreibung) wurde nicht angestrebt und ist somit nicht gegeben.

Eine gemeinsam erstellte Literaturauswahl rundet schließlich das Arbeitspapier ab und bietet interessierten LeserInnen weiterführende Hinweise an.

Wenn von Behinderung oder Behinderten gesprochen wird, weiß in der Regel jeder, was oder wer damit gemeint ist. Es scheint im Alltag eine große Übereinstimmung darüber zu bestehen, was als Behinderung und wer als BehinderteR zu gelten hat. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch bald, daß der Begriff Behinderung eine weitgehende Verallgemeinerung darstellt, da eine Vielzahl spezifischer Beeinträchtigungen darunter zusammengefaßt werden. Da es eine allgemeinverbindliche Definition nicht gibt, wird der Begriff Behinderung von pädagogischer, medizinischer, soziologischer oder juristischer Seite unterschiedlich definiert. Entscheidend für die Definition sind die unterschiedlichen fachspezifischen Zielsetzungen, die mit der Begriffsbestimmung intendiert sind (Tröster, 1990).

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stellte 1980 eine Definition der Behinderung vor und unterteilt dabei in die Begriffe "impairment", "disability" und "handicap". Unter "impairment" (Schädigung) versteht man jeden Verlust oder jede Anomalie einer psychologischen, physiologischen oder anatomischen Struktur oder Funktion. Aus dieser Schädigung resultieren Einschränkungen verschiedenster Aktivitäten und Verhaltensweisen ("disability"), die bei der Ausführung von Tätigkeiten des alltäglichen Lebens auftreten können. Unter "handicap" schließlich versteht man eine Benachteiligung, die einen bestimmten Menschen einschränkt oder daran hindert, eine Rolle auszufüllen, die für ihn nach Alter, Geschlecht und sozialen und kulturellen Faktoren "normal" wäre. Diese Benachteiligung geht entweder auf eine Schädigung ("impairment") oder eine Einschränkung verschiedenster Aktivitäten und Verhaltensweisen ("disability") zurück und beeinträchtigt diesen Menschen im Vergleich zu anderen, da er von gesellschaftlichen Normen abweicht.

Unter pädagogischen Gesichtspunkten gelten die Kinder als behindert, "die in ihrem Lernen, im sozialen Verhalten, in der sprachlichen Kommunikation oder in den psychomotorischen Fähigkeiten so weit beeinträchtigt sind, daß ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft wesentlich erschwert ist" und die deshalb eine besondere pädagogische Förderung benötigen (Deutscher Bildungsrat, 1973, S.32; zitiert nach Miedaner, 1986, S. 20).

Inhaltsverzeichnis

Der Begriff Integration stammt vom lateinischen Wort "integer" (unversehrt, ganz) ab. Darunter versteht man einen "Zusammenschluß", eine "Vervollständigung", "Vereinheitlichung", einen "Vorgang der Ganzheitsbildung" (Dorsch, 1994, S. 355).

Arnold, Eysenck und Meili (1991, S. 995) verstehen unter dem Begriff der "sozialen Integration" einen zusammenfassenden "Titel für Teilprozesse, die der Vervollständigung oder der Herstellung eines konsistenten sozialen Gebildes förderlich sind".

Nach Feuser (1982) versteht man unter Integration allgemein gesellschaftlich die Absage an die Aussonderung von behinderten Menschen. Integration ist ein Prozeß der Entwicklung eines neuen gesellschaftlichen und individuellen Bewußtseins. Integration bedeutet weder Reduzierung der Entwicklungsmöglichkeiten der Nichtbehinderten auf ein für alle erreichbares Niveau noch die Anpassung Behinderter an die Normen der Nichtbehinderten, sondern die Wiederherstellung ihrer zerstörten individuellen und sozial-gesellschaftlichen Einheit. Integration ist ein gesellschaftlich-sozialer Prozeß, der ständig neu vollzogen werden muß, und kein einmal erreichbarer Zustand.

Dieser Prozeß fördert das Kennenlernen und die Akzeptanz eigener Fähigkeiten und Grenzen sowie der des anderen und bildet daher die Basis für die Fähigkeit, miteinander umgehen zu können (Evangelische Französisch-reformierte Gemeinde Frankfurt (EFrGF), 1984).

Da es in der Integrationsdiskussion aufgrund der unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten des Begriffes Integration oft zu einem Aneinander-Vorbeireden kommt, zeigt Gruber (1984) die drei häufigsten Begriffsverwendungen von Integration auf:

1. Integration als Ziel: In diesem Zusammenhang wird unter Integration die Eingliederung in den Beruf, in die Schulgemeinschaft und in die Gesellschaft insgesamt verstanden, ausgehend von der idealistischen Vorstellung, daß es eine gesellschaftliche Einheit gäbe.

2. Integration als Mittel: Das Zusammenführen und Zusammensein von behinderten und nichtbehinderten Menschen soll die gesellschaftliche Integration und die erwünschten sozialen Prozesse in die Wege leiten. Dieser Kontakt wird oft noch graduell abgestuft verstanden, von einem ständigen Zusammensein bis zu punktuellen Kontakten in einzelnen Bereichen.

3. Integration als Norm: Hier wird Integration als Wertvorstellung und als Wert an sich verstanden.

Die pädagogischen Bemühungen um das den behinderten wie den nicht behinderten Menschen gleichermaßen zustehende Recht, nämlich am Leben der Gemeinschaft teilzunehmen, gingen, was nun die behinderten Menschen angeht, seit jeher in eine eher zweifelhafte Richtung. Vorwiegend zielten Integrationsbemühungen auf die "Normalisierung" der Behinderten: So sollen sie sich den Nichtbehinderten anpassen, ihre Normen und Werte übernehmen und erfüllen. Zum Gelingen dieser Vorstellung weist man sie gewöhnlich in besondere Einrichtungen ein, um sie dort mit allen Möglichkeiten der Therapeutisierung für ein Leben in einer durchwegs leistungsorientierten Gesellschaft zu befähigen.

So gut diese Bemühungen dieser Art von Eingliederung gemeint sein wollen, sie widersprechen doch (meiner Meinung nach) dem eigentlichen Integrationsverständnis, nämlich eines gleichberechtigten Miteinanderlebens. Durch die institutionelle Trennung nach den Merkmalen behindert/ nicht behindert werden die Behinderten weitgehend aus den realen Lebenszusammenhängen herausgerissen, werden aus gemeinsamen Lernfeldern ausgegrenzt, und so bleiben ihnen viele Lebenserfahrungen in der Welt außerhalb ihrer Anstalten verwehrt. Dies alles führt meist dazu, daß die Basis für eine unvoreingenommene Begegnung von behinderten und nicht behinderten Menschen stark beeinträchtigt ist. Mangelnde Begegnungsmöglichkeiten Behinderter und Nichtbehinderter verhindern die Gelegenheiten, den gemeinsamen Umgang miteinander (von Kind auf [adäquat]) zu erlernen. Die getrennten Lebenswelten bewirken Verhaltensunsicherheiten auf beiden Seiten: man begegnet sich mit Unbehagen, Unsicherheit und Angst. Und gerade diese Faktoren machen die beiderseitige Entscheidung leichter, sich doch auch lieber weiterhin aus dem Weg zu gehen.

Mit verstärkter Bewußtwerdung dieser problematischen Situation (der Segregation behinderter Menschen) gingen Ende der 60iger Jahre neue Gedanken in die Bildungsbemühungen ein. Durch die allgemeine Reform des Bildungswesens in Regelkindergärten Anfang der 70er Jahre wurde das überwiegend kognitiv orientierte pädagogische Konzept mehr und mehr abgedrängt vom situationsorientierten Lernen. Unter der Hervorhebung des ganzheitlichen Lernens an realen Lebenssituationen - eine rein kognitive Förderung in isolierten und unnatürlichen Situationen verlor immer mehr ihren Glanz - eröffnete sich die Gelegenheit, behinderte und nicht behinderte Kinder von klein auf zusammenzuführen und gemeinsam betreuen und fördern zu können. Etliche wissenschaftliche Untersuchungen an Modellversuchen zur gemeinsamen Erziehung brachten aussichtsreiche Ergebnisse, nahmen voreingenommenen Bedenken den Schrecken: Befürchtungen um eine Unterforderung der nicht behinderten Kinder erwiesen sich als unbegründet, im Gegenteil eröffnet die gemeinsame Betreuung und Förderung allen Kindern ein ertragreicheres Lernen in sozialen und kognitiven Aspekten (vgl. Feuser 1984, S. 22-24).

Die integrative Gruppe kann als Situation aufgefaßt werden, in der Kinder mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen Anregungen verschiedenster Art erhalten und Erfahrungen mit der Vielfältigkeit menschlichen Verhaltens und menschlicher Erscheinungen und mit dem Zusammenleben mit anderen machen können (Bundesminister für Bildung und Wissenschaft (BMW), 1982; Dichans, 1987).

Integrative Erziehung beinhaltet, die Vielfalt menschlichen Seins wahrzunehmen und auf die Bedürfnisse, Fähigkeiten und Grenzen jedes Kindes angemessen einzugehen. Die besondere Chance integrativer Erziehung im Kindergarten liegt darin, daß Kinder in diesem Alter erst wenige oder noch keine verfestigte Vorurteilsstrukturen entwickelt haben und somit reale Möglichkeiten für den Aufbau von wechselseitigen Beziehungen zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern existieren (Dichans, 1990).

Feuser (1982, S. 86) versteht unter Integration, "die gemeinsame Tätigkeit (Spielen/Lernen/Arbeit) am gemeinsamen Gegenstand / Produkt in Kooperation von behinderten und nichtbehinderten Menschen." Diese Arbeit am gemeinsamen Gegenstand bedeutet - bezogen auf den Kindergarten - nicht, daß von jedem Kind dasselbe Tun gefordert wird, sondern viel mehr, daß eine Situation oder ein Gegenstand derart vielgestaltig ist, daß jedes Kind noch etwas davon erfahren kann. Eine solche Lerndifferenzierung beinhaltet, daß jedes Kind gemessen an seinen eigenen Fortschritten beurteilt wird.

Integration im Kindergarten kann auch nach qualitativen Aspekten unterschieden werden. Ein behindertes Kind kann in einer Gruppe einfach nur dabeisein (physische Integration), es kann an denselben Aufgaben oder mit denselben Gegenständen arbeiten (funktionelle Integration) oder es kann auch in soziale Interaktionen einbezogen werden (soziale Integration) (Bonderer, 1981; Mühl, 1987; zitiert nach Angerer, Raab & Streit, 1994).

Durch die Beobachtung von Freispielszenen und zufällig stattfindender Kommunikation zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern kam die Projektgruppe der wissenschaftlichen Begleitung der Evangelischen Französisch-reformierten Gemeinde Frankfurt (1984) zur Definition unterschiedlicher Stufen der Integration zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern:

1. So nebenbei dabeisein können, ohne zu stören: Die integrative Wirkung besteht hier darin, daß die Kinder sich ansehen und zusehen können. Zu dieser Stufe zählen nur dann Formen des Dabeiseins, wenn in ihnen eine Teilnahme zum Ausdruck kommt, wie z.B. im Zusehen. Auf dem Hintergrund dieses Klimas von Toleranz, Gelassenheit und positiver Annahme der Verschiedenartigkeit von Kindern können sich weitere Stufen der Integration entwickeln.

2. Dabeisein können und Anregungen von den anderen aufgreifen: Die integrative Wirkung besteht bei dieser Stufe darin, daß die behinderten Kinder von den nichtbehinderten nicht nur geduldet werden, sondern auch oft in ihre Aktivitäten einbezogen werden und von den Aktivitäten der nichtbehinderten Kinder lernen können.

3. Manchmal an etwas mitmachen können: Hier besteht die integrative Wirkung in einer punktuellen aktiven Teilnahme am Gruppengeschehen und in einer Erprobung der Wirkung eigener Tätigkeiten auf andere Kinder.

4. Regelmäßig an etwas mitmachen können: Die integrative Wirkung besteht bei dieser Stufe darin, daß die behinderten Kinder ihren Platz in der Gruppe kennenlernen. Diese Stufe der Integration erfüllen alle Rituale in der Gruppe, wie z.B. Jause, Kreisspiele.

5. Regelmäßig miteinander etwas tun: Hier besteht die integrative Wirkung darin, andere Kinder als Spielkameraden zu akzeptieren. Für manche Kinder ist es nicht möglich, sich an dieser Integrationsstufe zu beteiligen, denn eine wesentliche Voraussetzung dafür, um regelmäßig mit anderen Kindern zu spielen, ist die Fähigkeit, sich ihnen sprachlich verständlich zu machen. Deshalb scheiden die Kinder, die nicht oder nur wenig sprechen können, auf dieser Stufe zumeist aus dem Gruppengefüge aus.

Welche dieser Ebenen der Integration jeweils verwirklicht ist, wird von Kind zu Kind unterschiedlich sein und ist abhängig von den Besonderheiten des Kindes und der Gruppenstruktur.

Mit dem Projekt "Heilpädagogischer Kindergarten" wurden in der Steiermark ab 1984 neue Wege zur Betreuung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder beschritten. In dem von der Landesregierung erlassenen Organisationsstatut ist festgelegt, daß Heilpädagogische Kindergärten die Aufgabe haben, behinderten Kindern "den Eintritt in die allgemeinbildenden Pflichtschulen, im günstigsten Fall den Eintritt in die Volksschule, zu ermöglichen, Sprachanbahnung und kognitive Entwicklung in Hinblick auf die Lebensbewältigung zu bewirken und sorgfältige Diagnosen durch Langzeitbeobachtungen zu erstellen. Die Heilpädagogischen Kindergärten haben Kinder, die (...) von Behinderung bedroht sind, pädagogisch und therapeutisch zu betreuen" (Organisationsstatut für Heilpädagogische Kindergärten, 1987, S.1).

Im Rahmen des Projektes "Heilpädagogischer Kindergarten" gibt es drei Betreuungsarten: Der Heilpädagogische Kindergarten ist

-

als Kooperative Stammkindergartengruppe und / oder

-

in Form der Integrativen Zusatzbetreuung (IZB) und / oder

-

in Form der Integrationsgruppen

zu führen.

ad a: Beim Konzept der Kooperativen Stammkindergartengruppe werden Gruppen mit mindestens fünf und höchstens sechs behinderten Kindern in einem Stammkindergarten mit nichtbehinderten Kindern betreut. Integrationsmöglichkeiten bestehen bei diesem Modell insofern, als behinderte und nichtbehinderte Kinder für verschiedenste Aktivitäten öfters zusammengefaßt werden. Die restliche Zeit verbringen die behinderten Kinder unter sich und erfahren eine sehr intensive Förderung.

ad b: Bei diesem Modell besuchen die behinderten Kinder den Allgemeinen Kindergarten ihrer Wohngemeinde und erfahren zusätzliche Betreuung und Förderung durch die mobilen Teams. Bei der Integrativen Zusatzbetreuung sind wie bei den Kooperativen Stammkindergartengruppen mindestens fünf, höchstens aber sechs Kinder als Gruppe zu betrachten.

ad c: In Integrationsgruppen werden behinderte und nichtbehinderte Kinder in gemeinsamen Gruppen betreut. In Integrationsgruppen werden zusätzlich zu mindestens 5 und höchstens 6 behinderten Kindern 10 bis 12 gesunde Kinder betreut (C. Bantleon, persönliche Mitteilung, 6.12.1996; Organisationsstatut für Heilpädagogische Kindergärten, 1987).

Behindertenintegration ‚Steingruber'

EINE WISSENSCHAFTLICHE BEGLEITUNG DES HEILPäDAGOGISCHEN INTEGRATIVEN KINDERGARTENS ‚STEINGRUBER'

Inhaltsverzeichnis

Vorerst als ein Vorschulkindergarten geführt, bezeichnet sich der private Kindergarten der Familie Steingruber seit 1990 als "Heilpädagogischer, integrativer Kindergarten zur Erprobung neuer Konzepte". Mehrere Unterschiede und Besonderheiten heben das pädagogische Programm von existierenden Konzepten herkömmlicher heilpädagogischer Kindergärten (Stammgruppen, Integrative Zusatzbetreuung, integrative Kindergärten) ab und machen den Heilpädagogischen, integrativen Kindergarten "Steingruber" so zu einem Modellversuch, den es in dieser Arbeit zu kennenlernen und zu untersuchen gilt.

Diese Besonderheiten beziehen sich v.a. auf die organisatorische Struktur, auf die Schwerpunktsetzungen in der Erziehungs- und Bildungsarbeit, auf die Integrationsform, auf ein Ganzheitskonzept und auf die Teamarbeit aller Mitarbeiterinnen.

Insgesamt elf Mitarbeiterinnen sind mit der Aufgabe betraut, die Kinder ihren individuellen Ansprüchen entsprechend zu betreuen und zu fördern.

Die Aufgaben der vier Kindergärtnerinnen (von diesen sind zwei zusätzlich als Sonderkindergärtnerin bzw. Heilpädagogin ausgebildet) sind die Planung und Durchführung der Bildungs- und Erziehungsarbeit, die Betreuung und Förderung aller Kinder im engeren Sinn.

Zwei Helferinnen unterstützen die Kindergärtnerinnen in ihrer Arbeit, sei es, indem sie ihnen bei einzelnen Arbeitsangeboten assistieren oder gelegentlich Kinder abseits der Gruppe beschäftigen, wenn die Gruppendynamik allzu lebhaft wird. Weitgehendst versuchen sie mit ihren Anstrengungen die Arbeit der (Sonder-)Kindergärtnerinnen zu ebnen und die besten Voraussetzungen dafür zu schaffen.

Um eine verantwortungsbewußte Betreuung und Förderung insbesonders der behinderten Kinder zu gewährleisten, ist die zusätzliche und unterstützende Mitarbeit von speziellen Fachleuten regelmäßig notwendig. Jede der Therapeutinnen (Physikotherapie, Logopädie, psychologische Betreuung) arbeitet jeweils zwei Vormittage in der Woche mit den (behinderten) Kindern. Neben den Einzelförderungen der behinderten Kinder gehen die Therapeutinnen auch regelmäßig in die einzelnen Gruppen, um mit allen Kindern gemeinsam zu arbeiten. Dies bringt die Vorteile, dass auch alle anderen Kinder von den fachlichen Qualifikationen profitieren, dass sowohl die Kinder als auch die Kindergärtnerinnen die Integrationsmöglichkeit der behinderten Kinder anhand des fachspezifischen Handlings erkennen und danach selbst handeln können. Weiters kann sich für die behinderten Kinder der absolute Lerncharakter dieser Fördereinheiten verlieren, wenn sie in der Gruppe bemerken, wie sich die anderen Kinder von den speziellen Übungen mitreissen lassen.

Die Therapieeinheiten zuweilen in das allgemeine Gruppengeschehen einzubauen, ist ein guter Ansatz, Therapien in den Alltag und in das soziale Feld des Kindergartens einzubinden.

Alle vierzehn Tage kommt eine Kinderärztin in den Kindergarten. Ihre Funktion ist nicht die eines behandelnden, sondern eines beratenden Arztes. Sie ist nur für die behinderten Kinder zuständig, erhebt ihren medizinischen Aufnahmebefund und berät die Therapeutinnen bei den Therapieentwicklungen.

An einem Vormittag in der Woche bietet eine Amerikanerin interessierten Kindern aus den drei jahrganghöheren Gruppen einen Englischkurs an.

Eine hervorstechende Praxis im Heilpädagogischen, integrativen Kindergarten "Steingruber" ist es, dass alle Mitarbeiterinnen in Konstellation eines Teams zusammenarbeiten. Dies macht einen wesentlichen Schwerpunkt im pädagogischen Konzept aus, weshalb ich im Abschnitt 1.1.3. gerne näher auf diesen Sachverhalt eingehen möchte.

Insgesamt waren im Untersuchungszeitraum 50 Kinder aufgenommen, wovon zwölf Kinder Behinderungen (bescheidgemäß im Sinne des Steiermärkischen Behindertengesetzes festgestellt) unterschiedlichster Art (körperliche, geistige Behinderung, Entwicklungsverzögerung, Verhaltensauffälligkeit) aufwiesen.

Offiziell ist der Privatkindergarten als ein Zweigruppiger (25 Kinder/ Gruppe) geführt, inoffiziell werden die Kinder jedoch auf insgesamt vier Kleingruppen aufgeteilt. Dies vor allem mit der Absicht, die Zahl der behinderten Kinder pro Gruppe möglichst gering zu halten (in jeder Gruppe sind so nur drei Behinderte integriert) und eine intimere Atmosphäre innerhalb der Kleingruppen ermöglichen zu können.

Für die Aufnahme nicht behinderter Kinder gelten keine besonderen Attribute, man geht dabei lediglich nach dem Anmeldedatum vor. Ein einziger Punkt, den man bei der Aufnahme der behinderten Kinder beachtet, ist, dass es zu nicht mehr als einem sog. "Tragekind" pro Gruppe kommt. Als ein "Tragekind" gilt ein körperlich dermaßen behindertes Kind, das für seine Fortbewegung darauf angewiesen ist, hauptsächlich getragen zu werden. Käme auf eine Gruppe mehr als ein solches Kind, wäre die physische Belastbarkeit der Gruppenerzieherin überfordert, was konsequenterweise auch die Selbständigkeit der gesamten Gruppe einschränken würde.

Die Gruppenzuweisung der nicht behinderten Kinder wird von ihrem Geburtsjahr bestimmt. Bei der Zuteilung der behinderten Kinder in eine Gruppe nimmt man auf folgende Kriterien Bedacht (vgl. Miedaner 1986, S. 50-55; Kaplan, Rückert, Garde u.a. 1993, S. 46, 57, 62; Dichans 1990, S. 96-104; Evangelische Französisch-reformierte Gemeinde Frankfurt 1984, S. 17, 31 u. 313ff):

-Art und Schweregrad der Behinderung: Dieses Kriterium bezieht sich einerseits auf den Aspekt der ärztlichen Diagnose, andererseits - und vor allem dem ersten übergeordnet! - auf den Aspekt des Sozialverhaltens des behinderten Kindes. Mit dem Schweregrad einer Behinderung gehen oft auch Einschränkungen des Sozialverhaltens in verschiedenem Ausmaß einher. Weniger der Schweregrad der Behinderung bestimmt die Integrierbarkeit des Kindes in eine Gruppe, als vielmehr seine kommunikative Kompetenz, seine intellektuelle Verarbeitung, sein Ausdrucksvermögen, sein Selbstbewußtsein etc..

Gut zu vermeiden wäre es, zwei verhaltensauffällige Kinder in einer Gruppe zu integrieren, da Erfahrungen zeigen, dass sie sich in kritischen Situationen gerne gegenseitig aufschaukeln und Störaktionen eskalieren können. Im Gegensatz dazu kann es für körperbehinderte Kinder förderlich sein, zu zweit in einer Gruppe zu sein, wenn eventuell das eine das andere mit seiner lebensbejahenden Einstellung positiv beeinflußt.

-Altersmischung: Behinderte Kinder weisen öfters einen Entwicklungsrückstand auf, weshalb es sinnvoller ist, sie nach ihrem Entwicklungsstand den Gruppen zuzuweisen als nach ihrem Lebensalter. So besteht für sie die Möglichkeit, adäquate Spielpartner zu finden und den didaktischen Angeboten folgen zu können.

-Verhaltensschwierige nicht behinderte Kinder werden in die verschiedenen Gruppen aufgeteilt: Bei den Gruppenzusammensetzungen müssen auch kommunikative Störungen der nicht behinderten Kinder beachtet werden. So kann ein behindertes Kind, das sich durch genügend Selbstbewußtsein und Ansprechbarkeit auszeichnet, oft eher integrierbar sein, als ein sogenanntes gesundes Kind, das jegliche Kontakt- und Kooperationsbereitschaft entbehrt.

Das österreichische Schulsystem zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass die meisten Schulklassen nach einer homogenen Struktur gestaltet sind. Diese Homogenität bezieht sich in der Regel auf das Alter der Kinder, nicht, was wesentlich vernünftiger wäre, auf ihren Entwicklungsstand, ihre Begabungen und Interessen. Ähnlich verhält es sich durchwegs auch im Kindergartensektor.

Dadurch, daß die Kinder gleichen Alters in Klassen (Gruppen) zusammengefaßt werden, erscheint es den Verantwortlichen des Bildungsbereichs möglich, eine große Anzahl von Schülern (Kindergartenkindern) durch nur einen einzigen Lehrer (Erzieher)/ Lehrerin (Erzieherin) unterrichten (betreuen) zu lassen. KeinE noch so qualifizierteR und begabteR Pädagoge/in kann unter diesen Umständen einer ausreichenden Individualisierung - welche sich aus der Verschiedenartigkeit der Lernvoraussetzungen ergibt - Folge leisten.

Behindertenintegration entgeht - bedingterweise - der Fiktion der Homogenität. Integrationsgruppen sind bejahte Heterogenität hinsichtlich des Alters und der Körperverfassung, mehr oder weniger des Entwicklungsstandes, der Fähigkeiten und Fertigkeiten, der Begabungen und Interessen der Kinder. Die gewöhnlich große Spannweite dieser angeführten Aspekte und die damit einhergehende Verschiedenartigkeit der Betreuungs- und Förderbedürfnisse behinderter und nicht behinderter Kinder erfordert geradezu eine Vielzahl an pädagogischen Fachkräften, beansprucht unbestritten mehrere Kompetenzen - eben ein pädagogisches Team.

Eine wissenschaftliche Begründung für das Teamsystem liefert die Systemtheorie: Durch eine heterogen gestaltete Gruppe ergeben sich derartige Aufgaben, welche ohne eine sogenannte "Komplexitätsreduktion" nicht zu bewältigen wären. Integration widerspricht einer solchen Reduktion in Richtung Homogenisierung der Gruppen, deshalb muß sich die Komplexität ausgleichend dazu auf Seiten der PädagogInnen erhöhen. Dies bedeutet somit, dass die Fähigkeiten der PädagogInnen die erhöhten Anforderungen einer heterogenen Gruppe ausgleichen müssen. Nur durch ein PädagogInnenteam kann so das Verhältnis der besonderen (kritischen) Situationen ausgelotet werden (vgl. Wocken 1991, S.19).

Alle Mitarbeiterinnen des Heilpädagogischen, integrativen Kindergartens "Steingruber" sind voll und ganz auf eine Teamarbeit ausgerichtet. Zusammenfassend lassen sich folgende Maßnahmen ihrer Zusammenarbeit darstellen:

-Gemeinsame Vorbereitungssitzungen: Bei diesen Gelegenheiten werden schwerpunktmäßig die Handlungsleitfäden für die didaktische Arbeit in jeder Kindergruppe für die jeweils nächsten drei bis vier Wochen gemeinsam erarbeitet. Auf diese Weise bringt jedes einzelne Mitglied seine Ideen und Vorstellungen ein, wodurch sich das inhaltliche Angebot reichhaltiger gestalten kann.

-Täglich findet eine etwa einstündig dauernde "Mittagsreflexion" unter den Erzieherinnen und den anwesenden Therapeutinnen statt. Hier werden besondere Vorkommnisse angesprochen, eventuelle Probleme im Plenum beratschlagt.

- Einmal im Monat kommen alle Mitarbeiterinnen zu einer Teamsitzung zusammen. Dabei werden Vorfälle der vergangenen Wochen besprochen, Schwerpunkte in der Arbeit mit den (behinderten) Kindern zu finden und etwaige Teamzwistigkeiten zu klären versucht.

-Gemeinsame Fortbildung: Die Teammitglieder besuchen geschlossen für sie interessante Seminare, Kurse, heilpädagogische Kongresse.

-Interne Fortbildung: Angehörige aller Berufsgruppen vermitteln ihren Kolleginnen in Schwerpunktprogrammen fachspezifisches Grundwissen (sog. "Kompetenz-Transfer").

-Zwar zum Untersuchungszeitpunkt noch nicht eingeführt, aber von etlichen Seiten des Teams erwünscht, wäre eine Supervision: die kontinuierliche mentale Unterstützung der Mitarbeiterinnen durch eine Fachkraft.

Das erklärte Ziel ist es, wie es lt. dem Landesgesetzblatt Nr. 72/1991 (in der geltenden Fassung) für jeden anderen Kindergarten ebenso gilt, die Entwicklung jedes Kindes nach den gesicherten Erkenntnissen und Methoden der Kleinkinderpädagogik in allen Persönlichkeits- und Funktionsbereichen anzuregen, zu unterstützen und zu fördern. Ebenso soll das Kind auch dazu qualifiziert werden, sich in der sozialen Umwelt einzuleben, sich mit ihr auseinanderzusetzen und die dort bestehenden und aufkommenden Anforderungen bewältigen zu lernen. Unter Ausschluss jedes schulartigen Unterrichts ist man darauf bedacht, die Kinder auf den Eintritt in die Schule vorzubereiten. Auch zu einer grundlegenden religiösen Bildung wird beigetragen.

Gemäß der eigens definierten Aufgabe für heilpädagogische Kindergärten werden behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder noch zusätzlich nach anerkannten heilpädagogischen Grundsätzen in ihrer Entwicklung gefördert (lt. Landesgesetzblatt Nr. 72/1991, §3 u. §4 i.d.g.F.).

Wie wichtig und entscheidend die Jahre vor dem Schuleintritt für die Entwicklung der kognitiven, emotionalen, motorischen und sozialen Fähigkeiten sind, ist bekannt. Gleichzeitig müssen in diesem Alter jedoch die Gefahren einer Verschulung und eines verfehlten Leistungsdenkens vermieden werden. Deshalb setzen sich die Mitarbeiterinnen des Heilpädagogischen, integrativen Kindergartens "Steingruber" im allgemeinen zum Ziel, den Kindern eine glückliche Kindergartenzeit zu ermöglichen, die sie weder über- noch unterfordert, und halten an ihrem Grundziel fest, das da heißt: "Freude zu vermitteln, am Zusammensein, am Spielen, am Tun und Arbeiten!" (Steingruber 1994)

Im Organisationsstatut für heilpädagogische Kindergärten ist verankert, dass in integrativ geführten Kindergruppen vier bis fünf behinderte und zwölf nicht behinderte Kinder zusammenkommen, die dann von einem/einer SonderkindergärtnerIn, einem/einer KindergärtnerIn und einem/einer HelferIn ständig betreut und gefördert werden. Nach Bedarf werden dann LogopädInnen, PhysikotherapeutInnen und PsychologInnen hinzugezogen.

Die Gruppengrößen der vier Gruppen im "Steingruber"-Kindergarten belaufen sich während den gezielten Aktivitäten auf 10, 11, 12 bzw. 17 Kinder, wovon in jeder Gruppe drei der Kinder Behinderungen unterschiedlichster Art aufweisen. Jede dieser Gruppen wird ständig von einer (Sonder-)Kindergärtnerin und einen halben Vormittag lang von einer Helferin betreut und gefördert. An jedem Tag in der Woche ist zudem noch mindestens eine Therapeutin anwesend.

Die Gruppen während den gezielten Aktivitäten demnach relativ klein zu halten, fördert eine intimere Atmosphäre und ermöglicht individualisierteres Eingehen auf jedes einzelne der Kinder.

Die Anzahl der behinderten Kinder pro Gruppe so gering zu halten, bestärkt den Einfluß der nicht behinderten auf die behinderten Kinder und erweitert die Möglichkeit der Behinderten, von den Nichtbehinderten zu lernen. "Viel gesunde Luft und gesunde Anregung - so wird das behinderte Kind mitgerissen!" (Steingruber 1994)

Zumindest einen halben Vormittag lang werden die Gruppen von nur einer (Sonder-) Kindergärtnerin geführt. Aber die Gruppen sind klein und die (Sonder-)Kindergärtnerinnen können ständig mit Unterstützung von den Helferinnen und den anwesenden Therapeutinnen rechnen. Deshalb führt dieser Sachverhalt auch zu einem begrüßenswerten Aspekt: Denn dadurch kann eine bloß auf den Raum beschränkte Integration weitgehend ausgeräumt werden. Wird dagegen eine integrativ geführte Gruppe ständig von zwei (Sonder-) Kindergärtnerinnen betreut, können beide leicht in Gefahr laufen, sich nur noch für jene Kinder zuständig zu fühlen, deren sie gemäß ihrer Ausbildung befähigt sind, d.h. die Sonderkindergärtnerin beschäftigt sich in der Hauptsache nur mit den behinderten, die andere Kindergärtnerin mit den nicht behinderten Kinder.

Die gemeinsame Förderung der behinderten und nicht behinderten Kinder im Kindergarten "Steingruber" ist aber kein unumstößlicher Leitsatz. Können die Erzieherinnen über einen längeren Zeitraum beobachten, dass sich die gesunden Kinder bedenklich an möglich auffälliges Verhalten und an geminderte Arbeitsweisen der behinderten Kinder angleichen, ist eine Trennung voneinander den halben Vormittag lange möglich. In diesen Wochen werden die nicht behinderten Kinder ausschließlich ihren Fähigkeiten entsprechend gefördert, nicht zum Nachteil der behinderten Kinder, denen in dieser Zeit selbst eine besondere sonderpädagogische Förderung zukommt. Diese Maßnahme war seit Bestehen des Kindergartens aber nur ein Mal notwendig.

Unbestritten stellt der Kindergarteneintritt für ein jedes Kind ein einschneidendes Erlebnis dar. Durchwegs ist er mit Veränderungen und vielleicht somit auch mit Schwierigkeiten verbunden, die sich auf die plötzliche Umstellung des gewohnten Lebensrituals des Kindes, auf die zeitweilige Trennung von der Familie, auf das gesamte Unbekannte beziehen kann. Um den Sprung ins kalte Wasser zu vermeiden, versuchen die Kindergärtnerinnen im "Steingruber"-Kindergarten, die Neulinge schon längere Zeit vor ihrem tatsächlichen Eintritt mit der neuen Situation "Kindergarten" vertraut zu machen. So können die (nicht) behinderten Kinder während sogenannter Besuchsstunden - die langsam auf einzelne Besuchsvormittage ausgedehnt werden, ab Februar bzw. April beginnend, in den Kindergartenalltag hineinschnuppern.

Diese Vorgehensweise der Eingewöhnung bringt auch noch andere Vorteile: Die schon "eingesessenen" Kindergartenkinder lernen die "Neulinge" zwanglos kennen und können sie behutsam in ihrer Gruppe aufnehmen. Die Betreuerinnen haben durch die zeitweilige Anwesenheit der neuen Kinder die Möglichkeit, sich von ihnen ein grobes Bild zu machen, ihre Bedürfnisse an Zuwendung und Aufmerksamkeit einzuschätzen und dies dann bei der endgültigen Gruppenzuteilung im Herbst zu berücksichtigen: Nicht zuletzt haben auch die Eltern die Gelegenheit, Einblick in das Angebot des Kindergartens zu gewinnen und so letztendlich entscheiden zu können, ob es mit ihren Vorstellungen der Kinderbetreuung und -förderung im Einklang steht.

Es ist eine Besonderheit, dass die Organisation des Tagesablaufs täglich am Morgen neu geplant wird. Natürlich halten sich die Mitarbeiterinnen an grobe Richtlinien (diese gewähren insbesonders den jüngeren und behinderten Kindern die nötige Sicherheit und Orientierung am Tagesgeschehen bzw. ersetzen das noch mangelnde Zeitverständnis), doch Feinheiten (welche Gruppe benützt wann den Turnsaal, welche Gruppe hält sich in welchen der vier unterschiedlich ausgestatteten Räumen auf, wann holen die Therapeutinnen die behinderten Kinder zur Einzelförderung bzw. sollen sie in der gesamten Gruppe arbeiten) werden unter Absprache aller Betreuerinnen jeden Tag neu bestimmt.

Folgend eine kurze Darstellung des Tagesablaufs:

-

7.00 bis 9.00 Uhr: "freie Freispielzeit"

-

9.00 bis 12.00 Uhr: Gezielte Aktivitäten in der Gruppe (Vorschulgruppe, Bewegungserziehung - Turnen od. Rhythmik, Jause, sprachliches Angebot - Geschichten, Lieder, Sprüche, gezielte Beschäftigung - Malen, Zeichnen, Basteln, Werken, Gesellschaftsspiele)

-

12.00 bis 12.30 Uhr: Freispielzeit (im Garten od. im Haus)

Spätestens um 8.30 Uhr sollen alle Kinder eingetroffen sein, bis 9.00 Uhr haben die Kinder die Möglichkeit, sich in dieser sog. "freien Freispielzeit" Spielpartner und -beschäftigung selbst zu wählen, wobei sie weder an ein bestimmte Gruppe noch an einen bestimmten Raum gebunden sind. In dieser Zeit sollen sich die Kinder auf den Kindergartentag einstellen können.

Ab 9.00 Uhr schließen sich die Kinder zu ihren Gruppen zusammen und fortan bestimmen vier Aktivitätseinheiten den inhaltlichen Hergang: Bewegungserziehung, sprachliches Angebot, gezielte Beschäftigung und Jause. Zu welchem genauen Zeitpunkt, in welchem Raum und wie im Genauen (Freispiel und Arbeitszeit in Balance) die einzelnen Einheiten abgehalten werden, bestimmen morgens die Betreuerinnen bzw. hängt von den Bedürfnisse der Kinder ab.

Ab 12.00 Uhr können sich die Kinder wieder frei beschäftigen, bis sie abgeholt werden.

Neben den täglichen Regelmäßigkeiten prägen auch die sich wöchentlich wiederholenden Aktivitäten die Gestaltung des Kindergartenalltags:

-

Jede Woche beginnt montags mit dem sog. "feierlichen Wochenbeginn", bei dem sich alle Kinder aller Gruppen, alle Betreuerinnen, sowie auch alle an diesem Tag anwesenden Therapeutinnen im Turnsaal versammeln. Dabei wird gemeinsam gesungen und einzelne Gruppen präsentieren ihre Ergebnisse vom aufgearbeiteten Themenschwerpunkt der Vorwoche. Da alle Gruppen immer denselben Themenschwerpunkt behandeln, natürlich alters- und entwicklungsgemäß adaptiert, sind die Inhalte der Präsentationen jedem Kind verständlich, die unterschiedliche Bearbeitung eine Bereicherung.

-

Dieses Ritual verhindert, dass sich die Gruppen voneinander isolieren, die Kinder sich untereinander fremd werden und sich ihre Gemeinsamkeit bloß auf den Besuch des gleichen Kindergartens beschränkt. Dieser gruppenunabhängige Verkehr zwischen den Kindern (und den Betreuerinnen) wird auch in der "freien Freispielzeit" forciert. Auf diese Weise können alle Kinder mit allen Kontakt halten, egal welcher unterschiedlichen Gruppe sie auch angehören.

-

Jeden Freitag können Kinder der ältesten Gruppe Flöte spielen lernen.

-

Freitags jeder Woche haben motivierte Kinder aus den drei ältesten Gruppen die Möglichkeit, an einem Englischkurs teilzunehmen.

Auch jahreszeitliche Bedingungen spiegeln sich in der Gestaltung des Tagesrhythmus` wider. Besonders in den wärmeren Jahreszeiten gewinnt der große, hauseigene Garten an Bedeutung. Ein Großteil der gezielten Aktivitäten wird im Freien abgehalten.

Eine weitere Besonderheit des pädagogischen Konzepts zeichnet sich mit dem sog. "BetreuerInnenwechsel" aus. Dies bedeutet, dass die einzelnen Gruppen nicht ständig von ein und derselben (Sonder-)Kindergärtnerin betreut werden, sondern dass sich die Erzieherinnen in regelmäßigen Abständen von drei bis vier Wochen in der Aufsicht der Gruppen wechseln. Daraus lassen sich folgende Vorteile ableiten:

-

Würde jede Gruppe ständig von der gleichen (Sonder-)Kindergärtnerin betreut, würden sich früher oder später die einzelnen Gruppen fix manifestieren und sich von den anderen abtrennen. Zudem würde jede Erzieherin nur noch für sich und die ihr anvertrauten Kinder arbeiten. Im Sinne der Teamarbeit (siehe Abschnitt 1.1.3) ergibt es sich geradezu als Voraussetzung, dass sich alle Betreuerinnen für alle Kinder gleichsam zuständig fühlen.

-

Der Betreuerinnenwechsel kann Rivalitäten und Konkurrenzverhalten zwischen den Gruppen und den Erzieherinnen verhindern.

-

Da sich die Gruppen so gegeneinander nicht abgrenzen, bewahrt der Kindergarten ein familiäres Flair. Jeder kennt jeden und hat mit jedem zu tun.

-

Überall, wo Menschen zusammenkommen, ergeben sich Sympathien und Antipathien. Selbst das Berufsethos schützt nicht davor, dass ein Verhältnis zwischen Erzieherin und Kind nicht gerade von Sympathie getragen sein kann. Ist das der Fall, ist es für beide Seiten angenehmer, wenn ein regelmäßiger Wechsel der Betreuerinnen stattfindet.

-

Auch die individuelle Förderung und Betreuung der Kinder hat optimale Ausgangschancen: Durch den Wechsel erkennt jede Erzieherin Fähigkeiten eines jeden Kindes, die einer anderen Betreuerin vielleicht entgangen wären. Durch Gespräche unter den Betreuerinnen können die Bedürfnisse der Kinder besser abgeklärt und es kann darauf folglich besser eingegangen werden.

-

Dieser Wechsel spornt die (Sonder-)Kindergärtnerinnen auch an, sich immer wieder Gedanken und Mühe zu machen, um den einzelnen Gruppen mit ihren jeweiligen Anforderungen gerecht werden zu können. Dies verhindert eine möglich drohende Stagnation in den Erziehungsbemühungen, hält das Engagement und die Freude an der Arbeit aufrecht.

-

Die Kinder können so von allen individuellen Fähigkeiten jeder einzelnen Erzieherin profitieren und sind zudem nicht von nur einer einzigen Erziehungsvorstellung gelenkt. Zwar verfolgen alle Betreuerinnen dieselben Erziehungsziele, dennoch werden sich unterschiedliche Facetten in Werthaltung und Betonung der Schwerpunkte ergeben.

Die Erfahrung zeigt, dass sich die Kinder - bis auf wenige Ausnahmen - vom Betreuerinnenwechsel nicht irritieren lassen. Zu Beginn des Kindergartenjahres wird verstärkt darauf Augenmerk gelegt, dass sich die Kinder - insbesonders in ihrer eigenen Gruppe - intensiv kennenlernen und zusammenkommen. An sich ist die Gruppe und ihr Zusammenhalt für die Kinder wichtiger als die jeweilige Person, die sie betreut.

Eine Hilfe, diesen Betreuerinnenwechsel leichter annehmen zu können, ist auch sicherlich die sog. "freie Freispielzeit" (siehe Kapitel 1.2.1.3.), in der alle Betreuerinnen und alle Kinder ohne jegliche räumliche Beschränkungen interagieren können.

Es zieht sich wie ein roter Faden durch die Bildungsbemühungen der Betreuerinnen an den Kindern: egal ob der jüngsten oder einer der älteren Gruppen zugehörig, egal ob behindert oder nicht: alle Kinder lernen am gleichen Gegenstand! Das heißt, in den Vorbereitungssitzungen zur Planung der didaktischen Einheiten entscheiden die (Sonder-) Kindergärtnerinnen gemeinsam über einen Themenschwerpunkt, der folglich in den nächsten 14 Tagen mit allen Kindern aller Gruppen näher behandelt und ausgearbeitet werden soll. Unterschiede in den - das Thema abhandelnden - Aktivitäten ergeben sich einzig und allein durch alters- und entwicklungsbedingte Adaption der speziellen Angebote.

Um besonders den behinderten Kindern dieselbe Startposition bei der eigentlichen Durchführung des Angebots in der gesamten Gruppe offenzuhalten, bereitet man sie auf bevorstehende Aktivitäten eigens vor. Dabei werden die Inhalte vorweggenommen und mit verschiedensten Hilfsmittel zum Anschauen und Angreifen "entschlüsselt". So ist es möglich, das Verständnis und das Wissen dieser Kinder weitgehendst nächst dem Stand der übrigen anzugleichen.

Die Betreuerinnen legen besonderes Augenmerk darauf, den Kindern eine gewissenhafte Arbeitshaltung zu vermitteln. Dies geschieht unter anderem damit, Spiel- und Arbeitszeiten konsequent zu trennen. So sollen die Kinder von klein auf lernen, zwischen den Zeiten zu unterscheiden, in denen sie zum einen konzentriert an einer Sache zu arbeiten haben und es ihnen zum anderen völlig freisteht, sich ganz nach ihren eigenen Wünschen zu beschäftigen.

In diesem Sinne können sich die Kinder während den freien Zeiten zum Spielen nach Belieben ihre Spielkameraden, ihre Beschäftigung und auch den Raum (keine Gruppengrenzen) frei wählen, können selbst entscheiden, wie lange sie bei einer Tätigkeit bleiben, wann sie das Spiel wechseln wollen.

So frei die Kinder in der Freispielzeit agieren können, so kompromißlos haben sie sich während der Zeit gezielt gestellter Angebote (Arbeitszeit) an eine Hauptregel zu halten: Egal ob sie für einzelne Angebote Lust und Willen aufbringen können oder nicht, auf alle Fälle haben sie an diesen teilzunehmen. Diese Forderung begründet sich hauptsächlich mit drei Motiven:

-

Zum Ersten soll das Kind dadurch eine klare Unterscheidung zwischen Arbeit und Spiel erlernen, mit der Einhaltung dieser Zeiten zu einer gewissenhaften Arbeitshaltung gebracht werden.

-

Zum Zweiten kann ein an sich selbst zweifelndes Kind womöglich umgepolt werden. Denn oft liegt der Verweigerung zur Teilnahme an bestimmten Aktivitäten einzig die Hemmung des Kindes zugrunde, da es sich die Arbeit nicht zutraut und sich - aus der Angst heraus, zu versagen oder sich vor den anderen Kindern zu blamieren - daran nicht beteiligen will. Wird es dann dennoch in der Gruppe gehalten, sieht es die Ergebnisse der anderen Kinder und kann vielleicht daran erkennen, dass es nicht nur Genies gibt. Womöglich versucht das Kind es dann doch, die Aufgabe zu lösen.

-

Zum Dritten kann man ein augenscheinlich interessensloses Kind eventuell zu seinem Glück zwingen, kommt doch der Appetit auch erst oft beim Essen. Umgelegt bedeutet das, dass sich das Interesse des Kindes vielleicht doch noch wecken läßt, wenn es den anderen Kindern beim Arbeiten erst einmal zusieht.

Oft liegt es am Erzieher, unmotivierten Kindern in kleinen Schritten das Angebot schmackhaft zu machen und sie konsequent im Arbeitskreis zu halten. Würde man Ausnahmen gewähren (derweil sich anderwertig zu beschäftigen), wären vielleicht bald andere Kinder mitgerissen und ein ernsthaftes Arbeiten wäre kaum noch möglich.

Gewöhnlich alle drei bis vier Wochen setzen sich alle Mitarbeiterinnen in sog. Vorbereitungssitzungen zusammen, um über das in der nächsten Zeit zu behandelnde Rahmenthema zu entscheiden.

Diese Vorgangsweise, die Planung der didaktischen Angebote im Plenum durchzuführen, ergibt sich zum einen aus den Voraussetzungen für eine erträgliche Teamarbeit (siehe Abschnitt 1.1.3.), zum anderen aus einem Punkt des Ganzheitskonzepts, nämlich dass alle Kinder am gleichen Gegenstand lernen (siehe Abschnitt 1.2.2.1.). Zusätzlich werden die gesamte Kindergartenarbeit und die Ergebnisse dahingehend bereichert, als dass unterschiedliche Anregungen, Ideen, Fragen und Vorschläge einfließen.

Die Entscheidung für ein Rahmenthema macht sich abhängig von den aktuellen Interessen und Bedürfnissen der Kinder wie auch der Betreuerinnen, von aktuellen Ereignissen und von Themen, die - im Sinne von Differenzierung und Integration - individualisierte Arbeitsweisen zulassen.

Dadurch, dass ein und dasselbe Rahmenthema in allen vier Gruppen im Schwerpunkt gleichermaßen abgehandelt wird, kommt durch diese Art der gemeinsamen Planungsarbeit jede Erzieherin zu ihrem groben Konzept, muß die einzelnen dazu erdenklichen Aktivitäten nur noch für ihre Gruppe alters- und entwicklungsgemäß adaptieren. Dabei sind die Betreuerinnen darauf bedacht, dass bei den einzelnen Tätigkeiten möglichst alle Fähigkeiten und Fertigkeiten angesprochen und erprobt werden und dass sich im Sinne der Differenzierung und Integration die Angebote möglichst vielfältig aufarbeiten lassen.

Die Planung der Inhalte ist eine relativ fixe, doch die Offenheit für Flexibilität zeigt sich unter anderem dadurch, dass nicht zuletzt die Kinder mitentscheiden, wie lange man tatsächlich an den einzelnen Angeboten festhält. Zeigen die Kinder großes Interesse an einzelnen Tätigkeiten, werden diese weiter als geplant ausgebaut und demnach länger behandelt.

Manches Mal kommt es auch vor, dass gewisse Angebote aus der Kreativität der Kinder erwachsen. Wenn sich mehrere Kinder für eine spontane Idee begeistern können, wird diese von der Erzieherin aufgegriffen und in eine Aktivität mit eingebaut - ganz nach dem Motto: "Spontan auf das Gruppengeschehen eingehen können, ohne das große Ding an der Sache zu vergessen" (Steingruber 1994).

Die Kriterien, nach denen die Materialien ausgewählt werden, sind vielseitig. So ist es wesentlich, dass für die Kinder gut greifbare Spielsachen etc. verwendet werden, dies mit besonderen Nachdruck, seitdem der Kindergarten als ein heilpädagogisch integrativer geführt wird. Zahlreiches Anschauungs- und Bildmaterial ebnen den Weg, um Themen wirklich vom Sehen zum Begreifen (im doppelten Sinne) bearbeiten zu können: über Schauen - Greifen - Spüren letztendlich zum realitätsnahen (Er-)Lernen.

Im Großen und Ganzen werden dieselben Materialien wie in Regelkindergärten verwendet. Im Prinzip gibt es kaum Spiele und dergleichen, die nicht auch in einer gemischten Gruppe eingesetzt werden können. Die überwiegende Verwendung "gängiger" Materialien ist allein schon deshalb selbstredend, weil doch überwiegend drei Viertel der Kinder pro Gruppe nicht behindert sind. Zum anderen können die behinderten Kinder häufig mit denselben Materialien umgehen, da ihre Beeinträchtigungen selten deren gedachte Einsatzmöglichkeiten verwehren. Ist dies mit wenigen Ausnahmen doch der Fall (z.B. Puzzles mit kleinen, unhandlichen Teilen; Spiele mit schwierigen Regeln; schwierig faßbare Legespiele etc.), vereinfacht ( Spiel durch einfachere Spielregeln umgestalten) oder adaptiert man sie (kleine Knöpfe der Legespiele durch größere ersetzen oder auf die kleinen Knöpfe Kluppen setzen) bzw. greift auf eigens für behinderte Kinder angeschafftes Material zurück (Puzzles mit großen, einfachen Teilen; Lasy-Steine etc.). Die Vorschläge, wie die Erzieherinnen Spielzeug eventuell behindertengerecht umgestalten können, kommen in den meisten Fällen von Frühförderern.

Bei der Auswertung der Interviews mit den Erzieherinnen ergab sich u.a. das Ergebnis, dass im Vordergrund ihrer pädagogischen Grundhaltung bei der Betreuung und Förderung der (behinderten) Kinder die didaktischen Konzeptionen des situationsorientierten, sowie spielorientierten Ansatzes und des Sozialisationsansatzes stehen:

-

Der situationsorientierte Ansatz: Diese didaktische Konzeption entspricht weitgehendst einem Lernen in realen Lebenssituationen. Dabei eignen sich die Kinder ebenso grundlegende Funktionen an, jedoch nicht in isolierten und künstlich erstellten Situationen, wie es z.B. im funktionsorientiertem Ansatz mit Hilfe von Trainingsmappen der Fall ist. Diese Art von Lernen orientiert sich weniger an zu fördernden Einzelaspekten, vielmehr werden wichtige Funktionen im Gesamten und zugleich an typischen Lebenssituationen, die dem Kind allgegenwärtig sind, gefördert.

-

Die Orientierung am Spiel: Auch dieser Ansatz betont die ganzheitliche Erziehung anstatt einem pointierten fachdidaktischen Lernen. Das spielerische Lernen kann sich sowohl in gesteuerten wie auch in freien Situationen vollziehen (z.B. in Rollenspielen, im täglichen Miteinander-Umgehen, in Materialerfahrungen, etc.)

-

Der Sozialisationsansatz: Dabei kommt es darauf an, Bedürfnisse und Entwicklungskräfte des Kindes nicht in meßbaren Funktionen des Gelernten, sondern in den grundlegenden Dimensionen des Sozialvorganges (Miteinander-Umgehen, Alltagsbewältigung, etc.) zu fördern. (Vgl. Liegle in: "Der Kindergarten" Band 3 1978, S. 28-37; Evangelische Französisch-reformierte Gemeinde Frankfurt 1984, S. 109-112).

Bei der Betreuung und Förderung von heterogen zusammengesetzten Gruppen sind es eben genannte Ansätze, die dafür am geeignetsten erscheinen, da sie für Inhalte und Zielaspekte am offensten sind und zudem ein Mitarbeiten, Lern- und Entwicklungsschritte gerade für die in ihren Funktionen eingeschränkten Kinder ermöglichen.

Ansonsten verschreibt sich der "Steingruber-Kindergarten" keiner speziellen Pädagogik (z.B. einer Waldorf- oder Montessori Pädagogik). Nach Frau Steingruber wäre es nicht richtig, sich nach jeder wie auch immer gearteten Einseitigkeit zu richten. Denn könne das Kind anschließend keine ebenso orientierte Schule besuchen, fände es sich wahrscheinlich nur schwer zurecht. Deshalb holen sich die Betreuerinnen aus den verschiedensten Methoden das heraus, was ihnen in ihr Erziehungsverständnis zu passen scheint.

Sofern ich in den bereits beschriebenen Konzeptpunkten noch nicht auf die spezielle Betreuung und Förderung der behinderten Kinder gesondert eingegangen bin, möchte ich hier noch wesentliche Maßnahmen dazu ergänzen.

Im Großen und Ganzen ist zu bemerken, dass die Erziehungs- und Betreuungsziele für die behinderten Kinder genauso gelten wie für die nichtbehinderten Kinder auch. Ist es doch im Sinne der sozialen Integration, die

-

die gemeinsame Tätigkeit (spielen, lernen, arbeiten)

-

am gemeinsamen Gegenstand/ Produkt

-

in Kooperation von behinderten und nicht behinderten Kindern (vgl. Feuser 1984, S. 18) stark betont.

-

Nichtsdestotrotz ist eine sonderpädagogische Förderung der behinderten Kinder auf den Grundlagen einer fortlaufenden heilpädagogisch-psychologischen Diagnostik und einer regelmäßigen Verhaltensbeobachtung sicherzustellen. Diese heilpädagogisch-psychologische Diagnostik soll zu einem integrativen, individuellen Förderprogramm und zu konkreten operationalisierbaren Handlungsanweisungen führen. Daraus ergibt sich als eine erste Voraussetzung die Erhebung des "Ist-Zustandes" durch die Kinderärztin und durch die Therapeutinnen. Sie untersuchen das neu aufgenommene behinderte Kind, erstellen Anamnese und derzeitigen Befund. Als zweiter Schritt ist das angestrebte "Soll-Ziel" zu definieren. Der dritte Schritt sollte die Änderungs- und Fördermaßnahmen aufzeigen, d.h., es soll von den Therapeutinnen und der Ärztin Therapien und der Förderungsplan aufgestellt werden, die immer wieder überprüft (durch Verhaltensbeobachtung und fachkundige Untersuchungen) und in Kooperation mit dem Team nach Bedarf modifiziert werden sollen (prozeßorientierte Förderungsdiagnostik).

-

Die Therapiemaßnahmen: Siehe Kapitel 1.1.1.

-

Zusammenarbeit, Erfahrungs- und Informationsaustausch der Therapeutinnen und der (Sonder-)Kindergärtnerinnen: Siehe Kapitel 1.1.1. und 1.1.3.

-

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen: Insbesondere auf die Zusammenarbeit mit den Frühförderern, die das Kind außerhalb des Kindergartens sonderpädagogisch betreuen, ist man sehr bedacht. Selbst auf die Weiterführung der sozialintegrativen Erziehung in Schulen, welche die behinderten Kinder nach Ablauf der Kindergartenzeit besuchen, wird geachtet und Kontakt gehalten.

-

Besondere Unterstützung bei Gruppenaktivitäten: Behindertengerecht adaptierte Spielmaterialien (siehe Kapitel 1.2.3.1.), eigene Vorbereitungszeiten mit dafür eigens erstellten Materialien (siehe Kapitel 1.2.2.1.), besonderer Beistand bei den Arbeitsangeboten, entwicklungsadaptierte Aufgabenstellung.

-

Schulvorbereitung: Behinderte Kinder, die nach Ablauf des Kindergartenjahres voraussichtlich in die Schule eintreten werden, werden täglich etwa eine halbe Stunde lang mit den bevorstehenden Anforderungen vertraut gemacht. Im Mittelpunkt der Bemühungen stehen dabei Übungen zur Lockerung und Entkrampfung der Handgelenke, um somit im Weiteren die sensomotorische Koordination und die feinmotorischen Fertigkeiten in Hinblick auf das Schreibenlernen schulen zu können. (Auch den baldigst schulpflichtigen nicht behinderten Kindern werden spezielle Vorschulübungen angeboten, um so noch etwaig vorhandene Schwächen auszugleichen bzw. besondere Interessen zu fördern.)

-

Die räumliche Ausstattung: Im privaten Haus der Frau Steingruber sind drei Ebenen für den Kindergartenbetrieb adaptiert. Die großzügige Fläche von ungefähr 300m2 ist folgendermaßen genutzt: im Tiefparterre befinden sich der Therapieraum und ein etwa 70m2 großer Turnsaal. Im Erdgeschoß und im ersten Stock sind jeweils zwei Gruppenräume (à 30m2) und jeweils eine Veranda zu 10m2 unterschiedlichst ausgestattet. Neben den konventionellen Möbeln sind auch überall besonders behindertengerechte Einrichtungsstücke zu finden: spezielle Sesseln ("Rodeo"), extra angehobene Tischhöhen und speziell adaptierte Kinderstühle (mit Fußstützen versehen). Weiters ermöglichen sog. "Stehbretter", an denen beispielsweise spastisch gelähmte Kinder mit Windeln festgebunden werden, auch stehend zu arbeiten. Zur Unterstützung beim Sitzen und Liegen am Boden stehen Schaumstoffrollen und Liegekeile zur Verwendung bereit. Der 1.800m2 große Garten kann dem Abenteuer-, Bewegungs- und Forschungsdrang der Kinder mehr als gerecht werden. Hier finden sich nebst den üblichen Spielgeräten eine riesige Holzspielanlage, ein Bassin, eine kleine Zuganlage und nicht zuletzt der Stall eines Esels.

-

Die personelle Ausstattung und die Qualifikation der Mitarbeiterinnen: Die Qualifikation aller für die Betreuung und Förderung der Kinder verantwortlichen Fachkräfte ist eine der wichtigsten Voraussetzung dafür, dass insbesonders integrative Erziehung gelingen kann. Besonders wenn es behinderte Kinder zu betreuen gilt, ist ein "guter Hausverstand" im Umgang mit den Kindern allein nicht ausreichend, es bedarf fachlichen Wissens auf dem Gebiet seiner Arbeit, damit der Erfolg der gemeinsamen Betreuung und Förderung behinderter und nicht behinderter Kinder nicht auf dem Prinzip des Zufalls basiert. Fundierte Berufsausbildung allein reicht jedoch nicht aus; Qualifikation wird v.a. erst dadurch erreicht, wenn man sich laufend fort- und weiterbildet, engagiert im Beruf bleibt. (Siehe dazu auch die Kapitel 1.1.1. und 1.1.3).

-

Die Gruppenzusammensetzung und Gruppengröße: Siehe dazu die Abschnitte 1.1.2. und 1.2.1.1.

-

Gestaltung der Lernprozesse: Die Gestaltung der Lernprozesse birgt drei wesentliche Gefahrenmomente (vgl. Evangelische Französisch-reformierte Gemeinde Frankfurt 1984, S.18,19): Die Gefahr der Ritualisierung (zu starr an einem einmal festgelegten Ablauf zu halten und dadurch die Flexibilität, Spontaneität und Improvisation der Kinder zu untergraben), die Gefahr der Verschulung (mitsamt den ev. Folgen von verfehltem Leistungs- und rücksichtslosem Konkurrenzdenken) und die Gefahr der Therapeutisierung (Therapien mit behinderten Kinder werden überbetont). Die Mitarbeiterinnen im Kindergarten "Steingruber" versuchen diese Gefahrenmomente zu umgehen, indem erstens eine Balance zwischen Planung und Flexibilität des Tagesablaufs gehalten wird, um den Kindern einerseits schon einen Überblick über die Einteilung des Tagesgeschehens zu ermöglichen, sie auf der anderen Seite aber nicht allzu sehr in ihrer (Gruppen-)Dynamik einzugrenzen (siehe dazu auch Kapitel 1.2.1.3.). Zweitens steht bei der Durchführung von Arbeitsangeboten wohl die alters- und entwicklungsadäquate Förderung im Vordergrund, aber dabei wird sehr stark die Kollegialität, die Kooperation und die kritische Selbsteinschätzung gefördert. Drittens sind Therapiemaßnahmen an den behinderten Kindern sehr überlegt in das soziale Feld des Kindergartens eingebaut (siehe dazu auch Abschnitt 1.1.1.).

-

Der Kontakt zu den Eltern: Erziehungsbemühungen im Kindergarten sind durchgehend als Ergänzung zur Erziehung im familiären Rahmen zu sehen. Werden Kinder, insbesonders behinderte, zusätzlich außerhalb der Familie betreut und gefördert, ist ein enger Kontakt zum Elternhaus Voraussetzung. Es geht dabei immerwieder darum, einen gegenseitigen Informationsfluß zwischen den BetreuerInnen und den Eltern aufrecht zu erhalten. So kann im Kindergarten unter Berücksichtigung von (aktuellen) Lebensereignissen und -umständen individueller auf die Kinder eingegangen werden. Zudem ist es sehr wichtig, dass sich die Betreuer und die Eltern (behinderter) Kinder über die jeweiligen Entwicklungschancen im Klaren sind. Erwartungen an Fortschritte der Kinder müssen berechtigt und dürfen keinesfalls zu hoch geschraubt sein, sonst stehen alle Beteiligten unter einem ständigen Erwartungsdruck.

-

Im Kindergarten "Steingruber" setzt man allerhand Bemühungen, den Kontakt zu den Eltern zu pflegen (Elternabende, Einzelgespräche, gemeinsame Feste und Spielenachmittage). Vor allem auch unter dem Aspekt, den integrativen Prozeß auch außerhalb der Kindergartenzeit zu unterstützen.

Inhaltsverzeichnis

Sinn und Aufgabe meines Teils zur umfassenden wissenschaftlichen Begleitung des Heilpädagogischen, integrativen Kindergartens "Steingruber" war es, die Form der gemeinsamen Betreuung und Förderung der behinderten und nicht behinderten Kinder unter bestimmten Kriterien und ausgewählten Aspekten kritisch auf ihre Wirkung hin zu untersuchen, also zu evaluieren. Dabei soll "Evaluation" hier als Synonym für "Begleitforschung" verstanden werden, da dieses Projekt auf eine Begleitung, auf eine Beschreibung eines Bildungsprogramms (dem pädagogischen Konzept) und seiner Realisierung abzielt und nicht den Anspruch erheben soll, bestehende Grundsätze zu kontrollieren oder gar verändern oder verbessern zu wollen.

In dieser Arbeit geht es darum, aufzuzeigen, wie in diesem Kindergarten versucht wird, Integration zu verwirklichen und ob sie sich in beabsichtigter Weise auswirkt. Es soll nicht entschieden werden, ob die Qualität der Kindergartenarbeit im Heilpädagogischen, integrativen Kindergarten "Steingruber" anderen heilpädagogischen (integrativen) Kindergärten über- oder unterlegen ist. Das Generalkonzept dieser Arbeit drückt sich somit in der Gegenüberstellung des theoretischen Programms mit der Realität aus.

Um diese Gegenüberstellung anstellen zu können, entschloss ich mich für halbstandardisierte Interviews mit allen Mitarbeiterinnen, für die Verhaltensbeschreibung der Kinder mittels einer Analyse von Videoaufnahmen und für die Beschreibung von Tagesabläufen.

Auf die Methodik der Datengewinnung möchte ich hier nicht detaillierter eingehen, diese kann aber in meiner Dissertation nachvollzogen werden.

Ich möchte noch darauf hinweisen, dass meine Beobachtungen und gewonnenen Erkenntnisse für diese wissenschaftliche Begleitung einer momentanen Beschreibung genügen (Zeitraum Mai 1994 bis Juni 1995). Das untersuchte Verhalten der beobachteten Kinder und auch das Verhalten der Mitarbeiterinnen können sich zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht ganz anders präsentieren. Neue Erfahrungen und Einsichten der Mitarbeiterinnen, neue Gruppendynamiken, können die Betreuung und Förderung der Kinder heute durchaus unterschiedlich aussehen lassen.

Die spastisch gelähmte Desirée und fünf andere - nicht behinderte - Mädchen sitzen um einen Tisch. Desirée und Katja, eines der nicht behinderten Mädchen, spielen mit den Musterwürfeln, die Übrigen zeichnen. Man beginnt darüber zu reden, wie Desirée an diesem Tag, während eine Geschichte im Sesselkreis vorgelesen wurde, der Schnupfen über die Nase lief und sie sich allein nicht helfen konnte - nämlich ein Papiertaschentuch zu holen.

Caroline:"Die Desy ist ja behindert."

Katja:"Stimmt nicht!"

Caroline, wendet sich zu Anna:"Doch; gell, die Desy ist behindert?!"

Katja:"Aber nur gehbehindert!"

Caroline:"Und Schneuzen kann sie sich auch nicht."

Desirée:"Aber das lern` ich auch noch; ich versprech`s!"

Katja:"Und am nächsten Sommerfest kann sie vielleicht schon gehen."

Caroline:"Ja, vielleicht. Hoffen wir`s!"

Dieses eine Beispiele dokumentiert recht gut die allgemeine Grundhaltung der Kinder, miteinander umzugehen.

Die gesamte Gruppendynamik innerhalb der (beobachteten) Gruppen fiel durchaus positiv auf - was nicht zuletzt auf eine gelungene Gruppenzusammensetzung schließen läßt: Schwerwiegende Reibereien waren in der Zeit meiner Untersuchung niemals zu beobachten, kleinere Streitigkeiten und Schwierigkeiten werden wohl immerwieder auftreten, wenn Menschen, insbesonders Kinder mit ihrem ehrlichen und offenen Gehabe, zusammenkommen.

Die behinderten Kinder der (beiden beobachteten) Gruppen schienen überaus verständnisvoll und als ganz selbstverständlich aufgenommen und integriert zu sein. Ihre behinderungsspezifischen Auffälligkeiten störten bisweilen nur unwesentlich das gesamte Gruppengeschehen, was u.a. wohl auch auf die geringe Anzahl von nur drei behinderten Kindern pro Gruppe zurückzuführen sein dürfte.

Es war für mich auch zu erkennen, dass die Kinder mit körperlichen Behinderungen von den übrigen Kindern als geringer behindert definiert wurden, als z.B. verhaltensauffällige. Letztere wurden von den Kindern des öfteren kritisiert, sich beispielsweise nicht dermaßen aggressiv und/ oder störend zu verhalten.

Im Gesamten gesehen kamen die Kinder sowohl in der Freispiel- wie auch in den Arbeitszeiten gut miteinander aus und zurecht, wie es sich aus den Interpretationen der Beobachtungsschemata rückschließen läßt: Alle Kinder standen sehr oft in Kontakt miteinander, nur selten kam es vor, dass sich einzelne Kinder der Gruppe ausschlossen bzw. ausgeschlossen wurden. Auch war beinahe keinerlei dominantes Verhalten der Kinder zu registrieren und es konnte durchwegs beobachtet werden, wie gut sich die Kinder untereinander einordnen konnten. Bemerkenswert war auch der Hang der Kinder, andere in deren Bedürfnissen zu achten und bisweilen eigene Wünsche deshalb zurückzustellen. Ganz selten kam es vor, dass einzelne Kinder andere in deren Interessen ignorierten und unter allen Umständen ihre eigenen Wünsche stur durchsetzen wollten. Es waren wenige Konflikte zu beobachten, doch wenn sie auftraten, wurden sie in der Hauptsache von den daran Beteiligten untereinander gelöst, nur ein (behindertes) Mädchen richtete sich in strittigen Situationen an die Erzieherin. Es ergaben sich zwar nur wenige solcher Situationen, aber wenn doch, zeigten sich etliche Kinder dazu freiwillig bereit, der Gruppe/ einem Mitglied Hilfe zu leisten. Absolut kein Kind vermittelte den Eindruck, scheu und unsicher im Kontakt mit Erwachsenen zu sein, sie zeigten durchwegs Vertrauen und Sicherheit den Betreuerinnen gegenüber.

Bei den gezielten Angeboten schien nur ganz selten ein Kind teilnahmslos, und so gut wie kein Kind fiel störend auf oder unterbrach Aktivitäten anderer. Außerdem bewiesen alle Kinder, sich den Spielregeln folgend der gegebenen Situation ein-, über- oder unterordnen zu können. Nur wenige (behinderte) Kinder konnten bisweilen den Spielregeln nicht nachkommen. Ergab sich die Notwendigkeit, hielten sich alle Kinder an die Anforderungen der Erzieherin und kaum jemand wollte nicht darauf hören. Das Interesse der Kinder, von sich aus an den gezielten Angeboten teilzunehmen, war sehr stark ausgeprägt, nur manchmal mußte ein (behindertes) Kind zum Mitmachen ermuntert werden. Nur zwei Kinder zeigten sich während des gesamten Untersuchungszeitraumes, und dies auch nur ganz selten, mit ihren Leistungen unzufrieden. Schon öfters kam es hingegen vor, dass sich manche Kinder nach Ideen anderer richteten (etwas nachmachten). Die meisten Kinder arbeiteten in der Hauptsache selbstbewußt und zielgerichtet an einer Aufgabenlösung, waren größtenteils lange an der Sache konzentriert und bewiesen auch genügend Ausdauer, den Aktivitäten zu folgen. Nur manches Mal fiel es einzelnen Kindern schwer, sich nicht von einem speziellen Angebot ablenken zu lassen. Der Großteil der Kinder bemühte sich meist, die Ausführung der einzelnen Tätigkeiten sorgsam zu erledigen und nur wenige Kinder bedurften dabei einer verbalen oder aktiven Hilfestellung einer Betreuerin.

Die Qualifikation der Mitarbeiterinnen: Eine heilpädagogische Zusatzausbildung ist für die ErzieherInnen in heilpädagogischen Kindergärten sicherlich wünschenswert, was jedoch nicht unbedingt bedeuten muß, dass man ohne sie weniger gut arbeiten kann. Zwei der vier Kindergärtnerinnen im "Steingruber"-Kindergarten verfügen über eine solche Spezialausbildung, den anderen beiden, sowie auch den Helferinnen, kann man diese Fähigkeiten aber fast ebenso zusprechen. Zudem sollte man bedenken, dass man sich in der praktischen Arbeit und durch den ständigen Kontakt mit den Kolleginnen genauso gut - wenn nicht sogar effizienter als in einem theoretisch ausgerichteten Studium - behinderungsspezifische Kenntnisse aneignen und anwenden kann.

Die Bereitschaft, sich fort- und weiterzubilden, ist unter den Mitarbeiterinnen ohne Zweifel gegeben (siehe dazu auch Kapitel 1.1.3.). Auch in Hinsicht auf die Teamarbeit blieb das Engagement und die Motivationsbereitschaft aller nicht verborgen. Konsequent und mitunter sogar unterbezahlt (Therapeutinnen) werden diesbezügliche Termine eingehalten - nicht zuletzt zu Gunsten der Kinder.

Das allgemeine Betriebsklima machte einen durchwegs guten Eindruck auf mich.

Der Umgang zwischen allen Kindern und Erwachsenen schien problemlos und natürlich abzulaufen. Durch den regelmäßigen Wechsel der gruppenleitenden Kindergärtnerin kennt jede Betreuerin jedes Kind und umgekehrt, durch die organisierte "freie Freispielzeit" (siehe Abschnitt 1.2.1.3.) können alle 50 Kinder untereinander ständigen Kontakt halten.

Die Gestaltung der (beiden beobachteten) Gruppen in Zusammensetzung und -größe kann ich in der Hauptsache als gelungen bezeichnen, nimmt man dafür beispielsweise an der Arbeitshaltung der einzelnen Kinder und an der Gruppendynamik Maß. Wenige und z.T. eher unerhebliche Unzulänglichkeiten werden wohl schwer auszuschließen sein, wenn eine Gruppe so heterogen, wie es integrative Gruppen nun einmal sind, gestaltet ist.

Bei der Durchführung der didaktischen Einheiten fiel mir positiv auf, dass zu den einzelnen Angeboten und Aufgabenstellungen aufbauend hingeführt wurde und sie in Rücksicht auf Fähigkeiten und Interessen der Kinder ausgerichtet wurden. Ebenfalls gelang es den Erzieherinnen recht gut, eine gewisse inhaltliche Kontinuität in all den gebotenen Aktivitäten zu gewähren, d.h., das Rahmenthema wurde wirklich in den Angeboten, den Aufgabenstellungen und bisweilen in den Turneinheiten phasenübergreifend aufgearbeitet.

Was nun die individuelle Förderung der behinderten Kinder betrifft, ist zu sagen, dass in der älteren beobachteten Gruppe (im Gegensatz zur jüngsten) ein größeres Maß an differenzierten und entwicklungsadaptierten Angeboten zu registrieren war. Neben dieser Kritik schätze ich es jedoch als sehr schwierig ein, für grundlegende Übungen an Fertigkeiten noch einfachere Möglichkeiten für behinderte Kinder finden zu können.

Das Verhältnis Gruppenleiterin - Gruppenstärke (eine ständige Betreuerin pro Gruppe) erweist sich für mich als ein ambivalenter Punkt. Ich kann es nicht als unzureichend beurteilen, da weder die einzelne Erzieherin noch die Kinder Verhaltensweisen an den Tag legten, die darauf schließen könnten. Auf den Punkt gebracht: Aufgrund der Verfügbarkeit der Helferinnen und der Therapeutinnen in möglichen kritischen Situationen der Gruppenbetreuung wäre ein(e) zweite(r) ständige(r) BetreuerIn nicht absolut dringlich. Zudem wissen sich die Mitarbeiterinnen in Problemfällen (Überforderung oder Ausfälle von einzelnen Betreuerinnen) auch anders zu helfen: So werden Gruppen während einzelner Einheiten zusammengezogen oder intern geteilt, wobei dann ein Teil mehr Hilfestellung der Erzieherin benötigt als der andere, der genauso gut ohne Anleitungen arbeiten kann.

Eine Sache dazu sollte noch erwähnt werden: Es war zu beobachten, dass, wenn eine Helferin noch zusätzlich in einer Gruppe anwesend war, sich diese vornehmlich mit den behinderten Kindern beschäftigte, während sich die (Sonder-)Kindergärtnerin um die übrigen bemühte (insbesonders war dies in der Arbeits- und Freispielzeit der Fall). Dabei würden, so viele Erfahrungen auch die Helferinnen mit den behinderten Kindern gesammelt haben mögen, jedoch gerade die behinderten Kinder die gelernte Fachkraft eventuell mehr benötigen.

Ich schätze dieses Modell der Kinderbetreuung und -förderung als ein äußerst sinnvolles und zielführendes ein. Am Verhalten der Kinder (welches doch als tragendster Indikator gelten sollte) war durchwegs abzulesen, dass die Bemühungen, Integration zu verwirklichen, sich in Richtung der Erwartungen erfüllen (selbstverständlicher und toleranter Umgang unter den behinderten und nicht behinderten Kindern). Neben diesem sozialen Aspekt stehen die (beobachteten) Ergebnisse einer kognitiven Förderung um Nichts nach.

Eine Übertragung und Generalisierung dieses Modells halte ich für machbar, wenn man auch ein gewisses Engagement und eine gewisse Motivationsbereitschaft auf Seiten aller MitarbeiterInnen voraussetzen muß. Doch allerlei alternative Methoden im Erziehungs- und Bildungsbereich haben meist nur dann eine Chance, wenn eben IdealistInnen, Eltern, Kinder und zuständige Instanzen zusammenarbeiten können.

"Chancengleichheit besteht nicht darin, dass jeder einen Apfel pflücken darf,

sondern dass der Zwerg eine Leiter bekommt."

(Reinhard Turre)

"Gemeinsam von Anfang an - Eine Analyse sozialer Interaktionsformen zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern in einem Heilpädagogischen Kindergarten

Inhaltsverzeichnis

-

1.1. Interaktionen zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern im Kindergarten

- 1.1.1. Allgemeines

- 1.1.2. Die Bedeutung von Peerbeziehungen für die Entwicklung von Kindern

- 1.1.3. Der Umgang von Kindern mit der Behinderung anderer Kinder

- 1.1.4. Die Rolle der Nachahmung bei integrativer Erziehung

- 1.1.5. Behinderte Kinder werden mit den Folgen ihrer Einschränkung konfrontiert

- 1.1.6. Konflikte in integrativen Gruppen

- 1.1.7. Auswirkungen integrativer Erziehung auf nichtbehinderte Kinder

In den Interaktionen in integrativen Gruppen kommt die gesamte Bandbreite zwischenmenschlicher Kontakte zum Ausdruck (Reiser, 1987). Die Projektgruppe der Evangelischen Französisch-reformierten Gemeinde Frankfurt (EfrGF, 1987) beobachtete, daß die nichtbehinderten Kinder die behinderten nicht auf Kategorien von Behinderung fixieren, sondern sie als ihresgleichen mit dieser oder jener Eigenart erleben. Deshalb gestaltet sich auch die Art des Kontaktes zwischen behinderten und nichtbehinderten Kindern nach denselben Gesetzen wie zwischen nichtbehinderten. Die Häufigkeit und Qualität des Kontaktes orientiert sich daran, was man konkret mit dem anderen anfangen kann oder nicht. Am intensivsten ist der Kontakt zu den Kindern, mit denen man gemeinsam die eigenen Spielaktivitäten, Interessen und Phantasien umsetzen kann. Am wenigsten Spaß hingegen macht der Kontakt mit Kindern, die sich zerstörend oder ablehnend verhalten.