erschienen in: Manfred Brusten/Jürgen Hohmeier(Hrsg.), Stigmatisierung 1, Zur Produktion gesellschaftlicher Randgruppen, Darmstadt 1975. S. 125 - 144; Beide Bände sind leider Vergriffen und werden auch nicht mehr aufgelegt. Der Luchterhand-Verlag hat BIDOK die Erlaubnis zur Veröffentlichung gegeben.

Inhaltsverzeichnis

Neben gelegentlichen Hinweisen auf die Relevanz des Stigmabegriffes für die Behindertenpädagogik (Preuß-Lausitz 1971; Bittner 1973; Thimm 1972/1973) und einem etwas ausführlicheren Ansatz bei Probst (1973) hat die Pädagogik der Behinderten in der Bundesrepublik den Goffman'schen Ansatz (Stigma und Identität) und darüber hinaus den »labeling approach« bisher nicht aufgegriffen. In der umfänglichsten deutschen Monografie zur Behindertenpädagogik (Bleidick 1972) fehlt der Name Goffman überhaupt.

Im folgenden soll das Stigmakonzept auf die größte Gruppe der etwa 300.000 behinderten Kinder und Jugendlichen in Sonderschulen, die sogenannten Lernbehinderten, angewandt werden.

Die nachfolgende Darstellung wird sich im wesentlichen auf die Definitionsproblematik konzentrieren und zu zeigen versuchen, daß »Lernbehinderung« einen speziellen Fall von Pathologisierung bzw. »medicalization of deviance« (Sack 1969, S. 988) darstellt, wobei durch die psychologische »Individualisierung des Täters« (Sack, S.987) mitbeteiligte gesellschaftliche Bedingungen der Produktion des abweichenden Merkmals (hier: Lernbehinderung) verdeckt werden. Soweit es möglich ist, werden einige Aussagen zu den Folgen der Stigmatisierung für die Betroffenen gemacht. Offen bleiben müssen vorläufig noch Fragen nach der gesellschaftlichen Funktion des Stigmas »Lernbehinderung« und damit eng zusammenhängend nach den Ursachen für eine derartige Stigmatisierung einer Schülergruppe.

Nach einem kurzen Überblick (1.) über die Problematik der offiziellen Definition von Lernbehinderung werden (2.) die wichtigsten Stufen des Stigmatisierungsprozesses dargelegt; abschließend wird (3.) ein theoretischer Bezugsrahmen für Untersuchungen über Identitätskonflikte bei Lernbehinderten kurz vorgestellt.

In der Bundesrepublik besuchen rund 250.000 Schüler die Sonderschule für Lernbehinderte (im folgenden Sonderschule), das sind über 3 % der schulpflichtigen Kinder im Alter von 6-15 Jahren. Seit 1961 wurde (zunächst in Hessen) in der amtlichen Sprache die Bezeichnung »Hilfsschüler« durch »Lernbehinderte« ersetzt. In der Fachliteratur finden sich aber weiterhin nebeneinander die Begriffe »Hilfsschüler«, »Lernbehinderte«, »Intelligenzgeminderte«, »Schwachbegabte« und seit etwa 1970 (Begemann) »soziokulturell Benachteiligte« und signalisieren, daß hier grundsätzliche Schwierigkeiten der Klassifikation einer MinusVariante von »Schüler« vorliegen, der Klassifikation einer Abweichung von schulischen Standards, die sich weder in einem eindeutigen, einheitlichen Merkmal angeben noch monokausal auf einen Verursachungsfaktor zurückführen läßt. Die heutige »Schule für Lernbehinderte (stellt) sowohl im Hinblick auf die Verursachung der Lern- behinderung als auch bezogen auf das Lern- und Leistungsverhalten der Schüler keine einheitliche Gruppe (dar)« (Konter 1973, S. 280). Schüler einer Lernbehindertenschule zu sein, ist ein institutionell zugewiesener Status: »Die Schule für Lernbehinderte nimmt Kinder und Jugendliche auf, die wegen ihrer Lern- und Leistungsbehinderungen in Grund- und Hauptschule nicht hinreichend gefördert werden können« (Empfehlung 1972, S. 31). in der Regel fungiert in der Praxis ein eingetretener zweijähriger Leistungsrückstand (eine Zurückstellung plus einmal Sitzenbleiben bzw. zweimal Sitzenbleiben in der Grundschule) oder die »gesicherte« Prognose eines solchen Rückstandes als Einweisungskriterium in die Sonderschule. Der Tatbestand »zweijähriger Rückstand« (Grundschulversagen bzw. voraussichtliches Versagen) wird mit einem Intelligenztest überprüft und somit - im Falle eines unterdurchschnittlichen Intelligenzquotienten - als »Intelligenzschwäche« diagnostiziert. In vielen Fällen ist aber das Schulversagen nicht in einen unterdurchschnittlichen Intelligenzquotienten zu überführen. Die Angaben über den Anteil der Schüler mit einem durchschnittlichen bis überdurchschnittlichen Intelligenzquotienten in der Sonderschule schwanken zwischen 10 % (Ferdinand/Uhr 1973) und rund 30 % (Klein 1973). Bei diesen in die Sonderschule überwiesenen Schülern kann die Einweisungsentscheidung also nicht mit dem »wissenschaftlichen« Kriterium »niedriges Intelligenzniveau« abgedeckt werden.

Angesichts dieses Tatbestandes stellt Probst (1973) zurecht die Frage nach anderen, ökonomischeren, mindestens ebenso zuverlässigen Entscheidungskriterien für die Überweisung in die Sonderschule. Sie liegen in der Tat vor:

-

Das Urteil der Grundschule über die Sonderschulbedürftigkeit garantiert zu 90 % eine tatsächliche Überweisung.

-

Eine Auswahl der künftigen Sonderschüler anhand von Zeugnisnoten (Funke 1972) durch Festsetzung einer Steuergröße (Schulleistungsminimum oder Quote der jährlich zu überweisenden Schüler; Probst 1973, S. 133) garantiert ebenso zuverlässige Entscheidungen wie die derzeit geübte Praxis.

-

Schließlich ließe sich angesichts des in der Lernbehindertenpädagogik zur Kenntnis genommenen Tatbestandes, daß sich die Population der Lernbehinderten zu 80-90 % aus den unteren Sozialschichten rekrutiert (zusammenfassend Begemann 1970; Klein 1973), ein soziokultureller Index als Prognoseinstrument konstruieren. Probst findet bei einem empirischen Vergleich von je 30 altersgleichen Haupt- und Sonderschülern eine Reihe von Indikatoren, die signifikante Korrelationen mit der Schulzugehörigkeit aufweisen (z. B. Zahl der Kinderzimmer pro Kind; Ferienverhalten der Familie; Ausbildungsniveau der Eltern) (Probst 1973, S. 136 ff.).

Hinzu kommt, daß die Chance, offiziell als »Lernbehinderter« eingestuft und somit in die Sonderschule überwiesen zu werden, sehr von regional unterschiedlichen schulorganisatorischen Bedingungen abhängt. Der Anteil der Sonderschüler schwankt in den einzelnen Bundesländern erheblich. Er liegt in Rheinland-Pfalz und Bayern mit 1,75 bzw. 1,90 % aller Schüler der Klassen 1-9 am niedrigsten, schnellt in Schleswig-Holstein und Berlin auf 4,1 bzw. 4,94 % hoch (Kniel/Topsch 1973, S. 244) Daß diese Daten nicht vordergründig schulpolitisch als unterschiedliches Engagement beim Ausbau des Sonderschulwesens gewertet werden dürfen, sondern daß dahinter Unterschiede in den Leistungsanforderungen stehen, zeigt der ebenfalls von Kniel/Topsch mitgeteilte Befund, daß in den Bundesländern mit hoher Abgangsquote aus der Sonderschule gleichzeitig eine hohe Quote von Hauptschulabgängern ohne Abschlußzeugnis zu verzeichnen ist (und umgekehrt) (S. 245). Eine hohe Abschulquote in der Grundschule zieht offensichtlich eine Erhöhung der Leistungsanforderungen an die verbliebenen Hauptschüler nach sich, die weitere Schulversager (Hauptschüler ohne Abschlußzeugnis) produziert. Ebenso große Schwankungen, die an blanke Willkür zu grenzen scheinen, weisen Zurückstellungen und Sitzenbleiberquoten (die ja offizielle Etikettierung von Leistungsversagen und damit Stufen der Stigmatisierung zum »Lernbehinderten« markieren) von Schule zu Schule, von Stadt zu Stadt usw. auf. Muth berichtet aus Nordrhein-Westfalen von regionalen Schwankungen bei den Zurückstellungen von 0 bis 25 %, bei den Sitzenbleiberquoten von einer Streubreite von unter 1 % bis zu 16,6 % der Grundschüler im Schuljahr 1971/72. In Bonn befinden sich 11 % der schulpflichtigen Kinder in der Sonderschule, in Kiel lag die Überweisungsquote zur Sonderschule in 6 Grundschulen (von 34) bei über 10 %, der Bundesdurchschnitt liegt bei 3,1 % (Muth 1973, S. 232). Lassen sich Unterschiede zwischen einzelnen Grundschulen möglicherweise aus ihren verschiedenen Einzugsgebieten erklären (zum ökologischen Aspekt vgl. Abschnitt 2.), so dürfte allerdings der Ansatz »unterschiedliche Begabung der Schüler« zur Erklärung der unterschiedlich hohen Sonderschüler-Quoten in einzelnen Städten oder gar Bundesländern verfehlt sein.

Inhaltsverzeichnis

Die Definition der »Lernbehinderten« unter Berufung auf Ergebnisse von Intelligenztests als wissenschaftliches Entscheidungsinstrument verschleiert mit dem Rückzug auf ein dem Individuum zugeschriebenes Merkmal (Intelligenzminderung, Begabungsschwäche) die außerhalb des Individuums vorfindbaren Faktoren, die zur Überweisung in die Sonderschule führen.

Die institutionelle Zuweisung des Zwangsstatus »Sonderschüler« ist eine Stufe eines vor, neben und nach der seitlich-räumlichen Zugehörigkeit zur Sonderschule ablaufenden Stigmatisierungsprozesses. Der markanteste Punkt in diesem Prozeß ist die Überführung in die Sonderschule, die »Lernbehinderte« überhaupt erst »offiziell« sichtbar werden läßt. Das Individuum ist in zweifacher »unerwünschter Weise anders, als wir es antizipiert haben« (Goffman 1967, S. 13 ):

-

Es ist stigmatisiert hinsichtlich der im Schulsystem verankerten Erwartungsnormen, die als »hinreichende Intelligenz« am Individuum dingfest gemacht, rationalisiert und scheinbar wertneutral (wissenschaftlich) überprüft werden und damit hinter diesen Normen stehende gesellschaftliche Plazierungsmechanismen verdecken.

-

Die Zuweisung des Status »Sonderschüler« wirkt sich über das soziale System Schule hinausgehend stigmatisierend aus. Das Individuum erhält ein Merkmal, das sich in vielen Situationen als höchst unerwünscht erweist (z. B. bei der Lehrstellensuche).

Nach bisher vorliegenden Untersuchungen treffen folgende stigmatisierenden sozialen Merkmale überzufällig häufig auf Sonderschüler zu: Sie stammen aus Arbeiterfamilien (Ungelernte, Angelernte) mit überdurchschnittlich hoher Kinderzahl. Die Familien wohnen beengt, häufig in »anrüchigen« Wohngebieten (»da wohnt >man< nicht!«) oder gar in sogenannten Asozialen-Vierteln. Die Herkunftsfamilien sind häufiger als bei anderen Schülern zerrüttet und/oder unvollständig. Bis zum Schuleintritt haben diese Kinder in der Regel keinen Kindergarten besucht. Sie stellen das Hauptkontingent der Schulunreifen, werden für ein Jahr vom Besuch der Grundschule zurückgestellt und bleiben in den ersten Volksschuljahren sitzen (Überweisung in die Sonderschule). Nach der Schulentlassung münden diese Schüler schließlich zum überwiegenden Teil in niedrige Berufspositionen. Für den weiteren Lebensweg sind wir auf Vermutungen angewiesen, Untersuchungen hierzu laufen erst an[1].

Diese Sequenz soziokultureller Benachteiligung ist in einigen ihrer Schritte empirisch belegt.

Zur sozialen Herkunft der Sonderschüler läßt sich aus den von Klein und Mitarbeitern erhobenen Daten folgende Übersicht erstellen:

Tabelle 1: Schichtzugehörigkeit von Sonderschülern im Vergleich zu Hauptschülern (Angaben in %)

|

Schicht a) |

Sonderschüler |

Hauptschüler |

BRD |

|

Untere Unterschicht |

43,2 |

24,0 |

15,0 |

|

Obere Unterschicht |

24,0 |

31,0 |

30,0 |

|

Untere Mittelschicht |

8,1 |

24,6 |

38,0 |

a) Die Daten von Klein wurden auf die Kategorien von Kleining und Moore bezogen, um einen Vergleich mit der Schichtverteilung der Gesamtbevölkerung (BRD) herstellen zu können. Nicht alle Daten konnten eingeordnet werden (Klein 1973; N = 3136 Sonderschüler; 2772 Hauptschüler im südwestdeutschen Raum).

Vorliegende Untersuchungen zur sozialen Herkunft von Lernbehinderten unterscheiden sich leider hinsichtlich der verwendeten Schichtungskriterien. So verwendet Klein neben den Berufsangaben des Vaters als Parallelkategorien: »Rentner« (Sonderschüler/Hauptschüler: 2,8/ 1,5 %) und »Unvollständige Familien, Heim- und Pflegekinder« (Sonderschüler/Hauptschüler: 18,3/9,9 %), die in den unteren Schichten überrepräsentiert sein dürften, und somit die Quote der Sonderschüler aus unteren Schichten erhöhen würden.

Die Familien der Sonderschüler weisen eine signifikante höhere Kinderzahl auf und wohnen zudem beengter als die Hauptschüler.

Tabelle 2: Größe der Familien von Sonderschülern und Hauptschülern a) (Angaben in %)

|

Kinder pro Familie |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 u. mehr |

N |

|

Sonderschüler |

9,2 |

14,2 |

17,8 |

39,0 |

2486 |

|

|

Hauptschüler |

13,2 |

31,9 |

24,9 |

15,9 |

14,1 |

1768 |

a) Errechnet nach Klein 1973, S. 11.

Auch die Familien der Hauptschüler weichen von der Verteilung der Familiengrößen in der BRD noch erheblich ab. Während in der Bundesrepublik nur etwa 10 % der Familien mit Kindern eine Kinderzahl von 4 und mehr aufweisen, haben 30 % der Hauptschüler-Familien 4 und mehr Kinder. Die Sonderschüler stammen zu rund 58 % aus solchen Familien.

Ebenfalls recht gut belegt ist der ökologische Aspekt (schlechte Wohnverhältnisse der Lernbehinderten-Familien) (Iben 1970; Hess/Mechler 1973; Klein 1973). Aus sogenannten Obdachlosensiedlungen besuchen bis zu 60 % der Kinder die Sonderschule.

Die Beziehungen zwischen Lernbehinderung und sozialer Deprivationslage des Elternhauses gestatten nun keineswegs eine lineare, monokausale Interpretation. Es wären hier im einzelnen die zwischen den sozialen Merkmalen und dem Versagen angesichts schulischer Normen vermittelnden Faktoren unter sozialisationstheoretischem Aspekt zu diskutieren. Das kann hier nicht geschehen. Es muß auch offen bleiben, ob die sozialen Herkunftsmerkmale des überwiegenden Teils der Lernbehinderten eine eindeutige Identifizierung als einheitliche Subkultur (so bei Begemann 1970) oder als Arbeiterklasse (so bei Graf 1973) gestatten[2].

Für den uns hier interessierenden Aspekt der Lernbehinderung als Stigma bleibt festzuhalten: Lernbehinderte weisen auf Grund ihrer Herkunft soziale Merkmale auf (einzelne der oben genannten, in unterschiedlichen Kombinationen, nicht notwendig alle), die in der sozialen Wahrnehmung der anderen als Indikatoren für »schlechtes Milieu« fungieren.

H. v. Bracken und Kaufmann haben das Bild des Lernbehinderten (»Hilfsschülers«) in verschiedenen Bevölkerungsgruppen untersucht. In der Sicht von Volksschülern sind Hilfsschüler »frech, faul, streitsüchtig«, Gymnasiasten dagegen »fleißig, klug, sauber« (v. Bracken 1967, S. 717 ff.). Kaufmann faßt das Bild der von ihr befragten Schüler (N = 1290, davon 370 Gymnasiasten) im Alter von 10-15 Jahren, das diese vom Hilfsschüler haben, folgendermaßen zusammen: »Hilfsschülern ist die Zukunft beschnitten ... Sie sind anders, doof, dumm, geistesschwach ... verwahrlost ... verdorben, böse, asozial ... Sie werden von >anderen< ausgelacht, ausgestoßen ... verspottet ... Die meisten Leute meiden sie und reden drüber« (Kaufmann 1970, S. 567).Die »thematische Linie, welche den Hilfsschüler als dumm, unbegabt und sozial unangepaßt hinstellt« (S. 569) wird in den Aussagen von 6000 befragten angehenden Lehrern (PH-Studenten) und einer etwa ebenso großen Gruppe Erwachsener (mit einem breiten Spektrum der Berufsgruppenzugehörigkeit) fortgesetzt. Der »Trend« der Aussagen »mündet ins Faktum des >Nicht-(mehr)-Dazugehörens<«. (S. 573). Brusten/Hurrelman (1973, S. 64 ff.) bestätigen in ihren Untersuchungen, daß das Zurechnen von Schülern zu unteren sozialen Schichten auch gleichzeitig eine Typisierung in Richtung auf leistungsschwach, unbeliebt und verhaltensabweichend nachsichzieht.

So unterliegen Kinder, die mit bestimmten sozialen Herkunftsmerkmalen belastet sind (vor allem: kinderreiche Arbeiterfamilie, schlechtes Wohnviertel), einem Typisierungsprozeß, der ihnen a priori negativ zu sanktionierende Eigenschaften zuordnet. »Wir konstruieren eine Stigmatheorie, eine Ideologie, die ihre Inferiorität erklären und die Gefährdung durch den Stigmatisierten nachweisen soll ..., durch die wir ihre Lebenschancen wirksam reduzieren« (Goffman 1967, S. 14 f.).

Eine solche Stigmatisierung liegt auch den Entscheidungen bei der Überweisung zur Sonderschule zugrunde, insofern sich diese Entscheidungen, wie eingangs kurz aufgezeigt, auf einen statischen Begabungsbegriff beziehen und »Intelligenzminderung« als ein dem Individuum wesensmäßig anhaftendes, unveränderliches Merkmal zum Definitions- und Ausgliederungskriterium erhoben wird. Im Bereich der Schule wird von diesen Kindern ein von schulischen Leistungsnormen abweichendes Verhalten erwartet, beobachtet, registriert und durch Lehrer und Schüler zur Grundlage der Kommunikations- und Interaktionsstrategien erhoben.

Die erste offizielle Stigmatisierung im Hinblick auf den Leistungsstatus liegt bei rund 50 % der späteren Sonderschüler schon zum Zeitpunkt ihrer Einschulung in die Grundschule vor: Sie haben die Schulreifeuntersuchung nicht bestanden, wurden für ein Jahr zurückgestellt und vom Besuch der Grundschule ausgeschlossen (Stranz 1966; Klein 1973) Bei den Schulpflichtigen des Einschulungsjahrganges 1971/72 in Nordrhein-Westfalen lag diese Quote bei 8,3 % (Muth 1973, S. 232).

Daß die Stigmatisierung auch auf andere, nicht leistungsbezogene Verhaltensbereiche übergreift, indem eine »lange Kette von Unvollkommenheiten auf der Basis der ursprünglichen« unterstellt wird (Goffman, 1967, S. 14), wurde mit den Untersuchungen zum Bild des Hilfsschülers belegt. »Wer den vordefinierten schulspezifischen Leistungsstandards nicht entspricht ..., zieht die Erwartung auf sich, auch in nicht-leistungsbezogenen und nicht-schulbezogenen Verhaltensbereichen - zumindest potentiell - von den jeweils geltenden oder als gültig betrachteten Normen abzuweichen!« (Brusten/Hurrelmann, 1973, S. 157). Ein derart stigmaorientiertes Handeln verstellt den Blick für eine dynamischere Sicht von Begabung, ihre Abhängigkeit von Sozialisationsprozessen und ihren Modifikationsspielraum während der Schulzeit (vgl. Roth 1969).

Die Überweisung zur Sonderschule manifestiert das Stigma und gibt ihm einen hohen Grad von Visibilität auch für die außerschulischen Interaktionsbereiche des Lernbehinderten. Erst in jüngster Zeit wird von seiten der Lernbehindertenpädagogik versucht, die professionelle handlungsleitende Stigmatheorie aufzubrechen.

Mit der Zugehörigkeit zur Sonderschule ist der Schüler in einem entscheidenden Punkt seiner sozialen Existenz stigmatisiert: in der ersten, entscheidenden Konfrontation mit dem unsere Gesellschaft auszeichnenden Leistungsprinzip, wie es durch die Institution Schule vermittelt wird, hat er versagt. Damit ist über seinen weiteren gesellschaftlichen Standort weitgehend entschieden. Die Schule als »entscheidende und nahezu einzige Dirigierungsstelle für Rang, Stellung und Lebenschancen des einzelnen in unserer Gesellschaft« (Schelsky 1965,S. 18) verortet die ausgesonderten Lernbehinderten schon vorab in den unteren Rangplätzen, die Zugangswege zu Berufen mit höherem ökonomischen und sozialen Status sind verbaut. So empfiehlt die Dokumentation »Berufe für Behinderte« für die Lernbehinderten eine »eignungsmäßige Berufswahl« in »einem arbeitstechnisch möglichst einfachen, in den Arbeitsanforderungen gleichbleibenden Tätigkeitstypus« (Bundesanstalt 1967, S. 253).

Die zuverlässigsten neueren Angaben über Berufseinmündung und beruflichen Werdegang ehemaliger Sonderschüler legt Peppler (1972) mit seinen Untersuchungen in Frankfurt vor. Zum Zeitpunkt der Erhebung (1969) befanden sich insgesamt 25.861 Schüler in den Frankfurter Berufsschulen, davon 869 (rund 3,4 %) Sonderschulabgänger. Die Verteilung dieser Schüler auf die beiden Tätigkeitsniveaus zeigt Tabelle 3.

Tabelle 3: Ausbildungs- und Tätigkeitsniveau von Sonderschulabgängern und anderen Schulabgängern in Frankfurter Berufsschulen 1969 (nach Peppler 1972, S. 472)

|

Sonderschulabgänger |

Andere Schulabgänger |

|||||

|

Tätigkeitsniveau |

Ju |

Mä |

insges. |

Ju |

Mä |

insges. |

|

Niveau I Lehrlinge, Anlernlinge, Praktikanten u. ä. |

65,6 |

21,4 |

98,5 |

97,5 |

98,2 |

|

|

Niveau II Ungelernte, Mithelfende Familienangehörige, Arbeitslose |

34,5 |

78,6 |

54,4 |

1,5 |

2,5 |

1,8 |

Ehemalige Sonderschüler stellen über 50 % aller Ungelernten in den Frankfurter Berufsschulen (Jungarbeiterklassen). Inwieweit sich der Rest aus Hauptschulversagern rekrutiert, die nicht in die Sonderschule überführt werden konnten, also aus potentiellen Sonderschülern, bliebe zu untersuchen[3]. Bisher vorliegende Untersuchungen über die erfolgreiche Beendigung eines Ausbildungsverhältnisses (Niveau I) zeigen, daß die Versagerquoten bei den ehemaligen Sonderschülern (Abbruch; Nichtbestehen der Abschlußprüfung, insbesondere im theoretischen Teil) wiederum erheblich über den der Abgänger anderer Schularten liegen. Die Erfolgsquote (Prüfungsabschluß) betrug bei den von Peppler untersuchten drei Entlaßjahrgängen einer Frankfurter Sonderschule für Lernbehinderte (N = 182) 50 %, in anderen Untersuchungen liegt sie erheblich darunter. Auch hier dürften, wie bei den Berufseinmündungen, erhebliche regionale Unterschiede zu verzeichnen sein.

Die Chancen eines Sonderschülers, in ein Lehrverhältnis vermittelt zu werden, hängen u. a. sehr von der Wirtschaftsstruktur des Wohnortes sowie vom persönlichen Einsatz des letzten Lehrers ab. Insgesamt gesehen dürften sich die von Peppler registrierten relativ hohen Quoten der Einmündung in ein Lehr- bzw. Anlernverhältnis bei zunehmender Lehrstellenverknappung für die Sonderschüler verringern. Große Industriebetriebe mit straff organisierter Lehrlingsausbildung stellen zum überwiegenden Teil keine Sonderschulabgänger ein. Diese münden daher, wenn ihnen überhaupt mit dem Abgangszeugnis der Sonderschule eine Lehrstelle zugänglich ist, in Berufe mit wenig Zukunftschancen ein (handwerklich orientierte Kleinbetriebe), und wandern nach Lehrabschluß als Ungelernte in die Industrie ab, wo sie die untersten Rangplätze einnehmen müssen. So täuschen bloße Angaben zur Berufseinmündung wie bei Peppler über die tatsächlich nach einigen Jahren erreichte Berufsposition hinweg, da Lehrabbruch, Prüfungsversagen und Abwanderung aus den überwiegend zukunftslosen handwerklichen Betrieben als zusätzliche Determinanten der beruflichen Plazierung von Sonderschülern hinzukommen. Es deutet alles darauf hin, daß für die meisten der Sonderschüler die Reproduktion der Ausgangslage hinsichtlich des beruflichen Niveaus die zwangsläufige Folge des Prozesses der Stigmatisierung als Lernbehinderter darstellt.

Fassen wir zusammen: Die Stigmatisierung von Lernbehinderten vollzieht sich vor dem Hintergrund vom Leistungsprinzip strukturierter Institutionen (Schule und Beruf), die als Hauptagenten gesellschaftlicher Plazierung fungieren. Der Besitz von minderwertigen marktfähigen Qualifikationen wird zum dominierenden Merkmal für die soziale Standortzuweisung von Lernbehinderten. Lernbehinderte müssen es sich gefallen lassen, daß sie in das Sozial- und Lebenschancen verteilende Sanktionensystem von »Leistung« voll mit einbezogen werden, ein Belohnungs- und Bestrafungssystem, das sich am vollhandlungsfähigen Individuum orientiert, das nicht berücksichtigt, daß die Chancen zur Erlangung von Leistungsfähigkeiten ungleich verteilt sind. Lernbehinderten steht der Zugang zum System der bedürfnisorientierten Sozialleistungen, wie anderen Behinderten, nicht offen. Insofern ist die Bezeichnung Lern-»Behinderte« irreführend. Lernbehinderte zählen in sozialpolitischer Hinsicht nicht zu den Behinderten, denen wegen einer psychisch/physischen Beeinträchtigung umfassende, vom eigenen Leistungsbeitrag unabhängige Eingliederungshilfen gewährt werden, da ihnen eine schicksalhafte, nicht persönlich zu verantwortende Behinderung in der »Teilnahme am Leben der Gemeinschaft, vor allem aber auf einem angemessenen Platz im Arbeitsleben« (Behinderungsbegriff des Bundessozialhilfegesetzes) zugestanden wird. Lernbehinderung in diesem Sinne als Behinderung anzuerkennen würde bedeuten, daß unsere Gesellschaft ihre eigenen Normen, die Lernbehinderung als »die Summe systembedingt verhinderter Lernprozesse während des Sozialisationsprozesses« (Reinartz, in: Bleidick 1972, S. 271) im Verlaufe eines fortschreitenden Stigmatisierungsprozesses produzieren, selbst in Frage stellt.

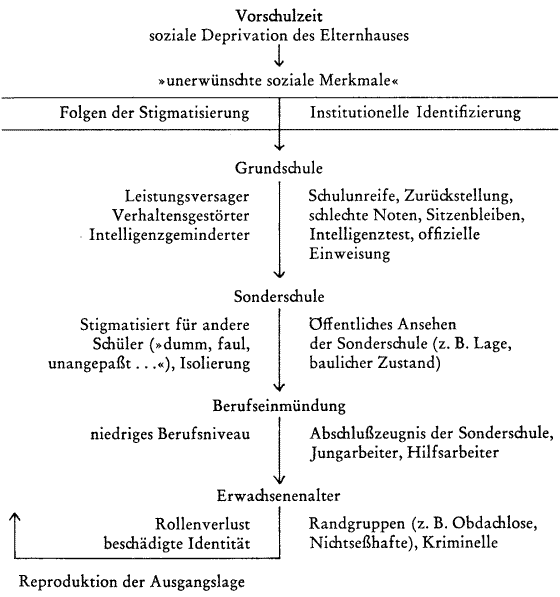

Abbildung 1: Stufen der Stigmatisierung Lernbehinderter

Die Zuweisung des Sonderstatus »Lernbehinderter« ist das Ergebnis einer Reihe klassifikatorischer Akte (institutionelle Identifizierung). Diese »Klassifikationen sind nicht >in< dem Objekt, ein Objekt wird unter einer bestimmten Perspektive klassifiziert« (Strauss 1968, S. 50). Dabei zeigt es sich, daß der institutionell zugewiesene Zwangsstatus »Lernbehinderter« kaum reversibel ist[4] und über die einweisende Insitution (Grundschule) und die Zugehörigkeit zur Sonderschule hinausgeht. »Die lebenslänglichen Attribute eines bestimmten Individuums können bewirken, daß es als Typ festgelegt ist«, als »eine stigmatisierte Person, deren Lebenssituation sie in Opposition zu Normalen plaziert« (Goffman 1968, S. 170). Wesentliche Stufen dieses Prozesses, vor allem bis zur Schulentlassung wurden dokumentiert, andere, wie z. B. die Auswirkungen des Stigmas im Erwachsenenalter, sind bisher kaum untersucht. Kleinere Studien belegen, daß der Anteil der ehemaligen Lernbehinderten unter Nichtseßhaften, Obdachlosen und Straftätern relativ hoch ist (Thimm/Funke 1975).Für den größeren Teil ehemaliger Sonderschüler sind undramatischere Formen abweichenden Verhaltens zu vermuten, die in der Lernbehindertenpädagogik zu der Annahme einer relativ »geglückten Integration« geführt haben und darum bisher auch nicht untersucht wurden. Solche Untersuchungen müßten auf drei Ebenen angesetzt werden[5]:

-

Auswirkungen von »Lernbehinderung« auf den Rollenhaushalt;

-

Beeinflussung der unmittelbaren Interaktionen zwischen Stigmatisierten und Nichtstigmatisierten und

-

Folgen für Prozesse der Identitätsbildung. Hierzu abschließend einige Überlegungen.

[1] Die bei Dürr (Bonn-Bad Godesberg) angekündigte Untersuchung von R.Appel (1974) war bis zum Abschluß des Manuskriptes noch nicht erschienen. - Ergebnisse entsprechender Untersuchungen, die von mir und E. H. Funke betreut werden, liegen erst zum Teil vor.

[2] Vergleiche dazu ausführlicher Thimm/Funke (1975).

[3] Auffällige Unterschiede zwischen den Geschlechtern können hier nicht diskutiert werden. Generell läßt sich sagen, daß auch bei Lernbehinderten gesellschaftlich bedingte Geschlechtsrollendifferenzierung eine Rolle spielt: Jungen »versagen« häufiger in der Grundschule; ihre Überweisungsquote zur Sonderschule ist überproportioniert; sie münden eher in Ausbildungsvehältnisse ein als Mädchen. - Auffällig ist, daß in Frankfurt (1969) 97,5 %der weiblichen Hauptschulabsolventen in einem Lehr- bzw. Anlernverhältnis standen, während der Bundesdurchschnitt nur bei etwa 70 % liegt.

[4] Die z. T. bestehende Möglichkeit zur Hauptschulabschlußprüfung sowie gelegentliche Rücküberweisungen in die Hauptschule stellen bislang Ausnahmen in dem Versuch dar, die Irreversibilität aufzubrechen.

[5] Vergleiche dazu den einleitenden Beitrag zu diesem Band von J.Hohmeier.

Schon im Untertitel seines Buches »Stigma« deutet Goffman (1967) an, daß im Mittelpunkt seiner Überlegungen das Verhältnis zwischen Stigma und Identität steht. Nachfolgende Veröffentlichungen, die sich ausdrücklich auf Goffman berufen, haben versucht, sein in »Stigma« vorgetragenes Identitätskonzept zu klären (Habermas 1968, 1974; Krappmann 1969; Steinert 1972; Wellendorf 1973) und vor allem einer Operationalisierung näher zu bringen (Krappmann 1969).Alle genannten Veröffentlichungen halten grundsätzlich an der von Goffman vorgenommenen Trennung zwischen Ich-Identität, persönlicher und sozialer Identität fest.

Ich-Identität (oder einfach auch Identität) wird als das Ergebnis einer Balance zwischen sozialer und persönlicher Identität aufgefaßt (Habermas 1968, S. 13; Krappmann 1969, S.79; Wellendorf 1973, S. 27 ff.). Die Gewinnung von Ich-Identität, d. h. die Herstellung eines balancierenden Gleichgewichtes zwischen sozialer und persönlicher Identität, ist eine vom Individuum zu erbringende Leistung, ein »in jeder Situation angesichts neuer Erwartungen und im Hinblick auf die jeweils unterschiedliche Identität von Handlungs- und Gesprächspartnern zu leistender kreativer Akt« (Krappmann 1969, S. 11). Der Begriff der persönlichen Identität zielt dabei auf die vertikale Dimension, soziale Identität auf die horizontale Dimension von Identität: Persönliche Identität ist das Ergebnis einer als »einzigartig« empfundenen Lebensgeschichte, und soziale Identität das Ergebnis von Identifikationen mit Mitgliedern von Bezugsgruppen bzw. Interkationspartnern. Beide stehen in einem eigentümlichen Spannungsverhältnis: persönliche Identität zu haben bedeutet, anders zu sein als alle anderen; soziale Identität zu erreichen bedeutet, zu sein wie alle anderen. Ich-Identität zu besitzen setzt voraus, beide Ebenen - die Ebene der sozialen Identität, sowie die Ebene der persönlichen Identität - in der Teilnahme an Interaktionsprozessen auszubalancieren. Dabei ist es eine strukturelle Voraussetzung für Interaktionsprozesse, daß die Interaktionspartner über folgende Fähigkeiten verfügen. Sie müssen

-

soziale Identität als »Scheinnormalität« sichtbar werden lassen und dürfen nicht vollständig in den Erwartungen der Interaktionspartner aufgehen;

-

persönliche Identität als »einzigartige Kombination von Daten der Lebensgeschichte« (Goffman 1967, S.74) als »scheinbare Einzigartigkeit« darstellen, die dispositionellen Charakter hat und Ansatzpunkte für die Interaktionspartner zur Interaktion bietet (vgl. dazu Krappmann 1969, S. 74 ff.).

Auf beiden Ebenen kann es zu Störungen kommen, die Interaktionsprozesse gefährden und im Extremfall zusammenbrechen lassen und somit Ich-Identität als Ergebnis definitorischer und interpretatorischer Akte in Interaktionsprozessen gefährden oder verhindern:

-

Beharrt das Individuum in aktuellen Interaktionsprozessen unnachgiebig auf einer unverwechselbaren persönlichen Identität, oder übernimmt es voll die durch Interaktionspartner zugeschriebene Einzigartigkeit, dann wird es aus der Sicht der Interaktionspartner zu jemandem, bei dem zweifelhaft ist, ob er überhaupt Erwartungen erfüllen kann. Unterstellte und/oder dokumentierte totale Andersartigkeit verhindert eine Integration von Teilen der Biografie in Interaktionsprozesse, das Individuum ist für die anderen sozial nicht identifizierbar bzw. präsentiert sich nicht als ein solches, das aktuellen sozialen Erwartungen entsprechen kann. Es wird in eine Nicht-Rolle gedrängt, und Ich-Identität als die Synthese von persönlicher und sozialer Identität kann sich nicht bilden. Der Extremfall, daß einem Interaktionspartner völlige Andersartigkeit zugeschrieben wird, die nicht mehr als »phantom uniqueness« zur Disposition steht und damit keinerlei Ansatzpunkte für »normale« Erwartungen mit der Chance der Erfüllung bietet, liegt z. B. beim psychisch Behinderten vor: Der psychisch Kranke »wird zum Extrem der Subjektivierung und Privatisierung der Welt, der Ich-Willkür und sozialer Unverfügbarkeit, zur reinen durch soziale Rolle eben nicht vermittelten und daher leeren Ich-Identität. Psychische Krankheit als sozialer Zustand der Nicht-Rolle ist zugleich soziale Nicht-Identität« (Dörner 1972, S. 140).

-

Auf der Ebene der sozialen Identität ergeben sich Gefährdungen der Ich-Identität daraus, daß die Weigerung, eine eigene, unverwechselbare Biografie zu besitzen, der Verzicht, überhaupt persönliche Identität darzustellen, zu einer völligen Auslieferung des Individuums an die jeweils wechselnden Erwartungen in Interaktionssituationen führt.

Krappmann (1969, S. 80) faßt den von uns nur kurz erörterten Sachverhalt folgendermaßen zusammen: »Nicht Identität ... droht dem Individuum von zwei Seiten, nach denen es fallen kann: es kann die Balance verlieren, indem es in den Erwartungen voll aufgeht, also sich nicht mehr von der ihm zugeschriebenen >social identity< abhebt; Nicht-Identität droht auf der anderen Seite, wenn das Individuum diese Erwartungen zurückweist, also voll die angesonnene Einzigartigkeit seiner >personal identity< übernimmt. Wenn das Individuum balancierende Ich-Identität nicht erreicht, so kann das verschiedene Gründe haben: Entweder sie gelingt ihm nicht oder es entflieht ihr.« Lernbehinderung als Stigma stellt nun wie jedes andere Stigma grundsätzlich eine Gefährdung für die Entwicklung von Ich-Identität dar. Wir haben die Biografie des Lernbehinderten als fortschreitenden Stigmatsierungsprozeß dargestellt. Es ist zu fragen, welche Probleme sich aus der Tatsache, Sonderschüler bzw. ehemaliger Sonderschüler zu sein, für die Teilhabe an jeweils alters- und geschlechtsspezifischen Interaktionen ergeben. Es kann nach bisherigen Einblicken kein Zweifel daran bestehen, daß diese Tatsache von Schülern und erwachsenen Ehemaligen als bedrückend empfunden wird. Hinzu kommt, wie die von uns referierten Untersuchungen zeigen, daß das Stigma »Lernbehinderung« über die offizielle negative Etikettierung als »Schulversager« und »Intelligenzgeminderter« hinausgehend Andersartigkeit auch in anderen, vor allem sozialen Verhaltensbereichen unterstellt. Das kann nicht ohne Auswirkungen auf die Balance zwischen persönlicher und sozialer Identität bleiben.

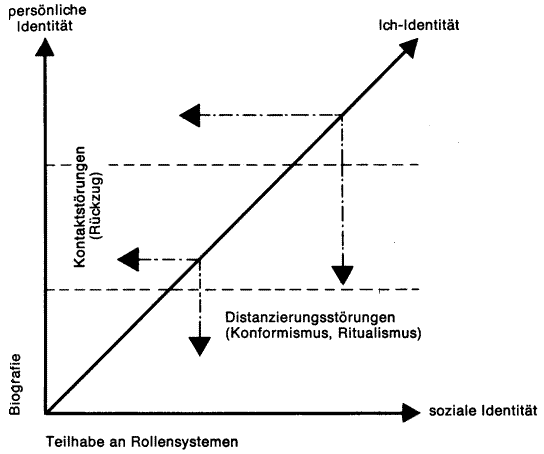

Abbildung 2: Gefährdung der Ich-Identität

Wir haben in Abbildung 2 zwei Haupttypen von Balancestörungen, von beschädigter Ich-Identität, angedeutet:

Distanzierungsstörungen in aktuellen Rollen mit der Konsequenz ritualisierter, konformistischer Anpassungsmuster (Dreitzel 1968, S. 330 ff.) resultieren aus der Unfähigkeit oder dem Verzicht, für die Interaktion ausreichende Informationen aus der als stigmatisiert empfundenen Biografie, persönliche Identität also, ins Spiel zu bringen. Wegener (1963) folgert aus der weitgehenden Unauffälligkeit der ehemaligen Hilfsschüler (die auch in neueren Veröffentlichungen zur Lernbehindertenpädagogik gern als Beleg für den relativ undramatischen Charakter der sozialen Folgen von Lernbehinderung angeführt wird!), daß die Anpassungsprobleme von den meisten erwachsenen »Debilen« im Sinne einer formalen Anpassung an die Gesellschaft gelöst würden. Diese Anpassung als »subalternes, heteronom motiviertes und unselbständiges Mitglied der Gesellschaft« ermögliche zwar eine eigene und befriedigende Lebensführung« (Wegener 1963, S. 176), aber »trotz der meist gelingenden äußeren Anpassung (kann) nicht von einem Personalisationsprozeß im sozialen Verhalten der Geistesschwachen gesprochen werden« (S. 180). Viele Sonderschüler lösen offensichtlich die Unvereinbarkeit ihrer Stigmatisierung als »Lernbehinderte« mit den in außerschulischen und später in Erwachsenen-Rollen angetragenen sozialen Identitäten durch konformistische und ritualistische Anpassungen. Wie stark die Unvereinbarkeit empfunden wird, wird u. a. davon abhängen, welchen Grad der Normierung eine soziale Rolle aufweist. Der aus dem Zwang, das Stigma »Lernbehinderter« zu managen, resultierende Leidensdruck dürfte mit abnehmendem Zwangscharakter von Rollennormen zunehmen, in Rollen also, die einen hohen Anteil an individueller Ausgestaltung, an »Ich-Leistungen« voraussetzen, besonders groß sein (Dreitzel 1968, S. 378). Solche Rollen finden sich vor allem im Raum der geselligen Freizeitkontakte. Inwieweit hieraus eine Einschränkung des Rollenhaushaltes durch weitgehende Beschränkung auf streng normierte Rollen folgt, die am ehesten soziale Anerkennung bei überangepaßter, ritualistischer Anpassung an die Normen zu garantieren scheinen, bedürfte dringend der empirischen Nachprüfung. In Rollen, die so streng normiert sind, daß der Spielraum für die Darstellung von persönlicher Identität aufs Äußerste begrenzt ist, dürfte die Gefahr, die Identität als Lernbehinderter aufdecken zu müssen, für die Betroffenen am geringsten erscheinen. Ich-Identität setzt aber ein ausgewogenes Verhältnis von unterschiedlich stark normierten Rollen im Rollenhaushalt des Individuums voraus.

Kontaktstörungen (Dreitzel 1968, S. 317 ff.) resultieren aus einem Zusammenbruch der Balance zwischen persönlicher und sozialer Identität in Richtung auf die vertikale, die biografische Dimension von Ich-Identität (Abbildung 2). Dieser Störungstyp wird durch die Sonderschule vorgeprägt. Die Sonderschule stellt einen institutionellen Rahmen für das als lernbehindert definierte Kind zur Verfügung. Dieser Rahmen ermöglicht es den Kindern, persönliche Identität zu sichern: die Verhaltenserwartungen der Sonderschule sind mit den in der Biografie verankerten Erwartungs- und Verhaltensstrukturen zu vereinbaren. Aus dem bei vielen Sonderschülern vorhandenen Wissen von der Wirkung des Stigmas »Lernbehinderter« (vgl. v. Bracken 1967; Kaufmann 1970) bahnt sich schon in der Sonderschule die Akzeptierung der Zuweisung einer Randgruppenexistenz an: der »freiwillige« Rückzug aus solchen Rollenverpflichtungen, welche die persönliche Identität dauernd zu gefährden drohen. Sonderschule als Schonraum, der persönliche Identität sichern soll, verhindert durch die Isolierung von den »Normalen« die Einübung in solche Rollen, in denen in der Auseinandersetzung der Interaktionspartner mit unterschiedlichen persönlichen Identitäten die Integration der persönlichen und der sozialen Identitäten zur Ich-Identität »ausgehandelt« wird. Es fehlt für den Sonderschüler der Aktionsraum, in den ein Identitätsentwurf als »Lernbehinderter« eingebracht werden und mit angetragenen sozialen Identitäten ausbalanciert werden kann. Bei einer über die Schulzeit hinausreichenden Übernahme des Identitätsmusters »Sonderschüler« signalisiert der Rückzug in das Herkunftsmilieu, in dem das Stigma unwirksam wird (vgl. Abschnitt 2, zusammenfassende Abbildung 1), Störungen und Abbruch des Kontaktes zu anderen Gruppen, partiellen oder totalen Rückzug aus solchen alters- und geschlechtsspezifischen Rollen, die über die Randgruppen hinausweisen (u. a. Hess/Mechler 1973)

Sowohl Ritualismus als Folge von Störungen auf der Ebene der sozialen Identität als auch Rückzug als Folge von Störungen auf der Ebene der persönlichen Identität sind, wie z. B. für Blinde gezeigt werden konnte (Thimm 1971), mit einschneidenden Einschränkungen des Rollenhaushaltes verbunden. Ich-Identität als Balance zwischen persönlicher und sozialer Identität setzt aber immer erneute Auseinandersetzungen mit Interaktionspartnern in einer Vielzahl unterschiedlichster Kommunikations- und Interaktionssysteme voraus.

Auf der Grundlage der vorstehenden Überlegungen könnten unter stigma- und identitätstheoretischen Gesichtspunkten organisierte Forschungsansätze neue Perspektiven für die Rehabilitation der sogenannten Lernbehinderten eröffnen[6].

[6] Dabei erscheint eine weitere Ausdifferenzierung der von uns nur angedeuteten Verknüpfung des Identitätskonzeptes mit rollenanalytischen Ansätzen besonders erfolgversprechend.

Appel, R., Die soziale Entwicklung ehemaliger Sonderschüler, Bonn-Bad Godesberg 1974

Begemann, E., Die Erziehung der sozio-kulturell benachteiligten Schüler, Hannover 1970.

Bittner, G., »Behinderung« oder »beschädigte Identität«? In: Aktuelle Beiträge zur Sozialpädagogik und Verhaltensgestörtenpädagogik, hrg. von G.Heese und A. Reinartz, Berlin 1973.

Bleidick, U., Pädagogik der Behinderten, Berlin 1972.

Bracken, H. v., Behinderte Kinder in der Sicht ihrer Mitmenschen. In: Pädagogische Rundschau,1967, S.711-723.

Brusten, M./Hurrelmann, K., Abweichendes Verhalten in der Schule. Eine Untersuchung zu Prozessen der Stigmatisierung, München 1973

Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung

(jetzt: Bundesanstalt für Arbeit) (Hrsg.), Berufe für behinderte Jugendliche, Wiesbaden 1967.

Dörner, K., Die Rolle des psychisch Kranken in der Gesellschaft, in: W. Thimm (Hrsg.): Soziologie der Behinderten. Materialien, Neuburgweier 1972.

Dreitzel, H. P., Die gesellschaftlichen Leiden und das Leiden an der Gesellschaft, Stuttgart 1968.

Empfehlung zur Ordnung des Sonderschulwesens. Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 1972.

Ferdinand, W./Uhr, R., Sind Arbeiterkinder dümmer - oder letztlich nur »die Dummen?« In: Die Grundschule, 1973, S. 237-239

Funke, E. H., Grundschulzeugnisse und Sonderschulbedürftigkeit. Berlin 1972.

Goffman, E., Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität, Frankfurt 1967.

Graf, S., Zur politischen und ökonomischen Funktion der Sonderschule für Lernbehinderte, in: Kritik der Sonderpädagogik, Gießen 1973

Habermas, J., Thesen zur Theorie der Sozialisation. Stichworte und Literatur zur Vorlesung im Sommer-Semester 1968 (Vervielf. Manuskript).

Habermas, J., Können komplexe Gesellschaften eine vernünftige Identität ausbilden? in: Habermas, J./Henrich, D.: Zwei Reden. Aus Anlaß des Hegel-Preises, Frankfurt 1974.

Hess, H./Mechler, A., Ghetto ohne Mauern. Ein Bericht aus der Unterschicht, Frankfurt 1973

Iben, G., Kinder am Rande der Gesellschaft, München 1970.

Kanter, G. O., Sonderpädagogische Maßnahmen für Lernbehinderte in einer prospektiven Bildungsplanung, in: Zeitschrift für Heilpädagogik 1973, S. 273-284.

Krappmann, L., Soziologische Dimensionen der Identität, Stuttgart 1969.

Kaufmann, I., Ergebnisse zum Selbst- und Fremdbild in den Einschätzungen von Lernbehinderten, in: Zeitschrift für Heilpädagogik 1970, S. 563-574

Klein, G., Die soziale Benachteiligung der Lernbehinderten, in: Aktuelle Probleme der Lernbehindertenpädagogik, hrsg. von G.Heese und A. Reinartz, Berlin 1973.

Kleining, G./Moore, H., Soziale Selbsteinstufung, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 1968, S. 502-522.

Kniet, A./Topsch, W., Die Problematik der negativen Auslese, in: Die Grundschule, 1973, S. 243-245

Marcuse, H., Triebstruktur und Gesellschaft, Frankfurt 1967.

Muth, J., Lernbehinderte Kinder in der Grundschule - Aussonderung oder Integration?, in: Die Grundschule, 1973, S. 231-236.

Peppler, H., Berufseingliederung und Berufsbewährung lernbehinderter Sonderschulabgänger, in: Zeitschrift für Heilpädagogik, 1972, S. 461-482.

Preuß-Lausitz, U., Probleme der Integration von Sonderschülern, in die Gesamtschule, in: Zeitschrift für Heilpädagogik, 1971, S. 183 bis 193.

Probst, H. H., Die scheinbare und die wirkliche Funktion des Intelligenztests im Sonderschulüberweisungsverfahren, in: Kritik der Sonderpädagogik, Gießen 1973.

Roth, H. (Hrsg.), Begabung und Lernen. Gutachten und Studien der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates, Band 4, Stuttgart 1969.

Sack, F., Probleme der Kriminalsoziologie, in: R. König (Hrsg.): Handbuch der empirischen Sozialforschung, Band 2, Stuttgart 1969.

Schelsky, H., Schule und Erziehung in der industriellen Gesellschaft, Würzburg 1965.

Steinart, H., Die Strategien sozialen Handelns. Zur Soziologie der Persönlichkeit und der Sozialisation, München 1972.

Stranz, G., Untersuchungen zur Schullaufbahn von Hilfsschülern, in: Zeitschrift für Heilpädagogik, 1966, S.265-277.

Strauss, A., Spiegel und Masken. Die Suche nach Identität, Frankfurt 1968.

Thimm, W., Blinde in der Gesellschaft von heute. Untersuchungen zu einer Soziologie der Blindheit, Berlin 1971.

Thimm, W., Sehschädigungen als Ursache für die divergente Strukturierung sozialer Situationen, in: Soziologie der Behinderten. Materialien, Neuburgweier 1972.

Thimm, W., Zum Begriff der Rehabilitationsbedürftigkeit, in: Sehgeschädigte. Internationales Wissenschaftliches Archiv, 1973.

Thimm, W./Funke, E. H., Soziologie der Lernbehinderung, in: Pädagogik der Lernbehinderten, hrsg. v. G.O. Kanter und O.Speck (Handbuch der Sonderpädagogik, Band 4), Berlin 1975.

Wegener, H., Der Sozialisationsprozeß der intellektuell Minderbegabten, in: G. Wurzbacher (Hrsg.): Der Mensch als soziales und personales Wesen, Stuttgart 1963.

Wellendorf, F., Schulische Sozialisation und Identität, Weinheim/Basel 1973

Geb. 1936, Dr.phil., Professor für Soziologie der Behinderten an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg, Fachbereich Sonderpädagogik. Arbeitsgebiete: Soziologie der Behinderten, Probleme der Rehabilitation.

Quelle:

Walter Thimm: Lernbehinderung als Stigma

erschienen in: Manfred Brusten/Jürgen Hohmeier(Hrsg.), Stigmatisierung 1, Zur Produktion gesellschaftlicher Randgruppen, Darmstadt 1975. S. 125 - 144

bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet

Stand: 09.02.2011