Masterarbeit zur Erlangung des Grades der Magistra an der Universität Münster 2010, Begutachterin: Prof.in Dr. Fürstenau, Zweitprüfer: Marcel Veber

Inhaltsverzeichnis

Der Sonderberichterstatter für das Recht auf Bildung Vernor Muñoz kritisiert in seinem Bericht von 2007 Deutschland scharf für das ungerechte, stark aussondernde Bildungssystem (Muñoz 2007). Bei einem Vortrag in Oldenburg im letzten Jahr sagte er in Bezug auf die Etablierung eines inklusiven Schulsystems in Deutschland, es müsse sich nur eine Kleinigkeit ändern: nämlich alles (Muñoz 2009, S. 7). Vor dem Hintergrund dieses niederschmetternden Urteils wirken die vielen Titel wissenschaftlicher Publikationen aus jüngster Zeit, die Deutschland 'auf dem Weg' zu einem inklusiven Schulsystem wähnen, zu optimistisch: "Auf dem Weg zur Schule für alle" (Hinz u.a. 2010), "Alle sind verschieden - auf dem Weg zur Inklusion in der Schule" (Schöler 2009), "Diversity-Management - eine hilfreiche Anregung auf dem Weg zu einer inklusiven Schule" (Niehoff 2010), "Auf dem Weg zur Schule für Alle" (Klauß 2010), "Die Grundschule auf ihrem langen Weg zu 'Einer Schule für alle'" (Heyer 2010). Angesichts dieser Auflistung gewinnt man den Eindruck, dass sich, ganz im Sinne Muñoz', tatsächlich seit einiger Zeit etwas bewegt in der Schulpolitik, der Schulentwicklung und der Lehrerausbildung. Nichtsdestotrotz kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht behaupten, dass in Deutschland die flächendeckende Etablierung inklusiver Schulen kurz bevorstehe. Es gibt noch viele 'Baustellen' und offene Fragen, an denen es zu arbeiten gilt.

Die vorliegende Arbeit wird von den 'Baustellen' vor allem die der Unterrichtsentwicklung in den Fokus stellen. Der Unterricht in einer Klasse, in der alle Kinder gemeinsam lernen sollen - blinde Kinder, hochbegabte Kinder, hyperaktive Kinder, ängstliche Kinder, aggressive Kinder, schwerstbehinderte Kinder, nicht-deutschsprachige Kinder, etc. - muss so gestaltet werden, dass die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes berücksichtigt werden und jedes einzelne Kind gefördert wird. Wie dies jedoch genau möglich sein soll und ob es überhaupt möglich ist, wird heute kontrovers von Inklusionsbefürwortern[1] und -gegnern diskutiert.

An diesem Punkt stellt die vorliegende Arbeit die Verbindung her zwischen der Problematik 'Inklusion' zu einer bestimmten Konzeption 'Offenen Unterrichts'.

Falko Peschel, mit dessen Konzept des 'Offenen Unterrichts' ich mich seit einigen Jahren beschäftige, vertritt als Grundprinzipien der Organisation seines Unterrichts eine weitgehende Selbstregulierung der Kinder in Bezug auf ihr Lernen und ihr Klassenleben.

Wenn den Kindern die Verantwortung für ihr Lernen und ihre Gemeinschaft übergeben wird, so Peschel, entstehe einerseits eine größtmögliche individuelle Passung zwischen Lernstoff und Wissensstand des Kindes, und andererseits ergäben sich in Bezug auf das soziale Leben und Miteinander viele Probleme nicht bzw. würden sich von selbst lösen - nämlich durch die Kinder direkt. Auf Grund einer Hospitation an Peschels Schule und auf Grund der Beschäftigung mit der Inklusionsproblematik ergab sich für mich die Fragestellung, ob dieser selbstregulierte 'Offene Unterricht' nicht womöglich eine große Chance besonders für den Umgang mit heterogenen Lerngruppen und damit für inklusive Settings bietet, da Peschel durch die Gewährung von verhältnismäßig großen Freiheitsspielräumen einen hochgradig individualisierten Unterricht praktizieren zu können scheint. Eine der Kernfragen dieser Arbeit, die natürlich nicht abschließend beantwortet werden kann, ist also die folgende: Kann der 'Offene Unterricht' einen fruchtbaren Beitrag leisten, inklusive Schulstrukturen zu entwickeln?

Im ersten Teil dieser Arbeit werde ich zunächst die Begriffe der Integration und Inklusion einführen und klären, sowie die Inklusionsthematik geschichtlich einordnen und auf die 'Schule für alle' eingehen, welche im Zentrum der Forderungen der Inklusionspädagogen steht (2.1-2.3).

Anschließend wird in Kapitel 3 Peschels Unterrichtskonzept vorgestellt. In diesem Zusammenhang stelle ich explizit seine eigene Evaluation des Konzeptes vor (3.2), da diese später als Grundlage der weiteren Argumentation dient. Außerdem werde ich bereits dort das Konzept des 'Offenen Unterrichts', das an einer Regelschule erprobt wurde, auf seine inklusiven Tendenzen hin prüfen (3.3), was als Überleitung zur intensiven Auseinandersetzung mit Peschels Konzept im Hauptteil dient.

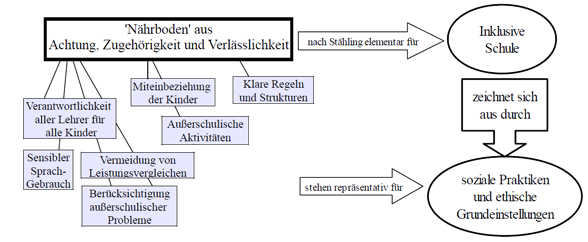

Im Hauptteil der Arbeit geht es darum, konstitutive Merkmale für inklusive Schulen und inklusiven Unterricht zu bestimmen, um einen Vergleich zwischen diesen und konstitutiven Merkmalen von Peschels Konzept zu ermöglichen. Dazu ziehe ich den Inklusionspädagogen Reinhard Stähling heran, der eine der wenigen Schulen in Deutschland leitet, die versucht, inklusive Strukturen und inklusive soziale Praktiken umzusetzen. Stähling spricht von der Entwicklung eines "Nährbodens von Achtung, Verlässlichkeit und Zugehörigkeit" (ders. 2009, S. 140) in der Schule, ohne den Inklusion nicht möglich sei. Anhand von Stählings Monographie soll diese zunächst vage Formulierung auf ihre konkreten Inhalte hin untersucht werden, um so Merkmale inklusiven Unterrichts festzustellen.

Daran anschließend soll die Verbindung zu Peschel hergestellt werden: Wenn die aus Stählings Ansatz herausgefilterten Aspekte, die sich unter dem Dach von 'Achtung, Verlässlichkeit und Zugehörigkeit' versammeln, grundlegend sind für das Gelingen einer inklusiven Schule, dann müssten sie bei Peschel, insofern dessen Konzept für die Inklusionspädagogik eine praktikable Alternative darstellen würde, Berücksichtigung erfahren. Peschels und Stählings Konzepte werden also diesbezüglich auf Parallelen und Unterschiede geprüft. Die Kernfrage dieser Arbeit wird dahingehend spezifiziert, ob der 'Offene Unterricht' trotz oder gerade wegen der weitgehenden Selbstregulierung die Entstehung eines solchen 'Nährbodens' fördern kann. Dabei sei schon an dieser Stelle auf die problematische Quelle, nämlich Peschels eigene Evaluation seines Konzeptes, verwiesen.

Peschel steht mit seinem Konzept des Offenen Unterrichts für eine bestimmte Richtung in der (Inklusions-)Pädagogik, die darin besteht, den Schülern weitgehende Selbstbestimmung in Bezug auf ihr Lernen zu gewähren, während Stähling für ein gemäßigtes Konzept von Selbstregulation steht.

Ausgehend von der Diskussion der Möglichkeiten und Grenzen von Peschels Ansatz soll am Ende ein Ausblick auf mögliche Entwicklungen der Inklusionspädagogik gewagt werden. Dies dient im Sinne des Baustellenbildes zur besseren Ausschilderung der 'Baustelle Inklusion', denn der Streit um die adäquate theoretische Planung, die praktische Umsetzung und die politische Durchsetzung eines kompletten Hauses, in das eine 'Schule für alle' einziehen könnte, ist in Deutschland noch lange nicht entschieden.

Inhaltsverzeichnis

Seit Mitte der 90er Jahre hält der Begriff der Inklusion Einzug in die deutschsprachige Erziehungswissenschaft. Dabei kommt es teilweise noch immer zu ungenauen Verwendungen des Begriffs in der Wissenschaft, in der Politik und in der öffentlichen Diskussion (vgl. Sander 2004, S. 240). Zu Beginn der vorliegenden Arbeit erfolgt deshalb zunächst eine konzeptuelle Analyse des Begriffs. Diese Einführung erfordert auch eine systematische Auseinandersetzung mit und Abgrenzung vom Begriff der Integration, da die Begriffe oft relational zueinander definiert und teilweise synoym verwendet werden (vgl. Sander 2004, S.240). Anschließend an die begrifflichen, begriffsgeschichtlichen und theoretischen Klärungen, welche im Kontext älterer und neuerer Debatten erläutert werden, wird in 2.2 die Entwicklung der Idee der Integration in der deutschen Schulpolitik bzw. internationalen Menschenrechtspolitk und in der pädagogischen Praxis kurz umrissen, um den Begriff und das Ideal der Inklusion in die Geschichte der Inklusionspädagogik[2] einordnen zu können. Diese Einordnung wird unternommen, um zu verdeutlichen, auf welchen aktuellen politischen Entscheidungen die zukünftige Entwicklung einer inklusiven Schule fußt und vor welchem historisch-politischen Kontext die heutige Debatte zu verstehen ist. Dabei soll deutlich werden, dass die Entwicklung von (schulischer) Inklusion ein gerade erst beginnender Prozess ist, den es noch zu gestalten gilt. Im Bereich der Schule kann sich dieser Prozess im Aufbau einer 'Schule für alle' ausdrücken, auf den in 2.3 eingegangen wird.

In Anlehnung an den internationalen Gebrauch - vor allem durch die Betonung des Begriffs 'inclusion' in der Salamanca-Erklärung der UNESCO von 1994 (vgl. UNESCO 1994, s. 2.2) - wird der Begriff der Inklusion seit Mitte der 90er Jahre auch in Deutschland gebräuchlich (vgl. Sander 2004, S. 240). Allerdings wird er zur Zeit seiner Einführung und häufig auch heute noch äußerst diffus verwendet, wodurch unklar bleibt, welche Praktiken und Strukturen mit dem Prädikat 'inklusiv' versehen werden können oder sollen und welche nicht. Der Begriff der Inklusion, wie der der Integration, wird in der Regel nicht rein deskriptiv verwendet, das heißt, dass die Bezeichnung einer Praxis als inklusiv auch immer ein implizites oder explizites Werturteil über diese Praxis bedeutet. Dabei bleibt der tatsächliche normative Gehalt des Begriffs allerdings meist unklar und verkommt zu einer "Überredungsdefinition" (Reichenbach 2004): Spricht sich jemand im wissenschaftlichen oder öffentlichen Diskurs offen für Integration oder Inklusion aus, kann er sich fast automatisch sicher sein, zunächst Zustimmung innerhalb des Publikums zu ernten. Dadurch entsteht aber eine Problematik, die Reichenbach folgendermaßen beschreibt:

"Überredungsdefinitionen (persuasive definitions) sind Definitionen, die weniger bestimmen, eingrenzen und klären (was ihre Aufgabe wäre), als vielmehr mit emotional aufgeladenen Wörtern zu ´überzeugen´ trachten und so auf mehr oder weniger direkte, mehr oder weniger polemische Weise Eindeutigkeiten erzeugen" (Reichenbach 2004, S.3).

Die Nutzung der Begriffe als Überredungsdefinitionen im Sinne Reichenbachs oder auch als abstrakte Konsensformeln (denn wer ist schon gegen Integration?) verhindert häufig, die jeweilige genaue Bedeutung der Begriffe zu erschließen. Gefördert wird dieser 'Gutwortcharakter' durch das ineinander verwobene Wechselspiel der Begriffsverwendung zwischen Bildungspolitk, (Erziehungs-)Wissenschaft und Alltag, das den schwammigen Gebrauch verstärkt. Es ist innerhalb dieser Debatten teilweise äußerst schwierig zu differenzieren und spezifizieren, welcher Begriff für welche Praxis steht. Im Folgenden soll deshalb in Anlehnung an begriffsgeschichtliche und historische Entwicklungen ein Definitionsversuch der Begriffe unternommen werden.

Als Beispiel für diffuse Begriffsverwendungen seien hier zunächst drei Artikel der 'Zeitschrift für Heilpädagogik' aus den späten 90er Jahren angeführt: Bei Völkel dient 'Inklusion' z.B. als Übersetzung des englischen Begriffs 'inclusion', welche im Text verwendet wird, ohne dass allerdings die Bedeutung des Begriffs im englischsprachigen Raum genauer geklärt und analysiert würde (ders. 1997, S. 444); Gröschke benutzt ihn ohne klare Abgrenzung neben dem Begriff Integration im Sinne einer verstärkenden Wiederholung bei gleichbleibendem Bedeutungsgehalt (ders. 1998, S. 368), und auch Opp scheint, obwohl dies aus seinen Ausführungen nicht klar ersichtlich ist, mit 'Inklusion' lediglich ein Synonym von 'Integration' zu meinen (ders. 1998, S. 493). Hofsäss bemerkt dementsprechend zu Beginn des neuen Jahrtausends, 'Inklusion' sei ein "in der Sonderpädagogik noch nicht hinreichend geklärter Begriff" (ders. 2001, S. 387). Ein Jahr später liefert Hinz einen Versuch, der "zunehmenden Verwirrung" (ders. 2002, S. 354) im Umgang mit dem Begriff mit der noch ausstehenden Definition zu begegnen. Er unterscheidet in dem Aufsatz von 2002 den älteren Begriff der Integration definitorisch deutlich vom neueren Begriff der Inklusion, wobei Praktiken, für die der ältere Begriff Integration steht, kritisiert werden; ihnen wird 'Inklusion' als neues (bzw. neu entdecktes) Ideal gegenübergestellt.

Der Begriff der Integration steht nach Hinz (2002) also für defizitäre ('Integrations'-)Praktiken, während der Begriff der Inklusion, der relational zum ersteren eingeführt wird, für ein noch zu erreichendes, noch nicht verwirklichtes Ideal steht. Der Inklusionsbegriff steht in seiner utopischen Ausführung für tatsächliche oder noch zu erstrebende Entwicklungen im Bildungssystem und dient demnach als normativer Maßstab, der zur Kritik bestehender pädagogischer Praktiken und Strukturen Verwendung findet.

Bevor die bildungspolitischen und pädagogischen Implikationen dieses Ideals genauer erläutert werden können, muss zunächst durch einen historischen Exkurs geklärt werden, welche Entwicklungen zu der heutigen Verwendung des Begriffs (nach Hinz 2002) und den entsprechenden Bedeutungsverschiebungen beigetragen haben.

Zu Beginn der Integrationsforschung beschreibt der Begriff der Integration (vom lateinischen integratio: Widerherstellung/ integrare: wiederherstellen, erneuern) ebenfalls ein Ideal, das es zu erreichen gilt: Als ursprüngliches Ziel der Integration beschreibt Eberwein die "Überwindung aussondernder Einrichtungen sowie deren pädagogischer Konzeptionen zugunsten gemeinsamen Lernens und Lebens" (ders. 1997, S. 55) und macht unmissverständlich klar, dass das Festhalten an der Aussonderung 'behinderter' Kinder in Sonderschulen nicht vertretbar ist (ebd., S. 66). Jakob Muth, damaliger Vorsitzender der Bildungskommission und somit ein "Vater der Integration" (Wocken 2009, S. 216), stellt in den 80er Jahren mit seinem vielzitierten pädagogischen Slogan fest, dass Integration "unteilbar" sei (Muth 1986, S. 5), was als Idee der Nicht-Aussonderung einzelner Kinder verstanden werden muss. Als logische Konsequenz dieses Verständnisses des Begriffs fordert in diesem Sinne Jantzen schon 1981 in aller Deutlichkeit: "Schafft die Sonderschule ab!" (Jantzen 1981).

Die hier angeführten Auffassungen von Eberwein, Jantzen und Muth zeigen, dass von Seiten der Integrationspädagogik schon verhältnismäßig früh das Ideal der 'Vollintegration' angestrebt wurde. Als Ergebnis soll die Integrationspädagogik die Sonderpädagogik ablösen (s.u.) und das, was ehemals 'Sonder'-pädagogik mit eigener, besonderer Klientel war, soll nun zu einer Pädagogik für alle ohne spezifische Besonderung werden. Dabei soll an dieser Stelle klargestellt werden, dass weder zu Beginn der Integrationspädagogik in den 70er Jahren noch heute längst nicht alle Pädagogen diese Ansicht teilen: Besonders in der Sonderpädagogik selbst gibt es viele Kritiker einer 'Vollintegration'.[3] Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass zumindest die meisten Integrationspädagogen der ersten Stunde zu Beginn der Diskussion und der beginnenden Praxis der Integration das hier dargestellte Ideal von Integration vertreten haben (vgl. Abbildung 3).

Nach dieser Nachzeichnung der ursprünglichen Idee von 'Integration' soll nun ein Blick auf die Praxis geworfen werden, was mit der Kritik an der Integration einhergeht: Trotz der inzwischen fast 40 Jahre andauernden Diskussion um die Eingliederung 'behinderter' Menschen in das Regelschulsystem wird in NRW heute nur ein Sechstel der Kinder mit 'sonderpädagogischem Förderbedarf' an allgemeinen Schulen beschult (vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010). Den Vorstellungen der Integrationspädagogen zum Trotz ist es in Deutschland der Normalfall, dass die meisten Kinder während ihrer Schulzeit nicht in durch die Schule bedingten Kontakt mit 'behinderten' Kindern kommen (vgl. Platte 2005, S. 83).

Die heutige Integrationspraxis weist neben diesem quantitativen Manko bzw. dem Fakt, dass sie nicht oder nur kaum realisiert wird, auch qualitative Fehlentwicklungen auf (vgl. Reiser 2009, S. 307). Wenn heute Integration stattfindet, - und das ist, wie gesagt, nicht der Normalfall - so gestaltet sie sich meist als "additive Situation" (vgl. Hinz 2002, S. 355): Ein Sonderpädagoge ist speziell für ein Kind - das 'behinderte' Kind - verantwortlich und 'übersetzt' ihm, was für seine derzeitigen Fähigkeiten im Unterricht zu schnell oder zu schwer ist. Obwohl diese separate Behandlung durchaus direkt neben den anderen Kindern stattfinden kann, auf den ersten Blick also nach einer gemeinsamen Lernsituation aussieht, findet letztlich keine Integration statt: Das Kind wird nicht als 'normaler' Schüler in die Klasse hinein geholt (integrativ), sondern nur zur Klasse dazu geholt wird (additiv). Es gibt, obwohl gemeinsam gelernt wird, einen Regelpädagogen und ein Regelcurriculum für die einen Kinder, für die 'anderen' Kinder sind 'andere' Pädagogen zuständig, die mit ihnen ein 'anderes' Programm absolvieren (vgl. Hinz 2002, S. 257). Gegebenenfalls erhalten diese Kinder zusätzlichen Förderunterricht. Der eigentliche Unterricht ändert sich dabei kaum - die Ausrichtung des Unterrichts ist nach wie vor zielgleich und ignoriert die selbst bei Kindern ohne attestierten sonderpädagogischen Förderbedarf vorhandenen Unterschiede in der Entwicklung (vgl. Feuser 1995, S. 196).

Eine andere verbreitete Form der vermeintlichen Integration ist der Umzug einer gesamten Förderklasse in das Schulgebäude einer Regelschule (vgl. Sander 2004, S. 241): Zwar wird bis zu einem gewissen Grad der Kontakt zwischen 'behinderten' und 'nichtbehinderten' Kindern gefördert, insofern die Kinder der Förderklasse zur Schule gehören und an schulinternen Aktivitäten teilnehmen. Trotzdem bleiben die Kinder 'die anderen'.

Die oben aufgezeigten 'Fehlformen' von Integration stellen für die betroffenen Kinder eine erneute Aussonderung dar, da sie in der Regelklasse eine besondere, negativ konnotierte Rolle einnehmen (vgl. Sander 2004, S. 241). Es "wird dem Glauben aufgesessen, die räumliche Zusammenführung 'behinderter' und 'nichtbehinderter' Schüler und Schülerinnen in einer Klasse sei bereits Integration" (Feuser 2002, S. 286). Durch die Besonderung innerhalb der Regelklasse wird das betroffene Kind an das bestehende Regelschulsystem angepasst, das durch die rein räumliche Verlagerung der Sonderpädagogik eher eine Stabilisierung als eine Überwindung erfährt (vgl. Platte 2008). Vor einer erneuten Separation trotz Integration warnt im Übrigen auch schon der Bildungsrat in seiner Empfehlung zur Förderung 'behinderter' Kinder von 1973 (s. Deutscher Bildungsrat 1973, S. 71; zur Empfehlung vgl. 2.2).

Die als Aussonderung kritisierte äußere Differenzierung darf nicht, so die Kritik an der Integrationspraxis, ersetzt werden durch eine innere Differenzierung, die innerhalb der Klasse aussondert. Die Schule steht bei diesem Anspruch ganz offensichtlich vor der paradox anmutenden Aufgabe, zwar individuell zu fördern, dabei aber niemanden durch Etikettierungen oder bestimmte pädagogische Praktiken zu 'besondern'.

Von einer 'Vollintegration', einem Begriff, der heute angesichts der Realität sogar schon unter Ideologieverdacht gekommen ist (Reiser 2009, S. 306), sind deutsche Schulen noch weit entfernt: Selbst wenn Integration praktiziert wird, erfüllt diese Integrationspraxis nicht die Ansprüche, welche ursprünglich mit dem Begriff der Integration verbunden worden sind. Der Integrationsbegriff hatte also einmal einen Bedeutungsgehalt, der dann aber in der Praxis nicht eingelöst wurde. Trotzdem wird in dem oben beschriebenen Kontext von Integration gesprochen, was zu einem inflationären und falschen Begriffsgebrauch geführt hat (vgl. Feuser 1995, S. 10). Infolgedessen hat der Integrationsbegriff sowohl von seiner normativen Kraft eingebüßt als auch durch unreflektierte Verwendung an präziser Bedeutung verloren. Alle möglichen Praktiken und Institutionen konnten so mit dem Prädikat 'integrativ' beschrieben werden.

Sander erklärt diese Verwässerung der integrativen Idee mit den typischen Phasen eines Innovationsmodells: Zwar wird es nach anfänglicher Diskussion flächendeckend umgesetzt, wie es auch derzeit für die Integration in Deutschland der Fall ist, aber die Reform erfährt in dieser Disseminationsphase durch die Kraft der traditionellen Strukturen eine Abschwächung (vgl. Sander 2004, S. 241). Das gegliederte Schulsystem sei so fest verankert, dass man aufgehört hat daran zu rütteln. Mit der inzwischen etablierten Integrationspraxis sei statt dessen eine weitere Säule in der immer unübersichtlicher werdenden Schullandschaft entstanden: eine "Auch-Integration" (vgl. Wocken 2009) als Klassenform neben den gewohnten Sonderschul- und Regelklassen.

Dies erklärt nun, warum es innerhalb der Literatur (z.B. bei Hinz) für nötig gehalten wird, den älteren Begriff der Integration mit seinem Ballast von Fehldeutungen und diffuser Verwendung durch einen 'unverbrauchten', präzisen Begriff zu ersetzen. Genau das ist der Sinn des Inklusionsbegriffs, dessen Einführung als Kompensation der Verwässerung des Integrationsdiskurses dienen soll.[4] So verstanden beinhaltet der Begriff im Prinzip nichts Neues, da Integration, wie hier dargestellt, im Ursprung nichts anderes wollte, als das, was man heute mit Inklusion betitelt (vgl. Platte 2008), nur dass die "visionäre Kraft des Begriffs Integration" (Reiser 2009, S. 308) abgenutzt zu sein scheint. Die terminologischen Umetikettierungen erweisen sich angesichts der Diskussionslage und der Sprachverwirrung als unumgänglich und verweisen innerhalb der bildungspolitischen Debatte auf "die Unzufriedenheit mit dem quantitativen und qualitativen Stagnieren der schulischen Integration in Deutschland" (Reiser 2009, S. 305).

Der neue Begriff soll nun für ein sehr viel konsequenteres Verständnis von gesellschaftlicher Einbeziehung stehen. Während der Integrationsbegriff mit der Wiederherstellung einer vorher getrennten Einheit assoziiert wird, wird der Inklusionsbegriff mit einer "strukturell determinierten sozialen Einbeziehung" verbunden (Reiser 2009, S. 305). Nicht vorher Getrenntes, strukturell Verschiedenes bzw. voneinander Geschiedenes ist der Ausgangspunkt inklusiver Bemühungen, sondern die Gemeinsamkeit als Schüler soll bei Anerkennung ihrer Vielfalt und Differenz wahrgenommen bzw. realisiert werden. Der Inklusionsbegriff, welcher sich aus dem Lateinischen herleitet und etymologisch so viel wie 'Einschluss' meint, hat daher eine stärkere Konnotation der sozialen Einbeziehung als der Integrationsbegriff.

Auf der theoretischen und ethischen Ebene erkennt der Begriff der Inklusion Heterogenität als Normalfall an, die es nicht 'wegzuorganisieren' gilt. Im Gegensatz zur Integration wird hier die 'Zwei-Gruppen-Theorie' überwunden, deren Auswirkung auf die Praxis oben beschrieben wurde: Die Gruppen unterscheiden sich dieser Theorie entsprechend durch das Prädikat 'mit sonderpädagogischem Förderbedarf' bzw. 'ohne sonderpädagogischen Förderbedarf' und sind in der Integrationspraxis trotz vermeintlicher Zusammenführung voneinander getrennt. Abgrenzend dazu macht Hinz klar: "Das Konzept der Inklusion versteht sich demgegenüber als eine allgemeine Pädagogik, die es mit einer einzigen, untrennbar heterogenen Gruppe zu tun hat" (Hinz 2002, S. 257). Inklusion kann insofern nicht nur Aufgabe der Sonderpädagogik sein, sondern ist eine allgemein-pädagogische Aufgabe.

Inklusion verzichtet auf Etikettierungen der Schüler, wobei die Unterschiede nicht ignoriert, sondern als normal wahrgenommen werden sollen. Dabei geht es um ein "Miteinander unterschiedlichster Mehr- und Minderheiten" (Hinz 2002, S. 255). Insofern kann man Kinder zwar integrieren, d.h. nach vorheriger Separation wieder in die Gruppe eingliedern, aber nicht 'inkludieren': Eine inklusive Schulpraxis bedeutet per definitionem, dass jedes Kind von vornherein untrennbarer Teil der Gruppe ist. Traditionelle Kriterien und Normalitätsvorstellungen, wonach z.B. ein 'lernbehindertes' Kind als nicht 'normal' gilt, werden innerhalb einer inklusiven Schule irrelevant und als soziale Konstruktionen grundsätzlich in Frage gestellt. Kinder sind nicht unnormal bzw. müssen nicht durch besondernde Etikettierungen als in einem bestimmten Sinne 'anders', was in vielen Fällen nicht anderes heißt als defizitär, voneinander geschieden und als besser oder schlechter, behindert oder nichtbehindert kategorisiert werden. Die Inklusionsidee geht von einem radikal egalitären Menschenbild aus. Deshalb spricht sie sich für eine gemeinsame Beschulung aller Menschen aus.

Mit Sander, der so die Verbindung von Integration und Inklusion unterstreicht, ohne jedoch dadurch zur Verwirrung beizutragen, kann man Inklusion als "optimierte und umfassend erweiterte Integration" verstehen (ders. 2004, S. 242). 'Optimiert' ist sie deshalb, da sie sich auf die eigentliche Idee der 'Vollintegration' besinnt und deren Fehler zu vermeiden sucht; 'umfassend erweitert' ist sie, da sich der Begriff von einem nur auf die Integrationspädagogik bezogenen Gebrauch auf alle benachteiligten Gruppen ausgeweitet hat: "Verschiedene Geschlechterrollen, ethnische, sprachliche und kulturelle Hintergründe, religiöse und weltanschauliche Überzeugungen, Familienstrukturen, soziale Lagen sowie Fähigkeiten und Einschränkungen" (Hinz 2002, S. 257, vgl. dazu auch Gomolla 2009, S. 22). Um zu illustrieren, was mit der entsprechend sehr weiten Begrifflichkeit gemeint sein kann, sei hier ein aktuelles Beispiel aus einem ganz anderen Kontext angeführt: Nach dem Jugoslawienkrieg hat sich in einigen bosnischen Regionen das Konzept 'Zwei-Schulen-unter-einem-Dach' entwickelt. Bosnische und kroatische Kinder werden zwar teilweise in derselben Schule unterrichtet, jedoch zu verschiedenen Zeiten oder in verschiedenen Etagen. Selbst die Schulhöfe sind oft durch einen Zaun getrennt. Diese strikte ethnische Trennung hatte zu einer bestimmten Zeit sicher ihre Berechtigung (vgl. Lübbert 2010). In einer inklusiven Schullandschaft würde diese Trennung, wie auch die Trennung von 'Behinderten' und 'Nichtbehinderten' etc., in einer 'Schule für alle' aufgelöst werden.

In Deutschland betrifft die 'Zwei-Gruppen-Theorie' hauptsächlich die gesonderte Beschulung von Kindern mit "Sinnesschädigungen, einer körperlichen Beeinträchtigung oder geistigen Behinderung sowie jenen Schülerinnen und Schülern, die wegen Lern- und Sprachstörungen oder emotionalen und sozialen Problemen [!] im Verlauf der Schulzeit als sonderpädagogisch förderungsbedürftig diagnostiziert werden" (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010, S. 71). Innerhalb dieser zweiten Gruppe, deren Anteil ca. zwei Drittel aller Schüler mit 'sonderpädagogischem Förderbedarf' ausmacht (vgl. ebd.), fallen bestimmte soziale Gruppen auf. Bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund und bei Kindern und Jugendlichen aus sogenannten bildungsfernen Elternhäusern wird überproportional oft ein 'sonderpädagogischer Förderbedarf' diagnostiziert (vgl. ebd., S. 72), so dass diese Schüler als benachteiligte Gruppe bezeichnet werden müssen (vgl. dazu Gomolla 2005, S. 6f). Das gruppenspezifische Aussonderungsdenken soll im Sinne der Inklusion aufgehoben werden, denn "jedes Kind ist verschieden, ist ein besonderes Kind, jedes Kind hat eigene Bedürfnisse und verdient individuelle Beachtung" (s. Sander 2004, S. 242).

Die Aufhebung der Unterteilung in zwei Gruppen innerhalb der Praxis der Inklusion impliziert deshalb einen Paradigmenwechsel in der Sonderpädagogik im Sinne einer Auflösung der Sonderpädagogik in der Integrationspädagogik, insofern tatsächlich alle Kinder ohne vorherige Aussonderung gemeinsam lernen sollen (vgl. Eberwein 2002, S. 28). Von Seiten der Integrationspädagogik wird gefordert, die lange Zeit gültige, allgemein anerkannte Überzeugung zu revidieren, wonach die separate Beschulung von Kindern mit psychischen, kognitiven oder physischen Beeinträchtigungen im Sinne einer 'Integration als Ziel, aber nicht als Weg' (vgl. Feuser 2002) für alle Beteiligten die beste Lösung sei. An ihre Stelle tritt die Idee der selbstverständlichen gemeinsamen Schulzeit. Dieses Umdenken hat allerdings noch nicht stattgefunden, sondern kündigt sich bestenfalls gerade an (vgl. Hinz 2004, S. 66). Die Konsequenz daraus bedeutet zwangsläufig die Umsetzung der 'Schule für alle' (s.u.), und fordert somit einen Systemwechsel im Schulwesen. Die Sonderschule hat dementsprechend in einer inklusiven Schullandschaft ihre Legitimation verloren.

Als Fernziel nimmt die Idee Inklusion die alte Kopplung von Schul- und Gesellschaftskritik auf und befürwortet neben der Etablierung inklusiver Strukturen und Einstellungen im Rahmen pädagogischer Institutionen auch für eine 'inklusive Gesellschaft' bzw. eine Organisation gesellschaftlicher Institutionen, die sich am Ideal der Inklusion orientieren. Das ist eine Utopie; deshalb kann man weder genau vorwegnehmen, wie eine solche Gesellschaft aussehen würde, noch kann man wohl diese Utopie jemals ganz realisieren. Trotz der beachtlichen soziokulturellen Entwicklungen, die seit den 70er Jahren im Bildungssystem sowie in Erziehungspraktiken generell stattgefunden haben, darf man auch nie die Widerständigkeit etablierter Strukturen und Denkmuster unterschätzen. Wenn also die Idee der Inklusion zuweilen utopisch oder unmöglich realisierbar scheint, so spricht dies erstens nicht prinzipiell gegen ihre potenzielle Praktikabilität und flächendeckende Umsetzbarkeit, und zweitens nicht gegen den Versuch, zumindest auf theoretischer Ebene diesen Ansatz zu klären; darüber hinaus kann man durchaus die Umsetzbarkeit dieser Gedanken beobachten, da bereits einzelne entsprechenden Einrichtungen existieren (vgl. z.B. Hinz 1992, Bews 1992 und Hinz u.a. 2010). Den abstrakten utopischen Gehalt des Begriffs der Inklusion fassen Eberwein und Knauer wie folgt zusammen: "Integrationspädagogik hat dann ihren Auftrag erfüllt, wenn die Ausgrenzung von Menschen mit Beeinträchtigungen in Schulen und allen anderen gesellschaftlichen Bereichen endgültig überwunden ist" (Eberwein/Knauer 2002, S. 27). Die Schule als ein Schlüsselbereich gesellschaftlichen Lebens kann dieser Idee gemäß dazu beitragen, einen Teil zur Annäherung an diese Utopie voranzutreiben, wobei die Grenzen der Schule als Ort gesellschaftlicher und politischer Veränderung im Blickfeld bleiben müssen.

Was die schulische Inklusion betrifft, ist es angesichts der politischen Entwicklungen der letzten Zeit (s. 2.2) beinahe irrelevant geworden, ob man das Ideal für utopisch hält oder nicht, da die Forderung nach einem inklusiven Schulsystem besonders wegen der Behindertenrechtskonvention zwangsläufig auf das deutsche Schulsystem zukommt und man sich dieser Forderung über kurz oder lang grundsätzlich nicht entziehen kann.

Zusammenfassend sollen hier noch einmal die Merkmale des komplexen Begriffs der Inklusion aufgelistet werde. Die folgende definitorische Festlegung orientiert sich primär an den Vorschlägen von Hinz, welche mir am plausibelsten und am genauesten schienen. Wenn in dieser Arbeit von Inklusion gesprochen wird, dann in diesem Sinne. Da festgestellt wurde, dass Inklusion relational zur Integration bestimmt werden muss, sollen hier beide Begriffe vergleichend nebeneinander gestellt werden.

Abbildung 1: Integration und Inklusion. Angelehnt an Hinz 2002, S. 359.

|

Inklusion |

Integration |

|

|

1 |

...bedeutet die Anerkennung von Heterogenität als Normalfall und somit die Aufhebung der Zwei-Gruppen-Theorie (wie sie sich z.B. zurzeit in der Differenzierung der Curricula ausdrückt). |

...teilt die Kinder in zwei Gruppen 'mit sonderpädagogischem Förderbedarf' und 'ohne sonderpädagogischen Förderbedarf'. |

|

2 |

...bedeutet in der Praxis die Entwicklung einer 'Schule für alle', das heißt, es soll ein umfassendes System etabliert werden, das das gemeinsame und individuelle Lernen für alle ermöglicht. |

...hält an Sonderschulen fest und integriert einzelne Kinder in das (letztlich unveränderte) Regelschul-system. |

|

3 |

...sieht das Problem im System, das verändert werden muss, nicht im einzelnen Kind, das dem System angepasst werden muss (Ausdruck dafür sind z.B. Ressourcen, die an die - inklusive - Schule als Ganzes gekoppelt sind). |

...sieht das Problem im Kind (Audruck dafür sind z.B. Ressourcen, die nach Anzahl der 'behinderten' Kinder in der Klasse vergeben werden). |

|

4 |

...impliziert eine Veränderung von Sonderpädagogik und Schulpädagogik. Beide müssen in gemeinsamer Reflexion und Planung gleichermaßen beteiligt sein. |

...behält eine Trennung von Sonder- und Regelpädagogik bei. |

|

5 |

...benötigt einen Paradigmenwechsel in der Sonderpädagogik und damit auch eine Änderung des Selbstverständnissses der allgemeinen Schule. |

...rüttelt nicht am Selbstverständnis der allgemeinen Schule. |

|

6 |

..bezieht sich nicht nur auf 'behinderte' Menschen, sondern auf alle gesellschaftlichen Minderheiten. |

...hat als 'Klientel' 'behinderte' Kinder. |

|

7 |

...in der Schule ist Teil der sehr viel weiter gefassten egalitären und demokratischen Idee einer inklusiven Gesellschaft. |

...hat als Bereiche die schulische und außerschulische Pädagogik. |

Vor dem Hintergrund der hier zusammengefassten Aspekte, welche bei der Verwendung der Begriffe eine Rolle spielen, und der oben nachgezeichneten Geschichte des Inklusions- und Integrationsbegriffs, halte ich die Einführung des ersteren für sinnvoll, da er die Chance und einen normativen Maßstab bietet, die als defizitär anzusehende heute realisierte Integrationspraxis zu kritisieren und gleichzeitig für die Zukunft der Inklusionspädagogik neue Maßstäbe zu setzen.

Ob allerdings der Begriff Inklusion im Sinne von Hinz, Sander und anderen Inklusionspädagogen in der aktuellen Debatte auch korrekt, das heißt im oben beschriebenen Sinne angewendet wird, steht auf einem anderen Blatt.

Das jeweilige Verständnis hängt dabei nicht von der Bezeichnung 'Integration' oder 'Inklusion' ab (vgl. Werning/Löser 2010, S. 105). Es kommt vor, dass, obwohl mit Hinz eine klare Bestimmung des Inklusionsbegriffs vorliegt, der Begriff 'Inklusion' im Sinne von (hier als defizitär markierter) Integration benutzt wird. Vor diesem bereits beschriebenen inflationären Gebrauch des Inklusionsbegriffs warnt Wocken in einem kürzlich erschienenen Essay: Zwar würden sich alle Organisationen, Wissenschaftler und sonstige Betroffene zur Inklusion bekennen; bei näherem Hinsehen wollen allerdings einige dieser vermeintlichen Befürworter nach wie vor an der Sonderschule festhalten (Wocken 2010). Der Inklusionsbegriff scheint also Gefahr zu laufen, das gleiche Schicksal wie der Integrationsbegriff zu teilen und nach und nach innerhalb der Debatten sowohl an Bedeutungsgehalt sowie an normativem Gehalt einzubüßen.

Retrospektiv kann man gleichzeitig in älteren Texten bestimmter Fachleute, wie z.B. Eberwein oder Muth, 'Integration' gedanklich durch 'Inklusion' ersetzen, was sich dadurch erklären lässt, dass sie zu einer Generation von Integrationspädagogen gehören, die den Begriff der Integration von Beginn an anderes verstanden haben als er sich nachher in der und durch die Praxis etablierte.

In diesem Zusammenhang sei auf das das in den frühen 90er Jahren entstandene Konzept der "Pädagogik der Vielfalt in Gemeinsamkeit" (Prengel 2006, erste Auflage von 1993) verwiesen, das analog zum relativ jungen Inklusionsbegriff gesehen werden muss. Die Pädagogik der Vielfalt akzeptiert und schätzt die Heterogenität der Kinder und verzichtet auf Trennung und Etikettierung - letztlich meint sie das Gleiche wie Inklusion (vgl. Hinz 2004, S. 65).

Den (noch immer) diffusen Gebrauch der beiden Begriffe von Seiten verschiedener, teilweise hier noch nicht erwähnter Autoren, Politiker und Institutionen habe ich zur Veranschaulichung im folgenden Vier-Felder-Schema zusammengefasst. Dabei gibt die vertikale Ebene an, welcher Begriff von den verschiedenen Personen verwendet wird, und die horizontale Ebene ordnet diese Verwendung im Sinne von Hinz' Definition entweder einem Verständnis von 'Integration' oder einem Verständnis von 'Inklusion' zu. So ist z.B. in politischen Programmen von 'Inklusion' die Rede, worauf sogleich das Festhalten am derzeitigen Schulsystem beteuert wird.[5] Nach der hier herausgestellten Auffassung von Inklusion schließt ein inklusives Verständnis das Festhalten am Sonderschulwesen allerdings aus und wird somit der 'Bedeutung von Integration nach Hinz' zugeordnet.

Abbildung 2: Bedeutungen von Inklusion und Integration.

|

Bedeutung von Integration nach Hinz |

Bedeutung von Inklusion nach Hinz |

||

|

Verwendung des Begeriffs ‚Integration' |

Bundschuh 1997, KMK-Empfehlung 1994 |

Feuser, Eberwein, Muth, Jantzen |

|

|

Verwendung des Begriffs ‚Inklusion' |

Deutscher Philologen-verband[a], Studie von Dyson von 2007[b], Barbara Sommer 2009 |

Hinz, Sander, Wocken, Platte |

"Pädagogik der Vielfalt" nach Prengel 1993 |

|

[a] Nach WOCKEN 2010. [b] DYSON legt für seine Studie von 2007 allerdings die nach HINZ falsche Verwendung von Inklusion offen: "Gemäß den Absichten dieser Studie operierten wir mit einer [...] relativ eng gefassten Definition von Inklusion, nämlich einfach bezogen auf das Vorhandensein von Schüler/inne/n mit besonderem Föderbedarf in einer Schule" (DYSON 2010, S. 120). |

|||

Man darf sich also bei der Diskussion um Inklusion und Integration nicht von Begrifflichkeiten blenden lassen darf, sondern den jeweiligen Text kritisch nach dem tatsächlich gemeinten Inhalt befragen muss. Mit der obigen Zusammenfassung des Inklusionsverständnisses nach Hinz und Sander sowie der Abgrenzung des Begriffs von dem der Integration wurde außerdem geklärt, wie Inklusion in dieser Arbeit verstanden werden soll.

Im Folgenden soll anhand eines Geschichtsabrisses der Integrationspädagogik aufgezeigt werden, wo der Stand der Inklusionspraxis zurzeit zu verorten ist.

Die Integrationspädagogik bzw. Inklusionspädagogik kann als Weiterführung der Sonderpädagogik verstanden werden, deren Arbeitsbereich die Schule bzw. der Lernort 'behinderter' Kinder ist. Um 1880 entstand das Hilfsschulsystem, das anfangs nur für Kinder der höheren Schichten zugänglich war und an das man nach der NS-Zeit, in der die Überweisung auf eine Hilfsschule schon ein Todesurteil bedeuten konnte, anknüpfte (vgl. Graumann 2002, S. 19f). Auf dieser Grundlage entwickelte sich ein immer weiter differenziertes Sonderschulsystem. Davon zeugt die heutige Förderschule, die in neun Schwerpunkte unterteilt ist.[6] Dabei haben die diversen Namensänderungen der Institution nicht unbedigt auch eine Veränderung des Hilfs-/Sonder-/Förderschulwesens nach sich gezogen (vgl. Hinz 2002, S. 354): Der separierende Charakter dieser parallel zur Regelschule aufgebauten Institution hat sich bis heute erhalten.

Noch 1972 hielt die KMK am zweigliedrigen System fest; ein Jahr später spricht sich jedoch der Bildungsrat mit den 'Emfpehlungen der Bildungskommission zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher' für Integration aus, so dass ab diesem Zeitpunkt ein Umschwenken seitens der Schulpolitik zugunsten integrativer Ansätze zu beobachten ist. Integration wird hier als ein Konzept verstanden, das "eine weitmögliche gemeinsame Unterrichtung von Behinderten und Nichtbehinderten vorsieht und selbst für behinderte Kinder, für die eine gemeinsame Unterrichtung mit Nichtbehinderten nicht sinnvoll erscheint, soziale Kontakte mit Nichtbehinderten ermöglicht" (Deutscher Bildungsrat 1973, S. 15f). Damit beginnt einderseits die Abkehr von der Isolation 'behinderter' Kinder, andererseits wird hier davon ausgegangen, dass es für einige Kinder nicht von Vorteil ist, mit allen anderen gemeinsam zur Schule zu gehen. Auch die Forderung nach "Durchlässigkeit zwischen Einrichtungen für eine sonderpädagogische Förderung und allgemeinen Schulen" (ebd., S. 17) zeugt davon, dass trotz der einschlägigen Wende in Richtung Integration hier die 'Zwei-Gruppen-Theorie' noch aufrechterhalten bleibt. So plant der Bildungsrat in seiner Empfehlung eine "Teilintegration" (ebd., S. 79) systematisch mit ein.

In der Schulpraxis entstehen in den 70er Jahren einige Modellversuche. Die Fläming-Grundschule in Berlin richtet 1975 als erste Schule eine Integrationsklasse ein. Zu Beginn der 80er Jahre verstärkt sich die Integration in der Praxis: Es werden vermehrt Integrationsklassen eingeführt (vgl. Gomolla 2009, S. 27). Eltern 'behinderter' Kinder organisieren Initiativen, um die Beschulung ihrer Kinder an allgemeinen Schulen durchzusetzen. Die Sonderschule als einziger Ort der speziellen Förderung von 'behinderten' Kindern wird zunehmend in Frage gestellt.

1994 reagiert die KMK auf diese Entwicklung mit der Umbenennung des 'Sonderschulbedarfs' in 'sonderpädagogischen Förderbedarf'. Das heißt, "die Erfüllung Sonderpädagogischen Förderbedarfs ist nicht an Sonderschulen gebunden" (KMK 1994, S. 2). Nur einen Monat später findet die UNESCO-Konferenz über 'Special needs education: Access and quality' statt. 92 Staaten, darunter Deutschland, bekennen sich in der Salamanca-Erklärung dazu,

"that every child has unique characteristics, interests, abilities and learning needs; education systems should be designed and educational programmes implemented to take into account the wide diversity of these characteristics and needs, those with special educational needs must have access to regular schools which should accommodate them within a childcentred pedagogy capable of meeting these needs, regular schools with this inclusive orientation are the most effective means of combating discriminatory attitudes, creating welcoming communities, building an inclusive society and achieving education for all" (UNESCO 1994, S. viiif).

Es wird postuliert, dass alle Kinder in ihrer Verschiedenheit eine Regelschule besuchen können sollen und dass dafür besondere Programme einer kindzentrierten, das heißt einer auf das einzelne Kind eingehenden, 'inklusiven' Pädagogik entwickelt werden müssen. In der deutschen Übersetzung wird allerdings noch der englische Begriff 'inclusion' mit 'Integration' übersetzt.

Trotz der intensiven Diskussion um den Begriff der Inklusion in den letzen Jahren wird die gleiche Übersetzung auch 12 Jahre später in der UN-Behindertenrechtskonvention von 2006 angewandt. Einige Beobachter sehen hierin einen "Übersetzungstrick", der den im Original gemeinten Inhalt relativiert (vgl. Aichele 2010, S. 15). Im Gegensatz zur UNESCO-Erklärung, die nur eine Absicht der Staaten erklärt, ohne jedoch verbindliche Gültigkeit zu besitzen und damit einklagbares Recht festzuhalten, sind die Beschlüsse der UN-Behindertenrechtskonvention, die in Deutschland 2009 in Kraft getreten ist, rechtskräftig. In Artikel 24 verpflichten sich die Vertragspartner, dass "Menschen mit Behinderung nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden" (Absatz 2a) und dass "in Übereinstimmung mit dem Ziel einer vollständigen Integration wirksame individuell angepasste Unterstützungsmaßnahmen [...] angeboten werden" (Absatz 2e). Die Verbindlichkeit macht sich insofern bemerkbar, als Deutschland schon 2011 einen ersten Bericht über die Entwicklung zum inklusiven Schulwesen ablegen muss (vgl. zu diesem Absatz Aichele 2010).

Diese Skizze der Geschichte der Sonder- bzw. Integrationspädagogik, die sich vor allem an einschlägigen politischen Dokumenten orientiert, soll im Folgenden mit Bürlis Modell der 'Entwicklungsphasen in der Sonderpädagogik' zusammengefasst werden, um daran anschließend den derzeitigen Stand der Inklusion zu beschreiben (s. Abbildung 3).

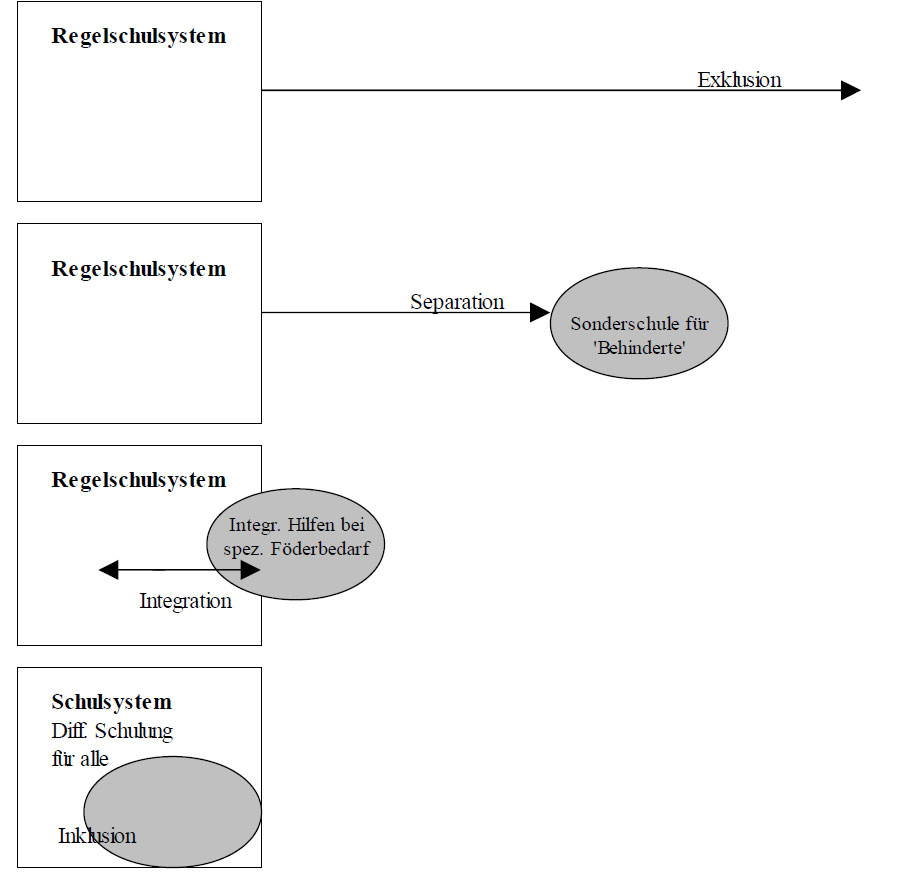

Bürli teilt die Entwicklung der schulischen Integration in vier Phasen ein, die nach Sander den Zeitraum vom 17. Jahrhundert bis ins 21. Jahrhundert umfassen: die Exklusionsphase, die Separationsphase, die Integrationsphase und die Inklusionsphase (vgl. Bürli 1997, S. 55f). Diese vier Phasen können dabei nicht als zeitlich konkret eingegrenzte Epochen verstanden werden, sondern gehen vielmehr ineinander über und finden durchaus zeitgleich statt. Trotzdem bieten sie einen groben Überblick über die Entwicklung der Beschulung von Kindern mit Behinderungen bzw. von Kindern, die einer Minderheit angehören. Bürli verweist für die Exklusionsphase darauf, dass noch "vor wenigen Jahrzehnten die meisten Behinderten vom öffentlichen Schulwesen ausgeschlossen waren" (ebd.). Mit Entwicklung des Sonderschulwesens geht diese Phase über in eine Phase der Separation: 'Behinderte' Kinder werden zwar beschult, bleiben aber vom Regelschulsystem ausgeschlossen. In einer Phase der "kritischen Erneuerung" (ebd.) des Sonderschulsystems kommt es zu einer Wende in Richtung Integration. Wenn man die Phasen an politischen Stellungnahmen festmachen möchte, kann man sagen, dass die Integrationsphase in Deutschland mit den Empfehlungen des Bildungsrates von 1973 beginnt. An die Integrationsphase schließt sich die Inklusionsphase an, in der alle Kinder in ihrer Verschiedenheit selbstverständlich an Schule und Gesellschaft teilhaben können sollen (ebd.). Mit Blick auf die Salamanca-Erklärung unterstellt Bürli der Inklusionsphase einen zur Integrationsphase parallelen, also bereits andauernden Verlauf. An dieser Stelle schließe ich mich eher der Interpretation des Modells durch Sander an: Danach ist unser Schulwesen von der Inklusionsphase noch weit entfernt, was man vor dem Hintergrund der vorhergehenden Ausführungen in 2.1 nur unterstreichen kann. Statt dessen befindet sich Deutschland noch überwiegend auf der Stufe der Separation; selbst die Integrationsphase steht noch am Anfang, was die Integrationsquote (s.o.) belegt (vgl. Sander 2004, S. 243).

Vielleicht wird man in einigen Jahren rückblickend den Beginn der Inklusionsphase auf das Jahr 2009, in dem die UN-Behindertenrechtskonvention in Kraft getreten ist, setzen können, weil sich die Schulentwicklung derzeit nicht nur innerdeutschem, sondern auch internationalem Druck ausgesetzt sieht.

Im Folgenden soll auf die konkrete Gestaltung der Inklusionsphase eingegangen werden.

Abbildung 3: Entwicklungsphasen der Sonderpädagogik. Nach Bürli 1997, S. 56.

In 2.1 wurde festgestellt, dass die Entwicklung einer inklusiven Schule gleichzusetzen ist mit der Entwicklung einer 'Schule für alle' und dass diese Entwicklung in Deutschland gerade erst begonnen hat. Daran schließen sich zwei elementare Fragen an, nämlich einmal, was genau unter einer 'Schule für alle' verstanden wird, und außerdem, welche Kriterien diese erfüllen muss, um sich als solche auszuzeichnen. Die Diskussion dieser Fragen ist umso dringlicher, als die Schulentwicklung in besagte Richtung allein schon wegen der UN-Politik unumgänglich sein wird - trotzdem, so scheint es, ist noch nicht klar, wohin diese Entwicklung genau führen soll.

'Schule für alle' oder 'Schule für wirklich alle'?

Die 'Schule für alle' läuft in dieser Situation Gefahr, im Sinne der in 2.1 dargestellten Diskussion zu einem Überredungsbegriff ohne genau definierten Inhalt zu verkommen. Dabei mag für viele Beteiligte durchaus klar sein, wer genau 'alle' sind, die auf diese Schule gehen sollen.[7] Meines Erachtens wird allerdings genau dieser elementare Punkt zurzeit recht wenig diskutiert, sodass sich die Frage aufdrängt, ob von den verschiedenen an der Schulentwicklung Beteiligten (Politker, Wissenschaftler, Lehrer, Eltern) mit 'alle' auch wirklich alle Kinder gemeint sind. Simone Seitz stellt fest, dass nach dem theoretischen Bekenntnis zur 'Schule für alle' in die praktischen Überlegungen zu didaktischen Fragen Kinder des Förderbereichs Geistige Entwicklung bzw. Kinder mit 'schweren Behinderungen' nicht mitgedacht werden.[8] "Dieses Missverhältnis zwischen theoretischen Postulaten einer 'Schule für alle' und praxeologischen Reflexionen [...] scheint für didaktiknahe Schriften der Integrations-/ Inklusionspädagogik symptomatisch zu sein" (Seitz 2005, S. 5). Selbst wenn also von Seiten der Integrationspädagogik mit 'alle' wirklich alle Kinder gemeint sind, heißt das nicht, dass die didaktischen Überlegungen darauf eingehen und, sollte das der Fall sein, in einem dritten Schritt tatsächlich im Sinne einer inklusiven Pädagogik in der Schulpraxis ankommen. Aus diesem Grund sollte meines Erachtens bereits im Vorfeld diskutiert werden, wo Inklusion an ihre Grenzen stoßen kann. So wird auch unter den Integrationspädagogen teilweise die Meinung vertreten, dass eine 'Vollintegration' nicht möglich sei:

"Die Fixierung auf 'full inclusion' hat sich m.E. auch durch die Praxis, die sich in den Ländern entwickelt hat, in denen die Inklusion am weitesten vorangeschritten ist, als nicht realistisch erwiesen. Gemessen an den deutschen Quoten der Etikettierung mit sonderpädagogischem Förderbedarf könnte es sich hierbei jedoch nur um weniger als ein Viertel der heute in Deutschland etikettierten Kinder handeln, die in rehabilitativen Einrichtungen beschult werden müssten" (Reiser 2003, S. 310).

Angesichts dieser Perspektive stellen sich gravierende Fragen: Bezieht sich Inklusion am Ende doch nur auf Schüler mit körperlichen Behinderungen, mit so genannter Lernbehinderung und aus dem Förderbereich Emotionale Entwicklung? Kann eine solche Schule sich dann noch 'Schule für alle' nennen?

Letztlich kann es bei der Beantwortung dieser Fragen nicht um Prizipien gehen, sondern das Wohl des einzelnen Kindes und seiner Familie muss Maßstab der Entscheidungen sein. Da es gut dokumentierte Beispiele dafür gibt, dass die Integration von schwerstbehinderten Kindern funktionieren und für alle Beteiligten von Vorteil sein kann (vgl. z.B. Hinz 1992), darf man meines Erachtens diese Möglichkeit nicht ignorieren; genausowenig kann sie allerdings unumgängliche Regel sein. In diesem Sinne soll in dieser Arbeit die 'Schule für alle' als Schule für wirklich alle Kinder verstanden werden, insofern jede Schule grundsätzlich alle Kinder aufnehmen können muss.

Als erste Prämisse für die 'Schule für alle' gilt also das Prinzip der Nicht-Aussonderung.[9] Es gilt, eine Einstellung zu verändern, die nur schwer zu beeinflussen ist, nämlich die allgemeine Akzeptanz von Heterogenität. Deutsche Lehrer können nicht mehr ihrer "Obsession" frönen, dass sie die falschen Kinder in der Klasse haben; vielmehr müssen Lehrer und Kinder an einen respektvollen Umgang mit Vielfalt herangeführt werden (vgl. Kahl 2003, S. 58). Heterogenität, bei vielen Lehrern als 'Problem' wahrgenommen wird (vgl. Stähling 2009, S. 1), ist nach Stähling weder gut noch schlecht, sondern stellt den Normalfall dar, den es im Sinne der Inklusion an den Schulen als solchen zu akzteptieren gilt (ebd., S. 139). Daraus resultieren verschiedene Anforderungen an die 'Schule für alle'. Neben administrativen und logistischen Veränderungen muss im Unterricht verstärkt auf die Heterogenität eingegangen werden. Es besteht Konsens darüber, dass von innen differenziert werden muss, wenn nicht mehr von außen differenziert wird (vgl. Fürstenau 2009, S. 73; Werning/Löser 2010, S. 110). Eine weitere Prämisse für die Entwicklung der 'Schule für alle' ist also die innere Differenzierung.[10] Dafür gibt es bereits viele verschiedene, teilweise gut erprobte Modelle, wie z.B. das Kooperative Lernen, das Lernen mit Lerntagebüchern (s.u.) oder andere offene Unterrichtsformen, die besonders gut für inklusive Kontexte seien (vgl. Platte 2005, S. 137).[11] Es wird dabei häufig auf reformpädagogische Unterrichtskonzepte zurückgegriffen (vgl. Seitz 2005, S. 4; der Zusammenhang wird ausführlich diskutiert bei Platte 2005). Auch Skeptiker einer allzu individualisierten Unterrichtskultur wie Klippert verweisen dabei auf die Notwendigkeit, dass die Lehrkräfte die Alleinverantwortung für jedes einzelne Kind teilweise an die Kinder selbst abgeben (vgl. ders. 2010, S. 38). Im Folgenden soll der inzwischen seit 15 Jahren von Falko Peschel praktizierte 'Offene Unterricht' vorgestellt werden, der nach Peschels Auffassung durch konsequente Selbstregulierung eine größtmögliche innere Differenzierung verspricht.

[2] Analog zum neuen Begriff der Inklusion wird hier von Inklusionspädagogik gesprochen. Wenn im Folgenden von Integrationspädagogik gesprochen wird, dann nur deshalb, weil in dem jeweiligen historischen Kontext der Begriff der Inklusion noch keine Rolle gespielt hat.

[3] Diese Kritik muss natürlich ernst genommen werden, insofern es hochspezialisierte Schulen für verschiedene Arten von Behinderung gibt, die den betroffenen Kindern auf bestimmten Gebieten eine Ausbildung ermöglichen, die eine allgemeine Schule vielleicht nie in der Lage sein wird aufzubringen (man denke z.B. an besondere Instrumente und gut ausgebildete Lehrer zum Erlernen der Gebärdesprache an einer Schule für Hörgeschädigte). Insofern ist durchaus zu diskutieren, inwieweit mit der 'Schule für alle' eine 'Schule für wirklich alle' gemeint sein kann und im Interesse der Kinder und deren Familien liegt. Zweifel daran werden auch bei REISER (2009) deutlich (s.u.). Diese Diskussion des 'Warum' und 'Ob' der Inklusion muss in dieser Arbeit, die eher das 'Wie' thematisiert, allerdings vernachlässigt werden. In jedem Fall zielt Inklusion darauf ab, die bisher vorherrschende Praxis, Kinder erst auszusondern, um sie dann eventuell wieder einzugliedern, zu überwinden. Diese Überwindung schmälert nicht die Bedeutung der Sonderpädagogik.

[4] Diese terminologische Verschiebung wird sogar von Autoren befürwortet, die einer Ersetzung des Integrationsbegriffs skeptisch gegenüberstehen. REISER z.B. hält zwar einen programmatischen Begriffswechsel nicht für sinnvoll, konzidiert dann aber mit Verweis auf den normativen Gehalt des Inklusionskonzepts ein: "Die Rede von Inklusion an Stelle von Integration scheint mir geeignet, hier einen neuen Impuls zu setzen" (REISER 2009, S. 309).

[5] Das betrifft zum Beispiel die ehemalige Schulministerin Barbara SOMMER. In einer Pressemitteilung letzten Jahres schreibt sie: "Ich setze mich für die Inklusion an allgemeinen Schulen und für die Beibehaltung der Förderschulen ein" (SOMMER 2009). Welchen genauen Kurs die neue Landesregierung in Sachen Inklusion ansteuert, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Zumindest plant Ministerin LöHRMANN die Entwicklung eines "Inklusionsplans", der die Umsetzung der UN-Konvention garantiert (vgl. LöHRMANN 2010).

[6] Eine anschauliche Darstellung der verschiedenen Zweige findet sich bei VEBER 2010, S. 48.

[7] Deutlich wird hier z.B. WOCKEN: "Inklusion will das real existierende gegliederte Schulsystem komplett durch eine einzige Schule für alle ersetzen. In einer inklusiven Schullandschaft ist weder für Sonderschulen noch für Gymnasien ein legitimer Platz vorgesehen" (ders. 2009, S. 219), vgl. auch JANTZEN 2008.

[8] Wenn hier die Auswirkungen von Inklusion wieder einmal nur im Bezug auf behinderte Kinder diskutiert werden, obwohl Inklusion ein sehr viel weiteres Verständnis des Einbezugs von Minderheiten vertritt, dann liegt das daran, dass unser Schulsystem nur für 'behinderte' Kinder eigene Schulen unterhält; Ziel ist es, diese aufzulösen.

[9] Ob NRW mit einer von Ministerin LöHRMANN postulierten "Kultur des Behaltens" (nämlich des Behaltens der Schüler an ihrer ursprünglichen Schule; s. LöHRMANN 2010b, S. 3) sich diesem Ideal in den nächsten Jahren annähern wird, bleibt abzuwarten.

[10] Inklusive Pädagogik bedeutet die zwangsläufige Abkehr vom Glauben an ein Lernen im Gleichschritt. "Eine inklusive Klasse umfasst eine so große Heterogenität von Kindern, dass der Versuch, alle zur gleichen Zeit das Gleiche zu lehren, sich von vornherein verbietet" (SANDER 2004, S. 243). Obwohl die Idee vom gleichschrittigen Lernen schon immer eine Illusion war, da kein Kind genauso lernt wie ein anderes, hat sich diese Idee bis heute hartnäckig in deutschen Schulen gehalten. Dieser Glaube wird sich spätestens im Rahmen einer inklusiven Schule als Irrglaube herausstellen, da sich die Streuung um die fiktive Norm vergrößert. Inklusive Schule fordert eine Abwendung vom Streben nach größtmöglicher Homogenität hin zur Anerkennung von Heterogenität (vgl. ebd.). Zurzeit wird in deutschen Schulen allerdings noch zu 75-80% Frontalunterricht praktiziert (TERHART 2009, S.166).

[11] "Es besteht Einigkeit darin, dass Ansätze Offenen Unterrichts [...] besonders gut geeignet für integrativen Unterricht sind - zum einen, weil diese in der Regel "vom Kind" ausgehen, als individuumszentriert sind, zum anderen weil sie zumeist Möglichkeiten der Differenzierung bieten" (PLATTE 2005, S. 137).

Inhaltsverzeichnis

Hintergrund des 'Offenen Unterrichts' nach Peschel

Falko Peschel ist Grundschullehrer, Erziehungswissenschaftler und Hochschuldozent. Seit dem Schuljahr 2009/2010 ist er Rektor und Lehrer an der Bildungsschule Harzberg in Lügde, NRW. Mit seiner Frau Stefanie Peschel hat er diese private, kostenfreie Schule gegründet und wendet dort sein Konzept des 'Offenen Unterrichts' (OU)[12] an, das im Folgenden vorgestellt wird.

Der OU entsteht in den 90er Jahren, als Peschel auf der Suche nach alternativen Unterrichtsmethoden zum herkömmlichen fragend-entwickelnden Frontal-unterricht auf Hannelore Zehnpfennigs 'Didaktik des weißen Blattes' stößt. Verbunden mit der Idee, demokratische Strukturen und Praktiken, wie sie in reformpädagogischen Schulen und Freien Alternativschulen zu finden sind, innerhalb von Schulen zu erproben, entwickelt er den OU und setzt ihn von 1995 bis 1999 erstmalig in seiner Klasse an einer staatlichen Grundschule im Kölner Raum um. 2002 beschreibt er das Konzept und seine Erfahrungen damit in "Offener Unterricht - Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept zur Diskussion"; 2003 wird die darauf aufbauende Evaluation der vierjährigen praktischen Erfahrung "Offener Unterricht - Idee, Realität, Perspektive und ein praxiserprobtes Konzept in der Evaluation" (im Folgenden: 'Evaluation') von der Universität Siegen als Dissertation angenommen.[13]

Stufen Offenen Unterrichts

Obwohl eine Öffnung des Unterrichts in der Regel "allseits gewünscht" ist (Peschel 2009, S. 76; vgl. Graumann 2005, S. 162), gibt es keine allgemein anerkannte und konsequent in der Debatte durchgehaltene Definition von 'offenem Unterricht'. Das Label steht meistens vielmehr für eine Sammlung von Konzepten, die gemeinsam eine Definition ex negativo ergeben: 'Offener Unterricht' wird vor allem als Gegenmodell zum Frontalunterricht verstanden, selbst aber häufig nicht genauer bestimmt und mit dem Konzept werden daher folglich häufig unklare Vorstellungen verbunden (vgl. Graumann 2005, S. 162). Peschel grenzt sein Modell von einem solchen allgemeinen Verständnis ab.

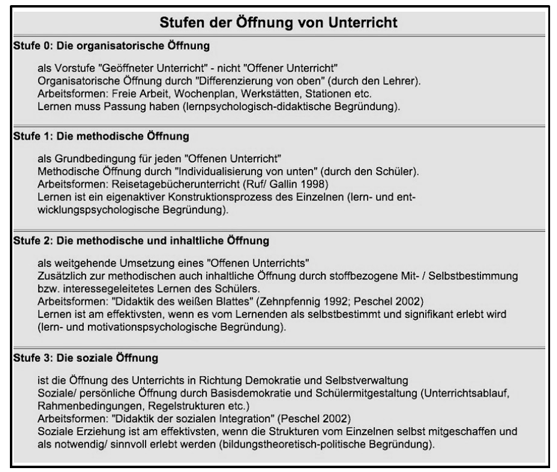

Peschels OU umfasst Öffnung auf drei bzw. vier Ebenen, die er einem 'Stufenmodell des Offenen Unterrichts' einordnet (s. Abbildung 4). 'Öffnung' bedeutet dabei die Selbstregulierung der Schüler bezüglich der jeweiligen Ebene.

Der Begriff der Selbstregulierung stammt ursprünglich aus der pädagogischen Psychologie stammt und ein "komplexes und voraussetzungsreiches Bündel von Kompetenzen und Wissen" unter sich fasst (Bastian/Merziger 2007, S.6). Dabei wird die Selbstbestimmungsfähigkeit des Schülers über die eigenen Lernprozesse sowohl als Ausgangs- wie auch als Zielpunkt angesehen. Selbstregulierung als schulpädagogischer Begriff verweist auf ein buntes Ensemble von Theorieansätzen, die sich für mehr Partizipation und die Übergabe von Verantwortung für die Gestaltung von Lernprozessen an die Schüler aussprechen. Selbstregulierung kann dabei, je nachdem was für eine didaktisch-methodische Ausrichtung favorisiert wird (vgl. dazu im Folgenden die verschiedenen Stufen der Öffnung von Unterricht bei Peschel), in verschiedenen Abstufungen auftreten. Das Verhältnis von Fremd- und Selbstregulierung und von Freiheitsbeschränkung und Freiheitsgewährung wird in gemäßigt selbstregulativen Ansätzen (z.B. bei Kooperativem Lernen) und radikalen Ansätzen (z.B. an Sudbury-Schulen) jeweils anders bestimmt. Gemeinsam ist allen Ansätzen, dass Unterricht als Angebot an die Schüler verstanden wird und dass die Rolle des Lehrers im Unterricht als die eines Begleiters von Lernprozessen gesehen wird.

In Peschels Stufenmodell bezeichnet Stufe 0 eine organisatorische Öffnung des Unterrichts, Stufe 1 meint die Freigabe der Lernwege, Stufe 2 beschreibt zusätzlich die inhaltliche Öffnung und Stufe 3 gibt neben den bis dahin lediglich auf das fachliche Lernen bezogenen offenen Strukturen auch die Organisation des sozialen Miteinanders frei (vgl. zum gesamten Abschnitt Peschel 2010, Kapitel 2.3). Das Stufenmodell ist danach gestaffelt, wie häufig und in welchem Grad eine Öffnung des Unterrichts auf der jeweiligen Stufe in der Unterrichtsrealität nach Peschels Auffassung auftritt. Die häufigste Form der Öffnung ist danach die organisatorische Öffnung (Stufe 0), unter der Peschel Unterrichtsformen wie Freiarbeit, Wochenplanarbeit, Stationenlernen etc. versteht. Dabei werden meist der Ort, die Zeiteinteilung und das Arbeitstempo, die Reihenfolge der Aufgaben oder die Wahl von Themen aus einem Pool an Vorschlägen und die Arbeitsform (Gruppenarbeit oder Einzelarbeit) vom Lehrer freigegeben. Diese Öffnung betrifft Aspekte, die Peschel unter dem Term 'Organisation' zusammenfasst; Inhalte und Methoden werden nicht berührt. Durch den Einsatz von Materialien, welche die Inhalte didaktisch aufbereiten, bleibt der Lehrgangscharakter des Unterrichts erhalten (vgl. Peschel 2009, S. 87). Peschel kritisiert bei dieser Art von Öffnung den Wechsel von einem lehrerzentrierten Unterricht zu einem materialzentrierten Unterricht, der den Schülern weiterhin den Weg ihres Lernprozesses vorgeben würde. Die Regulation des Unterrichts durch den Lehrer würde dabei durch die Regulation des Unterrichts durch das jeweils vorgegebene Material ersetzt. Er bezeichnet deshalb diese Stufe der Öffnung als 'geöffneten Unterricht'. Diese Kritik teilt Olga Graumann, die sich im Zusammenhang mit der Thematik von heterogenenen Lerngruppen mit offenem Unterricht befasst und wie Peschel kritisch darauf hinweist, dass "offener Unterricht nicht mit Beschäftigung der Kinder mit beliebigen Materialien verwechselt und traditioneller, strukturierter Unterricht nicht durch eine Flut nichtssagender und willkürlich ausgewählter Arbeitsblätter und Arbeitsmaterialien ersetzt werden" darf (Graumann 2002, S. 175).[14]

Während die organisatorische Öffnung Peschels Definition nicht genügt und deshalb auf Stufe 0 seines Modells angesiedelt wird, meint die erste Stufe eines 'offenen Unterrichts' auch eine methodische Öffnung. Dabei werden die Themen zwar noch immer vom Lehrer vorgeben, jedoch arbeiten die Schüler unter vollkommenem Verzicht auf vorgegebene spezifische didaktische Modelle und vorstrukturierte Lösungswege. Als eine methodische Öffnung auf Stufe 1 beschreibt Peschel die 'Didaktik der Kernideen' nach Gallin und Ruf. Hier gibt die Lehrkraft zu einem gemeinsamen Thema anregende, weit formulierte Aufgaben, die jeder Schüler in seinem 'Reisetagebuch' (individuelles Lerntagebuch) bearbeitet. Ein Beispiel für eine solche Aufgabe ist: "Male das Haus aus der Geschichte, so wie Du es Dir vorstellst, und schreibe auf, wie Du Dein Traumhaus einrichten würdest" (Peschel 2010, S. 143).[15]

Stufe 2 beinhaltet neben der methodischen Öffnung des Unterrichts auch eine inhaltliche. Während die 'Kernideen' nach Gallin und Ruf immer noch vom Lehrer vorgegeben werden, wird in der 'Didaktik des weißen Blattes' nach Zehnpfennig und Zehnpfennig auch das Thema des Lernens nicht vom Lehrer bestimmt. Jeder Schüler entscheidet jeden Tag neu, womit er sich beschäftigen möchte. Der Unterricht ist dadurch fächerübergreifend, also nicht an die Vermittlung eines bestimmten Stoffes eines bestimmten Fachs zu einem bestimmten Zeitpunkt gebunden, wobei die auf das Individuum und seine Kenntnisse und Fähigkeiten bezogene "Arbeitsform für alle Fächer ist [...] das Erstellen von Eigenproduktionen" ist (ebd., S. 145). Das heißt, die Kinder erstellen z.B. eigene Kniffelaufgaben, bereiten Vorträge vor oder schreiben Geschichten und erstellen sich so ihr Lernmaterial zu ihren selbstgewählten Lerninhalten selber.

Peschel hat für seine Konzeption des OU die 'Didaktik des weißen Blattes' übernommen und um die sozial-integrative Öffnung erweitert. Diese Ergänzung beschreibt Stufe 3 des Stufenmodells.

"Die sozial-integrative Öffnung versucht Basisdemokratie und Schülermitgestaltung im Unterricht insgesamt zu verwirklichen, d.h. es werden vom Lehrer keinerlei Regeln und Normen vorgegeben (wohl aber vorgelebt bzw. als persönliches Recht eingefordert!), sondern die zum Zusammenleben notwendigen Absprachen befinden sich in einem dauernden Findungs- und Evaluationsprozess" (Peschel 2009, S. 89).

Hier wird der Einfluss Demokratischer Schulen (Summerhill, Sudbury-School etc.) auf Peschels radikale Vorstellungen von Selbstbestimmung der Kinder deutlich: Während er im Unterrichtskonzept von Zehnpfennig trotz der Öffnung des fachlichen Lernens noch die 'Fäden' in der Hand der Lehrkraft sieht, hat im OU der Lehrer, nachdem das zentrale Prinzip des Sitzkreises einmal in der Praxis implementiert und etabliert ist, prinzipiell keine direkte Einflussnahme auf das Unterrichtsgeschehen mehr. Die Freistellung von Methoden und Inhalten wird hier kombiniert mit der Etablierung eines durch die Kinder organisierten Schulalltags, wobei Entscheidungen teilweise nach der demokratischen Formel 'One voice - one vote' getroffen und teilweise bis zu einer Konsenslösung diskutiert werden.

Abbildung 4: Das Stufenmodell des Offenen Unterrichts. Aus Peschel 2009, S. 90.

Hier kann man eine Weiterführung reformpädagogischer Ansätze feststellen (vgl. Stähling 2003).[16] Die Kinder werden als immer schon in sozialen Austauschbeziehungen befindliche Wesen gedacht, die nicht nur selbst bestimmen können, was sie lernen wollen, sondern vor allem auch an demokratischen Prozessen partizipieren können und wollen, wenn man sie nur lässt. Demokratische Praktiken und Strukturen können sich dieser Annahme gemäß nur durch Einübung eben demokratischer Praktiken entwickeln, nicht aber von außen verordnet werden.

Das Ideal der Selbstregulation, welches auf diese Weise theoretisch formuliert und in die Praxis umgesetzt wird[17], geht also davon aus, dass durch eine weitgehende Zurücknahme von äußeren strukturellen Vorgaben und pädagogischen Arrangements im Unterricht generell positive Effekte erzielt werden können. Theoretisch ordnet Peschel sein Konzept radikal-konstruktivistischen Auffassungen zu (ders. 2009, S. 69). Das Kind konstruiert demnach in aktiver Auseinandersetzung mit der Welt seine Vorstellung von der Welt, wobei es an sein jeweiliges individuelles Vorwissen anknüpft. Lernen kann nicht von außen erzeugt werden. Deshalb ist der traditionelle, an behavioristische Vorstellungen angelehnte lehrerzentrierte (Frontal-)Unterricht im Hinblick auf seine Effektivität fragwürdig (vgl. Terhart 2009, S. 144). Die Befürchtung, es können dadurch elementare Fähigkeiten und Inhalte nicht erlernt werden, weist Peschel als unbegründet zurück: "Lässt man das Kind selbst seine Inhalte zusammenstellen, seine Probleme finden und lösen, so wird den Prinzipien [...] der Lebensbedeutsamkeit schon zu einem großen Teil ganz automatisch Rechnung getragen" (Peschel 2009, S. 41).

Peschel definiert dementsprechend sein Konzept des OU wie folgt:

"Offener Unterricht gestattet es dem Schüler, sich unter der Freigabe von Raum, Zeit und Sozialform Wissen und Können innerhalb eines "offenen Lehrplanes" an selbst gewählten Inhalten auf methodisch individuellem Weg anzueignen.

Offener Unterricht zielt im sozialen Bereich auf eine möglichst hohe Mitbestimmung bzw. Mitverantwortung des Schülers bezüglich der Infrastruktur der Klasse, der Regelfindung innerhalb der Klassengemeinschaft sowie der gemeinsamen Gestaltung der Schulzeit ab" (Peschel 2009, S. 78).

Die Abgrenzung zu anderen Auffassungen offenen Unterrichts erfolgt sowohl in Bezug auf Quantität als auch auf Qualität der Öffnung: Peschel vertritt ein durchgehendes, somit auch fächerübergreifendes und zeitlich nicht limitiertes Konzept, das sich qualitativ außerdem mit Rückgriff auf das Stufenmodell von anderen, von Peschel als 'geöffneter Unterricht' bezeichneten Praktiken, abgrenzt, weil es die Öffnung aller drei Stufen meint. Der OU stellt ein durchgehendes Konzept dar und keine separate Methode wie z.B. das Stationenlernen (vgl. Peterßen 2009, S. 28). Prinzipiell zeichnet sich der OU durch Methodenfreiheit aus.

Beschreibung des Offenen Unterrichts

Zum besseren Verständnis der konkreten Gestaltung des OU sollen hier die räumliche und zeitliche Strukturierung und der Ablauf des Unterrichts kurz erläutert werden (vgl. für den folgenden Abschnitt Peschel 2010, Kapitel 9.1).

Im pädagogisch strukturierten Raum des OU nimmt der Sitzkreis, der als das Herzstück der basisdemokratischen Sozialstruktur bezeichnet werden kann, einen wichtigen Platz ein; die Tische sind nicht mit Blick auf die Tafel gerichtet. Statt mit klassischen Lehrbüchern wird mit Lese- und Sachbüchern aller Art, Computern mit Internetzugang und verschiedenen installierten Programmen für die Bereiche Mathematik und Textverarbeitung, Reichens Buchstabentabelle als Werkzeug beim Schriftspracherwerb, verschiedenen Lexika usw. gearbeitet (Peschel 2010, S. 344).

Wie an jeder Schule wird die Unterrichtszeit durch Schulanfang und Schulende bestimmt und wird gegenbenfalls durch einzelnen Fachunterricht wie Religion oder Sport unterbrochen. An bestimmten Tagen findet im Anschluss an den Eingangskreis für alle Englischunterricht statt. Ansonsten wird ein durchgehender OU praktiziert, bei dem sich die Kinder ihre Pausen selbst einteilen. Verbindlich sind in der Regel drei Sitzkreise pro Tag, wobei die Kinder sich mit Begründung beim 'Kreischef' abmelden können und der Sitzkreis selbst von den Kindern abgeschafft werden kann, was nach Peschels Erfahrungen regelmäßig passiert.

Im Sitzkreis treffen sich jeden Morgen zu einer bestimmten Uhrzeit alle Kinder. Ein Kind, das für zwei Tage 'Kreischef' ist und dann seinen Nachfolger bestimmt, leitet die Gesprächsrunde, die mit dem Austausch über anstehende Themen, Berichte und Probleme beginnt. Danach befragt der 'Kreischef' der Reihe nach jedes Kind, was es den Tag über tun möchte. Dabei bleibt die Entscheidung den Kinder frei überlassen; es kommt auch vor, dass Schüler eine Zeit lang nicht arbeiten. In der Regel arbeitet aber jedes Kind nach dem Eingangskreis, wo, wie lange, mit wem und wie es möchte an seinem Thema. Der Lehrer steht in dieser Zeit als Ansprechpartner zur Verfügung, gibt Impulse oder trifft sich nach vorheriger Verabredung mit einzelnen Kindern, um auf bestimmte Fragen und Probleme einzugehen. Zu einer Zwischenbesprechung und am Ende des Schultages trifft sich die Klasse wieder im Kreis, und die Ergebnisse werden, oft in Form von Vorträgen, vorgestellt und gegenbenfalls besprochen.

Das Verhätlnis von Selbstbestimmung und Autorität

Man darf, trotz eines im Verhältnis zum traditionellen Unterricht radikalen Verständnisses von Selbstbestimmung, nicht übersehen, dass auch im OU aufgrund des Machtverhältnisses zwischen Kindern und Erwachsenen und durch die besondere Position der Lehrkraft als fachlich kompetente Ansprechperson und für den Unterricht verantwortlicher Person eine Asymmetrie in der Lehrer-Schüler-Beziehung weiterbesteht. Dies sollte nicht ignoriert werden, auch wenn der häufige Gebrauch der Worte 'Selbst-' und 'Mitbestimmung' etwas anderes suggeriert. Während die Schüler zwar in erster Linie selbst verantwortlich für ihr Lernen und ihre Klassengemeinschaft sind, behält letztlich die Lehrkraft den Überblick über die Leistungen der Kinder besonders im Hinblick auf den nach der vierten Klasse anstehenden Schulwechsel; der Lehrer versucht einzuschätzen, an welcher Stelle er sich aktiv als "Zuhörer, als Impulsgeber, als Strukturierender, als Fragender, als Informierender" einbringen soll (vgl. Peschel 2009, S. 203). Peschel betont dabei, dass die Eingriffe nicht didaktisch-geplant stattfinden, sondern aus der jeweiligen Situation heraus, was mit seiner Forderung nach authentischem Lehrerverhalten begründet wird. Insgesamt sieht er die Aufgabe und damit verbundenen Handlungen der Lehrkraft darin, "das Lernen hochzuhalten" (ebd., S. 262).[18] Das asymmentrisch bleibende pädagogische Verhältnis wird von Peschel unter Bezug auf die Beobachtungen des OU im Rahmen einer Diplomarbeit und einer Promotion, auf Rückmeldungen von Hospitanten und unter Bezug auf von den Kindern für ihn ausgestellte Zeugnisse in der 'Evaluation' behandelt (vgl. Peschel 2010, Kapitel 11.3). Dabei wird deutlich, dass sich die Lehrkraft im OU ständig auf einem schmalen Grat zwischen dem Anspruch, den Kindern die Führung zu überlassen und dabei trotzdem 'das Lernen hochzuhalten' und der Gefahr, in eine Laissez-Faire-Atmosphäre abzudriften, bei der sich der Lehrer seiner pädagogischen Verantwortung entzöge und die Kinder mit Verweis auf das Prinzip der Selbstbestimmung sozusagen im Stich ließe. Die geforderte Selbstbestimmung der Schüler steht in einem Spannungsverhältnis zur Verantwortung des Lehrers für die Schüler. So kommt es, dass trotz der in der Theorie postulierten pädagogischen Enthaltsamkeit auch autoritäre oder auf pädagogische Autorität beruhende Praktiken vorkommen: Die Kinder werfen dem Lehrer z.B. zuweilen vor, "auszuflippen" oder "sich aufzuregen" und sich im Kreis ungefragt einzumischen (ebd., S. 511). Die Diplomandin misst in einem Beobachtungszeitraum von 105 Minuten im Sitzkreis, dass sich der Lehrer alle 4 Minuten beteiligt, was zwar im Vergleich zum herkömmlichen Unterricht sehr wenig erscheint, aber angesichts des hohen Anspruchs an die Selbstständigkeit der Kinder auch nach Abwägung der Gründe (Informationsweitergabe etc.) von ihr als verhältnismäßig hoch eingestuft wird.[19]

Diese Einschätzungen zeigen, dass die Lehrkraft auch im OU noch eine exponierte Stellung einnimmt, was sich wohl auf ihre doppelte Verantwortung den Kindern gegenüber - für ihr Lernen und für die Pflege des basisdemokratischen Systems - zurückführen lässt. Je nach Klassengemeinschaft, Lehrperson und Tagesform kann das Lehrer-Schüler-Verhältnis also auch im OU trotz proklamierter Selbstbestimmung eine stark asymmentrische Ausrichtung aufweisen:

"Natürlich behält der Lehrer seine Rolle als letztendlich Verantwortlicher für das Geschehen, das ist den Kindern auch sehr wichtig, aber die Beziehung wechselt vom Bestimmenden zum Partner, ähnlich der Beziehung, die auch vermehrt in Familien zu Hause zu finden ist" (Peschel 2009, S.146).

Peschels Selbstevaluation ist aus methodischen Gründen durchaus problematisch. Selbst wenn man einem Bildungsforscher zugute hält, dass er seinen Forschungsgegenstand möglichst objektiv und wertneutral darzustellen versucht, so kann man doch davon ausgehen, dass bei der Darstellung des eigenen theoretischen Konzepts eine Trennung von reinem Erkenntnisinteresse und persönlichem Interesse am Erfolg des Projektes, wenn nicht unmöglich, so zumindest äußerst schwierig durchzuhalten ist. Peschels Modell des OU sowie auch seine Selbstevaluation sind trotzdem deshalb so interessant für diese Arbeit, weil es hier um die Theorie eines Praktikers geht, der auf Grund der täglichen praktischen Erfahrungen weniger Gefahr läuft, sich alleine in theoretischen Abstraktionen zu verlieren, welche in der Praxis nicht auf ihre Machbarkeit und ihren Erfolg empirisch überprüft werden. Dieser Vorteil überwiegt die methodische Problematik, die mit der Selbstevaluation verbunden ist, beseitigt sie aber nicht. Die skeptische Einstiegsbemerkung sollte man dennoch bei der Lektüre der Selbstevaluation im Hinterkopf behalten.

In der 'Evaluation' zieht Peschel die Bilanz aus vier Jahren OU in seiner Grundschulklasse (vgl. für den folgenden Absatz Peschel 2010, Kapitel 10). Auf die Beschreibung des Klassenkontextes folgt die Beschreibung der (Leistungs-)Entwicklung der Klasse und insbesondere einzelner Kinder, die zu Beginn ihrer Schulzeit als 'schwach', 'lernbehindert' oder 'erziehungsschwierig' eingestuft worden sind. Unter Verweis darauf, dass man aus der Fallstudie einer einzigen Klasse keine empirisch abgesicherten Daten für den Erfolg des Konzepts ableiten kann, stellt er umfassend den Erfolg dieser einen Klasse dar: Insgesamt schließen 24 Kinder die vierte Klasse ab, wobei neun Kinder, meist migrationsbedingt, erst im Laufe der ersten drei Klassen dazukommen.[20] Peschel bezeichnet seine Klasse als "nicht überdurchschnittlich" (Peschel 2010, S. 374).[21] Am Ende der Grundschulzeit wechselt kein Kind auf eine Sonderschule; vier Kinder gehen später auf die Hauptschule, vier auf die Realschule, 14 auf das Gymnasium und zwei auf die Gesamtschule. Damit ergibt sich insgesamt ein Klassendurchschnitt, der im Vergleich zu den beiden Parallelklassen als bemerkenswert gut bezeichnet wird (vgl. ebd., S. 375).

Peschel beschreibt die Wirkung der gegenseitigen Sozialerziehung wie folgt:

"Es war faszinierend mit anzusehen, wie scheinbar 'unkontrollierbare' oder 'verhaltensauffällige' Kinder das annahmen, was andere Kinder ihnen sagten, ihnen aus der Situation heraus vorschlugen. Wie sie anfingen zu reflektieren, mitzureden, Gegenfragen zu stellen [...]. Die Kinder erreichten dabei in Kürze das, was die Professionellen alle nicht erreicht hatten" (Peschel 2009, S.149).

Damit bescheinigt er seinem Konzept sowohl in Bezug auf die kognitiven Leistungen als auch in Bezug auf das soziale Verhalten große Erfolge.

Das Ziel von Peschels Evaluation ist, die Machbarkeit und den Erfolg des OU ausführlich darzustellen und zu begründen. Dabei will er zudem nicht nur speziell für sein Konzept, sondern allgemein für Formen des 'offenen Unterrichts'[22] auf eine Relativierung des häufig schlechten Rufs offener Unterrichtskonzepte hinwirken. Es habe sich die "Behauptung, dass offener Unterricht zwar persönlichkeitsstärkend sei, geschlossenere Unterrichtsformen bzw. lehrergesteuerte Unterrichtselemente aber größere Fortschritte im kognitiven Bereich ermöglichen würden" (Peschel 2010, S. 884), in der Pädagogik etabliert (vgl. Oelkers 1996). Diese und ähnliche Vorurteile ergäben sich daraus, dass verschiedene Schulqualitätsstudien Merkmale für guten Unterricht aufstellen, die eher einem lehrerzentrierten Unterricht entsprechen bzw. sich für einen Wechsel der Unterrichtsmethoden aussprechen (vgl. dazu auch Bohl 2006, S. 32). Eine der Studien, auf die sich Peschel bezieht, ist die SCHOLASTIK-Studie von Weinert und Helmke von 1997. Für die Untersuchungen zu effizientem Mathematikunterricht werden dort Ergebnisse festgestellt, die Peschels Erfahrungen in vielen Punkten widersprechen. Merkmale für guten Unterricht sind nach Weinerts und Helmkes Studie u.a. die "Strukturiertheit der Darbietung des Lernstoffes" und die "Überwachung der und Einschalten in die Gruppen- und Stillarbeit der Schüler" (Weinert/Helmke 1997, S. 241f). Auf das hier vorgestellte Unterrichtsmodell trifft eher das Gegenteil der genannten Merkmale zu: Im OU werden weder vom Lehrer noch von Lehrgängen Inhalte strukturiert und kleinschrittig erklärt; der Lehrer hält sich außerdem mit Einmischung weitgehend zurück, sondern wartet eher, dass die Kinder auf ihn zugehen. Insofern ist Peschels Kritik an den Studien verständlich: