Standortbestimmung und Strategievorschlag der Berliner „Kundenstudie“

Erschienen in: Teilhabe, Die Fachzeitschrift der Lebenshilfe, Nr. 4/10, Jg. 49, S. 171-178. Neuere Texte der Fachzeitschrift Teilhabe ab der Ausgabe 01/11 finden Sie als E-Paper unter www.zeitschrift-teilhabe.de. Teilhabe (4/10)

Inhaltsverzeichnis

-

Wohnen und Leben unter inklusiven

Bedingungen

- Die gegenwärtige Wohnversorgung im Land Berlin

- Zufriedenheit mit den Angeboten und Veränderungswünsche

- Vorstellungen von Angehörigen zum künftigen Wohnen

- Inanspruchnahme des Persönlichen Budgets

- Wohnbezogene Unterstützung von behinderten Menschen mit Migrationshintergrund

- Stellenwert sozialraumorientierter Ansätze

- Handlungsbedarf unter dem Paradigma der Teilhabe

- Ansätze zur Weiterentwicklung

- Eckpunkte für ein Strategiekonzept

- Perspektiven

- Literatur

Abbildungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

- Die gegenwärtige Wohnversorgung im Land Berlin

- Zufriedenheit mit den Angeboten und Veränderungswünsche

- Vorstellungen von Angehörigen zum künftigen Wohnen

- Inanspruchnahme des Persönlichen Budgets

- Wohnbezogene Unterstützung von behinderten Menschen mit Migrationshintergrund

- Stellenwert sozialraumorientierter Ansätze

- Handlungsbedarf unter dem Paradigma der Teilhabe

- Ansätze zur Weiterentwicklung

- Eckpunkte für ein Strategiekonzept

- Perspektiven

Das Forschungsprojekt „Kundenstudie“ – Bedarf an Dienstleistungen zum unterstützten Wohnen von Menschen mit Behinderung [1] hat in einem mehrdimensionalen und mehrperspektivischen Untersuchungsdesign den Stand der Behindertenhilfe im Bereich des Wohnens von Erwachsenen mit geistiger und mehrfacher Behinderung untersucht (vgl. SEIFERT 2010). Theoretischer Rahmen der Studie ist die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die wesentliche Teilhabedimensionen einschließlich der sie bedingenden Kontextfaktoren beschreibt und damit die Basis für eine umfassende Analyse von Teilhabe fördernden oder hemmenden Umweltfaktoren bietet.

Programmatische Bedeutung für die Gestaltung der wohnbezogenen Hilfesysteme hat Artikel 19 der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, in dem ein Wunsch- und Wahlrecht festgelegt ist: Jeder soll wählen können, wie er wohnen will; niemand ist verpflichtet, in besonderen Wohnformen zu leben. Zugleich wird auf die Ressourcen des Gemeinwesens verwiesen, z. B. Dienstleistungen und Einrichtungen für die Allgemeinheit, die im Sinne der Zielperspektive Inklusion zu nutzen und den Bedürfnissen behinderter Menschen entsprechend zu gestalten sind.

Die Forschungsschwerpunkte konzentrierten sich auf die Qualität der gegenwärtigen Dienstleistungen im Bereich des Wohnens unter der Leitorientierung Inklusion. Dabei kommt der Partizipation der Nutzer(innen) bei der Planung und Evaluation der Angebote und der Sozialraumorientierung besondere Bedeutung zu. Die Forschungsaktivitäten umfassten landesweite Erhebungen zu strukturellen und konzeptionellen Aspekten wohnbezogener Hilfen und vertiefende Untersuchungen in ausgewählten Bezirken. Bei den bezirklichen Untersuchungen standen Erhebungen zu Wohnbedürfnissen und Wohnvorstellungen von Menschen mit Behinderung, exemplarische Angebots- und Sozialraumanalysen sowie stadtteilbezogene Praxisprojekte im Vordergrund. Als Untersuchungsinstrumente kamen quantitative und qualitative Verfahren zur Anwendung: Fragebögen, Interviews und Methoden sozialraumorientierter Sozialer Arbeit (Stadtteilbegehung, subjektive Kiezkarten, Netzwerk-Karten u. a.).

Dem Anspruch einer Kundenstudie entsprechend hatten die Sichtweisen von Menschen mit Behinderung – als Nutzer(innen) der wohnbezogenen Angebote – und ihrer Angehörigen einen zentralen Stellenwert. Zur Einschätzung der Kontextbedingungen wurden ergänzend Anbieter und Mitarbeitende wohnbezogener Einrichtungen und Dienste, Vertreter(innen) der Senats- und Bezirksverwaltungen sowie Expert(inn)en aus unterschiedlichen Verantwortungsbereichen innerhalb und außerhalb der Behindertenhilfe einbezogen. Die theoretischen Erkenntnisse und empirischen Ergebnisse der Studie wurden in Eckpunkten für ein Strategiekonzept zur Weiterentwicklung der Strukturen und Prozesse (nicht nur) der Behindertenhilfe verdichtet.

Das gegenwärtige System der Wohnversorgung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung im Land Berlin zeichnet sich aus durch einen kontinuierlichen quantitativen Ausbau der Angebote, einen großen Anteil an ambulant unterstützten Wohnformen und einen hohen Grad an Differenzierung, der auch spezifischen Hilfebedarfen Rechnung trägt. Im Jahr 2009 nahmen insgesamt 7.212 Erwachsene mit geistiger/körperlicher Behinderung Wohnangebote der Behindertenhilfe in Anspruch (46 % in Heimen, 54 % in ambulant unterstützten Wohnformen). 90 Menschen mit Behinderung wurden in Pflegeheimen bzw. Pflegeabteilungen mit Versorgungsvertrag nach SGB XI betreut. In Einrichtungen für behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lebten 376 Heranwachsende. 1.888 Eingliederungshilfeempfänger(innen) mit geistiger/körperlicher Behinderung waren in anderen Bundesländern untergebracht, überwiegend in stationären Einrichtungen. Die Praxis der Auswärtsunterbringung hat ihren Ursprung in mangelnden Platzkapazitäten zu Zeiten der „Insel-Lage“ West-Berlins. Trotz des kontinuierlichen Ausbaus des Wohnangebots wurde die Zahl der auswärts Untergebrachten bis heute nicht reduziert; sie ist seit der Wende um 50 % gestiegen. Die im Einzelfall jeweils vorliegenden Gründe für die Auswärtsunterbringung, die zugleich Aufschluss über bestehende Defizite in der Versorgungsstruktur geben könnten, werden bislang nicht systematisch erfasst.

207 Frauen und Männer mit geistiger und mehrfacher Behinderung beteiligten sich an der Fragebogenerhebung zu Erfahrungen im Wohnen und im Wohnumfeld. Rund die Hälfte der Befragten äußerte volle Zufriedenheit mit der gegenwärtigen Wohnsituation; rund ein Drittel ist teilweise zufrieden, fast 10 % sind unzufrieden. Selbst gesetzte Kriterien für die Bewertung waren z. B. die Beschaffenheit und die Lage der Wohnung, das Zusammenleben in der Gruppe einschließlich des Verhältnisses zum Gruppenpersonal, die Freizeitgestaltung, soziale Beziehungen und Kontakte sowie Möglichkeiten zur Selbstbestimmung. Eine differenzierte Betrachtung der Zufriedenheitsbekundungen nach Wohnform macht Unterschiede sichtbar: Während in Wohngemeinschaften und Wohnheimen jeweils rund 60 % voll zufrieden sind, gibt weniger als die Hälfte der Personen im Betreuten Einzelwohnen an, voll zufrieden zu sein (48 %). Die geringeren Zufriedenheitswerte im Betreuten Einzelwohnen stehen auf den ersten Blick in Widerspruch zu der im Fachdiskurs vertretenen Annahme, dass beim Wohnen in der eigenen Wohnung das höchste Maß an Selbstbestimmung und damit eine hohe Zufriedenheit erreicht wird. Die kritischen Äußerungen zum Leben in der eigenen Wohnung stellen jedoch nicht die Wohnform an sich in Frage. Sie beziehen sich vor allem auf die jeweils gegebenen Wohnbedingungen und das soziale Umfeld. Demgegenüber betreffen Kritikpunkte am Leben in Wohngruppen eines Heims oder in Wohngemeinschaften eher systembedingte Aspekte, z. B. das oftmals konfliktreiche Zusammenleben mit Menschen, die nicht selbst als Mitbewohner(innen) ausgewählt wurden, und das Verhalten von Betreuer(inne)n. Bei den in den Familien lebenden Personen ist die Zufriedenheit am größten. Das Zusammenleben mit den Angehörigen ist überwiegend durch ein harmonisches Miteinander und gegenseitiges Verstehen geprägt, nur im Einzelfall wird ein permanent angespanntes Familienklima beschrieben.

Trotz wohnformbedingt unterschiedlich ausgeprägter Spielräume für Selbstbestimmung äußerten vier Fünftel der Befragten in betreuten Wohnformen, dass sie im Alltag genügend selbst bestimmen oder entscheiden können. Demgegenüber stellten fast 40 % der Frauen und Männer fest, dass ihre eigene Meinung nur manchmal oder nie ernst genommen wird – ein Sachverhalt, der grundlegende Einstellungen gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung tangiert und im Kontext eines inklusiven Anspruchs auf der Ebene der Kommunikation kritischer Diskussion bedarf. Auch das Fehlen von neutralen Anlaufstellen für Beschwerden und die geringe Inanspruchnahme des Heimbeirats bei Problemen sind Anzeichen für eine mangelnde Verankerung des Empowerment-Ansatzes in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung. In diesem Kontext fordert ein Teil der Befragten mehr Partizipation in Angelegenheiten, die das eigene Leben betreffen, einschließlich freier Meinungsäußerung und Wahlmöglichkeiten beim Wohnen. Auch das Interesse an Weiterbildung ist groß, vor allem im ambulant betreuten Wohnen. Die Bildungswünsche beziehen sich insbesondere auf Kompetenzen, die die Chancen zur Partizipation in allen Lebensbereichen stärken können. Einige Frauen und Männer signalisieren Bereitschaft, sich für andere zu engagieren.

Aussagen zur Einbindung ins Wohnumfeld lassen erkennen, dass Versorgungs- und Dienstleistungen im Wohnumfeld, öffentliche Verkehrsmittel sowie soziale und kulturelle Angebote genutzt werden. Im Bereich der sozialen Einbindung ins Wohnquartier bestehen jedoch teilweise erhebliche Defizite. Fast die Hälfte der Befragten hat keinen Ort in der Nähe, an dem sie sich mit anderen treffen und gemeinsam etwas unternehmen können. Rund 40 % hätten gern mehr Kontakte mit Leuten in ihrer Wohngegend. Fast zwei Drittel kennen Einsamkeitsgefühle aus eigener Erfahrung. Bei mehreren Frauen und Männern gehören Diskriminierungserfahrungen zum Alltag.

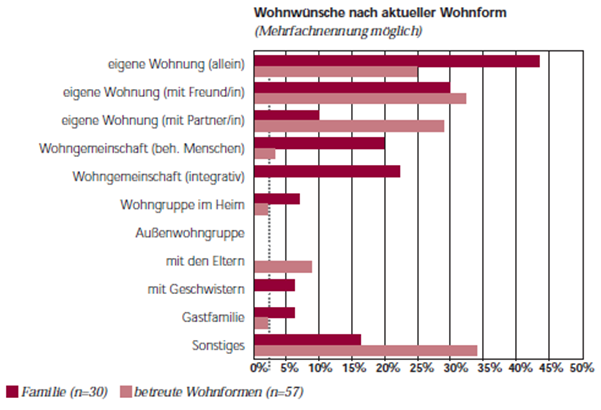

Auf die Frage „Wie würden Sie gern wohnen?“ antwortete mehr als die Hälfte der Befragten, dass sie damit zufrieden sind, wie es ist. Demgegenüber gibt es in allen Wohnformen Frauen und Männer, die Veränderungsbedarf signalisieren: 42 % der Frauen und Männer in betreuten Wohnformen und 48 % der in der Familie lebenden Personen möchten anders wohnen als jetzt. Die Veränderungswünsche zielen auf das Leben in einer eigenen Wohnung, teils mit Freund(in) oder Partner(in) mit der individuell notwendigen Assistenz, in sozialen Bezügen und einem sozialen Umfeld, das eine gute Infrastruktur bietet und nicht durch eigene Probleme belastet ist („überfordertes Wohnumfeld“). Wohngemeinschaften sind fast nur für die zurzeit in ihrer Familie lebenden Personen eine Option, vermutlich als Übergang ins selbstständige Wohnen. Nur vereinzelt werden eine Wohngruppe im Heim und das Zusammenleben mit Angehörigen als Wunschvorstellung genannt (vgl. Abb. 1).

Die Zukunftsvorstellungen von Angehörigen setzen teilweise andere Prioritäten als die behinderten Menschen selbst. Ein Viertel der befragten Eltern (n = 70) sieht das Zusammenleben in der Familie als optimale Wohnform für ihre erwachsenen Töchter und Söhne. Beim Wohnen außerhalb der Familie werden gemeinschaftliche Wohnformen mit individueller Unterstützung bevorzugt, im Einzelfall auch im Heim. Neben einer guten Infrastruktur wird der Integration in das soziale Umfeld große Bedeutung beigemessen.

Unter den befragten Angehörigen gibt es eine größere Gruppe, die das tradierte Angebot der Behindertenhilfe hinsichtlich der eigenen Ansprüche für nicht geeignet hält und nach neuen Wegen sucht, teils in enger Anbindung an Träger der Behindertenhilfe, teils in bewusster Abgrenzung. Sie präferieren für ihre Töchter und Söhne ein „Leben in Nachbarschaften“, das dem Wunsch nach Individualität, Gemeinschaft, Einbindung in den „Kiez“ und Nähe zu den Eltern Rechnung trägt. Bemerkenswert ist, dass immer auch Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf in die Überlegungen einbezogen sind – sehr oft sind ihre Bedürfnisse sogar der Kern der Initiative (Motto: „integrativ und heterogen“). Damit stehen die Überlegungen der Angehörigen in deutlichem Gegensatz zum gegenwärtigen Platzierungsmodell der Behindertenhilfe, das nach Fähigkeiten sortiert und primär fragt, wohin der behinderte Mensch „passt“, und weniger, welches individuelle Arrangement er „braucht“. Für schwer behinderte Menschen gibt es nach diesem Zuweisungsprinzip kaum Alternativen zum stationären Wohnen. Das Spektrum der von den Angehörigen gewünschten Wohnarrangements umfasst verschiedene Formen, z. B. Verbundsysteme mit kleinen Wohneinheiten im Kiez, integrative Wohngemeinschaften für Menschen mit und ohne Assistenzbedarf, integrative Hausgemeinschaften und Mehrgenerationenwohnen.

Ergebnisse der Kundenstudie deuten darauf hin, dass die zögerliche Inanspruchnahme der neuen Finanzierungsart durch Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung nicht allein in den bundesweit unzureichenden Rahmenbedingungen begründet ist (z. B. fehlende Finanzierung einer Budgetassistenz), sondern auch in unzureichender Information des Adressatenkreises, unzureichender Entwicklung der Kompetenzen dieses Personenkreises zur Inanspruchnahme des Persönlichen Budgets sowie in unzureichender Vorbereitung auf die Umsetzung der Inanspruchnahme auf Seiten der Leistungserbringer. 80 % der befragten Frauen und Männer mit Behinderung sind die Möglichkeiten eines Persönlichen Budgets zur Finanzierung der wohnbezogenen Unterstützung nicht bekannt; mehr als die Hälfte würde gern Näheres darüber erfahren. Auskünfte von Mitarbeiter(inne)n von Einrichtungen erscheinen nicht immer ergiebig. So berichtet z. B. ein Mann: „Mein Betreuer ist da nicht sehr begeistert von. Er sagt, das ist Quatsch eigentlich. Man könnte es so lassen, wie es ist, wir haben davon trotzdem keinen Vorteil von, hat er gesagt.“

Auch die Aussagen von Angehörigen verweisen auf Defizite in der Information und der Unterstützung zur Inanspruchnahme. Nahezu jedem Fünften ist die Finanzierungsform nicht bekannt. Nur ein kleiner Teil der Familien ist daran interessiert, künftig für die Unterstützung ihres Angehörigen ein Persönliches Budget zu nutzen; 38 % würden dies eventuell tun. Ein Vater, der sich mit dem Gedanken trägt, für seine Tochter das Persönliche Budget zu beantragen, merkt kritisch an: „Auch hier geht es nicht um die Wahrung der Interessen der Klienten, sondern um Einsparungen.“ Für fast die Hälfte der Befragten ist diese Finanzierungsart keine vielversprechende Option. Viele sehen das Persönliche Budget mit zu starken Risiken behaftet; sie schätzen die Sicherheit, die durch einen Träger geboten werden könnte. Andere fühlen sich durch die Übernahme der Budgetverwaltung für den Sohn oder die Tochter überfordert – zumindest dürfe es keine Lösung auf Dauer sein:

„Ich könnte mir das vorstellen, vorübergehend. Mit Sicherheit hab ich keine Lust, mein Leben lang mich um die Arbeit und das Wohnen und quasi immer um die Belange von meinem Sohn zu kümmern, weil so schafft man keine Distanz, weder für ihn noch für einen selber. Ich denke, wenn man sich zuviel einmischt, das ist nicht gut.“

Die Übernahme der Budgetverwaltung durch Beauftragte eines Trägers kommt nach Meinung einer Mutter nicht in Frage: „Wenn das möglich ist, dann geh ich auf die Barrikaden“.

In Interviews mit Eltern schwer behinderter Töchter und Söhne wurde das Interesse am Persönlichen Budget teilweise mit negativen Erfahrungen mit der Heimbetreuung begründet. Über die neue Finanzierungsform erhoffen sie mehr Individualität in der Betreuung – wenngleich die Regelung, dass das Persönliche Budget nicht höher sein darf als die gegenwärtig gewährte Sachleistung, dem individuellen Wohnen schwer behinderter Menschen Grenzen setzt. Erwartungen an Träger, bei der Initiierung innovativer Wohnmodelle unter Einbeziehung des Persönlichen Budgets Unterstützung zu geben, wurden mehrfach enttäuscht. Erklärungen für die Zurückhaltung bei der Umsetzung des Persönlichen Budgets durch Anbieter liegen nach Ergebnissen der Trägerbefragung u. a. in den unzureichenden Rahmenbedingungen. So sei z. B. die Bedarfsfeststellung für Menschen mit geistiger Behinderung noch nicht befriedigend geklärt. Zudem gehe jeder Bezirk bei der Umsetzung des Persönlichen Budgets eigene Wege. Es bestehe eine Tendenz zu Hilfesettings, die auf schlecht bezahlten Honorarkräften aufbauen. Vor diesem Hintergrund orientierte zum Zeitpunkt der Befragung nur jeder zweite Anbieter die Weiterentwicklung seiner Angebote an Erfordernissen des Persönlichen Budgets. Drei Viertel der Befragten räumten der Fortbildung der Mitarbeitenden hohe Priorität ein. Rund ein Drittel plante, die Angehörigen und gesetzlichen Betreuer(innen) stärker als bisher zu informieren. Einführungskurse für Menschen mit geistiger Behinderung wurden von nur 14 % für wichtig erachtet. Angesichts der Feststellung, dass vier Fünftel der befragten Menschen mit Behinderung noch nichts vom Persönlichen Budget gehört haben, hat diese Aussage besondere Brisanz.

Rund ein Viertel der Berliner Bevölkerung hat einen Migrationshintergrund.[2] Die Vielfalt der Kulturen prägt nicht nur das Zusammenleben in der Stadt, sie erfordert zugleich die interkulturelle Öffnung von Einrichtungen und Diensten. In einer Handreichung des Deutschen Caritasverbandes (2006) zur interkulturellen Öffnung werden wesentliche Bausteine benannt: Verankerung des Prinzips im Leitbild der Institution, Sensibilisierung der Mitarbeitenden, Erarbeitung von Konzepten, Leitlinien und Evaluationskriterien, Aufnahme interkultureller Standards im Prozess der Qualitätsentwicklung, Personal- und Organisationsentwicklung, Kundenorientierung, Abbau von Zugangsbarrieren, trägerinterne und trägerübergreifende Kooperation und Vernetzung.

Im Vergleich zu anderen Bereichen der Sozialen Arbeit setzt die Entwicklung von interkulturellen Konzepten und Angeboten in der Behindertenhilfe verzögert ein. Dies ist zum einen darin begründet, dass bislang nur wenige behinderte Menschen mit Migrationshintergrund Wohnangebote in Anspruch nehmen: Angaben der befragten Anbieter zufolge haben in den Erwachsenenheimen knapp 2 % eine nicht-deutsche Herkunftssprache, im ambulant unterstützten Wohnen sind es rund 1 %. Frauen und Männer mit türkischer Herkunft sind am häufigsten vertreten, gefolgt von Personen mit russischer Herkunft und aus dem serbisch-kroatisch- bosnischen Raum. In Heimen für behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ist der Anteil mit knapp 8 % deutlich höher – ein Tatbestand, der in den nächsten Jahren auch im Erwachsenenbereich höhere Nutzerzahlen erwarten lässt. Weitere Ursachen für die zögerlich einsetzende interkulturelle Öffnung der Behindertenhilfe liegen in der bislang nur ansatzweise praktizierten Sozialraumorientierung. Es fehlt an Wissen über die Unterstützungsbedarfe von behinderten Menschen mit nicht-deutscher Herkunftssprache und an Kooperations- und Vernetzungsstrukturen mit Migrantenorganisationen.

Zur Erkundung der Bedarfslage wurden im Rahmen der Kundenstudie exemplarisch Interviews mit Akteuren der türkischen Community geführt. Die Spannbreite ihrer Tätigkeitsfelder reicht von der Öffentlichkeitsarbeit für einen muslimischen Dachverband und einem Dachverband der politischen Interessenvertretung über Kontakt- und Beratungsstellen sowie Begegnungsstätten, die türkischsprachige Freizeit- und Bildungsangebote speziell an Frauen richten, bis hin zu einem Pflegeheim für türkische Senioren. Die Aussagen der Befragten geben Impulse für die Entwicklung von kultursensiblen Angeboten für Menschen mit geistiger Behinderung und ihre Familien, die die Vielfalt der Lebensentwürfe und die Unterschiedlichkeit der Werte respektieren und zugleich die Teilhabechancen der behinderten Menschen stärken. Dabei wird deutlich, dass Menschen mit Migrationshintergrund nicht nur unter dem Blickwinkel von potenziellen Nutzern und Adressatinnen von Angeboten gesehen werden können, sondern dass sie die Angebotslandschaft für Menschen mit Migrationshintergrund in Berlin mitprägen.

Aus der Vielzahl der Ergebnisse können an dieser Stelle nur einzelne Aspekte betrachtet werden, die für die Entwicklung wohnbezogener Unterstützungsleistungen für Menschen mit Migrationshintergrund Relevanz haben. Von grundlegender Bedeutung sind die unterschiedlichen Werthaltungen, die die Zusammenarbeit mit Familien der Gastarbeitergeneration erschweren. Während die Arbeit der Behindertenhilfe an Werten wie Individualität und Selbstbestimmung orientiert ist, hat bei einem Teil der Familien türkischer Herkunft, die traditionell orientiert sind, die familiäre Verbundenheit und Fürsorge Priorität. Entsprechend gehört es zum Selbstverständnis vieler Familien, dass Menschen mit Behinderung auch im Erwachsenenalter innerhalb ihrer Herkunftsfamilie betreut werden. Diese Rollenerwartung führt mit zunehmendem Alter des Kindes nicht selten zur Überforderung der Familie. Die Suche nach Entlastung durch externe Hilfen kann durch befürchtete soziale Sanktionen von Seiten der Community und der Familie erschwert sein. In diesem Zusammenhang macht eine Mitarbeiterin einer Beratungsstelle am Beispiel einer Frau auf die besonders schwierige Lage von alleinerziehenden Müttern mit behinderten Kindern aufmerksam, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind:

„Diese Mutter, alleinerziehend, zwei Kinder, zwei problematische Söhne, diese Mutter sprach quasi kein Deutsch, obwohl sie ihr Leben lang hier (...). Die war allein gelassen, wie man nur allein gelassen sein kann. Überfordert mit einem Anspruch, (…) dass sie schuld ist an der Behinderung, dass sie schuld ist, dass der Mann sie misshandelt hat, und dass dieses Kind nicht mehr spricht – also all die Probleme, die Mütter mit geistig behinderten Kindern haben, in einer potenzierten Form. Und da ist ja dieses Schuldgefühl, ich habe versagt als Frau, als Mutter, in einer noch mal potenzierteren Form.“

Ein Auszug in eine betreute Wohnform wird von den Familien eher selten in Betracht gezogen. Vor allem bei leichterer Behinderung richten sich Zukunftsgedanken häufig auf eine Heirat, die dem behinderten Menschen eine Versorgung durch den Partner oder die Partnerin sichert. Bedingt durch die demografische Entwicklung bahnen sich jedoch Veränderungen an. Zuwanderer der ersten Generation können mit zunehmendem Alter immer weniger die Betreuung des behinderten Angehörigen leisten. Hier ist in den nächsten Jahren eine große Nachfrage an Anbieter der Behindertenhilfe zu erwarten.

Um die Inanspruchnahme von wohnbezogenen Hilfen zu erleichtern, sind auf unterschiedlichen Ebenen Zugangsbarrieren abzubauen, vor allem Informationsdefizite, Sprachbarrieren und bürokratische Hemmnisse. Notwendig sind zielgruppenspezifische Beratungs- und Informationsangebote, niedrigschwellige Kontakt- und Begegnungsstätten und die Einbeziehung von Ressourcen der türkischen Community (z. B. bilinguale Kompetenz, Lotsendienste, bestehende Netzwerke im Stadtteil). Die Aktivitäten erfordern eine enge Zusammenarbeit zwischen der Behindertenhilfe und den Migrantenorganisationen sowie mit den Familien. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Bevölkerung mit Migrationshintergrund keine homogene Gruppe in unserer Gesellschaft ist. So belegt z. B. die Sinus-Studie zu den Milieus der Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, dass ein großer Teil von ihnen sich in der Mitte der Gesellschaft etabliert hat und soziales, kulturelles und materielles Kapital beiträgt. Soziale Probleme und Integrationsdefizite, die in der öffentlichen Debatte häufig mit dem Begriff Migrationshintergrund assoziiert sind, sind eher schichtspezifisch denn migrationsspezifisch bedingt (vgl. WIPPERMANN & FLAIG 2009).

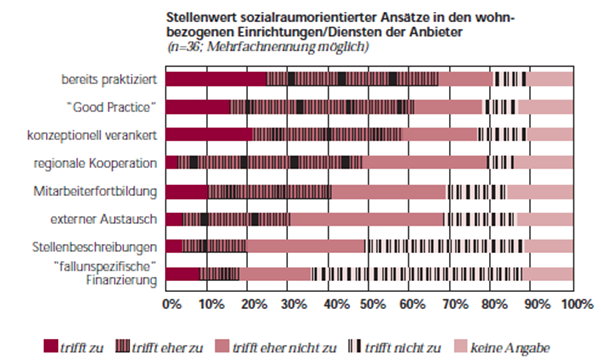

Die Wohnvorstellungen der befragten Menschen mit Behinderung und ihrer Angehörigen zielen auf ein Leben inmitten der Gemeinde, mit tragfähigen sozialen Beziehungen und einer Kultur der Anerkennung von Verschiedenheit. Zur Umsetzung innovativer Wohn- und Assistenzkonzepte sind die Anbieter der Behindertenhilfe gefordert, Inklusion fördernde Dienstleistungen zu erproben oder bereits genutzte zu intensivieren. Wichtige Voraussetzung ist ein sozialraumorientiertes Denken und Handeln, das über die Arbeit mit dem Individuum hinaus Ressourcen des Stadtteils erschließt. In der Praxis zeigt sich, dass sozialraumorientierte Aufgaben in wohnbezogenen Einrichtungen und Diensten noch keinen selbstverständlichen Platz haben (vgl. Abb. 2). Nur bei einem Viertel der befragten Anbieter werden sozialraumorientierte Ansätze bereits praktiziert (teilweise trägerintern als Beispiele von „Good Practice“ gewürdigt), bei 22 % sind sie konzeptionell verankert. 11 % geben an, dass entsprechende Ansätze Gegenstand von Mitarbeiterfortbildungen sind. Bei 6 % der Anbieter sind sozialraumorientierte Aufgaben Bestandteil der Stellenbeschreibungen von Mitarbeitenden. Ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch mit externen Fachleuten zu Themen sozialraumbezogener Arbeit findet kaum statt (6 %), nur 3 % setzen entsprechende Ansätze in Kooperation mit regionalen Anbietern um. Das breitere Feld der weniger eindeutigen Antworten („trifft eher zu“, in Abb. 2 schraffiert markiert) kann ein Hinweis darauf sein, dass sozialraumbezogene Aufgaben entweder nicht klar definiert sind oder – mangels fallunspezifischer Finanzierung – nicht im gewünschten Maß durchgeführt werden können. Vor diesem Hintergrund bleiben viele Inklusion fördernde Ressourcen in den Stadtteilen ungenutzt.

Die Untersuchungsergebnisse zu Sichtweisen und Erfahrungen von Anbietern wohnbezogener Einrichtungen und Dienste, von Vertreter(inne)n der Verwaltung, von lokalen Akteuren in Berliner Bezirken und weiteren Expert(inn)en aus unterschiedlichen Verantwortungsbereichen bestätigen die noch bestehenden Diskrepanzen zwischen der Zielperspektive Teilhabe und der gegenwärtigen Situation. Vorschläge der Befragten zur Weiterentwicklung lassen das Bewusstsein für notwendige Veränderungen erkennen, die Umsetzung ist jedoch mit den bestehenden Strukturen nur unzureichend zu bewältigen.

Eine thesenartige Zusammenfassung des Handlungsbedarfs in ausgewählten Bereichen präzisiert die Notwendigkeit von Veränderungen:

-

Der städtische Raum bietet durch die Vielfalt seiner Quartierskulturen und Beteiligungsstrukturen gute Chancen zur sozialen Einbindung von Menschen mit Behinderung. Viele Ressourcen bleiben jedoch ungenutzt, weil das System der Behindertenhilfe sich als eigenständiger Raum entwickelt hat, der Separationstendenzen begünstigt.

-

Die Behindertenhilfe hält in allen Lebensbereichen (Wohnen, Arbeit, Freizeit, Bildung) Alternativen zu den Ressourcen im Stadtteil vor, so dass die Notwendigkeit, gemeinsam mit den lokalen Akteuren ein inklusives Gemeinwesen im Sinne der UN- Behindertenrechtskonvention zu entwickeln, weder aus der Perspektive der allgemeinen Bevölkerung noch der Vertreter(innen) der Behindertenhilfe zwingend erscheint.

-

Sozialraumorientierte Aufgaben werden praktiziert, sie sind jedoch kaum strukturell verankert. Das Engagement ist in hohem Maße abhängig von der Motivation einzelner Personen oder Personengruppen. Die Arbeit mit Menschen mit Behinderung ist nach wie vor auf die personenbezogene Unterstützung fokussiert, die fehlende Finanzierung fallunspezifischer Arbeit verhindert eine systematische Öffnung in den Sozialraum.

-

Die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft wird in erster Linie durch Teilnahme an freizeitbezogenen, kulturellen oder sportlichen Aktivitäten und durch Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Wohnumfeld realisiert. Die soziale Einbindung in das Gemeinwesen ist nur punktuell gelungen. Menschen mit geistiger Behinderung sind von innerbezirklichen Disparitäten hinsichtlich sozialstruktureller Belastungen unmittelbar oder mittelbar betroffen, Diskriminierungserfahrungen gehören zum Alltag.

-

Bürgerschaftliches Engagement wird als „Türöffner“ in die Gemeinde genutzt, ist aber nur bei etwa der Hälfte der befragten Anbieter konzeptionell verankert. Vorbehalte auf Seiten hauptamtlicher Mitarbeiter(innen) gegenüber ehrenamtlich Tätigen erschweren die Einbindung freiwilliger Ressourcen beim Erschließen des Sozialraums.

-

Fachliche Konzepte der Behindertenhilfe, die mit den Leitideen Selbstbestimmung, Empowerment und Gemeindeintegration verbunden sind, werden nur punktuell mit dem Fachkonzept Sozialraumorientierung verknüpft, das sich im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe konsequent am Willen des Individuums orientiert und konkrete Ansatzpunkte für inklusive Prozesse im Wohnquartier konkretisiert (vgl. FRÜCHTEL, CYPRIAN & BUDDE 2007; HINTE 2009; HINTE & TREESS 2007).

-

Vorhandene Beteiligungsstrukturen in den Berliner Bezirken sind für Menschen mit geistiger Behinderung kaum erschlossen, obwohl auf Seiten der stadtteilbezogenen Einrichtungen Offenheit für gemeinsame Projekte zur regionalen Einbindung des Personenkreises besteht.

-

Teilhabe wird innerhalb der Behindertenhilfe überwiegend als soziale und kulturelle Teilhabe verstanden, die politische Dimension von Teilhabe im Sinne von Mitwirkung in Angelegenheiten, die für Menschen mit Behinderung selbst und für andere bedeutsam sind (z. B. im Rahmen Bürgerschaftlichen Engagements oder in Gremien), wird nur ansatzweise unterstützt. Auch in Prozessen der Planung und Evaluation in Einrichtungen und Diensten der Behindertenhilfe oder einrichtungsübergreifenden Gremien ist Partizipation von Menschen mit geistiger Behinderung noch nicht überall strukturell verankert.

-

Inklusives Denken ist in der Behindertenhilfe nicht selbstverständlicher Bestandteil bei der Realisierung von Angeboten. Die Mitwirkung an regionalen Planungen wird nicht systematisch praktiziert, Schnittstellen zu anderen Hilfesystemen (z. B. Jugendhilfe, Altenhilfe, Psychiatrie) werden nur ansatzweise genutzt. Mitarbeitende von Einrichtungen und Diensten sind für sozialraumbezogene Aufgaben im Rahmen ihrer Ausbildung nur unzureichend vorbereitet. Bestehende Vernetzungsstrukturen mit sozialen Einrichtungen und Diensten der Region bedürfen der Intensivierung.

-

In der Debatte um die interkulturelle Öffnung von Einrichtungen und Diensten ist die Situation von Menschen mit geistiger Behinderung bislang kaum thematisiert. Auch bei Migrantenorganisationen gibt es nur wenige Projekte, die sich für die Verbesserung der Teilhabe dieses Personenkreises engagieren. Interkulturelle Ansätze in der Behindertenhilfe werden eher zögerlich umgesetzt; eine Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen und –verbänden bei der Entwicklung kultursensibler Angebote steckt noch in den Anfängen.

-

Ein fachlicher Diskurs über notwendige Strategien für eine Neuausrichtung der Arbeit findet nur ansatzweise ansatzweise statt. Es fehlt ein auf Konsens basierender Orientierungsrahmen für die Zielsetzung und Gestaltung der Hilfen unter der Zielperspektive Inklusion einschließlich der Verankerung der Partizipation von Menschen mit (geistiger) Behinderung als integraler Bestandteil des Prozesses.

Auf der Basis der Analysen zur gegenwärtigen Situation wurden im Rahmen der Kundenstudie Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Unterstützungsleistungen im Bereich des Wohnens vorgelegt. Sie erfordern Maßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen, die den Handlungsfeldern Individuum/Lebenswelt und Hilfesystem/Sozialraum zugeordnet werden können (vgl. FRÜCHTEL & BUDDE 2010). Die Maßnahmen sind im Abschlussbericht der Studie (vgl. SEIFERT 2010) detailliert beschrieben; sie können an dieser Stelle nur stichwortartig genannt werden.

Im Handlungsfeld Individuum und Lebenswelt geht es um die Stärkung der individuellen Ressourcen der behinderten Menschen, um die Erweiterung ihres persönlichen Netzwerks, um das Erschließen von Ressourcen im Stadtteil zur Verbesserung der Teilhabechancen und um die Mitwirkung an Prozessen und Gremien, die sich für die Angelegenheiten von Menschen mit Behinderung, die Weiterentwicklung von Angeboten und das Zusammenleben im Stadtteil engagieren. Für eine wirksame Mitwirkung benötigen Menschen mit Lernschwierigkeiten kontinuierlich Assistenz. Sie sollte nicht nur situationsbezogen gewährleistet werden, sondern Bestandteil eines noch zu entwickelnden Konzepts zur „Unterstützten Partizipation“ sein, das die Beteiligten mit Mitteln der Erwachsenenbildung zur Selbstvertretung befähigt.

Im Handlungsfeld Hilfesystem und Sozialraum stehen die Organisationsentwicklung, Teilhabe fördernde Unterstützungsstrukturen, die Kooperation und Vernetzung der lokalen Akteure sowie die Steuerung und Finanzierung der Hilfen im Vordergrund. Exemplarische Maßnahmen auf der Ebene der Organisation sind die Ausrichtung der Qualität der Dienstleistungen auf das Teilhabepostulat, die Orientierung an der Ergebnisqualität, der Nutzerzufriedenheit und am Verbraucherschutz, die strukturelle Verankerung der Mitwirkung von Menschen mit Behinderung in allen relevanten Bereichen, die konzeptionelle Verankerung der interkulturellen Öffnung, die Benennung eines Beauftragten für Sozialraumorientierung (Konzeptentwicklung, Begleitung und Unterstützung der Umsetzung sozialraumorientierter Projekte), die Qualifizierung der Mitarbeitenden von Diensten und Einrichtungen für sozialraumbezogene Aufgaben, die Einbeziehung von Menschen mit schweren Behinderungen und herausforderndem Verhalten in inklusive Prozesse und die kontinuierliche Beteiligung an bezirklichen Planungsprozessen.

Voraussetzung für den Auf- oder Ausbau von Teilhabe fördernden Unterstützungsstrukturen sind kleinräumige Sozialraumanalysen, die innerbezirkliche Disparitäten abbilden und Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung der Infrastruktur unter inklusiver Perspektive aufzeigen. Exemplarische Maßnahmen sind die Öffnung von Freizeit- und Bildungsangeboten, Vereinen, Initiativen, öffentlichen Institutionen und Dienstleistungen für alle Menschen mit Behinderung, Assistenz- und Begleitdienste für Menschen mit Lernschwierigkeiten, ärztliche und psychosoziale Versorgung für Menschen mit herausfordernden Verhaltensweisen, Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten im Stadtteil, eine kundenorientierte Information und Beratung durch unabhängige und niedrigschwellige Anlaufstellen für Menschen mit Lernschwierigkeiten und inklusive Wohnprojekte (z. B. in Kooperation mit Wohnungsbaugesellschaften).

Grundlegende Prämisse ist die gemeinsame Verantwortung der lokalen Akteure für die Entwicklung eines inklusiven Gemeinwesens. Zur Abstimmung bzw. Verzahnung von Aktivitäten und Planungen im Bezirk sind Maßnahmen zur Entwicklung von Kooperations- und Vernetzungsstrukturen und zur Einrichtung von stadtteilbezogenen Foren, die die Weiterentwicklung inklusiver Ansätze im Bezirk zum Ziel haben, erforderlich. Dazu zählen u. a. ressortübergreifende Aktivitäten (z. B. Kooperationen mit sozialraumorientierten Projekten der Sozialen Stadtentwicklung oder der Jugendhilfe sowie mit Integrationsprojekten für Menschen mit Migrationshintergrund).

Zur Realisierung innovativer Wohnkonzepte, die Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf einbeziehen, sind Finanzierungsmodelle geeignet, die verschiedene Leistungsarten integrieren (z. B. Eingliederungshilfe und Pflegeversicherung). Auch „Hilfe-Mix“- Modelle, die freiwilliges Engagement, professionell Tätige und anders Tätige (z. B. nachbarschaftliche Unterstützung) integrieren, sind zu erproben. Weitergehende Maßnahmen auf dem Weg zur Inklusion geraten unter den gegebenen leistungsrechtlichen Bedingungen schnell an Grenzen und verweisen auf die Notwendigkeit neuer Steuerungsmodelle, die über individuelle Unterstützungsleistungen hinaus auch fallunspezifische Arbeit im Gemeinwesen berücksichtigen.

Die an der Kundenstudie beteiligten Vertreter(innen) der Behindertenhilfe fordern eine Gesamtplanung für das Land Berlin mit klarer Definition sozialpolitischer Zielsetzungen und Schwerpunkte, die Orientierung bei der strukturellen und konzeptionellen Weiterentwicklung der Unterstützungsleistungen bieten. Sie sollten in einem gemeinsamen Diskussionsprozess von Verantwortungsträgern und Akteuren in unterschiedlichen Bereichen erarbeitet werden.

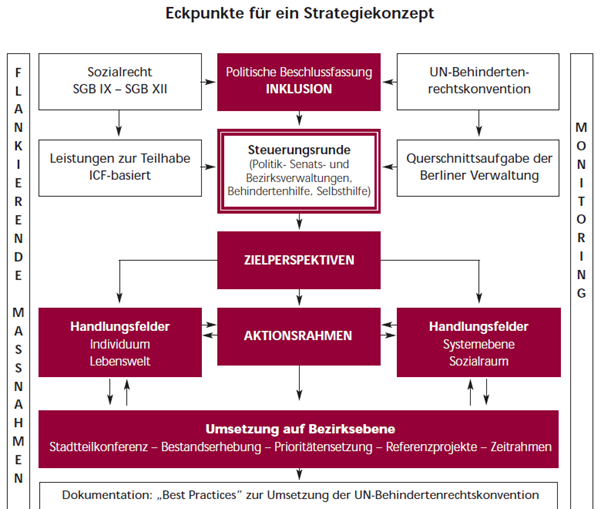

Vor diesem Hintergrund werden im Folgenden Eckpunkte eines Strategiekonzepts vorgestellt, das die Ziele des Veränderungsprozesses und Maßnahmen der Umsetzung beschreibt. Es ist mit Verfahren verknüpft, die die Prozesse auf den Weg bringen, transparent und überprüfbar machen und auf Nachhaltigkeit angelegt sind (vgl. Abb. 3). Ausgangspunkt ist eine politische Beschlussfassung, die sich an den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention orientiert und als Querschnittsaufgabe der Berliner Verwaltungen umzusetzen ist (horizontale Achse). Sie umfasst Maßnahmen auf Landes- und Bezirksebene (vertikale Achse).

-

Bildung einer ressortübergreifenden Steuerungsrunde zur gemeinsamen Strategieentwicklung (Politik, Senats- und Bezirksverwaltungen, Träger und Verbände der Behindertenhilfe, Selbsthilfeinitiativen von Menschen mit Behinderung und Angehörigen u. a.)

-

Formulierung von Zielperspektiven

-

Festlegung von Handlungsfeldern, die auf der Ebene der Individuen und ihrer Lebenswelt sowie auf Systemebene unter Einbeziehung des Sozialraums Teilhabe begünstigende Strukturen, Verfahren und Konzepte zusammenführen

-

Festlegung von Zielsetzungen und Maßnahmen in jedem Handlungsfeld einschließlich der Definition von Erfolgskriterien

-

Erstellung eines Aktionsrahmens in ressortübergreifender Verantwortungspartnerschaft, der den Akteuren bei der Umsetzung des Inklusionskonzepts Raum für Modifizierungen und Veränderungen lässt, um eine Passung zu den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort herzustellen; dabei geht es weniger um die Erstellung eines Plans, der umzusetzen ist, sondern um die „Institutionalisierung von Planung als kontinuierlichen Veränderungsprozess“ (ROHRMANN 2009)

-

Entwicklung von Anreizsystemen zur Umsetzung des Inklusionskonzepts

-

Festlegung der Beteiligung am Strategiekonzept zur lokalen Teilhabeplanung durch Bezirksamtsbeschlüsse und Beschlüsse der Bezirksverordnetenversammlung

-

Einrichtung von Planungskonferenzen (Stadtteilkonferenzen) mit den Aufgabenfeldern Bestandserhebung, Bedarfsplanung, Prioritätensetzung, Beschließen von Referenzprojekten, Festlegung eines Zeitrahmens

-

Entwicklung und Durchführung von Referenzprojekten in jedem Bezirk

-

Dokumentation von „Best Practices“ zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention

-

Berichterstattung gegenüber dem Senat

Die den Schwerpunktbereichen zugeordneten Maßnahmen können als Kriterien zur Überprüfung des Ist-Stands in den Bezirken verwendet werden. Aus den Ergebnissen werden Handlungsstrategien entwickelt, die bereits bestehende Ressourcen integrieren. Dabei sind spezifische Aspekte aufgrund des Lebensalters, des Geschlechts, der Art und des Umfangs des Unterstützungsbedarfs sowie des kulturellen Hintergrunds zu berücksichtigen. Ergänzend sind landesweit flankierende Maßnahmen durchzuführen, z. B. im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit, Verbandsaktivitäten, Qualifizierungsmaßnahmen und Organisationsberatung. Die Umsetzungsprozesse in den Bezirken werden indikatorengeleitet durch ein Monitoring begleitet.

In einigen Bereichen des vorgeschlagenen Konzepts ergeben sich Schnittstellen zu sozialraumbezogenen Ansätzen der Berliner Verwaltungen, die für die Stärkung der Teilhabechancen von Menschen mit Behinderung nutzbar gemacht werden könnten. Hier ist insbesondere die ressortübergreifende „Rahmenstrategie Soziale Stadtentwicklung“ zu nennen, die auf eine integrierte, am Sozialraum orientierte Bedarfsplanung und Stadtentwicklungspolitik zielt, bei der auch Akteure der Zivilgesellschaft wie Vereine, Unternehmen oder Schulen in zu erarbeitende Stadtteilkonzepte und -projekte eingebunden werden (vgl. Projektgruppe Rahmenstrategie Soziale Stadtentwicklung 2009). Weitere Impulse bieten das Berliner Integrationskonzept „Vielfalt fördern – Zusammenhalt stärken“ (Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales 2007) und das Konzept der Sozialraumorientierung in der Berliner Jugendhilfe. Ressortübergreifende Kooperationen können zielgruppenübergreifend den Prozess der Inklusion im Land Berlin befördern.

Das Zukunftsprojekt Inklusion ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die das Zusammenwirken aller Akteure erfordert: Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen und Freunde, engagierte Bürger(innen), Selbstvertretungsorganisationen, Vereine und Initiativen, die Leistungserbringer und Leistungsträger sowie Verantwortungsträger in der Kommune, in Politik, Wohnungswirtschaft und Stadtentwicklung. Unter der Prämisse „das Gemeinwesen mitdenken“ müssen die Erfahrungen und das Wissen aus unterschiedlichen Bereichen in Praxis, Verwaltung und Theorie miteinander verzahnt und wirksam werden. Nur so kann eine tragfähige Basis für einen gelingenden Alltag von Menschen mit Behinderung inmitten der Gesellschaft entstehen.

Die Autorin:

Prof. Dr. Monika Seifert

Gastprofessorin an der Katholischen

Hochschule für Sozialwesen Berlin

[1] Laufzeit: 2007–2009; gefördert von: Deutsche Behindertenhilfe – Aktion Mensch e. V., Bonn; Heidehof-Stiftung GmbH, Stuttgart; D. Ludwig Schlaich Stiftung, Waiblingen; Franz-Neumann-Stiftung für Behinderte, Berlin

[2] Die erstmals im Mikrozensus 2005 verwendete statistische Kategorie „Migrationshintergrund“ umfasst folgende Personengruppen: (1) Ausländer(innen); (2) (Spät)Aussiedler(innen), seit 1950 zugewandert; (3) Eingebürgerte; (4) Kinder (auch erwachsene), von denen mindestens ein Elternteil unter die Personengruppe (1) bis (3) fällt.

Deutscher Caritasverband e. V. (Hg.) (2006): Vielfalt bewegt Menschen – Interkulturelle Öffnung der Dienste und Einrichtungen der verbandlichen Caritas. Eine Handreichung. Freiburg: Deutscher Caritasverband.

FRÜCHTEL, Frank; BUDDE, Wolfgang (2010): Bürgerinnen und Bürger statt Menschen mit Behinderungen. Sozialraumorientierung als lokale Strategie der Eingliederungshilfe. In: Teilhabe 49 (2), 54–61.

FRÜCHTEL, Frank; CYPRIAN, Gudrun; BUDDE, Wolfgang (2007): Sozialer Raum und Soziale Arbeit. Textbook: Theoretische Grundlagen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

HINTE, Wolfgang; TREESS, Helga (2007): Sozialraumorientierung in der Jugendhilfe. Theoretische Grundlagen, Handlungsprinzipien und Praxisbeispiele einer kooperativ-integrativen Pädagogik. Weinheim: Juventa.

HINTE, Wolfgang (2009): Eigensinn und Lebensraum – zum Stand der Diskussion um das Fachkonzept „Sozialraumorientierung“. In: Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete 78 (1), 20–33. Projektgruppe Rahmenstrategie

Soziale Stadtentwicklung (2009): Rahmenstrategie Soziale Stadtentwicklung – auf dem Weg zu einer integrierten Stadt(teil)entwicklung in Berlin. Ergebnisbericht 2009. Unter Mitarbeit von Reiner Nagel, Thorsten Tonndorf und Kurt Nelius et al. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin. http://www.stadtentwicklung.berlin.de/soziale_stadt/rahmenstrategie/#ergebnis2009 (abgerufen am 02.04.2010).

ROHRMANN, Albrecht (2009): Teilhabe planen. Ziele und Konzepte kommunaler Teilhabeplanung. In: Teilhabe 48 (1), 18–25.

SEIFERT, Monika (2010): „Kundenstudie“ – Bedarf an Dienstleistungen zur Unterstützung des Wohnens von Menschen mit Behinderung. Berlin: Rhombos-Verlag.

Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales (Hg.) (2007): Vielfalt Fördern – Zusammenhalt stärken. Das Berliner Integrationskonzept. http://www.berlin.de/lb/intmig/integrationskonzept.html (abgerufen am 10.07.2009).

WIPPERMANN, Carsten; FLAIG, Bertold Bodo (2009): Lebenswelten von Migrantinnen und Migranten. In: APuZ – Aus Politik und Zeitgeschichte (5), 3–11.

Quelle

Monika Seifert: Wohnen und Leben unter inklusiven Bedingungen. Standortbestimmung und Strategievorschlag der Berliner „Kundenstudie“. Erschienen in: Teilhabe, Die Fachzeitschrift der Lebenshilfe, Nr. 4/10, Jg. 49, S. 171-178. Neuere Texte der Fachzeitschrift Teilhabe ab der Ausgabe 01/11 finden Sie als E-Paper unter www.zeitschrift-teilhabe.de.

bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet

Stand: 20.12.2016