Ergebnisse der quantitativen Befragung. Endbericht

Die Studie wurde vom Deutschen Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Auftrag gegeben; ausgeführt wurde sie vom Interdisziplinären Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung (IFF) und der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der Universität Bielefeld in Zusammenarbeit mit dem SOKO Institut GmbH Sozialforschung und Kommunikation, Bielefeld, mit der Gesellschaft für Sozialwissenschaftliche Frauen- und Genderforschung e. V. (GSF), Frankfurt, mit dem Sozialwissenschaftlichen FrauenForschungsInstitut Freiburg (SoFFI F.) und dem Institut für Soziales Recht der Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften, Fachhochschule Köln. Die Studie gibt es auch in der Fassung Leichte Sprache: https://www.bmgf.gv.at/cms/home/attachments/7/9/3/CH1555/CMS1476282230348/leichte-sprache-lebenssituation-und-belastungen.pdf

Inhaltsverzeichnis

- Vorwort

- 1. Einführung

- 2. Methodik

-

3. Ergebnisse der repräsentativen Haushalts- und Einrichtungsbefragung

-

3.1 Lebenssituation und soziostrukturelle Merkmale der befragten Frauen

- 3.1.1 Altersstruktur der Befragten im Überblick

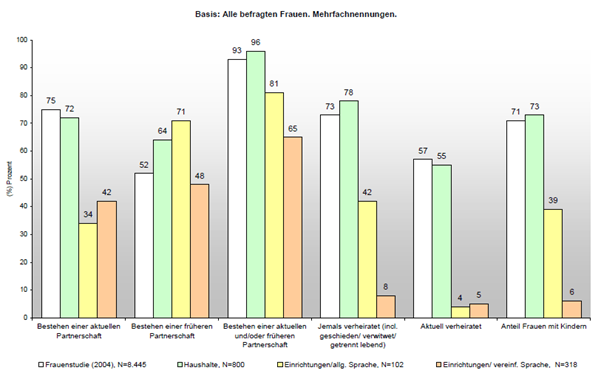

- 3.1.2 Partnerschaft, Kinder und Familienstand

- 3.1.3 Lebens- und Wohnsituation der in den Einrichtungen lebenden Frauen

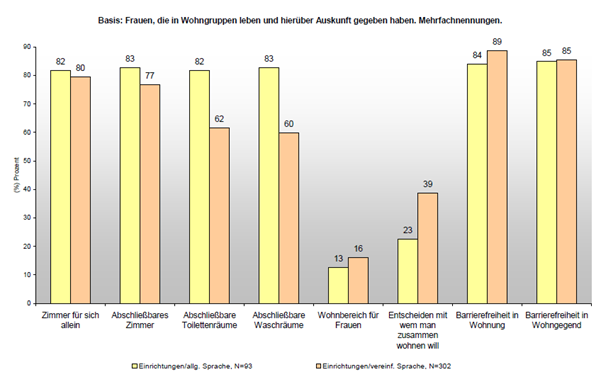

- 3.1.4 Bildungs- und Ausbildungsabschlüsse

- 3.1.5 Erwerbsarbeit, berufliche Einbindung und ökonomische Ressourcen

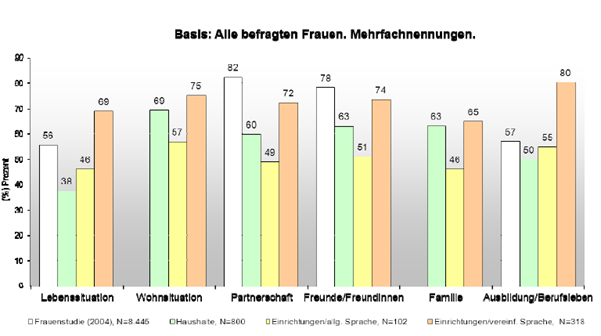

- 3.1.6 Zufriedenheit mit verschiedenen Lebensaspekten

- 3.1.7 Kindheit und Aufwachsen

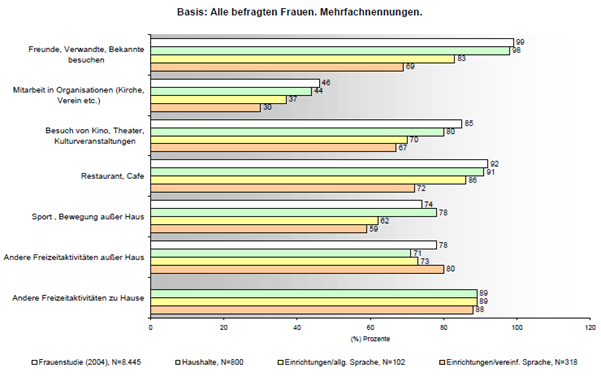

- 3.1.8 Beziehungen, soziale Integration und Freizeit

- 3.1.9 Sicherheitsgefühl und Ängste

-

3.2 Beeinträchtigungen, Unterstützung und gesundheitliche Versorgung

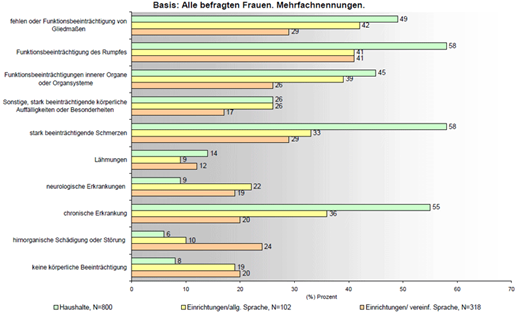

- 3.2.1 Art der Beeinträchtigung/Behinderung, Behindertenausweis, Eintritt und Ursachen der Behinderung

- 3.2.2 Körper-, Sinnes- und Sprechbeeinträchtigungen

- 3.2.3 Psychische Erkrankung und Lernbeeinträchtigungen

- 3.2.4 Grade der Einschränkung und Unterstützung im alltäglichen Leben

- 3.2.5 Gesundheitliche Versorgung

- 3.2.6 Fazit

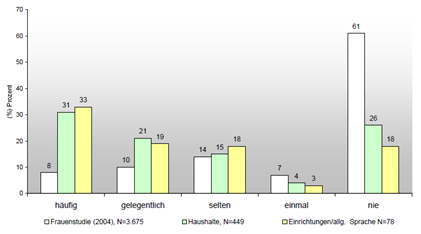

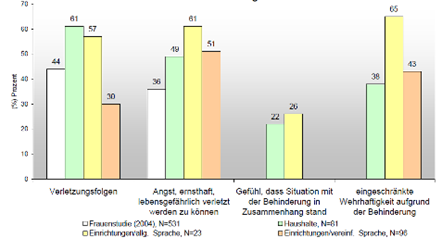

- 3.3 Gewalterfahrungen in Kindheit und Erwachsenenleben

- 3.4 Inanspruchnahme institutioneller Hilfe und Intervention

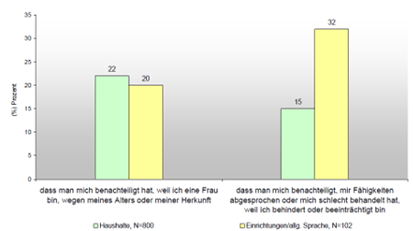

- 3.5 Diskriminierung und strukturelle Gewalt

- 3.6 Zusammenfassung zentraler Ergebnisse der repräsentativen Studie

-

3.1 Lebenssituation und soziostrukturelle Merkmale der befragten Frauen

- 4. Ergebnisse der Zusatzbefragungen

- Literatur

- Anhang

- Impressum

Abbildungsverzeichnis

Im Folgenden werden die Ergebnisse einer fast dreijährigen Forschungsarbeit präsentiert, zu deren Beginn noch nicht sicher war, ob die geplanten Methoden tatsächlich funktionieren und zu dem Ergebnis führen würden, das das Forschungsteam anvisierte: eine repräsentative Studie zur Lebenssituation, zu Belastungen, Diskriminierungen und Gewalt gegenüber Frauen mit Behinderungen durchzuführen und das bestehende Dunkelfeld bestmöglich aufzudecken. Erstmals sollten in einer solchen Studie nicht nur Teilgruppen der von Behinderungen Betroffenen erreicht werden – zum Beispiel solche, die einen Behindertenausweis haben und/oder über die Versorgungsämter erreichbar sind –, sondern ein breites Spektrum von Frauen, die sowohl in Haushalten als auch in Einrichtungen leben, Frauen mit unterschiedlichen Behinderungen, Beeinträchtigungen und Lebensbedingungen, sowohl mit als auch ohne Behindertenausweis. Außerdem sollte eine repräsentative Auswahl der Frauen erfolgen, was zum einen über eine bundesweite Streuung der Befragung und zum anderen über eine konsequente Zufallsauswahl von Befragungsorten, Adressen und Zielpersonen realisiert werden sollte.

In einer fast einjährigen Voruntersuchung wurden der Weg getestet und die Konzeption entwickelt. Es wurden Erhebungsinstrumente und Befragungsmethoden entwickelt, die geeignet sind, in diesem sensiblen Themenbereich das Vertrauen der Frauen zu gewinnen und mit spezifisch geschulten Interviewerinnen möglichst authentische Antworten zu erhalten, aber auch die jeweiligen Grenzen der Befragten zu beachten und eine positive und respektvolle Interviewatmosphäre herzustellen.

Erst nach dem Ende der Befragungsphase zwei Jahre nach Beginn des Projektes wurde klar, dass das ehrgeizige Ziel der Studie, über 1.500 Frauen in Einrichtungen und in Haushalten repräsentativ zu befragen, am Ende gelungen ist. Mehr noch: Es konnten erstmals Frauen erreicht und vergleichend befragt werden, die in strukturierten quantitativen, aber auch in qualitativen Studien zur Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen zumeist nicht befragt werden. So gelang es dem Forschungsteam, über 400 Frauen mit Behinderungen in Wohnheimen zu befragen und dabei mit einer sensiblen Befragungsmethode auch Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen in die strukturierte Befragung einzubeziehen. Im Rahmen von Zusatzbefragungen konnten darüber hinaus neben blinden und schwerstkörperbehinderten Frauen auch gehörlose Frauen in Deutscher Gebärdensprache durch ein Team von durchgängig gehörlosen Interviewerinnen befragt werden, das durch versierte gehörlose Wissenschaftlerinnen koordiniert und geschult wurde. Darüber hinaus wurden im Rahmen der Einrichtungsbefragung auch Frauen mit psychischen Erkrankungen erreicht und konnten trotz ihrer oftmals hohen Belastungen eingehend befragt werden.

Diese Studie wäre ohne den Einsatz und die Kooperation vieler engagierter Frauen (und einiger engagierter Männer) nicht in dieser Form und mit diesen Ergebnissen zustande gekommen. Sie wurde von zahlreichen Lobbyorganisationen der Frauen/Männer mit Behinderungen initiiert und unterstützt. Zahlreiche Expertinnen aus Wissenschaft, sozialer Praxis und Politik wirkten an der Vorbereitung, Konzipierung und Durchführung der Studie mit ihrer Expertise und unterstützenden Beratung mit. Sie begleiteten das Projekt in mehreren Workshops, durch Expertinneninterviews und in Arbeitsgesprächen in allen Phasen des Forschungsprozesses.

Ein ganz besonderer Dank gilt den Frauen von Weibernetz e. V., dem Hessischen Netzwerk behinderter Frauen – fab e. V., dem Verein ForUM e. V., dem Netzwerk Mensch zuerst – People First e. V., dem Deutschen Gehörlosen-Bund e. V., dem Netzwerk behinderter Frauen Berlin e. V. und dem Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung/chronischer Erkrankung NRW, insbesondere Brigitte Faber, Martina Puschke, Rita Schroll, Bärbel Mickler, Ricarda Kluge, Sabine Fries, Bettina Herrmann, Monika Pelkmann und Dr. Sigrid Arnade, ohne deren Rat und Unterstützung die Studie nicht hätte fachkundig umgesetzt werden können. Wir danken außerdem herzlichst Dr. Birgit Buchinger, Prof. Dr. Theresia Degener, Katja Grieger, Heike Herold, Prof. Dr. Cornelia Helfferich, Dr. Marianne Hirschberg, Dr. Helga Kühnel, Dr. Anke Langner, Dr. Astrid Libuda-Köster, Teresa Lugstein, Eleonora Muradova, Victoria Nawrath, Cornelia Neumann, Dr. Mathilde Niehaus, Cornelia von Pappenheim, Gabriele Pöhacker, Viktoria Przytulla, Gertrud Puhe, Prof. Dr. Christian Rathmann, Patricia Schneider, Dr. Rosa Schneider, Petra Stahr, Heike Wilms und Dr. Aiha Zemp, die uns wissenschaftlich und fachlich beraten haben.

Eine große Bereicherung war auch, dass die Studie von den sachkundigen und hoch engagierten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern und der Leitung des Referats 413 im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend betreut wurde. Gerade auch in schwierigen Phasen der Forschung unterstützten sie notwendige Konzeptveränderungen und ermöglichten engagiert die weitere Durchführung des Projektes mit viel Geduld und Sachverstand. Ein ganz besonderer Dank gilt Frau Angelika Diggins-Rösner, Frau Dr. Doris Keim, Frau Tanja Leeser und Frau Ursula Seidel-Banks, die durch ihre Fachexpertise und ihre Diskussionsbereitschaft maßgeblich zur erfolgreichen Realisierung der vorliegenden Studie beigetragen haben.

Ein großer Dank gilt den über 100 Interviewerinnen, die alle von unserem Forschungsteam ausgewählt und geschult wurden und die monatelang mit außerordentlichem Engagement und großem Interesse für diese Studie tätig waren. Sie haben es – durch Wind und Wetter und mit hohem persönlichen Einsatz – geschafft, im Rahmen der Haushaltsbefragung die Türen für unsere Studie in Tausenden von Haushalten zu öffnen (was oft sehr mühsam war) und viele Interviewpartnerinnen zu gewinnen, die sie gleichermaßen feinfühlig wie respektvoll und interessiert zu befragen vermochten. Die eigentliche Qualität der Studie liegt in der versierten und engagierten Arbeit und im Zuhörenkönnen der eingesetzten Interviewerinnen. Sie wurde auch gefördert durch ein Forschungsteam, das im Einsatz, in der gemeinsam zusammengetragenen Expertise und in der Kooperationsfähigkeit seinesgleichen sucht. Die Zusammenarbeit der Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner der Universität Bielefeld, von SOKO e. V., der GSF e. V., von SoFFI K. und der Fachhochschule Köln war trotz der vielen Überstunden, die permanent für das Projekt geleistet werden mussten, eine große Bereicherung und Freude und gerade bei der Lösung schwieriger Aufgaben und Probleme von einer lustvollen Kreativität geprägt. Ein besonderer Dank gilt außerdem den Praktikantinnen und Praktikanten des Forschungsprojekts, Kathrin Vogt, Nadine Vinke, Nadja Weirich, Katharina Plehn, Armin Harry Wolf, Olga Elli und Daniel Mecke, die mit ihrem außerordentlichen und kompetenten Engagement erheblich zum Gelingen der Studie beigetragen haben. Darüber hinaus danken wir Ramona Böttcher, Elke Knicker, Siri Schultze und Marina Mayer, die ihre Erfahrungen als Interviewerinnen in der Vorstudie und zum Teil auch in den Schulungen der Hauptstudien- Interviewerinnen kompetent und mit hohem Engagement eingebracht haben.

Danken möchten wir auch den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Einrichtungen, die für uns Kontakte zu den Frauen in den Wohnheimen hergestellt haben, sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Versorgungsämter und ihrer landesweiten Koordinationen, außerdem den verschiedenen Lobbys und Behindertenverbänden und ihrer Öffentlichkeitsarbeit, die uns bei der Suche nach Interviewpartnerinnen im Rahmen der Zusatzbefragungen wertvolle Dienste geleistet haben.

Die eigentlichen Heldinnen dieser Studie sind aber die 1.561 Befragten in den Haushalten und Einrichtungen, die sich viele Stunden Zeit genommen haben, um unsere teilweise auch schwierigen und persönlichen Fragen zu belastenden Lebensereignissen und zu Gewalt zu beantworten. Ihnen widmen wir diese Studie in der Hoffnung, dass sie sich in den Ergebnissen wiederfinden werden und dass die Studie langfristig dazu beitragen wird, die Lebensbedingungen und Lebenszufriedenheit, den Schutz und die Sicherheit sowie die umfassende und gleichberechtigte Teilhabe von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zu gewährleisten.

Monika Schröttle und Claudia Hornberg, im Namen des Forschungsteams der Studie, München, Bielefeld, Frankfurt, Berlin und Köln, im Februar 2013

Selbstbestimmung, Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderungen sind in den letzten Jahren vermehrt in das Zentrum der wissenschaftlichen sowie politischen und öffentlichen Diskussion gerückt. Die UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet zum Abbau von Diskriminierungen und zur Förderung und Gewährleistung von Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und hebt hier insbesondere die Mehrfachdiskriminierungen und Gewaltbetroffenheit von Mädchen und Frauen mit Behinderungen hervor.

Frauen mit Behinderungen sind, wie bisherige internationale Studien nahelegen, aufgrund von Diskriminierungen und körperlich-psychischer sowie kognitiver Abhängigkeiten einem erhöhten Risiko ausgesetzt, in verschiedenen Altersphasen und Lebenssituationen Opfer von psychischer, physischer und sexueller Gewalt zu werden. Auch strukturelle Gewalt und Diskriminierung sowie Vernachlässigung im Kontext der Pflege können hier eine Rolle spielen. Im europäischen und angloamerikanischen Forschungskontext wurden bislang einige Studien zum Ausmaß von Gewalt gegen Frauen (und Männer) mit Behinderungen in den USA, Kanada, Österreich, Deutschland und England durchgeführt[1], die allerdings nicht in der Breite wie die vorliegende Studie Frauen mit verschiedenen Behinderungen sowohl in Haushalten als auch in Einrichtungen einbezogen haben. Alle Studien verweisen auf erhöhte Gewaltbetroffenheiten bei Frauen mit Behinderungen.

Diskriminierungen und Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen stellen an sich eine Menschenrechtsverletzung dar und behindern die Möglichkeiten der Selbstbestimmung und Teilhabe der Frauen. Darüber hinaus gehen sie mit erheblichen gesundheitlichen Folgeproblemen einher.[2] Neben körperlichen und psychischen Verletzungen, psychosomatischen und psychischen Folgeproblemen[3], die eine bestehende Behinderung oder Erkrankung unter Umständen noch verstärken, aber auch bedingen können, bedeuten Gewalterfahrungen immer auch den Missbrauch von Vertrauen, häufig verbunden mit Wehrlosigkeit und dem Erleben von Ohnmacht (vgl. z.B. Becker 2001). Dass solche körperlichen und psychischen Gewaltfolgen von Gesundheitsexpertinnen bzw. Gesundheitsexperten und Betreuungspersonen häufig nicht erkannt und entsprechend behandelt werden, ist auch darauf zurückzuführen, dass insbesondere psychische Symptome und bestimmte Verhaltensauffälligkeiten (z.B. im Falle geistiger Behinderungen) als behinderungsspezifisch (z.B. als Folge einer kognitiven Retardierung) fehlgedeutet werden. Hinzu kommen behinderungsbedingte Einschränkungen, z.B. der Körperwahrnehmungs-, Kooperations- und Mitteilungsfähigkeit aufseiten vieler Betroffener, die die Einordnung von Symptomen erschweren.

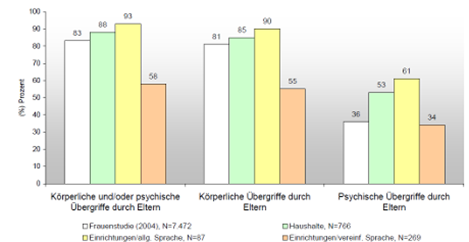

Dass Mädchen und Frauen allgemein in Deutschland einem hohen Maß an psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt mit damit einhergehenden erheblichen Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind, konnte bereits die repräsentative bundesweite Frauenstudie „Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland“ (Schröttle/Müller 2004) mit ihren Folgeauswertungen aufzeigen (vgl. u.a. Schröttle/Khelaifat 2008, Schröttle/ Hornberg et al. 2008). Die Studie wurde von 2002–2004 im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) am Interdisziplinären Zentrum für Frauen- und Geschlechterforschung (IFF) der Universität Bielefeld durchgeführt.

Obwohl im Rahmen der Studie von 2004 ermittelt wurde, welche Frauen von chronischen Erkrankungen und körperlichen Behinderungen betroffen waren, konnte keine ausreichend große Fallzahl und Diversität von Frauen mit Behinderungen erreicht werden, welche verallgemeinerbare Aussagen über deren Gewaltbetroffenheit zulassen würde. Zum einen wurden in dieser Studie überwiegend Frauen außerhalb häuslicher oder institutioneller Pflege erreicht.[4] Auch erlaubten die Zugänge und Befragungsmethoden nicht, spezifische Gruppen zu erreichen, etwa gehörlose Frauen, psychisch Erkrankte oder Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen in Einrichtungen. Bei den befragten körperbehinderten und chronisch erkrankten Frauen zeigte sich jedoch bereits eine höhere Gewaltbetroffenheit, insbesondere bei Frauen mit jenen Erkrankungen und Behinderungen, welche mit Einschränkungen im täglichen Leben einhergehen und eine regelmäßige Inanspruchnahme von Hilfe, Pflege oder Unterstützung erfordern. Der Studie zufolge hatten 50% der Frauen mit einer chronischen Erkrankung oder einer körperlichen Behinderung, durch die sie im täglichen Leben eingeschränkt waren (N=1.414), körperliche Übergriffe seit dem 16. Lebensjahr erlebt, 21% waren von sexueller Gewalt im engen strafrechtlichen Sinne und 56% von psychischer Gewalt in unterschiedlichen Lebensbereichen betroffen. Damit lag das Ausmaß ihrer Gewaltbetroffenheiten deutlich höher als bei den Befragten der Studie ohne entsprechende Behinderungen/Erkrankungen (39% körperliche Übergriffe, 13% sexuelle Gewalt und 43% psychische Gewalt in der Altersgruppe bis 65 Jahre). Auch eine Tendenz der erhöhten Betroffenheit durch sexuellen Missbrauch in Kindheit und Jugend deutete sich bei den durch Behinderungen/chronische Erkrankungen im täglichen Leben eingeschränkten Frauen mit 16% (vs. 9% bei den nicht behinderten/chronisch Erkrankten bis 65 Jahre) an.

Insgesamt waren Methodik und Setting der Studie von 2004 nicht geeignet, um ein breites Spektrum an Frauen mit Behinderungen, etwa gehörlose und blinde Frauen sowie schwerstbehinderte Frauen, zu befragen. Der hierfür erforderliche methodische Forschungszugang hätte den finanziellen und organisatorischen Rahmen der Untersuchung überschritten.

In dem standardisierten Erhebungsteil der repräsentativen Studie „LIVE. Leben und Interessen vertreten – Frauen mit Behinderung“ (Eiermann/Häußler/Helfferich 2000) wurden zwei Fragen zur Betroffenheit von sexueller Gewalt und sexueller Belästigung gestellt. Allerdings wurden hier bei einem Stichprobenzugang über Versorgungsämter kaum Frauen in Einrichtungen erreicht. Der Schwerpunkt der Studie lag zudem auf der Erhebung der allgemeinen Lebenssituation und nicht auf der Erhebung von Gewalterfahrungen. Befragt wurden ausschließlich Frauen mit Körper- und Sinnesbehinderungen.

Eine repräsentative bundesdeutsche Studie, die die Betroffenheit von behinderten Frauen und Mädchen von verschiedenen Formen von Gewalt und Diskriminierung mit Blick auf die Diversität der Behinderungen und unter Berücksichtigung der aktuellen Lebenssituation und Pflegebedürftigkeit in Haushalten und in Einrichtungen vertiefend untersucht sowie Erkenntnisse zum Unterstützungsbedarf der Betroffenen ableitet, war bislang – trotz diverser, auf bestimmte Behinderungen, Gewaltformen oder Lebens- und Wohnverhältnisse fokussierter Studien – auch international nicht verfügbar.

Ziel der vorliegenden, von den Lobbys und Verbänden der Frauen mit Behinderungen eingeforderten und vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in Auftrag gegebenen Studie war es deshalb, erstmals umfassende, differenzierte und qualitativ hochwertige repräsentative Befunde zur Gewaltbetroffenheit von Frauen mit Behinderungen in Deutschland zu erlangen. Diese sollten Vergleiche zwischen unterschiedlichen Betroffenengruppen und Vergleiche zum weiblichen Bevölkerungsdurchschnitt, d. h. zu der bereits erwähnten bevölkerungsweiten Frauenstudie (Schröttle/Müller 2004, im Folgenden „Frauenstudie 2004“) ermöglichen. Zweck der Studie war die Schaffung einer soliden Basis für die Weiterentwicklung einer Politik und Unterstützungspraxis zur Verhinderung von Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen. Sie sollte zudem einen Zugang eröffnen zu den subjektiven Prozessen von Gewaltwahrnehmung, -benennung und -bewältigung und des Umgangs mit der spezifischen Vulnerabilität und der Hilfesuche. Dieses Wissen kann dafür genutzt werden, die Betroffenen in ihrem Handeln besser zu verstehen und Prävention und Unterstützung bei der Beendigung von Gewaltverhältnissen zielgruppengerechter auszugestalten.

Über einen sowohl quantitativen als auch qualitativen Zugang sollte sichergestellt werden, repräsentatives Datenmaterial, aber auch vertiefende Erkenntnisse zu den unterschiedlichen Fragestellungen der Untersuchung zu erhalten, etwa zum Ausmaß von Gewalt, zur individuellen und gruppenbezogenen Gewaltbetroffenheit sowie zu Hilfe- und Unterstützungserfordernissen in der Praxis.

Die Komplexität der Aufgabenstellung, die Besonderheiten des Zugangs zur Zielgruppe, forschungsethische Fragestellungen sowie die finanziell vertretbare Umsetzung der Studie erforderten eine Vorstudie von etwa einem Jahr, bevor die Haupterhebung beginnen konnte. Dieser Zeitraum diente der Vorbereitung und Feinkonzeption der Studie, dem Test der Befragungsinstrumente und der Realisierbarkeit des Zugangs zu den Befragten.

Im Rahmen der vorliegenden Studie wurden erstmals repräsentativ Frauen mit Behinderungen in Deutschland zu ihrer Lebenssituation, ihren Belastungen, zu Diskriminierungen und Gewalterfahrungen in der Kindheit und im Erwachsenenleben befragt. Die Befragung umfasste insgesamt 1.561 Frauen im Alter von 16 bis 65 Jahren mit und ohne Behindertenausweis, die in Haushalten und in Einrichtungen leben und die starke, dauerhafte Beeinträchtigungen und Behinderungen haben.

Über einen repräsentativen Haushaltszugang wurden 800 Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen erreicht. Die Auswahl erfolgte mithilfe einer aufwendigen Vorbefragung bei 28.000 zufällig ausgewählten Haushalten an 20 ebenfalls per Zufallsverfahren ausgewählten Standorten (Landkreisen und Städten) bundesweit (random route). Dabei wurde anhand eines Screeningfragebogens zunächst ermittelt, ob eine Frau in dem Haushalt lebt, die nach eigener Einschätzung starke und dauerhafte Beeinträchtigungen und Behinderungen hat, und/oder Einrichtungen der Behindertenhilfe nutzt und/oder über einen Schwerbehindertenausweis verfügt. War dies der Fall, wurde die Frau um die Teilnahme an einem Hauptinterview gebeten, das etwa 1,5 bis 3 Stunden dauerte.

Im Rahmen der repräsentativen Einrichtungsbefragung wurden darüber hinaus, ebenfalls nach einem systematisierten Zufallsverfahren, insgesamt 420 Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen an den 20 bundesweiten Standorten befragt. Es handelte sich dabei um:

-

318 Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen[5] , die mit einem vergleichbaren Fragebogen in vereinfachter Sprache von spezifisch geschulten Interviewerinnen befragt wurden;

-

102 Frauen mit zumeist psychischen Erkrankungen, in wenigen Fällen auch schwerstkörper- oder mehrfachbehinderte Frauen, die mit dem allgemeinen Fragebogen befragt wurden.

[1] Vgl. im Überblick Hughes et al. 2012; Martinez/Schröttle et al. 2006, S. 37 ff.; vgl. auch Eiermann et al. 2000; Turk/Brown 1993; Brown et al. 1995; Zemp/Pircher 1996; Zemp et al. 1997; Brown/Stein 1998; Klein/Wawrok/Fegert 1999; Martin et al. 2006; Brownridge 2008; Casteel et al. 2008; Hall/Innes 2010.

[2] Darauf verweist auch das Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderung NRW im Rahmen einer Stellungnahme für die Enquêtekommission „Zukunft einer frauengerechten Gesundheitsversorgung in NRW“ des Landtags Nordrhein-Westfalen und benennt eine Vielzahl möglicher gesundheitlicher Folgen sexualisierter Gewalterfahrungen und Misshandlungen bei Frauen mit Behinderungen (Netzwerkbüro Frauen und Mädchen mit Behinderung und chronischer Erkrankung in NRW 2002).

[3] Zum Beispiel Ess- und Schlafstörungen, Suchtmittelmissbrauch, depressive Reaktionen, Zwangsverhalten, Angst- und Panikattacken bis hin zu gesundheitsgefährdenden (Überlebens-)Strategien wie autoaggressives, selbstverletzendes Verhalten und Suizidversuchen. Auch eine ungewollte Schwangerschaft kann auf sexualisierte Gewalt hinweisen. S. auch Schröttle/Hornberg et al. 2008.

[4] Von den befragten Frauen im Alter von 16 bis 65 Jahren (N=8.200) haben in der Studie knapp 19% (N=1.540) angegeben, an einer chronischen ernsthaften Erkrankung zu leiden; knapp 4% (N=309) gaben eine körperliche Behinderung an. 22% der Betroffenen (=knapp 5% der Befragten dieser Altersgruppe) gaben an, durch die chronische Erkrankung oder körperliche Behinderung sehr stark oder stark im täglichen Leben eingeschränkt zu sein, weitere 33% (=7% der Befragten) waren mittelmäßig eingeschränkt, 24% leicht (=5% der Befragten) und knapp 19% (=4% der Befragten) gaben an, dadurch nicht im täglichen Leben eingeschränkt zu sein. Von jenen Frauen, die angaben, durch eine chronische Erkrankung oder körperliche Behinderung im täglichen Leben eingeschränkt zu sein (N=1.414), benötigten 11% regelmäßig Hilfe, Pflege oder Unterstützung durch andere. 99% dieser Frauen lebten in Privathaushalten und nur 1% war institutionell untergebracht. Das lässt in der Tendenz darauf schließen, dass in der Studie Frauen mit schweren Behinderungen und solche in Situationen häuslicher und institutioneller Pflege untererfasst waren.

[5] Über die Begrifflichkeit der „sogenannten geistigen Behinderungen“ fand sowohl innerhalb des Forschungsteams als auch in Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Praxis und Lobbyarbeit im Kontext Behinderung eine intensive Auseinandersetzung statt. Da der Begriff der „geistigen Behinderung“ von behinderten Menschen selbst als stigmatisierend empfunden und abgelehnt wird, sollte er in dieser Studie nicht ohne eine Distanzierung, wie es in der Ergänzung „sogenannte“ deutlich wird, verwendet werden. Obwohl die Menschen mit Behinderungen selbst, z.B. repräsentiert durch Mensch zuerst, People First Deutschland, den Begriff „Menschen mit Lernschwierigkeiten“ empfehlen, entschied sich das Forschungsteam für die Dokumentation der Studie gegen diesen Begriff, da er aufgrund seiner Unschärfe (z.B. hinsichtlich einer Abgrenzung von leichten Lernschwierigkeiten in der Schule und behinderungsrelevanten kognitiven Einschränkungen) in diesem Rahmen als problematisch eingeschätzt wurde. Darüber hinaus sollte ein Begriff verwendet werden, der für eine breite Öffentlichkeit, einschließlich der Behindertenhilfe und des medizinischen Sektors, welche den Begriff der „geistigen Behinderung“ nach wie vor verwenden, anschlussfähig ist, aber nicht unkritisch bleibt.

Inhaltsverzeichnis

In dem vorliegenden Forschungsprojekt mussten besondere methodische Schwierigkeiten überwunden werden, so z.B. die Gewährleistung der Repräsentativität bei fehlenden repräsentativen Grunddaten zur Untersuchungsgruppe, zumal ein großer Teil der behinderten Mädchen und Frauen keinen Behindertenausweis hat und nicht über Versorgungsämter erreichbar ist. Zugleich stellte auch der Zugang zu den unterschiedlichen Zielgruppen der Untersuchung, etwa im Hinblick auf Kommunikation oder auch die Erreichbarkeit von Frauen in Einrichtungen, eine erhebliche Hürde dar. Gerade die aufgrund ihrer Behinderung oder Lebenssituation schwer erreichbaren Frauen stellen aber unter Umständen vulnerable Bevölkerungsgruppen dar, die im Rahmen von Viktimisierungsstudien zu Gewalt nicht vernachlässigt werden dürfen. Im Folgenden werden das genaue Untersuchungsdesign und die angewandten Methoden in Bezug auf die repräsentative Befragung in Haushalten und in Einrichtungen (2.2) und die nichtrepräsentative Zusatzbefragung (2.3) dargestellt. Anschließend werden die Gewinnung, Schulung und Betreuung der Interviewerinnen (2.4) und die Fragebogenentwicklung (2.5) beschrieben. Da für die Auswahl der zu befragenden Frauen eine Auseinandersetzung mit dem Behinderungsbegriff und eine Entwicklung einer studienspezifischen Behinderungsdefinition zentral war, soll diese hier zunächst vorgestellt werden (2.1).

In der vorliegenden Untersuchung zu Ausmaß und Umfang von Gewalt gegen Frauen mit Behinderungen sind Betroffene mit unterschiedlichen Behinderungen, d. h. mit Hör-, Seh-, Körper-, psychischen, sogenannten geistigen Beeinträchtigungen sowie mit chronischen Erkrankungen, im Alter von 16 bis 65 Jahren repräsentiert. Die Behinderung sollte – entsprechend der ursprünglichen Ausschreibung des BMFSFJ – einen prägenden Faktor im Leben der Befragten darstellen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auch auf der Aufdeckung potenzieller Dunkelfelder betroffener Frauen mit Behinderungen, die nicht über Versorgungsämter und/oder Einrichtungen erfasst werden können.

Die folgenden Ausführungen dienen im Hinblick auf die methodischen und wissenschaftlichen Anforderungen der Studie der kritischen Diskussion und Bewertung verfügbarer Definitionen von Behinderung und der Ableitung einer studienspezifischen Definition, die zur Festlegung/Eingrenzung der Zielgruppe herangezogen wurde.

Angesichts der wissenschaftlichen Fragestellung der Studie und der zu leistenden Feldarbeit war es von zentraler Bedeutung, den Personenkreis klar zu definieren, der mit dem komplexen Begriff „Behinderung“ erfasst werden sollte. Als eine grundlegende Problematik stellte sich dabei die Heterogenität der zu befragenden Zielgruppe „Frauen mit Behinderungen“ dar. Behinderungen sind durch eine Vielfalt an Ausprägungen, Ursachen und wahrgenommenen Beeinträchtigungen der Betroffenen gekennzeichnet, die eine Konkretisierung und Eingrenzung der potenziellen Studienteilnehmerinnen erforderten. Die Definition des Begriffs „Behinderung“ sowie die Frage, welche (gesundheitlichen) Einschränkungen oder chronischen Erkrankungen einzubeziehen waren und welche nicht, stellten insofern eine besondere Herausforderung dar, als diverse theoretische Ansätze in unterschiedlichen Professionen verschiedene Definitionen des Personenkreises vornehmen. So ist eine Vielzahl medizinischer, soziologischer, psychologischer, (sonder-)pädagogischer, sozialrechtlicher und sozialpolitischer Begriffsbestimmungen verfügbar, die auf jeweils fachspezifischen Erklärungsmustern basieren und unterschiedlichen Zielsetzungen dienen.

Im Allgemeinen dienen Definitionen einerseits dazu, die Handhabbarkeit und Kommunizierbarkeit komplexer Sachverhalte zu erhöhen, unterliegen dabei jedoch der Gefahr unzulässiger Vereinfachungen und Stigmatisierungen. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass Definitionen von vornherein zum Ausschluss bestimmter Gruppen von Betroffenen führen können, die die Definitionskriterien nicht eindeutig oder nur unvollständig erfüllen. Diese Problematik ist gerade im Hinblick auf die Zielgruppe der Frauen mit Behinderungen von besonderer Bedeutung.

Im Rahmen der quantitativen Studie zur Erfassung von Gewalterfahrungen bei Frauen mit verschiedenen Behinderungen stellte sich daher im Vorfeld die zentrale Aufgabe, wissenschaftlich fundierte und methodisch geleitete Kriterien zu entwickeln und festzulegen und zu entscheiden, welche Frauen in die Studie einbezogen werden sollten und warum. Weder sollte dabei der Begriff „Behinderung“ so eng gefasst sein, dass wichtige Zielgruppen ausgeschlossen würden, noch sollte der Behinderungsbegriff derart ausgeweitet werden, dass die Studie an Aussagekraft verlieren würde.

Die aktuellen Diskurse um den Begriff der Behinderung sind eingebettet in menschenrechtlich und politisch-gesellschaftlich engagierte Aktivitäten mit dem Ziel, die Lebenssituation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu verbessern. In diesen Diskursen ist eine zunehmende Distanzierung von überwiegend medizinisch-diagnostischen Kriterien zugunsten einer stärkeren Bezugnahme auf umweltbezogene Kontextfaktoren in der Beschreibung und terminologischen Definition von Behinderung zu beobachten.

Die Eingrenzung der Zielgruppen für die repräsentative Befragung folgte diesen Entwicklungen. Darüber hinaus orientierte sie sich an forschungspraktischen Überlegungen und an den konkreten wissenschaftlichen Zielsetzungen der Studie. Zunächst sollen hier wichtige Begrifflichkeiten und Definitionen geklärt und präzisiert und die Einbettung der studienspezifischen Definition in bestehende Definitionen und Diskurse diskutiert werden.

Nach § 2 Sozialgesetzbuch IX (1), das für den Sozialbereich in Deutschland maßgeblich die Einordnung von Behinderung regelt, sind Menschen behindert, „wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist“. Demnach ist eine Person „behindert, wenn sie infolge einer körperlichen Schädigung des Organismus, einer Schwäche der geistigen Kräfte oder einer seelischen Störung nicht nur vorübergehend daran gehindert ist, Funktionen und Aktivitäten so auszuüben, wie sie innerhalb einer Bandbreite als normal betrachtet werden, und somit bei der Ausfüllung der für die Person im Übrigen (nach Alter, Geschlecht, sozialem Kontext (…) als normal angesehenen Rolle in der Gesellschaft benachteiligt ist“ (§ 2 SGB IX[6]).

Ein erweitertes Verständnis von „Behinderung“ enthält die „International Classification of Functioning, Disability and Health“ (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 2005.[7] Grundlage ist das Konzept der funktionalen Gesundheit, orientiert am bio-psycho-sozialen Modell von Gesundheit. Behinderung ist gefasst als „formaler Oberbegriff zu Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit unter expliziter Bezugnahme auf Kontextfaktoren“[8] und „fördernde oder beeinträchtigende Einflüsse von Merkmalen der materiellen, sozialen und einstellungsbezogenen Welt“.[9] Die Schädigung von Körperfunktionen (physiologische Funktionen von Körpersystemen, einschließlich psychologischer/mentaler Funktionen) und -strukturen (anatomische Teile des Körpers) sind verknüpft mit Beeinträchtigungen der Aktivitäten und der sozialen Partizipation.[10] Bei der ICF-Klassifikation handelt es sich um die Weiterentwicklung eines „Krankheitsfolgenmodells“ (ICIDH von 1980) zu einem „bio-psychosoziale[n] Modell der Komponenten von Gesundheit“[11], das von Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der Körperfunktionen und -strukturen, der Aktivitäten und der Partizipation [Teilhabe] ausgeht[12]. In dieser Klassifikation wird es als wichtig beurteilt, Daten über die einzelnen Komponenten unabhängig voneinander zu erheben und „anschließend Zusammenhänge und kausale Verknüpfungen zwischen ihnen zu untersuchen“.[13] Die ICF-Klassifikation fokussiert einerseits auf die individuellen körperlichen, geistigen, seelischen und gesundheitlichen Schädigungen und Einschränkungen, berücksichtigt darüber hinaus aber auch die strukturellen Dimensionen von Behinderung und Diskriminierung durch Gesellschaft und Umwelt als relevante Aspekte von Behinderung.

Dieser Ansatz wird auch in der UN-Behindertenrechtskonvention aufgegriffen, indem sie sich auf „langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen“ bezieht, welche Menschen „in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können“. Behinderung wird auch hier nicht ausschließlich oder in erster Linie auf die funktionelle Störung oder Erkrankung reduziert, sondern in ihren Bezügen zu Umweltfaktoren (z.B. der durch unterschiedliche Barrieren geprägten Infrastruktur) betrachtet, die Menschen an einer gesellschaftlichen Teilhabe hindern können[14].

Im medizinischen Kontext ist eine chronische Erkrankung als eine langwierige, schwer heilbare Krankheit definiert. Die Einstufung als „schwerwiegend chronisch erkrankt“ ist für die Übernahme der medizinischen und Versorgungskosten durch die Krankenkassen relevant. Für diese wurden ab 1. April 2007 strengere Anforderungen definiert (sog. „Chronikerregelung“). Als schwerwiegend chronisch erkrankt gilt nach der medizinischdiagnostischen Definition des Gemeinsamen Bundesausschusses[15], wer sich seit mindestens einem Jahr wegen derselben Erkrankung ununterbrochen in Dauerbehandlung befindet. Weiter muss eine der folgenden drei Voraussetzungen vorliegen: Pflegestufe 2 oder 3, Grad der Behinderung oder der Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 60% oder eine kontinuierliche ärztliche Versorgung, ohne die sich die Krankheit lebensbedrohlich verschlimmern, die Lebenserwartung vermindern oder die Lebensqualität dauerhaft beeinträchtigen würde.[16] Diese sogenannte „Chronikerregelung“ ist politisch stark umstritten und umfasst eine vergleichsweise enge Definition von schwerwiegender chronischer Erkrankung. Relevant ist für die vorliegende Studie vor allem der Zusammenhang von chronischer Erkrankung und Behinderung im Sinne der WHO-Definition und die Frage, in welchem Maße die Erkrankung und ihre Folgen das tägliche Leben beeinträchtigen.

Gemäß dem Auftrag des Forschungsprojektes durch das BMFSFJ waren die Aspekte „Psychische Störungen“ und „Psychiatrieerfahrung“ im Rahmen der Studie mit zu berücksichtigen.

An die Stelle des früher verwendeten und von Betroffenen als stigmatisierend konnotierten Begriffs „Psychische Erkrankung“ ist seit einigen Jahren die Bezeichnung der „Psychischen Störung“[17] getreten. Die damit erfassten und in der ICD-10[18] spezifizierten medizinischdiagnostischen Kriterien integrieren folgende psychische und Verhaltensstörungen:

-

„organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen;

-

psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (Drogen, Alkohol und Medikamente);

-

Schizophrenie und wahnhafte Störungen;

-

affektive Störungen (u.a. auch Depressionen und starke Stimmungs-/ Aktivitätsschwankungen);

-

neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen (u.a. Angststörungen, Zwangsstörungen/-handlungen, Traumasymptome);

-

Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (z.B. Essstörungen, Schlafstörungen);

-

Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen;

-

Intelligenzminderung;

-

Entwicklungsstörungen;

-

Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend sowie

-

andere, nicht näher bezeichnete psychische Störungen“.[19]

Wenn die psychischen Störungen dauerhaft sind oder in Schüben oder Phasen wiederkehrend auftreten, kann dies als psychische oder seelische Behinderung bezeichnet werden. Allerdings ist auch hier entsprechend der WHO-Definition zwischen Funktionsstörungen, individueller Bewältigung und den Folgen bzw. Behinderungen durch die Umwelt (z.B. durch Unterversorgung, Arbeitsplatzverlust) zu unterscheiden.[20]

Der medizinisch-diagnostisch und sozialrechtlich definierte Begriff der „seelischen Behinderung“ wurde in der Vergangenheit von Betroffenen und Selbsthilfebewegungen als stigmatisierend abgelehnt und zum Teil durch die Bezeichnung „psychiatrieerfahren“ ersetzt. Im engeren Wortsinn gilt als psychiatrieerfahren, wer sich aktuell in ambulanter und/oder stationärer psychiatrischer Behandlung befindet oder in der Vergangenheit eine solche Behandlung erfahren hat. Da der Begriff der „Psychiatrieerfahrung“ in der Praxis jedoch sehr unterschiedlich ausgelegt wurde, wird er im Rahmen der vorliegenden Studie nicht verwendet. Nicht zuletzt aufgrund seiner begrifflichen Unschärfe besteht die Gefahr einer zu starken Orientierung an der Frage der Inanspruchnahme psychiatrischer oder psychotherapeutischer Unterstützung, wodurch Frauen mit erheblichen psychischen Behinderungen/Beeinträchtigungen ausgeschlossen würden, die keine institutionelle Unterstützung in Anspruch genommen haben.

Im Kontext der Studienplanung wurde daher nach möglichst wenig stigmatisierenden Kriterien für die Gruppen der Frauen mit psychischen Beeinträchtigungen gesucht, die sich nicht auf diagnostische Zuordnungen, sondern auf die Einschätzung von Beeinträchtigungen durch die Betroffenen selbst stützen. In die Studie wurden deshalb Frauen mit – nach eigener Einschätzung – starken und längerfristigen (nicht nur vorübergehenden) psychischen bzw. seelischen Beeinträchtigungen oder Beschwerden einbezogen, die andauern oder immer wiederkehren. Inwieweit im Rahmen der Haushaltsbefragung der Zielgruppe entsprechende Frauen auch außerhalb von Institutionen identifiziert und erreicht werden können, wurde im Rahmen der Voruntersuchung durch niedrigschwellige Screeningfragen getestet und positiv beschieden.

Die studienspezifische Definition orientiert sich prinzipiell an der von der WHO entwickelten Definition von Behinderung und ist damit umfassender als die in Deutschland amtlich verwendeten und zum Teil kontrovers diskutierten sozialrechtlichen und medizinischdiagnostischen Definitionen. Dies ist zunächst aus inhaltlichen und methodischen, aber auch aus forschungspraktischen Gründen sinnvoll, da eine ärztlich-diagnostische Abklärung im Rahmen einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung zur Bestimmung von Zielpersonen in Haushalten nicht realisierbar ist.

Die Anerkennung des Vorliegens einer Behinderung und des Grades der Beeinträchtigung im Sinne des § 2 SGB IX erfolgt in Deutschland auf Antrag der Betroffenen und auf Grundlage medizinischer Gutachten der zuständigen Behörden (§ 69 SGB IX).[21] Für die vorliegende Repräsentativstudie, die u.a. auch die Aufgabe hatte, die Dunkelfelder der nicht amtlich gemeldeten Frauen mit Behinderungen einzubeziehen, konnte die sozialrechtlich basierte Anerkennung nicht das einzige Einschlusskriterium sein. Die für die Studie erforderliche Eingrenzung der Zielgruppe der Frauen mit Behinderungen orientierte sich deshalb vorrangig an den subjektiven Einschätzungen der Betroffenen zur Art, Dauer und Schwere der eigenen Behinderung/Beeinträchtigung sowie an der Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten für Menschen mit Behinderungen. Dieser Ansatz wurde im Rahmen der Vorbereitung der Studie mit Expertinnen und Experten fachlich erörtert und zur Diskussion gestellt sowie im Rahmen einer Pretestbefragung hinsichtlich seiner Praktikabilität geprüft und als positiv und überzeugend eingeschätzt.

Die vorliegende Studie untersucht die Fragestellung, ob Frauen mit Behinderungen (einschließlich chronischer Erkrankungen und psychischer Beeinträchtigungen) im Kontext

-

erforderlicher Behandlung, Pflege und Versorgung in ambulanten, teilstationären und stationären Einrichtungen,

-

häuslicher Pflege- und Betreuungsverhältnisse,

-

behinderungs- und erkrankungsbedingter Einschränkungen (z.B. in der Mobilität, Wehrhaftigkeit und Reaktionsfähigkeit auf Gewalt und Grenzüberschreitungen, im Erkennen und Benennen von Gewalt, in der Beendigung von Gewaltverhältnissen, in der Hilfe- und Unterstützungssuche) sowie im Kontext

-

sozialer und gesellschaftlicher Barrieren, Ausgrenzungen und Diskriminierungen

einem potenziell höheren Risiko ausgesetzt sind, körperliche, sexuelle und/oder psychische Gewalt zu erfahren.

Gemäß der Vorgabe des BMFSFJsoll die Behinderung ein prägender Faktor im Leben der betroffenen Frauen sein. Die Untersuchung ist daher ausdrücklich nicht in erster Linie an einem quantitativ oder diagnostisch zu bestimmenden Grad der Behinderung orientiert, sondern an ausgewählten Kriterien, die sich auf subjektiv wahrgenommene Funktionseinschränkungen, Beeinträchtigungen der Aktivität und Partizipation sowie auf das Angewiesensein auf Unterstützung durch Dritte beziehen. In die Untersuchung wurden deshalb Frauen einbezogen, bei denen länger andauernde[22] und nicht nur vorübergehende Behinderungen (einschließlich chronischer Erkrankungen und Beeinträchtigungen im körperlichen, geistigen oder seelischen Bereich sowie im Bereich der Sinneswahrnehmungen) vorliegen, die mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllen:

-

Die Befragte ist nach subjektiver Einschätzung stark und dauerhaft beeinträchtigt im Bereich der körperlichen Mobilität und/oder der Sinneswahrnehmung und/oder der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit und/oder in ihren psychischen, seelischen und intellektuellen Aktivitäten und Möglichkeiten;

-

die Befragte hat eine chronische Erkrankung, durch die sie stark und dauerhaft beeinträchtigt ist;

-

sie ist regelmäßig auf Hilfe, Betreuung, Unterstützung durch Dritte angewiesen;

-

die Befragte hat einen Schwerbehindertenausweis;

-

die Befragte bewohnt oder nutzt vorübergehend oder auf Dauer eine Einrichtung der Behindertenhilfe, eine psychiatrische Einrichtung, eine Werkstätte für Menschen mit Behinderungen oder Lernschwierigkeiten, eine Selbsthilfegruppe oder ein Angebot des betreuten Wohnens.

Trifft mindestens eines dieser Kriterien zu, gilt die Frau im Sinne der studienspezifischen Definition als behindert oder beeinträchtigt. Diese studienspezifische Definition weitet die Befragungsgruppe gegenüber den amtlich anerkannten Frauen mit Behinderungen aus. Sie ermöglicht zugleich einen Abgleich und Zusammenhang mit dem Kriterium der amtlichen Feststellung von Behinderung.

Die hier beschriebene Definition dient auch der Auswahl und Eingrenzung der zu befragenden Personen, die im Rahmen der Haushaltsstudie anhand von Screeninginterviews (siehe 2.2.1 und Fragebogen im Anhang) gefunden wurden. Die umfassenderen Definitionen von Behinderungen sind in die Inhalte der vorliegenden Befragung und in die Auswertung der Ergebnisse eingeflossen. Sie fokussieren zentral auch die kontext- und umweltbezogenen Faktoren, die einen wesentlichen Anteil an der faktischen Behinderung der Frauen haben.

Repräsentativität bedeutet für die vorliegende Studie, dass jede Frau im Alter von 16 bis 65 Jahren mit den definierten Behinderungen und Beeinträchtigungen die gleich große Chance hat, in die Stichprobe zu gelangen. Dem Problem der fehlenden repräsentativen Grunddaten zu Frauen mit Behinderungen und der Tatsache, dass nicht alle Menschen mit Behinderungen über die Versorgungsämter repräsentiert sind, wurde mit einem regionalen Zugang über zufällig ausgewählte Standorte und der Auswahl der Haushalte mit dem Random-Route-Verfahren (Zufallsweg) begegnet. Auf diese Weise sollte eine größtmögliche Streuung und Repräsentanz erreicht werden. Das Verfahren wurde in der Vorstudie getestet und erwies sich als erfolgreich.

Bei dem gewählten Vorgehen wurde davon ausgegangen, dass Frauen mit Behinderungen entweder in Privathaushalten wohnen (mit oder ohne zusätzliche institutionelle, z.B. teilstationäre, Anbindung) oder aber in vollstationären Einrichtungen untergebracht sind. Für die repräsentative Erfassung der in Haushalten und in vollstationären Angeboten wohnenden Frauen mit Behinderungen wurde eine regional geklumpte repräsentative Befragung über den Zugang zu den Haushalten und entsprechenden Einrichtungen vor Ort gewählt:

-

Vor-Ort-Befragungen in Privathaushalten, bezogen auf eine begrenzte Anzahl von Kreisen und kreisfreien Städten,

-

Vor-Ort-Befragungen in den Wohnheimen der Behindertenhilfe an den in 1. ausgewählten Standorten.

Zunächst wurde aus der Liste aller 439 Kreise und kreisfreien Städte in Deutschland eine Zufallsstichprobe von 20 Kreisen/kreisfreien Städten unter notarieller Aufsicht und nach einem mehrfach geschichteten Zufallsverfahren gezogen. Dabei sind sowohl Kreise und kreisfreie Städte in Nord-, Süd-, Ost- und Westdeutschland als auch ländliche und städtische Gebiete repräsentiert. Diese Stichprobe von knapp 5 Prozent wurde als geeignet erachtet, um die Grundgesamtheit angemessen abzubilden. Das Ergebnis der einmaligen Zufallsziehung war verbindlich und irreversibel.

In den 20 Standorten wurden dann, ebenfalls nach dem Zufallsprinzip, jeweils 7 Sample-Points (Befragungsgebiete) ausgewählt. In Kreisen waren das zumeist Gemeinden oder Teile davon, in kreisfreien Städten waren dies Stadtteile.

Für die Haushaltsbefragung, die mit dem Random-Route-Verfahren (Zufallsweg) durchgeführt wurde, wurde daraufhin für jeden Sample Point (Befragungsgebiet) eine Startadresse per Zufallsverfahren gezogen.

Im Anschluss an die Ziehung der Startadresse gingen die Interviewerinnen von der Startadresse aus einen in der Straßenbegehungsvorschrift des Random-Route-Verfahrens festgelegten Zufallsweg, warfen dabei in jeden zweiten Haushalt einen Brief ein, in dem über die Studie informiert wurde, und notierten Namen und Adresse. Zu einem späteren Zeitpunkt (nach einigen Tagen) wurde dieser Haushalt erneut kontaktiert, um anhand eines bereits in der Vorstudie getesteten Screeningfragebogens festzustellen, ob eine Frau mit Behinderung oder Beeinträchtigung in der Altersgruppe im Haushalt lebt.[23] Der Screeningfragebogen zielt einerseits darauf ab, Zielpersonen über möglichst niedrigschwellige Fragen nach (körperlichen, psychischen, geistigen und Sinnes-)Beeinträchtigungen sowie chronischen Erkrankungen, die im täglichen Leben stark und dauerhaft einschränken, zu erfassen. Er enthält andererseits Fragen nach regelmäßiger Unterstützung und Betreuung aufgrund einer Beeinträchtigung, nach dem Vorhandensein eines Schwerbehindertenausweises und der Nutzung von Einrichtungen der Behindertenhilfe, welche als mögliche Kriterien für das Vorliegen einer Behinderung vorab definiert wurden (vgl. Screeningfragebogen im Anhang). Wenn eine in diesem Sinne behinderte Frau im Alter von 16 bis 65 Jahren im Haushalt lebte, wurde ein Termin für ein ca. 90-minütiges Interview vereinbart, welches durch die jeweilige Interviewerin vor Ort (im Haushalt oder an einem Ort der Wahl der Interviewpartnerin) durchgeführt wurde.

Bis Mitte Oktober 2010 wurden durch die Haushaltsinterviewerinnen an den 20 Standorten insgesamt 28.012 Haushalte ausgewählt, anhand von Briefen kontaktiert und mit persönlicher Kontaktierung durch die Interviewerinnen abgearbeitet. Es wurden 13.686 Screeninginterviews durchgeführt. Damit nahmen 49% der abgearbeiteten Haushalte an den Screeninginterviews teil, 51% der Haushalte verweigerten eine Teilnahme oder konnten auch nach 10-maligem Kontakt und zusätzlicher Nachmotivierung nicht erreicht werden.

In 1.592 Haushalten (=12% der gescreenten Haushalte) konnten Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in der Altersgruppe ermittelt werden. Dies entsprach sehr genau den im Verlauf der Voruntersuchung und auf der Basis der Pretests vorgenommenen Schätzungen des Anteils von Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in deutschen Haushalten. Von den ermittelten, von Behinderungen und Beeinträchtigungen betroffenen Frauen waren 51% zu einem Interview bereit, 49% lehnten eine Teilnahme ab oder gaben an, (im Untersuchungszeitraum) keine Zeit zu haben.[24] So konnte eine Fallzahl von 806 Haushaltsinterviews realisiert werden, von denen 800 vollständig waren und in die Auswertung eingingen.

Die Ausfallquoten von jeweils ca. 50% bei den Screeninginterviews und bei den Hauptinterviews bewegen sich in einem für eine Haushaltsstichprobe akzeptablen Rahmen. Hinsichtlich der Repräsentativität und Repräsentanz der Stichprobe konnten keine Defizite festgestellt werden. Zwar wurden die optimistischeren Prognosen für den Rücklauf auf Basis der Pretestergebnisse der Vorstudie nicht bestätigt, die Teilnahmebereitschaft kann aber dennoch als hoch bezeichnet werden und ist dem großen Einsatz der Interviewerinnen und des sie begleitenden Teams zuzuschreiben. Dies ist vor allem deshalb positiv hervorzuheben, weil ein Teil der Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen weitaus größere Probleme und Hemmungen als andere damit hat, fremden Menschen Zugang zu ihrer Wohnung zu gewähren.

Die nachträglich erfassten Aussagen der Interviewerinnen zur Frage, welche Haushalte oder welche von Behinderung betroffenen Frauen sich nicht an der Studie beteiligt haben, divergieren. Teilweise konnten keine spezifischen Merkmale festgestellt, teilweise aber eine Tendenz beobachtet werden, dass ältere Menschen, Menschen in sehr gehobenen und/oder Menschen in schwierigen Wohnverhältnissen und prekären sozialen Lagen sowie vereinzelt auch Menschen mit Migrationshintergrund häufiger abgelehnt hätten. Dies entspricht auch den generellen Erfahrungen der empirischen Sozialforschung im Rahmen repräsentativer Bevölkerungsumfragen.

Die geringe Erreichbarkeit von Frauen mit Migrationshintergrund ist zudem auch auf die nur eingeschränkte Möglichkeit fremdsprachiger Interviews und möglicherweise auch auf aufenthaltsrechtliche Schwierigkeiten zurückzuführen. Einige der Interviewerinnen hatten selbst einen Migrationshintergrund und konnten dadurch bei den Screeninginterviews einen Teil der Menschen mit Migrationshintergrund muttersprachlich erreichen. Außerdem bestand die Möglichkeit der Durchführung türkischer, englischer und russischer telefonischer Screeninginterviews durch das SOKO-Institut. Von dieser Möglichkeit wurde aber nur sehr selten Gebrauch gemacht, sodass Migrantinnen insgesamt, vor allem aber, wenn sie nicht oder nicht ausreichend Deutsch sprachen, in der Stichprobe unterrepräsentiert sein dürften. Ansonsten ist ein leichter Mittelschichtsbias, wie in fast allen bundesweiten und auf der Basis repräsentativer Stichproben durchgeführten Bevölkerungsbefragungen, zu vermuten.

Es gab zudem vereinzelt Hinweise darauf, dass Frauen, die durch Berufstätigkeit und/oder Mutterschaft sehr stark zeitlich eingebunden sind, sich eher nicht an der Studie beteiligten und explizit Zeit- und Belastungsgründe für ihre Ablehnung, an der Befragung teilzunehmen, nannten.

Abgesehen davon, dass ein geringer Teil der Frauen, die so starke Kommunikations- oder geistige Beeinträchtigungen haben, dass sie auch in Gebärdensprache oder mit einem vereinfachten Fragebogen nicht befragt werden konnten, ausfielen, konnten aber Frauen mit unterschiedlichen Behinderungen aufgrund der gewählten Methoden und Zugänge (s. a. Kap. 2.3) sehr gut und breit erreicht werden.

Darüber hinaus gibt es keine Hinweise darauf, dass sich die Gruppe der teilnehmenden Haushalte und Zielpersonen hinsichtlich der Häufigkeit des Merkmals „Weibliches Haushaltsmitglied im Alter von 16 bis 65 Jahren mit Behinderung oder chronischer Erkrankung“ systematisch von der Nichtteilnehmerinnengruppe unterscheidet, sodass die in der Stichprobe gewonnenen Erkenntnisse mit der genannten Einschränkung grundsätzlich auf die Grundgesamtheit verallgemeinert werden können. Die Repräsentativität der Befragung stützt sich zudem auf die ordnungsgemäß durchgeführte Methode der systematischen Zufallsauswahl und die hohe Aktivität beim Erreichen der Haushalte (mindestens 10 Kontakte), sodass die gewonnene Stichprobe als qualitativ hochwertig und insgesamt repräsentativ angesehen werden kann.

Auch in Bezug auf die Durchführung der Hauptinterviews wurden sowohl von den Interviewerinnen als auch vonseiten der Befragten fast durchgängig positive Rückmeldungen gegeben. Die Interviews konnten allein und ohne Störung[25] oder Einflussnahme durch Dritte durchgeführt werden. Die Inhalte der Befragung wurden von den Befragten positiv aufgenommen und führten in der Regel nicht zu Überlastungen der befragten Frauen und/oder der Interviewerinnen.

Die Interviewerinnen bewerteten in einer am Ende der Feldphase durchgeführten evaluativen Befragung der Interviewerinnen anhand eines Fragebogens die Befragungssituation fast durchgängig als sehr gut oder gut und berichteten von einer großen Offenheit und Gesprächsbereitschaft sowie einer vertrauensvollen und entspannten Atmosphäre während der Interviews. Die Aussagen der Frauen wurden fast durchgängig als zuverlässig eingeschätzt; es wurde von einer hohen Konzentration der Frauen auf die Fragen und einer sehr ernsthaften Reflexion der aktuellen und früheren Lebenssituation berichtet. Die Frauen hätten sich auch im Anschluss an das Interview oftmals positiv geäußert und angegeben, dass die Befragung auch für sie selbst eine Bereicherung und Anregung zur Reflexion gewesen sei. Entsprechende Rückmeldungen erhielt auch das Forschungsteam an der Universität Bielefeld durch nachgehende E-Mails und spontane Telefonanrufe der zuvor befragten Frauen.

In nur sehr wenigen Fällen tauchten Probleme während und nach dem Interview auf. Die Interviewerinnen berichteten vereinzelt über Partner oder Mütter, die versucht hatten, beim Interview anwesend zu sein. Dies konnte aber aufgrund der intensiven Schulung entsprechender Situationen durch Strategien der Interviewerin erfolgreich umgangen werden. Darüber hinaus wurde von einigen sehr langen Interviews berichtet, die für Interviewte und Interviewerin zur Erschöpfung führten; einige wenige Interviews wurden daraufhin unterbrochen und an einem zweiten Termin fortgesetzt.

Für die repräsentative Einrichtungsbefragung in stationären Heimen und Wohneinrichtungen der Behindertenhilfe wurde zunächst eine sorgfältige und umfassende Recherche der Einrichtungen an den oben beschriebenen, per Zufallsverfahren gezogenen 20 Standorten durchgeführt. Neben einer Recherche über das bundesweite Heimverzeichnis[26] und einer zusätzlichen detaillierten Internetrecherche wurden die (potenziellen) regionalen Träger telefonisch nach weiteren, nicht im Internet oder Heimverzeichnis aufgelisteten Einrichtungen und Informationen zu den Aspekten Behinderungsart und Gesamtzahl der Bewohnerinnen und Bewohner, Anteil von Frauen und Männern und Anzahl der Frauen in der Altersgruppe von 16 bis zu 65 Jahren befragt.

Ziele der Einrichtungsrecherche waren:

-

zu prüfen, ob und welche Einrichtungen der Behindertenhilfe an den Standorten der Vor- und Hauptuntersuchung existieren, in denen Frauen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen dauerhaft leben;

-

zu klären, welche Gruppen von behinderten Frauen über die entsprechenden Einrichtungen erreicht werden können;

-

die quantitative Verteilung von Bewohnerinnen und Bewohnern und deren Geschlecht in den Einrichtungen als Basis für die Zufallsauswahl von Befragten nach Einrichtung zu ermitteln;

-

einzuschätzen, ob die Infrastruktur an den ausgewählten Standorten ein der Wirklichkeit der Einrichtungsstruktur der Behindertenhilfe in Deutschland entsprechendes realistisches Abbild darstellt.[27]

Aufgenommen wurden alle Einrichtungen der Behindertenhilfe, in denen Menschen langfristig und dauerhaft leben; Altenheime und Kinder- und Jugendheime wurden dann einbezogen, wenn dort nach Angaben der Einrichtungsleitung Frauen im Alter zwischen 16 und 65 Jahren mit Behinderung wohnten und an dem Standort nur wenige andere Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen vorhanden waren (z.B. in einigen ländlichen Gebieten).

In mehr als der Hälfte der Einrichtungen in den Landkreisen (51%) leben Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung sowie Mehrfachbehinderte. Wenn die Einrichtungen, deren Zielgruppen sowohl geistig als auch psychisch behinderte Menschen sind, dazugenommen werden, sind es zwei Drittel der Einrichtungen (66%). Weitere durchschnittlich 15% der Einrichtungen in den Landkreisen richten sich an Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung, bei einem Verteilungsspektrum von 0% bis über 50% in einigen Landkreisen. Das ist auf die regional unterschiedlichen Ausgestaltungen der Infrastruktur für Behinderte zurückzuführen.[28]

Nur für 6% der Einrichtungen, in sieben der 12 Landkreise, werden Angebote für weitere spezifische Behindertengruppen genannt. Sie umfassen pro Landkreis ein bis drei Einrichtungen aus den folgenden Bereichen:

-

Wohnformen für erwachsene Menschen mit Körperbehinderungen,

-

Einrichtungen mit einer Spezialisierung auf Epilepsie,

-

Einrichtungen für suchtkranke Frauen (und Männer) bzw. Drogenabhängige,

-

Einrichtungen für Wohnungslose mit Lernschwierigkeiten,

-

Einrichtungen mit einer Spezialisierung auf Menschen mit Korsakow-Syndrom[29] ,

-

Einrichtungen mit einer Spezialisierung auf sekundär hirngeschädigte Menschen,

-

Einrichtungen mit einer Spezialisierung auf Hörschädigungen, verbunden mit zusätzlichen Behinderungen, wie leichte bis schwere Intelligenzminderung, Verhaltensauffälligkeiten, Körperbehinderungen, psychischen Behinderungen oder Autismus,

-

Einrichtungen für pflegebedürftige körperbehinderte Menschen.

Weitere 9% entfallen auf Alten- und Pflegeheime und 3% auf Kinder- und Jugendheime für unterschiedliche Behinderungsgruppen.[30]

In allen Landkreisen konnten Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen in stationären Einrichtungen erreicht werden, ebenso Frauen mit psychischen Behinderungen. Körperbehinderte Frauen und Frauen mit Sinnesbeeinträchtigungen konnten fast nur über die Haushalts- und die Zusatzbefragung erreicht werden, weil in den ausgewählten Landkreisen keine Wohnheime oder Wohngruppen für diese Behindertengruppen angesiedelt waren und diese Befragungsgruppen auch überwiegend in privaten Haushalten leben.

Die Wohnangebote in den Städten sind in Bezug auf ihre Adressatinnen und Adressaten vielfältiger als die in den Landkreisen. So bilden zwar auch dort Wohnheime und Wohngruppen für Menschen mit sogenannter geistiger (und zusätzlich psychischer) Behinderung mit einem Anteil von 54% an allen Angeboten einen Schwerpunkt, allerdings werden häufiger auch andere Einrichtungstypen bereitgestellt. 18% der Wohnheime/Wohngruppen in den untersuchten Städten gehören zum Angebot der psychiatrischen Versorgung chronisch psychisch erkrankter und behinderter Menschen, gegenüber 14% in den Landkreisen. Außerdem sind durchschnittlich 12% der Angebote an spezifische Behindertengruppen gerichtet, gegenüber 7% in den Landkreisen. Dabei reicht die Bandbreite von keinem Angebot in einer Stadt bis zu jeweils 15% in zwei Städten.

Die Einrichtungen in den Städten mit einem auf weitere spezifische Behindertengruppen spezialisierten Wohnangebot werden hier nicht einzeln aufgeführt, sondern nach Behindertengruppen geordnet. Gesichtet wurden spezifische Wohnangebote für:

-

Blinde – fünf Einrichtungen in vier Städten;

-

Gehörlose und Taubblinde (gehörlos und blind) – je eine Einrichtung in zwei Städten und sieben Einrichtungen in einer Großstadt;

-

Körperbehinderte (häufig gleichzeitig auch für Menschen mit multipler Sklerose, Mehrfachbehinderungen, Pflegebedürftigkeit oder Anfallsleiden) – 34 Einrichtungen in sechs Städten/Regionen;

-

Suchtabhängige (Drogen und Alkohol) – 11 Einrichtungen in drei Städten;

-

Menschen mit Autismus – fünf Einrichtungen in zwei Städten/Regionen;

-

ausschließlich Menschen mit multipler Sklerose – eine Einrichtung in einer Stadt.

An jedem Standort sollten 25 Interviews mit Frauen in Einrichtungen der Behindertenhilfe geführt werden, um die anvisierte Fallzahl zu erreichen. Auf der Grundlage der Einrichtungslisten wurde eine Zufallsziehung der Einrichtungen und der Anzahl der dort zu befragenden Frauen vorgenommen. Die Zufallsauswahl und Anzahl der in einer Einrichtung zu befragenden Bewohnerinnen orientierte sich an der Zahl der in der Einrichtung lebenden Menschen und an der Anzahl der Einrichtungen pro Standort. Sie sollte gewährleisten, dass jede Frau, die an dem Ort in einer Einrichtung lebt, dieselbe Chance erhält, ein Interview zu geben, unabhängig von der Art der Einrichtung. Damit sollte ein proportionales Abbild der Verteilung der in Einrichtungen der Behindertenhilfe lebenden Frauen generiert werden.[31] Die an der Platz- und Einrichtungszahl orientierte Zufallsauswahl der 25 potenziellen Interviewpartnerinnen pro Standort führte dazu, dass in Großstädten in der Tendenz jeweils nur eine Frau pro Einrichtung und in vielen Einrichtungen keine Person ausgewählt wurde, während in ländlicheren Regionen oder Städten mit einer geringen Anzahl an Wohneinrichtungen teilweise 2 bis 6 oder auch mehr Frauen pro Einrichtung in die Befragung einzubeziehen waren.

323 zufällig ausgewählte Einrichtungen (aus einem Pool von 1.114 recherchierten Einrichtungen an 20 Standorten) wurden telefonisch kontaktiert und mithilfe intensiver Überzeugungsarbeit um die Auswahl und Vermittlung der insgesamt 500 Interviewpartnerinnen gebeten. In der Regel wurden zunächst die Leitungen der Einrichtungen angerufen und persönlich informiert. Ergänzend wurde ein Schreiben verschickt mit allgemeinen Informationen zur Studie, zum Auswahlverfahren und zu den Formalia für die Rückmeldung der potenziellen Interviewpartnerinnen. Auch die Interviewpartnerinnen selbst bzw. deren Eltern oder gesetzlichen Vertretungen erhielten bei Bedarf ein Schreiben mit Informationen zur Studie.

Zur Gewährleistung des Zufallsprinzips bei der Auswahl der Frauen diente der Geburtstag als Auswahlkriterium. Die Ansprechpersonen in den Einrichtungen wurden gebeten, diejenigen Frauen zu fragen, ob sie an dem Interview teilnehmen wollten, die vom Tag des Kontaktes mit der Einrichtung an als Nächste Geburtstag hatten, und diese an uns zu vermitteln.

Wenn die ausgewählte Frau aufgrund der Schwere ihrer Behinderung kein Interview geben konnte, sollte die Frau, die danach Geburtstag hatte, gefragt werden. Falls eine Bewohnerin ablehnte, ein Interview zu geben, sollte wiederum die Bewohnerin, die danach Geburtstag hatte, gefragt werden. Die Entscheidung, ob eine Frau aufgrund ihrer Behinderung nicht befragt werden konnte, trafen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen. Sie wurden im ersten Kontakt jedoch darüber informiert, dass die Interviewerinnen geschult sind, auf behinderungsspezifische Bedarfe einzugehen und auch Interviews in leichter Sprache durchzuführen. Unsicher waren einige der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – insbesondere in Einrichtungen für sogenannte geistig behinderte Menschen –, inwieweit eine Frau aufgrund ihrer starken intellektuellen und psychischen Beeinträchtigung überhaupt ein Interview geben konnte. Ein behinderungsbedingter Ausfall trat beispielsweise ein, wenn eine Frau aufgrund einer sogenannten geistigen (oder körperlichen) Behinderung nicht in der Lage war zu kommunizieren (ausgenommen Frauen, die in Gebärdensprache und in vereinfachter Sprache befragt werden konnten oder über andere Zeichen – Kopfnicken/-schütteln – kommunizieren konnten) oder wenn die Frau aufgrund der Art der psychischen Erkrankung (z.B. psychotische/schizophrene Erkrankungen) durch ein Interview in ihrer psychischen Stabilität gefährdet werden konnte (zu den Grenzen der Befragbarkeit in vereinfachter Sprache siehe auch 2.5.2). Zumeist ergaben sich bei der Ansprache der Einrichtungen erhebliche Verzögerungen, da die meisten Einrichtungen mehrfach kontaktiert werden mussten, bis sie die Zielperson bzw. die Zielpersonen erreicht und das Vorhaben der Studie vermittelt hatten.

Die Kooperation der Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter und Leitungskräfte in den Einrichtungen war aber mehrheitlich sehr gut. Die meisten waren bereit, die Studie zu unterstützen, indem sie die ausgewählte Frau fragten, Termine koordinierten und die Phase des Kennenlernens begleiteten. Einige unterstützten die Studie ausdrücklich wegen ihrer behinderten- und frauenpolitischen Bedeutung. Einrichtungen, die anfänglich nicht kooperieren wollten bzw. die Zusammenarbeit offen verweigerten, führten in der Regel folgende Gründe dafür an:

-

Sie beteiligten sich grundsätzlich nicht an Befragungen oder Erhebungen.

-

Sie würden wegen des Datenschutzes die Daten der Frauen nicht mitteilen. Auch der Hinweis, dass wir keine Namen benötigten, sondern mit Codenummern arbeiteten, konnte teilweise nicht überzeugen.

-

Alle Bewohnerinnen in der Einrichtung seien aufgrund ihrer Behinderung der Befragung nicht gewachsen, sie könnten das nicht oder würden durch das Interview gefährdet, z.B. indem ein erneuter psychotischer/schizophrener Schub ausgelöst würde (möglicherweise sogar allein durch die Tatsache, dass jemand von außen komme und Fragen stelle).

-

Der Arbeitsaufwand sei zu hoch; es fehle an Personal, um die Unterstützung zu leisten.

Einzelne Einrichtungen verschlossen sich gänzlich einem Außenkontakt, indem sich die Leitungen über Monate hinweg trotz zahlreich wiederholter telefonischer und schriftlicher Anfragen verleugnen ließen. Nur wenige Einrichtungen wollten ihre Unterstützung davon abhängig machen, dass sie vorab den Fragebogen erhielten. Das wurde jeweils mit Hinweis darauf, dass das Interview und seine Inhalte vertraulich sind, abgelehnt. Allenfalls wurde ein stark verallgemeinerter Überblick über die Themen der Befragung in wenigen Einzelfällen weitergegeben. Eine Nachbereitung des Interviews mit der Einrichtung, die von wenigen gefordert wurde, wurde strikt abgelehnt, ebenfalls mit dem Hinweis auf den Datenschutz und die den Interviewpartnerinnen zugesicherte Verschwiegenheit. Fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Trägervertretungen konnten schließlich überzeugt werden, die Studie zu unterstützen, einige mit Unterstützung ihrer Vorstände oder Bundesverbände.

Nachdem die Leitungen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen die Kontaktdaten der Interviewpartnerinnen und Betreuungspersonen zur Kontaktaufnahme gemeldet hatten, wurden diese dokumentiert und an die Interviewerinnen an den Standorten weitervermittelt. Insgesamt wurden so 420 Einrichtungsinterviews durchgeführt, exklusive der wenigen Interviews, die aufgrund der Behinderung von den Interviewten oder von den Interviewerinnen abgebrochen bzw. beendet werden mussten. Die Interviews fanden in den Wohneinrichtungen und in Werkstätten für behinderte Menschen statt.

Die Rückmeldungen der Interviewerinnen waren sehr positiv. In den meisten Interviews konnte ein guter Kontakt hergestellt werden, der sowohl von der Interviewerin als auch von der Befragten als bereichernd erlebt wurde. Die Mehrheit der Interviewerinnen berichtete, dass die Befragten hoch motiviert waren und gerne antworteten. In manchen Fällen musste das Interview mit Pausen oder an zwei Terminen durchgeführt werden, weil sich die Befragte nicht so lange konzentrieren konnte. In wenigen Fällen wurde das Interview abgebrochen, weil sich herausstellte, dass aufgrund der Schwere der Behinderung eine Kommunikation nicht möglich war bzw. die Frau nicht auf die Fragen reagieren konnte oder die Fragen nicht verstand. Die Interviewerin versuchte in diesen Fällen, einen sensiblen Abschluss und langsamen Ausklang des Interviewgesprächs zu erreichen, ohne den Frauen das Gefühl zu geben, versagt zu haben. Die Anforderung, das Interview allein und ungestört und in Abwesenheit Dritter durchzuführen, konnte fast durchgängig erfüllt werden.

Da blinde, gehörlose und schwerstkörper-/mehrfachbehinderte Frauen auch aufgrund ihres geringeren Anteils innerhalb der Gruppen der Frauen mit Behinderungen, über die repräsentativen Zugänge der Haushalts- und Einrichtungsbefragung nicht in ausreichend hoher Anzahl erreicht werden können, wie auch die Vorstudie gezeigt hatte, sollten Frauen dieser Gruppen anhand von Zusatzstichproben über einen dritten Zugang gewonnen werden.

Für die Zusatzbefragungen war zunächst ebenfalls, wie in der Haushalts- und Einrichtungsbefragung, ein repräsentativer Zugang über Versorgungsämter an den 20 Standorten geplant, der aber letztlich einen zu geringen Rücklauf erbrachte und durch weitere Zugänge ergänzt werden musste.

Über die Versorgungsämter sollten jeweils 200 blinde, 200 gehörlose und 200 schwerstkörper- oder mehrfachbehinderte Frauen für ein Interview gewonnen werden. Ziel war, an jedem der 20 Untersuchungsstandorte Interviews mit jeweils 10 blinden und hochgradig sehbehinderten, 10 gehörlosen und stark hörbehinderten und 10 schwerstkörper-/mehrfachbehinderten Frauen durchzuführen.

Da ein Rücklauf über den Zugang der Versorgungsämter von mindestens 30% seitens ausgewiesener Expertinnen und Experten als realistisch eingestuft wurde, wurden die für den jeweiligen Standort zuständigen Versorgungsämter gebeten, die dreifache Menge an Auswahlpersonen zu ziehen und diesen ein von uns vorgefertigtes Anschreiben zukommen zu lassen. An jedem der Befragungsstandorte sollten damit insgesamt 90 Briefe an behinderte Frauen versendet werden.

Nach Beratung und Absprache mit den Versorgungsämtern und einigen in die Thematik eingearbeiteten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wurden für die Ziehung der Stichproben folgende Suchkriterien festgelegt:

-

Geschlecht: weiblich,

-

Geburtsjahrgänge: 1945 bis 1994,

-

Gruppe 1: Merkzeichen „Bl“ (blind) oder hochgradige Sehbehinderung (S-Zahl 22), Gesamt-GdB größer 70,

-

Gruppe 2: Merkzeichen „Gl“ (gehörlos) oder Schwerhörigkeit (S-Zahl 27), Gesamt-GdB größer 70,

-

Gruppe 3: Merkzeichen „aG“ (außergewöhnliche Gehbehinderung) oder Mz. „H“ (Hilflosigkeit) und Gesamt-GdB größer 70.

In Absprache mit den Versorgungsämtern wurde folgende Vorgehensweise als datenschutzrechtlich unbedenklicher und praktikabler Weg angesehen: Die Versorgungsämter zogen selbst die Adressen nach einem Zufallsverfahren und ließen den Frauen die von dem Forschungsteam vorbereiteten Briefe zukommen.[32] Sie legten den Briefen ein eigenes Anschreiben bei, in dem betont wurde, dass die Teilnahme an der Befragung freiwillig sei und keinerlei Daten oder Adressen durch die Versorgungsämter an das Forschungskonsortium weitergegeben würden bzw. kein Datenaustausch zwischen der Universität Bielefeld und dem Versorgungsamt erfolgen würde (Anschreiben siehe Anhang).

Der Rücklauf für diesen Untersuchungsteil stellte sich jedoch als erheblich schlechter dar, als auf der Basis bisheriger Forschungserfahrungen zur Gewinnung von Interviewpartnerinnen über die Versorgungsämter anzunehmen war. Dies kann auch in hohem Maße auf die Art und Schwere der Behinderungen der Zielgruppen zurückzuführen sein, die über diesen Zugang erreicht werden sollten. So könnte es sein, dass ein Teil der angeschriebenen schwerst-/mehrfachbehinderten Frauen nur schwer verbal kommunizieren und/oder auf ein Anschreiben nicht selbstständig reagieren und mit uns in Kontakt treten konnte. Von den anvisierten 600 Interviews über die Versorgungsämter konnten schließlich nur 79 realisiert werden. Ungefähr die Hälfte dieser Frauen hatte eine Sehbehinderung oder war vollblind, ein Viertel der Frauen war körper-/mehrfachbehindert und die übrigen Frauen sprech- oder hörbehindert; eine Frau hatte eine sogenannte geistige Behinderung.

Bei den Frauen, die sich über das Anschreiben der Versorgungsämter gemeldet hatten, bestand insgesamt ein großes Interesse an der Studie, die von diesen sehr befürwortet wurde. Einzelne Frauen wollten sich über die Studie erkundigen und waren zunächst skeptisch, ließen sich aber überzeugen, dass es sich um eine seriöse und wichtige Untersuchung handelt, und waren bereit, ein Interview zu geben. Teilweise bestand bereits beim ersten Telefonkontakt ein großes Bedürfnis, die eigene Lebenssituation zu erläutern und auf Schwierigkeiten und eigene Lebensprobleme hinzuweisen. Einzelne Anrufe zur Teilnahmebereitschaft kamen von den Angehörigen der Frauen, z.B. bei gehörlosen Frauen oder Frauen mit sogenannten geistigen Behinderungen. Insbesondere bei Letzteren waren die Angehörigen teilweise nur schwer oder gar nicht davon zu überzeugen, dass das Interview in Abwesenheit von Dritten durchgeführt werden kann, weil sie z.B. befürchteten, dass die Tochter nicht die „richtigen“ Antworten gibt. Daher konnten einzelne dieser Interviews nicht durchgeführt werden.

Da der Rücklauf der Interviews über die Versorgungsämter wesentlich geringer ausfiel als erwartet, wurde versucht, die Zielgruppen der blinden, gehörlosen und schwerstkörper-/mehrfachbehinderten Frauen, insbesondere auch Rollstuhlfahrerinnen, über Multiplikatorinnen bzw. Multiplikatoren, Verbände und Medien zu erreichen. Dazu wurden behinderungsspezifische Bundes- und Landesverbände, regionale Netzwerke und Vereine, Berufsbildungs- und Berufsförderungswerke, Bildungszentren, Selbsthilfeorganisationen, ambulante Betreuungs- und Beratungsstellen sowie Treffs, aber auch frauenspezifische Netzwerke und Vereine telefonisch kontaktiert und angeschrieben. Die Forschungsgruppe wendete sich an die entsprechenden Ansprechpersonen der Organisationen mit der Bitte um Unterstützung bei der Suche nach Interviewpartnerinnen, z.B. indem ein Aufruf zur Teilnahme an der Studie mit Kontaktinformationen über Mailverteiler und persönliche Kontakte bekannt gemacht wurde. Darüber hinaus wurden Aufrufe in behinderungsspezifischen Fachzeitschriften und Newslettern veröffentlicht. Sowohl bei den Organisationen als auch bei den Redaktionen der Zeitschriften und Newsletter war eine große Unterstützung und Befürwortung der Studie gegeben. In ländlichen Gebieten mit geringerer behinderungsspezifischer Infrastruktur und Vernetzungsdichte wurden zusätzlich kurze Berichte mit einem Aufruf in regionalen Zeitungen veröffentlicht. Zwar wurden gezielt die Regionen angesprochen, in denen die Standorte der Haushalts- und Einrichtungsbefragung lagen. Da einige Verbreitungen aber auch bundesweit stattfanden, erhielten wir Rückmeldungen von Frauen aus dem gesamten Bundesgebiet.

In der Regel wurde in den Interviews zusammen mit dem Fragebogen ein Listenheft mit Antwortvorgaben verwendet, das die Interviewerin der Befragten vorlegte, sodass diese insbesondere bei den Gewaltfragen nur den Kennbuchstaben der Antwortvorgabe (z.B. A, B, C) nennen und nicht die Gewalthandlung selbst benennen musste. Während die körperbehinderten Frauen mit dem allgemeinen Fragebogen auf die gleiche Weise befragt wurden wie die Frauen der Haushalts- und Einrichtungsbefragung in allgemeiner Sprache, musste für die blinden Frauen entschieden werden, ob das Listenheft zum Fragebogen in Braille übersetzt werden sollte oder ob die Antwortvorgaben den Frauen langsam vorgelesen wurden. Auf der Basis von Gesprächen mit Expertinnen und Experten, die selbst blind sind, und Testinterviews mit vorgelesenen Antwortvorgaben wurde entschieden, auf eine Übersetzung zu verzichten und stattdessen die Listen langsam vorzulesen, bis die Befragte „Stopp“ oder „Ja“ sagte, da einerseits nicht alle blinden Frauen die Braille-Schrift beherrschen und andererseits die Listenhefte in Braille und der Umgang damit im Rahmen der Interviews sehr komplex geworden wäre und u.U. sehr viel mehr Zeit in Anspruch genommen hätte. Nach den ersten Interviews mit blinden Frauen wurde eine Befragung der Interviewerinnen zum Verlauf der Interviews durchgeführt, um zu prüfen, ob das Vorlesen negative Auswirkungen auf den Interviewverlauf hatte oder den blinden Frauen unangenehm war. Die Rückmeldungen zu diesem Vorgehen waren jedoch positiv, sodass diese Methode auch in den weiteren Interviews erfolgreich angewendet wurde. Allerdings erhielten die Interviewerinnen, die blinde Frauen befragen sollten, zuvor eine spezifische Einweisung, um einerseits einen sicheren und möglichst unkomplizierten Umgang mit blinden Frauen zu gewährleisten und andererseits das Vorlesen und die Abfrage der Listen so zu gestalten, dass für die Befragte die Beantwortung möglichst leicht war.

Die Befragung von gehörlosen Frauen wurde in enger Zusammenarbeit und in fachlichem Austausch mit dem Deutschen Gehörlosen-Bund, dem Gebärdenwerk Hamburg und versierten gehörlosen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wie Prof. Christian Rathmann, Sabine Fries und Bettina Herrmann entwickelt. Die Ausführungen in diesem Kapitelabschnitt beruhen zu großen Teilen auf einem Methodenbericht von Sabine Fries von der HU Berlin, die die Interviews und deren Methodik mit vorbereitete und die Befragung durch die gehörlosen Interviewerinnen koordinierte.

Der Anteil gehörloser Menschen an der Bevölkerung wird auf ca. eine auf tausend Personen der Gesamtbevölkerung geschätzt. In der Bundesrepublik leben demnach ca. 80.000 gehörlose Frauen und Männer. Für die meisten von ihnen ist die Deutsche Gebärdensprache das bevorzugte Kommunikationsmittel. Die deutsche Sprache in schriftlicher und womöglich auch in ihrer gesprochenen Form hat für die meisten gehörlosen Menschen den Status einer zweiten Sprache. Viele Gehörlose haben Schwierigkeiten, sich schriftlich mitzuteilen und geschriebene Texte inhaltlich zu verstehen. Das liegt daran, dass die Grammatiken der Schrift- und der Gebärdensprache verschieden sind und die Schriftsprache für Gehörlose mit einer Fremdsprache vergleichbar ist. Daher ist der Schriftsprachwortschatz bei Gehörlosen weniger umfangreich und der Satzbau entspricht oft nicht den grammatischen Regeln der deutschen Schriftsprache.