eine medizinsoziologische Begleitstudie zum Aufbau eines Kompetenzzentrums für behinderte Mütter

Studie an der Universität Leipzig, vorgelegt von Dr. phil. Marion Michel, Universität Leipzig, Medizinische Fakultät, Selbständige Abteilung Sozialmedizin. Unter Mitwirkung von Anja Seidel, Martina Müller, Lutz Gansera

Inhaltsverzeichnis

- Vorspann

- 0 Zusammenfassung

- 1 Einleitung

- 2 Stand der Forschung

- 3 Umsetzung des Projektes

- 4 Ergebnisse und Diskussion

- 5 Handlungsempfehlungen

-

6 Praktische Ergebnisse im Projekt

- 6.1 Wahlfachangebot für Studierende der Humanmedizin

- 6.2 Herausgabe eines Rundbriefes zur Unterstützung der Netzwerkarbeit

- 6.3 Aufbau einer Arbeitsgruppe

- 6.4 Aufbau der Homepage für das Kompetenzzentrum

- 6.5 Broschüren in Leichter Sprache

- 6.6 Bearbeitung der Anfragen

- 6.7 Tätigkeiten zur Öffentlichkeitsarbeit zur Sensibilisierung für behinderte und chronisch kranke Eltern

- 7 Literaturverzeichnis

- 8 Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

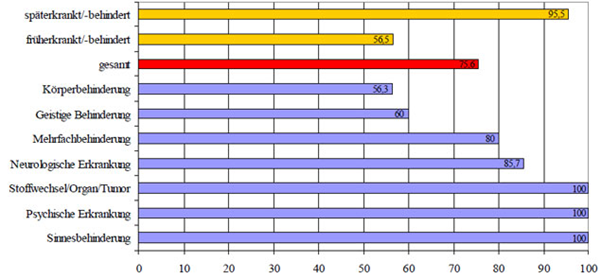

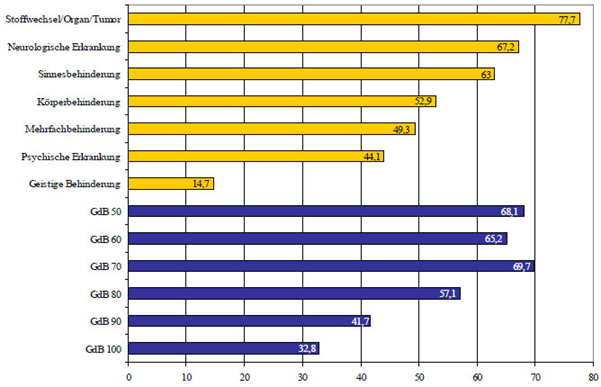

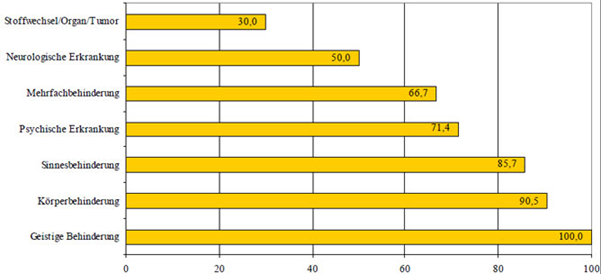

- 1. Abbildung 1: Anteil der Mütter innerhalb der Behinderungs-/Erkrankungsgruppe und nach Grad der Behinderung (N=525, in %)

- 2. Abbildung 2: Frauen, die bereits zur Geburt ihres 1. Kindes behindert/erkrankt waren (in %)

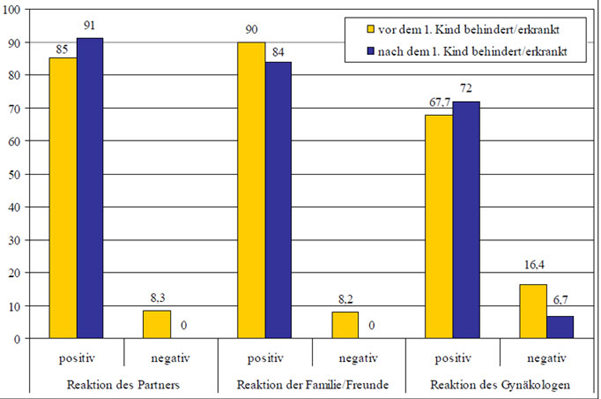

- 3. Abbildung 3: Reaktionen auf die 1. Schwangerschaft (in %)

- 4. Abbildung 4: Vom Arzt empfohlene weitergehende Untersuchungen (in %)

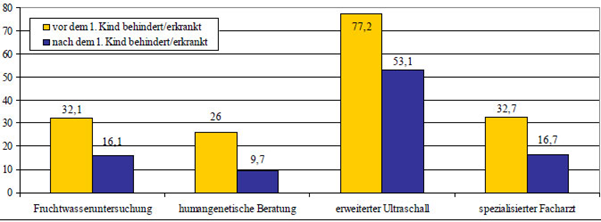

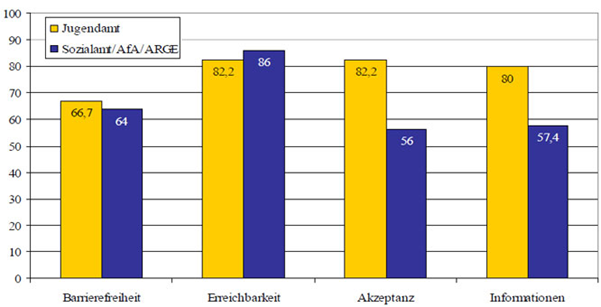

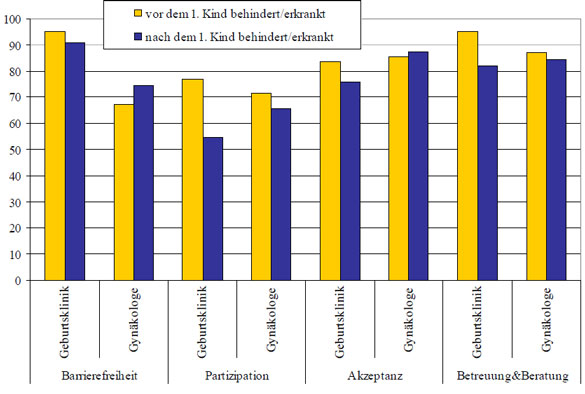

- 5. Abbildung 5: Positive Bewertung der Geburtsklinik und des niedergelassenen Gynäkologen (in %)

- 6. Abbildung 6: Bewertung der Ämter "(eher) zufrieden" (in %)

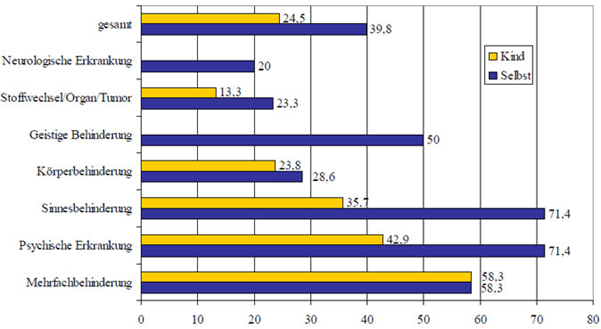

- 7. Abbildung 7: Erlebte Ausgrenzung und/oder Benachteiligung (in %)

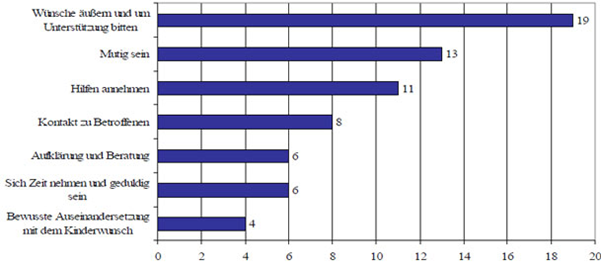

- 8. Abbildung 8: Empfehlung an behinderte/chronisch kranke Schwangere oder Frauen mit Kinderwunsch (Absolutzahlen)

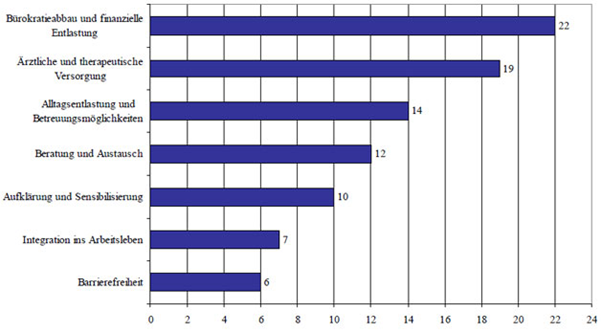

- 9. Abbildung 9: Wünsche und Anregungen (Nennungen)

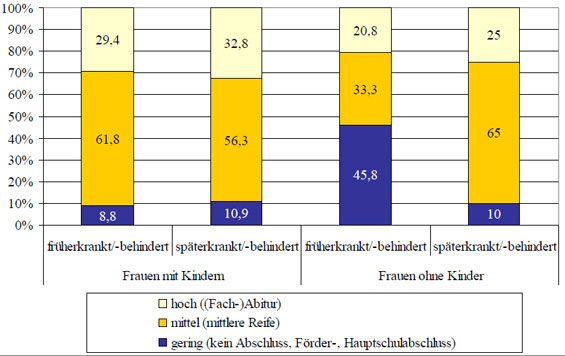

- 10. Abbildung 10: Bildungsabschluss (%)

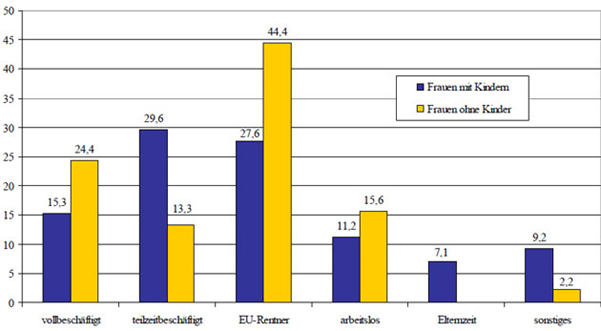

- 11. Abbildung 11: aktuelle berufliche Situation (in %)

- 12. Abbildung 12: aktuell bestehende Partnerschaft innerhalb der Untersuchungsgruppen (in %)

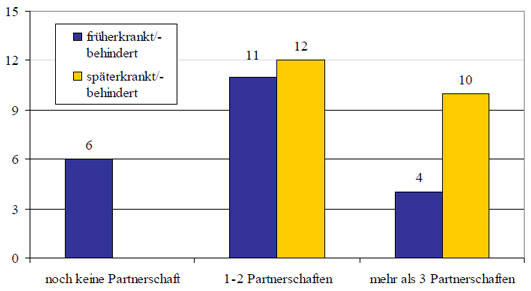

- 13. Abbildung 13: Beziehungsbiographie (Absolutzahlen)

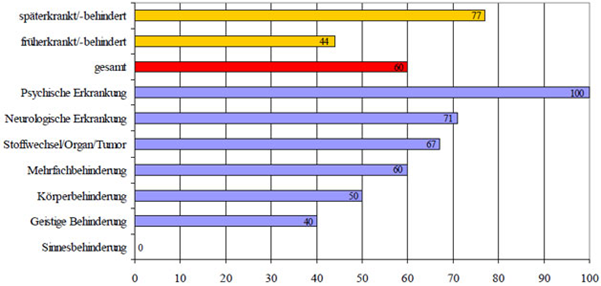

- 14. Abbildung 14: Kinderwunsch nach Behinderungs-/Erkrankungsgruppen (%)

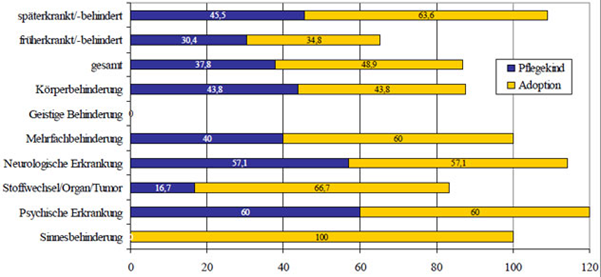

- 15. Abbildung 15: Möglichkeit eines Pflegekindes/Adoptivkindes (%)

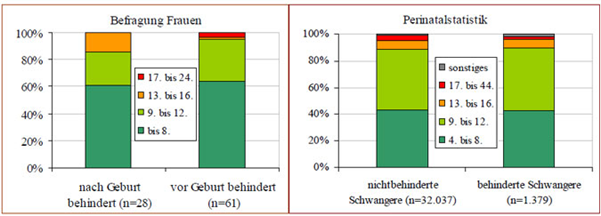

- 16. Abbildung 16: Zeitpunkt in Wochen, zu dem Schwangerschaft vom Arzt festgestellt wurde

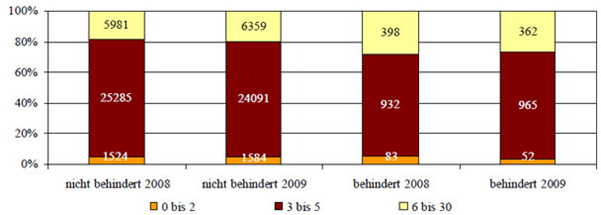

- 17. Abbildung 17: Anteil der wahrgenommenen Ultraschalluntersuchungen (in %)

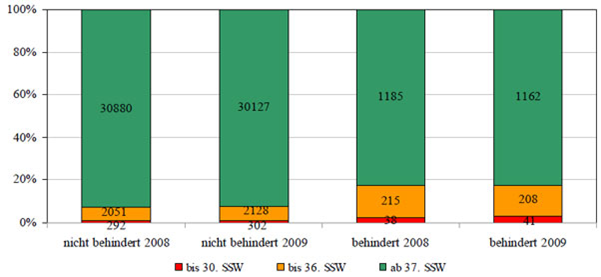

- 18. Abbildung 18: Frühgeborenenrate behinderter und nicht behinderter Schwangerer 2008 und 2009 (in %)

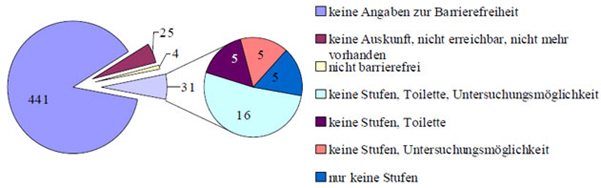

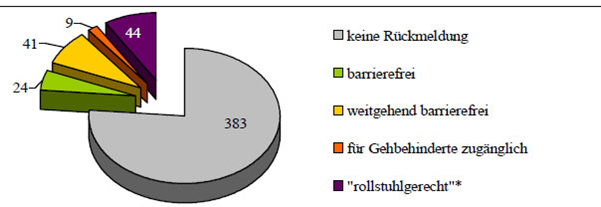

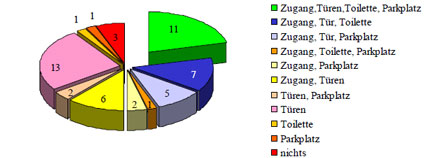

- 19. Abbildung 19: Barrierefreiheit in gynäkologischen Praxen (Absolutzahlen)

- 20. Abbildung 20: Barrierefreiheit aller gynäkologischen Praxen in Sachsen nach Erfassungskriterien der KV Sachsen (Absolutzahlen)

- 21. Abbildung 21: Barrierefreiheit in Schwangerschaftsberatungsstellen (2007)

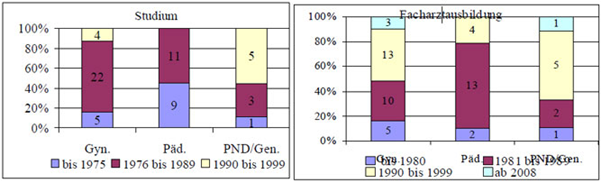

- 22. Abbildung 22: Abschluss des Studiums und der Facharztausbildung nach Fachrichtung

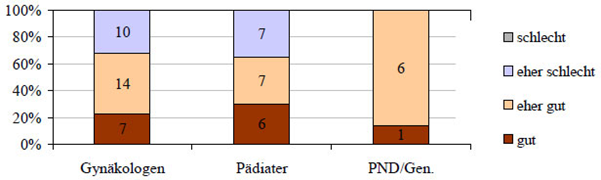

- 23. Abbildung 23: Vorbereitung auf die Begegnung mit behinderten/chronisch kranken Patienten (N=58)

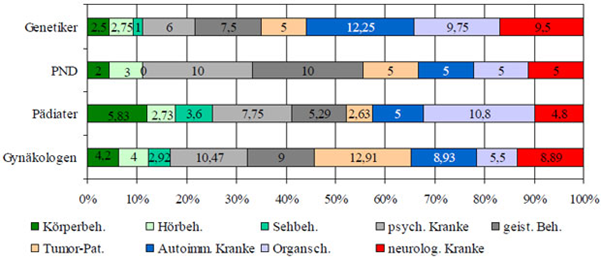

- 24. Abbildung 24: Mittelwerte der betreuten behinderten/chronisch kranken Patientinnen nach Fachärzten

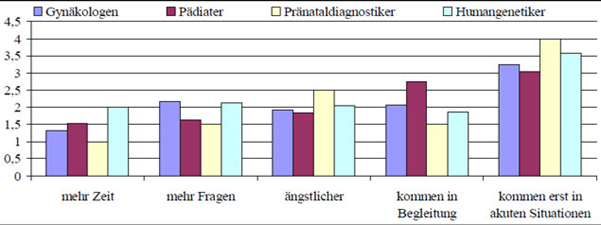

- 25. Abbildung 25: Erfahrungen bei der Betreuung behinderter Patientinnen (Mittelwerte: 1=stimme voll zu …4=stimme überhaupt nicht zu)

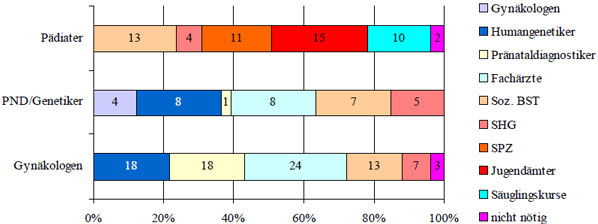

- 26. Abbildung 26: Kooperationspartner bei der Betreuung behinderter/chronisch kranker Frauen/Eltern (in Absolutzahlen)

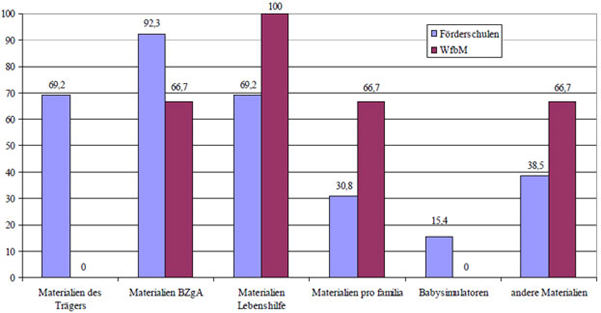

- 27. Abbildung 27: Nutzung von Materialien nach Anbieter (in %)

- 28.

- 29.

- 30.

- 31.

Inhaltsverzeichnis

„Ich bin stolz, dass ich einen gesunden Jungen habe, der einfach super und geschickt ist. Er liebt die Natur und seine Freiheiten, er liebt jedes Tier und jede Blume. Ich bin froh, dass es ihn gibt.“ (Mutter, an Morbus Crohn erkrankt)

Unser Dank gilt all den Frauen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen, die uns ihre Erfahrungen und Sichtweisen zur Verfügung stellten, den ÄrztInnen und MitarbeiterInnen der Einrichtungen der Behindertenhilfe, die uns freundlicherweise und bereitwillig Auskünfte erteilten sowie all denjenigen, die uns im Laufe des Projektes beratend und helfend zur Seite standen. Mit ihrem spezifischen Expertenwissen leisteten sie einen sehr wesentlichen Beitrag für diese Studie und die sich daraus ableitenden nächsten Arbeitsschritte beim Aufbau des Kompetenzzentrums für behinderte und chronisch kranke Eltern in Sachsen.

Die Studie widmet sich der Lebenslage von Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen mit Blick auf das Recht und den Wunsch nach Elternschaft. Forschungsschwerpunkte bilden die medizinische Versorgung während Schwangerschaft und Geburt sowie die Gestaltung der Elternrolle.

Nach den Aussagen der Literatur begegnen behinderte und chronisch kranke Menschen auf gesellschaftlicher Ebene Diskriminierungen in Form geringerer Achtung und Wertschätzung und einer Wahrnehmung als Mangelwesen zu Lasten der Gesellschaft. Das Selbstbild, dass sie daraufhin entwickeln, ist gekennzeichnet durch Passivität und einer verzichtenden Grundhaltung, sie erleben sich als defizitorientiert und auf Förderung, Hilfe und Begleitung angewiesen. Sollte sich die Frau wider Erwarten für ein Kind entscheiden, findet sie sich in der Situation wieder, sich für ihren Kinderwunsch rechtfertigen sowie beweisen zu müssen, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen und ihm eine gute Mutter zu sein. In eine Überforderungssituation zu geraten und Hilfen aus Angst abzulehnen, ist neben den zahlreichen bestehenden Barrieren ein zusätzliches Risiko, dem eine behinderte/chronisch kranke Mutter ausgeliefert ist.

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie konnten zeigen, dass die Diskriminierung weit geringer ausfällt als vermutet. Frauen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen realisieren zunehmend ihren Kinderwunsch, der bei fast allen Frauen auch tatsächlich vorhanden ist. Barrieren für eine Realisierung liegen vorrangig in medizinischen Risikoabwägungen. Behinderte und chronisch kranke Mütter fühlen sich in ihrer Mutterrolle anerkannt und haben weitreichende und vielseitige Unterstützung durch das nahe soziale

Umfeld, durch betreuendes medizinisches Personal und durch Ämter und Behörden erfahren. Bei Inanspruchnahme von Hilfeangeboten sowohl von staatlicher Seite als auch aus dem nahen sozialen Umfeld gelingt es Müttern mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen sehr gut, behinderungs- oder erkrankungsbedingte Defizite auszugleichen und Überforderungssituationen abzufedern, um ihren Kindern weitestgehend Normalität vermitteln zu können.

Auch medizinisches und sozialpädagogisches Personal sieht sich zunehmend mit der Thematik Elternschaft und Behinderung konfrontiert und reagiert mit entsprechenden Weiterbildungswünschen und dem Aufzeigen weiterer Bedarfe. Damit wird deutlich, dass sie zunehmend die Rolle wichtiger Unterstützungsinstanzen für die Realisierung und Begleitung von behinderter und chronisch kranker Elternschaft einnehmen.

Lange Zeit wurden behinderte und chronisch kranke Eltern weder in der Öffentlichkeit noch in der Wissenschaft und Politik wahrgenommen. Was vorherrschte, war das Bild eines partnerlosen behinderten Menschen, der auf die Fürsorge seiner Herkunftsfamilie und/oder der staatlichen Gemeinschaft orientiert ist, ohne selbst zur Fürsorge verpflichtet zu sein. Die Pädagogin und ehemalige leitende Direktorin des Bildungs- und Forschungsinstituts zum selbstbestimmten Leben Behinderter Prof. Gisela Hermes sagte dazu in ihrer Dissertationsschrift: „Die Lebensbereiche Sexualität, Partnerschaft und Elternschaft wurden Menschen mit Behinderung in der Vergangenheit abgesprochen bzw. vorenthalten, da eine Vermehrung der als gesellschaftliche Last empfundenen Personengruppe gesellschaftlich nicht erwünscht war.“ (Hermes 2003: 70). Dies mag eine Erklärung sein, dass es keine offizielle Statistik gibt, die Elternschaft und den Grad der Behinderung gemeinsam erhebt. In einem aktuellen Bericht des Mikrozensus finden sich zwar Angaben zu zahlreichen soziodemographischen Merkmalen wie Familienstand, Anzahl der Kinder, Bildungs- und berufliche Abschlüsse, Erwerbstätigkeit und Migrationshintergrund, jedoch niemals im Zusammenhang mit einem möglichen Grad der Behinderung (Statistisches Bundesamt 2009).

In einer früheren Arbeit konstatierte Gisela Hermes bereits, dass zu einem selbstbestimmten Leben auch Kinder gehören. Es ist somit „für behinderte Erwachsene, die in der Gemeinschaft leben, wahrscheinlicher, dass sie sexuelle Beziehungen haben und sich das Recht herausnehmen, verschiedene Formen der Beziehung, einschließlich der Elternschaft auszuprobieren.“ (Hermes 1998: 11). Und von Christiane Rischer und Kerstin Blochberger vom Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern bbe e.V., einem Verein, der Betroffenen durch Selbsthilfe eine selbstbestimmte Elternschaft ermöglichen möchte, stammt die Vermutung, dass die Zahl behinderter Eltern sukzessive zunimmt (Rischer & Blochberger 2001). Als Gründe werden zum einen die verbesserten Lebenslagen (besonders außerhalb institutioneller Betreuung) als auch das gestiegene Einstiegsalter für eine Elternschaft genannt, in dem sich Erkrankungen bereits manifestieren und chronifizieren können. Und auch in der LIVE-Studie aus dem Jahr 2000 wird deutlich, dass der Anteil der spätbehinderten bzw. -erkrankten Frauen mit Kindern bei 70% liegt (Eiermann et al. 2000).

Die Zielstellung des Projektes widmet sich den Fragen zur Familienplanung von Menschen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen. Zentraler Punkt wird dabei das Thema Kinderwunsch und Elternschaft im Spannungsfeld zwischen Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Erwartungen sein. Aufgezeigt werden sollen Teilhabechancen von der Entwicklung des Kinderwunsches und dessen Realisierung in Abhängigkeit von möglichen Risikofaktoren und sozialer Einbettung über das konkrete Schwangerschafts- und Geburtserleben und die ärztliche Versorgung bis hin zur konkreten Alltagsbewältigung mit unterstützenden und hemmenden Einflüssen auf die Gestaltung der Mutterschaft.

Die Literatur zum Forschungsstand stammt größtenteils aus den 90er Jahren, selbst aktuelle Studien beziehen sich überwiegend darauf. In dieser Zeit herrschte eine größere Aufmerksamkeit für behinderte und chronisch kranke Frauen, die sich für eine Mutterschaft entschieden, und sie wurden damit auch wissenschaftlich beforscht. Dieser Trend war jedoch rückläufig, weshalb es in den darauffolgenden Jahren fast ausschließlich Studien und Literatur zur Problematik geistige Behinderung und Elternschaft gab. Das Interesse am Thema erwacht gerade wieder, wobei die Gruppe der Menschen mit geistiger Behinderung wiederum die größte Aufmerksamkeit erfährt. Im vorliegenden Bericht wird jedoch vorwiegend auf die Lebenssituation selbstständig und selbstbestimmt lebender Frauen eingegangen.

Der Fokus dieser Arbeit liegt (nicht unbedingt beabsichtigt) auf dem Begriff der Behinderung, da dazu die meiste Literatur und zusätzlich eine Lobby existieren. Ein weiterer Unterschied zeigt sich in der Prävalenz beider Beeinträchtigungen: Obwohl auch Behinderungen sehr vielfältig und unterschiedlich ausgeprägt sind, lässt sich der Begriff der chronischen Erkrankung noch schwerer fassen, da hier die Bandbreite unverhältnismäßig größer ist (jede Erkrankung kann chronisch verlaufen) und die Wahrnehmung wesentlich vom Schweregrad abhängt. In der vorliegenden Arbeit und besonders im theoretischen Teil wird deshalb vorwiegend von Behinderung die Rede sein, es sei jedoch an dieser Stelle noch einmal explizit darauf verwiesen, dass es sich bei der Untersuchungsgruppe sowohl um behinderte als auch um Frauen mit schweren chronischen Erkrankungen handelt.

Inhaltsverzeichnis

Auskünfte über den Anteil von Frauen und Männern mit Funktionseinschränkungen im Sinne der ICF sowie die Schwere, Art und Ursache ihrer Behinderung finden sich in der amtlichen Schwerbehindertenstatistik. Diese Statistik basiert auf Angaben der Landesversorgungsämter bzw. in Sachsen, Thüringen und Baden-Württemberg der Sozialämter zu Personen, denen ein Schwerbehindertenstatus gemäß Schwerbehindertengesetz (SchwbG) zuerkannt wurde, die also einen Antrag gestellt und denen mindestens ein Grad der Behinderung (GdB) von 50 attestiert wurde. Die Daten stehen für alle Strukturebenen von Bund bis Kommune zur Verfügung. Allerdings stellen nicht alle Menschen, die gesundheitlich schwer beeinträchtigt sind, einen solchen Antrag. Dies trifft insbesondere auf nicht erwerbstätige Frauen und auf ältere Menschen zu (Michel et al 2001). Damit bleibt dieser Personenkreis in der Statistik unterrepräsentiert.

Die Schwerbehindertenstatistik erfasst darüber hinaus keine sozialen Parameter wie Kinderzahl oder Familienstand. Die Bevölkerungsstatistik erlaubt ebenso wenig wie die Statistik von Geburtskliniken oder Beratungsstellen Aussagen über Behinderungen der Mütter bzw. Schwangeren. In der Perinatalstatistik, in der allen Klinikgeburten erfasst werden, finden körperliche Behinderungen oder chronische Erkrankungen nur dann Beachtung, wenn sie ein geburtshilfliches Risiko darstellen. Dazu gehören zwar Allergien, Diabetes mellitus, Skelettanomalien und Kleinwuchs, sie werden jedoch nicht nach der Schwere der Behinderung/Erkrankung i. S. d. Schwerbehindertenstatistik erfasst. Vergleichsweise andere schwerwiegende Beeinträchtigungen wie geistige Behinderungen, Sinnesbehinderungen usw. werden hingegen nicht erhoben.

Somit liefern die offiziellen Statistiken keine Aussagen über den Anteil behinderter Mütter in der Gesellschaft. Auch die Daten des Mikrozensus und des Sozioökonomischen Panels erlauben keine zuverlässigen Aussagen über behinderte Mütter. Allerdings erfolgte im Jahr 2005 im Rahmen des Mikrozensus eine Sonderauswertung zur Lebenssituation behinderter und schwerbehinderter Frauen und Männer in Deutschland.

Danach lebten in der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2005 8,6 Mio. amtlich anerkannte behinderte Menschen (Pfaff 2006). Im Durchschnitt war somit jeder zehnte Einwohner in Deutschland behindert. Davon waren 6,7 Mio. Menschen als schwerbehindert einzustufen, d.h. bei ihnen wurde ein Grad der Behinderung von mindestens 50 festgestellt. Sachsen hatte im bundesweiten Vergleich mit 7% die niedrigste Schwerbehindertenquote in Deutschland (Statistisches Bundesamt 2008).

Bilden unter allen behinderten Menschen diejenigen mit Beeinträchtigungen der Funktion der inneren Organe und mit Körperbehinderungen die größten Gruppen (ebd.), sind es unter den schwerbehinderten Frauen der Altersgruppe 25 bis 44 Jahre in Sachsen die geistig Behinderten (vgl. Tabelle 1).

| Anzahl | % | |

|---|---|---|

| Körperbehinderung |

1.686 |

11,5 |

| Sinnesbehinderung |

1.474 |

10,1 |

| Stoffwechsel-/Organ-/Tumorerkrankung |

3.013 |

20,6 |

| Neurologische Erkrankung |

1.220 |

8,3 |

| Geistige Behinderung |

3.443 |

23,5 |

| Psychische Erkrankung |

1.788 |

12,2 |

| sonstige, nicht genauer bezeichnete Behinderung/Erkrankung |

2.015 |

13,8 |

| gesamt |

14.639 |

100 |

(Quelle: Landesamt für Statistik Sachsen Stand 2009)

In den meisten Fällen, d.h. in über 80% wurde die Behinderung durch eine Krankheit verursacht, nur 5% der Behinderungen sind angeboren, wobei mehr Jungen als Mädchen betroffen sind (Statistisches Bundesamt 2008).

Behinderungen treten häufiger bei Männern und vor allem bei älteren Menschen auf. Über die Hälfte der schwerbehinderten Menschen befinden sich in der Altersgruppe 65 Jahre und älter, während nur 4% der Frauen im gebärfähigen Alter über einen Schwerbehindertenausweis verfügen. Männer sind zudem häufiger berufstätig und stellen daher eher einen Antrag auf Anerkennung einer Schwerbehinderung.

Der Großteil (6,4 Mio.) der Behinderten zählt zur Gruppe der nicht erwerbstätigen Personen. In der Altersgruppe der 15- bis 65-Jährigen belief sich die Erwerbsquote der behinderten Männer auf 53,3%, die der behinderten Frauen auf 45,9%. Mit 50,1% liegt die Erwerbsquote behinderter Menschen deutlich unter der nichtbehinderter mit 75,9% und verweist auf eine geringere Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsmarkt. Rund 62% der Behinderten verfügten über einen Hauptschulabschluss, 19% über einen Realschulabschluss, 12% über eine Fachhochschul- oder Hochschulreife und 6% gaben keinen Abschluss an. Unterschiede zu nichtbehinderten Menschen zeigen sich v.a. in den jüngeren Altersgruppen mit deutlich geringeren Bildungsabschlüssen sowohl im schulischen als auch im beruflichen Bereich. Einkommen aus eigener Erwerbstätigkeit stellt daher auch nur bei 19% der Behinderten die wichtigste Unterhaltsquelle dar, 63% der Behinderten bestreiten ihren Lebensunterhalt durch Renten und Pensionen. Weitere Alternativen bilden Unterhalt durch Angehörige mit 9% sowie Sozialhilfe und Arbeitslosengeld mit 2 bzw. 5% (Pfaff 2006).

Bei den unter 45-jährigen behinderten Menschen lag der Anteil der Ledigen höher als bei gleichaltrigen nichtbehinderten Menschen. Da in der offiziellen Statistik keine Angaben über (Schwer)Behinderung und Elternschaft erhoben werden, liefert die Anzahl der im Haushalt lebenden Personen einen möglichen Hinweis. So lebten von den 25- bis unter 65jährigen, also der Altersgruppe potentieller Elternschaft, mehr behinderte Menschen in einem Einpersonenhaushalt als nichtbehinderte. In der Studie von Michel et al. (2001) zeigte sich, dass der Anteil der Mütter mit dem Grad der Behinderung korreliert. Insgesamt 53% der Frauen in dieser Studie hatten Kinder, wobei mit steigendem Grad der Behinderung der Anteil kinderloser Frauen zunahm. In der Studie konnte ebenfalls ein Zusammenhang zur Art der Behinderung nachgewiesen werden. So gaben 52% der hörgeschädigten Frauen sowie 50% der Diabetikerinnen und der psychisch kranken Frauen an, Kinder zu haben, jedoch nur 7% der geistig behinderten Frauen.

Auf die spezifischen Probleme behinderter Mütter und Väter kann also keine der offiziellen Statistiken in der Bundesrepublik eine Antwort geben. Die Datenbasis zum Thema Elternschaft und Behinderung liefern bisher zahlreichen Publikationen, in denen Erfahrungsberichte behinderter Frauen gesammelt und wissenschaftlich bewertet wurden. Dabei kann es jedoch zu Stichprobenverzerrungen kommen, da sich die Befragungsteilnehmerinnen über Vereine und Verbände (ebd.) bzw. über freiwillige Meldungen zur Teilnahme rekrutierten. Betroffene, die sich bereits organisiert haben, verfügen über vielseitigere Ressourcen der Lebensbewältigung und Unterstützung und sind daher selten repräsentativ für die Gesamtzahl behinderter und chronisch kranker Menschen. Ergänzend sei noch erwähnt, dass bei der amtlichen Erfassung über die Privathaushalte wie z.B. den Mikrozensus Personen in Anstaltsunterkünften (Betreutes Wohnen etc.) nicht berücksichtigt werden, d.h. die Schätzungen belaufen sich zugunsten der Privathaushalte und führen ebenfalls zu einer Verzerrung.

Statistisch verwertbare Aussagen zum Anteil behinderter Mütter ergaben sich somit bisher ausschließlich aus der bundesweiten LIVE-Studie, in der 70% der befragten Frauen angaben, eigene Kinder zu haben, davon fast zwei Drittel sogar mehr als ein Kind (Eiermann et al. 2000), und dem Bericht zur Situation behinderter Frauen in Sachsen (Michel et al. 2001), in der auch der Zeitpunkt der Geburt der Kinder erfasst wurde (Geburt der Kinder vor oder nach Eintritt der Behinderung). Beide Studien basierten auf repräsentativen Stichproben, wodurch der Verzerrungseffekt reduziert werden konnte, jedoch infolge der relativ hohen Anteile der Nonrespondenten nicht ganz zu vernachlässigen ist.

Partnerschaft, Sexualität und Elternschaft stellen Themen dar, mit denen sich Kinder und Jugendliche im Rahmen der Realisierung von Entwicklungsaufgaben in der Adoleszenz auseinandersetzen müssen. Für Mädchen und Jungen mit Behinderungen verläuft diese Auseinandersetzung erschwert, da sowohl die Bedingungen für die Kontaktaufnahme zu Gleichaltrigen beiderlei Geschlechts, die emotionale Lösung von den Eltern und die Akzeptanz der eigenen Körperlichkeit infolge der Behinderung schlechter sein können als auch die Eltern selbst diesen Bereichen der Entwicklung ihrer Kinder weniger Aufmerksamkeit widmen als der schulischen und beruflichen Entwicklung. Darauf konnten wir im Rahmen einer Analyse zur Lebenswelt behinderter Kinder und Jugendlicher in Sachsen verweisen (Michel et al. 2003). Arnade portraitiert in ihrem Buch „Weder Küsse noch Karriere“ (1992) 12 behinderte Frauen: Das Fazit dieser Portraits könnte sein, dass die Erziehung im Elternhaus für Mädchen mit Behinderungen unter dem Motto erfolgte „wenn schon keinen Partner, dann wenigstens ein guter Beruf“. Dabei spielen ambivalente Gefühle der Eltern eine große Rolle. Einerseits gehen vor allem Mütter behinderter Kinder davon aus, allein der wichtigste Partner für das Kind zu sein. Sie können nur schwer das Selbständigwerden ihres Kindes akzeptieren. Andererseits besteht die Sorge, durch ein Enkelkind zusätzlich selbst belastet zu werden.

Aber auch aus professioneller Sicht erfuhr das Thema Sexualität, Partnerschaft und Elternschaft behinderter Menschen bis in die 90er Jahre nur unzureichende Beachtung sowohl in der wissenschaftlichen Arbeit als auch in den Unterstützungsangeboten für behinderte Frauen und Männer. Es waren vor allem körper- und sinnesbehinderte Menschen selbst, die hier einen Durchbruch erzielten und mit vielfältigen Initiativen und Publikationen einen Prozess des Umdenkens einleiteten.

Dennoch ist zu konstatieren, dass Frauen und Männer mit Behinderungen noch immer auf Vorurteile und Unverständnis stoßen, wenn sie sich eigene Kinder wünschen. Die antizipierte Partnerlosigkeit behinderter Menschen impliziert gleichzeitig eine Kinderlosigkeit. So müssen sich behinderte Frauen, die sich gegen eine Mutterschaft entscheiden, gegenüber ihrem sozialen Umfeld nicht rechtfertigen, denn Kinderlosigkeit entspricht den gesellschaftlichen Erwartungen (Hermes 2003, Specht 2006).

Ihnen wird die heutige, mit Verantwortung überfrachtete Elternrolle nicht zugetraut und sie geraten deshalb immer wieder in die ambivalente Situation zwischen ihrem Selbstverständnis und den von außen herangetragenen Vorurteilen (Levc 2008).

Die Reaktionen des sozialen Umfeldes auf die Schwangerschaft fallen sehr unterschiedlich aus. Von Freude über Erstauen und abwartender Skepsis bis hin zu offener Ablehnung und auch entwertenden Äußerungen findet sich alles wieder (Levc 2008, Becker 1997, Hermes 1998, Behrendt 1998). Oft reagiert die Familie der Frau skeptischer als die Familie des Mannes oder Freunde.

Hermes (2003) fasste die Vorurteile, auf die behinderte und chronisch kranke Schwangere treffen, wie folgt zusammen:

-

Fehlende Verantwortungsübernahme: Ein selbst hilfebedürftiger, fremdbestimmter Mensch ist nicht in der Lage, einen anderen Hilfebedürftigen zu versorgen.

-

Leidensdruck der Kinder: Sie sind von Entbehrungen betroffen und müssen die Assistentenrolle für den behinderten Elternteil übernehmen, wodurch sie früh in die Rolle des jungen Erwachsenen gedrängt werden.

-

Finanzielle Belastungen: Bei der Vorsorgung der Kinder entsteht ein Unterstützungsbedarf auf Kosten des Gemeinschaft.

-

Hohes Vererbungsrisiko: Eine behinderte Mutter bedeutet ein behindertes Kind.

Dass der engste Familien- und Bekanntenkreis besonders skeptisch reagiert, scheint mit der Angst der Angehörigen vor einer zu großen Belastung durch die erbetene Unterstützung zusammenzuhängen. Damit zeigen sich unterschwellig negative Erwartungshaltungen, dass die Fähigkeiten einer behinderten Frau allgemein unterschätzt werden. Laut Becker (1997) wird zunächst von den Frauen verlangt, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Da diese Beweislegung initiativ von nichtbehinderten/gesunden Frauen ausgeht, wird eine vermeintliche Konkurrenz zwischen nichtbehinderten und behinderten Müttern deutlich, die auf einem tradierten Frauen- bzw. Mutterbild zu basieren scheint.

Der hohe Druck beweisen zu müssen, dass die existierenden Vorurteile gegenüber ihren (fehlenden) Mutterfähigkeiten ungerechtfertigt sind, kann wiederum dazu führen, dass Hilfeangebote abgelehnt werden und sich die Mütter schnell selbst überfordern (Hermes 2003). Da sie in ihrem bisherigen Leben bereits viele Abhängigkeiten erfahren haben, erleben sie die (zusätzliche) Abhängigkeit von anderen Personen als weibliches Versagen. Ihr Ziel ist stattdessen, möglichst unauffällig zu leben, um nicht negativ aufzufallen oder sich überwachen zu lassen, z.B. durch das Eingreifen staatlicher Institutionen.

Hermes (1998) vertritt die Auffassung, dass viele Familien zwar in Notsituationen auf Hilfeleistungen zurückgreifen können, es ihnen im Alltag jedoch schwer falle, Hilfe anzunehmen. Sie erklärt das mit der Verinnerlichung, als behinderte Frau die Mutterrolle von vornherein nicht kompetent ausfüllen zu können. Diese Situation ist vergleichbar mit dem Dilemma der „sich selbsterfüllenden Prophezeiung“, wenn behinderte/chronisch kranke Frauen wie jede andere Mutter auch in Überforderungssituationen geraten, sich jedoch aus Angst und dem Druck, ganz besonders gute Mütter sein zu wollen, keine Unterstützung holen und damit Überforderungen nicht entschärfen können. Aus diesem Grund sind für Frauen bzw. Menschen mit Einschränkungen unterstützende Netzwerke besonders wichtig.

Aus den Erfahrungen der Selbsthilfe lässt sich festhalten, dass Menschen mit Behinderungen mit dem Thema Kinderwunsch verantwortlich umgehen, indem sie sich bereits in der Planungsphase über Hilfsmöglichkeiten informieren (Blochberger 2008). Die Hauptschwierigkeiten, auf die sie dabei stoßen, sind neben den bereits genannten Umweltbarrieren vor allem eine fragliche finanzielle Absicherung durch eigene Erwerbsarbeit sowie fehlende Hilfsmittel und Unterstützungsmöglichkeiten (Hermes 1998). Behinderte Eltern bleiben von vornherein von vielen Bereichen ausgeschlossen und spontane Aktivitäten sind oft nicht möglich.

Zu den Umweltbarrieren zählen bauliche Barrieren, so dass Krabbelgruppen, Kindertagesstätten, Schulen und Träger von Kontakt- und Freizeitangeboten für Körperbehinderte unzugänglich sind. Kommunikative Barrieren umfassen die Schwierigkeiten, sich mit dem Fachpersonal zu verständigen. Das Ergebnis sind Ausgrenzungen aus wichtigen gesellschaftlichen Bereichen und eine verhinderte Partizipation am öffentlichen Leben.

Die Einkommenssituation behinderte/chronisch kranker Frauen ist im Vergleich zur Gesamtbevölkerung schlechter und die Arbeitslosigkeit unter den Frauen insgesamt hoch (Hermes 1998, vgl. auch Kap. 2.1). Sie haben wenige Chancen auf eine Arbeitsstelle, die ihren Bedürfnissen entspricht und nach wie vor werden nichtbehinderte Bewerberinnen bevorzugt oder es gibt zu wenig Teilzeitstellen. Die Privatisierung der behinderungsbedingten Kosten führt zu einer Kumulation der finanziellen Belastungsfaktoren.

Auch bei der Bewältigung des Familienalltags haben Behinderte/Chronisch Kranke größere Schwierigkeiten, von ihnen werden zusätzliche Kreativität und Energien gefordert (Hermes 15 2003). Dass es kaum staatliche Unterstützungsmodelle für behinderte Eltern gibt, scheint damit zusammenzuhängen, dass der erforderliche Unterstützungsbedarf so individuell ist, dass Modelle nicht zielführend sind. Auch im Hilfsmittelbereich wurden bisher keine adäquaten Lösungen entwickelt, d.h. die Betroffene ist in der Situation, selbst Lösungen zu finden und zu entwickeln (Seipelt-Holtmann 1993).

Dass eine Körper- oder Sinnesbehinderung grundsätzlich nicht die Erziehungskompetenz der Eltern beeinflusst, ist eine Erkenntnis, die sich erst seit einigen Jahren durchsetzt. Abstriche müssen nur in Bezug darauf gemacht werden, wie die Handlungen ausgeführt werden, die im Interesse des Kindes sinnvoll und notwendig sind: „Bildlich gesprochen benötigen sie Menschen, die ihnen ihre Augen, Ohren, Hände oder Füße leihen.“ (Zinsmeister 2006: 4).

Sie nennt gleichzeitig eine Reihe von Möglichkeiten, wie der individuelle Unterstützungsbedarf je nach Behinderungsart aussehen könnte:

-

Hilfen zur Mobilität

-

Unterstützung bei der Kinderpflege und im Haushalt

-

Unterstützung bei der Beaufsichtigung der Kinder (z.B. auf dem Spielplatz)

-

schulische Förderung des Kindes wie Hausaufgabenhilfe

-

barrierefreie Kommunikation mit pädagogischen Fachkräften, um die Kinder von ihrer Mittlerfunktion zu entlasten

-

Unterstützung bei Behördengängen oder der Erledigung von Korrespondenz

-

für die Kinder Kontaktmöglichkeiten mit peers

-

Unterstützung bei Freizeitaktivitäten

-

evtl. psychotherapeutische Unterstützung

-

Aufklärung und Unterstützung in Bezug auf die Erkrankung der Eltern

Um diesem Ziel näher zu kommen, fand 2003 unter Leitung des Bundesverbandes behinderter und chronisch kranker Eltern bbe e.V. und mit Förderung des BMFSFJein Ideenwettbewerb statt, um Hilfsmittel für behinderte Eltern zu entwickeln. Im Ergebnis entstanden sehr interessante Vorschläge, die in der Praxis aber offensichtlich nicht zum Einsatz kommen (Blochberger 2004).

In einer Veröffentlichung des BMFSFJ wurde u. a. auf einen unterfahrbaren Wickeltisch, ein höhenverstellbares Gitterbett, ein Babyfon mit Lichtsignal, eine auf einem Rollstuhl zu befestigende Kinderliege und Haushalts- und Betreuungshilfen laut SGB IX verwiesen (BMFSFJ 2003).

Dass auf Kindersicherheit besonderer Wert gelegt wird (BMFSFJ 2000), begründet Hermes (1998) damit, dass behinderte Menschen sich nicht am gängigen Ablaufschema eines nichtbehinderten orientieren können, sondern individuell und unabhängig von Vorgaben ihre eigenen, bestehende Grenzen und Möglichkeiten berücksichtigenden Methoden entwickeln müssen. So ist z.B. ein blindengerechter Haushalt auch ein kindergerechter Haushalt und die Unfallrate bei Kindern nicht höher.

Auch die Erziehungsstile unterscheiden sich nicht wesentlich von denen nichtbehinderter Mütter (Becker 1997). Die Kinder seien mithelfender und selbstständiger, was schon bei Säuglingen zu merken sei. Sie passen sich den Möglichkeiten und Grenzen der Eltern an und spüren von Anfang an, dass sie mithelfen müssen, z.B. durch Festklammern (Hermes 1998). „Eine Freundin bewunderte uns einmal beim Füttern, weil sie meinte, meine Kinder würden immer so schön den Mund aufmachen und auf den Löffel zukommen, was ihr Kind überhaupt nicht täte.“ (Paul 1990: 357)

Die Akzeptanz der eigenen Situation durch die Mutter trägt wesentlich dazu bei, dass auch die Kinder diese akzeptieren können. „Darüber hinaus stärkt dies ihr Selbstbewusstsein, sie bekommen den individuellen Einsatz von Fähigkeiten und kreative Problemlösungskompetenz vorgelebt und erleben ein breites Spektrum von Lebensrealitäten.“ (Levc 2008: 117).

Viele der genannten Probleme könnten sicher mit einer dauerhaften Begleitperson bewältigt werden. Beispielhaft kann an dieser Stelle Skandinavien genannt werden, wo mit der Bereitstellung einer ausreichenden persönlichen Assistenz im Sinne des Selbstverständnisses über die elterliche Autonomie gehandelt wird (Ferrares 2001). In Österreich hingegen trifft man eher auf eine misstrauische und ablehnende Haltung, hier finden sich kaum Unterstützungsangebote. Wird eine behinderte Frau Mutter, sieht sie sich oft der Drohung einer Fremdunterbringung ihres Kindes gegenüber. In Deutschland werden zunehmend Hilfsprojekte diskutiert wie mobile Hilfen, betreute Wohnformen und Lösungen für Notsituationen wie z.B. ein Mutter-Kind-Haus oder die begleitete Elternschaft insbesondere für geistig behinderte Menschen (Pixa-Kettner 2006).

Als Fazit kann daher festgehalten werden: „Nur wenige der im Alltag auftretenden Probleme hängen ursächlich mit der Behinderung der Frauen zusammen. Der weitaus größere Teil beruht auf Umweltbarrieren, unbefriedigenden Rahmenbedingungen, der Konfrontation mit Unwissenheit und Vorurteilen und der Tatsache, dass Frauen mit Behinderungen als Mütter „nicht vorgesehen“ sind.“ (Levc 2008: 197).

Eine hilfreiche Option für behinderte Mütter ist der Informationsaustausch in Internetforen und Organisationen behinderter Eltern. Eine solche Internetplattform bietet neben dem Bundesverband behinderter Eltern bbe e.V. beispielsweise das US-amerikanische www.disabledparents.net, die häufig Themen wie Auswirkungen der Schwangerschaft auf die körperliche Befindlichkeit, erfahrene Gynäkologen, die Unabwendbarkeit einer Sectio und geeignete Hilfsmittel enthalten, aber auch die Angst vor Gefahrensituationen und einem zu langsamem Reagieren aufgreifen. Auch aus der Evaluation des Beratungsangebots des bbe e.V. geht hervor, dass die häufigsten Anfragen die Bereiche personelle Hilfen und Assistenz, Hilfsmittel und Kindermöbel, Schwangerschaft und Geburt und Umgang mit Ämtern und Behörden betreffen (Blochberger 2008). Tipps und Informationen zum angefragten Bereich sowie Ansprechpartner und Adressen zu erhalten und der Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern zur Entwicklung der eigenen Handlungsfähigkeit sind Erwartungen, mit denen sich die Hilfesuchenden an die jeweiligen Stellen wenden. Dabei können die Ratsuchenden schneller Vertrauen zu einer ebenfalls behinderten Person aufbauen als zu anderen Beraterinnen, was die Bedeutung von peer counseling hervorhebt.

Im Vergleich zu körper- oder sinnesbehinderter Eltern erweist sich die Situation für geistig behinderte Eltern als weitaus schwieriger. Immer mehr geistig behinderte Frauen und Männer entwickeln im Zuge der gewünschten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben den Wunsch nach Elternschaft. Sie haben weniger günstige Voraussetzungen bei der Realisierung ihres Kinderwunsches und einer erfüllten Elternschaft. So ist diese Elterngruppe schlechter auf eine Schwangerschaft und Geburt vorbereitet als andere Eltern. Das resultiert zum einen aus der geringeren Teilnahme an Geburtsvorbereitungskursen, zum anderen an der (geringen) Verfügbarkeit von barrierefreien Informationen in Leichter Sprache. Zusätzlich problematisch wirken sich zum Teil eigene Kindheitserfahrungen aus, wenn behinderte Mädchen und Jungen in ihrer Sozialisation Misshandlungen, Vernachlässigungen und ein dysfunktionales Familienleben erfuhren, sowie die meist fehlende Unterstützung und das geringe Einkommen dieser Elterngruppe.

In der internationalen Literatur wird als größte Gefahr für die Kinder geistig behinderter Eltern die Vernachlässigung der Kinder gesehen (vgl. Kaatz 1992). Es wird von Fällen berichtet, in denen die geistig behinderte Mutter die Bedürfnisse ihres heranwachsenden Kindes nicht wahrnehmen konnte und ebenso wenig die gesundheitlichen Probleme. Die Ursachen liegen neben den vorhandenen kognitiven Restriktionen der Mütter selbst vor allem in ihren eigenen fehlenden elterlichen Vorbildern und sozioökonomischen Faktoren, da sie meist nur über geringe Einkommen verfügen.

Es wird darauf verwiesen, dass geistig behinderte Eltern Unterstützung in verschiedenen Bereichen der Kinderpflege und der altersabhängigen Ernährung ihres Kindes benötigen. Ebenso sollten sie eine Anleitung erhalten zum Aufbau guter Eltern-Kind-Beziehungen und altersgerechter Kommunikation und Interaktion.

Eine gesellschaftliche Aufgabe besteht in der Bereitstellung und Schaffung von Zugangsmöglichkeiten zu Ressourcen und Unterstützungsmöglichkeiten.

Unterstützungsangebote sollen den Eltern helfen, vorhandene Dienstleistungen für sich nutzen können, um damit eine adäquate Kindererziehung zu ermöglichen. Die Ergebnisse lassen schlussfolgern, dass der nicht vorhandene Zugang zu pflegerischen und erzieherischen Dienstleistungen für die Eltern mit geistigen Behinderungen auf die Hindernisse im System zurückzuführen sind und nicht den Eltern angelastet werden können. Werden die vorhandenen Unterstützungsmöglichkeiten auch für geistig behinderte Eltern bereitgestellt, sind sie durchaus in der Lage, adäquat zu funktionieren und sich den Herausforderungen der Elternschaft erfolgreich zu stellen (vgl. Pixa-Kettner 2006, Röpell & Niggemann 2005). In Bezug auf psychisch kranke Eltern gestaltet sich die Situation zum Teil noch schwieriger. Trotz der Belege, dass die meisten Kinder psychisch kranker Eltern nicht misshandelt werden, wird in der Literatur von einer großen Zahl der Inobhutnahme von Kindern psychisch kranker Eltern berichtet. Ein Teil der Berichte stammt aus Untersuchungen zur Anzahl der Kinder aus der Grundgesamtheit der psychisch erkrankten Eltern, die in staatliche Vormundschaft genommen wurden. Der andere Teil bezieht sich auf die Häufigkeit von Eltern mit Behinderung in bestimmten Populationen inklusive Müttern mit Pflegekindern und Gerichtsstichproben.

Die Ergebnisse einer australischen Studie demonstrieren, dass Eltern mit Behinderungen in staatlichen Kinderschutzprozessen signifikant überrepräsentiert sind und dass die Prozesserfolge nach Art der Behinderung variieren (Llewellyn et al. 2003). Besonders Eltern mit einer geistigen Behinderung oder einer seelischen Störung sind gemessen an ihrer Grundgesamtheit bei gerichtlichen Prozessen überrepräsentiert. Die Gerichtsakten von zwei Familiengerichten in New South Wales, Australien, und alle Pflege und Schutzmaßnahmen, die von der Kinderschutzbehörde ausgingen und innerhalb von neun Monaten zu Abschluss gebracht wurden (n= 285), sind untersucht worden. Eltern mit Behinderungen machten beinahe ein Drittel der Fälle aus (29,5%). Die Prävalenz war für Eltern mit psychiatrischen Behinderungen mit 21,8% am höchsten, gefolgt von Eltern mit Lernbehinderungen mit 8,8%.

Signifikante Zusammenhänge konnten zwischen elterlicher Behinderung und gerichtlichem Wirken gefunden werden, und es zeigt sich, dass eine unverhältnismäßig große Zahl Kinder lernbehinderter Eltern in staatliche Vormundschaft genommen wurden.

Das Ergebnis entspricht den Resultaten anderer internationaler Untersuchungen dieser Art. So konnten Studien aus den 80er Jahren für die USA zeigen, dass 45,5 % der Kinder lernbehinderter Eltern aus der Familie genommen wurden. Eine ähnliche Zahl wurde für Schweden festgestellt. Da lag der Anteil der entzogenen Kinder bei 45%. Auch für Neuseeland und Australien finden sich analoge Prozentangaben (Llewellyn et al. 2003). Betrachtet man diese Ergebnisse, ist davon auszugehen, dass zwischen einem Drittel und der Hälfte der lernbehinderten Eltern damit konfrontiert werden, ihre Kinder in Kinderschutzprozessen zu verlieren. Die Gerichtsentscheidungen sind stark beeinflusst von Vorurteilen über geistige Behinderung wie der Annahme, dass Erziehungsmängel dauerhaft und die Eltern nicht empfänglich für eine Förderung sind, die den Verbleib der Kinder im elterlichen Haushalt ermöglichen könnten (vgl. dazu Arbeiten von Rechtsgelehrten: Hayman 1990; Levesque1996, Marafino 1990, Zinsmeister 2006 sowie die Arbeiten von Pixa-Kettner et al. 1996 und Pixa-Kettner 2007).

Viele Jahre Forschung haben gezeigt, Eltern mit geistigen Behinderungen können sich Wissen und Fähigkeiten aneignen und tun dies auch (vgl. Budd & Greenspan 1985, Feldman 1994, Llewellyn et al. 2003). Das reale oder wahrgenommene Fehlen fertig abrufbarer oder geeigneter Dienstleistungen zur Elternunterstützung könnte ein Grund dafür sein, dass Gerichte kein Risiko eingehen wollen und daher nach wie vor eher zu ungunsten der behinderten Eltern entscheiden.

In weiteren Studien muss untersucht werden, woher die gefundene Überrepräsentation von Eltern mit psychischen Behinderungen und Lernbehinderungen rührt und welche Maßnahmen dem entgegen wirken können.

Viele der bisherigen Studien beziehen sich auf die psychische und physische Situation der pflegenden Angehörigen. Dies sind meist erwachsene Kinder, die ihre behinderten und vor allem chronisch kranken Eltern pflegen, die sich bereits im höheren Lebensalter befinden. In der internationalen Literatur gibt es aber auch zunehmend Studien, die sich mit den Auswirkungen einer elterlichen Behinderung auf die Kinder im Lebensverlauf auseinandersetzen (Riedesser & Schulte-Markwort 1999, Duvdevany et al. 2005, Prilleltensky 2004, Hyatt & Allen 2005).

Eine Studie von Prilleltensky (2004) konnte zeigen, dass Mütter mit Körperbehinderungen ein starkes Engagement für ihre Kinder entwickeln und sich aktiv um deren Pflege und die Sicherstellung des Wohlergehens der Kinder kümmern. Dabei unternehmen sie zahlreiche Versuche, ihre Kinder von allen Belastungen fernzuhalten bzw. abzuschirmen, die im Zusammenhang mit der mütterlichen Behinderung stehen. Während die Mütter aufrichtig über vorhandene Herausforderungen und Barrieren berichteten, wurden gleichzeitig der Spaß und die Erfüllung deutlich, den die Frauen von ihrer Mutterschaft ableiten.

Eine israelische Studie von Duvdenvany et al. (2005) untersuchte die Gefühle von Kindern im Schulalter zu ihren behinderten Eltern. Die Ergebnisse zeigen sowohl in der Untersuchungsgruppe der Kinder behinderter Eltern als auch in der Kontrollgruppe der Kinder nichtbehinderter Eltern das nebeneinander Bestehen von positiven und negativen Gefühlen gegenüber den Eltern. Im Unterschied zur Gruppe der Kinder nichtbehinderter Eltern zeigt sich bei den Kindern behinderter Eltern eine größere Intensität der Gefühle.

Außerdem nannten sie mehr positive Gefühle bei einer größeren Ambivalenz. Die Ergebnisse lassen vermuten, dass die Bindung zwischen Eltern und Kind im Falle einer Behinderung besonders stark ist. Neben dieser Bindung ist es nötig, weitere protektive Faktoren zu mobilisieren, um die (auch für die Kinder) große Belastung der Behinderung der Eltern verarbeiten zu können. Dazu ist wichtig, ein Bewusstsein der medizinischen, pflegerischen und sonstigen Professionellen für die Lebenssituation der behinderten Eltern und deren Kinder zu schaffen, damit diese adäquat und unterstützend wirken können (vgl. dazu Riedesser & Schulte-Markwort 1999).

Eine Studie von Hyatt und Allen (2005) untersuchte den direkten, kurzfristigen Einfluss einer Behinderung auf nicht behinderte Familienmitglieder anhand der rechtzeitigen Dreifachimpfung[1] von Kindern im Alter von 24 Monaten. In dieser Untersuchung wird deutlich, dass der Grad der Behinderung der Eltern Auswirkungen auf die Gesundheitsvorsorge der Kinder hat. Sind Eltern schwer behindert, sinkt die Wahrscheinlichkeit für die 2-jährigen Kinder rechtzeitig immunisiert zu werden. Sind die Eltern arbeitsunfähig, können aber eingeschränkt für sich selbst sorgen, steigt die Wahrscheinlichkeit sogar, rechtzeitig geimpft zu werden, wenn auch nicht signifikant. Die Ergebnisse der Studie zeigen, Behinderung ist tatsächlich eine Familienangelegenheit mit Implikationen für den Zugang zum Gesundheitswesen und letztendlich auch dem Gesundheitsstatus der Kinder schwerbehinderter Eltern. Die Ursache liegt im leichteren Zugang zu Einrichtungen des Gesundheitswesens für Eltern mit leichteren Behinderungen und als Folge davon auch für deren Kinder im Vergleich zu schwerstbehinderten Eltern (vgl. dazu Altman et al.1999). Die Autoren weisen auf die Notwendigkeit eines Barzuschusssystems hin, mit dessen Hilfe sich Behinderte Assistenz, die speziell auf sie zugeschnitten ist, einkaufen können. Dazu ist es nötig, einen Zugang zu Kindern von Eltern mit schweren Behinderungen zu finden, um diese mit Unterstützungsangeboten zu versorgen.

Empfohlen wird ein Case Management betroffener Familien, um eine umfassende Versorgung aller Familienmitglieder zu gewährleisten bzw. überhaupt erst einmal bereitstellen zu können, welche neben regelmäßigen Erholungszeiten für die pflegenden Angehörigen auch spezielle Maßnahmen zur Gesunderhaltung der nicht behinderten Familienmitglieder beinhaltet. In der Literatur lassen sich neben Studien, die kurzfristige Effekte elterlicher Behinderung analysieren, ebenso Hinweise zum Lebensverlauf finden. Eine Arbeit aus Norwegen untersuchte Faktoren, die eine frühzeitige Erwerbsunfähigkeitsrente bedingen. Neben Einflussfaktoren wie einem niedrigen Geburtsgewicht (5,7%), chronischen Erkrankungen während der Kindheit (6,8%) und dem Familienstand der Mutter (4,4%) bedingt vor allem die elterliche Behinderung mit 8,8% eine eigene frühzeitige Erwerbsunfähigkeit. Das tritt besonders deutlich zutage, wenn das Kind und der betroffene Elternteil dem gleichen Geschlecht angehörig sind und wenn die Behinderung des Elternteils in den ersten Lebensjahren des Kindes entstand. Die Frage ist, wie die Kinder behinderter Eltern unterstützt werden können und psychischen Belastungen, die sich im negativsten Fall als Erkrankung manifestieren können, vorgebeugt werden können. Dafür ist es wichtig, ein Bewusstsein sowohl für die gesellschaftlichen Barrieren für behinderte und chronisch kranke Eltern zu schaffen, als auch die Bedürfnisse der Kinder nicht aus den Augen zu verlieren.

Ärzte sind meist die ersten Ansprechpartner, wenn es darum geht, die Folgen einer Erkrankung oder eines medizinischen Eingriffs abzuklären. Das gilt auch bei Erkrankungen

oder Störungen, die sich auf die Funktion der Sexualorgane und die Fertilität auswirken können. Aber auch bei der Risikoabschätzung für den Verlauf einer Schwangerschaft und der Prognose der Erkrankung der Mutter sowie möglicher Fehlbildungen oder genetischer Erkrankungen des Kindes benötigen die Rat suchenden Eltern kompetente ärztliche Partner.

Diese verfügen aber selbst zum Teil nur über geringe Erfahrungen mit dieser speziellen Problematik, besonders dann, wenn es sich um seltene Krankheitsbilder handelt. Die Themen Fertilität, Schwangerschaft und Geburt finden im Zusammenhang mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen erst allmählich Eingang in die medizinische Forschung. Erforderlich wird das einerseits durch die steigende Lebenserwartung bei schweren chronischen Erkrankungen wie Mukoviszidose, Hämophilie oder Tumorerkrankungen. Andererseits wünschen sich behinderte oder chronisch kranke Frauen und Männern zunehmend, selbst über die Realisierung ihres Kinderwunsches entscheiden zu können. Dabei können sie sich auf entsprechende gesetzliche Regelungen zur selbstbestimmten Elternschaft berufen.

Bereits vor Beginn einer Schwangerschaft stellt sich nicht nur den werdenden Eltern, sondern auch dem medizinischen Personal die Frage, wie der Verlauf der Schwangerschaft sein wird und welche Risiken für Mutter und Kind zu erwarten sind. So ist z. B. zu klären, ob eine Veränderung in der Medikation notwendig wird, um das Risiko für Mutter und Kind so gering wie möglich zu halten. Notwendige vorgeburtliche Maßnahmen sind ebenso zu klären wie eventuelle besondere Anforderungen bei der Wahl der Entbindungsart. Besonders für Patientinnen mit einer Dauermedikation sollte eine langfristige Familienplanung erreicht werden, um Risiken für Mutter und Kind rechtzeitig abzuklären, da Medikamente oft auch noch nach dem unmittelbaren Absetzen im Körper der Frau wirksam bleiben. Und schließlich sollte auch im Vorfeld geklärt werden, welchen Unterstützungsbedarf die Mutter bzw. die Eltern infolge ihrer Erkrankung bzw. Behinderung haben, um die entsprechenden Vorbereitungen treffen zu können.

Wissenschaftlich fundierte Aussagen über die Rolle einer Erkrankung für den Erhalt der Fertilität, für den Verlauf von Schwangerschaft und Geburt sowie für das Fehlbildungsrisiko des Kindes gibt es u.a. zu den Krankheitsbildern Mukoviszidose / zystische Fibrose (CF), Epilepsie, Multiple Sklerose (MS) und Tumorerkrankungen. Einzelne Aussagen liegen auch vor zu Querschnittslähmungen und psychischen Erkrankungen

Bei einer Mukoviszidose oder zystischen Fibrose kommt es zu einer vermehrten Produktion und erhöhten Viskosität (Zähigkeit) des Sekretes, wie beispielsweise in den Bronchien und im Verdauungstrakt, was zu schweren Störungen und Komplikationen im Atmungs- und Verdauungssystem führt. Aber auch die Sexualorgane sind von dieser Störung betroffen. Dennoch besteht bei erkrankten Frauen und Männern der Wunsch nach Partnerschaft und Familiengründung (Malenke 1997). Bereits 1968 wurde in einer Studie festgestellt, dass die Samenflüssigkeit von an CF erkrankten Männern nur selten Sperma enthielt. Erst in einer nachfolgenden Untersuchung einige Jahre später wurde festgestellt, dass 98 % aller mit CF erkrankten Männer ohne Samenleiter und nur mit gering ausgebildeten Nebenhoden geboren wurden. Meist fehlen die Samenblase und der Ejakulationskanal komplett oder sind fehlgebildet. Die Hoden sind meist normal ausgebildet und produzieren auch ausreichend Sperma, welches aber nur teilweise in den Nebenhoden gelangen kann. Die männliche Hormonproduktion verläuft jedoch regulär.

Frauen mit einer CF Erkrankung sind wesentlich weniger von einer generellen Sterilität betroffen. Die bestehenden Probleme stellen sich eher in der Verminderung der Eisprünge und in einer veränderten Zusammensetzung des Scheidensekrets dar, das meist wesentlich zähflüssiger ist. Dadurch wird sich das Eindringen der Samenzellen in die Gebärmutter erschwert. Die Fruchtbarkeit ist dadurch zwar vermindert, aber Schwangerschaften sind möglich. Für die Kinder von Eltern mit Mukoviszidose besteht ein erhöhtes Risiko, ebenfalls diese Erkrankung zu bekommen. Stuhrmann-Spannenberg (1997) verweist darauf, dass eine humangenetische Beratung sinnvoll ist, bevor eine entsprechende Therapie bei bestehendem Kinderwunsch begonnen wird.

Das Krankheitsbild der Epilepsie und die Folgen der Erkrankungen sind sehr heterogen. Bei bestimmten Epilepsieformen oder Antiepileptika können die Sexualfunktionen beeinträchtigt sein. Durch Informationsdefizite bei behandelnden Neurologen oder Gynäkologen bestätigen Frauen sowohl in unserer Studie als auch in Internetforen, dass sie eher verunsichert als unterstützt werden, wenn sie sich fachliche Beratung vor einer Schwangerschaft einholen wollen. Dabei gibt es gerade zu diesem Krankheitsbild sehr fundierte wissenschaftliche Ergebnisse durch die Arbeit des European Registry of Antiepileptic Drugs and Pregnancy (EURAP), dem europäischen Register für Schwangerschaften unter Antiepileptika. An dieser länderübergreifenden Studie beteiligten sich zum Stichtag 29. Mai 2009 insgesamt 750 Ärztinnen und Ärzte aus 42 europäischen und nichteuropäischen Ländern (EURAP 2009). Im erstellten Register waren zum 29. Mai 2009 13.205 Schwangerschaften erfasst, für Deutschland 1.311. Das Projekt EURAP verfolgt das Ziel, einen Vergleich zur Wirkung und zur Sicherheit der verschiedenen Antiepileptika zu erstellen und dabei die konkreten Wirkungen für das ungeborene Kind in Bezug auf die Häufigkeit von Fehlbildungen und pränatale Wachstumsstörungen zu erfassen (Schmitz 2008). Damit entstehen erstmals belastbare Aussagen zur Wirkungsweise und zum Einfluss von Antiepileptika, welche dann die Entscheidung und die Vorbereitungen für die Realisierung eines Kinderwunsches bei betroffenen Frauen positiv beeinflussen könnte.

Generell liegen keine expliziten Gründe vor, die eine Schwangerschaft bei Frauen mit Epilepsie ausschließen. Auf der Basis des europäischen Registers liegen fundierte Kenntnisse über Antiepileptika vor, die sowohl das Anfallsrisiko für die Mutter als auch das Schädigungsrisiko für das Kind minimieren können (ebd.). Epileptikerinnen mit Kinderwunsch sollten vor Eintritt der Schwangerschaft darüber mit dem Neurologen und dem Gynäkologen besprechen, um Risiken zu minimieren und eventuell eine medikamentöse Umstellung langfristig vorzubereiten, da Antiepileptika auf Valproinsäurebasis in den frühen Phasen der Schwangerschaft eingenommen, zu Neuralrohrdefekten (spina-bifida) führen können. Bei einer entsprechenden optimalen Medikamenteneinstellung kommen Komplikationen im Verlauf der Schwangerschaft nicht häufiger vor als vergleichsweise bei Frauen ohne eine Epilepsieerkrankung. Eine Verringerungen der Anfallshäufigkeit war bei 5- 10% der schwangeren Frauen feststellen, auch einer spontanen Geburt steht nichts entgegen. In Bezug auf die Vererbbarkeit der Erkrankung konnte nachgewiesen werden, dass mit sehr wenigen Ausnahmen Epilepsie keine Erbkrankheit ist. 95% der Kinder von epilepsiekranken Eltern waren nicht selbst von Epilepsie betroffen (Schmitz 2008).

Eine Multiple Sklerose (MS) Erkrankung tritt häufig zwischen dem 20.-40. Lebensjahr auf, also genau in dem Zeitabschnitt, in dem Fragen der Partnerschaft und der Familieplanung eine wesentliche Rolle spielen. Frauen erkranken nach den Angaben von Moser und Albrecht (2010) annährend doppelt so häufig an Multipler Sklerose wie Männer. Jasper (2004) verweist darauf, dass es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass Schwangerschaften den Verlauf einer Multiplen Sklerose ungünstig beeinflussen. Er beschreibt sogar eine Abnahme der Schubhäufigkeiten und die Verbesserung der Krankheitsverläufe – ein Phänomen, das Rösener mit der besonderen immunologischen Situation einer Schwangerschaft, in der der Körper der Mutter das immunologisch fremde Kind tolerieren muss, erklärt (Rösener 2005). Der Ablauf der Geburt ist von den geburtshilflichen Erfordernissen abhängig, wobei eine Periduralanästhesie (PDA) möglich ist, ohne dass die Erkrankung generell negativ beeinflusst wird.

Eine besondere Herausforderung stellt die Versorgung und das Erziehen der Kinder für Menschen mit MS dar. Schlafdefizite und die schwierige Organisation des gesamten Alltags führen oftmals zu chronischen Erschöpfungszuständen und zum Erreichen der Grenzen der allgemeinen Belastbarkeit. Deshalb ist es wichtig, frühzeitig ein umfassendes Netzwerk aufzubauen, um im Notfall schnell und unkompliziert Hilfe in Anspruch nehmen zu können.

Aus den Daten des Deutschen Krebsregisters ist ersichtlich, dass bestimmte Formen der Tumorerkrankungen vor allem Menschen jüngeren und mittleren Alters betreffen. Fragen zum Erhalt der Fertilität stellen sich in mehrfacher Hinsicht. Zunächst können sowohl bei Frauen als auch bei Männern die Reproduktionsorgane von der Tumorerkrankung betroffen sein. Zweitens stellt sich je nach Stadium und Art der Tumorerkrankung die Frage der Prognose und der Überlebenszeit. Und drittens beeinflussen Radio- und Chemotherapie nicht nur das Tumorgewebe, sondern können auch Samen- und Eizellen nachhaltig schädigen (von Wolf 2007). Neben den elementaren Fragen der Heilbarkeit der Erkrankung sollten auch die Probleme und Fragen bezüglich einer möglichen Familienplanung und eines Kinderwunschs Beachtung finden. Je nach Form und Stadium der Krebserkrankung stehen Behandlungsmethoden zur Verfügung, die eine spätere Elternschaft wahrscheinlicher werden lassen, wobei bei Frauen mit zunehmendem Alter das Risiko steigt, nach einer Chemotherapie unfruchtbar zu sein (Deutsche Krebshilfe 2007). Analog gilt bei Männern, dass nach der Chemotherapie noch gesunde Samenstammzellen vorhanden sein müssen, um die Fruchtbarkeit zu erhalten.

Auch bei der Strahlentherapie können die Keimzellen sowohl bei Männern als auch bei Frauen so weit geschädigt werden, dass die Fortpflanzungsfähigkeit nicht erhalten werden kann. Das ist ebenso vom Alter (der Frau), der Tumorlokalisation und der Stärke der eingesetzten Strahlen abhängig.

Bei Operationen von Tumoren in den paarweise angelegten Sexualorganen (Eierstöcke bzw. Hoden) kann die Fortpflanzungsfähigkeit erhalten bleiben, wenn nur eine Seite betroffen ist und operativ entfernt werden muss. Ist die Entfernung beider Eierstöcke bzw. Hoden oder der Gebärmutter notwendig, kann die Reproduktionsfähigkeit nicht erhalten werden. Wird eine Stammzelltransplantationen notwendig, müssen Zytostatika in hoher Dosis angewendet werden, um im gesamten Blutsystem vorhandene Leukämiezellen zu vernichten. Oftmals ist noch zusätzlich eine Ganzkörperbestrahlung notwendig. Durch die Wirkung der hoch dosierten Medikamente und der Strahlen werden auch die Keimzellen irreversibel geschädigt.

Im Jahr 2006 wurde ein bundesweites Netzwerk unter dem Namen FertiPROTEKT gegründet, um Frauen und Männer mit malignen Tumorerkrankungen in Bezug auf den Erhalt ihrer Fortpflanzungsfähigkeit zu beraten und ihnen ggf. moderne Therapien bei bestehendem Kinderwunsch zugängig zu machen. Unter dem Titel „Fertilitätsprotektion bei Frauen - Empfehlungen des Netzwerks FertiPROTEKT“ in der Version 1 vom 13. Mai 2009 werden Hinweise über fertilitätserhaltende Maßnahmen, Risiken und Kosten bei unterschiedlichen Tumorerkrankungen publiziert. Auf der Homepage des Projektes können sich sowohl Ärzte als auch Frauen und Männer mit Tumorerkrankungen beraten und informieren lassen.

Querschnittslähmungen infolge der Schädigung des Rückenmarkes beeinträchtigen nicht die Fähigkeit einer Frau, schwanger zu werden und Kinder zu gebären (Löchner-Ernst 2002). Bei Männern mit Schädigungen des Rückenmarks ist eine spontane Ejakulation die Voraussetzung für eine Befruchtung. Nach Löchner-Ernst ist je nach Art und Abschnitt der Rückenmarksverletzung nur ein sehr geringer Prozentsatz der Männer in der Lage, einen Samenerguss (Ejakulation) beim Geschlechtsverkehr zu erreichen und nur weitere 5 bis 10% erreichen dies durch Masturbation. Um bei Anejakulation trotzdem zu einer Vaterschaft verhelfen zu können, müssen technische Verfahren zur Samengewinnung Anwendung finden. Diese Techniken sind z. B. transrektale Elektrostimulation des Plexus pelvicus (Plas et al2003), die perkutanen penilen Vibrostimulation (Sommer & Schmitges 2007) oder die Testikuläre Spermienextraktion zur Gewinnung einzelner Samenzellen.

Es existieren nur wenige Studien und Forschungsberichte zu Schwangerschaften von querschnittsgelähmten Frauen. Eisenbarth (2010) wies nach, dass bei schwangeren Frauen mit einer Querschnittslähmung mit einer erhöhten Neigung zu Frühgeburten zu rechnen ist. In der frühen Phase der Schwangerschaft (1. Trimenon) unterstützt intensivierte Krankengymnastik die Stärkung der körperlichen Struktur und dient der optimalen Dekubitusprophylaxe. In der mittleren Phase der Schwangerschaft (2. Trimenon) sollten Übungen zur Selbstpalpation erlernt werden, um eine Kontrolle der Wehentätigkeit und indirekte Anzeichen von Wehen zu gewährleisten. In diesem Zeitraum empfiehlt sich auch die Einbindung eines Experten aus dem Bereich der Hilfsmittelversorgung (Ergotherapeuten/ Paraplegiologen) sowie der Hebamme und der Klinik, in welcher die Patientin entbinden möchte. Ab der 25. Schwangerschaftswoche sind regelmäßige (14-tägige) Ultraschallkontrollen angeraten, um eine Placentainsuffizienz frühzeitig zu erkennen.

In der letzten Phase der Schwangerschaft (3. Trimenon) bereiten meist das zunehmende Gewicht und die verstärkte Gefahr der Ödembildung Schwierigkeiten, wobei mit geeigneten Kompressionsstrümpfen vorgebeugt werden kann. Wesentlich ist auch die Kontrolle der regelmäßigen Blasen- und Darmentleerung, um eine autonome Hyperreflexie zu vermeiden. Regelmäßige Vaginalsonographie mit Zervixbeurteilungen ermöglichen die Früherkennung von Frühgeburtsbestrebungen.

Im Vorfeld der Geburt ist es wichtig, die Beweglichkeit der Hüfte zu beurteilen und gegebenenfalls eine Probelagerung und ein Probe-CTG im Rollstuhl durchzuführen. Nach den Erfahrungen von Eisenbarth kann die Geburt: „grundsätzlich auch ohne die Möglichkeit der Mutter aktiv mitzupressen, spontan und unkompliziert verlaufen. Der Uterus besitzt nämlich ein autonomes Reizleitungssystem, welches auf die Geburt entscheidenden Einfluss ausübt.

[…] Bei verzögerter Austreibungsphase ist die vaginale, instrumentelle Entbindung indiziert. Die Überwachung des Kindes unterscheidet sich dabei nicht von der Vorgehensweise bei Geburten nichtbehinderter Frauen.“ (Eisenbarth 2010).

Das Stillen sollte unbedingt auch bei Querschnittsgelähmten ermöglicht und gefördert werden. Bei Frauen mit sensomotorisch kompletter Schädigung unterhalb des Wirbels Th3 kann der Milchejektionsreflex abgeschwächt und damit die Milchproduktion eingeschränkt sein. Nach der Entlassung ist eine ambulante, spezifische Behandlungspflege für drei bis sechs Wochen notwendig, wobei alle notwendigen Hilfsmittel wie Antidekubituskissen, Rutschbett, Stillkissen und rollstuhlgerechter Wickeltisch sowie unterfahrbares Kinderbett bereits vorbereitet sein sollten, um möglichst schnell eine selbstbestimmte Alltagsgestaltung für die Familie gewährleisten zu können.

In Deutschland begeben sich im Verlauf eines Jahres mehr als 1,6 Millionen Menschen mit psychischen Erkrankungen in Behandlung. Das entspricht ca. drei Prozent der Gesamtbevölkerung. Die psychische Erkrankung eines Familienmitgliedes hat immer auch Auswirkungen auf das gesamte Familiensystem, involvierte Familiennetzwerke und vor allem den betroffenen Partner. Betrachtet man die Risiken der Vererbungswahrscheinlichkeit von psychischen Erkrankungen, so ist aus entsprechenden genetischen Studien erfassbar, dass sowohl bei schizophrenen als auch bei affektiven Störungen eine entsprechende Vererbungskomponente festgestellt werden konnte (Lisofsly 2008: 3). Die möglichen Therapien umfassen neben gesprächs- und verhaltenstherapeutischen Ansätzen meist auch Psychopharmaka-Therapien. Daraus lässt sich das Entwicklungsrisiko für das ungeborene Kind im Rahmen einer Schwangerschaft ableiten, da alle Psychopharmaka plazentagängig und entsprechende Spuren im kindlichen Organismus nachweisbar sind.

Nach den Schilderungen von Hornstein (2009) kommt es bei 59 % der betroffenen Frauen bei Eintritt einer Schwangerschaft zur Verschlechterung der psychischen Gesundheit. Deshalb sollte eine angemessene Beratung unter der Berücksichtigung der bisherigen Erkrankung mit Beachtung der Häufigkeit von Krankheitsphasen, die Evaluation der krankheitsauslösenden Faktoren und die Berücksichtigung der Medikamente einer Umsetzung des Kinderwunsches voraus gehen (Faust 2010).

Im Rahmen der Schwangerschaft sollten die betroffenen Frauen sowohl psychiatrisch als auch gynäkologisch besonders intensiv als Risikopatientin betreut werden. Wenn im Verlauf der Schwangerschaft Psychopharmaka eingenommen wurden, sollte die Geburt in einer Geburtsklinik mit angeschlossener Säuglingsstation erfolgen, so dass bei auftretenden Entzugsymptomen oder anderen Nebenwirkungen der Medikamente jederzeit reagiert werden kann und eine intensive Überwachung ohne Trennung von Mutter und Kind gewährleistet ist.

Insbesondere durch das hohe Engagement behinderter Frauen und Männer selbst vollzog sich in den letzten zwanzig Jahren ein Paradigmenwechsel in der Politik für und mit Menschen mit Behinderungen. 1993 wurde mit den Standard Rules der UNO zur Herstellung der Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen eine Empfehlung an die Mitgliedsstaaten gegeben, Lebensbedingungen zu schaffen, die Menschen mit Behinderungen nicht mehr diskriminieren.

Mit Einführung der ICF im Jahr 2001 wurde ein neuer Ansatz gefunden, Behinderung zu definieren und damit die Basis für weiterführende gesetzliche Regelungen zu schaffen, die den erwähnten Paradigmenwechsel realisieren. Der bisher vorrangig medizinisch orientierte Ansatz für die Definition von Behinderungen wurde durch die Berücksichtung der Kontextfaktoren um die lebensweltliche Dimension erweitert. Insbesondere die Definition der Umweltfaktoren erweiterte den Blick auf Behinderung vom individuellen Schicksal auf eine gesellschaftliche Problematik. Im Zentrum der Betrachtung steht nunmehr die Aktivität des Menschen, die von vielfältigen, sich wechselseitig beeinflussenden Faktoren gefördert oder gehemmt wird, so von den Umwelt- und den personenbezogenen Faktoren, denen ein Mensch ausgesetzt ist. Die gesundheitliche Situation stellt dabei nur einen Aspekt dar. Damit erfolgt die Beurteilung der Behinderung ressourcen- statt defizitorientiert.

Mit der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen vom Dezember 2006 (in Deutschland ratifiziert im April 2009) erhielten auf internationaler Ebene die Forderungen nach Chancengleichheit und Gewährleistung der gleichberechtigten Teilhabe an allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens größere Rechtsverbindlichkeit. Auch hier waren es wieder behinderte Frauen und Männer selbst, die einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung des Konventionstextes nahmen. Die Rechte behinderter Menschen auf Sexualität, Partnerschaft und Familie wurden explizit in der Konvention benannt. So heißt es im Artikel 23: „Achtung vor Heim und Familie

-

Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung behinderter Menschen in allen Fragen, die Ehe, Familie, Elternschaft und persönliche Beziehungen betreffen, auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen, um zu gewährleisten, dass

-

das Recht behinderter Menschen im heiratsfähigen Alter, auf der Grundlage des freien und vollen Einverständnisses der künftigen Ehegatten eine Ehe zu schließen und eine Familie zu gründen, anerkannt wird;

-

das Recht behinderter Menschen auf freie und verantwortungsbewusste Entscheidung über die Anzahl ihrer Kinder und die Geburtenabstände sowie auf Zugang zu altersgemäßer Information, Aufklärung über Fortpflanzung und Familienplanung anerkannt wird und ihnen die notwendigen Mittel zur Wahrnehmung dieser Rechte bereitgestellt werden;

-

behinderte Menschen, einschließlich Kinder, auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen ihre Fruchtbarkeit erhalten.“ (UN-Konvention 2010). In der deutschen Gesetzlichkeit wurde im Jahr 1994 mit der Ergänzung des Artikels 3 im Grundgesetz durch den Absatz „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden“ der rechtliche Rahmen für den Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik Deutschlands geschaffen. In diesem Sinn erfolgte auch eine Neudefinition des Begriffs der „Behinderung“ im SGB IX (2001) und im Behindertengleichstellungsgesetz (BGG 2002). Der Paradigmenwechsel vollzieht sich von der Betrachtung behinderter Menschen als Objekte der individuellen und gesellschaftlichen Fürsorge hin zur Akzeptanz als Subjekt des selbstbestimmten Handelns.

Mit Einführung des SGB IX und des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) fanden die besonderen Belange behinderter Frauen und Mütter noch stärkere Beachtung. Eine Übersicht der relevanten gesetzlichen Regelungen gibt Tabelle 2.

| Gesetz/Paragraph | Inhalt |

|---|---|

| RVO (Reichsversicherungsverordnung) |

§ 198: Anspruch krankenversicherter Frauen auf häusliche Pflege wegen Schwangerschaft und Entbindung, sofern diese nicht anderweitig gesichert ist§ 199: Anspruch krankenversicherter Frauen auf Haushaltshilfe wegen Schwangerschaft und Entbindung, sofern diese nicht anderweitig gesichert ist |

| SGB III Arbeitsförderung BGBI. I S. 2992 19.11.2004 |

§ 1: Ziele der Arbeitsförderung§ 8: Frauenförderung§ 8a: Vereinbarkeit Familie und Beruf§ 8b: Leistungen für Berufsrückkehrer§ 97: Teilhabe am Arbeitsleben§ 98: Leistungen zur Teilhabe§ 100: Leistungen§ 101: Besonderheiten§ 102: Grundsatz§ 103: Leistungen |

| SGBV Gesetzliche Krankenversicherung BGBI. I S. 2014 30.07.2004 |

§ 24: Medizinische Vorsorge für Mütter und Väter§ 33: Hilfsmittel§ 38: Haushaltshilfe§ 41: Medizinische Rehabilitation für Mütter und Väter |

| SGB VI Gesetzliche Rentenversicherung BGBI. I S. 3183 04.12.2004 |

§ 15: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation§ 177: Beitragszahlung für Kindererziehungszeiten |

| SGB VIII Kinder und Jugendhilfe BGBI. I S. 3022 27.11.2003 |

§ 19: Gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kind§ 20: Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen§ 21: Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung derSchulpflicht§ 22: Grundsätze der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen§ 23: Tagespflege§ 24: Ausgestaltung des Förderangebots in Tageseinrichtungen (mit Änderung vom 01.01.2005)§ 24a: Übergangsregelung zum Anspruch auf den Besuch eines Kindergartens§ 25: Unterstützung selbstorganisierter Förderung von Kindern§ 26: Landesrechtsvorbehalt§ 27: Hilfe zur Erziehung§ 28: Erziehungsberatung§ 29: Soziale Gruppenarbeit§ 30: Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer§ 31: Sozialpädagogische Familienhilfe§ 32: Erziehung in einer Tagesgruppe§ 33: Vollzeitpflege§ 34: Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen |

| SGB IX Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen BGBI. I S. 2014 30.07.2004 |

§ 1: Selbstbestimmung§ 9: Wahl- und Wunschrecht§ 17: Persönliches Budget§ 22: Aufgaben§ 55: Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft§ 57: Förderung der Verständigung§ 58: Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben |

| SGB XI Soziale Pflegeversicherung BGBI. I S. 3022 27.12.2003 |

§ 2: Selbstbestimmung |

| SGB XII Sozialhilfe BGBI. I S. 1950 30.07.2004 |

§ 50: Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft§ 53: Leistungsberechtigte und Aufgabe§ 55: Sonderregelung für behinderte Menschen in Einrichtungen |

| Behindertengleichstellungsgesetz BGG |

§ 4 Benachteiligungsverbot |

| Sächsisches Integrationsgesetz SächsIntegrG vom 28.05.2004 |

§ 1: Ziele des Gesetzes§ 3: Barrierefreiheit§ 4: Benachteiligungsverbot, insbesondere Absatz 4§ 5: Gebärdensprache und andere Kommunikationshilfen§ 6: Recht auf Verwendung von Gebärdensprache und anderen Kommunikationshilfen§ 7: Barrierefreie Informationstechnik§ 8: Gestaltung von Bescheiden und Vordrucken |

| Gesetz zum Schutze der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz - MuSchG) BGBI I S. 2318 20.06.2002, BGBI I S. 2190 14.11.2003 |

Das Gesetz enthält keine speziellen Regelungen für behinderte Schwangere und Mütter, ist aber von allgemeiner BedeutungEine Übersetzung in leichte Sprache wird empfohlen für den Bereich der WfbM§ 3: Beschäftigungsverbote für werdende Mütter§ 4: Weitere Beschäftigungsverbote§ 15: Sonstige Leistungen bei Schwangerschaft und Mutterschaft§ 16: Freizeit für Untersuchungen |

Im Folgenden soll auf zwei wesentliche Aspekte näher eingegangen werden: Die Regelungen zum persönlichen Budget (SGB IX) und Hilfen zur Erziehung (SGB VIII). Die Umsetzung dieser beiden Regelungen können in der Praxis die finanzielle Grundlage zur Gewährleistung von Elternassistenz und begleiteter Elternschaft bilden – zwei wichtige Angebote für Eltern mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen, selbstbestimmt ihr Recht auf Elternschaft im Sinne der UN-Konvention zu realisieren.

Im Falle einer Behinderung oder chronischen Erkrankung ist die Hilfe und Unterstützung durch andere oft unerlässlich. In der Regel werden die sozialstaatlichen Transferleistungen als Sachleistungen ausgegeben. Damit werden die Dienstleistungen professioneller Einrichtungen finanziert. Der Leistungsträger, zum Beispiel die Pflegekasse und ein privater Pflegedienst als Leistungserbringer, interagieren in dem Falle direkt miteinander, ohne dass ein privatrechtlicher Vertrag mit dem Leistungsempfänger zustande kommt.

Um behinderten Menschen mehr Selbstbestimmung zu ihrer Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (§10 SGB I) zu gewährleisten, wurde die Möglichkeit zur Finanzierung und Gestaltung von Hilfen als Persönliches Budget erstmals im Jahr 2001 im §17 SGB IX gesetzlich geregelt. Im Absatz 2 werden die budgetfähigen Leistungen wie folgt benannt: „Bei der Ausführung des Persönlichen Budgets sind nach Maßgabe des individuell festgestellten Bedarfs die Rehabilitationsträger, die Pflegekassen und die Integrationsämter beteiligt. Das Persönliche Budget wird von den beteiligten Leistungsträgern trägerübergreifend als Komplexleistung erbracht. Budgetfähig sind auch die neben den Leistungen nach Satz 1 erforderlichen Leistungen der Krankenkassen und der Pflegekassen, Leistungen der Träger der Unfallversicherung bei Pflegebedürftigkeit sowie Hilfe zur Pflege der Sozialhilfe, die sich auf alltägliche und regelmäßig wiederkehrende Bedarfe beziehen und als Geldleistungen oder durch Gutscheine erbracht werden können“ (§17 Abs.1 SGB IX). Seit 2008 besteht auf Grundlage des SGB IX ein Rechtsanspruch, der die Teilhabe an allen Bereichen der Gesellschaft einklagbar macht. Die Teilhabe muss unabhängig von der Behinderung gewährleistet sein.

Unter dem Blickpunkt der Unterstützung bei der Elternschaft als Form der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben hat sich die Bezeichnung Elternassistenz etabliert. Der Begriff „Assistenz“ wurde 2000 erstmals gesetzlich normiert, anfangs nur für die Arbeitsassistenz als begleitende Hilfe im Arbeitsleben (vgl. §102 Abs.4 SGB IX). Die Arbeitsassistenz lehnt sich am Konzept der persönlichen Assistenz an, das auf Initiative der Bewegung Selbstbestimmt Leben von vorrangig körperbehinderten Menschen entwickelt wurde als Abkehr vom bisher erhaltenen klassischen Konzept professionalisierter und institutionalisierter Pflege und Betreuung. Nach dem Prinzip des Assistenzmodells definiert der Begriff Elternassistenz „all diejenigen individuellen Unterstützungshandlungen, die Mütter und Väter mit Behinderungen benötigen, um die elterliche Sorge oder - im Falle nicht sorgeberechtigter Elternteile – den Umgang mit den Kindern möglichst umfassend und selbstbestimmt ausüben zu können.“ (Zinsmeister 2006: 3). Mit anderen Worten dient die Elternassistenz als menschliches Hilfsmittel zur Bewältigung von Erziehungs- und/oder Betreuungsaufgaben. Zur Gewährleistung der Elternassistenz über das persönliche Budget werden Zielvereinbarungen zwischen dem Budgetnehmer und den Kostenträgern abgeschlossen.

Eine prinzipielle Schwierigkeit der Beantragung des Persönlichen Budgets besteht in diesem Zusammenhang im Sachleistungsprinzip. Die Vorrangigkeit der Sach- und Dienstleistungen vor der Auszahlung des Gegenwertes dieser Leistungen schränkt die Selbstbestimmung behinderter Menschen ein. So verweist Zinsmeister in einem Beitrag zur sexuellen Selbstbestimmung noch einmal darauf, das z. B. Pflegebedürftige der Pflegestufe II ein Pflegegeld von 430€/Monat erhalten, von einem ambulanten Pflegedienst betreute Personen mit gleichem Pflegebedarf bis max. 1.040€ und im Heim lebende 1.279€, womit der tatsächliche Pflegebedarf über Assistenzleistungen kaum gedeckt werden kann (Zinsmeister 2010: 15).

Ein weiteres Hindernis bei der Durchsetzung der Rechtsansprüche auf staatliche Unterstützung resultiert aus einem Zuständigkeitskonflikt zwischen den Trägern der Kinder33 und Jugendhilfe (SGB VIII) und den Trägern der Rehabilitation gemäß SGB IX bzw. der Sozialhilfe gemäß SGB XII. Die persönliche Assistenz für die behinderte Mutter bzw. den behinderten Vater, sowohl als Sachleistung als auch in Form des Persönlichen Budgets als Teilhabeleistung zum Leben in der Gemeinschaft, wird vom Sozialhilfeträger finanziert, da sie rehabilitativen Charakter besitzt. Darüber hinaus hat die beantragte Hilfe den Zweck, die Versorgung und Erziehung der Kinder sicherzustellen bzw. zu verbessern. Kostenträger dafür ist das Jugendamt. In der Praxis wird von beiden Trägern die Zuständigkeit häufig beim jeweils anderen gesehen, so dass am Ende beide die Leistungsgesuche der Antragsteller ablehnen. Dieser Zuständigkeitskonflikt hat seine Wurzeln in den Kollisionsregelungen des §10 SGB VIII. Dort heißt es im Absatz 4: „Die Leistungen nach diesem Buch gehen Leistungen nach dem Zwölften Buch vor. Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Zwölften Buch für junge Menschen, die körperlich oder geistig behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, gehen Leistungen nach diesem Buch vor. Landesrecht kann regeln, dass Leistungen der Frühförderung für Kinder unabhängig von der Art der Behinderung vorrangig von anderen Leistungsträgern gewährt werden.“ (§10 Abs.4, SGB VIII).

Ein weiteres, nicht unerhebliches Problem besteht in den Leistungen zur Pflege nach SGB XI und XII. Da die meisten behinderten Eltern Leistungen der Pflegeversicherung nach SGB XI oder Hilfe zur Pflege nach § 61 SGB XII in Anspruch nehmen, werden beim Jugend- oder Sozialamt gestellte Anträge gern abgelehnt, mit der Begründung, der Bedarf für die Betreuung des Kindes würde durch die Pflegeleistung bereits gedeckt. Mit gesetzlicher Verankerung des Trägerübergreifenden Persönlichen Budgets scheint der Konflikt in der Praxis gelöst zu sein. Mit einer Zielvereinbarung hat der potentielle Budgetnehmer die benötigte Hilfe und Unterstützung formuliert, die er dem vermutlich zuständigen Träger vorlegt. Dieser hat nun die Aufgabe zu prüfen, ob die Zuständigkeit tatsächlich bei ihm liegt. Ist das nicht der Fall, muss der Kostenträger die Zielvereinbarung dem aus seiner Sicht zuständigen Kostenträger vorlegen. Vorteil dieses Verfahrens ist, dass der potentielle Budgetnehmer nur noch einen Antrag, formuliert als Zielvereinbarung, stellen muss und nicht wie bisher mehrere Anträge an die verschieden Kostenträger. Momentan ist es in der Praxis häufig der Fall, dass das persönliche Budget nach langer Antragsdauer abgelehnt wird, da die Zuständigkeit nicht eindeutig geklärt werden kann. Da seit 2008 ein Rechtsanspruch auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben besteht, können die Leistungen eingeklagt werden. Weil die Regelung eindeutig ist, ist zum Wohle des Budgetnehmers die Kooperation aller Beteiligten gefragt. Voraussetzungen dazu sind gut informierte Budgetnehmer, in den Methoden der Bedarfsermittlung geschulte Budgetberater oder Budgetassistenten und gemeinschaftlich agierende Kostenträger. Eine besonders wichtige Voraussetzung ist darüber hinaus die öffentliche Akzeptanz von Eltern mit Behinderung und ihrem Recht auf Elternschaft.

Bis zum 10. Juli 2010 gab es in Sachsen 266 Budgetnehmer. Einige Vereinbarungen sind inzwischen ausgelaufen, so dass aktuell für 178 Budgetnehmer Kostenzusagen erteilt wurden, davon 117 für das ambulant betreute Wohnen. Bislang gibt es in Sachsen lediglich vier trägerübergreifende Budgets. Elternassistenz oder ähnliches (z.B. begleitete Elternschaft) ist nicht dabei (Auskunft des KSV nach persönlicher Anfrage). Winzer verweist aber auf die Möglichkeit, dass der KSVKostenzusagen im ambulant betreuten Wohnen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erteilt hat und gleichzeitig das Jugendamt Leistungen zur Erziehung des Kindes übernimmt. Dazu gibt es aber keine Daten.

In der Modellphase der Einführung des Trägerübergreifenden Persönlichen Budgets gab es im Zeitraum vom 01. Juli 2004 bis 30. Juni 2007 bundesweit in den Modellregionen 358 beantragte und 353 bewilligte Budgetvereinbarungen. Anschließend erfolgten in der Region Chemnitz 26 Anträge und 23 Bewilligungen von Budgets, davon zwei als Trägerübergreifende Budgets (Metzler et al. 2007).