Eine quantitative Studie

Bachelor-Arbeit. Erstprüfer: Dr. Justin J.W. Powell Leibniz Universität Hannover. Institut für Soziologie. BA Sozialwissenschaften

Inhaltsverzeichnis

- 1. Einleitung

- 2. Theoretischer Hintergrund

- 3. Aktueller Forschungsstand

- 4. Zwischenfazit und Forschungsfragen

- 5. Ziele der Arbeit

- 6. Methodisches Vorgehen

- 7. Datenauswertung

- 8. Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse

- 9. Literatur

Abbildungsverzeichnis

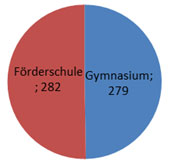

- 1. Abb. 1: Anzahl der Studierenden der Lehrämter Gymnasium und Förderschule (n=561)

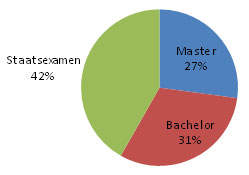

- 2. Abb. 2: Anteile der Befragten an der jeweiligen Abschlussart (n= 560)

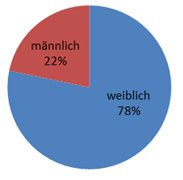

- 3. Abb. 3: Anteile der männlichen und weiblichen Studierenden (n= 561)

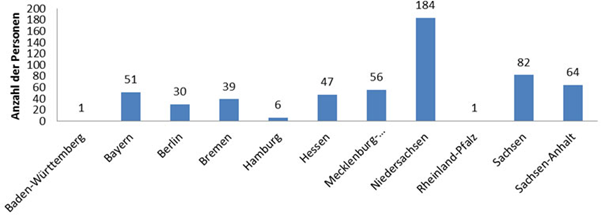

- 4. Abb. 4: Verteilung der Umfrageteilnehmenden nach Ort des derzeitigen Hochschulstudiums (n= 561)

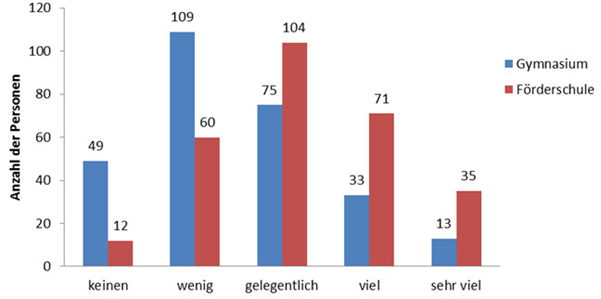

- 5. Abb. 5: Erfahrung im Unterrichten von Kindern mit Behinderung (n= 561)

- 6. Abb. 6: persönlicher Umgang mit Menschen mit Behinderung (n= 561)

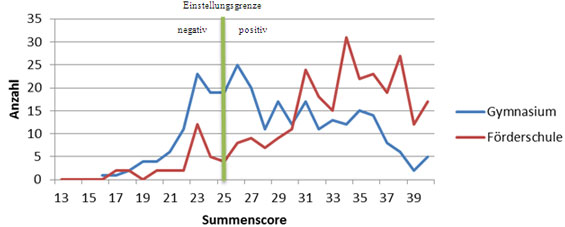

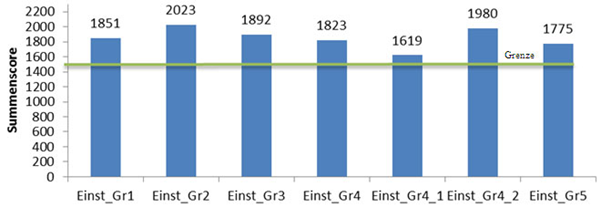

- 7. Abb. 7: Verteilung der Summenscores zur Skala_Einstellung (nach Lehramt)

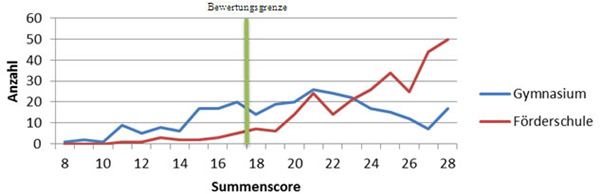

- 8. Abb. 8: Verteilung der Summenscores zur Skala_Einfluss Kinder o. Behinderung (nach Lehramt)

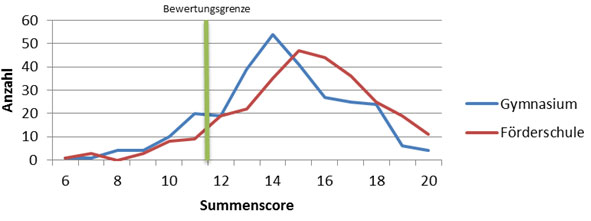

- 9. Abb. 9: Verteilung der Summenscores zur Skala_Einfluss Kinder m. Behinderung (nach Lehramt)

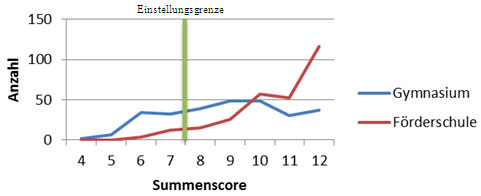

- 10. Abb. 10: Verteilung der Summenscores zu Skala_zieldiffenziertes Lernen (nach Lehramt)

- 11. Abb. 11: Summenscores nach Art des Förderbedarfs

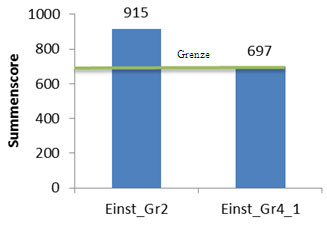

- 12. Abb. 12: Summenscores Einst_Gr2 und Einst_Gr4_1 (Gymnasium)

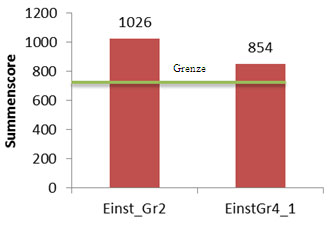

- 13. Abb. 13: Summenscores Einst_Gr2 und Einst_Gr4_1 (Förderschule)

Mit der Unterzeichnung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung (UN-BRK) wurden im Jahr 2009 in Deutschland die Diskussionen um eine gesellschaftliche Inklusion von Menschen mit Behinderung neu angefacht. Deutschland verpflichtet sich mit der Ratifizierung der Konvention dazu, die Diskriminierung und Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung zu vermeiden. Besonders dem deutschen Bildungssystem kommt dabei die Aufgabe zu, allen Menschen die Wahrnehmung ihrer Menschenrechte auf Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe zu ermöglichen. Im Mai 2012 hat sogar die ARD einen Spielfilm zum Thema schulische Inklusion von Menschen mit körperlichen und geistigen Einschränkungen ausgestrahlt („Inklusion – gemeinsam anders!“). Es scheint zwar so zu sein, dass es einerseits eine vermehrte Diskussion über den gesellschaftlichen Umgang mit Behinderung in der (medialen) Öffentlichkeit gibt, aber anderseits werden die Menschenrechte von Menschen mit Behinderung in Deutschland massiv eingeschnitten. So zeigte sich beispielsweise in den Auseinandersetzungen mit der Präimplantations- bzw. Pränataldiagnostik, dass „die Überwindung genetisch bedingter Behinderungen [.] ein zentrales Motiv der genetischen Forschung [ist].“ (Düwell 2008: 148). Düwell schreibt weiter:

„Wenn man das Entstehen von Behinderungen verhindern kann, dann scheint das doch effektiver, billiger und humaner als Behinderte zu versorgen. Geht damit nicht latent oder offenkundig ein fundamentales Urteil über den Wert eines Lebens mit Behinderungen einher? Und ist dieses Werturteil nicht eine implizite Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen?“ (Düwell 2008: 148; Hervorhebung i. O.)

Das Phänomen ‚Behinderung‘ wird offensichtlich in einem paradoxen Spannungsfeld, zwischen Forderung nach Einhaltung und Beschneiden der Menschenrechte, diskutiert. Diese zentrale Paradoxie tritt auch in den Inklusionsdiskursen ans Tageslicht. Betrachtet man (schulische) Inklusion als ein pädagogisches und bildungspolitisches Konzept, um der menschlichen Vielfalt gerecht zu werden und damit allen Kindern die Möglichkeit zu geben, ihr Menschenrecht auf Bildung wahrzunehmen, dann kann man nur für ein solches inklusives Bildungssystem sein – ist die Vermeidung jeglicher Diskriminierung doch ein Grundpfeiler einer demokratisch verfassten Gesellschaft. Aber gerade in der Diskussion um eine inklusive Schulbildung für alle Kinder scheint dieses Ideal auf der Strecke zu bleiben. Denn:

„Der erste Eindruck einer allgemeinen Zustimmung ist indes oberflächlich. […] Wo gesellschaftliche Gruppierungen sich in Wahrheit positionieren, kann verlässlich erst mit der bohrenden Nachfrage: ‚Wie hältst Du`s mit der Sonderschule?‘ erschlossen werden.“ (Wocken 2010: 25)

Vor allem an der Sonderschulfrage kann man erkennen, ob der paradigmatische Wechsel, der mit einem inklusiven Bildungsansatz verbunden ist, verstanden und unterstützt wird[1]. Stellt man die Sonderschulfrage, rücken auch die Rollen der Sonderpädagogik und der Allgemeinen Pädagogik im inklusiven Bildungssystem in den Fokus. Zwar finden mittlerweile besonders in (sonder-)pädagogischen und soziologischen Bereichen[2] intensivere Auseinandersetzungen mit dem Konzept eines inklusiven Bildungssystems statt, aber häufig herrscht bei den beteiligten Entscheidungsträgern in der Politik Unklarheit darüber, was mit Inklusion überhaupt gemeint ist. Um zu klären, was man unter Inklusion im pädagogischen und bildungspolitischen Sinne versteht, wird die Bedeutung des Begriffes zunächst im theoretischen Hintergrund, aus einer historischen Perspektive heraus, hergeleitet.

Es wird sich zeigen, dass eine zentrale Forderung der Inklusionsbefürworter die gemeinsame Beschulung aller Kinder in ‚Einer Schule für alle‘ ist. Da es sich um eine strukturelle Umstellung des Bildungssystems handelt, bedarf es einer positiven Einstellung der beteiligten Akteure, die diesen Transformationsprozess mittragen. In dieser Studie rücken vor allem Studierende der Lehrämter Gymnasium und Förderschule und deren Einstellung zu einer gemeinsamen Beschulung mit einer inklusiven Praxis ins Blickfeld. Nachdem im theoretischen Hintergrund auch die Diskussionslinien in der Sonderschuldebatte dargestellt worden sind, wird in den nächsten Kapiteln auf den aktuellen Forschungsstand und die zugrundeliegenden Forschungsfragen eingegangen. Im Kapitel sechs lassen sich die Ausführungen zur verwendeten Methode und der Entwicklung des Erhebungsinstrumentes finden. Nach der Datenauswertung, werden die Ergebnisse zusammengefasst diskutiert.

Inhaltsverzeichnis

Zunächst wird die Bedeutung des Begriffes ‚Inklusion‘ in dessen historischem Entstehungskontext erläutert. Ein inklusives Bildungskonzept wird in der Literatur häufig mit einem Paradigmenwechsel im Bildungssystem verbunden. Da Inklusion eine Phase in der Entwicklung des Umgangs mit Behinderung in der Gesellschaft ist (vgl. Sander 2002: 62; zit. nach: Hinz 2005: 10), kann die Bedeutung des Begriffes nur unter Betrachtung der Konzepte Exklusion, Segregation und Integration verstanden werden (vgl. Powell 2011: 52). Anschließend werden die Kernpunkte einer inklusiven Praxis dargestellt. Danach wird in einem dritten Schritt kurz auf die Hauptargumentationslinien in der Inklusionsdiskussion eingegangen.

Die erste Phase ist die Exklusion, in der die Menschen mit Behinderung „ganz und gar aus dem System der Bildung und Erziehung ausgeschlossen [werden]“ (Hinz 2005: 10). Der zentrale Ausschlussmechanismus ist dabei die Kategorisierung von Menschen entlang eines konstruierten Unterscheidungsmerkmales. In Bezug auf Menschen mit Behinderung ist die zentrale Dichotomie die Einteilung in die Kategorien ‚behindert‘ und ‚nicht-behindert‘. Prengel weist darauf hin, dass gerade solche Dichotomien der Legitimation von Herrschaft dienen (vgl. Prengel 1993: 38). In einem vertikalen Hierarchisierungsprozess stehen an der oberen Stelle der Hierarchie die Personen, die ‚richtig‘, ‚stark‘ und ‚rational‘ seien. Auf der unteren Stufe befinden sich Menschen, die als ‚schwach‘, ‚falsch‘ und ‚irrational‘ gelten würden (vgl. Prengel 1993: 38). Somit ist für einen Exklusionsmechanismus die scharfe Trennlinie zwischen ‚richtig‘ und ‚falsch‘ ein zentrales Merkmal (vgl. Hinz 2005: 10f.). Historisch gesehen, lässt sich die NS-Zeit, in der eine Linie zwischen ‚wertem‘ und ‚abartig, unwertem‘ Leben gezogen wurde, in diese Phase einordnen. Begründet wurde die Kategorisierung vor allem durch eine Ideologie, welche Behinderung als Minderwertigkeit denkt. Auch die damaligen Diskussionen in der Heilpädagogik (als Vorläufer der Sonderpädagogik) verstärkten diese Ansicht (vgl. Prengel 1993: 145ff.). Da es sich bei einer Kategorisierung um eine soziale Konstruktion handelt, kann die Trennlinie viele Formen annehmen und ist gesellschaftlich relativ. Nach der NS-Zeit wurde der sozialdarwinistische Behinderungsbegriff ersetzt durch eine medizinisch-biologische Differenzierung. Entlang einer vermeintlich medizinischen Diagnose wird das Phänomen ‚Behinderung‘ als Krankheit aufgefasst, wobei aber selbst der Krankheitsbegriff in der Medizin umstritten ist und nicht feststeht (vgl. Lanzerath 2000; zit. Nach: Düwell 2008: 5).[3]

Zusammenfassend kann Exklusion als Wegschieben der mit negativen Merkmalen besetzten Gruppe verstanden werden. Demnach tauchen diese Menschen im Bildungssystem gar nicht auf und sind unsichtbar. Durch einen Etikettierungsprozess wird einer Person eine negative Eigenschaft zugewiesen, was zur Folge hat, dass diese von Entwicklungsmöglichkeiten ausgeschlossen wird (vgl. Prengel 1993: 148). Legt man in der heutigen Zeit die Menschenrechtserklärung, in welcher das Recht auf Bildung als Menschenrecht verstanden wird, als Maßstab an, dann ist jeder Ausschluss eines Menschen aus dem Bildungssystem eine Menschenrechtsverletzung.

Die zweite Phase in der Entwicklung des Bildungssystems wird mit dem Begriff der ‚Segregation‘ beschrieben. Dabei wird die etikettierte Person oder Gruppe einer bestimmten Institution zugewiesen (vgl. Hinz 2005: 11; Powell 2011: 53f.). Der Unterschied zur Exklusion besteht darin, dass die Person nun als Teil des Bildungssystems sichtbar ist. Nichtsdestotrotz vollzieht sich eine Hierarchisierung, die soziale Ungleichheiten generiert. Denn:

„Unterschiede zwischen Menschen bedeuten zugleich Über- und Unterordnung; Menschen, die sich unterscheiden, müssen unterschiedliche gesellschaftliche Rangpositionen einnehmen.“ (Prengel 1993: 34)

Menschen mit Behinderung werden einer Sondereinrichtung zugeordnet und unterscheiden sich von Personen, die nicht Mitglied einer solchen Sondereinrichtung sind. Prengel sieht als zentralen Differenzierungsprozess in der Pädagogik die Absprache der Lernfähigkeit von Menschen mit Behinderung aufgrund ihrer Behinderung an (vgl. Prengel 1993: 147). Personen, die erst einmal als Merkmalsträger etikettiert worden sind, gehören nicht in die Regelschule und werden in Sonderschulen[4] ausgesondert. Dieses Vorgehen ist typisch für das deutsche Schulsystem (vgl. Hinz 2005). In Deutschland findet man eine institutionelle Hierarchie des Bildungswesens vor, in dem das Gymnasium an oberster Stelle steht; gefolgt von der Realschule und der Hauptschule. Am unteren Ende der Leiter steht ein Sonderschulsystem, welches sich entlang der verschiedenen Behinderungskategorien ausdifferenziert hat. Diese Gruppenbildung ist ein Kategorisierungs- und Hierarchisierungsprozess, welche soziale Ungleichheiten erzeugen. Um Ungleichheiten auf Dauer stabil zu halten, bedarf es einer Legitimation (vgl. Berger/Luckmann 1966/2007). Im deutschen Bildungssystem findet diese Legitimation über eine kulturelle Homogenitätsvorstellung statt (vgl. Powell 2011; Wocken 2010), die davon ausgeht, dass Menschen am effektivsten unter ihres Gleichen lernen würden. Das Ziel des Bildungssystems ist es demnach, ein Lernen in einer homogenen Gruppe durch verschiedene Selektionsprozesse zu erreichen. Damit verbunden ist ein Schonraumdenken. Hauptsächlich wird argumentiert, dass Kinder mit Behinderung in der Regelschule untergehen würden, wobei dieses Argument auch noch auf etwas Anderes hinweist: nicht die Förderung der beeinträchtigten Kinder steht primär im Vordergrund, sondern der „Schutz der Regelschüler durch sie [die Kinder mit Behinderung].“ (Prengel 1993: 148).

Bei den Behinderungskategorien handelt es sich um Konstruktionen auf vermeintlich medizinischer Grundlage, die als ‚sonderpädagogische Förderbedarfe‘ beschrieben werden. Powell macht aber darauf aufmerksam, dass

„‚sonderpädagogischer Förderbedarf‘ und ‚Behinderung‘ relative Kategorien [sind], die im hohen Maße nicht von klinischer Diagnose individueller körperlicher oder geistiger Unterschiede, sondern von den jeweiligen historischen, sozialen und räumlichen Kontexten abhängen.“ (Powell 2004: 5)

Auch Prengel verweist darauf, dass „alle menschlichen Existenzweisen [.] kulturell bedingt und historisch veränderbar sind.“ (Prengel 1993: 55). Die Differenzierung des Sonderschulsystems entlang der verschiedenen Förderbedarfe erfolgt in Niedersachsen beispielsweise entlang von zehn Kategorien (vgl. Aktionsplan Niedersachsen 2012: 29). Angebunden an die Struktur des Bildungssystems (vor allem die Differenzierung in Regel- und Sonderschule), sind auch die Ausbildungsprozesse und Arbeitsstätten der Pädagogen/ Pädagoginnen[5] institutionell getrennt (vgl. Wocken 2010: 26). Historisch entwickelten sich zwei immer noch weitgehend voneinander abgesonderte pädagogische Professionen. Zum einen die Allgemeine Pädagogik und zum anderen die Sonderpädagogik. Diese Trennung gilt es im Rahmen der Inklusion zu überwinden (vgl. Prengel 1993: 140).

Die dritte Phase ist dadurch gekennzeichnet, dass sich eine Gruppe innerhalb einer anderen Gruppe befindet (vgl. Hinz 2005: 11). Damit beschreibt Integration die Aufhebung der institutionellen Trennung von Sonder- und Regelschule. Die Sonderschüler befinden sich in der Regelschule, aber die Gruppendifferenzierung ‚behindert/ nicht-behindert‘ bleibt erhalten. Problematisch an dieser Situation ist, dass eine Gruppeninterkation ermöglicht wird, die zu Gruppenkonflikten führen kann. So schreibt beispielsweise Hinz, dass die ‚Normalen‘ häufig als integrationsaktiv und die ‚Anderen‘ als integrationspassiv aufgefasst werden (vgl. Hinz 2005: 11). Aufrechterhalten bleibt auch die Stigmatisierung der Menschen mit Behinderung durch die Etikettierung mit einem ‚sonderpädagogischem Förderbedarf‘. Gerade über den Erhalt dieses Etikettes wird Andersartigkeit als Differenzierungsmerkmal über eine vermeintlich medizinische Objektivität weiterhin erzeugt und legitimiert (vgl. Deppe-Wolfinger 2008).

Erst im Inklusionsansatz wird die Gruppendifferenzierung aufgehoben und man spricht von einer heterogenen Gruppe. Andersartigkeit wird nicht mehr als Differenzierungs- oder Aussonderungsmerkmal verstanden, sondern als Ausdruck menschlicher Vielfalt. Anderssein wird zur Normalität.

„Bei der Inklusion wird Egalität und Differenz tatsächlich in einem dialektischen Verhältnis, oder wie Prengel (2001) es ausdrückt, als ‚egalitäre Differenz‘ verstanden.“ (Hinz 2005: 12)

Die ‚egalitäre Differenz‘ umfasst dabei nicht nur die Kategorie ‚Behinderung‘, sondern alle Gruppenkategorien, wie z.B. Migration, Geschlecht, Alter, soziale Herkunft, etc. (vgl. Powell 2011: 54ff.). Als holistische Perspektive verschafft das Inklusionskonzept damit einen intersektionellen Zugang zu Bildungsungleichheiten. Damit wird ein Umdenken innerhalb des deutschen, hochgradig segregativen Bildungssystems notwendig, welches weitreichende Folgen hat (vgl. Deppe-Wolfinger 2008: 3). Auf der pädagogischen Ebene werden die vorherrschenden Konzepte, die auf Normalisierung, Segregation und Homogenisierung abzielen, rigoros in Frage gestellt und neue Bildungskonzepte müssen entwickelt werden. Im deutschen Sprachraum wirkte vor allem Annedore Prengel mit ihrer ‚Pädagogik der Vielfalt‘ begriffsbildend.

„Zusammenfassend lässt sich sagen, Pädagogik der Vielfalt versteht sich als Pädagogik der intersubjektiven Anerkennung zwischen gleichberechtigten Verschiedenen. Indem sie Mißachtung im Bildungswesen zu vermeiden sucht, fördert sie die persönlichen Bildungsprozesse, sowie Qualifikations- und Sozialisationsprozesse und wirkt den schädlichen Folgen des im Bildungssystem vorherrschenden Selektionsprinzips entgegen.“ (Prengel 1993: 62)

Da gerade Bildung ein zentraler Aspekt für die Wahrnehmung von Menschenrechten und Verwirklichungschancen ist (vgl. Köpcke-Duttler 2009) kommt dem Bildungssystem eine Schlüsselroll zu. Prengel beschreibt Schule als den Ort, an dem ‚intersubjektive Anerkennung‘ gelernt und gefördert werden kann. Zurzeit findet in Deutschland das Gegenteil statt. Durch eine Selektion in homogene Gruppen kommt es zu einer Polarisierung und Hierarchisierung. Deswegen fordert Prengel:

„Schule ist in der gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Situation dazu herausgefordert, die vorherrschende Pädagogik der Mißachtung dem leistungsschwächeren Drittel ihrer Klientel aufzugeben und eine anerkennende Pädagogik für alle zu entwickeln.“ (Prengel 1993: 61)

Eine solche ‚Pädagogik für alle‘ beinhaltet auch die Überwindung der Trennung von Sonderpädagogik und Allgemeiner Pädagogik.

Nachdem der Begriff ‚Inklusion‘ in der historischen Entwicklung des Bildungssystems geklärt worden ist, stellt sich die Frage: Wie sieht Inklusion in der Praxis aus? Herausgestellt werden hier drei zentrale Punkte des Bildungskonzeptes, die in diese Studie Einzug finden. Es handelt sich dabei um die Forderung nach: ‚Einer Schule für alle‘, die Kooperation in einem Zwei-Lehrer-System und das pädagogische Konzept des zieldifferenzierten Lernens in heterogenen Gruppen.

Ein zentraler Aspekt eines inklusiven Bildungssystems ist die Einführung ‚Einer Schule für alle‘ (vgl. Hinz 2005:15). Diese strukturelle Umstellung des Schulsystems ist notwendig, damit die institutionelle Selektion von Menschen mit Behinderung nicht mehr stattfindet. Die Folge wäre die Auflösung der Hierarchie[6] innerhalb des Schulsystems. Das Inklusionskonzept fordert diese Umstellung nicht nur normativ (mit dem Verweis auf Gleichberechtigung und Emanzipation[7]), sondern auch auf menschenrechtlicher Ebene. Mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichten sich die Vertragsstaaten dazu, ein inklusives Bildungssystem zu schaffen. Besonders Artikel 7 (children with disabilities) und Artikel 24 (education) des völkerrechtlichen Vertragswerkes sind für das Bildungswesen relevant. Demnach ist ein segregatives Schulsystem, welches Menschen mit Behinderung strukturell ausgrenzt, eine Menschenrechtsverletzung (hierzu u.a.: Pfahl/ Powell 2010; Alle Inklusive 2009; Munoz 2007; Schumann 2009a/b; Köpcke-Duttler 2009). ‚Eine Schule für alle‘ zeichnet sich durch eine heterogene Klassenstruktur aus. Somit haben dort pädagogische Konzepte, die auf Homogenitätsvorstellungen beruhen, keinen Platz mehr. Eine neue pädagogische Praxis, wie sie beispielsweise Andreas Hinz beschreibt (vgl. Hinz 2002), wird benötigt.

Weitere wichtige Eckpfeiler einer pädagogischen Praxis sind ein Zwei-Lehrer-System und die Kooperation mit anderen schulisch-relevanten Institutionen und Personen[8]. Eine inklusive Klasse ist eine Klasse, in der mindestens ein Sonder- und ein Regelschullehrer gemeinsam unterrichten. Indem die Sonderpädagogen im Zuge der Inklusion in die Regelschule einwandern, wird die Trennung von Sonderpädagogik und Allgemeiner Erziehungswissenschaften überwunden (vgl. Prengel 1993: 140). Dass dies Folgen für die Ausbildung der Lehrkräfte hat, ist nur eine logische Konsequenz. Inwieweit sind aber angehende Lehrer und Lehrerinnen der beiden getrennten Professionen bereit, die Trennung zu überwinden? Dass ein kooperatives Zwei-Lehrersystem in der Praxis funktioniert, zeigt sich in Deutschland vor allem im Elementarbereich und in sogenannten ‚Integrativen Gesamtschulen‘ mit Integrationsklassen[9]. So geben die, von der Bertelsmann-Stiftung mit dem Jakob-Muth-Preis ausgezeichneten Schulen, einen positiven Impuls für die inklusive Bewegung in Deutschland.[10] Hinz merkt aber an, dass solche Schulen nur Inseln in einem segregativen Bildungswesen darstellen (vgl. Hinz 2005:12). Durch das Einwandern der Sonderpädagogen in die Regelklasse kann es auch zu Kooperationskonflikten kommen, die die Synthese von Sonderpädagogik und Allgemeiner Pädagogik gefährden könne (vgl. Prengel 1993: 166).

Das Lernen in homogenen Gruppen zeichnet sich vor allem durch das Erreichen gleicher Lernziele aus. Erfüllen Schülerinnen diese Ziele nicht, dann wird das betreffende Kind selektiert, indem es beispielsweise ‚sitzenbleibt‘ oder die Schule wechseln muss. Somit passt sich der Schüler dem Schulsystem an. In einem inklusiven Bildungswesen aber stehen die Bedürfnisse der Kinder im Zentrum und die Bildungsinstitutionen müssen sich anpassen. Eine Forderung der Inklusionsvertreter ist deshalb, die Etablierung eines pädagogischen Konzeptes, welches sich durch zieldifferenziertes Lernen auszeichnet (vgl. Forderung des deutschen Behindertenrates 2010). Prengel beschreibt diese pädagogische Praxis beispielsweise so, dass gemeinsam an einem Gegenstand gelernt wird, aber unterschiedliche Lernniveaus gleichzeitig daran beteiligt sind (vgl. Prengel 1993: 161).

„Gemeinsamkeit wird hier hergestellt, indem Kinder voneinander wissen, was sie arbeiten, daran teilhaben, auch Stellung beziehen und einander helfen.“ (Prengel 1993: 161)

Die pädagogische Herausforderung liegt demnach darin, die Lernmaterialien und -methoden so anzupassen, dass alle Schüler daran lernen können. Dannenbeck und Dorrance beschreiben die Problematik anhand der Situation eines Kindes im Rollstuhl im Sportunterricht:

„Denn: Das Kind im Rollstuhl unter allen Umständen und in jedem Fall, zumindest symbolisch am Spiel zu beteiligen, mag letztlich ebenso problematisch sein, wie es vom Basketballspiel systematisch auszuschließen. Inklusion als Perspektive stellt ebenso eine Herausforderung für pädagogische Kreativität dar, wie sie eine Vielfalt von konkreten Handlungsoptionen beinhaltet. Inklusion in diesem Sinn, bedeutet die Kritik und Auflösung stereotyper (sozial)pädagogischen Handelns als das vermeintlich ‚richtige‘ Handeln, unabhängig von Situation und Kontext.“ (Dannenbeck/ Dorrance 2009: 2f.; Hervorhebungen i. O.)

Als geeignetes Mittel, um dieses Problem zu lösen, könnten beispielsweise individuelle Förderpläne, nicht nur für Kinder mit Behinderung, sondern für alle Kinder, erstellt werden. Gerade die Sonderpädagogik, die von Haus aus individuums-zentrierte Methoden, Materialien und Techniken entwickelt hat, die die Einzigartigkeit jedes Kindes berücksichtigen, kann hier wichtige Impulse für den Schulalltag liefern (vgl. Prengel 1993: 151).

Betrachtet man die Diskussionen, die an unterschiedlichen Stellen zur Inklusion geführt werden, stößt man schnell auf Inklusionsbefürworter und deren Widersacher. Paradoxerweise jedoch spricht sich der Großteil aller an der Diskussion Beteiligten, immer für die Inklusion aus – auch diejenigen, die ein segregatives Bildungssystem unterstützen. Um herauszufinden, „wo gesellschaftliche Gruppierungen sich in Wahrheit positionieren, kann verlässlich erst mit der bohrenden Nachfrage: ‚Wie hältst Du`s mit der Sonderschule?‘ erschlossen werden.“ (Wocken 2012: 25)

Drei Hauptargumente bestimmen die Diskussion um das Sonderschulwesen.

-

Kostenargument

-

Homogenitätsargument

-

Schonraumargument

Da das Kostenargument in dieser Studie nicht explizit untersucht wird, wird dieser Punkt nur kurz ausgeführt: In der bildungspolitischen Realität führt der Kostenaspekt tatsächlich häufig dazu, dass Gesamtschulen abgelehnt werden (vgl. Preuss-Lausitz 2010). Die Frage, die dahinter steht, ist, ob ein System, in dem es ‚Eine Schule für alle‘ gibt, teurer ist, als das jetzige segregative Schulsystems Deutschlands. Sonderschulbefürworter beantworten diese Frage fast reflexartig, mit: „Ja, es ist teurer!“ Preuss-Lausitz weist auf die Schwierigkeiten bei der Gesamtkostenberechnung hin. Aber:

„Trotz erheblicher Vergleichsprobleme gibt es in den empirischen Studien einen starken Trend in die Richtung auf gleiche oder günstigere Kosten für integrative Settings.“ (Preuss-Lausitz 2005: 28)

Zum gleichen Schluss kommt auch eine Studie der OECD (vgl. Preuss-Lausitz 2005: 27). Auch UN-Sonderberichterstatter Vernor Munoz verweist darauf, dass inklusive Gesamtschulen ressourcengünstiger sind als ein segregatives Schulsystem (vgl. Munoz 2007: 14f.).

Zentral für die Sonderschuldiskussion ist die weit verbreitete Ansicht, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene innerhalb einer peer-group, die ähnlich ist, wie sie selbst, die besten Leistungen und Lernfortschritte erbringen könnten (vgl. Stöppler 2010; Wocken 2010). Die Folge dieses Denkens ist eine Selektion in homogene Lerngruppen, die den jeweiligen Institutionen zugeordnet werden (Segregation). Hinz spricht hierbei von der „Logik des Aufräumens“, welche tief in unserer Gesellschaft verwurzelt sei (vgl. Hinz 2005 6f.). Die Inklusion und die damit verbundenen ‚Pädagogik der Vielfalt‘ treten dieser Ansicht entgegen. Demnach sei ein Lernen in heterogenen Lerngruppen am effektivsten (vgl. Wocken 2010). Auch die PISA-Studien scheinen dies zu bestätigen. So führt zum Beispiel Domisch das gute Abschneiden Finnlands auf die Abschaffung der Sonderschule in den 1960er zurück (vgl. Domisch 2009). Generell sei es so, dass bei den PISA-Leistungstests selektionsärmere Bildungssysteme besser abschneiden als selektionsreiche (vgl. Schöler 2005). Dass bestimmte Menschen (vor allem Gehörlose und blinde Menschen) aber im gewissen Rahmen ihre homogene peer-group brauchen, um beispielsweise Braille-Schrift zu lernen, schließt der Inklusionsansatz dabei nicht aus. Munoz bemerkt dazu:

„Kurz gesagt geht der Inklusionsansatz nicht davon aus, dass die Besonderheiten der Gruppen, die die Population der ‚Behinderten‘ darstellen, außer Acht gelassen werden soll. Er geht vielmehr davon aus, dass diese Besonderheiten nicht nach Kriterien und Diskursen, die ausschließlich dem medizinischen Modell entstammen, als negativ oder als Mangel angesehen werden sollen.“ (Munoz 2007: 20)

Hinzu kommt, dass Sonderschulen und der ‚sonderpädagogische Förderbedarf‘ in Deutschland Stigmata sind, welche Verwirklichungschancen verschließen und die selbstbestimmte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben nicht zulassen (vgl. Hinz 2002: 9f.). Negative Auswirkungen hat das Stigma ‚Sonderschule‘ auch auf die berufliche Zukunft und die Identitätsentwicklung der Sonderschüler (vgl. Pfahl/Powell 2010).

Inklusionsbefürworter führen häufig die vorurteilsmindernde Wirkung direkten Kontaktes als Argument für heterogene Lerngruppen ins Feld. Diese sozial-psychologische Kontakthypothese besagt zwar, dass negative Vorurteile durch Kontakt überwunden werden können (vgl. Cloerkes 1982 und 2007), aber es kann eben auch zu einer Verstärkung der negativen Einstellung kommen (vgl. Cloerkes 2007: 151). Erst wenn man gewisse Qualitätsstandards des Kontaktes berücksichtigt[11], können Vorurteile abgebaut werden, die auf Nicht-Wissen basieren.

Eng verbunden mit dem Homologieargument und der daraus resultierenden Segregation, ist auch die Vorstellung, dass ein Kind mit ‚sonderpädagogischem Förderbedarf‘ einen speziellen Schonraum benötigt, weil es in der Regelschule untergehen würde. In einer Sonderschule fände es genau diesen Schutz und zudem sei die Schule noch individuell auf die Bedürfnisse des Kindes und dessen Lernpotentiale abgestimmt (vgl. Schöler 2005: 20). Folgenschwer erscheint hierbei vor allem die automatische Absenkung des Leistungsanspruches an das Kind (vgl. Pfahl 2004: 10). Als ‚selbsterfüllende Prophezeiung‘ wird die reine Aussage ‚leistungsschwächer‘ zur Realität und bestätigt scheinbar die Richtigkeit der Aussage im Nachhinein (vgl. Watzlawick 1981: 91). Watzlawick verweist auf ein Buch Robert Rosenthals (Pygmalion im Unterricht), in welchem Rosenthal belegt, wie sich die Annahmen der Lehrer über die Leistungsfähigkeit der Schüler auf die tatsächlichen Leistungen der Schüler auswirken. Im konkreten Fall führte der Glaube an ein erhöhtes Leistungspotenzial der Kinder tatsächlich zu besseren Ergebnissen (vgl. Watzlawick 1981: 97f.). Umgekehrt bedeutet dies, dass eine Erwartung verminderter Lernleistungen (wie es mit dem Etikett ‚sonderpädagogischer Förderbedarf‘ bescheinigt wird) als ‚selbsterfüllende Prophezeiung‘ tatsächlich zu schlechteren Lernergebnissen führen würde.

„Der Unterschied zwischen diesen und den übrigen Kindern bestand also nur im Kopfe der jeweiligen Lehrerin.“ (Watzlawick 1981: 98)

Die Sonderschule setzt sich das Ziel, die Kinder durch spezielle Förderung wieder in den Regelschulunterricht einzugliedern (vgl. Pfahl 2004: 10). Dabei erreicht die gesonderte Beschulung genau das Gegenteil. Statt einer Kompensation von Lerndefiziten durch spezielle ‚Förderung‘ belegt Wocken, dass es zu einer Erhöhung der Leistungskluft zwischen Sonder- und Regelschülern kommt, die größer wird, je länger man im Sonderschulsystem feststeckt (vgl. Wocken 2005).

Für Annedore Prengel handelt es sich „[…] bei der Überweisung von lernbehinderten und verhaltensgestörten Kindern in Sonderschulen nicht primär oder ausschließlich um die Förderung der beeinträchtigten Kinder, sondern um den vermeintlichen Schutz der Regelschüler vor Störungen durch sie.“ (Prengel 1993: 148). Somit verweist sie auf die andere Seite des Schonraumargumentes. Nicht die Kinder mit Behinderung werden geschützt, sondern es geht um den Schutz der Regelschüler vor eventuellen Störungen durch Mitschüler mit Beeinträchtigung. Legitimation erhält dieses Denken durch das Homologieargument, welches einen Leistungsabfall ‚stärkerer‘ Schüler durch das Vorhandensein ‚schwächerer‘ Mitschüler prophezeit.

In dieser Studie steht die Einstellung von Lehramtsstudierenden zur gemeinsamen Beschulung und zu einer inklusiven Praxis im Mittelpunkt. Mit Blick auf die UN-BRK Art.4 wird der Schulung von Personal und Fachkräften, die mit Menschen mit Behinderung in Kontakt kommen, eine hohe Bedeutung zugemessen. Der Nationale Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK nimmt diesen Punkt auf:

„Lehrerinnen und Lehrer werden im Rahmen ihrer Aus- und Weiterbildung auf diese Aufgaben [gemeint sind: Individualförderung und Interdisziplinarität] umfassend vorbereitet. Die Zusammenarbeit und Kooperation mit anderen Professionen ist für sie eine Selbstverständlichkeit.“ (einfach machen 2011: 44)

Die Lehrkraft nimmt eine zentrale Stellung bei der Umsetzung eines inklusiven Bildungssystems ein. Sze schreibt dazu:

„[…] one of the most important predictors of successfull integration of students with disabilities in the regular classroom is the attitudes of gerneral education teachers.“ (Sze 2009: 55; zit. nach Meyer 2011: 19)

Mit Blick auf den Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-BRK fällt auf, dass die Bundesregierung mit ihren Aussagen über den konkreten Inhalt der Ausbildung der Lehrkräfte sehr vage bleibt. Der Deutsche Behindertenrat hingegen fordert die Etablierung einer ‚Pädagogik für alle‘ und schlägt vor, dass die sonderpädagogische Ausbildung nicht als zusätzliche Qualifikation absolviert wird, sondern obligatorisch für die Lehrerausbildung ist.

„Alle Lehrkräfte sollten dazu befähigt werden, heterogene Lerngruppen zu unterrichten und kooperativ im Team zu arbeiten.“ (Deutscher Behindertenrat 2010: 20)

Ziel ist auch hier, durch die Zusammenlegung der Ausbildungsrichtungen, die Überwindung der Trennung von Sonderpädagogik und Allgemeiner Pädagogik.

Lehramtsstudierende sind von Interesse, weil diese sich in der Ausbildung befinden, welche mit Blick auf eine inklusive Praxis auf ein Lernen in heterogenen Lerngruppen vorbereiten sollte. Es fragt sich: Welche Einstellung haben Lehramtsstudierende zur Inklusion, wenn sie es sind, die die Kinder unterrichten sollen? Zentral ist diese Frage, weil ein inklusives Bildungssystem ein Bewusstsein der Lehrkräfte erfordert, welches den Transformationsprozess des Bildungswesens mitträgt (vgl. Platte/ Schulz 2011: 1). Ein geeigneter Weg, um ein inklusives Bewusstsein zu fördern, wäre die Etablierung von inklusiven Strukturen an der Hochschule (vgl. Platte/ Schulz 2011; Feyerer 2001). Ziel soll es sein, den Inklusionsgedanken bei den Studierenden durch eigenes Erleben zu verankern. Platte und Schulz fragen im weiteren Verlauf ihres Artikels, ob es Unterschiede des inklusiven Bewusstseins zwischen den verschiedenen Schultypen gibt (vgl. Platte/ Schulz 2011: 4). Mit einem Vergleich der Studierenden der Lehrämter Gymnasium und Förderschule, wie er in dieser Studie durchgeführt wird, soll unter anderem diese Frage bearbeitet werden.

Zum Vergleich werden die beiden Extremgruppen der Hierarchie im segregativen Schulsystems herangezogen: Gymnasium am oberen Ende der Leiter und Förderschule am unteren Ende. Die Zielgruppe sind Studierende der Lehrämter Gymnasium und Förderschule. Eine Besonderheit bei der Zielgruppendefinition stellt dabei die Umstellung der Lehrerausbildung im Rahmen des Bologna-Prozesses auf ein Bachelor-Master-System dar. So findet man in der Gruppe der Lehramtsstudierenden die Abschlüsse Bachelor, Master und auch noch Staatsexamen. Diese Pluralität ist zum Teil auch ein Ausdruck der deutschen föderalen Bildungsstruktur, in der jedes Bundesland seine eigenen Ausbildungsrichtlinien festlegt.

[3] Krankheiten werden demnach sozial konstruiert (zum großen Teil über statistische Normalitätsvorstellungen). So werden Phänomene und Auffälligkeiten als Krankheiten gedeutet. Die Konstruktion ist dabei von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich. Beispielsweise ist ein Mensch mit Wahnvorstellungen in Deutschland krank und in anderen Gesellschaften stehen diese wahnhaften Visionen für eine Verbindung mit der Ahnenwelt.

[4] Heute trifft man vermehrt auf den Begriff ‚Förderschule‘, welcher als Euphemismus für das Wort ‚Sonderschule‘ etabliert werden soll, wobei sich an der Segregationsproblematik nichts geändert hat.

[5] Im weiteren Verlauf wird auf das Gendern verzichtet. Wird die männliche oder die weibliche Form verwendet, dann sind immer ‚beide‘ Geschlechter gemeint.

[6] Gemeint ist die beschrieben Hierarchie der verschiedenen Schulformen: Gymnasium, Realschule, Hauptschule, Sonderschulwesen.

[7] Gerade Annedore Prengel leitet diesen normativen Standpunkt in ihrem Werk ‚Pädagogik der Vielfalt‘ her.

[8] Zum Beispiel: Schulpsychologen, Hausaufgabenhilfen, Wirtschaftsbetrieben, Eltern, Pädagogen, etc.

[9] In Deutschland wird Integration teilweise synonym mit Inklusion verwendet, obwohl es sich (theoretisch) um zwei Entwicklungsphasen des Bildungssystems handelt. Diese begriffliche Unklarheit führte und führt zu Diskussionen. So übersetzte die deutsche Regierung, meiner Meinung nach, bewusst das Wort ‚inclusion‘ aus der englisch-sprachigen UN-BRK mit ‚Integration‘. Dies führte zu einer heftigen Reaktion einiger Behinderten-Verbände und es wurde eine Schattenübersetzung der UN-BRK angefertigt, die dem englischen Original (welche Grundlage des Vertrages ist), eher entspricht.

[10] Siehe hierzu: http://www.jakobmuthpreis.de (Zugriff: 17.08.2012)

[11] Beispielsweise: glaubwürdige Interaktion, positive Grundeinstellung zur Behinderung

Inhaltsverzeichnis

In diesem Kapitel wird zunächst darauf eingegangen, was man unter dem Begriff ‚Einstellung‘ versteht. Zudem werden Determinanten genannt, welche Auswirkungen auf die Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung haben. Anschließend werden explizit die Einstellungen von Lehrern und Lehramtsstudenten zu Behinderung und einer gemeinsamen Beschulung dargestellt.

Unter dem Begriff ‚Einstellung‘ kann man Folgendes verstehen:

„Eine ‚Einstellung‘ ist ein stabiles System von positiven oder negativen Bewertungen, gefühlsmäßigen Haltungen und Handlungstendenzen in Bezug auf ein soziales Objekt“ (Krech/Crutchfield/Ballachey 1962: 177; zit. nach: Cloerkes 2007: 194; Hervorhebung i.O.)

Eine Einstellung bezieht sich demnach immer auf ein soziales Objekt. Betrachtet man die Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung, so stellen die Menschen mit Behinderung das soziale Objekt dar, auf welches sich das Bewertungssystem richtet. Entscheidend für eine Untersuchung von Einstellungen ist dabei die Frage, welche Faktoren einen Einfluss auf das Einstellungssystem haben. Cloerkes beschreibt in seinem Werk ‚Soziologie der Behinderten‘ folgende Determinanten von Einstellungen gegenüber Menschen mit Behinderung.

-

„1. Die Art der Behinderung, insbesondere aber das Ausmaß ihrer Sichtbarkeit sowie das Ausmaß, in dem sie gesellschaftlich hochbewertet Funktionsleistungen (Mobilität, Flexibilität, Intelligenz, Kontakt- und Kommunikationsfähigkeit) beeinträchtigt, ist von erheblicher Bedeutung für die Einstellung zum Behinderten.“ (u.a. Bächthold 1984: 35f.; Cloerkes 1985: 167ff.; zit. nach: Cloerkes 2007: 105). Mit Blick auf die gesellschaftlichen hochbewerteten Funktionsleistungen zeigt sich, dass vor allem geistige und psychische Behinderungen deutlich ungünstiger bewertet werden als körperliche (vgl. Cloerkes 2007: 105)

-

Eine zweite Determinante scheinen die sozio-ökonomischen beziehungsweise demografischen Merkmale des Einstellungsträgers zu sein (vgl. Cloerkes 2007: 105). Frauen akzeptieren Menschen mit Behinderung demnach eher als Männer.

-

Ein weiterer wichtiger Einflussfaktor ist der Kontakt mit und zu Menschen mit Behinderung. Es ist dabei aber nicht gesagt, dass ein häufiger Kontakt zu positiveren Einstellungen führt; es kann auch das Gegenteil der Fall sein[12].

-

Cloerkes verweist darauf, dass vor allem „die kulturelle Bedingtheit der Einstellung gegenüber Behinderten [.] in der Behindertenforschung kontrovers und mit einander z.T. widersprechenden Grundannahmen diskutiert [wird].“ (Cloerkes 2007: 106; Hervorhebung i. O.). Es ist anzunehmen, dass historisch gewachsene Überzeugungen in der Sozialisation an die nächste Generation vermittelt werden und diese prägend für die Einstellungsgenese ist. Historisch gesehen wurden Menschen mit Behinderung als Abweichung von gesellschaftlich wünschenswerten Normen gesehen. Dementsprechend würde die kulturelle Bedingtheit der Einstellung zu negativen Bewertungen der Menschen mit Behinderung führen.

Mit dem zunehmenden gesellschaftlichen Diskurs um ein inklusives Bildungssystem wurden in den letzten zehn Jahren auch einige Studien durchgeführt, die die Einstellung von Lehrerinnen oder Lehramtsstudierenden untersucht haben. Trotzdem befindet sich die Einstellungsforschung in diesem Bereich erst in den Anfängen.

Nadine Meyer (2011) stellt in ihrer Master-Arbeit zwei zentrale Studien vor, die sich mit der Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderung beschäftigen. Zum einen handelt es sich um eine Untersuchung von Stoiber/ Gettinger/ Goetz aus dem Jahr 1998.

„Sie kamen zu dem Ergebnis, dass Erzieher, die eine Ausbildung in Sonderpädagogik besaßen, von besseren Lernerfolgen der Kinder mit Behinderung ausgingen als andere Erzieher.“ (Meyer 2011: 17f.)

Des Weiteren stellte sich heraus, dass die Einstellung zur Integrationsfähigkeit der Menschen mit Behinderung je nach Art der Behinderung unterscheidet. Eine gemeinsame Beschulung ist demnach eher bei neurologischen, Seh- oder Hörgeschädigten vorstellbar. Problematisch scheinen hingegen Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten und Autismus zu sein (vgl. Meyer 2011: 18). Auch Bärbel Kopp kommt zu dem Ergebnis, dass die geringste Zustimmung zur gemeinsamen Beschulung von Menschen mit und ohne Behinderung in Situationen mit geistig-behinderten Menschen oder Kindern mit starken Verhaltensauffälligkeiten auftritt (vgl. Kopp 2009: 7).

Meyer stellt eine zweite Studie von Burke/ Sutherland aus dem Jahr 2004 vor, die die Einstellung von Lehramtsstudierenden und Lehrern vergleicht.

„Dabei stellte sich heraus, dass sich die Lehramtsanwärter im Vergleich zu den Lehrern mit Berufserfahrung besser vorbereitet fühlten, über ein besseres Wissen verfügten und mit besseren Erfolgen bei den Kindern mit Behinderungen rechneten.“ (Meyer 2011: 18)

Interessant an dieser Erkenntnis ist für diese BA-Arbeit, dass Lehramtsstudierende eine Tendenz zu positiven Einstellungen zur gemeinsamen Beschulung zeigen. Somit lassen sich die Ergebnissen nicht auf die spätere Berufstätigkeit als Lehrer übertragen. Es scheint sich um unterschiedliche Situationen an der Uni und an der Schule zu handeln, die jeweils einen Einfluss auf die Einstellungen zur Inklusion haben. Treten die Lehrer in den aktiven Schuldienst ein, ist zu erwarten, dass sich die (durch die universitäre Ausbildung) eher positive Bewusstseinshaltung zur gemeinsamen Beschulung verschlechtert.

In einer noch unveröffentlichten Studie vergleichen Kuhl et al. die inklusive Überzeugung von Förderschul- und Regelschullehrkräften. Es stellte sich heraus, dass Förderschullehrer tendenziell eine positivere inklusive Überzeugung haben als Regelschullehrer. Die Ergebnisse seien dabei aber nicht eindeutig und müssten weiter untersucht werden, da es auch teilweise gleiche Überzeugungen zur Inklusion gab (vgl. Kuhl et al.: 6f.). Weiterhin stellte sich heraus, dass Förderschullehrkräfte häufiger Kontakt zu Menschen mit Behinderung haben, welcher sie meist zur Wahl des Studiums bewog (vgl. Kuhl et al.: 6). Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass Förderschullehrer eine meist individuell-förderbezogene sowie eine psychotherapeutische Orientierung aufweisen (Kuhl et al. 13). Zudem gab es keine signifikanten Geschlechterunterschiede in den inklusiven Überzeugungen von Regel- und Sonderschullehrern. Es zeigten sich auch kaum Unterschiede zwischen Förderschullehrkräften mit und ohne Inklusionserfahrung in Bezug auf die inklusive Überzeugung (vgl. Kuhl et al.: 13f.). Kuhl et al. fanden heraus, dass Unterschiede in den inklusiven Überzeugung von Förder- und Regelschullehrerinnen „vor allem auf Unterschiede zwischen den Lehrämtern und nicht auf Unterschiede zwischen Student/innen und Lehrer/innen zurückzuführen waren.“ (Kuhl et al.: 16). Lehrkräfte der Sonderschule haben zudem eine geringere Selektionsorientierung als Regelschullehrer (Kuhl et al.: 16).

Dass der Kontakt zu Menschen mit Behinderung eine Auswirkung auf die Einstellung zur gemeinsamen Beschulung hat, belegten Loreman et al. Es zeigt sich, dass Lehramtsanwärter eher positiv zur gemeinsamen Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung stehen, wenn sie bereits Kontakt zu Menschen mit Behinderung gehabt haben (vgl. Loreman et al. 2007).

Zusammenfassend lässt sich mit dem Blick auf den aktuellen Forschungsstand erwarten, dass Lehramtsstudierende beider Schularten tendenziell eine positive Einstellung zur gemeinsamen Beschulung haben werden. Jedoch sind Unterschiede zwischen Studierenden der Lehrämter Gymnasium und Sonderschule zu erwarten. Auch ist zu erwarten, dass sich die Befürwortung gemeinsamer Beschulung je nach Art der Behinderung des Kindes unterscheidet. Körperliche Behinderung scheinen für die Studierenden eher ‚integrierbar‘ als Kinder mit geistigen Behinderungen oder Verhaltensauffälligkeiten. Ebenfalls ist zu erwarten, dass der Kontakt zu Menschen mit Behinderung einen Einfluss auf die Einstellung zur inklusiven Beschulung haben wird.

Es wurde gezeigt, dass das Inklusionskonzept Teil eines historischen Prozesses im Umgang mit Behinderung im Bildungswesen ist. In Deutschland finden wir das selektionsfreudigste System der Welt vor (vgl. Deppe-Wolfinger 2008: 1); es ist hochgradig segregativ; mit dem Gymnasium an der Spitze und einem Sonderschulsystem am Ende einer Hierarchie. Mit Unterzeichnung der UN-BRK hat sich Deutschland verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem zu schaffen, welches Menschen mit Behinderung nicht strukturell ausgrenzt. Ein entscheidender Punkt bei der Umsetzung der Inklusionsbestrebungen ist die Einstellung der Lehrkräfte zum Konzept der Inklusion. Denn:

„Eine wichtige Voraussetzung für die Inklusion sei, dass die Kinder von den Lehrern und Lehrerinnen akzeptiert würden. Inklusion ist noch nicht damit erreicht, dass Kinder die Regelschule besuchen dürften, sondern erst, wenn geeignete Bedingungen für diese Kinder geschaffen würden.“ (Meyer 2011: 20)

Weiterhin wurde eine inklusive Praxis erläutert, die sich an einer ‚Pädagogik der Vielfalt‘ orientiert. Besonders drei Bestandteile zeichnen diese aus: ‚Eine Schule für alle‘ mit heterogenen Lerngruppen, Kooperation und zieldifferenziertes Lernen. Wichtige Aspekte hinsichtlich der Einstellung zur Inklusion, sind die Hauptargrumente der Sonderschuldiskussion. Insbesondere das Schonraum- und das Homogenitätsargument verweisen auf eine tief verwurzelte ‚Logik des Aufräumens‘ im deutschen Bildungssystem (vgl. Hinz 2005: 8f.). Hinzu kommt die Annahme, dass das Lernen in homogenen Lerngruppen das geeignete pädagogische Konzept für eine optimale Förderung sei (vgl. Wocken 2010; Stöppler 2010). Es stellt sich die Frage, inwieweit sich diese Argumente auf die Einstellung zur gemeinsamen Beschulung und einer inklusiven Praxis niederschlagen?

Die aktuellen Forschungsergebnisse und auch Cloerkes weisen noch auf einen weiteren wichtigen Punkt hin, der bei der Einstellungsuntersuchung beachtet werden sollte. Und zwar, dass die Einstellung zur gemeinsamen Beschulung abhängig ist, von der Art der Behinderung, die dem Kind zugeschrieben wird. Außerdem scheint der Kontakt zu Menschen mit Behinderung einen (positiven oder negativen) Einfluss auf die Befürwortung eines inklusiven Bildungskonzeptes zu haben (vgl. Cloerkes 2007; Loreman et al. 2007).

Zusammenfassend lassen sich folgende Forschungsfragen festhalten:

-

Welche Einstellung haben Studierende der Lehrämter Gymnasium und Förderschule zur gemeinsamen (inklusiven) Beschulung von Menschen mit und ohne Behinderung?

-

Welche Einstellung haben Studierende der Lehrämter Gymnasium und Förderschule zu einer inklusiven Praxis (Kooperation, zieldifferenziertes Lernen)?

-

Wie wird der Einfluss der gemeinsamen Beschulung auf die Kinder mit und ohne Behinderung beurteilt?

-

Gibt es Unterschiede in der Einstellung zur gemeinsamen Beschulung je nach der Art der Behinderung, die dem Kind zugeschrieben wird?

-

Gibt es Unterschiede in der Einstellung zur gemeinsamen Beschulung bezüglich des Umgangs mit Menschen mit Behinderung?

Ein Ziel der Bachelor-Arbeit ist es, einen Fragebogen zu entwickeln, der geeignet ist, die Forschungsfragen zu beantworten. Außerdem soll eine Befragung mit dem Erhebungsinstrument in der empirischen Realität an einer größeren Population durchgeführt werden. Die produzierten Ergebnisse haben dabei eher explorativen Charakter und sind nicht verallgemeinerbar. Das hängt im Wesentlichen mit der gewählten Methode der Online-Befragung zusammen[13].

Weitere Ziele sind die weitestgehend selbstständige Anwendung einer im Studium erlernten Datenerhebungs- und Auswertungsmethode und die Produktion von verwertbaren Ergebnissen und Erkenntnissen als Grundlage für weitere Forschung und meinen weiteren Studienverlauf.

Inhaltsverzeichnis

In diesem Abschnitt der Arbeit wird die angewendete Methode näher erläutert. Außerdem wird auf die Bestimmung der Population, die Stichprobenziehung und die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse eingegangen. Danach werden die Operationalisierung des Konstrukts und die Hypothesenbildung vorgestellt und die Gütekriterien empirischer Sozialforschung kurz beleuchtet. Im Anschluss wird die Entwicklung des Fragebogens und dessen Überarbeitung nach dem Pretest dargestellt werden.

Bei der Arbeit handelt es sich um eine quantitative Studie. Dies ist sinnvoll, da es schon Datenmaterial und Fragebögen zur Einstellungsmessung zur Inklusion gibt. Außerdem kann eine große Population befragt werden und es werden Ergebnisse produziert, die sich an einer eher großen Zahl orientieren. Zudem sind die Theorien zum Thema Inklusion und die Einstellung gegenüber einer inklusiven Praxis weitestgehend vorhanden[14], sodass ein eher deduktives Vorgehen ratsam ist. Da die Fragestellungen deskriptive, zusammenhangsüberprüfende und gruppenvergleichende Elemente beinhalten, ist ein quantitativer Ansatz am besten geeignet, um die Forschungsfragen zu beantworten. Die Erhebungsform ist eine Online-Befragung als Sonderform der schriftlichen Befragung. Die Vorteile sind, dass schnell und günstig computergestützte Daten erhoben werden können. Der größte Nachteil ist die problematische Stichprobenziehung und die damit eingeschränkte Verallgemeinerbarkeit der Aussagen. Trotzdem überwiegen gerade im Rahmen einer Bachelor-Arbeit die Vorteile (Kosten- und Zeiteffizienz). Die Untersuchungsformen sind zum einen populationsbeschreibend (deskriptiv), gruppenvergleichend und zum anderen hypothesentestend. Da eine einmalige Messung an einer Population durchgeführt wird, handelt es sich um ein Querschnitts-Design. Die Daten werden primär mittels eines selbst entwickelten Fragebogens erhoben. Die Skalen zur Einstellungsmessung haben die Form von Likert-Skalen. Diese Skalenform ist die in der empirischen Sozialforschung am weitesten verbreitete und eignet sich gut zur Einstellungsmessung (vgl. Schnell et al 2008: 187f.). Außerdem ist mit Blick auf den Forschungsstand zum Thema ‚Einstellung zur Inklusion‘ zu erkennen, dass fast ausschließlich mit Ratingfragen gearbeitet wird, welche mit der Likert-Technik ausgewertet werden.

Bei der Population handelt es sich um Studierende der Lehrämter Gymnasium und Förderschule. Eine Schwierigkeit bei der Populationsdefinition stellt dabei die föderale Bildungslandschaft in Deutschland dar. Jedes Bundesland bildet seine eigenen Lehrer aus. Mit dem Bologna-Prozess sollte zwar eine Umstellung auf ein Bachelor-Master-System erfolgen, aber dieser Prozess ist in jedem Bundesland unterschiedlich weit fortgeschritten oder wird teilweise auch nicht mitgetragen. Zunächst sollte die Fokussierung der Zielgruppe lediglich auf Master-Studierende gelegt werden, weil diese Population in ihrem Studium schon fortgeschritten ist und Erfahrungen im Schuldienst durch Praktika gesammelt hat. Wollte man nur diese Zielgruppe erreichen, dann müsste sichergestellt werden, dass nur Master-Studierende den Fragebogen beantworten. Bei der gewählten Methode der Online-Befragung stellte sich aber heraus, dass die Weitergabe des Links zur Beantwortung des Fragebogens nicht so gezielt auf Master-Studierende möglich ist oder nur mit einem erheblichen Aufwand hätte stattfinden können. Hinzu kommt das Problem der Selbstselektion bei Online-Befragungen. Vor dem Hintergrund dieser Schwierigkeiten wurde die Population auf alle Studierenden der Lehrämter Gymnasium und Förderschule erweitert, egal ob Bachelor-, Master- oder Staatsexamensabschluss.

Im nächsten Schritt wurde eine Liste von den Universitäten in Deutschland erstellt, an denen man die betreffenden Studiengänge studieren kann. Dafür wurde die Suchfunktion des HRK-Hochschulkompasses verwendet und nach Lehramt (Förderschule und Gymnasium) gesucht.

Das Ergebnis für Förderschullehramt sind folgende 21 Hochschulen in Deutschland: Uni der Künste Berlin, HU Berlin, Uni Bielefeld, Uni Bremen, Uni Flensburg, Uni Frankfurt a.M., Uni Giessen, Uni Halle-Wittenberg, TU Dortmund, Uni Hamburg, Uni Hannover, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Uni Köln, Uni Koblenz-Landau, Uni Leipzig, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Uni München, Uni Oldenburg, Uni Rostock, Uni Trier (läuft unter Bildungswissenschaften), Uni Würzburg.

Das Ergebnis für Lehramt an Gymnasien sind folgende 29 Hochschulen:

Uni Bayreuth, Uni der Künste Berlin, HU Berlin, FU Berlin, Uni Bielefeld, Uni Bochum, TU Braunschweig, HBK Braunschweig, Uni Bremen, TU Dortmund, Hochschule für Musik Dresden, Folkwang Universität der Künste Essen, Uni Göttingen, Uni Hamburg, Uni Hannover, TU Kaiserslautern, Uni Kiel, Muthesius Kunsthochschule Kiel, Uni Koblenz-Landau, Uni Konstanz, Uni Leipzig, Uni Mainz, Uni Münster, Uni Oldenburg, Uni Osnabrück, Uni Potsdam, Uni Trier, Hochschule für Musik Weimar, Bergische Uni Wuppertal.

Um den Link in der betreffenden Studierendenschaft der Hochschulen zu verteilen, wurden die Fachschaften, Institute und Zentrale Einrichtungen für Lehrerbildung an den Studienorten per Mail angeschrieben. Als Minimalziel wurde eine Population von 100 Befragten angepeilt, weil davon ausgegangen werden muss, dass der Link nicht zwangsläufig weitergeleitet wird und auch durch die Selbstselektion bei Onlinebefragungen die Teilnahme an der Befragung von der Motivation der Befragten abhängt. Bei der Durchführung der Befragung wurde das Minimalziel mit am Ende 583 beantworteten Fragebögen deutlich übertroffen.

Soll die Studie verallgemeinerbare Ergebnisse produzieren, dann muss entweder eine Vollerhebung stattfinden oder eine echte Zufallsstichprobe gezogen werden (vgl. Schnell et al.2008: 265ff.). Bei einer Online-Befragung ist dies mit erheblichen Problemen verbunden. Zunächst müsste die Grundgesamtheit vor der Befragung bekannt sein. Im Falle dieser Studie wäre die Grundgesamtheit alle Studierende auf Lehramt Förderschule und Gymnasium in Deutschland. Wie kommt man nun an diese Grundgesamtheit? Zunächst wurden alle Studienorte herausgefunden, an denen man diese Studiengänge studieren kann. Somit hätte man eine Liste von Hochschulen, die die Studiengänge anbieten. Um an die Studierendenschaft heranzutreten, wurde eine E-Mail an die betreffenden Fachschaften, Institute und Einrichtungen geschrieben, mit der Bitte, den Link für die Onlinebefragung an die Studierenden über einen E-Mail-Verteiler weiterzuleiten. Durch die Zwischenschaltung der Fachschaften gibt es keine Liste aller E-Mail-Adressen der möglichen Umfragen-Teilnehmenden und dadurch auch keine bekannte Grundgesamtheit, auf die sich die Aussagen beziehen können. Außerdem ist der Einfluss auf die Kooperation der Befragten nur beschränkt möglich[15]. Dementsprechend handelt es sich bei der Studie um ein Convenience-Sample mit einer willkürlichen Auswahl (vgl. Schnell et al. 2008: 378).

„Die schwerwiegendsten methodischen Probleme aller internetgestützten Befragungen liegen in der Stichprobenziehung und in der Kooperation der Befragten begründet.“ (Schnell et al. 2008: 385)

Zusätzlich kann in der durchgeführten Studie durch die gewählte Methode eine Mehrfachteilnahme der Befragten nicht ausgeschlossen werden. Nichtsdestotrotz wähle ich die Erhebungsform einer Online-Befragung, da sie mit einem geringen Kosten- und Zeitaufwand verbunden ist. Gerade da es sich um eine Bachelor-Arbeit handelt, die weitestgehend allein durchführt wird, ist in diesem Rahmen nicht viel mehr möglich. Zum anderen ist ein zentrales Ziel der Bachelor-Arbeit einen Fragebogen zu entwickeln, der geeignet ist, die Forschungsfragen zu beantworten. Somit liegt ein Fokus zunächst auf der Anwendung einer im Studium erlernten Methode der empirischen Sozialforschung und weniger darauf verallgemeinerbare Aussagen zu treffen. Wichtig ist aber der Hinweis, dass die Ergebnisse der Studie nicht verallgemeinert werden können und eher einen explorativen Charakter haben.

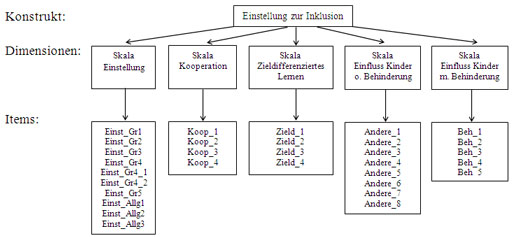

Im Rahmen der Operationalisierung werden dem Konstrukt ‚Einstellung zur Inklusion‘ Dimensionen zugeordnet, welche mittels Items, die beobachtbare Sachverhalte darstellen, erfasst werden können (vgl. Schnell et al. 2008: 129f.). Folgende Operationalisierung wurde theoretisch durchgeführt[16]:

Items[17]

Ausgehend von den aufgeworfenen Forschungsfragen und dem dargestellten theoretischem Hintergrund sollen neben einer Populationsbeschreibung auch folgende Hypothesen überprüft werden:

-

Studierende auf Lehramt Gymnasium unterscheiden sich von Studierenden auf Lehramt Förderschule hinsichtlich der Einstellung zur gemeinsamen Beschulung (Skala Einstellung).

-

Studierende auf Lehramt Gymnasium unterscheiden sich von Studierenden auf Lehramt Förderschule hinsichtlich der Bewertung des Einflusses von gemeinsamer Beschulung auf Schüler ohne Behinderung (Skala Einfluss Kinder o. Behinderung).

-

Studierende auf Lehramt Gymnasium unterscheiden sich von Studierenden auf Lehramt Förderschule hinsichtlich der Bewertung des Einflusses von gemeinsamer Beschulung auf Schüler mit Behinderung (Skala Einfluss Kinder m. Behinderung).

-

Studierende auf Lehramt Gymnasium unterscheiden sich von Studierenden auf Lehramt Förderschule hinsichtlich der Einstellung zum zieldifferenzierten Lernen (Skala Zieldifferenziertes Lernen).

-

Studierende auf Lehramt Gymnasium unterscheiden sich von Studierenden auf Lehramt Förderschule hinsichtlich der Einstellung zur Kooperation von Regelschul- und Förderschullehrkräften (Koop_2).

-

Studierende auf Lehramt Gymnasium unterscheiden sich von Studierenden auf Lehramt Förderschule hinsichtlich der Einstellung zum Zwei-Lehrer-System (Koop_3).

-

Studierende mit Erfahrung im Unterrichten von Kindern mit Behinderung unterscheiden sich von Studierenden ohne Erfahrung im Unterrichten von Kindern mit Behinderung hinsichtlich der Einstellung zum gemeinsamen Unterricht (Skala Einstellung).

-

Studierende auf Lehramt Gymnasium unterscheiden sich von Studierenden auf Lehramt Förderschule hinsichtlich der Bewertung der Entwicklung hin zum gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung (Einst_Allg4).

-

Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Befürwortung des gemeinsamen Unterrichtes (Einst_Allg5) und der Art des Lehramtes.

„Das Ziel eines Messvorgangs besteht in der Erhebung möglichst exakter und fehlerfreier Messwerte.“ (Schnell et al. 2008: 149). Da Messfehler fast immer auftreten, wird die Messung anhand des Erreichens von bestimmten Anforderungen, die an eine Erhebung gestellt werden, beurteilt. Neben der Objektivität und der Vergleichbarkeit, sind die Reliabilität und die Validität von zentraler Bedeutung (vgl. Schnell et al. 2008: 151).

Unter dem Begriff ‚Reliabilität‘ versteht man die Zuverlässigkeit einer Messung. Diese beschreibt das Ausmaß, „in dem wiederholte Messungen eines Objektes mit einem Messinstrument die gleichen Werte liefert.“ (Schnell et al. 2008: 151). Zur Schätzung der Reliabilität können verschiedene Tests durchgeführt werden. Schnell et al. beschreiben die ‚Test-Retest-Methode‘, die ‚Paralleltestmethode‘, die ‚Spearman-Brown-Formel‘ und den ‚Cronbachs Alpha-Koeffizienten‘ als Methode bzw. Maßzahlen zur Reliabilitäts-Untersuchung (vgl. Schnell et al. 2008: 151 ff.). Für eine Skalen-Bildung nach Likert wird in der Praxis häufig der ‚Cronbachs Alpha-Koeffizient‘ und der ‚Trennschärfekoeffizient‘ verwendet. Unter Verwendung dieser beiden Maßzahlen wird eine Entscheidung getroffen, aus welchen Items die endgültige Skala besteht. Die Durchführung und Auswertung dieser Testmethoden lassen sich unter dem Punkt ‚Skalenbildung‘ finden.

Unter ‚Validität‘ oder Gültigkeit versteht man das Ausmaß, „in dem das Messinstrument tatsächlich das misst, was es messen soll.“ (Schnell et al. 2008: 154). Durch den Ausschluss von systematischen Messfehlern soll eine hohe Validität des Messinstrumentes erreicht werden. Man unterscheidet zwischen Inhaltsvalidität, Kriteriumsvalidität und Konstruktvalidität. Schnell et al. verweisen darauf, dass für die Inhaltsvalidität keinerlei objektive Kriterien existieren, sodass dieses Kriterium lediglich als Idee, „die bei der Konstruktion eines Instrumentes nützlich sein kann“ (Schnell et al. 2008: 155) eine Rolle spielt. Die Kriteriumsvalidität „bezieht sich auf den Zusammenhang zwischen den empirisch gemessenen Ergebnissen des Messinstrumentes und einem anders gemessenen empirischen (‚externen‘) Kriteriums.“ (Schnell et al. 2008: 155). Kriteriums- und Inhaltsvalidität haben in den Sozialwissenschaften aber kaum eine Bedeutung. Von viel größerer Wichtigkeit ist die Konstruktvalidität (vgl. Schnell 2008: 156).

„Konstruktvalidität liegt dann vor, wenn aus dem Konstrukt empirisch überprüfbare Aussagen über Zusammenhänge dieses Konstruktes mit anderen Konstrukten theoretisch hergestellt werden können und sich diese Zusammenhänge empirisch nachweisen lassen.“ (Schnell et al. 2008: 156)

Bei der Fragenbogenkonstruktion wurde durch die Orientierung an schon bereits vorhanden Fragbögen zur Einstellungsmessung versucht, die Konstruktvalidität zu berücksichtigen.

Bei der Fragebogenentwicklung dienten schon vorhandenen Fragebögen zur Einstellungsmessung zur Inklusion als Grundlage. Folgende Fragebögen wurden verwendet: Loreman et al. (2007); Theaker (2008); Meyer (2011); Kopp (2009); Kuhl et al. (noch unveröffentlicht); Bahn (2009); Manisah (2006). Zusätzlich dazu wurden eigene Fragen auf Grundlage des theoretischen Hintergrundes entworfen.

In einem ersten Schritt wurden die Fragen bzw. Statements aus den vorhandenen Fragebögen gesammelt und nach Themen geordnet[18]. Handelte es sich um englisch-sprachige Literatur, wurde diese ins Deutsche übersetzt. Im zweiten Schritt wurden Statements ausgewählt, welche geeignet sind, die Forschungsfragen zu beantworten. Eine Übersicht über alle ausgewählten und selbstentworfenen Items lässt sich im Anhang finden[19]. Da die Items aus unterschiedlichen Fragenbögen stammen, wurde bei der Fragenformulierung darauf geachtet, dass die Sprache vereinheitlicht und nach Genderaspekte überarbeitet wird[20]. Die Statements werden auf einer vier-stufigen Antwortskala (gemeinhin meist als ‚Likert-Skala‘ bezeichnet) beantwortet.

„Man spricht zwar von ‚Likert-Skalen‘, aber streng genommen handelt es sich nach unserer Definition nicht um ein Skalierungsverfahren, da die Likert-Technik kein explizit formuliertes Skalierungsmodell voraussetzt.“ (Diekmann 2007: 240f.)

Die Antwortkategorien lauten wie folgt: ‚Stimme gar nicht zu‘, ‚Stimme eher nicht zu‘, ‚stimme eher zu‘, ‚stimme voll zu‘. Durch eine vierstufige Skala soll die Tendenz zur Mitte vermieden und eine Entscheidung des Befragten für Zustimmung oder Ablehnung ‚erzwungen‘ werden.

Der entworfene Fragebogen ist in 7 Abschnitte eingeteilt[21]:

-

Allgemeine Hinweise und Anonymität

In diesem einleitenden Teil wird explizit darauf hingewiesen, dass die Befragung vollkommen anonym ist. Zusätzlich wird der Anlass der Studie genannt und auch die beteiligten Institute. Am Ende finden sich auch Kontaktdaten, damit bei Rückfragen und Bemerkungen zur Studie Kontakt aufgenommen werden kann. Dies alles dient dazu, die Motivation des Befragten zur Teilnahme zu erhöhen und die Befragung seriös zu halten.

-

Angaben zur Person (8 Items)

Im ersten inhaltlichen Abschnitt werden die Angaben zur Person erhoben. Neben soziodemografischen Daten (Art des Lehramtes, Abschlussziel, Semester, Alter, Geschlecht, Bundesland des Studiums) sind hier auch zwei allgemeine Fragen zum Kontakt zu Menschen mit Behinderung enthalten. Eine Frage bezieht sich darauf, ob man schon Erfahrung im Unterrichten von Kindern mit Behinderung hat; die andere darauf, wie viel Kontakt man persönlich zu Menschen mit Behinderung hat (übernommen aus Loreman et al.).

-

Einstellung zur Inklusion (12 Items)

Zunächst wird erhoben, inwieweit man gemeinsamen Unterricht von Kindern mit und ohne Behinderung zustimmt. Aus Loreman et al. sind dabei Statements zu den unterschiedlichen Arten von Behinderung übernommen, da aus dem theoretischen Hintergrund hervorgeht, dass die Art der Behinderung eine wichtige Einstellungsvariable ist. Die Statement-Formulierungen wurden auf die Spezifika des deutschen Behinderungsdiskurses angepasst, was vor allem bedeutet, dass die Art des ‚sonderpädagogischen Förderbedarfes‘ im Statement mit aufgenommen wurde. Ein Beispiel:

Originalfrage:

„Students who need assistance with personal care should be in regular classes.“

Frage im Fragebogen:

„Kinder, die aufgrund einer körperlich-motorischen Einschränkung eine Assistenz brauchen, sollten in Regelschulklassen unterrichtet werden.“

Die Items zur Einstellung zur Gruppe 4 (Einst_Gr4; Einst_Gr4_1; Einst_Gr4_2) wurden besonders berücksichtigt. Denn bei der vierten Art des ‚sonderpädagogischen Förderbedarfes‘ handelt es sich um Kinder, denen ein sozial-emotionales Entwicklungsdefizit zugeschrieben wird, welches sich in einer Verhaltensauffälligkeit ausdrückt. Wie aus dem aktuellen Forschungsstand hervorgeht, wird gerade diese Gruppe als problematisch für eine gemeinsame Beschulung betrachtet. Zusätzlich wurden noch fünf allgemeine Einstellungsfragen zur Inklusion gestellt. Das Item ‚Einst_Allg1‘ stammt dabei von Loreman et al. und das Item ‚Einst_Allg2‘ von Meyer. Die anderen drei Statements wurden selbst entwickelt. Die Fragen ‚Einst_Allg4‘ und ‚Einst_Allg5‘ wurden als Abschluss an das Ende des Fragebogens gesetzt, da sie eher heikel sind, weil sie eine konkrete Entscheidung, ob man für oder gegen die gemeinsame Beschulung ist, erfordern. Um diese Fragen zu entschärfen, wurde eine Mittel- bzw. Ausweichkategorie (‚neutral’ oder ‚keine Angabe‘) eingefügt.

-

Zieldifferenziertes Lernen (4 Items)

Die vier Items dieses Abschnittes wurden übernommen von Kopp und Kuhl et al.

-

Kooperation (4 Items)

Zwei der vier Items wurden aus Kuhl et al. übernommen. Zusätzlich dazu wurden zwei eigene Statements entwickelt, da es für den Aspekt ‚Kooperation‘ kaum Beispiele in schon vorhanden Fragebögen gab.

-

Einfluss auf Kinder ohne Behinderung (8 Items)

In diesem Abschnitt wird der Einfluss der gemeinsamen Beschulung auf die Kinder ohne Behinderung erhoben. Sechs der acht Items stammen von Bahn, Manisah, Meyer und Kopp. Die Fragen mit der Itembezeichnung ‚Andere_1‘ und ‚Andere_2‘ sind selbst entworfen worden.

-

Einfluss auf Kinder mit Behinderung (5 Items)

Unter diesem Aspekt wird erhoben, wie der Einfluss der gemeinsamen Beschulung auf die Kinder mit Behinderung von den Befragten bewertet wird. Vier Items stammen von Bahn und ein Item von Meyer.

Die Fragenbogenkomplexe orientieren sich an dem theoretischen Hintergrund zur Einstellung zur Inklusion. So nehmen beispielsweise die Items ‚Erfa_1‘ und ‚Erfa_2‘ besonders die Kontakthypothese in den Fragebogen mit auf. Ein zentraler Gedanke der Inklusion ist ‚Eine Schule für alle‘. Dieser Aspekt wurde in fast jedem Statement aufgenommen, indem beispielsweise davon gesprochen wird, dass Kinder mit Behinderung in Regelschulklassen unterrichtet werden sollten oder Unterricht in einem ‚inklusiven Klassensetting‘ stattfindet. Mit Bezug auf eine inklusive Praxis fanden auch die Punkte ‚zieldifferenziertes Lernen‘ und ‚Kooperation‘ Eingang in den Fragebogen. Die Einflüsse der gemeinsamen Beschulung auf die Kinder ohne und mit Behinderung befassen sich besonders mit der Homogenitäts- und Schonraumargumentation.

Bei der Konstruktion des Fragebogens wurde darauf geachtet, dass Polung und Inhalt der Items sich regelmäßig abwechseln, damit die Aufmerksamkeit des Befragten erhalten bleibt und Fragebogeneffekte vermieden werden. Gleiche Themen werden dabei in Fragekomplexen nacheinander abgefragt, was Schnell et al. als wichtiges Konstruktionskriterium auffassen (vgl. Schnell et al. 2008: 343). Im endgültigen Fragebogen wurden die Items der Fragebogenabschnitte vier und fünf und sechs und sieben untereinander gemischt und unter der Überschrift ‚Lernen und Unterrichten in einem inklusiven Klassensetting‘ zusammengefasst. Am Anfang dieses Fragebogenteils wurde der Begriff ‚inklusives Klassensetting‘ näher erläutert, damit die Befragten bei der Beantwortung der Fragen gleiche Vorstellungen darüber haben, was mit einem ‚inklusiven Klassensetting‘ gemeint ist. Alle Fragen wurden als Muss-Fragen definiert, sodass in den Fragebögen keine fehlenden Werte auftauchen können.

Mit Hilfe eines Pretests[22] wird der Fragebogen vor der eigentlichen Erhebung empirisch getestet. Schnell et al. führen verschiedene Aspekte an, die überprüft werden können (vgl. Schnell et al. 2008: 347). Im vorliegenden Fall wurden vor allem folgende Punkte in einem Pretest einer Überprüfung unterzogen:

-

Verständnis der Fragen

-

Reihenfolge der Fragen

-

Dauer der Befragung

-

Interesse an der Befragung

-

Belastung durch heikle Fragen

-

Seriosität bzw. Glaubwürdigkeit der Befragung

Im Rahmen des durchgeführten Pretests wurde der Fragebogen circa 20 Personen vorgelegt, die sich mit Themen zur Inklusion und zur Schulbildung beschäftigen oder in die Zielgruppe Studierende auf Lehramt Gymnasium oder Sonderschule passen. Unter ihnen waren beispielsweise Inklusionsforscher, Professoren, Lehramts- und Soziologiestudenten. Am Ende des Pretest-Fragebogens bestand die Möglichkeit Kommentare und Anmerkungen zum Fragebogen und der Befragung zu hinterlassen. Die wichtigsten Erkenntnisse des Vorabtests und die damit verbundenen Änderungen am Erhebungsinstrument betrafen folgende Punkte:

Im Frageblock ‚Angaben zur Person‘ wurde die Frage, was man studiert, verändert. Die Antwortkategorien im Pretest-Fragebogen waren nur auf die Zielgruppe Master-Studierende beschränkt. Im endgültigen Fragebogen wurde die Zielgruppe erweitert und es wurde explizit nach der Art des Lehramtes und nach dem Abschlussziel gefragt[23]. Zusätzlich wurde das Bundesland, in welchen man studiert und das Semester des derzeitigen Studiums in den Frageblock aufgenommen. Die befragte Population kann somit anhand von mehreren Variablen näher beschrieben werden.

Im Frageblock ‚Einstellung zur Inklusion‘ wurde ein kurzer Einleitungssatz an den Anfang gestellt, der erklären soll, was mit der Unterscheidung von Regel- und Sonderschulklassen gemeint ist. Aus dem Pretest ging hervor, dass gerade Studierende des Lehramtes Gymnasium hier die meisten Verständnisprobleme haben. Mit dem Einleitungssatz wurde das Wissen aller Befragten vereinheitlicht.

Weiterhin wurden alle Fragen als Mussfragen definiert, damit die (un-)beabsichtigte Nicht-Beantwortung von einer oder mehrerer Fragen nicht möglich ist und keine ‚fehlenden Werte‘ in der Datenauswertung vorhanden sind. Zu Beginn des Frageblocks, der sich mit dem Einfluss des gemeinsamen Unterrichtes auf Kinder mit und ohne Behinderung befasst, standen zwei inhaltlich gleiche Fragen direkt nacheinander. Dieser Konstruktionsfehler wurde behoben und die Reihenfolge der Fragen geändert. Das Item ‚Andere_8‘ wurde sprachlich verallgemeinert, da bei diesem Statement Verständnisprobleme auftraten. Um das Ende der Befragung nicht so abrupt zu gestalten, wurden an den Schluss des Erhebungsinstrumentes noch zwei allgemeine Fragen, wie man der Inklusion und der gemeinsamen Beschulung gegenübersteht, hinzugefügt. Da diese Fragen heikler eingeschätzt werden als die vorangegangen Statements, wurde der Zwang der Entscheidung aufgehoben und neutrale Antwortkategorien eingefügt. Dies sollte verhindern, dass die Befragten eventuell die Befragung zum Schluss abbrechen, weil sie bei der Beantwortung ein zu schlechtes Gefühl haben. Deswegen wurden diese sensiblen Fragen auch ans Ende des Fragebogens gesetzt, wie es Schnell et al. vorschlagen (vgl. Schnell et al. 2008: 344). Es zeigte sich, dass die Dauer der Beantwortung des Fragebogens in etwa fünf Minuten beträgt.

Start der Befragung war der 05.07.2012. An diesem Datum wurden die E-Mails an die betreffenden Institute, Fachschaften und zentralen Einrichtungen geschickt, mit der Bitte, diesen an die Studierenden der Lehrämter Förderschule und Gymnasium weiterzuleiten. Die Befragung wurde am 07.07.2012 beendet. Ein Nachfassen zum Erhöhen der Anzahl der Befragten war nicht notwendig, da sich innerhalb des Befragungszeitraums 583 Personen an der Umfrage beteiligten. Die hohe Teilnehmerzahl spricht dafür, dass der Link an die richtigen Stellen weitergeleitet worden ist. Außerdem hat die Form der Online-Befragung den Vorteil, dass der Zugang für die Befragten sehr einfach und unkompliziert ist, was die Motivation der Teilnehmer steigert. Zudem kann die hohe Anzahl an beantworteten Fragebögen auch ein Zeichen dafür sein, dass die Aufforderung an der Umfrage teilzunehmen gut formuliert war und die Wichtigkeit der Teilnahme hervorhob.

[14] Siehe: ‚Theoretischer Hintergrund‘ und ‚aktueller Forschungsstand‘

[15] Die Teilnahmebereitschaft kann beispielsweise durch ein gutes Anschreiben und eine Darstellung der Wichtigkeit der Teilnahme für die Studie erreicht werden. Zusätzlich sollte auf die Anonymität hingewiesen und die Untersuchung so transparent wie möglich gehalten werden (z.B. durch die Möglichkeit Kontakt aufzunehmen).

[16] Wie genau die Skalen am Ende gebildet werden, hängt von der Reliabilität der Skalen ab. Die endgültige Skalenbildung lässt sich unter dem Punkt ‚Skalenbildung‘ finden.

[17] Eine Übersicht über die Bezeichnung, den Quellen, der Polung und dem Inhalt aller Items befindet sich im Anhang.

[18] Die Kategorien richten sich dabei nach der theoretischen Grundlage: z.B. Fragen zum zieldifferenzierten Lernen, Fragen zur Einstellung zur gemeinsamen Beschulung oder Fragen zur Kooperation.

[19] Hier findet sich auch die Originalfrage, wie sie in der Quelle zu finden ist.

[20] Dies betrifft vor allem, dass die Bezeichnung ‚Kinder mit/ ohne Behinderung‘ und ‚Inklusion‘ verwendet wird.

[21] Eine Übersicht über die kategorisierten Items sowie den Pretest-Fragebogen und den endgültigen Fragebogen befindet sich im Anhang.

[22] Der Pretest-Fragebogen ist im Anhang zu finden.

[23] Gründe für die Erweiterung der Zielgruppe sind unter der Überschrift ‚Population‘ ausgeführt.

Inhaltsverzeichnis

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie der Rohdatensatz für die Skalenbildung und die Auswertung der Daten vorbereitet worden ist. Bei der Datenauswertung wurde zunächst die Population deskriptiv beschrieben und danach wurden die aufgestellten Hypothesen getestet.

Nachdem die Befragung beendet wurde konnte mit Hilfe des Programmes zur Online-Fragebogenerstellung (Eva-Sys) eine SPSS-Datei ausgegeben werden, welche die Fragebogendaten enthält. In einem ersten Schritt wurden die Variablen des Rohdatensatzes nach den Namen der Items umbenannt. Da einige Items negativ gepolt waren, wurden diese umgepolt, damit alle Variablen die gleiche Richtung haben. Die Umpolung betraf die Items: Einst_Gr3, Einst_Gr4, Einst_Gr4_1, Einst_Allg3, Zield_1, Zield_2, Andere_1, Andere_3, Andere_4, Andere5, Andere_6, Andere_7, Beh_2, Beh_3, Beh_4 und Beh_5. Da für den Vergleich der Einstellungen zur Inklusion nur die Studierende der Lehrämter Gymnasium und Förderschule herangezogen werden, wurde das Wertelabel ‚andere Schulform‘ aus der Variable ‚Lehr‘ eliminiert bzw. bei dem Gruppenvergleich als ‚fehlender Wert‘ definiert und somit aus der inhaltlichen Auswertung ausgeschlossen. Das gleiche trifft auf die Variable ‚Abschl‘ zu, bei welcher das Wertelabel ‚andere‘ ausgeschlossen wurde.

Die Wertelabels der Rating-Fragen wurden wie folgt codiert:

-

‚stimme gar nicht zu‘à 1

-

‚stimme eher nicht zu‘à 2

-

‚stimme eher zu‘à 3

-

‚stimme voll zu‘à 4

Mit Hilfe des Skalierungsverfahrens nach Likert, werden aus den Ratingfragen Skalen gebildet, die die Einstellung des Befragten zur gemeinsamen Beschulung, zur inklusiven Praxis und zum Einfluss der gemeinsamen Beschulung auf Kinder mit und ohne Behinderung messen sollen. Zu beachtet ist dabei, dass die Skalenreliabilität ausreichend ist. Die Skalenreliabilität soll unter Einbeziehung von Cronbachs-Alpha und dem Trennschärfe-Koeffizienten gewährleistet werden. Ziel der Skalenkonstruktion ist es, homogene Skalen zu bilden, die nur eine Dimension messen (vgl. Häder 2006: 105).

Die Skalenreliabilität kann als akzeptabel gelten, wenn Cronbachs-Alpha einen Wert >0,8 annimmt. Da „in der Praxis [.] meist weit niedrigere Koeffizienten noch akzeptiert [werden]“ (Schnell et al. 2008: 153), setze ich die Grenze des Cronbach-Alpha-Wertes bei ≥0,7. Weiterhin wird die Eignung der einzelnen Items für die Gesamtskala mit Hilfe des Trennschärfe-Koeffizienten gemessen (vgl. Häder 2006: 105). Dieser Koeffizient kann Werte zwischen -1 und +1 annehmen. „Bei einer hohen Trennschärfe besteht ein besonders enger Zusammenhang zwischen den betreffenden Items und dem Summenscore.“ (Häder 2006: 105). Folgende Zusammenhangsstärken gelten: <0,3 à niedriger Zusammenhang; 0,3-0,5 à mittlerer Zusammenhang; >0,5 à hoher Zusammenhang.

Skala Einstellung

Folgende zehn Items wurden mittels Cronbachs-Alpha und dem Trennschärfe-Koeffizienten auf ihre Eignung zur Skalenbildung überprüft: Einst_Gr1, Einst_Gr2, Einst_Gr3, Einst_Gr4, Einst_Gr4_1, Einst_Gr4_2, Einst_Gr5, Einst_Allg1, Einst_Allg2, Einst_Allg3.

| Skalenmittelwert, wenn Item weggelassen | Skalenvarianz, wenn Item weggelassen | Korrigierte Item-Skala-Korrelation | Cronbachs Alpha, wenn Item weggelassen | |

|---|---|---|---|---|

| Einst_Gr1 |

27,62 |

26,45 |

,60 |

,84 |

| Einst_Gr2 |

27,33 |

27,80 |

,46 |

,85 |

| Einst_Gr3 |

27,55 |

26,21 |

,59 |

,84 |

| Einst_Gr4 |

27,67 |

26,34 |

,60 |

,84 |

| Einst_Gr4_1 |

28,02 |

26,20 |

,57 |

,84 |

| Einst_Gr4_2 |

27,40 |

27,69 |

,52 |

,85 |

| Einst_Gr5 |

27,75 |

26,12 |

,61 |

,84 |

| Einst_Allg1 |

27,84 |

25,80 |

,55 |

,85 |

| Einst_Allg2 |

27,25 |

28,00 |

,55 |

,85 |

| Einst_Allg3 |

28,74 |

24,84 |

,63 |

,84 |

Das Ergebnis der Reliabilitätsuntersuchung ist ein Alpha-Wert der Skala bei 10 Items von 0,86 und liegt damit in einem akzeptablen Bereich. Wie die letzte Spalte der Tab.1 zeigt, kann dieser Wert durch Weglassen einzelner Items nicht noch weiter erhöht werden. Auch die Trennschärfe (‚korrigierte Item-Skala-Korrelation‘) der einzelnen Items zur Gesamtskala liegt zwischen 0,46 und 0,63 und zeigt damit einen mittleren bis hohen Zusammenhang an. Somit wird die ‚Skala Einstellung‘ aus den zehn Items gebildet.

Skala Kooperation

Wie aus der Operationalisierung hervorgeht, soll diese Skala aus den Items Koop_1, Koop_2, Koop_3 und Koop_4 gebildet werden. Ergebnis ist ein Cronbachs-Alpha-Wert von 0,54. Damit liegt Alpha in einem nicht akzeptablen Bereich und das deutet darauf hin, dass diese vier Items keine homogene Skala bilden. Tab.2 zeigt zudem, dass durch Weglassen einzelner Items kein akzeptabler Alpha-Wert von mindestens 0,7 erreicht werden kann. Hinzu kommt, dass auch der Trennschärfe-Koeffizient bei allen Items gering ist.

| Skalenmittelwert, wenn Item weggelassen | Skalenvarianz, wenn Item weggelassen | Korrigierte Item-Skala-Korrelation | Cronbachs Alpha, wenn Item weggelassen | |

|---|---|---|---|---|

| Koop_1 |

11,20 |

1,35 |

,29 |

,50 |

| Koop_2 |

11,04 |

1,54 |

,33 |

,49 |

| Koop_3 |

11,32 |

1,05 |

,34 |

,48 |

| Koop_4 |

11,25 |

1,14 |

,41 |

,40 |

Der niedrige Alpha-Wert zeigt an, dass die Items nicht nur eine Dimension messen. Weitere Gründe für den niedrigen Koeffizienten könnten sein, dass Cronbachs-α eine „Funktion der Anzahl der Items und der Interkorrelation der Items“ (Schnell et al. 2008: 153) ist. Da die Items ebenfalls einen niedrigen Trennschärfe-Koeffizienten aufweisen, könnte ein akzeptabler α-Wert nur durch eine hohe Anzahl an Items erreicht werden. Vier Items sind für die Skalenbildung in diesem Fall zu wenig.

Skala zieldifferenziertes Lernen