Der Prozess des Begutachtens aus der Perspektive von SonderpädagogInnen

Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades einer Doktorin der Philosophie. Eingereicht am Institut für Erziehungswissenschaften an der Fakultät für Bildungswissenschaften der Universität Innsbruck. Erstbegutachterin: Univ.-Prof.in Dr.in Kerstin Ziemen, Universität Köln. Zweitbegutachter: Ao. Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. Peter Stöger, Universität Innsbruck

Inhaltsverzeichnis

- 1 Einleitung

- 2 Einführung in das diagnostische Arbeitsfeld der Sonderpädagogik

-

3 Die Erhebung des Sonderpädagogischen

Förderbedarfs auf internationaler und nationaler Ebene

-

3.1 Die Erhebung des Sonderpädagogischen

Förderbedarfs in 15 Ländern Europas

- 3.1.1 European Agency for Development in Special Needs

- 3.1.2 Das Verfahren zur Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs in einzelnen Ländern von unabhängigen Stellen

- 3.1.3 Das Verfahren zur Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs in einzelnen Ländern von LehrerInnen, SonderpädagogInnen und Expertenteams

- 3.1.4 Zusammenschau der vergleichenden Studien

-

3.2 Die Erhebung des Sonderpädagogischen

Förderbedarfs in Österreich

- 3.2.1 Rechtliche Grundlagen zur Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs in Österreich

- 3.2.2 Abgrenzung zu allgemeinen Förderungen

- 3.2.3 Das Verfahren zur Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs

- 3.2.4 Die Problematik des Sonderpädagogischen Förderbedarfs im System Schule aus juristischer Sicht

- 3.2.5 Der Begriff „Sonderpädagogischer Förderbedarf“

- 3.2.6 Der Behinderungsbegriff

- 3.2.7 Behinderung und Ressourcen

- 3.2.8 Ausbildung zum Sonderschullehrer/zur Sonderschullehrerin, zum Gutachter/zur Gutachterin

- 3.2.9 Sonderpädagogischer Förderbedarf in einem inklusiven Bildungssystem?

-

3.1 Die Erhebung des Sonderpädagogischen

Förderbedarfs in 15 Ländern Europas

- 4 Empirischer Teil

-

5 Interpretation und Reflexion der

Ergebnisse

-

5.1 Die Metaphorik der Begutachtung

- 5.1.1 Metaphorik des Sehens – Begutachten ist Schauen

- 5.1.2 Metaphorik des Abstrakten - Begutachten ist Abstrahieren

- 5.1.3 Metaphorik der Skalen – Begutachten ist Systematisieren

- 5.1.4 Metaphorik der Arbeit – Begutachten ist Basteln

- 5.1.5 Metaphorik des Weges – Begutachten ist Bewegen

- 5.1.6 Metaphorik des Raums – Begutachten ist Räume erfahren

- 5.2 SonderpädagogInnen als GutachterInnen

-

5.1 Die Metaphorik der Begutachtung

- 6 Resümee

- 7 Literatur

- 9 Anhang

Abbildungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

„Die Macht der Benennung,

zumal der Benennung des Namenlosen,

dessen, was noch unbemerkt oder verdrängt ist,

ist von erheblicher Tragweite“

(Bourdieu 2011, S. 165).

Das Erstellen von Sonderpädagogischen Gutachten fällt seit Bestehen von Sonderschulen in den Aufgabenbereich von SonderpädagogInnen. In Österreich dient die sonderpädagogische Diagnostik als theoretische Grundlage für das sonderpädagogische Gutachten und zur Feststellung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Aufgrund der 15. SCHOG-Novelle im Jahr 1993 trat anstelle der Feststellung der „Sonderschulbedürftigkeit“ und der damit verbundenen Aufnahme in eine bestimmte Form der Sonderschule die Feststellung des „Sonderpädagogischen Förderbedarfs“. Seit dieser Novelle sieht das Gesetz für die Eltern die Wahlmöglichkeit für die Beschulung ihrer Kinder in einer entsprechenden Sonderschule oder in einer integrativ geführten Klasse der Regelschule vor.

Seit den 1970er Jahren wird der diagnostische Vorgang in der Sonderpädagogik diskutiert und weiterentwickelt: So wurde eine statische und defektorientierte Diagnostik durch Begriffe wie z. B. „Prozessdiagnostik“ (Bundschuh 1985), „Begleitdiagnostik“ (Kobi 1988), „verstehende Diagnostik“ (Jantzen 1996) oder „Förderdiagnose“ (Bundschuh 1994) erweitert.

Im österreichischen Schulwesen sind sowohl Termini wie „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ als auch Zuständigkeiten und Ablauf des Feststellungsverfahrens gesetzlich definiert und geregelt. „Sonderpädagogischer Förderbedarf im schulrechtlichen Sinn gemäß § 8 Schulpflichtgesetz 1985 liegt vor, wenn eine Schülerin bzw. ein Schüler infolge physischer oder psychischer Behinderung dem Unterricht in der Volks- oder Hauptschule oder der Polytechnischen Schule ohne sonderpädagogische Förderung nicht zu folgen vermag …“ (BMUKK, Rundschreiben Nr. 19/2008).

Als Grundlage für einen Sonderpädagogischen Förderbedarf dienen die Diagnostik und das Sonderpädagogische Gutachten: „Ein Sonderpädagogisches Gutachten ist die Aussage einer Sonderpädagogin/eines Sonderpädagogen als Sachverständige/r über ein Kind“ (BMUKK, Rundschreiben 19/2008).

Im Schuljahr 2010/11 erhielten in Österreich 5 % aller SchülerInnen im Pflichtschulbereich einen Sonderpädagogischen Förderbedarf – ermittelt durch SonderpädagogInnen. Aufgrund der Gesetzeslage muss in Österreich eine Behinderung diagnostiziert werden, um einen Sonderpädagogischen Förderbedarf erteilen zu können. Ein Sonderpädagogischer Förderbedarf ist nach österreichischem Gesetz demnach immer an eine Behinderung gekoppelt.

Lange wurde der Begriff der „Behinderung“ nur am Subjekt festgemacht und als gegebene Eigenschaft und Defekt einer Person gesehen.

Bereits in den 1980er Jahren wurde jedoch der Behinderungsbegriff in einer internationalen Klassifikation durch die , der ICIDH, in seinen Begrifflichkeiten

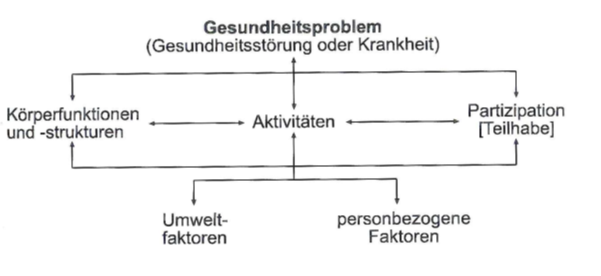

erweitert. In der neuen Fassung, der ICF, (vgl. Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit 2001), wird „Behinderung“ als Oberbegriff für „Schädigung“, „Beeinträchtigung der Aktivität“ und „Beeinträchtigung der Partizipation (Teilhabe)“ verwendet. Darüber hinaus werden Umweltfaktoren aufgelistet, die ständig mit den oben genannten Konstrukten in Wechselwirkung stehen.

In der Praxis in Österreich allerdings stehen zumeist noch die Defizite der Kinder im Mittelpunkt des Begutachtungsprozesses; gezielte Fördermaßnahmen können, berücksichtigt man die Gesetzeslage, erst nach Vergabe eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs aufgrund einer diagnostizierten Behinderung erfolgen.

Im Jahr 2006 stellte eine ForscherInnengruppe in Österreich um Werner Specht (österreichischer Erziehungswissenschafter) in einer umfassenden Studie fest, dass die Feststellung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs nach wie vor problematisch sei: „Es herrscht vielfach keine Einigkeit darüber, unter welchen Umständen und für welches Kind SPF auszusprechen ist“ (Specht, u. a. 2006, S. 46). Als Schlussfolgerungen des Forschungsprojektes wurden einige Ansatzpunkte für eine Weiterentwicklung im Bereich des Sonderpädagogischen Feststellungsverfahrens erarbeitet und veröffentlicht. So wurden unter anderem die Zuerkennung von Förderressourcen als Prävention sowie transparente, objektivierte Verfahren für die Gutachtenerstellung und Sonderpädagogische Zentren als Orte der Ressourcendistribution gefordert (vgl. ebd., S. 49 ff.).

Auch in der Literatur werden seit Jahren „… Wege und Irrwege sonderpädagogisch-diagnostischer Vorgehensweisen, Diagnosen und Analysen behindernder Bedingungen …“ (Bundschuh 1994, S. 9) thematisiert und empirischen Studien unterzogen. In den letzten Jahren setzten sich einige AutorInnen im deutschsprachigen Raum kritisch mit den Diagnoseprozessen auseinander (vgl.Jantzen 1996; 2005; Kottmann 2006; Bundschuh 2007; Dederich 2009).

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema der sonderpädagogischen Diagnostik und der Gutachtenerstellung. Das Forschungsinteresse an dieser Thematik wurde für die Autorin in der Zeit geweckt, in der sie selber als Sonderschullehrerin Gutachten für Kinder, die Probleme in der Schule hatten, verfasste. Die Komplexität des Themas – teilweise polarisierende Meinungen, fehlende Methodologie in den Diagnosemodellen, Unsicherheiten in der Entscheidung, sich für oder gegen einen Sonderpädagogischen Förderbedarf aussprechen zu müssen und fehlende wissenschaftliche Informationen – veranlasste die Autorin, sich mit dem Thema „SonderpädagogInnen als GutachterInnen“ intensiv auseinanderzusetzen.

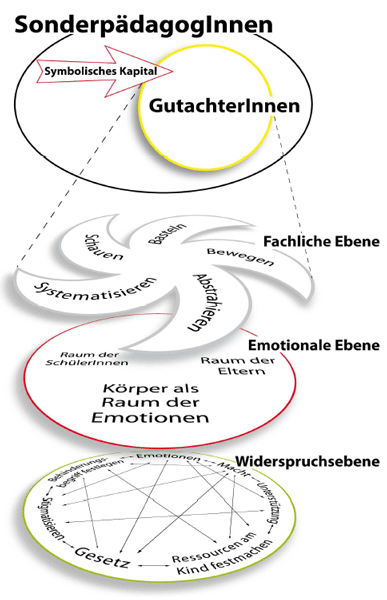

Die Perspektive richtet sich in dieser Arbeit auf die GutachterInnen selbst, auf den Prozess der Begutachtung, auf auftretende Widersprüche und ambivalente Handlungen in der Begutachtung, auf selbstreflexive Blickwinkel der GutachterInnen, auf belastende Momente sowie auf verdeckte Aspekte, die von GutachterInnen meist vage als „ungutes Gefühl“ wahrgenommen, jedoch noch nicht sichtbar gemacht und verbalisiert wurden. Die Forschungsarbeit hebt sich insofern von anderen Untersuchungen zu dieser Thematik ab, als dass sie SonderpädagogInnen, die als GutachterInnen arbeiten, fokussiert.

Für die vorliegende Arbeit sind Bourdieus wissenschaftstheoretische Auseinandersetzungen mit dem Modell des „sozialen Raums“ (Bourdieu 1995), den verschiedenen Formen von „Kapital“ (ebd.) sowie den „Machtstrukturen“ in und zwischen „Makro- bzw. Mikrokosmen“ (Bourdieu 1998a) von grundlegender Bedeutung.

Bourdieus Theorien veranlassen die Autorin dazu, das Tätigkeitsfeld von SonderpädagogInnen bzw. GutachterInnen als „Raum“ zu benennen, diesen zu erfassen und anschließend zu beleuchten.

Der Autorin ist dabei bewusst, dass sie den Forschungsgegenstand sowohl als Wissenschafterin als auch als Sonderpädagogin und ehemalige Gutachterin untersucht. Mit diesem Hintergrund ergibt sich die Tatsache, dass das zu erforschende Objekt einerseits als Wissenschafterin mit einer „gewissen Klarheit“ (Bourdieu 1998a) gesehen wird, andererseits besteht stellenweise die Möglichkeit, dass der Forschungsgegenstand, „… ausgehend von einem Blickwinkel im Feld, der selbst nicht in den Blick kommt“ (vgl. ebd.), betrachtet wird. Förderlich für die Forschungsarbeit war die Rolle als Sonderpädagogin und ehemalige Gutachterin vor allem in der Datenerhebung: Mit Hilfe der, über die Forschungsarbeit informierten Schulbehörden wurde die Autorin darin unterstützt, aktive GutachterInnen zu finden, die sich für Interviews bereit erklärten; es besteht darüber hinaus die Annahme, dass es den InterviewpartnerInnen eventuell leichter fiel, sich der Interviewerin gegenüber zu öffnen und über das sensible Thema des Begutachtungsprozesses zu sprechen.

Dennoch kann auch davon ausgegangen werden, dass der Verfasserin durch ihre Involviertheit im sonderpädagogischen „Feld“ gewisse Sichtweisen sowohl in der Datenerhebung als auch in der Auswertung verborgen bleiben können.

Dem Anspruch einer „absolutistischen“ Objektivierung kann damit die wissenschaftliche Forschungsarbeit in vollem Umfang nicht gerecht werden; leisten kann die vorliegende Arbeit jedoch eine „systematische Perspektivierung“ (ebd.), mit dem Ziel, Facetten des Forschungsobjekts zu erklären.

„Der Wissenschafter ist zugleich bescheidener und anspruchsvoller als der Kuriositätensammler, ihm geht es darum, Strukturen und Mechanismen zu erfassen, die sich, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen, dem Blick des Einheimischen ebenso entziehen wie dem des Fremden, etwa die Prinzipien der Konstruktion des sozialen Raums oder die Mechanismen der Reproduktion dieses Raums, und diese in einem Modell darzustellen …“ (Bourdieu 1998, S. 15).

Der theoretische Teil dieser Arbeit, der Kapitel 2 und Kapitel 3 umfasst, beschäftigt sich allgemein in wissenschaftlicher Hinsicht mit dem, die GutachterInnen betreffenden Problembereich der (sonder)pädagogischen Diagnostik:

Im Kapitel 2 setzt sich die Autorin kritisch mit den Termini „Diagnostik“, „psychologische Diagnostik“, „pädagogische Diagnostik“ und „sonderpädagogische Diagnostik“ auseinander. Der Aufgabenbereich der sonderpädagogischen Diagnostik wird dabei beleuchtet und deren Anforderungen an DiagnostikerInnen werden offengelegt.

Dieses Kapitel befasst sich weiters intensiv mit den wichtigsten Modellen und Ansätzen alter und neuerer Formen der Diagnostik im (sonder)pädagogischen Bereich. Das Offenlegen verschiedener Diagnoseansätze führt zur Hinterfragung nach der Bedeutung dieser, einerseits für DiagnostikerInnen, andererseits für die von der Diagnostik betroffenen Kinder.

Im Kapitel 3 wird auf die Erhebung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs auf internationaler und nationaler Ebene eingegangen:

Mit dem Blick über die Grenzen Österreichs hinaus wird dargestellt, wie die Erhebung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs in 15 Ländern Europas gehandhabt wird. In den Fokus der länderübergreifenden Analyse rücken die unterschiedlichen Interpretationen der Begriffe „Beeinträchtigung“, „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ und „Behinderung“. Weiters wird auf Basis von Daten der European Agency for Development in Special Needs herausgearbeitet, welche Berufsgruppen und/oder Institutionen in den verschiedenen Ländern einen Sonderpädagogischen Förderbedarf erheben. Der Bogen spannt sich dabei von SonderpädagogInnen als DiagnostikerInnen über schulunabhängige Stellen bis hin zu ExpertInnenteams, die sich sowohl aus SonderpädagogInnen als auch unabhängigen DiagnostikerInnen verschiedenster Berufsgruppen zusammensetzen. Wenn auch die Erhebung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs im europäischen Raum unterschiedlichen Kriterien unterliegt, so kann als gemeinsame Entwicklung beobachtet werden, dass in den meisten Ländern der EU Diskussionen über veränderte Begriffssysteme, rechtliche Grundlagen, Klassifikationspraktiken und neue Finanzierungsmodelle mit inklusiven Zielsetzungen stattfinden.

Auf nationaler Ebene setzt sich die Autorin mit der rechtlichen Seite der Erhebung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs in Österreich auseinander. In den Vordergrund rücken dabei ein geschichtlicher Aufriss der Gesetzgebung, auch hinsichtlich von Begrifflichkeiten wie „Sonderschulbedürftigkeit“, „Sonderpädagogischer Förderbedarf“, „physische und psychische Behinderung“ sowie etwaige Erläuterungen zum Gesetzestext. Eine Analyse einer persönlichen Anfrage der Autorin an das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur soll Klarheit über fehlende Auslegungsmöglichkeiten des Gesetzestextes bringen. Weiters analysiert die Autorin auf etymologischer Basis den vagen Begriff „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ und diskutiert dessen Bedeutung im Rahmen unterschiedlicher wissenschaftlicher Theorien (vgl. Eberwein 1995; Opp/Theunissen 2009). Da der Begriff der Behinderung im österreichischen Schulgesetz eine große Variationsbreite offen lässt, erscheint es notwendig, diesen Terminus sowohl aus rechtlicher Sicht, als auch aus dem Blickwinkel des Konstruktivismus (vgl. Lindemann/Vossler 1999; Dederich/Jantzen 2009) näher zu betrachten. Außerdem wird die von der WHO entwickelte Klassifikation von Behinderung, die ICF, kurz dargestellt. Das Kapitel 3 skizziert darüber hinaus die Ausbildung in Österreich zum/zur Gutachter/in.

Im Kapitel 4 werden anschließend Forschungsfragen, Forschungsdesign, methodisches Vorgehen und das Konzept der Untersuchung beschrieben. Dargestellt wird die Auswahl der InterviewpartnerInnen, die Datenerhebung und die Auswertungsmethoden – Metaphernanalyse und Grounded Theory.

Im Kapitel 5 werden die Forschungsergebnisse der empirischen Untersuchung in einer interpretativen und reflexiven Analyse präsentiert.

Die Arbeit schließt im Kapitel 6 mit einem Resümee. Der untersuchte Forschungsgegenstand wird einer zusammenfassenden Reflexion unterzogen und die Ergebnisse in einer aus dem Datenmaterial entwickelten Grafik dargestellt.

Auf diesem Weg möchte sich die Autorin herzlich bei den InterviewpartnerInnen bedanken, die der Interviewerin großzügig ihre Zeit widmeten und sich freundlich und offen für die Interviews bereit erklärten, sowie bei den VertreterInnen des Landesschul- bzw. Bezirksschulrates für deren Entgegenkommen. Aus Gründen der vereinbarten Beibehaltung der Anonymisierung werden die betroffenen Personen namentlich nicht genannt. Die Interviews liegen bei der Autorin und bei Frau Prof.in Ziemen (Uni Köln) auf und können dort auf Anfrage eingesehen werden.

Ein großes Anliegen ist es der Autorin anzumerken, dass sich die in der Untersuchung geäußerte Kritik nicht an die in der Praxis tätigen Personen richtet; in der Zeit der Untersuchung hat die Autorin sehr viele engagierte und motivierte SonderpädagogInnen getroffen, die sich mit ihrem Wissen und Können bestmöglich für die Kinder einsetzen. Vielmehr gilt die Kritik den bestehenden Strukturen, veralteten Gesetzen, unreflektierten Fakten sowie politischen Hintergründen im System Schule.

Inhaltsverzeichnis

Das sonderpädagogische Arbeitsfeld ist mittlerweile ein sehr umfassendes Gebiet und fordert Praktiker und Wissenschaft aufgrund der multikomplexen Fragestellungen heraus.

Im Bereich der Sonderpädagogik kann heute von einer sehr heterogenen Gruppe von Kindern und Jugendlichen gesprochen werden; die Spannbreite reicht vom mehrfach-schwerstbehinderten Kind, vom Kind mit geistiger Behinderung, von Kindern mit Sinnesbehinderungen, Wahrnehmungsstörungen, Lernauffälligkeiten bis hin zum Kind mit leichten bis massiven Verhaltensauffälligkeiten.

Die Menschen, die mit sonderpädagogischer Diagnostik konfrontiert werden, sind Kinder und Jugendliche, die hinsichtlich ihrer geistigen, körperlichen, psychischen, emotionalen, sozialen, motorischen und sensomotorischen Fähigkeiten im Kindergartenalter und/oder im schulischen Rahmen als beeinträchtigt, gestört oder behindert bezeichnet werden. Diese Kinder und Jugendlichen fallen in einem rein normorientierten Kontext hinsichtlich ihres Lern-, Emotional- oder Sozialverhaltens im Kindergarten bzw. in der Schule auf. Die speziellen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen sowie die Problemsituationen, in denen sich die Eltern befinden, erfordern einerseits verstärkt diagnostische, im Hinblick auf die Erstellung der Diagnose und das Erkennen der Problematik, und andererseits didaktisch fachliche Kompetenzen, verbunden mit dem Ziel der Förderung, zur Unterstützung des Kindes und der Erziehungsberechtigten.

Wenn auch die SchülerInnen mit Lernbehinderungen und/oder Verhaltensstörungen den größten Bereich der sonderpädagogischen Diagnostik umfassen, so geht es primär nicht nur um diese Personen. Es stehen Fördermaßnahmen, Hilfestellungen und Unterstützung für alle Kinder mit einem besonderen Förderbedarf im Vordergrund.

In den Lehrplänen der österreichischen Schulen werden die Bildungsaufgaben und Bildungsziele beschrieben. Aufgrund der Strukturen im österreichischen Schulwesen und aufgrund von verschiedenen Selektions- und Differenzierungsmechanismen ergibt es sich, dass die Erreichung der Lehrziele für einige Schüler aus verschiedenen Gründen nicht gewährleistet werden kann. Erkennbare, offensichtliche Behinderungen, wie Körperbehinderungen, Sinnesbehinderungen, geistige oder Sprachbehinderungen, Mehrfachbehinderungen und Verhaltensbehinderungen werden von Lehrpersonen traditionell schnell wahrgenommen und in den Diagnostikprozess eingebunden. Schwieriger wird der Diagnostikprozess bei SchülerInnen mit Lernproblemen oder Verhaltensauffälligkeiten, deren Lernstörungen weniger durch intellektuelle Ausfälle geprägt sind und die dennoch die Lehrplanziele nicht erreichen werden. Oft können aus gesetzlicher Sicht für diese SchülerInnen gezielte Fördermaßnahmen erst eingeleitet werden, wenn sie die Diagnose „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ erhalten; die Förderung ist dabei an eine diagnostizierte Behinderung gekoppelt.

„Sonderpädagogischer Förderbedarf im schulrechtlichen Sinn gemäß § 8 Schulpflichtgesetz 1985 liegt vor, wenn eine Schülerin bzw. ein Schüler infolge physischer oder psychischer Behinderung dem Unterricht in der Volks- oder Hauptschule oder der Polytechnischen Schule ohne sonderpädagogische Förderung nicht zu folgen vermag und nicht gemäß § 15 Schulpflichtgesetz 1985 vom Schulbesuch befreit ist“ (BMUKK, Rundschreiben Nr. 19/2008).

Der Gesetzgeber bestimmt zwar im Rahmen der sonderpädagogischen Diagnostik und des Sonderpädagogischen Förderbedarfs den Rahmen für Behinderungen im Allgemeinen, geht aber hinsichtlich des Begriffs auf die Umschreibungen einzelner Behinderungsarten und damit auf Lernbehinderung oder psychische Behinderung im Besonderen nicht genauer ein.

Auf die Problematik des unterschiedlichen Verständnisses von Störungen und Behinderungen wird im Kapitel 3.2.6 eingegangen.

Zur Realisierung einer pädagogischen Praxis, in der die Entwicklung der Persönlichkeit und Tätigkeit gefördert wird, werden diagnostische Prozesse vorausgesetzt (vgl. Jantzen 1990).

Für ein sonderpädagogisches Gutachten dient die sonderpädagogische Diagnostik als Grundlage. In den folgenden Kapiteln geht es um die Klärung der Begriffe „Diagnose“, „Diagnostik“, „psychologische Diagnostik“, „pädagogische Diagnostik“, sowie um Abgrenzungen der pädagogischen Diagnostik von der Diagnostik der Psychologie.

In einem weiteren Kapitel wird die sonderpädagogische Diagnostik beschrieben und deren Aufgabenbereich eingegrenzt.

„Die Wörter ‚Diagnose‘ und ‚Diagnostik‘ gehen zurück auf das griechische Verb ‚diagignoskein‘, das unterschiedliche Aspekte eines kognitiven Vorgangs bezeichnet, vom Erkennen bis zum Beschließen. Das Verb bedeutet ‚gründlich kennenlernen‘, ‚entscheiden‘ und ‚beschließen‘“ (Fisseni 1990, S. 1).

„Von der ursprünglichen Wortbedeutung her (dia: durch, hindurch, auseinander, gnosis: Erkenntnis) ist Diagnostik Erkenntnisgewinnung zur Unterscheidung zwischen Objekten“ (Hossiep/Wottawa 1993, S. 131).

Die Autoren sehen dabei Diagnostik nicht als Informationsansammlung zum Selbstzweck, sondern definieren als Ziel eine Handlungsoptimierung.

„Diagnose“ wird von der „Diagnostik“ hergeleitet. Unter dem Begriff „Diagnostik“ versteht man die Lehre von der Erkennung und Bestimmung von Krankheiten. Ursprünglich stammt Diagnostik aus der Medizin. In der Medizin werden mit dem Begriff „Diagnostik“ all jene Methoden oder Maßnahmen genannt, die der Erkennung und Benennung einer Krankheit oder Verletzung dienen. Absicht der Diagnostik ist die Stellung einer Diagnose, die als Grundlage für z. B. therapeutische Entscheidungen dienen kann. Neben der Medizin wird der Begriff „Diagnostik“ in anderen Bereichen verwendet, wie zum Beispiel in der Psychologie als psychologische Diagnostik oder Psychodiagnostik oder in der Erziehungswissenschaft als pädagogische Diagnostik. Weitere Gebiete, in denen der Begriff „Diagnostik“ zur Anwendung kommt, sind z. B. in der Biologie als Beschreibung von Pflanzen oder Tierarten oder im technischen Bereich z. B. zur Beurteilung technischer Systeme.

Nach Dorsch ist „Diagnostik … die Lehre von der sachgemäßen Durchführung der Diagnose; auch die Ausübung der Diagnose“ (ebd.1994, S. 138). Der Begriff „Diagnostik“ umfasst alle Aufgaben und Tätigkeitsbereiche, in denen Daten oder Informationen zum Zwecke von Entscheidungshilfen systematisch eingeholt und ausgewertet werden.

In der Psychologie wird die Aufgabe der Diagnostik darin gesehen, Verhalten, Leistungen, Eigenschaften und Fähigkeiten von Personen zu beurteilen.

Im Psychologie-Lexikon von Tewes und Wildgrube (1992) wird der Begriff „psychologische Diagnostik“ oder „Psychodiagnostik“ so beschrieben, dass anhand testpsychologischer Methoden die menschliche Persönlichkeit erfasst wird. Verhaltensweisen von Menschen, wie z. B. Probleme bei psychiatrisch und psychosomatisch Kranken, oder Eignungsuntersuchungen werden erforscht (vgl. Tewes/Wildgrube 1992, S. 267).

Das wissenschaftliche Fundament erhält die Diagnose durch Klärung von messtheoretischen Annahmen, durch Hypothesenerstellungen und durch die Präzisierung der Merkmale, auf die sie sich richtet. Durch eine genaue Analyse der Randbedingungen, durch Standardisierung und geeignete Messoperationen werden diagnostische Aussagen getroffen (vgl. Tent/Stelzl 1993).

Hossiep und Wottawa (1993) sprechen von Diagnostik als Praxis einer nutzenmaximierenden Anwendungstechnik auf wissenschaftlicher Grundlage.

Je nach Fragestellungen sind demnach Methoden zu wählen und anzuwenden, die den Ansprüchen einer wissenschaftlich fundierten Diagnostik entsprechen. Die gezogenen Schlussfolgerungen müssen anschließend den Gütekriterien entsprechen. Tent und Waldow fassen Diagnostik im Bereich der Psychologie wie folgt zusammen:

„Diagnostik ist ein theoretisch begründetes System von Regeln und Methoden zur Gewinnung und Analyse von Kennwerten für inter- und intraindividuelle Merkmalsunterschiede an Personen“ (Tent/Waldow 1984, S. 5).

Dazu gehören:

-

eine genaue Formulierung der diagnostischen Probleme und Fragestellungen,

-

die Erhebung diagnostischer Daten und deren Integration zu Diagnosen und

-

die damit verknüpften Prognosen im Hinblick auf verfügbare oder erwünschte Behandlungsalternativen (vgl. ebd.).

Die Autoren decken mit dieser Definition die Anwendung diagnostischer Prozesse und die Verarbeitung diagnostischer Informationen ab.

Bei der Definition von Amelang und Zielinski wird psychologische Diagnostik als Methodenlehre beschrieben, die das Ziel hat, Personen richtig zu beurteilen und zu unterscheiden (vgl. Amelang/Zielinski 1994, S. 12).

Im Buch „Verhaltensstörungen in der Schule“ wird der Begriff „Psychodiagnostik“ folgendermaßen definiert:

„… mit Hilfe der Psychodiagnostik will man das Verhalten und Erleben der Klienten erforschen, um Grundlagen für Lebensentscheidungen zu gewinnen. Hier werden die Klienten psychologisch, pädagogisch, soziologisch und medizinisch untersucht“ (Atzesberger/Frey 1978, S. 61).

Im Rahmen der psychologischen Diagnostik geht es also um das Feststellen von Merkmalen bei Personen mittels entsprechender wissenschaftlicher Methoden. Die diagnostischen Aussagen beziehen sich demnach primär auf die Einzelperson, der damit bestimmte Attribute zugeschrieben werden. Aus den individuellen Ergebnissen lassen sich dann Kennwerte für Gruppen errechnen, die dann hinsichtlich bestimmter Merkmale miteinander verglichen werden können.

Die pädagogische Diagnostik nimmt sowohl in der aktuellen Literatur, in fachinternen Diskussionen als auch im Bewusstsein der PädagogInnen immer noch eine Randstellung ein.

In der pädagogischen Praxis werden zwar fortlaufend diagnostische Urteile gefällt, formell und explizit, aber auch informell und implizit, jedoch wird noch wenig das Bedürfnis erkannt, diesen Teil der Praxis zu reflektieren, theoretisch zu durchdringen, wissenschaftlich zu durchleuchten und dadurch zu verbessern.

Der Begriff „pädagogische Diagnostik“ wurde 1968 von Karlheinz Ingenkamp in Anlehnung an medizinische und psychologische Diagnostik im Rahmen eines Forschungsprojektes vorgeschlagen und von Ingo Hartmann im Titel eines unveröffentlichten Projektberichtes benutzt (vgl. Ingenkamp/Lissmann 2005).

Lange stand die individuelle Entscheidung über die Schullaufbahn sowie über Bildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Mittelpunkt der pädagogischen Diagnostik. Reulecke und Rollett (1976) rückten die Entscheidung über die Schullaufbahn in den Hintergrund und stellten Diagnostik aus verschiedenen Blickwinkeln folgendermaßen dar:

„Diagnostik in schulischen Entscheidungssituationen hat den Zweck, Informationen zur Optimierung des pädagogischen Handelns zu gewinnen. Entsprechend unterscheidet man zwischen pädagogischer Diagnostik im engeren Sinn, die die Planung und Kontrolle von Lehr- und Lernprozessen zum Gegenstand hat, und pädagogischer Diagnostik im weiteren Sinn, die alle diagnostischen Aufgaben im Rahmen der Bildungsberatung umfasst. Sie treten in zwei paradigmatischen Entscheidungssituationen auf (CRONBACH und GLESER 1965): 1. Selektion, 2. Förderung (Placement)“ (ebd., S. 177, Hervorhebung im Original).

Klauer definierte „pädagogische Diagnostik“ als: „… das Insgesamt von Erkenntnisbemühungen im Dienste aktueller pädagogischer Entscheidungen“ (Klauer 1978, S. 5).

Eine Klassifikation der Pädagogischen Diagnostik konnte laut Klauer (1978) aber kaum geleistet werden, da sich das Aufgabengebiet ständig wandelte; es variierte mit den pädagogischen Konzepten der Lehr- und Lernforschung und es änderte sich mit schulorganisatorischen und gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die selbst ständig Veränderungen unterworfen waren. Die Erkenntnisbemühung der Pädagogischen Diagnostik stand im Dienst einer pädagogischen Entscheidung, z. B. einer Planungsentscheidung, einer Handlungsentscheidung, einer Feststellungsentscheidung oder Beurteilung.

Pädagogische Diagnostik lehnt sich an die angloamerikanische Bezeichnung „educational measurement“ an und behandelt pädagogische Aufgaben, Probleme und Methoden (vgl. Schiefele/Krapp 1981, S. 77).

Ingenkamp u. Lissmann (2005) lassen Klauers Feststellung „Die Pädagogische Diagnostik ist aus der Psychologischen Diagnostik herausgewachsen“ (Klauer 1982, S. 11) nicht gelten. Laut Ingenkamp war die Pädagogische Diagnostik nach ihren Aufgaben, Zielen und Handlungsfeldern immer eigenständig. Die pädagogische Diagnostik habe zwar ihre Methoden und auch einige Denkweisen der Psychologischen Diagnostik entlehnt, als sie sich auf wissenschaftliche abgesicherte Verfahren zu stützen begann. Schon einige Jahrzehnte zuvor habe sie jedoch bereits viele ihrer Methoden und Modelle aus der Biologie und Medizin übernommen (vgl. Ingenkamp/Lissmann 2005, S. 12).

Pädagogische Diagnostik ist auch heute noch ein eher umstrittenes und unklares Programm als eine wissenschaftliche Disziplin. Daher gibt es auch unterschiedliche Auffassungen und Definitionen von pädagogischer Diagnostik.

Bei Ingenkamp (2005, S. 13) gehören zur pädagogischen Diagnostik diagnostische Tätigkeiten, die eine Zuweisung zu Lerngruppen oder speziell auf das Kind abgestimmte Förderprogramme ermöglichen oder die Erteilung von Qualifikationen zulassen.

Die Hauptaufgabe der pädagogischen Diagnostik besteht somit darin, für den Lernenden richtige Entscheidungen zu treffen. Die Entscheidungen beziehen sich auf Selektionsmaßnahmen, Fördermöglichkeiten und Platzierungsaufgaben.

Unter diagnostischer Tätigkeit im pädagogischen Bereich wiederum wird ein Vorgehen verstanden, in dem, mit oder ohne Hilfe diagnostischer Instrumente und unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Gütekriterien, Beobachtungen und Befragungen durchgeführt werden, um ein Verhalten zu beschreiben. Es wird versucht, durch das Diagnostizieren die Gründe für das Verhalten zu erklären und/oder künftige Verhaltens- und Lernweisen vorauszusagen.

Lange wurde eine ideologische Diskussion über die Anwendung von standardisierten Tests und objektiven Fragebögen in der pädagogischen Diagnostik geführt. Der inhumanen Selektionsdiagnostik wurde eine Diagnostik gegenübergestellt, die nicht nur mehr auf die Messung von Persönlichkeitsmerkmalen gerichtet war, Einführung in das diagnostische sondern den sozialen und situativen Kontext menschlichen Lernens und Verhaltens erfassen sollte.

Seit den 1990er Jahren ist eine Zunahme an objektiven Verfahren wieder zu beobachten. Zurzeit schreitet die Entwicklung von formellen Testverfahren in der pädagogischen Diagnostik im deutschsprachigen Raum voran, ein Umbruch in der Entwicklung von Testtheorien und Testmaterialien ist auch in der schulischen Praxis feststellbar.

Im Vergleich dazu ist in den USA in der pädagogischen Diagnostik die Entwicklung hinsichtlich der Testanwendungen in den letzten Jahrzehnten sehr weit fortgeschritten. Eine enge Verzahnung zwischen Psychologie und Erziehungswissenschaft ist erkennbar, im Bereich der Wissenschaft konnten sich neue Bereiche etablieren wie z. B. Educational Psychology, Professuren für Education und Educational Measurement.

Der Begriff „Diagnostik“ stammt ursprünglich aus der Medizin und wird auch als die Lehre der Diagnose bezeichnet.

Medizinische Diagnostik befasst sich mit dem Erkennen (Röntgen, Ultraschall usw.) einer Krankheit aufgrund von Symptomen und ist eine Feststellung des momentanen Zustandes. Symptome einer körperlichen oder geistigen Krankheit werden beobachtet und kategorisiert, um anschließend eine Behandlung oder Therapie durchzuführen.

Psychologische Diagnostik beschäftigt sich anhand testpsychologischer Methoden und anhand anderer Informationsquellen (Exploration, Verhaltensbeobachtung) mit der Bestimmung von Eigenschaften und Verhaltensweisen von Menschen. Sie ist das systematische Sammeln und Aufbereiten von Informationen mit dem Ziel, Entscheidungen und daraus resultierende Handlungen zu begründen und Prognosen zu liefern.

Die pädagogische Diagnostik erforscht unter Berücksichtigung wissenschaftlicher Gütekriterien den gesamten Bereich pädagogischen Handelns. Dabei werden Lernprozesse bei Menschen analysiert, Lernergebnisse festgestellt, aber auch Bedingungen von Lernvorgängen ermittelt.

Eine Abgrenzung zur psychologischen Diagnostik, die auftragsmäßig Klienten überprüft und deren Merkmale zu kennzeichnen versucht, sieht Ingenkamp darin, dass pädagogische Diagnostik als Dienstleistung innerhalb von Erziehung und Unterricht zu verstehen ist.

Pädagogische und psychologische Diagnostik sind laut Lukesch (1998) nicht gleichzusetzen, da sie unterschiedliche Ansätze vertreten. Obwohl ein großer Überschneidungsbereich hinsichtlich der methodischen Grundlagen vorhanden ist, sind jedoch auch in der Pädagogik eigenständige Entwicklungen vorhanden, die dann wiederum in die Psychologie zurückgewirkt haben. Ein Beispiel dafür ist die kriteriumsorientierte Messung. Andererseits gibt es wieder Bereiche, die ausgehend von der Psychologie in der Pädagogik übernommen wurden. Dazu zählen die vielfältigen Anwendungen der klassischen Testtheorien im Bereich der Intelligenz-, Schul- und Schuleinstellungstestentwicklung.

Bei der Gegenüberstellung von pädagogischer und pädagogisch-psychologischer Diagnostik lassen sich jedoch Unterschiede in der Literatur kaum mehr erkennen. Leutner (2001) führt die Begriffe synonym an, um eine Trennung zu vermeiden. Auch Jäger (2003) spricht sich für eine Gleichsetzung der beiden Begriffe aus. Ingenkamp (2005) geht davon aus, dass ErziehungwissenschaftlerInnen den Begriff „pädagogische Diagnostik“ bevorzugen, während PsychologInnen den Begriff „pädagogisch-psychologische Diagnostik“ favorisieren.

Die Frage der pädagogischen Diagnostik kann aus Sicht der Autorin der vorliegenden Forschungsarbeit nicht aus einer Fachdisziplin heraus zufriedenstellend beantwortet werden. Wichtig erscheint ihr, dass die Methoden zwischen den Disziplinen vermittelt werden und sich damit Lösungsstrategien nicht nur durch einen Austausch der Ergebnisse ergeben.

Eine Voraussetzung für die fächerübergreifende Zusammenarbeit ist, dass über die Disziplingrenzen hinweg ein Verständigungsprozess stattfindet. Dies bedeutet z. B., dass ein ständiger Austausch der Disziplinen stattfindet sowie Kriterien, die die wissenschaftlichen Leistungen erbringen, geteilt werden. Im Rahmen des diagnostischen Prozesses müssen Informationen und Daten gesammelt, analysiert und interpretiert werden. Die einzelnen Verfahren und Erhebungsmethoden aus den verschiedenen Disziplinen Psychologie und Erziehungswissenschaften sollten dabei gleichwertig verarbeitet und zur Erstellung von Ergebnissen und geeigneten Fördermöglichkeiten herangezogen werden.

Die Geschichte der sonderpädagogischen Diagnostik ist durch die Entwicklung spezifischer Tests für Kinder und Jugendliche im Schulalter gekennzeichnet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelten der Psychologe Alfred Binet (1857–1911) und der Arzt Theodore Simon (1872–1961) die ersten Testreihen zur Differenzierung von minderbegabten und normalen Schülern. Darauf aufbauend wurde eine breite Palette von Schultests für unterschiedliche Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale konstruiert.

Die meisten der vorliegenden Tests sind normorientiert entwickelt und für das heute vorwiegend praktizierte förderdiagnostische Vorgehen nur mehr eingeschränkt verwendbar.

1932 wird der Begriff „Lernbehinderung“ in einem heilpädagogischen Werk erstmals von Egenberger (vgl. Atzesberger 1971) in die Fachdiskussionen eingeführt und in den 60er Jahren in die Amtssprache aufgenommen. Hofmann spricht in einer Zeitschrift davon, dass Kinder, die aufgrund von leichten Begabungsmängeln oder sonstigen geistig-seelischen Hemmungen und Entwicklungsstörungen in der Volksschule zu keinen befriedigenden Schulleistungen kommen, leistungs- oder lernbehindert sind (vgl. Hofmann 1961).

Klauer wiederum geht in den 1960er Jahren davon aus, dass Lernbehinderungen Intelligenzschwäche oder Schwachbegabung voraussetzen (vgl. Klauer 1973), dass somit die Begriffe „Intelligenz“ und „Lernfähigkeit“ parallel verwendet werden können und Abgrenzungen zur normalen Leistungsfähigkeit durch sonderpädagogische Diagnosen gestellt werden sollten.

Seit den 1970er Jahren wird der diagnostische Vorgang in der Sonderpädagogik diskutiert, teilweise ideologisch abgehandelt und als „Selektionsdiagnostik“ polarisiert. Die sonderpädagogische Diagnostik war lange dadurch gekennzeichnet, dass die individuellen Beeinträchtigungen von Kindern graduell eingeteilt wurden: Kinder mit Behinderungen wurden kategorisiert, ihre individuellen Beeinträchtigungen eingeteilt in z. B. mehrere Lernbereiche betreffend, unter dem Regelbereich liegend und langfristige Beeinträchtigungen umfassend (Bach 1979).

Kleber stellte 1978 fest (Kleber 1978, S. 207), dass sonderpädagogische Diagnostik als Gutachterdiagnostik etabliert ist, dennoch bestimmte das Thema, vor allem die Feststellung des Begriffes „Lernbehinderung“ jahrelang die fachlichen Diskussionen (vgl. Kornmann 1977; Kleber 1976; Pawlik 1976).

In den 1980er Jahren wurde die statische und defektorientierte Selektions- und Zuweisungsdiagnostik durch Begriffe wie „erziehungs- und lernorientierte Diagnostik“ (vgl. Kobi/Bonderer 1982), „Prozessdiagnostik“ (Bundschuh 1985) oder „Begleitdiagnostik“ (Kobi 1988) erweitert.

„Ein sonderpädagogisch relevanter Aspekt einer prozeß- und behandlungsorientierten Diagnostik wäre die unmittelbare und stetige Beobachtung schulischen Lern-, Leistungs- und sozialen Verhaltens und die Umsetzung dieser Beobachtungen in unmittelbar helfende und fördernde Maßnahmen didaktischer, pädagogischer und sozialer Art“ (Bundschuh 1985, S. 35 ff.).

Hauptaufgabe der sonderpädagogischen Diagnostik war nach der Erstellung eines Gutachtens die Zuweisung der Schüler mit Lernproblemen oder Behinderungen in einen für sie entsprechenden Schultyp. Diagnostische Ausbildung, Untersuchungsinstrumente und Untersuchungszeit standen dennoch im Missverhältnis zur Bedeutung des sonderpädagogischen Gutachtens für die Lebenschancen der Beurteilten.

Die neue Gesetzeslage mit der 15. Novelle zum Schulpflichtgesetz 1993 brachte in Österreich eine Änderung der Begriffsbildung mit sich, die Verordnung „Sonderschulbedürftigkeit“ wurde durch den Begriff „Sonderpädagogischer Förderbedarf“ ersetzt. Gleichzeitig setzte eine neue Diskussion um die Ermittlung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs und um die vorausgehende Diagnostik ein.

Diagnose und Förderung werden nicht mehr isoliert gesehen, sondern vermehrt als Einheit und Prozess wahrgenommen. Die Ermittlung des individuellen Förderbedarfs eines Kindes steht nun im Vordergrund, die sonderpädagogische Diagnostik entwickelt sich weg von einer Zustandsfeststellung zu einer Prozessdiagnostik.

Heute besteht die Aufgabe der sonderpädagogischen Diagnostik vor allem darin, die Problemsituation des einzelnen Kindes im Hinblick auf die Beeinträchtigung zu analysieren, vor allem aber steht der Aspekt der Förderung im Mittelpunkt.

Das Aufgabengebiet der Sonderpädagogik umfasst unter Berücksichtigung der institutionellen Entscheidungsbereiche ein weites Aufgabenfeld bzw. eine breitere Zielgruppe. Für DiagnostikerInnen in der Sonderpädagogik ergibt sich eine Personengruppe, umfassend Kinder, Jugendliche und auch Eltern, die sich im Rahmen von Unterricht und Erziehung in schwierigen Situationen befinden. Bundschuh fasst folgende Zielgruppe zusammen (vgl. Bundschuh 2005):

-

Kinder, die im Kindergarten- oder vorschulischen Alter als auffällig, teilweise als entwicklungsverzögert bezeichnet werden,

-

Kinder, die bei der Einschulung individuellen sonderpädagogischen Förderbedarf aufweisen, die offensichtlich geistig, sozial, emotional oder körperlich beeinträchtigt sind,

-

Kinder, die in der Pflichtschule auffällig werden, da sie partiell oder generell die vorgegebenen Lehrplanziele nicht erreichen können,

-

Kinder, die aufgrund ihres Verhaltens Probleme in der Schule haben Kinder mit Sinnesschädigungen (z. B. Hör-, Sehschädigungen), die sich auf die Lernleistungen oder auf das Sozialverhalten auswirken

-

Kinder mit motorischen Beeinträchtigungen oder körperbehinderte Kinder

-

Kinder mit Beeinträchtigungen im Bereich der Sprache

-

Jugendliche mit Beeinträchtigungen, die vor der Berufswahl stehen.

Die sonderpädagogische Diagnostik erstreckt sich über einen großen Bereich an Anwendungsmöglichkeiten. In Österreich dient sie als theoretische Grundlage für die Gutachtertätigkeit und zur Feststellung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Aufgrund der gesetzlichen Lage muss ein/e Gutachter/in anhand der sonderpädagogischen Diagnose eruieren, ob bei einem Kind eine physische oder psychische Behinderung vorliegt, falls das Kind dem Regelunterricht nicht zu folgen vermag. Erst dann können Fördermaßnahmen eingesetzt werden.

-

Die sonderpädagogische Diagnostik bemüht sich um die Diagnose des Erscheinungsbildes der „Beeinträchtigung“ (Störung, Defizite, Behinderung).

-

Sie entscheidet darüber, ob ein Kind einen Sonderpädagogischen Förderbedarf erhält oder nicht.

-

Sie sollte zur Entscheidung der bestmöglichen Form der Beschulung und Förderung des Kindes dienen.

-

Die sonderpädagogische Diagnose bietet Möglichkeiten einer Prognose, wobei die Fragestellung der Hilfe, Förderung, der Förderaussichten, aber auch der eventuellen Verschlechterung eines Zustandsbildes oder Verhaltens im Vordergrund steht.

-

Sie trägt zur Entscheidungshilfe bei der Aufhebung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs bei (vgl. Bundschuh 2005).

Die sonderpädagogische Diagnostik zielt auf Früherkennung von Beeinträchtigungen ab (eine möglichst frühe und intensive Förderung ist die Folge).

Zusammenfassend muss sich die sonderpädagogische Diagnostik mit dem gegenwärtigen Stand des Kindes befassen und die Frage nach einer optimalen Förderung in den Mittelpunkt stellen. Im Rahmen der sonderpädagogischen Diagnostik soll es in erster Linie nicht um die Feststellung einer Störung, eines Defizits oder einer Behinderung gehen, als vielmehr darum, Ansätze und Vorschläge für gezielte Maßnahmen zum Abbau von Beeinträchtigungen, zur Prävention von Störungen und zur Entfaltung von Spezialbegabungen zu finden.

Die Erwartungen an die sonderpädagogische Diagnostik im pädagogischen Arbeitsfeld sind sehr hoch. Diese Erwartungen, im Sinne einer genauen Beschreibung der wirklichen Probleme des Kindes, der Verhaltens- und Lernausgangslage, der Beschreibung behindernder Bedingungen und der Lernbedingungen, stellen an SonderpädagogInnen als DiagnostikerInnen hohe Ansprüche. Die Beschäftigung mit diagnostischen Fragestellungen nimmt im sonderpädagogischen Bereich zunehmend einen sehr wichtigen Platz ein. Das Auffinden optimaler, individueller Fördermöglichkeiten und Förderwege gestaltet sich für den/die Diagnostiker/in hinsichtlich gesellschaftlicher, finanzieller und politischer Rahmenbedingungen oft schwierig.

In der Gegenwart hat die sonderpädagogische Diagnostik den grundsätzlichen Anspruch, den SchülerInnen individuelle lern- und lebensbegleitende Förderung zu ermöglichen. In diesem Sinne kann in der Praxis eine klassifikatorische Einteilung von Befunden vermieden werden; vielmehr sollte, ausgehend von den Kompetenzen des Kindes, das Verständnis von Verhalten und Entwicklung des Kindes in den Mittelpunkt rücken. Im schulischen Kontext dient sie dazu, Bedarfe aufzuzeigen und nach Fördermöglichkeiten zu suchen. Meist sind Ressourcen (zusätzliche Förderstunden, Material, finanzielle Ressourcen usw.) an die sonderpädagogische Diagnose geknüpft. Die derzeitigen Diskussionen um inklusive Bildung deuten auf eine veränderte Rolle des Feststellungsverfahrens zur Erhebung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs hin. In vielen Veröffentlichungen wird von unnötigen Etikettierungen Abstand genommen und eine neue Sichtweise auf Unterrichtsentscheidungen und Lernen entwickelt.

In der schulischen Alltagspraxis hinkt diese Umsetzung der sonderpädagogischen Diagnostik den wissenschaftlich-theoretischen Ansätzen und Konzepten allerdings hinterher. Unsicherheit verleitet viele SonderpädagogInnen sich an traditionellen Diagnostikmodellen zu orientieren. Im folgenden Kapitel wird daher die sonderpädagogische Diagnostik unter verschiedenen theoretischen Gesichtspunkten betrachtet.

Im an der klinischen Diagnostik orientierten Ansatz wird das Individuum als Träger spezifischer Symptome, Auffälligkeiten und Defizite gesehen. Es besteht eine enge Beziehung zur medizinischen Diagnostik, das Verfahren besteht überwiegend aus normorientierten Tests (Begemann 1989; Moog 1990).

Viele Symptome werden organischen Ursachen zugeordnet, Lernstörungen, emotionale Probleme oder auffälliges Verhalten werden mit psychischen Krankheiten in Verbindung gebracht. Diese Denkweise führt dazu, dass krankhafte Zustände oder auffälliges Verhalten innerhalb der Person verankert werden.

Äußere Bedingungen und Wirkungen in Lern- und Interaktionsprozessen sowie der Einfluss der spezifischen Lebenswelt bleiben dabei unberücksichtigt. Der Ablaufprozess wird dabei nicht analysiert. Erfolgt eine richtige Diagnose und ist die Ätiologie einmal bekannt, so kann eine Therapie beginnen, die zur Besserung oder Heilung führt.

Das medizinische Modell der sonderpädagogischen Diagnostik und die Sichtweise, dass Intelligenz eine wesentliche Ursache für geistige Retardierung darstellt, bestehen seit Binet (1908).

In der sonderpädagogischen Diagnostik wird auch heute noch versucht mit Hilfe von entsprechenden Tests Symptome und Krankheitsaspekte zu erkennen und ein Persönlichkeitsbild eines betroffenen Schülers zu entwerfen. Tests bieten im Sinne des medizinischen Modells quantitative Messwerte und suggerieren damit eine hohe Wissenschaftlichkeit und Objektivität. Bei diesem Denkansatz besteht die Gefahr, dass der Blick der DiagnostikerInnen auf den Verursacher, nämlich auf das Kind als Träger von Symptomen (z. B. Wahrnehmungsstörung; Dyspraxie; Dyskalkulie; ADHS, minimale cerebrale Dysfunktionen usw.), gerichtet wird und Komponenten wie Erziehungsfehler, Reizarmut oder sozio-kulturelle Deprivation nicht wahrgenommen und diagnostiziert werden. Das „kranke“ Individuum ist Objekt der Diagnose, in ihm wird nach den Krankheitsgründen gesucht. Als Folge einer rein am medizinischen Modell orientierten Diagnostik kann eine häufige Verschreibung von Psychopharmaka für Kinder beobachtet werden; laut Berichten der österreichischen Krankenkassen ist ein Anstieg an Verschreibungen von z. B. Psychopharmaka bei Kindern mit Schlaf- oder Essstörungen oder auffälligem Verhalten bemerkbar (vgl. www.parlament.gv.at).

Die traditionelle Persönlichkeitsdiagnostik befasst sich mit der Erkundung von Persönlichkeitsmerkmalen und Eigenschaften, die dem Individuum zugrunde liegen. Daraus lassen sich gewisse Verhaltensweisen voraussagen. Das diagnostische Vorgehen basiert dabei auf psychometrischen Tests, die den Testgütekriterien „Objektivität“, „Reliabilität“ und „Gültigkeit“ entsprechen und über eine Normierung verfügen. In der Testsituation wird das Verhalten des Kindes oder Jugendlichen nach bestimmten Kriterien bewertet und mit einer repräsentativen Bezugsgruppe verglichen. Ziel dieser diagnostischen Vorgangsweise ist die situationsunabhängige Erfassung von Unterschieden bestimmter Persönlichkeitsmerkmale und Eigenschaften von Personen und führt in der Regel zu einer Klassifikation von Personen nach einem oder mehreren Merkmalen.

Seit den 1970er Jahren steht dieses Modell der Diagnose speziell im sonderpädagogischen Bereich im Kreuzfeuer der Kritik, da eine Selektions- und Klassifikationsfunktion zu erkennen ist und Informationen über Fördermaßnahmen nicht aus den Testergebnissen abzuleiten sind. Ebenso wie im medizinischen Ansatz werden beim psychodiagnostischen Ansatz soziale Bezüge nicht hergestellt und berücksichtigt.

„Es ergibt sich die Frage, ob die Psychodiagnostik, vor allem die traditionelle Psychodiagnostik, mit der Vorhersage von Verhalten nicht in hohem Maße stärker eine ‚Selektionsstrategie‘ im Sinne einer Optimierung durch geeignete Auswahl von Personen und/oder Bedingungen betrieb als eine ‚Modifikationsstrategie‘ im Sinne einer ‚Optimierung durch eine Veränderung des Verhaltens und/oder von Bedingungen‘“ (Pawlik 1982, S. 15 f.).

Im Prozess der Erstellung der sonderpädagogischen Diagnose nach dem psychodiagnostischen Ansatz wird es bei Kindern mit abweichendem Verhalten von der Norm und/oder Lerndefiziten und/oder Behinderungen daher höchstwahrscheinlich zu einer defizitorientierten Diagnostik kommen. Soziale Bezüge, die möglicherweise zu den Abweichungen geführt haben, spielen keine Rolle. Das Denken in Klassifikationen und Kategorien in der Sonderpädagogik birgt die Gefahr der Stigmatisierung, der Gleichsetzung von Person und Diagnose und der Vorurteilsbildung.

Eine Verwendung von psychodiagnostischen Methoden sollte dem jeweiligen Verfahren zur Erstellung der sonderpädagogischen Diagnostik angepasst sein. Das Ergebnis der psychodiagnostischen Untersuchung für die betreffende Person darf anschließend nicht als Festlegung und Stigmatisierung dienen, sondern sollte einen Ansatz zur individuellen Förderung bieten.

Ziel dieses Ansatzes ist es, das konkrete Verhalten eines Menschen in einer bestimmten Situation zu erfassen, d. h., dass eine bestimmte Reaktion auf spezifische Aspekte der Umwelt berücksichtigt wird. Werden Persönlichkeitsmerkmale bestimmt, die auf das Verhalten in einer Testsituation zurückzuführen sind, so spricht man in der traditionellen Diagnostik vom indirekten diagnostischen Ansatz. Dem gegenüber kann der direkte, verhaltensorientierte Ansatz gestellt werden, der als Ziel im diagnostischen Prozess beobachtbares Verhalten einer Person erfassen möchte.

Durch gezielte Verhaltensbeobachtungen (Selbst- und Fremdbeobachtung) und Verhaltensberichte in standardisierten und/oder natürlichen Situationen wird die Häufigkeit und Intensität eines Verhaltens festgehalten. Zugrunde liegende Ursachen oder Auslöser für bestimmte Verhaltensmuster werden nicht mit dem beobachtbaren Verhalten in Verbindung gebracht.

Die Grundlage dieses Ansatzes liegt in der Annahme, dass Verhalten durch die Lerngeschichte der Person beeinflusst, durch Erfahrungen erlernbar und veränderbar ist. Bei diesem Ansatz ergibt sich die Möglichkeit, durch Beobachtung eines bestimmten Verhaltens und durch Intervention, mit positiven oder negativen Verstärkern Häufigkeit und Intensität unangemessenen Verhaltens in einer spezifischen Situation direkt zu verändern. In den Vordergrund dieser Methode rückt die Betonung der Situationsabhängigkeit des beobachtbaren Verhaltens.

Einige Autoren (Schulte 1976; Jetter 1983; Kolt u. a. 1984) sehen die Vorteile dieses Ansatzes darin, dass sich aus einer konkreten Fassung eines Zieles und der Methode sowie der Beobachtung eines Verhaltens Maßnahmen zur Verhaltensveränderung und zur Verstärkerwirkung ergreifen lassen. Kritisch anzumerken ist, dass bei der Veränderung der Verhaltensmuster die Gefahr besteht, dass Manipulationen im Rahmen der Verhaltensmodifikation gegeben sind. Weiters stellt sich die Frage, welches Verhalten als „unangemessen“ einzustufen ist und damit veränderungsbedürftig ist. Über Intensität und Häufigkeit von Auffälligkeiten gibt es keine Kriterien, die eine Beurteilung zulassen würden.

Dieser Ansatz umfasst zwar die sozialen Aspekte und Bedingungen, die Frage nach den Ursachen des Verhaltens spielt jedoch eine untergeordnete Rolle.

Im Vergleich zum verhaltensorientierten Ansatz, bei dem die Häufigkeit und Intensität des Verhaltens der Person im Mittelpunkt der Diagnose steht, rückt beim sozialwissenschaftlichen Ansatz immer mehr die Lebenswelt des Kindes als Erklärung und Hintergrund seines Verhaltens in den Blick des Diagnostikers/der Diagnostikerin. Die Ursachen abweichenden Verhaltens werden nun vermehrt in sozialen Bedingungen und deren Wechselwirkungen gesucht. Bei diesem diagnostischen Ansatz wird das gesamte Bedingungsgefüge in die Beobachtung miteinbezogen.

„Eine an diesem Modell orientierte Diagnostik versucht die Interaktion einer Person mit gesellschaftlichen Institutionen und Gruppen, in denen sie sich bewegt (z. B. Familie, Schule, Kirche, Altersgruppe usw.), zu analysieren. Ziel dieser Analyse ist es, innerhalb dieser Gruppen bzw. Institutionen Prozesse zu identifizieren, von denen wissenschaftlich begründet angenommen werden kann, dass sie Verhaltensauffälligkeiten und Leistungsschwierigkeiten begünstigen …, d. h. eigentlich Behinderungen (mit-)bedingen“ (Bundschuh 1994, S. 40).

Aus diesem diagnostischen Ansatz lässt sich eine genaue Diagnose behindernder Bedingungen ableiten. Können ungünstige Umweltbedingungen verändert werden, so lassen sich vermutlich Verhaltensauffälligkeiten und/oder Leistungsstörungen beeinflussen und gegebenenfalls reduzieren. Dabei spielen die Verhaltensweisen des Kindes und seine Persönlichkeitsmerkmale keine wesentliche Rolle. Bestehen also Veränderungsmöglichkeiten der Umwelt, so lassen sich Erfolge für Kinder mit Behinderungen auf Basis dieses diagnostischen Modells erzielen. Dem herkömmlichen Begriff der „Behinderung“ kann somit ein „ökosystemischer“ Begriff gegenübergestellt werden, d. h. eine Behinderung liegt nur dann vor, wenn das Kind aufgrund seiner Beeinträchtigung zu wenig in das Mensch-Umfeld-System eingebunden ist (vgl. Hildeschmidt u. a. 1988, S. 220).

Im Zentrum dieser Art der Diagnostik steht die entwicklungspsychologische Orientierung. Die Grundlagen dafür sind in der Entwicklungspsychologie und in der Lernpsychologie zu finden. Der/die Diagnostiker/in ermittelt den jeweiligen Entwicklungsstand des Kindes sowie die Voraussetzungen für einen weiteren Wissenserwerb.

„Der Stand der Entwicklung ergibt sich durch die Position der Leistung auf den allgemeinen Aneignungsstufen der entsprechenden Fähigkeiten oder Fertigkeiten. Daraus leitet sich auch die Zone der nächsten Entwicklung mit den entsprechenden Fördermaßnahmen ab“ (Suhrweier 1993, S. 81).

Es wird also angenommen, dass es eine gewisse Lernhierarchie gibt und dass das Erreichen einer Lernstufe die Voraussetzung für die nächste zu erreichende Lernstufe ist. Das Diagnostizieren des Entwicklungsstandes kann z. B. durch Fehleranalysen, durch Abänderungen der Anforderungen, durch das Nachvollziehen von Aufgabenlösungsprozessen sowie der Methode erfolgen. Der Blick wendet sich bei dieser Art der Diagnose zum Lerngegenstand selbst, d. h. es wird eruiert, was vom Kind aus betrachtet einfach, komplex, leicht oder schwer erlernbar ist. Gewisse Aneignungsstufen wie Oberbegriffsbildung, Rechtschreibregeln, Zahlbegriff, perspektivisches Zeichnen (vgl. Probst 1981; 1991; Kornmann 1989; 1990) zeigen sich bei allen Kindern und können somit die strukturierende Diagnostik unterstützen.

Als Schwerpunkte dieses Ansatzes sind einerseits aus entwicklungspsychologischer Sicht die Entwicklungshöhe des Kindes bezogen auf den Lerngegenstand zu nennen sowie die Analyse des Lerngegenstandes selbst (z. B. die Aufteilung des Lerngegenstandes in kleinste Lernelemente).

Bei diesem diagnostischen Ansatz, dem ein lernorientiertes Persönlichkeitsmodell zugrunde liegt, wird von einer lernbegleitenden Diagnose ausgegangen. Dieses diagnostische Modell mit didaktischer Orientierung versucht eine Verbindung zwischen Diagnose und Förderung herzustellen und wendet sich somit von der klassischen Testtheorie ab. Im Zentrum steht nicht die Prognose von Lernleistungen, sondern deren Veränderbarkeit. Der/die Diagnostiker/in beobachtet und erfasst Lern- und Aufgabenlösungsprozesse, um anschließend Fördermaßnahmen einleiten zu können. Bei der Beobachtung wird untersucht, wie das Kind mit den einzelnen Lerngegenständen umgeht, welche Lernvoraussetzungen feststellbar sind und welche Schwierigkeiten beim Lernprozess entstehen.

„Eine Lerndiagnose unter handlungstheoretischem Aspekt schließt demnach die Aufgabe ein, zu eruieren, wieweit der Aufbau eines intendierten Handlungsprogramms fortgeschritten ist, d. h. es muss bestimmt werden, über welche der zu diesem Handlungsprogramm gehörenden Unterprogramme der Lernende bereits verfügt und wie er sie miteinander verknüpft hat. Ferner gehört dazu die Frage, welche Programm-Bestandteile noch fehlen und schließlich ggf., welche inadäquaten Vollzüge bzw. Programm-Bestandteile versehentlich angeeignet wurden“ (Bundschuh 2007, S. 60).

Um eine Diagnose stellen zu können, werden ein streng logischer Lösungsverlauf und kurze Lösungsschritte einer gestellten Aufgabe vorausgesetzt. Kritisch zu betrachten ist das Faktum, dass kognitive Lernprozesse nicht immer von außen zu beobachten und zu beurteilen sind und dass Faktoren wie Motivation und Emotionalität den Lernprozess beeinflussen. Im Gehirn eines Menschen geschieht aber in Bezug auf „Lernen“ unter Berücksichtigung emotionaler Prozesse und Wahrnehmungsprozesse ein sehr stark vernetzter Ablauf, der auch die derzeitige Forschung vor große Herausforderungen stellt und somit eine völlig logische wissenschaftliche Analyse der kognitiven Vorgänge nicht zulässt (vgl. Bundschuh 2003).

Die lernprozessdiagnostische Diagnose bezieht mehrere Faktoren (Schule als Lernraum, Klasse als Unterrichtssituation, Lehrer als Koordinator, Lerngegenstände) mit ein, um Verhaltensänderungen zu erzielen. Prozessdiagnostik bedeutet eine flexible, individuelle, situationsabhängige Methode über einen längeren Zeitraum hinweg, mit dem Ziel, durch Analyse und Beseitigung behindernder Bedingungen die Entwicklung des Kindes zu fördern. Schwarzer (1979, S. 19) spricht von „… Längsschnittanalysen über mehrere Zeitpunkte hinweg bei gleichzeitiger Beeinflussung des zu erfassenden Verhaltens“. Ein wichtiger Aspekt bei dieser Form der Diagnostik ist die Durchführung und Ausarbeitung von curriculumbezogenen Testaufgaben und die ständige Beobachtung des schulischen Lern-, Leistungs- und Sozialverhaltens.

Die Kind-Umfeld-Analyse ist den Diagnostikmodellen nach dem Lernverständnis der interaktionistischen Theorie zuzuordnen (vgl. Hildeschmidt 1993; Sander 1993; Moog 1990; Schuck 1994 u. a.). Zu verändernde individuelle Lernförderung, die Diagnose der schulorganisatorischen Rahmenbedingungen sowie pädagogisch-psychologische Leitfragen zur kindlichen Entwicklung stehen im Zentrum des prozessdiagnostischen Modells.

Bei diesem breiteren Modellansatz führt der/die Diagnostiker/in eine Analyse der Interaktionsbeziehungen zwischen Individuum und gesellschaftlicher Umwelt durch.

Somit wird bei der Diagnose die gesamte Umwelt des Kindes miteinbezogen (Kind-Umfeld-Analyse). Mit der Erfassung der kind- als auch der umfeldbezogenen Daten soll eine auf das individuelle Kind-Umfeld-System abgestimmte Empfehlung zur bestmöglichen Förderung ermöglicht werden (Bundschuh 2005). Eine klare Abgrenzung findet dabei zu einseitigen kindzentrierten Diagnosen statt, die auf Basis von Testverfahren erstellt werden. Der Perspektivenwechsel beinhaltet eine Distanzierung von defektorientierten und normabweichenden Beschreibungen der Persönlichkeitsmerkmale des Kindes als Legitimation für den Sonderpädagogischen Förderbedarf. Die Erfassung von kind- und förderorientierten Beurteilungen des Lern- und Leistungsvermögens steht hingegen im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses.

Sander beschreibt folgende Charakteristika der Kind-Umfeld-Analyse:

„Nicht das Kind allein wird diagnostiziert, sondern das konkrete Kind-Umfeld-System.

Da es um den Schulbesuch geht, müssen neben den schulrelevanten Fähigkeiten des Kindes auch die kindrelevanten Gegebenheiten der in Frage kommenden Schule untersucht werden.

Die Diagnose des Umfeldes Schule darf nicht bei der Erfassung der Gegebenheiten stehen bleiben, sondern muß die im Einzelfall etwa notwendigen schulischen Veränderungen herausarbeiten.

Die Kind-Umwelt-Analyse muß von einem Team durchgeführt werden.

Die Kind-Umwelt-Analyse muß in bestimmten Zeitabständen sowie bei Veränderungen des Kind-Umwelt-Systems wiederholt werden.

Die Kind-Umwelt-Analyse muß im Schulleistungsbereich verschiedene Maßstäbe berücksichtigen: neben dem klassenbezogenen und dem lehrplanbezogenen auch den individuellen Bewertungsmaßstab“ (Sander 1997, S. 14, zit. nach Bundschuh 2005, S. 326).

Die Kind-Umfeld-Analyse darf mittlerweile als ein anerkanntes Verfahren einer integrativen Diagnostik bezeichnet werden, wobei der Fokus mehr auf die Organisationsentwicklung der Institution Schule gerichtet ist als auf die Entwicklung psychodiagnostischer Verfahren für die sonderpädagogische Diagnostik (vgl. Bundschuh 2005). Im Vergleich zu den oben beschriebenen Ansätzen setzt dieses Modell nicht an der Diagnose und Intervention beim Kind an, sondern die Interventionsstrategien setzen an ungünstigen Umweltbedingungen z. B. in der Institution Schule an. In diesem Fall spielen Verhaltensweisen einer Person oder bestimmte Persönlichkeitsmerkmale eine untergeordnete Rolle.

Bei diesem diagnostischen Ansatz wird davon ausgegangen, dass sich jedes Kind körperlich, geistig, emotional und sozial weiterentwickelt und die Erziehung Einfluss auf die Entwicklung hat. Demnach verhalten sich Menschen mit oder ohne Behinderung nicht nach einem Reiz-Reaktions-Prinzip, sondern sie handeln als autonome Subjekte. Nach diesem, aus der Psychologie stammenden Modell beeinflussen nicht äußere Gegebenheiten das Verhalten des Menschen, sondern interne Vorstellungen von der Welt und der eigenen Person. Das epistemologische Subjektmodell hebt hervor, dass jeder Mensch die Fähigkeit besitzt, reflektiv zu sein, sich von seiner Umwelt zu distanzieren, indem er Phänomene seines Lebens mit Bedeutungen versieht, Fragen stellt, Erkenntnisse gewinnt und sein Handeln plant.

Ein Kind z. B. mit schwerer geistiger Behinderung oder mit einer Mehrfachbehinderung nimmt am Leben teil und ist Teil des Lebens, ist an Austauschprozessen beteiligt, hat Gefühle und spürt und empfindet Menschen in seiner Umgebung. Hier setzt der/die Diagnostiker/in an und beobachtet die Aktivitäten der Kinder, um sie anschließend im Förderprozess zu erweitern. Bei Kindern mit Mehrfachbehinderungen und geistigen Behinderungen versucht der/die Diagnostiker/in systematisch die Aktivitäten und Anknüpfungspunkte zu finden.

„Wenn die Hauptprobleme der Erziehung von Menschen mit schwerer geistiger Behinderung in den Schwierigkeiten liegen, sich mitteilen, wahrzunehmen, kommunizieren zu können, Mitteilungen wahrzunehmen, zu decodieren, zu verstehen im Bereich der Erziehungspersonen und in der Herstellung von Aktivitäten zwischen dem Menschen mit schwerer Behinderung und anderen Personen bzw. Dingen aus der Umwelt, dann sollte diagnostisches Bemühen an dieser Stelle ansetzen“ (Bundschuh 1994, S. 49).

Der/die Diagnostiker/in wird bei dieser Form der Diagnose vor eine große Herausforderung gestellt, da manche Beobachtungsaufgaben fast unlösbar erscheinen und somit Grenzen deutlich werden, die bestmöglich zu überschreiten sind. Diese Art der Diagnostik verlangt von den DiagnostikerInnen viel Offenheit und eine ständige Bereitschaft zur Hinterfragung der Ziele für die anschließende Förderung.

Diese Art der Diagnostik versucht unter Einbezug von Datenerhebung das Verhalten jedes Menschen systematisch aus seiner Geschichte heraus zu verstehen. Im Zentrum der rehistorisierenden Diagnostik stehen die Analyse der Lebensgeschichte eines Kindes oder Jugendlichen, die Syndromanalyse sowie die Untersuchung der Lebenswelt. Diese Form der Diagnose wird von Jantzen beschrieben (vgl. Jantzen/Lanwer-Koppelin 1996) und ist vor allem für Kinder und Jugendliche mit schwerer Behinderung sowie für hospitalisierte Menschen ein systematischer Weg der Diagnostik.

Im Vergleich zu den oben beschriebenen Ansätzen der Diagnostik im sonderpädagogischen Bereich sind die Schwerpunkte der rehistorisierenden Diagnostik nicht nur als die Analyse der Lebensgeschichte, der vorhandenen Kompetenzen der zu untersuchenden Person, einer Kind-Umfeld-Analyse und/oder als Förderdiagnostik zu verstehen (vgl. Ziemen 2003).

Vielmehr versucht die rehistorisierende Diagnostik die unterschiedlichen Ebenen des Menschen, nämlich die biologische, psychische, soziale, kulturelle und gesellschaftliche Ebene mit einzubeziehen und Aussagen über deren Wechselverhältnisse zu treffen.

Diese Form der Diagnostik findet im Interesse des Kindes oder des Jugendlichen statt und beinhaltet folgende Aspekte:

-

die „Orientierung am Subjekt“,

-

die Beachtung der „Ganzheit des Subjekts“,

-

die Beachtung der „Historizität“,

-

die Beachtung der „Problemorientierung“ und

-

die Beachtung der Kompetenz der Einzelnen,

-

die Analyse seiner Lebenswelt sowie

-

eine sorgfältige „Deskription“ und „Interpretation“ der beobachteten Situationen.

-

Damit spielen die Analyse der lebensgeschichtlichen Aspekte, die Syndromanalyse und die Analyse der Lebenswelt eine gleichrangige Rolle (vgl. Ziemen 2009).

Die rehistorisierende Diagnostik beinhaltet eine Erforschung der Behinderung oder Verletzung auf medizinischer Ebene, um Prozesse beim Kind besser verstehen zu können. Ebenso wird die Persönlichkeitsentwicklung unter den Bedingungen von Diagnose analysiert Die gewonnenen Beschreibungen (z. B. biologische Bedingungen, Benachteiligungen, Isolationen) werden in die biographische Situation des Kindes miteinbezogen, um in der Folge mit der Geschichte der Behinderung die Persönlichkeit des Kindes zu verstehen. Ein weiterer Schritt beinhaltet die Analyse des Entwicklungsstatus von verschiedenen Tätigkeiten (z. B. Lernen, Spiel, Motivation, eigene Einschätzungen, Entwicklung von Handlungszielen usw.). Die Sichtweise des Kindes wird dabei stets berücksichtigt.

Weiters versucht der/die Diagnostiker/in Beziehungen (behindernde oder stützende) des Kindes zu erfragen. Ein weiterer wichtiger Aspekt in der rehistorisierenden Diagnostik ist die Erforschung der Kompetenzen und Ressourcen (z. B. Ichkompetenzen, Sozialkompetenzen, Körperselbstbild, Verantwortungsbereiche, Kommunikationsmöglichkeiten usw.).

Eine große Bedeutung erhält in der Rekonstruktion der biographischen Geschichte des Kindes auch die Analyse der Lebensgeschichte (Anamnese, Wünsche, kritische oder wichtige Lebensereignisse usw.) sowie der Lebenswelt (Lebensort, Tagesstrukturen, Familie usw.) des Kindes.

Ein ganz wichtiger Ansatzpunkt in der Vorgehensweise der rehistorisierenden Diagnostik ist die Selbstreflexion des Diagnostikers/der Diagnostikerin. In den Mittelpunkt werden Fragen nach den Erwartungen, beeinflussenden Aspekten, Vorkenntnissen, Perspektiven, Bildern um Behinderung, Zielen der Diagnostik usw. gestellt.

Diese umfangreiche Vorgangsweise in der Diagnostik ist sicher eine große Herausforderung für die SonderpädagogInnen als DiagnostikerInnen, bietet aber neue Ansatzpunkte für die sonderpädagogische Praxis und für gezielte Interventionen.

Das Diagnostische Mosaik wurde von Schley (1988) im Rahmen der Verhaltensgestörtenpädagogik zusammengestellt und von Boban und Hinz (1996) weiterentwickelt. Die beiden Autoren entfernen sich in ihren Ansätzen von der Zwei-Gruppen-Theorie (Kinder mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf) und streben eine Pädagogik der Vielfalt an (vgl. Hinz 1993).

Im Sinne des Diagnostischen Mosaiks wird die gesamte Situation eines Kindes einschließlich der in dieser Situation handelnden Personen erfasst. Dabei geht es bewusst um subjektive Sichtweisen und Eindrücke der Beteiligten (Ängste, Wünsche, Hoffnungen, Ziele usw.).

„Diagnostik bedeutet hier nicht, etwas Wahres und Vollständiges objektiv, valide und reliabel festzuhalten, sondern sich mit den jeweiligen Konstruktionen momentan bedeutsamer subjektiver Realität auseinanderzusetzen, aus denen Alltagshandeln wesentlich entsteht …“ (Boban/Hinz 1998, S. 153).

Das Diagnostische Mosaik ist ein Verfahren, das als ein wichtiger Beitrag zu einer Diagnostik für inklusive Pädagogik bewertet werden kann. Bausteine in der Vorgangsweise sind die biografische Analyse des Kindes, eine Kontextanalyse, die Analyse der Lerndynamik, der Übertragungsbeziehungen und des Familienkontextes sowie die Entwicklung inklusiver Perspektiven und Planungen von Veränderungen. Die komplexe Sichtweise der Lebens- und Lernsituationen eines Kindes ermöglicht es unter Berücksichtigung von Projektionen und Alltagshypothesen Planungen für Veränderungen zu erarbeiten.

Die Darstellung von verschiedenen Modellen in der sonderpädagogischen Diagnostik zeigt, dass es eine Reihe von Ansätzen gibt, die sich je nach Problemlage für den Sonderpädagogen/die Sonderpädagogin als Diagnostiker/in anbieten oder kritisch hinterfragt werden sollten. Traditionelle Ansätze, die sich als Selektionsdiagnostik, Merkmals- und Eigenschaftsdiagnostik sowie als statische Diagnostik erwiesen haben, bieten Kindern mit Lern- oder Entwicklungsstörungen wenige Möglichkeiten für Förderungen.

Die traditionellen Ansätze (medizinischer, psychodiagnostischer Ansatz) sehen endogene und/oder situationsunabhängige Persönlichkeitsmerkmale als Verursacher für Auffälligkeiten im Lernen und Verhalten. Die verhaltensorientierte Diagnostik geht davon aus, dass das menschliche Verhalten durch Erfahrung erlernbar und veränderbar ist.

Die neueren Ansätze in der sonderpädagogischen Diagnostik ermöglichen es, die Probleme der traditionellen Diagnostik zu überwinden. Diese Entwicklungen führen weg von statischen Vorgehensweisen und beziehen sozialwissenschaftliche, behavioristische, entwicklungspsychologische und subjekttheoretische Einflüsse in die diagnostische Vorgehensweise mit ein. Die sozialwissenschaftliche Diagnostik versucht Ursachen für Lernstörungen und Behinderungen in der sozialen Umgebung des Kindes zu finden. Durch den lerndiagnostischen Ansatz soll die Veränderbarkeit der Lernleistungen erfasst werden. Bei der strukturbezogenen oder qualitativen Diagnostik werden Voraussetzungen für den Wissenserwerb beim Kind diagnostiziert. Die Kind-Umwelt-Analyse ist ein breiteres, prozessorientiertes Diagnosemodell und richtet den Blick vermehrt auf die Interaktion zwischen Kind und Umfeld. Der epistemologische Ansatz stellt jeden Menschen als autonomes System dar und sucht nach Bedingungen, die es ihm ermöglichen, an Erkenntnisprozessen teilzunehmen. Basis der rehistorisierenden Diagnostik ist das Verstehen des Menschen unter Betrachtung der unterschiedlichen Ebenen (biologische, psychische, soziale, kulturelle, gesellschaftliche), wobei die Verhältnisse zwischen den Ebenen berücksichtigt werden.

Die fachliche Diskussion über die Problematik in der sonderpädagogischen Diagnostik hat zu einer intensiven Auseinandersetzung mit den verschiedenen Ansätzen geführt. Kind-, Prozess-, Förder- und dynamische Ansätze sind gegenüber den traditionellen diagnostischen Ansätzen zu bevorzugen, da sie den Fokus nicht auf Defizite und Normabweichungen legen, sondern die Lebenswirklichkeit des Kindes zu erfassen versuchen. Dem Anspruch einer kindgerechten Förderung können somit die neueren Ansätze vielmehr gerecht werden als die herkömmlichen, normorientierten Verfahren.

Normorientierte Verfahren können dem Anspruch eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs nicht gerecht werden, da sie nicht die Lebenswirklichkeit des Kindes erfassen.

Inhaltsverzeichnis

-

3.1 Die Erhebung des Sonderpädagogischen

Förderbedarfs in 15 Ländern Europas

- 3.1.1 European Agency for Development in Special Needs

- 3.1.2 Das Verfahren zur Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs in einzelnen Ländern von unabhängigen Stellen

- 3.1.3 Das Verfahren zur Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs in einzelnen Ländern von LehrerInnen, SonderpädagogInnen und Expertenteams

- 3.1.4 Zusammenschau der vergleichenden Studien

-

3.2 Die Erhebung des Sonderpädagogischen

Förderbedarfs in Österreich

- 3.2.1 Rechtliche Grundlagen zur Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs in Österreich

- 3.2.2 Abgrenzung zu allgemeinen Förderungen

- 3.2.3 Das Verfahren zur Feststellung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs

- 3.2.4 Die Problematik des Sonderpädagogischen Förderbedarfs im System Schule aus juristischer Sicht

- 3.2.5 Der Begriff „Sonderpädagogischer Förderbedarf“

- 3.2.6 Der Behinderungsbegriff

- 3.2.7 Behinderung und Ressourcen

- 3.2.8 Ausbildung zum Sonderschullehrer/zur Sonderschullehrerin, zum Gutachter/zur Gutachterin

- 3.2.9 Sonderpädagogischer Förderbedarf in einem inklusiven Bildungssystem?

Im Jahre 2003 wurde in Europa das Jahr der Menschen mit Behinderungen ausgerufen. Forderungen nach Selbstbestimmung, sozialer Inklusion behinderter Menschen und die Abwendung der Vorstellung von behinderten Menschen als defizitäre Wesen standen und stehen im Vordergrund. Sonderpädagogische Aufgaben und Herausforderungen wurden auf einer internationalen Basis diskutiert. Während das sonderpädagogische Handeln in den Industriestaaten in Richtung Normalisierungskonzepte und in Richtung Durchsetzung der sozialen Inklusion von Menschen mit Behinderungen geht, steckt in den Ländern der Dritten Welt der Aufbau sonderpädagogischer Angebote und elementarer Bildungsrechte von Kindern mit Behinderungen erst in den Anfängen (vgl. Biewer 2002)[1].

Um aktuelle Informationen aus europäischen Ländern zu erhalten, wurden von der Autorin Berichte der „European Agency for Development in Special Needs Education“ (Europäische Agentur für Entwicklung in der sonderpädagogischen Förderung) herangezogen.

Die europäische Agentur für Entwicklungen in der sonderpädagogischen Förderung wurde 1996 als unabhängige und sich selbst verwaltende Institution gegründet, welche 26 Mitgliedstaaten als Plattform für die Zusammenarbeit in diesem Bereich umfasst. Sie steht in Zusammenarbeit mit anderen europäischen internationalen Gremien, insbesondere mit der Europäischen Kommission, der OECD, der UNESCO, dem Europäischen Parlament und dem Europarat.

Die Ziele der European Agency for Development in Special Needs Education sind:

-

Steigerung der Qualität im Bereich der sonderpädagogischen Förderung durch Schaffen entsprechender Rahmenbedingungen für eine umfassende und nachhaltige europäische Zusammenarbeit

-

Vermittlung eines gesamteuropäischen Bildes der „Special Needs Education“ in Europa

-

Identifikation von Schlüsselfaktoren und Rahmenbedingungen

-

Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten

-

Erleichterung des Zugangs zu relevanten Daten und Informationen für politische Entscheidungsträger und Fachkräfte (vgl. www.europeanagency.org )

Finanziert wird die Europäische Agentur von den Bildungsministerien der teilnehmenden Staaten sowie von der Europäischen Union selbst. Die Finanzierung erfolgt einerseits durch projektspezifische Unterstützungen, andererseits durch das Jean-Monnet-Programm (2007–2013) zur Unterstützung von Initiativen zur Europäischen Integration[2]. Die wesentlichen Leitlinien für die Arbeit der Agency legt der Representative Board fest. In jedem Mitgliedsland ernennt das jeweilige Bildungsministerium eine/n nationale/n Koordinator/in. Das Management Board besteht aus dem/der Vorsitzenden und fünf gewählten Mitgliedern des Representative Board. In Zusammenarbeit mit der Direktion sorgt dieses Gremium für eine wirksame Umsetzung der strategischen Pläne und Beschlüsse.

Die einzelnen nationalen KoordinatorInnen werden von den jeweiligen Mitgliedsstaaten bestimmt. Aufgabe der KoordinatorInnen ist es, zur Entwicklung und Um-setzung der Arbeitsprogramme beizutragen und einen Informationsaustausch zwischen Agency und nationaler Ebene aufrechtzuerhalten.[3]

Im Abstand von vier Jahren findet ein European Parliament Hearing statt, an dem die Agency die Parlamentarier der EU auf ihre Aktivitäten, Ergebnisse von Projekten und Anliegen aufmerksam macht. Für das Jahr 2010 war eine internationale Konferenz während der spanischen EU-Präsidentschaft geplant, die dem Informationsaustausch und einer vermehrten Zusammenarbeit mit Drittländern dienen sollte. Die Agency erhält zunehmend Anfragen aus nicht europäischen Ländern im Bereich „Inclusive Education“ und „Special Needs Education“.

Die Agentur verfügt über Länder- und Syntheseberichte aus 23 teilnehmenden europäischen Ländern.

Die Informationen zur Erstellung eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs in anderen europäischen Ländern wurden von der Europäischen Agentur unter Verwendung von Beiträgen aus nationalen Informationsstellen von Eurydice (Europäisches Bildungsinformationsnetz) erstellt.

In vielen Ländern Europas sind multidisziplinäre Teams mit Personen aus verschiedenen Fachbereichen (sonderpädagogischer, schulischer Bereich, Gesundheitsbereich, sozialer Bereich, psychologischer Bereich, medizinischer Bereich) mit einer Ersteinschätzung und Erstdiagnose eines Förderbedarfs der SchülerInnen befasst. In einigen Ländern führt die gestellte Diagnose immer noch zu Entscheidungen über Ressourcen, die entsprechende Bildungsform und entsprechende Schulart.

Mitglieder des Representative Board der Europäischen Agentur für Entwicklungen in der sonderpädagogischen Förderung (European Agency for Development in Special Needs Education) haben Angaben zu den jeweiligen europäischen Ländern weitergeleitet und in einem Assessment-Projektbericht veröffentlicht.[4]

Die Artikel sind sowohl in der jeweiligen Landessprache als auch in Englisch verfasst. Die Berichte stehen in digitalisierter Fassung zur Verfügung, um optimalen Informationszugang zu gewährleisten, und wurden von der Agency in die englische Sprache übersetzt.[5]

Vergleichende Länderstudien oder ergänzende Berichte über die Vorgehensweise bei der Erstellung von sonderpädagogischen Gutachten und der anschließenden Vergabe eines Sonderpädagogischen Förderbedarfs in den einzelnen europäischen Ländern sind in der Literatur kaum zu finden.