Argumentationen entlang von Menschenrechten und Ökonomisierung

Wissenschaftliche Hausarbeit zur ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Förderschulen; Eingereicht beim: Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt Landesprüfungsamt für Lehrämter; Erstgutachter: Prof. Dr. Andreas Hinz/ Zweitgutachterin: Ines Boban

Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

-

1 Inklusion

- 1.1. Inklusion – historische Bedingungen des Begriffs in der deutschsprachigen Debatte

- 1.2 Der spezifische Fokus des Inklusionsbegriffs in Abgrenzung zur Praxis der Integration

- 1.3 Eckpfeiler der Vision Inklusion

- 1.4 Inklusion als Entwicklungsetappe des Bildungswesens

- 1.5 Inklusion – eine Frage des Umgangs mit Heterogenität

- 1.6 Menschenrechte – Normativer Bezugspunkt von Inklusion

- 2 Der Neoliberalismus als gesellschaftliche Bedingung von (inklusiver) Bildung

- 3 Zwischenfazit – Reflexionen über Inklusion im Kontext neoliberaler Transformationen

- 4 Untersuchung der Argumentationen eines Beitrags der Inklusionsdebatte

- 5 Fazit und Ausblick

- Literaturverzeichnis

- Selbstständigkeitserklärung

Abbildungsverzeichnis

Geht es um die paradigmatische Ausrichtung der Bildungspolitik in Deutschland, so kommen BeobachterInnen dieser Diskurse gegenwärtig an einem Begriff nicht vorbei: Inklusion. Mit der Salamanca-Erklärung der UNESCO-Konferenz von 1994 trat Inklusion als Ziel internationaler Bildungspolitik auf und spätestens seit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung von 2008, in der sich die Unterzeichnerstaaten dazu verpflichten, ein inklusives Bildungssystem zu gewährleisten, ist Inklusion ein bestimmendes Thema bildungspolitischer Auseinandersetzungen in Deutschland. Darüber hinaus ist das Thema wichtiger Bestandteil der LehrerInnenbildung und -fortbildung. Es gibt eine breite gesellschaftliche Debatte in den öffentlichen Medien um den neuen pädagogischen In-Begriff.

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit ist die Frage, warum Inklusion eigentlich zum pädagogischen In-Begriff avancierte. Dies konkretisiert sich in der Frage nach den gesellschaftlichen Bedingungen, auf deren Grundlage der Inklusionsbegriff seine Dynamik entwickelte. Bei der Frage nach gesellschaftlichen Bedingungen fällt der Blick auf gegenwärtige Analysen, die versuchen, unsere Gesellschaft als eine unter dem Vorzeichen neoliberaler Transformationen zu verstehen. Somit steht die Frage nach dem Verhältnis von Inklusion und Neoliberalismus im Blickpunkt des Interesses. Dies kulminiert in der Frage, ob es auch neoliberale Entwicklungen und entsprechende Gedanken und Argumentationen sind, die zur gegenwärtigen Ausrichtung an Inklusion beitragen. Um etwas darüber herauszufinden, gilt es, einen Beitrag zur Inklusionsdebatte exemplarisch zu untersuchen.

Um eine derartige Untersuchung realisieren zu können, soll zunächst in einem ersten Schritt ein Inklusionsverständnis herausgearbeitet werden, wie es im pädagogischen Fachdiskurs existiert. Zu diesem Zweck wird auf die historischen Bedingungen des Begriffs, seine Funktion im pädagogischen Diskurs, den spezifischen Gehalt, den der Begriff im pädagogischen Fachdiskurs erhielt, und seinen normativen Bezugspunkt eingegangen. Inklusion erscheint auf diese Weise nicht als ein stringentes Konzept, sondern als eine Vision, die sich aus verschiedenen Ansätzen speist. Alle vorgestellten Ansätze tragen, gerade in ihrer Spannung, zum hier vorgestellten Inklusionsverständnis bei. Es wird daher nicht versucht, mit theoretischer Härte ein einheitliches Bild zu entwickeln. Statt dessen ist es Ziel, über die Zusammenschau der einzelnen Ansätze eine umfassende Vorstellung der Gesamtidee zu vermitteln. Damit soll eine Reflexionsfolie für die Verwendung des Begriffs innerhalb der Debatte ausgebreitet werden.

Im nächsten Schritt wird versucht, herauszuarbeiten, was unter gesellschaftlichen Verhältnissen unter neoliberalem Vorzeichen verstanden werden kann. Zu diesem Zweck wird nach einer Begriffsbestimmung die historische Entwicklung der neoliberalen Lehre und ihrer politischen Umsetzung dargelegt. Im Anschluss werden mit Ausführungen zur Humankapitaltheorie und zur Neukonzeption des Staates zwei Kernaspekte neoliberalen Denkens und Handelns vorgestellt. Außerdem werden kritische Analysen zu deren Folgen behandelt. Diese Ausführungen dienen als Grundlage für die Identifikation neoliberaler Denkfiguren innerhalb der Debatte.

Bevor der Fokus der Arbeit sich jedoch direkt auf die Debatte richtet, soll zunächst theoretisch reflektiert werden, in welchem Verhältnis Inklusion und Neoliberalismus im jeweiligen hier dargelegten Verständnis zueinander stehen. Fallen Unterschiede in Grundannahmen und praktischen Konsequenzen auf, so liefert der theoretische Blick auf diese Unterschiede die Möglichkeit zur Bewertung bestimmter Argumentationen aus der jeweiligen Perspektive. Gleichzeitig wird mit Blick auf mögliche Berührungspunkte offenbar, in welchen Punkten die jeweilige Position geschärft werden müsste, um einer Vereinnahmung zu entgehen.

Derartig gerüstet soll im letzten Schritt ein Dokument der Inklusionsdebatte, in Anlehnung an die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring, untersucht werden. Ziel der Analyse ist es, herauszufinden, wie sich auf den Inklusionsbegriff bezogen wird. Es wird überprüft, ob die Bezugnahme auf den Begriff mit dem dargelegten Verständnis von Inklusion vereinbar ist und in welcher Art und Weise Abweichungen vom dargelegten Verständnis identifizierbar sind. Außerdem ist von Interesse, ob neoliberale Denkfiguren Eingang in die Argumentation finden. Können vom pädagogischen Fachdiskurs abweichende Vorstellungen von Inklusion und neoliberale Denkfiguren identifiziert werden, so wären starke Indizien dafür geliefert, dass die gegenwärtige Ausrichtung an Inklusion in Zusammenhang mit neoliberalen Entwicklungen gedacht werden muss. Des Weiteren wären Ansatzpunkte für das Verständnis gegeben, auf welche Weise sich Inklusion für neoliberale Transformationen anbietet beziehungsweise wie Inklusion angepasst wird, um für neoliberale Transformationen nutzbar zu sein.

Inhaltsverzeichnis

- 1.1. Inklusion – historische Bedingungen des Begriffs in der deutschsprachigen Debatte

- 1.2 Der spezifische Fokus des Inklusionsbegriffs in Abgrenzung zur Praxis der Integration

- 1.3 Eckpfeiler der Vision Inklusion

- 1.4 Inklusion als Entwicklungsetappe des Bildungswesens

- 1.5 Inklusion – eine Frage des Umgangs mit Heterogenität

- 1.6 Menschenrechte – Normativer Bezugspunkt von Inklusion

Inklusion ist ein relativ neuer Begriff in der pädagogischen Debatte. Hinz nennt in Anknüpfung an Skrtić (1995) eine Publikation von Reynolds (1976) als den Beginn der Inklusionsdebatte in den USA (vgl. Hinz 2008, 34). Auch in anderen Ländern, wie beispielsweise Kanada, dem „Geburtsland der inklusiven Schule“, kursierte der Begriff bereits eher (Sander 2002, 145). In der deutschen Debatte wurde der Begriff zunächst von der Integrationsbewegung aufgenommen und bekam so einen spezifischen Gehalt im deutschsprachigen Diskurs. Dieses Verständnis von Inklusion soll auch dieser Arbeit zu Grunde liegen und im Folgenden vorgestellt werden. Zunächst wird zu diesem Zweck genauer auf die Integrationsbewegung eingegangen, um verstehen zu können, welche Relevanz der Begriff in Deutschland bekam.

Unter dem Begriff der Integrationsbewegung wurden hauptsächlich Eltern, LehrerInnen, WissenschaftlerInnen aus dem Bereich (Sonder-)Pädagogik und Selbstvertretungsgruppen von Menschen mit Behinderung gefasst, deren gemeinsames Bestreben die „schulische und gesellschaftliche Nichtaussonderung von Menschen mit Behinderung“ war (Prengel 1995, 139). Vor allem Eltern waren dabei die „Integrationsantreiber vom Dienst“ (Mettke 1982, zit. n. Hinz. 1993, 21). „Im Kindergarten hatte man gute Erfahrungen mit dem gemeinsamen Spielen, Lernen und Leben gemacht, diese sollten weitergeführt werden“ (Schnell 2002). Daher gab es in den 70er Jahren verschiedene Modellversuche der gemeinsame Beschulung von Kindern, die als behindert, und Kindern, die nicht als behindert bezeichnet wurden. Auch WissenschaftlerInnen setzten sich für die gemeinsame Beschulung ein. „1973 verabschiedete die Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates die ‚Empfehlung für die pädagogische Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher‛, die vom Ausschuss für Sonderpädagogik erarbeitet worden war“, dem verschiedene namhafte WissenschaftlerInnen angehörten (ebd.). „Die Empfehlung war das erste offizielle Dokument, das der bisherigen Ansicht, die separierte Förderung behinderter Kinder bereite deren Integration in die Gesellschaft vor, das gemeinsame Lernen behinderter und nichtbehinderter Kinder entgegensetzte und für alle Altersstufen Konzepte entwarf, die sich an der Gemeinsamkeit orientierten“ (ebd.). Dies hatte wiederum Wechselwirkungen mit der Praxis. „Die Montessori-Schule der Aktion Sonnenschein in München, von dem Kinderarzt Theodor Hellbrügge gegründet, hatte seit 1970 gezeigt, dass die Gemeinsamkeit von Nichtbehinderten und Behinderten zum bereichernden Nutzen beider Seiten auch in der Schule zu realisieren sei. 1975 wurde in der Fläming-Grundschule in Berlin die erste Integrationsklasse an einer öffentlichen Schule eingerichtet“ (ebd.). Auch in die Politik hatte das Thema Einzug gehalten. „Die Freie Demokratische Partei (FDP) war die erste Partei, die in ihrem Programm nicht nur den Ausbau des Sonderschulwesens, sondern auch gemeinsames Lernen mit anderen als schulischen Weg für Kinder mit Behinderung in ihr Programm aufnahm“ (ebd.). „Es sollte aber noch bis in die 80er Jahre dauern, bis schulische Integration von Kindern mit Behinderung Thema des Wettstreits der Parteien wurde“ (ebd.).

„Die 80er Jahre können als das Jahrzehnt der Schulversuche in die Geschichte der Integrationsbewegung eingehen“ (ebd.). Im Zentrum vieler universitärer Institute stand „die wissenschaftliche Forschung als Begleitung von Modellversuchen zum Gemeinsamen Lernen von Kindern und Jugendlichen mit und ohne Behinderung“ (ebd.). „Viele Forscher/innen sahen eine Chance, gute Pädagogik einer nichtaussondernden Schule zu beschreiben und auch die bildungspolitische Ausrichtung in ihrem Bundesland entsprechend zu beeinflussen“, was auch die Rolle von WissenschaftlerInnen in Bezug auf die Involviertheit mit dem Forschungsgegenstand fundamental veränderte (ebd.). Außerdem wurde Integration verstärkt Thema der Bildungspolitik, „da bei Ablehnungen des Regelschulbesuchs für ein Kind mit Behinderung jeweils eine breite Öffentlichkeit hergestellt werden konnte“, die dies kritisierte (ebd.). „In fast allen Bundesländern kämpften Eltern immer wieder darum, dass ihr Kind mit Behinderung eine Regelschule besuchen könne, und Parteien waren zur Stellungnahme aufgefordert“ (ebd.). „1986 war das Saarland dann das erste Bundesland, in dessen Schulgesetz festgehalten wurde, dass ‚der Erziehungs- und Unterrichtsauftrag der Schulen der Regelform grundsätzlich auch die behinderten Schüler‛ (SchOG) umfasse“ (ebd.). Weitere Landesregierungen folgten dem Beispiel, allerdings immer unter Haushaltsvorbehalten.

Die 90er Jahre brachten verschiedene neue Entwicklungen. „Die ‚Integrationseltern‛ der ersten Jahre befassten sich nun schon mit den Fragen, wie die Gemeinsamkeit Behinderter und Nichtbehinderter im beruflichen Leben bzw. der Vorbereitung darauf eingeleitet werden könne und welche Möglichkeit des Wohnens anzustreben sei“ (ebd.). Außerdem stieg die Zahl der SchülerInnen, die als behindert bezeichnet wurden, in Regelschulen an. „Das entspricht nicht zuletzt der ‚Empfehlung zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen in der Bundesrepublik Deutschland‛, die von der Kultusministerkonferenz 1994 verabschiedet wurde […] und in deren Vorwort gesagt wird, dass sonderpädagogische Förderung zunehmend in Allgemeinen Schulen stattfinden solle und die Sonderpädagogik sich gegenüber der Allgemeinen Pädagogik in einem subsidiären Verhältnis zu verstehen habe“ (ebd.). „Eine weitere wichtige Weichenstellung war die Überwindung der Begriffe ‚Behinderung‛ und ‚Sonderschulbedürftigkeit‛, die mit der am Kind festgemachten defizitorientierten Diagnose schon die entsprechende schulische Einrichtung verbanden“, zugunsten der Feststellung des ‚Sonderpädagogischen Förderbedarfs‛ (ebd.). „Mit dem Jahr 1994 verbinden sich nicht nur in Deutschland Erwartungen an eine Weiterentwicklung des gemeinsamen Lernens. Die internationale Konferenz der UNESCO in Salamanca verabschiedete eine Erklärung, in der als Leitprinzip festgestellt wird, dass Schulen alle Kinder, unabhängig von ihren physischen, intellektuellen, sozialen, emotionalen, sprachlichen oder anderen Fähigkeiten aufnehmen sollen“ (ebd.). Der dies bezeichnende Begriff ‚Inclusion‛ des englischsprachigen Originals „wurde in der deutschsprachigen Fassung [...] mit ‚Integration‘ übersetzt – eben weil der pädagogische Inklusionsbegriff hier unbekannt war“ (Hinz 2013). „Die Salamanca-Erklärung stellte das Bildungswesen vor verschiedene Herausforderungen. Auch in europäischen Gremien wurden verschiedene Erklärungen verfasst, die die Bedeutung gemeinsamen Lernens betonten und Projekte anstießen, die schulische Integration in der Lehrerarbeit und Lehreraus- und -fortbildung verankern sollten“ (Schnell 2002). Folge war unter anderem die Errichtung von Sonderpädagogischen Förderzentren, die mit unterschiedlicher Qualität und Ausrichtung versuchten, integrative Beschulung zu verbessern (vgl. ebd.). SonderpädagogInnen „waren mit der Ausweitung gemeinsamen Unterrichts für Kinder mit und ohne Behinderung zunehmend vor gänzlich neue Aufgaben gestellt“, was zu Debatten über sonderpädagogische Professionalität führte (ebd.). Außerdem deutete sich ein Wechsel in der theoretischen Perspektive an. „1993 erschienen von sonderpädagogischer Seite drei Werke, die die Bewältigung von Verschiedenheit in der Gleichberechtigung als pädagogische Herausforderung in der integrativen, der Koedukationspädagogik und in der Interkulturellen Erziehung begründeten. Schulische Integration wurde von der Autorin und den Autoren in den Zusammenhang der ‚Pädagogik der Vielfalt‛ (Prengel 1993 und Preuss-Lausitz 1993) bzw. der ‚Pädagogik der Heterogenität‛ (vgl. Hinz 1993) gestellt“ (ebd.). Dieser theoretische Switch fällt zusammen mit einer Kritik an der Praxis der Integration. Es fiel auf, dass „das Wesen gemeinsamen Lernens, das eine Reform für Schule und Unterricht im Sinne der Wahrnehmung der auf vielfältige Weise Verschiedenen beinhaltete, vielerorts in den Hintergrund“ geriet. In dieser Situation erwies sich der aus dem angloamerikanischen Raum importierte Begriff der Inklusion als fruchtbar für die deutschsprachige Fachdebatte; zum einen „als theoretischen Reflex eines geschärften Fokus angesichts einer konzeptionell verflachten und zunehmend problematischen Praxisentwicklung“ und zum anderen als treffendere Bezeichnung des Programms, in Folge des theoretischen Switches, im Sinne einer stärkeren Orientierung an Heterogenität (Hinz 2000, zit. n. Sander 2002, 147).

In Deutschland verhalf die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung von 2008 dem Begriff zum Durchbruch (vgl. Hinz 2013). „Und wie bei jedem Begriff, der eine neue Orientierung repräsentiert und damit allzu schnell zum unscharfen bis konturlosen Modebegriff wird [...], ist es auch bei Inklusion so, dass inzwischen nahezu alles als Inklusion deklariert wird, was sich positiv und fortschrittlich darstellen möchte. Das ist logisch und gleichzeitig dramatisch, weil damit die inhaltliche Klarheit dessen, was Inklusion ursprünglich als Innovationsperspektive bedeutet, immer mehr verloren geht“ (ebd.). Daher soll im Folgenden versucht werden, ein spezifisches pädagogisches Verständnis von Inklusion in der deutschsprachigen Debatte herauszuarbeiten.

Um das Besondere am inklusiven Fokus im Sinne einer optimierten Integration zu verstehen, macht es Sinn, sich der Kritik an der Praxisentwicklung der Integration zu widmen, was im Folgenden geschehen soll.

Hinz benennt qualitative und quantitative Probleme in der Integrationsentwicklung (vgl. Hinz 2004, 43). „Quantitativ problematisch ist die Tatsache, dass der gemeinsame Unterricht sich nicht – wie ursprünglich erhofft und aus vielen anderen Reformbewegungen wohl bekannt – zu einem ersetzenden System hat entwickeln können, sondern ein ergänzendes System geblieben ist – neben dem gegliederten Schulwesen, im Rahmen eines gestuften und damit selektiven Systems unterschiedlicher Angebote und ‚Integrationsstufen‛“ (ebd.). Außerdem kam es zu einer finanziellen Stagnation und zu „einem geradezu explosionsartigen Anwachsen sonderpädagogischen Förderbedarfs […], was vor dem Hintergrund der folgenden widersprüchlichen Logik folgerichtig ist: Je höhere Zahlen von SchülerInnen mit Special Educational Needs, desto höher die zusätzlichen Ressourcen, die die Situation verbessern helfen sollen“ (Hinz 2004, 44).

Probleme im qualitativen Bereich lagen unter anderem auf der Ebene der Strukturen. Jene wurden zwar modifiziert, sodass integrative Wege überhaupt möglich wurden. Eine grundlegende Veränderung der Strukturen fand jedoch nicht statt (vgl. ebd.). Außerdem fehlt bis heute häufig eine Revision tradierter Sichtweisen. „Das Kind mit sonderpädagogischem Förderbedarf, mit Special Educational Needs, mit Funktionsdiagnose ist primär – und das auch innerhalb integrativer Strukturen – das Kind mit Problemen, das ‚andere‛ Kind, das funktionsgeminderte Kind, bei dem die tradierte Alltagstheorie der Andersartigkeit oder zumindest die Dominanz des Andersseins weiter besteht. Und je mehr dieses Kind anders, also problematischer, schwächer, geminderter, defizitärer... ist, desto weniger kann es integriert werden“ (ebd.). Hierfür lassen sich verschiedene Beispiele auch im deutschen Schulsystem finden (s. ebd.).

Zusammenfassend lässt sich die Praxis der Integration und der Inklusion folgendermaßen vereinfacht gegenüberstellen:

|

Praxis der Integration |

Praxis der Inklusion |

|---|---|

|

|

Für den spezifisch inklusiven Fokus, wie er in der deutschen Debatte unter den dargestellten Bedingungen entstand, wurden vier Eckpunkte formuliert. Sie tauchen in Veröffentlichungen von Hinz in verschiedenen Formulierungen mit unterschiedlichen Gewichtungen und Umfängen auf. Im Folgenden sollen die Eckpunkte vorgestellt werden. Ich beziehe mich hier auf eine Formulierung, die zum einen sehr aktuell und zum anderen sehr umfangreich ist, da sie meines Erachtens den spezifischen Fokus am besten trifft.

-

„Im inklusiven Verständnis ist die Vielfalt von Menschen etwas Positives, mit dem die Beteiligten so umgehen, dass sie – bei allen Konflikten und Spannungen – für die Entwicklung von Menschen und ihr Zusammenleben förderlich ist und nicht durch Aufteilung und Zuordnung ‚wegorganisiert‛ werden muss.

-

Eine inklusive Sicht bezieht sich auf alle Aspekte der Vielfalt von Menschen, seien es unterschiedliche Fähigkeiten, Geschlechterrollen, ethnische Herkünfte, Erstsprachen, Hautfarben, soziale Milieus, Religionen, sexuelle Vorlieben, körperliche Bedingungen, politische und philosophische Orientierungen und andere Aspekte mehr. Dabei sind nicht die ‚Merkmale‛ an sich bedeutsam, sondern die gesellschaftlichen Bedeutungen, mit denen sie verbunden werden und durch die das Individuum hinter einer dominierenden, negativ (oder auch positiv) bewerteten, zugeschriebenen Eigenschaft zu verschwinden droht. Hinter jedem dieser Aspekte steht jeweils eine Debatte um gesellschaftliche Diskriminierung – um Sexismus, Rassismus, Sozialdarwinismus, Fettismus, Homophobie, Islamophobie, Adultismus usw.. Diese Aspekte werden nicht wie bisher getrennt diskutiert, sondern in einen Gesamtzusammenhang gebracht.

-

Inklusion ist an universellen Menschenrechten und der Bürgerrechtsbewegung orientiert. Sie wendet sich gegen jede Form von Diskriminierung und Marginalisierung, also jede Tendenz, eine Person aufgrund von Zuschreibungen und/oder exklusiver Strukturen und Rahmenbedingungen an den Rand zu drängen und Barrieren für ihre Selbstbestimmung und gleichberechtigte Partizipation aufzubauen.

-

Inklusion ist keine primär pädagogische Orientierung, sondern eine weltweite gesamtgesellschaftliche Entwicklungsperspektive mit der Vision einer inklusiven Gesellschaft, die sich in allen Bereichen mehr und mehr realisieren soll – auch in der Bildung“ (Hinz 2014a, 17 f.).

Ein Dokument, in dem Inklusion als Forderung für eine gesamtgesellschaftliche Entwicklungsperspektive aus der Perspektive von Menschen, denen eine Behinderung zugesprochen wird, dargestellt ist, ist die Deklaration von Madrid, die von über 600 TeilnehmerInnen am Europäischen Behindertenkongress 2003 vorgelegt wurde. Sie soll hier vorgestellt werden, um als Beispiel für den inklusiven Anspruch an gesellschaftliche Verhältnissen zur Verfügung zu stehen. Zentrale Forderungen sind eine umfassende Antidiskriminierungs-Gesetzgebung, Dienstleistungen, die ein unabhängiges Leben sichern, Unterstützung der Familien von Menschen mit Behinderung, Integration von Menschen mit Behinderung in allen Bereichen, mit besonderem Fokus auf eine Beschäftigung auf dem ersten Arbeitsmarkt, Kooperation mit Selbstvertretungsverbänden bei Fragen, die den Personenkreis betreffen und öffentliche Bildung für ein besseres Verständnis der Rechte und Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung und damit erhoffte Einstellungsänderungen (vgl. Deklaration von Madrid 2003). Die einseitige Fokussierung des Dokuments auf den Aspekt der Behinderung widerspricht einem inklusiven Anspruch. Dies liegt jedoch in der Logik einer Deklaration eines Behindertenkongresses begründet. Die vorgelegten Forderungen ließen sich mühelos als für alle Menschen gültig stellen.

Inklusion in diesem Verständnis wird zur Utopie oder zur Vision, die „nie als vollständig erreichbar angesehen werden kann“, sondern eher als „normative[r, d. V.] ‚Nordstern‛ […] Orientierung für nächste konkrete Entwicklungsschritte“ geben kann (Hinz 2014a, 18).

Diese Entwicklungsschritte lassen sich als Schritte auf einem Weg mit bestimmten Etappen verstehen. Auch in diesem Licht erscheint Inklusion als optimierte Integration und wird von Sander als eine der Entwicklungsphasen der Sonderpädagogik verstanden, aus denen Hinz Entwicklungsetappen des Bildungswesens ableitet (vgl. Sander 2002, 147 & Hinz 2004, 47). „Sander unterscheidet im Anschluss an Bürli (1997) und Wilhelm/ Bintinger (2001, 45) insgesamt fünf Phasen“ (Hinz 2004, 47). Die Phasen werden an dieser Stelle nicht verstanden, als einander ablösend, als klar voneinander getrennt oder empirisch überprüfbar. Vielmehr werden sie begriffen, als einander überlagernd und eine Richtung anzeigend. Sie verdeutlichen notwendige Transformationen im Sinne inklusiver Entwicklungen und eine Vorstellung des Horizonts, entlang dessen sich diese Transformationen vollziehen. Daher werden die Etappen an dieser Stelle als weiterer Aspekt zum Verständnis eines inklusiven Anspruchs vorgestellt. „Am Anfang steht die Phase der ‚Exklusion‛, gefolgt von der Zeit der ‚Segregation‛, an die sich wiederum die ‚Integration‛ anschließt, die abgelöst wird von der ‚Inklusion‛ – bevor es schließlich zu einer ‚Allgemeinen Pädagogik‛ mit ‚Vielfalt als Normalfall‛ […] kommt“ (ebd.). „In der Phase der Exklusion werden bestimmte Personen ganz und gar aus dem System der Bildung und Erziehung ausgeschlossen“ (ebd.). „Bei der Segregation werden alle Kinder und Jugendlichen nach bestimmten Kriterien – vorrangig nach Leistung, aber […] auch nach sozialem Milieu – in je eigenen Institutionen gruppiert“, was dem gegliederten Schulsystem entspricht (Hinz 2004, 48). Integration wird in dieser Konzeption als eine Phase verstanden, in der marginalisierte Gruppen in eine dominante Gruppe der Normalen „hinein integriert“ werden, was von „Integrationsaktivität der Normalen und Integrationspassivität der Anderen“ gekennzeichnet ist (vgl. Hinz 2004, 49). In der Phase der Inklusion befinden sich alle in einer Gruppe und es gibt keine dominante Normalität mehr (vgl. ebd.). „Hier stellt sich nicht mehr die Frage, welche Personen […] integriert werden können, da sich alle von vornherein in der […] heterogenen Gruppierung befinden. Keiner muss sich mehr […] für die Zugehörigkeit qualifizieren“ (ebd.). „In der Phase der Allgemeinen Pädagogik sind Vielfalt und Heterogenität nichts Außergewöhnliches mehr, daher braucht es keinen eigenen Begriff mehr für einen spezifischen Ansatz oder ein Konzept. Inklusion geht in einer allgemeinen Pädagogik auf und ist kein eigenständiges Thema mehr“ (Hinz 2004, 50). Die Etappen sind hier für das Bildungssystem formuliert. Dem gesamtgesellschaftlichen Anspruch von Inklusion entsprechend, ließe sich das Modell auf alle Bereiche der Gesellschaft übertragen.

Nachdem der spezifische Fokus der Inklusion, abgeleitet aus ihrem Entstehungskontext in Deutschland in Abgrenzung zur verflachten Praxis der Integration mit spezifischen Eckpunkten und als Etappe des Bildungswesens dargelegt wurde, soll sich im Folgenden der Frage gewidmet werden, was genau passiert, wenn Menschen zusammenkommen, um mit einer Orientierung an der Vision der Inklusion eine gemeinsame Praxis des Zusammenlebens zu gestalten. Hierbei lohnt sich interessanterweise ein Blick in die Integrationstheorie, denn die „Theorie der deutschsprachigen Integrationspädagogik zeigt von Anfang an, ein aus heutiger Sicht, inklusives Verständnis der Integration, sie hat immer schon unterschiedliche Dimensionen von Heterogenität thematisiert“ (Hinz 2004, 55).

Wie lässt sich nun der Umgang mit Heterogenität theoretisieren? Folgende drei Modelle zum Umgang mit Heterogenität werden unterschieden:

-

Das Separierungsmodell (entspricht der Segregation)

-

„postuliert die anthropologische Dominanz von Verschiedenheit, derzufolge die jeweils Anderen in je eigenen Systemen gebildet und erzogen werden sollen“ (Hinz 2004, 59).

-

-

Das Anpassungsmodell (entspricht der Integration)

-

„postuliert gerade das Gegenteil: Anthropologisch dominiert die Gleichheit, derzufolge die allgemeine Normalität das Verbindliche darstellt, das ergo in einem gemeinsamen System so vermittelt wird, dass diese allgemeine Normalität auch von allen übernommen wird und sie sich möglichst entsprechend entwickeln“ (ebd.).

-

-

Das Ergänzungsmodell (entspricht der Inklusion)

-

„geht von einem dialektischen Verständnis von Gleichheit und Differenz aus und folgert daraus das Primat von Gemeinsamkeit bei individueller Verschiedenheit“ (ebd.).

-

Wie genau kann sich aber ein inklusives Eingehen auf Heterogenität vorgestellt werden? Hier macht die Theorie integrativer Prozesse ein Angebot für ein näheres Verständnis, welches trotz der noch verwendeten Terminologie der Integration auch einer inklusiven Denkrichtung zugrunde gelegt werden kann. Sie wurde von einer Frankfurter Arbeitsgruppe um Reiser erarbeitet, die davon ausgeht, dass eine „möglichst weitgehende Gemeinsamkeit in der Betreuung behinderter und nicht behinderter Kinder eine demokratische Selbstverständlichkeit sein sollte“ (Reiser 1986, zit. n. Jacobs 2005, 23).

Reiser beschreibt Integration als ein Ziel, jedoch nicht im Sinne eines „Zielpunktes auf einer physikalischen Wegstrecke“, sondern in einem „existentiellen Sinne“ (Reiser 1991, 14). Dies verdeutlicht, dass Integration nicht als Zustand, sondern als dynamischer Prozess verstanden wird. Dieses Ziel „beschreibt die immerwährende Lust, eine dynamische Balance herzustellen zwischen zwei Tendenzen“ (ebd.):

-

Tendenz zur Gleichheit, Verbundenheit, Annäherung mit anderen Menschen

-

Tendenz zur Abgrenzung, Differenz, Autonomie meiner Person (vgl. ebd.)

Diese beiden Tendenzen sind laut Reiser dialektisch ineinander verschränkt. Demzufolge schließen sie sich nicht aus, sondern bedingen sich gegenseitig. Diese Dialektik der Tendenz zur Gleichheit und der Tendenz zur Differenz ist der „Motor integrativer Prozesse“ (ebd.).

Wie sehen diese Prozesse aus? Reiser beschreibt sie wie folgt: „Als integrativ beschreibe ich Prozesse, bei denen zwischen Personen, zwischen Personengruppen, zwischen inneren Persönlichkeitsanteilen Annäherungen und Abgrenzungen stattfinden, die eine jeweils für die Situation passende und jeweils spezifische dynamische Balance von Gleichheit und Differenz herstellen“ (ebd.).

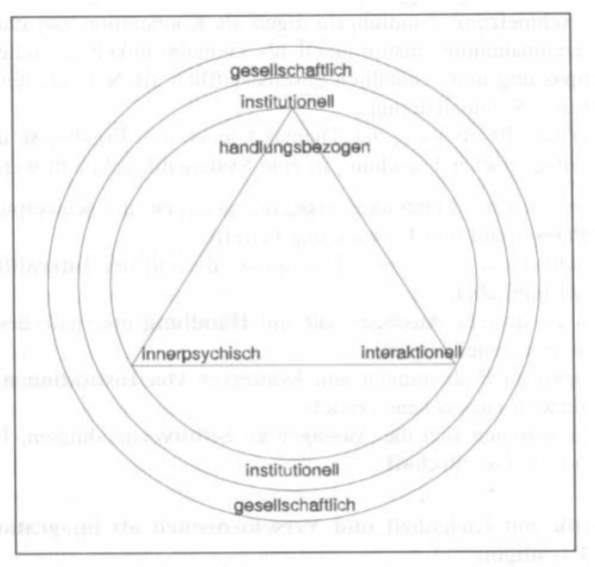

Dabei kommt es bei den Annäherungen und Abgrenzungen darauf an, dass „Einigungen zwischen widersprüchlichen innerpsychischen Anteilen, zwischen interagierenden Personen und auf gesellschaftlicher Ebene zustande kommen“ (Reiser 1986, zit. n. Jacobs 2005, 24). „Balancierte Widersprüche stellen dabei einen Idealzustand dar, der bisweilen nur schwer herstellbar ist. Die Einigung von Widersprüchen hat eher den Charakter einer »vorläufigen Positionsfindung mit weiterem Klärungsbedarf« auf einem Kontinuum zwischen den Polen“ (Cloerkes 2001, 188). Reiser weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Prozesse Wege sind, „die von Individuen und Gruppen selbst gegangen werden müssen“ (Reiser 1991, 16). PädagogInnen haben nur die Möglichkeit, förderliche Bedingungen im Sinne des Ziels der Herstellung einer Balance von Gleichheit und Differenz zu erzeugen. Förderliche Bedingungen können bestimmte Formen der Kommunikation und gemeinsame Tätigkeiten sein (vgl. Reiser 1991, 15). Nach der Herstellung förderlicher Bedingungen sollten PädagogInnen versuchen, wahrzunehmen, welche integrativen Prozesse durch Annäherung und Abgrenzung in Gang kommen. Diese Annäherungs- und Abgrenzungsprozesse lassen sich auf verschiedenen Ebenen beschreiben, die sich wechselseitig bedingen. Folgende fünf Ebenen werden unterschieden und von Hinz (1993) in einem Modell angeordnet (vgl. Abb. 1).

Die Ebenen sind hilfreich, um die Analyse des Integrationsprozesses zu strukturieren, da für jede Ebene spezifische Ansprüche formuliert werden (vgl. Jacobs 2005, 25). Am Ende der Analyse kann versucht werden, gemäß dem Richtziel, weitere förderliche Bedingungen zu schaffen, wodurch sich folgender Kreislauf ergäbe (vgl. Abb. 2).

Ein mögliches Handwerkszeug zur Strukturierung dieser Kreisläufe in der Praxis ist der Index für Inklusion.

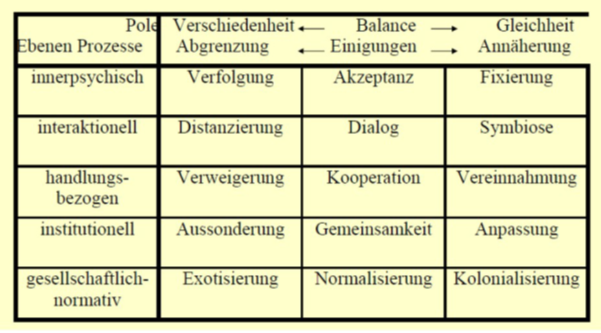

Welche Prozesse laufen nun im Einzelnen auf den unterschiedlichen Ebenen ab? Wie sieht jeweils Annäherung, Abgrenzung und Einigung aus? Diesen Fragen wird sich im folgenden Abschnitt intensiver gewidmet, um die Anforderungen auf den verschiedenen Ebenen besser zu verstehen.

1. Innerpsychische Ebene

„Die innerpsychische Ebene ist die Grundlage aller folgenden Ebenen insofern, als ohne sie auf allen weiteren Ebenen keine Einigungen gelingen können“ (Klein 1997, zit. n. Hinz 1993, 49). Eine Einigung auf der innerpsychischen Ebene kann gelingen, wenn „Personen ihre widersprüchlichen Empfindungen und Impulse zueinander in Beziehung [bringen, d. V.], ohne eigene Anteile verdrängen oder verleugnen zu müssen“ (Klein 1987, zit. n. Jacobs 2005, 25). Gerade in Begegnungen mit Behinderung treten Gefühle auf, die verursachen, dass wir uns „existentiell getroffen“ und „persönlich verletzt“ fühlen (Milani-Comparetti 1985, zit. n. Jacobs 2005, 26). Auf der innerpsychischen Ebene kommt es darauf an, diese und andere ungeliebte Empfindungen zu akzeptieren. Die eigenen Schwächen wahrzunehmen und zu akzeptieren, gilt als eine entscheidende Voraussetzung dafür, mit Schwächen von Mitmenschen verständnisvoll umzugehen. Das heißt im Umkehrschluss: „Wenden wir uns nicht unserer eigenen dunklen Seite zu, werden wir kaum in der Lage dazu sein, sie bei anderen zu ertragen“ (Hinz 1993, 50). Dies geschieht, wenn wir die zwei folgenden nicht-integrativen Strategien auf der innerpsychischen Ebene verfolgen. Bei der Verleugnung dieser Empfindungen, „versuchen wir diese Anteile zu vernichten, wir behaupten, dass sie in uns nicht existieren“ (ebd.). Wenn wir die Strategie der Verfolgung anwenden, sondern wir diese Empfindungen aus. Es kann dazu kommen, dass wir sie als Projektion stellvertretend besonders scharf bei anderen bekämpfen (vgl. ebd.). Diese Form der Abgrenzung drückt sich innerhalb der Schule beispielsweise im „Therapiewahn“ aus, da hier alles von der Norm abweichende behoben werden soll. Es wird verfolgt (vgl. Jacobs 2005, 26). Integrativ wirken Prozesse auf der innerpsychischen Ebene, wenn Einigungen zwischen widersprüchlichen Anteilen zustande kommen. Einigungen erfordern nicht unbedingt „einheitliche Interpretationen [sondern, d. V.] den Verzicht auf die Verfolgung [und Verleugnung, d. V.] des Andersartigen [und Unangenehmen, d. V.] und stattdessen die Entdeckung des gemeinsam Möglichen bei Akzeptanz des Unterschiedlichen“ (Klein 1987, zit. n. Jacobs 2005, 26).

2. Interaktionelle Ebene

Die interaktionelle Ebene erfasst den Aspekt der Gruppenbeziehungen und den Aspekt des gemeinsamen Handelns. Sie ist Voraussetzung für Prozesse auf der innerpsychischen Ebene, da nur durch Begegnung eine Einigung erfolgen kann, „aus der wiederum Akzeptanz resultiert“ (Klein 1987, zit. n. Jacobs 2005, 27). Sie baut jedoch auch auf der innerpsychischen Ebene auf, da unser Verhalten in der Interaktion abhängig von unseren inneren Haltungen ist. Integrativ wirken hier Prozesse, in denen „verschiedene Personen sich ganzheitlich wahrnehmen und begegnen und dabei die Erfahrung der Differenz und der Gleichheit machen“ (Wocken 1998, zit. n. Jacobs 2005, 27). In diesen Begegnungen sollte ein Dialog entstehen, „bei dem wir andere in ihren Widersprüchen wahrnehmen können und uns [selbst, d. V.] treu bleiben“ (Hinz 1993, 50). Nicht-integrative Begegnungen lassen sich wie folgt beschreiben. Bestimmte Empfindungen können dazu führen, dass wir Personen komplett ablehnen, was zur Entfremdung von dieser Person führen kann. Bei konsequenter Ablehnung einer Person ist Gleichheit schwer erlebbar und somit vergrößern sich die Unterschiede zwischen den Personen. Es kann aber auch sein, dass wir uns so mit einer anderen Person identifizieren, „dass wir genau wie sie und mit ihr eins sein sollen“ (ebd.). So entstehende Verschmelzungen führen zu einer Verwischung der Unterschiede. Sinnvoller erscheint es, eine „akzeptierende Auseinandersetzung mit diesen Unterschieden“ in den dialogischen Begegnungen anzustreben (Wocken 1998, zit. n. Jacobs 2005, 27).

3. Handlungsbezogene Ebene

Ursprünglich war der Handlungsaspekt Teil der interaktionellen Ebene. Diese Ebene wurde erst im Zuge einer Modifizierung hinzugefügt. Um diesen Aspekt als wichtigen Teil schulischer und gesellschaftlicher Realität mehr zu gewichten, wurde „der kooperative Arbeitsprozess, der Tätigkeitsaspekt, einbezogen, der innerhalb Feusers Theorie des gemeinsamen Gegenstands betont wird“ (Jacobs 2005, 28). Integrativ wirken auf dieser Ebene Prozesse, „in denen Personen gemeinsam an einem Gegenstand/ Vorhaben mit dem Ziel, Realität zu bewältigen, arbeiten. Dies erfordert vielfältige und individuell gestaltbare Kooperationsmöglichkeiten“ (Reiser 1990, zit. n. Jacobs 2005, 28). „Die Kooperation stellt die dialektische Aufhebung zwischen den widersprüchlichen Tendenzen Verweigerung und Vereinnahmung dar“ (Jacobs 2005, 28).

4. Institutionell bestimmte Ebene

Auf dieser Ebene „geht es um die Frage, inwieweit konzeptionelle und institutionelle Rahmenbedingungen einen Spielraum für die Verschiedenheit von Menschen lassen“ (Hinz 1993, 50). Die Einrichtung integrativer Gruppen ist die „administrative Grundlage der Integration“ (Klein 1987, zit. n. Jacobs 2005, 28). Eine solche Gruppe, sei es eine Schule oder KITA oder irgendeine andere Institution, „nimmt die Kinder [(und andere Menschen auch), d. V.] an, wie sie sind, und versucht, ihren Bedürfnissen und Notwendigkeiten zu entsprechen“ (Hinz 1993, 50). Gegenläufig hierzu ist die Errichtung von separierenden Sondereinrichtungen, die Vorlagen und Bestimmungen haben, „auf die sich die Menschen in ihnen einzustellen haben“, wie beispielsweise Schulen für Erziehungshilfe oder Gymnasien (ebd.). Wenn Menschen diese Vorlagen nicht erfüllen, werden sie nicht in dieser Institution aufgenommen und in eine andere überwiesen. In diesen Fällen kommt es zur Aussonderung. Die Homogenisierungsversuche durch institutionelle Aussonderung bringen „die Dialektik von Gleichheit und Ungleichheit durch starre Einteilung von Individuen zum Stillstand“, indem die Menschen unter dem Vorwand der Gleichförmigkeit geführt werden (Jacobs 2005, 28). Eine weitere mögliche, nicht-integrative Folge der Errichtung von separierenden Sondereinrichtungen ist der Versuch der Anpassung von Menschen, die „scheinen in die Grenzen der Institution zu ’passen’, aber […] noch ’passender’ gemacht werden“ können (Hinz 1993, 50). „Der […] Therapiewahn ist ein Ausdruck dieses Anpassungsversuches“ (Jacobs 2005, 28). Wenn die Anpassung nicht gelingt, ist Aussonderung die Folge. Im Gegensatz dazu wird in integrativen Institutionen Heterogenität als Bereicherung gesehen. Wichtig bleibt zu erwähnen, dass die bloße Einbeziehung aller Menschen in die Institution nicht Integration garantiert, was durch die zuvor in Kapitel 1.2 beschriebene Verflachung der integrativen Praxis deutlich wird.

5. Gesellschaftliche Ebene

„Auf dieser Ebene geht es um den zentralen Widerspruch zwischen individuellen Maßstäben und Einstellungen einerseits und gesellschaftlichen Normen und Werten andererseits“ (Hinz 1993, 51). Wie kann mit diesem Widerspruch umgegangen werden? Es gibt eine nicht-integrative Tendenz auf dieser Ebene, die sich dadurch auszeichnet, dass alles von der Norm Abweichende für falsch, schädlich, schlimm etc. gehalten wird. Die Folge ist, dass die Gesellschaft sich abgrenzt, indem „geringe Ungleichheit als ’anormal’ exotisiert wird“ (ebd.). Der dialektische Pol zu dieser Exotisierung ist die „normative Kolonialisierung“ (ebd.). Dies beschreibt die Ausübung von Druck gegenüber den Exoten, sich den „bestehenden normativen Erwartungen anzugleichen. […] Integrativ wäre demgegenüber eine Haltung, die die Verschiedenheit von Normen, Vorstellungen und Verhaltensweisen anerkennt, ohne sie in eine Hierarchie zu fügen“ (ebd.).

Hinz fasst die „Ebenen integrativer Prozesse im Spannungsfeld von Gleichheit und Verschiedenheit und mit den Prozessen der Abgrenzung und Annäherung in ihrer Widersprüchlichkeit“ in folgender Tabelle zusammen (Hinz 1993, zit. n. Jacobs 2005, 29) (vgl. Abb. 3).

Nach diesem Ansatz ist Integration nicht nur beschränkt auf das Verhältnis von Gesellschaft zu Minderheitengruppen. Sie ist ein Ziel für alle Bereiche menschlichen Zusammenkommens, „auch im Verhältnis der Geschlechter, im Verhältnis der Generationen, im Verhältnis verschiedener Kulturen“ (Reiser 1991, 16). Diese Reihe ließe sich beliebig um alle Aspekte der Heterogenität fortsetzen. Eine Grundvoraussetzung für gelingende Integration ist die Akzeptanz der grundsätzlichen Gleichheit, aber auch der Verschiedenheit aller Menschen. Dann lässt sich beginnen, die „immerwährende Lust“ aufzubringen, eine Balance herzustellen zwischen den Tendenzen.

Nachdem Ziele und Prozesse inklusiver Praktiken dargelegt wurden, soll im letzten Schritt der Darstellung des hier vorgelegten Inklusionsverständnisses der Frage nachgegangen werden, in welchem Begründungszusammenhang die Vision der Inklusion steht. Meyer weist in Anlehnung an Bernhard auf den Bedarf einer ethischen Begründung von Inklusion hin (vgl. Meyer 2013). „Das Fehlen einer solch ethischen Begründung birgt die Gefahr, dass Inklusion von Akteuren definiert und vereinnahmt wird, die ihre Einflussnahme im Sinne einer neoliberalen Umstrukturierung geltend machen“, argumentiert er im weiteren Textverlauf (ebd.). Wie steht es nun um die Begründung der Inklusion? In den Anfangsjahren der Integrationsbewegung ging es noch allgemein um den Kampf gegen gesellschaftlichen Ausschluss und die damit verbundene Ungerechtigkeit. Im Zuge der BürgerInnenrechtsbewegungen der 60er Jahre wurde „hierarchischen Ordnungen und Vorrechten einzelner gesellschaftlicher Gruppen die Gleichberechtigung aller entgegengesetzt“ (Schnell 2002). „Die politischen und sozialen Zusammenschlüsse und Aktionen von Menschen mit Behinderungen wurden zunehmend professioneller und weiteten sich aus“ (DIMR 2014). „Viele Schwierigkeiten, mit denen sich behinderte Menschen konfrontiert sahen, waren weniger auf ihre individuellen Einschränkungen zurückzuführen, sondern vor allem das Resultat gesellschaftlicher Barrieren und Ausgrenzungen. Diese wollten sie nicht länger akzeptieren und hinnehmen. Immer mehr Menschen bezeichneten diese Einschränkungen und Ausgrenzungen als Verletzung ihrer Menschenrechte“ (ebd.). 2006 wurde die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung verabschiedet, die 2008 in Kraft trat und seit 2009 auch in Deutschland gilt (vgl. ebd.). In dieser Konvention ist Folgendes festgehalten: „Jeder Mensch hat ein Recht auf ‚Inklusion‛, also darauf, ein gleichberechtigter Teil der Gesellschaft zu sein“ (ebd.). Dementsprechend wurde auch die Inklusionsdebatte maßgeblich durch die Konvention befeuert. In den letzten Jahren häufen sich wissenschaftliche Publikationen, die den Menschenrechtsaspekt im Zusammenhang mit der Inklusionsdebatte erörtern (s. u.a. Schulze 2011, 11-27, Boysen & Fitz & Schmitt 2012, 31-53). Auch bei Hinz findet sich die Formulierung, dass die „Realisierung von Menschenrechten“ die „normative Basis von Inklusion“ ist (Hinz 2014b, 2). Auch in den Eckpunkten von Inklusion tauchen die Menschenrechte als Orientierung für Inklusion auf (vgl. Kap. 1.3). Daher soll sich im Folgenden genauer mit den Menschenrechten und insbesondere mit der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung und ihrem Zusammenhang mit der Inklusionsdebatte beschäftigt werden.

„Ein Blick in die Geschichte der Menschheit zeigt, dass mit der Gleichheit aller Individuen nicht immer verantwortungsvoll umgegangen wurde. Um diesem entgegenzuwirken, kam die Menschenrechtsidee auf, die im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut und bis heute nicht vollendet wurde“ (Boysen & Fitz & Schmitt 2012, 31). „Menschenrechte sind jene Rechte, die man Kraft Menschseins hat“ (Schulze 2011, 11). „Die Menschenrechte fungieren als Grundlage internationaler und nationaler Gesetzgebungen“ (Boysen & Fitz & Schmitt 2012, 31). „Die Angaben, wann erstmalig von den Grundgedanken der Menschenrechte gesprochen werden kann, sind nicht eindeutig. Etwa ab dem 10. Jh. vor Chr., als das Judentum entstand, wurde die Gesinnung der Menschen durch die Aussage, dass Gott den Menschen nach seinem Bilde schuf, geprägt. Zwar lassen sich keine fassbaren Instruktionen für das heutige Handeln ausmachen, aber dennoch sind sie wesentlich für die Welt- und Menschenauffassung, aus denen die heutigen Menschenrechtsbestimmungen bestehen. Essenziell für die Menschenrechtsidee war das Christentum, das durch die Lehren und das Handeln Jesu geprägt wurde. Die tatsächliche Umsetzung sah mitunter anders aus. Den Umbruch schaffte die Aufklärung, die jedem Menschen Rechte zusprach. Dazu gehörten das Recht auf Privateigentum und der Schutz vor beliebiger Verhaftung sowie die Religionsfreiheit“ (Weiß 2002, zit. n. ebd.).

Die Idee der Menschenrechte erlebte im Nationalsozialismus eine schwere Erschütterung. Die Grausamkeiten der Terrorherrschaft führten vor Augen, wie eine Welt aussieht, in der Menschenrechte keine Beachtung erfahren oder bestimmten Gruppen nicht zuerkannt werden. Es war vor allem Franklin D. Roosevelt (Präsident der Vereinigten Staaten von 1933 bis 1945), der daraus auf die Etablierung von Menschenrechten nachwirkende Konsequenzen zog. „In einer Rede am 6. Januar 1941 stellte er, in Reaktion auf den Nationalsozialismus, die ‚Vier Freiheiten‛ vor. Wenn diese Freiheiten für alle Staaten gelten würden, so Roosevelts Hoffnung, wäre die Welt in Zukunft sicherer und friedlicher“ (DIMR 2014). Es handelte sich um die Freiheit von Not und Furcht, sowie die Freiheit der Meinungsäußerung und die Freiheit der Religionsausübung, welche er für die ganze Welt einforderte (vgl. ebd.). Kurz vor seinem Tod 1945 bereitete Roosevelt die Gründungsversammlung der Vereinten Nationen vor (vgl. ebd.). Er „forderte als Reaktion auf die Verbrechen des Nationalsozialismus eine Einigung aller Staaten auf die universelle Geltung der Menschenrechte“ (ebd.).

„Im Dezember 1948 veröffentlichten die Vereinten Nationen (UN) eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Aufgrund von einigen Differenzen innerhalb der Staaten wurden die Menschenrechtspakte allerdings erst 1966 verabschiedet und erst 10 Jahre später verwirklicht“ (Weiß 2002, zit. n. Boysen & Fitz & Schmitt 2012, 32). „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen“, heißt es im ersten Artikel der Erklärung und somit ist eine Grundlage für das Verständnis des Anliegens der Erklärung geschaffen (AEMR 1948, 2). Die folgenden 29 Artikel sind Versuche, diesen Grundsatz auf verschiedene Lebensbereiche anzuwenden (s. ebd.).

„Nachdem der Grundpfeiler der Menschenrechte im Jahr 1948 gelegt wurde, sind bis heute viele internationale Erklärungen und Abkommen getroffen worden, die sich mit bestimmten Rechten von Menschen befassen“, so auch die UN-Behindertenrechtskonvention von 2008, die im Folgenden thematisiert wird (Boysen & Fitz & Schmitt 2012, 32).

Die Konkretisierung der Menschenrechte für bestimmte Gruppen ist nötig, da augenscheinlich wurde, dass die Gewährleistung der Menschenrechte für marginalisierte Gruppen nicht selbstverständlich ist. Artikel zwei der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte enthält zwar eine Antidiskriminierungsklausel. Der Aspekt von Behinderung wird jedoch neben Weiteren, wie beispielsweise sexueller Orientierung, nicht aufgeführt. Somit ist es auch leichter, für Menschen in spezifischen Lebensumständen, die die Gefahr der Diskrimierung mit sich bringen, Ausnahmen von den Menschenrechten zu machen, auch wenn die Rechte an sich allgemein und unteilbar sind.

Aus diesem Grund wurde am „13. Dezember 2006 […] nach langjähriger Vorarbeit das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention) in der Vollversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet. Das Übereinkommen konkretisiert die Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen und vor dem Hintergrund ihrer besonderen Lebenslagen. Es ist für Deutschland seit dem 26. März 2009 [in der englischsprachigen Fassung, d. V.] rechtlich verbindlich“ (Doose 2014). Die Konvention „besteht neben der unverbindlichen Präambel aus 50 Artikeln. Die ersten neun Artikel könnte man den allgemeinen Teil der BRK nennen, der Bestimmungen enthält, die für alle weiteren Artikel des Abkommens bedeutsam sind, wie den Zweck der Konvention (Art. 1), Definitionen (Art. 2) und allgemeine Prinzipien (Art. 3) oder Bestimmungen zu behinderten Frauen (Art. 6) und zu behinderten Kindern (Art. 7). Weiterhin gibt es Bestimmungen zur Förderung des öffentlichen Bewusstseins über Behinderung (Art. 8) und zur Barrierefreiheit (Art. 9). Die anschließenden Normen (Art. 10-Art. 30) könnte man als den besonderen Teil der BRK charakterisieren, der den Katalog der einzelnen Menschenrechte enthält. Die darauffolgenden Artikel betreffen die Implementierung und Überwachung des Abkommens (Art. 31-40). Die Schlussbestimmungen (Art.41-50) enthalten die üblichen technischen Regelungen von Völkerrechtsverträgen, wie z.B. Ratifikationsbestimmungen“ (Degener 2014). Es handelt sich um ein Dokument, das Inklusion als Menschenrecht festschreibt und ist daher sehr relevant zur Begründung eines inklusiven Anspruchs. In Artikel drei wird „full and effective participation and inclusion in society“ als ein Grundsatz der Konvention benannt (CRPD 2006, 4), was jedoch mit „volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft“ in der deutschen Fassung übersetzt wurde und somit Teile seiner tatsächlichen Aussagekraft verlor, da der Inklusionsbegriff – wie dargelegt – weit mehr umfasst als Teilhabe und Einbeziehung (ÜRMB 2006, 4).

Das Recht aus Artikel drei wird im weiteren Textverlauf der Konvention auch für verschiedene Bereiche der Gesellschaft konkretisiert. Namentlich handelt es sich hierbei unter anderem um den Bereich der Bildung. Im Artikel 24 verpflichten sich die Vertragsstaaten, to „ensure an inclusive education system“ (CRPD 2006, 14). Dies hat weitreichende Konsequenzen. „Seit dem 26. März 2009 dürfen Schulbehörden und Gerichte nicht mehr behinderte Schüler und Schülerinnen diskriminieren, indem sie sie zwangsweise in Sonderschulen beschulen, selbst wenn ihre inklusive Beschulung mit Kosten und anderen Maßnahmen verbunden ist“ (Degener 2012). Es verwundert nicht, dass mit Hilfe terminologischer Tricks versucht wird, die Sprengkraft der Konvention zu mildern. „Bezüglich der deutschen Übersetzung wird moniert, dass so zentrale Begriffe wie z.B. ‚inclusion‛ mit dem deutschen Wort ‚Integration‛ übersetzt wurden. Diese Übersetzung reflektiert nicht den Paradigmenwechsel, der mit der BRK bezweckt ist und führt auch in der internationalen Kommunikation zu Irritationen“ (ebd.).

Ein weiterer Bereich, dessen inklusive Gestaltung in der Konvention als Menschenrecht festgeschrieben ist, ist der Arbeitsmarkt. In Artikel 27 heißt es: „States Parties recognize the right of persons with disabilities to work, on an equal basis with others; this includes the right to the opportunity to gain a living by work freely chosen or accepted in a labour market and work environment that is open, inclusive and accessible to persons with disabilities“ (CRPD 2006, 17). Es lässt sich also festhalten, dass die UN-Behindertenrechtskonvention dem Inklusionsgedanken eine rechtlich verbindliche Basis gibt und somit vermutlich einen maßgeblichen Anteil an seiner Umsetzung in den Unterzeichnerstaaten hat.

Nun erscheint es auf den ersten Blick widersprüchlich, wenn eine Konvention, die Rechte einer spezifisch konstruierten Gruppe sichern soll, einem inklusiven Anspruch Auftrieb gewährt, welcher sich ja gerade von tradierten Etikettierungen abwendet und Heterogenität als Fokus hat. Daher macht es an dieser Stelle Sinn, auf das Verständnis von Behinderung in der Konvention und auf das Verhältnis der Konvention zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte einzugehen.

Das Verständnis von Behinderung, so wie es in der Konvention formuliert ist, weist zwei Aspekte auf, zwischen denen eine gewisse Spannung besteht (vgl. Bielefeldt 2009, 9). Der eine Aspekt lässt sich mit einer „kritischen Aufdeckung einer gesellschaftlichen Konstruktion von Behinderung“ beschreiben (ebd.). Er zeigt sich besonders in der Präambel der Konvention. Dort heißt es, dass „Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, die sie an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern“ (ÜRMB 2006, 1). Es handelt sich um eine problemorientierte Definition von Behinderung. „Das Problem – oder, wenn man so will: das ‚Defizit‛ – wird dabei allerdings nicht in den betroffenen Menschen verortet, sondern im ausgrenzenden und diskriminierenden gesellschaftlichen Umgang gesehen, den […] Menschen vielfach erleben“ (Bielefeldt 2009, 8). Somit wird Behinderung nicht als Eigenschaft von Personen, sondern als Passungsproblem zwischen Individuum und Umwelt verstanden, wovon alle Menschen betroffen sein können. Diese Definition steht im Einklang mit einem inklusiven Anspruch, da sie eine Überwindung der Zwei-Gruppen-Theorie unterstützt.

Der andere Aspekt von Behinderung, der in der UN-Konvention zum Tragen kommt lässt sich mit der Formulierung „positiv konnotierte diversity-Komponente“ fassen (Bielefeldt 2009, 9). Hier geht es um die „Akzeptanz von Behinderung als Bestandteil menschlicher Normalität“ (Bielfeldt 2009, 7). Darüber hinaus geht die Konvention noch einen Schritt weiter, „indem sie das Leben mit Behinderungen als Ausdruck gesellschaftlicher Vielfalt positiv würdigt“ (ebd.). Ein solcher Blick auf Behinderung zeigt sich zum einen in der Präambel in der Ausformulierung der „Anerkennung des wertvollen Beitrags, den Menschen mit Behinderungen zum allgemeinen Wohl und zur Vielfalt ihrer Gemeinschaften leisten und leisten können“ (ÜRMB 2006, 2). Zum anderen zeigt er sich in spezifischen Forderungen im Kontext einer Behindertenrechtskonvention, wie beispielsweise in der Forderung von „Förderung der sprachlichen Identität der Gehörlosen“ (ÜRMB 2006, 15). Auch dieser Ansatz entspricht inklusivem Denken im Sinne eines positiven Umgangs mit Heterogenität, welcher neben der Anerkennung der sprachlichen Identität der Gehörlosen auch allen weiteren Aspekten von Heterogenität angedacht seien könnte.

„Für das menschenrechtliche Empowerment der Betroffenen sind […] beide Aspekte unverzichtbar. Das Vorgehen gegen strukturelles Unrecht, durch das Menschen daran gehindert werden, ihr Leben selbstbestimmt und gleichberechtigt mit anderen zu leben und ihre kreativen Möglichkeiten zu entfalten, gewinnt seine positive Handlungsperspektive in der selbstbewussten Forderung nach Anerkennung alternativer Lebens- und Kommunikationsformen, die den Pluralismus einer modernen freiheitlichen Gesellschaft mit prägen“ (Bielefeldt 2009, 9). Beide Aspekte – das Verständnis von Behinderung als allgemein mögliche menschliche Erfahrung auf der einen Seite und der positive Umgang mit Heterogenität auf der anderen Seite – sind auch in ihrer Spannung mit Inklusion vereinbar.

Hinzu kommt, dass ein Verständnis der UN-Konvention als Spezialkonvention, die bestimmte Sonderrechte für eine abgrenzbare Gruppe enthält, irreführend wäre (vgl. Bielefeld 2009, 13 f.). „Das ‚Spezielle‛ der Konvention besteht nicht in der Formulierung etwaiger Spezialrechte, sondern in der speziellen Perspektive der Behinderten auf die allgemeinen Menschenrechte. Das Gesamtspektrum der Menschenrechte wird gleichsam unter dem Gesichtspunkt durchgearbeitet, wie Menschen mit Behinderungen ihre Ansprüche auf Autonomie, Gleichberechtigung, Inklusion und Teilhabe wirksam zur Geltung bringen können“ (Bielefeld 2009, 14). „Die UN-Behindertenrechtskonvention steht im Kontext der anderen internationalen Menschenrechtskonventionen, die im Gefolge der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 entstanden sind. Sie dient in erster Linie dazu, die bereits bestehenden menschenrechtlichen Standards unter dem besonderen Blickwinkel der Menschen mit Behinderungen zu präzisieren und zu ergänzen“ (Bielefeldt 2009, 13). Mit der Orientierung an den allgemeinen unteilbaren Menschenrechten entspricht die Konvention einem inklusiven Anspruch.

Außerdem soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Konvention eine Innovation enthält, die sie besonders fruchtbar für inklusive Entwicklungen macht. Mit der „Akzentsetzung bei einer freiheitlich sozialen Inklusion“ stärkt die Konvention auch einen weniger beachteten Aspekt von Menschenrechten (Bielefeldt 2009, 11). „In der Menschenrechtsdebatte besteht nach wie vor eine Tendenz, die Rechte, die jedem Menschen zukommen, in erster Linie als individuelle Abwehrrechte gegen Staat, Gesellschaft und Gemeinschaften zu verstehen“ (Bielefeldt 2009, 12). „Erstaunlich wenig systematische Beachtung allerdings findet in der menschenrechtlichen Fachliteratur die Tatsache, dass die Menschenrechte ihr kritisches Potenzial auch gegen unfreiwillige Ausgrenzungen aus Gemeinschaften oder der Gesellschaft entfalten“, obwohl auch diese Komponente ein Menschenrechtsanspruch ist (ebd.). „Nicht der oft beschworene Gegensatz von Individuum versus Gemeinschaft bzw. Gesellschaft macht demnach die Pointe menschenrechtlicher Emanzipation aus. Vielmehr steht die durch menschenrechtliche Individualrechte zu ermöglichende freie Gemeinschaftsbildung in der doppelten Frontstellung gegen autoritäre, bevormundende Kollektivismen einerseits und gegen unfreiwillige soziale Ausgrenzungen andererseits“ (ebd.). Dies zeigt sich darin, dass im Unterschied zur Frauenrechtskonvention oder zur Antirassimsuskonvention nicht nur Antidiskriminierungspflichten verankert sind (vgl. Degener 2014). Wie die Kinderrechtskonvention verfolgt die UN-Behindertenrechtskonvention „einen ganzheitlichen Ansatz des Menschenrechtsschutzes mit staatlichen Achtungs-, Schutz- und Gewährleistungspflichten“ (ebd.).

Darüber hinaus lässt sich sagen, dass die in der Konvention verankerten Rechte von allen Menschen in Anspruch genommen werden könnten und dass der spezifische Blick auf menschliche Vielfalt, der hier der Gesellschaft abverlangt wird, positive Aspekte für alle Mitglieder der Gesellschaft enthält. „In diesem Sinne kommt der „diversity- Ansatz“, für den die Behindertenrechtskonvention steht, zuletzt uns allen zugute“ (Bielefeldt 2009, 16).

Es sollte gezeigt werden, welche Möglichkeiten in einer Bezugnahme auf Menschenrechte für eine Begründung des Inklusionsgedankens liegen und welche Rolle in diesem Zusammenhang die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung hat. Inklusion wird so als Versuch der Anerkennung menschlicher Würde verstanden, welcher in der Anerkennung spezifischer, ausformulierter Ansprüche Respekt gezollt wird. In der Form eines formulierten Rechtes bergen die Menschenrechte darüber hinaus die Möglichkeit, Maßnahmen zur Umsetzung von Inklusion beim Staat einzufordern. Beispielsweise wurde mit der Konvention „ein neuer Diskriminierungsbegriff in die deutsche Rechtsordnung eingeführt, der die bisherige deutsche Schulpolitik, die über 80% der behinderten Schüler und Schülerinnen aussondert, als mittelbare Diskriminierung charakterisieren lässt“ (Degener 2014). „Um zu überwachen, ob die Verpflichtungen aus der Konvention auch tatsächlich umgesetzt werden, soll es in allen Staaten eine Stelle geben, die diesen Prozess überwacht. In Deutschland ist dafür die Monitoring-Stelle am Deutschen Institut für Menschenrechte zuständig“ (DIMR 2014). Außerdem ist der rechtsbasierte Ansatz „als Gegenpol zu einer an Bedürftigkeit orientierten Fürsorge- und Wohlfahrtspolitik zu verstehen, in der Behinderte als Objekte der Sozialpolitik, nicht aber als Bürgerrechtssubjekte gelten“ (Degener 2014).

Mit den Ausführungen zu Menschenrechten, die an dieser Stelle enden, werden auch die die Darstellungen zu Inklusion abgeschlossen. Es wird davon ausgegangen, dass sich aus der Zusammenschau der vorherigen Kapitel und der Konvergenz der einzelnen vorgestellten Aspekte ein Bild des hier zu Grunde gelegten Verständnisses von Inklusion ableiten lässt, das sich als Reflexionsfolie für die Analyse der Inklusionsdebatte eignet. Im Folgenden soll dieses visionäre Inklusionsverständnis mit Analysen gesellschaftlicher Realität konfrontiert werden.

Inhaltsverzeichnis

Geht es um die Frage, was gegenwärtig gesellschaftliche Verhältnisse prägt, so wird in tagespolitischen Diskussionen und in wissenschaftlichen Debatten häufig der Begriff des Neoliberalismus herangezogen, um Phänomene zu beschreiben. Darum eignet sich eine Auseinandersetzung mit dem Neoliberalismus, um Inklusion vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Verhältnisse zu reflektieren. Der Begriff des Neoliberalismus ist mittlerweile zu einem politischen Schlagwort geworden, „dem heute verschiedenste Bedeutungen zugewiesen werden“ (Ptak 2008, 14). Im Folgenden wird der Versuch unternommen, zu klären, was der Begriff umschreibt und wie sich der Neoliberalismus historisch als Lehre und in seiner politischen Umsetzung entwickelt hat.

„Neoliberalismus steht für eine seit den 1930er-Jahren entstandene Lehre, die den Markt als Regulierungsmechanismus gesellschaftlicher Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse verabsolutiert“ (Butterwege et al. 2008, 1). Der Neoliberalismus ist aber mehr als eine Lehre. „In ihm bündeln sich [...] philosophische, rechts- und politikwissenschaftliche, soziologische und historische Stränge zu einem strategischen Projekt der Durchsetzung einer individualistischen Marktgesellschaft“ (Ptak 2008, 26). Dabei handelt es sich jedoch um eine sehr heterogene Strömung mit unterschiedlichen historischen und geografischen Wurzeln und Erscheinungsformen (vgl. ebd). Als wichtige Hauptströmungen gelten die Österreichische oder auch Wiener Schule, prominent vertreten durch Friedrich August von Hayek und Ludwig von Mises, die Chicago School, mit ihrem prominenten Vertreter Milton Friedmann und die Freiburger Schule des Ordoliberalismus, welche durch Walter Eucken, Alexander Rüstow und Wilhelm Röpke prominent vertreten ist (vgl. Ptak 2008, 22).

Das Kernanliegen des Neoliberalismus ist die dauerhafte Durchsetzung und Stabilisierung der Marktgesellschaft (vgl. Ptak 2008, 16). Somit steht der Neoliberalismus im Gegensatz zum sogenannten Kollektivismus, der von Neoliberalen für die wirtschaftlichen Krisen des 20. Jahrhunderts verantwortlich gemacht wird. Ein Definitionsversuch dieses Feindbildes lautet wie folgt: „Die Verantwortung für das Wirtschaftsleben dem Staate anvertrauen, heißt: Kollektivismus“ (Röpke 1947, zit. n. Ptak 2008, 24 f.). „Der ‚Kollektivismus‛ stand begrifflich [...] für ein völlig indifferentes Bündel gesellschaftlicher und politischer Erscheinungen, einzig und allein zusammengeführt durch die Negation des Individualismus“ (Ptak 2008, 25). Unter Kollektivismus wird sowohl sozialistische Planwirtschaft, keynesianistische Vollbeschäftigungspolitik als auch nationalsozialistische Kriegswirtschaft subsumiert (vgl. ebd.). Die Ablehnung des Kollektivismus ist darin begründet, dass „der Neoliberalismus in seinen Ansichten davon überzeugt ist, dass eine Ausrichtung auf konkrete Ziele der Mehrheit der Menschen nicht möglich ist“ (Lange 2009, 14).

Der Bezugspunkt des neuen Liberalismus ist der alte Wirtschaftsliberalismus, von dem er sich jedoch auch abgrenzt (vgl. Ptak 2008, 27). „Der Neoliberalismus teilt […] mit dem klassischen Liberalismus die Befürwortung einer freien Marktwirtschaft und die entschiedene Ablehnung zentraler Planung“ (Gächter & Nyffeler 2001, 4). Die Abgrenzung der Neoliberalen zum klassischen Wirtschaftsliberalismus geschieht hauptsächlich durch die Kritik am Laissez-faire-Grundsatz. Jener „steht für eine freie Entfaltung des wirtschaftlichen Geschehens ohne jedwede staatliche oder sonstige Eingriffe“ (Ptak 2008, 27). Er hat also den sogenannten „Nachtwächterstaat“ zur Folge, in dem sich die Märkte, von der „unsichtbaren Hand“ gesteuert, selbst regulieren. Der Neoliberalismus vereinigt also zwei Einsichten: „Das Vertrauen auf die Freiheit der Märkte und die Einsicht, dass diese Freiheit einer umfassenden Politik bedarf, die das Feld der wirtschaftlichen Freiheit wie ein Spielfeld streng absteckt, ihre Bedingungen – sozusagen die Spielregeln – sorgfältig bestimmt und mit unparteiischer Strenge für die Respektierung dieses Rahmens der Marktwirtschaft (des Spielfeldes wie der Spielregeln) sorgt“ (Röpke 1950, zit. n. Gächter & Nyffeler 2001, 4).

Der Neoliberalismus ist also keine neue Erscheinung, „sondern eine modernisierte und erweiterte Variante des Wirtschaftsliberalismus in der Tradition von Klassik und Neoklassik“ (Ptak 2008, 16). „Am Ende des 20. Jahrhunderts avancierte der Neoliberalismus zur dominanten Ideologie des Kapitalismus, deren Leitsätze international den Referenzrahmen für die Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik vorgeben“ (Ptak 2008, 15).

Was waren die Bedingungen, unter denen sich der Neoliberalismus als Lehre formierte? Ptak bezeichnet die Weltwirtschaftskrise 1929 als „Geburtsstunde des Neoliberalismus“ (Ptak 2008, 16). Deutschland war seit Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer führenden Wirtschaftsmacht aufgestiegen. In diesem Zug hatte sich die sozioökonomische Struktur grundlegend gewandelt, „weg von der autoritär liberalen, hin zu einer ordnungspolitisch neu ausgerichteten korporativen Marktwirtschaft“, was sich seit den 1880er Jahren in der Etablierung sozialer Sicherungssysteme und in der Regulierung der Marktwirtschaft durch wirtschaftspolitischen Interventionismus zeigte (ebd.). „Mit der Entstehung der Weimarer Republik 1918/19 wurde dieser Trend im Rahmen der ersten deutschen parlamentarischen Demokratie noch einmal verstärkt“, begleitet jedoch durch die massiven Krisen der Zwischenkriegszeit (Ptak 2008, 17). „Unter dem Eindruck des neuen Phänomens der Massenarbeitslosigkeit wandten sich die Staaten zunehmend vom liberalen Ideal einer weltmarktorientierten Volkswirtschaft ab und richteten den Blick auf binnenwirtschaftliche Fragen“ sowie auf Fragen, wie der krisenhafte Kapitalismus aktiv, interventionistisch durch Prozesspolitik stabilisiert werden könne (Ptak 2008,17). Dass sich hier Widerstand liberal orientierter WirtschaftswissenschaftlerInnen formierte, liegt auf der Hand.

„Vor dem Hintergrund der Großen Depression seit Ende der 1920er Jahre […] vollzog sich dann endgültig ein Paradigmenwechsel in den Wirtschaftswissenschaften und der Wirtschaftspolitik“ (ebd). Dieser Paradigmenwechsel beinhaltete eine Abkehr vom wirtschaftsliberalen Marktoptimismus, also der Vorstellung, dass der Kapitalismus die ihm gestellten Aufgaben selbst lösen könne, und damit eine Hinwendung zur politischen Intervention in den Markt. Dies begründet sich in einem veränderten Krisenerklärungsmuster. Nun wurde die neoklassische Vorstellung, dass nur exogene Faktoren Krisen auslösen, die sich über den Markt selbst regulieren, zu Gunsten endogener, also dem Kapitalismus innewohnender Faktoren als Krisenerklärung verworfen (vgl. Ptak 2008, 18). Dies führte zum Keynesianismus, „der in den westlichen Industrienationen vornehmlich als sozialdemokratische Reformpolitik Verbreitung fand“ (Ptak 2008, 19). Dies widerstrebte den Marktradikalen, die sich nun unter dem Namen Neoliberalismus versammelten und sie antworteten „mit einer erweiterten Neuauflage der exogenen (neo)klassischen Krisenerklärung“ (ebd.). „Statt Marktversagen wurde die These vom Staats- und Politikversagen ins Zentrum der Analyse gerückt, die zur Kernaussage des neoliberalen Programms werden sollte“ (ebd.). Das Versagen der Politik bestand demnach darin, die Kräfte des Wettbewerbs, durch die von chaotischen Kräften der Masse, zum Beispiel durch Einflussnahme von Gewerkschaften, geleiteten Interventionen, zum Erliegen gebracht zu haben. „Als Lösung des Problems favorisierten die neoliberalen Protagonisten in Deutschland […] einen ‚starken Staat‛, der mit großer Machtfülle ausgestattet einem übergeordneten Gesamtinteresse Geltung verschaffen sollte, um so den Einfluss der Parteien und Gewerkschaften zurückzudrängen“ (ebd.). Alexander von Rüstow, ein wichtiger Vertreter des deutschen Ordoliberalismus formuliert es 1932 auf einer Tagung des Vereins für Sozialpolitik wie folgt: „Der neue Liberalismus jedenfalls, der heute vertretbar ist, und den ich mit meinen Freunden vertrete, fordert einen starken Staat, einen Staat oberhalb der Wirtschaft, oberhalb der Interessenten, da, wo er hingehört. Und mit diesem Bekenntnis zum starken Staat im Interesse liberaler Wirtschaftspolitik und zu liberaler Wirtschaftspolitik im Interesse eines starken Staates – denn das bedingt sich gegenseitig, mit diesem Bekenntnis lassen Sie mich schliessen“ (Rüstow 1932, zit. n. Gächter & Nyffeler 2001, 2). Dies hat bis heute Bestand. „Die Kritik am ausufernden und fehllenkenden Interventionsstaat ist eine allgegenwärtige Grundfigur der neoliberalen Ideologie“ (Ptak 2008, 20). Auf der Grundlage der so formulierten Problemstellung entwickelte sich der Neoliberalismus als wissenschaftliche Strömung, die sich das Ziel setzte, allgemeingültige Ordnungsgrundsätze für eine Wirtschaftspolitik in der Marktwirtschaft zu formulieren – durchaus mit Blick auf die gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen“ (Ptak 2008, 21).

Auf einem internationalen Kolloquium der neuen Strömung 1938 in Paris tauchte vermutlich der Name Neoliberalismus das erste Mal auf (vgl. ebd.). Diese neue Strömung bemühte sich um internationale Vernetzung, was unter Führung von Hayek im Frühjahr 1947 zur Gründung der Mont Pèlerin Society (MPS) führte (vgl. Ptak 2008, 22). „Die MPS entwickelte sich in der Folge zum bedeutendsten neoliberalen Elitenetzwerk der Welt mit gegenwärtig an die 1000 Mitgliedern aus allen Kontinenten und etwa 100 vernetzten Denkfabriken“ (ebd.). Das Programm der MPS ist in den Statement of Aims von 1947 festgehalten. Das Statement of Aims kann als breite Basis neoliberalen Denkens angesehen werden. Dort heißt es: „The central values of civilization are in danger. Over large stretches of the Earth’s surface the essential conditions of human dignity and freedom have already disappeared. In others they are under constant menace from the development of current tendencies of policy. The position of the individual and the voluntary group are progressively undermined by extensions of arbitrary power. Even that most precious possession of Western Man, freedom of thought and expression, is threatened by the spread of creeds which, claiming the privilege of tolerance when in the position of a minority, seek only to establish a position of power in which they can suppress and obliterate all views but their own.

The group holds that these developments have been fostered by the growth of a view of history which denies all absolute moral standards and by the growth of theories which question the desirability of the rule of law. It holds further that they have been fostered by a decline of belief in private property and the competitive market; for without the diffused power and initiative associated with these institutions it is difficult to imagine a society in which freedom may be effectively preserved“ (Robbins 1947). Demzufolge ist unsere Welt bedroht, wenn Privateigentum, Wettbewerb und individuelle Freiheit eingeschränkt werden, und es muss Ziel sein, dem, mit Hilfe eines starken Staates, der nicht in den Wettbewerb eingreift, Einhalt zu gebieten. Dies war die Kernerkenntnis der hier nachgezeichneten Entwicklung. Wie wurde jedoch aus dieser Lehre politische Praxis?

An dieser Stelle soll der Versuch unternommen werden, grob nachzuzeichnen, wie sich der Neoliberalismus von einer Protestströmung gegen politischen Interventionismus in der Weimarer Republik zur herrschenden Lehre seit den 80er Jahren aufschwingen konnte.

„Nach dem 2. Weltkrieg war eine Rückkehr zur Marktwirtschaft vorerst nicht selbstverständlich“ (Gächter & Nyffeler 2001, 9). Es ist daher erstaunlich, wie schnell sich der Neoliberalismus durchsetzen konnte. „Erstaunlich auch, weil nach Ende des Zweiten Weltkriegs der Kommunismus in den westeuropäischen Ländern breite Zustimmung fand (Zinn 2009, 1). „Überwiegend glaubte man, die katastrophale wirtschaftliche Situation Deutschlands nur mit planwirtschaftlichen Maßnahmen überwinden zu können“ (Gächter & Nyffeler 2001, 9). Folgt man den Ausführungen Zinns, so ist es auch durch den Einfluss der Westalliierten, insbesondere der USA, im Westen Nachkriegsdeutschlands bedingt, dass trotzdem eine Rückkehr zur Marktwirtschaft stattfand (vgl. Zinn 2009, 10). Programmatisch orientierte man sich hierbei an der von Alfred Müller Armack konzipierten Sozialen Marktwirtschaft, zu der sich die CDU 1949 bekannte und die dann unter Ludwig Erhardt als Wirtschaftsminister etabliert wurde (vgl. Gächter & Nyffeler 2001, 10). Die „Etablierung der ‚Sozialen Marktwirtschaft‛, die zwar von neoliberalen Vordenkern entworfen wurde, brachte [jedoch, d. V.] keineswegs eine lupenreine Umsetzung der neoliberalen Vorstellungen, sondern wurde […] stark sozialstaatlich modifiziert“ (Zinn 2009, 4). Im Konzept der Sozialen Marktwirtschaft wurden wettberwerbspolitische Rahmensetzungen betonende Vorstellungen des Ordoliberalismus der Freiburger Schule mit sozial- und beschäftigungspolitischem Interventionismus verknüpft (vgl. Zinn 2009, 9). „Staatsinterventionistische Elemente und eine sowohl historisch als auch im internationalen Vergleich sehr fortschrittliche Sozial- und Beschäftigungspolitik führten zu vielfältigen Einschränkungen der neoliberalen Ausrichtung der Wirtschaftsordnung nach 1949“ (Zinn 2009, 4). In den folgenden Jahren wurde die Soziale Marktwirtschaft jedoch immer weiter zugunsten einer keynesianischen Steuerung verdrängt (vgl. Gächter & Nyffeler 2001, 10). „Mit der Krise der fordistischen Produktionsweise und der damit verbundenen Umwandlung von Industrie- in Wissensgesellschaft ab Mitte der 70er Jahre, gerät allerdings das fordistisch-keynesianische Modell in Probleme und gerät politisch, wissenschaftlich und wirtschaftlich unter Druck“, was zu einer Renaissance neoliberaler Wirtschaftstheorien führte (Zerowsky 2005, 19). „Die Durchsetzung dieser Vorstellungen erlebten erst […] ihren realen Durchbruch durch die Regierungen von M. Thatcher in England und R. Reagon in den Vereinigten Staaten“ (Lange 2009, 11). Daher wird dieser Prozess auch „als Offensive des angelsächsischen Neoliberalismus verstanden, da es sich um einen ideologischen Import aus den USA der Ära Reagan und aus Frau Thatchers Großbritannien handelt“ (Zinn 2009, 17). „Massiver Abbau von Arbeitnehmerrechten, Zerschlagung der Gewerkschaften, Rücknahme von sozialen Sicherungs- und Chancengleichheitsmaßnahmen sowie eine verstärkt austeritäre Geldpolitik waren die Hauptarbeitsfelder dieser Regierungen“ (Zerowsky 2005, 20). Der Schwerpunkt von Thatcherism und Reagonomics lag also auf der „Deregulierung und Privatisierung der bisher staatlich organisierten Bereiche der Gesellschaft, also auch des Bildungsbereichs“ (Lange 2009, 11). „Damit wandelt sich der wirtschaftstheoretische Mainstream, als Reaktion auf die (durch die Änderung der Produktionsweise) nicht mehr funktionierende staatliche Interventions- und Sozialpolitik in Richtung Neoliberalismus“ (Zerowsky 2005, 20). Mitte der 90er Jahre wurden gehäuft konservative Regierungen in Europa durch Mitte-Links Regierungen abgelöst. 1998 wurde auch in Deutschland die so genannte „Ära Kohl“ durch die Wahl des SPD-Politikers Gerhard Schröder zum Bundeskanzler beendet. Trotzdem wurde die konservativ-neoliberale Politik des Sozialabbaus fortgeführt (vgl. Zerowsky 2005, 22). Die wirtschaftspolitische Ausrichtung der SPD hatte sich verändert. „Insbesondere unter der Regierung Helmut Schmidts und verstärkt nach dem Verlust der Regierungsmacht seit 1982 entwickelte sich neben der offiziellen Parteiprogrammatik eine vor allem von Funktionsträgern beförderte Parteipragmatik, die sich stückweise vom ‚keynesianischen Wohlfahrtsstaat’ als Leitbild sozialdemokratischer Wirtschafts- und Gesellschaftskonzeption entfernte. Nicht mehr die immanente Krisenanfälligkeit einer interventionsfreien Marktwirtschaft wird zum Ankerpunkt sozialdemokratischer Pragmatik, sondern die drohende Erlahmung strukturverändernder und beschäftigungs- und wohlstandsschaffender unternehmerischer Dynamik“ (Heise 2002, 1).

Ziel der neuen Regierung war unter anderem der Abbau von Arbeitslosigkeit und damit die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes. Als Ursache für Arbeitslosigkeit werden zu hohe Lohnnebenkosten und Sozialstandards sowie überbordende Bürokratie angesehen (vgl. Zerowsky 2005, 23). „Statt Arbeitslosigkeit zu bezahlen, sollte wieder Arbeit bezahlt werden, um die Menschen schneller wieder in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren und die sozialen Sicherungssysteme zu stabilisieren“ (ebd.). Dies wird versucht durch verschiedene Punkte der Agenda 2010 zu realisieren. Außerdem änderte sich die Wahrnehmung des Staates. „Mit der Privatisierung der Staatsunternehmen und der Durchsetzung des europäischen Binnenmarktes, setzte eine zunehmende Vermarktlichungstendenz vormals gesamtgesellschaftlicher bzw. staatlicher Aufgaben ein“ (Zerowsky 2005, 24).

Die Nachfolgeregierungen setzten diesen Kurs fort. In der Regierungserklärung der Bundeskanzlerin heißt es: „Ich möchte Bundeskanzler Schröder ganz persönlich dafür danken, dass er mit seiner Agenda 2010 mutig und entschlossen eine Tür aufgestoßen hat, eine Tür zu Reformen, und dass er die Agenda gegen Widerstände durchgesetzt hat“ (Merkel 2005, 78). Die neoliberalen Reformen der rot-grünen Koalition werden also in ihrer Grundrichtung anerkannt und weiterverfolgt.

Nachdem versucht wurde, eine nähere Begriffsbestimmung sowie die historische Entwicklung von Neoliberalismus als Lehre und ihrer gesellschaftspolitischen Umsetzung zu skizzieren, soll an dieser Stelle genauer auf bestimmte Aspekte des Neoliberalismus und deren Folgen eingegangen werden. Hierbei wird sich auch die Bedeutung der Betrachtung des Neoliberalismus im Kontext von Fragen zur Bildung weiter herauskristallisieren. Der Aspekt, auf dem nun die Konzentration liegen soll, ist ein Begriff, der „seit einigen Jahren zum stehenden Repertoire des (außerwissenschaftlichen) pädagogischen »Neusprechs«“ gehört und die dazugehörende Theorie (Ribolits 2006, 135). Ein Begriff, der „mit der Begründung, der Gebrauch dieses Wortes aus der Wirtschaftsfachsprache breite sich zunehmend auch in nichtfachlichen Bereichen aus und fördere damit die primär ökonomische Bewertung aller denkbaren Lebensbezüge“ zum Unwort des Jahres 2004 gewählt wurde (Lohmann 2007, 618). Es handelt sich um den Begriff des Humankapitals. Die Auseinandersetzung mit der neoliberalen Theorie des Humankapitals ist an dieser Stelle angebracht, da sie zwei wesentliche Prozesse darstellt. „Den einen könnte man den Vorstoß der ökonomischen Analyse auf ein Gebiet nennen, das bis dahin unerforscht war, und zweitens auf der Grundlage dieses Vorstoßes die Möglichkeit, in streng ökonomischen Begriffen einen ganzen Bereich neu zu interpretieren, der bis heute als nicht-ökonomisch betrachtet werden konnte und tatsächlich so betrachtet wurde“ (Foucault 2010, 183). Im Folgenden werden die Entwicklung und Grundzüge der Humankapitaltheorie dargestellt, wie Foucault sie beschreibt, um im Anschluss Folgen des Denkens und Handelns in Bezug auf diese Theorie näher zu beleuchten.