Qualitätsmanagement in der beruflichen Integration

Tagungsbericht der Tagung "Mehr Qualität - bessere Integration?", 22. und 23. Juni 2009, Kardinal König Haus, Wien

Inhaltsverzeichnis

- Vorwort

- Wie beginnen? Ein Praxisbericht über Entscheidungsprozess und Einführung eines Qualitäts-Managementsystems zur Diskussion

- Qualitätsmanagement in der beruflichen Integration: Überlegungen und Hinweise aus der Schweiz

- Qualitätsmanagement in der Schweiz: Beispiel eines Prozesses

- Qualität aus der Perspektive der NutzerInnen - ein Beitrag der Forschung zum Qualitätsmanagement in der beruflichen Integration für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in Österreich

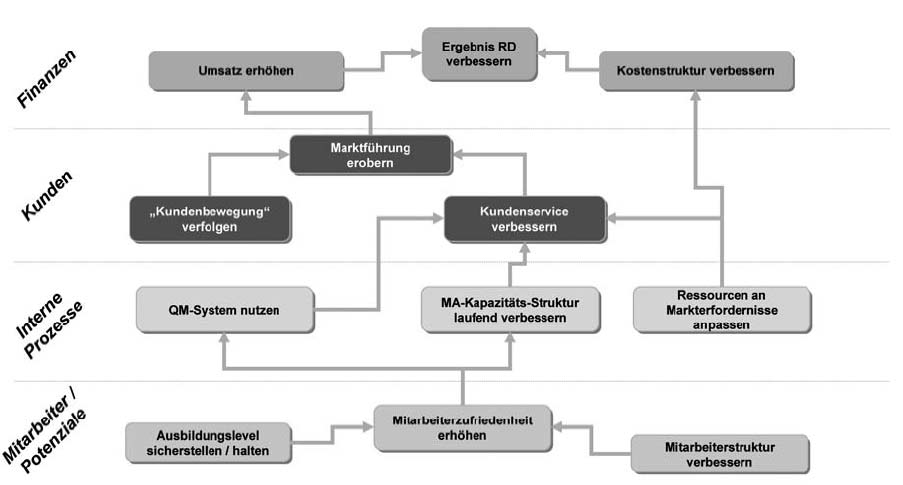

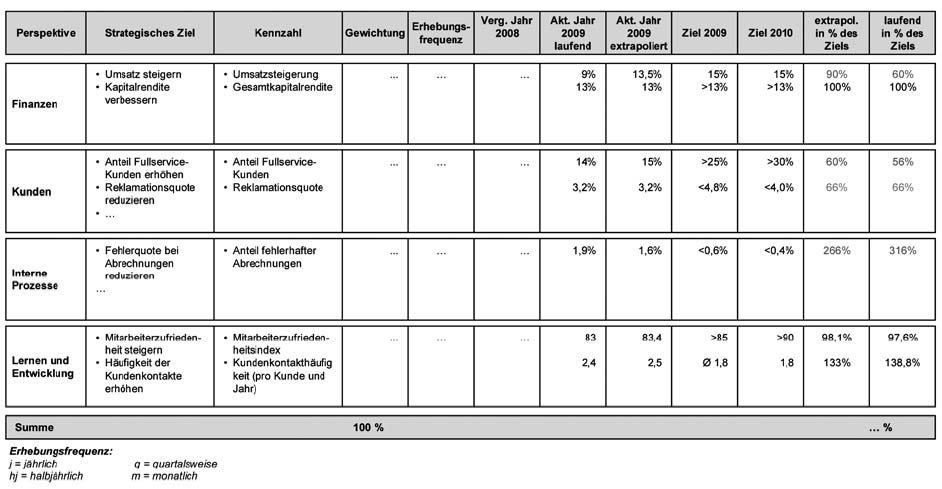

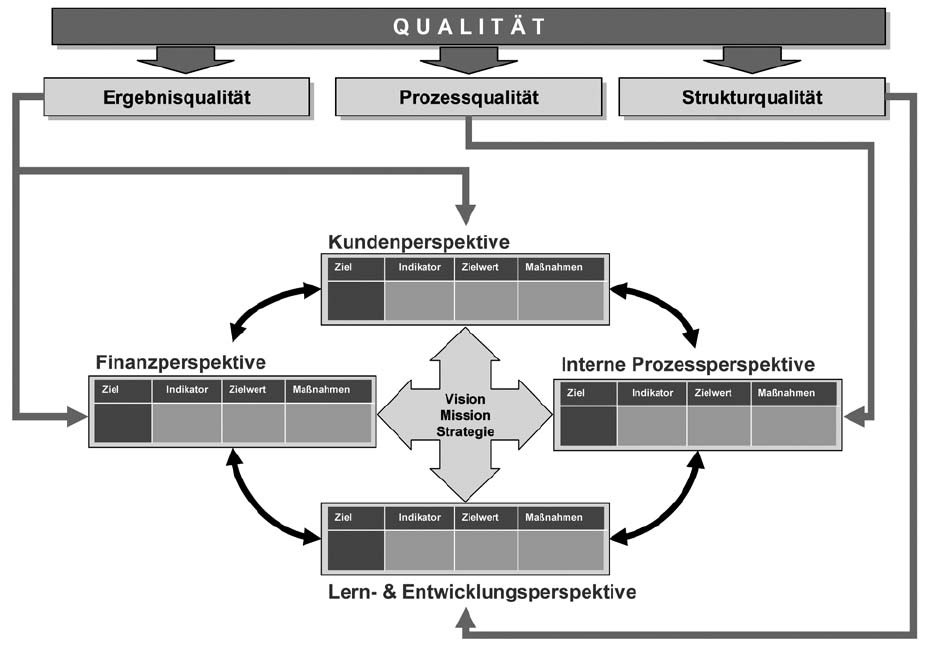

- Balanced Scorecard und Qualitätsmanagement

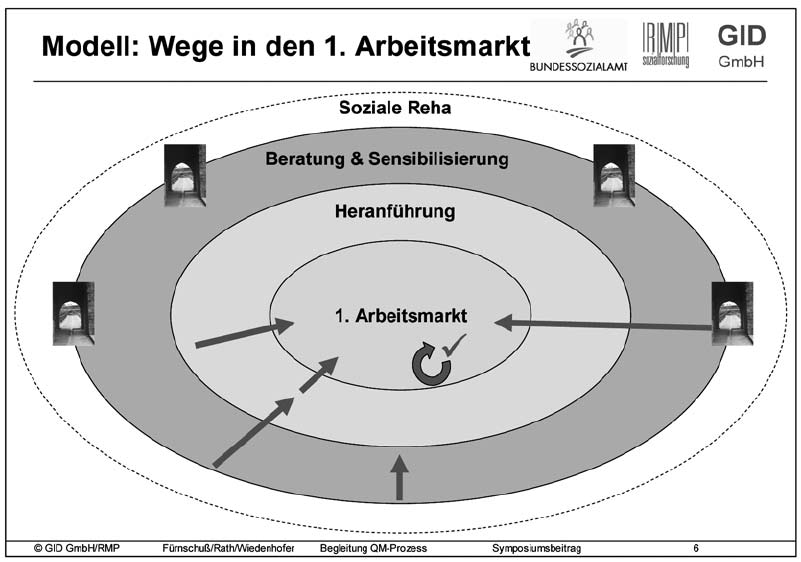

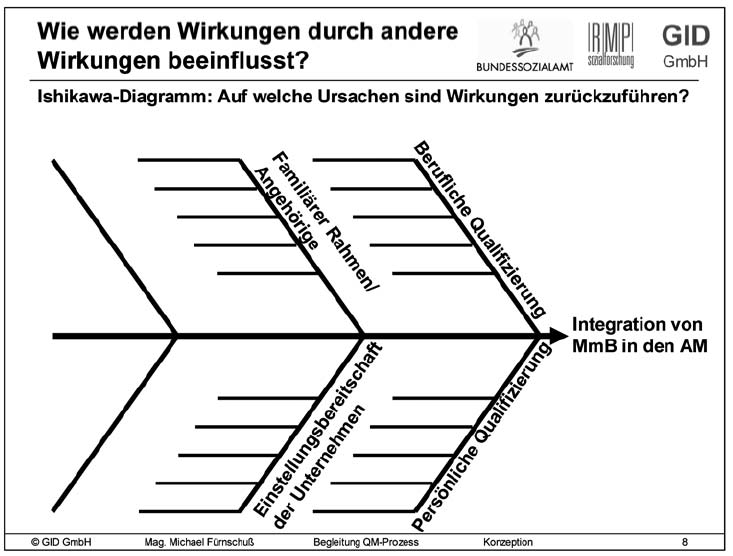

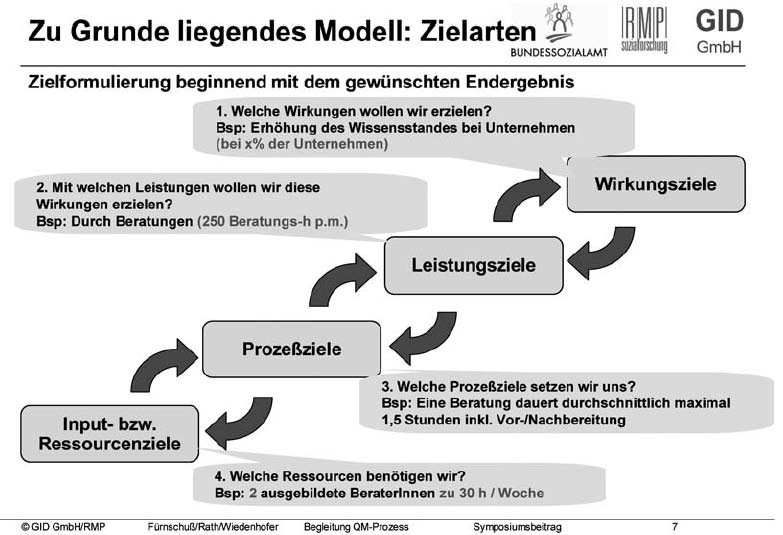

- Wirkungsorientierung und Wirkungsmessung in komplexen Aufgabenbereichen - Ein Erfahrungsbericht

- KASSYS - Kasseler Systemhaus

- Regionale Koordination - das Steuerungskonzept des LWL-Integrationsamtes Westfalen

- Barrierefreiheit über ein Qualitätsmanagementsystem in den Griff bekommen - wie geht denn das?

- Qualitätsentwicklung und Benchmarking am Beispiel der Arbeitsassistenz

- Fördervertrag oder Leistungsvereinbarung? Chancen und Risken

- Ermittlung der KundInnenzufriedenheit/Lebensqualität von Menschen mit Behinderung im Kontext Dienstleistung zur beruflichen Integration/Rehabilitation: Titel : "Der/die ExpertIn bin ich ...":

- AutorInnen

- Anmerkung bidok

- Impressum

Ausgehend von dem gemeinsam genutzten Qualitätsmanagementsystem QAP (Qualität als Prozess) entwickelten die Trägervereine Caritas Wien, Caritas St. Pölten und Psychosoziale Zentren GmbH ein Instrumentarium zur Qualitätssicherung und Qualitätsverbesserung im Angebot der Arbeitsassistenz. Aus dieser intensiven Beschäftigung mit Qualitätsmanagement und Qualitätsinstrumentarien heraus entstand die Idee, eine Tagung zu diesem Thema zu veranstalten. Dank der finanziellen Unterstützung des Bundessozialamtes, Landesstelle Niederösterreich und mit organisatorischer Unterstützung des Dachverbandes berufliche Integration wurde diese Tagung vom 22. bis 23. Juni im Kardinal König Haus in Wien abgehalten.

Mit diesem Tagungsband liegen nun die Vorträge und Workshopinhalte auch schriftlich vor.

Pamela Aichelburg, Harald Loewit-Schneider und Marco Nicolussi geben Anregungen auch aus der eigenen Praxis heraus, wie der Prozess der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems gestaltet werden kann. Im Rahmen eines Projektes, vom Bundessozialamt finanziert, wurde das Thema der Wirkungsorientierung und Wirkungsmessung der Arbeit im Feld der beruflichen Integration beleuchtet. MichaelFürnschuss, Doris Rath und Susanne Wiedenhofer stellen in ihrem Artikel Ergebnisse dieses Projektes vor. Die Balanced Scorecard hat sich zu einem wichtigen Steuerungsinstrument entwickelt. Ihr Einsatz im Qualitätsmanagement wird im Artikel "Balanced Scorecard und Qualitätsmanagement" dargestellt. Peter Milbradt zeigt, wie Barrierefreiheit im Unternehmen über ein Qualitätsmanagementsystem erreicht und gesichert werden kann. Die Abrechnung der Projekte stellt Dienstleister, aber auch Kostenträger immer wieder vor große bürokratische Probleme. Daniela Spindler und Otto Lambauer versuchen in ihrem Beitrag darzustellen, wie über Leistungsverträge Qualität gesichert und bürokratische Vereinfachung herbeigeführt werden könnte. Karin Rossi und Max Stimpfl stellen das von den Veranstaltern entwickelte Qualitätsinstrumentarium für Arbeitsassistenzprojekte vor. Der Aspekt der Einbeziehung der KundInnen/KlientInnen in das Qualitätsmanagement wird in zwei Artikeln vertiefend beleuchtet. Helga Fasching, Oliver Koenig und Walter Krög referieren eine diesbezügliche Forschungsarbeit der Universität Wien, Nico Sowa und Sabine Unteregger berichten über ihre Erfahrungen mit KundInnenbefragungen. Beiträge aus der Schweiz und Deutschland erweitern den Erfahrungshorizont um diesen internationalen Aspekt. Annelies Debrunner beleuchtet die aktuelle Qualitätsdiskussion in der Schweiz, Gert Klüppel bringt vertiefende Einblicke in das bereits gut eingeführte Qualitätsinstrumentarium KASSYS. Quellenangaben und Literaturlisten zu den Beiträgen können beim Herausgeber des Tagungsbandes angefordert werden.

Die Veranstalter hoffen, dass die Artikel im Tagungsband zu weiteren Diskussionen und vertiefender Auseinandersetzung mit dem Thema anregen und so die Qualitätsdebatte in den Diensten zur beruflichen Integration bereichern. Wien, November 2009

Wien, November 2009

Inhaltsverzeichnis

Pamela Aichelburg, Harald Loewit-Schneider, Marco Nicolussi

autArK ist ein gemeinnütziger Verein, der in Kärnten seit dem Jahr 1997 soziale Dienstleistungen für Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen anbietet.

autArK organisiert seine Qualität(en) noch nicht im Rahmen eines standardisierten Qualitätsmanagementsystems und ist daher auch noch nicht zertifiziert. Das liegt vor allem an dem rasanten Wachstum, den das autArK in den letzten Jahren durchlebt hat. Aufgrund von Neu- bzw. Umstrukturierungen in der Aufbau- und Ablauforganisation, aber auch Einflüssen von außen (z. B. FördergeberInnen), haben sich immer wieder Projekte und Maßnahmen ergeben, die notwendig waren, um den alltäglichen Arbeitsablauf aufrechtzuerhalten. Die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Qualitätsmanagement(system) musste daher aufgrund von Mangel an Zeit- und Personalressourcen hintangestellt werden. Dennoch wurden in Bezug auf Qualität viele Maßnahmen getroffen, um auf allen Ebenen qualitativ hochwertige Ergebnisse zu erzielen. Neben standardisierten Abläufen mit einheitlichen Formularen, Checklisten, Arbeitsanweisungen etc. wurde ein elektronisches KlientInnenverwaltungssystem (e-Akt) entwickelt, welches neben Ablaufbeschreibungen vor allem auch die Schnittstellenproblematik der internen und zum Teil auch externen Prozesse organisiert. Besonderer Wert wird auch auf die Ebene der MitarbeiterInnen und der KundInnen gelegt. An Zufriedenheitsanalysen wurde und wird bereits gearbeitet. Des Weiteren werden laufend neue Handlungen gesetzt, um die Qualität der von autArK angebotenen Dienstleistungen zu optimieren bzw. zu verbessern.

Im Grunde betrachtet kann autArK bereits ein Qualitätsmanagement vorweisen, allerdings nicht im Rahmen eines standardisierten Systems wie es allgemein bekannt ist. Zukünftig angedacht ist aber, ein System nach ISO 9001:2008 aufzubauen. Die Entscheidung fiel auf ISO, da die Vorgaben übersichtlich und strukturiert sind. Des Weiteren könnte bei Bedarf leichter an andere Systeme angeknüpft werden, da man sich mit ISO ein sehr gutes Grundgerüst schaffen kann.

Im Laufe der Entwicklung unseres Unternehmens hat sich das Qualitätsdenken aller MitarbeiterInnen in Richtung eines ganzheitlichen Qualitätsmanagements verändert und der Wunsch nach einem einheitlichen System wurde und wird immer größer. Das ist eine sehr gute Voraussetzung für die Implementierung eines QM-Systems. Da Qualität in Zukunft zu einem der wichtigsten Erfolgsfaktoren im Unternehmen wird, muss diese von allen MitarbeiterInnen getragen werden. Das QM-System kann nur erfolgreich sein, wenn es von den MitarbeiterInnen gelebt wird und daher ist eine frühe Beteiligung in vielen Bereichen anzustreben.

In diesem Zusammenhang ist der nächste Schritt in unserem Qualitätsprozess die Fertigstellung unseres Leitbildes. In diesem Prozess wurde allen MitarbeiterInnen die Möglichkeit zur aktiven Mitarbeit angeboten, um eine möglichst breite Akzeptanz zu schaffen. Da das Leitbild Werte und Vorstellungen vermittelt, die sich auch in der Qualitätspolitik wiederfinden, war wichtig, die KollegInnen von Anfang an zu partizipieren. Durch das Leitbild ist für uns der "eigentliche" Qualitätsprozess in Gang gekommen und alle weiteren Maßnahmen sollen bereits im Rahmen der ISO durchgeführt werden. Unser derzeitiges Ziel ist es jedoch nicht, eine Zertifizierung anzustreben, sondern unsere vorhandene Qualität zu organisieren und in ein System zu bringen. Solange es vor allem äußere Einflüsse (Vorgaben von FördergeberInnen) zulassen, sehen wir die Zertifizierung nur als Zeugnis und nicht als Ziel unserer Arbeit. Die wichtigste Erkenntnis für autArK war und ist es zu erkennen, dass wir bereits viele Qualitäten entwickelt haben und dass man auch ohne ein standardisiertes QM-System auf hohem Qualitätsniveau arbeiten kann. Jedoch wollen wir auch unsere Qualität noch verbessern, indem wir sie in ein standardisiertes Qualitätsmanagementsystem bringen und somit besser organisieren können.

Der Verein Arbeitsassistenz Tirol, kurz: Arbas Tirol, ist aus einer Initiative mehrerer engagierter Behinderteneinrichtungen Tirols entstanden. Es existierte bis in die 90er-Jahre hinein kein systematisches Integrationsangebot für Menschen mit Behinderungen im Bundesland. Das einte unterschiedlichste Institutionen von der Lebenshilfe Tirol bis zu den ambulanten Dienstleistern für psychisch beeinträchtigte Menschen in ihrer Vision, einen neuen sozialen Dienstleister für berufliche Integration zu schaffen. Parallel bot das BASB, Landesstelle Tirol, die Chance, mit dem noch jungen Assistenzmodell nach dem deutschen Vorbild der unterstützten Beschäftigung 1996 einen Trägerverein zu gründen. Maßgeblich beteiligt waren von Beginn an die Wirtschaftskammer sowie die Kammer für Arbeiter und Angestellte Tirol und stellen bis heute jährlich alternierend den Obmann bzw. erstmalig seit heuer die Obfrau. Diese organisatorische Struktur ist bis heute erhalten geblieben und prägt nach wie vor das Selbstverständnis der Institution Verein Arbeitsassistenz Tirol.

Für die qualitative Entwicklung des Vereins kennzeichnend war das rasche Wachstum: Es entstanden von 1996 bis 2008 insgesamt fünf Leistungsangebote rund um das Assistenzmodell. Derzeit beschäftigt Arbas Tirol 49 MitarbeiterInnen und betreut an fünf Standortbüros acht von neun Bezirken Tirols. Ein dezidiert eigenständiges Qualitätsmodell entwickelte sich in der Zeit nicht. Eigentlich steuern, nach unserem Verständnis, ja die Erwartungen der Kunden und Kundinnen die Qualitätsvorstellung der Dienstleistungen. Es waren aber bisher in erster Linie die Anforderungen der Geldgeber, die die Strukturen von Arbas geformt haben. Diese sind bis ins Detail in den Fördervereinbarungen grundgelegt. Daraus erwuchs im Lauf der Jahre ein Spannungspotenzial, schränkt die obig festgestellte Tatsache die Handlungsfähigkeit des Eigentümers (der Vorstand samt seines beratenden Gremiums, der Beirat) doch bei allen wesentlichen Entscheidungen ein. Dass dies keine Tiroler Eigenart war, bestätigte dabei die Gründung des Dachverbands in mehreren Anläufen. Unser Tiroler Qualitätsdilemma ist mit dem heutigen Symposiumthema vollständig kongruent.

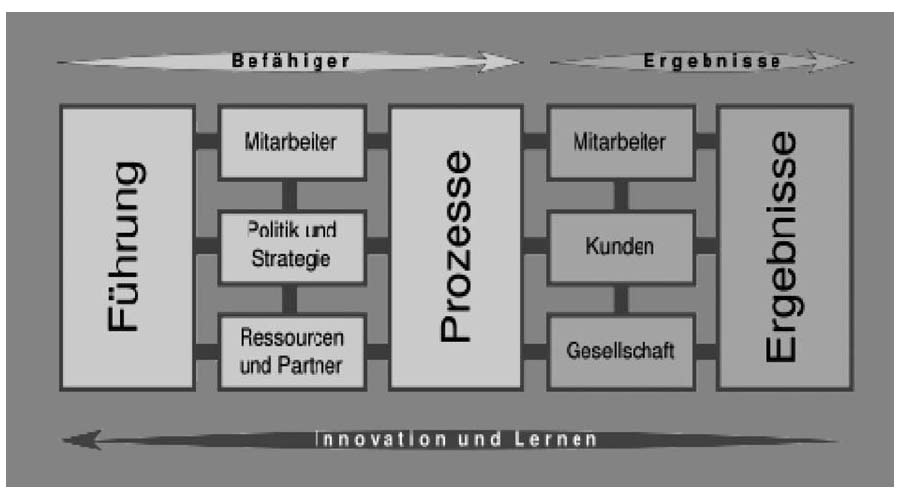

Vergleichbar zur Entwicklung bei autArk wurden bei Arbas in den Jahren 1996 bis 2007 dennoch eine ganze Reihe von Qualitätsmerkmalen, Standards in Prozessabläufen sowie im Organisationsaufbau, geformt und ständig weiterentwickelt. Es gibt ein Organisationshandbuch orientiert nach dem ISO 9000-Modell, Kernprozessbeschreibungen für alle Projekte, ebenso liegen Detailkonzepte vor. Sie sind das Randergebnis einer begonnenen Gütesiegelentwicklung für berufliche Integrationsdienstleister in Tirol, die leider nicht fertig entwickelt wurde. Gleichzeitig war es der Grundstein für ein Qualitätsmanagementsystem, dessen Notwendigkeit innerhalb der Arbas - sowohl seitens der ArbeitgeberInnen als auch der Beschäftigten - immer stärker erkannt wurde. Erst jetzt, gewissermaßen nach einem Umweg, waren Verständigungsprozesse darüber möglich, welcher Weg zur Qualität für Arbas der richtige sein könnte. In ausführlichen Gesprächen mit externen ExpertInnen, Beratungen im Vorstand und Beirat und in einem Konsultationsprozess, der über ein Jahr dauerte und an dem die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Arbas maßgeblich beteiligt wurden, hat sich Arbas 2008 für das EFQM entschieden. Das Business-Excellence-Modell nach EFQM, dem sich Arbas über wenigstens fünf bis sieben Jahre stetig annähern möchte und über deren Zwischenschritte bestimmte Levels von Qualität erreicht werden sollen, ist unser Bezugsmodell von Qualität. 2009 hat Arbas mit dem ersten Schritt zum Committed-to-Excellence-Level begonnen. Im nachhinein betrachtet, folgte die Qualitätsentwicklung von Arbas einer Dynamik zufälliger Ereignisse, die jetzt in ein zielgerichtetes Projekt geführt werden kann.

Erstmalig ist es damit möglich, leitende Qualitätsvorstellungen originär aus dem Verein Arbeitsassistenz Tirol heraus zu entwickeln und den Bestimmungen der Fördervereinbarungen der Geldgeber kunden- bzw. kundinnenorientierte Erwartungen von Klientel und Unternehmen gegenüberzustellen.

Inhaltsverzeichnis

Annelies Debrunner

Sie sind selbstverständlich auch in der Schweiz in zahlreichen Institutionen vorhanden, die dicken Ordner zum Qualitätsmanagement. Jedes Jahr kriegen die Angestellten wieder neue Blätter. Die Institution - ob in der Wirtschaft, im Bildungs- oder Sozialbereich - wird zudem alle paar Jahre wieder neu zertifiziert. In meinen Ausführungen habe ich die Ordner nicht dabei, stelle kein Ranking zu Zertifizierungsfirmen auf. Hingegen versuche ich, Zwischenräume und Zwischentöne ebenfalls auszuloten.

Meine nachfolgenden Ausführungen gliedern sich in sechs Teile. In einem ersten Teil präsentiere ich Ihnen die zur Verständigung nötigen Schweizerischen Besonderheiten. Es folgen Hinweise zum Qualitätsmanagement (QM) im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich. Drittens spreche ich über Qualitätsmanagement im Integrationsbereich: Dabei fokussiere ich QM bei Psychischer Beeinträchtigung. Qualitätsmanagement von außen, zwischen Inspiration und Irritation ist das vierte Thema. Fünftens präsentiere ich Ihnen Beispiele von Institutionen, deren QM bereits bekannt ist. Meine Ausführungen schließe ich ab mit: Qualitätsmanagement von innen: Bewahren & die Entwicklung fördern. Was ich Ihnen präsentiere, sind die Überlegungen aus meiner Tätigkeit in Forschung und Praxis. Als Soziologin und Pädagogin verfolge ich die Debatten um Supported Employment (SE)[1] oder Arbeitsintegration seit zehn Jahren intensiv. Insbesondere beruht mein Wissen auf dem Forschungsprojekt "Supported Employment"[2] , das von 2001 bis 2004 die Situation in der Schweiz erfasste. QM beschäftigt mich zudem als Betroffene in Institutionen sowie als Evaluatorin in den Bereichen Soziales, Gesundheit und Bildung.

Ein Vergleich mit Ihrem Nachbarland - Hinweise will ich sie nennen - bedingt zumindest kurze Informationen zu Strukturen des Landes. Wir sind Nachbarn in Mitteleuropa, haben eine unterschiedliche Größe, aber eine ähnlich große Population. Die Schweiz zählte Ende April 2009 7,806.609 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner[3]. Dennoch gibt es hüben wie drüben unterschiedlich gewachsene und gelebte Strukturen und Kulturen. Stichwortartig nenne ich die folgenden Punkte als Schweizerische Besonderheiten:

-

Vielfalt der Kantone - föderalistisches Prinzip

-

Komplexe Aufteilung zwischen Bund (Land Schweiz) und Kantonen

-

Finanzkraft versus weitmaschiges Sozialnetz

-

Sprachgrenze als Kulturgrenze

-

Hoher AusländerInnenanteil von 22,8% (April 2009)

-

Insel in der EU

Keine Besonderheiten sind in der Schweiz auszumachen bezüglich der Globalisierung und deren Entwicklung, der Europäischen Wirtschaftsfaktoren, der damit verbundenen Zyklen mit Aufschwung und Krisen.

Qualitätsmanagement gehört seit Mitte der 90er-Jahre zum Alltag im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialbereich. Seither sind Institutionen verpflichtet, Transparenz zu zeigen - sind sie doch der galoppierenden Kosten wegen unter Dauerbeschuss.

Viele von Ihnen können sich wohl an die Zeit erinnern, als im Arbeitsplatz noch keine dicken Ordner mit Zertifizierungstools Standard waren. Benchmarking war noch ein Fremdwort. Dieser Paradigmenwechsel hat dazu geführt, dass eine totale Ausleuchtung der internen Vorgänge gefordert wird. Gleichzeitig sind Schattenseiten möglichst nicht vorhanden. Die Zahl der QM-Systeme ist immens. Ursprünglich insbesondere betriebswirtschaftlich orientiert, werden zwischenzeitlich die Gesetzmäßigkeiten der sozial geprägten Bereiche einbezogen.

Wer hat in den letzten Jahren am ehesten gehandelt und QM-Systeme in die Firmenkultur integriert? Es sind insbesondere Institutionen, welche über einen gewissen finanziellen Freiraum verfügen, welche eine Förderung auf der strategischen Ebene durch Personen mit "Weitblick" genießen oder welche stark forschungsorientiert sind.

3. Qualitätsmanagement im Integrationsbereich[4]

Im Bereich Supported Employment/integrierte Beschäftigung ist man mit Qualitätsmanagement vertraut, je eher es sich in einem Land etabliert und die nötige politische Unterstützung sowie die handlungsrelevanten rechtlichen Gesetze hat. In der Schweiz, wo dies (noch) nicht der Fall ist, handeln Institutionen unterschiedlich. In der Schweiz werden ähnliche QM-Kriterien benutzt, wie EUSE (European Union of SE) vorgibt, oder wie allgemein QM im Sozialbereich angegangen wird.

Auf welchem Hintergrund wird SE qualifiziert und zertifiziert? Qualitätsmanagement im Integrationsbereich findet immer an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Sozialbereich statt. Wie in unseren Nachbarländern war seit den 90er-Jahren ein rasanter Anstieg der Neu-berentungen bei der Invalidenversicherung (IV) zu verzeichnen. Von 1993 bis 2002 stiegen diese, insbesondere bedingt durch vermehrte psychische Beeinträchtigungen bei jungen Menschen und bei Frauen, um 59 Prozent an. Dies hatte und hat immense finanzielle Belastungen der Staatskasse zur Folge. Zwar ist seit 2005 ein leichter Rückgang der Erstberentungen zu verzeichnen. Ein Ende der finanziellen Schwierigkeiten der IV ist noch nicht absehbar. Politische Diskussionen um eine Zusatzfinanzierung bestehen seit mehreren Jahren. Ein Lichtblick ist der Rückgang der Neuberentungen um acht Prozent im ersten Semester 2009 im Vergleich zur Vorjahresperiode.[5]

Der Staat hat somit, bedingt durch den Engpass in der IV, ein finanziell begründetes Interesse an SE. Er verspricht sich insbesondere Kosteneinsparungen und eine Beruhigung der Rentenexplosion. Der Integrationsfachmann Dörig (2009) befürchtet, dass im Neuland SE "vermehrt die fachlichen Anforderungen seitens der IV gesetzt (werden), was eine einseitige Perspektive zur Folge haben kann, aber ... auch einen Diskurs über Qualitätsstandards auslöst."[6]

Dieses Modell existiert in der Schweiz seit Anfang der 90er-Jahre. Während damals in einzelnen Pilotprojekten, oft angegliedert an soziale oder psychiatrische Institutionen, größtenteils eine auf psychisch beeinträchtigte Integration im Vordergrund stand, sieht es knapp 20 Jahre später anders aus. SE ist zu einem politisch interessanten Marktfaktor geworden. Es sind nicht mehr Pilotprojekte, welche je nachdem von personenbezogenem Wissen profitierten, oder beim Weggehen der Fachleute diese Abteilung wieder schließen mussten.

Grundsätzlich bestehen (1) Modelle, welche auf den Arbeitseinstieg vorbereiten und (2) Modelle eines raschen Einstiegs, nach dem Prinzip "first place, then train".[7]

Qualitätskontrolle von außen operiert immer zwischen Inspiration und Irritation. Welche Institution, welche Menschen sind nicht irritiert, wenn ihre Arbeit unter die Lupe genommen wird?

Generell sind, wie in anderen untersuchten Arbeitsbereichen, die relevanten Ziele definiert nach Zielgruppe, Ergebniskriterien, Prozesskritierien und Strukturkriterien. Dabei besteht in SE die Gefahr, dass eine ergebnisorientierte Qualitätssicherung harte Fakten priorisiert und damit beispielsweise Prozentzahlen in der Vermittlung anpeilt. Steht der Mensch im Zentrum, muss hingegen Qualität im Sinne von Nachhaltigkeit betrachtet werden (Doose 2004). Es sollen eine längerfristige Integration des beeinträchtigten Menschen und die damit verbundenen positiven und negativen Faktoren im Zentrum stehen.

Ein Einblick in die drei Phasen (1) Erhebungs- und Klärungsphase (profiling, assessment) (2) Aktive Platzierung und (3) Begleitendes Coaching am Arbeitsplatz sollen transparent werden.

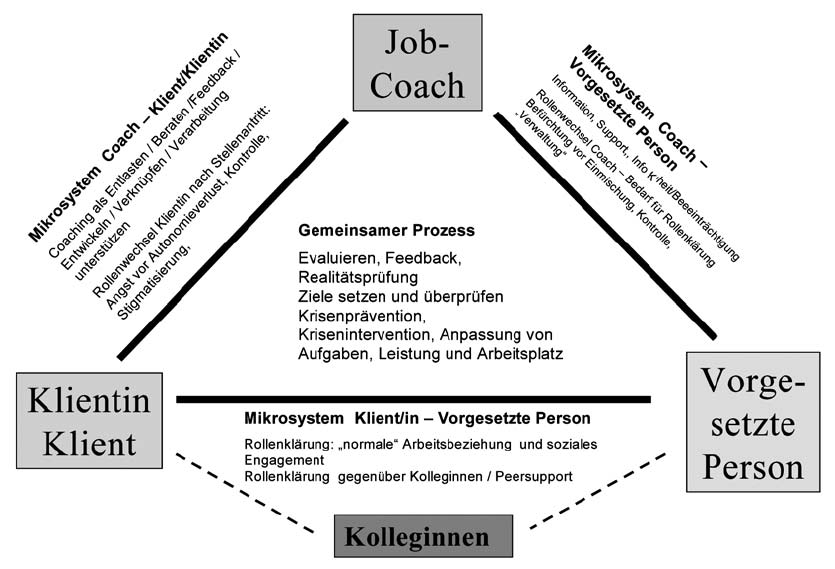

Ausgangspunkt ist in SE/begleitete Beschäftigung das Coaching am Arbeitsplatz im Dreieck:

Dabei stehen im Job-Coaching sechs Punkte im Zentrum:

-

Gewährleistung einer kontinuierlichen Evaluation und von regelmäßigem Feedback

-

Vermittelnde Übersetzertätigkeit zwischen allen Beteiligten

-

Vermittlung situativ angepasster Information

-

Gezielte Beratung zur Anpassung von Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen

-

Förderung durch situationsgerechtes Setzen und Überprüfen von Zielen

-

Krisenintervention und Entscheidungshilfen

Der Job-Coach befindet sich innerhalb dieser Arbeit in verschiedenen, insbesondere in drei Spannungslinien. Zum einen zwischen der Ziel- und Prozessorientierung, zum anderen der/die KlientIn versus ArbeitgeberInnenzentrierung. Eine weitere Spannungslinie zeichnet sich ab, ob Interventionen orientiert sind an eigenen Vorstellungen der Stelle bzw. des Job-Coachs oder an der Selbstbestimmung des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin.

In der Deutschschweiz sind zwei langjährige begleitende Studien mit wissenschaftlicher Begleitung und Qualitätssicherung bekannt. Bei der Studie an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich (PUK) wurden von 2003 bis Ende 2005 50 Personen mit affektiven oder schizophrenen Erkrankungen begleitet. Nach dem Zufallsprinzip wurden sie einer Experimental- oder einer Kontrollgruppe zugewiesen. In der Experimentalgruppe unterstützte ein Job-Coach die Person bei der Vorbereitung, dem möglichen Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt und der anschließenden Arbeitsphase. Auch die 25, schlussendlich 26 Personen der Kontrollgruppe erhielten Unterstützung bei der Arbeitsrehabilitation. Dieses traditionelle Vorgehen führt aber oft in geschützte Arbeitsplätze und erhebt keinen Anspruch, in den ersten Arbeitsmarkt zu begleiten und zu integrieren. Nach Ablauf der eineinhalb Jahre hatten elf Personen der Experimentalgruppe eine Stelle in der freien Wirtschaft, drei arbeiteten in einer geschützten Werkstatt, sechs hatten keine Stelle oder betätigten sich in Freiwilligenarbeit und sechs Personen waren aus der Studie ausgeschieden. Von den 25 Personen aus der Kontrollgruppe hatte niemand eine Arbeitsstelle in der freien Wirtschaft. Dieses Projekt unter der Leitung von Wulf Rössler wird laufend weiter geführt.

Eine weitere Studie, das "Job Coach Placement" der Universitätsklinik Bern unter der Leitung von Holger Hoffmann wurde Ende 2007 abgeschlossen. Diese Studie bestätigt tendenziell ebenso den Erfolg der Begleitung. Zudem weisen Verantwortliche des Projekts darauf hin, dass "Job Coach Placement" "...im Vergleich zu einer Beschäftigung der Behinderten in einer herkömmlichen geschützten Werkstatt (für das BSV) kostenneutral sein (sollte)".[8]

In der Westschweiz:

An den Hôpitaux Universitaires de Genève, Recherches psychosociales, Service de psychiatrie adulte besteht seit 2007 ein Projekt, das ehemalige Psychiatriepatientinnen und -patienten mittels SE den Einstieg in die Arbeitswelt erleichtert. Die wissenschaftliche Begleitung und die Qualitätssicherung werden durch Eric Zbinden gewährleistet.

Metaebene:

Es existiert eine Übersicht zur "Qualitätsmessung von SE für Menschen mit psychischen Schwierigkeiten" in der Schweiz. Es handelt sich um die bereits erwähnte Zusammenfassung der Situation in der Deutschschweiz. Die 2009 von Marco Dörig verfasste Studie gibt einen Überblick, der dem interessierten Publikum weitere Zusammenhänge des SE erläutert.

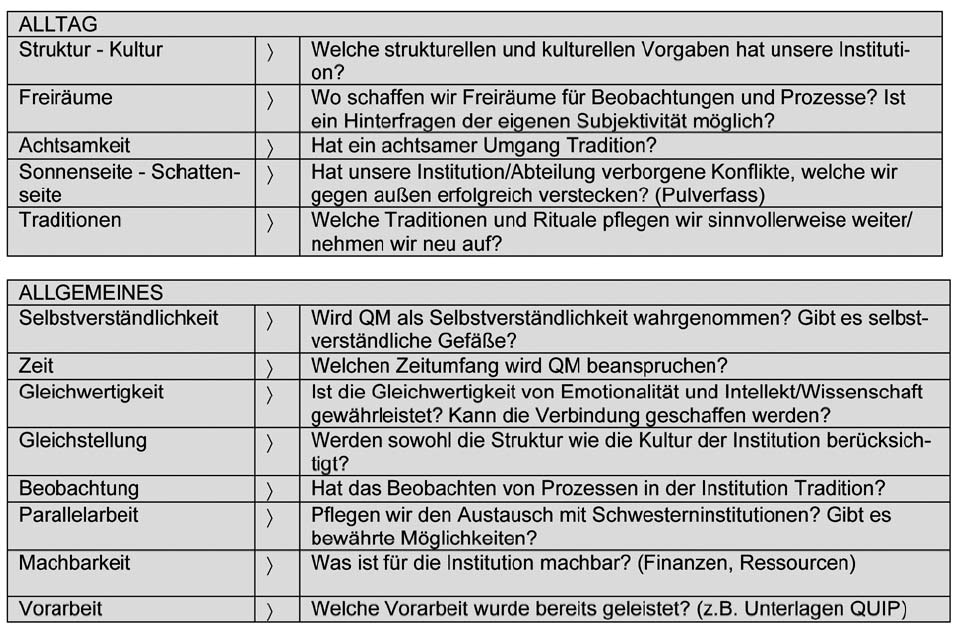

Eine Qualitätssicherung von außen folgt Strukturen, welche sich stark an betriebswirtschaftlichen Kriterien orientieren. Ein paralleles, selbstverständliches und Nachhaltigkeit bewirkendes Hinterfragen der Arbeit sollte von innen erfolgen:

Die obigen Stichworte und Fragen, welche den Prozess der Qualitätssicherung betreffen, sind als Impulse für Ihren Arbeitsalltag gedacht.

[1] In der Schweiz wird für Arbeitsintegration/begleitete Beschäftigung oder Arbeitsassistenz der englische Begriff "SE" verwendet. Es existieren - im Gegensatz zu Österreich - keine Unterbegriffe.

[2] Projekt im NFP/Nationalen Forschungsprogramm 45 "Probleme des Sozialstaates". Gemeinsam mit Thomas Rüst

[3] Quelle: www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/statistik/auslaenderstatistik/2009.Par.0014.File.tmp /1C_wohnbevoelkerung_schweiz_2009-04-d.pdf (Stand: 20.08.2009)

[4] Weitere Details zur Entwicklung des SE in der Schweiz erfahren Sie in diesem Tagungsband im Artikel

"Qualitätsmanagement in der Schweiz: Beispiel eines Prozesses".

[5] Gemperli, Simon. 2009. Zahl der IV-Renten erneut gesunken. In: NZZ Neue Zürcher Zeitung 1.09.2009: 14.

[6] Dörig 2009: 5.

[7] Rüst & Debrunner 2005.

[8] Hoffmann, 2002, S. 120ff. Leider existiert kein Abschlussbericht des Projekts. BSV = Bundesamt für

Sozialversicherungen.

Inhaltsverzeichnis

Annelies Debrunner

In der Schweiz werden seit Ende der 90er-Jahre vermehrt Modelle der aktiven Vermittlung und Begleitung am Arbeitsplatz diskutiert. Auf der politischen Ebene spiegelt sich dies z. B. in der Einführung der erweiterten Arbeitsvermittlung im Rahmen der 4. IVG-Revision, in Kraft seit dem Jahr 2004. Eine rasch darauf folgende 5. IVG-Revision, welche in einer Volksabstimmung im Jahr 2007 angenommen worden war, hatte als Kernelement dann "Eingliederung vor Rente" zum Thema.[9] Im Jahr 2009 denkt man bereits laut nach über eine 6. IVG-Revision und nennt den Slogan "Eingliederung nach Rente".[10]

Dem politischen Diskurs waren bereits seit Anfang der 90er-Jahre Pilotprojekte vorausgegangen. Größtenteils unter dem englischen Begriff "Supported Employment" wurden kleine Projekte initiiert, welche sich inhaltlich an den Vorläufern im angelsächsischen Raum und an den daraus entstandenen Theorien orientierten. Einzelne Akteure im Feld hatten die Entwicklung in den Nachbarländern Österreich und Deutschland verfolgt. Unter oft schwierigen finanziellen Bedingungen - ohne gesetzlichen Rückhalt - wurde an einzelnen Institutionen im Sozialbereich Arbeit geleistet. Generell wurden diese Leistungen auf der politischen Ebene wenig zur Kenntnis genommen.

Größtenteils handelte es sich um Projekte für psychisch beeinträchtigte Menschen. Oft waren sie angegliedert an Psychiatrische Kliniken. So existieren an den psychiatrischen Universitätskliniken in Zürich und Bern seit vielen Jahren Projekte, welche auch publizistische Outputs hervorbrachten.[11]

Den Status der Pilotprojekte behielten auch diese Projekte während vieler Jahre bei. Dies bedeutete, dass das Fachwissen personengebunden blieb und ein Austausch zwischen den einzelnen Akteuren selten stattfand. Es waren keine Gefäße und Mittel für strukturierte Formen vorhanden. Eine Qualitätssicherung war unter diesen Umständen wenig vorangekommen. Diese bedingt beinahe zwingend eine robuste Struktur einer Institution im Hintergrund.

Die 5. IVG-Revision, deren politische Entwicklung und praktische Umsetzung, hat im Arbeitsalltag nachhaltig Veränderungen gebracht. Gleichzeitig ist auf der politischen Ebene das Interesse an der Möglichkeit einer Arbeitsintegration, insbesondere ausgelöst durch die galoppierende Kostenentwicklung, stark gewachsen. Anfang der Jahrtausendwende zählten wir in der Deutschschweiz rund ein Dutzend Fachstellen, welche einen bis drei Job-Coachs beschäftigten. Insbesondere psychisch beeinträchtigte Menschen wurden bei ihrem Arbeitseinstieg begleitet. Im Jahre 2009 ist die Zahl der Integrationsstellen unübersichtlich geworden - es sind viele, welche im Bereich der Integration von psychisch beeinträchtigten Menschen tätig sind. Neben den sozialen Institutionen, welche auch mit anderen Angeboten im Behindertenbereich aufwarten, handelt es sich größtenteils um staatliche Großbetriebe, wie die Post und die Bundesbahnen. Verändert hat sich auch die Klientel. Beeinträchtigte Menschen mit einer geistigen oder cerebralen Behinderung finden jetzt ebenfalls Anlaufstellen.

Gleichzeitig hat die Invalidenversicherung in den einzelnen Kantonen ihre Integrationsarbeit intensiviert. Faktoren des klassischen Supported-Employment/der Arbeitsintegration werden je länger je mehr zur Kenntnis genommen. Oft wird die Arbeitsintegration dann an versierte Fachstellen delegiert.

Zudem besteht seit 2008 der Verein "Supported Employment Schweiz". Dieser ist jüngstes Mitglied der EUSE European Union of Supported Employment. Ebenso ist in diesem Jahr die Zusammenarbeit mit den Nachbarländern Österreich und Deutschland auf Vereins- oder Verbandsebene angelaufen. Es findet bereits ein intensiver Austausch statt.

Was können Sie, als Zuhörender, jetzt als Lesender, von einer Länderpräsentation eines

"Benjamin" mitnehmen? Ich hoffe, Sie sehen darin die Qualitätssicherung als Chance,

Strukturen als Weiterentwicklung. Gleichzeitig soll dies auch bedingen, dass wir gewachsene

Strukturen nicht vorbehaltlos annehmen, eine Veränderung mit Maß mittragen.

Nachfolgend präsentiere ich Ihnen ein Fallbeispiel. Es handelt sich um Wintegra[12], die erste Integrationsfachstelle in der Schweiz für Menschen mit geistiger oder cerebraler Beeinträchtigung. Wintegra ist der privaten Stiftung Andante angegliedert. Diese ist im Bereich Wohnen und Arbeit von behinderten Menschen insbesondere in der Ostschweiz tätig. Der Anspruch einer ganzheitlichen Lebensgestaltung ist sehr wichtig. Andante hat die von der 68er-Bewegung inspirierte Forderung nach mehr Demokratisierung im Behindertenbereich früh aufgenommen. Selbstredend ist damit eine Möglichkeit der Teilhabe im ersten statt im zweiten Arbeitsmarkt verbunden.

Wintegra berät sowohl intern wie extern Menschen mit einer geistigen oder cerebralen Beeinträchtigung, welche eine Beschäftigung in der ersten Arbeitswelt suchen.

WINTEGRA 2003

-

Erste Integrationsfachstelle in der Schweiz für Menschen mit geistiger oder

-

crebraler Beeinträchtigung

-

Standort: Winterthur

-

Start 2003 mit Pilotprojekt 2 Jahre

-

Job-Coach mit 80%-Stelle

-

Private Trägerschaft

-

Teil der Stiftung Andante (vormals Bärbeli-Stiftung)

Die Stelle hatte ihre Arbeit im Frühjahr 2003 aufgenommen. Die Arbeit erfolgt nach den Prinzipien von Supported Employment. Während die Finanzierung in den ersten zwei Jahren größtenteils durch die Stiftung Andante gewährleistet war, sollte im Übergangsjahr neben dem Entscheid zur Weiterführung eine zusätzliche Finanzierung geprüft werden. Im Jahr 2005 wurde ich mit einer externen Evaluation betraut. Neueste Informationen stammen aus einem Gespräch mit zwei Job-Coachs im Mai 2009.[13]

Interne Qualitätssicherung

Wie andere Pilotprojekte hatte Wintegra bis anhin keine institutionalisierte Qualitätssicherung. Hingegen wurden interne Abläufe immer wieder überprüft. Es erfolgte in den drei Jahren seit Bestehen:

-

eine laufende Optimierung der Administration

-

Transparenz im längerfristigen Erfolg (Jahresbericht)

-

Begleitung der täglichen Arbeit durch eine Strategiegruppe

Machbarkeit bei hoher Arbeitsbelastung

Wichtig ist immer wieder die Frage nach der Arbeitsbelastung bei einer Qualitätssicherung. So auch bei Wintegra. Die Institution hatte sich in der bald dreijährigen Tätigkeit sehr gut positioniert. Der weibliche Job-Coach, eine Person, welche die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Gegebenheiten in der prosperierenden Stadt Winterthur sehr gut kannte, fühlte sich trotz der erfolgreichen Führung der Stelle zunehmend überfordert. Trotz der voraussehbaren Mehrbelastung durch eine externe Evaluation wurde diese in Auftrag gegeben. Es begann eine intensive Zusammenarbeit zwischen Job-Coach und Evaluatorin. Der Geschäftsführer der Stiftung war ebenfalls stark involviert.

In dieser Evaluation wurden die folgenden vier Themenbereiche in die Evaluation einbezogen:

-

Klientenarbeit

-

Unternehmenskontakte

-

Organisatorische Entwicklung

-

Sozialpolitische Arbeit

Mittels qualitativer Interviews wurden die Klientenarbeit und die Unternehmerkontakte durchleuchtet. In inhaltsanalytischen Verfahren erfolgte die Prüfung der organisatorischen Entwicklung und der sozialpolitischen Arbeit.

Die Evaluation richtete sich nach den wichtigen sechs Punkten des Job-Coaching:

-

Gewährleisten einer kontinuierlichen Evaluation und eines regelmäßigen Feedbacks

-

Vermittelnde Übersetzertätigkeit zwischen allen Beteiligten

-

Vermittlung situativ angepasster Information

-

Gezielte Beratung zur Anpassung von Arbeitsplatz und Arbeitsbedingungen

-

Förderung durch situationsgerechtes Setzen und Überprüfen von Zielen

-

Krisenintervention und Entscheidungshilfen

Wintegra hatte sich in der Evaluation bestens positioniert. Die Stelle, welche laufend noch Aufbauarbeit zu leisten hatte, wies jährlich neun Begleitungen, 12 Beratungen und 47 Kurzberatungen aus. Die zusammenfassenden Resultate zeigen sich in acht Erfolgsfaktoren:

-

Hoher Bekanntheitsgrad

-

Selbstverständliche Zuweisung

-

Kerngeschäft Job-Coaching mit schlanker Administration

-

Zuweisende schätzen die Arbeit der Projektleiterin

-

Alle Beteiligten weisen auf rasches Handeln im Erstgespräch und in Krisensituationen hin

-

Personenzentriertes Vorgehen

-

Exzellente Rückmeldungen aus der Zusammenarbeit mit Unternehmen

-

Abstützung durch Begleitgruppe und Geschäftsleitung

Eine solch transparente und erfolgreiche Institution zu untersuchen, ist auch aus Sicht der Evaluatorin eine Herausforderung. Es gilt, den Impuls für eine längerfristige Nachhaltigkeit zu geben.

Die Empfehlungen beinhalten vier Punkte. Erstens soll eine Aufstockung der Fachstelle Wintegra im Job-Coaching und im administrativen Bereich erfolgen. Dadurch könnte die Arbeitsbelastung auf ein erträgliches Maß gesenkt und der interne Austausch gewährleistet werden. Eine Neugestaltung der Abläufe, Zuständigkeiten, Arbeitsstrukturen soll - zweitens - damit einhergehen. Drittens sind, als Folge des Pilotcharakters, immer noch relativ unklare Strukturen vorhanden. Diese sollen in robustere Strukturen in der Administration, der Daten- und Wissensaufbewahrung überführt werden.

Viertens soll eine klarere Trennung zwischen operativen und strategischen Aufgaben geschaffen werden.

Mit den Verantwortlichen der Fachstelle Wintegra wurden im Gespräch die vier Punkte diskutiert und weitere Schritte überlegt. Eine zusätzliche Herausforderung waren Vergleiche anhand von Fallbeispielen zwischen konventioneller Lebensgestaltung (z. B. geschützte Werkstätte) und Arbeitsintegration in finanzieller Hinsicht.

Die sozialpolitischen Veränderungen in der Schweiz brachten für Wintegra zusätzliche Herausforderungen. Neu fordert die Schweizerische Invalidenversicherung "Eingliederung vor Rente". Dadurch sind auf dem Platz Winterthur neue Anbieter im Bereich Arbeitsintegration tätig. Dennoch hat sich Wintegra weiterhin gut positioniert und ist gewachsen:

WINTEGRA 2009

-

Eine Integrationsfachstelle unter vielen auf dem Platz Winterthur für Menschen mit geistiger oder cerebraler Beeinträchtigung

-

Etabliert seit einigen Jahren

-

Seit 2008 neues Bildungsangebot für beeinträchtigte Menschen

-

Sehr gute Positionierung auf dem stark gewachsenen Integrationsmarkt

-

2 Job-Coaches mit total 160%, 1 Job-Coach nach Aufwand (zurzeit 30 bis 70%)

-

Administration mit 40%

-

Jährlich jeweils ca. 50 Abklärungen, 11 Vermittlungen, 15 Begleitungen (2007)

-

Interne Organisationsentwicklung läuft

-

Private Trägerschaft mit teilweise staatlicher Unterstützung und verschie-denen Finanzierungsquellen

-

Teil der Stiftung Andante (vormals Bärbeli-Stiftung)

Dennoch kristallisieren sich im Gespräch mit zwei Job-Coaches erstaunliche Parallelen zur Situation im Jahr 2005 heraus. Nach wie vor ist die Trennung zwischen operativen und strategischen Aufgaben und damit die Verantwortung für den Prozess unklar. Die nicht vorhandene Robustheit der Administration wird des Weiteren bemängelt. Auch auf der finanziellen Ebene muss die längerfristige Finanzierung immer wieder thematisiert werden. Wie kann eine Institution, die nach außen Erfolgsfaktoren ausweist, ihre internen Schwachstellen bearbeiten?

Wo sehen Sie Parallelen zu Ihrer Institution?

-

Wie können wir eine Kultur des "alles-miteinander-machens" angehen und klarere Strukturen schaffen?

-

Wo sind flache Hierarchien hindernd - fördernd?

-

Erfahrungsaustausch statt Rezepte!

-

Wo gewährleisten wir Objektivität?

-

Wo haben wir Zeitfenster für längerfristige Handlungsstrategien und Überlegungen?

Die obigen Fragen aus der Diskussion mögen Ihnen Impulse für Ihre Arbeit geben.

[9] Quelle:www.bsv.admin.ch/dokumentation/gesetzgebung/00092/01581/index.html?lang=de (Stand: 10.06.2009)

[10] Weitere Details zu Schweizerischen Verhältnissen und Literaturhinweise erfahren Sie in diesem Tagungsband im Artikel

"Qualitätsmanagement in der beruflichen Integration: Überlegungen und Hinweise aus der Schweiz".

[11] Details siehe hierzu ebenda.

[12] www.projekt-wintegra.ch

[13] Interview vom 13. Mai 2009 an der Fachstelle Wintegra. Ich bedanke mich für den Austausch bei C. Welti und E.

Wissmann.

Inhaltsverzeichnis

Helga Fasching, Oliver Koenig, Walter Krög

In Forschung und Praxis zur Qualitätssicherung und -entwicklung von Maßnahmen der beruflichen Integration hat die Perspektive der NutzerInnen sowie deren partizipative Einbeziehung in den Qualitätssicherungs- und Entwicklungsprozess bislang kaum Berücksichtigung gefunden. Die mangelnde Berücksichtigung der Perspektive der NutzerInnen zeigt sich zum Beispiel daran, dass in aktuellen Qualitätsdiskussionen zur beruflichen Integration noch immer vorrangig AuftraggeberInnen sowie LeiterInnen und MitarbeiterInnen der einzelnen Organisationen bzw. Dienstleistungsanbieter der beruflichen Integration daran beteiligt sind, nur in seltenen Fällen werden die NutzerInnen in Qualitätsplanung, -durchführung und -kontrolle einbezogen. Dies - obwohl seit einigen Jahren in Diskussionen über "Was gute Qualität in der beruflichen Integration ausmacht" - die Perspektive der NutzerInnen als wesentlich erachtet wird.

Der Beitrag der Forschung zur Qualität aus der Perspektive der NutzerInnen möchte vor allem die Relevanz dieses Themas aus wissenschaftlicher Perspektive aufzeigen. Dafür ist es in einem ersten Schritt notwendig, einen kurzen Umriss über fachliche und politische Entwicklungen der beruflichen Integration zu geben sowie den Bedarf an Forschung speziell für die Zielgruppe der Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung aufzuzeigen. Anschließend wird das Forschungsprojekt "Partizipationserfahrungen in der beruflichen Biographie von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung" vorgestellt, um zu zeigen, welchen wesentlichen Einfluss die Forschung - dies unter partizipativer Einbeziehung von Betroffenen - zum Qualitätsmanagement in der beruflichen Integration einnehmen kann. Abgerundet wird der Beitrag mit positiven Beispielen nationaler und internationaler Erfahrungen zur Gestaltung innovativer Rahmenbedingungen der beruflichen Integration und daraus abgeleiteten Implikationen für die Praxis der beruflichen Integration in Österreich.

Politische und fachliche Entwicklungen im Feld der beruflichen Integration und Rehabilitation haben in den letzten Jahren neue Fragen der Inklusion und Partizipation (Teilhabe) aufgeworfen. Es kann beinahe von einem Perspektivenwechsel innerhalb der Behindertenarbeit bzw. der beruflichen Integration und Rehabilitation gesprochen werden, welcher 2001 durch die ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit, engl. International Classification of Functioning, Disability and Health) eingeleitet wurde. Das Modell von Behinderung der ICF bietet mit seiner zentralen Dimension der Partizipation zahlreiche Anknüpfungspunkte für den fachlichen Diskurs der gesellschaftlichen Inklusion und Exklusion. Nicht mehr das defizitäre behinderte Individuum steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, sondern die Chancen bzw. Barrieren für seine/ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben dominieren das Denken und Handeln der in diesem Bereich Tätigen und Forschenden (vgl. Wacker, Wansing & Hölscher 2003, 108f.). "Behinderung entsteht folglich immer dann, wenn eine unzureichende Passung zwischen einer Person und den Umweltfaktoren vorliegt." (Wansing 2005a, 79) "Teilhabe bedeutet nach dieser Auffassung, unabhängig von individuellen Einschränkungen und Beeinträchtigungen Zugang zu unterschiedlichen Erfahrungswelten zu haben." (Metzler & Rauscher 2003, 238). Diese unterschiedlichen Erfahrungswelten klassifiziert die ICF in neun unterschiedliche Bereiche, welche den Aspekt der Erwerbsarbeit und Beschäftigung mit einschließen. Die berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung ist deshalb entscheidend, andernfalls droht ein erhöhtes Risiko der Exklusion.

Das Ziel, Menschen mit Behinderungen den Zugang zu einer Ausbildung und zum Erwerbsleben zu ermöglichen, wird aber auch mit einer Vielzahl von politischen und ethischen Anstrengungen verfolgt. Eine wichtige internationale Deklaration ist die "Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen", die im Jahr 2007 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York beschlossen und 2008 vom österreichischen Parlament ratifiziert wurde. Zweck dieser Konvention ist, "den vollen und gleichberechtigten Genuss aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ihnen innewohnenden Würde zu fördern" (UN Konvention 2008, Artikel 1). Mit der UN Konvention und dem für den Bereich Arbeit und Beschäftigung darin enthaltenen Artikel 27 werden zahlreiche aktive Maßnahmen und gesetzliche Vorkehrungen zur Förderung einer beruflichen Integration am ersten Arbeitsmarkt gesetzt. Ausgangspunkte für diesen Wandel waren aber vor allem die von Betroffenenorganisationen erhobenen Forderungen nach Selbstbestimmung und Teilhabe am Leben der Gesellschaft (Partizipation), die maßgeblich die wissenschaftliche und sozialpolitische Diskussion beeinflusst haben (vgl. Wacker, Wansing & Hölscher 2003).

Obwohl es eine Vielzahl politischer, fachlicher und ethischer Anstrengungen gibt, Menschen mit Behinderung den Zugang in die Arbeits- und Berufswelt zu ermöglichen, zählen diese nach wie vor zu den "Problemgruppen" auf dem Arbeitsmarkt. "In der internationalen Auseinandersetzung mit sozialer Exklusion wird Behinderung als einer der Hauptrisikofaktoren hervorgehoben; Menschen mit Behinderung werden deutlich als Bevölkerungsgruppe definiert, die potentiell von gesellschaftlicher Ausgrenzung bedroht ist." (Wansing 2005a, 78). Um den Problemlagen von jungen Menschen mit Behinderungen bei der beruflichen Integration entgegenzuwirken, wurden in Übereinstimmung mit den politischen Vorgaben der UN Konvention von der österreichischen Bundesregierung in den letzten Jahren verstärkt arbeitsmarktpolitische Unterstützungsmaßnahmen mit dem Ziel einer Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt geschaffen (Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz 2008). Arbeitsmarktpolitische Angebote wie Berufsorientierung, Clearing, Arbeitsassistenz, Job Coaching, Mentoring, Persönliche Assistenz und Integrative Berufsausbildung stellen für junge Menschen mit Behinderung häufig die einzige Möglichkeit dar, sich beruflich zu orientieren, zu qualifizieren, eine Ausbildung zu erlangen und somit für den Eintritt in den Arbeitsmarkt gerüstet zu sein. Jedoch zeigt sich, dass institutionelle Unterstützungssysteme den Übergang von der Schule in den Arbeitsmarkt erleichtern oder erschweren können und mitunter zu einer sozialen Ausgrenzung führen.

Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen sind häufig, aufgrund der vorgegebenen Förderstruktur, mit einer Laufzeit von etwa einem Jahr angelegt, und demnach gestaltet sich deren inhaltliche und zeitliche Ausrichtung. Dadurch kann eine "nachhaltige Bildung, Qualifizierung und Orientierung nicht optimal umgesetzt" (Egger-Subotisch 2006, 62) werden. Das betrifft vor allem junge Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, die aufgrund eines erhöhten Unterstützungsbedarfs eine intensivere und langfristige Unterstützung benötigen würden.

Zudem wird der Erfolg vieler arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen derzeit durch quantitative Vermittlungsquoten seitens der FördergeberInnen definiert. Folglich findet eine Selektion der BewerberInnen bereits vor Eintritt in die Maßnahmen statt. So nutzen häufig Jugendliche mit einem geringen Unterstützungsbedarf - "die bereits als ,jobready' angesehen werden" (Koenig 2008, 74) - Angebote zur beruflichen Integration, die ursprünglich für die Zielgruppe Jugendliche mit einem höheren Unterstützungsbedarf konzipiert wurden (vgl. Gabrle 2004). Dies hat zur Folge, dass eine Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen häufig durch definierte Zugangskriterien seitens der Trägerorganisationen festgelegt definiert wird, und Creamingeffekte beobachtbar sind. Häufig werden Personen mit höherem Unterstützungsbedarf ausgeschlossen, weil bei ihnen eine Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt eher schwierig erscheint (vgl. Eglseer, Lechner, Riesenfelder et al. 2008, 158). Derartige Zielgruppenverschiebungen können in vielen Ländern Europas empirisch belegt werden und haben dort eine breite Diskussion um eine Reorganisation des Unterstützungssystems ausgelöst (vgl. Koenig & Pinetz 2009, 37).

Ausgrenzungserfahrungen aufgrund von Zielgruppenverschiebungen in arbeitsmarktpolitischen Angeboten betreffen vor allem Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und offenbaren sich in einer drastischen Weise im Lebenslauf der Betroffenen. Wansing spricht hierbei von einer "Exlusionskarriere Behinderung" (2005a, 99). Begünstigt wird ein Exklusionsrisiko oder eine "Exklusionskarriere Behinderung" dadurch, dass die gesellschaftlichen Institutionen und Funktionssysteme selbst Ausgrenzungsrisiken produzieren, welche sich besonders in den Übergangssituationen von Schule in Ausbildung und Beruf oder vom Erwerbsleben in den Ruhestand verdichten und zu Ausgrenzungen führen können (vgl. Wansing 2005b, 26). Die jungen Frauen und Männer mit Behinderung können durch "institutionelle Selektionen" (ebd.) nicht aus den Sonderwelten ausbrechen, welche für sie in Form von Sonderschulen oder Werkstätten als Ersatzarbeitsmarkt geschaffen werden. Dadurch verbleiben sie oft ihr ganzes Leben lang in diesem von der nicht-behinderten Gesellschaft abgesonderten Raum. Arbeitsmarktpolitische Unterstützungsmaßnahmen sollten jedoch wie ursprünglich durch das Konzept der unterstützten Beschäftigung so gestaltet sein, dass gerade durch individuelle, adäquate und langfristige Unterstützung im Bereich beruflicher Orientierung, Qualifizierung und Integrationsbegleitung der Eintritt und die Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglicht wird, um eben der beschriebenen Ausgrenzung der von einer intellektuellen Beeinträchtigung betroffenen Menschen entgegenzuwirken.

Vor diesem Hintergrund wird die Wichtigkeit eines Qualitätsmanagements in der beruflichen Integration besonders deutlich und ist seit einigen Jahren im fachlichen Diskurs nicht mehr wegzudenken. Im Bereich der beruflichen Integration steht zumeist der Qualitätsanspruch der Kostenträger im Vordergrund. Es sind zunächst betriebswirtschaftliche Aspekte wie Vermittlungsquoten und Fördergelder, die mit dem Begriff Qualität in Verbindung gebracht werden. Finanzielle Überlegungen sind durchaus wichtig, doch darf die Diskussion über Qualität nicht ausschließlich auf diese Ebene reduziert werden. Im Kontext der beruflichen Integration, in dem verschiedene Interessensgruppen aufeinandertreffen, ist es notwendig, eine mehrperspektivische Qualitätsdiskussion zu führen (Fasching & Niehaus 2004, 11). Dabei werden Qualitätskriterien gemeinsam unter Einbeziehung aller beteiligten AkteurInnen (betroffene Personen, Angehörige der Betroffenen, MitarbeiterInnen, VertreterInnen von Betrieben sowie FördergeberInnen) festgelegt. Dieser Prozess ermöglicht allen Interessensgruppen einerseits Mitgestaltung und Orientierung, andererseits kann dem Anspruch nach Verbraucherschutz, Professionalisierung und Ressourcensteuerung Rechnung getragen werden.

Für eine erfolgreiche berufliche Inklusion und Partizipation von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sind qualitätsvolle und langfristige Unterstützungsmodelle in struktureller, inhaltlicher und personeller Hinsicht von großer Bedeutung, die über die konkrete Vermittlung eines Arbeitsverhältnisses hinausgehen und die Stabilität sowie Dauerhaftigkeit der beruflichen Integration zum Ziel haben. Insofern stellt sich die Frage, mit welchen Unterstützungsinstrumenten und mit welchen Methoden eine erfolgreiche und dauerhafte berufliche Vorbereitung und Integration für NutzerInnen von beruflichen Integrationsmaßnahmen erreicht werden kann, um damit die Qualität der Vermittlungserfolge langfristig zu sichern. Hierbei können die subjektiven Sichtweisen der NutzerInnen, ihre konkreten Partizipationserfahrungen bzw. Ausgrenzungserfahrungen im Prozess der beruflichen Integration und Teilhabe aufschlussreich sein.

Besonders im außerschulischen Bereich ist der Kenntnisstand über gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung als gering anzusehen. Auch Österreich bildet in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Dies betrifft auch den Bereich der beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung, im Speziellen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Es existieren in Österreich zwar Forschungen zu Teilaspekten dieser Thematik wie z. B. zu den Problemlagen junger Frauen und Männer mit Behinderung im Bereich der beruflichen Integration (vgl. z. B. Fasching 2004) oder zum Erleben von Berufstätigkeit von Menschen mit Behinderung (vgl. z.B. Klicpera & Schabmann 1998). Die konkreten beruflichen Teilhabe-Erfahrungen der Betroffenen stehen als Forschungsfeld innerhalb der beruflichen Integration jedoch in Österreich nach wie vor weitgehend offen. In Österreich dominieren zum genannten Themenfeld staatlich geförderte Auftragsforschungen mit primär quantitativ ausgerichteten angebotsbezogenen Wirksamkeitsanalysen und Evaluationsforschungen arbeitsmarktpolitischer Unterstützungsmaßnahmen (vgl. Blumberger 2002; Blumberger & Paireder 2003; Eglseer, Lechner, Riesenfelder et al. 2008; Heckl, Dorr, Sheikh 2004; Heckl, Dorr, Dörflinger et al. 2006; Horak & Schmid 2002; Horak & Schmid 2003; Lechner, Riesenfelder, Wetzel, et al. 2006).

Das vom Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) dreijährige, auftragsunabhängige Forschungsprojekt "Partizipationserfahrungen in der beruflichen Biografie von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung", welches am 1. Februar 2008 am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien seine Arbeit aufgenommen hat, fällt in den Bereich der Grundlagenforschung und ist als Längsschnittstudie konzipiert.

Ziel des Forschungsprojekts ist es, sowohl für den Bereich "Übergang Schule und Beruf" wie auch für den Bereich "Teilhabe am Arbeitsleben" objektiv bestimmbare und subjektiv erlebte Partizipationserfahrungen im Lebenslauf von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung unter besonderer Berücksichtigung institutioneller Voraussetzungen in Österreich zu rekonstruieren. Die vorliegende Arbeit soll auf der Basis einer theoriegeleiteten Fundierung des Partizipationskonzepts, sowie primär einer qualitativ-empirischen Forschung eine grundlagentheoretische Gesamtbetrachtung zur Bedeutung von Partizipationserfahrungen von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung in ihrer beruflichen Biografie liefern. Da in Österreich keine validen Statistiken zum Übergangsverlauf von der Schule in den Beruf sowie zur Beschäftigungssituation für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung existieren, sollen zudem relevante deskriptiv statistische Verlaufs- und Strukturdaten erhoben werden.

Erstmals werden für Österreich in drei bundesweit als Vollerhebung konzipierten Befragungen mit Unterstützung durch das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK), die österreichischen BezirksschulinspektorInnen, das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK), das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen und seiner Landesstellen (BASB), die Sozialabteilungen der neun Bundesländer, sowie den in diesem Feld aktiven Nicht-Regierungs-Organisationen als AnbieterInnen von arbeitsmarktpolitischen Unterstützungsmaßnahmen und/oder Werkstätten die wichtigsten AkteurInnen der Arbeitsmarktpolitik für intellektuell beeinträchtigte Menschen erfasst.

Die Befragungen finden gegenwärtig statt, erste Ergebnisse liegen Ende 2009 vor.

Dabei werden u. a. folgende Einflussfaktoren erhoben:

-

Institutionelle, konzeptionelle und administrative Rahmenbedingungen des österreichischen Ersatzarbeitsmarktes sowie übergangsfördernde Maßnahmen in den österreichischen Bundesländern im Rahmen einer Befragung aller Sozialabteilungen, sowie aller AnbieterInnen und Standorte von beschäftigungstherapeutischen Werkstätten in Österreich.

-

Personenbezogene Daten wie Bildungs- und Übergangsverlauf, Angaben zum Unterstützungsbedarf, sowie auf den Prozess der beruflichen Integration bezogene Detaildaten zu Personen, die im Referenzjahr 2008 von AnbieterInnen arbeitsmarktpolitischer Unterstützungsangebote (wie Clearing, Arbeitsassistenz, Berufsausbildungsassistenz etc.) betreut wurden.

-

Übergangsverläufe sowie die nachfolgenden institutionellen Karrieren eines kompletten SchülerInnenjahrganges, der entweder nach dem Lehrplan für schwerstbehinderte SchülerInnen oder nach dem Lehrplan für die Allgemeine Sonderschule unterrichtet wurde, und mit Ende des Schuljahres 2009 die Schule verlässt, in Form einer Längsschnittbefragung der Eltern dieser SchülerInnen zu zumindest zwei Zeitpunkten.

Zudem konnte als Pilotstudie im Zeitraum Mai bis November 2008 eine standardisierte Befragung von 230 NutzerInnen der Wiener Beschäftigungstherapie Werkstätten zu Beschäftigungspräferenzen sowie weiterer Partizipationsindikatoren (z. B. Bildung, Wohnen, Freizeit, Selbst- und Mitbestimmung etc.) mit Unterstützung des Fonds Soziales Wien (FSW) abgeschlossen werden.

Im Mittelpunkt der qualitativen Forschungstätigkeit steht die Erarbeitung individueller Lebensgeschichten und beruflicher Entwicklungsverläufe gemeinsam mit zwei Forschungsgruppen (20 Personen für den Bereich "Übergang Schule und Beruf" und 20 Personen für den Bereich "Arbeitsleben"), die gleichsam die Datengrundlage für die Entwicklung übergreifender theoretischer Modelle darstellen sollen. Dabei ist der qualitative Methodenteil als Längsschnittuntersuchung konzipiert und versteht sich als Beitrag zur explorativen qualitativen Grundlagenforschung auf diesem noch wenig erforschten Gebiet. Auf der Basis unterschiedlicher sozialwissenschaftlicher Referenztheorien[14] wurde ein theoretisches Partizipationszonenmodell entwikkelt, welches den thematischen und strukturellen Referenzrahmen für den begleitenden Forschungsprozess mit den ForschungsteilnehmerInnen der qualitativen Längsschnittuntersuchung darstellt. Dabei werden Partizipationserfahrungen zunächst aus einer biografischen Perspektive heraus betrachtet und gemeinsam mit den ForschungsteilnehmerInnen der Versuch unternommen, zu einer umfassenden Darstellung der Lebensgeschichte der Personen zu gelangen. In weiterer Folge werden auf der Basis der entwickelten Lebensgeschichten interaktive, institutionelle und gesellschaftliche Dimensionen von Partizipations- und Ausschließungserfahrungen, insbesondere im Kontext der gemachten beruflichen Erfahrungen der ForschungsteilnehmerInnen gezielter betrachtet werden. Grundlage für die Bearbeitung der qualitativen Daten im Forschungsprojekt ist die Grounded Theory (Charmaz 2006). Im Rahmen des Erhebungsdesigns spielt die gemeinsame Interpretation des bislang Erzählten eine zentrale Rolle in der Entwicklung und abschließenden Veröffentlichung der individuellen Lebensgeschichten. Dabei wird auf eine Vielzahl an kreativen und den kommunikativen Voraussetzungen der ForschungsteilnehmerInnen angepassten Methoden der Datenerhebung und Validierung, wie den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Interviewformen, die Verwendung von z. T. selbst gemachten Fotographien als Erzählungsstimulus, das Führen von Forschungstagebüchern durch die ForschungsteilnehmerInnen sowie gezielte Beobachtungen zurückgegriffen.

Um differenzierte Informationen und Kenntnisse über biografische und berufliche Partizipationserfahrungen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zu erhalten, wurde bei der Gewinnung der zwei Gruppen "Übergang Schule und Beruf" sowie "Arbeitsleben" auf eine heterogene Zusammensetzung in Bezug auf Alter, regionale Verteilung über Österreich sowie unterschiedliche Erfahrungshintergründe geachtet. Zu den Teilnahmevoraussetzungen zählte primär der biografische Erwerb der Zuschreibung einer intellektuellen ("geistigen") Beeinträchtigung (z. B. durch Lehrpläne oder andere Formen statusdiagnostischer und/oder administrativ/rechtlicher Zuschreibungsprozesse), die Fähigkeit zu informierter Zustimmung sowie im Falle der Minderjährigkeit die Zustimmung von Erziehungsberechtigten. Das Untersuchungsteam achtet auf die Einhaltung forschungsethischer Standards (vgl. Wiles/ Heath/ Crow 2005), die in Forschungen mit intellektuell beeinträchtigten Menschen in den vergangenen Jahrzehnten zumeist grob vernachlässigt wurden. So ist auch das informierte Einverständnis aller ForschungsteilnehmerInnen erst im Zuge individueller Informationsgespräche eingeholt worden und wird bei jedem weiteren Forschungstreffen wiederholt.

Der partizipative Ansatz des Projektes besteht auch in der Begleitung der gesamten Forschungsaktivitäten durch eine Referenzgruppe aus Personen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung, die eigene Interpretationen des Datenmaterials mit einbringen. Referenzgruppen zählen zu den am häufigsten erprobten und angewendeten Verfahren im Rahmen partizipativer Forschung mit intellektuell beeinträchtigten Menschen (vgl. Ramcharan/ Grant/ Flynn 2004). Die Fähigkeit und Bereitschaft, für sich selbst zu sprechen und Problemlagen behinderter Menschen zu thematisieren, zeichnet alle Mitglieder der Referenzgruppe aus, auch wenn dies in Einzelfällen über Kommunikationshilfen erfolgen muss. Die bisherigen Erfahrungen mit der Arbeit der Referenzgruppe führten teilweise zur Korrektur anfänglicher Ansprüche, eröffneten gleichzeitig aber auch den Blick auf bislang ungenutztes Potenzial dieser Form wissenschaftlicher Arbeit. Eine abschließende Wertung wird erst gegen Ende der Projektlaufzeit möglich sein.

Mit diesem Forschungsprojekt sollen die objektiv vorhandenen Strukturen wie auch die subjektiv erfahrenen Aspekte von Teilhabe und Ausschließungsprozessen im Prozess des Übergangs von der "Schule in den Beruf" sowie im "Arbeitsleben" bei Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung transparent gemacht werden. Der erwartbare Erkenntnisgewinn des Projektes wird in mehreren Bereichen liegen:

-

einem deutlich besseren Überblick über die in Österreich vorhandenen institutionellen Strukturen, die junge Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung nach dem Verlassen der Schule und beim Übergang in das Berufsleben begleiten, einschließlich der Wirkungen, welche diese Teilhabe- und Ausschließungsprozesse im Verlauf auf die Betroffenen ausüben

-

eine Erfassung der Struktur sowie individueller Verlaufsdaten des Arbeitsmarktes, mit den Auswirkungen, die diese für die Lebenswelt der darin involvierten Menschen hat, einschließlich erfahrener Partizipationsmöglichkeiten wie unterbliebener Teilhabechancen

Mit dem innovativen Charakter des Projekts im Bereich der Forschungsmethoden und der Erfassung wesentlicher inhaltlicher Bereiche, für die es in Österreich kaum verwertbare Daten gibt, ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse des Forschungsprojekts wertvolle Anregungen für die weitere qualitative Steuerung der beruflichen Integrationsarbeit in Österreich liefern können. Derartige Erkenntnisse erscheinen notwendig, um auch die insbesondere im Qualitätsdiskurs notwendige Weiterentwicklung (förder-)rechtlicher Rahmenbedingungen für eine dauerhafte, gleichwertige Teilhabe von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung am allgemeinen Arbeitsmarkt voranzutreiben.

In weiterer Folge soll anhand konkreter Beispiele veranschaulicht werden, wie das gezielte Nutzen von in wissenschaftlichen Untersuchungen gewonnenen Erkenntnissen im Kontext einer verbesserten Steuerung arbeitsmarktpolitischer Unterstützungsleistungen eingesetzt worden ist und welche Änderungen sich dadurch für ein NutzerInnen orientiertes Qualitätsmanagement ergeben.

"Nichts über uns ohne uns!" ist das Motto der Selbstbestimmt-Leben-Initiative (SLI). In den beiden Equal - Entwicklungspartnerschaften "QSI - Quality Supported Skills for Integration" und "IBEA - Integrative Berufsorientierung - Integrative Berufsausbildung" erhielt das Betroffenen Mainstreaming einen zentralen Platz. Der Impuls dafür ging von der "Elterninitiative Integration: Österreich" aus, allerdings in enger Zusammenarbeit mit der SLI. Als "Betroffene" werden sowohl Menschen mit Behinderung als auch Mütter und Väter von Kindern und Jungendlichen mit Behinderung definiert (vgl. Brandl, Krög & Finding, 2007, 7). Betroffenen Mainstreaming wird als Strategie gesehen, Partizipation von behinderten Menschen und ihren Angehörigen zu erreichen, indem die Perspektiven und Interessen Betroffener eingebracht und deren Diskriminierungen aufgezeigt werden. Um dies zu erreichen, ist es notwendig, Menschen mit Behinderung bzw. betroffene Mütter und Väter in alle Planungs-, Durchführungs- und Entscheidungsschritte gleichberechtigt einzubeziehen. Als ExpertInnen in eigener Sache, aber auch in ihrer Rolle als Verbindungspersonen zu Interessensvertretungen, stellen MitarbeiterInnen als selbst Betroffene für das Betroffenen Mainstreaming ein Korrektiv dar, das aufgrund ihrer eigenen Lebenssituation von den vier zentralen Prinzipien Inklusion, Empowerment, Selbstbestimmung und Barrierefreiheit berührt wird. Bei Entscheidungsfindungen auf strategischer und operativer Ebene wird bewusst darauf geachtet, dass die Bedürfnisse der Betroffenen ernst genommen werden, keine diskriminierenden oder fremd bestimmenden Elemente vorkommen, Beiträge zur Förderung der Selbstbestimmung geleistet und Aktivitäten sich am Grundprinzip einer gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen orientieren (vgl. Wetzel & Bartl-Tettl, 2004,11).

Die erste Equal - Entwicklungspartnerschaft, in der Betroffenen Mainstreaming eine zentrale Rolle gespielt hat, war QSI (Quality Supported Skills for Integration) 2002 - 2004. Die Ergebnisse dieses Projekts sind eine Analyse der Ausbildungslehrgänge im Gesundheits- und Sozialbereich, ein "Haltungsfragebogen", mehrere Publikationen zum Thema Qualitätssicherung in der Integrationsarbeit, aber auch ein Basiscurriculum und vier Spezialcurricula für die Ausbildung zur qualifizierten Integrationsfachkraft für Elternbildung, Familienberatung, Schulassistenz und Familien entlastende Dienste. Die Zusammenarbeit zwischen WissenschafterInnen, Integrationsfachkräften und Betroffenen - um nur einige PartnerInnen zu nennen, Integration: Österreich, Sozialökonomische Forschungsstelle Wien, Pädagogische Akademie Linz, Selbstbestimmt Leben Initiative Wien - führte zu überzeugenden Produkten. Von 2005 bis 2007 wurde die zweite Equal - Entwicklungspartnerschaft IBEA (Integrative Berufsorientierung - Integrative Berufsausbildung) von MitarbeiterInnen für Betroffenen Mainstreaming begleitet. Dabei entstanden ein Leitfaden für Barrierefreiheit in berufsbildenden Schulen und diverse Lehrmaterialien für den integrativen Unterricht. Des Weiteren wurde das ZIBB (Zentrum für inklusive Berufsbildung) pilotiert, der Index für Inklusion für die Berufsschule adaptiert und es wurden verbindliche Qualitätsprozesse und eine Kompetenzenbilanz für BerufsschülerInnen erarbeitet. Auch bei IBEA konnte der Mehrwert der Einbeziehung Betroffener beobachtet werden. Die Projektergebnisse waren glaubwürdig und die MitarbeiterInnen der Module bekamen Sicherheit, im Sinne der Betroffenen zu arbeiten. Auch der Umgang mit Begrifflichkeiten änderte sich in Richtung eines sensiblen Sprachgebrauchs. Durch die Supportangebote der MitarbeiterInnen für Betroffenen Mainstreaming konnten viele Arbeitsschritte einfacher vollzogen und ein wiederholtes inhaltliches Controlling durchgeführt werden.

In zahlreichen europäischen Ländern, wie Schweden, Niederlanden und Großbritannien, wurden schon seit mehr als zehn Jahren systematische Erfahrungen mit neuen Formen der Leistungserbringung in der Behindertenhilfe und der Pflege gesammelt (vgl. Hölscher, Wacker & Wansing 2003, 198ff). Die normativen Zielvorstellungen, die bei Budgetansätzen leitend sind, ähneln sich sehr. Diese Innovationen implizieren nicht nur das Recht auf Selbstbestimmung und Unterstützung der Autonomie, sondern auch höhere Effizienz in der Leistungserbringung und bei Kosteneinsparungen (vgl. Klie & Spermann 2004, 2). Zum 1. Juli 2001, gleichzeitig mit der Entstehung des Sozialgesetzbuches Neun (SBG IX), hat der Gesetzgeber die Leistungsform des Persönlichen Budgets in Deutschland eingeführt (vgl. Lachwitz, Schellhorn & Welti 2001). Mit dieser neuen Sozialleistungsform ergeben sich zahlreiche neue Möglichkeiten und Hoffnungen bei der Umsetzung langjähriger Forderungen von Menschen mit Behinderungen nach Selbstbestimmung und gleichberechtigter Teilhabe am Leben in der Gesellschaft (vgl. Wacker, Wansing & Schäfers 2005, 9f). Das formulierte Ziel der Leistungsbeurteilung im SBG IX (§ 17, Abs. 2) lautet folgend: "Auf Antrag können Leistungen zur Teilhabe auch durch ein persönliches Budget ausgeführt werden, um den Leistungsberechtigten in eigener Verantwortung ein möglichst selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen." (Lachwitz, Schellhorn & Welti 2001)

Das persönliche Budget stellt somit eine neue Art der Leistungsform für Menschen mit Behinderungen dar, auf dem seit dem 1.1.2008 ein Rechtsanspruch besteht (vgl. Windisch 2006, 9). Beim üblichen und parallel bestehen bleibenden Sachleistungsprinzip (wonach finanzielle Hilfen für Menschen mit Behinderungen nach Verhandlung der KostenträgerInnen mit der LeistungserbringerIn, nicht mit den Betroffenen selbst bezahlt werden) ist eine Mitbestimmung und Steuerung durch den/die LeistungsnutzerIn kaum denkbar. Die Beziehung zwischen LeistungsträgerIn (KostenträgerIn), LeistungsanbieterIn (Dienstleistung) und LeistungsnutzerIn (LeistungsempfängerIn) strukturiert sich im Persönlichen Budget gänzlich neu. Im Fokus steht jetzt der/die LeistungsempfängerIn, somit vollzieht sich eine Umwandlung vom ehemaligen passiven Leistungsempfänger zur aktiven KundIn (vgl. Schäfers, Schüller & Wansing 2005, 82ff). Das Modell des Persönlichen Budgets sieht vor, dass Menschen mit Behinderungen direkt monetäre Leistungen von den infrage kommenden Leistungsträgern als Budget erhalten, mit denen sie die von ihnen benötigte Unterstützung aus zur Verfügung stehenden Angeboten selbst auswählen, organisieren und finanzieren können. Dieses Modell kann als Umstieg von der Tradition der Sachleistung zur Geldleistung verstanden werden, und damit erfolgt eine Umlenkung der wohlfahrtsstaatlichen Geldmittel von der AnbieterIn zum/zur NutzerIn der Leistungen (Hölscher, Wacker & Wansing 2003, 198). Das Persönliche Budget ermöglicht somit Personen mit einem Bedarf an Teilhabeleistungen anstatt einer Sach- oder Dienstleistung, eine bestimmte Geldsumme in Anspruch zu nehmen. Dieser Betrag wird in Form einer Geldleistung direkt auf das Konto der BudgetnehmerInnen überwiesen. Mit dem erhaltenen Budget können die BudgetnehmerInnen, je nach eigenem Anliegen, unterschiedliche professionelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen, persönliche AssistentInnen nach dem ArbeitgeberInnenmodell anstellen oder Unterstützung auch privat organisieren. Entscheidungsspielräume auf sachlicher, sozialer und zeitlicher Ebene eröffnen sich, sodass der/die BudgetnehmerIn selbst entscheiden kann, welcher Dienst oder welche Person die Hilfe erbringen soll (vgl. Schäfers, Schüller & Wansing 2005, S. 84).

Diese neue Form der Erbringung staatlicher Sozialleistungen eignet sich nicht nur dazu, Entscheidungsspielräume aufzudecken, sondern sie bewirkt ebenso den Vollzug eines deutlichen "Paradigmenwechsels" in der Behindertenpolitik (Wacker, Wansing & Hölscher 2003, 108). Das heißt "(...) weg von einer Anbieter zentrierten und oft pauschalen Versorgung [sprich der Defizitorientierung bei Menschen mit Behinderung] und hin zu einer personenbezogenen Hilfe nach Maß." (Hölscher, Wacker & Wansing 2003, S. 198). Diese spezifische Hilfestellung soll eine ziel- und passgenaue Deckung der individuellen Unterstützungsbedarfe verwirklichen und die Kompetenzen und Ressourcen einer Person professionell handhaben (vgl. Hölscher, Wacker & Wansing 2003, S. 198).

Empirische Ergebnisse zu Erfahrungen mit dem Persönlichen Budget in europäischen Nachbarländern zeigen, dass die Realisierung von Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Teilhabe im Alltagsleben der BudgetnehmerInnen in hohem Maße gelingt und erfolgreich ist (vgl. Hölscher, Wacker & Wansing, 2003, 199ff). Währenddessen kommen die praktischen Erprobungen in Ländern wie der Schweiz und Deutschland nur schleppend voran. Dies liegt vor allem an den weitestgehend fehlenden Praxiserfahrungen der Modellversuche (vgl. Wacker, Wansing & Schäfers 2005, 41ff). In Österreich bestehen gegenwärtig nur Überlegungen zur Einführung des persönlichen Budgets (vgl. Buchinger 2007 [Online]).

Als ein weiteres richtungweisendes internationales Beispiel für innovative Rahmenbedingungen im Kontext einer stärker NutzerInnen orientierten qualitativen Steuerung und Regelung arbeitsmarktpolitischer Unterstützungsmaßnahmen soll an dieser Stelle der Finanzierungsansatz des "Performance Based Funding" näher beschrieben werden (vgl. Koenig 2008). Die Vereinigten Staaten von Amerika haben traditionell eine Vorreiterrolle in der Entwicklung und Umsetzung von Supported Employment gespielt. So wurde bereits 1986 Supported Employment im bundesweit gültigen Rehabilitation Act wie folgt definiert: "Competitive work in integrated settings (A) for individuals with severe handicaps for whom competitive Employment has not traditionally ocurred, or (B) for individuals for whom employment has been interrupted as a result of a severe disability, and who, because of their handicap, need ongoing support services to perform such work." (Rehabilitation Act / PL 99-506 1986). In dieser bis heute gültigen Definition fällt im Unterschied zu der beschriebenen Situation in Österreich insbesondere die Verknüpfung von Supported Employment und dauerhafter Unterstützung auf. Supported Employment wurde in den USA seit den 80er-Jahren bis heute intensiv wissenschaftlich beforscht und hat dort längst das Stadium einer "Evidence Based Practice" erreicht. Ein weiterer Vorteil dieser breiten wissenschaftlichen Einbeziehung ist die Verfügbarkeit bundesweit einheitlicher Daten, welche jährlich unter bestimmten Blickwinkeln in dem Bericht "State of the States in Intellectual and Developmental Disabilities" veröffentlicht werden. Wird der tatsächlich erreichte Grad der Einbeziehung von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung (in den USA als "people with intellectual and developmental disabilities" bezeichnet) in den Blick genommen, so zeigt sich, dass es zwischen 1988 und 2004 zu einer relativen Zunahme des Anteils an Personen in Programmen der unterstützten Beschäftigung von 9% auf 24% gekommen ist (vgl. Braddock/ Hemp & Rizolo 2004). Dies bedeutet jedoch auch im Umkehrschluss, dass immer noch drei Viertel aller Personen in Einrichtungen des Ersatzarbeitsmarktes beschäftigt sind, obwohl seit dem berühmten "Olmstead Beschluss" des Obersten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten Angebote für Menschen mit Behinderung in "the most integrated settings" erfolgen sollen (vgl. Rogan 2007, 254). In einer Betrachtung einzelner Bundesstaaten fällt auf, dass auch in den USA große regionale Disparitäten existieren. So können einzelne Bundesstaaten identifiziert werden, in denen bereits über 50% der Personen in unterstützten Beschäftigungsverhältnissen arbeiten. Dies wurde zum Anlass genommen zu erforschen, welche Faktoren für eine erfolgreiche Implementierung in den sieben erfolgreichsten Bundesstaaten der USA[15] ausgemacht werden können. An erster Stelle, so bilanziert Rogan (2007), steht eine positive und wertegeleitete Philosophie auf der Ebene aller relevanten Stakeholder. Die Entscheidung für oder gegen einen verstärkten und nachhaltigen Umbau des Unterstützungssystems für Menschen mit Beeinträchtigungen ist also primär eine Werteentscheidung. Diese positive Philosophie zieht sich in den untersuchten Bundesstaaten sowohl durch die Ebene der politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, der konzeptionellen Ausrichtung der Leistungsanbieter sowie der Finanzierungssysteme selbst. So operieren als besondere Neuerung diese Bundesstaaten mit regional angepassten Systemen eines "Performance Based Funding". Auch hier wird der Stellenwert, dem wissenschaftliche Begleitforschungen in den USA zukommen, ersichtlich: Ergebnisse verschiedener Untersuchungen haben gezeigt, dass eine stundenweise Abrechnung von Unterstützungsleistungen in der Regel zu einer Überversorgung, umgekehrt ein rein outputorientiertes Finanzierungssystem zu einer Unterversorgung der anvisierten Zielgruppen führt (vgl. O'Brien & Grant-Revell 2007). Ziel derartiger Finanzierungssysteme ist ein auf größtmögliche Nachhaltigkeit ausgerichtetes Unterstützungssystem, das insbesondere jenen Personen zugute kommt, die einen besonders hohen Bedarf an arbeitsbegleitender Unterstützung aufweisen. Um dies zu erreichen, werden in der individuellen Ausgestaltung von "Performance Based Funding" Systemen die folgenden fünf Elemente berücksichtigt und an die regionalen und jeweiligen Unterstützungssystem bezogenen Erfordernisse angepasst

-

Definition des letztlich angestrebten Zieles der Unterstützungsleistung in einer sequenziellen Abfolge klar definierter Teilziele

-

Identifikation von Benchmarks bzw. Meilensteinen für jedes der definierten Teilziele

-

Definition von Qualitätsindikatoren für jeden definierten Benchmark bzw. Meilenstein

-

Zuweisung eines Geldwertes für jeden definierten Benchmark bzw. Meilenstein.

-

Definition zusätzlicher Incentive Prämien für die Betreuung besonders schwer zu vermittelnder Personen (Wehmann & Revell 2005, 90, eigene Übersetzung)

Wie schnell ersichtlich, wird durch ein derartiges Finanzierungssystem zwangsläufig dem Prozesscharakter der beruflichen Integration stärker entsprochen sowie ein umfassenderer Blick auf die Qualität und den Erfolg Arbeitsmarkt bezogener Unterstützungsleistungen gelegt. Insbesondere in der Definition der Benchmarks für die Finanzierung von Teilleistungen bzw. das Erlangen von Teilzielen werden international übliche Qualitätsstandards der unterstützten Beschäftigung herangezogen, da sich diese ebenfalls als Resultat zahlreicher Studien als von Faktoren für die Nachhaltigkeit unterstützter Beschäftigungsverhältnisse herausgestellt haben. Beispiele für derartige Teilziele bzw. Benchmarks wären z. B. die gemeinsame Entwicklung eines Karriereplans, der Aufbau eines Unterstützungskreises, die Durchführung einer fundierten Arbeitsplatzanalyse, eine erfolgte betriebliche Einarbeitung sowie die Identifizierung eines/r Mentors/in im Betrieb. Das bedeutet in der Praxis, dass LeistungsanbieterInnen die Erfüllung bestimmter Leistungen als Bausteine eines nachhaltigen beruflichen Integrationsprozesses gesondert nachweisen müssen. Ein weiteres entscheidendes Kriterium in derartigen Finanzierungssystemen ist die Aufwertung der Rolle der KundInnen in dem Prozess der beruflichen Integration. Indem sie Zustimmung geben müssen, dass sämtliche Leistungen zu ihrer Zufriedenheit erbracht wurden, wird zentral das Machtgefälle zu ihren Gunsten verschoben. Der Gefahr einer Zielgruppenverschiebung wird durch die Gewährung von finanziellen "Incentives" für besonders schwer zu vermittelnde Personen (z. B. Personen aus Werkstätten, Personen mit Doppeldiagnosen etc.) entgegengewirkt (vgl. O'Brien & Grant-Revell 2007).

Wie in den Beispielen zuvor ersichtlich wird, kann die Realisierung inklusiver Angebote sowohl durch eine konzeptionelle Ausrichtung als auch durch förderliche gesetzliche Rahmenbedingungen ermöglicht werden. Unzureichende Rahmenbedingungen aufgrund fehlender politischer Willensbildung wie auch pessimistische Haltungen mancher UnterstützerInnen machen eine individuelle und passgenaue Unterstützung bei der Durchführung von diversen Einzelaktivitäten im Prozess der beruflichen Integration für NutzerInnen diverser Angebote unmöglich. Eine flexiblere Handhabung sowie eine effizientere Einsetzung finanzieller Ressourcen seitens der Politik können zur Optimierung der Qualität einzelner arbeitsmarktpolitischer Angebote dringend empfohlen werden, die unmittelbare Auswirkungen auf die NutzerInnen haben (Fasching 2004). Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung benötigen in der Regel mehr zeitliche und personelle Unterstützung, um dem Ziel einer Arbeitsstelle auf dem ersten Arbeitsmarkt näher zu kommen. Jedem Menschen mit Behinderung soll ermöglicht werden, das für ihn/sie höchstmögliche Bildungsniveau zu erreichen, um in den Arbeitsmarkt eintreten zu können (UN Konvention 2008, Artikel 24 und 27). Bildung und Ausbildung sind nach wie vor wesentliche Grundlagen, um einen Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erlangen. Zudem vermitteln Bildung und Ausbildung auch soziale und lebenspraktische Kompetenzen, die häufig eine Voraussetzung für eine selbstbestimmte Lebensgestaltung und eine zukünftige Lebensorientierung sind (Koenig & Pinetz 2009, 46). Für eine qualitätsvolle berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen bedarf es vor allem der Sichtweise der NutzerInnen, um die Qualität bzw. Sinnhaftigkeit von Unterstützungsleistungen zu beurteilen.

[14] Der phänomenologisch und wissenssoziologische Ansatz "Strukturen der Lebenswelt" von Schütz/ Luckmann

(1994), das sozialpädagogische Lebensweltmodell von Thiersch (2005) sowie das sozialwissenschaftlich basierte

ökosystemischen Modell menschlicher Entwicklung von Bronfenbrenner (1981).

[15] Kentucky, Oklahoma, Idaho, Conneticut, Vermont, Washington & Vermont

Inhaltsverzeichnis

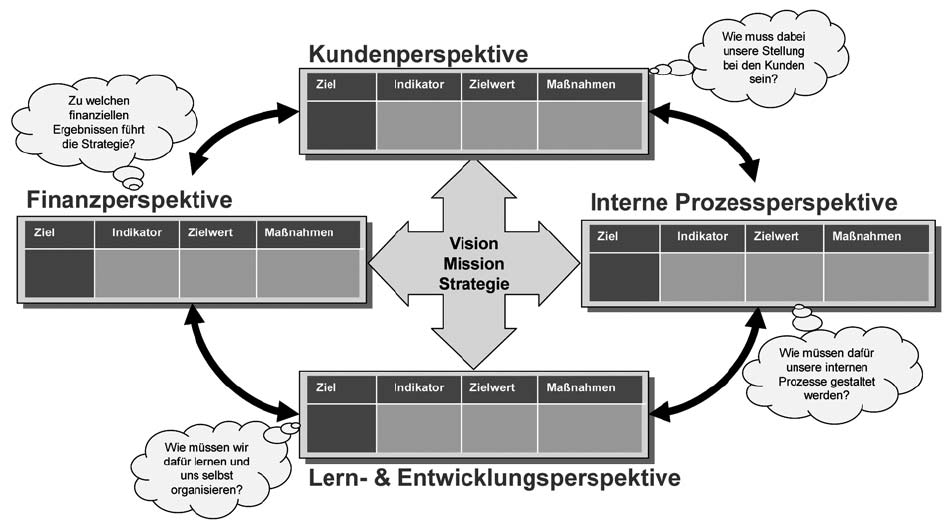

Michael Fürnschuß

Jede Organisation (und mit ihr die Menschen, die für sie arbeiten) möchte erfolgreich sein. Daraus leiten sich zwangsläufig zwei Fragen ab:

-

Wie stellt man den eigenen Erfolg fest?

-