Prospektivstudie zur Sonderpädagogik in der Schweiz

erschienen in: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik 2/2002; Seite 5 - 15; Luzern. Siehe auch Online: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik: http://www.szh.ch/

Inhaltsverzeichnis

- Die Zukunft der Schweizer Heilpädagogik hat schon begonnen!

- These 1: Verändertes Umfeld - Veränderte Heilpädagogik:

- These 2: Verändertes Bildungswesen - Veränderte Sonderschulung:

- These 3: Identitätsprobleme der Heilpädagogik als Fachdisziplin:

- These 4: Betroffene und Experten in der Heilpädagogik:

- These 5: Spezifische Angebotsstrukturen der Heilpädagogik:

- These 6: Klärungsbedürftige Aufgaben und Methoden in der Heilpädagogik:

- These 7: Finanzgesteuerte Heilpädagogik:

- These 8: Personal- und Ausbildungsfragen:

- These 9: Mangelhafte Forschung und Entwicklung in der Heilpädagogik:

- These 10: Beschränkung der Prospektivstudie:

- Literatur

- Autor

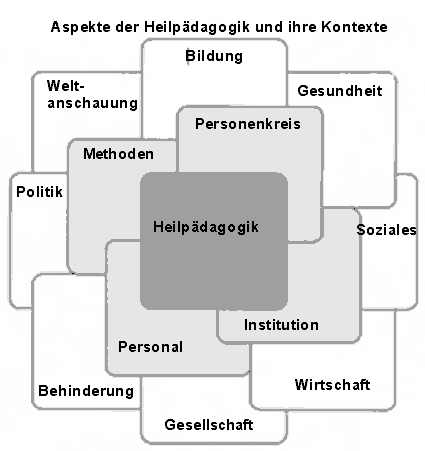

Am 28. November 2001 trafen sich rund 70 Teilnehmende aus der ganzen Schweiz zu einer Meinungsbildungstagung. Zur Diskussion gestellt wurden neun vorbereitete Thesen, mit der Möglichkeit, weitere Thesen beizufügen (wovon Gebrauch gemacht wurde; vgl. These 10). Die Thesen entsprechen der voraussichtlichen Struktur und Thematik des Projektberichts (vgl. Schema S. 7).

In verschiedenen Arbeitsgruppen hatten die Teilnehmenden die Aufgabe, zu den Thesen (im Sinne von provokativen Behauptungen) konstruktive Postulate zu formulieren und Kommentare abzugeben. Vier Themen wurden durch kurze Impulsreferate vertieft und diskutiert, nämlich die «Schule für alle» (zu These 2), die Betroffenen als Subjekte oder Objekte (zu These 4), der Neue Finanzausgleich (zu These 7) und die Ausbildung von Fachpersonal (zu These 8).

Die verdankenswerterweise zur Verfügung gestellten Texte werden nachfolgend in überarbeiteter, z.T. übersetzter Form, zusammen mit den Thesen, Postulaten und Kommentaren (ausgenommen zu These 4) als Stimmungsbild zum Stand der Diskussion wiedergegeben.

Die Kontexte der Heilpädagogik haben sich radikal verändert und werden sich weiter verändern

-

Das Medizinalwesen verhindert zunehmend Behinderungen, erhält behinderte Menschen am Leben und schafft neue Behinderungen.

-

Ethisch-weltanschauliche Fragen betreffend lebens(un)wertes Leben stellen sich erneut.

-

Die sozialen Sicherheitssysteme sind finanziell und strukturell überfordert.

-

Die Gesellschaft ist stark individuumbezogen und damit weniger solidarisch.

-

Demographisch ist die Bevölkerung immer mehr überalter, weshalb Behinderungen zunehmen.

-

Ökonomisierung und neoliberales Gedankengut bedrängen die Heilpädagogik.

-

Die Technologisierung bringt behinderten Menschen Chancen und Hilfen, aber auch Risiken. (Zum Kontext Reguläres Bildungswesen siehe These 2)

Postulate und Kommentare 1:

-

Die Entwicklungen der Heilpädagogik sind eingebettet in jene der Gesellschaft allgemein.

-

Sie orientieren sich zudem an den neuen Bestimmungen der Bundesverfassung, die einen markanten Bezugsrahmen für Behindertenfragen darstellen, und der hinsichtlich seiner Auswirkungen zu konkretisieren ist.

-

Eine Beschreibung der gesellschaftlichen Kontexte der Heilpädagogik wird teils als sinnvoll, teils als unnütz erachtet. Wichtig(er) erscheinen zweckdienliche und umsetzbare Empfehlungen aus der Prospektivstudie.

Das allgemeine Bildungswesen und das Sonderschulwesen beeinflussen sich gegenseitig

-

Das Regelschulsystem grenzt einerseits durch verstärkte Selektion zunehmend «Schulschwache» aus.

-

Andererseits versucht die Regelschule, Schüler mit Schwierigkeiten, Störungen und Behinderungen zu behalten und zu fördern.

-

Wird (im Sinne von Inklusion) eine «Schule für alle» angestrebt bzw. realisiert, erübrigen sich dank differenzierendem Unterricht die Heilpädagogik und ihre spezifischen Angebotsstrukturen (siehe auch These 5).

Postulate und Kommentare 2

-

Regel- und Sonderpädagogik beeinflussen und bereichern sich gegenseitig.

-

Das Sonderschulwesen ist ein integraler Bestandteil des Schulwesens. Es beteiligt sich an der Stärkung seines erzieherischen Auftrags und an der Bewältigung der zentralen Herausforderung angesichts zunehmender Heterogenität.

-

Unabhängig von der Existenz besonderer Strukturen garantiert die Schule die Erhaltung und Weiterentwicklung spezifischer Angebote.

Meinung des Experten

Prof. Dr. Gérard Bless, Professor an der Universität Freiburg/CH

Unter «Schule für alle» wird die gemeinsame Unterrichtung von behinderten Kindern bzw. von Kindern mit besonderem Förderbedarf und nicht behinderten Kindern im Rahmen von öffentlichen Klassen verstanden, wobei ihnen durchaus die nötigen Unterstützungen (pädagogischer, therapeutischer, pflegerischer Art) geboten werden, um den spezifischen Bedürfnissen in ihrer Umgebung zu entsprechen, ohne jedoch auf die Separation zurückzugreifen. Die «Schule für alle» ist mehr als eine Schulstruktur. Sie ist, dank der gemeinsamen Unterrichtung unterschiedlicher Schüler, ein pädagogisches Vorgehen mit einem ethischen Fundament, das angewandt wird unter Gewährleistung einer adäquaten und individualisierten Betreuung aller Kinder mit dem Ziel, sie optimal in unserer Gesellschaft zu integrieren.

Die «Schule für alle» beinhaltet eine fundamental bzw. radikal andere Sichtweise der schulischen Förderung behinderter Menschen bzw. von Menschen mit besonderem Förderbedarf: Es geht nicht mehr darum, Merkmale, Funktionen und Kompetenzen eines auffälligen Kindes zu analysieren, um zu beurteilen, ob es integrierbar sei oder nicht, sondern vielmehr um die Frage, wie eine Schule organisiert, ausgestattet und unterstützt sein muss, damit sie in der Lage ist, ein solches Kind, das zufällig im Einzugsgebiet einer konkreten Schule lebt, aufzunehmen.

Die Idee einer «Schule für alle» muss weder erst erfunden werden, noch ist sie neu oder revolutionär, wenn man die rechtlichen Grundlagen unseres Landes betrachtet. Artikel 62 unserer neuen Bundesverfassung sowie der dazu gehörige Kommentar schreiben vor, dass die Schulung für alle obligatorisch ist. Für die Personen mit einer Behinderung oder einem besonderen Förderbedarf muss der Unterricht ihren Fähigkeiten angepasst werden. Diese oberste Rechtsgrundlage legt den Ort des Unterrichts nicht fest und verpflichtet die Kantone, die Schulung zu organisieren.

Die Idee einer «Schule für alle» gilt jedoch für bestimmte Kreise als revolutionär: einerseits für jene im Umfeld der Sondereinrichtungen, wie sie im letzten Jahrhundert für behinderte Menschen gegründet wurden, andererseits für jene im Umfeld der Regelschule sowie der Bildungsverantwortlichen. Während die ersteren die Realisierung der «Schule für alle» blockieren, um die Errungenschaften der Vergangenheit zu retten, befürchten die zweiten eine massive Zunahme an Heterogenität der Schülerschaft und wollen oder können deshalb nicht zu anderen Strukturen übergehen. Die Bildungsverantwortlichen schliesslich kennen die quasi unüberwindbaren Schwierigkeiten, die eine solche Schulreform in einem Land bietet, das einen extensiven Bildungsföderalismus kennt; von daher können sie nicht hinreichend an den Veränderungen, die zur Realisierung einer «Schule für alle» nötig sind, interessiert werden.

Viele denken vermutlich, diese Sichtweise sei zu einfach, denn: Wo bleibt die pädagogische Argumentation? Betrachtet man jedoch die Forschungen zur Integration, gibt es aus pädagogischer Sicht nicht viele seriöse Argumente zugunsten der Sonderschulung. Die «Schule für alle» ist von daher als echte Alternative zur Sonderschulung zu betrachten, auch wenn sie nicht leicht zu realisieren ist und nicht alle Probleme löst. Dies gilt aber auch für die Separation. Nach persönlicher Auffassung von Bless betreffen die ernst zu nehmenden Vorwürfe an die Sonderschulung die sekundären Folgeerscheinungen, die sich aus der Unterbringung in einem Schonmilieu ergeben: die soziale Entwurzelung aus dem natürlichen Umfeld für einen Grossteil der behinderten Menschen sowie die Stigmatisierung dieser Personen und ihrer Familien. Nach der festen Überzeugung von Bless sind die schweren Folgen einer sozialen Entwurzelung nur akzeptierbar, wenn die Separation gewichtige pädagogische Vorteile mit sich bringt (z.B. bessere Entwicklung der Kinder, bessere Eingliederung in unsere Gesellschaft). Die Forschungsergebnisse zeigen allerdings, dass dies nicht der Fall ist. Daher stehen wir mit der Separation vor folgendem Problem: wir separieren Schüler mit besonderem Förderbedarf in besondere Strukturen, ohne eine bessere Wirksamkeit als mit einer integrierten Beschulung zu erreichen, und bezahlen zudem einen hohen Preis, indem wir mit dieser Platzierung sekundäre Wirkungen produzieren. Wollte man die gleiche Situation in einen pharmakologischen Kontext übertragen, wäre es wohl undenkbar, schwere Nebenwirkungen einer therapeutischen Massnahme zu akzeptieren, deren Wirksamkeit im Vergleich zu anderen Mitteln nicht erwiesen ist.

(vgl. Bürli 1997, S. 21; Sturny-Bossart, Fröhlich, Büchner 1999, S. 12)

Die von Bürli (2001, S. 24) an die Schweizer Heilpädagogik gestellte Frage, wer eigentlich die totale Integration aller Behinderten wolle, müsste nach Bless anders gestellt werden: Wer will die Konsequenzen der sozialen Entwurzelung einer Minderheit infolge einer Sonderschulung akzeptieren, ohne dass sich diese Massnahme als tatsächlich wirkungsvoller erwiesen hat? So gesehen wird die Integration zum Regelfall, und die Separation muss gerechtfertigt werden. Das ist keine Spielerei mit Worten; vielmehr befinden wir uns gegenwärtig in der perversen Situation, die Nicht-Separation rechtfertigen zu müssen. Die Separation eines Schülers scheint sogar immer weniger Probleme zu stellen. Wenn dem nicht so wäre: Wie liessen sich dann die spektakulären Zuwachsraten der letzten 20 Jahre von Kindern, die von Regelklassen ausgeschlossen wurden (4.23% im Schuljahr 1980/81 gegenüber 6.04% anno 1999/2000, was einem Zuwachs von rund 50% entspricht) erklären? Diese Zunahme war möglich trotz aller Integrationsresultate, die in dieser Zeit praktisch in der ganzen Schweiz realisiert wurden, und trotz der guten Rahmenbedingungen an Schweizer Schulen. Daraus lässt sich der Schluss ziehen, dass während der letzten 20 Jahre die Normalität bzw. die Norm deutlich enger und schmaler geworden ist und die Toleranz gegenüber der Unterschiedlichkeit rasant abgenommen hat. In diesem Kontext fällt es nicht leicht, künftig an eine bessere soziale Eingliederung auffälliger Personen in unsere Gesellschaft zu glauben. Die «Schule für alle» scheint, dank ihren Interaktionsmöglichkeiten zwischen so genannt normalen und auffälligen Personen, das einzige realistische Mittel zu sein, diese starke Tendenz zur Desintegration einzudämmen.

Die Heilpädagogik leidet unter einer permanenten Identitätskrise

-

Symptomatisch dafür ist ihre wirre, unklare Terminologie.

-

Teils will Heilpädagogik zur Pädagogik gehören, teils nicht.

-

Teils will sie mit der Regelpädagogik «fusionieren», teils sich bewusst von ihr abheben, sei dies über die unterschiedliche Vorgehensweise, sei dies über die Spezifizierung der Bezugspopulation (vgl. These 4).

-

Für einige beschränkt sich die Heilpädagogik auf die Schul- (und evtl. Vorschul-)zeit; Heilpädagogik nach der Schule gibt es nicht, oder sie heisst anders.

-

Für einige ist Heilpädagogik schul- (und vorschul-)bezogen; Ausserschulisches wird der Sozialpädagogik überlassen.

Postulate und Kommentare 3:

-

Die Schaffung einer klar(er)en Terminologie ist eine zentrale, aber immer wiederkehrende Aufgabe der heilpädagogischen Fachdisziplin. Der Aufwand muss jedoch in einem adäquaten Verhältnis zu den praktischen Aufgaben stehen. In Frage kommen sowohl defekt- als auch ressourcenorientierte Begriffe.

-

Termini und Konzepte lassen sich nicht leicht von einer Sprache in die andere übersetzen, was die Erarbeitung einer gesamtschweizerischen Konzeption erschwert bzw. in Frage stellt.

-

Regel- und Sonderpädagogik, aber auch Sozialpädagogik sind, auch hinsichtlich Ausbildung und Ausbildungsstätten, eng miteinander zu vernetzen. Gegenseitige Ausgrenzungen sind zu vermeiden.

-

Spezialisierte Einrichtungen sind weiterhin nötig, jedoch sind das Inseldasein und die Ausgrenzungstendenz der Heilpädagogik vermehrt zu hinterfragen.

Heilpädagogik definiert sich weitgehend über eine spezifische Bezugspopulation (Behinderte, Familien), zu der sie in einem besonderen Verhältnis steht

-

Teils definiert sich Heilpädagogik über Behinderung/Störung (usw.), teils will sie Defizitorientierung und Diskriminierung unbedingt vermeiden.

-

Teils konzentriert sie sich auf Behinderungen und/oder Störungen, teils auf alle Menschen mit besonderem Förderbedarf, teils generell auf pädagogische Vielfalt bzw. Heterogenität.

-

Betroffene (Behinderte und ihre Familien) fordern immer mehr Mitsprache bzw. Selbstbestimmung, wollen als Partner/Kunden mitreden und wählen können.

-

Die viel beschworene Partnerschaft zwischen Eltern und Fachleuten existiert praktisch nicht.

-

Die Rechte der Eltern sind unklarer geworden.

Meinung des Experten

Peter Wehrli, Leiter des Zentrums für Selbstbestimmtes Leben Zürich

Vorerst schien es Wehrli überflüssig, in diesem Kreis über die Forderung behinderter Menschen zu sprechen, nicht länger als Objekte der Fürsorge, sondern als Subjekte behandelt zu werden, welche als gleichberechtigte Partnerinnen und Partner im Gesundheits- und Betreuungsmarkt mitreden und mitbestimmen wollen. Wozu Wasser in den Rhein tragen, sind es doch in seiner täglichen Erfahrung vor allem Sonder- und Heilpädagoginnen und -pädagogen, die sich der Notwendigkeit einer aktiven Mitarbeit der Betroffenen wohl von allen Berufsgruppen am ehesten bewusst sind. Da sich nun aber nach seinem Eindruck die Heil- und Sonderpädagogik erfreulicherweise in einer tiefen Krise befindet, besteht eine gute Chance, dass die Anliegen Betroffener in der Ausgestaltung des künftigen Angebots eine entscheidende Rolle spielen werden.

Wehrli ist nicht der Meinung, dass (wie in These 4 formuliert) Betroffene (Behinderte und ihre Familien) immer mehr Mitsprache bzw. Selbstbestimmung fordern, sondern dass ihre Forderungen immer deutlicher wahrgenommen werden. Das hat u.a. damit zu tun, dass die Betroffenen nicht länger als Einzel- und Ausnahmeschicksale auftreten, sondern sich politisch vereinen, gegenseitig stärken und Einfluss nehmen, ob dies nun von der Gegenseite aktiv mitgetragen wird oder nicht. Es ist also nicht länger eine Frage der Wahl, ob Professionelle den Betroffenen Mitsprache und Wahlrecht einräumen möchten. Vielmehr ist es vermutlich die Aufgabe der Fachleute, ihre beruflichen Vorstellungen und Wünsche mit denjenigen ihrer zukünftigen Kunden in Einklang zu bringen. Eine Wahl besteht - pointiert ausgedrückt - nur darin, dass z.B. Vertreter der Betroffenen in Ausbildungsstätten, Lehrprogramme und Entscheidungsgremien aktiv bestellt werden oder dass man abwartet, bis diese Bedingungen durch Druck von aussen aufgezwungen werden.

Wehrli wehrt sich auch gegen die beinahe synonyme Verwendung von «Kunde» und «Partner» (vgl. These 4). Seines Erachtens ist dies ein Überbleibsel vergangener Epochen, als die Heilpädagogik sich sozusagen als verlängerter Arm der allwissenden Medizin, also als kleines «Subgöttchen in weiss» verstehen wollte. Der Mythos der «Partnerschaft im Kampf um das Wohl des Patienten» sollte die immensen Machtunterschiede kaschieren und damit aufrecht erhalten. Von einer echten Partnerschaft zwischen Heilpädagogen einerseits und den Betroffenen (also den Familien und den «identifizierten Patienten») andererseits kann aber nur die Rede sein, wenn beide weitgehend dasselbe Ziel verfolgen und annähernd dieselbe Entscheidungsmacht haben. Interessenskonflikte sollten aber offen gelegt werden: Ziel der Professionellen ist es primär, in ihrem Beruf zu Ehre, Einkommen und Befriedigung zu gelangen. Das Wohl der «Objekte» ihrer Tätigkeit (der ungewöhnlichen Menschen und deren Familien) mag ein wichtiges Mittel zu diesem Zweck sein, aber nicht ihr primäres Ziel. Einige von ihnen werden auf Grund oft tiefgreifender persönlicher Entscheidungen zu echten Partnerinnen und Partnern ihrer Schützlinge oft, indem sie die Sorge um ihr eigenes berufliches Fortkommen hintan und sich selbst als Person ganz deutlich auf die Seite der Betroffenen stellen. Ob solches Verhalten von ihrem Berufsstand und ihren Arbeitgebern geschätzt oder sanktioniert wird, bleibe dahin gestellt. Auf der anderen Seite ist den Betroffenen und deren Familien ihr eigenes Wohl genauso am nächsten.

Partnerinnen und Partner könnten Betroffene zudem erst werden, wenn zwischen ihnen und den Professionellen keine Abhängigkeiten bestünden, sondern gegenseitige freiwillige Übereinkommen. Um nochmals auf den Begriff des «Kunden» zurückzukommen: Die Bedingung wäre also, dass nicht nur die Professionellen über die Wahl ihres Arbeitsplatzes und die Strukturierung ihres Angebotes bestimmen können, welchen Kunden sie ihre Dienstleistung zu welchem Preis anbieten wollen, sondern auf der anderen Seite die Betroffenen als bezahlende Kunden wählen könnten, bei wem sie welches Angebot zu welchem Preis einkaufen wollen. Die Behinderten der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung sind überzeugt, dass dieses entmystifizierte, unromantische Marktmodell das ehrlichste und effizienteste Modell darstellt. Es erlaubt beiden Seiten, ebenbürtige, gleichwertige Menschen zu bleiben, indem die eigenen Interessen und Interessenskonflikte ehrlich deklariert und ausgehandelt werden. Heute jedoch sind die Kunden der Staat, die Gemeinde oder die Versicherung, welche bezahlen.

Damit die Betroffenen zu Kunden werden können, müssen sie über die finanzielle Entscheidungsmacht verfügen. Das Geld muss also an die Betroffenen oder ihre rechtlichen Vertreter und von dort zu den Dienstleistungsanbietern fliessen. Damit die Betroffene Kunden werden, müssen die Professionellen ihr Produkt «verkaufsträchtig» präsentieren und laufend verbessern.

Die Mitsprache der Betroffenen ist nach Ansicht von Wehrli nur noch eine Frage der Zeit. Das z.Z. im Parlament diskutierte Gleichstellungsgesetz wird dieses Anliegen jedenfalls einen Schritt weiter bringen. Das in der neuen Verfassung verankerte Verbot der Diskriminierung von Menschen mit Behinderung und die - wenn alles nach Plan verläuft - im Jahr 2003 zur Abstimmung gelangende Volksinitiative «Gleiche Rechte für Behinderte» werden wohl noch nicht zur erwünschten Gleichberechtigung führen, aber die politische Situation der Betroffenen als Bürgerinnen und Bürger positiv verändern. Ebenso wird die 4. IVG-Revision mit der Assistenzentschädigung einen ersten und entscheidenden Schritt in Richtung subjektorientierte Finanzierung von Dienstleistungen tun.

Die Ansichten, ob es in der Heilpädagogik eigene spezifische Angebotsstrukturen geben soll (und wenn ja: welche), gehen stark auseinander (s.a. These 2)

-

Vertreter der Integrations-Auffassung befürworten eine Palette von mehr oder weniger integrativen/separativen Angebotsstrukturen unter Bevorzugung integrativer Formen.

-

Für Verfechter der Separations-Auffassung sind separative Angebote wirksame und legitime Formen der besonderen Schulung und der gesellschaftlichen Integration.

-

Bei den vorgesehenen speziellen Angeboten gibt es unterschiedliche Bezeichnungen, Konzeptionen und Angebotstypen.

-

Heilpädagogische Angebotsstrukturen lehnen sich kaum an die allgemeinen Bildungsstrukturen (Primar-, Sekundar I bzw. II-Stufe usw.) an.

-

Heilpädagogische Angebote kommen ab Sekundarstufe I immer seltener vor.

Postulate und Kommentare 5:

-

Den Prozessen, ihrer Wirksamkeit und ihren Ergebnissen ist mindestens ebenso viel Aufmerksamkeit zu schenken wie den Strukturen.

-

Die Heilpädagogik mit ihren Entwicklungen und Erkenntnissen muss sich in die Regelpädagogik einmischen.

In der Heilpädagogik gibt es viele Aufgaben, Funktionen, Methoden, Vorgehensweisen, die nicht näher definiert sind, sehr unterschiedlich benannt werden und heute neu überdacht werden müssen

-

Beispiele zu wenig geklärter Begriffe sind im heilpädagogischen Zusammenhang: Bildungsfähigkeit, Sonderschulung, Förderung, Therapie, Zusatzunterricht, Stützunterricht, Betreuung, pädagogisch-therapeutische Massnahmen usw.

-

In der Heilpädagogik besteht eine ausgesprochene Tendenz, alles als spezielle Methode und als Therapie zu bezeichnen.

-

Erfassung, Abklärung und Zuweisung sind teilweise wenig geregelt und formalisiert, für Eltern wenig transparent, zu kompliziert und unverhältnismässig aufwändig im Vergleich zu den einzuleitenden Massnahmen.

-

Bei den Abklärungen für die Invalidenversicherung und für das Schulsystem gibt es Doppelspurigkeiten.

-

Die Schweizer Heilpädagogik richtet sich zu wenig nach den allgemeinen Curricula aus.

-

Eigene, spezifische Curricula gibt es, soweit nötig, in der Schweizer Heilpädagogik kaum.

-

Die individuelle Bildungs- bzw. Förderplanung (pro Kind) ist in der Schweiz unterentwickelt.

Postulate und Kommentare 6

-

Bei den Vorgehensweisen, aber auch bei den Strukturen (vgl. These 5) und der Finanzierung (vgl. These 7) sollten möglichst interkantonal einheitliche Lösungen angestrebt werden.

-

Netzwerke der (sprach-)regionalen und gesamtschweizerischen Zusammenarbeit sollten gefördert werden.

Die Finanzierung heilpädagogischer Angebote und Massnahmen ist extrem kompliziert und intransparent

-

Die Mitfinanzierung durch die Invalidenversicherung teilt die heilpädagogischen Massnahmen in zwei Bereiche (IV bzw. Nicht-IV) mit grossen Abgrenzungsschwierigkeiten und wenig Durchlässigkeit.

-

Die Finanzierung durch die Invalidenversicherung basiert vorwiegend auf einem medizinischen Modell, jene durch das Schulsystem nicht.

-

Die Zuständigkeiten der Schule einerseits und der IV andererseits sind zu wenig geklärt.

-

Zum finanziellen Ausgleich braucht es weiterhin Pauschalbeiträge der IV an heilpädagogische Massnahmen.

-

Der Neue Finanzausgleich (NFA) gefährdet die bisherigen Leistungen der Invalidenversicherung zugunsten behinderter Menschen.

-

Auf dem Rücken der Heilpädagogik sollen keine Experimente mit neuen Finanzierungsmodellen (New Public Management) durchgeführt werden.

-

Zwischen defizitorientiertem Finanzaufwand (Invalidenversicherung) einerseits und erbrachten Leistungen (gemäss Leistungsauftrag) andererseits besteht ein Spannungsverhältnis.

Postulate und Kommentare 7

-

Es besteht ein Dilemma: Einerseits sollten die nötigen finanziellen Mittel erhältlich sein ohne eine diagnostische Etikettierung; andererseits gibt es ohne diagnostische Legitimation kein Geld.

-

Vom Neuen Finanzausgleich (NFA) ist eine grössere Durchlässigkeit zwischen den heilpädagogischen Angeboten zu erhoffen.

-

Der Rechtsanspruch auf heilpädagogische Leistungen sollte - NFA hin oder her - durch den Bund (z.B. Bundesverfassung) garantiert sein.

-

Die Finanzierung darf nicht von den Kantonen auf die Gemeinden abgewälzt werden.

-

Für den Fall, dass der NFA realisiert wird, müssen Folge-Szenarien entwickelt werden. Bei einem Ausstieg der Invalidenversicherung aus dem Sonderschulwesen ist eine Einigung auf neue Rahmenbedingungen nötig. Die Kantone sollen sich zwecks Koordination zu Regionen zusammenschliessen.

Meinung des Experten

lic. phil. Herbert Wyss, Leiter des Pädagogisch-Psychologischen Dienstes des Erziehungsdepartements des Kantons Thurgau, Frauenfeld

Zieht sich die Invalidenversicherung im Zeichen des Neuen Finanzausgleichs (NFA) aus der Sonderschulfinanzierung zurück, so wird dies, gesteht Wyss ein, die Heilpädagogik in der Schweiz natürlich erschüttern.

Dies ist aber nicht nur negativ zu sehen, sondern es bringt insbesondere eine klarere Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen. Schon der Bericht zur «Sonderschulfinanzierung» (1993) hat gezeigt, dass etwas auf diesem Gebiet geändert und geklärt werden muss. Der NFA sollte u.a. die organisatorischen Abläufe und die Finanzierung vereinfachen sowie die Ansprechpartner reduzieren. Gegenüber der heutigen IV-Situation erleichtert der NFA die Integration, führt aber nicht automatisch zu ihr. Es steht ausser Zweifel, dass die IV respektable Leistungen im Sonderschulwesen ermöglichte, jedoch ist nun eine Loslösung von dem von der IV eingeführten defektorientierten Behinderungsbegriff zeitgemäss und sinnvoll. Seit 1999 ist feststellbar, dass die IV im Sonderschulbereich Sparmassnahmen umsetzt; dadurch ergeben sich schon jetzt Verschiebungen von der IV hin zu den Kantonen.

Durch die neue Interkantonale Vereinbarung für soziale Institutionen (IVSE), die sich zur Zeit in der Vernehmlassung befindet, sichern die Kantone zukünftig die interkantonale Finanzierung und die schweizerische Koordination. Ein wichtiger Nachteil, der zu Recht von den Behindertenorganisationen beklagt wird, besteht darin, dass mit dem Rückzug der Invalidenversicherung aus dem Sonderschulbereich der Rechtsanspruch auf Beiträge an heilpädagogische Massnahmen entfällt. Diese Lücke soll aber neu durch einen Passus in der Bundesverfassung geschlossen werden, in welchem die Kantone für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen verpflichtet werden. Dadurch könnte der heutige Rechtsanspruch, der sich auf Kostenbeiträge beschränkt, verbessert werden.

Im Rahmen allgemeiner Bildungsreformen (vgl. Tertiarisierung) hat sich die Personal- und Ausbildungssituation in der Heilpädagogik stark verändert

-

Je nach Behinderungsbereich, geografischer Lage und Arbeitsbedingungen gibt es seit Jahren (und auch weiterhin) zu wenig ausgebildetes Fachpersonal.

-

Angesichts der vielen Akteure ist die Berufs- und Ausbildungssituation sehr unübersichtlich.

-

Die Bildungsreformen (vgl. Tertiarisierung) erfordern und ermöglichen neue Zusammenarbeitsformen in der Ausbildung und in der Praxis.

-

Die Absolventen und Absolventinnen sind nicht oder zu wenig für die heutigen Erfordernisse ausgebildet.

-

Die heilpädagogische Ausbildung dauert zu lange.

-

In der Heilpädagogik gibt es keinen Aufbau von Grundausbildung und Spezialisierung bzw. Weiterbildung.

-

Die Bologna-Erklärung (Bachelor, Master, Doktorat) wirft neue Fragen der strukturellen Einordnung der heilpädagogischen Ausbildung auf.

-

Die Diplomanerkennungen sowie die Förderung der interkantonalen und internationalen Mobilität beeinflussen und verändern den Arbeitsmarkt.

Postulate und Kommentare 8

-

Die Ausbildung des Fachpersonals ist ein wichtiges Mittel, um die Qualität heilpädagogischer Dienstleistungen zu sichern und zu verbessern.

-

Eine gemeinsame Grundausbildung im Bereich Soziales, Gesundheit und Pädagogik würde die berufliche Mobilität fördern.

-

Ausbildungsgänge in Heilpädagogik und Sozialpädagogik sind in der gleichen Struktur anzusiedeln, um Statusunterschiede zu reduzieren.

-

Die heilpädagogische Ausbildung ist attraktiver zu gestalten, z.B. durch Modularisierung (zeitliche Flexibilisierung, Teilabschlüsse), berufsbegleitende Studiengänge, finanzielle Unterstützung der Studierenden.

-

Die heilpädagogische Ausbildung muss den veränderten Realitäten der Praxis Rechnung tragen.

-

Eine bessere Ausbildung aller Lehrpersonen, verbunden mit heilpädagogischen Modulen und einem starken Praxisbezug, führt zu einer integrativeren Regelschule. Dadurch lassen sich langjährige heilpädagogische Zusatzausbildungen reduzieren.

-

Heilpädagogische Fachpersonen müssen sich vermehrt darauf einstellen, sich weiterzubilden und sich in interdisziplinären Teams abzustützen.

Meinung des Experten

Dr. Mauro Martinoni, Leiter des Amtes für universitäre Bildung, Erziehungsdepartement des Kantons Tessin, Bellinzona

Die Ausbildung eines Heilpädagogen karikiert Martinoni als Komödie in drei Akten, zwei Pausen und einem tragischen Epilog.

In Akt 1 prangert er die übertriebene Spezialisierung am Beispiel eines Architekten an, der sich für den Bau von Ferienhäuschen in Holz am Seeufer ausbilden lassen möchte, oder des Pädagogen, der bei nichtbehinderten Kleinkindern von 9 bis 16 Uhr von Montag bis Freitag tätig sein möchte.

Zum Thema Einheit von Lehre und Forschung weist er auf den Arzt hin, der sich an der Universität ausbilden lässt, wo die medizinische Fakultät die Forschung sowie die wissenschaftliche und die praktische Ausbildung sicherstellt, der nachher erst die Spezialisierung folgt.

Am Schluss des 1. Aktes die bange, besorgte Frage: Warum gibt es für Mediziner und Architekten ein einziges Kompetenzzentrum und warum ist dies bei der Pädagogik aufgeteilt auf Universitäten, Fachhochschulen und Höhere Fachschulen? Und eine noch besorgtere Frage: Warum ist die Forschung aufgeteilt auf Universität, Bildungsdepartemente, Pädagogische Hochschulen und Fachhochschulen? (In der Pause werden Eis, Nüsschen und Popcorn zur Finanzierung der pädagogischen Forschung verkauft. Seien Sie bitte grosszügig!)

Im 2. Akt wird die Dauer der medizinischen Ausbildung mit derjenigen eines Heilpädagogen verglichen, die mit 3 Jahren Pädagogischer Hochschule, mindestens 1 Praxisjahr, 2 Jahren heilpädagogischer Spezialisierung und 1 Bewährungsjahr eine respektable Länge erreicht, die der Besoldung und den Laufbahnmöglichkeiten nicht entspricht. Deshalb die verzweifelte Frage am Schluss des 2. Aktes: Wie lassen sich Heilpädagogen finden? (In der Pause werden Flugblätter, Pins und Kleber verteilt mit der Aufschrift: Erziehen, welch eine Leidenschaft!)

Im 3. Akt kommt das «Dumme-Gans»-Spiel (gioco dell'oca) pädagogisch zur Anwendung: Wenn Du glaubst, oben angekommen zu sein, beginne von vorne! Oder das Spiel vom ewigen Neuanfang: Wenn Du Lehrer bist und Psychomotoriktherapeut werden willst: beginne von vorne. Wenn Du Erzieherin bist und Lehrerin werden möchtest: beginne von vorne.

Schlussfolgerung: Ein unmöglicher Beruf? Ohne eigenen Grundstock an wissenschaftlicher Erkenntnis. Ohne einheitlichen Ort der Ausbildung und Forschung. Mit einer zu langen Ausbildung. Mit sich selbstbestrafenden Weiterbildungen. Mit bescheidener Entlöhnung. Ohne Laufbahnperspektiven.

Vorschlag: Bildung einer Studiengruppe zur Frage: Mangel an Heilpädagogen: was tun?

Epilog: Die Zukunft hat schon begonnen. Die Tragik dabei: Die Zukunft gleicht der Vergangenheit; die Vergangenheit gleicht der Zukunft; die (... usw.). Achtung: Verlassen Sie das Theater ordnungsgemäss und deponieren Sie eine Blume zum Andenken an die emsigen Studien-, Arbeits- und Expertengruppen, welche eine Zukunft ohne Heilpädagogen vorbereitet haben.

In der Heilpädagogik mangelt es in quantitativer und qualitativer Hinsicht an systematischer Forschung und Entwicklung

-

Es wird zu wenig geforscht.

-

Es wird zu isoliert und zu punktuell geforscht.

-

Es wird zu wenig systematisch geforscht.

-

Forschungsergebnisse werden zu wenig in der Praxis bekannt gemacht und umgesetzt.

Postulate und Kommentare 9

Verstärkung der Forschung ist vonnöten, denn in der Heilpädagogik gibt es viele offene Fragen und wenig gesichertes Wissen.

-

Initiativen aus der Praxis sind zu begrüssen und zu stärken sowie mit der Wissenschaft in Verbindung zu bringen.

-

Auch in Sachen Forschung ist eine Annäherung von Regel- und Heilpädagogik anzustreben und zu realisieren.

-

Forschungsthemen könnten sein: Effizienz der Ausbildungen für Fachpersonal (Strukturen, Dauer); Qualität sonderpädagogischer Massnahmen; Wechselwirkungen von Regel- und Sonderpädagogik (z.B. Jahrgangsklassen); Nichtbeschulte Kinder.

Die EDK-Prospektivstudie zur Heil-/Sonderpädagogik in der Schweiz soll Personen in behindernden Situationen von Geburt bis zu ihrem Eintritt ins Erwerbsleben betreffen.

Bürli, A.: Heilpädagogik neu definieren oder abschaffen? In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Nr. 11, 2001, S. 18-24

Bürli, A.: Annäherungsversuche zwischen Regel- und Sonderpädagogik. In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Nr. 10, 2001, S. 13-21

Bürli, A.: Eine Prospektivstudie zur Sonderpädagogik in der Schweiz. In: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik, Nr. 9, 1999, S. 7-8

Bürli, A.: Sonderpädagogik international. Vergleiche, Tendenzen, Perspektiven. Luzern: Edition SZH/SPC, 1997

Sonderschulfinanzierung. Analyse und Lösungsansätze zur Finanzierung von Sonderschulmassnahmen im Sinne des Invalidenversicherungsgesetzes. Bericht vom 31. August 1993 zuhanden des Bundesamtes für Sozialversicherung (BSV), der Schweizerischen Konferenz der kant. Erziehungsdirektoren (EDK) und der Konferenz der kantonalen Fürsorgedirektoren (FDK). Luzern, 1994

Sturny-Bossart, G.; Fröhlich, A.; Büchner, Ch. (Hrsg.): Zukunft Heilpädagogik. Luzern: Edition SZH/SPC, 1999

Dr. phil. Dr. h.c. Alois Bürli

wiss. Projektleitung, SZH

Theaterstrasse 1

6003 Luzern

E-Mail: alois.buerli@szh.ch

Quelle:

Alois Bürli: Die Zukunft der Schweizer Heilpädagogik hat schon begonnen! Prospektivstudie zur Sonderpädagogik in der Schweiz

Erschienen in: Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik 2/2002; Seite 5 - 15; Luzern. Siehe auch Online: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik: http://www.szh.ch/

bidok - Volltextbibliothek: Wiederveröffentlichung im Internet

Stand: 27.06.2007