Erschienen in: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft Nr. 2/2001; Thema: Integration ist unteilbar Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft (2/2001)

Inhaltsverzeichnis

Sowohl die Regel- als auch die Sonderpädagogik haben sich als weitgehend voneinander isolierte pädagogische Praxisfelder entwickelt. Während sich die Denk- und Handlungsweisen der Sonderpädagogik weitgehend defektorientierten medizinisch-psychiatrischen Modellen verpflichtet fühlen, hat sich die Regelpädagogik fast ausschließlich den leistungsorientierten Werthaltungen und Vorstellungen unserer Gesellschaft verschrieben. "Diese historisch herausgebildeten Funktionen haben in beiden pädagogischen Bereichen dogmatische Elemente entstehen lassen, die nur durch die Schaffung einer neuen pädagogischen Qualität überwunden werden können"

(Feuser 1984, 351).

Ein integrativer Unterricht bedingt, dass Regel- und Sonderpädagogen gemeinsam im Team unterrichten. Voraussetzung dafür ist eine Ausbildung, auf deren Hintergrund sie eine integrative Pädagogik entwickeln und eine Handlungskompetenz herausbilden können, die einen Abbau der Dogmen erlaubt und so langfristig zu einer kindzentrierten und entwicklungsbezogenen Pädagogik führt, die Aussonderung, Ausschluss und Segregation zu überwinden vermag.

Es geht dabei nicht darum, einen Einheitslehrer auszubilden, der für alle Altersstufen und alle Fachgebiete das notwendige Wissen mitbringt. Es geht vielmehr darum, den unterschiedlichen Spezialisten bereits während des Studiums in gemeinsamen Lern- und Arbeitsphasen diejenigen Kompetenzen erwerben zu lassen, die für einen wirkungsvollen integrativen Unterricht notwendig sind: interdisziplinäre Kooperation, Individualisierung und Differenzierung des Unterrichts, offene Lernformen, alternative Formen der Leistungsfeststellung und -beurteilung, entwicklungs- und prozessorientierte Lernbegleitung und vorurteilsfreie Einstellung gegenüber behinderten und nicht behinderten Kinder.

Die geeignete Vorbereitung des gesamten pädagogischen Personals stellt einen entscheidenden Faktor für das Gelingen der Integration dar. Das Projekt INTEGER hat daher als Hauptzielsetzung die Erstellung und Erprobung eines Lehrplanes, die allen Pädagogen einerseits eine positive Orientierung gegenüber behinderten Menschen gibt und andererseits das für integrativen Unterricht notwendige Wissen vermittelt. Den inhaltlichen Schwerpunkt bildet daher eine integrative Pädagogik, die allen Kindern gerecht zu werden vermag und von folgenden Prinzipien gekennzeichnet ist (vgl. Feyerer 1990, 50 ff):

-

Der "Kind-Umfeld-Ansatz" verweist auf den Wechselwirkungsprozess zwischen Individuum und Gesellschaft und die Bedeutung der sozialen Umwelt am Prozess der Ontogenese. Behinderung ist damit nicht als Defekt des Individuums, sondern als organische bzw. soziale Isolation im Aneignungsprozess zu sehen.

-

Das Prinzip der "Tätigen Auseinandersetzung mit der Umwelt" steht für den handlungsorientierten Aspekt des Lernens. Nur wenn Lernen nicht ausschließlich als das Reproduzieren vorgegebener abstrakter Lernschritte und aufbereiteter Antworten auf nicht gestellte Fragen verstanden wird, sondern als Aneignungsprozess der Umwelt durch tätige Auseinandersetzung mit lebensbedeutsamen Handlungsfeldern der kindlichen Umwelt, können sich alle Kinder aktiv an einem gemeinsamen Bildungsprozess beteiligen.

-

"Integration ist unteilbar" und kein Kind darf daher von vornherein wegen Art und Schwere der Behinderung vom gemeinsamen Lernen ausgeschlossen werden.

-

Das Prinzip der "Heterogenität" ist in allen Schulstufen und Schularten zu akzeptieren. Unterricht darf daher nicht länger von der pädagogischen Fiktion der homogenen Lerngruppe ausgehen. Innere Differenzierung und Individualisierung sind prägende Elemente einer integrativen Schule.

-

"Wohnortbezug durch Regionalisierung des Bildungsangebotes" verweist auf das Ziel einer wohnortnahen Integration und einer Öffnung der Schule.

-

Wohnortbezug erfordert eine "Dezentralisierung der Hilfe". Notwendige spezifische Hilfen dürfen nicht auf Sondereinrichtungen beschränkt bleiben. Durch Teamarbeit und interdisziplinäre Kooperation kann eine differenzierte Förderdiagnose erstellt und eine Wiederherstellung der Einheit unserer zusammenhanglos gewordenen pädagogischen Mitteln bewirkt werden.

-

Der Grundsatz der "Vielfältigkeit" verweist auf den notwendigen Verzicht gleichmachender und gleich behandelnder Aktivitäten. Unterschiedliche Lernbedingungen verlangen nach einem großen Repertoire an Methoden und individualisierte Lernziele bedingen eine nicht vergleichende Beurteilungsform.

-

"Ganzheitlichkeit" meint, dass die Atomisierung des Menschen rückgängig gemacht werden muss. Unter Bezugnahme auf die unmittelbare Umwelt der Schüler sollen in einem ganzheitlichen Lernprozess nicht nur die intellektuellen, sondern auch die sozialen, emotionalen, ästhetischen und körperlichen Fähigkeiten gefördert werden.

Das Projekt INTEGER will damit einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der Salamanca Erklärung liefern, die in Punkt 45 und 46 Folgendes fordert: "Normalerweise sollte eine spezielle Ausbildung für die Pädagogik besonderer Bedürfnisse, die zu besonderer Qualifikation führt, in die Ausbildung und Praxis als Regelschullehrer oder -lehrerin integriert sein bzw. dieser vorausgehen, um Ergänzung und Mobilität zu gewährleisten. Die Ausbildung spezieller Lehrer und Lehrerinnen muss unter dem Aspekt überdacht werden, dass sie befähigt werden, unter verschiedenen Bedingungen zu arbeiten und eine Schlüsselrolle in Programmen für besondere pädagogische Bedürfnisse zu spielen. Ein nicht kategorialer Ansatz, der alle Arten von Behinderung einschließt, sollte vor der Spezialisierung auf eine oder mehrere Behinderungsarten als allgemeine Grundlage entwickelt werden" (Österr. UNESCO Kommission 1996, S.28).

Ausgehend von den notwendigen Fähigkeiten und Kompetenzen, die zukünftige Lehrer und Lehrerinnen zur Realisierung eines qualitativ hochwertigen integrativen Unterrichts benötigen, wurde ein Strukturgitter erarbeitet, welches den Studenten auch ein sehr individuelles, aktives und reflexives Lernen erlaubt. Bei der Erarbeitung dieses Strukturgitters wurde auch darauf Bedacht genommen, dass die Module in sehr divergierende Studienpläne einzuarbeiten sind. Große Diskussionen ergaben sich immer wieder aus der Anforderung, im Projekt INTEGER eine neue, integrative Terminologie als Ausdruck der neuen, integrativen Idee zu verwenden.

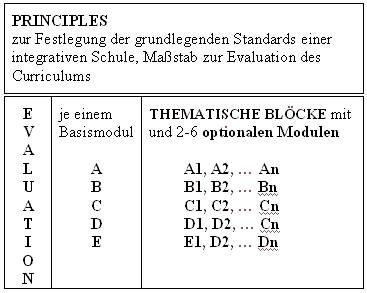

Abbildung 1 zeigt, dass das Curriculum grundsätzlich aus folgenden 4 Bausteinen aufgebaut ist:

Abb.1: Aufbau des Curriculums

In den "Principles", welche die grundlegenden Standards einer integrativen Schule in einer integrativen Gesellschaft beschreiben und in der Hauptverantwortung von Georg Feuser, Universität Bremen erstellt wurden, ist das gemeinsame Verständnis von Integration im Sinne einer Vision als Richtlinie für die gesamte Curriculumsentwicklung festgehalten. Die "Principles" dienen auch als Maßstab zur Evaluation des gesamten Curriculums.

Der Block "Orientation" soll den Studenten die Möglichkeit geben, anhand konkret beschriebener Fähigkeiten und Kompetenzen für einen schülerzentrierten, integrativen Unterricht ihre bereits erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten selbst einzuschätzen und darauf aufbauend ihr Studium sehr individuell zu gestalten. Hier kommen vor allem die Erfahrungen mit selbst gesteuertem Lernen von Hans ten Ham aus Arnhem in Holland zum Tragen.

Abbildung 2 gibt einen Überblick über die fünf Themenblöcke und Module, die als inhaltliche Basis für INTEGER festgelegt wurden und von multinationalen Teams unter der Hauptverantwortung der jeweils angeführten Universitäten ausgearbeitet werden. Mit den fünf Basismodulen wird das notwendige Basiswissen abgedeckt.

|

- alle dürfen alles lernen - jede/r auf ihre/seine Weise - Alle erhalten die dafür erforderlichen personellen und sachlichen Hilfen |

PRINZIPIEN einer (integrativen) ALLGEMEINEN PÄDAGOGIK |

Didaktisches Fundamentum: "Kooperation am Gemeinsamen Gegenstand" "Innere Differenzierung durch (entwicklungsbezogene) Individualisierung" (G.Feuser) |

|

O R I |

A: Basis einer (integrativen) Allgemeinen Pädagogik Koordination: G. Feuser (Uni Bremen) |

A1: Menschliche Existenz u. soziale Einbindung G. Feuser (Uni Bremen) F. Schaffhauser (Uni Budapest) |

A2: Grundlagen menschlicher Entwicklung und menschlichen Lernens G. Feuser (Uni Bremen) |

A3: eine "neue Schule" für eine "neue Kultur" M. Melero (Uni Malaga) |

A4: Von der Aussonderung zur Integration: Ein Überblick H. Eberwein, H. Timann (FU Berlin) |

|

E N T I E R U |

B: Analyse der Entwicklungs- u. Lernbedingungen des Menschen Koordination: H. Tiemann (FU Berlin) |

B1: Der Zusammenhang von Wahrnehmen, Denken, Kommunizieren und Handeln P.Rödler (Uni Koblenz) R. Schleiffer (Uni Köln) |

B2: Methoden der Lernprozessanalyse H. Eberwein, H Tiemann (FU Berlin) |

B3: Begleitung individuellen Lernens J. Schmidt-Hansen (Blaagard Kopenhagen) F Schaffhauser, M. Rethy (Uni Budapest) |

B4: Assistenz für ein autonomes und selbstbestimmtes Leben V. Schönwiese, R. Burtscher (Uni Innsbruck) |

|

N G |

C: Realisierung (integrativer) Allgemeiner Pädagogik Koordination: G. Bintinger, M. Wilhelm (Päd.Ak.Wien) N. Cuomo (Uni Bologna) |

C1: Planung und Organisation von (integrativem) Unterricht G. Feuser (Uni Bremen) E. Feyerer (Päd.Ak.Linz) |

C2: Reformpädagogik G. Bintinger, M. Wilhelm, H. Eichelberger (Päd.Ak.Wien) |

C4: Modelle unterstützten Lernens L. Hayward (Uni Glasgow) |

C6: Fragen der Beurteilung E. Feyerer (Päd.Ak.Linz) |

|

E V |

C3: Schaffung eines Klimas freier Entfaltung M. Holland (Uni Limerick) J. Kane (Uni Glasgow) |

C5: Gestaltung von Lern- und Handlungsfeldern G. Bintinger, M. Wilhelm (Päd.Ak.Wien) |

|||

|

A L U A T I |

D: Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb der Schule Koordination: F. Tollmien, J. Breckow, B. Januszewski (Uni Köln) |

D1: Rolle und Selbstkonzept der PädagogInnen M. Melero (Uni Malaga) |

D2: Kooperation und Kommunikation W. Dreher (Uni Köln) H. Ten Ham, L. Cornelissen (HS Arnhem/Nijm.) |

D3: Kooperation und Teamteaching B. Brokamp (Uni Köln) |

D4: Gestaltung und Öffnung der Schule F. Tollmien (Uni Köln) |

|

O N |

E: Gesellschaftliche Perspektiven Koordination: L. Hayward (Uni Glasgow) |

E1: Allgemeine Einstellungen zur Integration L. Hayward (Uni Glasgow) |

E2: Gesetzliche Grundlagen L. Hayward (Uni Glasgow) |

E3: Fragen der Evaluation (integrativer) Allgemeiner Pädagogik L. Hayward (Uni Glasgow) |

E4: (Integrative) Schulentwicklung M. Wilhelm (Päd.Ak.Wien) |

Von den Grundlagen einer integrativen Gesellschaft im Block A (Menschenbild, Gesellschaftsbild, integrative versus segregative Erziehung) spannt sich der Bogen über die Möglichkeiten zur Analyse der individuellen Lern- und Entwicklungsbedingungen in Block B zur konkreten Umsetzung integrativen Unterrichts in Block C. Block D thematisiert die notwendige Öffnung der Schule und die Kooperation aller Beteiligten, wozu auch ein neues Verständnis der LehrerInnen-Rolle sowie die Beherrschung erfolgreicher Strategien für eine partnerschaftliche Kommunikation und Kooperation gehören. In Block E geht es um gesellschaftliche und organisatorische Aspekte der Integration: Förderliche und hemmende Einstellungen, gesetzliche Bedingungen und Organisationsmodelle werden ebenso behandelt wie der zur Weiterentwicklung zu einer integrativen Schule notwendige Schulentwicklungsprozess.

Die Basismodule sind an jeder Partneruniversität im Grundstudium zu verankern. Die optionalen Module können je nach Situation und Bedürfnissen an den Partneruniversitäten zusätzlich eingebaut werden. Alle Module wurden zuerst inhaltlich nach einem einheitlichem Schema strukturiert und aufeinander abgestimmt. In einem nächsten Schritt werden zu einzelnen Modulen Lern- und Lehrmaterialien entwickelt, wobei die Basismodule im Vordergrund stehen.

Die Module werden entsprechend der unterschiedlichen Thematik in sehr vielfältiger Art und Weise ausgearbeitet werden, sie sollen aber alle folgende Elemente beinhalten:

-

Grundlagentexte zur Einführung und Information

-

Konkrete Fragestellung(en), Praxisbezug, persönliche Motivierung

-

Ziel(e)

-

Hilfen zum Erreichen dieser Ziele (Lernmaterialien und konkrete Aufgabenstellungen)

-

Reflexionsfragen

Beim Projekt INTEGER handelt es sich somit primär um eine inhaltliche Innovation, welche in die bestehenden Programmstrukturen der teilnehmenden Hochschulen voll integriert werden kann. Die organisatorische und methodische Umsetzung liegt auf Grund der sehr unterschiedlichen Situationen in der Hauptverantwortung der beteiligten Partner. Es ist aber davon auszugehen, dass die Prinzipien der integrativen Pädagogik die Umsetzung des Curriculums bestimmen. Besonderes Augenmerk ist dabei auf eine Verbindung von Theorie, Praxis und Person zu legen. Der Student wird dabei nicht bloß als Anwender vorgegebenen wissenschaftlichen Wissens gesehen, sondern als selbst verantwortlicher Partner in einem zweiseitigen Kommunikations- und Kooperationsprozess.

Entwicklung und momentaner

Stand des Projektes

Das Projekt INTEGER begann mit vorbereitenden Arbeiten im Frühjahr 1996. Von der Pädagogischen Akademie des Bundes in OÖ wurde ein Antrag ausgearbeitet und mit sechs Partneruniversitäten abgestimmt. Als im Juni 1997 das SOKRATES Projekt startete, gab es bereits weitere Interessenten, sodass es schon im ersten Projektjahr zu einer Erweiterung des Projektteams kam, wobei die neuen Partner ihre Teilnahme an den Arbeitstreffen noch aus der eigenen Tasche bezahlen mussten. Die Qualität des Projektes INTEGER hat aber auch in den folgenden Jahren Universitäten dazu veranlasst, in INTEGER einsteigen zu wollen, sodass im dritten Jahr 16 Hochschulen aus 11 europäischen Ländern am Projekt INTEGER mitarbeiten werden (siehe Tabelle 1).

Stand im ersten Jahr die Findung einer gemeinsamen Sichtweise von Integration und damit die Entwicklung der Principles und des grundlegenden Strukturgitters im Vordergrund, wurden im zweiten Jahr hauptsächlich die Inhalte der Basismodule und der optionalen Module erarbeitet. Im dritten Jahr stand die Evaluation der Basismodule an den beteiligten Partneruniversitäten im Vordergrund. Zusätzlich werden zu einzelnen Modulen Lehr- und Lernmaterialien erstellt und erprobt und die Implementierung in die bestehenden Studienpläne vorbereitet.

Bereits der erste Entwurf des Curriculums wurde von der koordinierenden Akademie auf der Jahrestagung der Integrationsforscher in Mainz im Rahmen eines Workshops zur integrativen Lehrerbildung vorgestellt und ausführlich diskutiert. Der Entwurf fand große Zustimmung und wurde von einigen Universitäten außerhalb des Projektes INTEGER zum Anlass genommen, die eigenen Studienpläne kritisch zu hinterfragen. Die Diskussion zeigte, dass INTEGER auf dem richtigen Weg ist und mit seinen Inhalten einen wesentlichen Beitrag zur Verankerung der Integration in Europa leisten kann.

Tabelle 1: Beteiligte Hochschulen

|

Land |

Hochschule |

KoordinatorIn |

|

Austria |

Pädagogische Akademie des Bundes in OÖ, Linz |

Ewald Feyerer |

|

Pädagogische Akademie des Bundes in Wien |

Gitta Bintinger, Harald Eichelberger, Marianne Wilhelm |

|

|

Universität Innsbruck |

Volker Schönwiese |

|

|

Czech Republic |

Univerzita Kalova, Prag |

Jan Siska |

|

Denmark |

Blaagard Staatsseminarium, Syborg |

Jan Schmidt-Hansen |

|

Espanol/Spain |

Universida de Malaga |

Miguel López Melero |

|

Finland |

University of Oulu |

Juha-Matti Lehtinen |

|

German |

Freie Universität Berlin |

Hans Eberwein |

|

Universität Bremen |

Georg Feuser |

|

|

Universität Koblenz-Landau |

Peter Rödler |

|

|

Universität zu Köln |

Walther Dreher |

|

|

Hungary |

Eötvös Loránd University, Budapest |

Franz Schaffhauser |

|

Ireland |

Mary Immaculate College, Limerick |

Marty Holland |

|

Italy |

Universita Degli Studi Di Bologna |

Nicola Cuomo |

|

Netherlands |

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen |

Linus Cornelissen |

|

United Kingdom |

University of Glasgow |

Louise Hayward |

Feuser, G.: Curriculare und thematische Aspekte einer Qualifikation für die pädagogisch-therapeutische Tätigkeit in der gemeinsamen Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder (Integration) in Regelkindergärten / Kindertagesheimen. In: BEHINDERTENPÄDAGOGIK, 23. Jg., Heft 4, 349-366.1984.

Feyerer, E.: Empfehlungen zur schulischen Integration. In: BEHINDERTE in Familie, Schule und Gesellschaft, 13. Jg., Heft 2, 49-56. 1990.

Österreichische UNESCO Kommission (Hrsg.): Pädagogik für besondere Bedürfnisse. Die Salamanca Erklärung und der Aktionsrahmen zur Pädagogik für besondere Bedürfnisse. Deutsche Übersetzung. Linz: domino texte. 1996.

Prof. Dr. Ewald Feyerer, geb. 1958, Leiter des Instituts für Integrative Pädagogik an der Pädagogischen Akademie des Bundes in OÖ.

Sonderschullehrer; seit 1989 wissenschaftlicher Begleiter integrativer Schulversuche; Professor für Integrationspädagogik an der PAdB in OÖ; Lehrtätigkeit auch im Rahmen der LehrerInnenfort- und -weiterbildung; Koordinator des Curriculumsentwicklungsprojektes INTEGER im Rahmen von SOKRATES, Erasmus.

Nähere Informationen unter http://www.pa-linz.ac.at/team/homepage/FeyererE/FeyererE.htm

Institut für Integrative Pädagogik

Pädagogische Akademie des Bundes in OÖ

Kaplanhofstraße 40, 4020 Linz

Tel. 0043 732 770401 165

Dieser Beitrag und die Beiträge von Gitta Bintinger und Marianne Wilhelm wurden als Referate bei der internationalen Integer Fachtagung vom 30. 5. bis 31.5. 2000 in Wien gehalten

Quelle

Ewald Feyerer: Ein europäisches Curriculumentwicklungsprogramm für eine integrative LehrerInnenausbildung

Erschienen in: Behinderte in Familie, Schule und Gesellschaft. Nr. 2/2001; Reha Druck Graz, S.19-24; Thema: Integration ist unteilbar

bidok - Volltetxtbibliothek. Wiederveröffentlichung im Internet

Stand: 08.03.2006