Perspektiven für die Selbstbestimmung behinderter Menschen im Kontext gesellschaftlicher Diskurse und Praktiken ihrer Ermöglichung und Beschränkung

Diplomarbeit im Fachbereich Erziehungs- und Bildungswissenschaften der Universität Bremen, eingereicht bei Prof. Dr. Georg Feuser und Prof. Dr. Wolfgang Jantzen, Institut für Behindertenpädagogik, Bremen Dezember 2002

Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- 1. Allgemeine Definition des Begriffes "Selbstbestimmung"

- 2. Selbstbestimmung im kulturhistorischen Kontext

- 3. Geschichte, Grundsätze und Forderungen der Selbstbestimmungsbewegungen behinderter Menschen

- 4. Das Recht behinderter Menschen auf Selbstbestimmung

- 5. Gesellschaftliche Diskurse und Praktiken und deren Beschränkungen für Selbstbestimmung

-

6. Gegenkräfte zur Beschränkung von Selbstbestimmung

- 6.1. Ein verändertes Verständnis von Behinderung

- 6.2. Humanisierung und Demokratisierung gesellschaftlicher Verhältnisse

- 6.3. Humanisierung und Demokratisierung institutioneller Verhältnisse

- 6.4. Handlungsorientierungen für professionelle HelferInnen: Erhaltung und Wiedergewinnung von Selbstbestimmungsmöglichkeiten in "Grenzsituationen"

- 7. Schlussbetrachtung

- 8. Literaturverzeichnis

- Verzeichnis der Abbildungen

Das Anliegen der vorliegenden Arbeit ist die Beschäftigung mit der Frage, welche Perspektiven für die Möglichkeit eines selbstbestimmten Lebens behinderter Menschen existieren. Aus den momentanen Bedingungen dafür resultiert ein Spannungsfeld zwischen unterschiedlichen Entwicklungsrichtungen. In den letzten 30 Jahren hat das Thema Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung zunehmend an Bedeutung gewonnen, einhergehend mit positiven Entwicklungen ihrer Selbstbestimmungsmöglichkeiten. Seit den 90er Jahren entwickelte sich dabei auch die Diskussion um Selbstbestimmung für Menschen mit geistiger Behinderung. Gleichzeitig sind gesellschaftliche Entwicklungen zu beobachten, die Selbstbestimmungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen einschränken. Im Verlauf der vorliegenden Arbeit werden diese beiden, zunächst widersprüchlich erscheinenden Entwicklungsrichtungen, als Diskurse und Praktiken der Ermöglichung und Beschränkung dargestellt und aufeinander bezogen. Es wird sich zeigen, dass sie keineswegs zufällig nebeneinander verlaufen. Beide sind Ausdruck grundlegender Entwicklungen im Rahmen einer neoliberalen Variante der modernen Gesellschaft, die sich auf verschiedene Bereiche wie Kultur, Politik und Wirtschaft auswirken. Diese Gesellschaft betont die Freiheit und Gleichheit der Menschen, konstruiert aber gleichzeitig auch Beschränkungen durch unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten zu dieser ideologischen Konzeption. Obwohl sich aus bestimmten gesellschaftlichen Wandlungen Möglichkeiten für die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung ergeben, bergen diese Möglichkeiten auch die Gefahr, zu blockieren bzw. sich gegen die Wandlungen zu kehren.

Vor einer Darstellung und Diskussion dieser Zusammenhänge soll zunächst der für die Arbeit zentrale Begriff der Selbstbestimmung in seiner allgemeinen Bedeutung näher bestimmt werden. Daran schließt sich ein Blick auf die kulturhistorische Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Selbstbestimmungsbegriffes vom Mittelalter bis in die Gegenwart an. Hiernach werden besonders die Auswirkungen dieser Entwicklung für die Lebenssituation behinderter Menschen im Zusammenhang mit ihren Zugangsmöglichkeiten zur Selbstbestimmung betrachtet. Im weiteren Verlauf stellen diese theoretischen und historischen Grundlagen zum Selbstbestimmungsbegriff den Hintergrund für ein Verständnis aktueller Bedingungen und Entwicklungen dar.

Die Diskurse und Praktiken der Ermöglichung von Selbstbestimmung sollen an verschiedenen Entwicklungen verdeutlicht werden. In den 60er Jahren begannen Menschen mit Behinderung Forderungen nach Selbstbestimmung zu stellen. Sie wandten sich gegen gesellschaftliche Ausgrenzung und Diskriminierung sowie gegen die Einschränkung ihrer Selbstbestimmungsmöglichkeiten im Rahmen der Abhängigkeitsverhältnisse institutioneller Versorgungsstrukturen der Behindertenhilfe. Daraus entwickelten sich unterschiedliche Selbstbestimmungsbewegungen körperlich und geistig behinderter Menschen, aus denen Grundsätze und Praxiskonzepte für ein selbstbestimmtes Leben hervorgingen. Begleitet wurde dies durch einen Wandel in der Betrachtungsweise und im Umgang mit behinderten Menschen von Seiten der Behindertenpädagogik und Psychiatrie. Getragen durch wissenschaftliche Erkenntnisse entstanden neue konzeptionelle Leitideen, die sich in Paradigmen wie Normalisierung, Integration, Deinstitutionalisierung und schließlich Selbstbestimmung niederschlugen, und die die alte Praxis der Verwahrung und Förderung in Frage stellten. In dieser Hinsicht haben sich Verbesserungen der Lebenssituation, verbunden mit einem Zuwachs an Selbstbestimmungsmöglichkeiten, ergeben. Auch wenn dies eher auf Menschen mit körperlichen Behinderungen zutrifft, finden etwa seit Mitte der 80er und zunehmend im Verlauf der 90er Jahre Bemühungen statt, auch für geistig behinderte Menschen selbstbestimmte Lebensbedingungen zu realisieren. Selbstbestimmung wird heute, und das zeigt besonders eine Betrachtung ihrer rechtlichen Absicherung auf der Basis verschiedener Gesetzesgrundlagen, als ein Grundrecht behinderter Menschen anerkannt und als solches unter besonderen Schutz gestellt.

Die hier zu verzeichnenden Entwicklungen der Ermöglichung von Selbstbestimmung sind aber eingebettet in andere Entwicklungen, die ihrerseits zu Beschränkung von Selbstbestimmung führen. Die ohnehin mit der institutionellen Versorgungsstruktur der Behindertenhilfe verbundenen eingeschränkten Möglichkeiten der Lebensgestaltung sind davon bedroht, sich mit einer zunehmenden Verknappung finanzieller Ressourcen im sozialen Bereich fortschreitend zu verringern. Im Weiteren werden in einer hiervon abstrahierenden Diskussion um Sterbehilfe sowie in einer Diskussion um Bioethik, Wert und Würde des Lebens behinderter Menschen in Frage gestellt. Hintergrund dieser Entwicklungen ist zum einen eine Transformation des Staatsgefüges im Rahmen einer sich globalisierenden Wirtschaft, deren Folge der Rückzug des Staates aus der sozialen Verantwortung ist. Dies tritt als Krise des Sozialstaates in Erscheinung. Zum anderen bilden zunehmend an Popularität gewinnende utilitaristische Ethikkonstruktionen die Grundlage für eine neue "Euthanasie"-Debatte. In diesem Zusammenhang zeigen sich Formen der Instrumentalisierung und der Ablehnung von Selbstbestimmung, die als Legitimation für die Beschränkung von behinderten Menschen dienlich sind.

In Anbetracht dieser zweiten Entwicklungsrichtung wird sich der letzte Teil dieser Arbeit mit möglichen Gegenkräften zur Beschränkung von Selbstbestimmung beschäftigen. Dies soll mit der Darstellung eines entsprechenden Verständnisses von Behinderung beginnen, da vor allem im historischen Rückblick deutlich wird, dass mit verschiedenen Menschenbildern jeweils unterschiedliche Umgangsformen mit behinderten Menschen verbunden sind. Anschließend sollen Veränderungs- und Handlungsmöglichkeiten auf gesellschaftlicher, institutioneller und, damit zusammenhängend, auf der Beziehungsebene betrachtet werden.

Inhaltsverzeichnis

Eine erste Definition des Begriffes Selbstbestimmung findet sich im Lexikon, als "die Möglichkeit und Fähigkeit des Individuums, der Gesellschaft oder des Staates, frei dem eigenen Willen gemäß zu handeln und die Gesetze, Normen und Regeln des Handelns selbstverantwortlich zu entwerfen" (BROCKHAUS 1998, S.21). In Bezug auf das Individuum soll im Folgenden, orientiert an den unterschiedlichen Bedeutungsgehalten "Fähigkeit" und "Möglichkeit", Selbstbestimmung genauer bestimmt werden. Die Fähigkeit eines Individuums zur Selbstbestimmung bezieht sich auf konkrete Tätigkeiten des Auswählens. Auf der Grundlage biologischer Theorien zur Selbstorganisation und Autonomie lässt sich das grundsätzlich vorhandene Potenzial des Menschen hierfür zeigen. Da die auswählende Tätigkeit eines Individuums aber unter sehr fremdbestimmenden Bedingungen stattfinden kann, liefert dies noch keine hinreichende Definitionsgrundlage für Selbstbestimmung. Erst in der Betrachtung der Selbstbestimmung als Möglichkeit wird der Begriff genauer bestimmbar. Selbstbestimmung ist dann auf die äußeren Bedingungen des Individuums bezogen, d.h. auf die Möglichkeitsräume eines Individuums bei der Auswahl und Gestaltung seiner Randbedingungen.

Wie angedeutet wurde, ist Selbstbestimmung nicht als spezifische Eigenschaft des Menschen zu beschreiben. Als soziale Kategorie bezieht sie sich auf die Interaktion zwischen Individuum und Umwelt sowie die darin gegebenen Gestaltungsmöglichkeiten. In jedem Individuum existiert aber ein allgemeines Potenzial zur Selbstbestimmung, das mit der Eigenschaft der Selbstorganisation lebender Systeme gegeben ist. Eine Theorie der Selbstorganisation im Bereich der Lebewesen wurde von den chilenischen Biologen MATURANA und VARELA (1987) beschrieben. Auf der Basis naturwissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelten sie das Konzept der "Autopoiese" (vgl. S. 50ff), dessen Grundzüge im Folgenden dargestellt werden sollen. Der Begriff Autopoiese stammt aus dem Griechischen und ist abgeleitet aus den Begriffen "autos" (= selbst) und "poiein" (=machen). Nach MATURANA/VARELA ist die Autopoiese das gemeinsame Charakteristikum alles Lebendigen. Sie beschreibt die Organisationsform aller Lebewesen, die sich in einem andauernden Prozess der Selbstherstellung und Selbsterhaltung befinden. Zur Verwirklichung dieser "Organisation" wird eine "Struktur" (S.54) benötigt, die das Lebewesen vom umgebenden Milieu abgrenzt und so überhaupt erst als Einheit kennzeichnet. Gleichzeitig ermöglicht diese Struktur ihm "Offenheit" gegenüber dem angrenzenden Milieu, die es für seinen existenziell notwendigen materiellen und energetischen Austausch benötigt. Jedes lebende System verfügt darum als grundlegendste Bedingung über einen "Rand" (Membran) (S.53). Das Verhältnis von Organisation und Struktur beschreiben MATURANA/VARELA so:

"Ein Lebewesen ist durch seine autopoietische Organisation charakterisiert. Verschiedene Lebewesen unterscheiden sich durch verschiedene Strukturen, sie sind aber in bezug auf ihre Organisation gleich."(MATURANA/VARELA 1990 S. 55)

Während die Organisationsform unveränderlich ist, befindet sich jedes Lebewesen in einem permanenten strukturellen Wandel. Dieser Strukturwandel wird zum einen durch eine "innere Dynamik", zum anderen durch "Interaktionen" mit dem umgebenden Milieu ausgelöst (MATURANA/VARELA 1987, S.84), auf die das Lebewesen zur Realisierung der Selbstherstellung und Selbsterhaltung angewiesen ist. Die Interaktionen führen zu "Pertubationen" (Stör-Einwirkungen) (S. 85) an den Rändern des lebenden Systems, die zu einer Störung des homöostatischen Zustands führen. Dies ruft Aktivitäten des Systems hervor, deren Ziel die Wiederherstellung der Homöostase ist (WAGNER 1995, S.120). Nicht jede Pertubation bringt das System aus dem Gleichgewichtszustand. Nur solche, die für das System "nichttrivial" sind, müssen in "triviale" (JANTZEN 1994, S.120) überführt werden, um damit wieder nahe dem Gleichgewicht zu sein. Gelingt dies nicht, z.B. im Falle "destruktiver Interaktionen" (MATURANA/VARELA 1987, S.108), führt dies zur Auflösung der autopoietschen Organisation und damit zum Tod des Systems. Für die Aufrechterhaltung der Autopoiese muss sich das lebende System an sein Milieu anpassen, "d.h., es muß lernen" (JANTZEN 1994, S. 121). Mit diesen strukturellen Veränderungen ist jedes Lebewesen bestrebt, möglichst effiziente Anpassungen an sein Milieu zu erreichen. Dabei gibt es im Rahmen eines "natürlichen Driftens"(vgl. MATURANA/VARELA 1987, S.127) der Evolution aber nicht die jeweils bessere Anpassung, sondern nur solche, die im Sinne der Aufrechterhaltung der autopoietischen Organisation funktionieren. Strukturveränderungen können damit als die Ontogenese eines Systems, unter Erhaltung der Anpassung und somit unter Erhaltung der Autopoiese, beschrieben werden. MATURANA und VARELA bezeichnen dies als "strukturelle Koppelung" zwischen Lebewesen und Milieu (S. 85ff). Die bei der strukturellen Koppelung stattfindenden Interaktionen haben einen besonderen Charakter. Sie zeichnen sich dadurch aus, "daß die Strukturen des Milieus in den autopoietischen Einheiten Strukturveränderungen nur auslösen, diese also weder determiniert noch instruiert (vorschreibt), was auch umgekehrt für das Milieu gilt"(S. 85).

"Bei den Interaktionen zwischen Lebewesen und Umgebung innerhalb dieser strukturellen Kongruenz determinieren die Pertubationen der Umgebung nicht, was dem Lebewesen geschieht; es ist vielmehr die Struktur der Lebewesen, die determiniert, zu welchem Wandel es infolge der Pertubation in ihm kommt. Eine solche Interaktion schreibt deshalb ihre Effekte nicht vor. Sie determiniert sie nicht und ist daher nicht ‚instruierend', weshalb wir davon sprechen, daß eine Wirkung ‚ausgelöst' wird." (S.106)

Diese Unmöglichkeit der direkten Einflussnahme basiert auf speziellen Eigenschaften autopoietischer Systeme. Im Rahmen ihrer Selbstherstellung und Selbsterhaltung sind sie zum einen "offen" zu ihrer Umgebung, dabei aber "selbstreferenziell" und "operational geschlossen". Dies gilt für organische wie auch für kognitive Bereiche des Systems. Selbstreferenziell heißt, "[d]as System konstruiert sich selbst aufgrund der jeweils historischen Erfahrungen aus den jeweiligen Vorstadien im Rahmen seiner gattungs- und individualgeschichtlichen Möglichkeiten" (JANTZEN 1998, S.122). Operationale Geschlossenheit meint, dass "[i]n der Tiefenstruktur ihrer Selbststeuerung [...] lebende Systeme geschlossen und insofern unabhängig bzw. nicht beeinflussbar sind von der Umwelt" (HOLLSTEIN-BRINKMANN 1992, S.46; z.n. OSBAHR 2000, S.56). Dieser Charakter lebender Systeme "trifft für Einzeller genauso zu wie für Lebewesen mit höchstentwickelten Nervensystemen, wie der Mensch eines ist" (OSBAHR 2000, S.52). Er kennzeichnet Lebewesen als "autonome Einheiten" (MATURANA/VARELA 1987, S.55). MATURANA und VARELA schreiben dazu, dass

"[...]ein System [...] autonom [ist], wenn es dazu fähig ist, seine eigene Gesetzlichkeit beziehungsweise das ihm Eigene zu spezifizieren. [...]. Nach unserer Ansicht ist deshalb der Mechanismus, der Lebewesen zu autonomen Systemen macht, die Autopoiese; sie kennzeichnet Lebewesen als autonom". (ebd.)

Die Autonomie eines Lebewesens bezüglich der Interaktion mit dem umgebenden Milieu ist ebenso gültig für Interaktionen mit anderen Lebewesen. Für die strukturelle Koppelung steht hier der Begriff der "Verhaltenskoppelung" (S.200) oder "Verhaltenskoordination" (S.206). Anstelle des umgebenden Milieus wirken nun ein oder mehrere Lebewesen als Quelle wechselseitiger Pertubationen. Auch in der Interaktion zwischen den Lebewesen haben diese nur auslösenden, nicht instruierenden Charakter. Im Rahmen einer Verhaltenskoppelung können die wechselseitigen Strukturveränderungen der Lebewesen als "Ko-Ontogenese" (S.209) bezeichnet werden, die stattfinden kann, solange die Interaktionen mit der Aufrechterhaltung der Autopoiese und damit der Autonomie der einzelnen Lebewesen verträglich ist.

Das Besondere an dieser Auffassung von Autonomie ist die Verbindung der operationalen Geschlossenheit von Lebewesen bei gleichzeitiger Umweltoffenheit. Im Rahmen der strukturellen Koppelung werden subjektive Konstruktionen der Welt hervorgebracht, die sich aber auf eine konkrete, außen liegende Umwelt beziehen. D.h., dass weder Abbilder der Welt in das Lebewesen eingeschleust werden können, noch, dass, im Sinne des Solipsismus, das Außen nur durch die Konstruktion des Lebewesens existiert (S.146). Damit sind Lernprozesse, wie auch das Verhalten, als Bestandteile der Milieu-Anpassung, Konstruktionen des Lebewesens, die auf der aktiven Auseinandersetzung mit der Umwelt basieren. Seine "Autonomie realisiert sich und erweist sich in Auseinandersetzung mit einer höchst differenzierten Umwelt, innerhalb derer das Subjekt selbst bewertet, was es zur Aufrechterhaltung seiner Autonomie für sinnvoll erachtet und was es verwirft" (JANTZEN 1998, S.78). In der Interaktion mit anderen Subjekten wird hieraus ein Akt der Hervorbringung gemeinsamer sozialer Systeme. Durch Ko-Ontogenese, im Rahmen der Verhaltenskoordination, sind Lebewesen wie der Mensch in der Lage, auf der Basis ihrer Autonomie eine soziale Welt zu konstruieren, "in der wir auf den anderen angewiesen sind und die daher das Akzeptieren des anderen voraussetzt" (MATURANA/VARELA 1987, S.15).

Die hier beschriebenen Eigenschaften der Selbstorganisation und Autonomie aller Lebewesen, also auch die des Menschen, in ihrer Entwicklung und bei der Auswahl verschiedener Randbedingungen, sind noch keine hinreichende Definition dessen, was unter Selbstbestimmung zu verstehen ist. Wie sich im Folgenden zeigen wird, wäre dies allein eine unzulässige Verkürzung und Fehlinterpretation des Begriffes. Die autonome Selbstorganisation des Menschen kennzeichnet ausschließlich sein grundsätzliches Potenzial zur Selbstbestimmung und verweist gleichzeitig auf ihre existenzielle Bedeutung für den Menschen.

Als ein sich selbst organisierendes Lebewesen sucht sich der Mensch aus gegebenen Randbedingungen diejenigen heraus, die ihm für seine Autopoiese und Autonomie dienlich sind. Bei einer extremen Einschränkung von Alternativen, kann aber von Selbstbestimmung nicht wirklich die Rede sein. Zwar wird auch in dieser Situation eine durch Autonomie gekennzeichnete Auswahl getroffen, aber unter fremdbestimmten Bedingungen. Die Auswahl unter fremdbestimmten Randbedingungen ist darum nicht Selbstbestimmung, sondern autonome Tätigkeit zur Aufrechterhaltung der autopoitischen Organisation. Je weniger Alternativen zur Verfügung stehen, desto eingeschränkter sind die Möglichkeiten dafür. JANTZEN (1994) schreibt hierzu, dass

"[...]das lebende System [...] seinem Wesen nach Autonomie [ist]. Je mehr seine Autonomie eingeengt wird, desto mehr wird sein Lebensbereich und damit seine Existenzfähigkeit als Leben eingeschränkt." (S.121ff)

Selbstbestimmung dient damit der Absicherung von Autonomie. Sie ist gekennzeichnet als das Vorhandensein von alternativen Möglichkeiten. Selbstbestimmung kann folglich als Gestaltungsmöglichkeit von Randbedingungen beschrieben werden. Diese erste Festlegung kann noch erweitert werden. Ob ein Mensch selbstbestimmt handelt oder nicht, kann also nicht aus der Beobachtung einer auswählenden Tätigkeit festgestellt werden. Dies gilt sowohl für einen Lernprozess, wie auch für Verhaltensweisen. Die Auswahl an Alternativen kann sowohl auf individueller, wie auch auf gesellschaftlicher Ebene eingeschränkt sein. Ein blinder Mensch in einer fremden Umgebung ohne entsprechende Hilfen, oder der Insasse einer "totalen Institution" (vgl. GOFFMAN 1973), wie z.B. einer Psychiatrie oder einem Gefängnis, wird weiter aus gegebenen Randbedingungen auswählen, aber mit gravierenden Einschränkungen seiner potenziellen Möglichkeiten, die er unter anderen Bedingungen hätte. Da sein Handeln in diesen Verhältnissen nicht selbstbestimmt, aber weiterhin autonom ist, müssen diese beiden Begriffe, entgegen ihrer häufig synonymen Verwendung, deutlich voneinander unterschieden werden. Durch die Tatsache, dass Gestaltungsmöglichkeiten und Alternativen vorenthalten und eingeschränkt werden können, verbindet sich Selbstbestimmung aber mit anderen synonym verwendeten Begriffen wie "Freiheit" und "Emanzipation" (vgl. WALDSCHMIDT 1999, S. 14ff). WALDSCHMIDT schreibt dazu:

"Freiheit impliziert den Gegensatz zur Sklaverei [...], und Emanzipation bedeutet die Freilassung aus oder den Kampf gegen Abhängigkeitsverhältnisse und Entmündigung. Selbstbestimmung dagegen scheint neben der Selbstgesetzgebung noch die Selbstherrschaft zu meinen; sie scheint der Freiheit nicht nur äußere Merkmale, sondern auch positive Inhalte zu verleihen; schließlich impliziert sie wohl nicht nur die Befreiung aus unterdrückerischen Beziehungen, sondern auch die Utopie eines guten Lebens nach dem Emanzipationskampf." (S.15)

In diesem Sinne kann Selbstbestimmung als autonome Tätigkeit eines freien und emanzipierten Menschen unter der Bedingung eines vollen Zugriffes auf individuell und gesellschaftlich potenziell vorhandene Alternativen beschrieben werden. Dabei ist Selbstbestimmung aber keine Kategorie mit absolutem Charakter. Sie findet immer auch eine Grenze innerhalb der Gegebenheiten einer Gemeinschaft. Ausdruck und Inhalt von Selbstbestimmung basieren auf Übereinkünften, die das Leben einer Gemeinschaft regeln. Diese Endlichkeit der Freiheit zur Selbstbestimmung hebt sie aber nicht auf. HAMANN (1998) schreibt in diesem Zusammenhang:

"Jene naturhaften und geschichtlich-gesellschaftlichen Bedingungen und Vorgegebenheiten sind sozusagen die unabdingbare Voraussetzung dafür, daß der Mensch sich überhaupt frei verhalten kann. Aufgrund solcher Vorgaben, denen gegenüber er sich verhalten muß, ist er erst imstande, das aus sich zu machen, was er wirklich ist. Menschliche Freiheit besteht geradezu darin, daß der Mensch sich zu allem Vorgegebenen verhalten kann und muß, sich darin zu sich selbst verhält und so seine Selbstbestimmung vollzieht." (S.110)

HAMANN verweist im Weiteren darauf, dass auch der Vollzug von Freiheit im Sinne der Selbstbestimmung kein absoluter Anspruch sein kann. Jedem Einzelnen muss es überlassen werden, ob er sich unter den Gegebenheiten als frei und selbstbestimmt empfindet. Das Entscheidende dabei ist nicht, dass die Möglichkeitsräume auch tatsächlich ausgeschöpft sind, sondern dass diese nicht von außen eingeschränkt werden (vgl. ebd). Im Folgenden soll die Betrachtung von Selbstbestimmung unter sozialen Aspekten vertieft werden. Es lässt sich zeigen, dass sich die hier skizzierten Bedeutungsgehalte von Selbstbestimmung sich in einem kulturhistorischen Prozess erst herausgebildet haben, und dass dabei jeweils unterschiedliche Grenzen und Zugangsmöglichkeiten vorhanden gewesen sind.

Inhaltsverzeichnis

Selbstbestimmung wurde im vorigen Abschnitt anhand bestimmter qualitativer und quantitativer Merkmale beschrieben. Solche Vorstellungen von Selbstbestimmung können aber nicht im Sinne einer "universellen Eigenschaft" (WALDSCHMIDT 1999, S.28) menschlichen Denkens verstanden werden. Vielmehr sind solche Bedeutungsgehalte Konstruktionen von Gemeinschaften mit einer Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte. Selbstbestimmung ist eine "überlieferte Kategorie" (ebd.), die sich in historischen Prozessen und im Kontext jeweiliger gesellschaftlicher Bedingungen geprägt hat. Als Kategorie ist sie damit ein Produkt menschlicher Ideengeschichte. Im historischen Rückblick auf diese Geschichte lassen sich sehr unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten verschiedener Bevölkerungsgruppen zur Teilhabe an diesen Ideen feststellen. Insbesondere Menschen mit körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen waren und sind davon bedroht, von der Teilhabe an Selbstbestimmung ausgeschlossen zu werden.

Heutige Vorstellungen von Selbstbestimmung entwickelten sich im Rahmen der Modernisierung von Gesellschaftsordnungen. Mit Beginn der Renaissance und der folgenden Aufklärung (MÜLLER 1988) entstanden sie auf der Basis sich verändernder Welt- und Menschenbilder, die wesentlichen Einfluss auf die Identitätsbildung der Menschen hatten. Ihre Wirkung entfalteten diese Ansätze in den vergangenen beiden Jahrhunderten im "Projekt der Moderne" (WAGNER 1995). Die Identitätsbildung und das Selbstverständnis der Menschen in der vormodernen, mittelalterlichen Gesellschaft kann hiervon grundlegend unterschieden werden. Diese resultierten aus der durch die Kosmologie der damaligen Zeit geprägten, Weltanschauung. Für die Menschen in der traditionellen Gesellschaft gründete die Welt und mit ihr die Gesellschaft der Menschen auf einer "sinnhaften" und "sinnvollen" Ordnung. Diese Ordnung war in der Vorstellung der Menschen geschlossen. Es gab eine bestimmte Anzahl von Möglichkeiten und Plätzen. Die Welt und alle Dinge darin waren die Verkörperung von Ideen, die ein sinnhaftes Schema ergaben. Diese Ideen waren keine zufällige Ansammlung, sondern sie bildeten eine Ordnung, in der jede Idee einen notwendigen Platz besaß (TAYLOR 1999, S.246ff). Für die Menschen vormoderner Gesellschaften war diese Vorstellung wesentlich für ihr Selbstverständnis, und die Frage, was es bedeutete, ein richtiges und erfolgreiches Leben zu führen. Hierbei ging es weniger um individuelle Selbstbestimmung, als vielmehr darum, eine zugedachte Position innerhalb gegebener Strukturen auszufüllen (WALDSCHMIDT 1999, S.29). Die feudalistisch strukturierte mittelalterliche Gesellschaft war in eine Ständeordnung gegliedert. König, Adel, Geistliche und Ritter teilten sich, auf der Basis gegenseitiger Treue, die Macht für die Herrschaft über Bauern und Leibeigene (MÜLLER 1988, S.33ff), die im Rahmen von Dorfgemeinschaften zusammenlebten und den größten Teil der Bevölkerung bildeten (S. 78). Die Menschen sahen sich als Elemente dieser Gesamtordnung, die es durch ihren Beitrag aufrechtzuerhalten galt:

"Der Einzelne strebte danach, eine stabile Position innerhalb der Ordnung der Dinge einzunehmen. Die Erhaltung des Hauses, des Besitzes und der familiären Position war der Zweck des individuellen Daseins. Ziel des Lebens war es, der Ordnung des Seins näher zu kommen, und die Identität galt dann als erfüllt, wenn man den zugedachten Platz in den bestehenden Strukturen angemessen ausfüllte und dafür öffentliche Anerkennung erlangte." (WALDSCHMIDT 1999, S.29ff)

Selbstverwirklichung bestand demnach darin, den Platz, an den man gestellt wurde, "vollständig" und "glanzvoll" (TAYLOR 1999, S.251) auszufüllen. Die Ordnung des Seins als solche hatte eine definierte Form, die durch die Einnahme der Nische, in der man sich befand, zu erhalten war. Die Ordnung wirkte dabei als Orientierungspunkt für die Erfüllung dieser Aufgabe. Sie "ist ein äußerer Horizont, der entscheidend ist für die Beantwortung der Frage, wer ich bin" (S.249). Damit war Selbstverwirklichung keine private, sondern eine öffentliche Angelegenheit. Jeder trug dazu bei, die Ordnung, in der er lebte, "als eine wesentlich öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten"(S.253). Hieraus resultierte ein hohes Maß an sozialer Kontrolle und das Fehlen von Privatheit in der vormodernen Gesellschaft. Es bestand eine starke Einmischung der Allgemeinheit in das individuelle Leben und Störungen der Ordnung wurden als Angriffe auf die Gemeinschaft gewertet (WALDSCHMIDT 1999, S. 30).

Mit der Epoche der Renaissance begannen sich diese Vorstellungen zu verändern. Grundlage dafür war ein neues Verständnis davon, was die "Natur" ist. Es fand ein Bewusstseinswandel statt, dessen Thema "[...] die Ablehnung einer geoffenbarten oder natürlichen Ordnung und das Einsetzen des Individuums, des Ich, des Selbst als Leitstern des Bewusstseins [war]" (BELL 1990, S. 28). TAYLOR (1999) sieht hier einen radikalen Wechsel im Ort des Denkens. Der "Logos" (S.248) ist nicht mehr in den Dingen gegeben. Das Denken ist etwas, dass sich im Verstand des Subjektes abspielt. Die Natur der Dinge bestand nicht mehr in der Idee, sondern in ihrem "Funktionszusammenhang" (WALDSCHMIDT 1999, S.30):

"Im heraufziehenden Zeitalter der Vernunft ist der Mensch nicht mehr das Element eines bedeutungsvollen Kosmos, das Geschöpf Gottes in einer tiefgründigen Welt, sondern wird zu einem denkenden Wesen mit einem "Verstand", ein Wesen, das sich seine Bedeutungen selbst macht." (S.31)

Für den mit Vernunft ausgestatteten modernen Menschen verlagerte sich der Bezugspunkt seiner Identitätsbildung. Der Horizont der Identität wurde nun im Inneren des Individuums verortet (TAYLOR 1999, S. 249). Die Ausformung der Identität des Menschen war nicht mehr orientiert an einer gegebenen äußeren Welt. Sie wurde geleitet durch die "Erfüllung der Triebe, Ziele und Sehnsüchte, die seine Natur ausmachen" (S.251). Zu diesem Zweck brauchte das moderne Individuum eine Privatsphäre. Das hatte zur Folge, dass die traditionellen Dorfgemeinschaften mit ihren Großfamilien ihre Bedeutung verloren. Das öffentliche Leben der Gemeinschaft trocknete aus und wurde durch die Privatheit der Kernfamilie ersetzt (S.254). Diese Entwicklung stand aber auch in Verbindung mit umfassenderen gesellschaftlichen Veränderungen in Kultur, Wirtschaft und Politik, die wiederum auf der Durchdringung mit den neuen Denkweisen beruhten. BELL (1990) fasst den Bedeutungsgehalt des sich entwickelnden Selbstbestimmungsbegriffs folgendermaßen zusammen:

"Es ist die Behauptung, daß Ziele oder Zwecke nicht ‚in der Natur' gegeben sind, daß der Einzelne und seine Selbstverwirklichung der neue Urteilsmaßstab ist und daß man zur Erreichung dieser Ziele sich selbst und die Gesellschaft verändern kann." (S.23)

Die Durchdringung der Gesellschaft mit den neuen Gedanken vollzog sich aber in einem sehr langsamen Prozess erst nach und nach. Über lange Zeit blieben sie nur auf Teilbereiche der Gesellschaft beschränkt. In der Renaissance war dies vor allem der kulturelle Bereich, der im Bezug auf die Kultur der Antike die neuen "positiven Werte" (MANN/NITSCHKE 1964, S.433) vertrat. Und die sich nach den europäischen Reformations- und Glaubenskriegen dieser Zeit etablierende Herrschaftsform des Absolutismus brachte mit ihrem "Verstaatungsprozess" (MÜLLER 1988, S.109) für den Großteil der Bevölkerung eher unterdrückerische und bevormundende Strukturen hervor. Der Durchbruch der Ansätze des neuen Denkens erfolgte erst mit der Aufklärung (S.120). Die Aufklärungsbewegung wendete sich gegen einen göttlich gegebenen Herrschaftsanspruch des Absolutismus. Die geistige Grundlage dafür war der eindrucksvolle Aufschwung der Naturwissenschaften, der die Entwicklung eines neuen Welt- und Menschenbildes förderte. Die Aufklärung betonte die Vernunft des Individuums, auf die sich sein Anspruch auf Autonomie gründete (vgl. S.121). Die Grundgedanken der Aufklärung entwickelten sich zu einer politischen Theorie des Liberalismus (S.127), die eine wesentliche Antriebskraft für die Überwindung der alten Herrschaftsstruktur war. Diese stand immer mehr im Konflikt zu den sich emanzipierenden Bürgern. Mit der französischen Revolution wurde dann eine grundlegende gesellschaftliche und politische Umgestaltung eingeleitet (S.127). Verbunden mit einem industriellen "take-off" im Verlauf des 19. Jahrhunderts kann dies als Beginn der Moderne angesehen werden (WAGNER 1995, S.24). Die in der Aufklärung entstandenen Leitideen von Freiheit und Gleichheit aller Menschen wurden nun als unveräußerliches, selbstverständliches Menschenrecht aufgefaßt. Erstmals wurde Selbstbestimmung prinzipiell möglich. Trotz dieser "liberalen Utopie" ist aber auch die Moderne gekennzeichnet durch deren "Eindämmung" (S.27).

"Sobald die Aufklärungsidee vom Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit ausgesprochen war, erwies sie sich als unkontrolliert, und ihre eigene Dynamik drängte sie über die ursprünglichen Vorstellungen hinaus. [...] In Anbetracht der Furcht, daß die Gesellschaft außer Kontrolle geraten könne [...], wurde eine intellektuelle Auseinandersetzung um die Eindämmung und Schließung des Konzepts, um die Ziehung von Grenzen geführt." (S. 74)

WAGNER (1995) zeigt, dass dieser doppelte Charakter der Moderne in ihrer gesamten Geschichte deutlich bleibt. Er beschreibt dies als Koexistenz der Diskurse von "Freiheit" und "Disziplin", also der Ermöglichung individueller Selbstbestimmung und ihrer strukturellen Einschränkung, welche sich als Paarung in verschiedenen Variationen immer wieder finden lassen (S.12ff). Insofern bleibt auch das Projekt der Moderne weit davon entfernt, sich in reale soziale Praktiken für alle umzusetzen (S.34). Darüber hinaus wird bereits ihr Ende mit einem Übergang in die Postmoderne prognostiziert. Neben der Idee der Emanzipation der Individuen steht die Moderne auch für den Glauben an unbegrenzten Fortschritt in Wirtschaft, Wissenschaft und Technik und an die Vorherrschaft der Rationalität freier und wissender Subjekte bei der Verwirklichung einer schönen Zukunft. WAGNER (1995) schreibt dazu:

"Das Projekt der Moderne ruht auf den beiden grundlegenden Annahmen von der Verstehbarkeit und Gestaltbarkeit (oder Steuerbarkeit) der sozialen Welt. Zu Beginn der Moderne wurden sehr starke und klar formulierte Ideen darüber, wie die soziale Ordnung operierte, mit allgemeinen und weitreichenden Schlußfolgerungen über die Erfordernisse zur Schaffung einer erwünschten derartigen Ordnung verbunden." (S.254)

Diese Vorstellungen der Moderne sind enttäuscht worden, denn "Umweltzerstörung allerorts, Krieg auf Krieg, Hunger und Armut in großen Teilen der Welt sind Teil der Bestandsaufnahme" (JANTZEN 1998, S. 167). In dieser Hinsicht kennzeichnet sich postmodernes Denken, so JANTZEN, notwendigerweise durch die "Destruktion von Utopien"(ebd). D.h., durch das Ende der Entwicklung einer universalisierten Zivilisation, die auf der Grundlage einer eindeutigen Vernunft organisiert ist (und in der, hiermit verbunden, immer auch ein Spaltung zwischen denjenigen, die an der Vernunft teilhaben und denjenigen, die nicht teilhaben, gegeben ist). In diesem Sinne kann WELSCH (vgl SCHLIPPE/SCHWEITZER 2002, S. 81ff) angeführt werden, für den Postmoderne die "Verfassung radikaler Pluralität" auf verschiedenen Ebenen ist. Dies stellen SCHLIPPE und SCHWEITZER so dar:

"[...] eine Gesellschaft mit Differenzen auch in den Grundwerten; ein Individuum, das selbst ‚im Plural lebt', also auch in sich selbst gegensätzliche Ideen und Lebensweisen vereinigt [...]." (S. 81)

Ob mit diesem Denken eine neue Epoche anbricht oder ob es sich nur um eine Variation der Moderne handelt, ist umstritten (vgl. MEIER 1990). Für JANTZEN (1998) bedeutet Postmoderne zunächst "den Zustand und die Erkenntnis, daß die Moderne ihre Versprechen nicht halten konnte" (S.167)[1]. Er hält die sogenannte Postmoderne für sozialwissenschaftlich noch offen (S. 12). Er bemerkt hierzu, dass postmoderne Soziologie und Psychologie noch geschrieben werden müssen (S.175). Insofern bleibt auch offen, welchen Einfluss dieser Übergang auf gesellschaftliche Entwicklungen, auf die Identitätskonstruktionen der Menschen und, damit verbunden, auf die Konstruktion von Selbstbestimmung haben wird (vgl. dazu WAGNER 1995, S.255).

Vor diesem Hintergrund soll im folgenden Abschnitt die sich mit den gesellschaftlichen Umständen wandelnde Lebenssituation behinderter Menschen betrachtet werden. Dabei sollen insbesondere ihre Partizipationsmöglichkeiten an der Konstruktion Selbstbestimmung hinterfragt werden.

Entstehung und Wandel der Idee der Selbstbestimmung basieren auf Veränderungen der Anschauungen der Welt und der sich mit dieser in Beziehung setzenden menschlichen Identität. Dies verbindet sich aber mit weitreichenden Veränderungen der Gesellschaft im Ganzen. Mit diesen Prozessen in Kultur, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft ergeben sich, besonders im Verlauf der Moderne, sehr unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten behinderter Menschen zur Selbstbestimmung.

Die vormoderne Vorstellung der Gesellschaft als geschlossene, sinnhafte Ordnung, in der alle Dinge die Verkörperung vorgegebener Ideen darstellen, hatte auch für die gesellschaftliche Position behinderter Menschen und den Umgang mit ihnen eine spezifische Bedeutung. Die "vormoderne Problematik" (WALDSCHMIDT 1999, S. 30) der Behinderung war die Bedrohung der öffentlichen Ordnung im Hinblick auf Sittlichkeit und Moral. Trotzdem musste, im Sinne des mittelalterlichen Weltbildes, auch diesen Menschen ein Platz in der Gemeinschaft zugewiesen werden. Auch eine Behinderung musste, im Kontext einer kosmischen Ordnung, einen Sinn besitzen. Diese Sichtweise wirkte sich in verschiedener Art und Weise aus. Menschen mit leichteren Behinderungen wurden zum "Gegenstand von Nächstenliebe und Mildtätigkeit, waren Sündenböcke und Dorfnarren. Sie hatten ihr von Gott auferlegtes Schicksal zu tragen, übernahmen Aufgaben oder wurden mitversorgt in der Hausgemeinschaft; sie dienten auf Jahrmärkten der Belustigung oder verschwanden hinter Klostermauern"(S.30). Mit schwerer behinderten Menschen, so THEUNISSEN (2000), wurde anders verfahren. Sie wurden, so z.B. durch Luther, als "Wechselbälger" also als "Söhne des Satans" angesehen und verkörperten damit die Idee des "Bösen" in der Gesellschaft. Sie wurden aus der Gemeinschaft verbannt und zusammen mit anderen Ausgegrenzten, wie Kriminellen, Armen, Arbeitslosen, Bettlern oder Landstreichern unter zumeist unwürdigen Umständen interniert (S.20ff).

Durch die Veränderungen der Weltanschauung im Verlauf der Renaissance und durch das Aufkommen des Absolutismus als Herrschaftsform änderte sich die Situation gravierend. In einer Gesellschaftsordnung, die immer mehr als Funktionszusammenhang wahrgenommen wird und nicht länger als sinnhaftes Schema, in dem alles seinen Platz hat, verloren auch leichter behinderte Menschen ihre Nischen im Sinne tradierter Rollen und Aufgaben (WALDSCHMIDT 1999, S.31ff). Sie wurden Teil eines Heeres von "freigesetzten" Bettlern und Landstreichern, das sich durch Kriege und gesellschaftliche Veränderungen des Absolutismus, wie ökonomische Umstrukturierungen des Merkantilismus und Auflösung der mittelalterlichen Ständegesellschaft, bildete. Die Ständegesellschaft war bis dahin in der Lage, die größte Not auf der Basis einer Almosenpolitik zu lindern. Um der neuen Lage, die eine Gefahr für die Sicherheit des Eigentums und die öffentliche Ordnung darstellte, Herr zu werden, trat an ihre Stelle zunächst eine "restriktive Blutgesetzgebung", später dann eine "ökonomisierte Armenpolitik". Diese ersetzte Körperstrafen durch Freiheitsstrafen und Arbeitzwang in Arbeits-, Zucht-, Armen-, Waisen- und Findelhäusern. Solche Maßnahmen betrafen bis zu 25% der Bevölkerung (JANTZEN 1992, S. 47ff). WALDSCHMIDT (1999) bezeichnet diese allgemeine Gefangennahme als "undifferenziert; unterschiedslos umfaßt sie die Verbrecher ebenso wie die Kranken und Gebrechlichen, die Ausschweifenden wie die aus ihren Familien Verstoßenen. Dem allgemeinen Gewahrsam liegt eine Heilungsabsicht fern; äußerer Zwang und sittliche Unterweisung sind seine Mittel" (S.32).

Das Ende des Absolutismus und der Anbruch der Moderne, mit ihren Leitideen wie Freiheit und Gleichheit aller Menschen, veränderten auch den Umgang mit behinderten Menschen ein weiteres Mal. Das geschah aber nicht auf der Basis ihrer Teilhabe an der liberalen Idee der Universalität. Nach WALDSCHMIDT (vgl. 1999, S.33ff) kann die Ursache hierfür darin gesehen werden, dass die Universalität als optimistischer Aufklärungsgedanke der bürgerlichen Revolution, auch als Bedrohung der sich entwickelnden kapitalistischen Ordnung wahrgenommen wurde. Letztere beruht auf der freien Entfaltung einer Waren- und Vertragsgesellschaft. Vertraglich geregelte Tauschbeziehungen zwischen gleichen und freien Subjekten und die Zirkulation von Gütern und Ressourcen sowie von Menschen, die immer mehr in ihrem Wert als Arbeitskraft wahrgenommen wurden, mussten gewährleistet sein. Um diese Ordnung aufrecht zu erhalten, kam es zur Beschränkung des Zugangs zur liberalen Utopie der Selbstbestimmung. Der hier entstehende ideologische Konflikt wurde, so WAGNER (vgl. 1995, S.72ff) gelöst, indem die Vernunft, auf die sich die Autonomie der Individuen begründet, zur Grenzlinie wurde. Diejenigen, die das Projekt der Moderne und die bürgerliche Vorstellung von Gesellschaft gefährdeten, wurden als die "Anderen" außerhalb der Vernunft definiert. Dies betraf insbesondere die niederen, arbeitenden Klassen, die Frauen und die Verrückten. WALDSCHMIDT (1999) stellt in diesem Zusammenhang fest, dass im Hinblick auf die Konstruktion des Anderen diese Grenzziehung überhaupt als konstitutives Moment der bürgerlichen Gesellschaft angesehen werden kann (S.33). Ein solches Vorgehen ermöglichte es, die Universalität trotz der Beschränkungen als optimistische Einstellung der Aufklärung beizubehalten. WAGNER (1995) meint dazu, dass hier das Recht auf Selbstbestimmung derjenigen eingeschränkt wurde, die als unreif für die Moderne eingestuft wurden. Man konnte argumentieren, dass nicht alle so frei und wissend waren, wie sie es sein sollten und müssten (S.32). Er schreibt dazu:

"Erziehung und/oder Ausschließung waren die Mittel, die diesen Menschen gegenüber anzuwenden waren. Solch ein Konzept setzt offensichtlich voraus, daß einige besser wissen als andere, was natürlich, vernünftig oder gut ist. Diese können dann die anderen zur Einsicht führen; bis diese erreicht ist, wird die volle Mitgliedschaft in der Moderne auf die ersteren beschränkt." (ebd.).

WALDSCHMIDT (1999) zeigt, dass dies für Menschen mit Behinderungen in besonderer Weise zur Geltung kam. Im Gegensatz zu weiteren Gruppen, die als die Anderen der Gesellschaft angesehen wurden, warfen behinderte Menschen eine besondere Problematik auf. Zum einen gefährdeten sie die neue Ordnung, da sie weder ausreichend arbeitsfähig noch vertragsfähig waren und somit nicht in die Zirkulation der bürgerlichen Gesellschaft eintreten konnten, zum andern konnte ihnen keine direkte Schuld für ihre Unfähigkeit und Unvernunft zugewiesen werden:

"Als Unvernünftige sind geistesschwache und verrückte Menschen keine Rechtssubjekte; als Unverantwortliche können sie jedoch auch nicht bestraft werden." (S.36)

In einer Gesellschaftsordnung, in der die Freiheit und Gleichheit aller proklamiert wurde, musste damit ein "modernes System" für den Umgang mit der Problematik der Behinderung gefunden werden. Das absolutistische System der Gefangennahme und Bestrafung schien unangebracht. Zum einen entwickelte sich hieraus das "Institut der Vormundschaft" (S.36). Durch seine "Relaisfunktion" (ebd.) garantierte es die Herstellung von Vertragsbeziehungen auch zu den Unvernünftigen und suggerierte so die Partizipation der Ausgeschlossenen an der Gesellschaft. Zum anderen wurde, neben der Entwicklung erster heilpädagogischer Institutionen (S.37), in Frankreich 1838 ein Gesetz verabschiedet, das die Installation eines psychiatrischen Anstaltswesens vorsah (vgl. CASTEL 1983). In diesem Rahmen kam es, so WALDSCHMIDT (1999), zu einer "zweiten großen Einschließung" (S.33). Diese zeichnete sich durch eine doppelte Bewegung aus. Sie bestand aus einer "Freilassung aus den Zuchthäusern und der Scheidung der eingesperrten Massen in spezielle Personengruppen einerseits und der erneuten Einkerkerung eines großen Teils von ihnen in besondere Anstalten zum Zwecke der Heilung, Erziehung und Besserung andererseits" (S.33ff). Die Internierung behinderter Menschen bekam damit ein anderes Vorzeichen. Ihre Behandlung mit dem Ziel der Heilung und Therapie wurde zur wissenschaftlichen Disziplin. Die Insassen wurden klassifiziert und aufgeteilt, und es wurden spezielle Behandlungsmethoden entwickelt. Aber auch, wenn sich Sinn und Zweck der Unterbringung verändert hatten, war die Lebenssituation für behinderte Menschen weiterhin durch Unterdrückung und Isolation gekennzeichnet:

"Der Umgang der bürgerlichen Gesellschaft mit physisch, geistig und psychisch kranken und geschädigten Kindern und Erwachsenen beruht auf den Elementen der Einsperrung, der Abtrennung dieser Personengruppe von der restlichen Bevölkerung und ihrem Einschluß im Asyl auf der Grundlage eines Dualismus des Normalen und des Pathologischen. Mittels autoritärer, paternalistischer und direktiver Verfahren werden die Betroffenen normalisiert und zugleich stigmatisiert. [...]. Die Organisation der Behandlung bzw. der Erziehung und Bildung in der Form einer großen Einschließung ist krude und nicht subtil, autoritär und nicht liberal, auf die Masse gerichtet und nicht auf das Individuum; sie widerspricht somit wesentlichen Merkmalen der Moderne." (S.38)

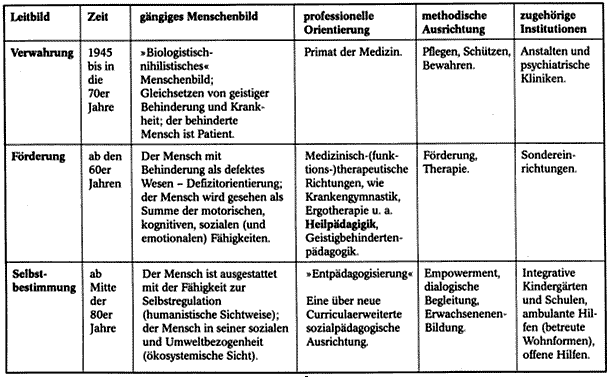

Ausschluss und autoritäres Beziehungsgefüge waren Merkmale sowohl der Behindertenanstalten wie auch der psychiatrischen Anstalten. Heilpädagogik und Psychiatrie, als Fachdisziplinen, entwickelten sich auf einem gemeinsamen, an der bürgerlichen Logik ausgerichteten, ideologischen Hintergrund, der die Sichtweise von Behinderung und den Umgang mit ihr prägte. Grundlage von Theoriebildung und Praxis war eine Sicht von Behinderung, die ihren Zusammenhang mit sozialen Faktoren leugnete. Als biologische Ursache bewirkt sie die Bildungsunfähigkeit des Menschen. In Abgrenzung dazu gab es zwar auch andere Denkrichtungen und pädagogische Ansätze, wie die von SEGUIN, der sehr wohl die Zusammenhänge von Behinderung und sozialer Lage sah und der die Bildungsfähigkeit aller Menschen betonte, diese waren aber nicht in der Lage sich durchzusetzen (vgl. JANTZEN 1992, S.49ff). An ihrer Stelle hat sich eine "‚schwarze Pädagogik' entwickelt, wie sie schlimmer nicht sein könnte". Ihre Mittel waren "körperliche Züchtigung, Hunger, Freiheitsentzug, u.U. verschärft durch Händebinden und Einsperren in ein finsteres Zimmer usw. ..." (S. 53). Die Entwicklung der Behindertenpädagogik vor dem Hintergrund einer biologisierenden Sicht von Behinderung fand in der durch die naturwissenschaftliche Medizin geprägten Psychiatrie ihre Ergänzung und Ausformung. Das psychiatrische Denkmodell war dabei stark an das Denken der bürgerlichen Elite geknüpft. Dies enthielt bestimmte Attribute, anhand derer sich moderne Identität und die gesellschaftliche Ordnung entwickeln sollte. Hieraus entstanden Konstruktionen von "Normalität", die auf der anderen Seite in psychiatrische Dogmen von "Pathologie" umschlugen. Dieses Denkmodell wirkt bis heute in Behindertenpädagogik und Psychiatrie bestimmend für Theorie und Praxis. JANTZEN (1992) gibt dazu eine tabellarische Darstellung:

Abb.1: Gesellschaftlicher Störungszusammenhang und Nosologie von psychischer Krankheit und Behinderung (S.58)

Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte sich aus diesen Anschauungen ein Menschenbild, das zwischen der biologisch und sozial hochwertigen "Elite" der Gesellschaft und der biologisch minderwertigen "Masse" (S. 60) unterscheidet. Dieses Menschenbild wird für behinderte Menschen mit dem Aufkommen des Faschismus zur tödlichen Bedrohung und führt insbesondere im Rahmen des deutschen Nationalsozialismus in "Euthanasie"-Programmen zu ihrer Ermordung. TOLMEIN (1990) gibt einen Überblick über Vorbereitung und Durchführung der "Euthanasie". Bereits vor der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten entwickelte sich die "Euthanasie"-Diskussion in Deutschland. 1920 veröffentlichten BINDING und HOCHE eine Schrift mit dem Titel "Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens" (S.182). Grundlage ihrer Forderung war die Verbindung zwischen vermeindlich existierendem individuellem Leid und dem angeblichen Nutzen für die Gesellschaft. Der betroffene Personenkreis, der zur Vernichtung freigegeben werden sollte, umfasste unheilbar Kranke, Bewusstlose und unheilbar Blödsinnige (S.183). Obwohl die Aussagen von BINDING und HOCHE von Juristen und Ärzteschaft kritisch gesehen wurden, gab es eine erhebliche Zustimmung bezüglich der Vorschläge zur Zwangssterilisation. Nach der Machtübernahme der NSDAP im Jahr 1933 wurde das "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" durchgesetzt (ebd.). TOLMEIN schreibt dazu:

"Künftig konnten nach rechtsstaatlichen Kriterien Menschen aufgrund tatsächlicher oder unterstellter biologischer Eigenarten im ‚Interesse des Ganzen' (und, das wurde immer mitgedacht: in ihrem eigenen Interesse) verstümmelt und um ihre eventuelle Lebensplanung gebracht werden." (S.184)

Auch wenn öffentlich noch vereinzelt Stellung gegen die "Euthanasie" bezogen wurde, fanden in mehreren Anstalten, in denen sich die Lebensverhältnisse durch systematisch gesenkte Plegesätze zunehmend verschlechterten, bereits seit 1933 heimlich "Euthanasie"-Maßnahmen statt. Spätestens ab 1936/37, so TOLMEIN, müssen maßgebliche Ärzte und Politiker zur Durchführung von "Euthanasie"-Aktionen bereit gewesen sein (S.186). Obwohl die "Euthanasie" nie, wie die Zwangssterilisation, eine gesetzliche Grundlage erhielt, gab es in der Folge verschiedene Vernichtungsprogramme. Am Anfang stand die "Kindereuthanasie", bei der, auch durch Unterstützung von Eltern, bis Kriegsende 6000 Kinder ermordet wurden (S.189). Hierauf folgten die Aktion "T4", bei der zwischen 1940 und 1941 etwa 70000 Anstaltsinsassen getötet wurden, die "Sonderbehandlung 14f13", die zur Ermordung etwa 20000 kranker und arbeitsunfähiger KZ-Häftlinge führte und die "Aktion Brandt", mit der sogar über den Tag der Befreiung hinaus weitergemordet wurde (S.190ff). In welcher Weise die "Euthanasie" des Hitler-Regimes durch Ärzte und Anstaltspersonal mitgetragen wurde, wird am deutlichsten bei der "wilden Euthanasie", die nicht mehr zentralen Anweisungen folgte, sondern dezentral betrieben wurde. Während bei der Aktion "T4" die Opfer vergast wurden, starben die Anstaltsinsassen bei der "wilden Euthanasie" durch Verhungern. TOLMEIN merkt dazu an, dass wahrscheinlich mehr Menschen auf diese Weise ermordet wurden als zu Zeiten von "T4" (ebd.). Das die "Euthanasie"-Programme der Nazi-Diktatur trotz vieler Entwürfe nie auf eine gesetzliche Grundlage gestellt wurden, liegt nach Meinung TOLMEINS daran, dass sie großen Unmut, aber auch Ängste in der Bevölkerung verursacht haben. Ein Gefühl der Bedrohung entstand dadurch, dass immer mehr gesellschaftliche Gruppen (Kriegsversehrte, Alte, Schwerkranke, Asoziale) in die Vernichtung einbezogen wurden. Zum anderen hätte ein Gesetz die Eigendynamik der Radikalisierung der "Euthanasie" gestört (vgl. S. 191ff).

Auch nach dem Terror der Hitler-Zeit kam es zunächst zu keiner fundamentalen Änderung der Lebensverhältnisse behinderter Menschen. Es vollzog sich eine Rekonstruktion der alten Internierungspolitik:

"So als sei nichts geschehen, werden die großen Anstalten wieder mit Insassen bevölkert, [...] wird ein umfassendes Spektrum an speziellen Institutionen aufgebaut, hinter deren Mauern behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene wieder verwahrt und sonderbehandelt werden. Von Betreuung, Fürsorge, Förderung, ist in jenen Jahren viel die Rede, von Selbstbestimmung und persönlicher Autonomie dagegen nicht." (WALDSCHMIDT 1999, S. 39)

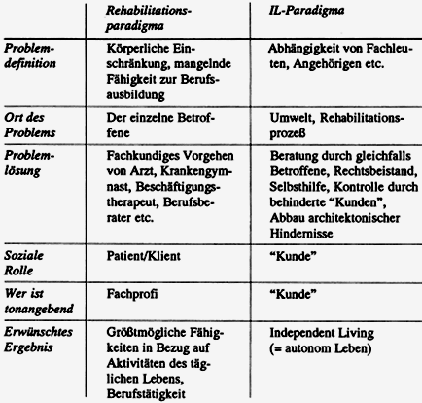

Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begann sich diese Situation zu verändern. Mit der "kulturellen Revolution" von 1968 veränderten sich auch die Bedingungen der Identitätsbildung der Menschen. Während des Neoliberalismus wurden Forderungen nach Individualität, Pluralität und Liberalität mit der Betonung eines verallgemeinerten Anspruches gestellt. Nach der Eindämmung und anschließenden Schließung sozialer Praktiken kam es zu einer "Wieder-Öffnung" im Rahmen der späten Moderne (S.39). Dies veränderte auch die Situation behinderter Menschen. Die neoliberale Gesellschaft verweigerte ihnen nicht mehr die Teilhabe an ihren Ideen. Menschen mit Behinderung begannen sich zu organisieren und Forderungen zu stellen, die sich gegen Diskriminierung und gesellschaftlichen Ausschluss richteten. Die Selbstbestimmungs- bewegungen wurden begleitet durch Veränderungen der paradigmatischen Ausrichtung im Bereich der Pädagogik und Psychiatrie. HÄHNER (1998a) beschreibt den Wandel mit einem Übergang von der "Verwahrung" über die "Förderung" hin zur "Selbstbestimmung" (S.25). Er wurde getragen von der Bildung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, zu denen die Dogmen der "Endogenität", "Unbildbarkeit", "Unerziehbarkeit", "Unversteh-barkeit" immer mehr im Widerspruch gerieten. Der neue "pädagogische Optimismus" (S.30) brachte einen Aufschwung in der "Rehabilitation", der Förderung und Therapie. Das Durchlaufen einer "Förderkette" (S. 31) sollte den behinderten Menschen an die "normale" Gesellschaft anpassen und ihm Aufnahme und Akzeptanz ermöglichen. Insbesondere dieser Prozess wurde durch die Selbstbestimmungsbewegungen behinderter Menschen als eigentliches Grundproblem von Behinderung herausgestellt und deshalb abgelehnt. Auch in der Fachöffentlichkeit wurde Behinderung als Problem sogenannter " ‚Isolationskarrieren'(vgl. Kapitel 6.1; Anm. d. Verf.), die mit dem Eintritt in die Frühförderung beginnen und über Sonderkindergärten und Sonderschulen in Werkstätten für Behinderte münden" (ebd.), erkannt. In diesem Zusammenhang wird damit begonnen, der Selbstbestimmung behinderter Menschen eine größere Bedeutung beizumessen. HÄHNER stellt diese Entwicklung in einem Schaubild dar:

Abb. 2: Von der Verwahrung über die Förderung zur Selbstbestimmung (S.45)

In Verbindung mit diesem Wandel wurden neue Praxismodelle entwickelt. 1959 formulierte BANK-MIKKELSEN (vgl. NIRJE 1974, S.34) die Grundidee des "Normalisierungsprinzip", die später durch NIRJE (ebd., S.34ff) präzisiert wurde. Es wurden Kriterien festgelegt, anhand derer Menschen mit geistiger Behinderung ihr Leben so normal wie möglich führen sollten. Heute ist das Normalisierungsprinzip als wesentliche Leitidee in die Praxis eingegangen, wenngleich es noch weit von einer Umsetzung entfernt ist (THIMM 1995). Neben dem Normalisierungsprinzip wurde in den 80er Jahren das Konzept der "Integration" entworfen, mit dem der gesellschaftliche Ausschluss behinderter Menschen überwunden werden soll. Dabei darf Integration nicht missverstanden werden als das Einsetzen behinderter Menschen in an sich ausgrenzende Bedingungen. FEUSER (1996a) formuliert sein Grundverständnis von Integration in Beziehung auf das Erziehungs- und Bildungssystem, es ist aber auf alle gesellschaftlichen Bereiche übertragbar. Integration sei:

"[...] die uneingeschränkte Teilhabe an allen regulären Erziehungs-, Unterrichts- und Ausbildungsangeboten, in der Weise, daß jede Person alles auf ihre Art und Weise lernen darf und dazu die Hilfe gewährt bekommt, die im kooperativen Miteinander von behinderten und nichtbehinderten Menschen als dafür erforderlich erkannt wird. Keine Art und kein Schweregrad einer Behinderung kann ein Kriterium dafür sein, einen Menschen davon legitim auszuschließen" (S.28)

Einen wesentlichen Umbruch in der Praxis des institutionellen Einschlusses stellt die Anfang der 60er Jahre beginnende Psychiatriereform in Italien dar. Vor allem durch BASAGLIA (1971) wurden psychiatrische Anstalten als "Institutionen der Gewalt" gekennzeichnet. Dazu stellte er ihre gesellschaftliche Funktion als Instrument des Ausschlusses sowie ihre Wirkung auf die Insassen dar. Insbesondere problematisierte er dabei die Position des Psychiaters, der als "Techniker" im Dienste der herrschenden Klasse zum "Befriedungsverbrecher" (BASAGLIA 1980) wird, wenn er Funktion und Folgen des institutionellen Ausschlusses verschleiert, indem er beides auf den Defekt eines Menschen zurückführt, und so rechtfertigt und begründet. Entpsychiatrisierungs- und Enthospitalisierungs-bemühungen gab es über Italien hinaus auch in anderen Teilen der Welt, z. B. in den USA (vgl. DAHLFERT 1997) und auch in der BRD (vgl. THEUNISSEN 1996). Mit Beginn der 80er Jahre wurde die Selbstbestimmung als Leitidee in der behindertenpädagogischen Arbeit zunehmend bedeutsamer. Dabei wurde "Behinderung als soziale Abhängigkeit" (HAHN 1981) thematisiert und z.B. durch SPECK (1985) "mehr Autonomie für Erwachsene mit schwerer geistiger Behinderung" gefordert. Dieser Wandel wurde maßgeblich durch das Engagement der behinderten Menschen gefördert[2]. WALDSCHMIDT (1999) bemerkt hierzu:

"Es ist eine nachholende Befreiung, eine Befreiung, die andere Gruppen schon längst für sich vollzogen haben, etwa die Arbeiter mit der Gewerkschaftsbewegung und die Frauen mit der feministischen Bewegung. Als einer der letzten Nachzügler unter den bisher von der Idee der Selbstbestimmung Ausgegrenzten reklamiert nun auch die Gruppe der gesundheitlich beeinträchtigten Menschen elementare Bürgerrechte für sich." (S. 43)

Aus den Betrachtungen über die Möglichkeit des Zugangs zur Selbstbestimmung wird deutlich, dass sie nicht unabhängig von äusseren Bedingungen auftritt. Sie entsteht im Zusammenhang mit bestimmten ideologischen Ausrichtungen der Gesellschaft. Für Menschen mit Behinderungen bedeutet der Zugang zur Selbstbestimmung einen Wendepunkt in einer weit zurückreichenden Geschichte von der Diskriminierung und Ermordung. Das soll nicht heißen, dass die Geschichte als abgeschlossen gelten kann. Der Neoliberalismus und seine spezifischen Bedingungen und Auswirkungen auf die Gesellschaft haben für die Selbstbestimmung behinderter Menschen verschiedene Wirkrichtungen. Zum einen ermöglicht er ihre Selbstbestimmung, zum anderen bringt er aber auch neue Bedrohungen hervor (vgl. Kapitel 5.2, 5.3 u. 5.4). Es kann aber festgestellt werden, dass sich im Kontext der potenziellen Ermöglichung von Selbstbestimmung und den diesbezüglichgestellten Forderungen behinderter Menschen ihr Auftauchen als "Subjekte in der Geschichte" (WALDSCHMIDT 1999) vollzieht. Im Nachfolgenden sollen Inhalte und Entwicklungen verschiedener Selbstbestimmungsbewegungen betrachtet werden, die u.a. fordern, Selbstbestimmung als Bürgerrecht zu deklarieren.

[1] Nach WAGNER (1995) sind aber auch Übergänge von einer Phase der Moderne in eine andere durch Krisen bezüglich ihrer Verstehbarkeit und Gestaltbarkeit gekennzeichnet (vgl. S. 254).

[2] Die beschriebenen Paradigmen der Behindertenhilfe Normalisierung, Integration, Deinstitutionalisierung, Selbstbestimmung entwickelten sich zwar aufeinanderfolgend, sie ersetzen sich aber nicht und schließen sich nicht gegenseitig aus. Jedes einzelne ist mit seinen Vorstellungen in den anderen aufgehoben und betont einen bestimmten Aspekt. In diesem Sinne bilden Normalisierung, Integration und Deinstitutionalisierung Bezugspunkte für die Leitidee der Selbstbestimmung.

Inhaltsverzeichnis

Parallel zu anderen Bürgerrechtsbewegungen bildeten sich in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts, in Teilen Europas und der USA Selbstbestimmungsbewegungen behinderter Menschen. Wie andere Bürgerrechtsbewegungen dieser Zeit, wie den "Black Panthers" oder der Emanzipationsbewegung amerikanischer Frauen, versuchten sie sich gegen Diskriminierung und Ausgrenzung zur Wehr zu setzen. Körperlich und geistig behinderte Menschen organisierten sich. Sie entwickelten Grundsätze für ein Verständnis von Selbstbestimmung sowie Forderungen für Veränderungen ihrer Lebensverhältnisse und deren Umsetzung in der Praxis.

Im Verlauf der 70er Jahre entwickelte sich in den USA die Independent-Living-Bewegung. In ihr organisierten sich vorwiegend körperlich beeinträchtigte Menschen. Durch die Arbeit der Bewegung veränderte sich die Lebenssituation behinderter Menschen in den USA wesentlich. Zuvor stand für diejenigen, die für die Bewältigung des Alltags Unterstützung benötigten, nur ihre "Institutionalisierung" als Lösung zur Verfügung (MILES-PAUL 1992, S.28). Ausgangspunkt für die Bewegung war eine Gruppe behinderter Studierender um ED ROBERTS, der als zentrale Figur genannt wird (S.29ff). Sie erkämpften sich 1962 die Möglichkeit der Zulassung zur University of California in Berkley. Um sich entsprechende Bedingungen zu schaffen, entwickelten sie das "Physically Disabled Studend´s Program" (PDSP), das neben der Beseitigung architektonischer Barrieren auf die Bereitstellung notwendiger Dienstleistungen abzielte. Das ermöglichte ihnen ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinde. Nachdem sie die Universität verließen, übertrugen sie diese Strukturen auf ein Dienstleistungssystem für die ganze Gemeinde. 1972 entstand daraus das erste "Centre of Independent Living (CIL)" in Berkley. Von dort entwickelte sich Independent-Living zu einer nationalen Bewegung über die ganzen USA. 1986, so MILES-PAUL (1992), existieren bereits 300 "ILP´s" (S.33).

Die Independent-Living-Bewegung versteht sich in erster Linie als "politische Bürgerrechtsbewegung". Es geht ihr um die Erlangung eines selbstbestimmten Lebens und um die Abschaffung der "Apartheitspolitik", "Segregation" und "Diskriminierung" (WETZEL 1988). Ein Schwerpunkt ihrer Aktivitäten lag auf der Durchführung weitreichender Protestaktionen gegen diskriminierende Verhältnisse und dem Engagement für entsprechende gesetzliche Veränderungen (vgl. ebd.). MILES-PAUL (1992) sieht die größten Erfolge in der Verabschiedung zweier Gesetze. Dem "Rehabilitation Act of 1973" (Rehabilitationsgesetz von 1973) und dem "Americans with Disabilities Act of 1990 - ADA" (Gesetz über behinderte Amerikaner/innen von 1990). Diese Gesetze verbesserten die berufliche Eingliederung behinderter Menschen und schrieben die behindertengerechte Veränderung öffentlicher Bauten, Verkehrsmittel und Telekommunikationsmittel vor (S.31ff). Ein weiterer Schwerpunkt in der Arbeit der ILPs ist die Beratung behinderter Menschen, welche sie bei der Gestaltung eines selbstbestimmten Lebens unterstützen soll. Dies reicht von der Auseinandersetzung mit der eigenen Behinderung bis zur Organisation persönlicher Assistenzen. Die Beratung verläuft in Form von Gesprächen oder Kursen auf der Basis des sogenannten "Peer Support" oder "Peer Counseling". Als Beratungsform von den anonymen Alkoholikern und der Frauenbewegung übernommen, ist das zugrundeliegende Prinzip dabei eine Beratung Betroffener durch Betroffene (S. 24ff). Grundlage dafür ist die Überzeugung, "daß behinderte Menschen selbst am besten wissen, welches die Bedürfnisse von behinderten Menschen sind und wie diesen am besten begegnet werden kann - also die besten Experten in eigener Sache sind" (S. 26). Darüber hinaus können behinderte BeraterInnen als positive "Rollenvorbilder" fungieren, die es bereits "geschafft hatten, den weitverbreiteten Stereotypien über Behinderte und den verschiedensten Einschränkungen, [...], den Kampf anzusagen und ein selbstbestimmteres Leben zu führen" (S.27). Insbesondere für Menschen, die lange in Institutionen der Behindertenhilfe leben, ist dies von Bedeutung. Die Herauslösung aus der Abhängigkeit der traditionellen "Behindertenfürsorge" professioneller HelferInnen wirft viele Fragen und Ängste auf (OSBAHR 2000, S. 124).

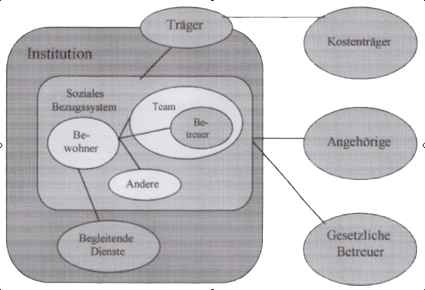

An den Aktivitäten der Bewegung wird deutlich, dass Behinderung und die Einschränkung der Selbstbestimmungsmöglichkeiten von ihr nicht als individuelles, sondern als soziales Phänomen begriffen wird. Ziel der Independent-Living-Bewegung ist es, diesbezüglich grundsätzliche Bürgerrechte auf Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen geltend zu machen und die dafür notwendigen gesellschaftlichen Bedingungen einzufordern. Zu den Forderungen gehört auch die Veränderung in den Einstellungen und Denkweisen der Öffentlichkeit, der Betroffenen selbst, wie auch der professionellen HelferInnen. DEJONG (1982) stellt Denkweisen der traditionellen "Rehabilitation" denen der Independent-Living-Bewegung gegenüber:

Abb. 3: Gegenüberstellung der Paradigmen von Rehabilitation und Independent-Living (S. 153)

In der Auffassung der Independent-Living-Bewegung besteht die eigentliche Einschränkung der Selbstbestimmung nicht in der körperlichen Beeinträchtigung, sondern in der Abhängigkeit von unzulänglichen sozialen und räumlichen Verhältnissen. Rehabilitation im skizzierten Sinne wird deshalb abgelehnt. Im Besitz der Definitionsmacht und auf der Grundlage eines defektorientierten Denkens verorten die Fachleute das Problem einzig im Betroffenen. Die selbstbestimmte, volle Teilnahme am gesellschaftlichen Leben soll durch die Beseitigung der körperlichen Einschränkungen erreicht werden. Im Gegensatz zu dieser Einstellung meint WALTHER (1998), dass Behinderung nicht als "Personenmerkmal" anzusehen ist, sondern auf einen entsprechenden "Dienstleistungsbedarf" (S. 74) verweist. Selbstbestimmung darf nicht mit Selbständigkeit verwechselt werden (vgl. auch WETZEL 1988). Nach WALTHER (1998) sollte die Frage nicht mehr lauten: " ‚Wie müssen wir behinderte Menschen fördern, damit sie in unserer nichtbehinderten Gesellschaft so ähnlich wie wir Nichtbehinderten leben können?' sondern: ‚Wie können wir unsere Dienstleistungen ausbauen, damit auch behinderte Menschen - so, wie sie sind - damit in ihr leben können?'" (S.75). Dies kann als Hinweis auf notwendige Veränderungen der Umwelt, vor allem aber auch auf notwendige Veränderungen der Zielorientierungen des professionellen Hilfesystems verstanden werden. Im Hinblick auf ein selbstbestimmtes Leben behinderter Menschen, stünde dabei "nicht die Quantität der Tätigkeiten, die Behinderte ohne Assistenz ausüben können, sondern die Qualität des Lebens, das Behinderte mit persönlicher Assistenz führen können, im Vordergrund" (MILES-PAUL 1992, S.19). Da behinderte Menschen Experten in eigener Sache sind, muss die Gestaltungsmöglichkeit dieser Assistenzdienste in ihren Händen liegen, um mögliche Abhängigkeiten von Wertesystemen anderer zu minimieren (vgl. Kapitel 6.3.2.).

Den resultierenden Selbstbestimmungsbegriff der Independent-Living-Bewegung formuliert FREHE (1999) wie folgt:

"Selbstbestimmt leben bedeutet, das eigene Leben kontrollieren und gestalten zu können und dabei die Wahl zwischen akzeptablen Alternativen zu haben, ohne in die Abhängigkeit von Anderen zu geraten. Das schließt das Recht ein, die eigenen Angelegenheiten selbst regeln zu können, am öffentlichen Leben der Gemeinde teilzunehmen, verschiedene soziale Rollen wahrnehmen und Entscheidungen selbst treffen zu können. Selbstbestimmung ist daher ein relatives Konzept, das jeder für sich bestimmen muß." (S.278, zit. n. DELOACH; WILINS 1983)

Die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung in der BRD stimmt in Grundsätzen, Zielen und Strukturen mit denen der Independent-Living-Bewegung überein und ist, vor allem durch Kontakte Mitte der 80er Jahre, durch deren Arbeit inspiriert. STEINER (1999) stellt dazu aber fest, dass ein Engagement für ein selbstbestimmtes Leben und gegen fremdbestimmende Strukturen für behinderte Menschen bereits weit früher stattfand und die Bewegung in so fern auch auf eine eigene Geschichte zurückblicken kann. Aufgrund der Unzufriedenheit mit den bestehenden Strukturen der Behindertenhilfe begannen vor allem jüngere Behinderte und Nichtbehinderte sich ab 1968 zu organisieren. Sie nannten sich "Clubs Behinderter und ihrer Freunde (CeBeeF´s)" (MILES-PAUL 1992, S 116ff). Einige Jahre später, 1974, begannen GUSTI STEINER und ERNST KLEE Volkshochschulkurse zu geben, in denen sich ebenfalls Behinderte und Nichtbehinderte gemeinsam mit diskriminierenden Bedingungen auseinander setzten. Daraus ergaben sich in der Folge verschiedene öffentliche Protestaktionen (KLEE 1976). In der nächsten Zeit entwickelten sich verschiedene Gruppen, unter denen sich aber ein Streit darüber entwickelte, ob die gleichberechtigte Zusammenarbeit mit Nichtbehinderten in diesen Gruppen sinnvoll ist oder nicht. Ein Teil der Zusammenschlüsse, die sich selbst "Krüppelgruppen" nannten (vgl. CHRISTOPH 1983), waren der Meinung, dass es zunächst einmal um die Bildung eines eigenen Selbstverständnisses und politischen Bewusstseins in Abgrenzung zur "Nichtbehinderten-Normalität" geht (S.30).Denn ob sie es wollen oder nicht: Nichtbehinderte tragen die gesellschaftlichen Strukturen gegenüber Behinderten in die Gruppen (MILES-PAUL 92, S.118), was zu einer Verschleierung bestehender Probleme führen kann. FRANZ CHRISTOPH (1983) drückt dies so aus:

"Das Bekenntnis: ‚Wir sind doch alle behindert!', wird oft hergenommen, um Unterschiede und daraus resultierende Konflikte zwischen Behinderten und Nichtbehinderten zu verdecken. Als Selbstschutz schlage ich vor, in diesen Fällen auf zwei alte, wenn auch häßlich klingende Wörter zurückzugreifen: ‚Krüppel' und ‚Idiot'. [...] Mal sehen, wer sich von den freiwilligen Behinderten dann noch behindert, also Krüppel oder Idiot nennt." (S.104)

Das dies auch auf der sozialpolitischen Ebene als Gefahr gesehen wurde, zeigt sich in einer Protestaktion, die 1981 bei den Feierlichkeiten zum UNO-Jahr der Behinderten auf der Reha-Messe durchgeführt wurde. Mit dem Motto "Keine Reden - Keine Aussonderung - Keine Menschenrechtsverletzungen" wurde die Rednertribüne durch das "Aktionsbündnis gegen das UNO-Jahr" besetzt. Die Kritik am Jahr der Behinderten und der Behindertenpolitik als Teil der Verschleierung tatsächlich bestehender Probleme behinderter Menschen wurde am Ende des Jahres mit dem Abhalten eines "Krüppeltribunals" noch einmal verdeutlicht (MILES-PAUL 1992, S.119).

Zu den ersten Kontakten der Behindertenbewegungen in der BRD mit der Independent-Living-Bewegung kam es 1982. Nachdem die ersten Versuche, ein organisiertes Beratungsangebot aufzubauen, scheiterten, wurde nach amerikanischem Vorbild 1986 das erste "Zentrum für selbstbestimmtes Leben (ZsL)" in Bremen gegründet. Mit weiteren solcher Projekte in anderen Städten entstand 1990 ein nationaler Zusammenschluss der bundesdeutschen Selbstbestimmt-Leben-Initiativen zur "Interessenvertretung selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL e.V.)". Bereits 1989 kam es zur Vernetzung auf internationaler Ebene mit der Gründung des "European Network on Independent Living (ENIL)". Die IsL ist inzwischen zu einer wichtigen politischen Kraft geworden, vor allem in der Bemühung um Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsgesetze. Darüber hinaus gibt es Beratungsangebote und eine Förderung von Dienstleistungssystemen für Assistenzen (MILES-PAUL 1992, S. 118ff). Im Weiteren versucht die IsL Grundsätze und Definitionen zu erstellen, die ihren Selbstbestimmungsbegriff schützt. Hiermit sollen klare Kriterien für Organisationen, die diesen Begriff für sich verwenden wollen, geschaffen werden. Das Konzept Selbstbestimmung für behinderte Menschen hat zwar in vielen Bereichen der Behindertenhilfe und Politik an Bedeutung gewonnen. Dabei besteht, so MILES-PAUL (1992), aber die Gefahr der "Verweichlichung der Begriffes" (S. 120), mit der Folge seiner Instrumentalisierung gegen die Interessen behinderter Menschen. Solche Kriterien werden wie folgt beschrieben (vgl. MILES-PAUL 1992, S. 122ff):

-

Gleichstellung und Antidiskriminierung Behinderter: Behinderung ist nicht individuelles Schicksal, sondern Resultat sozialen Unrechts. Sämtliche Diskriminierungen Behinderter müssen abgebaut werden. Dafür muss die Behindertenarbeit reformiert werden und es müssen Gleichstellungsgesetze verabschiedet werden.

-

Abkehr vom medizinischen Krankheitsbild: Behinderte Menschen dürfen nicht in die Rolle des Patienten gedrängt werden. Behinderung ist i.d.R. kein medizinisches Problem, sondern ein Problem ungleicher Machtverhältnisse. Die Definitionsmacht über benötigte Hilfen darf nicht bei den Professionellen liegen. Behinderte sind "Experten in eigener Sache", die ihre Hilfen über Assistenzen selbst organisieren sollten.

-

Integration und Nicht-Aussonderung: Sondereinrichtungen schränken Selbstbestimmungsmöglichkeiten ein. Sie wirken negativ auf Selbstsicherheit und Entfaltungsmöglichkeiten. Behinderte Menschen können mit entsprechender Infrastruktur außerhalb von Einrichtungen Leben. Die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung lehnt Sondereinrichtungen prinzipiell ab und arbeitet an Formen nicht bevormundender Dienstleistungssysteme.

-

Kontrolle über die eigenen Organisationen: Behinderte sollen selbst die Kontrolle über ihre eigenen Organisationen haben. In der ISL e.V. z.B. können nur Organisationen Mitglieder werden, deren Vorstandsmitglieder selbst behindert sind. Dies sichert eine inhaltliche Selbstbestimmung und kann zu einem veränderten Bewusstsein der Öffentlichkeit beitragen.

-

Kontrolle über die Dienstleistungen für Behinderte: Behinderte Menschen sollen sich nicht an strukturelle Zwänge von Dienstleistungssystemen anpassen müssen. Die Dienstleistungserbringung muss sich an Perspektiven, Erfahrungen und Bedürfnissen der behinderten Menschen ausrichten.

-

Peer Support - Beratung Behinderter durch Behinderte: Dies ist ein wesendliches Element der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung. Es ermöglicht über die Stärkung des Selbstbewusstseins und der Selbstachtung auch eine effektivere Arbeit an Veränderungsprozessen der Gesellschaft.

Auch wenn die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung vorwiegend von Menschen mit körperlichen Behinderungen getragen wird, ist sie aus ihrem Selbstverständnis heraus eine Organisation aller Menschen mit Behinderungen. In einer Resolution der IsL heißt es dazu:

"Unsere Initiativen für ein selbstbestimmtes Leben sind eine behinderungsübergreifende Bewegung, die sich für die Befriedigung der Bedürfnisse von allen behinderten Menschen einsetzt. Um dies zu gewährleisten, müssen wir uns von Vorurteilen befreien, die wir gegenüber Personen mit anderen Behinderungen als unseren eigenen haben und das Engagement anderer unterrepräsentierter Gruppen fördern." (MILES-PAUL 1992, S.152) Laut Angaben von MILES-PAUL sind im Geschäftsjahr 1987/88 innerhalb der amerikanischen Independent-Living-Bewegung in Berkley 17% der KundInnen Menschen mit geistiger Behinderung gewesen (S. 59). Trotzdem begannen geistig behinderte Menschen parallel auch eigene Organisationen zu entwickeln.

Die Gruppen geistig behinderter Menschen, die sich für ihre Rechte auf Selbstbestimmung einsetzen, werden in der Literatur im allgemeinen als Self-Advocacy-Bewegung bezeichnet (vgl. ROCK 1997; KNUST-POTTER 1994). In verschiedenen Ländern finden sich aber vielfältige Bezeichnungen für solche Gruppen. Diese lauten z.B. "People First" und "Advocacy in Action" in Großbritannien, Kanada und den USA (KNUST-POTTER 1994; OSBAHR 2000), "Onderling Sterk" (RIETBERGEN/KOOYMAN 1997, S. 535ff) in den Niederlanden und "Grunden" (STRAND/BERGSTRÖM 1997, S.509ff) in Schweden. Ihren Ursprung hat die Self-Advocacy-Idee in Schweden. Hier gründeten geistig behinderte Menschen in den 60er Jahren, größtenteils selbst organisierte Freizeitclubs. Aus einem Kursangebot, das ihnen die dafür erforderlichen Fähigkeiten vermitteln sollte, entwickelten sich verschiedene Tagungen und Konferenzen, die einem gemeinsamen Erfahrungsaustausch dienten (ROCK 1997). In der Folge wurde die Idee des Self-Advocacy auch in Großbritannien, Kanada und den USA aufgegriffen. Vor allem in Amerika ist Self-Advocacy als soziale Bewegung vergleichsweise erfolgreich gewesen. ROCK (1997) sieht die Gründe hierfür in der Möglichkeit der Partizipation an den Aktivitäten der Independent-Living-Bewegung und dem dort stattfindenden Einstellungswandel gegenüber behinderten Menschen in Politik, Wissenschaft und Praxis, der zu einer Deinstitutionalisierung von Großanstalten führte (S. 358). KNUST-POTTER (1994) bezeichnet die ständig wachsende Zahl der Self-Advocacy Gruppen als eine der bedeutensten Errungenschaften der Menschen, die als geistig behindert bezeichnet werden. Sie gründen ihre eigenen Organisationen und wählen ihre eigenen Vorstände (S. 321). In den folgenden Jahren kam es zu nationalen und internationalen Verbindungen der einzelnen Gruppen. 1971 wurde eine erste Konferenz in Großbritannien organisiert. Etwas mehr als 10 Jahre später, 1984, gelang nach Auffassung verschiedener Autoren ein Durchbruch in Bezug auf mehr politisches Engagement und Selbstverständnis der Gruppen. In diesem Jahr wurde in London die "People-First"-Gruppe gegründet. Im September 1988 fand in London erstmals eine internationale Self-Advocacy Konferenz statt, in deren Rahmen sich fast 300 TeilnehmerInnen trafen. An der 3. internationalen Konferenz der People-First-Bewegung, die im Juni 1993 in Toronto stattfand, nahmen bereits 1400 Personen teil (KNUST-POTTER 1994, S.320). Auf der internationalen Ebene organisieren sich die Gruppen im "Comitee Self-Advocacy" der "Internationalen Liga von Vereinigungen für Menschen mit geistiger Behinderung (ILSMH)" (ROCK 1997, S.357).

Ein Grundsatz in der Organisation der einzelnen Gruppen ist die Eigenständigkeit (ROCK 1997, S. 355) und damit Unabhängigkeit von der Beeinflussung durch Nichtbehinderte. Unabhängigkeit wird im wesentlichen durch zwei Faktoren erschwert. KNUST-POTTER (1994) beschreibt unterschiedliche Organisationsformen der Self-Advocacy-Gruppen. Ein Kennzeichen dabei ist der Grad an Einbindung in verschiedene Organisationen der Behindertenhilfe. Im Gegensatz zu solchen, die völlig unabhängig sind, gibt es andere, die sich innerhalb institutionelle Strukturen organisierten. Hier ergibt sich eine Abhängigkeit von finanziellen, zeitlichen und räumlichen Gegebenheiten sowie von der Interessenlage der Gesamtorganisation (vgl. S. 323). ROCK (1996) merkt hierzu an, dass institutionell eingebundene Modelle zwar eine wichtige Vorstufe sein können, insgesamt zeigte sich aber, dass die Einflussmöglichkeiten der Gruppen tendenziell mit ihrer Unabhängigkeit wüchsen. Ein weiterer Faktor ist, dass, im Gegensatz zu Gruppen der Selbstbestimmungs-Bewegungen körperbehinderter Menschen, die Nichtbehinderte prinzipiell ausschließen, an den Self-Advocacy Gruppen sogenannte "Advisors" (ROCK 1997, S. 363) als Assistenz teilnehmen. KNUST-POTTER (1994) schreibt hierzu, dass Selbstbestimmung nicht in fataler Weise mit Selbständigkeit zu verwechseln ist und Unterstützung und Assistenz innerhalb der Gruppen eine wesentliche Bedeutung hat (S. 320). Diese wird von den Self-Advocates aber nicht in Form eines paternalistischen Verhaltens einer Beschützerinstanz gewollt. Sie soll auf der Basis eines gleichberechtigten Miteinanders zweier Personen zur Kompensation von ungleichen Lebenschancen beruhen (KNUST-POTTER 1997, S. 521).

Die inhaltliche Arbeit der Self-Advocacy-Bewegung basiert auf dem grundsätzlichen Recht auf Selbstbestimmung. Nach ROCK (1997) bedeutet Self-Advocacy im wesentlichen, "als Mensch mit einer geistigen Behinderung die eigenen Wünsche, Bedürfnisse und Rechte zu kennen, sie zu äußern und selbst zu vertreten" (S.354). Dies ist gerichtet auf eine individuelle, aber auch politische Interessenvertretung gegen Ausgrenzung und Diskriminierung. Als wichtiges Element wird dabei auch die Vertretung derer gesehen, die noch nicht für sich sprechen können (vgl. KNUST-POTTER 1994, S. 319). Self-Advocacy richtet sich hier zum einen gegen die bislang bevormundenden und defizitorientierten Interaktionsstrukturen gegenüber geistig behinderten Menschen (S.320), zum andern gegen institutionelle und gesellschaftliche Verhältnisse. Das Comitee Self-Advocacy (Komitee Selbstbestimmung) der "Internationalen Liga von Vereinigungen für Menschen mit geistiger Behinderung" erarbeitete im Juni 1993 in Utrecht (Holland) folgende Grundsatzaussagen[3]:

Zunächst einmal bin ich ein Mensch ! An erster Stelle müssen wir als Menschen und als Personen behandelt werden.

Wir entscheiden ! Wir müssen unsere Entscheidungen selber treffen.

Wir haben ein Recht zu lernen ! Wir müssen Risiken selbst tragen und aus unseren Fehlern lernen.

Wir haben unsere eigene Identität ! Wir sind alle unterschiedlich und unverwechselbar.

Wir haben Namen ! Der Begriff "geistig behindert" wertet uns ab und beschreibt uns nicht.

Wir haben etwas zu sagen ! Ihr müßt uns zuhören, wenn wir uns mitteilen.

Wir wollen gleiche Chancen im Leben ! Unabhängig vom Grad der Behinderung müssen alle Menschen die gleichen Chancen haben und optimal unterstützt werden. Und sie müssen auch gehört werden.

Wir sind etwas wert ! Jeder Mensch ist wertvoll und auch dementsprechend zu behandeln.

Wir haben das Recht, am Leben der Gesellschaft teil zu nehmen ! Keiner soll abgestempelt oder aus dem gemeinsamen Leben ausgeschlossen werden, damit er an erster Stelle ein Mensch sein kann.

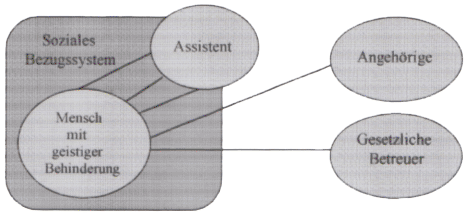

Wir wollen so wie alle anderen in der Gesellschaft behandelt werden !