Eine Chance für Jugendliche?

Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades einer Magistra der Philosophie an der Fakultät für Bildungswissenschaften der Leopold - Franzens - Universität Innsbruck. Eingereicht bei a.o. Univ.-Prof. Dr. Schönwiese Volker, Institut für Erziehungswissenschaften, Innsbruck, April 2005

Inhaltsverzeichnis

- Kommentar

- Vorwort

- Arbeit bedeutet für einen Jugendlichen...

- II. Empirischer Teil

- 6. Grundlagen der Integrative Berufsausbildung

- 7. Die Berufsausbildungsassistenz

- 8. Der Jugendliche in der Integrativen Berufsausbildung

- 9. Integrative Berufsausbildung - Meilenstein oder schlechter Kompromiss?

- III. Literaturverzeichnis

- IV. Anhang

Dieser Text besteht aus dem empirischen Teil der Diplomarbeit "Integrative Berufsausbildung. Eine Chance für Jugendliche?" Sie wurde im April 2005 von Zettel Petra, bei a.o. Prof. Dr. Volker Schönwiese am Institut für Erziehungswissenschaften in Innsbruck, eingereicht.

Wir beschränken unsere Veröffentlichung auf das Vorwort und den empirischen Teil.

bidok Redaktion, Dezember 2005

Meine Diplomarbeit über das Thema Integrative Berufsausbildung zu schreiben war für mich eine ganz besondere Herausforderung. Zum einen weckte dieses Thema großes Interesse in mir, da die Integrative Berufsausbildung Jugendlichen mit einer Behinderung, die eine reguläre Lehre nicht bewältigen können, erstmals eine Alternative zum Sonderarbeitsmarkt oder einer Hilfsarbeitertätigkeit nach der Schulzeit bietet. Die Möglichkeiten und Chancen, die sich dadurch eröffnen, stellten für mich ein ansprechendes Forschungsinteresse dar. Zum a nderen ist das Gesetz zur Integrativen Berufsausbildung noch sehr jung, weshalb ich mir die Informationen und Datengrundlagen für meine Arbeit in Form von Literatur nur in sehr geringem Maße zur Verfügung standen. Ich entschied mich deshalb für eine sehr praxisnahe Arbeit, die in engem Kontakt zur ARBEITSASSISTENZ TIROL entstand.

Bei den MitarbeiterInnen der ARBEITSASSISTENZ TIROL möchte ich mich auch sehr herzlich bedanken. Schon durch das Praktikum konnte ich sehr viel über die Arbeit im Bereich der beruflichen Integration und den Umgang mit Menschen mit Behinderung lernen. Frau Evelina Haspinger war die Hauptansprechperson in der ARBEITSASSISTENZ TIROL während meiner Diplomarbeit, trotz sehr viel Arbeit fand sie doch immer wieder Zeit für mich und meine Fragen - vielen Dank!

Des Weiteren möchte ich mich bei allen InterviewteilnehmerInnen bedanken, ohne sie wäre es nicht möglich gewesen, dieses Thema in dieser Form zu bearbeiten. Martin ermöglichte es mir durch seine Geschichte, den Ausbildungsweg eines Jugendlichen ein Stück weit zu verfolgen und damit eine Arbeit, nahe an der Praxis, zu verfassen.

Mein Dank gilt auch Frau Ursula Ortner von ALPHA NOVA, durch ihre Mithilfe konnte ich die wichtigsten Informationen vom ersten Entwurf der Teilqualifizierungslehre bis hin zur Gesetzesnovellierung der Integrativen Berufsausbildung zusammentragen.

Danke auch an Herrn a.o. Univ. -Prof. Dr. Schönwiese Volker für die Vorbereitungen und guten Tipps im Diplomandenseminar und die Betreuung meiner Diplomarbeit.

Ganz besonders bedanken möchte ich mich auch bei Frau Dr. Claudia Niedermair, ihr Fachwissen, kritische Anmerkungen und positive Rückmeldungen waren überaus hilfreich für mich.

Eine wichtige Aufgabe haben auch alle meine Freunde und Bekannten übernommen, die mit mir diskutiert, mich in Phasen, in denen es nicht so gut lief immer wieder aufgemuntert haben und am Ende auch mit mir gemeinsam die Arbeit durchkorrigiert haben.

Ohne die Mithilfe all dieser Menschen wäre das Zustandekommen dieser Diplomarbeit nicht möglich gewesen.

Innsbruck, 3. April 2005 Zettel Petra

Berufsausbildungsassistentin:

"...dass er die Möglichkeit bekommt, sich weiter zu entwickeln, eigenes Geld zu verdienen,

selbständig zu werden, sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen, selber

verantwortlich zu sein, zu werden."

Chef:

"...Leben"

Berufsausbildungsassistent:

"...Pflicht, Geld, Freude, Überwindung, Reife, Selbstbewusstsein."

Vater:

"... Zufriedenheit, Integration zur Gesellschaft, Anerkennung in der Gesellschaft und

Erfolgserlebnis"

Lehrer:

"... sicher Wohlstand, Befriedigung, Ausgleich, Selbstbewusstsein"

Jugendarbeitsassistentin:

"...Geld verdienen, selbständig sein, etwas wert sein."

Direktor:

"... Steigerung des Selbstwertgefühls."

Ursula Ortner:

"...dazu gehören"

Um einen besseren Überblick und einen Praxisbezug zur Integrativen Berufsausbildung zu bekommen, habe ich mir den Ausbildungsweg eines Jugendlichen genauer angesehen und Interviews mit den am Prozess beteiligten Personen geführt. Diese Personen sind:

Der Jugendliche Martin (J1/J2), sein Vater (Vater), seine Berufsausbildungsassistentin (BAASS 1) Fr. Evelina Haspinger von der ARBEITSASSISTENZ TIROL, der Berufsschuldirektor (Direktor) und ein Lehrer (Lehrer), sowie der Chef (Chef) des "Café M" in dem er arbeitet.

Zusätzlich wurden der zweiter Berufsausbildungsassistent (BAASS 2), die Jugendarbeitsassistentin (JuAASS) Fr. Sabine Ordonez-Mendoza, ebenfalls von der ARBEITSASSISTENZ TIROL und Fr. Ursula Ortner (UO) von ALPHA NOVA befragt.

Im Text werden direkte Interviewstellen und indirekt zitierte Stellen unter den in Klammer gesetzten Namen bzw. Abkürzungen geführt. Um die Anonymität zu wahren, wurden die Namen des Jugendlichen und des Betriebes in dem er arbeitet geändert, die anderen Personen werden unter dem Namen ihrer Rollenfunktion bestimmt. Die Mitarbeiter der ARBEITSASSISTENZ TIROL und von ALPHA NOVA sind mit ihrer namentlichen Erwähnung einverstanden.

Das Ziel von ExpertInneninterviews (vgl. auch Kapitel 2) ist es, die Informationen aus der Literatur, in diesem Fall auch aus Gesetzestexten und Konzepten der ARBEITS-

ASSISTENZ TIROL, mit unterschiedlichen Perspektiven von ExpertInnen zu ergänzen und damit ein vollständigeres Bild zu bekommen (vgl. Leitner/Wroblewski 2002, S. 248). Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Interviews auszuwerten, jene von LEITNER/WROBLEWSKI erscheint mir für meine Arbeit am besten geeignet.

Die Formulierung der Forschungsfragen am Beginn dieser Arbeit (vgl. Kapitel 1.2.2.), bestimmte bereits das Forschungsinteresse und die Ausarbeitung der Fragen für die verschiedenen Interviews. "Durch die themenzentrierten Fragestellungen und den iterativen Prozess der Leitfadenerstellung und Informationsgewinnung, die auch andere Informationsquellen als ExpertInneninterviews einschließt, wird der Auswertungsprozess teilweise bereits in den vorangegangenen Schritten vorweggenommen" (ebd. S. 253). Im Vordergrund stehen die themenzentrierte Auswertung und die unterschiedlichen Meinungen und Positionen der InterviewteilnehmerInnen zu den im Leitfaden genannten Themen. Für die Auswertung wurden nicht nur wie normalerweise üblich die Schlüsselstellen transkribiert und die restlichen Abschnitte paraphrasiert, sondern das gesamte Interview. Ich habe mich deswegen für die vollständige Transkription entschieden, da dies dem Leser das Nachlesen des gesamten Interviews und vor allem der indirekten Zitate ermöglicht und da es meiner Meinung nach beim Paraphrasieren leicht zu Informationsverlust oder Reduktion der Komplexität der Aussage kommen kann (vgl. Meuser/Nagel 2002, S. 83f). Außerdem sind Emotionen oder Meinungen in einer wortgetreuen Aussage meist stärker erkennbar.

Die Aussagen der InterviewteilnehmerInnen wurden codiert und anschließend in übergeordnete Kategorien zusammengefasst. "Die Informationen sind so zusammenzufassen, zu kategorisieren und zu interpretieren, dass schlussendlich die Gesamtstruktur der Maßnahme begreifbar wird, wobei die konfliktfreien Bereiche ebenso berücksichtig werden sollen wie aktuelle oder potentielle Problemfelder" (Leitner/Wroblewski 2002, S. 254).

Ein weiterer Schritt der Auswertung besteht darin, die Interviews gegenüberzustellen und mit den weiteren Informationen zu verknüpfen. Dafür werden immer wieder direkte oder indirekte Zitate (mit Personen- und Zeilenangaben, z. B.: BAASS1, Z. 300) aus den verschiedenen Interviews in den Text übernommen, sprachliche oder grammatikalische Ungereimtheiten werden nicht korrigiert, sofern sie nicht die Verständlichkeit der Aussage beeinflussen. "Auf diese Weise können divergierende Interessen, widersprüchliche Anforderungen an einzelne AkteurInnen, ineffiziente Abläufe aber auch <best practices> aufgezeigt und in die Analyse einbezogen werden" (ebd. S. 254).

Zwar ist das Gesetz zur Integrativen Berufsausbildung schon seit September 2003 in Kraft, auf Grund von organisatorischen Arbeiten konnten die ersten Lehrlinge von der Berufsausbildungsassistenz der ARBEITSASSISTENZ TIROL aber erst im Frühjahr 2004 aufgenommen werden.

Als ich bereits im September 2004 gemeinsam mit den beiden Berufsausbildungsassistenten der ARBEITSASSISTENZ TIROL auf der Suche nach einem Jugendlichen war, dessen Ausbildung ich als Beispiel für meine Arbeit heranziehen konnte, war es noch unmöglich ein passendes Fallbeispiel zu finden. Bei manchen Jugendlichen konnte noch keine Lehrstelle gefunden werden, oder sie waren erst so kurz im Lehrbetrieb, dass weder der Jugendliche, noch Chef oder Mitarbeiter ein Interview geben hätten können. In einem anderen Fall stand das Lehrverhältnis auf ziemlich "wackeligen Beinen", so dass die Berufsausbildungsassistenten nicht noch einen zusätzlichen Belastungsfaktor durch mich als Interviewerin in den Prozess hineinbringen wollten. In vielen Fällen hatte auch die Berufsschule noch nicht begonnen, was zum Verlust der Sichtweise der Schule geführt hätte. Es gibt auch immer wieder Jugendliche, zu denen sehr schwer Vertrauen aufgebaut werden kann, weshalb die Berufsausbildungsassistenten meinten, dass die Einbeziehung einer zusätzlichen Person die Zusammenarbeit noch erschweren könnte. Aus diesen Gründen baten die beiden Berufsausbildungsassistenten mich, noch ein paar Wochen zu warten, bis Ausbildungsverhältnisse mehr gefestigt sind, der Berufsschulunterricht angefangen hat und sie die Jugendlichen ein bisschen besser kennen gelernt haben. Um die Zeit bis dahin überbrücken zu können, führte ich bereits die Interviews mit, der Arbeitsassistentin Fr. Ursula Ortner von ALPHA NOVA, der Jugendarbeitsassistentin und den beiden Berufsausbildungsassistenten, da ich diese unabhängig vom Jugendlichen machen konnte. Die Einrichtung ALPHA NOVA (Graz) brachte das Modell der Teilqualifizierungslehre bereits im Jahr 2000 zur Umsetzung (vgl. Kapitel 6.2.), durch dieses Interview konnte ich sehr viel über die Entstehung und Entwicklung der Integrativen Berufsausbildung erfahren. Das Interview mit der Jugendarbeitsassistentin war wichtig, um den Prozess des Clearing erklären zu können, den jeder Jugendliche vor der Integrativen Berufsausbildung durchlaufen muss (vgl. Kapitel 6.1.). Die Berufsausbildungsassistenten sind hauptsächlich zu ihrem Tätigkeits- und Aufgabenfeld befragt worden, um einen umfassenden Überblick zu bekommen, habe ich neben der Berufsausbildungsassistentin von Martin noch einen zweiten befragt. Diese vier Interviews fanden alle in den Büros der jeweiligen Assistenten statt und verliefen unkompliziert, die Personen waren gerne bereit mir das Interview zu geben und antworteten ausführlich.

Schließlich konnte im Jänner 2005 ein geeigneter Jugendlicher für meine Fallstudie gefunden werden: Martin ist 18 Jahre alt und lernt Kellner in der Teilqualifizierung im "Café M" in Innsbruck.

Nachdem die Berufsausbildungsassistentin von Martin die Zustimmung für ein Interview eingeholt hatte, knüpfte sie für mich die ersten Kontakte zu seinem Vater, der Berufsschule und dem Betrieb. Ich entschied mich, zuerst mit dem Vater, dem Direktor der Berufsschule und einem Lehrer, sowie mit Martins Chef die Interviews zu machen, um möglichst viel über Martin erfahren zu können.

Es kam allerdings ganz anders, denn ich lernte Martin bereits beim Interview mit seinem Vater kennen, welches ich Ende Jänner in seinem Büro führte. Martin kam wenige Minuten nach Interviewbeginn um seinen Vater zu besuchen. Er hielt sich, nachdem sein Vater ihm gesagt hatte, dass er ein bisschen warten müsse, im Hintergrund auf. Dadurch ergab sich für mich eine etwas unangenehme Situation, da ich ja mit dem Vater ständig über Martin und seine Ausbildung sprach und das Gefühl hatte, Martin aus der Situation auszuschließen. Ich bat Martin dann etwas später sich auch zu uns zu setzten und mitzureden, was er dann auch tat. Nach dem Interview, bei dem der Vater sehr offen war, lud er mich noch ein, natürlich mit Martins Zustimmung, die Wohnung seines Sohnes anzusehen.

So ergab sich für mich auch die Möglichkeit, mich noch besser bei Martin vorzustellen und ihm zu erklären für was ich die Interviews brauche. Als ich schließlich mit ihm einen Termin für das Interview ausmachen wollte, fragte er, ob wir es nicht gleich machen könnten, da er so wenig Zeit habe. Ich war ziemlich überrascht und auch überhaupt nicht vorbereitet, stimmt aber trotzdem zu. Ich fragte ihn am Ende, ob er bereit wäre, sich noch ein zweites Mal mit mir zu treffen, da ich mir sicher war, bestimmte Fragen vergessen zu haben. Er stimmte zu und wir trafen uns ein paar Tage später wieder in seiner Wohnung zum zweiten Interview. Im Nachhinein war es gut, dass ich Martin zwei Mal interviewen konnte, denn das erste Mal bot mir die Möglichkeit seine Art Fragen zu beantworten kennen zu lernen. Die Berufsausbildungsassistentin hat mich bereits darauf hingewiesen, dass ich einfache Fragen stellen muss und auch damit rechnen muss, dass Martin das Interview unterbricht, wenn er keine Lust mehr hat. Martin hat sich sehr bemüht und offen auf jede Frage geantwortet, meist sehr kurz und oft nur mit ja/nein, Erklärungen und Ausführungen sind ihm eher schwer gefallen. Ich habe deshalb auch sehr viel nachgefragt, wodurch die Schwierigkeit auftrat, ihn durch die Fragen in eine bestimmte Richtung zu lenken oder eine Antwort herauszufordern (I:Hat es sonst noch jemand gegeben, der mit dir über das gesprochen hat, was du später einmal machen willst? J: Ja. I: Wer? Deine Eltern ? Interview J2, Zeilen 3-36). Um ihm das Antworten zu erleichtern, habe ich ihn auch zu konkreten Situationen im Betrieb und in der Schule befragt. (z.B.: I: Erzähl einmal, wie so ein Tag bei dir abläuft, wenn du arbeiten gehst Interview J2, Zeile 135).

Der Direktor der Berufsschule war zwar bereit mir ein Interview zu geben, wollte sich aber auf Grund von schlechten Erfahrungen in anderen Interviewsituationen nicht auf Band aufnehmen lassen. Ein mündliches Interview kam für mich nicht in Frage, da in diesem Fall nur das Mitschreiben von Notizen möglich ist, wodurch viel Information verloren gehen kann. Außerdem bestand die Gefahr, dass diese Notizen von mir später falsch interpretiert und aus dem Zusammenhang gerissen werden könnten. Ich konnte mich mit dem Direktor schließlich auf ein schriftliches Interview einigen, natürlich besteht auch in diesem Fall ein Informationsverlust, da ich bei Unklarheiten oder kurzen Antworten nicht nachfragen konnte.

Einer der Lehrer von Martin war dagegen gleich bereit, mir meine Fragen zu beantworten und es konnte schnell ein Termin gefunden werden. Das Interview fand an der Berufsschule in einem ruhigen Besprechungsraum statt.

Im Betrieb vom Martin interviewte ich nur den Chef, da Martin fast ausschließlich mit ihm zusammenarbeitet. Da dieser sehr viel zu tun hat und sich kein gemeinsamer Termin finden ließ, führten wir das Interview telefonisch, die Lautsprecherfunktion ermöglichte die Aufnahme des Interviews. Auch der Chef war sehr offen für meine Fragen, allerdings arbeitete er parallel zum Interview (Gäste bedienen, kassieren), was die Dauer des Interviews natürlich beeinflusste.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich alle Personen bemüht haben und ich über die Interviews sehr viele Informationen sammeln konnte. Die Datengrundlage im zweiten Teil dieser Diplomarbeit bilden fast ausschließlich diese Interviews, da es noch kaum Literatur zum Thema Integrative Berufsausbildung gibt. Neben Konzepten und Gesetzestexten gibt es einige wenige Berichte aus Zeitungen und Zeitschriften, die aber alle nur die Vorgangsweise und die Tätigkeit der Berufsausbildungsassistenz bei der Integrativen Berufsausbildung beschreiben. Es finden sich aber in der Literatur andere Modelle, deren Ziel die Integration von Menschen mit Behinderung in das Arbeitsleben ist, die der Integrativen Berufsausbildung in manchen Punkten ähnlich sind. Ein Beispiel dafür ist die Evaluation von HINZ/BOBAN über das Integrationspraktikum und das Ambulante Arbeitstraining der Hamburger Arbeitsassistenz. "Das Ambulante Arbeitstraining und das Integrationspraktikum werden strukturell als duale Maßnahmen durchgeführt: Die Qualifizierung erfolgt in der betrieblichen Situation auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mit Hilfe von ArbeitsassistentInnen, zusätzlich findet beim Ambulanten Arbeitstraining ein wöchentlicher Berufsschultag statt" (Hinz/Boban 2001, S. 51). Zwar sind diese beiden Modelle Maßnahmen zur Berufsvorbereitung für Jugendliche mit einer Behinderung, es geht um berufliche Orientierung und Sammlung von Erfahrungen durch verschiedene Praktikumsplätze, dennoch sind die Erfahrungen von Vorgesetzten, ArbeitsassistentInnen, Berufsschullehrern vergleichbar.

Im Kapitel "Grundlagen der Integrativen Berufsausbildung" das Konzept der Unterstützten Beschäftigung erklärt werden, da sich die Inhalte und Prinzipien der Integrativen Berufsausbildung an diesem orientieren. Weiters geht es um das Clearing, das für alle Jugendlichen verpflichtend ist, bevor sie eine Integrative Berufsausbildung antreten können. Auch die Entstehung des Gesetztes zur Integrativen Berufsausbildung, die maßgeblich durch Vorbereitungen von ALPHA NOVA beeinflusst wurde, ist Thema dieses Kapitels.

Im Kapitel "Die Berufsausbildungsassistenz" werden die Aufgaben- und Arbeitsbereich der Berufsausbildungsassistenten in allen Abschnitten der Ausbildungsbegleitung aufgezeigt. Es nimmt auch Bezug auf die Rolle der Berufsausbildungsassistenz, neben einer Selbsteinschätzung der BerufsausbildungsassistentInnen kommen auch die anderen InterviewteilnehmerInnen zu Wort. Im letzten Teil dieses Kapitels geht es um die Zusammenarbeit mit den Schulen und den Betrieben.

Auf die Sichtweise der Jugendlichen wird im Kapitel "Der Jugendliche in der Berufsschule und im Betrieb" ganz besonders Acht genommen. Mit der Geschichte von Martin wird in diesem Teil der Arbeit ein Beispiel für eine Integrative Berufsausbildung gegeben und gleichzeitig immer versucht, einen allgemeinen Überblick zu geben.

Schließlich nimmt das Schlusskapitel "Integrative Berufsausbildung - schlechter Kompromiss oder Meilenstein?" Bezug auf die Problemfelder und Hindernisse, die sich immer wieder stellen, bzw. auf die Chancen, die sie einem Jugendlichen mit Behinderung bieten kann.

Inhaltsverzeichnis

Das Konzept der Unterstützten Beschäftigung entwickelte sich im Zuge der Bürgerrechtsbewegungen in den USA unter dem Namen Supported Employment (vgl. Kapitel 1.2.1. Ausgangssituation). Supported Employment ist in den USA seit den 80-er Jahren gesetzlich verankert und hat sich von dort aus zuerst vor allem in den englischsprachigen Ländern wie Großbritannien, Irland oder Australien verbreitet (vgl. Doose 1997). Mittlerweile gibt es das Modell Unterstützte Beschäftigung auch in vielen Ländern Europas, welches zu einem wichtigen Bestandteil der Arbeitsweise vieler Arbeitsassistenzstellen geworden ist.

"Unterstützte Beschäftigung ist nicht einfach eine Technik der beruflichen Integration, sondern bedingt eine neues Grundverständnis der Unterstützung für Menschen mit Behinderungen" (Doose 1997). Dieses Modell verlangt ein dialogisches Verständnis von Behinderung (vgl. Kapitel 3.1. Begriffliche Grundlagen), d.h., nur flexible und individuelle Hilfestellungen, können erfolgreich und zielführend sein. Die entscheidende Frage lautet demnach nicht "Wer passt in welche Maßnahme?", sondern "Wie können die Maßnahmen an den Menschen angepasst werden?"

Die Prinzipien der Unterstützten Beschäftigung sind (vgl. Doose 1997, Hinz/Boban 2001, S.29f.):

-

Bezahlte, reguläre Arbeit: eine sinnvolle Tätigkeit die entsprechend entlohnt wird

-

Arbeit in integrierten Arbeitsumgebungen: am ersten Arbeitsmarkt, dort wo nicht-behinderte Menschen auch arbeiten

-

Individualisierung der Unterstützung

-

Erst platzieren, dann qualifizieren[1]: viele Menschen (mit Behinderung) lernen besser in Realsituationen

-

Keine zeitliche Begrenzung der Unterstützung

-

Zielgruppe sind Menschen mit schwereren Behinderungen, die bisher als "nicht vermittlungsfähig" galten und intensivere Unterstützung benötigen, um arbeiten zu können.

Unterstützte Beschäftigung umfasst alle notwendigen Schritte zur Vorbereitung auf das Arbeitsleben und kann in folgende Bausteine unterteilt werden (vgl. Ciolek 1996, S. 50f.):

-

Erarbeitung eines individuellen Fähigkeitsprofils: Persönliche Zukunftsplanung/Clearing

-

Arbeitsplatzanalyse: Kontaktaufnahme mit potentiellen Arbeitgebern, Vorbereitung der MitarbeiterInnen

-

Akquisition von Arbeitsplätzen: Gestaltung des Arbeitsplatzes, Entwicklung von Hilfsmitteln

-

Qualifizierung am Arbeitsplatz: Personelle Unterstützung im Betrieb, Begleitung so lange wie notwendig

-

Nachsorge: Krisenintervention, wenn nötig, dauerhafte Unterstützung

Die Erstellung des persönlichen Fähigkeitsprofils kann zum Beispiel durch die Methode der Persönlichen Zukunftsplanung erfolgen, die in Nordamerika entwickelt wurde. JUDITH SNOW und MARSHA FOREST[2] entwickelten die ersten Methoden der Persönlichen Zukunftsplanung auf Grund ihrer eigenen Erfahrungen mit Behinderung und Krankheit und den damit in Zusammenhang stehenden Schwierigkeiten, trotzdem ein selbständiges Leben führen zu können (vgl. Boban/Hinz 1999).

Auch die Persönliche Zukunftsplanung geht von einer veränderten Sichtweise von Behinderung aus. Sie orientiert sich an der individuellen Person und deren Interessen und Fähigkeiten, der Blick richtet sich auf die zu unterstützende Person in Richtung der Verwirklichung ihrer Wünsche mit dem Ziel der Verbesserung der Lebensqualität. Persönliche Zukunftsplanung kann nicht nur im Rahmen der beruflichen Zukunft eingesetzt werden, sondern immer dann, wenn es um eine Veränderung der Lebenssituation geht.

Da auch in Österreich die Arbeitsmarktsituation für Jugendliche mit Behinderung äußerst schwierig ist, gab es Überlegungen, wie Betroffenen am Übergang von der Schule ins Arbeitsleben unterstützt werden können(vgl. Clearing Jahresbericht 2002, S. 7). Seit einiger Zeit gibt es jetzt für Jugendliche mit einer Behinderung die Möglichkeit ein Clearing zu machen. Das Clearing ist eine Adaption der Persönlichen Zukunftsplanung und verwendet sehr viele ihrer Elemente in ähnlicher Weise. "Mit der Einrichtung von Clearingstellen (...) ist es nicht nur gelungen, Jugendlichen eine professionelle Unterstützung zu bieten, sondern auch den Einstieg in das Berufsleben zu erleichtern (Clearing Jahresbericht 2002, S. 7).

Im Folgenden wird das Clearing am Beispiel der JUGENDARBEITSASSISTENZ TIROL[3] genauer aufgezeigt, es wird deshalb genauer auf dieses Modell eingegangen, da das Clearing eine verpflichtende Maßnahme vor der Integrativen Berufsausbildung ist.

Die JUGENDARBEITSASSISTENZ TIROL bietet seit 01.01.2003 Clearing nach den Richtlinien und Vorgaben des BMSG an (vgl. Interview JuAASS, Z. 32f). Clearing stellt das erste Bindeglied zwischen Schule und Beruf dar und beginnt bereits im letzten Schuljahr, denn es ist wichtig, früh mit dem Clearing zu beginnen, um entsprechende Weichenstellungen bis zum Ende der Schulzeit vornehmen zu können (vgl. Clearing Jahresbericht 2003, S. 13).

Die Jugendlichen werden von einem/r Jugendarbeitsassistent/in aufgenommen, der/die für die Koordination des Clearingprozesses verantwortlich ist. Seine/Ihre Rolle besteht darin, alle beteiligten Personen gut zu informieren, die notwendigen Schritte für das Clearing zu treffen, sowie den Kontakt zu den Schulen und Betrieben zu halten.

JuAASS: Manchmal sehe ich mich als Spagat, so mitten drin, es wirbelt mich oft recht herum, weil ich einfach mit vielen Partnern zu tun habe. Es sind die Jugendlichen, es sind die Eltern, es sind die Schulen, es sind die Betriebe. Es ist nicht immer leicht, den Spagat auch zu schaffen, dass man für die Jugendlichen da ist und ihre Bedürfnisse sieht, gleichzeitig auch die Betreibe und das wirtschaftliche nicht aus den Augen verliert. (....)Eigentlich ist es der Jugendliche der Mittelpunkt und es dreht sich alles um ihn. Aber manchmal geht es mir so, dass ich da ein bisschen aus dem Auge verliere, vor lauter anderen Sachen, die rundherum zu klären sind, dass man schon aufpassen muss, dass ich schon die Bedürfnisse des Jugendlichen berücksichtige. (Z. 260f)

Zielgruppen der ARBEITSASSISTENZ TIROL sind Jugendliche mit einer Behinderung bis zum 24. Lebensjahr, die Schwierigkeiten bei der Eingliederung in das Arbeitsleben haben.

JuAASS: Also der Personenkreis, ja, geht von Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, also Abgänger von Sonderpädagogischen Zentren, bis Jugendliche mit einer erhöhten Familienbeihilfe und auch Jugendliche, die über das Bundessozialamt eingeschätzt sind (...) wir haben auch Jugendliche die mit einer psychischen Beeinträchtigung zu uns kommen, aber die sollen zumindest ein ärztliches Gutachten aufweisen (Z. 4f).

Im Clearingprozess geht es darum, berufliche Möglichkeiten abzuklären, bei manchen Jugendlichen auch erst einmal darum, Stärken und Fähigkeiten zu ermitteln.

JuAASS: Clearing heißt, Abklärung der beruflichen Möglichkeiten. Das Clearing dauert längstens sechs Monate, im Idealfall beginnt es im letzten Schuljahr. Erste Kontaktaufnahmen mit den Jugendliche und den Eltern, da gibt es ein Informationsgespräch im Büro der Jugendarbeitsassistenz. Dann ist es meistens so, dass die Jugendlichen auch alleine kommen, dass es ein Einzelgespräch gibt (Z 45f).

In den Einzelgesprächen wird versucht, den Jugendlichen mit seinen Fähigkeiten kennen zu lernen, Ideen für mögliche Berufe zu bekommen und Ziele zu definieren. Dies kann auch durch den Einsatz verschiedenster Methoden der Persönlichen Zukunftsplanung erfolgen, besonders dann, wenn Jugendliche sich schwer tun sich sprachlich auszudrücken oder ihre Stärken zu nennen (vgl. Doose 2000, S. 22f.)

Methoden der Persönlichen Zukunftsplanung[4]sind z.B.:

-

verschiedenste Themenblätter: "Wieso arbeiten", "9 gute Dinge über mich"

-

Ordner: die JUGENDARBEITSASSISTENZ TIROL hat eine eigene Mappe entworfen, um den Clearing-Prozess zu dokumentieren

-

Kartensets: Dream-Cards, Lifstyle-Cards

Eine Grundidee der Persönlichen Zukunftsplanung ist es, eine Netz um den Jugendlichen aufzubauen, unterschiedlichste Menschen am Prozess zu beteiligen, um viele Wege und Möglichkeiten zu erhalten.

Deshalb werden im Rahmen des Clearings auch so genannte Unterstützungskreise (Circle of Friend, vgl. Boban/Hinz 1999) mit den verschiedensten Personen, die den Jugendlichen unterstützen wollen und dem Jugendlichen gemeinsam gemacht.

JuAASS: Der Unterstützungskreis ist so aufgebaut, dass man mit dem Umfeld des Jugendlichen, mit den Eltern, mit Lehrern, Betreuern, Verwandten, Bekannten, eine Zukunftsplanung gemeinsam macht, dass man auf Stärken und Fähigkeiten eingeht, ein Stärken-Fähigkeiten-Profil erstellt und auf Grund dessen Arbeitsbereiche sucht, die für den Jugendlichen interessant wären einmal kennen zu lernen und auch möglich wären kennen zu lernen (Z. 51f).

Folgende Fragestellungen können in einem Unterstützungskreis bearbeitet werden:

Wo liegen die Fähigkeiten? Was sind die Ziele im Bezug auf die Berufsausbildung? Welche Dinge sind bereits ausprobiert worden, was kann noch probiert werden? Ressourcen: Wo können wir uns hinwenden, wer könnte helfen, wen kennen wir,...?

Es geht darum, das Wissen der Anwesenden zusammen zu tragen, "durch die Zusammenarbeit von Ehrenamtlichen und Professionellen, von Betroffenen und Beteiligten, von Menschen mit unterschiedlichen Zugängen zum Jugendlichen entsteht eine Vielzahl von nutzbaren Ressourcen" (Niedermair/Tschann 1999, S. 38).

Aus dem gemeinsam gewonnenen Wissen können nun Rahmenbedingungen festgelegt werden, unter denen der Jugendliche gut und erfolgreich arbeiten kann und in einem weiteren Schritt gilt es mögliche Arbeitsfelder zu definieren. Bei diesen Überlegungen ist es wichtig, immer die Fähigkeiten des Jugendlichen und die besprochenen Rahmenbedingungen im Auge zu behalten. "Wenn - wie bei einem Jugendlichen - das Fahrrad fahren zu seinen liebsten Beschäftigungen gehört, wird man im Unterstützungskreis darüber nachdenken, in welchem Arbeitsfeld Botengänge notwendig wären bzw. ob und wo es eine Idee oder Möglichkeiten gibt, das Fahrrad in eine Beschäftigung einzubauen" (Niedermair/Tschann 1999, S. 39).

JuAASS: Und dann ist es so, dass wir eine Praktikumsphase einlegen, das ist meistens zwei, drei Monate, also drei bis vier Praktika, organisiert gemeinsam in dieser Zeit. Zum Teil organisieren das die Eltern, zum Teil organisieren das wir, also das wird in diesem Unterstützungskreis auch festgehalten. Und nach dieser Zeit gibt es dann noch ein zweites Treffen, wo dann Erfahrungen von dem Jugendlichen, also er über Erfahrungen spricht und eine Reflexion macht und dann eventuell noch einmal ein Praktikum (Z. 57f).

"Persönliche Zukunftsplanung geht davon aus, dass formelle und informelle Kontakte wichtig sind, um eine aussichtsreiche Zukunft für Menschen zu gestalten" (Doose 2000, S. 29). Die Erfahrung zeigt, dass Praktika oft durch informelle Kontakte gefunden werden, es gilt also die Beziehungen der Mitglieder eines Unterstützungskreises zu nützen.

In einem weiteren Unterstützungskreis werden die Erfahrungen mit dem Jugendlichen diskutiert, erörtert, ob sich die Rahmenbedingungen als nützlich erwiesen haben und Schwierigkeiten besprochen. "Gemeinsame Reflexion und feed-back verringern Fehlentscheidungen und vermeiden Frustration" (Niedermair/Tschann 1999, S. 42).

JuAASS: Zum Schluss gibt es noch einmal ein gemeinsames Treffen, wo es dann den Entwicklungsplan gibt und der Entwicklungsplan sagt eben aus, wo geht es hin, welche Möglichkeiten haben sich ergeben für den Jugendlichen und die können ganz unterschiedlich sein. Eben entweder eine Lehre, oder eine Integrative Berufsausbildung oder eben in einem Projekt, oder in einer Hilfstätigkeit (Z. 64f).

Ist das Ergebnis des Entwicklungsplans, eine Lehrstelle oder einen geeigneten Arbeitsplatz zu finden, beginnt die Arbeitsassistenzphase[5], in der es um die anderen, oben beschriebenen Bausteine der Persönlichen Zukunftsplanung geht: Arbeitsplatzanalyse und -akquisition, Qualifizierung am Arbeitsplatz und Nachsorge.

JuAASS: Und da geht es um die Ausbildung, also um die Stellensuche, wo man dann noch einmal in die Betriebe hingeht und einfach die Möglichkeiten abklärt ob zum Beispiel eine Lehre möglich ist. Oder es ergibt sich schon vom Clearing die Möglichkeit in dem Betrieb zu bleiben und eine Ausbildung zu machen (Z. 102f).

Die Arbeitssuche stellt manchmal ein großes Hindernis stellt dar, wenn sich keine Möglichkeit findet, einen Jugendlichen in seinem gewünschten Arbeitsumfeld unterzubringen. Solche Misserfolge führen zu Frustration und Resignation bei den Jugendlichen.

JuAASS: Es gibt einfach junge Leute, die haben eine besondere Fähigkeit und dann versucht man sie in diesem Berufszweig unterzubringen und dann sperrt sich alles, weil einfach die Stelle dafür nicht da ist, weil es verschiedenste Dinge gibt, die dagegen sprechen, das ist schon schwierig. Und die Jugendlichen haben oft auch, wie soll ich sagen, nicht grad Erfolgserlebnisse, sondern genau das Gegenteil, dass sie sagen, "ich habe meine Fähigkeit, aber ich kann damit nichts anfangen, dann muss ich halt in eine Behinderteneinrichtung gehen" (Z. 348f).

Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich daraus, wenn Jugendliche längerfristig nicht bestehen können, weil die Anforderungen des Betriebes steigen (vgl. Interview JuAASS, Z. 364f). Krisenintervention und Unterstützung für den Jugendlichen und den Betrieb sind in einem solchen Fall unerlässlich.

Damit diese Probleme in Zukunft minimiert werden können, ist es notwendig, dass Schulen und Betriebe, aber auch die Eltern und der Jugendliche selbst mit den Arbeitsassistenzstellen kooperieren, bestehende Kontakte gut gepflegt werden und gute Öffentlichkeitsarbeit betrieben wird, um das Modell noch bekannter zu machen.

Die Kooperation mit den Schulen wird von der Jugendarbeitsassistentin als gut bezeichnet, obwohl es an manchen Schulen auch schwierig ist, Fuß zu fassen (vgl. auch Interview JuAASS Z. 315f).

JuAASS: Es gibt manche Schulen, die wirklich von sich aus kommen und sagen, wir hätten jetzt wieder Jugendliche, die sind im letzten Schuljahr, könnt ihr einmal kommen, zur Information? Und es gibt aber auch die Schulen, muss man sagen, wo man sich denkt, ah, da muss ich mich jetzt melden, weil da habe ich mich lange nicht gemeldet und auch nichts gehört (Z. 143f).

Leider ist es aber oft so, dass Jugendliche und ihre Eltern sich erst recht spät im letzten Schuljahr melden (vgl. Interview JuAASS Z. 177f). Grundsätzlich wird das Angebot des Clearings in den Schulen aber gut angenommen und Jugendliche und Eltern sind sehr interessiert:

JuAASS: die Jugendlichen fragen auch, haben zum Teil schon Vorstellungen was sie machen wollen. Wir haben jetzt einen neuen Clearing Film (...) und sie sind sehr interessiert, weil sie auch andere Jugendliche sehen, die erzählen, dass es schwierig ist eine Arbeit zu finden und dass es aber über das Clearing möglich ist etwas zu finden, wobei es aber trotzdem noch nicht leicht ist. Ja, schon, es wird recht gut angenommen (Z. 189f)

JuAASS: Es ist so, ein bisschen das Problem ist, dass manche Jugendliche erst nach der Schule kommen, die entweder selber das Angebot nicht annehmen wollten, oder die Eltern denken, ach da finden wir schon was und die Schulen melden sich dann auch nicht (Z. 148f).

Die Erfahrungen mit Betrieben sind sehr unterschiedlich auf Jugendliche mit einer Behinderung als auch auf die JUGENDARBEITSASSISTENZ und ihre Arbeit selbst.

JuAASS: Betriebe sagen zum Teil "gut, dass es euch gibt!" Andere Betriebe, da merke ich, da wird man belächelt, das sind halt die Sozialen, aber irgendwie habt ihr keine Ahnung wie es wirklich ausschaut. (Z. 298f)

Praktika für einen Jugendlichen sind eher leichter zu bekommen und bieten dem Betrieb und dem Jugendlichen die Möglichkeit sich gegenseitig kennen zu lernen (vgl. Interview JuAASS Z. 210f). Für den Jugendlichen bieten Praktika außerdem die Gelegenheit, ihre Fähigkeiten realistisch einschätzen zu lernen, sich im Arbeitsalltag zurechtfinden zu lernen und ihr Selbstbewusstsein in der Auseinandersetzung mit beruflichen Anforderungen, persönlichen Fähigkeiten und dem Erleben von Erfolgs- und Misserfolgserlebnissen zu stärken (vgl. Jacobs 1997, S. 104).

Die Suche nach einer fixen Arbeitstelle ist oft schwieriger, da die Anforderungen der Betriebe meist sehr hoch sind und vielfach Vorurteile und Befürchtungen stark im Vordergrund stehen, die es erst durch viel Information und Aufklärungsarbeit abzubauen gilt

JuAASS: Manche Betriebe stellen sehr hohe Anforderungen, z.B. so High-Tec Betriebe sagen, eine Integrative Berufsausbildung können sie sich nicht vorstellen, weil von den Mitarbeitern immer alles verlangt wird. Also Abstriche machen ist schwierig, das sind aber eher Aussagen der großen Betriebe. Es gibt im Gegensatz dazu auch Betriebe die sagen, ja, geben wir eine Chance (...). Schauen wir uns die Möglichkeiten an, am Anfang ist oft die Angst vor dem Aufwand, was muss man denn da alles tun? Aber es gibt schon Betriebe die durchaus offen sind, auch Jugendliche aufzunehmen, die es eben schwerer haben (Z. 225f).

JuAASS: Dann reagieren die aber trotzdem oft so drauf, da ist der Kündigungsschutz und ich kriege den ja nie wieder los. Das ist immer noch recht verankert bei den Betrieben, wobei (...) also wenn ein Jugendlicher sich ganz daneben benimmt, dann ist klar, dass da auch ein Kündigungsschutz nicht mehr greift und dass er einfach wirklich gekündigt werden kann. Aber das sage ich dann auch und wenn ein Jugendlicher fleißig ist und sich bemüht, dann ist es natürlich schwierig ihn zu kündigen, nicht, wenn die Firma meint, er bringt doch nicht die Leistung (Z. 241f).

Inzwischen ist das Clearing zu einer sehr wichtigen Dienstleistung im Bereich der Arbeitsassistenz geworden und für Jugendliche mit einer Behinderung nicht mehr wegzudenken. Es eröffnet den Jugendlichen Möglichkeiten und Wege, ihr Leben nach ihren Wünschen und Träumen zu gestalten, nicht nur im beruflichen Bereich.

"Sie (die Methoden der Persönlichen Zukunftsplanung, Anm. Z.P.) nehmen den Fokus weg von der distanzierten Feststellung von Problemen, Defiziten, Mängeln, Defekten, Verzögerungen, Störungen, Minderungen der Erwerbsfähigkeit, Graden von Behinderung usw. eines Menschen. Stattdessen zielen sie auf gemeinsame, kooperative Reflexion seiner Erfahrungen, Stärken, Bedürfnisse, Vorlieben, Begabungen etc. und die Möglichkeiten, Chancen und Erfordernisse, die in (s)einer Situation enthalten und nutzbar sind" (Boban/Hinz 1999)

"Es ist schwierig, für einen so genannten geistig behinderten Jugendlichen, eine weitere (nach der Schule Anm. Z.P.) integrative, individuelle Bildungs- und Lernmöglichkeit zu finden - ES GIBT KEINE!" (Rosenkranz/Ortner/Gusel 2004, S. 206).

Zu dieser Erkenntnis kam eine Mutter aus der Steiermark, die für ihren Sohn einen Ausbildungsplatz zu bekommen versuchte. Sie wollte diese Tatsache jedoch nicht auf sich beruhen lassen und erkämpfte für ihren Sohn einen Lehrplatz im Büro bei der Lebenshilfe Steiermark. Er erlernte dort Teile des Berufsbildes Bürokaufmann und bekam auch die Möglichkeit die Berufsschule zu besuchen. Er "war sozusagen der Pionier der Teilqualifizierungslehre" (Rosenkranz/Ortner/Gusel 2004, S. 206).

Die Erfahrungen die sie und ihr Sohn machen mussten, sowie die Notwendigkeit für Jugendliche mit Behinderung eine Möglichkeit zur Berufsausbildung zu schaffen, veranlassten die Mutter gemeinsam mit dem Verein INITIATIVE SOZIALE INTEGRATION (ISI) den Arbeitskreis "Integration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. mit Behinderung auf einem Ausbildungsplatz und in die Berufsschule" zu gründen (vgl. ebd. S. 208). Gemeinsam mit Trägern verschiedenster Stellen (AMS, BSB, Wirtschaftskammer) sowie Eltern von betroffenen Jugendlichen und ArbeitsassistentInnen wurde die Modellbeschreibung der Teilqualifizierungslehre 1999 erarbeitet.

Durch die gute Unterstützung seitens der Politik und des Landesschulrates erhielten die ersten Jugendlichen bereits im Oktober 1999 einen Lehrplatz beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung. Im Jahr 2000 wurde das Konzept der Teilqualifizierung von der ALPHA NOVA BetriebsgesmbH aufgenommen und in einem Pilotprojekt zur Umsetzung gebracht (vgl. Interview UO, Z. 33f). ALPHA NOVA ist eine Einrichtung, die Menschen mit Behinderung in unterschiedlichen Lebenssituationen in verschiedenen Teilprojekten unterstützt:

UO: Wir habe mehrere Wohnhäuser und Werkstätten für Menschen mit höherem Unterstützungsbedarf, also für Menschen mit Behinderungen, ein Beratungszentrum das für Menschen mit und ohne Behinderungen ausgerichtet ist und hier in der Elisabethstrasse die mobilen Dienste, wo wir eben mobile Dienstleistungen im Bereich Arbeit, Wohnen, Freizeit und Berufsorientierung anbieten. (Z. 8f)

Das Modellprojekt der Teilqualifizierung wurde von ALPHA NOVA folgendermaßen umgesetzt: Bevor mit der Lehrstellensuche begonnen wurde, versuchten ArbeitsbegleiterInnen gemeinsam mit den Jugendlichen ein Fähigkeitsprofil[6] zu erstellen um individuelle Interessen und Stärken bestmöglich bei der Suche nach einer geeigneten Stelle einsetzen zu können (vgl. Interview UO, Z. 38f).

UO: Ja, nach dieser Abklärung der Fähigkeiten, gingen wir mit diesen Jugendlichen auf Praktikumssuche, dass sie einfach auch ausprobieren konnten, ob der Beruf für sie passt. Sollte sich das so weit geklärt haben, der Beruf ist ideal, Fähigkeiten und Stärken passen, haben wir gemeinsam nach einer Lehrstelle gesucht, das hat einfach oft sehr lange gedauert, weil Lehrstellen ohnehin im Verhältnis zu Jugendlichen wenig sind und dann eben noch Jugendliche, die vielleicht eher die zweitbesten am Markt sind, oder die ein bisschen Unterstützung brauchen zu vermitteln, hat eben einfach länger gedauert(Z. 47f).

Ein Praktikum hilft dem Jugendlichen seine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und Vorurteile und Ängste seitens der Mitarbeiter abzubauen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass viele Lehrplätze durch vorangegangene Praktika gefunden werden können (vgl. Interview UO, Z. 98f). Während der Lehrzeit war auch immer ein/e ArbeitsbegleiterIn von ALPHA NOVA vor Ort, um den Jugendlichen beim Erlernen der Fähigkeiten zu unterstützen, diese/r stand auch als Ansprechpartner für alle Beteiligten zur Verfügung (vgl. Rosenkranz/Ortner/Gusel 2004, S. 210).

UO: Unterstützung hat eben so ausgesehen, dass wir auch während der gesamten Lehrzeit auch Arbeitsbegleitung angeboten haben und anbieten konnten. Arbeitsbegleitung ist, dass direkt eine Begleiterin den Jugendlichen vor Ort im Betrieb dabei unterstützt verschiedene Tätigkeiten zu erlernen, die auch den Kontakt zur Berufsschule hält, das heißt, dass die Tätigkeiten die im Betrieb erlernt werden, parallel dazu dann auch in der Berufsschule berücksichtigt werden (Z. 65f).

Auch die Teilqualifizierungslehrlinge wurden nach dualem System ausgebildet und wurden in der Berufsschule integrativ unterrichtet. Die Arbeitsbegleiter bereiteten gemeinsam mit der jeweiligen Berufsschule den individuellen Schulbesuch vor.

UO: Es hat einfach sehr gut gepasst, dass die damalige Berufsschulinspektorin, die damals zuständig war für die Steiermark da sofort ein offenes Ohr gehabt hat und gesagt hat, jeder der einen Lehrvertrag hat, ist auch berufsschulpflichtig und ihrer Meinung nach, hat sich die Berufsschule darum kümmern müssen, einfach dafür zu sorgen, dass auch die Jugendlichen, die Unterstützungsbedarf haben, ausgebildet werden. Das war auch eine eher seltene Grundhaltung (Z. 88f).

Die Teilqualifizierungslehre war wie bereits beschrieben ein Pilotprojekt in Graz und Umgebung. In der Steiermark und auch in anderen Bundesländern gab es auch noch andere Formen der Berufsausbildung, die ebenfalls versuchen, Jugendliche mit Behinderung in das Arbeitsleben zu integrieren. Diese Maßnahmen wurden allerdings ohne gesetzlichen Rahmen, meist in Form von Pilotprojekten durchgeführt:

In Graz wurde das Modell der Anlehre von JUGEND AM WERK angeboten, Jugendliche konnten eine Ausbildung zum qualifizierten Helfer machen, die mit einem Zertifikat über die erworbenen Fähigkeiten abschloss (vgl. Interview UO, Z. 120f).

In Vorarlberg entstand auf Initiative von Eltern das Pilotprojekt SPAGAT, das vor allem darauf ausgerichtet ist, auch Menschen mit schweren Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren (vgl. Niedermair/Tschann 1999, S. 24).[7]

Die Forderungen von InteressenvertreterInnen nach gesetzlichen Regelungen auch für die Ausbildung von Jugendlichen mit einer Behinderung wurden immer lauter. Im Herbst 2002 verabschiedeten die Sozialpartner ein gemeinsames Positionspapier zur Integrativen Berufsausbildung, das auch die notwendigen Änderungen für integrativen Berufsschulunterricht beinhaltete. Das ganze Jahr 2003 fanden Verhandlungen und Gesprächsrunden der Sozialpartner und des BMWA statt, verschiedene Entwürfe wurden erarbeitet und diskutiert. Mit 1. September 2003 tritt schließlich die Novelle des Berufsausbildungsgesetztes (BAG) mit den neuen Bestimmungen in Kraft.

Die Integrative Berufsausbildung gemäß § 8b sieht zwei Ausbiludngsmöglichkeiten vor:

Bei der verlängerte Lehre ist die Lehrzeit um ein, in Ausnahmefällen auch bis zu zwei Jahren verlängert. Die Lehrlinge erhalten einen ordentlichen Lehrvertrag, erlernen die Inhalte des gesamten Berufsbildes und sind hinsichtlich der Berufsschulpflicht den Lehrlingen gleichgestellt (vgl. Prischl 2004, S. 195).

Das Modell der Teilqualifizierungslehre von ALPHA NOVA findet sich in leicht veränderter Form auch im neuen Berufsausbildungsgesetz wider. Ein Unterschied besteht in der Form des Vertrages für die Teilqualifizierungslehrlinge - sie bekommen statt eines Lehrvertrages einen Ausbildungsvertrag. Auch hinsichtlich der Vertragsbildung gab es Veränderungen:

UO: Wenn man das gegenüber stellt, in dem Pilotprojekt haben die Jugendlichen einfach einen Lehrvertrag gehabt und man hat geschaut, wie viel von diesem gesamten Berufsbild können sie erlangen (...). Im Gesetz ist es so, dass diese Ausbildung im §8b Absatz 2 ja geregelt ist und man bereits zu Beginn der Ausbildung festlegen soll, muss, was denn die Lernziele sind. Wir haben es fast einfacher wahrgenommen, darauf los lernen zu dürfen, nach oben offen, schauen wie weit jemand kommt, als schon gleich einschränken zu müssen. Es ist so, dass es im Gesetz trotzdem flexibel ist, das heißt, wenn man drauf kommt, dass die Ziele zu hoch, oder zu niedrig waren, kann man das immer noch verändern, aber das ist halt immer sehr bürokratisch (Z. 140f).

Ein weiterer Unterschied ist die fehlende Berufsschulpflicht für Lehrlinge der Teilqualifizierung. Beim Pilotprojekt von ALPHA NOVA hatten die Jugendlichen einen Lehrvertrag und somit automatisch Berufsschulpflicht.

UO: Bei der Teilqualifizierung jetzt nach 8b 2 neuen Gesetz, ist es so, dass sie das Recht auf Berufsschule haben, aber nicht die Pflicht. Das heißt es ist möglich, aus verschiedenen Gründen, auch die Berufsschule weg zu lassen (Z. 159f).

Die Integrativen Berufsausbildung ist nach dem neuen Gesetz nicht nur Jugendliche mit einer Behinderung zugänglich, die Zielgruppe hat sich auf "Jugendliche mit persönlichen Vermittlungshemmnissen, die trotz Versuchen durch das AMS nicht in eine reguläre Lehre vermittelt werden konnten" erweitert (Prischl 20034, S. 195, vgl. Interview UO, Z. 163f).

Anders als bei ALPHA NOVA, die dem Jugendlichen, wenn notwendig, auch direkte Arbeits- oder Lernbegleitungen zur Verfügung gestellt hat, gibt es jetzt eine Berufsausbildungsassistenz. Diese begleitet und unterstützt die Jugendlichen während ihrer gesamten Ausbildungszeit und ist Ansprechpartner für Berufsschulen und Betriebe. Eine direkte Arbeitsbegleitung kann die Berufsausbidlungsassistenz aufgrund des gesetzlich festgelegten hohen Betreuungsschlüssels (1:20) nicht leisten. Trotzdem übernimmt die Berufsausbildungsassistenz eine sehr wichtige Rolle, sie fungiert als Drehscheibe im gesamten Ausbildungsprozess, ohne eine verbindliche Zustimmung aller Beteiligten über die Einbindung einer Berufsausbildungsassistenz, darf ein Ausbildungs- bzw. Lehrvertrag bei der Wirtschaftskammer nicht eingetragen werden (vgl. Prischl 2004, S. 196).

Im folgenden Kapitel werden die Aufgaben und Tätigkeiten, sowie die Arbeitsweise der Berufsausbildungsassistenz genauer beschrieben.

[1] Im Gegensatz zum Rehabilitationsparadigma "erst qualifizieren, dann platzieren"

[2] vgl.: O'Brien, J. u. Forest, M.: Action for Inclusion. How to Improve Schools by Welcoming Children with Special Needs Into Regular Classrooms. Toronto 1989. / Pearpoint, J., Forest, M. u. Snow, J.: The Inclusion Papers: Strategies to make inclusion work. Toronto 1993

[3] Die JUGENDARBEITSASSISTENZ TIROL wird im Kapitel 3.2. Projekte der Arbeitsassistenz Tirol genau dargestellt.

[4] Abbildungen der Themenblätter und Kartensets sind im Anhang zu finden.

[5] Bei der JUGENDARBEITSASSISTENZ TIROL wird das Clearing und die Arbeitsassistenzphase von derselben Person gemacht. Entscheidet sich der Jugendliche für eine Integrative Berufsausbildung, findet eine Übergabe an die Berufsausbildungsassistenz statt, die von einer anderen Person gemacht wird.

[6] Dieses Fähigkeitsprofil wird jetzt bereits durch das Clearing im Vorfeld der Integrativen Berufsausbildung gemacht (vgl. Kapitel 6.1. "Unterstützte Beschäftigung").

[7] Siehe auch Homepage des Institutes für Sozialdienste Vorarlberg (IFS): www.ifs.at

Inhaltsverzeichnis

Für die Integrative Berufsausbildung kommen Jugendliche in Betracht, die vom AMS nicht in ein reguläres Lehrverhältnis vermittelt werden konnten und auf die eine der folgenden Voraussetzungen zutrifft (§ 8b, ABS. 4 BAG):

-

Jugendliche, die während ihrer Schulzeit einen sonderpädagogischen Förderbedarf hatten

-

Jugendliche mit einer Behinderung nach dem Behinderteneinstellungsgesetz oder dem Landesbehindertengesetz

-

Jugendliche mit negativem bzw. ohne Hauptschulabschluss

-

Jugendliche, die aus in ihrer Person gelegenen Gründen in absehbarer Zeit keine reguläre Lehrstelle finden können (vgl. Interview BAASS 1, Z. 77f).

In der Berufsausbildungsassistenz werden Jugendliche zwischen 15 und 24 Jahren unterstützt, die ein vorangegangenes Clearing mit dem Ergebnis Integrative Berufsausbildung gemacht haben (vgl. Arbeitsassistenz Tirol, Konzept BAASS, 2003, S. 3).

In Tirol hat das Bundessozialamt den Auftrag zur Einrichtung einer Berufsausbildungsassistenz an mehrere Stellen vergeben und es ist zu einer Zielgruppenaufteilung gekommen:

BAASS1: In Tirol ist es so, dass die Zielgruppen, Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf und Behinderung werden vom Verein Arbeitsassistenz betreut, beziehungsweise im Bezirk Reutte vom Verein Tafie Außerfern. Die anderen beiden Zielgruppen, Jugendliche ohne Hauptschulabschluss oder Jugendliche, die auf längere Zeit keine Lehrstelle finden können, die werden von Ibis Acam, JuNet betreut. (Z. 90f).

Die Entscheidung, die Zielgruppen auf verschiedene Institutionen aufzuteilen, ist eine Bestimmung des Bundessozialamtes, da die JUGENDARBEITSASSISTENZ TIROL schon vorher Ansprechpartner für Jugendliche mit Behinderung oder SPF war, wurde ihr wiederum diese Zielgruppe zugeteilt

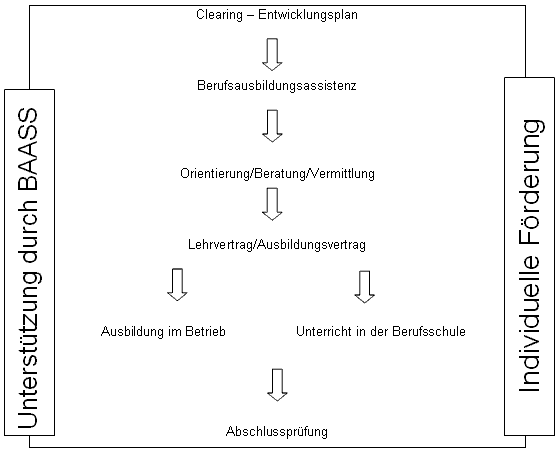

Die Berufsausbildungsassistenz begleitet und unterstützt die Jugendlichen während ihrer gesamten Ausbildungszeit und "versteht sich als Anlauf-, Beratungs- und Koordinationsstelle für alle an der Durchführung der Integrativen Berufsausbildung beteiligten Personen und Einrichtungen" (Arbeitsassistenz Tirol, Konzept BAASS, 2003, S. 4). Es ergeben sich Tätigkeiten in den verschiedenen Phasen der Integrativen Berufsausbildung, folgende Graphik soll einen Überblick vermitteln:

Abb. 8: Der Weg in die Integrative Berufsausbildung (in Anlehnung an eine Folienpräsentation von Alpha Nova bei der Fachtagung der Arbeitsassistenz Tirol « An der Schwelle zur Arbeit » vom 10. April 2003)

Informations- und Beratungstätigkeiten sind besonders wichtig, da die Integrative Berufsausbildung noch sehr jung ist und in der Öffentlichkeit erst bekannt werden muss. Öffentlichkeitsarbeit bedeutet vor allem die Präsenz bei Elternabenden (vgl. Interview BAASS 2, Z. 26f), aber auch die Zusammenarbeit mit Betrieben, um die Integrative Berufsausbildung vorzustellen, sowie Rahmenbedingungen und Fördermöglichkeiten abzuklären.

Ist das Ergebnis eines Clearings eine Integrative Berufsausbildung für einen Jugendlichen, findet eine Übernahme mit einer Übergabephase von drei bis vier Wochen von der Jugendarbeitsassistenz in die Berufsausbildungsassistenz statt. Diese erste Zeit nach der Übergabe ist sehr wichtig für den weiteren Verlauf:

BAASS 1: Es ist in der Regel nicht so, dass man die Jugendlichen schon kennt, eigentlich muss man sie erst kennen lernen, auch die Eltern. Es hängt sehr viel von dieser Übergabe zwischen Clearing-Stelle und Berufsausbildungsassistenz ab, wie dieser Wechsel glückt (Z. 329f).

Am Beginn des Betreuungsverhältnisses steht die Entscheidungsfindung, ob eine verlängerte Lehre oder eine Teilqualifizierungslehre angestrebt werden soll. Gemeinsam mit dem Jugendlichen, den Eltern, dem Betrieb und der Berufsschule sollen Ausbildungsinhalte, -dauer und -ziele festgelegt werden.

Im Falle einer verlängerten Lehre wird ein Lehrvertrag nach den Vorgaben des Berufsausbildungsgesetztes abgeschlossen, der einzige Unterschied besteht in der Länge der Lehrzeit:

BAASS 2: Der Lehrvertrag in der Integrativen Berufsausbildung ist gekennzeichnet durch die Länge, also um ein Jahr wird dem Lehrling eine längere Lehrzeit, maximal bis zu zwei Jahren, zugebilligt. Es finden keine Stoffreduktion inhaltlich statt auch keine praktischen Reduktionen. In den Jahreszeugnissen der verlängere Lehre ist ein Vermerk, dass es eine integrative Berufsausbildung ist. Es ist ein ganz normaler Lehrabschluss, ohne Abstriche des Lehrstoffes, an dessen Ende die ganz reguläre Abschlussprüfung steht (Z. 59f).

Entscheidet sich ein Jugendlicher für eine Teilqualifizierung, wird ein Ausbildungsvertrag abgeschlossen, der sich im Bezug auf die Inhalte und die Dauer der Ausbildung an die individuellen Fähigkeiten des Jugendlichen anpasst. Der Ausbildungsvertrag dient der Sicherung des Auszubildenden, dass er die Ausbildung nach den festgelegten Vorgaben bis zum Ende durchlaufen kann, der Lehrherr ist dadurch ebenfalls an das Berufsausbildungsgesetz gebunden, wie bei einem regulären Lehrvertrag auch. Die Teilqualifizierung schließt mit einer staatlichen Prüfung ab, die Jugendlichen erhalten ein Zeugnis über die erworbenen Fähigkeiten.

Da die Integrative Berufsausbildung eine duale Ausbildung ist, ist es eine weitere Aufgabe der Berufsausbildungsassistenz, gemeinsam mit "der Schulbehörde erster Instanz und dem Schulerhalter die Einbindung der Auszubildenden in den Berufsschulunterricht" auszuarbeiten (Arbeitsassistenz Tirol, Konzept BAASS, 2003, S. 5). "Für Jugendliche in einer verlängerten Lehre besteht uneingeschränkte Berufsschulpflicht. Für Jugendliche in einer Teilqualifizierung besteht das Recht bzw. die Pflicht zum Besuch der Berufsschule nach Maßgabe der festgelegten Ausbildungsziele (Prischl 2004, S. 195).

BAASS 1: die Berufsschulpflicht ist im Gesetz verankert, insofern, dass Jugendliche die eine verlängerte Lehre machen, die Pflicht haben in die Berufsschule zu gehen. Jugendliche die eine Teilqualifizierung machen, haben laut Gesetz, die Pflicht, oder das Recht auf einen Berufsschulbesuch, das heißt, dass sie wenn es vereinbart wird, im Ausbildungsvertrag, wenn es bei den Ausbildungsinhalten und -zielen, eigens und ausdrücklich vermerkt ist, dass ein Berufsschulbesuch vorgesehen ist, dass sie dann also auch die Berufsschule besuchen, in dem Umfang und in dem Ausmaß, wie das vorgesehen ist (Z. 201f).

Die Auszubildenden beider Richtungen der Integrativen Berufsausbildung sind anderen Lehrlingen gleichgestellt, ihnen steht die kollektivvertragliche Lehrlingsentschädigung für den jeweiligen Lehrberuf zu, sie sind voll sozialversichert und haben Anspruch auf Freifahrt und Familienbeihilfe (vgl. Prischl 2004, S. 197).

Besonders beim Abschließen der Ausbildungsverträge bei einer Teilqualifizierung kommt der Berufsausbildungsassistenz eine wichtige Rolle zu. Das Gesetz schreibt vor, die Ausbildungsverträge gemeinsam mit dem Jugendlichen, den Eltern, dem Betrieb, der Berufsschule, dem Schulerhalter, der Berufsausbildungsassistenz und Vertretern der Lehrlingsstellen der Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer zu erarbeiten (vgl. Interview BAASS 1, Z. 597f). Zeitlich ist dies für Personen, die immer an diesen Treffen teilnehmen müssen (Vertreter der Schulen und Lehrlingsstellen), nicht machbar, weshalb man in Tirol eine andere Vorgangsweise praktiziert:

BAASS 1: Es ist so, dass die Berufsausbildungsassistenz gemeinsam mit dem Jugendlichen und den Eltern und gemeinsam mit dem Betrieb, einmal einen ersten Entwurf zu diesem Ausbildungsplan macht, da geht man vom Berufsbild vom Lehrberuf aus, man schaut, was lernt ein normaler Lehrling, was sind die Inhalte und Ziele was der lernen muss. Dann schaut man auf der Grundlage von praktischen Erfahrungen in einer Schnupperwoche oder von einem längeren Praktikum, was kann dieser Jugendliche realistischerweise lernen. Man zieht auch die Erfahrungen aus der Schulzeit heran, schaut welche schulischen Fähigkeiten und Möglichkeiten bringt der Jugendliche mit. Man macht dann so etwas wie eine Entwurf und mit dem Betrieb gemeinsam einigt man sich auf formale Dinge (Z. 615f).

Dieser Entwurf wird schließlich bei einem Gremium, in dem je ein Vertreter der Lehrlingsstelle der Wirtschaftskammer und der Arbeiterkammer, der Landesschulinspektor für Berufsschulwesen und die Berufsausbildungsassistenz vertreten sind, eingebracht und diskutiert.

BAASS 2: Unsere Aufgabe dabei ist, nicht aus den Augen zu lassen, dass auch die Teilqualifizierung, sei sie auch noch so reduziert in ihren Ansprüchen an den Jugendlichen, die eigentlich auch dann sein Leistbares darstellt, den Ausbildungscharakter nicht verliert, also, dass am Schluss eine Prüfung möglich ist (Z. 50f).

Erst wenn die Ausbildungsverträge dieses Gremium durchlaufen haben, können sie zur Registrierung in der Wirtschaftskammer vorgelegt werden.

Auffallend bei dieser Vorgangsweise ist, dass weder beim ersten Entwurf, noch beim endgültigen Abschluss des Ausbildungsvertrages, die zukünftigen Lehrer des Jugendlichen und der Direktor der betreffenden Berufsschule involviert sind. Die Berufsschule als ein sehr wichtiger Systempartner fehlt also am Beginn der Ausbildungsverhandlungen und wird erst durch den Landesschulinspektor über die Aufnahme und den Umfang des Berufsschulunterrichtes informiert.

Während der Ausbildungszeit übernimmt die Berufsausbildungsassistenz die Funktion einer Drehscheibe (vgl. Interview BAASS 1, Z. 29). Es geht hauptsächlich um die Stabilisierung des Lehr-/Ausbildungsverhältnisses, die Intervention bei Krisen zwischen Lehrling und Lehrherr und die Organisation von notwendigen Lern- und Arbeitsbegleitungen.

BAASS 1: Sie muss sehen, in welchen Bereichen braucht der Jugendliche, die Jugendliche Unterstützung? Ist es jetzt eher im Betrieb zum Beispiel durch Anleitung bei bestimmten Tätigkeiten, oder Aufgaben oder beim Erlernen bei bestimmten Aufgaben, braucht es ein Job-Coaching? Das ist etwas, was die Berufsausbildungsassistenz erkennen sollte. Genauso für den Bereich der Berufsschule, sollte dann genauso die Berufsausbildungsassistenz in Absprache mit den Lehrpersonen, geeignete Maßnahmen in die Wege leiten, wenn es eine Lernbegleitung oder Nachhilfe braucht (Z. 31f).

Die Berufsausbildungsassistenten der ARBEITSASSISTENZ TIROL können Job-Coachings nur sehr begrenzt selber durchführen, da der hohe Betreuungsschlüssel von 1:20 dies zeitlich nicht zulässt. Wenn eine längerfristige Arbeitsbegleitung notwendig wäre, müssten sie mit bestehenden Projekten zusammen arbeiten, im Tirol gibt es nur die LEBENSHILFE, die ein Job-Coaching für Menschen mit Behinderung anbietet. (vgl. Interview BAASS 1, Z. 40f).

In der ARBEITSASSISTENZ TIROL gibt es bisher noch keinen Jugendlichen, der eine langfristige Unterstützung am Arbeitsplatz benötigt, weshalb keine Aussagen darüber getroffen werden können, wie der Prozess und die Zusammenarbeit aller Beteiligten ablaufen würde, wenn noch mehr Personen involviert sind. Es stellt sich auch die Frage, inwieweit sich ein Jugendlicher auf noch eine zusätzliche Ansprechperson (oder gar noch eine dritte, wenn eine Lernbegleitung gebraucht wird) einlassen kann

Die Dokumentation der Lernfortschritte der Jugendlichen sollen es der Berufsausbildungsassistenz ermöglichen, Ausbildungsinhalte und -zeit bei der Gefahr einer Über- aber auch Unterforderung anzupassen und bei Bedarf auch einen Ausbildungswechsel zu veranlassen (vgl. Arbeitsassistenz Tirol, Konzept BAASS, 2003, S. 5).

Die verlängerte Lehre schließt mit einer im Berufsausbildungsgesetz festgelegten Lehrabschlussprüfung ab, die Berufsausbildungsassistenz übernimmt hierbei keinerlei Aufgaben.

Jugendliche der Teilqualifizierung können innerhalb den letzten zehn Wochen ihrer Ausbildung eine staatliche Abschlussprüfung antreten. Die Dokumentation der Lernfortschritte ist in der Teilqualifizierung besonders wichtig, da diese die Grundlage für die Abschlussprüfung sind.

BAASS 2: Diese (...) gesammelten Daten, vor Ort an der Arbeitsstelle werden zusammengetragen und am Ende der Ausbildungszeit einer Kommission unterbreitet, die aus diesen Daten und Fakten die Abschussprüfung für den Jugendlichen zusammenstellt. In der Abschlussprüfungskommission sind unabhängige Prüfungspersonen aus der Innung der Wirtschaftskammer und unter anderem auch wir zugegen. Die Abschlussprüfung wird je nach Vermögen des Jugendlichen, aus praktischen oder aus theoretischem und praktischem Teil bestehen (Z. 42f).

Über die erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten während der Ausbildung wird in der Wirtschaftskammer ein Zeugnis ausgestellt. Der Abschluss der Teilqualifizierung ist aber noch an keine kollektivvertraglichen Vereinbarungen gebunden, auch der Berufsschutz ist sehr gering (vgl. Interview BAASS 2, Z. 66f). Es gilt hier noch rechtzeitig Weichen zu stellen, dass die Jugendlichen den Platz bekommen, der ihnen auf Grund ihrer Ausbildung zusteht und nicht in den Status eines Hilfsarbeiters absacken.

Die Arbeit der Berufsausbildungsassistenten ist sehr abwechslungsreich und erfordert viele Fähigkeiten und Kompetenzen. Die beiden Berufsausbildungsassistenten der ARBEITSASSISTENZ TIROL beschreiben ihre Rolle und ihre Tätigkeit folgendermaßen:

BAASS 1: Ich würde sehen, dass sicher der Hauptteil der Arbeit in dem liegt, dass man verschiedene Systeme, Menschen und Personen unterstützt, damit die Ausbildung eines einzelnen Jugendlichen gelingen kann, so würde ich das formulieren. Ich würde sagen, dass es dazu viel Einfühlungsvermögen, Kommunikationsfähigkeit braucht, auch die Fähigkeit mit sehr unterschiedlichen Personen, Systempartnern mit sehr unterschiedlichen Interessen zusammen zu arbeiten und sicher auch die Fähigkeit Kompromisse zu finden und herzustellen und auszugleichen (Z. 313f).

BAASS 2: Die Tätigkeit an und für sich ist eine hochwertige soziale Tätigkeit, eine Dienstleistungstätigkeit mit zwei Kunden. Ein Kunde ist der Klient, ein Kunde ist der Betrieb. (...) Als Berufsausbildungsassistent geht es oft darum, sehr viel die Rollen zu wechseln, in seiner Funktion aufzugehen, weil es keine geradlinige Arbeit ist, wo man sagen kann, o.k., Vertragsabschluss, Betreuung, Vertragsabschluss,...und das bei so und so vielen Klienten. Die Arbeit würde ich vergleichen mit einem Kanon, den man sehr geregelt anfängt, der durchaus seinen Mechanismus hat, aber wo es immer zwischendurch dazu kommt und das täglich mehrmals, den geplanten Verlauf aufzuhalten, zu verschieben. Es ist eine sehr interessante Positionierung die man einnimmt. Man bekommt sehr tiefe Einblicke in die Wirtschaft und in die Szenerie des ganzen Vereinsgefüges, was die Integrationsbewegung anbelangt. (Z. 221f).

Einer der Berufsausbildungsassistenten merkt aber auch an, dass es eine sehr anstrengende Tätigkeit ist und es sehr wichtig ist, einen Ausgleich in der Freizeit zu finden.

BAASS 2: Es ist aber eine sehr strapaziöse Tätigkeit, der man einiges an Hygiene, sei es Psychohygiene oder sei es ein Freizeitausgleich, im gesunden Maße entgegen setzten muss, weil die Tätigkeit an verschiedenen Orten, mit verschiedensten Personen, zu verschiedensten Zeiten, ich denke da nur an Termine in der Früh und Termine bei Elternabenden um halb neuen am Abend, mit verschiedenen Levels stattfindet. Also es ist eine äußerst große Wendigkeit gefragt, wo man dann Nischen finden muss, in denen man sich entrollen kann. Das ist ganz wichtig, sonst ist das eine Arbeit, die einem glaube ich vor lauter spannend und interessant zerreiben würde (Z. 235f).

Die Berufsausbildungsassistenten bemerken eine unterschiedliche Wahrnehmung ihrer Tätigkeit bei Betrieben, grundsätzlich haben sie aber das Gefühl, als engagiert und unterstützend (vgl. Interview BAASS 2, Z. 252f) wahrgenommen zu werden.

BAASS 1: Betriebe merken in erster Linie einmal, dass da jemand ist, der beteiligt ist, gerade am Anfang wenn es um den Lehrvertrag und die Ausbildungsinhalte geht, ich denke manche Betriebe nehmen das so wahr, dass es kompliziert wird, dass man viele Personen einbeziehen muss, eben die Berufsausbildungsassistenz, die Berufsschule,... manche Betriebe nehmen sicher das wahr, was eben schwieriger ist, oder umständlicher aus ihrer Sicht, oder bürokratischer. Auf der anderen Seite denke ich, dass es viele Betriebe schon schätzen, dass da jemand da ist, der den Jugendlichen dann weiter begleitet. Viele Betriebe erleben das auch eher als Rückhalt und haben das Gefühl, dass sie mit eventuell auftauchenden Problemen nicht alleingelassen werden, dass sie sich an jemanden wenden können, wenn irgendetwas nicht passt im Rahmen der Ausbildung (Z. 361f).

Eine der wichtigsten Leistungen der Berufsausbildungsassistenz ist für Martins Chef die Mittlerfunktion die sie zwischen dem Jugendlichen und dem Betrieb einnimmt und, dass für Martin immer eine Ansprechperson da ist, wenn es Probleme gibt (vgl. Interview Chef, Z. 72f).

Da die Berufsschulen auf Grund des neuen Gesetztes sehr viel zu leisten und zu verändern haben, setzten sie oft hohe Erwartungen in die Berufsausbildungsassistenz (vgl. BAASS 1, Z. 386f), in vielen Fällen wird die Unterstützung aber auch gerne angenommen.

BAASS 1: Da denke ich schon auch, dass die Berufsschulen froh sind, dass es Ansprechpartner zu den einzelnen Jugendlichen gibt, weil sie ja auch oft immer wieder anstehen, da gibt es einfach einen Partner außerhalb der Schule, mit dem sie gemeinsam zum Beispiel bestimmt Vorgehensweisen besprechen können oder wo sie bestimmte notwendige Schritte und Fördermaßnahmen besprechen können und ja, die Berufsausbildungsassistenz, hat einfach auch noch einen engeren Kontakt zum Betrieb, so dass der Austausch mehr gelingen kann (Z. 398f).

Diese Ansicht vertritt auch der Direktor der Berufsschule von Martin, seiner Meinung nach, ist die Kontakthaltung zu den Lehrbetrieben eine der wichtigsten Aufgaben der Berufsausbildungsassistenz (vgl. Interview Direktor, Z. 59/60 und 72/73). Martins Lehrer fügt noch eine andere wichtige Rolle der Berufsausbildungsassistenz hinzu:

Lehrer: Die wichtigste Leistung der Arbeitsassistenz ist den Schüler zu motivieren, ihm zu helfen und ihm Sicherheit zu geben (Z. 144f).

Bei Eltern und Jugendlichen selber sind die Reaktionen auf die Berufsausbildungsassistenz sehr unterschiedlich. Vielfach wird die Unterstützung als klärend empfunden und die Hilfestellung gerne angenommen (vgl. Interview BAASS 2, Z. 254f u. BAASS 1, Z. 339f).

Vater: Ja, die kümmern sich, wenn es ein Problem gibt, die regeln alles. (...) Die Betreuung ist so, wenn du ein Problem hast oder eine Frage hast oder irgendwas ist, dann hilft der und unterstützt dich voll (Z. 100f).

Manchmal wird die Berufsausbildungsassistenz aber auch als Pflicht und nicht als Hilfe verstanden, da das Gesetz eine Einbeziehung der Berufsausbildungsassistenz vorsieht (vgl. Interview BAASS 1, Z. 325f). Es gibt auch immer wieder Jugendliche, die sich nicht so gerne begleiten lassen:

BAASS 1: es gibt auch die anderen Fälle, wo sich Jugendliche nicht so gerne begleiten lassen. Vor allem wenn sie ihre Beeinträchtigung nicht wahrnehmen, oder nicht so wahrnehmen, oder nicht wollen, dass sie wahrgenommen wird, oder gesehen wird, nach außen, dann ist natürlich eine Assistenz immer ein Indiz, dass irgendwas nicht stimmt, unter Anführungszeichen. Von dem hängt dann auch die Assistenz ab (Z. 342f).

Zu diesen Jugendlichen gehört auch Martin, er weiß zwar, dass er seine Berufsausbildungsassistentin immer anrufen kann, wenn er sie braucht (vgl. Ju 1, Z. 15), möchte aber nicht über die Begleitung und Unterstützung durch sie sprechen

I: Wie ist das für dich, dass sie dich begleitet und dir hilft.

Ju 1: Sie macht gar nichts, ich rufe sie an, wenn ich sie brauche.

I: Wann ist das zum Beispiel?

Ju 1: Weiß ich nicht (Z. 14f)

I: Wie kommst du denn mit der Berufsausbildungsassistentin zurecht?

Ju 2: Gut.

I: Was macht sie für dich?

Ju 2: Gar nichts.

I: Und was glaubst du, warum sie für dich zuständig ist?

Ju 2: Weiß ich auch nicht (Z. 43f)

Für die Berufsausbildungsassistentin stellt so eine Situation kein Problem dar, wenn alle anderen wichtigen Personen mitarbeiten:

BAASS 1: Also man muss nicht immer mit dem Jugendlichen in erster Linie arbeiten, wenn man mit allen anderen arbeiten darf. Denn dann wird es dem Jugendlichen trotzdem indirekt ermöglicht das alles zu machen und wird ja trotzdem alles bereitet, was der Jugendliche braucht (Z. 352f).

Die Berufsschulen sind durch die Novellierung des Berufsausbildungsgesetzes dazu verpflichtet, Jugendliche mit Behinderungen aufzunehmen, wenn dies im Ausbildungsvertrag festgelegt wurde. Nicht alle Schulen reagierten positiv auf die Einführung der Berufsschulpflicht bei der Integrativen Berufsausbildung.

BAASS 2: Es ist der Unwille am Anfang, die Nichtkenntnis, die Lähmung war sehr groß gewesen, aber es hat auch die gegenseitige Hilfestellung enorm beschleunigt. Auf Grund dessen, weil es ein Umsetzungsbefehl war, es hat nicht sein können oder dürfen, sondern müssen. (Z. 211f).

Die Berufsschulen haben im Bereich der integrativen Beschulung von Jugendlichen mit Behinderung noch sehr viel zu leisten, wobei es vor allem um unterrichtsorganisatorische Fragen geht, auf die die Schulen auch kaum vorbereitet wurden (vgl. Interview BAASS 1, Z. 391f). Deshalb erwarteten sich die Schulen zu Beginn auch ganz konkrete Unterstützung von den Berufsausbildungsassistenten

BAASS 1: Am Anfang hat es sogar die Phantasie gegeben, dass dann die Berufsausbildungsassistenz an die Berufsschule kommt und mit den Jugendlichen irgendwelche Fächer oder irgendwelchen Stoff wiederholt oder mit ihnen gemeinsam lernt oder so, oder dass die Berufsausbildungsassistenz den Förderunterricht macht. Das ist klar geworden, dass da natürlich nicht sein kann (Z. 393f).

Um diese Unsicherheiten und Probleme aufzulösen war es die erste Aufgabe der BerufsausbildungsassistentInnen über die Rahmenbedingungen zu informieren:

BAASS 2: Meine Tätigkeit war eigentlich ein Vorstellen an den diversen Berufsschulen und auch ein Vorstellen einer für die Schule auf den ersten Blick fast unlösbaren Möglichkeit einer Beschulungsform, sie es in der verlängerten Lehre, sei es in der Teilqualifizierung. (...) Hauptsächlich geht es um schulorganisatorische Fragen, die eigentlich von unserer Seite nicht angedacht oder gelöst werden (Z. 141f).

In Berufsschulen hat es nie Schulversuche mit Jugendlichen mit Behinderung gegeben, weshalb es keine Erfahrungen im Bereich des integrativen Unterrichts gibt. Anders als Regelschullehrer machen Berufsschullehrer eine berufsbegleitende Ausbildung an der PÄDAK, wo didaktische und unterrichtsorganisatorische Inhalte vermittelt werden. Eine umfassende pädagogische Ausbildung weder allgemein noch im integrativen Bereich ist nicht vorgesehen. Ein weiterer Schritt für eine optimale Vorbereitung der Berufsschulen neben der umfassenden Informationsarbeit der Berufsausbildungsassistenten ist deshalb auch die Entwicklung von Fortbildungsangeboten für BerufsschullehrerInnen.

Parallel zu den Überlegungen und Vorbereitungen für den integrativen Unterricht der BerufsausbildungsassistentInnen gab auch das AMS einen Auftrag Lehrgänge in vier verschiedenen Berufen (MalerIn, Einzelhandelskaufmann/frau, LandschaftsgärtnerIn, MetallbearbeitungstechnikerIn) für ca. 30 Jugendliche mit einer Behinderung an Berufsschulen zu planen (vgl. Interview BAASS 1, Z. 239f).

BAASS 1: Jetzt haben die entsprechenden Berufsschulen die Information gehabt, von diesem Lehrgang kommen acht Jugendliche, die werden Maler. Dann hat natürlich die Berufsschule für Bautechnik und Malerei einfach angefangen, so etwas wie einen Lehrgang durch zu planen für eine Gruppe von acht bis zehn Jugendlichen und haben eine eigene Gruppe geplant und genauso in der Berufsschule für Einzelhandel, also Berufsschule für Handel heißt sie. (...) Also eine bestimmte Gruppengröße scheint es den Berufsschulen zu erleichtern, darüber nach zu denken, wie kann so etwas ausschauen. Weil sie da die Chance sehen, dass sie gewisse Gruppierungen vornehmen können und die Jugendlichen in eigenen Gruppen zusammenfassen können, zumindest in einem Teil der Fächer und in anderen Fächern, sind sie mit allen anderen zusammen (Z. 249f).

Dieses Modell der Beschulung von Schülern mit einer Behinderung entspricht dem Modell der "kooperativen Klassen" das vorwiegend durch eine räumliche Integration gekennzeichnet ist. Die Schüler mit Behinderung bilden einen eigenen Klassenverband in einem separierten Klassenraum und eigenen Lehrern. Dieser Klasse ist eine Regelklasse zugeordnet, "in weniger leistungsorientierten Unterrichtsfächern und im Bereich der Schulveranstaltungen erfolgt auch ein gemeinsamer Unterricht" (Feyerer 2002).[8] An der Schulorganisation ändert sich nichts, die herkömmliche Unterrichtsgestaltung wird beibehalten, die Leistungsbeurteilung erfolgt nach den jeweiligen Bestimmungen der Schulart (Regelschule, Sonderschule). Befürworter dieses Modells gehen davon aus, dass ein durchgängiger gemeinsamer Unterricht die Schüler mit Behinderung überfordert weshalb der Unterricht in kognitiv anspruchsvollen Fächern zieldifferent erfolgen muss. Außerdem besteht oft die Meinung, dass gemeinsamer Unterricht auf die Kosten der nicht-behinderten Schüler geht, da diese in ihrer Entwicklung gebremst werden, weil die pädagogischen Bemühungen auf die Schüler mit Behinderung gelenkt werden.

"Kooperative Klassen werden meistens an Standorten errichtet, an denen die Integration behinderter Kinder als starke Gefährdung herkömmlicher Strukturen gesehen wird und die grundlegende Skepsis der meisten Beteiligten zu einem Modell des <kleinsten gemeinsamen Nenners> führt" (Feyerer 2002). Die Berufsschulen, die bisher noch keine Erfahrungen im Bezug auf die Beschulung von Jugendlichen mit einer Behinderung hatten, veranlassten diese, einen Weg zu suchen, das Gesetz einzuhalten ohne viel verändern zu müssen. Dies soll keineswegs eine Kritik an den Berufsschulen sein, sondern ein Hinweis darauf, schlechten Rahmenbedingungen und die Unsicherheiten der Berufsschulen durch entsprechende Maßnahmen aufzuheben.

Das Modell der "kooperativen Klassen hat in den wissenschaftlichen Evaluationen nicht besonders gut abgeschnitten. Kritisiert wird vor allem, dass es an einer Kontinuität der Lerngruppenzusammensetzung fehlt, die Schüler nur in Fächern, denen die Gesellschaft nur geringe Bedeutung beimisst gemeinsam unterrichtet werden und eine soziale Integration kaum möglich ist, da die Kontakte immer wieder unterbrochen werden (vgl. Feyerer 2002, zitiert nach Joppich 1997, S. 62). Durch dieses Modell bleibt der Status eines Sonderschülers mit all seinen Vorurteilen aufrecht.

Jugendliche, die von der ARBEITSASSISTENZ unterstützt werden und einen der vier oben genannten Berufe wählen, kommen dann in der Berufsschule zu den Jugendlichen, die in einem der Lehrgänge des AMS sind, dazu (vgl. Interview BAASS 1, Z. 269f).

Bei Berufen, die nur von einzelnen Jugendlichen angestrebt werden, oder in Regionen, in denen es nur wenige Jugendliche gibt, die eine Integrative Berufsausbildung machen, gibt es aber auch Einzelintegrationen. In dieser Situation ist auch die Berufsschule, die Martin besucht. Er ist zur Zeit der einzige Jugendliche, der Kellner in der Teilqualifizierung lernt.

Der Direktor an Martins Schule ist zufrieden mit der Zusammenarbeit mit der Berufsausbildungsassistenz (vgl. Interview Direktor, Z. 17f), er wurde gut informiert und konnte somit die Informationen an den Lehrer, der für Martin zuständig ist, weitergeben. Der Lehrer selbst hat nur wenig Kontakt zur Berufsausbildungsassistenz, ihm genügten die Informationen durch den Direktor (vgl. Interview Lehrer, Z. 19f). Er hat ihn sehr positiv aufgenommen, er schätzt ihn als Menschen und anerkennt seine Fähigkeiten:

Lehrer: der Martin ist ein sehr sehr cleverer Bursche, der ist sehr schlau, er ist teilweise besser wie die anderen Schüler, hat sehr viel Einsatz. Nur mit der Genauigkeit und mit der Perfektion da "happert" es ein bisschen, aber sonst ist er ein ganz toller feiner Bursche (Z. 7f)

Lehrer: Ja, also wirklich, jeder mag ihn gerne, er ist ein ganz feiner Bursche, hat Benehmen, er ist freundlich, immer gut drauf (Z. 157f).

Der Direktor der Berufsschule steht der Integration von Jugendlichen mit einer Behinderung etwas skeptischer gegenüber. Das Schulsystem ist seiner Meinung nach zur Zeit nicht ideal, um Integrationsschüler angemessen unterrichten zu können.

Direktor: Die Lehrer klagen, dass viel Zeit für den Integrationsschüler benötigt wird und guten Schüler zum Teil das erforderliche, vertiefte Bildungsangebot nicht zu Gute kommt. Im Unterricht braucht es einen Stützlehrer/In, wir sind mit 34 Schülern in verschiedenen Unterrichtsfächern besetzt und ein einzelner Integrationsschüler braucht individuelle Betreuung (Z. 37f)

Eine Mehrbelastung ergibt sich für den Direktor auch durch zusätzliche Verwaltungsarbeiten wie zum Beispiel Vorgespräche und Anpassung der Lehrpläne an die Fähigkeiten der Jugendlichen (vgl. Interview Direktor Z. 13f).

HINZ/BOBAN konnten aus den Interviews mit den BerufsschullehrerInen folgende Schlüsse ableiten:

Die LehrerÍnenn beklagen den Zeitmangel und sehen eine große Herausforderung im Bezug auf die Flexibilität und Improvisation im Schulalltag (vgl. Seite 352). Zu diesem Schluss kommt auch die Berufsausbildungsassistentin:

BAASS 1: Grundsätzlich ist es so, dass sicher die Berufsschulen am meisten gefordert sind, wenn Jugendliche in die Berufsschule gehen, die von ihren schulischen Fähigkeiten und Möglichkeiten, weit unter dem Niveau sind, was normalerweise für Berufsschulen so der Fall ist. Das betrifft dann eher Jugendliche die in einer Teilqualifizierung machen, da geht es dann einfach auch darum, dass die Berufsschulen bereit sind, ja sich die Jugendlichen einmal anzuschauen und relativ unbefangen an die Sache herangehen, dass man gemeinsam im Ausbildungsplan auch schon schaut, was sind den sinnvolle Fächer oder sinnvolle Teile von Unterrichtsgegenständen (Z. 277f)

Manche LehrerInnen stehen der Integration von Jugendlichen mit Behinderung in die Berufsschule im Allgemeinen sehr skeptisch gegenüber und glauben, dass diese Jugendlichen in einer Sonderschule besser gefördert werden könnten (vgl. Hinz/

Boban 2001, S. 367f)