Die Notwendigkeit eines integrativen, biopsychosozialen Modells und dessen Bedeutung für die Pädagogik

Masterarbeit: Zur Erlangung des akademischen Grades eines „Master of Arts“; bei Ao. Univ.-Prof. i. R. Volker Schönwiese; Fakultät für Bildungswissenschaft der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck am Institut für Erziehungswissenschaft.

Inhaltsverzeichnis

- Danksagung

- 1. Einleitung

- Teil I

- 2. Zur Geschichte der ADHSAufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom

- 3. Diagnostik: ICD-10International Classification of Diseases und DSM-VDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders im Vergleich

- 4. Prävalenz

- Teil II

- 5. Ursachenmodelle

- 6. Die Notwendigkeit der Annahme eines integrativen, biopsychosozialen Ursachenmodells

- Teil III

- 7. Der Begriff der Normalität und die Inflation psychiatrischer Diagnosen

- 8. Die Rolle der Pharmaindustrie

- 9. Die Bedeutung der ADHSAufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom-Diagnose

- Teil IV

- 10. Die pädagogische Bedeutung von ADHSAufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom

- 11. ADHSAufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom-Prävention in der Pädagogik?

- Teil V

- 12. Zusammenfassung & Ausblick

- 13. Literatur

- Eidesstattliche Erklärung

Abbildungsverzeichnis

An dieser Stelle möchte ich mich bei all jenen bedanken, die durch ihre fachliche und persönliche Unterstützung zum Anfertigen und Gelingen meiner Masterarbeit beigetragen haben.

Dieser Dank gilt zunächst Herrn Ao Univ.-Prof. i.R. Dr. Schönwiese für die unkomplizierte, kompetente Betreuung meiner Masterarbeit. Der angedachte Freiraum, sowie die hilfreichen Anregungen, ermöglichten es mir diese wissenschaftliche Arbeit mit sehr viel Freude zu erstellen.

Ein besonderer Dank gilt zudem vor allem meinen Eltern. Ich danke Euch für jegliche Unterstützung, die ich nicht nur während meiner Universitätszeit erfahren durfte. Ihr habt immer an mich geglaubt und mich in all meinen Entscheidungen unterstützt.

Zudem bin ich meinem Freund Rudi sehr dankbar für die Ablenkungen und Aufmunterungen, wenn ich mit dieser Arbeit nicht mehr so vorangekommen bin, wie ich mir das vorgestellt habe. Danke, dass Du meine Motivationstiefs mit viel Liebe und Mühe ausgebügelt hast.

Diese Danksagung wäre nicht komplett ohne ein Dankeschön an alle genialen Freunde, die ich im Laufe des Studiums kennengelernt habe. Der Austausch mit Euch hat mir viele wertvolle Inputs für meine Masterarbeit geliefert. Ich danke vor allem Euch, Lisa und Claudia, ohne Eure Unterstützung und nun jahrelange Freundschaft wäre all das, was nun hinter mir liegt, nur halb so gut machbar gewesen. Unsere stundenlangen Kaffeegespräche, die ich zwischendurch immer wieder gebraucht habe, haben mich nicht selten vor einer größeren Verzweiflung bewahrt. Danke auch an meine liebe Freundin Judith und meine Schwester Simone, die mir eine wertvolle Stütze waren, und auf die ich mich immer verlassen kann.

„Jeder zehnte Junge in Deutschland ist krank. Zu wild und zu laut. Er testet ständig Grenzen. Er kann in der Schule nicht stillsitzen, ist ungeduldig, kann sich nicht konzentrieren, er wird wütend und aggressiv. Er stört. Er provoziert, obwohl er es nicht will, er fühlt sich missverstanden. Er bekommt schlechte Noten. Er ist schwierig und anstrengend für Eltern und Lehrer, so schwierig, dass er irgendwann beim Kinderarzt sitzt und die Diagnose bekommt: ADHS, das Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätssyndrom. Dann ist der Junge nicht mehr schwierig, sondern krank.“ (Hoffmann & Schmelcher 2012, o.S.)

Nahezu jeder Bericht, der sich mit der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, auseinandersetzt, beginnt mit der Einleitung: ADHS ist derzeit die am häufigsten diagnostizierte Störung im Kindes- und Jugendalter. (vgl. Becker 2014, S. 13; Döpfner, Frölich & Lehmkuhl 2013, S. 1; Steinhausen, Rothenberger & Döpfner 2010, S. 9) Gekennzeichnet durch die Symptom-Trias von Hyperaktivität, verminderter Aufmerksamkeit und beeinträchtigter Impulskontrolle scheint sich ADHS zu einem Massenphänomen entwickelt zu haben. (vgl. Schlack 2004, S. 2) Variierende Prävalenzraten zwischen 3,4% und 17,8% (vgl. Steinhausen 2010b, S. 31) suggerieren jedoch keineswegs eine klare Abgrenzung zu anderen Störungsbildern bzw. zur Normalität, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass die ADHS-Diagnostik durchaus manchmal zu kurz greift und die Komplexität des Syndroms verkürzt dargestellt wird.

Sowohl in wissenschaftlichen Fachkreisen, als auch in der Öffentlichkeit, wird ADHS oft emotional und kontrovers diskutiert. Angeheizt durch den kontinuierlichen Anstieg der Diagnosen und der damit verbundenen Zunahme an Verordnungen von Methylphenidat, einem Psychostimulans, bildeten sich zwei gegensätzliche wissenschaftliche Positionen heraus, die sich scheinbar unvereinbar gegenüber stehen, wenn es um ätiologische Erklärungsversuche geht. Während Medizinerinnen bzw. Mediziner und Psychiaterinnen bzw. Psychiater größtenteils einen medizinisch-biologischen Ansatz vertreten, wonach ein hirnorganischer Defekt als Ursache von ADHS angenommen wird, gehen Vertreterinnen und Vertreter einer psychosozialen Perspektive davon aus, dass ADHS auf die Bedingungen in der Gesellschaft bzw. auf frühe Interaktionserfahrungen mit der Umwelt zurückgeführt werden können. (vgl. Staufenberg 2011, S. 19-20) Eine Mischform, die Anteile beider Positionen integriert, existiert bislang nicht. (vgl. Becker 2014, S. 18) Ein biopsychosoziales Modell, das familiäre, soziale, psychische und ökonomische Aspekte neben genetischen Eigenschaften als gleichwertige Einflussfaktoren auf die Entwicklung des Kindes versteht, findet kaum Beachtung. Einseitige Informationen und gesellschaftliche Strukturen haben unter anderem dazu geführt, dass ganzheitliche Ansätze in Hinblick auf die Diagnose ADHS übersehen oder nur marginal aufgegriffen werden. Medizinisch-biologische Perspektiven dominieren derzeit ätiologische Erklärungs- und Behandlungsversuche, während psychosoziale Ursachen häufig nur am Rande berücksichtigt werden. Ein rein biologischer Ansatz übersieht jedoch die Komplexität der menschlichen Entwicklung im Kontext sozialer Prozesse. Daher soll im Rahmen dieser Arbeit die Problematik eines rein biologistischen Erklärungsmodells aufgezeigt und der Versuch unternommen werden, beide scheinbar gegensätzliche Perspektiven in ein biopsychosoziales Modell zu integrieren.

Durch die Dominanz der biologischen Perspektive steigen Verordnungen von Methylphenidat (Ritalin) kontinuierlich an. Nebenwirkungen der Psychopharmakotherapie werden meist jedoch kaum hinterfragt und alternative Behandlungsmöglichkeiten außer Acht gelassen. Aufgrund der Tatsache, dass davon ausgegangen wird, dass psychosoziale Faktoren im Gegensatz zu genetischen Aspekten keine bedeutsame Rolle bei der Entstehung eines ADHS spielen, verschließt sich der Pädagogik von vornherein ein Handlungsspielraum, der einen verständnisvollen Umgang mit sogenannten ADHS-Kindern ermöglichen könnte.

Die derzeitige Dominanz des biologischen Erklärungsansatzes spiegelt sich auch in der Literatur wider – es gibt nur wenige Beiträge außerhalb der Medizin und der Psychiatrie, beispielsweise aus pädagogischer Perspektive. Die Pädagogik scheint in der Wissenschaftsgeschichte von ADHS bislang kaum eine Rolle gespielt zu haben. (vgl. Sauerbrey & Winkler 2011, S. 15) Auch von Seiten der Erziehungswissenschaft erschienen und erscheinen aktuell kaum Beiträge zur ADHS-Debatte, was insofern erstaunlich ist, da diese Störung immer auch zu Probleme in der pädagogischen Praxis, v.a. in den Schulen, führt. Sauerbrey und Winkler (2011) beschreiben die Erziehungswissenschaft als Disziplin, die sich in Hinblick auf die ADHS-Kontroverse recht „abwartend“ verhalte und für die ADHS einen „relativ unklaren Sachverhalt“ darstelle. (vgl. ebd., S. 11) Allgemeinpädagogische Auseinandersetzungen mit dieser Thematik fehlen weitgehend, was auch die Recherche in verschiedensten Literaturdatenbanken bestätigt. Klinisch-psychologische Handbücher, sowie Ratgeber für Eltern und Lehrerinnen bzw. Lehrer sind in einer Überzahl vorhanden, wohingegen man über rein erziehungswissenschaftliche Beiträge sehr leicht den Überblick behält. Einigende ermutigende Beiträge existieren jedoch im Fachbereich der psychoanalytischen Pädagogik. „Insgesamt ist die erziehungswissenschaftliche Diskussion stark durch psychoanalytische Perspektiven geprägt und viele Autoren, die zu solchen Sammelwerken beitragen, die auch pädagogische Fragen aufgreifen, haben einen professionellen Hintergrund als psychoanalytisch oder tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapeuten.“ (Becker 2014, S. 14) Becker (2014) führt an, dass „[…] ein erziehungswissenschaftlicher Zugang nicht nur mehr Licht ins Dunkel jener pädagogischen Konstellationen bringen [sollte], in denen schwieriges kindliches Verhalten zum Ausgangspunkt für den ADHS-Verdacht wird, sondern darüber hinaus auch nachhaltigen Einfluss auf die gängige Diagnose- und Interventionspraxis nehmen [sollte].“ (Becker 2014, S. 15)

Da eine umfassende theoretische Darstellung und kritische Auseinandersetzung der Diagnose ADHS aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive, sowie daraus resultierende Implikationen für die Pädagogik weitgehend fehlen, soll folgende Frage im Rahmen dieser Arbeit beantwortet werden:

Kann es der Erziehungswissenschaft und der handlungspädagogischen Praxis gelingen ihrer Außenseiterposition im Rahmen der ADHS-Debatte zu entkommen und einen wirksamen Beitrag zum Umgang mit ADHS-diagnostizierten Kindern zu leisten, und wie könnte eine eigenständige erziehungswissenschaftliche Perspektive auf ADHS aussehen?

Im Rahmen dieser Masterarbeit soll in Teil I ein umfangreicher theoretischer Blick auf die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung unter besonderer Berücksichtigung der Diagnosekriterien dargeboten werden.

In Teil II wird anschließend der Versuch unternommen, der dominanten medizinisch-biologischen Perspektive eine ganzheitliche psychoanalytisch-psychosoziale Perspektive, die auch eine bindungstheoretische Komponente umfasst, gegenüberzustellen. Dabei beabsichtige ich insbesondere mögliche psychosoziale Ursachen von ADHS aufzugreifen, da diese zu einem bestimmten Grad in pädagogischen Settings positiv beeinflusst werden können. Die ausführliche Diskussion dieser beiden wissenschaftlichen Gegenpositionen soll schließlich in den Versuch einer Integration beider Perspektiven in ein biopsychosoziales Modell der ADHS münden.

In Teil III erfolgt eine Auseinandersetzung mit dem Begriff der Normalität. Die Definition der Norm entscheidet darüber, was als anormal bzw. krank zu gelten hat. Insofern soll hier auch der Zusammenhang der Normalitätsdefinition mit der Inflation psychiatrischer Diagnosen aufgezeigt werden. Auch die in diesem Kontext nicht unbedeutende Rolle der Pharmaindustrie wird thematisiert.

Im Anschluss gehe ich auf die Bedeutung der Diagnose ADHS für das Kind und dessen Eltern ein. Welche Folgeerscheinungen sind an eine ADHS-Diagnose geknüpft? Neben allgemeinen psychischen und sozialen Folgen wird vor allem die Stigmatisierung von Kindern mit ADHS thematisiert, da auch diese in bisherigen Beiträgen kaum Beachtung gefunden hat.

Den abschließenden Kernpunkt dieser Arbeit bildet in Teil IV der Versuch einer pädagogischen Perspektive auf ADHS. Folgende Fragen sollen dabei beantwortet werden:

-

-Warum können eine ausschließlich biologistische Sichtweise und ein damit verbundenes medizinisches Krankheitsmodell der ADHS aus der Sicht einer ganzheitlichen Pädagogik nicht ausreichen?

-

-Warum hat die Pädagogik, als auch die Erziehungswissenschaft im Rahmen der Debatte um ADHS bislang keine entscheidende Rolle eingenommen bzw. einnehmen können?

-

-Wie kann ADHS als sinnvolles und funktionales Verhalten verstanden werden?

-

-Existieren für die Pädagogik Möglichkeiten zur Prävention von ADHS?

In der Literatur zur Wissenschaftsgeschichte der ADHS finden sich viele psychiatrische Autorinnen und Autoren, die ähnliche oder aber auch identische Symptome beschreiben, wie sie in den heutigen Klassifikationssystemen zur ADHS-Diagnose existieren. Zudem beginnt in fast allen medizinhistorischen Darstellungen zur ADHS der Abriss mit 1844, mit der Nennung der Geschichte vom „Zappelphilipp“ des Nervenarztes Heinrich Hoffmann. Der Medizinhistoriker Eduard Seidler weist in seinem Artikel „Von der Unart zur Krankheit“ (2004) jedoch darauf hin, dass Hoffmann zum Zeitpunkt, als die Geschichte entstand, weder ein Nervenarzt war – Hoffmann war als Allgemeinarzt tätig – noch wollte er ein kindliches Störungsbild darstellen. (vgl. Seidler 2004, S. 239) Außerdem stammt die Fassung des „Zappelphilipps“, die wir heute kennen, aus dem Jahre 1859 und wurde von Hoffmann im Vergleich zur Ursprungsfassung in einigen Szenen umgestaltet. Die Gründe für diese Umgestaltung sind unklar, weshalb in weiterer Folge auch sehr viel in die Geschichte hinein interpretiert worden ist. Eine ADHS in dieser Geschichte erkennen zu wollen, scheint etwas weit gegriffen zu sein, wenn man sich auf die konkrete Darstellung der Geschichte konzentriert, ein offener „ […] Konflikt zwischen dem Vater und seinem einzigen Sohn, dessen Verhalten bei Tisch eine Unart ist, die sich in einer bürgerlichen Familie des 19. Jahrhunderts nicht gehörte.“ (Seidler 2004, S. 240) Ein Krankheitsbild im engeren Sinne wurde von Hoffmann 1844 also nicht beschrieben, dennoch hat sich in der heutigen Gesellschaft der Begriff des „Zappelphilipp-Syndroms“ als Synonym für ADHS weitgehend durchgesetzt. Doch wann und wodurch setzte die Pathologisierung des unruhigen Kindes ein?

Bereits 1845 schrieb der Berliner Psychiater Wilhelm Griesinger unruhigen Kindern mit fehlender Aufmerksamkeit eine „nervöse Konstitution“ zu. Demgegenüber erachtete Heinrich Neumann 1859 eine vorschnelle Entwicklung des Kindes als Grund für nervöse Unruhe. In den darauffolgenden Jahren wurden immer wieder neue Beschreibungen für die Merkmale des „unruhigen Kindes“ gefunden. (vgl. Seidler 2004, S. 240) Die ersten eindeutig wissenschaftlich-medizinischen Beschreibungen, die der aktuellen Charakterisierung der Störung sehr ähnlich sind, finden sich um 1900 bei Frederick Still. Obwohl er die kindliche Unruhe auf einen biologisch begründbaren „moral defect“ zurückführte, ging er davon aus, dass jene Kinder trotz mangelnder Fähigkeit zur Aufmerksamkeit hinsichtlich ihrer Intelligenz keine Minderungen aufweisen. Im Jahr 1926 entwarf der Kinderpsychiater August Homburger ein komplettes Erscheinungsbild der Hyperaktivitätsstörung, die der heutigen Klassifikation durch das ICD-10 sehr ähnlich ist. (vgl. Heinemann & Hopf 2006, S. 9) Obwohl keinerlei Beweise für eine biologische Determination der Hyperaktivitätsstörung vorlagen, wurde diese nahezu einheitlich als Hirnschädigung betrachtet. Bezeichnungen wie „organische Getriebenheit“ oder „minimale Hirnschädigung“ unterstreichen diese Annahmen einer biologischen Ursache und sind wahrscheinlich am besten unter Berücksichtigung des damals verbreiteten sozialen Darwinismus zu verstehen. (vgl. Rothenberger & Neumärker 2010, S. 13; Seidler 2004, S. 240; Staufenberg 2011, S. 49) Hinzu kam der Aspekt, dass es 1937 erstmals gelang Stimulanzien für die erfolgreiche Behandlung von hyperaktiven Kindern einzusetzen. Obwohl nicht erklärt werden konnte, warum gerade Stimulanzien bei hyperaktiven Kindern beruhigend wirken, konnte diese Tatsache trotzdem überzeugend dargestellt werden. Auch die Entwicklung von Methylphenidat in den 40er Jahren, welches seit den 60er Jahren als Ritalin vermarktet wird und bis heute das Standardmedikament zur Behandlung von ADHS darstellt, schien das Vorliegen einer hirnorganischen Ursache einmal mehr zu unterstreichen. (vgl. Seidler 2004, S. 242)

Erst gegen Ende der 1950er Jahre wurde die Annahme der hirnorganischen Schädigung erstmals in Frage gestellt und die Bezeichnung von „minimaler Hirnschädigung“ in „Minimale Cerebrale Dysfunktion“ geändert. Zudem entstanden einige andere Hypothesen zur Erklärung der Ursachen einer Hyperaktivitätsstörung. Vor allem in psychoanalytischen Kreisen kam die Idee auf, Erziehungsdefizite als Ursache für die Symptome der Hyperaktivitätsstörung anzusehen, obwohl auch hier keinerlei empirische Beweise vorgelegt werden konnten. Zudem dehnte sich die wissenschaftliche Diskussion auf andere Disziplinen aus. Je nach Fachrichtung und Standort wurden im Kind genetisch angelegte Eigenschaften, unangemessene Anforderungen an das Kind durch die Umwelt und die Aktualisierung früherer Beziehungserfahrungen als Ursache postuliert. (vgl. ebd., S. 241) Die Debatten bezüglich der Ursachen verliefen somit entlang von Vererbung und Konstitution vs. Erziehung und Umwelt. (vgl. Staufenberg 2011, S. 49) Anfang der 1960er Jahre wurde von Bauer (1986) eine engagierte Debatte gegen das verbreitete Konzept der „Minimalen Cerebralen Dysfunktion“ geführt, in der er unter anderem Folgendes bemängelte:

-

das Fehlen eines exakt umschriebenen Krankheitsbildes,

-

die unzureichende Klärung der Ursachen und der Pathogenese,

-

das Fehlen einer klaren Beschreibung von verschiedenen Funktionsschwächen und Verhaltensstörungen,

-

die unzureichende Fassbarkeit und Beurteilungsmöglichkeit des Phänomens aufgrund der Vielschichtigkeit, Heterogenität und Undifferenziertheit, und

-

die fehlende Repräsentanz der Vielfältigkeit und der verschiedenen Ausprägungen und Abstufungen. (vgl. Bauer 1986, S.11-12)

Diese von Bauer (1986) vorgebrachten Einwände sind auch heute noch keineswegs geklärt und werden größtenteils von Kritikerinnen und Kritikern der biologistischen Perspektive eingebracht (vgl. Kapitel 5.1.3.).

Ende der 1960er Jahren wurde allgemein davon ausgegangen, „[…] dass die hyperkinetische Störung zwar eine Hirndysfunktion reflektiere, sich aber in einer gewissen Variationsbreite von Symptomen zu erkennen gäbe, wobei die allgemeine motorische Unruhe das vorherrschende Merkmal sei.“ (Rothenberger & Neumärker 2010, S. 13) Während sich in Nordamerika langsam die Sichtweise der Hyperaktivitätsstörung als Phänomen, welches nicht zwangsweise mit sichtbaren hirnorganischen Schädigungen einhergehen muss, durchsetzte, behielt man in Europa eine enger gefasste Sichtweise bei. Sowohl in Europa als auch in Nordamerika fokussierten sich Untersuchungen auf das Symptom der Hyperaktivität. Dies änderte sich erst durch die Einführung des DSM III-R, der dritten, revidierten Fassung des Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (=DSM), in dem Probleme bei der Aufmerksamkeit in den Diagnosekriterienkatalog mit aufgenommen wurden. (vgl. Seidler 2004, S. 242) Während 1980 im DSM-III zum ersten Mal explizit von einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung mit oder ohne Hyperaktivität gesprochen wurde, legte das ICD-9 (=International Classification of Diseases, neunte Fassung) ab 1975 mit dem Hyperkinetischen Syndrom des Kindesalters dasselbe Störungsbild fest. (vgl. Staufenberg 2011, S. 47) Durch die Kriterien in diesen Manualen wurde das unkonzentrierte und unruhige Kind „[…] diagnostisch eingrenzbar und therapeutisch fassbar.“ (Seidler 2004, S. 242) Auch Forschungskriterien wurden separat neben den standardisierten Diagnosekriterien festgelegt. Aufgrund der Tatsache, dass eine Hyperaktivitätsstörung für das Kind psychosozialen Beeinträchtigungen vor allem im sozialen und schulischen Bereich bedeutet, ging man im Laufe der Zeit dazu über neben der medikamentösen Behandlung auch multimodale, ergänzende Therapieverfahren zur Behandlung der ADHS durch verschiedenstes Fachpersonal einzusetzen. (vgl. Rothenberger & Neumärker 2010, S. 14)

Der besondere Fokus auf der motorischen Unruhe und der fehlenden Aufmerksamkeit von Kindern führte in den 1990er Jahren dazu, dass die hyperkinetische Störung zu der kinderpsychiatrischen Störung mit der meisten Forschungsliteratur wurde. Der Schwerpunkt der unzähligen Studien lag insbesondere auf der Genetik und den neurobiologischen Grundlagen. Auch Studien zur Wirksamkeit der Pharmakotherapie entstanden. (vgl. ebd., S. 14-15) Im Jahre 2001 wurde ADHS dann erstmals im Deutschen Ärzteblatt erwähnt.

In den mehr als hundert Jahren Wissenschaftsgeschichte zur ADHS lassen sich verschiedenste Einflüsse erkennen, wobei die medizinisch-biologische Perspektive in der Forschungsliteratur bis heute deutlich dominiert. Dabei umreißt ADHS ein Phänomen, das im Schnittpunkt verschiedenster Disziplinen – Medizin, Psychologie, Pädagogik, Soziologie und Politik – steht. Das Potential, das in den verschiedenen Betrachtungsweisen und den mit ihnen verbundenen kontroversen Diskussionen liegt, sollen in Teil II dieser Arbeit aufgezeigt und verdeutlicht werden. Zuvor soll ADHS nach den aktuellen Fassungen der Diagnosemanuale DSM-V und ICD-10 definitorisch abgesteckt und die Problematik der Grenzziehung zwischen Krankheitsbild und Normalität thematisiert werden.

Inhaltsverzeichnis

Obwohl die Hyperaktivität, Impulsivität und Probleme mit der Aufmerksamkeit die Kernmerkmale einer ADHS bilden, stellen sie keine Krankheitseinheit dar. Dennoch werden diese Symptome in der Medizin als nosologische Einheit, als psychiatrisches Syndrom, betrachtet und behandelt.

Um die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung bzw. die Hyperkinetische Störung diagnostisch einordnen zu können, stehen Fachärztinnen und Fachärzten zwei Diagnosemanuale zur Verfügung. Einerseits existiert aktuell das ICD-10, welches von der World Health Organization (WHO) herausgegeben wurde und das von einer Hyperkinetischen Störung (HKS) spricht, und andererseits das DSM-V, das von der American Psychiatric Association (APA) veröffentlicht wurde und Kriterien für eine Aufmerksamkeitsstörung mit oder ohne Hyperaktivität (AD(H)S) festlegt. Während der Begriff ADHS stark an vorhandene Verhaltensmerkmale anknüpft, impliziert die Begrifflichkeit der HKS eine neurologische Bewegungsstörung. (vgl. Steinhausen 2010a, S. 17)

Aufgrund des höheren Verbreitungsgrades des DSM hat sich im öffentlichen deutschen Sprachgebrauch das Kürzel ADHS durchgesetzt, obwohl es ADHS als formale Diagnose in Österreich und Deutschland nicht gibt. Das kassenärztliche Abrechnungssystem basiert auf den diagnostischen Kriterien des ICD-10, weshalb Kindern im deutschsprachigen Raum eine Hyperkinetische Störung diagnostiziert wird. Demnach gibt es keine Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität, was dazu führt, dass Aufmerksamkeitsprobleme durchaus auch als Hinweis auf andere psychische Beeinträchtigungen gewertet werden. (vgl. Becker 2014, S. 31)

Aufgrund der Tatsache, dass keine objektiven testpsychologischen Verfahren vorliegen, um eine klare ADHS- oder HKS-Diagnose stellen zu können, ist die Operationalisierung der Symptome, wie sie in den Klassifikationssystemen erfolgt, notwendig. Neben den Auskünften der Eltern, Selbstbeurteilungsskalen, sowie Konzentrations- und Intelligenztests für Kinder und körperlichen Untersuchungen, bildet vor allem das Urteil der zuständigen Fachärztin oder des Facharztes über die geschilderten Verhaltensauffälligkeiten einen Kernaspekt der Diagnosestellung. (vgl. Staufenberg 2011, S. 38) Unter Berücksichtigung der in den Klassifikationssystemen festgelegten Kriterien, sowie der Kriterien bezüglich des Ausmaßes, der Intensität und der Dauer der Symptome, obliegt es den Fachärztinnen und Fachärzten zwischen Kindern mit und ohne ADHS zu unterscheiden. „Das bedeutet, dass in den Klassifikationssystemen diverse Kriterien für jenes Verhalten angegeben werden, das die Grenzziehung zwischen einem ‚normal‘ unaufmerksamen, aktiven und impulsiven und einem ‚pathologisch‘ unaufmerksamen, aktiven und impulsiven Kind ermöglichen soll.“ (Becker 2014, S. 31) Diese Form der Diagnostik der ADHS wirft praktische und theoretische Fragen auf, die zu anhaltenden Debatten in verschiedenen Disziplinen führen. Aufgrund der Zunahme gestellter Diagnosen und der damit ansteigenden Verordnung von Methylphenidat sind Einflüsse auf die Einstellungen und in weiterer Folge auch auf die Handlungsprinzipien in der pädagogischen Praxis zu erwarten. Insofern ist davon auszugehen, dass Kontroversen bezüglich der Diagnosestellung von ADHS sowohl von erziehungswissenschaftlicher, als auch von handlungspädagogischer Relevanz sind. Dies soll im Rahmen dieser Arbeit aufgezeigt werden.

Bevor Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Diagnosesysteme bezüglich der Klassifikation von ADHS bzw. HKS erläutert und diskutiert werden, folgen in den kommenden zwei Abschnitten die festgelegten Diagnosekriterien durch das ICD-10 und das DSM-V.

Sogenannte Hyperkinetische Störungen finden sich im international am weitesten verbreiteten Klassifikationssystem ICD-10 (=International Classification of Diseases, zehnte Fassung) der WHO unter dem Code F90. Charakterisiert wird das Störungsbild der HKS durch ihren frühen Beginn, die Kombination der Störungen in der Aufmerksamkeit, Aktivität und Impulskontrolle, und das Auftreten dieser Verhaltensweisen in allen Situationen über einen längeren Zeitraum hinweg. Diagnosen einer einfachen Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung (F90.0), einer hyperkinetischen Störung des Sozialverhaltens (F90.1), andere hyperkinetische Störungen (F90.8), sowie eine nicht näher bezeichnete hyperkinetische Störung (F90.9) sind möglich. F90.0 wird diagnostiziert, wenn die Kriterien für eine Hyperkinetische Störung im Allgemeinen erfüllt sind, die Kriterien für eine Störung des Sozialverhaltens jedoch nicht. Werden aber auch die Kriterien für eine Störung des Sozialverhaltens erfüllt, wird F90.1 diagnostiziert. Die Restkategorie F90.9 wird vom diagnostizierenden Fachpersonal gewählt, wenn die allgemeinen Kriterien für eine Hyperkinetische Störung erfüllt werden, jedoch keine Differenzierung zwischen F90.0 und F90.1 möglich ist. Das ICD-10 unterscheidet zudem zwischen Forschungskriterien und klinischen Kriterien. Für die klinischen Kriterien steht keine Tabelle zur Verfügung, alle Symptome sind in Fließtextform dargestellt und konzentrieren sich auf ausgeprägte Formen der Hyperaktivität, Impulsivität und der Aufmerksamkeitsstörung. Aufgrund der Übersichtlichkeit werden in Tabelle 1 die Forschungskriterien für eine KHS angeführt, welche sich großteils mit den diagnostischen Leitlinien decken.

Das Symptom der Unaufmerksamkeit betreffend, müssen für eine Diagnosestellung mindestens sechs der neun Symptome vorhanden sein. Zudem müssen sich beim Kind hinsichtlich der Überaktivität drei von vier und hinsichtlich der Impulsivität nur eines der vier aufgelisteten Symptome zeigen.

|

G1. |

Unaufmerksamkeit: Mindestens sechs Monate lang mindestens sechs der folgenden Symptome von Unaufmerksamkeit in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmaß. Die Kinder:

|

|---|---|

|

G2. |

Überaktivität: Mindestens sechs Monate lang mindestens drei der folgenden Symptome von Überaktivität in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmaß. Die Kinder:

|

|

G3. |

Impulsivität: Mindestens sechs Monate lang mindestens eines der folgenden Symptome von Impulsivität in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmaß. Die Kinder:

|

|

G4. |

Beginn der Störung vor dem siebten Lebensjahr |

|

G5. |

Situationsunabhängigkeit: Die Kriterien sollten in mehr als einer Situation erfüllt sein z. B. sollte die Kombination von Unaufmerksamkeit und Überaktivität sowohl zuhause als auch in der Schule bestehen oder in der Schule und an einem anderen Ort, wo die Kinder beobachtet werden können z. B. in der Klinik. (Der Nachweis situationsübergreifender Symptome erfordert normalerweise Informationen aus mehr als einer Quelle. Elternberichte über das Verhalten im Klassenraum sind z. B. meist unzureichend.) |

|

G6. |

Die Symptome von G1. – G3. verursachen deutliches Leiden oder Beeinträchtigung der sozialen, schulischen oder beruflichen Funktionsfähigkeit |

|

G7. |

Die Störung erfüllt nicht die Kriterien für eine tiefgreifende Entwicklungsstörung (F84), eine manische Episode (F30), eine depressive Episode (F32) oder eine Angststörung (F41). |

Das US-amerikanische Diagnosemanual DSM (=Diagnostic and Statistical Manual) der American Psychiatric Association (APA) legt seit der dritten Revision von 1980 den Fokus auf das Symptom des Aufmerksamkeitsdefizits, während im ICD-10 die Hyperaktivität als Kardinalsymptom gilt. Im DSM-III-R von 1987 wurde auch die Hyperaktivität als Leitsymptom mit aufgenommen. Seit diesem Zeitpunkt wird von der Diagnose der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung gesprochen. Der APA zufolge konnten Studien belegen, dass die Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADS) auch ohne Hyperaktivität auftreten kann, weshalb sie nach dem DSM eine eigenständige kinderpsychiatrische Diagnose bildet. Von Seiten der WHO werden diese Studien jedoch als mangelhaft angesehen, weshalb es im ICD-10 keine Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität gibt. Beim sogenannten ADS wird die mangelnde Aufmerksamkeit als isoliertes Kernsymptom betrachtet. (vgl. Steinhausen 2010a, S. 21) Im DSM-IV von 1994 wurde eine Aufteilung in mehrere Subtypen vorgenommen. Damit wurde die Unterscheidung eines vorwiegend unaufmerksamen (A.1), eines vorwiegend hyperaktiv-impulsiven (A.2) und eines kombinierten Typus möglich. Wenn alle Kernsymptome wie im ICD-10 auftreten, wird ein gemischter Subtypus der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung diagnostiziert. Zeigt das Kind deutlich mehr Beeinträchtigungen in Hinblick auf die Aufmerksamkeit, jedoch wenig hyperaktives Verhalten, wird vom vorherrschend unaufmerksamen Subtypus gesprochen. Ist die Symptomatik des Aufmerksamkeitsdefizits eher unauffällig, die Hyperaktivität und Impulsivität jedoch sehr stark ausgeprägt, spricht man vom vorherrschend hyperaktiv-impulsiven Subtypus. (vgl. Döpfner, Frölich & Lehmkuhl 2013, S. 2-3) Dieser kombinierte Typus der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung im DSM-IV entspricht daher der einfachen Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung im ICD-10. Während sich die WHO im ICD-10 gegen eine Untergliederung in verschieden Subtypen entschieden hat, was in einer Stellungnahme der Bundesärztekammer (2005) mit der unzureichenden „prädiktiven Validierung dieser Störungsbilder“ (Bundesärztekammer 2005, S. 6) begründet wird, betrachtet die APA eine Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität also durchaus weiterhin als eigenständiges Störungsbild.

Die letzte Revision des DSM fand 2013 statt. Seither liegt die fünfte Fassung des DSM vor. Die Untergliederung in die drei Subtypen, sowie die Diagnosekriterien wurden aus dem DSM-IV übernommen. Im Vergleich zur Vorgängerversion, wurde die Altersgrenze, vor der die Störung zum ersten Mal auftreten muss, jedoch vom siebten auf das zwölfte Lebensjahr angehoben. (vgl. APA 2013, o.S.) Neu ist im DSM-V zudem die Einordnung von ADHS als „Neurodevelopmental Disorder“. Zuvor wurde sie mit der Störung des Sozialverhaltens in eine eigene Kategorie zusammengefasst. Des Weiteren galt bislang eine Autismus-Spektrum-Störung als Ausschlusskriterium für eine ADHS-Diagnose. Dieses Ausschlusskriterium wurde im Rahmen der fünften Revision herausgenommen. Zudem wurde für betroffene Menschen ab 17 Jahren die Anzahl der notwendigen Symptome für das Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivität/Impulsivität je von sechs auf fünf notwendige Symptome reduziert. Außerdem wird hervorgehoben, dass die Situationsunabhängigkeit stärker berücksichtigt, sowie mehrere Informationsquellen zur Diagnosestellung herangezogen werden sollen. (vgl. Rossi 2015, o.S.) Die 18 Kernsymptome wurden aus dem DSM-IV übernommen, mit Beispielen unterlegt und sind in Tabelle 2 angeführt.

|

Diagnosekriterien |

|---|

|

A. Entweder Punkt (1) oder Punkt (2) müssen zutreffen: |

|

A.1 Sechs (oder mehr) der folgenden Symptome von Unaufmerksamkeit sind während der letzten sechs Monate beständig in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmaß vorhanden gewesen: |

|

Unaufmerksamkeit

|

|

A.2 Sechs (oder mehr) der folgenden Symptome der Hyperaktivität und Impulsivität sind während der letzten sechs Monate beständig in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmaß vorhanden gewesen. |

|

Hyperaktivität

Impulisivität

|

In beiden Klassifikationssystemen gelten folglich sowohl für die ADHS als auch für die HKS motorische Unruhe, Impulsivität und Unaufmerksamkeit als Leitsymptome und auch die Beschreibungen der Symptome decken sich größtenteils. Außerdem legen beide Diagnosemanuale weitgehend übereinstimmend fest,

-

dass durch die Störung mindestens zwei Lebensbereiche beeinträchtigt sind,

-

dass die Symptome schon mindestens seit sechs Monaten bestehen,

-

dass deutliche Beeinträchtigungen in schulischen und sozialen Funktionsbereichen vorhanden sein müssen,

-

dass die Möglichkeit zur Aufmerksamkeit und Ausdauer im Verhältnis zum Alter und der Intelligenz des Kindes sehr stark eingeschränkt, sowie die Hyperaktivität im Vergleich zu anderen Kindern extrem ausgeprägt ist (vgl. Staufenberg 2011, S. 37-38), und,

-

dass die Symptome nicht auf eine andere seelische Erkrankung zurückgeführt werden können. (vgl. Steinhausen 2010a, S. 22)

Die Klassifikationssysteme unterscheiden sich jedoch deutlich in der Bestimmung der Kombination, sowie in der Anzahl der Kriterien, die vorliegen müssen, um eine Diagnose stellen zu können. Einen der wesentlichsten Unterschiede bildet der Stellenwert der Unaufmerksamkeit. Wie bereits beschrieben, ist im DSM-V ist eine Aufmerksamkeitsstörung mit oder ohne Hyperaktivität möglich, das heißt, die verschiedenen Dimensionen – Hyperaktivität, Impulsivität und Unaufmerksamkeit – können aufgrund der oben erwähnten Subtypen eine eigenständige als auch eine zusammengehörige Störung bilden. (vgl. Staufenberg 2011, S. 38) Somit müssen nach dem DSM-V nicht aus allen Bereichen eine bestimmte Anzahl an Kriterien erfüllt werden, was die Diagnose einer reinen Aufmerksamkeitsstörung ermöglicht. Nach Staufenberg (2011) werden die Konsequenzen, die aus der Aufmerksamkeitsstörung als eigenständige Diagnose resultieren, unterschätzt. Da ADS eine „Träumerchenvariante“ der ADHS beschreibt, betrifft diese Diagnose vor allem Mädchen, unter anderem, weil Mädchen seltener Hyperaktivität und Impulsivität zeigen oder aber auch, weil derartige Symptome bei Mädchen eher toleriert werden. Daher werden von manchen Autorinnen und Autoren geschlechtsspezifische Diagnosekriterien gefordert. (vgl. Staufenberg 2011, S. 39)

Im Vergleich zum DSM-V müssen für die Diagnose einer Einfachen Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung (F90.0) nach dem ICD-10 sowohl Störungen in der Aufmerksamkeit, der Impulskontrolle als auch der Aktivität vorliegen. Erfüllt das Kind zusätzlich die notwendigen Kriterien für eine Störung des Sozialverhaltens, wird eine Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens (F90.1) diagnostiziert. Das ICD-10 erfasst folglich eine enger definierte und schwerer ausgeprägte Gruppe als das DSM-V. (vgl. Steinhausen 2010a, S. 24) Dies wirkt sich entsprechend auf die in Studien aufgezeigten Prävalenzraten aus, welche in Kapitel 4 näher beleuchtet werden.

Ein weiterer wesentlicher Unterschied liegt in der Möglichkeit der Kombinationsdiagnosen nach dem ICD-10, während das DSM-V vorschreibt Mehrfachdiagnosen zu stellen. Werden die einzelnen Kriterien nicht ganz erfüllt, gibt es sowohl im ICD-10 als auch im DSM-V eine zusätzliche Kategorie der nicht näher bezeichneten hyperkinetischen Störung bzw. Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung.

Dadurch, dass im DSM-V das Alter, vor dem die Störung auftreten muss, vom 7. Lebensjahr auf das 12. Lebensjahr angehoben wurde, besteht ein weiterer Unterschied mittlerweile auch in Hinblick auf das Alter bei der Erstmanifestation. Im Vergleich zum DSM-V legt das ICD-10 das 7. Lebensjahr fest, dass heißt, um eine HKS diagnostizieren zu können, müssen die Symptome bereits vor dem 7. Lebensjahr des Kindes aufgetreten sein.

Trotz der Operationalisierung der Leitkriterien in beiden Klassifikationssystemen bestehen zum Teil bemerkenswerte Interpretationsspielräume, die die Kernsymptome der zu diagnostizierenden Kinder betreffen. Insbesondere Angaben zu Verhaltensweisen, die nach Angaben der Manuale „oft“ auftreten, oder eine „signifikante Beeinträchtigung“ für das Kind bedeuten. Letztendlich umfassen die Kriterien, sowohl im DSM-V als auch im ICD-10, Merkmale, die fast jedes Kind im Schulalter aufweist. Aufgrund dessen obliegt die Sicherung einer Diagnose der Expertise der behandelnden Fachärztinnen bzw. Fachärzte und Klinischen Psychologinnen bzw. Psychologen. (vgl. ebd.)

Angesichts der oben erwähnten Ausschlusskriterien, die sich auf die Abgrenzung von ADHS von anderen Störungen beziehen, kann geschlussfolgert werden, dass die Symptome Impulsivität, Hyperaktivität und Aufmerksamkeitsprobleme als sehr unspezifisch für eine bestimmte Störung anzusehen sind. Eine hohe Komorbiditätsrate und Abgrenzungsprobleme zu verschiedensten Differenzialdiagnosen, wie Oppositionelle Störungen des Sozialverhaltens, Angststörungen, Lernstörungen, oder Teilleistungsschwächen, sind daher zu erwarten, weil Symptome der ADHS auch im Rahmen dieser Störungen auftreten können. Durch ein rein deskriptives Vorgehen kann daher keine Diagnose bzw. Differenzialdiagnose gestellt werden. (vgl. Staufenberg 2011, S. 40) Dieser Aspekt verweist neben den unterschiedlich ausfallenden Prävalenzangaben auf die Schwierigkeit einer Diagnosestellung.

Da es kein Diagnoseverfahren gibt, welches die von vielen angenommene biologische Ursache erhebt, erfolgt die Diagnostik, wie bereits oben erwähnt, größtenteils anhand der Expertise der konsultierten Fachärztinnen und Fachärzte oder Klinischen Psychologinnen und Psychologen. (vgl. ebd.) Je nachdem auf welches ätiologische Modell das Fachpersonal zurückgreift, erhält ADHS eine andere Bewertung und Bedeutung, die sich sowohl auf das Kind, auf dessen Eltern und sein Umfeld auswirkt. Im Rahmen der psychodynamisch-orientierten Diagnostik „[…] werden die zu beobachtenden Symptome eher als Ausdruck einer Regulationsstörung aufgrund emotionaler Probleme mit einhergehender Schwächung der Ichfunktionen und der Mentalisierungsfähigkeit aufgefasst“ und „z.B. nach traumatischen Erfahrungen, nach depressiven und abgewehrten Gefühlen geforscht. […] eine ADHS [würde hier] nur als zusätzliche, deskriptive Symptomdiagnose verwendet werden.“ (ebd., S. 40-41) Bei der organisch-orientierten Diagnostik, die vom Großteil der Fachärztinnen und Fachärzte angewandt wird, „[…] dürfte dem ADHS-Modell folgend eher eine organisch bedingte Verursachung vermutet und ADHS als eigenständiges Krankheitsbild diagnostiziert werden.“ (ebd., S. 41)

Welchen Glaubenssätzen diese nahezu gegensätzlichen ätiologischen Modelle folgen und inwieweit sie sich voneinander unterscheiden, soll in Teil II dieser Arbeit aufgezeigt werden.

Die Problematik der Grenzziehung umfasst jedoch nicht nur den Bereich der Differentialdiagnosen, also die Abgrenzung einer ADHS von anderen Störungen, sondern auch die Grenzziehung zwischen einer ADHS und im Normalbereich liegender Aktivität, Impulsivität und Unaufmerksamkeit. Nach Döpfner, Frölich und Lehmkuhl (2013) ist es vor allem bei jüngeren Kindern schwierig eine Grenze zwischen hyperaktivem Verhalten und einem altersgemäßen Bewegungsdrang zu ziehen. Aus diesen Gründen soll ihrer Ansicht nach „[…] die Bestimmung von Grenzwerten für die Definition von Auffälligkeiten […] immer fragwürdig bleiben.“ (Döpfner, Frölich & Lehmkuhl 2013, S. 6) Psychische Störungen erlauben es im Allgemeinen nicht durch bestimmte Nachweismethoden Normabweichungen aufzudecken, wie es bei somatischen Erkrankungen der Fall ist. Insofern wird in Hinblick auf psychische Erkrankungen zwischen einem kategorialen und einem dimensionalen Verständnis der Krankheit unterschieden. Während kategoriale Systeme klare Abgrenzungen durch vorhandene Symptome und deren Ausprägung erlauben, wird die Unterscheidung von gesunden und kranken Kindern in dimensionalen Systemen überwiegend an den individuell vorhandenen Bewältigungsmöglichkeiten festgemacht. Die in den Kapiteln 3.1. und 3.2. vorgestellten Klassifikationssysteme folgen dem kategorialen Ansatz, da sie Symptome festlegen, die es ermöglichen sollen zwischen gesunden und kranken Menschen zu unterscheiden. In Hinblick auf die ADHS enthält sowohl das DSM-V als auch das ICD-10 aber auch dimensionale Kriterien. Dadurch, dass sich diese Kriterien nicht objektiv bestimmen lassen, entscheiden Diagnostikerinnen und Diagnostiker auf Basis ihres Fachwissens, ob eine Diagnose gestellt wird oder nicht. (vgl. Becker 2014, S. 16-17) Wenn Kinder „häufig scheinbar nicht hören, was ihnen gesagt wird“ oder „oft den Erklärungen nicht folgen können“, was im ICD-10 als Symptom der Unaufmerksamkeit gewertet wird (vgl. Tabelle 1), sind dies zwar kategoriale Beschreibungen, in denen aber auch dimensionale Anteile zu finden sind. Verhaltensweisen, die sich beim Kind „häufig“ oder „oft“ bemerkbar machen, sind dimensionale Aspekte, die es der Beurteilerin oder dem Beurteiler ermöglichen darüber zu entscheiden, was unter diese Häufigkeitsangaben fällt und was nicht. Da es kein objektives Maß gibt, das festlegt, ob die Symptome „in einem mit dem Entwicklungsstand des Kindes nicht zu vereinbarenden und unangemessenen Ausmaß“ auftreten oder das Kind in seiner Funktionsfähigkeit „deutliches Leiden oder Beeinträchtigung“ erfährt, sind kategoriale Diagnosemanuale immer auch dimensional zu betrachten. Über das Ausmaß, die Norm und die Bedeutung von Häufigkeitsangaben wie „häufig“ oder „oft“ entscheiden damit letztendlich Expertinnen und Experten, weshalb das klinische Gespräch im Rahmen der ADHS-Diagnostik als zentraler Baustein zu werten ist. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Konstruktion von Normalität im Zusammenhang mit ADHS erfolgt in Kapitel 7 dieser Arbeit.

Verschiedensten Autorinnen und Autoren zufolge gilt ADHS als die häufigste Störung im Kindes- und Jugendalter. (Döpfner, Frölich & Lehmkuhl 2013, S. 1; Staufenberg 2011, S. 12; Steinhausen, Rothenberger & Döpfner 2010, S. 9) Nach der aktuellsten Metaanalyse von Polanczyk, De Lima, Horta, Biederman und Rohde (2007), kann weltweit bei Kindern und Jugendlichen eine durchschnittliche Prävalenzrate von 5,3 % angenommen werden, wobei eine männlichen Dominanz in klinischen Stichproben klar vorherrscht. Das Verhältnis wird mit 3-9:1 angegeben. (vgl. Heinemann & Hopf 2006, S. 9) Die veröffentlichten Prävalenzraten unterliegen jedoch teils großen Schwankungen. Je nach dem welches Manual zur Diagnosestellung verwendet wird, welche Untersuchungsmethoden zum Einsatz kommen und welche Personen – Eltern, Diagnostikerinnen und Diagnostiker, Lehrerinnen und Lehrer, Kinder – befragt werden, variiert die Prävalenz zwischen 0,4 % und 17,8 %. (vgl. Becker 2014, S. 35) Das heißt, es besteht durchaus die Möglichkeit, dass einem Kind nach den Kriterien des DSM-V eine ADHS diagnostiziert wird, wohingegen ihm bei einer Diagnosestellung anhand des ICD-10 nicht zwangsläufig auch eine HKS diagnostiziert werden würde. Diese Tatsache verweist auf die Schwierigkeit der Abgrenzung der ADHS von anderen Begleitstörungen und vor allem auf die Problematik der Abgrenzung der ADHS von „normalem“ Verhalten. Zudem stimmt es nachdenklich, wenn Prävalenzangaben auf Basis von Urteilen der Eltern deutlich höher ausfallen, als auf Basis der Bewertung von Erzieherinnen und Erziehern in Kindergärten. (vgl. Döpfner, Frölich & Lehmkuhl 2013, S. 5) Obwohl die Unterschiede hinsichtlich der Prävalenz im Vergleich der Aussagen der Eltern und den Aussagen der Erzieherinnen und Erzieher sowohl nach den Kriterien des DSM als auch nach den Kriterien des ICD bestehen bleiben, fallen sie bei einer Beurteilung anhand der Kriterien des ICD-10 signifikant geringer aus. Daher kann davon ausgegangen werden, dass insbesondere die Bezugnahme auf die Klassifikationsmanuale als verantwortlich für die Schwankungen in Hinblick auf die Prävalenzrate zu betrachten sind. Parens und Johnston (2009) gehen von einer drei bis vier Mal höheren Prävalenzrate aus, sofern die Diagnostik anhand des DSM-IV im Vergleich zum ICD-10 erfolgt. Da die neueste Revision des DSM erst 2013 erfolgte, liegen noch keine Vergleichswerte zwischen DSM-V und ICD-10 vor. Aufgrund der in Kapitel 3.2. genannten diagnostischen Erweiterungen im DSM-V, ist jedoch von einem erneuten Anstieg der Prävalenzraten insbesondere bei Mädchen, durch die Möglichkeit einer eigenständigen Diagnose einer Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität, auszugehen.

Für Österreich liegen dem ADHS-Bericht des Bundesministeriums (2013) zufolge noch keine umfangreicheren epidemiologischen Untersuchungen zur ADHS bzw. HKS vor. Ergebnisse der Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) von Schlack, Hölling, Kurth und Huss (2007) in Deutschland berichten von einer Prävalenz von 4,8%, was sich mit der oben genannten internationalen Prävalenzrate von 5,3% nahezu deckt. Die häufigsten Diagnosen werden im Schulalter zwischen 6 und 13 Jahren gestellt. Bei Vorschulkindern und Jugendlichen wird von geringeren Prävalenzraten ausgegangen. Nach Steinhausen (2010b) sind die Zahlen mit zunehmendem Alter rückläufig. Die Lebenszeitprävalenzen ärztlich diagnostizierter ADHS in Abhängigkeit vom Alter und dem Geschlecht werden in Tabelle 3 angeführt.

|

3-6 Jahre |

7-10 J. |

11-13 J. |

14-17 J. |

Gesamt |

|

|---|---|---|---|---|---|

|

Jungen |

2,4 % |

8,7 % |

11,3 % |

9,4 % |

7,9 % |

|

Mädchen |

0,6 % |

1,9 % |

3,0 % |

1,8 % |

1,8 % |

Neben diesen Unterschieden wurde in der KiGGS auch aufgezeigt, dass ADHS deutlich häufiger in Familien mit niedrigem sozioökonomischen Status diagnostiziert wird, während sich in Familien mit Migrationshintergrund signifikant seltener eine ADHS bemerkbar macht. Dies sei hier jedoch nur aus Gründen der Vollständigkeit erwähnt, weitere Ausführungen dazu würden den Rahmen dieser Arbeit sprengen.

Seit den 1990er Jahren ist ein starker Anstieg an ADHS-Diagnosen, und damit verbunden, ein Anstieg an Verordnungen von Methylphenidat zu verzeichnen. Gründe, die hierfür genannt werden, sind vielfältig und reichen von einer verbesserten Diagnostik bzw. verbesserten Aufmerksamkeit gegen über dieser Störung bis hin zu einer tatsächlichen Zunahme der Prävalenz, das Aufweichen diagnostischer Standards, oder eine Unterdiagnostizierung bzw. Unterversorgung der Störung. (vgl. Banaschewski & Rothenberger 2010, S. 289; Staufenberg 2011, S. 13)

Im Jahre 2012 berichtete die Bundesärztekammer davon, dass die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung in Deutschland zu häufig gestellt wird. Der Anstieg wird jedoch nicht als alleinige Folge der Zunahme dieser Störung oder einer verbesserten Diagnostik betrachtet, sondern als Folge einer leichtfertigen Diagnosestellung. Im Rahmen einer Studie an der Universitäten Bochum und Basel wurden 1000 Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen bzw. –therapeuten und Psychiaterinnen bzw. Psychiater angeschrieben und je vier Fallvignetten für Jungen und Mädchen vorgelegt, bei denen jeweils nur ein Junge und ein Mädchen die Diagnosekriterien erfüllten. 16,7 Prozent der Kinder, die die Kriterien nicht erfüllten, erhielten dennoch die Diagnose ADHS. Jungen wurden doppelt so oft fehldiagnostiziert wie Mädchen, wobei männliche Therapeuten und Psychiater signifikant häufiger eine ADHS diagnostizierten. (vgl. Bundesärztekammer 2012)

Inhaltsverzeichnis

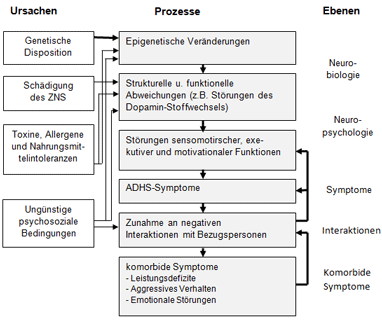

Die Debatte um die Diagnose ADHS im Allgemeinen und insbesondere um ihre Ursächlichkeit hat sich nach Riedesser (2006) mittlerweile zu einer der größten Kontroversen in der Geschichte der Kinder- und Jugendpsychiatrie entwickelt. Die Spaltung vollzieht sich jedoch nicht ausschließlich zwischen den verschiedenen Disziplinen, die sich aufgrund ihrer fachlichen Expertise mit ADHS auseinandersetzen, sondern führt mitten durch den Fachbereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Insbesondere die Auseinandersetzung mit der Ätiologie des Störungsbildes bzw. die Ursachendiskussion scheint das Fachpersonal zu spalten. Grob können zwei extrem unterschiedliche Positionen gegenüber gestellt werden, die Dammasch (2009) als „biologisch-psychiatrische Sicht“ und „psychoanalytisch-psychosoziale Sicht“ beschreibt. Diese zwei Begriffe erlauben es die zwei Hauptpositionen in der Debatte über ADHS idealtypisch voneinander abzugrenzen. In den nachfolgenden Kapiteln sollen diese beiden Positionen gegenüber gestellt werden, um bestehende Unterschiede hinsichtlich des Symptomverständnisses und der Ätiologie sichtbar zu machen. Für die Pädagogik ist dies insofern von Bedeutung, da ihr Handlungsspielraum von der favorisierten Sichtweise abhängig ist. Während ihr im medizinisch-biologischen Modell nur marginal bzw. keine Bedeutung beigemessen wird, tun sich bei der Berücksichtigung eines psychoanalytisch-psychosozialen Modells Schnittstellen auf, an die die Pädagogik anknüpfen kann. Da die medizinisch-biologische Sichtweise den Diskurs um ADHS dominiert (vgl. Haubl 2007, S. 173), wird diese Perspektive zuerst dargestellt. Im Anschluss folgt die Diskussion des psychoanalytisch-psychosozialen Ansatzes. Die Darstellung dieser beiden Positionen soll anschließend in den Versuch münden ADHS in einem integrativen biopsychosozialen Modell darzustellen.

Die medizinisch-biologische Perspektive basiert auf einem medizinischen Krankheitsmodell, welches von einer erkennbaren Ursache für jede Krankheit ausgeht. Eine Ursache führt zu einer bestimmten Schädigung, die sich in äußeren Symptomen bemerkbar macht. Fachärztinnen und Fachärzte orientieren sich an diesen Symptomen, um auf Basis dieser eine Diagnose zu erstellen, sowie Therapieempfehlungen auszusprechen. Insofern beruht das medizinische Erklärungsmodell auf der Annahme eines Ursache-Wirkungs-Schemas. (vgl. Mattner 2006, S. 53) Obwohl dieses Modell aus verschiedensten Perspektiven und Gründen kritisch zu betrachten ist und veraltet scheint, gilt es nach wie vor als vorherrschender Erklärungsansatz im Rahmen der ADHS-Debatte. (vgl. Haubl 2007, S. 173)

Vertreter der medizinisch-biologischen Perspektive gehen davon aus, dass es sich bei ADHS um eine prädisponierte Störung handelt, die eindeutig diagnostiziert werden kann. Dabei wird das Ausmaß der auftretenden Symptome, welche in den oben beschriebenen Diagnosemanualen festgelegt sind, als Zeichen für das Vorliegen einer Erkrankung gewertet. Hinsichtlich der Symptome gebe es zwar „[…] einen fließenden Übergang zu Normvarianten“, es sei jedoch davon auszugehen, dass ADHS „davon durch die Zahl und Schwere der Symptome und die damit einhergehende deutliche Beeinträchtigung abgegrenzt werden [kann].“ (Döpfner, Banaschewski, Rösler & Skrodzki 2012, S. 2)

Innerhalb der medizinisch-biologischen Perspektive wird von einer neurobiologischen Grundlage von ADHS ausgegangen und ADHS mit dem Verweis auf genetische Ursachen diskutiert. Diese Sichtweise hat sich in der breiten Öffentlichkeit und auch im wissenschaftlichen Diskurs durchgesetzt und scheint sich auch derzeit noch weitgehend zu halten. Sowohl in Filmbeiträgen für die interessierte Masse, wie „ADHS-Krankheit oder Konstrukt“ (Hübner, 2013) oder „Leben mit ADHS. Zappelphilipp oder Traumsuse“ (Dammertz & Müller, 2008) als auch in der Wissenschaft dominiert ein medizinisch-biologisches Erklärungsmodell den Blick auf ADHS. Fachbeiträge auf Tagungen oder wissenschaftliche Untersuchungen beschäftigen sich überwiegend mit der genetischen Verursachung von ADHS, während andere Ursachefaktoren weitgehend ausgeklammert bleiben. Insbesondere biochemische Prozesse werden in Zusammenhang mit der ADHS-Symptomatik fokussiert. „Chemische Botenstoffe, auch Neurotransmitter genannt, sind für viele Funktionen im Gehirn zuständig, auch u.a. für die Aufmerksamkeit, die Impulskontrolle und die motorische Aktivität.“ (Brandau & Kaschnitz 2013, S. 36) Geraten diese Systeme in ein Ungleichgewicht, kann dies der medizinisch-biologischen Perspektive nach ein Auslöser für ADHS sein. „Ein Ungleichgewicht der Neurotransmittersysteme und mangelhafte Verwertung von Dopamin besonders im Bereich der Stirnregion legen ADHS als stoffwechselbedingte Störung mit starken genetischen Anteilen nahe.“ (ebd., S. 40)

Döpfner (2001) schreibt dazu: „Hauptursache sind genetische Belastungen, die Veränderungen des Neurotransmitterstoffwechsels (vor allem Dopamin-Stoffwechsel) im Gehirn auslösen. Diese Erkenntnis kann mittlerweile als weitgehend gesichert gelten.“ (S. 25) Was genau jedoch unter „genetischen Belastung“ verstanden wird, wird von Döpfner (2001) und auch von anderen Autorinnen und Autoren nicht weiter aufgegriffen. Dadurch, dass genetische Belastungen im Zusammenhang mit Störungen im Neurotransmittersystem genannt werden, wird diesem ein Ursache-Wirkungs-Modell zugrunde gelegt. Eine sogenannte „genetische Belastung“ ist damit verantwortlich für eine Hirnstoffwechselstörung, die wiederum als ursächlich für ADHS angesehen wird. Becker (2007) verweist in kritischer Auseinandersetzung mit solchen Kausalitätszuschreibungen darauf, dass eine genetische Disposition für etwas zu haben, nicht zwangsläufig bedeutet, „[…] dass eine Erkrankung oder ein Merkmal in jedem Fall ausgeprägt wird.“ (S. 191)

Im medizinisch-biologischen Modell von ADHS spielen Umweltbedingungen als Ursache somit keine Rolle. Diese Tatsache führt in weiterer Folge dazu, dass der Pädagogik als Disziplin bzw. pädagogischem Handeln bei einer ADHS keine entscheidende Position beigemessen wird. „Folgt man dieser Auffassung, so gewinnt pädagogisches Handeln im Kontext der ADHS erst dann an Einfluss, wenn es um die Kompensation sich abzeichnender Verhaltensauffälligkeiten geht.“ (Becker 2007, S. 191) Dies sei hier nur kurz erwähnt. Wo und inwieweit die Pädagogik unter Berücksichtigung eines multifaktoriellen, integrativen und biopsychosozialen Ursachenmodells eingreifen kann, soll in Teil IV dieser Arbeit aufgezeigt und diskutiert werden.

In den vergangenen Jahren wurden viele neurobiologische Untersuchungen durchgeführt und veröffentlicht, die einen Zusammenhang von Neurotransmittern, sowie anderen neurobiologischen Faktoren – beispielsweise eine Dysfunktion frontocorticaler und striataler Regelsysteme – und ADHS belegen. (vgl. Hüther 2004, S. 74) Zudem verweisen Döpfner, Frölich und Lehmkuhl (2013) auf zahlreiche Zwillings- und Adoptionsstudien, die die These der genetischen Verursachung von ADHS untermauern. Unter Bezugnahme auf diese Studien gehen sie von 60 bis 90 Prozent genetischer Bedingtheit von ADHS aus. (vgl. Döpfner, Frölich & Lehmkuhl 2013, S. 10) Schimmelmann, Friedel, Christiansen, Dempfle, Hinney und Hebebrand (2006) schätzen die Heritabilität für ADHS auf 60 bis 80 Prozent. Ist das Kind von ADHS betroffen, war oder ist es zu 55 Prozent auch ein Elternteil. Auch seine Geschwister weisen häufiger eine ADHS-Symptomatik auf als Geschwister von gesunden Kindern. (vgl. Schimmelmann et al. 2006, S. 426) In Zwillingsstudien wurde gezeigt, dass ein eineiiger Zwilling zu 50 bis 80 Prozent eine ADHS entwickelt, wenn der andere Zwilling von ADHS betroffen ist. Bei zweieiigen Zwillingen wurde die Konkordanzrate mit 30 bis 40 Prozent angegeben. In Adoptionsstudien zeigte sich bei Adoptiveltern genauso selten eine ADHS, wie vergleichsweise bei Eltern ohne ADHS-Kinder. (vgl. Wender 2002, S. 40)

In der biologischen Diskussion wird der Botenstoff (=Neurotransmitter) Dopamin in Zusammenhang mit der Ätiologie von ADHS genannt. Der Dopamin-Mangel-Hypothese zufolge „[…] besteht bei den ADHS-Patienten eine deutliche Zunahme der Dichte von Dopamin-Transportern. Es wird vermutet, dass aufgrund der erhöhten Anzahl von Dopamintransportern das ausgeschüttete Dopamin rascher in die Präsynapsen zurücktransportiert wird und extrazellulär weniger Dopamin zur Verfügung steht.“ (Heinemann & Hopf 2006, S. 14) Dieser Hypothese nach verfügen Kinder mit ADHS aufgrund genetischer Vorbelastung über zu wenig Dopamin, was zu Problemen im Bereich der Aufmerksamkeit und der Selbstkontrolle führt. (vgl. Wender 2002, S. 38) Durch den Mangel an Dopamin gelingt die Übertragung im synaptischen Spalt anhand der Neurotransmitter bei ADHS-Kindern nicht so gut wie bei anderen Kindern. (vgl. Brandau & Kaschnitz 2013, S. 40)

Dopamin wird in der Neurobiologie mit motorischer Aktivität, Neugierverhalten, Aufmerksamkeit, sowie Belohnung und Motivation in Zusammenhang gestellt. Aus diesen Annahmen wird geschlussfolgert, dass ein Mangel an Dopamin – folglich eine Hirnstoffwechselstörung – ursächlich für die Symptome einer ADHS ist. Eine tiefergreifende Auseinandersetzung mit der Funktionsweise von Dopamintransportern und -rezeptoren, sowie mit der synaptischen Signalübertragung kann im Rahmen dieser Arbeit nicht erfolgen, daher wird auf Lehrbücher der Neurobiologie verwiesen.

Argumentationen der Vertreterinnen und Vertreter der medizinisch-biologischen Perspektive zufolge, setzen Medikamente zur Behandlung von ADHS genau an dem postulierten Dopamin-Mangel an und greifen „[…] indem er [der Wirkstoff] durch Blockade der Transporter die Wiederaufnahme hemmt und so das Dopamin länger wirken kann.“ (Banaschewski et al. 2004, S. 143)

Um die medikamentöse Behandlung von ADHS mit Stimulanzien oder Amphetaminen zu rechtfertigen, wird häufig auf die Dopamin-Mangel-Hypothese zurückgegriffen und im Umkehrschluss die Wirksamkeit von Methylphenidat als Beleg für die Dopamin-Mangel-Hypothese angeführt. (vgl. Becker 2007, S. 193) Die gängige Behandlungspraxis mit Psychostimulanzien weist darauf hin, dass eine genetisch-biologische Ursache in der Medizin und Psychiatrie weitgehend anerkannt bzw. akzeptiert wird. Dadurch, dass ADHS als Hirnstoffwechselstörung verstanden wird, gilt eine medikamentöse Behandlung als indiziert, an die manchmal auch eine Verhaltenstherapie gekoppelt wird. (vgl. Wender 2002, S. 61-62) Da die Behandlung mit Methylphenidat die gängigste Methode darstellt, soll die im nachfolgenden Kapitel thematisiert und diskutiert werden.

In Österreich sind Präparate mit Methylphenidat und Atomoxetin zur Behandlung von ADHS bzw. HKS für Kinder ab sechs Jahren zugelassen. Marktführend sind Arzneimittel mit Methylphenidat, allen voran steht Ritalin. Weitere Psychostimulanzien und Amphetamine zur Behandlung von ADHS werden in Österreich unter den Produktnamen Concerta, Equasym Retard, Medikinet, Medikinet retard und Strattera vermarktet. (vgl. Bundesministerium für Gesundheit 2013, S. 25-26) Da dem Bundesministerium für Gesundheit (2013) zufolge keine ausreichenden Zahlen für Österreich in Hinblick auf Medikamenten-Verordnungen für ADHS vorliegen, beziehen sich die nachfolgend genannten Zahlen auf Deutschland.

In einem Bericht der deutschen Bundesärztekammer (2013) wird offengelegt, dass in Deutschland mehr als ein Prozent aller Kinder und Jugendlichen mit Methylphenidat behandelt werden. Am häufigsten betroffen sind Kinder im Alter zwischen neun und elf Jahren. Obwohl Methylphenidat bereits 1954 zugelassen wurde, kam es erst in den 1990er Jahren zu einem vermehrten Anstieg an Verordnungen. Damit wurde dieses Medikament im Jahr 2009 insgesamt 184 Mal häufiger verschrieben als 1989. Ausgaben für Medikamente zur Behandlung von ADHS haben sich im Zeitraum von 1993 bis 2003 verneunfacht. (vgl. Bundesärztekammer 2013) Weltweit stieg die Anwendung von Methylphenidat von 2012 auf 2013 um 66 Prozent an. Vermutet wird unter anderem ein Mangel an genauen Verschreibungsrichtlinien. (vgl. Bundesärztekammer 2015)

In Hinblick auf das Alter zeigt sich ein deutlicher Anstieg ab dem Alter von sechs Jahren, wobei Methylphenidat viermal häufiger an Jungen als an Mädchen verschrieben wird. (vgl. Bundesärztekammer 2012; Bundesärztekammer 2013) Im Jahr 2013 wurden in Deutschland 1803 kg Methylphenidat vermarktet. Nun ist in Deutschland zum ersten Mal eine Stagnation bzw. ein leichter Rückgang zu verzeichnen. (vgl. Bundesärztekammer 2015) Dies könnte auf die neuen Arzneimittelrichtlinien von 2010 zurückzuführen sein. Der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärztinnen bzw. Ärzten, Kliniken und Kassen hatte aufgrund der möglichen Nebenwirkungen, welche später noch aufgegriffen werden sollen, die Verordnung der Mittel gegen ADHS eingeschränkt. Seither dürfen nur noch Fachärztinnen und Fachärzte der Kindermedizin, Psychiatrie oder Neurologie ADHS-spezifische Medikamente verordnen. (vgl. Bundesärztekammer 2015) Für Österreich wurde noch keine Verordnung dafür erlassen. Dem ADHS-Bericht des Bundesministeriums für Gesundheit (2013) zufolge, wurden im Jahre 2010 Medikamente zur Behandlung von ADHS häufiger von Allgemeinmedizinerinnen bzw. Allgemeinmedizinern als von spezifischen Fachärztinnen bzw. Fachärzten verordnet. (vgl. Bundesministerium für Gesundheit 2013, S. 23-24)

Die oben erwähnten Zahlen, sowie die gängige Behandlungspraxis von ADHS mithilfe von Methylphenidat verweisen auf die größtenteils vorherrschende Akzeptanz einer biologischen Ursache von ADHS in der Medizin und der Psychiatrie. Die Annahme von ADHS als Hirnstoffwechselstörung legitimiert eine medikamentöse Behandlung. Psychostimulanzien, wie Ritalin, erhöhen angeblich die Dopaminfreisetzung im Gehirn. Ritalin erzielt eine Verbesserung der Kernsymptomatik von ADHS. Daher ist mangelndes Dopamin bzw. eine unzureichende Freisetzung davon verantwortlich für die Verhaltensweisen von ADHS-Kindern? Zumindest ist dies die Annahme, die schon seit den 1950er Jahren den Blick auf die Ursächlichkeit von ADHS dominiert. (vgl. Hüther 2011, S. 4) Aus der Wirkung der Medikamente wird eine neurobiologische Ursache abgeleitet. Hüther (2011) berichtet jedoch davon, dass es trotz aller Anstrengungen in der Forschung bis zum heutigen Zeitpunkt nicht gelungen sei, den Dopamin-Mangel, der aus der Wirksamkeit von Psychostimulanzien abgeleitet wird, zu belegen. (vgl. ebd., S. 5)

Auch Angaben in der Literatur zufolge (Banaschewski & Rothenberger 2010, S. 290; Wender 2002, S. 60) gilt eine Behandlung mit Ritalin oder ähnlichen Präparaten als Mittel der ersten Wahl. Additive Maßnahmen werden daher oft nicht angeboten. Ein Lehrbuch, welches der Stimulantientherapie kritisch gegenüber steht, existiert meinen Recherchen nach nicht. Nach Wender (2002) sei die Arbeit von Psychologinnen bzw. Psychologen oder Erzieherinnen bzw. Erziehern zwar unterstützend, die volle Verantwortung in der Behandlung könnten diese jedoch nicht übernehmen. (vgl. Wender, S. 60) Diese weitverbreitete Annahme wird in der Theorie bemerkenswerterweise jedoch nicht vom österreichischen Bundesministerium für Gesundheit geteilt: „Für den Großteil hyperkinetischer Kinder ist eine nicht-medikamentöse Intervention die Methode der ersten Wahl.“ (Bundesministerium für Gesundheit 2013, S. 16) Eine medikamentöse Behandlung wird „bei einer stark ausgeprägten AD(H)S-Symptomatik, welche die schulische Leistungsfähigkeit oder die Freizeitaktivitäten des Kindes oder Jugendlichen oder das Zusammenleben in der Schule, in der Familie oder mit Freunden erheblich beeinträchtigt“ empfohlen und „wenn im Rahmen einer Verhaltenstherapie die AD(H)S-Symptomatik sich nicht hinreichend verbessern lässt und beeinträchtigende AD(H)S-Symptome weiterhin bestehen.“ (Bundesministerium für Gesundheit 2013, S. 16) Dies kann insofern als widersprüchlich betrachtet werden, da eine richtig diagnostizierte ADHS immer mit Beeinträchtigungen in der Schule und der Familie verbunden ist und dem Bundesministerium für Gesundheit (2013) zufolge, daher eine medikamentöse Behandlung indiziert wäre.

Die Pharmakotherapie wird oft auch im Rahmen einer multimodalen Therapie durchgeführt. Die Behandlung mit Stimulanzien wird dabei mit einer Verhaltenstherapie oder kognitiven Trainings kombiniert. Döpfner, Frölich und Lehmkuhl (2013) weisen darauf hin, dass diese Kombination gleich wirksam bzw. geringfügig effektiver als die reine Pharmakotherapie sei. (vgl. Döpfer, Frölich & Lehmkuhl 2013, S. 34-35) Da die medikamentöse Behandlung mit Ritalin zudem mit deutlich geringeren Kosten verbunden ist als vergleichsweise eine Verhaltenstherapie (vgl. Heinemann & Hopf 2006, S. 145), findet sich hier für Verfechterinnen und Verfechter der Pharmakotherapie ein weiteres Argument für den Einsatz und die Verordnung von Methylphenidat zur Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit ADHS.

Banaschewski und Rothenberger (2010) berichten davon, dass die Behandlung mit Stimulanzien in der Öffentlichkeit und der medizinischen Praxis nach wie vor umstritten sei, obwohl Bradley schon 1937 deren Wirksamkeit belegen konnte. Beim Sichten der Literatur stieß ich auf unzählige Artikel und Berichte, die eine Behandlung mit Methylphenidat als Mittel der Wahl konstatieren. Gegenpositionen befinden sich klar in der Minderheit. Auch in pädagogischen Zeitschriften dominieren biologisch-medizinische Modelle, die aus der Medizin ohne deutliche kritische Auseinandersetzung rezipiert wurden. (vgl. Becker 2007, S. 197) So zeigt sich über die verschiedensten Fachrichtungen hinweg, dass die biologische Perspektive und die damit verbundene medikamentöse Behandlung größtenteils akzeptiert bzw. angenommen werden.

Banaschewski und Rothenberger (2010), welche im Einleitungssatz ihres Beitrags von einer kontroversen Haltung gegenüber medikamentöser Behandlung sprechen, führen eine Reihe klinischer Studien an, welche die medikamentöse Behandlung als „[…] wirksamste Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit einer ADHS“ belegen. (vgl. Banaschewski & Rothenberger 2010, S. 289) „Die Wirksamkeit von Stimulanzien zur Therapie von Kindern und Jugendlichen mit einer ADHS wurde in mehr als 160 kontrollierten Studien an insgesamt mehr als 5000 Schulkindern belegt.“ (ebd., S. 290) Die Kinder sprechen unterschiedlich auf verschiedene Präparate an, wobei davon ausgegangen wird, dass Methylphenidat oder Dexamphetamin bei 85 Prozent der Betroffenen wirken. Die stärksten Effekte der Wirksamkeit zeigten sich hinsichtlich der Aufmerksamkeit, der Impulsivität und im Sozialverhalten im Klassenzimmer. Ritalin ist demnach in der Lage die Kernsymptomatik einer Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung wirkungsvoll zu verbessern und Kindern die soziale Integration zu erleichtern. (vgl. ebd., S. 290-291) „Die Kinder sind ruhiger und zappeln weniger, ihre Aufmerksamkeitsleistung verbessert sich, sie sind weniger stur und umgänglicher. Sie reagieren unter Medikamenteneinfluss besser auf Wünsche und Bedürfnisse anderer. Zusätzlich wird hervorgehoben, dass die Kinder durch die Behandlung mit MHP [Methylphenidat] leichter erziehbar sind.“ (Hebesberger 2012, S. 45) Diese Kurzzeiteffekte werden von Döpfner, Frölich und Lehmkuhl (2013) schematisch zusammengefasst und sind in Tabelle 4 dargestellt. Was unter den Häufigkeitsangaben „häufig“ und „manchmal“ verstanden wird, wird von den Autoren nicht näher definiert.

|

Verminderung der hyperkinetischen Störung (häufig) |

|

|---|---|

|

Verminderung der oppositionellen und aggressiven Symptomatik (manchmal) |

|

|

Verbesserung der Beziehungen (manchmal) |

|

|

Verbesserung der schulischen Leistungen (manchmal) |

|

Um diese Ziele zu erreichen wird die Dosierung der Stimulanzien individuell bestimmt, nachdem eine umfangreiche Anamnese und körperliche Untersuchung des Kindes durchgeführt wurde. (vgl. Banaschewski & Rothenberger 2010, S. 299) Diese in Tabelle 4 zusammengefassten, positiven Effekte können jedoch nur so lange aufrechterhalten werden, solange das Kind mit Methylphenidat behandelt wird. Wird das Medikament abgesetzt, wird das Kind die Kernsymptome wieder zeigen, da mit Methylphenidat keine langfristige Veränderung erzielt werden kann. (vgl. Wender 2002, S. 69)

Methylphenidat-Präparate mit retardierter Freisetzung, wie Ritalin, wurden entwickelt, damit das damit behandelte Kind über den gesamten Tag verteilt von der Wirksamkeit profitieren kann. (vgl. Döpfner, Frölich & Lehmkuhl 2013, S. 28-29) Diese Medikamente sind ab dem Alter von sechs Jahren zugelassen. Damit behandelt werden dennoch oft auch jüngere Kinder, obwohl keinerlei Studien über mögliche Langzeiteffekte vorliegen. (vgl. Banaschewski & Rothenberger 2010, S. 298) Auch Nebenwirkungen werden verharmlost und oft davon gesprochen, dass Stimulanzien meist sehr gut verträglich seien. (vgl. Banaschewski & Rothenberger 2010, S. 295; Döpfner, Frölich & Lehmkuhl 2013, S. 33) Jedoch stellt sich die Frage, ab wann von einer guten Verträglichkeit gesprochen werden kann. In der MTA-Studie (1999) wiesen 11% der Kinder „stärkere“ und 3% der Kinder „starke“ Nebenwirkungen auf. Diese umfassen zumeist Appetitminderungen, Schlafstörungen, Bauch- und Kopfschmerzen, Puls- und Blutdrucksteigerungen, Tic-Störungen, depressive Verstimmungen, Übelkeit. (vgl. Banaschewski &Rothenberger 2010, S. 295; Döpfner, Frölich & Lehmkuhl 2013, S. 33) Die ersten Langzeitstudien weisen auf Beeinträchtigungen der Körpergröße, sowie des Körpergewichts hin. „In den ersten drei Jahren beträgt die durchschnittliche Wachstumsverzögerung etwa einen Zentimeter pro Jahr. […] Die initialen Effekte auf das Längenwachstum scheinen sich jedoch mit der Zeit zu vermindern und frühere Studien zeigen, dass die Endgröße nicht beeinflusst wird.“ (Döpfner, Frölich & Lehmkuhl 2013, S. 33) Auch Banaschewski und Rothenberger (2010) verharmlosen diese Nebenwirkung, indem sie davon sprechen, dass das Längenwachstum nicht „klinisch bedeutsam“ beeinträchtigt wird. (vgl. Baneschewski & Rothenberger 2013, S. 296)

Psychische Nebenwirkungen finden sich weder im Beipackzettel der Arzneimittel, noch in der medizinisch-biologisch orientierten Literatur. Stattdessen heben Vertreterinnen und Vertreter der medizinisch-biologischen Perspektive den Nutzen einer Pharmakotherapie hervor und gehen davon aus, dass der psychische Nutzen einer solchen Therapie die Nebenwirkungen überwiegt. (vgl. Wender 2002, S. 73)

Die Auseinandersetzung mit Ritalin bzw. Methylphenidat erfolgte hier in zusammengefasster und stark gekürzter Weise.

Obwohl die medizinisch-biologische Perspektive derzeit dominiert, finden sich auch Kritikerinnen und Kritiker dieser Perspektive – insbesondere aus anderen Fachbereichen. Im nachfolgenden Abschnitt sollen Kritikpunkte am biologistischen Verständnis von ADHS aufgezeigt und in die psychoanalytisch-psychosoziale Perspektive auf ADHS übergeleitet werden.

Tagtäglich nehmen weltweit ca. zehn Millionen Kinder ihre Dosis an Ritalin zu sich. (vgl. Hermann, 2012) Die Hemmschwelle gegenüber dem Einsatz von Psychostimulanzien zur Behandlung von verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen scheint gesunken sein. (vgl. Amft 2006, S. 72) Provozierend könnte man danach fragen, ob es mittlerweile zur Normalität und Selbstverständlichkeit geworden ist, Kinder mit psychotropen Substanzen zu behandeln? Die gängige Behandlungspraxis beruft sich auf die biologische Ursächlichkeit der AHDS, und in weiterer Folge auf den, bei Kindern mit ADHS angeblich vorherrschenden, Dopaminmangel. Die vermeintlich biologische Beschaffenheit besitzt eine legitimatorische Funktion in Hinblick auf die Medikation mit Ritalin und ähnlichen Präparaten. (vgl. ebd., S. 70) „Mit der Zuschreibung einer biologischen Andersartigkeit werden das Recht und/oder die Notwendigkeit zu einer Andersbehandlung des Menschen begründet.“ (ebd.) Die Unaufmerksamkeit des Kindes, seine Impulsivität und Hyperaktivität wird im Rahmen des medizinisch-biologischen Erklärungsmodells als Hirnstoffwechselstörung dargestellt, welche die Indikation von Psychopharmaka nahe legt. „Damit ergibt sich folgende Trias: Biologisierung des Verhaltens, Pathologisierung des Kindes und Legitimierung eines auf die Veränderung der angeblich gestörten Organfunktion abzielenden therapeutischen Vorgehens.“ (ebd., S. 71) Diese Sichtweise führt folglich dazu, dass im Kind kaum mehr gesehen wird als die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung. Alternative Theorien zur Entwicklung des Kindes werden damit, wenn überhaupt, nur marginal berücksichtigt und die übliche Vorgehensweise bei der Diagnosestellung übersieht wichtige Teile der psychischen, mentalen und körperlichen Existenz des Kindes. (vgl. Streeck-Fischer 2006, S. 80)

Des Weiteren wird häufig kritisiert, dass durch die Diagnosestellung kindliches Verhalten, welches viele verschiedene Ursachen haben kann, etikettiert und zu einem Sammelbecken kindlicher Verhaltensauffälligkeiten wird. „ADS ist eine Sammelkategorie, vergleichbar mit einer großen Kiste, welche die Aufschrift ‚unaufmerksames Kind‘ trägt und in die allen hineingeworfen wird, ganz unabhängig davon, ob es sich um eine Hirnstoffwechselstörung oder um das erziehungsschwierige Verhalten eines gesunden Kindes handelt.“ (Amft 2006, S. 74) Zudem sieht Amft (2006) im biologischen Erklärungsmodell eine wissenschaftliche Legitimation der veränderten Praxis im Umgang mit ungewünschtem kindlichem Verhalten. Dies suggeriert in weiterer Folge, dass der Normalzustand eines ADHS-Kindes durch die Verabreichung von Psychostimulanzien hergestellt werden kann. Der Verzicht auf eine Behandlung mit Methylphenidat würde dieser Logik nach bedeuten, den Kindern die Normalität zu verweigern. „Damit wird als Normalzustand dieser Kinder der Zustand unter Drogeneinfluss definiert, während der natürliche Zustand – ohne Psychodroge – als unnormal angesehen wird.“ (Amft 2006, S. 72) Haubl (2007) spricht in diesem Zusammenhang von der Medizinalisierung und Medikalisierung sozialer und gesellschaftlicher Probleme.

Obwohl sich in der Medizin selbst mittlerweile ein Paradigmenwechsel weg vom organpathologischen Modell hin zu einem biopsychosozialen Modell vollzogen hat, hat sich diese Annahme merkwürdigerweise nicht auf den Umgang mit ADHS übertragen. Widerspruch dazu gibt es von Seiten der Kinderpsychiatrie kaum. Nach Amft (2006) stellt dies insofern einen wissenschaftlichen Rückschritt dar, weil nur eine mögliche Ursache – die Genetik – anerkannt wird. Die Herstellung einer solchen monokausalen Ursache-Wirkungs-Kette übersieht nicht nur die Dynamik, in der sich die Entwicklung des kindlichen Gehirns vollzieht (vgl. Hüther 2004, S. 75), sondern beruft sich auf ein „reduktionistisches Verständnis menschlicher Wahrnehmungsvorgänge“ (Mattner 2006, S. 57) und beschränkt des Weiteren auch die Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit ADHS-diagnostizierten Kindern.

Eine weitere Problematik am medizinisch-biologischen Ansatz bildet die Tatsache, dass psychosozialen Einflussfaktoren im medizinisch-biologischen Modell kaum Bedeutung beigemessen wird. „Auffällig an diesen neurobiologischen Konzeptionen bleibt bis heute, dass innerhalb der diagnostischen Blickreduzierung dieser Konzeptionen die oftmals als problematisch erkannten psychosozialen Lebenshintergründe von betroffenen Kindern als mögliche primäre Verursachungen der Verhaltensprobleme weitestgehend bewusst ausgeblendet bleiben.“ (Mattner 2006, S. 55) Dadurch bleibt die Möglichkeit der Prävention außerhalb des Blickfeldes. Berufsfeldern aus der Disziplin der Pädagogik wird dadurch kaum Bedeutung beigemessen, obwohl Verhaltensprobleme besonders stark in pädagogischen Institutionen in Erscheinung treten. (vgl. Becker 2007, S. 187)

Kritikerinnen und Kritiker der Psychostimulanzien-Therapie bemängeln zudem das Fehlen von Studien zu Effekten einer Langzeitbehandlung. Es besteht Unklarheit darüber, wie sich die Verabreichung von Methylphenidat und ähnlichen chemischen Substanzen auf die Ausreifung des kindlichen Gehirns und vor allem des dopaminergen Systems auswirken. (vgl. Hüther 2004, S. 81) Insofern führt der Bezug auf das medizinische Krankheitsmodell auch dazu, dass vielfältige Nebenwirkungen, wie in Kapitel 5.1.2. aufgezeigt, bagatellisiert und hingenommen werden.

Hinsichtlich der Studien, die zur Belegung der medizinisch-biologischen Perspektive durchgeführt werden, gilt anzumerken, dass es Forscherinnen und Forschern trotz intensiver Bemühungen und dem Einsatz verschiedenster Techniken bislang nicht gelungen ist, eine primär genetische Ursache nachzuweisen. Von Lüpke (2002) geht davon aus, dass aus den aktuellen biochemischen Befunden nicht auf eine reine genetische Bedingtheit der ADHS geschlossen werden kann, weil sich die Gehirnentwicklung von Anfang an in Interaktion mit der Umwelt vollzieht. Er lehnt die Annahme von neuronalen Korrelaten der ADHS nicht im Allgemeinen ab, sondern nur deren Interpretation als genetisch bedingt. (vgl. von Lüpke 2002, S. 45) Diese Ansicht entspricht einem typischen kritischen Deutungsmuster, wenn von Lüpke von einer „Tabuisierung psychodynamischer Zusammenhänge“ (ebd.) spricht und von Pädagoginnen bzw. Pädagogen und Therapeutinnen oder Therapeuten Hilfestellungen einfordert. Bevor jedoch nun zu dieser alternativen Sichtweise, der psychoanalytisch-psychosozialen Perspektive übergegangen wird, möchte ich nachfolgend kurz weitere kritische Bemerkungen zur ADHS aus neurobiologischer, psychoanalytischer und ethischer Perspektive – zusammengetragen von Traxl (2013) – aufzeigen.

Aus neurobiologischer Sicht wurden in jüngster Zeit mehrere Stimmen laut, die dazu aufrufen, die kindliche Entwicklung innerhalb seines sozialen Kontextes zu sehen. Es wird angenommen, dass die Entwicklung des Gehirns im dialogischen Zusammenspiel mit der Umwelt erfolgt, weshalb ein Wechsel von der Kausalitätshypothese zu einer Abhängigkeitshypothese als sinnvoll erachtet wird. „Die neurobiologische Ausstattung des Menschen entfaltet sich also, kurz gefasst, im Rahmen sozialer Erfahrungen, vor allem von Beziehungsgeschichten. Selbst die Annahme, Gene würden Grundeigenschaften des Organismus unveränderlich festlegen, hat sich inzwischen als unhaltbar erwiesen. Auch die Aktivierung von Genen hängt von Umwelteinflüssen ab, zwischenmenschliche Erfahrungen können sich bis in die Genregulation hinein auswirken.“ (Ahrbeck 2009, S. 376) Dieser Argumentationslinie folgend, würden sich Störungen der Aufmerksamkeit, der Impulskontrolle und der Aktivität im Rahmen von Beziehungserfahrungen entwickeln und sich neurobiologisch auswirken. Zudem wird von Traxl (2013) angeführt, dass eine medikamentöse Behandlung zwar meist zu einer Verbesserung der Verhaltensauffälligkeiten führe, jedoch ohne die Beteiligung des eigenen Willens des Kindes. Den Kindern bleibt damit eine wichtige Lernerfahrungen vorenthalten. „Wenn die Fähigkeiten seine Impulse zu kontrollieren, Affekte zu regulieren und die Aufmerksamkeit zu fokussieren durch die Einnahme einer Medikation erreicht werden (und nicht durch Eigenleistung), belässt man die Kinder in Abhängigkeit dieses Mittels und beraubt es bedeutender Selbstwirksamkeits-Erfahrungen, die für den Aufbau von Persönlichkeit und Selbstwert enorm wichtig sind.“ (Traxl 2013, S. 5)