Eine Möglichkeit der Partizipation in der Praxis

Wissenschaftliche Hausarbeit zur ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Förderschulen. Eingereicht 15. Juni 2011 beim Landesprüfungsamt für Lehrämter in Sachsen-Anhalt. Erstgutachter: Prof. Dr. Andreas Hinz , Zweitgutachterin: Ines Boban

Inhaltsverzeichnis

- 1. Einleitung

- 2. Begriffsdefinitionen

- 3. Die Weiterbildung ‚Neue Wege zur Inklusion – Zukunftsplanung in Ostholstein'

- 4. Methoden der Datenerhebung

- 5. Theoretische Grundlagen

- 6. Darstellung der Ergebnisse

- 7. Schlüsselelemente und -barrieren inklusiver Weiterbildungen

- 8. Resümee

- 9. Literaturverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema von inklusiven Weiterbildungen, die eine Möglichkeit der Partizipation am gesellschaftlichen Leben darstellen.

Erfahrungsgemäß wird in dem Bereich Bildung nur der Bildungssektor Schule in den Blick genommen – der Bereich der Erwachsenenbildung bleibt meist unbeachtet. Bei einer inklusiv angelegten Weiterbildung erlebte ich, als Beobachterin und Teilnehmerin, mit, wie Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion, unterschiedlichen Alters und Geschlechts und Menschen mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam lernten. Dennoch stellt sich mir, der Begleitforschung, den Teilnehmern und den Referenten die Frage, ob diese Weiterbildung wirklich einen inklusiven Charakter hat – was sind bereits inklusive Elemente und wo gibt es Hürden. Aus den konkreten Erfahrungen resultiert meine Motivation diese Arbeit zu schreiben.

Inklusive Weiterbildungen sind ein Schritt auf dem Weg zur Bildung für alle. Zum Thema inklusive Schulen liegt zahlreiches Material vor. Aber kann von Inklusion gesprochen werden, wenn diese nach der schulischen Laufbahn abgeschlossen ist? Kinder lernen gemeinsam in inklusiven Schulen, aber im Anschluss stehen nur den Jugendlichen ohne Beeinträchtigung der allgemeine Arbeitsmarkt, eine eigene Wohnung und Freizeitaktivitäten in verschiedenen Vereinen offen. Jugendlichen mit Beeinträchtigung aber nur die Werksstatt für Menschen mit Behinderung, das Wohnheim und die dort angebotenen Freizeitaktivitäten.

Bezieht sich Inklusion nur auf einen Teilaspekt der Gesellschaft, wie Schule? Nein – Inklusion greift viel weiter. Die Vision einer inklusiven Gesellschaft umfasst alle Lebensbereiche, sowohl der Bereich der Erwachsenenbildung, als auch die Bereiche Arbeit, Wohnen und Freizeit. CONRADS (2008, S. 9f.) stellt sich die Frage: „Brauchen wir heute noch Visionen? Meine Antwort ist eindeutig ‚ja‘, wir dürfen nicht nur Visionen haben, wir brauchen sie geradezu, um notwendigen Entwicklungen Schubkraft zu verleihen! Das gilt selbstverständlich auch für das neue Leitbild der Inklusion. […] Gesellschaftlichen Entwicklungen gehen zumeist Visionen und Utopien voraus. Warum und wie wurden sie Wirklichkeit? Weil es Menschen gab, die an diese Träume glaubten“ – so wie ich und viele andere.

Es folgt zunächst ein kurzer geschichtlicher Abriss der Situation der Erwachsenenbildung für Menschen mit Beeinträchtigung in Deutschland.

Das Thema der inklusiven Bildungsprozesse im Erwachsenenalter findet erst seit den letzten 30 Jahren zunehmend Interesse. Die Erwachsenenbildung von Menschen mit Beeinträchtigung ging zunächst von der Krüppelbewegung, von körper- und sinnesbeeinträchtigten Menschen, Anfang der 1970er Jahre aus. Dafür wurden meist „[…] spezielle Fachbereiche an allgemeinen Bildungseinrichtungen gegründet […]“ (BÜCHELER 2006, S. 215). In Hannover, Frankfurt am Main und Nürnberg wurden erste Kurse an Volkshochschulen initiiert und durchgeführt. Die Tagung der Bundesvereinigung Lebenshilfe in Stetten und verschiedene Volkshochschulinitiativen leiteten 1972 eine Erwachsenenpädagogik für Menschen mit Beeinträchtigung ein. Innerhalb eines Jahres kam es zu Angeboten von der Volkshochschule Dillenburg für geistig behinderte Menschen und die Bundesvereinigung Lebenshilfe veröffentlichte „Empfehlungen zur Erwachsenenpädagogik bei Geistigbehinderten.“ Während der 1980er Jahre entstanden weitere Bildungsangebote für Erwachsene mit Lernschwierigkeiten und mehrfache Behinderung. 1984 wurde der „Fachausschuss Erwachsenenbildung der Bundesvereinigung Lebenshilfe“ gegründet. Dieser sollte die Bildung von Erwachsenen mit sogenannter geistiger Behinderung intensivieren. Es entstanden unter anderem Rahmenempfehlungen und modelhafte Ausbildungsangebote. Jedoch wurde der Fachausschuss 1989 wieder aufgelöst.

Das integrative Konzept von SCHUCHARD (1987) in der Monografie „Schritte auf einander zu. Soziale Integration Behinderter durch Weiterbildung“ brachte die Thematik ein großes Stück voran. In diesem Zielgruppen-Interaktions-Konzept beschreibt sie das wechselseitige Lernen und schafft somit einen neuen Ansatz, der als gesellschaftspolitische Aufgabe aus der Erwachsenenbildung nicht mehr wegzudenken ist. Im Hinblick auf die Normalisierung und der Anerkennung der Notwendigkeit von Erwachsenenbildung für Menschen mit Lernschwierigkeiten und mehrfacher Behinderung etablierten sich zielgruppenbezogene und integrative Angebote an Volkshochschulen und allgemeinen Bildungsstätten. Im Mai 1989 wurde die ‚Gesellschaft zur Förderung der Erwachsenenbildung für Menschen mit geistiger Behinderung e.V.‘ gegründet. Ihr ist eine neue Ära der Verbreitung und Vertiefung des Themas zu verdanken.

In den 1990er Jahren weiteten sich die Angebote der Erwachsenenbildung, sowohl in Sonder-Einrichtungen als auch in Einrichtungen der allgemeinen Erwachsenenbildung aus. Diese Angebote sind nach unterschiedlichen Organisationsformen aufgebaut (vgl. BÜCHELER 2003 S. 43; BÜCHELER 2006, S. 215ff; HOFFMANN/THEUNISSEN 2003, S. 46ff).

LINDMEIER (2000a, S. 33f., 2003b, S. 199ff) und LINDMEIER u.a. (2000, S. 139ff) teilen die Angebote in vier Modelformen; dem Separations-, dem Kooperations-, dem Zielgruppen- und dem Integrationsmodell:

-

Im Separationsmodell übernehmen ausschließlich Einrichtungen der Behindertenhilfe die Organisation und die Durchführung von Weiterbildungskursen. Sie sind meist intern anlegt und durchweg für Menschen mit Beeinträchtigung vorgesehen.

-

Im Kooperationsmodell arbeiten Einrichtungen der Behindertenhilfe und Einrichtungen der allgemeinen Erwachsenenbildung im Hinblick auf Kursorganisation und Durchführung zusammen.

-

Im Zielgruppenmodell bietet die allgemeine Erwachsenenbildungsstätte selbstständig Kurse für Menschen mit Beeinträchtigung an. Allerdings bilden sie meist eine eigene Zielgruppe.

-

Im Integrationsmodell öffnen allgemeine Bildungsinstitutionen ihre regulären Kurse für Menschen mit Beeinträchtigung. Gegebenenfalls werden eine Fachberatung und eine persönliche Assistenz organisiert. Eine umfassende Dienstleistung von separaten bis integrativen Kursen wird den Teilnehmern angeboten.

BÜCHELER (2006, S. 217) beschreibt jedoch, dass es nicht wesentlich über das Kooperationsmodell hinausgegangen sei und integrative, geschweige denn inklusive Angebote die Ausnahme bilden.

Aktuelle Tendenzen, beeinflusst durch die Leitgedanken der Selbstbestimmung, des aktiven Eintretens für die eigenen Rechte (vgl. BÜCHELER 2003, S. 43) und die Ratifizierung der UN-Konvention 2009, zeigen Entwicklungen in Richtung integrativer und inklusiver Angebote auf. Dennoch werden auch heutzutage die meisten Bildungsangebote durch Sondereinrichtungen (Werkstätten für Behinderte Menschen (WfbM), Wohnheime oder große Einrichtungen der Behindertenhilfe) abgedeckt – an Orten, an denen die Betroffenen leben, arbeiten, ihre Freizeit gestalten und sich fortbilden (vgl. THEUNISSEN 2009, S. 331). Die Tendenz zu einer „Sonder-Andragogik“ (BERNATH 1986) scheint weiterhin zu bestehen (zit. n. LINDMEIER 2003a, S. 29; LINDMEIER 2003b, S. 192).

Im Ausland finden sich erfolgreiche Modelprojekte: Österreich, die Schweiz und England bieten gute Beispiele und zeigen eine starke Entwicklung auf (vgl. BABILON 2008; DIESENREITER 2008a/b; GRUBER 2010; KNITTELFELDER 2008; LINDMEIER u.a. 2000). Diese Aspekte fließen in meine Arbeit ein.

Beim Literaturstudium zeigt sich, dass zu diesem Themenzweig wenige Publikationen vorliegen, obwohl ihm besondere Beachtung entgegen gebracht werden sollte. Auch zeigt es den zwingenden Handlungsbedarf auf.

Die Situation, dass dem Erwachsenenbildungsbereich wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, resultiert evtl. daher, dass in Deutschland die finanziellen Ressourcen eher der Frühförderung und dem schulischen Bereich zur Verfügung stehen. Finanzielle Mittel für Weiterbildungen sind wesentlich geringer. Begründet ist diese Vernachlässigung durch die unterschiedliche Prioritätensetzung. Daraus zeigt sich eine unterschiedliche Herangehensweise: In Deutschland liegt der Schwerpunkt immer noch auf dem Aspekt der Förderung von Kindern, bei denen noch am meisten „zu machen“ ist (vgl. LINDMEIER u.a. 2000, S. 198). Das Leitbild der Inklusion verbietet solch einen Ansatz, da jeder, so wie er ist, willkommen ist. Ich beschäftige mich, um dem Leitbild in einem anderen gesellschaftlichen Bereich als Schule näher zu kommen, mit dem Themenzweig der Erwachsenenpädagogik.

Die Arbeit beginnt zunächst mit der Erläuterung der Begriffe Inklusion, Weiterbildung und Partizipation und setzt diese in Beziehung zueinander.

Das darauffolgende Kapitel beschreibt die Weiterbildung ‚Neue Wege zur Inklusion – Zukunftsplanung in Ostholstein‘. Hier wird das Thema ‚Persönliche Zukunftsplanung‘ definiert und die Struktur sowie die Inhalte der Weiterbildung aufgegriffen. Ferner wird die Rolle der Evaluation diskutiert.

Im vierten Kapitel werden die Methoden und Materialien, die zur Gewinnung der empirischen Daten genutzt werden, erläutert: Beobachtungen, Evaluationsbögen, Interviews und Fragebögen.

Hinführend auf den Hauptteil der Arbeit beschäftigt sich das fünfte Kapitel mit den theoretischen Bezügen, die zur Analyse der Daten herangezogen werden. Dabei wird zum einen der Index für Inklusion und zum anderen das Kreative Feld aufgegriffen.

Der wesentliche Teil der Arbeit umfasst, die in Kapitel sechs dargestellten Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchung anhand der Indikatoren und der Fragestellungen des Index für Inklusion. Mit Hilfe dieses Kapitels wird die Weiterbildung unter dem Fokus, ‚Was ist vorhanden‘ und ‚Was ist verbesserungswürdig‘, evaluiert. Daraus werden Elemente entwickelt, die zu einer inklusiven Weiterbildung beitragen.

Das letzte Kapitel untermauert die sich herauskristallisierten Elemente und bezieht weitere Literatur zur Frage der Inklusivität ein. Auch Schlüsselbarrieren für inklusive Weiterbildungen werden überblickartig vorgestellt.

Den Schluss der Arbeit bildet ein Resümee mit der Beantwortung der Frage nach Schlüsselelementen, die zu einer inklusiven Weiterbildung beitragen können und ob, inklusiv angelegte Bildungsprozesse tatsächlich Partizipation sicherstellen.

Inhaltsverzeichnis

Das Wort Inklusion leitet sich vom lateinischen Verb ‚includere‘ ab und bedeutet ‚einschließen‘ (DUDEN 2006, S. 531). Bevölkerungsgruppen, die aus verschiedenen Gründen (Religiosität, Nationalität, sexuelle Orientierung, Beeinträchtigung usw.) an den Rand der Gesellschaft gedrängt zu werden drohen, sind nach dem Verständnis des Inklusionskonzepts in die Gesellschaft eingeschlossen und somit Teil der gesamten Heterogenität. Im Gegensatz dazu steht das Konzept der Integration mit der Bedeutung ‚Eingliederung‘ (ebd., S. 535). Dieses Prinzip verfolgt die Leitidee marginalisierte Personengruppen mit Hilfe besonderer Maßnahmen, zugeschnitten auf die jeweilige Person, einzugliedern. Durch das „hinein integrier[en]“ (HINZ, 2004 S. 49) bleibt aber die Dominanz der Personengruppen bestehen, die als ‚Normalität‘ definiert werden. Integration ruft ein bloßes Nebeneinander statt Miteinander hervor (vgl. FRÜHAUF 2008, S. 19).

Inklusion hingegen erhebt den Anspruch, dass alle, unabhängig von ihren Fähigkeiten, als geschätzte Mitglieder einer Gruppe anerkannt werden (vgl. BOBAN/HINZ 2003b, S. 39). Mara SAPON–SHEVIN (1998, S. 4) untermauert dies: „ […] a child does not have to earn his or her right to be included or struggle to maintain it.“[1] Das Verständnis der Integration geht davon aus, dass man seine ‚Integrationsfähigkeit‘ erst unter Beweis stellen muss.

„Inklusion bemüht sich [dagegen, d.V.] alle Dimensionen von Heterogenität in den Blick zu bekommen und gemeinsam zu betrachten. Dabei kann es um unterschiedliche Fähigkeiten, Geschlechterrollen, ethnische Herkünfte, Nationalitäten, Erstsprachen, Rassen […], soziale Milieus, Religionen und weltanschauliche Orientierungen, körperliche Bedingungen oder anderes mehr gehen. Charakteristisch ist dabei, dass Inklusion sich gegen dichotome Vorstellungen wendet, die jeweils zwei Kategorien konstruieren: Deutsch und Ausländer, Männer und Frauen, Behinderte und Nichtbehinderte, Reiche und Arme usw. […]“ (HINZ 2008, S. 33). Der Index für Inklusion beschreibt, dass „jeder Mensch […] seine eigene Vorstellung von einer komplexen Idee wie Inklusion [hat, d.V.]“ (BOBAN/HINZ 2003a, S. 10). Für mich bedeutet es, alles und jeden, unabhängig von seinen Begabungen, Fähigkeiten, seinem Äußeren, seiner Hautfarbe, Religion, sexuellen Orientierung, unabhängig von allem – also als Mensch, so wie er ist, willkommen zu heißen.

Inklusion stellt für mich die Vision vom Leben mit vollkommener Akzeptanz der vorherrschenden Heterogenität dar. Indem die Denkstrukturen der Kategorisierungen nach Gruppierung nicht mehr existieren. Die zwei Gruppen-Theorie löst sich auf. Es wird nicht mehr unterschieden in Mann und Frau, Mensch mit und ohne Beeinträchtigung, reich und arm (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 10; BOBAN/HINZ 2004, S. 11; SANDER 2004, S. 15). Inklusion stellt einen nie endenden Prozess dar, weil er nie vollkommen erreicht werden kann. Es gibt immer Veränderungen auf die eingegangen wird und die wiederum Veränderungen hervorrufen.

Der Index für Inklusion beschäftigt sich mit dem Gedanken von inklusiven Schulen: „Inklusion bedeutet Veränderungen und einen nicht endenden Prozess von gesteigertem Lernen und zunehmender Teilhabe aller SchülerInnen. Es ist ein Ideal, nach dem Schulen streben können, das aber nie vollständig erreicht wird. Jedoch wird inklusive Qualität spürbar, sobald die Absicht greift, die Teilhabe für alle Mitglieder einer Schulgemeinschaft zu steigern“ (BOBAN/HINZ 2003a, S. 10). Inklusion beschränkt sich aber nicht nur darauf, sondern ist sowohl auf andere Bildungseinrichtungen, wie Kindergarten, Hochschule oder Weiterbildungen, als auch auf weitere gesellschaftliche Strukturen: Arbeitsmarkt, Wohnsituation und Freizeitaktivitäten übertragbar.

Die Weiterbildung ‚Neue Wege zur Inklusion – Zukunftsplanung in Ostholstein‘ ist Grundlage für meine Ausführungen unter dem Inklusionsaspekt von Menschen mit Beeinträchtigung. Dem Begriff in seiner vollkommenen Intention kann ich nicht gerecht werden, da ich indirekt wieder eine Zwei-Gruppen-Theorie eröffne. Inklusion wird „je nach vorfindbaren Gegebenheiten […] anders aussehen und sich anderen Heterogenitätsdimensionen in anderer Gewichtung widmen – in Südafrika etwa gesunder Ernährung und dem HIV/AIDS-Problem oder in Indien das Kastenwesen, Mädchen auf dem Lande oder bestimmte Volksgruppen“ (HINZ 2006, S. 5).

„Inklusion bezieht sich immer auf alle Aspekte von Verschiedenheit; Behinderung ist also immer nur ein Subaspekt. […] Geht es ausschließlich um Behinderung, bleibt der Integrationsbegriff angemessener, denn andernfalls droht die Inflationierung des Inklusionsbegriffs. Geht es um Behinderung im Zusammenhang mit gesellschaftlicher Marginalisierung insgesamt, ist allerdings der Inklusionsbegriff sinnvoller und angemessener“ (HINZ 2008, S. 49f.). Ich bin mir bewusst, dass es nicht möglich ist, in der vorliegenden Arbeit alle Aspekte von Inklusion zu beleuchten. Ich beschränke mich daher auf die Betrachtung von Menschen mit Beeinträchtigung und ihre uneingeschränkte Teilhabe am Bildungssystem des Erwachsenenbereichs.

„Weiterbildung ist der Oberbegriff für alle Lernprozesse, in denen Erwachsene ihre Fähigkeiten entfalten, ihr Wissen erweitern bzw. ihre fachlichen und beruflichen Qualifikationen verbessern oder neu ausrichten“ (RUF, o.J.). Somit schließt der Begriff alle Aktivitäten, die der Vertiefung, Erweiterung oder Erneuerung von Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten von Menschen dienen, die eine erste Bildungsphase abgeschlossen haben, mit ein (vgl. NAGEL 2007, S. 3). Häufig wird der Begriff mit dem der Erwachsenenbildung gleichgesetzt. Sie ist eine „[…] Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Abschluss einer unterschiedlich ausgedehnten ersten Bildungsphase […]“ (DEUTSCHER BILDUNGSRAT 1970, S. 197). Weiterbildung umfasst viele Bereiche und ist facettenreich, so fallen Volkshochschulkurse, Umschulungen, Meisterlehrgänge, Lehrgänge, Schulungen u.v.m. darunter.

„Inklusion geht es darum, alle Barrieren in Bildung und Erziehung für alle [Menschen, d.V.] auf ein Minimum zu reduzieren“ (BOBAN/HINZ 2003a, S. 11). Bildung ist eine lebenslange Aufgabe, die nach dem Schulbesuch nicht abgeschlossen ist. So greift der Inklusionsgedanke auch in der vierten Bildungssäule[2] – der Erwachsenenbildung.

Hier gibt es noch zahlreiche Barrieren, die es Menschen mit Beeinträchtigung nicht ermöglichen, an Fortbildungsangeboten teilzunehmen. Dadurch wird ihnen ein bestimmter Bereich unserer Gesellschaft verwehrt. Der Index für Inklusion bezeichnet einen Ausschluss von Institutionen als „institutionelle Diskriminierung“ (ebd., S. 14). Die Gründe für einen Ausschluss können vielfältig sein: keine Offenheit der Angebote für Menschen mit Beeinträchtigung, bauliche Barrieren, kein Informationsfluss an Interessierte, finanzielle Engpässe u.v.m.

Obwohl das Recht auf Bildung erstmals 1948 in der Erklärung der Menschenrechte formuliert wurde, ist bis heute nicht allen die diskriminierungsfreie Partizipation am Bildungswesen garantiert. Die Perspektive der Menschenrechte wird erst seit kurzer Zeit in die bildungspolitische Diskussion mit einbezogen (vgl. PLATTE 2009).

Seit dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention am 26. März 2009 (vgl. AICHELE 2010, S. 4; KLAUSS/LAMERS/TERFLOTH 2009, S. 14; MILES-PAUL 2009, S. 46) wird ein Ausschluss von Menschen von Bildungsinstituten als Menschenrechtsverletzung eingestuft, gegen die rechtliche Schritte zu unternehmen sind. Artikel 24 der UN-Konvention besagt, dass die Vertragsstaaten das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung anerkennen (vgl. BAS 2010). „Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel:

-

die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;

-

Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;

-

Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen“ (ebd.).

Der Ausschluss von Menschen mit Beeinträchtigung von Bildungsangeboten kann nach der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen als Menschenrechtsverletzung bewertet werden (vgl. GALLE-BAMMES 2009, S. 219). Inklusive Bildung wird daher als Konsequenz des Rechts auf gesellschaftliche Teilhabe aufgefasst (vgl. LINDMEIER u.a. 2000, S. 18).

RAPPAPORT (1985, S. 268) hat schon vor der Ratifizierung der UN-Konvention die Frage gestellt: „Was nutzt es, Rechte ohne Ressourcen zu besitzen?“ (zit. n. THEUNISSEN 2006, S. 14). Oft fehlen die grundlegenden Bedingungen, um die eigenen Rechte zu nutzen. Laut dem Index für Inklusion gilt es, Barrieren mit Hilfe der Mobilisierung von Ressourcen auf ein Minimum zu reduzieren (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 12).

Ich versuche in meiner Arbeit durch die Evaluation der Weiterbildung in Ostholstein eingebunden in den theoretischen Kontext des Index für Inklusion und des Kreativen Felds, mögliche Ressourcen aufzuzeigen.

Partizipation leitet sich vom lateinischen Verb ‚particeps‘ ab. Es bedeutet ‚an etwas teilnehmen‘. Gleichgesetzte Übersetzungen sind ‚Beteiligung‘, ‚Teilhabe‘, ‚Teilnahme‘, ‚Mitwirkung‘, ‚Mitbestimmung‘ und ‚Einbeziehung‘ (DUDEN 1990, S. 578f.; DUDEN 2006, S. 766).

Die gesellschaftliche Teilhabe im vollen Ausmaß wird noch vielen marginalisierten Menschengruppen verwehrt – so auch Menschen mit Beeinträchtigung. Oft fehlen die Möglichkeiten, eine wohnortnahe Schule zu besuchen, der allgemeine Arbeitsmarkt ist ihnen oft nicht zugänglich und auch von weiterführenden Bildungsangeboten werden sie häufig ausgeschlossen.

„Volle gesellschaftliche Teilhabe ist dann realisiert, wenn Menschen mit Behinderung ein Leben führen, dass sich nicht von dem unterscheidet, welches sie ohne Behinderung leben würden. Teilhabe kann sich dann realisieren, wenn nicht nur der behinderte Mensch Anpassungsbereitschaft an gesellschaftliche Strukturen signalisiert, sondern wenn die Gesellschaft ebenfalls bereit ist, sich den Bedarfen behinderter Menschen anzupassen“ (NIEHOFF 2005, S. 35).

Der Zugang zu Bildungsmöglichkeiten, insbesondere der Erwachsenenbildung, trägt zur Individualisierung, zum Erwerb von Autonomie, zur schrittweisen Emanzipation, zur Partizipation am gesellschaftlichen Leben und zur sozialen Integration bei (vgl. MAY 2007).

Ich sehe in inklusiven Bildungsangeboten die Möglichkeit der „volle[n] gesellschaftliche[n] Teilhabe“ (NIEHOFF 2005, S. 35). Inklusive Bildung geht in meinen Augen daher mit Teilhabe einher.

[1] „Ein Kind muss sich sein Recht auf Inklusion nicht erst verdienen oder darum kämpfen, es zu erhalten“ (SAPON-SHEVIN 1998, S. 4).

[2] Neben Schul-, Berufsausbildung und Hochschulwesen wird Erwachsenenbildung häufig als ‚vierte Säule‘ des deutschen Bildungssystems bezeichnet (vgl. FAULSTICH/ZEUNER 2010, S. 13).

Inhaltsverzeichnis

‚Neue Wege zur Inklusion – Zukunftsplanung in Ostholstein‘ ist ein Pilotprojekt für den Zeitraum von Februar 2009 bis Dezember 2010. Projektträger sind die Ostholsteiner Behindertenhilfe und Integra als veränderungsbereite Organisationen. Kooperationspartner sind u.a. die Fachschule für Sozialpädagogik in Lensahn als Bildungsträger und die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg als wissenschaftliche Begleitung (vgl. DOOSE 2009, S. 4f.).

An diesem Angebot können Menschen teilnehmen, die sich mit dem Thema Zukunftsplanung befassen wollen. Die Weiterbildung erstreckt sich über zwei Jahre mit mehreren Kursen. Es finden zwei Grundkurse mit je vier Modulen zwei Tagen statt. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, einen Aufbaukurs mit ähnlicher Struktur zu besuchen.

Im Jahr 2009 wird die Weiterbildung Teil des Leonardo-da-Vinci-Projekts ‚New Path to Inclusion‘. Das Projekt ist dadurch um europäische Elemente aus England, Österreich und der Tschechei erweitert worden. Diese Weiterbildung findet in Wien, Prag und Eutin statt und stellt für Eutin den dritten Grundkurs dar.

Zusätzlich gibt es 2011 einen europäischen Multiplikatorenkurs in Prag und Bratislava, der die Teilnehmer befähigt, über Zukunftsplanung zu referieren. Hier nehmen aus jedem Land, außer England, sechs Personen teil.

Meine Ausführungen beziehen sich hauptsächlich auf den dritten Grundkurs im Rahmen des Leonardo-da-Vinci-Projekts, an dem ich als Teilnehmerin und Beobachterin mitarbeite.

Die Weiterbildung bietet eine theoretische und praktische Einführung in die Methoden der Zukunftsplanung. „Jeder Mensch hat eine Zukunft. Diese Zukunft beginnt heute und dauert hoffentlich noch etliche Jahre. Wir sind oft auf Unterstützung von anderen Menschen angewiesen, um diese Zukunft gut gestalten zu können“ (DOOSE 2009, S. 3). Persönliche Zukunftsplanung ist ein methodischer Ansatz, in dem gemeinsam mit vielen Menschen über die eigene Zukunft nachgedacht wird (vgl. ebd., S. 3). Sie ist auf die einzelne Person und ihr eigenes Lebenskonzept konzentriert. Es handelt sich um ein Entwicklungsfeld, bei dem sich eine Person mit ihrer Lebenssituation intensiv auseinandersetzt und sich dazu Unterstützung verschiedener Art sucht (vgl. HINZ/FRIESS/TÖPFER 2010, S. 6). Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, mit anderen, für sie wichtige und vertraute Personen, über individuelle Vorstellungen, Wünsche und Ziele nachzudenken und diese anschließend schrittweise umzusetzen (vgl. EMRICH 2004, S. 22).

„Wie möchtest du leben? Wovon träumst du? Was soll aus dir werden?“ (DOOSE 2009, S. 12): Das sind u. a. Beispiele für Leitfragen innerhalb Persönlicher Zukunftsplanung. Viele dieser Fragen sollten offene Fragen, Such- oder Orientierungsfragen innerhalb eines gemeinsamen Planungsprozesses sein (vgl. ebd., S. 12). Um diese Fragen zu erörtern, trifft sich die planende Person mit ihrem Unterstützerkreis an einem Ort, der von ihr ausgewählt wurde.

Die planende Person lädt andere, zu denen sie Vertrauen hat oder die eine besondere Kompetenz zu einen Thema besitzen, ein. Sie können als „gute Geister“, „Kraftspender“ (ebd., S. 233) dienen und Verbündete sein (vgl. BOBAN 2008, S. 233; HINZ/FRIESS/TÖPFER 2010, S. 6). Der Unterstützerkreis ist in vier konzentrische Kreise aufgebaut und von großer Bedeutung (vgl. BOBAN 2008, S. 233). Dieser setzt sich aus „umgebenden Menschen“ (die Familie, der Partner), „Freunden“ (Menschen, die einem nahe stehen), „guten Bekannten“ (Menschen, die bei solch wichtigen Treffen nicht fehlen dürfen) und „bezahlten Personen“ (Menschen, die eine gute Arbeit leisten) zusammen (vgl. ebd., S. 233) (Abb. 1). Je vielfältiger die Beziehungen und Wahrnehmungen der Unterstützer sind, desto bunter und breiter wird der Weg, weil durch viele kreative Köpfe vermehrt Ideen verschiedenster Art entstehen. Eine große Heterogenität im Unterstützerkreis ist also ein klarer Vorteil (vgl. HINZ/FRIESS/TÖPFER 2010, S. 6). Manche Unterstützerkreise repräsentieren nicht alle Personengruppen auf Grund institutioneller Hintergründe oder Kleinfamiliensituationen. Gründe dafür können Wohnsituationen in Heimen, lange Klinikaufenthalte oder Wohnort und Arbeitsplatz in einer Einrichtung sein. Diese Bedingungen bieten oft nicht die Möglichkeit, einen ausdifferenzierten Unterstützerkreis mit den Lebensfeldern Freunde, Familie, Bekannte und Bezahlte zu bilden. Doch dies ist kein Hindernis, die Zukunftsplanung zu beginnen, sondern Anlass, „[…] diese leeren Kreise bewußt zu machen und zu füllen“ (HINZ 1998).

Persönliche Zukunftsplanung bietet sich immer dann besonders an, wenn sich die Lebenssituation ändert oder verändern wird z. B. beim Übergang von der Schule in den Beruf, beim Auszug von zu Hause, beim Schul- oder Wohnortwechsel. Sie umfasst alle Lebensbereiche: Freizeit, Arbeit, Schule, Partnerschaft, Wohnen usw. (vgl. DOOSE 2009, S. 12; EMRICH 2004, S. 22). Aber auch existenzielle Probleme (Krankheit, Tod eines nahestehenden Menschen) können krisenbehaftete Zustände sein, die eine Planung entstehen lassen können.

„Persönliche Zukunftsplanung versteht sich als ein Ansatz, der prinzipiell für alle Menschen hilfreich sein kann […]“ (EMRICH 2004, S. 22). Gleichwohl kann er für Menschen mit Beeinträchtigungen in besonderer Weise relevant sein, vor allem in Bezug auf ihre Selbstbestimmung und ihre Wahlmöglichkeiten (vgl. ebd., S. 22). Wichtig ist, dass es sich bei der Persönlichen Zukunftsplanung immer um einen kontinuierlichen Problemlösungsprozess handelt (vgl. DOOSE 2009, S. 22).

Für den Planungsprozess bedarf es, im Idealfall, eines Moderationsteams, bestehend aus einem Gruppenmoderator und einem Grafikmoderator. Der Gruppenmoderator leitet den Prozess, während der Grafikmoderator die Ergebnisse und wichtigsten Aspekte zeichnerisch oder schriftlich festhält. All dies geschieht immer in Absprache mit der planenden Person.

„Persönliche Zukunftsplanung sieht den einzelnen Menschen als einzigartiges Individuum mit seinen Fähigkeiten, Stärken, Interessen und Träumen“ (ebd., S. 14). Träume sind ein wichtiges Element. In ihnen liegen der Ursprung der Motivation sowie kleine und große Ziele und Visionen. Nicht jeder Traum kann in die Wirklichkeit umgesetzt werden, dennoch hat er seine Berechtigung (vgl. ebd., S. 20). Es gilt hinter den Traum zu schauen und Details zu erfragen. Das Erkunden des Kernstücks des Traums, also was er der Person bedeutet, führt häufig zu neuen Erkenntnissen, die für die weitere Planung genutzt werden können. „Persönliche Zukunftsplanung begreift die Wirklichkeit als individuell gestaltbar“ (ebd., S. 21).

BOBAN/HINZ benutzen den Begriff der „Bürgerzentrierten Zukunftsplanung in Unterstützerkreisen“ (BOBAN 2008, S. 230) anstatt Persönlicher Zukunftsplanung. Der Bürgerzentrierte Ansatz nimmt den Menschen, der unterstützt wird, in seiner Rolle als Bürger mit allen Rechten und Pflichten in den Blick und bezieht sein Umfeld als Bürger mit ein (vgl. ebd., S. 240). In der vorliegenden Arbeit wird mit dem Begriff der Persönlichen Zukunftsplanung gearbeitet, weil er in der Weiterbildung verwendet wird.

In den Ausführungen von BOBAN/HINZ wird Zukunftsplanung als „Schlüssel zu Partizipation“ (ebd., S. 234) bezeichnet, da es nicht nur einfach um die Teilhabe geht, sondern die gemeinsame Gestaltung der Situation. Das Involviertsein ist ein wesentlicher Aspekt (vgl. ebd., S. 234).

Um die Komplexität von Zukunftsplanung zu erkennen und zu erlernen, wird die Weiterbildung mit Elementen dieser entwickelt. Grundlage dafür ist das eigens erstellte Curriculum von Ines Boban, Stefan Doose, Carolin Emrich, Susanne Göbel und Oliver Koenig. Stefan Doose fungiert als kontinuierlicher Kursbegleiter und führt im Teamteaching mit Ines Boban, Carolin Emrich, Susanne Göbel, Oliver Koenig und Julie Lunt die einzelnen Module durch. Die erfahrenen Referenten bilden den Entwicklerkreis dieser Weiterbildung und setzten sich in halbjährlichen Treffen zusammen, um sich über bereits gemachte Erfahrungen auszutauschen und nächste Schritte festzuhalten.

Der dritte Grundkurs erstreckt sich von März 2010 bis Oktober 2010 mit einem Treffen pro Monat in den Räumen der Ostholsteiner Behindertenhilfe in Eutin. Die vier deutschsprachigen Module (Basismodule) finden freitags und samstags statt, die zwei englischsprachigen donnerstags bis samstags. An diesen nehmen weitere Interessierte aus den vergangenen Kursen und der Leitungsebene der Ostholsteiner Behindertenhilfe teil. Sie werden konsekutiv übersetzt.

An der gesamten Fortbildung können alle Interessierten vor allem aus dem Kreis Ostholstein kostenlos teilnehmen. In den vier Basismodulen des dritten Grundkurses sind zu Beginn der Weiterbildung 22 Teilnehmer.

Die Teilnehmerzusammensetzung ergibt sich auf Grund des definierten Schlüssels:

-

„6 TeilnehmerInnen mit einer Behinderung (30%)

-

8 Fachkräfte aus Organisationen, die Menschen mit Behinderung begleiten und unterrichten (40%)

-

2 Führungskräfte aus Organisationen (10%)

-

2 Elternteile, die ein behindertes Kind haben, aber auch als Lehrerin in der Integration bzw. professionelle Unterstützerin in diesem Bereich arbeiten (10%)

-

1 (+2) ExpertInnen von Kooperationspartnern außerhalb des Kreises im Rahmen des Innovationstransfers (5%)

-

1 Studentische Mitarbeiterin der Begleitforschung der Universität Halle als teilnehmende Beobachtung (5%)“ (DOOSE 2010, S. 12).

Mit Hilfe von PowerPoint und Kopiervorlagen werden theoretische Einführungsblöcke präsentiert. Das geschieht meist im Kreis oder in U-Form (Abb. 2). Im Anschluss gibt es meist die Möglichkeit, eben Vermitteltes in Kleingruppen oder Paarweise anzuwenden und zu üben (Abb. 3). Bei Gruppenarbeiten können die Teilnehmer zwischen drei verschiedenen Räumen und dem Außenbereich wählen. Die Räume der Weiterbildung sind für Rollstuhlfahrer barrierefrei zugänglich. Vielfältiges Material ist vor Ort: Beamer, Flipcharts, Papier und Stifte. Sowohl der Besuch der Weiterbildung als auch das zahlreiche Material und die Verpflegung sind kostenfrei.

Für die Weiterbildung ist eine Internetplattform ‚http://www.edumoodle.at/bidok/‘ angelegt worden, die prinzipiell für alle Teilnehmer zugänglich ist. Sie bietet die Möglichkeit der Vernetzung mit den anderen Kursen und europäischen Partnern. Auf ihr werden organisatorische Tatsachen bekannt gegeben und das Material der einzelnen Module zur Verfügung gestellt.

Durch die Teilnahme an der Weiterbildung gibt es die Möglichkeit, drei unterschiedliche Zertifikate zu erwerben:

-

Ein Basiszertifikat für die Teilnahme an der Weiterbildung mit kontinuierlicher Anwesenheit.

-

Für ein Moderationszertifikat ist zusätzlich die Erstellung eines Portfolios mit der Reflexion der Weiterbildung, persönlichen Erfahrungen und Präsentation der Moderation von zwei Planungen (einmal als Gruppenmoderator, einmal als Grafikmoderator) und der eigenen notwendig. Weiterhin ist die Teilnahme an einem Projekt, z. B. Erstellen der Methodenbox oder bei der Gestaltung eines Workshops am Fachtag[3] notwendig.

-

Für das Multiplikationszertifikat ist es Voraussetzung an den europäischen Kursen in Bratislava und Prag teilzunehmen.

Das Erlernen der Moderation und der grafischen Unterstützung von Zukunftsplanungen sind Schwerpunkte der Weiterbildung. Das Menschenbild und die Philosophie von Persönlicher Zukunftsplanung werden ebenso wie die aus Großbritannien stammende Philosophie und Methoden des Personenzentriertes Denkens thematisiert. Im Vordergrund stehen weiterhin Planungsmethoden, Gestaltung von Zukunftstreffen, Moderation von Unterstützerkreisen und die Visualisierung von Planungen. Ein wichtiger Punkt bei Persönlicher Zukunftsplanung ist das Erkunden von individuellen Stärken, Fähigkeiten, Träumen und Zielen. Die Unterstützung für Menschen mit schweren Behinderungen ist genauso Themenschwerpunkt, wie Sozialraumorientierung, Vernetzung mit Organisationen und personenbezogene Dienstleistungen (vgl. DOOSE 2010, S. 3f.).

Die Evaluation liegt in den Händen von Prof. Dr. Andreas Hinz von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Zwei Studentinnen sind jeweils an einem Kurs als Beobachterinnen beteiligt. Die evaluationsrelevanten Daten aus Evaluationsbögen, Interviews und Beobachtungen sind Grundlage für die Erstellung einer Publikation über die gesamte Weiterbildung (HINZ/FRIESS/TÖPFER 2010). In ihr werden die einzelnen Module beschrieben und Planungsprozesse innerhalb der Weiterbildung dargestellt. Die Evaluation zeigt Stärken („Erfolgsgeschichten, Neue Horizonte, Bedeutung des Austauschs, Neue Kooperationsbeziehungen, Atmosphäre im Kurs, Methoden und Materialien“) (HINZ/FRIESS/TÖPFER 2010, S. 3) und Stolpersteine („Planungen im Kurs: reale Zukunftspläne in Übungssituationen?, Inklusive Weiterbildung, aber wie?, Moderation: Erfahrungen ermöglichen und präsentieren?, Demokratischer Ansatz in hierarchischen Organisationen?, Bedingungen für Zertifikate?“) (ebd., S. 3) des Projektes auf. Innerhalb der Stolpersteine bin ich auf den Aspekt der Inklusivität gestoßen, den ich zum Anlass dieser Arbeit nehme.

Der Entwicklerkreis setzt sich aus den sechs Referenten zusammen. Bei Treffen des Entwicklerkreises, circa zweimal im Jahr, sind stets die Evaluationsgruppe als auch Beteiligte vom Umfeld anwesend. Hier werden über die bisherigen Kurse und noch zu erfüllenden Aufgaben gesprochen. So zum Beispiel, was läuft gerade gut und was weniger, welche Inhalte werden aufgegriffen, die Gestaltung des Fachtages oder das Thema der Publikation der Evaluation.

Zusätzlich gibt es zweimal im Jahr ein Treffen der regionalen Plattform, an der das Umfeld, Politiker, vertretende Organisationen und Finanzgeber teilnehmen. Sie werden über den aktuellen Stand der Weiterbildung in Kenntnis gesetzt. Weiterhin wird versucht, offene Fragen zu beantworten. Aus diesen Treffen hervorgegangene Aufzeichnungen und Interviews werden in die Arbeit einbezogen.

[3] Am 30.09.2010 fand ein Landesweiter Fachtag ‚„Neue Wege zur Inklusion“ Persönliche Zukunftsplanung, personenzentrierte Dienstleistung und Sozialraumorientierung‘ in Lensahn statt. Auf diesem wurde das Projekt vorgestellt und verschiedene Workshops rund um Zukunftsplanung angeboten.

Inhaltsverzeichnis

Im Rahmen der Evaluation des gesamten Projekts ‚Neue Wege zur Inklusion – Zukunftsplanung in Ostholstein‘ entscheidet sich die wissenschaftliche Begleitforschung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg für qualitative Forschungsmethoden. Infolgedessen finden sie ebenso Eingang in diese Arbeit. Qualitative Forschung hat eine starke Anwendungsorientierung in ihren Fragestellungen und Vorgehensweisen, weshalb sie als geeignet empfunden wird (vgl. FLICK/KARDORFF/STEINKE 2008, S. 13).

„Qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten ‚von innen heraus‘ aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben. Damit will sie zu einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeit(en) beitragen und Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale aufmerksam machen“ (ebd., S. 14). Die Begründung der Begleitforschung, sich für diesen Zugang zu entscheiden, liegt darin, dass „sie […] in ihren Zugangsweisen zu den untersuchten Phänomenen häufig offener und dadurch ‚näher dran‘ als andere Forschungsstrategien“ ist (ebd., S. 17).

Die Strategien der Datenerhebung bei qualitativen Forschungsmethoden weisen einen kommunikativen, dialogischen Charakter auf (vgl. ebd., S. 21). Dieser bietet sich bei der Frage nach der Inklusivität des Kurses gut an, da ich die Meinungen der beteiligten Personen abbilden möchte und somit in Beziehung zu ihnen trete. Bei qualitativen Methoden wird „[…] die Kommunikation des Forschers mit dem jeweiligen Feld und den Beteiligten zum expliziten Bestandteil der Erkenntnis“ (FLICK 1999, S. 15).

Alle sechs Module der europäischen Weiterbildung werden mit einem standardisierten Evaluationsbogen ausgewertet. Es findet eine Beobachtung und Begleitung aller Kurse, mit Ausnahme des ersten Grundkurses statt. Nach jedem Modul werden jeweils mit den Referenten Interviews zu verschiedenen Aspekten geführt. Ein längeres Interview über die Gesamtsicht der Referenten, einiger Teilnehmern und dem Umfeld wird am Ende der Weiterbildung durchgeführt. Ferner gibt es Spontaninterviews zu passenden Augenblicken mit Teilnehmern. Daneben erhalten die Teilnehmer und Referenten einen Fragebogen zur Inklusivität der Kurse.

Diese verschiedenen Methoden bilden eine Daten-Triangulation und Investigation-Triangulation ab. Erstes besagt, dass verschiedene Daten kombiniert werden, die aus verschiedenen Quellen stammen „und zu verschiedenen Zeitpunkten, an unterschiedlichen Orten oder bei verschiedenen Personen erhoben wurden. [Letzteres, d.V.] kennzeichnet den Einsatz verschiedener Beobachter bzw. Interviewer, um subjektive Einflüsse durch den Einzelnen auszugleichen“ (FLICK 2008, S. 310). Es werden gezielt verschiedene Forschungsmethoden miteinander kombiniert, „[…] um deren Stärken zu ergänzen und Grenzen wechselseitig aufzuzeigen“ (ebd., S. 315).

Im Folgenden beschreibe ich die von mir verwendeten Methoden ausführlicher.

Beobachtung ist „die absichtliche, aufmerksam-selektive Art des Wahrnehmens, die ganz bestimmte Aspekte auf Kosten der Bestimmtheit von anderen beachtet […]. Gegenüber dem üblichen Wahrnehmen ist das beobachtbare Verhalten planvoller, selektiver, von einer Suchhaltung bestimmt und von vorneherein auf die Möglichkeit der Auswertung des Beobachteten im Sinne der übergreifenden Absicht gerichtet“ (GRAUMANN 1966, S. 86 zit. n. GREVE/WENTURA 1997, S. 12).

Es handelt sich um eine teilnehmende Beobachtung. Dies bedeutet das Eintauchen des Forschers in das untersuchte Feld. Wesentliche Kennzeichen dieser Art sind auf der einen Seite Beobachtung aus der Perspektive des Teilnehmers, und auf der anderen Seite der Einfluss auf das Beobachtete durch aktive Teilnahme (vgl. FLICK 1999, S. 157). Diese Rolle habe ich im dritten Grundkurs eingenommen.

Da es sich um eine teilnehmende Beobachtung handelt, ist sie von subjektiven Interpretationen geprägt. Die qualitative Forschung greift aber „[…] auf die […] subjektive Wahrnehmung des Forschers als Bestandteil der Erkenntnis zurück“ (FLICK/KARDORFF/STEINKE 2008, S. 25). Dabei bietet diese involvierte Beobachtung außerdem die Möglichkeit des geschärften Blicks. Bei der teilnehmenden Beobachtung wird der Beobachter selbst Element des zu beobachteten sozialen Feldes (vgl. LAMNEK 2005, S. 715). LÜDERS (2008, S. 385) deutet darauf hin, dass die teilnehmende Beobachtung Anfang der 1960er Jahre in den USA von den damaligen Forschern als ein wichtiger Zugang zur sozialwissenschaftlichen Beschreibung von Wirklichkeit verstanden wurde.

Durch den Abgleich verschiedener Meinungen, sowohl seitens der Referenten als auch der Teilnehmer, werden die beobachteten Gegebenheiten jedoch unabhängig von den eigenen subjektive geprägten Empfindungen eingeordnet.

Zunächst ist es eine unstrukturierte, offene Beobachtung, die nach und nach zur strukturierten Beobachtung übergeht. „Die strukturierte Beobachtung setzt […] die Aufstellung eines detaillierten Kategoriensystems voraus, was aber erst möglich ist, wenn dem Beobachtungsvorgang differenzierte und konkrete Hypothesen zu Grunde liegen“ (LAMNEK 2005, S. 560). Solche Hypothesen können jedoch erst benannt werden, wenn sich der Forscher einen Überblick über die zu beobachtende Situation und die verschiedenen sozialen Zusammenhänge verschafft hat. Die unstrukturierte Beobachtung ist die Voraussetzung für den Informationsgewinn und die Hypothesenkonstruktion (vgl. ebd., S. 560).

Ich beobachte die Weiterbildung ein halbes Jahr weitgehend unter dem Fokus der Inklusivität. Dabei werden der Tagesablauf und die verwendeten Methoden mit Bemerkungen dokumentiert und mit Bemerkungen versehen. „Durch die aktive Beobachtung des Geschehens in den Kursen können Aussagen über Ergebnisse, aber auch über Prozesse im Verlauf des Projektes gemacht werden“ (HINZ/FRIESS/TÖPFER 2010, S. 36).

Am Ende jedes europäischen Moduls werden die Teilnehmer gebeten, mit Hilfe eines standardisierten Evaluationsbogens bezüglich der Organisation, der vermittelten Inhalte und Methoden des Moduls zu bewerten (Abb. 4). Auch die Bedeutsamkeit für das private Leben und die Arbeitswelt wird mit Hilfe von vier Items (sehr gut/sehr bedeutsam, gut/bedeutsam, ausreichend/kaum bedeutsam, nicht zufriedenstellend/nicht bedeutsam) ermittelt. Dabei gibt es immer Raum für individuelle Kommentare. Hinzu kommt die Auswertungsmethode ‚4+1 Frage‘. Diese Methode hilft Menschen zu erkennen, was sie aus ihren bisherigen Bemühungen und Aktivitäten lernen und wie sie auf diese Lernerfahrungen aufbauen können. Sie eröffnet die Möglichkeit, zukünftige Bemühungen und Aktivitäten neu in den Blick zu nehmen und weiter zu planen (vgl. SANDERSON/GOODWIN 2010, S. 18f.). Die Beantwortung der fünf Fragen stellt somit den zweiten Aspekt des Evaluationsbogens dar. Folgende Fragen gilt es zu beantworten:

-

Was haben Sie versucht?

-

Was haben Sie gelernt?

-

Worüber waren Sie erfreut?

-

Worüber waren Sie besorgt?

-

Was möchten Sie als nächstes tun?

Im zweiten Grundkurs und im Aufbaukurs werden je Modul andere Evaluationsbögen benutzt, sodass diese nicht in die Auswertung der Arbeit mit einbezogen werden.

Das Interview ist „[…] eine Gesprächssituation, die bewusst und gezielt von den Beteiligten hergestellt wird […]“ (LAMNEK 2005, S. 330). „Damit Situationen und Verläufe differenziert erfasst werden können, kommt methodisch nur das Interview in Frage“ (vgl. FLICK 1995, S. 94ff zit. n. HINZ/BOBAN 2001, S. 99). „Nur bei ihm gibt es die Möglichkeit, in ein Gespräch einzusteigen, sodass sich bei den BefragerInnen ein Bild von der Situation ergibt. Wichtig darüber hinaus ist, dass den Befragten das ‚Wort gegeben wird‘ (BOURDIEU 1997), d. h. nicht die Fragen der BefragerInnen sind vorrangig wichtig, sondern die Sicht, die Akzente und die subjektive Wahrheit der Befragten sollen im größtmöglichen Maße zur Geltung kommen können. […] Die Interviews orientieren sich also an dem Gütekriterium von BOURDIEU, das darin besteht, ‚eine Beziehung des aktiven und methodischen Zuhörens zu schaffen […]" (BOURDIEU 1997, S. 782 zit. n. HINZ/BOBAN 2001, S. 99).

Die verwendeten Interviews sind ‚episodische Interviews‘, die sowohl Erzählungen, als auch zielgerichtete Fragen beinhalten (vgl. LAMNEK 2005, S. 362). „Ziel des episodischen Interviews ist, bereichsbezogen zu ermöglichen, Erfahrungen in allgemeinerer, vergleichender etc. Form darzustellen, und gleichzeitig die entsprechenden Situationen und Episoden zu erzählen“ (FLICK 1999, S. 125). In dieser Form des Interviews lässt der Befrager seine Interviewpartner erzählen, stellt aber auch zielgerichtete Fragen anhand des Leitfadens (vgl. LAMNEK 2005, S. 363). Es gibt somit „[…] Raum für kontextbezogene Darstellungen in Form von Erzählungen […]“ (FLICK 1999, S. 125).

Das Interview ist in der Sprache der Befragten zu führen und versucht den Charakter eines Alltagsgesprächs zu realisieren, wobei der Interviewer sich mit Äußerungen zurückhält und die befragte Person zu Wort kommen lässt und somit auf den Sprecher so reagiert, dass er zu weiteren Aussagen ermuntert wird. Dies geschieht insbesondere durch Mimik, Gestik und weniger durch Worte (vgl. LAMNEK 2005, S. 374). „Das einseitige Zuhören ist also keineswegs lethargisch oder passiv, sondern stimulierend-aktiv“ (ebd., S. 374).

Kurzinterviews werden mit jedem Referenten einzeln nach jedem Modul geführt. Um vergleichbare Daten zu gewinnen, finden diese nach einem Interviewleitfaden statt, welcher für ein episodisches Interview typisch ist (Abb. 5). Dieser dient dabei als Gedächtnisstütze und Orientierung. Offenen Fragen bieten einen Anstoß zum Erzählen. Um einen besseren Gesprächsfluss zu ermöglichen, wird der Interviewleitfaden flexibel gehandhabt und die Formulierungen der Fragen sind nicht vollständig festgelegt (vgl. HOPF 2008, S. 351).

So liegen sechs Interviews mit dem kontinuierlichen Kursbegleiter der europäischen Weiterbildung vor, sowie jeweils ein Interview der hinzukommenden Referenten. Auch die Interviews des ersten und zweiten Grundkurses, des Aufbaukurses und weiterer beteiligter Personen beziehe ich ein. Der Inklusionsaspekt stellt nur einen Teilaspekt der Fragen dar, da die Interviews der gesamten Evaluation dienen.

Zusätzlich werden am Ende des Projektes Abschlussinterviews mit allen Referenten, fünf Teilnehmern und dem Umfeld anhand weiterer, ausführlicheren Interwieleitfadens aufgezeichnet (Abb. 6 – 8). Die Teilnehmer repräsentieren verschiedene Subgruppen, die exemplarisch intensiver befragt werden und so ihre spezifische Sicht der Dinge differenzierter darstellen können. Die fünf Teilnehmer sind sowohl Männer als auch Frauen, berufstätig, Jugendlich bis mittleres Alter, mit und ohne Beeinträchtigung.

Hinzu kommen Spontaninterviews mit Teilnehmern zu speziellen Themen, unter anderem dem Inklusionsaspekt. Mit diesen speziellen Befragungen wird genau eruiert, womit die Personen zufrieden sind und womit nicht. Hierzu befrage ich zwei Menschen mit Beeinträchtigung.

Der gesamte Interviewzeitraum erstreckt sich von April 2009 bis Dezember 2010. Die Interviews werden jeweils mit dem Einverständnis der befragten Personen aufgezeichnet und vollständig transkribiert, um eine möglichst genaue Auswertung zu gewährleisten. Anschließend werden jedem Interview prägnante Sichtweisen entnommen, miteinander verglichen und ausgewertet. Auf Grund der vielen Interviewpartner stellen die Ergebnisse eine repräsentative Aussage zur Einschätzung der Weiterbildung dar.

Um nähere Informationen der Teilnehmer über ihr Empfinden der Inklusivität zu bekommen, gibt es einen Fragebogen. Die Teilnehmer können zunächst ihre eigenen Vorstellungen und Erfahrungen im Zusammenhang mit inklusiven Weiterbildungen darlegen und anschließend die Weiterbildung in Eutin einschätzen. Auch Potenziale, Barrieren und die Möglichkeit der Partizipation sind Aspekte.

Der Fragebogen orientiert sich nicht an quantitativen Daten, sondern die Breite der erhobenen Daten steht im Vordergrund. Ich erstelle ihn sowohl in ‚schwerer‘ als auch in ‚einfacherer‘ Sprache, mit Bildern und Piktogrammen, um die Fragen zu untermauern (Abb. 9/10).

Es handelt sich um keine Vollbefragung, da es den Teilnehmern, Referenten und weiteren in das Projekt involvierten Personen frei stand, den Fragebogen zu beantworten. Zwei Fragebögen werden von Teilnehmern aus dem österreichischen Kurs beantwortet. Zur Auswertung nutze ich 25 anonym beantwortete Fragebögen.

Inhaltsverzeichnis

Zur Interpretation der Daten werden zwei Ansätze herangezogen: Das Kreative Feld evaluiert die Weiterbildung unter dem Fokus der vorhandenen und verbesserungswürdigen Elemente auf den Ebenen der drei Dimensionen des Index für Inklusion. Mit Hilfe des Index für Inklusion, seinen einzelnen Indikatoren und dazugehörigen Fragen wird versucht Prioritäten für die Weiterentwicklung abzuleiten. Aus der Gesamtbetrachtung des Index für Inklusion können Elemente einer inklusiven Weiterbildung abgeleitet werden. Diese beiden Ansätze sind besonders geeignet, weil es um Prozessveränderung geht und das Ziel in Inklusion besteht, welches ein Prozess ist.

Grundlage für meine Auswertungen ist der Index für Inklusion. Hierzu stelle ich zunächst seine Intention und seinen Aufbau vor. Dabei beleuchte ich die verschiedenen Dimensionen und reiße den Index-Prozess mit seinen einzelnen Phasen an. Er verdeutlicht, wie eine inklusive Weiterbildung gestaltbar sein kann. Die einzelnen Phasen folgen vollständigkeitshalber, meine Arbeit beleuchtet jedoch hauptsächlich die Phase 2 des Index-Prozesses.

Der Index für Inklusion wurde von Tony BOOTH und Mel AINSCOW entwickelt und von Ines BOBAN und Andreas HINZ 2003 übersetzt und hinsichtlich der Verhältnisse in deutschen Schulen modifiziert. „Er bietet die Möglichkeit Inklusion zu leben“ (BOBAN/HINZ 2003a, S. 3). Das Wort ‚Index‘ stammt aus dem Lateinischen und bedeutet: Anzeiger, Register, Zeigefinger oder Inhaltsverzeichnis (DUDEN 1990, S. 340).

Dieser Index ist ein Selbstevaluierungsmaterial für Schulen. Im Rahmen dieser Arbeit wird er punktuell auf einen anderen Bildungsbereich bezogen, denn er ist „[…] ein wertgeleitetes Angebot für jegliche Einrichtung […]“ (HINZ 2008, S. 46). Er ist eine Hilfe, die Vorschläge bietet und kein Test. Er gibt eine Systematik, die dabei hilft nächste Schritte in der Entwicklung zur Inklusivität zu gehen (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 3). „Der Index ist kein festgelegtes Programm, dem eine [Bildungseinrichtung; d.V.] von Anfang bis Ende systematisch zu folgen hat, sondern ist für verschiedenste Nutzungsmöglichkeiten offen – wenn dadurch die Fähigkeit der [Bildungseinrichtung; d.V.] gesteigert wird, der Vielfalt der [Teilnehmer; d.V.] zu entsprechen“ (HINZ 2005, S. 59).

„Der Rahmen für die Bestandsaufnahme und die Entwicklung von Zielperspektiven der inklusiven [Weiterbildungen; d.V.] wird durch drei mit einander verbundene Dimensionen gebildet […]: Es gilt, inklusive Kulturen zu schaffen, inklusive Strukturen zu etablieren und inklusive Praktiken zu entwickeln. Alle drei Dimensionen sind notwendig, um Inklusion in einer [Bildungseinrichtung; d.V.] zu entwickeln“ (BOBAN/HINZ 2003a, S. 14) (Abb. 11).

Als Fundament des Dreiecks wurde bewusst die Dimension ‚Inklusive Kulturen schaffen‘ platziert. In der Vergangenheit wurde dem Potenzial von Bildungskulturen nur wenig Beachtung und Aufmerksamkeit entgegengebracht. Das Herzstück von Entwicklungen inklusiver Bildungsangebote ist, Entwicklungen im Lehren und Lernen zu unterstützen. Bereits die Entfaltung inklusiver Kulturen, wie Werte, kooperative Beziehungen, ein herzlicher, respektvoller Umgang untereinander, können schon Veränderungen in den anderen Dimensionen einleiten (vgl. ebd., S. 14f).

-

Dimension A: Inklusive Kulturen schaffen

Die Dimension ‚Inklusive Kulturen schaffen‘ zielt darauf, eine wertschätzende und gegenseitig respektierende Gemeinschaft zu schaffen. Gemeinsam sollen inklusive Werte, wie „Gleichheit“, „Rechte“, „Teilhabe“, „Lernen“, „Gemeinschaft“, „Anerkennung von Vielfalt“, „Vertrauen“, „Nachhaltigkeit“, „Mitgefühl“, „Ehrlichkeit“, „Mut“, „Freude“ (BOOTH 2008, S. 59ff), Rücksicht, Empathie, Akzeptanz entwickelt und an alle anderen Beteiligten weiter vermittelt werden. Diese Werte sind maßgebend für alle Entscheidungen über Strukturen und Alltagspraktiken (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 15), „so dass das Lernen aller durch einen kontinuierlichen Prozess der [Weiterbildungsentwicklung; d.V.] verbessert wird“ (ebd., S. 15). Eine ‚Inklusive Kultur‘ wird von dem Vertrauen in die Entwicklungskräfte aller Beteiligten und dem Wunsch, niemanden je zu beschämen, getragen (vgl. ebd., S. 15).

-

Dimension B: Inklusive Strukturen etablieren

Aufbauend auf der vorherigen Dimension „soll [diese, d.V.] absichern, dass Inklusion als Leitbild alle Strukturen einer [Weiterbildung; d.V.] durchdringt“ (BOBAN/HINZ 2003a, S. 15). Die Strukturen erhöhen die Teilhabe aller und verringern die Ausgrenzung – damit geben sie eine klare Richtung für Veränderungen vor. Die Vielfalt der Teilnehmer wird durch jegliche Form der Unterstützung unterlegt (vgl. ebd., S. 15f.). „Alle Arten der Unterstützung werden in einen einzigen Bezugsrahmen gebracht und aus der Perspektive der [Teilnehmer, d.V.] und ihrer Entwicklung betrachtet […]“ (HINZ 2005, S.61).

-

Dimension C: Inklusive Praktiken entwickeln

In der Gestaltung von Inklusiven Praktiken spiegeln sich die inklusiven Kulturen und Strukturen wider. Die Gestaltung der Weiterbildung entspricht der Vielfalt der Teilnehmer. Sie werden dazu angeregt, aktiv an ihrer Gestaltung teilzunehmen, wobei ihre Stärken, Fähigkeiten, Erfahrungshintergründe und ihr Wissen den Grundstein bilden, auf dem aufgebaut wird. Zusammen finden alle heraus, welche Ressourcen in den jeweils Beteiligten (Teilnehmern, Referenten, Evaluationsgruppe, Finanzgebern, Umfeld) liegen. Auch materielle Ressourcen werden mobilisiert, um aktives Lernen und Teilhabe aller zu fördern (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 16; HINZ 2005, S.61f.).

Alle Dimensionen zusammen bieten einen Analyserahmen, in welchem der Planungsprozess für die Entwicklung von Bildungsprozessen strukturiert werden kann. Jeder einzelne Bereich enthält zwischen fünf und elf Indikatoren, die die Zielsetzungen bezeichnen (Abb. 12). Durch eine Reihe von Fragen wird die Bedeutung jedes Indikators erklärt (siehe BOBAN/HINZ 2003a, S. 53–95). Sie laden dazu ein, die Facetten im Detail zu erkunden und fordern zum Nachdenken auf. Die vorhandenen Erfahrungen werden bewusst gemacht, wodurch die Wahrnehmung der aktuellen Situation geschärft wird. Zusätzliche Ideen für Entwicklungsaktivitäten werden gegeben und der Fortschritt kann über dieses Kriterium betrachtet werden.

Beim Betrachten der Fragen zeigt sich die praktische Relevanz des Index. Auch können eigene Fragen hinzu kommen. Dadurch ist der Index individuell, denn jede Bildungseinrichtung erstellt ihn angepasst an ihre eigenen Situationen und Bedarfe (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 16).

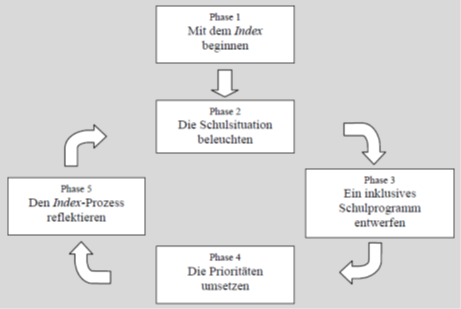

Der Index-Prozess regt zu einer gemeinschaftlichen Bestandsaufnahme an, in der alle Personen, die einen Bezug zur Weiterbildung haben, ihre Erfahrungen einbringen (Abb. 13). Er beinhaltet fünf Phasen, die nachfolgend beschrieben werden. Dabei ist der Index-Prozess nicht als mechanischer Prozess zu verstehen (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 18f.).

Der Beginn des Index-Prozesses stellt die Beschäftigung mit den Materialien dar, wobei die Anpassung an die eigene Situation entscheidend ist. Die Entwicklung eines inklusiven Bildungsangebotes wird dadurch in eigene Hände genommen (vgl. ebd., S. 22).

Die erste Phase beginnt mit der Bildung einer Koordinationsgruppe – dem Index-Team. Dieses Team repräsentiert alle Beteiligten der Weiterbildung. Sie steigern das Bewusstsein für den Index und setzten sich mit den Materialien auseinander. Weiterhin bereiten sie deren Gebrauch für die Ausarbeitung der Bestandsaufnahme mit allen Beteiligten vor. Diese Phase kann bis zu sechs Wochen dauern (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 24).

-

Das Index-Team bilden

Bedeutsam ist, dass die Gruppe alle Heterogenitätsdimensionen der Weiterbildung abbildet und demzufolge das Index-Team durch Teilnehmern, Evaluationsgruppe, Finanzgeber und Politiker erweitert wird. Auch neuen Mitgliedern ist das Hinzukommen während des Arbeitsprozesses gestattet. Um eine gute Arbeit im Team zu ermöglichen, sollten alle Materialien allen Mitgliedern zur Verfügung stehen (vgl. ebd., S. 24f.).

-

Einen kritischen Freund einbeziehen

Als hilfreich wirkt häufig ein ‚kritischer Freund‘. In den Prozess könnte eine außenstehende Person mit einbezogen werden, die die Weiterbildung gut kennt. Sie begleitet kontinuierlich den Prozess, ohne ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis zu erzeugen. Vertrauen und Sensibilität seitens des ‚kritischen Freundes‘ haben eine hohe Priorität (vgl. ebd., S. 25). „Es könnte jemand sein, der den Index gut kennt und mit seinem ‚fremde Blick‘ bei den detaillierten Untersuchungen der [Weiterbildung; d.V.] und bei den Versammlungen und Analysen der Sichtweisen aller Beteiligter hilft“ (ebd., S. 25). Diese Aufgabe können Hochschuldozenten, Studenten, Eltern, Lehrer, Schulpsychologen oder Referenten übernehmen (vgl. ebd., S. 25).

Teilweise betrachte ich die wissenschaftliche Begleitung des Projekts als eine Art ‚kritischer Freund‘. Sie steht in Beziehung zur Weiterbildung, dennoch existiert kein Abhängigkeitsverhältnis der Personen untereinander. Eine externe Evaluation, die im Index-Prozess mitwirkt, halte ich für nützlich.

-

Auf Gruppenprozesse achten

„Das Index-Team sollte selbst ein Modell für eine inklusive Praxis […] werden, indem es kollegial zusammenarbeitet, dafür sorgt, dass jedem genau zugehört wird, unabhängig von Geschlecht, Herkunft oder Status, und dass niemand die Diskussion dominiert. Die Mitglieder brauchen das Gefühl, dass sie einander vertrauen können und frei und im Vertrauen miteinander sprechen können“ (ebd., S. 25). Dabei kommt es darauf an, die eigene Meinung so zu äußern, dass sie zum Dialog einlädt. Unterschiedliche Sichtweisen sollten nicht als Kritik aufgefasst werden. Sie sind Punkte, an denen man arbeiten kann und die das Denken der Gruppe vorwärts bringen können (vgl. ebd., S. 25).

In dieser Phase werden vom Index-Team Einschätzungen von allen Beteiligten (z. B. Teilnehmern, Umfeld und Bezugspersonen) eingeholt. Die Ergebnisse werden analysiert und weitere notwendige Untersuchungen abgeleitet. Im Anschluss werden die Prioritäten für die Entwicklung gemeinsam festgelegt (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 33; HINZ 2005, S. 59).

-

Einschätzungen erkunden

Die jeweilige Herangehensweise, Informationen über die Weiterbildung zu bekommen, ist sehr verschieden. Wichtig ist, dass alle Ansichten als Möglichkeit für Diskussionen und weitere Analysen dienen. Die Einschätzungen kann man über die Indikatoren und dazugehörigen Fragen erkunden. Dies kann beispielsweise über einen Informationstag, Fragebögen, Interviews oder Tutoren-Stunden geschehen. Das Index-Team systematisiert die zusammengetragenen Informationen, dabei wird deutlich, ob bei bestimmten Schwerpunkten noch weitere Informationen fehlen. Bei der Arbeit mit dem Index spiegelt die Erwartungshaltung teilweise wider, alles sofort zu verändern. Deshalb muss betont werden, dass der Sinn der Analyse in der Auswahl der Prioritäten besteht (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 33ff).

-

Prioritäten für die Entwicklung festlegen

„In diesem Abschnitt geht es darum zu überlegen, was in Bezug auf Kulturen, Strukturen und Praktiken der [Weiterbildung; d.V.] angesprochen werden muss, um das Lernen und die Partizipation zu verbessern“ (ebd., S. 38).

Die Aussagen werden dazu analysiert, wobei alle Beiträge ihre Berücksichtigung finden, um die Gesamtprioritäten abzuleiten. Hierfür bietet sich eine Arbeitsaufteilung und die Hilfe des ‚kritischen Freundes‘ an. Zu Beginn sollten die Aussagen den einzelnen Gruppen (Teilnehmer, Referent, Umfeld) zugeordnet und zusammengefasst werden. So werden Unterschiede in den Gruppenperspektiven deutlich.

Gegebenenfalls bedarf das Index-Team weiterer Informationen, um die Prioritäten endgültig festzulegen. Diese können auf verschiedenen Wegen (Portfolios, Beobachtungen, Gespräche) eingeholt werden (vgl. ebd., S. 38). „Die endgültig festgelegten Prioritäten sind nicht einfach nur das Ergebnis des Zusammentragens derjenigen Inhalte, die während der Beratungen am häufigsten genannt worden sind. Das Index-Team muss sicherstellen, dass die Meinungen von weniger ‚lautstarken‘ Gruppen an dieser Stelle nicht verloren gehen und sich besonders die Stimmen der [Teilnehmer; d.V.] […] in der endgültigen Prioritätenliste widerspiegeln“ (ebd., S. 39).

Die vorliegende Arbeit beläuft sich ausschließlich auf diese Phase. Mit Hilfe der gewonnenen Daten wird versucht, einzelne Fragen des Index zu beantworten. Daraus ergeben sich für jede Dimension Prioritäten, die es bedarf, um eine inklusive Weiterbildung zu verwirklichen. Die Prioritäten leiten sich aus den noch verbesserungswürdigen Aspekten der Daten ab. In einer Zusammenfassung werden sowohl diese als auch die bereits umgesetzten und positiven Elemente noch einmal aufgegriffen, sodass Schlüsselelemente inklusiver Weiterbildungen abgeleitet werden können.

Das Index-Team überarbeitet das bisherige Weiterbildungsprogramm in einigen inhaltlich konzentrierten Treffen. Es entscheidet, in welchem Umfang die bisherige Struktur verändert werden soll und arbeitet die Prioritäten in Übereinkunft mit allen Beteiligten in das Weiterbildungsprogramm ein (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 41; vgl. HINZ 2005, S.59f.).

Hier werden die Prioritäten in der Praxis umgesetzt. Es können weitere Untersuchungen in der Praxis erforderlich sein. Sie können den Charakter der Handlungsforschung[4] annehmen (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 43). „Die Entwicklungsschritte werden durch Zusammenarbeit, gute Kommunikation und das allgemeine Engagement für inklusive Werte unterstützt und entsprechend den Kriterien im [Weiterbildungsprogramm, d.V.] beobachtet und eingeschätzt, der Fortschritt wird dokumentiert. Dies ist eine fortlaufende Phase“ (ebd., S. 43).

-

Entwicklungen nachhaltig gestalten

In der Umsetzungsphase kann es zu gewaltigen Herausforderungen und Widerständen kommen. Daher ist es notwendig, das Engagement aller Beteiligten während dieses Prozesses hindurch aufrecht zu erhalten. Während der Umsetzung der Prioritäten in die Struktur der Weiterbildung sollte die umfassende Arbeit nicht vergessen werden (vgl. ebd., S. 44). „Das Wachsen einer inklusiven Kultur braucht sicher mehrere Jahre; gleichzeitig kann es sich nur über das dauerhafte Engagement aller Beteiligten für kleine, konkrete Veränderungen in Strukturen und Praktiken der [Weiterbildung; d.V.] vollziehen“ (ebd., S. 44). Kommt es unter den Teilnehmern, den Referenten, der Evaluationsgruppe und weiteren Beteiligten zu unterschiedlichen Ansichten, könnte dies als Weg zur Verbesserung von Entwicklung angesehen werden.

Die Steuerungsgruppe ist für die Informationsweitergabe bezüglich der Veränderungen in Form von Versammlungen, Beratungen, Treffen, Rundschreiben, Tutorenstunden, Willkommenssitzungen, Aushängen u.v.m. verantwortlich (vgl. ebd., S. 44).

Im Rückblick auf den Gesamtprozess der Entwicklung werden von der Steuerungsgruppe die Fortschritte bei der Veränderung von Kulturen, Strukturen und Praktiken reflektiert und nötige Modifikationen diskutiert. Neue Prioritäten für das Weiterbildungsprogramm der kommenden Jahre werden formuliert (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 46).

-

Entwicklungen evaluieren

Die Ergebnisse aus Phase 4 sollten gemeinsam zusammengetragen und eingeschätzt werden. Veränderungen werden positiv betrachtet und neu auftretende Fragen diskutiert. Weitere Überlegungen für Folgejahre stehen an (vgl. ebd., S. 46).

-

Die Arbeit mit dem Index reflektieren

„Auch der Index-Prozess selbst erfordert Evaluation“ (ebd., S. 46). Die Art der Anwendung wird reflektiert und es findet eine Entscheidung über den Gebrauch der bestmöglichen Nutzung von Materialien für die Folgejahre statt. Es wird reflektiert, inwieweit die Arbeit mit dem Index ein stärkeres Engagement für inklusive Arbeitsweisen hervorgerufen hat. Die Steuerungsgruppe hinterfragt die Zusammensetzung des Index-Teams und beurteilt dabei verschiedene Aspekte, z. B. Vorbereitung auf Aufgaben, Zusammenarbeit mit andere Gruppen, Tragfähigkeit der gemeinsamen Verantwortung.

Der am Anfang erwähnte ‚fremde Blick‘‚ des ‚kritischen Freundes‘ kann an dieser Stelle sehr wertvoll sein. Dabei geht es um die kritische Reflexion der Praxis.

-

Den Index-Prozess weiterführen

Die Steuerungsgruppe hat die Aufgabe zu überprüfen, wie die Arbeit mit dem Index koordiniert wird. „Die nochmalige Betrachtung der Indikatoren und Fragen als Teil der Reflexion der Fortschritte könnte zu weiteren Analysen führen – Phase 5 geht über in die Phase 2 und mündet in die Weiterführung des Planungszirkels […]“ (ebd., S. 47).

In meinen Augen ist es unerlässlich mit dem Index für Inklusion auf diese Art und Weise zu arbeiten, wenn man eine Weiterbildung inklusiv gestalten will. Das Durchlaufen des Index-Prozesses mit seinen einzelnen Phasen und die erneute Reflexion und der Neubeginn verdeutlichen die Prozesshaftigkeit. Nur durch die kontinuierliche Reflexion und Überarbeitung kann man dem Anspruch von Inklusivität näher kommen.

Das Kreative Feld wird im Rahmen dieser Arbeit als Evaluationshilfe der empirischen Daten genutzt. Zunächst folgen eine Begriffsbestimmung sowie die wesentlichen Kennzeichen von Kreativen Feldern. Im Anschluss wird die Arbeitsweise, modifiziert auf meine empirische Analyse, erläutert.

„Das „Kreative Feld“ zeichnet sich durch den Zusammenschluss von Persönlichkeiten mit stark unterschiedlich ausgeprägten Fähigkeiten aus, die eine gemeinsam geteilte Vision verbindet […]“ (BUROW 2004a, S. 4).

Das Index-Team stellt in meinen Augen einen Zusammenschluss von verschiedenen Persönlichkeiten dar, die die Vision einer inklusiven Bildungslandschaft teilen. In einem wechselseitigen Lernprozess versuchen sie ihr kreatives Potenzial gegenseitig hervorzulocken, auszubauen und zu entfalten (vgl. ebd., S. 4).

Kreative Felder – also das Index-Team sind/ist:

-

„durch eine dialogische Beziehungsstruktur (Dialog),

-

durch ein gemeinsames Interesse (Produktorientierung bzw. gemeinsame Vision),

-

durch eine Vielfalt unterschiedlicher Fähigkeitsprofile (Vielfalt und Personenzentrierung),

-

durch eine Konzentration auf die Entfaltung der gemeinsamen Kreativität (Synergieprozess),

-

durch eine gleichberechtigte Teilhabe ohne Bevormundung durch „Experten“ (Partizipation)

-

sowie durch ein kreativitätsförderndes soziales und ökologisches Umfeld (Nachhaltigkeit) charakterisiert“ (BUROW/HINZ 2005, S. 49f.).

Um kreatives Potenzial freizusetzen, erfordert es:

-

‚Kristallisationskerne‘

-

‚Die richtige Mischung‘

-

‚Das Jazzbandmodell der Führung‘ (BUROW 2000).

Die besondere Zusammensetzung von Teams ist entscheidend für den Erfolg. Es bedarf laut BUROW (2000; 2002) einen besonders befähigten Anführer, der es versteht, die Gruppe auf eine faszinierende, außergewöhnliche Art, auf eine signifikante Vision einzuschwören. Er begeistert die Menschen zur Zusammenarbeit. Solch eine Person nennt BUROW (2000) „Kristallisationskern im Feld“: „Er wirkt wie ein Magnet und zieht Synergiepartner mit unterschiedlichen Fähigkeiten an, die gemeinsam ein Kreatives Feld bilden. Erst das Zusammentreffen der unterschiedlichen Fähigkeiten läßt etwas Neues entstehen. Es kommt auf die Mischung an!“ (ebd. 2000)

Es ist zu beachten, dass der Anführer nur phasenweise führt, denn „[…] im Sinne aufgabenbezogener Führungsrotation, können – je nach den geforderten Fähigkeiten – einzelne Mitglieder zeitweise die Führung übernehmen“ (BUROW 2000; 2002).

BUROW (2000; 2002; 2004a; 2004b; 2005) benutzt häufig die Metapher einer funktionierenden Jazzband als ein Kreatives Feld. In einer Jazzband sind verschiedene spezialisierte Musiker, die zu einem selbst gewählten Thema improvisieren – sie treten zurück, stützen den Partner, wenn er improvisiert, übernehmen einen Augenblick später selber die Führung. Jeder kann seine Fähigkeiten nach seinen Bedürfnissen einbringen, gemeinsam wird ein Stück geschaffen, das die Synergie der Beteiligten widerspiegelt (vgl. BUROW 2004a, S. 4). Das Index-Team ist ebenso ein Kreatives Feld, in dem jeder seine Fähigkeiten, Ideen und Vorschläge einbringt. Es kommen verschiedene Menschen zusammen, die die gesamte Heterogenität einer Schule, Weiterbildung oder Gemeinde abbilden.

BUROW (2000; 2002; 2005) erkennt, dass sich die schöpferischen Spitzenleistungen nicht aus der besonderen Begabung von Einzelpersonen begründen lassen, sondern fast immer das Ergebnis eines Zusammenwirkens von unterschiedlichen Personen sind. Daher geht er davon aus, dass es keine Spitzenleistungen ohne ein Synergiefeld gibt, denn hinter jeder Spitzenleistung steht ein Unterstützerfeld – „Kreativität gibt es nur im Plural“ (BUROW 2002; 2004b; 2005; 2007). Aus diesem Grund fordert er die „Befreiung aus der Individualisierungsfalle“ (BUROW 2000).

„Kreative Felder entstehen, wenn jeder darin unterstützt wird, sein individuelles Talent zu entwickeln und es ihm ermöglicht wird, passende Synergiepartner zu finden“ (BUROW 2008). Sie bilden sich, indem die Schwächen einer Person als Andockpunkte für einen anderen Partner dienen, der über die nötige Kompetenz verfügt. Erst in der Kombination voneinander kann das ganze Potenzial entfaltet werden, denn gerade die jeweiligen Defizite sind „Andockpunkte für passende Synergiepartner“ (BUROW 2000).

Zukunftswerkstätten oder Zukunftskonferenzen bieten sich an, um z. B. aus dem Arbeitsplatz ein Kreatives Feld zu machen. Dabei ist von besonderer Bedeutung, dass negative Glaubenssysteme wie ‚es hat doch eh keinen Sinn‘ zu überwinden sind und befriedigende Aspekte der Arbeitssituation herausgesucht werden (vgl. BUROW 1998). Es geht zunächst um das Herausfinden von unbefriedigenden Situationen, die dann konstruktiv genutzt werden. Dabei reflektiert man den Arbeitsalltag kritisch. Es wird hinterfragt: ‚Was stört mich?‘ ‚Woran genau kann das liegen?‘ Anschließend erstellt man einen Entwurf der persönlichen Vision – eine Vision für das Leitbild eines befriedigenden Arbeitsplatzes. Dabei werden drei Ebenen in den Blick genommen:

-

Die individuelle Ebene,

-

die Ebene der Kollegen und

-

die Ebene der Rahmenbedingungen.

Anschließend erstellt man einen konkreten Umsetzungsplan, indem zeitliche Strukturen und die Mobilisierung von Unterstützung festgehalten werden (vgl. BUROW 2004a, S. 5; 2005). Auch im Team bietet sich solch eine kritische Reflexion an.

Die vorliegende Arbeit betrachtet mit der Theorie des Kreativen Feldes die Weiterbildung ‚Neue Wege zur Inklusion – Zukunftsplanung in Ostholstein‘. Hierbei wird mit Hilfe der erhobenen Daten die Weiterbildungssituation auf die drei Dimensionen Kulturen, Strukturen und Praktiken kritisch reflektiert. Dabei werden positive und bereits vorhandene Elemente, die eine inklusive Weiterbildung benötigt, bedacht (Abb. 14). Die Vision für das Leitbild einer inklusiven Weiterbildung entsteht und mit Hilfe der zweiten Phase des Index-Prozess wird der Versuch unternommen, ein inklusives Weiterbildungsprogramm zu entwerfen.

[4] „In der Handlungsforschung sind jene Menschen und Menschengruppen, welche von den Wissenschaftlern untersucht werden, nicht mehr bloße Informationsquelle des Forschers, sondern Individuen, mit denen sich der Forscher gemeinsam auf den Weg der Erkenntnis zu machen versucht“ (LEWIN, zit. n. STANGL o.J.).

Inhaltsverzeichnis

Im Folgenden werden die Ergebnisse, die im Kreativen Feld zusammengetragen wurden, mit Hilfe der einzelnen Indikatoren der Dimensionen und den dazugehörigen Fragen des Index betrachtet (Abb. 15–21). Obwohl er für Schulen entwickelt wurde, kann er als brauchbares Instrument genutzt werden, um inklusive Elemente für andere Bildungsbereiche zu beleuchten.

Die Indikatoren benennen Zielsetzungen, welche mit der bestehenden Situation verglichen werden. Daraus werden anschließend Prioritäten für weitere Entwicklungen abgeleitet. Durch die einzelnen Fragen wird die Bedeutung jedes Indikators verdeutlicht. Sie laden dazu ein, den Indikator facettenreich und detailgetreu zu erkunden. Weiterhin fordern sie zum Nachdenken über einen bestimmten Indikator heraus. So schärfen die Fragen die Wahrnehmung der Situation, geben weitere Ideen für Entwicklungsaktivitäten und dienen als Kriterien für die Bewertung des Fortschritts. Der Index ist so aufgebaut, dass er vorsieht, eigene Fragen angepasst auf die jeweilige Situation der Weiterbildung mit einzubeziehen. Dadurch entsteht eine eigene Version des Index, indem er an die individuelle Situation und Bedarfe angepasst wird und bestehende Fragen verändert und eigene hinzufügt werden (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S.16). „Mit Dimensionen, Indikatoren und Fragen ergibt sich ein systematisches Raster von Aspekten, die eine zunehmend detaillierte Karte der [Weiterbildung, d.V.] ergeben und Ansatzpunkte für die Entwicklung nächster Schritte anbieten kann“ (BOBAN/HINZ 2003b, S. 44f.).

„Jede Dimension ist in zwei Bereiche geteilt, um die Aufmerksamkeit auf die Komplexität der Aktivitäten zu lenken, mit denen sich [die Weiterbildung, d.V.] auseinandersetzen [muss, d.V.], wenn sie Lernen und Partizipation verbessern [will, d.V.]“ (BOBAN/HINZ 2003a, S. 16). Die Bereiche stellen einen Analyserahmen dar, in welchem der Planungsprozess für die Weiterbildungsentwicklung strukturiert werden kann. Sie dienen als Überschriften und Strukturierungshilfe zur Beleuchtung der momentanen Situation (vgl. ebd., S. 16).

Ich beschäftige mich mit einzelnen ausgewählten Indikatoren und deren Fragen. Im Anschluss leite ich pro Dimension Prioritäten für die Umsetzung von Inklusion ab. Mit einer Zusammenfassung schließt das Kapitel.

Die Dimension A beinhaltet die Schaffung einer wertschätzenden und respektierenden Gemeinschaft. Inklusive Werte sollen an alle anderen Beteiligten vermittelt werden. Sie sind maßgebend für alle Entscheidungen über Strukturen und Alltagspraktiken (vgl. BOBAN/HINZ 2003a, S. 15).

In Anlehnung an die Indikatoren aus BOBAN/HINZ 2003a folgen hier einige Indikatoren aus dem Bereich ‚Gemeinschaft bilden‘.

Heißt die Weiterbildung alle Menschen willkommen, z. B. Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Beeinträchtigung, Menschen aus verschiedenen sozialen Milieus, Menschen mit unterschiedlichen Nationalitäten?

Die Teilnehmerzusammensetzung im ersten Grundkurs ist im Vergleich zu den folgenden Kursen sehr einheitlich: „Also beim ersten [Grundkurs, d.V.], finde ich, hat man eindeutig gemerkt, dass es ein Start war und dass es eine relativ homogene Gruppe war, weil viele aus der OHBH kamen. […] Die zweite Gruppe, […] die fand ich dufte und da habe ich zum ersten Mal so das Gefühl gehabt: Oh ja, da kommen viele verschiedene Spieler zusammen und die kriegen auch voneinander mehr mit […]“ (Interview 1).

Die Teilnehmerzusammensetzung erweitert sich im Verlauf des Projekts zunehmend. Trotzdem wird sie von den Teilnehmern und Referenten unterschiedlich bewertet. Die Heterogenität spiegelt sich in Bezug auf Alter, Berufserfahrung, Geschlecht, sexueller Orientierung, institutioneller Hintergründe, Essverhalten, neue und alte Bundesländer, Nationalitäten, psychische und körperlicher Konstitution, Beeinträchtigung wider. Aber aus den Umfragen geht hervor, dass zu wenig Teilnehmer mit Beeinträchtigung anwesend sind. Die Lebensfelder Schule, Eltern, gesetzliche Betreuer und die Politik sind nicht besetzt. Es ist deshalb notwendig weitere Personengruppen zu involvieren. Die nicht beeinträchtigte Zielgruppe steht im engen Zusammenhang zur Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigung oder ausgegrenzten Personengruppen (Sozialpädagogische Arbeitsbegleitung, JobA GmbH, integra gGmbH, mixed pickles e.V. und careNetz service). Dadurch ist der Adressatenkreis im Bezug auf das Arbeitsfeld homogen. Die Mischung wird von vielen Teilnehmern und Referenten als positiv bewertet. Dennoch ist ein Mangel an Vielfalt in der Teilnehmerzusammensetzung erkennbar.

Die Zusammensetzung des dritten Grundkurses auf Grund eines definierten Schlüssels lässt vermuten, dass nicht alle Bewerber angenommen werden konnten (siehe Kapitel 3.2). Die Weiterbildung ist zugangsvoraussetzungsfrei, sodass keine potenziellen Teilnehmer ausgewählt werden. Sie wird mehrmalig durchgeführt, dadurch besteht die Möglichkeit, zu einem anderen Zeitpunkt am Kurs teilzunehmen. In anderen Regionen werden Kurse mit gleicher oder ähnlicher Thematik angeboten[5], auf die verwiesen werden kann.

Ferner besteht die Möglichkeit, dass alle Interessierten teilnehmen können, wenn es die Rahmenbedingungen wie Räumlichkeiten oder Materialverfügung gestatten und die Referenten sich dem gewachsen fühlen. Dann sind auch Kurse mit einer höheren Anzahl von Teilnehmern möglich. Eine Referentin berichtet von einer positiven Erfahrung der ‚Summer University‘, wo inklusive Lehrgänge mit 70 bis 80 Personen stattfanden.

Heißt die Weiterbildung weitere Interessierte willkommen?

Tageweise steht die Weiterbildung auch für weitere Interessierte offen. Ein Teilnehmer bringt meist an den Samstagen seine Lebensgefährtin mit, die sich sowohl bei Gesprächen und Übungen eingliedert als auch anderen weiterbildungsunabhängigen Tätigkeiten nachgeht. Dies wird vom Umfeld in einigen Situationen als störend empfunden, weil ihre Aussagen nicht im Zusammenhang mit dem besprochenen Thema stehen. Die Gemeinschaft geht mit der Situation tolerant um. Eine Referentin merkt kritisch an, „[…] dass diese Frau durchaus ein Störpotenzial darstellt. Das muss man einfach kritisch sagen, weil sie halt unpassende Dinge einbringt und so, und damit muss die Gruppe umgehen. Alle gehen damit ausgesprochen tolerant um, aber das bedeutet nicht, dass es willkommen ist“ (Interview 2). Auch andere Besucher (Familienmitglieder, Ehepartner, Kinder) sind bei der Weiterbildung akzeptiert und bei nachfolgenden Aktivitäten herzlich eingeladen (gemeinsames Abendbrot, Strandbesuch, gemeinsames Fußball schauen).

Ist die Tür zu solchen Kursen ständig und für alle geöffnet, kann womöglich eine Unruhe hinein getragen werden. Immerhin gilt es, den Bedürfnissen der Teilnehmer gerecht zu werden. Wird durch eine zu große Gastfreundlichkeit die Struktur beeinträchtigt, könnte man alternativ die Interessierten zum Fachtag oder zum nächsten Kurs als Teilnehmer einladen.