„Interaktionelle Erfahrungen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im Arbeitskontext und deren Bedeutung für die erlebte berufliche Teilhabe.“

Diplomarbeit an der Universität Wien, Diplomstudium Pädagogik, angestrebter akademischer Grad: Magistra der Philosophie (Mag. phil.), Betreuer: Univ.-Prof.Dr. Gottfried Biewer

Inhaltsverzeichnis

- 1 Einleitung

- 2 Anbindung an das Forschungsprojekt

- 3 Klärung relevanter Begriffe

- 5 Forschungslücken

- 6 Forschungsvorhaben

- 7 Forschungsmethoden

- 8 Wissenschaftstheoretische Verortung – Die Position des Sozialen Konstruktionismus

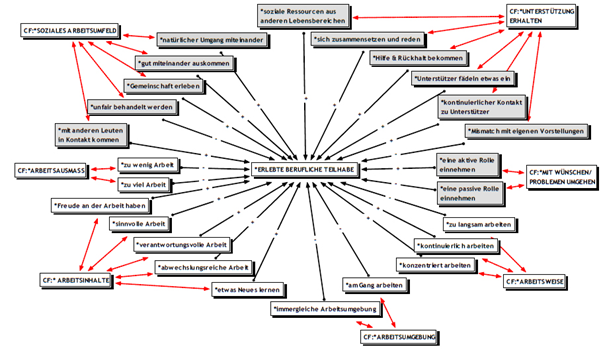

- 9 Auswertung des Interviewmaterials

- 10 Beantwortung der Forschungsfrage

- 11 Zusammenfassung, Schlussfolgerung und Ausblick

- Literaturverzeichnis

- Anhang

- Eidesstattliche Erklärung

Abbildungsverzeichnis

Behinderung ist als Phänomen zu verstehen, das unter anderem durch soziale Zuschreibungsprozesse konstruiert wird. Das Selbstbild eines Menschen, die Art und Weise, wie er seine Behinderung sieht und bewertet und welche Chancen und Nachteile er in seinem Leben wahrnimmt sind stark von den Erfahrungen geprägt, die er im sozialen Umgang mit anderen Menschen macht. Das soziale Umfeld trägt zu einem sehr wesentlichen Teil dazu bei, ob ein Mensch in seiner Lebenssituation glücklich oder unglücklich ist, ob er sich zugehörig oder ausgeschlossen fühlt. Aus diesem Grund stellt es aus heilpädagogischer Sicht einen wichtigen Forschungsgegenstand dar. Ebenso eröffnet der Lebensbereich Arbeit ein wichtiges Untersuchungsfeld. Arbeit erfüllt im Leben jedes Menschen existenzielle Grundbedürfnisse. Für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung treten dabei besonders soziale Funktionen in den Vordergrund. Ihr soziales Netz setzt sich oft hauptsächlich aus Familienangehörigen zusammen, weshalb die Möglichkeit, über diesen Kreis hinausgehende zwischenmenschliche Kontakte zu knüpfen einen besonderen Stellenwert einnimmt. Die von Betroffenenorganisationen vielfach geäußerte Forderung nach (beruflicher) Teilhabe von Menschen mit Behinderungen findet zwar innerhalb sozialpolitischer und wissenschaftlicher Diskussionen in den letzten Jahren immer mehr Gehör, wird verstärkt aufgegriffen und als erstrebenswertes Ziel hochgehalten, allerdings steht dieses geschärfte Bewusstsein immer noch in erheblichem Widerspruch zu tatsächlich geschaffenen Partizipationsmöglichkeiten. Dies gilt im Speziellen für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung.

Dass diese Menschen mit entsprechender Unterstützung prinzipiell in der Lage sind, am allgemeinen Arbeitsmarkt erfolgreich einer Beschäftigung nachzugehen, steht spätestens seit der erfolgreichen Umsetzung von Projekten der unterstützten Beschäftigung gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts außer Frage. (vgl. Pinetz & Koenig, 2009; Biewer, Fasching, & Koenig, 2009) Dennoch stellt das Innehaben eines Arbeitsplatzes am allgemeinen Arbeitsmarkt für diesen Personenkreis nach wie vor die Ausnahme dar. Und selbst in diesen Ausnahmefällen kann nicht ohneweiters davon ausgegangen werden, dass die offensichtliche Teilnahme am Arbeitsleben mit dem tatsächlichen Erleben von Teilhabe an Arbeit aus der subjektiven Sicht der Betroffenen einhergeht. Denn Teilhabe im Sinne eines Einbezogenseins in eine Lebenssituation bzw. einen Lebensbereich lässt sich von außen kaum sinnvoll bestimmen. Die entscheidende Frage ist immer, ob der Mensch, dessen Einbezogenheit im Mittelpunkt der Betrachtung steht, sich selbst einbezogen fühlt. Die Herausforderung für eine effektive Förderung von Teilhabe besteht also darin, individuell passende Unterstützung anzubieten. Getroffene Maßnahmen sollen den Bedürfnissen der Betroffenen entsprechen. Beispielsweise sind Interventionsmaßnahmen, die am Individuum mit intellektueller Beeinträchtigung ansetzen und die Steigerung seiner (sozialen) Fähigkeiten zum Ziel haben, hinsichtlich ihrer Wirksamkeit für den Abbau von Teilhabebarrieren (im Lebensbereich Arbeit) kritisch zu betrachten. Denn Einbezogensein ist nicht nur von den Kommunikationsfähigkeiten des Individuums abhängig, sondern auch von Kontextfaktoren, wie beispielsweise den prinzipiellen Möglichkeiten zum In-Kontakt-Treten mit anderen Personen. Das 2001 in der International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF) zugrunde gelegte bio-psycho-soziale Modell von Behinderung trug zu einer verstärkten Berücksichtigung ebensolcher Kontextfaktoren bei. Um herauszufinden an welchen Stellen im individuellen Fall Bedarf nach Unterstützung besteht, ist es wichtig, Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zu den Aspekten zu befragen, die aus ihrer Sicht dem Erleben von Teilhabe im Wege stehen bzw. einem solchen Erleben dienlich sind. Vor allem im deutschsprachigen Raum gibt es hierzu bislang kaum Untersuchungen. (vgl. Pinetz & Koenig, 2009) Nach Fornefeld (2008) ist dies auf die immer noch vorherrschende Annahme zurückzuführen, diese Zielgruppe könne aufgrund ihrer eingeschränkten Wahrnehmungs-, Denk-, Reflexions- und Kommunikationsfähigkeiten nicht zu sich selbst befragt werden. Das vom Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) geförderte Projekt „Partizipationserfahrungen in der beruflichen Biographie von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung“ stellt in dieser Hinsicht eine beachtenswerte Ausnahme dar (siehe Kapitel 2).

Die vorliegende Diplomarbeit steht in Anbindung an das Projekt und untersucht interaktionelle Erfahrungen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im Arbeitskontext hinsichtlich ihrer Bedeutung für die erlebte berufliche Teilhabe.

Der Aufbau der Arbeit gestaltet sich wie folgt:

Zunächst erfolgt in Kapitel 2 eine grobe Darstellung der Inhalte und Ziele des Forschungsprojekts „Partizipationserfahrungen in der beruflichen Biographie von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung“, um schließlich darzulegen, in welcher Weise die vorliegende Arbeit daran anknüpft.

Anschließend werden in Kapitel 3 Begriffe geklärt, die für das Thema der Diplomarbeit als relevant zu betrachten sind. Dazu zählen Behinderung, geistige Behinderung, Partizipation / Teilhabe und Arbeit sowie im Speziellen soziale Interaktion, Kommunikation und soziale Beziehungen. Ziel dieses Abschnitts ist es herauszuarbeiten, was in der Fachliteratur unter diesen Begriffen verstanden wird und darüber hinaus zu klären, was im Rahmen dieser Diplomarbeit darunter zu verstehen ist.

Kapitel 4 widmet sich dem aktuellen Stand der Forschung bezüglich der in der Diplomarbeit bearbeiteten Thematik. Darauf aufbauend werden in Kapitel 5 Forschungslücken identifiziert, deren Deckung durch das in Kapitel 6 dargestellte Forschungsvorhaben angestrebt wird.

Kapitel 7 dient der Darstellung der Forschungsmethoden, die zur Analyse des im Rahmen des Forschungsprojekts bereits erhobenen Interviewmaterials eingesetzt wurden. Zunächst wird dabei auf den Forschungsstil der Grounded Theory eingegangen und seine Entstehung und Entwicklung innerhalb der letzten Jahrzehnte nachvollzogen. Darauf aufbauend wird der für das Forschungsvorhaben gewählte konstruktionistische Ansatz nach Kathy Charmaz dargestellt und im Kontext der Forschungstradition der Grounded Theory verortet. Im Anschluss wird das Arbeiten mit computergestützten Programmen zur qualitativen Datenanalyse thematisiert und kritisch diskutiert. In diesem Zusammenhang wird die zur Analyse verwendete Software Atlas.ti vorgestellt. Schließlich wird auf die in der vorliegenden Arbeit zur Anwendung kommende Untersuchungsform der Sekundäranalyse und die damit verbundenen Vor- und Nachteile eingegangen.

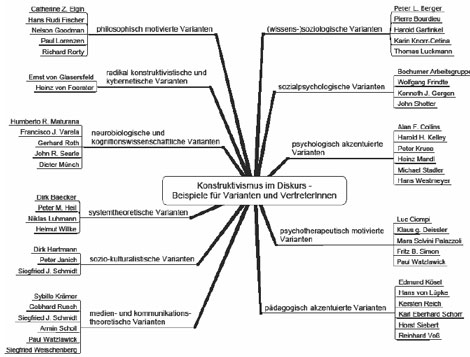

Kapitel 8 dient der Darstellung der wissenschaftstheoretischen Position des Sozialen Konstruktionismus, aus der heraus diese Arbeit verfasst wurde und in deren Kontext ihre Inhalte zu setzen sind.

Kapitel 9 ist der Auswertung des Interviewmaterials gewidmet und gliedert sich in drei Teile. Zunächst wird das Vorgehen zur Analyse des Datenmaterials beschrieben. Im Anschluss daran werden jene acht ForschungsteilnehmerInnen, deren Interviews zur Analyse herangezogen wurden, einzeln vorgestellt. Schließlich erfolgt die Darstellung der Analyseergebnisse.

In Kapitel 10 wird die Forschungsfrage der Diplomarbeit beantwortet. Eine Zusammenfassung der durchgeführten Untersuchung, daraus abgeleitete Schlussfolgerungen sowie ein Ausblick folgen in Kapitel 11.

Wie bereits erwähnt, steht die Diplomarbeit in Anbindung an das vom Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF) geförderte und derzeit am Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien in seiner Umsetzung befindliche Projekt „Partizipationserfahrungen in der beruflichen Biographie von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung“.[1]

Besonders in Österreich besteht im Hinblick auf die Zielgruppe intellektuell beeinträchtigter Menschen ein beträchtlicher Datenmangel bezogen auf die Struktur des Arbeitsmarkts und die Übergangsverläufe von der Schule in den Beruf. Dies ist zum Großteil auf die heterogenen rechtlichen und institutionellen Zuständigkeiten und auch auf Schwierigkeiten bei der Weitergabe von Daten zurückzuführen. Aus diesem Grund ist es bisher nicht möglich, empirisch gesicherte Aussagen über die derzeitige Situation und das objektive Vorliegen oder Fehlen von Teilhabe der Zielgruppe im Arbeitskontext zu treffen. (vgl. Biewer u. a., 2009) Darüber hinaus sind, insbesondere bei Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, subjektive nachschulische Teilhabe- und Ausschlusserfahrungen noch weitgehend unerforscht. „So stellt sich die Frage, inwieweit objektiv feststellbare Zurückweisungen und Teilhabebeschränkungen sich im Lebenslauf der einzelnen Betroffenen niederschlagen und in welcher Weise sie Unterstützungsleistungen erleben und wünschen […].“ (Biewer u. a., 2009, S. 395, unter Verweis auf Wacker, Wansing, & Hölscher, 2003)

Aufbauend auf der beschriebenen Ausgangslage, setzt sich das FWF-Projekt zum Ziel, „sowohl objektiv bestimmbare als auch subjektiv erlebte Partizipation im Lebenslauf von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung zu rekonstruieren“. (Biewer u. a., 2009, S. 396; Hervorhebung im Original) Dabei wird sowohl die biographische Schnittstelle zwischen Schule und Beruf als auch die Lebensphase Arbeitsleben in den Blick genommen. (vgl. ebd.) Neben diesem thematischen Forschungsanliegen, intendiert das Projekt außerdem die Weiterentwicklung partizipativer Forschungsmethoden durch die Einbindung einer Referenzgruppe, bestehend aus Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, in allen Untersuchungsphasen. (vgl. Biewer u. a., 2009; Koenig, 2009)

Die methodische Umsetzung dieser Ziele lässt sich in einen quantitativen und einen qualitativen Teil aufgliedern.

Ersterer zielt vor allem auf die Verbesserung der oben erläuterten Datenlage in Österreich ab. Dazu werden die bereits vorhandenen Strukturdaten zum Arbeitsmarkt, sowie zum Übergangsverlauf von der Schule in den Beruf gesammelt und darüber hinaus Befragungen zur eigenständigen bundesweiten Datenerhebung entwickelt. Konkret stehen dabei die drei folgenden interessierenden Aspekte im Mittelpunkt: (1) Die Erhebung von schulischen Ausgangssituationen und Verlaufsdaten von SchülerInnen mit intellektueller Beeinträchtigung im Schuljahr 2008/09, (2) die Erhebung des Zugangs von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zu arbeitsmarktpolitischen Unterstützungsmaßnahmen im Referenzjahr 2008, (3) die Erhebung der Beschäftigungssituation von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in Beschäftigungstherapiewerkstätten im Referenzjahr 2008, sowie (4) eine Fragebogenerhebung, gerichtet an NutzerInnen von Beschäftigungstherapiewerkstätten in Wien im Referenzjahr 2008, zur Erfassung ihrer Beschäftigungspräferenzen. (O. Koenig, 2009, S. 10f)[2]

Der Schwerpunkt der im Rahmen des Projekts zu leistenden Forschungsarbeit liegt auf der Untersuchung der subjektiven Betroffenenperspektive, welche mithilfe von qualitativen Methoden realisiert werden soll. (vgl. Biewer u. a., 2009) Dabei wird vor allem den beiden folgenden Hauptfragestellungen nachgegangen:

-

Wie erleben Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung gesammelte bzw. unterbliebene Partizipationserfahrungen in den genannten Lebensbereichen?

-

Besteht ein Zusammenhang zwischen dem Erfahren von Partizipation und der Wahrnehmung einer individuellen und selbstbestimmten Lebensgestaltung? (O. Koenig, 2009, S. 23)

Durch die Beantwortung dieser Fragen soll eine wichtige Grundlage für die (Weiter-) Entwicklung von Angeboten für die Zielgruppe geschaffen werden, die sich an Partizipation und Selbstbestimmung orientieren. (vgl. O. Koenig, 2009)

Der qualitative Methodenteil des Forschungsprojekts ist als explorative Längsschnittuntersuchung konzipiert, an der zwei Gruppen von je 20 bis 25 Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung teilnehmen. Dabei umfasst die eine Gruppe Personen, die sich zu den Erhebungszeitpunkten in den Jahren 2008 bis 2010 in der Übergangsphase zwischen Schule und Arbeitsleben befanden, die andere Gruppe setzt sich aus bereits seit Jahren im Arbeitsleben stehenden Personen zusammen. Um die Chance auf reichhaltige und vielfältige Untersuchungsergebnisse zu erhöhen, wurde darauf geachtet, dass beide Gruppen bezüglich der Kriterien Alter und regionale Verteilung in Österreich sowie im Hinblick auf ihre Erfahrungshintergründe möglichst heterogen zusammengesetzt sind. (vgl. Biewer u. a., 2009) Eine wesentliche Gemeinsamkeit aller ForschungsteilnehmerInnen besteht im „biographische[n] Erwerb der Zuschreibung einer intellektuellen (‚geistigen’) Beeinträchtigung (z. B. durch Lehrpläne oder andere Formen statusdiagnostischer und / oder administrativ- / rechtlicher Zuschreibungsprozesse)“ (Biewer u. a., 2009, S. 399).

Die im Rahmen der Diplomarbeit geleistete Forschungsarbeit spezialisiert sich auf die qualitative Untersuchung von Partizipationserfahrungen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, die im Zusammenhang mit sozialen Kontakten im Arbeitskontext aus subjektiver Perspektive gemacht werden. Die Umsetzung des Forschungsvorhabens erfolgte dabei unter Heranziehung von Interviewmaterial, das im Zuge des übergeordneten Projekts erhoben wurde. An dieser Stelle sei daher explizit darauf hingewiesen, dass - auch wenn das subjektive Erleben der Betroffenen den Kern der Untersuchung bildet - dabei keine Einbindung der ForschungsteilnehmerInnen stattfand. Der Forschungsansatz der vorliegenden Arbeit ist daher im Gegensatz zu dem des Projekts nicht als partizipativ, d.h. die Zielgruppe miteinbeziehend, zu bezeichnen.

[1] Projekt-Homepage: http://vocational-participation.univie.ac.at, Projektlaufzeit: 1.2.2008 - 31.1.2013

[2] Die für diese Literaturquelle angegebenen Seitenzahlen bezeichnen die Foliennummer der zugehörigen Powerpoint-Präsentation.

Inhaltsverzeichnis

Der Begriff Behinderung umfasst Schädigungen, Beeinträchtigungen und Benachteiligungen und ist durch eine Vielzahl von Ursachen, Schweregraden, Arten und Folgewirkungen bestimmt, weshalb Bleidick (2006, S. 80) ihn als „relational und relativ“ bezeichnet. Zusätzlich zu dieser begrifflichen Unschärfe verstehen Fachrichtungen und Berufsfelder, die sich mit Behinderung beschäftigen, wie zum Beispiel Medizin, Psychologie, Soziologie, Pädagogik, Sozialpolitik etc., den Begriff in jeweils unterschiedlichen Kontexten, verfolgen unterschiedliche Erkenntnisinteressen und vertreten daher auch unterschiedliche Betrachtungsweisen. (vgl. Bleidick & Hagemeister, 1998; Dederich, 2009; Fischer, 2008c; Speck, 2005) Darüber hinaus hat sich der Begriff Behinderung im alltäglichen Sprachgebrauch durchgesetzt und wird mitunter diskriminierend verwendet (vgl. Lindmeier, 1993), weshalb Betroffene häufig Alternativbezeichnungen bevorzugen. All dies geht damit einher, dass einerseits bis heute kein allgemein gültiger bzw. akzeptierter Begriff von Behinderung vorliegt. (vgl. etwa Bleidick, 2006; Dederich, 2009) Weiters ist Behinderung immer mit Ambivalenz verbunden. Sie stellt für die Umwelt des betroffenen Menschen eine Besonderheit dar, „die positiv Hilfebedürftigkeit signalisiert und besondere Zuwendung hervorruft, oder auf die negativ mit Befremden und Distanzierung reagiert wird“ (Speck, 2008, S. 237).

Speck (2008, S. 241f) betont, dass Behinderung - im Unterschied zu medizinisch determinierten Krankheiten oder Funktionsbeeinträchtigungen - kein Begriff ist, der sich für differenzialdiagnostische Zwecke, d.h. für die Unterscheidung von „behinderten“ und „nicht behinderten“ Menschen eignet. Dafür fehle es, vor allem wegen der hohen Kontextbedingtheit und subjektiven Bestimmtheit des Phänomens Behinderung, an operationalisierbaren Kriterien.

Weiters ist Behinderung nach Speck (2008) sowohl als Prozess als auch als dessen Ergebnis zu verstehen. Sie ist in Abhängigkeit von sich ändernden Wechselwirkungsprozessen einem stetigen Wandel unterworfen und konstruiert sich laufend neu. In der aktuellen Lebenssituation eines Menschen kann sie sich aber auch in Form einer Erschwerung, zum Beispiel der Bewegung, der Kommunikation, des schlussfolgernden Denkens etc. manifestieren. In jedem Fall gilt es nach Speck (2008, S. 233) zu beachten, dass die Behinderung von dem betroffenen Menschen in der Regel nicht als „das Wesentliche seines Daseins“ erlebt wird, sondern als „Begleitmoment, mit dem er sein Leben zu gestalten hat“.

Speck (2008) unterscheidet in seinem Werk System Heilpädagogik zwischen individualtheoretischen und sozialtheoretischen Sichtweisen von Behinderung. Erstere gehen vom Individuum und seinen „körperlichen Anormalitäten, psychischen Entwicklungshemmungen oder sozialen Benachteiligungen“ (ebd., S. 188) aus. „Anormalität“ meint dabei die Abweichung von bestehenden Normen, wobei verschiedene Arten von Normen unterschieden werden können (vgl. Speck, 2008, S. 189f):

-

Ausgehend von statistischen Normen werden messbare Werte (z.B. IQWerte) bezogen auf eine bestimmte Population als normal betrachtet, wenn sie innerhalb eines definierten Durchschnittsbereichs liegen.

-

Biologisch-funktionelle Normen nehmen Bezug auf die zweckmäßige Funktionalität eines Organismus bzw. Organs. Als normal gilt dabei das, was so funktioniert, wie es gemäß seinen Aufgaben funktionieren soll (beispielsweise die Leber).

-

Nach sozialen Normen werden Verhaltensweisen als normal betrachtet, wenn sie den Erwartungen oder Regeln einer bestimmten Gruppe oder Gesellschaft entsprechen.

-

Ethische Normen beziehen sich auf bestimmte Werte, die es im Sinne der Normalität zu erstreben gilt.

Speck (ebd.) hebt hervor, dass soziale Probleme im Zusammenhang mit Normabweichungen nicht auf die in einer Gesellschaft existierenden Normen per se zurückzuführen sind, sondern auf die Art und Weise, wie mit diesen Normen umgegangen wird. Aus der individuumszentrierten Perspektive wird Behinderung oft unzulässigerweise mit Schädigung gleichgesetzt oder kausal damit verknüpft. In letzterem Fall wird dabei Schädigung als Ursache und Behinderung als daraus resultierende Folge betrachtet. (vgl. Fornefeld, 2008; Bleidick & Hagemeister, 1998) Speck (2008, S. 196f) spricht sich für die Notwendigkeit einer expliziten begrifflichen Unterscheidung von Schädigung und Behinderung aus:

Während unter „Schädigung“ eine definierbare psycho-physische Beeinträchtigung verstanden wird, bezieht sich der umfassendere Begriff der „Behinderung“ auf die Gesamtfolgen dieser Schädigung, schließt also auch soziale Auswirkungen mit ein. Schädigungen werden im Allgemeinen innerhalb des medizinischen Bezugsrahmens festgestellt als organische Einschränkungen oder als Ausfälle, z.B. des Seh- oder Hörvermögens, der Bewegung, des äußeren Erscheinungsbildes (Entstellungen) u.a. […] Soziologisch, sozialpsychologisch, pädagogisch bedeutsam werden Schädigungen erst, wenn sie zu funktionellen Einschränkungen (functional limitations) im Rollenhandeln führen. Von solchen Funktionseinschränkungen (disabilities) kann man dann reden, wenn diese zum Dauerzustand werden, der in umfassender und schwerwiegender Weise Identität und soziale Integration in Frage stellt und deshalb spezielle Hilfe nötig macht. (ebd.)

Seit den 1970er Jahren wurde die personenbezogene Perspektive auf Behinderung zunehmend kritisiert und es vollzog sich ein Paradigmenwechsel vom medizinischen zum sozialwissenschaftlichen Modell, welches die soziale und gesellschaftliche Bedingtheit von Behinderung hervorhob. (vgl. Speck, 2008, S. 216f)

Aus interaktionstheoretischer Sicht manifestiert sich Behinderung etwa erst über Zuschreibungs- und Etikettierungsprozesse (labeling) im Zuge der Interaktion mit anderen. Ein Merkmal oder Verhalten wird demnach als abweichend angesehen, „wenn es von anderen als solches definiert wird“ (ebd., S. 220). Je nach Reaktion dieser anderen auf die erkannte Abweichung können für jene Menschen, die sich „abweichend“ verhalten, Probleme - zum Beispiel sozialer, aber auch persönlicher Art - entstehen.Der sozialtheoretischen Wende ist es zu verdanken, dass der „reduzierende und monokausale Individualansatz“ (Speck, 2008, S. 240) überwunden und den eine Behinderung umgebenden Umständen mehr Bedeutung beigemessen wurde. Allerdings ging damit auch oft eine vollständige Ausklammerung des Anteils individueller Schädigungen am Phänomen Behinderung einher.

Sowohl individualtheoretische als auch sozialtheoretische Sichtweisen von Behinderung greifen für sich genommen zu kurz. Um die Einseitigkeit dieser Betrachtungsweisen zu überwinden, gilt es Behinderung nicht nur als Folge von psycho-physischen Schädigungen oder sozialen bzw. gesellschaftlichen Reaktionen und Zuschreibungsprozessen zu sehen, sondern stattdessen in ihrer Wechselwirkung mit einer Vielzahl an person- und umweltbezogenen Faktoren zu begreifen. Dies wird über ein mehrdimensionales bio-psycho-soziales Modell von Behinderung versucht, welches im Folgenden dargestellt werden soll.

Ein bio-psycho-soziales Modell von Behinderung wurde 1980 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps (ICIDH) vorgelegt. Indem sie Behinderungen als Krankheitsfolgephänomene beschrieb, war die ICIDH ursprünglich darauf ausgelegt, das Klassifikationssystem der International Classification of Diseases (ICD), bei dem Krankheiten anhand ihrer Ätiologie klassifiziert werden, zu ergänzen. (vgl. Biewer, 2009) Die ICIDH ist daher der Gruppe der medizinischen Klassifikationen zuzurechnen. (vgl. ebd.) Sie differenzierte zwischen folgenden drei Dimensionen von Behinderung:

-

Schädigung (impairment) von psychologischen, physiologischen oder anatomischen Strukturen oder Funktionen im Sinne einer somatischen Dimension von Behinderung;

-

Beeinträchtigung (disability) eines Menschen in der Verrichtung alltäglicher Aktivitäten durch Einschränkung oder Fehlen von als normal geltenden Fähigkeiten (bedingt durch die vorliegende Schädigung) im Sinne einer personalen Dimension von Behinderung;

-

Benachteiligung (handicap), die aus der Schädigung oder Beeinträchtigung hervorgeht und eine für den Menschen normale Rollenerfüllung einschränkt oder verhindert im Sinne einer sozialen Dimension von Behinderung;

(vgl. WHO, 1980; Bleidick & Hagemeister, 1998; Biewer, 2009)

Das Modell der ICIDH kann insofern als fortschrittlich gegenüber bisherigen Sichtweisen von Behinderung bezeichnet werden als es hervorhebt, dass objektiv feststellbare Schädigungen im körperlich-organischen Bereich je nach den Anforderungen und Erwartungen, mit denen ein Mensch in verschiedenen Lebensbereichen konfrontiert ist, zu ganz unterschiedlichen Beeinträchtigungen und Benachteiligungen führen können. Behinderung wird also sowohl als schädigungs- als auch als kontextabhängig aufgefasst.

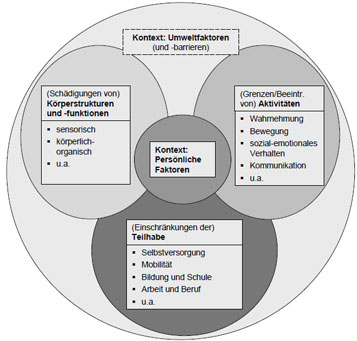

In der International Classification of Functioning, Disability, and Health (ICF), die von der WHO 2001 als Weiterentwicklung der ICIDH von 1980 veröffentlicht wurde, wird Behinderung als Oberbegriff für Schädigungen, Beeinträchtigungen der Aktivität und Beeinträchtigung der Partizipation verwendet (DIMDI, 2005, S. 9) und verstanden als das Ergebnis oder die Folge einer komplexen Wechselwirkung zwischen dem Gesundheitsproblem eines Menschen und seinen umwelt- sowie personbezogenen Kontextfaktoren (ebd., S. 22). Gegenüber der ICIDH, die als Klassifikationsgrundlage Krankheitsfolgen heranzieht, unterscheidet sich die ICF dadurch, dass sie nach „Komponenten der Gesundheit“ klassifiziert (ebd., S. 10) und damit auf die Lebenssituation aller Menschen, nicht nur auf jene von Menschen mit Behinderungen anwendbar ist (ebd., S. 13). Des weiteren wurde die Individuums- und Defektbezogenheit, die in der ICIDH vorherrschend war, in der ICF zugunsten einer relationalen und am Ziel sozialer Teilhabe orientierten Sichtweise von Behinderung aufgehoben. (vgl. Cloerkes, 2007; Fischer, 2008a; DIMDI, 2005) Behinderung wird demgemäß nicht mehr als „isoliertes Problem und als Eigenschaft einer Person beschrieben […], sondern als komplexe Konstellation von Umständen […].“ (Fischer, 2008a, S. 407) Während weiters in der ICIDH die Phänomene impairment, disability und handicap in einem linear-kausalen Zusammenhang begriffen wurden (eine Schädigung führt zu einer Beeinträchtigung, die wiederum soziale Benachteiligungen nach sich zieht), werden innerhalb der ICF zwischen den unten dargestellten Komponenten verschiedene Wirkungsrichtungen berücksichtigt. Kausale Verknüpfungen werden dabei als möglich, aber nicht zwangsläufig erachtet. (vgl. Fischer, 2008a; Meyer, 2004)

Die ICF besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil widmet sich dem Verständnis von Gesundheitsproblemen unter der Berücksichtigung der folgenden drei Aspekte, die jeweils positiv (charakterisiert durch den Begriff Funktionsfähigkeit) oder negativ (ausgedrückt durch den Begriff Behinderung) ausgeprägt sein können. (vgl. DIMDI, 2005)

-

(Schädigung von) Körperfunktionen und -strukturen

Unter Körperfunktionen fallen sowohl physiologische als auch psychologische Funktionen des Organismus (z.B. Sehfunktionen, Stimm- und Sprechfunktionen, Bewusstsein), während unter Körperstrukturen die anatomischen und organischen Bestandteile des Körpers (z.B. Gehirn, Auge, Haut) gemeint sind. (vgl. DIMDI, 2005, S. 16; 51ff; 84ff). Von einer Schädigung ist zum Beispiel bei wesentlicher Abweichung oder dem Verlust von bestimmten Körperfunktionen oder -strukturen zu sprechen. (ebd., S. 16)

-

(Beeinträchtigung der) Aktivitäten

Aktivität wird im Sinne der ICF definiert als die „Durchführung einer Aufgabe oder einer Handlung (Aktion) durch einen Menschen“. (DIMDI, 2005, S. 95) Eine Beeinträchtigung besteht im Falle von auftretenden Schwierigkeiten bei der Durchführung einer Aktivität. (ebd.)

-

(Beeinträchtigung der) Partizipation / Teilhabe

Unter Partizipation (Teilhabe) wird das Einbezogensein in eine Lebenssituation verstanden. Beeinträchtigt ist sie dann, wenn diesbezüglich Probleme auftreten. (ebd.)

Nachdem eine getrennte Behandlung von Aktivitäten und Partizipation (Teilhabe) im Verlauf des Erarbeitungsprozesses der ICF weder als möglich noch als sinnvoll betrachtet wurde, sieht die ICF eine gemeinsame Klassifikation beider Aspekte vor. (vgl. Biewer, 2009, S. 66)

Der zweite Teil der ICF ist den so genannten Kontextfaktoren gewidmet, wobei unterschieden wird zwischen

-

Umweltfaktoren und

-

personbezogene Faktoren.

Erstere beziehen sich auf „die materielle, soziale und einstellungsbezogene Umwelt, in der Menschen leben und ihr Dasein entfalten“ (DIMDI, 2005, S. 123) und von der einerseits fördernde, andererseits aber auch beeinträchtigende Einflüsse ausgehen können. (ebd., S. 14) Dazu zählen etwa verschiedenste Technologien, die gegenständliche Umwelt, in der Gesellschaft auf verschiedenen Ebenen verankerte Dienste, Systeme und Handlungsgrundsätze, aber auch soziale Beziehungen, individuelle und gesellschaftliche Einstellungen. (ebd., S. 47ff)

Unter personbezogenen Kontextfaktoren werden all jene Aspekte gefasst, die einen Menschen im Speziellen ausmachen, jedoch nicht seinem Gesundheitsproblem bzw. -zustand zuzurechnen sind (z.B. Alter, Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Beruf). (DIMDI, 2005, S. 22) Sie werden „wegen der mit ihnen einhergehenden großen soziokulturellen Unterschiedlichkeit“ (ebd., S. 14) in der ICF nicht klassifiziert.

Jede der vier Komponenten

-

Körperfunktionen und -strukturen,

-

Aktivitäten und Partizipation (Teilhabe),

-

Umweltfaktoren und

-

personbezogene Faktoren

setzt sich aus verschiedenen Domänen zusammen. Jede Domäne gliedert sich wiederum in mehrere Kategorien auf, welche letztlich die Einheiten der Klassifikation bilden. (DIMDI/WHO 2005, S. 16)

Abbildung 1 stellt die im Modell der ICF berücksichtigten Zusammenhänge und Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Komponenten dar.

Der Taxonomie der ICF ist es zu verdanken, dass Behinderungen und Partizipationsbarrieren einer differenzierten Beschreibung und Bewertung zugänglich werden. Sie bietet allerdings keine Anhaltspunkte für die Ableitung von zu setzenden Maßnahmen. (vgl. Niediek, 2008)

Mit ihrer Systematik beansprucht die ICF eine transdisziplinär anwendbare Terminologie zu liefern (Biewer, 2009, S. 63) und damit die Kommunikation zwischen verschiedenen Personengruppen, einschließlich Menschen mit Behinderungen, zu verbessern (DIMDI, 2005, S. 11). Dies ist für eine Zusammenarbeit der Heilpädagogik mit anderen Fachdisziplinen und Professionen von besonderer Relevanz. (vgl. Speck, 2008)

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird das zentrale Interesse weniger auf Behinderung im Sinne einer individuellen Schädigung gelegt, sondern vielmehr auf ihre person- und umweltbezogenen Aus- und Wechselwirkungen, speziell im Hinblick auf berufliche Teilhabe. Trotz dieser thematischen Fokussierung, betrachtet die Autorin Behinderung insgesamt als bio-psycho-soziales Phänomen, weshalb sich ihr Verständnis am Konzept der ICF, das sowohl biologisch-medizinische, personale und psychische als auch soziale und gesellschaftliche Faktoren berücksichtigt, orientiert. Durch die Miteinbeziehung von Kontextfaktoren wird in der ICF die Relativität und Relationalität des Behinderungsbegriffs zum Ausdruck gebracht. (vgl. Friedrich, 2006, S. 34) Darüber hinaus thematisiert sie den Zusammenhang zwischen Behinderung und Teilhabe explizit.

Der Begriff geistige Behinderung wurde Ende der 1950er Jahre von der Elternvereinigung Lebenshilfe eingeführt. (Theunissen, 2000, S. 13) Vorrangiges Ziel war es dabei, bis dahin gebräuchliche, diskriminierende Begriffe wie Schwachsinn, Blödsinn oder Idiotie abzulösen. (Kulig, Theunissen, & Wüllenweber, 2006, S. 116) Ähnlich wie für den Oberbegriff Behinderung gilt auch für den Begriff geistige Behinderung, dass bis heute keine einheitliche Definition der damit bezeichneten Personengruppe vorliegt. (vgl. etwa Speck, 2005; Theunissen, 2000) Um die theoretische Perspektivenvielfalt in Bezug auf geistige Behinderung zu verdeutlichen sei auf Fischer (2008b) verwiesen, der zwischen folgenden Sichtweisen differenziert:

-

körperlich-organische Schädigungen beschreibende Ansätze aus medizinisch-psychiatrischer Sicht,

-

auf Entwicklung, Lernen und Kognition ausgerichtete Konzepte aus psychologischer Sicht,

-

auf „Soziales“ bzw. auf gesellschaftliche Bedingungen von „Be-Hinderung“ ausgerichtete Positionen aus soziologischer Sicht,

-

ersonalistische, soziale Bezüge berücksichtigende Ansätze aus pädagogischer Sicht,

-

anthroposophisch ausgerichtete Sichtweisen und Beschreibungen,

-

phänomenologisch und konstruktivistisch orientierte Arbeiten sowie

-

Konzepte, die geistige Behinderung als Ausdruck eines besonderen (und individuellen) Förderbedarfs zu umschreiben versuchen.

(Fischer, 2008b, S. 19)

Zur Einordnung dieser Sichtweisen schlägt Fischer (ebd., S. 31ff) eine Gegenüberstellung von „individuumsbezogenen, defizitären Modellen“ einerseits und „kompetenzorientierten Ansätzen“ andererseits vor. Erstere legen zentrales Augenmerk auf das jeweils Besondere eines Menschen, dabei vor allem auf dessen Ausgangsschädigungen, Behinderungen und sich daraus ergebenden besonderen Erziehungs- und Bildungserfordernisse. Letztere stellen dagegen den Menschen mit seiner Persönlichkeit und seinen individuellen Kompetenzen aus einem positiven Blickwinkel heraus in den Mittelpunkt ihres Interesses. Ähnlich wie die in Abschnitt 3.1.1 beschriebene sozialtheoretische Perspektive auf Behinderung wird „Behinderndes“ aus der Sicht von kompetenzorientierten Ansätzen „nicht so sehr in der Person selbst, sondern in Besonderheiten der zwischenmenschlichen Wahrnehmung und Begegnung sowie in gesellschaftlichen Verhältnissen“ gesehen. (ebd.)

Auf der einen Seite besteht die Gefahr, dass bei einer zu starken Fokussierung vorliegender Defizite das „Menschsein“ in all seinen heterogenen Facetten in den Hintergrund tritt (vgl. Biewer, 2004) und vorhandene Möglichkeiten und Potentiale nicht gesehen werden. Auf der anderen Seite kann eine Konzentration auf vorhandene Kompetenzen und Fähigkeiten aber wiederum dazu führen, dass die Erschwernisse, mit denen Menschen mit Behinderung in ihrem Leben konfrontiert sind, aus dem Blick geraten. (vgl. Fischer, 2008b) Die Bemühung um einen Ansatz, der beide Sichtweisen in ausgleichender Weise integriert ist daher wünschens- und begrüßenswert.

Eine besondere Schwierigkeit bei der Beschreibung von geistiger Behinderung im Vergleich zu anderen Behinderungsarten ergibt sich daraus, dass die vorliegenden Defizite (z.B. im Denken, im Reflexions- und Ausdrucksvermögen) den Zugang zu ihren eigenen Sichtweisen, Gefühlen und Erfahrungen im Zusammenhang mit ihrer Behinderung erschweren und deren Einbezug dadurch nur eingeschränkt möglich ist bzw. oft gar nicht vorgenommen wird.

Die gebräuchlichen Beschreibungen und Klassifikationen von geistiger Behinderung erfolgen vom Standpunkt eines externen Beobachters aus, ohne Berücksichtigung der Sichtweise des betroffenen Menschen selbst. Im Falle von Menschen mit geistiger Behinderung hielt man den Einbezug bislang nicht für nötig, da man davon ausging, dass sie nicht zu sich selbst befragt werden können. (Fornefeld, 2008, S. 341)

Dieser Umstand ist bei dem Versuch geistige Behinderung zu definieren, oder auch bei der Orientierung an bereits erarbeiteten Definitionen, unbedingt zu berücksichtigen. ForscherInnen als „Nicht-geistig-Behinderte“ versuchen etwas zu beschreiben, das sie - wenn überhaupt - nur aus einer Außenperspektive heraus kennen. Dabei besteht die Gefahr, zu inadäquaten Aussagen zu gelangen, die nicht das treffen, was aus der Sicht von Menschen mit geistiger Behinderung eigentlich vordergründig wäre. Zudem beschreiben Definitionen immer etwas „Definitives“, „Endgültiges“ (Speck, 2005, S. 52) und können schon allein deshalb dem veränderlichen Phänomen der (geistigen) Behinderung nie gerecht werden. Selbst die ICF, die in der Literatur überwiegend als fortschrittliches Klassifikationssystem anerkannt wird, sieht ausschließlich die Feststellung eines gegenwärtigen Ist-Zustands vor, die Berücksichtigung von Vergangenem oder Zukünftigem bleibt dagegen aus. Damit wird eine Momentaufnahme der (geistigen) Behinderung eingefroren und ihr biographischer Aspekt, also ihre Entwicklung, Aufrechterhaltung und Veränderung über die Zeit, ausgeblendet. (vgl. Fischer, 2008a) Trotz der genannten Argumente, die gegen eine Festschreibung von (geistiger) Behinderung in Form von Definitionen sprechen, kann auf eine Bestimmung dessen, was (geistige) Behinderung ausmacht bzw. was darunter verstanden wird, nicht verzichtet werden, da dies beispielsweise für die Klärung von diversen Rechtsansprüchen oder Entscheidungen über die Form der Beschulung unerlässlich ist. Speck (2005) formuliert diese Notwendigkeit wie folgt:

Da […] das Handeln für Menschen mit geistiger Behinderung nicht allein der subjektiven Sichtweise des Einzelnen und seinen Normen ausgeliefert sein soll, ist es nötig, das Phänomen „geistige Behinderung“ in eine Verstehensordnung zu bringen, an der sich die pädagogische Praxis orientieren und überprüfen lassen kann, ohne über den Edukanden zu verfügen. (ebd., S. 46; Hervorhebung im Original)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass aus wissenschaftlicher, rechtlicher und organisationaler Sicht es ein Erfordernis bleibt, für sinnvolle und begründete Zwecke hinreichend klare Begriffe zu verwenden und zwar auch international vergleichbare. (Speck, 2005, S. 52)

Speck (2005) spricht sich daher für eine „Umschreibung“ - statt Definition - geistiger Behinderung aus, die nur so weit reichen soll, wie es „im Sinne einer hinreichenden Verständigung und Unterscheidung für einen bestimmten sinnvollen Zweck notwendig ist und zugleich die soziale Situation und die pädagogische Förderung am wenigsten belastet.“ (ebd., S. 52)

Dem Dilemma, dass die Bestimmung von geistiger Behinderung von außen her wohl immer unzureichend bleibt, versuchen partizipative Forschungsansätze zu begegnen, indem sie sich der Erforschung der Sichtweisen und Erfahrungen von Menschen mit geistiger Behinderung unter deren aktivem Einbezug widmen. So fordern etwa Palmowski und Heuwinkel (2000) dazu auf, die Perspektive von Menschen mit (geistiger Behinderung) „zum Ausgangspunkt einer neu zu gestaltenden Forschung und zu einer Theoriebildung von ‚innen heraus’ zu machen“ (Fischer, 2008b, S. 31). Einen Versuch dieser Forderung nachzukommen stellt zum Beispiel die Weiterentwicklung der ICIDH zur ICF dar, in deren Prozess von Beginn an Menschen mit Behinderungen eingebunden wurden. (vgl. Fischer, 2008a)

Auch wenn geistige Behinderung als solche in der ICF nicht eigens thematisiert wird, bietet das mit ihr dargelegte bio-psycho-soziale Modell einen sowohl theoretisch als auch praktisch relevanten Rahmen zur Einordnung verschiedener „Formen von kognitiv ‚be-hindert’ werden und ‚behindert sein’“ (Fischer, 2008a, S. 403).Wie auch in Abbildung 2 grafisch veranschaulicht, kann nach Fischer (ebd., S. 410f) im Sinne der ICF

[…] bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen von einer „geistigen Behinderung“ gesprochen werden, wenn bzw. insofern und solange unter den Bedingungen

-

von Schädigungen von Körperstrukturen und -funktionen und/oder

-

einschränkenden/hemmenden sozialen und gesellschaftliche Lebens- und Entwicklungsbedingungen (Aspekt Kontextbedingungen)

der Erwerb und die Aneignung von altersgemäßen bzw. sozial erwarteten Kompetenzen (Aspekt „Aktivitäten“) – im Vergleich zu anderen Menschen – umfänglich und längerfristig erschwert wird und dadurch die Teilhabe (Partizipation) in zentralen Lebensbereichen […] massiv ver- oder „be-hindert“ wird.

In den letzten Jahren wurde die Verwendung des Begriffs geistige Behinderung zunehmend in Frage gestellt (vgl. Pinetz & Koenig, 2009), weil dadurch „ein Defizit, etwas Negatives, ein Manko, ein Handikap […], nämlich eine intellektuelle Unzulänglichkeit“ (Speck, 2005, S. 47; Hervorhebungen im Original) hervorgehoben wird, die nur allzu leicht „bestimmend für den ganzen Menschen“ (ebd.) wird. Betroffene bzw. People First empfinden den Begriff als stigmatisierend und bevorzugen stattdessen die Bezeichnung Menschen mit Lernschwierigkeiten. (vgl. Kulig u. a., 2006) Ein Begriffswandel kann jedoch aus unterschiedlichen Gründen zu Unklarheiten und Verwirrung führen (vgl. ebd., S. 117f): erstens bedeuten alternative Begriffe oft fachlich etwas anderes und sind weniger präzise definiert, was die interdisziplinäre und internationale Kommunikation erschwert; zweitens können durch die Wahl sensiblerer Begriffe vorhandene Benachteilungen, sowie bestehender Unterstützungsbedarf verschleiert werden; drittens ist es wahrscheinlich, dass „ein neuer Begriff in relativ kurzer Zeit einen genauso stigmatisierenden Effekt erzeugen würde wie der derzeitige Terminus ‚geistige Behinderung’“ (ebd., S. 118). Letzteres Argument liegt darin begründet, dass nicht die Bezeichnung an sich stigmatisierend wirkt, sondern deren „gesellschaftlich geläufige Konnotationen des gemeinten Inhalts“ (Speck 2007, S. 136)

Statt geistiger Behinderungwird in der Diplomarbeit in Anlehnung an das Forschungsprojekt (siehe Kapitel 2) der alternative Begriff intellektuelle Beeinträchtigung verwendet. Er bezieht sich auf Personen, „deren kognitive Leistungsfähigkeit in Kombination mit unzureichendem Anpassungsverhalten zu lebenslangem Unterstützungsbedarf führt“. (Biewer u. a., 2009, S. 392)

Mit dieser Begriffswahl möchte die Autorin die Ablehnung der Betroffenen gegenüber dem Begriff geistige Behinderung respektieren und dabei fachlich möglichst präzise bleiben. Von der Bezeichnung Menschen mit Lernschwierigkeiten möchte sie aus den oben genannten Gründen Abstand nehmen.

Die Begriffe Partizipation und Teilhabe werden in der deutschsprachigen Literatur häufig synonym verwendet (vgl. Wacker & Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2005; DIMDI, 2005) und rühren von der Frage nach den Rechten von Menschen mit Behinderung her. (Biewer, 2009, S. 141) Laut Wacker (2005, S. 13) bezeichnet Teilhabe sowohl ein Recht als auch den Weg dorthin.

Biewer (2009, S. 142) unterscheidet zwischen einem politischen und einem lebensbereichbezogenen Partizipationsbegriff, wobei er letzteren unter anderem in der Systematik der ICF verankert sieht und als bestimmend für das gegenwärtige Verständnis im pädagogischen Kontext betrachtet.

Wie bereits in Kapitel 3.1.2 erwähnt, wird Partizipation / Teilhabe nach der ICF als „das Einbezogensein in eine Lebenssituation“ (DIMDI, 2005, S. 95) definiert und ihr Gelingen bzw. ihre Beeinträchtigung von der Wechselwirkung zwischen dem Gesundheitsproblem einer Person und ihren Umweltfaktoren abhängig gemacht. (ebd., S. 5) Partizipation / Teilhabe kann sich dabei auf verschiedene (Lebens-) Bereiche, wie zum Beispiel Selbstversorgung, das häusliche Leben, Mobilität, interpersonelle Interaktionen und Beziehungen, Kommunikation, Lernen und Wissensanwendung, die Übernahme von Aufgaben, Erziehung und Bildung, Arbeit und Beschäftigung, das wirtschaftliche sowie das Gemeinschafts-, soziale und staatsbürgerliche Leben, beziehen. (DIMDI, 2005, S. 42ff)

Theunissen (2009, S. 93) betont den Zusammenhang von Teilhabe zu Empowerment und Inklusion: „Empowerment ist der Wegbereiter für soziale Teilhabe und Inklusion erstreckt sich auf die Bedingungen, unter denen soziale Teilhabe mit Leben gefüllt werden kann.“

Wansing (2005) versteht Teilhabe als untrennbar verbunden mit ihrem Gegenpart, der Exklusion. Sie setzt sich aus soziologischer Perspektive mit den Inklusionsbedingungen und Exklusionsrisiken in der modernen Gesellschaft auseinander. Behinderung betrachtet sie dabei als einen der Hauptrisikofaktoren für Exklusion (ebd., S. 78), Menschen mit Behinderung als Träger von besonders hohen bzw. mehrfachen Exklusionsrisiken. (ebd., S. 15) Wie Theunissen (2009) bringt auch Wansing Teilhabe in Zusammenhang mit Inklusion: sie sieht Teilhabe gleichzeitig als Voraussetzung, Modus und Wirkung von Inklusion. (ebd., S. 171)

Obwohl Biewer (2009) der Verschränktheit der Konzepte Partizipation, Empowerment und Inklusion prinzipiell zustimmt, plädiert er dennoch für eine klare Unterscheidung dieser. (ebd., S. 141) Der pädagogische Begriff der Inklusion sei historisch eng mit institutionellen Entwicklungen verknüpft, während sich Partizipation „gleichermaßen auf nichtinstitutionelle Bereiche von Lebenserfahrungen“ beziehe. (ebd., S. 143)

Viele AutorInnen sprechen sich dafür aus, Teilhabe von bloßer Teilnahme zu unterscheiden. (vgl. etwa Wacker & Bundesvereinigung Lebenshilfe, 2005; Niediek, 2008; Theunissen, 2009; Biewer, 2004) Dementsprechend lautete etwa das Motto des Dortmunder Kongresses im Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderung (2003): „Wir wollen mehr als nur dabei sein!“ (Wacker, 2005, S. 14). Denn physische Anwesenheit reiche nicht aus, um „den Respekt vor der Verschiedenheit und der Persönlichkeit, den behinderungserfahrene Menschen benötigen, um eine eigene Rolle aus Bürger(innen) der Gesellschaft zu spielen“ (ebd.), sicherzustellen.

Bezüglich der begrifflichen Trennung von Teilhabe und Teilnahme schreibt Biewer (2004, S. 296):

Teilhabe bezeichnet den Einbezug von Menschen mit Behinderungen in die Handlungskontexte des regulären Lebens. Auch wenn mit Teilnahme am Arbeitsleben der Besuch von Sonderinstitutionen für Behinderte gemeint sein kann, setzt sich in letzter Zeit eher ein solches Verständnis durch, das den Einbezug in das alltägliche Leben der Gesellschaft und den Verzicht auf verbesonderte Handlungsfelder meint. Teilhabe wird verstanden als uneingeschränkter Zugang zu allen Bereichen gesellschaftlichen Lebens, und zwar nicht als ein bloßes „Dabei-Sein“. Vielmehr soll es um Mitbestimmung, Mitwirkung und Gestaltung des gemeinsamen Zusammenlebens in allen Lebensbereichen und Lebensphasen gehen. (Biewer, 2004, S. 296)

Ähnlich wie die ICF begreift Niediek (2008) Partizipation als etwas, das seine individuelle Ausgestaltung in der Wechselwirkung zwischen einer Person und ihrer Umwelt erfährt. Sie entstehe „in der sozialen Interaktion von Personen mit anderen Personen.“ (ebd., S. 293) Diese Sichtweise ist von besonderer Relevanz für die in der Diplomarbeit untersuchte Thematik.

Niediek betont in diesem Zusammenhang, dass sich Partizipation im Sinne einer aktiven Beteiligung nicht nur an die Gemeinschaft und die soziale Umwelt des zu Beteiligenden richtet, unter der Forderung, „Partizipationsräume zu eröffnen“, sondern auch an das Individuum selbst, unter der Aufforderung, „zur Gestaltung ihrer sozialen Umwelt durch eigene Aktivität beizutragen“. (ebd.)

Weiters hebt Niediek „Interessengerichtetheit“ als Merkmal von Partizipation hervor und meint damit, dass Teilhabe nur dort stattfinden kann, wo sich gemeinsame Interessen und Angelegenheiten vorfinden. (ebd., S. 294) Zudem sei ein direktes Ansetzen bei den sozialen Gruppen erforderlich, in denen Partizipation angestrebt wird. (ebd., S. 296) Damit begründet Niediek, dass gut gemeinte Partizipationsbemühungen auch scheitern können, wenn sie nicht die Interessen der daran Beteiligten treffen, und Integration stattdessen zum Selbstzweck wird. (ebd., S. 294)

Der Ausgangspunkt für Diskussionen um berufliche Teilhabe besteht in der „große[n] Bedeutung des Arbeitslebens für alle Bürgerinnen und Bürger unser Gesellschaft“ (Frühauf & Wendt, 2005, S. 348). (siehe hierzu Kapitel 4.2) Chancen oder Barrieren beruflicher Teilhabe ergeben sich nach Niehaus (2005, S. 83) unter anderem durch Faktoren, die auf sozialer Ebene wirken: „Im Kontext der beruflichen Teilhabe spielen die Einstellungen der betrieblichen Akteure (z.B. Vorgesetzte, Kollegen, Personaler) im Sinne von affektiv-emotionalen und kognitiven Reaktionen und Verhaltensbereitschaften gegenüber der Gruppe von Mitarbeitern mit Behinderungen eine wichtige Rolle.“

Die Literatur zum Themenbereich berufliche Teilhabe konzentriert sich weitestgehend auf die Herausarbeitung aktuell vorhandener Möglichkeiten und Barrieren beruflicher Teilhabe und auf das Aufzeigen möglicher bzw. die Entwicklung neuer Maßnahmen der beruflichen Integration zur Förderung beruflicher Teilhabe. (vgl. etwa Bieker, 2005b; Pinetz & Koenig, 2009; Niehaus, 2005) Lenkt man das Interesse weg von den Bedingungen, die berufliche Teilhabe (un)möglich machen, und bemüht sich stattdessen um eine Klärung des Begriffs selbst, so wird deutlich, dass hier offensichtlich eine beträchtliche Forschungslücke besteht. Nur vereinzelte Beiträge thematisieren, was berufliche Teilhabe konkret bedeutet, zum Beispiel aus rechtlicher oder aus heilpädagogischer Perspektive. Vom Literaturüberblick der Autorin ausgehend, bleibt die Sicht der teilhabenden bzw. von Teilhabe ausgeschlossenen Menschen diesbezüglich bislang gänzlich unberücksichtigt. Der Begriff der beruflichen Teilhabe bleibt somit weitgehend inhaltsarm (vgl. auch Biewer, 2009, S. 143) und seine Operationalisierbarkeit fraglich.

Es ist davon auszugehen, dass sich in der Praxis weniger die Frage stellt, ob in der aktuellen Lebenssituation eines Menschen von (erlebter) beruflicher Teilhabe gesprochen werden kann – denn eine Beantwortung mit „ja“ oder „nein“, so sie denn überhaupt möglich ist, bliebe in jedem Fall unbefriedigend – sondern viel eher inwiefern. Daher wäre es wichtig, den „in pädagogischen Zusammenhängen zunehmend häufiger […] fast schon inflationär“ verwendeten Begriff (Biewer, 2009, S. 147) in unterschiedliche inhaltliche Dimensionen aufzugliedern. Dies stellt keine einfache Aufgabe dar, besonders in Anbetracht der Überlegung, dass fast alle der in der ICF unter der Komponente „Aktivitäten und Partizipation“ subsumierten Bereiche (siehe hierzu das übergeordnete Kapitel Partizipation / Teilhabe bzw. DIMDI, 2005, S. 42ff) für die Teilhabe am Arbeitsleben relevant sein können. Auch Friedrich (2006, S. 36) betont, dass Teilhabe am Arbeitsleben alle Partizipationsdimensionen berührt, womit er begründet, dass der Ausschluss von Arbeit Ausgrenzungserfahrungen und -gefahren mit sich bringt, die über das berufliche Leben hinausreichen.

Stöpel (2005) unterscheidet in einem Beitrag in der Zeitschrift Sonderpädagogik zwischen verschiedenen Formen beruflicher Teilhabe, je nach Umfang und Art. Dazu zieht er ein Modell mit den Achsen „Grad der Selbständigkeit“ und „Umfang der beruflichen Teilhabe“ heran, das die Verortung verschiedener Kategorien von Arbeitenden (z.B. selbständige Unternehmer, Angestellte / Arbeiter / Beamte, Teilzeitbeschäftigte, Rehabilitanden etc.) in dem durch die Achsen aufgespannten zweidimensionalen Raum vorsieht. (Stöpel, 2005, S. 20f) Berufliche Teilhabe wird dabei nach Stöpel (ebd., S. 20) „lediglich über den zeitlichen Umfang definiert“. In diesem Zusammenhang spricht er auch von „quantitativer beruflicher Teilhabe“ und geht beispielsweise davon aus, dass der selbständige Unternehmer für gewöhnlich im Vergleich zum Teilzeitbeschäftigten mehr berufliche Teilhabe erlebt. (ebd., S. 21) Die Autorin teilt diese Sicht nicht. Sie begreift Teilhabe als etwas, das sich einer quantitativen und von außen aufgestempelten Bestimmung entzieht. Auch wenn Stöpel betont, dass „‚mehr nicht gleich besser’ bedeutet“ und die „exemplarisch eingefügten beruflichen Stellungen […] idealtypisch positioniert“ sind (ebd.), bleibt der theoretische und praktische Wert eines solchen Teilhabeverständnisses aus heilpädagogischer Sich stark anzuzweifeln. Es ist statisch und objektivierend und verabsäumt daher die Berücksichtigung jeglicher Individualität und Relativität. Am Ende seines Forschungsbeitrags räumt Stöpel ein, dass das Modell eigentlich um eine weitere Achse, nämlich „Qualität der Arbeit“, zu ergänzen wäre, aus „Gründen der Darstellbarkeit“ aber „an dieser Stelle darauf verzichtet werden [musste]“. (ebd., S. 29) Das Modell bliebe allerdings selbst unter der Einbeziehung dieser zusätzlichen Dimension enttäuschend undifferenziert, vergleicht man es mit dem Modell der ICF und der darin vorgesehenen Vielfalt an berücksichtigten Faktoren, die Partizipation beeinflussen können.

Die Autorin richtet ihr Verständnis von Partizipation / Teilhabe an der Taxonomie der ICF aus. In der vorliegenden Arbeit beschäftigt sie sich mit den Teilhabeerfahrungen, die Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im Lebensbereich Arbeit machen. Unter beruflicher Teilhabe versteht sie daher alle Formen der Partizipation, die sich auf das Einbezogensein in diesen Lebensbereich beziehen.

Arbeit wird sowohl im allgemeinen Sprachgebrauch als auch in wissenschaftlichen Auseinandersetzungen oft mit Erwerbsarbeit gleichgesetzt, vor allem wenn „Arbeit haben“ von „arbeitslos sein“ unterschieden werden soll. (vgl. Bieker, 2005a; Kirchler, Meier-Pesti, & Hofmann, 2008)Unter Erwerbsarbeit ist nach Bieker (2005a, S. 12), der auf einen Literaturbeitrag von Kocka (2002, S. 6) zurückgreift, Folgendes zu verstehen:

Erwerbsarbeit meint Arbeit, die darauf ausgerichtet ist, zum Zweck des Tausches auf dem Markt Güter herzustellen oder Dienstleistungen zu erbringen. Sie meint Arbeit, von der man lebt, durch die man verdient – sei es in abhängiger oder selbständiger Stellung oder in einer der vielen Zwischenstufen, sei es mit manueller oder nichtmanueller, mit mehr oder weniger qualifizierter Tätigkeit […].

Versteht man Arbeit ausschließlich als Erwerbsarbeit, so zählen nach Bieker (2005a) Tätigkeiten, die Menschen mit Behinderung in Werkstätten auf dem Ersatzarbeitsmarkt erbringen, nicht dazu. Dies begründet er damit, dass solche Tätigkeiten nicht vorrangig der Einkommensbeschaffung, sondern anderen Zwecken, wie etwa der individuellen Förderung, der Beschäftigung oder der beruflichen Qualifizierung, dienen. (ebd., S. 12) Da aber zum einen Erwerbsarbeit keineswegs immer klar von anderen Formen der Arbeit abgrenzbar ist (vgl. Kirchler u. a., 2008) und zum anderen Menschen mit Behinderungen die von ihnen geleistete Werkstattarbeit in vielen Fällen als „Arbeit wie andere Arbeit auch“ wahrnehmen (Bieker, 2005a, S. 13), reicht es in diesem Rahmen nicht aus, Arbeit als reine Erwerbsarbeit zu verstehen. Aus dieser Überlegung heraus sei auf Kirchler u. a. (2008, S. 18ff) verwiesen, die folgende wesentliche Aspekte von Arbeit herausstreichen:

-

Arbeit in Form von (körperlicher oder psychischer) Anstrengung bei der Verrichtung einer Tätigkeit;

-

Arbeit als Gegensatz zur Untätigkeit;

-

Arbeit als zielgerichtete Tätigkeit zur Schaffung eines eigenen Werks (gemeint sind damit Güter und Dienstleistungen);

Werden Tätigkeiten, welche die genannten Aspekte aufweisen, als Arbeit verstanden, so schließt diese Betrachtungsweise nicht von vornherein die in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen geleisteten Tätigkeiten aus.

In der Diplomarbeit werden unter Arbeit prinzipiell jene Tätigkeiten verstanden, welche die von Kirchler u. a. (ebd.) genannten Aspekte aufweisen. Im Einzelfall versteht die Autorin darunter aber letztlich all jene Tätigkeiten, die von den ForschungsteilnehmerInnen als Arbeit erlebt werden. Auf den Kontext, in dem diese Tätigkeiten erledigt werden, wird dementsprechend unter Verwendung des Begriffs Arbeitskontext Bezug genommen. Die Bedeutung von Arbeit für den Menschen (mit einer Behinderung) wird in Kapitel 4.2 behandelt.

Unter interaktionellen Erfahrungen werden im Rahmen dieser Arbeit alle Erfahrungen verstanden, die ein Mensch im sozialen Umgang mit anderen macht. Um dieses Verständnis zu präzisieren bedarf es einer Klärung der Begriffe soziale Interaktion, Kommunikation und soziale Beziehungen. Vorweg ist zu sagen, dass jeder der drei Begriffe Bezug auf mindestens zwei Personen nimmt, die miteinander in sozialem Austausch stehen. Interaktionen, Kommunikation und Beziehungen können also prinzipiell immer von zwei Seiten aus betrachtet werden. An dieser Stelle sei daher explizit darauf hingewiesen, dass sich die innerhalb dieser Arbeit durchgeführte qualitative Untersuchung hingegen ausschließlich dem (einseitigen) Erleben der ForschungsteilnehmerInnen und ihren persönlichen Erfahrungen widmet. Die Perspektive ihrer Interaktions-, Kommunikations- und Beziehungspartner bleibt dabei unberücksichtigt.[3]

Bierhoff und Jonas (2011, S. 132) verstehen unter sozialer Interaktion „ein wechselseitig aufeinander bezogenes Handeln von mindestens zwei Akteuren“. Im Unterschied zur Kommunikation, die auch in nur eine Richtung verlaufen kann, beeinflussen sich die an einer sozialen Interaktion beteiligten Personen in ihrem Verhalten immer gegenseitig, und zwar in Form von Aktionen und Reaktionen. Soziale Interaktionen sind in ihrer Dauer zeitlich begrenzt und können zwischen den Beteiligten in ganz unterschiedlichen Zeitintervallen (z.B. mehrmals pro Tag, Woche, Monat oder Jahr) wiederholt stattfinden. (vgl. Hinde, 1993; Bierhoff & Jonas, 2011) Hughes, Kim und Hwang (1998) betonen die Vielschichtigkeit sozialer Interaktion, die sich aus ihrer Bedingtheit durch viele verschiedene Faktoren ergibt. Dazu zählen etwa die Interaktionspartner mit ihren Persönlichkeiten, Kognitionen, Emotionen und Motivationen, aber auch der Kontext, in dem interagiert wird, der Inhalt, die Funktion und die Absicht der Interaktion sowie ihre Tiefe und Dauer. (vgl. Hughes u. a., 1998; Bierhoff & Jonas, 2011)

Im Lebensbereich Arbeit unterscheidet Kirmeyer (1988, zit. nach Chadsey & Beyer, 2001, S. 128f) zwischen arbeitsbezogenen und nichtarbeitsbezogenen Interaktionen. Erstere beziehen sich direkt auf die zu erledigenden Aufgaben und bestehen etwa im Folgen von Anweisungen, im Einholen von Unterstützung bei der Erledigung der Arbeit, im Austausch von arbeitsbezogenen Informationen und im Reagieren auf arbeitsbezogene Kritik. Letztere nehmen dagegen keinen direkten Bezug zu den Arbeitsaufgaben und beinhalten eher Dinge wie das Treiben von Scherzen, sich gegenseitig auf den Arm Nehmen, und den Austausch über private Angelegenheiten. Nach Chadsey und Beyer (2001) sind beide Arten von Interaktionen als wesentlich zu betrachten, arbeitsbezogene vor allem für eine erfolgreiche Erledigung der Arbeitsaufgaben und in diesem Sinne für das Aufbauen einer Beziehung zum/zur ArbeitgeberIn und nichtarbeitsbezogene, indem sie Anknüpfungspunkte für positive soziale Beziehungen zu KollegInnen bieten.

Wenn Menschen miteinander kommunizieren geben sie „verbal oder nonverbal, bewusst oder unbewusst weiter, was sie meinen, denken oder fühlen bzw. nehmen Informationen aus ihrer Umwelt wahr“. (Frey & Bierhoff, 2011, S. 346)Der Kommunikationsprozess kann dabei in folgende Komponenten gegliedert werden.

(vgl. Traut-Mattausch & Frey, 2011)

Es ist wichtig zu erwähnen, dass gesendete und empfangene Informationen einander nicht immer entsprechen, etwa weil der Sender beim Ausdrücken (Kodieren) und der Empfänger beim Verstehen und Interpretieren (Dekodieren) der Information auf unterschiedliche Zusammenhänge und Annahmen zurückgreift, oder aber, weil Störungen im Kommunikationskanal (z.B. hoher Geräuschpegel, schlechte Verbindung) auftreten u. v. m. (vgl. Traut-Mattausch & Frey, 2011)

Das oft genannte Zitat von Watzlawick: „Man kann nicht nicht kommunizieren“ (Watzlawick, Beavin, & Jackson, 2000, S. 53, zit. nach Traut-Mattausch & Frey, 2011, S. 165) weist darauf hin, dass wir durch unser Verhalten, und sei es Schweigen, ständig Informationen vermitteln.

Für die Thematik der Diplomarbeit ist insbesondere die interpersonelle Kommunikation von Relevanz, die sich durch ein direktes In-Beziehung-Treten von Sender und Empfänger auszeichnet. (vgl. Traut-Mattausch & Frey, 2011)

Von einer sozialen Beziehung ist nach Asendorpf und Banse (2000, S. 4) dann zu sprechen, wenn eine aus zwei Menschen gebildete Dyade stabile und für diese Beziehung spezifische Interaktionsmuster aufweist.Für die kognitive Repräsentation einer Beziehung verwenden die Autoren (ebd.) unter Verweis auf Baldwin (1992) den Begriff des Beziehungsschemas. „Es besteht aus einem Bild der eigenen Person in der Beziehung, einem Bild der Bezugsperson und aus Interaktionsskripten für bestimmte Situationen, die die eigene Sicht des Interaktionsmusters in diesen Situationen repräsentieren.“ (Asendorpf & Banse, 2000, S. 4; Hervorhebungen im Original)Die meisten sozialen Beziehungen werden zum einen durch wechselseitige Rollenerwartungen, zum anderen durch die Persönlichkeit der miteinander in Beziehung stehenden Menschen geprägt. (vgl. Asendorpf & Banse, 2000, S. 7ff)

Hinde (1993, S. 10) bringt die Verschränktheit der Begriffe Interaktion und Beziehung zum Ausdruck, indem er schreibt: „Beziehungen sind dynamisch und jede Interaktion innerhalb einer Beziehung kann den weiteren Verlauf der Beziehung beeinflussen. Umgekehrt ist jede Interaktion durch die Beziehung geprägt, in die sie eingebettet ist – etwa durch Erinnerungen an frühere Interaktionen oder die Erwartung zukünftiger“.

Arbeitsbeziehungen unterscheiden sich von anderen Beziehungen vor allem durch die Organisiertheit ihres sozialen Kontextes, also ihre „Einbettung in eine übergreifende Ordnung, die nicht in den Beziehungen selbst geschaffen wird, sondern prä-existent und super-potent ist“ (Neuberger, 1993, S. 259). Ähnlich bemerkt auch Argyle (1992, S. 59): „Work relationships are the result of people being brought together by the work”. Daraus ergibt sich, dass es nur begrenzt möglich ist, sich die Personen, mit denen man beruflich zu tun hat, auszusuchen. Ebensowenig kann ihnen bei zwischenmenschlichen Konflikten ohneweiters aus dem Weg gegangen werden. Dieser Umstand trägt dazu bei, dass wir uns ArbeitskollegInnen gegenüber im Vergleich zu FreundInnen oder Bekannten in besonderer Weise verhalten und umgekehrt von ihnen auch anderes Verhalten als von FreundInnen oder Bekannten erwarten. Neben der stark formalen Komponente, die Arbeitsbeziehungen prägt, entwickelt sich über die Zeit aber auch ein gewisses Ausmaß an informellem Spielraum für ihre Ausgestaltung. (vgl. Argyle, 1992) So können soziale Beziehungen im Arbeitskontext je nach gegenseitiger Sympathie, erlebten Gemeinsamkeiten o. Ä. mehr oder weniger oberflächlich bzw. persönlich ausfallen. Argyle (1992, S. 80f) unterscheidet in diesem Zusammenhang zwischen vier unterschiedlich engen Formen von Arbeitsbeziehungen:

-

Reine Arbeitsbeziehungen, die nur wegen der vorgegebenen Organisationsstruktur aufrechterhalten werden und als unausweichlich charakterisiert werden können.

-

Freundlich gesinnte Arbeitsbeziehungen zu Personen, denen man bei der Arbeit öfters und überwiegend gerne begegnet, die man aber zum Beispiel nicht auswählen würde, um zusammen Mittagessen zu gehen.

-

Arbeitsfreundschaften, die während den Arbeitspausen, nicht aber im privaten Lebensbereich gepflegt werden.

-

Private Freundschaften, die nicht nur im Arbeitskontext, sondern auch darüber hinaus, etwa in der Freizeit, aufrechterhalten werden.

Nach Gaska und Frey (1993, S. 281), die auf Weber (1922) verweisen, werden andere Menschen in formellen Beziehungen eher partikularistisch, in informellen Beziehungen eher holistisch wahrgenommen. Eine partikularistische Sichtweise ist durch die Konzentration der menschlichen Wahrnehmung auf einen bestimmten Teil oder Ausschnitt gekennzeichnet, die in diesem Fall daher rührt, eine Person nur in ihrer einen Rolle, nämlich ihrer beruflichen, zu kennen. Allzu oft besteht die Neigung, diesen Ausschnitt als das einzig Wahre anzusehen und daraus Rückschlüsse auf die gesamte Persönlichkeit des anderen zu ziehen. Eine holistische Sichtweise meint dahingehen die ganzheitliche Wahrnehmung eines Menschen, die dadurch entsteht, sehr viele Seiten von ihm zu kennen und ihn in unterschiedlichen Rollen zu erleben.

Zur Herausarbeitung des aktuellen Forschungsstands im Zusammenhang mit dem Thema der Diplomarbeit ging die Autorin folgenden Fragen nach:

-

Was ist über soziale Beziehungen und soziale Interaktionen von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im Verlauf ihres Lebens, vor allen Dingen im Lebensbereich Arbeit, bekannt? (siehe hierzu Kapitel 4.1)

-

Welche Bedeutung hat Arbeit für den Menschen (mit einer Behinderung) und welche Bedeutung kommt dabei im Speziellen den interaktionellen Erfahrungen im beitskontext zu? (siehe hierzu Kapitel 4.2)

Menschen mit Behinderung schreiben sozialen, insbesondere freundschaftlichen Beziehungen in ihrem Leben ein hohes Maß an Wichtigkeit zu. (O’Connor, 1983, zit. nach Chadsey & Beyer, 2001) Bezogen auf den Lebensbereich Arbeit konnten Flores, Jenaro, Orgaz und Martín (2011) in einer groß angelegten Studie zeigen, dass soziale Unterstützung durch Vorgesetzte und KollegInnen wesentliche Faktoren für die Vorhersage der „quality of working life“ von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung – sowohl in Werkstätten für Menschen mit Behinderung als auch in unterstützter Beschäftigung – darstellen.

Chadsey und Beyer (2001) setzen sich in ihrem Artikel mit Forschungsbeiträgen zu sozialen Beziehungen und sozialen Interaktionen zwischen Menschen mit Behinderung (speziell mit intellektuellen oder kognitiven Beeinträchtigungen) und ihren ArbeitskollegInnen ohne Behinderung auseinander. In Bezug auf die in Kapitel 3.5.3 dargestellte Unterscheidung verschieden enger Beziehungen nach Argyle (1992) konnten etwa Ohtake und Chadsey (1999, zit. nach Chadsey & Beyer, 2001) sowie Rusch, Hughes, Johnson und Minch (1991, zit. nach Chadsey & Beyer, 2001) feststellen, dass unterstützte Beschäftigte mit Behinderungen bei der Arbeit nur selten Freundschaften knüpfen, vor allem keine, die auch in den privaten Lebensbereich hineinreichen: „[…] co-workers may assume many roles in the lives of supported employees, such as a trainer, advocate, and evaluator, but few describe themselves as befriending their colleagues with disabilities […].” (Chadsey & Beyer, 2001, S. 130) Zu diesem Ergebnis gelangten auch Forrester-Jones, Jones, Heason und Di Terlizzi (2004, zit. nach A. Jahoda, Kemp, Riddell, & Banks, 2008) in ihrer Studie über den Einfluss von unterstützter Beschäftigung auf die sozialen Netzwerke von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Nach den AutorInnen charakterisieren die Betroffnen bei der Arbeit nur wenige Beziehungen als reziproke Freundschaften und sehen in nur wenigen InteraktionspartnerInnen Personen, denen sie sich anvertrauen können. „Those regarded as the most supportive […] were staff and family members” (A. Jahoda u. a., 2008, S. 12)

Schwierigkeiten, die Menschen mit Behinderungen im sozialen Kontakt zu ihren ArbeitskollegInnen erleben, können nach Chadsey und Beyer (2001, S. 129) auf unterschiedliche Faktoren bzw. auf ihre ungünstige Kombination zurückgeführt werden:

-

Der durch die Arbeits- und Organisationskultur geprägte Kontext, in dem soziale Interaktion stattfindet; MitarbeiterInnen, die den Erwartungen und Wertvorstellungen dieser Kultur entsprechen, werden von ihren KollegInnen tendenziell eher akzeptiert und geschätzt als solche, die dies nicht tun. (Wayne & Linden, 1995, zit. nach Chadsey & Beyer, 2001)

-

Eine unausgeglichene Ermöglichung von arbeits- und nichtarbeitsbezogenen Interaktionen; nicht jeder Beruf bzw. jede Arbeitstätigkeit ermöglicht beide Arten von Interaktionen in ausgleichender Weise. (vgl. Gaska & Frey, 1993; Hughes u. a., 1998)

-

Ein Mangel an sozialen Fähigkeiten des Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung; häufig besteht ein solcher Mangel aufgrund eines eingeschränkten expressiven und rezeptiven Sprachvermögens. (Chadsey & Beyer, 2001, S. 129)

-

Die Erfahrung, sowohl von Menschen mit als auch von Menschen ohne Behinderung im gegenseitigen Umgang miteinander, speziell im Arbeitsumfeld; fehlende Erfahrung kann den natürlichen sozialen Umgang miteinander hemmen, weil er mit viel Unsicherheit verbunden ist.

-

Negative Einstellungen der KollegInnen gegenüber Menschen mit Behinderungen;

-

Fehlendes Interesse, miteinander in sozialen Austausch zu treten;

In verschiedenen Studien konnte gezeigt werden, dass soziale Faktoren (z.B. soziale Sensibilität, Kooperation, soziale Kompetenz, sozial angepasstes Verhalten) in gleichem Maße ausschlaggebend für die Kündigung von MitarbeiterInnen mit Behinderungen waren wie ein angeblicher Mangel an Fähigkeiten zur erfolgreichen Erledigung der Arbeitsaufgaben. (vgl. Chadsey & Beyer, 2001)Weiters konnten etwa Beyer, Kilsby und Willson (1995, zit. nach Chadsey & Beyer, 2001) Unterschiede in den Interaktionsmustern zwischen Beschäftigten mit und ohne Behinderung feststellen: „supported employees generated fewer interactions than their nondisabled co-workers, […] the frequency of directions and greetings were higher, and […] teasing, joking, and general conversations were lower for supported employees than co-workers.” (Chadsey & Beyer, 2001, S. 130) Nach Chadsey-Rusch, Gonzalez, Tines und Johnson (1989, zit. Nach Chadsey & Beyer, 2001) betreiben MitarbeiterInnen ohne Behinderung untereinander mehr Konversation über nichtarbeitsbezogene Themen und weisen deshalb allgemein höhere Interaktionsraten auf als ihre KollegInnen in unterstützter Beschäftigung.

Hughes u. a. (1998) setzen sich in ihrer Literaturstudie mit Indikatoren sozialer Integration von Menschen mit Behinderung (zum überwiegenden Teil mit einer intellektuellen Beeinträchtigung) am Arbeitsplatz auseinander. Unter sozialer Integration verstehen sie, dass Menschen mit und ohne Behinderung in gleicher Weise und in gleichem Ausmaß an sozialen Interaktionen partizipieren (ebd., S. 173). Beispielhaft wird auf die von Parent, Kregel, Metzler und Twardzik (1992, zit. nach Hughes u. a., 1998, S. 173) vorgeschlagenen Indikatoren für soziale Integration am Arbeitsplatz verwiesen: „taking lunch and breaks at the same time and location as coworkers; interacting frequently with other employees throughout the day; and participating in special events at work, such as celebrating a coworker’s birthday with cards or gifts.”Ein zentrales Anliegen von Hughes u. a. (1998) bestand darin, aus der Literatur die wichtigsten Variablen zusammenzutragen, mit deren Hilfe soziale Interaktionen von Beschäftigten mit und ohne Behinderungen deskriptiv erhoben wurden. Als Kriterium für die Auswahl von Studien setzten sie unter anderem die Anwendung von Methoden der direkten Beobachtung fest. „Studies in which social interaction was measured using only subjective assessment methods (e.g., surveys or interviews) were not included […].” (Hughes u. a., 1998, S. 174f)Über zwölf ausgewählte Studien hinweg zeigte sich eine weitgehende Übereinstimmung der herangezogenen Variablen. Zu deren Einordnung identifizierten Hughes u. a. (1998) folgende zehn Kategorien:

-

Funktion der Interaktion (z.B. Kontaktaufnahme initiieren oder erwidern)

-

Inhalt der Interaktion (z.B. arbeitsbezogen vs. Nichtarbeitsbezogen

-

an der Interaktion beteiligte Personen (neben „Zielperson“ z.B. KollegInnen, Vorgesetzte)

-

Absicht bzw. Zweck der Interaktion (z.B. Unterstützung anbieten, anfordern oder erhalten, jemanden grüßen oder gegrüßt werden, sich gegenseitig aufziehen)

-

Umgebungskontext der Interaktion (z.B. während der Arbeit, beim Mittagessen, in der Pause)

-

Angemessenheit vs. Unangemessenheit der Interaktion

-

Physische Nähe zwischen MitarbeiterInnen mit und ohne Behinderung

-

Anzahl der an der Interaktion Beteiligten

-

Sozialer Kontext der Arbeitsvermittlung

-

Anzahl der InteraktionspartnerInnen über alle Interaktionen hinweg

Die AutorInnen sprechen von einem generellen Effekt des Umgebungskontextes sowie des „Vorhandenseins“ vs. „Nichtvorhandenseins“ einer Behinderung auf die beobachteten Interaktionsmuster. (Hughes u. a., 1998, S. 178) Weiters zeigten sich folgende Ergebnisse über die in Betracht gezogenen Studien hinweg:

-

Beschäftigte mit einer Behinderung initiierten mehr Interaktionen mit anderen MitarbeiterInnen mit einer Behinderung, während Beschäftigte ohne Behinderung wiederum vermehrt in Kontakt mit KollegInnen ohne Behinderung traten. (Hughes u. a., 1998, S. 178)

-

Beschäftigte ohne Behinderung waren an mehr arbeitsbezogenen Interaktionen beteiligt als Beschäftigte mit Behinderung. (ebd., S. 179)

-

Sowohl MitarbeiterInnen mit als auch ohne Behinderung interagierten mehr mit ihren KollegInnen als mit ihren Vorgesetzten. Im Beisein eines „Job Coach“ interagierten MitarbeiterInnen mit Behinderung weniger mit KollegInnen ohne Behinderung. (Hughes u. a., 1998, S. 180)

-

Während MitarbeiterInnen mit Behinderung hauptsächlich in Interaktionen zum Zwecke des Grüßens oder des Erhalts / der Anfrage von Instruktionen involviert waren, verbrachten Beschäftigte ohne Behinderung mehr Zeit damit, nach Informationen zu fragen, Witze zu machen und sich gegenseitig aufzuziehen. (ebd.)

-

Unangemessene Interaktionen traten sowohl bei Beschäftigten mit als auch ohne Behinderung nur selten auf. (ebd.)

Im Folgenden werden einige neuere Studien dargestellt, die sich zwar nicht direkt auf den Arbeitskontext beziehen, die aber dennoch Wesentliches zum Verständnis von sozialen Interaktionsprozessen, in die Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung im Verlauf ihres Leben häufig involviert sind, beitragen.

Jingree, Finlay und Antaki (2006) untersuchten in einer Studie die Macht-Dynamik in verbalen Interaktionen zwischen Pflegepersonal und Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in einem Pflegewohnheim im Südosten Englands. Die Analyse zeigte, dass das Pflegepersonal während so genannter „residents’ meetings“ auf verschiedene subtile Arten Macht ausübte und damit bestimmte Aussagen und Entscheidungen auf der Seite der betreuten BewohnerInnen herbeiführte. Dadurch entstanden Interaktionsmuster, die dem ursprünglichen Ziel dieser Treffen – nämlich die Stärkung der Autonmie der BewohnerInnen – entgegengesetzt waren.

Antonsson, Graneheim, Lundström und Åström (2008) führten in ihrer Studie eine qualitative Inhaltsanalyse der Reflexionen des Betreuungspersonals in betreuten Wohneinrichtungen über ihre Interaktionen mit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung durch. Dabei kristallisierten die AutorInnen die Hauptkategorien „erfolgreiche Interaktion“ und „erfolglose Interaktion“ heraus. (ebd., S. 486) Die Beziehung zwischen Pflegepersonal und den Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung lässt sich laut Antonsson u. a. als „subject-to-subject relation“ oder als „subject-to-object relation“ beschreiben, wobei erstere durch Reziprozität und letztere durch Distanziertheit gekennzeichnet sei. (ebd., S. 489)

Williams, Ponting, Ford und Rudge (2009) konnten in ihrer Untersuchung zeigen, dass die Referenz auf gemeinsames Wissen und gemeinsame Erfahrungen dem Herstellen einer Verbindung zwischen menschlichen und professionellinstitutionellen Beziehungsaspekten dienlich ist und insofern eine persönlichere Beziehung zwischen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung und ihren AssistentInnen ermöglicht.

Whitehouse, Chamberlain und O'Brien (2001) untersuchten in ihrer Studie verschiedene Gründe, weshalb Menschen mit schwerer intellektueller Beeinträchtigung Schwierigkeiten haben, persönliche Beziehungen aufzubauen. Die AutorInnen konnten zeigen, dass die reine Möglichkeit, anderen Menschen in einem unterstützenden Umfeld zu begegnen, einen weitaus wichtigeren Faktor darstellt als der Schweregrad der intellektuellen Beeinträchtigung oder die vorhandenen Sozialkompetenzen.

Dass Arbeit im Leben eines Menschen einen großen Stellenwert einnimmt, gilt heute als unumstritten. Er verbringt einen beträchtlichen Teil seines Lebens damit, sie strukturiert sein Zeiterleben (den Tag, die Woche, das Jahr und auch die gesamte Lebensspanne) und erfüllt wesentliche Grundbedürfnisse wie finanzielle Sicherheit, soziale wie gesellschaftliche Zugehörigkeit, soziale Anerkennung, Selbstverwirklichung und Persönlichkeitsentwicklung. (vgl. Frese, 1985; A. Jahoda u. a., 2008; Dittrich, 2005; Gaska & Frey, 1993; Speck, 2005) Nach Stewart (1985, zit. nach Chadsey & Beyer, 2001, S. 128) bildet der Arbeitskontext für erwerbstätige Personen neben dem engsten Familienkreis oft das zweitwichtigste soziale Umfeld. Dementsprechend kann davon ausgegangen werden, dass soziale Interaktionen und Beziehungen bei der Arbeit, weil sie einen großen Teil der Gesamtmenge sozialer Interaktionen und Beziehungen im Leben ausmachen, wesentlich zum allgemeinen Wohlbefinden eines Menschen beitragen. Diesen Umstand hebt auch Argyle (1992, S. 59) hervor: „Work relationships are a major factor in job satisfaction, and therefore for happiness as a whole.“ Arbeit stellt für viele Menschen aber auch Mühe und Last dar und wird als etwas Unangenehmes, Aufgezwungenes erlebt. Und dennoch zieht die „Befreiung“ davon, also Arbeitslosigkeit, meist eine Reihe negativer Konsequenzen nach sich. (vgl. M. Jahoda, 1984, 1986; Klicpera & Innerhofer, 1992; Gaska & Frey, 1993) Aufbauend auf ihre Studien zu den Wirkungen langfristiger Arbeitslosigkeit beschreibt Marie Jahoda (1984, S. 12f) fünf Kategorien von Erfahrungen, die mit Erwerbsarbeit einhergehen und deren Fehlen bei Arbeitslosigkeit mit besonders hoher psychischer Belastung verbunden ist:

-

Zeiterleben und Strukturierung des Alltags;

-

Erweiterung des sozialen Horizonts:

Am Arbeitsplatz ist es unumgänglich, daß man mit anderen Menschen in Kontakt kommt, erfährt, was sie denken und fühlen, was sie erfreut und worunter sie leiden. Gerade weil man sich die Arbeitskollegen nicht selbst aussuchen kann und weil Kontakt mit ihnen weniger emotionell ist als in der Familie, bereichert er das Wissen um die Welt. (Jahoda 1984, S. 12)

-

Das Erleben von Zusammenarbeit, durch die mehr vollbracht werden kann als durch die Arbeit Einzelner;

-

Die soziale Identität, die durch den Arbeitsplatz und die Berufskategorie bestimmt wird;

-

Bindung an die soziale Realität;

Klicpera und Innerhofer (1992, S. 5ff) versuchen den Wert der Arbeit für Menschen mit Behinderung über die allgemeine Bedeutung von Arbeit für alle Menschen zu erschließen. Diese gliedern sie dabei in folgende positive und negative Teilaspekte: Existenzsicherung, das Erreichen von Unabhängigkeit, die Erweiterung des geistigen Horizontes, das Vorhandensein eines strukturierten Alltags, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, (Weiter-)Entwicklung der eigenen Fähigkeiten, Entwicklung hin zu mehr Verantwortung, Identitätsstiftung, aber auch Monotonie, Leistungsdruck, Entfremdung und erlebte Ungerechtigkeiten bei der Entlohnung. (vgl. auch Heinz, 1991, S. 387)

Ähnlich wie Klicpera und Innerhofer, geht auch Schubert (1996) davon aus, dass Arbeit sowohl für Menschen mit als auch für Menschen ohne Behinderung prinzipiell gleiche Funktionen erfüllt, vermutet aber Unterschiede bezogen auf den Stellenwert einzelner Funktionen. Folgende Funktionen der Arbeit betrachtet er insbesondere für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung als wichtig: die Möglichkeit zu sozialen Kontakten, um sozialer Isolation entgegenzuwirken und die Möglichkeit, auch außerhalb des Familienkreises Erfahrungen mit „nicht behinderten Personen“ zu machen. (ebd., S. 511)

In diesem Zusammenhang betont auch Bieker (2005a, S. 16f): „Die Enge des Lebensbereichs Heim oder Wohngruppe wird durch Arbeit um einen weiteren Ort der Lebensführung mit anderen inhaltlichen Bezügen, Anforderungen und sozialen Kontaktchancen erweitert.“ Weil Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung in ihrem Alltag „vielfach verdünnte und wenig motivierende zwischenmenschliche Kontakte erleben“ und daher im Vergleich zu Menschen ohne Beeinträchtigung diesbezüglich ein erhöhtes Bedürfnis haben, sollte nach Speck (2005, S. 341) der Arbeitsplatz primär „ein Ort zwischenmenschlicher Begegnung“ sein.