Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades einer Magistra der Philosophie eingereicht von Karin Maria Schiefer bei Ao. Univ.-Prof. Dr. Volker Schönwiese, Fakultät für Bildungswissenschaften der Leopold-Franzen-Universität Innsbruck

Inhaltsverzeichnis

- Dank

- 1. Einleitung

- 2. Selbstbestimmung

- 3 Empowerment

- 4. Identität

- 5. Fremdbestimmung in Einrichtungen und Institutionen

- 6. Historizität und Ambivalenz des Autonomiekonzepts

- 7. Autopoiese

- 8. Das Modell der Persönlichen Assistenz

- 9. Darstellung der Untersuchung

-

10. Darstellung der Ergebnisse

- 10.1 Überblick über die InterviewpartnerInnen

-

10.2 Vergleich der Ergebnisse anhand der Kategorien

- 10.2.1 Voraussetzungen für eine selbstbestimmte Lebensführung

- 10.2.2 Unterstützung von der Umwelt

- 10.2.3 Selbstbestimmung im Bereich Wohnen

- 10.2.4 Selbstbestimmung im Bereich Arbeit/Beruf

- 10.2.5 Selbstbestimmung im Bereich Freizeit

- 10.2.6 Grenzen der Selbstbestimmung

- 10.2.7 Eigenverantwortlichkeit

- 10.2.8 Fremdbestimmung

- 10.2.9 Zugewinn an Selbstbestimmung durch Persönliche Assistenz

- 10.2.10 Anforderungen des Assistenzmodells an die AssistenznehmerInnen

- 10.2.11 Einblicke in persönliche und intime Bereiche des Lebens

- 10.2.12 Abhängigkeit von AssistentInnen

- 10.2.13 Unabhängigkeit von Freunden und Familie

- 10.2.14 Nachteile

- 11. Darstellung der Forschungsfragen und Veränderungsvorschläge

-

12. Schlussfolgerungen und Diskussion der Ergebnisse

- 12.1 Zusammenhang Lebensqualität Selbstbestimmung

- 12.2 Selbstbestimmung als ambivalentes Konzept

- 12.3 Selbstbestimmung und Identität: Stigma-Identitäts-These

- 12.4 Selbstbestimmung als Grundrecht und seine biologische Legitimierung

- 12.5 Kern des Selbstbestimmungsgedanken

- 12.6 Voraussetzung für Selbstbestimmung: Barrierefreiheit

- 12.7 Voraussetzung für Selbstbestimmung: Information

- 12.8 Voraussetzung für Selbstbestimmung: Eigene Bedürfnisse kennen

- 12.9 Grenzen der Selbstbestimmung und Behinderung als soziale Konstruktion

- 12.10 Selbstbestimmung in den Lebensbereichen Wohnen, Arbeit und Freizeit

- 12.11 Selbstbestimmung, Kontakthypothese und Inklusion

- 12.12 Unabhängigkeit und Entlastung von Freunden, Familie und LebenspartnerIn

- 12.13 Kontinuität der Assistenzbeziehungen

- 12.14 Verletzlichkeit der Assistenzbeziehung

- 12.15 Anforderungen an die AssistenznehmerInnen und Erweiterung des Modells

- 12.16 Widerspruch zur Zielsetzung des Assistenzmodells

- 12.17 ExpertInnen in eigener Sache

- 12.18 Voraussetzungen AssistentInnen und Empowerment

- 12.19 AssistentInnen: Zwischen Entgrenzung Person/Arbeitskraft und Instrumentalisierung

- 12.20 Unterschied zwischen den Geschlechtern: Nähe- Distanzbalancierung

- 12.21 Persönliche Assistenz als Schlüsselbegriff für Selbstbestimmung

- 12.22 Sensibilisierung für Selbstbestimmung

- 13 Perspektive für die Praxis: Veränderungsvorschläge für das Assistenzmodell

- 14 Resümee

- Literaturverzeichnis

- Eidesstattliche Erklärung

- Abkürzungsverzeichnis

- Abbildungsverzeichnis

- Tabellenverzeichnis

- Lebenslauf

Zuallererst möchte ich meinen InterviewpartnerInnen danken. Ohne sie wäre diese Diplomarbeit nicht möglich gewesen. Ich möchte mich bedanken für ihre Offenheit und dafür, dass sie ein Stück ihrer Lebenswelt mit mir geteilt haben. Diese Gespräche sind nicht nur die Grundlage dieser Diplomarbeit, sondern waren auch für mich persönlich eine wertvolle Erfahrung.

Danken möchte ich ebenso Dr. Volker Schönwiese für seine umsichtige Betreuung. In Phasen, in denen ich unsicher war, hat er mir die notwendige Orientierung gegeben. Er hat mir aber auch genügend Freiraum für meine Diplomarbeit zur Verfügung gestellt.

An dieser Stelle möchte ich aber auch den Machern und Betreibern von ‚bidok', der digitalen Volltextbibliothek, danken. Dadurch war zu jeder Zeit ein Zugriff auf wissenschaftliche Arbeiten, Beiträge aus Zeitschriften und Büchern, Berichte usw. möglich, welche maßgeblich zum Gelingen der vorliegenden Diplomarbeit beigetragen haben.

Autonomie gehört zum ureignen Wesen des Menschen. Die Verletzung seiner Autonomie richtet sich letztlich gegen sein Menschsein, seine einmalige Weise Person zu sein und nimmt ihm so seine Identität. (Haupt 2007, S. 60)

Der Mensch ist Subjekt, ist Selbst, und deshalb ist seine prinzipielle Potenz zur Selbstbestimmung oder Autonomie zu respektieren. Es fällt - oder besser gesagt: es fiel - immer wieder schwer, z.B. hinter einer sogenannten geistigen Behinderung die Befähigung zur Selbstverwirklichung, zur vernünftigen Wahlentscheidung zu bestätigen. Dies dürfte vor allem mit der Selbstüberschätzung des nichtbehinderten Menschen zusammenhängen; denn alle realisierte Autonomie des Menschen kann immer nur eine relative und begrenzte sein. Alle Selbstbehauptung steht in der Spannung zu den Bedingungen und Normen in der Umwelt. Mag auch die Selbstentwicklung durch eine psycho-physische Schädigung noch so sehr eingeschränkt sein und deshalb in stärkerem Maße Fremdbestimmung als mitmenschliche Sorge bedingen, die subjektive Potenz für Selbstverantwortung, die Selbstbezüglichkeit, kann nicht negiert werden. (Speck 1988, S. 209f)

Im Gegenteil: Es ist jede sinnvolle Chance zu nutzen, diese prinzipielle Potenz anzusprechen und zu respektieren, und Erziehung an diesem zentralen Bedürfnis nach Autonomie im Gleichgewicht mit einer unverzichtbaren Anpassung an die Umwelt, das Bedürfnis also nach innerer Freiheit, zu orientieren. (ebd. S. 110) Es geht dabei um die Unterstützung der Selbstorganisation, die der Mensch als sich selbst organisierendes System in Wechselwirkung mit der Umwelt zu leisten hat. Diese Selbstorganisation ist im Besonderen auf "Selbsterneuerung" und "Selbsttranszendenz" gerichtet, d.h. auf die Fähigkeit, "durch die Vorgänge des Lernens, der Entwicklung und der Evolution kreativ über die eigenen physischen und geistigen Grenzen hinauszugreifen" (Capra 1985, S. 298)

Das menschliche Leben ist wesentlich gekennzeichnet durch ein Streben nach größtmöglicher Unabhängigkeit. Dieser Prozess sollte mit Erreichen des Erwachsenenalters abgeschlossen sein. Zu diesem Zeitpunkt liegt der verantwortungsvolle Umgang mit den eigenen Freiräumen in den Händen jedes einzelnen Individuums.

Die somit als wesenhaft zum Menschen gehörende Selbstbestimmung bildet die Grundlage für menschliches Wohlbefinden, welches in engem Zusammenhang mit der Befriedigung von Bedürfnissen, dem subjektiv sinnvollen Erleben des eigenen Wirkens und der Möglichkeit zur Integration steht (vgl. Hahn 1994, 82ff). Eine grundlegende Gefährdung des Wohlbefindens besteht zu jeder Zeit, wenn Autonomie untersagt wird:

-

Eigene Bedürfnisbefriedigung ist nicht mehr gewährleistet, da die notwendigen Bedürfnisse durch andere festgelegt werden.

-

Das eigene Wirken wird ersetzt durch fremdbestimmte Vorgaben, die aus eigener Sicht nicht unbedingt als sinnvoll betrachtet werden können.

-

Integration an sich ist "ohne der Verantwortlichkeit angemessenen Selbstbestimmung im eigentlichen Sinne nicht möglich" (Hahn 1994, S. 86)

Selbstbestimmung nimmt somit einen hohen Stellenwert im menschlichen Leben ein. Sie ist notwendige Voraussetzung für die Entwicklung der eigenen Identität und deren Integration. Sie ist die Basis für Unabhängigkeit und Freiheit und somit jedem Menschen uneingeschränkt zuzusprechen.

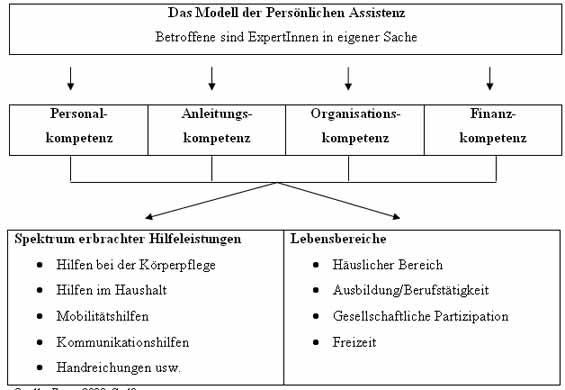

Mit der Etablierung des Unterstützungskonzepts "Persönliche Assistenz" ist das Ziel von Menschen mit einer Behinderung verbunden, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Die Hinwendung zu dieser Unterstützungsform erfolgte vor dem Hintergrund einer Abwendung von herkömmlichen Versorgungsformen, die als entmündigend, fremdbestimmend und bevormundend erlebt wurden bzw. werden. Die Idee der Persönlichen Assistenz ist dabei eng mit einer Bewegung verbunden, in der sich körperbehinderte Menschen begannen gegen ihre alltäglichen Diskriminierungen zu wehren. Wesentlich dabei war auch die Abkehr von Institutionen, in deren Vordergrund eine als völlig unakzeptabel empfundene Betreuung der Bewohner stand, die letztlich auf eine Versorgung über einen so gering wie möglichen personellen und arbeitsorganisatorischen Aufwand hinauslief. Im Mittelpunkt des Assistenzmodells steht demgegenüber der Wunsch nach Lebensqualität. Diese Entwicklung vollzog sich vor dem Hintergrund eines gewandelten Verständnisses von Behinderung, das den Fokus auf die sozialen Aspekte von Behinderung lenkte. Behinderung ist vor allem gesellschaftlich bedingt, weil es in erster Linie gesellschaftliche und nicht körperliche Hindernisse sind, die Menschen mit einer Behinderung die Teilhabe am sozialen Leben erschweren. Persönliche Assistenz soll nun mit dazu beitragen, dieser Form von Behinderung entgegenzuwirken und behinderten Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Als wichtige Voraussetzung hierfür wird im Modell eine Umkehr der sonst für Pflegeverhältnisse üblichen Asymmetrie zwischen Personal und Hilfeempfänger angestrebt.

Die folgenden Fragestellungen sollen in dieser Arbeit untersucht werden:

-

Was bedeutet Selbstbestimmung für die AssistenznehmerInnen allgemein und im Besonderen für Menschen mit Behinderung? Welchen Stellenwert hat Selbstbestimmung im Leben der AssistenznehmerInnen?

-

Welche Voraussetzungen müssen Persönliche AssistentInnen mitbringen? Welche Kriterien machen eine/n gute/n Persönliche/n AssistentIn aus?

-

Persönliche Assistenz soll nach den Bedürfnissen der AssistenznehmerInnen ausgerichtet sein. Wie sieht die Umsetzung dieser Vorgabe in der Praxis aus? Fällt es den AssistenznehmerInnen leicht bzw. schwer eigene Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche zu äußern?

-

Wie gehen AssistenznehmerInnen mit der Nähe um, die durch das besondere Arbeitsverhältnis zwischen AssistentInnen und AssistenznehemerInnen entstehen kann? Wie leicht bzw. schwer fällt die Nähe- Distanzbalancierung?

Inhaltsverzeichnis

Das Konzept der Selbstbestimmung von Menschen mit einer Behinderung stellt eine Denk- und Lebensweise dar, die von Betroffenen selbst geprägt wurde und ihnen ein eindeutiges Recht auf Selbstvertretung einräumt (Miles-Paul 1992, S. 9). Im Kontext des Selbstbestimmt- Leben-Paradigmas verstehen sich Menschen mit einer Behinderung als ExpertInnen in eigener Sache, die die von ihnen benötigten Hilfen selbstbestimmt mittels Schaffung echter Wahlmöglichkeiten zur Gestaltung ihres Lebens in allen Bereichen organisieren wollen. (Franz 2002, S. 15)

Der Wortteil "Selbst" bildet sich erst im 18. Jahrhundert, also zur Zeit der Aufklärung, zu einem eigenständigen Begriff heraus. Um ihn herum entfaltet sich relativ schnell eine große Wortfamilie. Seine Bedeutung veränderte sich von einem Demonstrativpronomen weg, hin zu seinem heutigen reflexiven Bedeutungsinhalt (vgl. Waldschmidt 2003, im Internet). Mit dem Begriff des "Selbst" verbindet sich auch eine moderne Vorstellung der Identität und des Subjekts.

"Wie in einen Spiegel schauend entdeckt das Individuum sein "Ich" seine "Identität", kurz sein "Selbst". (ebd.)

Der Wortteil "Bestimmung" besitzt zwei eng verbundene Bedeutungsebenen: Einmal den Befehl über etwas im Sinne personaler Macht und zum anderen, die Benennung von etwas im Sinne von Klassifikation. Waldschmidt interpretiert die sprachgeschichtliche Entwicklung von Selbstbestimmung zusammenfassend wie folgt:

"Somit verweist Selbstbestimmung von der Wortgeschichte her auf ein einzelnes Wesen, das sich erkennt, indem es sich definiert und zugleich Macht über sich ausübt. In anderen Worten, der Selbstbestimmungsbegriff bündelt selbstreferentielle, erkenntnistheoretische und individualistische Facetten sowie Aspekte von Macht und Herrschaft." (Waldschmidt 2003, im Internet)

Der Begriff "Autonomie" wird meist synonym zum Selbstbestimmungsbegriff verwendet. Mit den Bestandteilen "autos" (selbst) und "nomos" (Gesetz) bezeichnet dieser Begriff, ‚das Recht, sich selbst Gesetze zu geben', allgemeiner: ‚das Recht, nach eigenem Gesetz zu leben'. (Ungern-Sternberg 2009, S. 139)

Das Konzept von "independent living" bzw. das Konzept selbstbestimmter "persönlicher Assistenz" wird in seiner klassischen Formulierung wie folgt beschrieben:

"Selbstbestimmt leben heißt, Kontrolle über das eigene Leben zu haben, basierend auf der Wahlmöglichkeit zwischen akzeptablen Alternativen, die die Abhängigkeit von den Entscheidungen anderer bei der Bewältigung des Alltags minimieren. Das schließt das Recht ein, seine eigenen Angelegenheiten selbst regeln zu können, an dem öffentlichen Leben der Gemeinde teilzuhaben, verschiedenste soziale Rollen wahrnehmen und Entscheidungen fällen zu können, ohne dabei in die psychologische oder körperliche Abhängigkeit anderer zu geraten. Unabhängigkeit ('Independence') ist ein relatives Konzept, das jeder persönlich für sich bestimmen muß." (Definition der amerikanischen 'independent-living-Bewegung' nach Frehe 1990, S.37)

"Selbstbestimmt Leben" umschreibt eine Lebenshaltung von Menschen mit einer Behinderung und ist darüber hinaus Kennzeichen einer neuen sozialen Bewegung, der "Selbstbestimmt-Leben-Bewegung" (Franz 2002, S. 16). Selbstbestimmung im Sinne der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung ist ein Prinzip und ein Gegenbegriff zu Fremdbestimmung. Das Konzept "Selbstbestimmt Leben" ist Ausdruck des veränderten Selbstverständnisses von Menschen mit einer Behinderung und kann zugleich auch als Forderung gegen Fremdbestimmung, Diskriminierung und Aussonderung verstanden werden. In den meisten Fällen sind daher nicht unmittelbar selbst betroffene, insbesondere professionelle Kräfte aus der Arbeit mit behinderten Menschen, explizit aus der Bewegung ausgeschlossen (vgl. Rohrmann 1994, S. 20). Die Selbstbestimmt-Leben-Bewegung steht für eine gesellschaftliche Mitwirkung und Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung im Sinne selbstbestimmter Wahlmöglichkeiten in allen Lebensbereichen. (vgl. Franz 2002, S. 16) Als einer der führenden Vertreter der Selbstbestimmt-Leben-Bewegung definiert Steiner (1999) Selbstbestimmung als "[...] das Recht, seine Angelegenheiten selbst zu ordnen" (ebd. S. 104).

Rund um den Selbstbestimmungsgedanken sind seit Mitte der 80iger Jahre verstärkt konzeptionelle Ausarbeitungen entstanden, behinderte Menschen wagen unter dem Stichwort "Selbstbestimmt Leben" den Auszug aus dem Heim und organisieren die benötigten Hilfen selbst (vgl. Waldschmidt 1999, S. 10). Waldschmidt stellt fest, dass der zu Grunde liegende Begriff der Selbstbestimmung dabei aber nicht eindeutig zu definieren ist.

"Der Selbstbestimmungsbegriff ist offen für sehr unterschiedliche, ja widersprüchliche Inhalte, Deutungen und Praktiken. Statt ein festgefügtes, präzise definiertes Grundrecht darzustellen, scheint es sich eher um ein formales Konstrukt zu handeln, dessen konkrete, inhaltliche Bedeutung sich nur in Operationalisierungen erschließt, in Bezug auf die jeweilige Praxis, die sich aus ihm ergibt, die wiederum abhängig ist von gesellschaftlichen und institutionellen Kontexten". (ebd., S. 10)

Diese Auslegung des Selbstbestimmungsbegriffes findet sich bei Steiner (1999) wieder, wenn dieser darauf hinweist, dass der Begriff der Selbstbestimmung behinderter Menschen immer auch im Zusammenhang mit den Behindertenhilfesystem definiert werden muss, da die Institutionen der Behindertenhilfe fast immer dem Grundgedanken der Selbstbestimmung entgegenwirken (vgl. ebd., S. 104). Dabei meint Selbstbestimmung nie ein Alles-oder-Nichts-Prinzip, sondern ist vielmehr zu verstehen als ein von institutionellen, sachlichen und personellen Zwängen unabhängiges Treffen von Entscheidungen. Steiner definiert Selbstbestimmung im Leben behinderter Menschen daher wie folgt:

"Kein Mensch auf dieser Welt - gleich ob behindert oder nichtbehindert - ist gänzlich selbstbestimmt. Aber für behinderte Menschen ist entscheidend, dass in der Aneignung von Selbstbestimmung, Fremdbestimmung und Bevormundung keine Rolle spielen. Wenn sich dieser Rahmen findet und zwar ohne Wenn und Aber, dann eignen sich Menschen Selbstbestimmung an". (Steiner 1999, S. 109)

Selbstbestimmung ist jedoch nicht gleichzusetzen mit Selbständigkeit. Den Unterschied beschreibt Haeberlin (1996) wie folgt.

"'Selbständigkeit" als optimale Unabhängigkeit von Unterstützung ist ein objektiver Tatbestand und als solcher beobachtbar und messbar. ‚Selbstbestimmung' hingegen ist ein subjektives Lebensgefühl und als solches nicht beobachtbar und messbar. ‚Selbständigkeit' ist durch geplante Ausbildung optimierbar. ‚Selbstbestimmung' hingegen als individuell erfassbares Lebensgefühl ist nicht im gleichen Sinne durch (sonder-)pädagogische Maßnahmen machbar. Denn diese haben notwendigerweise immer eine fremdbestimmte Komponente die im Widerspruch von Selbstbestimmung steht." (Haeberlin 1996, S. 486)

Walther (1999 S. 69) differenziert Selbstbestimmung in die aufeinander aufbauenden Ebenen der Selbständigkeit, der Selbstleitung und der Selbstverantwortung. Wobei er mit Selbstverantwortung den Aspekt des Willens und der Motive, mit der Selbstleitung den Aspekt des Wissens und Entscheidens und mit der Selbständigkeit den Aspekt des Könnens und Handelns bezeichnet. Dabei führt Walther u.a. die Selbstbestimmung letztlich auf biophysische Selbstregulationsmechanismen zurück.

Waldschmidt (1999 S. 28) hält dem in ihrer historisch argumentierenden Betrachtung entgegen, dass "Selbstbestimmung weniger eine universale Eigenschaft des Menschen als vielmehr eine überlieferte Kategorie ist. Die moderne Identität, die der individuellen Autonomie den Boden bereitet, hat sich in einem langwierigen geschichtlichen Prozess ausgeprägt". Es gelingt Waldschmidt damit die Ambivalenzen der neoliberalen Ausprägung des Projekts der Aufklärung aufzuzeigen. Sie stellt nämlich die Frage, ob der Kampf der Menschen mit Behinderung um (mehr) Selbstbestimmung noch als eine Form der "nachholenden Befreiung" zu verstehen sei oder ob es sich hierbei letztendlich nur noch um die unentrinnbare Einfädelung in das "neoliberale Pflichtprogramm" handele. (Waldschmidt 1999, S. 28)

Nach Schönwiese (2003) muss der Selbstbestimmungsgedanken aber immer auch Verstehen beinhalten.

"Verstehen und Achtung der Selbstbestimmung behinderter Menschen heißt (...) auch nicht willfähriges Erfüllen jedes Wunsches der betroffenen Personen, wie es missverstanden werden könnte. Das wäre eine Form des Alleinlassens oder eine Laissez-fair-Pädagogik, die nur die Umkehrung einer direktiven, autoritären und fremdbestimmenden Pädagogik wäre. Verstehen heißt verständnisvolles Reagieren, Vorschläge machen und in Dialog treten, bezogen auf die jeweilige Situation." (Schönwiese 2003, im Internet)

Dabei gilt das Konzept der Selbstbestimmung für alle Betroffenen. Die Grundsätze der Selbstbestimmung gelten auch für Personen mit schwersten Beeinträchtigungen und es stellt sich immer wieder die Frage nach der Rolle und der Qualifikation der UnterstützerInnen, die die Selbstbestimmung wahren können (Schönwiese 2009, S. 31). Um Ausgrenzungen zu vermeiden, schlägt Speck (2001 S. 25) vor, von der "Unbestimmtheit des Selbstbestimmungsbegriffs" auszugehen: So ist zum Beispiel nicht vollständig definierbar, was Selbstbestimmung im Lichte einer Handlungsautonomie (selbständiges Handeln) und einer Bewusstseinsautonomie (Einsicht) heißen soll. "Die Erfahrung lehrt uns, dass beide Realitäten bei mental Behinderten zweifelsfrei beobachtet werden können" (ebd. S. 25) - sei es nur rudimentär, im Gefühlsausdruck oder auf der Ebene der "Leiblichkeit" wahrnehmbar. Da "Selbststeuerung als Funktion eines sich selbst organisierenden Organismus immer gegeben ist (S. 25), muss die Selbstbestimmungsfähigkeit grundsätzlich angenommen werden. Jedem Menschen ist Selbstbestimmung als eine "formale Voraussetzung" einverleibt, wie sie sich jedoch entwickelt und entfaltet, hängt von Lern- und Entwicklungsprozessen ab. (Klafki 1977, S. 28f)

Demnach gilt Selbstbestimmung als ein Entwicklungsprozess, der das ganze Leben anhält und sich auf Handlungen bezieht, die nach Wehmeyer und Kollegen (1992) durch spezifische Charakteristika gekennzeichnet werden können: Durch die "freie", autonome Entscheidung der Person; durch eine "Selbstaktualisierung" zum Beispiel im Sinne einer bewussten Nutzung eigener Stärken; durch ein "selbstgeregeltes" Verhalten in Verbindung mit einer Selbstbeobachtung und Selbstkontrolle; durch die Möglichkeit, selbst Ziele zu setzen und danach zu handeln; durch Initiativen, die vom Betroffenen ausgehen; durch die Fähigkeit, auf Ereignisse mit einem "psychologischen Empowerment" (d.h. selbstbewusst und ich-stark) zu reagieren; durch die Kontrolle und Verfügung über die eigenen Lebensumstände; durch eine Lebensverwirklichung nach eigenen Vorstellungen und auf eine "selbstrealisierende" Art. (Wehmeyer 1992, S. 305)

Buber macht mit seiner berühmten Aussage "Der Mensch wird am Du zum Ich" (1962 S. 97) auf so einfache und treffende Weise deutlich, was Selbstbestimmung meint: Nicht die Freisetzung von sozialen Bindungen, sondern eigenverantwortliches Entscheiden und autonomes Handeln in der Beziehung zum Du. Dieses "Du" steht in erster Linie für den Mitmenschen, im weiteren Sinne bezieht es sich auf die "ganze Wirklichkeit", auf die sachliche und mitgeschöpfliche, natürliche Umwelt (Theunissen 2009, S. 45). Diese fundamentale Bindung bedeutet keine Negation oder Aufhebung individueller Freiheit, sondern sie bietet die Möglichkeit, Selbstbestimmung und damit auch Selbstverwirklichung sinnstiftend und sinnerfüllt zu realisieren.

Der Kern des Selbstbestimmungsgedanken lasst sich, so Waldschmidt, in dem Wunsch ausmachen, "so leben zu wollen, wie alle anderen" (Waldschmidt 1999, S. 42).

Im Jahr 1994 trafen sich in Duisburg einige hundert Menschen zu einem ersten europäischen Kongress von Menschen mit und ohne Lernschwierigkeiten zum Thema Selbstbestimmung. Unter dem Motto "Ich weiß doch selbst, was ich will! Menschen mit geistiger Behinderung auf dem Weg zu mehr Selbstbestimmung" wurde zu diesem Thema eine Diskussion eingeführt, wie es sie zuvor in Deutschland noch nie gegeben hatte (Frühauf 1996, S. 8).

Zielgruppe des Kongresses waren in erster Linie Betroffene, danach Fachleute und Eltern. In dieser Erklärung wird die Bedeutung von Selbstbestimmung aus der Sicht der Betroffenen definiert (siehe Abbildung 1).

Hemmnisse der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung sind zum Beispiel Formen der Infantilisierung, Überbehütung, Überversorgung, ständige Kontrolle und Reglementierung, die Ignoranz individueller Wünsche oder Interessen sowie ein durch Hinweis- und Stoppschilder gekennzeichnetes Lebensmilieu. (Theunissen 2009, S. 43)

Abbildung 1

Duisburger Erklärung

Duisburger Erklärung

Vorbereitet vom Programmkomitee behinderter Menschen,

per Akklamation angenommen von den Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Kongresses

Wir möchten mehr als bisher unser Leben selbst bestimmen. Dazu brauchen wir andere Menschen. Wir wollen aber nicht nur sagen, was andere tun sollen. Auch wir können etwas tun!

Wir wollen Verantwortung übernehmen.

(Zum Beispiel in der Werkstatt pünktlich mit der Arbeit anfangen.)

Wir wollen uns auch um schwächere Leute kümmern. Auch schwerbehinderte Menschen können sagen, was sie wollen. Vielleicht nicht durch Sprache, aber man kann es im Gesicht sehen oder am Verhalten.

Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.

(Zum Beispiel soll eine Familie mit einem behinderten Kind genauso wie andere eine Wohnung mieten können.)

Alle haben das Recht, am Leben der Gemeinschaft teilzunehmen.

(Zum Beispiel soll niemand in einer psychiatrischen Klinik wie im Gefängnis leben müssen. Sie ist kein Ort zum Leben.)

Jeder Mensch muss als Mensch behandelt werden!

(Zum Beispiel ist es nicht in Ordnung, wenn man behinderte Menschen abfüttert oder ihnen sagt, wann sie ins Bett oder zur Toilette gehen sollen.)

Wenn Politiker von Selbstbestimmung sprechen, heißt das nicht, dass sie Geld sparen können. Denn Selbstbestimmung heißt nicht, dass man ohne Hilfe lebt.

Selbst zu bestimmen heißt, auszuwählen und Entscheidungen zu treffen:

Wir möchten die Wahl haben, in welche Schule wir gehen: zusammen mit Nichtbehinderten in die allgemeine Schule oder in die Schule für Geistigbehinderte.

Wir möchten die Wahl haben, wo und wie wir wohnen: mit den Eltern, zu zweit oder mit Freunden, im Wohnheim, in einer Außenwohngruppe oder Wohngemeinschaft. Es soll auch Betreutes Wohnen geben.

Wir möchten soviel Geld verdienen, wie es zum Leben braucht.

Wir wollen überall dabei sein! Beim Sport, in Kneipen, im Urlaub, wie jeder andere auch. Wir möchten über Freundschaft und Partnerschaft selbst entscheiden. Es soll leichter sein, sich zu treffen oder sogar zusammen zu leben.

Jeder lernt am besten durch eigene Erfahrungen.

Eltern meinen es oft zu gut. Sie lassen uns nichts selbst probieren. Es ist ja nicht schlimm, wenn man Fehler macht und von vorne anfängt.

Betreuer sollen uns helfen, dass wir Dinge selbst tun können. Sie sollen sich mit Geduld auf behinderte Menschen einstellen. Wir wollen zusammenarbeiten, wir sind keine Befehlsempfänger.

Wie werden wir stark?

Wir können mehr, als uns zugetraut wird - zum Beispiel alleine fortgehen oder mit der Bahn fahren. Das wollen wir zeigen; auch wenn man mal etwas gegen den Willen der Eltern oder der Betreuer tun muss.

Wir wollen oft mit behinderten Menschen aus anderen Orten sprechen, um zu wissen, wie sie leben. So können wir vergleichen und sagen, was besser werden soll. Wir wollen Gruppen bilden, in denen wir miteinander reden können.

Abb. 1: Duisburger Erklärung (entnommen aus Bundesvereinigung Lebenshilfe 1996 S. 10f)

Empowerment greift den Grundgedanken der Selbstbestimmung auf und integriert ihn in ein umfassendes Konzept. Empowerment bezeichnet Strategien und Maßnahmen, die geeignet sind, den Grad an Selbstbestimmung im Leben der Menschen zu erhöhen und ihnen zu ermöglichen, ihre Interessen (wieder) eigenständig, selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten und zu gestalten.

Der Begriff "Empowerment" stammt aus den USA. Übersetzt werden könnte er mit "Selbst-Bemächtigung", "Selbst-Ermächtigung" oder "Selbstbefähigung". (Theunissen 2009, S. 27) Eine bloße Übersetzung des Begriffs greift jedoch zu kurz und steht in der Gefahr, das Anliegen, welches mit Empowerment in der Heilpädagogik und Behindertenhilfe verknüpft wird, zu verfehlen. Denn hinter dem Begriff des Empowerment verbergen sich eine Philosophie, theoretische Annahmen und Leitideen wie aber auch Prozesse, Programme, Konzepte oder Ansätze, die mit Blick auf die Arbeit im sozialen Bereich auf die (Wieder)Erlangung von Stärke zur Gestaltung eigener Lebensverhältnisse hinauslaufen oder - genauer gesagt - vorhandene Stärken von Menschen in gesellschaftlich marginaler Position (z.B. soziokulturell Benachteiligte, ethnische Minderheiten, allein erziehende Frauen, Menschen mit einer psychischen Krankheit oder Behinderung) zu ihrem Ausgangspunkt nehmen, zu tragfähigen Formen kollektiver und autonomer Selbsthilfe-Zusammenschlüsse sowie sozialer Netzwerke anstiften und die (Wieder-)Gewinnung von Selbstbestimmungsfähigkeit und Kompetenzen (Zuständigkeiten) zur Kontrolle und Verfügung über die eigenen Lebensumstände zum Ziele haben. (Theunissen 2009, S. 27)

Dabei lassen sich vier zentrale begriffliche Zugänge unterscheiden (Theunissen 2009, S. 27ff):

-

Empowerment verweist auf individuelle Selbstverfügungskräfte, vorhandene Stärken oder Ressourcen, die es dem Einzelnen ermöglichen, Probleme, Krisen oder Belastungssituationen aus eigener Kraft zu bewältigen sowie ein relativ autonomes Leben zu führen.

-

Empowerment wird mit einer politisch ausgerichteten Durchsetzungskraft verbunden, indem sich zum Beispiel Gruppen behinderter Menschen oder Eltern behinderter Kinder für einen Abbau von Benachteiligungen und Vorurteilen, für "Barrierefreiheit", rechtliche Gleichstellung und Gerechtigkeit engagieren.

-

Empowerment steht im reflexiven Sinne für einen selbstbestimmten Lern- und Handlungsprozess, in dem zum Beispiel behinderte Menschen oder Eltern behinderter Kinder ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen, sich dabei ihrer Kompetenzen bewusst werden, sich in eigener Regie Wissen und Fähigkeiten aneignen und soziale Ressourcen, u.a. auch selbstorganisierte Gruppenzusammenschlüsse, nutzen.

-

Empowerment wird auch im transitiven Sinne benutzt, indem zum Beispiel behinderte Menschen oder Angehörige angeregt, ermutigt und in die Lage versetzt werden, eigene (vielfach verschüttete) Stärken und Kompetenzen zur Selbstgestaltung der Lebenswelt zu entdecken, zu entwickeln und zu nutzen. An dieser Stelle steht Empowerment für eine professionelle Praxis, die bereit sein muss, das traditionelle (medizinisch präformierte) paternalistische Helfermodell aufzugeben und sich auf Prozesse der Konsultation und Zusammenarbeit, eines gemeinsamen Suchens und Entwickelns von Lösungswegen, einzulassen. (Theunissen 2009, S. 27ff)

Zum weiteren Verständnis des Empowerment-Konzepts in der Heilpädagogik und Behindertenhilfe ist es notwendig, sich die hintergründige Philosophie vor Augen zu führen, die ihre Wurzeln in den US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegungen des Schwarzen Amerikas, der lateinamerikanischen Befreiungstheologie und "Pädagogik der Unterdrückten" hat und zugleich aber auch durch Grundannahmen aus der humanistischen Psychologie angeregt wurde (Theunissen 2009, S. 38).

Ausgangspunkt des daraus abgeleiteten "Empowerment-Ethos" ist der radikale Bruch mit der traditionellen Denkfigur, Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen ausschließlich im Lichte von Schwächen, Mängeln, Versagen, Hilflosigkeit, Inkompetenz oder gar pathologischer Auffälligkeit wahrzunehmen und zu behandeln. Diese Defizit-Sicht hatte jahrzehntelang das Planen und Handeln im Bereich der Heilpädagogik und Behindertenhilfe maßgeblich bestimmt. Stattdessen hat sich das Empwerment-Konzept einem optimistisch gestrickten Menschenbild verschrieben. (ebd. S. 39) Demnach entwickelt sich die Persönlichkeit eines Menschen nach Maßgabe einer im Organismus angelegten Tendenz zur Selbstaktualisierung im Rahmen sozialer Beziehungen, in denen der Betreffende dieses, sein Selbstwerden erfährt. Die Selbstentfaltung gilt als gelungen, wenn ein Individuum sein Wachstumspotenzial ausschöpft, ohne dies auf Kosten anderer zu tun. Das damit einhergehende unbedingte Vertrauen in Stärken und Potenziale eines jeden Menschen, Lebenssituationen in eigener Regie produktiv zu gestalten, "ist der Kern und Kristallisationspunkt aller Empowerment-Gedanken". (Herriger 2006a, S. 72)

Ausgangspunkt des Empowerment-Konzeptes ist eine Kritik an den blinden Flecken des tradierten Klientenbildes der sozialen Arbeit. Dieses Klientenbild ist bis heute in weiten Passagen von einem Defizit-Blick auf den Menschen geprägt. Identitätsentwürfe und lebensgeschichtliche Erfahrungen von Menschen, die psychosoziale Dienstleistungen nachfragen, werden nur allzu oft allein in Kategorien von Mangel, Unvermögen und Schwäche wahrgenommen. Das Empowerment-Konzept bricht mit diesem Blick. Die Adressaten sozialer Dienstleistungen werden hier - auch in Lebensetappen der Belastung und der Demoralisierung - in der Rolle von kompetenten Akteuren wahrgenommen, welche über das Vermögen verfügen, ihre Lebenssettings selbstbestimmt zu gestalten und Lebenssouveränität zu gewinnen. Dieses Vertrauen in die Stärken der Menschen, in produktiver Weise schmerzliche Lebensbelastungen zu verarbeiten, eigene Kräfte zu entwickeln und ihre individuellen und kollektiven Ressourcen für eine selbstbestimmte Lebensführung zu nutzen, ist das Leitmotiv der "Philosophie der Menschenstärken". (Herriger 2006b, im Internet)

Aus der Stärken-Perspektive sind spezifische Leitprinzipien hervorgegangen, die heute wegweisend für die Empowerment-Praxis sind, so zum Beispiel:

-

Abkehr vom Defizit-Blickwinkel

-

Die unbedingte Annahme des Anderen

-

Vertrauen in individuelle und soziale Ressourcen

-

Der Verzicht auf etikettierende, entmündigende und denunzierende Expertenurteile

-

Der Respekt vor der Sicht des Anderen und seine Entscheidungen

-

Das Respektieren des So-Seins des Anderen, seiner "eigenen" Wege und "eigenen" Zeit

-

Die Orientierung an der Rechte-Perspektive, an der Bedürfnis- und Interessenlage sowie der Lebenszukunft des Betroffenen (Theunissen 2009, S. 40)

Der erste Grundwert ist die Selbstbestimmung (Autonomie), die "unzweifelhaft ein wesentliches Element vom Empowerment ist" (ebd. S. 40). Allein diese Aussage signalisiert, dass eine Gleichsetzung von Empowerment und Selbstbestimmung unzulässig ist und dass ein Empowerment-Konzept, das sich nur am Selbstbestimmungsgedanken orientiert, viel zu kurz greift.

Der zweite Grundwert, der vom Selbstbestimmungsgedanken nicht losgelöst betrachtet werden kann, ist die demokratische und kollaborative Partizipation. Er besagt, dass Menschen, die von Entscheidungen betroffen sind, ein Recht auf Mitsprache, Mitgestaltung und Teilhabe an Entscheidungsprozessen haben. Freie Wahlen oder Mitbestimmungsrechte sind aber nicht die einzigen Bestimmungsmerkmale eines demokratischen Systems. Sein Wert bemisst sich auch daran, inwieweit eine faire und gerechte Verteilung von Ressourcen und Lasten in der Gesellschaft gegeben ist. Im Fokus dieses dritten Grundwerts steht somit die Frage nach sozialer Benachteiligung und Ausgrenzung gesellschaftlicher Gruppen (z.B. behinderter Menschen) sowie das Eintreten für soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit und Inklusion. (Theunissen 2009, S. 46ff) Mit dieser Wertebasis versteht sich Empowerment als gesellschaftskritisches Korrektiv zur Gewinnung von mehr Menschlichkeit und sozialer Gerechtigkeit.

Vor dem Hintergrund der drei Bezugswerte ist es erklärtes Ziel der Empowerment-Philosophie, Menschen in marginaler Position zur Entdeckung und (Wieder-)Aneignung eigener Fähigkeiten, Selbstverfügungskräfte und Stärken anzuregen, sie zu ermutigen, zu stärken sowie konsultativ und kooperativ zu unterstützen, Kontrolle, Kontrollbewusstsein und Selbstbestimmung über die eigenen Lebensumstände (zurück) zu gewinnen, so dass "eine Lebensform in Selbstorganisation" (Keupp 1990, S. 180) (wieder) statthaben kann. Dieses sehr anspruchsvolle Programm verweist auf eine neue Kultur des Helfens.

Aufgabe psychosozialen Handelns im Sinne von Empowerment ist es in erster Linie, die in der jeweiligen Situation vorfindbaren Ressourcenquellen und -netzwerke herauszufinden, zu stärken und nutzbar zu machen. Professionelle beschäftigen sich unter einer Empowermentperspektive daher vor allem mit den Fähigkeiten und Stärken von Individuen und mit den auf der Gruppen- und Strukturebene vorzufindenden und entwickelbaren Ressourcen, ohne damit die Schwächen oder Bedürfnisse der Betroffenen zu vernachlässigen. Das Ziel der Interventionen besteht darin, auf den verschiedenen Ebenen versteckte oder nicht genutzte Ressourcen zu entdecken und sie für die Bearbeitung aktueller sozialer Probleme und für die Weiterentwicklung (Stärkung) des sozialen Systems nutzbar zu machen. (Stark 1996, S. 160f)

Abbildung 2

Unterschiede zwischen herkömmlicher Behindertenhilfe und dem Empowerment-Konzept

|

Herkömmliche Behindertenhilfe / Heilpädagogik |

Empowerment-Konzept |

|

Behinderter = PatientIn |

Behinderter = ExpertIn |

|

Professionelle/r HelferIn = ExpertIn |

Professionelle/r HelferIn = AssistentIn |

|

Medizinisches Modell |

Sozialwissenschaftliches Modell |

|

Individuumzentrierte (biologistische) Ursachenforschung |

Kontextuelle biopsychosoziale Problemsicht |

|

Defizitorientierung |

Ressourcenorientierung |

|

Individualistisch-disziplinierende Intervention |

Lebensweltorientierte Behindertenarbeit |

|

Ziel: reibungslose Anpassung / gesellschaftliche Verwertbarkeit |

Ziel: Selbstbestimmung |

|

HelferIndominant (autoritär) |

Betroffenendominant / kooperativ |

|

Segregation |

Integration |

|

Totale Sondereinrichtungen |

Mobile, bedarfsgerechte, gemeindeintegrierte und vernetzte Hilfen |

|

Besonderung |

Normalisierung |

|

Menschliche Entfremdung |

Sinnerfüllte Lebensverwirklichung |

Inhaltsverzeichnis

Der Zusammenhang von Autonomie und Abhängigkeit spielt entwicklungspsychologisch eine wichtige Rolle (Weiß 2000, S. 121). Aus psychoanalytischer Sicht kann sich das kindliche Selbst nur in der Beziehung zu anderen differenzierend ausbilden. Dies geschieht in einem spannungsvollen Prozess zwischen Selbstbehauptung und wechselseitiger Anerkennung von

Mutter und Kind. Ist dieses Gleichgewicht von Autonomie und Abhängigkeit gestört, entstehen schon im Kindesalter Verhältnisse, die durch Herrschaft und Unterwerfung gekennzeichnet sind und somit der Ausbildung von Identität entgegenstehen.

Hahn (1994) macht in diesem Zusammenhang deutlich, dass die Entwicklung individueller Identität von Selbstbestimmung abhängig ist. Ohne dass eine Person selbst entscheidet (selbst bestimmt), kann sie weder die eigenen Möglichkeiten und Grenzen, noch ihre Bedürfnisse kennen lernen. Sie ist in Gefahr, Fremddefinition ihres eigenen Selbst zu übernehmen (Hahn 1994, S. 86). Identität entsteht für Hahn aus der "oszillierenden Balance" zwischen Abhängigkeit und Unabhängigkeit.

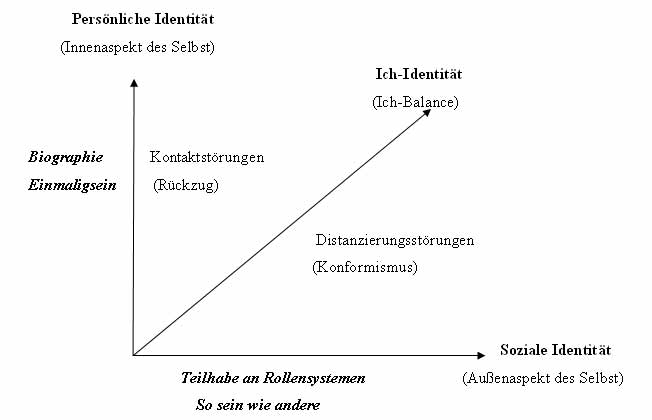

Wie sich Selbstbestimmung entfaltet und artikuliert, ergibt sich aus dem Zusammenspiel individueller und sozialer Faktoren, was sich am Identitätskonzept verdeutlichen lässt: Jedes Individuum will im Rahmen sozialer Kommunikation ein Selbst (Identität) einbringen und darstellen. Dieses gilt sowohl für das personale Selbst als einzigartige Kombination von biographischen Daten, Körpermerkmalen und subjektiven Momenten (Bedürfnissen), als auch für das soziale Selbst, das als antizipiertes und perzipiertes Bild der eigenen Person in den Augen anderer auf Grund von Zuschreibungen und sozialen Erwartungen zustande kommt und das Individuum zur Rollenübernahme und zu einem "sozial angepassten" Rollenspiel verpflichtet. Als Selbst-Konzept (Ich-Identität) erscheint sodann die ständig zu erbringende Leistung, beide Momente ins Verhältnis zu setzen und zu balancieren. Dieser Balanceakt bewirkt zugleich psychisches Wohlbefinden und hat für die seelische Gesundheit des Einzelnen konstitutive Bedeutung. (Theunissen 2008, S. 29)

Der Grad der Selbstbestimmung ist nach diesem Modell dann am größten, wenn sich das Individuum weder einem "inneren Zwang" (überhöhte personale Selbstansprüche, rücksichtslose Bedürfnisdurchsetzung, zwanghafte Triebhaftigkeit) ergibt, noch durch ein starres, von außen aufoktroyiertes, entwicklungshemmendes Normengefüge festlegen und bestimmen lässt. Dazu wie überhaupt zur Entwicklung von Selbstbestimmung bedarf es einer "haltgebenden" Lebenswelt, die es versteht, Autonomieprozesse zu erkennen, wertzuschätzen und zu unterstützen ohne dabei eine "moralische Erziehung" zu vernachlässigen. (ebd. S. 29)

"Identität ist das Bewusstsein, ein unverwechselbares Individuum mit einer eigenen Lebensgeschichte zu sein, in seinem Handeln eine gewisse Konsequenz zu zeigen und in der Auseinandersetzung mit anderen eine Balance zwischen individuellen Ansprüchen und sozialen Erwartungen gefunden zu haben" (Abels 2006, S. 254)

Als Identität wird die Fähigkeit des einzelnen verstanden, reflexiv aus sich selbst herauszutreten, sich selbst zum Objekt zu machen bzw. sich ein Bild von sich selbst zu machen (vgl. Mead 1968, S. 179ff). Ein einzelner aber kann nicht isoliert von anderen zur Selbstreflexion gelangen. Identität kommt dadurch zustande, wenn der einzelne sich im Prozess der Kommunikation mit den Augen des anderen sehen kann und somit ein Bild von sich selbst entwickelt. "Über Identität verfügen wir" schreiben Brumlik und Holtappels (1993, S. 91), "wenn wir dazu in der Lage sind, uns sowohl als biographisch einzige und einmalige Individuen, als auch als Mitglieder von Gruppen oder Gesellschaften zu begreifen, deren Eigenschaften wir mit anderen teilen. Im ersten Fall geht es um personale, im zweiten Fall um soziale Identität. Zur voll ausgebildeten Identität gehört es, die oft konfligierenden eigenen Ansprüche und die Erwartungen anderer so einzulösen, dass weder die Zugehörigkeit zu bedeutsamen sozialen Gruppen noch das Selbstbild einer eigenständigen, unverwechselbaren Individualität mit eigenen Wünschen und Ansprüchen verletzt wird. (Warning 2002, S. 59)

Nach Erikson ist Identität eine Integrationsleistung des Individuums, bei der Erfahrungen, Konflikte und Bewältigungsformen im Zentrum der Auseinandersetzung mit dem Selbst stehen. Das Kontinuitätserleben bildet den Kern der Identität im Rahmen von Eriksons Theorie der psychosozialen Entwicklung, wobei das Erleben von Kontinuität auch hier durch Wechselwirkungen zwischen Individuum und Gesellschaft definiert ist. (Schuppener 2005, S. 33)

Modell nach Goffman

Grundlegend für die Auseinandersetzung mit der Identitätsproblematik behinderter Menschen ist Goffmans Buch "Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität" (1967). In diesem Werk versteht Goffman den Menschen als sozial stigmatisiert, d.h. der Mensch befindet sich in einem Prozess permanenter Abwehr sozialer Zuschreibungen, die mit der Vorstellung über die eigene Person nicht übereinstimmen. Als Endpunkt von Stigmatisierung wird die Organisation der Identität um ein deviantes Verhaltensmuster angenommen. Devianz ist eine erlernte soziale Rolle. Goffman konzentriert sich auf die Frage, wie das deviante Individuum mit seiner besonderen Situation umgeht. Er unterscheidet dabei drei Identitäten: die soziale Identität, die persönliche Identität und die Ich-Identität. (Cloerkes 1997, S. 152)

-

Soziale Identität (social identity): Menschen ordnen sich routinemäßig typisierend in soziale Kategorien ein (Goffman 1967, S. 10). Soziale Identität beschreibt die Zugehörigkeit zu einer solchen Kategorie (z.B. Student, Körperbehinderter, Drogenabhängiger). Sofern die Angehörigen der Personenkategorie durch ein unerwünschtes Merkmal gekennzeichnet sind, kann dies ein Aufhänger für Stigmatisierungen sein. (Cloerkes 1997, S. 152)

-

Persönliche Identität (personal identity) beschreibt bei Goffman (1967 S. 72ff) die Einzigartigkeit eines jeden Menschen, die in direkter Verbindung mit der jeweils einzigartigen Biographie steht. Zentral ist dabei der Aspekt der Identifizierung einer bestimmten Person, wie dies beispielsweise durch einen Personalausweis geleistet wird. Nicht gemeint mit persönlicher Identität ist das "Innerste Sein" einer Person (ebd. S. 74), was durch die missverständliche Übersetzung des Begriffs in der deutschen Ausgabe mit "persönlich" statt "personal" nahe gelegt wird. Es handelt sich also bei Goffman um eine externe Kategorie der Verortung eines Individuums im sozialen Umfeld. (Cloerkes 1997, S. 152f)

-

Ich-Identität (ego identity) meint bei Goffman in Anlehnung an Erikson den Innenaspekt von Identität. Der Begriff wird eher am Rande erwähnt. Ich-Identität ist "das subjektive Empfinden seiner eigenen Situation und seiner eigenen Kontinuität und Eigenart, das ein Individuum allmählich als ein Resultat seiner verschiedenen sozialen Erfahrungen erwirbt" (Goffman 1967, S. 132).

Die dreifache Identitätstypologie (soziale, persönliche und Ich-Identität) kennzeichnet verschiedene Problembereiche beim Umgang mit Stigmatisierten. Soziale Identität verdeutlicht, wie Stigmatisierung zustande kommt. Die stigmatisierte Person wird aufgrund eines Merkmals einer ungünstigen sozialen Kategorie zugeordnet. Im Zusammenhang mit der persönlichen Identität zeigt Goffman Techniken der Informationskontrolle und des Stigma-Managements, mit deren Hilfe Stigmatisierte ihre Stigmata verbergen bzw. auftretende Interaktionsprobleme bearbeiten. Ich-Identität schließlich ist "zuallererst eine subjektive und reflexive Angelegenheit" (ebd. S. 132). Sie beschreibt den Zugang zu den Empfindungen eines stigmatisierten Individuums. Interaktionserfahrungen haben einen starken Einfluss auf Empfindungen und damit auf die Ich-Identität. Wie diese Einflüsse aber wirksam werden, wird von Goffman nicht weiter untersucht.

Goffman befasst sich in erster Linie mit den verschiedenen Außenanforderungen an eine stigmatisierte Person und die dadurch provozierten Widersprüche in der Selbsterfahrung des Individuums. Danach bietet die Umwelt einen Handel an (ebd. S. 151ff): Vom stigmatisierten Individuum wird verlangt, sich weitgehend so zu benehmen, als ob es normal sei. Dafür werde es dann auch wie ein Normaler behandelt. Zugleich wird ihm deutlich gemacht, dass es nicht normal ist und dass es dies anzuerkennen habe. Es soll die zugeschriebene Andersartigkeit (z.B. eine Behinderung) akzeptieren. Insbesondere habe es kein Recht, sich auf Normalitäten zu berufen. Goffman spricht deshalb von "Scheinnormalität" und "Scheinakzeptanz". "Kurzum, es wird ihm gesagt, dass es wie jeder andere ist und dass es dies nicht ist - wenngleich es unter den Sprechern wenig Übereinstimmung darüber gibt, wie viel es von jedem für sich beanspruchen sollte" (ebd. S. 154f). Damit macht die Außenwelt auch Vorgaben darüber, wie ein stigmatisiertes Individuum über sich denken sollte. Ich-Identität ist Gegenstand einer öffentlichen Diskussion. Dies alles wird für das Individuum ein Problem, weil es anders ist. Am Ende seiner Arbeit gibt Goffman allerdings zu erkennen, dass alle Menschen gleichermaßen den Zumutungen und Zuschreibungen der Umwelt ausgesetzt sind und den Anforderungen an Normalität nicht genügen können. Deshalb folgert er, dass seine Analyse für alle Interaktionen Gültigkeit habe. (Cloerkes 1997, S. 154)

Modell nach Krappmann

Für Krappmann steht im Vordergrund, wie ein Individuum seine Identität vor Schaden bewahren kann (Haeberlin 1978, S. 41). Seine Identitätskonzeption basiert auf Goffmans Dreiertypologie. Identität ist eine Leistung, vor allem hinsichtlich der folgenden zwei Anforderungen:

-

Zum einen soll das Individuum den Erwartungen seines Gegenübers entsprechen und sich in vorgegebene Kategorien einordnen lassen, d.h. es soll eine soziale Identität (social identity) annehmen.

-

Zum anderen soll das Individuum seine eigenen spezifischen Erwartungen vermitteln und sich damit selbst als einzigartig zeigen, d.h. es soll eine persönliche Identität (personal identity) haben. (Cloerkes 1997, S. 154)

Die Möglichkeit, Einzigartigkeit zu präsentieren, ergibt sich für das Individuum aus früheren Erfahrungen und den daraus resultierenden Haltungen und Verpflichtungen. Zugleich schränkt Einzigartigkeit den Spielraum ein, die Erwartungen eines Gegenübers erfüllen zu können. Die Teilnahme an einer Interaktion erfordert somit nach Krappmann die Auflösung widersprüchlicher Anforderungen. "Im Falle der "social identity" wird verlangt, sich den allgemeinen Erwartungen unterzuordnen, im Falle der "personal identity" dagegen, sich von allen anderen zu unterscheiden. Es wird also zugleich gefordert, so zu sein wie alle und zu sein wie niemand" (Krappmann 2000, S. 78).

Die gleichzeitige Erfüllung der nach Krappmann an sich unvereinbaren Forderungen wird möglich, indem der Interaktionspartner zugleich eine Schein-Normalität (phantom normalcy) und eine Schein-Einzigartigkeit (phantom uniqueness) zuerkennt (ebd. S. 74ff). Die Interaktion verläuft damit auf einer "als-ob-Basis". Schein-Normalität erlaubt die "als-ob-Übernahme" der sozialen Erwartungen und bietet zugleich die Möglichkeit zu signalisieren, anders zu sein als alle anderen, d.h. eine eigene Biographie zu haben und an einer spezifischen Auswahl von Interaktionen beteiligt zu sein. Schein-Einzigartigkeit erlaubt die "als-ob-Übernahme" der Anforderung, einzigartig zu sein bei gleichzeitiger Berücksichtigung der allgemeinen Erwartungen (ebd. S. 78f). Krappmann sieht das Individuum zu einem ständigen Balanceakt zwischen sozialer Identität und persönlicher Identität aufgefordert. "Diese Balance aufrechtzuerhalten, ist die Bedingung für Ich-Identität" (ebd. S. 78). Das Ziel ist also eine angemessene Selbstdarstellung und Anpassung, ohne dass Diskrepanzen und Konflikte geleugnet werden (Haeberlin 1978, S. 41).

Die Individualität des Individuums besteht in der Art, wie es balanciert. Der unumgängliche Balanceakt birgt jedoch zwei Gefahren. Erstens kann das Individuum die Balance verlieren, weil es ihm nicht gelingt, sich von der sozialen Identität abzuheben, wenn es die Erwartungen der anderen vollständig übernimmt. Zweitens droht Verlust der Balance, wenn es die Erwartungen der anderen völlig ignoriert und in seiner die persönliche Identität konstituierenden Einzigartigkeit aufgeht. In beiden Fällen ist "Nicht-Identität", verbunden mit gravierenden Persönlichkeitsstörungen die Folge, wie Krappmann am Beispiel von Schizophrenen vorführt (2000 S. 173ff). "Für jedes Individuum ist seine balancierende Ich-Identität ein ständiger Versuch, sich gegen Nicht-Identität zu behaupten. (...) Mit Menschen ohne Ich-Identität ist es nicht möglich zu interagieren" (ebd. S. 79).

Obwohl auf Goffman gestützt, unterscheidet sich Krappmanns Modell in wesentlichen Punkten von diesem. Bei Goffman ist die persönliche Identität eine Tatsache, die an die physische Existenz eines Menschen gebunden ist. Jeder Mensch kann von anderen unterschieden werden, da an ihm eine einzigartige, kontinuierliche Reihe sozialer Fakten (Biographie) festgemacht werden können. Jeder Mensch hat also persönliche Identität. Bei Krappmann wird der Besitz einer einzigartigen persönlichen Identität zu einer an das Individuum herangetragenen Forderung, die es erst durch angemessene Selbstdarstellung erfüllen muss. Persönliche Identität muss erarbeitet werden, ist eine Leistung, verbunden mit dem Risiko des Scheiterns. Krappmann sieht deshalb in der Aufgabe von Einzigartigkeit und der vollständigen Übernahme einer angesonnen sozialen Identität ein Problem. (Cloerkes 1997, S. 155) Für Goffman stellt sich das völlig anders dar: Einzigartig ist letztlich jeder; das Problem liegt in der Nichterfüllung sozialer Erwartungen. Sobald dies der Fall ist, folgt aus der Einzigartigkeit die Möglichkeit, diesen Makel aufzudecken. Ist der Makel erstmal bekannt, wird gefordert, zum Makel zu stehen und zugleich Normalität vorzuspielen, d.h. sowohl anders als auch normal zu sein. Daraus folgt die Ambivalenz der Selbsteinschätzung, die von Goffman als wesentliches Identitätsproblem genannt wird. Krappmann (2000 S. 79) hingegen verweist mit seiner Fassung von Ich-Identität auf einen Integrations- und Balanceaspekt von Identität und spricht darüber hinaus vom "Zuerkennen" von Ich-Identität durch das Gegenüber.

Modell nach Thimm

Thimm greift Krappmanns Modell der balancierten Ich-Identität auf und erweitert es um die Entstehung möglicher Identitätsprobleme durch die doppelte Gefahr einer Nicht-Identität durch das Scheitern auf beiden Identitätsebenen (soziale und persönliche). Das Modell von Thimm ist zwar eng an dem Ansatz Krappmanns orientiert, arbeitet aber die Einflüsse von Stigmatisierungen im Bereich von Menschen mit Behinderung wesentlich differenzierter aus und nähert sich damit wiederum dem Goffmaschen Ansatz. (Schuppener 2005, S. 37f)

Neu sind die auf Dreitzel (1972, S. 291ff) zurückgehenden Bezeichnungen "Distanzierungsstörung und "Kontaktstörung". Identitätsstörungen werden an der Selbstdarstellung des Individuums, d.h. im Balance-Aspekt der Identität festgemacht. (vgl. Abb. 1) Das von Goffman thematisierte subjektive Empfinden und die Selbstreflexion stigmatisierter Individuen bleiben unberücksichtigt.

Modell nach Frey

Das Identitätsmodell von Frey setzt an der Erweiterung bzw. Ausdifferenzierung des Innenaspekts der Identitätsentwicklung an, die bei den bisher beschriebenen Modellen zu kurz kommt. (Schuppener 2005, S. 38) Frey schlägt zunächst eine neue begriffliche Verwendung der Identitätskategorien vor, indem er folgende drei Aspekte von Identität unterscheidet:

-

Der externe Aspekt: Gemeint ist der einer Person zugeschriebene Status, er umfasst die soziale und persönliche Identifizierung durch andere und entspricht somit weitgehend der von Goffman beschriebenen sozialen und persönlichen Identität (Frey 1983, zit. nach Cloerkes 2000, im Internet). Zum externen Aspekt gehören sämtliche Erfahrungen und Informationen eines Individuums über seine sachliche und personale Umwelt. Das Hauptaugenmerk in einem interaktionistischen Modell gilt jedoch dem Interaktionspartner. Er schreibt soziale und persönliche Identität zu und hat spezifische Erwartungen.

-

Der interne Aspekt: Der interne Aspekt (Frey spricht von Selbst) wird als reflexiver Prozess aufgefasst und entspricht damit der Ich-Identität bei Goffman. Frey unterscheidet zwei Ebenen: das soziale Selbst und das Private Selbst. Das soziale Selbst steht für die "interne Ebene der Selbsterfahrung, auf der die Person sich aus der Perspektive ihrer Umwelt definiert" (Frey 1983, zit. n. Cloerkes 2000, im Internet). Es geht um die Frage, wie die anderen das Individuum sehen, und wie das Individuum dieses vermutete Fremdbild von sich selbst wahrnimmt. Das soziale Selbst nimmt also Außeninformationen wahr, es wählt wichtige Informationen aus und auf diese Weise entsteht ein Bild von der Meinung anderer. (vgl. Cloerkes 2000, im Internet) Das private Selbst steht für die Selbstinterpretation aus der eigenen privaten Perspektive "Wie sehe ich mich selbst?". Es bewertet das soziale Selbst, übernimmt Inhalte des sozialen Selbst oder weist sie zurück. So entsteht ein privates Bild von sich selbst (Selbstbild). (vgl. ebd.)

-

Der Integrations- und Balanceaspekt: Dieser Aspekt schließt an Krappmanns Entwurf der balancierten Identität an. Frey schlägt vor, den Begriff Identität nur auf diesen dritten Aspekt anzuwenden und den Innenaspekt mit Selbst zu bezeichnen. Identität integriert Privates und Soziales Selbst, berücksichtigt auch andere Rahmeninformationen, leitet das Handeln an und bestimmt die Identitätsdarstellung. Auf der Basis der Integrations- und Balanceleistung findet die Präsentation der Identität nach außen hin statt. Diese Selbstdarstellung des Individuums kann durchaus vom privaten Selbst abweichen. (Cloerkes 2000, im Internet)

Der Begriff ‚Stigma' (griechisch = Zeichen, Mal) beschrieb bei den alten Griechen ein Brandmal oder eine geschnitzte Wunde/Narbe, die einem Verbrecher, Sklaven oder Verräter gut sichtbar (z.B. an der Stirn) zugefügt wurde. Der so markierte Mensch konnte von jedem erkannt und mit der verdienten Verachtung und dem gesellschaftlichen Ausschluss bedacht werden. Das äußerlich angebrachte Zeichen sollte also eine bestimmte Bewertung und Behandlung der Person bewirken.

Den Begriff "Stigma" hat Goffman (1967) in die soziologische Diskussion eingeführt. Mit Stigma bezeichnet man eine Eigenschaft einer Person, "die zutiefst diskreditierend ist" (Goffman 1967, S. 11).

"Ein Individuum, das leicht in gewöhnlichen sozialen Verkehr hätte aufgenommen werden können, besitzt ein Merkmal, das sich der Aufmerksamkeit aufdrängen und bewirken kann, dass wir uns bei der Begegnung mit diesem Individuum von ihm abwenden. (...) Es hat ein Stigma, das heißt, es ist in unerwünschter Weise anders, als wir es antizipiert haben." (ebd. S. 13)

Ein Mensch mit einem Stigma entspricht in seiner "aktualen sozialen Identität" nicht den normativen Erwartungen seiner Umwelt. Diese normativen Erwartungen als antizipierte Vorstellungen von einem "Normalen" nennt Goffman "virtuale soziale Identität" (ebd. S. 10). Bei einem Menschen mit einem Stigma besteht eine Diskrepanz zwischen virtualer und aktualer sozialer Identität. Er weicht in seinem Sosein von sozialen Normen ab. (Cloerkes 1997, S. 146)

Übersehen wird dabei der wichtige Hinweis, dass Eigenschaften "an sich weder kreditierend noch diskreditierend" sind. "Ein und dieselbe Eigenschaft vermag den einen Typus zu stigmatisieren, während sie die Normalität des anderen bestätigt" (Goffman 1967, S. 11). Stigma bezieht sich also auf "Relationen", kann sich erst in sozialen Beziehungen darstellen. Es geht nicht um das Merkmal selbst, sondern um die "negative Definition des Merkmals bzw. dessen Zuschreibung" (Hohmeier 1975, S. 7).

Goffman (1967 S. 12f) unterscheidet drei Typen von Stigmata:

-

"Abscheulichkeiten des Körpers" (physische Deformationen, z.B. Körperbehinderung)

-

"Individuelle Charakterfehler" (Sucht, Homosexualität, Selbstmoderversuche)

-

"Phylogenetische Stigmata" (Rasse, Nation, Religion) (Goffman 1967, S. 12f)

Menschen mit einer Behinderung wären demnach den beiden erstgenannten Typen zuzuordnen.

Stigmata wirken auf der Ebene der Einstellungen, d.h. es geht noch nicht um tatsächliches Verhalten. Von Stigma zu trennen ist daher der Begriff "Stigmatisierung". Stigmatisierung ist das Verhalten aufgrund eines zu eigen gemachten Stigmas. (Cloerkes 1997, S. 147)

Stigma und Stigmatisierung können in einem engen Zusammenhang stehen, sie müssen es aber nicht in jedem Fall. Wichtig ist also der Rückschluss von beobachtbarem, tatsächlich stigmatisierendem Verhalten auf das Stigma. (ebd. S. 147f).

Die Diskriminierung von Menschen mit einem Stigma erfolgt sehr wirksam, wenn auch oft gedankenlos, über die Konstruktion einer Stigma-Theorie, "eine Ideologie, die ihre Inferiorität erklären und die Gefährdung durch den Stigmatisierten nachweisen soll" (Goffman 1967, S. 14). Zu unterscheiden sind "Diskreditierte" und Diskreditierbare". Im ersten Fall nimmt das stigmatisierte Individuum an, dass man über sein Anderssein Bescheid weiß, dass es unmittelbar evident ist. Im zweiten Fall geht es davon aus, dass sein Zustand noch nicht bekannt bzw. wahrnehmbar ist. (ebd. S. 12) Ein Stigmatisierter wird wahrscheinlich mit beiden Situationen Erfahrung haben und sich darum bemühen, sein unerwünschtes Anderssein möglichst zu verbergen. (Cloerkes 1997, S. 148)

Stigmatisierungen knüpfen bei Merkmalen von Personen an. Diese Merkmale können sichtbar oder unsichtbar sein (z.B. körperliche Behinderung, Gruppenzugehörigkeit, Verhalten). Die Sichtbarkeit erleichtert das Stigmatisieren. Auf der Grundlage eines Stigmas tendieren die "Normalen" dazu, weitere Unvollkommenheiten und negative Eigenschaften zu unterstellen (ebd. S. 148). Über derartige Generalisierungen wird das Stigma zum alles beherrschenden Status.

Auf der Ebene gesellschaftlicher Teilhabe droht Diskriminierung durch formellen und informellen Verlust von bisher ausgeübten Rollen, es kommt zu Kontaktverlust, zu Isolation und Ausgliederung. Auf der Ebene der Interaktionen orientiert sich alles am Stigma, die Person und ihre Biographie wird in diesem Sinne umdefiniert. Die Interaktionen sind durch Spannungen, Unsicherheit und Angst erschwert. Auf der Ebene der Identität drohen daher erhebliche Gefährdungen der Identität. (Cloerkes 1997, S. 149)

Stigmatisierung ist die Zuschreibung eines sozialen Vorurteils, von der eine Person oder Gruppe betroffen ist, die in unerwünschter Weise von der Norm abweicht. Da der Mensch mit einer Behinderung als der von der Norm abweichende sozial vermeintlich weniger achtenswert erscheint, kann sich im Hinblick auf Interaktionsprozesse ein asymmetrisches Verhältnis zwischen nichtbehinderten Menschen und Menschen mit einer Behinderung ergeben. Dieses Ungleichgewicht kann zu einer bedeutsamen Einschränkung des Selbstbestimmungsrechts eines Menschen mit Behinderung führen. Aufgrund von Zuschreibungen werden von Nichtbehinderten Erwartungen an den Menschen mit einer Behinderung gestellt, die seinen individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen oftmals zuwiderlaufen und den Aufbau der eigenen Identität erschweren, gefährden oder verhindern.

Eine "gelungene Identität" ist nach Mattner & Gerspach (1997) als ein "eins sein mit sich selbst" zu kennzeichnen (S. 160). Im Laufe einer Identitätsentwicklung macht ein Individuum allerdings auch Erfahrungen, die eine Bedrohung für die Identität darstellen und diese letztlich auch beschädigen können, was im Extrem zu einer "misslungenen Identität" führen kann, bei der man nach Mattner & Gerspach "mit sich selbst entzweit" wäre (ebd. S. 160f).

Goffman hat sich insbesondere mit den Außenanforderungen an eine stigmatisierte Person befasst, die vom Individuum einerseits eine Akzeptanz der Rolle als Stigma-Träger erwarten (Scheinakzeptanz) und andererseits ein normales Verhalten fordern (Scheinnormalität). Die Ich-Identität ist somit bei stigmatisierten Personen Gegenstand öffentlicher Diskussionen, da die Außenwelt Vorgaben über die Verhaltensweisen stigmatisierter Individuen macht (Cloerkes 2000, im Internet). Goffman differenziert hinsichtlich der Einflussnahme von Außenstehenden auf ein stigmatisiertes Individuum zwischen virtualer sozialer Identität und aktualer sozialer Identität.

-

Virtuale soziale Identität: Hierunter ist der gesamte Satz von Beurteilungsstandards zu verstehen, der zur Kategorisierung von Interaktionspartnern in aktuellen sozialen Situationen zur Verfügung steht.

-

Aktuale soziale Identität: Diese bezieht sich auf die tatsächlich existenten Attribute, die ein Interaktionspartner in einer aktuellen sozialen Situation aufweist. (Schuppener 2005, S. 56)

Krappmann und Timm fokussieren ebenfalls die Außeneinwirkungen auf das stigmatisierte Individuum und gehen davon aus, dass eine Gefährdung der Ich-Identität auftritt, wenn das Spannungsverhältnis zwischen persönlicher und sozialer Identität nicht mehr homöostatisch ist. Beim Misslingen der Stabilisierung einer homöostatischen Ich-Identität besteht die Gefahr des Rückfalls auf die persönliche Identität, indem Rückzug und Desinteresse an Interaktionspartnern erfolgt, oder es entsteht eine Art Überanpassung an die soziale Identität, was einen ausschließliche Fixierung auf Bezugspersonen aufgrund eines totalen Anpassungsverhaltens impliziert (Schuppener 2005, S. 57). Die beschriebenen möglichen Auswirkungen einer Stigmatisierung auf die Entwicklung einer Ich-Identität sind in Abbildung 3 veranschaulicht.

Abbildung 3

Identität und mögliche Störungen angelehnt an Thimm

Quelle: Thimm 1975, S. 138

Distanzierungsstörungen in aktuellen Rollen mit der Konsequenz ritualisierter, konformistischer Anpassungsmuster (Dreitzel 1972, S. 330ff) resultieren aus der Unfähigkeit oder dem Verzicht, für die Interaktion ausreichende Informationen aus der als stigmatisiert empfundenen Biografie, persönliche Identität also, ins Spiel zu bringen.

Kontaktstörungen (ebd. S. 317ff) hingegen resultieren aus einem Zusammenbruch der Balance zwischen persönlicher und sozialer Identität in Richtung auf die biografische Dimension von Ich-Identität.

Missglückt der Balanceakt zwischen persönlicher und sozialer Identität und es kommt zur Dominanz einer der beiden Identitätsebenen, wie beschrieben, ist dies nach Krappmann in beiden Fällen mit dem Resultat einer "Nicht-Identität" verbunden und mündet in gravierenden Persönlichkeitsstörungen. Goffman, Krappmann und Thimm vernachlässigen bewusst die internen Aspekte, also die Verarbeitung von Stigmatisierungsprozessen (Cloerkes 2000, im Internet). Diese greift Frey auf und lässt ihnen zentrale Aufmerksamkeit zukommen. Nach Frey kann das Individuum Stigmatisierung auf zweifache Art begegnen (ebd.):

-

Im sozialen Selbst, indem es veränderten Bewertungen widerspricht, diesen ausweicht oder sie völlig leugnet. Damit erhält es sich den Eindruck, dass zumindest der relevante Teil der Umwelt weiterhin eine positive Einschätzung seiner Person vornimmt. Ein Mensch mit einer Behinderung sieht sich in diesem Falle nicht durchgängig als abgewertet oder stigmatisiert.

-

Im privaten Selbst kann das Individuum der Stigmatisierung entgegentreten, indem es zwar die negativen Bewertungen durch andere wahrnimmt, aber ihre Berechtigung leugnet bzw. sie als relativ unwichtig ansieht. (Cloerkes 2000, im Internet)

Das Modell von Frey setzt sich also erstmals mit internen Verarbeitungsmöglichkeiten von Stigmatisierungen auf der Ebene der Identitätsentwicklung auseinander. Die wichtigsten Erkenntnisse von Frey lassen sich in den folgenden zwei Thesen zusammenfassen:

-

Auf eine Bedrohung der Identität durch Stigmatisierungen kann das Individuum in vielfältiger Art und Weise reagieren.

-

Stigmatisierungsfolgen sind weder zwangsläufig, noch einheitlich und sollten deshalb im konkreten Fall empirisch ermittelt werden. (Schuppener 2005, S. 58)

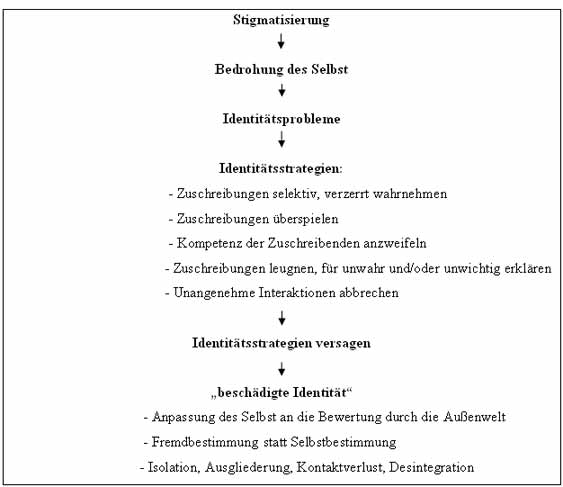

Die klassische "Stigma-Identitäts-These" (Abb. 4) geht davon aus, dass stigmatisierende Zuschreibungen zwangsläufig zu einer massiven Gefährdung und Veränderung der Identität stigmatisierter Personen führen. Empirische Studien zur Bewältigung von Identitätsproblemen behinderter Menschen allerdings widerlegen den Charakter der Zwangsläufigkeit. Auch behinderte Menschen wenden Stigma-Management-Techniken an und schützen ihre Identität durch eine Reihe gezielt eingesetzter Identitätsstrategien. Erst wenn diese versagen, kommt es zur Anpassung des Selbst an die unangenehmen Bewertungen durch die Außenwelt und nur dann können wir davon ausgehen, dass die Identität beschädigt wurde. (vgl. Cloerkes 2000, im Internet)

Abbildung 4

Stigma-Identitäts-These

Quelle: vgl. Cloerkes 1997, S. 160f

Vor allem Befürworter der Integration erhoffen sich vom gemeinsamen Leben, Lernen und Arbeiten mit Menschen ohne Behinderung, dass auch die Heranwachsenden mit Behinderungen ein stimmiges Bild von sich selbst, eine tragfähige Identität entwickeln können. Bei der Forderung nach Integration in Kindergarten und Schule geht es um die Vermeidung einer durch das separierende Schulsystem zerstörten sozialgesellschaftlichen und individuellen Identität. Menschen müssen sich als nicht zugehörig, als minderwertig erleben (und in ihrer Identitätsentwicklung auch so sehen), wenn sie separiert werden und ihnen durch die Separierung der Zugang zum vollen Reichtum der Kultur verschlossen bleibt (Klauß 2005, S. 150). Integration wird hier als Prozess angesehen in dessen Verlauf sich Einstellungen verändern und sich so soziale Vorteile vermeiden lassen. Es geht also um Prozesse, die sich in einer dynamischen Balance von Annäherung und Abgrenzung vollziehen.

Inhaltsverzeichnis

"Eine totale Institution lässt sich als Wohn- und Arbeitsstätte einer Vielzahl ähnlich gestellter Individuen definieren, die für längere Zeit von der übrigen Gesellschaft abgeschnitten sind und miteinander ein abgeschlossenes, formal reglementiertes Leben führen." (Goffman 1973, S. 11)

Soziale Einrichtungen - in der Alltagssprache Anstalten (institutions) genannt - sind Räume, Wohnungen, Gebäude oder Betriebe, in denen regelmäßig eine bestimmte Tätigkeit ausgeübt wird. Jede Institution nimmt einen Teil der Zeit und der Interessen ihrer Mitglieder in Anspruch und stellt für sie eine Art Welt für sich dar; kurz, alle Institutionen sind tendenziell allumfassend. Ihr allumfassender oder totaler Charakter wird symbolisiert durch Beschränkungen des sozialen Verkehrs mit der Außenwelt sowie der Freizügigkeit, die häufig direkt in die dingliche Anlage eingebaut sind, wie verschlossene Tore, hohe Mauern, Stacheldraht, Felsen, Wasser, Wälder oder Moore. Solche Einrichtungen nennen sich totale Institutionen. (ebd. S. 15f)

In der modernen Gesellschaft besteht eine grundlegende soziale Ordnung, nach der der einzelne an verschiedenen Orten schläft, spielt, arbeitet - und dies mit wechselnden Partnern, unter verschiedenen Autoritäten und ohne einen umfassenden rationalen Plan. Das zentrale Merkmal totaler Institutionen besteht darin, dass die Schranken, die normalerweise diese drei Lebensbereiche voneinander trennen, aufgehoben sind.

-

Alle Angelegenheiten des Lebens finden an ein und derselben Stelle, unter ein und derselben Autorität statt.

-

Die Mitglieder der Institution führen alle Phasen ihrer täglichen Arbeit in unmittelbarer Gesellschaft einer großen Gruppe von Schicksalsgenossen aus, wobei allen die gleiche Behandlung zuteil wird und alle die gleiche Tätigkeit gemeinsam verrichten müssen.

-

Alle Phasen des Arbeitstages sind exakt geplant, eine geht zu einem vorher bestimmten Zeitpunkt in die nächste über, und die ganze Folge der Tätigkeiten wird von oben durch ein System expliziter formaler Regeln und durch einen Stab von Funktionären vorgeschrieben.

-

Die verschiedenen erzwungenen Tätigkeiten werden in einem einzigen rationalen Plan vereinigt, der angeblich dazu dient, die offiziellen Ziele der Institution zu erreichen. (Goffman 1973, S. 17)

Wenn der Aufenthalt der Insassen lange andauert, kann das eintreten, was "Diskulturation" genannt wurde - d.h. ein Verlern-Prozess, der den Betreffenden zeitweilig unfähig macht, mit bestimmten Gegebenheiten der Außenwelt fertig zu werden. (ebd. S. 24)

Im Vergleich ganz unterschiedlicher Einrichtungen, wie beispielsweise der Psychiatrischen Klinik, dem Gefängnis, dem Konzentrationslager, der Kaserne und dem Kloster arbeitet Goffman allgemeine Merkmale der totalen Institution heraus (Goffman 1973, S. 13ff). Keines dieser Merkmale findet sich ausschließlich in totalen Institutionen, und keines ist allen gemeinsam. Kennzeichnend für totale Institutionen ist jedoch, dass sie einen beträchtlichen Anteil dieser Gruppe von Attributen aufweisen.

In totalen Institutionen erfolgt die Handhabung von menschlichen Bedürfnissen durch die bürokratische Organisation ganzer Gruppen von Menschen. Es erfolgt eine strikte Trennung

zwischen der großen Gruppe der Insassen und dem weniger zahlreichen Aufsichtspersonal. Für die Insassen gilt, dass sie in der Institution leben und beschränkten Kontakt zur Außenwelt haben. Das Personal hält sich lediglich zur Arbeit in der Institution auf und ist sozial in die Außenwelt integriert. Der soziale Kontakt zwischen den beiden Gruppen ist gering, die Kommunikation eingeschränkt und kontrolliert. Totale Institutionen fordern aufgrund ihres allumfassenden Charakters von ihren Insassen eine radikale Disziplin. Die Anpassung an die institutionellen Bedingungen läuft auf eine ständige zunehmende Schwächung des Selbstwertgefühls der Insassen hinaus weil sie ihrer Möglichkeiten zum autonomen Handeln ganz entschieden beraubt werden. (Goffman 1973, S. 17ff)

Kennzeichnend für totale Institutionen ist ein hohes Maß an Informationskontrolle. Dem Insassen werden Informationen, besonders solche seine Person betreffend, nicht weitergegeben oder nur selektiv und zensiert. Typisch ist, dass der Insasse von Entscheidungen, die ihn betreffen, keine Kenntnis erhält. Beim Eintritt in die Einrichtung werden Fakten - besonders die diskreditierenden - über den sozialen Status und die Vergangenheit des Insassen gesammelt und in einem dem Personal zur Verfügung stehenden Dossier zusammengestellt. Befragungen und Verhöre zielen darauf ab, Fakten und Daten über Persönlichkeitsmerkmale und vergangenes Verhalten der Insassen zu sammeln. Der Insasse muss bei solchen Gelegenheiten Fakten und Gefühle, die seine Person betreffen, ihm zumeist unbekannten Zuhörern offenbaren. (ebd. S. 26f)

Der Eintritt in die totale Institution ist durch spezifische Aufnahmeprozeduren markiert: Aufnahme des Lebenslaufs, Fotografieren, Messen und Wiegen, usw. Die meisten dieser Prozeduren beruhen auf Attributen, die das Individuum lediglich insofern ausweist, als es ein Mitglied der größten und abstraktesten sozialen Kategorie, nämlich der Menschheit ist. Eine Behandlung aufgrund solcher Attribute lässt weitgehend die Grundlagen einer früheren Selbstidentifikation außer Acht. Der Eintritt in die totale Institution führt zum bürgerlichen Tod des Insassen: Verlust des Wahlrechts und der Beteiligung an anderen Formen politischer Partizipation, des Rechts über Geld zu verfügen usw. Einige dieser Rechte können ihm auch für immer aberkannt werden. (Goffman 1973, S. 26f).

Totale Institutionen beschränken und besetzen systematisch und umfassend die Territorien des Selbst der Insassen: Besuch zu empfangen oder außerhalb der Anstalt Besuche zu machen, ist verboten oder wird kontrolliert und reglementiert; persönliche Habe wird auf ein Minimum beschränkt und durch uniforme, standardisierte Anstaltsobjekte ausgetauscht. Es kommt zu einer Auflösung der Grenzen zwischen Verbergen und Zurschaustellen: Körperpflege, Hygiene und Notdurft müssen öffentlich ausgeführt werden und unterliegen der Kontrolle. Der Körper des Insassen, seine Kleidung, sein Schlafplatz werden routinemäßig unter- und durchsucht. Es besteht kein Schutz vor sexuellen Übergriffen und Vergewaltigung. (ebd. S. 26ff)

Das formelle Verhältnis zwischen dem handelnden Individuum und seinen Handlungen wird zerstört: Insassen totaler Institutionen verfügen nicht in dem selben Maße über Möglichkeiten, sich gegen verbale Angriffe, Demütigungen oder Ungerechtigkeiten zur Wehr zu setzen, denn dafür können sie sofort bestraft werden. Die Handlungsmöglichkeiten sind eingeschränkt, ein Herausgehen (Flucht) aus der Situation ist nicht möglich. Das Verhalten eines Insassen in einer bestimmten Situation kann ihm vom Personal in Form von Überprüfung und Kritik in einem anderen Kontext vorgeworfen werden. In totalen Institutionen steht das Verhalten der Insassen permanent zur Diskussion, Kritik und Sanktionen sind allgegenwärtig. Die Autonomie des Handelns wird verletzt, weil für die Durchführung von Handlungen (Briefe schreiben, telefonieren, Geld ausgeben) eine Genehmigung einzuholen ist. (Goffman 1973, S. 43)

Die zeitliche Aufeinanderfolge von Aktivitäten unterliegt kontrollierten Regelungen. Insassen haben keine "freie Zeit" bzw. keine "eigene Zeit". Die Kontrolle der Zeit ist allumfassend, der Tagesplan ist vorgeplant und die Zeitökonomie des Insassen wird strenger Disziplin unterworfen. Bei den Insassen herrscht weitgehend das Gefühl, dass die in der Anstalt verbrachte Zeit verlorene, vergeudete und nicht gelebte Zeit ist. Der Insasse bekommt das Gefühl, dass er für die Dauer seines Aufenthalts in der Anstalt vollkommen vom Leben abgeschlossen ist. Die Zeit wird als tot und bleischwer erlebt. (ebd. 21ff)

Die totale Institution bildet gleichsam bestimmte Organisationsmuster für das alltägliche Leben heraus, die es den Insassen erlauben, zu überleben ohne die Identität völlig aufzugeben. Goffman bezeichnet diese Handlungsmuster als "sekundäre Anpassung". Weil die primäre Anpassung, die kooperative Zusammenarbeit in der Organisation nicht geschehen kann, stellt sich mit der Zeit in solchen Institutionen ein "Unterleben" ein. Damit bezeichnet Goffman die im offiziellen Zielkatalog der Organisation weder intendierten noch formal erfassten Organisationsleistungen der Insassen, die mit den Absichten und Zielen der Einrichtung nicht oder wenig im Einklang stehen, die von der Welt des Personals getrennt sind und die durch die Stabilisierung der Insassenidentität und -individualität dennoch einen funktionellen Beitrag zum mehr oder weniger reibungslosen Betreiben einer Einrichtung leisten. (Goffman 1973, S. 65ff)

Goffman (1973 S. 65ff) unterscheidet fünf Arten der sekundären Anpassung an die totale Institution, die dem Insassen zur Verfügung stehen.

-

Rückzug aus der Situation: Der Insasse reduziert sein persönliches Engagement für das, was in der Anstalt passiert, auf ein Minimum.

-

Kompromissloser Standpunkt: Der Insasse ordnet sich den Regeln der Anstalt nicht unter und widersetzt sich den Anweisungen des Personals so oft wie möglich.

-

Kolonisierung: Der Insasse zieht Vorteile aus der Anpassung an das System der Anstalt. Sein Verhalten passt sich der Ordnung des Systems an.

-

Konversion: Der Insasse übernimmt die Ansichten der Mitarbeiter über die Außenwelt, die Anstalt und die Insassen und macht sie zu seinen eigenen Ansichten.

-

Ruhig Blut bewahren: Der Insasse passt sich erfolgreich dem Privilegiensystem an und setzt Umwandlung, Kolonisierung und Loyalität gegenüber der Gruppe der Insassen je nach den Erfordernissen der Lage für ein erfolgreiches Verhalten, das Erreichen von Zielen und das Identitätsmanagement ein. (Goffman 1973, S. 65ff)

Sekundäre Anpassung ist insbesondere ein Mittel, das es den Mitgliedern einer Organisation erlaubt, in dieser Organisation zu leben, aber dennoch Distanz zu wahren, d.h. sich nicht vollständig an ihr Weltbild und ihr Ordnung anzupassen und eine Identität aufrecht zu erhalten, die nicht vollständig mit den angepassten Mitgliedern der Institution verschmilzt, sondern immer noch anders bleibt. Wie Goffman feststellt erfordert der Aufbau eines stabilen Selbst zwei Vorgänge: Inklusion in die Gesellschaft und Distanz zur Gesellschaft. (Münch 2002, S. 301)

Unter Enthospitalisierung wird der Prozess der Ausgliederung nicht krankenhausbehandlungsbedürftiger (behinderter) Menschen aus hospitalisierenden Einrichtungen verstanden. Enthospitalisierung steht aber auch für einen Prozess, bei dem es, in Bezug auf (ehemals) fehlplazierte Menschen, um die größtmögliche Realisierung des Normalisierungsprinzips[1] und des Integrationsgedankens geht. Normalisierung und Integration sind dabei zugleich Mittel und Zielvorstellungen zur Verbesserung der Lebensbedingungen hospitalisierter Menschen. (Hoffmann 1999, S. 20)

Demzufolge umfasst Enthospitalisierung ein breites Spektrum politischer, strukturverändernder und pädagogischer Maßnahmen, die darauf zielen, für (ehemals) fehlplazierte Menschen Lebensbedingungen zu schaffen, die es ihnen ermöglichen, entsprechend ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen integriert zu leben.

Während anfangs der Prozess der Enthospitalisierung vor allem auf die Ausgliederung der Menschen mit Lernschwierigkeiten aus Psychiatrien beschränkt war, ging es doch sehr bald auch um die Forderung nach Auflösung von Behindertenanstalten zugunsten gemeinwesenintegrierter Wohnangebote und Hilfssysteme. Für Feuser (1995) ist "das Ende der Verwahrung" Voraussetzung und Wendepunkt dafür, Menschen Lernschwierigkeiten ein auf Autonomie und Selbstbestimmung beruhendes Leben zu ermöglichen. "Dabei gilt es jedoch darauf zu achten, dass der Ausgliederung nicht die Eingrenzung in vier Wände scheinbarer Privatheit und Freiheit erfolgt". (S. 268)

Der Beginn der Enthospitalisierung liegt nach Gromann-Richter (1993) in der scheinbaren Banalität, die Betroffenen mit einzubeziehen.