Handlungsempfehlungen für die praktische klinische soziale Arbeit

Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Master of Arts; Fachhochschule Vorarlberg Studiengang Soziale Arbeit; Eingereicht bei Prof.in (FH) Dr.in Erika Geser-Engleitner

Inhaltsverzeichnis

- Vorwort: Danksagung

- Vorwort

- 1. Einleitung

- 2. Zugänge zum Thema Stigmatisierung

- 3. Forensische Nachsorgebegleitung des PSPPsychosozialer Pflegedienst Projekts RETURN

- 4. Methodik

- 5. Auswertung der ExpertInnenbefragung

- 6. Diskussion

- Literaturverzeichnis

- 7. Anhang

- Eidesstattliche Erklärung

Abbildungsverzeichnis

Danken möchte ich in erster Linie meiner Familie, die mir mein Studium ermöglicht und mich auf meinem bisherigen Weg unterstützt hat.

Theresa, danke für die unablässige und motivierende Unterstützung im Prozess meiner Arbeit.

Außerdem danke ich meinen lieben Kolleginnen des PSP Park Café für die Möglichkeit flexibler Arbeitszeiten, die mir meine Anwesenheitszeiten an der FH ermöglicht haben und die außerdem jederzeit ein offenes Ohr für mich hatten.

Besonders danke ich Lisa für das Korrekturlesen und ihre wertvollen strukturellen Hinweise.

Vor allem aber gilt mein Dank meiner Betreuungsprofessorin Prof.in Dr.in Erika Geser-Engleitner für die sehr gute Zusammenarbeit, die konstruktive Kritik und ihr „Mitleben“ an meiner Begeisterung.

Mein Interesse an dieser hier vorliegenden Master-Thesis wurde durch meine Arbeit in der PSP Arbeitsinitiative Park Café, einer tagesstrukturierenden sozialpsychiatrischen Rehabilitationsmaßnahme im Gelände des psychiatrischen Krankenhauses in Hall/Tirol geweckt. Die Grundidee dieser Arbeit war auf individuelle Stigmatisierungserfahrungen von Menschen ausgelegt, die über die forensisch-psychiatrische Nachsorgebegleitung des PSP Projekts RETURN in Tirol betreut werden zu hinterfragen und in Folge dessen Bewältigungsmöglichkeiten aufzuzeigen. In der Recherche wurde deutlich, dass Stigmatisierung eine zwanghafte Erfahrung ist, die jedenfalls prägend wirkt. Die Wirkung ist zudem selbstprophezeihend in dem Sinne, als dass die stigmatisierte Person die Kränkung übernimmt. Diese Lebenserfahrung/en kann/können zu Delinquenz und Selbstentfremdung (psychischen Erkrankungen und Störungen) führen. Stigmatisierung als Wort ist aus dem Sprachgebrauch fast verschwunden, aber die Handlung und die Methode sind nach wie vor präsent. Stigmatisierung ist des Weiteren eine Rollenzuschreibung, die vom Individuum oft im Einzelnen nicht (mehr) wahrgenommen wird. Stigmatisierungserfahrungen können demnach ausschließlich als Erfahrungen, die aufgenommen werden, erkannt und beschrieben werden. Es ist demnach aus Sicht der Verfasserin als betroffener Mensch nicht möglich, Stigmatisierung konkret fest zu machen. Der Zeitpunkt, an dem Menschen ein Delikt setzen, psychische Krisen erleiden oder eine Kombination aus beidem auftritt, (forensisch-psychiatrischer Kontext) werden sie stigmatisiert, was bedeutet, dass Menschen das Phänomen, welches im theoretischen Abriss genauer erläutert wird, zu diesem Zeitpunkt noch nicht als schmerzhafte Erfahrung (in ihrer Intensität und langfristigen Wirkung) erfassen können. Metaphorisch gedacht könnte man sich Stigmatisierung in Anlehnung an den Soziologen Hohmeier (vgl. Hohmeier 1975) wie eine Hülle, einen durchsichtigen Mantel vorstellen, die/der sich um den Menschen herum ausbreitet und beständig bleibt. Es besteht einzig und allein die Möglichkeit sowie die Chance, einen persönlichen Umgang damit zu finden. Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle festhalten: Stigmatisierung wird oft verschwiegen, verdrängt oder nicht wahrgenommen, wird aber auf der Handlungsebene deutlich.

Forschungsergebnisse belegen die Tatsache, dass die problematisch zu beurteilenden negativen Zuschreibungen an Menschen mit (forensisch-) psychiatrischen Lebenshintergründen das Gesamtbild unserer Gesellschaft und der Betroffenen selbst prägen und dazu beitragen, dass Stigmatisierung entsteht (vgl. u.a. Corrigan und Rüsch 2002).

Corrigan und Rüsch veröffentlichten 2002 einen Artikel in welchem ausgeführt wird, dass sich Menschen mit psychischen Erkrankungen von anderen stigmatisierten Gruppen unterscheiden und daher die Eigenschaften, aus der das Stigma resultiert, oft nicht zu Tage treten (vgl. u.a. Goffman 1975). Immer wieder wird von ForscherInnen und AutorInnen betont, dass in diesem Zusammenhang zwischen negativer Einstellung und Stigma differenziert werden muss – sowohl seitens Betroffener als auch seitens der Gesellschaft. Gängige Stereotypen, wie sie beispielsweise aus einer Forschung von Brockington, Hall, Levings et al. herausgehen sind, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen generell gefährlicher wären als Menschen ohne eine solche Erkrankung und sie aus diesem Grund gemieden werden sollten (vgl. Brockington, Hall, Levings et al. 1993). Außerdem werden Betroffene als inkompetent wahrgenommen und es wird ihnen unterstellt selbst schuld an ihren Erkrankungen zu sein.

Aus dem vorherigen Absatz geht hervor, dass Menschen mit einer psychiatrischen Diagnose (wie beispielsweise über das Klassifikationsinstrument des DSM 5 oder dem des ICD 10 attestiert) Stigmatisierung erfahren. Beachtung und Hauptaugenmerk wird in dieser Master-Thesis auf ExpertInnen gelegt, welche mit Menschen arbeiten, die an einer forensisch-psychiatrischen Nachsorgebegleitung teilnehmen.

Die betroffenen Menschen der forensisch-psychiatrischen Nachsorge – „randständige AußenseiterInnen unserer Gesellschaft“ mit einer psychiatrischen Diagnose versehen – werden auf Grund einer Straftat in der Mehrheit als „nicht schuldfähig“ verurteilt.

Nach Ablauf des Maßregelvollzuges, einer unbefristeten Unterbringung in der Psychiatrie oder einer befristeten Verbüßung einer Straftat nach dem Gesetz in einer Justizvollzugsanstalt, nimmt die betroffenen Zielgruppe an einer meist weisungsgebundenen forensisch-psychiatrischen Nachsorge teil (vgl. u.a. Freese 2003). Eine aktuelle wissenschaftliche Auseinandersetzung zu dieser Thematik kann in der deutschsprachigen Recherche nicht gefunden werden.

Die Autorin dieser Arbeit geht davon aus, dass Stigmatisierung an sich nicht durch die Betroffenen selbst überwunden werden kann. Stigmatisierung ist ein gesellschaftlich auferlegtes Phänomen, sowie ein Prozess, der wiederum nur durch die Gesellschaft wieder aufgelöst werden kann. Menschen, die Stigmatisierungen erfahren, können jedoch individuelle Mechanismen, Bewältigungsstrategien und einen lebenslangen Umgang damit entwickeln.

Weiters sieht die Autorin auf professioneller Ebene (klinisch-) sozial Arbeitender eine Notwendigkeit, das Wissen um die Stigmatisierung in die tägliche Begleitung/Betreuung bewusst einfließen zu lassen.

In dieser Arbeit wird versucht, gelingende Interventionen und Betreuungsverläufe der sozialen Arbeit in der forensisch-psychiatrischen Nachsorge, im Konkreten der von Menschen im Raum Tirol, die im Rahmen des Angebotes der ambulanten forensisch-psychiatrischen Nachsorge über das Projekt RETURN des PSP Tirol teilnehmen und begleitet werden, zumindest ansatzweise und fragmentarisch zu erfassen, aufzuzeigen und kritisch zu analysieren. Es stellt sich sowohl die Frage, welche Rollen, Haltungen und Werte unabdinglich sind, als auch inwieweit die Betreuungsperson in dieser Diskussion eine Rolle spielt und/oder ob andere Aspekte wesentlich sein könnten, die bis dato nicht oder zu wenig in diesem Diskurs beachtet wurden.

Ziel der Masterthesis ist es, vor diesem fachlichen Hintergrund, Stigmatisierung in der sozialen Arbeit transparent zu machen und herauszufiltern, welche Strategien und Möglichkeiten sich betroffene Menschen mit ihren jeweiligen Erfahrungen zurecht legen und welchen durchaus essentiellen Beitrag die soziale Arbeit in der Begleitung/Betreuung leistet und leisten kann.

Für die klinische soziale Arbeit eröffnen sich durch diesen Versuch der Aufschlüsselung von gelingenden Betreuungsverläufen und –phasen, unter dem Hauptmerk des sozialen Phänomens der Stigmatisierung an der beschriebenen Zielgruppe, möglicherweise Erklärungsansätze sowie auch die Option, diese Erfahrungsberichte in zukünftige Interventionen aus dem Überwinden des „Nicht-Wissens“ heraus, professionell einzubauen und weiter zu entwickeln.

Inhaltsverzeichnis

Historisch aufgegriffen stammt das Wort „Stigma“ aus dem Griechischen und bedeutet „(Schand-), Brandmal“ oder „Zeichen“. Demnach wurde Stigma als körperlicher Verweis verstanden und konnte als etwas Ungewöhnliches oder als ein Zustand begriffen werden, der immer etwas über die ansonsten verborgenen Eiegenschaften des Trägers/der Trägerin aussagte. Diese für rituell als unrein erklärten Personen sollten gemieden werden. Die körperliche Erscheinungsform trat dabei in den Hintegrund, die zugeschriebene Unehre widerrum machte deutlich, dass es Macht bedurfte, um ein Stigma zu setzen. (vgl. Goffman 1975, S.9.)

In diesem Zusammenhang spricht man auch davon, dass es im menschlichen Zusammenleben einer schnellen Orientierung bedarf, welche ein Miteinander ermöglicht. Eine negativ bewertete Eigenschaft wird immer dann zu einer Diskrepanz führen, wenn diese mit unseren Vorstellungen, wie ein gewisser Typ von Individuum sein sollte, nicht vereinbar ist. (vgl. Goffman, S.10-11.) (siehe K.2.1.1)

Weiterführend nimmt sich Jürgen Hohmeier der Stigmatisierung an und schreibt davon, dass es auf der ganzen Welt und in allen Kulturen Stigmata gibt. Er beschreibt diese als komplexe soziale Interaktionsmuster. Stigmata werden einerseits verwendet, um Komplexität zu verringern, erlauben jedoch auf der anderen Seite Interpretationen, die sich ausschließlich auf wenige Informationen oder Vorstellungen berufen können. Weiters sieht Hohmeier als Voraussetzung für die Durchsetzung von Stigma immer in der „Normabweichung“, demnach einem „Normverstoß“. Hohmeier bezieht dies auf allgemein gültige Normen, (vgl. Hohmeier 1975, S.3-23) (siehe K 2.1.2)

Was im aktuellen Diskurs unter Stigmatisierung verstanden wird, hat sich nach den grundlegenden Arbeiten vor allem Erving Goffman von aber auch Jürgen Hohmeier weiterentwickelt und differenziert. Als populäre Theorien wären an dieser Stelle der Etikettierungsansatz von Thomas Scheff oder das Stigmakonzept nach Bruce Link und Jo Phelan zu erwähnen.

In dieser hier vorliegenden Thesis wird in der Begriffsannäherung (siehe K.2.1) versucht, Stigmatisierung und das Stigma der psychischen Erkrankung näher zu beleuchten und eine Überführung in die soziale Arbeitsbeziehungsweise in die Arbeit mit Menschen, die an einer forenisch ambulanten Nachsorge teilnehmen und im Rahmen dessen betreut werden, herzustellen.

Anknüpfend sei nun der Soziologe Erving Goffman erwähnt, welcher sich in seiner Standardliteratur „Stigma – über Techniken und Bewältigung beschädigter Identität“ aus dem Jahre 1963, der Analyse sozialer Prozesse annahm. (vgl. Goffman 1963)

Laut Goffman ist Stigmatisierung im übertragenen Sinn eine Zuschreibung meist negativ bewerteter Eigenschaften, welche zum Einen „zutiefst diskreditierend“ sind und zum Anderen zu Isolation und infolgedessen zu Ausgrenzung der betroffenen Menschen führt.

Es lässt sich festhalten, dass diese Stigmatisierungsprozesse langfristige Auswirkungen, Folgen und Konsequenzen in allen Lebensbereichen darstellen und immer in sozialen Bezügen zu denken sind. (vgl. Goffman 1963, S.11.)

Der Soziologe prägte mit seiner Arbeit den ursprünglichen Begriff dessen, was unter „Stigma“ und „Stigmatisierung“ verstanden wird. Historisch betrachtet, bedeutet Stigma „das Brandmal“ oder „Schandmal“. Goffman bezeichnet in diesem Zusammenhang „Stigma“ weniger als die körperliche Erscheinungsform, sondern mehr als die Macht, jemandem ein Stigma zuzuschreiben. Nach Goffman bedarf es eben dieser Macht eines Einzelnen/einer Einzelnen, der/die einer bestimmten Mehrheit oder einer Gruppe Eigenschaften zuschreibt.

In seiner Arbeit betont er weiteres immer wieder, dass nicht alle negativen Zuschreibungen oder Definitionen zu einer Diskrepanz führen, und demnach Stigmatisierungen zur Folge haben, sondern nur jene Eigenschaften, die für uns als Person selbst nicht vereinbar sind. (vgl. Goffman 1975, S.9-11.)

Prinzipiell werden Zuschreibungen gebraucht, um uns als Menschen Orientierung zu geben, uns zugehörig zu fühlen oder um uns und andere von einer Mehrheit bzw. Minderheit abzugrenzen und/oder auszuschließen.

„Aktuale soziale Identitäten“ - also das, was wir „meinen“ zu sein - sind essentiell im menschlichen Zusammenleben und unterscheiden sich von unserer „virtualen sozialen Identität“ - also von dem, was wir „vorgeben zu sein“ – so unterscheiden sich unsere verschiedenen Rollen, die wir einnehmen, zumeist von unserer sozialen Identität. (vgl. Goffman 1975, S.11.)

Demnach ist nichts und niemand an sich stigmatisiert, sondern es wird durch unerwünschte Vorstellungen, Verhaltensweisen und Eigenschaften in sozialen Prozessen, die Personen für sich selbst als „falsch“, „unerträglich“, „abartig“, „unmoralisch“ in sich verankert. (vgl. Goffman 1975, S.13.)

Ebenfalls erwähnenswert ist an dieser Stelle noch Goffmans essentielle Unterscheidung zwischen „Diskretiertem“ und „Diskretierbarem“. Er beschreibt „diskretierte Menschen“ als solche, welche annehmen oder wissen, dass ihr Gegenüber Kenntnis über beispielsweise eine psychische Erkrankung und jene, die dies weder denken, noch ahnen oder erkennen können. Diese Differenzierung ist wesentlich und beeinflusst die Betroffenen in ihrer Lebenswelt. (vgl. Goffman 1975, S. 14.)

Jürgen Hohmeier beschäftigt sich zeitgleich aber unabhängig von Goffman im Jahre 1975, ebenfalls erstmals mit „Stigma“, fokussiert allerdings den Gesichtspunkt, Stigmata würden in allen Kulturen und Gesellschaften existieren und soziale Interaktionen regulieren, Komplexität herausnehmen und demnach auch als Hilfsmittel anzusehen wären. Nach Hohmeier werden durch Stigmata auch Normen und Normvorstellungen von „Nicht-Stigmatisierten“ gestärkt.

Zusammenfassend passiert durch die Abwertung der Anderen eine Aufwertung der eigenen Gruppe. Auch Hohmeier geht wie Goffman davon aus, dass bei Stigmatisierung Personen oder Gruppen negative Merkmale zugeschrieben werden, betont jedoch, dass es für die Durchsetzung von Stigmatisierung folgendes benötigt: Ein Stigma muss immer generalisierend und einfach sein, damit jede/r es versteht und umzusetzen vermag. Außerdem muss ein „Normverstoß“, - um Normen geht es in dieser Diskussion laufend („du bist nicht weiß“, „du bist kein/e Österreicher/in“, „du bist homosexuell“, „du bist behindert“, „du bist geistesgestört“, „du bist kriminell“, etc.) - vorliegen, der sanktioniert werden muss. Letztlich betont Hohmeier den Begriff der Macht, denn Menschen oder Gruppen mit wenig Einfluss auf allen gesellschaftlichen Ebenen sind immer leichter zu stigmatisieren. (vgl. Hohmeier 1975, S.3-11.)

Jürgen Hohmeier führt die Überlegungen Goffmans insofern fort, indem er vorschlägt, Stigmatisierungsprozesse nicht an einem Merkmal selbst, sondern an dessen negativer Zuschreibung fest zu machen. Demnach würde er Stigmatisierung und das „Sich-darauf-beziehen“ und „Anknüpfen“ als ein Phänomen bezeichnen, welches teils durch selbst gemachte/erlebte Erfahrungen, teils durch nicht mehr reflektierte Pauschalisierungen zu Stande kommt und nicht mehr hinterfragt wird – unabhängig davon, ob sichtbare oder unsichtbare Merkmale vorliegen. Diese „Verdachtsmerkmale“ werden daraufhin zum „Merkmalsträger“ und der Gesamtperson wie eine Tatsache „angehaftet“. (vgl. Hohmeier et.al.1975, S.5-8.) Je-de Norm bietet demnach die Möglichkeit, Individuen als „abweichend“ zu stigmatisieren. (vgl. Hohmeier 1975, S.24.)

Gesellschaftlich vordefinierte Abweichungen vom „Normalzustand“ - wie auch deviantes Verhalten es beispielsweise darstellt - sind immer kontextgebunden und allenfalls durch Ordnungsstrukturen und Mechanismen von Macht und Kontrolle abgesteckt. Dieser Vorgang der „Abkehrung von der Gesellschaft“ ist immer durch eben diese paradoxerweise bereits in gleichem Maße wieder vorgegeben und zugeschrieben. (vgl. Lipp In: Hohemeier et.al. 1975, S.25-26.)

Auch dem Phänomen der Selbststigmatisierung, der erwarteten Ablehnung und Ausgrenzung muss in diesem Diskurs Beachtung geschenkt werden – besonders wenn es darum geht, dass Selbstverständnisse verändert und infolgedessen verinnerlicht und stagniert werden. Hier kommt es zu Aufhebungen, Projektionen und Umwandlungen von menschlichem Verhalten, welche ein „Verschulden“ produzieren – wenngleich sich in diesem Zusammenhang die Frage aufdrängt, ob Selbststigmatisierung implizit auch einen „Zweck“ haben kann. Wann beginnen Menschen sich selbst zu stigmatisieren oder fordern dies vielleicht bewusst heraus? Nimmt Selbststigmatisierung die Konsequenzen vorweg? (vgl. Lipp In: Hohemeier et.al. 1975, S.30-39.)

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass existierende „Ausschließungsprozesse“ in Bezug zu einem gesellschaftlichen Moment immer als eine sich gegenseitig beeinflussende Komponente verstanden und reflektiert werden muss.

„Ein Ansatzpunkt zur Veränderung und Aufhebung von Ausgliederungsprozessen wäre es, zu versuchen, solche Randgruppen aus ihrer inneren Logik heraus zu begreifen und ihr Handeln vor dem Hintergrund einer Situationsgebundenheit zu sehen.“(vgl. Lipp In: Hohemeier et.al. 1975, S.73.)

Ein Hauptvertreter des Etikettierungsansatzes ist Thomas Scheff. (vgl. Scheff 1966) In einem seiner Werke geht er davon aus, dass es in gesellschaftlichen Denktraditionen allgemeingültige Regeln gibt, die nicht mehr verhandelt werden. Stigmatisierung oder den Versuch ihrer Erklärung sieht er immer in Verbindung mit verwendetet Begriffen, wie z.B. „kriminell“ oder „psychisch krank“. Wie bei vielen TheoretikerInnen lässt sich in Bezug auf abweichendes Verhalten von der Norm nach Scheff Stigmatisierung immer auf die Gesellschaft zurückführen. Diese Zuschreibungsprozesse in der Interaktion sind fest in der jeweiligen, auch kulturell bedingten Sozialisation verankert. Ob eine Gesellschaft etwas toleriert oder beispielsweise ein Verhalten vollständig ablehnt, kommt auf die Interpretation innerhalb der Gesellschaft an und äußert sich auf unterschiedliche Art und Weise. Im Konzept von Scheff kommt es erst dann zur Verfestigung, wenn Betroffene diese ihnen zugeschriebene Rolle übernehmen und dadurch die Etikettierung, beziehungsweise die Stigmatisierung entsteht. RegelbrecherInnen bekommen demnach das sprachliche und „unsichtbare“ Etikett „der Gestörte“, „die Kriminelle“, „der Süchtler“ (vgl. Scheff 1966, S25.). Deutlich wird hier, dass es weniger auf die negativen Eigenschaften, als mehr auf die Interpretationen der Gesellschaft ankommt. Diese Interpretationen können sich geschichtlich auch ändern, wie man am Beispiel der Judenverfolgungen oder Hexenverbrennungen, sowie der Thematik HIV erkennen kann (vgl. Markowitz 2005, S 130.).

Eine sehr kritische Sichtweise wird an den Tag gelegt wenn man wie Scheff (vgl. Scheff 1966) davon ausgeht, dass das Etikett der „psychiatrisch-forenischen KlientInnen“ aus Reaktionen und zuschreibenden Interpretationen der Gesellschaft heraus entsteht.

Zusammengefasst lässt sich hier festhalten, dass Betroffene sobald sie ihr Etikett annehmen und verinnerlichen eine Veränderung der Identität oder Umstrukturierung (man nimmt sich selbst als „psychiatrisch-forensische/r KlientIn“ an, mit allem was damit verbunden wird, also als „schwach“, „kriminell“, „gemeingefährlich“, „krank“, „arbeitsunfähig“, „gestört“, „arm“, etc.) erfahren. Dies führt erst zu einer Chronifizierung, auf die man als Betroffener oder Betroffene selbst wenig Einfluss nehmen kann.

Als kritische Gegenbewegung zu Scheff findet sich der modifizierte Etikettierungsansatz (vgl. Link et.al. 1989). Link und KollegInnen betonen, dass die Gesellschaft den Verlauf der Stigmatisierung zwar maßgeblich beeinflussen kann, aber nicht, dass Stigmatisierungen rein aus der Bevölkerung heraus resultieren.

Demnach gehen die VertreterInnen dieser Theorie ebenfalls davon aus, dass es einen Einfluss darauf hat, wie betroffenen Personen selbst denken, wie Andere auf sie reagieren könnten (vgl. Link et.al 1989 S.400.).

Relevant und zu berücksichtigen ist in diesem Diskurs sowohl das Ausmaß der Entwertung als auch das Ausmaß der Diskriminierung - sowohl bei der Fremd -, als auch bei der Selbststigmatisierung. Außerdem nennen Link et. al. Reaktionen, die auftreten können, wie etwa die Geheimhaltung und/oder der sozialer Rückzug. In Bezug auf seine/ihre jeweilige/n Stigmatisierung/en versuchen Betroffene ihren Kontakt auf Personen mit gleicher Erfahrung zu beschränken bzw. auf Menschen, die diese Situation kennen und auf Grund dessen akzeptieren. Vermeidungsverhalten ist im Kontext der Unsicherheit oder der Angst zurückgewiesen oder ausgegrenzt zu werden sehr zentral und steht somit der dritten Reaktion, aktiv darüber zu sprechen und damit angreifbar zu sein, gegenüber. (Vgl. Link et.al.1989 S. 400-403.)

Aus diesem modifizierten Ansatz haben Jo Phelan und Bruce Link das Stigmakonzept und damit eine neue Definition von Stigma entwickelt. Anhand zahlreicher Studien und Erfahrung beschreiben und betonen sie vor allem die Seite der Stigmatisierten selbst, die bis dato vernachlässigt wurde.

Für die KollegInnen ist Statusverlust eine Konsequenz aus sozial relevanten Unterschieden, was heißt, Unterschiede werden zwar immer wahrgenommen, die negativen Bewertungen jedoch entstehen in den jeweiligen Gesellschaften und sind stark kulturell (z.B Körperbehaarung), örtlich (je nach Kulturkreis unterschiedlich) und zeitlich („Hexen haben rote Haare“) abhängig und variabel. (Vgl. Link und Phelan 2001, S. 367-371.)

Wenngleich die Thematik der Stigmatisierung in diesem Diskurs der psychischen Erkrankungen in politischen Debatten angekommen zu sein scheint, findet sie in der breiten Öffentlichkeit wenig Beachtung.

Die WHO betont immer wieder, dass Stigmatisierung einen Teufelkreis darstellt, welcher Regeneration und Reintegration vermindert und zu sozialer Isolation, Arbeitsunfähigkeit, Obdachlosigkeit und/oder Inhaftierung führen kann (vgl. WHO 2014).

Dieses Phänomen der Stigmatisierung psychischer Erkrankungen ist vielschichtig und dringt in alle erdenklichen Lebensbereiche ein.

Um sich diesem Prozess der Stigmatisierung gedanklich anzunähern bedarf es wieder der Theorie Goffmans, in welcher er ausführt, dass Stigma ein Individuum kennzeichnet. Dadurch soll immer ersichtlich werden, dass ein Individuum über bestimmte Eigenschaften verfügt, welche als nicht erwünscht angesehen werden. (Vgl. Goffman 1975, S.9.)

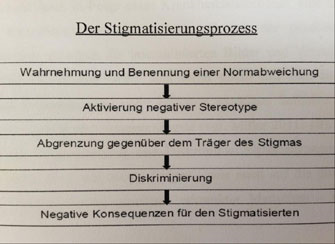

Der Stigmatisierungsprozess kann nach Link und Phelan 2001 wie folgt dargestellt werden:

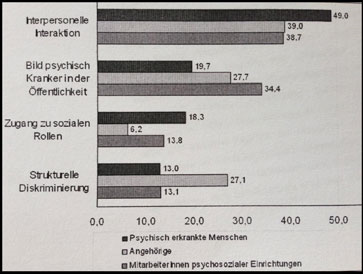

Wie und ob Stigmatisierung erfahren wird, fällt bei psychisch erkrankten Menschen, Angehörigen von Betroffenen und MitarbeiterInnen psychosozialer, sozialpsychiatrischer Dienste höchst unterschiedlich aus.

Abbildung 2. Dimensionen des Stigmas aus Sicht psychisch erkrankter Menschen, ihrer Angehörigen und MitarbeiterInnen psychosozialer Einrichtungen

(entnommen Schulze/Angermeyer 2003, S.308.)

Anhand dieser Grafik lässt sich erkennen, dass die „interpersonellen Interaktionen“ und der „Zugang zu sozialen Rollen“ von betroffenen Menschen als am meisten belastend wahrgenommen wird. Ausgrenzungserfahrungen führen dazu, dass die Betroffenen sich sozial isolieren und ihre Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Der Zugang zu sozialen Rollen wird auf Grund der Erkrankung meist verwehrt.

Viele Betroffene entschließen sich daher dazu, die Erkrankung zu verschweigen, denn für betroffenen Menschen gestaltet es sich beispielsweise als schwierig, einen Arbeitsplatz am 1. Arbeitsmarkt zu finden und/oder eine Partnerschaft einzugehen.

Hingegen wird für Angehörige die „strukturelle Diskriminierung“ vordergründig als negativ erlebt. Beispielsweise würden sich hier Ungerechtigkeiten bei Ämtern, Behörden, medizinischen Institutionen einordnen lassen.

Für die MitarbeiterInnen von sozialen Institutionen spielt das Bild psychisch erkrankter Menschen in der Öffentlichkeit die zentralste Rolle und wird als ebenfalls negativ wahrgenommen. Das Bild der Gruppe der psychisch Erkrankten wird auch von den Betroffenen selbst internalisiert und führt in weiterer Folge zu Selbststigmatisierung. (Vgl. Schulze 2005, S.123-132.)

„Das Vorherrschen negativer Vorstellungen und Stereotypen über psychisch Kranke in der öffentlichen Meinung wird nicht allein als Ursache der Stigmatisierung wahrgenommen, sondern als direkt diskriminierend und verletzend empfunden. Die Gegenwart dieses negativen Öffentlichen Bildes ist Teil des Stigmaerlebens.“ (Schulze 2005, S.129.)

Aus sozialisationstheoretischer Sicht lässt sich erkennen, dass die Diskussion über Menschen, welche dissoziales Verhalten aufweisen, von großer Bedeutung ist und in diesem Zusammenhang auch sozialwissenschaftliche Aspekte miteinzubeziehen sind. An dieser Stelle ergibt sich die Frage nach möglicher Entstehung, nach Ursachen und nach der Aufrechterhaltung eben dieser. (vgl. Rauschfleisch 1999, S.19-23.)

Die soziale Arbeit interessiert sich im Diskurs über Praxis überwiegend für den fachlichen Umgang mit dieser Differenz oder Andersheit – im Grunde genommen geht es um das Ansprechen und um die Thematisierung. (vgl. Kessl/Plößer 2010, S.7.)

Die Tatsache, dass Differenzkategorien Stigmatisierung erzeugen und bedingen, steht außer Frage. In der sozialen Arbeit benötigen professionell Tätige jedoch Konzepte, welche die Relevanz fachlich einschätzen und Praktiken der Ausgrenzung berücksichtigen. (vgl. Plößer 2005 in: Kessl/Plößer 2010, S.7-8.)

„Soziale Arbeit passt „die Anderen“ in diesem Sinne an die bestehenden Normen an oder produziert die NutzerInnen durch die fachliche Fallmarkierung überhaupt erst als „Andere“ (mit.)“ (Kessl/Plößer 2010, S.8.)

„Wohlfahrtsstaatlich stellt die Andersheit von Personen, die zu bearbeitende Problematik für sozialpädagogische Organisationen wie Fachkräfte - aber auch andere sozialpolitische AkteurInnen insgesamt - dar.“ (Kessl/Plößer 2010, S.8.)

„Besonders wichtig ist es, zu beachten, daß Fremdstigmatisierung im Laufe der Entwicklung zunehmend in die eigene Persönlichkeit übernommen werden und zu einer Verstärkung der negativen Identität des betreffenden Menschen beitragen können.“ (Rauchfleisch 1999, S.23.)

Von der ersten Kontaktaufnahme an gestaltet sich die Begleitung von Betroffenen zumeist als schwierig, da man sowohl mit anfänglicher Ablehnung rechnen muss, als auch hinsichtlich dessen, dass man sich immer in einem Spannungsfeld aus Entwicklungsmöglichkeiten, Hoffnung, Resignation, unterschiedlichen Wahrnehmungen und Erwartungen befindet. (vgl. Rauchfleisch 1999, S157.)

Mit der Figur des „Antisocialen“, der später zum „Asozialen“ wird, beginnt die Pathologisierung der sozialen Devianz: die Her- und Herausstellung eines „Defekt-menschen“ (mit krimineller Neigung), dessen Geistes- und Willenskräfte anlage- und milieubedingt vermindert seien, dessen Zurechnungsfähigkeit aber nicht in jedem Fall ausgeschlossen werden könne. (Vgl. Ledebur 2007, S.221.)

Die spezifische Form der Abweichung im forensischen-psychiatrischen Kontext stellt sich als Dialog zwischen Justiz und Psychiatrie dar. Es existiert die Ansicht, dass dies zwei Gründe habe: Zum Einen die Gefängnisüberfüllungen von scheinbar weder durch Sanktionen der Strafe noch durch jene der Erziehung zu bessernden „Kranken“ zu reduzieren und zum Anderen der Psychiatrie Legitimationen für die Errichtung spezifischer Anstalten für geisteskranke RechtsbrecherInnen und damit einhergehend auch Macht zu verleihen. (vgl. Ralser, S.139. In: Kessl/Plößer 2010)

Wenn man davon ausgeht, dass Stigmatisierung nicht überwunden werden kann - weder von den Betroffenen, noch von den Angehörigen, ProfessionistInnen oder der Gesellschaft selbst - sondern lediglich ein Umgang mit diesem Phänomen gefunden werden muss/kann, scheint es klar, dass die soziale Arbeit sich mit dieser konstruierten, sozial hergestellten Ungleichheit fachlich beschäftigen muss. Die Vielfalt und Verschiedenheit der Menschen an sich fordert bereits ein Wissen um den Umgang und die Reflexion dessen.

Ausgehend von dem kritischen Blick durch die konstruktivistische Brille entsteht Stigmatisierung durch die Zuschreibung meist negativer Eigenschaften oder Makel, durch welche von einem Merkmal auf die Gesamtperson oder auf eine spezifizierte Gruppe von Menschen geschlossen wird. (Vgl. Heite In: Kessl/Plößer 2010, S.187-188.)

Es kann nun der Ansatz diskutiert werden, diese wie bereits erwähnte konstruierte Differenz unter dem Gesichtspunkt der „Unauflösbarkeit“ durch Aufwertung zu rekonstruieren und dies als Aufgabe sozialer Arbeit anzusehen (vgl. Heite In: Kessl/Plößer 2010, S189.).

Es wäre in dieser Debatte höchst widersprüchlich, zum Einen die Differenz und damit einhergehende Stigmatisierung Betroffener zu produzieren und mit besonderen speziellen Institutionen zu legitimieren und zum Anderen eine Zielsetzung zu verfolgen, welche an einer Auflösung dieser Differenz gegensätzlich interessiert ist. Mit Sicherheit erscheint es der Autorin dieser hier vorliegenden Thesis sinnvoll, sich einer „Normalitätsorientierung“ aus gesamtgesellschaftlicher Sicht zu unterziehen bzw. scheint dies unabdinglich. Es sei jedoch erwähnt, dass es in der Verbindungslinie zwischen Theorie und Praxis gilt, dieses Moment in beruflicher, fachlicher und professioneller Hinsicht und Haltung mitzudenken.

„Denn wenn statt von ‚abzuschaffender Ungleichheit‘ von ‚anerkennenswerter Differenz‘ die Rede ist, wird damit weniger strukturelle Benachteiligung sondern per se wertvoll erscheinende gruppenspezifische und individuelle Andersheit diskutiert.“ (Heite In: Kessl/Plößer 2010, S.188.)

Der Normalisierungsauftrag der sozialen Arbeit ist es, diese Dimensionen der Ungleichheit nicht ohne zu hinterfragen hinzunehmen, anzunehmen oder gar unreflektiert zu ignorieren. Die ProfessionistInnen sozialer Arbeit haben den Auftrag, diese Heterogenität zu erfassen, zu begreifen, zu (be-)handeln und die Bedeutungen und Wirkungen neugierig zu erfragen. (Vgl. Heite In: Kessl/Plößer 2010, S.189.)

Differenzkategorien schaffen aus soziologischer Betrachtungsweise heraus gedacht Orientierung. Die Stigmatisierung ist das durch Macht auferlegte und produzierte Ergebnis von Ungleichheits- und Ausschlussverhältnissen sowie gesamtgesellschaftlich produzierten Prozessen, welche das „Normale“ zur distanzierten Abgrenzung verwenden, um eigene Unsicherheiten zu überwinden bzw. zu verschleiern versuchen. Aufgabe der sozialen Arbeit ist es nun, diese ungleichheitsgenerierenden Konstruktionen theoretisch und professionell praktisch zu realisieren. (Vgl. Heite In: Kessl/Plößer 2010, S.189.)

Außerdem ist zu betonen, dass sich der Blick von einer naturgegebenen Auffassung von Differenz entfernen muss, welcher die Konstruktion begreift und diese sowohl als soziale Problematik als auch als subjektive und individuelle Wahlmöglichkeit versteht. (Heite In: Kessl/Plößer 2010, S.190-191.)

Diese anerkennende Thematisierung von Differenz betrifft die soziale Arbeit in jeglicher Praxis.

Inhaltsverzeichnis

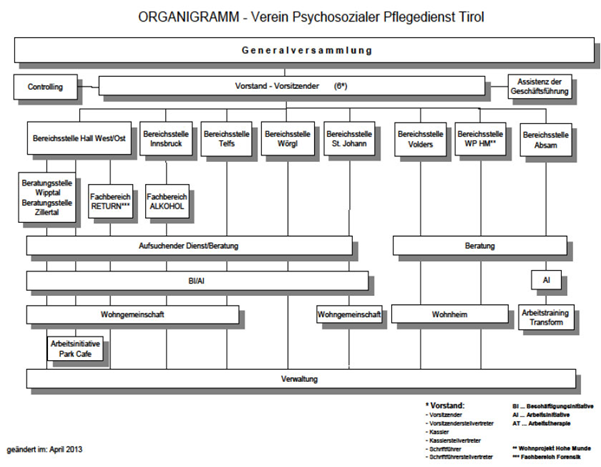

Durch privates Engagement einer psychiatrischen Diplomkrankenschwester wurde der Psychosoziale Pflegedienst im Jahr 1986 gegründet. Hauptaugenmerk legte man zu dieser Zeit auf die häusliche Betreuung von Menschen mit psychischen „Störungen“ und Beeinträchtigungen. Bald wurde deutlich, dass sich die Grundüberlegungen auch in Richtung ambulante Nachbetreuung richten sollten. Im Jahre 1988 wurde der Psychosoziale Pflegedienst „PSP“ in einen gemeinnützigen Verein übergeführt und neue Einrichtungen wurden geschaffen.

Seit diesem Zeitpunkt betreute der PSP Tirol auch Menschen mit einem forensisch- psychiatrischen Hintergrund. Ab 2005 läuft diese Betreuung unter dem Namen „PSP Projekt RETURN“ und wird als separater Fachbereich geführt. Allgemein umfasst der Verein mittlerweile differenzierte Rehabilitationsangebote in unterschiedlichen Beschäftigungsausmaßen und ,-verhältnissen. Außerdem bietet der PSP neben Beschäftigungsinitiativen auch höherschwellige Arbeitsinitiativen, Beratungen, Einzelbetreuungen und dem damit einhergehenden aufsuchenden Dienst sowie betreute Wohngemeinschaften und Wohnheime an. (Vgl. Rehabilitationskonzept PSP RETURN , Stand 2014)

Der im Jahre 2005 ins Leben gerufene „Fachbereich RETURN“ bietet Menschen mit psychischen Erkrankungen, welche aus einer Anstalt für geistig abnorme RechtsbrecherInnen oder einer entsprechenden Abteilung einer psychiatrischen Klinik bedingt entlassen werden oder denen eine Einweisung bedingt nachgesehen wird, sozialpsychiatrische Rehabilitation an. Sozialpsychiatrische Rehabilitation umfasst nach den heutigen Standards unter Anderem soziale Integration und Umgang mit der Erkrankung. Außerdem kann soziale Rehabilitation dazu beitragen, dass die betroffenen Menschen womöglich berufliche Integration erlangen. Dies wird vorerst unter fachlicher Anleitung angestrebt. (Vgl. Rehabilitationskonzept PSP RETURN mit Stand 2014)

Bei der Betreuung dieser Zielgruppe, auf die Unterkapitel K 3.1.2 näher eingegangen wird, ist außerdem darauf zu achten, dass gerichtlich verordnete Weisungen eingehalten werden. Die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Gericht, der forenischen Ambulanz und der Entlassungsstation ist unerlässlich in der Arbeit mit und für Menschen, welche an der forensisch-ambulanten Nachsorge teilnehmen. (Vgl. Rehabilitationskonzept PSP RETURN mit Stand 2014)

Bei der ambulanten Nachsorge der KlientInnen wird auf die üblichen sozialpsychiatrischen und soziotherapeutischen Vorgehensweisen bis hin zu konkreter Unterstützung bei der Alltagsbewältigung geachtet. Die mit dem jeweiligen Facharzt/der jeweiligen Fachärztin abgesprochenen Behandlungs-/Betreuungsmaßnahmen haben immer die soziale Integration und die Stabilisierung des Gesundheitszustandes zum Ziel, welcher in weiterer Folge der Vorbeugung und Verhinderung neuerlicher Delinquenz dient. Weiteres erscheint es dem Verein als essentiell, dass die Frequenz und Intensität der Betreuung jederzeit auf die aktuellen Erfordernisse angepasst werden kann. (Vgl. Rehabilitationskonzept PSP RETURN mit Stand 2014)

Die Zielgruppe der forensischen Nachsorgebegleitung des PSP Projekt RETURN leitet sich wie folgt ab: (vgl. Rehabilitationskonzept PSP RETURN mit Stand 2014)

-

Personen, die gem. §47 StGB bedingt aus einer Anstalt für abnorme Rechtsbrecher entlassen werden

-

Personen, die gem. §45 StGB eine Einweisung in eine Anstalt für abnorme Rechtsbrecher bedingt nachgesehen werden kann

-

Gemäß § 21 StGB untergebrachte Personen, die sich im Stadium der Genehmigung von mit Freiheitserprobung verbundene Vollzugslockerungen (Unterbrechung der Unterbringung - kurz „UdU“) befinden.

Der Psychosoziale Pflegedienst orientiert sich seit jeher an dem Leitsatz „so wenig Hilfe wie möglich aber so viel Hilfe wie notwendig“. Mit einer intensiven Abklärung beginnt jeder Rehabilitationsprozess. In der Regel erfolgt dieser mit der betroffenen Person, dem Team der jeweiligen Entlassungsstation und dem behandelnden Facharzt/der behandelnden Fachärztin. Um Unter- bzw. Überforderung zu vermeiden dient dieser Prozess dazu, gemeinsam ein bedürfnisgerechtes Maßnahmenpaket zu erstellen. (Vgl. Rehabilitationskonzept PSP RETURN mit Stand 2014)

Mögliche Betreuungsziele leiten sich laut PSP RETURN durch folgendes ab: (vgl. Rehabilitationskonzept PSP RETURN mit Stand 2014)

-

Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung

-

Psychische Stabilisierung

-

Finanzielle Absicherung der Lebensnotwendigkeiten

-

Weiterentwicklung sozialer Kompetenzen

-

Beschäftigung/Arbeit

-

Sinn- und bedarfsorientierte Zeitgestaltung

-

Notwendige Kontrollen (z.B. Einhaltung von Weisungen, Medikamenteneinnahme, etc.)

Auch mögliche, hier fragmentarisch dargestellte, Therapieziele werden im Konzept des Projekts RETURN wie folgt vorgeschlagen: (vgl. Rehabilitationskonzept PSP RETURN mit Stand 2014)

-

Steigerung der Sozialkompetenz

-

Steigerung der Persönlichkeitskompetenz

-

Experte im Wissen über die eigene Störung

-

Strukturierung des Alltags und des Lebens

-

Eigene Lebensphilosophie, Imagewandel und damit Entstigmatisierung

Bereits bei Durchsicht des Konzeptes wird rasch transparent, dass sich in den möglichen erwünschten Betreuungszielen und Therapiezielen gleichzeitig die vorherrschenden Problematiken und Herausforderungen in der alltäglichen Begleitung spiegeln.

Wenn es beispielsweise um die Förderung sozialer Interaktion von KlientInnen geht, kann man davon ausgehen, dass betroffene Menschen in manchem Fall Schwierigkeiten damit haben, den Wohnsitz zu verlassen und mangelnde soziale Kompetenzen aufweisen.

Aus den Weisungen heraus ergibt sich erfahrungsgemäß eine mangelnde Kooperationsbereitschaft und Schwierigkeit, sein eigenes Verhalten mit den einhergehenden Konsequenzen bei Nicht-Einhaltung abzuschätzen.

Außerdem ergeben sich für betroffene Menschen aus unterschiedlichen Problemlagen Beeinträchtigungen in den Bereichen Beschäftigung, Haushaltsführung, Körperhygiene und Alltagsbewältigung. (Vgl. Rehabilitationskonzept PSP RETURN mit Stand 2014)

Im Konzept wird außerdem formuliert, dass betroffenen Menschen der forensischen Nachsorgebegleitung an denselben Rehabilitationsleistungen teilnehmen können wie psychiatrische PatientInnen, um zusätzliche Stigmatisierung zu vermeiden (vgl. Rehabilitationskonzept PSP RETURN mit Stand 2014).

Stigmatisierung als Wort in seiner ursprünglichen Benutzung/Bedeutung ist fast verschwunden und lässt sich dennoch als eine Rollenzuschreibung definieren, die vom Individuum im Einzelnen nicht mehr wahrgenommen wird und ist jedenfalls eine zwanghafte Erfahrung, die von betroffenen Menschen in Form von Selbststigmatisierung übernommen wird.

Wie schon im ersten Kapitel ausgeführt ist Stigmatisierung ein „Zeichen“, welches ein Mensch „an sich trägt“ bzw. „mit sich herum trägt“. Dieses kann man nicht verändern, man kann nur lernen, die eigene Haltung zu verändern und einen individuellen Umgang damit zu entwickeln.

Besonders in der sozialen Arbeit wird Stigmatisierung oft verschwiegen, verdrängt oder nicht wahrgenommen, allerdings wird sie auf der Handlungsebene deutlich.

Menschen, welche psychische Krisen erleiden oder im forensisch-psychiatrischen Kontext auf Grund ihrer Erkrankung ein Delikt setzen, werden per se stigmatisiert. Die betroffenen Menschen sind sich gar nicht darüber im Klaren, schon legt sich diese/r „Hülle“/„Schleier“ über sie, der sie das ganze Leben lang begleiten wird.

Mit dem „Stempel“ der „Gemeingefährlichkeit“ und anderen Stigmatisierungserfahrungen behaftet werden straffällig gewordene Menschen mit psychischen Erkrankungen im Allgemeinen aus dem Maßregelvollzug entlassen. Diese Tatsache an sich verwehrt den Betroffenen Zugänge und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. In der Maßregel untergebrachte Personen sind in der Mehrzahl auf unbefristete Zeit zu „nicht schuldfähig“ verurteilt worden und leiden sehr unter diesem Makel, von der Gesellschaft keine Chance mehr zu bekommen. (Vgl. Freese 2009, S.28-29.)

Freese beschreibt die Problematik der Menschen darin, dass sich eine resozialisierende Wiedereingliederung sehr in die Länge zieht, da die Menschen meist auf Jahre an Weisungen gebunden sind, die es ihnen verwehren, diese Distanz wie-der zu schließen. Er weist ebenfalls darauf hin, dass die meisten PatientInnen in der Maßregel funktionelle Psychosen, Persönlichkeitsstörungen und eine kleinere Gruppe davon hirnorganische oder geistige Beeinträchtigungen vorweisen, die im Leben vor der Aufnahme und der Setzung eines Deliktes bereits von Rückzug, Fehlen von sozialen Kontakten und Isolation durchdrungen sind. (Vgl. Freese 2009, S.29-30.)

Man geht aus professioneller Sicht davon aus, dass durch die zum Großteil chronifizierten Anamnesen der betroffenen Menschen auch nach der Entlassung aus der stationären Behandlung teils massive Schwierigkeiten bei der Alltagsbewältigung vorherrschen (vgl. Freese 2009, S.31.).

Auch die UdU-Unterbrechung der Unterbringung wird in der Praxisliteratur als „realitätsferner Test“ eingestuft, welcher mit dem tatsächlichen Leben „draußen“ wenig bis gar nichts zu tun hat (vgl. Freese 2009, S.31.).

Die forensische Nachsorge ist neben der Aufnahme, der Therapie und der Entlassungsvorbereitung die Vierte von insgesamt vier Säulen aktueller forensisch-psychiatrischen Behandlungskonzepte (vgl. Freese 2009, S.31.).

Diese Stufe des Gesamtkonzeptes der forensischen Nachsorge soll eine kontrollierte Absicherung von innerhalb im Maßregelvollzug erreichten und (wieder-) er-langten/erlernten Fähig-, und Fertigkeiten darstellen (vgl. Freese 2009, S.39.).

„Das Angebot der forensischen Nachsorge ist abgestimmt auf schwierig zu betreuende Probanden, die ohne eine derartige Betreuung entweder gar nicht außerhalb von Institutionen leben könnten oder im Falle einer Entlassung in hohem Maße gefährdet wären, durch selbst- und mehr noch fremdaggressives Verhalten sowie Straftaten gravierend auffällig zu werden.“ (Freese 2009, S.124.)

Auch wenn dieses Phänomen in dem Sinne nie überwunden werden kann, können persönliche Bewältigungsstrategien im alltäglichen Leben entwickelt werden. Soziale Arbeit kann die betroffenen Menschen dabei unterstützen, dass die Bewältigung von Stigmatisierung durch die bewusste Auseinandersetzung erleichtert wird. Außerdem kann das Wissen um die Stigmatisierung auf beiden Seiten möglicherweise genutzt werden.

Inhaltsverzeichnis

Im folgenden Kapitel wird die methodische Vorgehensweise zur Forschung formuliert und beschrieben. Bei der Fragestellung „Wie kann die soziale Arbeit auf die Stigmatisierung der KlientInnen in der alltäglichen Begleitung über die forensisch-ambulante Nachsorge des PSP Projekt RETURN einwirken?“ wird die ExpertInnenseite in den Fokus genommen.

Das primäre Forschungsinteresse ist ein Professionsbezogenes und gilt der professionellen Haltung, dem Informationsgehalt sowie der Bewertung von einem „gelingenden Fall“, dessen Definition vermutlich variieren wird und deshalb erfragt wird. Die Forschungsfrage lautet:

„Wie können sozial Arbeitende auf die Stigmatisierung der KlientInnen in der alltäglichen Begleitung über die forensisch-psychiatrische Nachsorge des PSP Tirol einwirken?“

Folgende Annahmen werden überprüft:

-

Menschen, die über die forensisch-psychiatrische Nachsorge begleitet werden erfahren von ProfessionistInnen der sozialen Arbeit, ihrem Umfeld und von Seiten der Gesellschaft Stigmatisierung.

1a: Stigmatisierung entsteht durch soziale Zuschreibungsprozesse von „Andersartigkeit“, welche von der Gesellschaft und in Folge dessen vom Umfeld sowie von den sozial Arbeitenden als von der gesellschaftlichen Norm „abweichend“ definiert wird.

1aa: Sozial Arbeitende sind grundsätzlich wie das Umfeld als Teil der Gesellschaft anzusehen, weil sie auch Personen in der Gesellschaft und daher nicht von ihr zu trennen sind.

1aaa: Sozial Arbeitende haben als ProfessionistInnen die Aufgabe, sich dem Berufskodex anzunehmen und sich und dieses Dilemma durch bewusste, reflexive Auseinandersetzung und professionellem Wissen zu überwinden.

- 1b: Definitionsprozesse von „Andersartigkeit“ beeinflussen den Umgang und haben Konsequenzen und Folgen für die betroffenen Menschen.

- 1bb: Durch Definitionsprozesse wird von Merkmalen auf die gesamte Person geschlossen.

- 1bbb: Das Stigma bestimmt in weiterer Folge generalisierend die Stellung einer Person in der Gesellschaft.

-

Stigmatisierung kann von den Betroffenen selbst nicht überwunden werden.

2a: Selbststigmatisierung entsteht durch die Stigma-Erwartung der betroffenen Menschen und wird nicht ausschließlich gesellschaftlich hergestellt.

2b: Das Verhalten der Betroffenen ändert sich, weil sie sich als „ausgegrenzt“ wahrnehmen.

2c: Betroffene sind darauf angewiesen, Menschen um sich zu haben, die sie als „Menschen“ und nicht als „psychisch Erkrankte“ oder „GesetzesübertreterInnen“, annehmen und akzeptieren.

-

Stigmatisierung wird im professionellen Selbstverständnis sozialer Arbeit zu wenig bis gar nicht beachtet.

3a: Aufgabe professioneller sozialer Arbeit ist es, Stigmatisierung von betroffenen Menschen bewusst in der Begleitung/Betreuung zu thematisieren.

3b: Prädikatoren wie beispielsweise Werte oder Haltungen der sozial Arbeitenden beeinflussen den Betreuungs-, Begleitungsverlauf maßgeblich.

3c: Es können Möglichkeiten und Strategien für einen lebenslangen Umgang mit Stigmatisierung von betroffenen Menschen gemeinsam erarbeitet und entwickelt werden.

In dieser Arbeit entscheidet sich die Autorin für eine retrospektive Studie, in welcher durch die Analyse von mehreren Fällen vergleichend, typisierend und kontrastierend gearbeitet wird. Vergangene Prozesse werden rückblickend vom Zeitpunkt der Forschung bearbeitet, um Bedeutungen der Prozesse aus dem Material heraus zu bewerten. Hierbei wird eine konstruktivistische Perspektive eingenommen, welche aus der Analyse der Blickwinkel der befragten ExpertInnen gewonnen wird. (Vgl. Flick 2011, S. 180-181.)

Die qualitativen Ausprägungen sind von besonderem Interesse. Einordnen lässt sich diese Arbeit im Rahmen von professionsbezogenen Konzepten und Methoden mit einer weiterführenden Aufschlüsselung und der Einordnung in die Methodik der rekonstruktiven Fallanalyse bzw. dem Fallverstehen. (Vgl. Giebeler et.al. 2008)

Wenn AdressatInnen der sozialen Arbeit mit professionellen HelferInnensystemen in Interaktion bzw. in Beziehung sind, setzt Fallrekonstruktion ein. Diese ist bemüht, mittels Analyseprozessen und Reflexionen eben dieser Prozesse Typologien zu entwickeln, welche in zukünftigen Fällen erweiterndes Potenzial für die professionelle soziale Arbeit leisten können. Wenn es mit diesen Fallanalysen gelingt, Strukturen und Dimensionen von Fällen zu erfassen, welche sinnvoll in einen Zusammenhang gebracht werden können, ist es möglich alternative und Vertiefende Handlungsmodelle in der sozialen Arbeit als Beitrag zur Professionalisierung aufzuwerten. (Vgl. Giebeler et.al. 2008, S.13-18.) Rekonstruktive Sozialarbeit versucht demnach, sich den konstruierten und vermittelten Wirklichkeiten von handelnden Subjekten anzunähern (vgl. Galuske 1998, S.199-201.). Wenngleich sich in diesem Zusammenhang eventuell die Problematik verbirgt, dass diese Rekonstruktionsversuche systematischen Verzerrungsfaktoren unterliegen. (Vgl. Schütze In: Galuske 2007, S.215.)

Eine qualitative ExpertInnenbefragung ist in dieser Forschung erforderlich und notwendig, um in der Literatur noch wenig erforschte Prozesse zu erfassen und dieses Wissen in zukünftige soziale Arbeit in der forensisch-ambulanten Nachsorge einfließen zu lassen und Handlungsempfehlungen zu explorieren.

Vorerst werden die Eckdaten des PSP Projekt RETURN zur Verständnisbildung aufgezeigt. Weiteres wird die Auswahl der Untersuchungseinheiten erläutert.

Insgesamt 55 KlientInnen (11 Frauen, 44 Männer) werden im Jahr 2012 von 11 MitarbeiterInnen laut Jahresbericht 2012 (aktuellste Version) im PSP Projekt RETURN betreut. Die Zahl der Neuaufnahmen und Abmeldungen variiert bis zum Jahr 2014 äußerst geringfügig, demnach können die Zahlen nach Absprache mit der zuständigen Bereichskoordinatorin des Projektes Dipl.SA Barbara Kleinheinz als Richtwert in dieser hier vorliegenden Arbeit verwendet werden.

24 KlientInnen von 55, welche 2010 in der Probezeit waren, können laut ihrer Diagnose dem schizophrenen Formenkreis zugeordnet werden. Die zweit-häufigste Diagnose in diesem Betreuungskontext ist beim PSP Projekt RETURN ist eine bipolare affektive Störung/Erkrankung. Die am geringsten vorkommenden Diagnosen der betreuten Personen sind mit 1 aus 55 eine depressive Erkrankung und mit ebenfalls 1 aus 55 eine Manie. Nicht näher ausdifferenzierte Persönlichkeitsstörungen sind mit 8 Menschen von 55 im unteren Schnitt einzuorden, wenngleich auch Mehrfachdiagnosen miteingenommen werden. (Vgl. Jahresbericht PSP RETURN Stand 2012, S.6)

Hinsichtlich der Deliktverteilung lässt sich mit 23 Setzungen die gefährliche Drohung als Häufigste nennen. Es folgt die (schwere) Körperverletzung mit 13 aus 55 und mit 6 aus 55 der Widerstand gegen die Staatsgewalt als die am dritthäufigsten vorkommende Handlung. Schließlich werden jeweils mit einem Delikt beispielsweise versuchte Nötigung, geschlechtliche Nötigung, Mord, Vergewaltigung, Diebstahl, Belästigung, Raub oder vorsätzliche Gemeingefährdung. (vgl. Jahresbericht PSP RETURN Stand 2012, S.6.) Der aufsuchende Dienst (Einzelbetreuung) wird von 32 Betroffenen in Anspruch genommen. 18 Personen nehmen an einer Beschäftigungs-/ oder Arbeitsinitiative teil. Eine Person geht einer Tätigkeit am 1. Arbeitsmarkt nach und eine weitere nimmt an einer Suchtberatung teil. (vgl. Jahresbericht PSP RETURN Stand 2012, S.7.)

Im interdisziplinären Betreuungsteam des PSP Projekt RETURN befinden sich ProfessionistInnen aus unterschiedlichen Grundberufen der sozialen Arbeit. Im Jahresbericht des Projekt RETURN vom Jahr 2012 scheinen Dipl. psychiatrische Gesundheits- und KrankenpflegerInnen, Dipl. SozialarbeiterInnen, Dipl. PsychologInnen, PsychotherapeutInnen, Dipl. SozialpädagogInnen, Dipl. ErgotherapeutInnen mit unterschiedlichen universitären Abschlüssen (u.a. Bachelor of Arts (BA) in Social Science) in der Personalausstattung auf. (vgl. Jahresbericht RETURN Stand 2012, S.4.)

Im Vorfeld der ExpertInnenauswahl war eine Bestimmung und Definition in diesem Kontext entscheidend. Als ExpertInnen werden in dieser Forschung diejenige Personen bezeichnet, welche über einen hohen Informationszugang im forensisch-psychiatrischen Bereich und über Verantwortung im Rahmen der Nachsorgebegleitung des PSP Projekt RETURN im Hinblick auf die betroffenen Menschen verfügen und vorweisen können. (vgl. Meuser und Nagel 2002, S.73.) Berufsgruppenspezifisch gab es keine Ausschlussprinzipien, um eine möglichst variierende und breit angelegte interdisziplinäre Sichtweise zu erzeugen.

In diesem Zusammenhang werden daher alle FachmitarbeiterInnen des PSP Projekt RETURN an dieser Stelle als ExpertInnen verstanden.

Gegenstand der Forschung sind konkrete Subjekte, also Menschen mit ihren individuellen beruflichen Erfahrungen, an denen die Annahmen überprüft werden. Ziel ist die Repräsentativität, darum wird in dieser Forschung ein Apriori Sampling gewählt.

Die Stichprobengröße für die ExpertInnenbefragung beläuft sich auf acht Menschen (Betreuungspersonen des Projekts RETURN). Für die Stichprobenauswahl werden Betreuungspersonen gewählt, welche einen eigens und individuell definierten „gelungenen Fall“ aus ihrem beruflichen Umfeld vorstellen möchten.

Ein Mensch wird zu einem Fall, wenn Hilfebedarf und/oder Unterstützung in (Teil-) Bereichen des Lebens vorherrscht – wenn es also demnach eine Problemlage individuell oder aus der gesellschaftlichen Perspektive heraus zu lösen gilt und diese in die definierte Zuständigkeit der sozialen Arbeit fällt. Der Bedarf muss jedenfalls formuliert und thematisiert werden. Außerdem wird menschliches Handeln dann zum Fall, wenn die gesellschaftlichen oder selbst definierten Akzeptanzen erreicht bzw. überschritten wurden. (Vgl. Giebeler in Giebeler et.al. 2008)

Jene in der qualitativen Befragung verwendeten Erhebungsinstrumente werden im Folgenden erläutert und die Durchführung des Pretests wird beschrieben.

Für die qualitative Befragung der ExpertInnen des PSP Projekt RETURN wurde ein Leitfaden erstellt. Von Interesse ist in diesem Zusammenhang nicht die Privatperson, sondern der/die ExpertIn mit ihrem/seinem Wissen in Bezug zum institutionellen und organisatorischen Kontext. (Vgl. Meuser und Nagel 2002, S.72-73.)

Die Autorin entscheidet sich in dieser Thesis für ein Leitfadeninterview, da die Forschungsfrage sehr konkret ist und es der Autorin als wesentlich erscheint, einen Erzählfluss zu erzeugen, trotz alledem aber den Fokus nicht zu verlieren. Ziel der Auswertung des Datenmaterials ist eine möglichst unverzerrte Darstellung und Deutung dieser Ausschnitte der Betreuungspersonen in ihrer Arbeit mit und für Menschen.

Konkret auf den Erkenntnishintergrund bezogen bietet sich das problemzentrierte Interview an. Der theoretische Hintergrund lässt sich als „Auseinandersetzung mit Subjekten“ einordnen. Die gewählten Fragestellungen richten sich auf gewählte Sachverhalte. Auch das Wissen um Sozialisationsprozesse kann an dieser Stelle eingeklammert werden.

Im Vorfeld wurde der Leitfaden mittels Leitfragestellungen zu Themenbereichen in drei Blöcke unterteilt. Zu Beginn wurde gebeten, über einen bereits selbst als „gelungenen definierten Fall“ im Rahmen der Betreuung in der forensisch-psychiatrischen ambulanten Nachsorge zu erzählen und auszuführen. Im zweiten Block wird die Arbeitshaltung und berufliche Reflexion des Kontextes exploriert. Stigmatisierung als Phänomen in der täglichen sozialen Arbeit mit betroffenen Menschen bildet den letzten Block. Um den Gesprächsfluss aufrecht zu erhalten, wurden bei Bedarf Subfragestellungen erstellt, welche aus den Themenkomplexen heraus entstanden sind. Die erste Frage, nämlich jene zum „gelungenen Fall“ , kann als Einstiegsfrage betrachtet werden.

Am Ende des Interviews gab es die Möglichkeit, Anmerkungen, Meinungen, Ergänzungen mit einer offenen Abschlussfrage auszusprechen. Der vollständige Leitfaden mit den spezifischen Fragestellungen befindet sich in Anhang A.

Sowohl der Leitfaden, als auch das Interview wurden einem Pretest unterzogen. Im Zeitraum von einer Woche wurden beide Instrumente auf die zu erwartende Befragungszeit und die Verständlichkeit hin überprüft.

Bereiterklärt hat sich hierfür eine Mitarbeiterin des Projekts RETURN, die in der tatsächlichen Forschung nicht einbezogen wurde.

Nach dem Pretest wurden die Befragungsinstrumente adaptiert.

Der Erhebungszeitraum erstreckte sich bei der vorliegenden Untersuchung von der ersten Kontaktaufnahme der aquierierten MitarbeiterInnen des PSP Projekts RETURN über die Organisation von Interviewterminen und Räumlichkeiten bis hin zur tatsächlichen Interviewsituation über insgesamt 12 Wochen.

Die erste Kontaktaufnahme über ein mögliches Interesse an einer qualitativen Erhebung im Rahmen der Master Thesis erfolgte im Oktober 2013 bei der zuständigen Bereichskoordinatorin und Hauptverantwortlichen des PSP Projekt RETURN Dipl. Sozialarbeiterin Barbara Kleinheinz. Im Gespräch wurde das konkrete Untersuchungsvorhaben vorgestellt und an die Geschäftsführung weitergeleitet.

Des Weiteren wurde der Autorin infolgedessen eine Liste mit E-Mail-Adressen der in Frage kommenden über das PSP Projekt RETURN beschäftigten MitarbeiterInnen ausgehändigt. Alle MitarbeiterInnen wurden angeschrieben, ob sie im Rahmen der Untersuchung Interesse an einer Teilnehme hätten. Es wurde verdeutlicht, dass es sich bei der Untersuchung um die Erhebung beruflicher Strategien und professionellen Umgang mit Stigmatisierung handelt, sowie ein Fokus auf individuelle Betreuungsgestaltung gelegt wird und dass keine vereinsspezifischen Interessen, sondern ausnahmslos ein persönliches Forschungsinteresse im Hintergrund steht. (siehe Anhang B)

Nachdem nur zwei MitarbeiterInnen abgesagt haben, konnte in dieser Forschung konkret ein theoretisches Apriori Sampling Anwendung finden. Im Zuge der Interviews, demnach im Prozess der Datenerhebung und parallelen Auswertung, wurde die Auswahl nach und nach generiert. Nach jedem Interview wurde neu entschieden, welche relevanten Daten als Nächstes erhoben werden, um eine möglichst umfassende Datensammlung zu erzielen.

Die Interviews fanden in den eigens dafür zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten des PSP Tirol mit Hauptsitz in Hall in Tirol statt. Die Interviews konnten in einer ungestörten Atmosphäre abgehalten werden. Vor Interviewbeginn stellte man sich vor, der Ablauf wurde erklärt, der Tonträger zur Aufnahme bewilligt und getestet und die Einwilligung unterschrieben. Außerdem wurde ein Kurzfragebogen eingesetzt, damit für das Thema weniger relevante Daten, wie beispielsweise die demographische Erhebung, herausgenommen werden konnte. Dadurch wurde die Zeit für spezifizierte Themen genutzt.

Die Dauer der Interviews bewegt sich in einem Zeitrahmen zwischen 23 und 70 Minuten. Ebenfalls kam ein Postscriptum zur Anwendung, in welchem nach geführten Interviews Eindrücke von der Forscherin notiert wurden, die für die Interpretation als hilfreich und unterstützend begriffen wurden.

Der freie Erzählcharakter des Leitfadeninterviews bot zudem die Möglichkeit bei Bedarf, sowohl verbale als auch non verbale Schemata zu analysieren und einzuordnen.

Im folgenden Kapitel wird das methodische Vorgehen bei der Transkription und Auswertung verschriftlicht.

Bei der Aufbereitung der Daten findet eine vollständige wörtliche Transkription der Interviewaufnahmen Verwendung. Der Dialekt wird durch Überführung in Schrift-deutsch bereinigt und übertragen. Satzbaufehler, die durch den Erzählfluss entstanden sind und weitere sprachliche „Verschönerungen“ wurden insofern angewendet, als dass ein inhaltliches Verstehen möglich ist. Soweit möglich, wurde nur der im Original zu Protokoll gegeben Text verschriftlicht. Es stand jedenfalls der inhaltliche Aspekt der einzelnen Aussagen im Blickfeld des Interesses.

Es erfolgte eine organisationsbezogene (andere Institutionen betreffende) und personenbezogene Anonymisierung. (vgl. Mayring 2002, S.91.)

Längere Pausen oder relevante Betonungen wurden ebenfalls berücksichtigt und erkenntlich gemacht. (vgl. Flick 2011, S.380.)

Im Rahmen der Kategorienbildung wurde deduktiv und theoriegeleitet vorgegangen. Aus den Hauptkategorien heraus bildeten sich Unterkategorien, die sich aus theoretischen Vorüberlegungen ableiten.

Die Auswertung des erstandenen Datenmaterials erfolgte mittels zusammenfassender Inhaltsanalyse und wurde mit dem qualitativen Datenauswertungsprogramm Atlas.ti durchgeführt. Das Ziel ist die Reduktion auf die Kerninhalte, welche nach Mayring jedoch immer ein Abbild des Ausgangsmaterials sind und ein systematisches und regelgeleitetes Vorgehen bilden. (vgl. Mayring 2008, S.58.)

Die methodische Zusammenfassung selektiert im ersten Schritt zwischen relevanten und unwichtigeren Passagen. Bei relevanten Passagen wird daraufhin über-prüft, inwieweit und ob sich der Inhalt in das Kategoriensystem einordnen lässt.

Das System wurde laufend auf Trennschärfe hin überprüft und auf alle Transskripte angewandt, nachdem eine Paraphrasierung und Reduktionen stattgefunden haben. Bei der Inhaltsanalyse geht es nach Lamnek immer darum, dass Menschen ihre Annahmen und Ansichten in dem was und wie sie sprechen ausdrücken und dieses Gesprochene wiederrum Rückschlüsse zulässt. (vgl. Lamnek 1995, S.209-211.) Die entwickelten Codes befinden sich im Anhang E auf der CD.

Gütekriterien orientieren sich immer am Gegenstand und stellen die Qualität von Forschung sicher. Im Folgenden bezieht sich die Autorin auf die allgemeinen Gütekriterien nach Mayring (2002), um eine Einschätzung der Ergebnisse zu erlangen. In Bezug zum Gütekriterium der Verfahrensdokumentation wurde ein besonderes Augenmerk auf die detaillierte und genaue Dokumentation des methodischen Vorgehens gelegt. Nachvollziehbarkeit und höchst mögliche Transparenz werden im Forschungsprozess gewährleistet. Jegliche Interpretationen werden mit Begründungen unterlegt und Phrasen mit zusätzlichen Textstellen abgesichert. Dadurch sollen sich Widersprüche auflösen und transparent gemacht werden. Dies lässt sich dem Kriterium der argumentativen Interpretationsabsicherung zuordnen. Weiters wird auf die Regelgeleitetheit geachtet. Der Kodierplan kann hier eingeordnet werden, denn die genaue Definition und Verdichtung durch Ankerbeispiele verhindert Willkür und erhöht die Qualität und Nachvollziehbarkeit. Gegenstandsnähe wird durch den „Zugang zum Feld“ und die Interessensübereinstimmung im forensisch-psychiatrischen Kontext erreicht. (Vgl. Mayring 2002, S.144-146.)

Inhaltsverzeichnis

Im Folgenden werden die Ergebnisse der qualitativen ExpertInnenbefragung vorgestellt. Die verwendete qualitative Auswertungstechnik in dieser Thesis ist die Zusammenfassung und deduktive Kategorienbildung. Dabei wird anhand von Paraphrasierung, Selektion und Streichung das Ausgangsmaterial gebündelt und systematisch zusammengefasst (vgl. Mayring 2010, S.67-68.).

Die Kategorien wurden vom Interviewleitfaden und der Forschungsfrage abgeleitet. Die Gliederung dieses Kapitels orientiert sich wiederum an der vorab erstellten Kodierliste.

Dabei ergeben sich folgende Hauptkategorien:

-

Formen der Stigmatisierung

-

Benachteiligungen stigmatisierter Personen

-

Ausbreitungstendenz des Stigmas

-

Folgen und Auswirkungen der Stigmatisierung von Betroffenen aus Sicht des Betreuungspersonals

-

Antistigma-Kompetenz

Die Kodierliste ist in Anlehnung an das Buch „Antistigma-Kompetenz in der psychiatrisch-psychotherapeutisch und psychosozialen Praxis“ entstanden (vgl. Freimüller/Wölwer 2012). Am Ende des Abschnitts folgt eine Ergebniszusammenfassung.

Von insgesamt 11 MitarbeiterInnen des PSP Projekts Return wurde mit 8 MitarbeiterInnen ein qualitatives Interview geführt.

Nicht-Teilnahme der verbleibenden drei MitarbeiterInnen lässt sich einmal durch die Teilnahme am Pretest begründen, in einem weiteren Fall die weite Distanz und durch die damit einhergehende fehlende zeitliche Ressource sowie in einem letzten Fall ohne Begründung für die Absage.

Die 8 MitarbeiterInnen stammen aus unterschiedlichen Grunddisziplinen. Drei der Befragten geben auf die Frage der Vorbildung an, das psychiatrische Krankenpflegediplom absolviert zu haben, zwei weitere Befragte können ein sozialwissenschaftliches Studium vorweisen und drei der Befragten haben differenzierte Individualausbildungen die zur Ausübung des Berufs SozialarbeiterIn befähigen.

Die abgeleiteten definierten Formen der Stigmatisierung wurden in die Unterformen einer direkten, strukturellen sowie kulturellen Stigmatisierung unterteilt und werden somit gesondert angeführt.

Die BetreuerInnen gaben in den Interviews an, dass Menschen, die sie begleiten, direkte Stigmatisierung meist nicht als solche wahrnehmen bzw. sich an die „abwertenden Blicke“ vermeintlich schon gewöhnt haben. Aus einer gezielten Nachfrage heraus wurde ebenfalls deutlich, dass die Erahrungen direkter Stigmatisierung der zu betreuenden Menschen von den betreffenden BetreuerInnen bis auf einen Fall nicht angesprochen und im Betreuungskontext nicht thematisiert wurde.

B3: „Nein, über Stigmatisierung reden wir eigentlich nicht, wenn mein Klient sich zum Beispiel nicht wäscht und wir einen Café trinken gehen und er komisch angeschaut wird, merkt er das gar nicht, da sage ich ihm dann, dass es angebracht wäre sich zu waschen. Mir ist es wichtig, dass die Betreuung stattfindet, über die Blicke sehe auch ich hinweg.“

Auffallend war, dass strukturelle Stigmatisierung den am häufigsten kodierten Code dieser Gruppe darstellt. In dieser Ausprägung gaben die BetreuerInnen des PSP Projekts RETURN eigene Erfahrungen struktureller Stigmatisierung ihres Klientels als auch diesbezügliche Erzählungen aus dem Erleben der KlientInnen im Betreuungssetting an.

Folgende Beschreibungen werden hier zur Verdeutlichung angeführt:

B6: „Ich glaube nicht, dass ihn die Stigmatisierung stört. Ihn stört mehr die Einschränkung, die er faktisch über das Gesetz hat. Also Stigmatisierung ist für ihn nicht das Problem, sondern die konkrete Einschränkung, die er hat, weil er richterliche Anordnungen hat.“

B4: „Wo sie es draußen merken ist, dass man ganz fest aufpassen muss – das habe ich zum Beispiel bei meinem Klienten, sei es in der Berufsschule, dass niemand es weiß, sei es in der Arbeit, dass niemand davon weiß, ganz viel mit der Verschwiegenheitspflicht und mit dem Vertrauen und dass man einfach im Gegensatz zu anderen Klienten sie da ganz feinfühlig sind ist mir aufgefallen. Und die Integrität oder ihre Persönlichkeit da relativ stark schützen. Und ganz, ganz Wenigen eigentlich erzählen, was wirklich los ist. Und es auch eine Zeit lang braucht, bis sie dir erzählen, wie es dabei geht, wie sie sich dabei fühlen.“

An dieser Stelle kann zusammengefasst werden, dass viele betroffene Menschen versuchen, ihre Erkrankung zu verheimlichen. Viele Betroffene leiden unter dem auferlegten sozialen Stigma und haben bereits schlechte Erfahrungen gemacht. In Krankenhäusern oder medizinischen Einrichtungen sind Menschen vermehrt von Stigmatisierung betroffen, da das medizinische Personal Akten zur Verfügung hat. Das Wissen über die Krankheitsgeschichte der KlientInnen schafft nach der Meinung der BetreuerInnen einen Nährboden für Ungleichbehandlung.

B4: „Mehr in einem öffentlichen Krankenhaus passieren die Stigmatisierungen was gewisse Erkrankungen anbelangt. Das heißt, mit der Depression kann noch jeder relativ gut umgehen, sobald es über die Depression hin-ausgeht passiert auch im professionellen Bereich sehr, sehr viel Stigmata bis hin, dass keine Untersuchungen gemacht werden, notwendige Untersuchungen einfach vergessen werden zu machen, Blutbefunde nicht gemacht werden und es sehr viel ausmacht, ob ein Betreuer mitgeht zu Untersuchungen, mit dabei ist bei Untersuchungen, sein Wissen miteinbringt in das Ganze und selbst dann ich diese Woche zur Antwort bekommen habe: ‚Solange die Blutwerte nicht passen, ist es unter Ultraschall zu teuer, einen Leber- oder eine Bauchspeicheldrüsenultraschall zu machen.‘ was meines Erachtens nach €50,-- kostet – maximal im Krankenhaus. Wie gesagt, da merke ich einfach die Stigmatisierung, was mit psychisch kranken Menschen passiert, weil ich vorher auch in allgemeinen Krankenhäusern gearbeitet habe und auf Stationen gearbeitet habe und auch weiß, was die Pflegepersonen so hinten herum reden und beim Kaffee über die Leute dann reden und sich denken. Und viel größer, als in der allgemeinen Bevölkerung, zumindest, wie ich es jetzt wahrnehme und auch sehe.“

Interessanter Weise wurde die kulturelle Stigmatisierung nur bei einer der befragten Personen erwähnt. Im Zusammenhang mit Stigmatisierung wurde lediglich in einem Interview bei einer Fragestellung angeführt „dass man es noch schwerer hat am gesellschaftlichen Leben teil zu nehmen wenn man andere kulturelle Lebensweisen pflegt und lebt“ (B3)

Um eine ausspezifizierte und differenzierte Betrachtungsweise zu erlangen wurden bestimmte Lebensbereiche im Rahmen der Kodierung herausgefiltert um herauszufinden, in welchen Bereichen Menschen vermehrt oder vermindert Stigmatisierung auf Grund ihrer „forensisch-psychiatrischen Zuschreibungen“ und damit einhergehend Benachteiligungen, erfahren.

Allgemein lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass betroffene Menschen resultierend aus der psychischen Erkrankung gepaart mit einer Anhaltung in einem Maßregelvollzug oder einer Justizvollzugsanstalt durch die fehlenden Versicherungsjahre und zusätzlich meist auch prekären Lebenssituationen und fehlender bis schlechter Bildung/Ausbildungsmöglichkeiten Benachteiligungen am Arbeitsmarkt erfahren.

B5: „Ich habe natürlich auch Klienten, die arbeiten möchten und die dann schon merken, dass es nicht so leicht ist, wenn man in der Psychiatrie gewesen ist, dass man da auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß fasst.“

B3: „Bei der Arbeitssuche wird es sichtbar, wenn jemand erzählen muss, was er in den letzten Jahren gemacht hat. Wenn da herauskommt, er hat einen längeren stationären Aufenthalt gehabt… wobei das muss dann auch nicht gesagt werden. Eine Verurteilung… Beim Leumundszeugnis… Wenn jemand tatsächlich eine Arbeit am ersten Arbeitsmarkt sucht, dann ist es ersichtlich.“

Immer wieder wird von Befragten erwähnt, dass betroffene Menschen versuchen, ihre Erkrankung oder die Tatsache der Anhaltung, der Inhaftierung oder stationären Aufenthalte zu tabuisieren und bei der Arbeitssuche zu verheimlichen.

B7: „Beim X eben schon, weil er partout nicht wollte, dass der neue Arbeitsplatzchef, also der neue Chef oder auch generell, wo er sich beworben hat… Der will einfach nicht, dass die wissen, dass er eine psychische Erkrankung hat. Ich meine, früher oder später werden sie draufkommen, weil früher oder später merkst du es beim X, weil er einfach nicht in Gruppen arbeiten kann. Für sich selber kann er gut arbeiten aber sobald Gruppen da sind… Vielleicht reißt er sich auch zusammen, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und da hat der X ganz große Angst, dass er stigmatisiert wird, dass er abgewertet wird.

B6: „Das ist oft das Schwierige, dass man sagt, ok, das steht… ist nicht einbetoniert und das kann man erzählen, Leuten, denen man vertraut, muss man aber nicht. Jeder hat seine Geschichte irgendwie oder jeder hat… irgendeine Leiche hat eh ein jeder im Keller, eine größere oder kleinere. Und dass das eben nicht so dominiert quasi. Aber natürlich, gerade in unserer Gesellschaft, da ist halt… da macht so Leistung, arbeiten gehen… das sind so besondere Werte und haben eben einen hohen Stellenwert bei uns. Und da wird es dann schon schwierig. Aber da brauche ich noch gar nicht forensisch werden, sondern da geht es einfach um die Leistungsfähigkeit, die eigene. Und dann wird es da oft schon schwierig, dass man sagt, ok, ich bin da… ich hab die Erkrankung und ich gebe das, was ich kann und da bin ich auch stolz drauf, auch wenn es nicht der 40-Stunden-Schichtdienst beim Swarovski ist oder so (lacht) Keine Ahnung.“

Auch das Betreuungspersonal sah sich hier immer wieder zwischen den Stühlen angesiedelt. Sie stellten sich die Frage, ob sie diese Tatsache im Sinne der KlientInnen mittabuisieren sollten – was sie meist dann auch taten. In keinem der Interviews der Befragten wurde diese konkrete Form der Benachteiligung in der Betreuung längerfristig thematisiert. BetreuerInnen tragen die „Unsicherheit und die tiefsitzende Angst“ (B5) der KlientInnen augenscheinlich mit.

B4: „Da versuche ich auch so weit wie es geht, dann auch nichts zu sagen. Aus Angst, dass er da einfach Nachteile oder auch im Berufsleben Nachteile bekommt.“

Ebenfalls wurde in vier aus acht Interviews die Beeinträchtigung auf Grund der Medikation angesprochen die es den Betroffenen schwer macht, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, da die Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist. In einem Interview wurde erwähnt, dass ArbeitgeberInnen zu wenig gefördert würden, um Menschen mit Beeinträchtigungen Stellen bieten zu können (B5).

B3: „Sie hat dann aber keine Tagesstruktur gehabt, dann war das große Thema, dass sie nichts zu tun gehabt hat den ganzen Tag. Dann haben wir eine Arbeit gesucht. Arbeit suchen war sehr schwierig, weil sie durch die Medikation sehr beeinträchtigt war. Konzentration und Auffassungsfähigkeit waren ebenfalls eingeschränkt.“

Die Wohnsituation der betroffenen Menschen ist meist an Weisungen geknüpft, demnach wird oft eine betreute Wohnform vonseiten des Gerichts verordnet.

Die häufigsten Aussagen über die Wohnthematik verliefen dahingehend, dass es für die Einhaltung der Weisungen von den BetreuerInnen als notwendig erachtet wurde, dass eine betreute Wohnform für ihre KlientInnen zur Verfügung stehen müsse. Die BetreuerInnen sprachen davon, dass die betreute Wohnform gerade in der „Anfangszeit“ ihrer Meinung nach die Basis für das Zustandekommen einer Betreuung bildet, da die „Ausgehzeiten der KlientInnen kontrolliert und dokumentiert werden“ (B5). Zwei von acht Befragten meinten, sie würden sonst vor verschlossenen Türen stehen und könnten daher der Betreuung nicht nachgehen (B5, B7).

B8: „Der Klient ist in einer Wohngemeinschaft untergebracht worden bei uns. Das war so ein bisschen fast eine Ruck-Zuck-Aktion. Der ist entlassen worden, aus einem anderen Bundesland, hat da in Tirol niemanden gehabt, einen sehr engagierten Sozialarbeiter beim Verein X gehabt und ist schlussendlich in der WG gelandet.“

B3: „Er ist in einer WG vom PSP. Schwierig wird es, wenn er am Abend mal zu einem Fest oder ins Kino gehen möchte, das geht meistens nicht weil der Ausgang zeitlich begrenzt ist. Kontakte außerhalb der WG hat er nur in der Beschäftigungsinitiative. Mit seinen Jugendfreunden hat er den Kontakt abgebrochen, er hat mir erzählt dass es ihm zu peinlich wäre, wenn jemand was von ihm wüsste z.B dass er in einer WG wohnt.“

Die häufigsten Aussagen von befragten MitarbeiterInnen in Bezug auf die Gesundheitsversorgung lassen sich gebündelt so zusammenfassen, dass die betroffenen Menschen am meisten darunter leiden, wenn der (forensisch-) psychiatrische Versorgungsbedarf offensichtlich von medizinischem Personal gesondert von jenem nicht-psychiatrischen behandelt wird.

B4: „Fragende Blicke, abweisende Blicke, lange Wartezeiten – sprich Hausärzte oder generell medizinisches Personal, wo ich mich einmal für einen Klienten angemeldet habe und dann hat sich der Warteraum zweimal gefüllt und geleert bis mir der Kragen geplatzt ist. Wobei sie nur den Namen gehabt haben und ich den Klienten gar nicht mitgehabt habe, weil ich ihm ein Rezept geholt habe, weil er krank war zu Hause und nicht zum Arzt gehen wollte. Also ich habe wirklich, was das anbelangt, viel gesehen und war da eigentlich auch relativ geschockt von der Stigmatisierung.“

Sieben von acht MitarbeiterInnen des Projekts RETURN gehen davon aus, dass sich betroffene Menschen der direkten Stigmatisierung nicht bewusst sind und sich in ihre Erkrankung zurückziehen.

B5: „Aber ich glaube, viele sind so mit ihrer Krankheit beschäftigt, dass es kein Thema ist. Erst vielleicht wenn sie wieder gesünder werden, werden sie aufmerksam, dass sie nicht vielleicht normal wieder in die Gesellschaft hineinkommen. Aber viele von meinen Klienten sind eben dauernd krank. Die sind so mit ihrer Krankheit beschäftigt, dass es eigentlich ein kein großes Thema ist.“

Alle Befragten geben an, dass von ihnen betreute Menschen ein sehr einfaches, meist schuldenbesetztes, öfters auch ärmlich-zurückgezogenes Leben führen.

B2: „Wir haben dann versucht ihn von einer Tagesstruktur, von einer einfachen Struktur wieder in einen Arbeitsprozess einzuführen, vom AMS her war er als nicht arbeitsfähig eingestuft und hat deswegen auch finanziell keine Unterstützung mehr bekommen.“

B5: „Es war einfach er hat eine eigene Firma gehabt und ist da in Konkurs gegangen also es waren bei ihm ziemlich viel an Schulden aufgehäuft was wir dann gemacht haben war einfach eine Schuldenregulierung aus einem Privatkonkurs der ist auch nur möglich gewesen weil er wieder arbeiten hat können das war eben davor nicht möglich weil er keine Arbeit gehabt hat.“

B6: „ Die Wohnsituation lässt sich als sehr einfach beschreiben, er hat wenig Möbel und die sind auch nicht mehr die Neuesten. Er sagt aber, dass er sich so wohlfühlt.“

Man kann davon ausgehen, dass die sozialen Stigmata der Deliktsetzung als Normverstoß und der psychiatrischen Erkrankung dazu beitragen, dass sich die Betroffenen immer mehr zurückziehen.

Die fehlenden, lückenhaften Versicherungszeiten führen dazu, dass Betroffene mit minimalen finanziellen Bezügen leben müssen. Die Lebenssituation wirkt sich demnach auch deutlich auf die sozialen Beziehungen aus. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wird dadurch minimiert, bzw. die Nicht-Teilnahme erkenntlich mitproduziert.

B1: „Es war eben der Versuch da, zu schauen, ob es eine Hobbymannschaft gibt, wo er mitspielen kann, weil er sich nur daheim eingesperrt hat sozusagen. Saunagänge, Schwimmen gehen, körperliche Aktivität. Er hat aufgrund der ganzen Medikamente und aufgrund seiner Antriebslosigkeit durch die Medikamente doch ordentlich zugelegt, hat schlechte Blutwerte, Fettwerte, hat aufgrund von seinem Übergewicht auch Schlafprobleme, Schlafapnoe.“

Im Projekt RETURN, so wurde mehrmals erwähnt, werden immer wieder Möglichkeiten der Beteiligung an Freizeitaktivitäten für betroffene Menschen geschaffen. Meist funktionieren diese Versuche ausschließlich innerinstitutionell, was bedeutet dass es sich in erster Linie um vereinsinterne Gruppenangebote handelt. Die Menschen wehren sich meist jedoch massiv dagegen, mit „fremden“ Menschen „draußen“ etwas zu unternehmen.

Die BetreuerInnen geben an zu erkennen, dass dies aus Unsicherheit und aus Angst vor Zurückweisung und Ablehnung geschieht. Eine aus acht Befragten besuchte mit ihrer/ihrem KlientIn gemeinsam einen „Yoga Kurs, was gut funktioniert hat“. (B8)

Die betroffenen Menschen sind „meist auch schwer zu motivieren, möchten am liebsten immer im Zimmer sein.“ (B3)

Dass Medien neben den Betroffenen selbst auch das soziale Umfeld mittelbar beeinflussen, steht außer Frage. Das mediale Bild psychisch erkrankter Menschen in der breiten Öffentlichkeit verbreitet stigmatisierende und stereotype Vorstellungen.

Es finden sich Verallgemeinerungen und Konstruktionen von Erkrankungen wieder, darüber sind sich alle Befragten einig. Die ProfessionistInnen betonen diese Problematik und weisen darauf hin, weiterhin für Information und Aufklärung zu sorgen.

B1: „Da gibt es schon immer wieder Stigmatisierung in alle Richtungen, auch psychiatrisch. Wenn wieder in der Zeitung drinnen steht: „Schizophrener hat dies und jenes getan“ - nicht der Schizophrene hat das getan, der Mensch hat das getan. Ob der jetzt schizophren ist oder nicht schizophren ist, das ist zweitrangig. Und da denke ich, ist Handlungsbedarf meines Erachtens wirklich massiv auf die Presse zuzugehen und solche Pressemeldungen dementsprechend umzuschreiben.“

Außerdem wird in fünf von acht Interviews darauf verwiesen, dass die Darstellung von psychischen Erkrankungen oder der Institution Psychiatrie in den jeweiligen Medien nicht ihrer tatsächlichen Repräsentation entspricht und deshalb massiv dazu beiträgt, dass Stereotypen und verfälschte Vorstellungen verbreitet werden. Diese „Bilder“ prägen sich ein und führen dazu, dass in Folge nicht mehr von Individuen und ihren Erfahrungen gesprochen wird als viel mehr von kategorisierten Zuschreibungen

B1:“Und ich denke, wenn sie schon solche Sachen publizieren wollen - weil der Mensch ist ja eigentlich mediengeil – wenn sie schon so etwas publizieren wollen, dann sollten sie zumindest die Diagnosestellung komplett außen vor lassen, weil dadurch verschlimmert es ja eigentlich die Situation für die anderen psychisch erkrankten Menschen, die tendenziell nicht die Bereitschaft oder das Potenzial haben, irgendwie dermaßen auffällig zu werden.“