Interdisziplinarität als notwendige Bedingung inklusiver Pädagogik

Wissenschaftliche Hausarbeit zur ersten Staatsprüfung für das Lehramt an Förderschulen, Eingereicht beim Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt, Landesprüfungsamt für Lehrämter am: 30.01.2012. Erstgutachter: Prof. Dr. Andreas Hinz. Zweitgutachter: Dr. Tanja Kinne

Inhaltsverzeichnis

- 1 Einleitung

- 2 Erkenntnisleitende Grundlagen

- 3 Historische Entwicklungen

- 4 Aktuelles Zusammenwirken von Therapie und Pädagogik

-

5 Ausbalancierung des Spannungsverhältnisses

- 5.1 Gemeinsamkeiten von Therapie und Pädagogik

- 5.2 Therapieimmanenter Unterricht als Form der Kooperation

- 5.3 Potenziale unterrichtsimmanenter Therapie für ALLE

- 5.4 Inklusive Grundwerte als Begründung für Therapieimmanenz- Therapieimmanenz als Begründung für Inklusive Grundwerte

- 5.5 Ausbalancierung des Spannungsfeldes durch eine ökosystemische Sichtweise auf den Menschen

- 6 Entwurf für die Praxis

- 7 Fazit und Ausblick

- 8 Literaturverzeichnis

- Internetquellen

"Die Arbeit des Erziehers gleicht der eines Gärtners, der verschiedene Pflanzen pflegt. Eine Pflanze liebt den strahlenden Sonnenschein, die andere den kühlen Schatten; die eine liebt das Bachufer, die andere die dürre Bergspitze. Die eine gedeiht am besten auf sandigem Boden, die andere im fetten Lehm. Jede muss die ihrer Art angemessene Pflege haben, anderenfalls bleibt ihre Vollendung unbefriedigend." (ABBAS EFFENDI 1844-1921, arabischer Schriftgelehrter)

Diese Worte über die Pflege der Vielfalt sensibilisieren und öffnen für den Umgang mit Heterogenität. Die verantwortungsvolle Aufgabe des Gärtners, für die jeweils passenden Wachstums- und Entwicklungsbedingungen Sorge zu tragen, wird in diesem Zitat herausgestellt. Der Unterstützerkreis eines Kindes und die Bindung Gedeihen' eines Individuums dar. Geeignete Gärtner finden sich demnach in den Personen, die Kompetenz und Leidenschaft mitbringen, die sich unterstützend auf die Entwicklung des Kindes auswirken. Welchen Status die entsprechenden Fachpersonen aufweisen ist dabei zweitrangig, von Bedeutung sind Kenntnisse von und die Begeisterung für die Vielfalt der 'bunten Pflanzen'.

Nach einer knapp zweijährigen Berufstätigkeit als Ergotherapeutin beendete ich mein bestehendes Arbeitsverhältnis in einem interdisziplinären Therapiezentrum in NRW zugunsten des Pädagogik-Studiums an der MLU, in dessen Rahmen ich diese Arbeit verfasse. In der pädiatrischen Praxis eröffneten sich mir zuhauf die Lücken meiner ausschließlich therapeutischen Arbeit. Mir wurde zunehmend bewusst, dass pädagogische und therapeutische Berufsgruppen im Sinne des Kindes zusammenwirken müssen. Kostspielige Fortbildungsangebote wie 'Sensorische Integrationstherapie nach Ayres', 'Bobath für Kinder', 'LRS-Therapie', etc., konnte ich aus finanziellen Gründen nicht wahrnehmen und stellten somit keine 'echte' Perspektive zur Weiterentwicklung dar. Bereits zu Ausbildungszeiten bereitete es mir große Freude, Gruppen von Auszubildenden, Schülern oder Klienten für komplexe Krankheitsbilder und damit verbundene Sachverhalte zu sensibilisieren. Dennoch stellt die Arbeit des Ergotherapeuten für mich weiterhin eine wichtige Unterstützung des Kindes in der Begleitung seiner Entwicklung dar und von daher sehe ich in der Verbindung medizinischtherapeutischer und pädagogischer Handlungsfelder die Chance, den Forderungen nach optimaler Unterstützung und voller Teilhabe ALLER gerecht werden zu können. In dieser Arbeit möchte ich den Versuch unternehmen, die Unterstützung und die Gestaltung von Lernprozessen zu Gunsten des Kindes zusammenzuführen. Im Pädagogik-Studium wurde mir recht schnell bewusst, wie stark die Abgrenzung der beiden Berufsgruppen voneinander ist. Rückblickend auf meine therapeutische Tätigkeit muss ich feststellen, dass sich defizitäre Sichtweisen mit Blick auf die Störungen und Probleme des Klienten rasch entwickeln und im täglichen Handeln verfestigen. Der Fokus der Behandlung liegt schwerpunktmäßig auf den Symptomen und Auffälligkeiten und die Aufhebung und Beseitigung dieser steht im Zentrum der therapeutischen Maßnahme. Es existiert die reine Funktionsförderung, bei der es schwerpunktmäßig um die Wiederherstellung und den Ausbau von Fähigkeiten und Fertigkeiten geht. In dieser Arbeit möchte ich mich allerdings auf die Förderung als (Lern-)Begleitung konzentrieren. Die Begleitung und Unterstützung von Kindern stellt die Schnittstelle zwischen Pädagogik und Therapie dar. Beide Berufsgruppen ermöglichen dem Kind durch ihre Arbeit lebensbedeutsame Lernerfahrungen und eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung. Ich möchte der Frage auf den Grund gehen, ob sich Therapie und Pädagogik gegenseitig bedingen, sie vielleicht sogar gleiche Ziele in der Arbeit mit dem Kind verfolgen und ob diese gegenwärtige Abgrenzung (aus 'nostalgischen' Gründen) künstlich aufrechterhalten wird. Profitiert das Kind von einer Zusammenarbeit oder von einer Separierung beider Berufsgruppen? Können durch eine Zusammenarbeit von Therapie und Pädagogik im gemeinsamen Unterricht die vorhandenen Grenzen aufgeweicht und Gemeinsamkeiten zu Gunsten des Kindes genutzt werden?

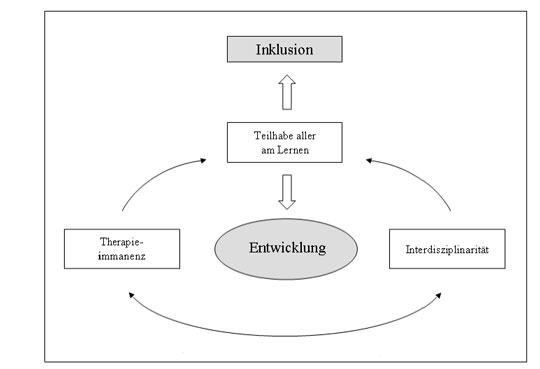

Systematisch soll in den folgenden Kapiteln der Begriff der Therapieimmanenz, in Form indirekter oder direkter Unterstützung der Gestaltung von Bildungsprozessen analysiert werden. Ziel ist es, die Besonderheit immanenter Unterstützung herauszuarbeiten, um den 'Therapiedschungel' zu lichten und einen fremdbestimmt- manipulierten 'Therapiemarathon' aufzuhalten.

Spätestens seit dem Dezember 2008 und der Ratifizierung der UN-KONVENTION ÜBER DIE RECHTE VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNG, welche zwei Jahre zuvor von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurde, muss auch Deutschland gesetzliche Grundlagen schaffen, einen 'inklusiven Weg' zu ermöglichen. Mit Artikel 24 verpflichtet sich Deutschland, ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen zu gewährleisten und einen diskriminierungsfreien Zugang zu allgemeinen Bildungseinrichtungen im Nahraum sicher zustellen (vgl. UN-ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE RECHTE VON MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN 2008, 18ff.). Dieser Beschluss spricht jedem Menschen das Recht auf Bildung, Chancengleichheit und damit die Teilhabe an der Gesellschaft zu (vgl. ebd.) und an dieser Stelle entsteht der gemeinsame Unterricht, eine immer heterogener werdende Schülerschaft, die ein Team an Lernbegleitern fordert, dass auf all ihre Bedürfnisse eingestellt ist bzw. gewillt ist, sich erforderliche Kompetenzen anzueignen. Die Erfahrungen aus der Praxis deutscher Schulen sollen die bisherigen Umsetzungen der Konvention beleuchten. Die Realität zeigt, dass weiterhin alle Bundesländer mit der Möglichkeit lernzieldifferenten gemeinsamen Unterrichts in einem Ressourcenvorbehalt verankert sind, was bedeutet, dass nur bei Finanzierungsmöglichkeit entsprechender (sonderpädagogischer) Ausstattung ALLEN der Zugang zur allgemeinen Schule eröffnet wird. So gibt es bisher auch in keinem Bundesland eine Ausgewogenheit von Angebot und Nachfrage gemeinsamen Unterrichts, ganz im Gegenteil, "in allen Bundesländern übersteigt die Anzahl der Anträge von Eltern auf gemeinsamen Unterricht bei weitem die Zahl der ausgestatteten Plätze in allgemeinen Schulen" (MÜLLER-ERICHSEN/FRÜHAUF 2007, 11).

Diese Tendenz führt zu folgender Fragestellung, der in dieser Arbeit nachgegangen werden soll. Sind es die Unsicherheiten und Ängste der Fachexperten, die in den Köpfen zu einer Separierung in die Bereiche des 'Belehrens' und des 'Behandelns' führen. Weicht man diese Grenzen auf und lässt eine Kompetenzvermischung zu, würden dann nicht alle Beteiligten professionelle und bedürfnisorientierte Unterstützung erfahren? Entscheidend ist, dass es gar nicht um das 'Belehren' oder das 'Behandeln', sondern um die Begleitung von Kindern und Jugendlichen auf dem Weg ihrer Persönlichkeitsentwicklung geht und um das eingangs beschriebene Beispiel des Gärtners aufzugreifen, erfordert diese Begleitung einer Vielfalt in ihrer Entwicklung eine Vielfalt an Bezugspersonen mit unterschiedlichen Kenntnissen und Interessen. Die Veränderung der Schülerschaft an deutschen Schulen muss zu verändertem Lernen führen und diese Tatsache wiederum, fordert das Überdenken traditioneller Konzeptionen für die Praxis. Mögliche Formen der Zusammenarbeit sowie Erfahrungen aus der Schulpraxis werden dargestellt und dienen zur Analyse und Überprüfung 'echter' Interdisziplinarität. Neben den Potentialen für das Kind, sollen die den Teamprozess fördernden Vorteile und Faktoren, die sich durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ergeben, in den folgenden Kapiteln aufgeführt werden. Die Auseinandersetzung mit den Schlagwörtern 'Interdisziplinarität', 'Therapieimmanenz' und 'inklusive Pädagogik' soll in dieser Arbeit konkret einer zentralen Fragestellung nachgehen: Wird das interdisziplinäre Zusammenwirken von Therapie und Pädagogik in Form unterrichtsimmanenter Therapie bislang lediglich an Förderschulen als notwendig angesehen oder stellt die Vernetzung ALLER erforderlichen Kompetenzbereiche ALLER an der Entwicklung des Kindes Beteiligten nicht die unabdingbare Grundlage inklusiver Pädagogik dar? Bei der Bearbeitung dieser Fragestellung kommen ebenfalls relevante Fragen hinzu: Woran liegt, dass Interdisziplinarität so schwer zu praktizieren ist? Liegt es daran, dass hier zwei Systeme, das medizinische und das pädagogische System, aufeinander treffen, die durch Konkurrenz geprägt sind und die Entscheidungskompetenz jeweils für sich beanspruchen und der anderen Disziplin misstrauisch gegenüberstehen? Liegt es an der Angst der Fachkräfte, dass sie, anstatt ihr Wissen und ihre Kompetenzen zu erweitern, auf einmal 'zwischen allen Stühlen sitzen' und nichts richtig können? Liegt es an den starren Finanzierungssystemen durch die gesetzlichen Krankenkassen und örtlichen Sozialhilfeträger, die eine fachliche Zusammenarbeit der einzelnen Berufsgruppen nur sehr begrenzt finanzieren? Oder fehlt bislang ein klares Konzept zur Umsetzung der Interdisziplinarität in der alltäglichen Praxis?

In der Literatur wird der Schwerpunkt auf die Organisation und Inhalte der Zusammenarbeit des therapeutischen und (sonder-)pädagogischen Personals in Förderschulen, sowie die Herausforderungen kooperativer Prozesse zwischen Regelpädagogen und Sonderpädagogen in integrativen Schulen, gesetzt. Dies vermittelt das Bild, als seien therapeutisch- pädagogische Grundsätze und Interventionen lediglich an Förderschulen notwendig. Es mangelt insgesamt an wissenschaftlich begründeten Konzepten und theoretischen Modellen des Zusammenwirkens von Therapie und Pädagogik, deren Entwicklung aber unumgänglich ist, um ALLEN Beteiligten mehr Sicherheit und Motivation für das zukünftige gemeinsame Handlungsfeld (der Inklusionspädagogik) zu vermitteln. In der Literatur gilt Therapieimmanenz besonders in der Begleitung schwermehrfachbehinderter Kinder als bedeutend. Im Rahmen des Praxisentwurfs (vgl. Kap.6, 6.6) wird ebenfalls der Umgang mit dieser spezifischen Schülergruppe dargestellt, um beispielhaft die Potentiale therapieimmanenten Unterrichts herauszuarbeiten. Allerdings soll es, wie der Titel meiner Arbeit verrät, nicht um die Integration einer spezifisch ausgewählte Gruppe von Menschen in die allgemeine Schule durch die Integration pädagogisch-therapeutischer Momente in den Unterrichtsalltag gehen, sondern um das Schaffen von adäquaten Bedingungen zur Partizipation ALLER. Die Möglichkeiten der Realisierung gemeinsamen Unterrichts bei Schülern mit ICP (Infantile Cerebralparese) zu beschreiben, ist darin begründet, Die volle Teilhabe der Kinder, denen das Etikett 'harte oder schwere Behinderung' angeheftet wurde, wird in der Praxis für 'hart und schwer' zu realisieren angesehen, deshalb werden in dieser Arbeit Möglichkeiten und Potentiale durch die Immanenz therapeutischer Unterstützung im gemeinsamen Unterricht am Beispiel von Schülern mit ICP aufgezeigt. Theoretisch zu verorten ist die Arbeit in der Systemtheorie, in der Therapeut und Pädagoge durch eine ökosystemische Sichtweise auf den Menschen als Kooperationspartner fungieren. Miteinander reden und handeln statt nebeneinander und voneinander entfernt als Experten und Einzelkämpfer zu agieren. Nach einer theoretischen Auseinandersetzung mit den zugrundeliegenden pädagogischen und therapeutischen Begriffen, dem Begriff der Kooperation, sowie den drei Modellen der Zusammenarbeit nach Goll, findet im zweiten Kapitel ein geschichtlicher Abriss zur Zusammenarbeit von Medizin und Pädagogik statt. Auf das sich wandelnden Verhältnis und die Entstehung des Spannungsverhältnisses wird eingegangen, um dem Leser einen theoretischen Hintergrund für die aktuelle Situation zwischen Therapie und Pädagogik zu vermitteln. Im darauf folgenden Kapitel soll der dieser Status quo beschrieben und analysiert werden. Dieser Teil der Arbeit beschäftigt sich mit dem aktuellen Zusammenwirken von Therapie und Pädagogik und sieben theoretische Konzeptionen und Modelle werden vorgestellt, von denen einige bereits in die Praxis umgesetzt wurden. Ein Zwischenfazit schließt das vierte Kapitel ab. Im fünften Kapitel werden die Gemeinsamkeiten der beiden Berufsgruppen dargestellt, um daran die Potentiale therapieimmanenten Unterrichts für ALLE und die wechselseitigen Bedingungen zwischen den Grundwerten der Inklusion und Therapieimmanenz, herauszuarbeiten. Nach dem das Spannungsfeld analysiert, unterschiedliche Menschenbilder und Sichtweisen dargelegt, aber auch Gemeinsamkeiten und Potentiale aufgezeigt wurden, findet am Ende des fünften Kapitels die Vorstellung verschiedener Möglichkeiten und Ansätze zur Ausbalancierung des Spannungsverhältnisses zwischen Therapie und Pädagogik satt. Es soll deutlich werden, dass der Zusammenarbeit beider Berufsgruppen in einem interdisziplinären Team innerhalb der Inklusionspädagogik ein hoher Stellenwert zukommt. Dabei werden mögliche Konfliktfelder, die Kooperation und Interdisziplinarität gefährden können, nicht außer Acht gelassen. Im sechsten Kapitel werden die bisherigen Ergebnisse der theoretischen Analyse genutzt, um einen Ausblick in die Praxis zu wagen. Ansätze und Ideen zur Realisierung inklusiver Grundwerte im gemeinsamen Unterricht mittels indirekter Unterstützung, sollen dem Leser als konzeptioneller Entwurf und als Handreichung für die Praxis angeboten werden. Fazit und Ausblick im siebten Kapitel schließen die Arbeit ab.

Inhaltsverzeichnis

Bis heute, so zeigt die Analyse der Fachliteratur, gibt es für die Kooperation von Therapeuten und Sonderpädagogen kaum speziell ausgearbeitete Konzepte oder theoretische Modelle der interprofessionellen Zusammenarbeit aus dem deutschsprachigen Raum (vgl. MAIER-MICHALITSCH 2009, 168). Dem Forschungsfeld der Zusammenarbeit von Therapie und Pädagogik im schulischen Kontext wurde bislang kaum wissenschaftliche Aufmerksamkeit gewidmet. Studien zur Thematik Therapieimmanenz, therapieimmanenter Unterricht bzw. unterrichtsimmanente Therapie oder zur Kooperation zwischen Therapeuten und Pädagogen, sind in der Literatur sowie in Fachportalen der Pädagogik und Medizin spärlich. Lediglich FEUSER und WOCKEN widmen sich in ihren Dissertationen der integrierenden und allgemeinen Pädagogik und betonen die zugrundeliegenden kooperativen und interdisziplinären Kompetenzen. Die Suche nach aktuellen renommierten und aussagekräftigen Studien, zur Untersuchung der Therapieimmanenz im gemeinsamen Unterricht, blieb erfolglos. Eine empirische Studie zur Zusammenarbeit von Physiotherapeuten und Sonderpädagogen an Schulen für Körperbehinderte liefert MAIER-MICHALITSCH 2009. Eine Voruntersuchung und eine Hauptuntersuchung mit einer quantitativen und qualitativen Befragung sind Inhalt (vgl. MAIERMICHALITSCH 2009, 197). Die Publikationen von HANSEN, JANZ, SOWA/ RISCHMÜLLER, KOBI und GOLL, setzen sich mit der Integration pädagogisch-therapeutischer Momente in den Unterricht auseinander (vgl. ebd. 347). Allerdings wird in diesen Dissertationen vorwiegend auf das Spannungsfeld zwischen Therapie und Pädagogik und auf die Notwendigkeit interdisziplinären Handelns hingewiesen, die Vernetzung der beteiligten Berufsgruppen zur Ausbalancierung des Spannungsverhältnisses als notwendige Voraussetzung inklusiven Handelns, kam bislang zu kurz.

Pädagogik beschäftigt sich mit Bildungs- und Erziehungsprozessen und deren Zielen in Theorie und Praxis. Den Begriff 'Unterricht', wie im Titel dieser Arbeit verwendet, halte ich im Kontext der Inklusion für weniger geeignet. Bevorzugt geht es um die 'Gestaltung von Bildungsprozessen', um das Primat der Selbstbestimmung hervorzuheben.

"Therapie und Pädagogik sind historisch gewachsene Begriffe, die beide neben dem stehen, was wir als normale Entwicklung des Menschen bezeichnen. Therapie will Abweichendes heilen, um Normales möglich zu machen. Pädagogik will die normale Entwicklung auf ein Ziel orientieren" (ALY 1987).

Theorie und Praxis der Lernprozesse, die wissenschaftliche Begründung deren Grundlagen, die Organisation sowie die Auswertung und Überprüfung in der Praxis, stellen das Handlungsfeld des Pädagogen dar. Pädagogik verfolgt dabei primär das Ziel, jedes ihm anvertrauten Individuum zu einem selbstbestimmten und unabhängigen Menschen zu befähigen. Nach KAISER und KAISER sind die beiden wichtigsten Momente eines Unterrichts der interaktionell- soziale und der didaktisch- methodische Aspekt. Unterricht ist ein Geschehen, bei dem beides ineinander greift, eines auf dem anderen aufbaut und eines das andere voraussetzt. Konkret bedeutet dies, dass Unterricht einerseits zum Ziel hat, Lerninhalte an bestimmte Adressaten zu vermitteln und andererseits diese Vermittlung in Interaktionen eingebettet ist, was bedeutet, dass eine Vielzahl komplexer sozialer Handlungen, oft in engem Zusammenhang mit dem eigentlichen Lerngeschehen, ablaufen. Als weiteres Strukturmoment gilt die Behandlung von Inhalten unter bestimmten Intentionen und die methodische Aufbereitung des Themas hinsichtlich der Adressatenbedingungen (vgl. KAISER/KAISER 1994 in HEDDERICH/DEHLINGER 1998, 18f). Nicht nur das Thema muss bedürfnisorientiert methodisch aufbereitet werden, die gesamte Struktur von Unterricht und Schule muss der Schülerschaft entsprechend vorbereitet und organisiert werden. Sieht man die Gestaltung von Lernprozessen nicht als vorgefertigten Planablauf im Gleichschritt an, sondern als Plattform für differenziertes Lernen mit- und voneinander, dann können viele Ängste reduziert werden und im Sinnen der Inklusion Unterricht didaktisch-methodisch und personellorganisatorisch so gestaltet werden, dass ALLE teilhaben können. SCHWEINS sieht die Aufgabe der Pädagogen in der Unterstützung. Seiner Auffassung nach sind Pädagogen von berufswegen Menschen, die das Verhalten eines anderen Menschen zu beeinflussen versuchen. Die Absicht, ein Verhalten beeinflussen zu möchten, gehe grundsätzlich von dem Verständnis aus, dass Verhalten alle für eine erfolgreiche Lebensführung notwendigen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse, sowie Haltungen einschließt (vgl. SCHWEINS 1996, 24f.). Ein Pädagoge habe immer das Verhalten eines Menschen als Ganzheit von motorischen, kognitiven, emotionalen und sozial-kommunikativen Lebensäußerungen im Auge und sei sind in das Spannungsfeld gestellt, grundsätzlich die erfolgsversprechenden Ansätze beim Schüler aufzuspüren und diese mit Zuversicht auszubauen. Auf der anderen Seite könne er Hilfe für Schüler nur anfordern, wenn sie auch bereit sind, die Notwendigkeit solcher Hilfe anhand der Darstellung der Mängel und Defizite, der Darstellung des Förderbedarfs, zu verdeutlichen. (vgl. ebd. 25). WOCKEN bezeichnet dies als "Ressourcen- Etikettierungs-Junktim" (WOCKEN 2011, 119). Ein Kind muss erst stigmatisiert werden, damit Systeme sich seiner individuellen Lage nach ausrichten können. In dieser Hinsicht besteht also auch unter der Perspektive der UNKonvention noch deutlicher Handlungsbedarf. Pädagogen als sogenannte 'Beeinflusser' von Verhalten betrachten in ihrem beruflichen Tun das Lernen in allen für den Menschen bedeutsamen Lebensbereichen. Sie müssen berücksichtigen, dass Lernen als Verhaltensänderung nicht losgelöst betrachtet werden kann von physischen und psychischen Zuständen, den konstitutionellen Voraussetzungen des Schülers, sich die Welt anzueignen (vgl. SCHWEINS 1996, 26). Diese umfassende Aufgabe kann der Pädagoge nicht im Alleingang bewältigen. Um allen Schülern das Lernen und damit die uneingeschränkte Teilhabe zu ermöglichen, benötigt auch er zusätzliche Ressourcen, Unterstützung und detaillierte Fachkenntnisse.

Nach BLOEMERS und WISCH versteht man unter dem Begriff der Therapie ein Verfahren, in dem "in einer partnerschaftlichen, therapeutischen Beziehung mit Hilfe von Kommunikation, durch Erklären, Verstehen und Beeinflussen von Verhalten und Entwicklung, physische, geistige und psychische Beeinträchtigungen sowie deren Folgen gemildert oder behoben werden sollen" (BLOEMERS/ WISCH 2004, 252). DEPUIS und KERKHOFF sehen in "Krankheit eine Vorbedingung für Therapie" (DEPUIS/KERKHOFF 1992, 664 in MAIERMICHALITSCH 2009, 25). Aussagen wie diese, gekoppelt mit Begrifflichkeiten wie Unterrichten und Therapieren, signalisieren meines Erachtens einen sehr defizitären und fremdbestimmten Blick auf den Menschen. Im Zuge der Inklusion sollte man diese Begrifflichkeiten zugunsten (indirekter) Unterstützung, Begleitung und Teilnahme fallen lassen. Andererseits trage auch ich persönlich das Etikett 'Therapeut' als Berufsbezeichnung. Berufsgruppen und deren zugrundeliegende Begrifflichkeiten sollten auch im Zuge der Inklusion bei den Empfängern entsprechender Dienstleistungen nicht zu Schamgefühlen und 'Reden mit vorgehaltener Hand' führen. Diese 'Heilberufe' haben ihre Berechtigung und statt sie 'wegzudenken' sollte man im Sinne der Inklusion umdenken und Therapeuten als notwendige Professionen im interdisziplinären Prozess ansehen und anerkennen. Im Kontext Schule werden Therapeuten dann integraler Bestandteil eines pädagogischen Teams sein. In Rahmen dieser Arbeit entscheide ich mich bewusst für einige therapeutische Begrifflichkeiten, von anderen wiederum nehme ich bewusst Abstand. Von der Wortbedeutung her lässt sich 'Therapie' auf das griechische Wort 'therapeia' zurückführen und bedeutet so viel wie 'dienen'. Ein häufig verwendetes Synonym ist 'Heilung' oder 'Heilbehandlung' (WOXIKON). Therapeuten üben einen Beruf aus, der im medizinischen Sinne die 'Heilbehandlung' zum Gegenstand hat. Geht man dem Begriff der 'Heilbehandlung' weiter nach, so impliziert dieser eine Vorstellung vom Menschen, die durch das Merkmal 'heil sein', was bedeutet, frei von Beschwernissen und Schmerzen, Beeinträchtigungen des Wohlbefindens, frei von Störungen des Selbstbewusstseins und der Sozialkompetenz, frei von Störungen der Entwicklung, zu sein (vgl. SCHWEINS 1996, 21). Sieht man sich allerdings heutige Felder der Therapie an, im Besonderen ist hier die Ergotherapie zu erwähnen, so zeigt sich, "dass Therapie zunehmend den Anspruch erhebt, Menschen in all ihren Dimensionen des Selbstseins und der sozialen Bewährung in der Welt zu betrachten und hierfür Dienste anzubieten" (SCHWEINS 1996, 22). 'Heilbehandlung' schließt auch Fördern ein, was meint, dass sie das Vorwärts-, Aufwärtsbringen eines empirisch zu erwartenden Entwicklungsvorganges oder eine Stabilisierung eines Entwicklungszustandes bewirken will (vgl. ebd., 22). Beide Berufe, Physiotherapie und Ergotherapie, gehen von der Annahme aus, dass Bewegung und Wahrnehmung zentrale Grundbedürfnisse des Menschen sind und dass Bewegung eine der überragenden Lebensäußerungen des sich entwickelnden Menschen ist. Die Langzeitstudie von Dr. BREITHECKER (siehe dazu: Kap.6, 6.6) bietet Belege für diese Annahmen. Bei der defizitär erscheinenden Sichtweise der Therapeuten ist die Gefahr gegeben, dass der Mensch als Ganzes zu Gunsten eines therapeutisch lokalisierbaren Mangels in den Hintergrund tritt. In der heutigen Medizin und Therapie ist allerdings erkennbar, dass bei aller differenzierten 'Heilbehandlung' zunehmend die Einbettung der Teilmaßnahmen in die gesamten Lebensbezüge des betroffenen Menschen beachtet wird. Therapeuten erfahren in der Realität der schulischen Förderung, dass die Integration des therapeutischen Handelns in den gesamten Lebensalltag des Schülers nicht nur wichtig ist, sondern zunehmend auch von fachspezifischen Autoren als die einzig wirksame Voraussetzung für Therapie anerkannt wird. Ein Lebensweltbezug und Alltagsbezug gelingt am besten, wenn alle am Entwicklungsprozess Beteiligten zusammenarbeiten und so voneinander profitieren. Innerhalb der ganzheitlichen und integrativen Sichtweise der therapeutischen Berufsgruppen zeigt sich eine weitere Entwicklung, die ein traditionelles, enger gefasstes Verständnis von 'Heilbehandlung' zu durchbrechen beginnt. Bisher wurde Heilbehandlung, also Therapie, als weitgehende Fremdbehandlung eines Menschen durch den Therapeuten gesehen, ohne die Mitverantwortung und Eigenbeteiligung des Patienten zu berücksichtigen. 'Moderne' Therapie besinnt sich darauf, die Eigenkräfte und Eigeninitiativen des zu Behandelnden zu seiner Mitverantwortung für seine Heilbehandlung voll zu nutzen. Sinnvolles und für den Menschen sinnhaftes Lernen entwickelt sich dahingehend, dass "der zu behandelnde Mensch nicht nur be- handelt wird, sondern "dass seine Angelegenheit 'Behinderung' mit ihm 'verhandelt' und mit ihr gehandelt wird" (ebd. 24). Auch in der 'modernen' Pädagogik sind Entwicklungen von einer Lehrerorientierung im Frontalunterricht hin zu einem selbstbestimmten Lernens zu verzeichnen. Diese gemeinsamen Entwicklungen bieten quasi die beste Voraussetzung zur Annäherung, um sich in diesem entwickelnden Prozess zu unterstützen, gegenseitig fortzubilden und somit weiterzuentwickeln. Maria Montessori stellt heraus, "dass therapeutische Behandlung genauso wie Erziehung nichts anderes ist als 'Hilfe zur Selbsthilfe'" (MONTESSORI in SOWA/RISCHMÜLLER 1996, 24). Der DEUTSCHE VERBAND DER ERGOTHERAPEUTEN (DVE) stellt die Ziele ergotherapeutischer Maßnahmen wie folgt dar:

"Ergotherapie unterstützt und begleitet Menschen jedes Alters, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder von Einschränkung bedroht sind. Ziel ist, sie bei der Durchführung für sie bedeutungsvoller Betätigungen in den Bereichen Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit in ihrer persönlichen Umwelt zu stärken. Hierbei dienen spezifische Aktivitäten, Umweltanpassung und Beratung dazu, dem Menschen Handlungsfähigkeit im Alltag, gesellschaftliche Teilhabe und eine Verbesserung seiner Lebensqualität zu ermöglichen" (DVE 2011).

Im Gegensatz zur Physiotherapie, die vorwiegend die Bewegung selbst zum Mittel nimmt, werden in der Ergotherapie Objekte, Spielzeuge, Werkzeuge, wird eigentlich Umwelt im weitesten Sinne in die Bewegung eingebaut. Das Kind wird durch vorbereitende Bewegungsbehandlung zum Erlernen von Fertigkeiten geführt, es werden Handlungsabläufe erarbeitet, die für das Kind von unmittelbarer praktischer Bedeutung sind. Dadurch erfährt das Kind sinnhaftes und subjektiv bedeutsames Lernen. Der Alltags- und Lebensweltbezug sowie die Formulierung eines persönlichen Handlungsziels als Motivationshilfe, stehen an oberster Stelle der Therapieplanung. Dennoch stellen "Therapien, wie Psychomotorik, Spieltherapie, Maltherapie, Musiktherapie, Beschäftigungstherapie häufig noch künstliche Therapien dar" (ALY 1987). Allerdings schaden sie niemandem, ganz im Gegenteil, sie tun allen Kindern gut und könnten daher in jedem Kindergarten und in jeder Schule für ALLE Kinder durchgeführt werden. Die Existenz unserer Sondereinrichtungen fordert geradezu eine "Übertherapeutisierung" (ebd.) und auch umgekehrt wird leider Therapie allgemein mit einem 'Förderbedarf' und einer 'Unfähigkeit' gleichgesetzt. Ein Rechtfertigungsgrund, um ein Kind in eine Sondereinrichtung zu geben, ist in erster Linie eine Förderung durch Therapie. Gerade deshalb sollte sich das Bild der Therapeuten grundlegend ändern, um allen Schülern das Lernen und damit die uneingeschränkte Teilhabe zu ermöglichen. Häufig benötigt das Kind nur kleine unscheinbare, in den Unterrichtsalltag integrierte, Stützen.

Das zentrale Tätigkeitsfeld für diese Arbeit bildet die Pädiatrie, die Lehre der Entwicklung des Kindes. Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten und Logopäden sind die gängigen Vertreter therapeutischer Berufe an pädiatrischen Einrichtungen.

Die bereits erwähnten unterstützenden, in den Unterrichtsalltag integrierten, Maßnahmen, werden mit dem Begriff der Therapieimmanenz beschrieben. Für die Entwicklung eines inklusiven Leitbildes kann und darf man die starren Grenzen zwischen den verschiedenen Fachgebieten nicht (mehr) ziehen. Das Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen muss im Mittelpunkt stehen. Eine separate und isolierte Be-Handlung, die je nach Diagnose und festgestelltem Förderbedarf geplant und gestaltet wird, bringt dem Kind für die selbstbestimmte Bewältigung seines Alltags genauso wenig, wie die Verfolgung von Bildungs- und Erziehungszielen ohne das Eingehen auf und gegebenenfalls Anpassen seiner Ausgangslange. Inklusion fordert den 'Blick über den Tellerrand', die intensive und echte Auseinandersetzung mit dem Kind, gewährleistet von kompetenten Personen in einem interdisziplinären Team. Alle Kompetenzen, die das Kind für die volle Teilhabe benötigt, müssen integraler Bestandteil des schulischen Teams sein. Beim therapieimmanenten Unterricht handelt es sich nach HEDDERICH und DEHLINGER um einen Unterricht, der von therapeutischen Momenten durchzogen, bereichert, durch diese erweitert oder ergänzt wird (vgl. HEDDERICH/DEHLINGER, 1998, 19). Der Begriff 'immanent' kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie 'innenwohnend', 'enthalten' (THE FREE DICTIONARY). Dazu wird zum einen die therapeutische Übungsbehandlung, integriert in den Schulalltag, gezählt. Zum anderen sind all die Aktivitäten gemeint, die die Pädagogik nach Anleitung aus therapeutischen Konzepten übernommen hat und in ihre spezielle Unterrichtsituation einfließen lässt (z.B. Handling, Lagerung, Basale Stimulation, usw.). Durch die enge Kooperation der verschieden ausgerichteten Mitarbeiter kommt es zu einer einheitlichen und ganzheitlich ausgerichteten Unterstützung und damit zu einem durchgängigen Erziehungs- und Bildungskonzept, bei dem der Schüler stets den Mittelpunkt bildet (vgl. ebd. 57). KOBIs Ausführungen zufolge gibt es keine offensichtliche Trennung zwischen Therapie und Unterricht, sie verschmelzen unweigerlich. Entscheidend sei nicht was jemand tut, sondern wo und wer etwas macht. Er drückt damit aus, dass die Institution die Tätigkeit bestimmt (vgl. KOBI 1986 in HEDDERICH/DEHLINGER, 1998, 20). Der Autor unterscheidet zwei Formen therapieimmanenten Unterrichts (vgl. KOBI 1986, 90f.). Zum einen nennt er das "kooperative Konzept". Hier treten Therapeut und Erzieher dem Kind gegenüber als Lehr-Team auf, was bedeutet, dass sie auf der inhaltlichen, der funktionellen und der beziehungsmäßigen Ebene konzentriert und damit integrations-, identifikations- und transferförderlich zusammen arbeiten (vgl. ebd.). In der Weise würden sie mit dem Kind zusammen eine lern-lehrpsychologische Struktureinheit bilden, in der das therapeutische und das pädagogische Bewegungsmuster im Idealfall deckungsgleich werden - "ohne partnerschaftlichen Identitätsverlust!" (ebd.). Die Nachteile dieses Konzepts liegen nach Auffassung des Heilpädagogen "in administrativen Rigiditäten, welche zum Beispiel aus finanz- und arbeitsrechtlichen Gründen derartigen systemübergreifenden Funktionseinheiten entgegenstehen, sowie in der hohen Personabhängigkeit" (ebd. 91). Das "induktive Konzept" (ebd.) impliziert das Mitwirken der Therapeuten im Unterrichtsalltag und der Pädagogen im Therapiealltag "lediglich als Berater und Instruktoren" (ebd.). Hier kommen beide Berufsgruppen im jeweils anderen Berufsfeld mit den Schülern kaum bzw. mehr zu Demonstrationszwecken in Kontakt. KOBI veranschaulicht: "Eine Physiotherapeutin instruiert beispielsweise die Bezugspersonen eines cerebralparetischen Kindes bezüglich [...] des motorischen Umgangs. Oder eine Logopädin berät eine Früherzieherin bezüglich der kommunikativ- sprachlichen Umgebungsgestaltung" (ebd.). Die Vorteile dieses Konzepts lägen in einer vorweggenommenen Integration von Therapie und Erziehung, in einer Reduktion der oft verwirrenden Vielheit von Personen, Methoden, Räumen, Inhalten, Materialien, Zielsetzungen, Erwartungen etc. Der Nachteil liege in der nicht hoch fachspezifischen Belehrung beziehungsweise Therapie der Klientel (ebd.). Der Autor gibt zu bedenken, dass beide Konzepte ambivalente Ansprüche an die beteiligten Berufsgruppen setzen. Einerseits führe das systemische Arbeiten im "kooperativen Konzept" (ebd.), in dem "Therapeut und Pädagoge von dominierenden Spezialisten" (BERGEEST/HANSEN 1999 in MAIER-MICHALITSCH 2009, 90) zu kooperativen Partnern werden, häufig zu Überforderungen auf beiden Seiten. Noch stärker könnte die Überforderungstendenz im "induktiven Konzept" ausfallen, wenn pädagogisches Personal sich nicht nur therapeutische Maßnahmen und Methoden aneignen müssen, sondern diese dann zusätzlich zu pädagogischen Inhalten im Unterricht (in der Funktion eines Co-Therapeuten) durchführen müssen. Jedes Kind hat das Recht auf hoch fachspezifischen Umgang, auf adäquate Unterstützung durch entsprechend kompetentes Personal. Ein Team, bestehend aus vielfältigen Kompetenzen, stellt eine Chance für eine immer heterogener werdende Schülerschaft dar.

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, die Notwendigkeit interdisziplinären Handelns in inklusiven Settings transparent zu machen. Interprofessionelles Zusammenwirken beinhaltet Aushandlungsprozesse über gemeinsame Inhalte und Ziele und sollte im optimalen Fall zu gemeinsamen Beschlüssen und Aktionen führen (vgl. BEHRINGER/HÖFER 2005 in MAIER-MICHALITSCH 2009, 157). Kooperation bedeutet zielorientiertes Vorgehen bei der Bewältigung von Aufträgen. Der gemeinsame Auftrag für das Multiprofessionelle Team in einer 'Schule für ALLE' lautet: Verantwortungsbewusste Begleitung des Kindes auf dem Weg seiner Persönlichkeitsentwicklung. Der Pädagoge und Wissenschaftler, Hans WOCKEN, beschäftigt sich eingehend und tiefgreifend mit den Bedingungen und Voraussetzungen funktionaler Kooperation. Er deutet darauf hin, dass "Kooperationsprobleme [...] nicht selten mit fehlenden Kooperationserfahrungen der Lehrer in Verbindung gebracht [werden]" (WOCKEN 1988). MUTH und TOPSCH geben zu bedenken, dass "für den deutschen Lehrer [...] Formen der Kooperation in einem gemeinsam durchgeführten Unterricht etwas Außergewöhnliches [sind], weil er von Beginn seines Berufslebens an auf sich selbst gestellt ist und nur in besonderen Ausnahmesituationen einen anderen Erwachsenen - mehr als Gast oder als Aufsichtsperson denn als Mitarbeiter - in seinem Unterricht erlebt; darum kann er über Jahrzehnte weder eine Kritik noch eine Verstärkung seines Handelns erfahren. Das führt dazu, dass sich in ihm ein beruflicher Solipsismus habitualisiert, der sich gegen Formen der Kooperation im Unterricht sperrt" (MUTH/TOPSCH 1972 in WOCKEN 1988). FEUSER stellt fest, dass Lehrer eigentlich "von Anfang an darauf orientiert und spezialisiert sind, nicht zu kooperieren" (FEUSER 1987, 170). KREIE diagnostiziert eine "Angst des Lehrers vor der Zweisamkeit" (KREIE 1985 in WOCKEN 1988). Ihrem Ansatz nach, ist "das Maß der Bedrohungsgefühle und Ängste unmittelbar abhängig von dem Entwicklungsstand der Selbstwahrnehmung, d.h. sich selbst als wahr und in Gewahrsam (Fürsorge) nehmen können, und von dem Selbstwertgefühl, d.h. sich selbst als eigenen Wert fühlen können" (KREIE 1985 in WOCKEN 1988). Kooperationsfähigkeit wird hier verstanden als ein dialektischer Prozess von Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung. Es ist anzunehmen, "dass mit der Entwicklung der Selbstwahrnehmung eine Entwicklung der Fremdwahrnehmung einhergeht, d.h. den anderen wahrzunehmen, 'für wahr' nehmen und verantwortlich mit ihm umgehen zu lernen. In diesem wechselseitigen Prozess verliere der Umgang mit dem anderen an Bedrohlichkeit, wenn man selbst zunehmend sicherer weiß, wer man ist und wer der andere ist, was man selbst will und was der andere will. Das bedeute dann auch, dem anderen die eigene Wahrnehmung von einem selbst und von ihm, sowie die Gegensätze und Differenzen ohne Angst mitteilen zu können, da man sich selbst und den anderen ernst nehme (vgl. ebd.). Kooperationsfähigkeit seien in erster Linie Persönlichkeitsprobleme, da essentiell für das Gelingen von Kooperation der psychische Entwicklungsstand der Lehrer, ihre Selbst- und Fremdwahrnehmungsfähigkeit, ihr Selbstwertgefühl in beruflichen Arbeitszusammenhängen sei (vgl. ebd.). Damit Kooperation für jeden am Kooperationsprozess Beteiligten funktional und erstrebenswert wird und bleibt, formuliert FEUSER folgendes Übereinkommen, welches in einem Team seine Gültigkeit haben muss: "Für Kooperation ist es im allgemeinen grundsätzlich unverzichtbar, dass die Kooperierenden einen identischen gemeinsamen Gegenstand und identische Ziele haben und eine Einigung darüber erzielen können, mit welchen Verfahrensweisen die Ziele am besten zu erreichen sind" (FEUSER 1987, 205). Denn die Bewältigung der Heterogenität sei erstens auf der Ebene der Ziele und Inhalte des Unterrichts und zweitens auf der Ebene der Wege und Mittel des Unterrichts zu leisten. Mit wachsender Heterogenität komme jeder menschliche Lehrer unweigerlich an seine persönlichen Leistungsgrenzen. Kein Lehrer könne gleichzeitig die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Schülers und die gesamte Klasse im Auge haben (vgl. WOCKEN 1988). Mit dieser Aussage soll herausgestellt werden, dass "eine heterogene Gruppe von Schülern [...] unabweisbar auch mehrere Pädagogen [erfordert]" (ebd.). Doch entscheidend ist nicht die Anzahl, die Quantität einer Berufsgruppe, sondern vielmehr eine qualitativ hochwertige Kompetenzvernetzung, die vielfältigen Fachbereiche und Wissensgebiete, die hinsichtlich der individuellen Bedürfnisse und Unterstützungsbedarfe der wachsenden Heterogenität unverzichtbar sind. WOCKEN umschreibt diese Kompetenz im Umgang mit heterogenen Lerngruppen als "Teilung von Autonomie" (ebd.), die aussagt, dass der Umgang mit Heterogenität vereinfacht werden kann, wenn die Aufgaben "unter der Berücksichtigung der Interessen und Kompetenzen der Teammitglieder unterteilt und auf verschiedene Schultern verteilt wird" (ebd.). Auf diese Art und Weise entstehe "im Team ein Rollendifferential, eine formelle Rollenstruktur mit definierten Rollen und Rollenerwartungen" (ebd.). WOCKEN zeigt auf, dass die Differenzierung der Rollen und Aufgaben innerhalb eines heterogenen Teams nicht nur für die Bewältigung der Komplexität heterogener Lerngruppen her geboten sei, "die klare Differenzierung habe auch unschätzbare Vorteile für die Pädagogen" (ebd.), da "diffuse Rollenerwartungen und unklare Aufgabenverteilungen [...] dazu [führen], dass niemand genau weiß, was er zu tun hat, dass man sich gegenseitig im Wege und auf den Füßen steht" (ebd.). Eine "differenzierte Rollenstruktur" (ebd.) stellt demnach eine wichtige Voraussetzung für erfolgreiches Kooperieren dar. Die Einsicht und Umsetzung dieser Bedingungen funktionaler Kooperation sind unerlässlich, da weder Unterrichtsgestaltung noch Unterrichtsunterstützung autonom funktionieren, sondern nur in einem komplementären Zusammenspiel. Aus diesem Grund müssen ALLE wissen, was 'Sache ist'. Dieser außerordentlich bedeutsame Austausch kann nicht ausschließlich zwischen 'Tür und Angel' geführt werden, sondern muss im Rahmen gemeinsamer Teamsitzungen, Fallbesprechungen erfolgen und durch Prozesse der Evaluation und Reflexion begleitet werden. Allein durch 'echte' und offene Kommunikation, können Spannungsherde rechtzeitig erkannt und Missverständnisse zügig aus dem Weg geräumt werden. Der Prüfstein kooperativer Arbeit ist die authentische "Gemeinsamkeit in der täglichen Situation vor der Klasse" (SHAPLIN 1972a in WOCKEN 1988). Alle Beteiligten müssen sich der Ehre bewusst sein, die ihnen anvertrauten Kinder auf ihrem Weg ein Stück begleiten zu dürfen. WOCKEN unterscheidet vier grundlegende Problemfelder, die sich dennoch in einem multiprofessionellen Team einer Schule entwickeln können.

-

Persönlichkeitsprobleme ergeben sich, wenn vermeintliche interdisziplinäre Misshelligkeiten durch selbstunsichere Persönlichkeiten bedingt werden. Missverständnisse und Fehlkommunikationen sind schwerer zu beheben, als fachliche Unstimmigkeiten. Konkurrenzdenken und Egoismus behindern den Kooperationsprozess, allerdings gehören ambivalente Spannungen zwischen Solidarität und Rivalität zu Kooperationsbeziehungen dazu.

-

Beziehungsprobleme treten bei einer zu hohen Erwartungshaltung und Führungsanspruch der Pädagogen (beispielsweise für die Klassenlehrer) und unterschiedlicher Würdigung bei gleicher Leistung auf.

-

Sachprobleme stellen sich ein, wenn nach Kooperation verlangt wird, dann aber doch jeder Fachbereich eigene Bestimmungen entwickelt. Unübersichtliche Fortbildungsangebote und die Einführung neuer berufsspezifischer Begrifflichkeiten unterstützen die Entstehung.

-

Organisationsprobleme ergeben sich, wenn ein Hierarchiegefälle aufgrund von Höherqualifizierung, Besserbezahlung für Pädagogen, allgemeiner Unterscheide in der tariflichen Einordnung, Unterschiede in den Anstellungsbedingungen (Verbeamtung vs. begrenzter Vertrag), unterschiedliche Trägerschaften (freie vs. staatliche) oder eine hierarchische Besserstellung in Form von teilweise gravierenden Gehaltunterschieden vorliegt (vgl. WOCKEN 1991, 21f.).

WOCKEN macht an dieser Stelle bewusst, dass für Pädagogen Kooperation keineswegs allein mit Gefühlen der Entlastung, Bereicherung und Befriedigung verbunden wird. "Was beeindruckt sind die Kosten: Verunsicherung und Angst im offenen Umgang miteinander; Einschränkung individueller Handlungsfreiheit, Einbußen an emotionalen Befriedigungen aus eigenständiger Berufstätigkeit, Verluste an ungeteilter Zuwendung und Anerkennung von Schülern und Eltern, Zwänge zu fortwährenden Abstimmungen und Kompromissen, Zeit. Enttäuschungen sind die Regel, Konflikte nicht selten, Trennungen nicht auszuschließen" (WOCKEN 1991, 21).

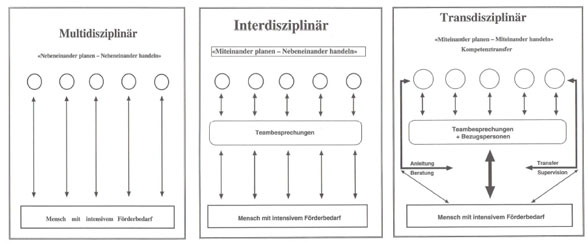

Für die Gestaltung konkreter Angebote in der pädagogisch- therapeutischen Praxis ist die Strukturierung auf organisatorischer Ebene entscheidend. Im multiprofessionellen Team sollte zu folgenden Fragen Klarheit und Konsens verschafft werden. Führen die Spezialisten ihre Maßnahmen selbst durch (direkt) oder haben sie im Wesentlichen Beratungsfunktionen inne (indirekt)? Erfolgen die Maßnahmen in speziellen Förderbzw. Therapieräumen (isoliert) oder im alltäglichen Lebensumfeld des behinderten Menschen (integriert)? Sind die Spezialisten in einem Zentrum konzentriert, das vom Klienten aufgesucht werden muss (zentralisiert) oder werden die Maßnahmen vor Ort angeboten (dezentralisiert)? Aus diesen Fragen ergeben sich unterschiedliche Modelle der Zusammenarbeit, denn "trotz gelegentlichen 'Kompetenzgerangels' in der Praxis besteht heute weitgehender Konsens darüber, dass die Zusammenarbeit verschiedener 'Experten' und 'Spezialisten' in einem multiprofessionell [...] zusammengesetzten Team unabdingbar ist" (GOLL 1996, 166). Nach GOLL können die Möglichkeiten einer solchen pädagogisch- therapeutischen Zusammenarbeit nach dem Grad der Koordination und Kooperation der beteiligten Disziplinen im Wesentlichen in drei Modellen zusammengefasst und jeweils durch ein handlungsleitendes Motto charakterisiert werden (vgl. ebd. 166).

Abb.1: Interdisziplinarität Abb.2: Multidisziplinarität Abb.3: Transdisziplinarität(Quelle: GOLL 1996, 167f.)

Das erste Modell der Zusammenarbeit "Multidisziplinarität" ist charakterisiert durch folgendes Motto: "Nebeneinander planen- Nebeneinander handeln" (ebd.). Die jeweilige Disziplin plant ihr Programm und führt es auch selbst durch. Die verschiedenen Hilfen laufen unkoordiniert nebeneinander her. "Multidisziplinarität gestaltet sich als eine Koexistenz von Professionen" (ebd. 167).

Das zweite Modell "Interdisziplinarität" ist durch ein "Miteinander planen- Nebeneinander handeln" (ebd.) charakterisiert. Die beteiligten Disziplinen planen ihr Programm gemeinsam mit den Kollegen, deren Anregungen in die Programmgestaltung mit eingehen. Die einzelnen Maßnahmen führt der Pädagoge jedoch selbst durch. "Interdisziplinarität gestaltet sich als Kooperation von Professionen" (ebd. 167).

Nach MAIER-MICHALITSCH wirken beim interdisziplinären Zusammenwirken die verschiedenen Disziplinen partiell gemeinsam. Sie treffen beispielsweise in Teamsitzungen aufeinander, in denen eine gemeinsame Zielsetzung besprochen wird. Die einzelnen Fachkräfte arbeiten anschließend aber getrennt voneinander mit unterschiedlichen Methoden an der Zielerreichung (vgl. MAIER-MICHALITSCH 2009, 169). FEUSER zeigt auf, dass Pädagogen "Interdisziplinarität, Kooperationsfähigkeit und stete Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung" aufbringen müssen, "um dem Anspruch der Integration (und Inklusion) gerecht zu werden. Durch die Komplexität des Gegenstandes der Erziehungswissenschaften erfordert eine Lehrerbildung eine konsequent interdisziplinäre Ausrichtung, um den Mensch als Gegenstand der Erziehungswissenschaft in möglichst vielen Facetten zu erfassen. Diese Komplexität erfordert aber ebenso Kooperationsbereitschaft, da Dialog, Kommunikation, Interaktion und Sprache Basisvoraussetzungen für den Erziehungsprozess sind" (FEUSER 2002 in HEDDERICH/ HECKER 2009, 44).

Das dritte Modell der Zusammenarbeit "Transdisziplinarität" verdeutlicht ein "Miteinander planen- Miteinander handeln"- Transferdisziplin spezifischer Handlungsqualifikationen auf die Bezugspersonen (GOLL 1996, 167). Die beteiligten Disziplinen planen ihre Angebote gemeinsam und gegenseitige Anregungen gehen in die inhaltliche und methodische Konzeption mit ein. Die jeweils passende Kompetenz für den individuell erforderlichen Unterstützungsbedarf demonstriert den Bezugspersonen die wesentlichen Maßnahmen, die diese teilweise selbst, gemeinsam mit der Fachperson oder unter seiner Supervision integriert in Alltagssituationen durchführen. "Transdisziplinarität gestaltet sich daher als Integration von Professionen und deren Transzendierung zu einer qualitativ veränderten 'Metaprofession'" (ebd. 170f.).

Im Unterschied zu den traditionellen Teammodellen erfolge im transdisziplinären Team die Durchführung der Förder-, Pflege- und Therapiemaßnahmen nicht disziplinspezifisch, sondern so weit als möglich disziplinübergreifend (transdisziplinär) in alltäglichen Lebenszusammenhängen und durch die jeweiligen Bezugspersonen, die fest zum Team gehören (vgl. ebd. 166). "Die Vertreter der einzelnen Fachdisziplinen haben vor allem Anleitungs-, Beratungs- und Supervisionsfunktionen im Sinne eines Kompetenztransfers" (GOLL 1996, 166). MAIER-MICHALITSCH beschreibt transdisziplinäres Zusammenwirken als Vereinigung unterschiedlicher Disziplinen in einem gemeinsamen Konzept, in dem enge Kooperation und intensiver Austausch stattfindet. Ein großer Vorteil für alle Kinder sei, dass weniger 'fremde' Personen direkt am Kind arbeiten und es nicht aus seinem Klassenverband herausgelöst werde, um mit einer mehr oder weniger 'fremden' Fachperson in einem separaten Raum zu arbeiten. Die jeweils wichtigste Bezugsperson für das Kind und nicht für das speziell vorliegende motorische oder kognitive Problem, übernehme nach intensiver Anleitung durch die Fachprofession, die ganzheitliche Begleitung und Unterstützung des Kindes. Die Voraussetzung allen Lernens sei das Vertrauen und das gewinne das Kind ausschließlich durch Bindung zu seinen Bezugspersonen (vgl. MAIER-MICHALITSCH 2009, 169). "Das Konzept des transdisziplinären Ansatzes, bei dem die strikte Rollenverteilung unter den einzelnen Professionen aufgehoben ist, stärkt gerade die Kompetenz und Bedeutung der einzelnen Disziplinen, weil ihre Inhalte nun auch und gerade im Rahmen einer gemeinsamen Förderung an Wichtigkeit gewinnen" (ebd.).

Mir stellt sich an dieser Stelle die Frage, welche Stellung dem Kind im 'Zusammenwirken' zukommt, inwieweit in den dargestellten Modellen die Ressource: Kind verankert wird? Im Titel dieser Arbeit wird 'Interdisziplinarität' als Notwendigkeit angesehen. Bewusst fiel die Wahl auf diese Form der Zusammenarbeit von Therapie und Pädagogik als Bedingung für inklusive Pädagogik. Das Konzept der 'Transdisziplinarität' enthält viele relevante Eigenschaften, wie die Integration der Professionen und deren Transzendierung zugunsten eines qualitativ hochwertigen Angebotes für das Kind. Die Bedeutung der beständigen Bezugspersonen für Bindungsqualitäten, für den gesamten Entwicklungsprozess, sind ebenfalls wichtige Komponenten. Vorteile bestehen weiterhin in den "Metaprofessionen" (ebd.), ALLE kennen ALLES. Dadurch hat das Kind jederzeit einen Ansprechpartner und sollte Unsicherheit durch Unwissenheit entstehen, stehen fachkundige Professionen zur Unterstützung parat. Die Vereinigung von den an der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes Beteiligten in einem gemeinsam erstellten Konzept, ist unumgänglich, um dem Kind neben der vollen Teilhabe am Lernen, sinnstiftendes und in den Alltag übertragbares Lernen zu ermöglichen. Ich möchte aber in dieser Arbeit trotzdem weiterhin von der Interdisziplinarität als notwendige Bedingung für das Gelingen einer Pädagogik der Vielfalt sprechen. Dieser Begriff ist in der Literatur und ‚in den Köpfen' eingängig verankert und bildet in Verbindung mit dem Aspekt des Kompetenztransfers und der Transparenz hinsichtlich gemeinsamer Planungs- und Entscheidungsprozesse, die Grundlage für eine inklusive Pädagogik. Eine detaillierte kritische Auseinandersetzung mit den Begrifflichkeiten und den Potentialen der drei Modelle im Rahmen inklusiver Settings, findet im Zwischenfazit statt.

Inhaltsverzeichnis

Die frühe medizinisch-therapeutische und pädagogische Literatur gewährt Einblicke in ein Arbeitsverhältnis, das von starrer Separierung und Abgrenzung weit entfernt ist. Historische Ergebnisse decken die gemeinsamen Wurzeln medizinischer und pädagogischer Berufsgruppen auf, denn spätestens mit der Entstehung des Therapeutenberufes, sind die medizinischen und pädagogischen Professionen, auf eine Zusammenarbeit angewiesen. MAIER-MICHALITSCH stellt heraus, dass "seit über 100 Jahren [...] pädagogisches und medizinisches Personal unter unterschiedlichen Bedingungen, aber einem gemeinsamen Dach [arbeiten]" (MAIERMICHALITSCH 2009, 33). Bereits 1780 eröffnete der Schweizer Orthopäde Jean Andre Venel (1740-1791) die erste orthopädische Heilanstalt in Orbe/ Kanton Waadt. STADLER und WILKEN nennen Venel "einen Pionier, eines auch die Pädagogik umfassenden Rehabilitationskonzepts, da mit ihm außer einem Inspektor, einer Anzahl von Pflegerinnen, noch zwei Lehrer für den Unterricht" (STADLER/ WILKEN 2004 in MAIERMICHALITSCH 2009, 34) tätig waren. Nach Auffassung der beiden Autoren war dies eine zukunftsweisende Konzeption, die Orthopädie und Pädagogik zusammenführte und an dieser Stelle können die ersten gemeinsamen Wurzeln von Medizin und Pädagogik gesehen werden. Die frühere Literatur eröffnet weitere Gemeinsamkeiten von Pädagogik und Therapie. Der Arzt J.G. BLÖMER beispielsweise errichtete in Berlin an der Spitalbrücke eine "Heilanstalt für arme verwachsene Kinder", die allerdings nicht lange bestand. Dort war die "Erziehung [...] einem Lehrer anvertraut" (BLÖMER 1827 in MAIER-MICHALITSCH 2009, 35). Das dort etablierte Konzept einer gemeinsamen Abstimmung von Pädagogik und Therapie im Schulunterricht, gibt erste Hinweise auf eine Modifikation des Unterrichts für Kinder und Jugendliche mit körperlichen Schädigungen stellt außerdem ein frühes Beispiel für das Zusammenwirken beider Berufsgruppen bei der Rehabilitation von Kindern und Jugendlichen mit körperlichen Gebrechen dar (vgl. STADLER/WILKEN 2004 in MAIER-MICHALITSCH 2009, 35). Nach Aussage des Zeitzeugen KALBHENN (2004) reifte erst in den 60er Jahren das Bewusstsein, dass direkt in der Schule mehr für das körperliche Wohl der Schüler getan werden muss. KALBHENN berichtet, dass ab 1966 in den 18 Sondervolksschulen für Körperbehinderte wöchentlich insgesamt 393 ergotherapeutische, krankengymnastische und sprachheilpädagogische Therapiestunden schulisch finanziert wurden (vgl. KALBHENN 1982 in MAIER-MICHALITSCH 2009, 36). MAIER-MICHALITSCH stellt fest, dass "ab den 70er Jahren [...] die Therapie fest in den schulischen Ablauf integriert [war]" (MAIER-MICHALITSCH 2009, 36). Im Jahre 1977 gab es beispielsweise neun Planstellen für Physiotherapeuten, drei für Ergotherapeuten und zwei für Logopäden (vgl. ebd. 36). Im selben Jahr macht KALBHENN in seinem Werk auf die Notwendigkeit interdisziplinären Handelns aufmerksam, um dem Kind ein angemessenes Lernens ermöglichen zu können. "Eine ganzheitliche Erziehung konnte nur gelingen, wenn die Bemühungen um das einzelne Kind [...] in einem engen Miteinander der Mitarbeiter der verschiedenen Fachbereiche, der Eltern, der Kinder [...] erfolgten. Dies war eine permanente und oft schwierige Aufgabe" (KALBHENN 1977 in MAIER-MICHALITSCH 2009, 37). Für das Zusammenwirken von Erziehung, Unterricht und Medizin wurde von BLÖMER 1827 eigens für seine Schule ein Konzept entwickelt. STADLER und WILKEN postulieren, dass "bis heute gilt, dass Pädagogik und Therapie im Schulunterricht Körperbehinderter aufeinander abgestimmt werden müssen. Gesprochen wird dabei von einem 'therapieimmanenten' Unterricht bzw. von einer 'unterrichtsimmanenten' Therapie" (STADLER/WILKEN 2004, 192). Der schwedischen Pfarrer Knudsen initiierte und koordinierte medizinisch- pädagogische Angebote, indem er 1872 begann, eine Krüppelfürsorge, die durch eine Koordination von medizinischer Behandlung, orthopädischer Hilfsmittelversorgung, schulischer Bildung und beruflicher Ausbildung geprägt war, zu entwickeln (vgl. SCHÄFER 1900, in MAIER-MICHALITSCH 2009, 50). Der "geistliche Leiter des Oberlinhauses, Pfarrer Hopper, war von dieser komplexen, interdisziplinären methodischen Gestaltung (seines Kollegen aus Schweden) so beeindruckt, dass er sie nach Deutschland brachte" (ebd.). BIESALSKI beschrieb 1911, dass "an Heimschulen meist ein namhafter Arzt aus dem orthopädisch- chirurgischen Fachbereich vorhanden (war). Auf der "Konferenz der Krüppelheime" (1907) einigte man sich auf eine gemeinsame Leitung eines Heimes von Geistlichen, Pädagogen und Ärzten, um die 'gemeinsame Sache' von beiden Seiten in Angriff zu nehmen" (BIESALSKI 1911 in MAIER-MICHALITSCH 2009, 51). BIESALSKI macht mit folgender Aussage auf die Notwendigkeit medizinischer und pädagogischer Zusammenarbeit aufmerksam: "Das Unterrichten und Erziehen kann nicht erst nach Beendigung der Heilung einsetzen, sondern muss schon während der Behandlung und gleichzeitig mit ihr so früh als möglich beginnen" (BIESALSKI 1909 in MAIER-MICHALITSCH 2009, 51). "Ohne den Arzt ist der Pädagoge ohnmächtig" (WÜRTZ/ SCHLÜTER 1914 in STADLER/WILKEN 2004, 192). Mit diesem Satz stellt WÜRTZ die Abhängigkeit der Pädagogik von der Medizin dar. Trotz dieser Einsicht in die Notwendigkeit und gegenseitiger Abhängigkeit, um die Voraussetzungen zur vollen Teilhabe aller am Lernen zu schaffen, "zeigt sich recht bald in der Zusammenarbeit verschiedener Fachkräfte der Komplex von Status- und Ermessensfragen, aus dem heraus sich Konflikte entwickeln" (SCHMEICHEL 1983, 3). BIESLAKI, der Vorreiter der interdisziplinären Weiterbildung, lässt allerdings keinen Zweifel daran, dass "die Gesamtleitung und die Gesamtverantwortung für den Heil- und Entkrüppelungsplan (in heutiger Terminologie für den Rehabilitationsplan) beim Arzt liegen" (BIESALSKI 1926 in SCHMEICHEL 1983, 12f.). BERNDT liefert 1968 mit seiner Veröffentlichung, den er mit dem Titel "Zur Abgrenzung und Integration der medizinischen und pädagogischen Arbeit an Körperbehindertenschulen" (BERNDT 1968, 488) überschreibt, ebenfalls Argumente für das Zusammenwirken von Pädagogik und Medizin. Er stellt heraus, dass "eine Zielstellung [...] nur in pädagogisch- medizinischer Zusammenarbeit lösbar" (ebd. 489) ist. Der Autor macht an dieser Stelle auf die Bedeutsamkeit interdisziplinären Handelns aufmerksam, um die notwendigen Ressourcen zur Problemlösung aufzubringen. Er stellt fest, dass nur "der Arzt [...] dem Lehrer individuell spezifizierte Hinweise über Art und Ausmaß der im Unterricht und bei anderen pädagogisch gelenkten Tätigkeiten zweckmäßigen Bewegungsanforderungen zu geben [vermag]" (ebd. 490). Er erkennt zudem den Zusammenhang unterstützender Maßnahmen mit erfolgreichem Lernen und nennt dazu die Notwendigkeit disziplinübergreifender Ansätze in Form zusätzlicher medizinisch angeleiteter Übungen, die der gezielten Funktionsverbesserung aus rehabilitativer Indikation dienen sollen. In dieser Weise ließen sich entscheidende Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewältigung der Bildungs- und Erziehungsaufgaben schaffen (vgl. ebd. 490f.). D.V. WILSON, bis 1966 Generalsekretär der ISRD (The International Strategy for Disaster Reduction), beschreibt folgendes Ziel: "Das streben wir in aller Welt an, dass der Arzt in die Schule kommt und dass die Schule die notwendigen Therapieeinrichtungen besitzt. Hier soll der Arzt die Schüler bei der Arbeit sehen und sie behandeln und fördern" (D.V.WILSON in BERNDT 1968, 491). BERNDT gibt zu bedenken, dass medizinisch-therapeutische Zielstellungen und deren Realisierung erst dann die notwendige Differenziertheit erlangen können, wenn jederzeit die Möglichkeit zu unmittelbarem Kontakt mit dem sonderpädagogischen Bereich gegeben sei. Dazu müsse der Therapeut wie der Arzt die Kinder bei den verschiedensten Tätigkeiten, bei der Bewältigung ihrer Alltagsaufgaben, beobachten. Außerdem müsse auch der Pädagoge die Arbeit der Therapeuten mit dem Kinde aus eigener Anschauung kennen. Entsprechende Bewegungsanforderungen solle er in den Rahmen seiner pädagogischen Arbeit einfügen. Nur wenn das Kind mit dem Erwerb funktioneller Fähigkeiten und Fertigkeiten zugleich an deren Anwendung im Alltag gewöhnt werde, würden sie zum bleibenden Besitz und zur Grundlage weiterer Entwicklung werden (vgl. BERNDT 1968, 492). Der Autor zeigt auf, dass "diese neuen Aufgaben [von den medizinischen Kräften] das Bemühen um Einsicht in Ziele und Methoden der sonderpädagogischen Arbeit voraus [setzen]. Die gesellschaftlich determinierte Zielstellung der pädagogischen Arbeit gibt damit zugleich die Richtung für die speziellen medizinischen Bemühungen" (ebd. 492). Eine systematische medizinisch -pädagogische Zusammenarbeit zur Steigerung der Bildungs- und Erziehungserfolge habe sich in Anfängen und mit entsprechenden Erfolgen dort gezeigt, wo die Schulärzte mit einigen Stunden wöchentlich eingesetzt wurden (vgl. ebd. 493). Dementsprechend fordere eine "rehabilitative Funktionsschulung ein so hohes Maß an sachlichem Miteinander in der praktischen Arbeit aller Beteiligten des medizinischen und pädagogischen Bereiches, dass ein räumliches Beieinander der Arbeitsstätten unumgänglich werde (vgl. ebd.). Abschließend berichtet BERNDT, dass es für die DDR ein dringendes Bedürfnis sei, diese Probleme zu klären, da es bis zu diesem Zeitpunkt für den Einsatz medizinischer Kräfte im Rahmen bzw. zur Unterstützung der Bildung und Erziehung (körperbehinderter) Kinder keine verbindlichen Grundsätze gebe (vgl. ebd. 493).

Wie ersichtlich wurde, sind in der früheren medizinischen wie therapeutischen Literatur demnach bereits einige Fürsprecher und Vorreiter interdisziplinären Zusammenwirkens zu finden. KALBHENN (1977) charakterisierte diese Verbindung als eine "permanente und schwierige Aufgabe". Fraglich ist und bleibt, ob es den verschiedenen Kompetenzen gelingen wird, diese Aufgaben entsprechend professionell zu bewältigen oder ob sie daran scheitern werden. Große 'Steine' legten sich in den Weg dieser hoffnungsreichen Kompetenzvernetzung. Die Grundrechte, die jedem Menschen das Recht auf Gesundheit, Bildung und Arbeit zusprechen, führten zunächst zu der Entwicklung entsprechender Institutionen, Professionen und Dienstleistungen. Spezialanstalten für jede Form auffälligen, 'norm'- abweichenden Verhaltens. GIDONI und LANDI berichten von einer Vermehrung der Institutionen, Tageszentren, Ambulatorien und im Zuge derer von einer Erweiterung der zugrundeliegenden Theorien, Modelle, Methoden und Praktiken der Physiotherapie, der Logopädie, der Sonderpädagogik (vgl. GIDONI/ LANDI 1989). Der Bereich der Pädagogik und Rehabilitation hatte nun einiges zu tun. Auf geradezu stürmische Weise entwickelte sich in den Nachkriegsjahren bis in die 70er Jahre das "Ziel der Rehabilitation" (ebd.). Für diesen 'Sondermechanismus' mussten die auf einzelne Defekte bei den jeweiligen Fachdisziplinen behandelten und als auffällig etikettierten Kinder häufig "den Preis der Isolation" (ebd.) zahlen. Hatte man zuvor noch erkannt, dass ein Zusammenwirken der Fachbereiche dem Kind zu Gute kommt, erschuf man nun zusammenhanglose und fremdbestimmte Behandlungen, Übungen und Maßnahmen. GIDONI und LANDI fassen diese Entwicklung wie folgt zusammen:

"Die Vervielfältigung spezialisierter Maßnahmen und ihre fachmännische Anwendung auf ein und dasselbe Kind hatte eine Vervielfältigung unterschiedlicher Kompetenzen (und Einrichtungen) zur Folge, d.h. eine maßlose Zersplitterung des Kindes in seine Krankheitsbilder, wodurch die normalen Aktivitäten des Alltags in therapeutische Vorgänge umgewandelt wurden, wie z.B. das Schwimmen in Hydrotherapie, das Reiten in Hippotherapie, das Turnen in Mototherapie, usw." (ebd). Abschließend wenden sich die Autoren an alle am Entwicklungsprozess des Kindes Beteiligten und fordern die systemische Sichtweise auf das Kind: ".Es geht mehr um die Behandlung zugunsten der Validität und nicht nur um die Versorgung der Invalidität. Es geht um den Reichtum des Umfeldes im Gegensatz zum Zergliedern des Menschen in Stereotypien in Institutionen" (ebd.).

Diesen "Reichtum des Umfeldes" (ebd.) zu schätzen und eine systemische Arbeitshaltung einzunehmen, stellt auch heute noch vielerorts eine große Herausforderung für Pädagogen wie Therapeuten dar. Die 'professionelle' Distanz erschwert funktionale Kooperation und "auch in der gegenseitigen Wahrnehmung gibt es für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit erschwerende Bedingungen. So sehen die Ärzte in der Zusammenarbeit mit den Pädagogen einige Probleme. Beanstandet wird beispielsweise der "Mangel an Forschungsergebnisse im Bereich der Frühförderung, fehlende erprobte Curricula, ungenügende Ausbildung der Heilpädagogen, mangelndes Wissen über die körperliche Entwicklung des Kindes und entsprechende somatopsychische Zusammenhänge" (BEHRINGER/ HÖFER 2005, 58). Von den Pädagogen wird auf ärztlicher (und ebenso medizinisch-therapeutischer) Seite die "Festlegung auf Defizite und unpräzise Auskünfte, das Fehlen konstruktiver Vorschläge für die Förderung [...], mangelndes Wissen über Notwendigkeit und Möglichkeit heilpädagogischer Maßnahmen bemängelt" (ebd.). An dieser Stelle wird deutlich, dass neben der gegenseitigen (Fehl-)Wahrnehmung, die unterschiedlichen Sichtweisen auf das Kind, Isolationstendenzen und Segregationsprozesse, mögliche Verursacher und Verstärker für existente Spannungen und potentielle Konflikte darstellen. Diesen Vermutungen soll hinsichtlich der Entstehung des Spannungsverhältnisses zwischen Medizin und Pädagogik im folgenden Kapitel vertieft nachgegangen werden.

Verschiedene Autoren beschäftigen sich mit dem Spannungsverhältnis zwischen Therapie und Pädagogik. Es ist die Rede von einem "Beziehungskonflikt" (KOBI 1986), von einer Gefahr verursacht durch Therapie, wenn sie die (Sonder-) Pädagogik zu sehr beeinflusst (vgl. BACH 1983, 28), von den beiden Wörtern "Versuch" und "Annäherung", welche ausdrücken, dass zwischen Therapie und Pädagogik eine große Spanne liegen muss, die es zu überwinden gilt (vgl. KOSKE 1991). Von "Pädagogik statt Therapie" (KRAWITZ 1992) ist bei KRAWITZ die Rede, womit sich der Autor an die Pädagogik wendet, da er der Ansicht ist, dass "innerhalb der praktisch pädagogischen Aufgabenfelder wesentliche Aufgaben bisher nicht angemessen erkannt, aufgenommen und bewältigt wurden" (ebd. 9). Durch unterschiedliche Sichtweisen auf das Kind wird Zusammenarbeit erschwert, durch gegenseitige Konkurrenz- und Rivalitätsgefühle entstehen Spannungen und Konflikte, Ängste vor dem Verlust der eigenen Berufsidentität unterstützen Engmaschigkeit und Rückzug. All diese Faktoren hemmen Kooperation und behindern interdisziplinäres Handeln.

Was sind die Gründe für diesen vollzogenen Wandel der Zusammenarbeit hin zu einer regelrechten Kluft zwischen Therapie und Pädagogik? Woran liegt es, dass Interdisziplinarität so schwer zu praktizieren ist? In ihren Anfängen stand die Heilpädagogik stark unter dem Einfluss der medizinischen Krankheitslehre. Erst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts setzten sich sozialwissenschaftliche Theorien und Erklärungsmodelle in diesem Arbeitsfeld dominierend durch, so dass sich die Heilpädagogik wissenschaftlich von der Medizin emanzipieren konnte. Dieser Paradigmenwechsel entsprach dem erziehungswissenschaftlichen Grundsatz: "Erziehung ist soziales Handeln, und Heilpädagogik ist Pädagogik und nicht heilende Behandlung" (SPECK 1998 in MAIER-MICHALITSCH, 141). Die klare Abgrenzung führte dann sogar dazu, dass jeglicher Kontakt von der Pädagogik zur Medizin, aber auch zu anderen Fächern nur stark reduziert stattfand. MAIERMICHALITSCH stellt heraus, dass "eine Leiborientierung bzw. die Betonung der Bedeutung des Körperlichen [...] für viele Pädagogen sogar zur Provokation [wurde]" (MAIER-MICHALITSCH 2009, 141). Wie bereits berichtet, kommt es im Zuge der Segregation und Separierung des medizinisch-pädagogischen Bereichs "in den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg [...] zu einer immer deutlicher werdenden Abgrenzung der beiden Berufsgruppen auf weitgehend allen Ebenen" (ebd. 53). "Im Zuge der Emanzipation der Sonderpädagogik und einer damit verbundenen Abgrenzung von der Orthopädie [gehört] die Schul- und Heimleitung [...] von nun an zur Aufgabe des Heil- und Sonderpädagogen. Die Abteilungen der verschiedenen Therapieeinrichtungen werden konstant ausgebaut und räumlich stärker von den Klassenzimmern getrennt. Die Therapie erstarkt als eigenständige Abteilung innerhalb der Schule. Gesonderte Therapieräume für Einzeltherapie werden eingerichtet und entsprechend ausgestattet" (ebd. 53). Hier zeigt sich der Auftakt des gegenwärtig dominierenden additiven Modells. Nicht nur auf räumlicher Ebene werden Mauern gezogenen, auch in den Köpfen findet eine Distanzierung der Pädagogik, bis hin zu einer "fast als Therapiefeindlichkeit wahrnehmbaren Tendenz der Abgrenzung von allen medizinisch-therapeutischen Denkweisen" (ebd. 53) statt. Der Erwerb kognitiver Fähigkeiten, emotionale Befindlichkeiten und das Sozialverhalten des Schülers stehen im unterrichtlichen Alltag dieser Zeit im Vordergrund. Beinahe als historische zu bezeichnende Erkenntnisse, dass erst ein körperliches Wohlfinden und eine schmerzfreie Ausgangslage die Voraussetzung zum Lernen bieten, werden übergangen oder ganz und gar ignoriert. MAIER-MICHALITSCH stellt fest, dass "der Vorwurf einer Defektorientiertheit therapeutischen Handelns [...] bis heute in den Köpfen vieler Pädagogen [anhält] und [...] die Annäherung sowohl auf wissenschaftlicher Ebene als auch in der Praxis [erschwert] und [...] zur Distanzierung innerhalb eines gemeinsamen Berufsfeldes [führt]" (ebd. 53). Die Autorin sieht in den unterschiedlichen Sichtweisen und Menschenbildern der beiden Berufsgruppen den Ursprung der Spannungen und Konflikte. MAIER- MICHALITSCH weist darauf hin, dass "wie früher der Arzt, sind heute Therapeuten die "Wanderer zwischen beiden Welten" (MEINHARDT 1987,7). Wanderer zwischen der Welt der Medizin und der Pädagogik. Hinter dem Ausdruck "zwei Welten" verbergen sich unterschiedliche Menschenbilder bzw. zumindest unterschiedliche Sichtweisen von Therapeuten und Pädagogen, die in einem gemeinsamen Arbeitsfeld aufeinander treffen" (ebd. 143). Entsprechend ihrer engen Bindung an die analytisch- naturwissenschaftlich orientierte Schulmedizin ist im Besonderen die Physiotherapie seit über 100 Jahren geprägt vom Paradigma des Leib- See- Dualismus. Nur langsam wenden sich die therapeutischen Berufe zunehmend mehr dem bio-psycho-sozialen Modell des Menschen zu (vgl. ebd. 145). Das Klassifikationssystem ICF der WHO unterstützt diese Entwicklung positiv (dazu Näheres in Kap.5, 5.5).

Einen Blick in die Geschichte wagt auch KOBI. Der Heilpädagoge stellt dar, dass Konflikte zwischen Erziehung und Therapie bis in zeitlich nicht mehr genau fixierbare Epochen zurückreichen und seine Darlegungen zum Spannungsverhältnis zwischen Therapie und Pädagogik überschreibt er eindrücklich mit "Therapie und Erziehung. Ein chronischer Beziehungskonflikt?" (KOBI 1986). Was aus pädagogischer Sicht den Grundkonflikt zwischen Erziehung und Therapie erzeugt und unterhält, fasst der Heilpädagoge unter folgenden Stichpunkten zusammen (KOBI 1986, 83f.):

-

Pragmatismus: hier werde der Mensch wird durch den Mediziner vom Gang der Natur und seiner eigenen Natur entfremdet.

-

Omnipotenz: drückt die Gewaltausübung in Form von einer Zusprechung von Krankheiten und Gesundheiten, zeitlich und örtlich limitierten Zurechnungsfähigkeiten, Tauglich- und Untauglichkeiten, von Seiten der Mediziner aus.

-

Totalitarismus: beschreibt die Tendenz der Medizin, sämtliche Daseinsbereiche zu durchdringen, als heilungsbedürftig zu erklären und sie vom Heil der Heilkunst abhängig zu machen.

-

Illusionismus: verdeutlicht die vorhandenen Widersprüche zwischen exzellenten Heilungen und der Realität umfänglichen Versagens, die gelegentlich sogar zu zusätzlichen Schädigungen und Be- Leidigungen führen.

Die Haltung der Gesellschaft und so auch der Pädagogik und deren Vertretern gegenüber dem System der Medizin ist nach Auffassung KOBIs, ambivalent und stellt zusammenfassend fest, dass die paradoxen Wünsche von Seiten der Pädagogen in folgendem Zitat zum Ausdruck kommen:

"Ich, Pädagoge, dulde gegenüber meiner Person und weniger noch in Bezug auf meinen Zögling keinen Eingriff in die 'Natur' und 'Natürlichkeit' des Soseins- verlange aber zugleich für den einzelnen Notfall (den ich als solchen definieren will) jederzeit, jedenorts die totale, rasche und überdies kostengünstige Wiederherstellung des natürlichen Zustands meines Zöglings und meiner Person" (ebd. 84).

Nach Ansicht des Autors beziehen sich Therapie und Erziehung auf zwei unterschiedliche Menschenbilder, die sich mit den Verben 'behandeln' und 'belehren' etikettieren lassen. Zum Wesen jeder Behandlung gehöre, dass sie aus einem Subjekt-Objekt-Verhältnis heraus erfolgt und dass dadurch einem materiellen Substrat eine ideelle Gestalt verliehen werden solle. Folgendes Beispiel hat zum Ziel, diese unterschiedlichen Ziele pädagogischen und therapeutischen Handelns zu veranschaulichen:

"Ein Klumpen Ton wird so behandelt (geformt, geknetet, geglättet, gefärbt, gebrannt), dass sich in ihm die Idee eines Kruges, der seinen Zweck als Wasserbehälter erfüllen soll, realisiert. Behandlung hat im weitesten Sinne stets mit Formung, Umformung zu tun, ist Formation". Andererseits gehört es zum Wesen jeder Belehrung, dass sie aus einem Subjekt- Subjekt-Verhältnis heraus erfolgt und dass dadurch einem personalen Subjekt ein Handlungsmuster vermittelt werden soll. Belehrung hat stets mit Mitteilung Erfahrungsvermittlung, zu tun und ist Information" (ebd. 84f.).

KOBI veranschaulicht mit diesem Beispiel Entstehung und Ursache der gegenseitigen Abgrenzung in Form "uneinheitlicher Professionalisierungswege" (ebd. 85). Das "behandlungsorientierte Medizinalsystem und das belehrungsorientierte Bildungssystem" (ebd.) seien je andere Professionalisierungswege gegangen. Dies wäre ein Grund dafür, dass Vertreter medizinaler Professionen und solche pädagogischer Berufe sich zwar je als Existenzsicherer und Daseinsgestalter im Dienste der Humanitas verstehen, dass dieses scheinbar identische Selbstverhältnis jedoch anderen Motiven entspringt und über andere Wege erfahren wird, so dass es keine zureichende Basis bildet für ein gegenseitiges, um die partnerschaftlichen Anliegen erweitertes Verständnis und Verstehen (vgl. ebd. 85). Aus Sicht des Autors werde spätestens in der Praxis die Inkongruenz therapeutischer und unterrichtlicher Ansprüche, Zielsetzungen und Maßnahmen sichtbar und oft genug zum spannungsgeladenen Störfaktor. Die vielbeschworene Teamarbeit gerate aus dem Tritt: Man komme einander ins Gehege, gerate einander in die Haare, trete einander auf die Füße, und wie sonst die metaphorischen Umschreibungen derartige Bewegungskonflikte ins Bild setzen (vgl. ebd. 86). KOBI macht auf die Bedeutsamkeit einer gemeinsamen Diagnostik aufmerksam, um sogenannte "Stempel-Effekte" (ebd.) zu vermeiden und das Kind optimal zu unterstützen.

"Therapie- bzw. unterrichtsorientierte Voraus- Definitionen (spielen) eine entscheidende Rolle: Je nachdem, ob aus einem Kind, das viele Rechtschreibfehler macht, per Definition ein 'schlechter Rechtschreiber' oder ein 'gestörter Orthografiker' (Dysorthographiker) gemacht wird, ergeben sich andere Konsequenzen: Nach dem badness- Prinzip ('schlechter Schüler') wird auf vermehrten, qualifizierten Rechtschreibunterricht gesetzt. Dies mit dem Ziel, dem Kind etwas Fehlendes (die Rechtschreibung) beizubringen, es zu belehren. Nach dem madness- Prinzip ('Gestörtes krankes Kind' = Patient) erscheint eine Dysorthografie- Therapie indiziert mit dem Ziel, das Kind von einem Fehler zu befreien, es zu heilen" (ebd. 88).

Wenn Pädagogen genauer hinsehen würden, was in Therapien tatsächlich gemacht wird, so würde er sich "in vertrauten Gefilden wieder finden: Es wird gelehrt und gelernt" (ebd.). Mit einer provokanten Aussage stellt KOBI die Daseinsberechtigung spezifischer Dienstleistungen dar:

"Die Patientenrolle ist in unserer leistungsorientierten Gesellschaft praktisch als einzige übriggeblieben [...], um gelegentlich auch - legitim, bezahlt und anerkannt - auszuspannen, spezielle Aufmerksamkeit zu gewinnen, beachtet, umsorgt, 'fokussiert' zu werden" (ebd. 89).

An dieser Stelle wird deutlich, welche Funktion die Gesellschaft der Therapie auferlegt hat. Die Inanspruchnahme therapeutischer Unterstützung hat in unserer Gesellschaft immer einen 'fahlen Beigeschmack'. Hilflosigkeit und Scham macht sich breit, muss man 'gestehen', sich therapeutische Hilfe zu holen. Der Gang zu einem Therapeuten wird in unserer leistungsorientierten Gesellschaft ist immer noch gleichgesetzt mit Schwäche und Unfähigkeit. Liegen in dieser Tatsache möglicherweise die Tendenzen der Abwehr und des Ausschluss therapeutischer Professionen aus allgemeinbildenden Schulen begründet?

Im Rahmen eines Modellversuchs untersuchten WOCKEN, ANTOR und HINZ (1988) die Kooperation von Pädagogen in Integrationsklassen von Hamburger Grundschulen. In der Begleitung des pädagogischen Personals eröffneten sich den Autoren zahlreiche Herausforderungen und Schwierigkeiten, mit denen die beschäftigten Pädagogen im Zuge der 'Zwang-Kooperation' zu kämpfen hatten. Rückblickend auf den Modellversuch stellt WOCKEN (1988) fest, dass für den deutschen Lehrer Formen der Kooperation in einem gemeinsam durchgeführten Unterricht etwas Außergewöhnliches sind, weil er von Beginn seines Berufslebens an auf sich selbst gestellt ist und nur in besonderen Ausnahmesituationen einen anderen Erwachsenen - mehr als Gast oder als Aufsichtsperson denn als Mitarbeiter- in seinem Unterricht erlebt. Aufgrund dessen könne er über Jahrzehnte weder Kritik noch Verstärkung seines Tuns erfahren. Das führe letztendlich dazu, "dass sich in ihm ein beruflicher Solipsismus habitualisiert, der sich gegen Formen der Kooperation im Unterricht sperrt" (MUTH/ TOPSCH 1972 in WOCKEN 1988). FEUSER postuliert, dass "Lehrer [...] von Anfang an darauf orientiert und spezialisiert [sind], nicht zu kooperieren" (FEUSER 1987 in WOCKEN 1988).

Was der Lehrer in seinem Klassenzimmer mache, dass sei allein seine Sache. Die vier Wände des Klassenraumes umgrenzen den Hoheitsbereich des einzelnen Lehrers; hier sei er sein eigener Chef. Diese territoriale Isolation des Lehrers habe allerdings verheerende Folgen für seine Bereitschaft und Fähigkeit zur Kooperation mit anderen Kollegen Der Preis für die Isolation des Lehrers in seinem Klassenzimmer sei "die Beziehungslosigkeit" (WOCKEN 1988). Neben der erforderlichen engen und ehrlichen Zusammenarbeit müsse den 'Experten' bewusst werden, dass in der gemeinsamen Arbeit für das Kind nicht das 'Spezialwissen' im Vordergrund stehen darf, sondern die aktuell bedeutsame Unterstützung für das konkrete Kind. Dies werde allerdings zunächst oft jahrelang geübte Berufspraktiken erschüttern und mobilisiere die Angst, kontrolliert zu werden (vgl. ebd.). Das gilt für Pädagogen und ebenso für Therapeuten. Beide Berufsgruppen sind gewöhnt, in 'ihrem' Raum zu fördern und zu therapieren, 'geschützt' vor kritischen Blicken der Kollegen und Eltern. Therapie und Pädagogik haben zum Ziel, Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen. Das Kind braucht weniger eine 'Entwicklungshilfe', als einen seinem Entwicklungsstand angemessenen Rahmen, in dem es selbstständig seine Bewegungen ausprobieren und Erfahrungen sammeln kann. Die Ausgangsfrage wäre dann beispielsweise nicht mehr: "Wie kann ich das Kind aus seinem spastischen Muster 'herausbringen'?", sondern: "Wie kann das Kind mit seinen Bewegungsbesonderheiten lernen, welche Positionen sind dabei am günstigsten, welches wäre die beste Fortbewegungsart, welche Hilfsmittel sind dazu nötig, welche Form (indirekter) Unterstützung benötigt das Kind?" (ALY/ALY 1987). Häufig war in diesem Kapitel die Rede von unterschiedlichen Menschenbildern und Sichtweisen. ALY und ALY stellen das entscheidende Moment heraus, indem sie fordern, das Kind immer innerhalb seines individuellen Systems zu betrachten, da"nicht abstrakte Ideen und Techniken, die festlegen, was für das Kind gut sei, Maßstab für die Art der therapeutischen Hilfe sei, sondern das einzelne Kind als Persönlichkeit und Teil seiner Gruppe. Ziel der therapeutischen und ebenpädagogischen Arbeit sei es, für einen Rahmen zu sorgen, in dem dieses Kind seine Möglichkeiten selbstständig erproben kann (vgl. ebd.).

Inhaltsverzeichnis

In diesem Kapitel sollen Erfahrungen aus der Praxis dargestellt werden. Der Fokus der Betrachtung und Beobachtung liegt dabei auf der Zusammenarbeit der verschiedenen Berufsgruppen und deren interdisziplinären Handeln.

LBZ - Landesbildungszentrum für Körperbehinderte in Halle (Saale) Der Leistungskatalog der Einrichtung stellt sich wie folgt dar: "Umfassende medizinische Betreuung und Versorgung der Kinder rund um die Uhr [...] durch den Einsatz von Krankenschwestern und -pfleger; zahnärztliche Betreuung einmal im Jahr; psychologische Betreuung auf Anfrage; logopädische Betreuung durch externe Kollegen; physiotherapeutische Betreuung" (HOMEPAGE LBZ).