Diplomarbeit, eingereicht an der Leopold Franzens Universität Innsbruck am Institut für Psychologie bei Univ.Prof. Rainer Thurnher, Berlin, Dezember 2004

Inhaltsverzeichnis

- 1.Einleitung

- 2.Theoretischer und methodischer Zugang

- 3. Erklärung von Begriffen im Zusammenhang mit dem Diplomarbeitsthema

- 4.Philosophische Äußerungen zu Krankheit und Behinderung

- 5.Versuch einer psychologischen bzw. psychoanalytischen Annäherung an Sartres Begriff der Freiheit und Kierkegaards Begriff der Angst.

- 6. Lebensgeschichtliche Betrachtungsweisen und existentielle Äußerungen von Menschen mit Behinderung bzw. chronischer Erkrankung dargestellt am Beispiel von sechs Betroffenen.

- 7. Übergreifende und vergleichende Aspekte der Interviews

- 8. Schlussbetrachtung

- 9. Literaturverzeichnis

- 10. Abbildungsverzeichnis

- 11. Anhang

Die Psychologie ist eine "junge" Wissenschaft; Jahrhunderte lang war es die Aufgabe der Philosophen sich mit existentiellen Fragen auseinander zu setzen, wie etwa Fragen nach der Daseinsberechtigung, dem Daseinssinn oder nach dem Warum bestimmter Daseinsbedingungen. Was mich zu diesem oben genannten Thema inspiriert hat, ist die Auseinandersetzung mit meinem eigenen Dasein als Frau mit Behinderung und die Frage, inwieweit Krankheit oder Behinderung als belastende Bedingungen bzw. Grenzsituationen erfahren und dargestellt werden bzw. als solche dargestellt wurden.

Welche Auswirkungen könnten Deutungen vom Sinn und Schaden des Krankseins für den kranken oder behinderten Menschen haben? Wie wirken sich gesellschaftliche Norm- und Wertvorstellungen auf das Dasein der einzelnen - behinderten oder kranken - Person aus? Denn Behinderung und chronische Erkrankung sind nicht nur Gegenstand individueller Auseinandersetzungen. So beschreibt Lanzerath (2000) die Einflüsse der Gesellschaft auf die Bewertung des Krankheitsbegriffs als ernst zu nehmend. In seinem Buch "Krankheit und ärztliches Handeln" meint der Philosoph, Biologe und Theologe Lanzerath, dass ein Krankheitsbegriff, der auf Natur, Gesellschaft und Subjekt verweise, auch sein Verhältnis zu anderen Schlüsselbegriffen erschließe, wie Gesundheit, Lebensqualität oder Behinderung. Ein so entwickelter Krankheitsbegriff orientiere sich daran, Kranksein als eine Weise des Menschseins zu fassen, und zwar so, dass die kommunikative Komponente des seine Befindlichkeit mitteilenden Menschen wesentlich zur Konstitution von Krankheit gehört (Lanzerath, 2000).

Auch Existenzphilosophen des 20. Jahrhunderts, wie z. B. Jean Paul Sartre, begreifen das Sein des Einzelnen als immer schon durch die Gegenwart des Anderen konstituiert. Für Sartre ist das Für-Andere-Sein ein wesentliches Merkmal des Menschen. Dies beinhaltet, nach Sartres Theorie, dass jede Selbstwahrnehmung des Menschen, die versucht ihn in seinem gegenwärtigen Sein zu erfassen, von der Anwesenheit des anderen abhängt (Sartre, 1943/1991). Lässt sich daraus nicht die logische Schlussfolgerung ziehen, dass die Wahrnehmung des eigenen Selbst als ein durch Behinderung oder chronische Erkrankung geprägtes, auch (zumindest zu einem gewissen Teil) von gesellschaftlichem Denken beeinflusst wird?

Zweifellos ist unser alltägliches Denken dahingehend ausgerichtet, sich an Normen zu halten bzw. zu orientieren. Geschwindigkeiten dürfen nicht überschritten, Gesetze müssen gehalten, Durchschnittsmaße berücksichtigt werden. Wert- und Normvorstellungen sind Konstrukte heutiger und vergangener Gesellschaftsformen, "Normalität wird ... hergestellt, und in dieseKonstruktion von Normalität fließen Bilder von Norm-Menschen ein ..." (Rommelspacher, 2004, S.5). Menschen, die "aus der Norm" fallen, den Normalitätsdefinitionen nicht entsprechen oder den Alltag nicht in einer Weise gestalten können, wie ihn die Gesellschaft als "normal" definiert, werden an den Rand gedrängt, ausgegrenzt. Dazu gehören unter anderem alte, kranke oder behinderte Personen. Ausgrenzung passiert dabei auf zwei Ebenen: der gesellschaftlichen, z. B. durch Unterbringung in Heime, und der persönlichen Ebene, unter anderem in Form von Kontaktmeidung.

Im Folgenden soll der Versuch unternommen werden, anhand philosophischer Äußerungen die Problematik der Ausgrenzung und Bewertung sog. "normabweichender" menschlicher Existenz darzustellen. Anschließend werden Menschen mit Behinderung zu Wort kommen, um durch ihre "alltagsphilosophischen" Aussagen zum Begriff Behinderung und chronische Erkrankung die angesprochene Thematik zu ergänzen.

Inhaltsverzeichnis

Philosophen haben sich in vielfältiger Weise mit existentiellen Fragen auseinandergesetzt, und diese philosophischen Betrachtungsweisen können nicht unabhängig von der jeweiligen Kultur und Gesellschaftsform betrachtet werden. In dieser Arbeit soll nun jene existentielle Frage nach dem Einfluss von gesellschaftlichem Denken auf das eigene Erleben von Behinderung oder Erkrankung angesprochen werden.

Die Auswahl der im Anschluss zitierten Philosophen erfolgte nicht systematisch und kann bei weitem nicht als erschöpfend betrachtet werden. Dies würde den Rahmen der Arbeit sprengen. Sie erfolgte vor allem auf Grund folgender Überlegungen: Friedrich Nietzsche hat sich zum Begriff Krankheit dezidiert geäußert, seine eigenen Erfahrungen mit einbeziehend. In der Philosophie des Georg Wilhelm Friedrich Hegel wird der Krankheitsbegriff ebenfalls analysiert. Jean-Paul Sartres Philosophie zum Begriff der Freiheit und Sören Kierkegaards Ausführungen zum Begriff Angst haben mich dazu bewogen, diese mit psychologischen bzw. psychoanalytischen Erklärungsversuchen zu abwehrendem Verhalten allem "nichtnormalen" gegenüber zu vergleichen. Des Weiteren wird Viktor E. Frankl, der Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse, angeführt. Er wirkte zwar als Arzt und Psychotherapeut, kann aber auch als Philosoph bezeichnet werden, denn seine Werke zeichnen ein Bild des Menschen, das weit über gängige psychologisch-anthropologische Modelle hinausführt (Frankl, 1996).

Der in der Schweiz lebende und Philosophie betreibende Alexandre Jollien schreibt zum Begriff Behinderung aus der Sicht des Betroffenen. Er wird im folgenden wiederholt zitiert, da er aus dem Blickwinkel des so genannten "Nicht-Normalen" über die gesellschaftliche Trennung in normal/anormal philosophiert und in seinen Arbeiten auffordert, den Blick auf die "Normalität" zu überdenken.

Dirk Lanzerath, der bereits in der Einleitung erwähnt wurde, wird ebenfalls mehrmals angesprochen.

Philosophen wie Sartre, Nietzsche oder Frankl sind Denker des 19. bzw. 20. Jahrhunderts. Ihr Denken hat eine persönliche Prägung, ist vom eigenen Erleben mitbestimmt.

Durch die Nähe des existenzphilosophischen Denkens zum konkreten Erleben eines einzelnen werden die Grenzen zwischen Philosophie und Psychologie durchlässig, und fließen bei Nietzsche oder Sartre Ansätze einer Wissenschaft der Psychologie ein, so ist bei dem Psychiater und Psychologen Frankl besonders deutlich, dass seiner Psychotherapie ein philosophisch begründetes Menschenbild zugrunde liegt.

In "Das Leiden am sinnlosen Leben - Psychotherapie für heute" zitiert er folgendes:

"...es sind unsere Patienten, die ihre philosophische Problematik an uns herantragen" (Frankl, 1977, S.103).

Und Friedrich Nietzsche äußert in seinem Werk "Die fröhliche Wissenschaft":

Ein Psychologe kennt wenig so anziehende Fragen, wie die nach dem Verhältnis von Gesundheit und Philosophie, und für den Fall, dass er selber krank wird, bringt er seine ganze wissenschaftliche Neugierde mit in seine Krankheit .... was wird aus dem Gedanken selbst werden, der unter den Druck der Krankheit gebracht wird? Dies ist die Frage, die denPsychologen angeht: und hier ist das Experiment möglich. (Nietzsche, 1982, S.10f)

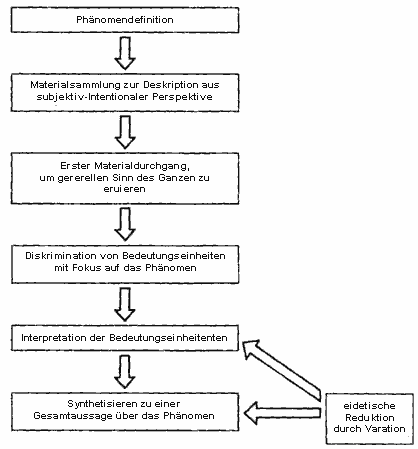

Im Anschluss an die philosophischen Betrachtungsweisen soll anhand qualitativer Sozialforschung auf der Grundlage empirisch erhobenen Materials die theoretische Fragestellung nochmals angesprochen werden.

Nach Mayring (1999) gehen die Wurzeln qualitativen Denkens weit zurück: Aristoteles (384 -322 v. Chr.) wird hier immer wieder als Urvater bezeichnet, denn er steht für ein Wissenschaftsverhältnis, das die Gegenstände als dem Werden und Vergehen unterworfen ansieht, sie durch ihre Intentionen, Ziele und Zwecke verstehen will und damit auch Werturteile in der wissenschaftlichen Analyse zulässt. "Die Erforschung des Menschen - genauer der Seele - ist für Aristoteles die Krone der Wissenschaft. Dafür ist aber ein eigenerwissenschaftlicher Zugang vonnöten" (Mayring, 1999, S.3).

In Fallstudien wird Material gesammelt, das "Aussagen über konkrete Wirklichkeit undWahrnehmungen dieser Wirklichkeit durch konkrete Personen zulässt" (Abels, 1975, S.330). Ähnliches wie Abels äußert Lesch (2003), wenn er sich für eine narrative Ethik ausspricht. Seiner Ansicht nach bliebe jede Ethik erfahrungsarm, würde sie nicht zunächst ihre Aufmerksamkeit auf jene authentischen Geschichten lenken, die über die Hintergründe und Voraussetzungen unserer Werturteile, Sehnsüchte, Ängste und Urteilskriterien Auskunft geben. Durch das Interesse für den Einzelfall werden vorschnelle Verallgemeinerungen vermieden, und durch ihre Sensibilität für den Kontext überschreite sie [die narrative Ethik] die Grenzen des persönlichen Ideals und eröffne Gesprächsperspektiven für eine grundlegendere Debatte über die Konturen der Gesellschaft, in der wir leben möchten - so Lesch. Dabei könne gerade die Auseinandersetzung mit Behinderungen bei sich selbst und anderen zu einem kritischen Gespür für die Wahrnehmung von Urteilskonflikten führen, die über den Einzelfall hinaus zum Nachdenken anregen.

Im empirischen Teil der Arbeit werden Personen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung zu Wort kommen; das heißt: Der theoretische Teil dieser Arbeit bestimmt die Auswahl der "Fälle": es werden Personen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung sein, die befragt werden sollen - und hierfür scheint der Forschungsansatz der Einzelfallstudie geeignet.

Lamnek (1995) beschreibt die Einzelfallstudie als den elementaren empirischen Zugang des interpretativen Paradigmas zur sozialen Wirklichkeit, der die Einzelperson in ihrer Totalität ins Zentrum der Untersuchung zu stellen trachtet.

Merkmale qualitativer Methodologie in Einzelfallstudien sind Offenheit, Kommunikativität, Naturalistizität und Interpretativität. Ein wichtiger Aspekt der Offenheit bezieht sich auf die Entwicklung hypothetischer Aussagen: Die Generierung theoretischer Konzepte ist offen für die Interpretationen und Deutungen der Alltagswelt.

Der Forschungsansatz der Einzelfallstudie "verhindert die Stereotypisierung und vorschnelle Strukturierung der Daten" (Witzel, 1982, S.79), weil sehr konkret auf den individuellen Fall eingegangen werden kann und erst dessen Deutungen zu interpretierenden Vermutungen führen. Wichtig ist dabei, dass die Äußerungen der zu untersuchenden Person in der Erhebungssituation nicht durch prädeterminierte Konzepte des Untersuchers beeinflusst werden. Um die Offenheit in der Entwicklung theoretischer Konzepte und Hypothesen zu verwirklichen, muss der untersuchten Person die Chance eröffnet werden, sich authentisch, also unbeeinflusst und natürlich zu äußern.

In der Phase der Datenerhebung finden sich die Merkmale Naturalistizität und Kommunikativität wieder. D. h. die qualitative Forschung bedient sich kommunikativer Erhebungstechniken und naturalistischer Untersuchungssituationen, wie sie z. B. narrative oder problemzentrierte Interviews darstellen - Formen des qualitativen Interviews. Dabei darf es nicht bei der reinen Reproduktion der Kommunikationsinhalte bleiben; Einzelfallstudien sollen interpretierend und typisierend sein.

Ausführliche und intensive Kommunikation mit der untersuchten Person bzw. die Betrachtung von Kommunikation dieser Person macht wissenschaftliche Interpretation möglich, denn "die soziale Realität wird als gesellschaftlich, ihr Sinn also durch Interpretation und Bedeutungszuweisung, konstruiert und nicht objektiv vorgegeben aufgefasst" (Lamnek, 1988, S 41).

Diese Aussage Lamneks kann mit einem Zitat von Wolfgang Jantzen, Behindertenpädagoge, verknüpft werden:

Behinderung kann nicht als naturwüchsig entstandenes Phänomen betrachtet werden. Sie wird sichtbar und damit als Behinderung erst existent, wenn Merkmale und Merkmalskomplexe eines Individuums aufgrund sozialer Interaktion und Kommunikation in Bezug gesetzt werden zu gesellschaftlichen Minimalvorstellungen über individuelle und soziale Fähigkeiten. (Jantzen, 1992, zitiert nach Meiser & Albrecht, 1997, S.1)

Um für diese Arbeit Erkenntnisse erzielen bzw. Fallstudien realisieren zu können, eignet sich als Methode das problemzentrierte Interview (Lamnek, 1995):

Auf Basis vorangegangener philosophischer Aussagen, wird die Erhebungsphase bereits mit einem gewissen theoretischen Vorverständnis begonnen. Im problemzentrierten Interview wird zu Beginn des Gesprächs die erzählende Gesprächsstruktur festgelegt, jedoch bleibt die Bedeutungsstrukturierung der sozialen Wirklichkeit dem bzw. der Befragten allein überlassen. Es wird aber der interessierende Problembereich durch offene Fragen eingrenzt. Die Fragen ergeben sich aus der Beschäftigung mit philosophischen Texten und aus der bereits in der Einleitung angeführten bzw. im obigen Teil der theoretischen Ausführungen erwähnten zentralen Frage.

Mit Hilfe eines Tonbandgerätes wird das gesamte problemzentrierte Interview auf Tonband aufgezeichnet und später transkribiert.

Witzel (1989) bezeichnet das problemzentrierte Interview als eine "Methodenkombinationbzw. -integration" von unter anderem qualitativem Interview und biographischer Methode.

"Der Übergang zu einer biographischen - d. h. vom Ich aus strukturierten und verzeitlichten - Selbst- und Weltauffassung" wird dabei als bedeutsam angesehen (Kohli, 1986, S.432).

Zentrales Merkmal der theoretischen Voraussetzungen der biographischen Methode ist der Versuch zur Integration von "subjektiven und objektiven" Faktoren, d. h. es wird davon ausgegangen, dass das "Soziale" nur als Ergebnis einer ständigen Interaktion des individuellen Bewusstseins und der objektiven sozialen Wirklichkeit gesehen werden kann.

Wird nun die individuelle Lebensgeschichte verstanden als eine sich im Spannungsfeld zwischen subjektiver Gestaltungskraft einerseits und sozialen Determinanten und Einschränkungen andererseits befindende, so ist in dieser Arbeit besonders interessant zu analysieren, inwieweit in diesem "Spannungsfeld" der Freiheitsbegriff eines Jean Paul Sartre erfassbar bzw. erfahrbar ist.

Weiters eröffnet die Anwendung der Biographieforschung die Möglichkeit, sich über unterschiedliche Lebens- und Wertauffassungen von Menschen zu informieren, vor allem aber auch über Wertauffassungen von Personen in durch chronische Erkrankung oder Behinderung gekennzeichneten Lebenssituationen.

Frankl schreibt:

Gewiss hat so manches im menschlichen Dasein seinen biographischen Stellenwert und, soweit es einen solchen Stellenwert hat, auch einen Ausdruckswert. Denn die Biographie ist letzten Endes nichts anderes als die temporale Explikation der Person: Im Leben, das da abläuft, im Dasein, das da abrollt, expliziert sich die Person, entfaltet sie sich, wird sie aufgerollt wie ein Teppich, der erst dann sein unverwechselbares Muster enthüllt. (Frankl, 1977, S.87f)

Zur Erhebung biographischer Daten wird häufig das offene Leitfadeninterview verwendet. Diese Interviewtechnik lässt sich gut mit der Absicht, problemzentrierte Interviews durchzuführen, verbinden. Durch einen Katalog anzusprechender Fragen können als wichtig erachtete Lebensphasen und Ereignisse dezidiert angesprochen werden und der Befragte kann ausführlich erzählend oder berichtend antworten, ohne sein Leben in einem "großen Zug" präsentieren zu müssen.

Die Auswertung des erhobenen Materials erfolgt, wie schon erwähnt, über den Weg der Interpretation: "Die Interpretation hat, wie es vielleicht das Alltagsverständnis des Begriffs nahe legt oder wie es von quantitativ-methodologischer Seite manchmal unterstellt wird, nichts mit "freischwebender" Spekulation über die Bedeutung von Äußerungen undHandlungen zu tun" (Lamnek, 1995, S.367).

Lamnek (1995) führt aus, dass es sich vielmehr um ein zweistufiges Verfahren handle:

1. Nachvollzug der individuellen Lebensgeschichte, d. h. die Rekonstruktion der Ereignisse und deren Bedeutung für den Handelnden und

2. die Konstruktion von Mustern, die aus den individuellen Ausformungen der Lebensgeschichten abgeleitet werden.

Folgendes ist von besonderer Relevanz:

In den durchgeführten Interviews wird es sich um Aussagen von Menschen handeln, die mit körperlichen Einschränkungen oder ihrem chronischen Krank-Sein leben. Ihr Wissen basiert auf gelebter Erfahrung. Leider wird dieser Erfahrung selten analytischer Charakter zugesprochen. "Vielmehr wird in der Fachliteratur die Perspektive der Wissenden, zugunsten

wissenschaftlicher Fakten, eliminiert" (Wolber, 1997, S.34).

"Nicht an der Anzahl der untersuchten Fälle bemisst sich, ob eine Strukturaussage als typisch gelten kann, sondern - gerade im Gegenteil - an der Schlüssigkeit der Rekonstruktion eines einzelnen Falls" (Bude, 1984, S.22).

Diesem Zitat Budes folgend wird sich die Arbeit auf den Einzelfall stützen und sich die Anzahl der interviewten Personen mit chronischer Erkrankung oder Behinderung auf sechs beschränken.

Jede Studie wird eine Fallstudie per se sein, denn vieles ist nur individuell zu erfassen, wie z. B. das soziale und familiäre Umfeld des/der Interviewten, die Art der Behinderung bzw. der chronischen Erkrankung oder Alter und schulische bzw. berufliche Ausbildung.

In einem abschließenden Kapitel der Arbeit werden zusammenhängende Aspekte der Interviews mit philosophischen und existentiellen Aussagen verknüpft.

Inhaltsverzeichnis

Gesellschaften formen Begriffe und diese beeinflussen wiederum das Dasein des einzelnen.

Die nachfolgend definierten Begriffe scheinen wenig oder überhaupt nicht miteinander in Verbindung zu stehen. Es lässt sich jedoch aus der Definition heraus ein Zusammenhang herstellen, der in dieser Arbeit aufgezeigt werden soll.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert den Begriff "Behinderung" in der ICIDH-2 (International Classification of Functioning, Disability and Health) wie folgt:

1. Schädigung: Beeinträchtigung einer Körperfunktion oder -struktur im Sinn einer wesentlichen Abweichung oder eines Verlustes.

2. Beeinträchtigung der Aktivität: Aus der Schädigung resultierende Schwierigkeit oder Unmöglichkeit, eine Aufgabe oder Tätigkeit durchzuführen.

3. Beeinträchtigung der Partizipation: Ein nach Art und Ausmaß bestehendes Problem einer Person bezüglich ihrer Teilhabe in einem Lebensbereich bzw. einer Lebenssituation.

4. Umweltfaktoren: Sie beziehen sich auf die physikalische, soziale und einstellungsbezogene Umwelt, in der die Menschen ihr Leben gestalten.

Hinsichtlich der Ursache wird unterschieden zwischen erworbener Behinderung (durch Umweltbedingungen, Unfälle bzw. Krankheiten) und angeborener Behinderung (durch Vererbung bzw. chromosomal oder durch pränatale bzw. perinatale Schädigung)

Weiters werden Behinderungen heute grob kategorisiert in körperliche Behinderungen, Sinnesbehinderungen, Lernbehinderungen, psychisch (seelische) und geistige Behinderungen. In nationalen und internationalen Statistiken wird versucht, die Zahl der Menschen mit Behinderungen in Prozentsätzen zu den sogenannten "Nichtbehinderten" anzugeben (Wikimedia Foundation, 2004, 2004).

Behinderung ist also definiert und gleichzeitig in Prozentsätzen der Normabweichung klassifiziert. Klassifikation aber ist - nach den Philosophen Horkheimer und Adorno - nur "Bedingung von Erkenntnis, nicht sie selbst, und Erkenntnis löst die Klassifikation wiederum auf" (Mürner, 1996, S.198).

Nach Overdick-Gulden (2004) ist der Begriff Behinderung zu durchleuchten, nach dem, was er aussagt und nach dem, was er möglicherweise verschweigt. Denn er kann verschweigen und verzerren, wenn er Menschen dazu bringt, zwei Güteklassen menschlichen Lebens wahrzunehmen: das "vollwertige" nicht-behinderte Menschenleben einerseits und das der Behinderten andererseits. Wichtig ist folgendes: Will man sich mit existentiellen Fragen auseinandersetzen und diese je individuell beantworten, muss der Begriff Behinderung in einen breiteren als den gesetzlichen oder medizinischen Rahmen gesetzt werden.

Um an dieser Stelle Feuser zu zitieren, der Behinderung als eine von vielen möglichen Formen menschlicher Entwicklung verstanden haben will: "Wir werden nicht umhinkommen, Behinderung, Entwicklungsstörungen und psychische Krankheit als Konfliktlösungsstrategienzu begreifen" (Feuser, 1995, S.123).

Behinderung verstehen wir als Ausdruck jener gesellschaftlichen, ökonomischen und sozialen Prozesse, die auf einen Menschen hin zu Wirkung kommen, der durch soziale und/oder biologisch-organische Beeinträchtigungen gesellschaftlichen Minimalvorstellungen und Erwartungen hinsichtlich seiner individuellen Entwicklung, Leistungsfähigkeit und Verwertbarkeit in Produktions- und Konsumtionsprozessen nicht entspricht. Sie definiert folglich einen sozialen Prozess und ist in diesem selbst wiederum eine wesentliche Variable. Davon unterscheiden wir humanbiologisch-organisch, neurophysiologisch und neuropsychologisch erklärbare Beeinträchtigungen eines Menschen, die als Bedingungen den Prozess der "Be"-Hinderung seiner Persönlichkeitsentwicklung im o.a. gesellschaftlichen Kontext auslösen und modifizieren. Die Grundstrukturen menschlicher Aneignungs-, Entwicklungs- und Lernprozesse bleiben davon unberührt. Behinderung ist letztlich das Produkt der sozialen Beantwortung einer Beeinträchtigung eines Menschen. D. h. wir unterscheiden Beeinträchtigungen in der Entwicklung eines Menschen von seiner Behinderung als soziale Kategorie. Ferner verstehen wir, was im sozialen Kontext eines Menschen als Folge von Beeinträchtigungen resultiert und sich sichtbar dokumentiert (physisch, psychisch, sozial), als ein logisches Produkt seiner Entwicklung unter den für ihn gegebenen Bedingungen, die wir mit dem Begriff der Isolation beschreiben. (Feuser, 1989, zitiert nach Nickel, 1999)

Wikimedia Foundation (2004, 2004) definiert Krankheit als eine Störung der normalen körperlichen, psychischen und/oder seelischen Funktionen, die einen Grad erreicht, der die Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden eines Lebewesens subjektiv oder objektiv wahrnehmbar negativ beeinflusst. Sozialversicherungsrechtlich wird unter Krankheit das Vorhandensein einer Störung verstanden, die eine Behandlung im Sinne von medizinischer Therapie und Krankenpflege erfordert und eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat.

An dieser Stelle muss betont werden, dass Behinderung nicht gleichzusetzen ist mit Krankheit, wie es in vielen Fällen noch passiert. Menschen mit Behinderungen wehren sich dagegen, als krank wahrgenommen und bezeichnet zu werden. In Verbindung mit den oben beschriebenen Begriffsdefinitionen von "Behinderung" ist diese Abgrenzung der zwei Begriffe "behindert" - "krank" verstehbar.

Lanzerath (2000) spricht jedoch von fließenden Grenzen zwischen Behinderung und chronischen Krankheiten und betont den in beiden Fällen wichtigen Aspekt der Selbstauslegung und Bewältigung. Er schreibt:

Einen Zustand an sich selbst als eine Behinderung aufzufassen und dies nicht als eine Krankheit, sondern ... als "besondere Form der Gesundheit" zu empfinden, macht das Moment der Selbstauslegung ... deutlich. Denn obwohl es einen natürlichen Zustand gibt, der von Ärzten als pathologisch und normabweichend interpretiert und von der Gesellschaft als krankhaft eingestuft wird, ist die Sicht des oder der Betroffenen eine andere. Diese orientiert sich nicht an dem darunterliegenden biologischen Zustand und den damit verbundenen Häufigkeiten in der Bevölkerung, sondern vielmehr an der eigenen Kontingenzerfahrung und der Selbstauslegung der vorgegebenen und gleichzeitig aufgegebenen Natur in ihrer psycho-physischen Konstitution. (Lanzerath, 2000, S.240)

Philosophen früherer Jahrhunderte kannten keinen eigenen Begriff der Behinderung. Wenn hier von philosophischen Aussagen zum Thema Krankheit gesprochen wird, dann beziehen sich diese auch auf Aussagen zu Behinderung, denn je nachdem wie der Mensch Krankheit begreift und bewertet, bewertet er auch Behinderung.

Laut WHO (Weltgesundheitsorganisation) ist die Gesundheit "ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Der Besitz des bestmöglichen Gesundheitszustandes bildet eines der Grundrechte jedes menschlichen Wesens, ohne Unterschied der Rasse, der Religion, der politischen Anschauung und der wirtschaftlichen oder sozialen Stellung" (Wikimedia Foundation, 2004, 2004).

Hartmann (1997) definiert jenen Menschen als "gesund", der "mit oder ohne nachweisbareoder für ihn wahrnehmbare Mängel seiner Leiblichkeit, allein oder mit Hilfe anderer Gleichgewichte findet, entwickelt und aufrecht erhält, die ihm ein sinnvolles, auf die Entfaltung seiner persönlichen Anlagen und Lebensentwürfe eingerichtetes Dasein und die Erreichung von Lebenszielen in Grenzen ermöglicht, so dass er sagen kann: mein Leben, meine Krankheit, mein Sterben" (Hartmann, 1997, zitiert nach Lanzerath, 2000, S.208).

Daher werde, so Lanzerath (2000), Gesundheit von uns häufig nicht als unser eigener Zustand begriffen; vielmehr würden wir unsere Gesundheit übersehen. So definiert er "gesund sein" als befreit sein von Einschränkungen und Problemen, die eine Reflexion auf sich selbst fördern würden.

Ursprünglich bezog sich der Begriff "Philosophie" auf eine Denktradition, die vom antiken Griechenland ausging. Er wird heute aber auch für asiatische Denktraditionen (östliche Philosophie) und eher religiöse Weltanschauungen verwendet. Daneben taucht der Begriff in jüngerer Zeit in übertragenem Sinn als Synonym für "Strategie" und "Konzept" insbesondere im Wirtschaftsjargon auf ("Unternehmensphilosophie").

Definitionen, was "Philosophie" eigentlich bedeute, gibt es beinahe so viele wie Philosophen. Dies betrifft bereits die klassischen Philosophen Athens. Auf Sokrates geht vermutlich die Auffassung vom Philosophieren als eines Hinterfragens des eigenen Wissens zurück: Philosophie ist nicht eine Weisheit, die man sich definitiv aneignen kann, sondern ein Verfahren, mit dem man sich immer wieder dieser als ideal gedachter Weisheit anzunähern versucht, sie aber nie endgültig besitzen kann. In diesem Sinne ist die sokratische Philosophie dialogisch. Eine Haltung, die Platon, der bedeutendste Schüler Sokrates, in der literarischen Gattung des philosophischen Dialogs perfektioniert hat. Hingegen betreibt Platons Schüler Aristoteles die Philosophie eher systematisch. Einflussreich war seine Unterteilung der Philosophie in die theoretische Philosophie (das Streben nach Wissen) und die praktische Philosophie (das Streben nach einer guten Lebensführung) (Wikimedia Foundation, 2004, 2004).

Besonders interessant erscheint hier die Frage nach einer guten Lebensführung. Was ist Voraussetzung um "ein gutes Leben" führen zu können? Beinhaltet der Begriff "gut" weitere Begriffe, wie gesund, leistungsfähig, schön, ...? Auf diese Weise wird er zumindest in unserer modernen Industriegesellschaft definiert. Was bzw. wer stand den "Liebhabern der Weisheit" vor Augen, wenn sie vom menschlichen Sein und vom Menschen sprachen? Bezogen sie in ihre Überlegungen den Menschen in der Vielfalt seiner Situationen und Lebensstadien, seiner Freiheiten und "Behinderungen" ein?

Das Philosophieren ist als gelegentliches Nachdenken "über Gott und die Welt" ein allgemein-menschliches Phänomen. Schärfer gefasst, ist es die Art und Weise, wie Philosophen Philosophie betreiben.

Sokrates betrieb dies als Lebensaufgabe, indem er sich jahrzehntelang diskutierend und fragend seinen Mitbürgern zuwandte. Platon gründete zu diesem Zweck seine Akademie. Augustinus verstand darunter die "schauende Bewegung" (lat.: ratiocinatio) des menschlichen Geistes.

Kant machte auf diese besondere philosophische Tätigkeit aufmerksam, als er befand, man könne nicht Philosophie, sondern "nur philosophieren lernen". Er verlagerte also das philosophische Interesse vom System auf die Methode bzw. von der Vernunft-Dogmatik (Rationalismus) auf die Vernunft-Kritik (Kritizismus).

Bei Hegel hieß dann dieses "selbstkritische" Philosophieren "Phänomenologie des Geistes" oder "Wissenschaft von der Erfahrung des Bewusstseins" - mit einem Wort: Spekulation. Der neue Beobachtungsgegenstand, mit dem sich die Philosophie als Wissenschaft betreiben ließ, war also nur das Beobachten selbst. Im Deutschen Idealismus verwendete man dafür auch den Ausdruck "Intellektuelle Anschauung" (Wikimedia Foundation, 2004, 2004).

Im nachfolgenden Kapitel werden Philosophen zitiert. Es gibt vielfältige Gründe dafür, sich mit philosophischen Zitaten auseinander zu setzen, mit "Philosophen ins Gespräch zu kommen": etwa um konkrete Lebenssituationen zu durchdenken, eingefahrene Denkmuster zu erkennen und neue Perspektiven zu erfahren oder um Meinungen bzw. Werthaltungen und Ansichten zu analysieren.

Eugen-Maria Schulak schreibt:

"Philosophisch" heißt, dass sich die Dinge stets auch noch anders betrachten lassen, als sie sich uns zeigen, und dass die Vielfalt dieses "Anderen" der Wirklichkeit schon etwas näher kommt. "Philosophisch" heißt, das Selbstverständliche in Frage zu stellen sowie das Fragliche nicht unbedingt gleich zu beantworten.

Ein Praktiker der Philosophie ... wird zuhören um sich der Einstellungen, Werthaltungen und Weltbilder seines Gesprächspartners bewusst zu werden. Er wird ihn vorbehaltlos ernst nehmen. Im Unterschied zu einem Psychotherapeuten geht es dem Praktiker der Philosophie nicht um die Heilung psychischer Leiden, sondern um die Ermunterung zu einer sinnvollen und erfüllten Existenz - einer Existenz aus freien Stücken und kraft eigener Argumentation. (Schulak, 2004/2004)

Psychologie (griech., wörtl. übers. "Seelenkunde") ist die Wissenschaft vom Denken, Fühlen, Erleben und Verhalten des Menschen.

Seit der Gründung eines experimentalpsychologischen Laboratoriums an der Universität Leipzig durch Wilhelm Wundt im Jahre 1871 hat sich das Fach von seiner Ursprungsheimat, der Philosophie, gelöst und ist zu einer eigenständigen Disziplin mit vielen Teilbereichen geworden.

Maßgeblich war dabei auf der Seite der Humanpsychologie das Wirken von Sigmund Freud, Begründer der psychologischen Praxis, der Psychoanalyse. Das Problem, welches die angewandte Psychologie mit sich bringt, ist die Gefahr des manipulativen Eingreifens in das (seelisch-geistige) Leben anderer Menschen. So gesehen ist tatsächlich ein jeder psychologisch "begabt" (Wikimedia Foundation, 2004, 2004).

Inhaltsverzeichnis

Die in diesem Kapitel zitierten Philosophen können nicht losgelöst von der jeweiligen Epoche und Gesellschaftsstruktur, in der sie lebten, gesehen werden. Trotzdem wurde in dieser Arbeit auf eine zeitlich korrekte Aufzählung der Denker verzichtet, da in Bezug auf das Diplomarbeitsthema die zeitliche Abfolge eine untergeordnete Rolle spielt. Als wichtig erscheint hier das Bestreben, einen inhaltlichen Leitfaden und, wenn möglich, eine Verbindung zwischen den verschiedenen philosophischen Äußerungen herzustellen.

Nietzsche bezeichnet in seinem Werk "Die fröhliche Wissenschaft" das Leben als ein "Mittelder Erkenntnis" (1982, S.200). Für ihn ist Philosophie eng verknüpft mit der praktischen Lebensführung und er stellt die Frage, ob Philosophie "bisher überhaupt nur eine Auslegung der Leibes und ein Missverständnis des Leibes" (1982, S.12) gewesen sei. Er geht von einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Menschen aus, die Körper, Seele und Geist in Wechselwirkung zueinander begreift. "Krankheit und Gesundheit sind unter dieser Perspektive weder als streng zu definierende Zustände noch als Gegensätze aufzufassen, sie können weder eindeutig positiv noch negativ besetzt werden" (Carbone & Jung, 2000, S.20).

Für Nietzsche, der sich viele Jahre hindurch mit seinen eigenen schweren chronischen Erkrankungen auseinandersetzte, stellt dieses Thema nicht nur eine geistige, sondern eine existentielle Herausforderung dar: Krankheit könne der erste Schritt zu einer "höheren Gesundheit" sein; diese versteht Nietzsche jedoch nicht als definitives Ziel, sondern als individuelles Lebensprojekt. Wer auf die Herausforderung des Leidens mit dem Willen der Um- und Neugestaltung des eigenen Lebens reagiert, der hat Nietzsche zufolge eine Gesundheit erreicht, die Krankheit nicht ausgrenzt, sondern sie für sich fruchtbar zu machen, sie "an den Pflug" zu spannen weiß (Carbone & Jung, 2000).

... eine Gesundheit an sich gibt es nicht, und alle Versuche, ein Ding derart zu definieren, sind kläglich missraten. Es kommt auf dein Ziel, deinen Horizont, deine Kräfte, deine Antriebe, deine Irrtümer und namentlich auf die Ideale und Phantasmen deiner Seele an, um zu bestimmen, was selbst für deinen Leib Gesundheit zu bedeuten habe. Somit gibt es unzählige Gesundheiten des Leibes; und je mehr man dem Einzelnen und Unvergleichlichen wieder erlaubt, sein Haupt zu erheben, je mehr man das Dogma von der "Gleichheit der Menschen" verlernt, um so mehr muss auch der Begriff einer Normal-Gesundheit, ..., unseren Medizinern abhanden kommen. Und dann erst dürfte es an der Zeit sein, über Gesundheit und Krankheit der Seele nachzudenken und die eigentümliche Tugend eines jeden in deren Gesundheit zu setzten: welche freilich bei dem einen so aussehen könnte, wie der Gegensatz der Gesundheit bei einem anderen. (Nietzsche, 1982, S.134f)

Mit seinem Versuch, die "Leiblichkeit" zu rehabilitieren, tritt Nietzsche gegen eine zweitausendjährige Tradition an, die Denken und Bewusstsein stets in Zusammenhang mit Leibvergessenheit und Leibmissachtung brachte.

Nietzsche hat Einsichten der modernen Tiefenpsychologie vorweggenommen und lässt in seinen Äußerungen einen psychologischen Scharfblick erkennen. Er verstand es, hinter den Idealen und Idolen des Menschen, hinter "ewigen Wahrheiten" der Philosophie, der Metaphysik, der Religion und Moral, verdeckte Motive zu entdecken, den menschlichen Selbstbetrug, seine Triebe und Süchte, Irrtümer und Leidenschaften - also das "Menschliche, Allzumenschliche" (Carbone & Jung, 2000).

Er beschreibt aus eigener Erfahrung welche Chancen, Krankheit und Schmerz bieten und stellt die Frage, ob nicht Krankheit das gewesen sei, was den Philosophen häufig inspiriert habe.

Dies wird in seiner Vorrede zur zweiten Ausgabe der "fröhlichen Wissenschaft" deutlich:

Und was die Krankheit angeht: würden wir nicht fast zu fragen versucht sein, ob sie uns überhaupt entbehrlich ist? ... Erst der große Schmerz, jener lange langsame Schmerz, der sich Zeit nimmt, in dem wir gleichsam wie mit grünem Holze verbrannt werden, zwingt uns Philosophen, in unsere letzte Tiefe zu steigen und alles Vertrauen, alles Gutmütige, Verschleiernde, Milde, Mittlere wohinein wir vielleicht vordem unsere Menschlichkeit gesetzt haben, von uns zu tun. Ich zweifle, ob ein solcher Schmerz "verbessert" -; aber ich weiß, dass er uns vertieft. (Nietzsche, 1982, S.13f)

Nietzsche zufolge ergeben sich Philosophen zeitweilig "mit Leib und Seele" ihrer Krankheit, machen gleichsam "vor sich selbst die Augen zu" und lernen durch Selbst-Befragung und "Selbst-Versuchung", mit einem feineren Auge nach allem zu sehen, das bisher philosophiert worden ist.

Gleichzeitig meint er aber auch: "Die unbewusste Verkleidung physiologischer Bedürfnisse unter die Mäntel des Objektiven, Ideellen, Rein-Geistigen geht bis zum Erschrecken weit - und oft genug habe ich mich gefragt, ob nicht, im großen gerechnet, Philosophie eine Auslegung des Leibes und ein Missverständnis des Leibes gewesen ist" (Nietzsche, 1982, S.12).

Was Nietzsche hier ausdrückt, ist in Bezug auf das angesprochene Thema von besonderer Bedeutung: Er schreibt, dass hinter den höchsten Werturteilen, die im Verlauf der Geschichte gedacht wurden, Missverständnisse der leiblichen Beschaffenheit verborgen liegen, gedacht von einzelnen, aber auch von Ständen oder ganzen Rassen.

Nietzsche bezeichnet die bisherigen Antworten der Metaphysik auf die Frage nach dem Wert des Daseins als "kühne Tollheiten" und meint:

... und wenn derartigen Welt-Bejahungen oder Welt-Verneinungen in Bausch und Bogen, wissenschaftlich gemessen, nicht ein Korn von Bedeutung innewohnt, so geben sie doch dem Historiker und Psychologen um so wertvollere Winke, als Symptome, wie gesagt, des Leibes, seines Geratens und Missratens, seiner Fülle, Mächtigkeit, Selbstherrlichkeit in der Geschichte, oder aber seiner Hemmungen, Ermüdungen, Verarmungen, seines Vorgefühls vom Ende, seines Willens zum Ende. (Nietzsche, 1982, S.12)

Wem galt das Interesse früherer Epochen, wenn sie vom Menschen sprachen? Ist es jener Menschen-Typus von physisch-psychischer Harmonie, nach dem sich die klassische Antike sehnte?

Nietzsche hat jedenfalls alle bis dahin geltenden Werte und Wertkategorien in Frage gestellt, ja regelrecht verworfen, um dann, befreit von diesen, neue zu definieren.

Seine Ansichten zu den Begriffen "Gesundheit und Krankheit" bezieht er aus seinen eigenen Lebenserfahrungen. Er bezeichnet das Leben als "ein Mittel der Erkenntnis" und schreibt:

In media vita! - Nein! Das Leben hat mich nicht enttäuscht! Von Jahr zu Jahr finde ich es vielmehr wahrer, begehrenswerter und geheimnisvoller - von jenem Tag an, wo der große Befreier über mich kam, jener Gedanke, dass das Leben ein Experiment des Erkennenden sein dürfe - und nicht eine Pflicht, nicht ein Verhängnis, nicht eine Betrügerei. (Nietzsche, 1982, S.200)

In diesem Zitat kommt folgendes deutlich zum Ausdruck: Hier äußert sich ein Mensch, der nicht zulässt, dass seine körperlichen Beeinträchtigungen seine Einstellung zum Leben und seine Erkenntnisse über das Leben beherrschen, sondern das Gegenteil ist der Fall - er weiß sie sich nutzbar zu machen - "an den Pflug zu spannen":

" - Man errät, dass ich nicht mit Undankbarkeit von jener Zeit schweren Siechtums Abschied nehmen möchte, deren Gewinn auch heute noch nicht für mich erschöpft ist" (Nietzsche, 1982, S.13).

Für Nietzsche ist Philosophie die "Kunst der Transfiguration": ein Philosoph setzt - nach Nietzsche - immer auch seinen körperlichen Zustand in geistige Form um, es steht ihm weder frei zwischen Seele und Leib zu trennen, noch zwischen Seele und Geist.

Leiblichkeit solle nicht mehr als abspaltbarer Aspekt der Existenz betrachtet werden, sondern die Abhängigkeiten und Bedürfnisse unserer leiblichen Seins sollen in unser Denken mit einbezogen werden.

Er betont, dass "erst auf der Basis eines ganzheitlichen, den Leib einbeziehenden Verständnisses seiner Selbst der Mensch die Kunst praktischer Lebensführung erlernt..." (Carbone & Jung, 2000, S.12). Der Gedanke, dass Gesundheit bzw. Krankheit nicht als Zustände betrachtet werden können, sondern immer auch in Beziehung stehen, zu der Bedeutung, die wir diesen Begriffen einräumen, ist hier wichtig. Und dieser Gedanke spielt auch in der Psychotherapie eine tragende Rolle - z. B. in der Logotherapie von Viktor. E. Frankl.

Nietzsche bezeichnet Krankheit als ein mächtiges Stimulans. Der Begriff Krankheit ist nicht einfach als das Gegenteil von Gesundheit zu definieren, sondern wird aus einem Denken, das in Gegensätze verhaftet ist, herausgelöst. Er fordert auf, Gesundheit und Krankheit als dasjenige zu begreifen, dem gegenüber der einzelne - vor dem Hintergrund seiner eigenen Existenzbedingungen - eine aktive Verantwortung trägt (Carbone & Jung, 2000).

Ein Zitat Nitzsches aus "Die fröhliche Wissenschaft" ist besonders interessant; unter dem Titel "Der Wille zum Leiden und die Mitleidigen" schreibt er:

Das, woran wir am tiefsten und persönlichsten leiden, ist fast allen anderen unverständlich und unzugänglich: Darin sind wir dem Nächsten verborgen .... Überall aber, wo wir als Leidende bemerkt werden wird unser Leiden flach ausgelegt; es gehört zum Wesen der mitleidigen Affektion, dass sie das fremde Leid des eigentlich Persönlichen entkleidet - unsre "Wohltäter" sind mehr als unsre Feinde die Verkleinerer unsres Wertes und Willens .... Die gesamte Ökonomie meiner Seele, und deren Ausgleichung durch das Unglück, das Aufbrechen neuer Quellen und Bedürfnisse, das Zuwachsen alter Wunden, das Abstoßen ganzer Vergangenheiten - das alles, was mit dem Unglück verbunden sein kann, kümmert den lieben Mitleidigen nicht: er will helfen und denkt nicht daran, dass es eine persönliche Notwendigkeit des Unglücks gibt, .... Nein, davon weiß er nichts: die Religion des "Mitleidens" (oder "das Herz") gebietet zu helfen, und man glaubt am besten geholfen zu haben, wenn man am schnellsten geholfen hat! Wenn ihr Anhänger dieser Religion dieselbe Gesinnung, die ihr gegen die Mitmenschen habt, auch wirklich gegen euch selber habt, wenn ihr euer eigenes Leiden nicht eine Stunde auf euch liegen lassen wollt und immerfort allem möglichen Unglücke von ferne her schon vorbeugt, wenn ihr Leid und Unlust überhaupt als böse, hassenswert, vernichtungswürdig, als Makel am Dasein empfindet: nun, dann habt ihr, außer eurer Religion des Mitleidens, auch noch eine andere Religion im Herzen, und diese ist vielleicht die Mutter von jener - die Religion der Behaglichkeit. Ach, wie wenig wisst ihr vom Glücke des Menschen, ihr Behaglichen und Gutmütigen! denn das Glück und das Unglück sind zwei Geschwister und Zwillinge, die miteinander großwachsen oder, wie bei euch, miteinander - klein bleiben. (Nietzsche, 1982, S.212f)

Was Nietzsche hier über das Mitleiden äußert, soll an dieser Stelle näher analysiert werden:

In der gleichen Weise, in der er Krankheit und Gesundheit nicht als etwas Gegensätzliches versteht, begreift er auch Glück und Unglück nicht als zwei Gegensätze, ja er meint sogar, dass diese beiden nur zusammen "groß werden können". Dadurch können negativ besetzte Begriffe, wie Leid, Trauer, aber auch Krankheit oder Behinderung, eine völlig andere Bedeutung erhalten, denn sie schließen nicht von vornherein positiv Verstandenes aus. Krankheit und Behinderung werden, wie Gesundheit oder Leistungsfähigkeit, als sogenannte Zustände in ihrer Wertigkeit aufgehoben, aufgehoben in der Person, die all diese wert-besetzten Begriffe und Zustände in sich vereint und dadurch erst als Persönlichkeit hervorgeht. Hiermit wird ein anderes Wahrnehmen vom behinderten Menschen erst möglich gemacht: Es kann gefragt werden, ob Behinderung und Erkrankung vielleicht sogar wesenhaft zum Menschen gehört.

Vielleicht werden die Menschen und Zeiten durch nichts so sehr voneinander geschieden als durch den verschiednen Grad von Kenntnis der Not, den sie haben: Not der Seele wie des Leibes .... So aber scheint es mir bei den meisten jetzt zu stehen. Aus der allgemeinen Ungeübtheit im Schmerz beiderlei Gestalt und einer gewissen Seltenheit des Anblicks eines Leidenden ergibt sich nun eine wichtige Folge: Man hasst jetzt den Schmerz viel mehr als frühere Menschen und redet ihm viel übler nach als je, ja man findet schon das Vorhandensein des Schmerzes als eines Gedankens kaum erträglich. (Nietzsche, 1982, S.76f)

Nietzsche meint, dass die großen Fragezeichen am Wert alles Lebensin Zeiten gesetzt werden, in denen eine Verfeinerung und Erleichterung des Daseins schon aus "unvermeidlichen Mückenstichen des Leibes und der Seele" quälende, "blutige und bösartige" Befindlichkeiten macht.

Zuletzt bliebe noch die große Frage offen, ob wir der Erkrankung entbehren könnten, ...., und ob nicht namentlich unser Durst nach Erkenntnis und Selbsterkenntnis der kranken Seele so gut bedürfe als der gesunden: kurz, ob nicht der alleinige Wille zur Gesundheit ein Vorurteil, eine Feigheit und vielleicht ein Stück feinster Barbarei und Rückständigkeit sei. (Nietzsche, 1982, S.135)

Was könnte Nietzsche damit meinen, wenn er den "alleinigen Willen zu Gesundheit" als Barbarei und Rückständigkeit bezeichnet?

Im geschichtlichen Verlauf sind häufig diejenigen, die sich unbehindert stark und geistig "gesund" fühlten, zu Behinderern im Leben ihrer Mitmenschen geworden. Nach Overdick-Gulden (2004/2004) reagiert man, in dem arteigene Grenzen missachtet, die persönliche "Zerbrechlichkeit" verdrängt und die unbestimmte Angst vor dem Nachlassen der Kräfte und das "Sein zum Tode" tabuisiert werden, buchstäblich "niederschmetternd" auf alle, die irgendwelche Schwächen zeigen. Man verdrängt alles, was die Grenzen des Menschen und somit auch die ureigenen aufdeckt, und will all jene ausmerzen, die solche prophetisch beleuchten.

Aus diesem Blickwinkel betrachtet hat Nietzsches Version von Mitleid als "Lebensschwäche" oder "elitärem Selbstgenuss" zu tun mit dem Selbst-Mitleid einer Gesellschaft, die sich verbal zu solidarisieren weiß, dem Bemitleideten jedoch häufig mit spürbarer Zurückhaltung begegnet und das Negative, "Andersartige" als belastende Zumutung ablehnt.

Denn Andersheit ist in unserer Gesellschaft nach wie vor eine Provokation, das Wahrnehmen von "Anderssein" lässt uns erahnen, in wie weit wir selbst Träger von Vor- und Werturteilen sind, die uns behindern. Im Erblicken von Nicht-Normalem, Ver-rücktem entdecken wir unsere eigene Unvollkommenheit (Overdick-Gulden, 2004/2004).

Aus dieser Angst heraus kann mitleidiges Verhalten für jenen, dem es gilt, nur eine Wertminderung darstellen. Die bemitleidete - die behinderte - Person wird in einer Weise wahrgenommen, die sie ihrer Persönlichkeit beraubt, denn der Mitleidige begreift nicht, dass die Person mit Behinderung ihr Da-Sein, ihre Identität kraft - und nichttrotz - ihrer Behinderung erfährt.

Vielleicht wäre Kierkegaards Verständnis von Mitgefühl als Solidarität hier eher angebracht. Kierkegaard, der im Kapitel 5.1 ausführlicher zitiert wird, schreibt zum Begriff Mitleid folgendes:

Erst wenn der Mitleidende in seinem Mitleid sich so zu dem Leidenden verhält, dass er im strengsten Sinne begreift, dass es seine Sache ist, um die es hier geht, erst wenn er sich so mit dem Leidenden zu identifizieren weiß, dass er, in dem er um eine Erklärung kämpft, für sich selber kämpft ... erst dann bekommt das Mitleid Bedeutung. (Kierkegaard, 2002, S.110)

Um wieder zu Nietzsche zurück zu kommen:

Nietzsche bezeichnet den Schmerz - gleich der Lust - als eine "arterhaltende Kraft ersten Ranges":

Ich höre im Schmerz den Kommandoruf des Schiffskapitäns: "zieht die Segel ein!" Auf tausend Arten die Segel zu stellen, muss der kühne Schifffahrer "Mensch" sich eingeübt haben, sonst wäre es gar zu schnell mit ihm vorbei, und der Ozean schlürfte ihn zu bald hinunter. (Nietzsche, 1982, S.198)

Wieder vereint Nietzsche zwei scheinbare Gegensätze, Schmerz und Lust, und hebt dadurch die ihnen zugeschriebenen Wertigkeiten auf. Der Schmerz wird erfahren als Signal, das uns auffordert, unsere Energie zu drosseln bzw. unser Dasein zu überdenken. Und wieder wird hier der ganzheitliche Aspekt bei der Beurteilung von Krankheit in den Vordergrund gestellt, die Einbeziehung der Psyche in das physische Geschehen. Nietzsche spricht hier jedoch noch einen weiteren Gedanken an, der vielleicht mit seinem Begriff des "Übermenschen" in Verbindung gebracht werden könnte: Er meint, dass es Menschen gäbe, die beim Herannahen des großen Schmerzes, beim "Heraufziehen des Sturmes", "den entgegengesetztenKommandoruf hören" und sich als stolz, glücklich und kriegerisch erleben. Diese heroischen Menschen seien die großen "Schmerzbringer" der Menschheit:

... jene wenigen oder seltenen, die eben dieselbe Apologie nötig haben wie der Schmerz überhaupt - und wahrlich! man soll sie ihnen nicht versagen! Es sind arterhaltende, artfördernde Kräfte ersten Ranges: und wäre es auch nur dadurch, dass sie der Behaglichkeit widerstreben und vor dieser Art Glück ihren Ekel nicht verbergen. (Nietzsche, 1982, S.198)

Wenn Nietzsche vom "Übermenschen" spricht, könnte er nicht jenen Menschen vor sich haben, der all diese Vielfalt in sich vereint, sowohl das als positiv bewertete, wie auch das negierte, und - diese Vielfalt an sich und in sich annehmend und akzeptierend - sich so vom "Herdenmenschen" distanziert?

Ein solcher Übermensch hätte aber dann nichts zu tun mit einem skrupellosen, über jede menschliche Moral erhabenen, "homo superior", wie er häufig interpretiert wird.

Nietzsche schreibt in Ecce homo, dass er in den Jahren seiner niedrigsten Vitalität aufhörte, Pessimist zu sein. Aus seinem Willen zum Leben, entwarf er seine Philosophie, erlernte eine Psychologie des "Um-die-Ecke-Sehns":

Von der Krankenoptik aus nach gesünderen Begriffen und Werten, und wiederum umgekehrt aus der Fülle und Selbstgewissheit des reichen Lebens hinuntersehn in die heimliche Arbeit des décadence-Instinkts - das war meine längste Übung, meine eigentliche Erfahrung, wenn irgendwohin wurde ich darin Meister. Ich habe es jetzt in der Hand, ich habe die Hand dafür, Perspektiven umzustellen: erster Grund, weshalb für mich allein vielleicht eine "Umwertung der Werte" überhaupt möglich ist. (Nietzsche, 1977, S.42)

Diese Bereitschaft zum Perspektivenwechsel spricht auch Lesch (2003) an: Einen Perspektivenwechsel, der das Bewusstsein dafür schärft, dass der eigene Status der Stärke und Entscheidungskompetenz alles andere als selbstverständlich ist.

Auch die Arbeiten des Philosophie betreibenden Alexandre Jollien können als Möglichkeit eines Perspektivenwechsels angesehen werden. Jollien, der aus eigener Erfahrung einer Behinderung "Denkgewohnheiten im Umgang mit Normalität und Leistungsfähigkeit" (Lesch, 2003) herausfordert, bezieht sich in seinem Buch "Lob der Schwachheit" (1999/2001) unter anderem auf Nietzsche, dessen Philosophie er seinerseits als Herausforderung empfand. Jollien bezeichnet sein Interesse für Philosophie als eine Möglichkeit sich zu wappnen im Kampf gegen gesellschaftliche Vorurteile und Etikettierung. Zum Thema "Mitleid" meint er, dass das Mitleiden tiefer verletze als die Verachtung:

Ja, bloß kein Mitleid. Auch hier stimme ich Nietzsche zu. ... er hat Recht, wenn er das "geheuchelte Mitleiden" anprangert. Täglich begegne ich diesem gönnerhaften Blick, der vielleicht ehrlich glaubt, mir Freude zu machen, der jedoch meine Freiheit leugnet und ipso facto mich leugnet. (Jollien, 1999/2001, S.60)

Das Mitleid anästhesiere durch seine Schalheit, so Jollien, und unangebrachte Besorgnis enge die Freiheit des Bemitleideten ein. Somit wird der Mitleidende zum "Verkleinerer des Wertes und Willen" des Bemitleideten, um hier nochmals Nietzsche zu zitieren.

Schlussbetrachtungen

Friedrich Nietzsche hat eine Philosophie hervorgebracht, die sich deutlich von derjenigen seiner philosophischen Vorgänger unterscheidet, unabhängig davon, ob oder in welchem Umfang sich seine fortschreitende Erkrankung in seinen Werken widerspiegelt; und niemand wird leugnen können, dass sein philosophisches Gedankengut und sein psychologischer Scharfblick einer einzigartigen Persönlichkeit entspringen.

Der Name Nietzsche verweist auf einen weithin bekannten Philosophen des 19. Jahrhunderts und nicht auf einen den größten Teil seines Lebens an Krankheiten leidenden Menschen. Den gängigen Wertmaßstäben unserer Gesellschaft folgend, verführt jedoch der Anblick einer behinderten oder kranken Person meist dazu, vordergründig nur die Behinderung oder Erkrankung wahrzunehmen. Die Philosophie Nietzsches stellt dies in zweierlei Weise in Frage: Einmal in dem sie gängige Wertmaßstäbe und gedachte Wahrheiten verwirft, zum zweiten, da Nietzsche selbst in seinem und durch sein Schaffen widerlegt, dass Kranksein an sich schon eine existentielle Bedrohung darstellt. Nietzsche spricht, wenn er über Krankheit und Leiden philosophiert, als "Experte in eigener Sache", nur er selbst kann sich aus seiner Lebenserfahrung heraus in dieser dargestellten Weise philosophisch äußern.

Nietzsches Ansichten und Äußerungen zum Thema Krankheit lassen sich auch auf den Begriff Behinderung beziehen, denn die Grenzen zwischen Behinderung und chronischen Krankheiten sind fließend. Entscheidend seien in beiden Fällen Selbstauslegung und Bewältigung, so Lanzerath (2000, S.239).

Frankl, Begründer der dritten Wiener Schule nach Sigmund Freud und Gustav Adler, geht von einem Menschenbild aus, bei dem das Streben des Menschen nach Sinn im Mittelpunkt steht. "Seine" Logotherapie ist auf Sinnfindung für den einzelnen ausgerichtet.

Er definiert den Menschen als ein Wesen, das letztlich und eigentlich auf der Suche nach Sinn ist:

Der Mensch ist immer schon ausgerichtet und hingeordnet auf etwas, das nicht wieder er selbst ist, sei es eben ein Sinn, den er erfüllt, oder anderes menschliches Sein, dem er begegnet. So oder so: Menschsein weist immer schon über sich selbst hinaus, und die Transzendenz ihrer selbst ist die Essenz menschlicher Existenz. (Frankl, 1996, S.9)

In seinem Buch "Der leidende Mensch - Anthropologische Grundlagen der Psychotherapie" schreibt er:

"Der unbedingte Mensch" ist zunächst der Mensch, der unter allen Bedingungen Mensch ist und auch noch unter den ungünstigsten ... Bedingungen Mensch bleibt - der Mensch, der unter keiner Bedingung sein Menschentum verleugnet, vielmehr in Unbedingtheit "zu ihm steht"

... diese Kennzeichnung des unbedingten Menschen ist eine ethische; sie entspricht einer moralischen ... Norm, einem Idealtypus. Neben diese normative sollensmäßige Definition stellt sich jedoch auch eine daseinsmäßige, ontologische, und im Sinne dieser Begriffsfassung ist der Mensch ein insofern unbedingter, als er in seiner Bedingtheit "nicht aufgeht"; insofern, als keine Bedingtheit imstande ist, den Menschen vollends "auszumachen"; insofern, als sie ihn zwar konditioniert, aber nicht konstituiert. Unter Bedingungen des Menschseins stehend, steht der unbedingte Mensch trotzdem zu seinem Menschsein: er trotzt den Bedingungen, inmitten deren Fülle er sich gestellt findet. In diesem, im ontologischem Sinne, ist der Mensch jedoch nur bedingt ein un-bedingter: er kann un-bedingt sein, aber er muss es nicht sein. (Frankl, 1996, S.66)

Frankl will aufzeigen, inwiefern der Mensch als un-bedingter bestehen kann, bestehen trotz aller Bedingtheit. Mit anderen Worten: es soll erwiesen werden, inwieweit der Mensch in seiner Bedingtheit - und in dieser Arbeit geht es um das durch Krankheit oder Behinderung "Bedingtsein" - immer auch schon über sie hinaus ist oder zumindest hinaus sein kann und über seine faktische Bedingtheit, über die Bedingtheit seiner "Faktizität" hinaus, in Un-bedingtheit zu "existieren" vermag.

Er spricht vom "Sinn des Leidens" und meint, worauf es ankomme, sei die Haltung, in der sich ein Mensch der Krankheit stelle, die Einstellung, mit der er sich mit der Krankheit auseinandersetze. "Das Wie des Tragens notwendigen Leidens birgt möglichen Sinn" (Frankl, 1977, S.80f).

Auch Lanzerath (2000) schreibt, dass die Evaluation von Krankheit im Kontext der Lebensführung den Betroffenen mit der Frage nach dem Sinn seines Daseins konfrontieren könne. Dies sei eine Konfrontation mit der eigenen kontingenten Existenz, die im Negativum des Krankseins auch etwas Positives erkennen lasse: die Krankheit als Aufruf zur Eigentlichkeit.

Weiters führt er an, dass vor allem von kunstschaffenden Menschen der Umstand geltend gemacht worden sei, dass Krankheitserfahrung und -erleben zumindest einen epistemischen Wert darstellen, der schon damit beginne, den Eigenwert des Lebens intensiver wahrzunehmen. Er bezieht sich auf den Schriftsteller M. Proust, der "das erheblich positive Potential des Krankheitserlebens für den persönlichen Erkenntnisgewinn und das literarische Schaffen, das sich ohne die Krankheitserfahrung nie hätte entfalten können", betont (Lanzerath, 2000, S.207).

Um zu Frankl zurückzukommen:

Ist es also nicht so, dass der Mensch eigentlich und ursprünglich darnach strebt, glücklich zu sein? Hat denn nicht selbst Kant zugegeben, dass dies der Fall sei, und nur hinzugesetzt, der Mensch solle auch darnach streben, des Glücklichseins würdig zu sein? Ich würde sagen, was der Mensch wirklich will, ist letzten Endes nicht das Glücklichsein an sich, sondern ein "Grund" zum Glücklichsein. (Frankl, 1996, S.9)

Frankl meint, das Glück bzw. die Lust stelle sich von selber ein, sobald ein Grund zum Glücklichsein gegeben sei.

Für Kant ist "die Glückseligkeit die Folge der Pflichtbeobachtung" (Kant, 1797, zitiert nach Frankl, 1996, S.9) - Frankl führt dies weiter aus und überträgt Kants Aussage vom Bereich der Sittlichkeit auf den der Sinnlichkeit:

Denn im klinischen Alltag zeigt es sich immer wieder, dass es gerade die Abwendung vom Grund zum Glücklichsein ist, die den ... Menschen ... nicht glücklich werden lässt. Wodurch aber kommt diese pathogene Abwendung vom Grund zum Glücklichsein zustande? Durch eine forcierte Zuwendung zum Glück selbst, zur Lust selbst. (Frankl, 1996, S.9)

Könnte es nicht sein, dass gerade diese "forcierte Zuwendung zum Glück bzw. zur Lust selbst" auch mit ein Grund ist für die negative, abwertende Einstellung vieler sogenannter Gesunder gegenüber all jenem, das mit Krankheit oder Behinderung verbunden ist?

Frankl zitiert Kierkegaard, der einmal äußerte, die Tür zum Glück gehe nach außen auf und wer sie einzurennen versuche, dem verschließe sie sich, und erklärt dies folgendermaßen: Wovon der Mensch zutiefst und zuletzt durchdrungen sei, sei weder der Wille zur Macht (wie Gustav Adler meinte), noch der Wille zur Lust (wie Siegmund Freud propagierte), sondern ein Wille zum Sinn. Es geht Frankl um den personalen und konkreten Lebenssinn eines Menschen, dessen Erfüllung jedem einzelnen abverlangt und aufgetragen ist. Und allein dieser Lebenssinn ist für Frankl von therapeutischer Dignität (Frankl, 1977).

Seine Annäherung an existenzphilosophisches Gedankengut wird deutlich in der Äußerung:

Die Deutung von Sinn setzt voraus, dass der Mensch geistig ist, während die Erfüllung von Sinn voraussetzt, dass er frei und verantwortlich ist. Diese drei Existentialien sind uns selbstverständlich nur dann zugänglich, wenn wir ihnen in die noologische Dimension folgen, in die, aus der psychologisch-biologischen Ebene heraus, sich erhebend der Mensch ja überhaupt erst sich konstituiert; ... (Frankl, 1996, S.38)

Frankl ist also der Ansicht, dass die Einheit von Leiblichem und Seelischem noch nicht den ganzen Menschen ausmache. Zur Ganzheit des Menschen gehört vielmehr noch ein Drittes, gehört das Geistige wesentlich mit hinzu. Der Mensch hat Leib und Seele, aber er ist Geist. Der Mensch ist Einheit und Ganzheit in dem Sinne, dass sich das Geistige in ihm mit dem Leiblichen und Seelischen auseinandersetzt. "Immer nimmt der Mensch als Geist zu sich als Leib und Seele Stellung" (Frankl, 1996, S.112).

Unter dem Begriff "Geist" versteht Frankl die "Dimension der spezifisch humanen Phänomene", wie etwa das Phänomen der "Selbsttranszendenz", also der Fähigkeit des Menschen "über sich selbst hinaus zu gehen" und sich etwas (einer Aufgabe) oder jemandem (einer Person) zuzuwenden.

Tatsächlich geht menschliches Dasein immer schon über sich hinaus, weist es immer schon auf einen Sinn hin. In diesem Sinne ist es dem Menschen in seinem Dasein nicht um Lust oder um Macht, aber auch nicht um Selbstverwirklichung, vielmehr um Sinnerfüllung zu tun. (Frankl, 1977, S.93)

Die geistige Person ist durch eine psychophysische Erkrankung zwar störbar, aber nicht zerstörbar. Eine Krankheit kann den psychophysischen Organismus zerstören bzw. zerrütten, und dieser Organismus stellt den Spielraum der Person und deren Ausdrucksfeld dar. Das Eigentliche am Menschen jedoch, sein Geistiges, ist unzerstörbar, die geistige Person bleibt unberührt. Somit gilt: Die (geistige) Person ist nicht krank sondern hat eine Krankheit, und ein Arzt behandelt nur Krankheiten, aber nicht den Kranken selbst.

... denn wo wir nicht mehr Krankheiten behandeln, sondern kranke Menschen als solche, als Menschen, als geistige Personen, dort dürfte eigentlich auch schon nicht mehr von Krankheit die Rede sein: dort fallen alle nosologischen Kategorien fort, und dort - im Bereich personalen Geistes - stehen nur mehr noch die noologischen Kategorien zur Verfügung. Sie jedoch lauten längst nicht mehr "gesund - krank", sondern "wahr - falsch". (Frankl, 1996, S.108)

Auf Grund seines "Willens zum Sinn" strebt der Mensch danach, Sinn zu finden und zu erfüllen. Dies ist ihm möglich durch Verwirklichung von Werten. Frankl unterscheidet drei Wertkategorien: Der Mensch kann schöpferische Werte verwirklichen in dem er z. B. Aufgaben erfüllt, die sich ihm stellen. Er kann Erlebniswerte verwirklichen durch die Liebe zu einer anderen Person oder die Freude an der Natur, der Musik usw. und der Mensch kann Sinn finden in der Verwirklichung von Einstellungswerten, in dem er sich also einer Situation, etwas Unabänderlichem in bestimmter Weise stellt.

Die Aufgabe des Arztes ist es nun, so Frankl, nicht nur seine Patientinnen arbeits- oder auch genussfähig zu machen, sondern - in Bezug auf z. B. unheilbar Kranke - sie auch in ihrer Leidensfähigkeit zu unterstützen. Unter der Leidensfähigkeit versteht Frankl nun die Fähigkeit, das zu verwirklichen, was er - wie bereits erwähnt - als Einstellungswerte bezeichnet, denn nicht nur das Schaffen oder das Erleben, Begegnen, Lieben könne dem Dasein Sinn geben - so Frankl - sondern auch das Leiden. Frankl geht noch einen Schritt weiter, in dem er die Einstellung des Menschen zu Unabänderlichem nicht nur als irgendeine Möglichkeit bezeichnet, sondern als die Möglichkeit, den höchsten Wert zu verwirklichen und als die Gelegenheit, den tiefsten Sinn zu erfüllen:

Versuchen wir, die Frage zu beantworten, warum der Sinn, den das Leiden dem Menschen offeriert, der höchstmögliche ist. Nun, die Einstellungswerte erweisen sich insofern als ausgezeichnet gegenüber den schöpferischen und Erlebniswerten, als der Sinn des Leidens dem Sinn der Arbeit und dem Sinn der Liebe dimensional überlegen ist. (Frankl, 1977, S.81)

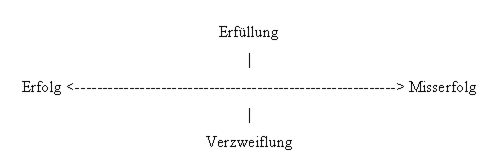

Denn - so Frankl - man kann davon ausgehen, dass sich der Homo sapiens aufgliedern lässt, und zwar in den Homo faber, der seinen Daseinssinn durch Arbeit erfüllt, in den Homo amans, der erlebend, begegnend und liebend seinem Leben Sinn gibt, und in den Homo patiens, den leidenden, sein Leiden leistenden Menschen. "Der Homo faber ist nun so recht, was man einen Erfolgsmenschen nennt; er kennt nur zwei Kategorien, und nur in ihnen denkt er: Erfolg und Misserfolg. Zwischen diesen beiden Extremen bewegt sich sein Leben in der Linie einer Erfolgsethik" (Frankl, 1977, S.81).

Beim Homo patiens verhalte es sich, so meint Frankl, anders: Seine Kategorien heißen nicht mehr Erfolg und Misserfolg, sondern Erfüllung und Verzweiflung. Mit diesem Kategorienpaar stelle er sich jedoch senkrecht zur Linie aller Erfolgsethik, da "Erfüllung und Verzweiflung" einer anderen Dimension angehören.

Aus dieser dimensionalen Verschiedenheit aber ergibt sich ihre dimensionale Überlegenheit; denn siehe, der Homo patiens kann sich noch im äußersten Misserfolg, im Scheitern erfüllen. So hätte sich denn gezeigt, dass Erfüllung mit Misserfolg kompatibel ist, nicht anders als Erfolg mit Verzweiflung. Doch ist dies nur von der dimensionalen Differenz der zwei Kategorienpaare her zu verstehen. Freilich: Würden wir den Triumph des Homo patiens, seine Sinn- und Selbsterfüllung im Leiden, in die Linie der Erfolgsethik hineinprojizieren, so müsste er sich auf Grund der dimensionalen Differenz punktuell abbilden, das heißt, wie ein Nichts aussehen, als eine Absurdität imponieren. Mit anderen Worten: in den Augen des Homo faber muss der Triumph des Homo patiens Torheit und Ärgernis sein. (Frankl, 1977, S. 82) (siehe Abbildung 1)

Abbildung 1 (Frankl, 1977, 81f)

Natürlich hat die Möglichkeit, schöpferische Werte zu verwirklichen, also dem Dasein handelnd zu begegnen, Vorrang gegenüber der Notwendigkeit, sich einem unabänderlichen Tatbestand zu stellen, also Einstellungswerte zu verwirklichen. Die Sinnmöglichkeit, die im Annehmen von Schicksalhaftem gegeben ist, steht zwar dem Wertrang nach über der Sinnmöglichkeit des Schaffens, "dem Leidenssinn kommt [also] der Primat zu", wie Frankl es ausdrückt, jedoch hat die "Sinnerfüllung im Schaffen" Priorität; denn "nicht schicksalhaft notwendiges, sondern unnötiges Leiden auf sich zu nehmen, wäre keine Leistung, vielmehrMutwille" (Frankl, 1977, S.82).

So gilt für Frankl folgendes: Kein Philosoph und auch kein Psychotherapeut könne einem kranken Menschen sagen, was der Sinn sei, wohl aber dass das Leben einen Sinn habe.

Und mehr als dies: dass es diesen Sinn behält unter allen Bedingungen und Umständen, und zwar dank der Möglichkeit, auch noch im Leiden einen Sinn zu finden, das Leiden auf der menschlichen Ebene in eine Leistung zu verwandeln und damit Zeugnis abzulegen von etwas, dessen der Mensch fähig ist, unter allen Umständen.

Frankl schreibt:

... - aber was die Möglichkeiten einer Sinnerfüllung anlangt, sind es sie [die Möglichkeiten] allein, die da vergänglich sind. Sobald sie nämlich einmal verwirklicht worden sind, sind sie es ein- für allemal; denn eine Möglichkeit, die wir in eine Wirklichkeit verwandelt haben, haben wir sozusagen ins Vergangen-sein hineingerettet, wo nichts unwiederbringlich verloren, sondern alles unverlierbar geborgen ist, wo es aufbewahrt ist, wo es vor der Vergänglichkeit bewahrt ist. .... Wir sehen immer nur die Stoppelfelder der Vergänglichkeit - und übersehen die vollen Scheunen, in die wir die Ernte unseres Lebens eingebracht haben - die Taten, die wir getan, die Werke, die wir gewirkt, die Lieben, die wir geliebt haben, und die Leiden, die wir mit Mut und Würde durchgestanden. (Frankl, 1996, S.61f)

Diese, meint Frankl, machen den Wert eines Menschen aus. Es ist ein Wert, der sich aus der Vergangenheit herleitet, und nichts mit einer Nützlichkeit in der Gegenwart zu tun hat. Unsere Leistungsgesellschaft aber neigt dazu, den alten, behinderten oder kranken Menschen auf Grund seiner mangelnden Nützlichkeit abzuwerten.

Mit dem Begriff "lebensunwert" ist offensichtlich unnützes, nutzloses Dasein gemeint. Nur werde dabei - so Frankl - der Unterschied zwischen Nutzwert und Würde ignoriert:

Nutzwert mag gemessen werden an der Lebenstüchtigkeit und Leistungsfähigkeit eines Individuums, also an dessen vitaler und sozialer Tauglichkeit; aber die Würde eines Menschen - eines Menschen als Person - bleibt ungeschmälert und unangetastet von jenem Verlust an Nutzwert, den diese geistige Person durch psychophysische Zerrüttung erleiden mag. (Frankl, 1996, S.109)

Um Immanuel Kant zu zitieren: "Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes ... gesetzt werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist ... das hat eine Würde" (Kant, 1797, S.434). Der Mensch hat also nicht Wert, der Mensch hat Würde.

Mit Frankls Worten ausgedrückt: Die geistige Person steht hinter dem psychophysischen Krankheitsgeschehen, ihre Würde steht darüber - über der vital-sozialen Werteinbuße.

An den Arzt werden heutzutage Fragen herangetragen, die eigentlich nicht medizinischer, sondern philosophischer Natur sind - so Frankl. "Es hieße nur einen Rat von Kant befolgen, gedächten wir, die Philosophie als eine Medizin anzuwenden. Wenn sie perhorresziert wird dann liegt der Verdacht nahe, dass es aus der Angst heraus geschieht, mit dem eigenen existentiellen Vakuum konfrontiert zu werden" (Frankl, 1996, S.19).

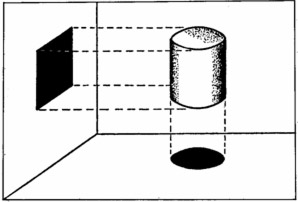

Viktor E. Frankl spricht von "Dimensionen des Menschseins" (Frankl, 1979), von einer Dimensionalontologie, und führt zwei Gesetzte dieser Dimensionalontologie an, wobei er diese Gesetze mit Hilfe der Geometrie veranschaulicht:

Das erste Gesetz lautet folgendermaßen: Ein und dasselbe Ding, aus einer Dimension heraus in verschiedene Dimensionen hinein projiziert, die niedriger sind als seine eigene, bildet sich auf eine Art und Weise ab, dass die Abbildungen einander widersprechen. Projiziert man z. B. ein Trinkglas mit der geometrischen Form eines Zylinders aus dem dreidimensionalen Raum in die zweidimensionalen Ebenen des Grund- und Seitenrisses hinein, dann ergibt dies im einen Fall einen Kreis, im anderen Fall ein Rechteck. Ein weiterer Widerspruch ergibt sich dadurch, dass die Projektion in jedem Fall eine geschlossene Figur erzeugt, das Trinkglas jedoch ein offenes Gefäß ist (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2 (1. Gesetz der Dimensionalontologie)

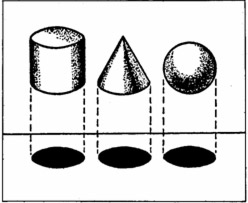

Das zweite Gesetz der Dimensionalontologie lautet: Nicht ein und dasselbe, sondern verschiedene Dinge, aus ihrer Dimension heraus und in ein und dieselbe Dimension hinein projiziert, die niedriger ist als ihre eigene, bilden sich auf eine Art und Weise ab, dass die Abbildungen einander nicht widersprechen, sondern mehrdeutig sind. Projiziert man z. B. einen Zylinder, einen Kegel und eine Kugel aus dem dreidimensionalen Raum heraus in die zweidimensionale Ebene hinein, dann ergibt dies in jedem Falle einen Kreis. Geht man davon aus, dass es sich um Schatten handelt, die der Zylinder, der Kegel und die Kugel werfen, dann sind diese Schatten insofern mehrdeutig, als man aus ihnen nicht darauf schließen kann, ob sie durch einen Zylinder, einen Kegel oder eine Kugel geworfen werden (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3 (2. Gesetz der Dimensionalontologie)

Frankl wendet nun das eben Gesagte auf den Menschen an:

Auch der Mensch, um die Dimension des spezifisch Humanen reduziert, und in die Ebenen der Biologie und Psychologie projiziert, bildet sich auf eine Art und Weise ab, dass die Abbildungen einander widersprechen.

Denn die Projektion in die biologische Ebene ergibt somatische Phänomene, während die Projektion in die psychologische Ebene psychische Phänomene ergibt. Im Lichte der Dimensionalontologie aber widerspricht der Widerspruch nicht der Einheit des Menschen. Er tut es ebenso wenig wie der Widerspruch zwischen dem Kreis und dem Rechteck der Tatsache widerspricht, dass es sich um die Projektion ein und desselben Zylinders handelt. (Frankl, 1979, S.25f)

Frankl meint nun weiter: Die Einheit der menschlichen Seinsweise überbrücke die Mannigfaltigkeit der unterschiedlichen Seinsarten, an denen sie teilhat, also Gegensätze wie Physe und Psyche. Diese Einheit lasse sich aber nicht in Ebenen finden, in die wir den Menschen projizieren; sie sei ausschließlich in der Dimension des spezifisch Humanen zu finden. "Es kann also nicht die Rede davon sein, dass wir das psychophysische Problem lösen. Es mag aber sehr wohl sein, dass die Dimensionalontologie ein Licht darauf wirft, warum das psychophysische Problem unlösbar ist" (Frankl, 1979, S.26).

Frankl führt weiter aus: Ein offenes Gefäß, projiziert in die Ebenen des Grund- und des Seitenrisses, ergibt geschlossene Figuren; bezogen auf das Problem der Willensfreiheit bedeutet dies, dass der Mensch sich in der biologischen Ebene als ein geschlossenes System physiologischer Reflexe abbildet, und in der psychologischen Ebene als ein geschlossenes System psychologischer Reaktionen. Die Projektion ergebe also wieder einen Widerspruch, so Frankl, da zum Wesen des Menschen seine "Weltoffenheit" gehöre. "Mensch sein heißt auch schon über sich selbst hinaus sein" (Frankl, 1979, S.26).

Die Geschlossenheit der Systeme physiologischer Reflexe oder psychologischer Reaktionen stehe aber im Lichte der Dimensionalontologie in keinem Widerspruch zur Menschlichkeit des Menschen, genauso wenig, wie die Geschlossenheit des Grund- und Seitenrisses des Zylinders einen Widerspruch zu dessen Offenheit bedeute.

Für Frankl haben die in den niedrigeren Dimensionen gewonnenen Befunde innerhalb dieser Dimensionen ihre Gültigkeit und er bezieht sich dabei auf die Reflextheorie Pawlows, den Behaviorismus von Watson oder die Psychoanalyse Freuds.

Wenn Frankl von "niedrigeren" bzw. "höheren" Dimensionen spricht, will er damit keineswegs eine Rangordnung oder ein Werturteil setzen: Denn mit höherer Dimension meint er eine umfassendere Dimension, welche die niedrigere in sich einschließt und einbegreift. Somit ist die niedrigere Dimension in der höheren durchaus im mehrdeutigen Sinne von Hegel "aufgehoben":

Womit wir auch schon dort angelangt wären, wo sich das zweite Gesetz der Dimensionalontologie auf den Menschen anwenden lässt: Projiziere ich nicht dreidimensionale Gebilde in eine zweidimensionale Ebene, sondern Gestalten wie Fedor Dostojewski oder Bernadette Soubirous in die psychiatrische Ebene, dann ist für mich als Psychiater Dostojewski nichts als ein Epileptiker wie jeder andere Epileptiker und Bernadette nichts als eine Hysterikerin mir visionären Halluzinationen. Was sie darüber hinaus sind, bildet sich in der psychiatrischen Ebene nicht ab. Denn sowohl die künstlerische Leistung des einen als auch die religiöse Begegnung der anderen liegt außerhalb der psychiatrischen Ebene. Innerhalb der psychiatrischen Ebene aber bleibt alles so lange mehrdeutig, bis es transparent wird auf etwas anderes hin, das dahinter stehen mag, das darüber stehen mag, gleich dem Schatten, der insofern mehrdeutig war, als ich nicht feststellen konnte, ob es der Zylinder, der Kegel oder die Kugel war, was den Schatten warf. (Frankl, 1979, S.28)

Abschließend kann folgendes gesagt werden: Für Viktor E. Frankl ist das Leibliche "bloße Möglichkeit".

Als solche ist es [das Leibliche] irgendwie offen nach etwas, das diese Möglichkeit verwirklichen könnte; denn an sich ist eine leibliche Möglichkeit nicht mehr und nicht weniger als die vom Biologischen her bereitgestellte Leerform - eine Leerform, die ihrer Erfüllung harrt. In diesem Sinne ist aber nicht nur das Somatische offen nach dem Psychischen, sondern auch dieses Seelische ist seinerseits offen nach dem Geistigen. Für den Forscher gilt es, dieses Offensein auch zu wahren. (Frankl, 1996, S.111)

Demnach haben die Biologie und die Psychologie - als die Wissenschaften von den leiblichen und psychischen Bedingtheiten der Menschen - die Türe offen zu halten; eine Türe, die aus dem Bereich der doppelten Bedingtheiten hinausführt. "...buchstäblich ins Freie führt: in den Bereich des Geistigen" (Frankl, 1996, S.111).

Schlussbetrachtungen

Es soll der Versuch unternommen werden, die Ausführungen Frankls herauszunehmen aus dem Bereich der Krankheit um sie anzuwenden auf den Bereich der Behinderung und um sie dort mit dem medizinisch-therapeutischen Modell von Behinderung in Verbindung zu bringen. Dabei lassen sich folgende Überlegungen anstellen: Das medizinische Modell von Behinderung, das Rehabilitations- und das Sonderpädagogik-Modell werden von Behindertenbewegungen als Defizit-Modelle bezeichnet, weil sie alle ein Defizit in Bezug auf Gesundheitszustand, Arbeitssituation und Lernfähigkeit definieren, welches korrigiert werden müsse, um den behinderten Menschen "normal" zu machen. Demzufolge kann auch die Prothese z. B. als Hilfsmittel zur Erlangung einer - allerdings oft problematischen - Normalität verstanden werden. In dem aber häufig versucht wird, den behinderten Menschen mit allen nur erdenklichen Mitteln in Richtung gesellschaftlicher Normvorstellungen hin zu therapieren, besteht die Gefahr, ihn seiner Individualität, seines "So-Seins", zu berauben. Denn wie will man einer Person gerecht werden, sie in ihrer Einheit und Ganzheit, ihrer Einzigartigkeit erfassen, wenn das Hauptaugenmerk auf (scheinbar) vorhandene Defizite gelenkt wird?

"Ich passte in das Korsett, aber das Korsett passte nicht zu mir. Mein androgynes Aussehen war verschwunden; stattdessen unterstrich das Korsett meine Weiblichkeit und meine Beeinträchtigung und ließ beide miteinander verschmelzen" (Gosling, zitiert nach Schmidt & Ziemer, 2004, S.17)

Frankl schreibt:

Im Gegensatz zum faktischen Ich ist das Selbst ein fakultatives. Es repräsentiert den Inbegriff der Möglichkeiten des Ich. Diese Möglichkeiten sind solche der Sinnerfüllung und Wertverwirklichung, und als solche sind sie Möglichkeiten, die nicht zuletzt in der Konfrontation des Menschen mit schicksalhaften Notwendigkeiten aufscheinen. Wer einen Menschen um diese Möglichkeiten betrügt, beraubt ihn des Selbst als des Spielraums, in dem das Ich atmet. (Frankl, 1996, S169)

Der Mensch ist in seinem Dasein Bedingungen unterworfen. Dabei kann es sich um biologische Bedingungen - wie z. B. Behinderung oder Krankheit - handeln, oder um psychologische oder soziologische Bedingungen. In diesem Sinne ist der Mensch nicht frei.

Er ist nicht frei von etwas, nicht frei von Bedingungen; jedoch ist er - nach Frankl - frei zu etwas; er ist frei zu einer Stellungnahme gegenüber all den Bedingungen.

Wenn in den vorangegangenen Ausführungen vom "Leiden" gesprochen wurde, so ist hier zu betonen, dass grundsätzlich jedes menschliche Leben mit Leid verbunden sein kann.

Je mehr freilich eine Gesellschaft auf die Vorstellung von einem leidensfreien Lebensglück fixiert sei, so Lanzerath (2000), um so stärker stellen sich Bedingungen ein, die behinderten Menschen die Erfüllung ihrer sozialen Rollen sowie die Verwirklichung ihrer Lebensziele und -entwürfe zusätzlich erschweren.

Hegel hat sich in seiner "Naturphilosophie" dezidiert zum Begriff der organischen Krankheit geäußert. Im folgenden werden einige Hegel-Zitate aus seinen Aufzeichnungen über "Das Organische" in "Jenaer Systementwürfe III, Naturphilosophie und Philosophie des Geistes", angeführt und anschließend nach Dr. Stefan Büttner (2003) näher erläutert:

Hegel beschreibt Krankheit als eine "Disproportion" zwischen Reizen und Wirkungsvermögen:

... - dies ist die wahre Bestimmung - Dies sind wahre Gegensätze, Reize, die Form des Daseins; der Organismus kann über seine Möglichkeit gereizt werden, weil er ebenso sehr ganze Einheit der Möglichkeit, Substanz, und Wirklichkeit des Selbsts, ganz unter der einen und der anderen Form ist; jenes theoretischer Organismus, dies praktischer. (Hegel, 1987, S.164f)

Nach Hegel ist ein krankheitsfreier Organismus nicht möglich; die Gesundheit des Organismus besteht gerade darin, krank werden zu können. Krankheit ist für ihn die notwendige Möglichkeit des Organismus: Der organisch kranke Mensch verwirklicht mit seiner Krankheit eine Bestimmtheit, die zu ihm als Lebewesen mit Notwendigkeit gehört. (Büttner, 2003)

Der Organismus also an sich selbst so auseinandertretend, dies ist der Begriff der Krankheit, der in seinem näheren Verlaufe zu betrachten; - Freiheit, Selbständigkeit beider Seiten, - wie Individuum und Staat, und dies die Substanz von jenem;... (Hegel, 1987, S.164f)