Einführung in die Geschichte der Sozialen Arbeit

Teil 1: Von der Antike bis zur Industrialisierung, Teil II: Von der Industrialisierung bis zur Gegenwart, Innsbruck: Skriptum , 4. vollständig überarbeitete Auflage 2012

Inhaltsverzeichnis

- Teil I: Von der Antike bis zur Industrialisierung

- I. Armut und Not in der europäischen Antike

- II. Elend und Barmherzigkeit: Ansichten der Armut im Mittelalter und in der frühen Neuzeit

- III. Arbeiten, Helfen, Strafen: Ursprünge der Vergesellschaftung der Armut

- IV. Armutsverhältnisse und Armenpolitik in Stadt und Land Salzburg

- V. Armutsverhältnisse, Armenpolitik und Psychiatrie in Tirol und Südtirol

- Literatur

- Zusätzliche Texte und Materialien

- Fragen zur Selbstevaluation

- Beispiele für Themen schriftlicher Arbeiten

- Lösung der Frage von S. 105:

- Teil II: Von der Industrialisierung bis zur Gegenwart

-

I. Fabrik und Proletariat: Die sozialen Folgen der Industrialisierung und die Politisierung der Armut

- 1. Die Industrialisierung und die Entstehung des Proletariats

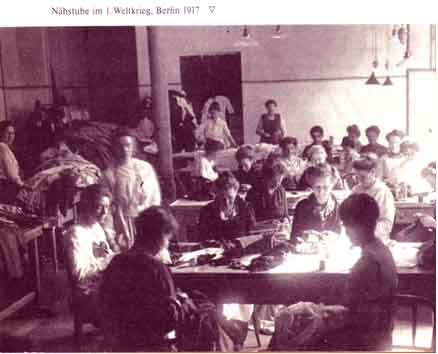

- 2. »Da graute einem« - Lebens- und Arbeitsverhältnisse von Industriearbeiter/innen

- 2. »Massenhaftes Sterben und Verkümmerung« - Die besondere Gefährdung der Frauen

- 3. »Hohläugig und bleich wie der Tod« - Die Kinderarbeit

- 4. »Gott segne den edlen Menschenfreund« - Die Malmène'sche Kinder-Beschäftigungsanstalt

-

II. Vom Wiener Kongress bis zum Ersten Weltkrieg

- 1. Armut - Keim der Revolution

- 2. Alte Rezepte für neue Probleme

- 3. Die Geburt des Sozialstaates. Neuordnung des Verhältnisses von Politik und Ökonomie

- 4. Maßnahmen zum Schutz der ArbeiterInnen

- 5. Die Einführung der Sozialversicherung

- 6. Staatlicher Liberalismus und christlich-bürgerliche Wohltätigkeit

- 7. Der Erste Weltkrieg: "Geburtshelfer" des modernen Wohlfahrtsstaates?

- 8. Die Gnade der Wohltätigkeit und das Recht auf Hilfe

- 9. Die Zwischenkriegszeit

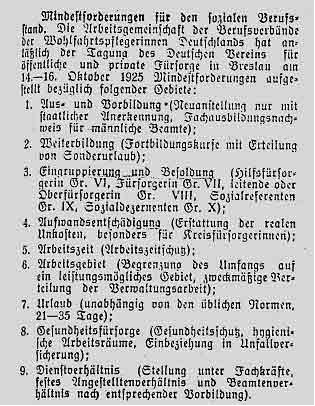

- III. Fürsorge als Beruf: Die Professionalisierung der Sozialen Arbeit

-

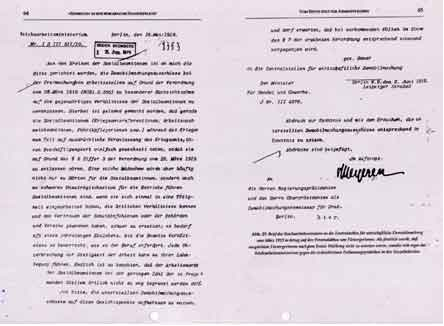

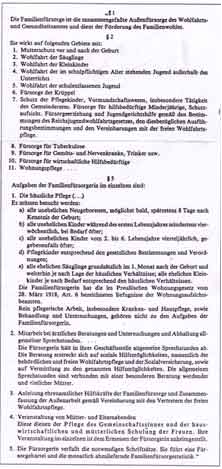

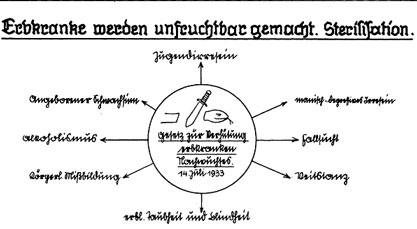

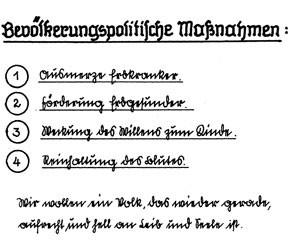

IV. Führerprinzip und Rassenpolitik - Zur Faschisierung des Sozialen in der NS-Diktatur

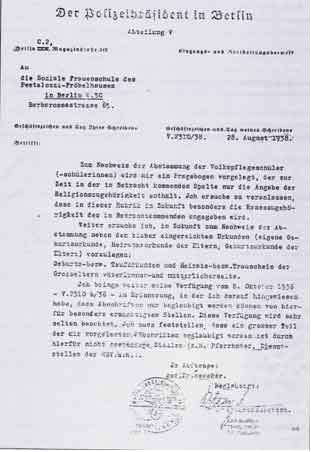

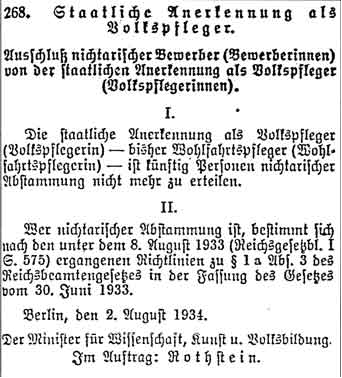

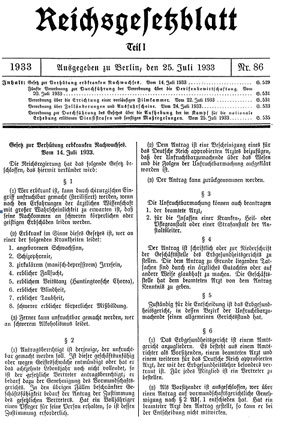

- 1. Verstaatlichung und Säuberung der Fürsorge

- 2. Soziale Not als Rassenschande - Ausmerzung statt Hilfe im NS-Staat

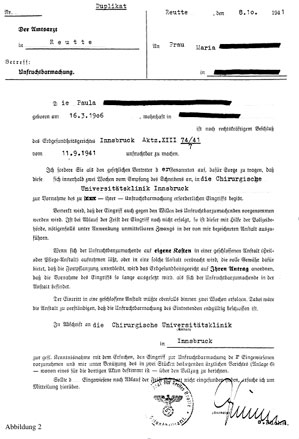

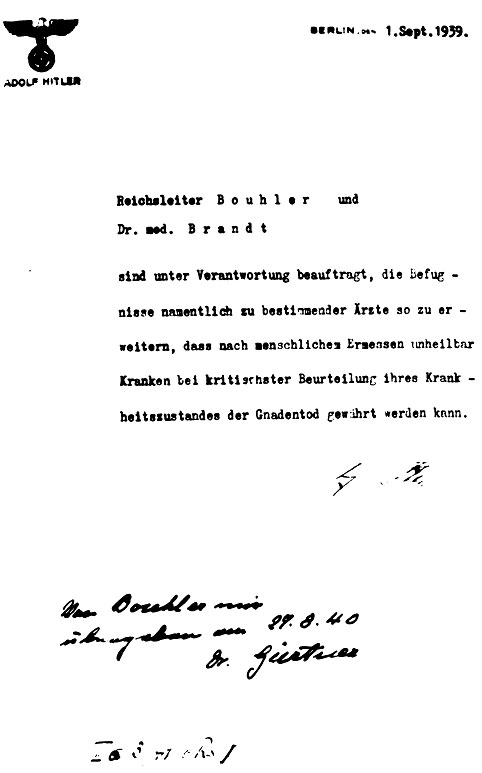

- 3. Vernichtung »unwerten« Lebens: Sterilisation und Tötung der »Minderwertigen«

- 3. Sozialarbeiter/innen als Täter/innen und Mitläufer/innen

- 5. »Fremdrassige Belastungen« und »Zigeuner«: Nationalsozialistischer Rassismus in Stadt und Land Salzburg

- 6. »Plötzlich und unerwartet verstorben«: Ermordung unwerten Lebens in Tirol und Südtirol

- V. Von der Fürsorge zur Sozialen Arbeit: Sozialpolitik und Soziale Arbeit in der Nachkriegszeit

- VI. Die Ökonomisierung der Hilfe: Sozialpolitik und Soziale Arbeit in der Gegenwart

Inhaltsverzeichnis

Wer sich in die Verhältnisse längst vergangener Gesellschaften vertiefen will, darf nicht von heutigen Gegebenheiten ausgehen, auch nicht von den populären Images etwa "der Römer" oder "der Griechen". Andere Zeiten hatten nicht nur andere Sitten, sondern in vielen Hinsichten auch grundlegend andere An-sichten über die Dinge des Lebens. Das gilt in besonderer Weise auch für die Denkweisen und Umgangs-weisen in Bezug auf Armut und Not.

"Deine Sprache verrät dich ja": Mit dieser Vorhaltung versuchten dem Neuen Testament zu Folge die Gegner Jesu dessen Jünger und ängstlichen Leugner Petrus die Anhängerschaft an den Galiläer Jesus nach-zuweisen. Tatsächlich sind die Unterscheidungen, die eine Sprache für einen Sachverhalt trifft, wichtige Hinweise darauf, wie eine Gesellschaft diesen Sachverhalt wahrnimmt, welche oft unbewussten Vorstellungen und Mentalitäten damit verbunden sind, z.B. mit der in der gesamten Antike erheblichen Problematik der Armut.

|

Athen |

Rom |

Bedeutung |

|

pûnej pénes |

pauper |

nicht reich, zur Arbeit gezwungen |

|

pt'coj ptóchos |

egens: darbend, bedürftig inops: ohnmächtig, hilflos, mittellos, bedürftig indigens: bedürftig tenuis: unbedeutend, ärmlich, schwach |

Arm |

|

pt'coj ptóchos |

mendicus |

Bettler |

Wie man an den im Unterschied zu Griechenland mehrfachen Bezeichnungen für "arm" sieht, unterschieden die Römer zwischen Reichen einerseits und unterschiedlichen Graden von Armut. Reich zu sein wird als einziger gesellschaftlich erwünschter Status angesehen, dem gegenüber alle anderen Lebenslagen abgewertet werden. Als "arm" (pauper) galt ihnen bereits jemand, der seinen Lebensunterhalt mit seiner Hände Arbeit verdienen musste. Wer auch das nicht vermochte, war dagegen "arm" (egens ... ) in unserem heutigen Sinn. Dabei unterscheiden die Bezeichnungen noch zwischen verschieden Konnotationen der Armut: als subjektiver Mangel an Lebensmöglichkeiten (egens, indigens) oder als Mangel an Macht und Ansehen (inops, tenius). In beiden Gesellschaften, der griechischen wie der römischen, stehen auf der äußersten Stufe der Armut jene, die sich ihren Lebensunterhalt durch Betteln verschaffen müssen, die ptóchoi der Griechen und die mendici der Römer: die "die mit den Händen sprechen" (manu dicere), die mit erhobenen Händen um Almosen bitten - übrigens auch ein aus der Antike entlehntes Wort: eleemosyne heißt im Griechischen "Mitleid". Nicht von ungefähr ist dieser Begriff erst im Mittelalter in Gebrauch gekommen, denn Mitleid gegenüber den Armen ist in der Antike, zumal in der römischen, keine vorherrschende Attitüde.

Die römische Gesellschaft ist eine nach mehreren Kriterien geschichtete: Die Demarkationslinien gesellschaftlicher Anerkennung und Berechtigung verlaufen zwischen dem Freien (ingenuus) und den Sklaven (servus) auf der einen Seite und - innerhalb der Freien - zwischen dem Bürger (cives) und dem Fremden (peregrinus). "Die schwerste Stufe der Minderung der Rechtsfähigkeit war erreicht, wenn man Bürgerrecht und Freiheit zugleich verlor" (Prell 1988, 29). Populus, die Bürgerschaft, wird nochmals in Plebejer und Patrizier unterteilt. Das Kriterium ist hierbei völlig offen und unangefochten das Vermögen. Über den gesellschaftlichen Rang entschied letztlich der Zensor.[1] Bei aller bisweilen durchscheinenden Skepsis rechtfertigen zahlreiche römische Schriftsteller den Primat des Vermögens als Voraussetzung der dignitas, des gesellschaftlichen Ansehens.

Die soziale Stellung des Römers bestimmte sich durch seine dignitas, sein Ansehen. Das Ansehen einer Person wurde durch vielerlei Faktoren beeinflusst: durch das Alter, das Geschlecht, die Abstammung, die Bildung, den ausgeübten Beruf, den Rechtsstatus, die Zugehörigkeit zu einem der oberen Stände, durch Ruhm, Ehre, Reichtum, Macht, Klientenzahl, durch Freigebigkeit, durch die Übernahme von öffentlichen Ämtern und Funktionen und nicht zuletzt durch charakterliche Eigenschaften und Tugenden. Dignitas besaßen vor allem die Senatoren. Tiberius[2] unterstützte verarmte Senatoren und verhinderte dadurch, dass jemand aus honestas paupertas seinen Rang (dignitas) einbüßte. Für Seneca[3] zählt Tugend mehr als Reichtum, jedoch verschafft auch in seinen Augen eine Verbesserung der materiellen Lage mehr dignitas. Doch die dignitas wird von ihm kritisch gesehen: »Was immer das ist, Marcia, was uns äußerlich Glanz verleiht, Kinder, Ämter, Reichtum, weite Atrien und von der ausgeschlossenen abhängigen Menge gefüllte Vorräume. ein berühmter Name, eine vornehme und schöne Gemahlin, und das übrige. von ungewissem und tüchtigem Zufall abhängend - von Fremdem und Geliehenem stammt der Glanz« (Seneca, Dialogi 6,10,1). Die zentralen sozial relevanten Merkmale innerhalb der freien Bürgerschaft waren Vermögen und erst an zweiter Stelle die charakterliche Eignung. Nach Horaz[4] leben Jung und Alt nach dem verwerflichen Motto: »0 Bürger, Bürger, Geld muss man als erstes erstreben. Tugend erst nach dem Geld« (Horaz, Epistulae 1,1,53 f.). Juvenal bekräftigt dies: »Soviel Geld einer im Kasten hat. soviel Wertschätzung genießt er« (Juvenal, Satiren 3.143 f.). Seneca der Ältere lässt in seinen Controversiae einen gewissen Porcius Latro sprechen: »Aber nichts in den menschlichen Angelegenheiten zeigt klarer die Tugenden: das Vermögen hebt auf den Rang der Senatoren, das Vermögen trennt den römischen Ritter vom gemeinen Volk (plebs), das Vermögen befördert den Rang in den Lagern, das Vermögen sucht die Richter auf dem Forum aus« (Seneca Controversiae2.1.17). Als unter Tiberius die Verschuldung viele um Haus und Hof brachte, hatte dies den Verlust von Stellung und Ruf zur Folge. Wegen ihres geringen Ver¬mögens schieden Senatoren freiwillig aus ihrem Stand aus. Mit Hilfe des Vermögens konnte man in die angesehenen oberen Stände gelangen, ein Vermögen befähigte zu Freigebigkeit und sozialen Lei¬stungen, wodurch das soziale Ansehen stieg, ein Vermögen zwang nicht zu entehrender Arbeit. Bestimmte Beamtentypen wurden sogar nach ihrer Besoldungsgruppe benannt. Die sexagenarii, centenarii, ducenarii erhielten ein Salär von 60.000, 100.000 bzw. 200.000 Sesterzen (Prell 1997, 39).

Den obersten Rang nahmen die Senatoren ein.[5] Senator konnte man nur werden, wenn man über ein Vermögen von mindestens 400.000, seit Augustus[6] von 1 Mill. Sesterzen verfügte.[7] Mit dem breiten Purpur-streifen auf der Tunika und ihren roten Schuhen unterschieden sich die Senatoren als hohe Würdenträger sichtbar vom gewöhnlichen Volk, im Theater waren die vorderen Sitze für sie reserviert.[8] Das Vermögen der Senatoren bestand in Grundbesitz und daraus erfließendem Einkommen sowie in Geldverleih, Vermietung und Verpachtung. Der nächst niedrigere aber immer noch sehr hohe Rang war der Ritterstand. Mindest-vermögen hier: 400.000 Sesterzen. Ritter trugen einen schmalen Purpurstreifen und einen goldenen Ring. Dann kamen die Dekurionen, die je nach Stadt immer noch mindestens 20.000 bis 100.000 Sesterzen besitzen mussten, und dahinter die Augustalen, deren die Aufgabe die Pflege des Kaiserkults war. Im allgemeinen waren derartige gesellschaftlichen Ränge erblich, bisweilen wählbar, zunehmend aber entschieden die Kaiser, wer ihnen angehörte oder nicht. Sie halfen gelegentlich auch verarmten Senatoren finanziell aus der Verlegenheit. [9]

|

Rang |

Mindestbesitz |

|

Capite census |

365 Asse |

|

Proletarius |

1.500 Asse |

|

Augustalis |

20.000 Sesterzen |

|

Decurio |

20.000 - 100.000 |

|

Equester |

400.000 |

|

Senator |

4000.000 - 1 Mill. |

Alle anderen BürgerInnen gehörten der plebs an, auch populus, turba, multitudo oder vulgus genannt. Sie mussten ihren Lebensunterhalt mit ihrer Hände Arbeit verdienen. Mit der abnehmenden politischen Bedeutung der plebs in der Kaiserzeit zeigt sich auch eine wachsende Verachtung des Volkes von Seiten der Oberschichten. Bei der augustäischen Volkszählung des Jahres 4 u.Z. wurden die Einwohner unter 200.000 Sesterzen erst gar nicht gezählt, »aus Furcht, sie könnten darüber in Unruhe versetzt und rebellisch wer-den« (Cassius Dio 55,13,4).

Die direkte politische Macht der plebs war bereits im 1. Jahrhundert v. Chr. merklich zurückgegangen, um in der Kaiserzeit fast gänzlich zu verschwinden. Das staatliche Interesse weiter Teile der großstädtischen plebs reduzierte sich auf die Getreideverteillungen, die Lebensmittelpreise und die Aufführungen im Zirkus. Seneca schildert die Menge als grausames und unmenschliches Zirkuspublikum, dem der Anblick des Todes Freude bereitet. Und dies scheint sich bis in die späte Kaiserzeit nicht geändert zu haben. Rein juristisch gesehen bildete die plebs eine Einheit im Sinne des Bürgerstandes. Für Sallust[10] galt die gesamte plebs urbana als arm und charakterlich verdorben. Jedoch musste auch den Zeitgenossen auffallen, dass sich die Plebs aus den verschiedensten Gruppen zusammensetzte. Manche antike Autoren heben diese Differenzierungen hervor. Für sie ist die Plebs keine uniforme Masse, sondern es gibt in ihr Abstufungen nach Charakter und wirtschaftlicher Situation. Der Bettler als ein homo »plebis ultimae« (Seneca Dialogi 2.13.3) gehört nach Seneca zur untersten Stufe der Plebs. Tacitus[11] trennt den populus in eine pars integra et magnis domibus adnexa[12] und in die »plebs sordida et circo ac theatris sueta«[13] (Tacitus, Historien 1,4,3). Zu ersterem, dem der Nobilität enger verbundenen Teil, zählen wohl auch die Klienten.[14] Den zweiten Teil der Plebs, der im Staat nur eine Gewährleistung von Brot und Spielen sieht, stellt Tacitus auf eine Stufe mit den deterrimi servorum[15]. Die vernacula multitudo[16] sei gewohnt, sich nicht im Zaum zu halten, und nicht imstande, Mühen zu ertragen. Klar treten hier soziale Werturteile der Oberschicht zu Tage. Auch für Manillus ist das Volk nicht eine einheitliche Masse: »Und wie das Volk (populus) in den riesigen Städten geteilt wird und Senatoren (patres) die Herrschaft besitzen, die Ritter den nächsten Rang, und du siehst, wie das Volk (populus) unterm Ritter, der müßige Pöbel (vulgus iners) unter dem Volk steht und vollends ein namenloses Gewühl (turba) ist, also gibt's auch im riesigen Kosmos ein Staatengebilde« (Manillus 5,734 -738). Autoren der Oberschicht wie Cicero, Horaz und Tacitus belegen die Plebs häufig mit pejorativen Adjektiven. Für Cicero ist sie die sentina urbis, der Abschaum der Stadt, ein elendes und hungriges Gesindel (misera ac ieuna plebecula) und ein Blutsauger der Staatskasse (Cicero, Epistulae ad Atticum 1,16,1 und 1,19,4). Juvenal fühlte sich durch die immensa nimiaque plebs[17] bedrängt und bedroht Horaz nennt die plebecula an Zahl stärker, an Verdienst und Rang geringer als die Ritter, ungebildet, plump und stets zum Raufen bereit. Mit Gastmählern und Klelderspenden könne die ventosa plebs[18] geködert werden (Horaz, Epistulae 2.1.182.185 und 1.19.37 f.). Das Wort vulgus beinhaltet eine persönliche, subjektive Wertung der Autoren. Das vulgus als der gemeine Pöbel stellte in ihren Augen innerhalb der Plebs die untere, ethisch niedrigste Ebene dar. Es wird als profanum. stolidum, inops, ignavum, iners, indoctum, impudens, imprudens, credulum und imperitum[19] (so Horaz und Tacitus) abgewertet. Plebs und Sklaven werden häufig auf eine soziale Stufe gestellt (Prell 1997, 34).

Einen bedeutend besseren Ruf genießt die plebs rustica, die auf dem Land lebende Bauernschaft, die das Ackerland der Patrizier bewirtschaftet:

Die plebs rustica, also sämtliches freie Volk, das auf dem Lande außerhalb der Städte lebte, setzte sich aus Kleinbauernfamilien, freien Saisonarbeitern, Wanderarbeiten Knechten, Mägden, Hirten und Fischern zusammen. In kleineren Orten waren auch Handwerker und Kleinhändler vertreten. Da ein Leben auf dem Lande und die Landarbeit in den Augen der Oberschicht erstrebenswert und tugendhaft waren, ist ihr Urteil über die plebs rustica eher wohlwollend. Die arme, kärgliche Lebensweise auf dem Lande wird dabei als »Schule der Sparsamkeit, Besonnenheit und Gerechtigkeit« (Cicero) gesehen, Eigenschaften, die bei der plebs urbana nicht zu finden sind. Doch der einfache Bauer wird auch als dumm dem ehrenhaften Städter gegenübergestellt, und an so mancher Stelle wird die Arroganz des Städters gegenüber dem Landmann sichtbar (Prell 1997, 34 f.).

Die Zahlen der zu den einzelnen Rängen Gehörigen, schwanken bei einer Gesamtbevölkerung im Italien zu Augustus Zeiten von ca. 7,5 Mill. erheblich. Etwa 3 Mill. waren Sklaven, je nach Kaiser zwischen 200 und 1000 Senatoren, etwa 20.000 Ritter. Einige Tausend dürften Dekurionen gewesen sein, nicht mehr als 200 Augustalen. Diesen höheren Rängen stehen nach Seneca multi milia von Armen gegenüber, eine recht unpräzise Angabe, jedenfalls aber multi wie auch Cicero schreibt.[20] Für die Stadt Rom "lassen die hohe Bevölkerungszahl und die in der Literatur angeprangerten schlechten Lebensbedingungen auf ein hohes Armutspotential schließen. Sicherlich gelang es dem Großteil der Bevölkerung nicht, finanzielle Ressourcen zurückzulegen oder Besitztümer anzuhäufen. Die Masse der Römer lebte von der Hand in den Mund und war von absoluter Armut besonders bei Preissteigerungen von Nahrungsmitteln bedroht" (Prell 1997, 66 f.).

Die grundlegende Zuordnung in der römischen Gesellschaft verläuft aber nicht ausschließlich nach dem Kriterium arm oder reich. Ein Senator konnte verarmen, ein freigelassener Sklave zu ansehnlichem Vermögen kommen. Über den gesellschaftliche Rang entscheidet in erster Hinsicht die Zugehörigkeit zu den Freien oder den Sklaven und in zweiter Hinsicht jene zu einem der angesehenen ordines oder zur niederen plebs. "Erst innerhalb dieser Kategorien ist zwischen (relativ) arm und (relativ) reich zu unterscheiden." (ebd., 43).

In der Antike galt Reichtum als Voraussetzung für persönliches Wohlergehen und soziale Wertschätzung, Armut und die mit ihr verbundene Notwendigkeit, körperlich zu arbeiten, dagegen als Schande. »Ich hasse arme Leute«, steht auf einem pompejanischen Garffito zu lesen: »Wenn jemand etwas für nichts haben möchte, ist er ein Dummkopf. Er sollte dafür bezahlen«. Bereits die gewöhnliche paupertas wurde von den Römern als äußerste Schande und Entehrung erlebt. »Schmutzige Armut bleibe fern meinem Heime«, fleht der Dichter Horaz (Epistulae 1,2,94-97),[21] Armut ist »das unerträglichste aller Übel im menschlichen Leben« (Lukian, Gall. 1).[22] Wohl gab es Ausnahmen von dieser allgemeinen Überzeugung: Sokrates[23] lebte in Ar-mut und hielt Reichtum "weder für erforderlich noch unbedingt hilfreich" (Finley 1993, 33); Plato[24] verlangte von den Philosophen den Verzicht auf Besitz. Es gab soziale Aussteiger wie Krates von Theben,[25] der seinen gesamten Reichtum aufgab, und Philosophen, die jegliche Pflege der leiblichen Bedürfnisse ablehnten, wie den Kyniker Diogenes[26] in seinem berühmten Fass. Aber diese Ausnahmen bestätigen eher die Regel als sie zu widerlegen. Auch die stoischen Philosophen Roms plädieren immer wieder dafür, unverschuldete Armut nicht als Schande anzusehen. Es käme beim Menschen nicht darauf an, mahnt Seneca, »wie viel Acker er unter dem Pflug hat, wie viel Kapital er ausleiht, von wie viel Menschen er gegrüßt wird, auf wie kostbarem Bett erliegt, aus wie funkelndem Becher er trinkt, sondern wie gut er ist« (Epistulae 76,15) und Apuleus[27] verteidigt sich vor Gericht mit den Worten:»... nimm einmal an ... ich wäre deshalb arm, weil mir das Schicksal Reichtum missgönnt hat und, wie es so oft geht, ein Vormund ihn veruntreut oder ein Feind geraubt oder mein Vater ihn mir nicht hinterlassen hat: sollte man das einem Menschen zum Vorwurf machen - die Armut -, was doch keinem Tiere als Schuld angerechnet wird ... ?« - (Apologia 21,1 f,). Dennoch muss Seneca bereits für seine Zeit einräumen: »Schließlich ist die Gesinnung so weit verkommen, dass paupertas eine Beleidigung und ein Vorwurf ist, verächtlich den Reichen, verhasst den Armen« (Epistulae 115,11). Cicero hatte diese Verachtung auf die gesamte arbeitende plebs ausgedehnt: »Pöbel und Ab-schaum« sei sie, »Blutsauger der Staatskasse, armseliges und hungriges Gesindel« (ad Atticum 1,12,11). Die mendici vor allem, die Bettelarmen, die gar nichts hatten, galten weniger als nichts. Als vorbildlich rühmt Valerius Maximus (6, 8, 11)[28] jenen Sklaven, der seinen Herrn vor den Verfolgern gerettet hatte, indem er einen Bettler tötete: »Als er bemerkte, dass die blutdürstigen Soldaten über sie herfallen wollten, schaffte er seinen Herrn bei Seite, ergriff einen armen (egenentem) alten Mann, schlug ihn tot, und legte ihn auf den Scheiterhaufen, und sagte, dort brenne er«. Die Armen, so Artemidor,[29] »gleichen einfachen, unbekannten Orten, wo man Mist und sonstigen Müll hinwirft, die Reichen aber den heiligen Bezirken der Götter« (Oneirokritika 2,9).

"Wege aus der Armut" sieht Marcus Prell (1997, 232) auf drei Feldern:

|

Selbsthilfe |

Außerstaatliche Fremdhilfe |

Staatliche und kaiserliche Maßnahmen |

|

Arbeit |

Familie |

Landverteilung (Kolonisation) |

|

Militärdienst |

Private Wohltäter |

Congiarien und Spenden |

|

Kriminalität |

Patrone |

Alimentarstiftungen |

|

Prostitution |

Kollegien |

Miet- und Schuldenerlasse |

|

Selbstverkauf in Sklaverei |

||

|

Kindesaussetzung und -verkauf |

||

|

Migration |

||

|

Betteln |

||

|

Kollektives Handeln |

Da eine regelmäßige und verlässliche öffentliche Hilfe in der Antike nicht etabliert war, ist die eigene Vor-sorge für die Lebensfristung für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung von größter Bedeutung. Neben der Arbeit, die nicht immer zu bekommen war, gab es eine Reihe mehr oder weniger legitimer Möglichkeiten, sich selbst zu helfen.

Als "wirklich frei" galt den Römern nur der Reiche, "denn er war nicht zur Arbeit gezwungen" (ebd., 146). Lohnarbeit ist in der allgemeinen Meinung nach Cicero[30] (De officiis1,150-51) »eines Freien nicht würdig und niedrig«.Handwerk sei eo ipso eine »niedriges Gewerbe. Denn eine Werkstatt kann keinen freien Geist atmen«. Arbeit war Sklavenarbeit, auch wenn sie von freien Handwerkern oder Tagelöhnern verrichtet wurde. Wiederum ist es Cicero, der der Verachtung am deutlichsten zum Ausdruck verhilft:

Zunächst werden die Erwerbszweige missbilligt, die sich der Ablehnung der Menschen aussetzen, wie die der Zöllner, der Geldverleiher. Eines Freien unwürdig und schmutzig sind die Erwerbsformen aller Tagelöhner, deren Arbeitsleistung, nicht handwerkliche Geschicklichkeit erkauft werden. Denn es ist bei ihnen gerade der Lohn ein Handgeld für ihre Dienstleistung. Für schmutzig muss man auch diejenigen halten, die von den Großhändlern Waren einhandeln, um sie sogleich weiter zu verkaufen. Denn sie dürften nichts voranbringen, ohne gründlich zu lügen. Es gibt aber nichts Schändlicheres als Unwahrhaftigkeit. Alle Handwerker befassen sich mit einer schmutzigen Tätigkeit, denn eine Werkstätte kann nichts Edles an sich haben. Am wenigsten kann man die Fertigkeiten gutheißen. die Dienerinnen von Genüssen sind: "Fischhändler, Metzger, Köche, Geflügelhändler und Fischer" wie Terenz[31] sagt. Füge. wenn es gefällt, hier hinzu: Salbenhändler, Tänzer und die ganze Zunft der Schausänger. [...] Wenn der Handel im kleinen Rahmen erfolgt. so muss man das für schmutzig erachten; wenn dagegen im großen und umfangreichen Geschäft, indem er vieles von überallher beibringt und es vielen ohne Betrug zur Verfügung stellt, dann darf man ihn durchaus nicht tadeln (Cicero, De officiis 1, 150 f.).

Die positive Bewertung des Reichtums wurde untermauert von der Überzeugung, dass persönliche Unabhängigkeit und Zeit zur Muße zu den Vorbedingungen der Freiheit gehörten. »Denn zu einem freien Manne«, schrieb Aristoteles[32] (Rhetorik 1367a 32), »gehört es, dass er nicht unter der Beschränkung durch einen anderen lebt«. Aus dem Zusammenhang der Stelle wird klar, dass seine Auffassung von einem Leben unter Beschränkung sich nicht ausschließlich auf Sklaven bezog, sondern sich auch auf Lohnarbeit erstreckte, auf alle Leute, die wirtschaftlich abhängig waren (Finley 1993, 39). Wie wir bereits gesehen haben, spiegelt sich diese Mentalität im Sprachgebrauch. Auch die griechischen Worte ploutos und penia, üblicherweise wiedergegeben mit ,Reichtum' und ,Armut', hatten noch einen anderen Unterton, den Veblen (1971, 27) "die Unterscheidung zwischen Heldentat und Plackerei" nennt. "Ein plóusios war jemand, der reich genug war, um von seinem Einkommen anständig zu leben (wie wir sagen würden), ein penes war das nicht. Letzterer musste nicht mittellos oder gar im wahrsten Sinne arm sein ... aber er war gezwungen, sich ständig seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Kurz, penía bedeutete den harten Zwang zu schuften, während der Almosenempfänger, der Mann, der wirklich ganz mittellos war, normalerweise ptóchos, Bettler, genannt wurde und nicht pénes" (Finley 1993, 38).

Einzige Ausnahme von der generellen Verachtung der Arbeit war die Bauernarbeit. Da die Mehrheit der römischen Patrizier ihr Vermögen großem Grundbesitz verdankten, und die Bauern-Krieger ständig in Bereitschaft waren, für Rom in den Krieg zu ziehen, galt die Verwaltung und Bearbeitung des Grundbesitzes als ehrenhaft. Mit seiner Lehrschrift Georgica hat der Dichter Vergil[33] dem Landleben und den Bauern ei rühmliches Denkmal gesetzt.

Eine etwas höhere Achtung brachten die griechischen Schriftsteller der Arbeit entgegen. Sie gilt ihnen als "Heilmittel" gegen Armut (Prell 1997, 150). »Du aber bist ein kerngesunder Mensch, hast Hände und Füße und doch solche Angst vor dem Hunger? Kannst du nicht Wasser schöpfen, nicht schreiben? Nicht Kinder unterrichten, nicht jemandem Türhüter sein [...] Jeder Taglöhner, jeder Schuster findet einen, der ihm etwas zu verdienen gibt. Sollte ein guter Mann niemand finden?«, fragt etwa Epiktet[34] (Dissertationes 3.26.7). Zumindest für das Rom der Republik, in der es eine "stets und überall vorhandene Arbeitslosigkeit" gab (Mrozek 1989, 119, zit.n.ebd., 163), hätte der Philosoph unrecht. In den Zeiten reichlich bautätiger Kaiser wie Augustus oder Claudius wird es leichter gewesen sein, Arbeit zu finden.

Die Verachtung der Arbeit ging aber nur von der Oberschicht aus. Die Arbeiter selbst verfügten über ein hohes Selbstwertgefühl, das mit ihrer Arbeit verbunden war. Nicht selten ließen sie sich auf ihren Grabsteinen mit ihren Berufsinsignien darstellen - freilich nur, sofern sie sich ein Grabmal leisten konnten. Viele von ihnen schlossen sich zu Zünften (collegiae) zusammen, Vereinigungen, die eher gesellschaftlichen Zusammenkünften und religiösen Riten dienten als der Interessensvertretung. Tatsächlich aber war das Leben der meisten arbeitenden Menschen ein ständiger Existenzkampf.

Die "einzige institutionalisierte Möglichkeit" gesellschaftlichen Aufstiegs in Rom war das Militär (Alföldy 1984, 129). Um den Preis der Gefährdung des Lebens im Kampf sicherte er ein regelmäßiges Einkommen ebenso wie eine Versorgung im Alter. Zwar verdiente einer als Legionär etwas weniger als ein Taglöhner, aber bei seiner Ausmusterung nach 20 Jahren Dienstzeit konnte er mit einer hohen Abfindung rechnen, unter Augustus immerhin 3.000 Denare, "mehr als den dreizehnfachen Jahressold" (Prell 1997, 177) oder mit der Zuteilung eines Landbesitzes.

Für das Alltagsbewusstsein der Römer korreliert Armut mit Kriminalität: Cicero wirft in einer Rede vor dem Senat Räuber, Plünderer und »arme Schlucker, zur gleichen Hoffnung auf die altgewohnten Raubzüge verleitet« in einen Topf (Catilinariae Orationes 2,20), für Seneca ist die Kriminalität ein durch die Not erzwungener Ausweg: »Sag nämlich einem von denen, die vom Raub leben, ob sie in den Besitz der Dinge, die sie sich durch Straßenraub und Diebstahl verschaffen, lieber auf gute Art kommen wollen: wünschen wird der, dessen Lebensunterhalt darin besteht, herumzulungern und Passanten auszuplündern, lieber jene Dinge zu finden als zu entreißen; niemanden wirst du ausfindig machen, der nicht der Schlechtigkeit Gewinn ohne Schlechtigkeit genießen will« (Dial. 7,24,1). "Armut zwingt, alles zu begehen" sagt Horaz (Carmina 3,24). Es gab Resozialisierungsversuche, etwa die Einziehung zum Heer oder die Ansiedlung von Piraten durch Pompeius. Auch in der Rechtsprechung wurde die Notsituation berücksichtigt. Freigelassene, Klienten oder Taglöhner, die ihre Herren bestahlen, wurden nicht unbedingt auf Diebstahl angeklagt. Sklaven konnten ja gezüchtigt werden, bei Diebstahl einer Sklaven-Prosituierten wurde Wollust als Motiv anerkannt (Prell 1997, 247). "Gewöhnliche Banditen traf jedoch die volle Härte des Strafgesetzes. Sie mussten in die Arena, wurden gekreuzigt oder auf Pfähle gespießt" (ebd., 248).

»Ist dir nicht bekannt, dass wir bettelarm sind, und denkst du nicht mehr daran, was wir alles von ihm erhielten und wie wir den vergangenen Winter verbracht hätten, wenn uns nicht Aphrodite ihn gesandt hätte« (3 ), so lässt Lukian in den Hetairikoi Dialogoi (Hetärengespräche) die Mutter die Tochter tadeln, die sich dem Freier verweigert hat. »Auf anderer Weise können wir mit dem Leben nicht fertig werden, liebe Tochter«, so eine andere, die nach dem Tod des Mannes, eines angesehenen Kupferschmieds, zunächst sein Werkzeug verkauft hatte und sich dann mit Weben, Wollerzeugung und Spinnen durchgeschleppt hatte: »So zog ich dich auf, meine Tochter, und wartete auf das, was ich erhoffte« (6). Was sie erhofft hatte, bedeutete für die Tochter den "Anfang einer Prostituierten-Karriere" (Prell 1997, 249). Bereits ihre Entjungferung hatte für drei Monate zum Leben der beiden gereicht.

Prostitution ist zwar schändlich, aber erlaubt. Als turpes (sittlich verkommen) galten Prostituierte und als ehrlos, dennoch war Prostitution nicht verboten. Sklavinnen und Sklaven hatten ihren Herrn ohnedies zur Verfügung zu stehen, freie Römerinnen mussten ihr Gewerbe beim Ädilen[35], anmelden. Es gab aber feine Unterschiede: Frauen, deren Großväter, Väter oder Ehemänner Ritter waren, durften sich nicht prostituieren und Senatorensöhnen war die Ehe mit einer Prostituierten verboten. Prostituierte mussten eine eigene Klei-dung tragen, eine dunkle Toga über einer kurzen Tunica. »Solange sie sich vor aller Augen bewegen, er-wecken sie den Eindruck höchster Vornehmheit, von Sauberkeit und Eleganz«, schreibt Terenz in seiner Komödie Eunuchus, und verbergen so »die Einsicht in ihr Elend, ihren Schmutz und ihre Gemeinheit, in das Leben, das sie, stets geplagt von Hunger, einsam, voller Schmach, zuhause führen« (932-940). Lupae, die Wölfinnen, nannte man die Ärmsten unter ihnen, die sich im Schutz der Mausoleen an den Ausgängen der Stadt wahllos jedermann feilboten. Im öffentlichen Bewusstsein und vor dem Gesetz wird Armut nicht als Entschuldigung anerkannt. Der Verkauf oder die Vermietung von Kindern für sexuelle Zwecke ist seit dem 3. Jh. v.u.Z. verboten, wird aber dennoch praktiziert. Erst unter Domitian[36] (51-96) wird die Kastration und die Prostitution von Kindern generell verboten, der Verkauf von Kindern erst Jahrhunderte später.

Die Praxis, eigene Kinder als Sklaven zu verkaufen war eine gängige Praxis unter freien Römern, besiegelt mit regelrechten Kauffverträgen und Quittungen:

Maximus Batonis hat von Dasius Verzonis Pirusta ein Mädchen namens Passia oder wie sie sondt heißen mag, ungefähr 6-jährig, als Körbchenträgerin zum Pries vom 205 Denare gekauft und in Besitz genommen.

Es wird festgehalten, dass das Mädchen gesund ist, weder wegen Diebstahls, noch anderer Vergehen entlassen, weder flüchtig noch entlaufen. Sollte aber jemand, ausgenommen Maximus Batonis, dem diese Sache jetzt gehört, Ansprüche auf das Mädchen oder einen Anteil an ihm durchsetzen und begründetermaßen Eigentums- oder Besitzrechte geltend machen können, fordert Maximus Batonis in guten Treuen den Betrag und nochmals soviel, für den das Mädchen gekauft worden ist, und Dasius Verzonis Pirusta verpflichtet sich in guten Treuen dazu (Fontes Iuris Romani Anteiustiniani III, Nr. 87, zit.n. Bühler 1990, 438 f.).

Der Vertrag ist von 7 Zeugen unterschrieben und die ordentliche Abwicklung wird durch eine Quittung bestätigt:

Von Maximus Batonis den Betrag von - 205 - Denaren für das oben erwähnte Mädchen erhalten und entgegengenommen zu haben bestätigt. Dasius Verzonis. Ausgestellt zu Kartum in den Kalenden des April am 16, im 2. Jahr der Regierung des Titus Aurelius Caesar Antonius Pius, im 2. Jahr des Konsulats des Bruttius und des Praesens (ebd., 439).

In besonderer Weise gefährdet waren Kinder in Zeiten von Hungersnöten und Kriegen. So berichtet etwa Josephus Flavius[37] von einer Belagerung Jerusalems um das Jahr 70, während der Kinder und Erwachsene verhungerten, und eine Frau ihre eigens Kind tötete und verzehrte. Anlässlich einer Gesetzesnovelle beschreibt Kaiser Valentinian III[38] das Ausmaß der Not während des Krieges in Italien:

Es ist wohlbekannt, wie vor kurzem ein scheußlicher Hunger in ganz Italien gewütet und die Menschen gezwungen hat, ihre Kinder bzw. ihre Eltern zu verkaufen, um dem drohenden Tod zu entgehen. So sehr hat einen jeden die erbärmliche Abgezehrtheit und die Blässe der Sterbenden erschreckt, dass alle Liebe, mit der uns die Natur ausstattet, vergessen ging, und man sich dazu hinreißen ließ, sein eigenes Fleisch und Blut zu veräußern: denn es gibt nichts, zu dem Überlebensangst nicht anstiften könnte. Nichts ist dem Hungernden allzu verwerflich, nichts ist ihm verboten. Sein einziges Bestreben geht dahin, irgendwie zu überleben. Besonders schlimm ist es, so meine ich, wenn dabei die persönliche Freiheit zugrunde geht, während das Leben seinen Fortgang nimmt und von den Widerwärtigkeiten der niedrigsten Sklaverei vergällt wird, so dass man sich schämen muss, dem Untergang entronnen zu sein (ebd., 430).

Erst im Jahr 326 wurde die so genannte Schuldknechtschaft abgeschafft, durch die ein Schuldner oder eines seiner Kinder bis zur Abzahlung seiner Schuld in die Knechtschaft seines Gläubigers geriet. Freilich nur in der westlichen Hälfte des Reiches. Wie wir aus ägyptischen Papyri wissen, war die Praxis im Osten noch Jahrhunderte später üblich:

Von seinen Gläubigern wurde er [ein Freund des Verfassers, B.R.] gezwungen, all sein Eigentum zu verkaufen, sogar die Kleider, die seine Scham bedeckten. Und als auch diese verkauft waren, konnte er kaum die Hälfte des Geldes für seine Gläubiger zusammenkratzen, die - diese unbarmherzigen und gottlosen Leute - ihm all seine Kinder, sozusagen noch Säuglinge, weggenommen hatten. Wir schreiben Dir diesen Brief, um dich zu bitten, du mögest helfen, soweit Deine Mittel es immer gestatten, damit er seine Kinder loskaufen kann (ebd., 433).

Es dauerte bis zur Regentschaft von Kaiser Justinian, bis dieses Vergehen endgültig als solches gewertet und verboten wurde. Im Jahr 556 verfügt der Kaiser:

Nachdem wir festgestellt haben, dass man sich an verschiedenen Orten unseres Reiches in dem Sinne vergeht, dass Gläubiger sich unterstehen, die Kinder ihrer Schuldner als Pfänder oder für Sklavenarbeit in Verhaft zu nehmen oder weitervermieten, verbieten wir dies aufs strengste und befehlen, dass, wen sich jemand so etwas hat zuschulden kommen lassen, er nicht nur seines früheren Guthabens verlustig geht, sondern dazu zu verurteilen ist, demjenigen, den er solchermaßen verhaftet hat oder seinen Eltern darüber hinaus eine eben so große Summe zu bezahlen, und dass er dazu noch von den Behörden seines Wohnortes der Körperstrafe zu unterziehen ist, da er sich die Frechheit herausgenommen hat, eine frei Person wegen einer Geldschuld zu verhaften, zu verdingen oder in Pfand zu nehmen (ebd., 434).

Vom 1. Jh. v.u.Z. bis in das 4. Jh. u.Z. gibt es einen stetigen Zuzug von Landbevölkerung nach Rom. Die Ursachen bestehen in der Vertreibung von Kleinbauern durch Großgrundbesitzer, in Bürgerkriegen und in der Attraktivität des vermeintlich besseren Lebens in der Großstadt. Getreideverteilungen zögen »Faule, Bettler und Strolche aus ganz Italien nach Rom«, klagt Sallust,[39] sie zögen »das Nichtstun in der Stadt einer undankbaren Arbeit vor« (De Conjuratione Catilinae 37,7). »Aus dem ganzen Erdkreis« schreibt Seneca, strömen die Menschen in Rom zusammen (Dialogi 12,6,2 ff.), manche Teile Italiens, wähnt Strabo,[40] seien bereits entvölkert (Geographika 5,3,1). Die Politik reagiert mit Landverteilungen, die Überbevölkerung der Stadt bewirkt Emigration. 80.000 wandern allein um 46 v.u.Z. in die Kolonien aus, in der Mehrzahl landlose Veteranen und verarmte Proletarier. Die Abwanderung ging so weit, dass Cäsar ein Ausreiseverbot erließ.

In Griechenland wurden im Krieg eroberte Gebiete durch das Los an Kleruchen (Aussiedler) verteilt, die das Bürgerrecht behielten. Die dadurch begründeten Kolonien (Kleruchien) blieben mit dem Mutterland verbunden.

Auf der äußerst untersten Stufe standen die mendici (mendicus: der Bettler). »Sie stehen Tag und Nacht Frost aus; sie liegen auf der bloßen Erde, haben gerade nur so viel zu essen, wie die äußerste Not er-heischt und bringen es doch beinahe so weit, dass sie nicht sterben können« (Epiktet,[41] Dissertationes 3,26,6).[42] In Griechenland waren sie von der Gesellschaft ausgeschlossen, in Italien wurden sie verachtet. Phänomene, wie wir sie aus dem Mittelalter kennen, werden auch aus Rom berichtet: Verkleidung, Vortäuschung von Verkrüppelung, auch die Verstümmelung von Kindern:

Über das Ausmaß des Bettelwesens in Italien wissen wir jedoch so gut wie nichts. Überstieg die Zahl der Bettler den in einer jeden Gesellschaft vorhandenen natürlichen Grundstock? Bettlerumzüge wie im Mittelalter sind nicht überliefert. Auf alle Fälle muss es eine beträchtliche Zahl an Bettlern gegeben haben, da keine staatlichen Sicherungssysteme gegen Krankheit, Alter und Invalidität existierten. Das römische Recht sah eine Unterstützungspflicht armer oder verarmter Eltern durch ihre Kinder oder Freigelassenen vor. Jedoch die ganz Armen, die unverheiratet und kinderlos waren, mussten bei Arbeitsunfähigkeit zum Betteln gehen. Zum unfreiwilligen Bettler konnten die allein stehenden Alten, Kranken, Behinderten, der kinderlose Tagelöhner, der Arbeitslose, der invalide Veteran, der vertriebene Bauer, der kranke Freigelassene, der entflohene Sklave, das Findel- und das Waisenkind oder die arbeitsunfähige Witwe werden, also alle die, die nicht durch Arbeit für ihr Auskommen sorgen konnten und nicht unter dem Schutz einer Familie oder eines Patrons standen. Auch der Schiffbrüchige, der beim Untergang sein Hab und Gut verloren hat, taucht öfters in der Literatur als Bettelnder auf (Prell 1997, 73).

Auch eine föderalistische Verteilung des Bettlerproblems kommt gelegentlich zum Tragen, etwa unter Alexander Severus.[43] "Personen, die zu nichts mehr taugten, überwies er an einzelne Gemeinden, die für deren Unterhalt zu sorgen hatten, damit sie nicht als Bettler lästig fielen" (Prell 1997, 73). Ebenso die in späteren Zeiten so durchgehende Unterscheidung zwischen echten und unechten Bettlern: »Alle, die umher-schweifende Bettelei betreiben und damit auf der Straße ihren Lebensunterhalt suchen, sollen untersucht und die Beschaffenheit ihrer Körper und die Rüstigkeit ihres Alters gemustert werden (Codex Justinianus 11,26; Codex Theodisianus 14,18,6). Derlei "Gesindel" aufzuspüren, konnte durchaus vorteilhaft sein: »Die Faulenzer sowie solche, die wegen nicht vorhandener Schwäche kein Mitleid verdienen, sollen, wenn sie vom Sklavenstand sind, demjenigen zum Eigentum werden, der sie fleißig und eifrig aufgespürt hat, diejenigen aber, die Freigeborene sind, soll derjenige, der ihre Liederlichkeit angezeigt und bewiesen hat, im ewigen Kolonat behalten« (ebd.).

Von einer schaurigen Geschichte berichtet Seneca in seinen Controversiae (10, 4-20), in denen fingierte Rechtsfälle zusammengestellt sind. Dabei wird ein Sachverhalt vorgetragen und anschließend diskutiert. Im Fall der Mendici Debilitati, der zum Krüppel gemachten Bettler, hatte ein Mann ausgesetzte Kinder bei sich aufgenommen. Um vom Mitleid der Leute leben zu können, verkrüppelte er gewaltsam die Findelkinder, Indem er dem einen die Augen ausstach, einem anderen die Fußgelenke brach, ein Bein zerquetschte oder die Oberschenkel zertrümmerte. Er ließ sogar manchen die Zunge herausschneiden, denn Unfähigkeit zu Betteln ist eine Art des Bettelns. Die Kinder wurden sodann zum Betteln auf die Straße, in unterschiedliche Stadtbezirke und zu verschiedenen Haustüren geschickt. Sie erschienen auf Hochzeiten als unglücksbringendes Omen. Bei öffentlichen Opfern galten die Verkrüppelten als dunkle Vorzeichen. Seine Grausamkeit lohnte sich für den Mann, denn viele empfanden Mitleid mit den Verkrüppelten. Aufgrund der misericordiapublica fand er sein Auskommen. Interessant an diesem Fall, mag er wahr sein oder nicht, ist die aufgezeigte unterschiedliche Einstellung der Menschen zu den verkrüppelten Kindern. Während die einen dem Mann Unmenschlichkeit vorwarfen, hoben andere hervor, dass er den Kindern das Leben gerettet habe und ein Leben als verkrüppelter Bettler besser als der Tod sei (ebd., 74).

Auch das Motiv der Verdächtigung des Almosens als Heranzüchtung von Bettlern taucht auf: »der dir das erste Mal etwas gab, ist verantwortlich, denn er machte dich faul«, lässt Plutarch[44] (Moralia 135 E) einen Spartaner die Weigerung begründen, einem Bettler etwas zu geben. In besonderer Weise verächtlich er-scheinen den Römern die Juden und Jüdinnen unter den Bettlern, »die, die von Haus aus das Betteln schon gelernt« haben (Martial 12.57,13) und sich als Wahrsager/innen und Traumdeuter/innen andienen. Obgleich es unter den Juden, von denen in der Kaiserzeit zwischen 15.000 und 40.000 trotz einzelner Beschränkungen offiziell anerkannt in Rom lebten, durchaus Wohlhabende gab, die als Händler, Geldverleiher, Handwerker oder selbständige Arbeiter ihren Lebensunterhalt verdienten, war "die Lage der meisten Juden von Armut und, wie Martial und Juvenal bekunden, von Bettelarmut gekennzeichnet" (ebd., 75).

Eine äußerste Möglichkeit, dem bedauernswerten Schicksal des Bettelns zu entgehen, bestand in Rom darin, sich selbst als Sklaven zu verkaufen. Sie war freilich mit dem Verlust des höchsten gesellschaftlichen Gutes verbunden: dem Verlust der Freiheit als römischer Bürger.

"Zu einem solidarischen Handeln der Unterprivilegierten" ist es nach Prell (1997, 254) in Rom nie gekommen. Dennoch gab es Aufstände, in der Republik zahlreicher als in der Kaiserzeit. Ein Höhepunkt war zweifellos die Reform der Gracchen, die als Volkstribunen gegen massiven Widerstand der Großgrundbesitzer Landverteilungen durchzusetzen versuchten (s.u.). Im Jahr 75 v.u.Z. gab es Hungerunruhen in Rom. Später nutzten Politiker wie Cäsar den Unmut der Hungernden in Rom für ihre Herrschaftsinteressen und stachelten die plebs urbana zu Tumulten an. Es waren auch gar nicht immer die Armen, die protestierten, sondern oft genug Anhängerschaften bestimmter Machtpolitiker wie z.B. bei Catilinas[45] vergeblichem Staatsstreich im Kampf um das Konsulat. In der Kaiserzeit wandelt sich der "Mob" zur unpolitischen Masse. Hierher ge-hört die zum geflügelten Wort gewordene Klage Juvenals[46] über die Entpolitisierung der römischen Plebs: »Schon lange, seit wir unsere Stimmen niemandem mehr verkaufen, kümmert sich Menge um nichts: Das Volk, das einst Imperium, die Fasces, die Armee, kurz, alles verlieh, zieht sich jetzt zurück: Nach zwei Dingen lechzt es nur - nach Brot und Spielen« (Satiren 10, 77-81). Der Kaiser »wusste nämlich, dass man das römische Volk zu allererst durch zwei Dinge in der Hand behält, mit Getreideversorgung und mit öffentlichen Schauspielen. Die Herrschaft des Kaisers wird nicht weniger nach ihren Vergnügungen beurteilt als nach ernsten Dingen«, weiß der römische Anwalt Fronto.[47] Häufig waren Aufstände von Sklaven die Ursache von Unruhen. Bis zum Ende des 2. Jh. gab es nur 16 Unruhen im kaiserlichen Rom, nur 6 davon ausgelöst durch Hungersnöte. Im 3. Jh. gab es 29 Aufstände, darunter nur 2 Hungerrevolten (ebd., 254 f.). Über die Ursachen dieser Friedfertigkeit der Armen sind die Historiker uneins. Während manche deren Anpassung an die gesellschaftliche Hierarchie ins Treffen führen, meinen andere, unter ihnen unser Gewährsmann Prell, dass "der Grund für die fehlende Interessensgemeinschaft" in der "heterogenen Sozial-struktur der Unterschicht zu suchen" sei (Prell 1997, 256).

Auf Grund der nur in geringem Maße und nicht verlässlich etablierten Strukturen öffentliche Hilfe ist die private Wohltätigkeit für die Notleidenden der Antike von essentieller Bedeutung.

In den nur in geringem Maße um das Schicksal der Armen bekümmerten Gesellschaften der Antike hatte die Unterstützung durch Familie und private Wohltäter eine besonders große Bedeutung. Selbstverständlich hatten Eltern die Unterhaltspflicht für ihre Kinder, aber auch umgekehrt: Kinder waren verpflichtet, ihre Eltern für den Fall der Verarmung zu unterhalten, desgleichen Patrone ihre freigelassenen Sklaven, auch das gelegentlich umgekehrt.

Private Wohltätigkeit nimmt in Rom und Italien großen Raum ein. Ihre Formen, von denen wir aus hunderten Dankinschriften Kenntnis haben, sind vielfältig:

Hilfe für Freunde und Bekannte

Spenden an Gemeinden für Infrastruktur

Finanzierung öffentlicher Unterhaltung Speisung

Schenkungen und Vermächtnisse

Theater (Gebäude und Veranstaltungen)

Straßenerhaltung

Die Palette von privater Wohltätigkeit in Rom und Italien ist breit gefächert. Sie reicht von der Hilfe für Bekannte und Freunde bis zur Unterstützung ganzer Gemeinden durch Ausgaben für Infrastruktur, Unterhaltung und Speisung. Viele Schenkungen und Vermächtnisse kamen der Allgemeinheit zugute und entlasteten den Staat finanziell. Theater wurden auf Privatinitiative erbaut, Straßen unterhalten. Geehrt wurden die Wohltäter durch Dankesinschriften, und so birgt das epigraphische Material wertvolle Informationen. [...] An die 200 Inschriften belegen private Bautätigkeit, knapp 300 Inschriften bezeugen Geld- und Lebensmittelverteilungen [...] Anschauliche Beispiele finden sich in den literarischen Quellen. Q. Arrius ließ beim Begräbnis seines Vaters viele Tausende bewirten. Lucullus[48] soll an die römische Bevölkerung die unglaubliche Menge von vier Millionen Litern Wein als Congiarium ausgegeben haben. Der Konsul Lucius Cornellus Balbus[49] übertraf nach Cassius Dio[50] seine Zeitgenossen an Reichtum und Freigebigkeit so weit, dass er bei seinem Tode jedem Römer 100 Sesterzen vermacht haben soll. Agrippas Freigebigkeit erstreckte sich auf die Verteilung von Öl und Salz sowie die kostenlose Bäderbenutzung. Er ließ außerdem im Theater Gutscheine auf die Köpfe des Volkes niederregnen, die man gegen Geld, Kleider und andere Präsente einlösen konnte. Zahlreiche Kaiser folgten später dieser Art des Schenkens. Bei seinem Tode im Jahre 12 v.Chr. hinterließ Agrippa[51] den römischen Bürgen seine Gärten und das Bad. Augustus verteilte in seinem Namen an jeden Bürger 400 Sesterze. Manch einen Mäzen trieben die öffentlichen Aufwendungen in den Ruin.

Apuleius[52] bringt in seiner Apologie als Entschuldigung für seine prekäre Finanzlage freigebiges Verhalten vor: »Denn ich habe vielen meiner Freunde Hilfe gebracht und sehr vielen Lehrern Dank abgestattet, habe auch die Töchter einiger durch eine Mitgift unterstützt (Apuleus Apologia 23,2). Beliebt war die Einrichtung einer Stiftung, sei es zu Lebzeiten oder testamentarisch. Das Kapital wurde meist in Land investiert, und von der Rendite bestritt man die laufenden Aufwendungen. Ein Großteil der Stiftungen zählt zum Typ der Alimentarfonds zur Kinderunterstützung. Andere Dauer-Stiftungen trugen die Kosten für jährliche Feste, für die Instandhaltung von öffentlichen Gebäuden und Bädern und für die Ausrichtung von Spielen. In den Städten kam es in der Kaiserzeit häufig zu Sportula Verteilungen in Bargeld oder Naturalien. Eine besondere Form dieser Spenden waren Verteilungen im Gedächtnis an den Kapitalfondgründer. So blieb die gewissermaßen erkaufte Erinnerung an den Wohltäter lebendig und jeder, der der Zeremonie beiwohnte, wurde bedacht. Die Empfänger waren somit nicht die Bedürftigen, sondern die Anwesenden. Dabei ist eine soziale Diskriminierung analog zur gesellschaftlichen Hierarchie zu erkennen. Bei Geldverteilungen erhielten die Dekurionen den höchsten Betrag, etwas weniger die Augustalen und noch weniger, seinem sozialen Stand entsprechend, das gewöhnliche Volk. [...] Meist erhielten Frauen weniger als Männer, manchmal sogar nichts (Prell 1997, 264 f.).

Die Motive dieser Freigiebigkeit waren vielfältig und nicht immer nur altruistisch. Die "Freude am Geben" war wohl eines der Motive, aber nicht das einzige. Die "Erwartung von Vergeltung", der "Wunsch nach Ehre und Ansehn" und "politischer Ehrgeiz" kamen dazu (Bolkestein 1939/1967, 317-20, zit.n.Prell 1997, 267). Nach anderen Autoren wird die philanthropia (Menschenfreundlichkeit) sogar durch die eigennützigen Motive der philotimia (Ehrsucht) und philodoxia (Ruhmessucht) dominert (Hands 1968, 12, zit.n.ebd.): "Die Reichen erhalten von den Armen Ehre, Achtung, Ruhm, Status sowie soziale und politische Treue. Die Popularität verschafft ihnen Zugang zu Ehrenämtern und Führungspositionen innerhalb der munizipalen Verwaltung" (ebd.). Die Motive und Praktiken der Wohltätigkeit waren Thema moralischer Erörterungen. Wer Geld besitzt, so etwa Cicero, für den gezieme sich benificentia und liberalitas (Wohltätigkeit und Freigiebigkeit). Der Lohn dafür sei der amor multitudinis (die Liebe der Massen), Ruhm und Ehre. Helfendes Handeln sei besser als die Gabe von Geld, weil es im Unterschied zu Geld nicht ausgehen könne. Jedenfalls sollte Geld nur an "geeignete, notleidende Leute" gegeben werden "und mit Maßen" (ebd.). Freigebigkeit dürfe nicht in Verschwendungssucht ausarten und Zuschüsse zu öffentlichen Anlagen seien "kurzlebigen Geschenken an die Masse, wie Gelage, Fleischverteilungen, Gladiatorenspiele und Tierhatzen" vorzuziehen (ebd.).

Seneca rechnet auch "Trostworte" zu den beneficia, das »Hinwerfen einer Münze« genüge keinesfalls. Und er lehnt jede Eigennützigkeit ab: »Nicht nach einem Gewinn hasche ich aufgrund einer Wohltat, nicht nach Genuss, nicht nach Ruhm; zufrieden damit, einem einen Gefallen zu tun, werde ich zu dem Zweck geben, dass ich tue, was nötig ist" (De beneficiis 3 u.ö.). Konsequenter Weise bezeichnete er die Wohltat ohne jede Romantik als socialis res, eine soziale Tatsache. In einer umfangreichen, 54 u.Z. verfassten Schrift De beneficiis (Von den Wohltaten) erläutert er moralische Probleme der liberalitas: die Undankbarkeit auf der einen, den Stolz auf der anderen Seite. Die Auseinandersetzung mit einer Unzahl fast skurriler Probleme der Wohltätigkeit zeigt, wie wenig es um die Not der Armen und wie sehr um eine die Vermögenden kenn-zeichnende Geste geht: "Etwa ob man wegen einer Undankbarkeit gerichtlich belangt werden könne, ob eine Sklave seinem Herrn Wohltaten erweisen kann, ob man einem Undankbaren auch Wohltaten erweisen soll, ob der Sohn für die Wohltaten, die der Vater empfangen hat, dankbar sein soll, ob man dem Weisen, der doch schon alles besitzt, noch etwas schenken kann, und schließlich gar, ob man ein Unglück herbei-wünschen soll, um sich Möglichkeiten der Hilfe zu schaffen" (Jens 1988, 15,5). Ein frühes Zeugnis für die Romantisierung der Armut durch das Bildungsbürgertum, wie es in unterschiedlichen Formen in der Geschichte der Armut immer wieder auftauchen wird. Die wahren Armen haben solche derlei müßige Spielereien wohl nicht gelesen.

Die Bewertung altruistischer Tugenden ist subtil und kompliziert: Liberalitas und beneficientia gehören ebenso wie clementia (Milde) und misericordia (Mitleid) zum Tugendkatalog der Römer, bleiben aber im Schatten der umfassenderen nationalen Ideale einer nach Vermögen und Herkunft geschichteten Gesellschaft der Stärke, die sich das Recht und den Auftrag der Herrschaft der Oberen über die Unteren und der Römer über alle anderen zusprach. Von diesem absoluten Herrschaftswillen her kommt vor allem die Tugend der misericordia unter Druck. Nach den Stoikern ein "Krankheit der Seele" (Prell 1997, 268), nach Cicero eine Quelle des Kummers und nach Seneca »eine Fehlhaltung einer schwächlichen Seele, die beim Anblick fremden Elends niedersinkt«, ein »seelisches Leidwegen des Anblicks fremden Elends oder Trauer aufgrund des fremden Unglücks, das [...] Menschen widerfährt, die es nicht verdient haben« (De clementia 2 u.ö.). Diese Verachtung des Mitleids erinnert an die Theatertheorie des Aristoteles, der sich vom kathartischen Erleben der Tragödie die Reinigung von den lebensuntauglichen Emotionen phóbos und éleos (Furcht und Mitleid) versprach (vgl. Rathmayr 1996, 52 ff.).

Nach Arthur Hands (1968) weist die Kritik am Mitleid durch Seneca oder Cicero darauf hin, "dass Mitleid den Römern nicht fremd war, ja dem Großteil des Volkes zueigen war" (Prell 1997, 268). In der bei Historikern nicht seltenen Manier, auf postulierte anthropologische Konstanten zu verweisen, beruft sich Hands darauf, "dass Mitleid als eine natürliche menschliche Reaktion bereits vorhanden war" (ebd.) - genau das ist aber die Frage. Es spricht manches dafür, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse Roms so gelagert waren, dass prosoziale Emotionen, Empathie und Altruismus darin wenig Entwicklungsmöglichkeiten vorfanden. Wie sonst könnte man sich das offensichtliche Vergnügen von Tausenden an den widerlichen Abschlachtungen und Zerfetzungen menschlicher Körper in den römischen circenses erklären (vgl. Wertheimer 1986, Rathmayr 1996). Jedenfalls aber war Mitleid nicht das Motiv für die Freigiebigkeit der Reichen. "Man gab in erster Linie, um von seinen Mitmenschen verehrt und bewundert zu werden und nicht um zu helfen" (ebd., 269). Das zeigt sich nicht zuletzt darin, dass Armut gar nicht das Kriterium war: "Es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass Bedürftigkeit bei privaten Alimentarstiftungen kein Auswahlkriterium war. Nutznießer der Wohl-tätigkeit waren der Staat, die Freunde und Verwandten, aber nicht die Armen an sich." (ebd.). Sehr wohl aber mussten die Empfänger der Gaben wert sein. Auch hier ist Cicero deutlich: "Sie sollten höhere Tugenden aufweisen, Hochachtung entgegenbringen, in einem besonderen Beziehungsverhältnis zum Geber stehen und Gegenleistung erbringen" (ebd.). Trotz all dieser eigennützigen Motive hat die private Wohltätigkeit "wesentlichen Anteil an der Verbesserung der Lebensbedingungen in den Städten", wenn auch nicht an der Lösung des Armenproblems. Es habe "lediglich manch Armer gelegentlich eine zusätzliche Hilfeleistung" erhalten (ebd.). Von dem seit alters her im römischen Recht verankerten Prinzip des do ut des konnten die am aller wenigsten profitieren, die nichts zu geben hatten.

Eine für die römische Gesellschaft eigentümliche Einrichtung war das Klientelwesen, das zwar tausenden ärmeren Menschen zugute kam, dessen eigentlicher Zweck aber nicht die Linderung der Armut sondern die Hebung von Ansehen und Einfluss der Reichen war. Zu den vielen Pflichten der Klienten gehörte die Morgenaufwartung bei ihrem Patron.[53]

»Oder soll ich die verlogene Gewinnfängerei eines bezahlten Guten-MorgenWünschers (mercennarii salutatoris mendacissimum aucupium), der um die Schwellen der Männer von Einfluss schwirrt und den Schlaf der Großmächtigen aus Gerüchten zu erahnen sucht, etwa für ehrenvoller einschätzen? Denn wenn er fragt, was drinnen im Haus geschieht, dann halten es die Sklaven nicht einmal für der Mühe wert, ihm eine Antwort zu geben«. Das Bild, das der im 1. Jh. lebende Agrarschriftsteller Columella hier vom Alltag der Klienten in der frühen Kaiserzeit entwirft, ist alles andere als schmeichelhaft und beneidenswert - aber es ist nach Ausweis zahlreicher Parallelquellen durchaus zutreffend" (Weeber 2001, 211).

Das war nicht immer so gewesen. In republikanischer Zeit war das Verhältnis zwischen cliens und patronus von größerem gegenseitigem Respekt geprägt; da rangierten die Verpflichtungen des Patrons gegenüber den Klienten direkt hinter denen gegenüber Eltern und Mündeln und noch vor denen gegenüber Gästen und Familienangehörigen. Ursprünglich wohl aus einer streng geregelten Form abhängiger Arbeit hervorgegangen (cliens: der Gehorchende), entwickelte sich das Klientelverhältnis (clientela) auf der Grundlage einer moralisch-religiösen, nicht juristischen Treueverpflichtung (fides) zu einer wechselseitigen Unterstützungs-Beziehung mit klarer Rollenverteilung: Der Patron als der gesellschaftlich Einflussreichere hatte seine Klienten vor allem bei Rechtsgeschäften zu beraten und ihnen bei Prozessen Rechtsbeistand zu leisten. Er hielt gewissermaßen die Hand über sie und gab ihnen die Sicherheit, dass ein Mächtigerer über sie "wachte", an den sie sich jederzeit wenden konnten, wenn sie in Schwierigkeiten welcher Art auch immer gerieten. Bezeichnend für dieses auf Vertrauen gegenüber dem Partner mit dem "längeren Arm" gegründete Verhältnis ist die Ausweitung des Patronats im Zuge der römischen Expansion: Die in mancher Hinsicht schwer drangsalierten Bewohner einer Provinz taten gut daran, sich einen einflussreichen Politiker in Rom zu suchen, der ihre Interessen wahrnahm. Ganze Gemeinden und Provinzen wurden so zu Klienten eines einzigen bzw. seiner Familie.

Als Gegenleistung hatte der Klient dem patronus seine guten Dienste anzubieten. Das waren in der Frühzeit Arbeitsleistungen, Gefolgschaft im Krieg und finanzielle Beiträge bei außergewöhnlichen Belastungen des Patrons. Wichtiger wurde im Laufe der Zeit aber die politische Unterstützung: Es war die moralische Pflicht eines Klienten, seinen patronus bei der Bewerbung um ein Amt tatkräftig durch sein tatsächliches Abstimmungsverhalten ebenso wie durch seine Präsenz, seinen Beifall bei dessen Auftritten und geeignete 'Stimmungsmache' zu unterstützen.

Auch ein demonstratives Umsichscharen vieler Klienten brachte dem Patron ganz augenfälliges Sozialprestige ein; daraus entwickelte sich die morgendliche Begrüßung (salutatio) des Patrons, zu der sich alle seine Klienten einzufinden hatten. Dieses Ritual wurde in der Kaiserzeit zur wichtigsten Pflicht der Klienten - kein Wunder, denn durch die Veränderung im politischen System, die den Kaiser in seinem Selbstverständnis sozusagen zum Ober-Patron aller Römer werden ließ, trat die politische Bedeutung des Klientelwesens ganz hinter die gesellschaftliche Funktion zurück: Anerkannt war, wer am Morgen ein möglichst volles Atrium "vorweisen" konnte, und so eilten denn ganze Heerscharen von Klienten in aller Herrgottsfrühe durch die Straßen Roms, um dem patronus ihre Aufwartung zu machen. Die salutatio fiel in die erste und zweite Stunde des Tages - also kurz nach Sonnenaufgang -, so dass sich viele Klienten schon in der Dunkelheit auf den Weg machen mussten. Wer sich von einem Gastmahl spät auf den Heimweg begab, stieß bereits auf Klienten, die zu ihren officia antelucana (Vorlicht-Pflichten) eilten. Sturm, Hagel und Schneefall, weite Wege und Straßenschmutz waren keine Entschuldigungsgründe, die Ausnahmen zu der ehernen Visiten-Regel zuließen. Und da es um Repräsentation ging, hatten die Klienten in ordentlicher Kleidung zu erscheinen: Es waren ja freie Römer, die gefälligst ihr "Ehrenkleid", die wollene Toga, anzulegen hatten - und zwar auch an heißen Sommertagen!

Ihre morgendliche Beflissenheit wurde vielen Klienten schlecht gelohnt. Nicht nur, dass sich im von Klienten manchmal regelrecht voll gestopften Atrium aus Geschrei, Eifersüchteleien und Streit um den Vorrang hässlichen Szenen ergaben oder man sich die Gunst des Türstehers mit Bestechungsgeldern erkaufen musste; auch der Empfang durch den Patron selbst kam in vielen Häusern einer tagtäglichen Demütigung gleich. Der Gruß der Klienten gegenüber ihrem dominus oder gar rex (Herr; König) wurde mit einem ebenso schlichten wie stereotvpen ave (sei gegrüßt!) erwidert, wobei sich "Inhaber" großer Klienten-Scharen von einem nomenclator die Namen der salutatores nennen ließen. Manche Patrone gaben durch ein herzhaftes Gähnen zu erkennen, was sie von ihrem Gegenüber hielten, noch ungehobeltere ließen sich in Gegenwart der Klienten derart gehen, dass sich Martial[54] über einen geizigen Patron so lustig machen kann: »Also ich finde nichts anders, um dich als Freund zu erachten, Crispus, als dass du vor mir immer ganz ungeniert - furzt«. Der Gipfel schäbiger Klienten-Behandlung war freilich erst da erreicht, wo sich der Patron schlicht verleugnen ließ und die Schar der Klienten »nach all den tausend Mühen« (Martial zit.n.Weeber, ebd., 213) kurzerhand wieder nach Hause geschickt wurde.

Die Präsenzpflicht des Klienten beschränkte sich nicht auf die Audienz am Morgen. Auch bei ihren Auftritten in der Öffentlichkeit scharten viele Patrone gern eine respektheischende Zahl von Klienten um sich bzw. um ihre Sänfte, für die die "niederen Freunde" - so eine beliebte euphemistische Umschreibung für Klienten im Verkehrsgewühl der Hauptstadt mit rüden Mitteln Platz schaffen mussten. Die öffentlichkeitswirksame Begleitung zu Besuchen bzw. in die Thermen gehörte ebenfalls zu den Pflichten der Klienten - und nicht zuletzt bildeten sie eine lautstarke Claque bei mehr oder weniger gelungenen Auftritten des Patrons als Redner oder Dichter.

Für welchen Gegenwert nahmen die vielen Klienten - ihre Zahl dürfte Im kaiserzeitlichen Rom in die Zehntausende gegangen sein - die Mühen, Unannehmlichkeiten und die teilweise entwürdigende Behandlung in aller Regel freiwillig in Kauf? Es waren in der Kaiserzeit hauptsächlich materielle Vergünstigungen, die sie an ihren patronus banden. An der Spitze stand eine Art Tagessold, der ihnen meist bei den morgendlichen Audienzen ausgehändigt wurde. Im 1.Jh. n. Chr. scheinen pro Tag centum quadrantes, (100 Viertelas), also 25 As oder gut sechs Sesterzen eine Art "Regelentgelt" gewesen zu sein - keine Summe, von der man seinen eigenen Lebensunterhalt bestreiten konnte, geschweige denn den einer ganzen Familie, aber immerhin so etwas wie eine Aufwandsentschädigung für die Klienten.

Als ausschließliche Existenzgrundlage reichte im allgemeinen nicht einmal das rückgratloseste Antichambrieren aus - auch dann nicht, wenn der Klient ab und zu einen abgetragenen Mantel, eine gebrauchte Toga oder ein Geldgeschenk außer der Reihe erbetteln konnte. Großzügige Patrone stellten "verdienten" Klienten auch schon einmal eine unentgeltliche Wohnung oder einen Arbeitsplatz zur Verfügung, doch waren das genauso Ausnahmen wie die Schenkung eines kleinen Landguts.

Üblicher war dagegen eine Einladung von Klienten zum Essen: Bei der morgendlichen Aufwartung vom Patron zum Abendessen "gebeten" zu werden, war der sehnlichste Wunsch. Und das, obwohl die schmachvolle Behandlung sich dort oft genug fortsetzte! Es war eher die Regel als die Ausnahme, dass man die Klienten beim Tafeln ihren Status als geduldete "Schmarotzer" deutlich spüren ließ: Sie bekamen häufig minderwertige Speisen und billigere Weine als die anderen Gäste vorgesetzt, und auch die Diener behandelten sie vielfach mit Herablassung und schlechtem Service. Darüber hinaus kam es gar nicht so selten vor, dass die Klienten auch noch als Zielscheibe schlechter Witze herhalten mussten und sie unter Anspielung auf ihre Bedürftigkeit der Lächerlichkeit preisgegeben wurden.

Solche Beköstigungen im Hause des Patrons galten als cena recta, als "eigentliches Mahl", bei dem mancher Klient sich freilich ebenso ungeniert benahm wie sein Gastgeber. Als Ersatz für diese - je nach Zahl der Klienten recht aufwändigen und umständlichen - Gemeinschaftsessen setzte sich im 1. Jh. eine "Rationalisierung" durch: Die Klienten erhielten eine sportula (ein Körbchen) mit Lebensmitteln, ausgehändigt. Aber auch das war nur eine Übergangsform, die binnen kurzem durch das reine Geldgeschenk abgelöst wurde, von dem bereits die Rede war. Wenn Quellen von der sportula sprechen, so ist damit in der Regel der Klienten-Sold in klingender Münze gemeint war - ein Detail, das sich in die Tendenz der Entpersonalisierung des Klientel-Verhältnisses gut einfügt.

Es war, wie schon das Eingangszitat Columellas zeigt, beileibe kein reines Vergnügen, Klient in Rom zu sein. Wer sich trotzdem dazu hergab, musste vieles einstecken und das Rückgrat mächtig krümmen. Insofern verwundert es nicht, wenn Klienten am Saturnalienfest die Chance des "Karnevals" wahrnahmen und ihrem Frust freien Lauf ließen. Die Rache des kleinen Mannes gewissermaßen - nicht gerade geschmackvoll, aber doch verständlich - aus der Sicht eines reichen Patrons, dem Lukian die empörte Klage in den Mund legt: »Wenn wir Reichen uns aber auch vieles gefallen lassen wollen, so war doch das Verhalten der Armen bei der Tafel ganz unerträglich. Nicht zufrieden, sich den Wanst voll zu stopfen, bis nichts mehr hineinwollte, schämten sie sich nicht, sobald sie über Gebühr getrunken hatten, bald einem schönen Knaben, der ihnen den Becher reichte, die Hand zu streicheln, bald sich mit der Geliebten oder sogar mit der Gemahlin des Herrn Freiheiten herauszunehmen; und wenn sie dann zuletzt den Speisesaal voll gespien hatten, zogen sie am folgenden Tag noch über uns her und erzählten, wie sie an unserer Tafel hätten hungern und dürsten müssen« (Lukian, zit.n. Weeber, ebd., 215).

Das Verhältnis zwischen patronus und cliens war also ursprünglich eines zwischen dem Kleinbauern und einem Großgrundbesitzer. Die gegenseitige fides bedeutete Schutz auf der einen und Kriegsdienst, Fron-dienst und andere Dienstleistungen auf der anderen Seite. In der Republik wurde daraus eine politische Anhängerschaft des Patrons. Gegen rechtliche Beihilfe vor Gericht und die Zuteilung von sportulae dienten die clientes der politischen Unterstützung und dem Ansehen des Patrons, in der Kaiserzeit vor allem seinem Prestige, je mehr - bisweilen bis zu hundert und mehr - Klienten desto angesehener der Patron. Das Klientelwesen war eine bis in Details geregelte Angelegenheit. Der Klient hatte dem Patron seine Morgen-aufwartung zu machen, wo er seine Sportel, oft ein feststehender Betrag, erhielt mit dem er "Kleidung, Miete, den Eintritt ins Bad und Liebesdienste" bezahlen konnte (Prell 1997, 262). Er hatte hinter Sänfte des Patrons zu den Gerichtsverhandlungen am Forum zu laufen. Oberstes Ziel der Klienten war die Einladung zur coena, dem Abendessen der Römer.

Klientelen waren erblich, aber bei weitem nicht alle römischen Bürger, insbesondere nicht die große Zahl der Zuwanderer, hatten zu ihnen Zugang. Eine umfassende Lösung des Armutsproblems ist das Klientelwesen jedenfalls nicht: Nach alle Klienten waren arm und bei weitem nicht alle Armen hatten einen Patron. »Den armen aber braven Mann«, schreibt Plinius (Epistulae10,93), »den sieht man als Ganoven an. Der Reiche, ist er sonst auch schlecht, gilt als Klient für gut und recht«. In besonderer Weise zeigt das Verhältnis der freigelassenen Sklaven zu ihren Patronen, ihren ehemaligen Herrn, die Unverhältnismäßigkeit des Kleinetelwesens. Sie waren verpflichtet, ihn im Fall der Verarmung zu unterstützen, nicht nur ihn, auch sei-ne Eltern und Kinder. Vererbt ein Freigelassener mehr als 100 Sesterzen und hat er weniger als 3 Kinder steht seinem Patron ein gleicher Anteil wie den Kindern zu. "Umgekehrt", so Prell (1997, 263) im Unter-schied zu Finley (s.o.) "scheint diese Verpflichtung nicht gegolten zu haben."

Darüber hinaus gab es Vereine wie etwa die Collegia tenuiorum (tenuis: schwach, bedürftig). Solche Kollegien können Berufsgenossenschaften, Handwerksvereinigungen, Kulturverbände oder Begräbnisvereine sein. Sie "erfüllen soziale Funktionen wie Geselligkeit, Gruppengefühl, Solidarität und Ritualisierung" (Prell 1997, 258). Die collegia tenuiorum waren für alle Schichten, Frauen wie Männer, zugänglich, dienten der Verehrung eines Schutzgottes, veranstalteten gemeinsame Essen und Gedächtnisfeiern, es wurden sportulae (Geschenkkörbchen ursprünglich mit Speisen, später mit Geld) verteilt und für eine anständige Bestattung gesorgt. Die Beitrittsgebühr konnte z.B. 100 Sesterzen, d.i. der 25fache Tageslohn eines Arbeiters) und eine Amphore Wein betragen, der monatliche Mitgliedsbeitrag 5 Asse. Wer länger als 6 Monate nicht be-zahlte, ging der Hauptleistung des Vereins, der Finanzierung des Begräbnisses verlustig. Die Mitglieder hatten der Reihe nach als magistri cenarum (Speisemeister) bei Festtagsmahlen für Räumlichkeiten, einen Diener, eine Amphore Wein, Brot für 2 Asse und vier Sardinen pro Person aufzukommen. Für die ganz Armen war das alles zu kostspielig. Nach Prell (1997, 260) waren diese Vereine "keine Armengenossenschaften oder Wohltätigkeitsvereine zur Linderung der Not von Bedürftigen". (Prell 1997, 260). Es scheint, dass es die Bessergestellten unter den Armen waren, die den Kollegien angehörten. Das zeigt sich etwa darin, dass die Größe der sportulae dem Rang der Mitglieder entsprach: wer höher gestellt war, hatte mehr zu bekommen.

Was aber unternahm der Staat gegen die Armut, die zumindest in der Hauptstadt zu manchen Zeiten epidemische Ausmaße anzunehmen drohte? Auch hier war Prell zu Folge, "das Motiv der Maßnahmen nicht die Philanthropie" (ebd., 270). Eine gezielte Armenpolitik wird nicht erkennbar. "Eine staatliche Sozialpolitik im modernen Sinne ls Ausdruck einer besonderen Verpflichtung des Staates oder der Gemeinschaft gegenüber den sozial Schwachen und Benachteiligten hat es nie gegeben. Solche Vorstellungen lagen jenseits des Denkhorizonte der Antike" (Weeber 2001, 333). Staatliche Maßnahmen im Sinn öffentlicher Für-sorge gab es nur vereinzelt. Aristoteles (Athenaion Politeia XLIX 4) berichtet von einem derartigen Gesetz in Athen, das Personen »die nur Besitz in den Grenzen von drei Minen haben und körperlich behindert sind, sodass sie keinerlei Arbeit verrichten können [...] öffentlich zum Unterhalt zwei Obolen pro Tag zu geben« seien (Kudlien 1988, 95 f.). Mit Ausnahme der Alimentarstiftungen Trajans[55] (siehe unten) wissen wir erst aus der Spätzeit des Reiches von strukturellen Maßnahmen einzelner Kaiser. Im 4. Jh. beauftragt Konstantin[56] seinen Stellvertreter in Italien mit der Versorgung mittelloser Eltern:

In allen Städten Italiens soll ein Gesetz auf Bronze- oder Wachstafeln oder auf Leinwand geschrieben verkündet werden, das die Hand der Eltern vor den Kindern zurückhält und ihre Einstellung zum Besseren wendet. Bemühe dich von Amts wegen, dass, wenn Eltern Nachkommen haben, die sie wegen ihrer Armut nicht aufziehen können, ihnen unverzüglich Nahrung und Kleidung zukommt, da die Pflege der neugeborenen keinen Aufschub duldet. Dazu soll die öffentliche wie auch die private Hand Beiträge leisten (zit.n. Bühler 1990, 431).

Ein ähnlicher Befehl erging an die Provinzen in Afrika:

Wir haben vernommen, dass die Bewohner der Provinz aus Mangel am Lebensnotwendigen ihre Kinder verkaufen oder verpfänden. Wenn sich darum jemand findet, der, durchaus mittellos, seine Kinder nur mit größten Schwierigkeiten durchbringt, soll ihm, bevor es zum Schlimmsten kommt, durch die öffentliche Hand geholfen werden in dem Sinne, dass es den Prokonsuln, den Provinzvorstehern und den obersten Finanzbeamten in ganz Afrika zustehen soll, allen, die sie in großer Bedürftigkeit vorfinden, die erforderliche Unterstützung zu gewähren und ihnen ohne Verzug aus den öffentlichen Lagerhäusern alles Nötige zuteilen zu können. Es widerspricht durchaus unserer Überzeugung, dass Menschen vor Hunger zugrunde gehen oder zu einer verwerflichen tat Zuflucht nehmen müssen (ebd, 431 f.).

Spektakuläre Maßnahmen, darunter die hochmodern anmutende und - zumindest in Österreich - bis heute nicht verwirklichte Ideen des Sozialstaates bleiben Utopie: Xenophon macht den Athenern den Vorschlag, die Einkünfte der Polis so zu verbessern, dass alle Bürger ein Rente bekommen und auf Arbeit zu ihrem Lebensunterhalt nicht mehr angewiesen sind, ein "Wohlfahrts- und Versorgungsstaat, der natürlich utopische Wunschvorstellung bleiben musste", wie Kudlien (1988, 97) anmerkt. Eine "zugleich mitleiderfüllte wie sozialbewusste Hilfe für die Armen schlechthin" wird sich erst in der christlichen Antike herausbilden. Den-noch gibt es eine Reihe von Einzelmaßnahmen, die auch den Armen zu Gute kommen oder das Abgleiten in die Armut verhindern.

Die Parole tabulae novae (neue [Schuld]tafeln), was bedeutet, dass die alten Schulden gelöscht werden, war die Ausnahme. Unter Cäsar und Augustus gab es Zins- und Mieterlasse, unter Augustus und Tiberius kostenlose Darlehen, unter späteren Kaisern Billigkredite und Maßnahmen gegen Wucherzinsen. Konzentrierte staatliche Maßnahmen bestanden in der Landverteilung, in der Getreideverteilung und in Alimentarstifungen.

Die nach Prell (ebd., 271) "bedeutendste sozialpolitische Maßnahme" bestand in der Zuteilung von ager publicus, von staatlichem Grundbesitz. Begünstigte waren Veteranen und Zivilbürger, unter ihnen auch Arme. Die Größe des Grundbesitzes war seit frühester Zeit umstritten und es gab mehrfach Bemühungen, sie nach oben hin zu begrenzen. Verwüstungen durch Krieg und die Kriegsdienstverpflichtung setzten vor allem den Kleinbauern zu. Andererseits lieferten gewonnene Kriege den Großgrundbesitzern zahlreiche Sklaven. Sie versuchten deshalb, die Kleinbauern zu vertreiben und deren Felder mit den neuen, billigen Arbeitskräften zu bewirtschaften. Die Folgen: Verarmung der Landbevölkerung, Überbevölkerung in Rom auf Grund der Landflucht und ein Problem mit der Rekrutierung von Soldaten, da Sklaven nicht zum Militär-dienst verpflichtet waren. Die spektakulärste Landreform versuchte der Volkstribun Tiberius Sempronius Gracchus[57] 133 v.u.Z. durchzusetzen. Mit der lex sempronia agraria wurde der Landbesitz wurde mit 500 Joch begrenzt und das freie Land durch ein Dreimännerkollegium an besitzlose Römer verteilt. Eines der Hauptmotive war die Versorgung der Soldaten (vgl. Ungern-Sternberg 1988, 167 f.). T. S. Gracchus in seiner ersten Rede vor dem Volk:

Die wilden Tiere, welche in Italien hausen, haben ihre Höhle, jedes weiß, wo es sich hinlegen, wo es sich verkriechen kann - die Männer aber, die für Italien kämpfen und sterben, sie haben nichts außer Luft und Licht. Heimatlos, gehetzt irren sie mit Weib du Kind durch das Land [...] vielmehr kämpfen und sterben sie für anderer Wohlleben und Reichtum. Herren der Welt werden sie genannt und haben nicht eine Scholle Landes zu eigen (Plutarch, Tiberius Gracchus 9).

Soldaten, aber auch alle anderen römischen Bürger sollten ihren gerechten Anteil am ager publicus, am öffentlichen Grund und Boden, wie am gesellschaftlichen Wohlstand haben. Heftiger Widerstand der Sena-toren und Großgrundbesitzer blieb nicht aus. Tiberius Gracchus und dreihundert seiner Anhänger wurden noch im gleichen Jahr erschlagen. Der Bruder und Nachfolger, Gajus Gracchus[58] setzte die Landverteilung fort, allerdings nicht im Mutterland, sondern in Kolonien in und außerhalb Italiens. 121 wurde auch Gajus ermordet. Die Landfrage blieb ungelöst, die bestehenden Besitzrechte hatte sich durchgesetzt. Unter den Kritikern der »Gleichmacherei in den Besitzverhältnissen« auch Cicero (zit.n. Prell 1997, 275). Die Begünstigten, die »aus bitterster Armut« in den Überfluss geraten, würde »die ungewohnte Lebensweise berauschen« (zit.n. ebd., 276). Eine letzte große Landverteilung, von der 50.000 Personen profitiert haben sollen, brachte Julius Cäsar auf den Weg. In der Kaiserzeit wurde Land nur mehr an Veteranen verteilt, lediglich der sozial aufgeschlossene Nerva[59] verteilt noch einmal Land an Zivilisten. Die Motive der Landverteilungen sieht Prell neben persönlichen Machtinteressen der Protagonisten nicht vorwiegend in der Armutsbekämpfung, sondern in der Stärkung der Wehrkraft, in der Reduzierung der sentina urbis, des Auswurfs der Stadt, wie die verarmte Bevölkerung genannt wurde, und in der Bearbeitung von brach liegendem Land.

Frumentationes wurden die Verteilungen von Getreide durch den römischen Staat genannt, seit 123 v.u.Z. ein "Grundpfeiler römischer Sozialpolitik" (Prell ebd., 279). Wiederum war es Gracchus, der das erste Getreidegesetz durchsetzte. Die lex frumentaria des Gajus Sempronius Gracchus sah das Recht auf die frumentationes für jeden römischen Bürger vor, "ob arm oder reich, ob ledig oder Familienvater" (ebd.). Damit wurde jedem Bürger eine zunächst vom Staat subventionierte, später kostenlose Getreideration (5 Scheffel = ca. 50 Liter) pro Monat garantiert. Voraussetzung war eine persönliche Meldung und ein Wohnsitz in Rom. Die Zahl der Begünstigten schwankt zwischen 150.000 und 300.000. Kürzungen gab es immer wieder, dass allerdings Arme davon ausgenommen waren, ist unwahrscheinlich. Fremde und andere Personen ohne Bürgerrecht wurden jedenfalls ausgeschieden. Unter Augustus wurden tessarae eingeführt, eine Art Lebensmittelmarken, deren Vorlage einmal im Monat zum Getreidebezug berechtigte. Manche Historiker meinen, dass es "eine privilegierte Gruppe" sei, die in den Genuss der Zuteilungen kam (Veyne 1988, 402). Bekannt ist der Fall des Konsulars L. Calpurnius Piso Frugi, eines sehr reichen Römers, der sich ostentativ um seine Getreideration anstellte, da Gajus Gracchus ja »seinen Besitz« (mea bona) - als diesen betrachte-te er unverhohlen die Staatskasse - verteile. Zu den Privilegierten gehörten bestimmte staatliche Beamte wie Flötenspieler und Trompeter, sowie seit Nero die Soldaten der Prätorianergarde. Ab dem Ende des 2. Jh. wurden auch andere Lebensmittel verteilt: Olivenöl, Schweinefleisch, Wein oder Weizenbrote anstelle des Getreides. Leben konnte man von dieser Getreidezuteilung ohnedies nicht. Ihr Nährwert betrug 3000 bis 4000 Kalorien. "Damit konnte man eine Familie mit 3 - 4 Köpfen nicht satt bekommen, von den übrigen Lebenshaltungskosten ganz zu schweigen" (Weeber 2001, 335).

Wenn nicht Armut das eigentliche Kriterium der Zuteilung war, was waren dann die Motive der Kaiser? Prell (ebd., 284) meint, dass sie als "Patrone über das gesamte Volk" die Gepflogenheit übernahmen, die Klienten zum Essen einzuladen. Die Hintanhaltung von Aufruhr, Loyalität gegenüber dem Herrscher und dessen Popularität waren weitere Motive. Bereits Aristoteles begründet die Zuwendungen der Oligarchen an das Volk mit "einer Art Gegenseitigkeitsgeschäft: Die Vornehmen bleiben im Besitz der wichtigsten Ämter und zahlen für den Ausschluss des Demos von der Herrschaftsausübung gleichsam als Lohn großartige Opfer-feste, öffentliche Bauten und Speisungen" (Kloft 1988, 152). Dennoch ist die Getreide- und Brotverteilung auch ein wesentlicher Beitrag zur Linderung der Armut. Die Armen waren zwar nicht ihre einzigen oder bevorzugten Nutznießer, sie gehörten aber jedenfalls auch zu den Begünstigten. Erst gegen Ende des 4. Jh. ist ausdrücklich von jenen die Rede, die »keine Mittel zum Lebensunterhalt aus anderen Quellen haben«. Für sie ist das panis gradilis, das auf den Stufen eines Gebäudes verteilte Brot, bestimmt.

Außerhalb Roms lag die Zuständigkeit für die Getreideversorgung und -verteilung bei den Stadtpolitikern. Von Rhodos etwa berichtet der Geograph Strabon:

»Die Einwohner von Rhodos tragen große Sorge für das Volk, obgleich sie keine demokratische Verfassung besitzen; denn sie suchen gleichwohl die Menge der Armen am Leben zu erhalten. So wird nämlich das Volk mit Getreide versorgt und die Reichen greifen den Bedürftigen unter die Arme nach Väterbrauch; und es existieren bestimmte Leiturgien,[60] die der Lebensmittelbesorgung dienen; so hat der Arme seinen Lebensunterhalt und der Stadt fehlt es andererseits nicht an notwendigen Leuten, besonders im Hinblick auf die Schifffahrt« (Strabo[61] XIV 2,5).

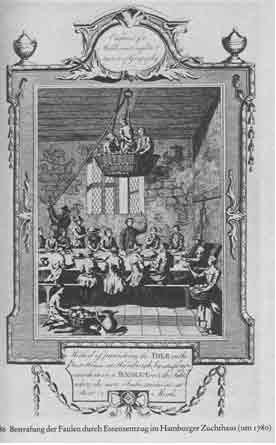

Für die Finanzierung sorgt außerhalb Roms also nicht der Staat, sondern ausschließlich die vermögende Bürgerschicht. Begünstigte waren nur ordentliche Bürger, nicht die ptóchoi, die Bettelarmen, die selbst gar nichts hatten, und keinesfalls die Fremden.