Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie an der Philosophisch-Historischen Fakultät der Universität Innsbruck eingereicht von MMag. Plangger Sascha Michael; Erstbegutachter: Univ.-Prof. Dr. Josef Zelger; Zweitbegutachter: Ao.Univ.-Prof. Dr. Volker Schönwiese

Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- I. Teil Arbeit und Behinderung

- II. Teil Arbeit, Armut und Ausschluss

- III. Teil Die Entwicklungsphasen im Versorgungs-, Betreuungs- und Unterstützungssystem für Menschen mit Behinderung

- IV. Teil Empirische Studie zum Modell SPAGAT Vorarlberg

- V. Teil: Anerkennung

- Schluss

- Literaturverzeichnis

Die Arbeit bzw. die moderne und normative Auffassung von Arbeit als Erwerbstätigkeit, bestimmt wesentlich das Verhältnis der Menschen zur Gesellschaft und gleichzeitig das Verhältnis von Integration und Ausschluss und von Normalität und Behinderung. Durch den Ausschluss von Menschen mit Behinderung aus der Arbeitswelt, die als Lebenswelt wesentlich die soziale Teilhabe ermöglicht, wird Behinderung als Ausnahmezustand im Sinne eines chronischen Existenzkonflikts erfahren. "Dieser chronische Konflikt findet darin seinen Ausdruck, dass individuelle Handlungsoptionen nicht mit den Anforderungen der Alltagswelt übereinstimmen bzw. an diesen scheitern." (Kleinbach 1994, 18) Im Laufe der vorliegenden Arbeit wird dieser Zusammenhang dargestellt. Das Scheitern stellt jedoch kein persönliches Versagen der Betroffenen dar, sondern es spiegelt gesellschaftliche Bedingungen, die unfähig sind auf Heterogenität und Alterität zu reagieren. Behinderung stellt damit kein individuelles und wesenhaftes Merkmal einer Person dar, sondern ist als soziale Kategorie zu interpretieren.

Diese Interpretationsarbeit wird im ersten Teil der Arbeit angegangen. Vor allem wird Behinderung im Kontext von Erwerbsarbeit und sozioökonomischen Bedingungen analysiert. Außerdem wird ein Augenmerk auf die Arbeitswelt geworfen, die sich zunehmend rasanter verändert und nicht mehr genügend Arbeit, d.h. bezahlte Arbeit, für alle zur Verfügung stellen kann. Die Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum und an gesellschaftlichen Statuspositionen wird immer mehr zum Privileg einiger weniger. Globalisierung und Liberalisierung der Märkte setzen massive gesellschaftliche Ausschlussmechanismen in Bewegung. Für viele Menschen führen diese zu prekären Lebenssituationen und zu porösen Existenzgrundlagen. Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens birgt die Hoffnung dieser Misere abzuhelfen.

Im vierten Kapitel wird ein Blick auf die geschichtliche Entwicklung der Arbeit geworfen. Die Auffassung von Arbeit in der Antike unterscheidet sich wesentlich von der christlichen Arbeitslehre und diese wiederum von einem protestantisch geprägten Arbeitsbegriff, der unser modernes Arbeitsethos bestimmt.

Wie sich im Laufe der Epochen der Arbeitsbegriff wandelte, wandelte sich in Abhängigkeit dazu auch die Bedeutung von Armut und damit änderten sich die Formen des Ausschlusses der nicht arbeitenden Bevölkerung. Die ineinanderlaufenden Entwicklungen von Arbeit, Armut und Ausschluss werden im zweiten Teil der Arbeit nachgezeichnet. Dabei konzentriert sich der Fokus vor allem auf den gesellschaftlichen Ausschluss von behinderten Menschen.

Das 18. Jahrhundert markierte, durch die Geburtsstunde der modernen Gesundheits- und Sozialpolitik, eine Schwelle. Waren vorher, aus moralischen Gründen, behinderte Menschen, Libertins, Verbrecher, Kranke, Landstreicher, Wahnsinnige usw. gemeinsam in den Zucht- und Arbeitshäusern interniert, so entwickelte sich jetzt ein differenzierteres Ordnungssystem heraus, welches klare Kategorisierungen und Zuordnungen der verschiedenen Abweichungen ermöglichte. So wurden zuerst alle arbeitsfähigen, aber arbeitsunwilligen Personen aus den Anstalten entlassen. Im Zuge der Reformen wurden "geistig" behinderte Menschen gemeinsam mit psychisch Kranken in eigenen Heil- und Irrenanstalten untergebracht. Damit bahnt sich die Psychiatrie als eigenständige Wissenschaft ihren Weg. Ihre Geschichte verläuft wenig ruhmreich. Sie, die Psychiatrie, erzählt uns eine Geschichte der Unterdrückung, der Repression durch Arbeit, der Eugenik und der Auslöschung von tausenden behinderten Menschen im "Dritten Reich".

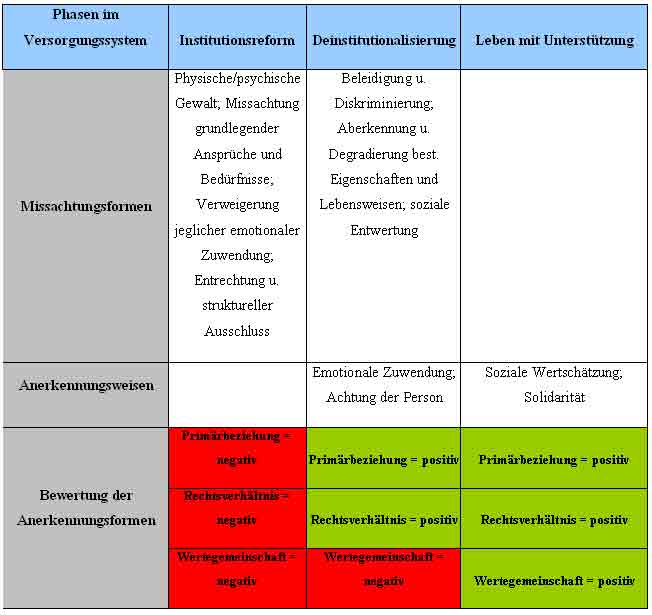

Vor dem Hintergrund dieser Verbrechen regte sich in den 1950er Jahren erstmals Widerstand gegen die unmenschliche Unterbringung von Menschen mit Behinderung in den großen Heil- und Irrenanstalten. Die Institutionalisierung wurde von der Deinstitutionalisierungsphase abgelöst. Normalisierung und Selbstbestimmung wurden zu handlungsleitenden Prinzipien im Behindertenbereich. Von diesen hängte wesentlich der Anspruch auf die Integration der Betroffenen in die Gesellschaft ab. Doch vor allem für schwerer beeinträchtigte Menschen gerann dieser Anspruch zur unerfüllten Hoffnung. Damit war die Deinstitutionalisierung an ihre eigenen Grenzen gestoßen und die Phase "Leben mit Unterstützung" bahnte sich an. Diese Entwicklungsphasen im Versorgungs-, Betreuungs- und Unterstützungssystem werden im dritten Teil ausführlich behandelt.

Im vierten Teil lege ich eine Studie zum Modell SPAGAT Vorarlberg vor. SPAGAT ist ein Modell zur Unterstützten Beschäftigung von Menschen mit Behinderung. Ergebnisse zu den einzelnen Ablaufphasen und Bausteinen im Integrationsprozess, aber auch zu den Auswirkungen der beruflichen Integration werden präsentiert. Modelle zur Unterstützten Beschäftigung entwickelten sich im Laufe der dritten Phase, dem Leben mit Unterstützung. Paradigmatisch wird dabei der Empowerment-Ansatz als handlungsleitendes Prinzip forciert. Das Empowerment-Paradigma beansprucht, das Normalisierungs- und Selbstbestimmungsparadigma abzulösen.

Im fünften Teil wird die Theorie der Anerkennung von Axel Honneth auf die Phasen im Versorgungs-, Betreuungs- und Unterstützungssystem für Menschen mit Behinderung übertragen. Honneths stufenförmig ausgeführte Theorie der Anerkennung basiert auf reziproken Anerkennungsverhältnissen. Die jeweiligen Anerkennungsweisen, vor allem die rechtliche Anerkennung (Gleichstellung) und die soziale Wertschätzung (Solidarität), korrespondieren mit zentralen gesellschaftstheoretischen Positionen des Liberalismus und Kommunitarismus und diese korrespondieren wiederum mit dem Selbstbestimmungsparadigma und Empowerment-Ansatz. Sie werden in diesem Zusammenhang ausführlicher geschildert und kritisch bewertet.

Honneth ist bemüht, fürsorgliche, liberale und kommunitaristische Prinzipien in ein wechselseitiges Austauschverhältnis zu bringen. Dabei kulminieren die jeweiligen intersubjektiven und reziproken Anerkennungsweisen im Begriff der sozialen Wertschätzung und Solidarität. Doch weder Honneth, noch kommunitaristischen und liberalen Theorien gelingt es, eine Ethik der Anerkennung zu entwerfen bzw. einen Impuls für moralisches Handeln gegenüber dem Anderen ausfindig zu machen. An dieser Stelle, im dritten Kapitel des vierten Teils, wird die Soziologie Zygmunt Baumans und die Ethik von Emmanuel Lévinas ins Spiel gebracht und aufgezeigt, wie Anerkennung, Verantwortung und Gerechtigkeit gegenüber dem Anderen ermöglicht wird.

Inhaltsverzeichnis

"Seit dem Beginn der Neuzeit und vor allem mit dem Beginn der Moderne und der Industrialisierung ist Arbeit in wachsendem Maße zum bestimmenden Merkmal des Lebens geworden." (Wulf 2000, 32) Vor allem gilt dies für unsere heutigen Industriestaaten, die sich durchweg als Arbeitsgesellschaften definieren und auf dem Prinzip der Erwerbsarbeit beruhen. Die Erwerbsarbeit bestimmt in unserer Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft das gesamte soziale Leben der Menschen und damit einhergehend ihren sozialen Status. "Neben dem familialen und sozialen Leben bestimmen die meisten Menschen in unserer Gesellschaft den Sinn ihres Lebens am stärksten über Arbeit. [[...]] Die Teilhabe an der gesellschaftlich organisierten Arbeit sichert die soziale Anerkennung des Einzelnen. Arbeit hat eine subjektive, eine soziale und eine gesellschaftliche Bedeutung. [...] Die mit Arbeit verbundenen Werte und Normen strukturieren und gestalten das Leben. Zu ihnen gehören Werte wie Motivation und Engagement, Rationalität und Präzision, Gewissenhaftigkeit und Pflichterfüllung, Kreativität und Innovationsbereitschaft. Schon in der Kindheit wird die Übernahme dieser Werte angestrebt. Später werden sie kontinuierlich angewandt und eingeübt. Die Arbeitswelt wird schließlich die gesellschaftliche Institution zur Einschreibung dieser Werte in die Körper der Arbeitenden." (Wulf 2000, 33)

Mit Erwerbsarbeit verdienen wir in erster Linie das Geld, mit welchem wir unsere Existenz, im Sinne primärer Bedürfnisse wie Essen, Kleidung und Wohnung, absichern. Die existenzielle Absicherung wirkt weit in die Zukunft hinein. An das Einkommen sind die wichtigsten Sozialleistungen gekoppelt, Unfall- und Krankenabsicherung, Sozial- und Rentenabsicherung. Darüber hinaus hat Erwerbsarbeit eine ordnende Funktion, sie gibt dem Leben Raum- und Zeitstrukturen vor. Der Arbeitende wechselt zwischen Arbeitsplatz und dem Zuhause und zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Vor allem durch den zeitlichen Rhythmus besitzt die Arbeit eine Orientierungs- und Strukturierungsfunktion für das Leben. Indirekt wirkt sie sich damit auf die biographischen Lebenszusammenhänge aus. Die Jugend wird durch die schulische Sozialisierung auf die Arbeitswelt vorbereitet. Das Erwachsenenalter ist durch die berufliche Tätigkeit bestimmt und im Alter zieht sich der Mensch aus der Arbeitswelt allmählich wieder zurück.

Arbeit strukturiert nicht nur Raum- und Zeiterfahrungen, sondern auch zwischenmenschliche Beziehungen. Sie vermittelt und konstituiert soziale Interaktionen. Erwerbstätige verbringen einen Großteil ihrer Lebenszeit am Arbeitsplatz und sind dort in ein soziales Umfeld eingebettet. "Auf diese Weise trägt sie zur weitergehenden Sozialintegration bei. Der Bezug des Individuums zu seiner Umwelt wird erweitert; dies entlastet nicht nur primäre soziale Netze, sondern vergrößert auch das Potential an Anregungen, Informationen und Handlungsmöglichkeiten." (Bieker 2005, 15) Durch die Arbeit gelingt es dem Menschen, sich als soziales Wesen zu fühlen und in kooperativer Weise mit Anderen aktiv zu sein.

Eine weitere Funktion liegt in der sozialen Komponente, die durch die Arbeit wesentlich bestimmt wird. "Was machst du", lautet meistens einer der ersten Sätze, wenn man mit jemandem eine Konversation beginnt. Die Antwort verrät dann zugleich die soziale Stellung des Gegenübers. Ob jemand Bauarbeiter oder Bankangestellter ist, erzeugt ein gesellschaftliches Bild, mit dem bestimmte Erwartungen und Ansprüche verbunden sind. Durch einen angesehenen Beruf stärkt sich das soziale Prestige und damit verbunden das eigene Selbstkonzept. Ein positives Selbstkonzept und eine günstige Identitätsentwicklung bedingen sich wiederum wechselseitig.

Durch die Arbeit, die uns zum einen in einen sozialen Kontext integriert, der wesentlich den eigenen Selbstbezug mit konstituiert, erhalten wir zum anderen auch die Möglichkeit als Teil an einem größeren Ganzen zu partizipieren: "Über die Erwerbsarbeit wird der Einzelne über seinen persönlichen Rahmen hinaus in kollektive Ziele und Zwecksetzungen eingebunden." (Bieker 2005, 15)

Jede dieser Sinn- und Bedeutungsdimensionen von Arbeit kann sich ins Negative verkehren, wenn eine Person ihre Arbeit verliert, keine bekommt oder noch nie eine hatte. Arbeitslose sind oftmals prekären Lebenssituationen ausgesetzt. In vielen Fällen steht durch Einkommensausfälle und durch den Verlust ökonomischer Sicherheit die eigene Existenz auf dem Spiel. Gewünschte oder gewohnte Lebensstandards lassen sich nicht mehr aufrecht erhalten. Ordnende Lebenszusammenhänge gehen verloren. Den Erwerbslosen steht zwar ein hohes Maß an freier Zeit zur Verfügung, das sie jedoch nicht mehr selbstaktiv zu füllen vermögen. Wesentliche Interaktionsformen versanden, monotone und abwechslungsarme Alltagsstrukturen nehmen überhand. Arbeitslosigkeit führt zur sozialen Isolation, denn Betroffene brechen oft aus Schamgefühl soziale Bindungen und Kontakte hinter sich ab. Sie selbst sehen sich als deplatziert und wertlos. Dieses Gefühl der sozialen Nutzlosigkeit wird den Betroffenen indirekt vermittelt. Langzeitarbeitslosigkeit wird von der Erwerbsbevölkerung immer auch als individuelles Fehlverhalten interpretiert. Jeder von uns kennt die Stammtischsprüche: "Sie sind nur zu faul, um zu arbeiten, als Sozialschmarotzer lassen sie sich lieber vom Staat erhalten." Derartige Urteile über arbeitslose Mitbürger bewirken soziale Diskriminierungen und die gesellschaftliche Degradierung, führt selbstverständlich zum Verlust sozialen Ansehens und zum Verlust eines positiven Selbstwertgefühls.

Menschen, die einer Arbeit nachgehen, erhalten für sich ein bestimmtes Aktivitätsniveau aufrecht. Sie sind zumeist körperlich und sozial aktiver als Erwerbslose. Körperliche und psychische Gesundheitsprobleme lassen sich bei Arbeitslosen im Vergleich zu erwerbstätigen Menschen überproportional nachweisen. Langzeitarbeitslosigkeit bedeutet gleichzeitig auch den Ausschluss von wichtigen Wissens- und Erfahrungsressourcen. Sie haben, in einer sich schnell wandelnden Arbeitswelt, nicht die Möglichkeit in praktischer Weise ihr Wissen weiterzuentwickeln. Schlüsselqualifikationen gehen verloren, die, um eine Arbeit zu finden, von jedem Arbeitgeber eingefordert werden. Somit schließt sich der Teufelskreis von Ausschluss und Ausgeschlossenbleiben, denn je weiter sich die Anforderungen des Arbeitsmarktes nach oben bewegen, um so größer wird die Diskrepanz zu den erforderlichen Kompetenzen.

Erwerbsarbeit bestimmt individuelle und soziale Lebensweisen. Die dargestellten Funktionsweisen bedingen sich wechselseitig. Diese Wirkungs- und Funktionszusammenhänge lassen sich mit Pierre Bourdieus Kapitaltheorie darstellen. Er löst darin den Kapitalbegriff aus seiner eng definierten und herkömmlichen ökonomischen Bedeutung der Profitmaximierung heraus und erweitert ihn durch alle Formen des sozialen Austausches. "Eine allgemeine ökonomische Praxiswissenschaft muss sich [...] bemühen, das Kapital und den Profit in allen ihren Erscheinungsformen zu erfassen, um die Gesetze zu bestimmen, nach denen die verschiedenen Arten von Kapital (oder, was auf dasselbe herauskommt, die verschiedenen Arten von Macht) gegenseitig ineinander transformiert werden." (Bourdieu, Die verborgenen Mechanismen der Macht 1997, 52)

Bourdieu geht es vor allem darum, zu schauen, wie sich ökonomische Voraussetzungen auf soziale, kulturelle und gesellschaftliche Prozesse auswirken und übertragen. Er unterscheidet vier Kapitalsorten, wobei das ökonomische Kapital eine primäre Funktion ausübt. Der Arbeitende veräußert seine Arbeitskraft und erhält als Äquivalent dafür einen Lohn. Dieser Tausch stellt in den allermeisten Fällen die Grundlage dar, um ökonomisches Kapital zur materiellen Existenzsicherung anzuhäufen. Darüber hinaus stellt der Tausch auch die Basis bereit, abhängig vom Tauschwert, weiteres Kapital, in kultureller, sozialer und symbolischer Form zu akkumulieren.

Kulturelles Kapital liegt in objektiver Form vor, "beispielsweise in Form von Büchern, Gemälden, Kunstwerken, Maschinen oder technischen Instrumenten." (Schingel 2000, 86) Konkret bedeutet das, dass man sich mit Geld Bücher, Computer, Maschinen usw. kaufen kann. Damit man die Geräte bedienen kann, um sie zweckmäßig einzusetzen, benötigt man inkorporiertes Kulturkapital. Darunter versteht Bourdieu bestimmte Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissensformen. Der Computer z.B. ist nutzlos, solange ich nicht verstehe, wie ihn zu bedienen. "Denn was wäre ein Buch ohne Leser, eine Maschine die niemand bedienen kann? Ein Kunstgegenstand ohne entsprechende ästhetische Dispositionen des Betrachter? Nichts anderes als das rein materielle Substrat der entsprechenden Objekte, das sich gänzlich auf den (ökonomischen) Materialwert des Papiers, des Metalls, der Leinwand reduziert." (Schingel 2000, 88)

Inkorporiertes Kulturkapital erwirbt man vor allem durch Bildung. Und durch Bildung erwirbt man zugleich institutionalisiertes Kulturkapital in Form von Bildungstiteln (z.B. Schul-, Lehr- und Hochschulabschlüsse etc.). Bildungstitel sind für Bourdieu immer auch Legitimitätsnachweise, die zu einem Beruf oder zu einer Arbeit befähigen und dadurch auch mehr oder weniger erfolgreiche Erwerbskarrieren ermöglichen.

Inkorporiertes und institutionalisiertes Kulturkapital ist nicht veräußerbar, es haftet den jeweiligen Personen, die es erworben haben, unmittelbar an. Um sich dieses Kapital anzueignen, muss - so Bourdieu - Zeit investiert werden. Der Umgang mit dem Computer muss erlernt werden, der Abschluss einer Hochschule verlangt Zeit zum Lernen. Zeit ist Geld; je mehr jemand davon hat oder verdient, umso leichter kann er sich bei technischen Gräten oder Computersystemen usw. auf dem neuesten Stand halten. Und je wirksamer ein junger Mensch durch seine Familie finanziell abgesichert ist, umso einfacher gelingt ihm die Anhäufung kulturellen Kapitals und die Profitmaximierung aufgrund exklusiver Bildungswege und Hochschultitel. Exklusivität in der Ausbildung verschafft natürlich Vorteile am Arbeitsmarkt und damit wiederum höhere ökonomische Kapitalrenditen.

Die dritte Kapitalsorte ist nach Bourdieu das soziale Kapital: "Das Sozialkapital ist die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden sind; oder, anders ausgedrückt, es handelt sich dabei um Ressourcen, die auf die Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen." (Bourdieu 1997, 63) Akkumulation von Sozialkapital erfordert unermüdliche Beziehungsarbeit. "Bei der Beziehungsarbeit wird Zeit und Geld und damit, direkt oder indirekt ökonomisches Kapital verausgabt." (Bourdieu 1997, 67) Zusätzlich bestimmen die kulturellen Voraussetzungen bzw. das Kulturkapital, den Zugang zu exklusiven Gesellschaftskreisen. D.h. je intensiver jemand Beziehungen knüpft, pflegt und aufrechterhält, je mehr Zeit und Geld er für diese Beziehungsarbeit investiert, desto höher werden die dadurch erzielten Profitmöglichkeiten. Sozialkapital ist hauptsächlich mit der Reproduktion kulturellen und ökonomischen Kapitals verbunden.

Akkumuliertes ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital lässt sich letztendlich in symbolisches Kapital transferieren. Es steigert die Kreditfähigkeit einer Person in der Art und Weise ihres gesellschaftlichen Status. "Zustande kommt symbolisches Kapital mittels gesellschaftlicher Anerkennungsakte, die bestimmten Akteuren oder gesellschaftlichen Gruppen einen ‚Kredit' an Ansehen und damit ein bestimmtes Prestige einräumen." (Schingel 2000, 92) "Kurzum, jeder ‚Kredit' an legitimer gesellschaftlicher Anerkennung und Wertschätzung stellt ein symbolisches Kapital dar, das seiner Konstitutionslogik nach unabhängig von dem objektiven ökonomischen und kulturellen Kapital ist. Faktisch gesehen jedoch ist es wohl in den allermeisten Fällen nur im Verein mit den anderen Kapitalformen anzutreffen, wobei es in der Lage ist, deren spezifische Effizienz und Wirksamkeit zu steigern." (Schingel 2000, 91)

Symbolisches Kapital bestimmt die gesellschaftliche Stellung einer Person. Menschen, die von der Erwerbsarbeit ausgeschlossen sind, über geringes ökonomisches, kulturelles und auch über wenig soziales Kapital verfügen, sind damit von vornherein gesellschaftlich diskreditiert. Nach Bourdieu hängt Anerkennung und gesellschaftliche Wertschätzung mit der Anhäufung der drei Kapitalarten und ihrer Transformation zusammen. Anerkennung basiert auf einem Tauschakt und unterliegt letztendlich einem ökonomischen Wertgesetz. Ökonomische Voraussetzungen bestimmen jedoch nicht nur den gesellschaftlichen Status, sondern sie wirken mitunter auch an der Konstituierung von Behinderung mit.

A) Behinderung

In der vorliegenden Arbeit vertrete ich einen soziologischen Behinderungsbegriff. Ein Grund liegt darin, dass die Behindertenrolle sozial und kulturell vorherbestimmt wird. Sie konstituiert sich wesentlich durch einen normativ geprägten Arbeitsbegriff. Im Zuge der Disability Studies konnten viele latente gesellschaftliche Bedingungen aufgedeckt werden, die behinderte Menschen zu Menschen zweiter Klasse degradieren und in keiner Weise mit den funktionellen Schädigungen bzw. Beeinträchtigungen in Verbindung stehen. Behindert ist man nicht, sondern man wird es! So lautet die Prämisse, die sich stringent durch die hier versammelten Themen hindurch zieht. Außerdem werden die Themen Arbeit, Erwerbstätigkeit, Arbeitsgesellschaft usw. als soziale Phänomen schwerpunktmäßig und am fruchtbarsten durch die Soziologie erforscht. Aus diesem Grund scheint ein soziologischer Behinderungsbegriff angebracht, um eine methodische Kompatibilität zu gewährleisten.

Eine soziologische Definition von Behinderung bleibt "immer ‚relativ' in Abhängigkeit vom sozialen Zusammenhang." (Cloerkes 2007, 2) Wenn Behinderung als relative Kategorie gedacht wird, so liegt dem Begriff keine medizinische oder sonderpädagogische Definition von organischer oder psychischer Schädigung zugrunde. Relativität bedeutet demnach immer auch, dass sich Anschauungen und mit ihnen die Dinge wandeln und verändern. So auch das Phänomen Behinderung, dessen Gesicht sich im Laufe der Geschichte stets anders zeigte und in Zukunft veränderbar bleibt. Und damit scheint die Hoffnung verbunden, die in Anlehnung an Foucaults Schlusssatz in seinem Werk Die Ordnung der Dinge zum Ausdruck kommt, "dass [Behinderung] [...] verschwindet, wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand." (Foucault 1974, 462)

Soziologische Erklärungsversuche betrachten Behinderung als Interaktionsstörung, hervorgerufen durch gesellschaftliche Kontexte. Definitionen, die auf Schädigungen und Defizite beruhen, klammern zumeist gesellschaftliche Reaktionsweisen aus. Schädigung wird als zentral objektivierbare Abweichung von der Norm verstanden und durch medizinische oder sonderpädagogische Diagnoseverfahren festgelegt. Als Gegenantwort können jedoch Studien und wissenschaftliche Arbeiten angeführt werden, die Behinderung wesentlich vor dem Hintergrund sozio-ökonomischer und kultureller Bedingungen analysieren und dazu eindeutige Ergebnisse liefern. Behinderung wird dabei als sozialer Bewertungs- und Abwertungsprozess verstanden. Cloerkes schlägt eine soziologische Definition von Behinderung vor, die den intersubjektiven Aspekt ins Zentrum rückt: "Eine Behinderung ist eine dauerhafte und sichtbare Abweichung im körperlichen, geistigen, oder seelischen Bereich, der allgemein ein entscheidender negativer Wert zugeschrieben wird. ‚Dauerhaftigkeit' unterscheidet Behinderung von Krankheit. ‚Sichtbarkeit' ist im weitesten Sinne das ‚Wissen' anderer Menschen um die Abweichung. Ein Mensch ist ‚behindert', wenn erstens eine unerwünschte Abweichung von wie auch immer definierten Erwartungen vorliegt und wenn zweitens deshalb die soziale Reaktion auf ihn negativ ist." (Cloerkes 2007, 8)

Behinderung ist demnach das Produkt einer gesellschaftlichen Interaktionsstörung:. "Devianz ist im wesentlichen das Resultat sozialer Reaktionen. Im Mittelpunkt des Interesses steht nicht die Frage, wer abweicht, sondern wie die anderen den ‚Abweichler' definieren. Abweichendes Verhalten liegt dann vor, wenn eine Verhaltensweise negativ sanktioniert (bestraft) wird: Abweichendes Verhalten ist jedes Verhalten, das die Leute so etikettiert." (Cloerkes 2007, 163) Nach Cloerkes verletzt eine behinderte Person normative Erwartungshaltungen; Behinderung unterliegt jedoch auch zugleich einem ständigen gesellschaftlichen Interpretationsprozess. "Die Menschen ordnen sich gegenseitig und selbst ein, sobald sie miteinander in soziale Beziehungen treten. Die Identität (auch die abweichende Identität) einer Person bestimmt sich letztlich aus solchen Etikettierungen, Typisierungen, Bewertungen." (Cloerkes 2007, 164) Aufgrund dieser Interpretations-, Bewertungs- und Definitionsprozesse entsteht eine Diskrepanz zwischen abweichenden Merkmalen und Eigenschaften und den für als normal angesehenen gesellschaftlichen Vorstellungen. Solche Prozesse führen zur Stigmatisierung von Personen oder Personengruppen. "Der Terminus Stigma wird also in Bezug auf eine Eigenschaft gebraucht [...], die zutiefst diskreditierend ist, aber es sollte gesehen werden, dass es einer Begriffssprache von Relationen, nicht von Eigenschaften bedarf." (Goffmann 1967, 11) D.h., dass bestimmte Eigenschaften nicht per se diskreditierend wirken, vielmehr entwickelt sich das Stigma bzw. das abweichende Merkmal erst im Kontext sozialer Beziehungen und Bewertungen. Das Stigma wird jedoch derart generalisiert und überhöht, dass es zur alleinigen Seinsbestimmung des Stigmatisierens wird. Stigmatisierungen können schwerwiegende Folgen haben: "Auf der Ebene gesellschaftlicher Teilhabe droht Diskriminierung durch formellen oder informellen Verlust von bisher ausgeübten Rollen, es kommt zu Kontaktverlust, zu Isolation und Ausgliederung. Auf der Ebene der Interaktion orientiert sich alles am Stigma, die Person und ihre Biographie wird in diesem Sinne umdefiniert. Die Interaktionen sind durch Spannungen, Unsicherheit und Angst erschwert. Auf der Ebene der Identität drohen daher erhebliche Gefährdungen und Probleme." (Cloerkes 2007, 171)

Integration und gesellschaftliche Teilhabe spielen eine entscheidende Rolle zur Unterbindung von Stigmatisierungsprozessen, denn dadurch eröffnen sich Interaktionsmöglichkeiten zwischen Menschen mit und ohne Behinderung, die Vorurteile abzubauen helfen und im Gegenzug die Entfaltung eines positiven Selbstbildes fördern. "Die Identitätsentwicklung behinderter Menschen verläuft bei Integration insgesamt günstiger. Integration löst die alten Bilder von Menschen mit Behinderung zugunsten der Etablierung von egalisierenden Menschenbildern auf. Das Fremdbild bleibt nicht länger hypothetisches Konstrukt, sondern wird im Handlungs- und Erfahrungsfeld Integration nachvollziehbar und überprüfbar. Das Bild von Behinderten wird insgesamt realitätsgerechter. Es muss zwischen den Polen Nähe und Distanz ausbalanciert und gegebenenfalls täglich immer wieder neu hergestellt werden. Integration nimmt alle Interaktionspartner in die Pflicht, über sich selbst, über den anderen und über die die beiden umgebende dingliche Welt zu reflektieren. Integration bietet keine Garantie für durchgängige vorurteilsfreie Meinungen und das völlige Ausbleiben von Stigmatisierungen, aber sie trägt ganz entschieden dazu bei, sich ungünstigen Einflüssen zu widersetzen und die eigene psychische Integrität zu bewahren. Langfristig ist zu erwarten, dass von Integration mehr Toleranz für Menschen, eine größere Angstfreiheit aller und eine geringere Neigung zu identitätsstabilisierenden Stigmatisierungsstrategien ausgehen wird." (Cloerkes 2007, 201)

B) Arbeit und Behinderung

Menschen mit Behinderung sind überproportional von Arbeitslosigkeit betroffen. Arbeitslosenstatistiken zeigen jedoch nicht das volle Ausmaß des Ausschlusses aus der Arbeitswelt. Viele Betroffene scheinen in den Statistiken nicht auf, da sie geschützte Werkstätten besuchen, Arbeitsrehabilitations- und ähnliche Qualifizierungsmaßnahmen absolvieren oder zuhause leben bzw. in Heimen untergebracht sind. Insofern gibt es keine absoluten Zahlen zur Erwerbslosigkeit von Menschen mit Behinderung. "Menschen mit Behinderung sind fast vollständig vom allgemeinen Arbeitsmarkt ausgegrenzt und werden so im Arbeitsleben zu ‚unsichtbaren Bürgern' [...] Sie tauchen einfach im normalen Arbeitsleben nicht auf." (Doose 2006, 67)

Durch die Ausgrenzung aus dem Arbeitsmarkt sind viele Betroffene auf Sozialhilfe angewiesen, sie sind nicht in der Lage ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. "Menschen mit Behinderung beziehen ihr Einkommen aus deutlich unterschiedlichen Quellen [...] Jüngere Nichtbehinderte (24 - 45 Jahre) finanzieren (mit 75 Prozent) in deutlich stärkerem Maße ihren Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit als es gleichaltrige Behinderte tun (52 Prozent). Für jeden fünften behinderten Menschen hingegen stellen Pensionen und Renten bereits in dieser Altersgruppe eine wichtige Einkommensquelle dar, bei Nichtbehinderten ist dies nicht mal bei einem Prozent der Fall. Bei den Älteren (45 bis 65 Jahren) ist dies noch deutlicher ausgeprägt: nur knapp jeder dritte Behinderte finanziert seinen Lebensunterhalt durch Erwerbsarbeit, im Gegensatz zu mehr als der Hälfte der Nichtbehinderten (56 Prozent)." (Rauch 2005, 28)

Als Sozialhilfeempfänger verfügen sie schlussendlich über geringe finanzielle Ressourcen und damit - im Sinne Bourdieus - über weniger Möglichkeiten soziales und kulturelles Kapital zu akkumulieren und dieses in symbolisches Kapital zu transferieren. Armut, Behinderung und mangelnde gesellschaftliche Anerkennung bedingen sich wechselseitig.

Armut ist jedoch nicht nur die Folge von Behinderung, sondern auch eine nicht zu vergessende Ursache von Behinderung. Studien, die diesen Kausalzusammenhang analysierten zeigen, dass "das Risiko behindert zu werden, [...] mit sinkender Sozialschichtzugehörigkeit oder ‚Armut' [steigt], und zwar prinzipiell für alle Behinderungsarten [...]." (Cloerkes 2007, 90) Deutlich zeigt sich dies bei lernbehinderten Schülern. Cloerkes verweist auf drei markante Merkmale: A) 90% der Sonderschüler - die Studien beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland - stammen aus den unteren Sozialschichten. Wobei auch Eltern von Sonderschülern niedere Schul- und Ausbildungsqualifikationen und eine höhere Arbeitslosenrate aufweisen. B) Die Familien von Sonderschülern weisen eine höhere Kinderzahl zum statistischen Durchschnitt auf, sie leben in schlechten Wohngegenden und auf engem Raum zusammen. C) Die familiäre Sozialisation zeichnet sich durch Normrigidität, mangelnder Zukunftsorientierung, restringierte Sprachformen usw. aus, damit steht sie in Opposition zu schulischen Erziehungszielen. (Vgl. Cloerkes, 2007, 95f.)

Solche sozialen Aspekte beeinflussen im hohen Maße auch biosoziale Faktoren. Kinder aus Unterschichten sind z.B. gefährdet, körperlich benachteiligt zu werden, "was sich dann als Störung der Sinnesfunktion, als Sprachbeeinträchtigung oder als leichte hirnorganische Defekte (ohne absolute Kausalität für die Lernschwäche) manifestiert." (Cloerkes 2007, 95) Wie erwähnt gelten diese Zusammenhänge für alle Behinderungsarten. Angehörigen aus Unterschichten fehlt zum Teil das notwendige Wissen zur Früherkennung und Vorsorge "während der Schwangerschaft, im Umfeld der Geburt und im Säuglingsalter [...] die Risiken aufgrund nicht optimaler ärztlicher Versorgung steigen. Vieles spricht dafür, dass die Qualität des ärztlichen Handelns schichtspezifische Unterschiede aufweist." (Cloerkes 2007, 96) Außerdem stoßen Angehörige aus sozialen Unterschichten auf offenkundige Zugangsbarrieren bei Ämtern, Behörden und Gesundheitsdiensten. "Typisch sind sprachliche Barrieren und eine allgemeine Unfähigkeit, gesellschaftliche Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. Unser liberales System benachteiligt offensichtlich Bevölkerungsteile, die es nicht gelernt haben, sich kompetent durchzusetzen." (Cloerkes 2007, 96)

Mit sinkender Sozialschichtzugehörigkeit steigt das Risiko behindert zu werden und aufgrund von Behinderung "beginnt eine Veränderung der individuellen Position innerhalb der Sozialstruktur, die [...] als Absinken bzw. Abwärtsmobilität gekennzeichnet werden kann." (Jantzen 1974, 103) Behinderung, Armut und gesellschaftliche Diskreditierung sind ein und derselbe Mechanismus. Das ökonomische Kapital spielt, wie Bourdieu in seiner Kapitaltheorie zeigte, eine entscheidende Rolle, denn: "Behindert wird vor allem der, der arm ist, und wer behindert ist, wird arm." (Cloerkes 2007, 99)

Damit stellt sich natürlich die Frage, wie dieser Teufelskreis durchbrochen werden kann. Grundlegend zielen die Lösungsvorschläge daraufhin ab die Arbeitsintegration von Menschen mit Behinderung zu forcieren. Die prekäre Lage der Betroffenen wird vor allem vor dem Hintergrund der beruflichen Integration ins Erwerbsleben diskutiert. Für Menschen mit Behinderung scheinen jedoch die Hürden für die berufliche Integration fast unüberwindbar zu sein. Und die Entwicklungen am Arbeitsmarkt geben kaum Anlass zur Zuversicht. Die Zeiten wirtschaftlicher Prosperität und der Vollbeschäftigung sind vorbei. Den Anforderungen des Arbeitsmarktes sind nicht nur behinderte Menschen nicht mehr gewachsen, sondern auch für Nichtbehinderte werden die Zugangsmöglichkeiten enger und sind härter umkämpft. Unser liberales Wirtschafts- und Arbeitssystem ist in eine Phase eingetreten, in der immer weniger Menschen benötigt werden, um den Bedarf an Produkten und Dienstleistungen zu decken. Dennoch, oder gerade auch deshalb, werden von den Unternehmen und Konzernen noch nie da gewesene Gewinne und Kapitalerträge eingefahren. Massenarbeitslosigkeit gehört zur zukünftigen Voraussetzung einer liberalen Gesellschaftsordnung, innerhalb der einige wenige in ungeahntem Wohlstand leben, während der Rest der Bevölkerung prekären Lebenssituationen ausgesetzt ist. "Aktuell gilt daher wohl der Satz, dass die Gewinne von heute die Massenentlassungen von morgen und die noch höheren Gewinne von Übermorgen sind." (Koehnen 2007, 33)

Wohin sich unsere Arbeitsgesellschaft bewegt und welche Entwicklungen vor dem beschriebenen Hintergrund doch Anlass zur Hoffnung geben, soll im nächsten Kapitel ausgeführt werden.

Die Arbeitsgesellschaft befindet sich in einem Umwälzprozess. Herkömmliche Basisprämissen wie kollektive Lebensmuster, Vollbeschäftigung, Sicherheit, National- und Sozialstaat verlieren ihre Legitimität. Ulrich Beck beschreibt diesen Umbruch als Transformationsprozess von der Ersten hin zur Zweiten Moderne im Sinne einer reflexiven Modernisierung. "'Reflexive Modernisierung' meint den Übergang von der Ersten, nationalstaatlich geschlossenen, zu einer Zweiten, offenen, riskanten Moderne generalisierter Unsicherheit, und zwar in der Kontinuität ‚kapitalistischer' Modernisierung, die ihre national- und sozialstaatlichen Fesseln abstreift." (U. Beck 2007, 47)

Der Neoliberalismus löst das Modell einer sozial geprägten Marktwirtschaft ab, das auf "'naturwüchsig' unterstellten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen" (U. Beck 2007, 49) aufbaute. Dadurch geraten eben diese Rahmenbedingungen und Werte wie die nationalstaatlich organisierte Volkswirtschaft, die Vollbeschäftigung, die ökonomische Hegemonie des Mannes über die Frau usw. ins Schwanken. "Begriffe wie ‚Ambivalenz', ‚Unschärfe', ‚Widerspruch', aber auch ‚Ratlosigkeit' gewinnen an Bedeutung, und diese Bedeutung scheint mit den Umwälzungen zu wachsen und nicht abgebaut zu werden." (U. Beck 2007, 49)

Durch Unsicherheit und Ambivalenz und vor dem Hintergrund wachsender Arbeitslosigkeit gewinnt die Erwerbsarbeit, die zunehmend knapper wird, für das einzelne Individuum einen noch zentraleren Stellenwert. "Je knapper Arbeit wird, umso bedeutsamer wird die individuelle Partizipation an der Arbeitsgesellschaft für die persönliche Statusdefinition und das Gefühl, nicht zu dem exkludierten Drittel der Arbeitsmarktverlierer zu gehören." (Bieker 2005, 14)

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im 21. Jahrhundert erleben durch die Erschließung neuer ausländischer Märkte, durch neue Formen globalen Wirtschaftens und globaler Arbeitsteilung sowie durch den Einsatz neuer Technologien und durch die Zunahme von nicht benötigten Arbeitskräften eine noch nie da gewesene Entgrenzung, die das herkömmliche und klassische Bild der Arbeitsgesellschaft grundlegend verändert. "Das Wirtschaftswachstum unter den heutigen Weltmarktbedingungen macht die Vorstellung klassischer Vollbeschäftigung, also Arbeitsplätze auf Lebenszeit mit Karrieren und allem, was dazu gehört, obsolet. Dies geschieht ganz offensichtlich in der Industrieproduktion, aber - was meist verheimlicht wird - gerade auch dort, wo viele Hoffnungsschwangere die neuen, attraktiven Arbeitsplätze für alle entstehen sehen: im Dienstleistungssektor der Wissensgesellschaft. Gerade im Brennpunkt des technologischen Fortschritts wird automatisiert, umgebaut, zerlegt, ins Ausland verlagert, laufen immer neue Rationalisierungswellen mit unabsehbarem Ausgang an. Alle Beschwörungen der guten alten Vollbeschäftigung und ihre Tugenden werden daran nichts ändern, ganz egal, was Politiker versprechen." (U. Beck 2007, 125)

Wir leben in einer Zeit, in der Vollbeschäftigung im Widerspruch zum gesellschaftlich produzierten Reichtum steht und die Zahl derer, die für diese Akkumulation erforderlich ist, wird in Zukunft um ein vielfaches geringer gehalten werden können. "Arbeitslosigkeit macht offenbar, wie viel Reichtum wir ganz ohne Arbeit schaffen können. Nie war individuelle Leistung entbehrlicher als heute. Längst beruht Produktivität darauf, dass Menschen im Weltmaßstab kooperieren und Maschinen einsetzen." (Exner, Rätz und Zenker 2007, 21)

Jedoch auch unter jenen, die einer Arbeit nachgehen, wird nur ein geringer Teil einen sicheren und guten Job haben. Sie, diese Privilegierten, bilden dabei die Spitze eines Systems und je weiter man sich von dieser entfernt, desto prekärer werden die Arbeitsverhältnisse und die Einkommens- und Lebenssituationen. "Prekarität bezeichnet genau den Zustand lohnarbeitender Menschen, ihre Arbeitskraft frei oder freigesetzt immer wieder auf dem Markt zum Verkauf anzubieten und darauf zu hoffen und zu warten, dass jemand diese Arbeit braucht, wertschätzt und dem Wert beziehungsweise der Wertschöpfung entsprechend bezahlt." (Wichtericht 2007, 97) Das Endmontagewerk von Toyota bietet ein gutes Beispiel wie Prekarisierungsstrategien funktionieren und wie sie zum Kalkül und zur Profitmaximierung global agierender Konzerne beitragen.

Bei Toyota sind beispielsweise nur ca. 10% - 15% der beschäftigten Arbeiter an der Fertigstellung des Endprodukts beteiligt. Das Endmontagewerk bildet die "Spitze einer Pyramide [...], die auf einer Basis von insgesamt 45.000 Zulieferbetrieben ruht. Je weiter sich diese von der Spitze entfernen, umso stärker arbeiten sie nach dem tayloristischen[1] Prinzip: 171 Zulieferer "ersten Ranges" stellen vollständige Teilstücke bereit, die in Zusammenarbeit mit der Mutterfirma entwickelt wurden; 5.000 Zulieferer zweiten Ranges versorgen die Zulieferer ersten Ranges mit Komponenten; und 40.000 Zulieferer dritten Ranges liefern die Teile für letztere. Je weiter man sich von der Spitze entfernt, desto geringer werden das technische Niveau der Unternehmer, die Ausbildung des Personals und die Löhne. Bei den computergesteuerten und roboterisierten Zulieferbetrieben ersten Ranges, die zwischen 100 und 500 Personen beschäftigen, liegen die Löhne 20% unter den der Mutterfirma. Bei den Zulieferern mit weniger als 100 Arbeitnehmern liegen sie 45% niedriger und für prekäre, unregelmäßige und in Stücklohnbezahlte Arbeit häufig noch tiefer." (Gorz 2000, 69)

Das Outsourcing von Produktions- und Anfertigungsbereichen ermöglicht dem Mutterkonzern hohe Kosteneinsparungen und führt gleichzeitig, aufseiten der Zulieferbetriebe, zu einem enormen Konkurrenzdruck und zu einer hohen Abhängigkeit, da ihr wirtschaftliches Überleben vielfach von dem einen Auftrag abhängig ist. Die Mutterfirma kann die Preise diktieren und zugleich Konjunkturrisiken auf die Zulieferer abwälzen. Die Zulieferer können diesen Druck zumeist nur durch die Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse abfedern und letztendlich lasten Konkurrenzdruck und Konjunkturschwankungen auf den Schultern der einzelnen Mitarbeiter. Flexibilisierung bedeutet vor allem eines, die Auflösung klassischer Arbeitsverhältnisse. Durch die Liberalisierung und Flexibilisierung des Arbeitsmarktes fungieren die einzelnen Arbeitnehmer quasi nur noch als selbständige Dienstleister. Ihre Dienste können vom Unternehmer jederzeit eingefordert oder aufgekündigt werden, wenn ihre Kompetenzen und ihre Arbeitskraft nicht mehr gefragt sind. Das Unternehmen selbst gewinnt dadurch zunehmend an Autonomie, es steht ihm frei, "aus einem unerschöpflichen Reservoir von individuellen Dienstleistern aller Art diejenigen herauszufischen, die die besten Dienstleistungen zum niedrigsten Preis anbieten." (Gorz 2000, 74) Gesetzlich und gewerkschaftlich geregelte Arbeitsverhältnisse verwässern. Der Arbeitnehmer ist angehalten, seine Arbeitskraft am Markt anzubieten und selbst wie ein Unternehmen zu agieren. Der Arbeitnehmer wandelt sich zum "Arbeitskraftunternehmer" (Bröckling 2007, 47) und die Maximen unternehmerischen Handelns bestimmen das Verhältnis der Individuen zu sich selbst und zu den anderen hin. Der Arbeitskraftunternehmer signalisiert, "eine neue Grundform der Ware Arbeitskraft [...], die den bisher vorherrschenden ‚verberuflichten Massenarbeitnehmer des Fordismus' wenn nicht ablöst, so ihm doch zur Seite tritt und ‚als Leittyp für die künftige Arbeitswelt' die ‚fortgeschrittenste Form subjektiver Produktivkraft' verkörpert." (Bröckling 2007, 47) Die Losungen für diesen neuen Typus subjektiver Produktivkraft lauten: "[...] erstens eine erweiterte Selbstorganisation und -kontrolle der Arbeitstätigkeit durch die Arbeitenden, zweitens einen Zwang zur verstärkten Ökonomisierung der eigenen Arbeitsfähigkeiten und -leistungen und drittens eine zunehmende Verbetrieblichung der alltäglichen Lebensführung [...] Für die Arbeitskraftunternehmer verschwimmen die Grenzen zwischen Erwerbstätigkeit und Freizeit, Berufs- und Privatleben, und der Ökonomisierungsdruck erfasst alle Bereiche des Alltags." (Bröckling 2007, 48)

Der Arbeitskraftunternehmer fungiert rundum als unternehmerisches Selbst und stößt dabei permanent auf Grenzen und auf Überforderungen: "Das unternehmerische Selbst ist ein ‚erschöpftes Selbst'. Weil die Anforderungen unabschließbar sind, bleibt der Einzelne stets hinter ihnen zurück, weil der kategorische Komparativ des Marktes einen permanenten Ausscheidungswettkampf in Gang setzt, läuft er fortwährend Gefahr, ausgesondert zu werden. Anerkennung ist gebunden an Erfolg, und jedes Scheitern weckt die Angst vor dem sozialen Tod." (Bröckling 2007, 289) Der entgrenzte Arbeiter muss sich "beständig an eine Welt anpassen, die eben ihre Beständigkeit verliert, an eine instabile, provisorische Welt mit hin und her verlaufenden Strömungen und Bahnen. Die Klarheit des sozialen und politischen Spiels hat sich verloren. Diese institutionellen Transformationen vermitteln den Eindruck, dass jeder, auch der Einfachste und Zerbrechlichste, die Aufgabe, alles zu wählen und alles zu entscheiden, auf sich nehmen muss." (Ehrenberg 2004, 222) Die neoliberale Ideologie der neuen Arbeitswelt beruht auf dem Prinzip der Flexibilisierung. Flexibilisierung als neue, aber erzwungene Selbständigkeit des Arbeiters, ist die Antwort auf alle ökonomische, sozialstaatliche und gesellschaftliche Krisen. Der für die Menschen damit eingeleitete Ausnahmezustand, wird zugleich zu ihrem Normalzustand im Zeitalter globalisierter Märkte. Der Kapitalismus kehrt zu sich selbst zurück. Nach Gorz führen diese Entwicklungen zu vormodernen sozialökonomischen Bedingungen: "‚Fürchtet euch und zittert!' Die ideologische Botschaft hat sich geändert. Aus der Losung: ‚Egal welche Arbeit, Hauptsache eine Lohntüte' wurde: ‚Egal wie viel Lohn, Hauptsache eine Arbeit.' Anders gesagt: Seid zu allen Zugeständnissen und Demütigungen, zu jeder Art von Unterwürfigkeit und Niederträchtigkeit im Konkurrenzkampf bereit, wenn ihr einen Arbeitsplatz wollt oder er auf dem Spiel steht; denn, ‚wer seinen Arbeitsplatz verliert, verliert alles' so lautet, wenn schon nicht die allgemeine Gefühlslage, so doch zumindest die Botschaft des herrschenden Diskurses." (Gorz 2000, 80)

Für Ulrich Beck sind die Formen der Prekarisierung und Flexibilisierung Folgen einer "politischen Ökonomie der Unsicherheit, Ungewissheit und Entgrenzung." (Beck 2007, 106) die er unter dem Begriff ‚Risikoregime' subsumiert. Globalisierung, Digitalisierung und Individualisierung sind wesentliche Dimensionen, an denen entlang sich das Risikoregime ausbreitet. Globalisierung setzt z.B. eine "noch gar nicht absehbare soziale Enträumlichung von Arbeit und Produktion in Gang." (Beck 2007, 106) Internationale Konzerne agieren in Sekundenschnelle über den ganzen Globus hinweg, bedrohen nationale und lokale Arbeitsmärkte und setzen sich dabei über staatliche Regelungen, Gesetze, gewerkschaftliche Rechte und Bürokratien hinweg.

Digitalisierung ermöglicht Globalisierung durch weltumspannende Kommunikation in Echtzeit. Die neuen Technologien verändern das Bild des typischen Arbeiters, der sich als High-Tech-Arbeits-Nomade über alle physischen Grenzen hinweg setzt. Er ist vernetzt und trotzdem isoliert. Von zuhause aus ist er zu jeder Tageszeit- und Nachtzeit abrufbereit. Beck sieht die neuen Kommunikationstechnologien, die die Arbeitswelt zukünftig in einem noch viel höheren Maße prägen werden, als eine neue Art der Alphabetisierung mit all ihren Gefahren des Ausschlusses. "Wer die Computersprache nicht beherrscht, sieht sich aus dem Kreis gesellschaftlicher Kommunikation ausgeschlossen." (Beck 2007, 107)

Globalisierung und Digitalisierung führen zur Atomisierung des arbeitenden Menschen. Dieser ist auf sich allein gestellt und muss die Kompetenzen und Fähigkeiten haben sich auf individualisierte Arbeitsverhältnisse einzustellen. Phasen von Erwerbstätigkeit und Erwerbslosigkeit werden sich zukünftig in verstärktem Maße abwechseln. Das Risikoregime provoziert Diskontinuität und fragmentierte Erwerbsbiographien. Ohne kontinuierliche Erwerbsarbeit droht vor allem die Erosion der Mittelklasse. Gerade diese ist auf ein regelmäßiges Einkommen angewiesen, um ihren Lebensstandard aufrecht zu erhalten.

Eine weitere Folge des Risikoregimes und der Diskontinuität im Arbeitsverhältnis ist der Zerfall sozialer Bindungen und Engagements. Viele Menschen sind heute schon gezwungen mehrere Jobs anzunehmen, oder den ‚einen' Job über ein unerträgliches Zeitmaß hinaus auszudehnen. "Die Folge ist, dass Millionen praktisch nicht mehr zu Hause, sondern an ihrem Arbeitsplatz wohnen und dementsprechend die Zeit und die Energie fehlen, die früher für freiwilliges Engagement verfügbar waren." (Beck 2007, 154)

Die momentane Situation ist durch tiefgreifende soziale, ökologische, ökonomische und technische Umstrukturierungsprozesse gekennzeichnet. Die verschiedenen Lebenswelten der Menschen, vor allem die Arbeitswelt ist kaum mehr eindeutig und kontingenzfrei. "Die Gesellschaft der radikalisierten Moderne setzt, wo sie sich aus den traditionellen Ständegesellschaften heraus entwickelt und Hierarchien durch differenzierte Funktionssysteme wie Wirtschaft, Recht, Politik, Wissenschaft und Kunst ersetzt hat, auf Desintegration." (Dungs 2006, 23) Die neoliberalen Werte und Ideale verschärfen die Desintegration der Individuen und forcieren Strategien der Responsibilisierung. Der Staat zieht sich aus seiner sozialen Verantwortung zurück, denn da "es immer komplizierter wird, gesellschaftliche Prozesse (sozial, ökologisch, ökonomisch, technisch) in geordneten Bahnen zu halten, wird die Verantwortung dafür zunehmend auf die handelnden Individuen verlagert (Responsibilisierung). Auch die Risikoquellen (z.B. das Risiko für Arbeitslosigkeit, eine genetische Erkrankung, Armut) wird im Falle einer Fehlentscheidung oder eines Schadeneintritts bei den Einzelnen lokalisiert." (Dungs 2006, 23)

Dem Individuum wird die alleinige Verantwortung seiner Lebensführung übertragen. Zurückgeworfen auf sich selbst, haben die Individuen die Freiheit ihr Leben zu wählen, etwas zu machen, wofür nur sie selbst verantwortlich sind. Die "Zuspitzung auf die Zuweisung von Verantwortung zieht neue Grenzen des Sozialen und schafft neue Markierungen der Ordnung sowie neue Möglichkeiten, aus ihr herauszufallen [...] Das Überschreiten des Randes kann jetzt gleichbedeutend sein mit endgültiger, sozialer Ausgliederung [...], weil unter dem Diktat der Eigenverantwortung nur interessiert, wer mithält. Wer herausfällt, hat damit bewiesen, dass ihm oder ihr der nötige Wille fehlt." (Krasmann 2000, 201)

Prekarisierung, Responsibilisierung, Entsolidarisierung, Exklusion, Individualisierung sind wesentliche Merkmale neoliberaler Gesellschaftsordnungen und Wirtschaftssysteme. Vielen neoliberalen Kritikern stellt sich die Frage, wie dem Einhalt geboten werden kann. "Die Gesellschaft muss so eingerichtet werden, dass flexible, diskontinuierliche und sich wandelnde Arbeitsverhältnisse nicht länger zum Verfall von Gesellschaft führen, sondern zu neuen Formen von Gesellschaftlichkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt." (Gorz 2000, 108)

Für Gorz leitet eine Gesellschaft der Solidarität und des Zusammenhalts das Recht auf ein ausreichendes und sicheres Einkommen nicht mehr allein von einer festen, bezahlten und kontinuierlichen Arbeit ab. Allen Menschen muss demnach ein ausreichendes Einkommen garantiert werden, das von dem Prinzip der Erwerbsarbeit entkoppelt ist. "Die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens würde, das ist das Erste und das Wichtigste, die Arbeit vom Zwang befreien, der heute auf ihr liegt. Das gälte für die Menschen, die Lohnarbeit leisten, wie auch für jene, die keine Erwerbsarbeit (mehr) finden und daher auf Unterstützung aus allgemeinen Quellen angewiesen sind." (Ehlers 2007, 148)

Weiters soll ein jeder die freie Entscheidung über den Nutzwert seiner Zeit und ihren Tauschwert haben. D.h. jedem soll die Entscheidung überlassen werden, ob er im herkömmlichen Sinne arbeiten will, oder ob er lieber anderen Aktivitäten nachgeht. Zurzeit besitzen die Unternehmen und die Betriebe die souveräne Verfügungsgewalt über einen wesentlichen Teil der Lebenszeit und damit über die Lebensverhältnisse ihrer Mitarbeiter. D.h. Mitarbeiter, auf "die die Firma angewiesen ist, [haben] eine der Konjunktur und den Jahreszeiten entsprechende flexible Arbeitszeit. Die anderen mit befristeten, prekären Beschäftigungsverhältnisse, die Fernarbeit-, Teil- und Aushilfskräfte, arbeiten in Intervallen, unregelmäßig oder überhaupt nicht. Das jährliche Gesamtarbeitsvolumen würde zwar, obwohl abnehmend, auf eine wachsende Zahl von Erwerbstätigen verteilt [...], aber so, dass sich niemand mehr sicher sein kann: Die Erwerbstätigen fürchten um ihre Stelle, und für ungefähr die Hälfte von ihnen (und bald für die Mehrheit) machen die Begriffe normale Arbeitszeit und Arbeitszeitverkürzung keinen Sinn mehr." (Gorz 2000, 135)

Aufgezwungene flexible Arbeitszeiten und Beschäftigungsverhältnisse führen gezwungenermaßen zu Einkommensverlusten und zu prekären sozioökonomischen Situationen. Diskontinuität und Flexibilisierung einerseits und Prekarisierung andererseits müssen jedoch keinen immanenten Zusammenhang widerspiegeln, wenn die Phasen der Nicht-Arbeit durch ein Grundeinkommen wettgemacht werden. Diskontinuität im Arbeitsverhältnis kann nach Gorz für alle Betroffenen positive Folgen haben. Denn wenn sie finanziell durch das Grundeinkommen abgesichert ist, kann sie zur Wiederaneignung von persönlicher Lebenszeit und ökonomischer Sicherheit führen. "Es ist also möglich, die Diskontinuität der Arbeit, die Flexibilisierung ihrer Dauer und des Personalstands als eine Quelle von Sicherheit - und eben nicht von Unsicherheit - und als Form des Anspruchs auf ‚Zeitsouveränität' zu begreifen. Sie erlaubt [...] in Bewegung zu bleiben, neue Lebensformen und neue Aktivitäten auszuprobieren." (Gorz 2000, 139)

Damit ist ein weiterer Aspekt angesprochen. Theoretiker des bedingungslosen Grundeinkommens gehen davon aus, dass die Wiederaneignung der Zeit zugleich den Aktivitätsgrad einer Gesellschaft förmlich potenzieren würde. Individuelle und kollektive Interessen und Aktivitäten können sich dadurch ungehindert entfalten, da sie nicht mehr dem Rentabilitätsanspruch und dem ökonomischen Wertgesetz unterliegen. Neue, kreative, künstlerische, politische und soziale Lebensweisen könnten sich ungehindert entfalten; gesellschaftliche und zwischenmenschliche Beziehungen erhalten neue Ausdrucksformen und Qualitäten. Für Gorz besitzt jeder Mensch das Bedürfnis zu werken, zu wirken und zu handeln, um vom anderen anerkannt zu werden. Dieses Bestreben bezeichnet er als Bedürfnis nach Multiaktivität. Das Grundeinkommen entkoppelt dieses Bedürfnis vom allgemeinen Wertgesetz der Erwerbsarbeit und setzt es frei. "Im Lebensalltag können sich dann vielfache Aktivitäten gegenseitig ablösen und abwechseln, ohne dass deren Entlohnung und Rentabilität noch notwendige Bedingungen oder gar ihr Ziel wären. Die sozialen Beziehungen, die Kooperationszusammenhänge, ja der Lebenssinn eines und einer jeden werden nur mehr durch diese nicht vom Kapital verwerteten und aufgewerteten Aktivitäten hervorgebracht. Die Arbeitszeit hört schließlich auf, die gesellschaftlich vorrangige Zeit zu sein." (Gorz 2000, 103)

Das Grundeinkommen, als Gegenmodell zur Arbeitsgesellschaft, ermöglicht die Freisetzung kreativer und neuer Lebensweisen und darauf aufbauend neue Formen der Solidargemeinschaften. Das Grundeinkommen ist ein Einkommen, das prinzipiell an alle Mitgliedern der Gemeinschaft ausgezahlt wird und ist nicht an die Bedürftigkeit der Person gekoppelt, wie Sozialrenten oder Arbeitslosengeld. Es ist daher keine neue Form der Grundsicherung, weil es nicht am Ende der Einkommensverteilungsprozesse ansetzt, sondern an deren Anfang steht, indem es vor der Erwerbstätigkeit angesiedelt ist und alle weiteren Einkommen darauf aufbauen. Sozialhilfe knüpft derzeit an ein System der Bedürftigkeitsprüfung an und wird gewährt, wenn die betroffene Person keine andere Möglichkeit hat, ihr Einkommen selbst zu bestreiten. Sie wird dann auf den Status eines Sozialhilfeempfängers reduziert und unter den wachen Blick des Sozialsystems und unter die moralische Kontrolle der Gesellschaft gestellt. Die Betroffen befinden sich permanent unter Legitimationsdruck, ihre Lebensweise entsprechend ihrer Bedürftigkeit anzupassen. Vom Sozialhilfeempfänger wird ein idealtypisches Verhalten eingefordert, das dem eines würdigen Bedürftigen entsprechen soll. Entspricht er diesem nicht, gerät er schnell in Verdacht, auf Kosten der Gesellschaft zu leben, Missbrauch zu betreiben und kriminell zu handeln. Sozialhilfe empfangen bedeutet demnach, sich einem straffen moralischen Kodex zu beugen, sich gesellschaftlichen Werten unterzuordnen, sich einem Kontrollsystem zu unterwerfen und Tugenden zu folgen, die für den Normalbürger bei weitem nicht in dieser rigiden Form gelten. Das Grundeinkommen, das am Beginn und nicht am Ende des Erwerbsprozesses angesiedelt ist, unterbindet von vorn herein derartige Formen sozialer Disziplinierung und Diskriminierung. Ein Grundeinkommen erhöht die Selbstbestimmung des Einzelnen und baut Abhängigkeiten ab. Es erhöht damit auch die individuellen Handlungs- und Freiheitsspielräume, da die Individuen selbst entscheiden können, welcher Art von Tätigkeit sie nachgehen wollen.

Das Grundeinkommen basiert vor allem auch auf der Idee der sozialen Gerechtigkeit und gesellschaftlichen Teilhabe. Derzeit ist ohne ein Einkommen die Teilhabe an der marktwirtschaftlich geprägten Gesellschaft unmöglich und fast ausschließlich über die Beteiligung am Erwerbsleben realisierbar. Durch das Grundeinkommen erweitern sich die Angebote und Möglichkeiten zur Teilhabe, und ihre Wege müssen nicht mehr ausschließlich über die Erwerbsarbeit führen.

Eine Gesellschaft, die durch ein Grundeinkommen derart gestaltete Rahmenbedingungen gewährleistet, könnte behinderten Menschen viele Chancen eröffnen. Zum einen würden sie den Status von Sozialhilfeempfängern verlieren und als sozial gleichberechtigte Bürger Anerkennung erfahren. Zum anderen gilt heute immer noch die Integration in die Arbeitswelt als Königsweg, um soziale Teilhabe zu realisieren. Die oben beschriebenen Tendenzen zur Diskontinuität und Flexibilisierung der Erwerbsarbeit werden diesen Weg um ein beträchtliches Maß erschweren, und herkömmliche Prinzipien der Arbeitsrehabilitation wie Arbeitswille, Arbeitsverhalten und Arbeitsfähigkeit, werden keine Garantie für die berufliche Integration mehr bilden. "Wahrscheinlich ist, dass die Erwerbsbeteiligung auf absehbare Zeit Leitwährung der Sozialintegration bleiben wird. Jedoch darf nicht übersehen werden, dass die Sozialintegration von Menschen mit oder ohne Behinderung auch weiterhin nicht allein über herkömmliche Formen der Erwerbsintegration gewährleistet werden kann. Sie muss sich auch in der Zeit vollziehen, in der Menschen nicht ökonomisch wertschöpfend aktiv sind." (Bieker 2005, 22) Durch die Sicherung eines Grundeinkommens soll es Menschen mit Behinderungen ermöglicht werden, gleichberechtigt und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. "Um die öffentliche und politische Akzeptanz eines bedingungslosen Grundeinkommens zu erhöhen, gilt es also, verstärkt an der Veränderung des vorherrschenden Lohnarbeitsethos zu arbeiten, hin zu einem umfassenderen Tätigkeitsethos, das die vielfältigen Wertdimensionen menschlichen Lebens und Zusammenlebens betont. Erst ein solches Ethos würde die sozialen und finanziellen Werte nicht derart stark aneinander binden wie heute üblich. Und es würde die vielfältigen nicht oder unzureichend monetär und öffentlich anerkannten Tätigkeiten und Werte sowie experimentelle Lebens- und Arbeitsformen, die ein demokratisches Zusammenleben und die Lebensfreude der Einzelnen befördern, entsprechend aufwerten und öffentlich anerkennen." (Maiss 2007, 147)

Die Debatte ums Grundeinkommen ist zugleich vom Bemühen getragen, den Arbeitsbegriff aus seinem engen Verständnis von Erwerbsarbeit herauszulösen bzw. vom Wertgesetz zu entkoppeln. Diese Sichtweise würde das Verhältnis von Arbeit, Individuum und Gesellschaft grundlegend verändern. Der Begriff Arbeit würde seine herkömmliche Bedeutung verlieren und sich aus dem Kontext der veränderten gesellschaftlichen Praxis neu definieren.

Jeder Begriff nährt sich aus einem gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Kontext, der die Bedeutung und den Gebrauch reguliert. Ferdinand de Saussure hat als Wegbereiter der modernen Linguistik und Semiotik auf diesen Zusammenhang aufmerksam gemacht. "Mit de Saussure wird Sprache nicht mehr als Abbildung einer bereits bestehenden Wirklichkeit gedacht, sondern die Arbitrarität von Zeichen hervorgehoben. Zeichen bestehen aus einem Signifikat (dem Bedeuteten) und einem Signifikant (dem Bedeutenden). Letzteres ist z.B. das gesprochene oder geschriebene Wort ‚Frau', das auf das Konzept ‚Frau' verweist. De Saussure stellt nun die These auf, dass kein notwendiger Zusammenhang zwischen Signifikat und Signifikant besteht, vielmehr handelt es sich stets um eine arbiträre (beliebige) Beziehung. [...] Arbitrarität heißt nun aber keineswegs, dass jedes Mittel einer Sprachgemeinschaft einen Signifikanten beliebig interpretieren kann: Wenn nicht mehr feststeht, mit welcher Bedeutung das rote Ampellicht verbunden ist, dann ist ein entsprechendes Verkehrschaos leicht vorstellbar. Arbitrarität besagt hier nur, dass mit der roten Farbe des Ampellichts das Konzept ‚Anhalten' vorgegeben ist. Damit es diese spezifische Bedeutung erhält, bedarf es gesellschaftlicher Konventionen. Zeichensysteme, seien sie sprachlicher oder nichtsprachlicher Art, sind deshalb stets soziale Gebilde, die den Zeichengebrauch regulieren." (Stäheli 2000, 17)

Jeder Begriff, der durch Konventionen festgelegt wird, wirkt gleichzeitig repressiv, indem er sich von all jenen Aspekten abgrenzt, die zu seinen inhaltlichen Prämissen konträr verlaufen. Begriffe und die damit zusammenhängenden Identifikationen und Kategorisierungen bilden sich durch Dichotomisierungen. "So ist beispielsweise die Kategorie Mann nur denkbar, wenn sie sich von etwas anderem abgrenzt, wie zum Beispiel von der Kategorie Frau. Die zweite Kategorie wird dabei lediglich zu einer als sekundär betrachteten Ergänzung für die erste." (Moebius 2003, 9) Das zweite Glied wird durch das erstere, als entgegengesetzte, degradierte und exkludierte Seite konstituiert; es ist dem ersten Glied zweitrangig nachgereiht und wird von diesem normativ eingeschränkt und objektiviert. Im Laufe des abendländischen Zivilisationsprozesses hat sich die Arbeit als zentrale Kategorie entwickelt und im Sog ihres Siegeszugs wurde das soziale Phänomen Behinderung wesentlich, als degradierte und exkludierte Seite durch den Ausschluss aus der Arbeitswelt, mit konstituiert.

Die moderne Bedeutung, als Erwerbsarbeit, entfaltete der Begriff Arbeit erst ab dem 18. Jahrhundert. Zuvor bedeutete sie "ohne Anstrengung, Mühe-los zu sein". Im Germanischen leitete sich der Begriff "arbeiten" vom Wort "arbejo" ab. Dieses Urwort weißt wiederum Verbindungen zum indo-europäsichen "orbh" und zum lateinischen "orbus" auf. Orbh und orbus bedeuten im eigenlichen Sinne "verweist zu sein" bzw. " einer Sache oder Person beraubt zu sein". Aus dem Begriff "arbejo" "entstand das germanische Ar-ejidiz / arbejidiz (= Mühsal/Not) und daraus wiederum das althochdeutsche arbeit, arabeit, arebeit [...], das in allen germanischen Dialekten Entsprechungen hat; so auch im altenglischen earfo_(e), das aber später durch die Begriffe work und labor ersetzt wurde." (B. Weingart 2007, 2)

Diese althochdeutsche Bedeutung von Arbeit, als Mühsal, Plage und Leid blieb bis in das Neuhochdeutsch hinein aufrecht. Erst durch Martin Luther und im Englischen durch Adam Smith erhielt das Wort seinen modernen Sinn.

Der Wandel des Arbeitsbegriffs und die damit verbundenen Bedeutungszusammenhänge werden in den folgenden Kapiteln vertieft. Im zweiten Teil der vorliegenden Studie wird die Wechselwirkung zwischen Arbeit, Armut und Ausschluss analysiert, um dann aus dieser Perspektive die Genealogie der sozialen Konstituierung von Behinderung herauszuarbeiten.

In der Antike wurde körperliche Arbeit verachtet. Der Status des freien Bürgers war unvereinbar mit der Verrichtung körperlicher Tätigkeiten. "Einfache Arbeit" galt als schimpfliche Knechtschaft: "Für den Griechen diente Arbeit lediglich der Erzeugung und Beschaffung für die Erhaltung des Lebens notwendiger Güter." (Wulf 2000, 38) Sie wurde hauptsächlich von den Sklaven und unfreien Bürgern verrichtet. Wer arbeiten musste, war von der Gesellschaft der freien Bürger prinzipiell ausgeschlossen. Wer die Notdurft des Lebens verrichten musste, war kein vollwertiges Gesellschaftsmitglied. Diese Konzept von Arbeit verläuft konträr zu unserer gegenwärtigen Auffassung.

Das gesamte politische und soziale Leben galt im antiken Griechenland der Erhaltung der Freiheit des Bürgers. "In die Sklaverei zu geraten war ein böseres Schicksal als der Tod, [...] weil sich dadurch eine Verwandlung in der Natur des Betroffenen vollzog, in der aus einem Menschen ein Wesen wurde, das sich nicht mehr entscheidend von einem Haustier unterschied." (Arendt 2001, 101) Der Sklave musste all jene Tätigkeiten ausführen, die für einen unfreien Bürger unwürdig waren. Freiheit und Arbeit konterkarierten sich. Die Freiheit des Bürgers bestand in der Tugend, sich von äußeren Zwängen und passiv erlittener Gewalt loszureißen. Freiheit war die Kunst, sich aller Zwänge zu entledigen, die als Ursache einer sklavischen Seele gelten. Gerade aus diesem Grund benötigten die freien Bürger ihre Sklaven. "Im Altertum war die Einrichtung der Sklaverei nicht wie später ein Mittel, sich billige Arbeit zu verschaffen oder Menschen zwecks Profit ‚auszubeuten', sondern der bewusste Versuch, das Arbeiten von den Bedingungen auszuschließen, unter denen Menschen das Leben gegeben ist. Was dem menschlichen Leben mit anderen Formen tierischen Lebens gemeinsam ist, galt als nicht-menschlich. Dies ist natürlich auch der Grund, warum man annehmen konnte, die Sklaven hätten eine nicht-menschliche Natur." (Arendt 2001, 101)

Die Freiheit der Griechen spielte sich innerhalb der Polis ab. Alle Angelegenheiten wurden dort vermittels der Worte geregelt und nicht durch Zwang und Gewalt. Dies widersprach nämlich dem Gesetz der Freiheit und war gleichsam präpolitisch, so wie die Arbeit, die auf das Leben Unterwürfigkeit und Zwang ausübte. Die Polis war der öffentliche Bereich zur Entfaltung der Freiheit. Von ihr unterscheidet sich der private Bereich des Haushalts. Der private Bereich war die Sphäre der Herrschaft und Beherrschten und damit unpolitisch und der Polis nicht zugänglich. "Die Polis unterschied sich von dem Haushaltsbereich dadurch, dass es in ihr nur Gleiche gab, während die Haushaltsordnung auf Ungleichheit geradezu beruhte. Freisein bedeutete ebenso ein Nichtbefehlen, wie es die Freiheit von dem Zwang der Notwendigkeit und den Befehlen eines Herren beinhaltet. Freisein hieß weder herrschen noch beherrscht werden. Innerhalb des Haushaltsbereichs konnte es also Freiheit überhaupt nicht geben, auch nicht für den Herren des Hauses, der als frei nur darum galt, weil es ihm freistand, sein Haus zu verlassen und sich in den politischen Raum zu begeben, wo er unter seinesgleich war. [...] Gleichheit, die in der Neuzeit immer eine Forderung der Gerechtigkeit war, bildete in der Antike umgekehrt das eigentliche Wesen der Freiheit: Freisein hieß, frei zu sein von der allen Herrschaftsverhältnissen innewohnenden Ungleichheit, sich in einem Raum zu bewegen, in dem es weder Herrscher noch Beherrschte gab." (Arendt 2001, 42)

Wer frei sein wollte, musste sich von allen sklavischen Tugenden lösen. Die Polis war Inbegriff des Wohllebens, sie war der Ort an dem sich das bloße Leben in ein gutes Leben transzendierte. "Das ‚Recht- und Gut-Leben', wie Aristoteles das Leben der Polis nannte, war daher nicht so sehr besser, sorgloser oder edler als das gewöhnliche Leben, als es von anderem Rang und anderer Qualität war. Es war gut nur in dem Maße, in dem es ihm gelungen war, der Lebensnotwendigkeit Herr zu werden, sich von Arbeit und Werk zu befreien und den allen Geschöpfen eingeborenen Lebenstrieb in gewissem Sinne zu überwinden, so dass es der Knechtschaft durch den biologischen Lebensprozess bis zu einem hohen Grad entronnen war." (Arendt 2001, 46)

Voraussetzung für ein freies und autonomes Leben war damit die Nicht-Arbeit, im Gegensatz zu heute, wo die Nicht-Arbeit, als Arbeitslosigkeit, zur Untugend und moralischen Verwerflichkeit degradiert. Die Aufwertung der Arbeit vollzog sich erst durch die Einflussname des Christentums.

Durch die jüdisch-christliche Tradition gewann die Arbeit Schritt für Schritt eine positive Bedeutung. Die christliche Arbeitslehre zeigte jedoch eine sehr ambivalente Einstellung, denn Arbeit galt zugleich als Fluch und Segen, als Strafe und göttlicher Wille. Die Geringschätzung der Arbeit reichte bis weit in das Mittelalter hinein. Die althochdeutsche Übersetzung vermittelt ein Bild der Arbeit als Mühe und Qual. Allerdings bewertete das Christentum die Arbeit neu. Mit der Vertreibung des Menschen aus dem Paradies beginnt für das Christentum die Geschichte der Menschheit, aber zugleich auch die Notwendigkeit zur Arbeit als Tätigkeit und Überlebensfrage. Die Sündhaftigkeit des Menschen ist eng verknüpft mit der Notwendigkeit zur Arbeit. "Zu Adam sprach er: Weil du auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen hast, von dem zu essen ich dir verboten hatte: So ist verflucht der Ackerboden deinetwegen. Unter Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln lässt er dir wachsen, und die Pflanzen des Feldes musst du essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Ackerboden, von ihm bist du ja genommen. Denn Staub bist du, zum Staub musst du zurück." (Gen 3, 17-20) Auch später, im Neuen Testament, wird die Arbeit zentral thematisiert.

"Die verbreitete griechisch-römische Maxime, dass das Frei-Sein von körperlicher Arbeit die höchste Form des Lebens sei, weil nur dieses Frei-Sein die Möglichkeit zu politischer Tätigkeit und zu einem ethisch vollkommenen Leben eröffne, wird hier in ihr Gegenteil verkehrt." (Oexle 2000, 70) Um diesen Wandel nachvollziehen zu können, muss davon ausgegangen werden, dass das Christentum anfänglich eine von den Unterschichten getragene revolutionäre Bewegung war, die bewusst, durch die Thematisierung der Arbeit, eine Gegenposition zu den damals vorherrschenden gesellschaftlichen Machtverhältnissen setzte. Die körperliche Arbeit wurde daher zentral und positiv bewertet, weil sie unmittelbar das Leben der armen Bevölkerung auszeichnete. Seit und durch Augustinus wurde die Arbeit dann Stück für Stück von ihrer Sündhaftigkeit gereinigt. Er vertrat den Standpunkt, dass "Arbeit gerade nicht eine Folge der Sünde sei, sondern dass sie von Anfang an dem Menschen zugewiesen werde, damit durch seine Arbeit die göttliche Schöpfung weitergeführt werde." (Oexle 2000, 71)

Vor allem in den neu entstehenden monastischen Gruppen und Mönchsorden wurde diese neue Bewertung der Arbeit stark mitgetragen, denn "für alle diese in Gütergemeinschaft und deshalb auch Gemeinwirtschaft lebenden Gruppen ist gemeinsame körperliche Arbeit konstitutiv. Die Pflicht zur Arbeit der Mitglieder sicherte einerseits die Existenz der Gemeinschaft und zum anderen war sie die Voraussetzung ihrer karitativen Tätigkeit. In der Benediktinerregel "Ora et labora" kommt diese Grundhaltung deutlich zum Ausdruck. Der Benediktinerorden erweiterte diese Auffassung, indem bereits das Nichtstun eine Gefahr für die Seele bedeutet (otiositas inimica est animae - Müßiggang / Nichtstun ist der Feind der Seele). Damit wird nun die griechische Maxime ganz in ihr Gegenteil verkehrt. Diese Auffassung war nicht nur ideologisches Beiwerk sondern konkrete Praxis. In den Mönchsorden werden die Arbeitsregeln "immer wieder eingeübt, sie werden durch Vorlesen und Hören in die Gehirne und durch den dazugehörigen Tagesrhythmus der monastischen Gruppen in die Körper eingeschrieben." (Oexle 2000, 72) Bereits hier finden wir die ersten praktischen Techniken zur Disziplinierung der Körper durch die Arbeit, die zu Beginn der Moderne auf alle Bevölkerungsschichten und Gesellschaftsbereiche übertragen wird.

Im frühen Mittelalter war die Ökonomie als zentrale Größe noch nicht erfunden. Die Arbeit war eingebettet in die Lebenszusammenhänge der Menschen, sie war vor allem subsistente Tätigkeit. Die statische Struktur der mittelalterlichen Ständeordnung bestimmte durch Geburt, welcher sozialen Schicht man angehörte und parallel dazu, welche ökonomische Stellung man einnahm. Diese Ordnung spiegelte in den Augen der Menschen einen göttlichen Willen wider. Die Rebellion gegen die göttliche Ordnung hätte den gesellschaftlichen Ausschluss nach sich gezogen und damit den sicheren sozialen, aber auch physischen Tod. Die Ständeordnung hatte eine äußerst funktionale Bedeutung, d.h. "‚Gesellschaft' besteht durch die Kooperation der drei Stände." (Oexle 2000, 72) Jede Abweichung von ihr hätte das Machtgefüge zwischen Adel, Klerus und Bauer zum Schwanken gebracht. In dieser funktionalen Kooperation hatten die Bauern die Aufgabe körperliche Arbeit zu erledigen, "freilich stets in Ambiguität: als gesellschaftliche Notwendigkeit wie als Mühsal." (Oexle 2000, 74) Die Bauern waren der Stand, der körperlich arbeitete, der Klerus und der Adel entzogen sich vollkommen dieser gesellschaftlichen Aufgabe.

Wiederum war es später die körperliche Arbeit, die als Instrument der Kritik ins Feld gegen den Müßiggang des Adels und Klerus geführt wurde, um ständische Unterschiede anzuprangern. Vor allem Franz von Assisi forderte: "Die nicht arbeiten können, sollen es lernen, nicht des Lohnes, sondern des Beispiels wegen und um den Müßiggang zu vertreiben." (Oexle 2000, 75) Damit ist die Forderung begründet, die Arbeit auf alle Gesellschaftsteile hin auszuweiten. Es sollte jedoch noch dauern bis dieses Paradigma durch die Reformation als Kritik gegen die Obrigkeit auf fruchtbaren Boden fiel. "Die Arbeit wird in der Reformation zum Gebot Gottes für alle - ohne Unterschied des Standes. Nach oben wird die Untätigkeit des Adels getadelt, nach unten wird die Duldung des Bettelns untersagt." (Gronemeyer 1991, 32) Die Arbeit wird zum unwiderruflichen Ethos gottesfürchtigen Lebens. Luther gibt dieser Gesinnung ihren klarsten Ausdruck in seiner Schrift An den christlichen Adel deutscher Nation (1520), in der er die paulinischen Forderungen zitierte: "Wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen". (Vgl. Paulus: Der zweite Brief an die Thessalonicher. Zurechtweisung der Müßiggänger: 3, 6-12) Für Luther geht jede Form des Müßiggangs auf Kosten derer, die arbeiten, daher missbilligt er ihn beim Adel genauso wie beim "arbeitsunwilligen" Bettler. Durch die Arbeit, so die Meinung der Reformationsbewegung, wird der Mensch zum Vollstrecker des göttlichen Willens. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde die irdische Tätigkeit der geistlichen Arbeit und Muße übergeordnet. Jede Art irdischer Tätigkeit erhielt den selben Stellenwert und keine war gegenüber einer anderen besser oder schlechter. Die Arbeit diente nicht mehr nur dem Wohle der Seele, wie Thomas von Aquin lehrte, sondern sie stand im Dienste der Menschheit. Sie wird zur Pflicht für alle, "der sich auch der Adel und vor allem der Geistliche nicht mehr entziehen konnte - der Eigenwert der vita contemplativa wurde beträchtlich eingeschränkt - und zum anderen wurde der zunehmende Bettel und unchristliche Müßiggang als Werk des Teufels bekämpft. [...] Alle Menschen sollten zu strenger Arbeit verpflichtet sein, wenn sie Anrecht auf Nahrung und Lebenssicherung haben wollten." (van Dülmen 2000, 81)

Die Arbeit avancierte zur alles beherrschenden Kategorie, die von nun an ökonomische, soziale, politische und individuelle Bereiche besetzte. Arbeit wird von nun an nicht mehr, wie im frühen Mittelalter, als Subsistenzwirtschaft definiert, sondern als Instrument zur Produktion von Waren, gesellschaftlichen Reichtums und Wohlstands. Dieser Arbeitsbegriff steht nun an der Schwelle zum Übergang in die neuzeitliche Arbeitsgesellschaft des 17. Jahrhunderts.

An der Schwelle zur Neuzeit entwickelte sich die Arbeit zur Matrix gesellschaftlicher Ordnung und Organisation und zur treibenden Kraft der am Horizont sich abzeichnenden kapitalistischen Ökonomie und Produktionsweise.

Die große Leistung zu Beginn der Neuzeit war, dass die Arbeit aus dem engen privaten Raum der Subsistenzwirtschaft herausgeführt wurde, um sie zur öffentlichen Angelegenheit hochzustilisieren. Dabei kam der Mensch der mittelalterlichen Ordnung völlig unter die Räder, er war nicht mehr in die statische Ständeordnung eingebettet, sondern transformierte zur Arbeitskraft. Die nun mehr produzieren konnte, als wie für das eigene Überleben notwendig war: "[...] es ist der Kraftüberschuss des menschlichen Körpers, und nicht die Arbeit selbst, worin das eigentliche ‚Produktive' des Arbeitens besteht." (Arendt 2001, 105) Die Arbeit als konkrete Tätigkeit wird zur abstrakten Größe, zum Kalkül und zur Tauschware. Eine Mutation der Arbeit stand bevor, denn "von nun an wird der Wert produziert, seine Referenz ist die Arbeit, sein Gesetz die allgemeine Äquivalenz aller Arbeiten. Der Wert gehört hinfort zu einer ganz bestimmten rationalen Ausübung menschlicher Arbeit (gesellschaftlicher Arbeit). Er wird messbar und infolgedessen auch der Mehrwert." (Baudrillard 2005, 22) Der Mensch verkommt zur Ware Arbeitskraft, die nunmehr allein den Gesetzen des freien Marktes gehorcht. "Mit der Freisetzung der Arbeitskraft aus ihrem Lebenszusammenhang und mit ihrem Auftauchen als Ware ergibt sich auch die Zerstörung der sozialen Gemeinschaft der Zünfte und Gilden, die neben ihrer ökonomischen Funktion ein Netz der sozialen Sicherheit bildeten, das sich zunehmend verliert [...]." (Tilg 2003, 92)

Der sich nun frei entfaltende Kapitalismus benötigte eine Vielzahl neuer Arbeitskräfte. Um den Bedarf zu stillen, wurde die ländliche Bevölkerung aus ihrer Leibeigenschaft entlassen. In Massen strömten diese nun in die neuen Produktionsstätten und städtischen Ballungszentren. Damit waren massive soziale Probleme vorprogrammiert. Karl Marx bemerkte, dass die Menschen nun "doppelt frei" seien; "frei von ihrer existenziellen Abhängigkeit vom Grundherren, frei aber auch von dessen Schutz und vor allem vom Eigentum. Das zwingt sie, ihren einzigen Besitz zu verkaufen, ihre Arbeitskraft - und führt sie in eine neue Unfreiheit. Vor allem sie und ehemalige Handwerker bilden die neue Klasse der Arbeiter. Wegen ihrer großen Zahl ist menschliche Arbeitskraft im frühen Kapitalismus billig wie Dreck." (Daniels und Schmitz 2006, 22) Der Überschuss an Arbeitskraft führte zu einer Niedriglohnpolitik, wodurch die Arbeiter kaum ihre Existenz und die der Familie sicherstellen konnten.

Die neuen Produktionsweisen und die zunehmende Mechanisierung der Produktion verlangten den Arbeitern eine noch nie da gewesene Disziplin ab. Sie mussten sich dem Rhythmus der Maschine und den vorgegebenen Arbeitszeiten fügen. Die über Jahrhunderte hinweg sedimentierten Gewohnheiten und Verhaltensweisen und die "explosiven, augenblicklichen und diskontinuierlichen Energien des Menschen" (Gronemeyer 1991, 41) mussten transformiert und gezähmt werden. Die Strategien zur Instrumentalisierung des Verhaltens zielten vor allem auf die Körper der Individuen ab sowie auf die gesamten Lebenszusammenhänge der Menschen:

-

Migration:

Der arbeitende Mensch wird aus seinen traditionellen Bindungen herausgelöst. Dies bedeutet Loslösung aus seiner örtlichen und kulturellen Verankerung. Er wird gezwungen in die Städte abzuwandern, in eine für ihn fremde Umgebung. In England werden z.B. Arbeitswerber eingesetzt, die übers Land ziehen, um aus der ländlichen Bevölkerung Arbeiter anzuwerben. Durch die Migration vom Land in die Stadt "trat der Arbeitsplatz, an dem Erwerbsarbeit geleistet wurde und die Sphäre des Hauses / der Familie auseinander." (Kocka 2001, 9) Die Arbeit entwickelt sich nun zu einem ausdifferenzierten gesellschaftlichen Teilsystem, das sich von der alltäglichen Daseinsverrichtung abtrennt.

-

Zeitdisziplinierung:

Wie erwähnt müssen sich die "neuen Arbeiter" an andere Zeitrhythmen gewöhnen. In England werden in den Arbeitervierteln Wecktrupps eingesetzt, die darauf achten sollen, dass die Arbeiter pünktlich erscheinen

-

Einführung von Ticketsystemen:

Damit die Arbeiter kontinuierlich in den Fabriken erscheinen, wird der Lohn erst nach den abgeleisteten Tagen bezahlt.

-

Einführung von Kontrollsystemen:

Vorarbeiter, Lochzeitkarten usw.