Forschungsbericht, entstanden im Rahmen eines Forschungsprojektes an der Universität Bremen, finanziert durch die Kroschke-Stiftung

Inhaltsverzeichnis

- Besondere Familien - Welche Unterstützung brauchen Eltern mit Lernschwierigkeiten und ihre Kinder?

- Danksagung

- 1. Stand der Forschung zur Unterstützung von Eltern mit Lernschwierigkeiten

- 2. Fragestellungen für das Forschungsprojekt

- 3. Partizipative bzw. inklusive Forschung

- 4. Erhebungsmethoden

- 5. Untersuchungsgruppe

- 6. Durchführung der Erhebung

- 7. Auswertung/ Methoden

-

8. Ergebnisse und Interpretation der quantitativen Auswertung

- 8.1 Ergebnisse zur Untersuchungsgruppe

- 8.2 Ergebnisse zur Zufriedenheit der Eltern mit der kindbezogenen Hilfe

- 8.3 Zufriedenheit mit der Hilfe im Alltag

- 8.4 Ergebnisse zur familiären Lebensqualität (FQoL)

- 8.5. Erfahrungen mit dem Jugendamt

- 8.6. Ergebnisse zu den Fremdunterbringungen

- 8.7 Ergebnisse zum sozialen Netzwerk

- 8.8 Methoden der Unterstützung

- 9. Ergebnisse der qualitativen Auswertung

- 10. Beantwortung der Fragestellungen

- 11. Schlussfolgerungen

- Literatur

- Anhang

Besondere Familien - Welche Unterstützung brauchen Eltern mit Lernschwierigkeiten[1] und ihre Kinder?

[1] In diesem Beitrag wird die Bezeichnung Menschen mit Lernschwierigkeiten verwendet, da der im Deutschen noch weithin gebräuchliche Begriff der geistigen Behinderung sich auf ein traditionelles Verständnis von Behinderung bezieht, das modernen Entwicklungsauffassungen nicht genügt und von vielen Betroffenen als diskriminierend empfunden wird (vgl. Mensch zuerst - Netzwerk People first Deutschland e.V., http://www.people1.de ). Sofern auf englischsprachige Literatur Bezug genommen wird, wird die dort gewählte Begrifflichkeit beibehalten.

Das hier beschriebene Forschungsprojekt über "besondere Familien" basiert auf dem Zusammenwirken vieler Personen. Ganz besonders möchten wir uns bei Nina Kirks und Yvonne Schooff bedanken, die uns als partizipative Forscherinnen unterstützt haben. Auch unseren Interviewpartner_innen sowie den Einrichtungen, die uns dabei halfen, die Interviewpartner_ innen zu finden gilt unser Dank. Unsere Forschungsarbeit wäre nicht möglich gewesen ohne die finanzielle Förderung durch die Kroschke Stiftung für Kinder. Hierfür und für die gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeiter_innen der Kroschke Stiftung möchten wir uns ebenfalls herzlich bedanken.

Seit Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK) im Jahr 2008 (in Deutschland 2009) ist das Recht von Menschen mit Behinderung auf Elternschaft international anerkannt und auch rechtlich verankert. In Artikel 23 fordert die BRK explizit in Bezug auf die Elternschaft behinderter Menschen die Beseitigung von Diskriminierung und die Gleichberechtigung. Ausdrücklich untersagt sie die Trennung des Kindes von seinen leiblichen Eltern wegen einer Behinderung. Es heißt dort:

(1) Die Vertragspartner treffen wirksame und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen in allen Fragen, die Ehe, Familie, Elternschaft und Partnerschaften betreffen, um zu gewährleisten, dass

a) das Recht aller Menschen mit Behinderungen im heiratsfähigen Alter, auf der Grundlage des freien und vollen Einverständnisses der künftigen Ehegatte eine Ehe zu schließen und eine Familie zu gründen, anerkannt wird

...

c) Menschen mit Behinderungen, einschließlich Kindern, gleichberechtigt mit anderen ihre Fruchtbarkeit behalten.

(4) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner Eltern von diesen getrennt wird, es sei denn, dass die zuständigen Behörden in einer gerichtlich nachprüfbaren Entscheidung nach den anzuwendenden Rechtsvorschriften und Verfahren bestimmen, dass diese Trennung zum Wohl des Kindes notwendig ist. In keinem Fall darf jedoch das Kind auf Grund einer Behinderung entweder des Kindes oder eines oder beider Elternteile von den Eltern getrennt werden.

Damit hat die angemessene Unterstützung von Familien mit behinderten Elternteilen eine entsprechend hohe Bedeutung bekommen, um diesen Rechtsanspruch realisieren zu können. Eine Unterscheidung nach körperlichen oder kognitiven Behinderungen findet an keiner Stelle statt, d.h. Menschen mit Lernschwierigkeiten sind selbstverständlich eingeschlossen.

Im englischsprachigen Raum hat die Fachdiskussion um die Elternschaft von Menschen mit Lernschwierigkeiten und insbesondere um angemessene Unterstützungsformen einige Jahre früher als in Deutschland bereits in den 1980er Jahren begonnen. Neben dem rein quantitativen Ausbau von (in der Regel ambulanten) Unterstützungsangeboten ging es dort vor allem um Fragen der inhaltlichen Gestaltung von Angeboten. Denn immer wieder zeigte sich in der Praxis, dass Unterstützungsangebote entweder nicht angenommen wurden oder ohne Erfolg blieben. Als mögliche Ursache hierfür wurde identifiziert, dass die Unterstützungsangebote nicht immer geeignet gestaltet waren.

Seit den 1990er Jahren wurden international zahlreiche Studien durchgeführt, die die Wirkung von ganz unterschiedlichen Unterstützungsprogrammen für Eltern mit Lernschwierigkeiten zum Gegenstand hatten. Als Voraussetzungen für den Erfolg von Unterstützungsprogrammen können folgende Merkmale benannt werden:

-

ein individueller Zuschnitt auf die jeweiligen Bedürfnisse der Eltern,

-

das Einüben der Fertigkeiten im Feld künftiger Anwendung sowie

-

die systematische und konkrete Ausgestaltung der Programme (vgl. Feldman 2010, 123f).

Jenseits verschiedener theoretischer Ansätze und unterschiedlicher Ausgestaltung der Programme haben sich die Grundhaltungen und die Einstellungen der Professionellen gegenüber den Eltern als essentiell erwiesen. Ein akzeptierender und respektierender Umgang der Fachkräfte mit den Eltern ist unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Unterstützung. Konkretisiert finden sich solche Haltungen auf einer Liste von 'Dos' und 'Don'ts' von McGaw (2004, 232), z.B.:

-

'Take time to ask and listen to what parents want'.

-

'Build on and emphasize parents' strengths rather than their weaknesses."

-

'Do not make parents responsible for the failure of your teaching programme.'

-

'Do not label, patronize or stigmatize.

Ein lange unterschätzter Faktor für das Realisieren elterlicher Kompetenzen und das Gelingen von Elternschaft sind die sozialen Ressourcen und die Unterstützung, über die Eltern verfügen.

"Supportive people surrounding the parents are a significant source of empowerment. Parents who are visible to and integrated with benevolent social networks have, in general, much better child outcomes than those, who are not, as happens in 'socially excluded' families." (Hoghughi 2004, 13)

Dieser allgemeine Zusammenhang ist durch zahlreiche Studien erwiesen; d. h. alle Eltern sind auf soziale Netzwerke angewiesen. Eltern, die in sozialer Isolation leben, haben es schwerer, elterliche Kompetenzen zu verwirklichen als sozial gut integrierte Eltern. Für Eltern mit Lernschwierigkeiten ist die Tatsache, dass sie sehr häufig zu den "socially excluded families" gehören, gut belegt (vgl. z.B. McConnell u. a. 2008, Mirfin-Veitch 2010). Für diese Eltern scheint es besonders schwierig zu sein, am Gemeinwesen teilzuhaben, private Netzwerke zu knüpfen, diese aufrecht zu erhalten und zu nutzen. Zwar wurde nach McConnel u.a. (2008) in den letzten 10 Jahren bei den Interventionen verstärkt der Faktor der sozialen Isolation der Eltern berücksichtigt, was in den Studien zu positiven Ergebnissen geführt hat. Dennoch fokussieren die meisten Interventionsstudien ausschließlich auf elterliches Wissen und Fertigkeiten und auf die individuelle Ebene von Eltern oder Kind, während die sozialen Netzwerke ebenso wie die institutionellen und organisatorischen Rahmenbedingungen des Gemeinwesens trotz ihrer enormen Bedeutung außen vor bleiben - Faktoren, die sich im Rahmen von Untersuchungen zur familiären Lebensqualität (Family Quality of Life, FQoL, vgl. Isaacs et al. 2007) als sehr bedeutsam erwiesen haben.

Auf diesen Erkenntnissen aufbauend wurde in Australien in den letzten Jahren mit dem Programm "Healthy Start: A National Strategy for Parents with Intellectual Disabilities and Their Children" ein Modell entwickelt, das flächendeckend die Kapazitäten des sozialen Systems entwickeln soll, indem es sich einerseits an PraktikerInnen wendet und ihnen Wissen und Fertigkeiten zur Verfügung stellt, andererseits Ressourcen zur Elternbildung und zur Gemeindeentwicklung anbietet, um Eltern mit Lernschwierigkeiten zu unterstützen (vgl. McConnell u. a. 2008). Das Modell basiert auf der Entwicklung von Partnerschaften zwischen lokalen Verwaltungen und Fachkräftenetzwerken (http://www.healthystart.net.au/ ) und wurde von der australischen Regierung mit 2,3 AUS$ gefördert. Wie aus dem Titel ersichtlich ist, werden dabei Eltern und Kinder gleichermaßen in den Blick genommen.

Daneben sind z.B. in den USA und auch in Großbritannien Unterstützungskonzepte für Eltern mit Lernschwierigkeiten entstanden, die aus der Independent-Living-Bewegung kommen und ursprünglich von körperlich beeinträchtigten Eltern für andere Eltern mit körperlichen Beeinträchtigungen entwickelt wurden. Ein wichtiges Ziel bei diesen Organisationen liegt im Empowerment der behinderten Eltern. 1998 wurde die kalifornische Organisation "Through the Looking Glass" (TLG) zum ersten National Center on Parents with Disabilities in den USA. Nach eigenen Angaben hat TLG seit 1982 mehr als 70.000 Eltern, Beistände (advocates) und Fachkräfte fortgebildet. Seit 1990 wird ein spezielles Programm für Eltern mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten. TLG fördert auch die Kinder von behinderten Eltern etwa durch Stipendien (vgl. www.lookingglass.org ). Ähnliche Ziele werden in Großbritannien u. a. mit der Herausgabe der Fachzeitschrift Disability, Pregnancy & Parenthood (http://www.dppi.org.uk/about.php ) verfolgt, an der behinderte Eltern maßgeblich beteiligt sind. Auch bei diesen Organisationen werden den kommunalen bzw. gesellschaftlichen Rahmenbedingungen hohe Bedeutung zugemessen.

In Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten hinsichtlich der Thematik behinderter Eltern ebenfalls eine Entwicklung vollzogen. 1999 wurde der Bundesverband behinderter und chronisch kranker Eltern bbe e.V. gegründet, der sich als Selbsthilfebewegung von betroffenen Eltern versteht (http://www.behinderte-eltern.de/Papoo_CMS/ ). Eltern mit Lernschwierigkeiten waren dort zunächst nicht repräsentiert. Für die Unterstützung von dieser Gruppe von Eltern wurde im Jahr 2002 von 13 Einrichtungen bzw. Projekte die Bundesarbeitsgemeinschaft "Begleitete Elternschaft"(BAG) gegründet (vgl. Bargfrede 2008), um über ihren Zusammenschluss und einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch eine breitere und wirksamere, professionelle Unterstützung zu erreichen (http://www.begleiteteelternschaft.de/index.php?main_id=21 ). Mittlerweile gibt es eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Organisationen, die sich insbesondere in rechtlichen und politischen Fragen als sinnvoll erweist. In der "BAG Begleitete Elternschaft" sind inzwischen (Stand 2011) ca. 30 Einrichtungen bzw. Projekte vertreten, die ambulante und/oder stationäre Unterstützung für Eltern mit Lernschwierigkeiten und/oder psychischen Beeinträchtigungen anbieten. Trotz dieser positiven Entwicklung gibt es in Deutschland bislang keine flächendeckende Struktur zur Unterstützung von Eltern mit Lernschwierigkeiten. Das hat zur Folge, dass den Eltern nach wie vor in vielen Regionen keinerlei professionelle Unterstützung zur Verfügung steht, obwohl eine deutliche Zunahme dieser Elternschaften in Deutschland zu verzeichnen ist und immer mehr Eltern mit ihren Kindern zusammen leben (Pixa-Kettner 2007).

Vor diesem Hintergrund gab es für das vorliegende Forschungsprojekt folgende Vorüberlegungen und Schwerpunktsetzungen. Trotz evtl. methodischer Probleme (s. unten) sollten die betroffenen Eltern/ Familien in dieser Untersuchung ausschließlich selbst zu Wort kommen, um die spezifischen Unterstützungsbedürfnisse aus Sicht der betroffenen Familien zu erkunden und Konsequenzen zur Verbesserung vorhandener oder zur Entwicklung neuer Unterstützungskonzepte formulieren zu können. Von einer ergänzenden Befragung Dritter wurde bewusst abgesehen, da es um die subjektive Sicht der Familien ging.

Viele Familien mit einem Elternteil mit Lernschwierigkeiten leben nach wie vor in dem Dilemma, abhängig von Unterstützung zu sein, die sie gleichzeitig jedoch auch als Kontrolle und Fremdbestimmung erleben. Hier stellt sich die Frage, welche Rolle die Art der erhaltenen Unterstützung spielt, d. h. ob die Eltern eine professionelle Unterstützung erhalten oder früher erhalten haben, die den Standards in der Fachliteratur entspricht und wie sie diese beurteilen.

1) Fragestellung 1: Wie viel und welche Unterstützung erhalten die Eltern/ Familien aktuell im Kontext ihrer Elternschaften bzw. haben sie früher erhalten? Wie beurteilen die Eltern Umfang und Qualität der erhaltenen Unterstützung, sowohl rückblickend als auch aktuell?

Außerdem scheint für die Gesamtsituation von Eltern und Kindern wichtig zu sein, wie zufrieden die Eltern mit ihrem Leben außerhalb des Bereichs Elternschaft sind, d. h. wie die familiäreLebensqualität (FQoL) hinsichtlich finanzieller, beruflicher, gesundheitlicher, freizeitorientierter und sonstiger Bedürfnisse geprägt ist, z.B. welche Angebote in der jeweiligen Lebensumwelt der Familien vorhanden sind, die von den Familien barrierefrei genutzt werden können. Auch diese Aspekte sollten aus der Sicht der Eltern bzw. Familien erhoben werden.

2) Fragestellung 2: Wie beurteilen die Eltern ihre familiäre Lebensqualität in den verschiedenen Bereichen und in welchen Bereichen haben sie Unterstützung zur Verbesserung der Situation erhalten oder würden gerne Unterstützung erhalten?

Ferner scheinen die Größe und Qualität des sozialen Netzwerkes von Familien ein wichtiger Faktor für das Gelingen einer Elternschaft zu sein, da alle Menschen, Erwachsene wie Kinder, leiden, wenn sie keine befriedigenden sozialen Kontakte haben. Insbesondere bei alleinerziehenden Müttern und deren Kinder ist die Gefahr sozialer Isolation hoch. Diese Gefahr wird für Eltern mit Lernschwierigkeiten dadurch erhöht, dass immer noch Mutter-Kind-Paare bzw. Familien in Deutschland gezwungen sind, ihre vertraute Umgebung zu verlassen, wenn sie mit ihrem Kind zusammen leben möchten, da es in ihrer Region an einem passenden Unterstützungsangebot fehlt. Wegen der nachgewiesenen hohen Bedeutung des sozialen Netzwerkes sollte dieses im Rahmen des Forschungsprojektes nicht nur über Interviewfragen, sondern außerdem mit einem gesonderten Verfahren (Netzwerkkarte) untersucht werden.

3) Fragestellung 3: Wie viele soziale Kontakte haben die befragten Eltern und in welchen Feldern ihrer sozialen Umwelt sind diese Personen verortet? Wie eng erleben sie diese Kontakte und wie beurteilen die Eltern deren emotionale Qualität? In welchen Bereichen kommen die Kontakte zum Tragen?

Trotz der UN-Behindertenrechtskonvention leben viele Eltern sowie auch Kinder in dem Bewusstsein, von einer Fremdunterbringung der Kinder bedroht zu sein, auch dann, wenn den Eltern kein elterliches Fehlverhalten vorgeworfen wird. Gerichtsurteile und überstürzte Fremdplatzierungen zeigen, dass es immer noch vorkommt, dass eine sog. Geistige Behinderung der Mutter/Eltern allein ausreicht, um eine Kindeswohlgefährdung und fehlende elterliche Kompetenz festzustellen (vgl. Falldarstellungen in Pixa-Kettner 2008). Dabei ist Fremdunterbringung als eine Maßnahme einzuschätzen, die i. d. R. eine schwere Belastung für die betroffenen Kinder darstellt und das Kindeswohl nachhaltig beeinträchtigen kann, obwohl die Maßnahme der Fremdunterbringung eigentlich zu dessen Sicherung veranlasst wurde. Im Rahmen des Forschungsprojekts ist deshalb von Interesse, welche Erfahrungen die Eltern mit dem Jugendamt machen bzw. gemacht haben, ob sie Erfahrungen mit der Fremdunterbringung von Kindern haben und falls ja, wie sie die damals erhaltene Unterstützung sowie die erfolgte Fremdunterbringung aus heutiger Sicht bewerten.

4) Fragestellung 4: Welche Erfahrungen haben die befragten Eltern mit dem Jugendamt gemacht? Falls sie die Fremdplatzierung von einem oder mehreren ihrer Kindern erlebt haben, wie beurteilen sie die damals erhaltene Unterstützung vor und nach der Trennung von ihrem Kind und wie sehen sie die Fremdplatzierung aus heutiger Sicht?

Die Forderung nach partizipativer Forschung, die im angloamerikanischen Raum seit einigen Jahren diskutiert wird und aus den Disability Studies hervorgegangen ist ("Nichts über uns - ohne uns", vgl. Hermes & Rohrmann 2006), wurde dort ursprünglich für die Gruppe der Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen postuliert, wird aber zunehmend auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten diskutiert und erprobt, wobei wiederum im angloamerikanischen Raum einige Jahre früher damit begonnen wurde (vgl. Walmsley 2001). Der Grundgedanke ist, dass selbst betroffene Menschen die besten Expert_innen ihrer Situation sind und deshalb in Forschungsvorhaben nicht nur passiv als Beforschte oder mit ihrer subjektiven Sicht z.B. als Interviewpartner_innen vorkommen können, sondern dass sie auch als Forschungspartner_innen in den Forschungsprozess einbezogen werden können. In diesem erweiterten Sinne wird der Begriff der inklusiven Forschung verwendet (vgl. Buchner u. a. 2011, 6f). Für ein Forschungsprojekt, bei dem es vorrangig um die Zufriedenheit mit Unterstützung bzw. mit Unterstützungsangeboten geht, erscheint die Beteiligung selbst betroffener Expert_innen besonders naheliegend.

Bei Buchner u. a. (2011, 8) findet sich der Hinweis, dass

"verschiedene Ebenen von Einbindung möglich (sind): von der Mitwirkung in einzelnen Phasen bis hin zur Initiierung und kompletten Kontrolle des Forschungsprozesses durch Menschen mit intellektueller Behinderung."

Die Realisierung des inklusiven Forschungsansatzes im Rahmen unseres Forschungsvorhabens sollte sich auf die Zusammenarbeit im Vorfeld der Datenerhebung und bei der Beurteilung der erhobenen Ergebnisse beschränken, da ein weitergehender Anspruch auf inklusive Forschung im Rahmen dieses zeitlich stark beschränkten Projektes nicht möglich gewesen wäre. Für die Umsetzung mussten zunächst interessierte Eltern gewonnen werden. Der Abbau von sprachlichen Barrieren durch Fachsprache oder komplizierten Satzbau spielt bei inklusiver Forschung eine zentrale Rolle, weshalb eine Projektbeschreibung in Leichter Sprache[2] erstellt und an Einrichtungen bzw. Projekte der Begleiteten Elternschaft verschickt wurde (s. Anhang 1). Mit Hilfe von Fachkräften, die gezielt evtl. in Frage kommende Mütter oder Väter ansprachen, gelang es uns, in zwei Fällen positive Antwort zu erhalten. Eine der Mütter lebte in einer stationären Einrichtung in Hamburg, die andere wurde in Bremen ambulant unterstützt. Die ursprünglich als dritte Teilnehmerin vorgesehene erwachsene Tochter einer Mutter mit Lernschwierigkeiten sagte nach anfänglicher Bereitschaft ihre Teilnahme aus zeitlichen Gründen leider ab. Die Teilnehmerinnen wurden für ihre Mitwirkung an der inklusiven Forschungsgruppe mit jeweils 50€ pro Treffen bezahlt. Dies erwies sich als wichtig, da es den Müttern ihre Rolle als gefragte Expertin in eigener Sache deutlich machte. Die Treffen wurden durch Einladungen in Leichter Sprache sowie durch Protokolle vom vorangegangenen Treffen (ebenfalls in Leichter Sprache) vorbereitet (s. Auszüge in Anhang 2).

Insgesamt fanden über den Verlauf des Forschungsprojektes zwischen November 2010 und August 2011 vier Treffen der inklusiven Forschungsgruppe statt. Zunächst sollten sich die Gruppenmitglieder kennen lernen. Außerdem stellten die Projektmitarbeiterinnen das Forschungsprojekt vor. Im Folgenden regten sie zur Ideensammlung für Interviewfragen bezüglich hilfreicher oder nicht hilfreicher Unterstützung beim Elternsein an. Es folgte das probeweise Durchspielen eines mittlerweile erstellten Interviewleitfadens inkl. der sozialen Netzwerkkarte (vgl. Pkt. 4), woraus sich wichtige Hinweise für die sprachliche und optische Gestaltung des Materials sowie für die Interviewdurchführung ergaben. Abschließend erfolgte eine Diskussion am Beispiel zweier sehr unterschiedlicher Netzwerkkarten aus den Interviewerhebungen über Vor- und Nachteile unterschiedlicher Lebensformen sowie ein Meinungsaustausch über erste vorliegende Ergebnisse bezüglich Unterstützungserfahrungen.

Durch die unterschiedlichen Wohnorte der Teilnehmerinnen war der organisatorische Aufwand für die vier Treffen erheblich. Außerdem mussten die Mütter jeweils für eine Betreuung ihrer Kinder für die Zeit der Treffen sorgen.

Inhaltlich betrachtet bezog sich die Partizipation der Teilnehmerinnen hauptsächlich darauf, auf die von den hauptamtlichen Forscherinnen eingebrachten Materialien oder Fragen zu reagieren, was zu einigen Verbesserungen der Interviewkonzeption und interessanten Überlegungen für die Auswertung geführt hat. Für eine aktivere, selbst fragende (forschende) Beteiligung wären erheblich mehr Treffen erforderlich gewesen, um sich in den ungewohnten Rollen zurecht zu finden, was allerdings den zeitlichen und finanziellen Rahmen dieses Projekts gesprengt hätte.

[2] Hier wie in allen folgenden Fällen, in denen Materialien in Leichter Sprache erstellt wurden, stammen die Bilder überwiegend aus: Mensch Zuerst - Netzwerk People First Deutschland e.V. (Hrsg.) (2008), Das neue Wörterbuch für Leichte Sprache, Kassel oder sie wurden als frei zugängliche Bilder dem Internet entnommen.

Im Zuge der Entwicklung der Erhebungsinstrumente stellte sich uns die Frage, welche Möglichkeiten und Grenzen es gibt, Menschen mit Lernschwierigkeiten nach ihren eigenen Sichtweisen und Erfahrungen zu befragen, und welche Interviewmethoden für dieses Vorhaben geeignet sind. Aufgrund des besonderen Erfahrungshintergrunds von Menschen mit Lernschwierigkeiten und deren spezieller Lebenssituation müssen hierbei einige Besonderheiten im Blick behalten werden.

In mehreren Untersuchungen wurde zum Beispiel festgestellt, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten aufgrund ihrer von institutioneller Betreuung und/ oder Unterbringung geprägten Lebensumstände bei Interviews in besonderem Maße zu Antwortstrategien neigen, die bezwecken, soziale Anerkennung für die Antwort zu erhalten, somit ihre Antwort an dem orientieren, was vermutlich erwartet bzw. sozial erwünscht wird (vgl. Hagen 2001, 104f, zur Diskussion vgl. Buchner & Koenig 2011, 3f). Dazu kommt, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten oftmals wenig Übung darin haben, ihre Unzufriedenheit und eigene Wünsche zu äußern, sich eine eigene Meinung zu bilden und für diese einzutreten. Wenn Menschen aufgrund von zum Teil fremdbestimmten, isolierenden Lebensbedingungen über einen eingeschränkten Erfahrungs- und Wissenshorizont verfügen, beeinträchtigt dies die Ausbildung der Fähigkeit, die eigene Lebensqualität zu beurteilen, evtl. zu kritisieren und andere Vorstellungen und Wahlmöglichkeiten zu entwickeln (vgl. Hagen 2001, 109, Klauß & Janz 2011, 53).

Wenn man einen Menschen interviewt, der unter institutioneller Betreuung steht, ist es in besonderem Maße wichtig, der zu befragenden Person die eigene Rolle als Interviewerin und Ziel und Zweck des Interviews transparent zu machen: Dies beinhaltet, deutlich zu machen, dass die Interviewerin keine Angehörige der Institution ist, auch der Institution gegenüber der Schweigepflicht unterliegt und dass alle Daten anonymisiert werden. Vor dem Hintergrund, dass Menschen mit geistiger Behinderung Befragungssituationen oftmals aus Begutachtungen kennen und somit die Assoziation mit einem Test naheliegt (vgl. Hagen 2001, 107), ist ebenso darauf hinzuweisen, dass die Teilnahme am Interview und die Beantwortung einzelner Fragen auf Freiwilligkeit beruhen und dass das Interview kein Gutachten oder Test ist, wie folgender Interviewausschnitt aus dem Interview mit Frau Moritz untermauert:

Frau Moritz: Muss ich jetzt den Idiotentest machen?

Interviewerin: Nein! Das kennen Sie, ´n Idiotentest?

Frau Moritz: Jaaa!

Interviewerin: Das ist gar kein Test, überhaupt nicht!

Frau Moritz: Da musst ich beim Gesundheitsamt Idiotentest machen, ich denk, wo bin ich denn jetzt gelandet.

Interviewerin: Uiuiui.

Frau Moritz: Da ham sie mich gleich mich getestet, ob ich ganz dicht bin im Kopf oder bekloppt.

Bei den Vorüberlegungen zur Gestaltung der Interviewsituation kann sich die Frage ergeben, ob es für Menschen mit Lernschwierigkeiten evtl. hilfreich ist, wenn bei einer Befragung oder einem Gespräch eine vertraute Person anwesend ist, die ggf. "übersetzen" und auch Informationen ergänzen kann; dies ist jedoch umstritten (vgl. ebd. 107f). Die Anwesenheit einer vertrauten Person kann zwar einerseits zu einem größeren Gefühl der Sicherheit beitragen, andererseits beeinflusst sie aber die Interviewsituation und die Interviewperson; ebenso kommt es vor, dass die Interviewperson der Unterstützungsperson die Gesprächsführung überlässt (insbesondere, wenn die Unterstützungsperson ein Mitglied der Institution oder der Familie ist). Untersuchungen zeigen, dass Fremdaussagen zum Teil in hohem Maße von den Selbstaussagen abweichen. Dies ist jedoch kein Beleg für die Unglaubwürdigkeit der Betroffenen; vielmehr ein Hinweis darauf, dass sich aus verschiedenen Perspektiven mit den jeweiligen Erfahrungshorizonten unterschiedliche Einschätzungen, Bewertungen und Aussagen ergeben, die aber durchaus individuell sinnhaft sind. Hagen empfiehlt aus diesem Grund, "anstatt also Selbstaussagen Betroffenerfür unglaubwürdig zu erklären, (ist) den jeweiligen Bedingungen ihres Zustandekommensnachzugehen" (Hagen 2001, 109).

Insbesondere dann, wenn, wie im Falle unseres Vorhabens, die subjektive Sicht der Interviewten im Mittelpunkt steht, ist somit davon abzusehen, Fremdaussagen hinzuzuziehen oder eine Unterstützungsperson an dem Interview teilnehmen zu lassen. Um dennoch eine sichere Interviewsituation herzustellen, in der es der/dem Interviewpartner_in möglich wird, sich mitzuteilen, sollte das Interview in einer vertrauten, privaten Umgebung stattfinden und auf die Benutzung der "Leichten Sprache" (einschließlich non-verbaler Kommunikationsmittel) geachtet werden.

Vor dem Hintergrund der oben skizzierten Überlegungen entwickelten wir ein Erhebungsinstrumentarium, in dem verschiedene Methoden kombiniert werden. Dadurch erhofften wir uns, erwartete Schwierigkeiten und evtl. auftretende Unsicherheiten in der Kommunikation minimieren bzw. vermeiden zu können. Durch das Zurückgreifen auf verschieden Zugänge und Hilfsmittel wollten wir unseren jeweiligen Interviewpartner_innen ermöglichen, sich über unterschiedliche Modalitäten mitteilen zu können.[3]

Im Verlauf dieser Auseinandersetzung mit der Eignung verschiedener Erhebungsinstrumente entschieden wir uns nach gründlicher Prüfung des FQoL-Fragebogens, der in seiner Originalfassung für Familien mit einem behinderten Angehörigen (nicht speziell für behinderte Eltern) konzipiert wurde, nicht den gesamten Fragebogen zu verwenden, da er sehr umfangreich ist, also einen separaten Termin erforderlich gemacht hätte. Außerdem hätte ein Teil der Fragen vermutlich von den Eltern nicht selbst beantwortet werden können, sondern hätte die Befragung von unterstützenden Fachkräften erforderlich gemacht, was mit der Konzeption der Studie nicht vereinbar war. Deshalb wurden die relevantesten Bereiche des FQoL als Einzelfragen in den Interviewleitfaden zur erhaltenen Unterstützung und Zufriedenheit integriert. Dies betraf insbesondere Fragen zur finanziellen Situation der Familie, zur beruflichen und gesundheitlichen Situation der Eltern, zur Wohnsituation, zur Mobilität, zur sozialen Einbindung und zur Freizeitbzw. Urlaubsgestaltung der Familie.

Neben dem so ergänzten leitfadengestützten Interview zur erhaltenen Unterstützung und deren Beurteilung wurden Informationen über das soziale Netzwerk der Familien erhoben. Außerdem wurde erfragt, welche Unterstützungsmethoden die Familien kennengelernt haben und wie sie diese einschätzen. Ein Interview umfasste somit fünf Teile:

(A) Einleitung

Einleitend nahmen wir zunächst Bezug auf die Projektbeschreibung in Leichter Sprache, die unseren Interviewpartner_innen zum Teil schon bekannt war. Wir erklärten Inhalt, Zweck und Ziele der Interviews und des Forschungsprojektes und stellten uns unseren Interviewpartner_innen vor und gaben Gelegenheit für evtl. Fragen. Wir betonten die Punkte Freiwilligkeit, Schweigepflicht und Anonymisierung. Dies erschien uns angesichts der Kontaktvermittlung über die Fachkräfte der Unterstützung leistenden Einrichtungen besonders wichtig. Ebenso erklärten wir, dass das Interview kein Test ist, in dem es "richtig" oder "falsch" gibt, sondern dass vielmehr alles richtig und wichtig ist, was gesagt wird, und dass es jederzeit erlaubt ist, auf eine Frage nicht zu antworten, wenn man dies nicht möchte oder kann. Vor Beginn des Interviews fragten wir nach Erlaubnis, das Gespräch aufzuzeichnen.

(B) Leitfadengestütztes Interview

Für die Durchführung der Interviews wurden vier verschiedene Gesprächsleitfäden entwickelt: für Eltern/Mütter von Kindern unter 4 Jahren, für Eltern/Mütter von Kindern von 4 bis 11 Jahren, für Eltern/Mütter von Kindern ab 12 Jahren einschließlich erwachsener Kinder und für Eltern/ Mütter fremdplatzierter Kinder (s. Anhang 3). Alle Gesprächsleitfäden umfassten neben einer allgemeinen Erzählaufforderung gut 20 Einzelfragen Diese betrafen die jeweils erhaltene Unterstützung für die Bereiche "elterliche Aufgaben" (6 bis 10 Fragen), "Alltagsorganisation" (3 Fragen) sowie die erwähnten Bereiche der "familiären Lebensqualität" (FQoL, 11 bis 12 Fragen). Es wurde jeweils nach der Zufriedenheit bzw. Unzufriedenheit mit der früher und/oder aktuell erhaltenen Unterstützung und nach den jeweiligen Unterstützungspersonen gefragt. Bei Bedarf wurden die Gesprächsleitfäden an die vorgefundene familiäre Situation angepasst, wenn z.B. mehrere Leitfäden auf die familiäre Situation zutrafen.

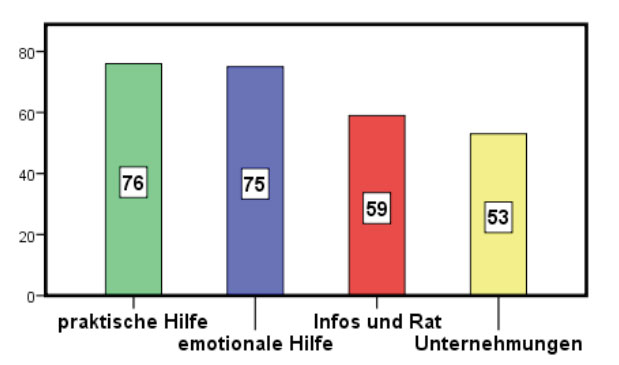

(C) Erhebung des sozialen Netzwerkes

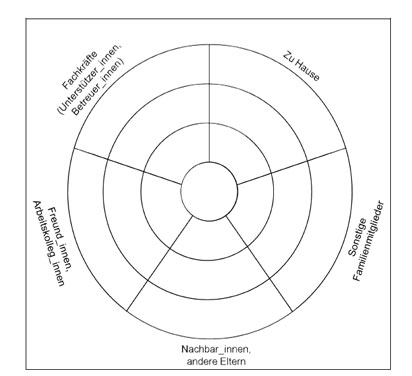

Aufgrund der besonderen Bedeutung, die soziale Netzwerke für das Gelingen von Elternschaft und damit für das Wohlergehen der Kinder haben, wurde der Erhebung des sozialen Netzwerkes der Eltern besondere Aufmerksamkeit gewidmet. In Anlehnung an das vom Familiy Support & Services Project (2000) entwickelte Verfahren "Support Interview Guide" wurden die Anzahl, Bedeutung und Qualität der sozialen Kontakte der ausgewählten Familien erhoben. Die soziale Netzwerkkarte kann hierbei für die Interviewerin im Gesprächsverlauf (sowie in der späteren Interpretation) eine Hilfe sein, den Ausführungen der Befragten über ihr soziales Netzwerk zu folgen, Personen, Namen und Beziehungen richtig einzuordnen und dem Erzählten eine Struktur zu geben. Dem/ der Erzähler_in kann die grafische Darstellung seines/ ihres Netzwerkes helfen, alle relevanten Personen zu berücksichtigen, sich selbst über seine/ ihre Beziehung zu den Personen und deren Stellenwert klar zu werden und dies nach außen verständlich zu machen. Um die Befragten nicht zu überfordern und eine bessere Vergleichbarkeit herzustellen, haben wir, anstatt die Grundkarte von der befragten Person selbst gestalten zu lassen, wie im family Support & Services Project 2000 mit einer festgelegten Grundkarte mit vorgegebenen Sektoren gearbeitet (vgl. auch Hintermair 2009, 201), die folgendermaßen aussah:

Abb. 1: Netzwerkkarte

In den Kreis in der Mitte der Netzwerkkarte wurde der Name der interviewten Eltern geschrieben und sie wurden aufgefordert, zu überlegen, welche Menschen in ihrem Leben eine Rolle spielen. Vorgegeben waren fünf Sektoren, die nacheinander abgefragt wurden:

-

Zu Hause (eigener Haushalt)

-

Sonstige Familienmitglieder

-

Nachbar_innen, andere Eltern (bei den stationär unterstützten Elternteilen fallen darunter auch Mitbewohner_innen)

-

Freund_innen, Arbeitskolleg_innen

-

Fachkräfte.

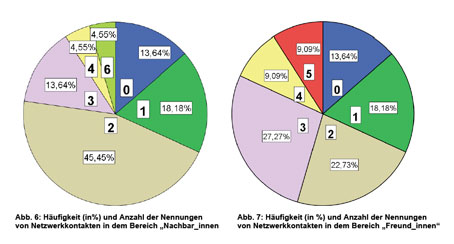

Die Namen der genannten Personen wurden auf einen Klebezettel geschrieben, den Sektoren zugeordnet und entsprechend ihrer Bedeutung näher (=wichtig) oder weiter weg (=nicht so wichtig) geklebt. Wurden von den interviewten Eltern Personengruppen genannt, die nicht weiter als jeweils eigenständige Kontaktpersonen differenziert werden konnten, so wurden diese in der Auswertung lediglich als ein Kontakt gezählt, z.B. wurden Paare von den Interviewten häufig als nicht genauer unterscheidbarer Kontakt aufgeführt ("Schwester und Schwager", "Großeltern" oder "Nachbarn"); es kam auch vor, dass von "vier Brüdern" die Rede war, ohne dass zu diesen eine je individuelle Beziehung erfragt werden konnte. In jedem Falle richteten wir uns danach, wie die Kontakte von den Eltern eingestuft wurden.

Anschließend fragten wir nacheinander zu den einzelnen Personen(gruppen) ab,

-

wie lange der Kontakt schon besteht,

-

wie häufig ein Kontakt stattfindet (inklusive Telefonate) und

-

anhand einer Smiley-Skala, wie die Qualität des Kontaktes ist ("Freuen sie sich, wenn sie Kontakt haben? Ist es mal so, mal so? Oder ärgern sie sich über den Kontakt und sind froh, wenn er vorbei ist?").

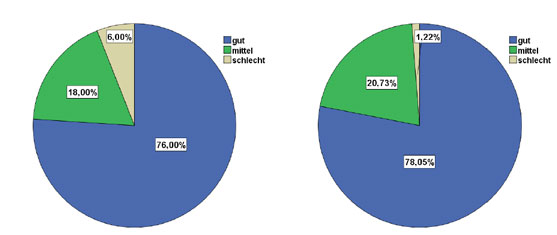

Im nächsten Schritt fragten wir nach der Art des sozialen Kontaktes zu den einzelnen Personen( gruppen). Wir forderten unsere Interviewpartner_innen auf, zu überlegen, ob sie von der jeweiligen Person

-

praktische Hilfe erhalten (practical support),

-

emotionale Hilfe erhalten (emotional support),

-

Informationen und gute Ratschläge erhalten (information support)

-

oder mit ihr etwas gemeinsam unternehmen (companionship support).

Um die Beantwortung zu erleichtern, wurden hierfür jeweils Beispiele mit entsprechenden Bildkarten vorgelegt, von denen zwei im Folgenden abgebildet sind. (Die beiden anderen Bildkarten sind im Anhang 4 zu finden).

Abb. 2: Bildkarten zur Art des sozialen Kontaktes

(D) Erhebung der Unterstützungsmethoden

In diesem Teil wollten wir über einen weiteren methodischen Zugang die positiven und negativen Erfahrungen der Familien mit der Unterstützung erkunden, die sie von Fachkräften oder von Privatpersonen erhalten haben, wobei uns auch interessierte, wie sie bestimmte Vorgehensweisen beurteilten, unabhängig davon, ob sie diese auch persönlich erfahren haben. Hierfür stellten wir - ebenfalls mit der Hilfe von Bilderkarten, Beispielen und kurzen Erklärungen in Leichter Sprache - neun verschieden Methoden der Unterstützung vor. Wir fragten die Interviewpartner_ innen, ob sie diese Methoden kennengelernt haben, und baten sie, diese anhand einer Smiley-Skala zu beurteilen. Sechs Methoden bezogen sich auf die Art, wie Unterstützer_ innen (vor allem Fachkräfte, aber auch Familienangehörige oder Mitbewohner_innen) den Eltern Hilfen geben:

-

Erklären mit Worten

-

Genaue Anweisungen geben

-

Erklären mit Materialien

-

Gemeinsam machen

-

Aufgaben übernehmen

-

Eltern entlasten.

Drei Methoden bezogen sich auf spezielle Arbeitsmethoden/ Unterstützungsangebote von Fachkräften oder Institutionen:

-

Gruppen-Angebote

-

Video-Home-Training

-

Patenschaften.

Im Folgenden finden sich Beispiele für die Bildkarten zu den Methoden 5 und 6 (die übrigen Bildkarten befinden sich in Anhang 5):

Abb. 3: Bildkarten zu den Unterstützungsmethoden

(E) Abschluss

Zum Schluss des Interviews bedankten wir uns bei unseren Interviewpartner_innen und fragten, ob Interesse besteht, die Ergebnisse des Forschungsprojekts in Leichter Sprache zugeschickt zu bekommen.

Unser Ziel war es, eine möglichst heterogene Gruppe von Eltern mit Lernschwierigkeiten zu befragen, um Einblick zu bekommen in verschiedene Lebenssituationen und vielfältige Erfahrungen mit unterschiedlichen Formen der Unterstützung, dabei lag der Schwerpunkt auf professioneller Unterstützung. Wir haben bei der Suche nach Interviewpartner_innen auf folgende Merkmale geachtet:

-

Form der Betreuung: ambulant oder stationär;

-

Lebensform der Eltern: allein erziehende Elternteile oder gemeinsam erziehende Elternpaare;

-

Wohnort der Kinder: Eltern, die mit ihrem/ihren Kind(ern) zusammenleben, und Eltern, deren Kind(er) fremdplatziert wurde(n);

-

Alter der Kinder;

-

gleichmäßige Verteilung der Interviews auf verschiedene Orte (Vermeidung unverhältnismäßig vieler Interviews in derselben Einrichtung[4]).

Allen Interviewten gemeinsam ist das Eingebundensein in ein Hilfesystem, das entweder explizit Eltern mit Lernschwierigkeiten unterstützt oder Betreutes Wohnen für Menschen mit geistiger Behinderung und/oder Sozialpädagogische Familienhilfe anbietet. Wir haben zunächst telefonischen

Kontakt zu einschlägigen Einrichtungen in Norddeutschland aufgenommen. Bis auf zwei sind diese Einrichtungen Mitglied in der BAG Begleitete Elternschaft. Alle haben sich bereits eingehend mit diesem Arbeitsfeld beschäftigt. Im zweiten Schritt haben wir den kooperierenden Einrichtungen eine Projektbeschreibung in Leichter Sprache zugeschickt mit der Bitte, sie an interessierte Eltern weiter zu geben bzw. sie mit den Eltern gemeinsam zu lesen. Daraufhin meldete sich eine Mutter selbstständig telefonisch bei uns zurück und bekundete ihr Interesse, interviewt zu werden. Die anderen Interviewverabredungen wurden über die Einrichtungen getroffen. Einigen Müttern/Eltern war es wichtig, die Verabredung selbst zu treffen, andere haben das Telefonieren den Fachkräften überlassen. Zum Teil war es für die Mütter/Eltern schwierig, über das Telefon zu kommunizieren, so dass sie hierfür Assistenz bekamen. Unser geplantes Vorhaben, evtl. auch jugendliche bzw. erwachsene Kinder zu interviewen, konnte nicht realisiert werden. Einige dieser Kinder wurden angefragt, haben jedoch abgelehnt.

Insgesamt wurden 11 Einrichtungen in Norddeutschland angefragt. In 10 Einrichtungen kamen ein oder mehrere Interviews zustande, so dass wir 22 Interviews in zehn norddeutschen Städten bzw. Gemeinden der Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Brandenburg führen konnten.

[4] An einem Ort kamen vier Interviews zustande; an zwei Orten drei Interviews; an fünf Orten zwei Interviews, an zwei Orten jeweils ein Interview.

Alle 22 Interviews fanden zwischen Mitte Februar und Mitte Mai 2011 bei den Familien zu Hause statt.

Wir haben uns bemüht, die Vorgespräche mit den Fachkräften der Einrichtungen auf das Organisatorische zu beschränken. Da unsere Fragestellung ausschließlich auf die Sicht der Eltern bezogen ist, wollten wir vermeiden, durch Äußerungen und Beurteilungen der Fachkräfte vorinformiert und somit in unserer Offenheit den Eltern gegenüber beeinflusst zu werden (vgl. Punkt 4). Die Interviews wurden mit den Elternteilen (bzw. deren Lebenspartnern) alleine geführt. Die zum Teil zur Begrüßung anwesenden Fachkräfte verabschiedeten sich in der Regel schnell. In vier Fällen waren jüngere Kinder während des Interviews (phasenweise) anwesend.

Bei den sieben gemeinsam erziehenden Elternpaaren verliefen die Interviews unterschiedlich: In fünf Fällen waren beide Elternteile anwesend und wurden gemeinsam interviewt (ebenso wurde die Netzwerkkarte für beide gemeinsam erstellt). In einem Fall war nur der Vater anwesend, die Mutter wollte nicht interviewt werden; in einem anderen Fall war es der Vater, der nicht interviewt werden wollte und nur kurz anwesend war. Bei den drei Müttern, die getrennt von ihren Kindern mit neuem Partner leben, war der Lebenspartner in einem Fall beim Interview dabei, aber Hauptinterviewpartnerin war die Mutter; in den beiden anderen Fällen wurde das Interview ausschließlich mit der Mutter geführt, der Partner war nur kurz anwesend.

Die ersten acht Interviews haben die Projektleiterin und die Projektmitarbeiterin gemeinsam geführt, wobei in wechselnden Rollen eine Interviewerin das Gespräch führte und die andere vor allem Nachfragen stellte und bei der Netzwerkkarte assistierte. Die übrigen Interviews führte die Projektmitarbeiterin alleine.

Die Interviews dauerten im Durchschnitt eineinhalb bis zwei Stunden, wobei das längste Interview drei Stunden lang war, das kürzeste eine Stunde. Der Aufforderung, frei zu erzählen, kamen unsere Interviewpartner_innen unterschiedlich nach. Einige taten dies gerne und ausführlich, in anderen Fällen bestimmte unser Leitfaden das Gespräch. Es zeigte sich, dass Fragen nach konkreten Daten anstrengend für viele der Interviewpersonen, oft schwer zu beantworten waren und somit Stress verursachten (z.B. "Wie alt war Ihr Kind damals?" "Wie lange ist dasher?" "Seit wann haben Sie die Betreuung?"). In der Regel empfahl es sich, derartige Fragen zu umschreiben und an Bespielen zu verdeutlichen (z.B. "konnte Ihr Kind damals schon krabbeln"?), und nicht daran festzuhalten, konkrete zeitliche Abläufe genauestens zu klären, sondern es bei ungefähren Antworten zu belassen.

An der Netzwerkkarte haben fast alle Interviewpersonen sehr engagiert mitgearbeitet. Die Nutzung der Materialien lockerte die Atmosphäre - nach einem teilweise für unsere Interviewpartner_ innen anstrengenden, aufwühlendem (weil schwere Themen betreffenden) Gespräch - spürbar auf; es wurde neues Interesse und Neugierde geweckt. Vielen machte es Spaß, zu überlegen, welche Personen eine Rolle spielen, und welche Bedeutung diese in ihrem Leben haben.

Die Bildkarten und die Smiley-Skalen wurden in vielen Fällen als Kommunikationsmittel genutzt; einigen Interviewpartner_innen fiel es offensichtlich leichter, auf Symbole und Bilder zu zeigen, anstatt sich verbal mitzuteilen.

In wenigen Fällen ließ die Konzentration und die Lust, mitzuarbeiten, im Laufe des Interviews deutlich nach; es zeigte sich, dass es eine hohe Anforderung war, sich über einen so langen Zeitraum zu konzentrieren.

Da die Interviewpersonen der Aufnahme des Interviews zustimmten, konnten alle 22 Interviews mitgeschnitten werden. Die Interviews wurden in allen Teilen, einschließlich der Erhebung der Sozialen Netzwerkkarten sowie der Teile, in denen mit Bildkarten und Smiley-Skalen gearbeitet wurde, verschriftlicht. Bis auf wenige Passagen, die für die Fragestellung nicht relevant waren, wurden die Interviews wörtlich, mit Hilfe der Transkriptionssoftware F4 transkribiert. Eine Liste mit den dabei verwendeten Transkriptionszeichen befindet sich in Anhang 6. Im Ergebnis liegen pro Interview zwischen 8 und 24 Seiten (im Durchschnitt 17 Seiten) transkribierter Text vor. Während der Transkription wurden alle Personennamen, Namen der Institutionen und Orte anonymisiert.

Für die Auswertung wurden die erhobenen Daten und die Antworten zu den leitfadengestützten Interviews (Erhebungsmethoden Teil B) kategorisiert und die Ergebnisse mit Hilfe statistischer Methoden unter Zuhilfenahme von SPSS quantitativ ausgewertet. Die Kategorien folgen im Wesentlichen den Fragen der Gesprächsleitfäden, wobei ggf. mehrere thematisch korrespondierende Fragen zusammengefasst wurden. Ergänzend wurden besonders typische oder besonders aussagekräftige Zitate aus den transkribierten Interviews zu den jeweiligen Kategorien zur Veranschaulichung hinzugefügt. Die Auswertung der Sozialen Netzwerkkarten (Erhebungsmethoden Teil C) und der Unterstützungsmethoden (Teil D) erfolgten ebenfalls quantitativ mit ergänzenden Zitaten. Zusätzlich wurden markante Themen der Interviews herausgearbeitet und einzelne Fallvignetten erstellt, um auch die qualitative Dimension der erhobenen Informationen auszuschöpfen.

Inhaltsverzeichnis

- 8.1 Ergebnisse zur Untersuchungsgruppe

- 8.2 Ergebnisse zur Zufriedenheit der Eltern mit der kindbezogenen Hilfe

- 8.3 Zufriedenheit mit der Hilfe im Alltag

- 8.4 Ergebnisse zur familiären Lebensqualität (FQoL)

- 8.5. Erfahrungen mit dem Jugendamt

- 8.6. Ergebnisse zu den Fremdunterbringungen

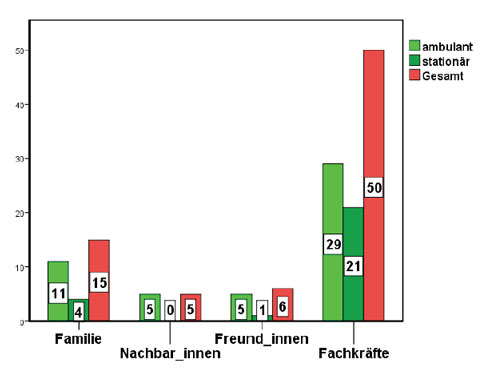

- 8.7 Ergebnisse zum sozialen Netzwerk

- 8.8 Methoden der Unterstützung

Zunächst werden Informationen zur genaueren Kennzeichnung der Familien gegeben. Diese ergeben sich zum Teil aus den zugrunde gelegten Auswahlkriterien und wurden dann im Vorgespräch mit Fachkräften erhoben, zum Teil entstammen sie den Interviews mit den Eltern.

Betreuungs- und Wohnform der Familien

Von den 22 interviewten Familien werden 14 Familien ambulant und acht Familien stationär betreut. Die Untersuchungsgruppe setzt sich zusammen aus 12 allein erziehenden Müttern, die jeweils zur Hälfte ambulant und stationär betreut werden, und sieben Elternpaaren, die ihre Kinder gemeinsam erziehen. Von den sieben gemeinsam erziehenden Elternpaaren werden zwei Familien stationär und fünf ambulant betreut. Drei Mütter, deren Kinder alle fremdplatziert sind, leben ohne Kinder mit einem neuen Partner zusammen.

Tab. 1 : Wohnform der befragten Familien

|

Form der Betreuung |

||||

|

ambulant |

stationär |

Häufigkeit |

Prozent |

|

|

Mutter allein erziehend |

6 |

6 |

12 |

54,5 |

|

Eltern gemeinsam erziehend |

5 |

2 |

7 |

31,8 |

|

Mutter ohne Kind(er) mit neuem Partner |

3 |

0 |

3 |

13,6 |

|

Häufigkeit |

14 |

8 |

22 |

100 |

|

Prozent |

63,6 |

36,4 |

100 |

Alter der Eltern

Die interviewten Eltern waren zum Zeitpunkt des Interviews im Alter zwischen 22 und 51 Jahren, das Durchschnittsalter beträgt 35 Jahre.

Anzahl der Kinder

Die 22 Elternteile bzw. -paare haben insgesamt 39 Kinder. Von den 22 Eltern(teilen) haben

zehn Eltern ein Kind und acht Eltern haben zwei Kinder. Drei Eltern haben drei Kinder und eine

Mutter hat vier Kinder (die durchschnittliche Kinderzahl beträgt 1,8 Kinder).

Tab. 2: Anzahl der Kinder pro Familie

|

Anzahl der Kinder pro Familie |

Häufigkeit |

Prozent |

|

1 Kind |

10 |

45,5 |

|

2 Kinder |

8 |

36,4 |

|

3 Kinder |

3 |

13,6 |

|

4 Kinder |

1 |

4,5 |

|

Gesamt |

22 |

100 |

Alter und Wohnort der Kinder

Fast die Hälfte der 39 Kinder (46%) sind im Alter von null bis fünf Jahren. 12 Kinder sind zwischen sechs und zehn Jahre alt, neun Kinder sind 11 Jahre und älter (ein Kind ist schon erwachsen).

Acht der 22 Familien sind von einer Fremdplatzierung eines oder mehrerer Kinder betroffen: 14 der 39 Kinder (35,8%) leben nicht bei ihren leiblichen Eltern, sondern sind fremdplatziert. Von den fremdplatzierten Kindern leben 7 Kinder in einer Pflegefamilie, fünf Kinder bei der Herkunftsfamilie der Eltern und zwei Kinder in einem Heim[5].

Tab.3: Alter und Wohnort der Kinder

|

Wohnort der Kinder |

||||||||

|

Alter der Kinder |

Leibliche Mutter |

Beide Elternteile |

Pflegefamilie |

Herkunftsfamilie |

Heim |

Häufigkeit |

Prozent |

|

|

0-2 Jahre |

7 |

3 |

0 |

1 |

0 |

11 |

28,2 |

}46,1% |

|

3-5 Jahre |

3 |

2 |

2 |

0 |

0 |

7 |

17,9 |

|

|

6-10 Jahre |

2 |

3 |

3 |

4 |

0 |

12 |

30,8 |

|

|

ab 11 Jahre |

4 |

1 |

2 |

0 |

2 |

9 |

23,1 |

|

|

Häufigkeit |

16 |

9 |

7 |

5 |

2 |

39 |

100 |

|

|

Prozent |

41,0 |

23,1 |

17,9 |

12,8 |

5,1 |

100 |

||

|

= 64,1% |

= 35,8 % |

Psychosoziale Situation der Eltern

Die Ergebnisse zur psychosozialen Situation der Eltern wurden nicht ausdrücklich erfragt, sondern ergaben sich aus dem freien Interviewteil. Somit stellen sie eine Mindestgröße dar.

|

Häufigkeit* |

Prozent |

|

|

Elternteil körperbehindert/ chronisch krank |

6 |

27,3 |

|

Elternteil psychisch belastet/ mit Suchtproblematik |

8 |

36,4 |

|

Mütter von Gewalterfahrung betroffen |

7 |

31,8 |

|

Elternteil aus problematischer Herkunftsfamilie |

13 |

59,1 |

*Mehrfachzuordnungen

Zu erkennen ist, dass gut ein Viertel der Elternteile mit einer Körperbehinderung oder einer chronischen Erkrankung lebt. Etwas mehr als ein Drittel der Elternteile berichten von einer psychischen Belastung/ Erkrankung bzw. von ihrer Psychiatrieerfahrung und/ oder einer Suchtproblematik. Mindestens sieben der 22 Mütter, also fast ein Drittel, sind nach ihren Angaben von Gewalterfahrungen seitens der Väter ihrer Kinder betroffen. Fast 60% der Eltern haben selbst eine problematische Herkunft und thematisieren mindestens einen der folgenden Punkte:

-

Problematische Beziehung zu ihrer oft großen Herkunftsfamilie (mit vielen Geschwistern), Beziehungsabbruch zu ihren Eltern;

-

schwierige Kindheit mit alkoholkranken Eltern;

-

Herkunftseltern, die ebenfalls Familienhilfe in Anspruch nehmen/genommen haben und unter gesetzlicher Betreuung stehen, Erfahrungen mit dem Jugendamt haben;

-

eigene Heimaufenthalte in der Kindheit.

Auf einige Eltern treffen mehrere der in Tab. 4 genannten Punkte zu, so dass eine Kumulierung von Risikofaktoren auftritt (vgl. Tab. 5).

Tab. 5: Anzahl und Häufigkeit der psychosozialen Belastungen

|

Anzahl der Belastungen |

Häufigkeit |

|

Keine |

2 |

|

1 |

10 |

|

2 |

7 |

|

3 |

2 |

|

4 |

1 |

|

Gesamt |

22 |

Nur bei zwei der interviewten Eltern(teile) wird keine der genannten Belastungen erwähnt, in einer Familie waren alle vier Belastungen vorhanden.

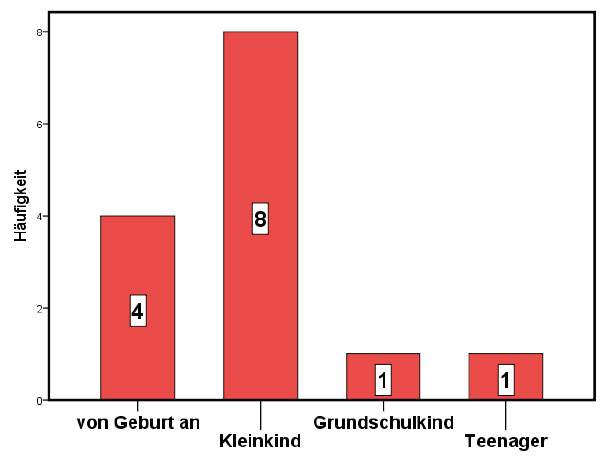

Entwicklungssituation der Kinder

Gut 50% der Kinder gelten als sog. Regelkinder ohne Entwicklungsverzögerungen oder Beeinträchtigungen. 15 der 39 Kinder (fast 40%) werden als entwicklungsauffällig bezeichnet. Hierunter fallen die Kinder, von denen wir erfahren haben, dass sie seit der Geburt beeinträchtigt sind (dies waren 5 Kinder), die auf Förderschulen gehen, sowie auch die Kinder, die im Kindergarten oder in der Schule als Kinder mit besonderem Förderbedarf gelten. Über die restlichen 10% haben wir keine Angaben erhalten.

Prozent

Tab. 6: Entwicklungssituation der Kinder

|

Besonderer Förderbedarf |

Häufigkeit |

Prozent |

|

Ja |

15 |

38,5 |

|

Nein |

20 |

51,3 |

|

fehlende Angaben |

4 |

10,3 |

|

Gesamt |

39 |

100 |

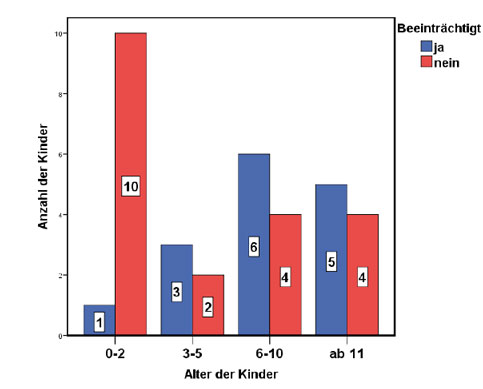

Folgendes Diagramm zeigt das Alter der Kinder bzgl. einer sog. Beeinträchtigung/ eines besonderen Förderbedarfs (N=35):

Abb. 4: Entwicklungssituation und Alter der Kinder

Interpretation

Der Anteil der fremdplatzierten Kinder liegt mit 35,8% einige Prozentpunkte niedriger als in einer repräsentativen Studie aus dem Jahr 2005 (vgl. Pixa-Kettner 2007), was mit einem höheren Anteil von jüngeren Kindern in der vorliegenden Stichprobe ebenso zu erklären wäre wie mit der Auswahl der interviewten Eltern über die auf Elternschaft spezialisierten Unterstützungsdienste.

Die Zahlen hinsichtlich der psychosozialen Situation der Familien bestätigen Ergebnisse vorangegangener Untersuchungen, wonach Eltern mit Lernschwierigkeiten oftmals aus Herkunftsfamilien mit vielfältigen Belastungen kommen und häufig kein intaktes Elternhaus erlebt haben (vgl. z.B. Llewellyn & McConnell 2010, Pixa-Kettner & Bargfrede 2004). Ebenso bestätigen die Ergebnisse, dass der Faktor "Eltern mit Lernschwierigkeiten" selten isoliert, sondern in vielen Fällen in Kombination mit anderen Risikofaktoren auftritt. Angesichts dieser Hintergrundbedingungen ist es nicht verwunderlich, dass mit 5 von 39 Kindern (das entspricht 12,8%) relativ viele Kinder bereits bei der Geburt als behindert diagnostiziert wurden. Ein höherer Anteil organi21 scher Beeinträchtigungen der Kinder von Eltern mit Lernschwierigkeiten war auch in internationalen Studien zu finden (vgl. z.B. McConnell u. a. 2003) und wird mit dem schlechteren gesundheitlichen Status der Mütter sowie mit einer schlechteren medizinischen Versorgung in der Schwangerschaft in Verbindung gebracht. Eine dennoch unauffällige Entwicklung von gut der Hälfte der Kinder steht ebenfalls in Einklang mit internationalen Studien (z.B. Faureholm 2010, McGaw 2004, 220f). Die Anzahl der entwicklungsauffälligen Kinder steigt in der Altersstufe der Kindergarten- und Grundschulkinder. Dies ist zum Einen dadurch zu erklären, dass mit Eintritt in die Kita oftmals erst Entwicklungsverzögerungen deutlich werden; zum Anderen werden Kinder von Eltern mit Lernschwierigkeiten vermutlich zum Teil präventiv aufgrund ihres familiären Hintergrunds als Kinder mit besonderem Förderbedarf eingestuft.

Nach der Zufriedenheit mit der Hilfe, die auf die Kinder bezogen ist bzw. war, haben wir mit verschiedenen Einzelfragen gefragt. Diese waren auf folgende Themen bezogen: Versorgung, Pflege und Förderung des Kindes, Kinderkrankheiten, Arztbesuche, Erziehungsfragen, Kontakt zu Kita und Schule. Zum besseren Verständnis haben wir unsere Fragen zum Teil sehr detailliert und situationsbezogen gestellt. Bei der Darstellung der Ergebnisse fassen wir einzelne Fragen zusammen.

Zufriedenheit mit der aktuellen professionellen Hilfe

Nachfolgende Tabelle zeigt die Zufriedenheit stationär und ambulant betreuter Eltern mit der professionellen Hilfe, die sie aktuell bei der Versorgung, Förderung und Erziehung ihres Kindes erhalten. Diese Fragestellung war nur für 19 Befragte zutreffend, da die drei Frauen, deren Kinder alle fremdplatziert sind, keine auf das Kind bezogenen Hilfen erhalten. Es ist eine hohe Zufriedenheit mit der professionellen Hilfe zu verzeichnen: Fast drei Viertel der Eltern (14) äußern, dass sie mit der professionellen Hilfe, die sie erhalten, insgesamt zufrieden sind; ein Viertel äußert sich eher unzufrieden.

Tab. 7. Zufriedenheit mit der aktuellen Hilfe bei der Versorgung, Förderung und Erziehung der Kinder

|

ambulant |

stationär |

Häufigkeit |

Prozent |

||

|

ohne jede Einschränkung zufrieden mit der professionellen Hilfe |

5 |

5 |

10 |

52,6 |

|

|

insgesamt zwar zufrieden mit der professionellen Hilfe, aber mit Einschränkungen |

3 |

1 |

4 |

}73,7 |

|

|

insgesamt unzufrieden mit der professionellen Hilfe |

3 |

2 |

5 |

47,4 |

26,3 |

|

Gesamt |

11 |

8 |

19 |

100 |

100 |

Betrachtet man die neun Eltern(teile) (fast die Hälfte der befragten), die nur mit Einschränkungen zufrieden bzw. insgesamt unzufrieden mit der professionellen Hilfe sind, näher, so werden hierfür verschiedene Gründe genannt, die sich bei einigen Eltern(teilen) summieren (vgl. Tab. 8). Sechs Eltern(teile) akzeptieren zwar, dass eine professionelle Unterstützung notwendig ist, empfinden diese jedoch als Einmischung und Kontrolle. Das ist fast ein Drittel der befragten Elternteile. Hier überwiegt deutlich der Anteil der ambulant betreuten Eltern gegenüber den stationär betreuten Familien. Vier Eltern(teile) sind unzufrieden mit der bei ihnen arbeitenden Fachkraft oder der Art der Unterstützung.

|

ambulant |

stationär |

Gesamt |

Prozent* |

|

|

ambivalent: professionelle Hilfe ist nötig, aber wird auch als Kontrolle, Einmischung empfunden |

5 |

1 |

6 |

31,6 |

|

zum Teil unzufrieden mit der Fachkraft und/ oder der Art der Unterstützung |

2 |

2 |

4 |

21,1 |

|

zum Teil unzufrieden mit der professionellen Hilfe, wegen zu vieler verschiedener Ansagen |

1 |

2 |

3 |

15,8 |

*Die Prozentzahlen sind auf alle 19 befragten Eltern(teile) bezogen (Mehrfachzuordnungen waren möglich)

Drei Eltern(teile) formulieren, dass sie unzufrieden darüber sind, dass die Fachkräfte, die mit ihnen arbeiten, unterschiedliche Ansagen machen, so dass es keine klaren Anweisungen gibt, wie die Eltern sich in bestimmten Situationen verhalten sollen. Dies ist für die betroffenen Eltern verwirrend, was Frau Ibach folgendermaßen ausdrückt:

"(...) einige hatten gesagt, ich dürfte stillen, ja, schön (LACHT), andere sagten, ich dürfte nicht stillen, da hab ich gesagt, ja was ist denn nun?".

Herr Olbrich formuliert dies so:

"Und die Betreuer müssten auf jeden Fall sich mal einklängig sein, was überhaupt richtig und was falsch ist, weil jeder hat seine eigene Meinung hier."

In folgendem Interviewausschnitt beschreibt Frau Reuter, die ambulant unterstützt wird, ihre Überforderung mit zu vielen verschiedenen Unterstützer_innen und unterschiedlichen Anweisungen:

Frau Reuter: Das ist, ich brauch Hilfe, aber, das ist zu viele (5 SEK. UNV.) bei mir eindichtet (3 SEK. UNV.) dann, ist das alles neblig für mich.

Interviewerin: Wenn zu viele Leute hier immer hinkommen?

Frau Reuter: Ja.

Interviewerin: Und viele verschiedene Sachen?

Frau Reuter: Andere sagt dies, andere sagt das, andere sagt dies, dann krieg ich Wolken, und dann geh ich raus einfach in Park, und eine rauchen, dass ich echt klare Kopf habe.

Interviewerin: Ja, verstehe.

Frau Reuter: Das ist jetzt der redet, eine Ton, und, ph, ich versteh das überhaupt nicht, paar Wörter ist für mich schwierig ist.

Interviewerin: Ja.

Frau Reuter: Ich sag, hä. was will der von mir denn überhaupt? (LACHT)

Unabhängig von der Beurteilung der professionellen Hilfe kritisieren vier Eltern(teile), dass sich ihr privates Netzwerk zu sehr in die Versorgung und Erziehung ihrer Kinder einmischt. Dies betrifft im stationären Rahmen die Mitbewohnerinnen/ andere Eltern; im ambulanten Rahmen wird hier auf die Herkunftsfamilie Bezug genommen.

Zufriedenheit mit der professionellen Hilfe früher

Der Grad Zufriedenheit mit der Hilfe, die die Eltern früher erhalten haben, ist deutlich geringer als die Zufriedenheit mit der aktuellen Hilfe. "Früher" umschreibt dabei einen individuell unterschiedlichen Zeitraum. Dieser kann relativ kurz zurückliegen (z.B. bei jüngeren Kindern die Zeit direkt nach der Geburt) oder länger (z.B. die Erfahrungen mit einem inzwischen älteren Kind).

Nur 23% der Eltern äußern sich als insgesamt zufrieden mit der früher erhaltenen Hilfe. Auffällig ist, dass über die Hälfte der Befragten angibt, keine (passende) Hilfe erhalten zu haben.

Tab. 9: Zufriedenheit mit der kindbezogenen Hilfe "früher"

|

ambulant |

stationär |

Häufigkeit |

Prozent |

||

|

insgesamt zufrieden mit der professionellen Hilfe |

4 |

1 |

5 |

22,7 |

|

|

ambivalent: Hilfe nötig, aber in der Form nicht erwünscht (zu viel; Ablehnung des Jugendamtes) |

3 |

0 |

3 |

13,6 |

|

|

keine passende Hilfe (Mutter-Kind-Heim, Überforderung durch zu viele verschiedene Hilfen) |

3 |

6 |

9 |

40,9 |

|

|

"Ich hatte leider keine Hilfe" |

2 |

1 |

3 |

13,6 |

}54,5 |

|

Hilfe nicht erwünscht |

1 |

0 |

1 |

4,5 |

|

|

fehlende Angaben |

1 |

0 |

1 |

4,5 |

|

|

Gesamt |

14 |

8 |

22 |

100 |

Untersucht man den Zusammenhang zwischen der erhaltenen Hilfe und der Frage, ob die Kinder fremdplatziert wurden (s.Tab.9), überrascht folgendes Ergebnis nicht: Von den acht Familien, die von einer Fremdplatzierung betroffen sind, gaben drei Familien an, gar keine Hilfe, vier Familien keine passende Hilfe erhalten zu haben und eine Familie steht der damals erhaltenen Hilfe ambivalent gegenüber.

Tab. 10 : Zufriedenheit mit der kindbezogenen Hilfe früher und Fremdplatzierung der Kinder

|

Zufriedenheit früher |

Von Fremdplatzierung betroffen? |

|||

|

Häufigkeit |

Prozent |

Ja |

Nein |

|

|

insgesamt zufrieden mit der professionellen Hilfe |

5 |

22,7 |

0 |

5 |

|

ambivalent: Hilfe nötig, aber in der Form nicht erwünscht (zu viel; Ablehnung des Jugendamtes) |

3 |

13,6 |

1 |

2 |

|

keine passende Hilfe (Mutter-Kind-Heim, Überforderung durch zu viele verschiedene Hilfen) |

9 |

40,9 |

4 |

5 |

|

ich hatte leider keine Hilfe |

3 |

13,6 |

3 |

0 |

|

Hilfe nicht erwünscht |

1 |

4,5 |

0 |

1 |

|

fehlende Angaben |

1 |

4,5 |

0 |

1 |

|

Gesamt |

22 |

100 |

8 |

14 |

Zufriedenheit mit der Hilfe beim Kontakt zu Kita und Schule

Zu der Zufriedenheit mit der Hilfe beim Kontakt zu Kita und Schule haben wir von 15 Familien Angaben erhalten (zwei Angaben fehlen; für die anderen Familien war diese Frage nicht zutreffend, da sie aufgrund der Fremdplatzierung oder des Alters des Kindes [noch] keine Erfahrung in diesem Bereich haben).

Von den 15 Eltern(teilen) äußert sich der Großteil (73%) als zufrieden mit der Hilfe. In einem Fall ist keine Hilfe nötig; drei Eltern(teile) formulieren, dass sie unzufrieden sind, da sich die Fachkräfte zu sehr in diesen Bereich einmischen.

Tab. 11: Zufriedenheit mit der Hilfe beim Kontakt zu Kita und Schule

|

Häufigkeit |

Prozent |

|

|

keine Hilfe nötig |

1 |

6,7 |

|

Zufrieden |

11 |

73,3 |

|

unzufrieden, Helfer_innen mischen sich ein |

3 |

20,0 |

|

Gesamt |

15 |

100 |

25% aller 22 Eltern(teile) äußern ihre Sorgen und Gedanken darüber, dass sie ihren Kindern später nicht bei den Hausaufgaben werden helfen können, und ihre damit zusammenhängendevAngst vor einer Fremdunterbringung. So formuliert Herr Uhlenbrock:

Herr Uhlenbrock: Nee, mein anderes Problem, dass später mal, weil wir ja, weil wir alles können, so ne, wir können nicht lesen und schreiben, dass, dass wir da noch Unterstützung kriegen, mit Hausaufgaben machen.

Interviewerin: Ja. Das wünschen Sie sich?

Herr Uhlenbrock: Ja.

Interviewerin: Ja. Das gibts ja bestimmt.

Herr Uhlenbrock: Das will ich, ich will nicht den Pflegeeltern geben, oder da, wo die andere ist. [...]

Interviewerin: Nee. Sie wollen, dass Maik bei ihnen lebt//

Her Uhlenbrock: Ja.

Interviewerin: und Sie brauchen ein bisschen Hilfe.

Herr Uhlenbrock: Bei der, bei der, dass da immer so Lehrer kommt dann und Hausaufgaben macht.

Interviewerin: Hhm, ja. Das gibts doch aber auch, ne.

Frau Nauke spricht über ihr Bedauern darüber, dass sie ihrem Sohn aufgrund ihrer Lernschwierigkeiten nicht selbst in der Schule helfen kann:

"Also ich kann ihm da nicht helfen, obwohl ich´s gerne möchte. Aber ich kann´s halt nicht, weil ich bin auf die Sonderschule gegangen. (...)"

Begleitung bei kindbezogenen Terminen

Die Frage, ob die Eltern Begleitung bei Terminen erhalten und wie zufrieden sie damit sind, bezog sich auf unterschiedliche Bereiche, z.B. Arztbesuche, Termine in der Schule u.ä. Der Großteil der Eltern (über 82%) zeigt sich zufrieden mit der Situation: Entweder sie benötigen keine Begleitung von professioneller Seite, da sie dies privat organisieren, oder aber sie erhalten bei Bedarf Begleitung und beurteilen dies positiv. Drei Eltern(teile) äußern Kritik, dass sie ihre Termine lieber ohne Begleitung einer Fachkraft wahrnehmen würden, dies aber nicht zugelassen wird. Vergleicht man in dieser Frage die Zufriedenheit der ambulant und stationär betreuten Eltern, ist zu erkennen, dass die stationär betreuten Eltern alle bei bestimmten Terminen die Begleitung einer Fachkraft erhalten (in zwei Fällen unerwünscht). Die fünf Eltern(teile), die ihre Termine alleine bewältigen, werden alle ambulant betreut.

Tab.12: Begleitung bei kindbezogenen Terminen

|

ambulant |

stationär |

Häufigkeit |

Prozent |

||

|

keine professionelle Hilfe nötig, machen wir privat |

5 |

0 |

5 |

22,7 |

|

|

gut, wenn eine Fachkraft mitkommt |

7 |

6 |

13 |

59,2 |

} 81,9% |

|

ich möchte keine Begleitung, aber darf zum Teil nicht ohne |

1 |

2 |

3 |

13,6 |

|

|

fehlende Angaben |

1 |

0 |

1 |

4,5 |

|

|

Gesamt |

14 |

8 |

22 |

100 |

Interpretation

Die unterschiedliche Zufriedenheit mit der aktuellen und der früheren Hilfe kann so gedeutet werden, dass das in den letzten 10 bis 15 Jahren spürbar ausgebaute Angebot der speziellen Hilfen für Eltern mit Lernschwierigkeiten inzwischen bei diesen Eltern angekommen ist, immerhin berichten 12 Eltern(teile), dass sie früher gar keine (3) oder keine passende (9) Hilfe erhalten hätten. Allerdings ist auch denkbar, dass es den Eltern leichter fällt, sich rückblickend kritisch zu äußern. Was ihre aktuelle kindbezogene Unterstützung angeht, wird von etwa einem Viertel der Befragten Kritik geübt, wobei u. a. unerwünschte Einmischung bzw. Bevormundung moniert und mehr Autonomie bei der Wahrnehmung von Terminen gewünscht werden.

Unsere Fragen nach der Zufriedenheit mit der Hilfe im Haushalt umfassten die Bereiche Einkaufen, Kochen, Putzen, Waschen etc., Wohnung kindersicher einrichten bzw. Wohnung renovieren, sowie auch Zeitplanung und Geldeinteilung.

Hilfe bei den alltäglichen Aufgaben im Haushalt

Gut 30 % der Eltern geben an, dass sie die alltäglichen Aufgaben im Haushalt ohne professionelle Hilfe erledigen (dies sind, bis auf eine Familie, alles ambulant betreute Eltern). Der Rest der Familien äußert sich zufrieden mit der Hilfe, die sie erhalten, mit Ausnahme einer stationär betreuten Mutter, die über fehlende Hilfe beim Einkaufen klagt.

|

ambulant |

stationär |

Häufigkeit |

Prozent |

|

|

keine professionelle Hilfe nötig |

6 |

1 |

7 |

33,3 |

|

zufrieden mit der Hilfe |

7 |

6 |

13 |

61,9 |

|

zu wenig Hilfe* |

0 |

1 |

1 |

4,8 |

|

Gesamt |

13 |

8 |

21** |

100 |

*Die Mutter benötigt Begleitung beim Einkaufen, sie ist beim Einkaufen mit ihrem Baby überfordert.

** Diese Frage bezieht sich nur auf 21 Familien, da eine Mutter, deren Kinder fremdplatziert sind, zur Zeit nur im Rahmen der gesetzlichen Betreuung Unterstützung erhält.

Hilfe bei der Geldeinteilung

Bis auf eine Familie erhalten alle Familien Hilfe bei der Geldeinteilung. Über 60% der Eltern äußern sich zufrieden damit. Die Hälfte der stationär betreuten Eltern klagt über zu wenig Taschengeld. Zwei ambulant betreute Eltern halten die Hilfe zwar für nötig, empfinden sie jedoch als unangenehme Kontrolle und Einmischung. Eine stationär betreute Familie erhält zu wenig Hilfe und äußert Bedarf nach mehr Unterstützung beim Sparen.

Tab.14: Hilfe bei der Geldeinteilung

|

ambulant |

stationär |

Häufigkeit |

Prozent |

|

|

keine Hilfe nötig |

0 |

1 |

1 |

4,5 |

|

zufrieden mit der Hilfe |

12 |

2 |

14 |

63,6 |

|

unzufrieden: zu wenig Taschengeld |

0 |

4 |

4 |

18,2 |

|

ambivalent: Kontrolle/ Einmischung nötig, aber unangenehm |

2 |

0 |

2 |

9,1 |

|

zu wenig Hilfe |

0 |

1 |

1 |

4,5 |

|

Gesamt |

14 |

8 |

22 |

100 |

Zufriedenheit mit der gesetzlichen Betreuung

18 der 22 Familien stehen in Bezug auf ihre Finanzen unter gesetzlicher Betreuung, der Großteil äußert sich hiermit als zufrieden. Vier Familien, die alle ambulant unterstützt werden, beschreiben sogar, dass die gesetzliche Betreuerin für sie eine große Unterstützung in vielen Lebensbereichen darstellt/e, nicht nur bezüglich finanzieller Fragen (z.B. als Gesprächspartnerin, emotionale Unterstützung, als die Kinder fremduntergebracht wurden). Drei Familien sind zur Zeit unzufrieden und vermissen ihre frühere gesetzliche Betreuerin (Wechsel wegen Umzug in die stationäre Einrichtung bzw. in einem Fall Umzug, um in der Nähe der fremdplatzierten Kinder zu sein). Für eine Familie ist die gesetzliche Betreuung keine große Hilfe, hier besteht der Wunsch nach mehr Hilfe beim Sparen.

Tab.15: Zufriedenheit mit der gesetzlichen Betreuung

|

ambulant |

stationär |

Häufigkeit |

Prozent |

|

|

keine gesetzliche Betreuung nötig |

3 |

1 |

4 |

18,2 |

|

gute Hilfe |

10 |

4 |

14 |

63,7 |

|

ich vermisse meine alte gesetzliche Betreuerin |

1 |

2 |

3 |

13,6 |

|

keine große Hilfe, ich brauche mehr Hilfe beim Sparen |

0 |

1 |

1 |

4,5 |

|

Gesamt |

14 |

8 |

22 |

100 |

Interpretation

Mit der alltäglichen Unterstützung äußern die befragten Eltern im Großen und Ganzen hohe Zufriedenheit. Kritische Anmerkungen bezüglich zu geringer Unterstützung sind sehr selten. Allerdings formulieren immerhin zwei ambulant unterstützte Familien Kritik hinsichtlich der mit der Unterstützung verbundenen Einmischung in ihre Privatsphäre. Die Knappheit finanzieller Ressourcen wird nur von stationär unterstützten Eltern kritisch erwähnt, dort immerhin von der Hälfte der Befragten, die hier vermutlich Handlungsspielraum vermissen. Bemerkenswert ist, dass die Mehrheit der Eltern ihre gesetzliche Betreuung nicht als Einschränkung, sondern als gute Hilfe erlebt.

Nachfolgend stellen wir die Ergebnisse zur familiären Lebensqualität vor. Hierunter fallen folgende Bereiche:

-

Finanzielle Situation

-

Berufliche Situation

-

Wohnsituation

-

Gesundheitliche Situation

-

Freizeitangebote/ Urlaubsgestaltung und Weiterbildung für die Eltern

-

Teilhabe an Angeboten im Stadtteil

-

Entlastung der Eltern (Babysitten)

a) Finanzielle Situation

Etwas mehr als die Hälfte der Familien äußert sich als insgesamt zufrieden mit ihrer finanziellen Situation, fast ein Drittel der Familien als eher unzufrieden (drei fehlende Angaben). Bei den Familien mit ambulanter Betreuung überwiegt die Zufriedenheit, wohingegen die Mehrheit der Familien, die in stationärer Betreuung leben, sich eher unzufrieden äußern, wie es sich bereits in dem vorangegangenen Punkt abzeichnete.

Tab.16: Finanzielle Situation

|

ambulant |

stationär |

Häufigkeit |

Prozent |

|

|

eher zufrieden |

10 |

2 |

12 |

54,5 |

|

eher unzufrieden |

2 |

5 |

7 |

31,8 |

|

fehlende Angaben |

2 |

1 |

3 |

13,6 |

|

Gesamt |

14 |

8 |

22 |

100 |

b) Berufliche Situation

Zufriedenheit der Kindesmütter

Von den 20 Müttern, von denen wir Angaben zu der Zufriedenheit mit ihrer beruflichen Situation erhalten haben, sind vier Mütter nicht berufstätig. Die sieben Mütter, die zum Zeitpunkt der Befragung in Elternzeit waren, haben wir zu ihrer beruflichen Situation vor und ihren Perspektiven nach der Elternzeit befragt und entsprechenden Kategorien in der Tabelle zugeordnet (somit gibt es 27 Zuordnungen).

|

ambulant |

stationär |

Häufigkeit* |

Prozent |

|

|

zufrieden, keine WfB |

1 |

0 |

1 |

4,5 |

|

rundum zufrieden in der WfB |

1 |

5 |

6 |

27,3 |

|

zufrieden in der WfB, weil "Hauptsache Arbeit" |

3 |

1 |

4 |

18,2 |

|

Unterstützungsbedarf, Arbeit "draußen" zu finden |

4 |

1 |

5 |

22,7 |

|

in Elternzeit |

4 |

3 |

7 |

31,8 |

|

nicht berufstätig |

4 |

0 |

4 |

18,2 |

|

fehlende Angaben |

1 |

1 |

2 |

18,2 |

*Mehrfachzuordnungen

Eine Mutter arbeitet nicht in der WfB, sondern ist auf dem freien Arbeitsmarkt beschäftigt. Sechs Mütter geben an, mit ihrer Arbeit in der WfB rundum zufrieden zu sein und sich nichts anderes zu wünschen. Vier Mütter sind froh, überhaupt eine feste Anstellung zu haben, und schätzen die Sicherheit in der WfB. Fünf Mütter formulieren auf Nachfragen, dass sie Interesse an einer Arbeit auf dem freien Arbeitsmarkt hätten, hierfür aber mehr Unterstützung benötigen ürden, wie zum Beispiel in folgendem Interviewausschnitt mit Frau Nauke deutlich wird:

Interviewerin: Naja, ein anderer Job wär ja auch vom Geld her interessanter, ne?

Frau Nauke: Richtig, ne.

Interviewerin: Aber es ist schwierig. Ja.

Frau Nauke: Ist schwierig. Und ich denk mir auch, äh, wenn man draußen das nochmal versuchen würde, dann müssten das zwar schon Leute sein, die sich da ein bisschen Mühe mit einem geben, dass man das dann doch irgendwie dann doch kapieren tut, ne.

Interviewerin: Ja, die sich echt auch ein bisschen Zeit nehmen, und die das//

Frau Nauke: Ja. Aber ich denk mal, solche Leute gibt´s nicht.

Interviewerin: Ja ich weiß nicht, wie das hier ist, also es gibt ja schon auch solche Hilfen, ne, (,,,)Aber da brauch man eben so ´n Dienst//

Frau Nauke: Ja, richtig.

Interviewerin: der einen da ein bisschen unterstützt.

Frau Nauke: Hmh, stimmt. Ja bei uns haben ja auch schon öfters welche woanders angefangen, und dann haben sie es doch nicht geschafft, oder, dann sind sie wieder gekommen. Ne, ja.

Interviewerin: Ja, wahrscheinlich gibt es auch so ne bestimmte Sicherheit, ne, in der Werkstatt, da kennt man sich dann aus.

Frau Nauke: Richtig.

Interviewerin: Aber es ist irgendwie auch langweilig vielleicht, ne, oder nicht so anspruchsvoll.

Frau Nauke: Naja, gut, wir haben unsere Ecke, wo wir sitzen, mit unseren Freundinnen und so.

Interviewerin: Ahja, na gut, das ist auch viel wert!

Frau Nauke: Genau! (...)

Zufriedenheit der Kindesväter

Wir haben von fünf der sieben befragten Väter Angaben zu ihrer beruflichen Situation erhalten, von denen zwei Väter langzeitarbeitslos sind. Ein Vater äußert sich als rundum zufrieden in der WfB; zwei Väter äußern Lust und Interesse, außerhalb der WfB zu arbeiten, sehen diesbezüglich aber keine Perspektiven, so formuliert Herr Uhlenbrock:

Interviewerin: Und Sie wollen auch den Beruf beibehalten, oder hätten Sie auch Lust, was anderes zu machen?

Herr Uhlenbrock: Ich würde gern was anderes machen gerne. Aber wer nimmt mich durch meine Behinderung?

Interviewerin: Ja, ist schwierig.

Herr Uhlenbrock: Hmh.

Tab.18: Zufriedenheit der Kindesväter mit ihrer beruflichen Situation

|

ambulant |

stationär |

Häufigkeit |

Prozent |

|

|

rundum zufrieden in der WfB |

1 |

0 |

1 |

14,3 |

|

Unterstützungsbedarf, Arbeit "draußen" zu finden |

0 |

2 |

2 |

28,6 |

|

arbeitslos, verschiedene Gründe, z.B. Krankheit |

2 |

0 |

2 |

28,6 |

|

fehlende Angaben |

2 |

0 |

2 |

28,6 |

|

Gesamt |

5 |

2 |

7 |

100 |

c) Wohnsituation

Bei der Darstellung der Ergebnisse zur Zufriedenheit mit der Wohnsituation haben wir neben der Kategorie "zufrieden - unzufrieden" auch die Kategorie "Wohnort frei gewählt - nicht frei gewählt" entwickelt, da uns dieser Aspekt in den Interviews mehrfach begegnet ist. So ist es bei allen Eltern, die stationär betreut werden, nicht ihre freie Wahl gewesen, in die stationäre Einrichtung zu ziehen. Herr Uhlenbrook formuliert dies so:

Interviewerin: Ach es hieß schon, das Kind soll wegkommen, oder?

Herr Uhlenbrock: Ja.

Interviewerin: Von wem aus?

Herr Uhlenbrock: Von das Jugendamt. Weil wir doch ja behindert sind, wir können nicht lesen und schreiben. Und damit wir das besser machen können, sind wir hierher gezogen.

Interviewerin: Ahja, dann hat jemand gesagt, es gibt in X., Sie können nach X. ziehen und dann können Sie Maik behalten?

Herr Uhlenbrock: Ja.

Dennoch geben mit Ausnahme eines Eltern(teils) alle an, zurzeit zufrieden mit ihrer Wohnsituation zu sein. Allerdings ist für alle stationär betreuten Familien das Ziel, in eine eigene Wohnung zu ziehen, wie z. B. für Frau Pape:

Interviewerin: Also Sie, darf ich nochmal fragen, so mit dieser Hilfe, wie es hier (...), wie es in X. ist, sind Sie eigentlich zufrieden hier, dass Sie jetzt hier sein können?

Frau Pape: Hmh.

Interviewerin: Und warum wollen Sie gerne wieder wegziehen?

Frau Pape: Ja, ich möchte selbständig sein, und ich sagen, das ist mein Bereich, und mein Kind!

Tab.19 : Wohnsituation

|

ambulant |

stationär |

Häufigkeit |

Prozent |

|

|

zufrieden, frei gewählt |

10 |

0 |

10 |

45,5 |

|

zufrieden, aber nicht frei gewählt |

0 |

7 |

7 |

31,8 |

|

zufrieden mit der Wohnung, aber Ärger mit den Nachbarn |

2 |

0 |

2 |

9,1 |

|

unzufrieden, zu nah am Büro der Betreuer (aber frei gewählt) |

1 |

0 |

1 |

4,5 |

|

unzufrieden, weil nicht frei gewählt |

1 |

1 |

2 |

9,1 |

|

Gesamt |

14 |

8 |

22 |

100 |

Von den ambulant betreuten Eltern sagen gut zwei Drittel, dass sie mit ihrer Wohnsituation zufrieden sind. Zwei Familien berichten von Ärger mit ihren Nachbarn, einer Familien liegt die Wohnung zu nah am Büro des Trägers, der sie unterstützt (Gefühl der Kontrolle), und eine Familie hat ihren Wohnsitz nicht frei gewählt, sondern wohnt zur Zeit nur übergangweise in der Wohnung, um in der Nähe der fremdplatzierten Kinder zu sein.

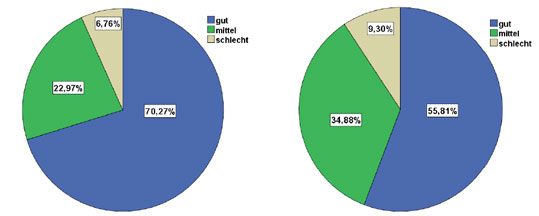

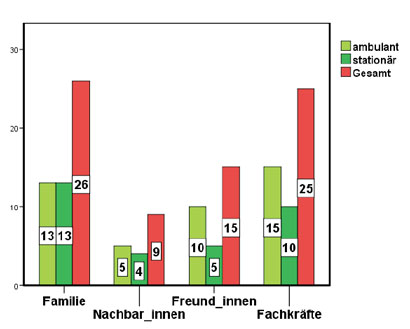

d) Gesundheitliche Situation